【QAあり】ナイス、各セグメントで増収増益を達成し、中間期として過去最高水準の売上高 2030年3月期まで毎期7円の増配継続予定

目次

津戸裕徳氏(以下、津戸):みなさま、こんにちは。ナイス株式会社代表取締役社長の津戸です。本日は当社の決算説明会をご視聴いただき、誠にありがとうございます。当社の事業内容や成長戦略などについてご理解いただければ幸いです。よろしくお願いします。

本日は4点お伝えします。当社の事業概要、「中期経営計画Road to 2030」、2026年3月期第2四半期の連結業績、通期の業績予想および株主還元についてです。

すべてのステークホルダーの皆さまへ

津戸:はじめに自己紹介をします。新卒からナイス株式会社に入社しました。最初の配属先である人事部で採用を担当した後、建築資材流通の営業に携わりました。

建築資材流通の営業では、直接のお客さまは木材・建築資材の販売店です。その販売店とともに、地域で住宅を供給する工務店やビルダーに対し、さまざまな商材の提案や、受注を獲得するためのお手伝いなどの営業活動を行ってきました。

私は、地域で良い家づくりをする工務店はたくさんあると考えています。広告宣伝費もかけず、お客さまに喜んでいただけるすばらしい家づくりをする、腕のある工務店が数多くありました。

そのような方々にどんどん家を建てていただき、結果として、その家に住む方々が幸せになる、これが一番あるべき姿だと考えています。それこそが流通業の役割だと認識して携わってきました。

当社には、建築資材の流通と住宅不動産の販売の2本柱があります。この2本柱において、なくてはならない会社になるためには相互信頼が必要です。取引先の信頼を勝ち取るには誠実に取り組むことが大切だと考え、私の経営方針の一丁目一番地には「誠実」という言葉を掲げています。

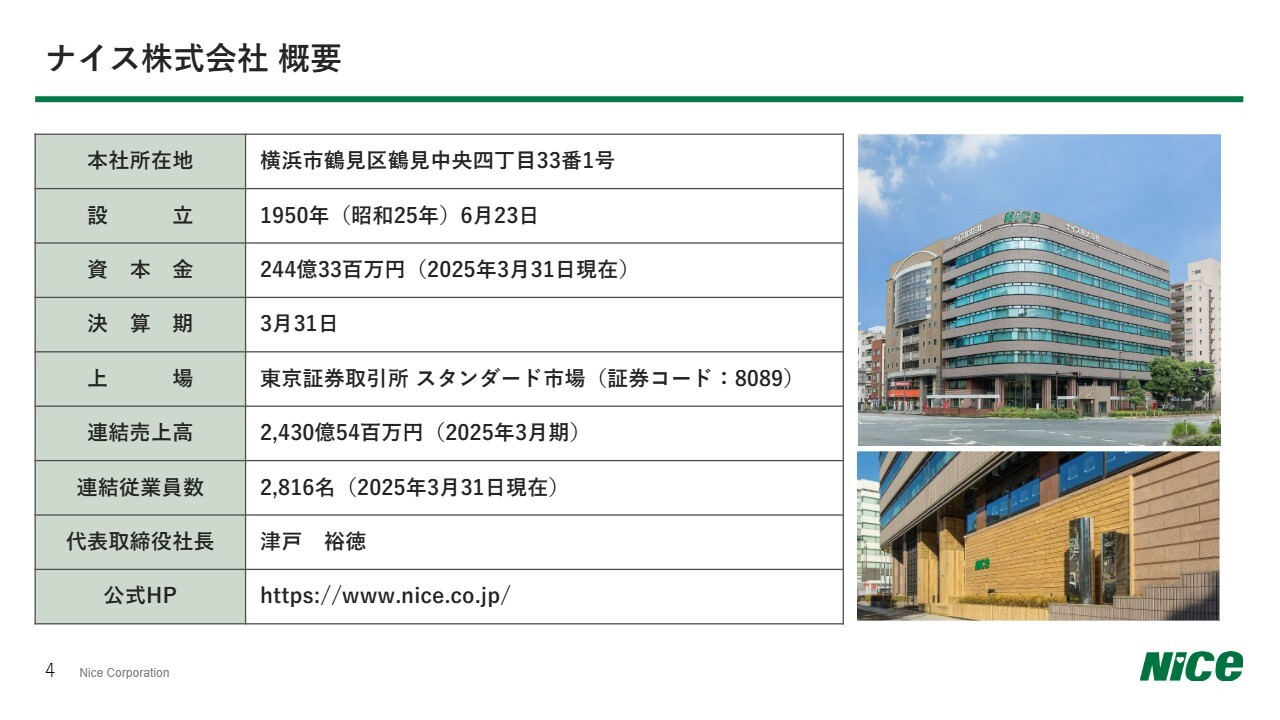

ナイス株式会社 概要

津戸:当社の概要です。当社は1950年に創立し、おかげさまで今年75周年を迎えることができました。本社は横浜市鶴見区で、箱根駅伝の走路となる国道15号線沿いにあります。グループ会社を含め、連結従業員数は2,800名を超える規模となっています。東京証券取引所における上場区分はスタンダード市場です。

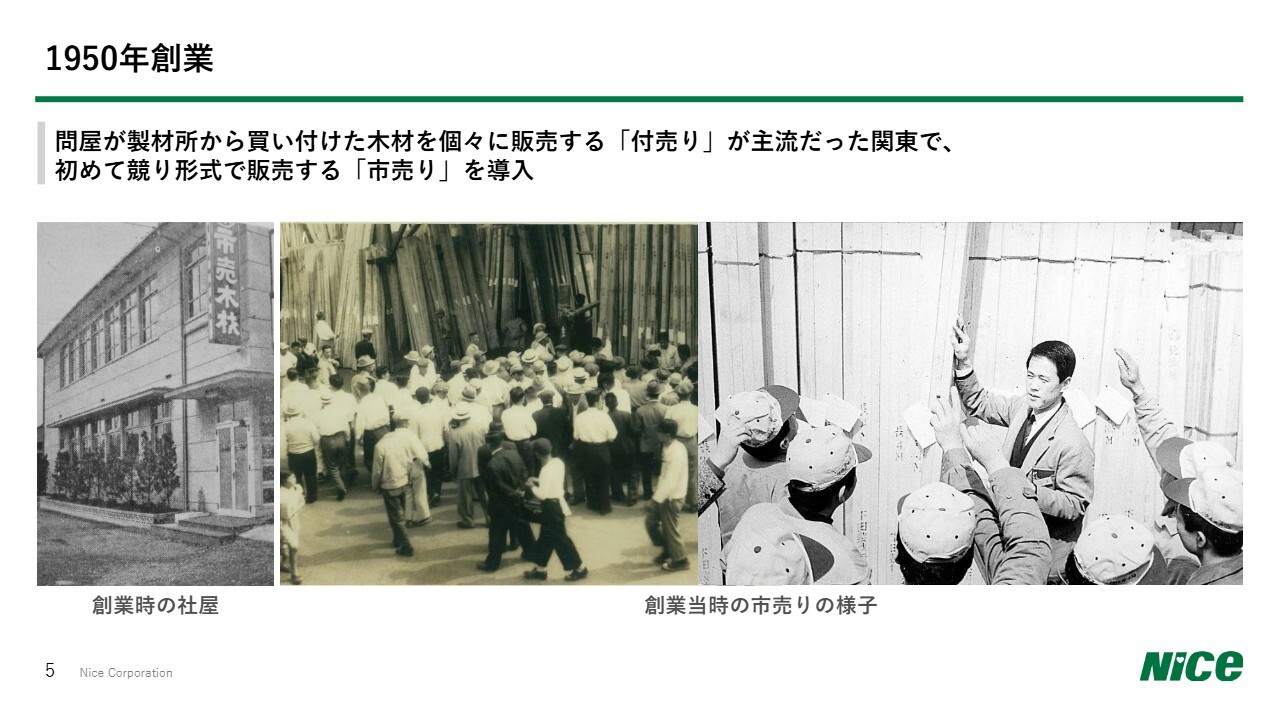

1950年創業

津戸:当社の祖業です。当社の事業は、横浜市鶴見区にて木材の「市売り」を行ったことからスタートしました。

市売りは、市場の中で木材を競り売り形式で販売する事業です。いくらで売れるかわからない競り売りで、製材所のみなさまから木材を預けていただくためには、やはり相互信頼が必要だったと考えています。

企業理念

津戸:創業当時から大切にしている「信頼」は、創業から75年経た今でも当社の企業理念に明記し、大切な言葉として位置づけています。

当社の企業理念は、「私たちは信頼を礎に豊かな住まいと暮らしを実現します」というものです。この理念には、ステークホルダーのみなさまから信頼され、期待される企業であり続け、企業として成長し続けていくという思いを込めています。

ナイスグループのあゆみ

津戸:その後、取り扱いの商材を木材から建材・住宅設備機器などへ広げてきました。1970年代からマンションや一戸建住宅の供給、不動産仲介などの住宅事業も開始し、現在では建築資材事業と住宅事業の両輪で事業を展開しています。

また、その他の事業として物流や建設、ケーブルテレビ事業など、幅広いサービスを提供するグループへと成長してきました。

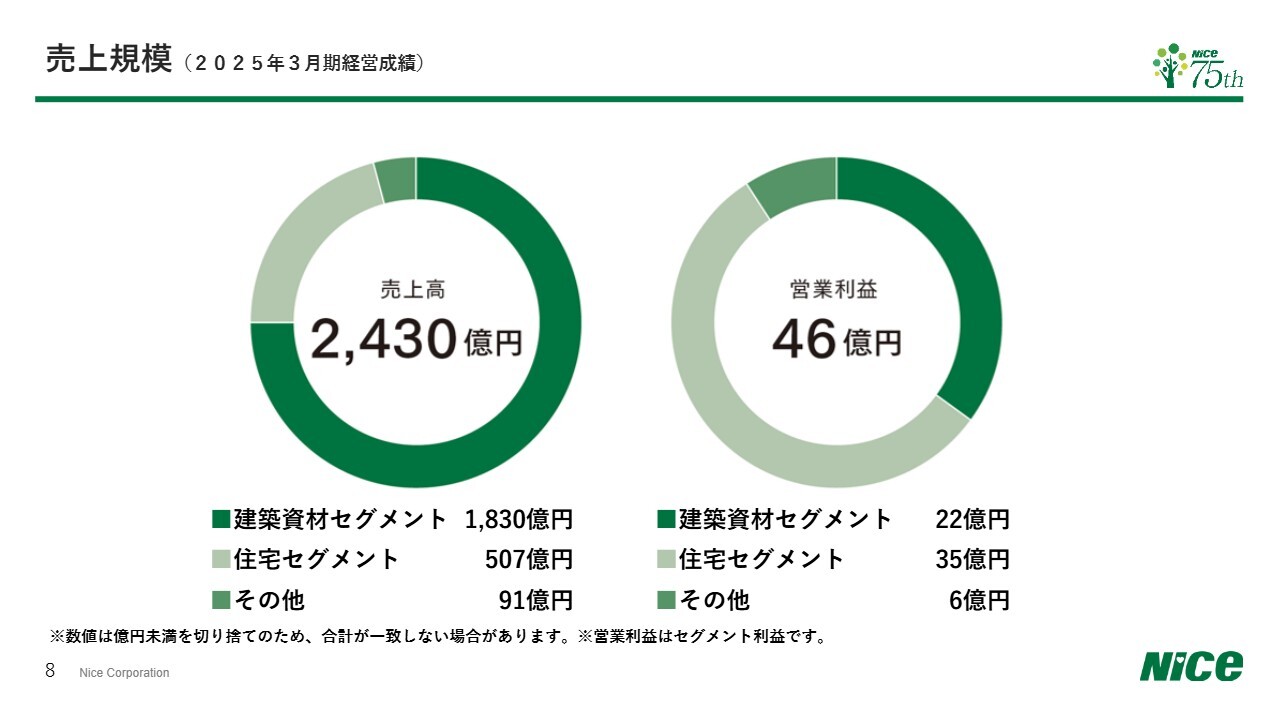

売上規模(2025年3月期経営成績)

津戸:前期2025年3月期の売上高は2,430億円、営業利益が46億円となっています。

マンションや一戸建て住宅を供給しているエリアの方々には、当社を住宅会社として認知していただいているケースが多いのですが、売上の4分の3は、BtoB事業である建築資材事業が占めています。

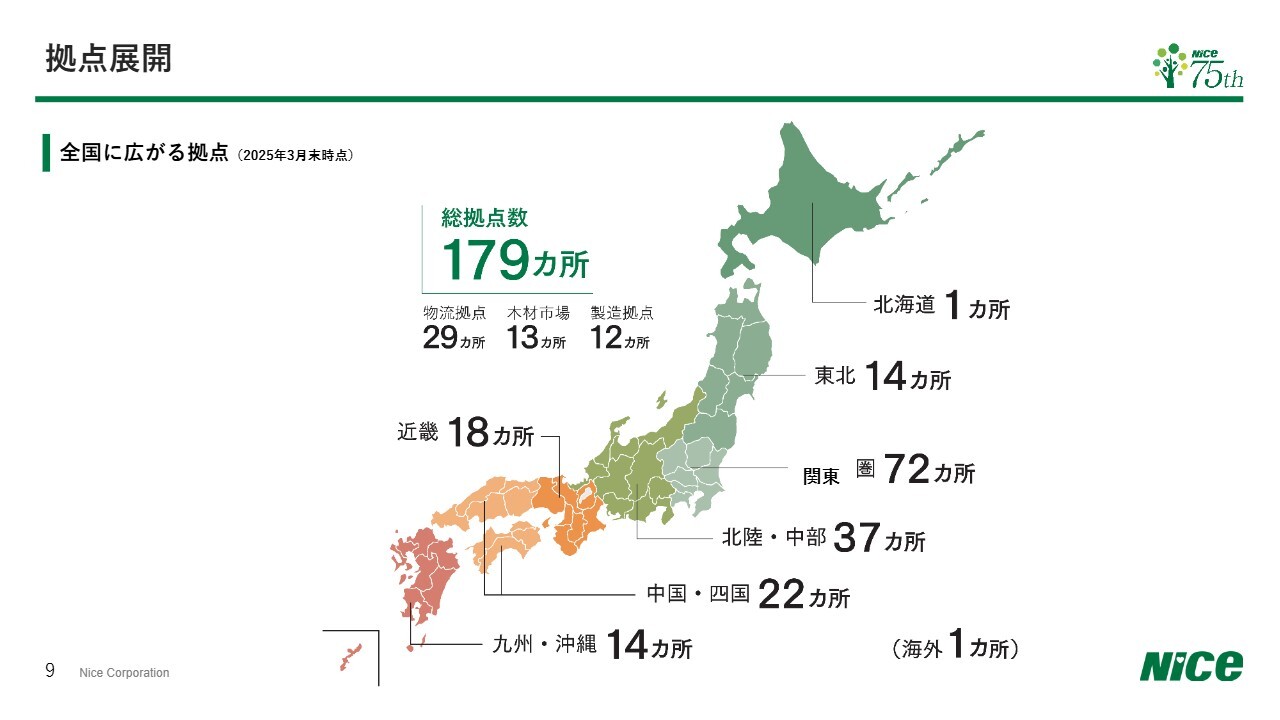

拠点展開

津戸:グループ全体の拠点展開は、首都圏・関東を中心に全国で179拠点となっています。

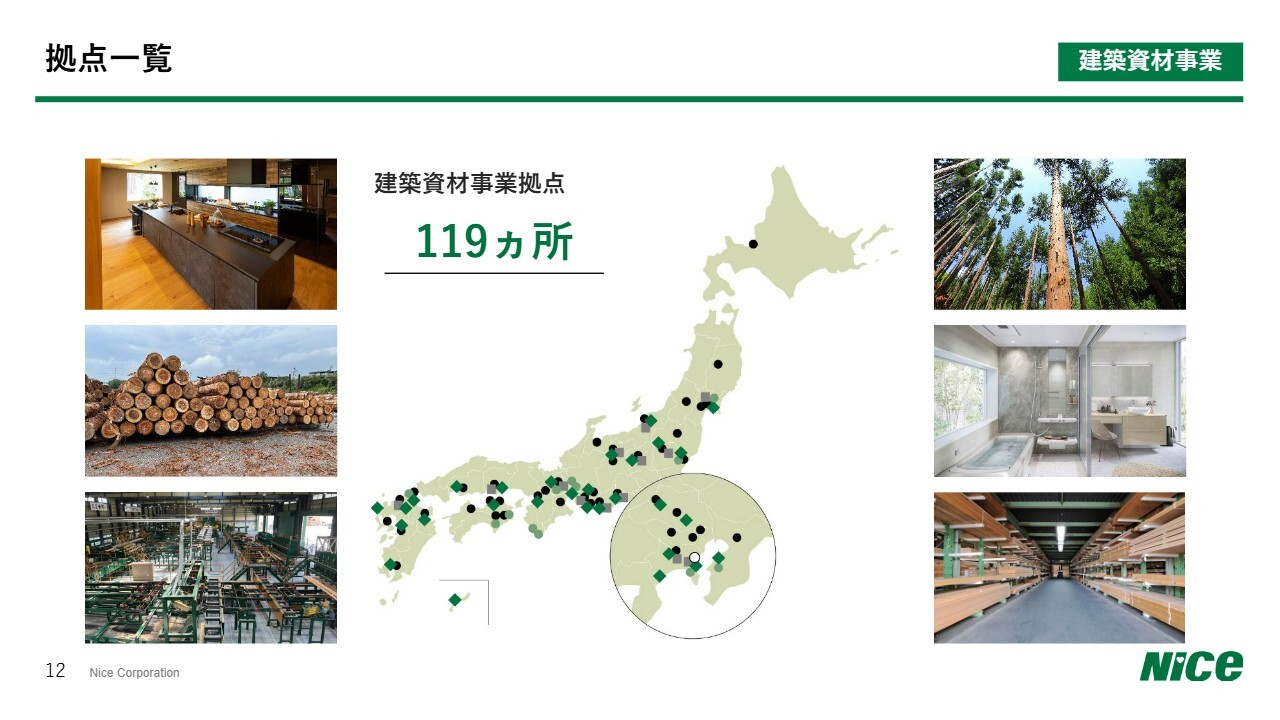

拠点一覧

津戸:ここからは、建築資材事業、住宅事業の具体的な取り組みについてご紹介していきます。まずは、建築資材事業です。建築資材事業では、住宅を建てるために必要な部材を全国に供給しています。営業所や物流センター、工場などを含めて119拠点あります。

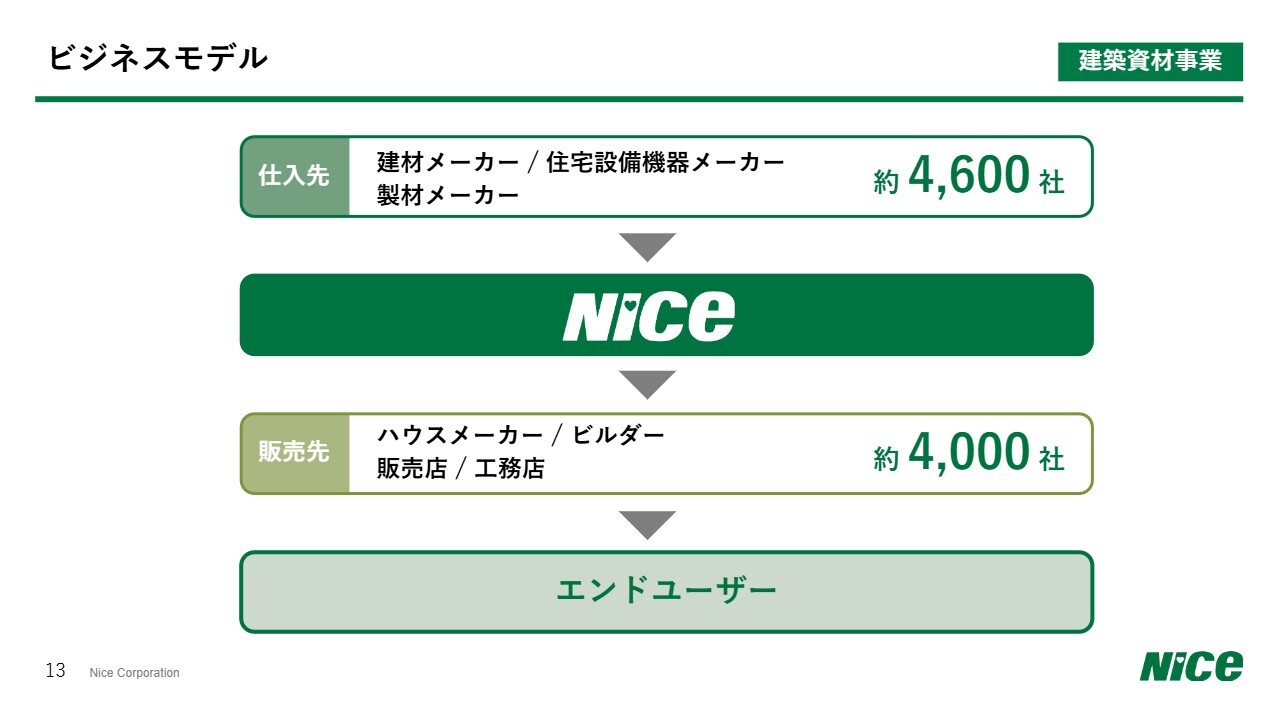

ビジネスモデル

津戸:スライドは商流のイメージ図です。木材・建材・住宅設備機器のメーカーから商品を仕入れ、全国の販売先に供給しています。仕入れ先が約4,600社、販売先が約4,000社におよびます。

建材・住宅設備機器の流通

津戸:建材・住宅設備機器の仕入れ先は多数ありますが、スライドに記載のようなメーカー各社から、キッチンや洗面所、浴室などのさまざまな建築資材を仕入れて販売しています。

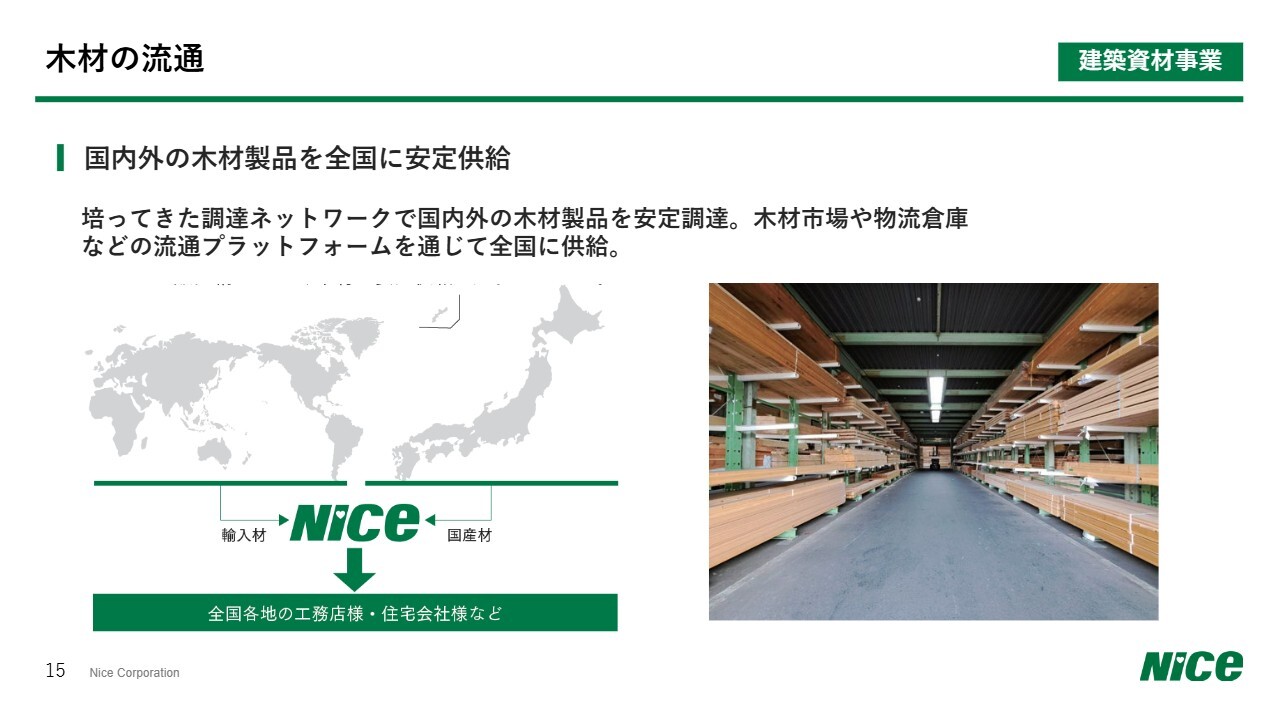

木材の流通

津戸:木材の仕入れについては、これまで培ってきた調達ネットワークによって、国内外から木材製品を安定的に調達しています。

約4年前に、世界的な木材価格の高騰や供給不足に陥ったウッドショックが発生しました。この時は我々も海外から輸入する木材の供給量が減りましたが、その分を国産材の調達で鋭意対応し、多くの需要に対応することができました。

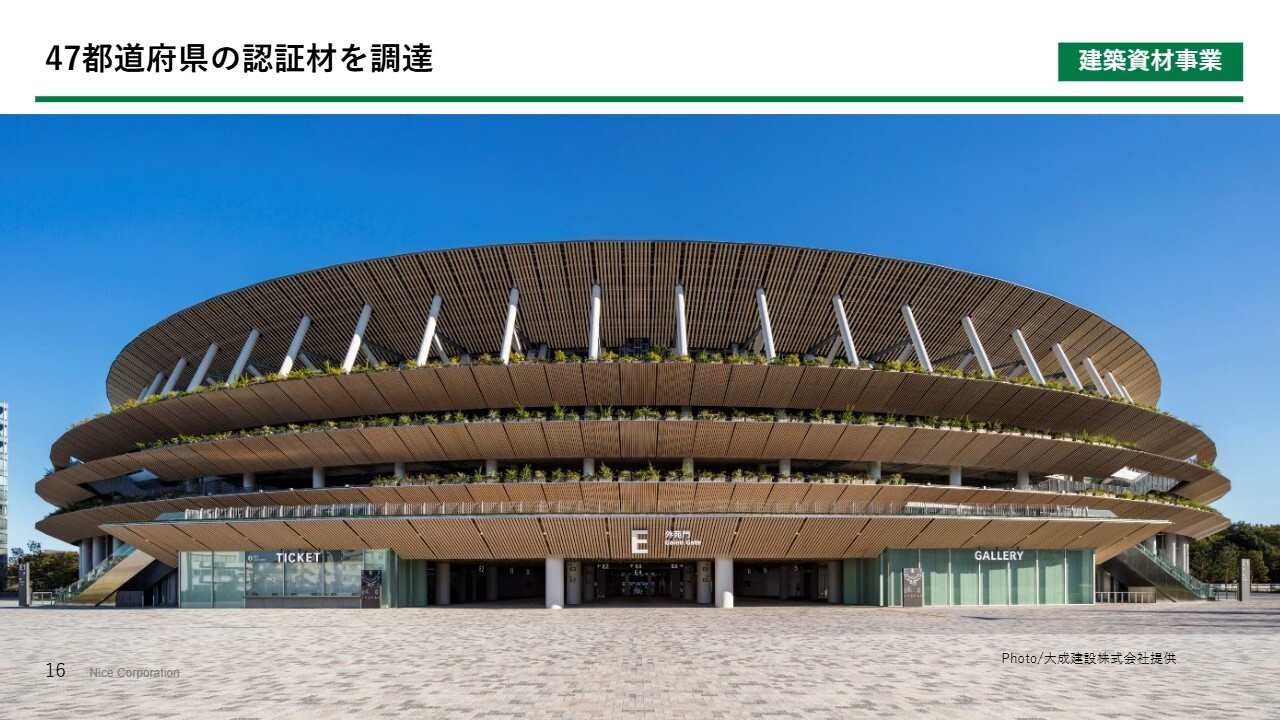

47都道府県の認証材を調達

津戸:スライドの画像は国立競技場です。こちらの軒庇(のきびさし)は当社で材料を調達しました。47都道府県の認証材を使用し、当社で加工から取り付けまで担当しました。

施工にあたっては、方向に応じて各都道府県の木材がきれいに配置できるような工夫が施されています。

原木生産・製材

津戸:木材に関して、当社グループでは川上における事業にも取り組んでいます。一部では社有林から原木を切り出しているほか、徳島県と和歌山県に製材工場を持ち、そちらでスギ・ヒノキを中心とした国産材の製材も行っています。

プレカット加工・躯体供給

津戸:また、プレカット機能を保有しています。国内6ヶ所のプレカット工場で、家づくりに使用する土台や柱、梁などを工場で加工し、全国の工務店やビルダーの建築現場に納材しています。

自社の6ヶ所の加工工場では、各エリアで提携するプレカット工場と連携し、全国のビルダーの建築ニーズに対応しています。

当社オリジナルの「パワービルド工法」は、全棟で自動的に構造計算を行うソフトを兼ね備えており、住宅をはじめ、店舗や教育施設などの非住宅物件においても採用事例が増加しています。

拠点一覧

津戸:続いて、住宅事業についてご説明します。住宅事業は、首都圏を中心に、仙台、新潟、宇都宮、豊田、浜松など地方の中核都市で49ヶ所の拠点を展開し、住宅の供給を手がけています。

分譲マンションの供給

津戸:まず、分譲マンションの供給です。当社は、「住まいは命を守るものでなければならない」という思いを持っています。その思いのもと、地震に強い家づくりを推進しています。

マンションにおいては、地震の揺れを軽減する免震構造を推進しており、神奈川県、栃木県、宮城県では免震マンション供給棟数ナンバーワンの実績を持っています。

また、エントランスなど共用部の木質化も施しています。高級感のあるデザイン、落ち着きのある空間でお客さまから好評をいただいています。

1971年以降に供給したマンションの累計戸数は約5万5,000戸となっています。

一戸建住宅の供給

津戸:続いて、一戸建住宅の供給です。当社が分譲する一戸建住宅では、構造躯体などの建物の主要部分において、国産材を100パーセント使用した家づくりを行っています。

性能面にもこだわり、建築基準法で定められている耐震強度の2倍超の耐震性能や、高い断熱性能を標準規格としています。

取り組みを始めた1972年以降、一戸建住宅の累計供給戸数は3万戸を超えています。

不動産仲介事業

津戸:不動産流通事業を手がける「ナイス住まいの情報館」では、住宅や土地の購入・売却のほか、賃貸、リフォームなど住まいに関する相談にワンストップで対応しています。

菊池建設(株)

津戸:また、グループ会社の菊池建設では、伝統的な和風住宅や社寺仏閣の建築なども手がけています。

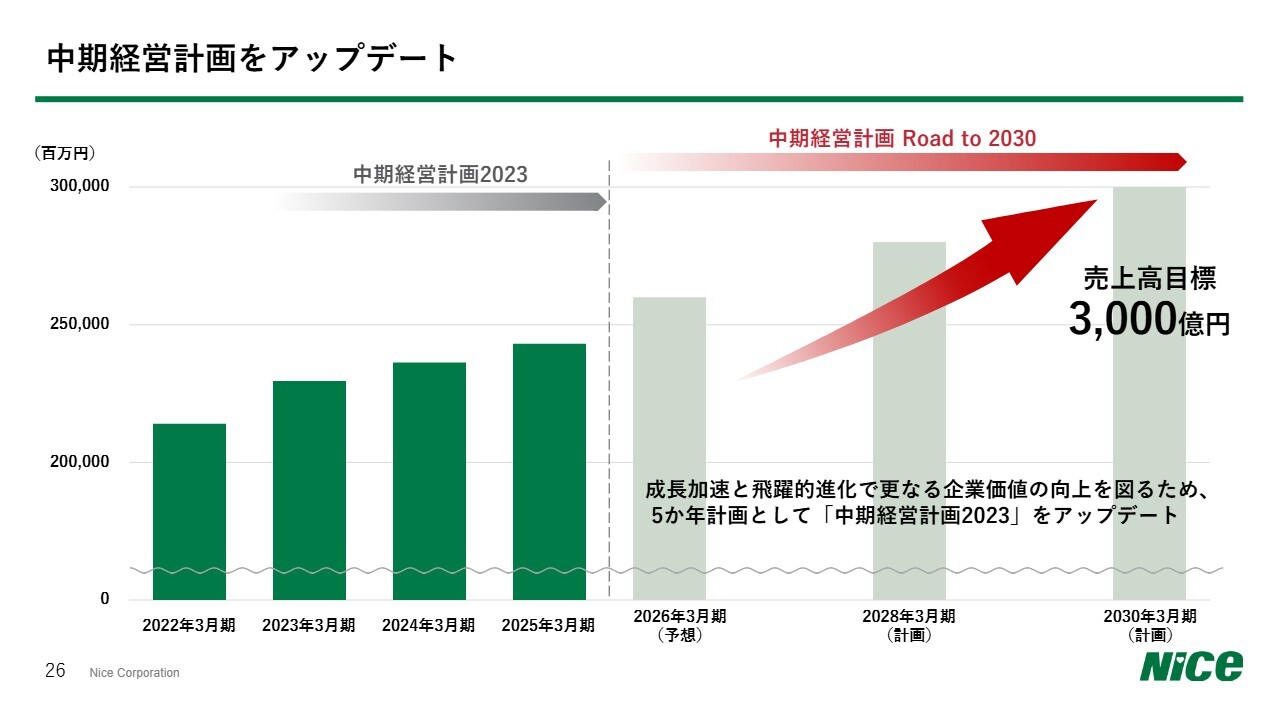

中期経営計画をアップデート

津戸:今年5月に策定した「中期経営計画Road to 2030」についてご説明します。

当社は2023年に「中期経営計画2023」を策定し、その中で長期目標として2030年に売上高3,000億円の目標を掲げていました。

その後、新築マンション供給の減少や木材相場の下落など事業環境の変化を受け、あらためて今期を初年度とする5ヶ年計画として、「中期経営計画Road to 2030」へとアップデートしました。

今回の計画のポイントは、人口減少などの影響で住宅マーケットが縮小していく中でも、伸びゆくマーケットをしっかりと見極め、その分野において当社の強みや競争優位性を発揮して成長していく方向性であるということです。

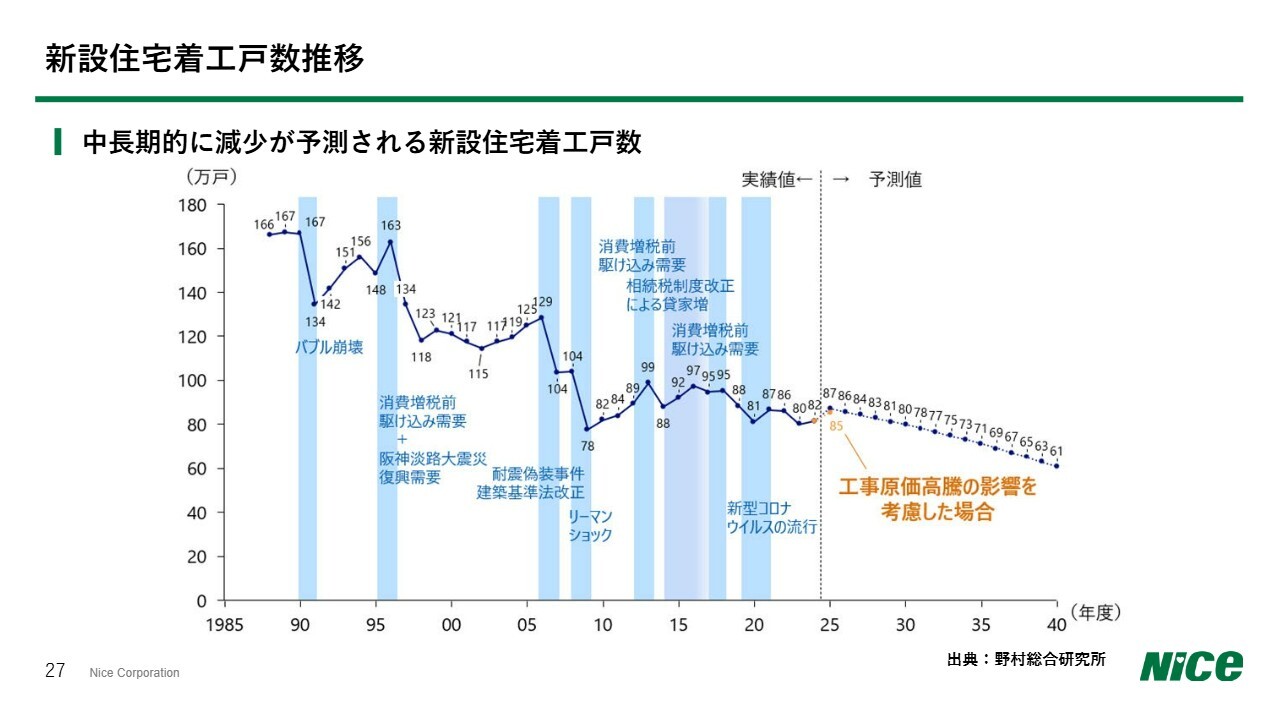

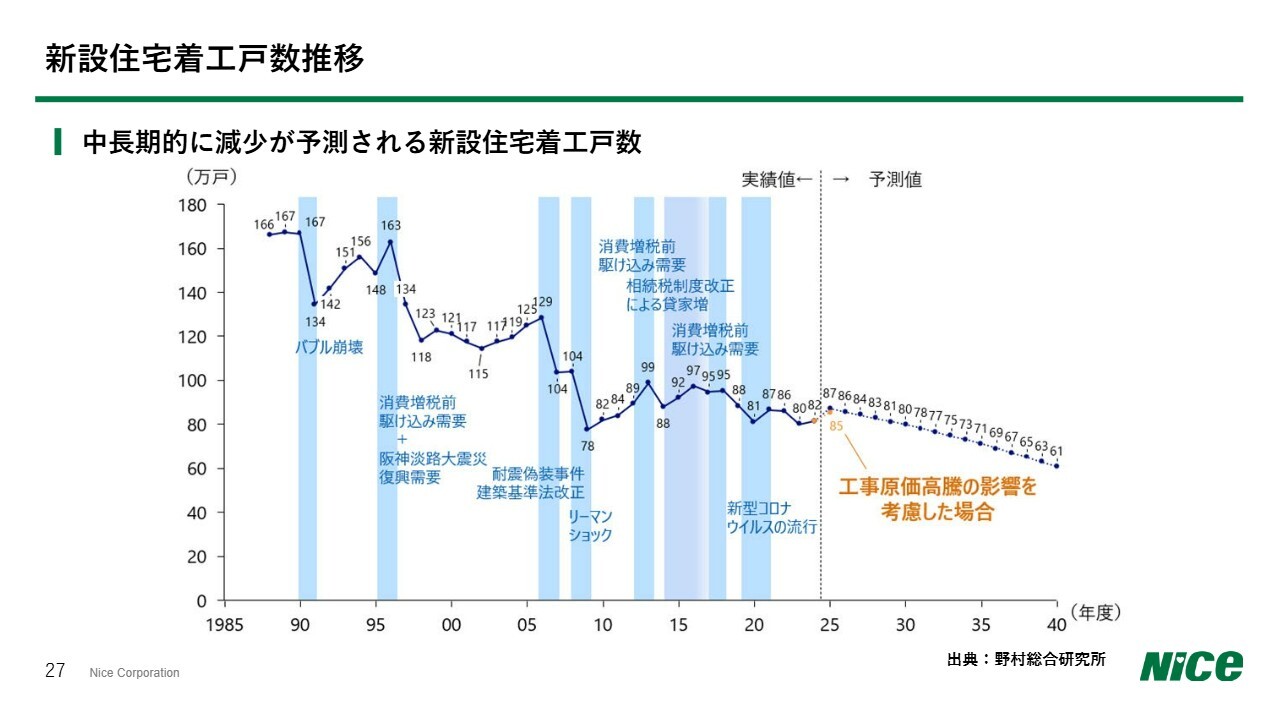

新設住宅着工戸数推移

津戸:前提となる市場環境についてです。新設住宅着工戸数は、スライドのグラフが示すとおり、今後の人口減少に伴って減り続けると予測されています。一方で、そのような環境の中でも今後成長が予測されている市場もあります。

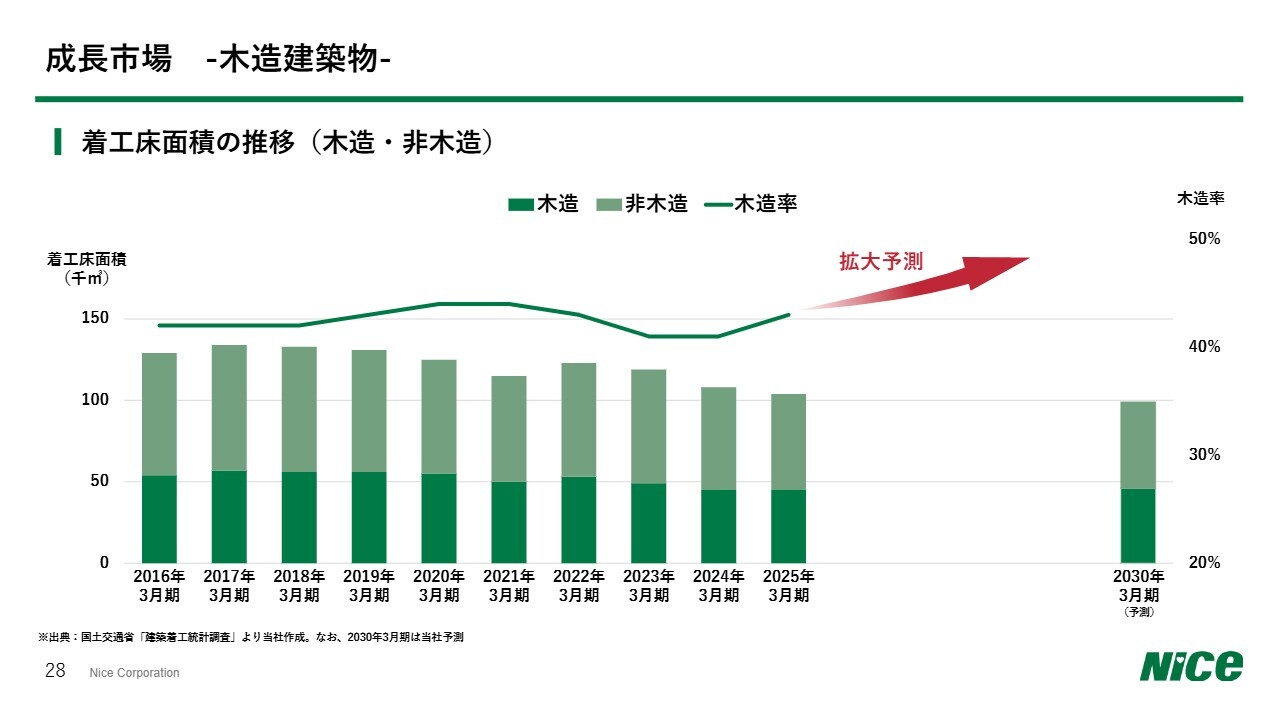

成長市場 -木造建築物-

津戸:スライドは、住宅建築物の着工床面積と木造率の推移を表したグラフです。緑色の棒グラフは建築物全体の着工床面積を表しています。

全体として、着工床面積は近年徐々に減少傾向ではありますが、折れ線グラフで表している建築物の木造率は上昇傾向にあります。木造建築物全体を見ると横ばいから微増で推移していくものと考えています。

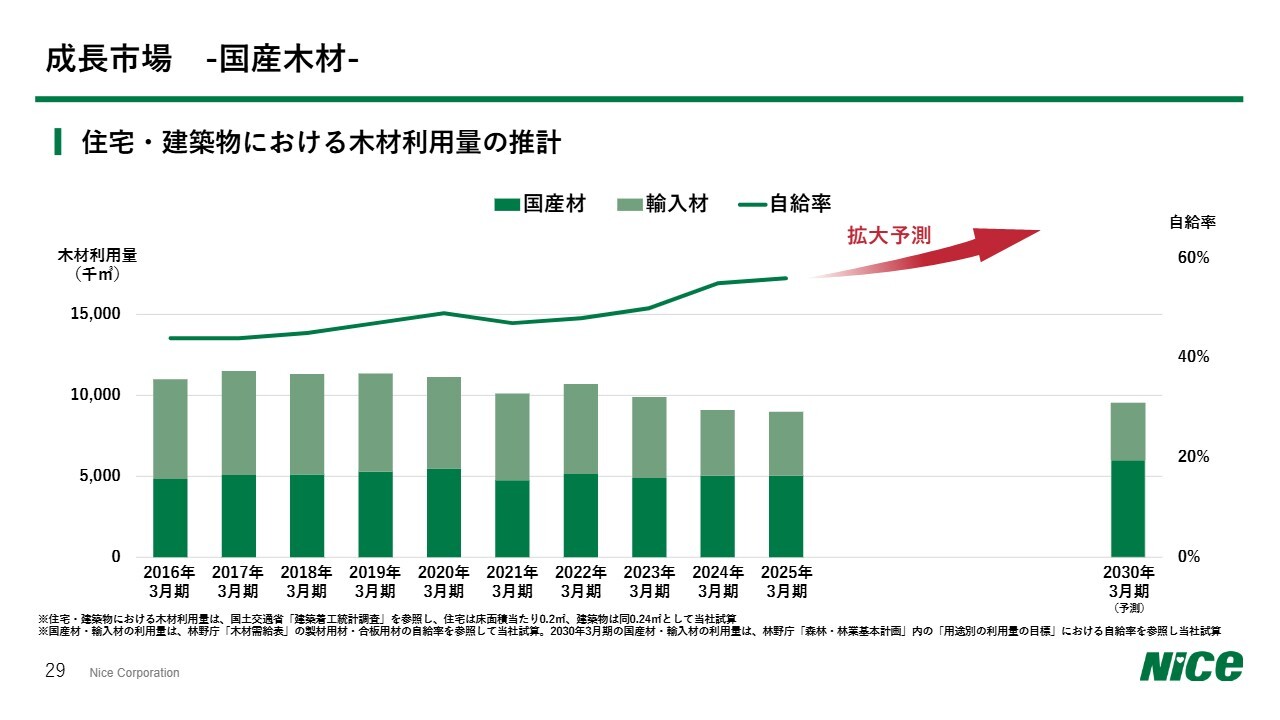

成長市場 -国産木材-

津戸:こちらのグラフは、建築物に使用する木材の自給率の推移です。ご覧のように輸入材も含めた木材利用量全体では若干減少傾向に見えますが、棒グラフの濃い緑色で示す国産材の比率は年々上昇していくことから、国産木材の市場は今後も安定的に推移していくものと見込んでいます。

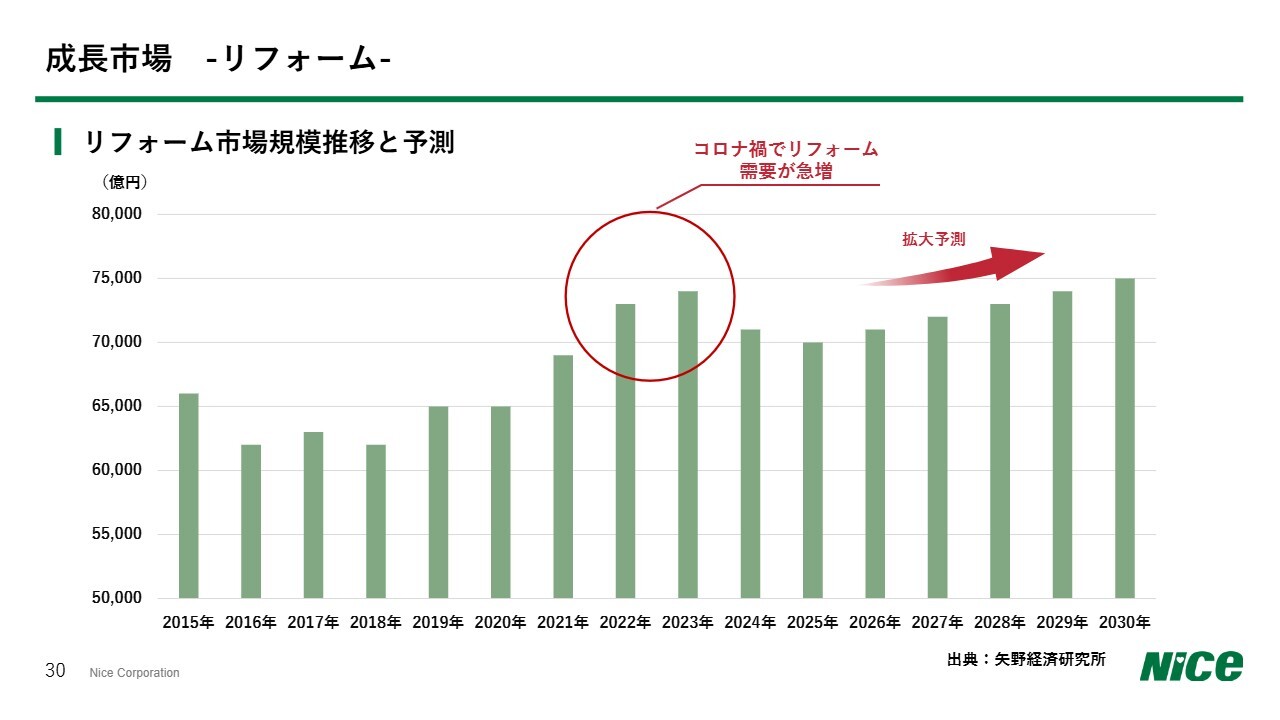

成長市場 -リフォーム-

津戸:リフォームマーケットです。コロナ禍の2022年から2023年に需要が急増しました。その後一部反動があったものの再び拡大に転じており、今後も堅調に推移すると見込んでいます。

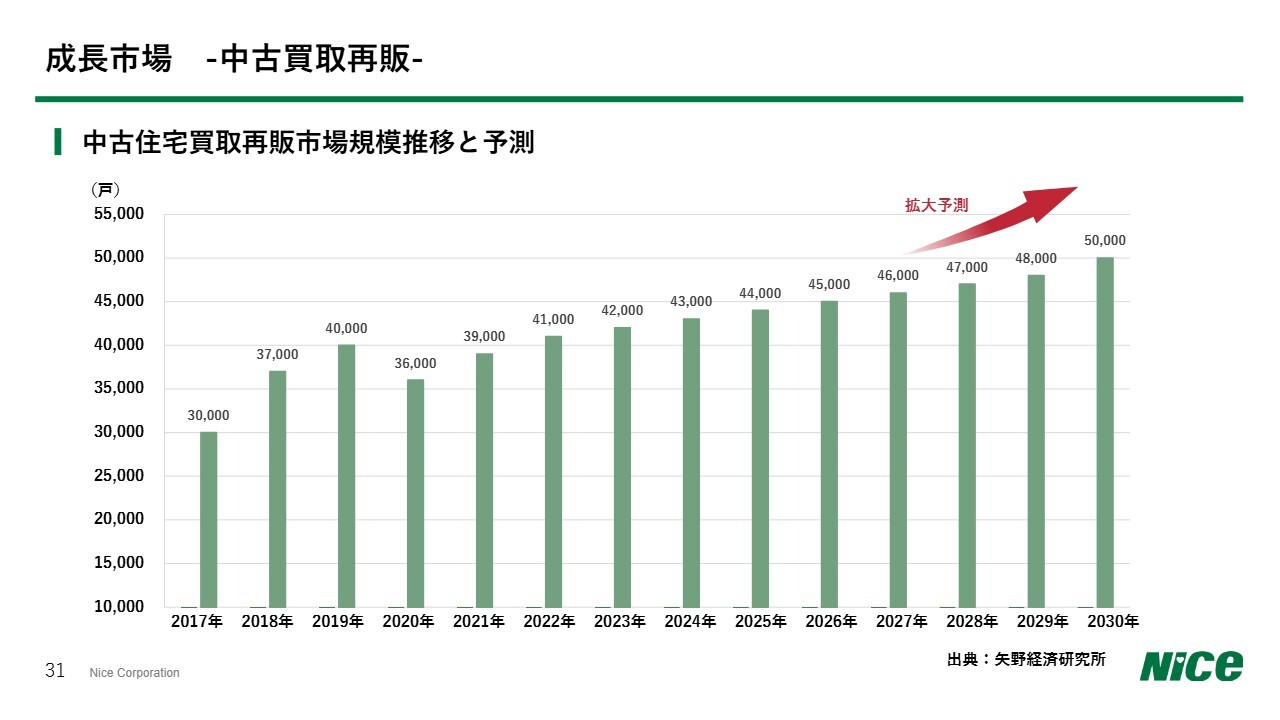

成長市場 -中古買取再販-

津戸:中古住宅買取再販市場も成長が見込まれます。現在、新築マンションと新築一戸建住宅は価格が高止まりしています。新築と比較して相対的に割安な中古住宅の需要は今後も増えていくと予測しています。

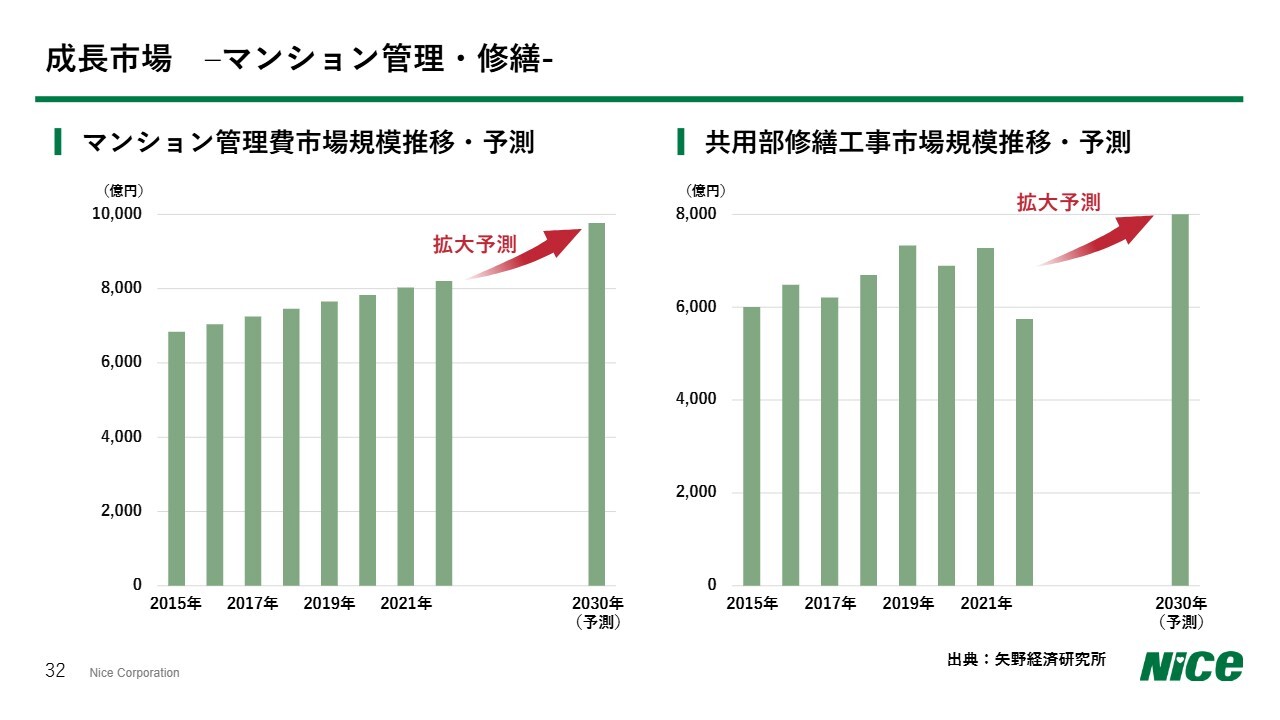

成長市場 -マンション管理・修繕-

津戸:また、ストック産業として増加が予測されるマンション管理市場、共用部修繕工事市場も拡大が見込まれています。

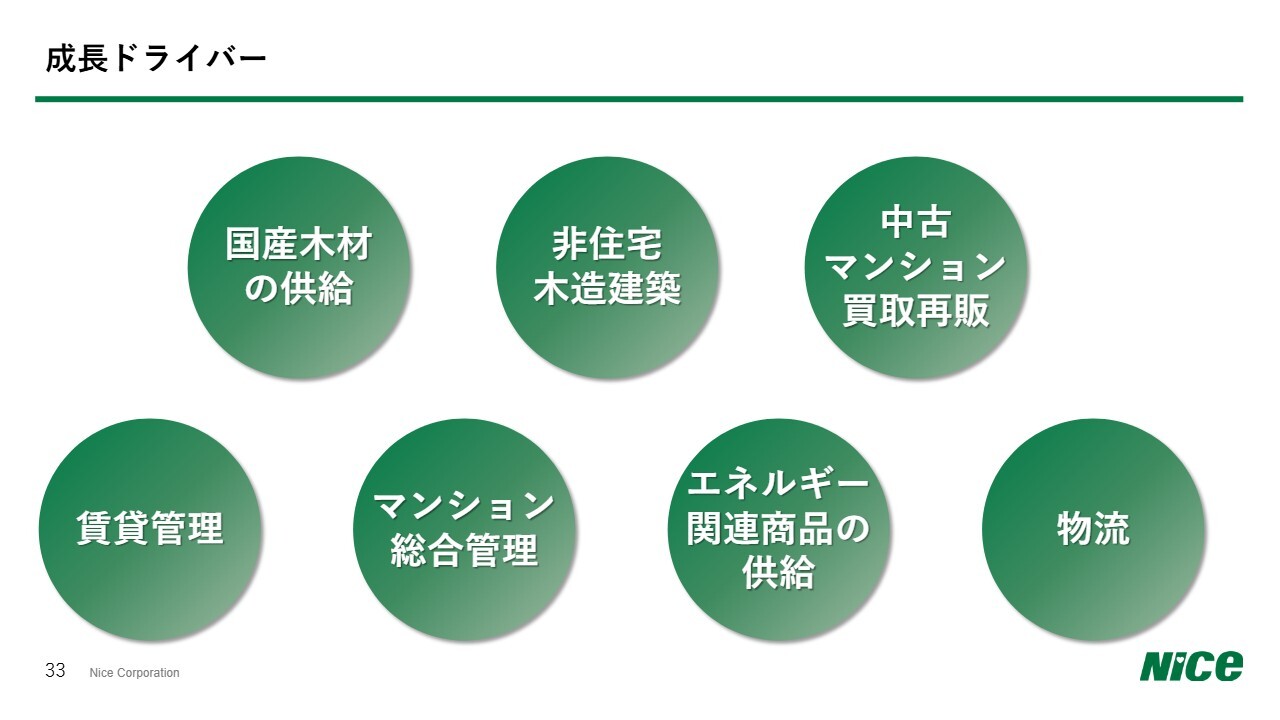

成長ドライバー

津戸:これら成長が見込まれるマーケットの中で、当社の競争優位性を発揮して業績を拡大させていくために、スライドに記載の7つの事業を成長ドライバーと位置づけています。7つの成長ドライバーを個々にご説明します。

国産木材の供給

津戸:1つ目は「国産木材の供給」です。当社グループ会社のウッドファースト徳島製材工場の敷地に、新たに第2工場を建設しました。新工場建設により、工場全体の年間原木消費量が従来の3万6,000立方メートルから9万立方メートルとなる想定です。

国産木材の供給

津戸:2023年5月には、農林水産省と建築物木材利用促進協定を締結しました。この協定のもと、建築物への国産材の積極的な利用の推進などに取り組んでいます。

協定で掲げた2027年度の年間国産材取扱量目標は、65万5,000立方メートルとなります。

国産木材の供給

津戸:スライドの画像は、創立75周年記念で実施した社内公募による新規事業提案で出されたアイデアで、国産材100パーセントの木造ユニットハウス「MOK UNIT(モクユニット)」です。

これは一般の住宅向けではなく、リゾート施設や災害公営住宅、建設現場の仮設事務所など、さまざまな用途の展開を検討しています。国産材の新たな需要創造の場として、現在製品化を目指して進めています。

国産木材の供給

津戸:また、国産材の利活用拡大の中で、現在、木造ハイブリッド免震マンションを計画しています。スライドの建物は賃貸マンションをイメージしたものですが、下の5層が鉄筋コンクリート造で、その上に木造の4層が乗るハイブリッド構造です。

内外装の木質化も予定しており、地元の地域産材を積極的に活用するなど、地域の行政との連携も図っていきます。

非住宅木造建築

津戸:成長ドライバーの2つ目は「非住宅木造建築」です。昨年6月に、飛島建設と合弁でウッドエンジニアリングを設立しました。当社の木造調達ネットワークや木造化のノウハウと、飛島建設の技術力を融合させ、4階建てから6階建ての中層の非住宅の木造化・木質化を推進していきます。

木造化によって、現在建築コストが高騰している鉄筋コンクリート造よりも、場合によってはコストを抑える効果も想定されることから、今後木造化の需要が増えていく見込みです。スライドのパース(完成予想図)は、現在、川崎市で建設中の木造4階建ての高齢者施設です。

中古マンション買取再販

津戸:成長ドライバーの3つ目は「中古マンション買取再販」の取り組みです。先般、木質化のリノベーションブランドとして「RIZ WOOD(ライズウッド)」を発表しました。

国産材による木質化を中心とした内装提案で付加価値を高め、他社の中古マンション買取再販との差別化を図っています。

現状で当社の中古マンション買取再販の実力は150戸程度ですが、これを2030年3月期には500戸まで伸ばしていく計画です。

また、一棟収益マンションの買取も積極的に推進しています。購入後リノベーションを施して付加価値を高め、利回りを上げて再販するスキームに現在取り組んでいます。

マンション総合管理

津戸:成長ドライバーの4つ目は「マンション総合管理」です。グループ会社のナイスコミュニティーでは、サービスの向上と適正な管理手数料の設定、大規模修繕工事への対応などを着実に進めながら、管理戸数10万戸体制を目指していきます。

賃貸管理

津戸:成長ドライバーの5つ目は「賃貸管理」です。2025年10月1日に、新井商事ビル管理の株式を取得し、当社グループに加わっていただきました。

新井商事ビル管理は、東京都足立区で圧倒的なブランド力を持った会社です。約3,500戸の賃貸物件を管理しており、今まで当社が川崎、横浜で中心に行っていた管理事業と合わせ、グループで1万1,000戸超の管理体制となりました。

顧客基盤として東京都足立区が加わります。足立区のエリアでは、約3,500戸の賃貸管理に加え、住宅事業としても新たな事業基盤を構築していきます。

スライドの画像は、当社が横浜市鶴見区に所有する築30年以上の賃貸マンションの内外装を木質化リフォームしたものです。いったんすべて退去された後に木質化リフォームを実施し、新たに貸し出しました。

木質化による効果の検証

津戸:賃料設定を築浅の物件とほぼ同等に設定して賃貸募集を行ったところ、かなり早い時期に満室稼働となりました。

この結果を、東京大学で木材加工学を専門としている井上先生に興味深い事例として提供したところ、さまざまな分析をしていただきました。その結果、この物件に関しては、住宅の内装木質化が賃料に与えた影響が、1平方メートルあたり288円程度認められるという推計値が出されました。

1LDK程度では40平方メートルで換算すると1万1,000円強、50平方メートルでは1万5,000円ほどの推計値となります。

これまで木の持つ効能というのは、香りが良い、落ち着くなど、「なんとなくいいよね」という曖昧な評価でしたが、今後はこのように具体的な経済価値として明確に示すことができる事例を積み重ねて木質化の提案を強化していきます。

エネルギー関連商品の供給

津戸:成長ドライバーの6つ目は「エネルギー関連商品の供給」です。昨年10月に、中京圏を中心にサッシ・エクステリアなどの住宅用建材の販売・施工を手がけるセレックスがナイスグループに加わりました。

セレックスは、特にサッシの供給に強みを持っており、年間6,000棟の供給実績を誇るなど業界トップクラスの位置づけにあります。グループのシナジーを発揮してサッシ供給に関するサービスエリアの拡充を図っていきます。

物流

津戸:成長ドライバーの7つ目は「物流」です。当社グループの建築資材の流通に関する業務はもちろんのこと、荷主企業に代わって物流業務を受託する3PL(サードパーティロジスティクス)事業の拡大を図るなど、業界の垣根を越えた物流の取り組みにチャレンジしていきます。

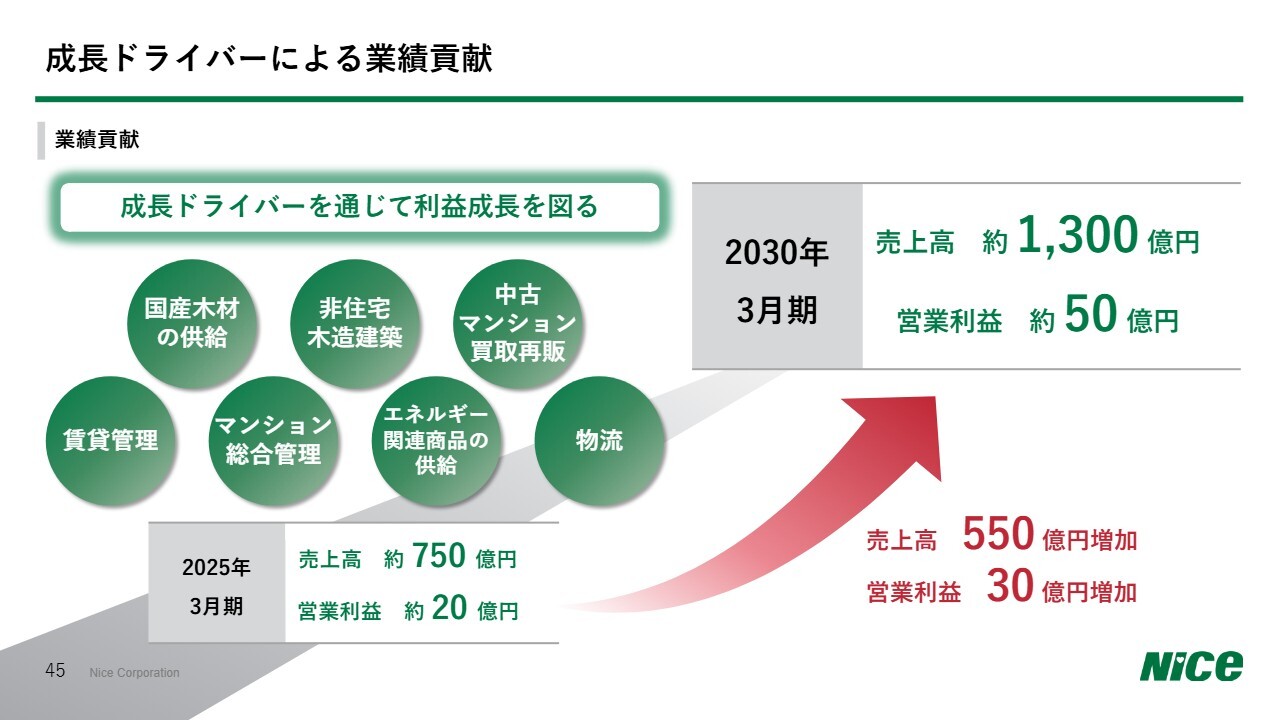

成長ドライバーによる業績貢献

津戸:今お伝えした7つの成長ドライバーを着実に事業として組み立てて実行しながら、今回の中期経営計画の期間中に売上高550億円増、営業利益30億円増を作り出していきます。

『人的資本経営に対する取り組み』

津戸:これらの成長ドライバーを通じた事業成長を実現するためには、人材育成も非常に大事だと思っています。専門スキルの拡充やキャリア採用など、人材戦略にもしっかりと取り組んでいきます。

さらに、従業員エンゲージメントの向上や、DE&Iの推進、健康経営の推進など、人的資本経営の取り組みも加速させていきます。

スライドの画像は、当社グループ会社の社員が年に1回全国から集まって経営方針を共有し、我々の理念を伝えて思いを1つにする基本方針発表会にて撮影したものです。

この発表会の場で、1年間の経営方針、中期経営計画、各事業における具体的な施策や取り組み、活躍している社員のみなさまの取り組み事例や成功事例をお伝えし、グループ一丸となって活動する体制作りを目指しています。

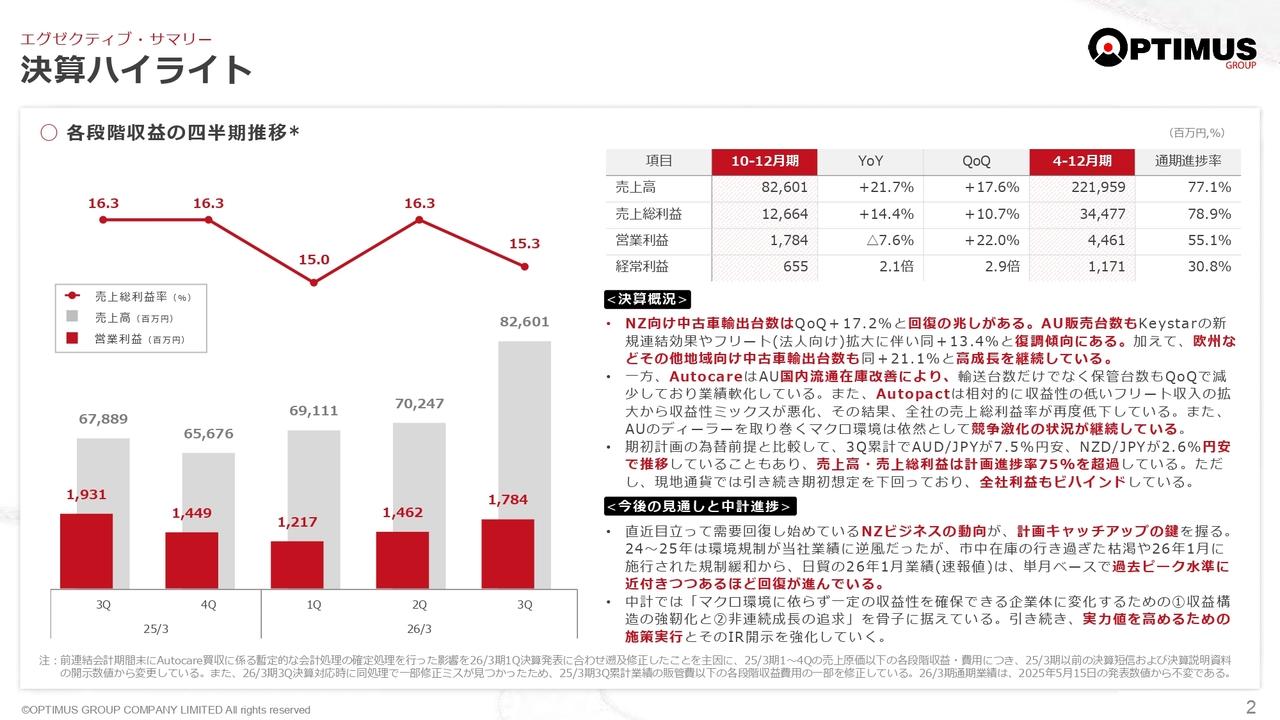

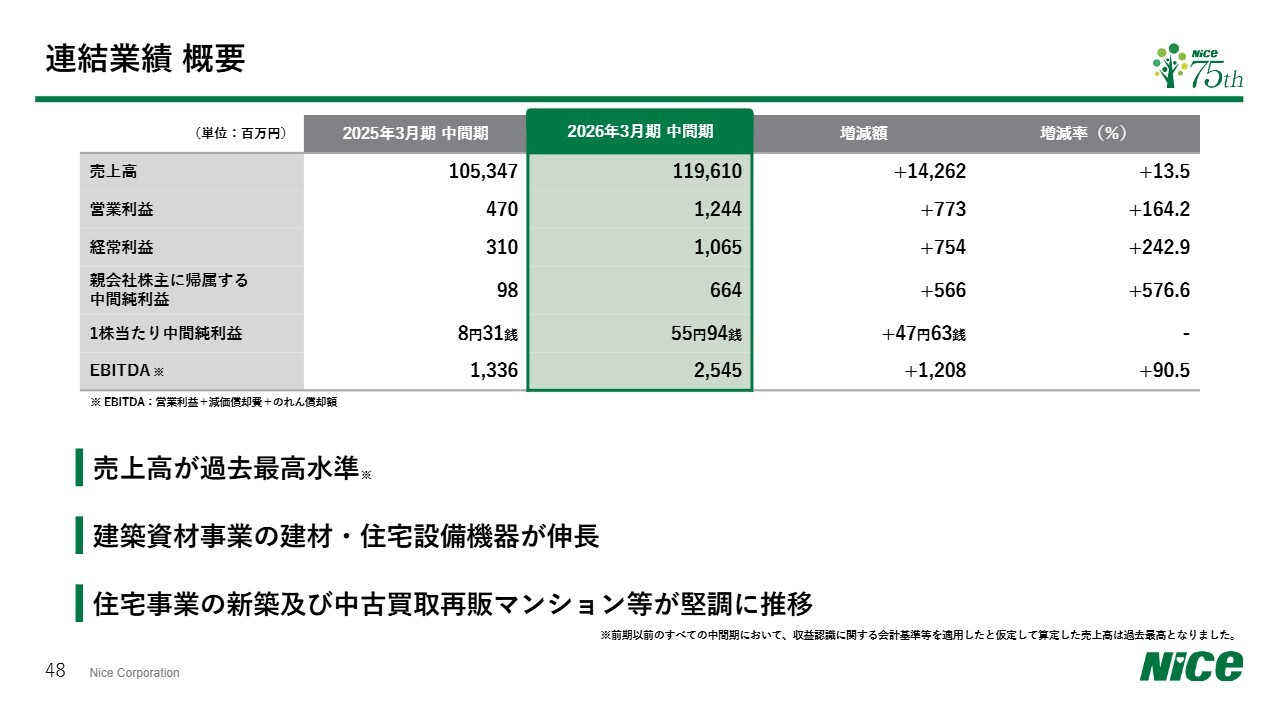

連結業績 概要

津戸:ここからは、今期2026年3月期第2四半期の業績をご説明します。はじめに連結業績の概要です。建築資材事業、住宅事業ともに増収増益を達成し、売上高は前年同期比13.5パーセント増の1,196億円と、中間期としては過去最高の水準となりました。

営業利益は、M&Aなどによるのれん償却費が増加したものの、それを上回る売上総利益が実現し、増益となっています。

親会社株主に帰属する中間純利益については、投資有価証券の売却益が一部含まれています。

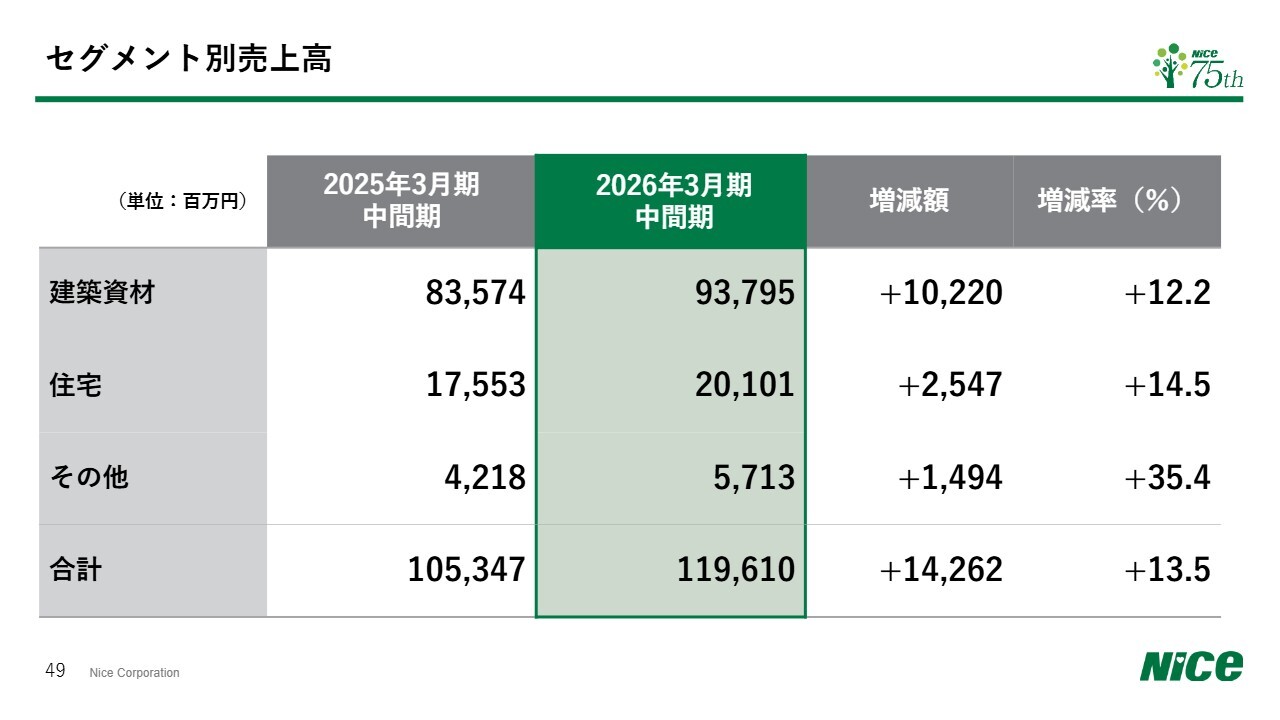

セグメント別売上高

津戸:セグメント別売上高です。いずれのセグメントにおいても、前年同期比で10パーセント以上の増収を実現することができました。

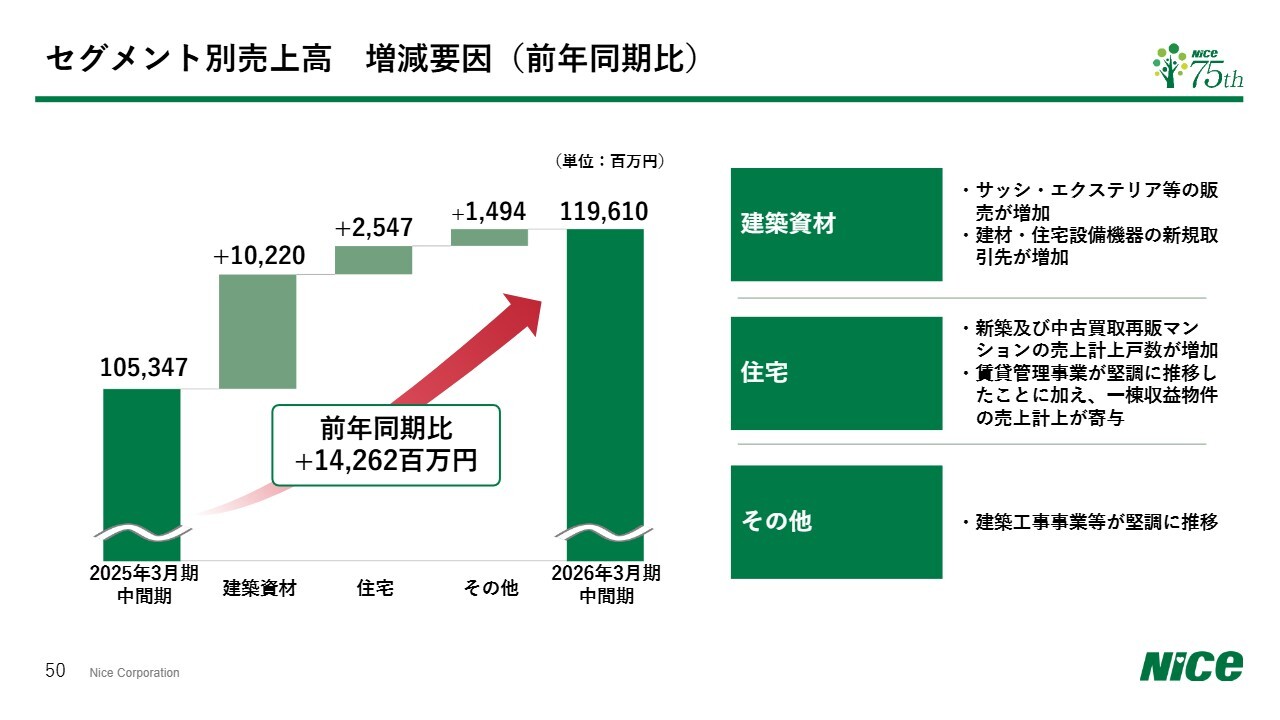

セグメント別売上高 増減要因(前年同期比)

津戸:セグメント別売上高の増減要因です。建築資材セグメントでは、サッシ・エクステリアの販売に加えて、新規取引先の増加などにより、前年同期比でおよそ102億円の増収となりました。

住宅セグメントについては、新築マンション、中古マンション買取再販の計上戸数が増加し、賃貸管理事業も堅調に推移したほか、一棟収益物件の売上計上などにより、25億円程度の増収となりました。

その他セグメントについては、建築工事事業並びにケーブルテレビ事業が堅調に推移して増収となりました。

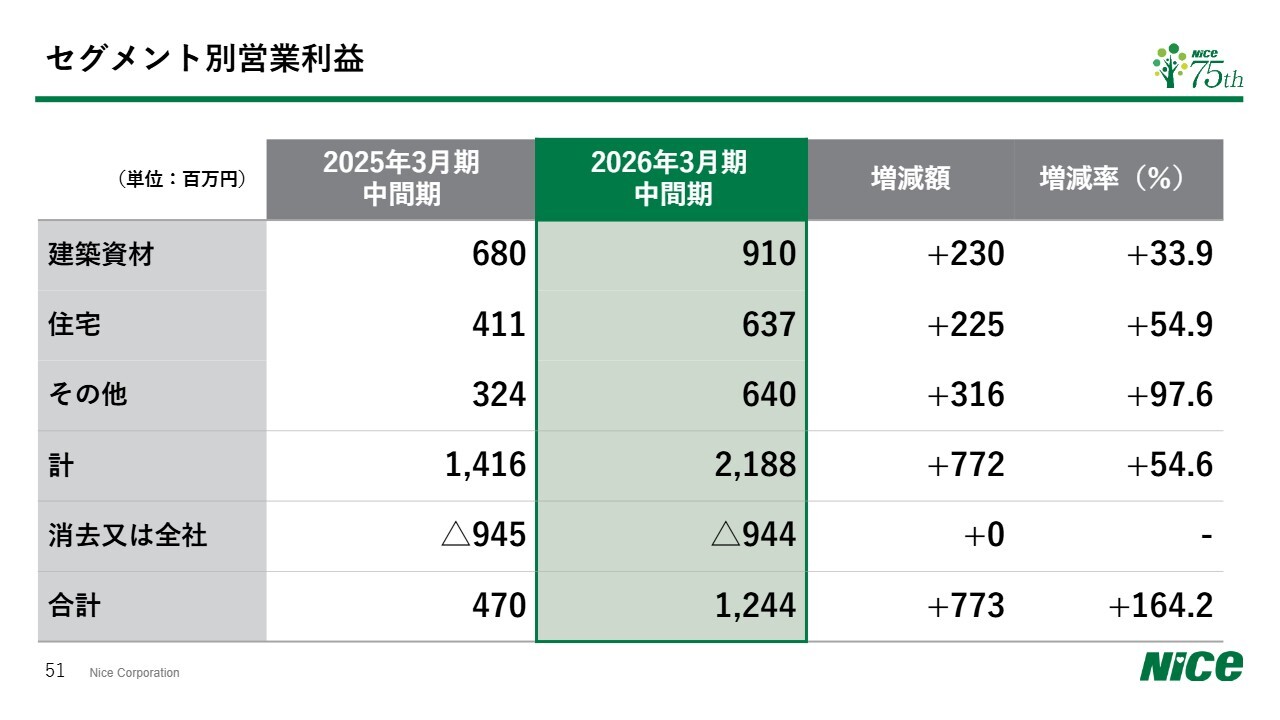

セグメント別営業利益

津戸:セグメント別の営業利益です。いずれのセグメントも前年同期比で30パーセント以上の増加率となりました。

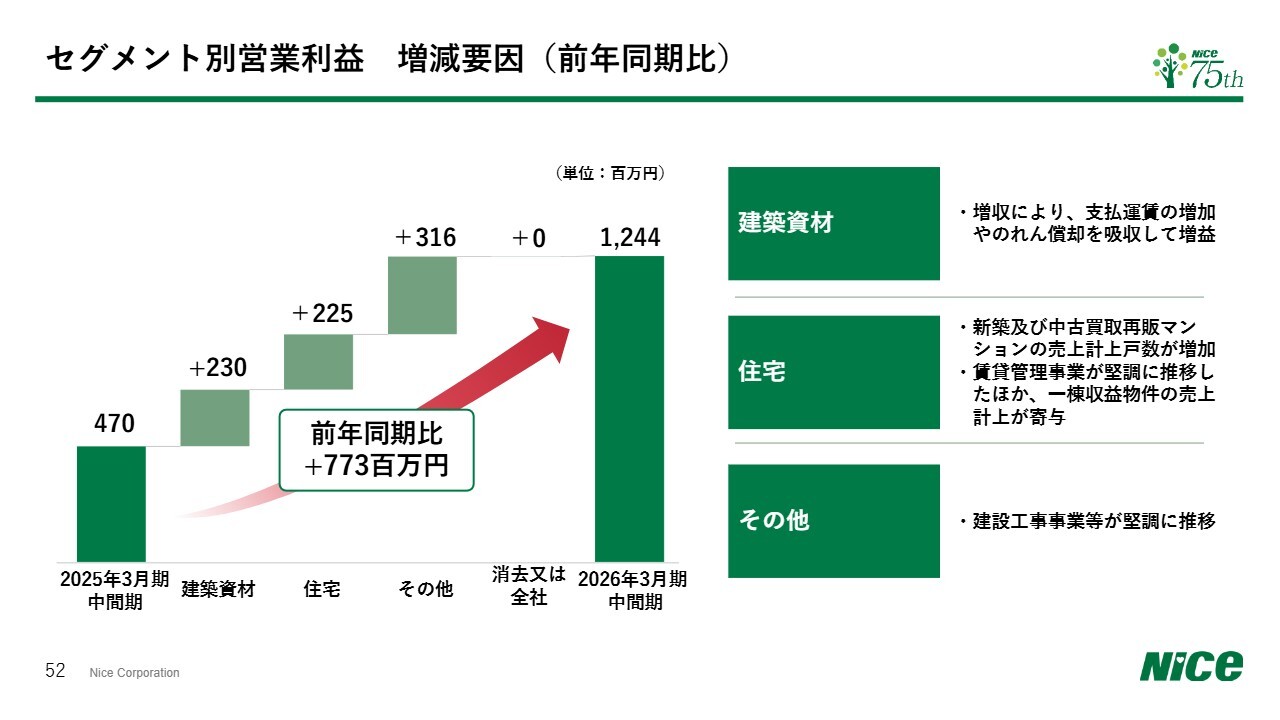

セグメント別営業利益 増減要因(前年同期比)

津戸:セグメント別営業利益の増減要因です。どのセグメントにおいても、前年同期比で2億円以上の増益となっています。

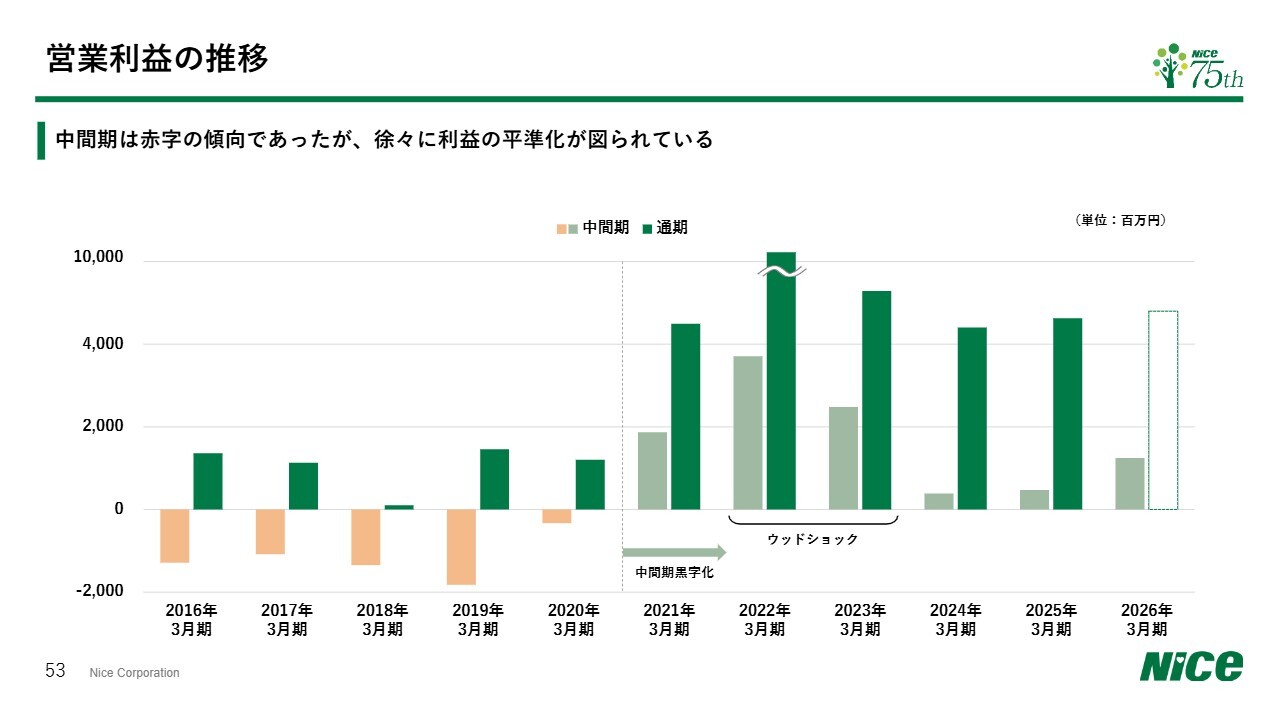

営業利益の推移

津戸:過去10年間の中間期の営業利益の推移です。当社は、今までは新築分譲マンションの計上が第4四半期に集中するなど下期偏重の利益構造となっていました。しかし、昨今は利益計上の平準化を推し進めており、その成果が徐々に出始めていると考えています。

2021年3月期以降は、中間期の黒字化を継続しています。

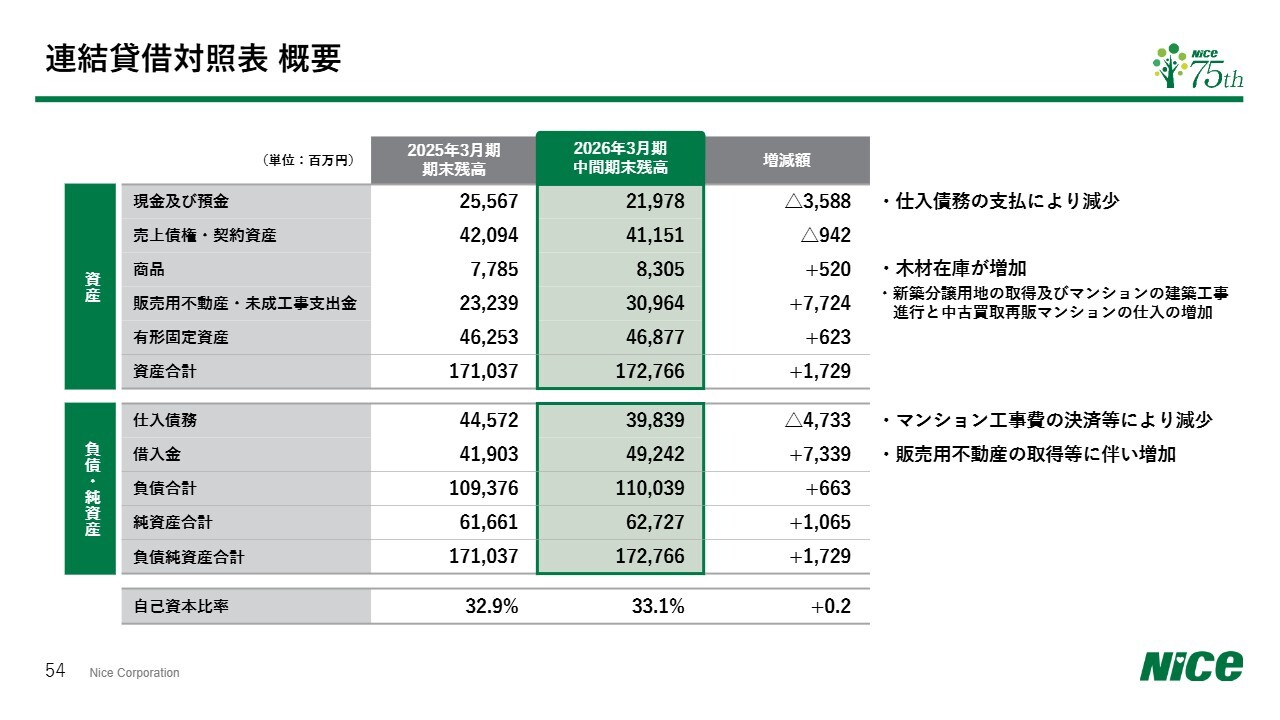

連結貸借対照表 概要

津戸:貸借対照表です。詳細についてはスライドをご覧ください。販売用不動産・未成工事支出金の増加は、新築分譲用地の取得、中古マンション買取再販の仕入などによるもので、事業化に向けて今着実に手を打っているところです。

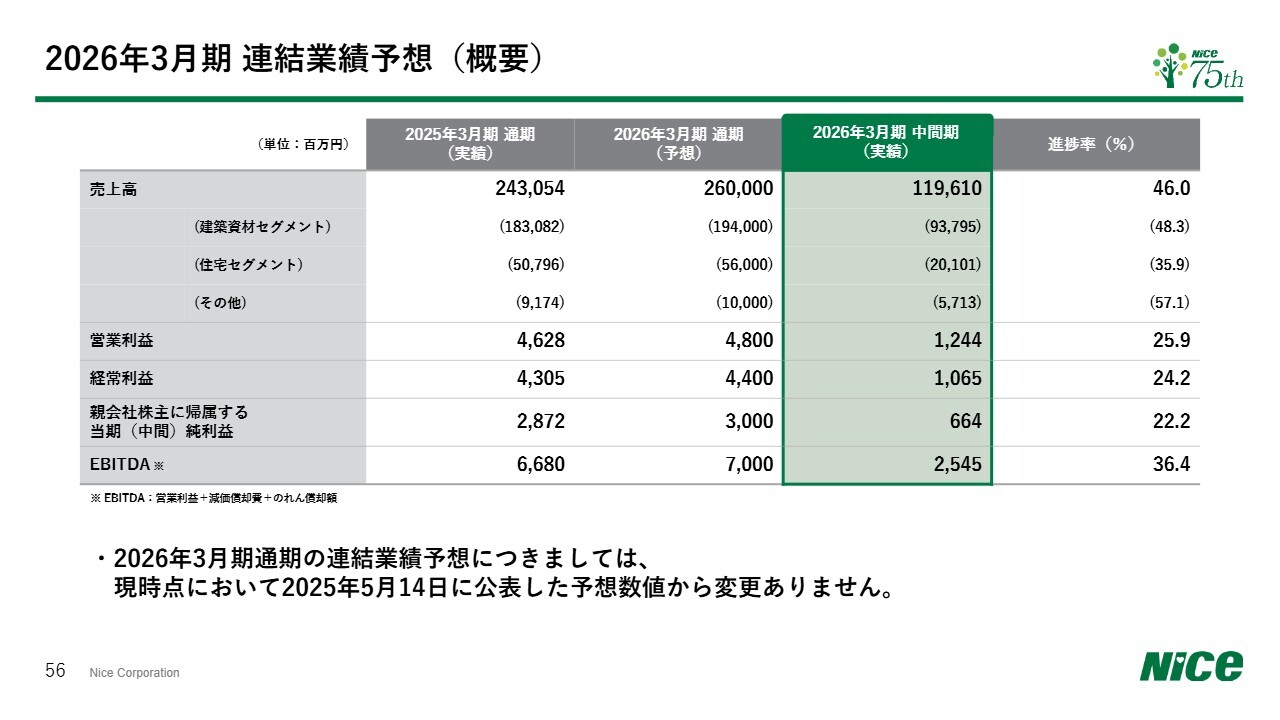

2026年3月期 連結業績予想(概要)

津戸:今期の連結業績予想と株主還元についてお伝えします。まず、2026年3月期の業績予想です。現時点において発表済みの連結業績予想から変更はありません。

利益の進捗率が若干遅れているように見えますが、下期に計上予定のマンション・戸建ての契約が順調に進んでいます。最終的には、おおむね計画どおりに推移していくものと予測しています。

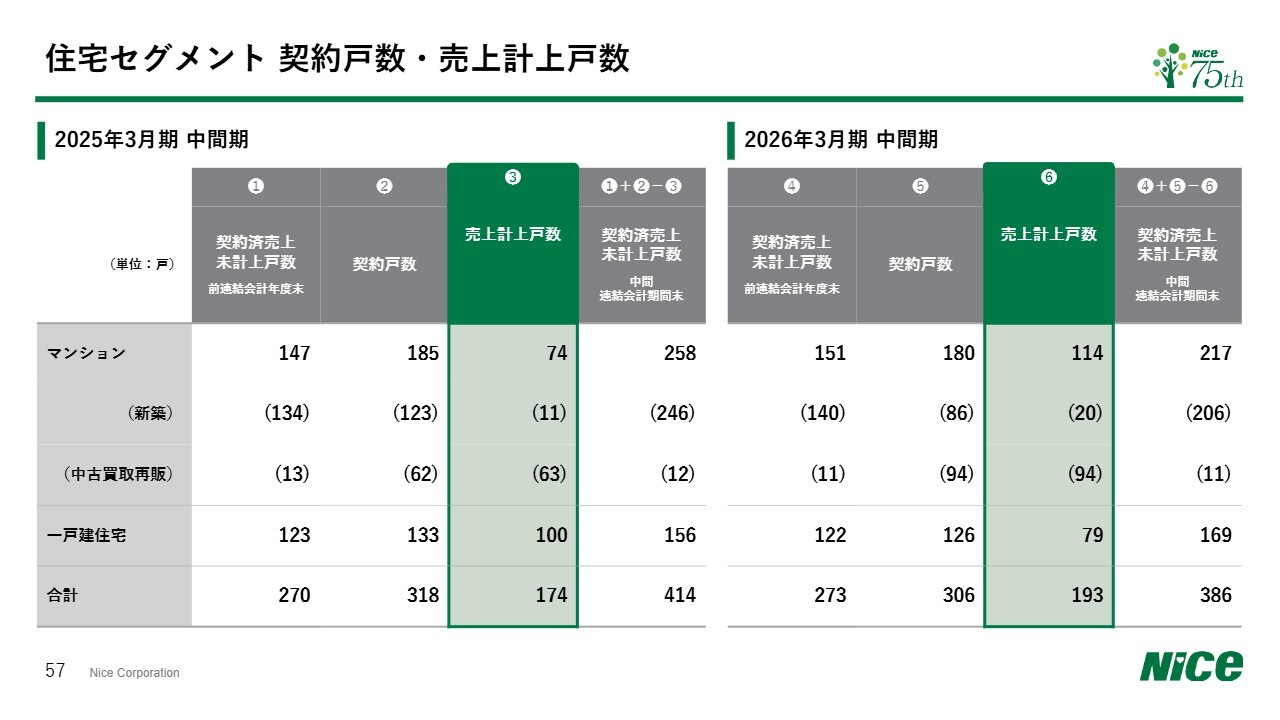

住宅セグメント 契約戸数・売上計上戸数

津戸:住宅セグメントの契約戸数・売上計上戸数の状況です。

住宅事業については、お客さまに物件を引き渡した段階で売上計上されます。当中間期に計上した物件が193戸に対して、スライドの表の一番右側に示している、すでに契約済みでこれから引き渡す物件が386戸あります。

合わせるとほぼ前年並みの進捗を確保できているということで、通期に関してはある程度予定どおり推移すると考えています。

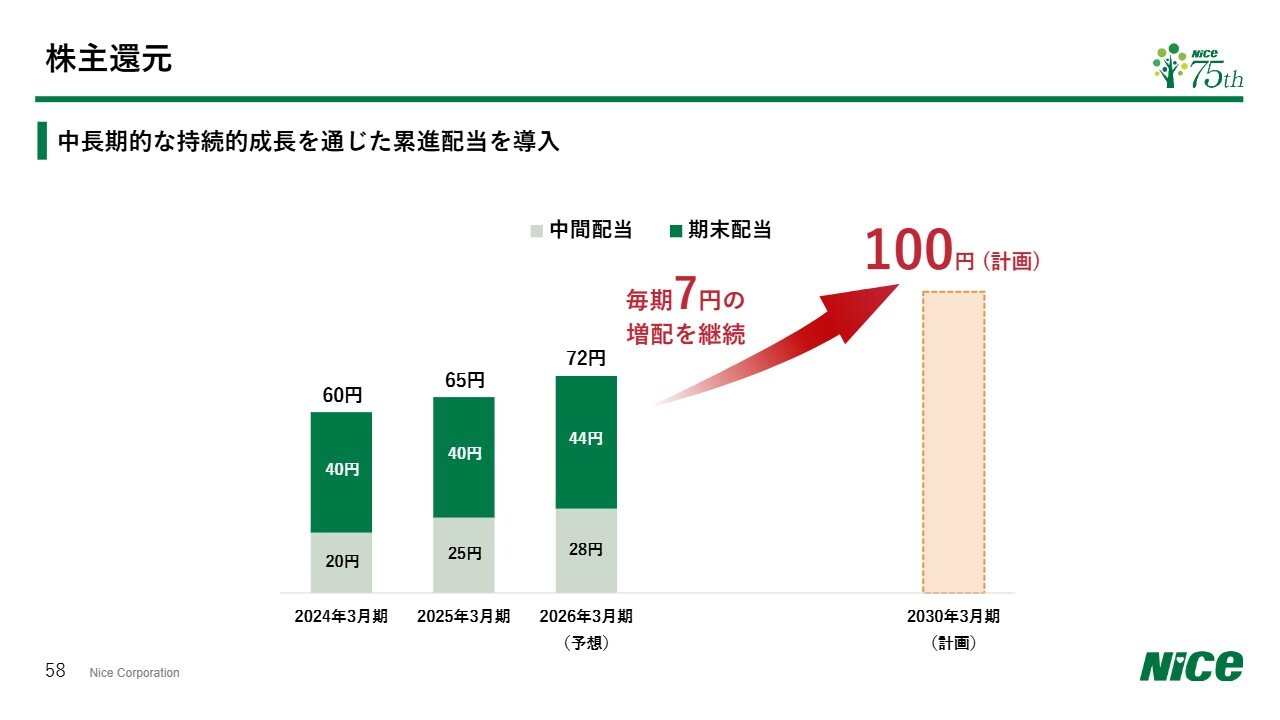

株主還元

津戸:配当についてです。当社は累進配当を導入しており、今期中間配当は予定どおり28円となります。また、中期経営計画の期間中は毎期7円の増配を継続し、2030年3月期は1株当たり100円を計画しています。

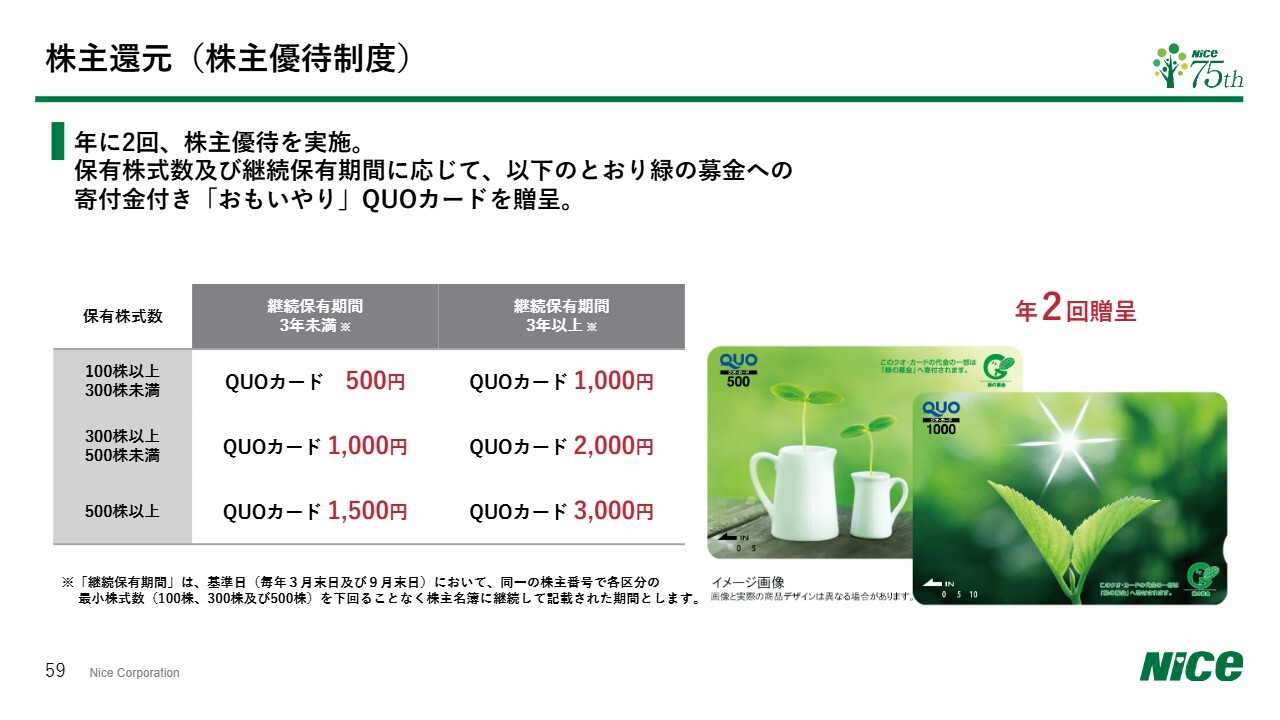

株主還元(株主優待制度)

津戸:昨年6月から株主優待制度を導入しています。年に2回、保有株式数と継続保有期間に応じて、緑の募金への寄付金付きの「おもいやりQUOカード」を贈呈しています。なお、継続保有期間の基準日は、毎年3月末と9月末になります。

この寄付金は、国内の森林整備や子どもたちへの森林環境教育、災害復旧支援などに活用されるため、当社の取り組みと親和性が高いということで採用しました。

木を知り、暮らしを支える。

津戸:最後に、企業ブランディングの一環で作成したキービジュアルをご紹介します。

「木を知り、暮らしを支える。」は、木に携わってきた人々の思いを知る当社グループが、笑顔あふれる暮らしを支えているというメッセージです。

また、森林と住まいの2つのシーンを木でつなげることで、建築資材と住宅の両輪で事業を展開する当社グループを表現しています。

当社グループの全体像や目指すべき姿をしっかりとお伝えすることで、企業価値の向上につなげていきます。引き続きご支援賜りますよう、よろしくお願いします。

質疑応答:新設住宅着工戸数減少への対策について

荒井沙織氏(以下、荒井):「新設住宅着工戸数が長期的に減少しています。特に持家が過去最低水準で推移するなど、市場が縮小傾向にありますが、どのように克服するの

新着ログ

「卸売業」のログ