【QAあり】ダイトロン、製販融合力を活かし市場拡大 半導体・自動化領域を軸に連結売上高1,000億円超を見据える

目次

土屋伸介氏(以下、土屋):ダイトロン株式会社代表取締役社長の土屋です。よろしくお願いします。さっそくですが、私どもの会社説明等を始めます。

本日のプレゼンでは、目次の3つの項目についてお話ししたいと思います。

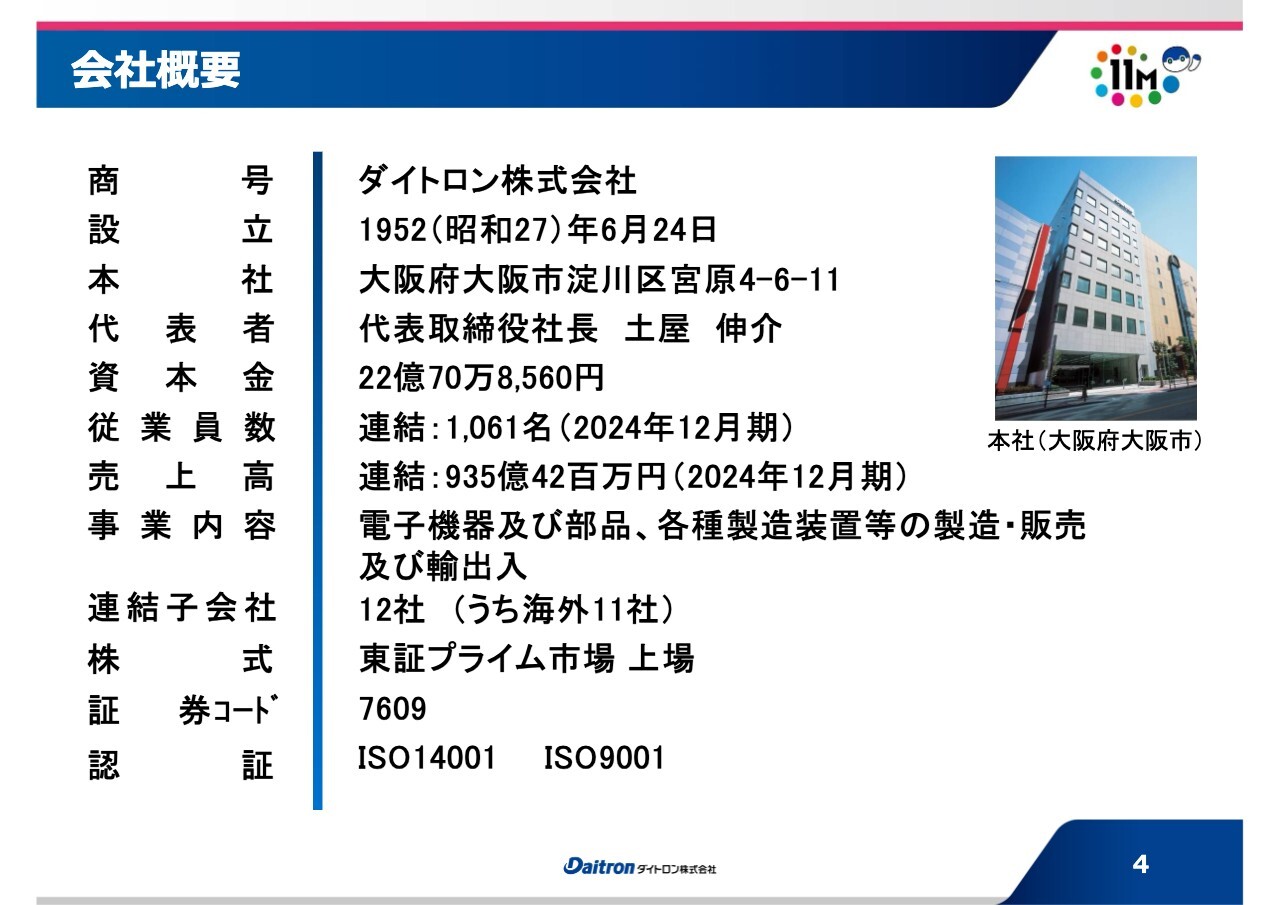

会社概要

土屋:まずは、会社概要および事業内容についてお話しします。当社の設立は1952年です。本社は大阪にあり、新大阪駅から徒歩で約8分のところにあります。

現在、連結の従業員は1,061名です。

昨年末の売上高は、連結で935億4,200万円です。事業については、電子機器及び部品、そして各種製造装置等の製造と販売、及び輸出入です。

企業理念

土屋:私どもの企業理念は、基本として「創業の精神」「行動規範」「経営理念」という3つの項目からなっています。特に、創業の精神である「きびしい仕事 ゆたかな生活」は私どもの創業者が考えた内容で、今も社員の多くに浸透していると思っています。

グループ・ステートメント

土屋:私どもは今、海外グループ会社もいろいろありますので、グループ全体でも、グループ・ステートメントとして「Creator for the NEXT」を掲げています。このステートメントには、対外的には「グローバルな観点で市場を捉え、お客様ニーズの一歩先の価値を創造し、提供する」といった意味合いが込められています。

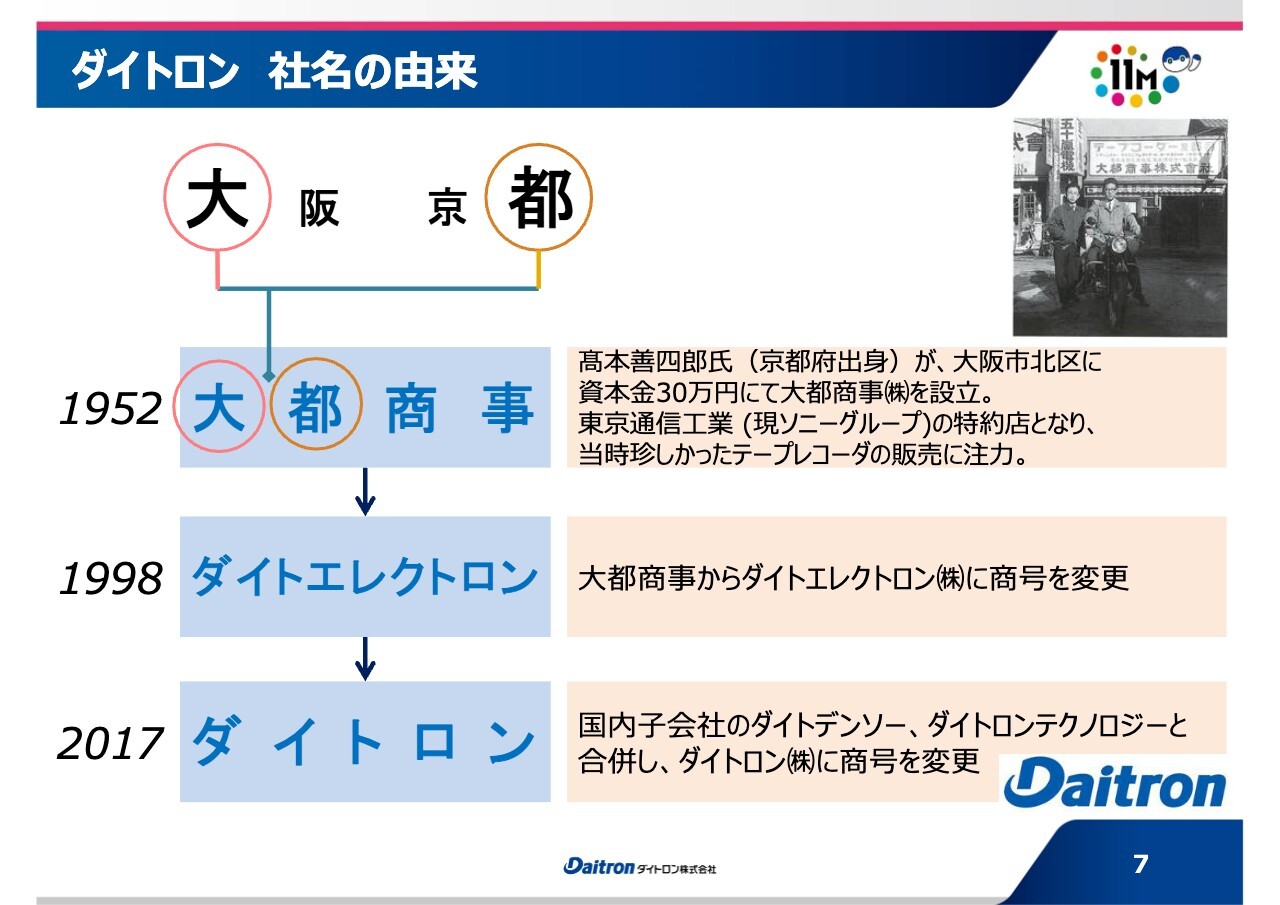

ダイトロン 社名の由来

土屋:社名の由来です。現在、ダイトロンという社名になっていますが、実はこれまでに2回、社名を変更しています。

もともとは大都商事という名前でした。実は私どもの創業者である髙本善四郎氏が京都府の出身だったこと、そして髙本氏が大阪に会社を興したことから、大阪の「大」と京都の「都」を取って「大都」という名前を付けました。

この「大都」という名称を引き継ぎ、最終的には現在のダイトロンという社名になっています。

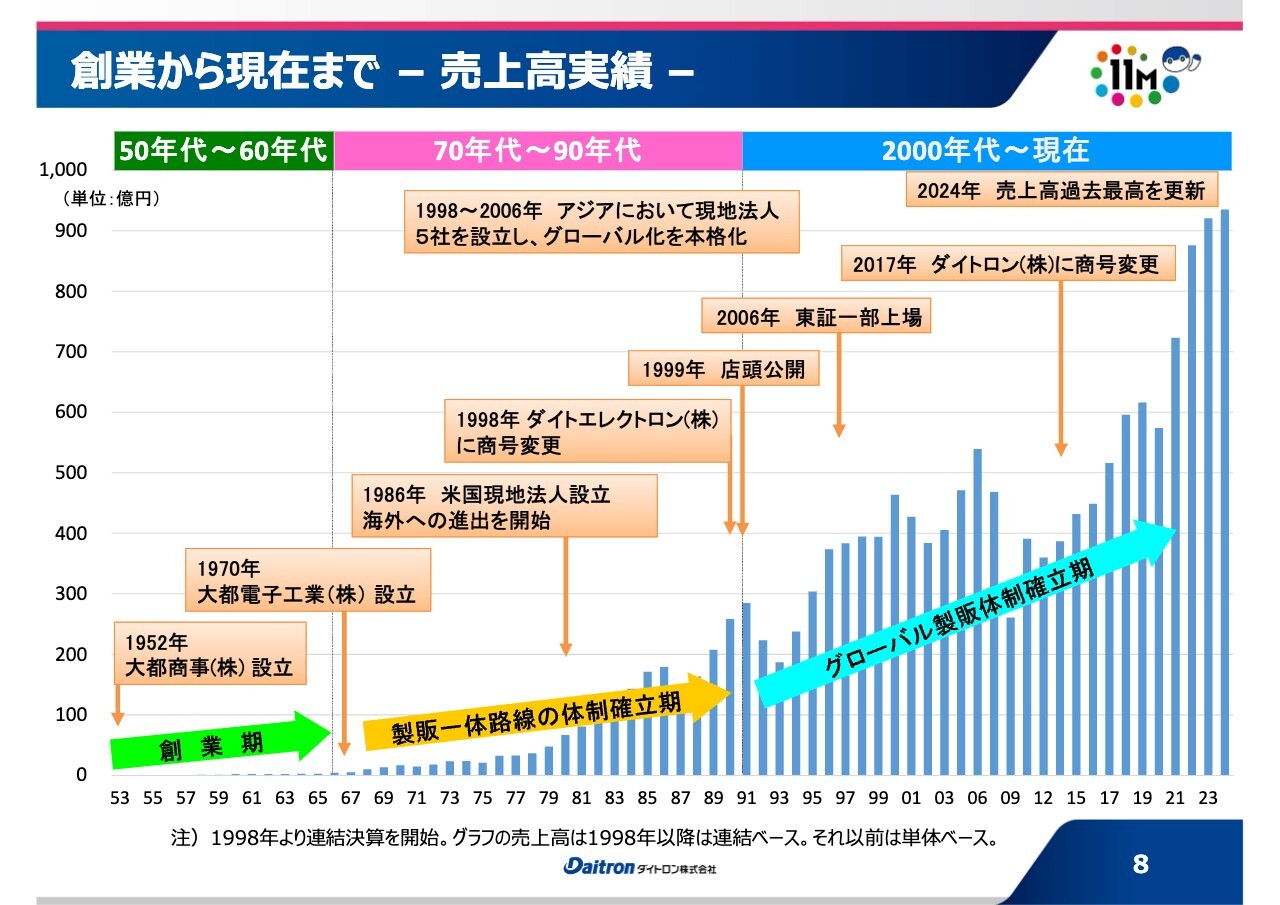

創業から現在まで –売上高実績–

土屋:創業から現在までの売上高実績です。設立は1952年ですが、まずは卸関係の事業を大阪で始めました。この頃、テープレコーダーの販売を始めました。これは今のソニーのテープレコーダーになりますが、放送局などにテープレコーダーを販売し始めていた時期でした。

その後、少しずつ電子部品や電子機器関係の取り扱いも加えて、商いを広げていく段階になりました。これがおよそ50年代から60年代の背景となります。

そして60年代の後半から、もともと創業者が非常に技術的なことに関心があったこともあり、商社だけでは将来において難しくなる時期も来るだろうという考えのもと、技術を磨いていくべく、社内に技術部を作りました。

そこを一部独立させるようなかたちで、私どもの製造子会社も設立しました。この時期は70年代から90年代となりますが、このような子会社がいくつかあります。その時期を私どもは「製販一体路線の体制確立期」と捉えています。

その間にいろいろな商いも大きくなってはいくのですが、アメリカにも設立できないかと動き始めていました。国内のみならず海外展開を本格的に強化していく必要が出てきたのが、2000年代に入ってからになります。

私どもは国内のビジネスにおいて、いろいろ厳しかった時期もありましたが、トレンドという流れの中では徐々に成長も遂げてきました。さらに成長していくためには、国内のみならず海外の市場をどのように今後切り開いていくのかが、重要なカギになってきたと考えています。

2000年代に入って海外の取り組みを強化していくわけですが、その流れの中で東証一部上場や、社名変更を行い、現在のような本格的なエレクトロニクス関連の商社、そして製造機能を持った会社となりました。

ただし、実際のところ、この間にもやはり厳しい時期はありました。リーマン・ショックの時期や、またさらにその前にはバブルの崩壊などいろいろありましたが、そのような厳しい時期を乗り越えて、昨年度は売上高で過去最高を更新しています。

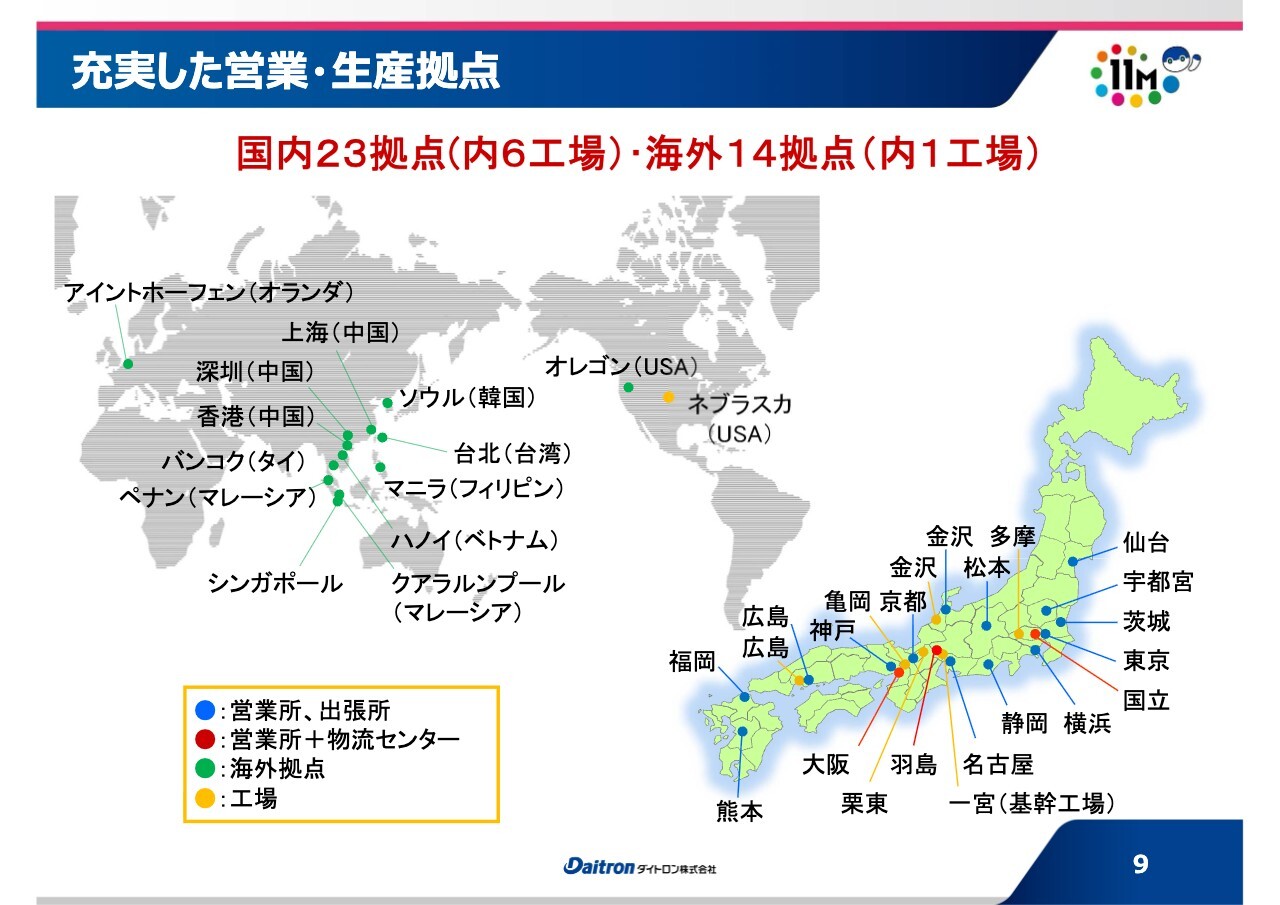

充実した営業・生産拠点

土屋:スライドには、販売ネットワークと生産拠点を示しています。国内には23拠点あり、そのうち6ヶ所が工場となっています。海外は14拠点で、そのうち1ヶ所が工場となっています。

国内においては、北は仙台から南は熊本まで拠点が広がっています。海外は、基本はアメリカ、アジア、ヨーロッパとなっており、一応世界をカバーできるようなかたちにはなっていますが、主にアジアで拠点を多く設立しているのが現状です。

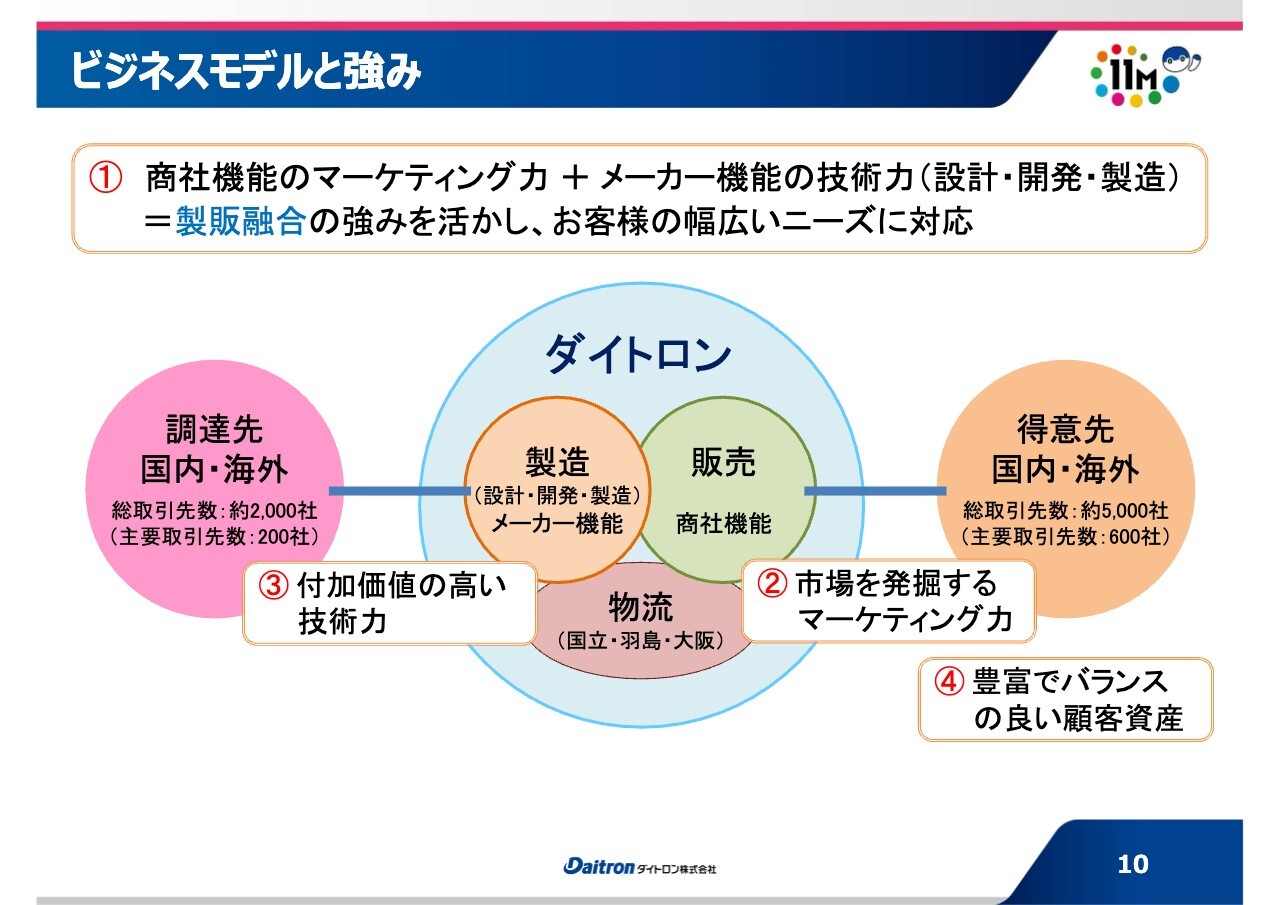

ビジネスモデルと強み

土屋:当社のビジネスの強みは、やはり商社の機能をベースとしながら、メーカー機能を持っていることです。このようなメーカー機能をお持ちの商社も一部はありますが、その多くは受託生産の関係を持たれているケースが多いと思います。

一方で、私どもは受託の関係も一部はありますが、基本的には設計・開発を自社で行っています。技術力を高めて付加価値の高いものを作れるように、設計能力、開発能力を自社の中で持っています。さらに製造も行っていることは、私どもとしては非常に強みになっていると考えています。

組織体制(2本部2カンパニー制)

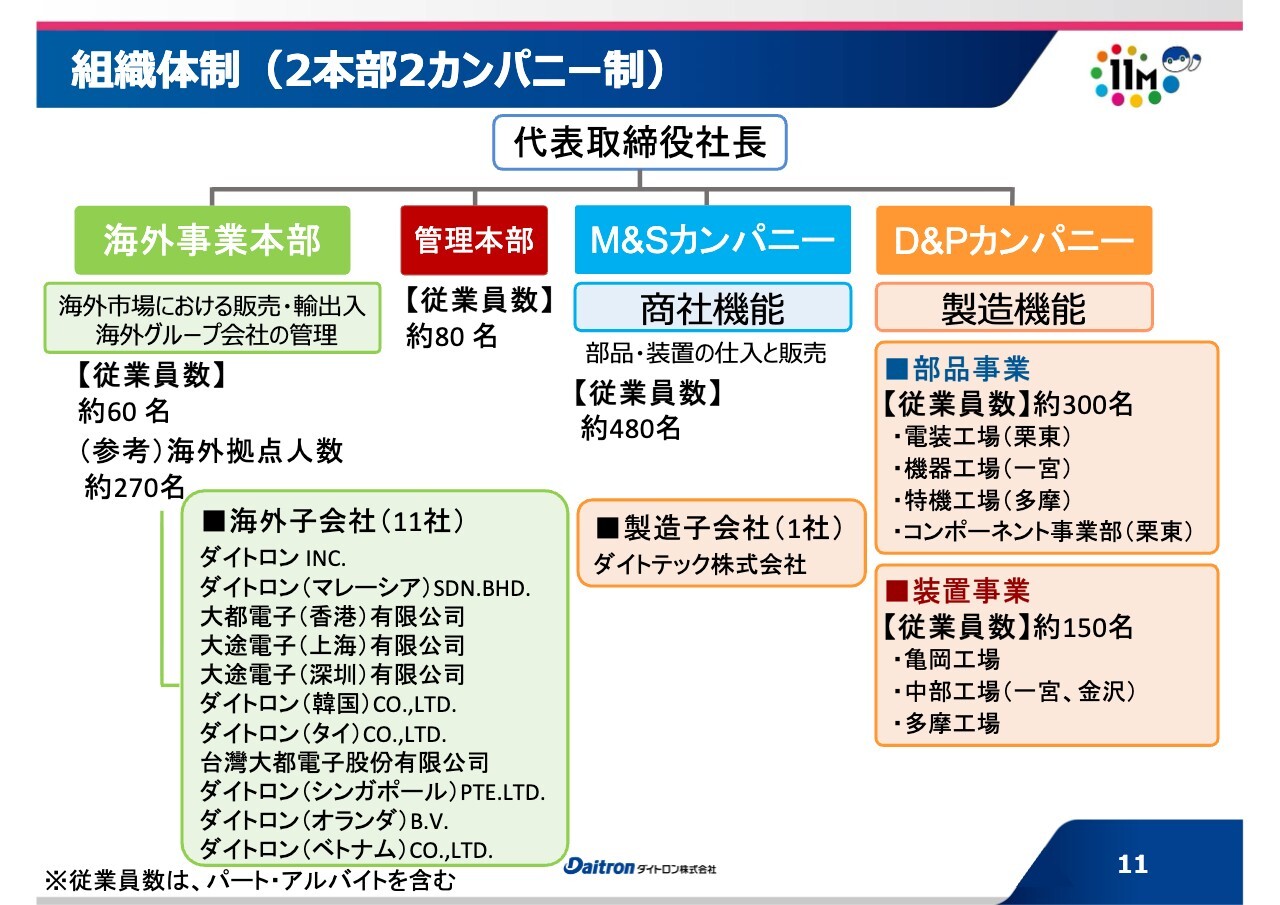

土屋:組織体制です。当社では現在、2つの本部と2つのカンパニーといった組織を持っています。

この2つのカンパニーが当社の根幹になっている部分ではあるのですが、1つがM&Sカンパニーです。これは、商社機能を持っているカンパニーで、部品や装置の仕入と販売等を行っている一番大きな組織となっています。

もう1つがD&Pカンパニーで、製造機能を持っているカンパニーです。D&Pカンパニーでは、部品事業の製造関係と装置事業の設備関係の機能を持ち、製造を行っています。

増井麻里子氏(以下、増井):ここからはご質問をはさみながら進めます。海外事業についてうかがいます。2年前にご登壇いただいた時は、海外拠点人数が180名くらいだったと記憶しています。今は270名となっていますが、これはどのような拠点が牽引しているのでしょうか?

土屋:前回と比べると、人数が非常に多くなっています。主に、北米地区の私どもの現法会社が牽引していると考えています。スライド9ページで、ネットワークとして海外に工場が1ヶ所あるとご説明したかと思います。

その工場では、鉄道車両向けのハーネス事業を行っています。北米地区では今、大きな車両の更新時期に入っており、それに関連したビジネスとして、あるお客さまを通じて大きなプロジェクトをご依頼いただいており、進めているところです。

その立ち上がりとともに、人数もやはり強化していく必要がありました。そのような流れから、急激に人数が増えてきています。

増井:そうなのですね。また、前回には、「欧州を強化していこう」とのお話もいただきました。その際に、EU全体をカバーできるオランダを拠点にしたいとおっしゃっていたのですが、今どこかの国で販売が伸びているといった動きがありましたら教えてください。

土屋:欧州は約3年前に設立して、販売のほうに今、いろいろと力を入れています。国で言うと、伸びているのはドイツです。さらに実は、フィンランドにも大きなお客さまがいます。

主に半導体のチップなどを作るためのベースとなるシリコンウェーハがありますが、そのシリコンウェーハの材料を作っている大きなお客さまがドイツとフィンランドにいます。そちら向けの設備の販売が、1つは大きく伸びています。

増井:御社の製品は、半導体の後工程の製品ですか?

土屋:後工程も一部はあるのですが、私どもはどちらかというと、本当の元のほうの材料工程といわれるところです。そちらの設備関係が、私どもの会社の中では非常に強みとなっていまして、その機器を多く販売しています。

増井:そうなのですね。今後、中長期的に拡大していきそうな国やエリアはありますか?

土屋:ヨーロッパではドイツ、フィンランドが伸びていますが、それ以外の国では、フランスやイタリアには非常に注目しています。そのような半導体関係なども、やはり投資にからむ設備において、販売できる余地がまだあることが理由の1つです。

それ以外に、私どものオリジナル製品で「スイッチング電源」といわれている、ニッチの市場を狙う特殊な機能を持った電源があります。これはどちらかと言うと、分析装置や医療機器・医療装置関係のところに使われるものです。

ヨーロッパにはそのような装置メーカー、機器メーカーがいくつかあるため、需要がかなり期待できますので、今後伸びるかと思っています。

もう1つは、東欧です。東欧は、ヨーロッパの中でもコストが比較的安いと言われており、製造会社が今後も多く出てくるのではないかとの見方もあり、注目していきたいと思っています。

増井:なるほど。御社のラインアップが豊富ですので、「ピンポイントでハマる」と言いますか、そのような商品をお持ちなのですね。

土屋:そうですね。そのような観点もあって、いろいろ考えていきたいと思っています。

増井:よくわかりました。ご説明の続きをお願いします。

土屋:海外についてお話ししましたが、海外事業本部があります。海外事業本部がちょうど海外子会社を管轄している組織になっています。

もう1つが、管理本部です。こちらは少数精鋭で、海外事業本部やM&Sカンパニー、D&Pカンパニーを支えるかたちで機能している組織です。

セグメント別売上高構成比(2025年9月末実績)

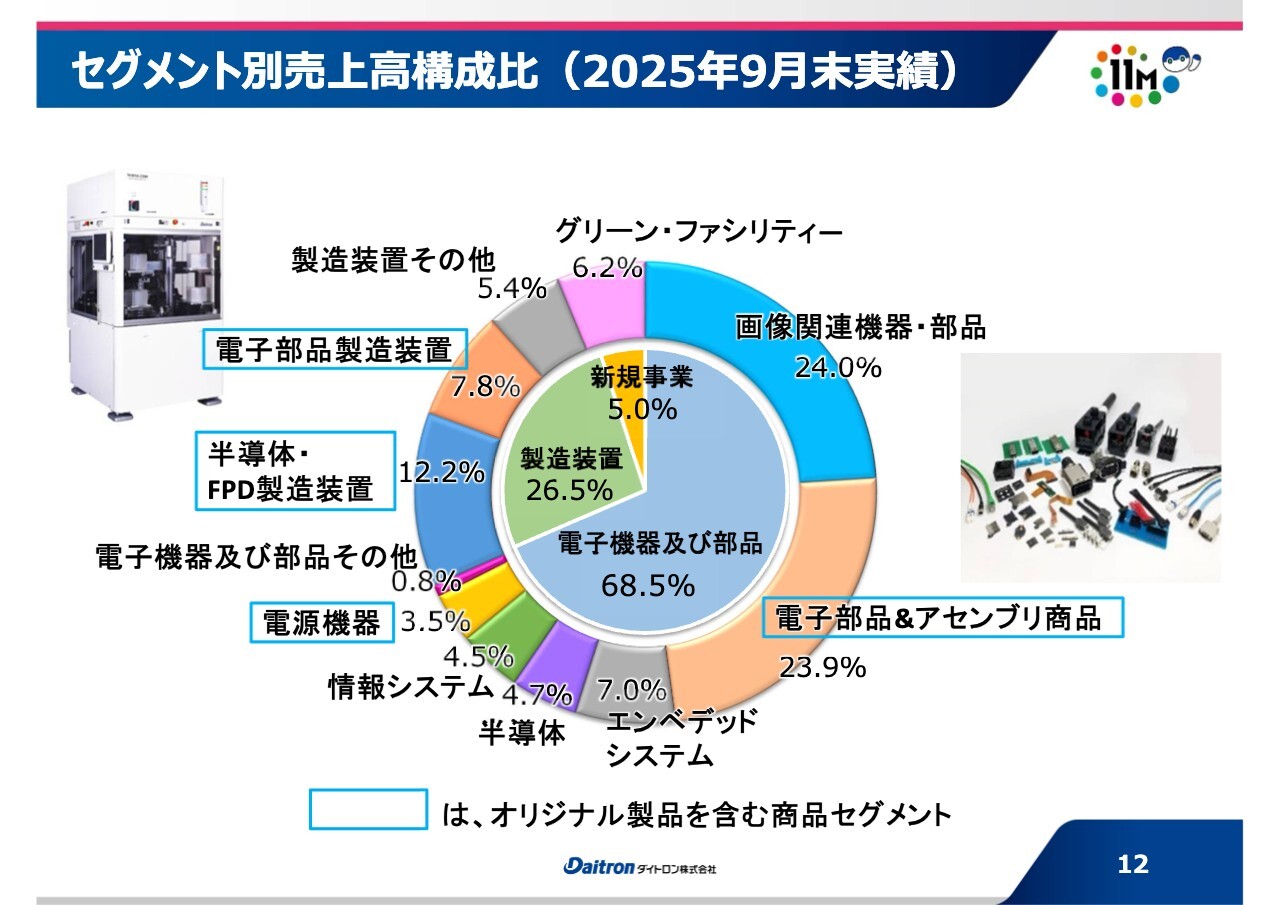

土屋:セグメント別の売上高構成比についてです。スライドの円グラフは、私どもが取り扱う商品群をセグメント別に分けたものです。円グラフの中心には、水色で示した電子機器及び部品、緑色の製造装置、オレンジ色の新規事業と記載しています。これがまず基本となっているセグメントです。

バランスとしては、スライドに記載のとおりです。このバランスをしっかりと保っていくことが非常に重要だと考えています。

根幹となるセグメントの周りに、さらにいろいろと記載しています。例えば、電子機器及び部品であれば、「画像関連機器・部品」「電子部品&アセンブリ商品」といったものがあります。製造装置関係では、「半導体・FPD製造装置関連」「電子部品製造装置」といったものがあります。

どのようなものかをもう少し詳しくご説明していきたいと思います。

セグメント別 取扱商品群【電子機器・部品】

土屋:セグメント別の取扱商品群(電子機器・部品)についてです。「電子部品&アセンブリ商品」は、主にコネクタや、コネクタとケーブルをつないでアセンブリしたハーネスといわれるものがあります。コネクタに関しては、ガラスを使って融着して密閉度を上げた特殊なコネクタがありますが、これを私どもは自社で生産しています。

また、みなさまご存知のとおり、「半導体」では、一部アナログ系といった取り扱いもあります。

加えて、最近では、組込型のコンピューター関係の「エンベデッドシステム」があります。

「電源機器」「画像関連機器・部品」では、自動化で今いろいろ注目を浴びているカメラやレンズ、照明を使ったかたちでのいろいろな検査装置にも使われるような、いろいろな部品機器などの取り扱いがあります。

「情報システム」では、ビデオや音声会議システムなどがあります。

セグメント別 取扱商品群【製造装置】

土屋:もう1つの大きなセグメントの括りとして、製造装置関係があります。こちらは材料関係で、半導体のシリコンウェーハといわれる材料関係を始めその他いろいろな電子材料があります。

「半導体・FPD製造装置」はそこで使われる設備なのですが、私どものオリジナル製品も含めて、当社としては非常に強い市場であると認識しています。そこでいろいろなオリジナル製品を含めた販売を行っています。

もう1つの「電子部品製造装置」関係では、レーザーダイオード(LD)といわれる部品関係があります。こちらについても、通信関係の機器にこのレーザーダイオードが多く組み込まれてきており、需要が非常に旺盛になってきています。

電子部品製造では、その需要に対して当社オリジナルのいろいろな設備をレーザーダイオード向けに作り、納めています。

取扱製品用途例①

土屋:セグメント関係の取扱製品の用途例です。私どもはBtoBのビジネスが基本ですので、部品についてお話ししても、どのようなかたちで使われているか具体的にイメージするのはなかなか難しいかと思います。

そこで、スライドに具体的な用途例をまとめました。例えば、いろいろな製造現場がありますが、今やはり省力化や自動化がテーマとなっています。

人手不足の問題もありますので、そのようなことも含めて自動化のラインで、画像機器や、産業用のPCなどが使われるようになっています。このようなところに私どもの商材を供給しています。

医療用機器については、先ほどヨーロッパの状況についてお話ししましたが、スライドに記載の機器には、私どものオリジナル製品の「スイッチング電源」が使われています。

医療用機器も検査装置などいろいろな種類がありますし、そのようなところではカメラやレンズはもちろん、産業用のコンピューターも利用されています。そのようなところにもいろいろと供給しています。さらに、ハーネスといわれるコネクタとケーブルを加工したものも供給しています。

輸送用機器については、先ほどアメリカについてお話ししましたが、電車の天井には、実はたくさんのハーネスといわれているケーブル関係が使われています。そのようなものを製造して供給しています。

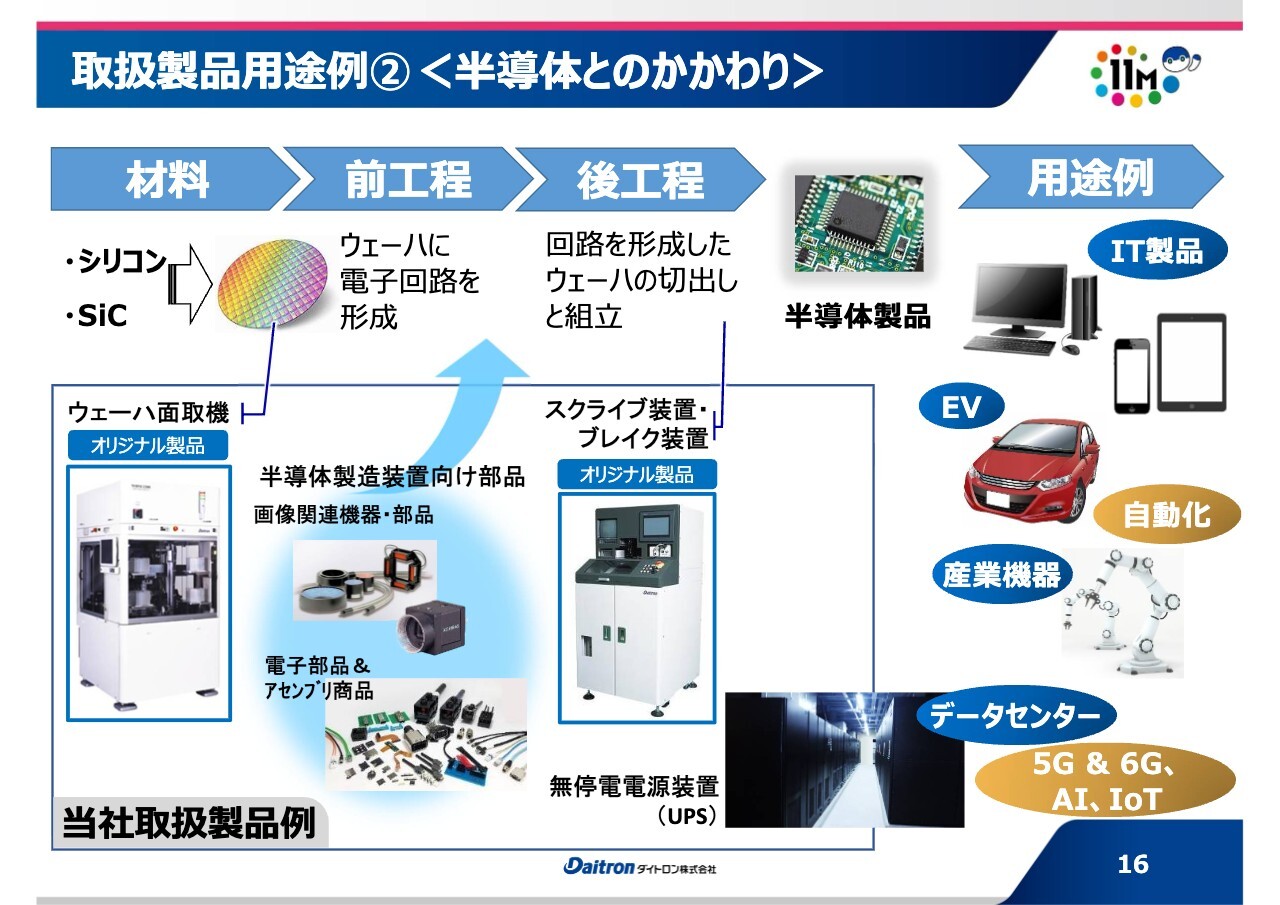

取扱製品用途例②<半導体とのかかわり>

土屋:半導体とのかかわりという観点では、スライドに記載のとおり、「前工程」の前に「材料」というプロセスがあります。このプロセスの設備を私どもは多く取り扱っています。

シリコンは一般的に多く使われていますが、それ以外にもパワー半導体系のSiC(シリコンカーバイド)といわれる特殊な電子材料もあり、このようなものの加工機も生産しています。

前工程、後工程といろいろありますが、その関連の商品も一部取り扱っています。

さらに、レーザーダイオード関係の需要が非常に高まってきています。光半導体と言われるものですが、通信機器向けのデバイスとして非常に注目を浴びています。こちらを製造するための装置がオリジナル製品でいくつかあります。

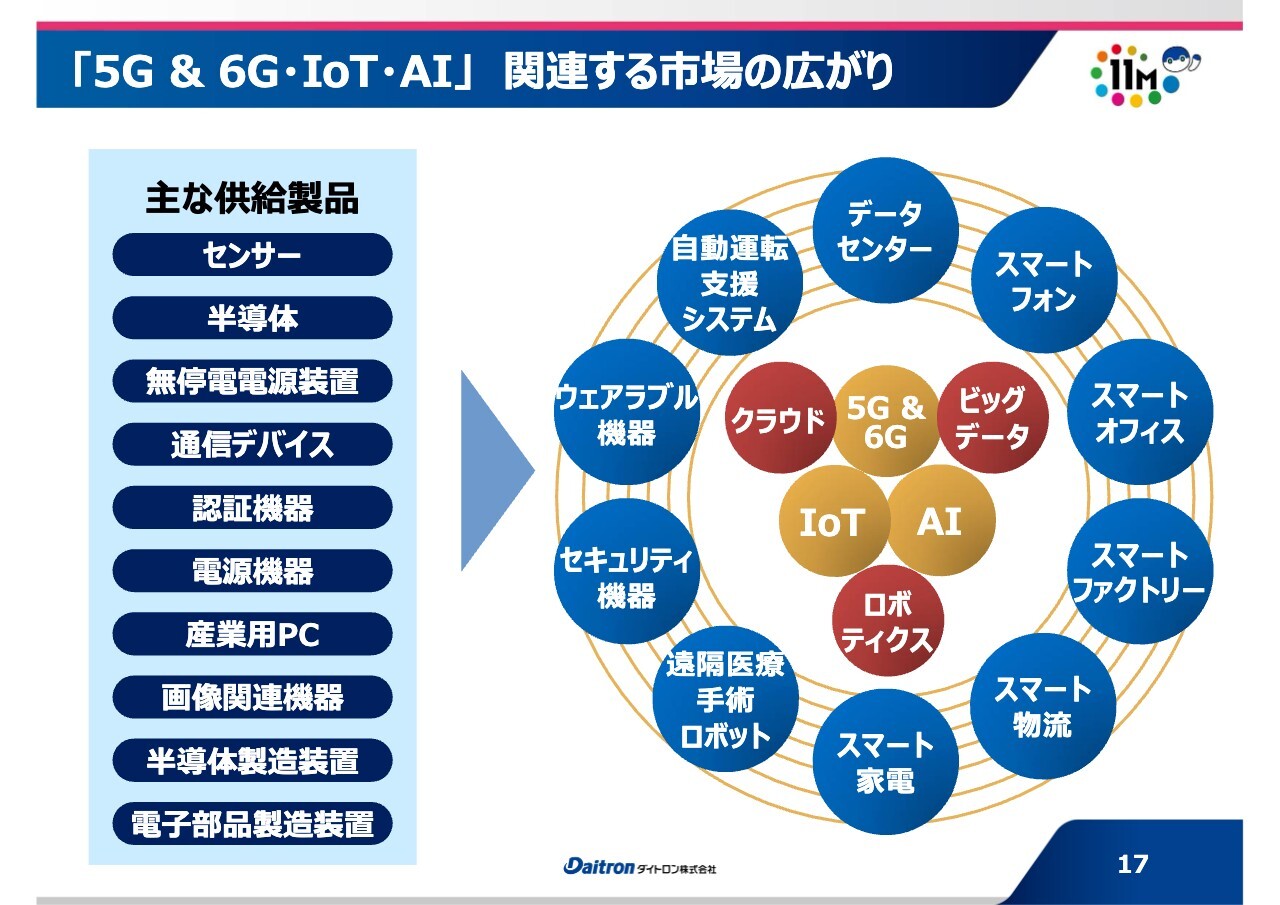

「5G & 6G・IoT・AI」関連する市場の広がり

土屋:ここでは、今までのセグメント関係の商品群と市場をまとめてお話しします。スライドには「クラウド」「5G&6G」「IoT」「AI」「ビッグデータ」「ロボティクス」などといろいろ記載していますが、こちらは今後、右肩上がりで非常に伸びが期待できる市場だと考えています。

こちらに対していろいろなアプリケーションが存在するわけなのですが、そこに向けていろいろな供給製品があります。スライド左側には主な供給製品を記載しています。このようなものを、私どもはオリジナル製品も含めて取り揃えています。

このように、今後右肩上がりで期待できる市場に対して、いろいろな製品を供給できる体制が整っているとお考えください。

増井:御社ではラインアップとして、電子部品や半導体、そしてそれぞれの製造装置まで手がけています。AIやIoTの分野に今後どのように関わっていくのかをもう少しご説明いただけますか?

土屋:AI関係では、検査装置の領域で非常にいろいろ取り組みを行っています。私ども自身が、AIのソフトウェアや機能を取り扱っています。さらに、その機能を私どもで作っている設備、検査装置関係に搭載して、より検査レベルを上げて、お客さまの省力化を手助けするような取り組みを行っています。

IoT関係では、例えば、お客さまの工場のラインで予知保全の問題がかなり懸案事項となっています。この予知保全向けのいろいろなセンサや、機器そしてソフトウェアを絡めたシステム関係の取り組みを行っています。

そのようなことを全体的に、IoT関係では、センサや、ハード関係の部品とソフトウェアを絡めたかたちで、お客さまの工場の生産を順調に稼働させるためのシステムを含めて、いろいろな取引を進めているところです。

増井:つまり、故障予兆のようなものをしっかりと把握して、お客さまとしてもなにか急に壊れて買い替えなくてはいけないわけではなく、あらかじめ手を打てるようなイメージでしょうか?

土屋:おっしゃるとおりです。まさにそのような情報を提供できるようなかたちにしています。そのための機器も一緒に供給しながら、お客さまの手助けをしています。工場が止まれば大変なことになりますので、それを事前にある程度把握できるような仕組みを作っています。

11M策定の基礎 3)中長期的な取組みの全体像

土屋:ここまでは、会社概要と事業概要についてお話ししました。ここからは、中期経営計画についてお話しします。

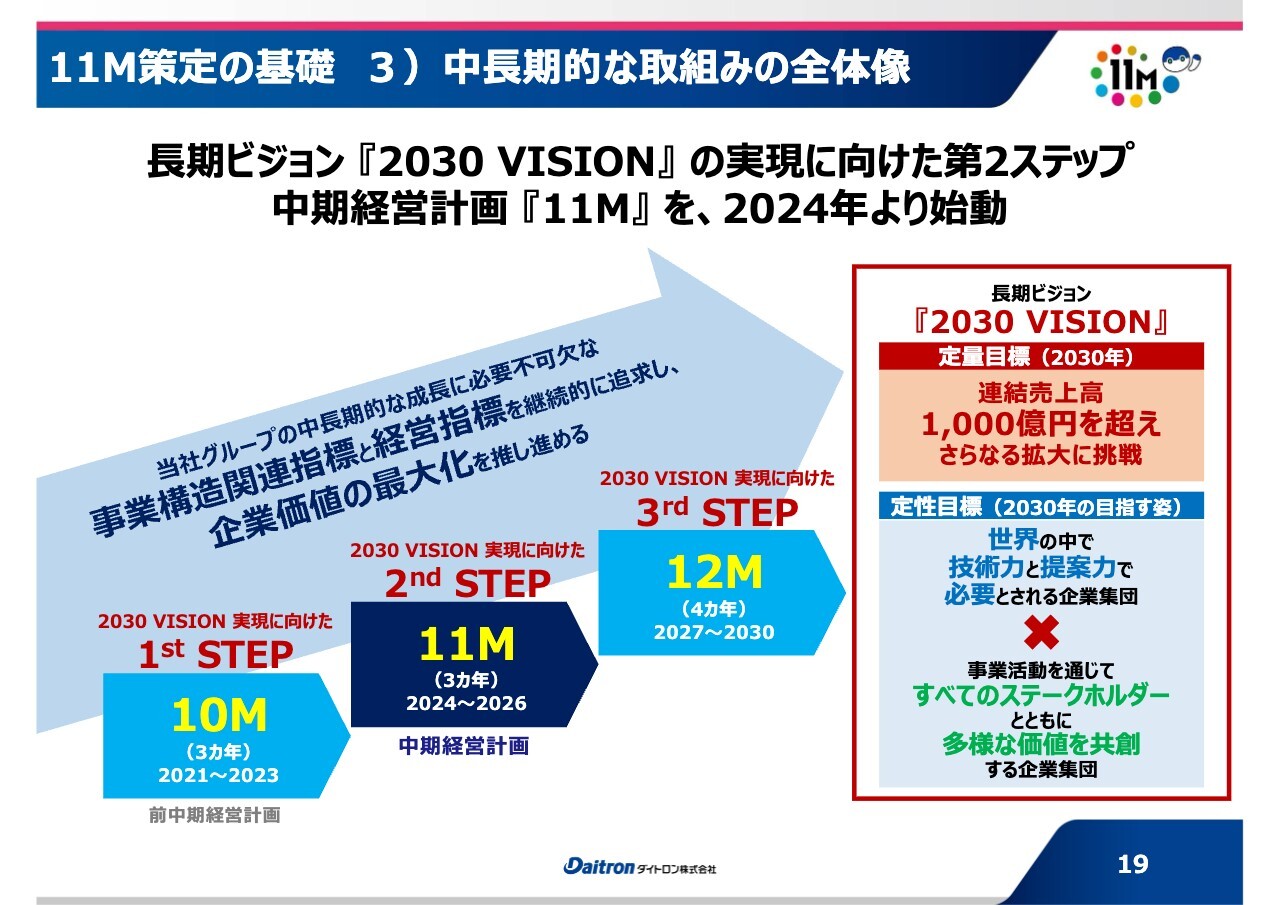

今は「第11次中期経営計画」(以下、「11M」)の期間中です。昨年2024年にスタートした3ヶ年計画で、来年2026年が最終年度になります。この内容についてポイントを簡単にお話ししたいと思います。

中期経営計画「11M」とは別に、長期ビジョンがあります。2021年に考えたビジョンで、10年後にどのような会社になりたいかを示すものです。この長期ビジョンを「2030 VISION」と社内では呼んでいます。

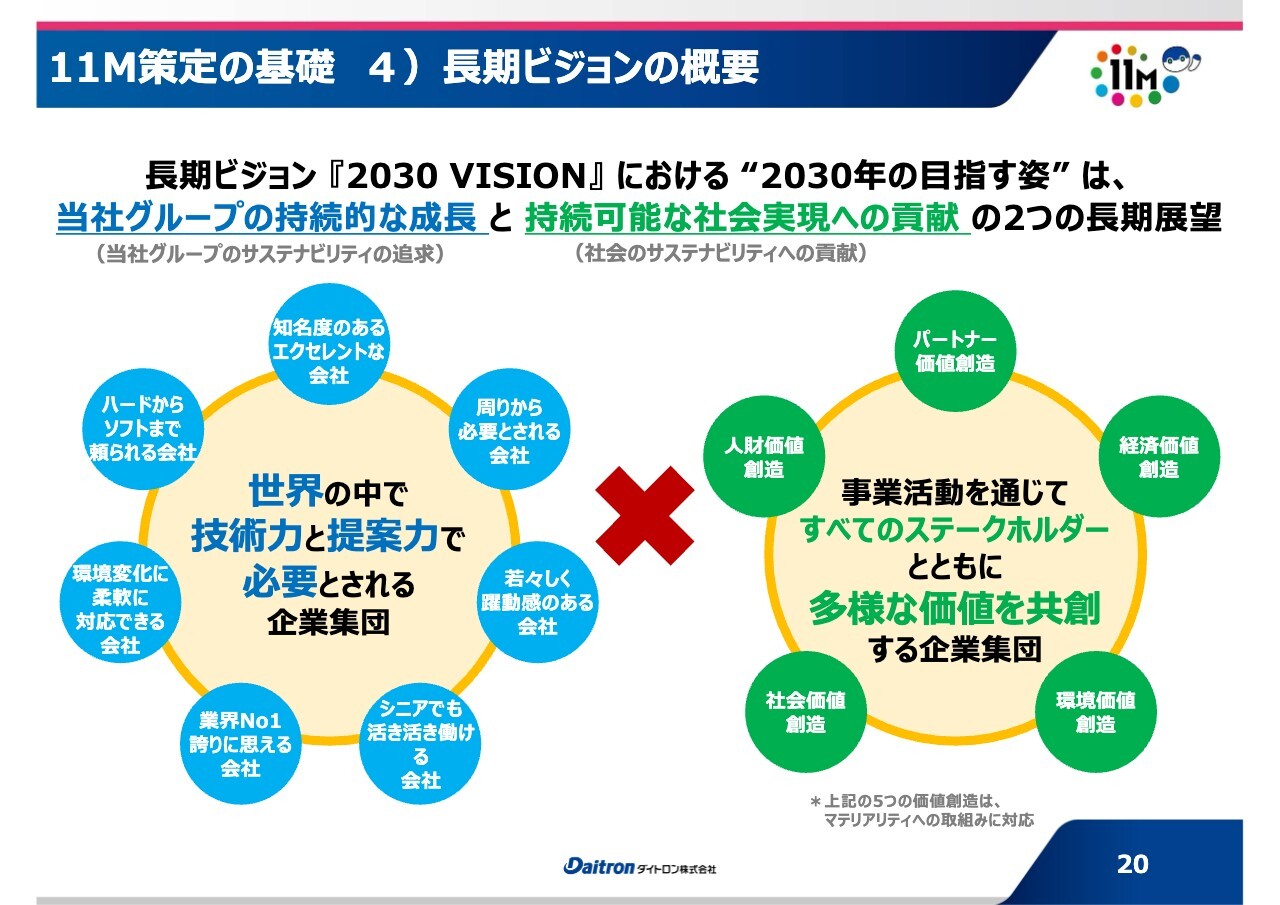

2030年の目指す姿は「世界の中で技術力と提案力で必要とされる企業集団」です。そして、「事業活動を通じて、すべてのステークホルダーとともに多様な価値を共創する企業集団」になろうと考えました。

この長期ビジョンは10年間ですので、さらに3つの中期経営計画を組み込んでいます。この「11M」はちょうどセカンドステップに位置します。

11M策定の基礎 4)長期ビジョンの概要

土屋:長期ビジョンの概要については、スライドに記載のとおりです。

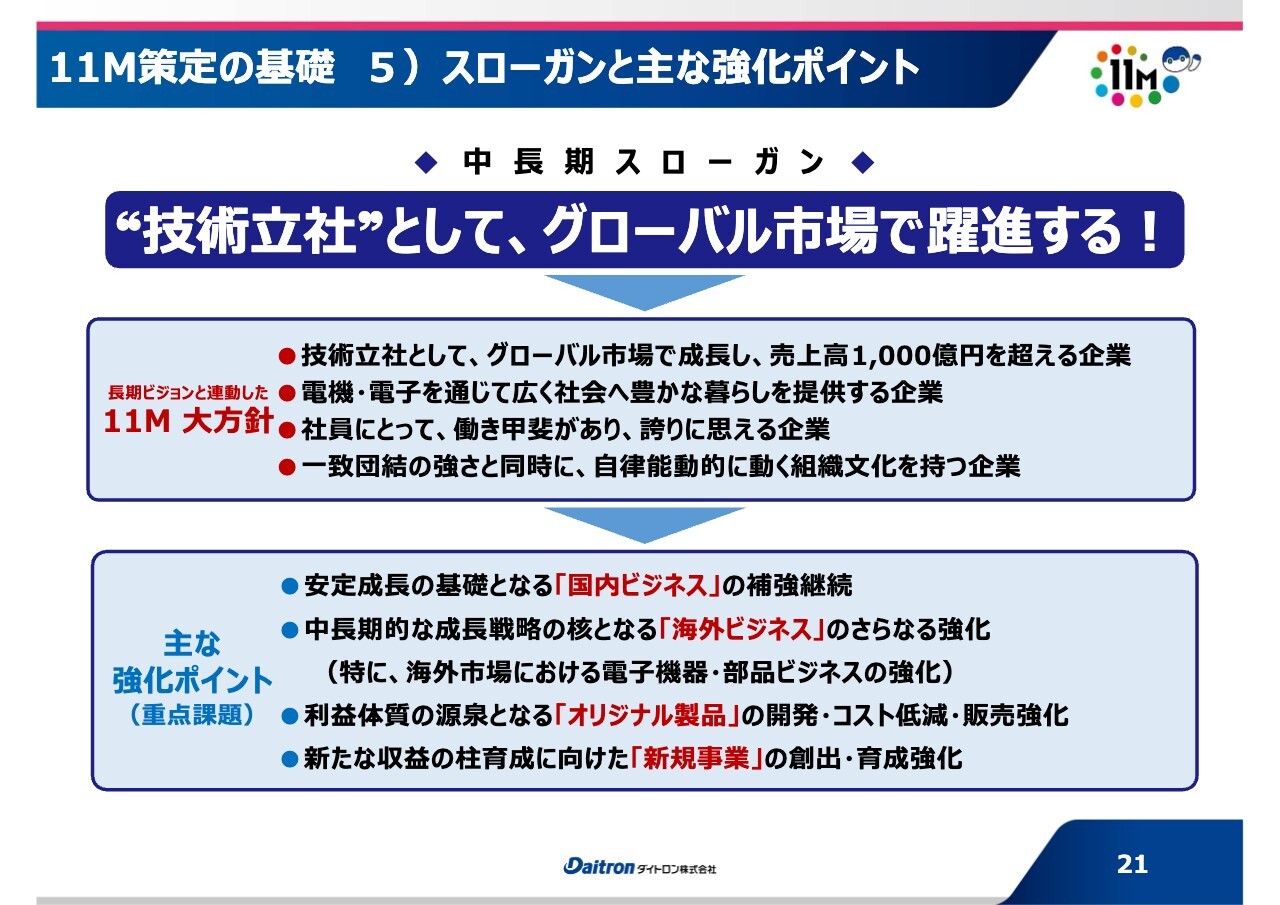

11M策定の基礎 5)スローガンと主な強化ポイント

土屋:「11M」のスローガンは、「“技術立社”として、グローバル市場で躍進する!」です。「11M」の大方針として、売上高1,000億円を超えていくことを一番の目標として掲げ、私どもは活動しています。

11Mの概要 1)業績目標

土屋:スライドのグラフのとおり、持続的に成長を続ける中で、売上高1,000億円を超えていくことを目指します。

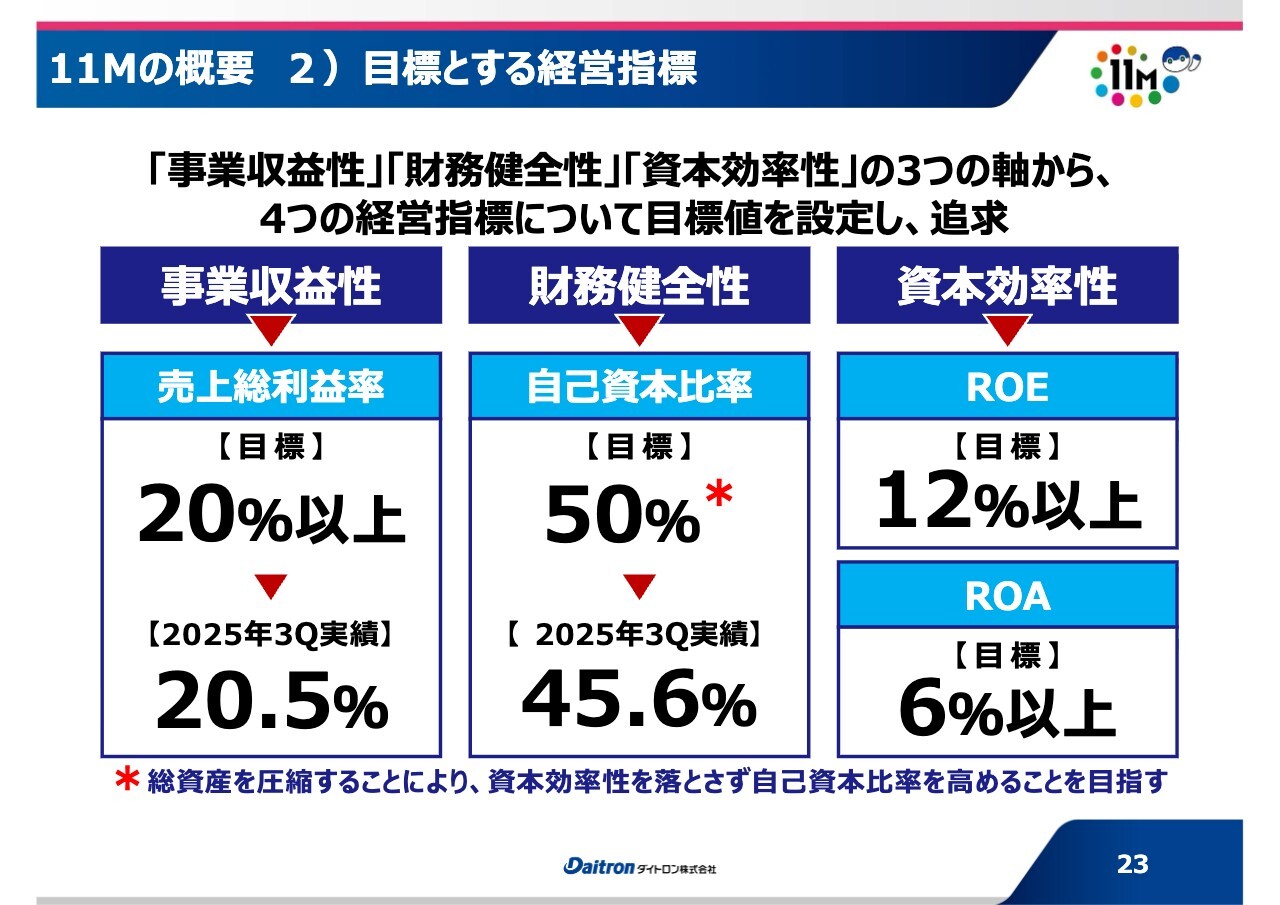

11Mの概要 2)目標とする経営指標

土屋:それ以外に、経営指標を設定し、ある程度このような数値ではっきりさせようと考えています。

その1つが事業収益性です。私どもは商社をベースとする会社ではありますが、売上総利益率20パーセント以上を掲げています。この2025年の第3四半期時点では20.5パーセントと、好調に推移しています。

その他、財務健全性や資本効率性についても、スライドに記載の指標を目標としています。

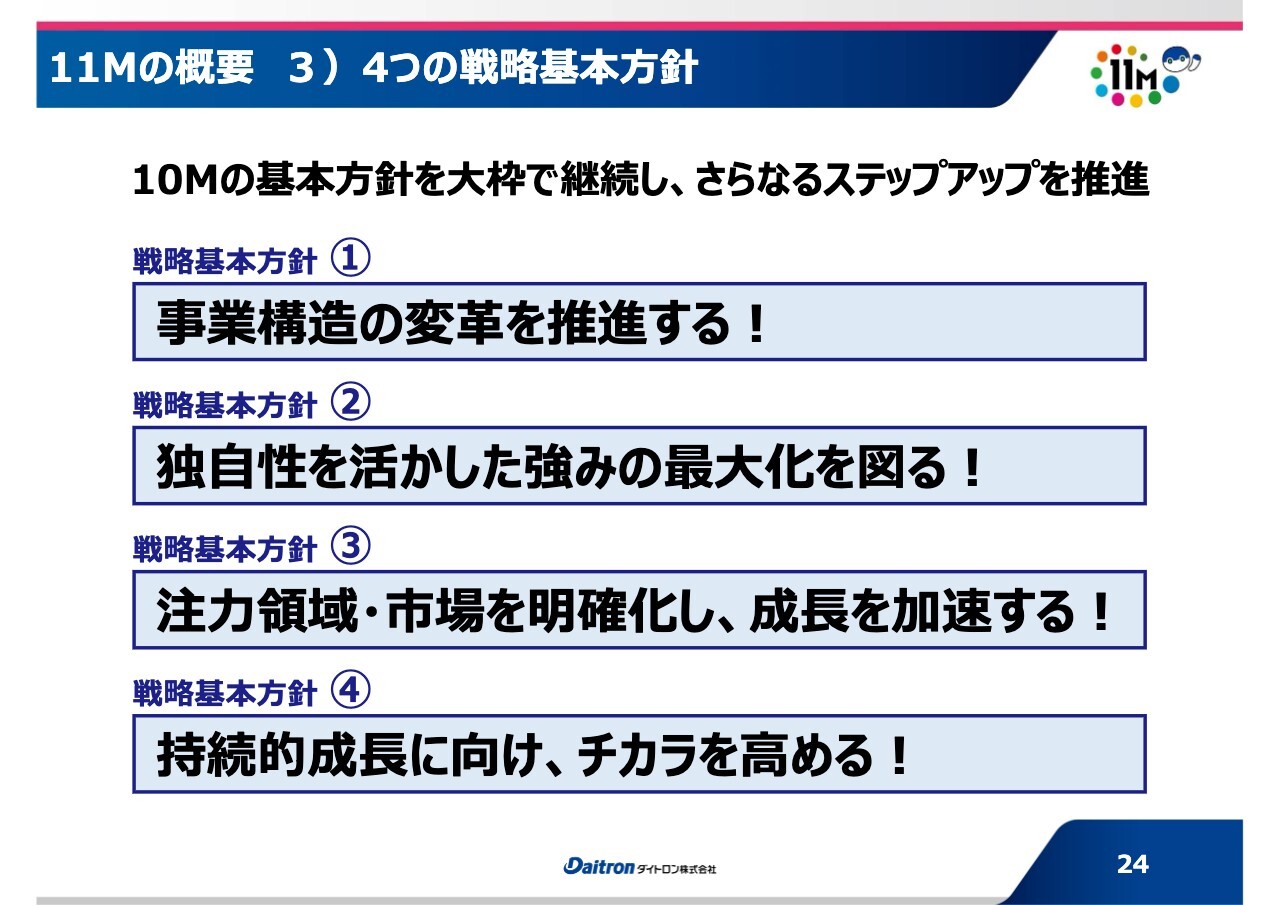

11Mの概要 3)4つの戦略基本方針

土屋:戦略の基本方針については、スライドに記載のとおりです。

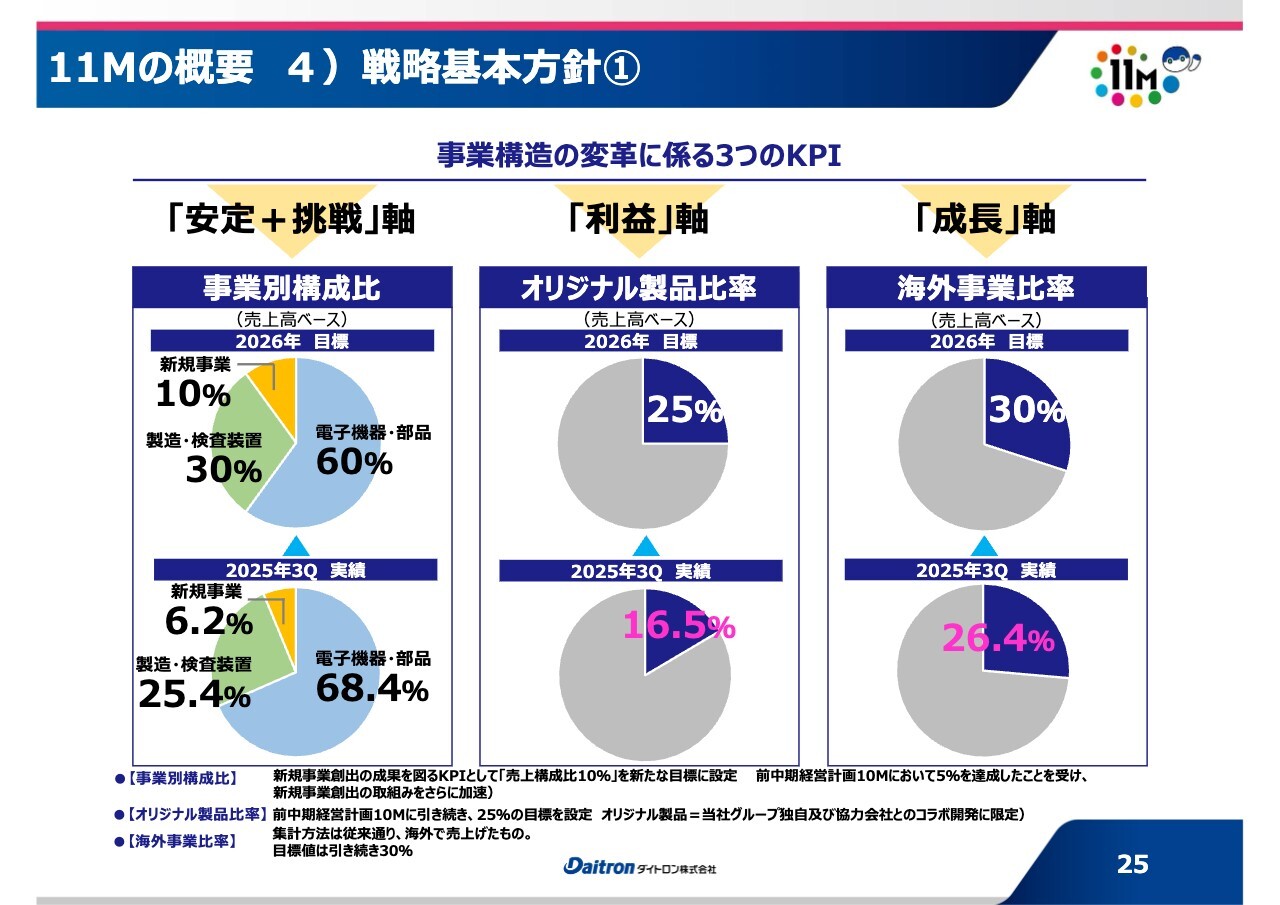

11Mの概要 4)戦略基本方針①

土屋:事業構造の変革に係る3つのKPIをスライドに記載しています。1つは、事業別構成比について、スライドに記載のようなかたちでバランスをとっていきたいと考えています。

電子機器・部品、製造・検査装置、新規事業があります。新規事業に関しては、データセンター向けのUPS事業であるグリーン・ファシリティーという事業を展開しています。

さらに、オリジナル製品比率や海外事業比率をKPIとして掲げています。

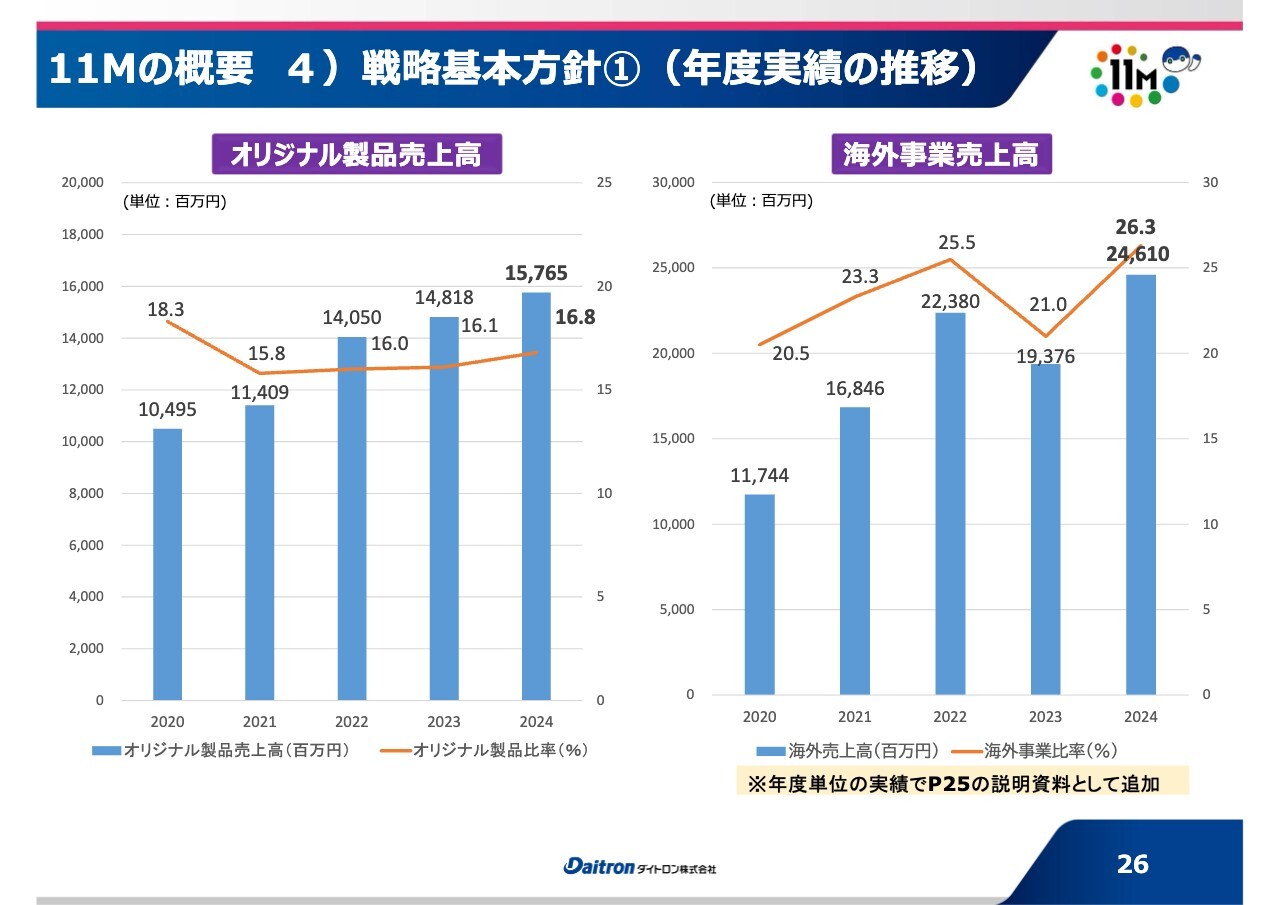

11Mの概要 4)戦略基本方針①(年度実績の推移)

土屋:オリジナル製品と海外事業についてはまだ少し乖離はありますが、実際には売上高だけの数字を見ると、スライドのグラフのとおり、2020年から2024年まで順調に数字としては伸ばしてきています。

海外事業についても、一時的に2023年には少しへこむ時期がありましたが、トレンドとしては、順調に伸びてきていると言えます。

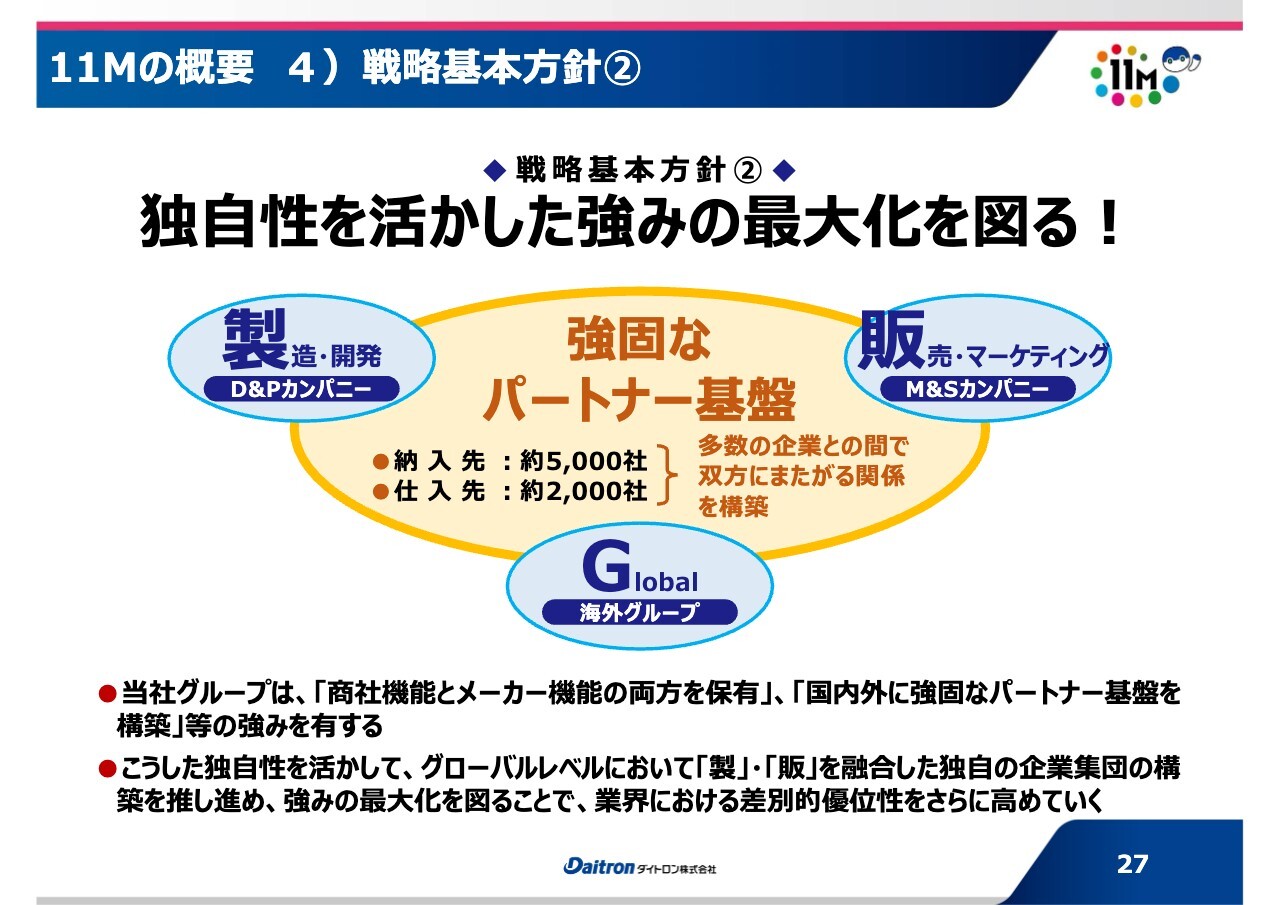

11Mの概要 4)戦略基本方針②

土屋:独自性を活かした強みをしっかり意識して、グループ会社全体でこの機能を展開していきたいと考えています。

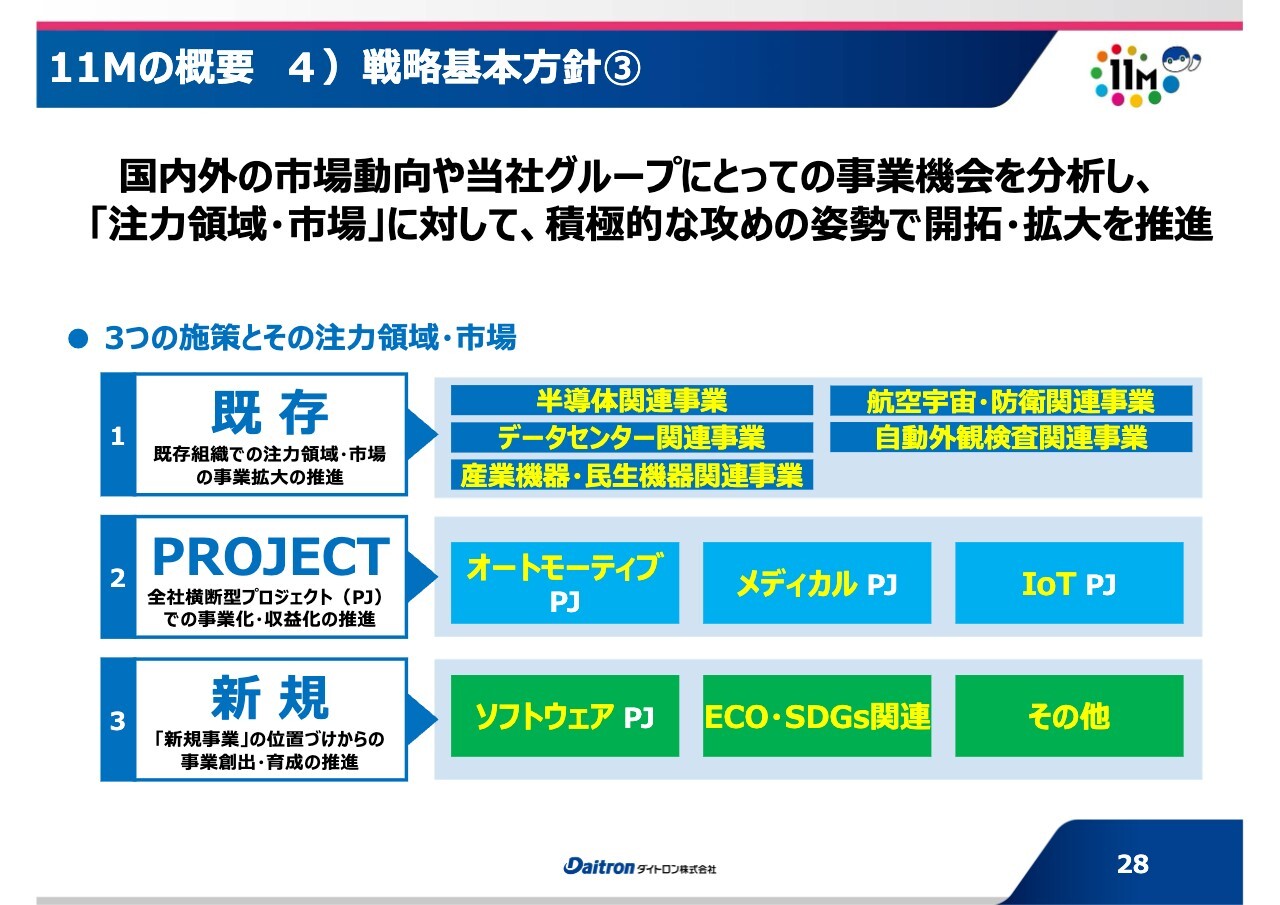

11Mの概要 4)戦略基本方針③

土屋:先ほどの戦略基本方針のところで、いろいろな商材があります。そして、市場もいろいろとあります。

今の既存の組織では、スライドの1番に記載の市場で展開していますが、その他プロジェクトというかたちで、全社横断型での事業化・収益化の推進を進めていて、注目するマーケットとしては、オートモーティブ、メディカル、IoTなどです。

それから、先ほど、新規のところで、グリーン・ファシリティーというものがあり、データセンター向けのUPSが主流になっているとお話ししましたが、実は今、ソフトウェアの事業に力を入れています。

これはまだ育成の段階ですが、いろいろな取り組みを始めていまして、新たな次の事業に成長させたいと考えています。

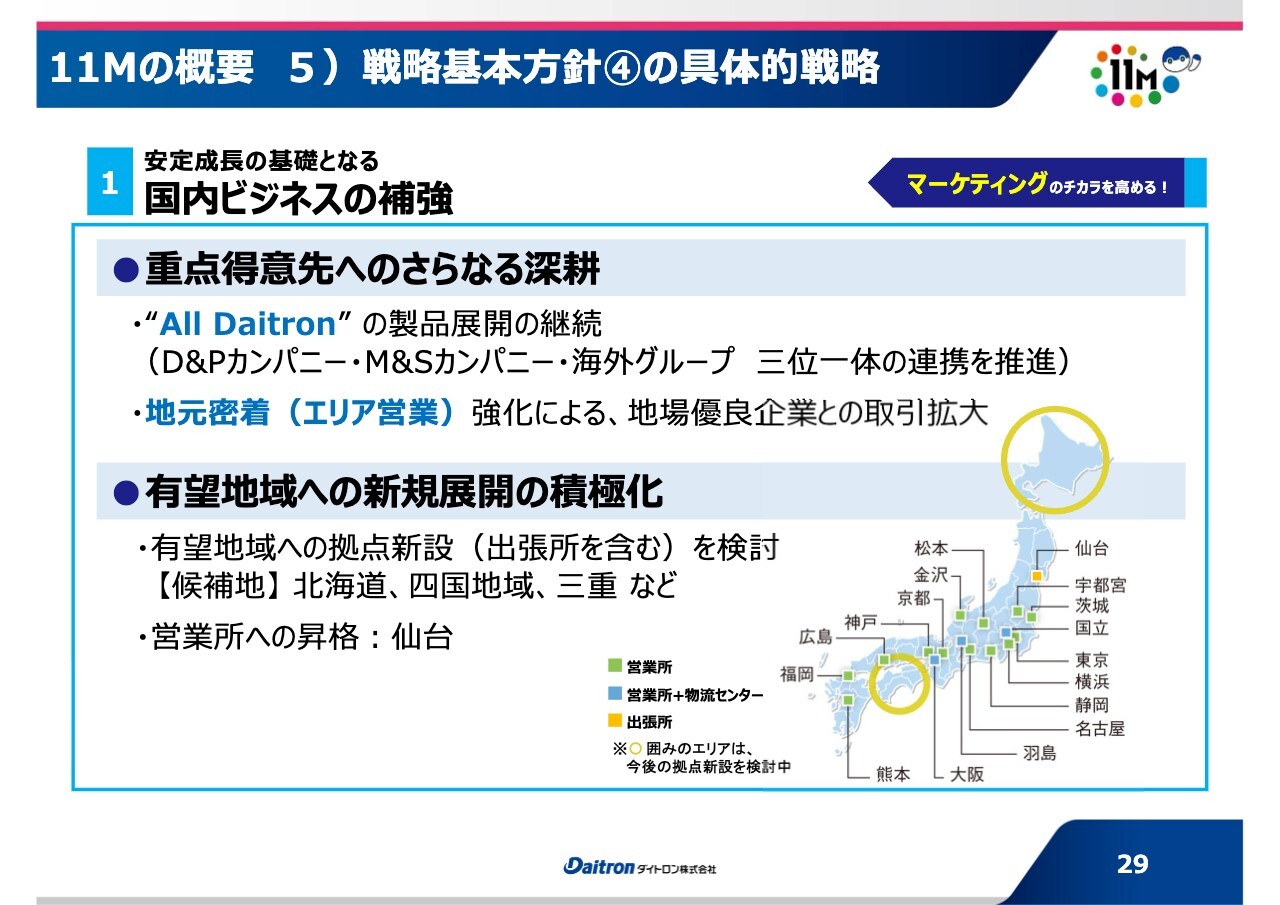

11Mの概要 5)戦略基本方針④の具体的戦略

土屋:国内ビジネスの補強については、重点得意先へのさらなる深掘りのほか、国内における有望地域、例えば、北海道や四国地域には私どもが拠点を出していく余地はまだあるのかということで、検討を進めている段階です。

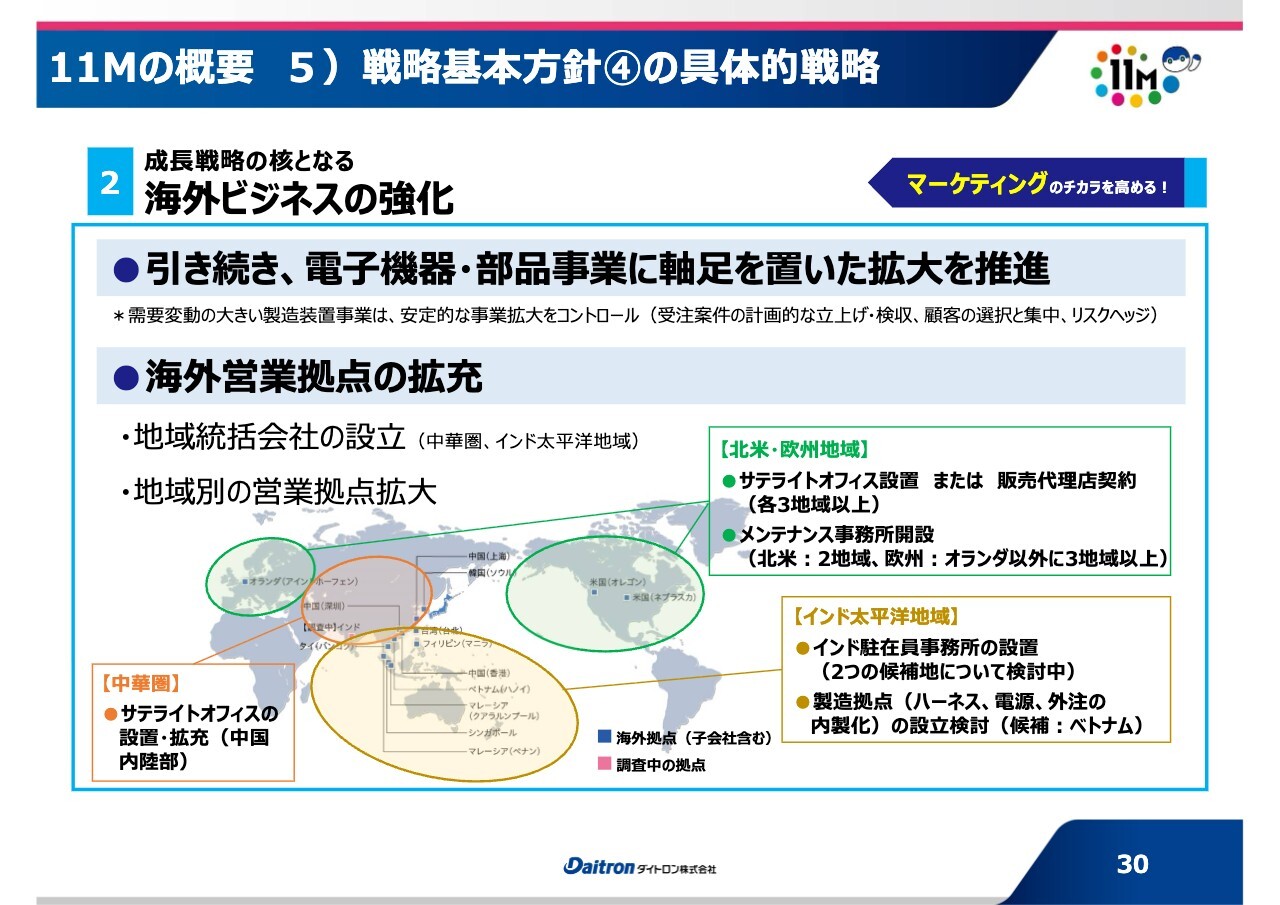

11Mの概要 5)戦略基本方針④の具体的戦略

土屋:海外ビジネスについては、今後伸びしろになると考えており、大きく強化していく必要があります。その中でも、電子機器・部品の事業をしっかりと伸ばしていきたいと考えていまして、そのための海外拠点作りを進めています。

海外は、アジアの中でいろいろと拠点をすでに作っていますが、やはりインドなどは今後、期待できる地域ということで、新たな拠点を検討していく上では重要な地域と考えています。

アメリカ、中国、ヨーロッパについては、すでに拠点はありますが、やはり点から面で攻められるように、出張所などもさらに増やそうと考えています。

11Mの概要 5)戦略基本方針④の具体的戦略

土屋:生産体制については、売上を伸ばすという意味でも、いろいろと生産能力を上げていくことが重要であると考えています。そのような中で、やはり協力会社を増やすことが即効性があり、重要だと考えています。

次の段階で、また新たな工場の生産も考えていきたいと考えており、重点的に進めているところです。

11Mの概要 5)戦略基本方針④の具体的戦略

土屋:やはり、技術開発・製品開発が非常に重要です。いろいろな組織や部門を強化する中で、付加価値の高いニッチな製品や量産関係の製品を進められるように、今、一生懸命進めています。

知財戦略の強化というところでは、特許の関係への取り組みを始めています。実はここは私どもの少し弱かった部分なのですが、いろいろなかたちで評価できるように、特許を申請しやすい環境作りを一生懸命進めています。

11Mの概要 5)戦略基本方針④の具体的戦略

土屋:管理本部が主体になるのは、DX関係とグローバル人材関係です。このあたりの事業サポート機能の強化を進めています。

また、人的資本経営というところでは、研修や教育関係を一生懸命進めて、人材教育に力を入れているところです。

11Mの概要 5)戦略基本方針④の具体的戦略

土屋:ESG経営についても、サステナビリティ委員会の活動推進を進めています。コーポレートガバナンス・コードへの対応やガバナンスの強化をしっかりと進めていきます。

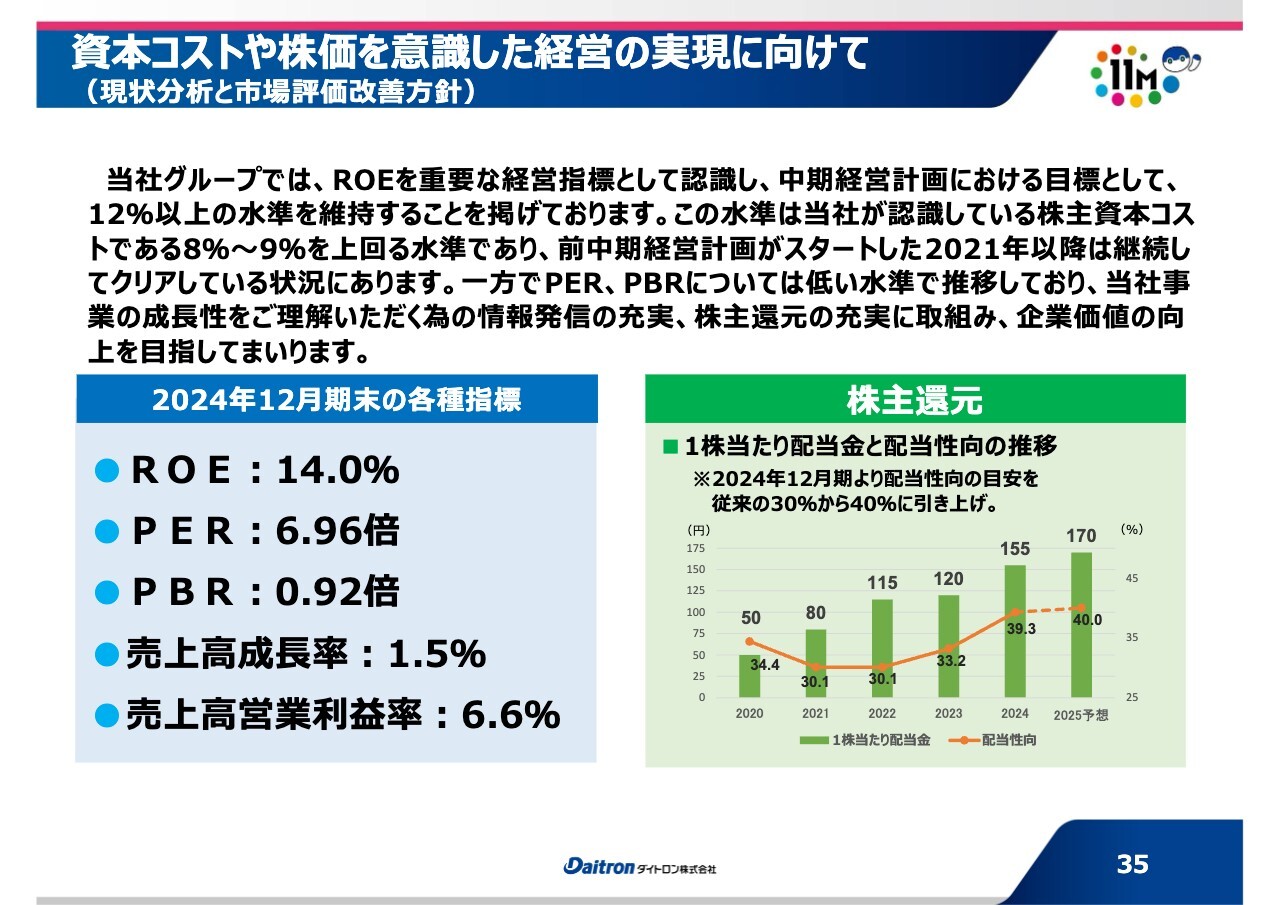

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて (現状分析と市場評価改善方針)

土屋:資本コストや株価を意識した経営の実現に向けて、当社はいろいろな取り組みを始めています。

特にROEを重要な経営指標として認識し、中期経営計画における目標を12パーセント以上と掲げていますが、現在14パーセント程度をなんとか維持できています。

さらに、株主への還元については、目安として、配当性向を30パーセントから40パーセントに上げると宣言して取り組んでいます。

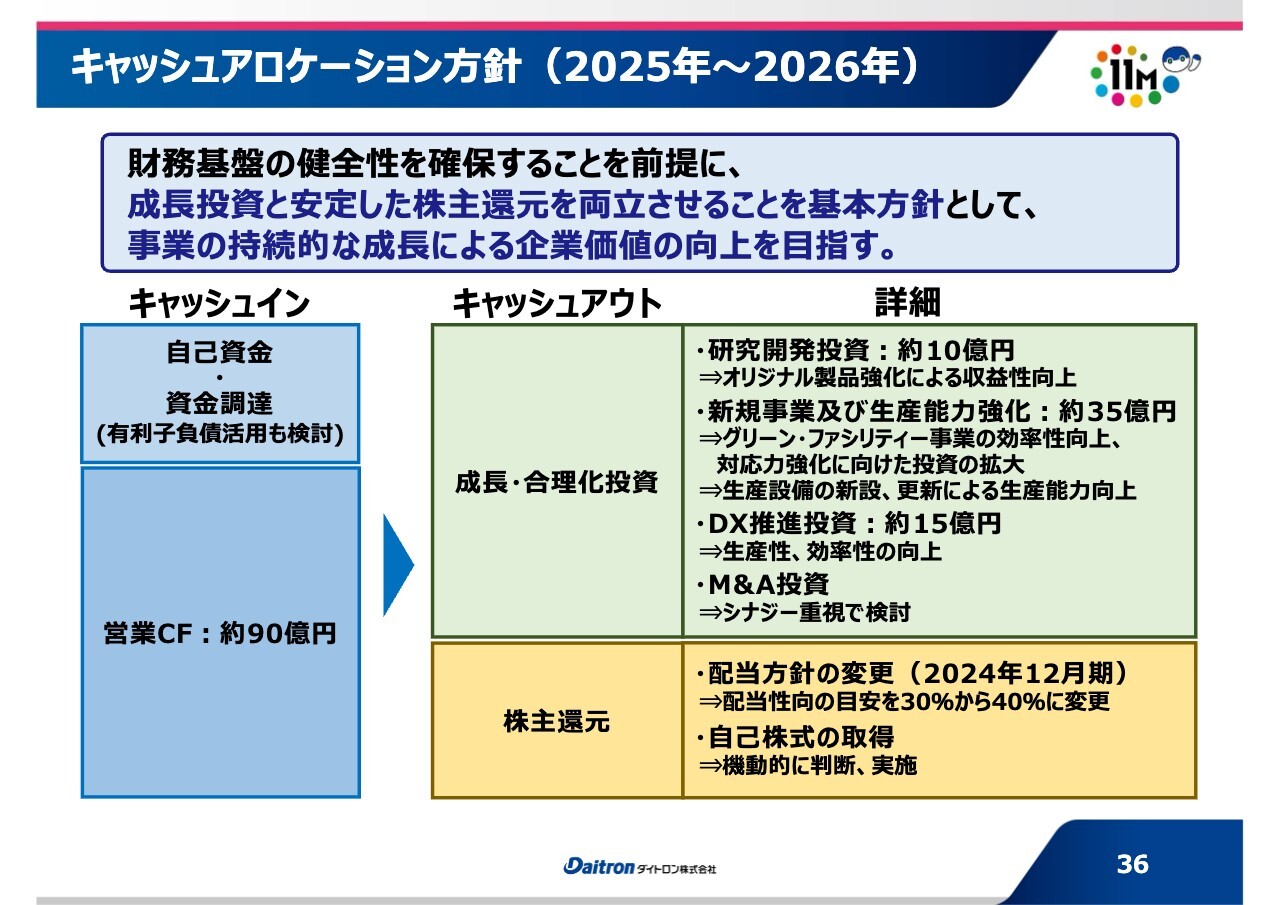

キャッシュアロケーション方針(2025年〜2026年)

土屋:私どもは、今後の成長のための投資が非常に重要であると考えています。約10億円の研究開発投資のほか、いろいろな生産能力を上げていくため、35億円の設備投資、DXを推進していくための投資も考えています。これは、2026年までの2年間で進めることになっています。

株主への還元については、配当性向を40パーセントに変更して取り組んでいきます。自己株式の取得も機動的に考えていきたいと考えています。

以上が、私どもの第11次中期経営計画の内容です。

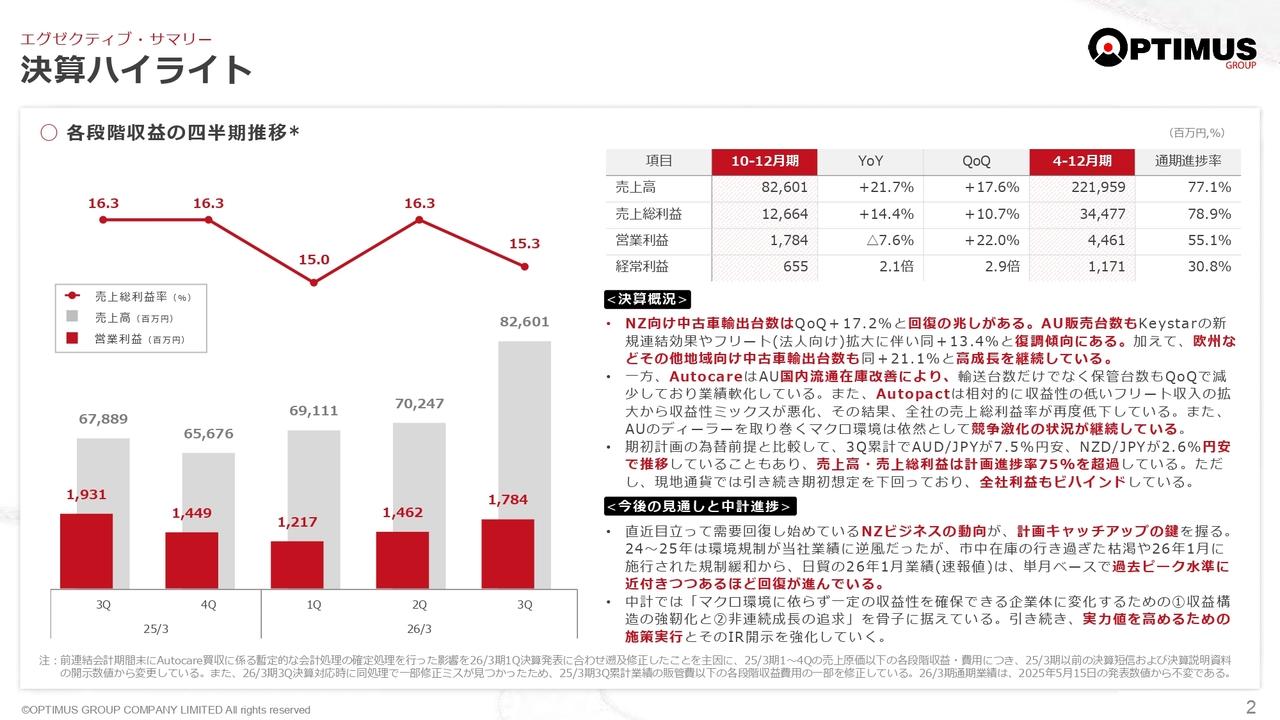

四半期業績推移

土屋:業績ハイライトについては、ポイントのみをご説明します。第3四半期がちょうど終わったところですが、スライドのような結果になっており、前年同期比で増収増益で推移しています。

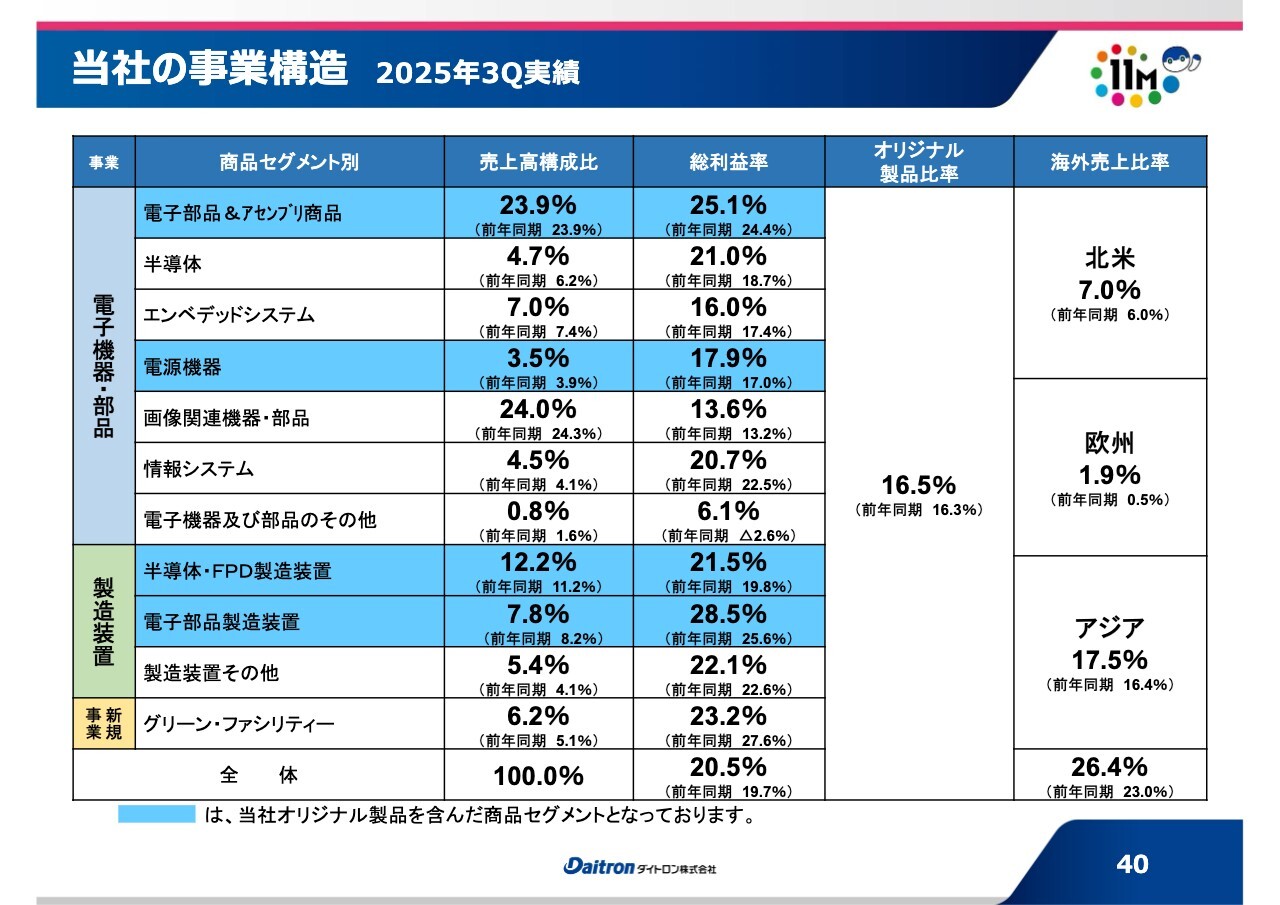

当社の事業構造 2025年3Q実績

土屋:セグメント別の内容です。特にご注目いただきたいのが、水色の部分の総利益率です。電源機器だけは17.9パーセントですが、それ以外のセグメントは20パーセント以上と高いレベルになっており、ここが私どもの強みを発揮しているところだと考えています。

これはすべて、オリジナル製品を含んだセグメントであるため、このように非常に高い利益率が出せています。

増井:20.5パーセントの総利益率というのは、一般的なエレクトロニクスの商社よりも高いと思います。先ほどおっしゃったオリジナル製品のこともありますが、その他にもなにか要因はあるのでしょうか?

土屋:当社にはいろいろな事業がありますが、その中にはニッチな市場を狙っているものもあります。かつ、そこであまり競合がないような製品を一生懸命取り扱うことも考えているため、利益率が稼げるということがあると思います。

オリジナル製品をそこに入れ込んでいくことによって、当社でお客さまからいろいろな情報を吸い上げながら、他社ではなかなか対応できていないものも、当社の技術ではできる可能性もありますので、開発につないで供給していきます。そこの部分にかなり利益率の高いものがあるということで、製販一体の強みの1つだと考えています。

増井:中間的なコストがかなり抑制できるということでしょうか?

土屋:それもあります。自社の技術を使うことによって、それがかなり発揮できると考えています。

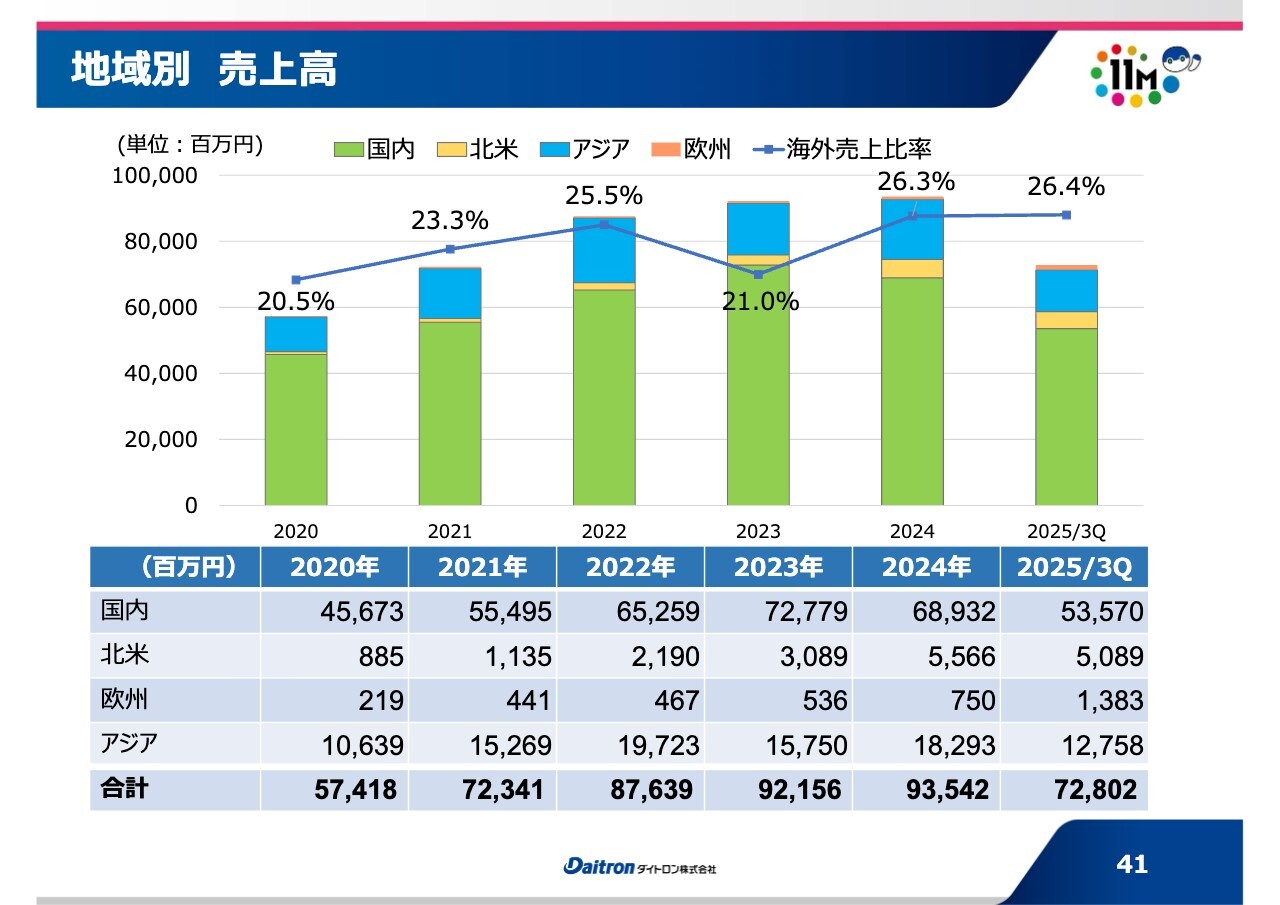

地域別 売上高

土屋:地域別の売上高です。まだ国内の販売が多いのですが、海外では北米、アジアが伸びてきており、今後は特に、北米地区でもう少し伸びていくのではないかと期待しています。

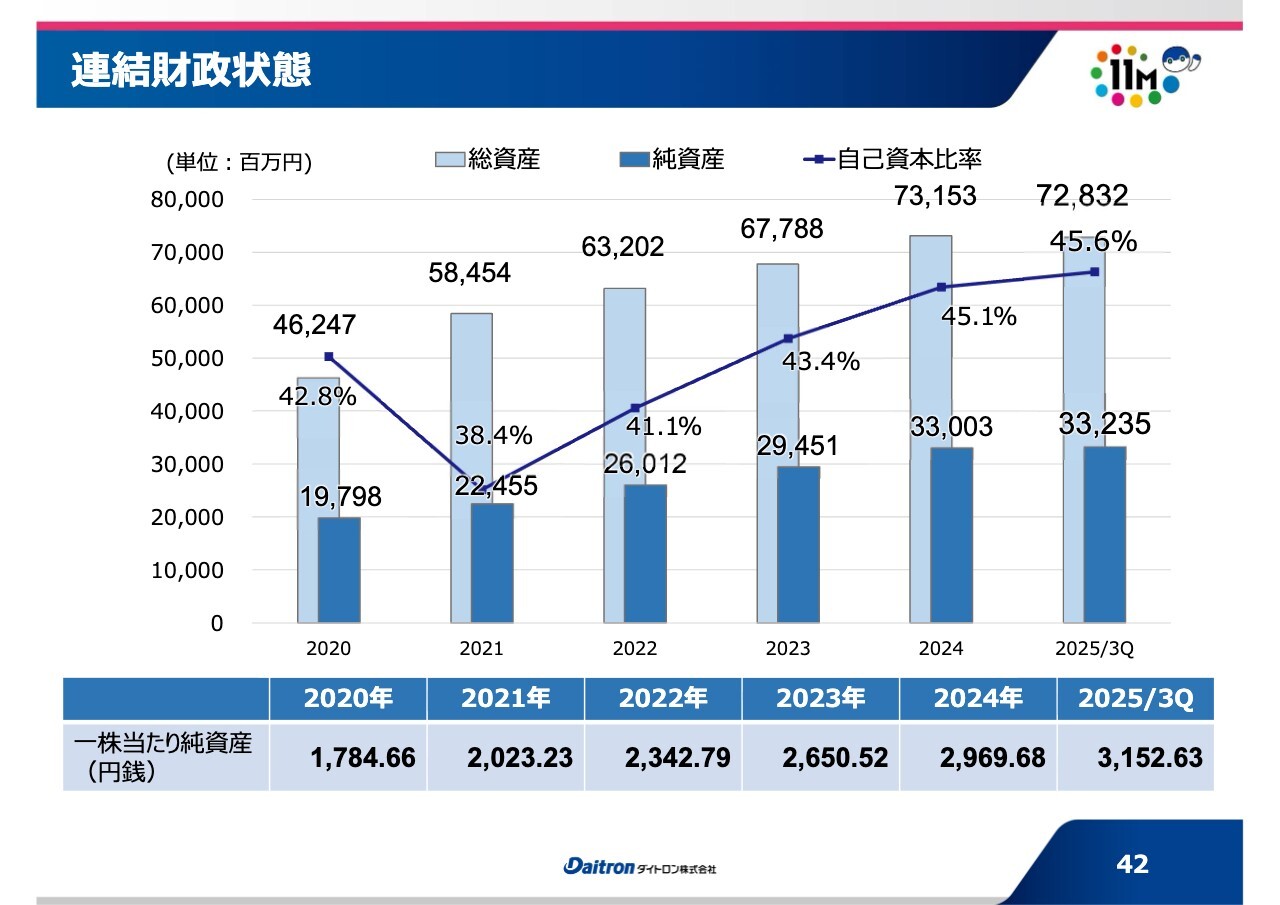

連結財政状態

土屋:連結の財政状態を示したグラフです。

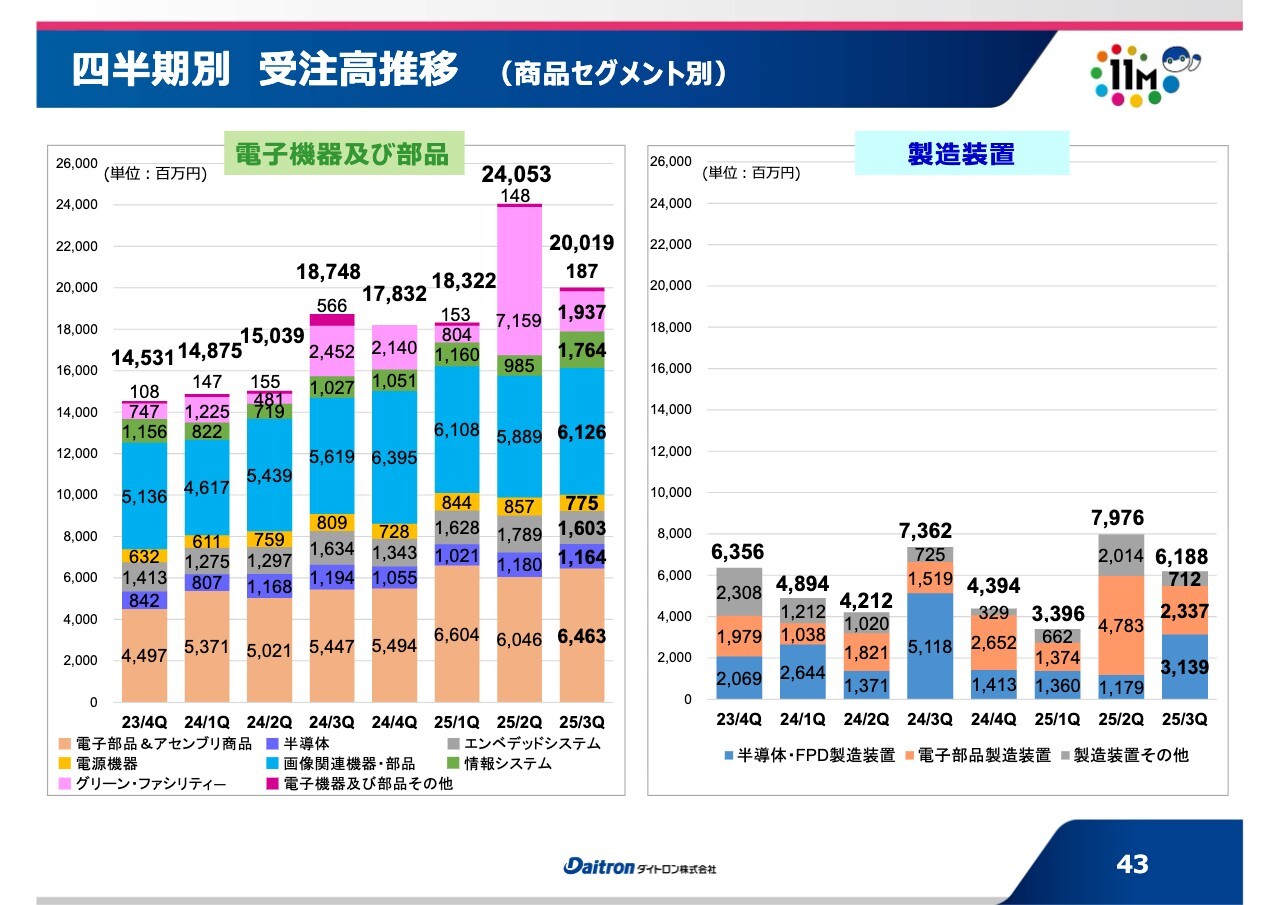

四半期別 受注高推移(商品セグメント別)

土屋:四半期別の受注高の推移です。電子機器及び部品は、徐々に受注が増えているのがわかると思います。

特にピンク色の部分で、第2四半期にポンと跳ね上がっているセグメントがありますが、これは先ほど少しお話ししたグリーン・ファシリティーにおいてUPSのビジネスで大型の受注があったため、このようなかたちになっています。

製造装置関係は、やはり投資の波の関係で四半期ごとに少しぶれるのですが、トータルで見ると、まだ非常に高いレベルの受注が維持できていると考えています。

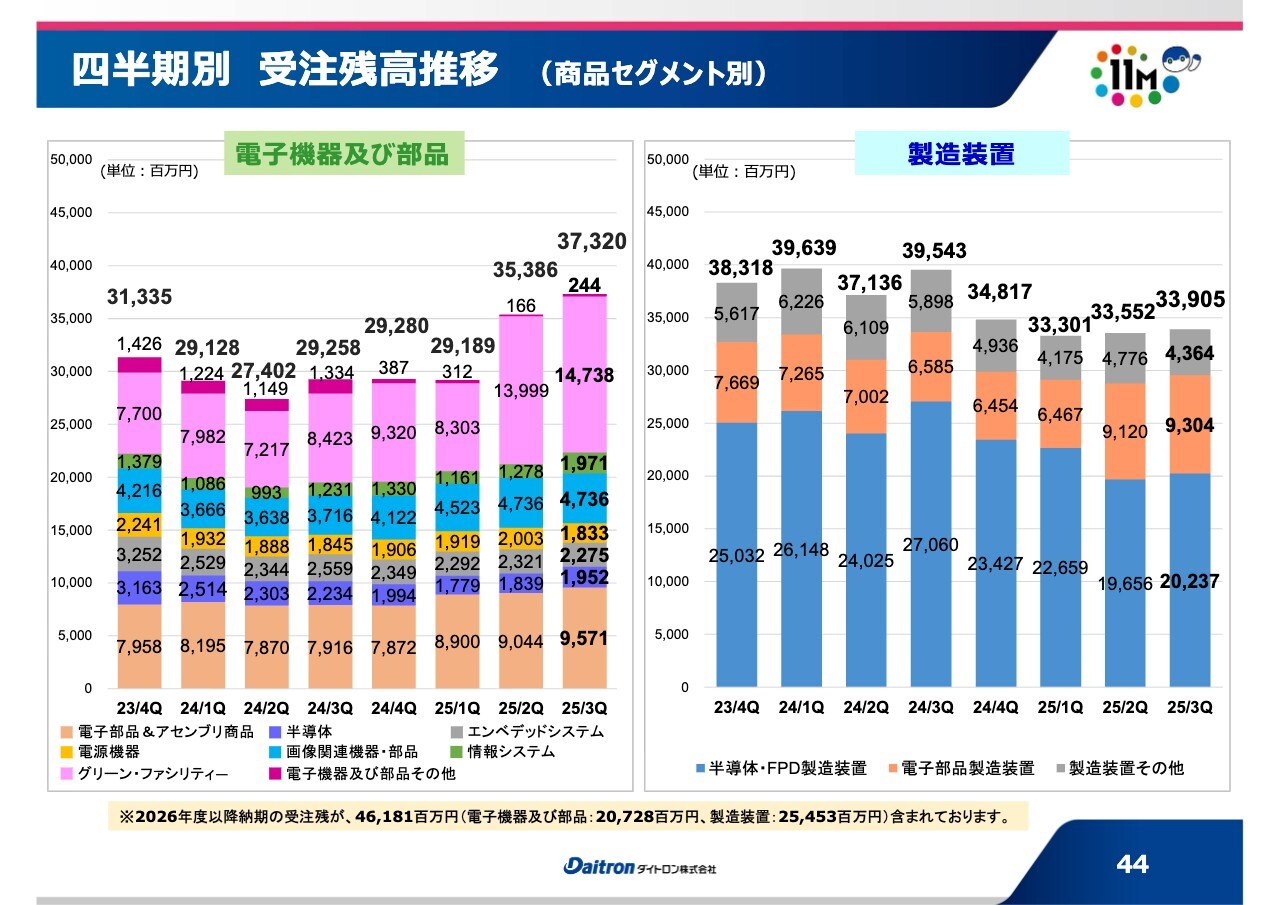

四半期別 受注残高推移(商品セグメント別)

土屋:受注残の推移です。電子機器及び部品においては順調に受注残が積み上がってきています。製造装置においても、まだ高いレベルを維持できています。

増井:足元の受注状況を教えていただけますでしょうか?

土屋:受注については、私どもは高いレベルを維持できていますが、実は、業界そのものについては非常に厳しいところもあります。

増井:そうですね。今、いろいろな企業が決算発表をしています。

土屋:ただし、私どもは、特に電子機器・部品の関係では、エレクトロニクス商材をお使いになられるお客さまの業態がどんどん広がっていて、そのような新しいお客さまの開拓、開発が進んでいます。

また、いろいろなお客さまの中でも、新たにエレクトロニクス商材を使うような新しいアプリケーションの開発があるため、そこの事業の掘り起こしを、私どもの営業がいろいろと見つけて行っています。

厳しい環境の中でも、新しい顧客や新しいアプリケーションの開発が進み、商材の供給が多くなり、結果として受注が増えていくという流れがあります。

増井:そうすると、やはり厳しい業界があっても、そこだけに依存しているわけではないため、1つにリスクが偏っていることはないということもありますよね。

土屋:そうですね、そのようなことはあります。

全体的には、やはりエレクトロニクス商材というのは、使われる市場がどんどん広がっているのは間違いありません。したがって、その広がり先をいかに見つけていくかが重要だと考えていますが、そのような動きが比較的できているように感じます。

通期連結業績予想

土屋:連結の業績予想です。この第3四半期時点での予想はこのような内容で、前年同期比で増収となっています。利益についても同様に増益であるため、今のところ、増収増益を予定しています。

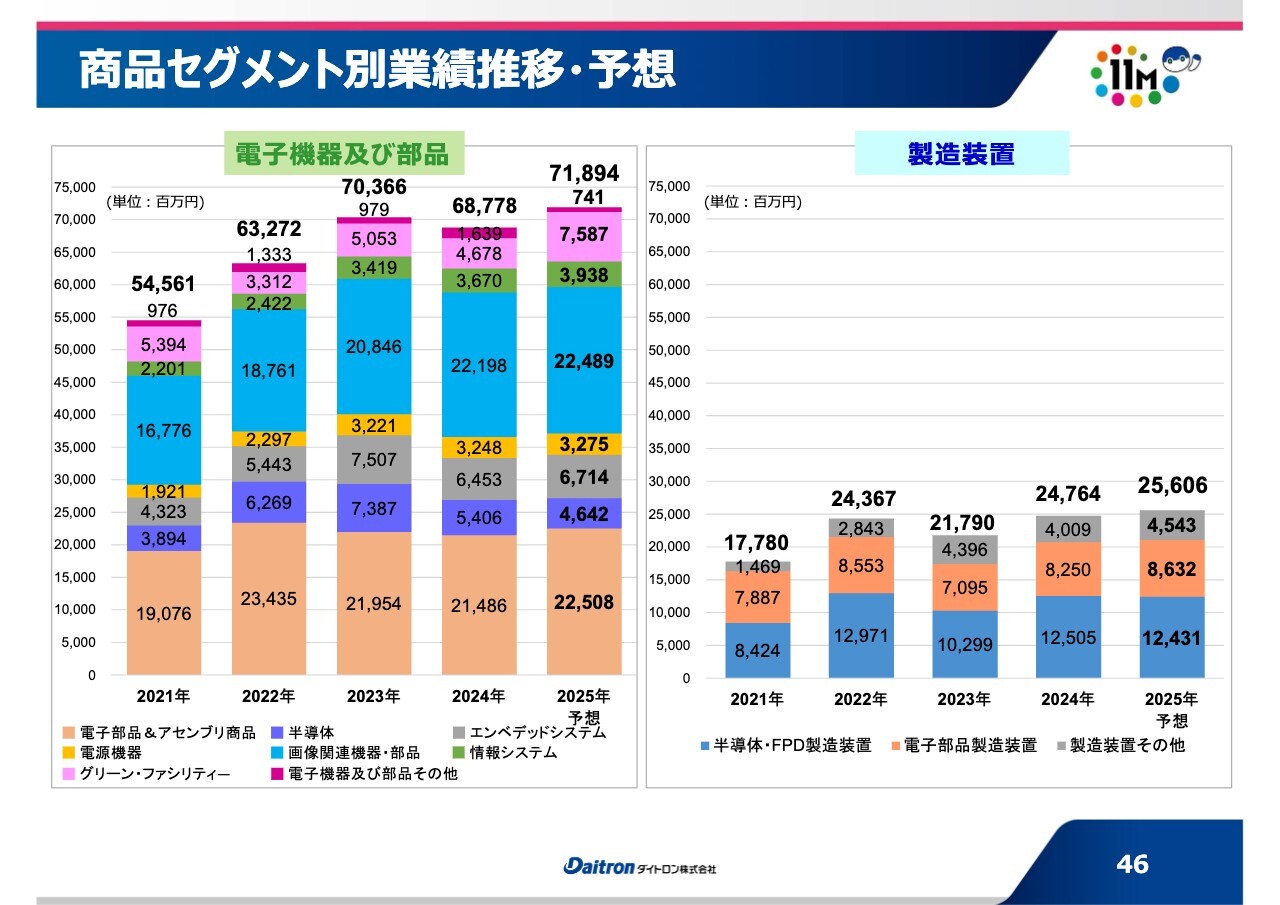

商品セグメント別業績推移・予想

土屋:セグメント別の予想です。

配当

土屋:配当についてです。第2四半期末は中間で70円を配当として出しましたが、期末では100円、合計で年間配当として170円と考えています。もともとは160円でしたが、10円の増配となります。

おわりに…

土屋:「技術で立つ会社へ」ということで、ダイトロングループはエレクトロニクス業界の技術立社として、すべてのステークホルダーとともに、グローバル市場に新たな価値を共創していきたいと考えていますので、今後ともどうぞよろしくお願いします。

質疑応答:中国における事業の今後

新着ログ

「卸売業」のログ