【QAあり】ピーバンドットコム、2Qは増収増益、売上総利益で前年比+11.0% 提案型インサイドセールス強化で顧客単価上昇

2026年3月期第2四半期決算説明

司会者:本日のゲストをご紹介します。株式会社ピーバンドットコム代表取締役社長の後藤康進さん、取締役会長ファウンダーの田坂正樹さんです。お二方に資料も交えながら決算説明をご解説いただきます。

では、あらためて後藤社長と田坂会長に自己紹介をお願いします。

後藤康進氏(以下、後藤):代表取締役社長の後藤康進と申します。

田坂正樹氏(以下、田坂):取締役会長ファウンダーを務めています田坂正樹です。

司会者:簡潔な自己紹介でしたが、それでは、お二人の好きなものについておうかがいしましょう。

後藤:好きな食べ物ですか? そうですね、タイ料理が好きです。タイによく行くこともあり、カオマンガイが特にお気に入りです。

田坂:私はご飯が好きです。

司会者:ありがとうございます。それではさっそく、2026年3月期第2四半期決算について見ていきたいと思います。

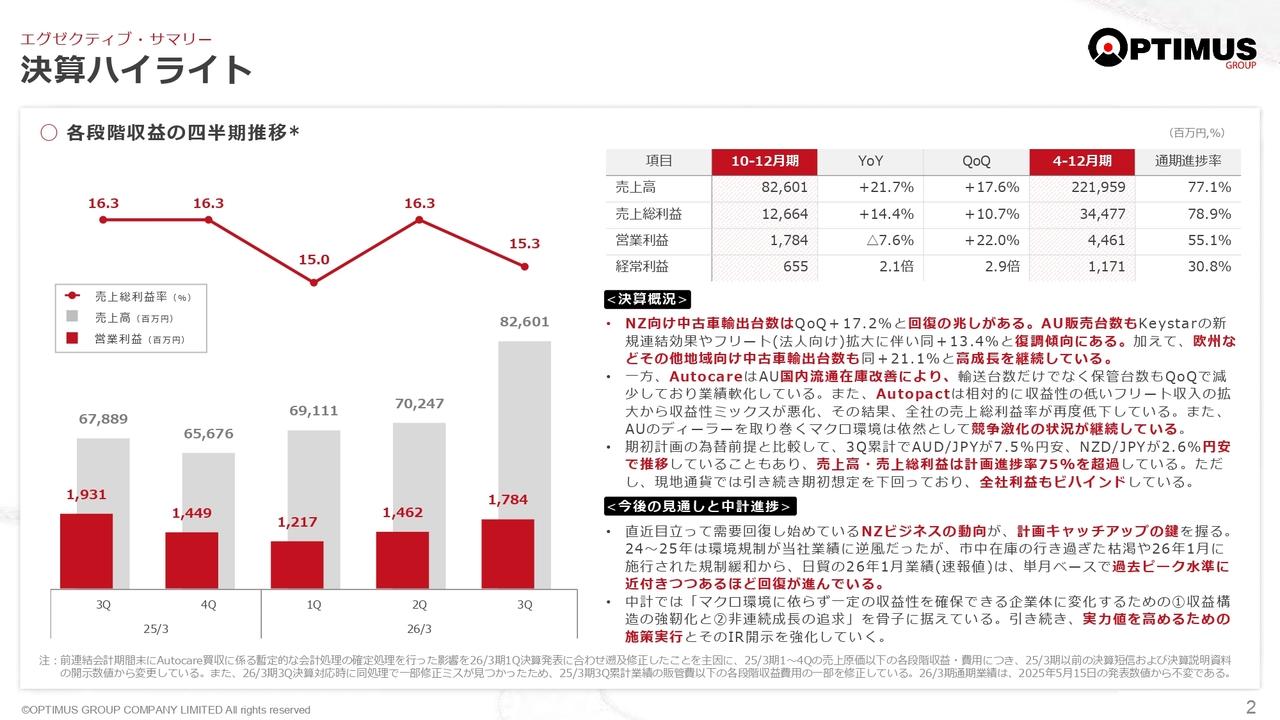

売上高-推移

司会者:売上高は前年同期比で5.2パーセント増加しており、増収を維持しています。この結果についてはどのように見ていますか?

後藤:引き続き成長軌道に乗っている段階であり、それを発表し続けています。ただ、グラフを見ていただくとわかるように、第2四半期を振り返ると、最初のほうで少し失速しました。

いわゆる米国の関税など、外的な環境変化がかなり影響したと思いますが、後半の9月には一気に巻き返すことができ、現在は成長軌道に戻っている状態です。

司会者:今、おっしゃった関税は、具体的にどのような影響をもたらしたのでしょうか?

後藤:我々のお客さまはプリント基板を製造し、その製品を販売している事業を営んでいます。その売り先が例えば米国の場合、やはり関税の影響で、出荷時期を前倒ししたり、一時的に売りを控えたりするなどの影響が生じました。そこが主な影響かと思います。

また、関税の影響については、ほんの一部のユーザーに限られます。我々の事業の特徴として、売上上位の顧客を集計しても、全体の1パーセントに満たない状況です。

したがって、特定業種に依存するのではなく、幅広く分散された顧客層を持つことが強みとなっています。そのため、先ほど述べたような一部のユーザーに対する一時的な影響があっても、全体でその変動をすぐに吸収できることが、我々の強みの1つです。

司会者:「この前、ラジオNIKKEIで『学生時代、アルバイトから入って』って話していたけど、そのお方なのかな」とコメントが来ています。これは何のお話ですか?

後藤:すごいですね。リアルタイムで質問が来るのですね。学生時代ではないですが、私はフリーターというかバンドマンをしており、家から50メートルのところにあった会社にアルバイトで入りました。それが当社で、そこから20年ほどお世話になり、現在は代表を務めています。

司会者:長い歴史がありますね。すごいですね。

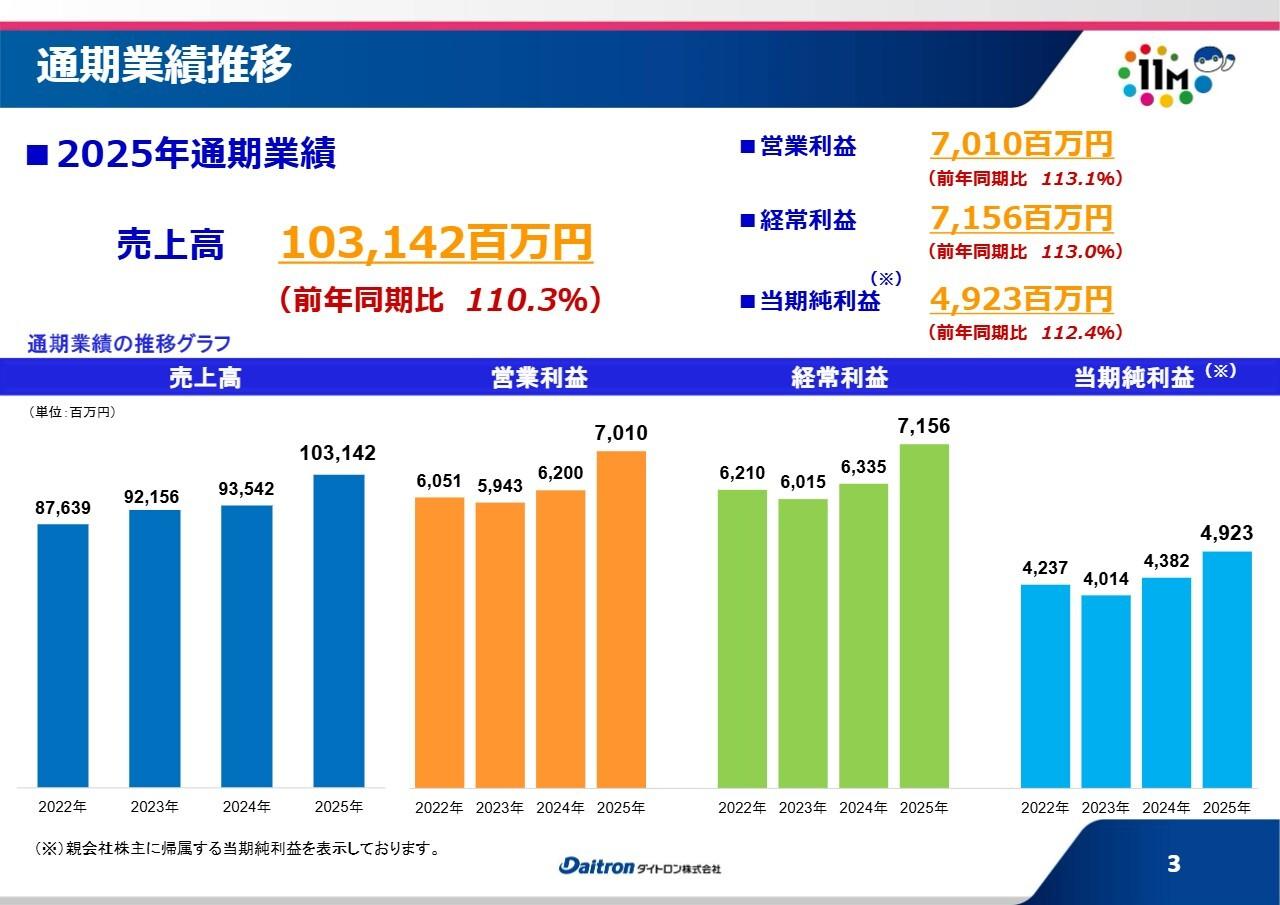

売上増加の要因分析

司会者:続いて、売上増加の要因について見ていきます。

後藤:中期経営計画で、現在3つの営業戦略を掲げています。

1つ目は、中堅大手のポテンシャルの高いお客さまにフォーカスし、こちらのシェアを拡大することです。このため、「仕組み」×「ヒト」の施策を複数展開しており、今期は特に提案型のインサイドセールスを強化しています。

具体的には、お客さまのビッグデータ、例えば設計データや購買履歴を活用し、最適なタイミングで架電を行い、お客さまの後押しやフォローを通じて案件単価をさらに拡大することを目指しています。

このようにフォローを行い、お客さまに対応していることが、主な要因となっています。顧客単価の上昇は、課題解決型インサイドセールスの取り組みによるものであり、それが売上増加に貢献しています。

司会者:「顧客データに基づく提案型インサイドセールスの強化」とのことですが、具体的にはどのような取り組みをされたのでしょうか?

後藤:今、お伝えしたようなことです。データを見ると、お客さまの案件がその試作に使用する基板なのか、または他の製造で自由に使用されるものなのかがわかります。そのため、量産の次のタイミングが把握できたり、案件がリピートとなる状況を見通すことが可能になります。

最適なタイミングでアプローチを行うことや、見積もりが複数登録されている場合には、「もしかして、価格に課題があるのかな?」というところで、こちらから電話を差し上げ、コストダウンにつながる提案を行っています。そのような営業手法ですね。

司会者:それぞれに寄り添った営業ということですね。

プリント基板を使用する際に必要となる電子部品や周辺サービスについても、顧客データを活用し、リピーターのお客さまにしっかりと提供できているということですか?

後藤:まさにそのとおりです。プリント基板に加え、電子部品や、ハーネスと呼ばれるケーブルのような線材も含め、それらに関するデータを基にお客さまに提案するかたちでやり取りを進めています。

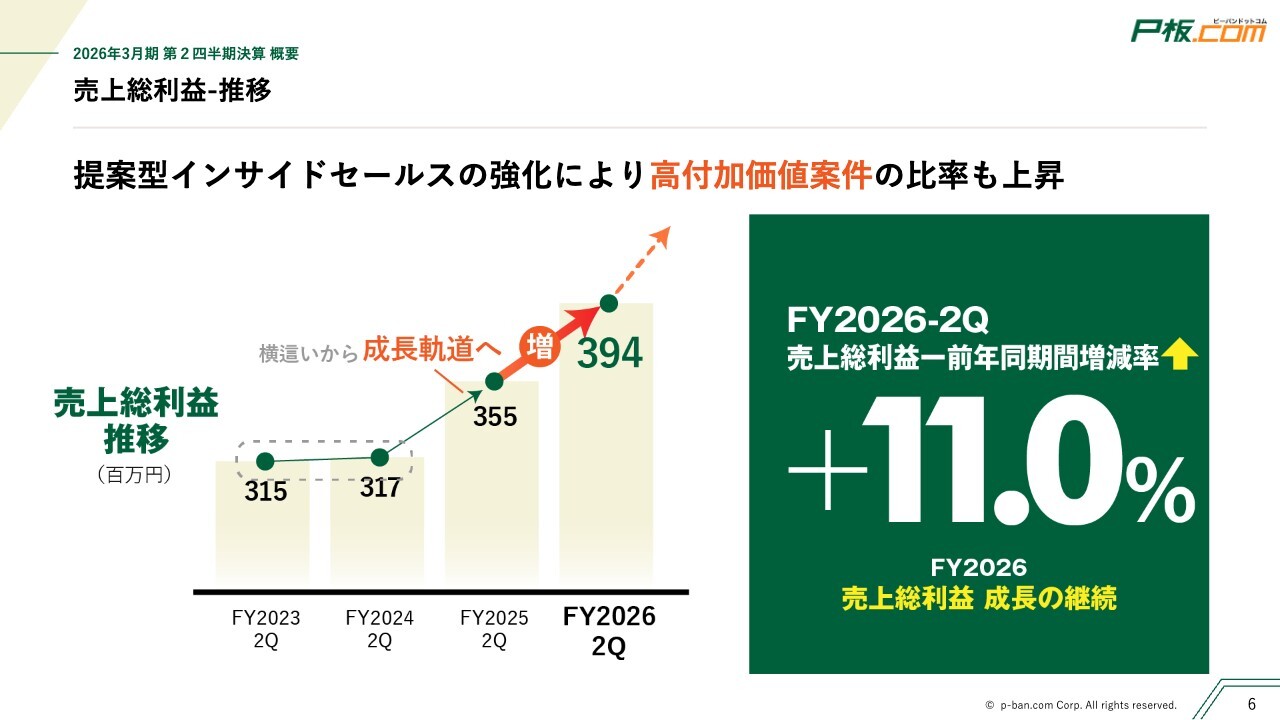

売上総利益-推移

司会者:売上総利益の推移を見ていきます。こちらはどのようにご覧になっていますか?

後藤:まさに提案型インサイドセールスにおいて、高付加価値案件を提供できるため、自然と単価の高い注文が取れており、それが売上総利益の伸長に寄与していると考えています。

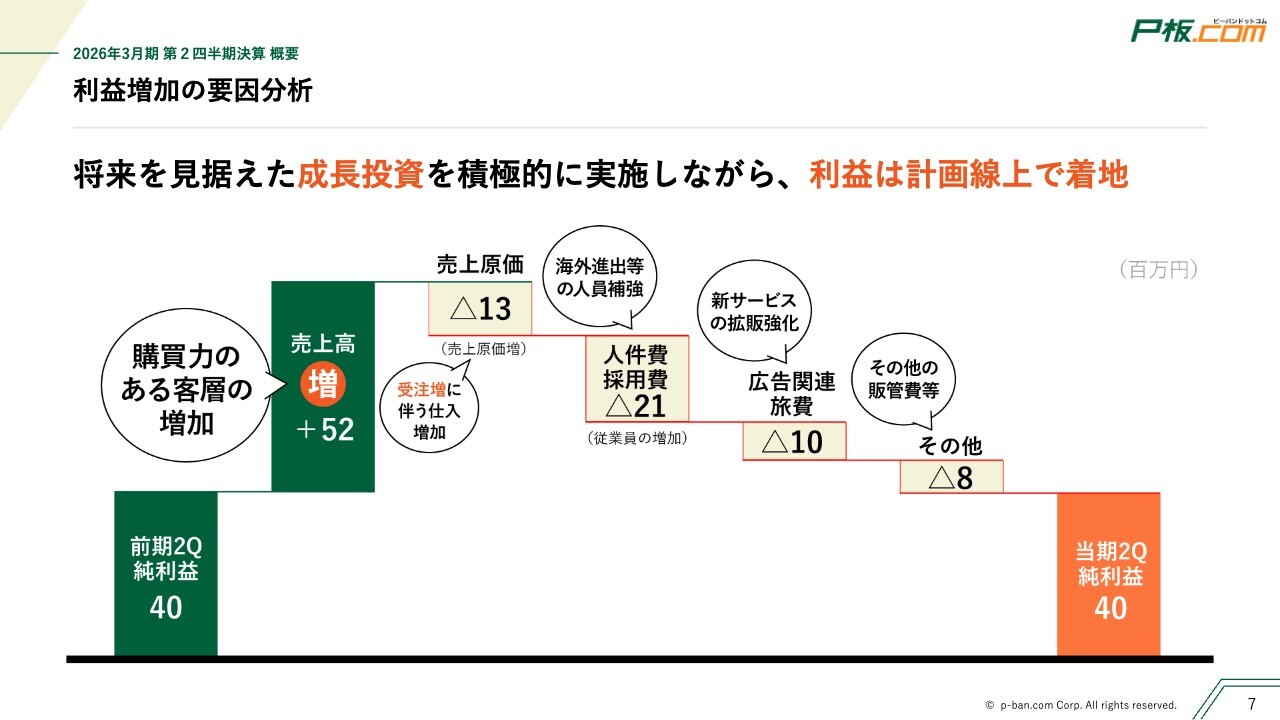

利益増加の要因分析

司会者:最終的な利益である当期純利益はいかがでしょうか?

後藤:前期比較で見ると同等となっていますが、売上総利益、いわゆる粗利でしっかりと稼いだ分を、将来に向けた投資に充てている段階です。利益に関しては計画どおりとなっています。この後、さらに高い売上を生み出すため、戦略的な投資を進めています。

業績サマリ

司会者:続いて業績サマリです。総括をお願いします。

後藤:売上高は5.2パーセント増、売上総利益は11パーセント増と堅調に推移しています。

その中で、特に海外展開や、新しいサービス分野としてプリント基板以外の分野でもさまざまなチャレンジを行っています。将来の成長に向けて、プリント基板に続く新たな柱を構築するための戦略的な投資を進めた結果、中間純利益は前年同期比0.8パーセント減となりました。

司会者:コメントが来ていますね。「前にこの番組に出ていた時から応援しています」。

後藤:ありがとうございます。

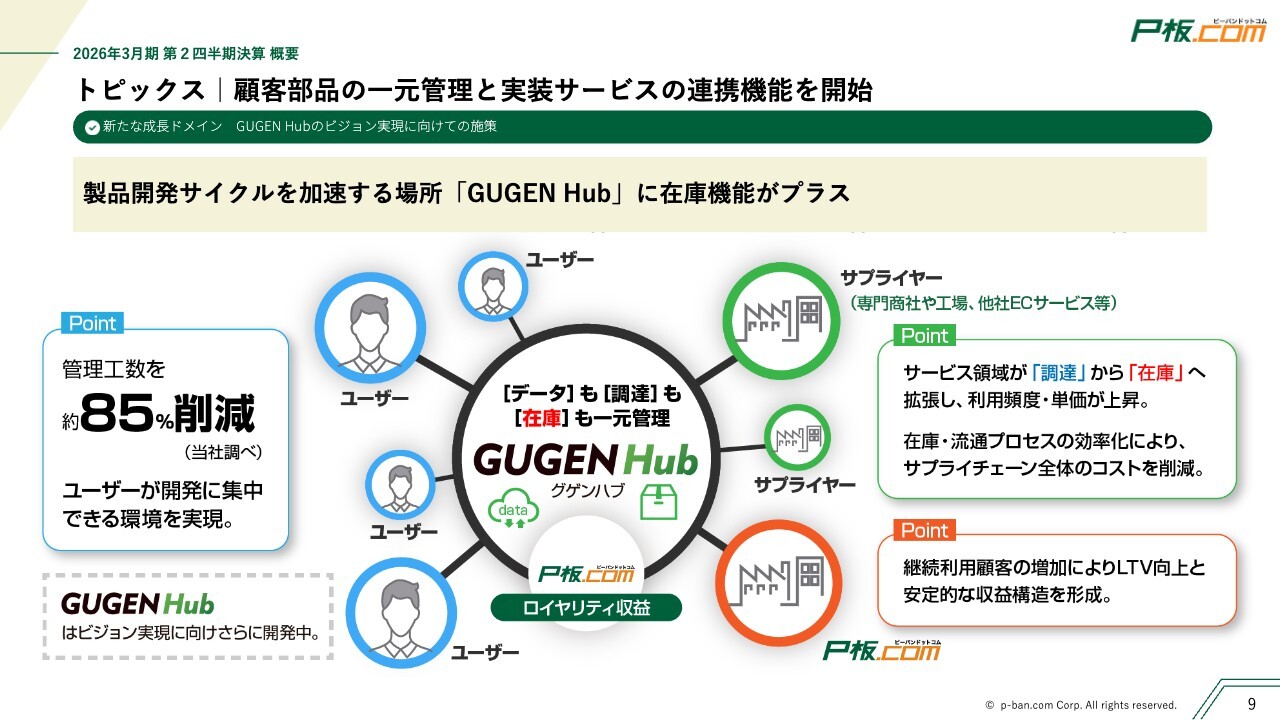

トピックス|顧客部品の一元管理と実装サービスの連携機能を開始

司会者:ではトピックスについて見ていきます。電子機器開発における部品調達から実装までをオンラインで完結させるプラットフォーム「GUGEN Hub」の進捗状況を教えてください。

後藤:「GUGEN Hub」は、お客さまの製品作りに必要な部材を調達するためのプラットフォームです。例えばプリント基板、プリント基板上に載せる電子部品や半導体、その基板を収めるケース、さらには製品同士をつなぐケーブルやワイヤーハーネスなどがあります。これらの部材を調達できる機能の開発を進めており、特に昨年リリースしたのは半導体などの電子部品の調達機能です。

今期の上期にリリースしたのが、新たに開発した在庫機能です。この機能では、先ほど述べたように購入した部材をクラウド上で管理できます。「在庫があと何個残っているのか?」や「この製品は何個使われるので、あと何個補充しなければ」といった仕組みを実現しました。

これにより、ユーザーが自分で数量を数えたりすることなく、クラウド上で管理が可能になります。

司会者:さらに便利になったということですね。

後藤:そうですね。当社調べによれば、管理工数が85パーセント削減されたとのことです。

司会者:こちらは、ユーザーやサプライヤーにとってどのようなメリットがあるのでしょうか?

後藤:我々もサプライヤーの一部として、お客さまの製品作りや、さまざまな部材の組み立て、最終的な製品の製造を行っています。部材が管理できることで、「この部品が足りない」などの問題がなくなり、誤発注やそれに伴うミスもお客さまの側で減少します。その結果、製造や物流のプロセスが格段に効率化されると考えています。

また、在庫をお客さまから預かることで継続的にご利用いただけるため、お客さまの最終的な顧客単価や顧客LTVが向上します。これにより、我々としては安定的に収益を創出できる仕組みとなります。

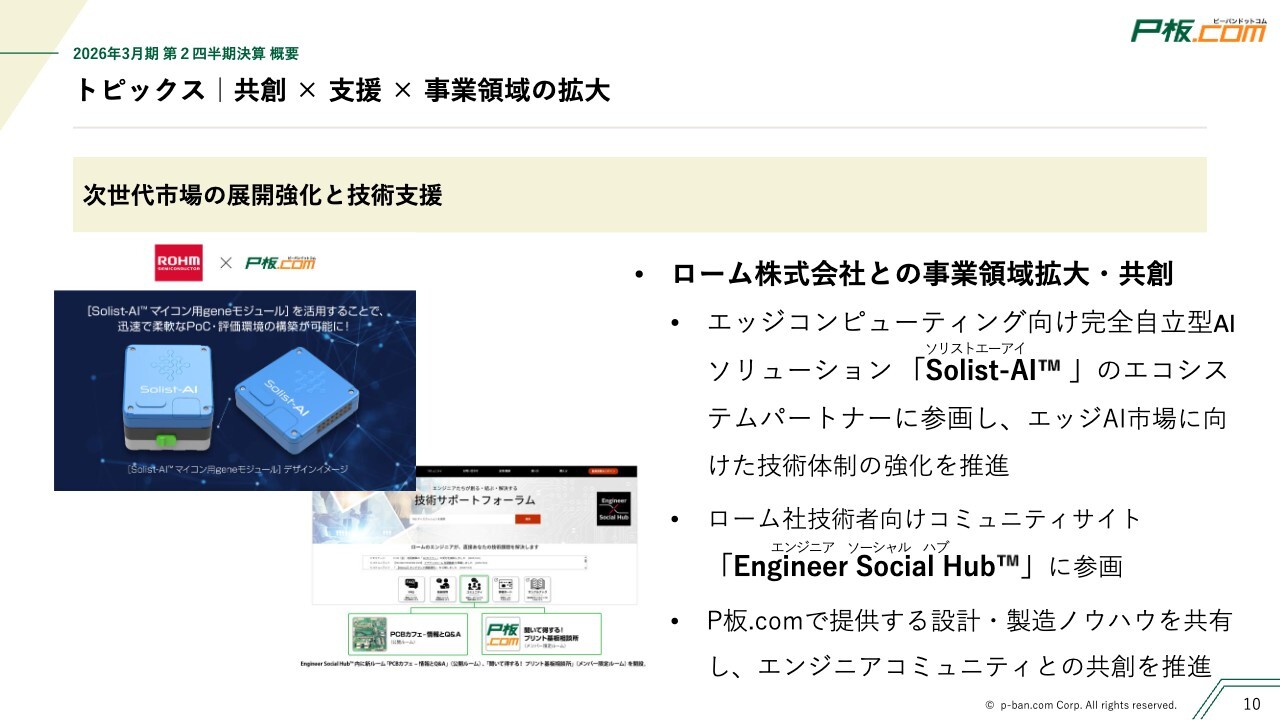

トピックス|共創 × 支援 × 事業領域の拡大

司会者:続いて2つ目のトピックスです。前回お越しいただいた際には、ローム社とのパートナー契約締結についてお話しいただきましたが、なにか進捗はありましたか?

後藤:進捗は特にありませんが、同じ内容の話になります。「Solist-AI(ソリストエーアイ)」と呼ばれるエッジ上で動作するデバイスについてです。この「エッジコンピューティング」と呼ばれる技術では、ネット接続不要で端末上でAIの学習や推論を行うことが可能です。この技術を利用し、我々は「Solist-AI」というデバイスを開発しています。

通信環境が不安定な農業、林業、漁業、工事現場などでも自立して動作するデバイスをローム社が開発しています。私たちはローム社と協力し、「Solist-AI」を搭載した評価ボードを作成しています。評価ボードとは何かご存じでしょうか?

司会者:存じません。

後藤:そうですよね。デバイスだけでは動作しません。そのデバイスを載せて、さまざまなセンサと接続し、センサから得た情報をAIでデータ処理を行うものです。デバイス単体では機能せず、これに付随してさまざまなセンサを接続できる板が評価ボードです。

その評価ボード「gene(ジーン)」を、私たちは提供しています。そのようなものを現在作っています。

司会者:それについての利用者の声などはありますか?

後藤:現在は開発中のため、まだ発表には至っておらず、もう少しお時間をいただく必要があります。

司会者:リリース時期は未定ですか?

後藤:そうです。「Solist-AI」のエコシステムパートナーとして参画し、ローム社やお客さまと合同で「gene」の開発を進めている状況です。

トピックス|共創 × 支援 × 事業領域の拡大

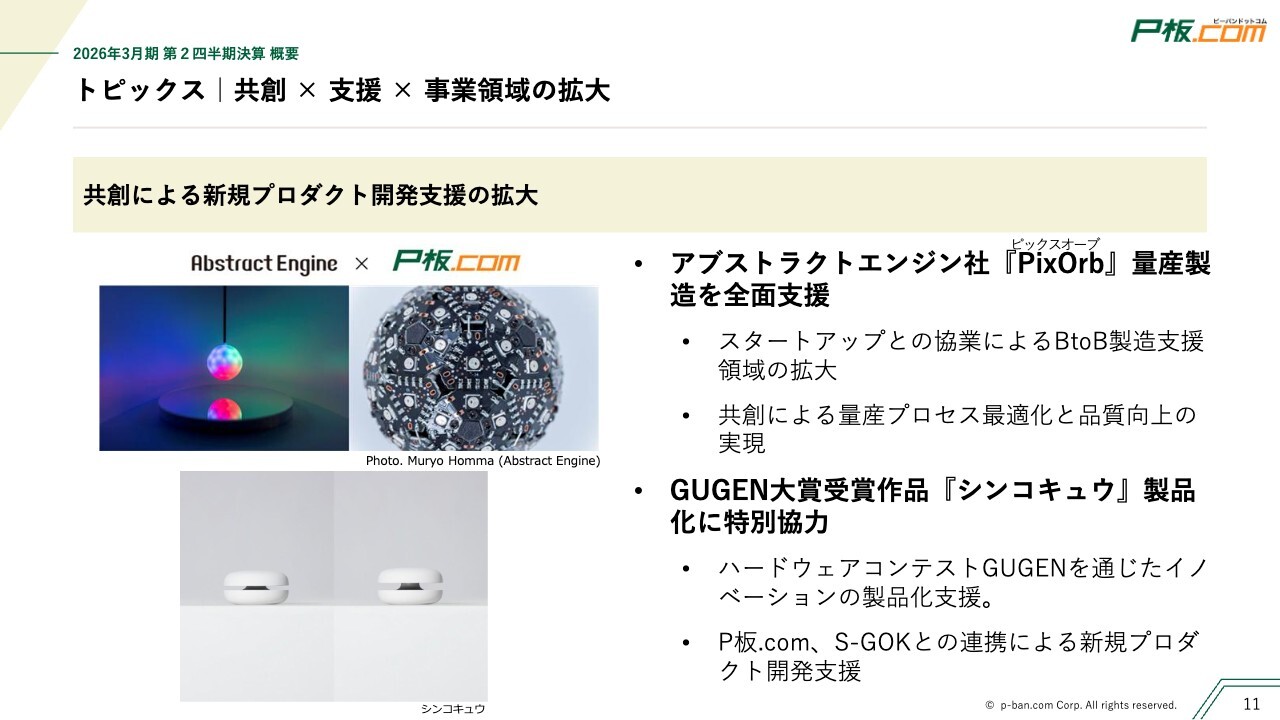

司会者:3つ目のトピックスは、アブストラクトエンジン社「PixOrb(ピックスオーブ)」量産製造の全面支援についてですが、アブストラクトエンジン社の「PixOrb」とはどのような製品なのでしょうか?

後藤:当社ではお客さまの製品をどのようにサポートしているかをあまり公表していません。これはお客さまとのNDA(秘密保持契約)の関係上、また量産に関わる内容も多いため、発表が制限されているからです。しかし今回、2社と密接に協力し、共同開発を行った成果について発表することになりました。

「PixOrb」というのは、1台で360度を均一に照らすことが可能な製品で、スライドの左の写真に写っているものが該当します。

司会者:ミラーボールのようですね。

後藤:まさにミラーボールのような形状です。「どこで使うのか?」と思われるかもしれません。これは一般家庭ではなく、映像による演出が求められる設備で使われます。例えば、今年の夏にはSHIBUYA SKYオリジナル全方位照明「NEBULA(ネビュラ)」として採用していただきました。

司会者:この光は動くのでしょうか?

後藤:光の動きについては、右の図をご覧ください。これにはたくさんの基板が重なっており、80面体を構成しています。つまり、80個の面があり、それぞれに基板が配置されています。

その基板1つ1つにLEDが搭載されており、我々はそれらを組み立てるという、非常に難易度の高いモノづくりのお手伝いをしました。

司会者:このような製品は、SHIBUYA SKYやイベントなどで使用されるのが一般的なのでしょうか?

後藤:そのとおりです。この製品を製造したアブストラクトエンジン社の前身はライゾマティクスという会社で、さまざまな演出事例を多く手掛けてきました。

司会者:「GUGEN大賞受賞作品『シンコキュウ』の製品化に特別協力」に関してですが、こちらについて詳しく教えていただけますか?

後藤:GUGENについては、田坂が深い思い入れを持って作っています。

田坂:GUGENという取り組みは、もう15年ほど続いており、年に1回、電子部品を使ったハードウェア作品を発表するイベントです。大学生の方やスタートアップの方などから大賞を選ぶ、というかたちで長年続けてきました。

その中で「良い作品を、本当に製品として世の中に出せたらいいよね」という思いが生まれました。近年はクラウドファンディングも一般的になっていますよね。その仕組みを活用して生まれたのが、この「シンコキュウ」という製品です。

テーブルの上に置いて使うデバイスで、オフィスワークが増える中、「ちょっと休みましょう」「深呼吸しませんか?」と優しく促してくれるものです。クラウドファンディングでは、開始からわずか3分で目標を達成しました。

現在は量産化が進み、今後は雑貨店やオンラインなどで気軽に手に取れるようになると思います。GUGENで描いていた「良い作品が本当に世の中に広がっていく」という構想が、まさに形になり始めているところです。

司会者:3分で資金が集まったということですね?

田坂:おそらく数百万円だと思います。

司会者:すごいです。この製品は、深呼吸するタイミングを教えてくれるのですか?

田坂:そうです。車を運転している際に「休んでください」と表示されるのに近いものです。

司会者:どのような仕組みになっているのですか? 何を感知しているのでしょうか?

後藤:詳しいことは私も存じていませんが、テレワークが増え、長時間集中して作業をしている中で、タイミングよくさまざまな情報を収集し、ユーザーのタイミングに合わせて深呼吸を促すものです。このデバイスが、光と音で柔らかく、緩やかな動きを表現し、使う人が思わず深呼吸をしてしまうような仕様になっています。

司会者:それを聞くと、実際に動いているところを見たくなりますね。

後藤:そうですね。テレワークが増えたことで、デスク周りにものを置きたいというユーザーが増えているそうです。このプロダクトは、そうしたニーズに合致したものだと思います。

司会者:GUGEN大賞は、今後も続けていく予定ですか?

後藤:一時的に休止していますが、再開を予定しています。

司会者:「『シンコキュウ』は、実機で見たらわかりやすいかもしれないですね」というコメントです。写真がスライドに出ています。

GUGEN大賞について田坂会長にもおうかがいしたいと思います。先ほど、非常に思い入れがあるとおっしゃっていました。GUGEN大賞の「シンコキュウ」の製品化に協力されたということですが、このGUGENというのは、そもそもどのような思いで始められたのでしょうか?

田坂:そもそも、このようなハードウェアはあまり脚光を浴びることがありません。そのため、このようなコンテストを開くことによって、それを目標にみなさまが1年の成果を出せるようになり、さらに賞品や賞金を付けることで業界が盛り上がるのではないかという狙いがありました。

司会者:消費者からしても、便利な製品がどんどん出てくるのは、うれしいことですよね。

田坂:このクラウドファンディングができたことは、本当に大きな変化でした。それまでは、特にハードウェアに関しては資金集めの方法が限られていて、いきなりベンチャーキャピタル(VC)に話を持ち込むのも難しい状況でした。

そのような意味で、アイデアやプロダクトに対して直接資金を投資してもらえるプラットフォームが整備されたのは非常によかったと思います。

司会者:こちらは質問ですね。「販管費、固定費が年々増加しているようですね。経常利益が減少した理由はここですか? 対策は何ですか?」ということです。

後藤:我々は今、成長フェーズにあるため、粗利で安定的に増えた分を基に、将来の投資を進めています。主にSE(システムエンジニア)やマーケティング、営業などの人件費、またさまざまなサービスや、人・もの・金に関する投資を行っています。これが経常利益減少の理由にはなりますが、すべて将来に向けた戦略的な投資であり、いずれ回収できるものと考えています。

トピックス|共創 × 支援 × 事業領域の拡大

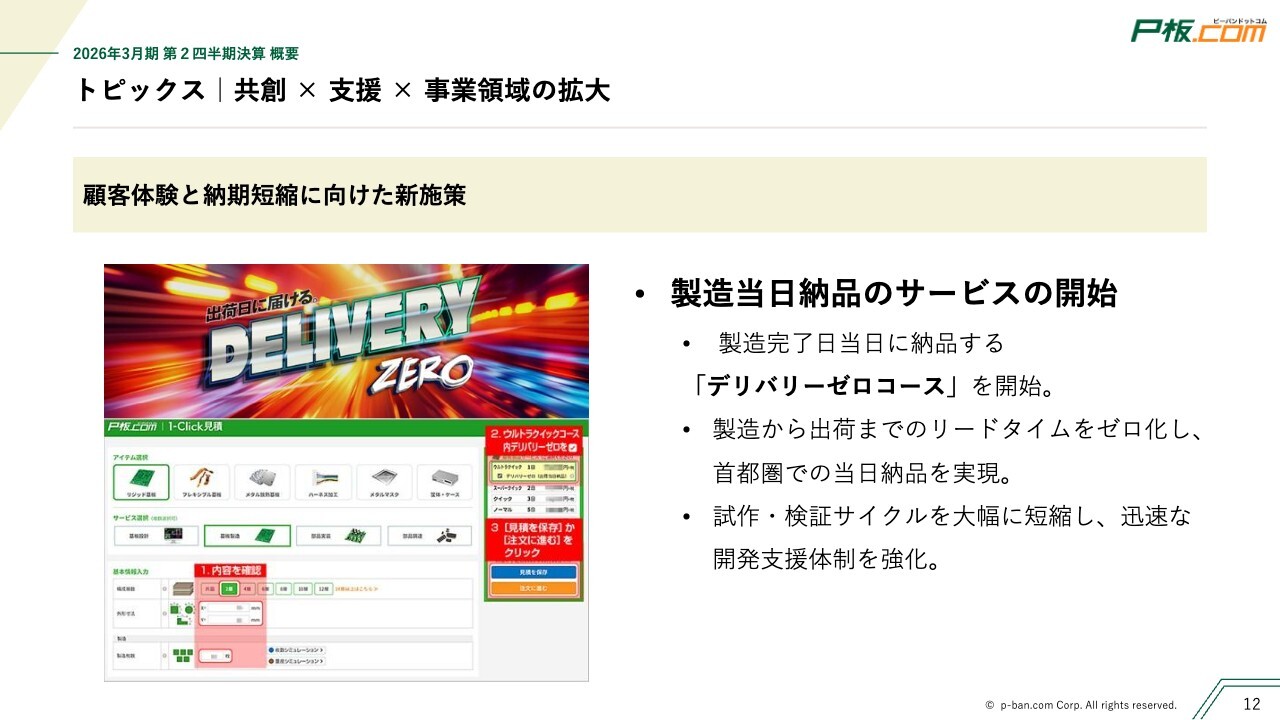

司会者:「デリバリーゼロコース」というサービスを始められたとのことですが、こちらについて詳しく教えてください。

後藤:こちらは、本体事業である「P板.com(ピーバンドットコム)」のサービスオプションに該当します。出荷日当日に、お客さまのお手元に届く内容でして、当社の商材であるプリント基板がその対象となります。

近年、お客さまの製品開発スピードが年々加速しており、「とにかく早く欲しい」や「このひらめいたアイデアをすぐ試したい」などへのニーズが非常に高まっています。このような声にお応えするかたちで、今回このサービスをリリースしました。

司会者:このような即日配送のサービスは、開発者の方々にとって非常にありがたいものですね。

「リードタイムをゼロ化し」と「首都圏での当日納品を実現」と記載されていますが、どのようにゼロ化を実現しているのですか?

後藤:バイク便を利用しています。都内や首都圏であれば、工場から直接お客さまのところまでバイク便でお届けする仕組みです。

経営体制

司会者:経営体制について教えてください。

後藤:これまでお伝えしているとおり、既存事業である「P板.com」というプリント基板に関わる事業を私が担当し、新規事業の探索については創業者の田坂が進めており、「両利きの経営」を実践しています。

司会者:お二人で、それぞれ分野が異なる部分を担当されているというかたちですね。

後藤:そのとおりです。得意分野の違いを活かしています。ゼロからイチを生み出すことができる人は限られますが、その部分を田坂が担い、私がその取り組みをさらに発展させていくかたちになっています。

司会者:田坂会長は、まさにアイデアマンということですね。

後藤:そうですね。田坂は現在、M&Aにも積極的に取り組んでいます。ただ、その詳細についてはお話しできない部分が多いです。

メインサービス

司会者:ピーバンドットコム社の事業内容について教えてください。

後藤:まず「プリント基板って何?」ということになると思います。このスライド右上にあります緑色の板、これはプリント基板と呼び、略して「P板」といいます。テレビやパソコンを分解すると出てくるもので、「ああ、あれか」と感じるかもしれませんが、これをインターネットを通じて販売するのが、私たちのサービスです。

「誰が買う?」と思うかもしれませんが、プリント基板はあまり聞きなじみがないものの、パソコンやみなさまのお手元のスマートフォンにも含まれており、実はさまざまなところに存在しています。

このように、一般コンシューマー向けではありませんが、主にエンジニアのお客さまやセットメーカーに利用される商材です。このプリント基板をインターネットで販売しており、私たちは、国内シェアNo.1を獲得しています。

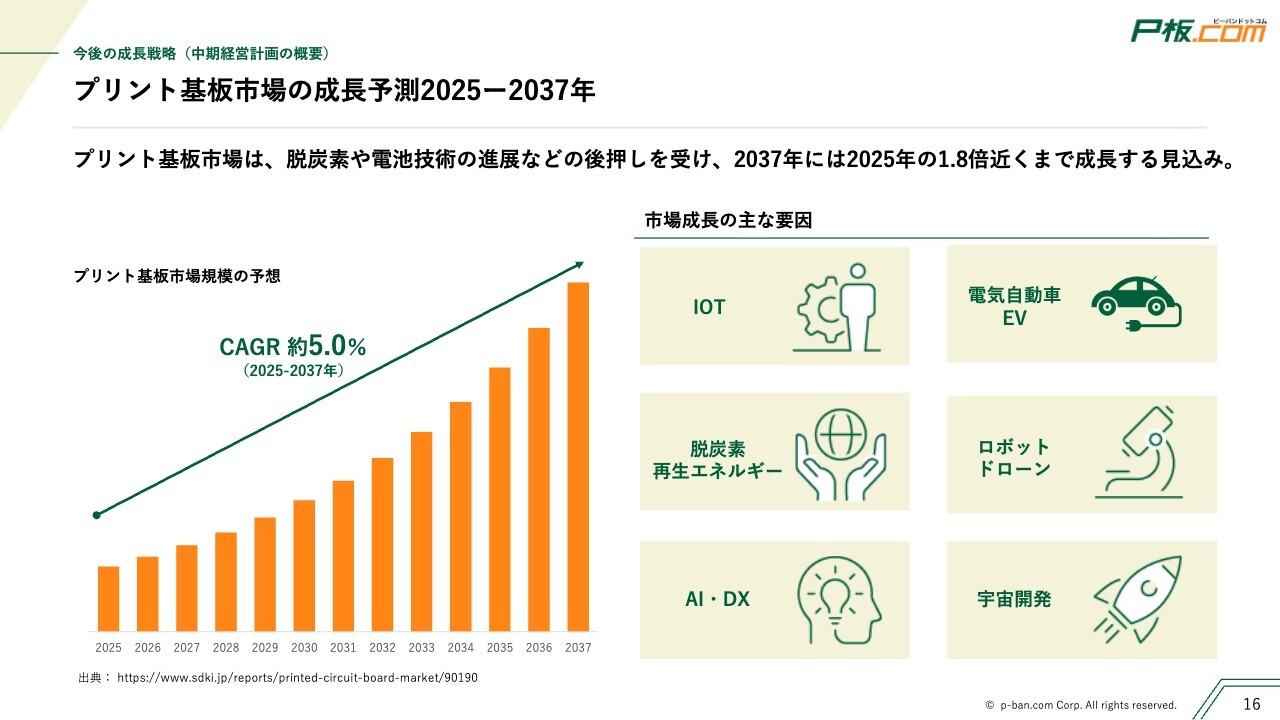

プリント基板市場の成長予測2025ー2037年

司会者:プリント基板市場の成長はどの程度予測されているのでしょうか?

後藤:市場の成長性については、基本的にCAGRが5パーセントと言われています。スライドの右の図にあるように、さまざまな産業、例えばIoTやAI、EV、再生可能エネルギー、ロボット、ドローン、宇宙開発など、将来的に広がりそうな分野に関連している市場です。

これらの市場において、ハードウェアが必要ないということは基本的にないため、ハードウェアの中に必ずプリント基板が含まれることを考えると、需要は必然的に増加していくと考えられます。現在私たちがいるのは、そのような市場となっています。

司会者:まさに株式投資においても注目されるテーマが、市場成長の主な要因として挙げられていますね。

後藤:そうですね。まさにAIデータセンターなどで基板や部品などさまざまなものが流れています。

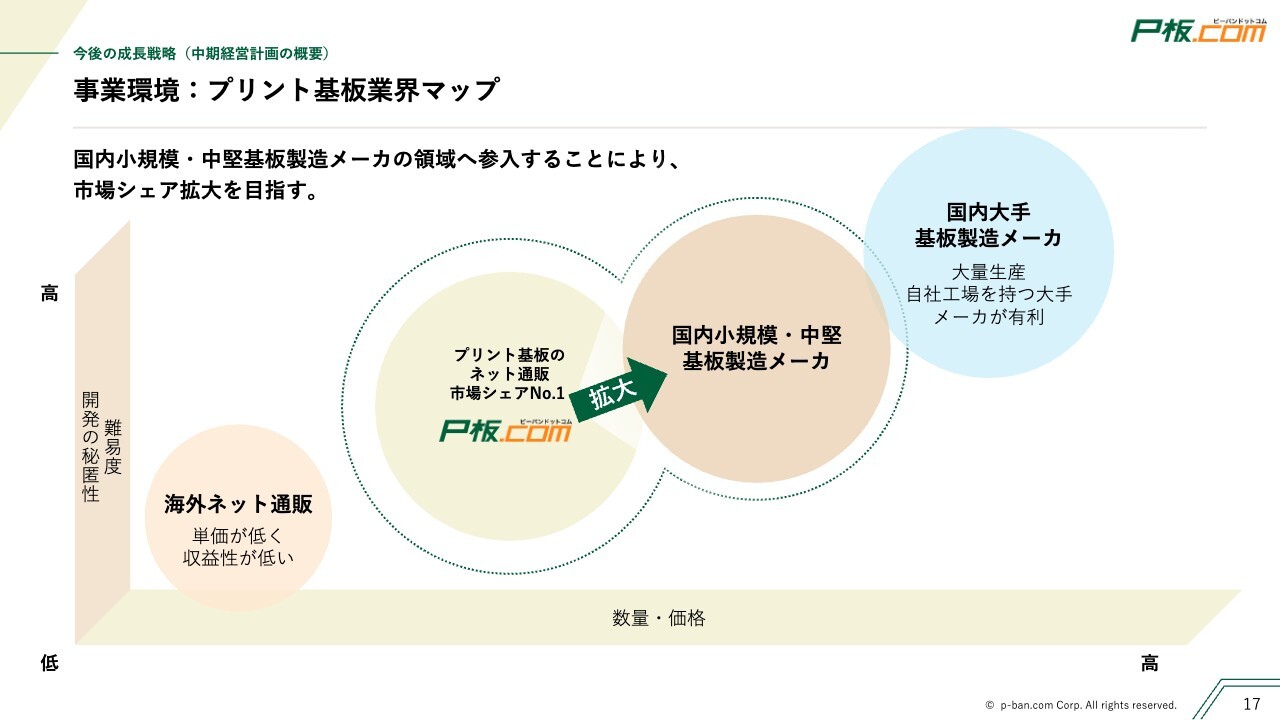

事業環境:プリント基板業界マップ

司会者:このようなプリント基板市場の中で、国内シェアはNo.1とおっしゃいましたが、御社の現在の立ち位置を教えてください。

後藤:業界全体としての市場規模は総額で約1兆6,000億円です。その中で、大手と中小規模の基板メーカーに大きく分類されます。当社がターゲットとしているのは、中小規模の基板メーカーが占める約6,500億円の市場です。

大手メーカーは主に民生用品や大量生産品を扱っており、収益性の観点や当社の営業力ではそちらの分野にアプローチするのは難しい状況です。

また、一方で単価が低い市場では、難易度の高くない案件を取り扱うことになります。そのため、そのような市場は当社のターゲットではなく、現在は市場の中間層を狙っていきたいと考えています。

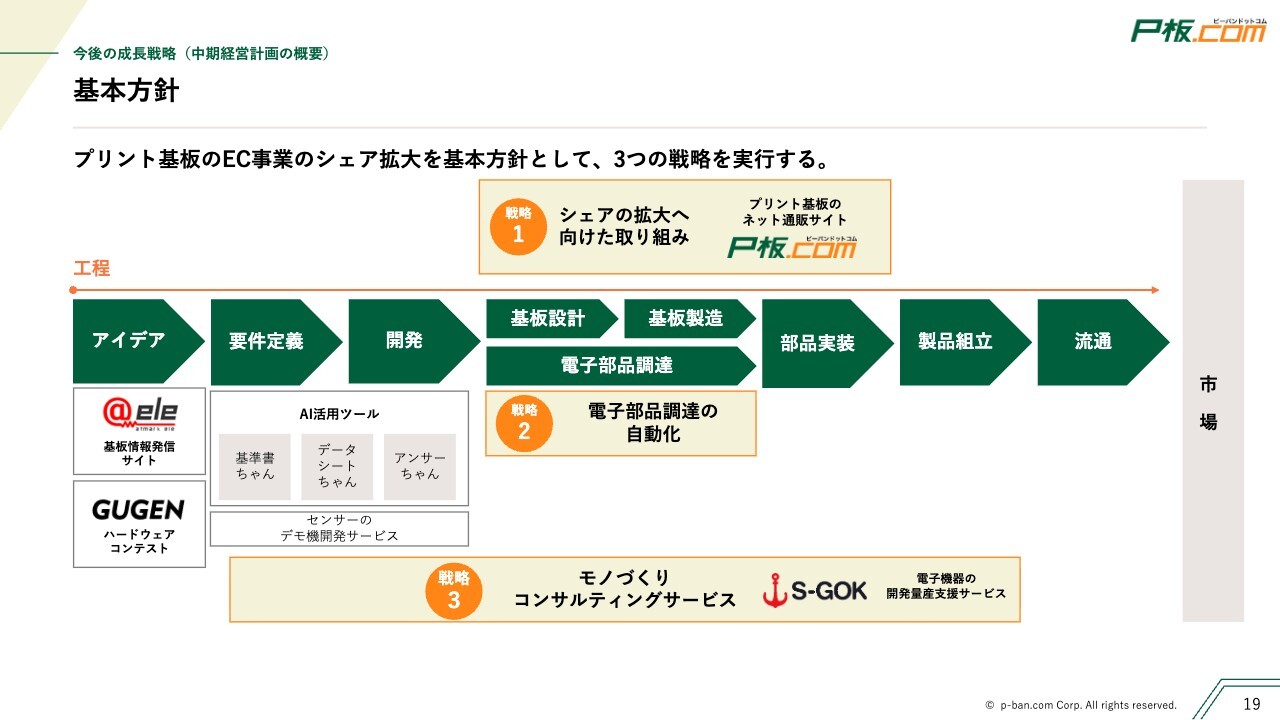

基本方針

司会者:シェア拡大に向けた具体的な取り組みとして3つ挙げられていますが、それぞれについて詳しくお聞きしていきます。

後藤:戦略は3つあります。戦略①は、特にこの市場感でいえば中小規模のメーカーさまをお手伝いするような、中堅・大手のお客さまを取っていくことです。

戦略②は、プリント基板の上に必ず配置される半導体や電子部品を、当社のサイト上で一緒に購入できるようにするというものです。戦略③は、プリント基板や電子部品を組み立て、最終的な製品を作る際のコンサルティングを進めていくというものです。

基本方針

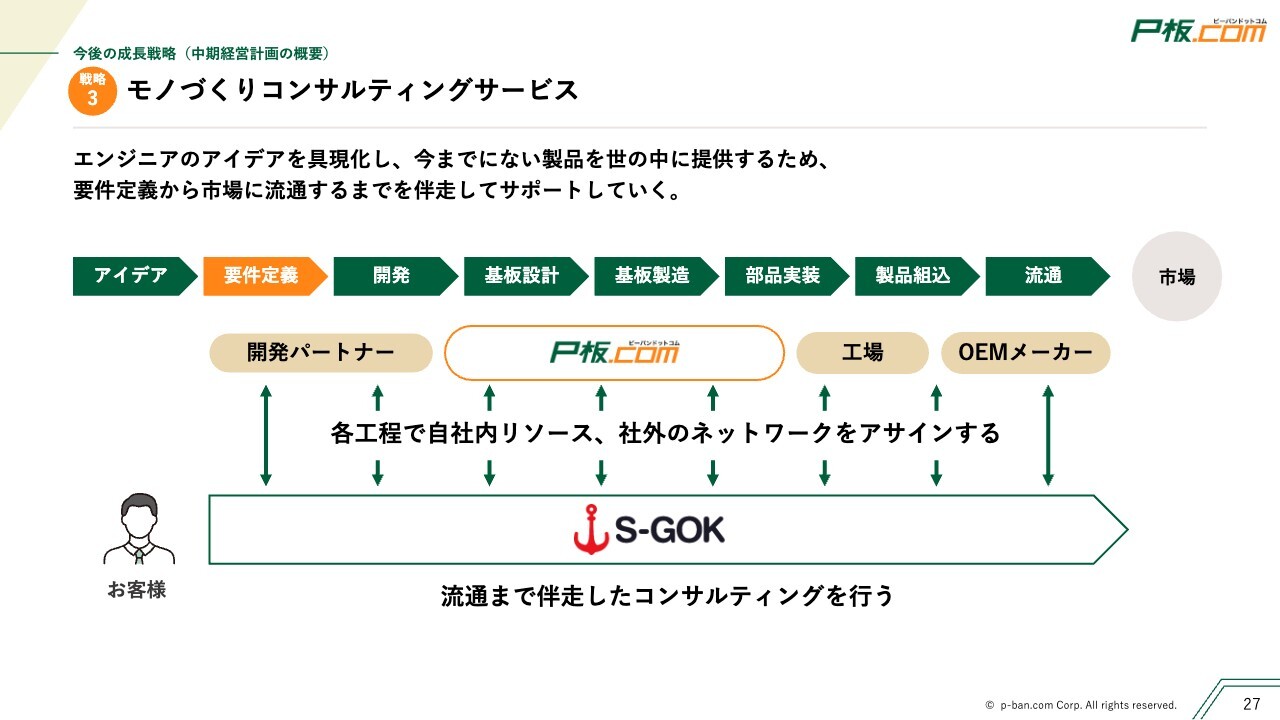

司会者:続いて、プリント基板を通してものが出来上がる過程についておうかがいします。御社が提供しているサービスと戦略の位置づけについて、それぞれご説明をお願いします。

後藤:お客さまのアイデアから、どのように開発が進み、ものが量産化されるかについて、この緑色の矢印のプロットで表しています。この図では、先ほど説明した3つの戦略がどの範囲をカバーするか、位置づけを示しています。

司会者:戦略③はかなり幅広いですね。

後藤:そうですね。本当に全方位にわたってさまざまな課題がありますが、お客さまに必要な課題に寄り添って支援するのが「モノづくりコンサルティングサービス」です。

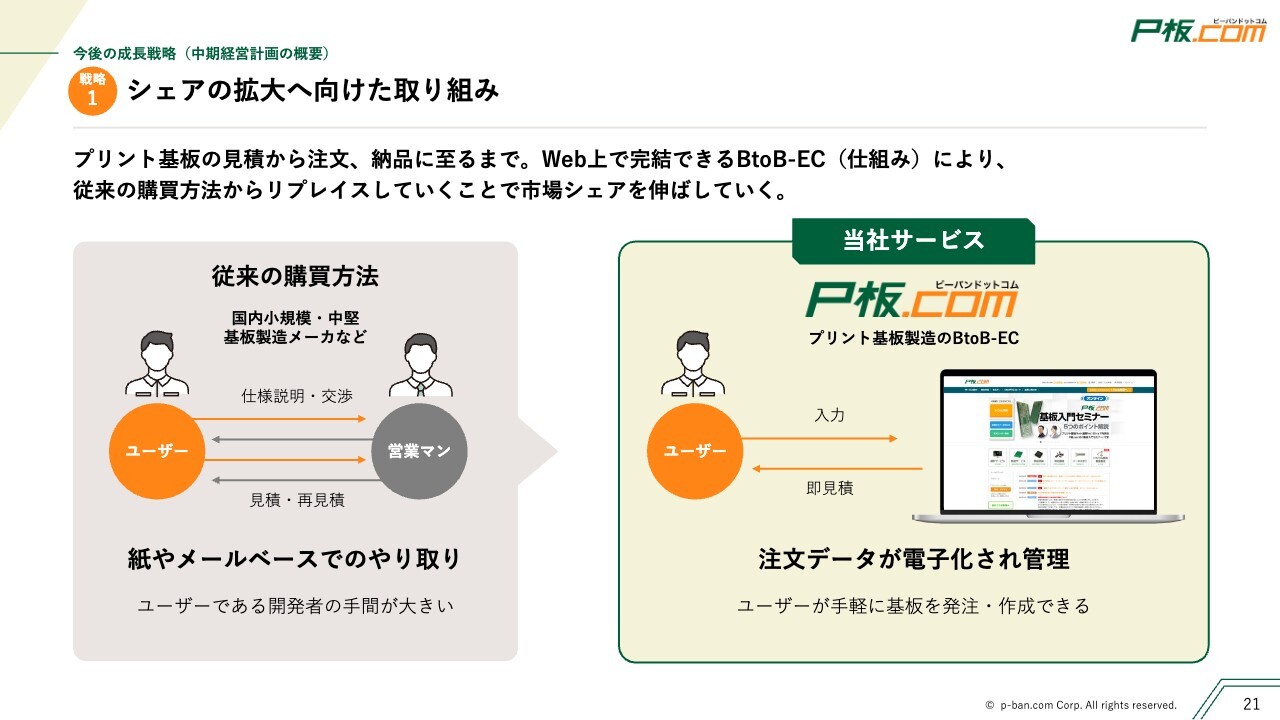

戦略① シェアの拡大へ向けた取り組み

司会者:戦略①についてご説明をお願いします。

後藤:戦略①は中堅・大手のお客さまを攻めていくことを目指しています。その狙いは、日本の商習慣に適した仕組みを構築することです。日本には非常に複雑な商習慣があり、紙伝票のやり取りや、商社や代理店を経由しないと注文が成立しないといった特徴があります。

我々のようなECはそのような環境では使いづらいとされていますが、あえてその課題に対応するため、限界まで仕組みを構築し、それにかかる人手を我々のサポート窓口でしっかりフォローすることで、中堅・大手のお客さまの獲得を目指した戦略となっています。

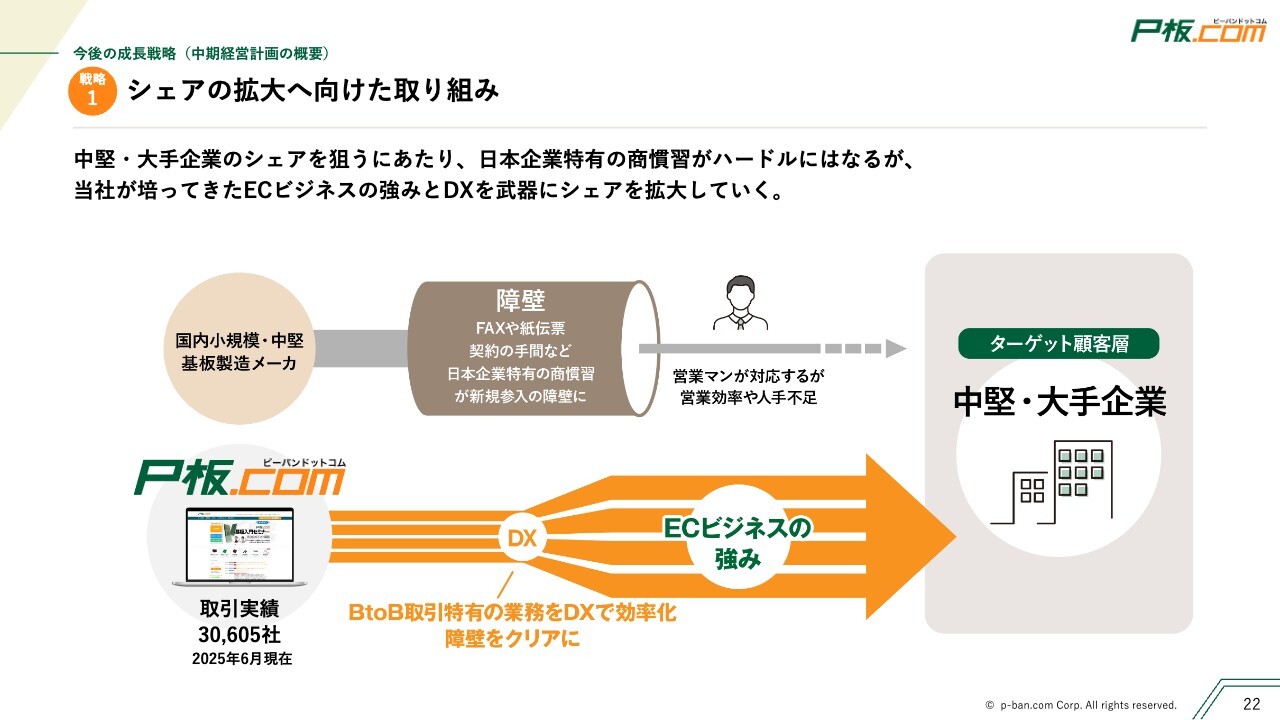

戦略① シェアの拡大へ向けた取り組み

司会者:日本企業特有の商習慣がハードルとなり、導入していただくのも大変ですね。

後藤:そのとおりです。そのため、現在は「仕組み」×「ヒト」ということで、これまでプル型として早期導入を進めていただいたアーリーアダプターのお客さまがご利用くださっていました。しかし、やはりサービス利用に対して若干慎重で懐疑的なユーザー層の段階に差しかかっていると感じています。この部分を「仕組み」×「ヒト」でしっかりと対応しています。

司会者:取引実績も3万605社ということですね。

後藤:どこかのタイミングで急激に増加する瞬間が訪れると思うのですが、現状ではじわじわと進んでいるように見えるかもしれません。

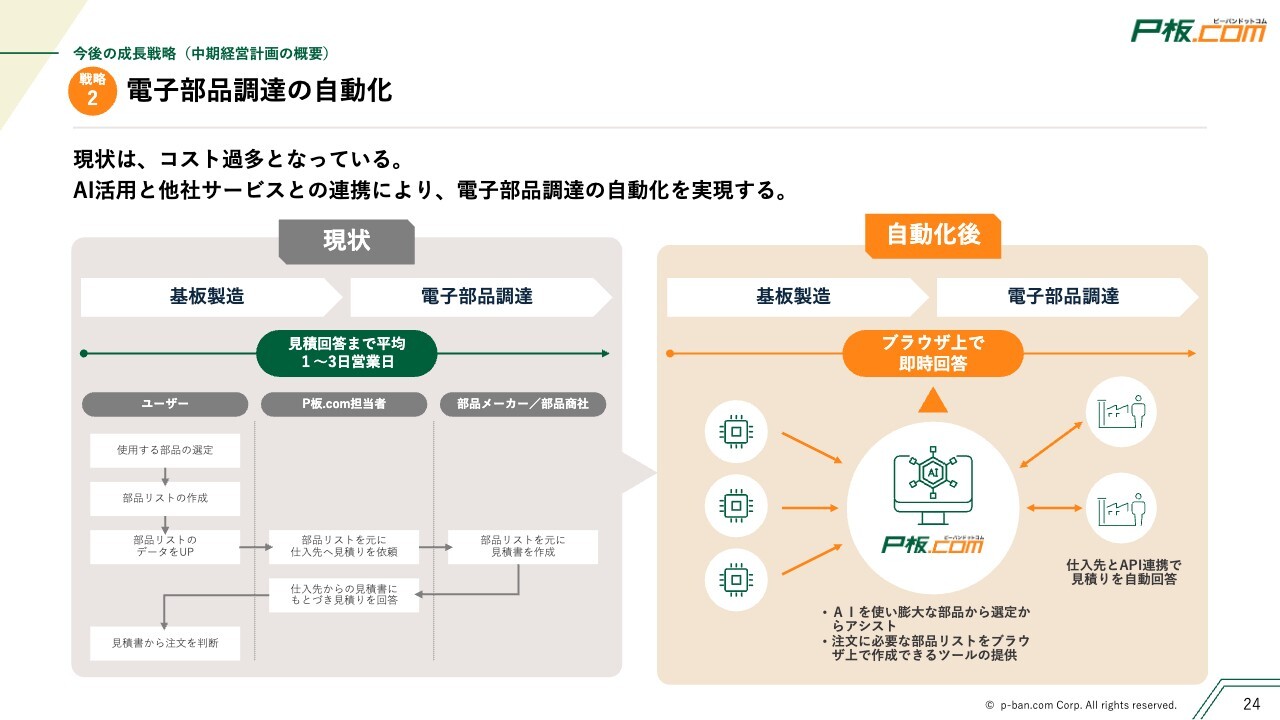

戦略② 電子部品調達の自動化

司会者:戦略②の電子部品調達の自動化についてです。現状、電子部品はどのような方法で調達されているのでしょうか?

後藤:このスライドを作成した時点では、まだリリースされていませんでしたが、基本的には人がお客さまの部品リストや、いわゆるBOM(部品表)を確認し、1点1点お見積もりをし、その都度お客さまに回答するという方法を取っていました。

それを、部品商社とAPIで接続することで、お客さまが部品リストをアップロードするだけで簡単に見積もりが取れ、注文も可能となる仕組みをすでにリリースしています。

司会者:それでは、時間が圧倒的に短縮されたのですね。

後藤:そうですね。ネット上で完結するため、お客さまにとっても見積もりを待つ時間が無駄にならなくなりました。その点が改善されるということですね。

戦略③ モノづくりコンサルティングサービス

司会者:最後に戦略③のモノづくりコンサルティングサービス「S-GOK」についてです。「S-GOK」はどのようなサービスでしょうか。

後藤:「S-GOK」とは何かという点ですが、お客さまのあらゆる課題を「すごく」お手伝いする、というサービスです。少しダジャレのようなネーミングになっています。

我々はプリント基板のイニシャル費用をいただかないという売り文句で、立ち上げ当初から活動を行っており、そのため試作や開発案件が我々のサイトによく寄せられます。

その流れで「このような製品は作れないの?」というような相談をお客さまから受けることがありますが、アイデア段階では具体的にどのように作り込むのか、あるいは要件定義を作成するまでが不安定な状態のことが多いです。

そこで我々は、お客さまとのディスカッションを重ねたり、実際にサプライヤーに依頼するために必要な仕様書を共同で作成するなど、このようなコンサルティングを提供しています。

司会者:その段階から相談に乗っていただけるのですね。

後藤:そのような相談に乗ることで、最終的な量産においても当社への受注確度が高まっていくという流れになります。

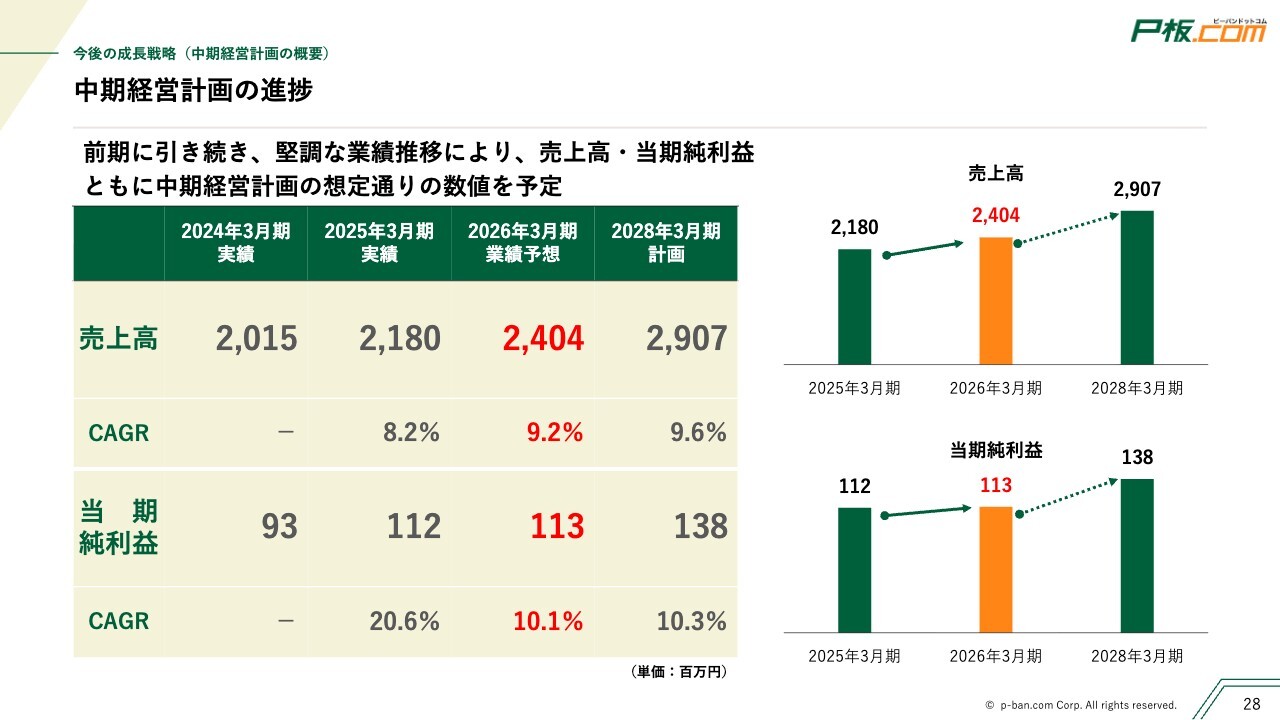

中期経営計画の進捗

司会者:それでは、中期経営計画の進捗について見ていきます。まず、2028年3月期に向けた数値目標を教えてください。

後藤:2028年3月期の目標は、売上高が29億円、当期純利益が1億3,000万円です。

司会者:今後の収益ドライバーはどのようなことになりますか?

後藤:新たな成長ドメインとして発表予定のプリント基板以外の分野の事業体が次の収益を生むと考えており、それに向けた投資を進めている段階です。

また、昨年も発表しましたが、現在、海外で同じビジネスモデルをどこまで展開できるかを検討しており、その計画についてはまだ数値には含めていません。堅実な数値目標を発表するのが当社の方針ですが、この計画を加えることでさらに成長すると信じています。まだ公表できない内容も着実に進めています。

司会者:水面下でもさまざまな動きがあるということですね。

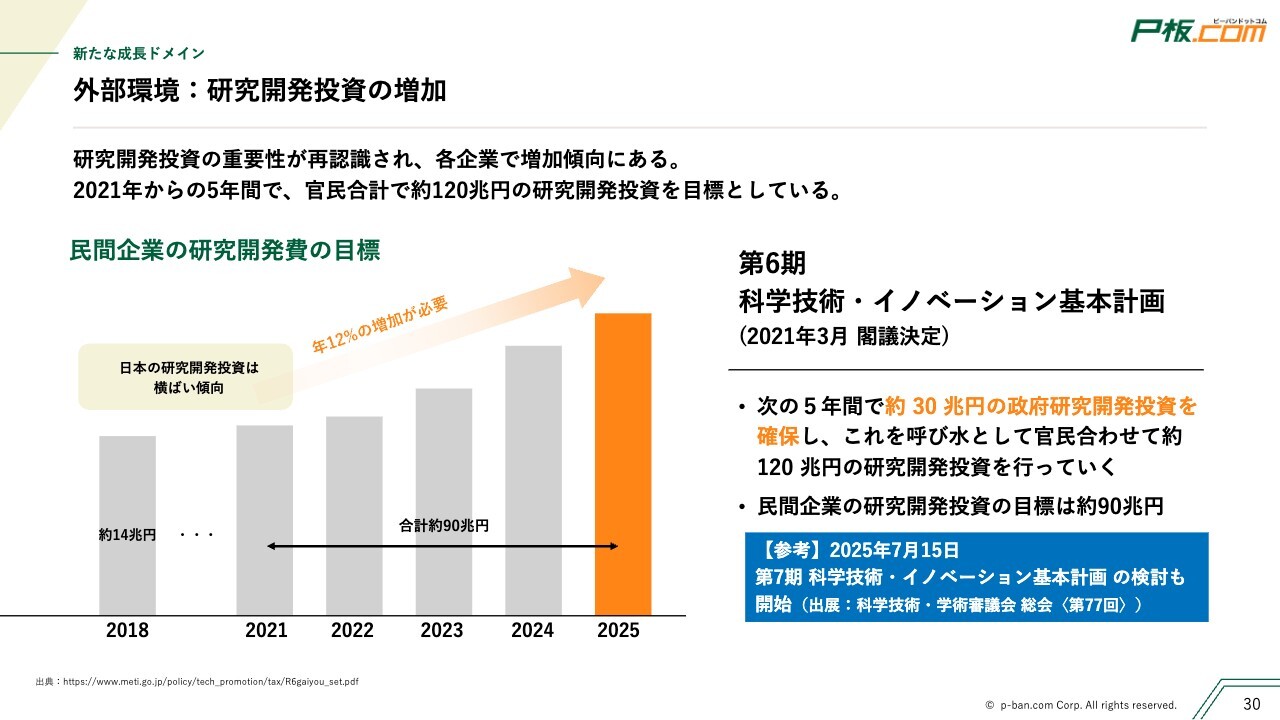

外部環境:研究開発投資の増加

司会者:それでは、新規事業の分野についても確認していきます。研究開発への投資額の増加が期待されるのでしょうか?

後藤:そうですね。外部環境の変化として、行政からの研究開発投資を後押しする動きがあります。経済産業省の発表を見ると、そのような動きが進んでいると感じています。

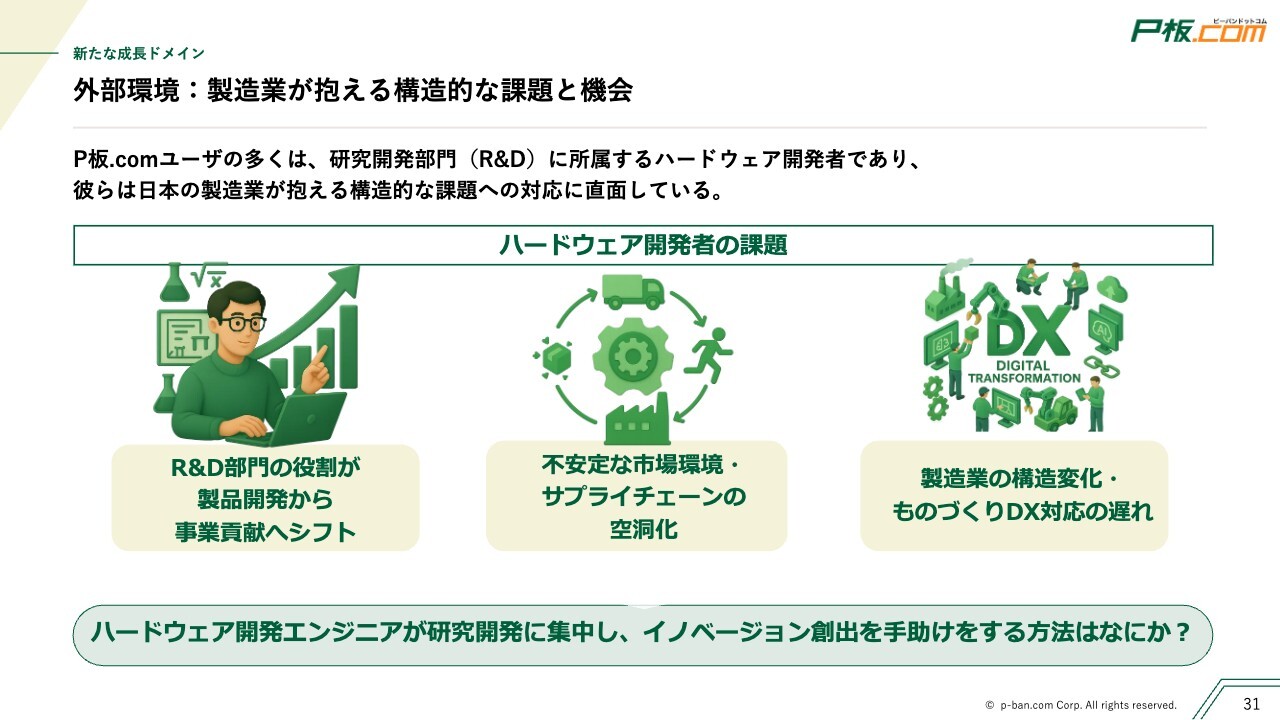

外部環境:製造業が抱える構造的な課題と機会

司会者:今後の日本の研究開発には期待が持てますね。

後藤:はい。一方で、ハードウェア開発やR&D(研究開発部門)に所属する人たちには、さまざまな課題が生まれています。

単純に要素を開発するだけでなく、その要素をどのように事業に結びつけていけるかといったことを考えなければならないということや、現在、サプライチェーンにおいて中国と米国が分断されている状況の中で、どこで製品を作れば安定的に生産できるのか、といった課題があります。

また、アナログの図面をデジタル化しないと技術が承継されないという問題も生じています。このようにさまざまな課題がある中で、本来開発に専念すべきハードウェア開発者が、それを行えない状態に陥っているのが、我々が感じている課題です。

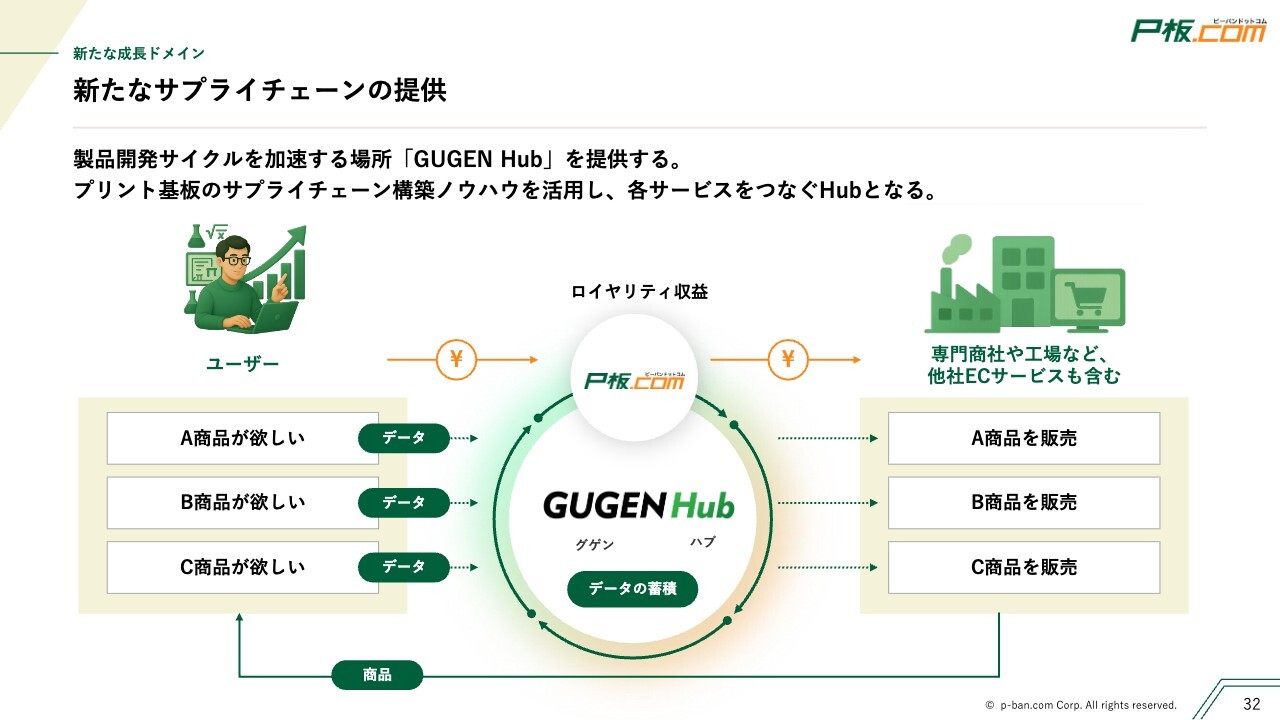

新たなサプライチェーンの提供

後藤:そこに向けた取り組みが新しい成長の芽となり、「GUGEN Hub」構想として展開しています。まずは「GUGEN Hub」を通じてプリント基板をはじめ、他の電子部品やさまざまな部材を調達可能にすることを目指しています。

日本の町工場には特殊技術を持つ企業が多く、また海外にも面白い技術や加工を提供するメーカーが存在します。同時に、当社のような多彩なECもこのプラットフォーム上で購入可能にすることで、ユーザーが迷うことなく必要なものを一箇所で収集できる環境を整える計画です。まずはその基盤作りに注力していきます。

司会者:便利で、一貫して利用できるシステムですね。

後藤:そうですね。ものを在庫するサービスをリリースしましたが、ハードだけでなくソフトもここで管理できるようになると、ここにさまざまなアイデアやコミュニティが生まれ、さらには多くの価値を創造できると考えています。そのため、プラットフォーマーとしての役割を目指していきたいと思います。

後藤:「GUGEN Hub」が重要です。このプラットフォームは世の中にあまり存在せず、モノづくりといえばメカやCADDiが手掛けているような3D技術が主流ですが、エレキ分野でプラットフォーマーとして確立しているところは少ないです。

一方で、我々はプリント基板だけでなく、データ管理を長期間行っています。20年間この分野を続けてきたため、長く利用してくれているユーザーの中には、「10年前に作った基板のデータが、前任のエンジニア退職時に引き継がれず、我々のサイトで見つけることができた」というケースもあります。

我々のサイト上で、「GitHub」のようなかたちでデータを管理してくれているユーザーのユースケースがいくつもあり、今後はそのようなサービス体制にもシフトしていきたいと考えています。

司会者:このサービスは提供を開始していますか?

後藤:はい。現在は主に調達機能の拡充に注力しており、電子部品分野への展開を進めている段階です。

株主還元(増配の実施)

司会者:「毎週出演してほしい」というコメントも寄せられていますが、このような新しいサプライチェーンの提供も始まっているということです。

続いて今後の株主還元についてお考えをお聞かせください。

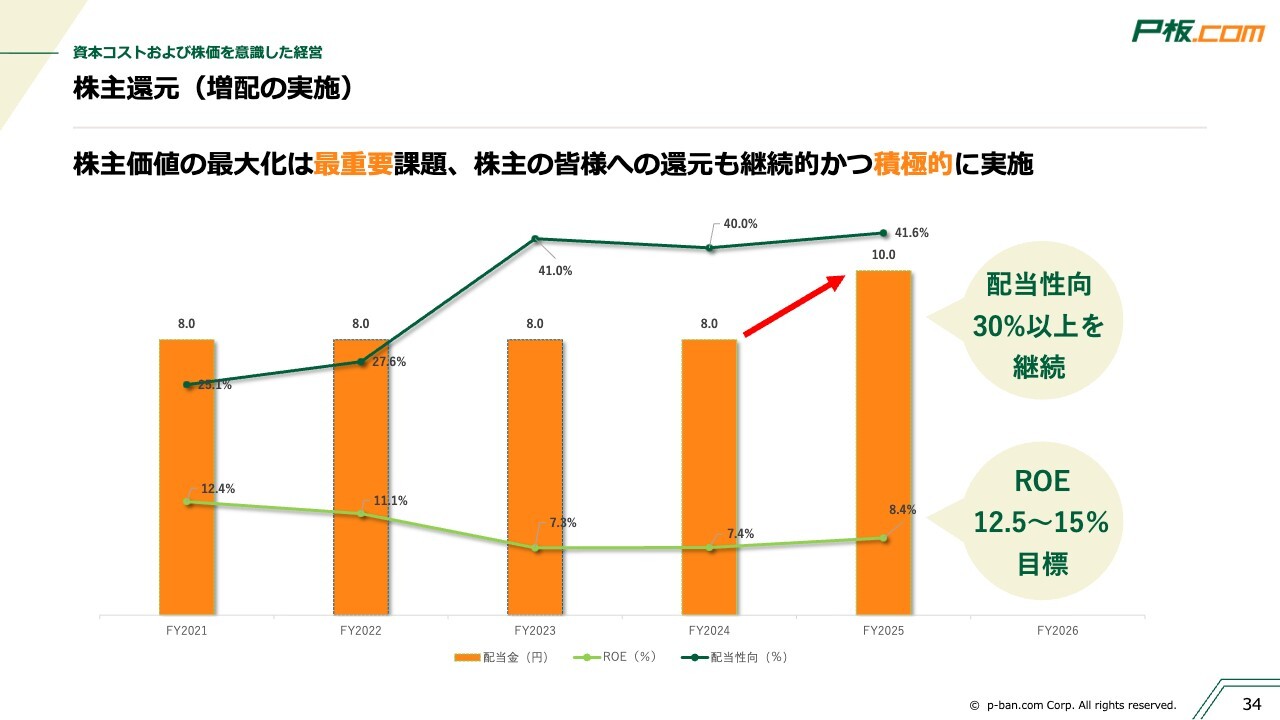

後藤:基本的には株主価値の最大化を図ることが、当社の最重要課題であると考えています。そのため、積極的な投資を進めつつ、株主のみなさまへの継続的な還元を行っていく方針です。

司会者:ROEについては、12.5パーセントから15パーセントを目標とし、配当性向30パーセント以上を継続する方針ですが、これは株主の方々にとっても期待される内容だと思います。

後藤:そうですね。現在はしっかり粗利を稼げている状況ですので、配当性向の見直しも検討すべき点ではありますが、現時点ではまず積極的な投資を優先する段階と考えています。

質疑応答:海外事業の見

新着ログ

「卸売業」のログ