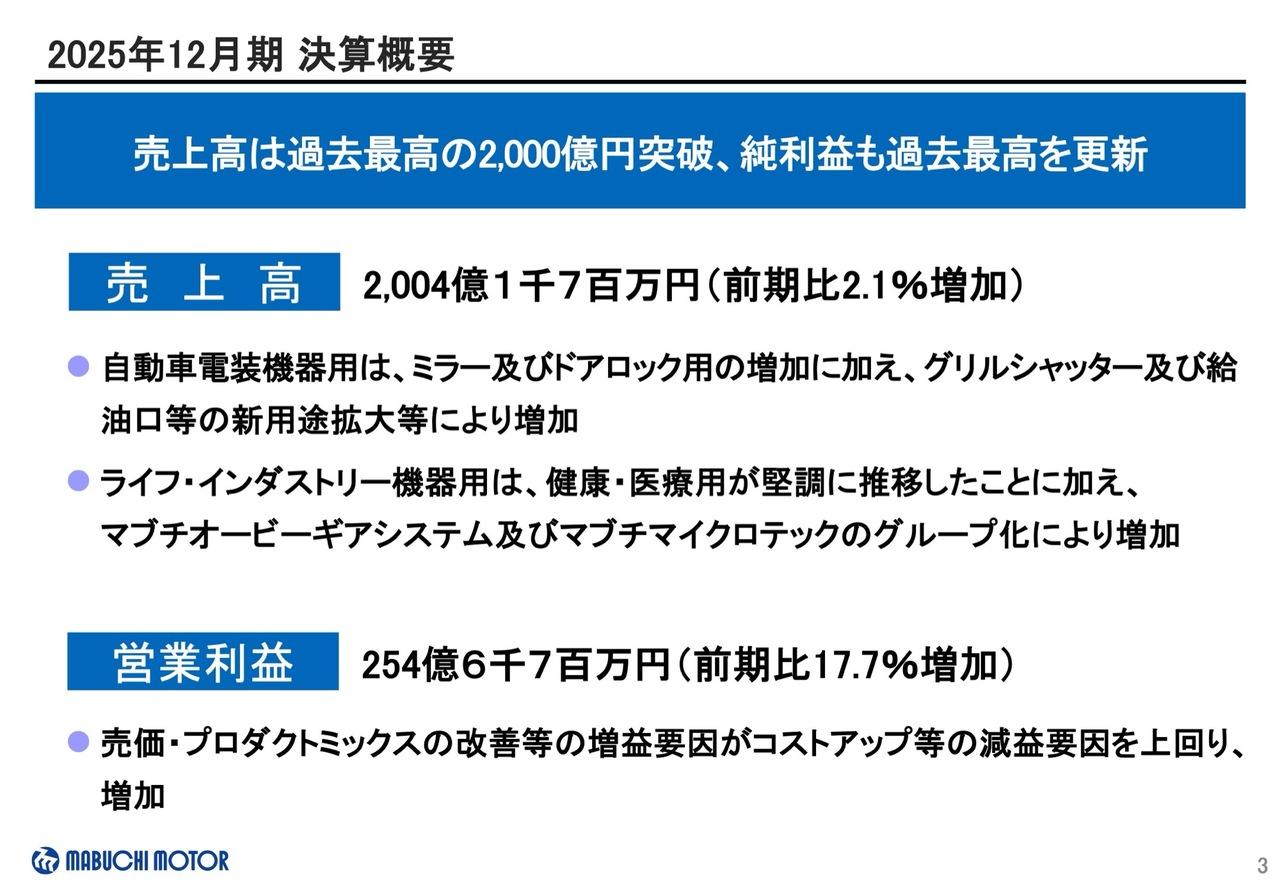

東光高岳、通期予想を上方修正、期末配当予想を12円増配 高利益率の保守・メンテナンスや小型変圧器の増収を見込む

目次

一ノ瀬貴士氏:みなさま、こんにちは。株式会社東光高岳代表取締役社長の一ノ瀬です。どうぞよろしくお願いします。

本日はお忙しい中、当社2026年3月期第2四半期決算説明会にご参加くださり、誠にありがとうございます。本日の説明会は対面とWebのハイブリッドで実施します。当社へのご理解につながれば幸いです。ご説明内容は目次のとおりです。

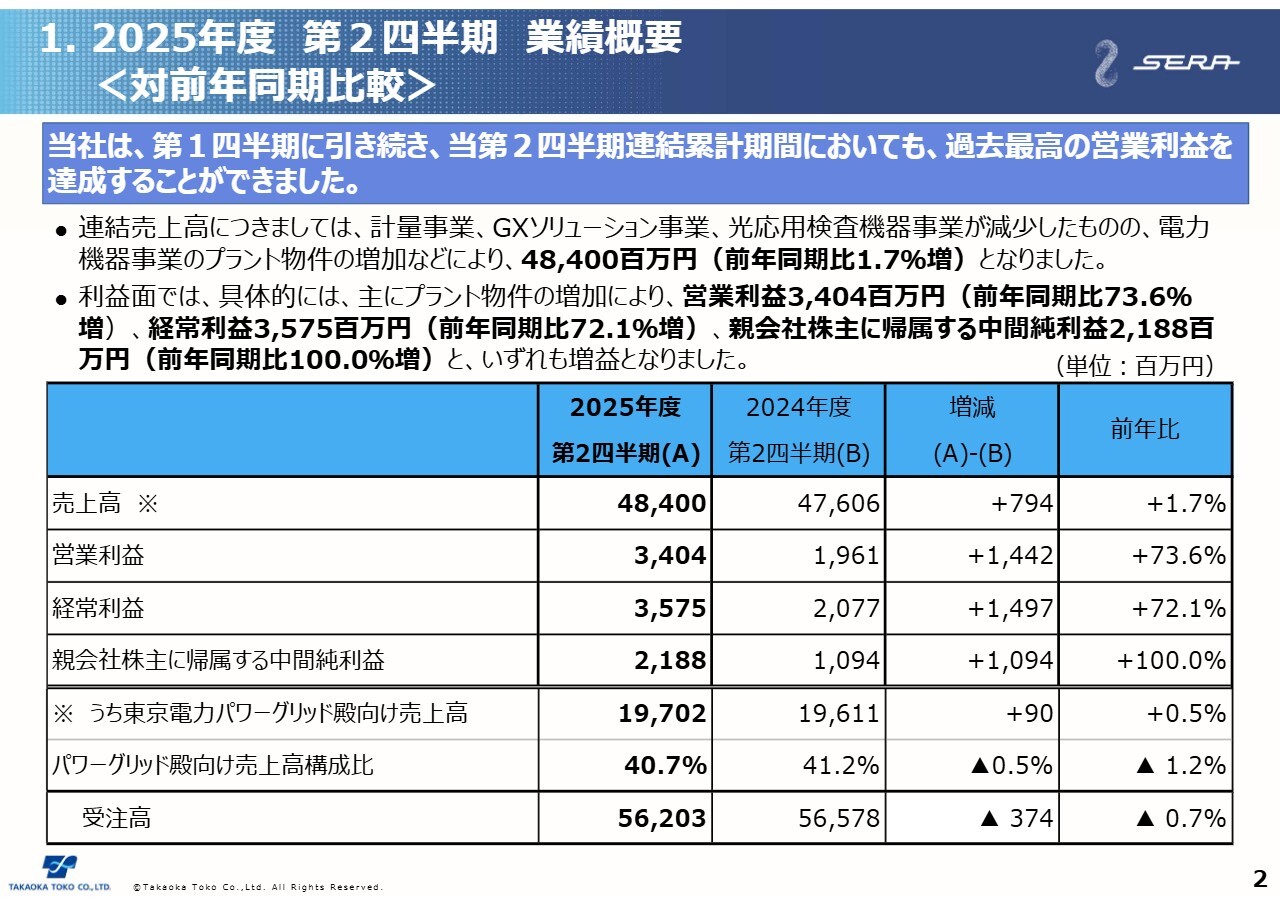

1. 2025年度 第2四半期 業績概要<対前年同期比較>

2025年度第2四半期の業績を総括すると、連結売上高は484億円で前年同期比1.7パーセント増加、営業利益は34億円で前年同期比73.6パーセント増加し、増収増益となっています。第1四半期に続き、第2四半期累計期間においても過去最高の営業利益を達成することができました。

主な増減要因をご説明します。売上高については、計量事業、GXソリューション事業、光応用検査機器事業が減少しました。一方で、一般向けや電力会社向けのプラント物件など、特高受変電機器をはじめとする電力機器事業の大幅な増加により、前年同期比8億円の増加となりました。

利益面では、売上増減に伴う利益の増減の中でも、特高受変電機器やPPP/PFIなど高利益率案件の売上増加が大きく寄与し、営業利益は前年同期比14億円の増益となっています。経常利益は36億円、親会社株主に帰属する中間純利益は22億円と、いずれも前年同期比で増益となりました。

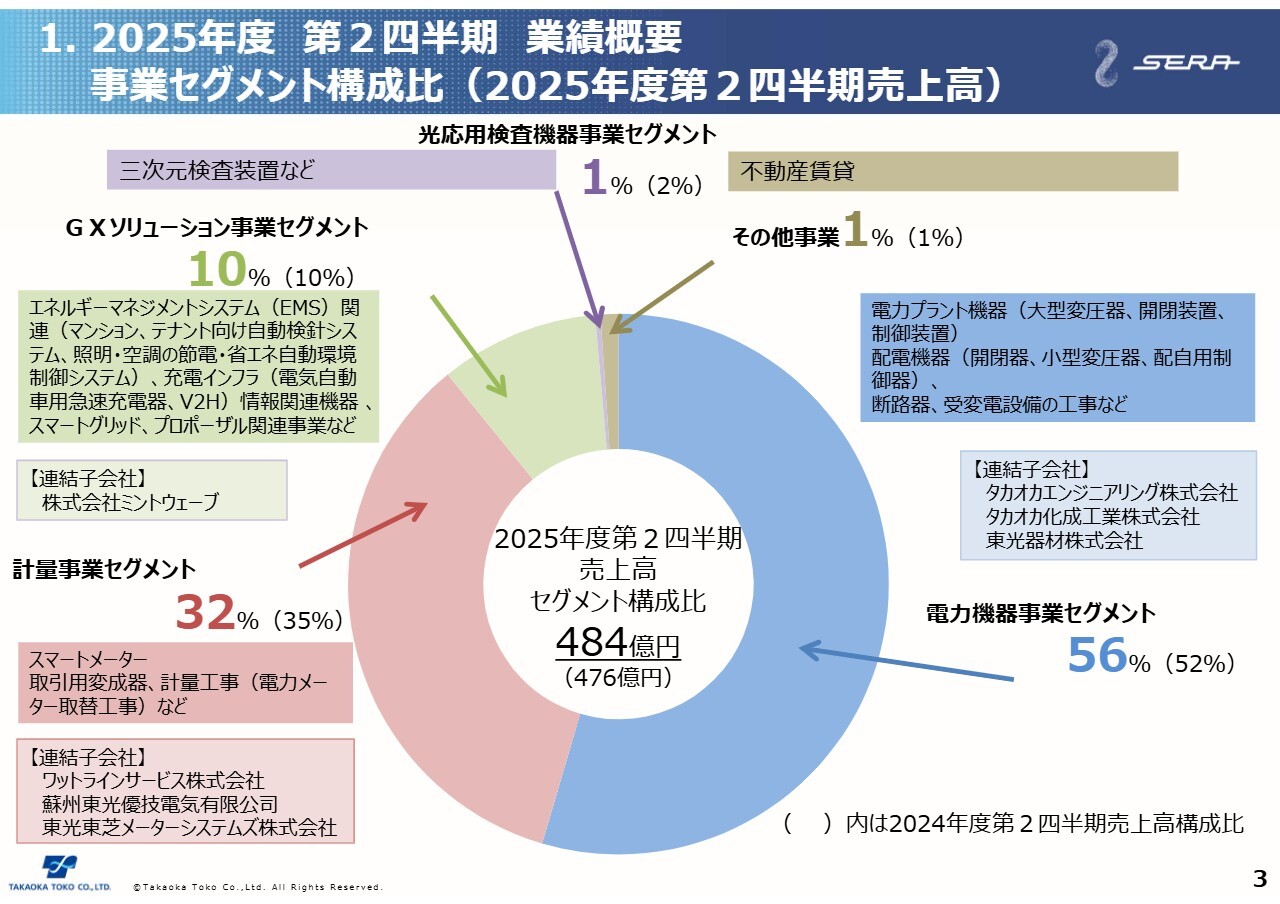

1. 2025年度 第2四半期 業績概要 事業セグメント構成比(2025年度第2四半期売上高)

スライドの円グラフは、各事業セグメントの事業内容と売上高の構成比を示しています。売上高構成比においては、電力機器事業が増加した一方で、計量事業と光応用検査機器事業は減少しました。

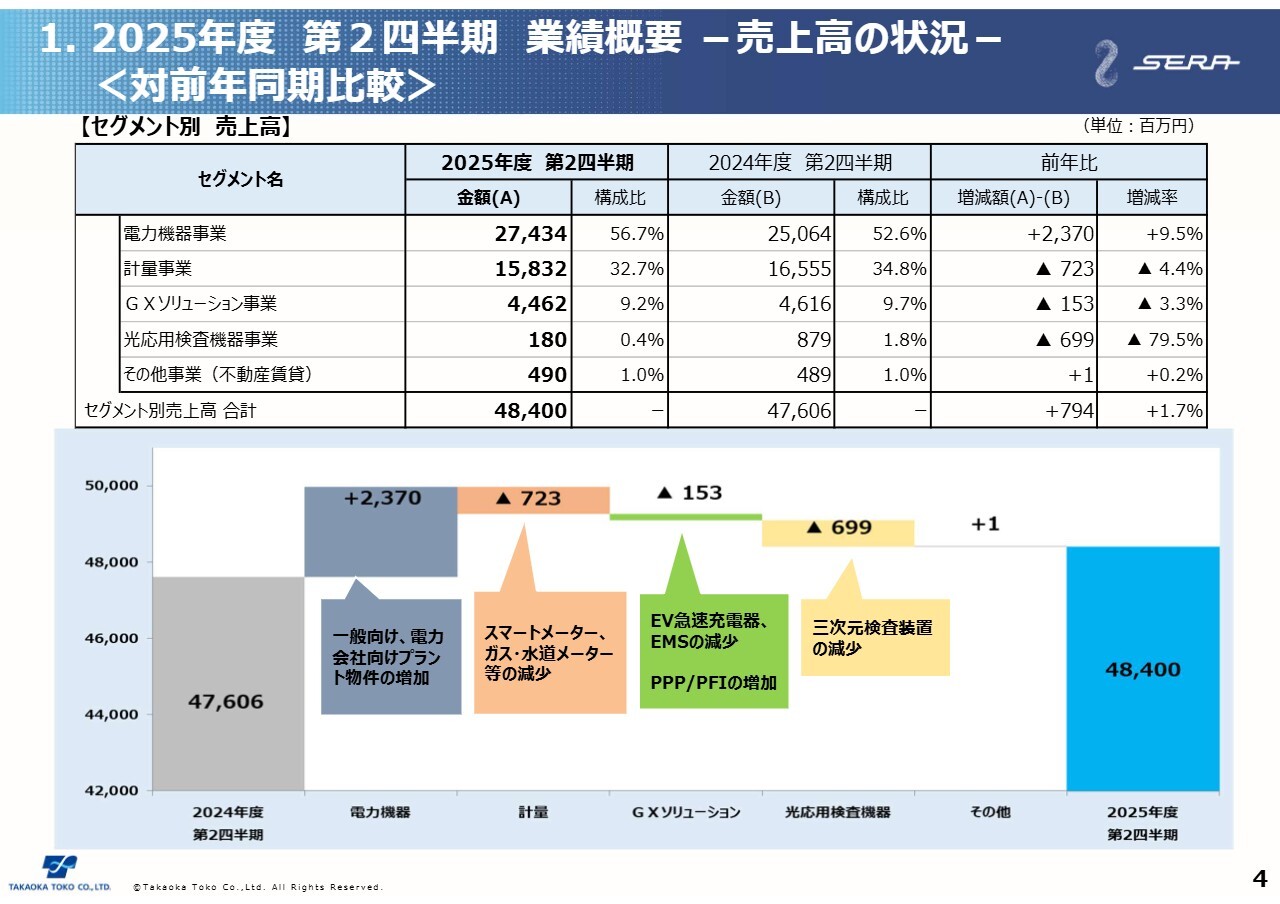

1. 2025年度 第2四半期 業績概要-売上高の状況-<対前年同期比較>

売上高について、前年同期との増減比較を示したウォーターフォールチャートです。グラフ左端の2024年度第2四半期の売上高476億円を起点として、電力機器事業で24億円増加、計量事業で7億円減少、GXソリューション事業で2億円減少、光応用検査機器事業で7億円減少となりました。結果として、2025年度第2四半期の売上高は8億円増加の484億円となっています。

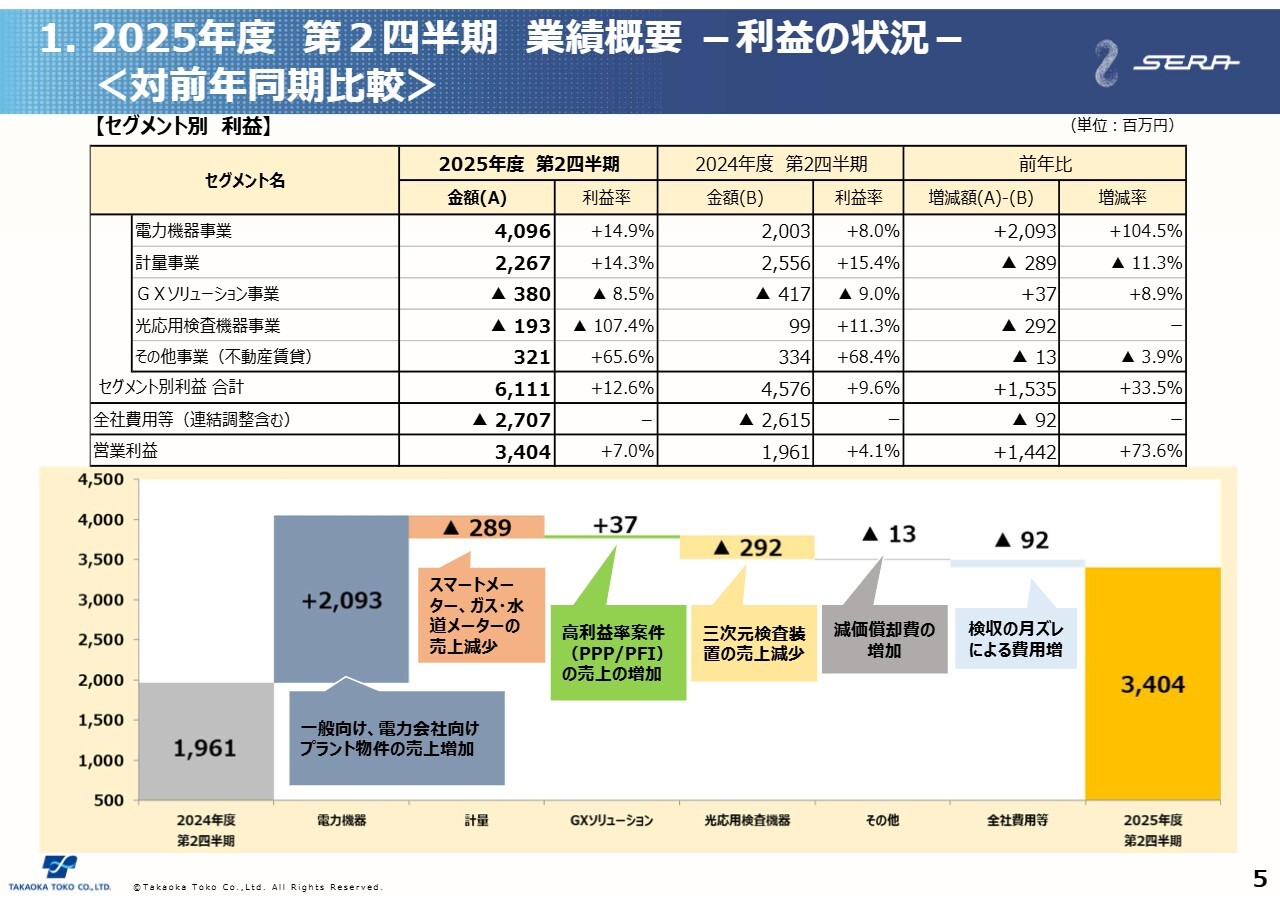

1. 2025年度 第2四半期 業績概要-利益の状況-<対前年同期比較>

次に、営業利益についてのウォーターフォールチャートです。グラフ左端の2024年度第2四半期の営業利益20億円を起点として、電力機器事業で21億円増加、計量事業で3億円減少、GXソリューション事業で4,000万円増加、光応用検査機器事業で3億円減少となりました。そのほか、ソフトウェアのライセンス料など本社費用が増加しました。

それらの結果、2025年度第2四半期の営業利益は14億円増加の34億円となりました。

2. 各事業セグメントの状況<対前年同期比較>

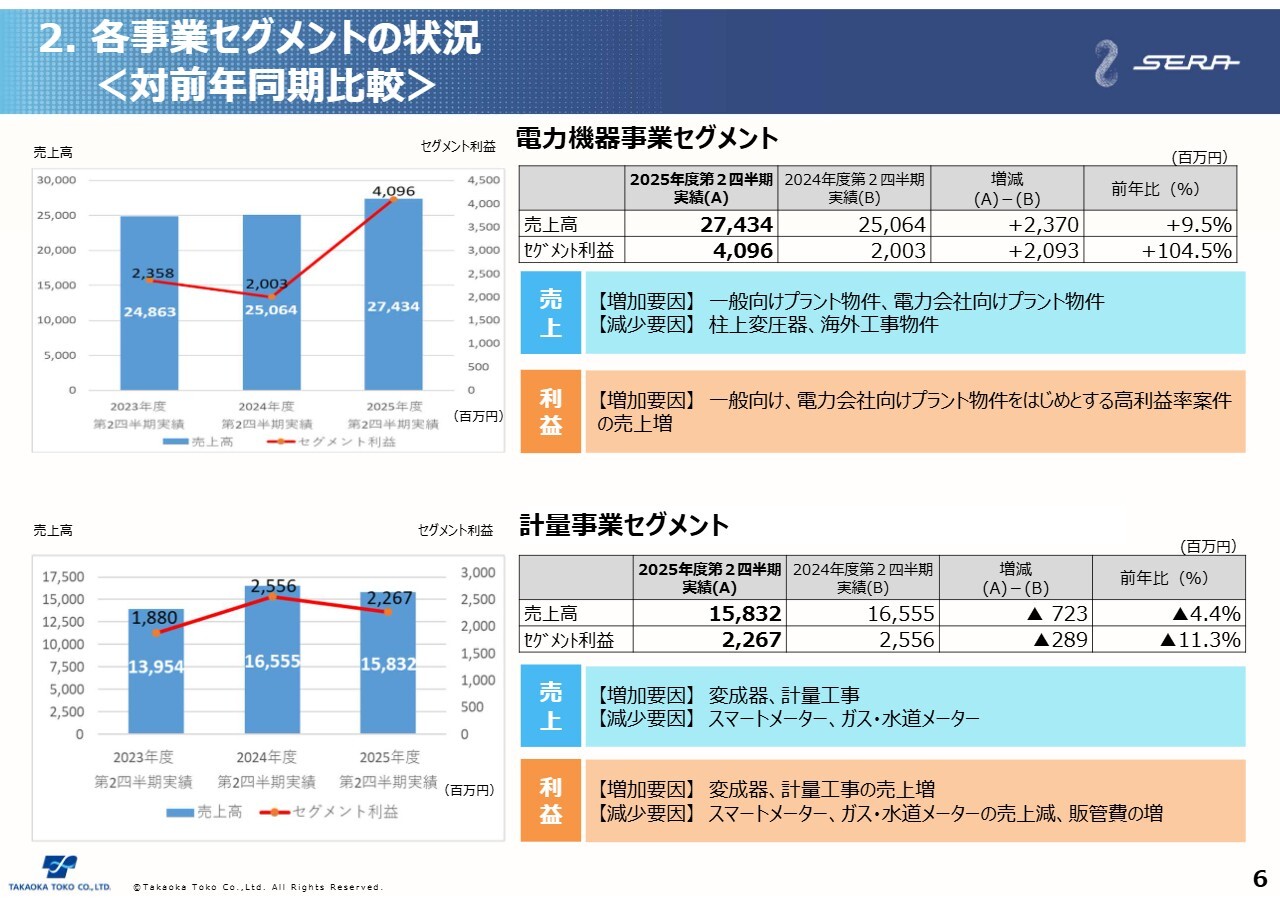

ここからは各事業セグメントについてご説明します。はじめに電力機器事業セグメントです。売上高は274億円で前年同期比24億円の増収、セグメント利益は41億円で前年同期比21億円の大幅な増益となりました。

売上高の増加要因としては、再エネプラントをはじめとする一般向けプラント物件や、電力会社向けプラント物件が増加したことが挙げられます。一方で減少要因として、小型変圧器や海外工事物件が減少しています。

利益面では、一般向けおよび電力会社向けプラント物件をはじめとする高利益率案件の売上増により、大幅な増益となっています。

計量事業セグメントについてです。売上高は158億円で前年同期比7億円の減収、セグメント利益は23億円で前年同期比3億円の減益となりました。

売上高減少の主な要因として、東京電力パワーグリッドにおけるスマートメーター取替工事数の減少に伴い、スマートメーターの販売数が減少したことが挙げられます。利益面では、売上高の減少に加え、販管費の増加なども影響し、減益となっています。

2. 各事業セグメントの状況<対前年同期比較>

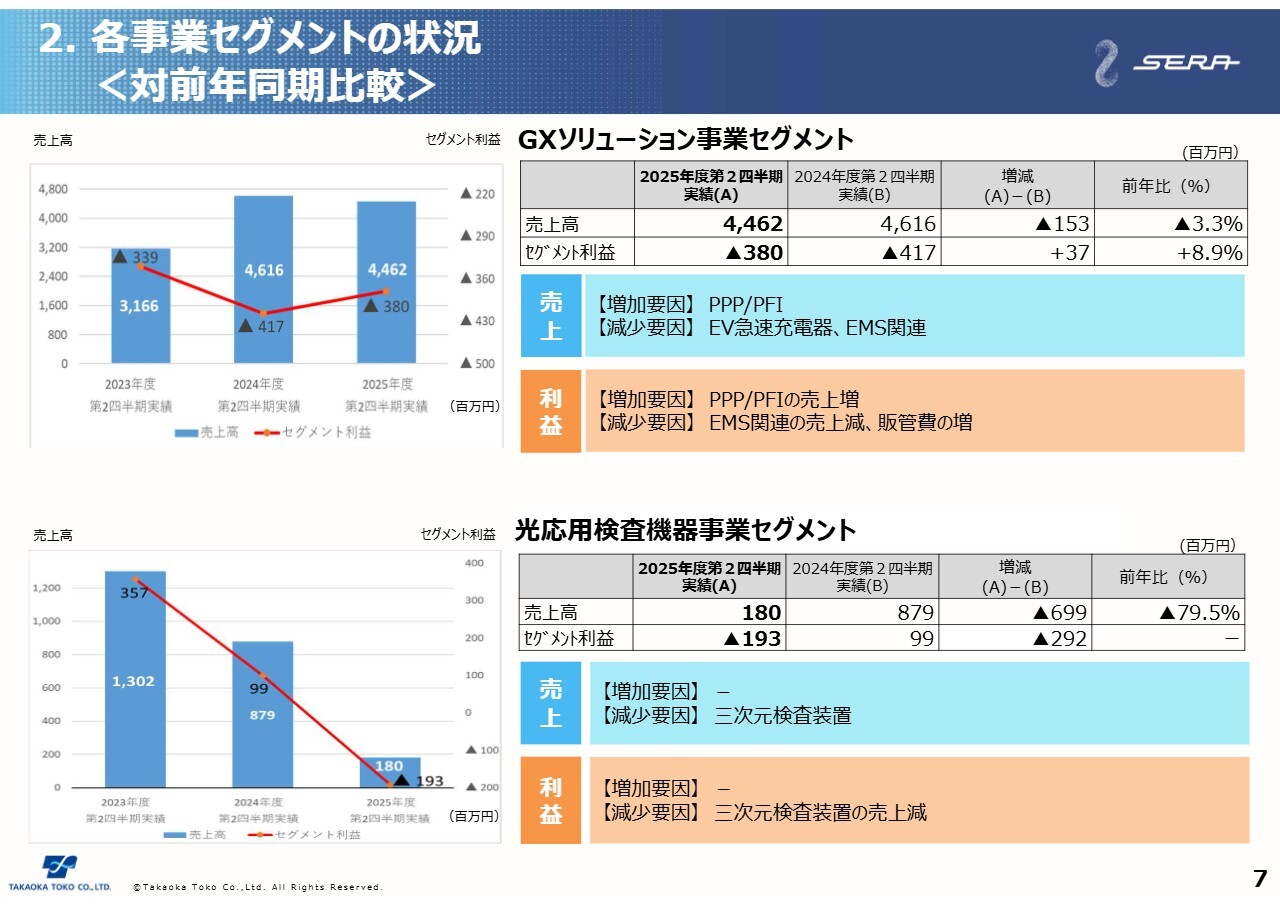

GXソリューション事業セグメントについてです。売上高は45億円で、前年同期比2億円の減収、セグメント損失はマイナス4億円で、前年同期比約4,000万円の収支改善が見られます。売上高の増加要因は、昨年度から繰り越されていたPPP/PFI案件の売上が今期に計上されたことによるものです。

減少要因としては、EV用急速充電器やEMS(エネルギーマネジメントシステム)関連の売上減少が挙げられます。利益面では、これらの売上減少や販管費の増加があったものの、高利益率のPPP/PFI案件が貢献し、赤字幅が若干縮小しました。

光応用検査機器事業セグメントについてです。売上高は2億円で前年同期比7億円の減収、セグメント損失はマイナス2億円で前年同期比3億円の減益となりました。減収減益の要因は、主要顧客である半導体パッケージ基板製造メーカーの投資抑制に伴い、三次元検査装置の受注・販売が大幅に減少したことによるものです。

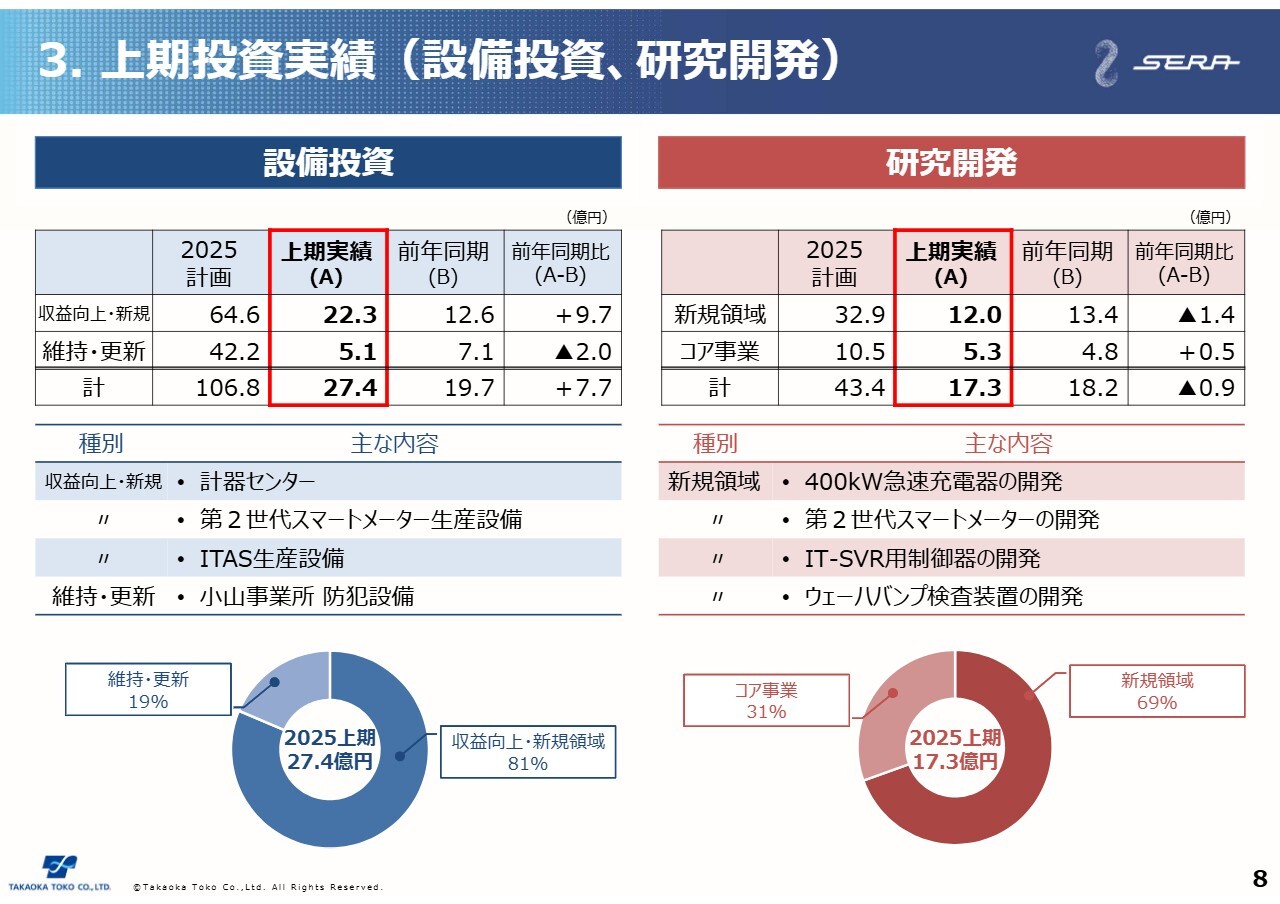

3. 上期投資実績(設備投資、研究開発)

続いて、設備投資と研究開発費の実績です。当社グループは、「2027中期経営計画」の期間において、工場DXの推進や設備老朽化対策などのSQC確保に加え、コア事業の強靱化やスマートメーター、EVインフラ、半導体検査装置など、将来に向けた注力事業の成長基盤を構築するため、研究開発費を含めた総額470億円の投資を行う方針です。

この方針のもと、今年度第2四半期までに実施した設備投資は27億円、研究開発費は17億円です。主な設備投資としては、蓮田地区の計器センターや第2世代スマートメーター生産設備のほか、小山事業所の防犯設備などが挙げられます。

研究開発費については、総出力400キロワットのEV用超急速充電器の開発をはじめ、第2世代スマートメーターの開発、IT-SVR用制御器の開発、光応用検査機器ではウェーハバンプ検査装置の開発など、コア事業の競争力強化と新規領域の拡大に向けた取り組みを進めています。

今後も基本方針に沿い、投資の優先度や資金の最適配分を考慮しながら、工場のDX化やコア事業製品の原価低減、次世代機器の開発、さらに注力事業領域でのソリューション開発を積極的に進めていきます。

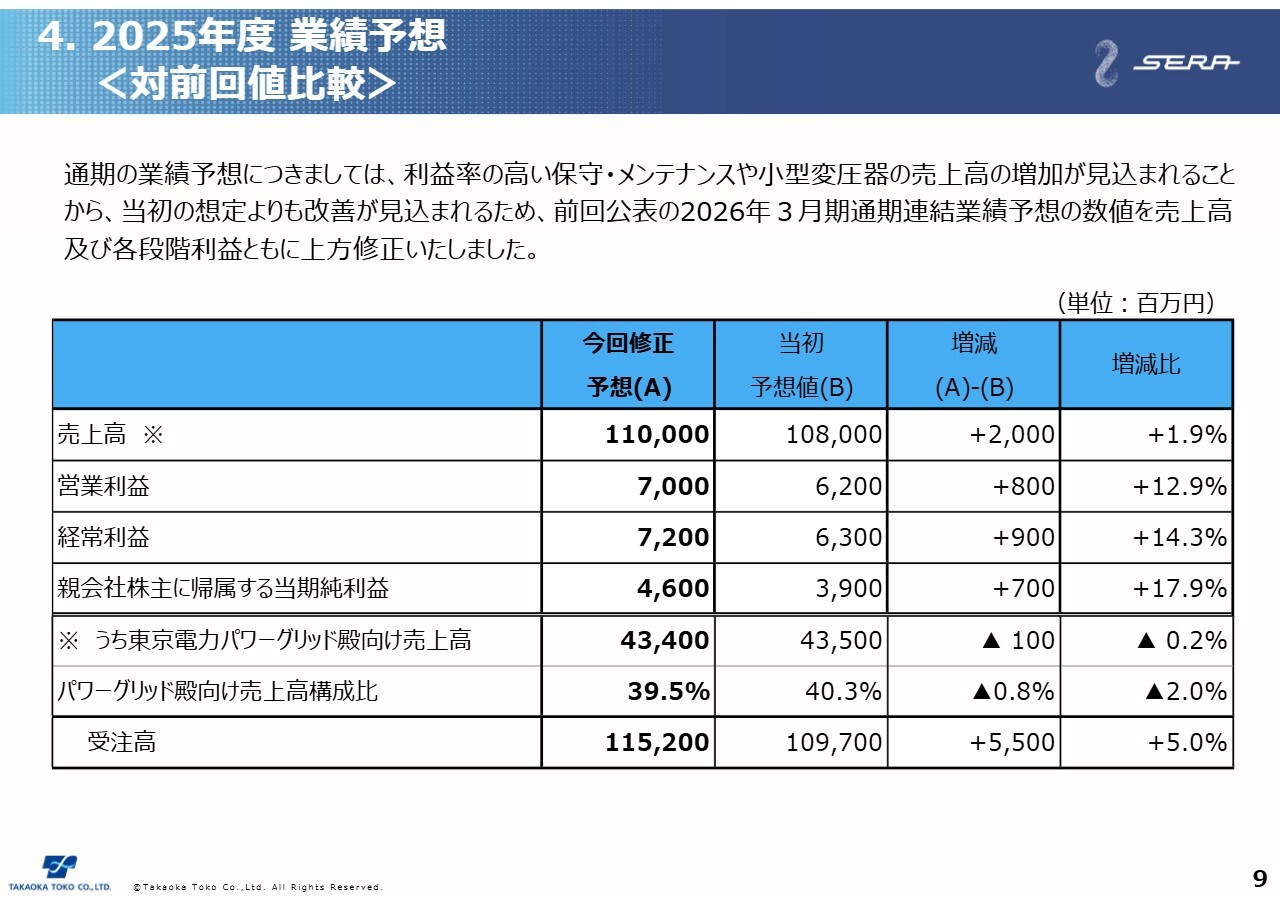

4. 2025年度 業績予想<対前回値比較>

通期の連結業績予想についてです。利益率の高い保守・メンテナンスや小型変圧器の売上高増加により、業績の好転が見込まれることから、本年4月に公表した年度当初の業績予想を、売上高および各段階利益ともに上方修正しました。

売上高1,100億円、営業利益70億円、経常利益72億円、親会社株主に帰属する当期純利益46億円を見込んでいます。

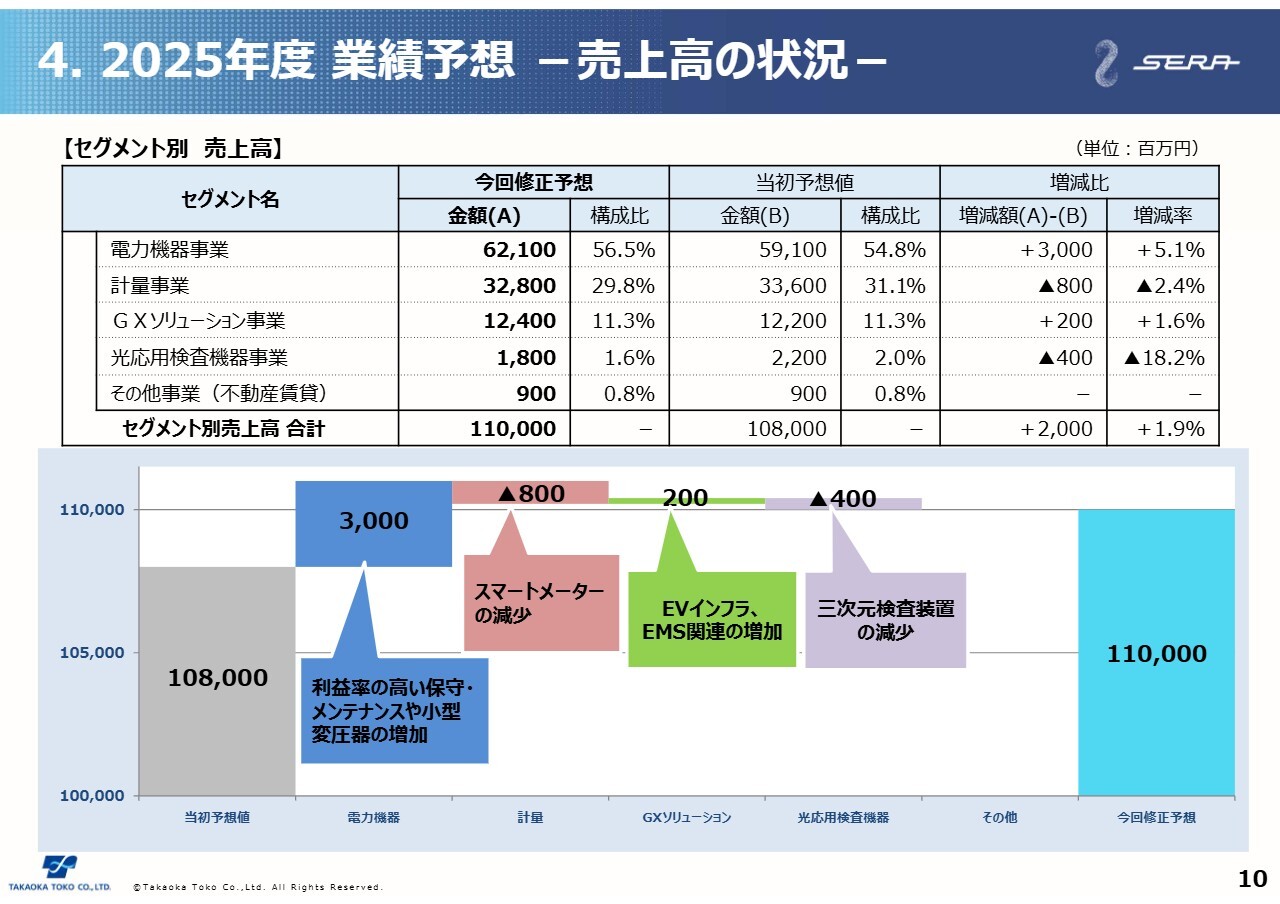

4. 2025年度 業績予想-売上高の状況-

上方修正後の連結業績予想の売上高について、4月に公表した当初予想値からの増減をウォーターフォールチャートで示しています。グラフ左端の当初予想値1,080億円に対し、右端の修正予想では売上高を20億円上方修正し、1,100億円となる見込みです。

主な増減内容として、増加要因は電力機器事業における高利益率の保守・メンテナンスや小型変圧器の増加、GXソリューション事業のEV用急速充電器およびEMS関連の増加です。減少要因は、計量事業のスマートメーター、光応用検査機器事業の半導体パッケージ基板メーカー向け三次元検査装置の受注・販売減少によるものです。

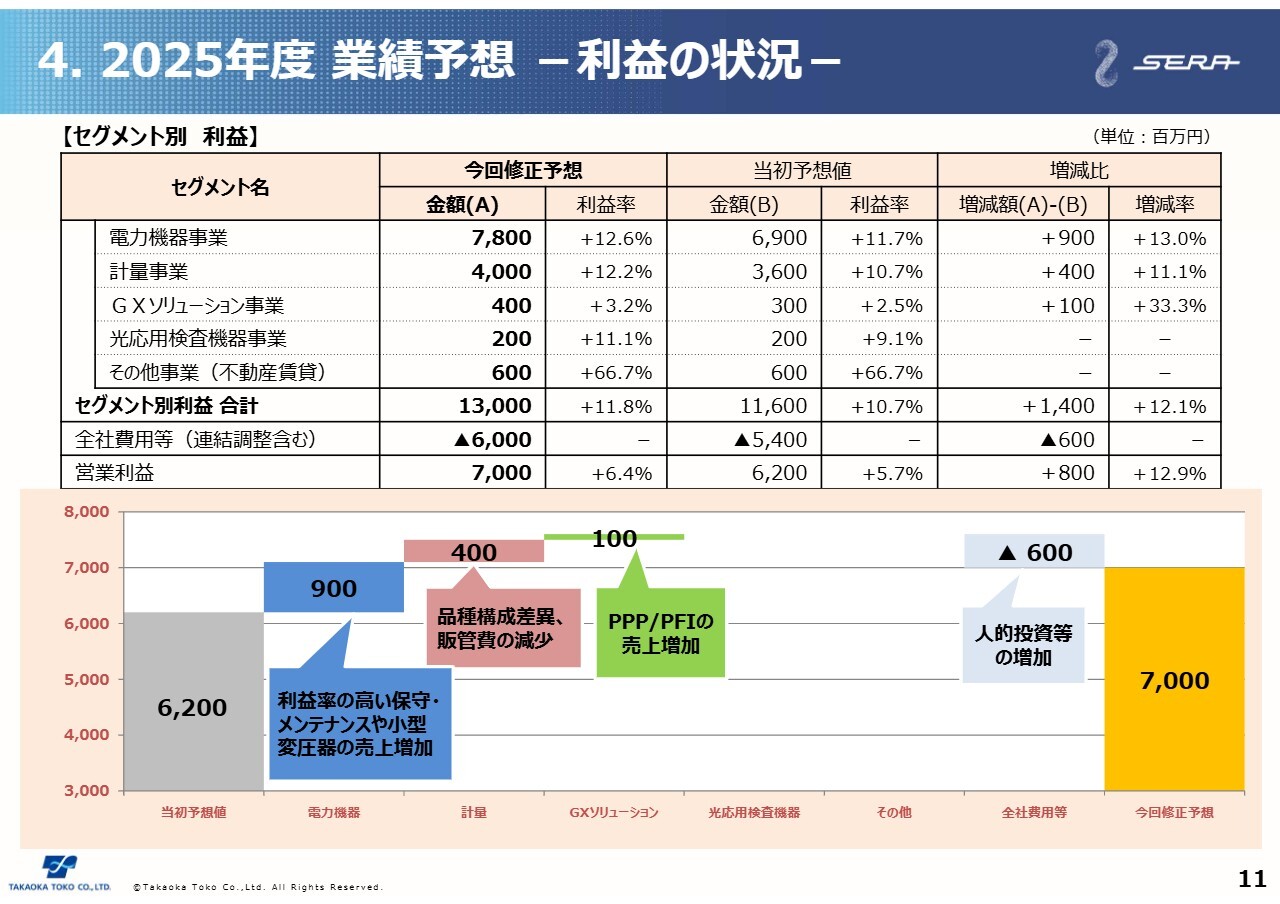

4. 2025年度 業績予想-利益の状況-

続いて、営業利益予想のウォーターフォールチャートです。グラフ左端の当初予想値62億円から、前ページでご説明した売上高の増減に伴う利益の変動と、人的投資など本社費用の増加を考慮し、右端に示す修正予想は8億円の上方修正となり、70億円を見込んでいます。

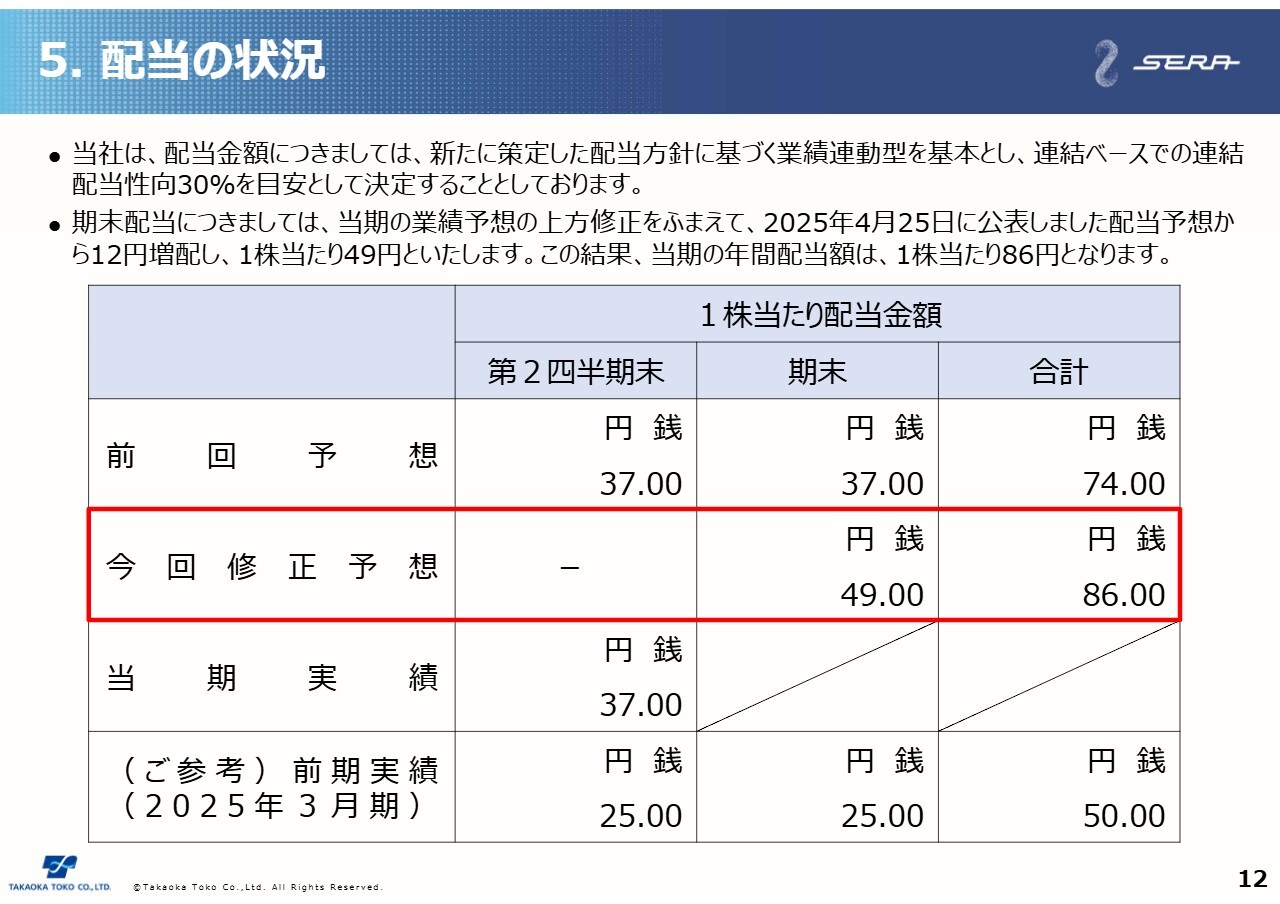

5. 配当の状況

配当の状況です。すでにご案内のとおり、当社は本年4月に公表した「配当方針の変更に関するお知らせ」の内容を本年度より適用しています。新たな配当方針では、配当金額は業績連動型を基本とし、連結ベースでの配当性向30パーセントを目安として決定することとしています。

今回、通期業績予想を上方修正したことに伴い、配当方針に基づいて期末配当予想を見直しました。その結果、本年4月に公表した期末配当予想から12円増配し、1株当たり49円とします。これにより、年間配当額は1株当たり86円となります。

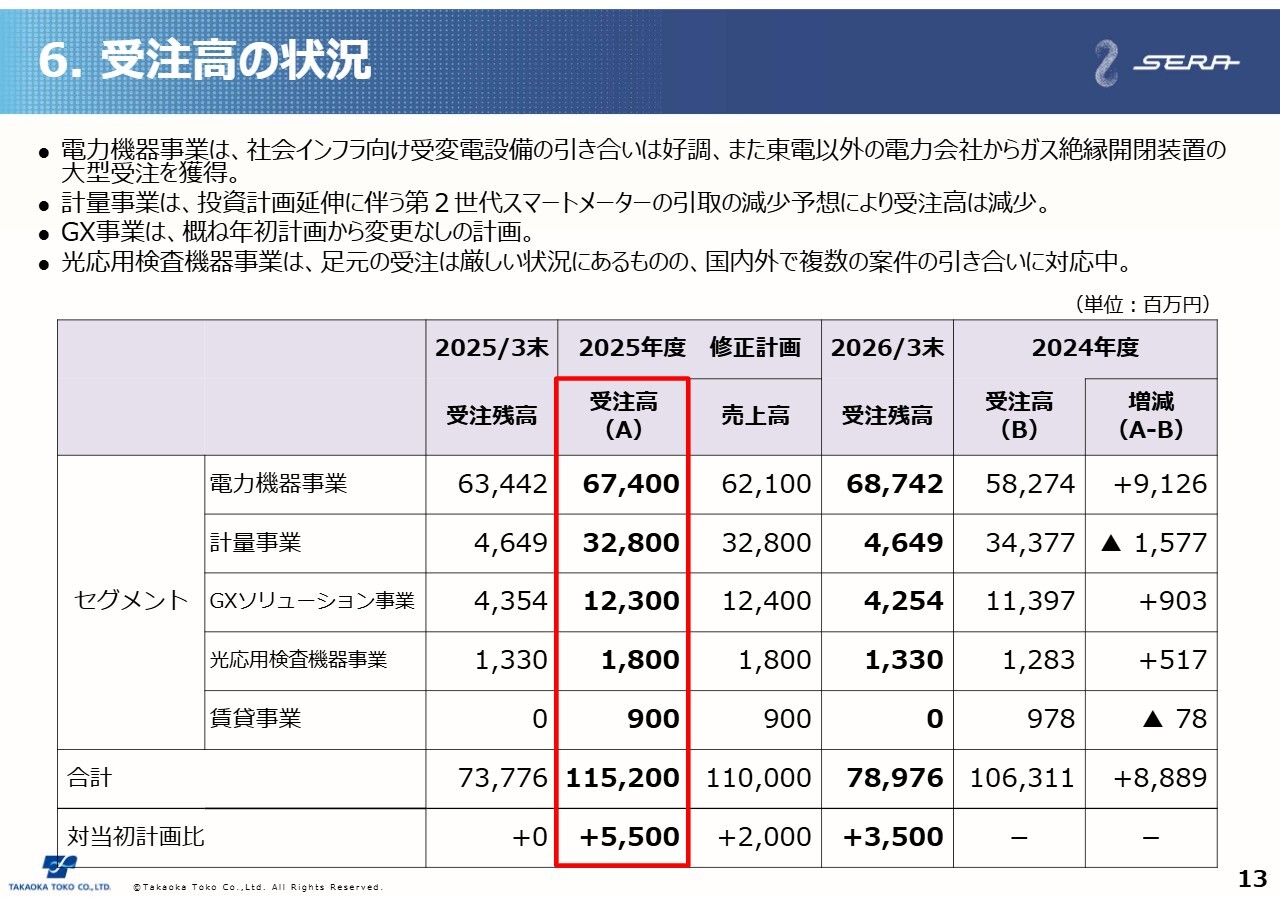

6. 受注高の状況

受注高の状況についてご説明します。年間受注高は、当初予想値から55億円増加の1,152億円を見込んでいます。電力機器事業では、社会インフラ向けプラント物件の引き合いが引き続き好調であり、ある地域の電力会社からはガス絶縁開閉装置の大型案件を受注しています。

計量事業では、東京電力パワーグリッドにおけるスマートメーター取替工事数の減少に伴い、本年度後半から出荷を開始する第2世代スマートメーターの受注についても減少が予想されています。

GXソリューション事業については、年初の計画からほぼ変更はありません。光応用検査機器事業では、現在の受注状況は厳しいものの、国内外で複数の案件の引き合いに対応中です。

これらの結果、2025年度末の受注残高は、2024年度末の738億円から52億円増加の790億円を見込んでいます。

7. 2025年度 第2四半期の取り組み

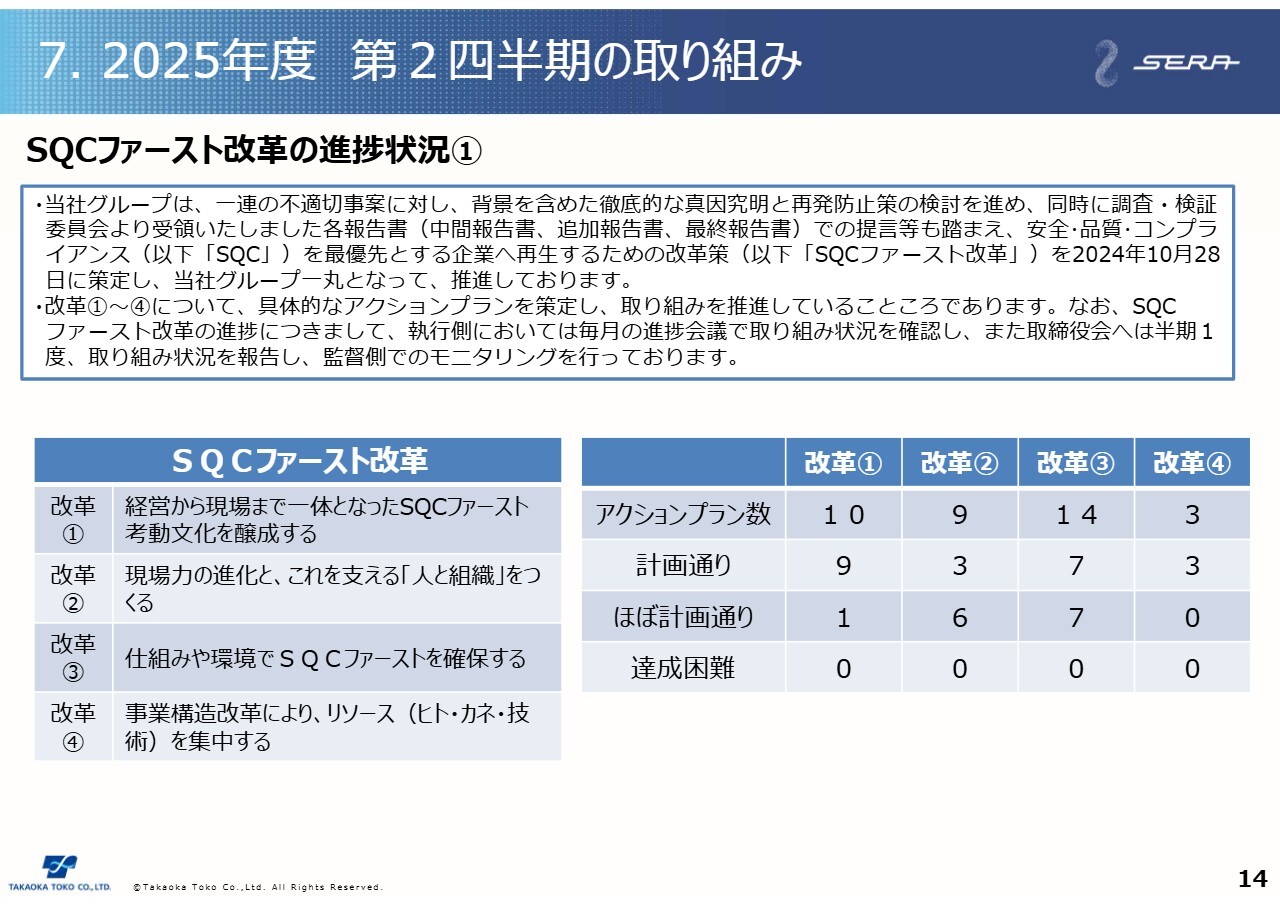

続いて、トピックスをいくつかご紹介します。まず、SQCファースト改革の進捗状況についてご報告します。当社グループは、一連の不適切事案に対し、背景を含めた徹底的な真因究明と再発防止策の検討を進めています。

同時に、調査・検証委員会から受領した各報告書での提言なども踏まえ、あらためて安全・品質・コンプライアンスを最優先とする企業へ再生するための改革策「SQCファースト改革」を昨年10月に策定し、実行を開始しています。

現在は、SQCファースト改革で掲げた4つの改革について、具体的な実行施策であるアクションプランを定め、取り組みを進めています。

なお、SQCファースト改革の進捗については、執行側において毎月の進捗会議で進捗状況の確認と課題への対応を行い、取締役会に対しては半期に一度、取り組み状況を報告し、監督側でのモニタリングを実施しています。

7. 2025年度 第2四半期の取り組み

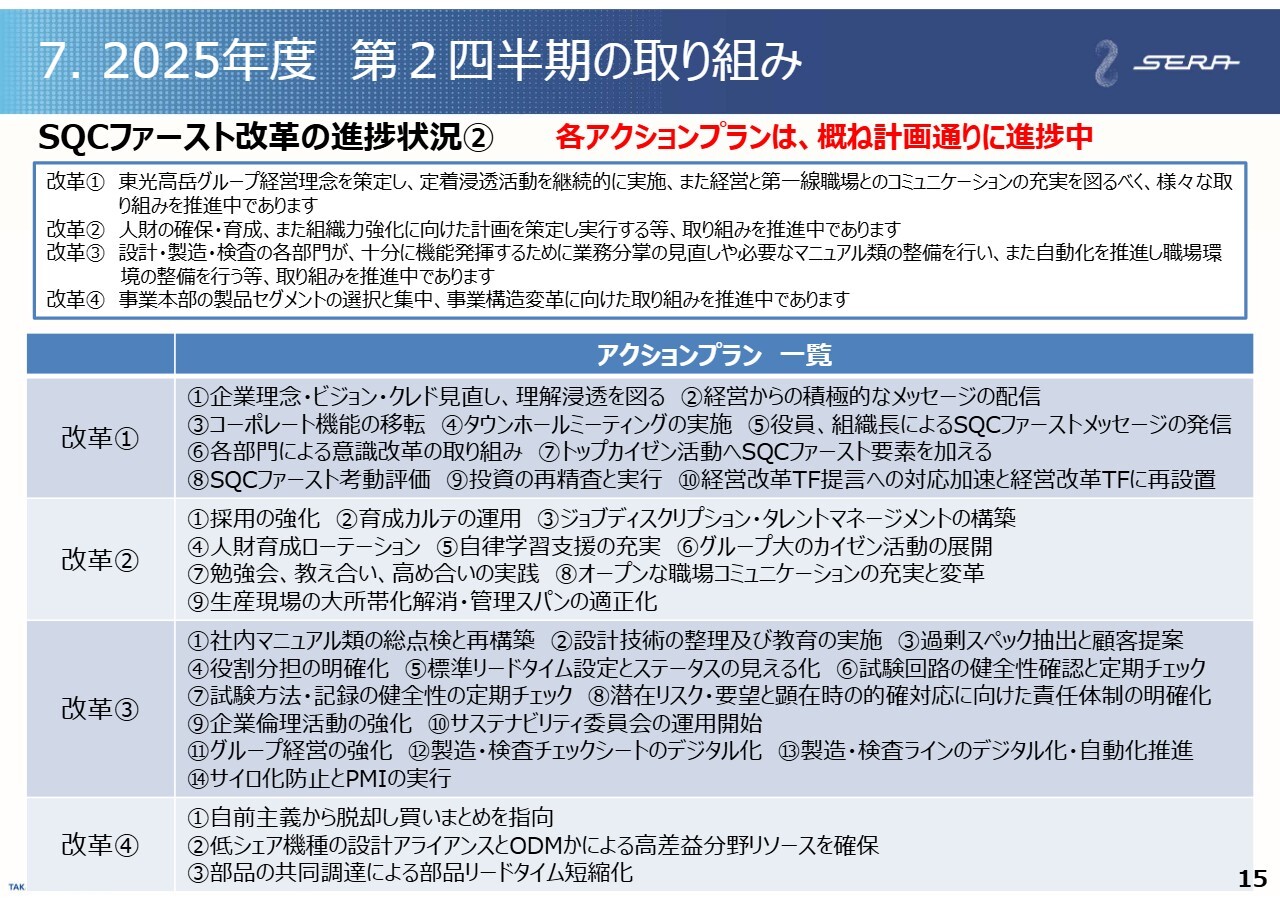

SQCファースト改革における4つの具体的なアクションプランを示しています。現時点では概ね計画どおりに進捗しています。

改革①では、当社グループの経営理念を新たに策定し、各職場への浸透・定着活動を継続的に実施しています。また、各経営層と第一線職場とのコミュニケーションの充実に向けたさまざまな取り組みを推進中です。

改革②では、人材の確保・育成、組織力強化に向けた多様なアクションプランを策定し、取り組みを推進しています。

改革③では、設計・製造・検査の各部門がそれぞれの役割と責任を果たしながら、機能を発揮するために業務分掌の見直しや必要なマニュアル類の整備を行っています。また、製造・検査ラインのデジタル化・自動化の取り組みを加速させ、職場環境の整備を推進しています。

改革④では、事業本部の製品セグメントの選択と集中や、事業構造変革に向けた取り組みを進めています。

今後も全役員と全従業員が一丸となりアクションプランを実行し、「SQCファーストの新生東光高岳」として再生と成長への歩みを続けていきたいと考えています。

7. 2025年度 第2四半期の取り組み

続いて、EVインフラ事業の取り組みについて3点ご紹介します。1点目に、2025年4月、現在広く採用されているEV急速充電器「SERA」シリーズに、新たに150キロワットモデルの「SERA-150」を追加し、販売を開始しました。

「SERA-150」の特徴は、ブースト機能により最大150キロワット出力を実現し、制限がかかっても90キロワット出力で短時間での充電が可能であること、当社120キロワットタイプの「SERA-120」と同等スペースで設置でき、150キロワット出力では業界最小レベルを実現したこと、本体内蔵のコネクタホルダを採用し、スペースを取らず、かつ雨雪対策効果が期待できること、日本国内で一般的な電力の供給方式「三相3線式」を採用していることなどです。

7. 2025年度 第2四半期の取り組み

2点目に、2025年5月、当社蓮田事業所において、次世代超急速充電器「SERA-400」の製品発表会を開催しました。当社と共同開発パートナーのe-Mobility Powerのほか、住友電気工業やデザイナーの山中東大教授が説明を行いました。メディア、自動車各社、CHAdeMO協議会、電力会社などから関係者42名が参加しました。

今回開発した「SERA-400」は、1口の最大出力が350キロワット、総出力が400キロワットの超急速充電器であり、CHAdeMO規格では世界初です。躯体の設計・開発にはインダストリアルデザイナーの山中東大教授とチームVTOLに参画いただき、存在感ある未来的な外形とユーザビリティを両立させたスタイリッシュなデザインとなっています。

また、住友電気工業が開発した新型充電コネクタとケーブルを採用し、軽量化と細径化を図ることで操作性を飛躍的に向上させています。

「SERA-400」については、本年度内に初号機を販売予定です。当社の急速充電器「SERA」シリーズのフラッグシップモデルとして、より快適で持続可能なモビリティ社会の実現に大きく貢献できると確信しています。

7. 2025年度 第2四半期の取り組み

3点目に、2025年10月、「SERA」シリーズの主力モデルである「SERA-50」が累計販売台数2,000台を突破しました。2020年10月の初号機以降の5年間で、高速道路サービスエリア・パーキングエリア、自動車ディーラー、コンビニエンスストア、公共施設、商業施設、企業のフリート向けなど、幅広い導入実績の積み重ねにより2,000台達成に至りました。

本製品はシンプルで使いやすいスタンダードモデルです。主な特徴としては、最も選ばれている50キロワットの標準的出力容量でコンパクトなデザインであること、カラーディスプレイに操作ガイダンスを表示し、初めての利用でも迷わず簡単に操作できること、インバーターをユニット化し、万が一の故障時にも残りのユニットだけで充電が可能であることなどが挙げられます。

今後も高い信頼性と使いやすさ、安定した充電性能により、みなさまが安心して充電できる環境作りに貢献し、EV社会の本格化を支えるためにさらなる進化を続けていきます。

7. 2025年度 第2四半期の取り組み

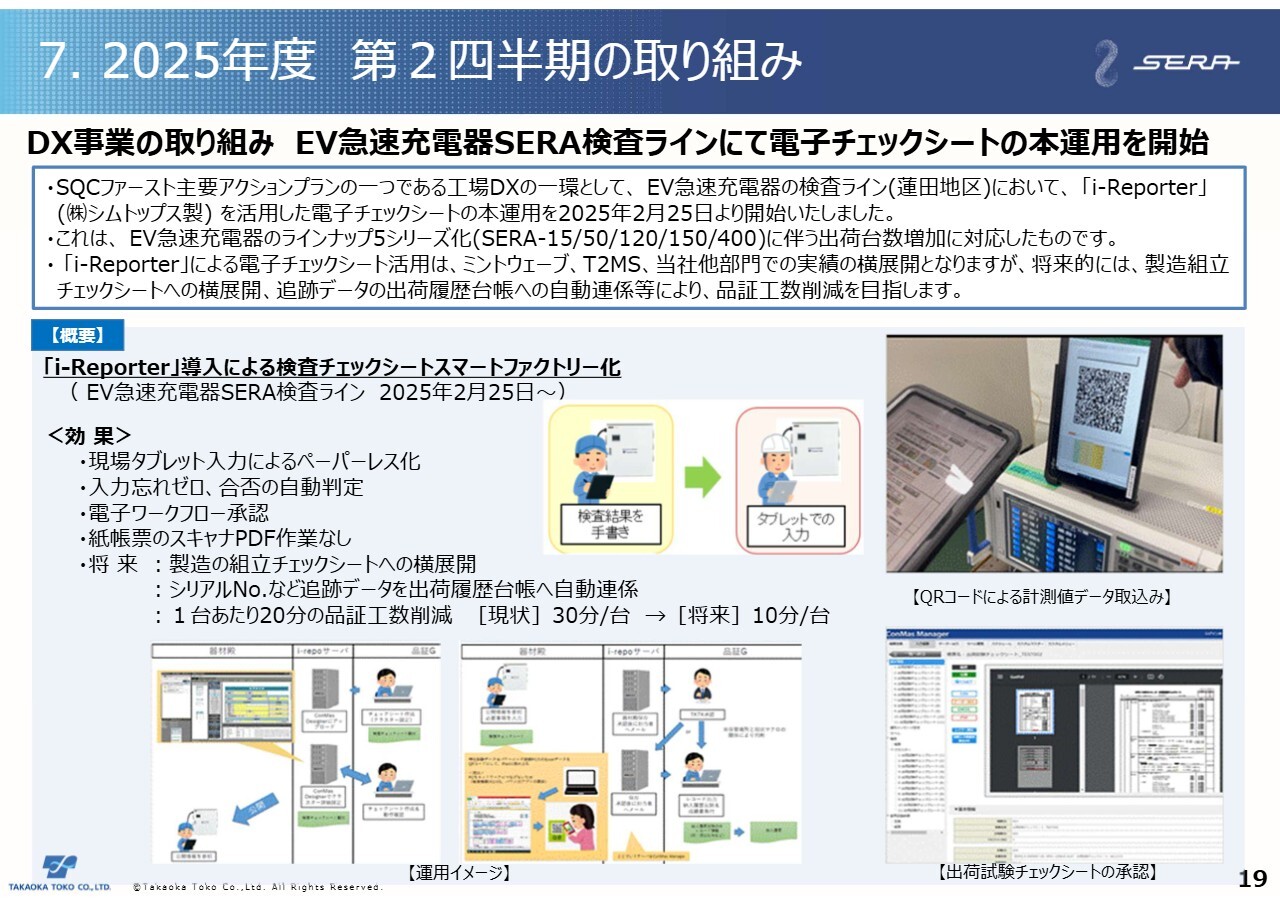

DX推進の取り組みについてご紹介します。SQCファースト改革の主要アクションプランの1つである工場DXの一環として、EV急速充電器の検査ラインにおいて、「i-Reporter」を活用した電子チェックシートの本格運用を2025年2月より開始し、スマートファクトリー化を進めています。

これは、「SERA」シリーズのラインナップ5シリーズ化に伴い、一層の販売台数増加に対応するものです。効果としては、ペーパーレス化、検査漏れの防止、合否の自動判定、電子ワークフロー承認などにより、省力化と品質向上が期待されています。

「i-Reporter」による電子チェックシートの活用は、当社内の他部門やグループ会社での導入実績を横展開したものです。今後は製造の組立チェックシートへの展開や、採取したデータの出荷履歴台帳への自動連携などにより、品質保証部門の一層の省力化につなげていきます。

7. 2025年度 第2四半期の取り組み

次に、グループ会社の東光東芝メーターシステムズのスマートメーター事業に関する最新状況をご説明します。上半期の業績については、東京電力パワーグリッドにおけるスマートメーター取替工事の減少に伴い、スマートメーターの販売数が減少しました。また、ガス関連製品のモデルチェンジに伴う需要減少も影響し、売上高は前年同期比で8パーセント減少しました。

円安による資材価格高騰の影響については、スマートメーターのVA開発、部品調達のコストダウン、為替予約による影響を抑制し、収益への影響を軽微に留めることができました。一方で、第2世代スマートメーターの設備投資により固定費が増加し、営業利益は前年同期比17パーセントの減益となりました。

続いて、第2世代スマートメーターについてです。開発はすでに完了し、製造ラインの構築を進めています。7月には先行ラインを立ち上げ、一部の電力会社への出荷を開始しました。今後、生産量が増加する年度末に向け、工程自動化率100パーセントを目指した製造ラインの構築を進めていきます。

なお、各電力会社による第2世代スマートメーターの入札はほぼ完了し、現行のスマートメーターと同等以上のシェアを確保できる見通しです。

7. 2025年度 第2四半期の取り組み

同じくスマートメーター事業に関するトピックスです。2025年7月18日に、蓮田事業所において計器センター新棟の竣工式を執り行いました。

計器センター新棟は、第2世代スマートメーターの導入に合わせ、一部の電力会社から軽量部・通信部・ケースの最終組立とペアリング作業を受託する「計器センター事業」の要となる工場で、2026年1月から本格的に稼働を開始する予定です。

竣工式には関係者55名が参列し、工事関係者へ感謝の意を表すとともに、計器センター事業の成功を祈願しました。

7. 2025年度 第2四半期の取り組み

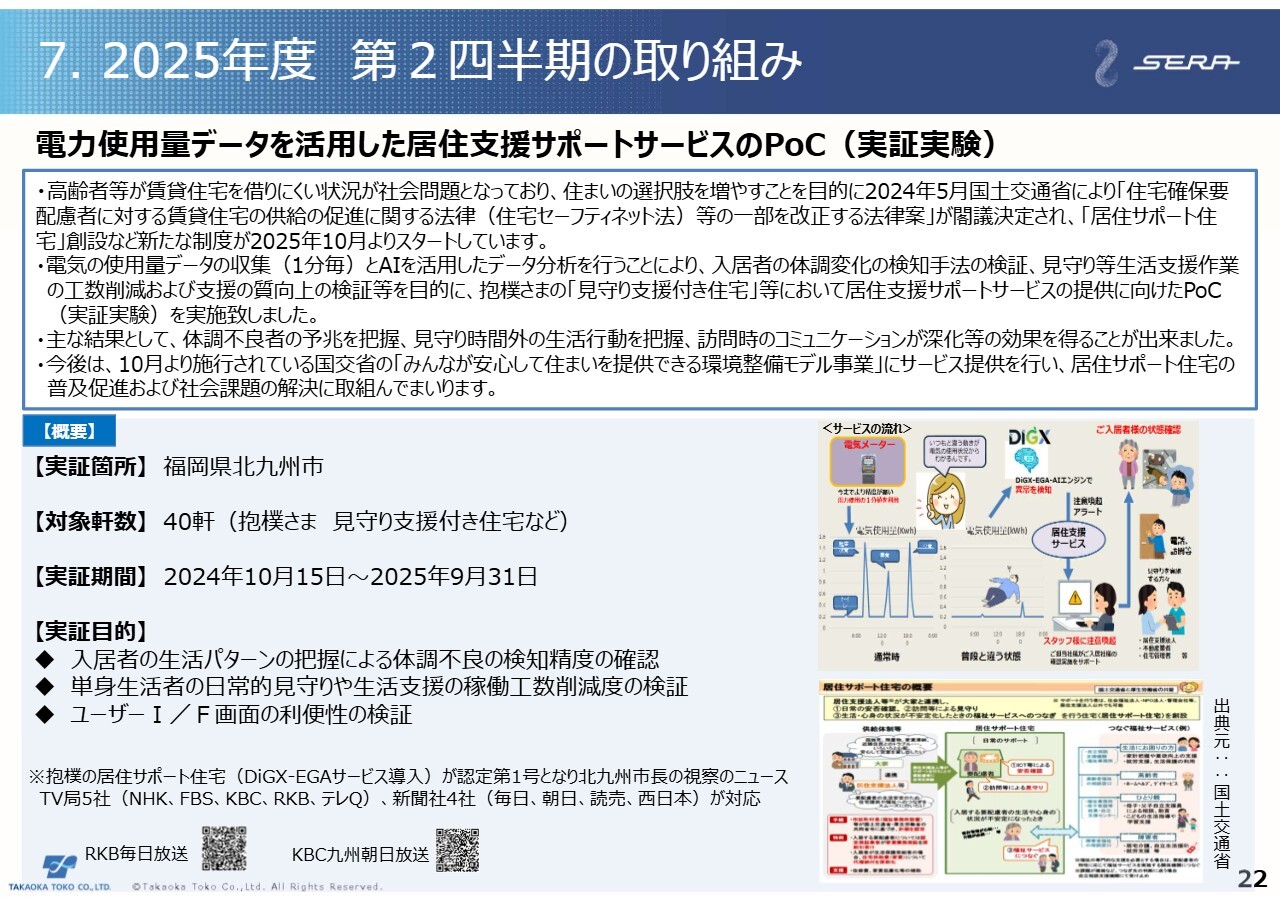

スマートメーターを使用したデータ活用サービスについてご紹介します。当社は特定非営利活動法人抱樸と連携し、北九州市の「見守り支援付き住宅」において、電気使用量データを活用した居住支援サポートサービスの提供に向けたPoCを2024年10月より開始していましたが、2025年9月にいったん実証試験が終了しています。

この実証試験は、1分ごとの電気使用量データを収集し、AIを活用したデータ分析により入居者の体調変化などを検知することで、巡回見守り業務を行う職員の工数削減や支援の質の向上につなげることができないか検証することを目的としています。

主な結果として、体調不良者の予兆を把握、見守り時間外の生活行動を把握、訪問時のコミュニケーションが深化するなどの効果を得ることができました。

今後は、2025年10月より施行される国土交通省の「みんなが安心して住まいを提供できる環境整備モデル事業」に本サービスを提供し、居住サポート住宅の普及促進および社会課題の解決に取り組んでいきます。

7. 2025年度 第2四半期の取り組み

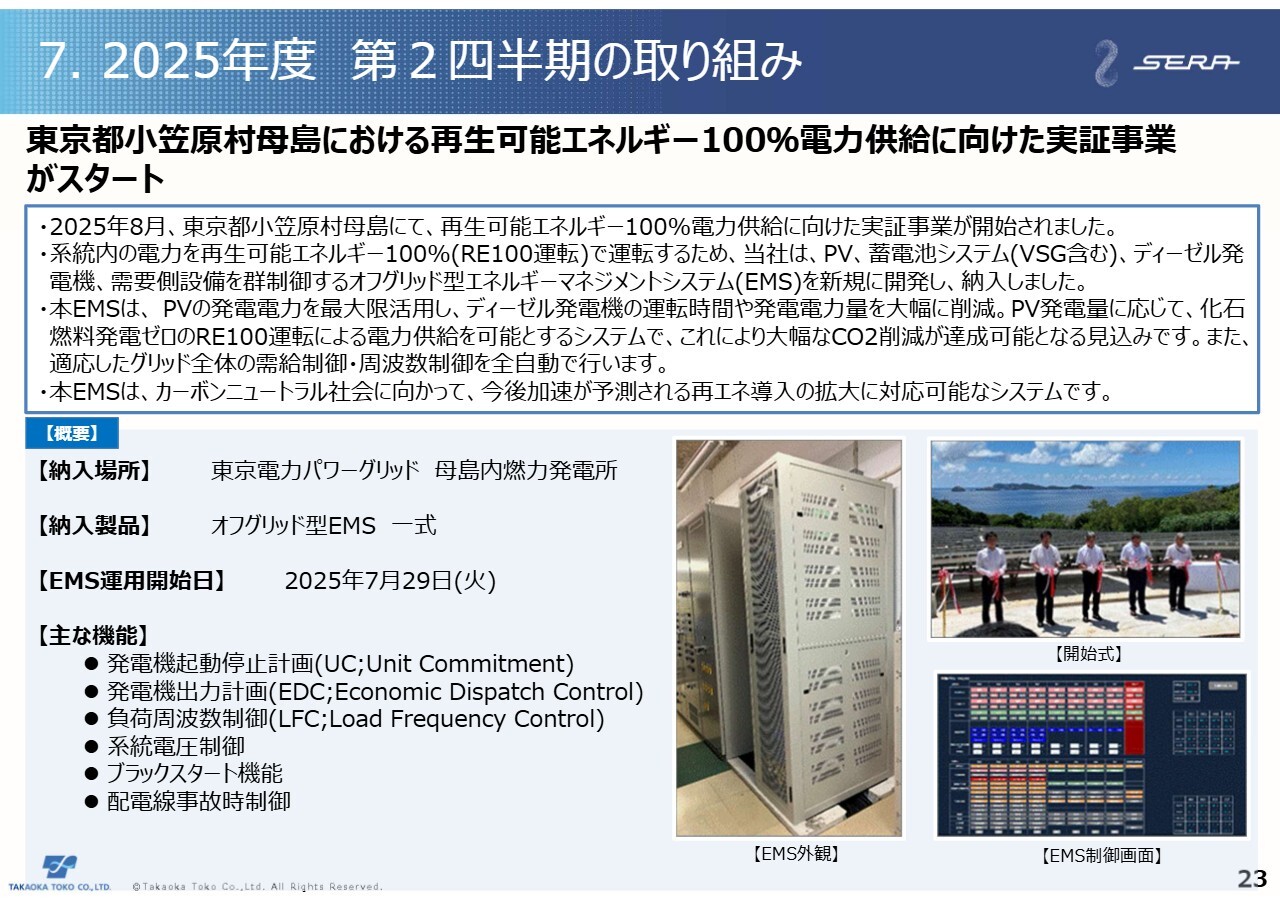

最後に、エネルギーマネジメントシステム事業に関するトピックスをご紹介します。2025年8月、東京都小笠原村母島にて再生可能エネルギー100パーセント電力供給を目指した実証事業が開始されました。

系統内の電力を再生可能エネルギー100パーセントで運転することを目指し、当社は太陽光発電、蓄電池システム、ディーゼル発電機、需要側設備などを群制御するオフグリッド型エネルギーマネジメントシステムを新規に開発し、納入しました。

本エネルギーマネジメントシステムにより、太陽光発電電力を最大限活用し、ディーゼル発電機の運転量を大幅に削減することで、大幅なCO2削減が可能となる見込みです。

また、適応したグリッド全体の需給制御や周波数制御を全自動で行う機能も備えています。カーボンニュートラル社会に向けて、今後増加が予想される再エネの地産地消の拡大に対応可能なシステムとなっています。

7. 2025年度 第2四半期の取り組み

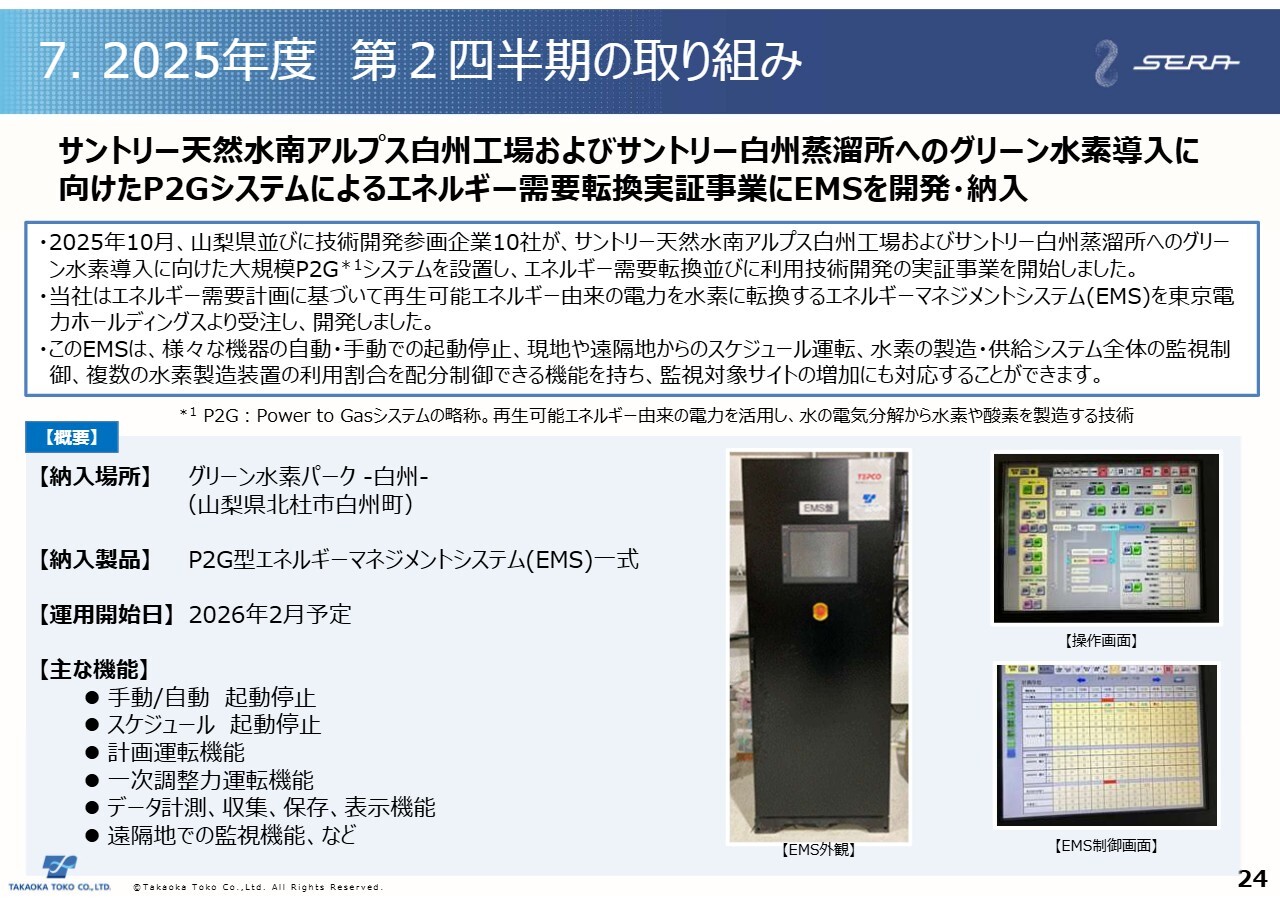

次に、2025年10月、山梨県と技術開発参画企業10社が、サントリー天然水南アルプス白州工場およびサントリー白州蒸留所へのグリーン水素導入に向け大規模なP2Gシステムを設置し、エネルギー需要転換と利用技術開発の実証事業を開始しました。

「P2G」とは「Power to Gas」の略称で、再エネ由来の電力を活用し、水の電気分解から水素と酸素を製造する技術です。当社は、エネルギー需要計画に基づき、再エネ由来の電力を水素に転換するエネルギーマネジメントシステムを東京電力ホールディングスより受注し、開発しました。

このエネルギーマネジメントシステムは、さまざまな機器の自動・手動での起動停止、現地や遠隔地からのスケジュール運転、水素の製造・供給システム全体の監視制御、複数の水素製造装置の利用割合を配分制御する機能を備えており、監視対象サイトの増加にも対応可能です。

以上で私からのご説明を終了します。ご清聴ありがとうございました。

新着ログ

「電気機器」のログ