メディカルシステムネットワーク、上期は増収増益 薬局支援部門のサポート件数が拡大、医療機関誘致確定数も計画超過

2026年3月期第2四半期決算説明

田尻稲雄氏:代表取締役社長の田尻稲雄です。本日はお忙しい中、ご参加いただきありがとうございます。2026年3月期、上期は増収増益を達成することができました。下期も堅調に推移する見込みです。業績の詳細については、代表取締役副社長の田中よりご説明します。

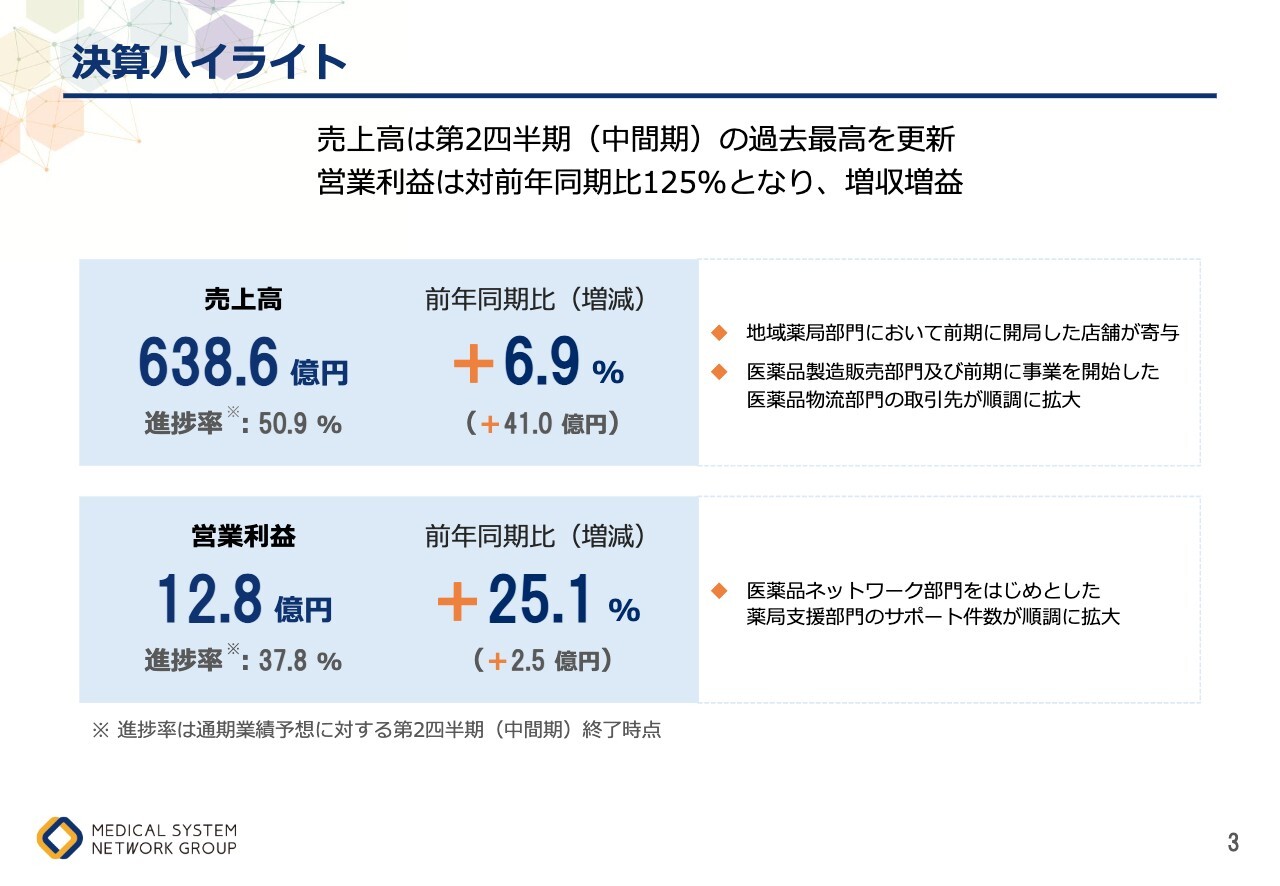

決算ハイライト

田中義寛氏:第2四半期の決算概要と、10月24日に発表した長期ビジョンについてご説明します。

スライドは決算ハイライトです。第2四半期は増収増益で着地しました。

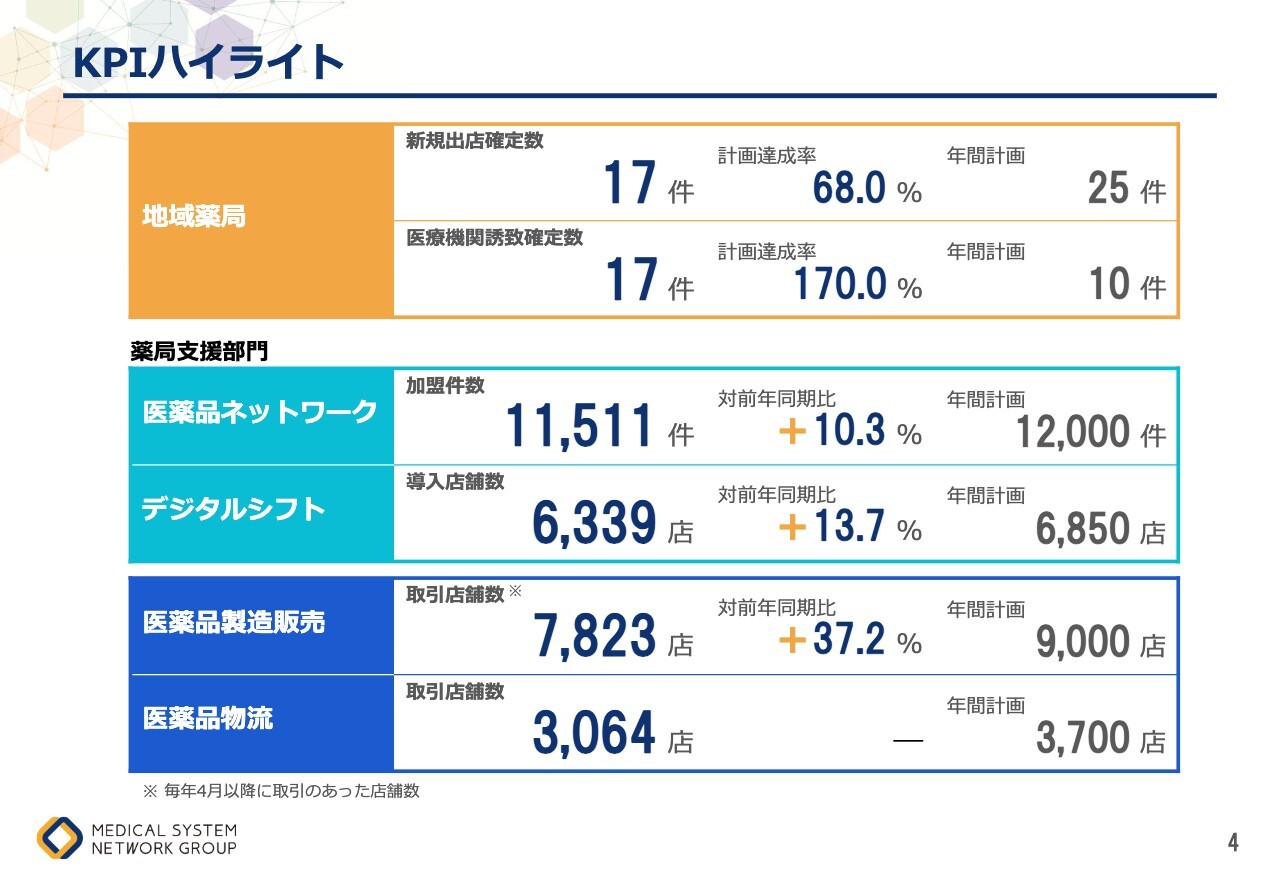

KPIハイライト

KPIについてです。地域薬局に関して、新規出店確定数は年間計画の25件に対し17件の見込みと、若干計画を下回る見込みです。一方で、医療機関誘致確定数は年間計画の10件に対し17件となりました。

薬局支援部門も概ね順調に推移しています。

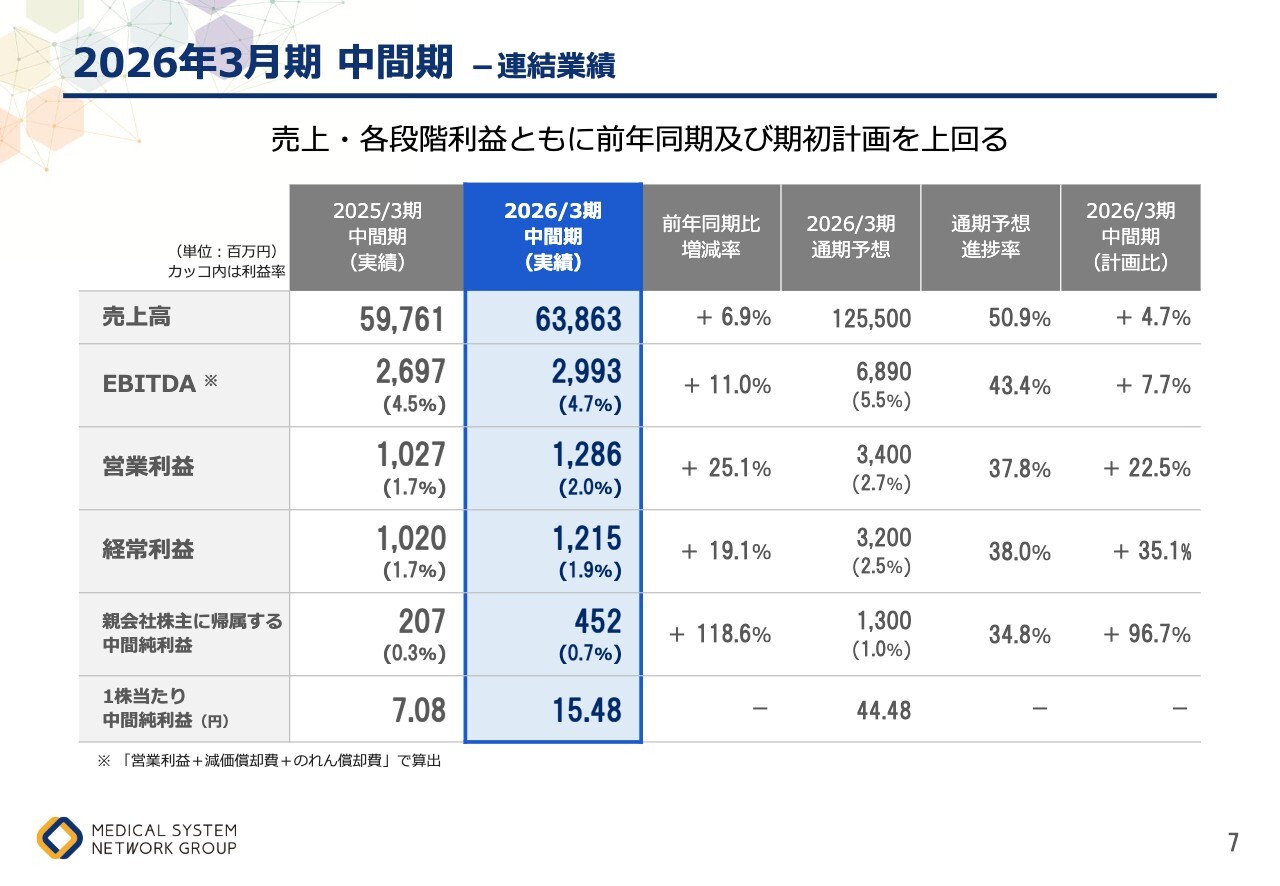

2026年3月期 中間期 -連結業績

売上高は638億6,300万円で前年同期比プラス6.9パーセント、営業利益は12億8,600万円で前年同期比プラス25.1パーセント、経常利益は12億1,500万円で前年同期比プラス19.1パーセント、親会社株主に帰属する中間純利益は4億5,200万円で前年同期比プラス118.6パーセントという結果となりました。

また、スライドの表の一番右側の列にある計画比を見ても、売上高はプラス4.7パーセント、営業利益はプラス22.5パーセント、経常利益はプラス35.1パーセントと、順調に推移しています。

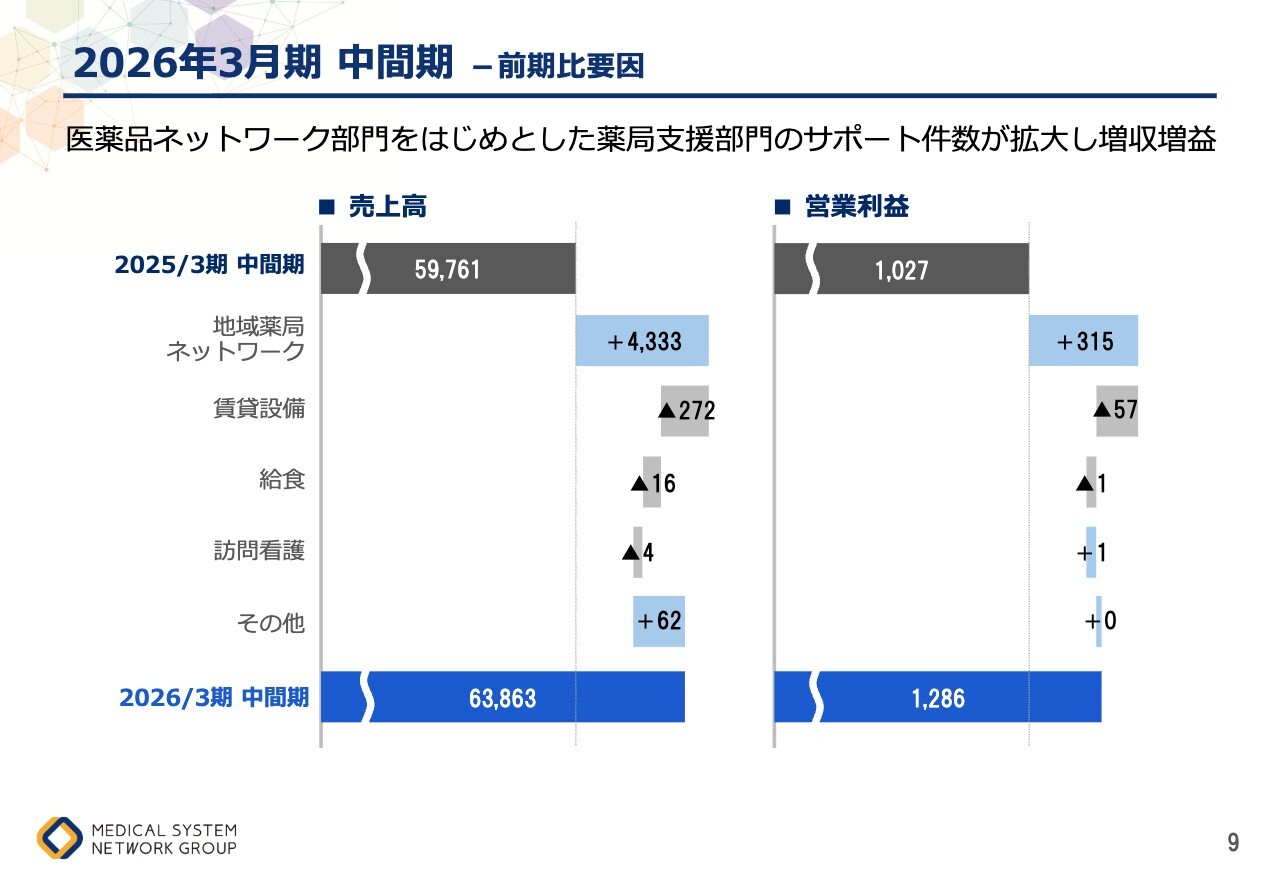

2026年3月期 中間期 -前期比要因

その要因についてです。まず前年同期比で見ると、地域薬局ネットワーク事業の増収増益が主要な要因となります。

地域薬局ネットワーク事業には地域薬局と医薬品ネットワーク、デジタルシフト、後発品が含まれており、この部門での営業利益がプラス3億1,500万円となったことが大きな要因です。

特に医薬品ネットワーク部門が堅調に推移しており、この部分が全体の業績を牽引したと考えられます。

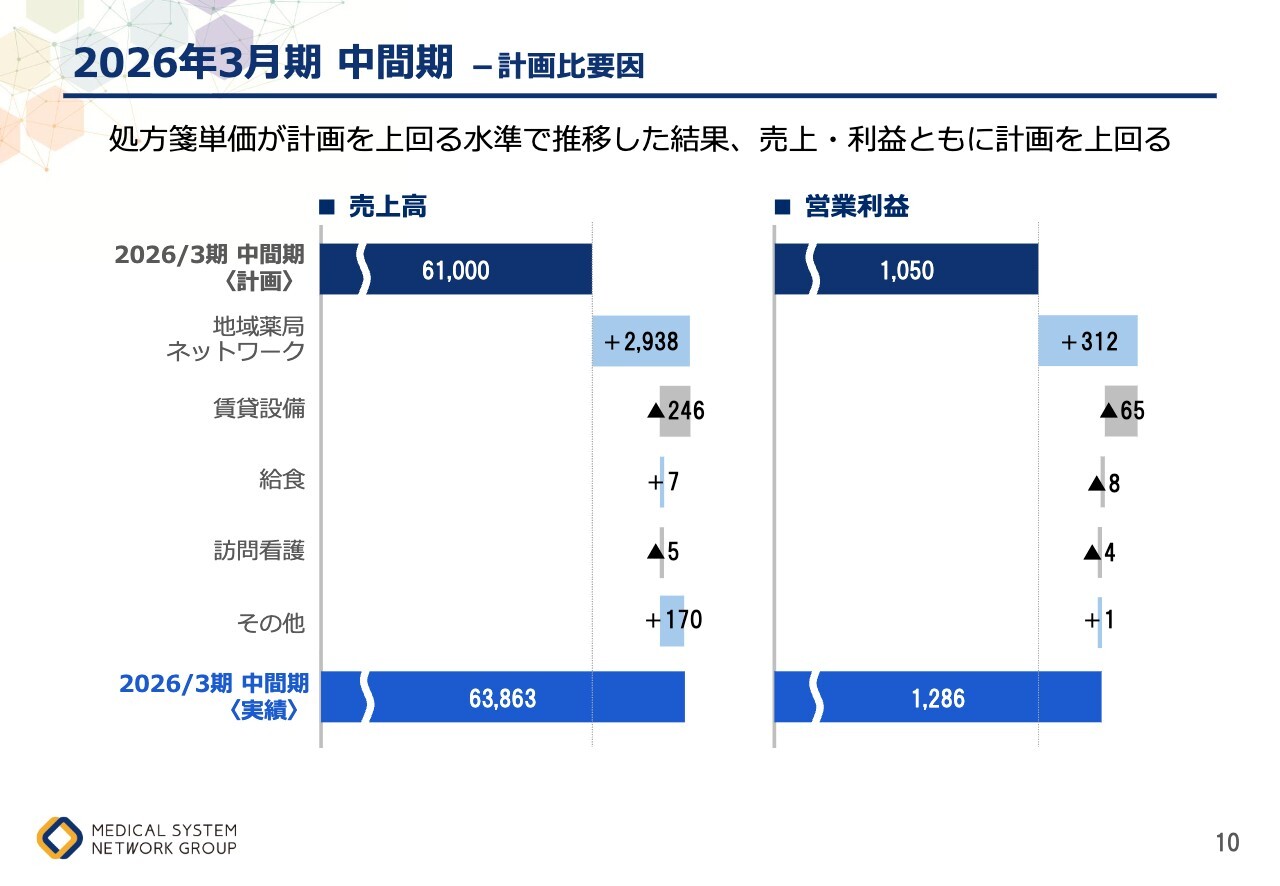

2026年3月期 中間期 -計画比要因

計画比では、地域薬局ネットワーク事業の営業利益がプラス3億1,200万円となっています。医薬品ネットワーク部門の伸びはあらかじめ計画に織り込んでいましたので、こちらは地域薬局部門で処方箋単価が計画を上回ったことが効き、計画比でプラスとなりました。

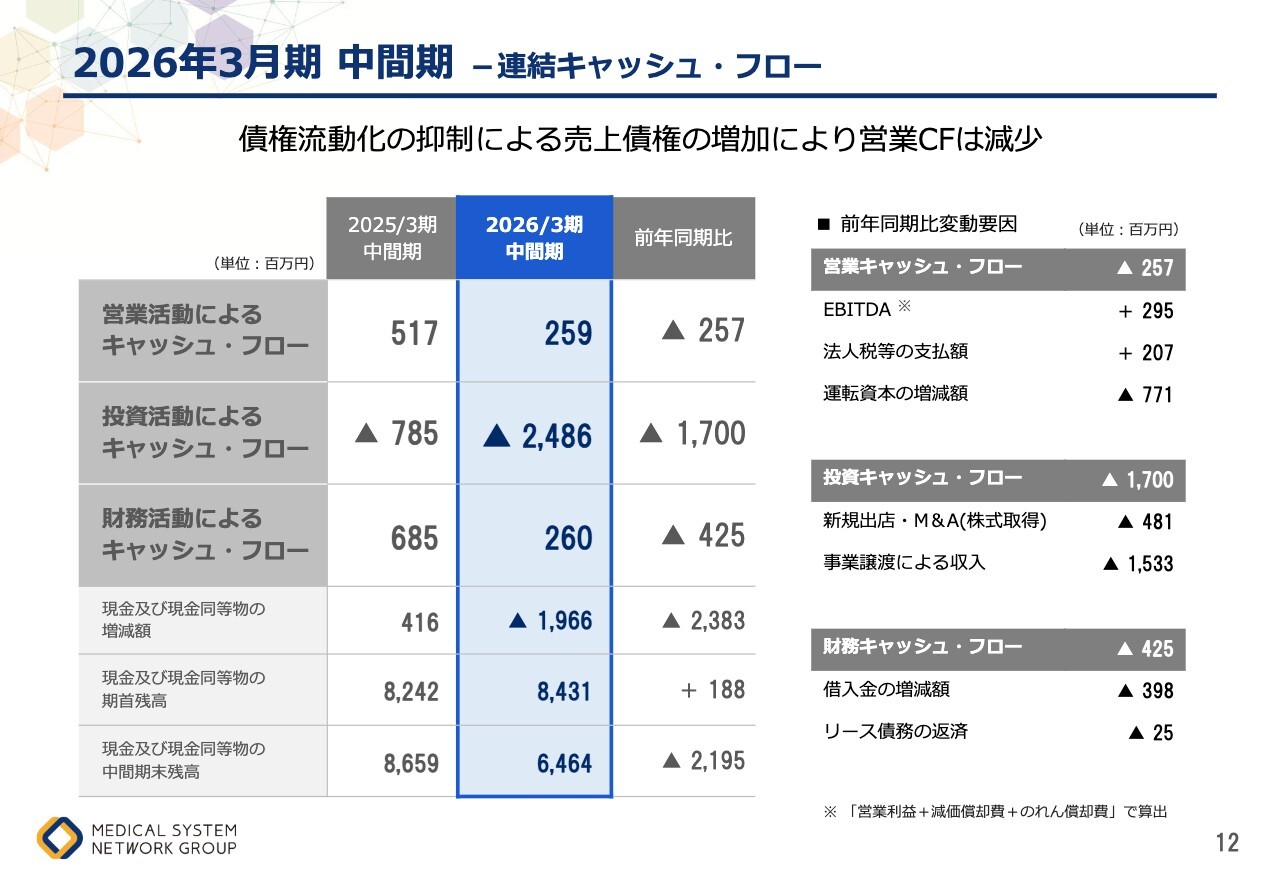

2026年3月期 中間期 -連結キャッシュ・フロー

連結キャッシュ・フローについてです。営業活動によるキャッシュ・フローは2億5,900万円、投資活動によるキャッシュ・フローはマイナス24億8,600万円、財務活動によるキャッシュ・フローは2億6,000万円のプラスとなっています。

前年同期と比べると増減がかなり大きいため、今回はその要因をスライド右側に記載しています。営業キャッシュ・フローについては、本業の利益であるEBITDAが、前期と比較して3億円近くプラスとなりました。一方で運転資本の増減額はマイナス7億7,100万円となっています。こちらは、今回の半期において債権流動化を抑制したことが要因と考えています。

投資キャッシュ・フローについては、通常の状態に戻り、新規出店やM&Aによる投資を行いました。前期は「ウィステリア千里中央」の譲渡による約15億円の収入があったため、前期と比べるとマイナス幅が大きくなっています。

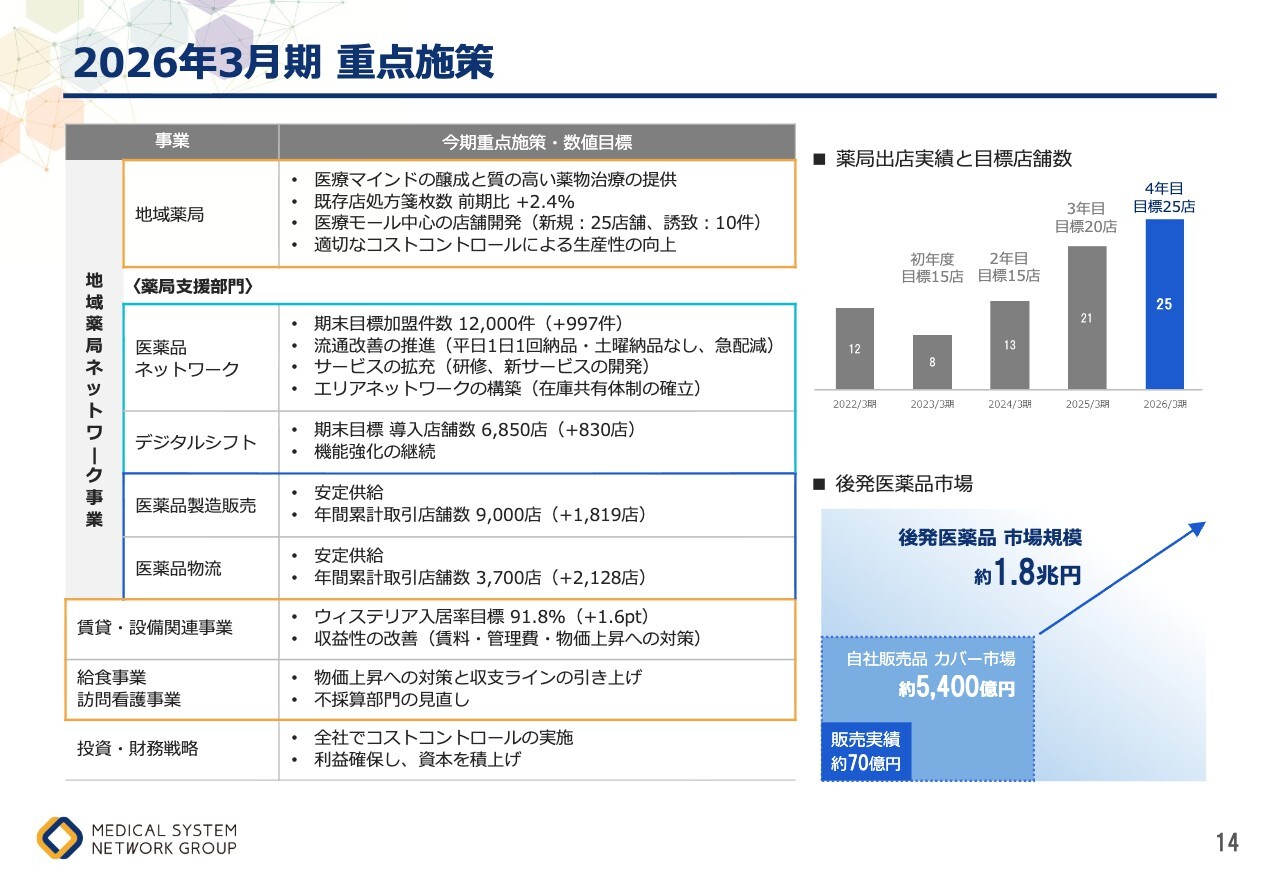

2026年3月期 重点施策

重点施策と事業の概況についてです。スライドは期初の再掲です。地域薬局、医薬品ネットワーク、デジタルシフト、医薬品製造販売、医薬品物流の各部門で、このような計画をもとにスタートしました。

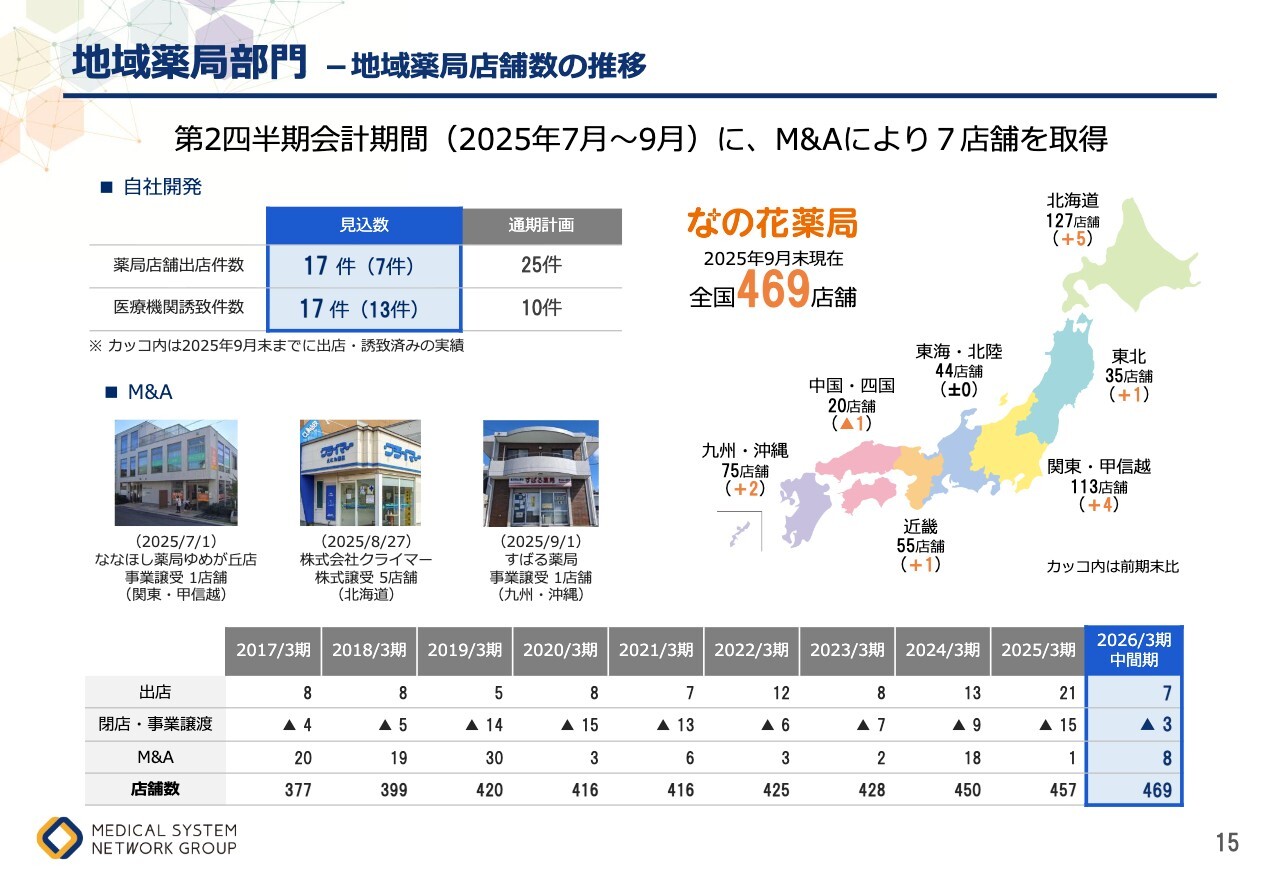

地域薬局部門 -地域薬局店舗数の推移

地域薬局部門については、冒頭でお伝えしたとおり、新規薬局店舗の出店件数は17件にとどまる見込みです。しかし、これらのほとんどがクリニックモールという形態であり、非常に良い店舗の出店が進んでいます。

また、前期以前に出店した薬局における医療機関の誘致件数も17件に達し、計画を大きく上回る結果となっています。

さらに今期は、M&Aを通じて関東、北海道、沖縄で8店舗を取得しました。

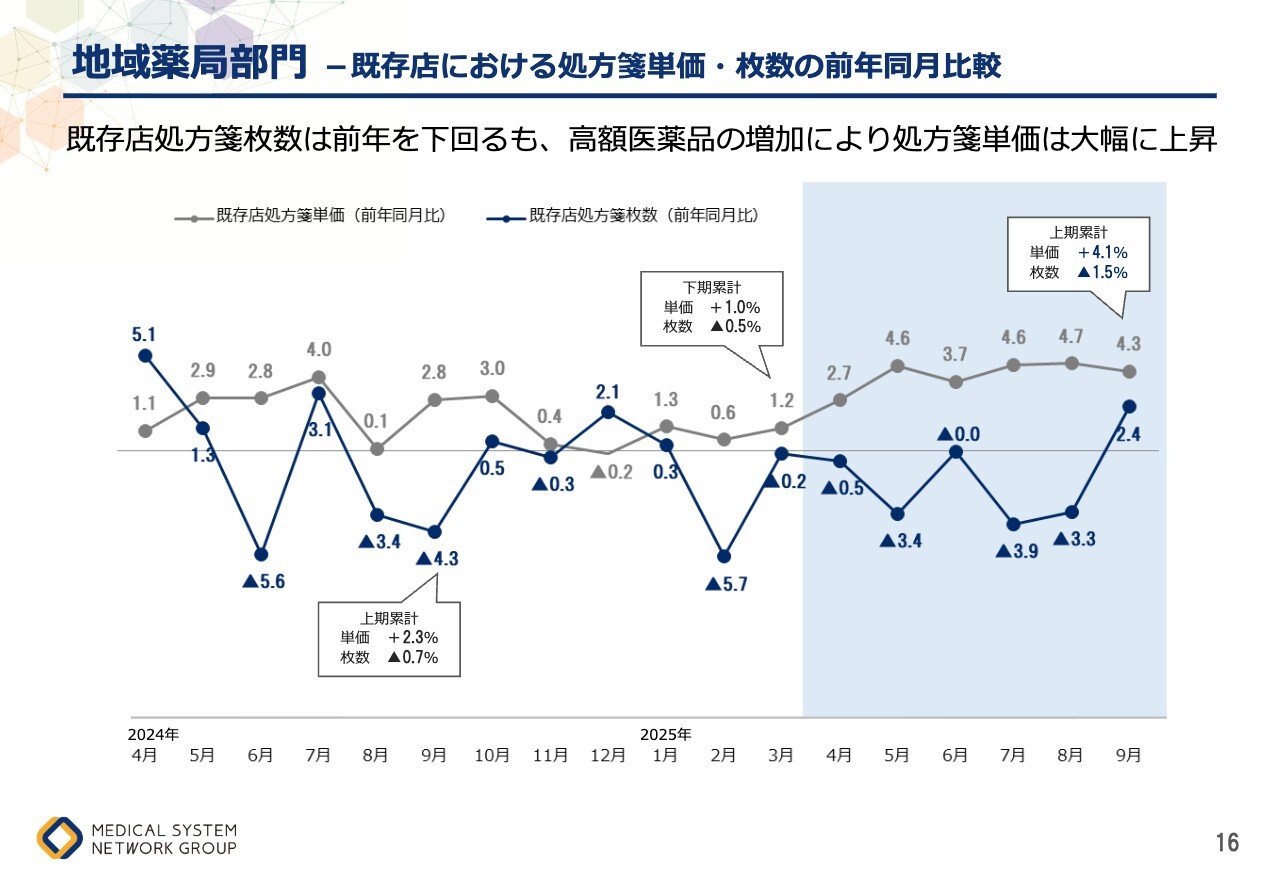

地域薬局部門 -既存店における処方箋単価・枚数の前年同月比較

課題となっている処方箋枚数についてです。既存店の処方箋単価はグレーのグラフに示されているとおり、高額処方の影響により4パーセント程度の高い水準が続いています。

一方で、既存店の処方箋枚数はマイナス基調が続いています。半期累計を見ても前年同期比でマイナス1.5パーセントと苦戦している状況です。

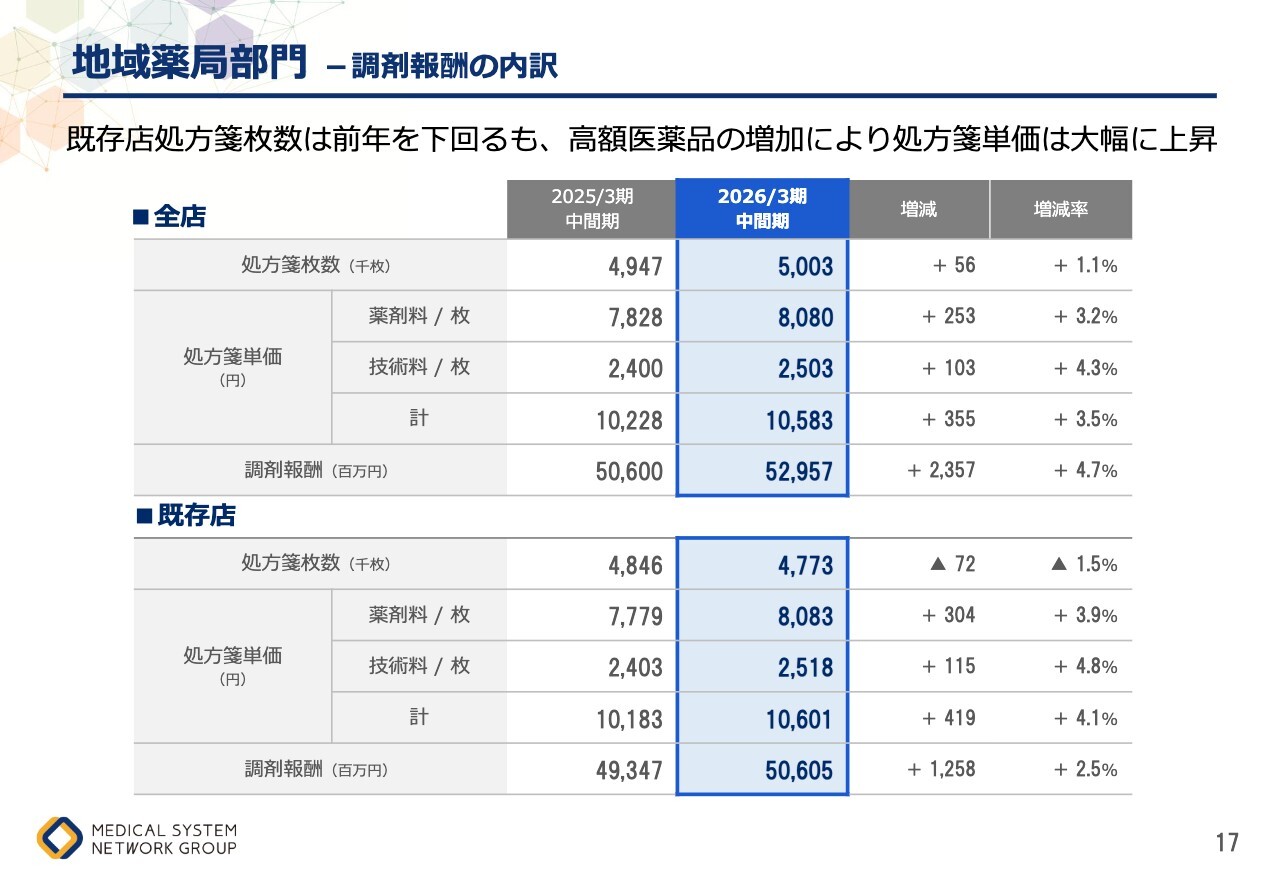

地域薬局部門 -調剤報酬の内訳

調剤報酬の内訳はスライドに記載のとおりです。既存店では薬剤料がプラス304円、技術料もプラス115円と、加算の取得が順調に進んだといえます。

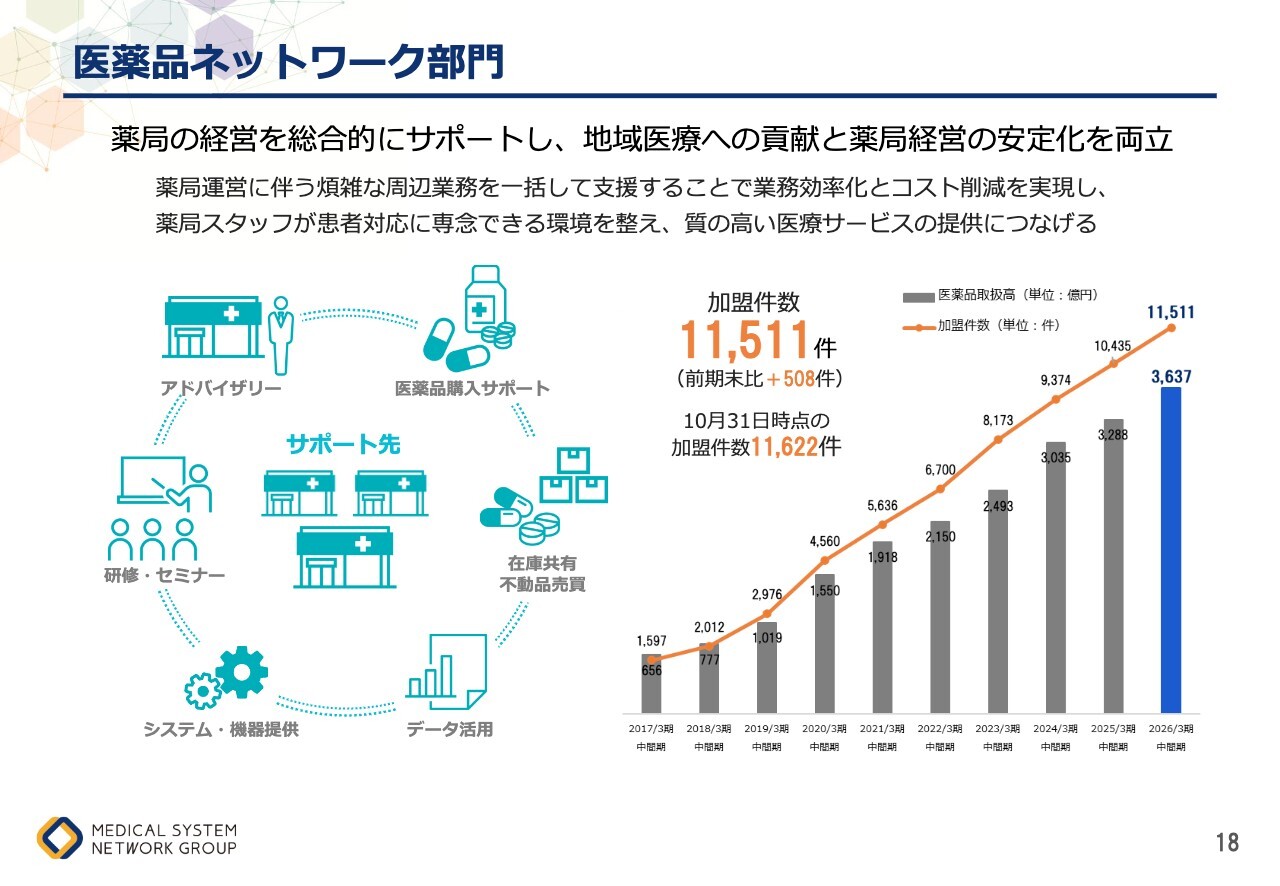

医薬品ネットワーク部門

医薬品ネットワーク部門についてです。こちらは引き続き順調で、9月末時点での加盟件数は1万1,511件、前期末比で508件増加しています。

通期での増加目標は1,000件で、累計1万2,000店舗を目指しており、ほぼ計画どおりに進捗しています。

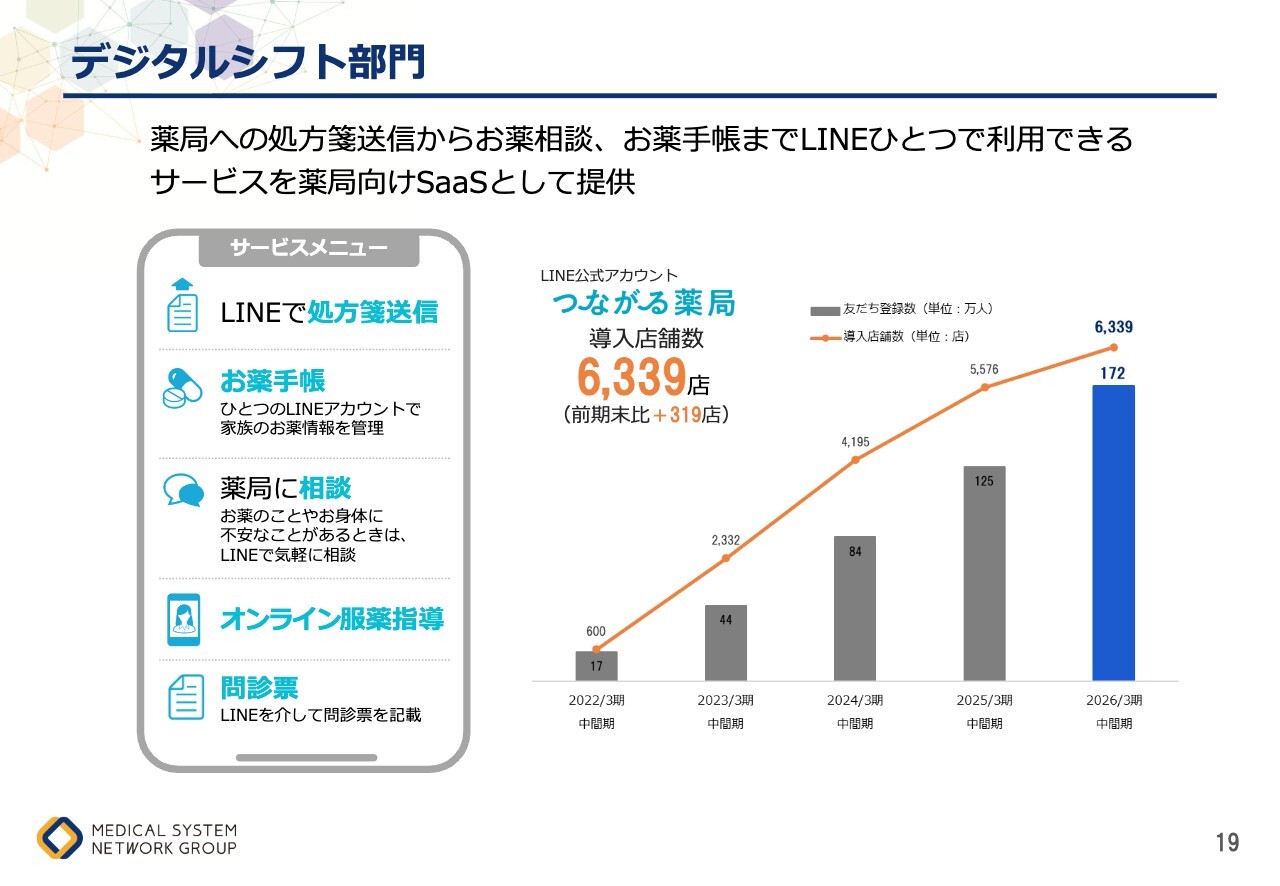

デジタルシフト部門

デジタルシフト部門です。こちらは「LINE」を活用し、処方箋の送信、お薬手帳の管理、薬局への相談、オンライン服薬指導などをすべて1つで行えるサービスです。薬局からサービス料を収受するというビジネスモデルになっています。

こちらも順調で、現在、導入店舗数は6,339店舗で、友だち登録者数は172万人と非常に多くの方に利用いただいています。今期末の目標は187万人ですが、このまま推移すれば200万人を突破できるのではないかと思っています。

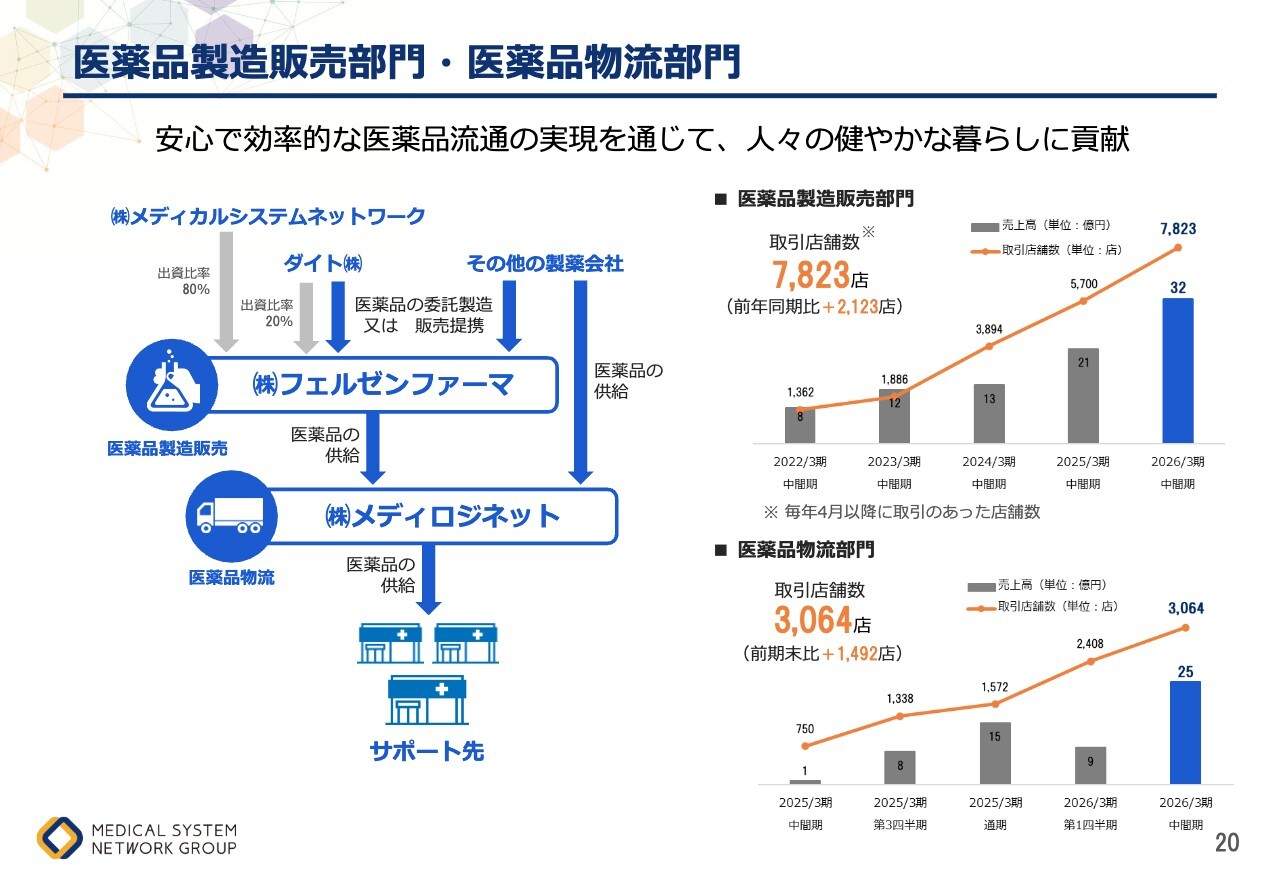

医薬品製造販売部門・医薬品物流部門

医薬品製造販売部門と医薬品物流部門についてです。スライド左側に記載されているとおり、医薬品メーカーのダイト社と、当社が80パーセント、ダイト社が20パーセントで共同出資し、フェルゼンファーマという製造販売の会社を設立しています。この会社を通じて、後発医薬品の製造販売を行っています。

スライド右側に示されているように、取引店舗数は現在7,823店で、前年同期比で2,123店と大きく増加し、売上高は32億円に達しています。今期は売上高70億円、導入店舗数9,000店舗を目指しており、達成できる見込みです。この3年間で4割増収を継続しており、順調に推移すれば来期には100億円の大台に到達できる見通しです。

また、メディロジネットという会社を昨年設立しました。この会社は物流を担い、フェルゼンファーマの物流業務をはじめ、その他の製薬メーカーの供給も手掛けています。主にサポート先や加盟店を中心に物流サービスを提供しています。この事業は開始からまだ1年半ですが、取引店舗数が3,000店舗を超え、現在、売上高は25億円となっています。

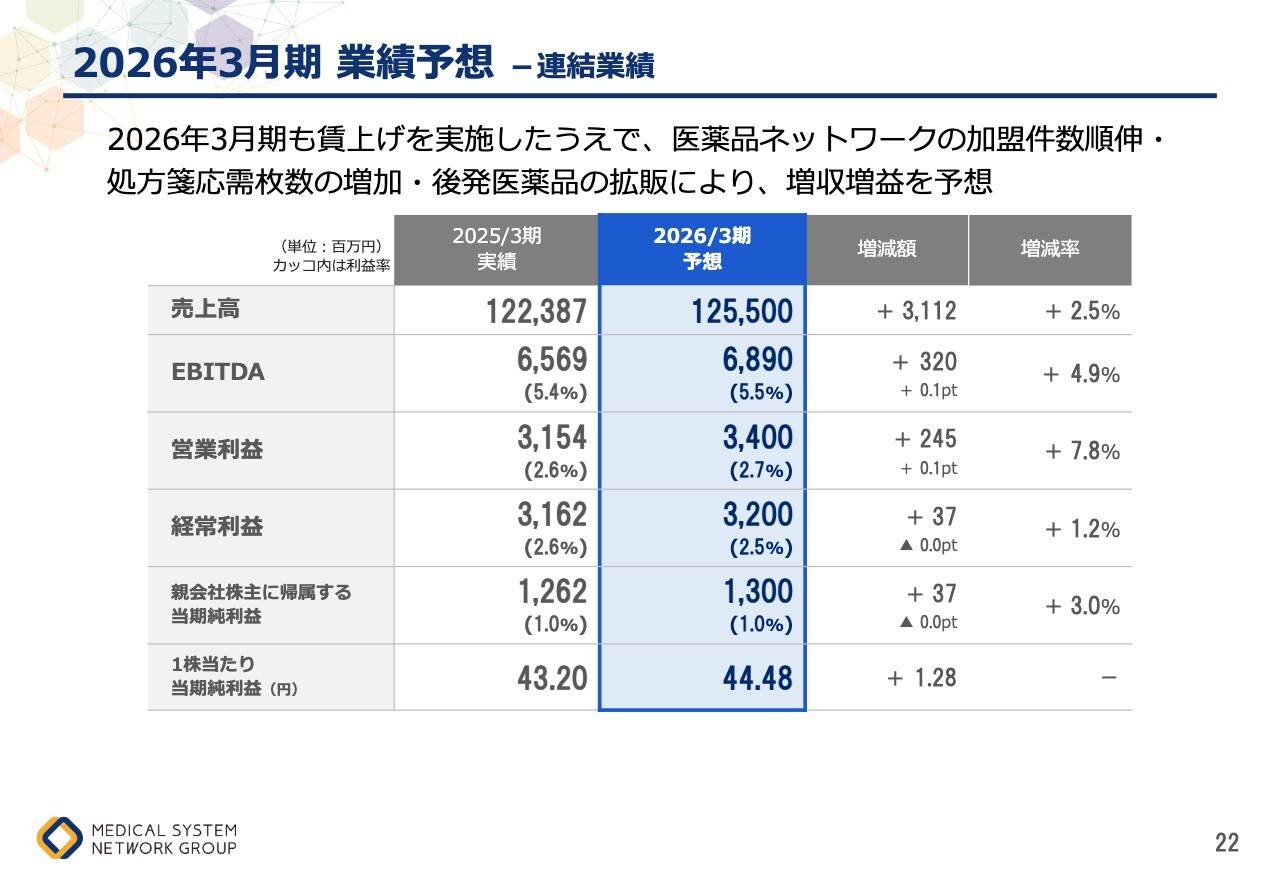

2026年3月期 業績予想 -連結業績

通期の業績予想は、据え置きとしています。売上高は1,255億円、営業利益は34億円、経常利益は32億円、親会社株主に帰属する当期純利益は13億円です。

処方箋の動きがまだ不安定なところもあり、その状況をしっかり見極めたいと考えています。

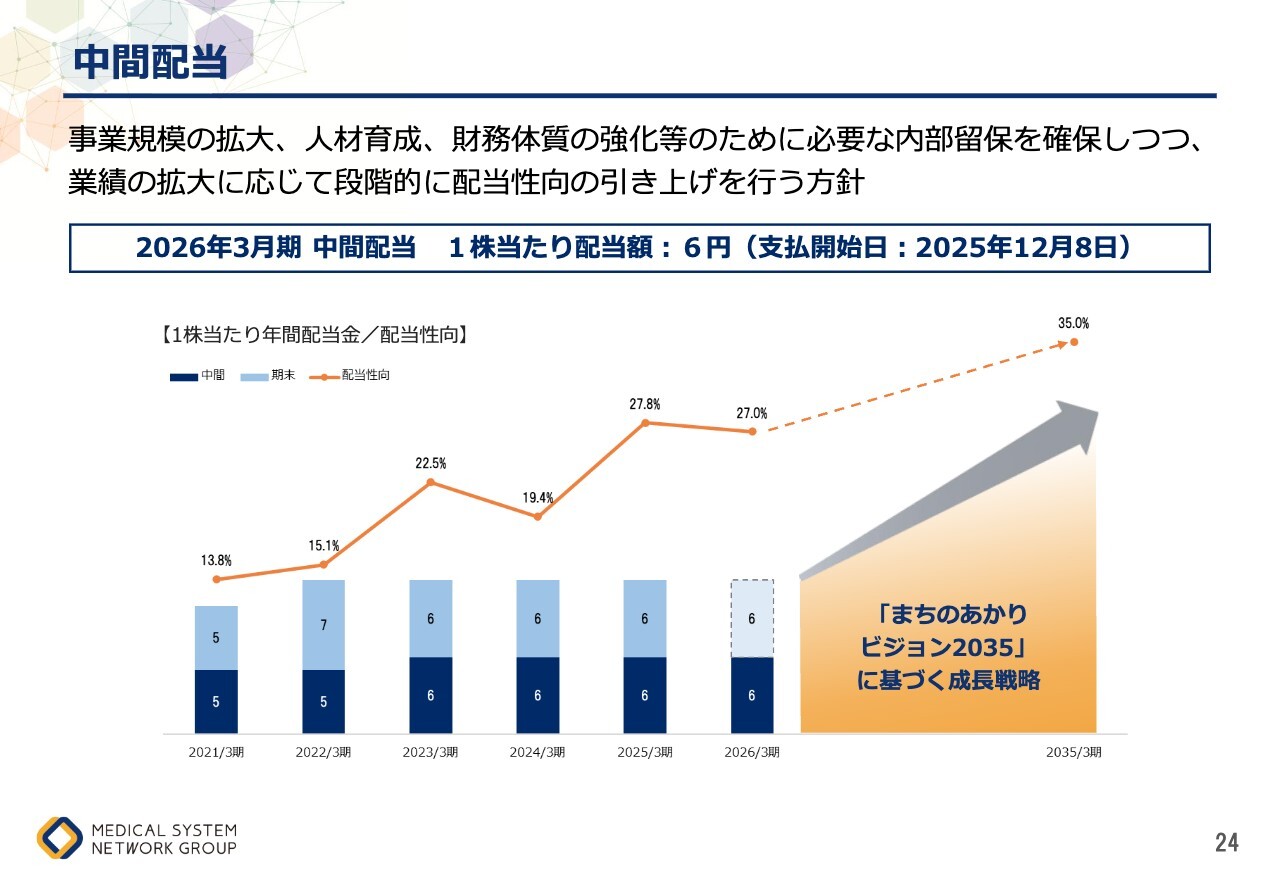

中間配当

配当については、今回中間配当6円、期末6円の合計12円を計画しています。この場合、配当性向は27パーセントとなります。

この後ご説明する「まちのあかりビジョン2035」では、10年後に配当性向を35パーセントにすることを目指しています。

長期ビジョンの策定にあたって

ここからは長期ビジョンについてご説明します。まず、なぜこのタイミングで長期ビジョンを策定したのかについてご説明します。

当社では、これまで4年単位の中期計画を第6次まで策定してきましたが、10年をスパンとする長期ビジョンは今回が初めてです。

スライド中段にも記載のとおり、外部環境が大幅に変化しています。高齢化の進展や財政の逼迫、デジタル技術の進展などの要因がありました。

そこで、あらためて「10年後にはどんな世界になり、その時、我々はどのような貢献をしたいのか」をまず考え、バックキャストして道筋を構築していくということで、今回、長期ビジョンを策定しました。

本資料の記載内容

スライドに記載した項目について、順にご説明します。

グループ理念

まず、当社のグループ理念についてです。これまでもご紹介しているとおり、「良質な医療インフラを創造し生涯を見守る『まちのあかり』として健やかな暮らしに貢献します」というものです。

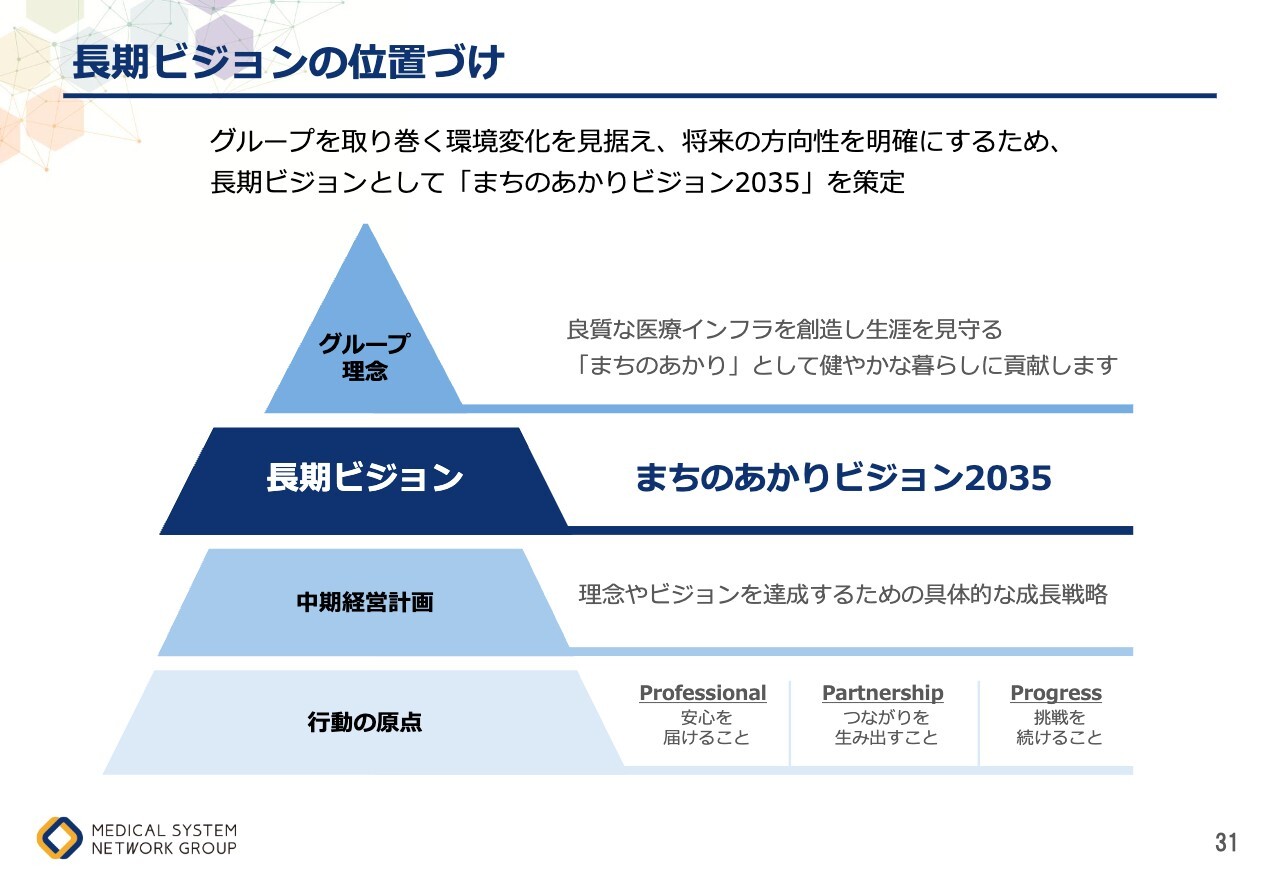

長期ビジョンの位置づけ

今回、グループ理念と4年ごとに作成している中期経営計画の間を埋めるものとして、10年後のゴールを示す「まちのあかりビジョン2035」を掲げました。

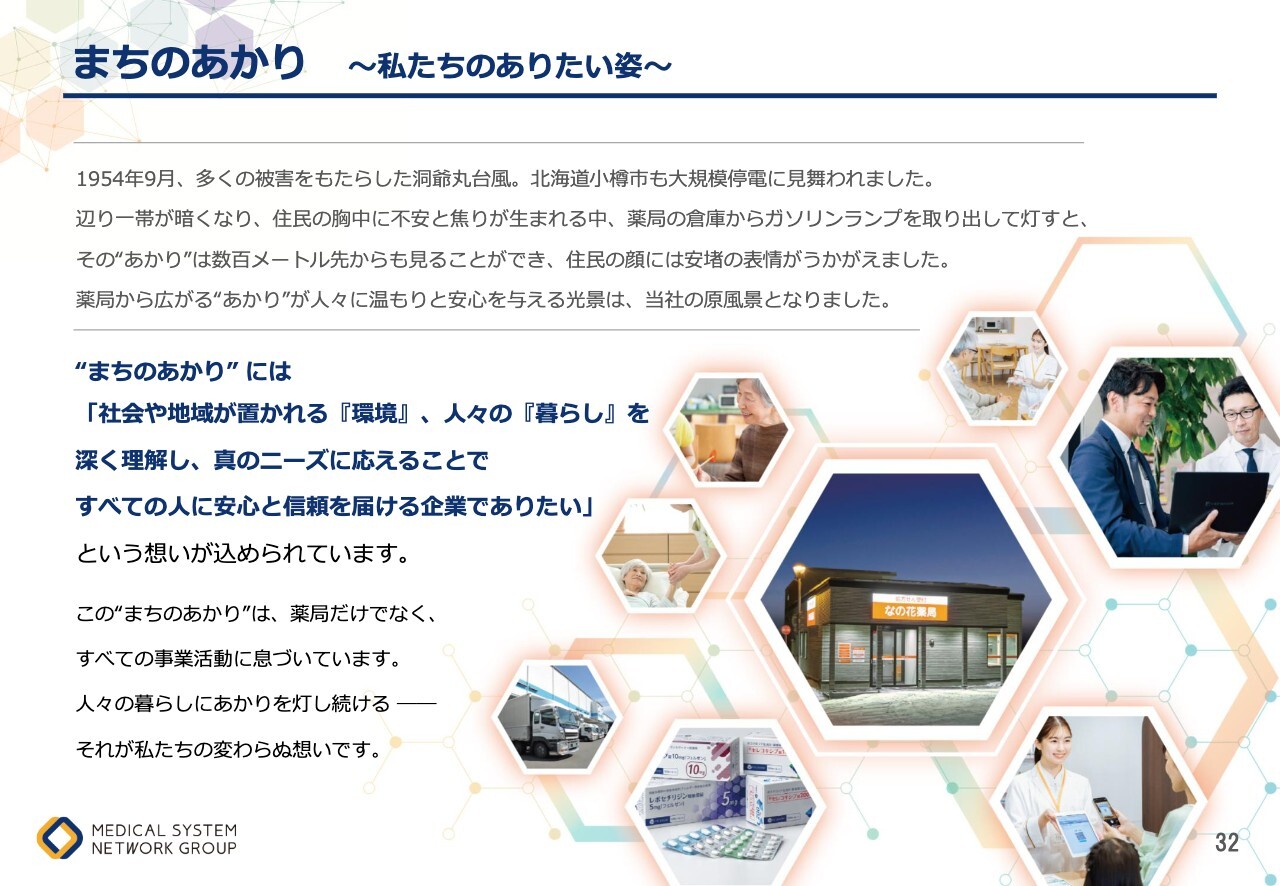

まちのあかり ~私たちのありたい姿~

「まちのあかり」についてあらためてご説明します。今から71年前の洞爺丸台風により、北海道小樽市は大規模な停電に見舞われました。この時、現・代表取締役副社長であり薬剤師の秋野は小学校低学年であり、大変不安に思っていたところ、秋野の父が薬局の倉庫からガソリンランプをいくつか取り出し灯してくれたそうです。

これにより秋野自身だけでなく、周囲の住民も非常に安心し、勇気づけられるという原体験がありました。この経験が強烈なものとして刻まれ、「まちのあかりになるような薬局を作りたい」という思いをもとに、当社の企業理念として「まちのあかり」が生まれました。

この理念は薬局に限らず、当社のすべての事業に共通するものであり、「すべての人に安心と信頼を届ける企業でありたい」という思いが込められています。その思いを象徴するものとして、今回「まちのあかりビジョン2035」という名称を付けています。

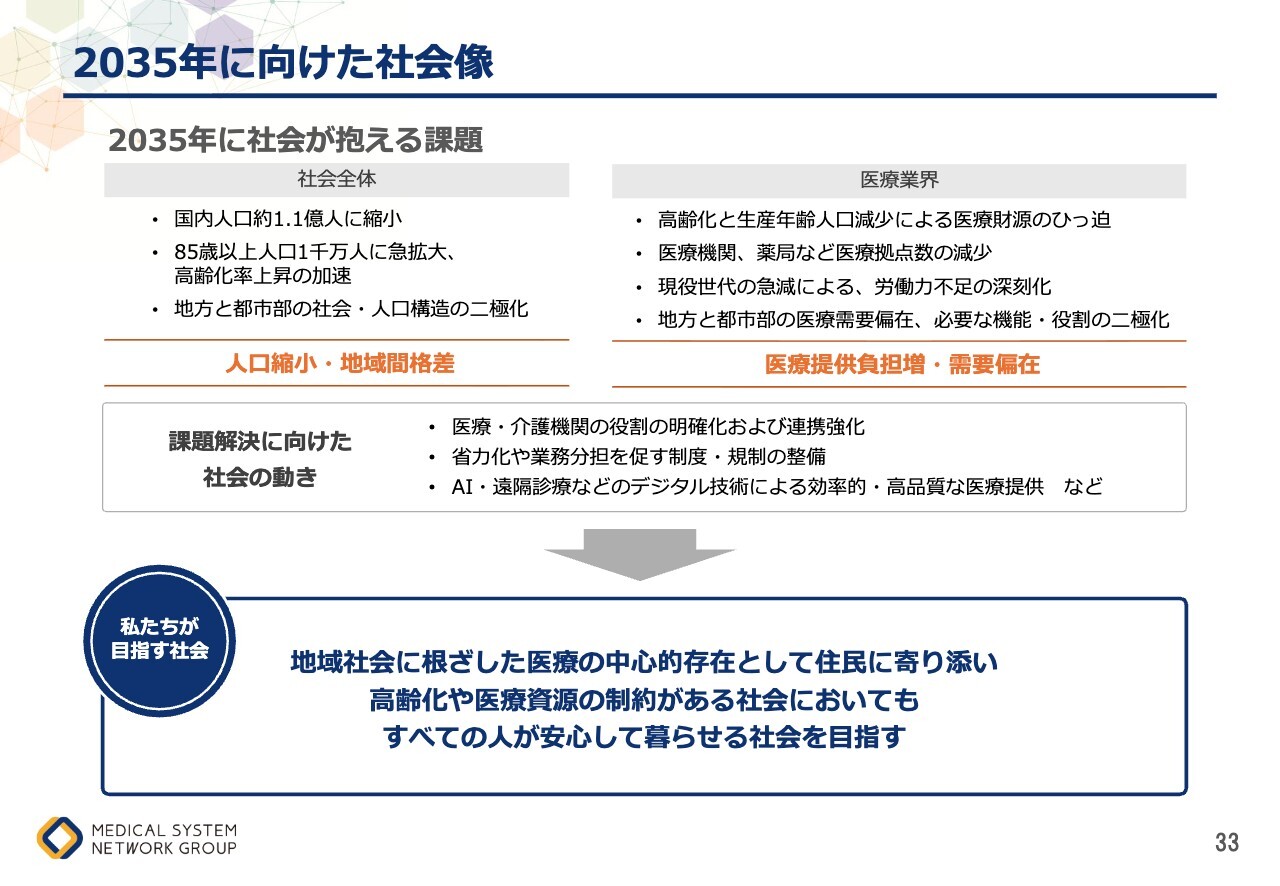

2035年に向けた社会像

これから10年後、社会が大きく変化していきます。人口減少はもちろんのこと、85歳以上の人口が現在の700万人から1,000万人に急拡大すると予測される中で、在宅医療、介護、救急搬送のニーズや認知症患者が増加していくと考えられます。

このような状況下で、地方と都市部では事業のあり方がまったく異なるものになると予想されます。特に地方では、医師が半減すると言われています。厚生労働省の統計によれば、現在のクリニックの医師の平均年齢は61歳であり、15年後にはおそらく半減するといわれています。

都市部では新規開業がある一方で、地方では閉院により医療提供が終了するケースが増え、結果として医師数が減少していきます。その中で高齢者自体も減少していく中、どのように医療を維持していくのかが、社会全体で大きな課題となると思います。我々としてもどうすべきかをしっかりと考えなければならないと認識しています。

国としては、医療や介護の連携、効率化、さらにはDXやAIの活用を進める必要があるとされています。当社としても、スライドの一番下に記載されているように、地域に根ざした医療の中心的存在として住民に寄り添い、多くの制約がある中でも、すべての人が安心して暮らせる社会を作っていくという強い使命感を持って、今回の長期ビジョンを策定しました。

まちのあかりビジョン2035

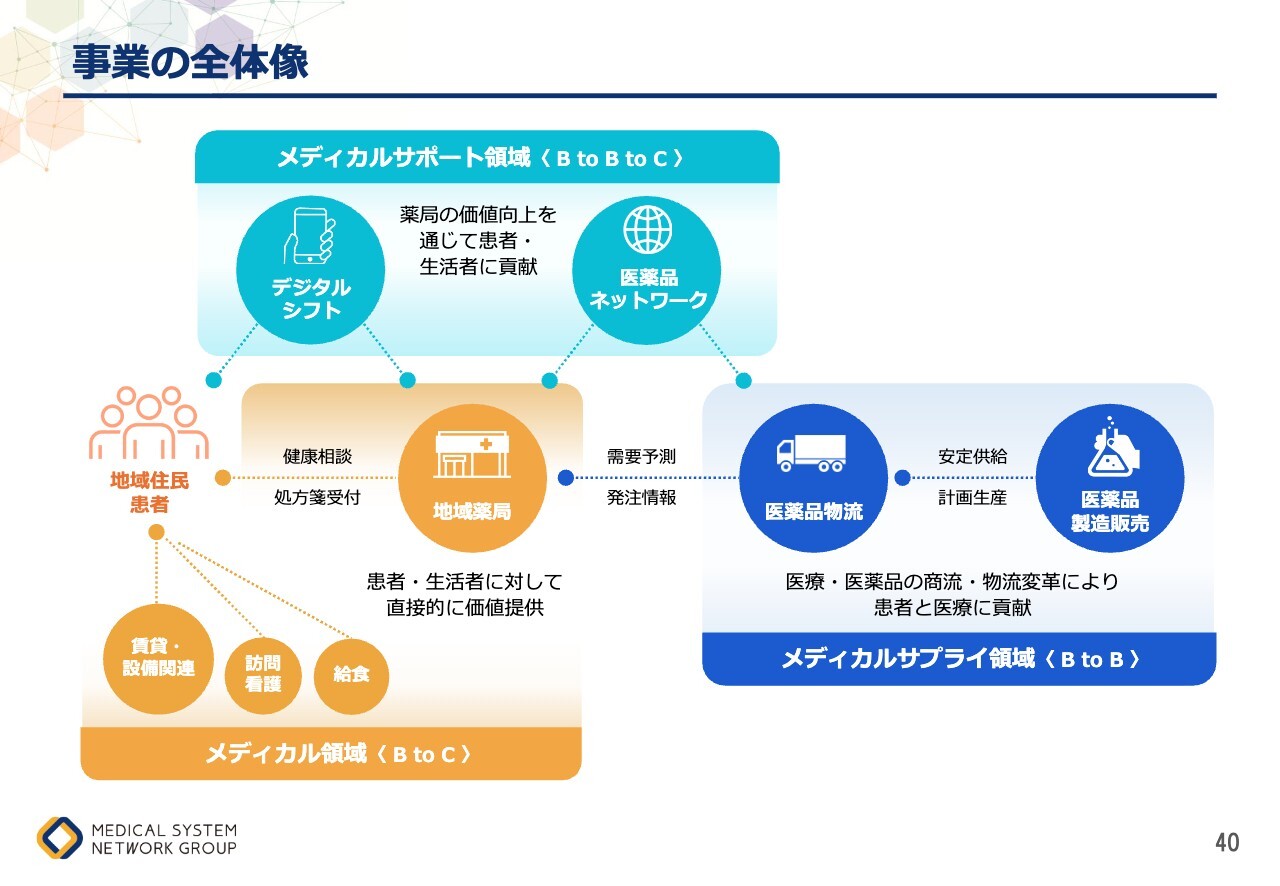

2035年に向けビジョンを実現するために、あらためて3つの領域に区分しました。スライドの一番左のメディカル領域はいわゆるBtoCで、薬局、訪問看護、給食、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)など、直接患者さんと触れ合う事業を指します。

中央はメディカルサポート領域で、いわゆるBtoBtoCに当たります。ネットワークやデジタルシフトを通じ、主に薬局を支援することで、間接的に患者さんをサポートしていく事業です。

一番右は川上のメディカルサプライ領域で、医薬品の製造販売や物流を含む領域です。

このように3つの領域に区分し、それぞれ成長戦略を策定しました。当然、これらを支える経営基盤として、DX戦略と人材戦略が非常に重要となります。この点については、後ほど少し触れます。

メディシスネットワーク

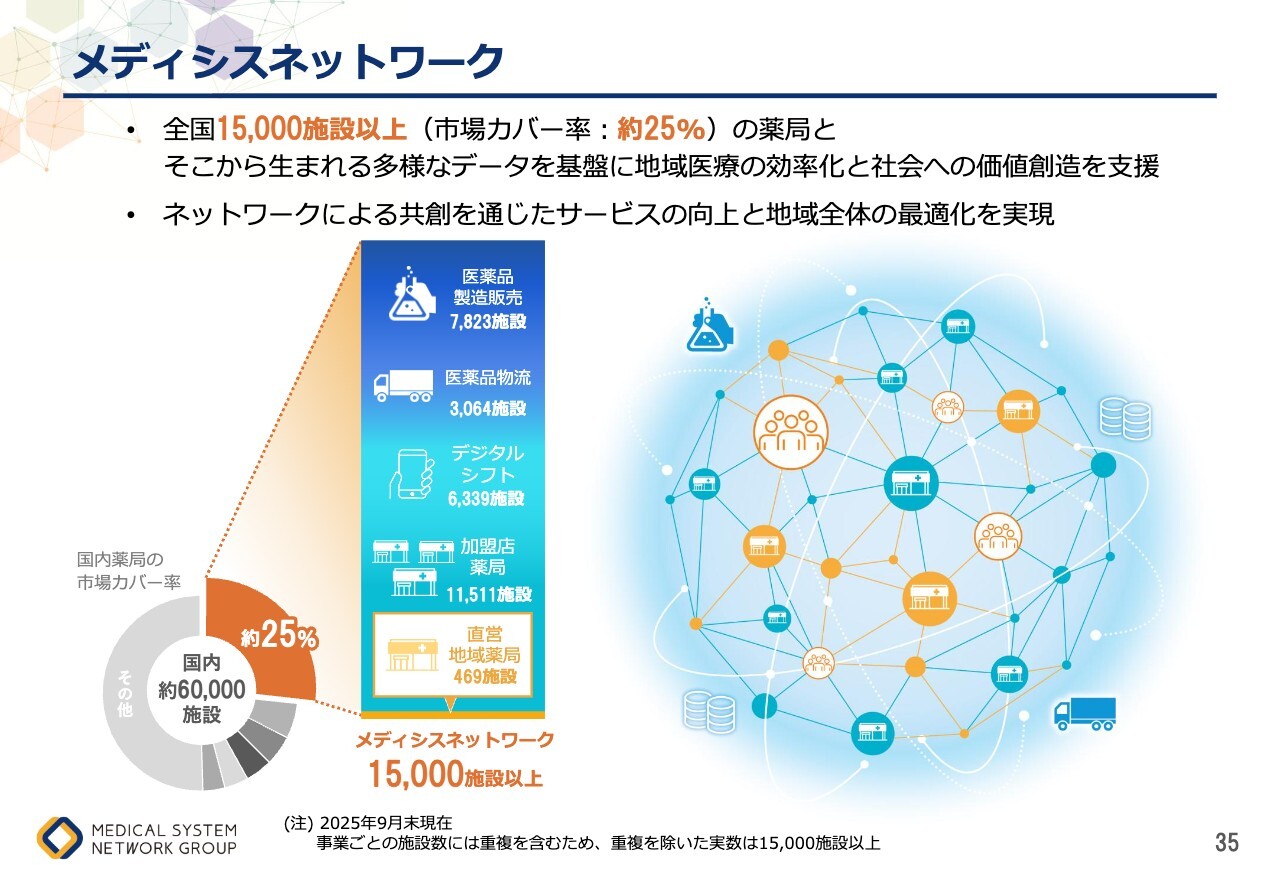

「メディシスネットワークとは何か?」についてご説明します。現在、全国に約6万施設の薬局が存在する中で、その約25パーセントにあたる1万5,000施設以上に、なんらかのかたちで当社のサービスをご利用いただいています。

具体的には、直営地域薬局469施設をはじめ、加盟店薬局が1万1,511施設、デジタルシフト「つながる薬局」で6,339施設、物流関連で3,064施設、医薬品製造販売関連で7,823施設となっています。一部の重複を除いても、1万5,000施設以上に当社のサービスをご利用いただいています。

それぞれの点がバラバラではなく、ネットワークとしてつながることで、地域への価値創造を作っていきたいと考えています。現在でも、在庫を薬局間で共有することにより、在庫の偏在や品不足への対応を行っています。

これをさらに進化させることで、過剰在庫の削減やジェネリックメーカーの集約、サプライチェーンの効率化が可能になるのではないかと考えています。この後申し上げますが、1万5,000施設を3倍の4万5,000施設に増加させ、国内薬局の7割から8割をカバーする計画としています。

成長の軌跡 拡大する事業基盤

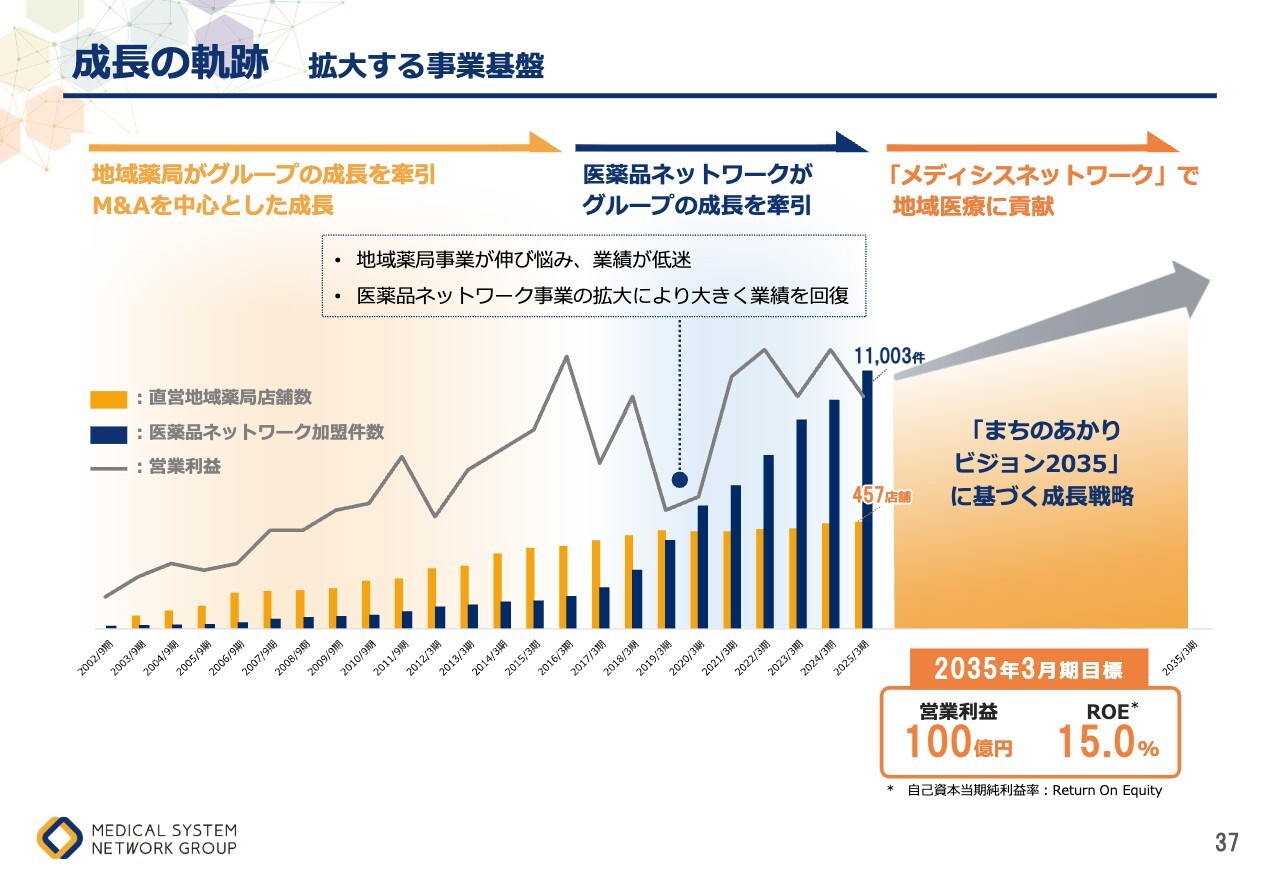

当社の成長の軌跡と事業について、簡単に触れます。当社は創業からの薬局を北海道から道外へ進出し、M&Aを中心に拡大を進めてきました。これが第1期と呼べる時期です。

2018年4月には調剤報酬の改定がありました。チェーンに非常に厳しい内容の改定であったため、いったん業績が落ち込みました。その後も、新型コロナウイルス感染症の影響があり、厳しい状況が続きました。この期間中に、地域薬局はM&Aから新規出店にシフトし、また医薬品ネットワークが大きく成長しました。現在、医薬品ネットワーク加盟件数は1万1,511件にまで拡大しています。

ここから先は「まちのあかりビジョン2035」として、10年間の計画となります。10年後には営業利益を100億円、ROE15パーセントを目指しています。

事業の全体像

成長戦略について簡単にお話しします。スライドに記載した3つの領域について、ご説明します。

成長戦略のイメージ

最も拡大を目指しているのが、スライド右側のメディカルサプライ領域です。この分野は、まだ大きな成長の余地があると考えています。

また、これまで当社を牽引してきたメディカルサポート領域についても、ネットワークを中心にさらなる成長が期待できると思っています。

左側の直営地域薬局については、新規出店を中心に、強くしっかりした薬局をつくり、そのノウハウを加盟薬局に伝えていく役割を担うと考えています。

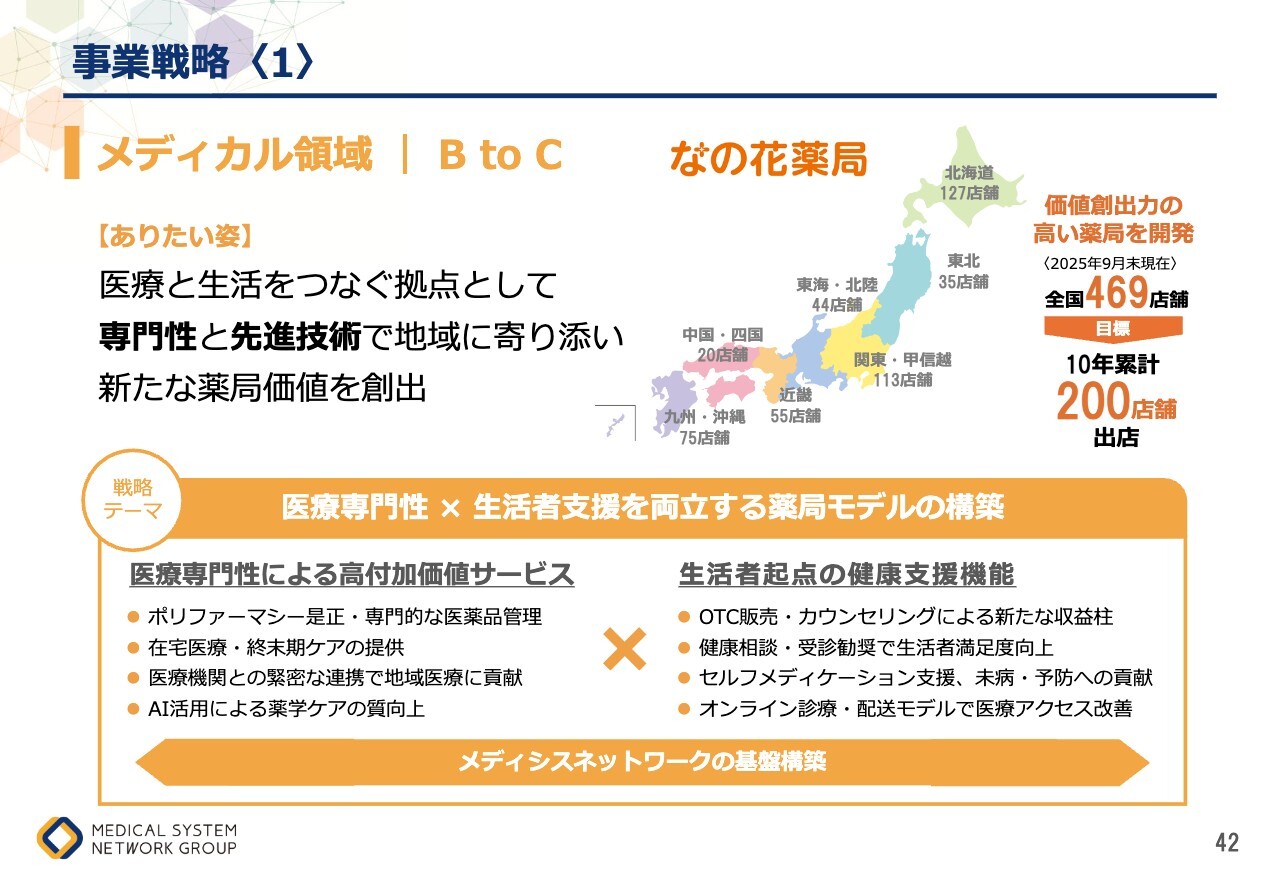

事業戦略〈1〉

メディカル領域について、ポリファーマシー是正や在宅医療、地域連携、さらにAIを活用した薬学ケアの質の向上といった医療の専門性を十分に発揮しつつ、スライド右側の健康支援機能を加えて取り組んでいきます。具体的には、OTCや健康相談、セルフメディケーション、さらに地域の過疎地におけるオンライン診療や配送モデルなどをしっかり構築していくことが中心となります。

成長戦略としては、スライド右上に記載の出店計画に基づき、今後10年間で最低でも200店舗の出店を計画しています。年間20店舗ずつモール中心に出店を進めていき、現在3割程度のモール比率を、10年後には5割を超え6割程度まで引き上げる見込みです。

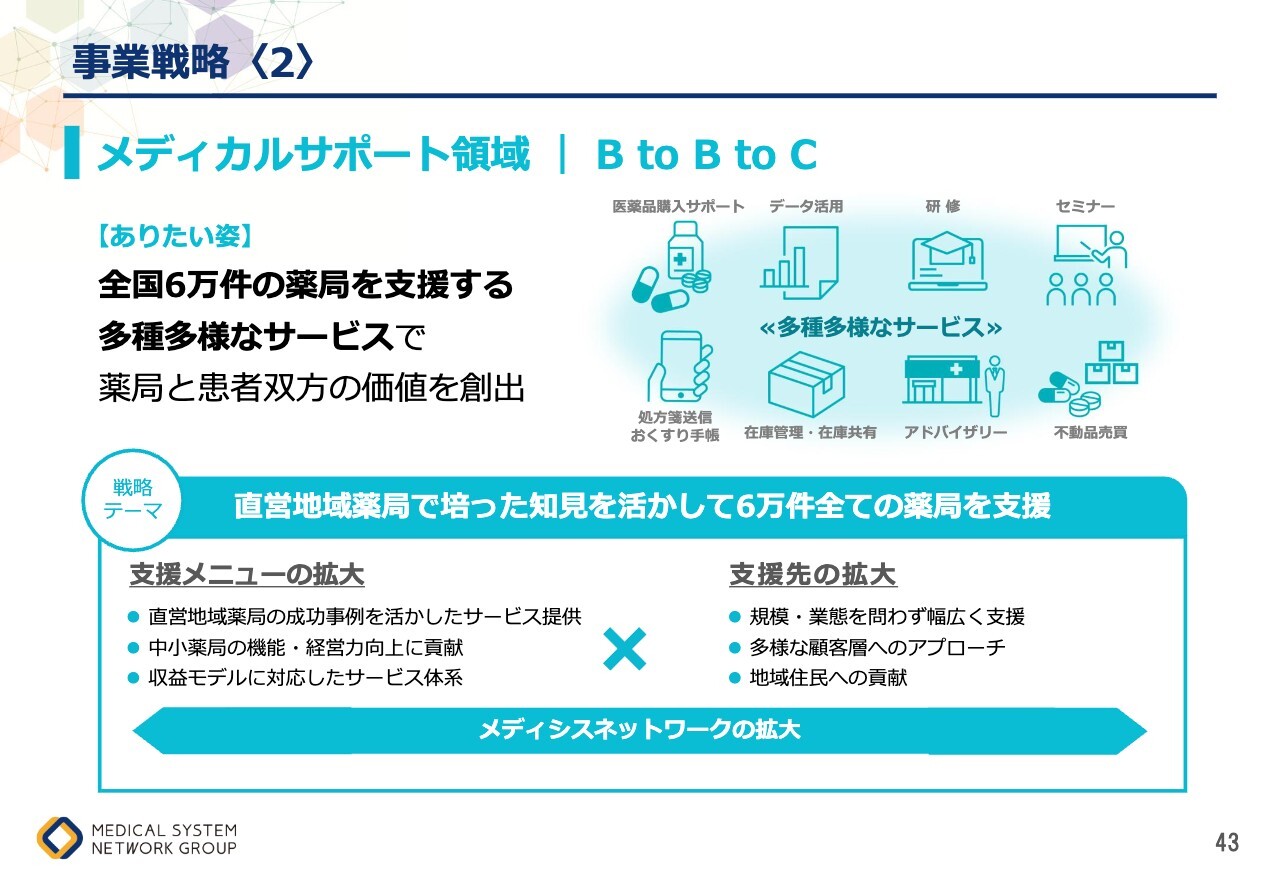

事業戦略〈2〉

メディカルサポート領域では、医薬品のネットワークや連結子会社のファーマシフトを中心に、その他にもさまざまなサービスを追加し、6万件の薬局のみなさまに利用いただけるサービスを開発していきたいと考えています。

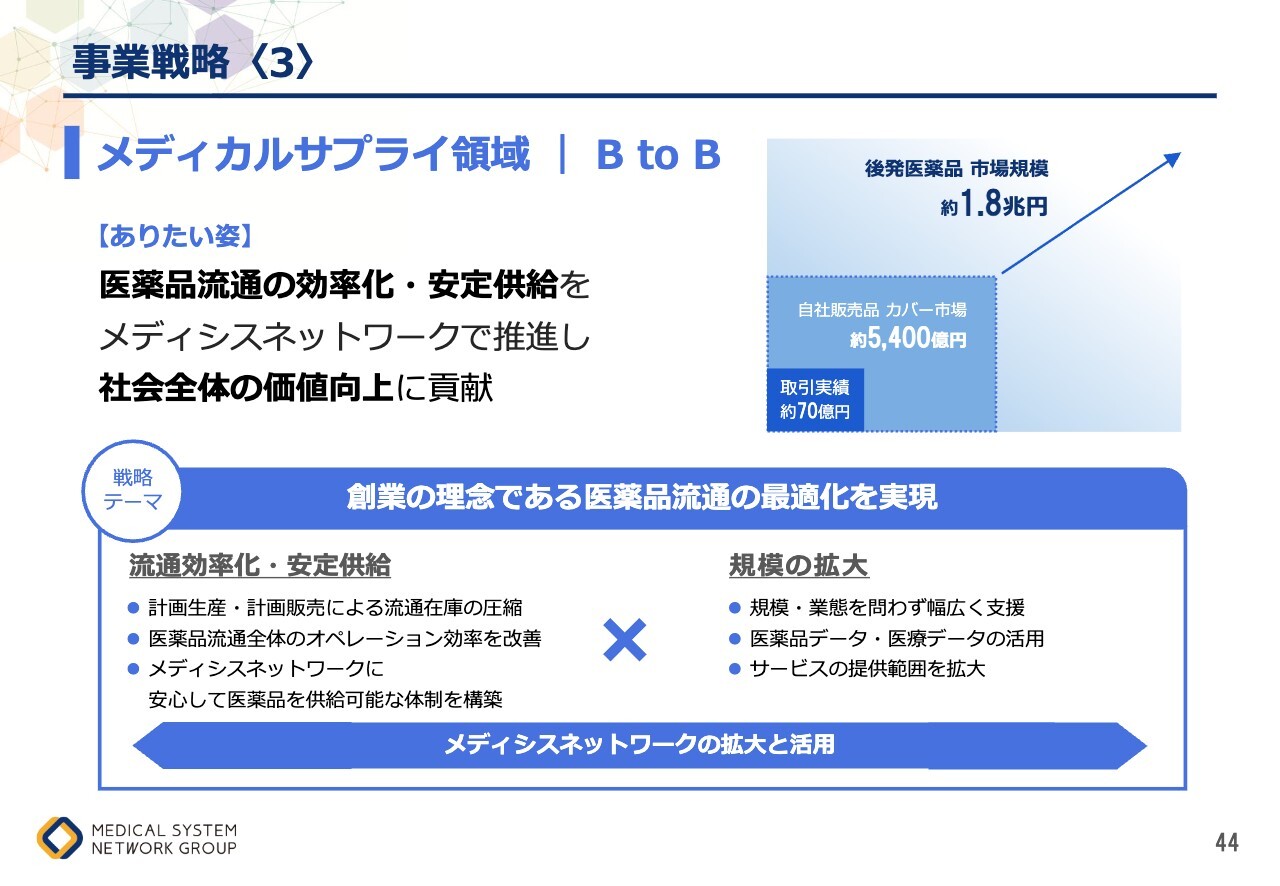

事業戦略〈3〉

メディカルサプライ領域は、当社が最も拡大を目指す領域です。現状では、加盟薬局で使用されている当社のフェルゼンファーマの製品はごく一部に限られていますが、直営薬局並みに使用していただければ、売上は300億円規模に達する可能性があります。現在は70億円にとどまっており、まだ大きな成長余地があると考えています。

また、今後ジェネリックメーカーの集約が進むと予想される中、それをチャンスと捉え、事業の拡大を図っていきたいと考えています。単に自社製品の販売にとどまらず、創業理念である「医薬品流通の最適化」の実現を目指し、サプライチェーンの効率化を推進していくことを目標としています。

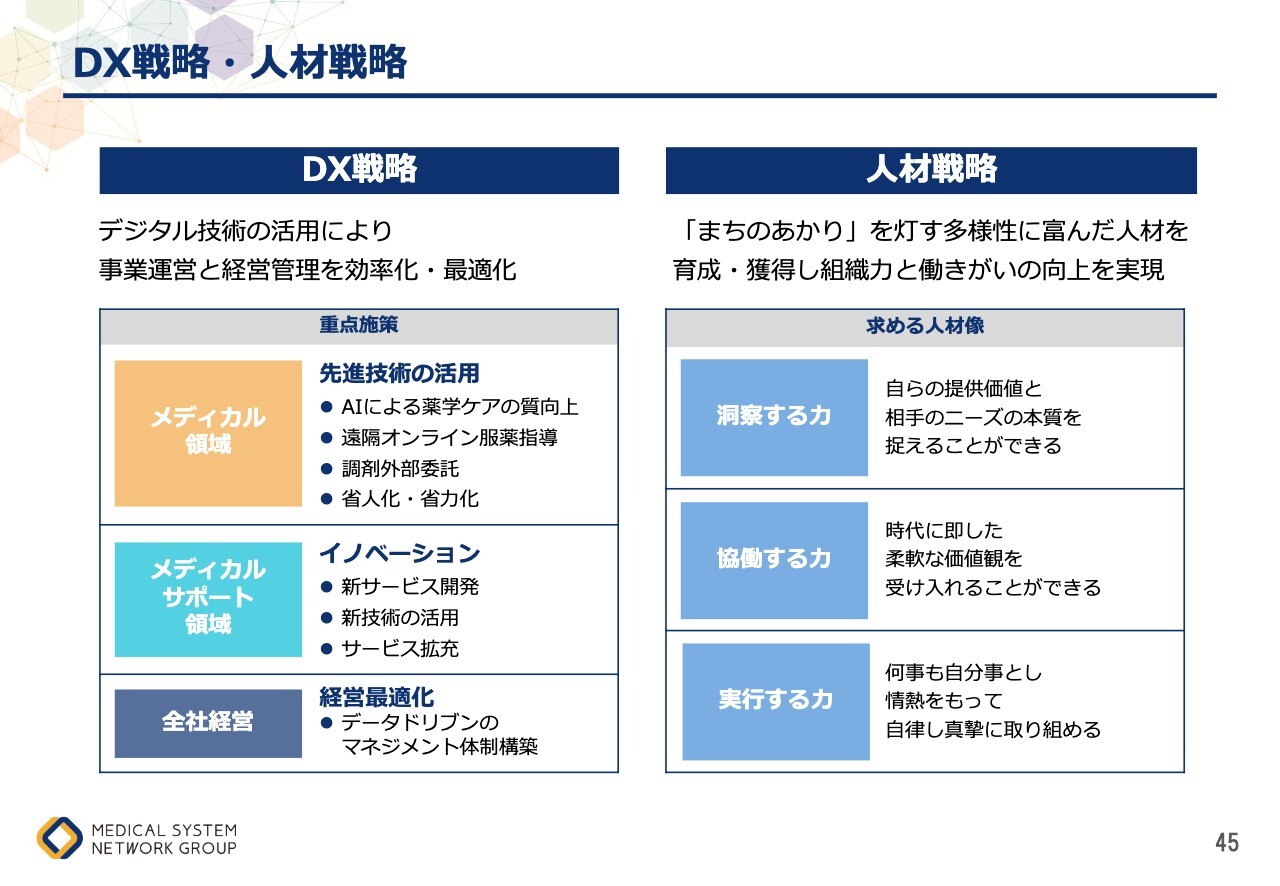

DX戦略・人材戦略

その中で重要となるのは、DX戦略です。現在、薬局において効率化という文脈でDXが語られることが多いのですが、我々としてはそうではなく、まず1丁目1番地として薬学ケアの質向上を掲げています。

これまで、点と点で、すなわち来局時のみ患者さんに対してケアを行っていましたが、今後は線でしっかりカバーしていくことを、国の医療DXと結び付け、服用薬や検査値、薬歴のデータなど、すべてを活用しながらAIを用いて患者さんを包括的にケアしていくことを目指しています。

遠隔オンラインについては、やはり過疎地での医療提供をいかに維持するかに技術を活用していく考えです。さらには、調剤外部委託や省人化・省力化などの施策も活用していきたいと考えています。

直営で培ったノウハウを、メディカルサポート領域において1万店舗の加盟店にも十分提供していきたいと考えています。多くの事業者が新しいサービスを開発する際、まず当社に相談いただける環境が整っていることも大きな強みです。1万店舗で利用される可能性があることを踏まえ、そのニーズに応じたサービスを「目利き」し、まず直営店で試験運用し、加盟店へ展開することで活用していきます。

人材戦略については、「まちのあかり」を体現するためには、ホスピタリティを備えた人材であることが大前提となります。その上で、卸売業者やメーカーをはじめ、まったく異なる他業種の方とも提携し、事業を組み立てられる人材を、育成していきたいと考えています。

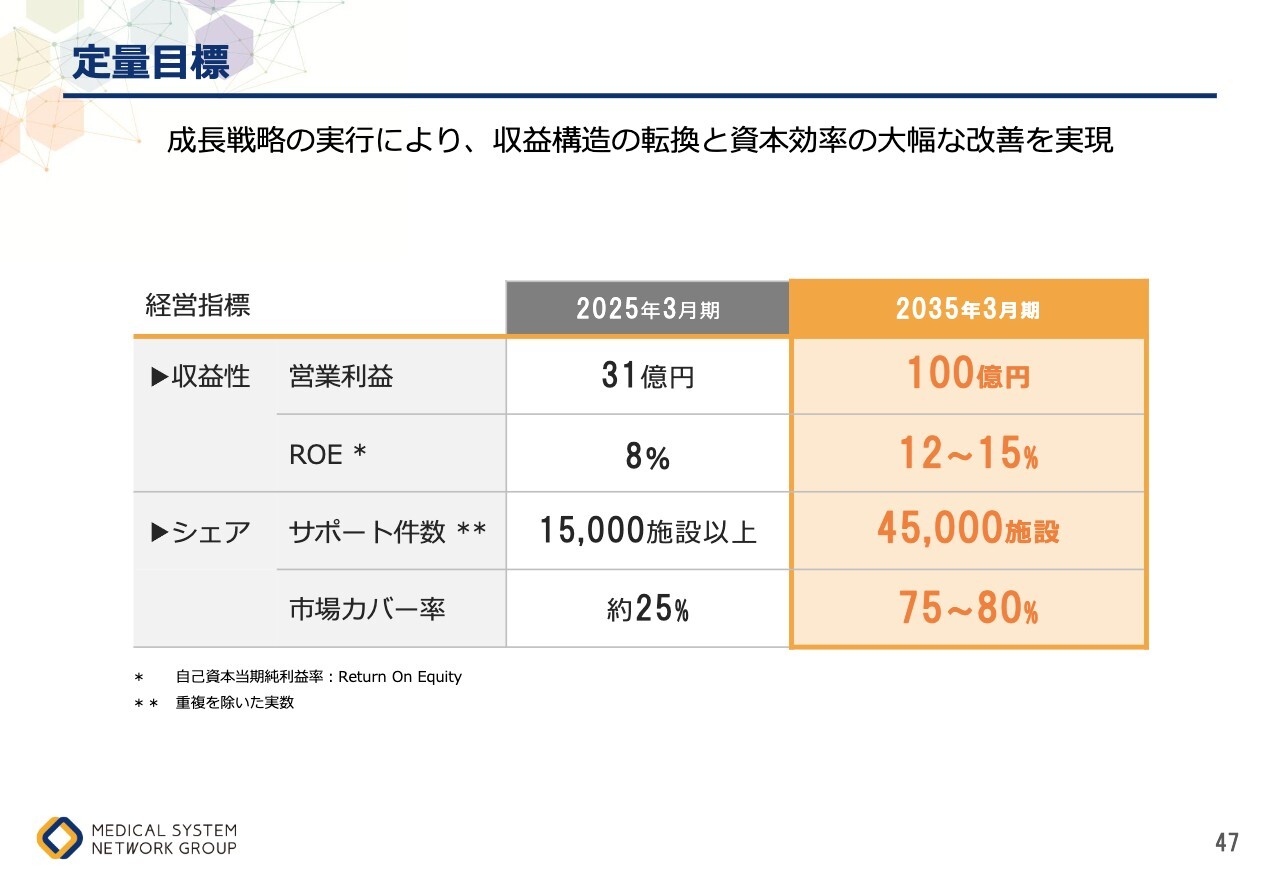

定量目標

定量目標についてです。営業利益は100億円、ROEは12パーセントから15パーセントと記載していますが、我々としては15パーセントを目指していきたいと考えています。

また、サポート件数を4万5,000施設に拡大する計画です。この数字は非常に大きい数字ですが、確かに私たちが行う医薬品購入サポートの部分は中小薬局が中心であるものの、それ以外にもさまざまなサービスを提供しています。先ほど触れた後発医薬品やデジタル化の推進については、会社規模に関係なく、全6万店舗を対象に営業を進めていきたいと考えています。

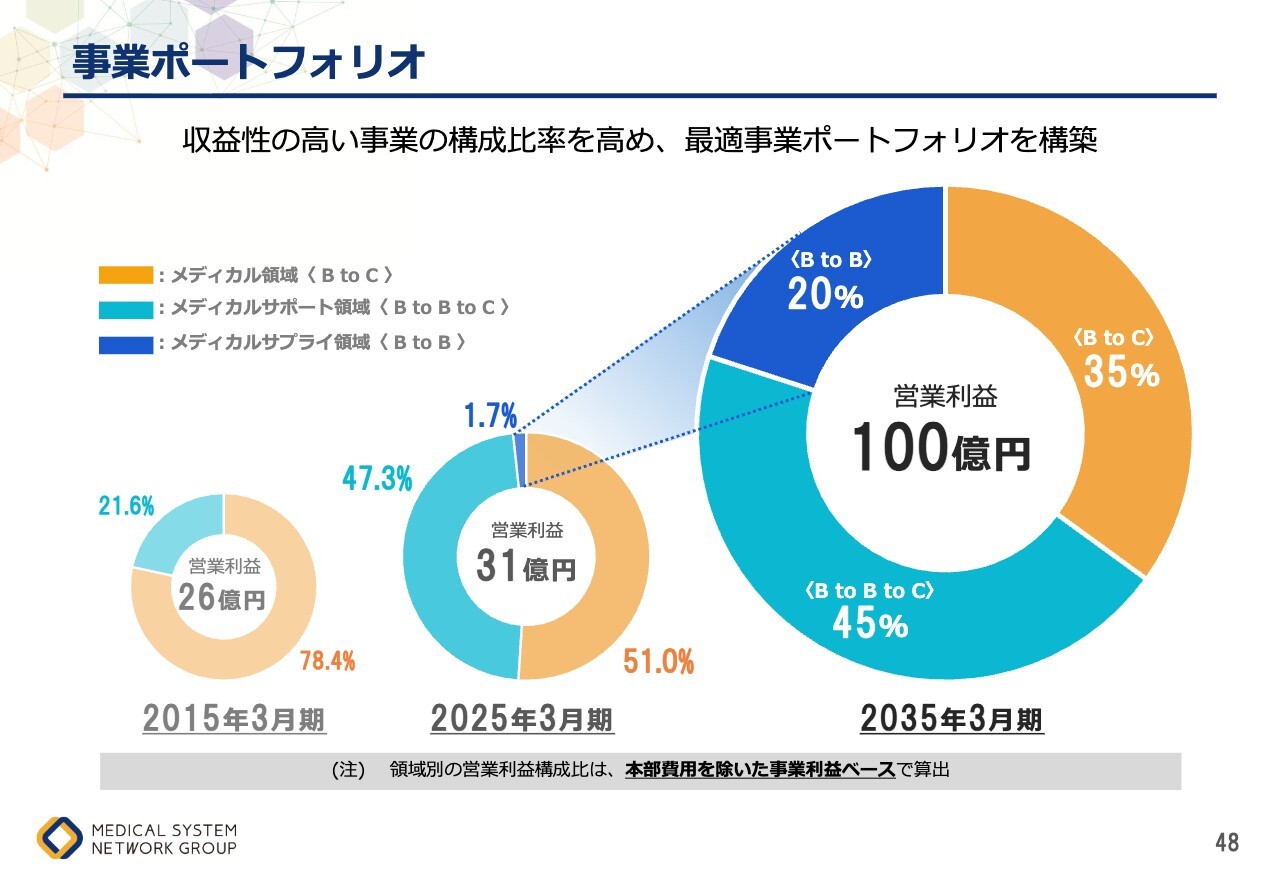

事業ポートフォリオ

事業ポートフォリオは10年単位で、2015年、2025年、2035年と設定し、全体では現在の営業利益31億円を100億円に拡大していく方針です。

その過程で、現在のメディカル領域(薬局)中心から、3つの柱としていきます。それぞれメディカルサポート領域が45パーセント、メディカルサプライ領域が20パーセントを占めるような事業にしていく方針です。

スライドの下部に記載したように、領域別の営業利益構成比は、本部費用を除いた事業利益ベースで示しています。この利益から本部経費を引いたものが、最終的に100億円という計画となっていますので、100億円に対して何パーセントという計算ではない点にご留意ください。

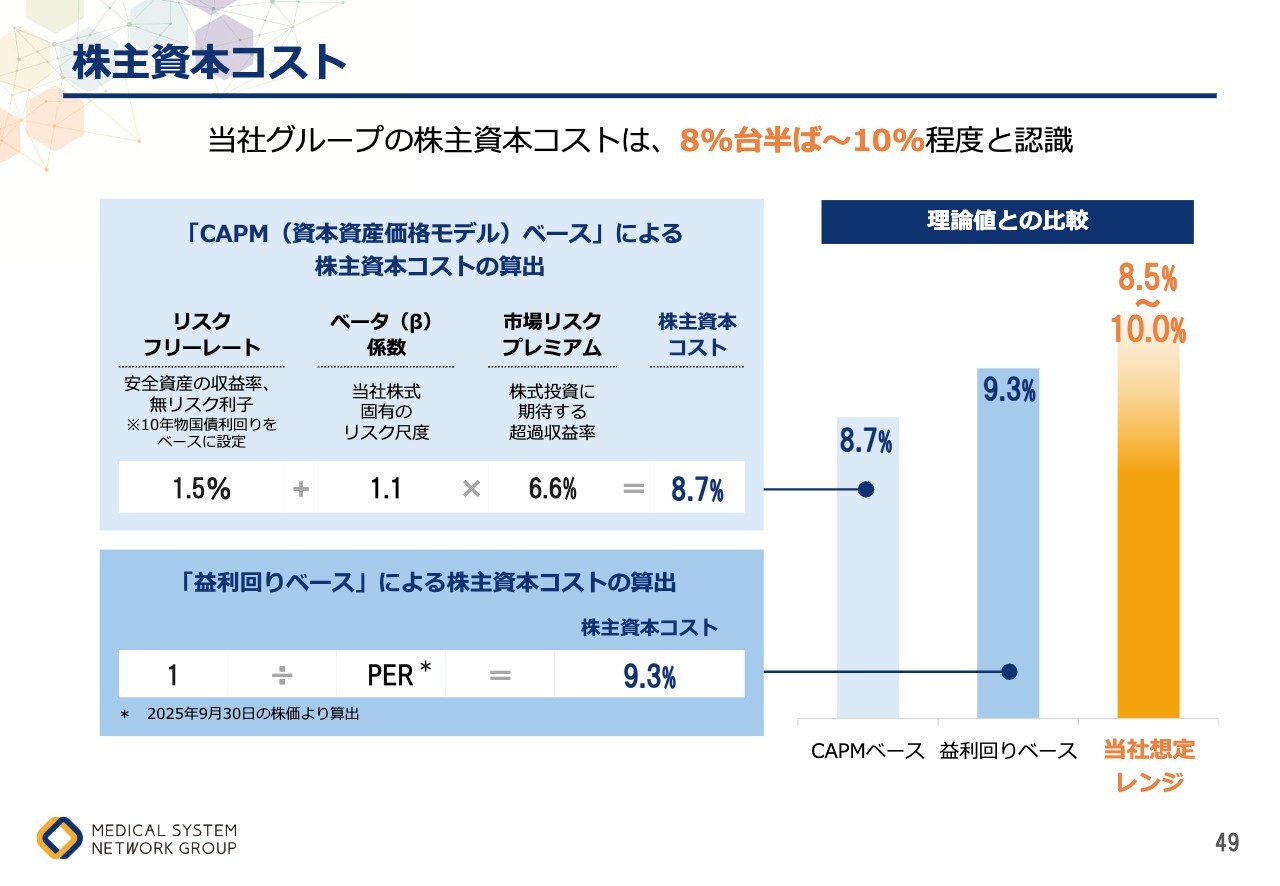

株主資本コスト

株主資本コストについてです。現在、株主の方々に対して最低限必要な水準として、8パーセントから10パーセント程度と認識しています。当然それを上回る水準を目指し、ROEとしては15パーセントを目標としています。

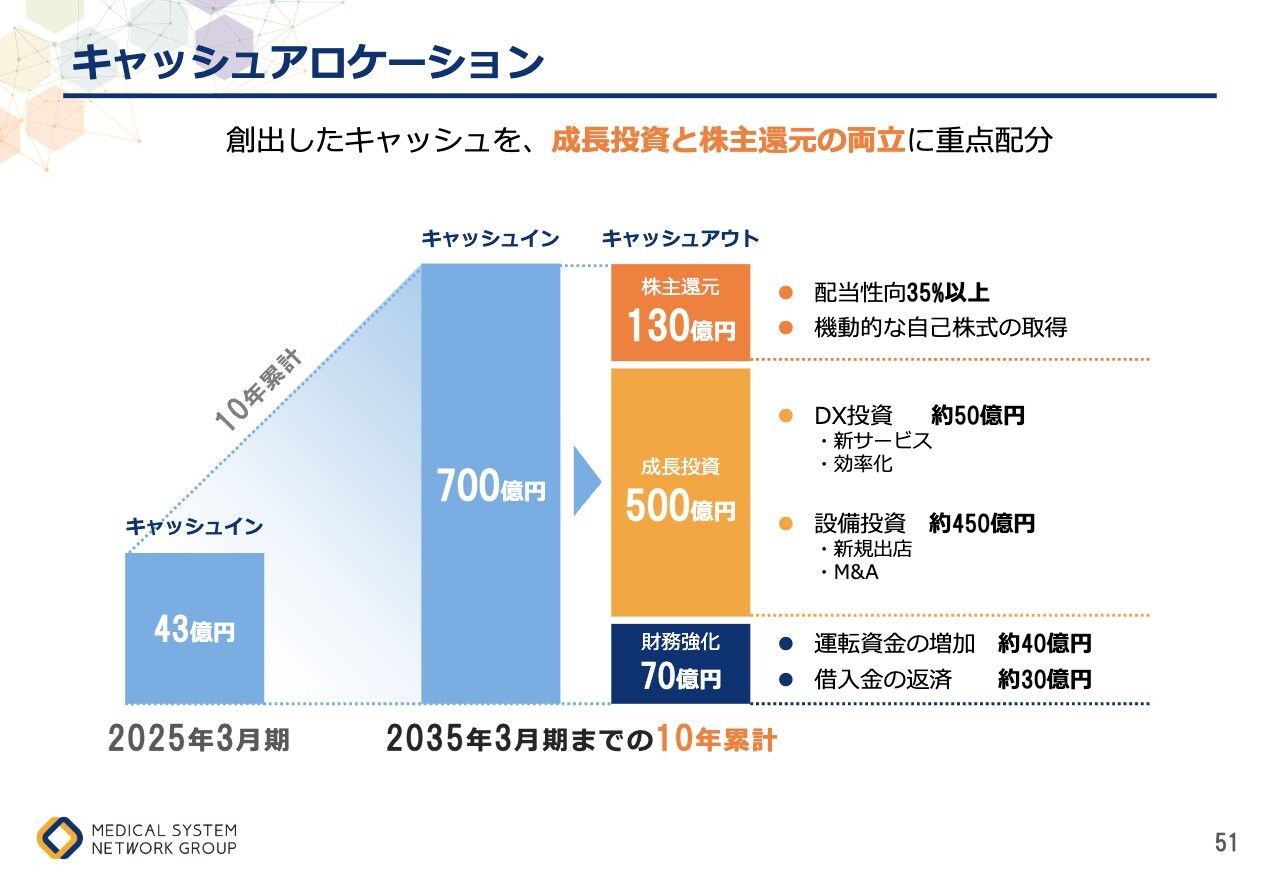

キャッシュアロケーション

キャッシュアロケーションについてです。計画どおりに進めば、10年間で営業キャッシュ・フローが700億円創出される見込みです。この配分として、株主還元に130億円、成長投資に500億円、そして財務強化に70億円を充てる計画です。

成長投資の内訳としては、主に新規出店への投資が大きな割合を占めるほか、M&AやDXへの投資も含まれています。

株主還元の130億円について、配当性向35パーセントは東証の平均程度に相当します。年間平均で13億円の還元を計画しており、現在の配当が約3億7,000万円であることを考えると、今後10年間で3倍から4倍に株主還元が増加する見込みです。

いずれにしても、この10年間で環境の変化が進む中、我々は必要不可欠な存在を目指していきたいと考えており、そのための使命や責任を果たしていく所存です。

今回は戦略というよりもビジョンについてお話ししましたので、具体的な内容には触れませんでしたが、来年5月には中期経営計画の第7次を発表する予定です。その際には具体的な戦略を含めご説明できればと思っています。

新着ログ

「小売業」のログ