【QAあり】メンバーズ、売上総利益前年比+50.6%の大幅成長 売上収益・営業利益などの業績目標を上方修正、増配継続

新たな挑戦の歴史を創る

髙野明彦氏(以下、髙野):代表取締役 兼 社長執行役員の髙野です。本日はお忙しい中、ご参加いただき誠にありがとうございます。これから、2026年3月期第2四半期の決算説明を始めます。

メンバーズは本年で30周年の節目の年を迎えます。過去30年間の成果に甘んじることなく、今後も10年、20年と成長し続けられるよう、「新たな挑戦の歴史を創る」をスローガンに掲げています。

その挑戦の方向性を決定づけているのは、定款第2条のミッション「“MEMBERSHIP”で、心豊かな社会を創る」と、「VISION2030」で掲げる「日本中のクリエイターの力で、気候変動・人口減少を中心とした社会課題解決へ貢献し、持続可能社会への変革をリードする」という理念です。

今後はさらに、社会に対して大きな価値を提供できる存在を目指して取り組んでいきたいと考えています。本日はその取り組みの進捗状況をご報告します。

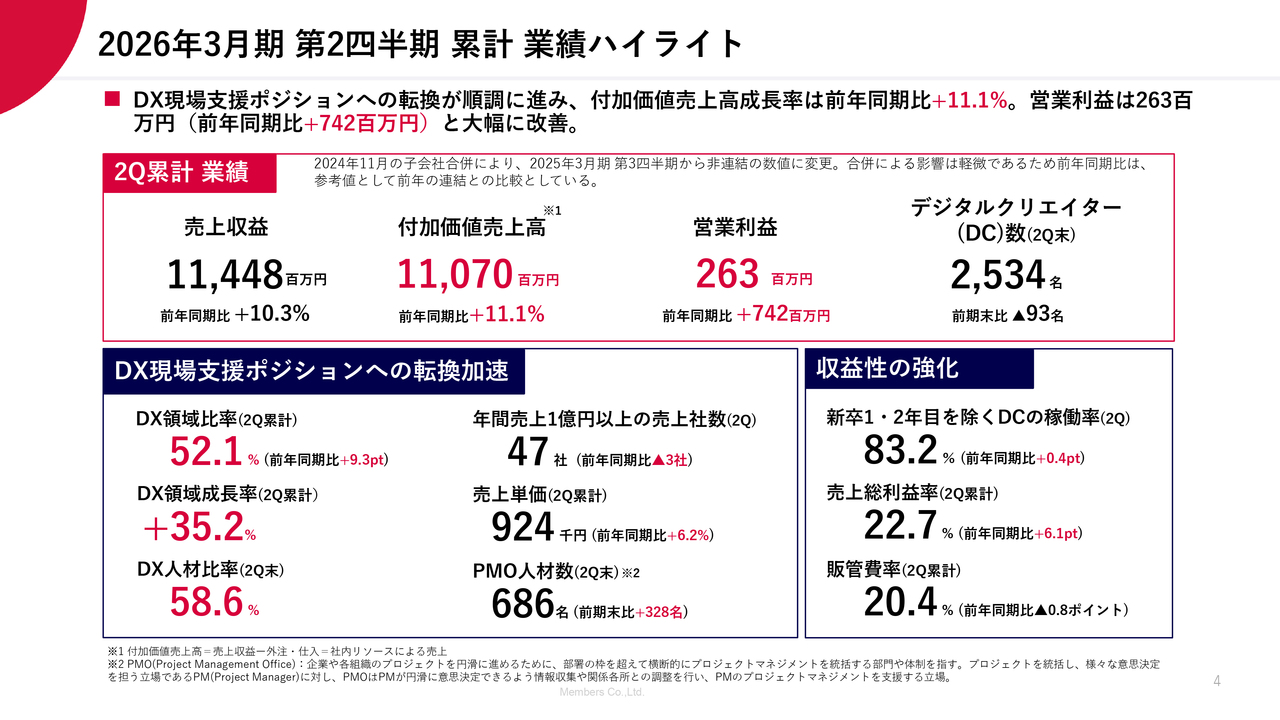

2026年3月期 第2四半期 累計 業績ハイライト

まず、2026年3月期第2四半期の決算概要をご説明します。第2四半期累計の決算は、基本的には想定どおりの数字となったと考えています。

売上高から外注費などの外部支出分を差し引いた付加価値売上高は、前年同期比11.1パーセント増の110億7,000万円となりました。営業利益は前期の約5億円の赤字から7億4,200万円増となり、2億6,300万円の黒字となりました。その他のKPIについては、この後に随時ご説明します。

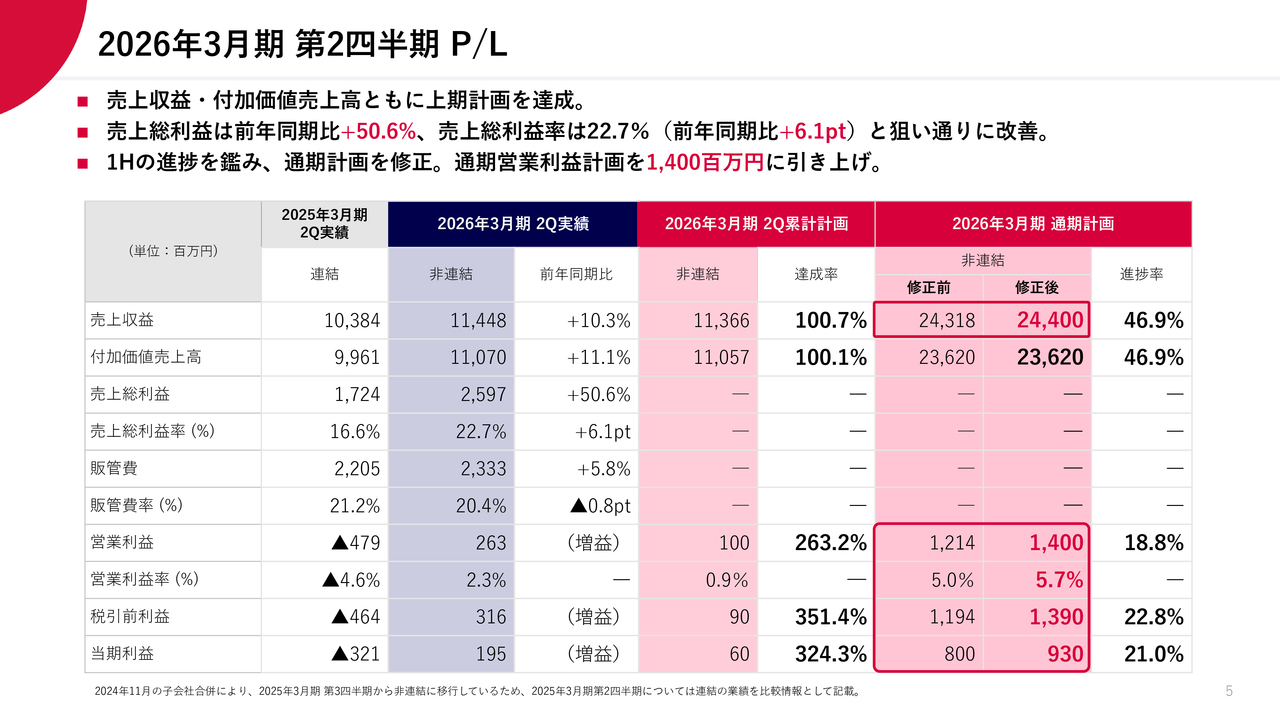

2026年3月期 第2四半期 P/L

P/Lの詳細を計画対比でご説明します。売上総利益は前年同期比で50.6パーセント増加し、売上総利益率は前年同期比6.1ポイント増の22.7パーセントと大幅に改善しました。これは主に稼働率の改善が要因です。

一方で、販管費率は売上収益の伸びに対して抑制を意識したオペレーションを行った結果、前年同期比で0.8ポイントの改善を見せています。これらの結果、営業利益は前年同期比で大幅に改善し、黒字化を達成しました。

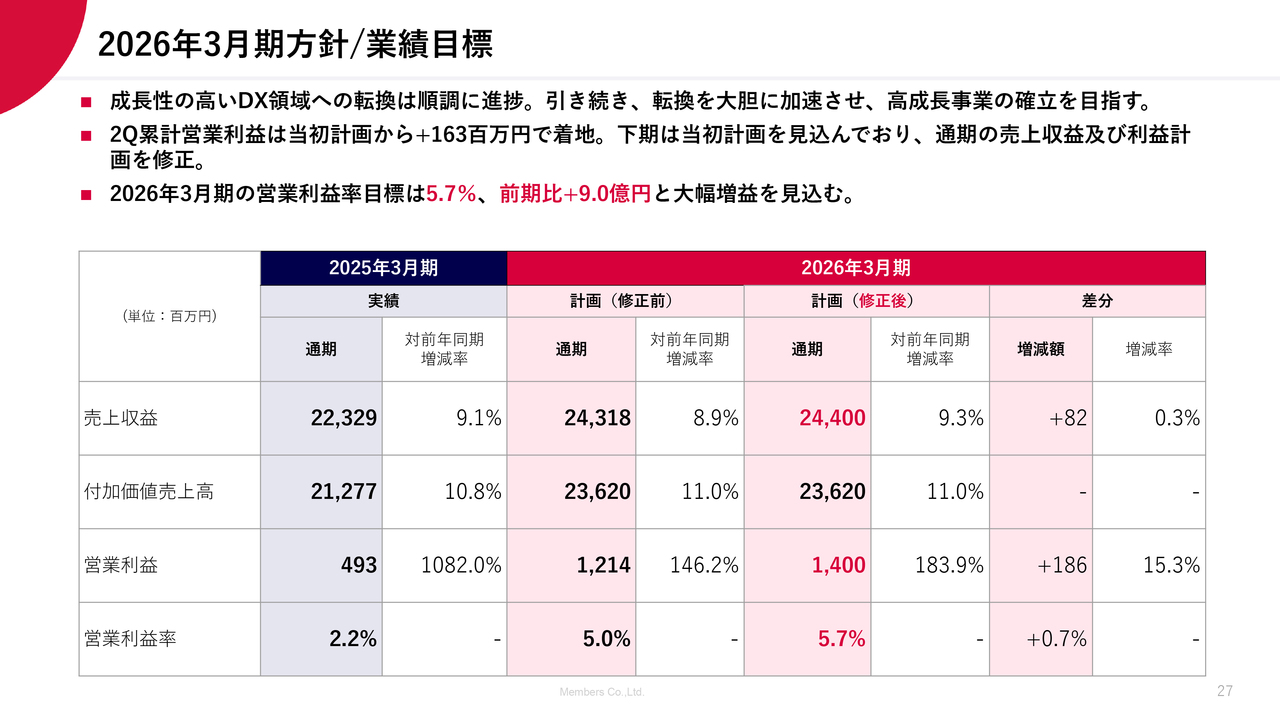

計画対比では、売上収益および付加価値売上高はほぼ計画どおりでしたが、営業利益は計画を大幅に上回りました。これを踏まえ、通期計画では上期の上振れ分を加味し、売上収益、営業利益、ならびにそれ以下の段階利益を上方修正しています。

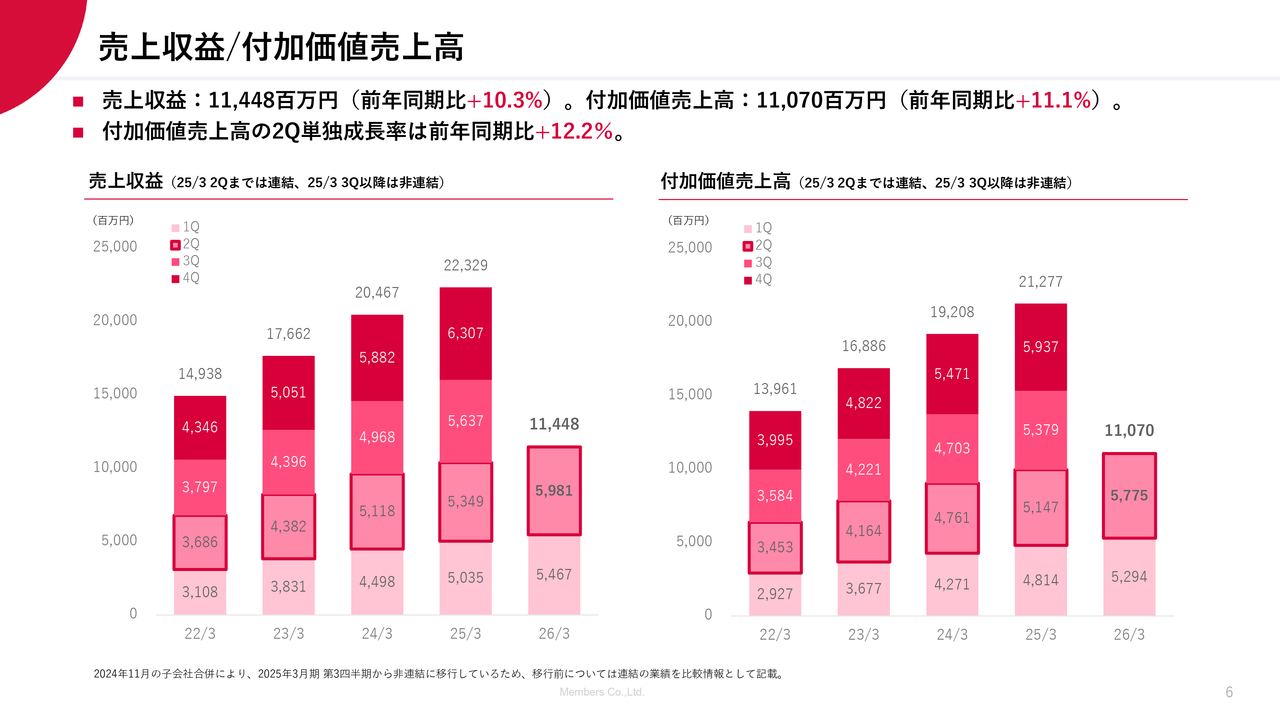

売上収益/付加価値売上高

四半期単位の売上収益および付加価値売上高の推移です。付加価値売上高の第1四半期単独の成長率は前年同期比10.3パーセント増でしたが、第2四半期単独の成長率は前年同期比12.2パーセント増と、さらに高まっています。

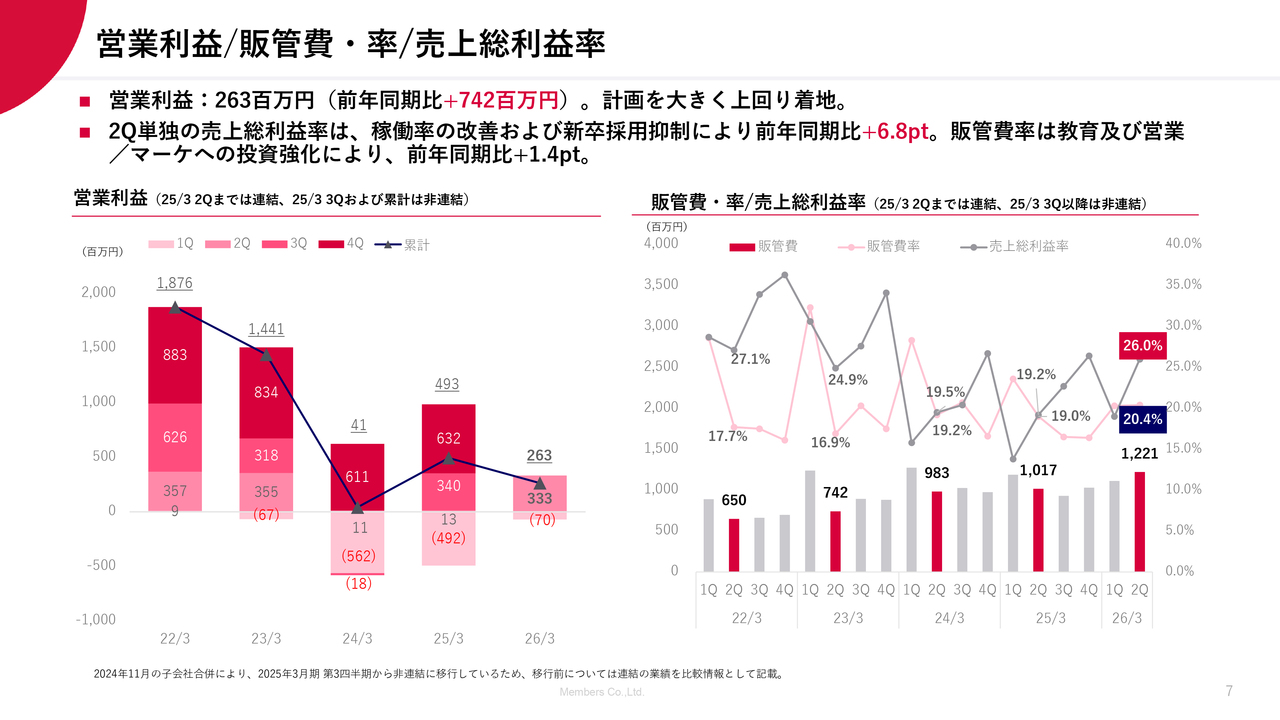

営業利益/販管費・率/売上総利益率

四半期単位の営業利益の推移です。第2四半期単独で言うと、昨年および一昨年は1,000万円程度のわずかな黒字でしたが、今年は3億3,000万円の黒字となっています。これは過去最高益であった2022年3月期や、大幅減益前の2023年3月期に近い進捗です。

売上総利益率についても、第2四半期単独では26パーセントとなり、昨年の19.2パーセントを大幅に上回り、2022年3月期および2023年3月期に近い水準まで回復しています。

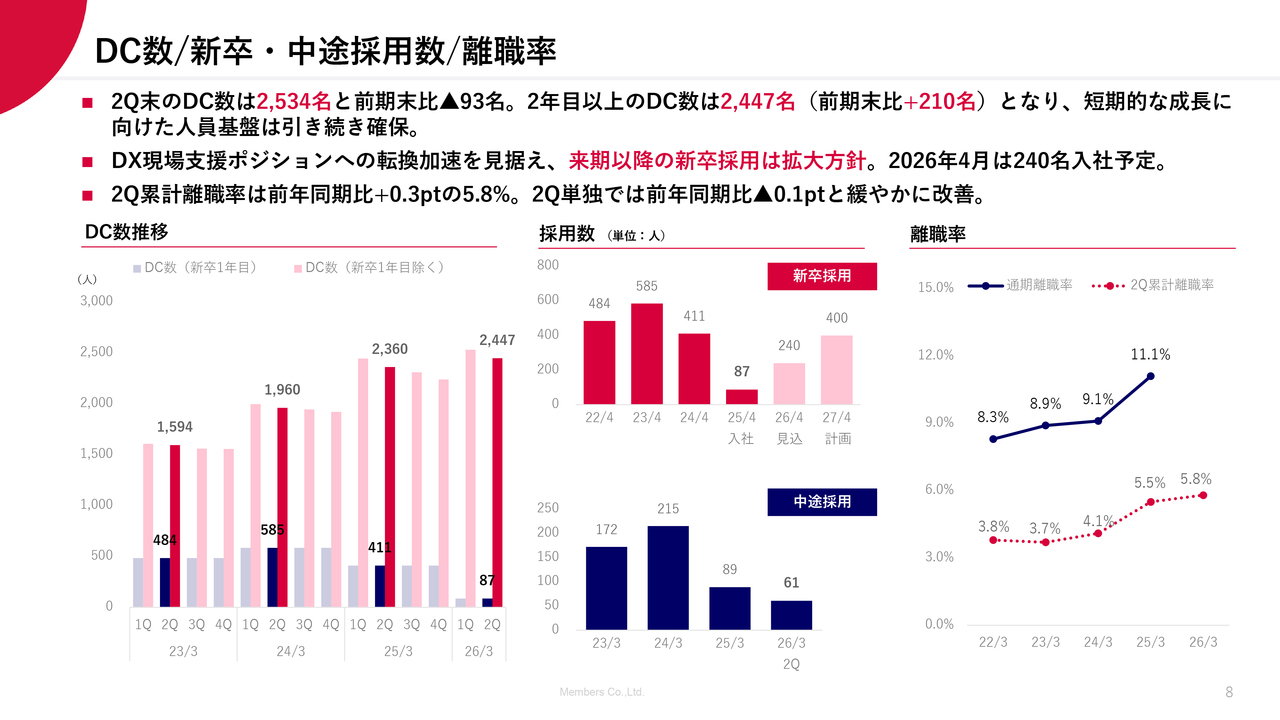

DC数/新卒・中途採用数/離職率

デジタルクリエイター(DC)数について、第2四半期末時点で前期末比93名減の2,534名となっています。昨年から稼働率が適正水準に戻るまで採用を抑制していますので、今期がマイナスとなるのは想定内です。ただし、稼働率の改善については今期でほぼ解決すると考えており、来期以降は成長のスピードに合わせて採用を拡大していこうと考えています。

離職率については以前より悪化しており、課題意識を持っています。ただし、足元の第2四半期単独では前年同期比で0.1ポイントの変化にとどまっており、一方的な悪化が続いているわけではないと捉えています。引き続き、この点については注視していきます。

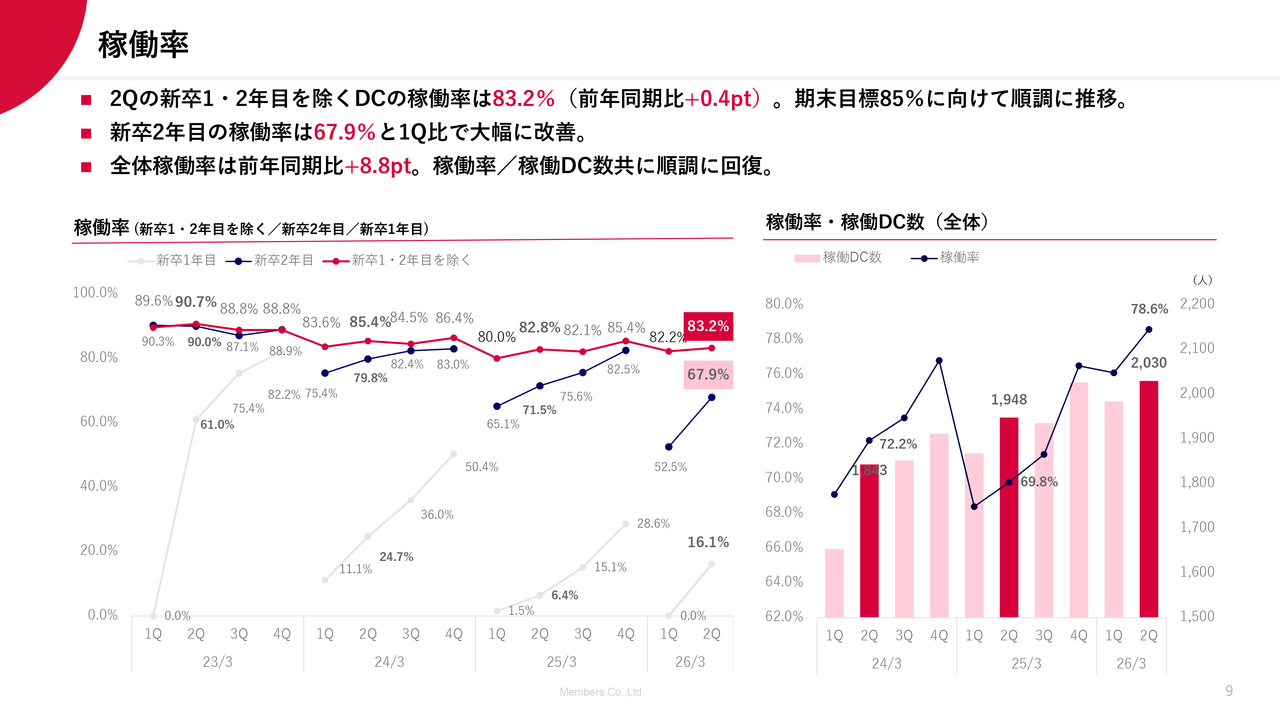

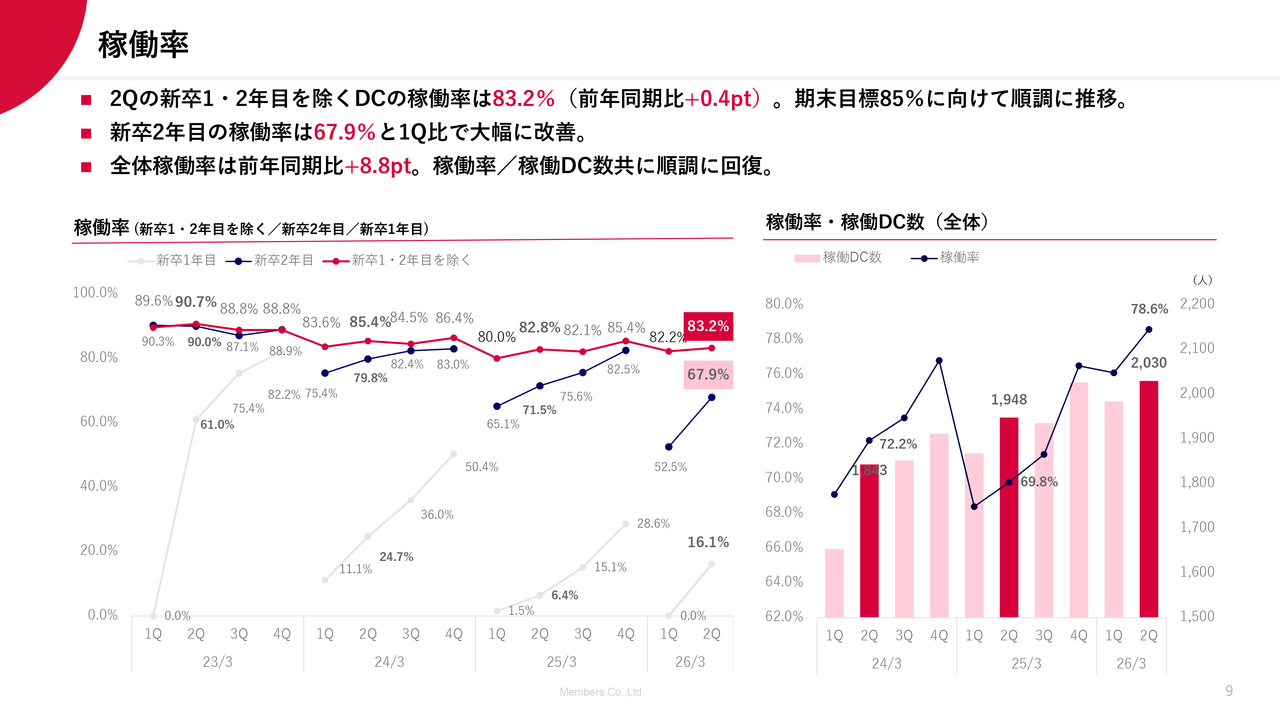

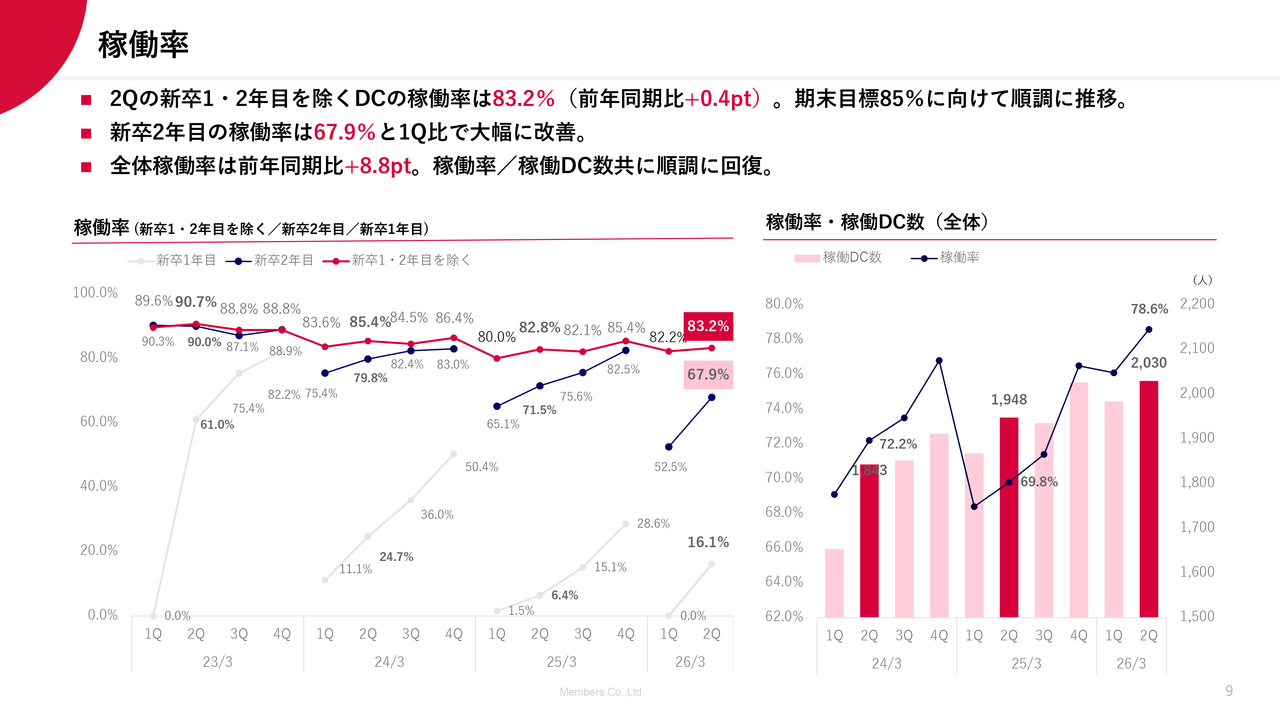

稼働率

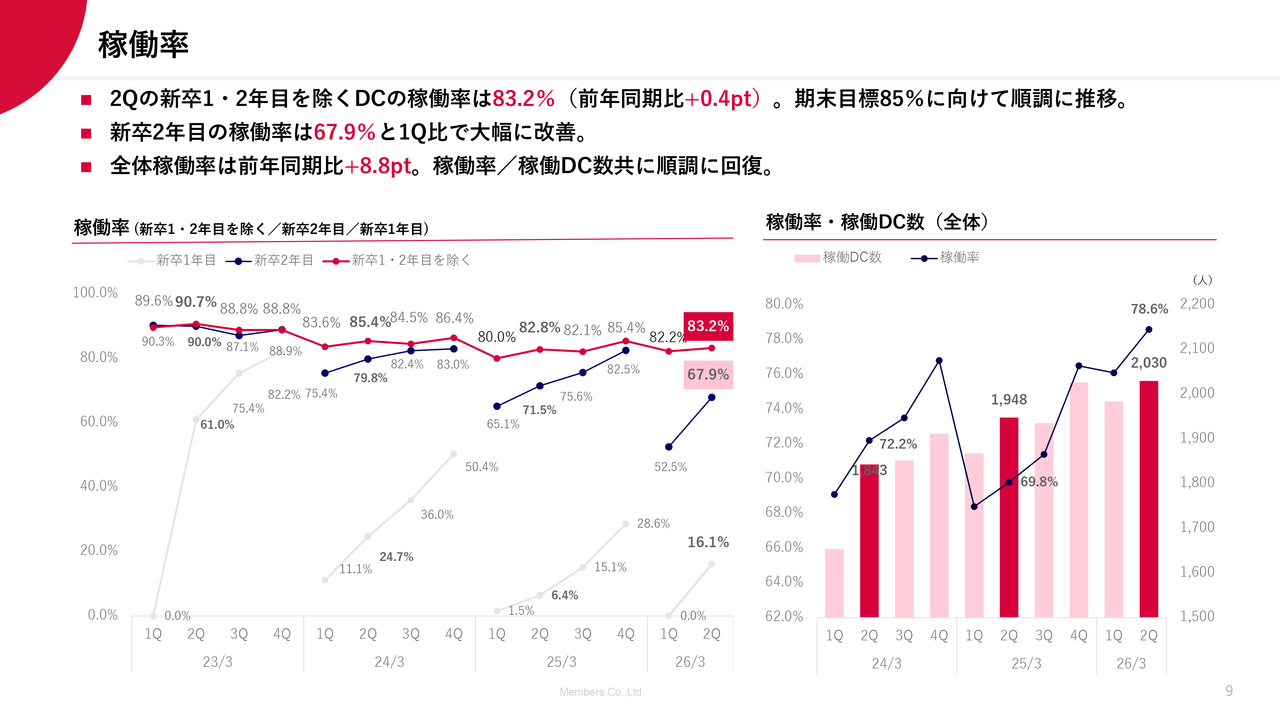

稼働率の状況です。スライド右側のグラフをご覧いただくと、全体の稼働率は前年同期比8.8ポイント増の78.6パーセントと、大幅に改善しています。内訳として、新卒1年目・2年目の社員を除く社員の稼働率は、前年同期比0.4ポイント増の83.2パーセントとなり、85パーセントという期末目標に向けて着実に進捗していると考えています。

また、新卒2年目の社員の稼働率は67.9パーセントで、第1四半期比で15ポイント以上の大幅な改善を見せています。ここが前年の水準を超えてくると、社内の低稼働状態がほぼ解消されたと言えますが、稼働率についてはまだ改善の余地があると考えています。

以上、第2四半期の決算概況についてお話ししました。

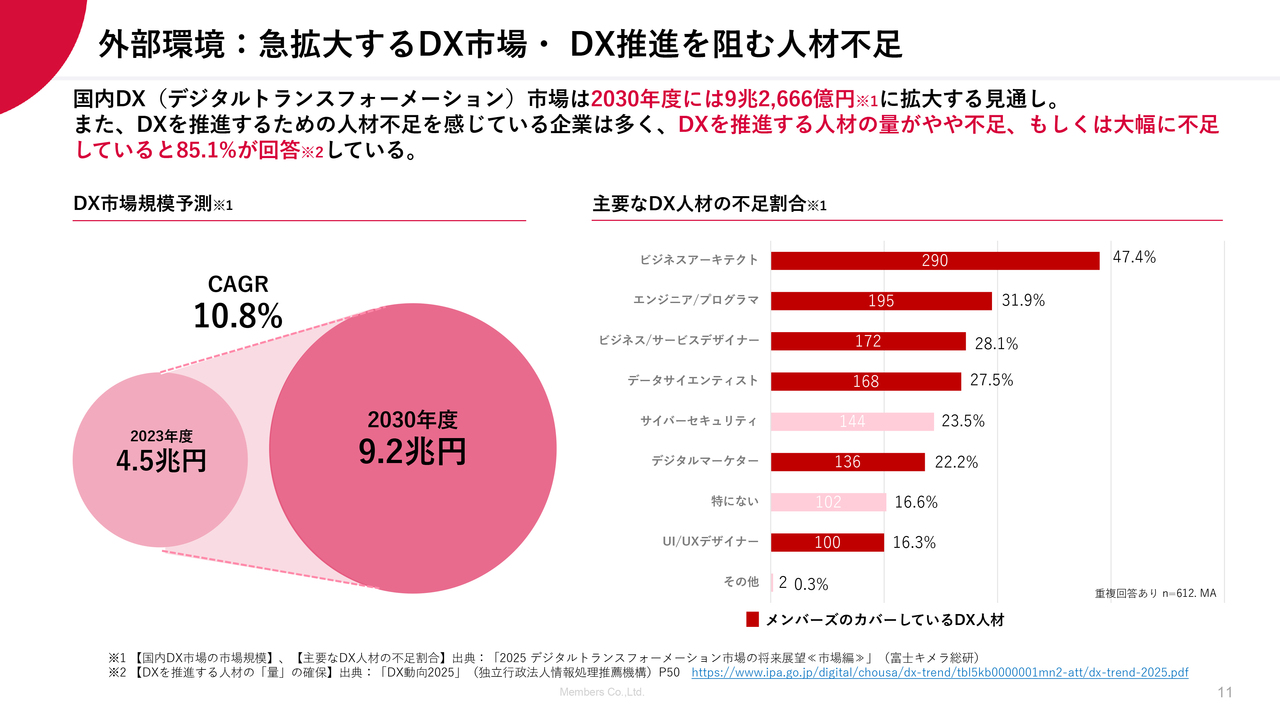

外部環境:急拡大するDX市場・DX推進を阻む人材不足

ここからは、今期の方針・戦略とその進捗についてご説明します。まず、当社が捉えている市場環境について整理します。国内のDX市場は引き続き順調に成長しており、今後も年率10パーセント以上で成長すると予測されています。それに加え、顧客企業の内製化志向を背景に、DX人材の不足がますます深刻化していると考えています。

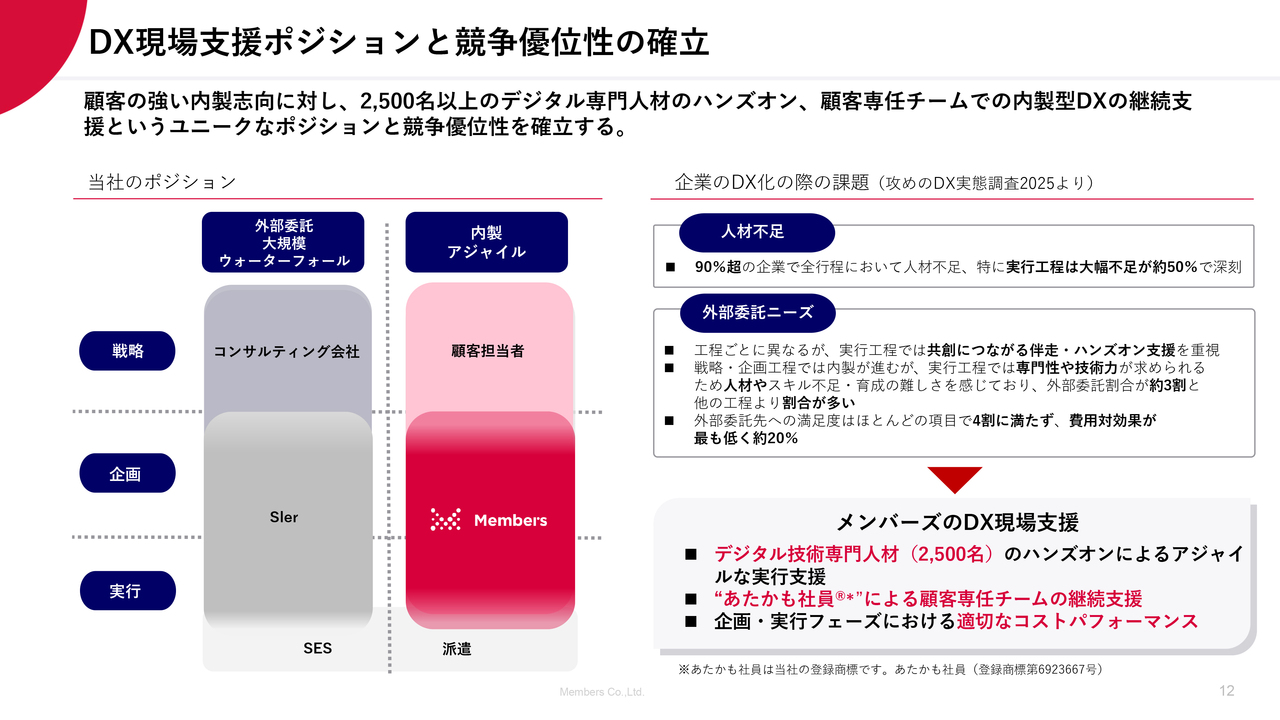

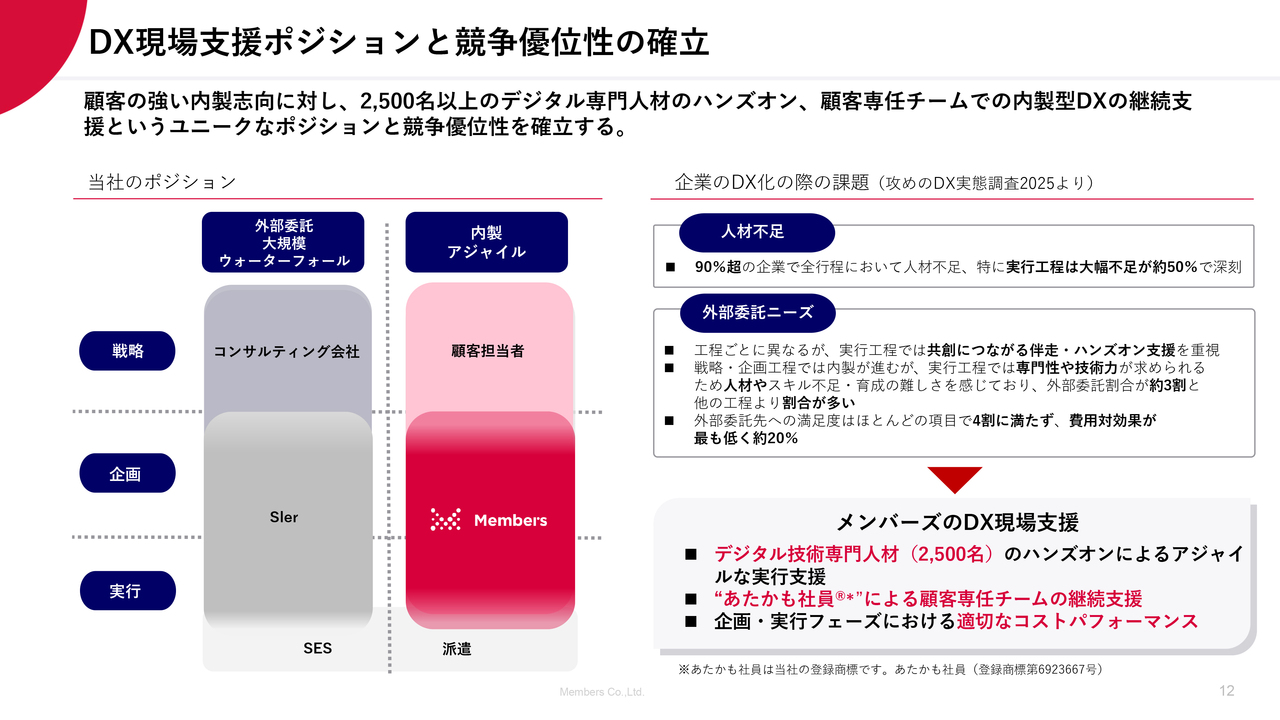

DX市場では、大手コンサルティング企業やSIerなど、非常に多くの競争相手が存在する状況です。その中で当社が競争を勝ち抜くためには、ユニークなポジションと明確な強みが必要であると考えています。

DX現場支援ポジションと競争優位性の確立

他の大手プレイヤーが大規模な外部委託型プロジェクトを主に請け負う中で、当社は顧客企業の強い内製志向に基づき、企画・実行フェーズにおいて技術人材を提供するパートナー企業としての立場を取っています。当社ではこれを「DX現場支援」と呼んでいます。

顧客企業のDXを推進するにあたり、単にシステムの導入や基盤整備といった1つのプロジェクトを成功させればよいわけではありません。ビジネスモデルの変革、新規事業の推進、オペレーションの抜本的改革、デジタル接点の改善など、継続的な取り組みが求められます。

こうした中で、顧客企業はデジタルケイパビリティを獲得しようとしています。しかし、世の中では人材が不足しているのが現状です。このような状況において、当社は顧客企業と一体となって内製化を進め、技術人材の企画・実行支援を担うポジションを構築しています。

2,500名のDCによるハンズオンでのアジャイルな開発もその1つです。「あたかも社員」として商標登録もしていますが、そうした社員が常駐を含め、顧客企業の社員のように一体となってチームを組んで継続的に支援することに加え、適切なコストパフォーマンスが当社のDX現場支援の特長であり、強みとなっています。

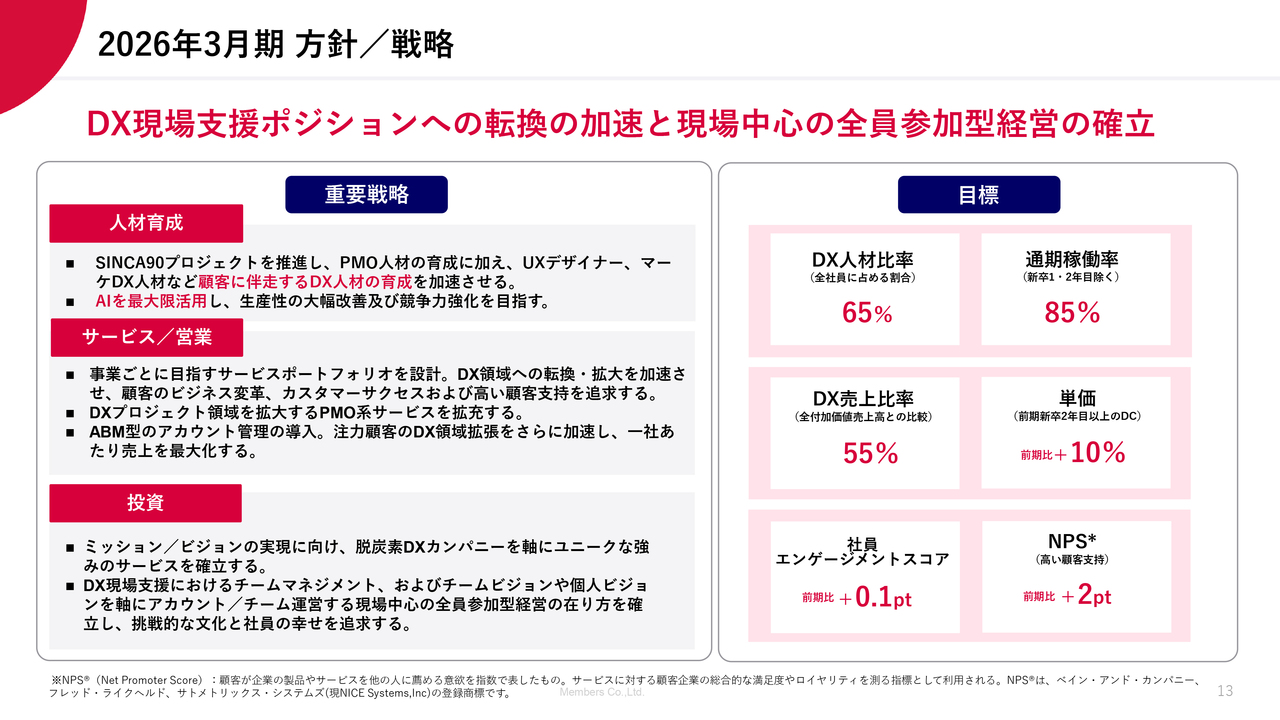

2026年3月期 方針/戦略

今期の方針としては、DX現場支援のポジションを明確に確立することに向けて、従来はWeb運用が当社の強みでしたが、そのポジションからDX現場支援のポジションへ転換を加速させることを掲げています。

また、当社の企業特長である「全員参加型経営」をより強固なものにすることを目指しています。そこに向けた人材、サービス、営業の方針および戦略についてご説明します。

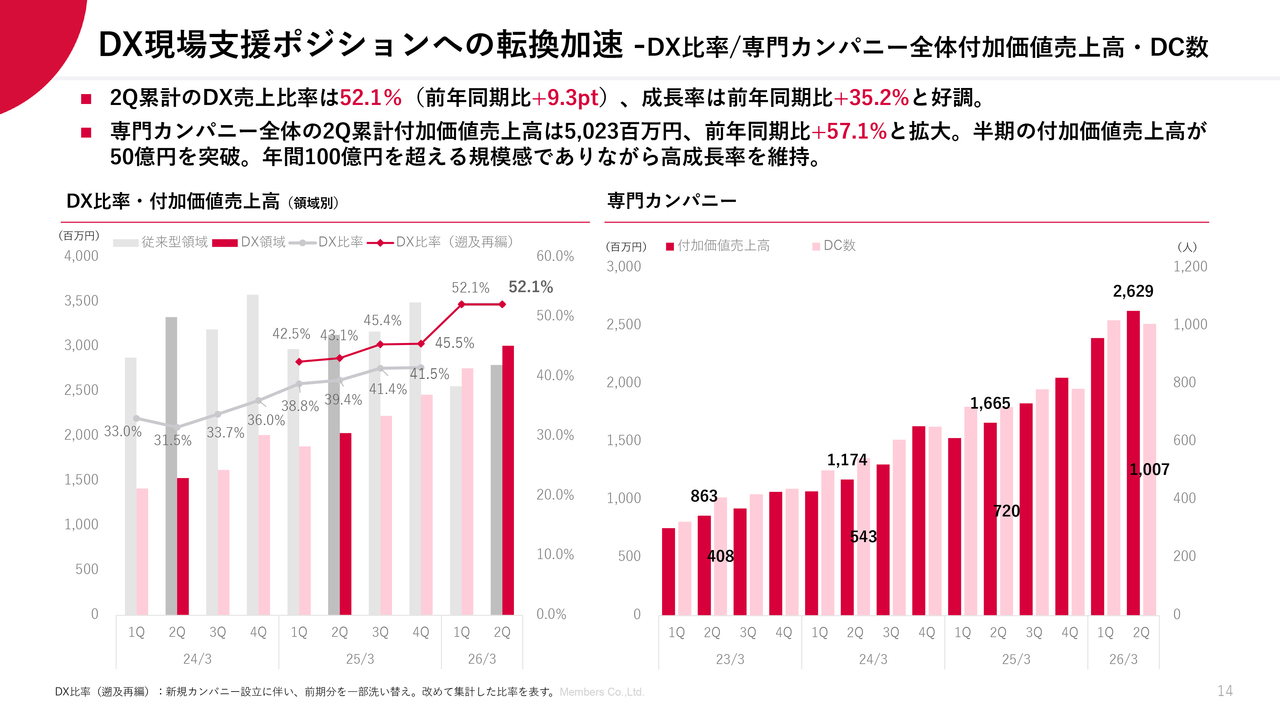

DX現場支援ポジションへの転換加速 -DX比率/専門カンパニー全体付加価値売上高・DC数

まず、サービス面についてご説明します。従来のWeb運用領域からDX領域への転換は順調に進捗しており、DX領域が全社に占める比率は第1四半期から52.1パーセントとなっており、成長率は前年同期比35.2パーセント増と非常に順調に成長しています。

このDX領域拡大の中心となっているのが、デジタル専門カンパニーです。SaaS、アジャイル開発、UX、データ、AIといった20社程度の専門カンパニーが中心となって成長を牽引しており、第2四半期累計で付加価値売上高は50億円を超えています。年間100億円超のペースで推移しており、非常に高い成長率を維持しています。

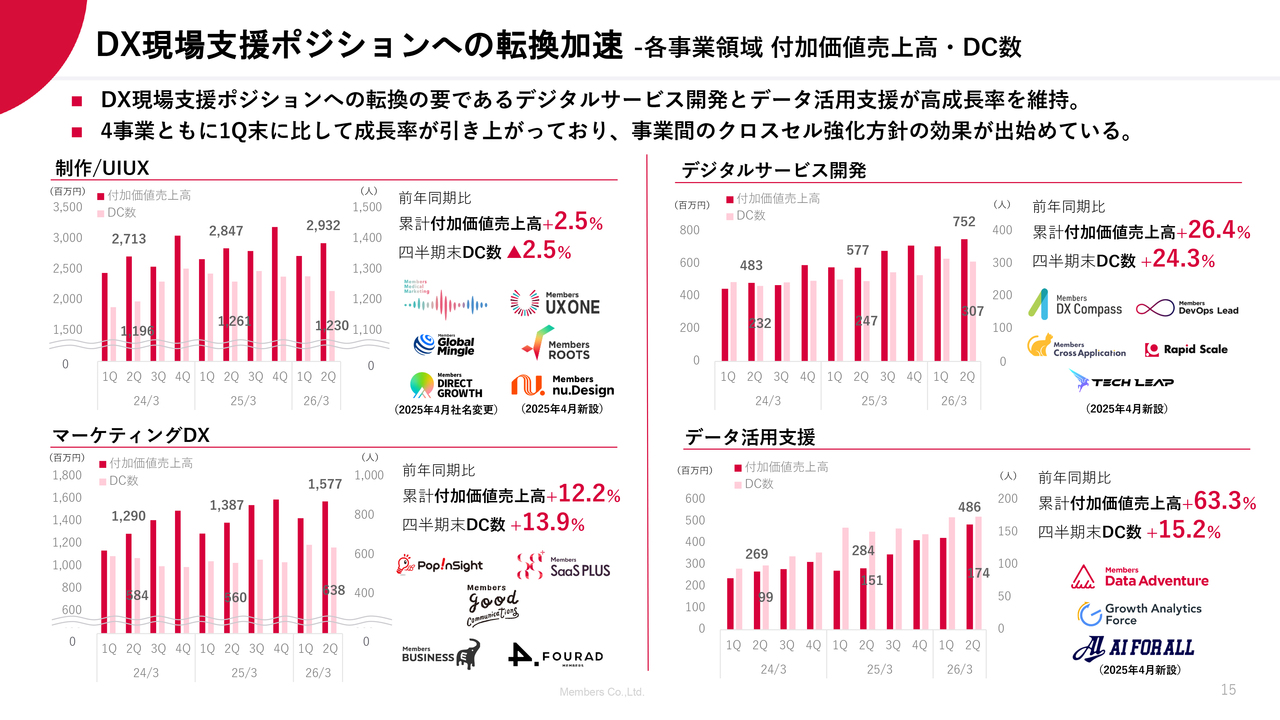

DX現場支援ポジションへの転換加速 -各事業領域 付加価値売上高・DC数

主要な4事業の状況です。デジタルサービス開発およびデータ活用支援は、引き続き順調に成長しています。従来のWeb運用領域が中心となっている制作/UIUXおよびマーケティングDXについても、従来領域以外のDX領域に特化した専門カンパニーの成長やクロスセルを活かし、足元では少しずつ成長率が回復していると考えています。

DX現場支援ポジションへの転換加速 -DX人材比率/SINCA90プロジェクトの推進

現在、当社が最も力を入れて取り組んでいる人材育成についてご説明します。全体のDCのうち90パーセント以上をDXのスキルを持つ人材に転換することを目指し、「SINCA(シンカ)90」プロジェクトを実施しています。これは、全社的な人材育成プログラムを構築・実行し、社内の人材をDX領域で活躍できる人材に成長させることを目的とした取り組みです。

この結果、DX人材比率は着実に向上しています。第2四半期時点で58.6パーセントとなっていますが、今期中に65パーセントまで引き上げ、来期には90パーセントに高めることを目指しています。

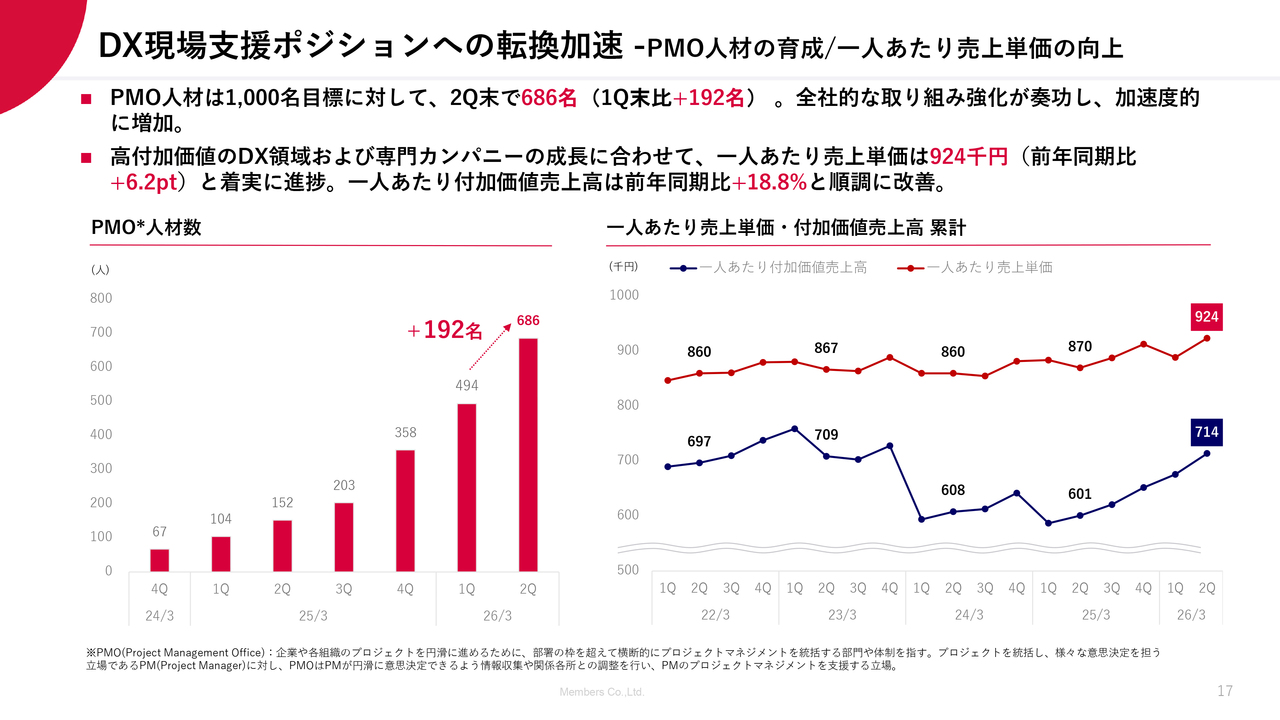

DX現場支援ポジションへの転換加速 -PMO人材の育成/一人あたり売上単価の向上

その中心となっているのが、PMO人材の育成です。PMOのスキルを持った人材を1,000名育成するという目標に対して、現時点では686名と非常に順調に推移しています。

このような人材育成を通じて、DX現場支援のポジションチェンジを推進することで、一人あたり売上単価もWeb領域からDX領域への転換により上昇しており、前年同期比6.2ポイント増の92万4,000円と着実に向上しています。

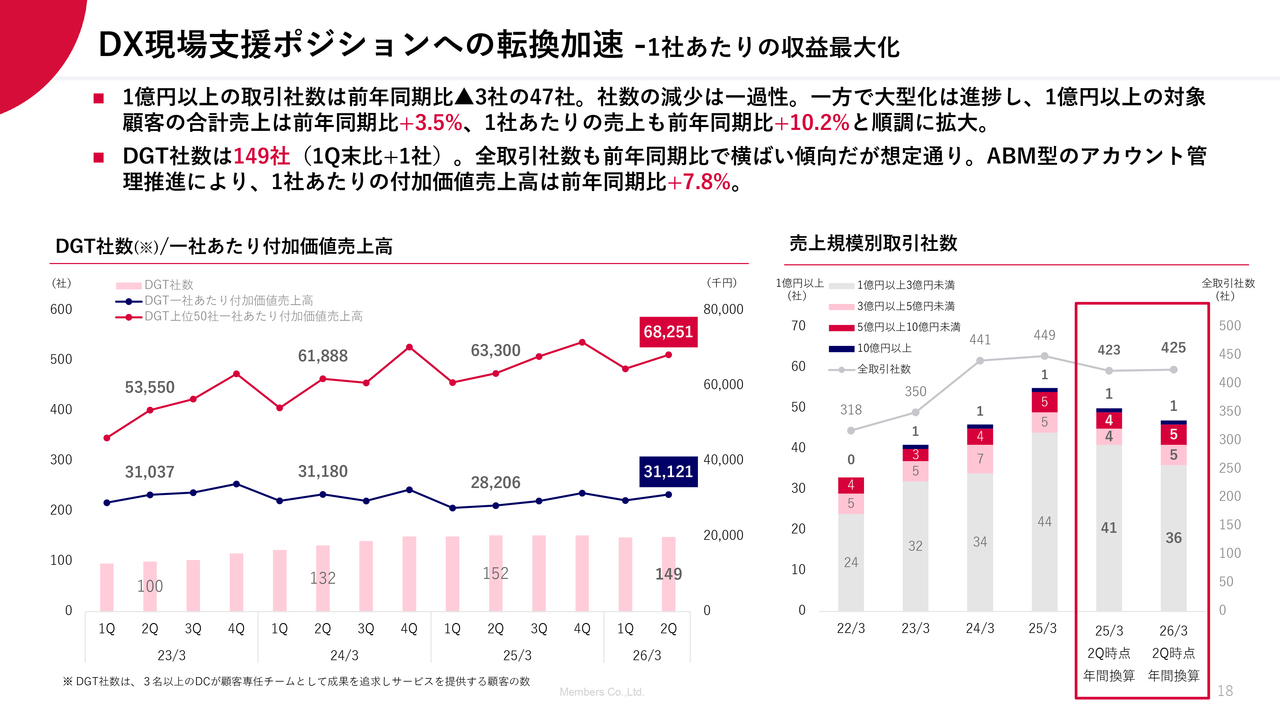

DX現場支援ポジションへの転換加速 -1社あたりの収益最大化

営業面についてご説明します。「ABM(Account Based Marketing)型」と言われる手法により、1社あたりの付加価値売上高の拡大に取り組んでいます。1億円以上の大口顧客数については、昨年のスポットプロジェクトのお客さまが今年はなくなった影響で前年同期比3社減となっていますが、これは一過性のものと捉えています。

3億円以上5億円未満および5億円以上10億円未満の顧客数は増加しており、1社あたりの付加価値売上高の拡大も進んでいるため、大きな問題とは捉えていません。今後も引き続き、1社あたりの付加価値売上高の拡大に取り組んでいきたいと考えています。

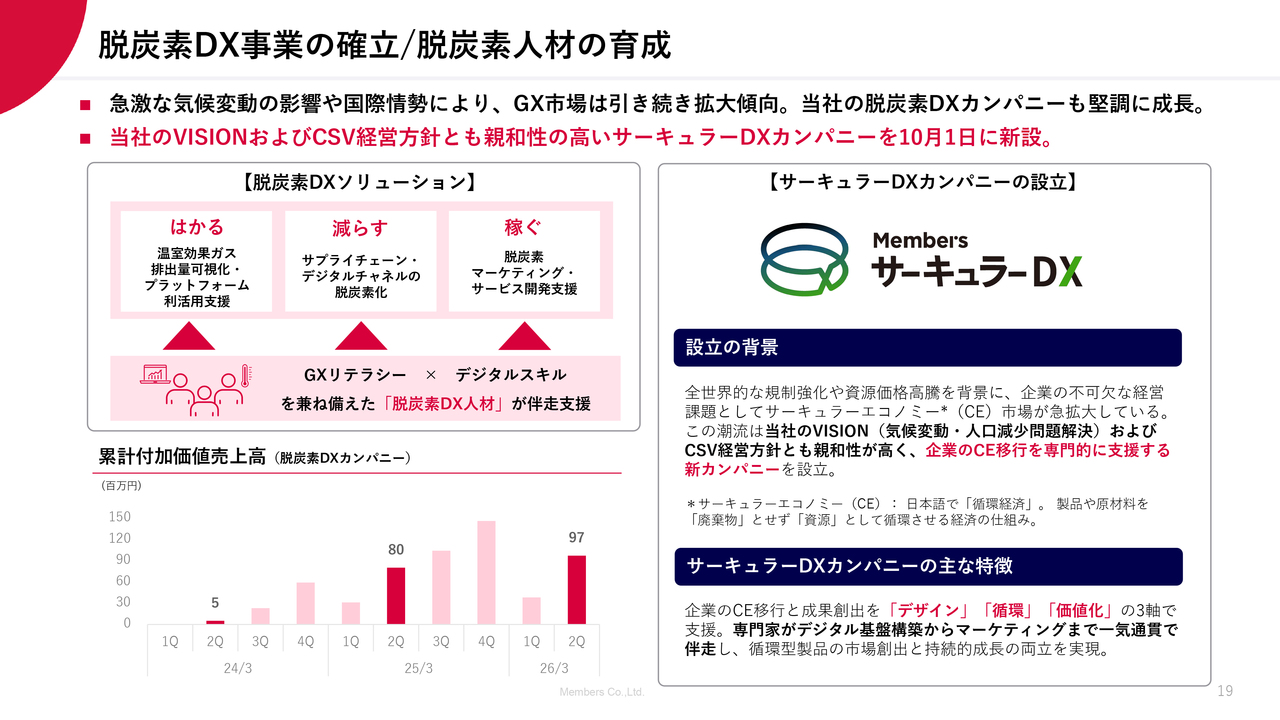

脱炭素DX事業の確立/脱炭素人材の育成

当社では、ユニークな強みの確立を目指し、将来の成長に向けた投資として脱炭素DX事業に取り組んでいます。現在は試行錯誤の段階にありますが、この10月に新たにサーキュラーエコノミーへの転換を推進する「サーキュラーDXカンパニー」を立ち上げました。これにより、大手顧客のデジタルを活用したビジネス変革や、サステナビリティにおけるビジネス変革への貢献をより一層強化していきたいと考えています。

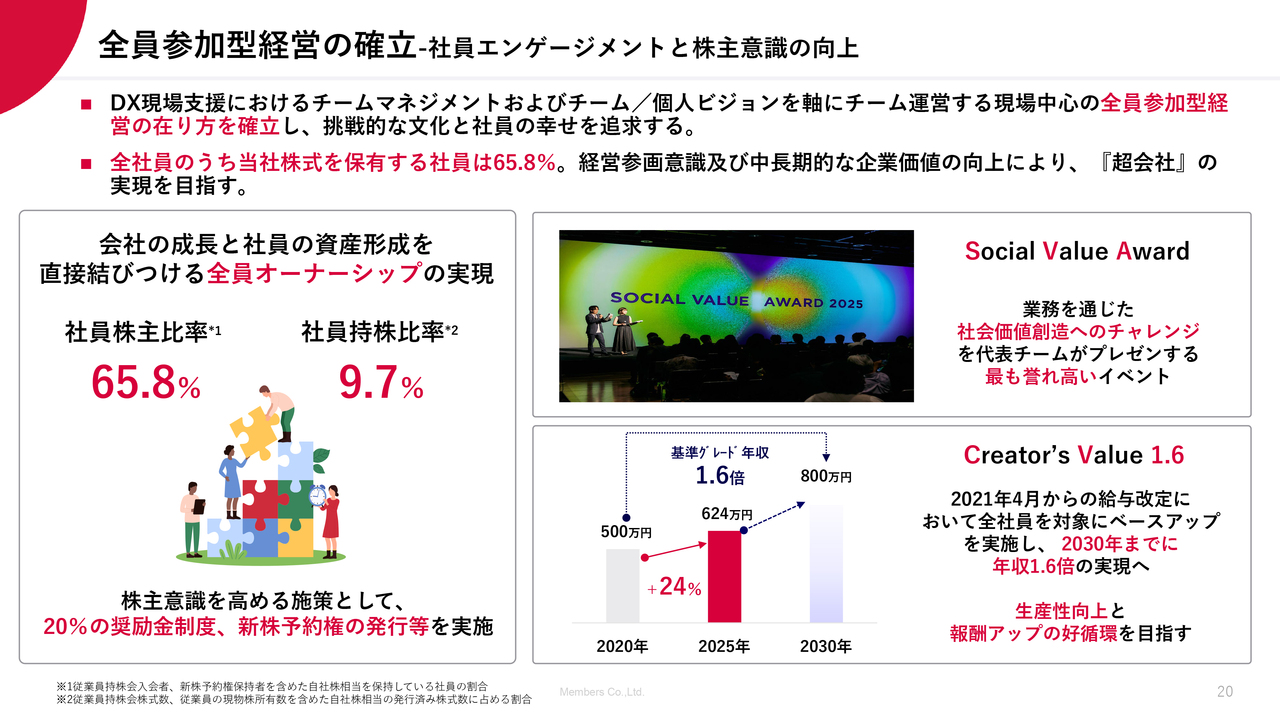

全員参加型経営の確立 -社員エンゲージメントと株主意識の向上

当社の特長である全員参加型経営をより強固にする取り組みとして、スライド右下にあるとおり、「Creator's Value 1.6(CV1.6)」という取り組みを進めています。これは会社の生産性向上を社員の賃上げに直結させることを目的に、2030年までに基準年収を2020年比で1.6倍にする計画です。

今年4月にベースアップを実施し、2020年比でプラス24パーセントとなりました。現在、目標に対しては半分程度の進捗で1年ほど遅れている状況ですが、今後も継続して「CV1.6」を推し進めていきます。

また、会社の成長を社員の資産形成に還元する取り組みとして、社員の持株比率を高めることにも取り組んでいます。現時点で、何らかのかたちで当社の株式を保有している社員は全体の65.8パーセントであり、発行済株式総数のうち社員が持っている比率は9.7パーセントとなっていますが、今後さらに引き上げを図ります。

これらの取り組みを通じて、社員の行動や成長が会社の成長につながり、それが再び社員に還元されるという全員参加型経営の独自の在り方を確立していきたいと考えています。

加えて、社員が現場において自身の成長やサービスの改善、それを通じたカスタマーサクセス、さらには社会への価値創出を目指す取り組みを全社で推進しています。スライド右側にあるとおり、年に1回開催される「Social Value Award」というイベントや、全社ミッション・ビジョンワークショップなどを通じて、社員のエンゲージメントや全員参加型経営の意識をさらに高めていきたいと考えています。

全員参加型経営の確立 -脱炭素アクションスコア/社員エンゲージメントスコア/NPSの向上

そうした取り組みを通じ、社員エンゲージメントは前期に一時的な低下があったものの、今期にはその分を上回る回復を実現しました。スコアは前期比0.14ポイント増の3.55となっています。

これは全体で3.5以上であれば非常に高い水準と捉えられる指標です。この結果に甘んじることなく、今後は4以上を目指してさらなる向上を図り、エンゲージメントの高い集団を目指していきたいと考えています。

また、社員が日常の業務の中で取り組んでいる脱炭素アクションについては、すでにこの半期で通期目標を大幅に上回り、前期比70パーセント増のスコアを実現しました。社員がミッション・ビジョンの実現に向けて主体的かつ積極的に取り組む姿勢が具現化されているものと考えています。

顧客と共に社会変革をリードする -CSV案件事例

案件事例をご紹介します。オムロンソーシアルソリューションズの「meemo」という地方のライドシェアサービスについてです。交通の便が非常に悪化している地方において、住民同士のピアサポートを通じて、新たな公共交通を創り出す取り組みを行っています。

顧客課題として、ユーザー視点の不足やアジャイル開発ができていない状況がありました。しかし、当社のチームが参加することで、ユーザー体験が大幅に改善され、さらにアジャイルな開発が進みました。その結果、以前よりも利用が大幅に増加しています。

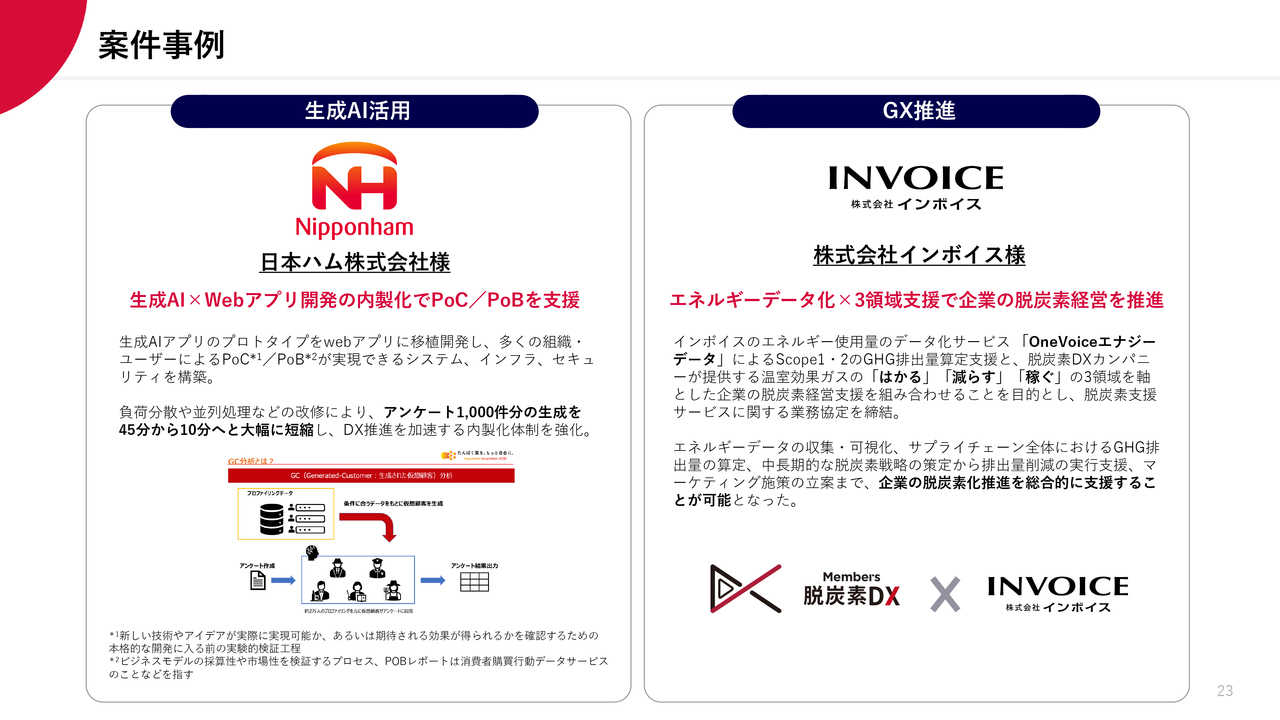

案件事例

日本ハムでは、生成AIを活用した社内業務改革における内製化の取り組みを進めています。DX支援のため、当社のDCが内製チームに参加し、スピード感を持って開発を推進しています。

また、インボイスとは脱炭素DX事業で協力しながら、市場拡大に取り組んでいます。

顧客との強固な関係 -メンバーズユーザー会

当社が掲げる「DX現場支援で顧客と共に社会変革をリードする」というブランドメッセージに基づき、顧客企業との強固な関係についてご紹介します。当社では「ユーザー会」という仲間作りの場を創出しています。

具体的には、社会変革の取り組み事例を顧客同士で共有したり、地方への視察を顧客企業と共同で実施したりといった活動を行っています。これにより、顧客との強いリレーションを構築し、一緒にデジタル変革および社会変革への挑戦を推進しています。

以上、今期の方針と戦略に対する進捗についてお話ししました。

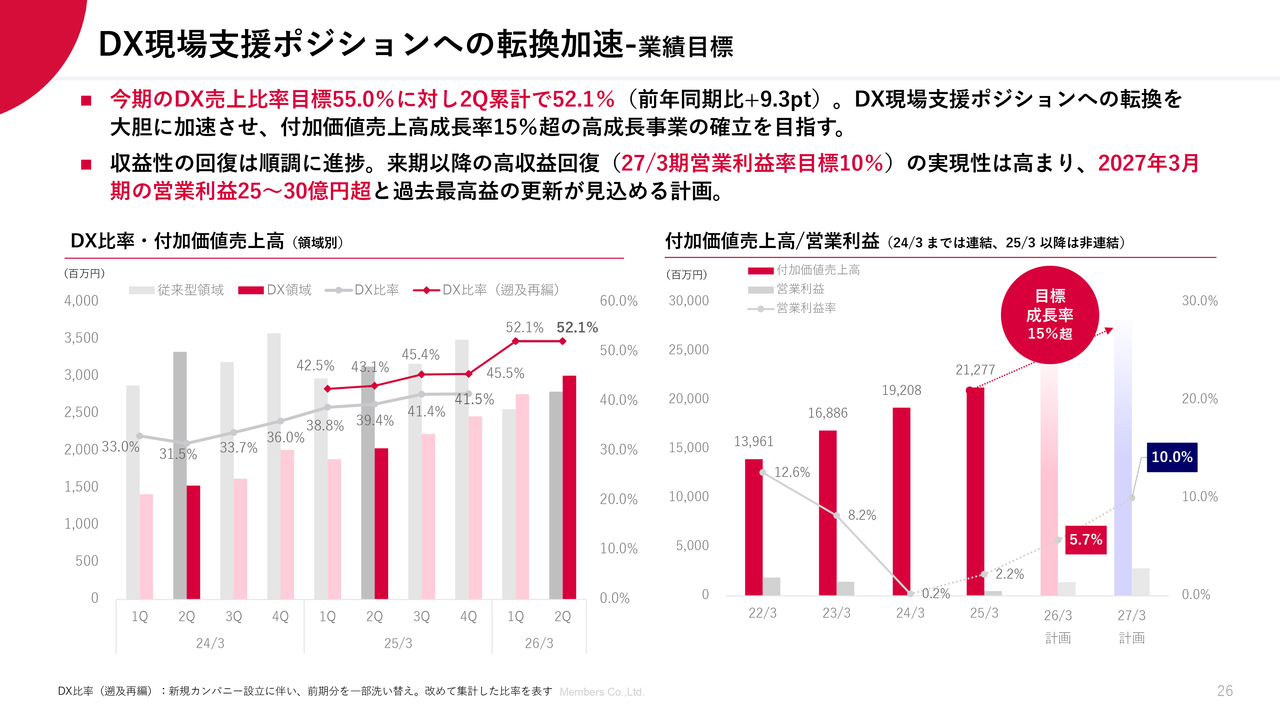

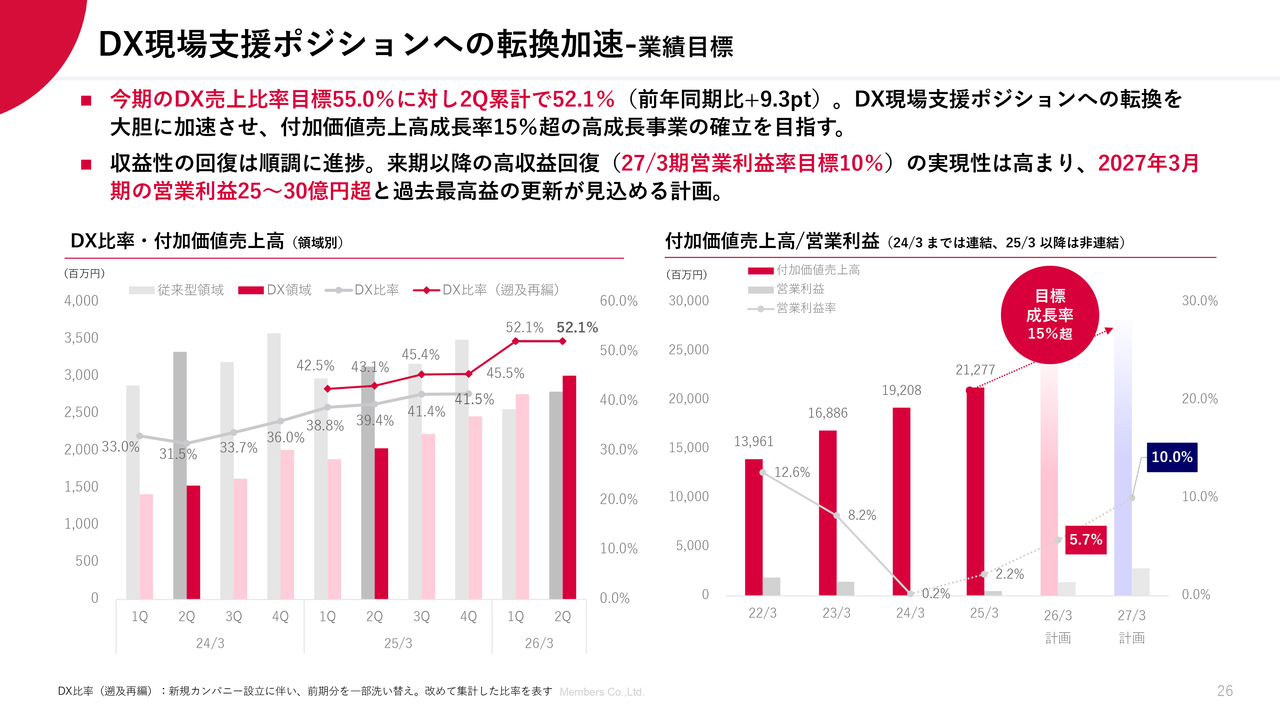

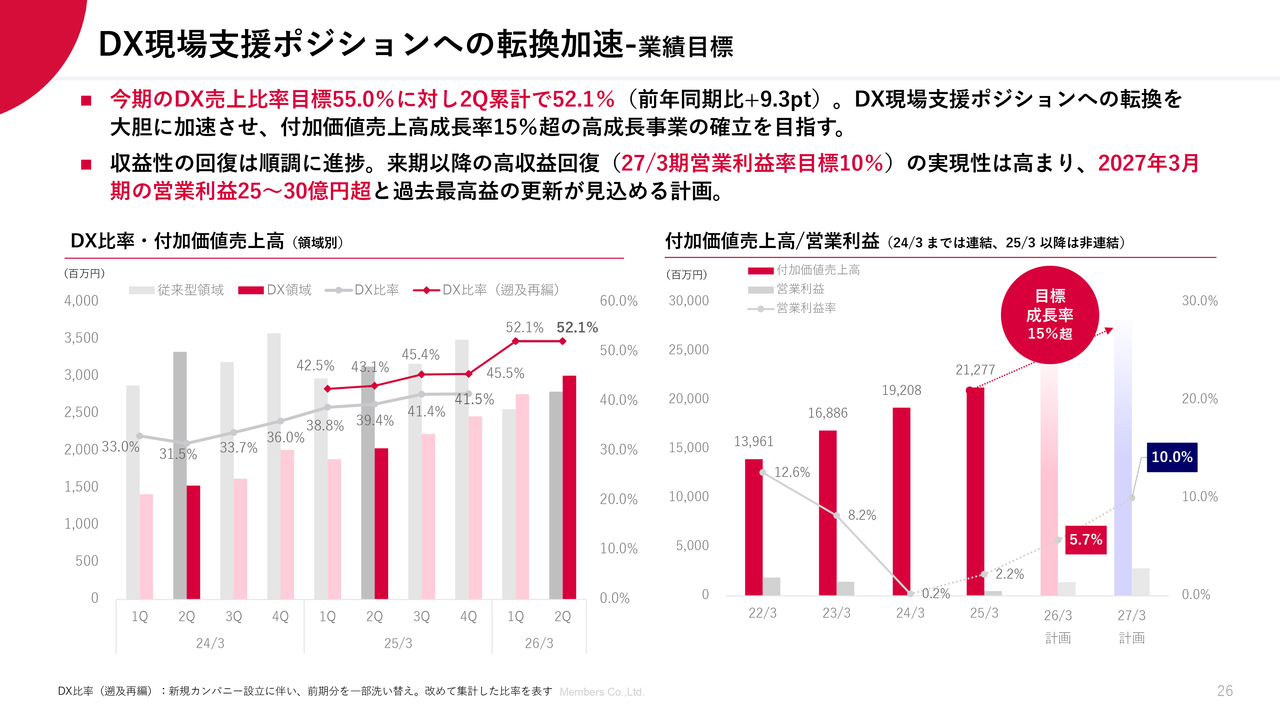

DX現場支援ポジションへの転換加速 -業績目標

ここからは、今後の業績目標および株主還元などについてお話しします。昨年から取り組んでいるDX現場支援へのポジションの転換を通じて、現在は成長率を引き上げることと、少し毀損していた収益性をこの3ヶ年で回復させることに取り組んでいます。

成長率の低下を食い止め、再び高めるための主な取り組みがDX領域への転換であり、これをドライバーとして全社の成長性を引き上げることに注力しています。今期については、DX領域への転換は非常に順調に進んでいると考えています。

一方、従来領域のペースダウンについては、読み切れない部分も少しあります。冒頭でお話ししたとおり、第2四半期の付加価値売上高は前年同期比11.1パーセント増となりましたが、今後は15パーセント以上、もしくは20パーセント以上を目指して引き上げていきたいと考えています。

収益性の改善についても、順調に推移していると認識しています。今期は3ヶ年計画の2年目であり、営業利益率は5パーセントを目標としていましたが、上方修正により今期予想は5.7パーセントです。狙いどおりに進んでいると考えており、来期には営業利益率を10パーセントに引き上げることを目標に取り組んでいきます。

これが実現すれば、来期には売上が250億円以上となり、それに営業利益率10パーセントを掛けると、営業利益も25億円以上になると考えています。この目標に向けて取り組んでいきます。

2026年3月期方針/業績目標

今期の業績目標についてご説明します。期初計画から上方修正しており、売上収益は244億円、付加価値売上高は前年同期比11パーセント増の236億2,000万円、営業利益は前年同期比で大幅増となる14億円を目指していきたいと考えています。

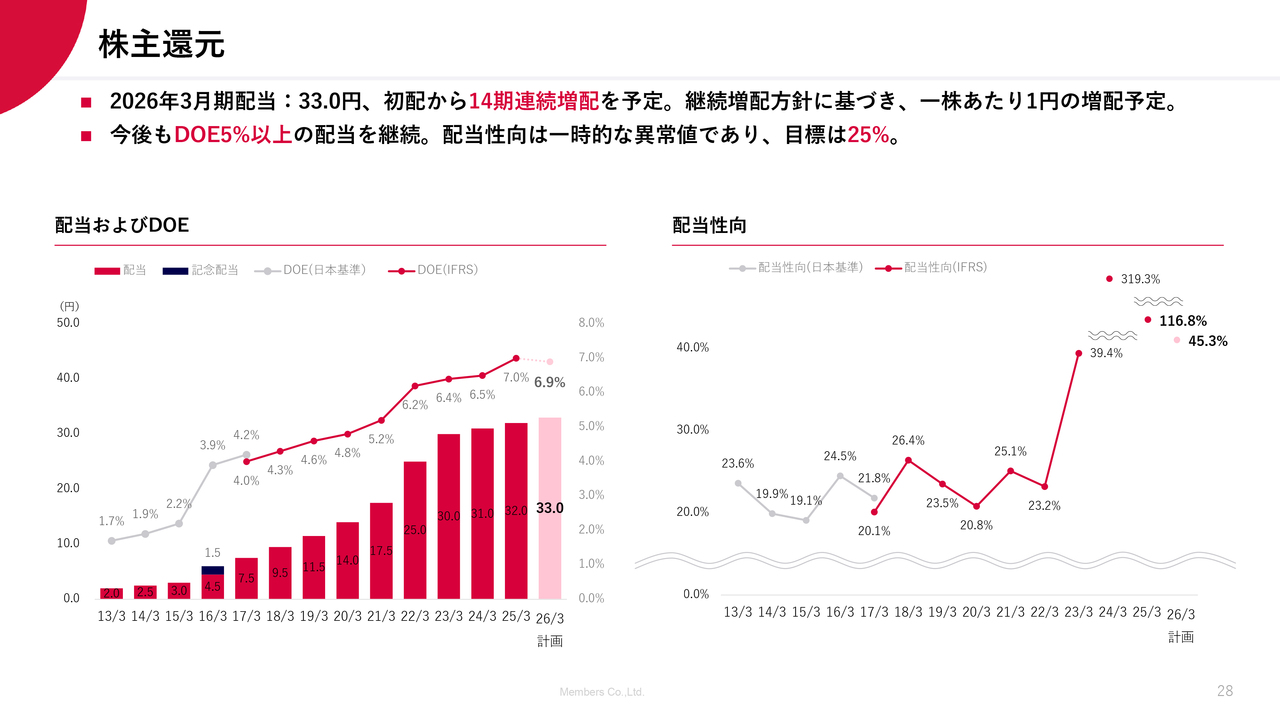

株主還元

最後に株主還元についてご説明します。当社は継続的な増配の方針をとっています。少し収益性が毀損していた部分もありましたが、今後の成長に向け、その改善をしっかりと実現できるという確信を持っています。そのため、増配の方針に変更はありません。ただし、収益性が完全に回復しているわけではないため、今期の配当は1株あたり1円増の33円を計画しています。

以上で、2026年3月期第2四半期の決算概要、今期の方針・戦略の進捗状況および目標に関するご説明を終わります。

質疑応答:業績ドライバーとなる案件について

司会者:「業績のドライバーとなる案件内容は、今期から来期にかけてどう変化するのでしょうか?」というご質問です。

髙野:業績のドライバーとなるような案件としては、従来のWeb運用領域からDX領域へ転換することに全力で取り組んでいます。従来のWeb運用領域は下げ止まればよいという程度で、あまりこだわらずにDX領域の強化を重視しています。

さらに、PMOというサービスは、顧客企業の中で戦略フェーズを担う、もしくはビジネス系人材とデジタル人材の橋渡しを行う人材が非常に不足している領域です。こちらについては現在も取り組んでいますが、さらに注力していきたいと考えています。

加えて、AI領域についても、4月に生成AI専門のカンパニーを立ち上げましたが、計画以上に順調に拡大しています。規模としてはまだ全体に占める割合は大きくありませんが、当該カンパニーにおける生成AI関連プロジェクトは非常に多くなっており、全社を挙げて生成AI関連に注力しています。そうした中で、AI関連の案件も来期以降注力し、非常に期待できると考えています。

質疑応答:再来期の採用計画について

司会者:「2027年春入社の新卒採用の考え方について教えてください」というご質問です。

髙野:来期である2026年4月入社の採用人数については、現時点で240名から250名程度の計画を立てています。ただし、全社の成長率が10パーセント以上になると予想する一方、離職率が10パーセント程度あることを考慮すると、増員ペースとしては単純計算で20パーセントほど必要です。その点を踏まえると、この人数でも依然として不足していると捉えています。

そのような中で、2027年4月入社の新卒採用については、現在はいったん400名程度を想定しています。ただし、15パーセントの成長目標が達成可能かどうか、あるいは現状の11パーセント程度に留まるのかを見極めながら、成長率の状況に合わせて採用人数を確定していきたいと考えています。

質疑応答:2027年3月期の業績見通しについて

司会者:「2027年3月期の業績見通しの考え方について教えてください」というご質問です。

髙野:スライド26ページ右側のグラフをご覧ください。2027年3月期は「3ヶ年で収益性を10パーセント以上に回復させる」という計画の3年目にあたります。そのため、営業利益率については10パーセントを目指していきたいと考えています。

一方、付加価値売上高成長率については、DX領域を拡大することで15パーセント以上に引き上げることを目指しています。これに関しては、今期の成長率実績を見ながら最終的に確定していきたいと考えています。

質疑応答:採用のペースアップと稼働率について

司会者:「採用を再加速していく中での稼働率の目安はどのようにお考えでしょうか?」というご質問です。

髙野:スライド9ページの左側にあるグラフにおいて、2023年3月期の水準は収益性が大きく毀損されていない稼働率です。しかし、2024年3月期以降は新卒採用のペースと成長のペースが大きく乖離する状況が生じ、新卒の稼働率が大幅に低下しています。そのため、目指すべきは2023年3月期の水準とご理解いただければと思います。

質疑応答:新卒2年目の稼働率について

司会者:「新卒2年目の稼働率が前期より低い理由を教えてください」というご質問です。

髙野:スライド9ページの左側にあるグラフは少しわかりにくいため、詳しくご説明します。2023年春に入社した新卒社員は580名で過去最大の新卒採用数でした。しかし、この新卒社員の1年目の稼働率は50.4パーセントにとどまりました。2年目には稼働率が82.5パーセントまで引き上がりましたが、1年目の稼働率の低さが2024年春入社の新卒社員にも影響し、稼働開始が遅れている状況です。

昨年のグレーの線グラフから今年の紺の線グラフにかけて、2024年春入社の社員の稼働率がつながっていますが、2023年春入社の新卒社員の稼働が遅れたことが、引き続きその影響を及ぼしています。それが、今年の2年目社員が昨年の2年目社員よりも稼働率が十分に高まりきっていない要因です。

ただし、社内の状況としても全体の採用抑制を進める中で稼働開始のペースが上がってきているため、どこかの段階で前年の稼働率を超えることは実現可能だと考えています。

質疑応答:DX現場支援ポジションの競合について

司会者:「御社と同じようなDX現場支援ビジネスを行っている競合はいないのでしょうか?」というご質問です。

髙野:顧客企業の内製化志向が強いことは多くのプレイヤーが認識しており、それを支援することが求められています。具体的には、内製化を支援するために業務の基盤を整えたり、顧客企業の社員を育成したり、ルールやオペレーションマニュアルを整備したりといった取り組みを行う企業が多いと認識しています。

一方、当社のDX現場支援とは、顧客企業の内製DXを実行支援することを指しています。このように顧客企業と一体となって内製DXの企画・実行領域を継続的に支援するポジションを明確に掲げている企業は、私の知る限りあまり見受けられません。

スライド12ページの「内製アジャイル」という領域の下に「顧客担当者」と記載されていますが、このポジションはベイカレントのような企業がかなり重きを置いていると考えています。ビジネス系の人材と、その下の領域に位置する実行領域のデジタル人材はまったく別のものです。そのため、こちらについては棲み分けができていると見ています。

例えば、ベイカレントが子会社を設立し、デジタルエンジニア人材の拡大を進めていますが、その場合でも基本的にはコンサルティング単価で業務を継続するはずであり、低単価の領域に移行することはないと考えています。この場合、スライドにあるような「外部委託大規模ウォーターフォール」案件として受注する可能性が高いとも考えています。

現在、さまざまなDX支援企業が似たような活動を行っているかもしれませんが、私の見ている限りでは、大手のDX支援会社、コンサルティング会社、SIer会社がこのポジションを明確に強化する戦略を取っている例はないと認識しています。将来的にはそうした戦略を打ち出してくる企業が現れる可能性もありますが、現時点では、このポジションで明確に競合している企業は存在しないと考えています。

質疑応答:稼働率の改善状況について

司会者:「各年次の稼働率の改善状況をもう少し定性的に教えてください。また、全体の稼働率改善において、どのレンジの改善が効果を発揮しているのでしょうか?」というご質問です。

髙野:まず、第2四半期時点での新卒1年目・2年目を除く稼働率は83.2パーセントです。2023年春に入社した580名が過去最大の採用人数で、2年間でようやく稼働率82.5パーセントに達しました。その社員たちが今年で3年目に入ったため、現時点での稼働率は最も多い若手層を含めた上での値ということであり、徐々に引き上がってきています。

2024年春に入社したのは410名程度でしたが、前年に入社した社員の稼働が遅れた影響で、稼働開始が出遅れる状況になりました。しかし、スライド右側の線グラフの角度が大きくなってきているとおり、前年に入社した社員の稼働率がある程度目処がついたことにより、特に回復が進んできています。

全体の稼働率として、最も稼働が増加しているのが新卒2年目です。この増加に伴い、新卒1年目の社員についても、2年目社員とほぼ同時に稼働が進み始めています。

いずれにせよ、全体の稼働率に最も寄与しているのは新卒2年目の稼働増加ですが、新卒1年目・2年目以外の稼働率についても、580人が追加されても低下せず、徐々に向上しています。この層が一定の水準の稼働率を維持していることも、稼働率を高める要因として寄与していると捉えています。

質疑応答:中途採用の計画について

司会者:「中途採用について、今期と来期の計画を教えてください」というご質問です。

髙野:基本的に稼働率が改善するまでは抑制ペースを保っています。現時点では、成長率を引き上げるために中途採用を加速させるという計画にはなっていません。ただし、カンパニーによって稼働状況が逼迫してきているところもあるため、そのようなカンパニーについては積極的に採用を進めるといった切り替えを行っている最中です。

来期については、稼働率の問題はおおよそ解決しているだろうと考えています。その際には、より積極的な採用計画に転換していく考えです。現時点では具体的な数字はお示しできませんので、こうした定性的な回答になることをご理解いただければと思います。

質疑応答:付加価値売上高を上方修正しない背景について

司会者:「通期の業績予想について、売上収益は上方修正されましたが、付加価値売上高は据え置きである背景を教えてください」というご質問です。

髙野:基本的には付加価値売上高の成長ペースを念頭に社内の動きを計画しています。付加価値売上高については、上期においてほぼ計画どおりであったと考えています。一方で、売上収益が数字としてやや上振れた分をそのまま上方修正に反映させています。曖昧な回答になってしまいますが、そのような考え方です。

質疑応答:来期の営業利益率と業績達成のリスク要因について

司会者:「来期計画の営業利益率10パーセントは、どのようにして達成するのかを教えてください。また、来期の業績達成でリスクになることはありますか?」というご質問です。

髙野:来期の営業利益率10パーセントを実現できるかどうかは、基本的に稼働率の問題に集約されます。例えば、スライド26ページ右側のグラフでは2022年3月期の営業利益率が12.6パーセントとなっていますが、その時と比較して事業や案件としての収益性が下がっているわけではありません。もちろん、販管費をどれくらいかけるかも多少影響するものの、営業利益率はほぼ稼働率に依存しています。

昨年から、稼働率が適正になるまで採用を抑制する方針をとっており、一方で、付加価値売上高は年10パーセント以上の成長を継続しています。そのため、採用を抑制すれば稼働率は自然と改善するというのが計算上の理論です。案件の収益性は変わらないため、適正な稼働率を実現できれば、結果として来期は営業利益率10パーセントを達成できると考えています。

来期の業績達成におけるリスクとしては、利益面よりも成長性の面が挙げられます。先ほど、「来期以降は稼働率の状況を見ながら中途採用を積極的に実施していく」とお話ししましたが、離職率の問題などにより、DC数が狙った水準に対して大幅に不足する可能性があります。その結果として、付加価値売上高成長率がさらに鈍化することもあり得ます。

営業利益率については、稼働率が引き締まることで10パーセントを超える可能性もありますが、成長性の鈍化により十分な利益が出ない場合があるかもしれません。このような点がリスクとして考えられます。

質疑応答:一人あたり付加価値売上高と売上単価の計算方法について

司会者:「一人あたり付加価値売上高と一人あたり売上単価の計算方法を教えてください」というご質問です

髙野:一人あたり付加価値売上高は、付加価値売上高を全DC数で割ったものです。一方、一人あたり売上単価は、付加価値売上高をDCの稼働人月で割ったものですので、未稼働分を除き、働いた分だけが値として表れるように計算を行っています。

質疑応答:デジタル人材の特長と競争力の背景について

司会者:「同業他社と比較して、御社の人材の特長を教えてください。また、外部委託大規模ウォーターフォール案件を実施する企業と比較して、競争力のある単価で顧客に支援を提供できている背景についてもお聞かせください」というご質問です。

髙野:まず、ビジネス系人材ではなく、デジタル専門技術を持つ人材が2,500名規模で在籍している点が1つの大きな特長と考えています。また、定性的な部分ではありますが、「あたかも社員」と掲げているように、顧客志向・仲間志向・成長志向の強い社員が特長です。

それが実現できる要因としては、当社の掲げる「日本中のクリエイターの力で、気候変動・人口減少を中心とした社会課題解決へ貢献し、持続可能社会への変革をリードする」という挑戦的で貢献的なビジョンに共感し、入社してくれる社員が多数いることにあります。その結果、顧客志向・貢献志向・成長志向の強い人材が揃っています。

さらに、急速に変化するデジタル業界において、新しい技術が次々と登場する中、そのような技術に対して自ら手を動かしながら、確実に顧客のビジネスにつなげていくことができる人材が揃っていると考えています。

次に、外部委託の大規模ウォーターフォール案件を実施する企業と比較した際の競争力のある単価についてです。当社はもともとWeb制作・Webマーケティング企業であり、業界全体で見ると、コンサルティング業界やSIer大手と比較して、売上単価や報酬水準が低めであるという特長がありました。

そのような中で、当社はWeb業界内においては高い水準であったものの、DX領域に進出することで競合となる企業がまったく異なってきました。DX市場においては、これまでのような低い水準でポジションを維持し続けることは難しいと考えています。そのため、先ほどもお話しした「CV1.6」によって、単価と稼働率の向上による賃上げに取り組み、報酬水準として一定の競争力を持つことを実現したいと考えています。

ただし、世の中のビジネス系人材の上位の報酬水準と比較すると、技術系人材の報酬水準は日本の業界全体でも低いのが現状です。これが「CV1.6」に取り組んでいる背景でもありますが、技術系人材がビジネス系人材と同等の単価、または海外の技術系人材の報酬水準と遜色のない単価になるよう目指しています。

別の視点から言えば、大規模ウォーターフォール案件は経営寄りの戦略的なプロジェクトであることが多いと考えています。具体的には、コンサルティング企業がDX戦略という大きな計画を描き、それを実行するフェーズとして大規模なプロジェクトが進行している状況です。これらは経営レイヤーのビジネスであるため、高単価が実現できており、それが高報酬にも直結していると認識しています。

一方、当社は顧客企業の内製DXを一体となって推進しており、顧客企業がビジネスを継続的に実行する中で、当社の人材を顧客企業の社員と同等として位置付け、報酬水準も意識しながら引き上げを進めています。そのため、顧客企業とコンサルティング企業との間には、もともとそのような部分で差があると考えています。

また、この業界において、デジタル人材が主役の企業はあまり多くないと認識しており、当社に共感し、自発的に入社する社員が多いことも特長の1つです。そのため、人材の採用にあたって、金銭的インセンティブを過度に利用するのではなく、一定の水準で人材確保ができていると考えています。

ただし、繰り返しになりますが賃上げも進めていきます。加えて、会社の成長を社員の資産形成につなげることも考えており、それらを通じて全体的な還元を実現できていると考えています。

質疑応答:AI社会における人材採用の継続について

司会者:「AIの活用による効率化が社会全体として進む中で、大企業でもレイオフが進んでいるような報道を見ます。そのような環境下で、御社が人材採用ペースを緩めずに継続する理由について、可能な範囲でお話を聞かせてください」というご質問です。

髙野:当社でもここは非常に重要な点だと捉えていますが、AIによって明確に業務や雇用が削減される領域がいくつかあると考えています。まず、当社はもともとWeb運用を担っていましたが、定常的な運用領域やBPO領域、コールセンターのような固定業務は大きく削減されると見ています。また、ホワイトカラーの専門知識領域や業務オペレーション領域も大きく減少すると考えています。

さらに、こうした専門知識領域に近い分野として、プログラミングやデザインなどの生成領域も減少傾向になるだろうと予測しています。そのため、大規模なシステム開発におけるプログラミングの分野では、そうした人材ニーズが減少していく可能性があると考えています。

一方で、顧客企業の内製化やデジタルケイパビリティを自社で確保しようとする取り組みは始まったばかりであり、人材が圧倒的に不足している状況です。大規模なエンジニア体制を作るよりは、顧客企業の内製DX推進に取り組みを進めていく人材です。

言い換えると、AI型に業務を転換していくことであったり、AIを前提として顧客接点を切り替えたり、多数の新規事業・新規プロジェクトが継続的に生まれたりすることを意味していると考えています。例えば、アクセンチュアもリストラを進めている一方で、AI型のプロジェクトが大きく増えていくだろうと捉えています。

したがって、オペレーション領域でもなく、単純なホワイトカラー専門領域でもない分野において、大規模なデジタルプロジェクトが進み続けると考えています。その中で現在の2,500人規模のDCでは不足すると考えており、顧客企業による内製DXの取り組み拡大に合わせて、当社の人材拡大も必要になるだろうと見込み、採用を継続しています。

新着ログ

「サービス業」のログ