【QAあり】日本PCサービス、過去最高売上を更新 法人DX受注拡大で成長軌道を維持

会社概要

家喜信行氏(以下、家喜):日本PCサービス代表取締役社長兼グループCEOの家喜です。よろしくお願いします。金曜日の夜にご視聴いただき、ありがとうございます。それでは、2025年8月期の決算についてご説明します。

まず、私たちの会社概要からお話しします。企業理念に「1人ひとりのお客さまに最適なスマートライフを!」、経営理念に「お客さまに『ありがとう』と言って頂ける、社会に必要なサービスを提供する」を掲げて経営しています。

社会背景

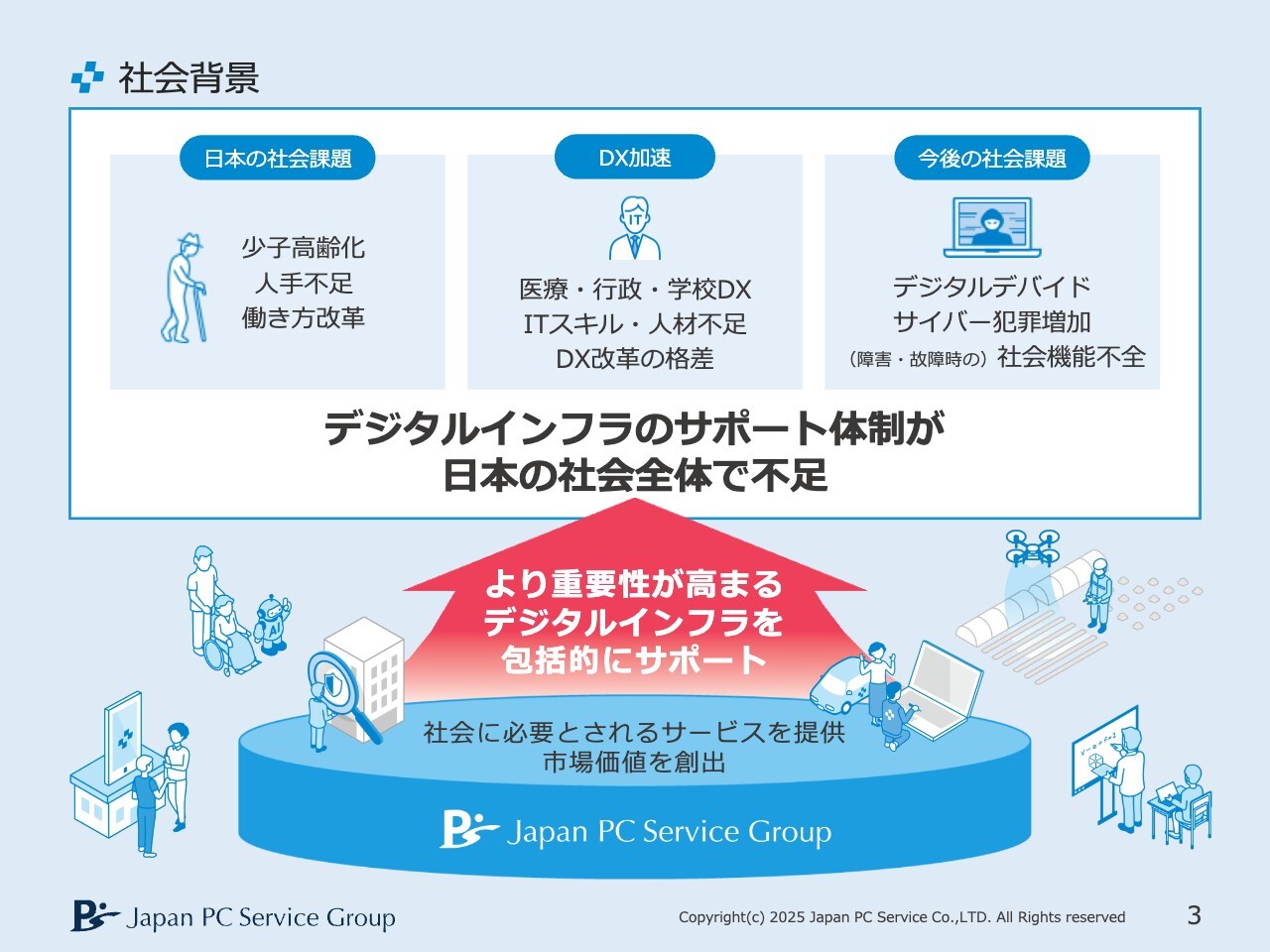

日本全体の社会背景として、少子高齢化、人手不足、働き方改革といった社会課題があります。

現在、医療、行政、学校など、あらゆる分野でDXが進展しています。病院ではマイナンバーカードを利用した手続きが行われるようになり、映画館ではポップコーンの購入がセルフサービスで行われたり、コンビニでも自動化が進み、DXが確実に進んでいます。

このような状況の中で、デジタルデバイドの問題が課題となっています。デジタル技術やネットワークといったデジタルインフラが普及すればするほど、サイバー犯罪やトラブルのリスクが高まります。問題が発生した際には、一気にサービスを利用できなくなる可能性も懸念されます。

さらに、医療DXや介護DXが進展していく中で、病院と自宅を接続し、スマートベッドを通じてバイタル情報を管理する仕組みの導入準備を進める事例も増えています。このような環境下でデジタルインフラが不安定であると、つながらない・使えない状況が発生しかねません。

そのため、スマートフォンやネットワークを安定して利用できるデジタルインフラの重要性がこれまで以上に高まっていると考えられます。そこで、私たちは訪問や電話、店舗での対応を通じてしっかりと解決策を提供していくことがミッションだと考えています。

目指すポジション

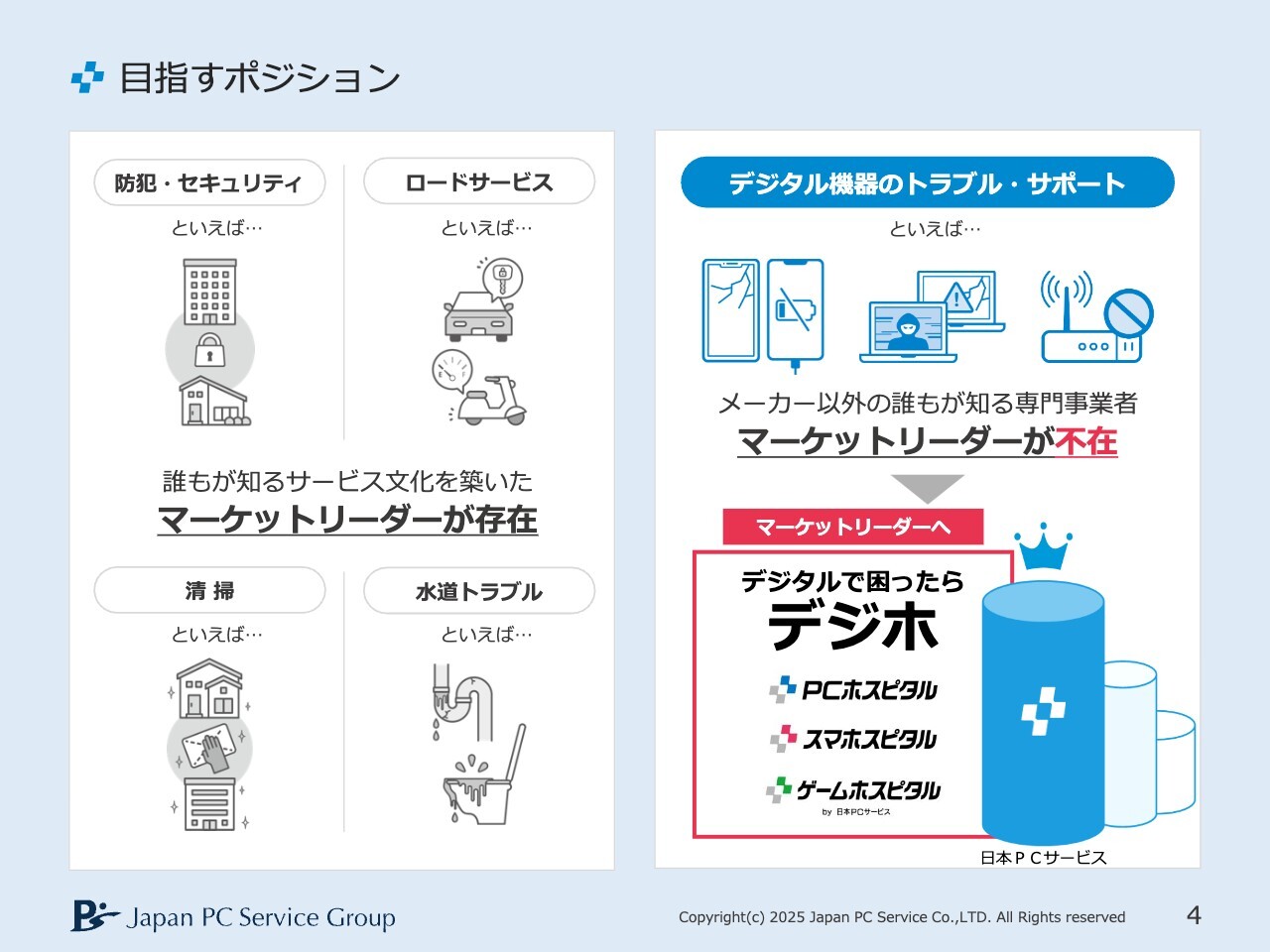

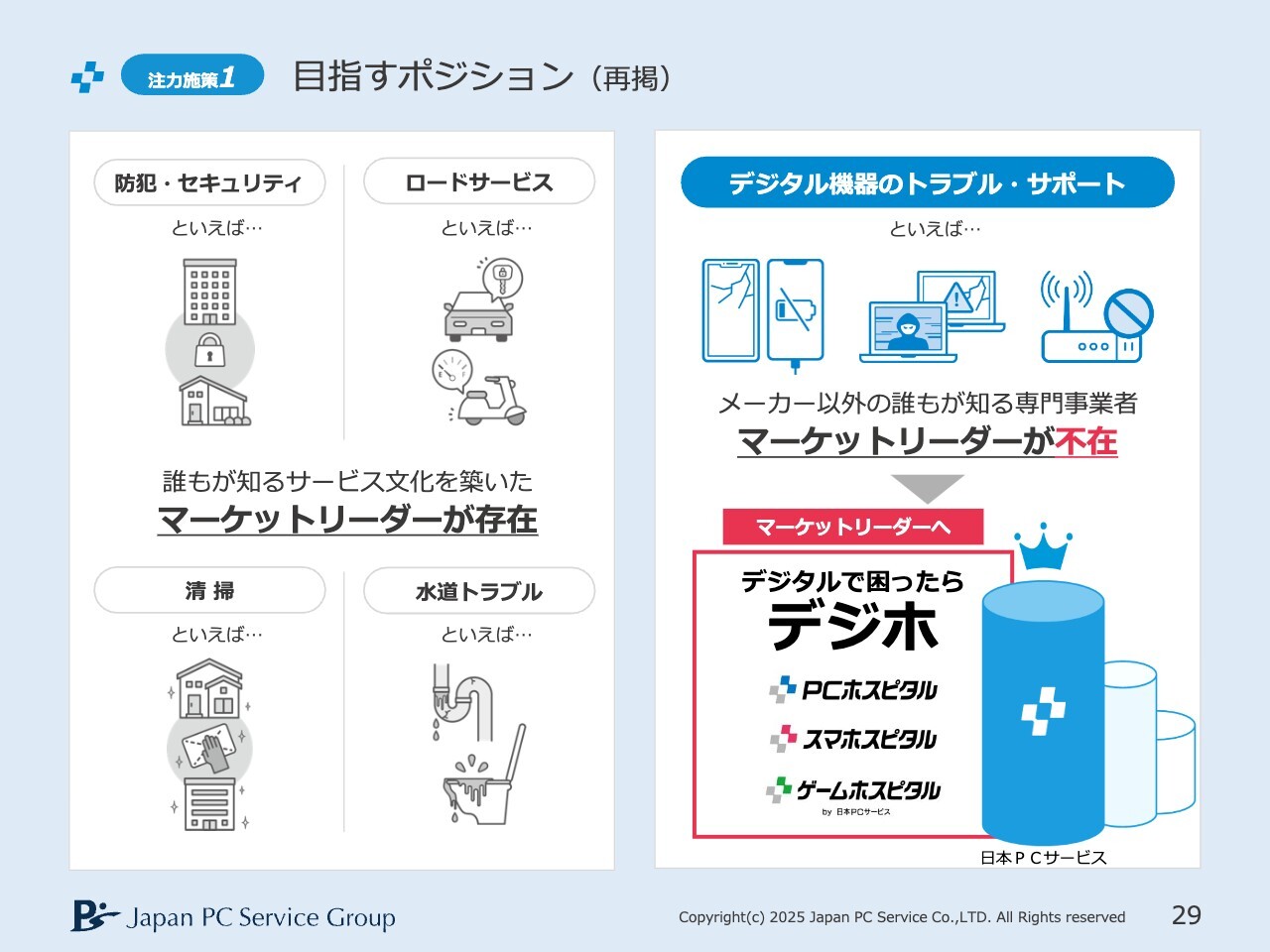

私たちがミッションを達成する上で目指しているポジションについてです。スライドの表現ではわかりにくいかもしれませんので、補足説明します。

防犯・セキュリティといえば、例えばテレビCMでおなじみの「セコム、してますか?」のセコムやALSOKがあります。また、車が故障した際のロードサービスといえばJAF、清掃といえばダスキン、水道トラブルではクラシアンといったように、それぞれの業界を代表する企業が思い浮かぶと思います。

マーケットリーダーとしてその業界で先駆けとなり、「この分野といえばこの会社」と連想されるポジションが存在するということです。

私たちも、「パソコンのJAF」を目標に掲げ、当初名証に上場を果たしたという経緯があります。そして、デジタルインフラの発展とともに、パソコンを中心にさまざまな機器に対応するサポート体制が必要となり、訪問サポート、持ち込み対応、電話対応、さらにはキッティングなど、多岐にわたるサービスの構築が求められてきました。

その結果、「パソコンのJAF」から「デジタルのJAF」を目指す必要性が出てきています。パソコンやスマートフォン、その他デジタル機器のネットワークトラブルに対応し、「デジタルで困ったらデジホ」という新しいサービス文化を創出して、この分野でのマーケットリーダーとなることを目指し続けています。

現在、「デジタル機器関連で困った時にどこに相談するか」というマーケットリーダーの存在がまだ確立されていません。そのため、マーケットリーダーのポジションを確実に獲得することを目標に、引き続き取り組んでいきたいと考えています。

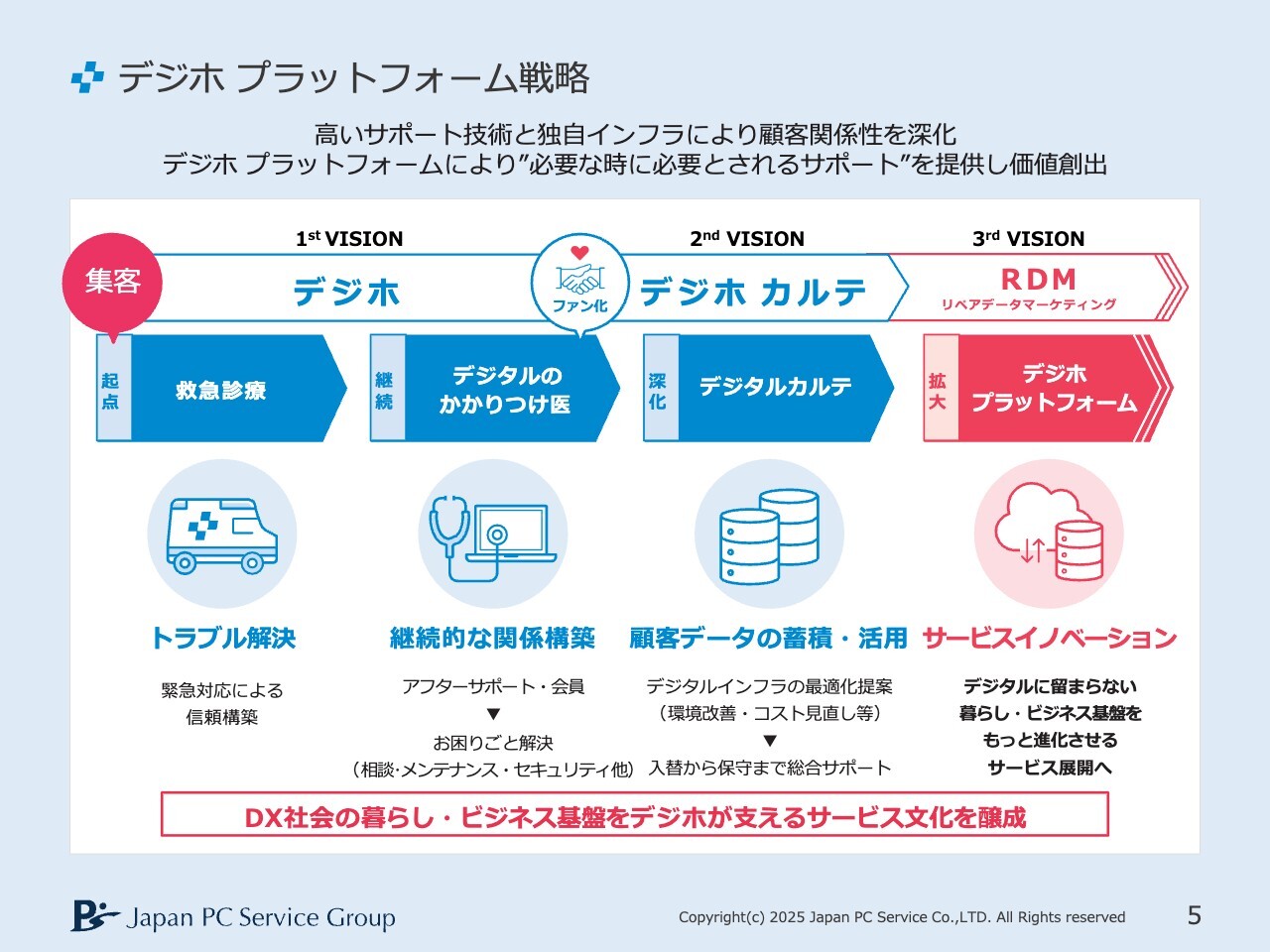

デジホ プラットフォーム戦略

私たちの「デジホ プラットフォーム」についてです。お客さまがトラブルでお困りの際、その問題を解決することで集客を図っています。お客さまを訪問したり、店舗にお越しいただいたり、お電話で対応したりすることで、緊急トラブルの解決を行っています。

病院で例えるならば救急対応に該当するかもしれません。これを通じてお客さまと関係を構築し、会員になっていただいたり、リピート利用につながっています。

最初はトラブルの解決に全力を注いできましたが、近年ではお客さまのデジタルカルテの活用に注力し、それぞれのお客さまのデジタルの状況を詳細に記録・管理しています。病院で患者のカルテが記録されるのと同様に、デジタルカルテを充実させることで、「デジホ プラットフォーム」上で新たなサービスの提供を可能にしていきます。

お客さまのデジタルカルテが蓄積されることで、「スマートフォンはこのような使い方をしたほうが合っているのではないか」「ネットワークの構築、Wi-Fi関連の回線状況をどうすればいいか」、あるいは学校においてパソコンやタブレットを用意するなど、さまざまな分野で最適化の提案が可能になります。

このような取り組みから、最終的にはサービスイノベーションを実現していきます。具体的には、スマートメーターで電力量データをAIで解析し、見守りサービスやセキュリティサービスなどにつなげていきます。

今、私たちはIoTリフォームを進めており、生活をより便利にすることを目指しています。例えば在宅医療や在宅介護の場面では、スマートフォンの操作やスマートスピーカーを使ってカーテンを開けたり、エアコンやテレビを操作したりするなど、さまざまな場面で貢献できると考えています。

次のステージでは、このようなサービスイノベーションを進め、サービスをしっかりと生み出していきたいと考えています。

サポートインフラ

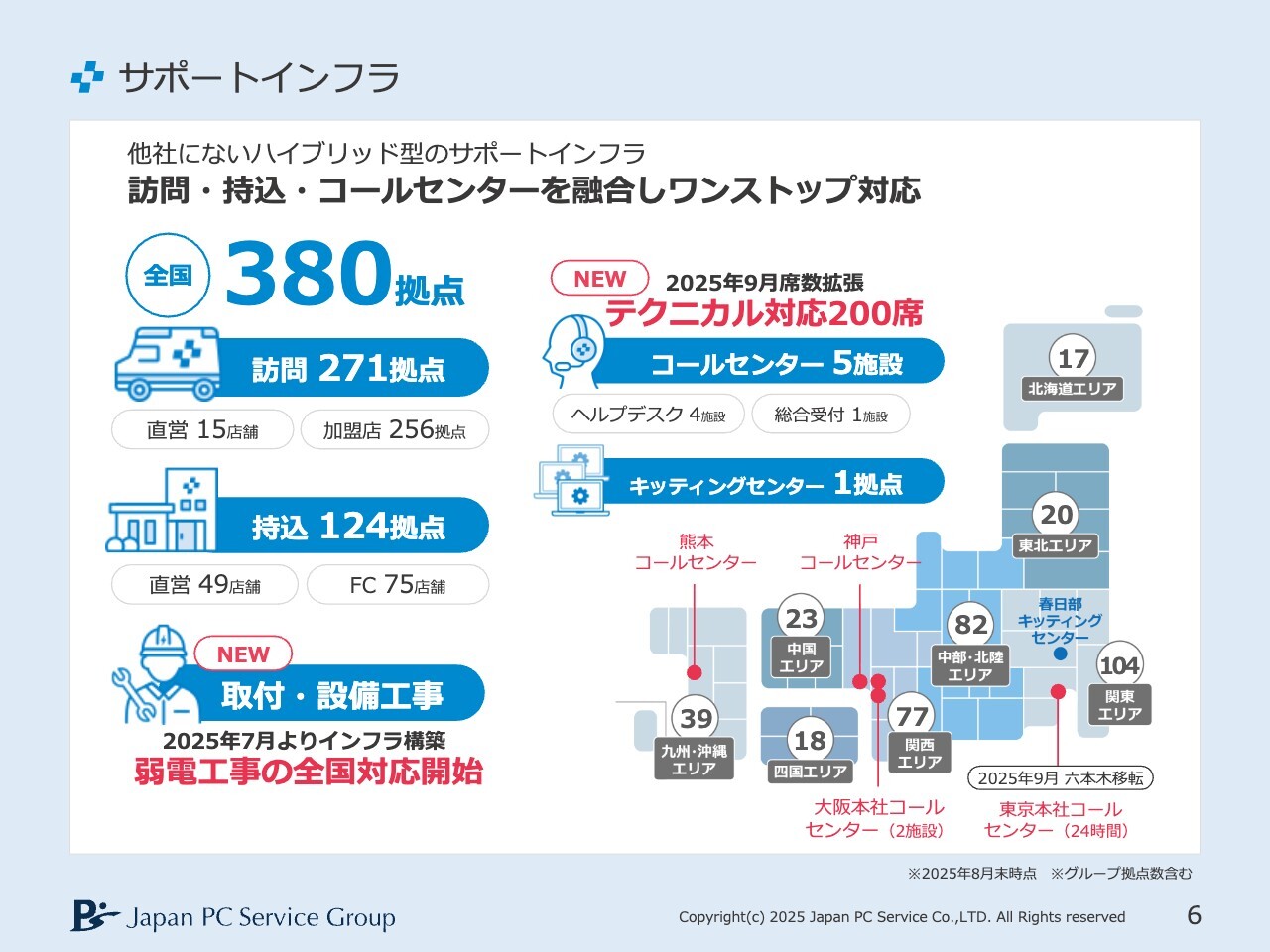

私たちの現状のサポートインフラについてご説明します。訪問は271拠点で対応しており、北海道から沖縄までお客さまのご自宅や会社を訪問しています。持込は124店舗で受付しており、さまざまな対応を行っています。また、電話で解決するコールセンター5施設に加え、法人DX対応のためにキッティングセンターを1拠点構えています。

さらに、スライドに「NEW」と記載しているとおり、取付・設備工事として、弱電工事の全国対応をこの決算期から開始しました。新たな需要をしっかり取り込んでいきたいと考えています。

私たちとしては、訪問、持込、コールセンター、キッティングといったすべてを自社でワンストップサービスで提供できることが、他社にはない強みだと思っています。サポートインフラを活用して、今後も事業を成長させていきたいと考えています。

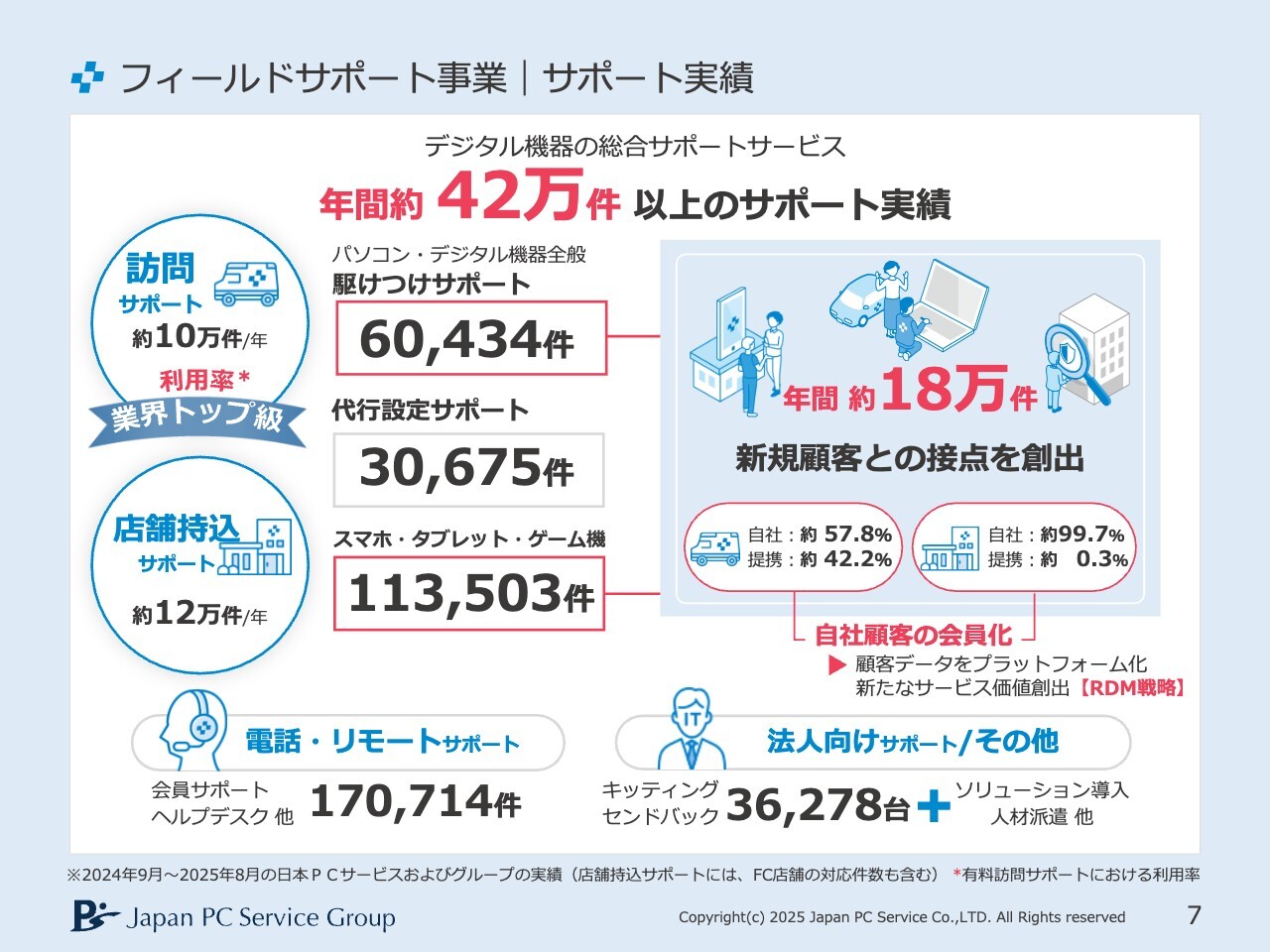

フィールドサポート事業 | サポート実績

フィールドサポート事業の件数状況です。今回の決算期の数字は、前年と大きく変わらない状況です。引き続き着実に伸ばしています。

フィールドサポート事業 | IoTリフォーム

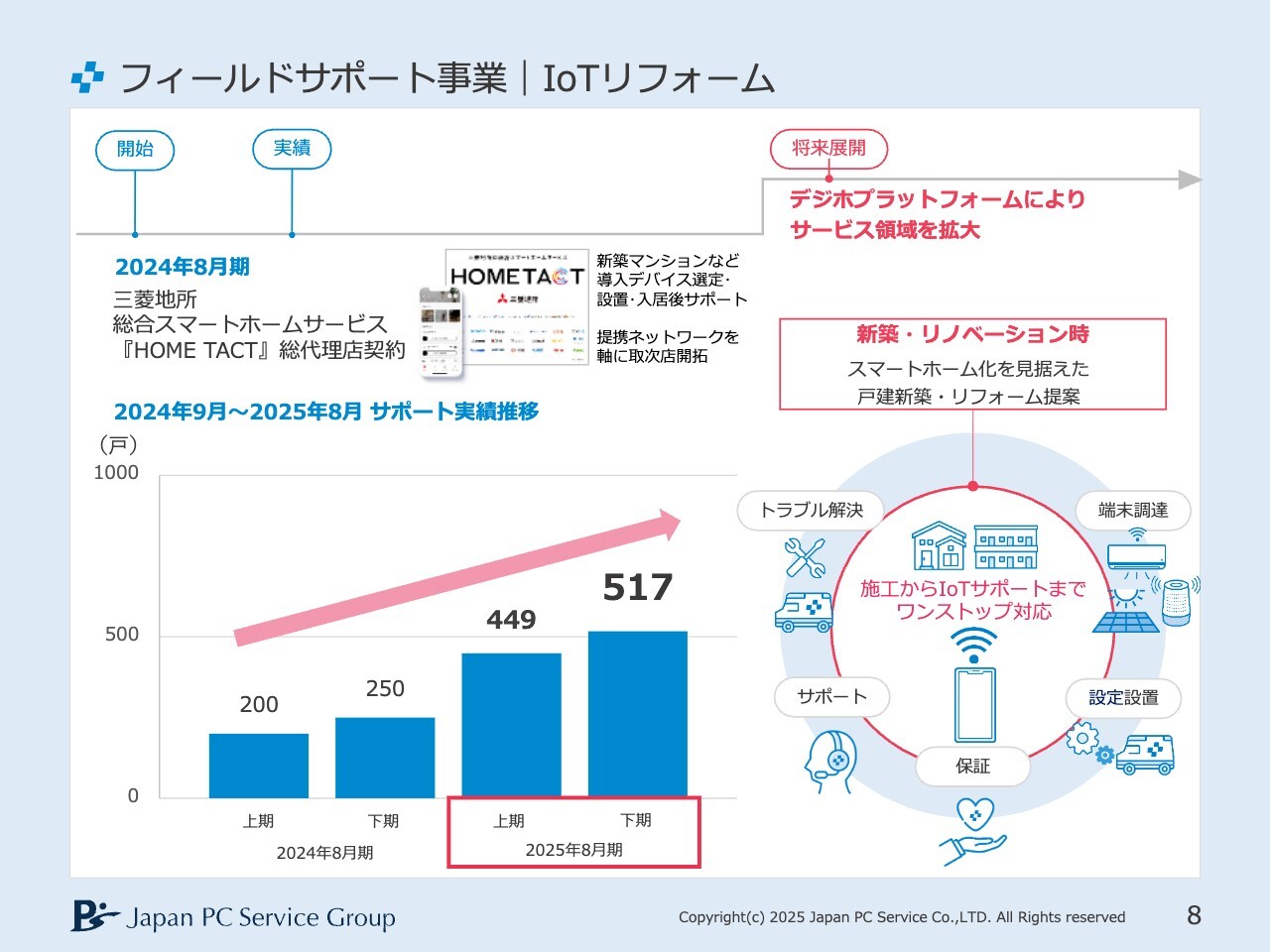

IoTリフォームについてです。フィールドサポート事業の中でもすぐに結果が出る取り組みではありませんが、中長期的にサービスを展開しています。三菱地所さまとの提携リリースも発表し、2025年8月期の下期には517戸にサービスを提供しました。

今後もさらに拡大を図り、先ほどお話しした在宅医療や在宅介護、生活を便利にする分野において、IoTリフォームを進めていきます。家の中をスマート機器でさまざまに動かしていくニーズは今後さらに高まると考えています。

そのため、私たちはしっかりとしたパッケージを作成し、サービスをご利用いただいたお客さまに「デジホ プラットフォーム」を適切にご提案できるように準備を進めています。このような施策を着実に推進していきたいと考えています。

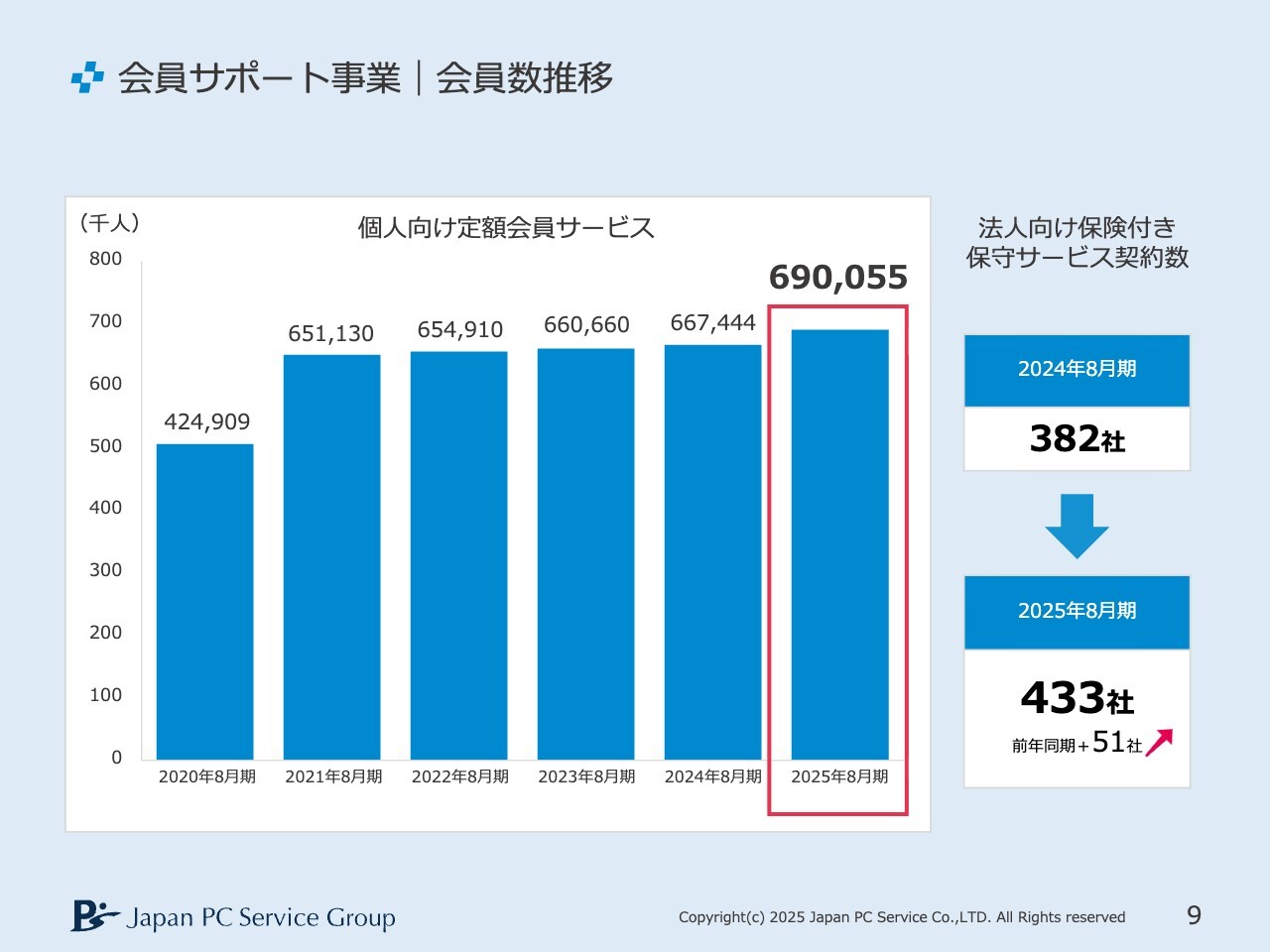

会員サポート事業 | 会員数推移

会員サポート事業についてです。個人向け定額会員サービスは順調に伸びており、この決算期に69万人を突破しました。法人向け保険付き保守サービスの契約数は433社となり、前期決算から51社増加しました。ただし、私としてはまだまだ物足りない数字だと考えています。

DXが進展している中で、SOHOや中小企業のみなさまもDX化に向けてさまざまな課題を抱えていると思われます。この状況に対し、十分なアプローチができていない点を反省しています。今後はこちらにより注力し、しっかりと数字を伸ばしていきたいと考えています。

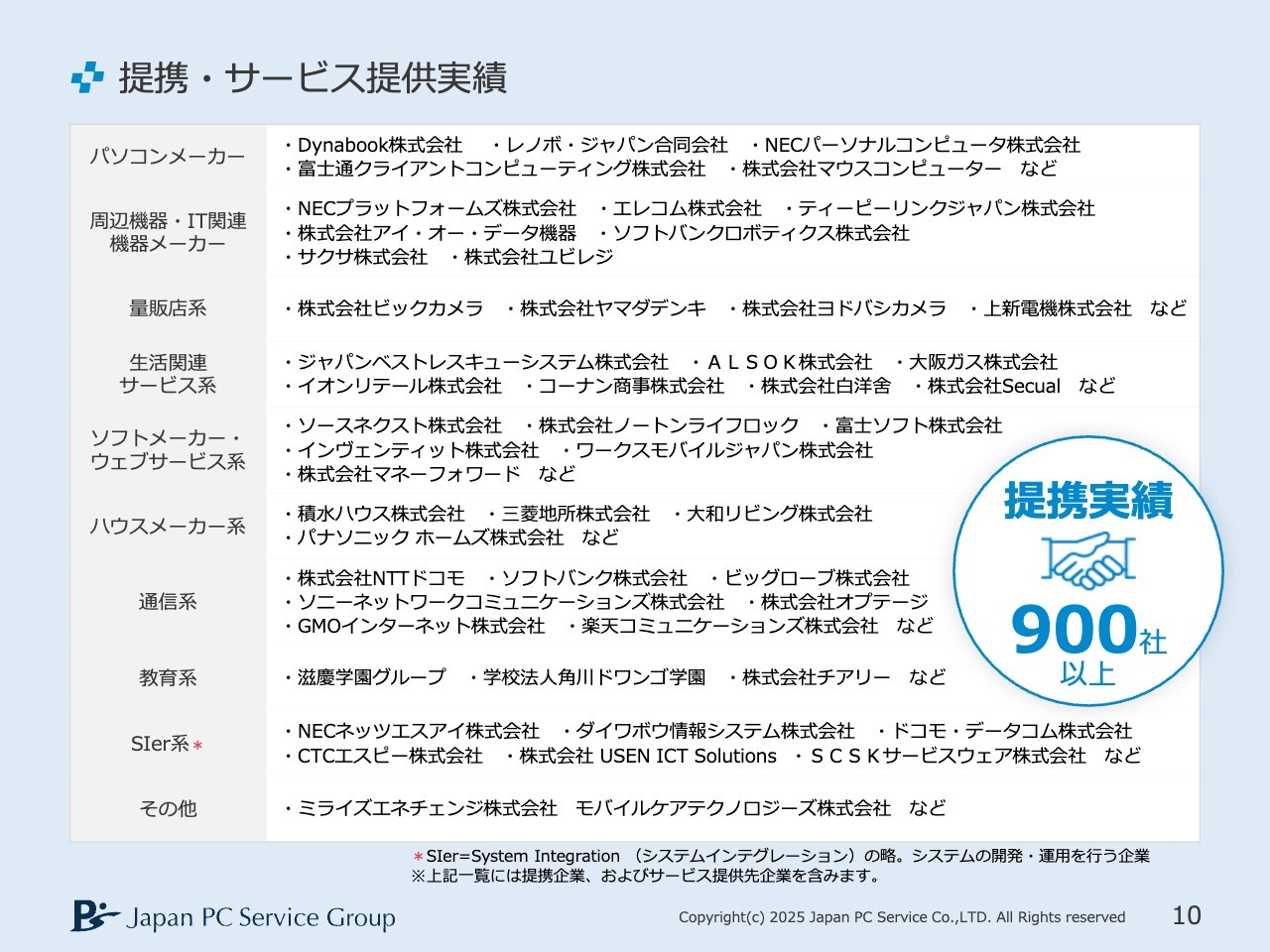

提携・サービス提供実績

提携・協業している企業についてです。前回の決算時点では提携実績が800社以上でしたが、着実に積み上げた結果、現在は900社以上となりました。営業を強化していますので、引き続きアライアンスをさらに伸ばしていきたいと考えています。

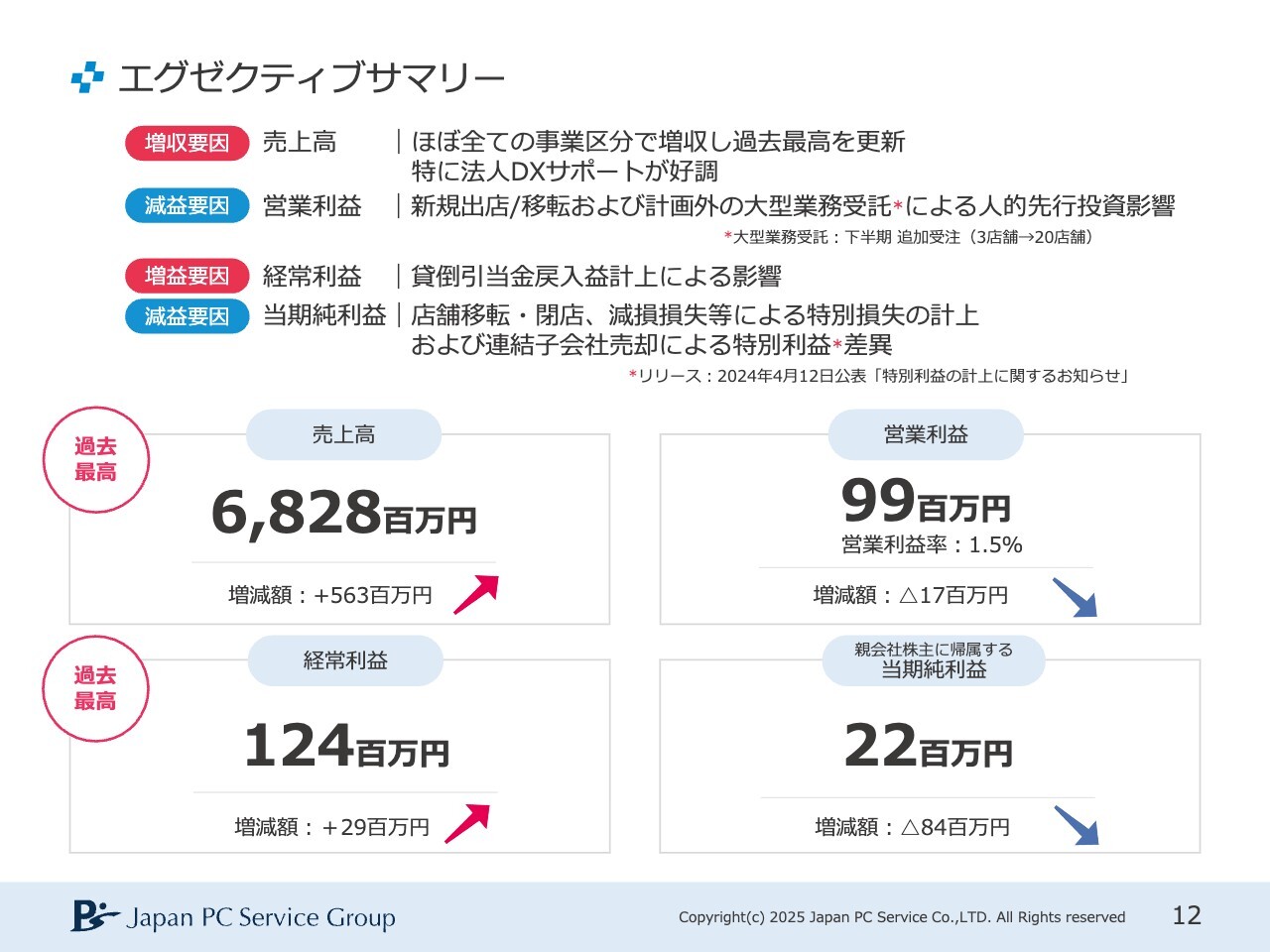

エグゼクティブサマリー

エグゼクティブサマリーです。前年同期比で、売上高は68億2,800万円で増収となりました。営業利益は9,900万円で減益です。経常利益は1億2,400万円で増益となりましたが、当期純利益は2,200万円で減益という結果になっています。

当期純利益については、前期決算においてグループ会社の売却に伴う特別利益が発生したこともあり、前期と比較すると数字が下がっています。ただし、売上高および経常利益は過去最高を達成しました。各要因については、後ほどご説明します。

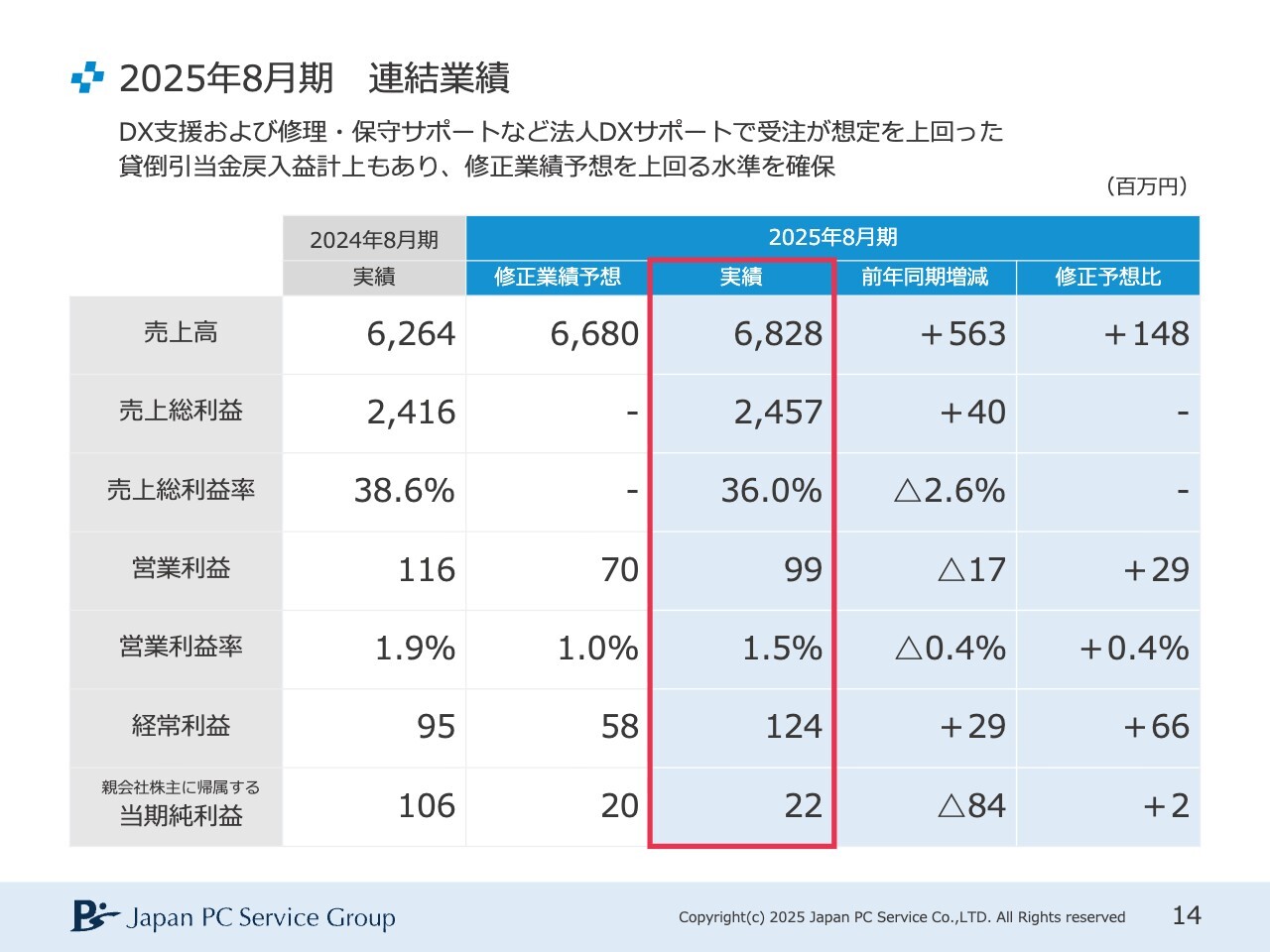

2025年8月期 連結業績

連結業績についてです。数字はエグゼクティブサマリーでご説明したものと同様です。一度業績修正を行いましたが、その予想を上回る結果となりました。

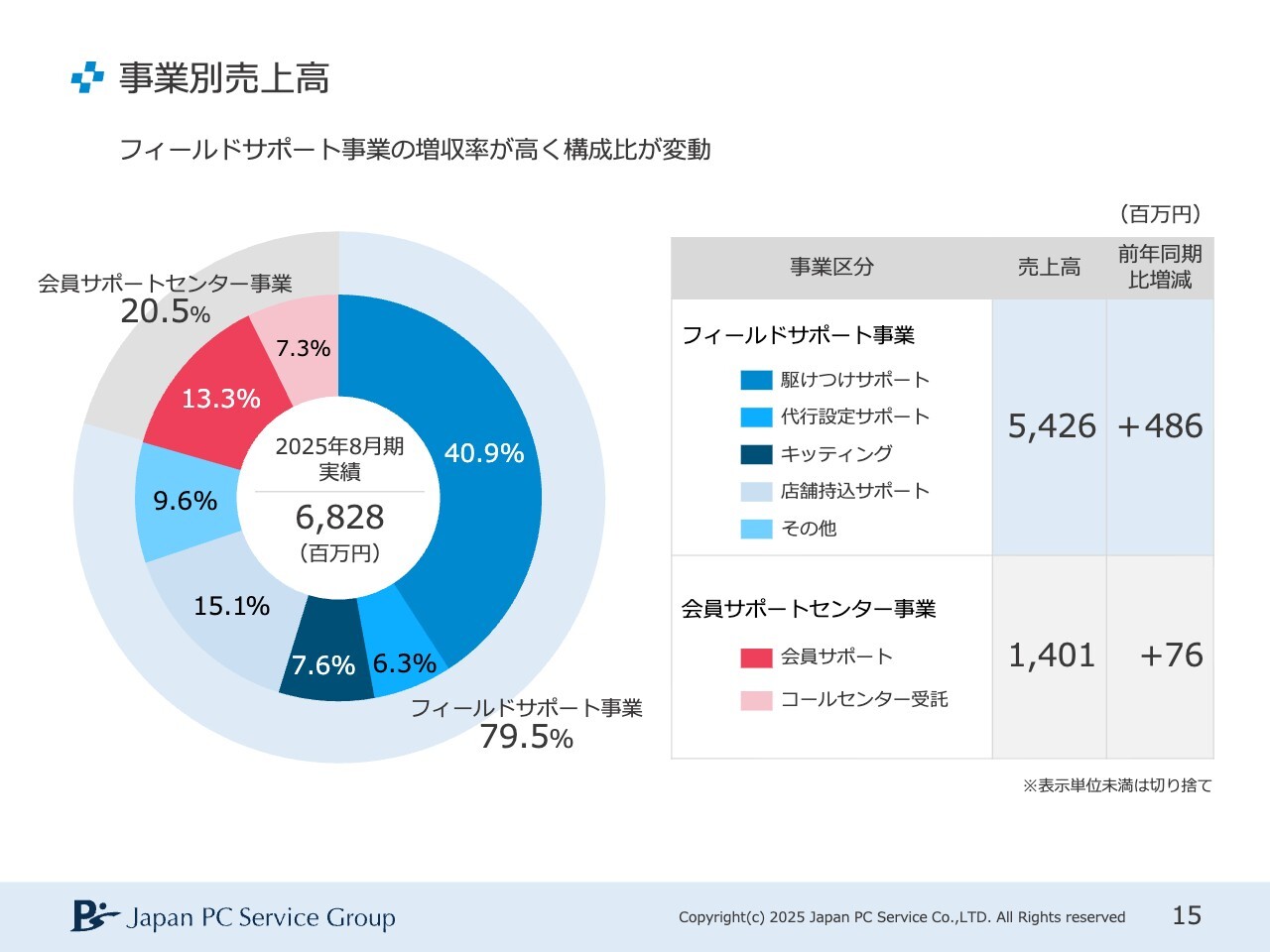

事業別売上高

事業別では、フィールドサポート事業および会員サポート事業の両方が伸びていますが、特にフィールドサポート事業が法人DXの影響もあり好調に推移しました。

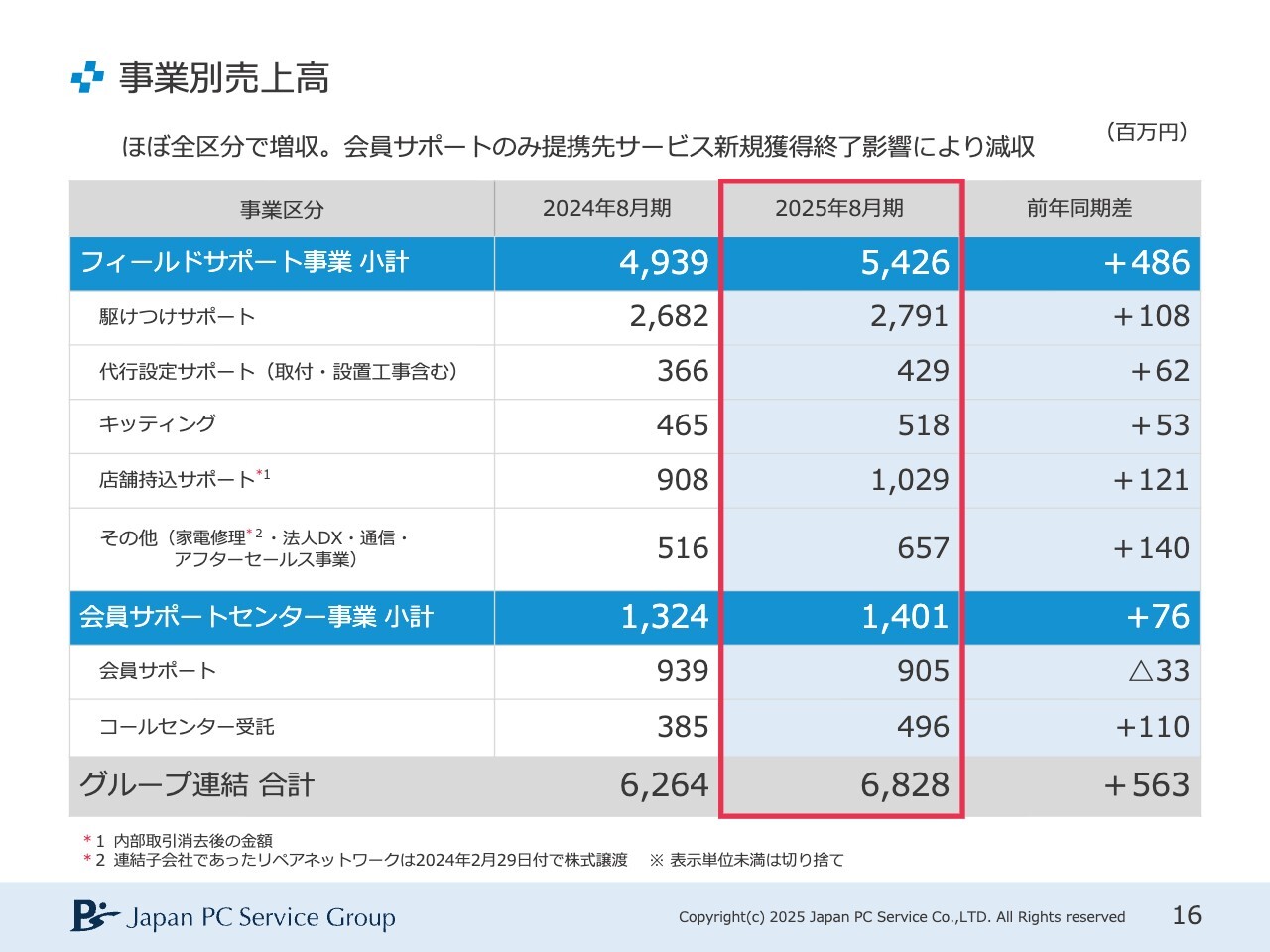

事業別売上高

事業別の内訳を見ると、ほぼ全区分で増収となっています。ただし、会員サポートにおいては残念ながら減収となりました。これは、会員サービスを提供している1社で新規顧客の獲得が止まり、伸び悩みが生じたためです。

一方で、新たな提携先やアライアンスが進展しており、すでにスタートしています。今期の決算では前年同期比でマイナスとなりましたが、進行期に関しては着実に成長を目指せると考えています。

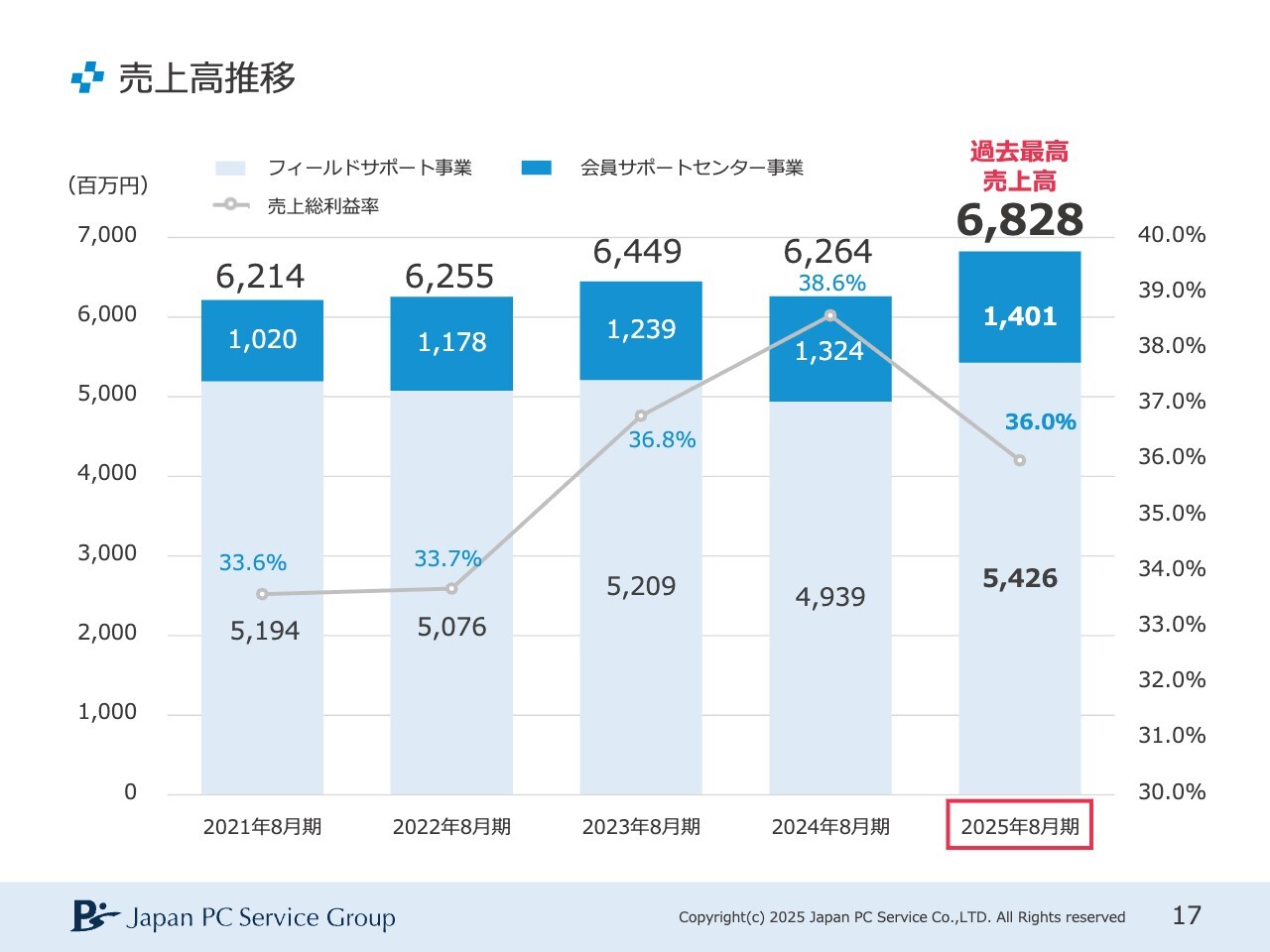

売上高推移

売上高の推移です。68億2,800万円と過去最高の売上高を記録しました。右肩上がりに推移している状況です。

売上高の推移です。68億2,800万円と過去最高の売上高を記録しました。右肩上がりに推移している状況です。

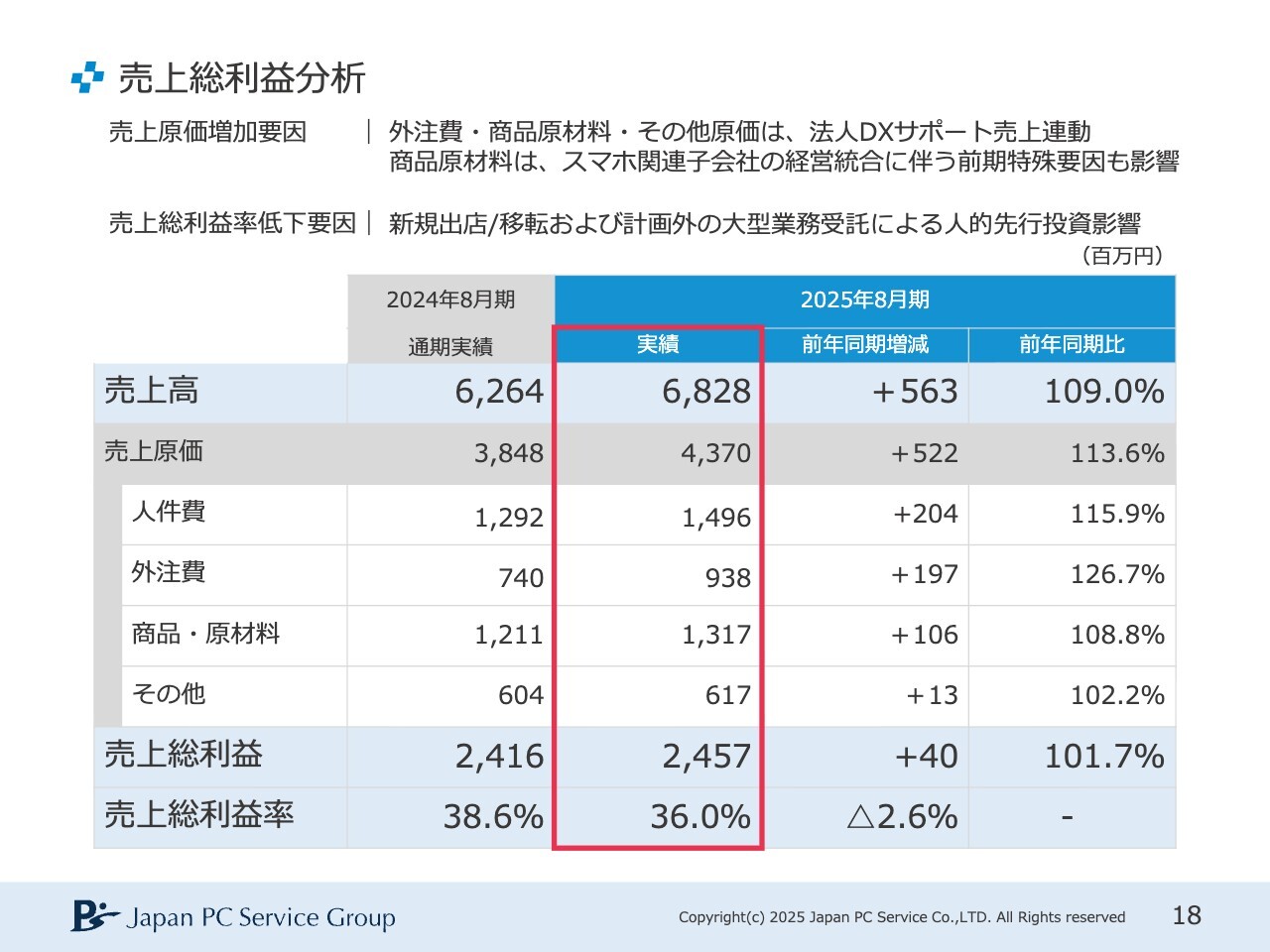

売上総利益分析

売上総利益の分析です。売上原価が大きく増加しています。これは、法人DXが予定を上回って伸びた分、原価も増加したことに加え、スマホ関連子会社の経営統合を行った影響が前期から続いており、売上原価の増加要因となっています。

売上総利益率については、第2四半期時点でもご説明していた持込サポートの新規出店や移転、および大手通信会社からの大型業務受託が始まったことが影響しています。

店舗配属前に人員を育成する必要があり、その人件費が先行して発生しています。このため、売上はまだ上がっていないものの、採用や研修といった段階で発生する人件費が売上原価に含まれており、売上総利益率の低下要因となっています。

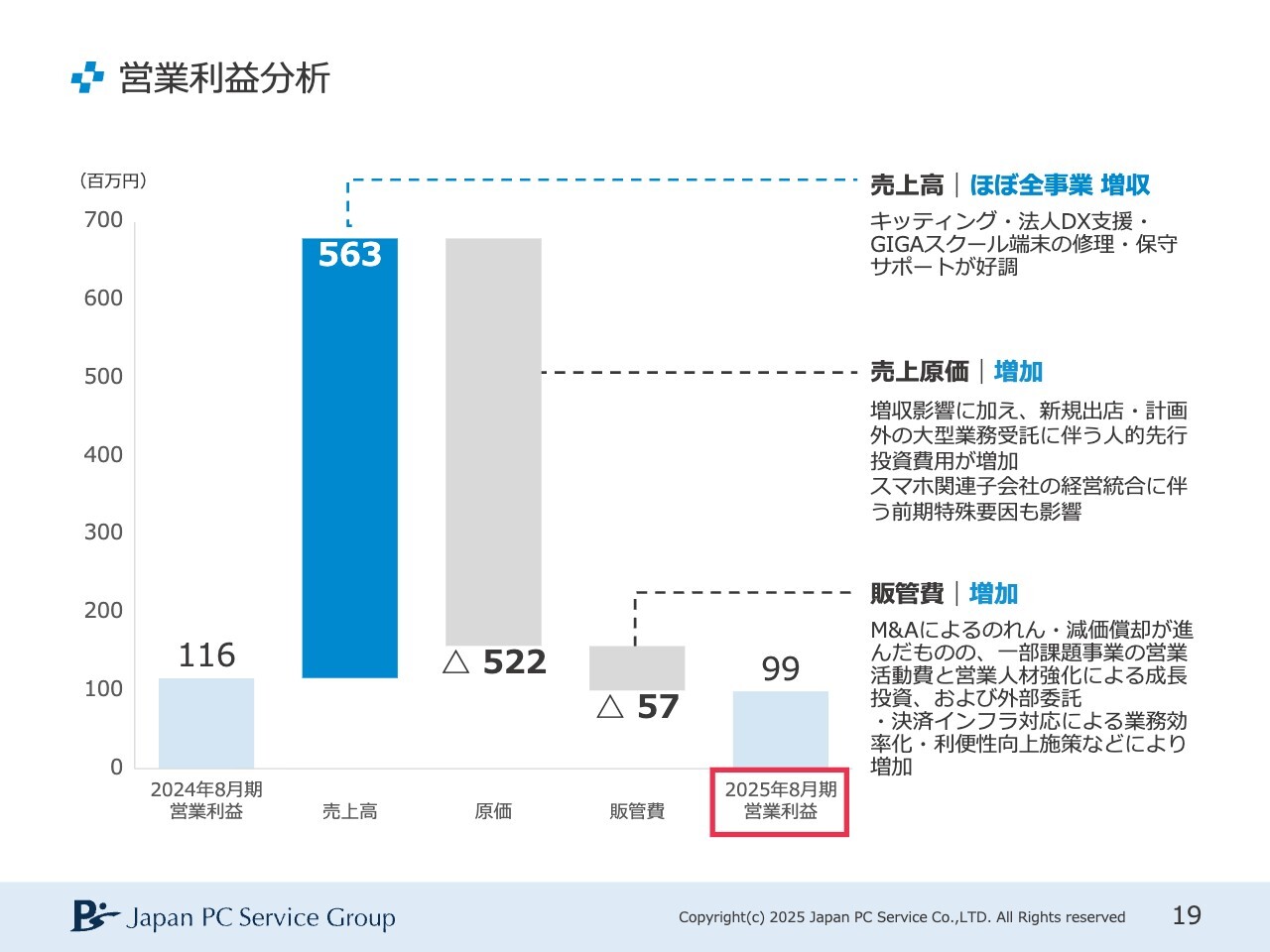

営業利益分析

営業利益分析です。前期決算で1億1,600万円の営業利益に対し、売上高はほぼ全事業で増収となりました。ただし、先行投資を含む売上原価が増加しています。

販管費については、のれんや減価償却が進んでおり、もう少し効果が出てきてもよい部分ですが、一方で、アライアンスのための営業人員や営業のさまざまな取り組みに投資を行い、強化を図っています。

また、現場作業において、これまで現金やクレジットカードでお客さまから料金を回収していましたが、極力現金の利用を削減する方針を取っています。その結果、決済インフラにかかる手数料が増加しており、営業利益は9,900万円という結果となりました。

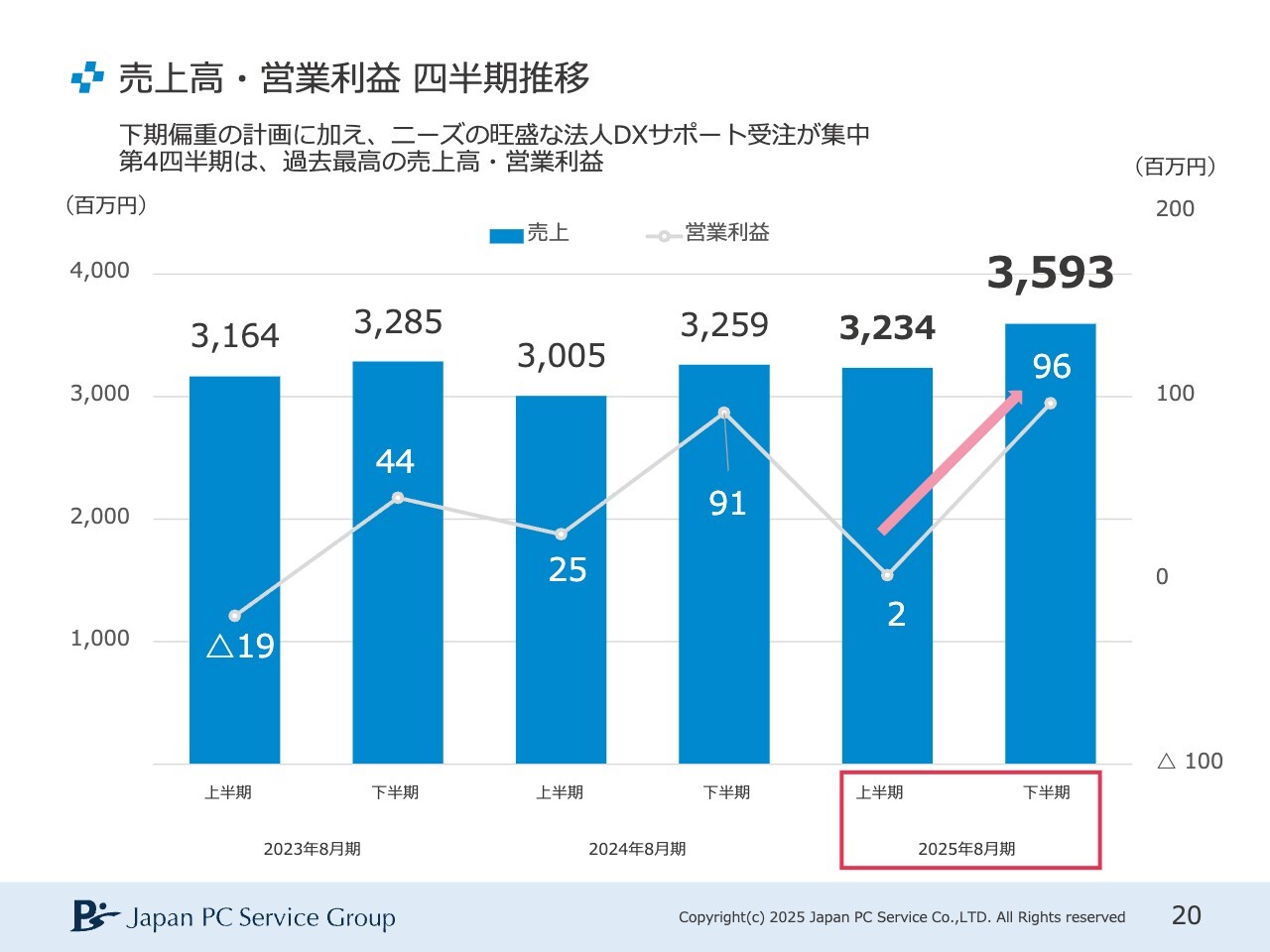

売上高・営業利益 四半期推移

四半期ごとの推移です。第2四半期にもお伝えしたとおり、当社は下半期偏重型で、下期の数字が良い傾向にあります。この決算期についても、下半期でしっかりと成長を遂げました。

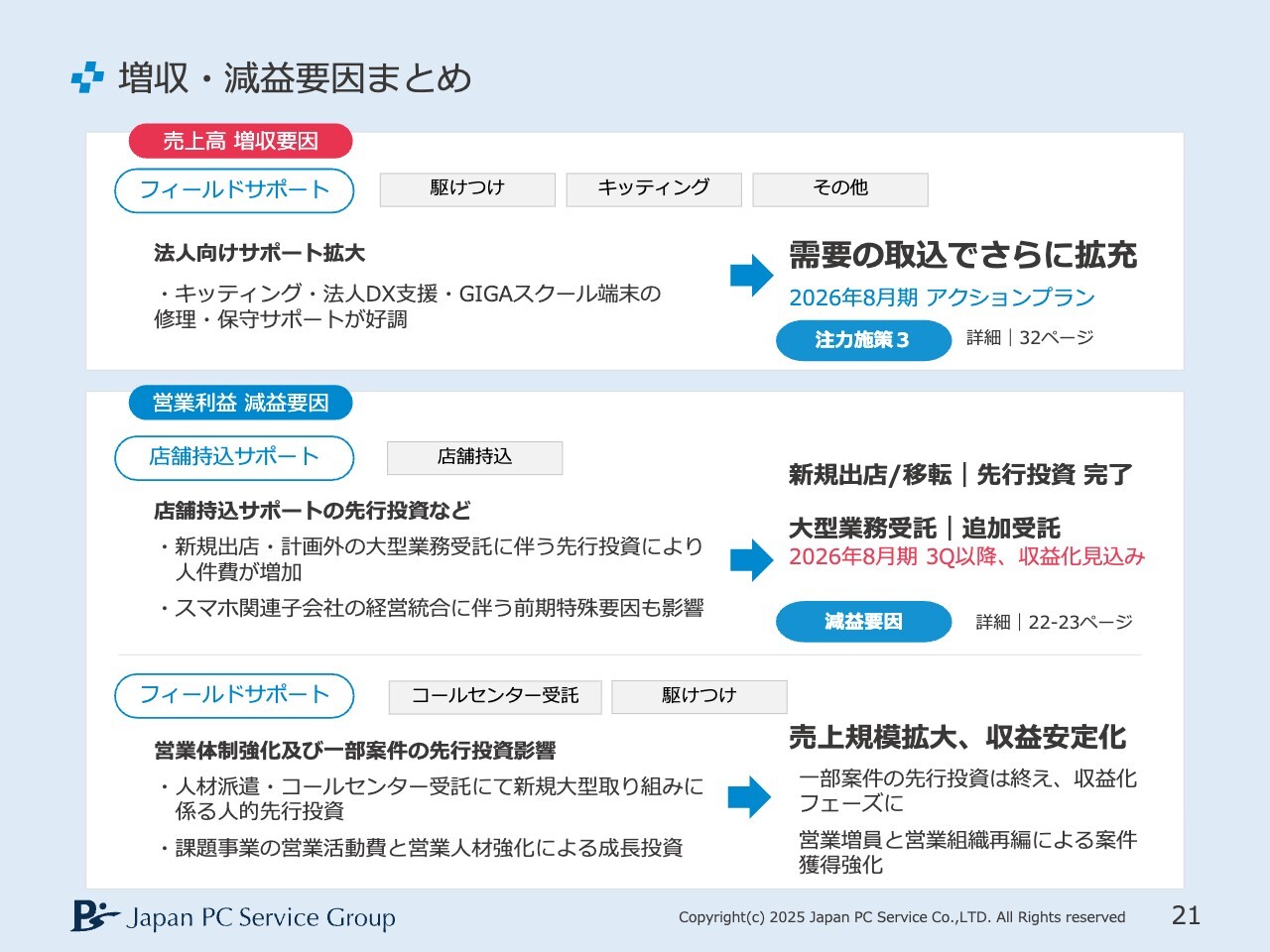

増収・減益要因まとめ

増収と減益の要因を簡単にまとめています。増収については、法人DXが順調に推移したことが要因です。これは進行期のアクションプランにも含めていますので、そちらであらためてご説明します。

減益については、先ほどお話しした大型業務受託で、人材を採用し、教育を行っておくことが先行投資となっている点が挙げられます。こちらについては資料を用意していますので、後ほどご説明します。

また、販管費のところでお伝えしたとおり、売上をさらに伸ばしていくためには、アライアンスを一層強化する必要があります。そのため、営業人材を新たに確保し、組織の再編を行い、アライアンスの強化に取り組んでいきます。

さらに、一部、人材派遣とコールセンターの分野でも、先に人材を教育し、その後派遣するプロセスが必要となるため、売上が上がる前に教育期間が発生しています。

コールセンターでは非常に大きな案件を受注しましたが、大規模な案件のため、立ち上げに伴う先行投資により、今回の決算期にはマイナスが発生しました。ただし、この進行期には収益フェーズへ移行していますので、問題なく進められる見込みです。

減益要因 店舗持込サポート 新規出店/移転による人的先行投資影響

店舗持込サポートの新規出店と移転の先行投資についてです。今期のスタートである9月から、怒涛の9店舗オープンを行いました。

新規オープンについては、人材の採用や教育に時間がかかり、店舗をオープンしてすぐに売上を上げるのは難しいです。店舗がオープンしてから収益化するまでに3ヶ月から5ヶ月ほど必要になります。

現在、店舗の新規出店はすべて完了しており、この進行期では新規出店や移転については収益化の段階に入っています。そのため、今後この影響はないと考えています。

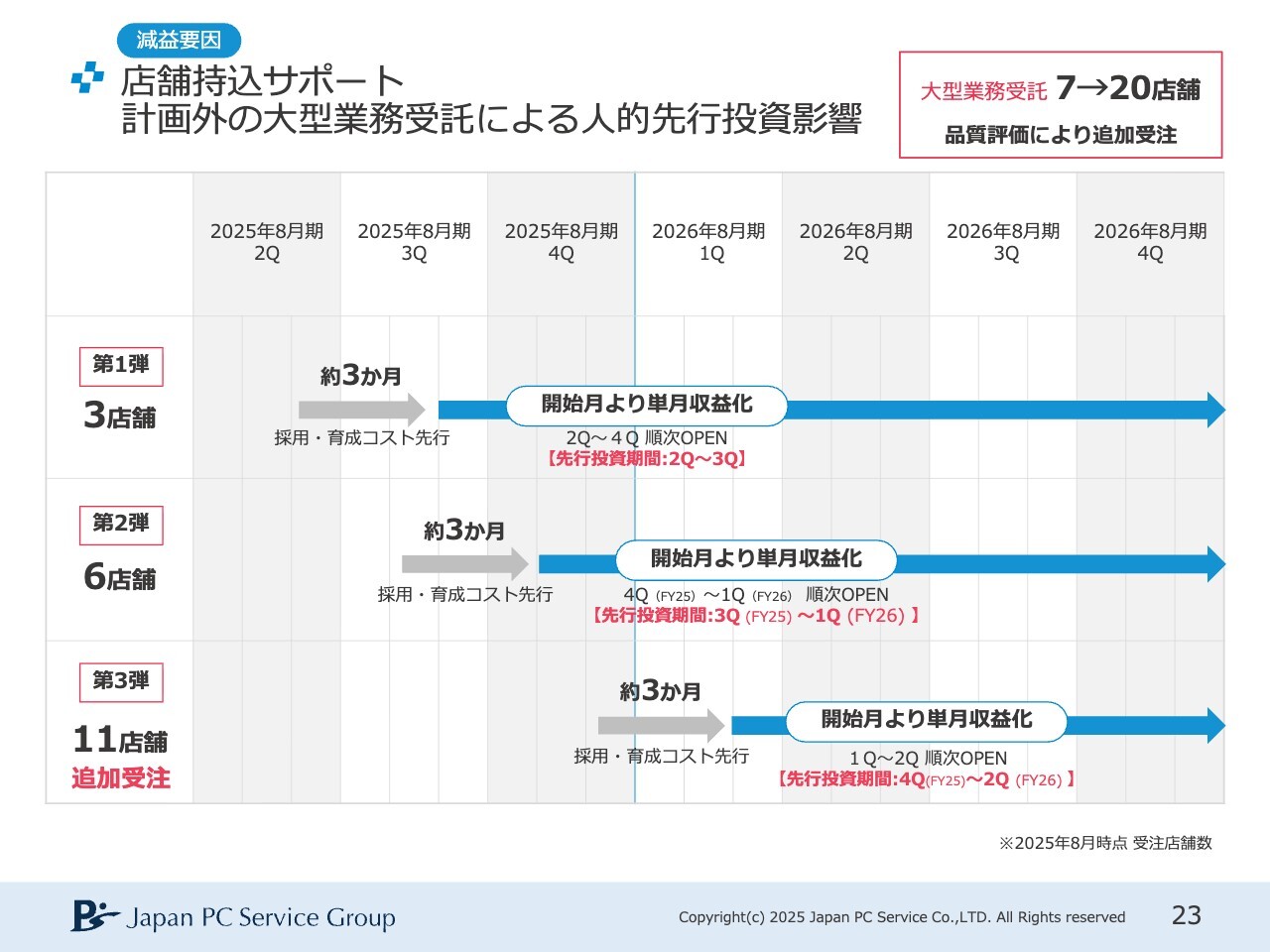

減益要因 店舗持込サポート 計画外の大型業務受託による人的先行投資影響

大型業務受託についてです。第2四半期には、第1弾・第2弾まで示していました。当初は第1弾・第2弾のみを想定しており、それ以降は未定でしたが、私たちのサービス品質を評価していただき、追加で受注をいただきました。その結果、この進行期ではさらに11店舗へ人員を投入することになります。

採用・育成コストが引き続きかかっている状態ですが、人が入れば売上につながります。現在の状況を踏まえると、進行期の下半期から先行投資が減少し、売上・収益の結果がしっかりと出てくると思います。ここについては、進行期の下半期までお待ちいただければと思います。

事業としては、当初は業務受託が7店舗だったものが20店舗と大きく伸びています。今後もしっかり取り組んでいきたいと思います。

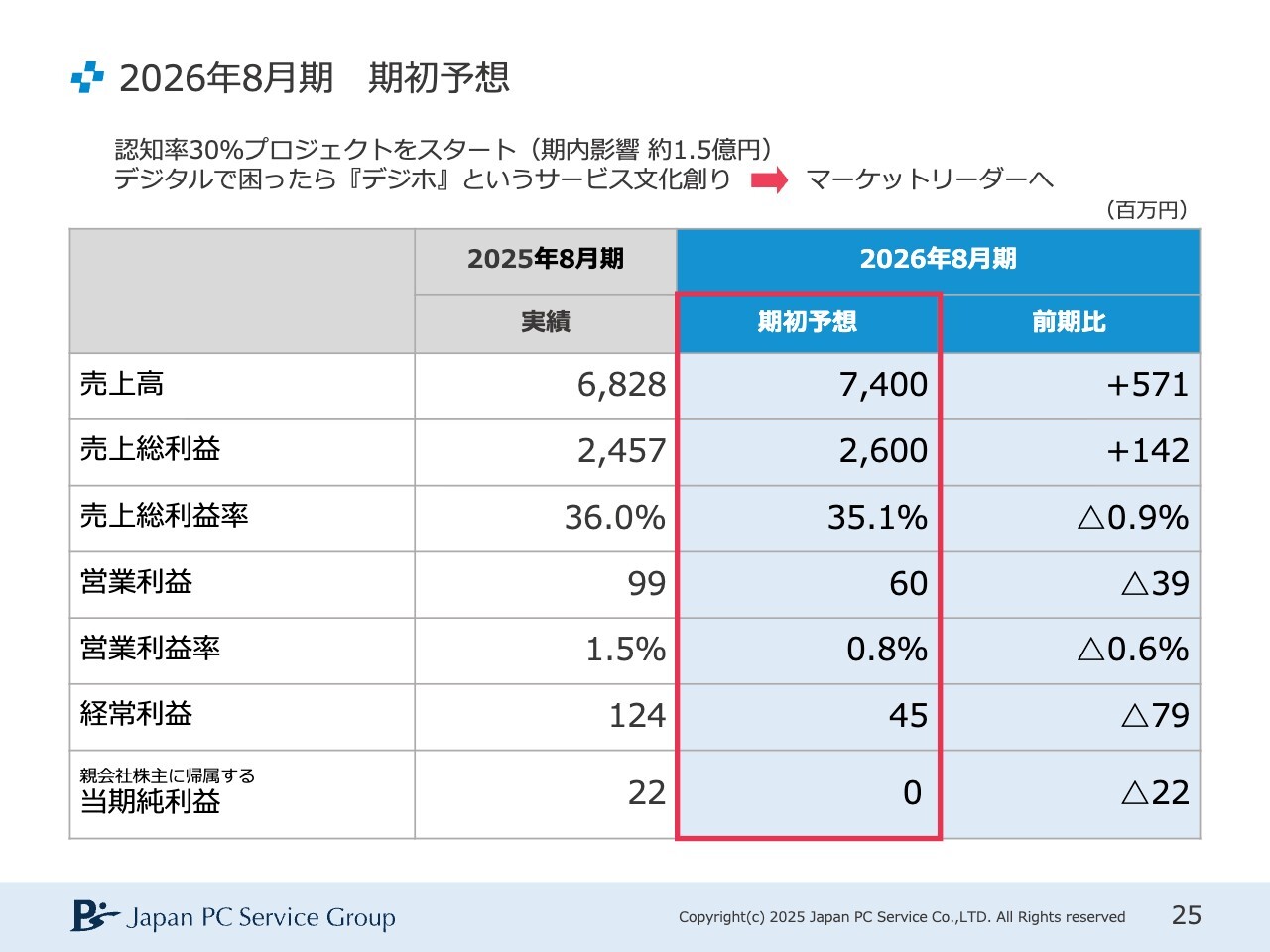

2026年8月期 期初予想

今後の見通しと戦略についてです。期初予想として、売上高を74億円、営業利益を6,000万円、経常利益を4,500万円と見込んでいます。株主のみなさまには申し訳ありませんが、当期純利益の予想は0円としています。

こちらに関しては、個人向け事業だけでなく全体を通して、もともとの目標である「パソコンのJAF」から「デジタルのJAF」「ネットワークのJAF」を目指し、認知率をしっかり上げる必要があります。

みなさまも、先ほどお話ししたクラシアン、JAF、セコムの名前はすぐに思い浮かぶかと思いますが、そのような活動が必要です。そのため、「認知率30%プロジェクト」をこの進行期からスタートさせ、コストとしては1億5,000万円程度の影響額を見込んでいます。

事業が悪化するわけではなく、むしろ改善していきますが、その中から認知率を向上させるプロジェクトに投資を行います。

このプロジェクトの目的は、「デジタルで困ったらデジホ」という新しい文化を築いていくことです。セコムやクラシアンも、最初から認知率が高かったわけではなく、インフラを構築し認知率を向上させてきました。

当社も認知率をしっかり引き上げ、「世の中にとって当たり前のサービス」を目指して取り組んでいきたいと考えています。

今後は、在宅医療や介護に関連するサービスのニーズが増えていきます。将来的には、一家に1台ロボットが普及する時代や、大阪万博が終わり、空飛ぶ車の時代が訪れる可能性もあります。

そのような時代に、一家に1契約といったかたちで、困った時にメンテナンスや修理・サポートをする人がいる体制を目指しています。その体制を構築するためには、認知率を高めることが非常に重要だと考えています。そのため、コストを考慮しながらこのような期初予想を発表しました。

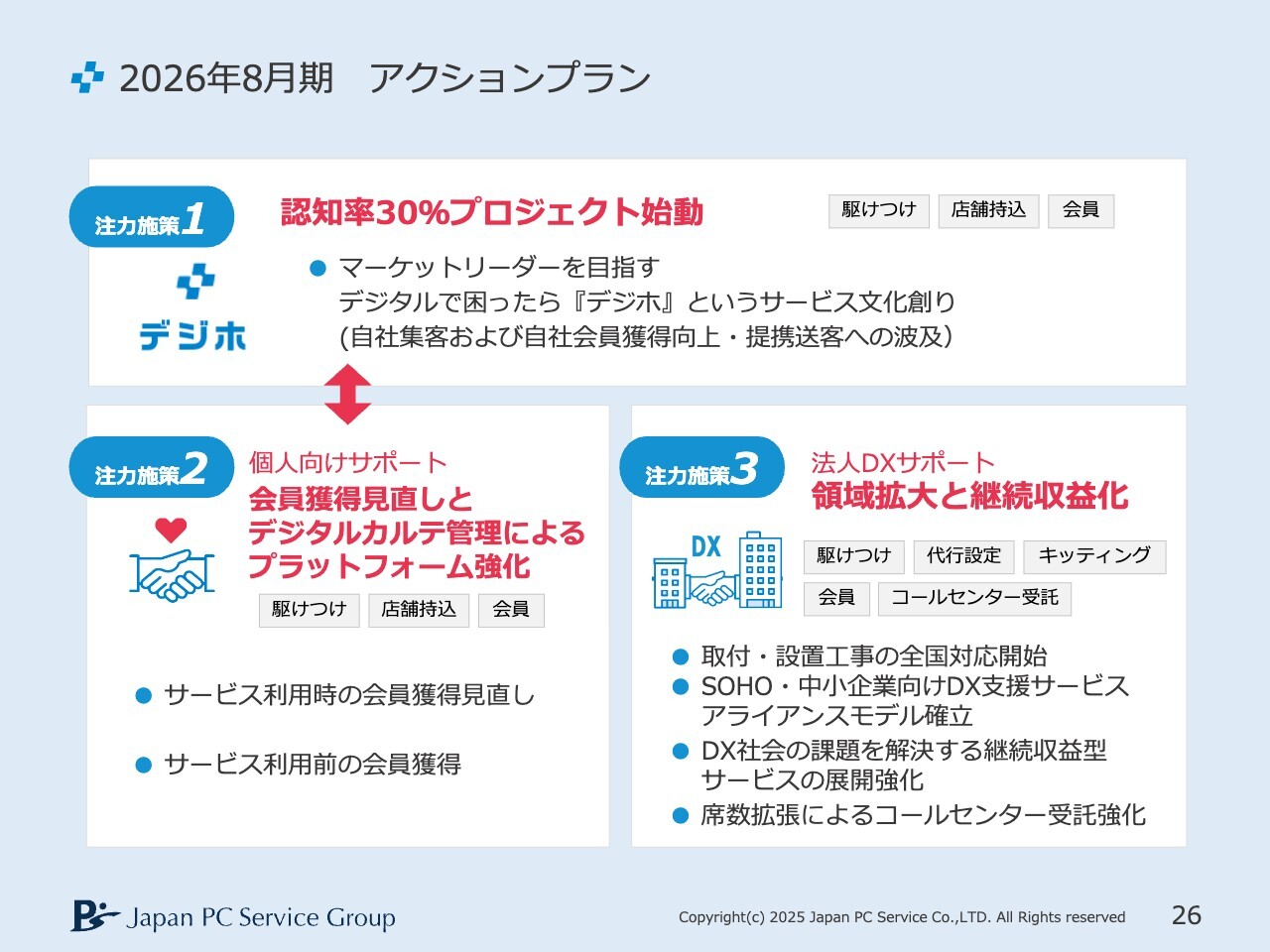

2026年8月期 アクションプラン

アクションプランについてです。1つ目は、先ほどお話しした「認知率30%プロジェクト」を本格的に開始します。具体的な内容については後ほどご説明します。

2つ目は、テレビCMを中心にプロジェクトが進行していきますが、お客さまと接点を持てた場合には、しっかりと会員になっていただくよう働きかけていきます。そして、デジタルカルテを増やし、管理を強化することで、私たちのプラットフォームがさらに強化されていきます。

このような取り組みを「認知率30%プロジェクト」と連携させ、本格的にスタートさせたいと考えています。

3つ目は、好調な法人DXのさらなる領域拡大です。法人DXは1プロジェクトが完了するとそこで終わってしまう場合もあるため、継続して収益が得られる取り組みも開始していきます。

この3つのアクションプランについて、1つずつ簡単にご説明します。

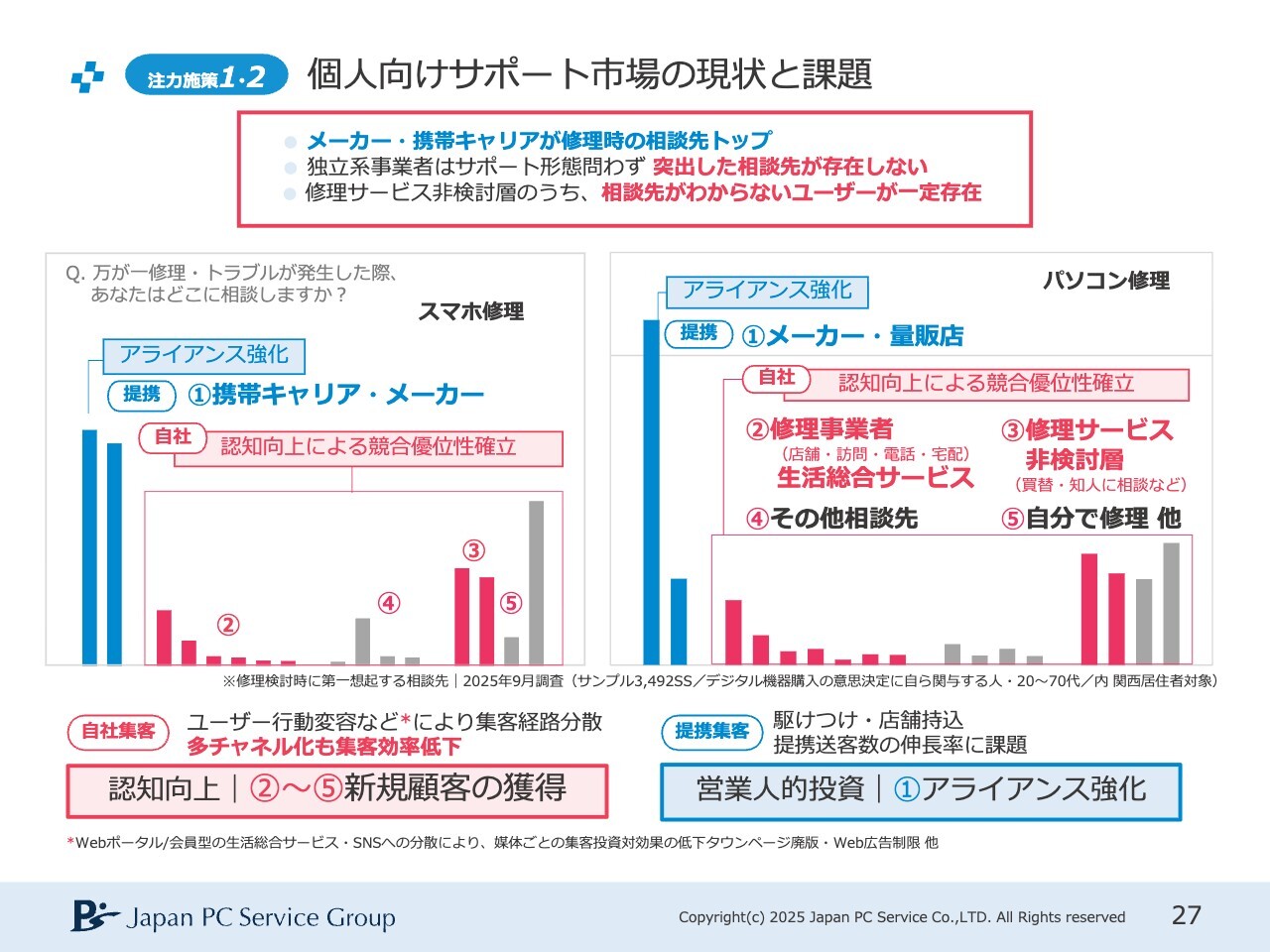

注力施策1・2 個人向けサポート市場の現状と課題

こちらのスライドは、個人向けサポート市場の現状を示しています。当社は長年、「万が一修理・トラブルが発生した際、あなたはどこに相談しますか?」という調査を実施しています。この9月にあらためて実施した結果、スマホ修理では携帯キャリアやメーカーが圧倒的に多く利用され、パソコン修理ではメーカーや量販店が主流であることがわかりました。

当社はもともとアライアンス営業を展開しており、今後も営業人材を強化することで、さらにアライアンスの獲得を進めていきたいと考えています。

一方、スマホ修理に関しては、競合企業が増えてきている状況です。また、スマホ修理だけでなくパソコン修理においても、当社のような専門業者ではなく、「生活総合サービス」を提供する企業が、当社が対応したい仕事の一部を取り込むかたちで対応しており、このような企業の認知度が高まってきています。

その他には、知人に相談したり、「自分で解決するが、解決できなかったらどうしよう」といった以外の部分がまだ潜在的に残ったままです。

したがって、認知率の向上に取り組み、お客さまに「デジタルで困ったらデジホ」をしっかり理解していただけるよう努め、サービスをご利用いただくフェーズに進めたいと考えています。市場の状況を踏まえても、認知率を向上させていくことが非常に重要だと考えています。

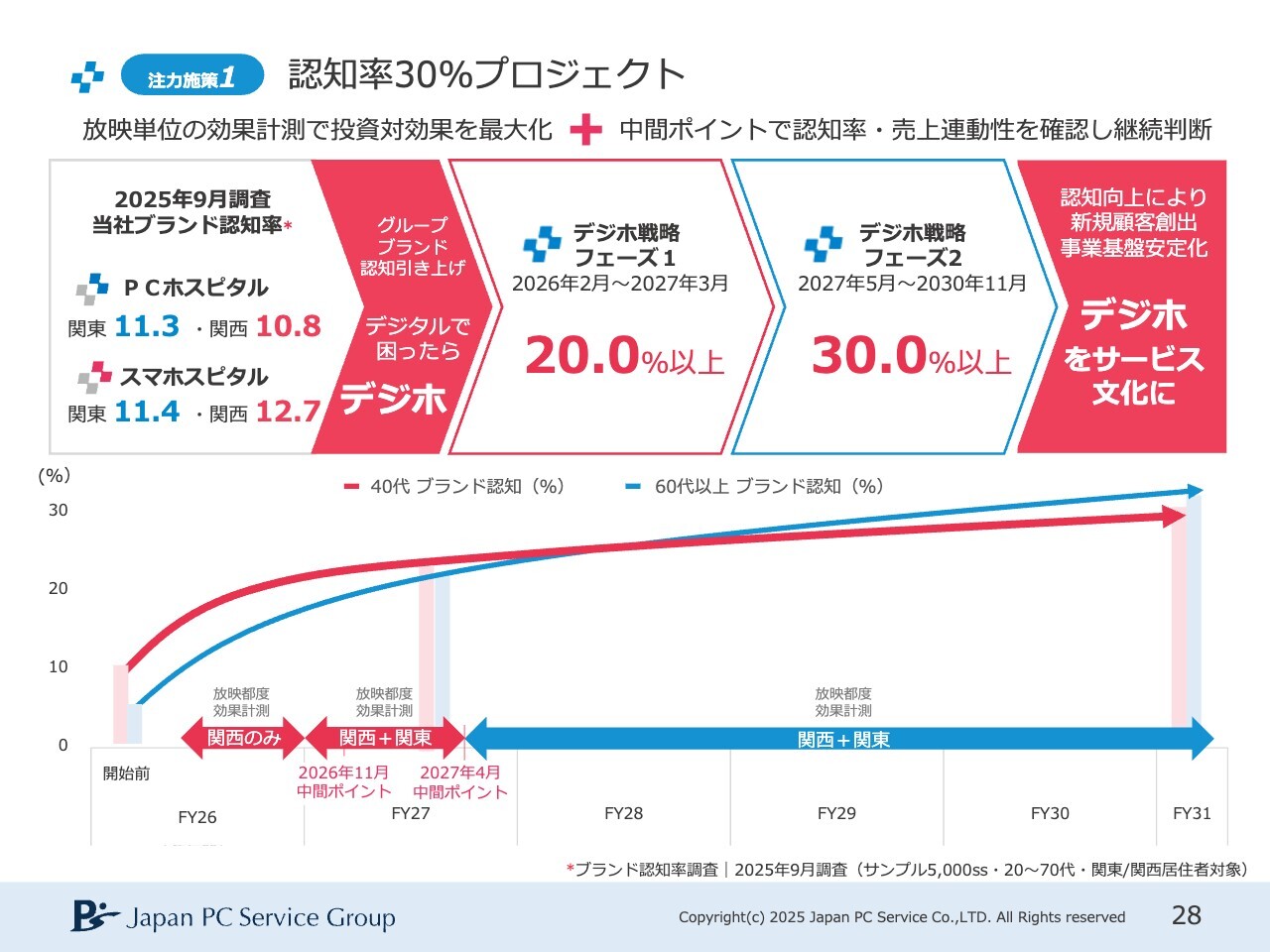

注力施策1 認知率30%プロジェクト

「認知率30%プロジェクト」についてです。スライド左上に現在の認知率を示しています。「PCホスピタル」の認知率は関東で11.3パーセント、関西で10.8パーセント、「スマホスピタル」の認知率は関東で11.4パーセント、関西で12.7パーセントです。この認知率で、現在の売上高はアライアンス分も含めて68億円です。

さらに、修理ができることを知らない方、自宅訪問の修理サービスの存在を知らない方、スマートフォンのバッテリー交換が可能であることを知らない方も多く存在します。そのため、それを知ってもらうことは私たち全体の需要拡大につながると考えています。

自社での集客については、現在『タウンページ』やWebを活用しています。数年前からはお客さまの検索行動が「Google検索」だけに限られなくなり、「Google マップ」「Instagram」「TikTok」など、さまざまに広がってきています。このため、しっかりと認知率を上げていくことが非常に重要だと考えています。

現状の認知率は10パーセントから11パーセント程度です。これを20パーセントや30パーセントに引き上げることで、売上も20パーセントや30パーセント増になるとは限りませんが、認知率が上がることで確実にお問い合わせが増え、売上も向上します。

さらに、認知率が30パーセントを超えると、世の中にとって当たり前のサービスに近づき、今「ここにお願いして大丈夫かな」と思っているお客さまでも、当たり前のサービスと認識されるようになります。その結果、収益がより拡大することも期待できると考えています。

今後は先ほどお話しした「一家に1台ロボット」なども含めて、行政DXや医療・介護DXがますます進んでいきます。日本は少子高齢化が進行していることもあり、「使えない」「やり方がわからない」「つながらなくて困っている」といった際に、「こういう時に『デジホ』だ」とすぐに思い浮かべていただけるようになることが非常に重要だと思っています。

そのため、「認知率30%プロジェクト」に関しては、2026年2月から2027年3月までの間に認知率を20パーセントに、2027年5月から2030年11月までの間に認知率を30パーセントに引き上げることを目指し、取り組みを確実に進めていきたいと考えています。

この取り組みはテレビCMを中心に進めていく予定ですが、テレビCM以外の手段にも対応していきます。前期もテレビCMを実施し、それによりWeb集客が増加しました。「スマホスピタル」や「PCホスピタル」と直接検索していただく指名検索の件数も増えるなど、一定の効果が出ています。

これまでは認知率を十分に把握できていなかったため、認知率を明確な指標として設定し、それを達成するためにPR活動を進めていきたいと考えています。

また、効果がないのに闇雲に進めることは避けるべきです。そのため、スライド下段のグラフにも示しているように、中間ポイントを設定しています。その時点で自分たちが目指している認知率を達成できているか、また効果検証が十分に行われているかをしっかり確認しながら進めていく計画です。

「デジタルで困ったら『デジホ』」が当たり前になるサービス文化の創造に向けて、「認知率30%プロジェクト」を開始したいと考えています。

注力施策1 目指すポジション(再掲)

こちらのスライドは再掲です。冒頭にもご説明しましたが、私たちのビジネスは、困った時に真っ先に思いついてもらうことが重要です。JAF、セコム、ダスキン、クラシアンを思い浮かべるように、「デジタルで困ったら『デジホ』」を真っ先に思い出していただけるポジションを目指しています。

「『デジホ』に入っている?」「『デジホ』している?」、何か困った時には「『デジホ』をやっていたらいいのに」というように、「デジホ」が当たり前に浮かぶ存在を目指しています。そのためにも「認知率30%プロジェクト」を着実に進め、目指すポジションに近づいていきたいと考えています。

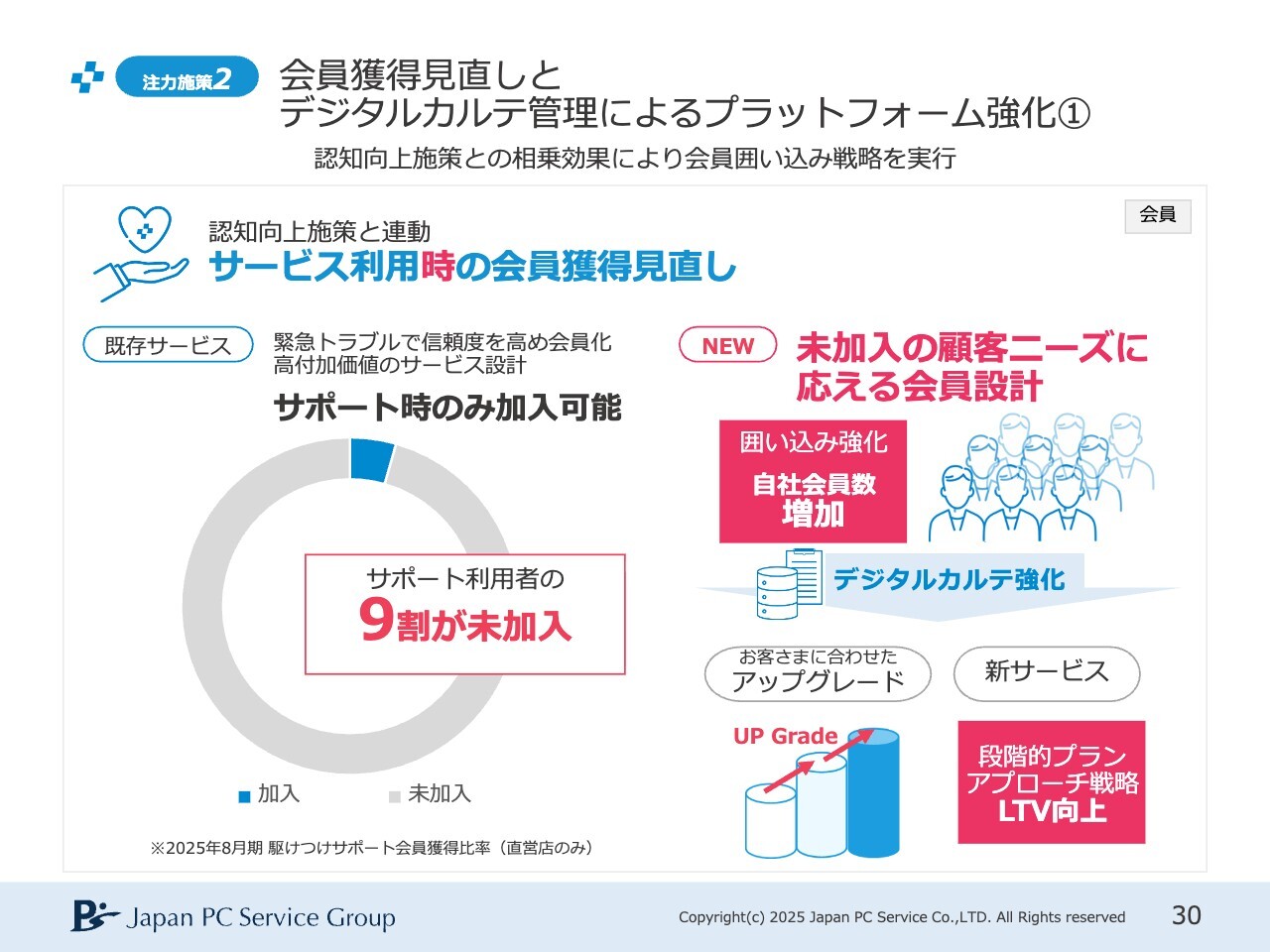

注力施策2 会員獲得見直しとデジタルカルテ管理によるプラットフォーム強化①

このように新たに認知率を高めて集客を進めていきますが、現状では、当社のサービスをご利用いただいたお客さまのうち、会員になっていただいているのは全体の10パーセントで、残りの90パーセントのお客さまが未加入の状態です。

この中の25パーセントのお客さまにはリピートでご利用いただいていますが、リピートでご利用いただくまでには一定の期間待つ必要があります。そのため、未加入の9割のお客さまにも私たちの会員になっていただけるよう、囲い込みを強化しています。

さらに、デジタルカルテをしっかり管理することで、お客さまに何かあった際に過去の作業履歴がわかります。お客さまからお電話があった場合でも、住所などをお伝えいただかなくても迅速に対応することが可能です。

今回は「Windows10」の入れ替え作業も多数行っていますが、不具合が発生した際には、デジタルカルテを活用し、ユーザーのお客さまに関連するサービスをご案内できます。そのため、デジタルカルテをしっかり強化することを目指し、まずは会員加入の設計を新たに進めていきたいと考えています。

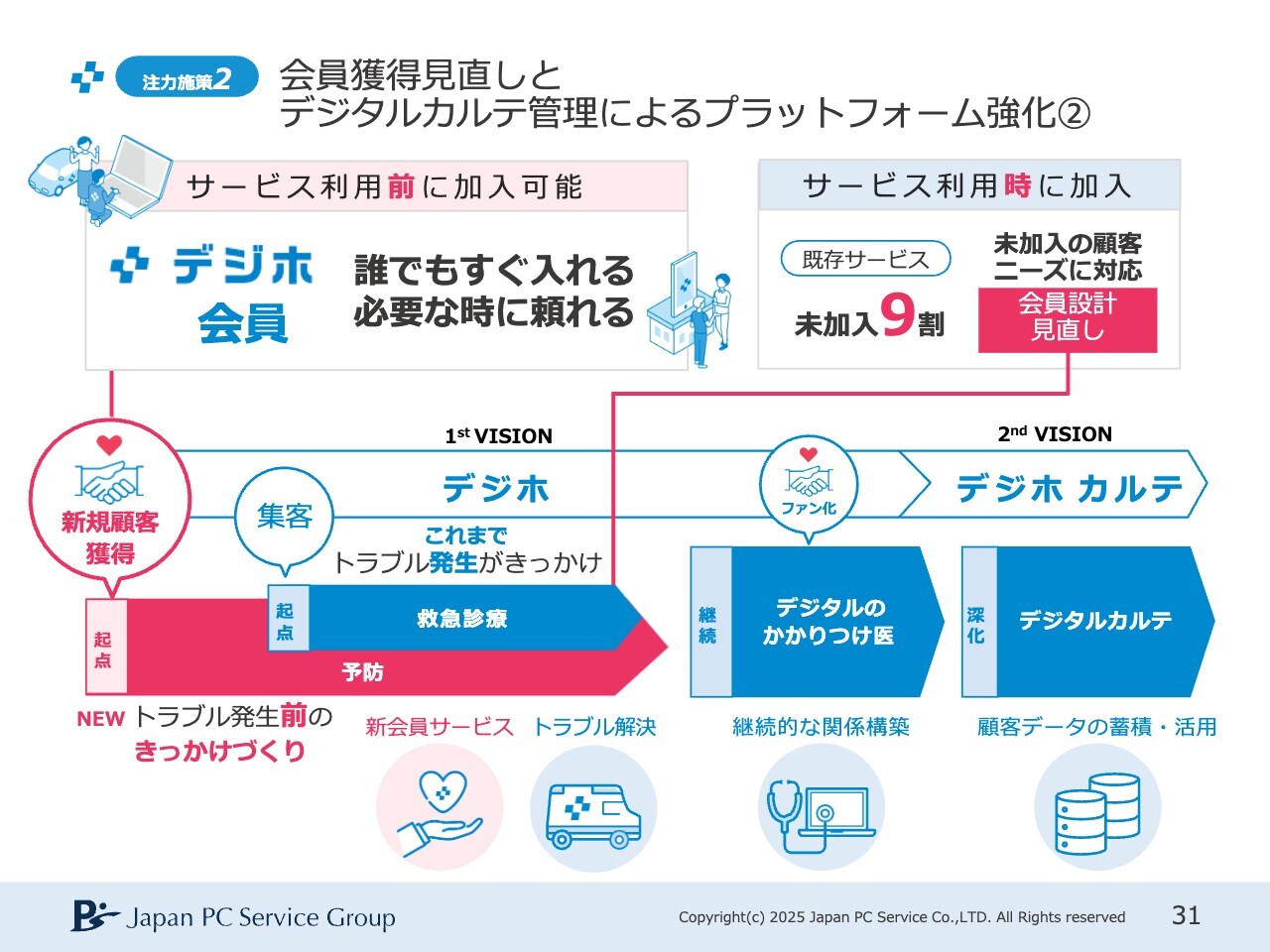

注力施策2 会員獲得見直しとデジタルカルテ管理によるプラットフォーム強化②

私たちの会員サービスは、「お客さまの負担をなるべく少なくするため、できれば保証や保険で直せるようにしたい」と考え、保証付きや保険付きのサービスが多くなっています。そのため、サービスを提供するきっかけがなければ、お客さまに会員登録をおすすめできません。

「会員になりたい」というお話をいただいても、「サービスを1回利用してもらってからになるんです」とお伝えしていますが、今後はトラブル発生前の予防策として、どなたでもすぐに登録していただけるようになり、何か起きた際にすぐ対応できる体制を整えていきます。

テレビCMを中心に認知率を向上させていくため、「『デジホ』に入っている?」「『デジホ』に入っているよ」のような世界観を実現していきます。サービス利用前から加入していただき、新規会員を増やしていく考えです。

マイナンバーカードと健康保険証が一体化したことにより、救急時に「この患者さまはこのお薬を飲んでいる」「過去にこういう病気をした履歴がある」といった情報が即座に判別できるようになりました。

それと同様に、私たちもお客さまのデジタルカルテを事前に管理させていただくことで、より的確な対応が可能となり、予防やトラブル防止策についても事前にご案内することができるようになります。

このように、サービス利用前でも加入していただける仕組みを整え、新たな会員を獲得していきたいと考えています。

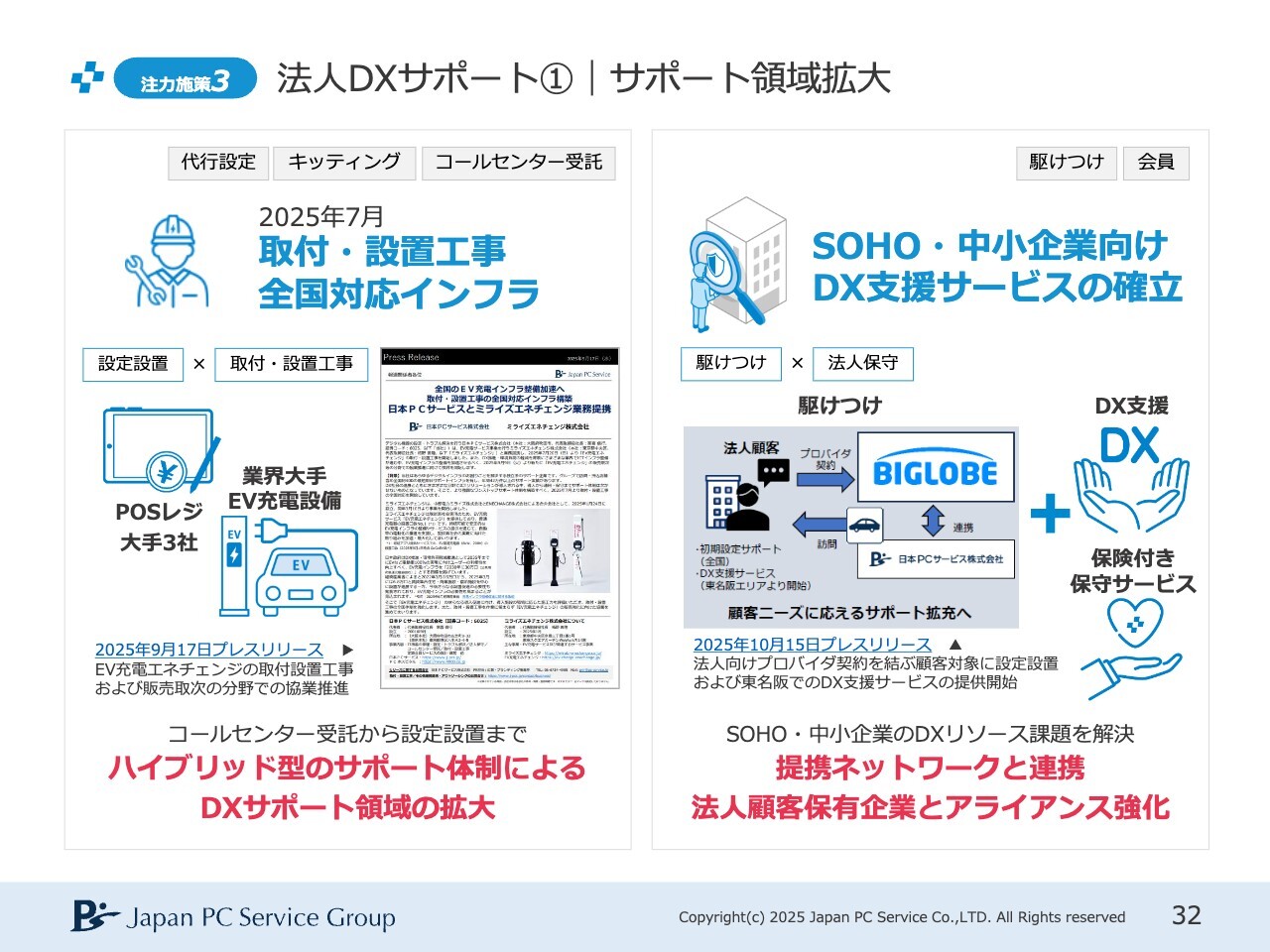

注力施策3 法人DXサポート① | サポート領域拡大

法人DXサポートについてです。こちらは順調に推移しています。冒頭でサポートインフラとして「取付・設置工事の全国対応ができるようになりました」とご説明したとおり、9月17日にリリースを出し、「EV充電エネチェンジ」と取付・設置工事サービスを開始しています。もちろん、同様の設置工事にも拡大対応が可能となります。

ENECHANGEさまのEV充電池を私たちで販売し、コールセンターから設定設置、サポートまでをワンストップで行うというハイブリッドな取り組みをスタートしています。まだ規模は小さいものの、成果が出てきています。

法人DXにおいては、修理・保守サポートにとどまらず、提携するメーカーや販売店などに対しても、ワンストップで貢献することで、Win-Winの関係を構築していきたいと考えています。

スライド右側に示しているSOHO・中小企業向けDX支援サービスについては、10月15日にビッグローブさまとの提携リリースを発表しました。ビッグローブさまの法人のお客さまに、ネットの接続や設置だけでなく、SOHO・中小企業さまに必要なDXに向けたサービスやお困りごとにも対応していきます。

アライアンスをさらに拡大し、提携企業にもご満足いただけるよう、新たな取り組みを進めていきたいと考えています。

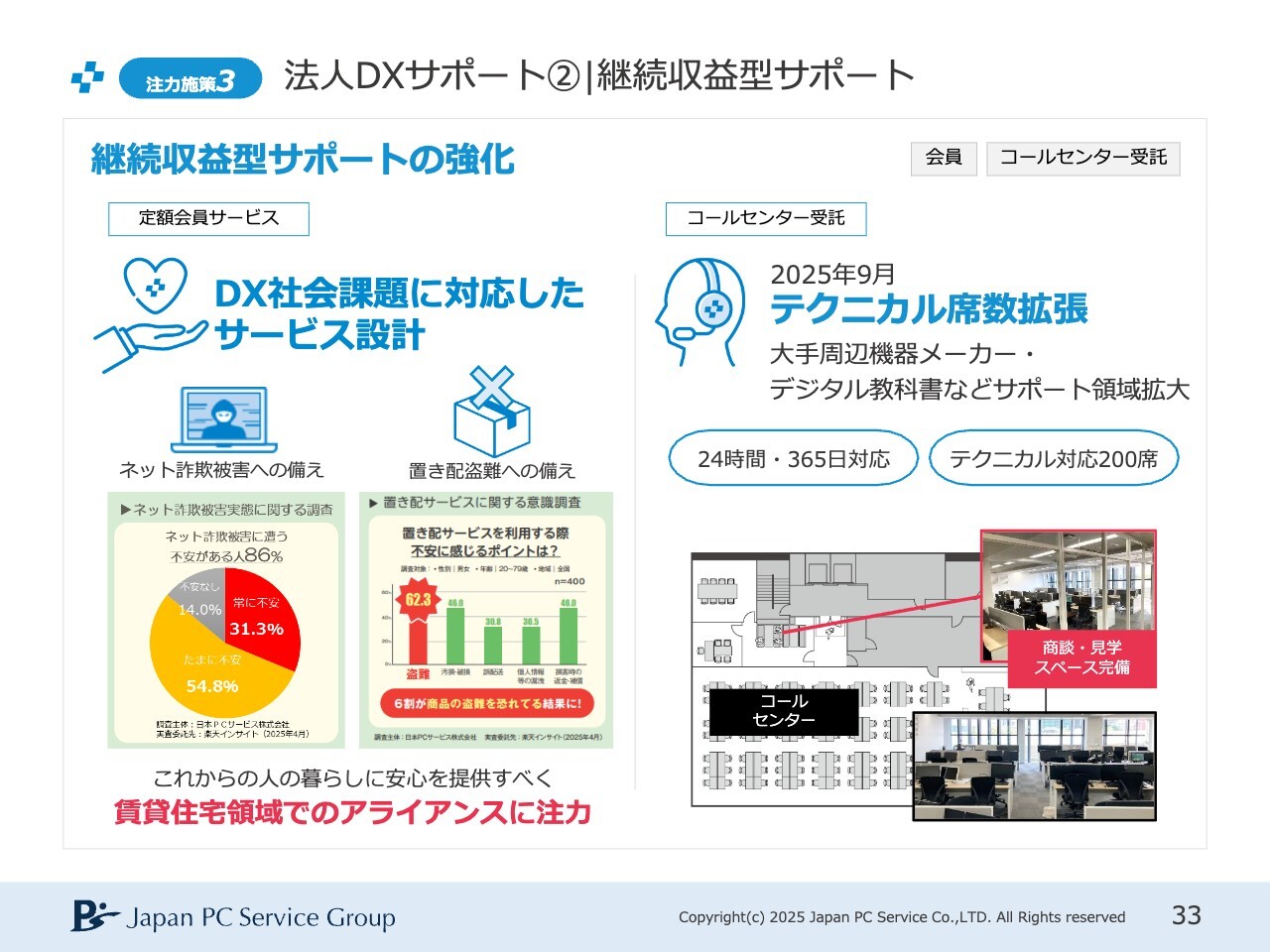

注力施策3 法人DXサポート② | 継続収益型サポート

継続収益型サポートについてです。DXの社会問題として、ネット詐欺や置き配などのデジタルのトラブルがあります。そのため、当社のデジタルサービスに「ネット詐欺保険」や「置き配保険」を保険付きサービスとして組み込み、さまざまなサービス設計を進めています。

実際にスタートしているアライアンスもあるため、進捗については次回の決算でご説明できればと思います。

また、コールセンターにおいてテクニカルサポートの席数をさらに増やしています。大手周辺機器メーカーのコールセンターの受託を行ったり、現在はデジタル教科書のサポートサービスにも対応を拡大しています。

このようにサポートする領域が広がっていますので、テクニカルサポートの席数がないとコールセンターの受注は難しいため、席数をしっかり拡張しました。受注をしっかり進め、継続的な収益につなげていきたいと考えています。

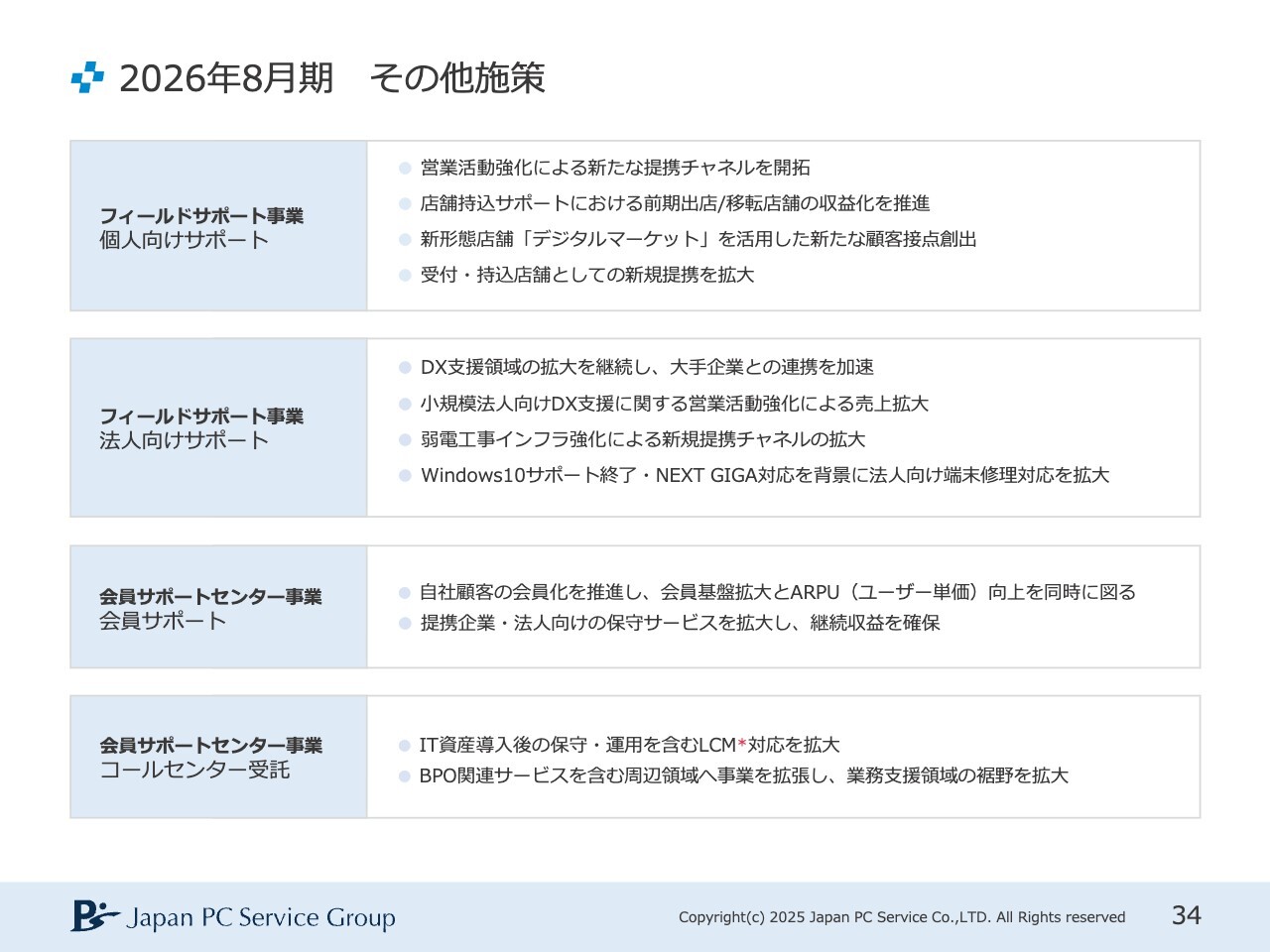

2026年8月期 その他施策

その他の施策についてです。順次、確実に進めていきたいと考えています。

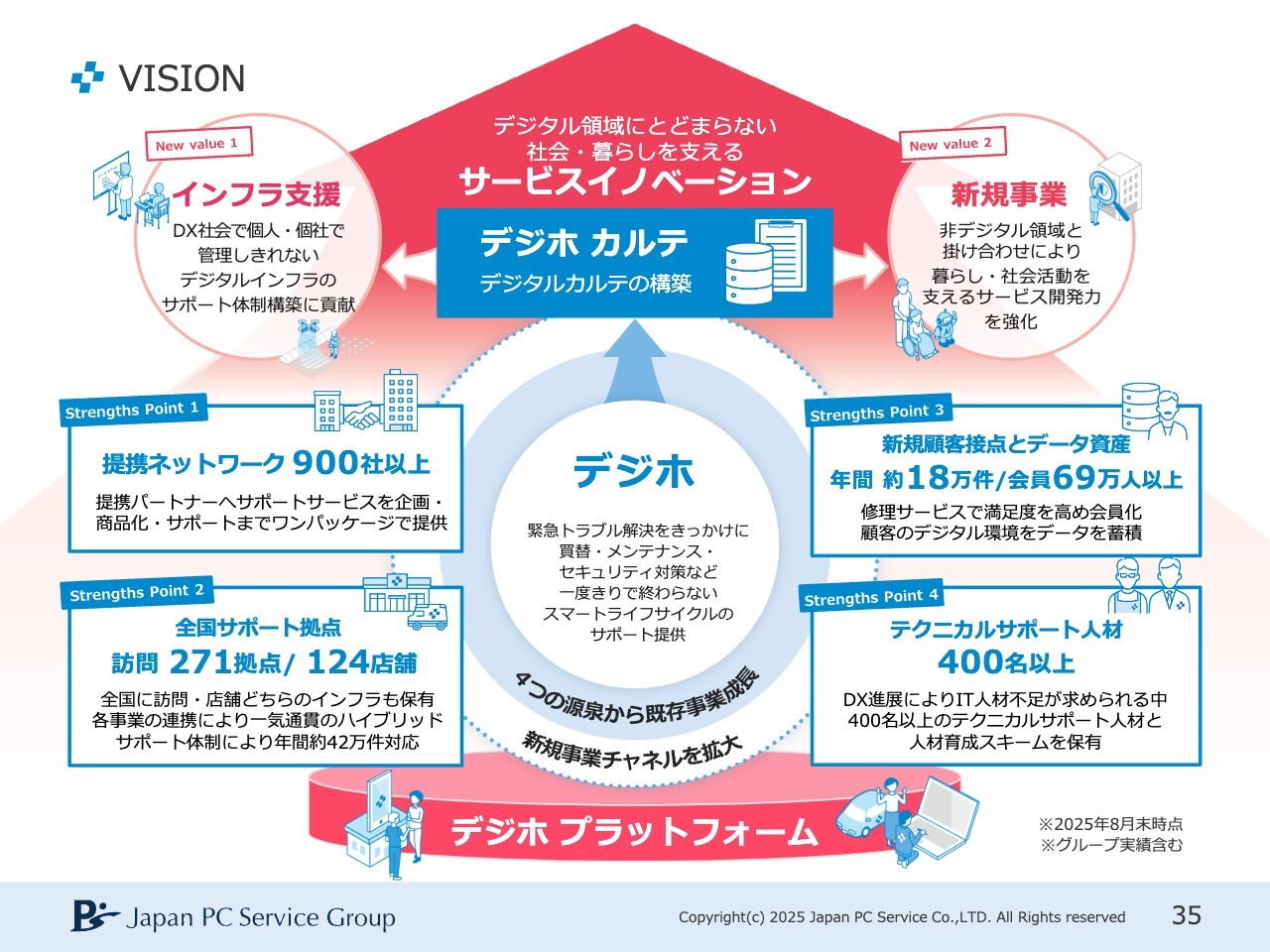

VISION

先ほどからお話ししている「デジホ プラットフォーム」についてです。年間約18万件のお客さまと接し、会員数は69万人以上に上ります。全国のサポート拠点は訪問が271拠点、持込が124店舗あり、コールセンターも併せ持つ充実したサポートインフラとなっています。また、提携企業は900社以上、テクニカルサポート人材は400名以上在籍しています。

これら全体を含むデジタルインフラ「デジホ プラットフォーム」から、デジタルカルテ「デジホ カルテ」をさらに充実させ、このカルテを基盤としてインフラ支援や新しいサービスを提案することで、新たなサービスイノベーションを創出していきたいと考えています。

私たちはこれを「噴水型ビジネスモデル」と呼んでいます。多くのお客さまがトラブルやデジタルに関する困りごとで集まり、その結果として私たちの事業のプラットフォームが形成されています。

噴水のように集まり、噴き出すことで、私たちのプラットフォームのお客さまに新たなサービスをさまざまに提供し、サービスイノベーションを起こしていきます。このビジョンを目指し、取り組んでいます。現在も途中経過として順調に進んでいると考えており、引き続き注力していきます。

そして、次のステップでは、私たちのプラットフォームから生まれた新たなサービスが、さらなる成長を遂げられるように進めていきたいと思っています。

今回は「認知率30%プロジェクト」について熱く語り、説明が長くなりましたが、日本PCサービスとしての歩みを、亀のように遅いかもしれませんが、着実に一歩一歩進めています。亀がうさぎを追い抜く話ではありませんが、着実に積み重ねたものが大きな成果を生むよう進めていきたいと考えています。

引き続き、日本PCサービスへのご支援をいただければ幸いです。それでは、今回の決算資料の説明はこれで終わります。ありがとうございました。

質疑応答:社名変更の検討状況について

司会者:「日本PCサービスという社名は

新着ログ

「サービス業」のログ