【QAあり】マクニカHD、「伊藤レポートの伊藤邦雄氏登壇」統合報告書を起点に紐解くマクニカの価値/LIMITLESS Dialogue

Agenda

原一将氏(以下、原):みなさま、こんばんは。マクニカホールディングス代表取締役社長の原です。スライドは本日の目次です。第1部では、先日公開した「LIMITLESS 2025」の見どころについて、私から簡単にご紹介します。

マクニカ、テレビCM放映開始!!

原:まず、当社の直近の取り組みについてご紹介します。10月4日より、当社の新しいテレビCMの放映が始まりました。昨年に続き2回目のテレビCMで、今回は「マクニかぞく」をコンセプトとして、3パターンのCMをリリースしました。

半導体営業役の要潤さんと、サイバーセキュリティエンジニア役のキンタロー。さんが社内結婚した夫婦という設定で登場し、娘役には朝ドラにも出演していた子役の金井晶さんが出演しています。マクニカ愛にあふれる家族のコミカルなストーリーを、ぜひお楽しみください。

本日はその中から1本のCM動画をご覧いただきます。

(マクニかぞくシリーズ「授業参観」篇)

原:CM動画や特設サイトについては、スライドに記載のURLからご覧いただけます。他にも、Web広告や交通広告などで、今後、マクニカの名前を目にする機会も多くあると思います。ぜひ「タネまく、マクニカ」を覚えてほしいです。

LIMITLESS 2025 編集方針

原:「LIMITLESS 2025」の見どころについてご説明します。まずは編集方針です。

当社は2023年に初めて統合報告書を発行し、今年で3年目となります。発行初年度は、この後ご登壇いただく伊藤先生にも第三者意見をいただいており、「はじめまして、マクニカです」をテーマに制作しました。

昨年度は「よくわかるマクニカのしくみ」をテーマに、半導体やサイバーセキュリティ事業の構造的な強みと今後の成長性について深掘りしました。そして、今年は「未来を描き“今”を創る。」をテーマに制作しています。この言葉は、当社のパーパスにも含まれている重要な一節です。

今回の統合報告書では、Vision2030を「未来を描く部分」として位置づけ、その実現に向けた「今」を創る活動を、今年度から始まった中期経営計画を中心に解説していきます。

また、当社の価値創造の源泉である人財にも焦点を当てています。マクニカ社員の日常や価値観を通じて、当社の独自性や成長性をより深くご理解いただけるような構成です。

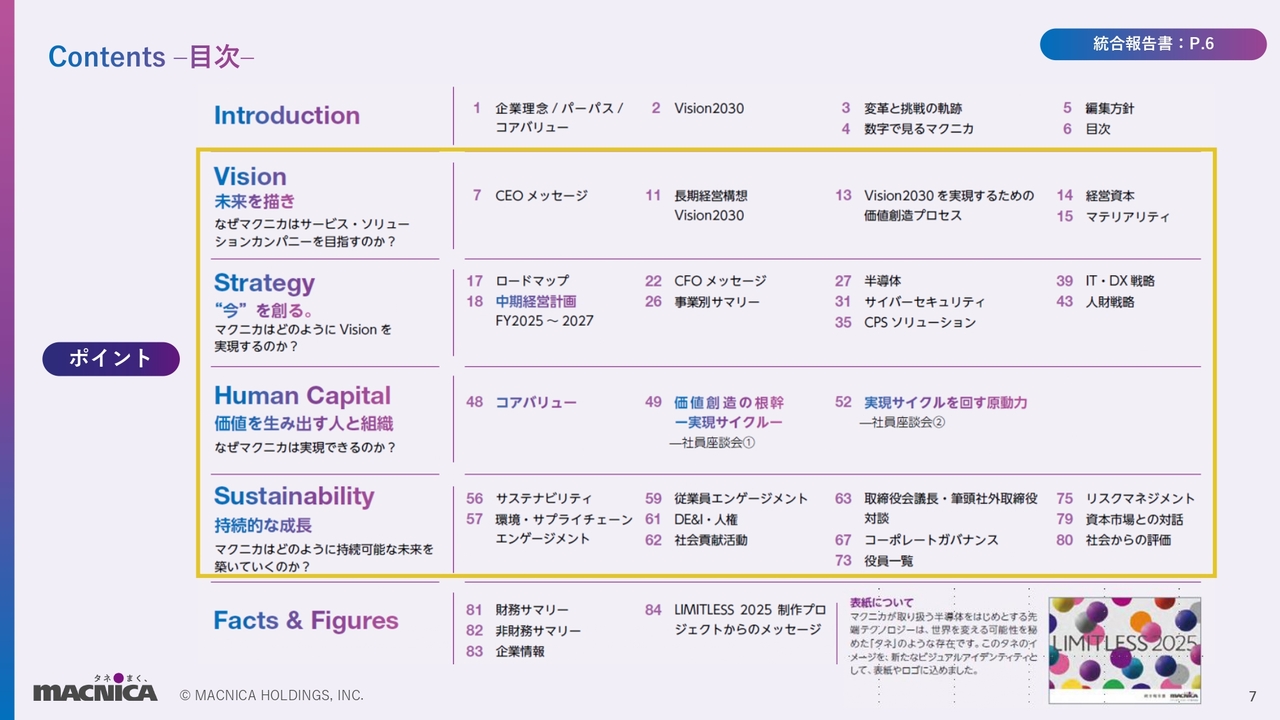

Contents–目次–

原:今回の統合報告書の構成についてご紹介します。スライドは目次です。

「LIMITLESS 2025」のポイントは、まさにこの構成です。今回の統合報告書は6つのセクションで構成されていますが、特にVisionからSustainabilityの4つのセクションが、マクニカの未来と、その実現に向けた取り組みを深く掘り下げる中心的なパートになっています。

各セクションには読者の視点に立った問いかけのフレーズを設定しており、全体を通じて一貫性とストーリー性を持たせながら、読者との対話を意識した設計としています。

Visionセクションでは「なぜマクニカはサービス・ソリューションカンパニーを目指すのか?」、Strategyセクションでは「マクニカはどのようにVisionを実現するのか?」という視点で解説しています。この2つのセクションをお読みいただくことで、マクニカの目指すVision2030と、その実現に向けた今の取り組みをご理解いただけるかと思います。

そして、Human Capitalセクションでは、この戦略を実行するために「なぜマクニカは実現できるのか?」という視点で解説しています。制作メンバーが議論を重ねた様子は「社員座談会」としても掲載しており、よりマクニカらしさを感じていただける内容になっているかと思います。

最後にSustainabilityセクションでは、「マクニカはどのように持続可能な未来を築いていくのか?」という観点で、豊かな未来社会の実現と、マクニカ自身の持続的な成長に向けた取り組みを解説しています。昨年よりも幅広い情報を掲載しているため、ぜひご一読ください。

今回の統合報告書では、Vision2030の実現に向けて着実に進んでいること、つまり「確からしさ」を感じていただけるよう、構成そのものにも意味を持たせています。ぜひ、統合報告書全体を通じて、そのメッセージを感じ取っていただければと思います。

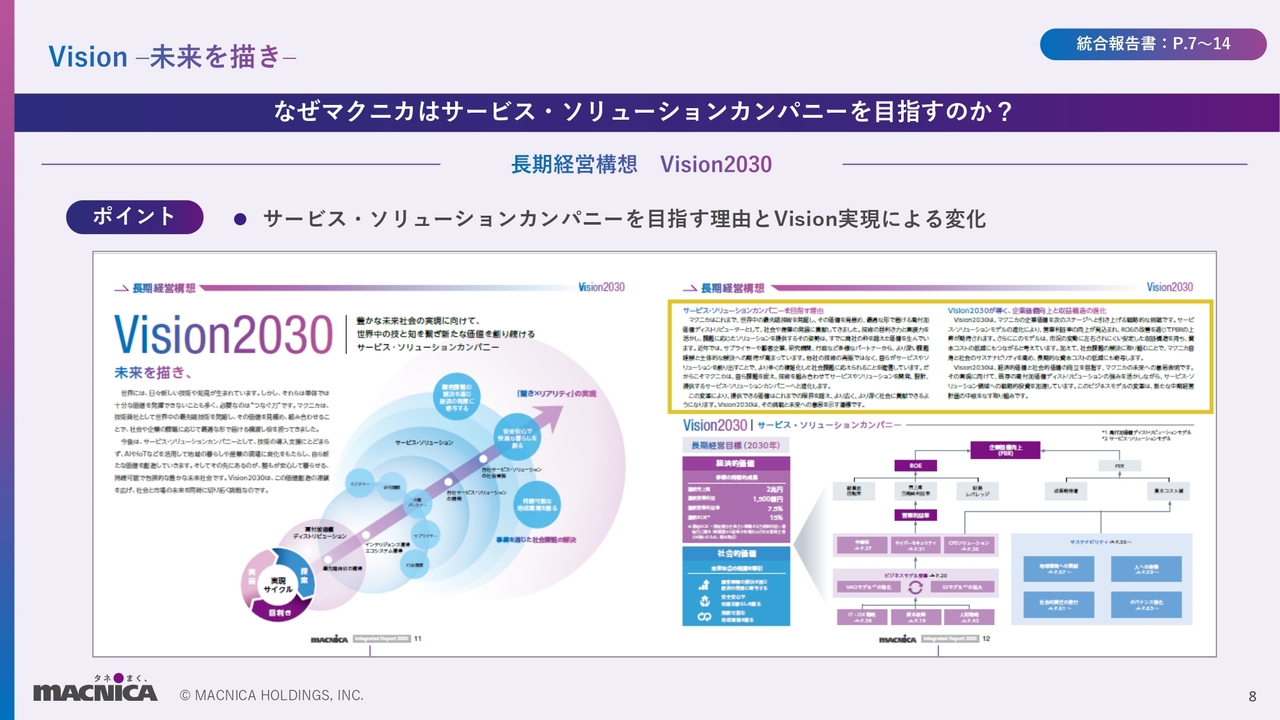

Vision–未来を描き–

原:中でも特に注目していただきたい点を1つご紹介します。統合報告書の12ページに記載している記事は、これまで十分にお伝えすることができなかった、マクニカがサービス・ソリューションカンパニーを目指す理由や、Vision2030の実現によってもたらされる収益構造と企業価値の変化について、詳しく解説しています。

マクニカがなぜこの方向を目指すのか、そして、それを実現することでどのような成果が期待されるのか、その背景と意義がしっかりと描かれています。ぜひご一読ください。

日英同時開示!!

原:今年の統合報告書では、日英同時開示といった制作面においても注力してきました。グローバルに事業展開を進めている当社にとって、国内外のステークホルダーに対して公平かつ透明性の高い情報を提供できるようになったことは、大きな進歩だと捉えています。

このように、マクニカは今後も株主・投資家のみなさまからいただく貴重なご意見を真摯に受け止め、改善を重ねていきます。ぜひ、今年の統合報告書をご覧いただき、ご意見などをお寄せください。

司会者:統合報告書はWebサイトよりダウンロードできます。ぜひご確認ください。

登壇者のご紹介(大森 紳一郎)

司会者:第2部「社外取締役が語る、マクニカの現在地」へと移ります。第2部の登壇者は、マクニカホールディングス株式会社、筆頭社外取締役の大森紳一郎です。大森取締役は、日立製作所へ入社後、同社の執行役専務を務められ、その後は日立金属、日立ハイテクなどのグループ企業で要職を歴任されました。

現在は、マクニカホールディングスの社外取締役として活躍されているほか、コクヨ、関西ペイントの社外取締役も務められています。本日は、さまざまな企業での経営を経験されてきた大森さまならではの視点で、いくつか質疑応答をしたいと思います。

マクニカにどのような印象をお持ちでしょうか? これまでのご経験を踏まえて、マクニカの特徴などを教えてください。

大森紳一郎氏(以下、大森):みなさま、こんばんは。マクニカホールディングス筆頭社外取締役の大森です。私はマクニカの社外取締役として4年目を迎えています。その経験の中で感じたマクニカの特徴について、今日は大きく2つご紹介します。

1つ目は、企業文化とバリューについてです。この2つを大切にしている企業は非常に多くあります。おかげさまで、マクニカは創立52周年となり、売上高も1兆円を超える規模になってきました。

その中でも徹底活動を日常業務として定着し、取締役会においても、折に触れてこの企業文化、あるいはバリューに対して議論しています。今回の統合報告書の中でも、その企業文化の一端である「オープン」について事例を紹介しましたが、本日は別の事例をご紹介したいと思います。

会社は事業戦略を推進していく上で、組織で取り組んでいきます。会社全体の横断活動や、組織をまたがった活動なども当然あります。そのような活動に対して、マクニカの社員は非常に積極的に、明るく取り組んでくれています。

具体的な例として、経営計画発表会の企画や今回の統合報告書の企画、あるいは職場環境の整備、また、この規模でも毎年実施している社員旅行の企画などに取り組んでいます。

さらに、過去からこれらの活動に対して自分で動き、横断活動に教育的意義も含まれていると考えるなど、従業員が全社を横断的に見る良い機会と捉えて、また成長の機会として貪欲に取り組んでくれています。

2つ目として、「しなやかさ」という特徴があると感じています。2021年、2022年と急成長してきましたが、2030年に向けて、さらなる成長を目指していきます。

取り組むべきことは非常に多いです。まず、今回もキャッシュアロケーションなどを示しましたが、投資規律をもってそれをどのように管理していくのかが挙げられます。また、サービス・ソリューションカンパニーに向けて新事業を立ち上げていく中で、それらの事業管理におけるフェーズゲートをどのようにしていくのかなどです。

マクニカはそのようなプロセスの導入について、非常に実質的で動きが早いという特徴があります。また、外部からの指摘に対しても、非常に真摯に取り組んでいるのも特徴です。

これらの活動は全体の一端ですが、これらにより社内が非常に活性化されており、明るく前向きな雰囲気になっています。これらは、事業戦略を推進していく上での大きな競争力にもなっていると理解しており、社外役員としても非常にやりがいがあります。

司会者:企業の規模がどんどん大きくなっていっても、スピードも積極性も変わらないのはすばらしいことですね。

続いて、マクニカは2023年から、監査等委員会設置会社へと機関設計を変更しました。この機関設計変更によって、大森さまが感じる変化を教えてください。

大森:機関設計変更に関しては、変更の狙いや、具体的にどのような組織立てをするのかなどの変更内容について、社外のアドバイザーも含めて、非常に多くの時間を費やして検討してきました。

結果として、マネジメント・ボードからモニタリング・ボードへと、大きな変革をすることができました。従来とは違った意味での緊張感や信頼関係が増していると理解しています。取締役会での具体的な議題の変遷、変化については、統合報告書に提示してあります。

また、毎年の取締役会議長方針や取締役会の役割について、執行との関係などの議論を適宜、継続的に実施しています。このようなこともあり、取締役会の本来の姿である、最近示された「稼ぐ力」の5原則のような姿に向けて、着実に推進できているのではないかと思います。

取締役会は、それぞれのバックグラウンドに基づいた多様な社外取締役で構成されています。その一端をご紹介します。

我々は新規ビジネスを立ち上げることに大きな課題を抱えており、取締役会でも議論しています。取締役会が終わった後、社外役員同士で振り返りをいろいろ議論します。

例えばこの前の取締役会では、新規事業投資やベンチャー投資などに知見のある役員から、前の取締役会の議論に対して意見が提案され、それについて議論し、軌道修正を図るようなことも行われました。

今後の課題としては、議論の質をさらに上げていくための工夫も必要であると考えています。

司会者:大森さまの社外取締役の立場から見て、マクニカの今後の課題について教えてください。

大森:Vision2030では、変革を3つのステップに分けており、今は第2フェーズの専門性強化フェーズに入っています。サービス・ソリューションカンパニーを目指すということは、大きな変革をしながら企業価値を上げていくということです。その変革の取り組みは大変大きなチャレンジであり、マグニチュードも大きいと理解しています。

したがって、評価いただける実績、およびステークホルダーの方にご理解とご支援をいただける適切な開示、そしてその開示の工夫も、今後は必要になってくると考えています。

Sustainability–持続的な成長–

司会者:今年の統合報告書では、取締役会議長と筆頭社外取締役による対談記事やコーポレートガバナンスに関するページもあります。ぜひ統合報告書の63ページから72ページをご確認ください。

マクニカがもたらす社会的インパクト

司会者:続いて原社長、伊藤先生、そして清水さまに「マクニカがもたらす社会的インパクト」について議論していただきます。

登壇者のご紹介(伊藤 邦雄氏)

まずは登壇者をご紹介します。一橋大学CFO教育研究センター長・名誉教授の伊藤邦雄先生です。伊藤先生は、日本企業の企業文化とガバナンスの専門家です。2014年に経済産業省の「伊藤レポート」を取りまとめて以来、ESG、人的資本、サスティナビリティ、DXなどのさまざまな分野で政策提言をリードされてきました。

伊藤先生の洞察は、企業が社会的責任を果たしながら長期的な成功を目指すための指針となっています。本日は、学術的な立場でご意見をうかがいます。

登壇者のご紹介(清水 裕氏)

司会者:続いて、清水さまのご紹介です。清水さまは、20年以上にわたりファンドマネジメントと企業分析に携わってこられました。日本株式のサステナブル投資戦略においては、10年以上の運用実績を持ち、欧米の年金基金など幅広い投資家から資金を受託されています。

現在は、欧州のサステナブル金融開示規則において、もっとも厳格な第9条に該当するファンドを運用されており、インパクトを統合した独自の投資判断手法を開発しました。上場企業との建設的な対話を重視し、投資活動の透明性向上にも力を注いでいます。本日は、投資家の立場としてご意見をうかがいます。

お客さまとの関係性の変化

司会者:「マクニカがもたらす社会的インパクト」について、今年の統合報告書では、CEOメッセージの冒頭がカジュアルで驚きました。また、「どでかい社会インパクトを生み出す」という表現が印象に残りました。

「最近ではマクニカが果たすべき役割と責任が変わっている」と記載がありますが、具体的にどのようなところが変わってきたのかを、あらためて教えてください。

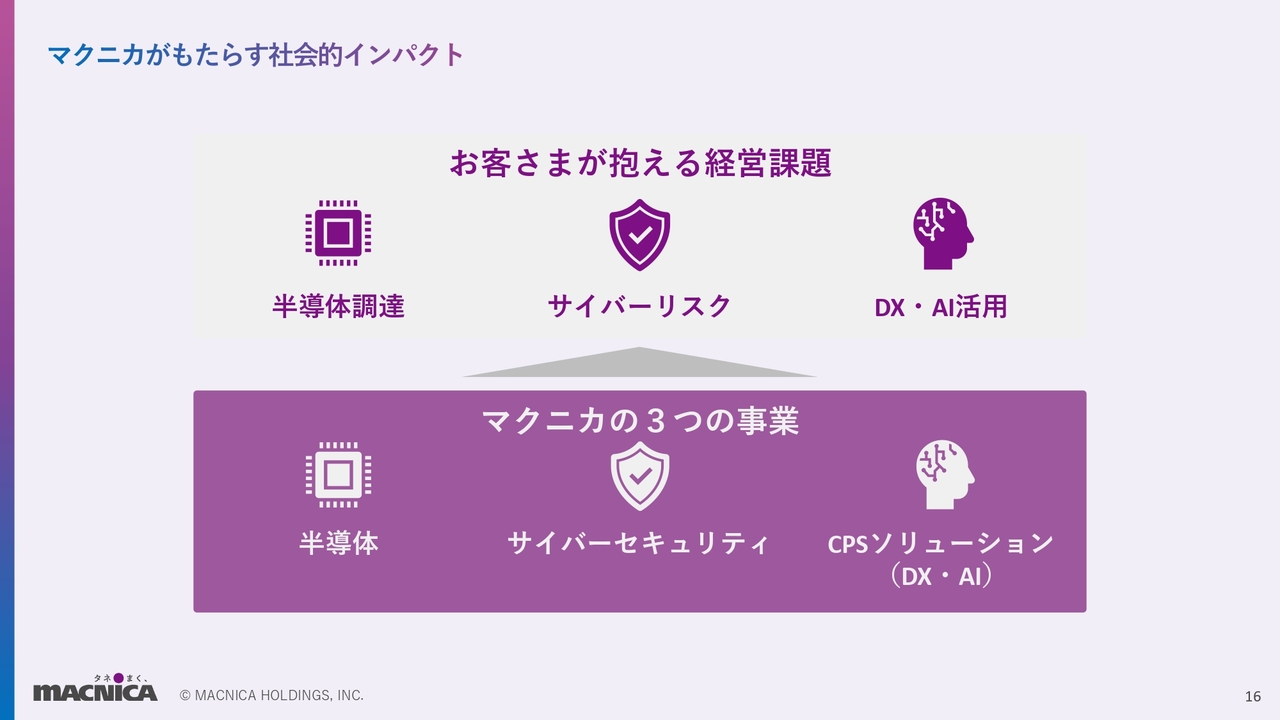

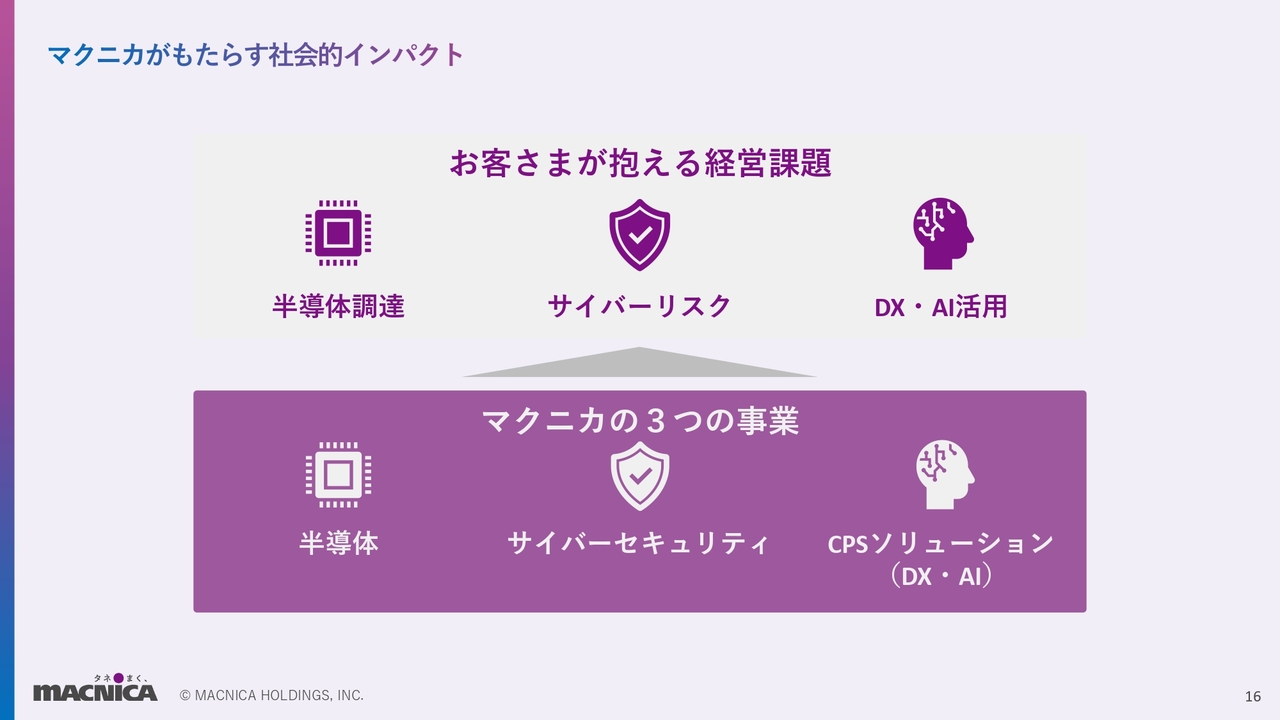

原:お客さまとの関係性が本当に大きく変化したと感じています。理由は2つあり、1つは、マクニカの取り扱っている商品、サービスが、お客さまにとってより重要になってきたことです。

半導体の安定的な調達やサイバーリスク、DX・AIの活用といった話題は、日々ニュースなどでも耳にすると思います。実際に多くの業種・業界のお客さまの経営課題にもなっています。マクニカは、これらの経営課題に対して包括的にソリューションを提供することができ、それによってお客さまとの関係性がより深くなってきていると感じています。

お客さまとの接点

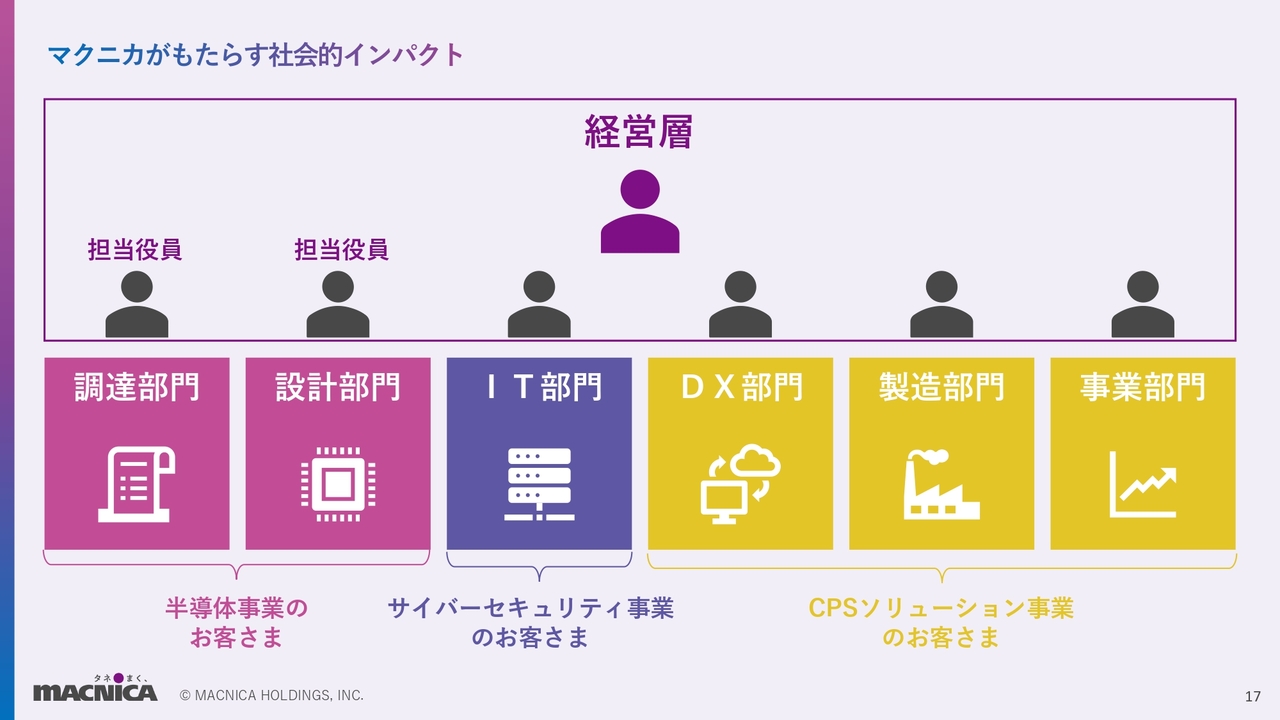

原:もう1つは、CPSソリューション事業を当社の半導体事業、サイバーセキュリティ事業にプラスしたことで、お客さまとの接点が広がったことです。

お客さまの各部門がそれぞれマクニカと接点を持つことで、マクニカという名前がお客さまの経営層でつながっていき、お客さまにとってマクニカが重要なパートナーとして認識されました。それにより、経営レベルでの関係性がより深くなったと感じています。

司会者:お客さまの中でマクニカの存在感がどんどん増してくることによって、より一層社会的インパクトを生み出せるようになってきたのですね。

共感・共創 エコシステム

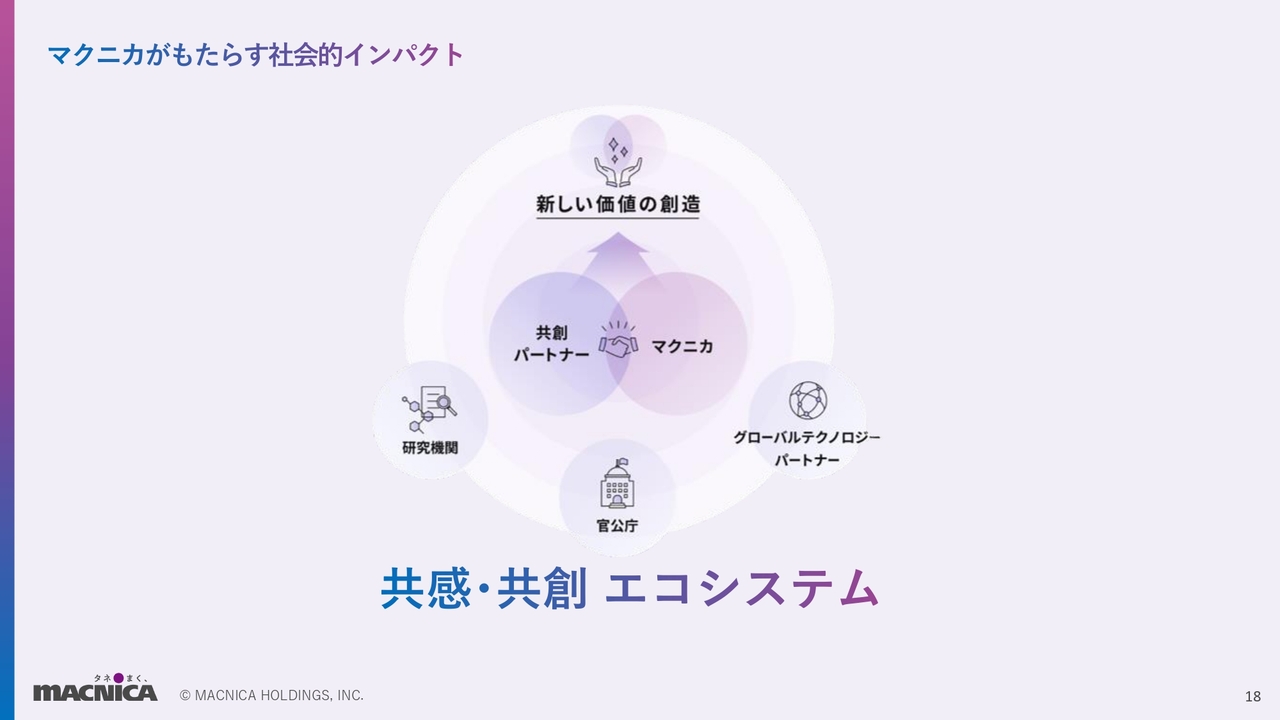

原:ただし、「どでかい社会インパクトを生み出す」ためには、マクニカ1社だけでできることは少ないため、共創するパートナーが必要だと思います。

私は、これを勝手に「共感・共創エコシステム」と名付けています。複雑で見えづらいVUCA(ブーカ)の環境下において、各業界のあらゆるケイパビリティを持ったプロフェッショナル企業群でエコシステムを作り、社会課題を解決して価値を創出していくことが非常に重要です。

パートナーのみなさまとともに「共感・共創エコシステム」を構築することによって、より「どでかい社会インパクト」が実現できると思っています。その結果、当社のVision2030で掲げている、経済価値と社会価値を両立したサービス・ソリューションを創出していくことができると考えています。

司会者:伊藤先生は「伊藤レポート3.0」でも「企業と社会のサステナビリティを同期化させていくことが重要である」と提唱されています。今のマクニカの取り組みをどのように捉えていますか?

伊藤邦雄氏(以下、伊藤):今、原さんから「どでかい社会インパクト」という言葉が出てきて驚きました。

司会者:キャッチーですよね。

伊藤:私は非常に時代の流れ、つまり時宜を得たものだと思っています。

よくモノ作りは「モノからコトへ」といわれています。それでは、「コトへ」の次は何かというと、私はインパクトだと思っています。「モノからコトへ」そして「社会的インパクト」という捉え方です。

では「インパクト」とは何かというと、世の中には多様なステークホルダーが抱えている社会課題があり、その社会課題に対してマクニカが解決できる解決度合いの総量だと思っています。今日はその総量が大きいということを、原さんは自信を持って「どでかい社会インパクト」と表現されたのだと思います。

私は、これがはったりだとは思っていません。今年の統合報告書をよく読むと、「サービス・ソリューションカンパニーになる」という記載がありますが、ある意味それはマクニカのビジネスモデルが進化していくということだと思います。

VAD(Value Added Distributor)モデルとは、今までの半導体商社から、より付加価値を付けるということです。それがこれまでのモデルで、SSモデル、すなわちサービス・ソリューションカンパニーになるということです。

ビジネスモデルの進化とは、ただ言葉にすればよいものではありません。そのビジネスモデルが会社の収益構造をどのように変えるのか、今まで収益が比較的ボラタイルだったものを、より安定的に持続的に成長させるように変える、あるいは利益率を今まで以上に高めることです。

そして今、企業が大変真摯に取り組んでいる、ボラティリティを下げることによる資本コストの低減に、新しいSSモデルがどのように寄与するのかが、統合報告書できちんと描かれていると思います。

よく、なんとなくストーリー性といわれます。しかし私は、この「モノからコトへ」そして「インパクト」、さらに「ビジネスモデルの進化」が、自社の収益構造や資本コストをどのように変えていくのか、それをとおして企業価値にどのような良きインパクトを与えるのかが、決してリップサービスではなく、非常に説得的に示されていると考えています。

司会者:清水さまは、カディラキャピタルマネジメントではアセットオーナーや発行体向けにプログレスレポートを発行されたり、発行体も参加できる年次総会を開催されたりしています。このような取り組みを実施されている背景を教えてください。

清水裕氏(以下、清水):カディラキャピタルマネジメント代表取締役CIOの清水です。弊社では活動をまとめたレポートを作成して、それを我々の投資対象である上場企業向けに説明会を行っています。

投資する側が投資される側にプレゼンするのはけっこう珍しい座組です。なぜこれをしているのかというと、これは企業の「投資家の考え方がよくわからず、質問にどう答えていいか悩むことが多い」という意見に対応するものとなっています。

実際にこのような説明会をしてみると、思っていた以上に好評でした。先ほどお話にあった社会的インパクトと企業価値の関係性をレポートのメインコンテンツとして書くと、やはりそこに関心の高い企業がよく反応してくれたのです。

この説明会にマクニカのIR担当の方もいて、非常に評価していただき、原社長に個別でご説明するミーティングの時間もいただきました。そのような情報収集などにこれだけ時間を使っていることからも、まさに「社会性と経済性の両立」への本気度が伝わってくるかと思います。

司会者:私はWebでプログレスレポートを拝見したのですが、「エンゲージメントを重視することがリスク管理を強化し、事業活動の質を高める」と記載されていたことが、印象的で覚えています。

清水さまはマクニカの社会的インパクトについて、どのように評価されていますか?

清水:社会的インパクトを考える時に、各企業の卓越性が非常に重要だと思っています。マクニカさまの卓越性は、私は「最先端の技術を広げる」ということになるのではないかと思っています。

先ほど原社長からもお話があったとおり、半導体や通信ネットワーク、サイバーセキュリティが社会インフラとして重要になってきていますが、社会インフラは安心、安全であることが重要です。この安心、安全と先進性、すなわち最先端を両立すると、けっこう難易度が高くなってくるのではないかと思います。

したがって、その難易度の高いところに真正面から取り組んでいくという、まさにその領域にマクニカさまのインパクトがあるのではないかと見ています。

もしマクニカがなかったら

司会者:清水さまは、今日は投資家という立場でご参加いただいていますが、投資家から見て原社長に質問したいことはありますか?

清水:「マクニカの卓越性はどこにあるか」を知りたいと思います。

私はよくそのようなことを考える時に、この企業、今回の場合は「マクニカさまがある現実の社会」と「マクニカさまがない仮想社会」とで差があるとしたらどこだろう、と考えるのです。この差分のところにヒントがあるのではないかと思います。ぜひ、その差分のところのお考えをお聞きしたいと思います。

司会者:「もしマクニカがなかったら」という世界線ということですね。気になります。

原:まず、マクニカとしては、国内の半導体の流通の中で20パーセント以上のシェアを持っています。特に私どもは海外の半導体を取り扱っているケースが多いですが、海外の半導体は、当社独占のラインもありますし、平均でもだいたい6割から7割くらいの市場シェアを持っています。

その上で2万6,000社以上のお客さまの製造を支えています。よって、やはり当社がなくなってしまうと、日本の製造業のモノ作りのサスティナビリティが維持できなくなるといっても、過言ではないのではないかと思います。

また、サイバーセキュリティにおいても、当社はサイバーセキュリティ製品市場で20パーセント以上のシェアを持っています。特に、新種のサイバー攻撃に対応するための海外の先端商品を取り扱っています。

そのため、国内でも毎日のようにどこかがサイバー攻撃を受けている状況の中で、これからDXやAI化がさらに進んでいけば、このニーズはますます高まっていくと思います。

そのような意味で、デジタル社会が形成、発展していく中で、「サイバー攻撃から日本の経済や産業をしっかり守っている」という当社の存在意義はますます高まっていくと思います。そのような点で、私どもの活動は非常に大きいインパクトを与えていけるのではないかと自負しています。

司会者:「マクニカがない世界線を考えられないぐらい」ということですかね。

人的資本と企業価値

司会者:伊藤先生は「人材版伊藤レポート」の中で、人的資本を企業価値の源泉として位置づけていますが、どのようなことか教えていただけますか?

伊藤:2022年に「伊藤レポート3.0」、別名「SX版伊藤レポート」を出しました。SXとはSustainability Transformationの略で、企業のサスティナビリティと社会のサスティナビリティを同期化してほしいということです。

言葉を換えれば、社会的価値を経済的価値につなげるには、これを同期化しないと、企業価値につながらないということで、それを強調しています。ただし、今回は統合報告書の4つの柱の中にSustainabilityという項目があります。

ここで重要なのは、サスティナビリティをどのような観点で読み解くかという点です。マクニカならマクニカのサスティナビリティが、マクニカの設定しているマテリアリティにきちんと則っているのかが重要です。マクニカの競争優位性のある分野に絞ってサスティナビリティを捉えているかが大事なのです。

何でもサスティナビリティになってしまうと、社会的価値が経済的価値にもつながりませんし、企業価値にもつながらないことを訴えています。

最近はそのようなサスティナビリティを、Rational Sustainabilityといっています。「伊藤レポート3.0」では明示的には言及していませんが、「Rational」すなわち「合理的な」サスティナビリティが重要ということです。

「人材版伊藤レポート」も、まずは2020年に出し、2022年に「人材版伊藤レポート2.0」を出しました。その頃から「人的資本」とか「人的資本経営」という言葉がいろいろなところで使われるようになりました。

一番強調しているメッセージは、「経営戦略と人材戦略を連動してください」ということです。「経営戦略は経営戦略、人材戦略は人材戦略と分けて考えていては、企業価値は高まらないため、それを連動させてください」と訴えています。マクニカの場合は、経営戦略と人材戦略の連動を非常によく考えていると思います。

マクニカの強みは、経営戦略と人材戦略の連動のみならず、企業文化と経営戦略と人材戦略が連動していることにあります。私自身はこれを「三位一体の同期化」と呼んでいます。マクニカは統合報告書の中でも、企業文化について非常に強調されており、私はそれに非常に強く説得されています。

この三位一体の同期化が生まれてこそ、強靭で持続的な企業価値につながっていくと思っています。

コアバリュー

司会者:マクニカの人的資本や企業文化の取り組みをお聞きします。今年の統合報告書でもHuman Capitalセクションを設け、人材や企業文化を非常に大切にしているという印象を受けました。原社長から、マクニカの取り組みについてお聞かせください。

原:まず、マクニカには「T.E.A.M.S.」というコアバリューがあります。これは「Trust」を前提としたエンパワーメントやベンチャースピリット、変革志向、チームで活動することを象徴する価値観で、グループ全体で共有されている強みの源泉です。

グローバルでも社員が5,000名を超えてきているため、この規模に成長したことで価値観の浸透がますます重要になってきています。各チームで定期的にこちらの読み合わせを行うことで、理解を深めているところです。

実際に冊子を作って、いろいろとコアバリューの具体的な事例などを記載しています。マクニカが大事にしている考えなどが書かれており、これを全社員に配布して、小チームに分かれての読み合わせを定期的に実施し続けてきました。

司会者:読み合わせとは、意識のすり合わせのようなイメージですか?

原:単なる形式的な読み合わせという認識ではなく、社員同士が「こういうコアバリューを活用することで、こんな成功ができた」とか、逆に「これをやる時にこんな失敗をした」というような自分自身のエピソードを交えたディスカッションをしています。

それをすることによって、より具体的に理解が深まりますし、より実践的に、その後のコアバリューが行動変容していけるという活動です。

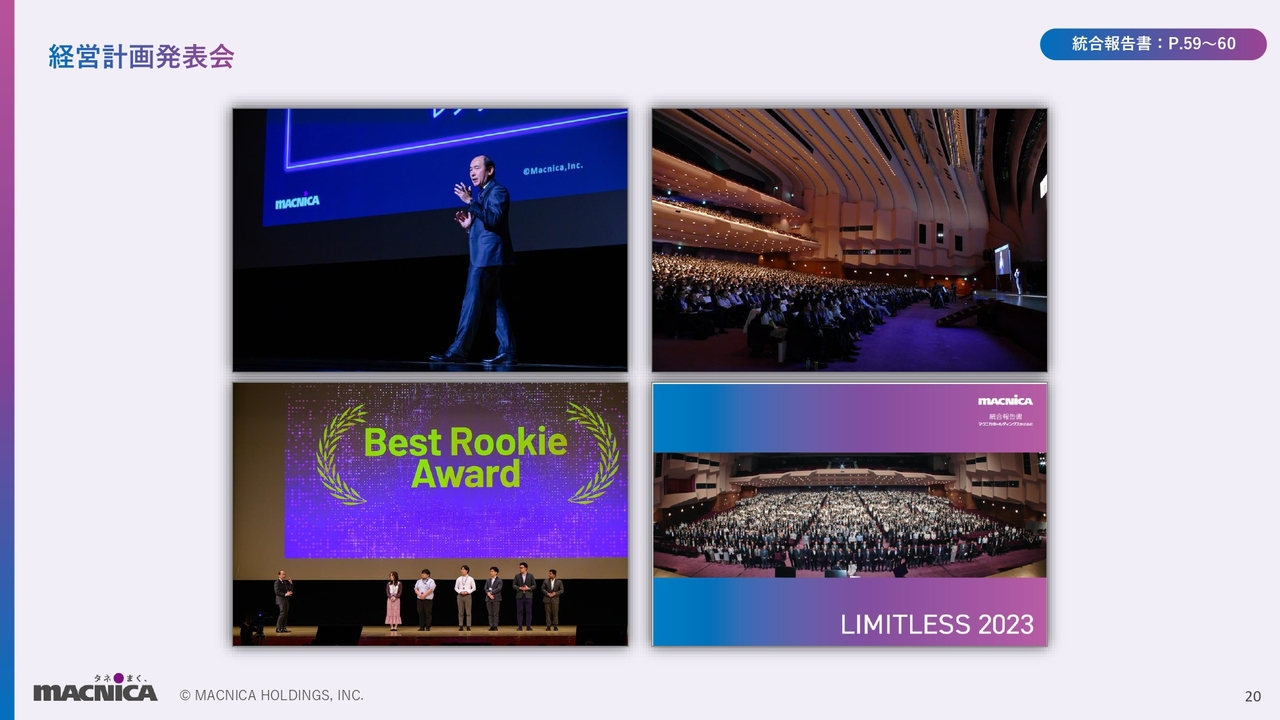

経営計画発表会

司会者:年に一度、全社員のみなさまを集めて開催されるイベントがあるとうかがいました。全社員とはかなり大人数ですね。

原:スライドの写真がその様子です。マクニカでは、企業文化や経営方針、1年の事業戦略を全社員に共有するために、全社員が一堂に会する「経営計画発表会」を年に一度開催しています。これは創業当時から継続して開催しており、今年は3,100名以上の社員が集まりました。

また、初版となる「LIMITLESS 2023」の表紙は、この「経営計画発表会」の集合写真です。本当にこれだけの人数が集まっており、会場はすさまじい熱気とエネルギーに包まれていました。

私自身も毎年、壇上で話をしますが、社員のやる気に満ちた高揚感や一体感を肌で感じることができます。この「経営計画発表会」は、マクニカの文化を象徴する場だと思います。

司会者:本当に熱気が伝わってくるようです。伊藤先生は今年の「経営計画発表会」にゲストで参加されていましたが、熱気はどうでしたか?

伊藤:グローバルに集まって来られた3,000名強のみなさまとともにその場にいて、その熱気を実感しました。

「LIMITLESS 2023」の表紙で、みなさまは写真を見ることができるだろうと思いますが、私は「経営計画発表会」にお邪魔して目撃しました。3,000人を超える社員のみなさまが、横浜のコンベンションホールに集まって、本当に大きな熱量を持っていました。

また、各部門を代表するみなさまがプレゼンテーションをしたのですが、もちろんパッションもありましたが、そのプレゼンテーション能力に私は感銘を受けました。

私は最前列でとりわけ熱量を感じやすい場所にいました。マクニカは一応、日本企業だと思いますが、日本企業のいろいろな経営計画の発表会や社員集会にお邪魔した中で、それとは別種の雰囲気を感じました。

私も後に壇上に上がってみなさまと対談したのですが、壇上でプレゼンテーションしている方を見る視線と逆に、会場を見下ろすことになります。壇上からみなさまの顔を見るのは、本当に良い眺めでした。私としても非常に新鮮な印象を持ちました。

登壇したというのは、3名の社員の方との座談会です。「T.E.A.M.S.」はすばらしいコアバリューですが、それが本当に社員に生き生きと脈打っているのかが大事です。座談会では、その3名の方が雄弁に語るのです。入社3年目から5年目ぐらいの方かと思います。

統合報告書に「手応えサイクル」とあるのですが、その「手応えサイクル」を三者三様に「まさに私たちはこういうふうにして自己の成長を感じております」のように言っていました。

先ほど経営戦略と人材戦略との連動についてお話ししましたが、経営戦略を実行するのは社員のみなさまです。投資家のみなさまも、経営戦略の実現性、すなわち実行力が一番気になっている中で、実行力を担うのは、もちろん原さんでもありますが、社員のみなさまだと非常に強く感じた機会でした。

司会者:では、投資家である清水さまの立場では、このような人的資本や企業文化などの非財務情報をどのように評価しますか?

清水:非財務情報については、大きく「データ」と「対話」の2つが重要かと思っています。非財務といっても今はだいぶ可視化が進んでおり、データを集めることがかなりできるようになっています。

例えば、女性管理職比率のような数字は各社が開示しているのです。また、従業員の口コミを集めた「OpenWork」というWebサイトがあり、マクニカさまは「かなり数字が高いな」と昔から見ていました。今回の統合報告書にも「働きがいのある企業ランキング2025」で5位という高い数字が出ています。まず、そのようなデータを見て分析しています。

ただし、データだけではわからないことも多いため、対話が重要になってきます。例えば「今日、原社長がお話しされていることを全身で受け止めよう」ということももちろん大切ですが、従業員がどうかというところも重要だと考えています。

IRの担当の方などとお話ししていても、やはり権限委譲を強く感じます。まさに「手応えサイクル」のような権限委譲をされ、それをもってやる気になって働いているということです。今日の企画をされている担当の方とお話ししても、非常に楽しそうにしていると感じました。そのようなところで評価をしていきます。

司会者:今日お話しして、また期待が高まりましたか?

清水:それはありますね。

司会者:今後、マクニカの取り組みについて、どのような期待をしていますか?

清水:やはりインフラを担うかたちになってきているため、Rational Sustainabilityといった部分についての取り組みがどんどん進んでいくことに対しては、非常に期待しています。

そのような観点で、1個1個の技術のようなミクロ的な視点だけではなくて、産業全体のマクロ的な知見もけっこうお持ちだなと思います。そのようなものを使ってコーディネーターとしての役割を果たしていくことになると、今までよりも一段高いレベルで発展していくことが期待できるのではないかと思っています。

原:「共感・共創エコシステム」を、いろいろなプロフェッショナルなパートナーやお客さまと座組を組んで、そのコーディネートを私どもがして、より「どでかい社会インパクト」を作っていきたいです。

質疑応答:マクニカの今後の成長ドライバーに

新着ログ

「卸売業」のログ