【QAあり】山陰合同銀行、スローガンは「成長への『可能性は無限』」 変化と進化を繰り返し、地域とともに持続的に成長

トップメッセージ

吉川浩氏(以下、吉川):株式会社山陰合同銀行取締役頭取の吉川です。本日は、本セミナーにご参加いただき、誠にありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。

まず、資料を用いて簡単に当行をご紹介します。「成長への『可能性は無限』」という言葉は、本年4月に頭取に就任した際から発信している、私なりのスローガンです。

この背景については、スライドの赤い枠内に記載しています。当行は、課題先進地域ともいわれる山陰において、地域のリーディングバンクとして最先端の金融サービスを提供し、地域の課題解決に貢献することを使命としてきました。

そして、地域の負託や期待に応えるため、財務基盤の安定と収益力の強化という課題を両立させるべく、経営理念のもとで、逆境に屈しない人材と、改革に挑戦し続けるDNAを組織風土として受け継いできました。

これまで培われてきた組織風土を基盤に、従業員一人ひとりが研鑽を重ね、地域のみなさまとともに成長するサイクルを持続させます。私自身がその先頭に立ち、「可能性は無限」をスローガンに掲げ、真にお客さまから信頼され、成長を諦めない銀行を目指していきます。

すべてのステークホルダーとともに成長する未来を目指し、今後も成長を続けていきます。

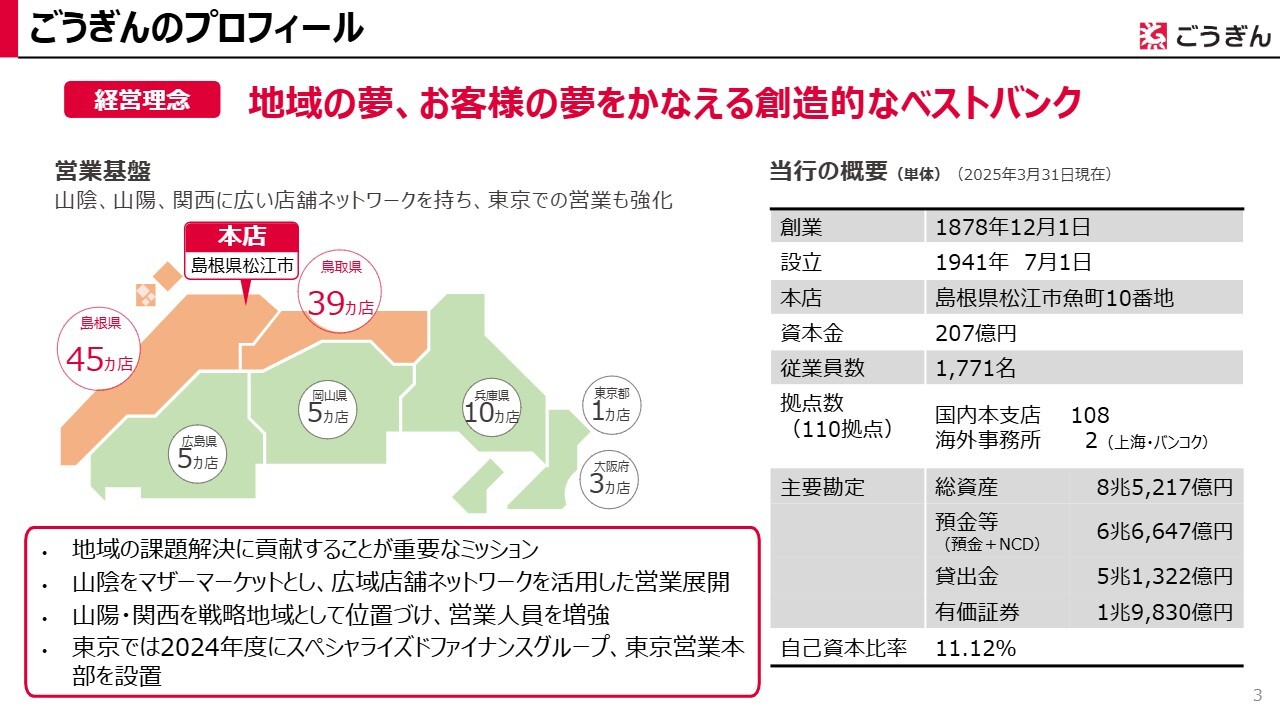

ごうぎんのプロフィール

スライドでは、当行のプロフィールを簡単にご紹介しています。当行は、島根県松江市に本店を構え、山陰エリアに84店舗、広島・岡山・兵庫・大阪・東京に24店舗を展開しています。

「山陰」という名称を冠した銀行ですが、山陰以外にも広範囲に店舗ネットワークを有し、営業を展開しています。近年では、特に山陽・関西を戦略エリアと位置づけ、営業人員を増強しています。

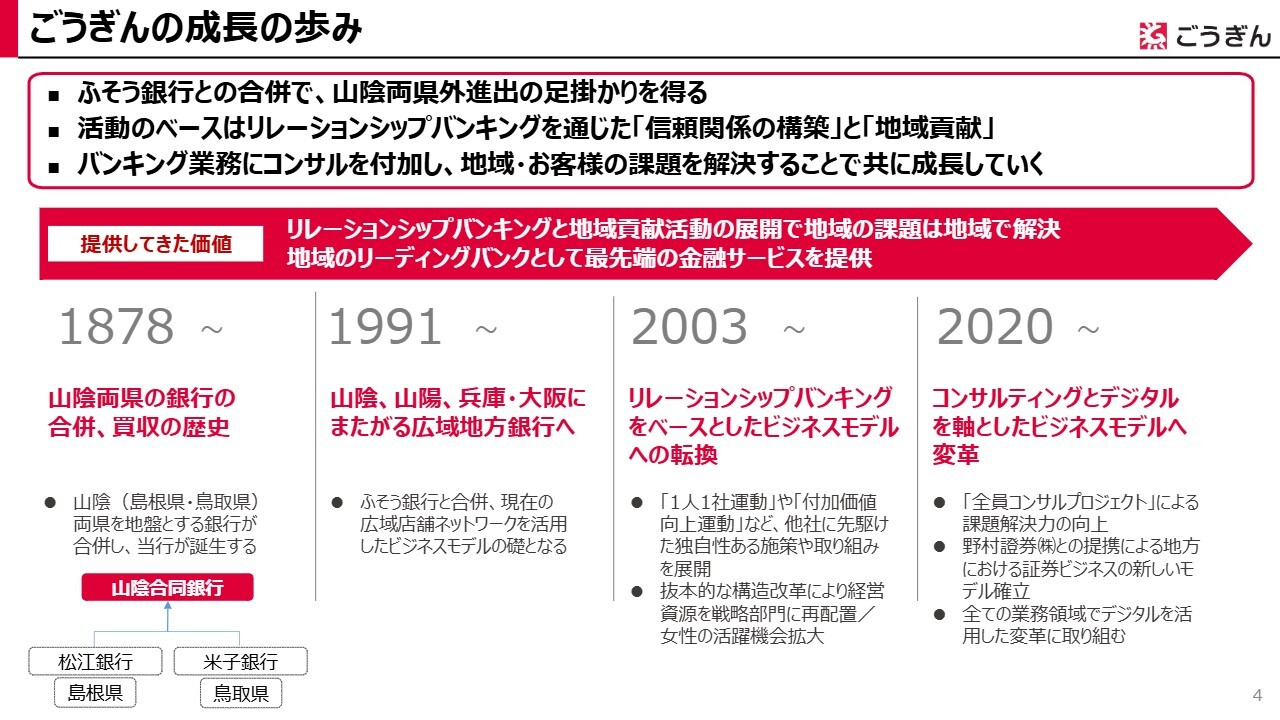

ごうぎんの成長の歩み

当行の成長の歩みについて、歴史とともに簡単にご紹介します。先ほど、広域な店舗ネットワークを有するとお話ししましたが、その契機は1991年、鳥取県の第二地方銀行であるふそう銀行との合併にあります。

ふそう銀行は、当時の住友銀行と関係が深く、トップも住友銀行OBでした。また、兵庫県や岡山県に店舗網を有していました。この合併により、当行は山陰両県以外のエリアへの進出の足がかりを得ました。

スライドの年表の左側下段に記載していますが、当行はもともと1941年に島根県の松江銀行と鳥取県の米子銀行が県をまたいで合併し、山陰合同銀行を設立しています。したがって、ふそう銀行との合併で営業エリアが県境をまたぐことに違和感はありませんでした。

ただし、合併直後に兵庫県や岡山県への成長戦略を展開したわけではありません。現在のような関西圏への成長戦略に着手したのは2010年代に入ってからです。合併で築いた広域ネットワークを基盤に、リレーションシップバンキングを通じた信頼関係の構築と地域貢献をベースに活動を続けてきました。

地域の課題を地域で解決し、地域やお客さまの課題解決を通じてともに成長することを掲げ、構造改革やビジネスモデルの変革により成長を続けてきました。

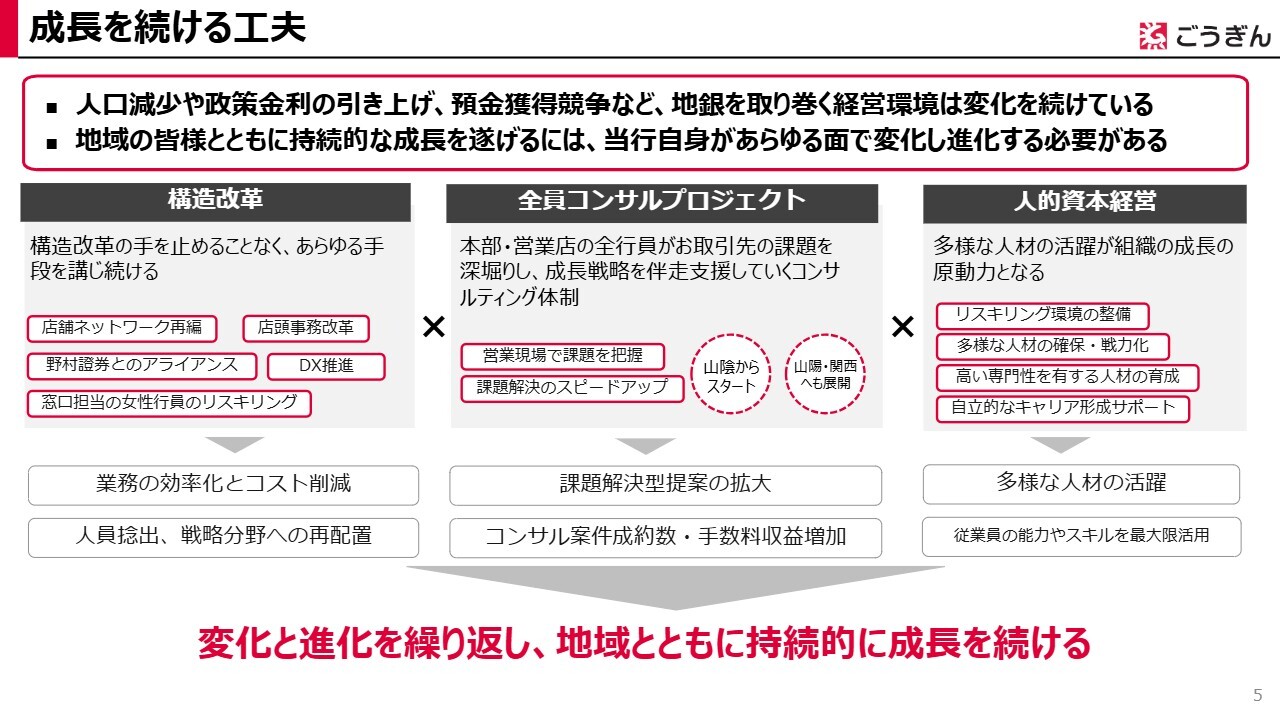

成長を続ける工夫

当行が成長に向けて実施してきた工夫についてご紹介します。

人口減少という社会問題が叫ばれるようになってから数十年が経過しました。近年では、デフレからインフレへの転換や金利上昇など、経済環境の変化に伴い、地方銀行を取り巻く経営環境も変化し続けています。

そのような環境下で、限られた経営資源の中で地域のみなさまとともに当行が持続的に成長するためには、当行自身があらゆる面で柔軟に変化し、進化していく必要があります。

当行が行ってきた工夫は、大きく3つあります。1つ目は、絶え間ない構造改革です。限られた経営資源の中で、業務の効率化とコスト削減を図り、なによりも人員を捻出して戦略分野へ再配置するため、さまざまな工夫を行ってきました。

具体的には、店舗ネットワークの再編を皮切りに、2020年には野村證券とのアライアンスにより、全国初の銀行と証券のビジネスラインを1つに統合するなど、業界の常識を超えた規模の改革を実施してきました。

2つ目は、全員コンサルプロジェクトです。成長の前提として、まず地域やお客さまに成長いただくことが重要です。地域やお客さまの成長のため、本部と営業店の全行員が課題をしっかりと把握し、その解決に向けて伴走型で支援を行い、その活動の対価として手数料をいただきます。これによって、当行も成長を実現するというかたちです。

多くの金融機関が本部の専門部署の行員を中心にコンサルティングを提供する中、当行では現場の法人営業担当者が一定のスキルを身につけ、現場主体でコンサルティングを提供できる体制を整えました。この活動を「全員コンサルプロジェクト」と呼んでいます。

3つ目は、人的資本経営です。当行の最大の資産は人材であり、多様な人材の活用が当行の成長の原動力となっています。リスキリングや高い専門性を有する人材の育成など、個々の能力やスキルを最大限発揮できるように工夫を重ねてきました。

このように、当行はいかなる時代でも変化と進化を繰り返し、地域とともに持続的に成長してきました。

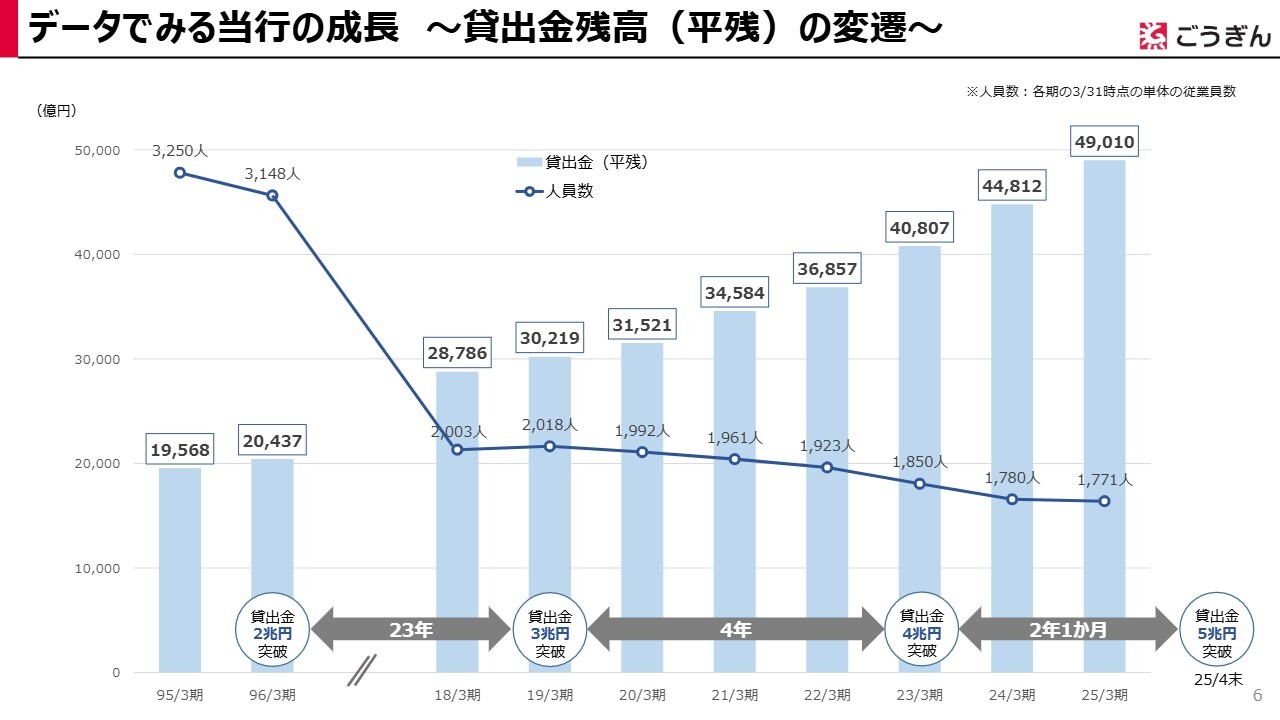

データでみる当行の成長~貸出金残高(平残)の変遷~

先ほどお話しした成長を続けるための工夫が、当行の成長にどのようにつながっているかを数値でお示ししたいと思います。

スライドの棒グラフは、当行の貸出金平均残高の推移を示しています。左側の1996年3月期には2兆円を超えた貸出金は、しばらく2兆円台で推移し、3兆円を突破したのは2019年3月期です。この間、実に23年を要しました。

その後、4兆円台を突破するまでには4年、5兆円台を突破するにはわずか2年1ヶ月しかかかりませんでした。

一方、行員数についてですが、1995年3月期に3,250名だった行員数は、直近の2025年3月31日時点で1,771名まで減少しています。人員が減少する中でこれだけの成長が実現できているのは、先にお話ししたように、構造改革による効率化や戦略分野への人員再配置、そして人的資本経営による生産性の向上によるものです。

当行の効率的な経営をご理解いただけるかと思います。

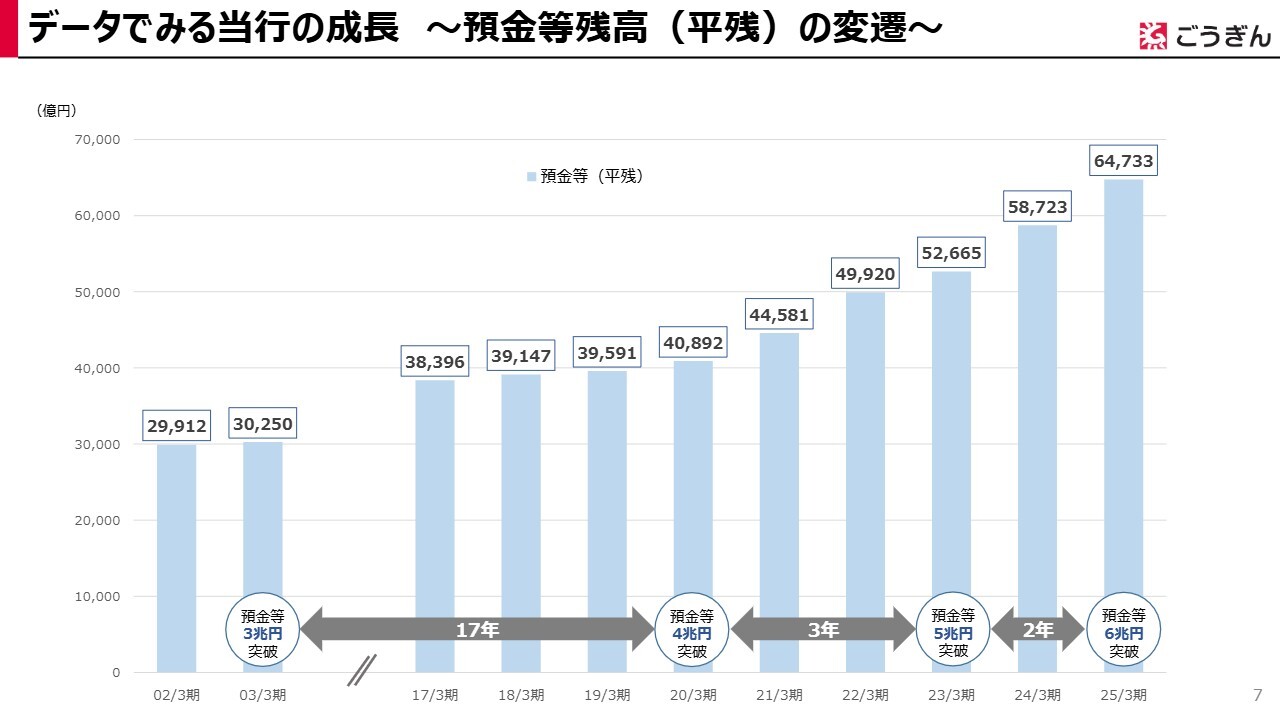

データでみる当行の成長~預金等残高(平残)の変遷~

スライドは、預金などの平均残高の推移を示しています。4兆円、5兆円、6兆円といった節目を突破した時期は貸出金とは若干異なりますが、ここ数年の成長速度のトレンドは貸出金と同様です。

以上、簡単ですが、当行についてご紹介しました。私ども山陰合同銀行は、これからも改革を追求し、地域のお客さまとともに成長することで、株主のみなさまをはじめとする多くのステークホルダーのご期待にお応えしていきます。今後とも、よろしくお願いいたします。

質疑応答:トップ就任後の視点の変化と責任感について

司会者:山陰合同銀行のトップになられて、見える景色も変わ

新着ログ

「銀行業」のログ