平和堂、営業収益は単体・連結とも中間期で過去最高、各段階利益も増益 中計重点戦略の子育て世代ニーズ対応が奏功

2026年2月期第2四半期決算説明会

平松正嗣氏:こんにちは。株式会社平和堂、代表取締役社長執行役員CEOの平松です。2026年2月期第2四半期の決算についてご説明します。

ビジネス環境においては国際関係の悪化やトランプ関税が、そして自然環境においては猛暑日が続き、線状降水帯による集中豪雨や竜巻に関するニュースが毎日のように報道されています。このような状況下では、まだまだ先行きが見通せないのが現状です。

その中で、昨年度から始まった「第5次中期経営計画」の2年目の上期が終了しました。トライ&エラーを繰り返す中で、成果が出た取り組みもあれば、新たな課題が発生した事例もございます。これからも着実に取り組みを進めていきます。

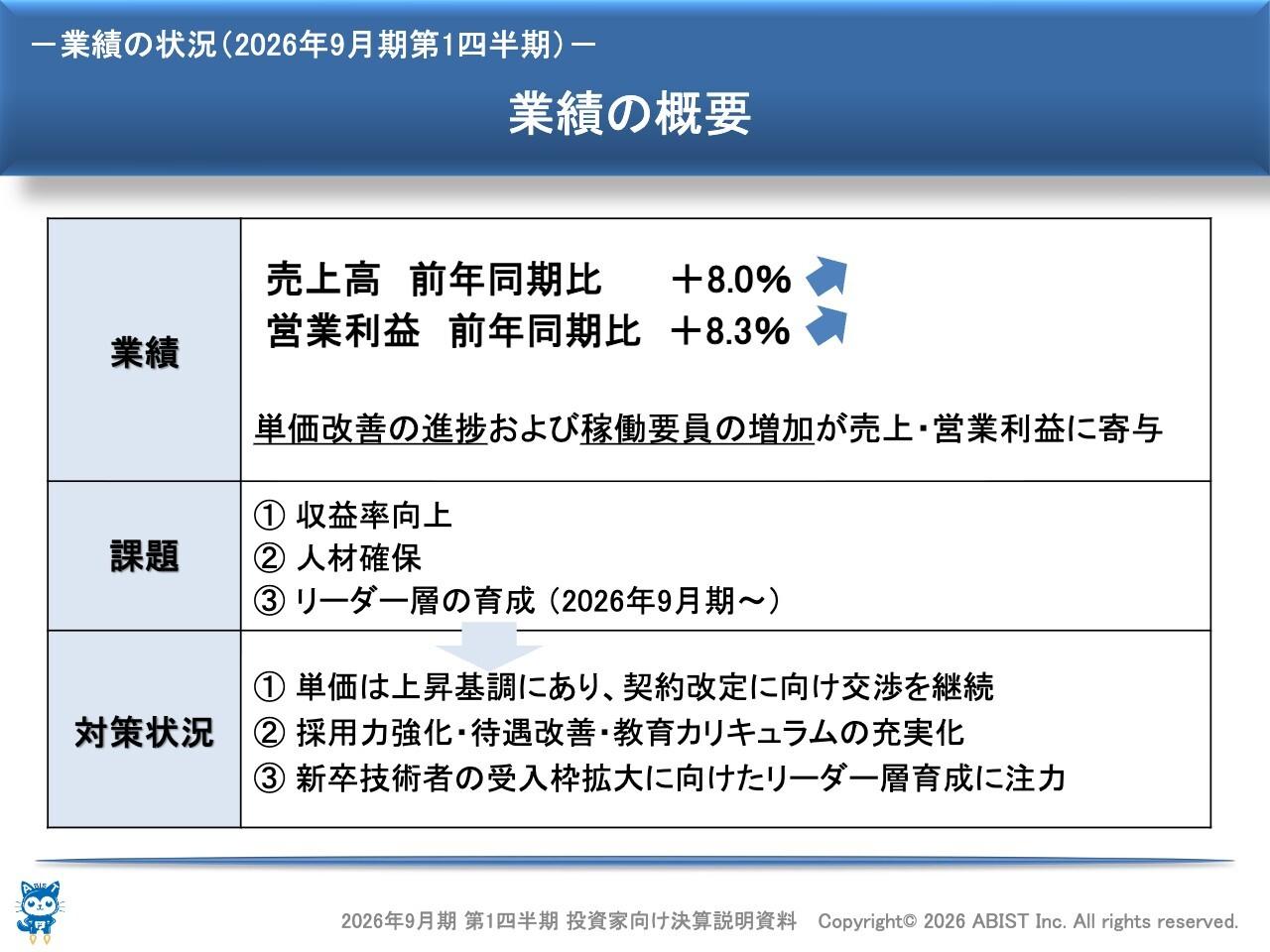

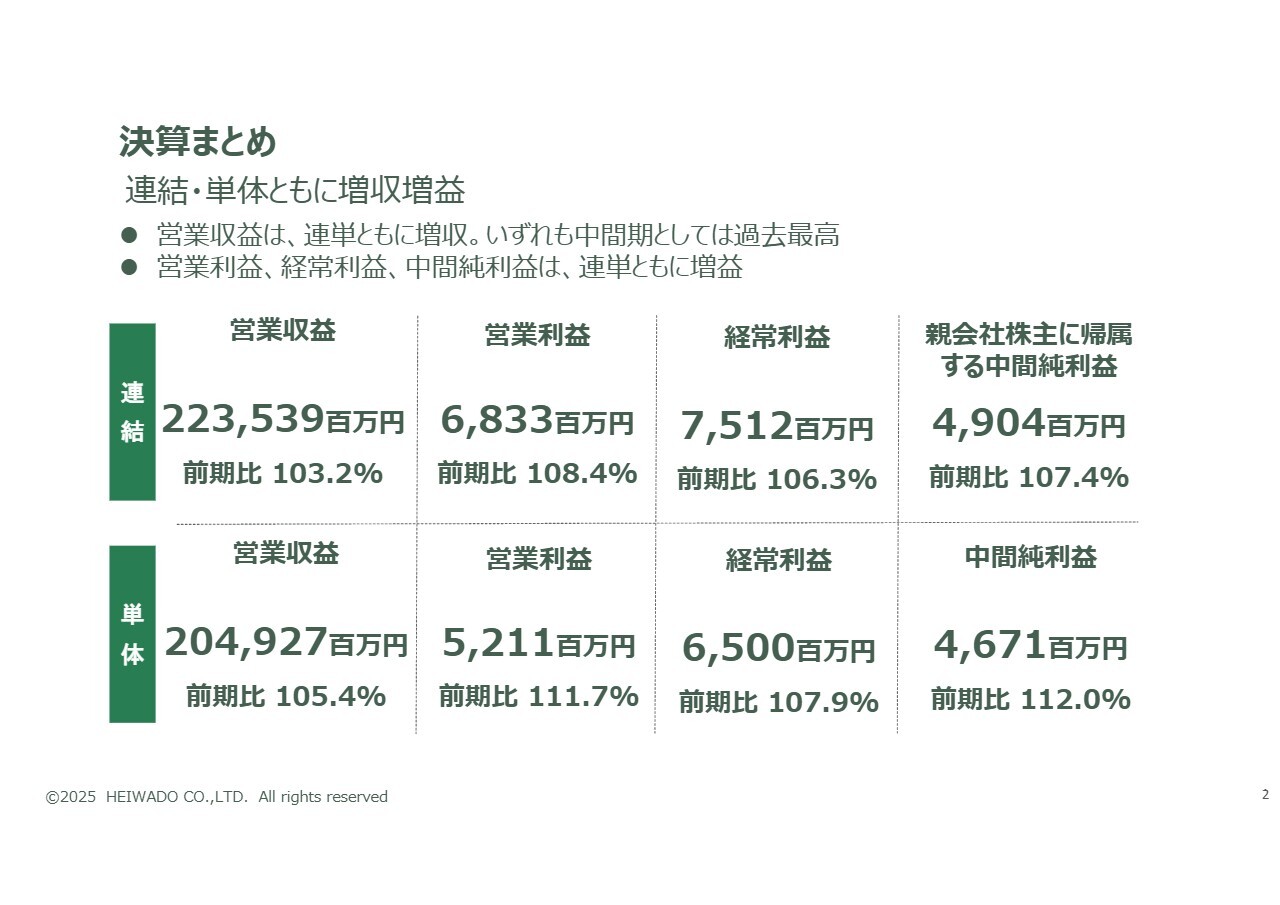

決算まとめ

決算についてご説明します。まず決算のまとめとして、連結および単体ともに増収増益となりました。営業収益は連結および単体ともに増収で、いずれも中間期として過去最高を記録しています。営業利益、経常利益、中間純利益は連結および単体ともに増益となりました。

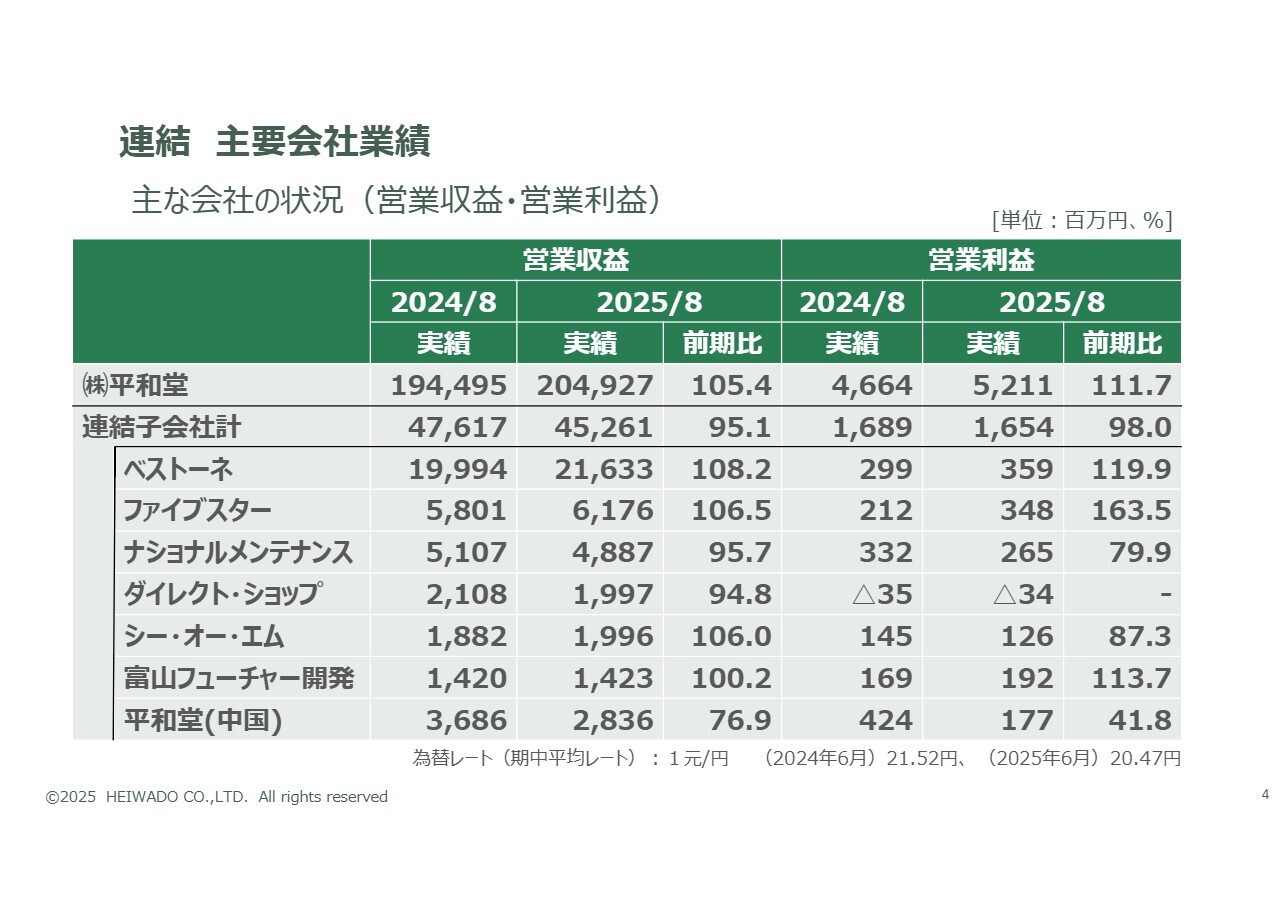

連結 主要会社業績

連結主要会社の業績についてです。平和堂単体は増収増益となりました。一方、連結子会社の単純合計では減収減益となっています。

連結子会社が前期比で減収となった主な理由として、昨年8月に「丸善」を単体に吸収合併したことによる約28億円の営業収益の減少が大きな影響を与えたことが挙げられます。

もう1つの理由として、平和堂(中国)での営業収益が約8億円減少したことが挙げられます。こちらには5パーセントほどの為替影響も含まれていますが、実際には現地での営業状況が厳しいことにより、このような結果に至りました。

営業利益は会社ごとにプラスやマイナスがありますが、全体として昨年並みとなっています。

増収増益という中で、外食事業を展開しているファイブスターやシー・オー・エムについては、ファイブスターが増収増益、シー・オー・エムは増収ながら減益となっています。シー・オー・エムの減益の要因は、ケンタッキー・フライド・チキン事業が増収となっている一方で、ロイヤルティの上昇と宅配の増加に伴って費用が増加したことが挙げられます。

食品製造業を展開しているベストーネに関しては、平和堂単体の食品事業が好調に推移しており、それに伴いベストーネも大幅な増収を達成し、さらに増益となっています。

連結 段階別利益

連結の段階別利益です。スライドの表にある営業利益から経常利益は、前期と比較して大きな変化はありません。いくつかの要因はありますが、前期とほぼ同じ水準となっています。

一方、経常利益から純利益は、特別利益としてアミューズメント施設を運営していた子会社ユーイングの営業譲渡による売却益2億3,900万円を計上したことが、増加の大きな要因となっています。

特別損失については、岐阜に所在していた「平和堂ノースウエスト店」の閉店の影響により約9,000万円の増加となりました。

結果的に営業利益、経常利益、中間純利益のいずれも増益となりました。

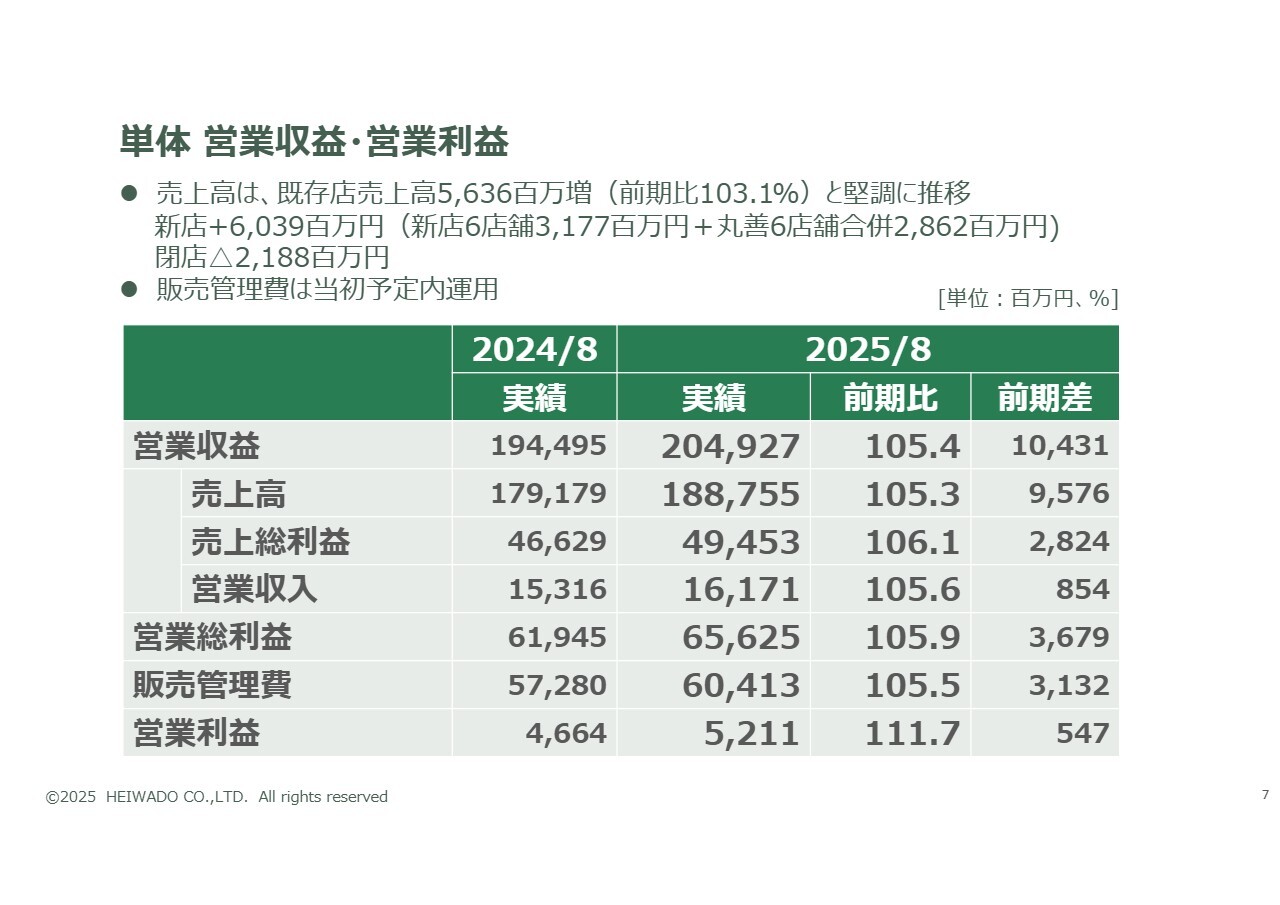

単体 営業収益・営業利益

単体の業績についてご説明します。単体についても増収増益です。売上高が増収となった主な理由として、既存店の売上高前期比が103.1パーセントと非常に堅調に推移し、約56億円増えたことと新店の売上が約60億円増加したことが挙げられます。

この約60億円の内訳としては、純粋な新店の売上が約31億円と、さらに丸善を単体で吸収合併した影響分としての約28億円が含まれています。一方で、閉店によるマイナス分が約22億円あり、全体の売上高は前期比で約95億円増加しました。

販売管理費は前期比で105.5パーセントと増加していますが、こちらは当初予定内の運用となっています。

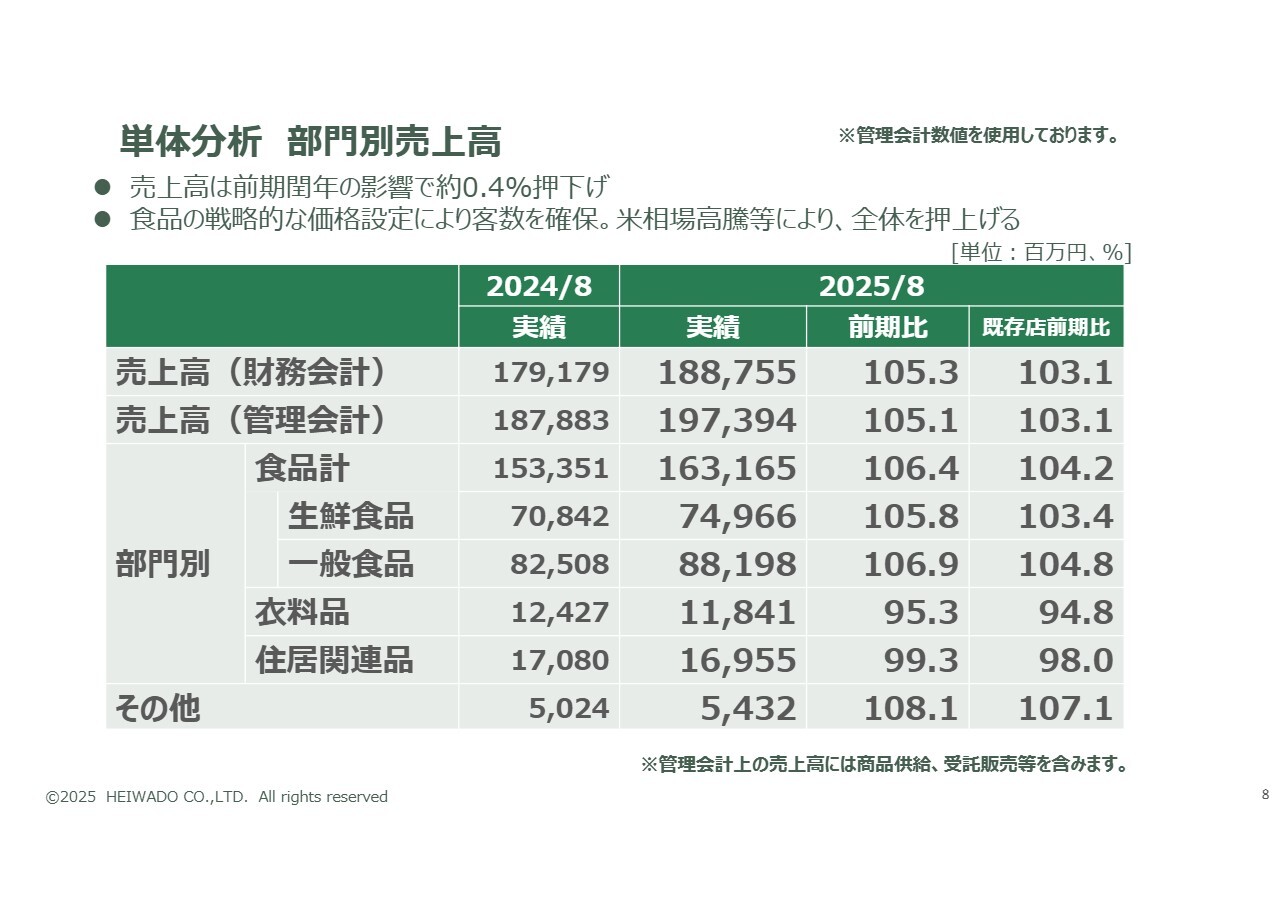

単体分析 部門別売上高

先ほどは財務会計上の数字で売上高をご説明しましたが、このスライドでは管理会計上の数字を用いてご説明します。

管理会計上の売上高は前期比105.1パーセント、既存店前期比も103.1パーセントといずれも伸びています。この数字には、昨年が閏年で1日多かったことによる影響が約0.4パーセント含まれています。

そちらを考慮すると前期比は105.1パーセントではなく105.5パーセントとなり、既存店前期比は103.1パーセントに0.4ポイントを加えて103.5パーセントとなります。

食品部門は既存店前期比104.2パーセントと大きく伸びています。一方、衣料品部門は既存店前期比94.8パーセント、住居関連品部門は既存店前期比98パーセントと、いずれも100パーセントを下回っています。

食品部門の内訳を見ると、生鮮食品は既存店前期比103.4パーセント、一般食品は104.8パーセントと、一般食品のほうが生鮮食品を上回る伸びを示しています。この要因としては、米の相場高騰が全体を押し上げていることが挙げられます。

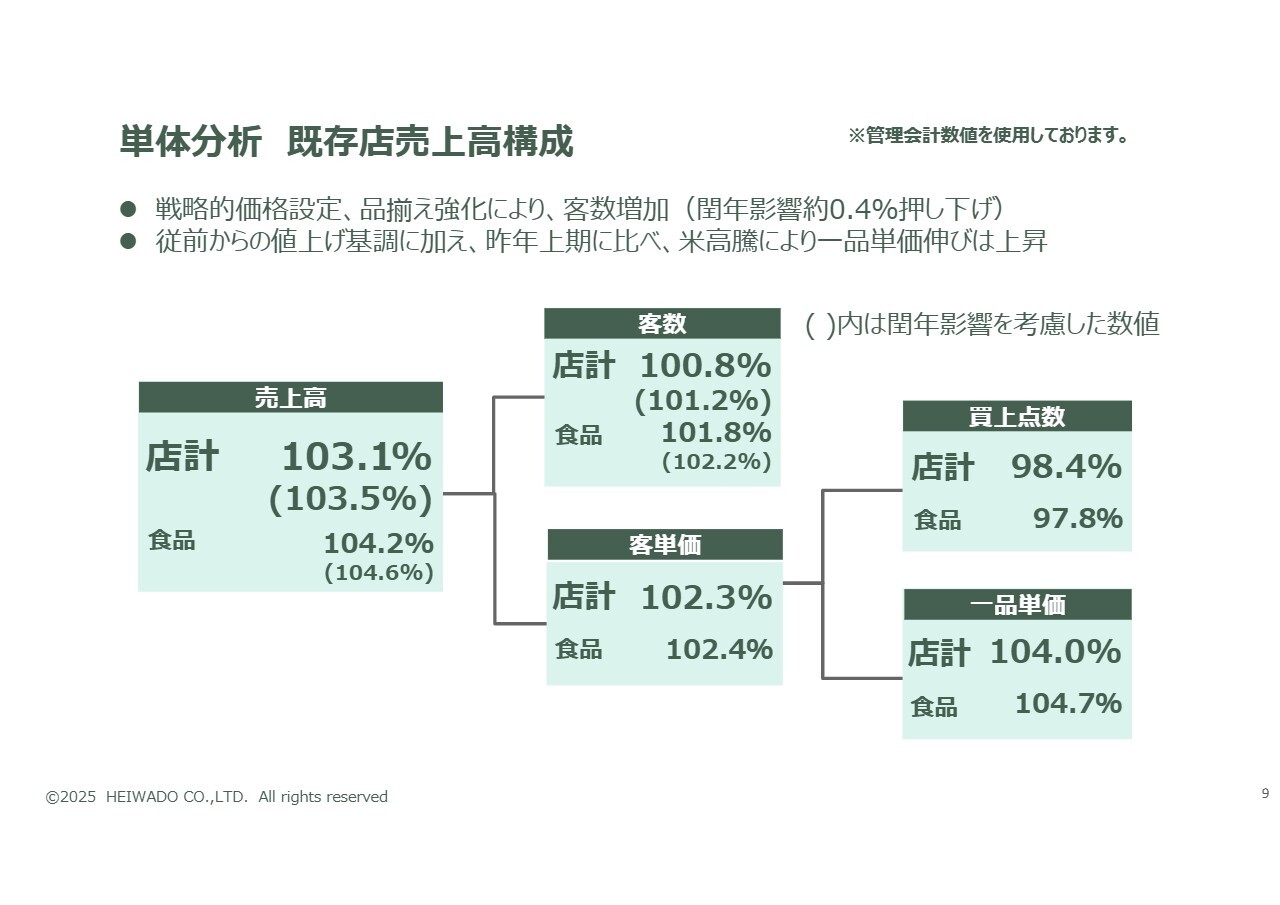

単体分析 既存店売上高構成

既存店売上高の構成です。売上高は店計で既存店前期比103.1パーセントとなっており、閏年の影響を考慮すると103.5パーセントとなります。

この売上高の構成は、客数掛ける客単価で成り立っています。客数は店計で既存店前期比100.8パーセントとなっており、閏年の影響を考慮すると101.2パーセントと伸びています。加えて、客単価も店計で既存店前期比102.3パーセントと大きく伸びています。

客単価は買上点数と一品単価の掛け算で算出していますが、一品単価が店計で既存店前期比104パーセントと非常に大きく伸びています。こちらには米の高騰やさまざまな商品の値上げが影響しています。また、当社が現在30代から40代のお客さまを意識し、大容量商品を強化していることもあります。

一品単価が上昇している一方、買上点数は100パーセントを下回る状況となっています。これらが掛け合わさった結果として、客単価は店計で既存店前期比102.3パーセントとなり、食品についても既存店前期比102.4パーセントとなります。

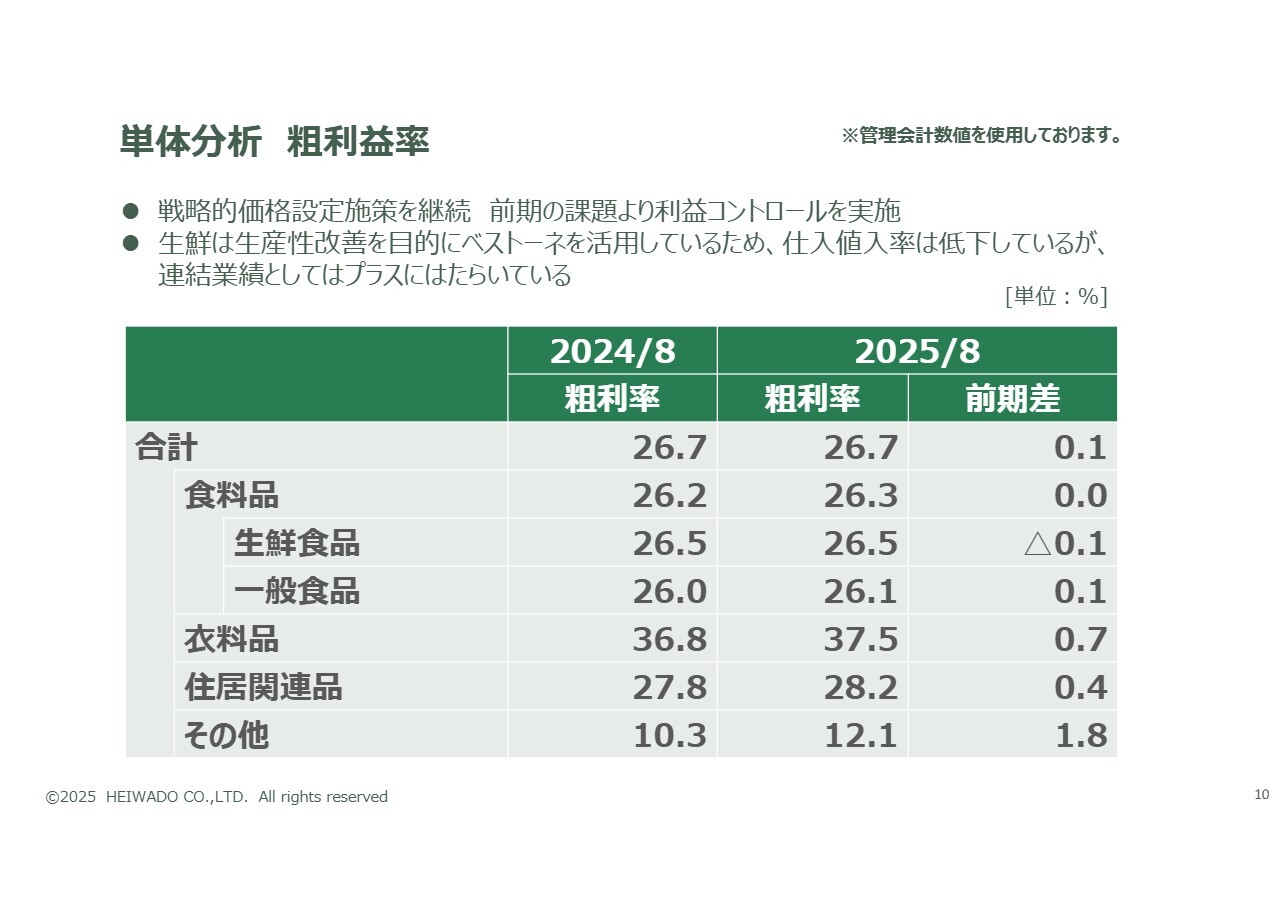

単体分析 粗利益率

粗利益についてご説明します。前期は「第5次中期経営計画」の1年目ということで、戦略的な価格を設定し、粗利益率を下げることを含め、トップラインである営業収益や売上高を向上させるためのさまざまな施策を進めてきました。

今年度もこれらの施策を引き続き進めていますが、前年度は粗利益率を下げて施策を進めたため、そのコントロールが課題となっていました。今期についてはその課題を意識して利益をコントロールしつつ売上高や営業収益の向上に取り組んでいます。

その結果、粗利益率は昨年に比べて0.1パーセントのプラスとなっています。ただし、社内の目標からは粗利益率はまだ0.1パーセントほど不足している状況です。

現在、我々が重要視しているのは営業収益や売上高の向上です。そのため、粗利益率の低下を抑えつつ、着実にトップラインを引き上げていく取り組みを進めている段階です。

生鮮食品については、前期よりも低い数字となっています。この中には、生産性向上を目的として食品製造業のベストーネを活用したことにより、仕入値入率が低下している影響も含まれています。ただし、こちらは単体の数字であり、連結子会社であるベストーネと合わせた全体としては、利益面でもプラスに寄与しています。

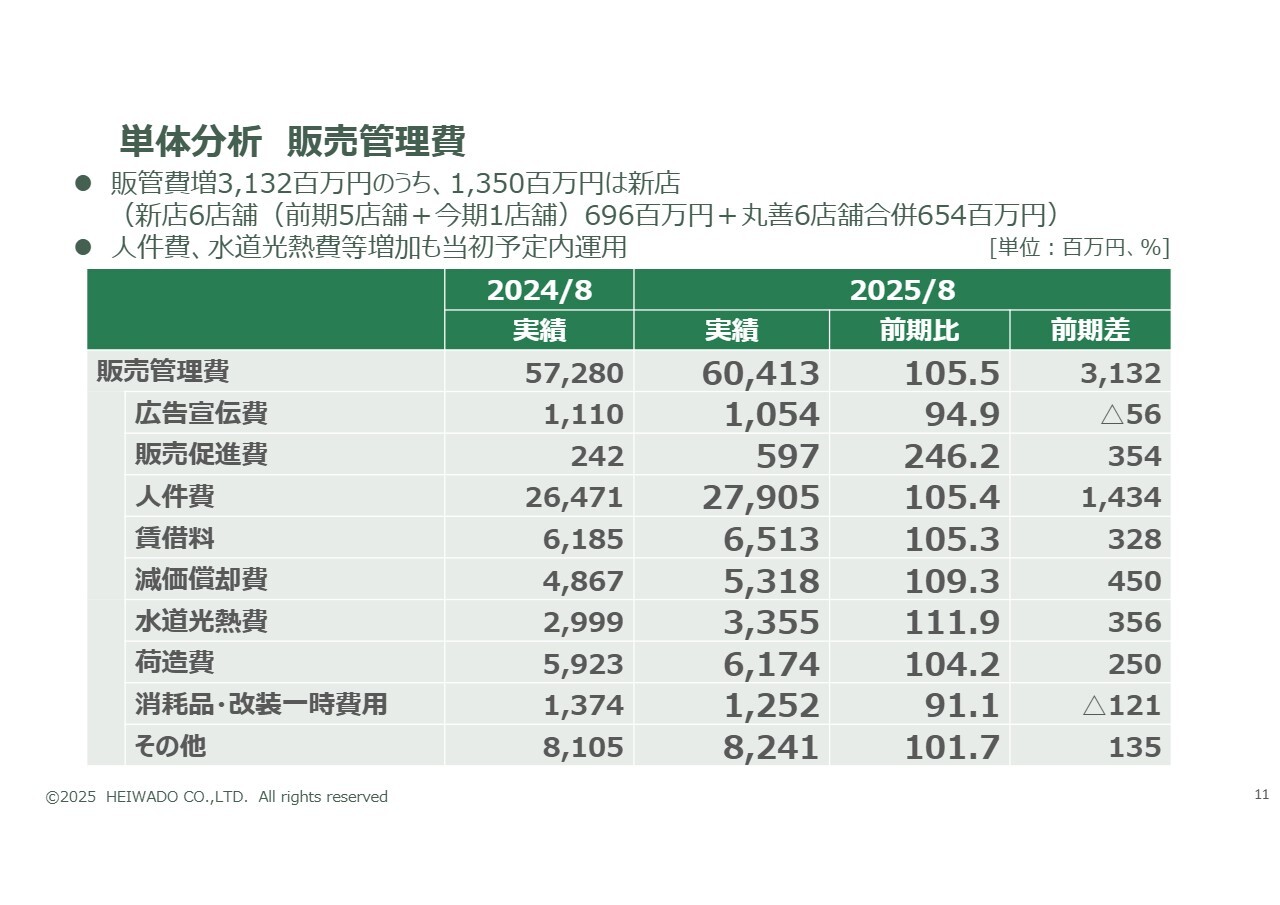

単体分析 販売管理費

販売管理費についてです。販売管理費全体で約31億円増加しました。その要因には新店の増加が挙げられます。新店には丸善の単体の吸収が含まれており、こちらを合わせた新店による増加分は約13億円となります。

項目別に見ると人件費が前期比105.4パーセント、水道光熱費が前期比111.9パーセントといずれも増加していますが、これらは当初予定の範囲内の運用です。販売管理費全体については、当初立てた計画の範囲内でコントロールできている状況です。

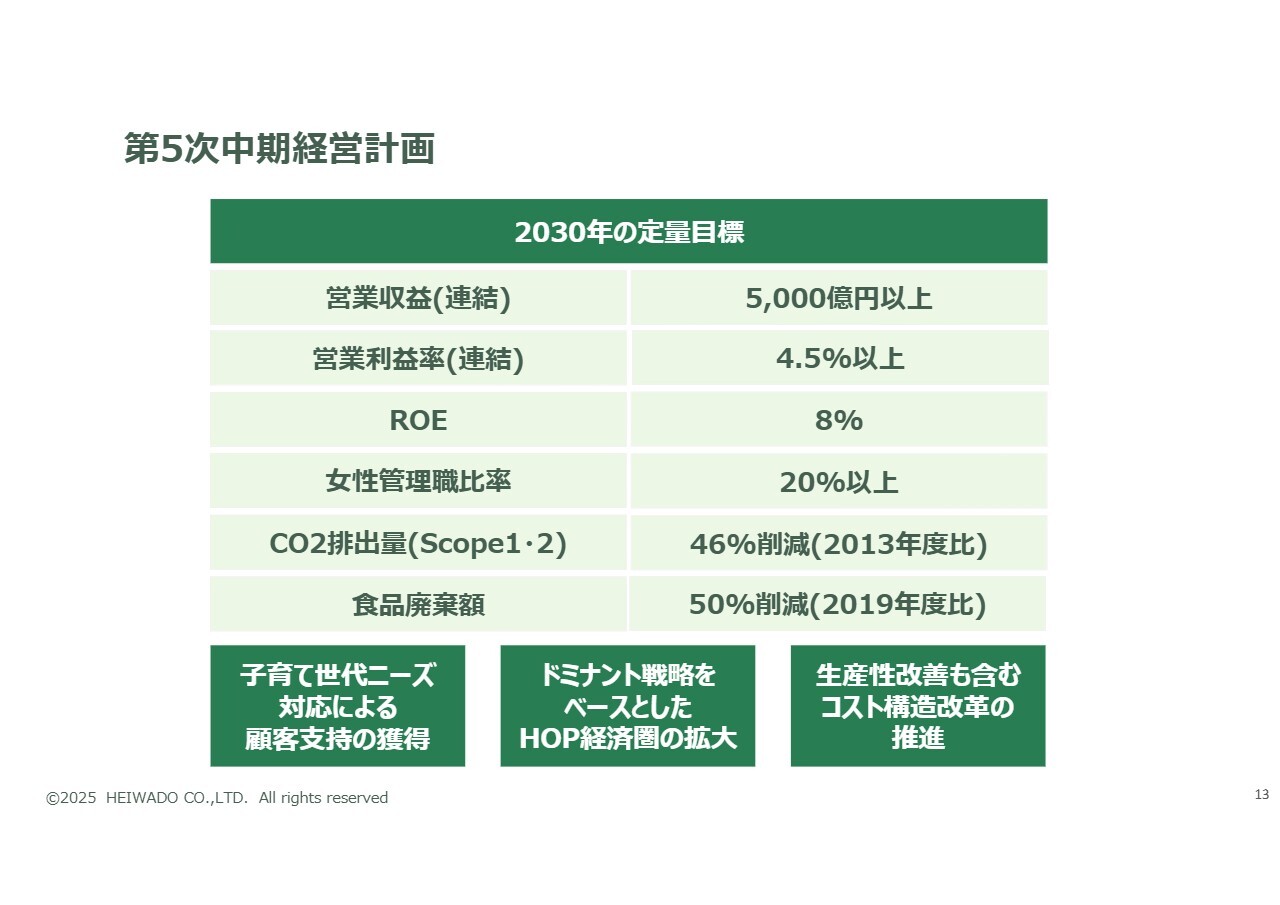

第5次中期経営計画

現在進行中の「第5次中期経営計画」の進捗状況についてご説明します。スライドに記載の数字は、2030年の定量目標としてすでに公表しているものです。

この目標を達成するために、まず「第5次中期経営計画」における2024年度から2026年度までの3年間を重要な期間と位置づけ、我々の中核となる小売事業でトップラインを確実に伸ばしつつ、収益面の向上も図る方針で取り組んでいます。

具体的には、子育て世代のニーズに応える各施策の実施、ドミナント戦略を基盤とする「HOP経済圏」の拡大、さらに生産性向上を含むコスト構造改革を推進しています。

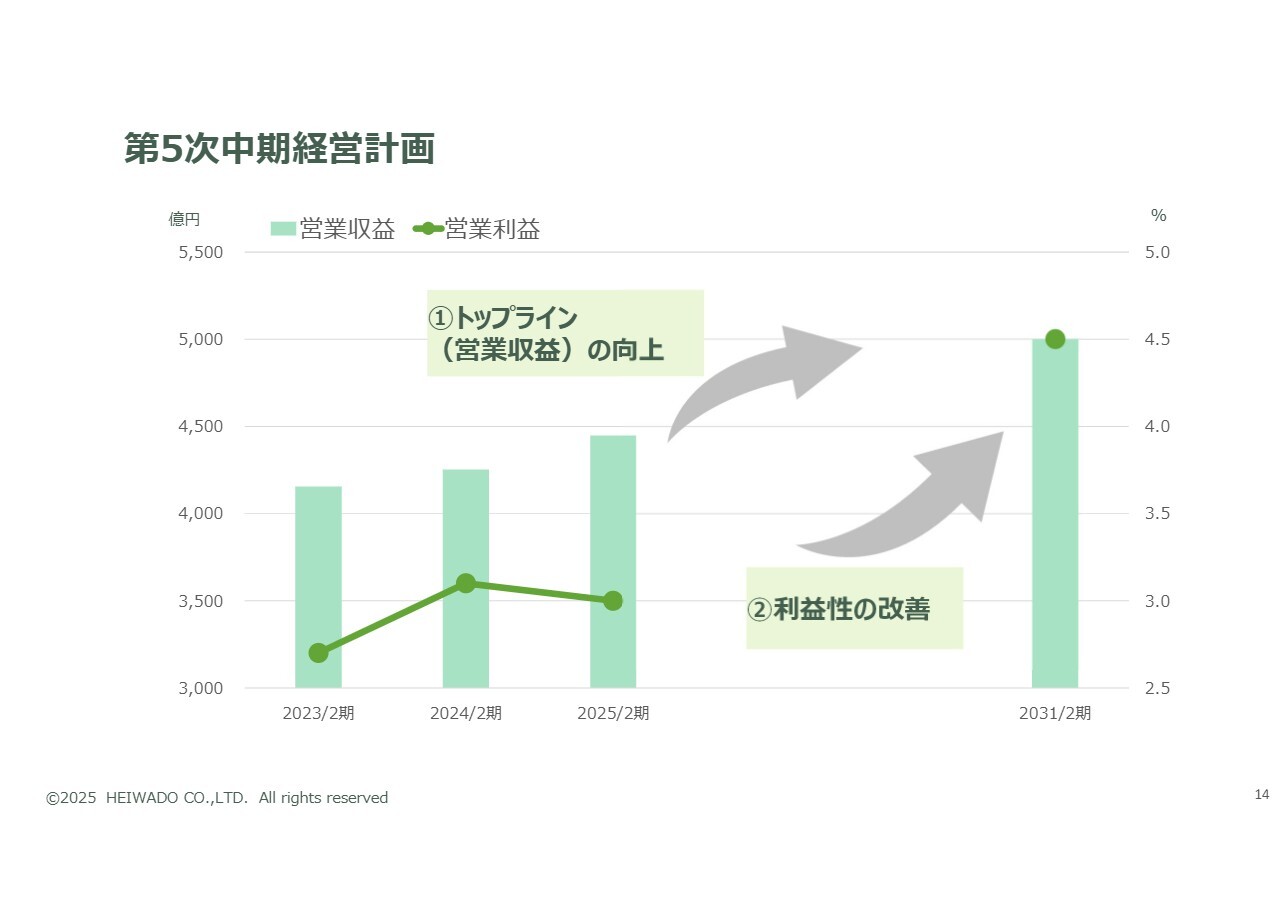

第5次中期経営計画

中期経営計画全体としては、2030年を1つの目標として掲げています。我々は、粗利益率の向上やさまざまな施策を通じてトップラインの着実な向上を目指し、その上で利益性を改善していく方向で、2030年という目標に向けて歩みを進めています。

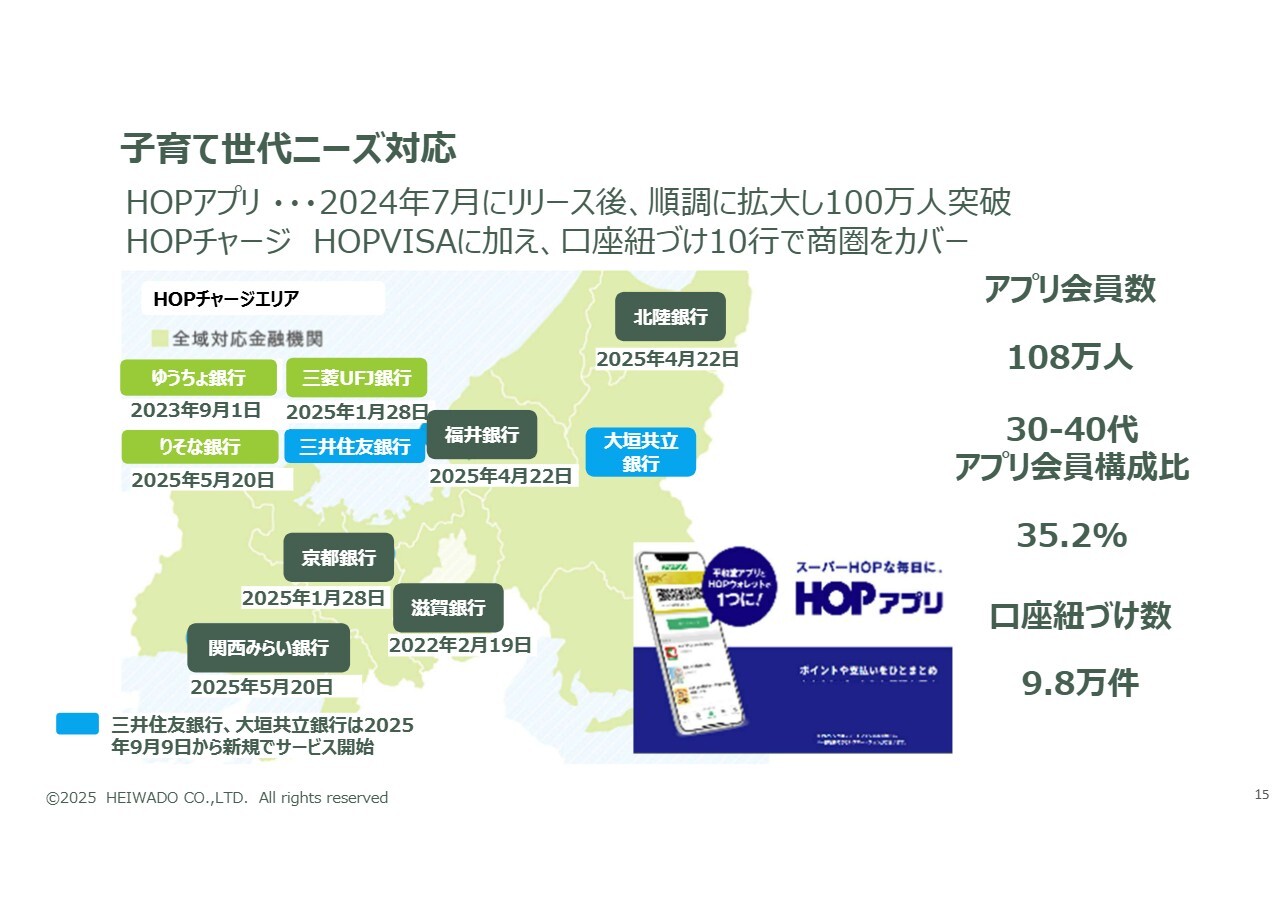

子育て世代ニーズ対応

先ほどご説明した3つの重点戦略の1つ目、子育て世代のニーズ対応についてです。昨年7月に「HOPアプリ」をリリースしました。スライドに記載のとおり、アプリ会員数は100万人を突破しました。現時点ではすでに111万人を超えています。

「HOPアプリ」は、お客さまがクーポンやさまざまな商品情報を入手できる機能と、支払いができる機能を1つにまとめた便利なアプリです。このアプリの利便性の1つとして、アプリ上で「HOPマネーチャージ」を実行することにより「HOPマネー」で支払うことが可能です。

決済時のチャージ方法は「HOP-VISAカード」および滋賀銀行の口座との紐づけが可能ということでスタートしていましたが、今年の1月、4月、5月、9月と順次、各地方銀行や全国のメガバンクとの紐づけが進められ、現在では10行との紐づけが実現しています。こちらにより、商圏全体をカバーできるようになりました。

「HOPアプリ」の直近会員数は111万人ほどですが、特徴としては30代から40代の会員構成比が35.2パーセントを占めています。一方、HOP会員は全体で約420万人ですが、そのうち30代から40代の構成比は約25パーセントです。

したがって、30代から40代に関してはアプリ会員の割合が多く、これらの年代の方々がアプリを非常に有効活用していると考えています。我々としては、この部分をさらに進めることで、今後も口座の紐づけ件数を着実に増やしていきたいと考えています。

子育て世代ニーズ対応

子育て世代ニーズに対応する商品として、プライベートブランドの商品が挙げられます。平和堂では、頻度品価格訴求型の「くらしモア」、こだわりブランドの「E-WA!」という2つのプライベートブランドを展開しています。

これらは第2四半期でいずれも伸びており、特にこのプライベートブランドの成長が、第2四半期の売上全体の伸びにつながった要因の1つです。

「くらしモア」については、今年は3月と4月、7月と8月、次は11月と12月になりますが、2ヶ月ごとに超特価ということで価格を下げるキャンペーンを実施しています。また、このような価格展開を行ったことも含めて、第2四半期の伸びにつながっています。

さらに「KVI(キーバリューアイテム)の販売強化」という取り組みがあります。30代から40代の方に人気の商品をピックアップし、その商品についての価格対応を行ったり、容量を増やしたりしています。こちらの取り組みにより第2四半期の構成比の数字も伸びています。

商品に対して以上のような施策を進めていることが、現在の結果につながっていると考えています。

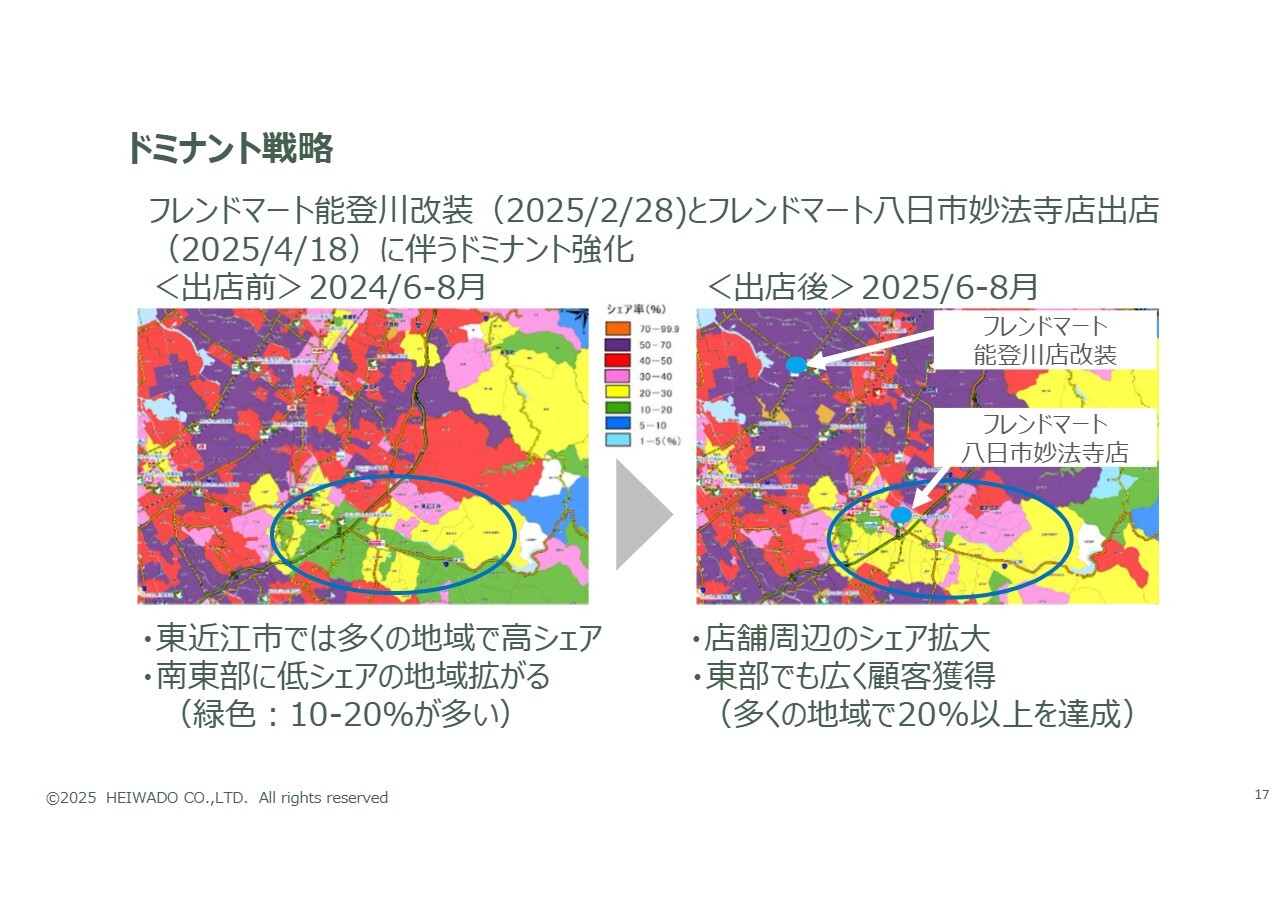

ドミナント戦略

重点戦略の2つ目であるドミナント戦略についてです。スライドの地図は、当社のシェア率を地域別に色分けしたものになります。

スライド中央に記載のとおり、紫色の部分はシェア率50パーセントから70パーセント、赤色の部分は40パーセントから50パーセントとなっています。ピンク色の部分は30パーセントから40パーセント、黄色の部分が20パーセントから30パーセント、緑色の部分が10パーセントから20パーセント、濃い青色や水色の部分は10パーセント以下を示しています。

スライド左側の地図は、2024年6月から8月の東近江市の状況を示しています。今年は2つの動きがありました。1つ目は「フレンドマート能登川店」の改装です。スライド右側は改装後の地図になりますが、この改装により、赤色だった周辺部分がほとんど紫色のシェア率50パーセント以上に変わっています。

2つ目は、シェアが低いエリアに対する、新店舗「フレンドマート八日市妙法寺店」の出店です。この出店によって緑色だった部分が黄色のシェア率20パーセント以上に上がり、さらに黄色だった部分がピンク色のシェア率30パーセント以上に上昇するなど、エリア全体のシェア率を引き上げることができました。

このように、滋賀県内では非常に高いシェア率を持ちながらも、さらにシェア率を向上させるべく取り組みを進めています。

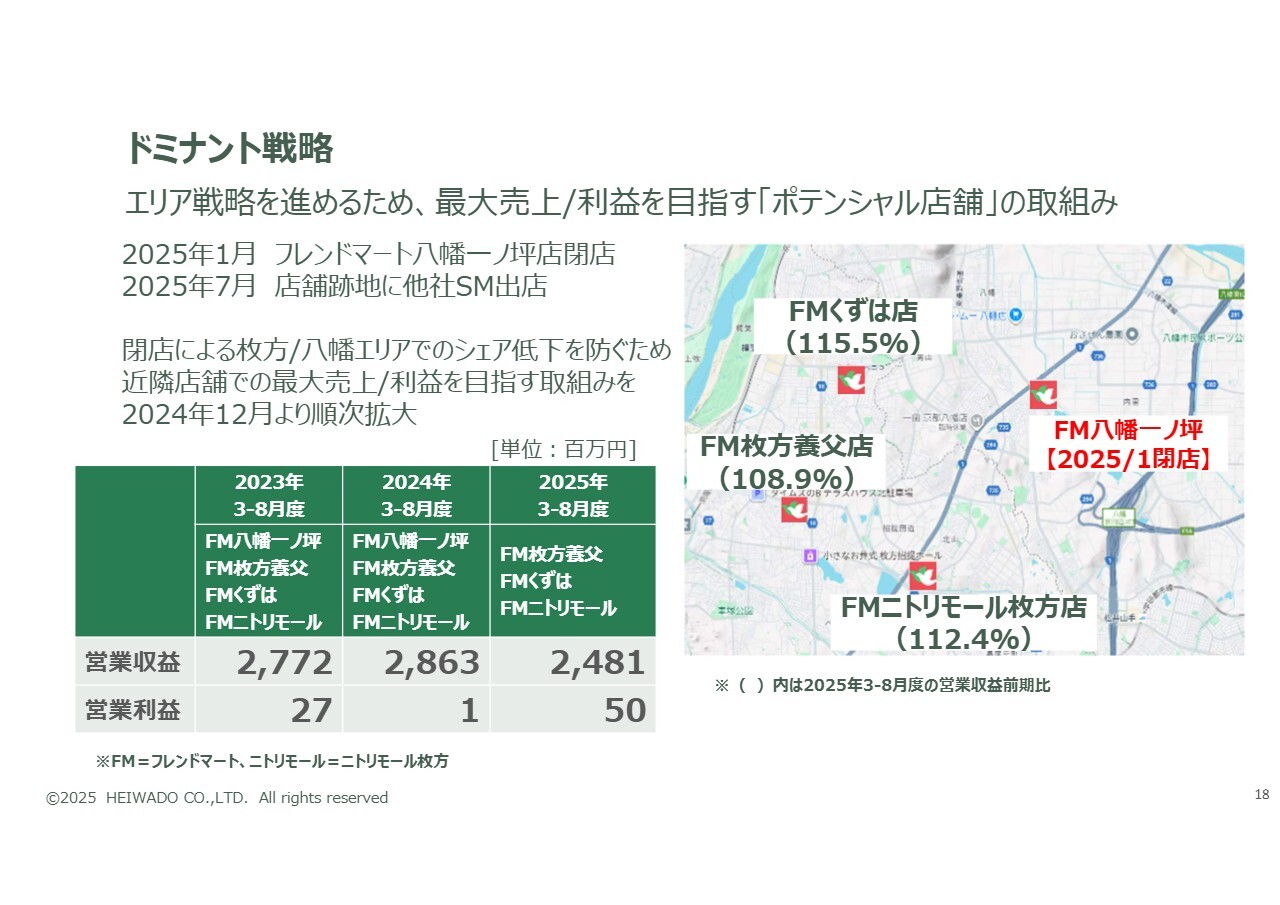

ドミナント戦略

スライドは大阪府の枚方エリアでの取り組みを示しています。このエリアではフレンドマートを4店舗展開していましたが、今年1月に「フレンドマート八幡一ノ坪店」を閉店しました。

実は、この4店舗のうち「フレンドマート枚方養父店」以外の3店舗は若干赤字の店舗でした。その中で今回は「フレンドマート八幡一ノ坪店」を閉店し、代わりに残る3店舗のポテンシャルを上げることで、このエリアでの我々のプレゼンスを維持しながら、しっかりと結果を出していこうと動いています。

スライド左側の表に記載のとおり、4店舗が営業していた2023年度上期の営業収益は27億7,200万円でした。2024年度はポテンシャルを上げるためのさまざまな施策を実施したため、営業収益は28億6,300万円とやや上昇しました。

そのような中、今回「フレンドマート八幡一ノ坪店」を閉店した影響で、2025年度の営業収益は24億8,100万円となりました。一時的に減少していますが、もともと「フレンドマート八幡一ノ坪店」の年間売上は約11億円から12億円で、半期ではおよそ6億円の売上を上げていた店舗でした。周辺の店舗でその分を吸収し、売上を上げていこうということで動いています。

当社撤退後の7月には、店舗跡地に競合店が営業を開始しています。それにもかかわらず、売上は引き続き増加傾向にあります。やや数字のぶれは見られるものの、全体として伸びを維持しています。地域全体の売上規模が一部減少している部分があっても、それを補いつつ利益性の向上を目指していきます。

これらの施策により、一部赤字だった店舗の黒字化、赤字幅の縮小に取り組んでいます。今後も個店ごとの売上をさらに引き上げるため、それぞれが持つポテンシャルを最大限に引き出す施策を進め、利益性を向上させていきます。

ドミナント戦略

ドミナント戦略を進めていくと同時に、我々は多様なお客さまのニーズに対応しています。お買い物では、お店にお越しいただくことがベースとなりますが、さまざまな理由でそれが難しいお客さまもいらっしゃいます。そのため、当社では16年前から「ホームサポートサービス」を展開しています。

「ホームサポートサービス」は、電話やFAXで午前中にご連絡いただければ、夕方までに商品をお届けするサービスです。滋賀県内の全世帯、100パーセントをカバーしています。福井県でも展開しており、約3割の世帯をカバーしています。このようなサービスをさらに広げていきます。

さらに「移動販売」も展開しています。「ホームサポートサービス」は1対1で連絡を取りながら進める形式ですが、「移動販売」では限られた商品を持参して地域に赴きます。行政と連携し、市町の主要な場所に停留所のような場所を作って順番に回る方式を採用しています。

その結果、集まった5人から10人ほどの方が集まり、当然お買い物をされるわけですが、それだけではなく、そこでさまざまな会話が生まれたり、我々がその場で簡単なスマートフォンの相談会を開催したりしています。

このように、「移動販売」はコミュニティ機能を活用したかたちで展開しています。現在はまだ滋賀県内に限られていますが、滋賀県内の市町でさまざまな取り組みを進めています。

「ネットスーパー」については、京阪神地区を中心に5店舗で展開しています。幅広い世代の中で、ネット需要が非常に高まっているため、我々もネットスーパーに対応していきます。このように、お店に来ていただく以外にもさまざまなかたちで、我々は多彩な取り組みを進めています。

さらに地域のさまざまな行事にも積極的に参画し、地域の活性化を図っています。典型的な例として、今年滋賀県で開催されている国スポ(旧国体)への取り組みがあります。我々はスポンサー活動をはじめ、社員がボランティアとして参加したり、大会用のお弁当を供給したりと、さまざまなかたちで協力しています。

ドミナント戦略

新店・改装の計画についてお話しします。今期は、新店として「フレンドマート八日市妙法寺店」がすでにオープンしています。

年度初めにスライド上段の4店舗の新店についてご説明しました。これらはいずれも滋賀県にあります。昨年は愛知県の店舗が多かったのですが、今年は滋賀県が多くなっています。なお、「フレンドマート南郷店」と「フレンドマート守山駅前店」の2店舗は建て替えによる新店です。

年度初めにご説明しなかったものとして、愛知県稲沢市にある「ニッケタウン稲沢(仮称)」についてご報告します。こちらは、地元のスーパーが展開していた場所に、居抜きというかたちで新たに出店することになりました。

我々は改装についても非常に重視しています。既存店舗をより新しくし、地域のお客さまに楽しんでいただける環境をしっかりと整えるために、改装は極めて重要であると考えています。

例えば、スライド下段に記載の岐阜県の山間部に位置している「平和堂高富店」の全館を大改装しました。

改装により「無印良品」に入っていただいたこともありますが、ショッピングの楽しさだけでなく、新たにカフェを設けたり、みなさまが集まるイベントや取り組みを行ったりすることで、その町を賑やかにすることも目的としています。我々は、このような改装をしっかりと進めていきます。

生産性改善とコスト構造改革

重点戦略の3つ目、生産性改善とコスト構造改革についてです。重要なポイントとしてはセンター活用があります。

平和堂では現在、滋賀県彦根市近郊にある「多賀食品センター」と、京都府にある「久御山食品センター」の2つの食品加工センターを自社運営しています。いずれも精肉・鮮魚専用のセンターです。さらに、一昨年に滋賀県多賀市で開設された「デリカセンター」も運営しています。

これら3つのセンターを中心として、外部のセンターも一部活用しながら、新商品の展開・店舗での人手不足に対応する取り組みを進めています。

店舗での加工業務を軽減しつつ、店舗の運営を支える仕組みを構築しています。商品の魅力を保ちながら、品揃えを増やしていくためにセンター活用を鋭意進めている状況です。

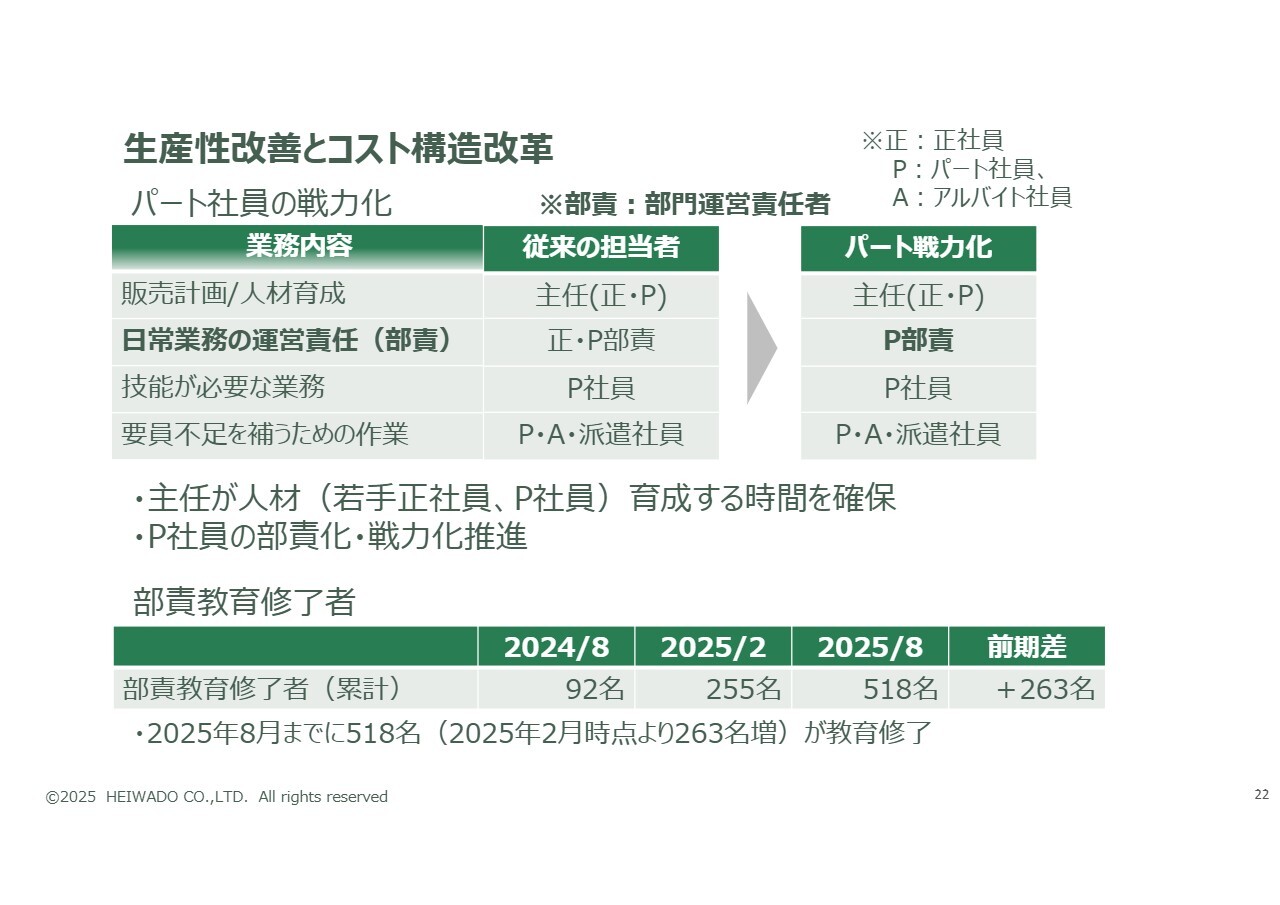

生産性改善とコスト構造改革

社員構成です。当社は正社員、パート社員、アルバイト社員の3つの層で構成されており、その中で最も比率が高いのがパート社員です。

これまでも部門の責任者や主任の役割を一部のパート社員に担ってもらっていますが、今後さらにこの体制を強化する方針で進めています。

特に「日常業務の運営責任(部責)」である部門運営責任者に関して、現在は正社員とパート社員が担当していますが、基本的にはパート社員に担っていただく方針で研修を進めています。

スライド下段に人数が示されているとおり、昨年の同時期には部門教育修了者が100名弱でしたが、現時点では約500名となり、この部分の強化をさらに進めていきたいと考えています。パート社員から主任へ、さらに正社員への登用を積極的に進めていきたいと考えています。

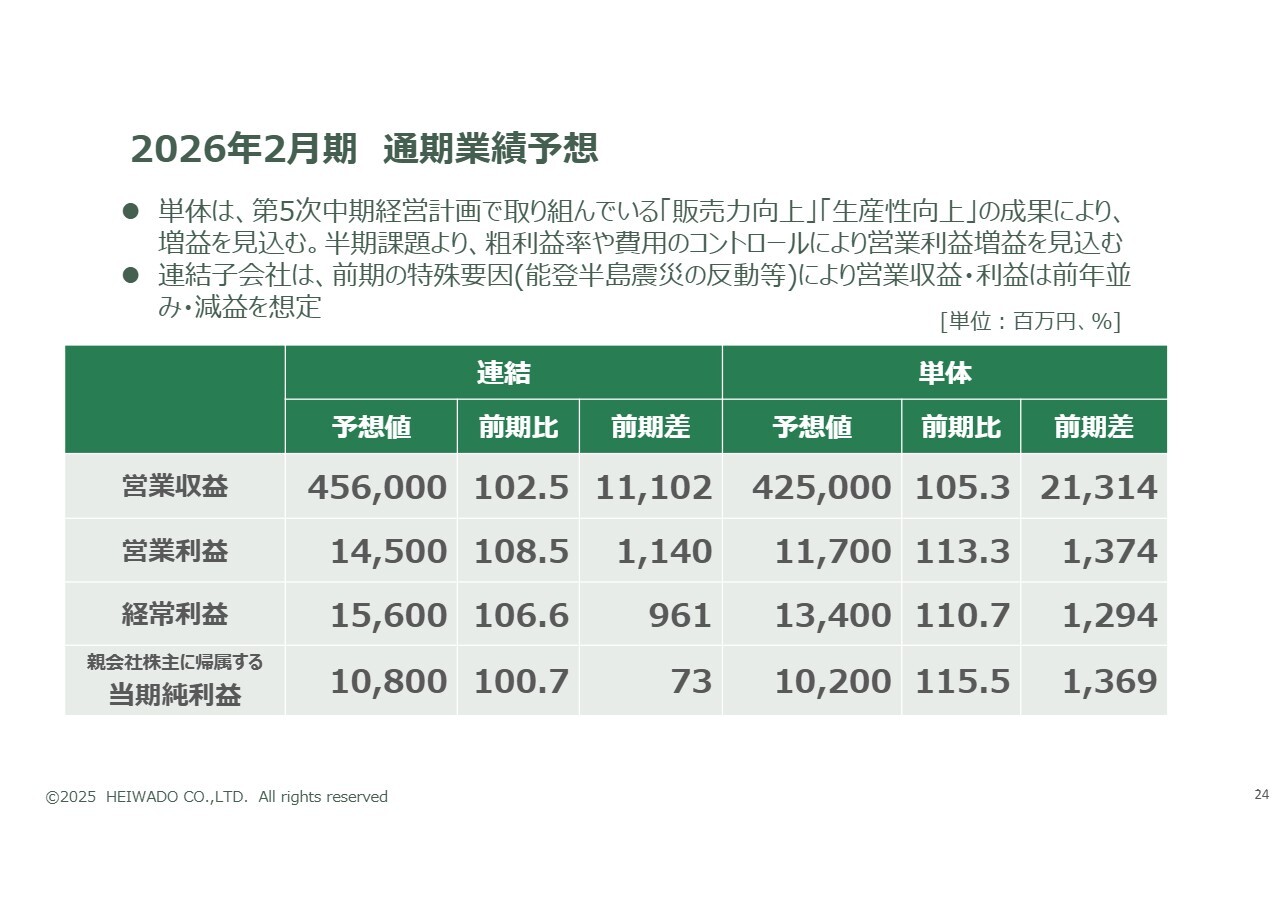

2026年2月期 通期業績予想

お話ししたような内容で上期を進めてきましたが、年間計画については、年度初めに立てた計画を変更せずに進めていきたいと考えています。

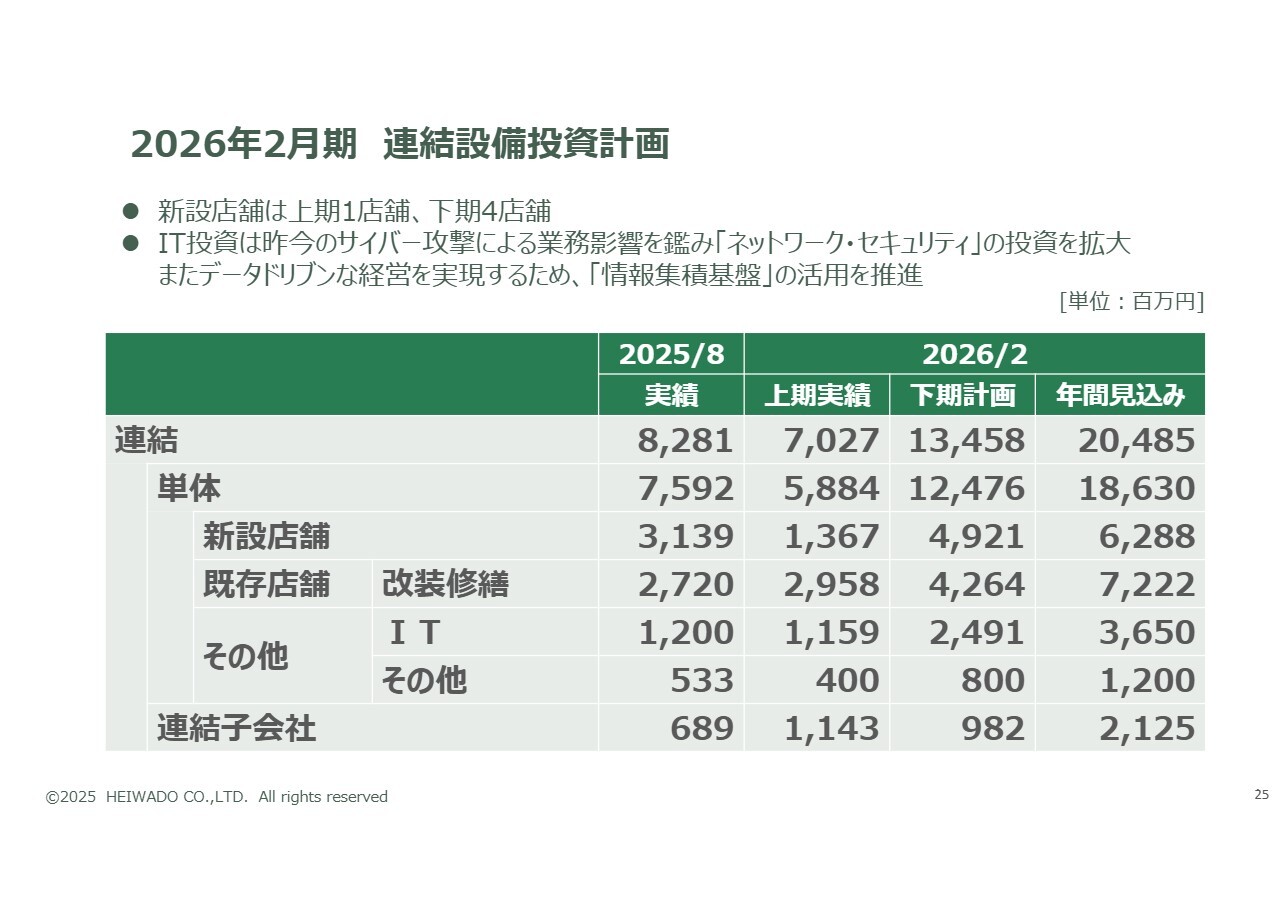

2026年2月期 連結設備投資計画

投資計画も年度初めに計画した内容で進めています。投資のタイミングは年度中で前後したり、上期・下期で一部変更があったりしますが、基本的にはスライドに示すとおりに進める方針で調整しています。特に今回の投資では、先ほど触れた新店や改装のほかに、IT分野が大きなポイントとなっています。

具体的には、ネットワーク・セキュリティへの投資、さらにはさまざまなデータやお客さまのデータを分析し、それを確実に事業展開に活かすための情報基盤を整備することで、データドリブンな経営を実現していきます。このような分野への投資は、今年さらに重要視している内容です。

以上が、上期に進めてきた内容です。現在は2030年度を目指した中期経営計画の途中段階にあります。「第5次中期経営計画」は2024年度、2025年度、2026年度の3年間を対象としています。2027年度以降の「第6次中期経営計画」も含め、2030年度の目標に着実に到達できるよう、さまざまな取り組みを進めていきたいと考えています。

以上が決算のご説明となります。ありがとうございました。

新着ログ

「小売業」のログ