大和コンピューター、各段階利益で過去最高を更新、純利益は前年比+22.0% コスト改善や採算性の見直しが奏功

大和コンピューターの経営理念

中村憲司氏:株式会社大和コンピューター代表取締役社長の中村です。よろしくお願いします。本日はお忙しい中ご出席いただき、またWebでご参加の方には貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございます。大和コンピューターの2025年7月期決算説明会を開催します。

まず、大和コンピューターの経営理念についてご説明します。なぜ、当社が存在するのかについてです。当社は「『安心』、『安全』、『信頼』という絆作りを追求し、魅力ある会社を創造し会社の発展と社会に貢献する」という理念のもと、「和魂」すなわち「和の魂を大事にしていこう」という考え方から出発しています。

「和魂」は、大和コンピューターの名前の由来にもなっています。「和」とは、車輪の「輪」と「円」に通じるものです。「調和」「平和」「和する」「さまざまなものと和を重んじてつながっていく」という願いや思いを込めています。

和すれば良好な関係を構築できるわけですし、今ふうに言えばネットワークを築いていくこと、しかも「大きなネットワーク=大和」というかたちで築いていきたいという創業の思いから進めています。

当社は、この考えのもとで最も重視している「品質」「環境」「技術」、そして特に「品質」を重要視しながら業務を進めています。品質の良いソリューションを提供し、お客さまと社会に貢献したいと考えています。

INDEX

本日は、スライドに記載した式次第でご説明します。

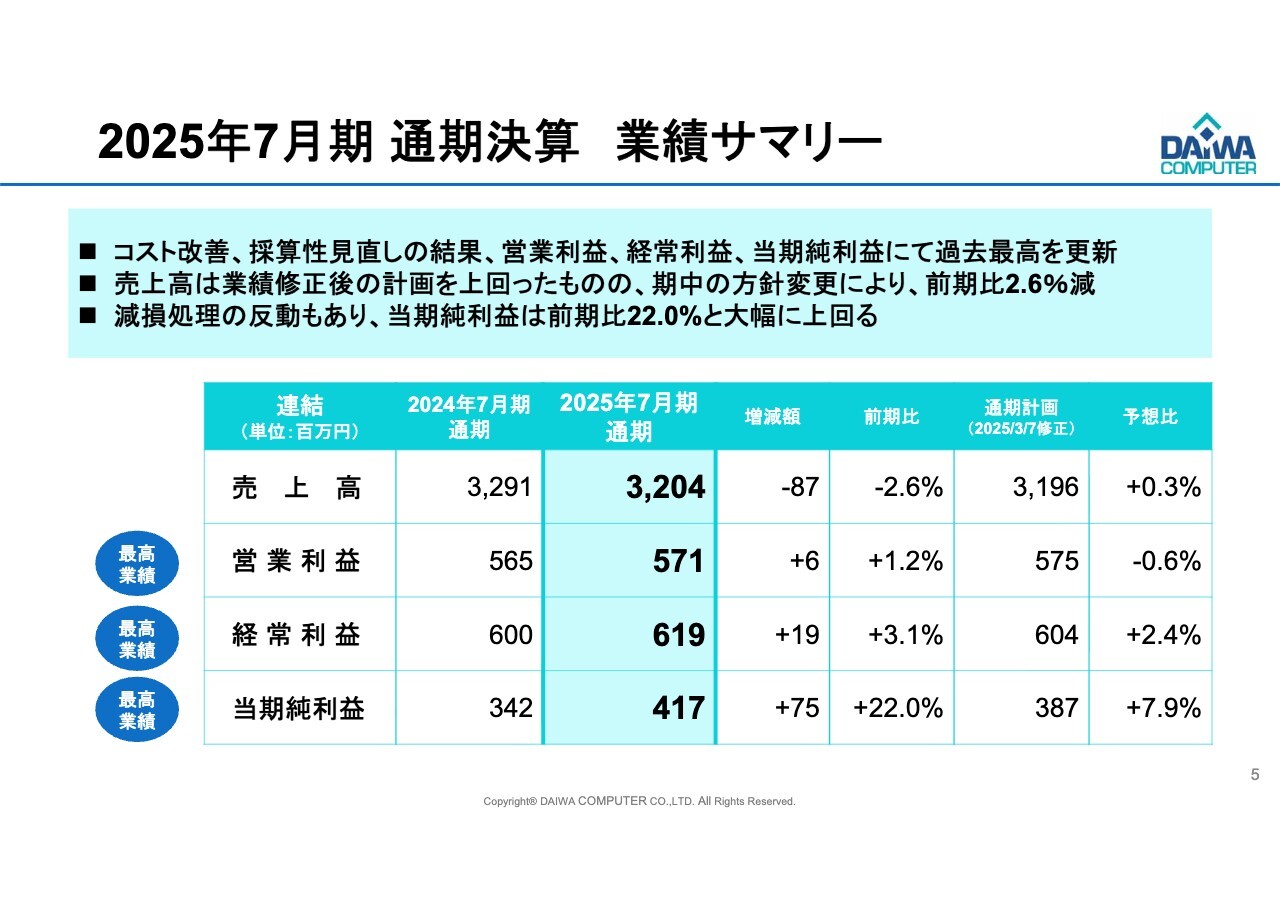

2025年7月期 通期決算 業績サマリー

2025年7月期の通期決算実績についてご説明します。2025年7月期における売上高は32億400万円で、前期比2.6パーセント減、計画比0.3パーセント増となりました。営業利益は5億7,100万円で、前期比1.2パーセント増、計画比0.6パーセント減となりました。

経常利益は6億1,900万円で、前期比3.1パーセント増、計画比2.4パーセント増となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は4億1,700万円で、前期比22.0パーセント増、計画比7.9パーセント増となっています。

営業利益、経常利益、当期純利益においては、コスト改善や採算性の見直しにより、過去最高を更新しました。売上高は業績修正後の計画を上回ったものの、期中の方針変更のため、前期比にはわずかに届きませんでした。

当期純利益については、前期に計上した減損処理の反動もあり、前期比22.0パーセント増となりました。

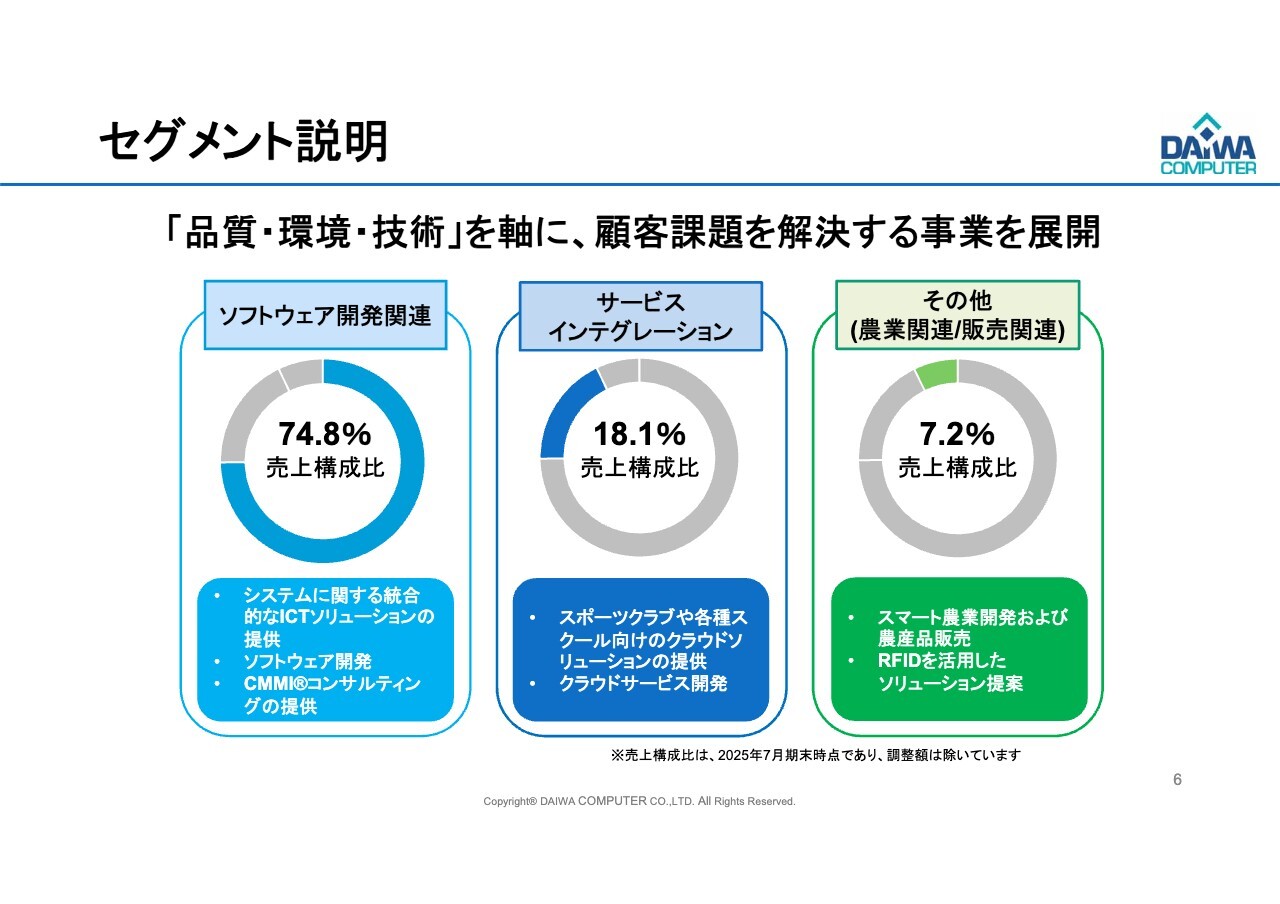

セグメント説明

当社の事業戦略は、大きく3つに分けることができます。1つ目は、中心となる「ソフトウェア開発関連」です。主にソフトウェア開発を中心とした、システムに関する統合的なICTソリューションをご提供します。また、ソフトウェアの開発基盤として当社が導入している「CMMI」のコンサルティングも、この領域に含まれています。

2つ目は「サービスインテグレーション関連」です。クラウドソリューションの提供およびクラウドサービスに関わる開発を中心としています。後ほどご説明します。

3つ目は「その他」です。まだ規模は小さいですが、いわゆるスマート農業を中心とした農業分野、お客さまのニーズに応える販売や営業に関わる事業をこの領域で展開しています。

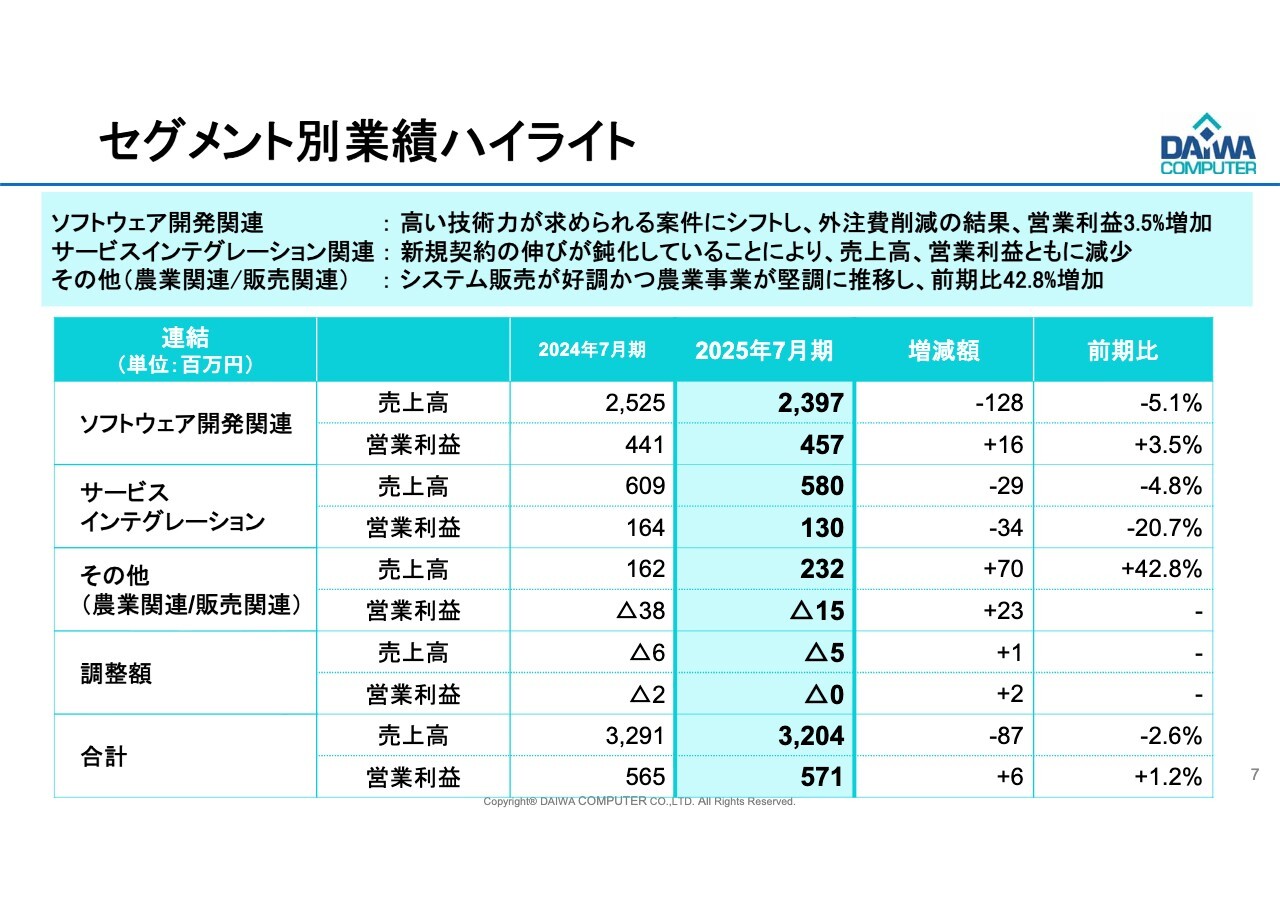

セグメント別業績ハイライト

セグメント別の業績ハイライトです。「ソフトウェア開発関連」については、システム開発を行うソリューション本部と、「CMMI」などの品質コンサルティングを行うコンサルティング部がこの領域に含まれます。

売上高は23億9,700万円、前期比1億2,800万円の減少、営業利益は4億5,700万円、前期比1,600万円の増加となりました。

「サービスインテグレーション関連」です。クラウド関連サービスの運用をサポートするSI(サービスインテグレーション)本部と、子会社のフィット・コムが該当しています。売上高は5億8,000万円、前期比2,900万円減、営業利益は1億3,000万円、前期比3,400万円減となっています。

「その他」の対象組織は、農業関連を所轄するNB推進本部と、システム販売を行う営業部門です。売上高は2億3,200万円で、前期比7,000万円増加しました。営業利益については、営業損失が1,500万円となり、前期比2,300万円改善しました。

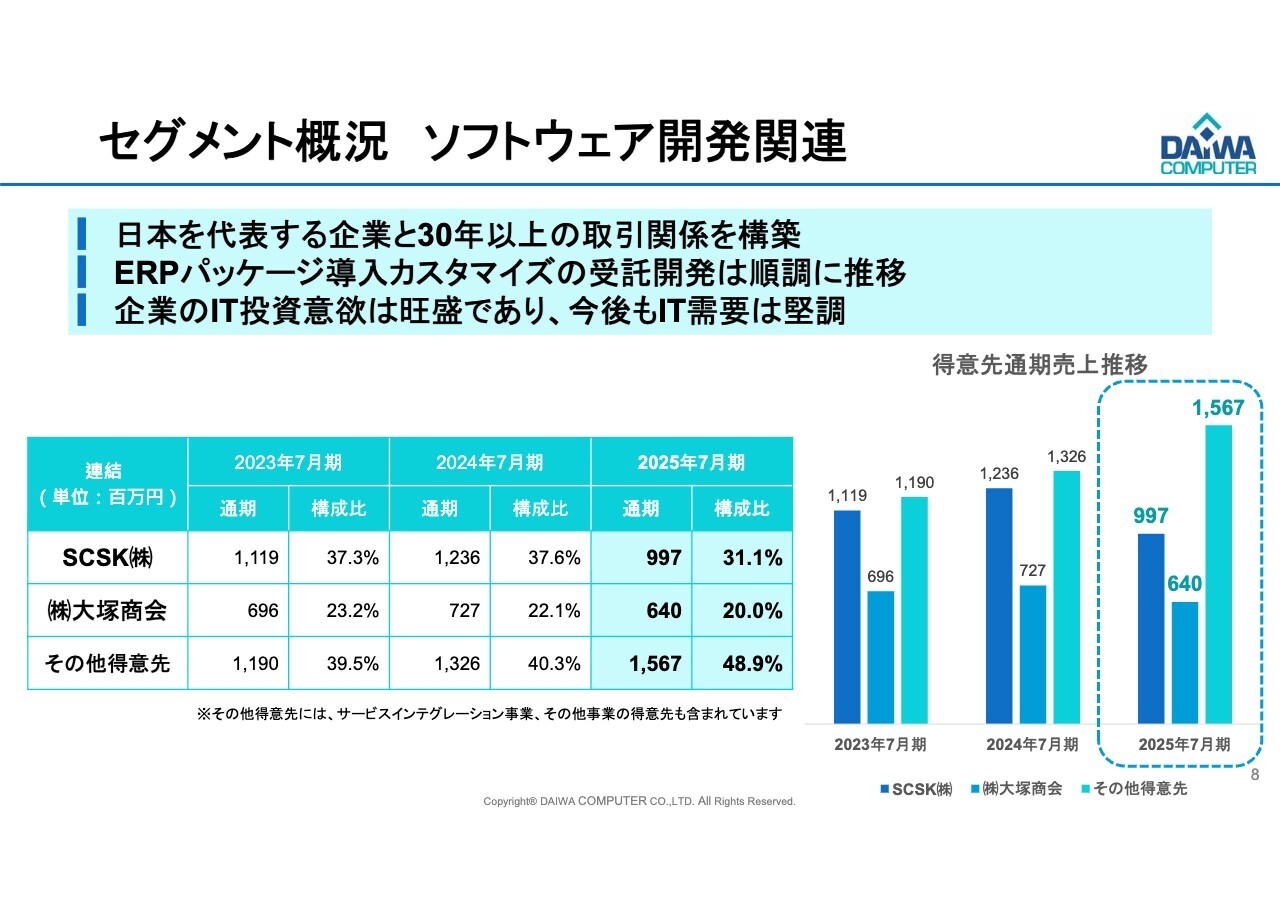

セグメント概況 ソフトウェア開発関連

セグメントの概要です。「ソフトウェア開発関連」は、日本を代表するソフトウェアのSIerであるSCSKさまおよび大塚商会さまと、30年以上にわたり取引関係を構築しています。ERPのパッケージ導入やカスタマイズの受託開発が順調に推移しており、企業のIT投資意欲は旺盛です。

SCSKさまおよび大塚商会さまの売上比率が高い状態は継続しており、安定的にお取引ができています。両取引先にはコアパートナーとして位置づけていただいており、関係は良好です。各ERPパッケージの開発や、カスタマイズのテンプレート化などの業務に当社が深く関わっています。

昨今では、ERPに限らず、これまでとは異なるさまざまな領域の各プロジェクト部門においても関係を構築しています。

スライドの表に示した「その他」の得意先分野の売上高は若干伸びていますが、この数字には「サービスインテグレーション関連」における開発事業の受注が一部含まれているため、このような数値となっています。

また、新規の取引先からの契約やお問い合わせなどの引き合いが増えている状況です。

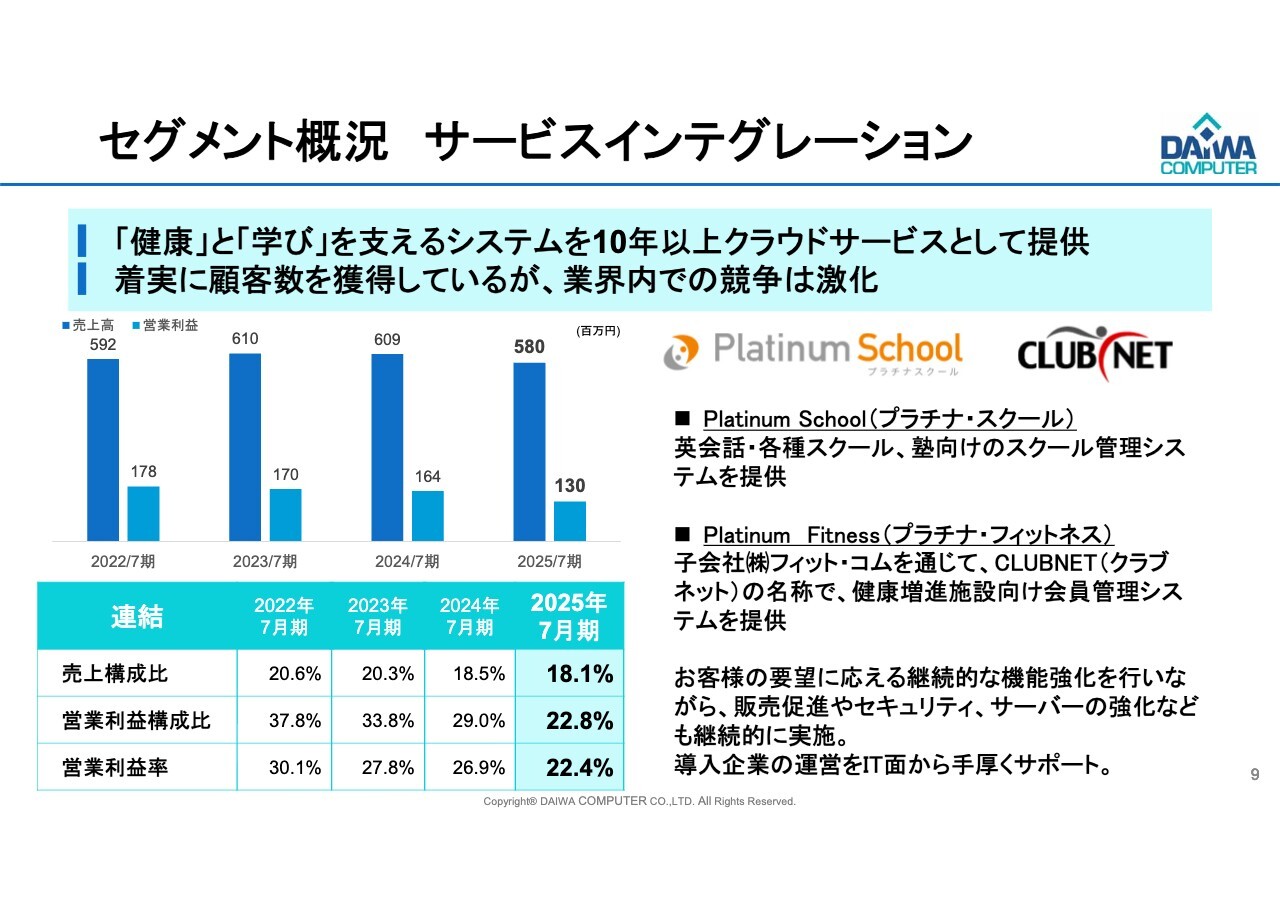

セグメント概況 サービスインテグレーション

「サービスインテグレーション関連」です。大和コンピューターが長年培ってきたソフトウェア開発およびシステム構築力と、子会社であるフィット・コムのASP事業運営の実績を組み合わせ、「健康」と「学び」というカテゴリをキーワードとし、インターネットサービスを提供しています。

従来のソフトウェア開発とは異なり、いわゆるストックビジネスの成長を目標としています。

2つの領域があります。1つ目は「Platinum School(プラチナ・スクール)」です。英会話や各種スクール、スポーツ教室、料理教室、音楽スクール、資格取得のためのスクール、アフタースクール、さらには企業外研修にも導入され、利用されています。

これらの各種スクールにおいて、生徒の管理や受講の申込をインターネット上で管理するサービスを提供しています。

2つ目は「Platinum Fitness(プラチナ・フィットネス)」です。子会社のフィット・コムを通じて「CLUBNET(クラブネット)」の名称で、健康増進施設向けの会員管理システムを提供しています。この分野もおかげさまで、総売上高の20パーセント強という売上ポーションを安定的に維持しています。

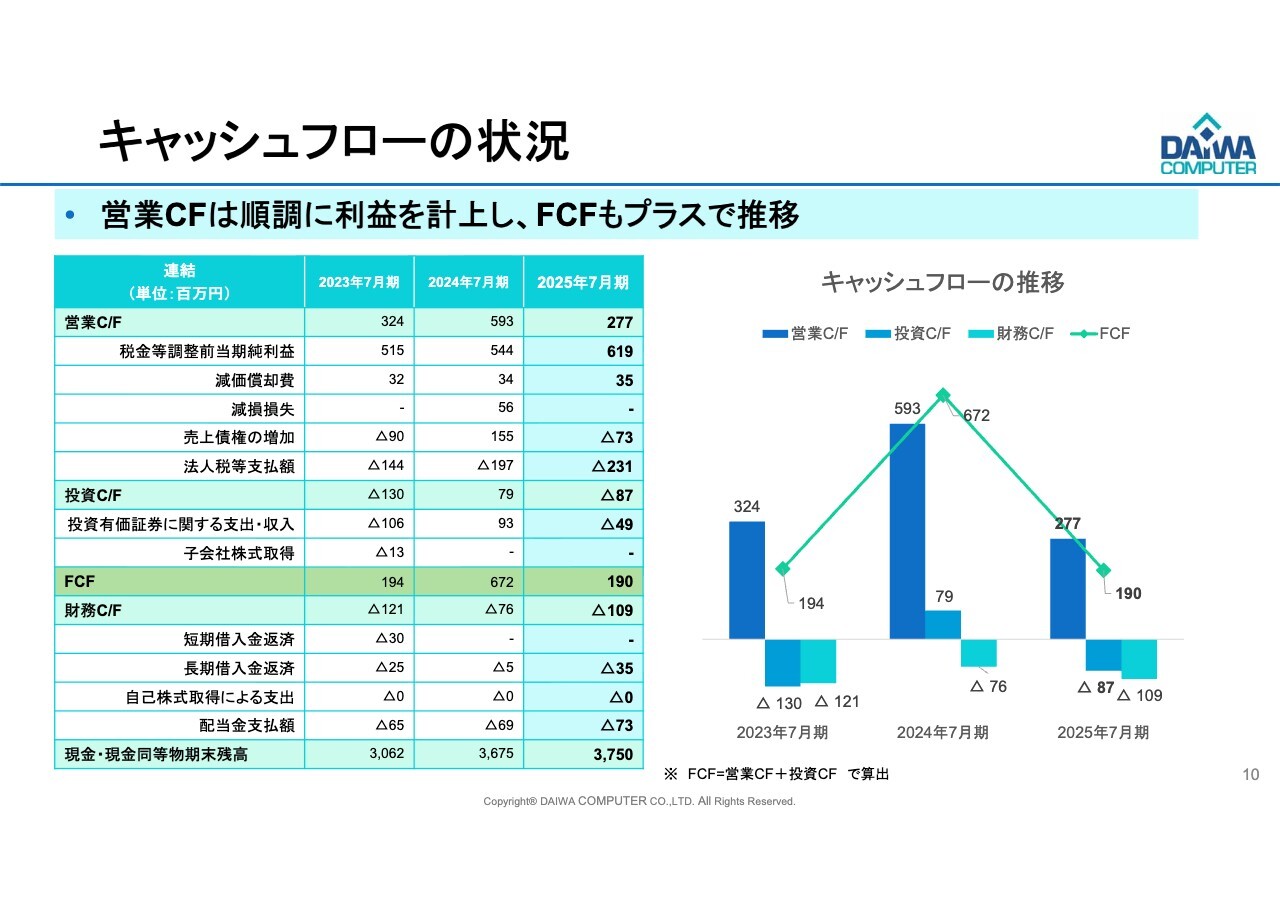

キャッシュフローの状況

キャッシュフローです。営業キャッシュフローは2億7,700万円です。主な内訳は税金等調整前当期純利益です。減価償却費が3,500万円、売上債権の減少による資金が7,300万円、法人税等の支払いで2億3,100万円のキャッシュアウトとなっています。

投資キャッシュフローは8,700万円の支出で、主な内訳は投資有価証券による支出が4,900万円です。

財務キャッシュフローは1億900万円のキャッシュアウトで、主な内訳は長期借入金返済が3,500万円、配当金支払いが7,300万円となっています。

フリーキャッシュフローは、営業キャッシュフローと投資キャッシュフローを合わせて1億9,000万円となっています。

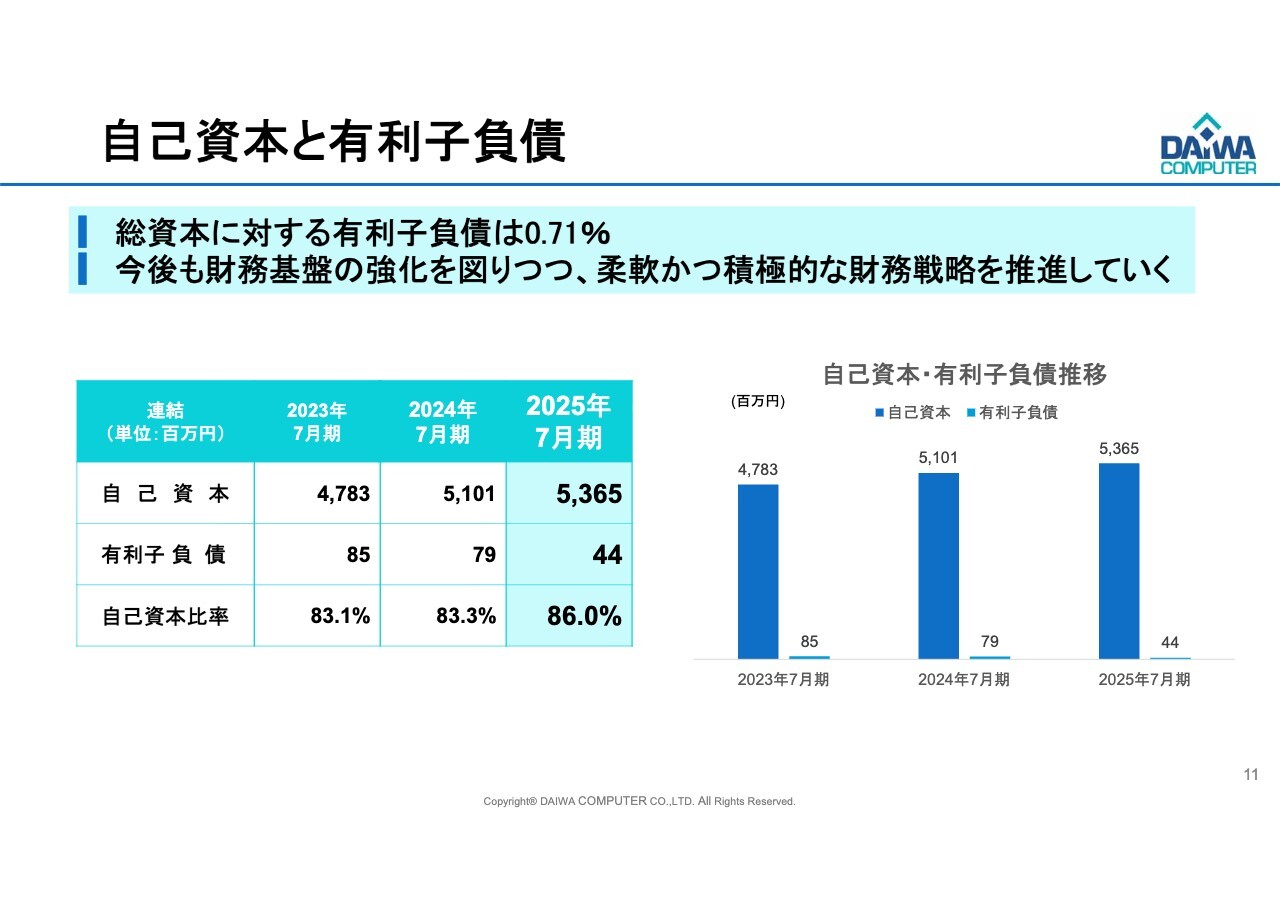

自己資本と有利子負債

自己資本と有利子負債です。総資本に対する有利子負債比率は0.71パーセントとなっています。14年前の2011年7月期に震災の影響とその後の経済状況を考慮し、備えとして当時2億5,000万円の借入を行いました。

当時の有利子負債は約5億6,000万円でしたが、その後返済等を進め、2020年7月期には3,000万円まで減少し、2023年7月期には連結子会社の借入金処理を含め、8,500万円となっています。前期である2025年7月期末では、4,400万円となっています。

今後も、柔軟な財務戦略を取っていきたいと考えています。

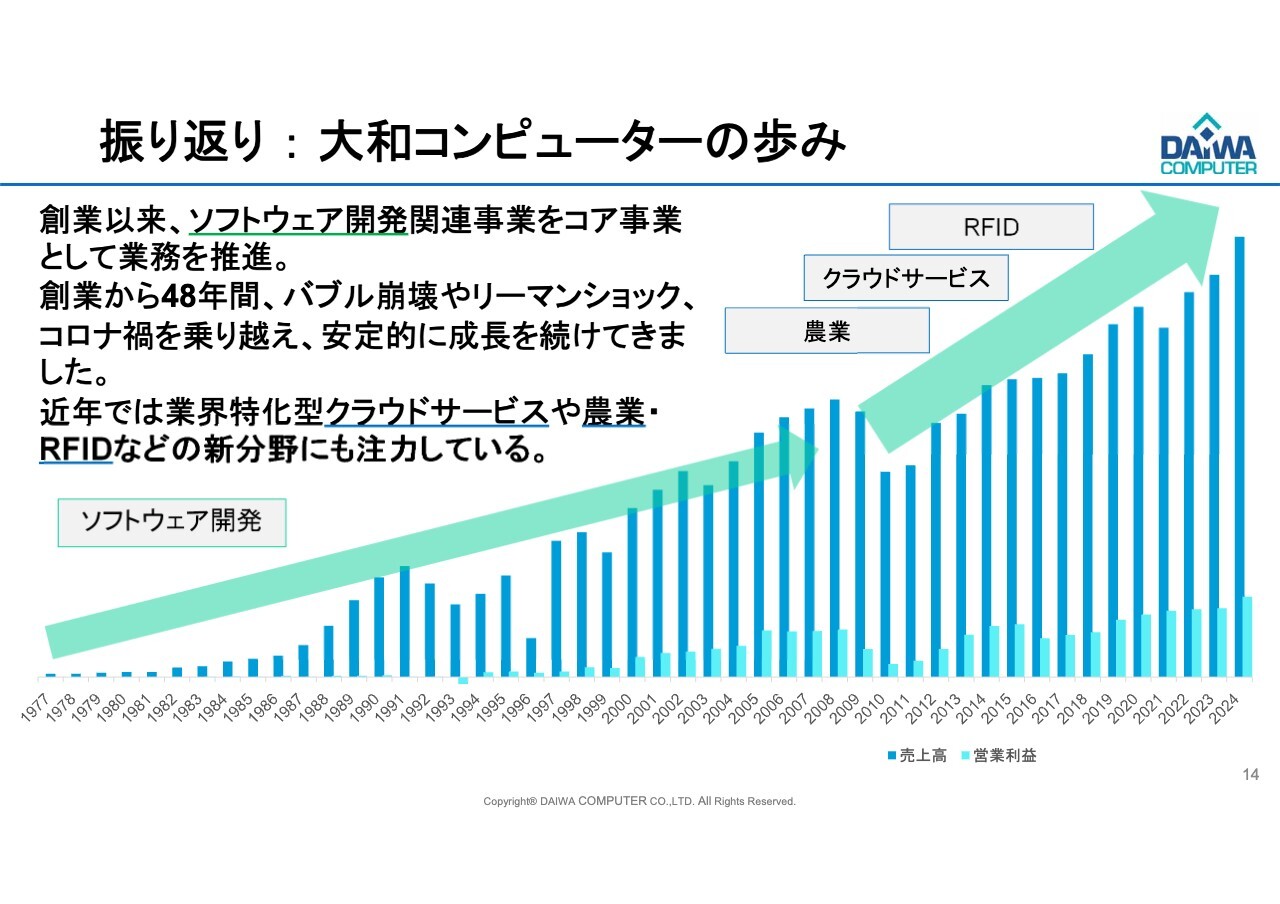

振り返り:大和コンピューターの歩み

9月5日に短信を発表した際に添付するかたちで、中期経営計画「DCX 2030」を開示しました。現行期である2026年7月期のご説明に入る前に、当社の歩みを簡単にご紹介します。

1977年の創業以来、当社はソフトウェア開発を中心とした事業を推進してきました。

創業からの48年間、バブルの崩壊やリーマンショック、直近ではコロナ禍を乗り越え、比較的安定した成長を続けてきたと考えています。2006年には、現在の東証スタンダード市場である東証JASDAQに上場しました。

上場以降は、先ほどご説明した業界特化型クラウドサービスやインターネットサービス、さらに農業やRFIDといった分野にも注力してきました。創業から約30年間はソフトウェア開発に専念しました。上場以降は新たな分野への挑戦を進めてきました。

スライドのグラフでは、1990年代に棒グラフが2回ほど下がっている箇所がありますが、これは決算期を2回短縮した結果ですので、ご理解いただければと思います。

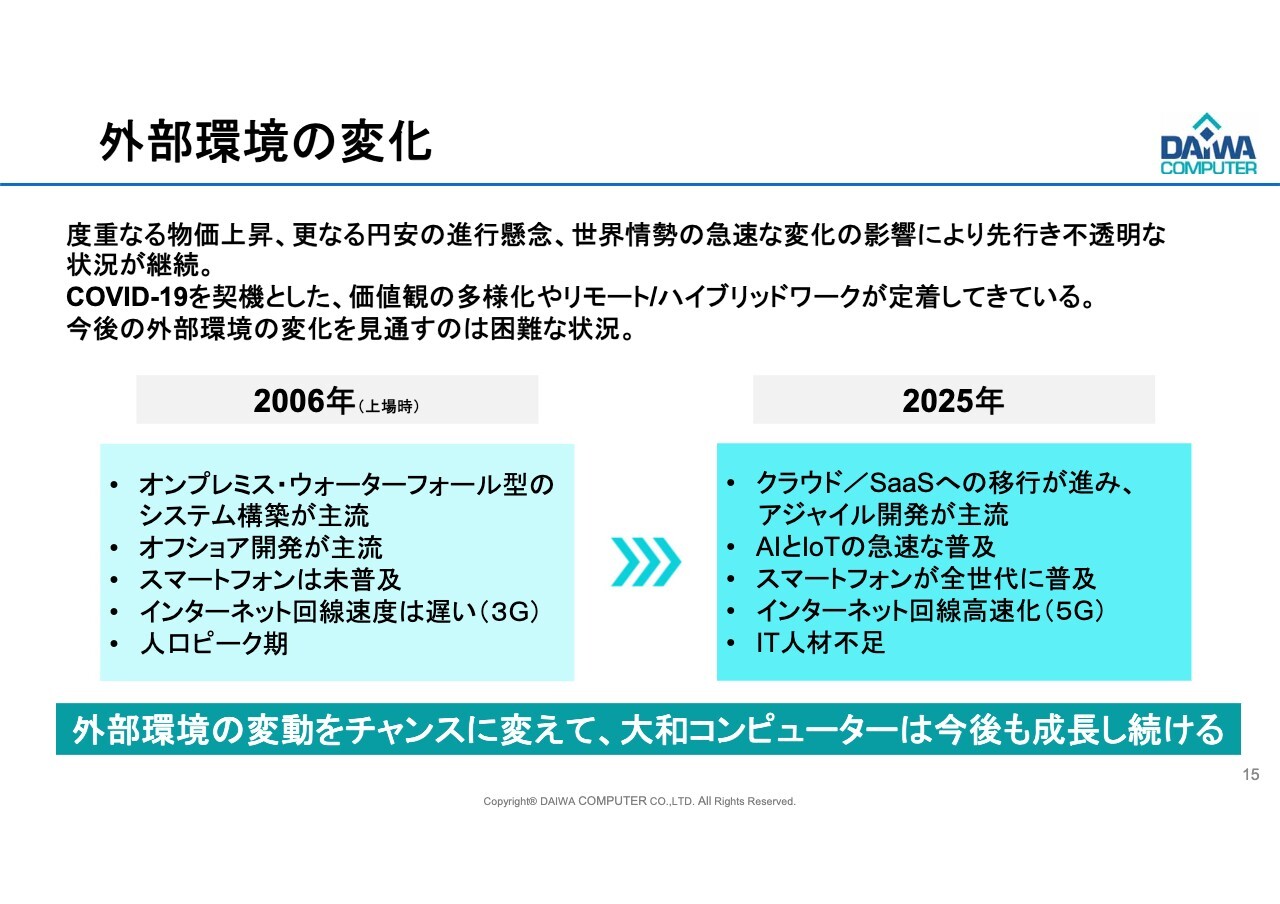

外部環境の変化

歩みを振り返ると、東証JASDAQに上場して以降、足元の2025年までの約20年間で外部環境が大きく変化したと考えています。直近では、物価高やインフレ、さらなる円安、さまざまな世界情勢の変動など、不透明な状況が続いています。

環境を一言で表すと、変動性、不確実性、複雑性、曖昧性の4つが増した状況で、いわゆるVUCA時代に突入していると考えます。このような変化の速さと不確実さについて、認めざるを得ない状況です。

したがって、2006年末の上場以前の成功要因を繰り返すだけでは、2025年以降の市場では通用しないと考えています。このような外部環境の変動を逆にチャンスと捉え、事業と人への投資を加速させ、成長を続けるために中期経営計画を策定し、開示しました。

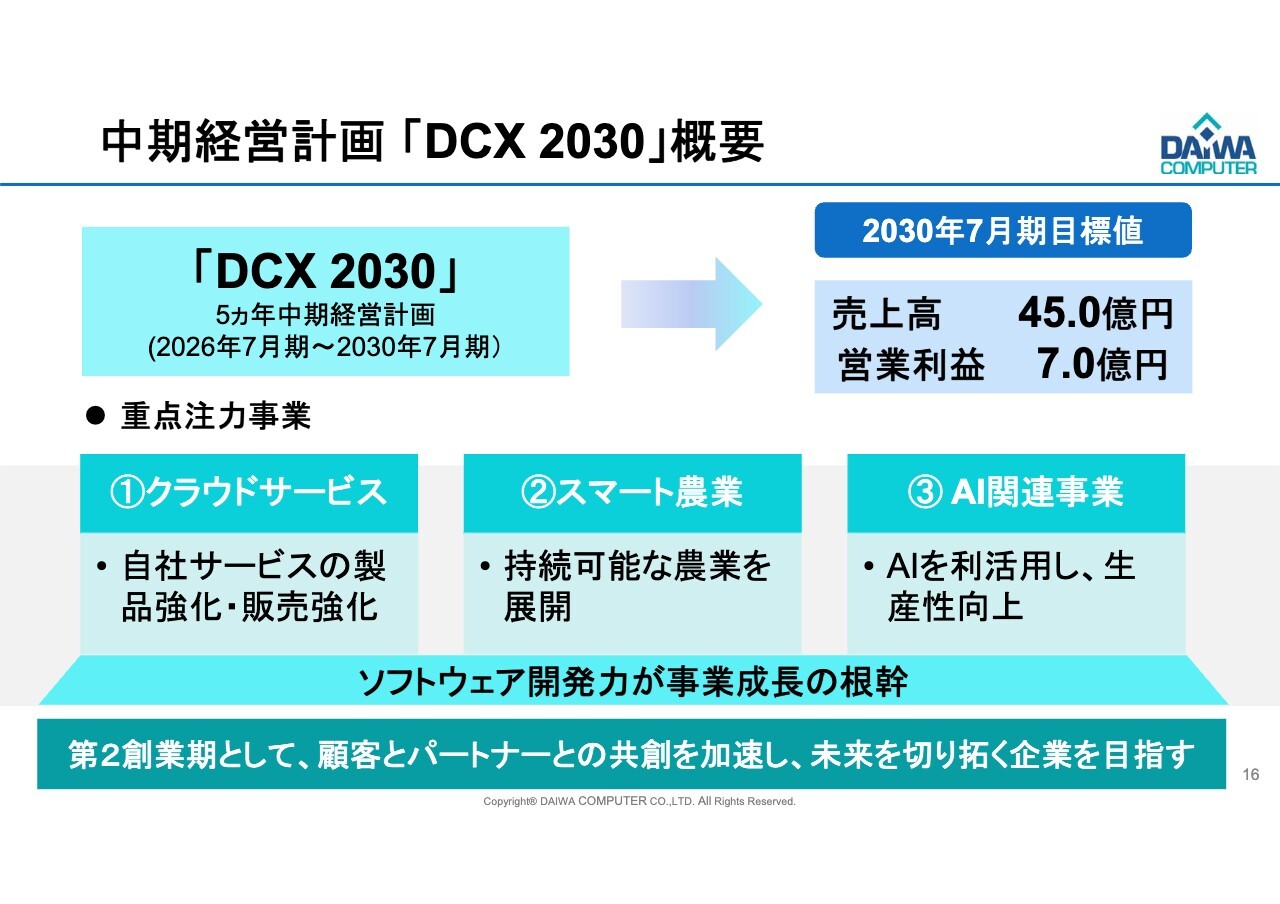

中期経営計画「DCX 2030」概要

当社は、中期経営計画を「DCX 2030」と呼んでおり、「Daiwa Computer Transformation 2030」の略称です。

スライドの図では、2030年までの約5年間を中期計画として位置づけています。この5年間は、先を見通すことが一層困難な状況ではないかと考えています。しかし、将来の目指すべき方向を明示し、そこに向かう良いタイミングだと考えます。

「DCX 2030」の目標として、売上高を45億円、営業利益を7億円に設定しています。「もっと成長すべきじゃないか」というご意見もあるかもしれませんが、先ほどお見せした歴史的な流れを見ていただければわかるように、当社は安定的かつ確実な成長を目指してきた企業です。

そのような歴史と文化の中で成長してきた中で、急速な成長が必ずしも持続可能ではないというのが事実ではないかと感じています。そのため、確実に利益を積み上げながら、「DCX 2030」を達成したいと考えています。

中期経営計画の幹となる重点テーマ事業として、先ほどご説明したクラウドサービス、農業にICTを活用したスマート農業、昨今では不可避と思われるAIの活用に注力していきたいと考えています。

しかし、これらを支える根底には、当社が長年培ってきたソフトウェアの開発力が大事であると考えており、当社の強みであるとも捉えています。

当社は1977年に創業し、2027年には創業50年を迎えます。この50周年を目標として、お客さまとパートナーさまとの協業をより加速し、未来を切り拓くことを目指しています。この中期経営計画を第2創業期という位置付けで実行していきたいと考えています。

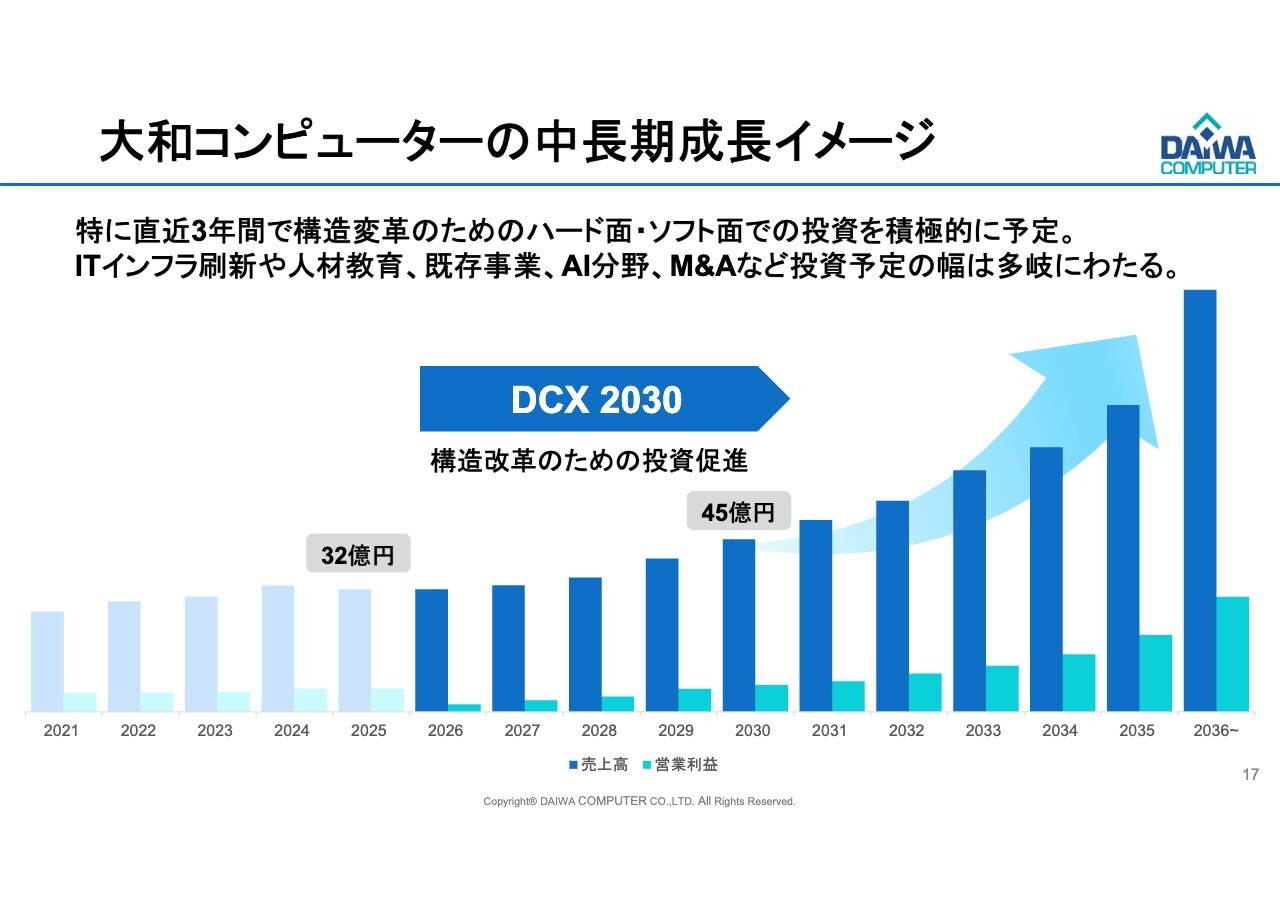

大和コンピューターの中長期成長イメージ

中期以降のイメージ図として、スライドのようなかたちを考えています。お伝えしたいのは、「DCX 2030」の当初3年間には構造改革を行うため、ハード面およびソフト面で積極的に投資を行う予定であるということです。

その影響で、営業利益については圧迫を受ける可能性があることを繰り返しお伝えします。しかしながら、トップラインは着実に積み上げていく方針です。営業利益は伸び悩むと考えていますが、ボトムラインにおいては株主さまへの配当が可能となるよう、一定額の利益確保に重点的に取り組んでいきます。

投資分野に関しては後ほど触れますが、これらの計画は、大和コンピューターの成長を中長期的に支え、また社会に貢献し続けるために不可欠な投資であることをお伝えしたいと思います。

スライドのイメージ図のように、「DCX 2030」以降にジャンプアップできる素材を作れるよう、計画どおりに進めていきます。

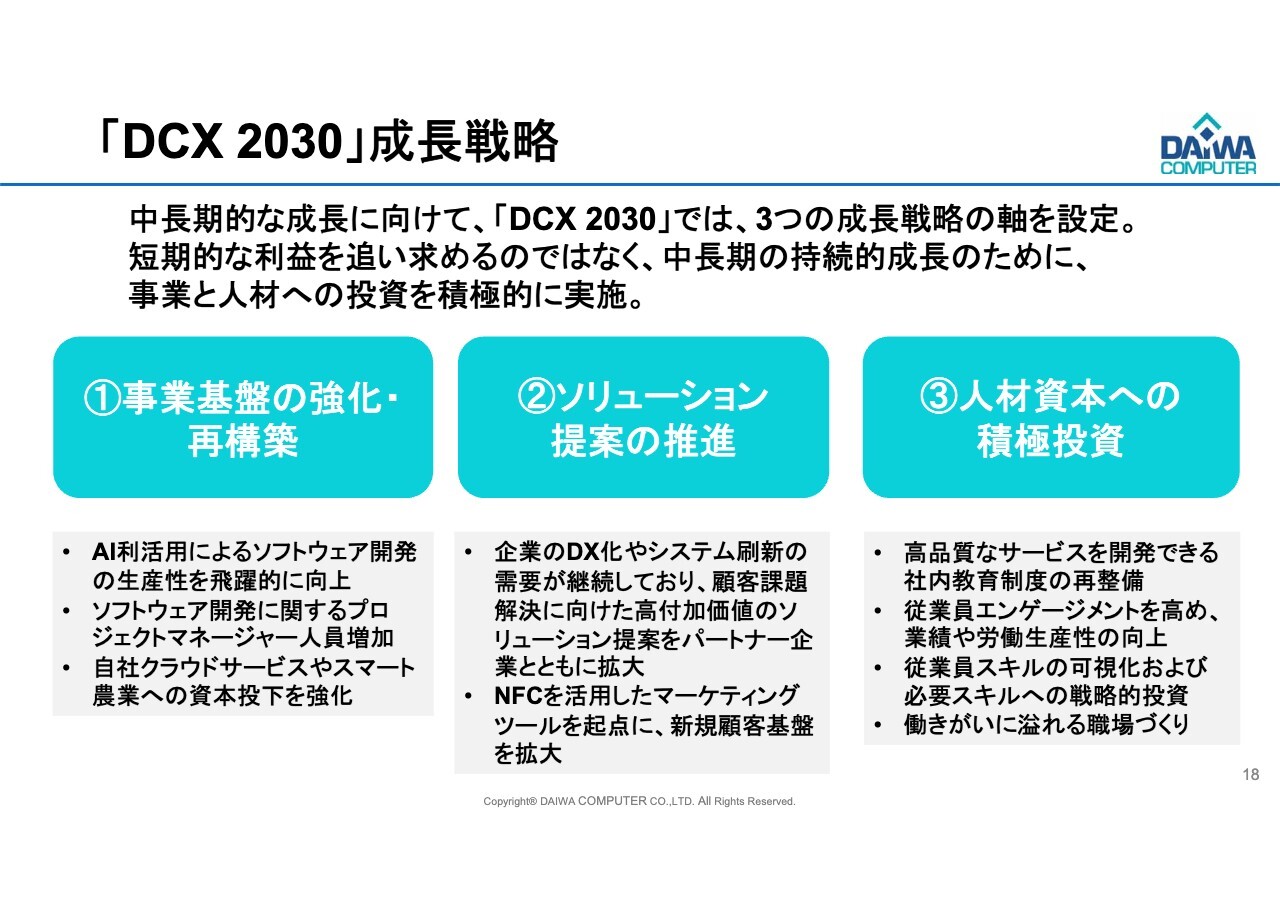

「DCX 2030」成長戦略

それを支える成長戦略の軸についてです。短期の利益を追求するだけでなく、中長期で持続的に成長できる基盤を作りたいと考えています。そのために、事業分野と人材への投資を進めていきます。

事業基盤の構築については、創業当時や上場当時とは異なる状況にあります。具体的には、AIの利活用が不可欠となるでしょう。AIが普及すれば、使いこなせる人材や対抗していける人材、いわゆる上流プロセスに関われる人材を増やしていく必要があります。

そして、クラウドサービスの強化やスマート農業への注力を進めていきます。これにより、ご提供できるソリューションの幅がさらに広がるものと考えています。

パートナー企業さまとの協業では、より高度な形態が求められると想定されるため、付加価値の高いソリューション提案を提供できるよう推進していきます。

NFCの分野については、アイデアや取り組みによって、適用範囲が拡大する手応えを感じています。これらを新しいソリューションの提案の柱として進めていきたいと思います。

ただし、これらを後押しするのは、人材への投資、つまり人的資本への投資です。よく言われる話ではありますが、当社もこれを実施していきます。

具体的には、社内の育成制度や研修・教育の制度を再構築し、ブラッシュアップします。また、従業員のスキルを可視化し、足りない部分を補うために、スキルへの戦略的な投資を行っています。

さらに、働きがいのある職場や、働いて「いいな」と思える快適なオフィス環境を整備します。このような取り組みに対して、積極的に投資を進めていきたいと考えています。

スライドの最後でも触れていますが、当社は創業以来、他社とは異なるかたちでオフィス環境を整備することに取り組んできました。今後もその取り組みを進め、これを軸に2030年に向けて進めていきたいと考えています。

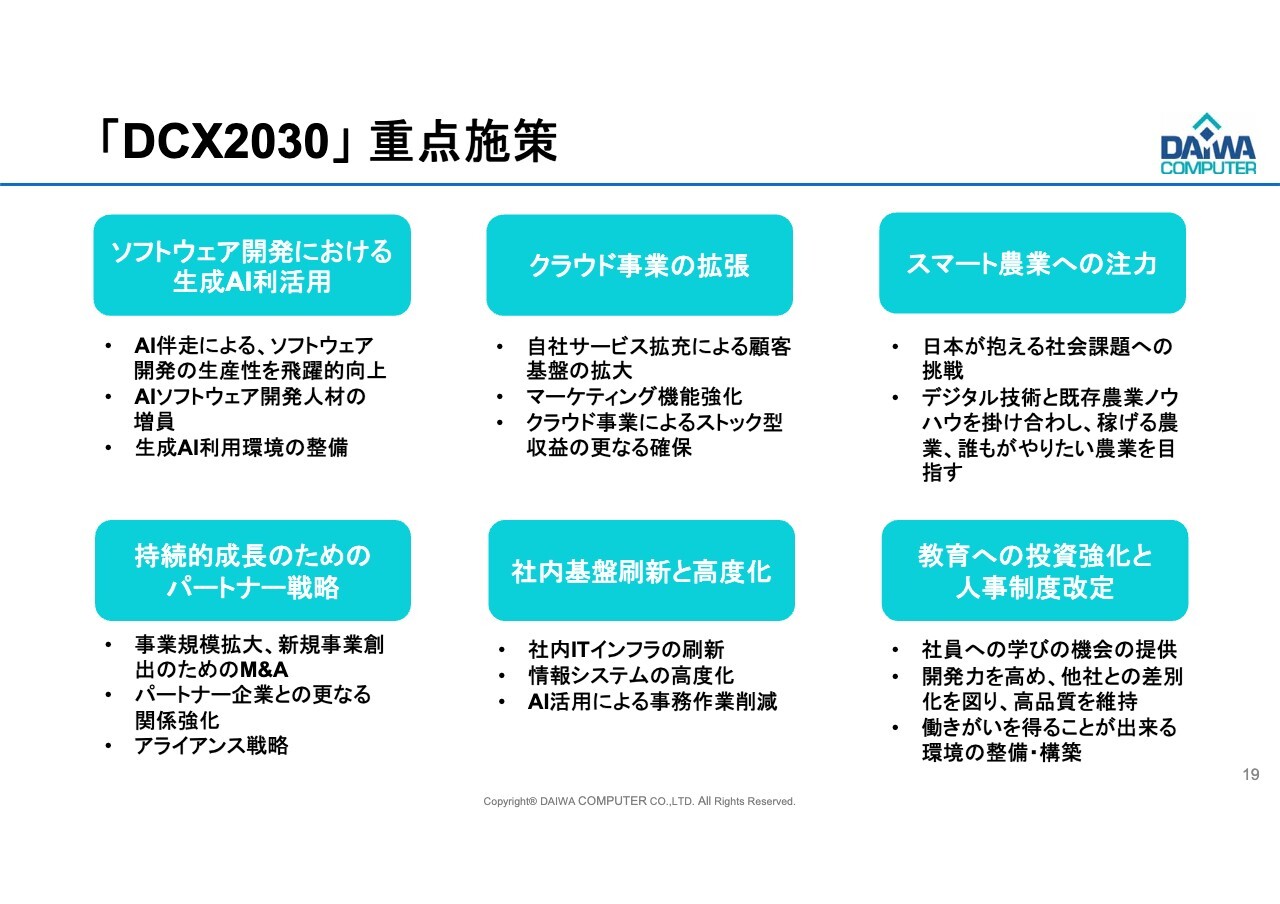

「DCX2030」重点施策

実際の施策です。スライドに掲げている6つの切り口になると考えています。細かい点については、スライドのとおりですが、大和コンピューターもAI分野に注力していくということをお伝えできればと思います。

事業戦略ソフトウェア開発

事業戦略において、ソフトウェア開発を支える重要な部分についてお伝えします。

主力であるソフトウェア開発は、コアビジネスとして中期計画を踏襲するために、従来から掲げている「S・Q・G」を活用し、「Speed」「Quality」「Gutsy」をさらに推進しながら、お客さまの信頼を獲得するかたちで進めていきたいと考えています。

創業以来重視している品質へのこだわりは維持しつつ、AIを活用して取り組んでいきます。

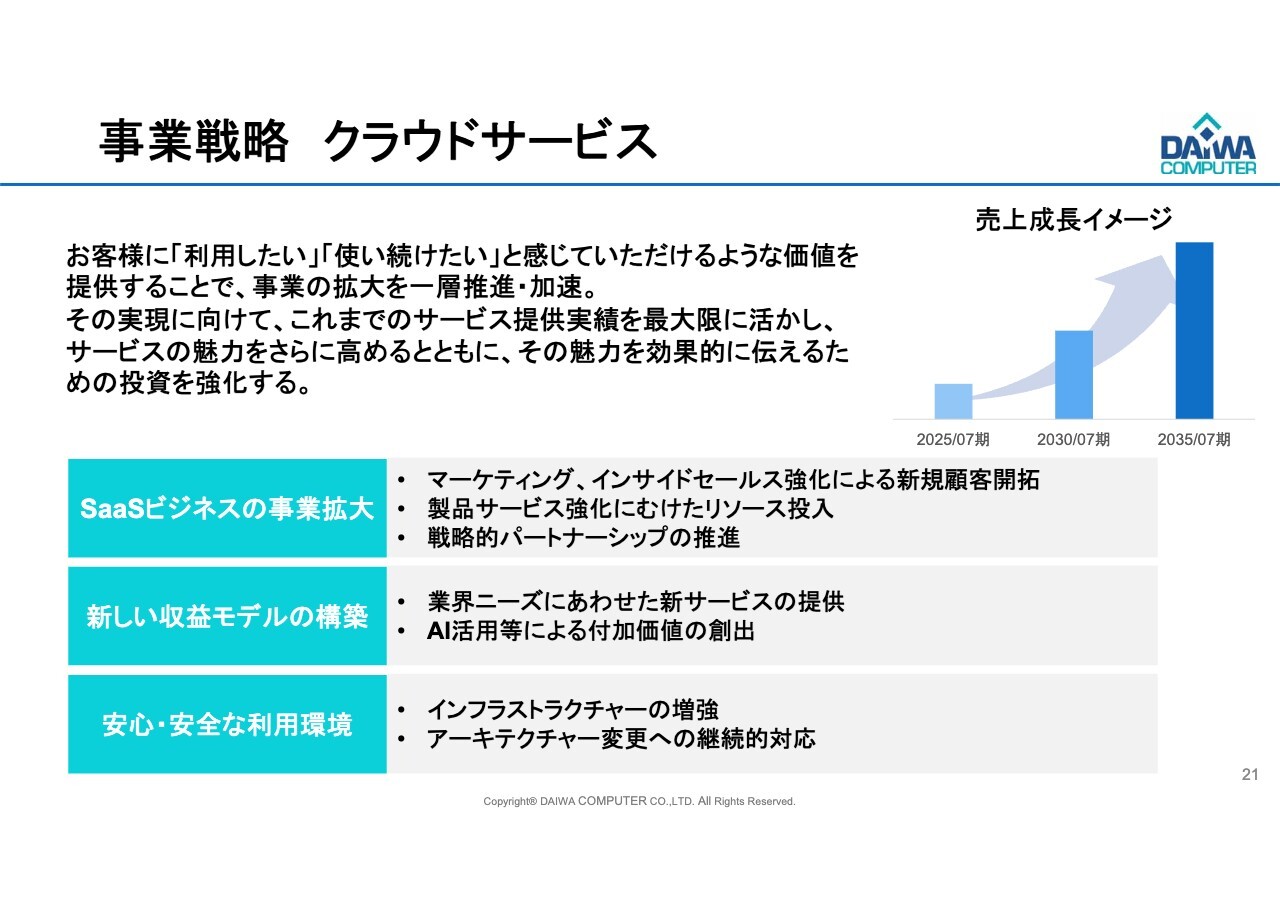

事業戦略 クラウドサービス

クラウドサービスは重点項目として拡張し、投資し、整備していくべきものであると先ほどご説明しました。特に「利用したい」「使い続けたい」と感じていただけるようなサービスとなるように価値を高めていきます。

そのためには、昨今のようなサイバーアタックにおけるウイルスなど、さまざまなかたちでの攻撃に対応できるプラットフォームの強化をさらに進めていきます。

当社は、認知や告知活動が弱かった点を反省しています。したがって、この部分を補強するために、マーケティングやインサイドセールスの強化にも力を入れていきます。

繰り返しとなりますが、インフラの整備を中期的な視点で進め、足元をしっかり固めていきたいと考えています。このような取り組みに投資していく方針です。

事業戦略 スマート農業

事業戦略の1つとして挙げられるのがスマート農業です。2006年の上場以降、十数年間にわたり農業分野に携わってきました。

ご存じのように、直近では米に関する騒動がありましたが、日本の構造的な課題として、人手不足や少子高齢化、食料自給率の低下が挙げられます。これらの課題によって、さまざまな問題が山積みになっています。

大和コンピューターは、それらの課題に向けて十数年前より「日本の農業を強くする!」という信念のもと、それを支援するために取り組んできました。この間、技術の変革も多々ありました。当時の技術やテクノロジーでは実現不可能だったものも、現在になってそれが実際に実現しつつあります。

さらに、当社ではセンサー技術への取り組みに注力しており、RFIDやNFCなど、生産工程におけるアプローチを推進しています。これに加え、パートナー企業との協業による技術展開が進められています。今後、これらの技術が転用・活用され、ビジネスとして本格稼働できるかどうか、まさに過渡期にあると考えています。

実験室レベルで行っていた農業を家庭菜園レベルまで引き上げ、最終的にはビジネスとして成立させていきます。そのような取り組みに注力し、儲かる農業を進めていきたいと考えています。

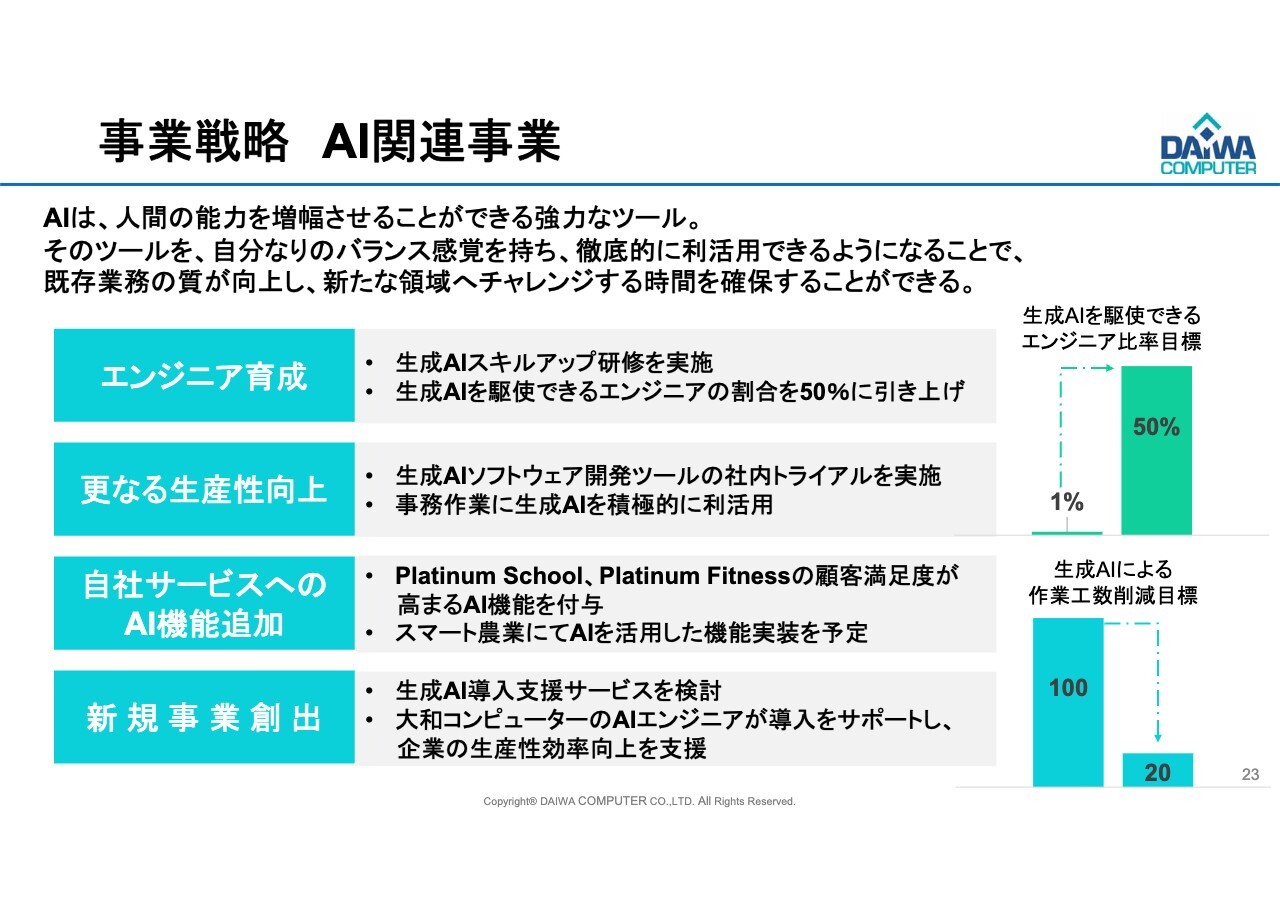

事業戦略 AI関連事業

再三お話ししているAIについてです。言わずもがなのお話ですが、今後AIによって、これまで人類が経験したことのないような速度で世界が変わっていくと考えられています。

さまざまなところで比較されていますが、見る景色や映る景色の状況はまったく異なってくると言われています。当社は最先端のAIを構築するというよりも、積極的に活用し、それをどのように提供できるかを考えていきたいと考えています。

昨年より社内でAI専門チームを立ち上げ、そのチームを中心に、まずはAIによって無駄や削減できるコストがないかを検討しており、すでに一部は実務にて活用できるようになったところです。

ただし、人材への投資が必要であるという点について、生成AIを駆使できる専門レベルのエンジニアは、まだ数パーセントしかいない状況です。

「DCX 2030」の終了時点までに、AIエンジニアを50パーセント程度にまで増やしたいと考えています。AIエンジニアの数を目標まで増やすことをターゲットとするとともに、さらなる生産性を向上するため、根幹となるソフトウェア部門での開発ツールの整備を進めていきたいと考えています。

人材戦略

先ほどからお話ししているとおり、人的投資と人材戦略が重要であると考えています。当社は創業当初より「ダイヤモンド経営」を掲げてきました。「人財」は、人こそが財産であるという考えに基づいています。

当社が掲げる「ダイヤモンド経営」では、ダイヤモンドの一面一面のように社員一人ひとりが光り輝けるような土台を作っていきたいと考えています。

ダイヤモンドの原石は不安定であるため、それを支える・磨くのが経営サイドの役目だと考え、会社全体として推進していきます。一人ひとりの能力を活かし、優れた人材を確保・採用し、育成していくことに注力しています。

また、そうした優秀な人材が能力を十分に発揮できる環境として、オフィスの整備にも取り組んでいます。

課題や投資先が多岐にわたる中、それを一つひとつこなしてクリアするだけでは足りない時代だと考えています。欲張りな話ではありますが、すべてに取り組む意気込みで「DCX 2030」を策定しました。

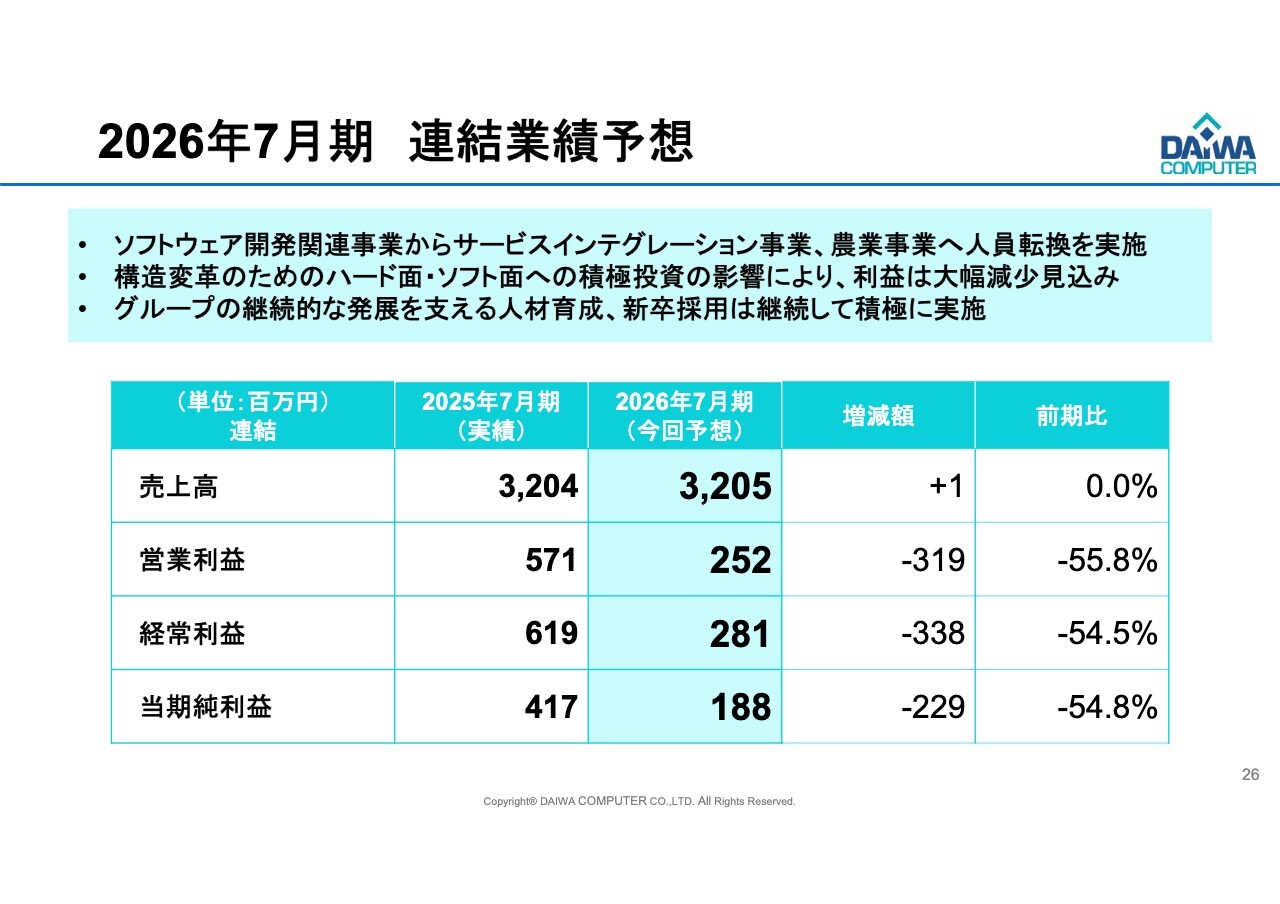

2026年7月期 連結業績予想

すでに短信等でご案内していますが、現行期である2026年7月期の通期業績予想についてお伝えします。

売上高は32億500万円、営業利益は2億5,200万円、経常利益は2億8,100万円、親会社株主に帰属する当期純利益が1億8,800万円です。トップラインを維持しつつ、株主さまにご迷惑をかけたり失望されたりすることのないよう、利益を確保しながら、中長期の投資を継続していきたいと考えています。

すべてを一斉にスタートさせる中で、取り組んでいるのは人材の配置転換と社内インフラの刷新です。加えて、先ほどのPlatinumシリーズでのマーケティングおよび機能強化、さらには農業事業への積極的な投資も含めて進めている、足元の最初の年度となります。

もちろん、これはあくまでも目標値です。目標を上回るよう邁進していく所存です。

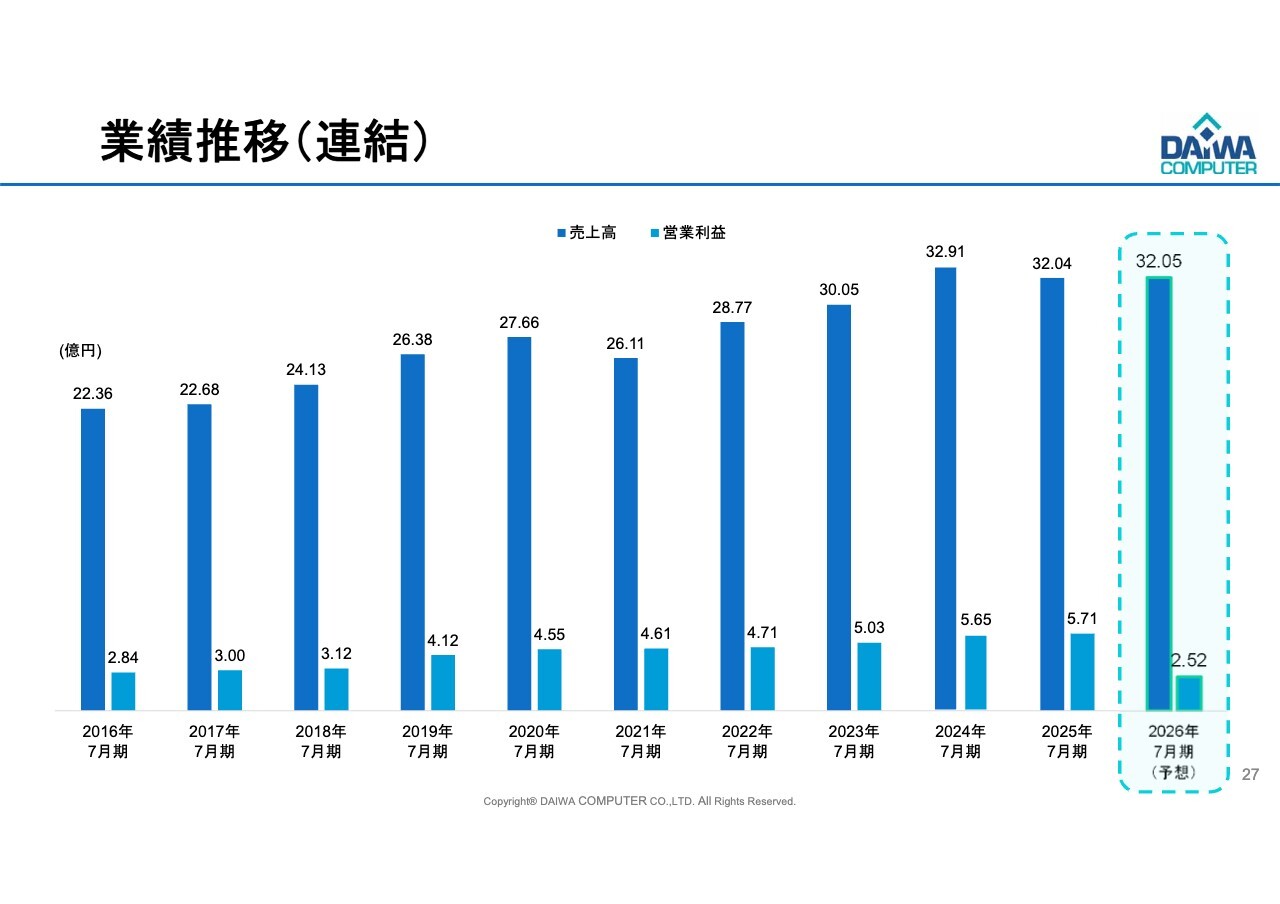

業績推移(連結)

10年間の連結売上はスライドのとおりです。右肩上がりで成長を続けています。

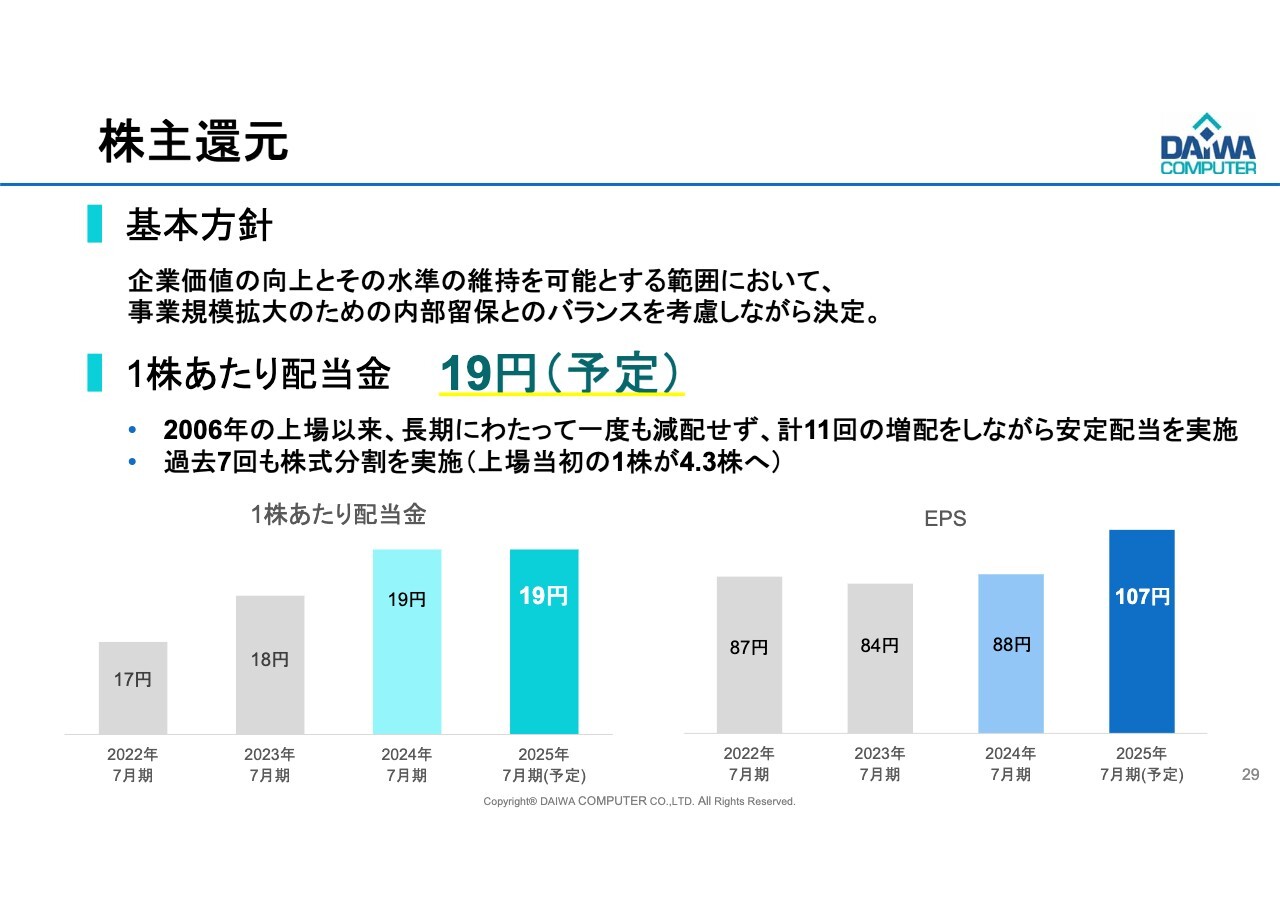

株主還元

株主還元については、2025年期の配当を1株あたり19円と予定しています。株主総会で承認されるよう努めていきます。また、来期においてもこの数値を維持できるよう努力していきたいと考えています。

ここ数年実施できなかった株式分割についても、市場状況を慎重に判断しながら、検討していきたいと考えています。

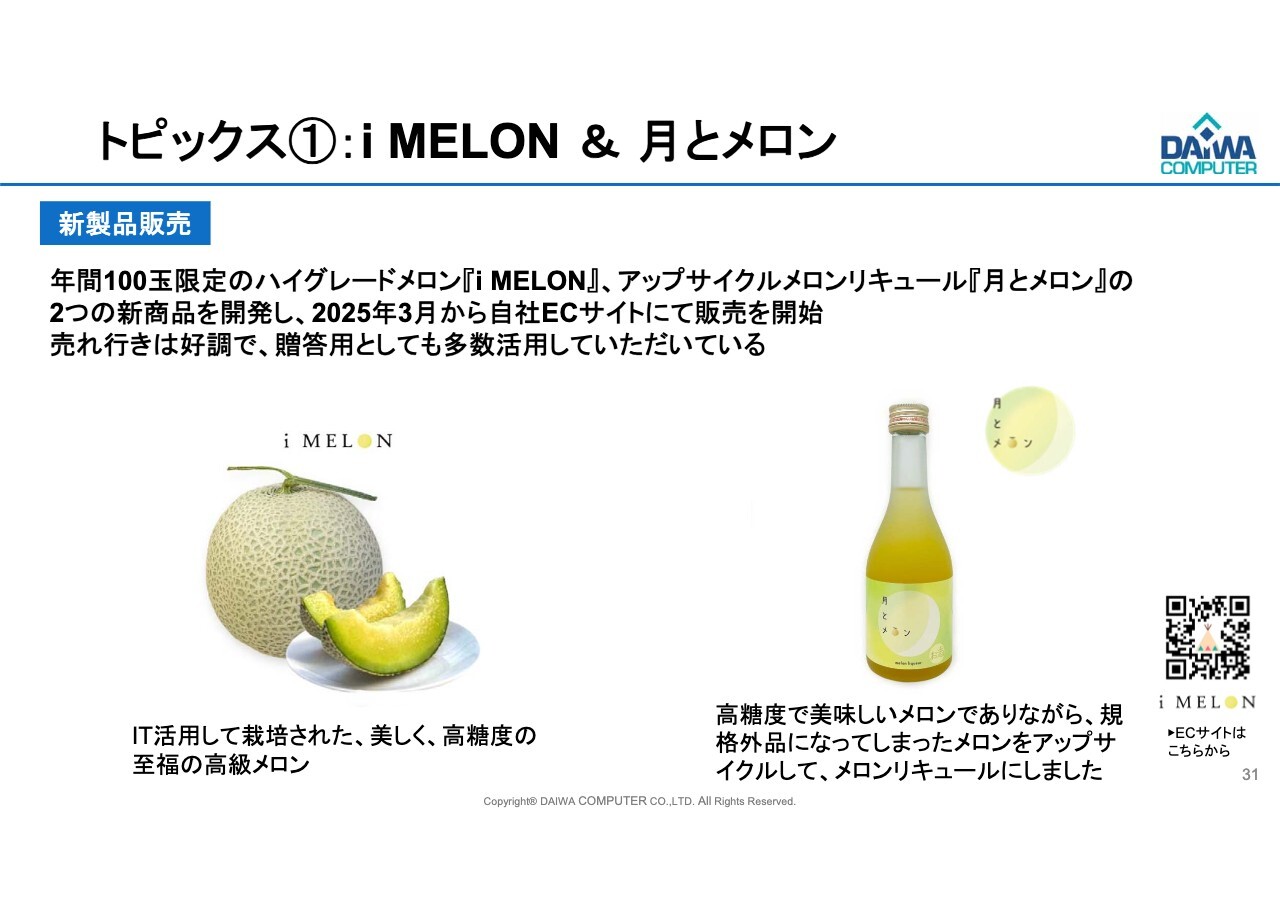

トピックス①: i MELON &月とメロン

2025年7月期のトピックスについて触れたいと思います。いくつかの新製品が販売され、サービスの提供ができたと考えています。

1つ目のトピックスは、メロン関連の新製品である「i MELON」と「月とメロン」についてです。すでにホームページや新聞にも掲載されています。

収穫できた中で、最高級の品質のメロンに関しては、「i MELON」として、年間100玉限定で販売しています。また、糖度や味は良いものの、見た目が少し劣ってしまい廃棄されてしまうメロンについては、アップサイクルして、「月とメロン」というメロンリキュールとして販売しています。

いずれも当社のECサイトなどで取り扱っています。リキュールは辛口のお酒が苦手な方に向けた製品ではありますが、おかげさまで20代から30代の女性を中心に好評をいただいています。機会があれば、ぜひお試しいただければと思います。

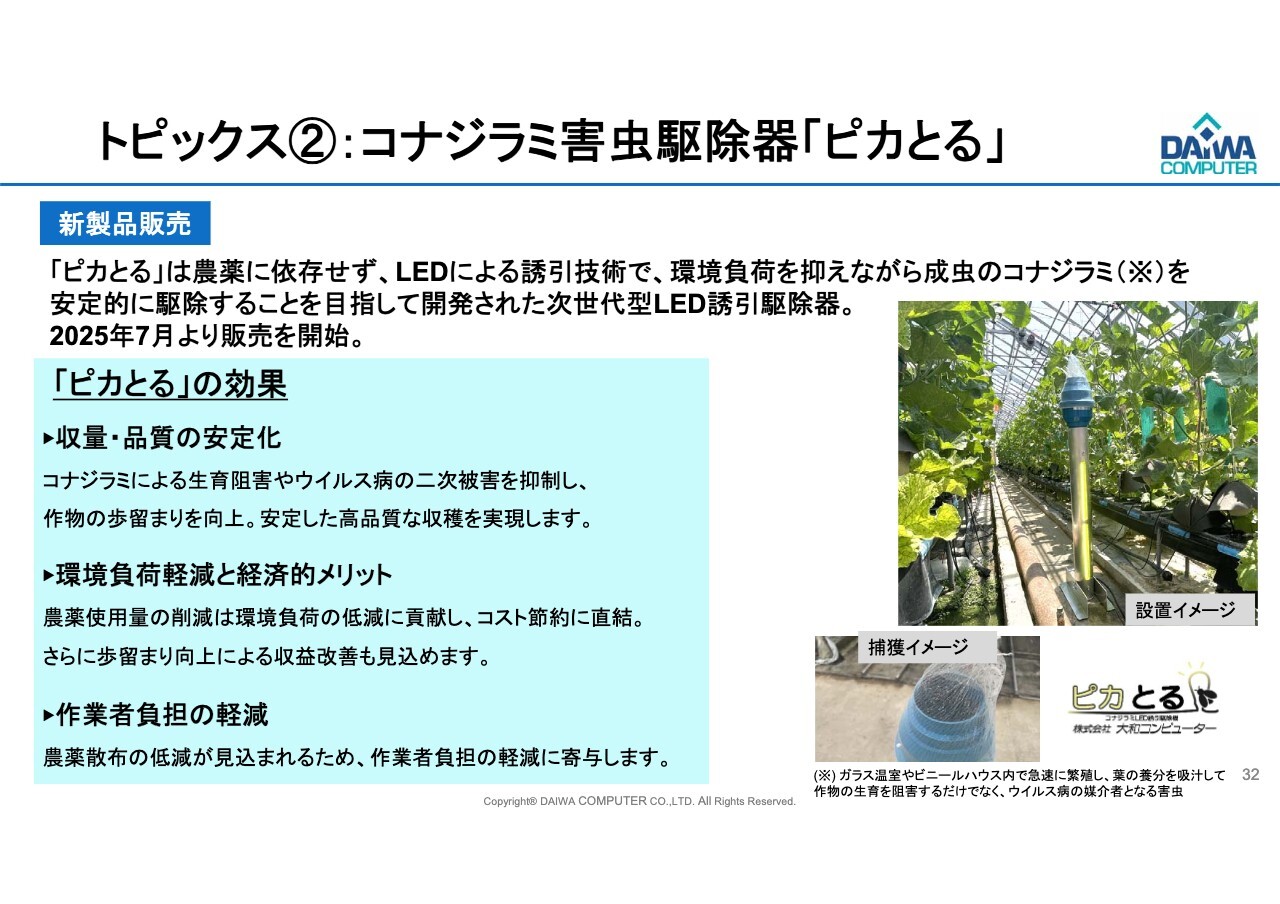

トピックス②:コナジラミ害虫駆除器「ピカとる」

2つ目のトピックスは、新製品の「ピカとる」という、LEDでコナジラミの成虫を誘引する装置です。当社では、メロンやトマトの生産を行っていますが、それらの生産を阻害する最大の要因は病害虫です。

近年の気候変動も相まって害虫の繁殖が非常に活発化しており、従来では予想できなかった場所でも害虫が発生したりしています。

コナジラミに関しては、どの農場も非常に被害を受けています。当社農園でも多大な被害が出ており、この困りごとを解決しなければ、という想いで試作品を作り、今回製品化に至りました。

「ピカとる」は、農薬で害虫を駆除するのではなく、LEDの光でコナジラミの成虫を誘引して吸い込むことで虫を捕らえる仕組みです。農薬を使用しないため、農薬被害や農業従事者の健康へのさらなる悪影響が生じることを防ぎます。加えて、害虫によるウイルス性の二次被害が低減できることが確認されています。

今後、さらに「ピカとる」をグレードアップしていきたいと考えています。販売後、さまざまなメディアに取り上げていただき、多くの反響をいただいています。

トピックス③: NFC Link2

3つ目のトピックスは、新製品の「NFC Link2(NFC リンクリンク)」です。企業さまがモノを販売した後のフォローアップをNFCを通じて行えるツールです。

現時点で、酒造メーカーさまやアパレルメーカーさまなどから多くの引き合いをいただいています。販売後のブランド共感を高めていくことが目的の1つでもあります。製品をいつ開封したのか、どこへ持っていったのか、どのように使われているのか、またチェックインの際などにも利用できる夢のあるサービスだと考えています。

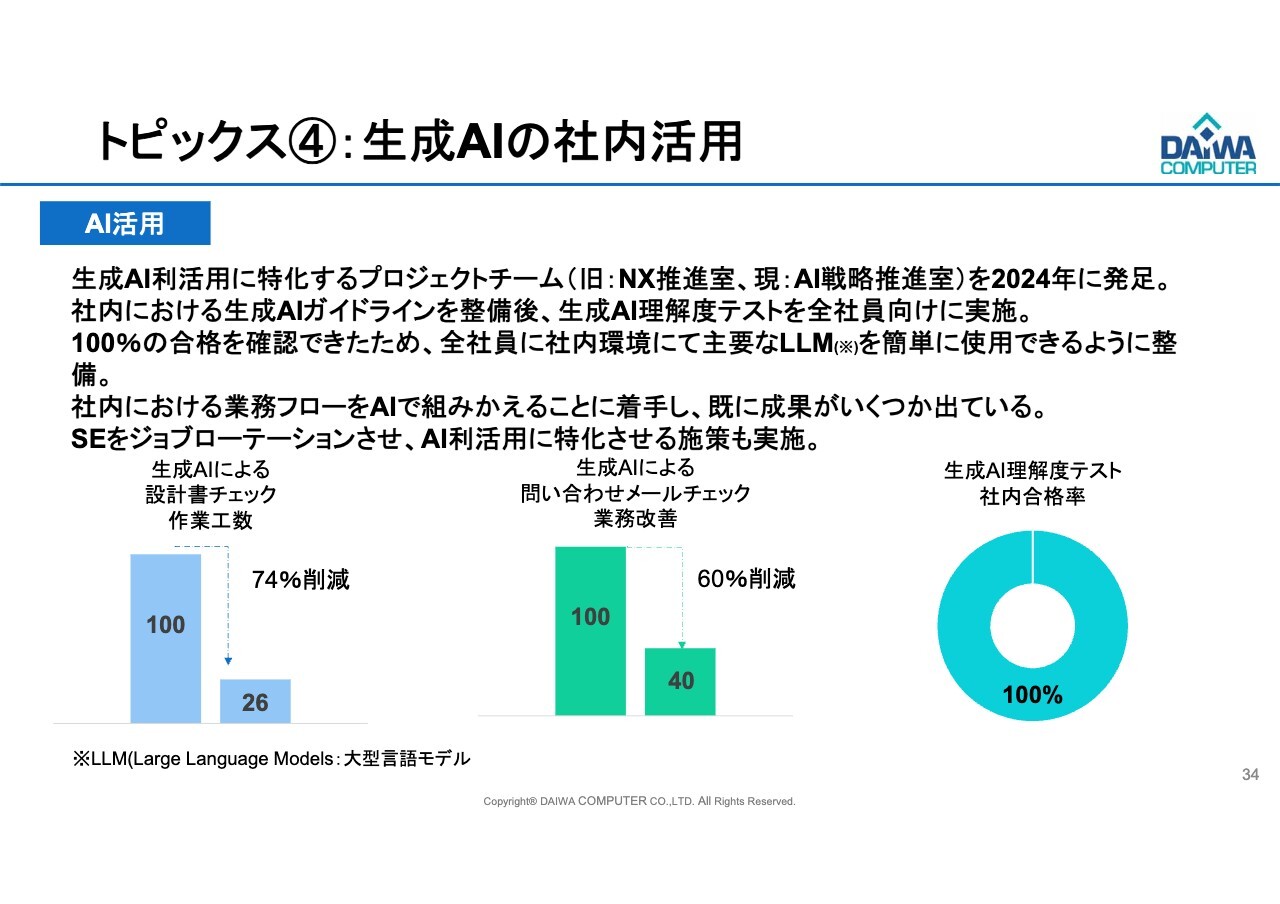

トピックス④:生成AIの社内活用

4つ目のトピックスとしては、生成AIの社内活用です。生成AIの活用を社内に浸透させるために専属チームを立ち上げました。生成AIは素晴らしいツールですが、一方で活用方法を誤ると、情報の漏洩などさまざまな危険があります。そのため、当社では生成AIのガイドラインを整備しました。

続いて、生成AIに関する理解度テストを全社員に実施し、合格率が100パーセントとなったことを確認したうえで運用を開始しています。

さらに、自薦の若手メンバーをAI専属チームに一定期間専任させました。その後、現場に復帰して有用性や適用性を現場で検証できるようにするジョブローテーションも進めています。

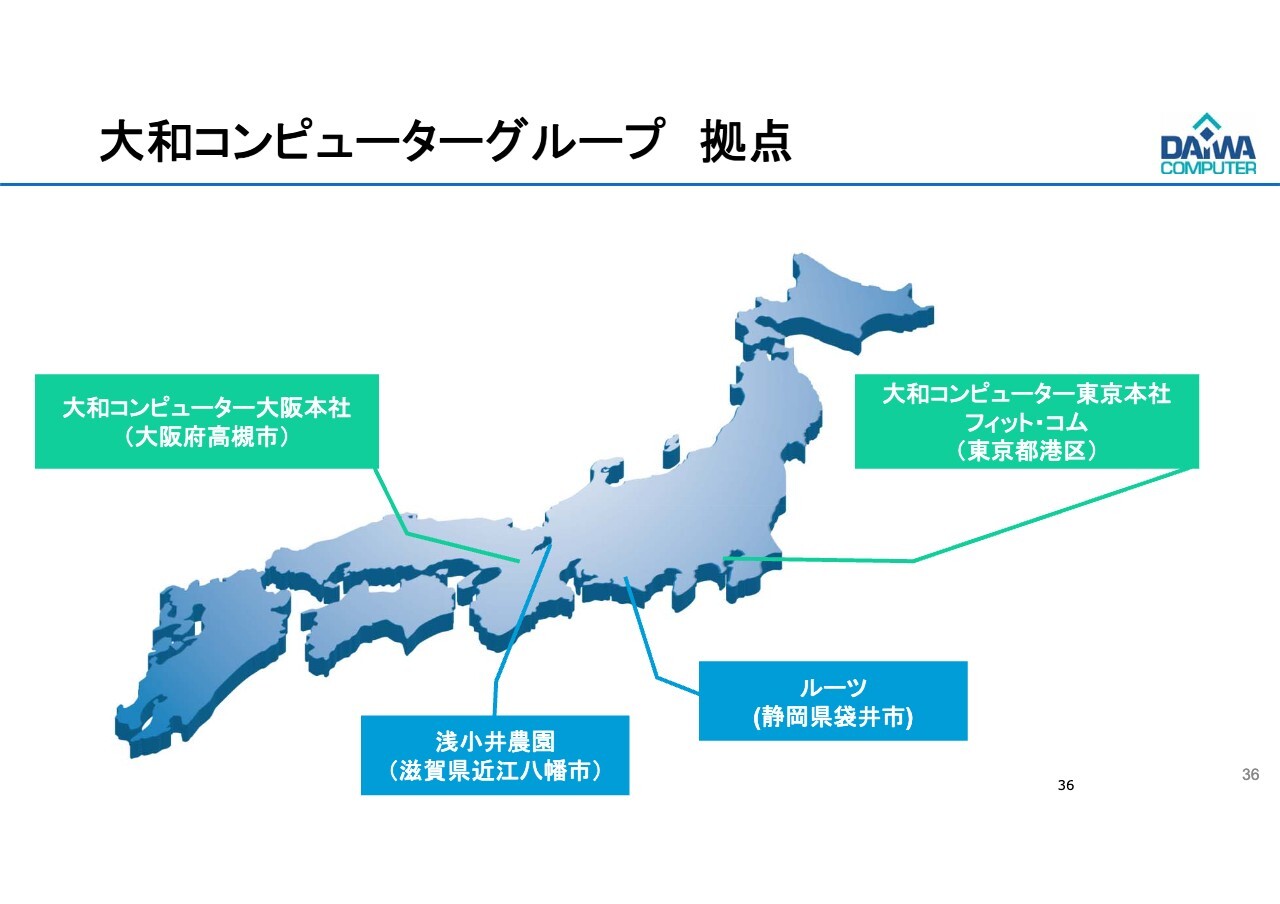

大和コンピューターグループ拠点

残りのスライドは参考資料として添付しています。お時間がある際に、ご覧いただければと思います。大和コンピューターの拠点や「i-農業」への取り組みについて、もう少し詳しく触れています。当社は、持続可能な活動や経営を目指し、その中でこうした分野に関わり、注力しています。

持続可能な成長を目指して

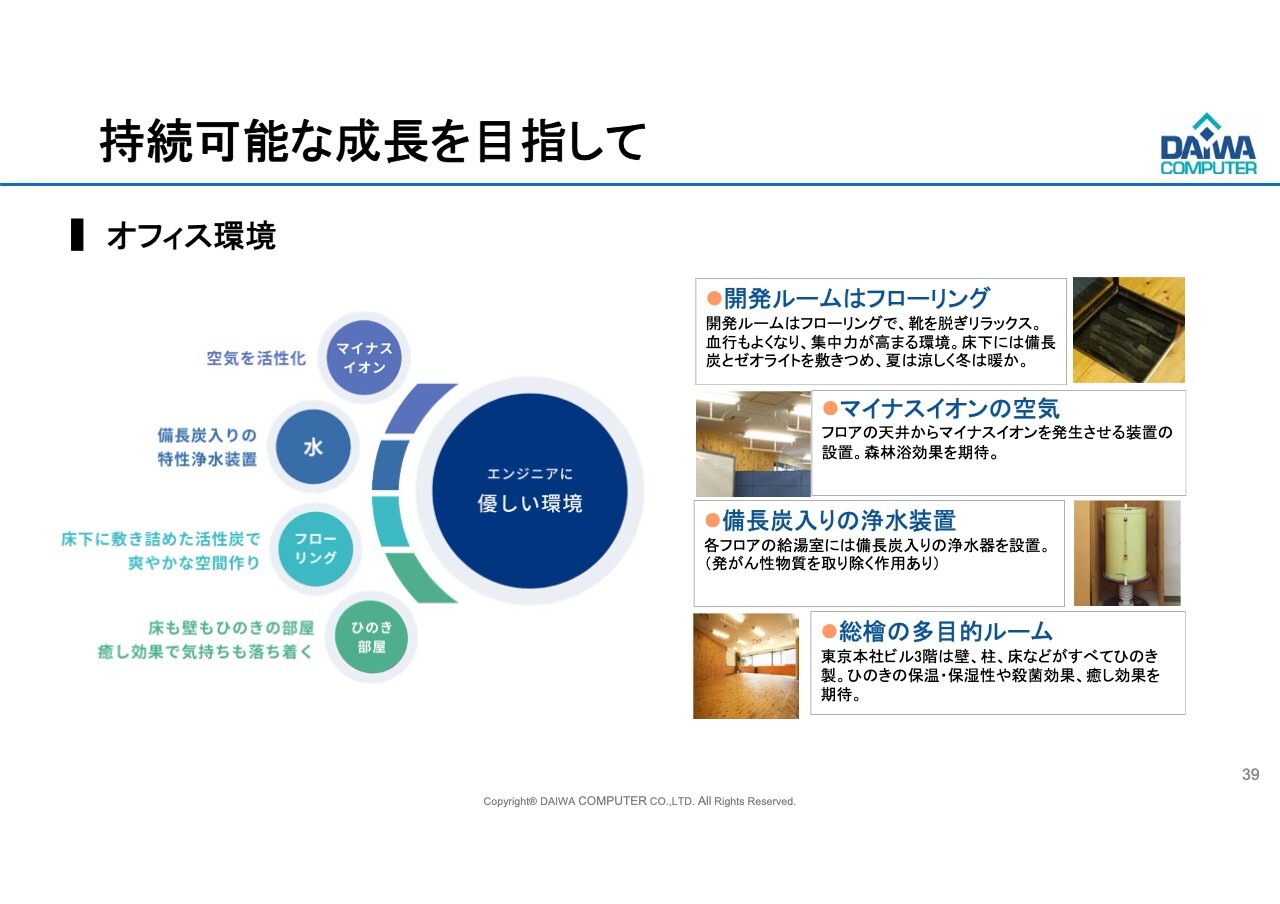

先ほどもお伝えしたオフィス環境についてです。開発ルームでのフローリング採用、水に関連する分野への取り組み、マイナスイオン発生装置の設置など、ユニークな試みを行っているオフィス環境です。さらに変わったものやより良いものを取り入れていきたいと考えています。

以上、長時間にわたりご清聴いただき、ありがとうございました。

新着ログ

「情報・通信業」のログ