【QAあり】セレス、ポイントサイト「モッピー」は業界1位 ロールアップM&A・選択と集中で高収益な垂直統合型モデル構築へ

会社概要

小林保裕氏(以下、小林):株式会社セレス、常務取締役兼管理本部長の小林です。よろしくお願いします。

kenmo氏(以下、kenmo):会場の方々は社名や事業内容はなんとなく知っているという方が多いことを踏まえ、1ページ目の会社概要からお話ししていきたいと思います。

御社は2005年1月に創業され、現在、本社は東京都渋谷区にあります。しかも、ログミーと同じ建物ですね。

小林:おっしゃるとおりです。我々は1年半前にこのサクラステージというところに移転してきました。事業拡大と従業員増加によって、1年半で手狭になっています。

kenmo:すでにオフィス収容人数が超えそうな状態ですか?

小林:はい。ですので、「サテライトオフィスを設けないと」と話している最中です。

kenmo:御社の社長は都木聡(たかぎさとし)さんという方ですが、IR説明会などでは小林さんが前に出られることが多く、社長にお目にかかる機会は実はあまり多くありません。都木社長がどのような方なのか、簡単にご紹介いただいてもよろしいですか?

小林:社長の都木聡は現在53歳で、私と同い年になります。大学卒業後、野村證券に入社し、その後はサイバーエージェントで社長室長を務め、独立という流れになります。

サイバーエージェント時代に社長室長を務めていたこともあり、ロジカルな思考で冷徹な印象を持たれている方もいるようですが、毎日接している我々から見ると非常に優しい人で、右脳と左脳のバランスも非常に良い経営者というイメージです。

kenmo:社長と小林さんの立ち位置は、だいたいどのような関係でしょうか? 社長がグイグイと進めて、小林さんが「ちょっと待てよ」という感じなのか、それとも逆なのでしょうか?

小林:肩書では私のほうが番頭タイプかと思いますが、もう1人副社長で野﨑という者がおり、だいたいこの都木、野﨑、小林の3名で相談し、他の取締役も交えながら決定していく流れになっています。

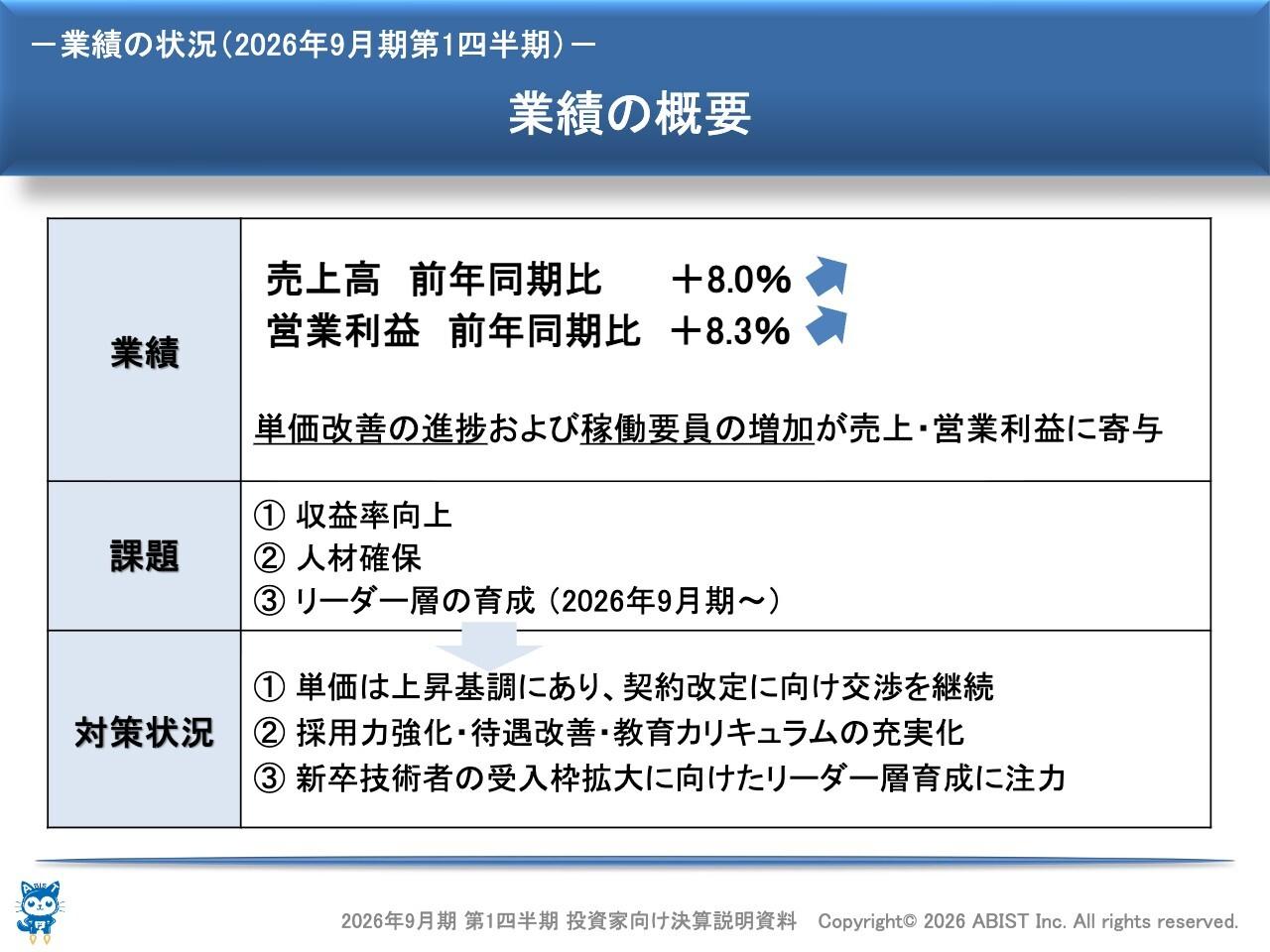

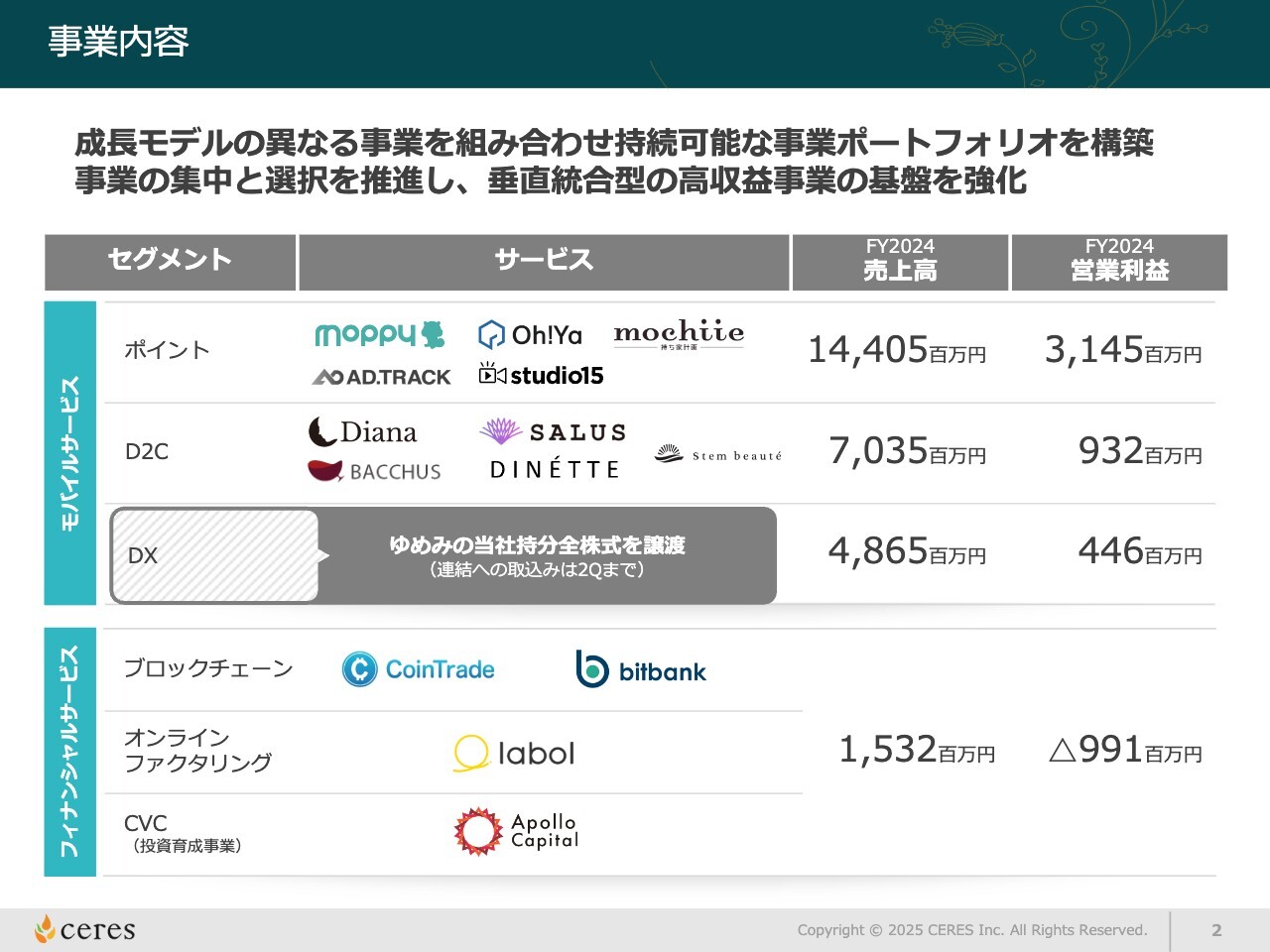

事業内容

kenmo:御社には、モバイルサービス事業とフィナンシャルサービス事業という2つのセグメントがあります。モバイルサービス事業ではポイントサイト「モッピー」が収益の稼ぎ頭となっていますが、D2C事業も非常に高い収益性を誇っていますね。

小林:おっしゃるとおりです。足元ではモバイルサービス事業がキャッシュカウ、つまり当社事業を非常に支えてくれる存在となっています。一方、中長期的な成長に向けてフィナンシャルサービスを手掛けています。

kenmo:株式会社ゆめみの譲渡については後ほど触れたいと思います。

フィナンシャルサービス事業では、暗号資産取引所やオンラインファクタリングサービスの運営などを手掛けられています。

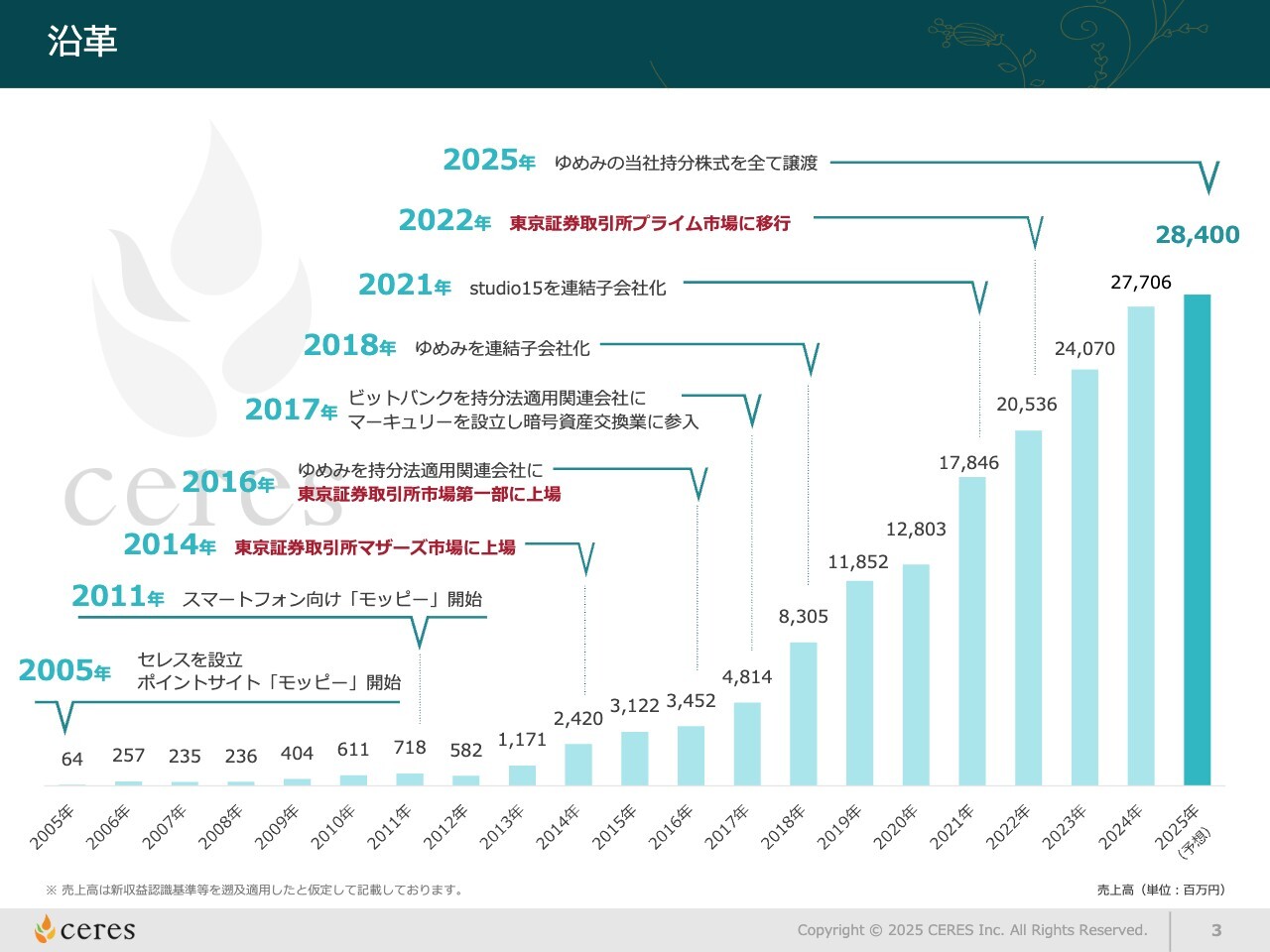

沿革

kenmo:御社の沿革からは、さまざまな事業やサービスがコングロマリット化している印象を受けます。創業からこれまでの沿革、あるいは重要なトピックなどを教えていただけますか?

小林:可能な限り簡単にご説明します。当社の祖業と言えるものが、ポイントサイトの「モッピー」になります。現在はほとんど流通していませんが、当時ガラケーと呼ばれる2つ折りの携帯電話向けにサービスをスタートしました。

きっかけは2004年におサイフケータイの「FeliCaチップ」が登場したことで、これが事業の着想につながりました。そのため、スタート当初はPCサイトを持たず、ガラケーサイト限定のポイントサイトとして運営していました。

その後、2010年に「iPhone 4」が発売され、国内にスマートフォンが急速に広まる中、それまで長らくガラケーに限った商売を行ってきた当社は強い危機感を抱き、当時在籍していたエンジニアをスマートフォン開発に集中させました。

その結果、競合他社よりも早くスマートフォン対応を実現できた経緯があります。このように、当社は広告マーケットの拡大や変容に合わせて事業成長を遂げてきました。

2014年に東証マザーズに上場し、その2年後に東証一部、現在のプライム市場に鞍替えし、暗号資産関連のビジネスに本格参入しました。

kenmo:小林さんが御社にジョインされた時期は、創業間もない頃ですか?

小林:そうですね。創業翌年の2006年10月1日に取締役に就任しています。

kenmo:それ以降、重要な意思決定なども行われてきたとうかがっています。小林さんがこれまでの意思決定で一番困った、あるいは「これはちょっと大きな決断だったな」というものはなにかありますか?

小林:未上場の時には、資本政策の観点で既存の株主さまとなかなか意見が一致しない時期があり、その調整に1年から1年半を要したことがあります。また、本当に切迫した状況を言えば、キャッシュが600万円程度しか残っていない時期もありました。

kenmo:600万円ですか?

小林:はい。継続的な赤字により、銀行口座の残高が600万円にまで減少する事態も経験しました。

kenmo:現在は「モッピー」も稼ぎ頭となり、年間30数億円の利益が出ていますが、そのような時期もあったのですね。

小林:そうですね。

kenmo:歴史を振り返ると、要所で大胆な経営判断をされているように思います。特に大きな分岐点の1つとして、ブロックチェーン領域への参入があると思います。なぜ御社がブロックチェーンに注目し、そこに参入しようと決断したのか、その背景をもう少し詳しく教えていただけますか?

小林:最初は現在ほど見通しが明確だったわけではありません。当社では長年、ポイントサイトを運営し、そのポイントを現金や電子マネーに交換できるサービスを提供してきました。また、インターネット上で複数の人間がそのポイントをやり取りするというビジネスを展開してきました。

暗号資産が実現していることは、法定通貨の価値を暗号資産というかたちに変換し、インターネット上で取引するという仕組みです。当時の我々には、自社の既存ビジネスと非常に近しい領域のビジネスに見えました。

実際はかなり遠いと思いますが、そのようなことから「本格的に取り組んでみよう」という話になりました。

kenmo:つまり、御社が創業時から運営してきたポイントサイトと暗号資産は、似ているようで異なる部分もあったということですね。この点については後ほど詳しくうかがいます。

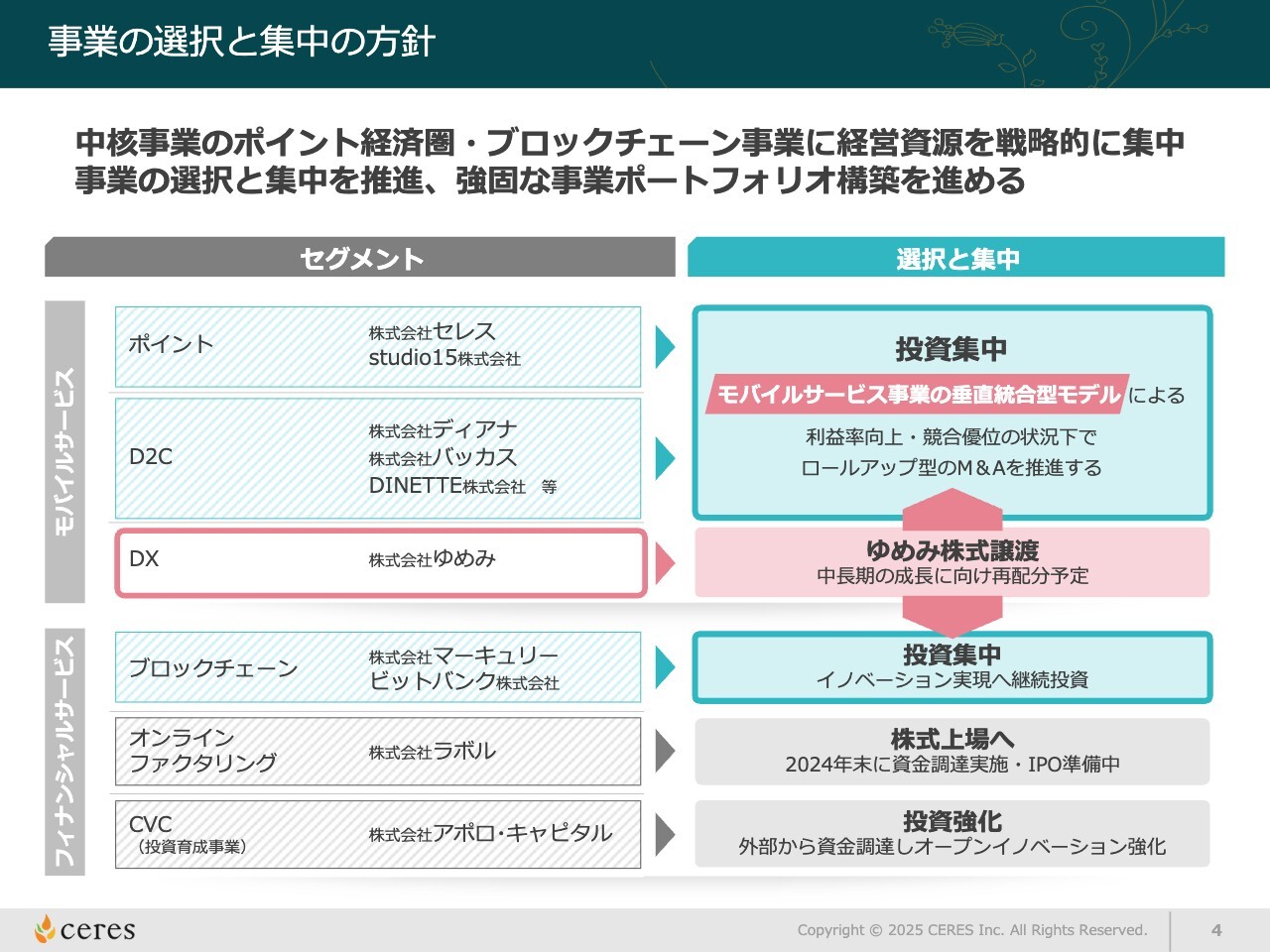

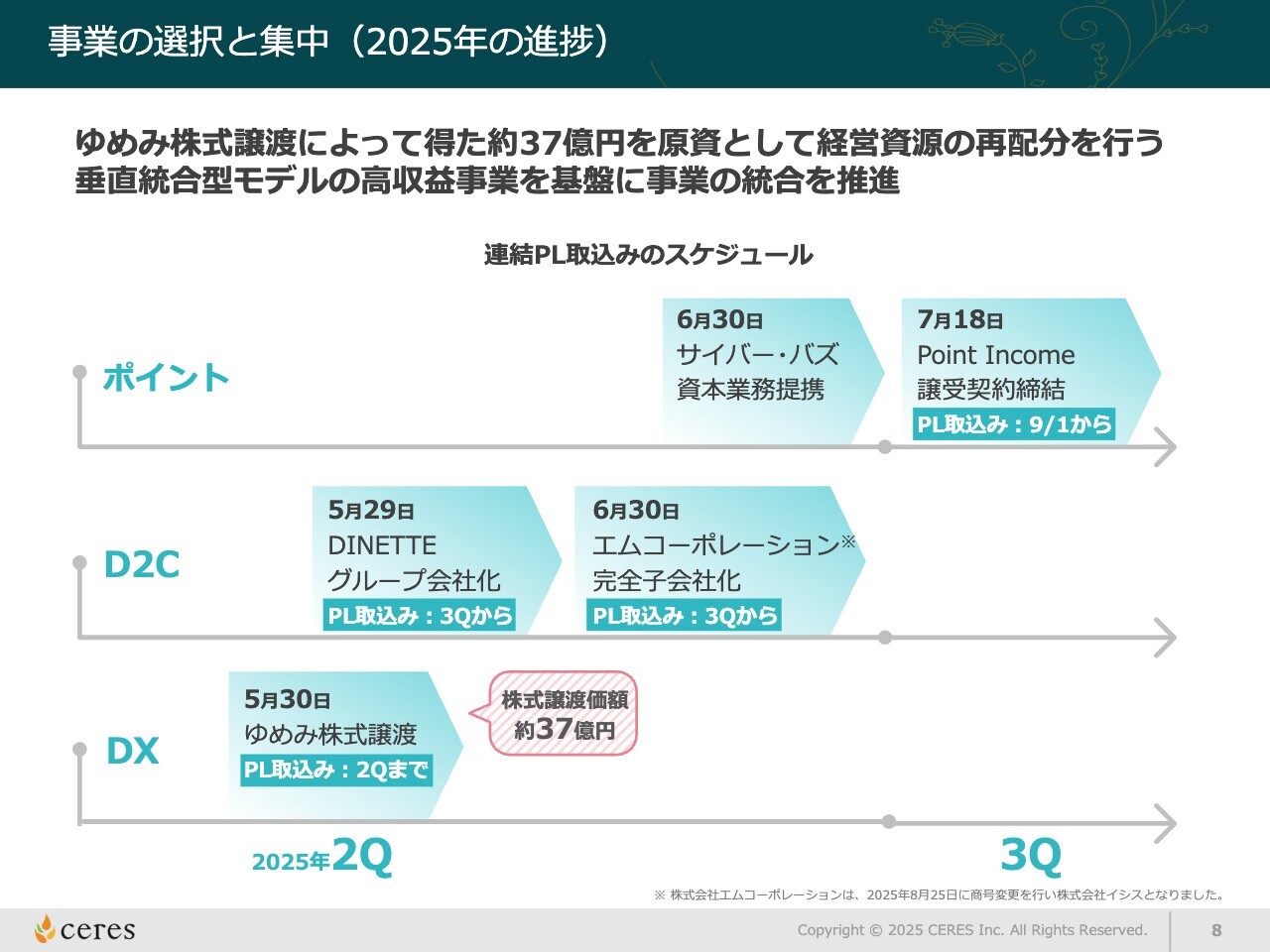

事業の選択と集中の方針

kenmo:直近の1番のトピックスとして、ゆめみの売却がありました。けっこう利益も出ている会社で、率直に言えば「なぜ売却しなければいけなかったのか」と思いました。売却に至った背景を教えてください。

小林:ゆめみという会社自体はいわゆるSIerで、システムエンジニアがたくさんいる受託開発会社です。当初、我々のグループに迎え入れた意図は、「オンラインとオフラインをつなぐサービスを一緒に作って伸ばしていこう」というものでした。

しかし参画後は、想定していたようなサービスをなかなか作れなかった状況があり、また当社側も彼らのビジネスに対して能動的かつポジティブにアプローチすることができませんでした。結果として、シナジーを生み出せない状態が数年間続いていたという背景があります。

kenmo:利益は出せていたものの、期待していたようなシナジーは創出できていなかったということでしょうか?

小林:シナジーはまったくありませんでした。例えば、彼らの開発力を社内で活用するよりも、外部のお客さまに提供したほうが高い利益を生み出せます。反対に、我々が彼らにお客さまを紹介できていたかというと、そのような状況もありませんでした。ただし、P/L上は非常に高収益の会社であり、その点では当社に貢献してくれていたと思います。

kenmo:そこで御社の持分を売却し、その代わりにキャッシュで約37億円という金額が入ってくるため、それを今後の成長や株主還元に充てるということでしょうか?

小林:おっしゃるように、新たな再投資と株主還元に向けるということですね。

kenmo:売却で得た37億円を、具体的にはどのようなところに使っていこうと考えていますか?

小林:スライドに記載している、モバイルサービスへの投資を検討しています。これはいわゆる広告主から配信するメディア、つまり「モッピー」までを垂直統合していくという考えのもと、各機能を強く、太くするためのM&Aに投資していきたいと思っています。

一方で、プレスでも発表していますが、株主還元についてもプラスアルファの部分を検討していく方針です。

kenmo:これは私の理解のため、違っていたら教えていただきたいのですが、垂直統合型モデルとは、フロー全体の工程を1つの会社で持つということでしょうか?

例えば、D2C事業で商品を販売する場合、「誰に売るのか、どのように売るのか」という点で、「TikTok Shop」を活用したり、「モッピー」の顧客基盤を利用したりして、そのようなシナジーを生み出すというイメージでしょうか?

小林:もちろんそれも含まれますが、例えば広告主の立場で商品を販売しようとした場合、広告を出稿すると代理店にマージンを支払わなければならないという課題もあります。

プロモーションには本来コストやマージンがかかりますが、これをすべて社内で完結できれば、利益が外部に流出しません。そのため、非常に高収益なビジネスモデルを実現できると考えています。

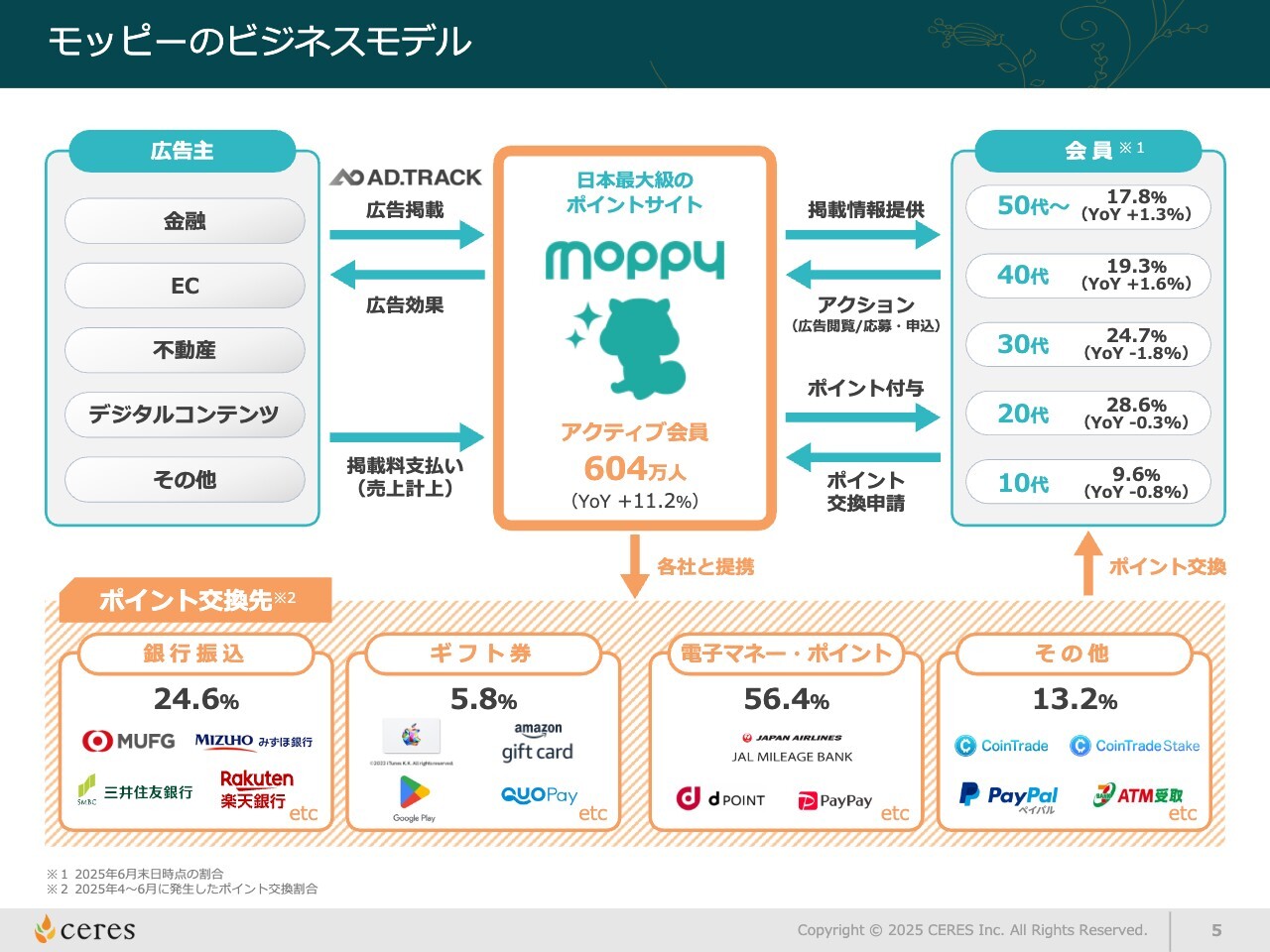

モッピーのビジネスモデル

kenmo:稼ぎ頭である「モッピー」について、さらに詳しくお聞きします。スライドにある「モッピー」のビジネスモデルを見ると、現状、非常に利益が出ていることがわかります。

そこで最も気になる点が、すでに600万人以上のアクティブ会員がいることです。「これ以上伸びるのだろうか?」と感じてしまいますが、そのあたりはいかがでしょうか?

小林:これにはさまざまな見方があります。社内でこの事業を運営している我々からすると、まだ伸びる余地は大きいと思っています。後ほどお話ししますが、業界3位のポイントサイト「Point Income」をグループに迎え入れられたことも大きいと言えます。

みなさまも、プラスチック製のポイントカードをたくさんお持ちではないでしょうか? 代表的なブランドのポイントカードの発行枚数を見ると、600万枚ではなく、1,000万枚、2,000万枚という規模になっています。したがって、ポイントを貯めて使うサービスには、まだ大きな伸びしろがあると考えています。

kenmo:スライド右側にある会員の年齢層を見ると、20代が一番多く、次に30代が多くなっています。これはどのような背景によって、この年代の層が厚いのでしょうか? もう少し詳しく教えてください。

小林:ポイントサイトはどうしてもなんらかのアクションをして、その報酬としてポイントをもらうかたちになります。そのため、何かを購入するか、何かのサービスに申し込むケースが多くなっています。

そのため、可処分所得が一定程度ある方のほうが、利用できる範囲は広くなります。そのため、20代、30代で働いている方々が多くなっているのだと思います。

kenmo:アクティブ会員が前年同期比で11.2パーセント増となっていますが、なぜこれほど伸ばせているのか、会員獲得手段について教えてください。

小林:月間の会員獲得数は、少ない時でも7万人、多い時だと10万人を超える新規会員の登録があります。ただし、新規会員の約半分はノンプロモーションです。検索エンジンで検索して「モッピー」に登録していただく、いわゆる自然流入が多い状況です。

新規会員全体のうち、4分の1程度は「モッピー」内での友だち紹介経由で入会する内部プロモーションの方です。実際に広告費を使って獲得するお客さまは、残りの4分の1程度にとどまります。

実はサービスの規模に比べると、驚くほど広告宣伝費をかけていません。

kenmo:足元の物価が上昇している中で、20代、30代のユーザーにはやはり「ポイントでちょっと節約」という意識があるのでしょうか?

小林:おっしゃるとおり、基本的には生活防衛意識が高まると、ポイントサイトの利用が増える傾向があります。例えば、消費税が上がるとユーザーのアクティブ率が上昇します。今回も円安による物価高の影響で、利用が伸びています。このようなネガティブな経済状況に対して、強い耐性を持つサービスです。

kenmo:いまだに会員数が拡大している背景がわかりました。しかし、出稿する広告主がいなければ、この事業は成り立たないと思います。お金を支払ってくれる広告主の獲得や、リピート需要を深める方法についても教えていただけますか?

小林:「モッピー」は常にアフィリエイト広告、つまりは成功報酬型の広告を取り扱っています。広告主が求める成果地点はさまざまです。お買い物やクレジットカードの発券など多様ですが、その成果を発生させるために、インセンティブとしてポイントを付与するのが基本的な仕組みです。

常に4,000種類から5,000種類の広告が「モッピー」に掲載されています。そのうち約半分、売上ベースで見ると50パーセントが金融系の広告主からの出稿です。

継続的に広告を出稿していただける要因は、それぞれの広告主に質の高い送客ができているからだと思っています。

インセンティブの付け方や広告の紹介方法を機動的に調整することで、このようなノウハウを積み上げています。

kenmo:スライド左上に記載の「AD.TRACK(アドトラック)」も御社の大きな強みになっていますね。

小林:おっしゃるとおりです。広告代理業では、広告の仕入れに取り組んでいます。これを社内のグループに抱えているため、先ほどもご説明したように、代理店が得るマージン分が社外に出ることなく社内にとどまり、利益率の向上に貢献しています。

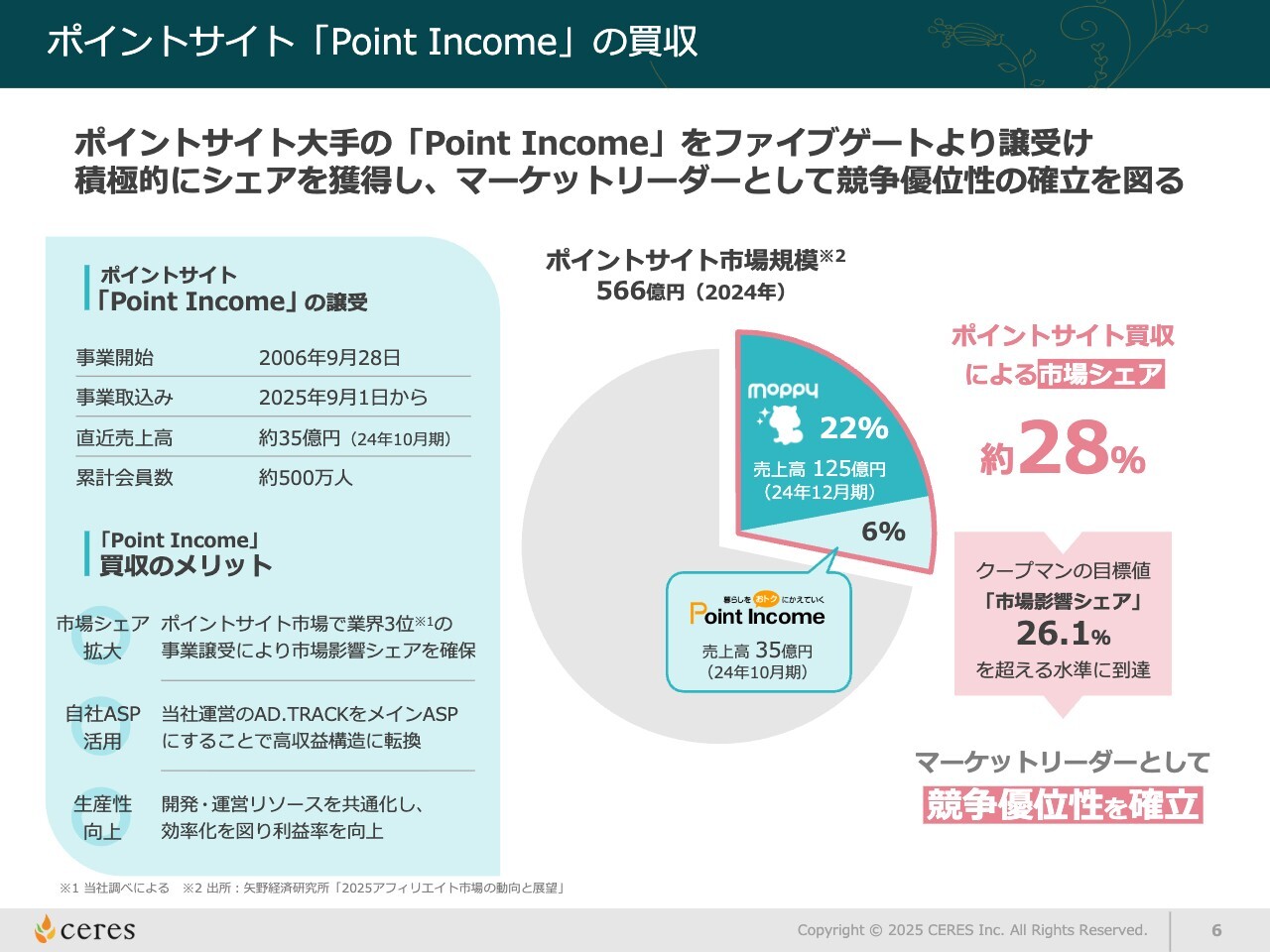

ポイントサイト「Point Income」の買収

kenmo:もう1つのトピックスについてです。直近でポイントサイト大手の「Point Income」を買収されています。この狙いや期待するシナジー効果を教えてください。

小林:スライドに記載のとおり、最も大きな理由は「規模の経済」です。市場シェアを拡大すると、アフィリエイト広告の報酬単価交渉が非常にスムーズになります。また、自社のASP「AD.TRACK」を経由して仕入れる部分が増えるため、特に「Point Income」側の利益率を改善できる見込みです。

加えて、地味な点ではありますが、人員も含めた運営リソースを共通化できる点も挙げられます。この部分でも利益率の押し上げが見込めると思います。

kenmo:市場シェアの観点でもインパクトの大きい買収に見えますが、それにしてはマーケットの反応が限定的だったように思います。そのあたりは率直にどのようにお考えですか?

小林:その部分はIRをさらにがんばらなければならないと感じました。本日のこの場もお借りしながら努力していきたいと思いますが、「Point Income」自体が未上場企業で、サービスも積極的な宣伝を行っていないため、まだ知名度が不足していると思っています。

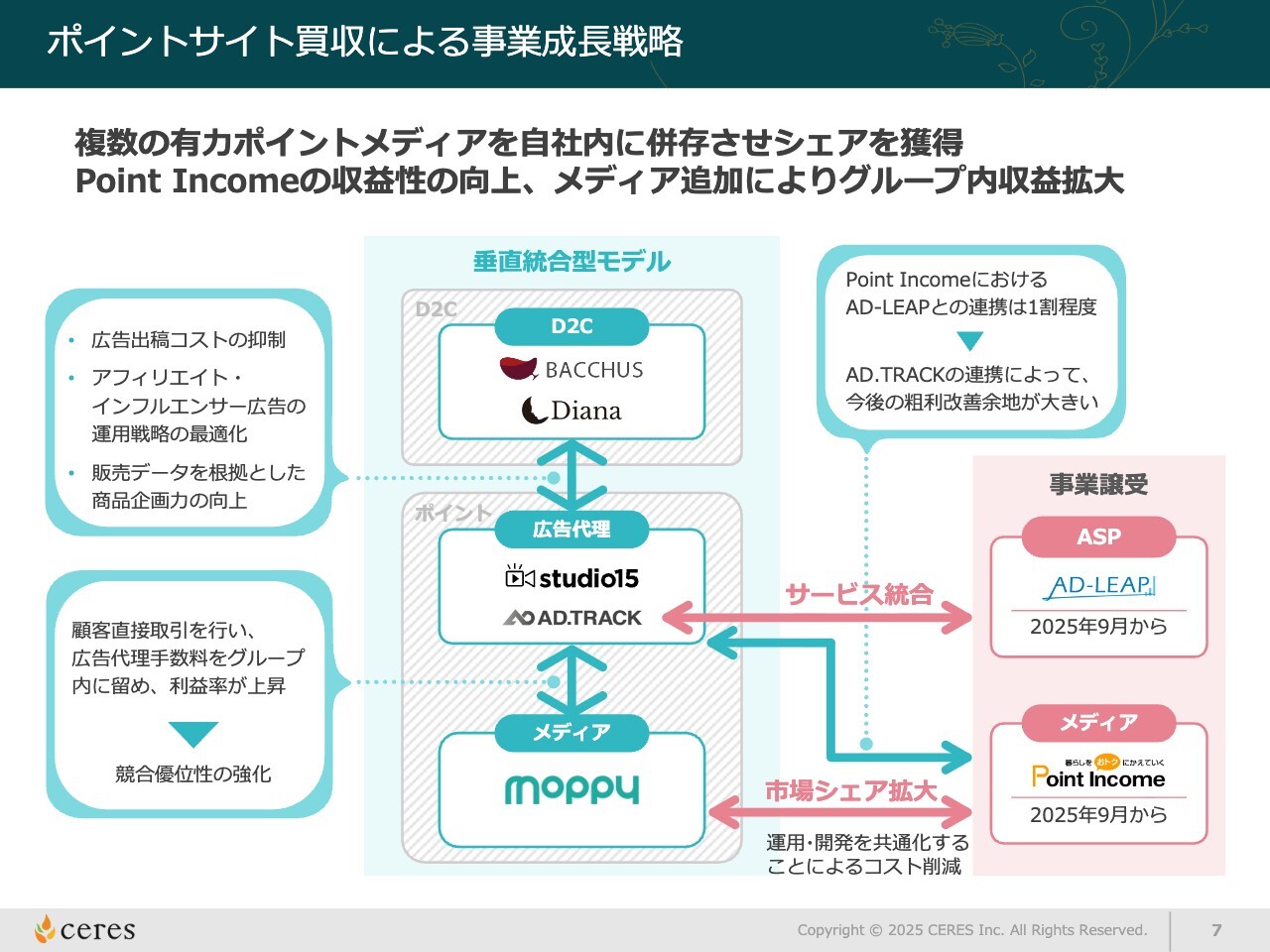

ポイントサイト買収による事業成長戦略

kenmo:垂直統合型モデルについてです。御社は「Point Income」以外にも多くのM&Aや資本業務提携を行っていますね。

小林:おっしゃるとおりです。

kenmo:あらためて、御社におけるこの垂直統合型モデルがどのようなものなのか教えていただけますか?

小林:スライドに「D2C」と示しているところは、広告主と読みかえていただいても良いかと思います。そこから広告を取り扱う広告代理店、それを実際に配信するメディアというかたちになります。

垂直統合型モデルにおいて、他社の機能が間に入ると、どうしてもそこでマージンが発生します。また、事業理解という点でも自社より劣る部分があるため、効率性の観点からも自社で一貫して手掛けることは理にかなっていると考えています。

事業の選択と集中(2025年の進捗)

kenmo:こちらのスライドは、直近の事業の選択と集中についてです。先ほどご紹介いただいたところになります。

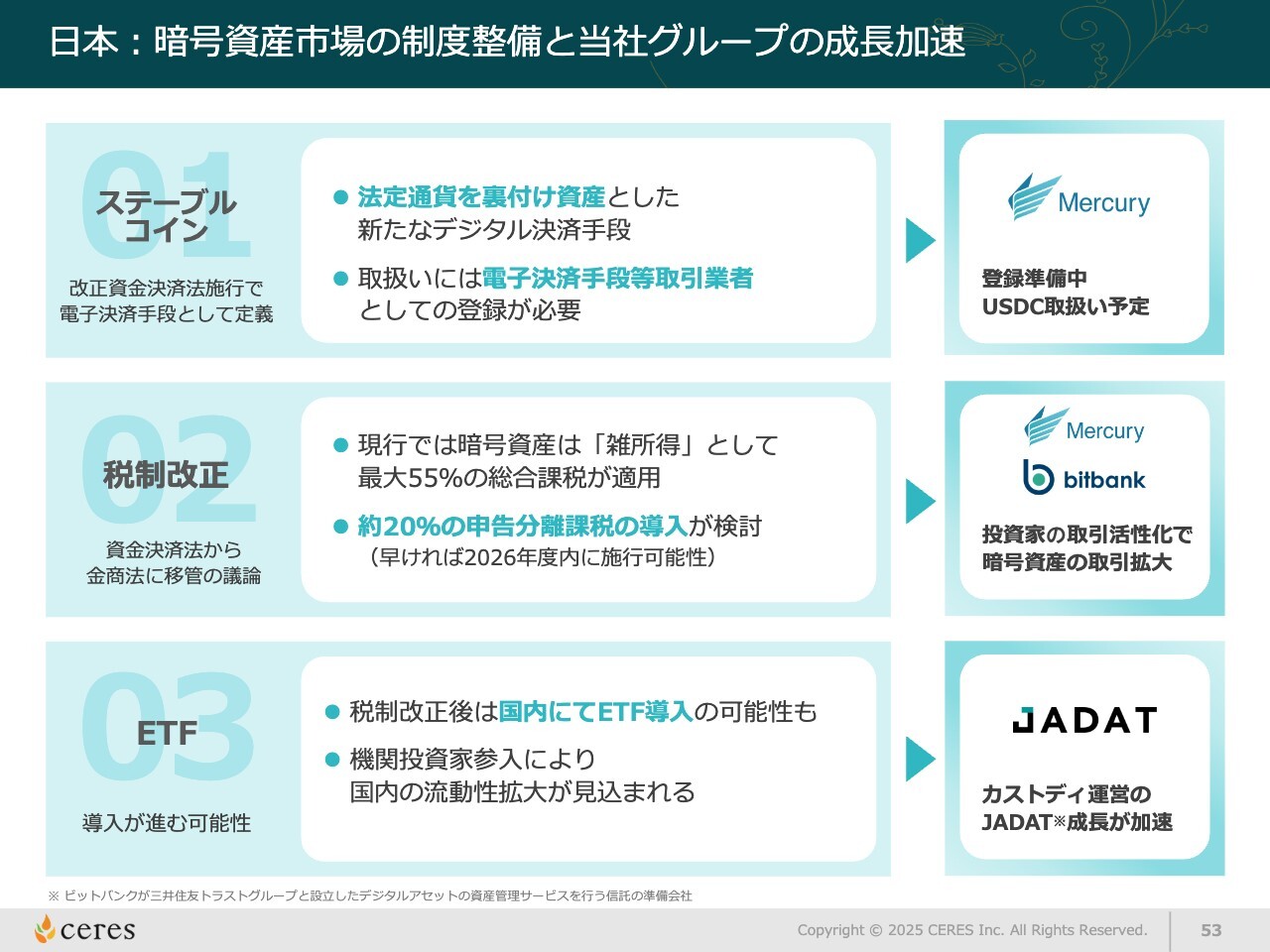

質疑応答:暗号資産関連サービスの規制リスクについて

荒井沙織氏:「暗号資産関連サービスについて、規制リスクや競合との差別化はどのように考え

新着ログ

「情報・通信業」のログ