【QAあり】サイバーリンクス、安定性の高い事業ポートフォリオで継続成長 25年度は中計を上回る着地、大幅増配へ

企業プロフィール

東直樹氏(以下、東):みなさまこんにちは。サイバーリンクス代表取締役社長の東直樹です。本日はよろしくお願いします。

まず、会社概要についてご説明します。「サイバーリンクス」という社名は新しそうな響きですが、設立は1964年で、かなり長い歴史のある会社です。和歌山市に本社を構え、全国に向けてサービスを提供しています。

子会社2社を含めて874名の従業員が在籍し、北は北海道から、南は沖縄まで、全国各地に拠点を構えています。

経営理念

東:経営理念として、「気高く、強く、一筋に」という言葉を掲げています。特徴的なのは、「気高く」の部分です。「事業とは崇高な社会活動である」と考え、事業を行政やボランティアなどと同様に、社会を支える活動の形態の1つに位置付けています。

したがって当社の従業員は、自分たちの仕事は単なる金儲けではなく、社会をより良くするための活動なのだという認識をもって業務を行っており、それが高い意欲の源となっています。

サイバーリンクスについて 事業の概要

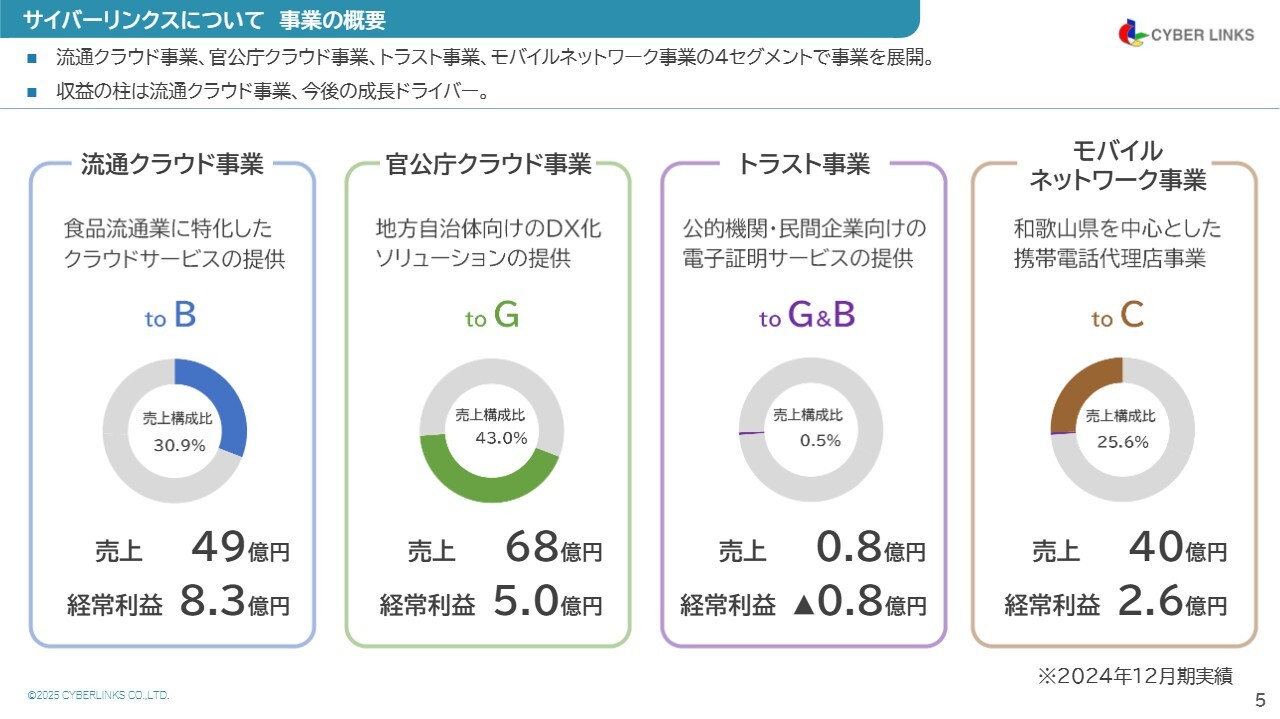

東:次に、当社の事業についてご説明します。

当社は現在、4つの事業を展開しています。まず1つ目は、流通クラウド事業です。食品流通業界に特化しており、食品スーパーや食品卸売業向けにクラウドサービスを提供しています。今後、さらなる成長加速の段階を迎えている事業です。

2つ目は、官公庁クラウド事業です。地方自治体向けにDXソリューションを提供し、デジタル技術を活用することで、自治体がより効率的に住民サービスを提供できるようサポートしています。

3つ目は、トラスト事業です。2021年にスタートした新しい事業で、マイナンバーカードをベースとしたトラストサービスや、電子証明書を発行するサービスを提供しています。

現在、主力となっている電子証明書サービスは紙の証明書を電子化するもので、ブロックチェーン技術を活用することによって高度な信頼性が担保・確保されている点がポイントです。

4つ目は、モバイルネットワーク事業です。NTTドコモの二次代理店として、和歌山県内でドコモショップを運営しています。県内の販売シェアは約50パーセントで、トップシェアを誇っています。2024年の売上構成比はスライドの円グラフのとおりです。

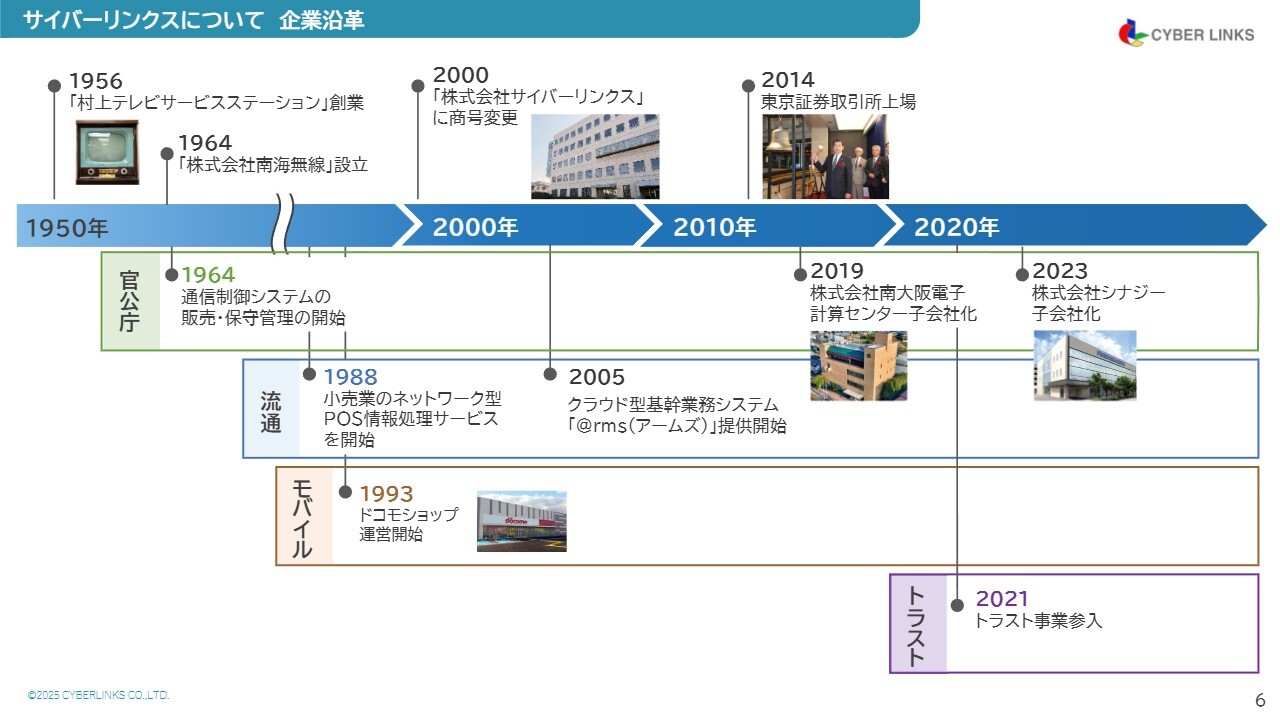

サイバーリンクスについて 企業沿革

東:当社の沿革についてご説明します。当社は1956年に創業し、テレビの組立・修理から事業をスタートしました。スライドの写真は当時組み立てられたテレビで、現在も本社ビルで大切に保管されています。

1964年には技術力が評価され、現在のパナソニック、当時の松下通信工業の代理店として、官公庁向けに通信制御システムの販売・保守管理を開始しました。

1988年には小売業向けにネットワーク型POS情報処理サービスの提供を開始しました。こちらは和歌山でIT産業を起こそうという思いからベンチャービジネスとして始めたもので、現在のクラウド型食品流通業向けサービスの基礎となっています。

その後、1993年にはドコモショップの運営事業を開始しています。先ほど官公庁事業は松下通信工業の代理店として開始したとお話ししましたが、松下通信工業は携帯電話メーカーでもあったことから、実績と信頼のある当社にお声掛けいただいた背景があります。現在は安定的な収益基盤に育っています。

2021年には、新たなベンチャービジネスとしてトラスト事業を立ち上げました。こちらはマイナンバーカードの普及を背景に、マイナンバーカードを使った信頼性の高い認証サービスの提供を開始したものです。

また、事業立ち上げの翌年には、ブロックチェーン技術を活用したデジタル証明書サービスもラインナップに加えています。

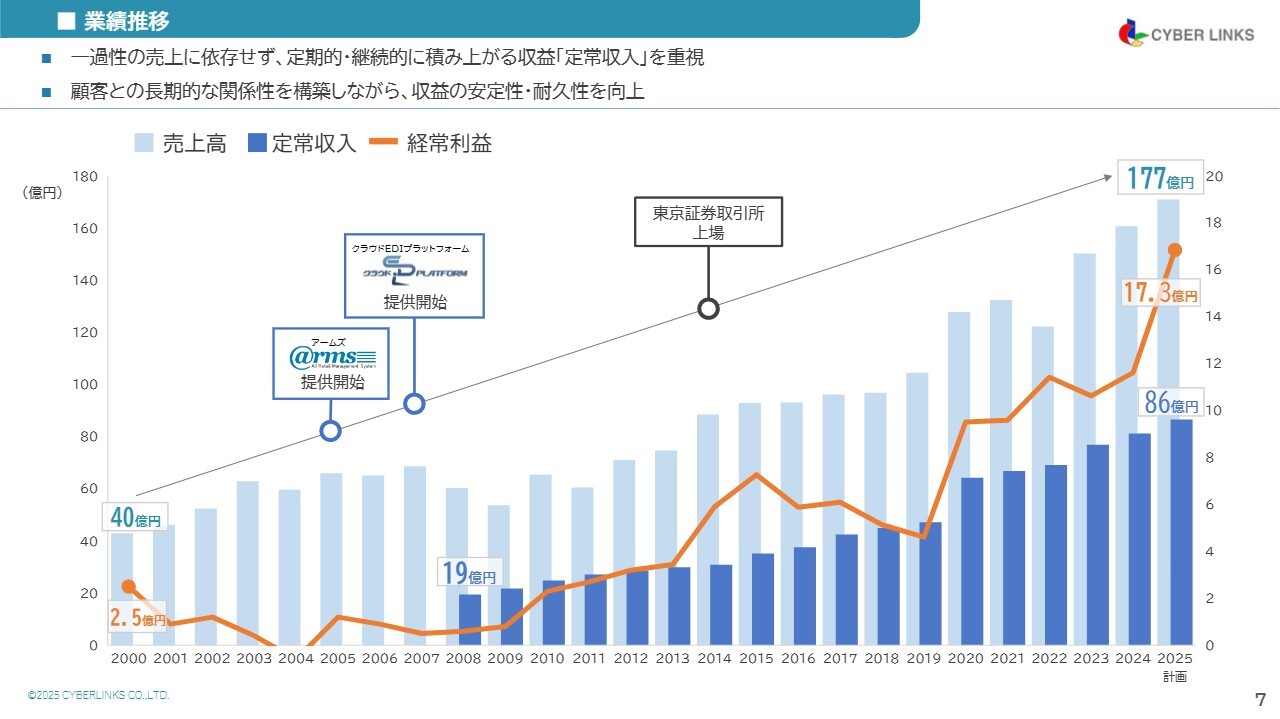

業績推移

東:業績推移です。スライドの薄い水色の棒グラフは売上高を示しています。濃い青色の棒グラフは定常収入、いわゆる即収入を示しており、当社はこの定常収入を最重要指標と考えています。オレンジ色の折れ線グラフは経常利益です。

ご覧のとおり、過去から一貫して定常収入が伸び続けており、これに伴い、売上高・経常利益も右肩上がりで成長を続けています。

この間、リーマン・ショックやコロナ禍など、社会経済に大きなダメージを与える出来事もありました。しかし、当社は食品流通をはじめ、官公庁や携帯電話サービスなどの市民の生活に欠かせない基盤とも言える業種を支えています。そのため、景気変動に左右されにくい、安定性の高い事業ポートフォリオとなっています。

流通クラウド事業

東:ここからは、現在の主力である流通クラウド事業についてご説明します。

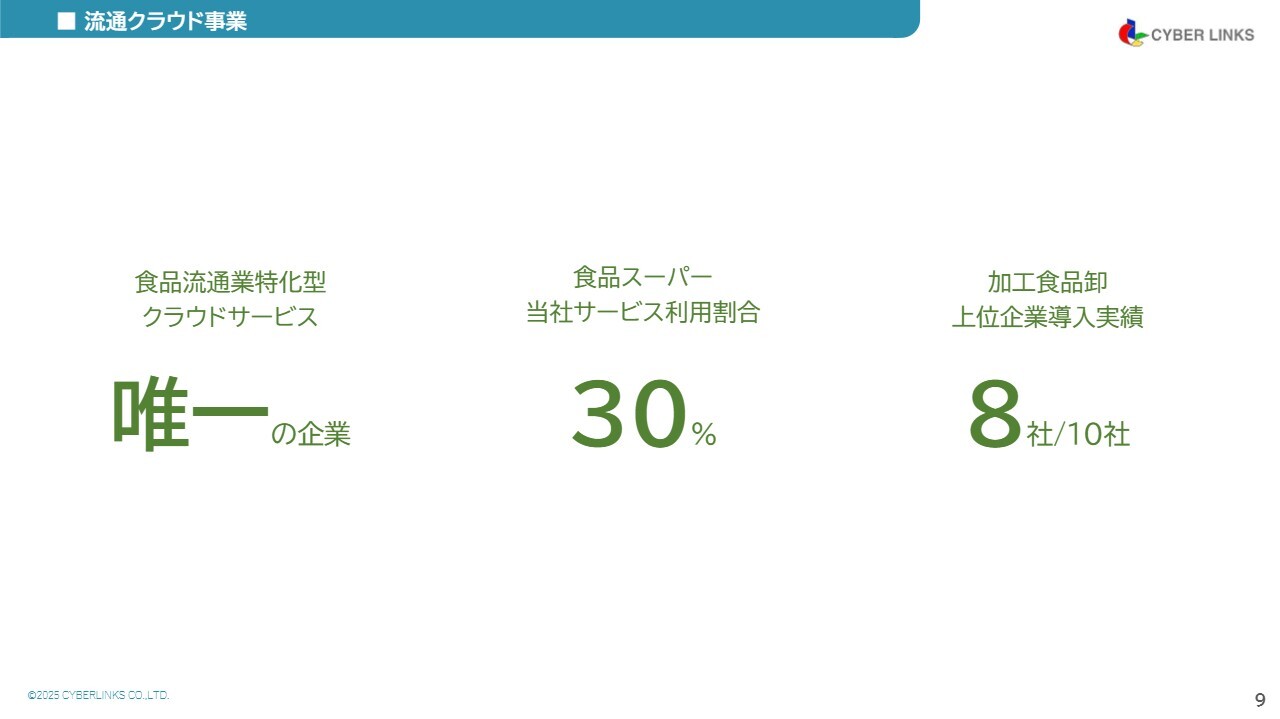

まず、流通クラウド事業の現在のポジションについて3点お伝えします。

1つ目は、食品流通業に特化したクラウドサービスを提供する唯一の企業であることです。ターゲットを食品流通業界に絞ることで、お客さまの業務を非常に深く理解しており、他社の追随を許さない高品質なサービスを作り上げてきました。

2つ目は、全国のスーパーマーケットのうち約30パーセントが当社の何らかのサービスを利用していることです。およそ3社に1社ですので、みなさまが日頃利用しているスーパーの中にも当社のユーザーであるスーパーがあると思います。

3つ目は、加工食品卸売業のトップ10社のうち8社が当社のサービスを利用しており、業界のスタンダードとなっていることです。

このように、当社はユニークなポジション取りで、食品流通業界と非常に深い関係を築いています。

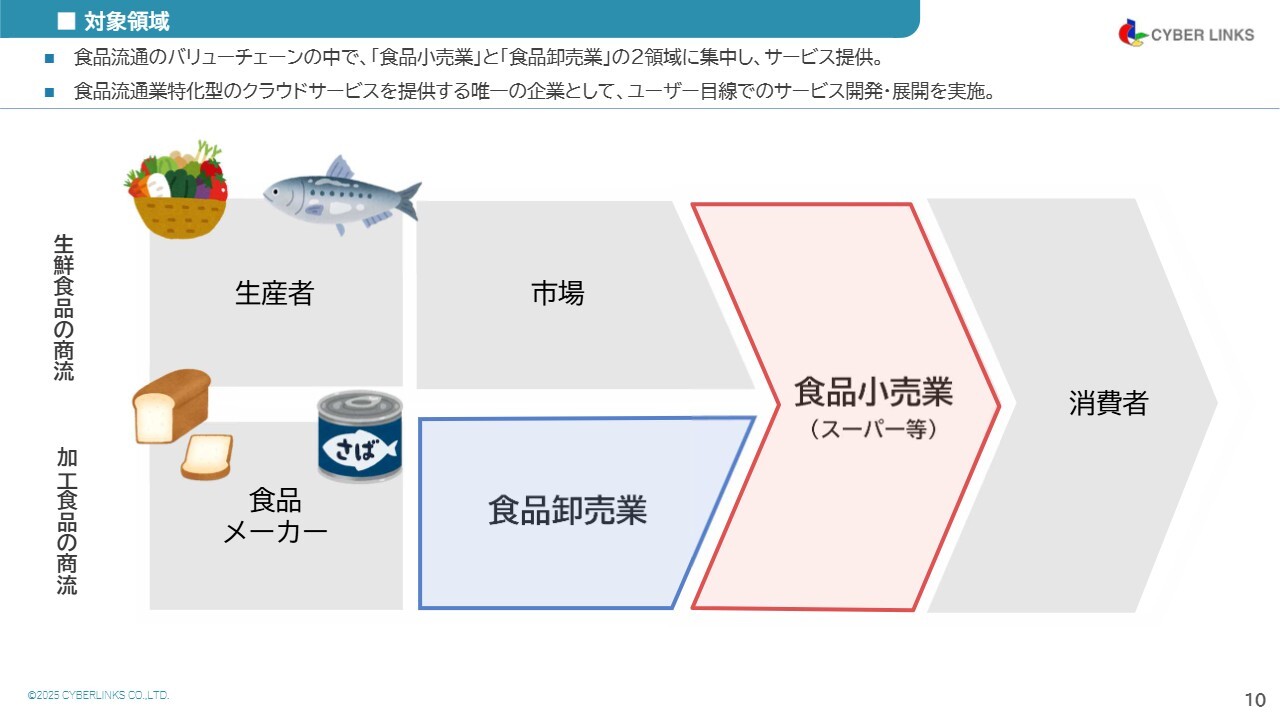

対象領域

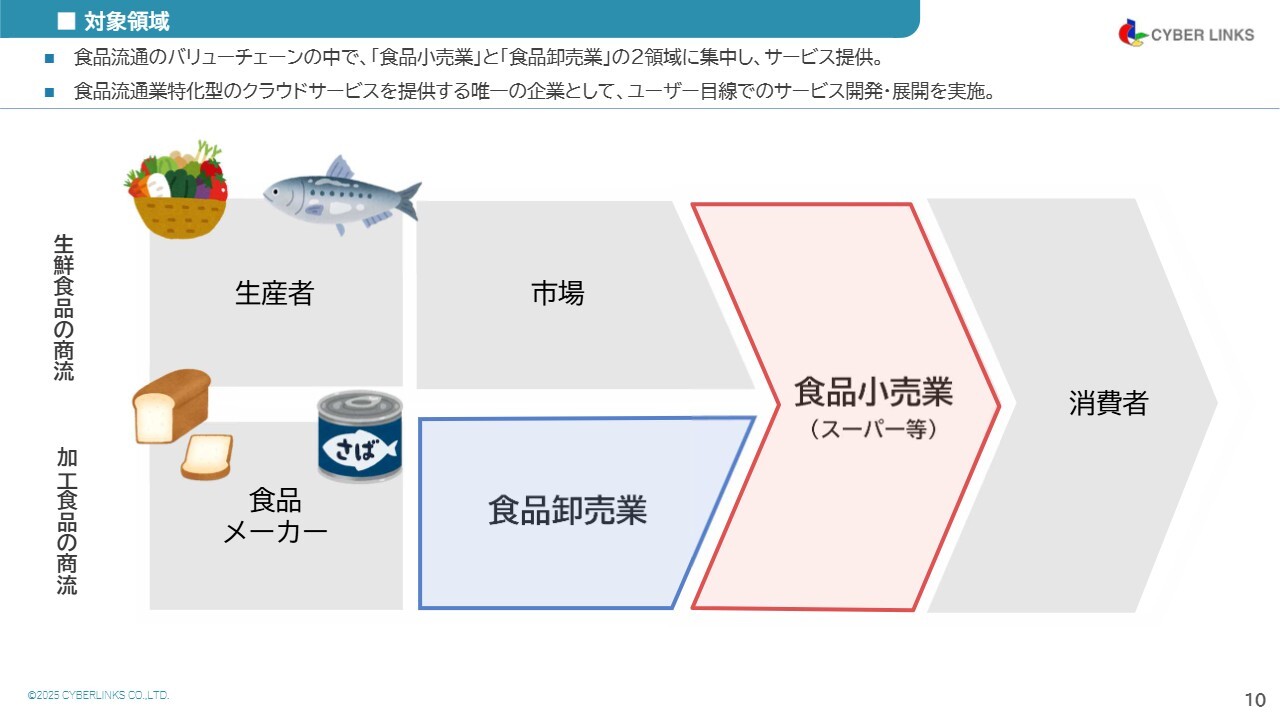

東:当社が対象としている領域についてご説明します。

スライドの図は、生鮮食品と加工食品の流通経路を示しています。当社はこの中でも特に食品小売業と食品卸売業の領域を中心にサービスを展開しています。

長年にわたり業界に特化したサービス展開を進めてきたことで、深い業界知識と強固な信頼関係を築いてきました。

導入実績

東:導入実績として、スライドにはごく一部のユーザーを掲載しています。

食品小売業では、オークワさま、バローさま、ライフさまなどの大手スーパーから、地域密着型のスーパーまで、幅広く利用されています。

また、食品スーパーに軸足を置きつつも、近年ではツルハドラッグさま、スギ薬局さまといったドラッグストアや、ドン・キホーテさまなどのやや毛色の違う業種への展開も加速しています。

食品卸売業では、三菱食品さま、日本アクセスさま、国分グループ本社さまをはじめとする大手は軒並み当社のユーザーとなっています。また、江崎グリコさまやピップさまなどのメーカーにも利用が拡大してきています。

シェアクラウド

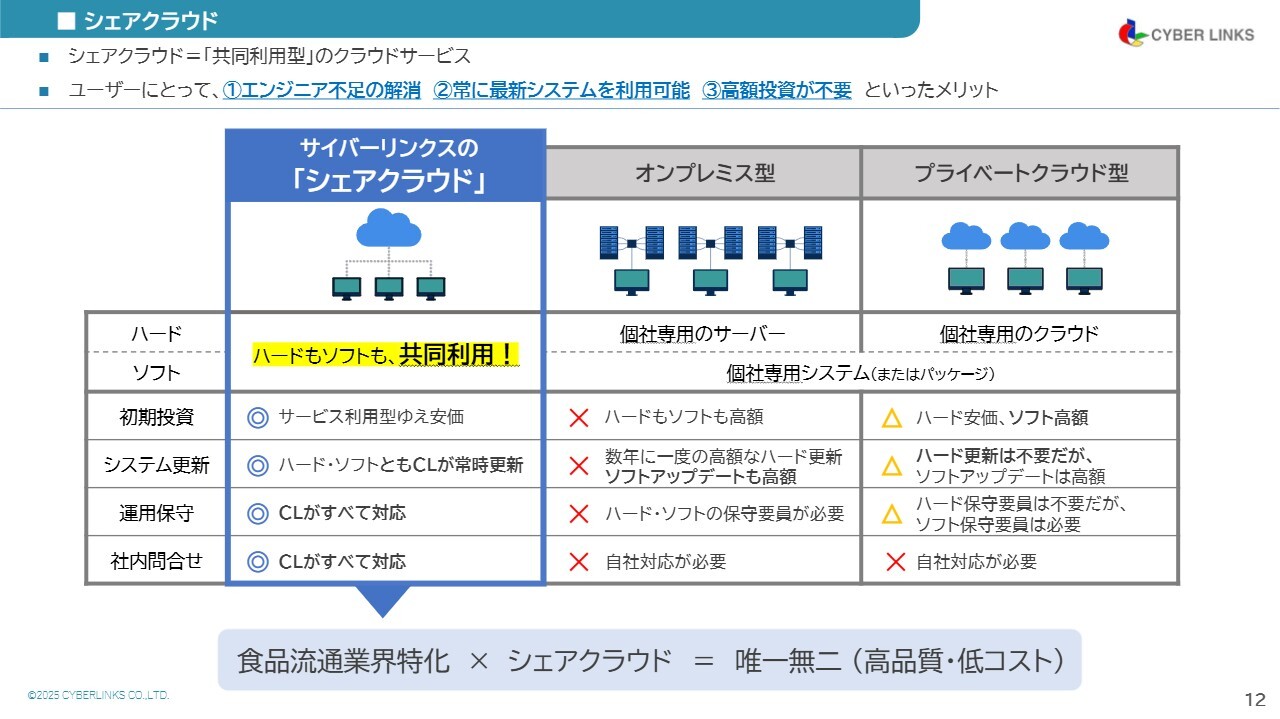

東:流通クラウド事業を紹介する上で欠かせない、シェアクラウドについてご説明します。

これは、複数の企業が1つのクラウドシステムを共有することで、効率的かつ低コストで利用できるもので、最近で言えばSaaSやサブスクリプションのようなイメージのものです。

シェアクラウドにより、ユーザーに対して「エンジニア不足の解消」「常に最新のシステムを利用可能」「高額な投資が不要」などの価値を提供しています。

当社は食品流通業界への特化とシェアクラウドの掛け合わせにより、高品質なサービスを低コストで提供できる唯一無二の存在となっています。

サービス同士のスムーズな連携

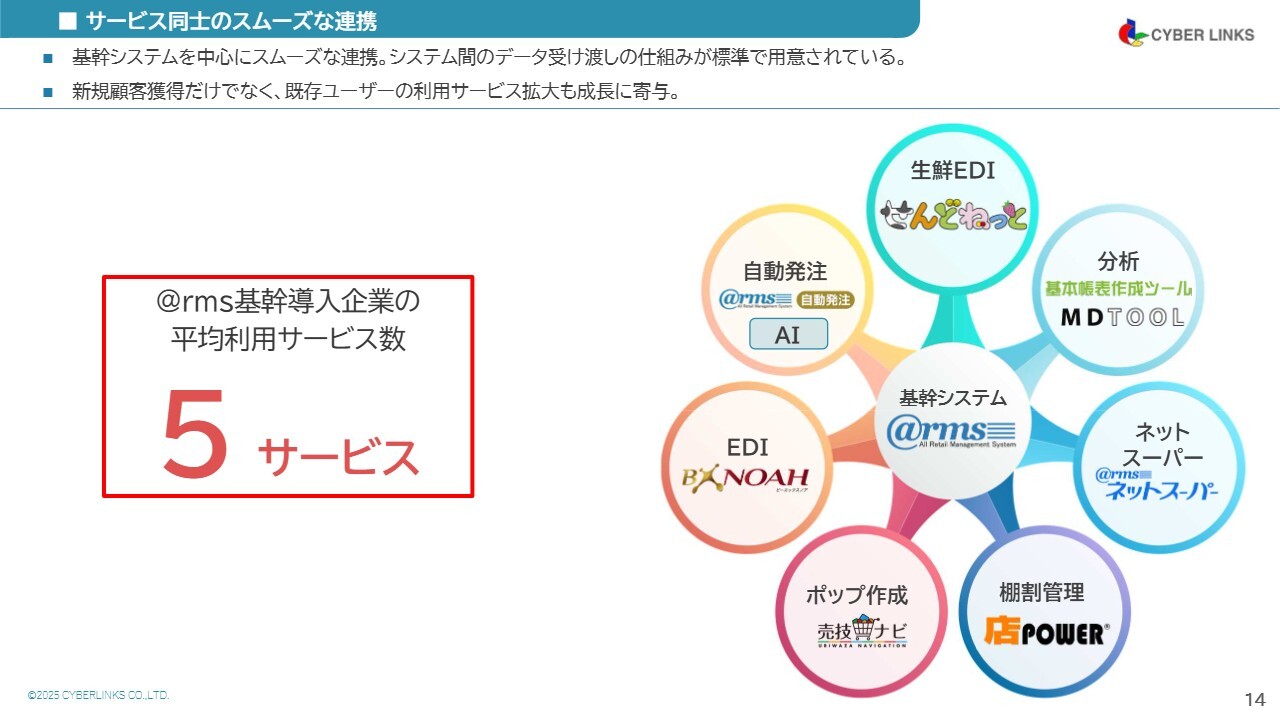

東:ここからは、流通クラウド事業のサービス内容についてご説明します。

まずは、食品小売業向けのサービスです。当社のサービスは、基幹システムである「@rms」を中心に、食品スーパーの業務を網羅したサービスラインナップを誇っています。

当社のサービスは、基幹システムを中心に高い連携性を実現しており、追加で開発することなくシステムとシステムの間でデータの受け渡しができる仕様となっています。これにより、余計な開発コストをかけずに、利用サービスを追加することができます。

また、個々のサービスの製品力も相まって、利用するサービスを徐々に増やしていただくケースも多くなっています。現在、基幹システムを導入している企業の平均利用サービス数は、5サービスとなっています。

主要なサービス

東:主要なサービスです。スライドには特に重要なサービスを4つ掲載しています。

1つ目は、基幹系システム「@rms」です。業務システムの全体を司る中心的なシステムです。

2つ目は、インターネットEDIの「BXNOAH」です。主に卸売業者との間で、加工食品の受発注データの受け渡しを行っています。

3つ目は、生鮮発注システム「せんどねっと」です。生鮮食品に特化した受発注システムで、主に市場との間でデータの受け渡しを行っています。

4つ目は、棚割システム「店POWER」です。店にある商品棚の管理・分析を行っています。どの棚にどの商品をどのようなレイアウトで置くかを考えたり、実行したりすることができます。

スライドには、すべてのサービスにNo.1と記載しています。それぞれ導入企業数は業界トップとなっており、高い支持を得ています。

ビジネスモデル

東:当社サービスのビジネスモデルについてご説明します。スライドの料金体系に記載のとおり、定常収入、いわゆるストック収入を重視する体系となっています。

基本料金に加え、店舗数や取引先数などの比較的変動の少ない要素に基づく課金を月額利用料としています。現在、食品小売業向けの売上高のうち、85パーセントが定常収入となっており、安定的な収益基盤を築いています。

今後の展開①(基幹システムの市場)

東:サービスの特徴などに焦点を当ててご説明してきましたが、ここからは今後の展開についてお話しします。

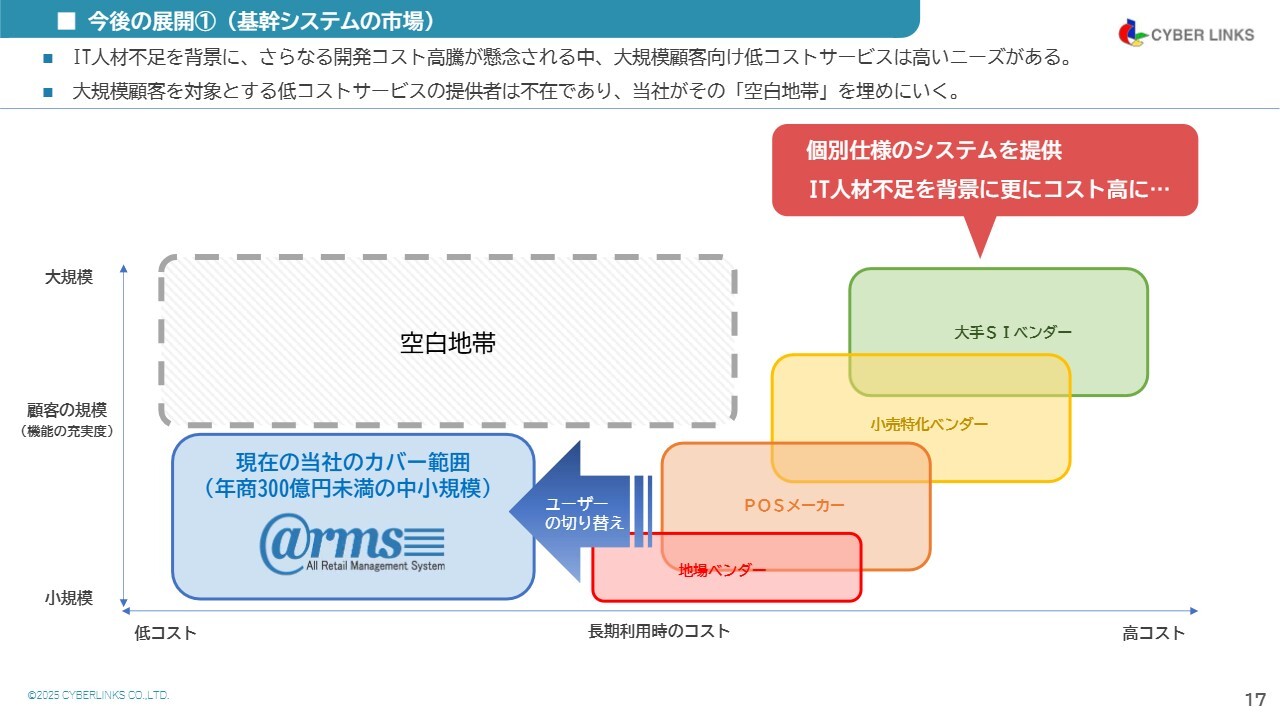

スライドの図は基幹システムの市場を表しており、縦軸はユーザーである食品スーパーの規模の大きさ、横軸はユーザーが負担するコストの大きさを表しています。

まず、図の右側には、当社以外のプレイヤーについて、下から地場ベンダー、POSメーカー、小売特化ベンダー、大手SIベンダーと記載しています。

これらは、すべてユーザーごとに個別仕様のシステムを提供しており、そもそもコスト高になりやすい傾向があります。それに加えて、昨今の深刻なIT人材の不足によってさらに高額化しており、コスト高の傾向がさらに顕著になっています。

一方、当社は左下に位置しています。基幹システムに限ると、当社のターゲットは年商300億円未満、数店舖から30店舗程度までの企業です。

そのような規模の企業が使いやすいサービスを、シェアクラウド型でコストを抑えながら、高品質なシステムで提供することにより、多くのスーパーで「@rms」が採用されています。

問題はスライド左上の空白地帯の部分です。この領域では、低コストで高品質なサービスを提供する事業者は不在でした。そのため、規模の大きなスーパーは、泣く泣く人手がかかり、コストが高くつくシステムを選ばざるを得なかったのです。

当社の今後の展開は、この空白地帯を埋めにいく挑戦となります。

今後の展開②(大規模顧客向け@rmsV6)

東:その具体的な取り組みが、昨年に満を持してリリースした「@rmsV6」です。

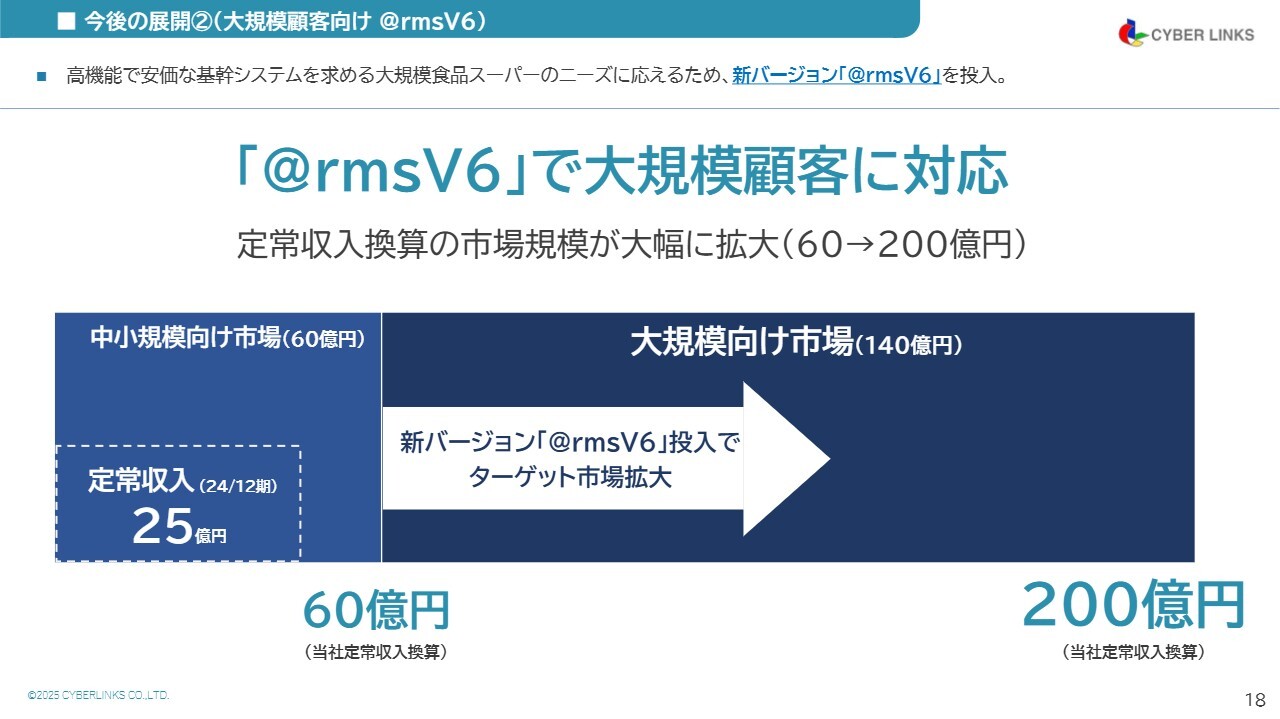

スライドの図は、当社の定常収入に換算した市場規模を表しています。当社の現在の定常収入は年間25億円ほどで、従来のターゲットである中小規模スーパーの市場規模は、定常収入換算で年間約60億円でした。

しかし、今回の「@rmsV6」の導入によって大手スーパーへの展開が可能となり、市場規模が年間約200億円まで一気に広がりました。

昨年のリリースから早々に複数の受注があり、非常に好調なスタートを切っています。大きな案件のため、導入のリードタイムが1年から2年程度となりますが、定常受注済みの案件の着実な推進と新たな受注獲得に注力していきます。

クラウドEDIプラットフォームの概要

東:続いて、食品卸売業向けサービスについてご説明します。

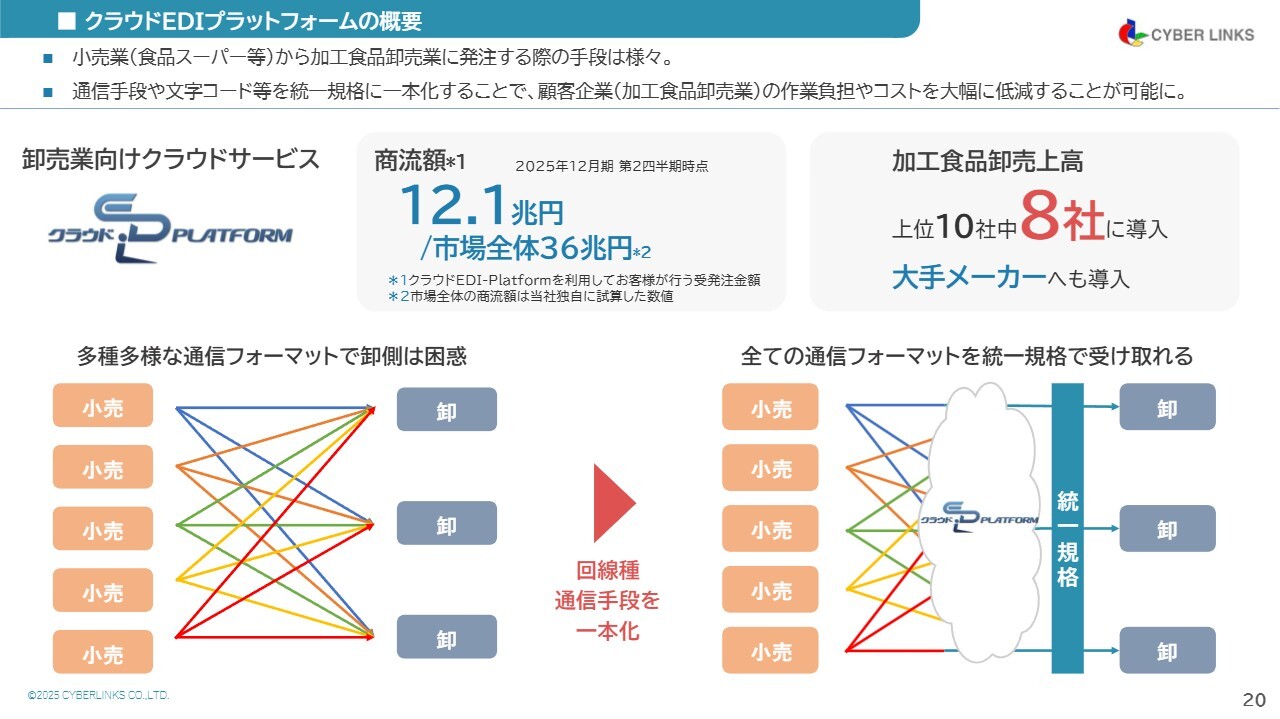

当社は加工食品の卸売業向けクラウドサービス「クラウドEDI-Platform」を提供しています。スライドの図は、スーパーなどの小売業者から卸売業者に対する発注を模式的に表したものです。

スライド左側の図が従前の姿です。例えば、スーパーが卸売業者に缶詰100個を注文する場合、注文の仕方はスーパーによって異なり、電子メールやFAX、独自の注文システムなど、さまざま手段を用いて注文されています。そのため卸売業者側はさまざまな手順や手段で入ってくる注文をさばく必要があり、これが非常に大変な作業となっていました。

当社のサービスでは、スライド右側の図のように、小売業者からのさまざまな手段による注文を当社がすべて引き受け、統一的な形式に整理して卸売業者に渡します。これにより卸売業者側は1つの発注形式への対応で済み、人手やコストを大幅に削減することができます。

卸売業者にとって非常にメリットのある仕組みであることから大変支持されており、食品卸売業のトップ10社中8社で導入されています。また、卸売業者だけでなく、大手食品メーカーにも採用されています。

C2Platformの概要

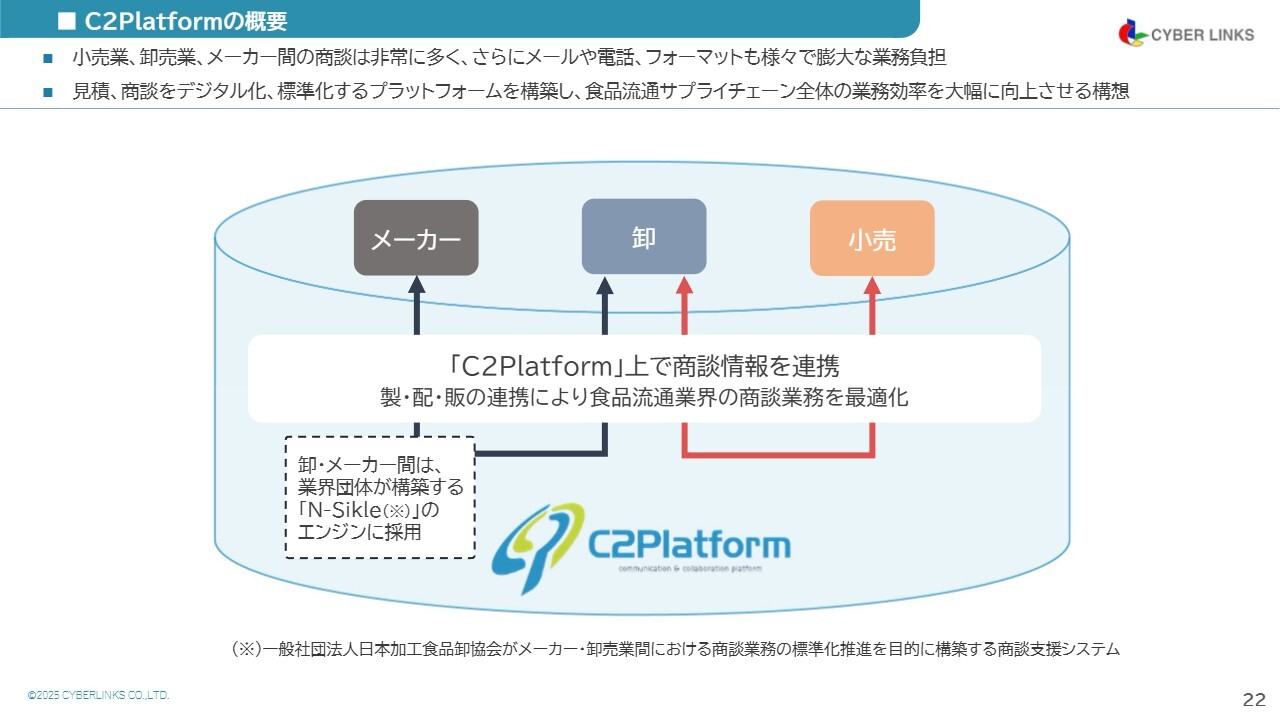

東:新たな領域への展開についてご説明します。食品流通のサプライチェーン全体を効率化する試みとして、「C2Platform」という構想を描いています。

食品流通の世界は、季節商品や特売企画などがあり、商談の数が非常に多い業界です。しかし、見積書の発行や商談成立後の商品データの登録などは、基本的に個社ごとにそれぞれの方法で行われ、さらに手作業による処理が大部分を占めている実態があります。

当社はこの領域を標準化・自動化するデジタル基盤を整備し、小売業者、卸売業者、メーカーの間で行われる商品の提案、見積、採用、システムへの商品データ登録といった一連の流れを、すべてこの基盤上で完結できるようにしたいと考えています。

業界全体のコンセンサスが必要な取り組みであり、一朝一夕に進むものではありませんが、卸売業・メーカー間については、日本加工食品卸協会さまと共同で普及に向けて取り組みを開始しています。

また、小売業ではライフコーポレーションさまから利用価値を認められ、本格的な活用を開始いただいています。

このように、当社はサプライチェーン全体の効率化、DXに貢献していきたいと考えています。

官公庁クラウド事業

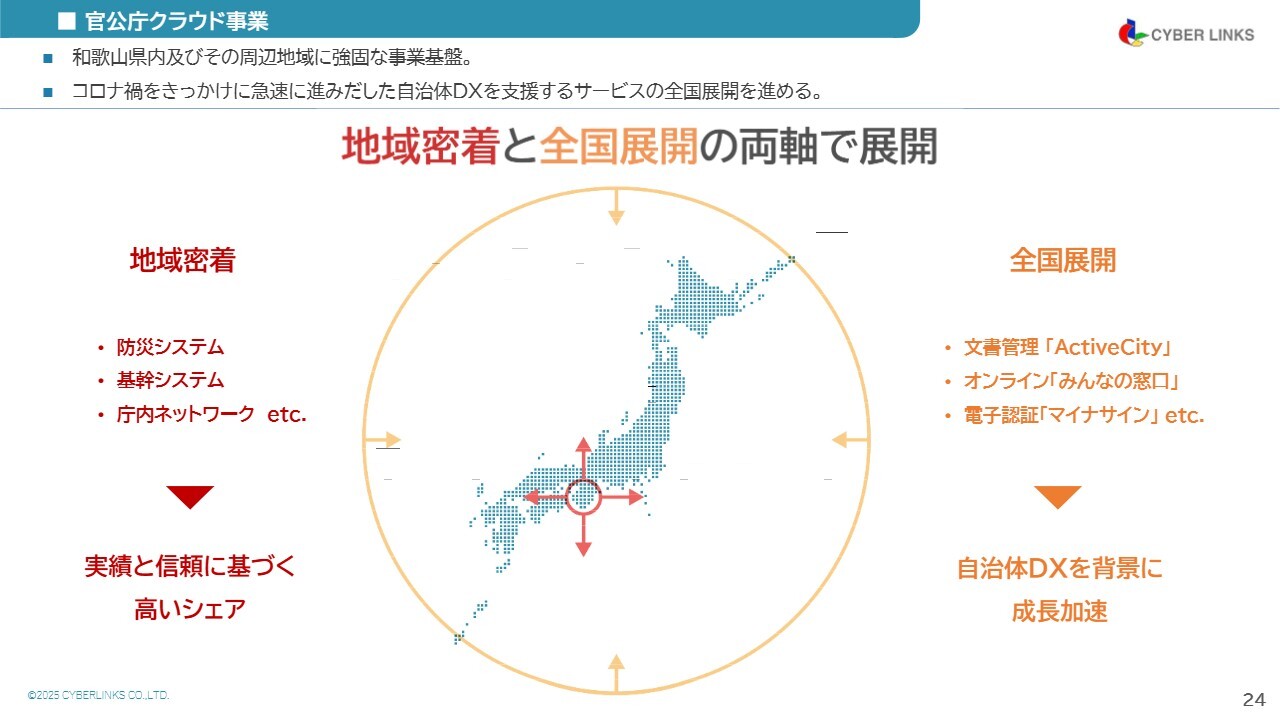

東:続いて、官公庁クラウド事業についてご説明します。官公庁クラウド事業では、地域密着と全国展開の両軸で自治体向けサービスを展開しています。

地域密着については、和歌山県で圧倒的なシェアを誇っており、周辺の大阪府や奈良県といった地域に強固な事業基盤があります。

全国展開については、コロナ禍以降、自治体が急速にDXに向けて動き出しており、これに対応するソリューションの提供を行っています。

官公庁クラウド事業 地域密着サービス

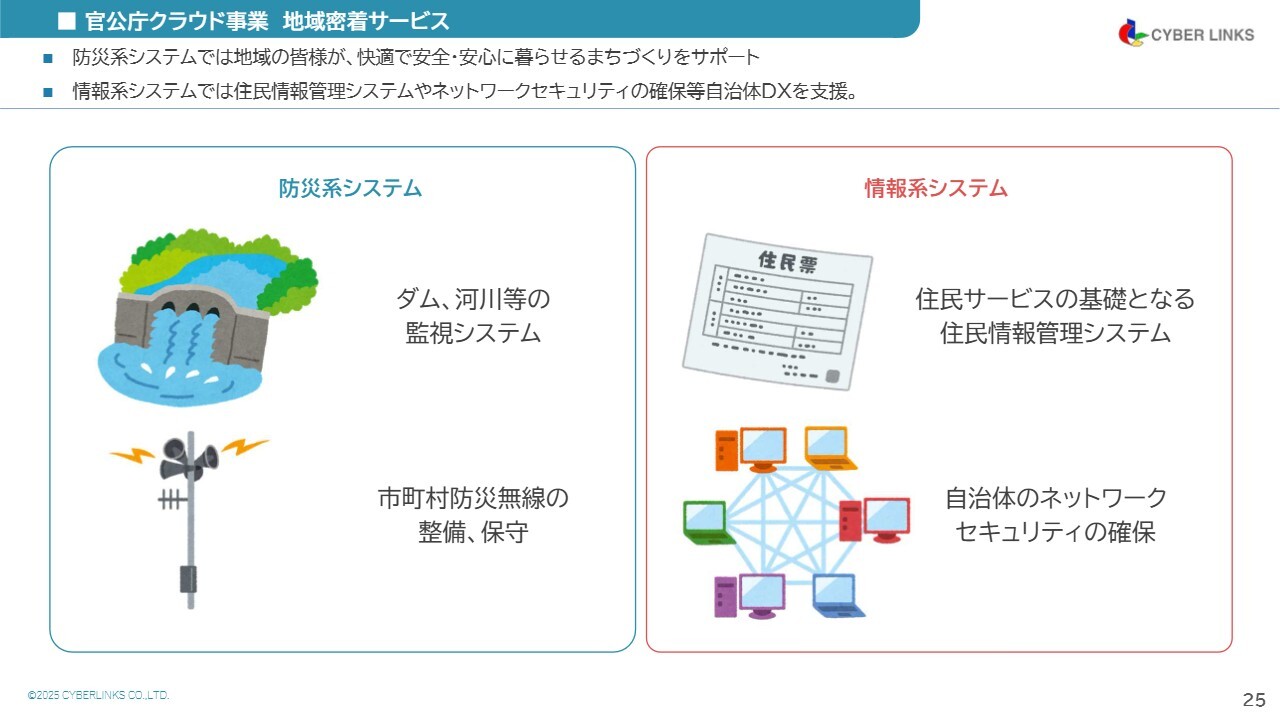

東:地域密着サービスについてご説明します。地域密着サービスは、主に防災系システムと情報系システムに分類されます。

防災系システムの分野では、ダムや河川などの監視システムや市町村防災無線の整備、保守などを行っており、地域のみなさまが快適で安全・安心に暮らせるまち作りをサポートしています。

情報系システムの分野では、住民情報管理システムの管理や自治体のネットワークセキュリティの確保など、住民情報、行政データの保護やネットワークの安定稼働による業務の円滑な遂行に貢献しています。

官公庁クラウド事業 全国展開サービス ~Active City~

東:次に、全国展開を進めているサービスについてお話しします。

まずは現在当社で最も成長が加速しているサービスである、文書管理システム「ActiveCity」です。「ActiveCity」は、これまで紙で行っていた自治体の決裁や文書管理をデジタルに置き換えるものです。

スライドのグラフに記載しているとおり、受注団体数は右肩上がりで伸びており、導入団体数は全国120団体を超えています。大型案件の受注も獲得しており、着実に全国展開が進んでいます。

官公庁クラウド事業 全国展開サービス ~みんなの窓口~

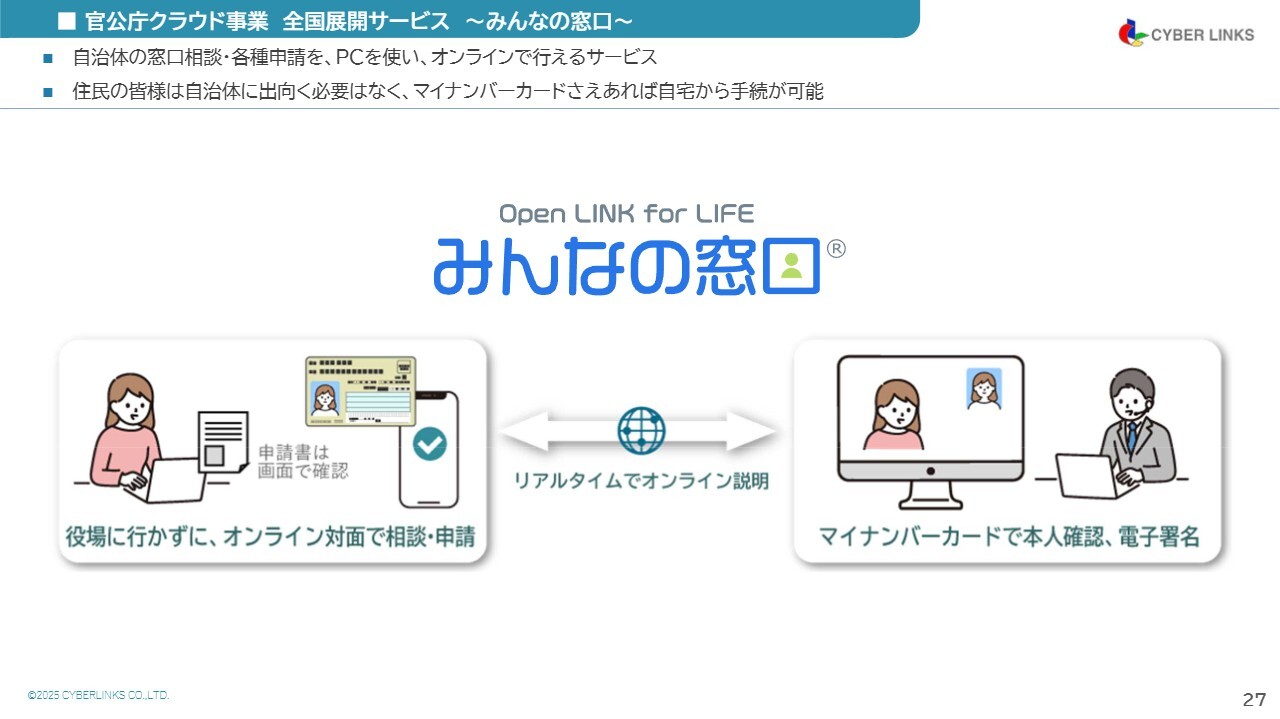

東:次に「みんなの窓口」についてお話しします。

みなさまも相談や申請などの手続きの際には役場に出向くと思いますが、当社の「みんなの窓口」が導入されると、マイナンバーカードさえ持っていれば、従来は市役所に行かなければならなかった、本人確認を伴う相談や申請をオンラインで行えるようになります。

現在、奈良市さまなどで導入されており、今後も導入団体数を増加させていきます。

トラスト事業 ~Cloud Certs~

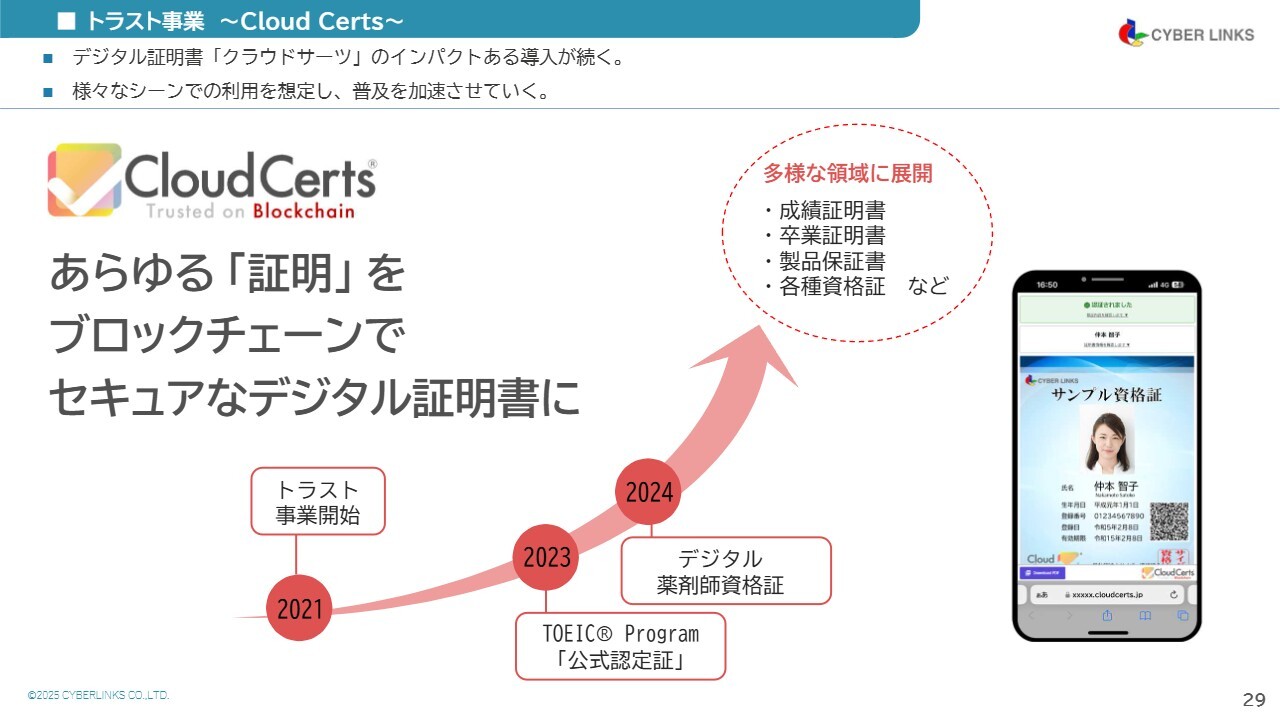

東:次に、トラスト事業です。トラスト事業は2021年にスタートした新しい事業で、デジタル社会における信頼の仕組みを支えるサービスを展開しています。

世の中にはさまざまな証明書が存在していますが、これまでは紙で発行されることがほとんどで、発行や保管に手間がかかりました。

当社のサービスである「CloudCerts」は、従来は紙であった証明書をブロックチェーンの技術を使って、信頼性を担保したままデジタル化できます。

2023年には「TOEIC Program」の公式認定証のデジタル化、2024年には薬剤師資格証のデジタル化と、かなりインパクトのある導入が続いています。今後は成績証明書、卒業証明書、製品保証書など、幅広い分野での展開を見込んでいます。

モバイルネットワーク事業

東:モバイルネットワーク事業では和歌山県内で10店舗のドコモショップを運営しており、県内最大のドコモショップ運営事業者となっています。

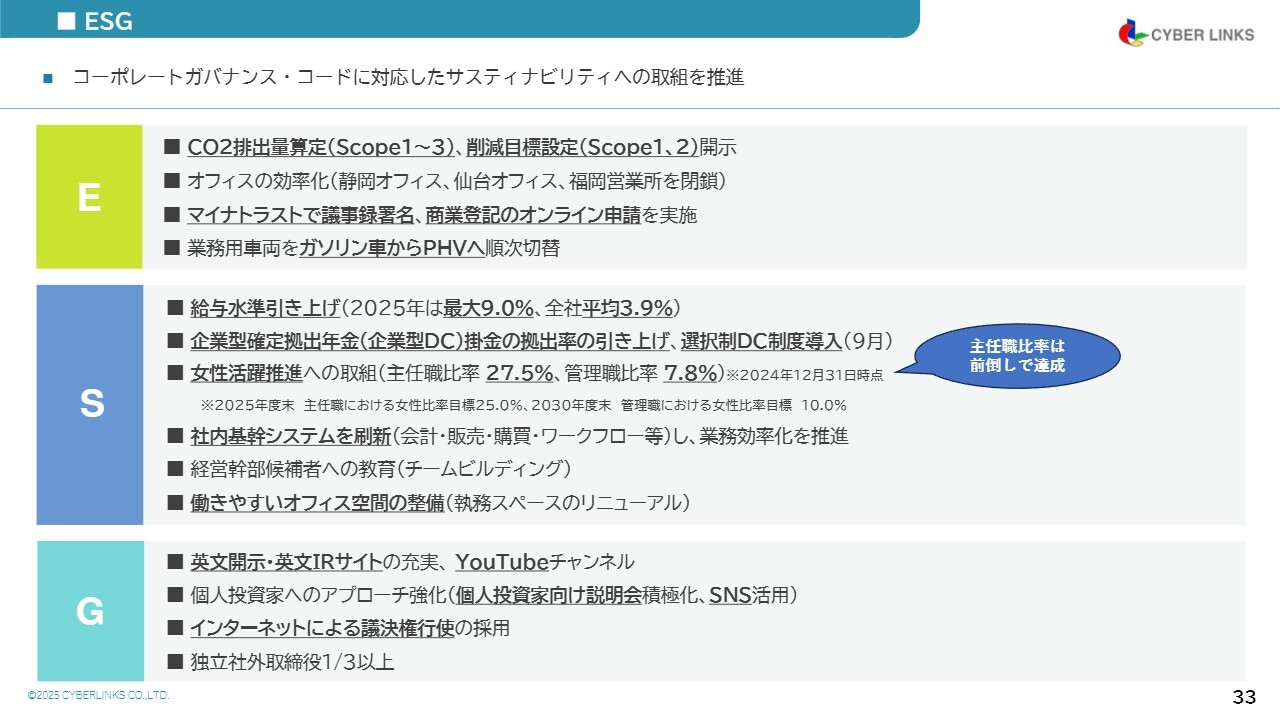

ESG

東:サステナビリティへの取り組みについてご紹介します。

「E(環境)」の領域では、CO2排出量や削減に関する開示を行っています。「S(社会)」の領域では、人的資本投資として給与水準引き上げや女性活躍促進、業務効率化などを進めています。「G(ガバナンス)」の領域では、IRの積極化やインターネット議決権行使の採用などを進めています。

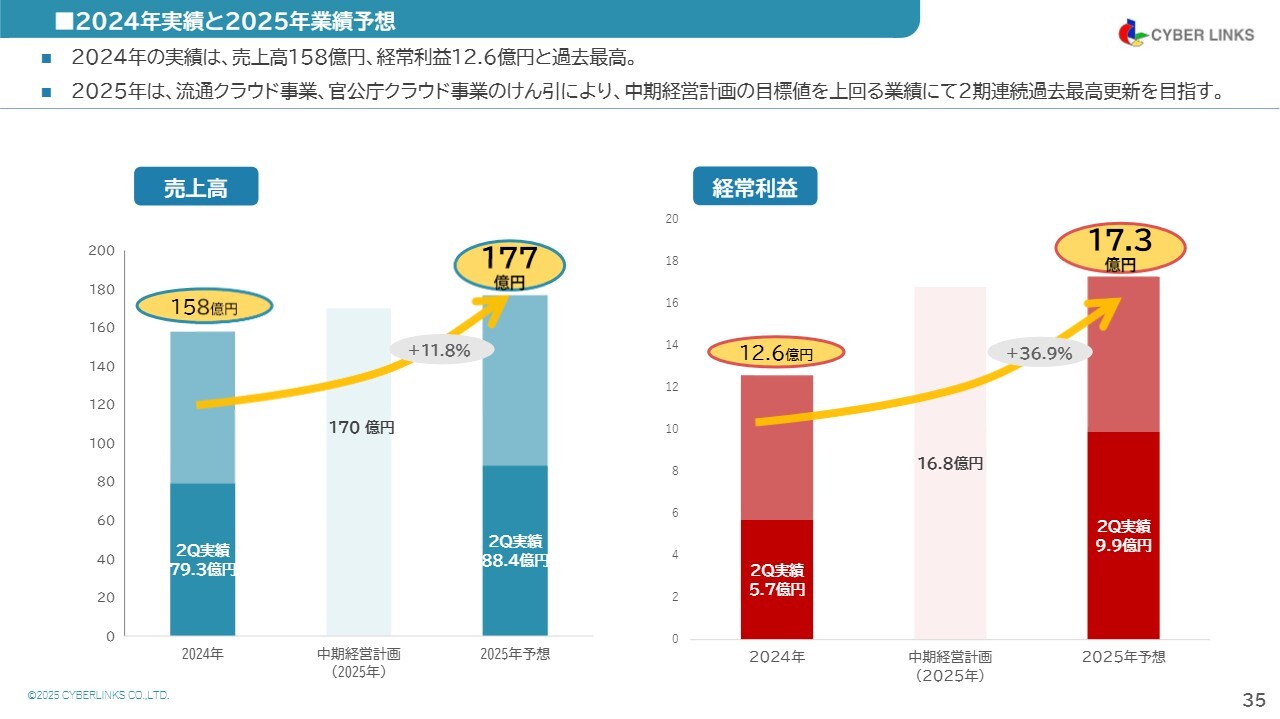

2024年実績と2025年業績予想

東:今後の業績予想についてご説明します。2024年実績では、売上高が158億円、経常利益が12億6,000万円と、どちらも過去最高を達成しました。

2025年の業績予想では、売上高は177億円、経常利益は17億3,000万円と、2期連続で売上高、経常利益ともに過去最高の更新を見込んでいます。この数字は、2025年を最終年度とする中期経営計画の目標値を上回る業績予想です。

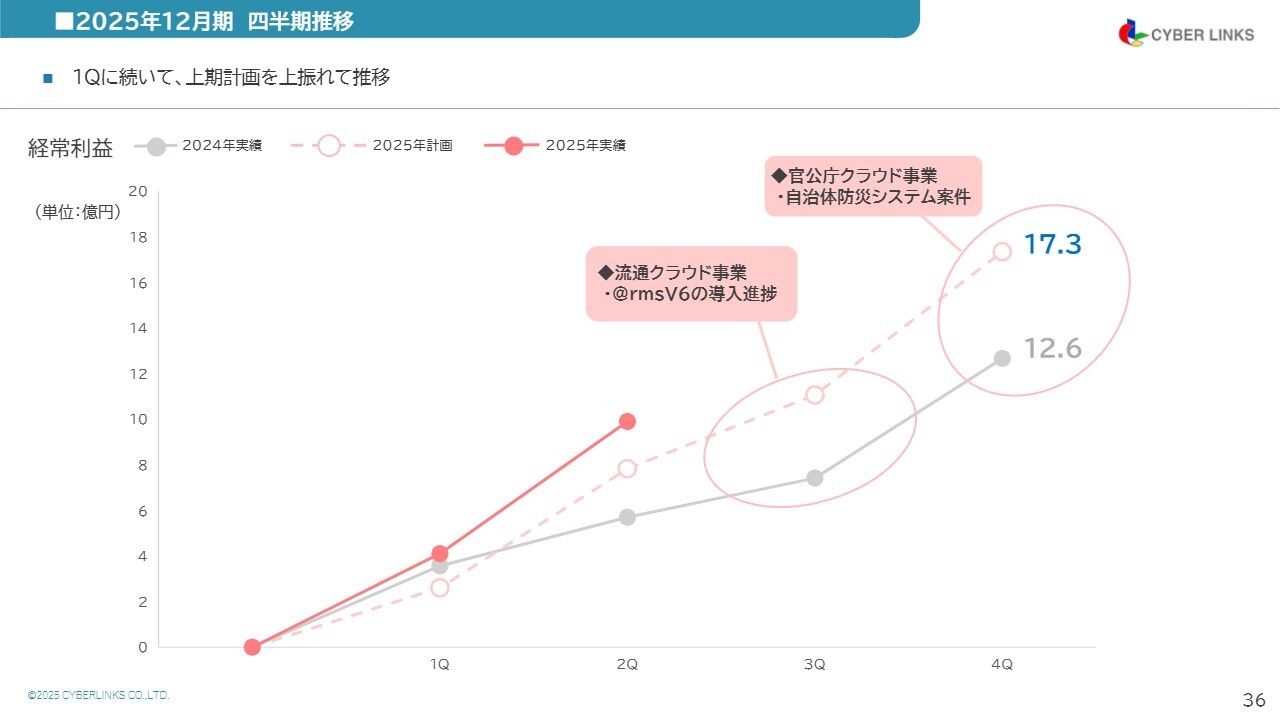

2025年12月期 四半期推移

東:2025年の四半期推移についてご説明します。

スライドのグラフは、経常利益の推移を示したものです。グレーが2024年実績、赤の点線が2025年計画、赤の実線が2025年実績を表しています。

2025年第2四半期は、第1四半期に続いて期初計画を上振れして順調に推移しています。通期では計画どおり中期経営計画を達成し、過去最高益を更新する見込みです。

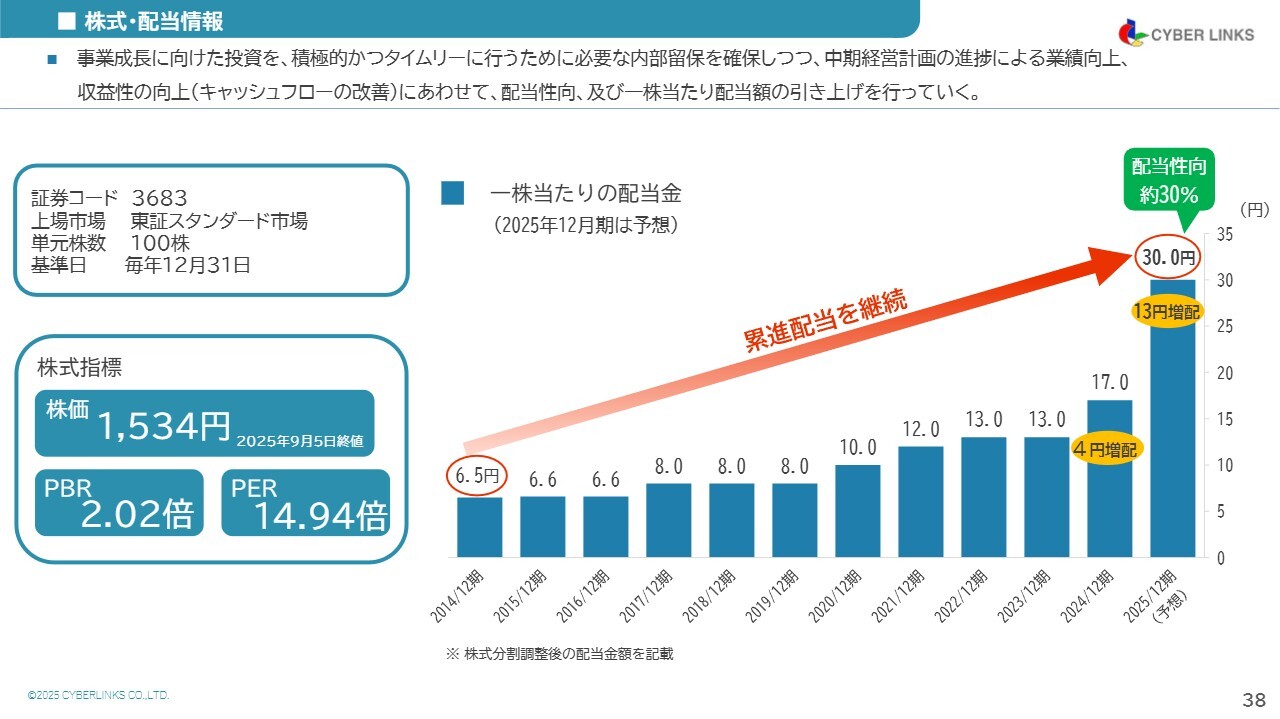

株式・配当情報

東:株式・配当情報についてご説明します。直近の株価は、2025年9月5日終値で1,534円、PBRは2.02倍、PERは14.94倍です。

今後もこのような説明会を通じて、当社の成長性をしっかりと伝え、より多くの投資家のみなさまにさらに評価していただけるよう努力を続けていきます。

また、配当についてはスライドのグラフのとおり増配を続けています。2024年度は前期より4円増配の配当金17円、2025年度は13円の大幅増配を行い、配当金30円、配当性向は約30パーセントとなる予定です。

今後も成長のためのシステム開発、M&A、人的投資にしっかりと投資していきますが、業績の成長と合わせて、還元強化にも取り組んでいきたいと考えています。

コンテンツのご紹介

東:最後になりますが、当社は現在「X (旧 Twitter)」や「IR note マガジン」での記事の投稿など、SNSの運用を開始しています。また、シェアードリサーチ社による企業レポートも公開しています。ぜひこれらもご覧いただき、「フォロー」や「いいね」などで応援をお願いいたします。

質疑応答:スーパーマーケット以外の小売業での需要について

関本圭吾氏(以下、関本):各事業についてうかがっていきます。まず、食品流通業界に特化していた流通クラウド事業において、最近ではドラッグストアなどのお客さまも増えてきているとお話がありました。

スーパーマーケット以外の小売業ではどのような需要があるのでしょうか? また、そのポテンシャル

新着ログ

「情報・通信業」のログ