【QAあり】タナベコンサルティンググループ、通期売上高を上方修正 ストック型「チームコンサルティング」売上高が過去最高

INDEX

若松孝彦氏(以下、若松):みなさま、こんにちは。タナベコンサルティンググループ(以下、TCG)代表取締役社長の若松孝彦です。会社説明会をご視聴いただきありがとうございます。どうぞよろしくお願いします。

本日は、会社概要、事業概要・強み、業績動向、成長戦略、株主還元をご説明します。

企業情報

若松:会社概要です。当社は1957年に創業し、今年で68年目になります。日本の経営コンサルティングのパイオニアと呼ばれています。

本社は、大阪と東京の二本社制であり、札幌から那覇までの10地域で、地域密着のスタイルでファーム(事業所)を展開しています。従業員は約900名、東証プライムに上場しています。株主数と単元株はスライドに記載のとおりです。

登壇者プロフィール

若松:私は社長に就任する前、トップ経営コンサルタントとして活動してきました。これまでに1,000社以上にコンサルティングを提供し、経験のない業種はないというぐらいです。

我々は、自分たちのことを、企業を救う「ビジネスドクター」と称していますが、これまで私もNo.1企業の戦略を作ったり、企業再生を約300社行ったり、事業承継に関わることも約300社で行ってきました。

このような経験もあり、全国の現場で経営者のみなさまにお会いし、30分時間をいただければ、その会社の戦略と課題がすべてわかるという特殊能力を身につけました。今は、TCGの代表取締役社長を務め、戦略を考え、経営を推進しています。

創業の原点・経営理念

若松:当社の創業の原点です。

創業者は、自分の勤めていた会社の倒産を経験し、倒産すると社員や家族が路頭に迷い、取引先にも迷惑がかかるため、「日本にも企業を救う仕事が必要だ」と決意し「企業を愛し、企業とともに歩み、企業繁栄に奉仕する」という言葉から始まる経営理念を掲げ、創業しました。

当時は、経営コンサルティングという言葉が通用しなかったため、わかりやすく伝えるために「ビジネスドクター」と称しました。私もその言葉が大好きで、現代に合わせてアレンジし、「We are Business Doctors」というコピーで現在は発信しています。

創業時に「田辺経営相談所」であったとおり、創業時から経営全体を診る経営コンサルティングファームであったことが、「日本の経営コンサルティングのパイオニア」と呼ばれる所以です。

長い歴史の中で、中小企業だった顧客企業が中規模企業になり、中規模企業が中堅企業になり、そして大企業になっていくという成長過程をご一緒してきたことが当社の強みであり、メソッドになっています。

パーパス(貢献価値)&バリュー(私たちの価値観)

若松:現世代のメンバーで、未来や社会に向けて、どのような会社でありたいのかをパーパス&バリューとして掲げています。「その決断を、愛でささえる、世界を変える。」が、私たちのパーパス(貢献価値)です。

「Teamwork is Power すべてはクライアントの成功と、明るい未来のために」という言葉から始まる6つのバリューを掲げて経営しています。

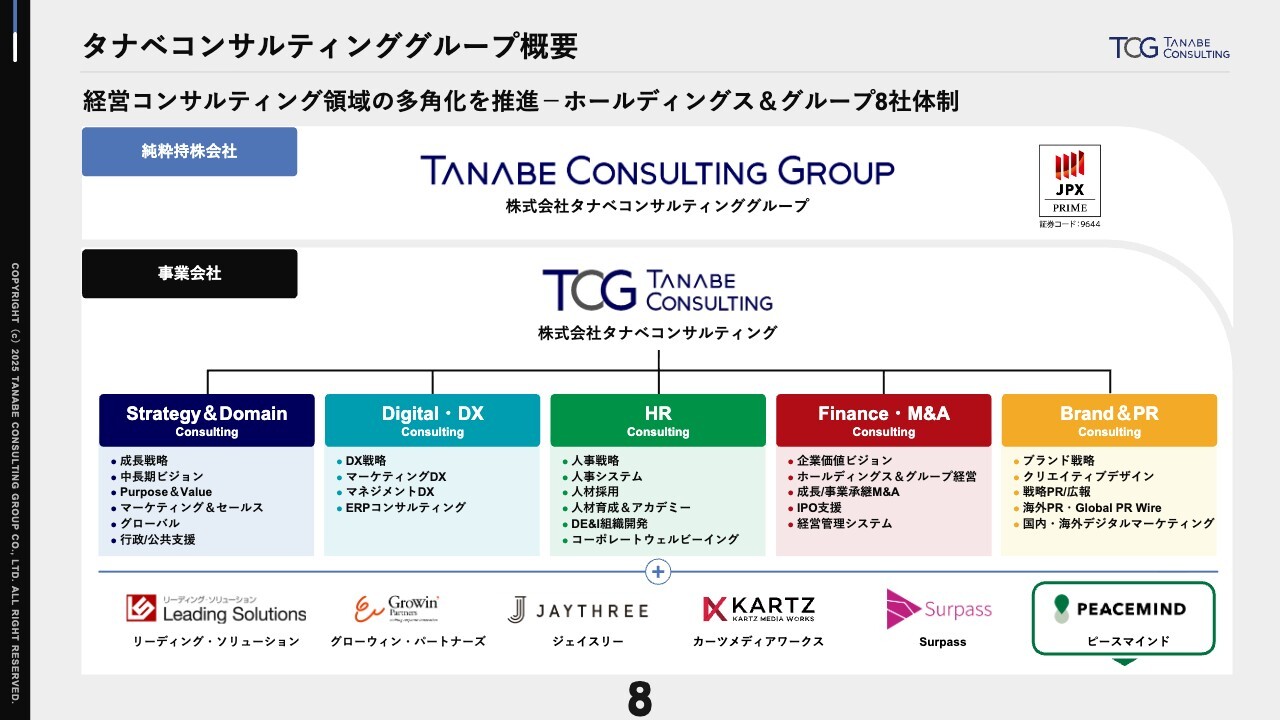

タナベコンサルティンググループ概要

若松:会社概要です。純粋持株会社がプライムに上場しているTCGであり、事業会社として一番大きい母体が、タナベコンサルティングです。

タナベコンサルティングの中に、戦略を策定するストラテジー&ドメイン、DXビジョンの構築やDXの実装を行うデジタル・DX、人事制度や人的資本、教育も含めて支援するHR(ヒューマンリソース)、コーポレートファイナンスやM&Aを支援するファイナンス・M&A、ブランド戦略の構築からマーケティング・PR施策までを支援するブランド&PRという5つの領域があります。

病院に例えると、この5つが大きな診療科目となっています。グループ会社は、それぞれの領域に属するかたちとなります。

リーディング・ソリューションは、デジタルマーケティングの会社です。グローウィン・パートナーズは、デロイトトーマツの出身者も多く、クロスボーダー(海外向け)を含めたM&AやバックオフィスDXを得意としています。

ジェイスリーは、ブランドのコンサルティング支援を行っており、カーツメディアワークスは戦略PRや海外PRを得意としています。Surpassはセールスやマーケティングを支援しており、ほとんどの社員が女性の会社で、トップも女性社長です。

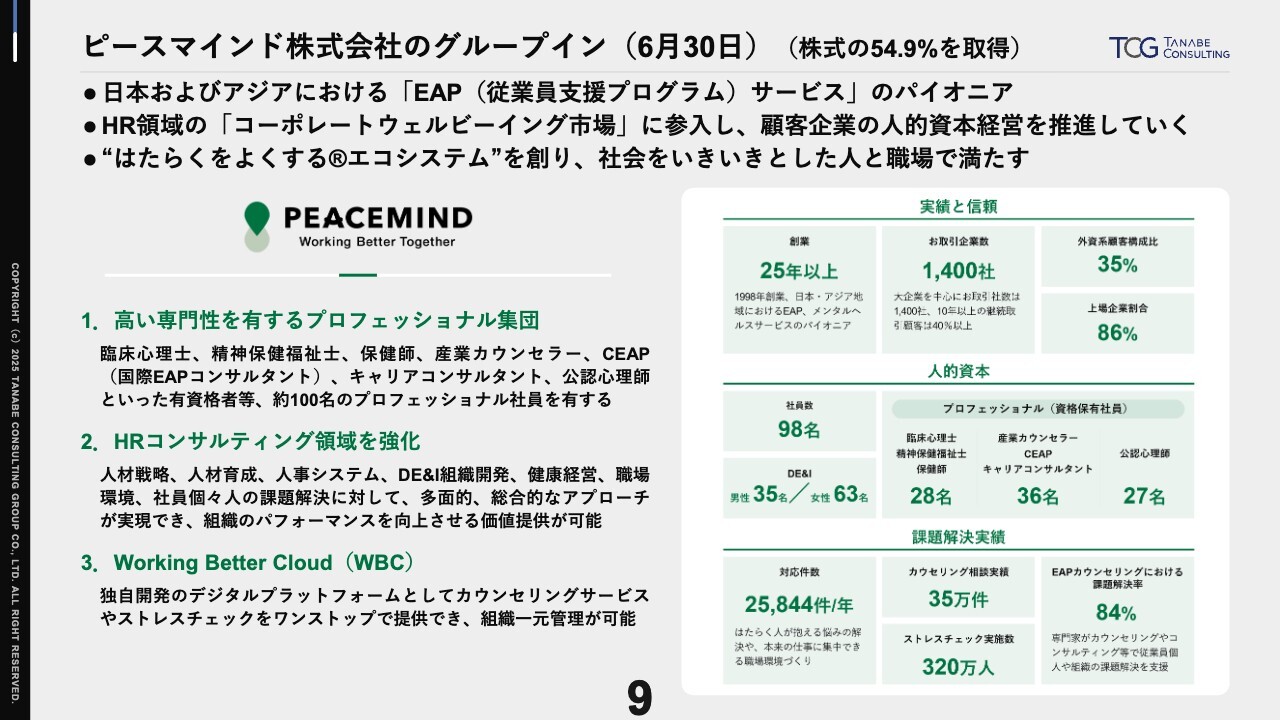

ピースマインド株式会社のグループイン(6月30日)(株式の54.9%を取得)

若松:ピースマインドが、一番直近でグループインした会社です。臨床心理士や産業カウンセラー、保健師等の高い専門性を有するプロフェッショナルが約100名在籍しています。

アジア・日本における「EAP(従業員支援プログラム)サービス」のパイオニアとして、日本で最も早くからこの領域に携わってきた会社です。当社が「コーポレートウェルビーイング市場」に参入し、HR領域を強化していくためにグループに入ってもらいました。

顧客構成比は外資系企業が約35パーセント、上場企業が約86パーセントとなっています。

日本では経営コンサルティングファームがこの領域を持っていることは唯一無二であり、他社にはありません。ピースマインドの社長は、日本で初めてこの領域を実装・実行した経営者です。彼によると世界にも類を見ないということです。

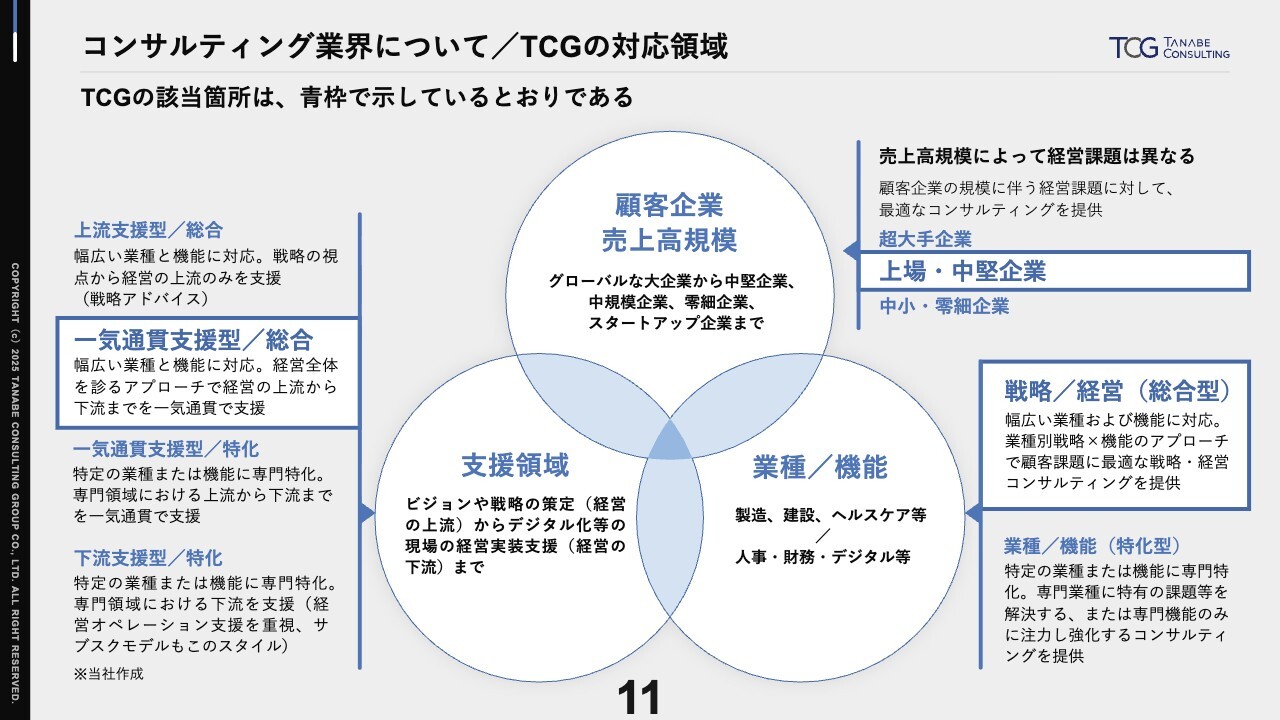

コンサルティング業界について/TCGの対応領域

若松:事業概要・強みについてご説明します。コンサルティング業界は大きく3つに区分できると考えています。

1つ目は、顧客企業の売上高規模です。当社は、その中でも上場・大手、中堅・中規模企業を中心としています。

2つ目の業種/機能では、当社は総合型になります。戦略や経営全体を捉え、顧客課題に最適なコンサルティングを提供します。

3つ目の支援領域では、上流工程で戦略だけを支援する会社や、中流・下流工程でオペレーション(実行)部分だけを支援する会社がありますが、TCGは戦略的な上流からオペレーションの下流まで、一気通貫でコンサルティングを提供しています。

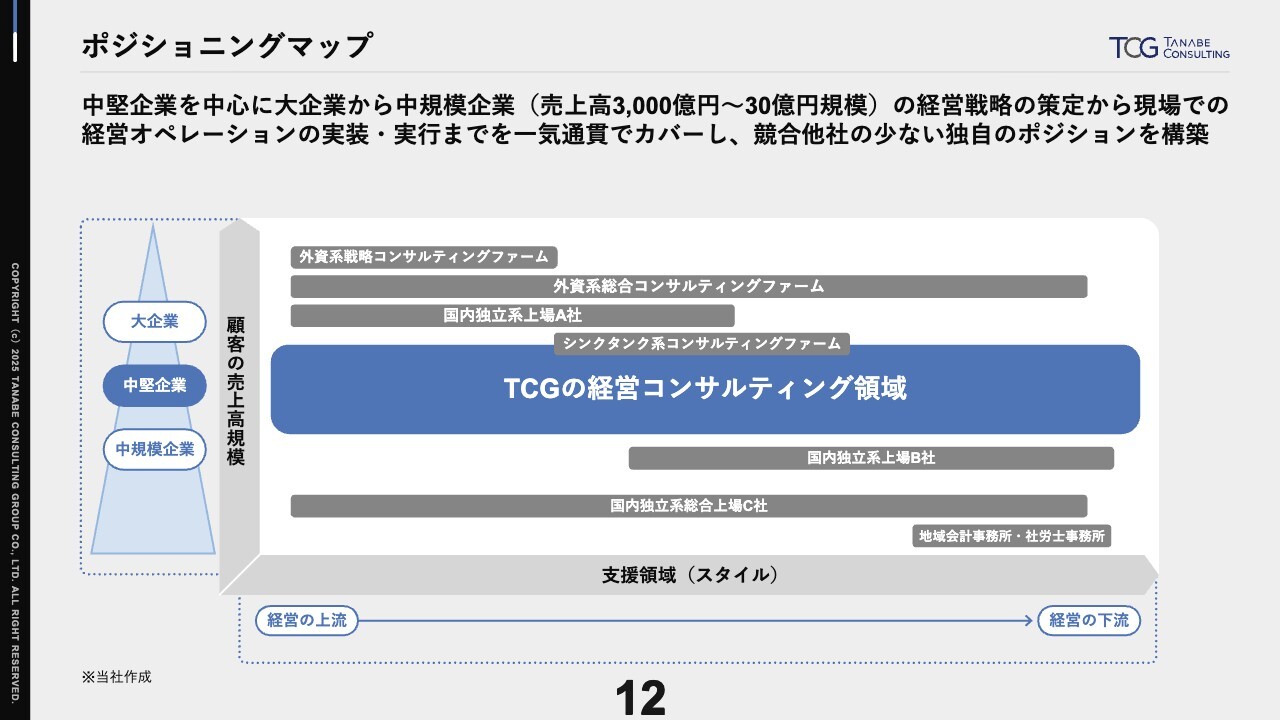

ポジショニングマップ

若松:このスライドは、コンサルティング業界のポジショニングマップです。縦軸が顧客の売上高規模、横軸が支援領域(スタイル)です。TCGは、中堅企業を中心に上下をカバーしており、支援領域は上流から下流まで一気通貫となります。

グレーの部分は、当社が同業他社を想定し作成しています。中堅企業を中心に上流から下流まで一気通貫で支援しているのは、独自のポジションであり、競合が少ないと考えています。

売上高規模3,000億円から30億円までの顧客企業に対し、経営戦略の策定から現場でのオペレーションまでを一気通貫で支援しています。

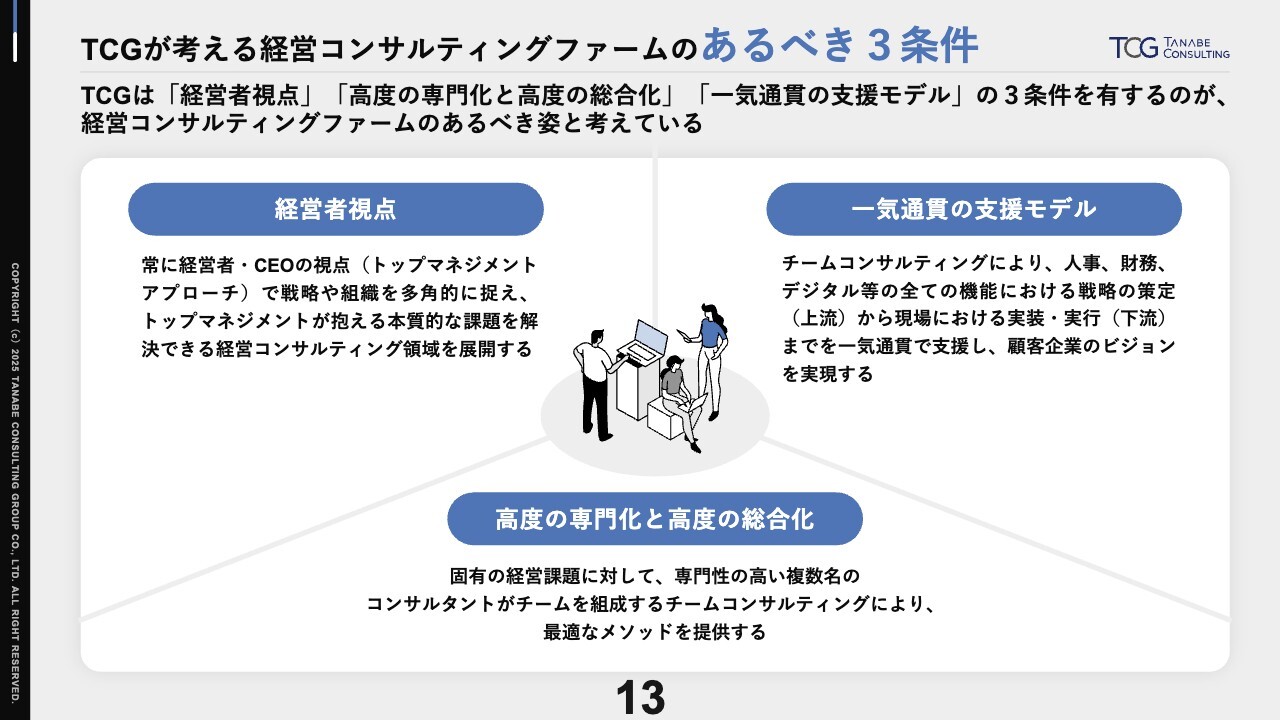

TCGが考える経営コンサルティングファームのあるべき3条件

若松:TCGが考える経営コンサルティングファームのあるべき姿、条件については、次のページでご説明します。

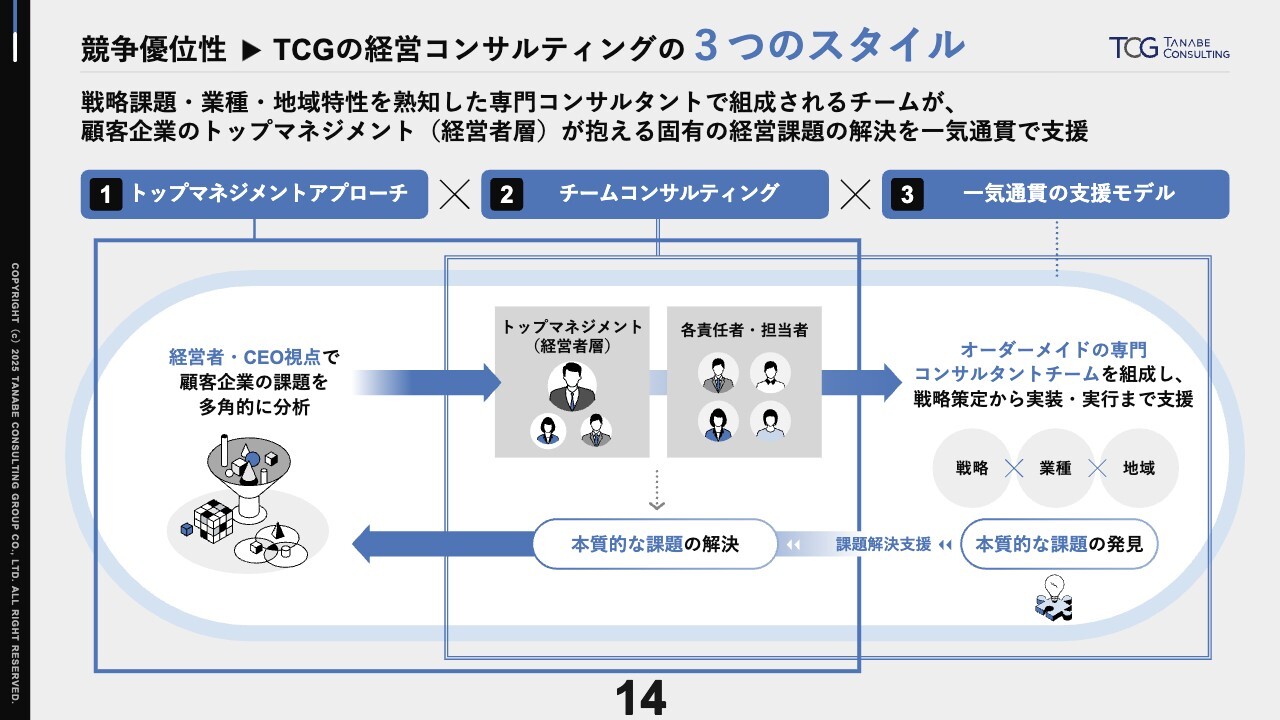

競争優位性 TCGの経営コンサルティングの3つのスタイル

若松:競争優位性と経営コンサルティングの3つのスタイルについてご説明します。

1つ目は、トップマネジメントアプローチです。TCGの顧客は社長であることが一番大事な部分であり、これは創業以来、68年間一貫しています。会社は経営者で決まるため、そこへアプローチしなければ、経営コンサルティングとは言えないということが当社の基本的な考え方となっています。

2つ目は、チームコンサルティングです。各領域のコンサルタントが顧客企業の経営課題に合わせてチームを編成し、課題解決を支援します。トップマネジメント(経営者層)自身も、上場企業や中堅企業ではチームで経営しているため、私たちもチームでコンサルティングを提供していくという考え方です。

3つ目は、一気通貫の支援モデルです。トップの考えていることを、現場で実行していくまで、一気通貫で支援しています。経営者層だけを顧客として、レポーティングして終わりではなく、実行段階まで現場のみなさまと一緒に取り組んでいきます。

この3つを独創性・競争優位性と考え、私たちのスタイルとして取り組んできました。

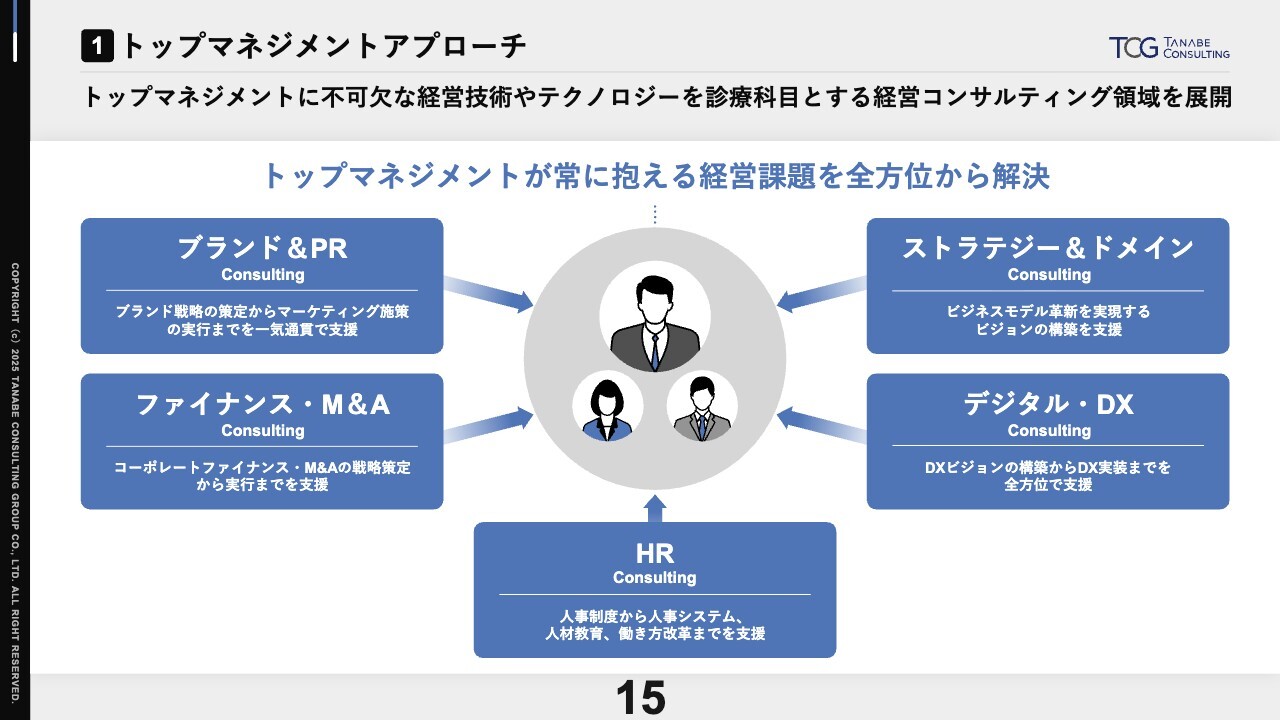

1.トップマネジメントアプローチ

若松:3つのスタイルを1つずつご紹介します。1つ目のトップマネジメントアプローチでは、トップマネジメント(経営者層)が常に抱えている経営課題を全方位から解決していきます。スライドに掲載している5つの領域は、社長が身につけなければいけない経営技術のすべてです。

戦略・デジタル・人的資本・ファイナンスを考え、持続的成長のためにM&Aを行い、グループのブランディング・PRを推進するこれらを経営者の仕事として網羅しています。この診療科目のどれが欠けても、経営コンサルティングとはいえないというのが私の考え方であり、TCGの考え方となっています。

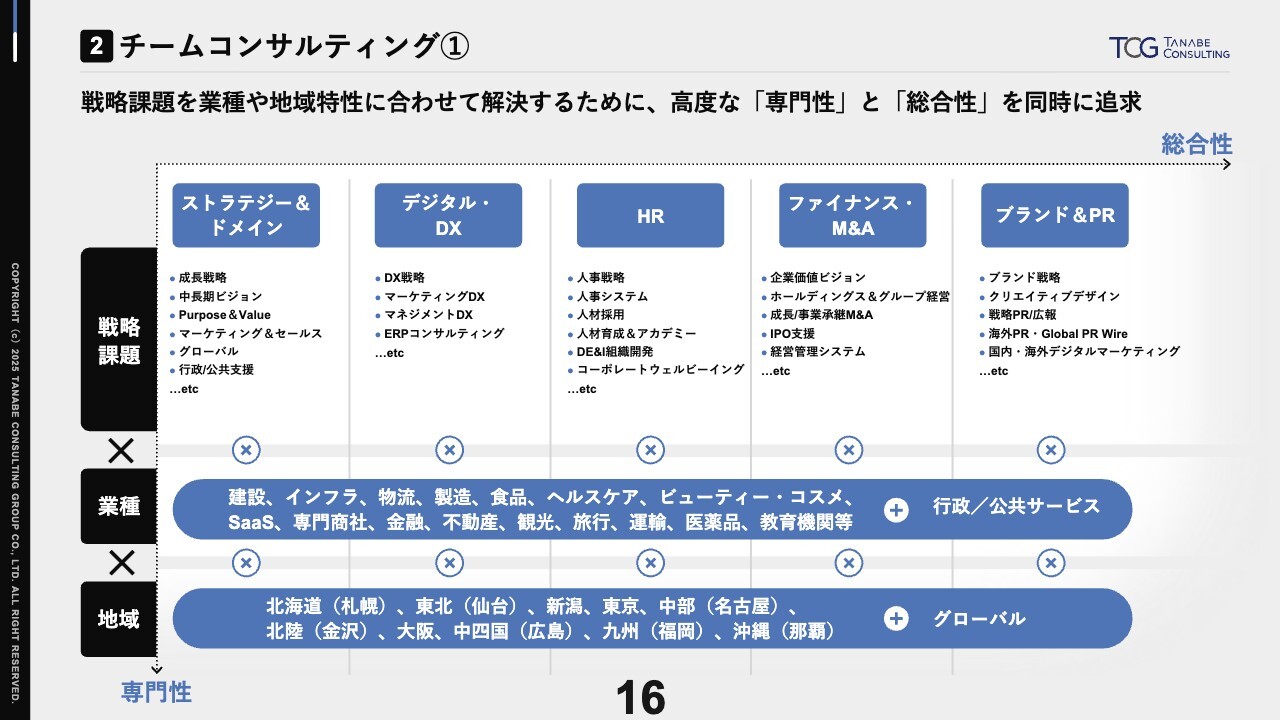

2.チームコンサルティング①

若松:2つ目は、チームコンサルティングです。当社には、それぞれの領域の専門家が在籍しており、またそれぞれ得意な業種や地域があります。企業固有の課題に対して最適なチームを編成して解決していきます。

人間の身体で例えると、がん、脳梗塞、心筋梗塞等、命に関わるような高度な病気の場合は、それぞれの専門家が集まり、チームを編成して1人の身体に対して向き合います。その時の診療科目を間違えると全く違う治療になってしまうため、編成力は非常に大事です。

高度の専門性と高度の総合性、その掛け合わせがチームコンサルティングです。

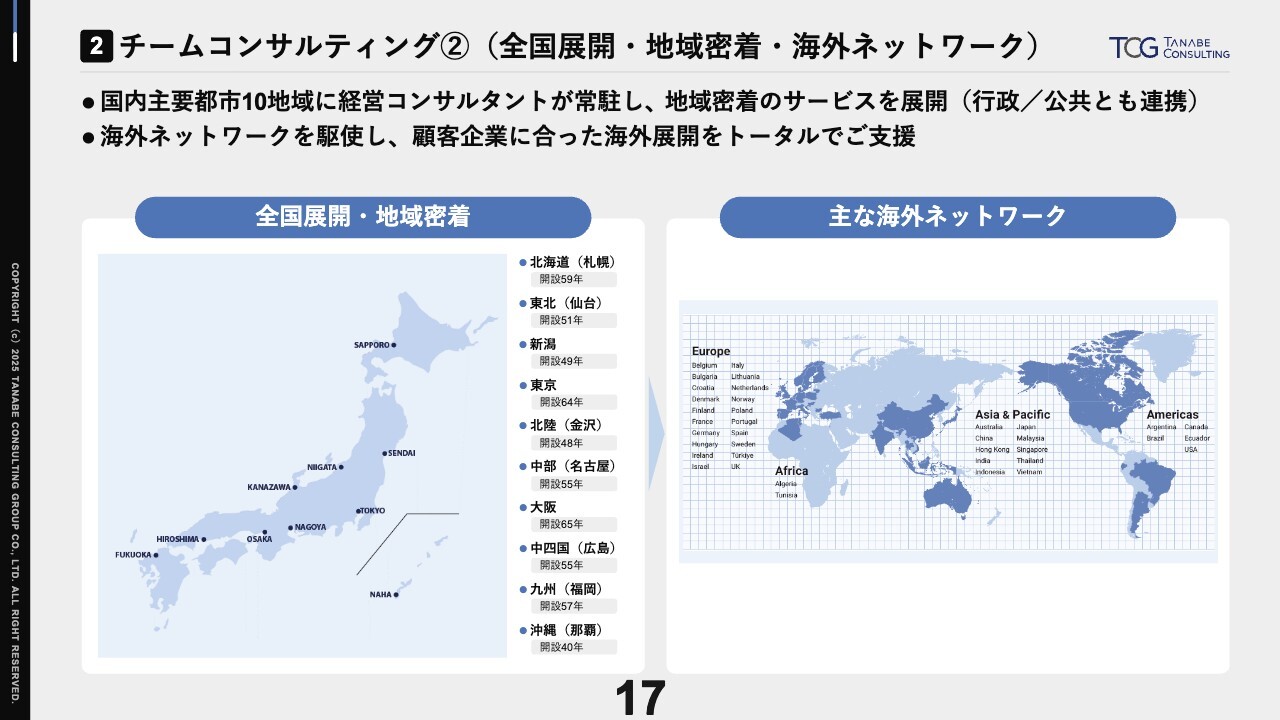

2.チームコンサルティング②(全国展開・地域密着・海外ネットワーク)

若松:チームコンサルティングを広く展開していくために、北海道から沖縄まで10地域に事業所を置き、地域密着でコンサルタントが常勤しています。北海道は設立して約60年、沖縄は約40年です。

経営コンサルティングがブームになったから営業所を出したのではなく、以前から地域密着で行っています。顧客企業よりも当社の方が長くその地域にいることもあります。

海外ネットワークについても、海外のコンサルパートナーも含めてネットワークを組み、顧客企業の海外への進出、現地の企業支援等を行っています。

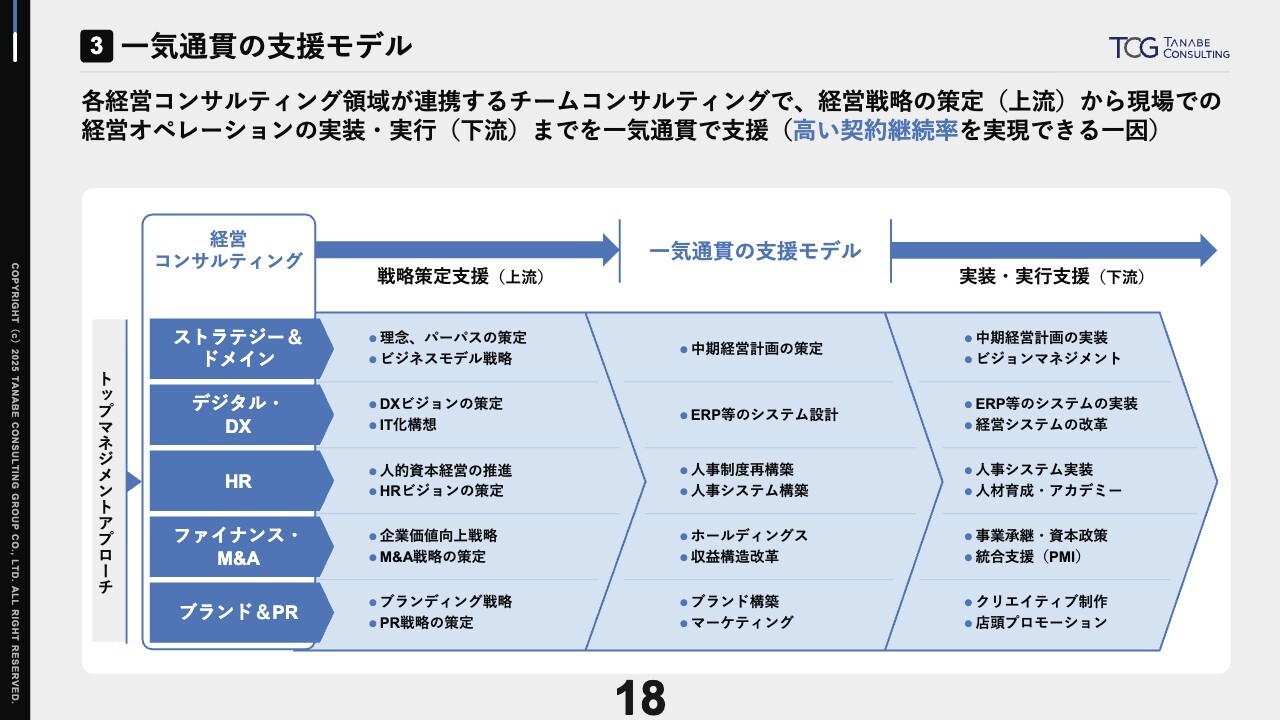

3.一気通貫の支援モデル

若松:3つ目は、一気通貫の支援モデルです。スライドには、それぞれの領域の上流のテーマと、実装・実行支援の中流・下流のテーマを一覧にしています。当社は、診療科目ごとにメソッドを持っており、一気通貫でコンサルティングを提供しています。

デジタルに特化したチームコンサルティングもあれば、ストラテジーとHRが組んだり、HRとファイナンスが組み合わさったりするチームコンサルティングもあります。

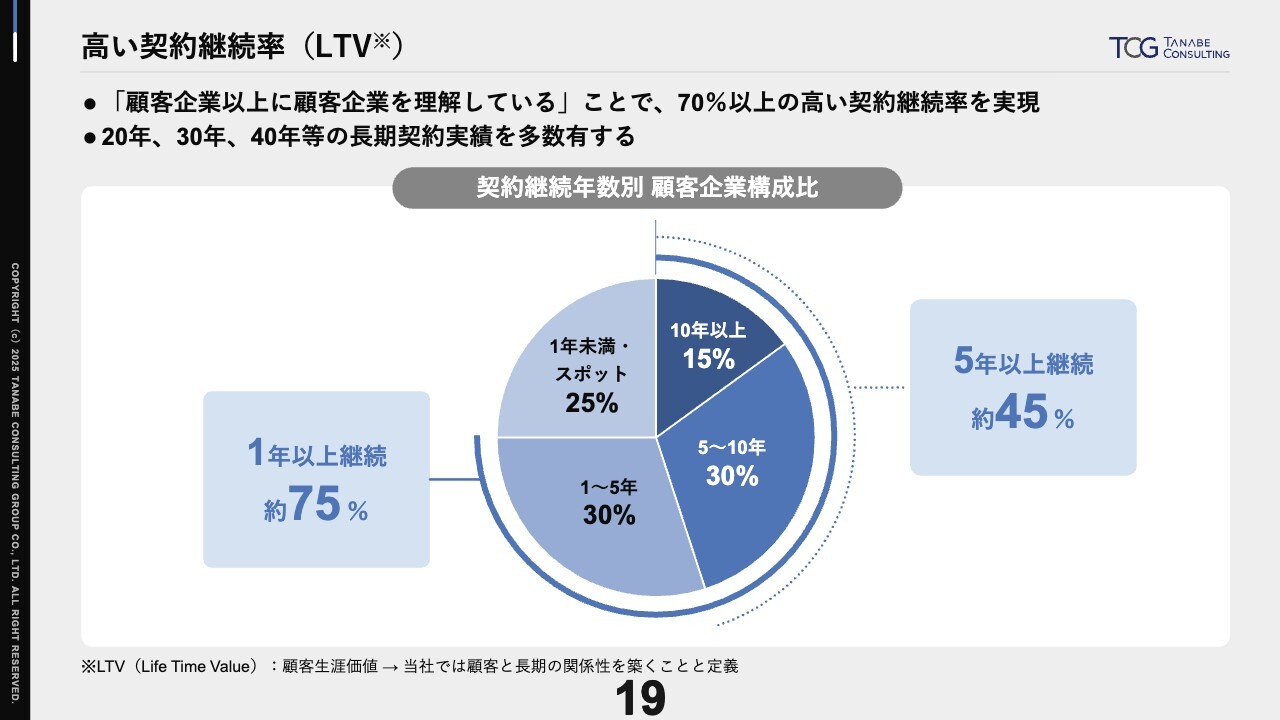

高い契約継続率(LTV)

若松:この3つの独創性のおかげで、高い契約継続率、LTV(Life Time Value:顧客生涯価値)を実現しています。契約を分析すると、5年以上の継続は約45パーセント、1年以上の継続は約75パーセントと、高い契約率を誇っています。

TCGには20年契約、30年契約、40年契約の顧客企業がたくさんあります。それだけ長く契約が続くということです。

経営理念にある「企業とともに歩む」と「企業を愛する」という、当社の考え方を少しでもご理解いただければと考えて掲載しました。

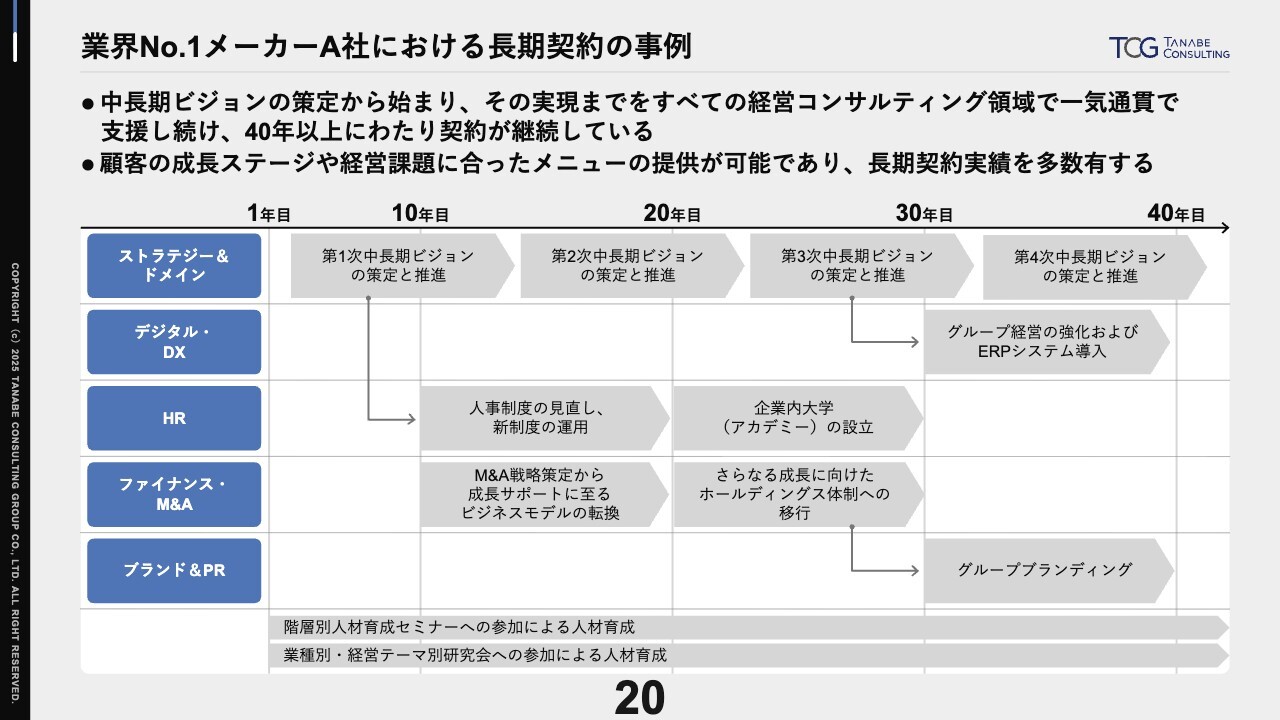

業界No.1メーカーA社における長期契約の事例

若松:スライドは、ある業界No.1メーカーA社の長期契約の事例です。会社の長期ビジョンを策定し、長期ビジョンから出てくるHRやM&A、デジタル等の課題に対してチームの編成を変えていきながら顧客企業を支援しています。

例えば、ホールディングス化、M&A、グループ化をすると、今度はグループ・ブランディングも必要になるため、企業のビジュアル・アイデンティティ、コーポレート・アイデンティティを変えていくようなご支援をブランド&PRのメンバーが行います。

そのような意味で、複合的にチームで推進していくという特徴を持っています。

関本圭吾氏(以下、関本):業績動向のご説明に入る前に、ビジネスモデルなど、いくつか細かいところをうかがえればと思います。

ポジショニングについてです。御社は独自のポジションを確立されており、競合も少ないのではないかというお話でしたが、「上流工程から下流工程までで中堅層を」という領域で見た時に、こことぶつかるようなことがあるのでしょうか? それとも、他に同じ領域の会社は思い当たらないのでしょうか?

若松:競合は、非常に少ないです。その理由の1つとして、中堅企業の経営が難しいためです。

中堅企業は、組織で十分にコントロールできる大企業の規模を持っておらず、中小企業のように経営者のリーダーシップですべて決断・実行していくことができません。その中間にあり、マネジメントや戦略策定が難しいです。

また、当社は北海道から沖縄まで地域で密着していますが、中堅企業は地域に多くあります。地域の基幹産業等に根ざして成長している会社が多いため、当社のように50年以上地域で密着していると、強固なご縁を構築できます。

この地域密着モデルを活かせることが、当社のポジショニングの優位性といえます。

関本:中堅企業は、大企業でも小規模でもないような悩みがあるのではないかと考えていたのですが、やはりリソースの規模感や課題があるということですね?

若松:そのとおりです。これまで、日本には大企業・中小企業という統計しかありませんでした。今回、経済産業省が中堅企業を新しく定義しましたが、当社は50年前から中堅企業を定義しており、日本の経済の牽引役になっていくと考えています。

中小企業は益々数が減ってきて、後継者もいないため、会社を統合せざるを得なくなってきています。大企業は国内ではマーケットが小さく、すでに海外において売上高や利益の大半を稼ぐ構造になっています。一方で、国内市場は中小企業だけで成り立っておらず、ここに中堅企業の価値があり、日本経済に必要不可欠です。当社は中堅企業の成長を支援しているとご理解いただければと思います。

関本:売上高3,000億円から30億円規模の企業が、M&Aや事業承継でどんどんまとまっていっているのですね。そうすると、複数企業になって規模も大きくなり、難しくなってきたというようなこともあるのですね。

若松:おっしゃるとおりです。当社は、そこをサポートしています。

関本:どのような経路で、お客さまを獲得されるのでしょうか? 地面的なご縁もあるようですが、カウンターパートは社長で、紹介でお客さまが増えていくかたちなのでしょうか?

若松:顧客企業からの紹介もありますが、1つ目は当社がデジタルマーケティングの会社を持っているということもあり、デジタルにて顧客企業の課題をキャッチする独自のマーケティングモデルを持っています。

2つ目は、テーマごとで課題を検討できるセミナーやフォーラム、研究会等を開催し、これらを動線にコンサルティング契約につながっています。

3つ目は、金融機関も含めた約300社とのアライアンスがあり、そこからの紹介で新規顧客を開拓しています。

関本:そのアライアンス先も、代理店などのコンサルティングを行っているということですか?

若松:金融機関については、おっしゃるとおりです。「さまざまな経営課題があるので、TCGで解決してくれませんか?」というかたちでご紹介いただき、一緒にリレーションを組んで行っています。

関本:業績動向にも関わると思いますが、御社の得意領域や、今はこの領域の切り口からお客さまが入ってくることが多いというようなことはありますか?

若松:1つ目は、ビジョン・経営計画です。現在は30年に一度の大転換期であり、環境が変わっているため、大企業・中堅企業の経営者が未来を捉え直し、ビジョン・経営計画を組み立て直したいというご相談が非常に多いです。その割合が一番多いと思います。

2つ目は、HR領域であり、人材採用・定着・育成・活躍等のご相談が多いです。

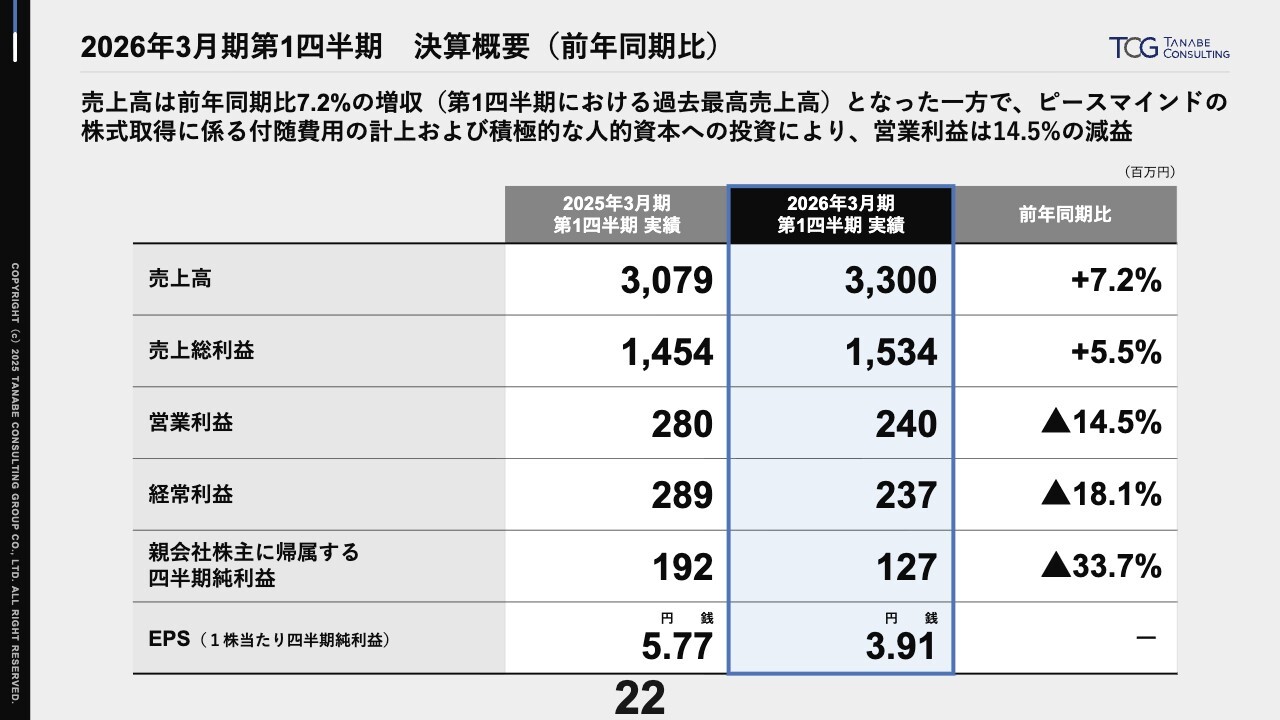

2026年3月期第1四半期 決算概要(前年同期比)

若松:業績動向についてご説明します。第1四半期の業績は、売上高が33億円、営業利益が2億4,000万円、経常利益が2億3,700万円となりました。

売上高は前年同期比で7.2パーセントの増収となっています。第1四半期としては過去最高の売上高となった一方で、ピースマインドの株式取得等の付随費用が発生したことや、積極的な人的資本投資により、営業利益は前年同期比14.5パーセントの減益となりました。

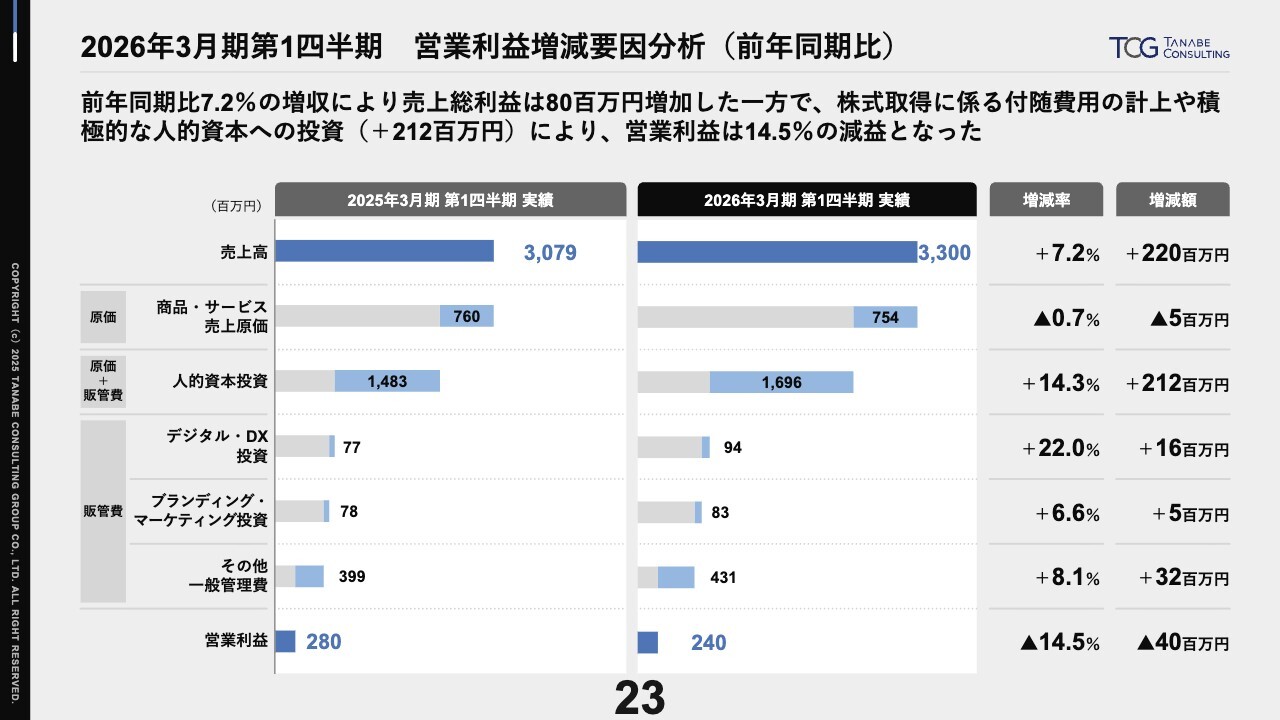

2026年3月期第1四半期 営業利益増減要因分析(前年同期比)

若松:営業利益の増減要因分析については、スライドをご覧いただければと思います。それぞれの項目で、どのように変化したのかを掲載しています。

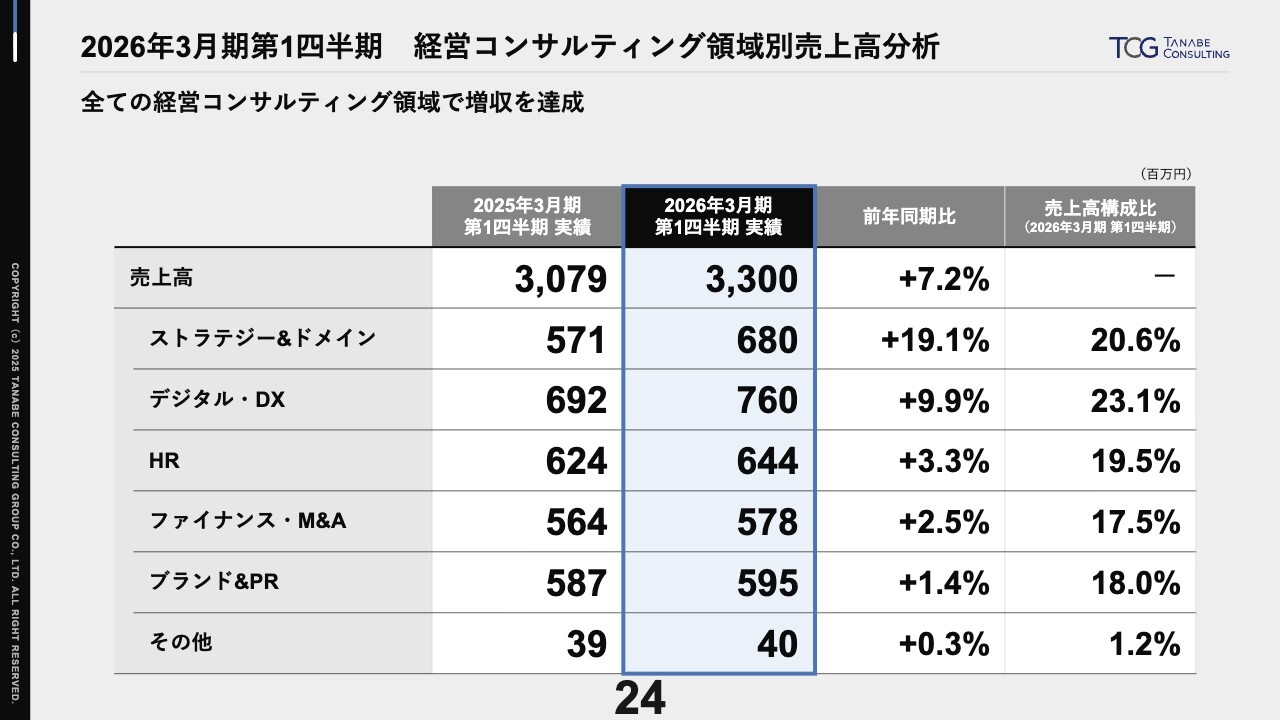

2026年3月期第1四半期 経営コンサルティング領域別売上高分析

若松:経営コンサルティング領域別の売上高分析です。表の青枠には、先ほどご紹介したストラテジー&ドメインから、ブランド&PRまで、売上高33億円の内訳を示しています。その隣に前年同期比を示しています。

おかげさまで、すべての領域が前年より順調に伸びているため、売上高構成比に大きなばらつきはありませんが、ストラテジー&ドメインは前年同期比プラス19.1パーセントと高くなっています。

売上高の構成としても、極端にそれぞれが低いということではなく、ほぼ均等に編成できていることをご理解いただけると思います。

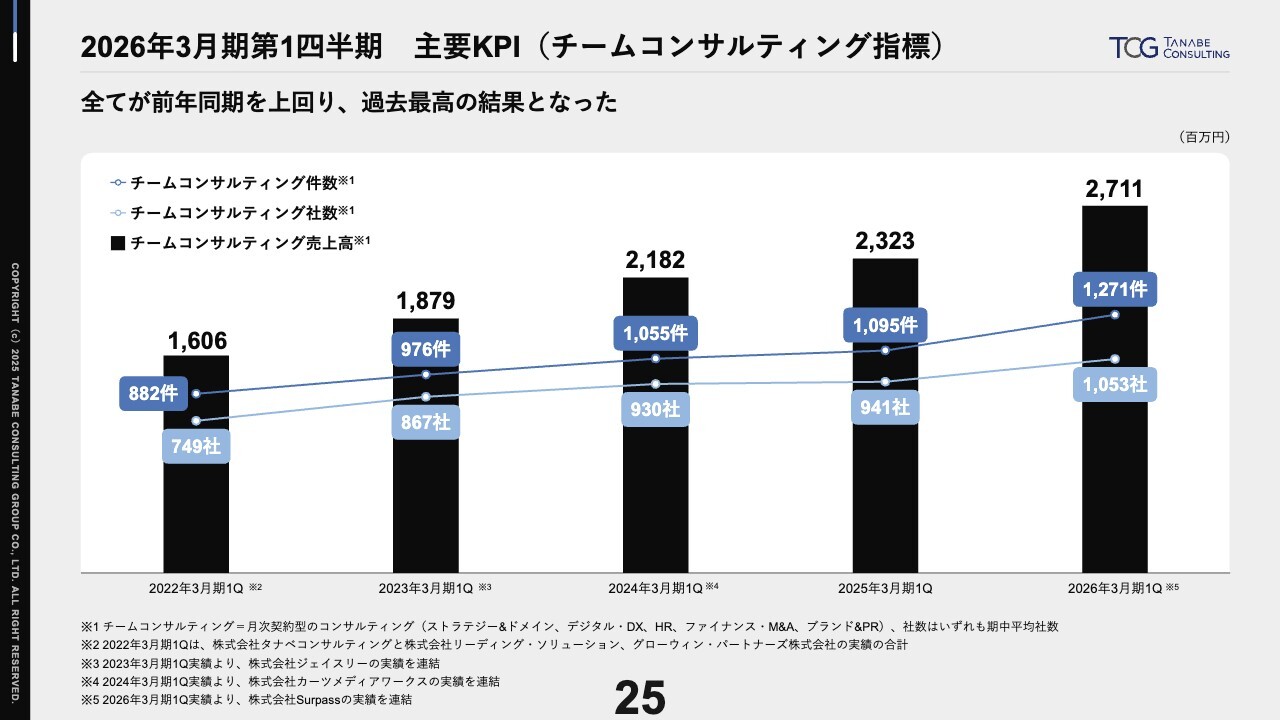

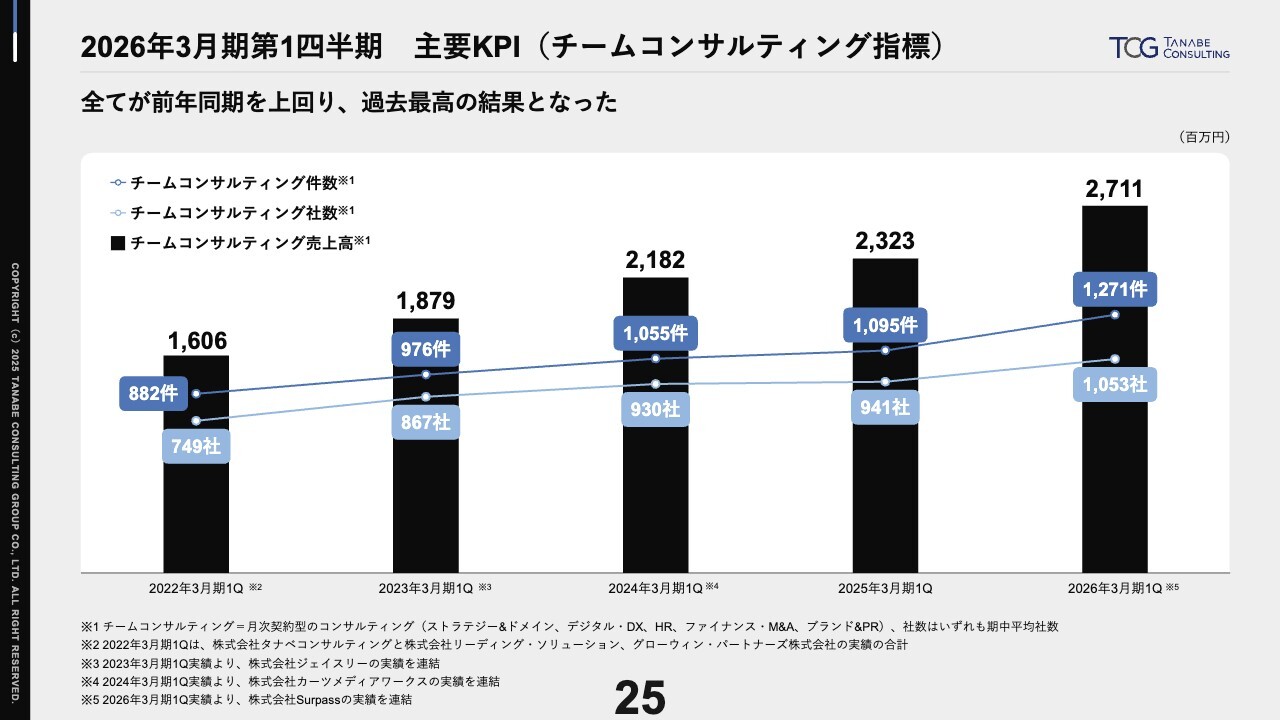

2026年3月期第1四半期 主要 KPI(チームコンサルティング指標)

若松:主要KPIについてです。スライドのグラフは、チームコンサルティングの指標です。棒グラフで示したチームコンサルティング売上高は順調に増えており、折れ線グラフで示した件数と社数も含めて、すべてが前年同期を上回る過去最高の結果となっています。

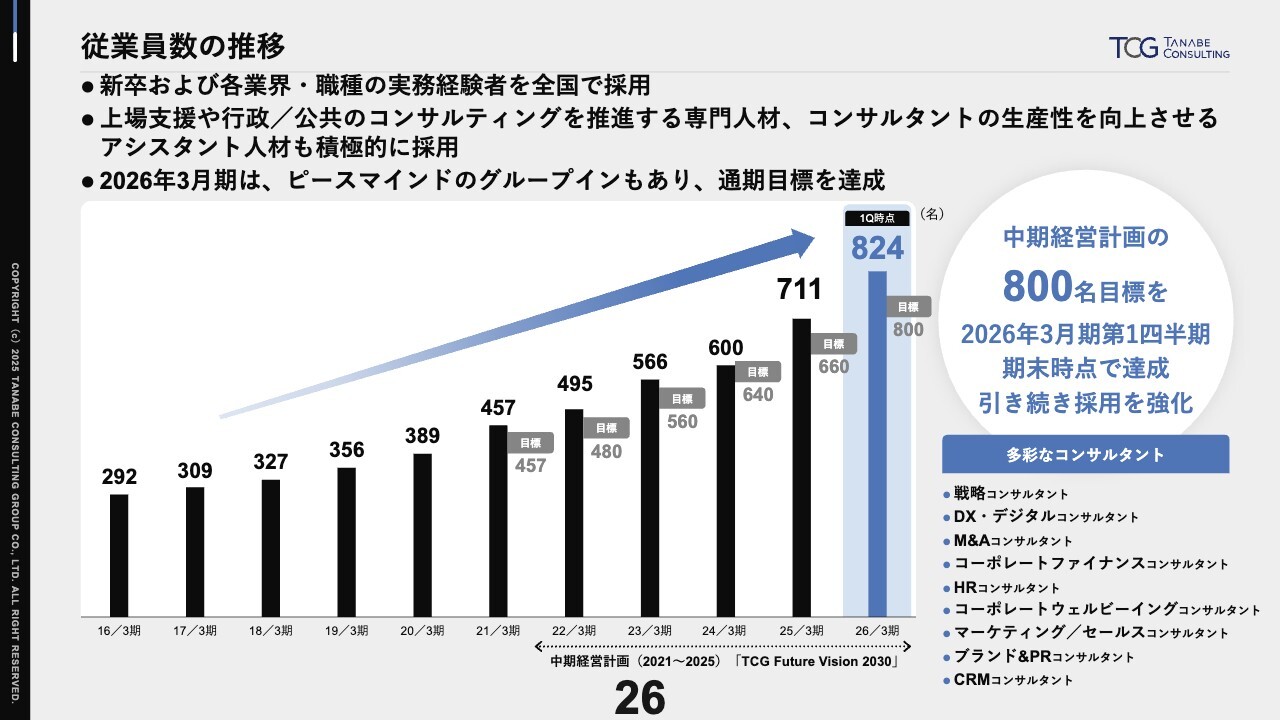

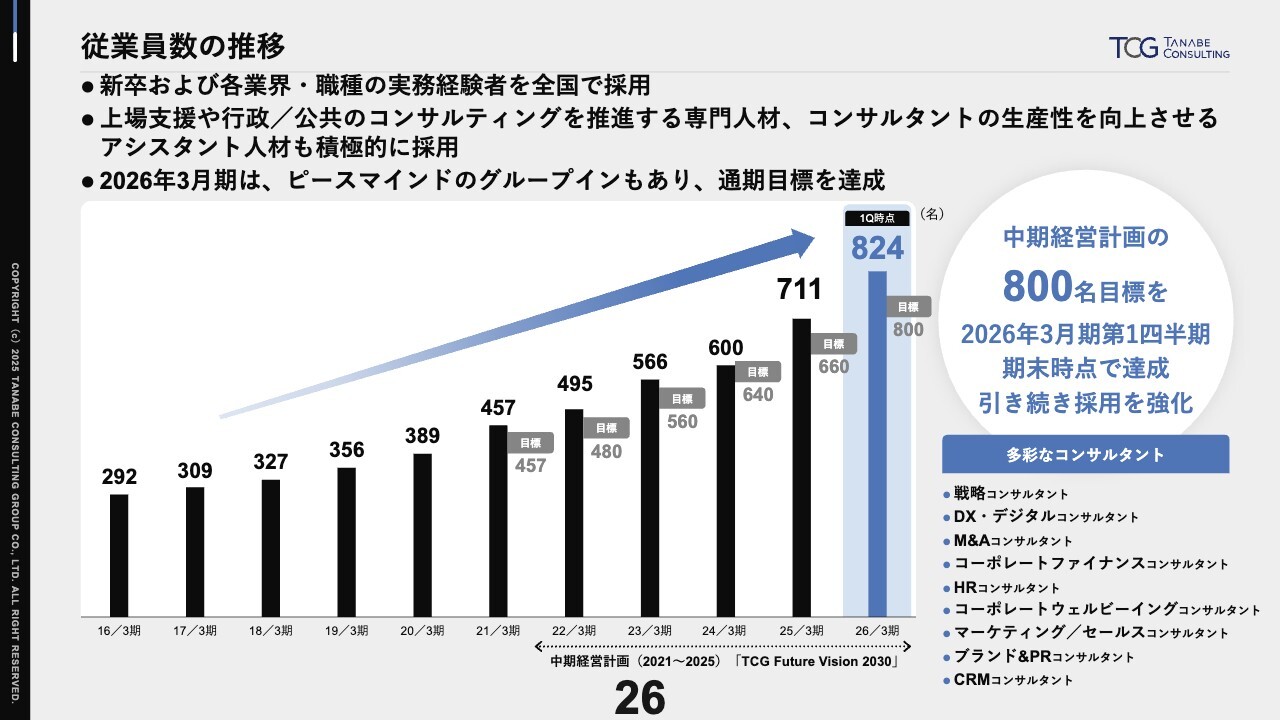

従業員数の推移

若松:コンサルティングを支える従業員数の推移です。積極的に採用活動を展開してきた結果、この10年で順調にプロフェッショナル人材を増やしてきました。

ピースマインドのグループインもあり、今期の当初目標800名に対して、現時点で824名となりました。計画どおり順調に人員は増えています。

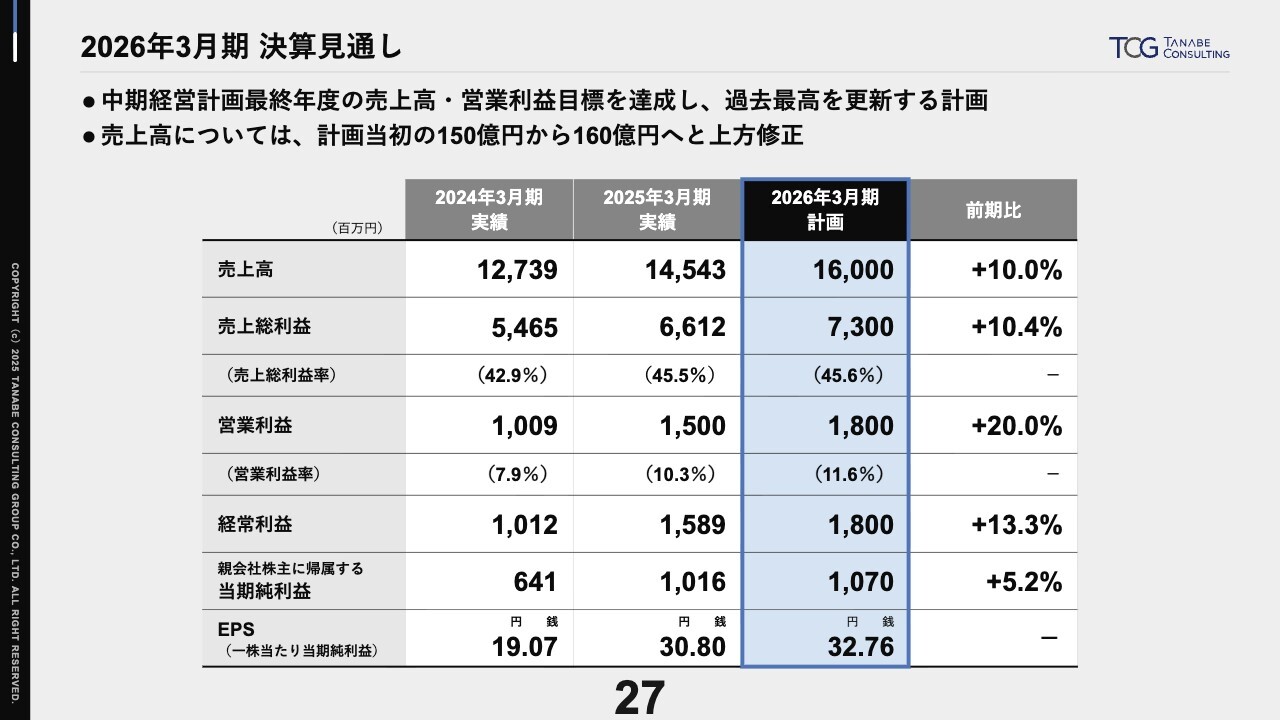

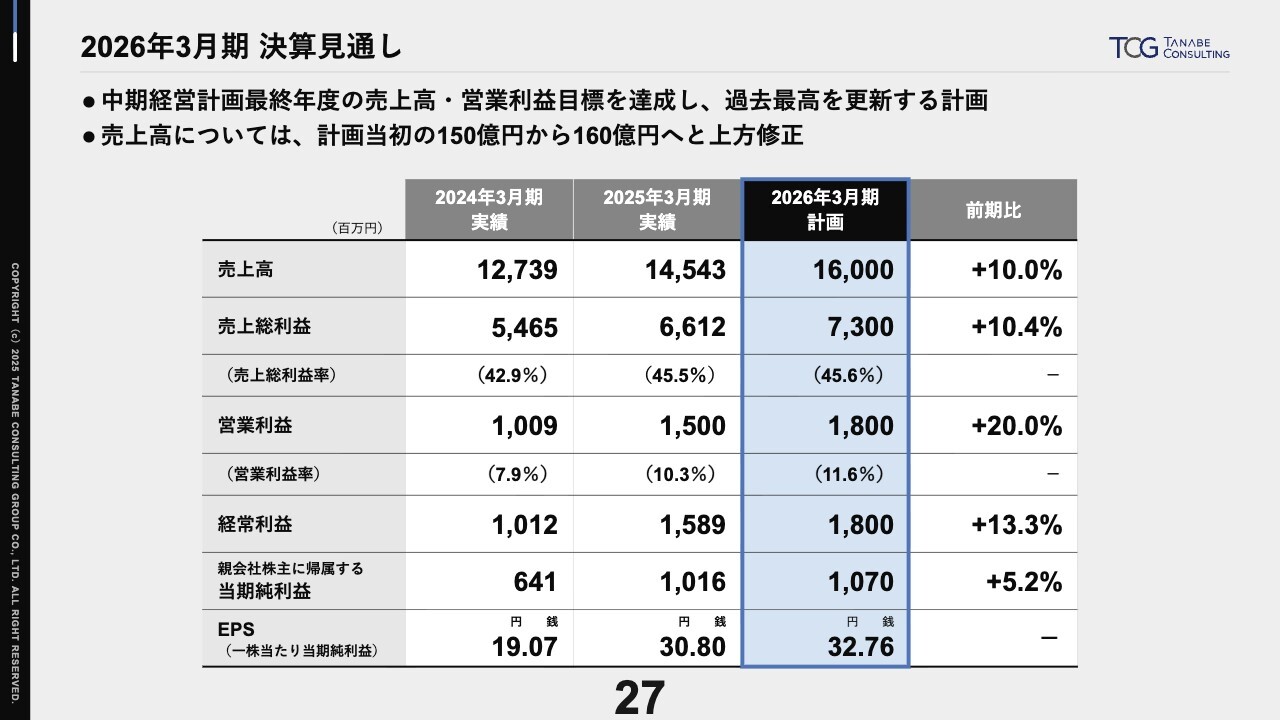

2026年3月期 決算見通し

若松:2026年3月期通期の決算見通しです。今期は、中期経営計画の最終年度にあたることから、売上高、営業利益目標をしっかりと達成し、再び過去最高を更新する計画となっています。

売上高は160億円、営業利益は18億円、経常利益は18億円、親会社株主に帰属する当期純利益は10億7,000万円を目標としています。売上高については、当初計画を150億円としていましたが、160億円に上方修正しています。

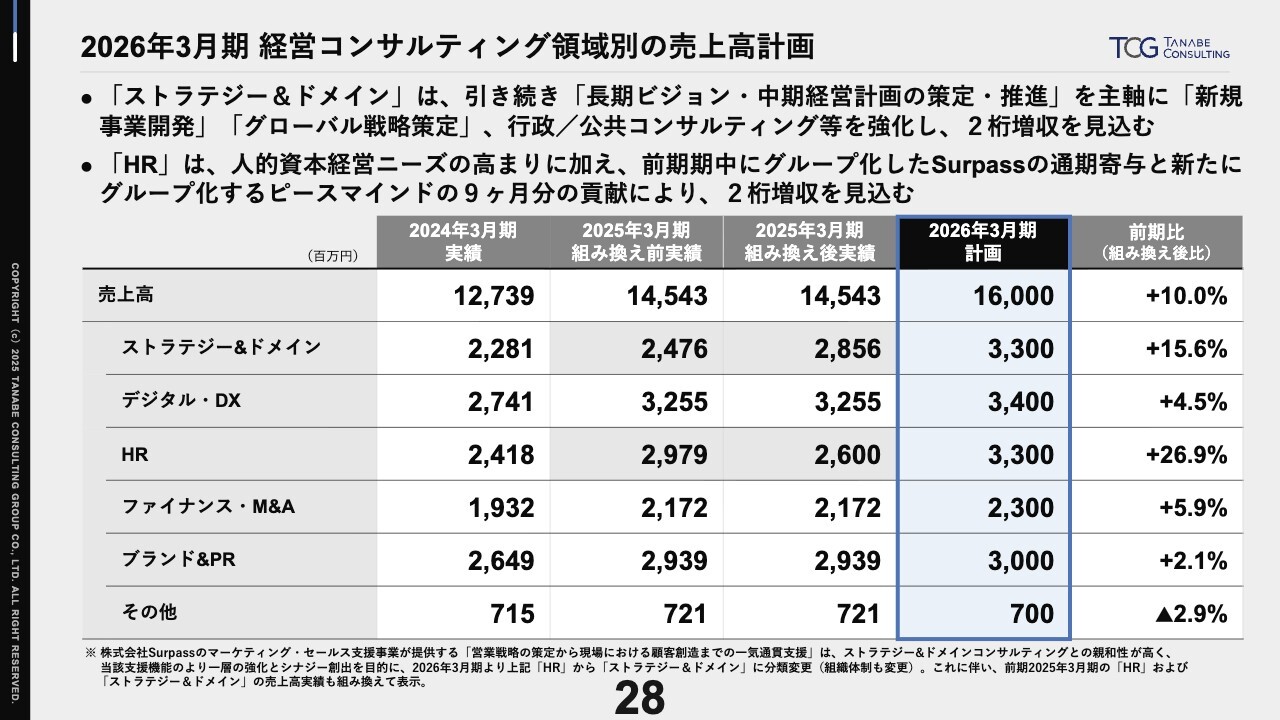

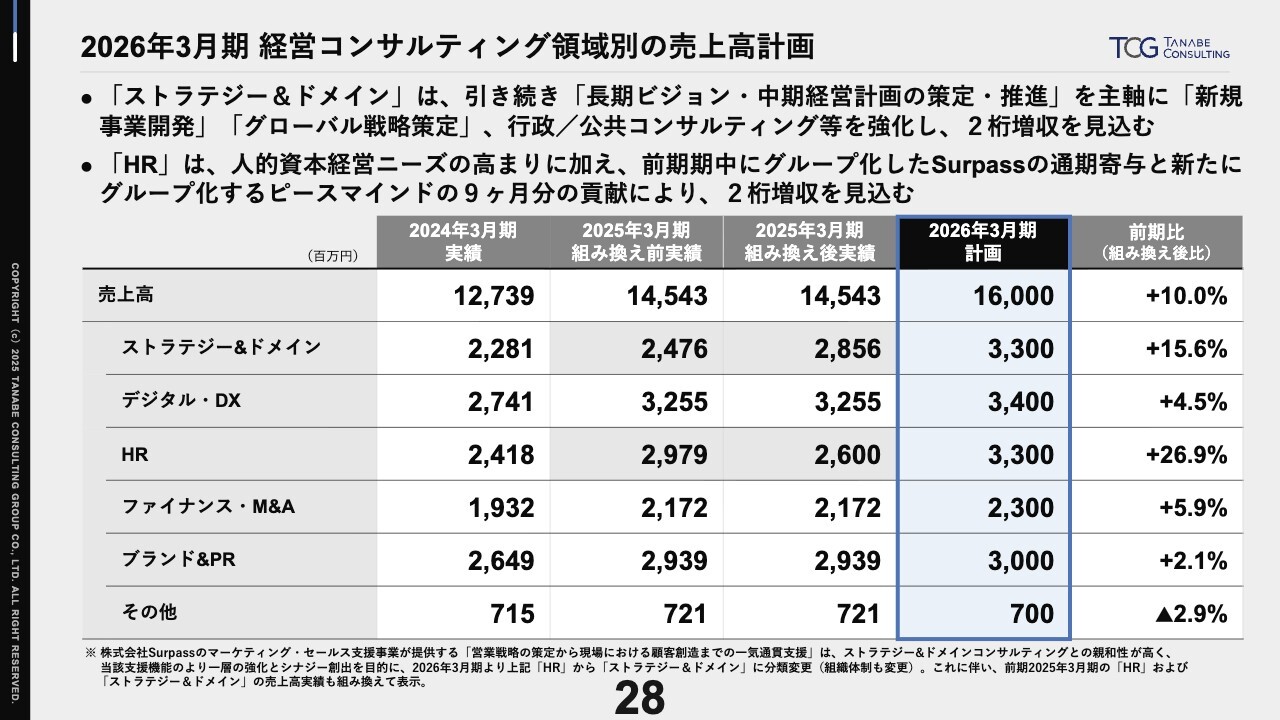

2026年3月期 経営コンサルティング領域別の売上高計画

若松:売上高計画160億円に対する領域別の売上高目標です。ストラテジー&ドメインからブランド&PRまで、各領域の数値と前期比はスライドに記載のとおりです。

関本:業績面について、確認させてください。主要KPIのチームコンサルティング指標について、ビジネスモデルは月次契約型のコンサルティングとなり、ストック的に常に積み上がっていくのでしょうか?

投資家は「ストック型」という言葉が好きなので、確認させてください。

若松:おっしゃるとおり、当社のチームコンサルティングはストック型のビジネスです。

関本:反対に、6億円ほどあるチームコンサルティング以外の部分は、プロジェクトになるのでしょうか?

若松:プロジェクトもあり、その他に、セミナーや研究会等があります。

関本:領域別の業績では、ストラテジー&ドメインから幅広い領域までバランス良く揃っていますが、今期は成長率が異なっている印象があります。御社で「こっちをやろう」など、力の入れ方に偏りはあるのでしょうか?

若松:ストラテジー&ドメインやHR領域に対する顧客ニーズが高いです。また、コロナ禍はデジタル・DX等のニーズが旺盛でした。

経営課題が顧客のタイミングによって異なる場合がありますが、全体で上流から下流まで支援しているため、編成としては大きく変わりません。

関本:戦略領域としては、領域ごとに単価や収益性の差はありますか?

若松:戦略ウエイトが高い領域において単価が高くなります。

関本:現状から言えば、そのような領域が伸びているのでしょうか?

若松:おっしゃるとおりです。

関本:今回、通期売上高を上方修正されています。基本的には、大部分がピースマインドの買収に伴うものなのでしょうか? あるいはそれ以外の、通常の業績面の部分でも、修正要因があったのでしょうか?

若松:当初は売上高150億円と発表していましたが、業績が良かったことから155億円としました。さらにピースマインドが加わりましたので、160億円に再度上方修正を行いました。2段階で修正するかたちとなりました。

関本:採用面についてもうかがいます。過去にも採用目標をかなり大きく上回って達成されてきていますので、採用に困っている企業が多い中、すごいことだと感じています。

今期第1四半期でも800人を大幅に超えていますが、先行して採用していくスタイルを取っているのですか? それとも採用が非常に好調だということなのでしょうか?

若松:当社は、コンサルティング経験者ではなく事業会社での実務家(食品企業の人事、建設企業の経理等)を採用し、一から経営コンサルタントへと育てるスタイルです。競争の中で年収や報酬の高いコンサルティング経験者を採用していないことが、人材を獲得しやすい理由だと考えています。

また、支援する領域や業界が多岐に亘るため、さまざまな分野の専門人材が当社で活躍したいと入社してくれます。会計やデジタルだけ等、特定分野が決まっていると、その分野に特化した人材ばかりになりますが、当社の場合は分野が深く広いという要因もあります。

関本:元コンサルティング会社所属、元コンサルタントのような人材ではなく、この業界で、こういうことをやってきたという方々を採用しているのですね。

若松:コンサルティング業界に特化してきた方の場合、上流から下流まで一気通貫で課題解決を支援していく当社で、すぐにご活躍いただくのは少し難しいように思います。

関本:これもまたユニークなところだなと思います。

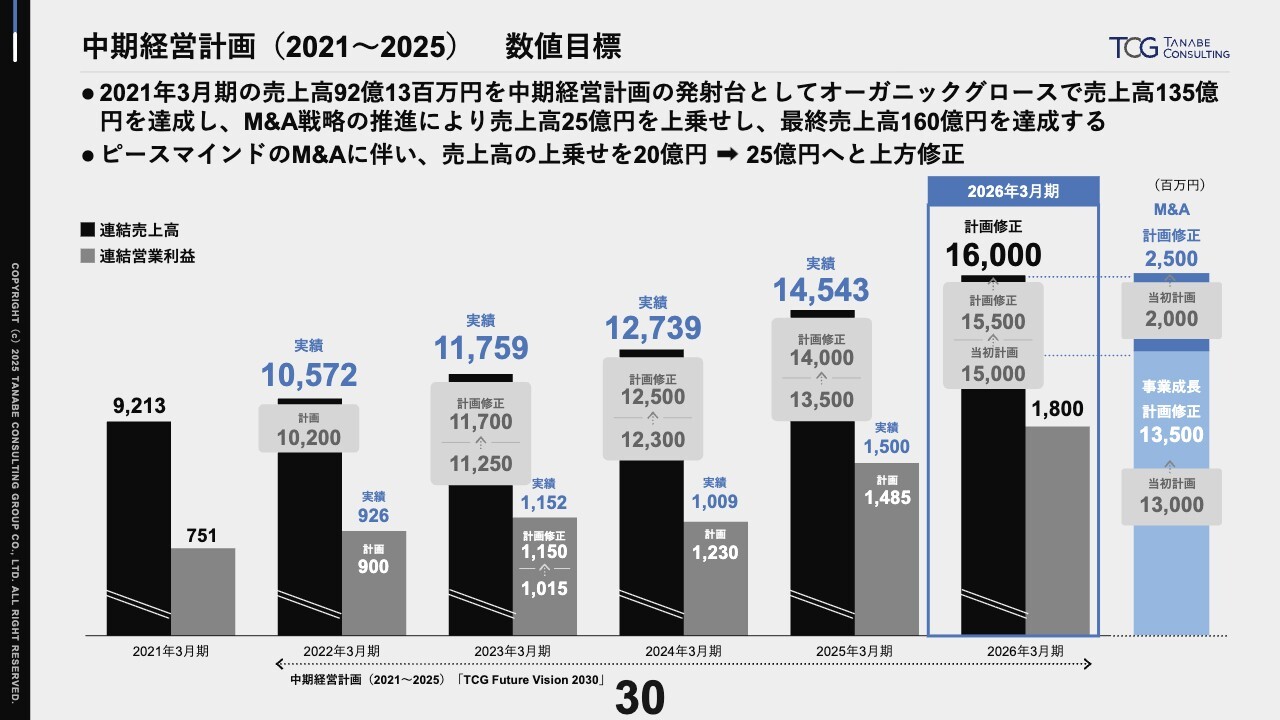

中期経営計画(2021~2025)数値目標

若松:成長戦略についてご説明します。今年度は、中期経営計画最終年度にあたります。売上高目標を150億円から、155億円、160億円と上方修正してきました。内訳としては、オーガニックグロースで135億円、M&Aの推進で25億円を上乗せするかたちです。

ピースマインドのグループインにより、M&Aによる売上高の上乗せが25億円となりましたので、上方修正を行っています。

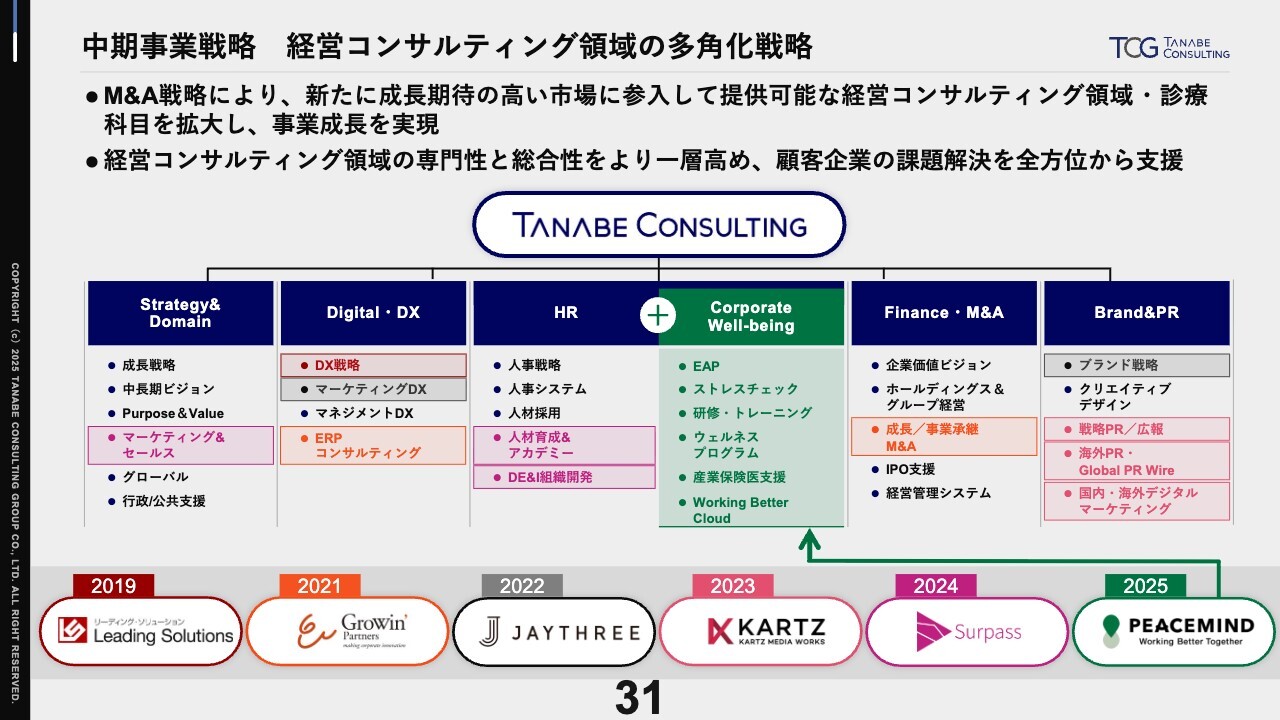

中期事業戦略 経営コンサルティング領域の多角化戦略

若松:この10年、中期事業戦略では経営コンサルティング領域の多角化を一貫して推進してきました。経営コンサルティング領域でしか多角化しないという、コアバリューを決めた上で領域を拡大してきています。

スライドは、コンサルティング領域ごとに、M&Aを実施した会社の貢献や連携を示しています。ピースマインドがグループインしたことにより、HR領域にコーポレートウェルビーイングが加わりました。

すべてのグループ会社が、連携しながらともに顧客企業に貢献する戦略です。

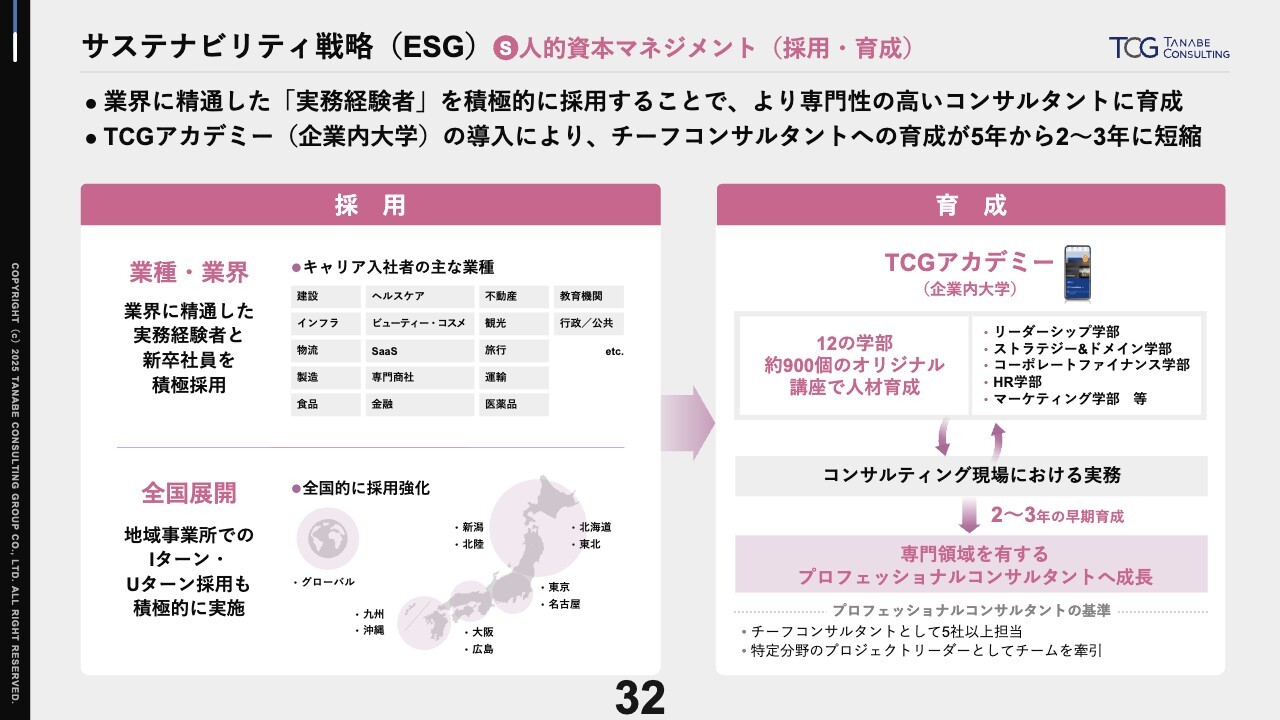

サステナビリティ戦略(ESG) S 人的資本マネジメント(採用・育成)

若松:サステナビリティに関しては、私も社員に「TCGは人でできている会社だ」とよく話します。TCGの最大の経営資源が人であるため、プロフェッショナル人材をどのように採用、育成、活躍、定着してもらうかがすべてだと思っています。

採用においては、業界に精通した実務経験者を積極的に採用することに加え、全国で展開をしていることから、IターンやUターンでも採用ができます。

育成に関しては、社長に就任してから「TCGアカデミー」という企業内大学を構築しており、コンサルタントを養成するビジネススクールとして社内で運営しています。現在、ストラテジー&ドメイン学部、コーポレートファイナンス学部、HR学部等、大学のように12の学部があり、約900講座のオリジナル講座があります。

入社したコンサルタント希望の社員が現場での実践と併せてそれを受講しながら、成長してもらうモデルを作っています。従来はプロフェッショナルコンサルタントになるまでに5年ほどかかっていたところ、現在では2年から3年で成長しています。

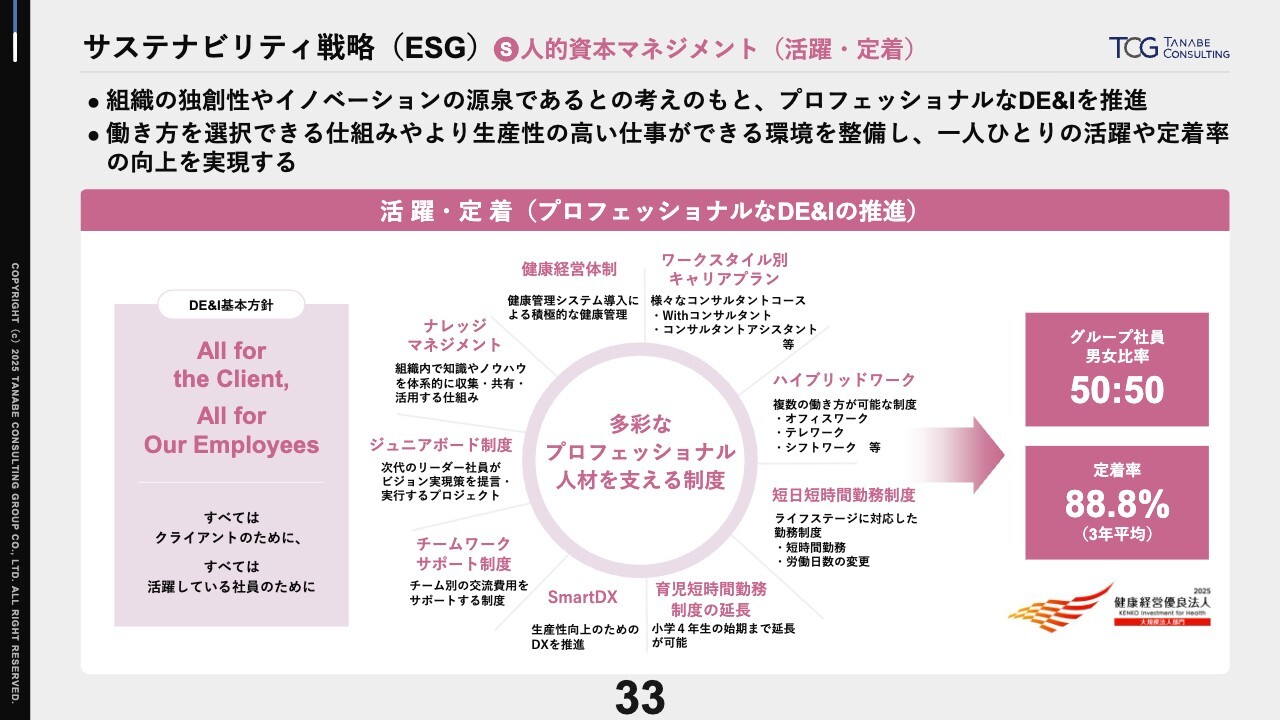

サステナビリティ戦略(ESG) S 人的資本マネジメント(活躍・定着)

若松:活躍・定着については、多彩なプロフェッショナル人材を支える制度として、ワークスタイル別キャリアプランをはじめとするさまざまな施策を組織の中に取り入れています。

また、現在グループ社員の男女比率は50:50となっています。おそらく経営コンサルティングファームで男女比率が50:50という水準は、世界を見てもTCGだけではないかと思います。そのようなダイバーシティであることが、イノベーションを起こすのです。

プロフェッショナルな価値の多様性が、TCGの企業価値を高めていくという考えでデザインしてきました。このような活躍・定着の施策も当社が大事にしている取り組みです。

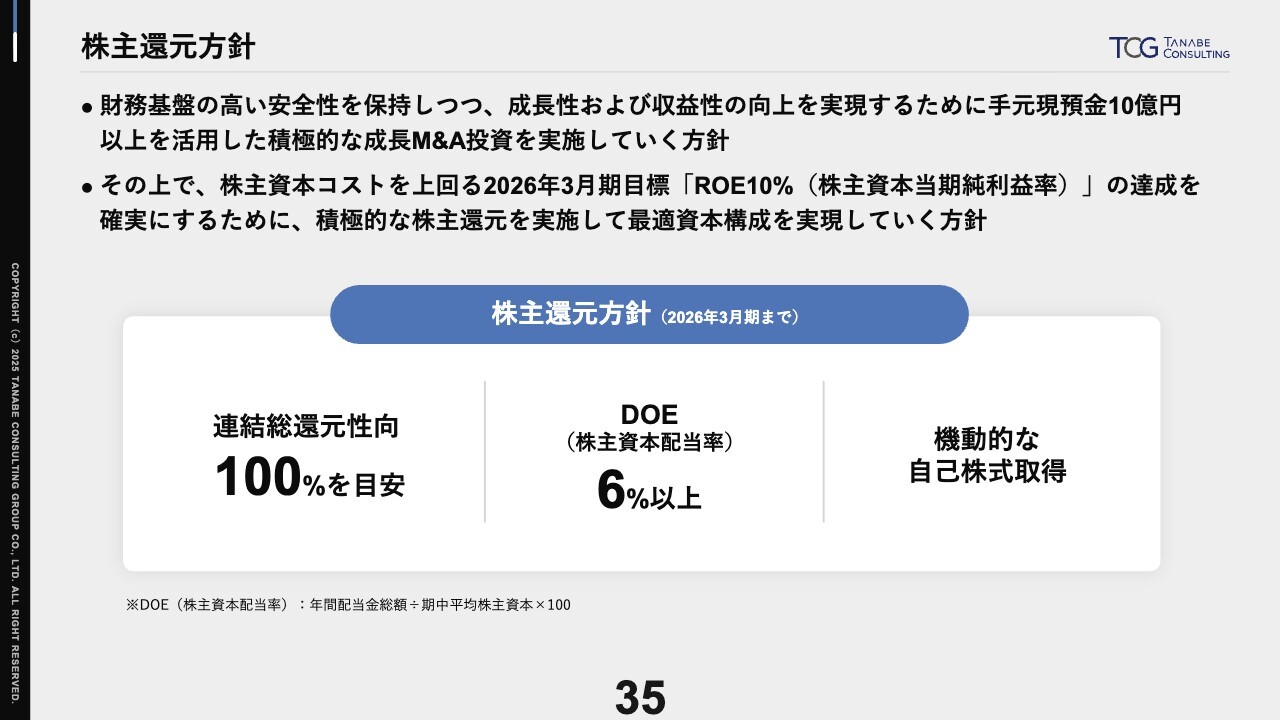

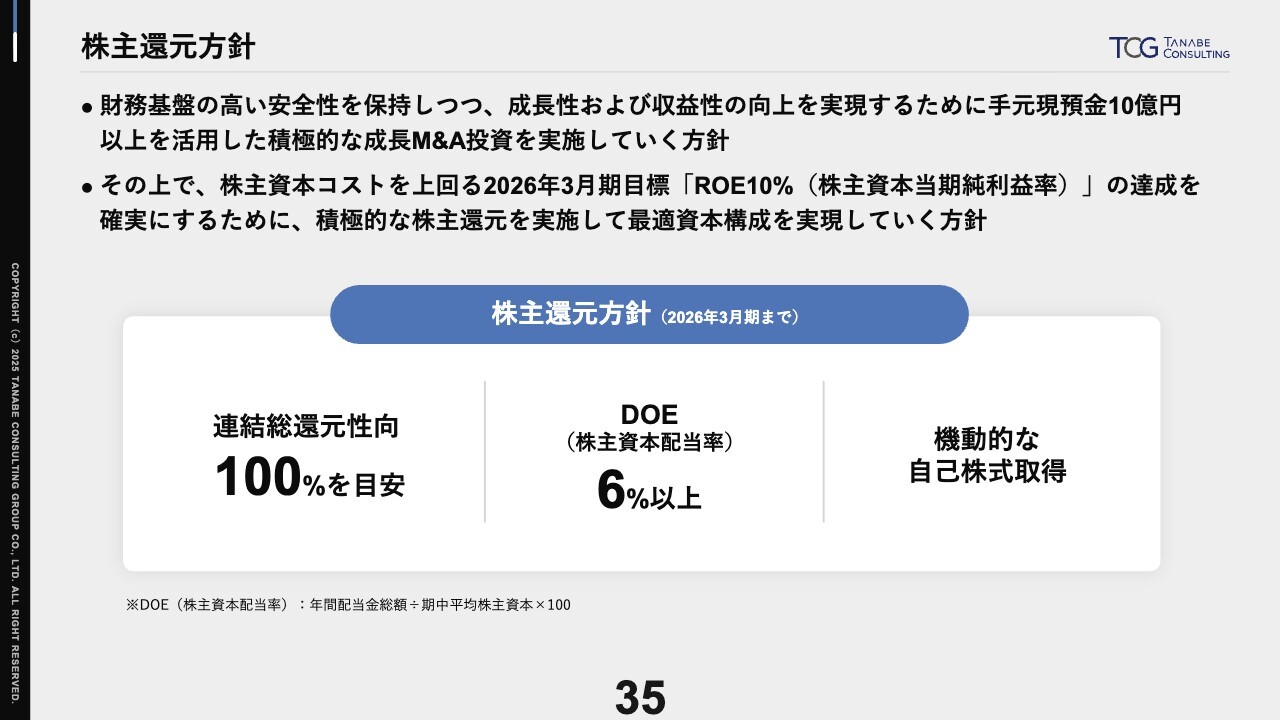

株主還元方針

若松:株主還元についてご説明します。株主還元方針として、連結総還元性向100パーセント、DOE(株主資本配当率)6パーセント以上、機動的な自己株式取得の3点を掲げています。

ROE10パーセントの達成を確実にするために、これらを株主還元方針としてみなさまに発信し、実行してきました。

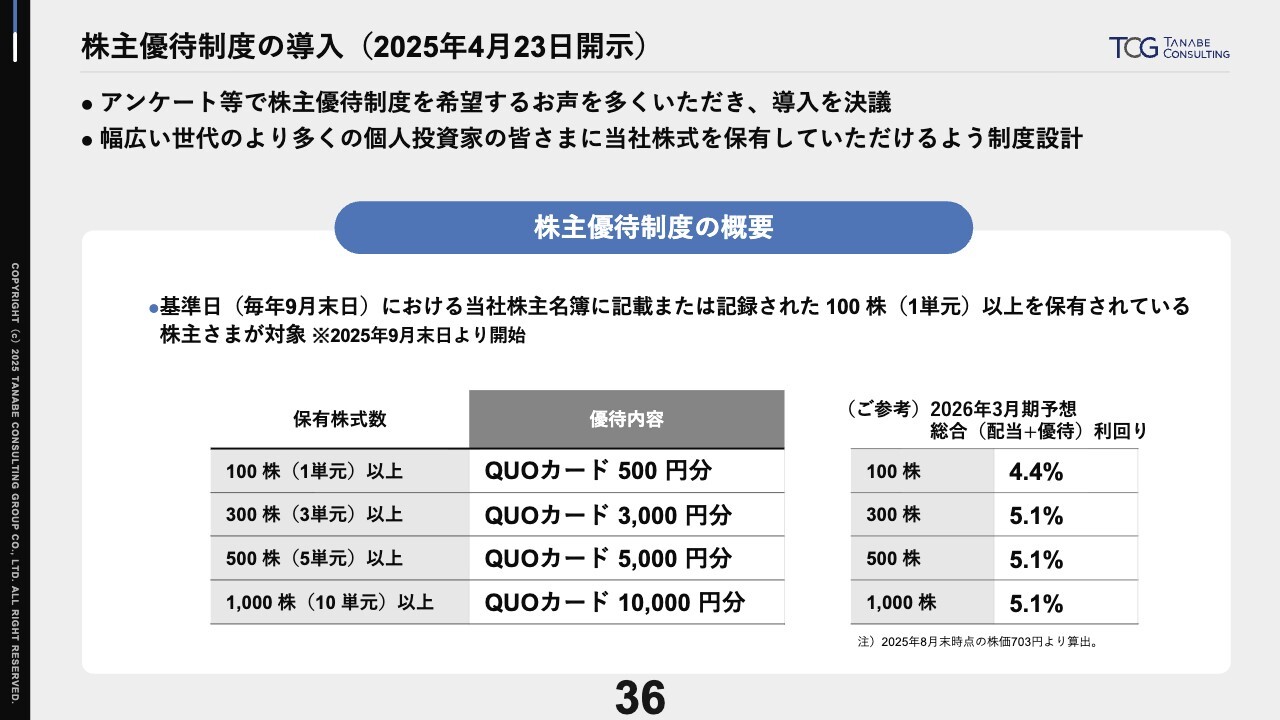

株主優待制度の導入(2025年4月23日開示)

若松:株主優待制度を復活させました。株主アンケートの中で「優待を復活させてほしい」という声がありましたので、取締役会で検討し、株主優待制度を導入しています。

QUOカードを優待内容とし、株式数によって割合を変えています。配当と優待の総合利回りも示していますので参考にしていただければと思います。

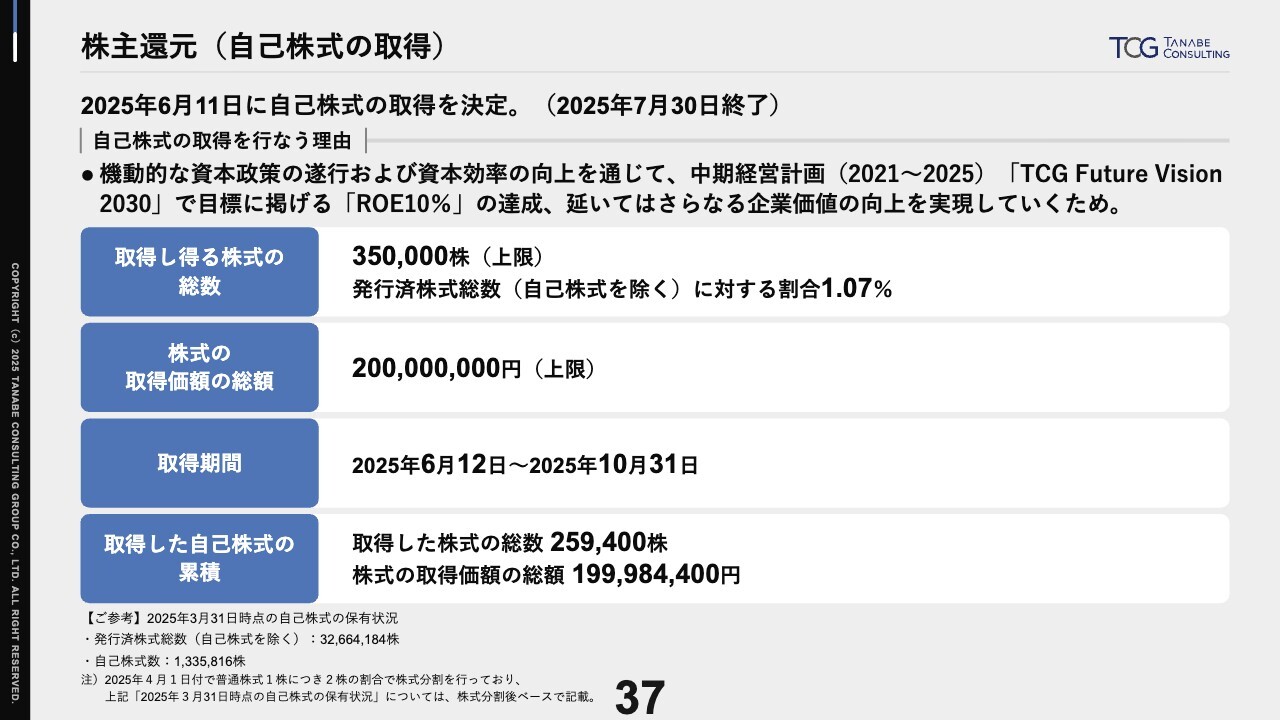

株主還元(自己株式の取得)

若松:自己株式取得は、すでに実施しており、実績を示しています。

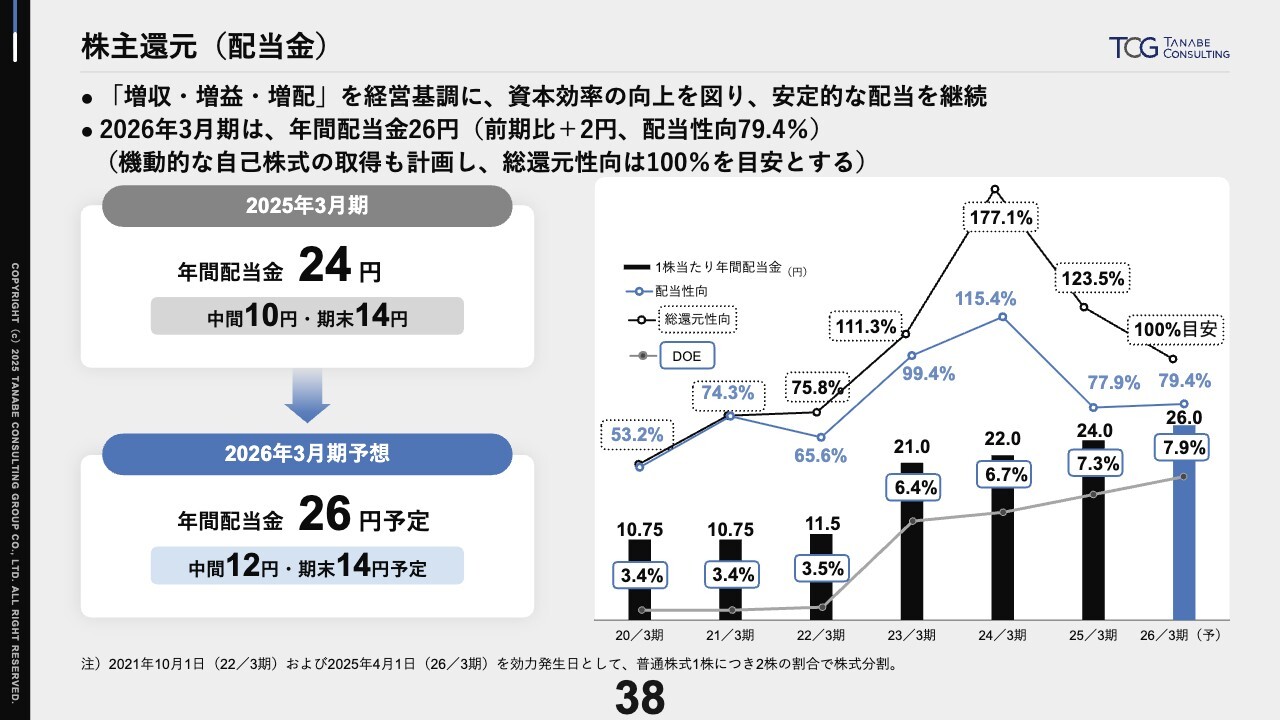

株主還元(配当金)

若松:配当金についてです。私は一貫して「増収・増益・増配」という経営基調を実践していくというメッセージを発信してきました。2026年3月期の年間配当予想は前期から2円増配となる26円、配当性向は79.4パーセントとなっています。

これについては、総還元性向で100パーセントを目指すとご説明しています。過去の実績は2024年3月期が177.1パーセント、2025年3月期が123.5パーセントと推移しています。今後も、自己株式の取得、さまざまな施策を取っていきたいと考えています。

以上で、TCGの会社説明を終了します。長時間のご清聴、誠にありがとうございました。

質疑応答:総還元性向100パーセントの目標について

関本:あらためて経営戦略や株主還元についても、何点かうかがえればと思っています。どちらかというと感想になりますが、総還元性向100パーセントを目指す

新着ログ

「サービス業」のログ