【QAあり】Will Smart、キャッチコピーは「地方部におけるモビリティ社会の実現」 さまざまなプレーヤと連携し共創

目次

石井康弘氏:みなさま、本日はお忙しい中、当社Will Smartの中期ビジョン説明をご視聴いただき、誠にありがとうございます。代表取締役社長の石井です。

本日は、私たちがこの先5年間にわたり、どのような事業成長ビジョンを持ち、どのような戦略でそれを実現していくのかについて、株主や投資家のみなさまにご説明します。よろしくお願いします。

本日の内容はスライドに記載の3点です。

ミッション

はじめに、当社のミッションと中心テーマです。移動に関しては、より社会的な問題として取り上げられる機会が増えており、2030年に向けて移動の社会課題解決が当社の中心的なテーマとなっています。

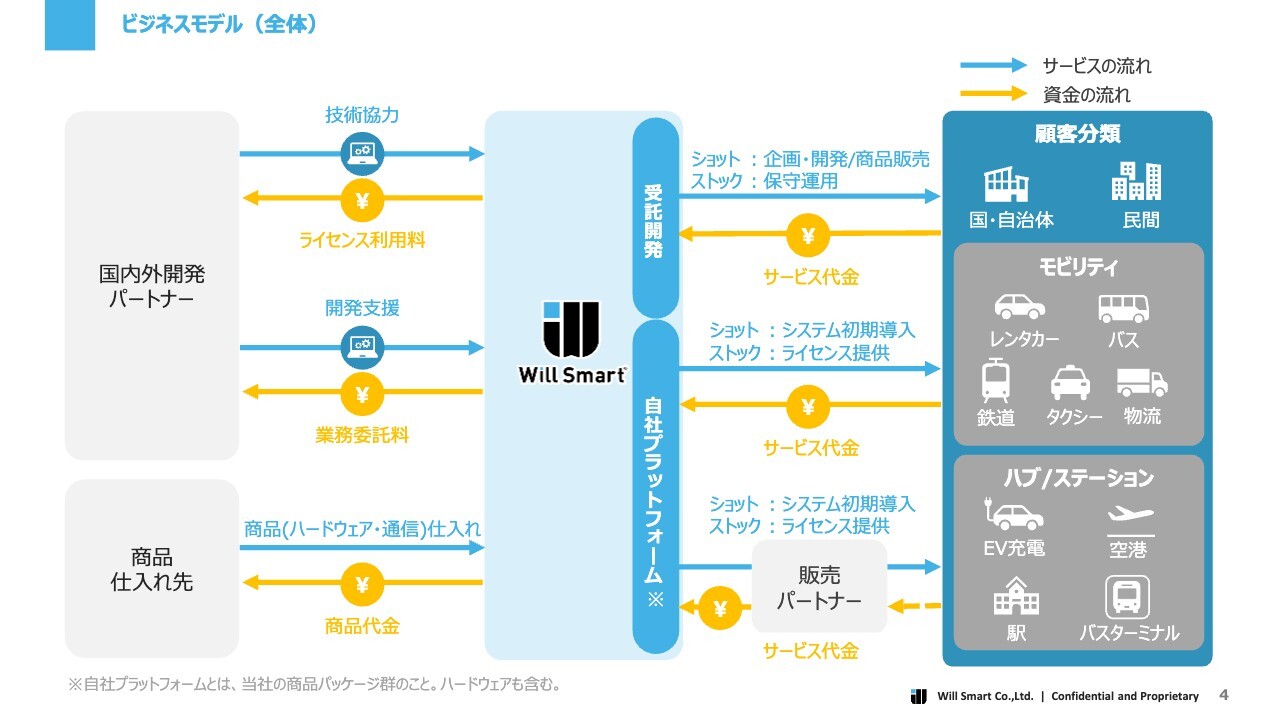

ビジネスモデル(全体)

ビジネスモデルの全体像についてご説明します。全体像は記載のとおりですが、特にスライド右側がお客さまの分類になります。国・自治体・民間の双方が交わったかたちで構成されています。

その内訳を2つに区分すると、モビリティとハブ/ステーションという分類になります。上のモビリティは乗り物、下のハブ/ステーションは設備や施設と捉えていただければと思います。

スライド中央に目を移していただくと、こちらも2つの区分を設けており、受託開発と自社プラットフォームとなっています。受託開発については、ショットとしてシステムの企画開発および商品販売の対価を、月次のストックとして保守体制の運用費用をそれぞれいただくモデルとなっています。

自社プラットフォームについては、同じようにショット・ストック双方の売上が計上されますが、名目が違います。ショットはシステムの初期導入費用ということで対価をいただきますが、ストックは月次のライセンス提供ということで対価をいただくモデルになっています。

また、直販だけではなく販売パートナーを経由した販売も行っています。特に自社プラットフォームに関しては、対象のお客さまが全国に広がることになりますので、販売パートナーの全国的な営業網を活用して販売を促進していただくことが大事になります。したがって、販売パートナーがプラットフォーム拡大において非常に重要になってくるというのが特徴です。

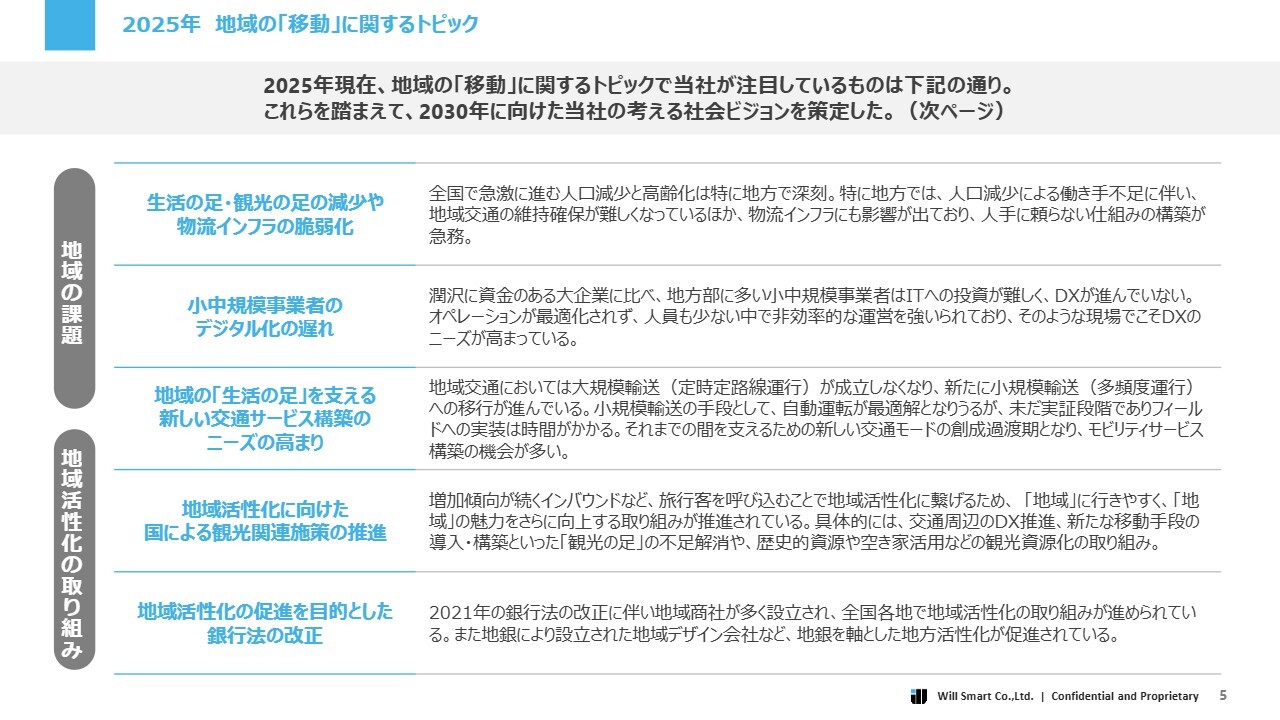

2025年地域の「移動」に関するトピック

2030年のビジョンを策定するにあたり、現時点で着目している社会課題をいくつか挙げています。特に重要なのは、バス、タクシー、物流のすべてにおいて、ドライバー不足という問題が非常に大きな課題になっている点です。

加えて、DXの課題も明確化し、大企業のDXが着実に進展しています。一方で、中小規模、特に地方の企業におけるDXはかなり遅れている状況が問題視されています。地方および中小規模事業者のDX化推進の必要性が、今後の課題として捉えられています。

次に、将来の機会についてです。地域の「生活の足」を支える新しい交通サービスの構築へのニーズがますます高まっています。

自動運転などはその最たる例です。自動運転が将来的に非常に画期的なソリューションになることは、みなさまもご承知のとおりかと思います。ただし、社会実装されるまでには時間がかかります。そのため、新しいサービスの登場を待ち続ける間に地域の足が失われていく状況は避けなければなりません。このギャップを埋めるための取り組みが重要です。

続いて、地域活性化の取り組みについては2つのトピックがあります。よりポジティブな内容になりますが、言うまでもなく、観光立国の日本で自動車産業に次ぐ規模感を目指し、国による観光関連施策が進められています。

しかし一方で、「観光の足」の不足が大きな課題となっています。例えば、北海道の自然豊かな地域に行くと、タクシーもバスもない場合があります。ではレンタカーを借りればよいかというと、すべての方が免許を持っているわけではありません。風光明媚な場所へ観光客を運ぶ移動手段の問題が大きくなっています。

スライドの最後に記載しているように、地域活性化を促進する目的で銀行法が改正されました。地域に根ざした企業の代表格である地方銀行が、この改正を機に地域活性化への取り組みを進めています。

このように、当社にとっても新しいパートナーが地域で立ち上がってきている事実を踏まえ、「共に創る」という意味での「共創」を推進することが重要だと考えています。

2030年に向けたWSの考える社会ビジョン

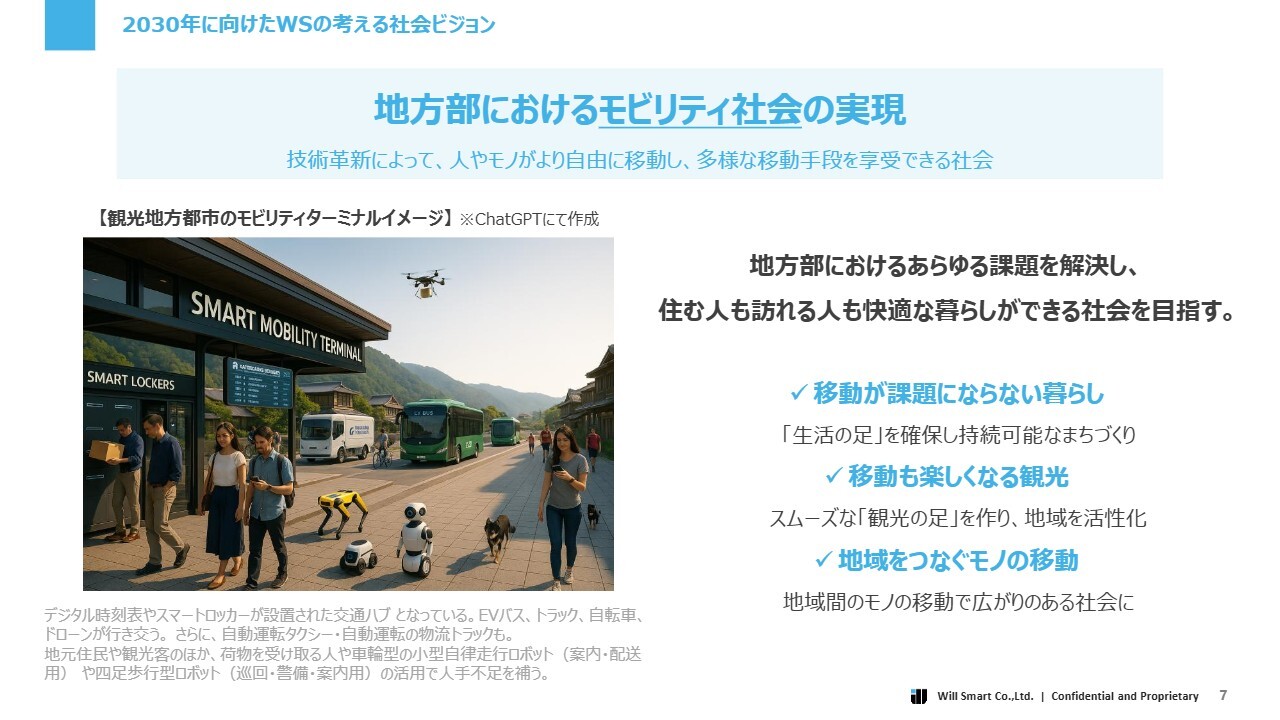

続いて、Will Smartが描く2030年の未来像についてご説明します。キャッチコピーは「地方部におけるモビリティ社会の実現」です。技術革新により人やモノが自由に移動し、多様な移動手段を享受できる社会が「モビリティ社会」という言葉で定義されています。

スライド左側は「ChatGPT」で生成されたイメージ図です。地方部に住む人、訪れる人が便利に地域を移動できる社会の実現が重要だと考えています。

具体的には、地方部における課題を解決し、住む人も訪れる人も快適な暮らしができる社会を目指した取り組みが求められると思います。当社としては、「移動が課題にならない暮らし」「移動も楽しくなる観光」「地域をつなぐモノの移動」の実現を目指していきたいと考えています。

社会ビジョンの実現に向けて|当社の役割

今ご説明した社会ビジョンの実現に向けた取り組みは、当社単独でできるものではないと自覚しています。さまざまなプレーヤと連携し、「共創」していくことが非常に大切な取り組みのテーマになると考えています。

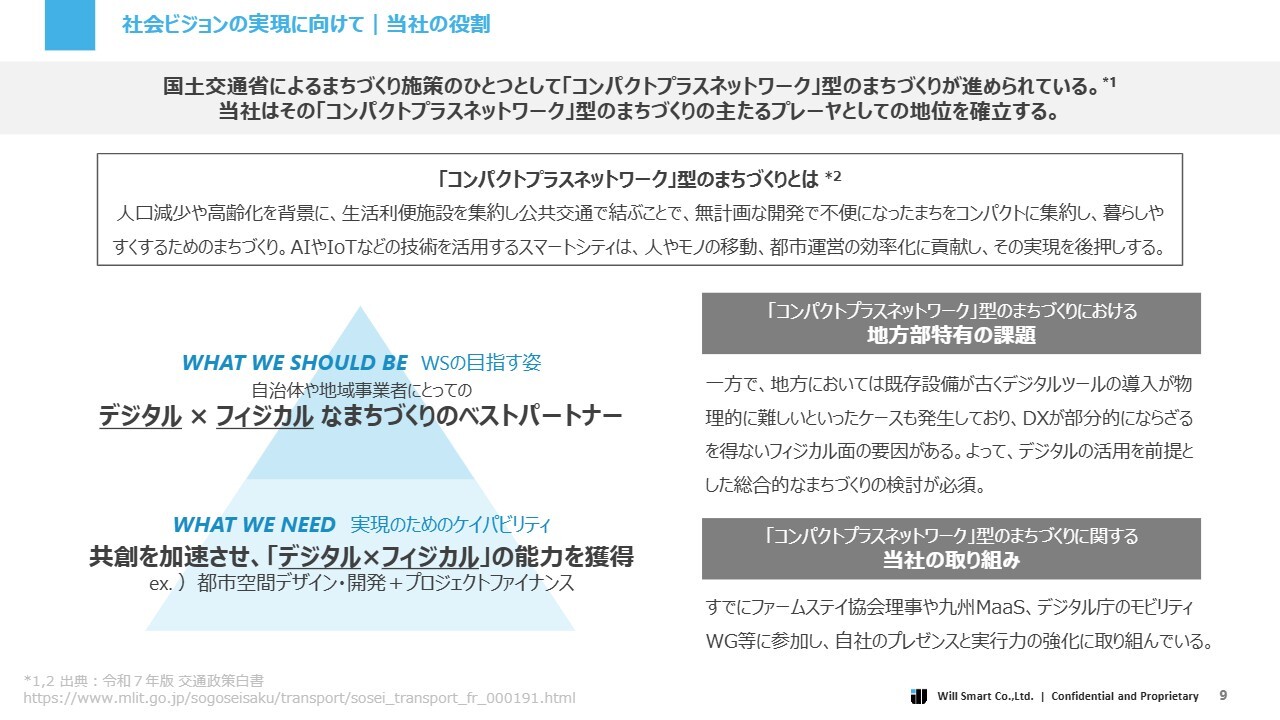

国土交通省の施策の1つに掲げられている「コンパクトプラスネットワーク」型のまちづくりにおいて、当社は主たるプレーヤとしての地位を確立することを目指しています。自治体やまちづくりを進めるデベロッパー、ゼネコン、その他さまざまなプレーヤの方々とタッグを組み、共にまちづくりを進めていきたいと考えています。

スライド左側にWill Smartの目指す姿を記載しています。デジタルとフィジカル(物理的な場所や空間)を融合させた「デジタル×フィジカルなまちづくりのベストパートナー」を、当社が目指すべき姿として定義しています。

ただし、「デジタル×フィジカルなまちづくり」はすぐに実現できるわけではありません。私たちにはまだ足りない能力があります。具体的には、フィジカルの部分を私たちのようなIT会社単独で行うことは困難です。

街の空間をデザイン・設計したり、実際に建物を作る企業とさらに連携を深めることで、デジタルが組み込まれた街を作っていくことが大切です。当社はそのための能力を獲得する必要があります。

スライド右側に記載のように、都市部と地方部には大きな差があります。都市部ではスマートシティ化が着々と進み、東京地区では再開発が数多く進行しています。そこではスマートシティを目指した防災対策や交通ネットワークを充実させたまちづくりが本格化しています。

これは非常に重要な取り組みですが、一方で地方部ではそれを誰が担うのかという課題があります。投資対効果を含め、大手企業がこれを担えるかというと、現実的にはハードルがあります。しかし、当社としては実現させるための努力を続けたいと考えています。

社会ビジョンの実現に向けて|開発実績をもとにした将来展開

果たして社会ビジョンの実現がWill Smartにできるのか、株主のみなさまも疑問に思われるかもしれません。こちらのスライドで、なぜそれが可能なのか簡単にご説明します。

当社の実績として、これまでにさまざまなまちづくりに取り組み、新しいモビリティサービスを構築してきました。これまで「点」で多くの取り組みを実施してきたのが当社です。設立から12年が経過し、13年目を迎える中で、それなりの経験を持つ企業としてさまざまな実績を積み上げてきました。

具体的には、モビリティステーションの構築、1次交通・2次交通のシステム連携、新しいモビリティ分野ではEVを活用したカーシェアリングなど、多岐にわたる取り組みを行ってきました。

これらを踏まえ、今後はこれらをまちづくりの一環としてパッケージ化し、地域社会に浸透・実装していくことが当社の使命であると認識しており、これを積極的に進めていきたいと考えています。

顧客区分別の戦略について

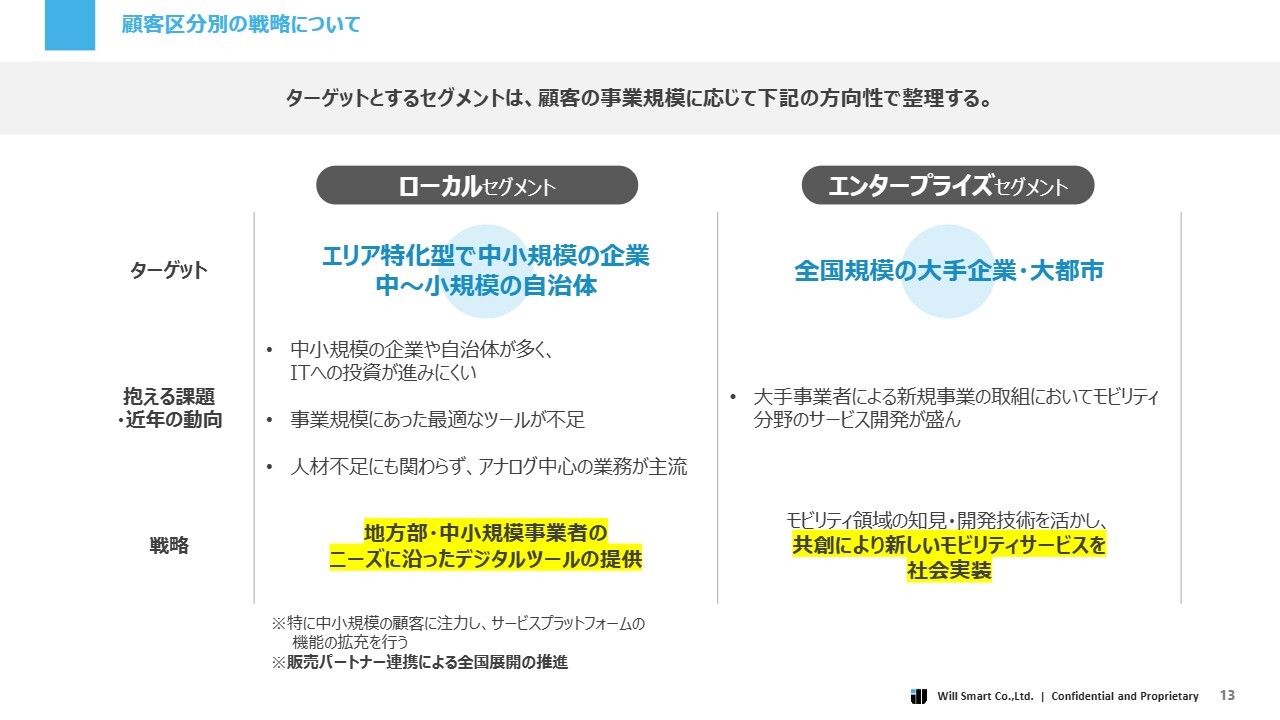

ここからは成長戦略について簡単にご説明します。スライドのとおり、お客さまの区分を大きく2つに分け、それぞれに合った戦略を立てています。

左側の「ローカルセグメント」は地方部を指します。エリア特化型で中小企業や地域に根ざした企業が中心で、資本規模が小さい企業や自治体など、特に人口が少ない自治体を中心にしています。

このセグメントのお客さまには、オーダーごとに仕組みを作ってシステムを導入する予算がなく、それを企業としてまとめる人材も不足しているのが実情です。したがって、標準化・共通化されたシステムにより、多くの方に利用していただける汎用的なデジタルツールの提供を目指し、パッケージサービスの開発を進めていきたいと考えています。

一方で、右側に記載の「エンタープライズセグメント」については、当社は多くの大企業とコラボレーションを重ねながら、新しいモビリティサービスを開発してきました。この取り組みは今後も重要であると考えています。

特に、共創によって新しいモビリティサービスを一緒に作り上げていくことは、当社が非常に得意とする仕事の進め方でもあります。これを確実に社会実装していくことが重要だと考えています。

『ローカルセグメント』の対象市場に関するデータ

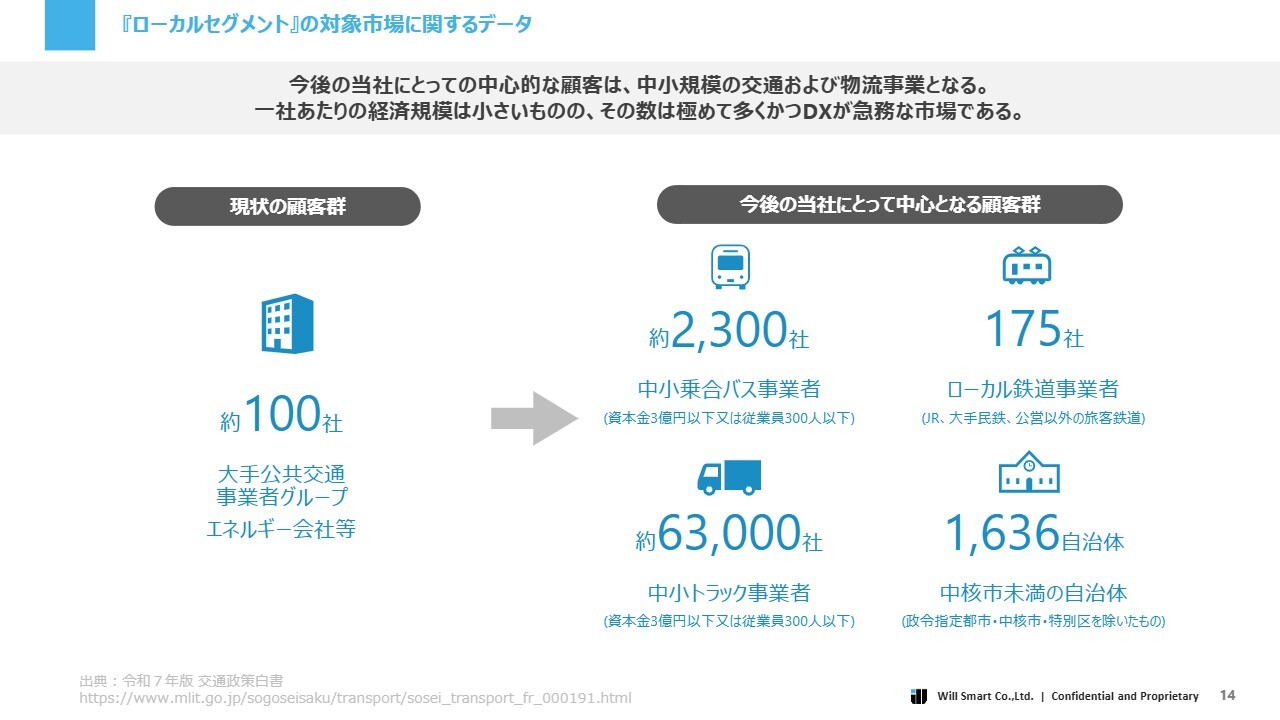

それぞれのセグメントについて、いくつか補足説明します。スライドでは、ローカルセグメントの対象市場がどの程度のボリュームを持つのか、データを交えて説明しています。

現状、当社は約100社の取引先があります。これは大手公共交通事業者等を含めた数字です。今後は取引社数をさらに拡大していきたいと考えています。例えば、中小乗合バス事業者は全国に約2,300社あり、それなりの規模感があります。また、ローカル鉄道事業者は175社、中小トラック事業者は約6万3,000社と、非常に大きな産業規模を誇っています。

自治体も、1,700自治体のうち中核都市未満が1,636自治体となっており、1,700の自治体のほとんどは人口規模の小さい自治体ということになります。このような自治体を対象に、当社は先ほど述べたパッケージサービスを構築し、横展開していきたいと思います。

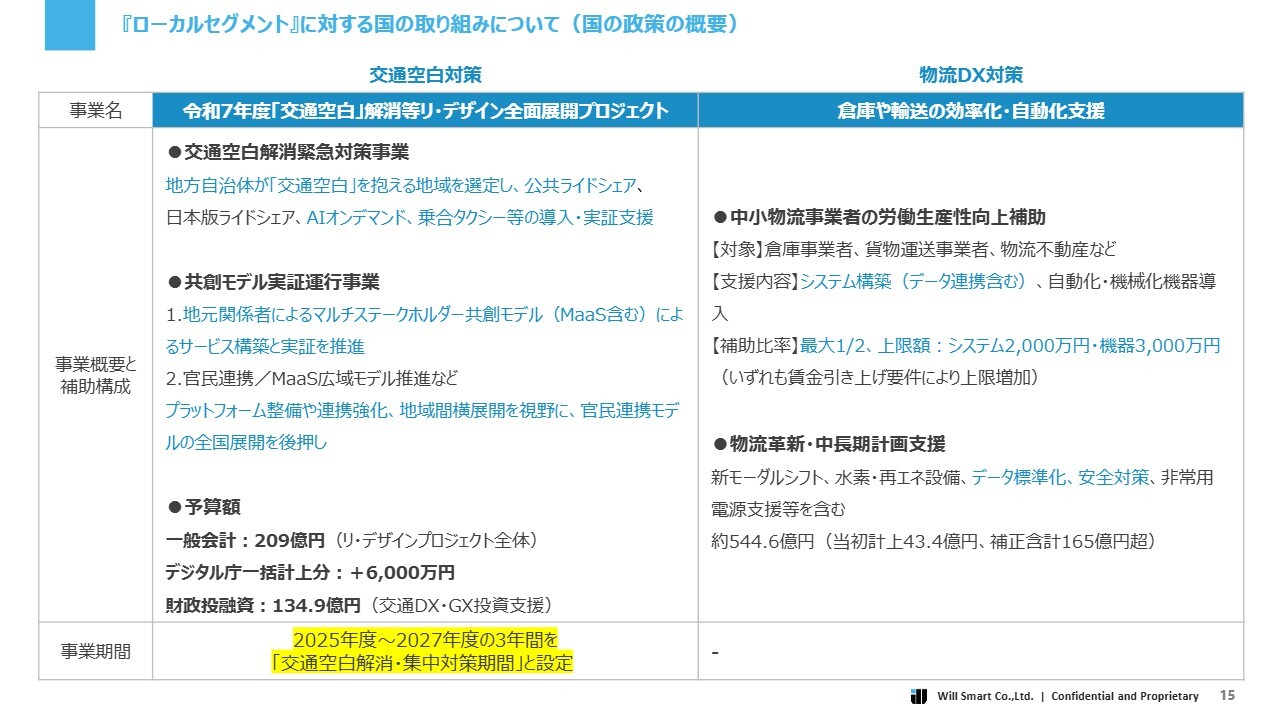

『ローカルセグメント』に対する国の取り組みについて(国の政策の概要)

あわせて、ローカルセグメントに関しては、国土交通省が示した政策と合致した取り組みになっています。そのため、国としても予算を割り当てることができ、制度的にも法改正などを含めたさまざまな取り組みが進められると考えています。

当社はまさにその取り組みの中核に位置する企業です。8月19日に国土交通省の協力のもと、「『交通空白』解消」をテーマとしたイベントを行い、そこにデジタルがどのように寄与し、関与できるのかについて議論しました。

このイベントにはさまざまな関係者にお集まりいただき、行政はもとより、国土交通省の現役事務次官である水嶋氏からお話をいただき、静岡市の難波市長には静岡市の取り組みを報告していただきました。

また、交通分野、金融分野、通信社など、さまざまな業種の方々が国の課題を解決するという思いを持って集まり、非常に盛況なイベントとなりました。

このような取り組みをもとに交通空白対策を進めるべく、スライドに記載のとおり予算が配分され、2027年度3月(令和9年度)までに課題を解決するという目標を国土交通省が掲げています。当社もこの目標に向けて取り組んでいきます。

一方で、物流DXも非常に重要な課題となっています。ECなどの隆盛にともなって物量は全国的に増加している中で、運び手の不足が深刻化しています。また、2024年問題の解消に向けて、国土交通省を中心に中小事業者のDX推進が進められています。

当社においてもこの取り組みを本格化させるべく準備を進めており、今年度末には新しい発表ができると見込んでいます。ぜひご期待いただければと思います。物流DXについても、当社として本格的に取り組んでいく方針です。

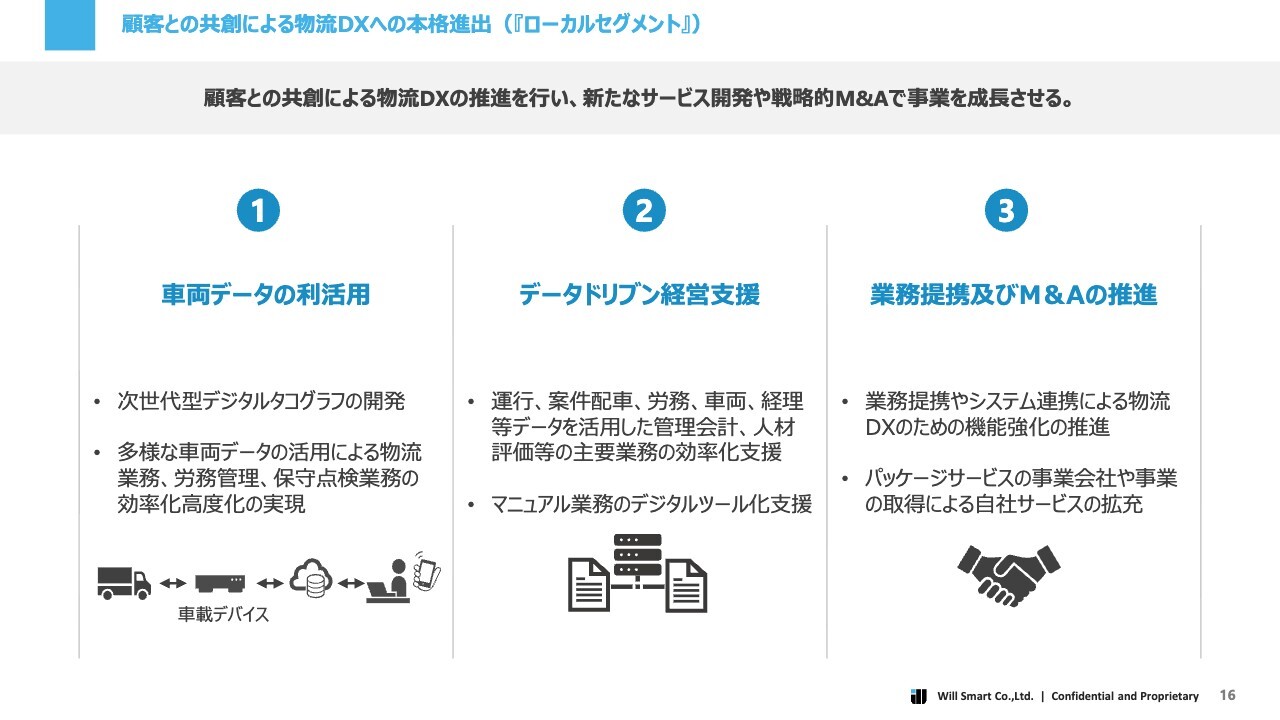

顧客との共創による物流DXへの本格進出(『ローカルセグメント』)

次に、物流DXへの本格進出についてご説明します。顧客との共創による物流DXの推進を行い、新たなサービス開発や戦略的M&Aで事業を成長させていきます。ポイントは3点あります。1つ目が車両データの利活用、2つ目がデータドリブン経営支援、3つ目が業務提携及びM&Aの推進です。

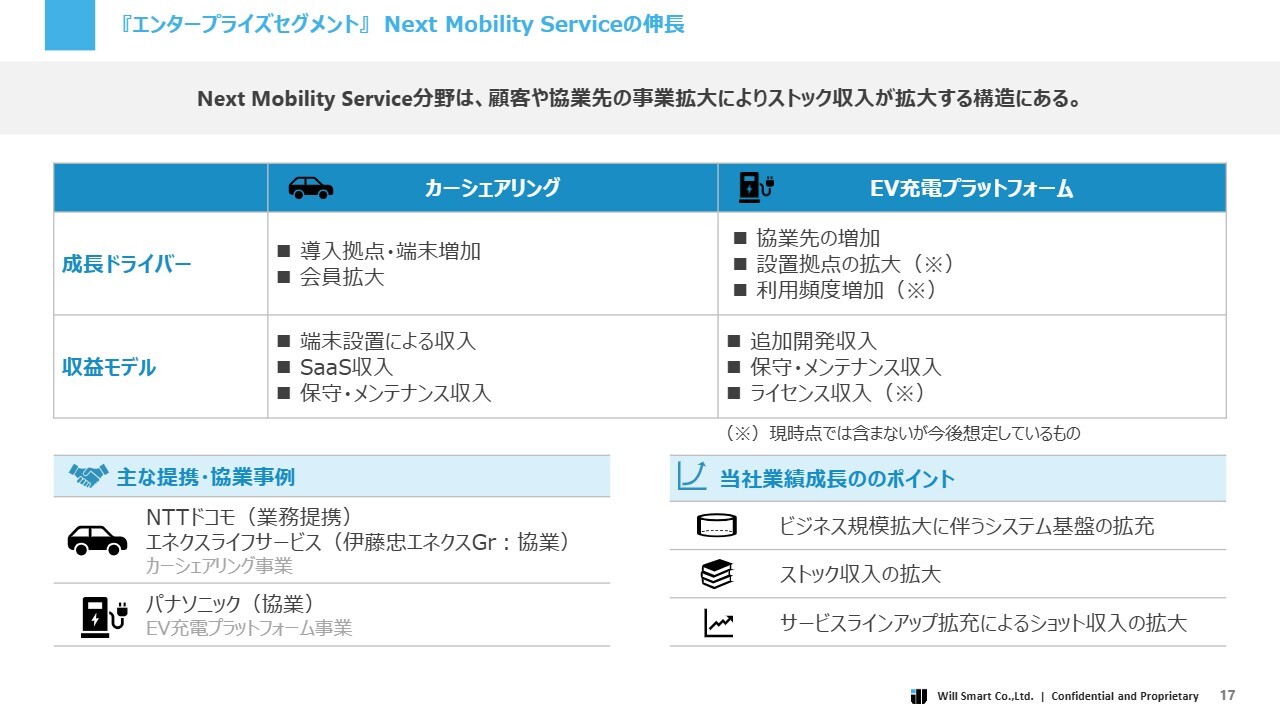

『エンタープライズセグメント』Next Mobility Serviceの伸長

次に、エンタープライズセグメントの戦略の詳細をご説明します。この分野の特徴は、顧客や協業先の事業成長に伴い、当社の事業も成長する点にあります。

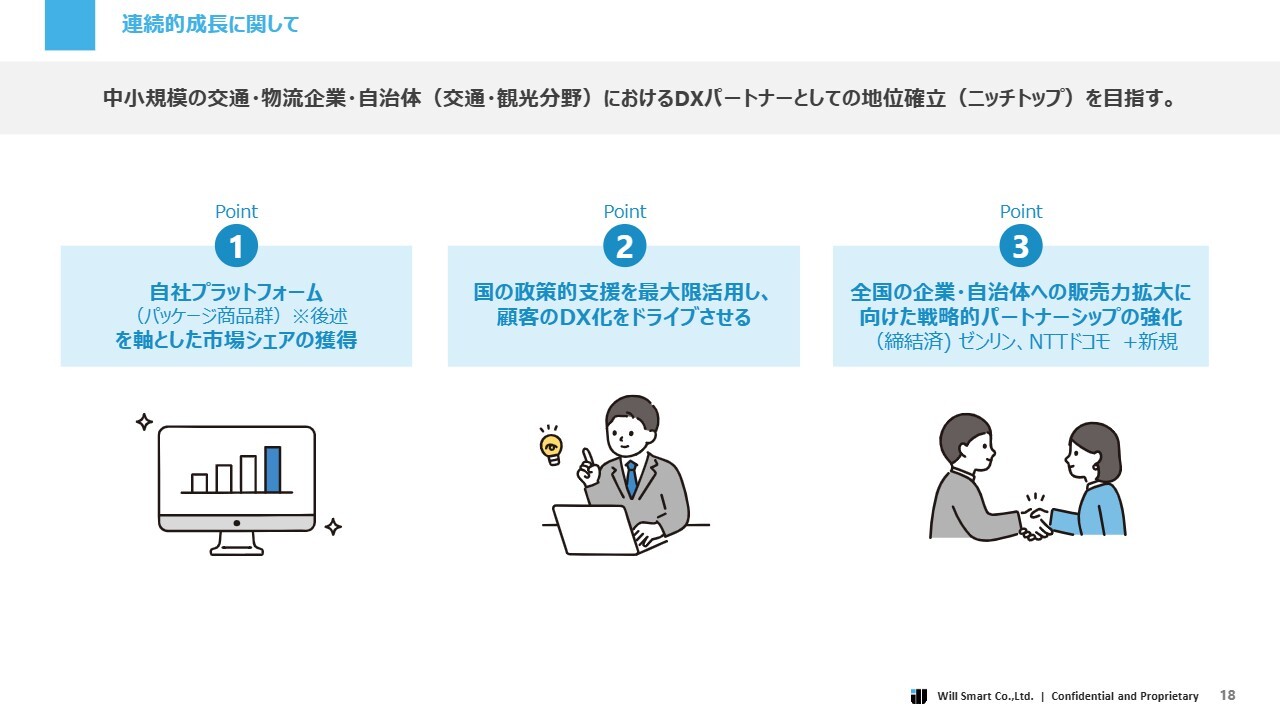

連続的成長に関して

次に、連続的成長についてご説明します。中小規模の交通・物流・自治体を中心としたお客さまに対し、DXのパートナーとしての位置づけを獲得していくことが、当社の連続的成長の柱となります。

ポイントは3点です。1つ目は自社プラットフォームの強化・拡大、2つ目は国の支援を最大限活用した顧客のDX化推進、3つ目は全国規模の販売力の獲得です。

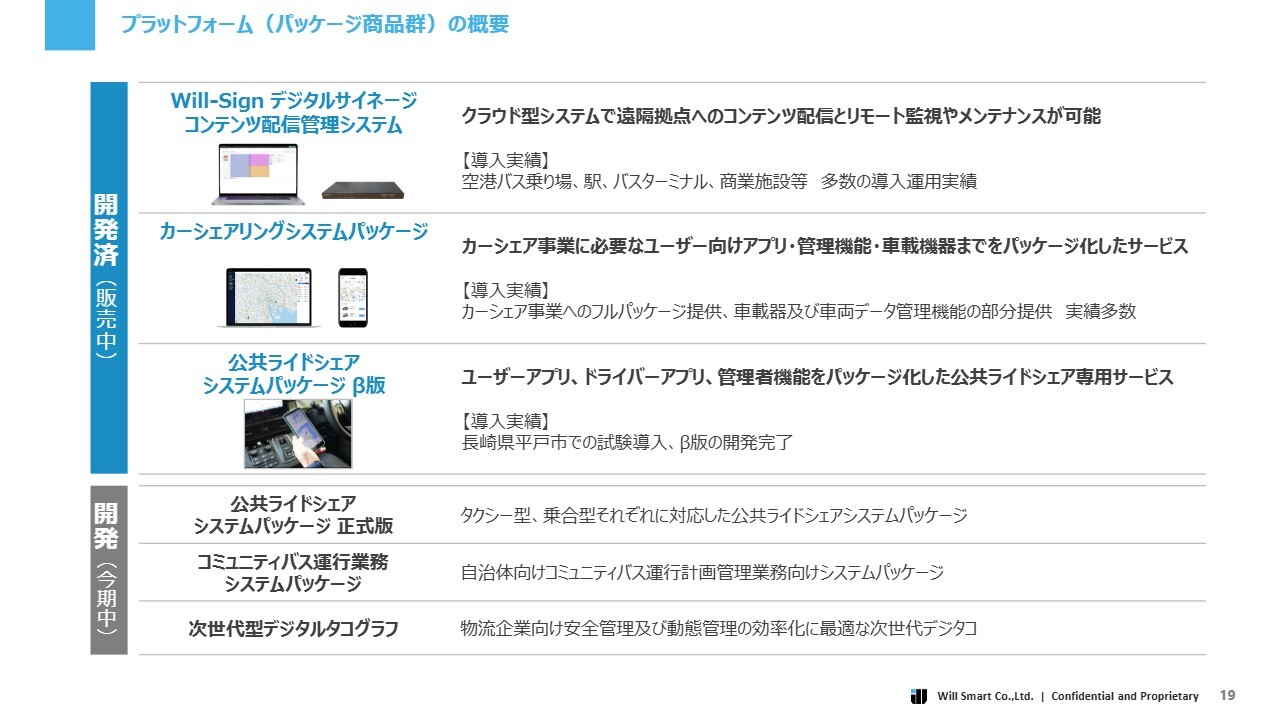

プラットフォーム(パッケージ商品群)の概要

プラットフォームの強化に関しては、3つの取り組みを進めています。1つ目は公共ライドシェアの正式版の開発、2つ目はコミュニティバスのシステムパッケージ、3つ目は次世代型のデジタルタコグラフです。

非連続的成長に関して

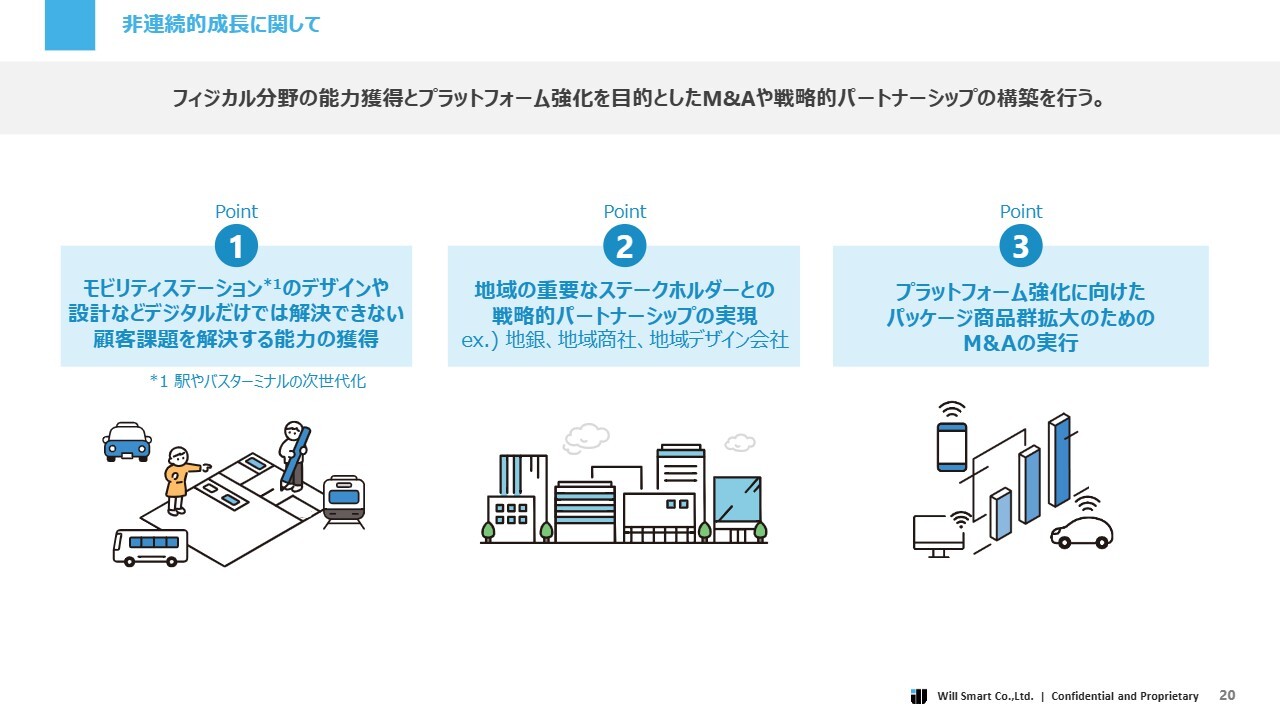

続いて、非連続成長についてです。先ほどは連続して事業を進めながら自然成長・連続成長を進めるというご説明しましたが、一方で非連続な成長にも取り組んでいきます。

特に注目すべき点は、冒頭で触れたビジョンの実現に向けたフィジカル分野の能力です。この能力は、現時点で当社が有していないものです。この能力の獲得が重要であるため、これを目的としたM&A、場合によっては戦略的なパートナーシップも視野に入れています。

当社として、このフィジカル分野における能力獲得は、非連続的な成長を実現する上で極めて重要であると考えており、その実現に向けて取り組んでいきたいと考えています。

1つ目のポイントは、先ほど「モビリティステーション」を将来像として示したように、最初のデザインから取り組むことが大切だと考えています。

デジタルの実装がうまくいかない理由はいくつかの課題に起因しますが、本質的な問題は、完成した建物にデジタルを導入しようとすると、多くの制約条件が生じる点にあります。

具体的な例として、AIを搭載したカメラ、いわゆるAIカメラの設置場所が確保できない、あるいは設置しても適切な画角で撮影できず、本来のAIのパフォーマンスを十分に発揮できないといった問題が、現実には多く見受けられます。

したがって、スマートシティやデジタルを導入した社会を築く上では、デジタルを前提に街をデザインすることが非常に重要です。

そのため、バックキャスティング、すなわち将来を見据えた上で逆算的に街作りを行うことが大切です。当社としては、フィジカル分野の能力をしっかりと獲得することで、デジタル化・DX化の推進につながると考えています。

続いての2つ目のポイントです。先ほどからお伝えしているように、地域の重要なステークホルダーとの戦略的パートナーシップが重要です。地銀との連携は、地域の自治体への関与や自治体との関係性、および地域の事業者との関係性を考慮すると、重要なパートナー候補であると考えています。

例えば、先般茨城県の常陽銀行と業務提携を行いましたが、今後もこのような取り組みを拡大し、地域に根ざした事業者と連携していくことが重要です。

さらに、地域で新しい取り組みを行う際には、住民、議会やその地域の首長、その他の事業者との綿密な連携が必要です。当社がすべてを解決するのは現実的に困難ですが、地域の歴史的な背景や人間関係を理解している方々の存在が重要です。その代表的な存在が地銀であり、当社は地銀との連携を、非連続的成長のための重要なポイントとして位置づけています。

3つ目のポイントは、プラットフォームの強化です。自社で投資を行い、拡大を進めることは当然のことです。ただし、商品を開発するためには1年から2年、場合によっては3年程度の時間が必要となります。

このため、プラットフォームの強化には、場合によってはパッケージを保有している会社のM&Aや、事業自体を譲り受けるM&Aが重要だと考えています。このようなM&Aを通じて、自社のプラットフォームの強化を進めていきたいと思っています。

また、開発人員に関しては依然として売り手市場の状況が続いているため、場合によっては開発会社との業務提携なども視野に入れ、M&Aを活用して自社の成長をさらに加速させる考えです。

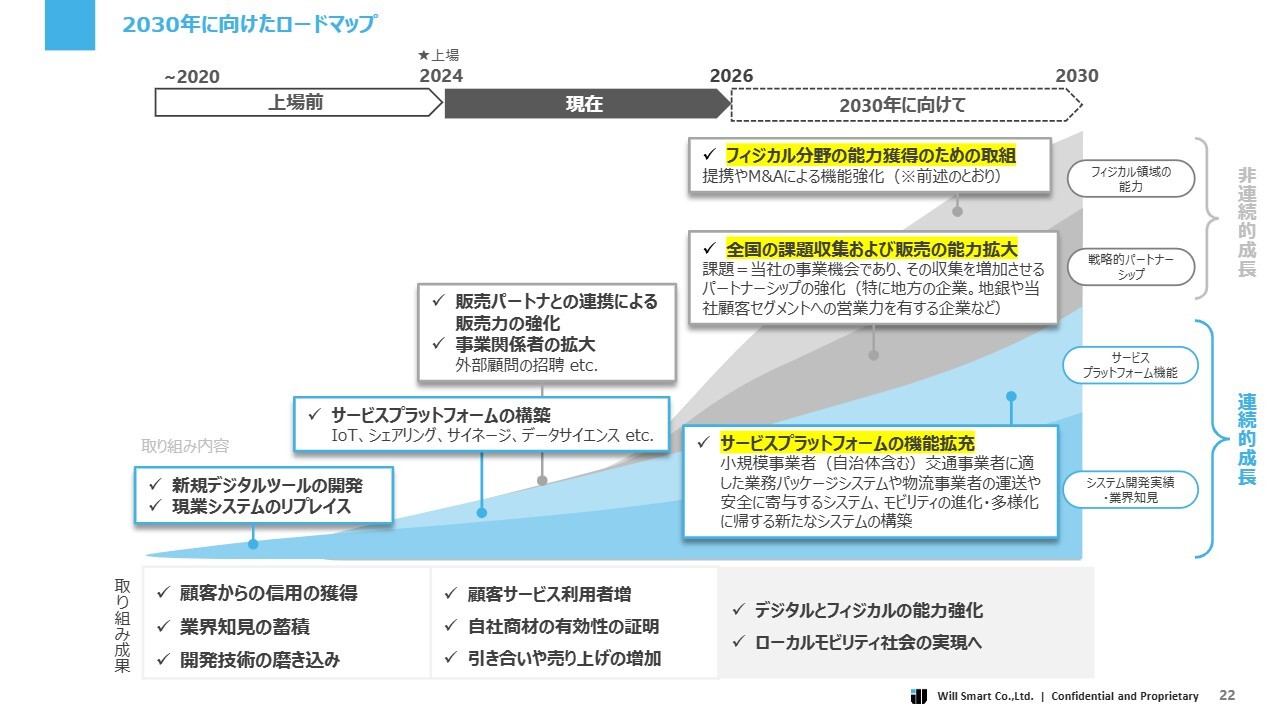

2030年に向けたロードマップ

最後に、2030年に向けたロードマップをご説明します。ポイントは3つあります。1つ目に、サービスプラットフォームの継続的な拡大、2つ目に、全国規模での販売能力の確保、3つ目に、フィジカル分野での能力獲得です。

質疑応答:地方自治体への事業アプローチの収益性・効率性への懸念について

ここから先は会員登録(無料)で

お読みいただけます

会員登録がお済みの方はログインしてください

新着ログ

「情報・通信業」のログ