GA technologies、上場後初となる配当開始、3Q事業利益はYoY+326.8%で大幅成長、US事業は単月黒字化を達成

OUR AMBITION(PURPOSE / MISSION)

樋口龍氏(以下、樋口):お忙しい中お集まりいただき、誠にありがとうございます。GA technologies代表取締役社長執行役員CEOの樋口です。2025年10月期第3四半期の決算についてご説明します。

最初に、我々が目指す姿についてお話しします。創業以来一貫して「テクノロジー×イノベーションで驚きと感動を生み、世界を前進させる」というパーパス/ミッションのもとに活動を続けています。

2025年10月期 第3四半期 ビジネスハイライト

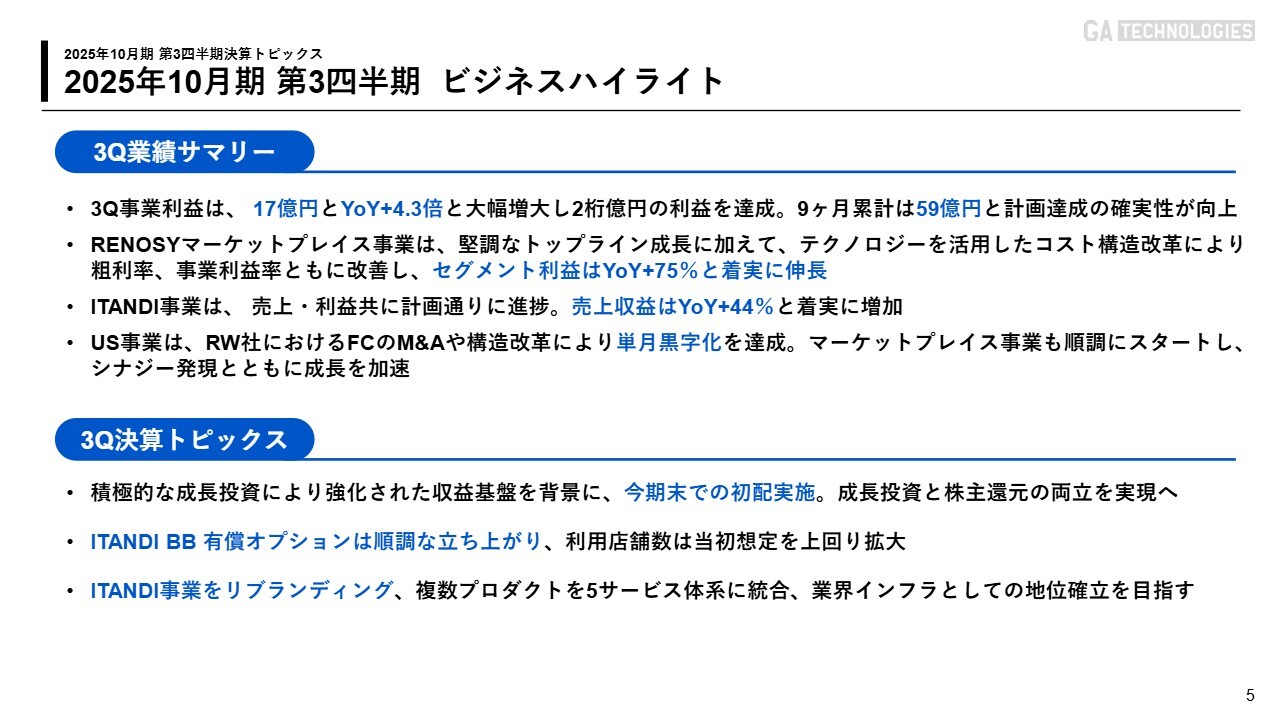

第3四半期の決算トピックスについてお話しします。

業績サマリーです。1つ目に、第3四半期の事業利益は17億円でYoYプラス4.3倍と、大幅に利益を伸ばすことができました。9ヶ月累計では59億円と、計画達成の確実性が大幅に向上し、グループ全体で力強く成長できていると感じています。

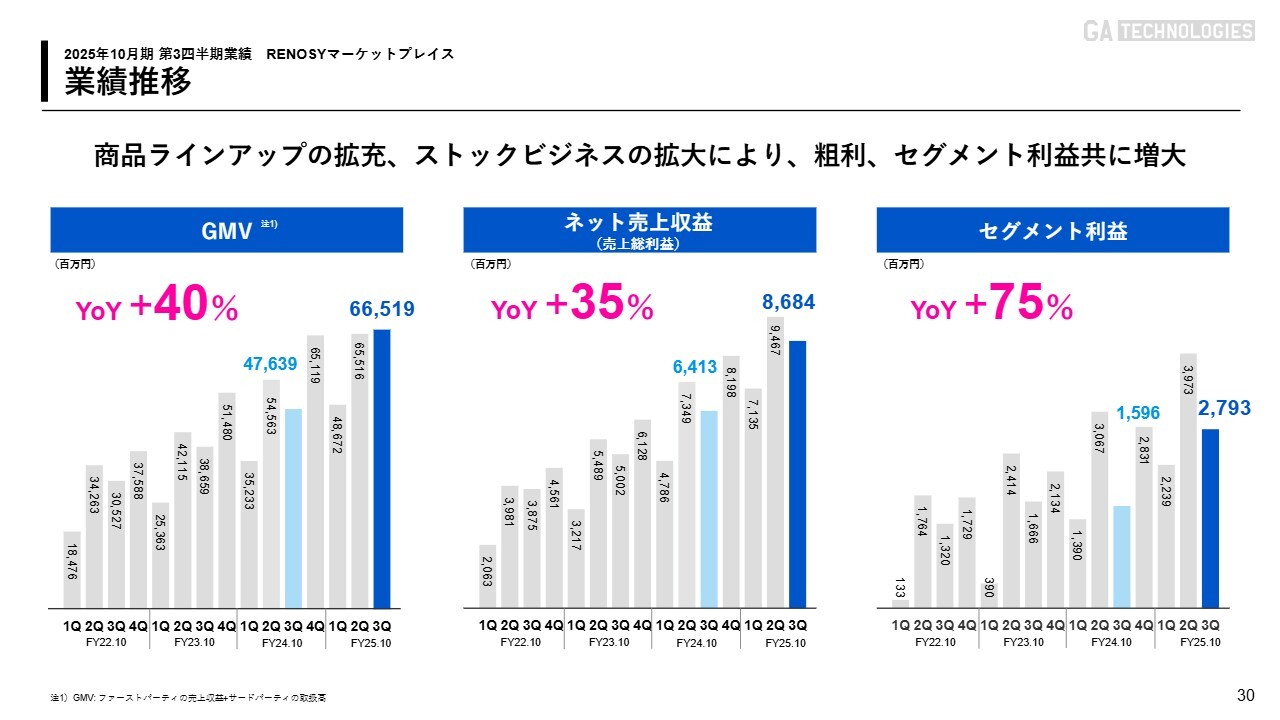

2つ目に、RENOSYマーケットプレイス事業では、堅調な売上高の成長に加え、テクノロジーを活用したコスト構造の改革を進めた結果、粗利率及び事業利益率が改善し、セグメント利益はYoYプラス75パーセントと大きく成長しています。

3つ目に、ITANDI事業も、売上・利益ともに計画どおり進捗しています。売上収益はYoYプラス44パーセントの増加を記録し、着実に進展しています。

4つ目に、3本目の柱として注力しているUS事業では、RW OpCo社におけるフランチャイズ(FC)のM&Aや構造改革により、単月黒字化を達成しました。また、マーケットプレイス事業も順調にスタートし、シナジーを発現しています。

業績以外のトピックスについてです。1つ目に、積極的な成長投資により強化された収益基盤を背景に、上場後初めて配当を実施しました。トップラインの成長を引き続き実現しつつ配当を行うことで、成長と配当のバランスを取りながら成長を目指しています。

2つ目に、ITANDI BBの有料オプションは順調に立ち上がり、利用店舗数が当初の想定を上回るペースで拡大しています。

3つ目に、ITANDI事業ではリブランディングにより、お客さまに当社プロダクトをよりわかりやすく届ける取り組みを進めています。複数のプロダクトを5つのサービス体系に統合し、業界インフラとしての地位確立を目指していきます。

株主還元方針の更新(配当開始)

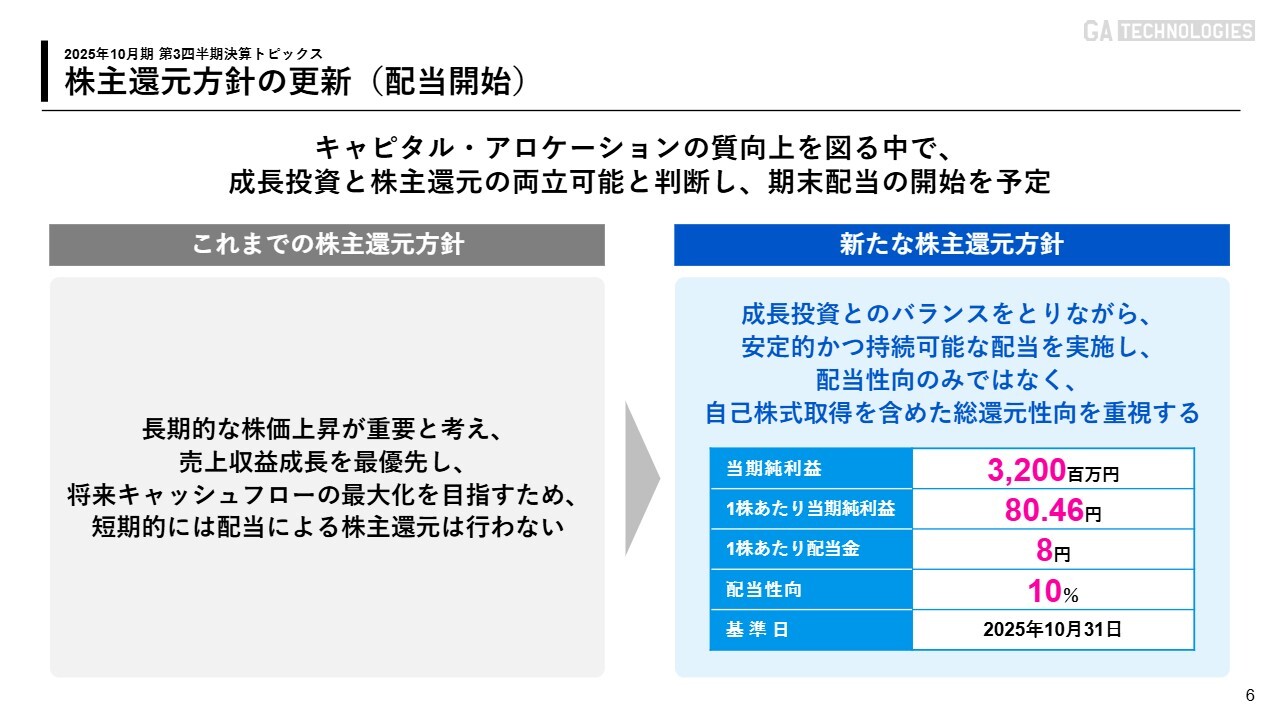

それぞれのトピックスについて詳しくご説明します。1つ目に、当社が上場して初めての配当を行う大きな要因は、フリーキャッシュフローと事業利益がしっかりと確保できており、資本効率も改善されている点にあります。

そのプロセスにおいて、キャピタル・アロケーションは、これまでは成長投資としてのM&Aと新規事業に集中していましたが、今後は新規事業やM&Aに加え、配当や自社株買いも含めて、幅広い選択肢を検討していきます。

ただし、当社はグロース企業ですので、トップラインの成長をしっかりと維持する点はご理解ください。そのため、成長投資とのバランスを取りながら、安定的かつ持続的な配当の実施を目指します。配当性向だけでなく、自己株式を含めた総還元性向を重視していく方針です。

ITANDI BB

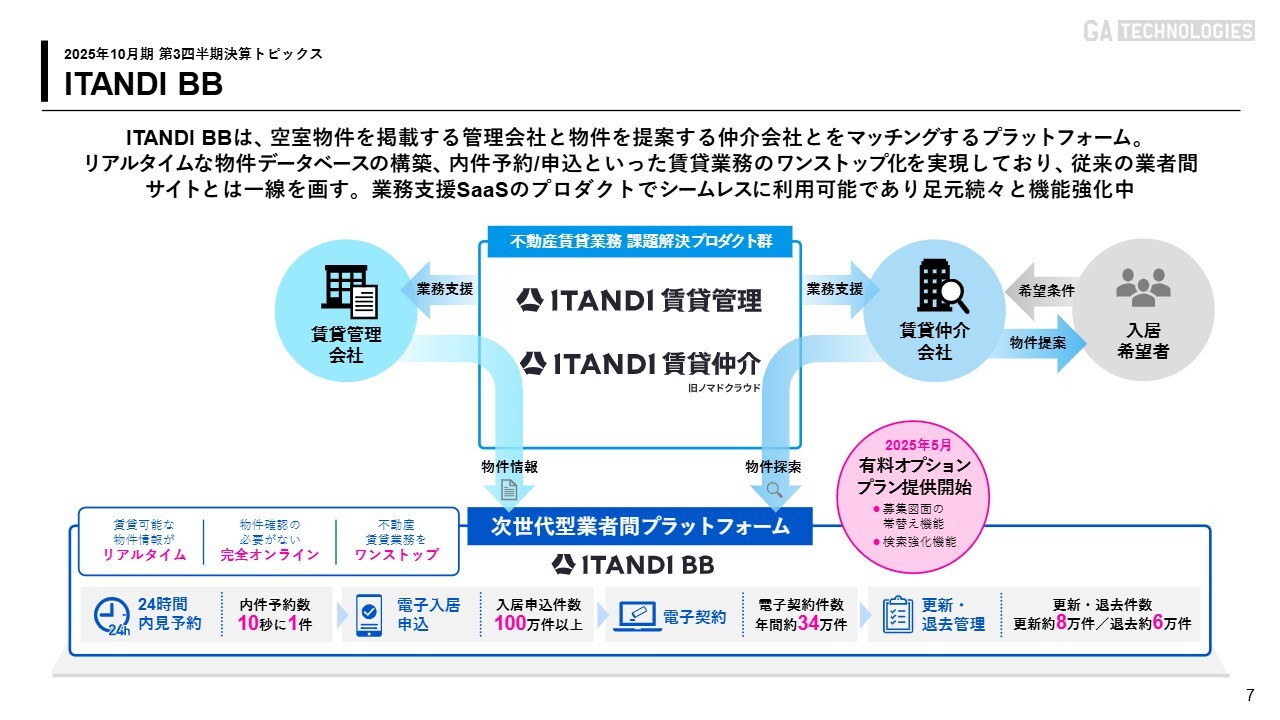

2つ目のトピックスです。当社はITANDIを通じてSaaS事業を展開しており、SaaSだけでなくマーケットプレイスの運営も行っているという点が特徴です。つまり、ITANDIセグメントでは、SaaS事業とマーケットプレイスの運営という2つを手掛けています。

具体的には、管理会社が物件を掲載し、仲介会社が空室を確認できる業者間サイトです。そのため、エンドユーザーが利用する「SUUMO」や「LIFULL HOME'S」のようなサービスではなく、不動産会社向けのマーケットプレイスです。

このITANDI BBを2020年にローンチし、約5年間、無料でお客さまに提供してきました。現在では東京や関西を含め、No.1といっても過言ではないほど多くの方に利用されているプラットフォームへと成長しています。

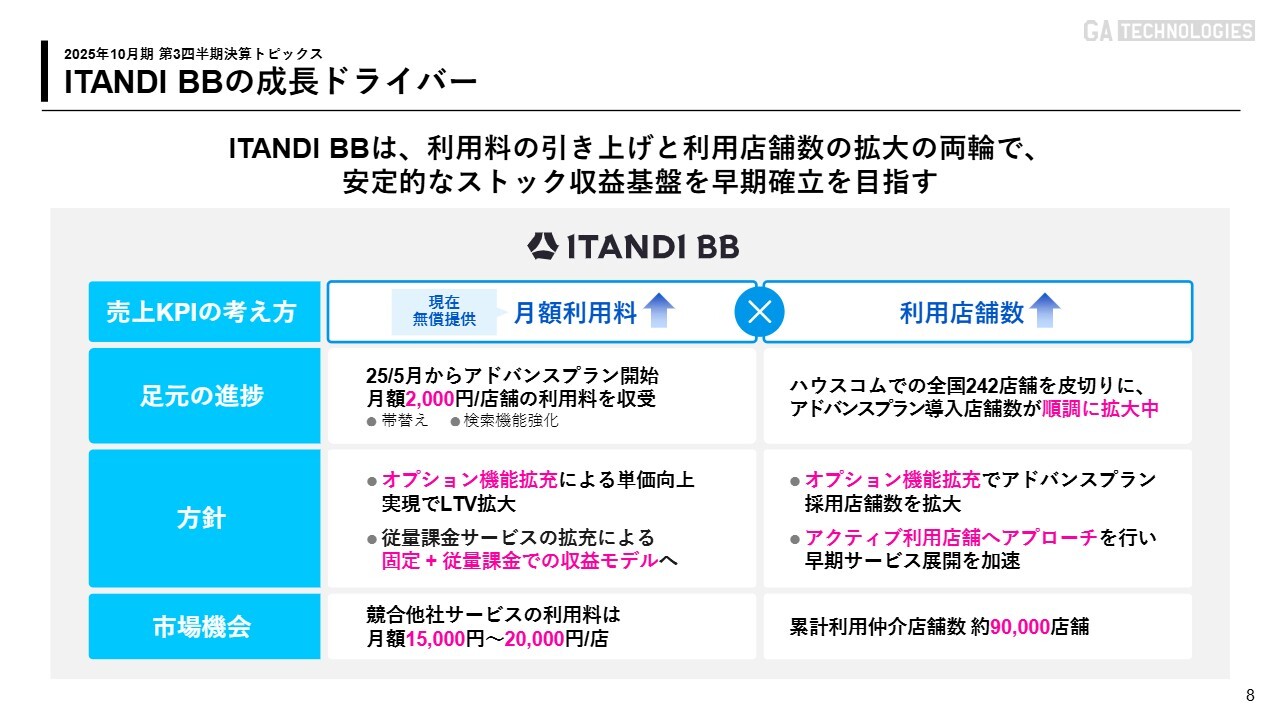

ITANDI BBの成長ドライバー

その中で、5月から、これまで5年間無料でご利用いただいていたITANDI BBを、利便性が大幅に向上したタイミングに合わせ、オプション機能の有料化に踏み切りました。

具体的な足元の進捗としては、2025年5月からアドバンスプランを開始し、月額2,000円の店舗利用料をいただいています。

方針としては、オプション機能の拡充により単価向上を図り、LTVの拡大を目指します。また、従量課金サービスの拡充により、「固定プラス従量課金」での収益モデルを強化していきます。

イメージとしては、競合他社サービスが月額1万5,000円から2万円で提供している中、当社は月額2,000円からスタートしているため、マネタイズの余地が十分にあると投資家のみなさまにもご理解いただければと思います。

アドバンスプラン導入店舗数については、ハウスコムさまでの全国242店舗を皮切りに、順次拡大しています。

そして、オプション機能の拡充により、アドバンスプランの採用店舗数を拡大していく方針です。また、アクティブ利用店舗に対してアプローチを強化し、サービス展開を早期に加速していきます。

現在、ITANDI BBの累計利用店舗数は約9万店舗となっています。今後の戦略としては、この月額利用料及びオプションプロダクトをさらに拡充することでLTVを向上させるとともに、利用店舗数の増加を目指します。

これら2つの主要な売上KPIの考え方に基づき、ITANDI BBの成長を実現していきたいと思います。

AIの取り組みの軌跡

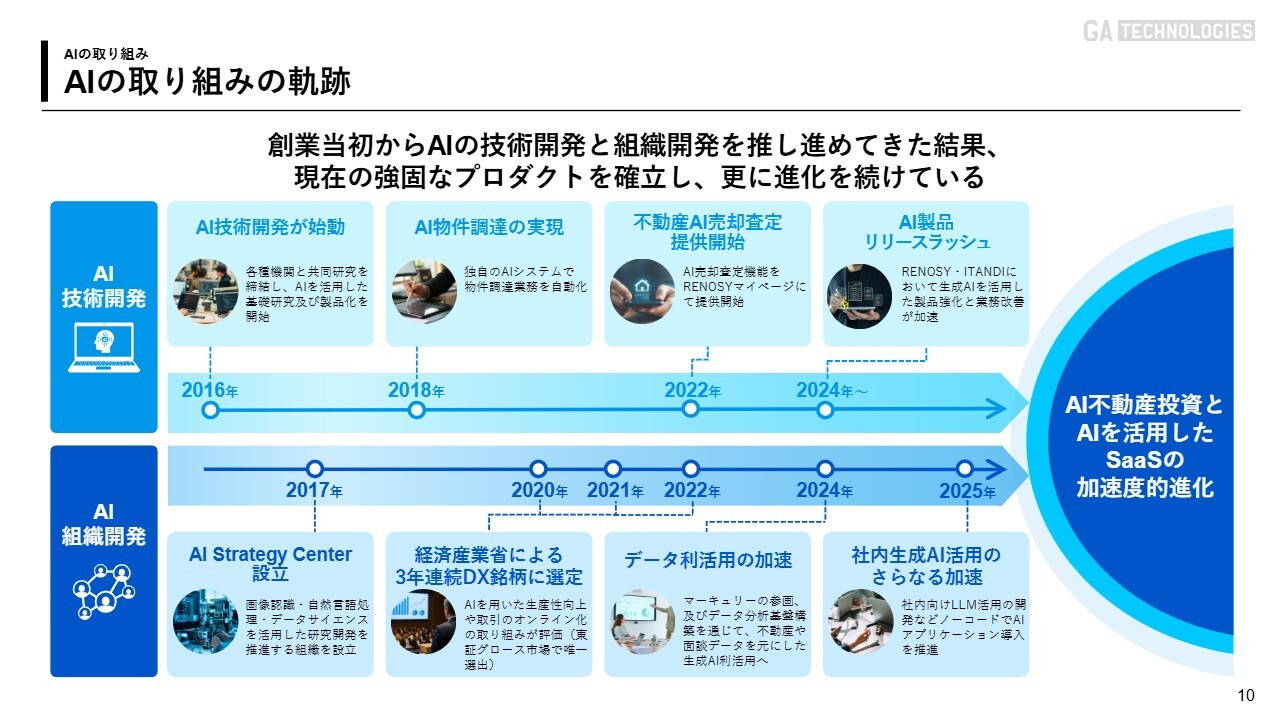

後藤正徳氏:取締役常務執行役員CTOの後藤です。私から、GA technologiesグループにおけるAIの取り組みについてご紹介します。初めに、GA technologiesグループのAIにおける取り組みの軌跡を、AIの技術開発と組織開発の両面からお話しします。

GA technologiesグループでは、創業間もない2016年からすでにAI技術の開発を開始していました。理化学研究所、横浜国立大学、東京都立大学、サイモンフレーザー大学(Simon Fraser University)など、国内外のさまざまな機関と共同研究を2016年の時点で締結し、現在のAI研究開発とプロダクトの礎を築いています。

2017年には、AI Strategy Centerという研究組織を設立し、プロップテック(PropTech)、いわゆる不動産テックと呼ばれる分野における研究の発信を開始しました。同時にプロダクトの開発も並行して進め、2018年にはAIによる物件調達を実現しました。

このような先進的なテクノロジーとAIの取り組みにより、2020年には経済産業省によるDX(デジタル・トランスフォーメーション)銘柄に、東証グロース市場において唯一、3年連続で選出されました。

この頃、生成AIが台頭してきています。例えばRENOSYでは、不動産のAI売却査定機能を提供しています。昨日発表しましたが、RENOSYにおいて、AIを活用した面談支援を業務改善の一環として提供し始めています。

ITANDIにおいても、生成AIの取り組みにより、有料オプションや既存機能の改善、新機能の追加など、さまざまな新機能をリリースしています。これにより、製品強化及び業務改善が加速しています。

このような生成AIのモデル作成において、非常に重要となるのがデータです。この点に関しては、マーキュリー社の参画やCDO(Chief Data Officer)の参画を通じたデータ分析基盤の構築を進めており、不動産や面談データを基にした膨大なデータの利活用を行ってきました。

この結果、プロダクトのリリースにもつながっただけでなく、例えば、社内生成AIにおいて、ノーコードでAIアプリケーションを導入できる基盤の構築も実現しています。

さらに、この基盤を活用することで、例えば人事や財務経理などのさまざまな部門においても、社内生成AIが多様に活用されるようになってきています。

RENOSYプロダクト

このようなAIの取り組みの結果として、どのようにお客さまの課題を解決してきたのかをご説明します。

かつて不動産投資といえば、どうしても紙や対面といったアナログ主体の体験が一般的でした。しかし、RENOSYプロダクトでは、デジタル完結型のプロダクトを通じて顧客体験を革新してきました。

例えば、資産運用を考えているお客さまに対しては、生成AIを活用したマーケティングや最適な広告配信を行い、不動産投資の魅力を訴求しています。

その結果として、不動産投資についての理解を深めていただけます。また、投資シミュレーションを提供することで、お客さま一人ひとりに合った最適な提案が可能です。

購入フェーズでは、AIによる面談支援の機能を通じて、特にAIを活用することで、客観的でありながらユーザーに寄り添った情報を提供できるようになりました。実際の購入段階では、契約やローン申し込みなどの煩雑な手続きも、プロダクトによってスムーズに進められるようになっています。

管理フェーズでは、空室期間を予測するAI賃料査定により、賃料の査定を行うだけでなく、アプリケーションを通じて資産管理や毎年の確定申告といった煩雑な手続きも、プロダクトがサポートしています。

売却フェーズにおいても、AI売却査定を用いて売却価格を提示し、オンラインによるデジタル完結が可能です。このように、AIを起点としてお客さまの体験をより良くする変革を進めています。

ITANDIプロダクト

AIの取り組みはITANDIにおいても進んでおり、不動産取引に関わる業務体験を飛躍的に向上させてきました。

冒頭でもご紹介しましたが、リブランディングした「ITANDI 賃貸仲介(旧:ノマドクラウド)」は、帳票の自動生成や通話履歴の要約にAIをフル活用することで、業務効率化を実現しています。

「ITANDI 売買 PropoCloud」においても、AIが査定書を最短45秒で生成します。これにより、業務効率化はもちろんですが、ばらつきのある査定書についても品質面でサポートを提供できています。

「ITANDI 賃貸管理」というプロダクトでも、AIを活用し、デジタル化と自動化を達成することで、お客さまのデータ活用を支援しています。

不動産業者間プラットフォームのITANDI BBでは、空室情報のリアルタイム更新や効率的な物件提案活動を支援してきました。

ほかにも、スライドには記載しきれないさまざまなトピックスがあります。例えば、先日発表しました生成AIのユーザー実態調査による市場理解をはじめ、M&A領域においても、弊社テクノロジー部門が業務変革を進めています。

このように、GA technologiesグループでは、長年のテクノロジーとAIの活用により、今後もプロダクトの進化をさらに発展させていく方針です。

またその結果として、ユーザーやエンドユーザー、さらにそこに介在する業者のみなさま、すなわち顧客のみなさまにとっても体験を変革し続けていきます。同時に、企業価値の向上や売上の拡大にも取り組んでいきます。

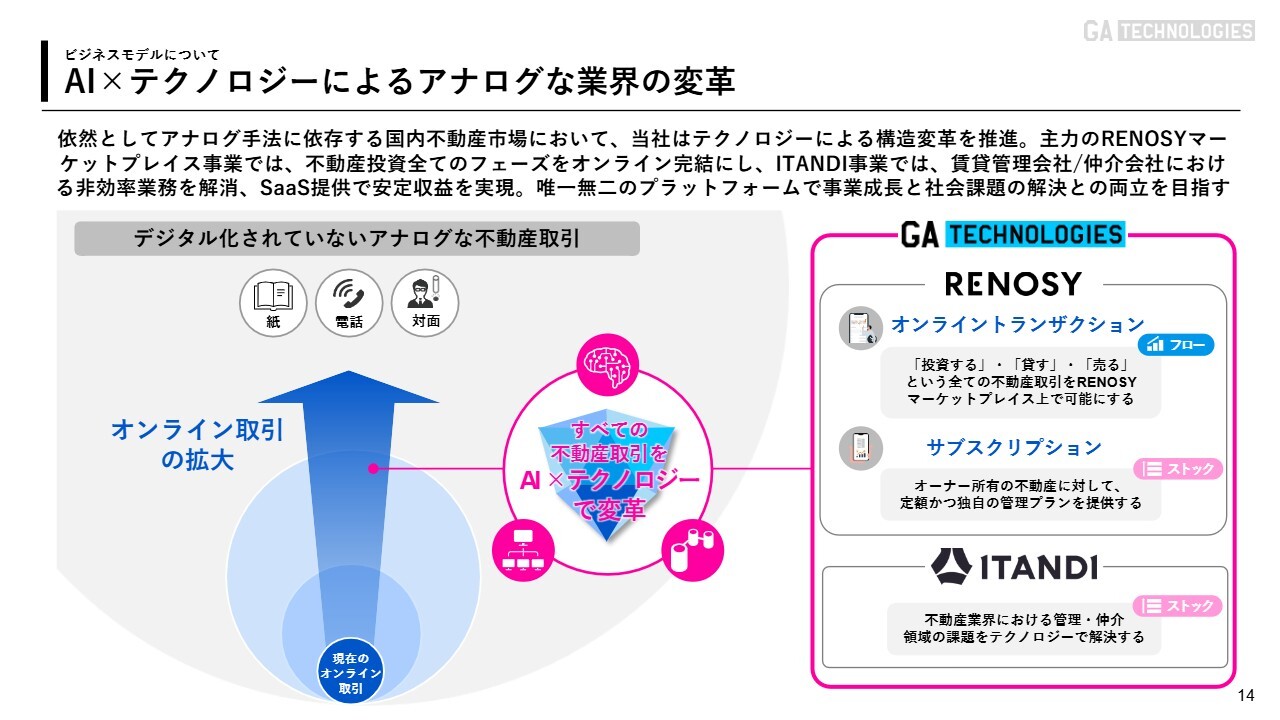

AI×テクノロジーによるアナログな業界の変革

樋口:我々が目指していることをあらためてご説明します。不動産業界が非常にアナログであることは、みなさまにもご理解いただけていると思います。宅地建物取引業法が制定されてから70年経ちますが、大きな変化はありませんでした。

ただし、AIの進化・テクノロジーの進化によって、変わらない領域は1つもありません。その中で、我々は2013年からプロップテックに取り組み、不動産領域にテクノロジーを導入してきました。

さらに今後、AIを不動産領域に取り入れることで、国内はもちろん、グローバルな視点においても、唯一無二のプロップテックカンパニーになっていける可能性があると考えています。

なぜなら、我々は2013年から不動産というドメインを中心にテクノロジー化を進め、データを蓄積してきたからです。このような取り組みを行っている企業は、グローバルでも日本国内でもほとんどないのではないかと思います。

我々がシンプルに目指しているのは、今までの対面・紙・電話・FAXといったものの取引を、すべてオンラインに置き換えていくことであり、この取り組みを進めてきました。みなさまもご存知のとおり、不動産取引以外では、オンライン化されていない商品は、日本国内でもグローバルでもほぼ残っていないと思います。

これからは、紙やFAXで行われていた取引がすべてデジタルに置き換わっていきます。そのリーディングカンパニーが、我々GA technologiesです。

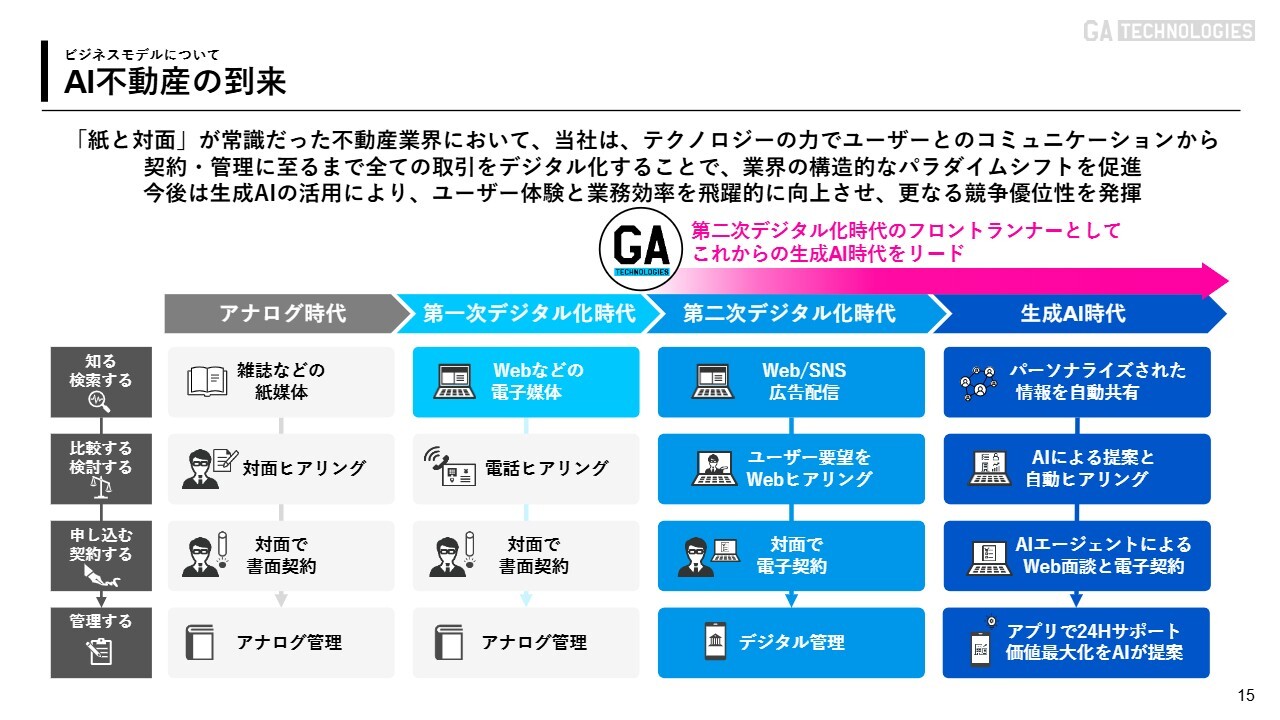

AI不動産の到来

どのような変遷があったのかをお話しします。約70年前に、宅地建物取引業法が制定されました。このアナログ時代には、紙で不動産を探し、対面で契約を行っていました。そして、購入後も「紙と対面」で手続きを行うことが当たり前でした。

1995年にインターネットが普及し、「第一次デジタル化時代」となり、いわゆる不動産メディアが立ち上がりました。

しかし、それ以降インターネットがどれほど普及しても、オンライン化されたのは物件探しに限られていました。それ以降のプロセスでは、店舗に足を運び、紙での手続きや対面でのやり取りが続いており、購入後の体験も結局紙のままでした。

そこで我々は、2013年から、Webでの集客だけでなく、それ以降の購入手続きや購入後のサポートをワンストップでオンライン化してきました。これを「第二次デジタル化時代」と呼んでいます。

その結果、デジタルの強みにより、お客さまがどのような物件を借り、どのような物件を購入し、どのような物件がどのタイミングで売却されるのかといった、成約データを蓄積してきました。これは、我々がワンストップで事業を展開しているからこそ得られた成約データです。

今後、このAIが指数関数的にさまざまな産業に進出していく中で、我々は大きなアドバンテージを持っていると考えています。なぜなら、生成AIにおいてはデータが非常に重要だからです。

我々は、「第二次デジタル化時代」で培ったデータを「生成AI時代」に活用できます。「第二次デジタル化時代」でも成長できたという自負がありますが、「生成AI時代」ではさらなる成長を遂げられると考えています。

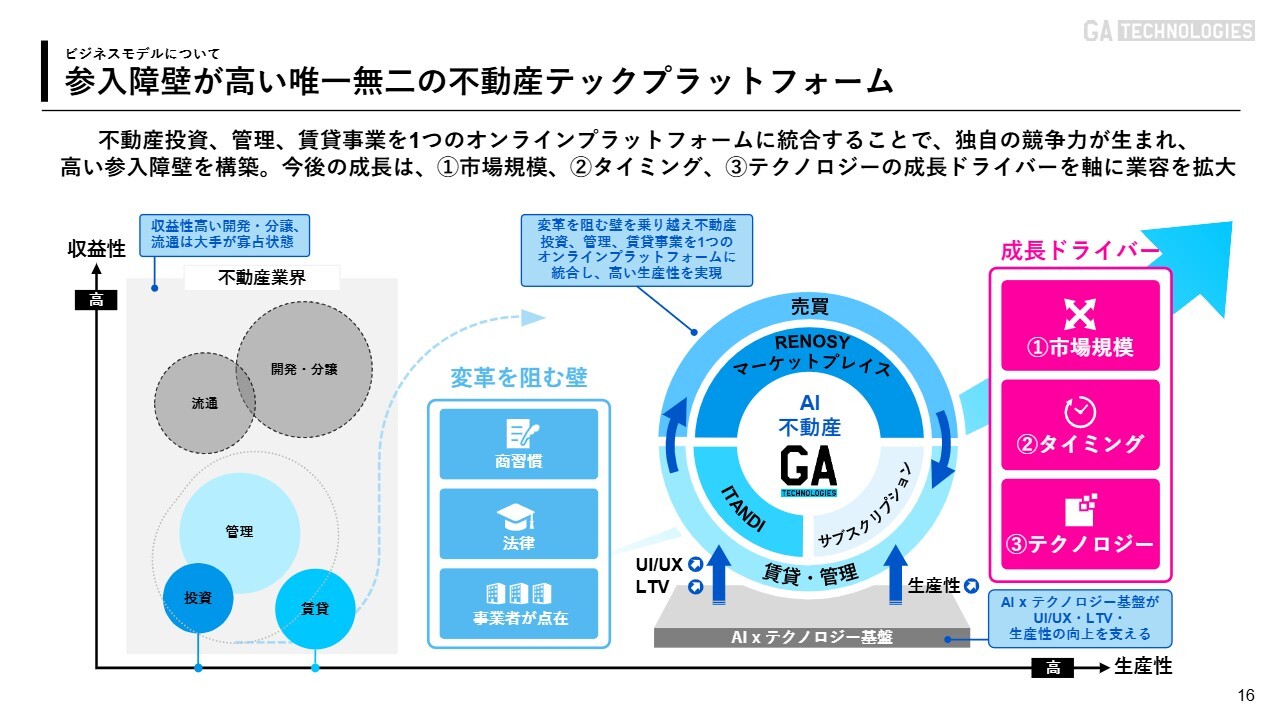

参入障壁が高い唯一無二の不動産テックプラットフォーム

不動産業界は、スライド左側に記載のとおり、開発・分譲、流通、管理、賃貸、投資の5つの領域に分かれます。我々は、開発・分譲、流通の領域ではなく、管理、賃貸、投資という領域にフォーカスしています。

この理由の1つ目は、この領域はいわゆる財閥系の企業があまり力を入れてこず、ブルーオーシャンだからです。

2つ目は、テクノロジーとの相性が良いからです。家を購入する場合、テクノロジーがどれほど進化しても、おそらく内見を希望する人が多いでしょう。しかし、賃貸であれば、例えば北海道に住む方が東京の大学に進学して1Kの物件を探す際、内見をせずにオンラインで借りる人が非常に多いです。投資においても、自分では住みませんので、株式投資のように家賃と価格がわかれば利回りを計算できます。したがって、内見をせずに「Amazon」のようにワンクリックで購入できます。

このように、不動産業界の中でも、当社が手掛ける領域はブルーオーシャンであり、テクノロジーとの相性が良いため、管理、賃貸、投資にフォーカスしています。

不動産テック市場での成長ポテンシャル

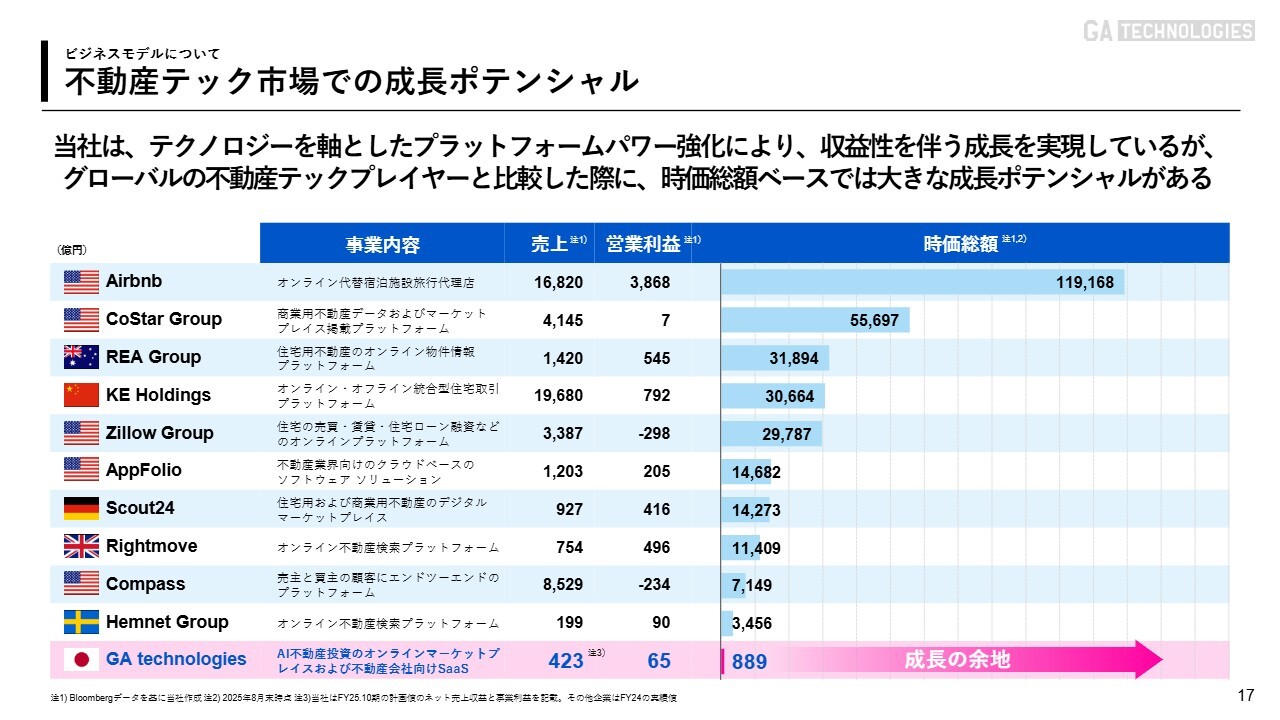

日本ではまだ、不動産テックという領域には馴染みがないかもしれませんが、グローバルでは評価が高まってきています。

スライドの表は、グローバルの不動産テック企業の時価総額ランキングです。当社の売上や利益の規模から考えると、時価総額においてさらに成長できる可能性があると思っています。

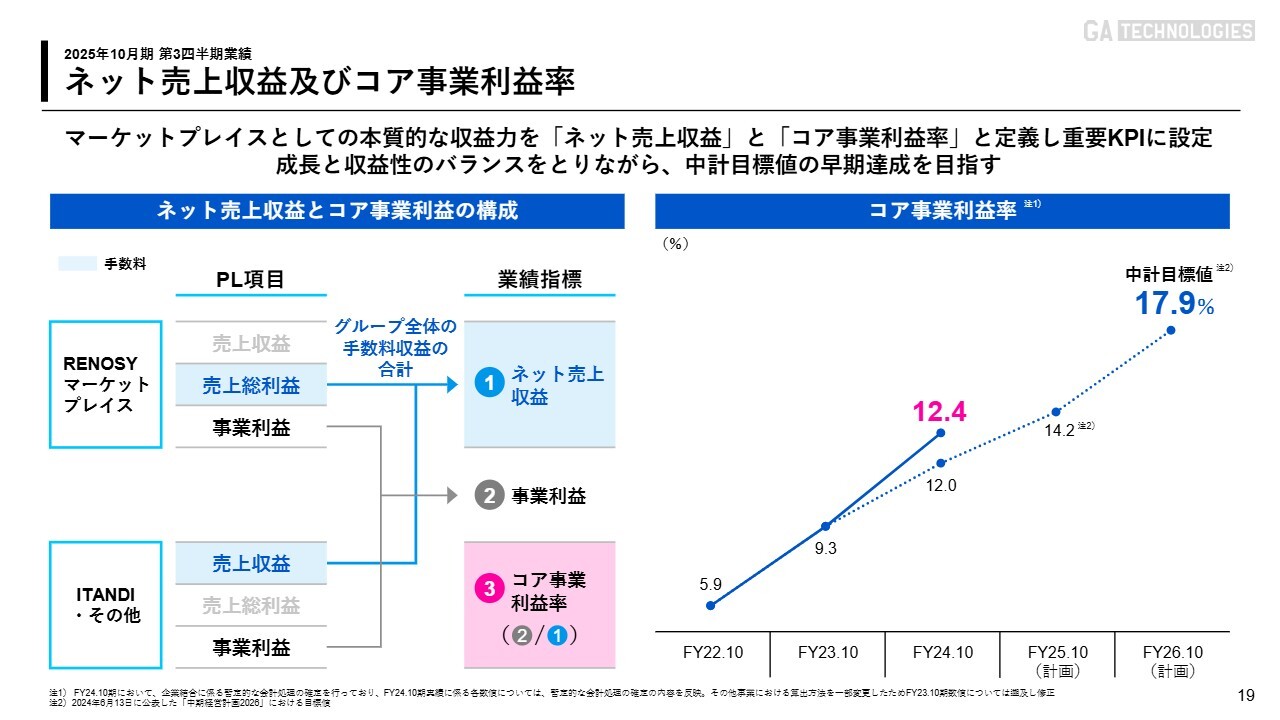

ネット売上収益及びコア事業利益率

2025年10月期第3四半期の業績についてご説明します。

あらためて「RENOSYマーケットプレイス」についてご説明します。「RENOSYマーケットプレイス」は、売り手と買い手をマッチングするマーケットプレイスです。

不動産は高額商材であるため、携帯電話や洋服のように自己判断のみで売れるCtoCマーケットプレイスのような運用はできません。

その理由として、宅地建物取引業法が定める規則があり、不動産の売買においては重要事項説明が必要となるためです。また、金融機関も関わりますし、登記申請も必須となります。このように、不動産は自己判断だけで簡単に売買できる商品ではありません。

そこで「RENOSYマーケットプレイス」は、当社が商品在庫を保有する仕組みとなっています。一般的なCtoCの取引では、例えば1万円の商品が売れた場合、その1万円がGMV(流通取引総額)となり、テイクレートが10パーセントであれば1,000円が売上として計上されます。

当社の売上収益は、一般的なマーケットプレイスにおけるGMVに相当します。そして、当社の売上総利益が一般的なマーケットプレイスでいう、売上に相当します。当社では、正しくマーケットプレイスとして表現するため、売上総利益をネット売上収益と称しています。

一方で、ITANDIはSaaSであるため、売上収益をそのままネット売上収益と計上しています。そのような視点で見ると、当社の利益率は決して低くありません。昨年度の利益率は12.4パーセントで、今期も15パーセント近くになると見込んでいます。

したがって、収益額だけでなく収益性も非常に高い、唯一無二のビジネスモデルを構築できていると自負しています。

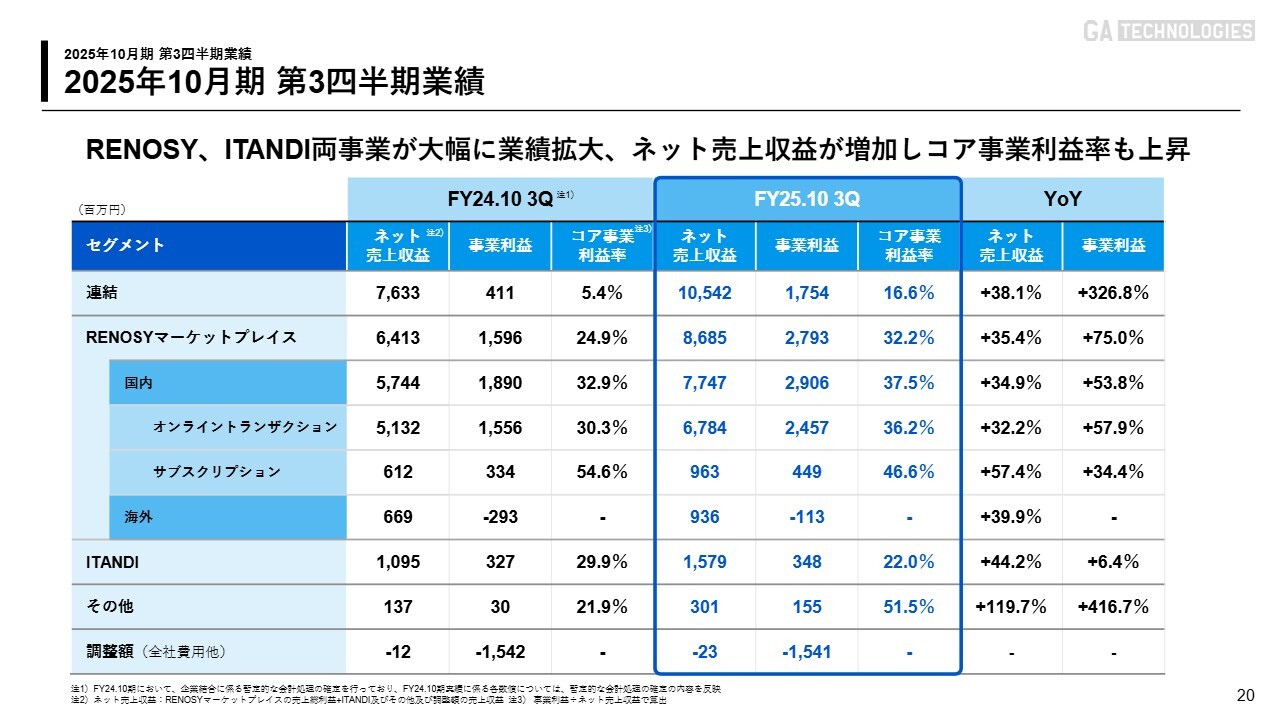

2025年10月期 第3四半期業績

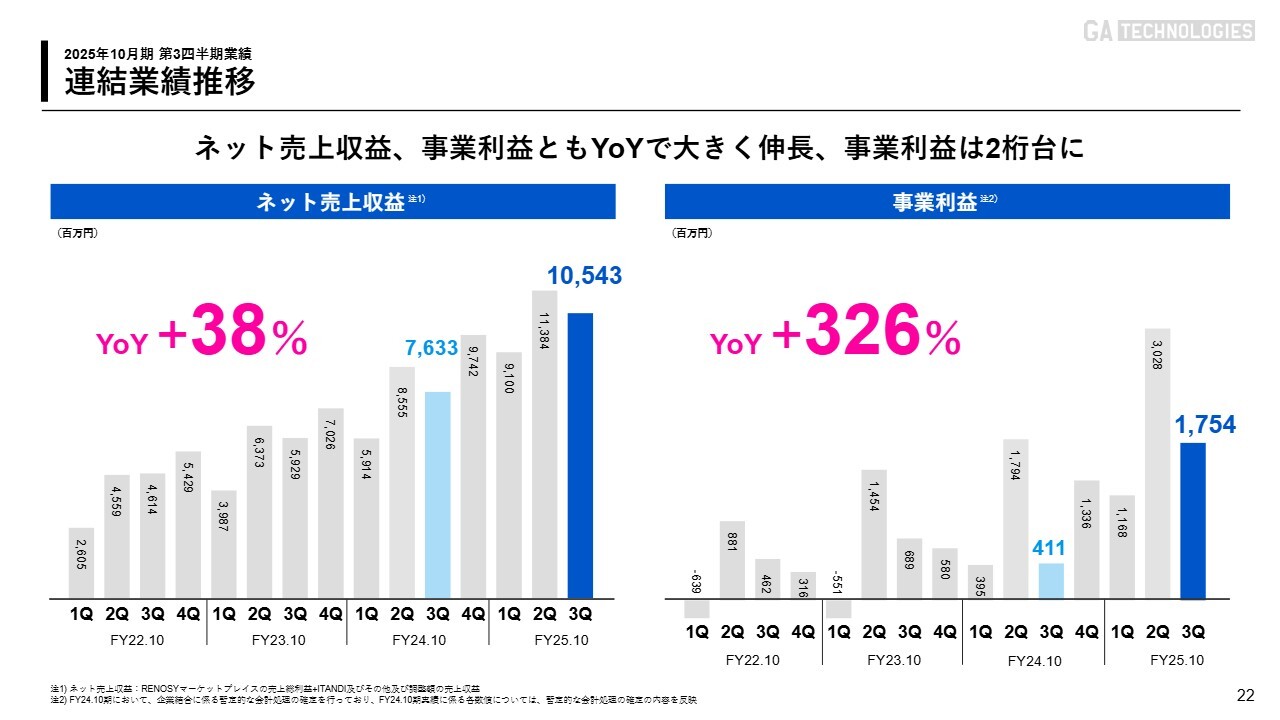

第3四半期の連結ネット売上収益は105億円、事業利益は17億円となりました。ネット売上収益はYoYプラス38パーセント、事業利益はYoYプラス326パーセントと、非常に力強く成長しています。

RENOSYマーケットプレイス事業のネット売上収益は86億円、事業利益は27億円となりました。ネット売上収益がYoYプラス35パーセント、事業利益がYoYプラス75パーセントと、いずれも力強い成長を達成しています。

ITANDI事業では、ネット売上収益が15億円、事業利益が3.4億円となりました。ネット売上収益はYoYプラス44パーセントとなりましたが、事業利益はブランディング変更に伴う投資の影響でYoYプラス6.4パーセントにとどまっています。

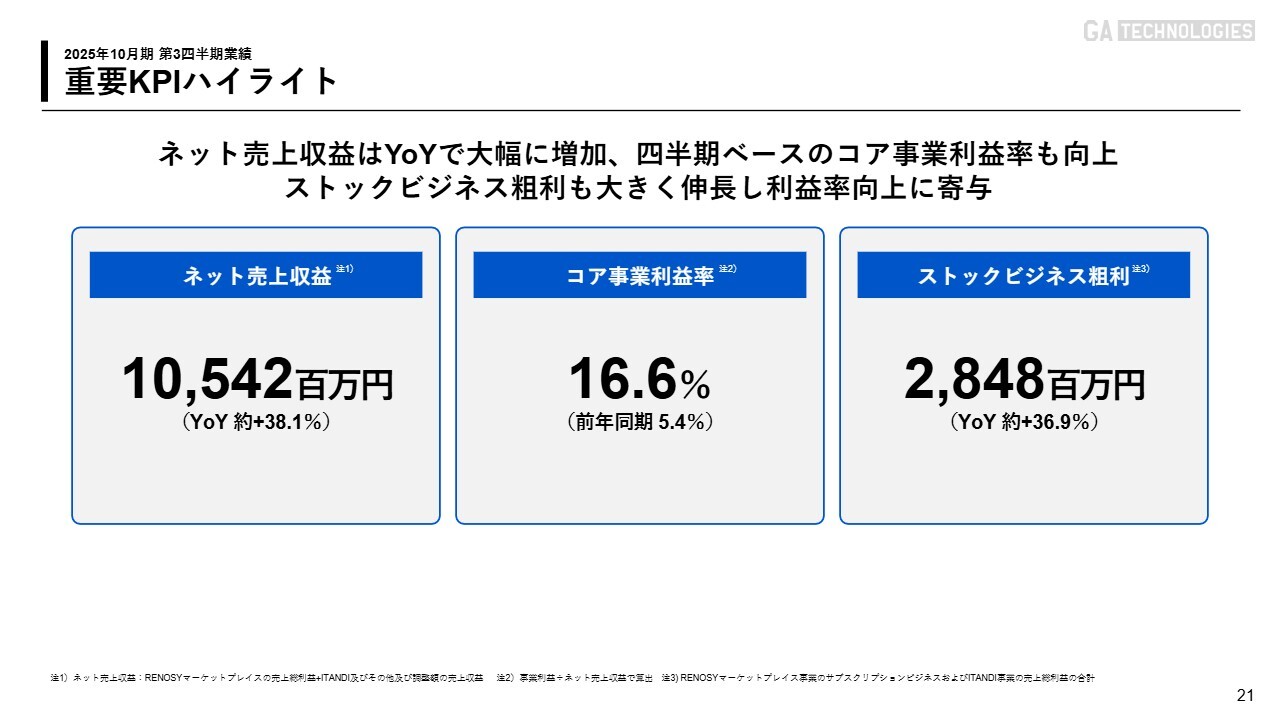

重要KPIハイライト

重要KPIハイライトです。ネット売上収益は、YoYプラス38パーセントの105億円となりました。

コア事業利益率は、前年同期の5.4パーセントから16.6パーセントへと大幅に上昇しています。

ストックビジネス粗利も、YoYプラス36.9パーセントの28億円と、力強い成長を遂げています。

連結業績推移

具体的な数値は、スライドに記載のとおりです。

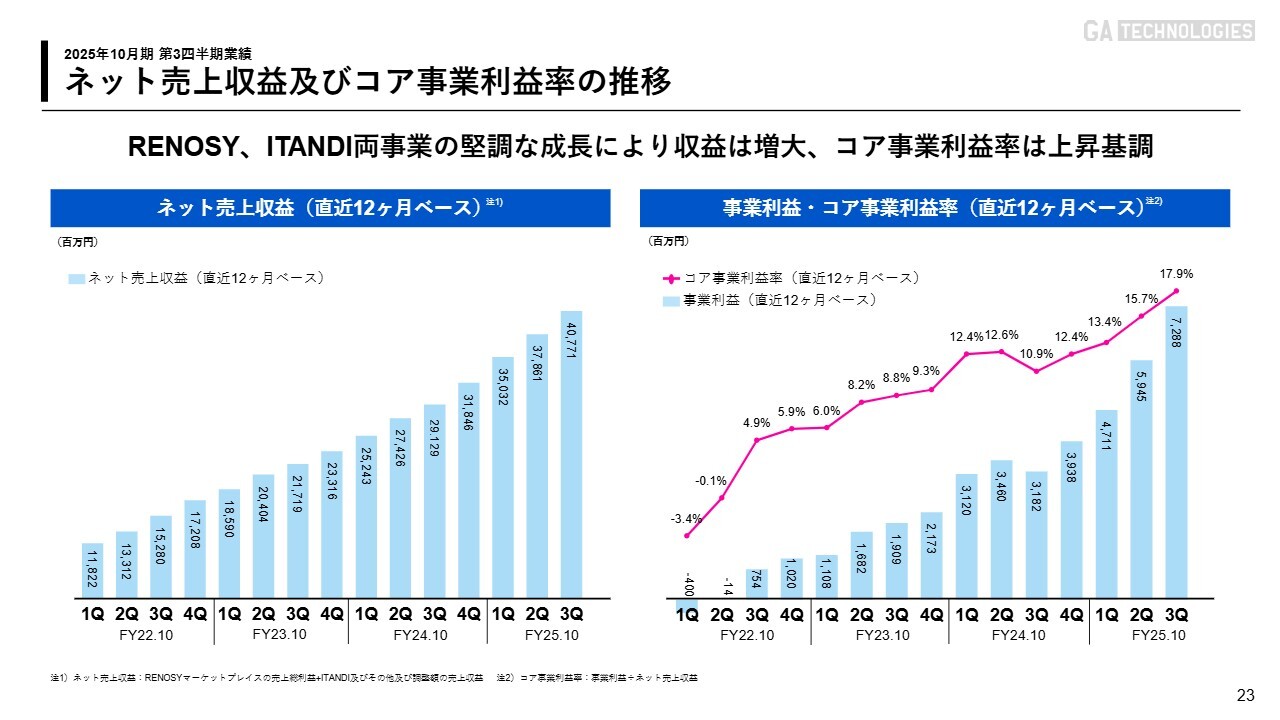

ネット売上収益及びコア事業利益率の推移

直近12ヶ月ベースのネット売上収益の推移です。RENOSYマーケットプレイス事業は季節性による四半期ごとのボラティリティがありますが、直近12ヶ月で見ればネット売上収益は着実に右肩上がりで伸びています。

年間ベースで着実に利益が積み上がっているため、四半期ごとのボラティリティは事業には大きな影響を及ぼさず、順調に成長していると考えています。

コア事業利益率についても、四半期ごとのボラティリティはありますが、直近12ヶ月の推移を見ると利益率の改善が図れています。

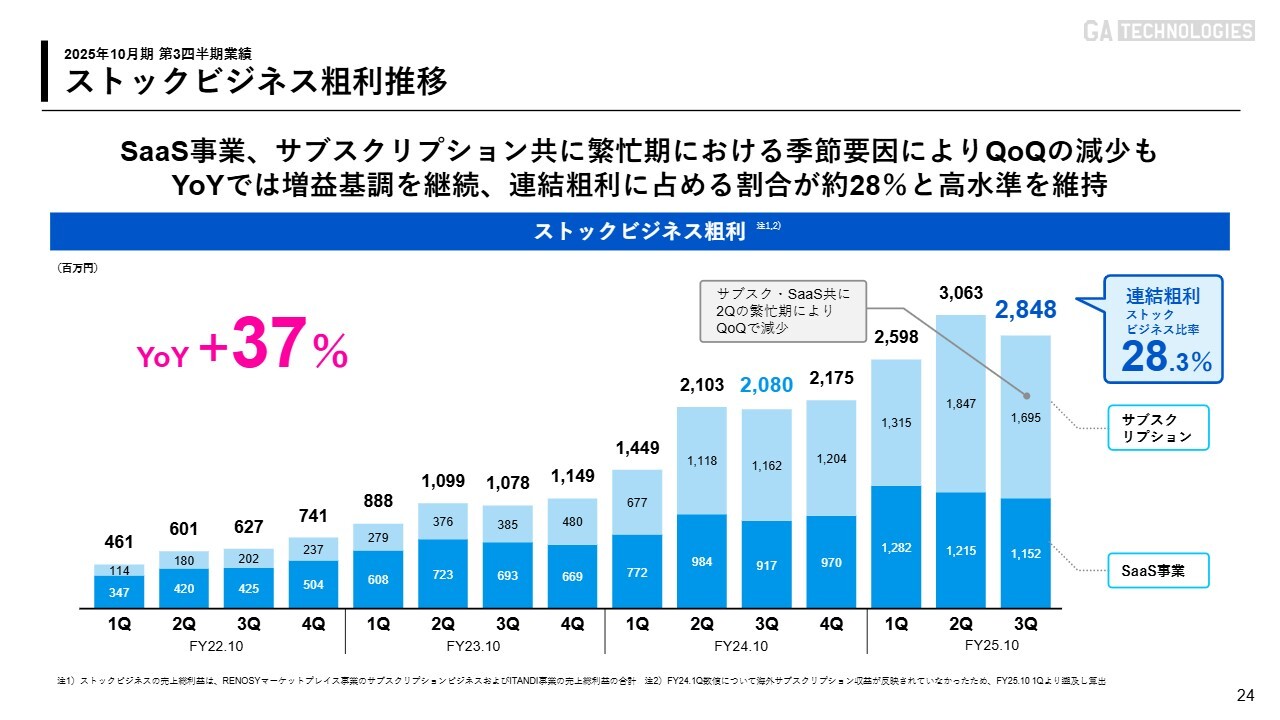

ストックビジネス粗利推移

重要な指標の1つであるストックビジネス粗利についてです。

グループ全体の粗利の約30パーセントが、ストックビジネスからなる収益です。今期において100億円近いストックビジネス粗利を見込んでいます。これにより、年間100億円から120億円の人件費をほぼストック収益で賄える状況となっています。

上場時はストック収益がゼロだったものの、上場後7年で100億円(見込)まで積み上げることができました。これは、上場後のビジネスモデルの変革と大きな成長を遂げたからこその成果と考えています。

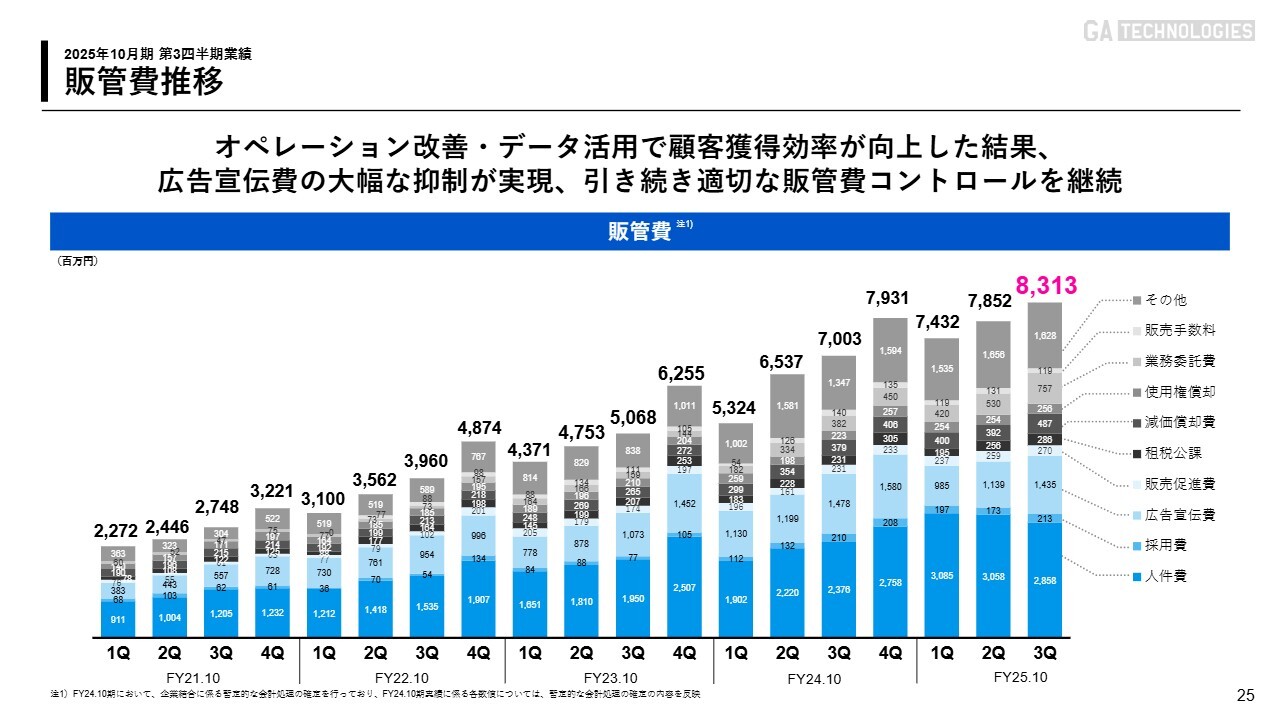

販管費推移

販管費の推移です。オペレーションの改善やデータ活用による顧客獲得の効率化が向上した結果、広告宣伝費を大幅に抑制することができました。

引き続き、適切に販管費をコントロールしていきます。

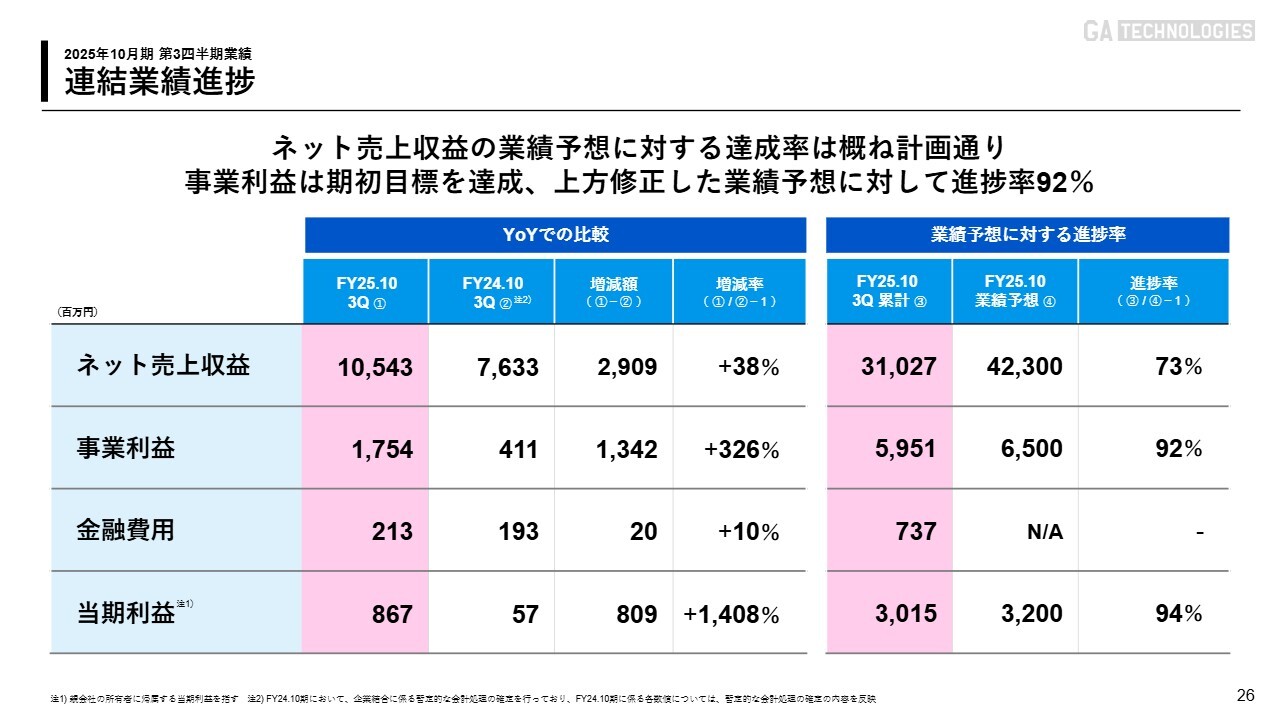

連結業績進捗

業績予想に対する進捗率についてです。スライド右側に示すとおり、ネット売上収益は第3四半期累計310億円で、業績予想の423億円に対して73パーセントと高い進捗率を誇っています。

事業利益は第3四半期累計59億円で、業績予想の65億円に対して進捗率92パーセントとなっています。また、当期純利益は第3四半期累計30億円で、業績予想の32億円に対して進捗率94パーセントと、いずれも非常に高い進捗率となっています。

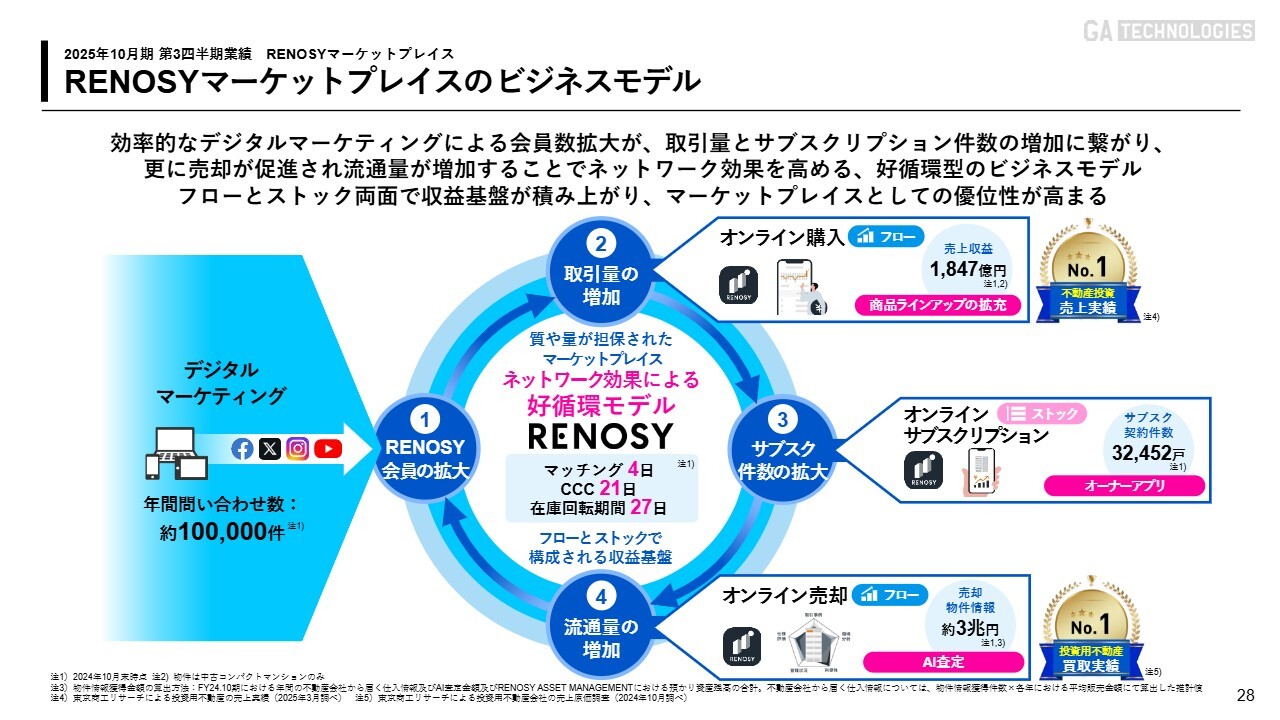

RENOSYマーケットプレイスのビジネスモデル

「RENOSYマーケットプレイス」は、不動産投資家を集めるNo.1のマーケットプレイスです。月間約1万件の会員登録数を誇り、年間で10万人から15万人の会員を獲得しています。そのため、「不動産投資であればRENOSY」と自負しています。

政府の国策である「貯蓄から投資へ」により、この5年間でiDeCoやNISAがかなり一般的になりましたが、投資というカテゴリーでは、iDeCoやNISAだけでなく、不動産もそのスコープに入っています。

我々が目指している姿は「iDeCo・NISA・不動産投資」ではなく、「iDeCo・NISA・RENOSY」として、サービス自体のカテゴリー認知を獲得していくことです。

実際に「RENOSYマーケットプレイス」の認知度も約50パーセントと、かなり高まっています。そのため、「不動産投資であればRENOSY」という世界観の構築ができていると考えています。

その結果として、取引量が拡大し、不動産投資売上実績No.1を獲得しました。買い手であるRENOSY会員数がNo.1であるため、流通量も年間で約3兆円の売却物件情報を取得しています。そのため、売り手としてもNo.1の売上実績を達成できました。

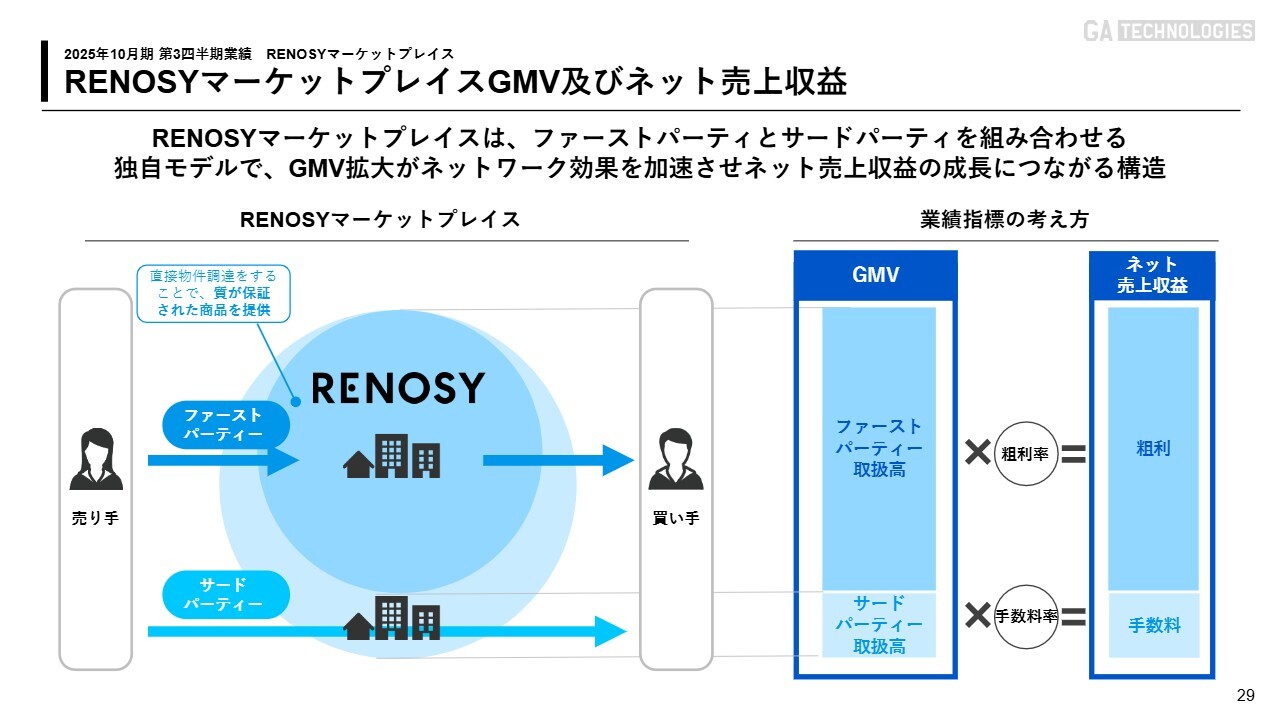

RENOSYマーケットプレイスGMV及びネット売上収益

ITANDIは、SaaSとマーケットプレイスの2つのビジネスモデルを有していることがユニークだと先ほどお話ししました。「RENOSYマーケットプレイス」においても、不動産と投資家をマッチングするマッチング事業と、その後に、サブスクリプションのかたちでプロパティマネジメントを行うストックビジネスを獲得しています。

このように、RENOSYにも2つのビジネスモデルがあり、これが強固なビジネスモデルや業績向上につながっています。決算説明でも再三お伝えしていましたが、ネット売上収益についてより具体的にご説明します。

当社は「RENOSYマーケットプレイス」を運営していますが、売上収益イコールGMVだとお伝えしています。このビジネスモデルには、ファーストパーティである当社が物件を調達してお客さまに提供する部分と、サードパーティの事業者がRENOSYでマッチングする部分の、大きく2つがあります。

今後は、ファーストパーティ取扱高とサードパーティ取扱高を合わせてGMVとしてご説明します。以前より重要な業績指標としているネット売上収益は、ファーストパーティの粗利と、サードパーティの手数料を合計した指標です。

したがって、当社にとって重要な指標は、一般的な売上高ではなく、GMVやネット売上収益、そして事業利益です。そのため、今回の決算説明では一般的な売上高を記載していません。

業績推移

RENOSYマーケットプレイス事業のGMVは、YoYプラス40パーセントと、力強い成長を見せています。

ネット売上収益もYoYプラス35パーセント、セグメント利益についてはYoYプラス75パーセントとなっています。

業績推移

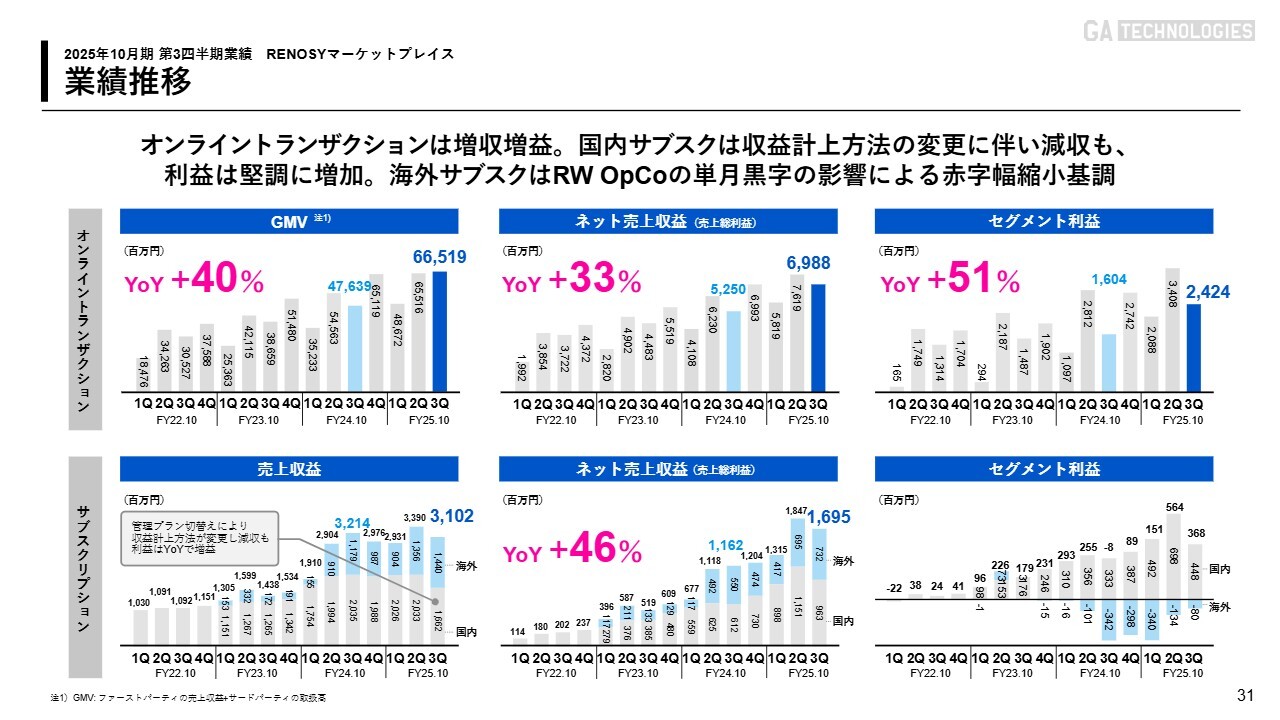

オンライントランザクション、つまりマーケットプレイスについては、先ほどお伝えしたとおりです。

ストックビジネスであるサブスクリプションについては、第3四半期の売上収益が31億円、ネット売上収益がYoYプラス46パーセント、セグメント利益が3.6億円と順調に成長しています。

ネット売上収益推移

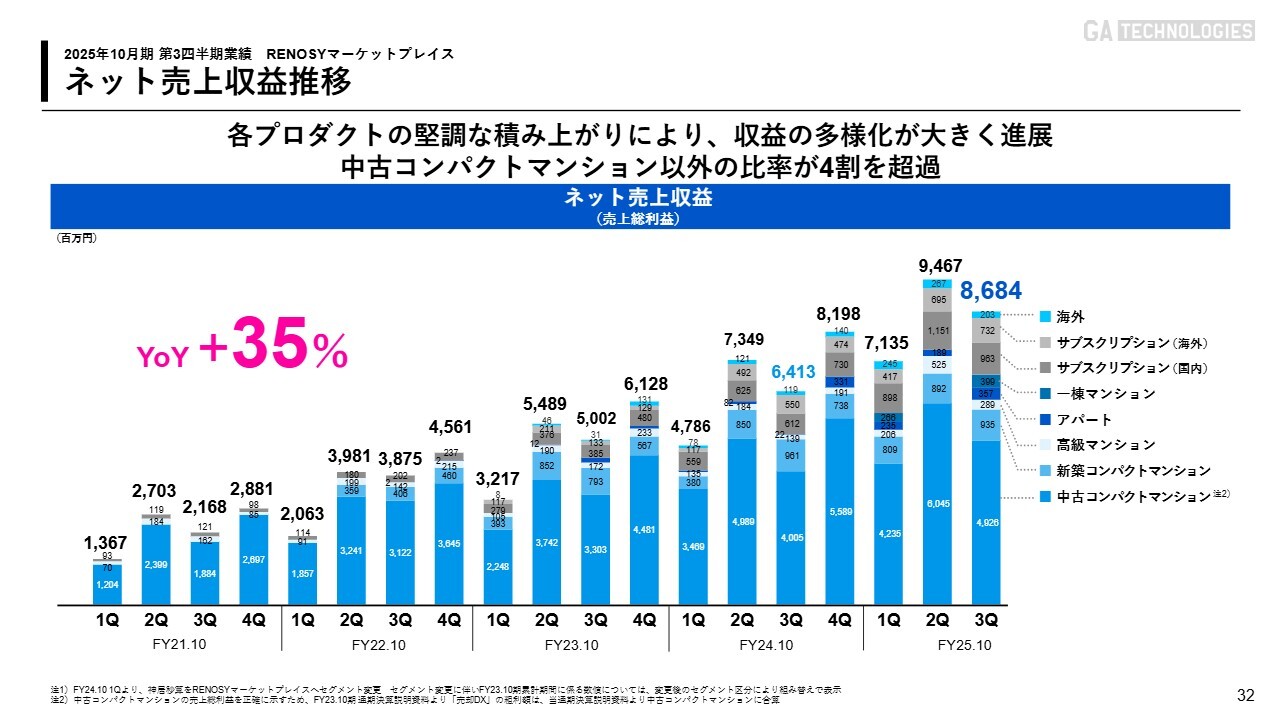

ネット売上収益は、YoYプラス35パーセントとなっています。

ここでご理解いただきたいのは、「Amazon」が本から始めて家電やDVDといった商品ラインアップを拡充し、コンバージョンレートを向上させながら、TAMの拡大を図ってきた点です。

同様に、不動産にもさまざまな種類があります。例えば、マンションには30平米以下のコンパクトマンション、30平米から50平米のDINKs向けマンション、50平米以上のファミリー向けマンションがあり、それらの新築物件や中古物件、さらにはアパート、戸建て、ビル、海外不動産など多岐にわたります。

当社では5年前から商品ラインアップを拡充し、コンバージョンレートの向上とTAMの拡大に取り組んできました。これにより利益率が高まり、事業成長とTAMの拡大を実現することで、売上高を成長させてきました。

そのため、スライドのグラフのとおり、4年前と比べて、商品ラインアップの粗利構成がかなり変化してきていると考えています。

RENOSY会員ストック数推移

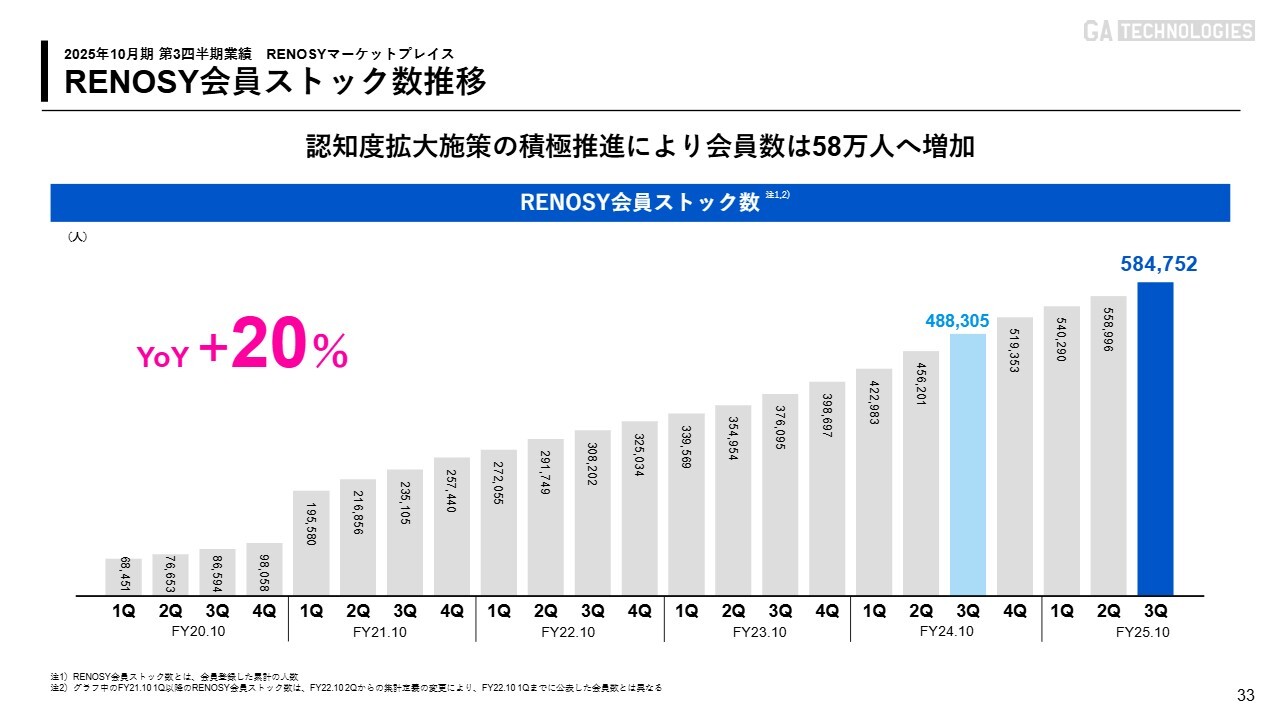

重要KPIの1つであるRENOSY会員ストック数についてです。年間で10万人から15万人増加しており、今期第3四半期までで約58万人に達しました。

我々としては、まずは100万人の会員数を目指していますが、順調に拡大していると考えています。

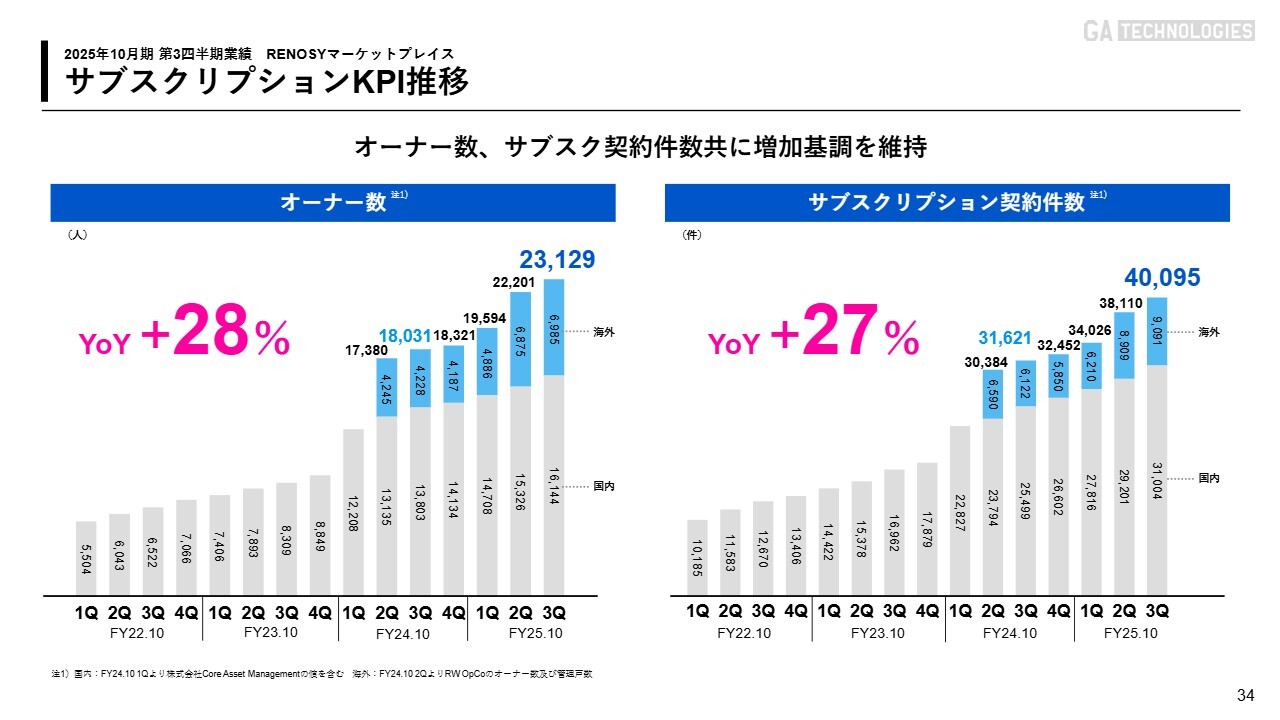

サブスクリプションKPI推移

2つ目の重要なKPIであるオーナー数は、YoYプラス約3割の2万3,000人となっています。サブスクリプション契約件数はYoYプラス27パーセントで、4万室のプロパティマネジメントを預かることができています。これが結果的に、LTV向上につながる指標となっています。

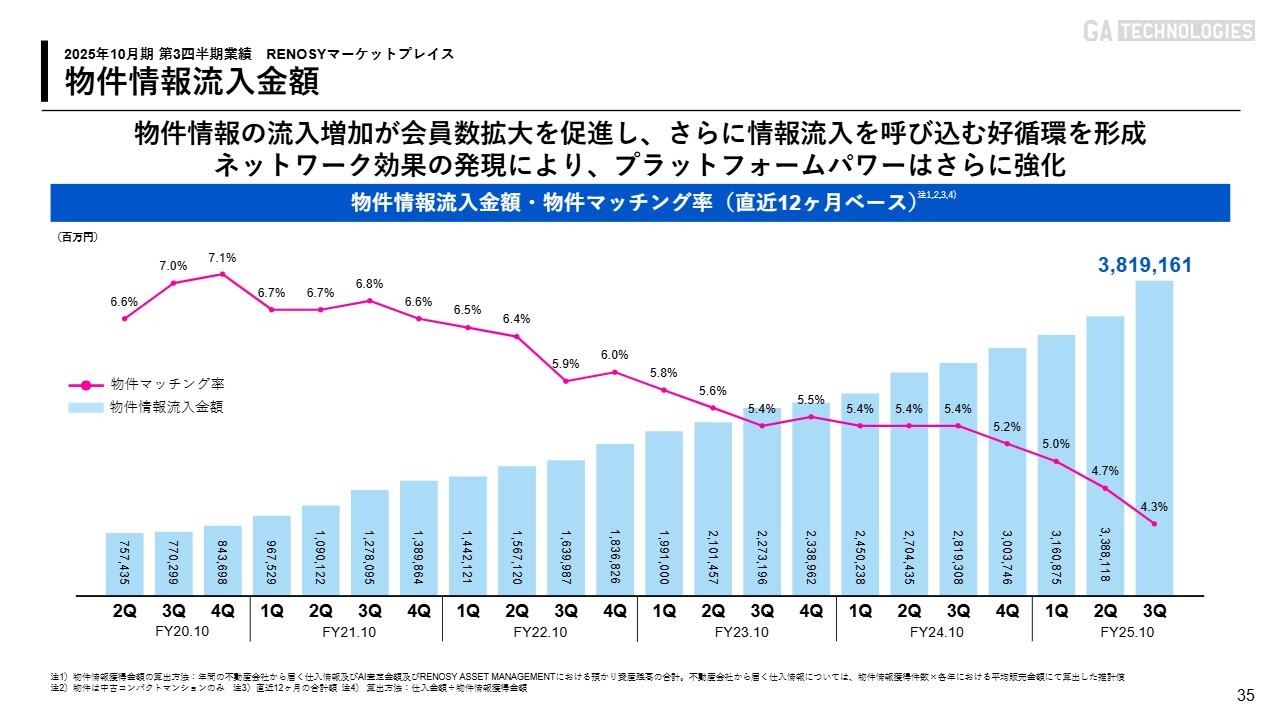

物件情報流入金額

物件情報流入金額については、3兆円に達しています。これは、買い手が日本一集まるからこそ物件情報も日本で最も集まるという、強固なビジネスモデルによるネットワーク効果の結果です。そのため、利益率の向上も図れています。

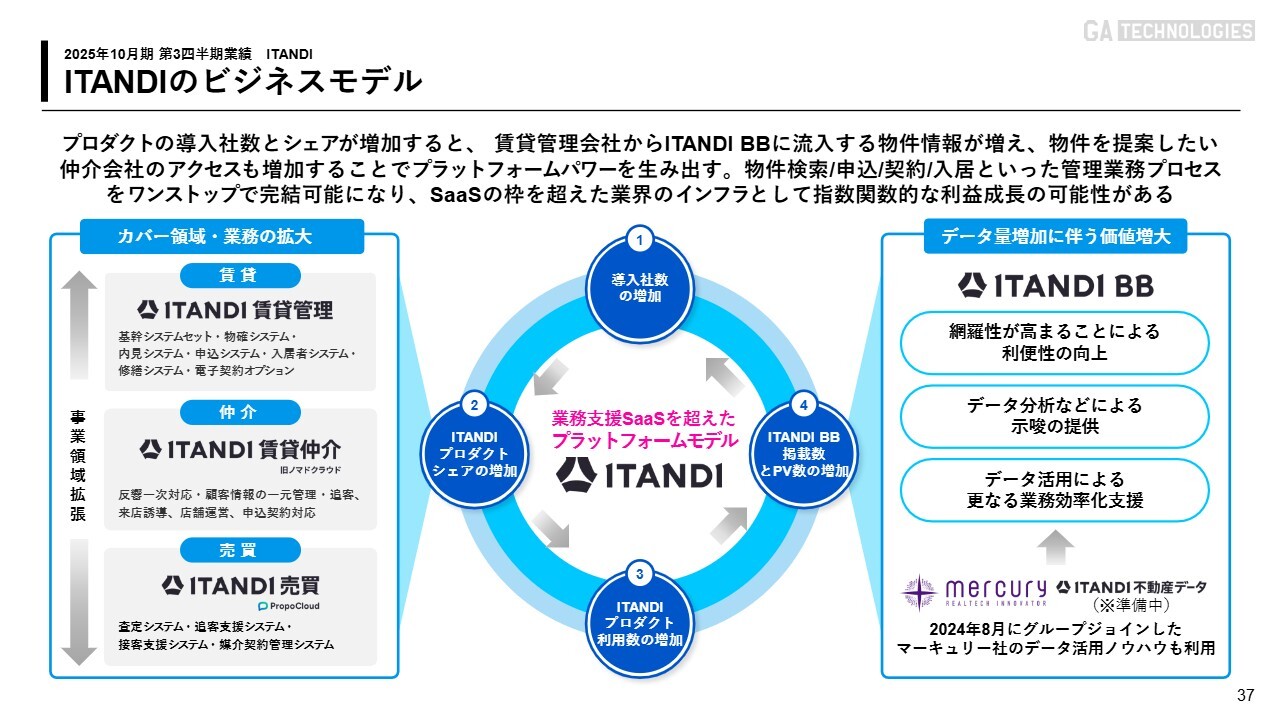

ITANDIのビジネスモデル

ITANDIでは、リブランディングを実施しました。スライド左側に示すとおり、賃貸関連は「ITANDI 賃貸管理」、仲介関連はこれまでの「ノマドクラウド」を「ITANDI 賃貸仲介」に、売買関連は「PropoCloud」を「ITANDI 売買 PropoCloud」にそれぞれ変更しています。

現在、不動産会社は12万社あると言われていますが、賃貸も管理も売買も手掛ける企業も多数存在します。この中でお客さまによりわかりやすい価値を提供するために、プロダクトのブランドを統一しました。

スライド右側はマーケットプレイスのITANDI BBを示しています。我々の大きな戦略として、1つ目に導入社数が増加します。これにより、ITANDI BBの掲載物件数が増加します。掲載物件数が増えると、仲介会社にとってより利用したいと思えるサービスとなり、4つ目のITANDI BB掲載数とPV数の増加へとつながります。

さらに、導入社数が増加することで、2つ目のITANDIプロダクトシェアの増加や、3つ目のITANDIプロダクトの利用数の増加へとつながります。

その結果、当社は唯一無二の強みとして、SaaSとマーケットプレイスの2つを運営している点がさらに際立つことにつながります。

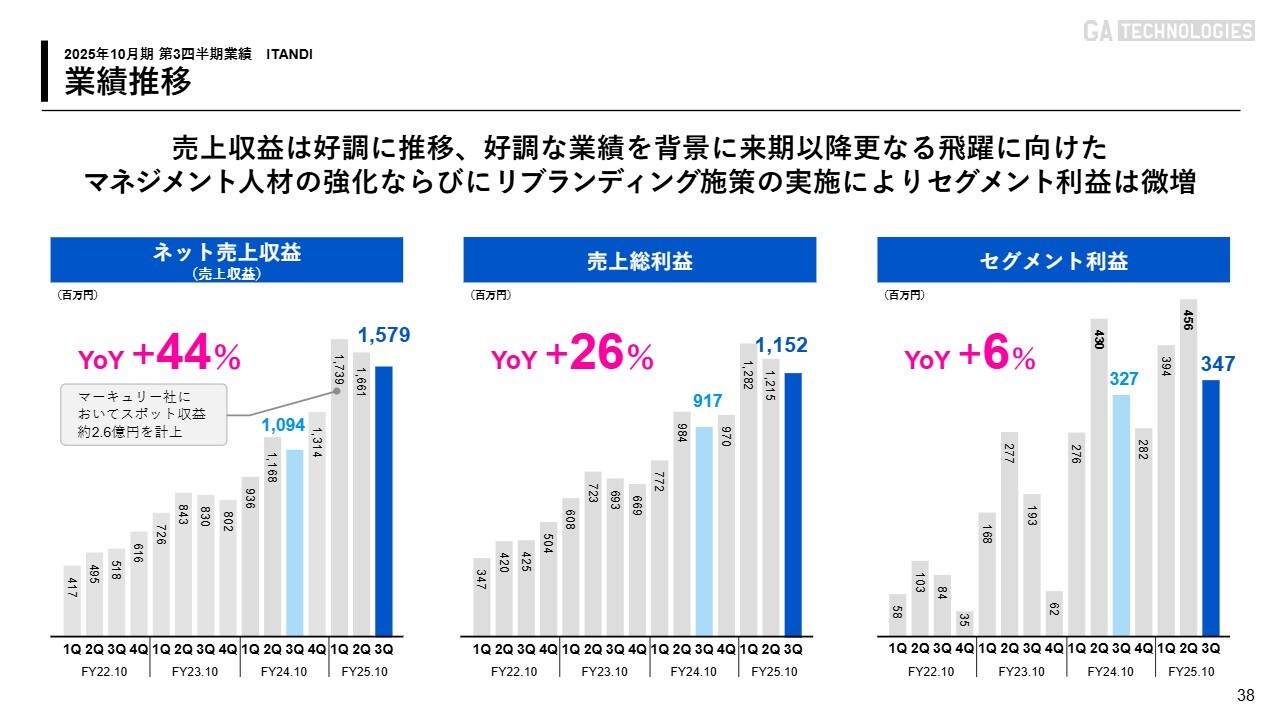

業績推移

ITANDIの業績推移についてです。ネット売上収益はYoYプラス44パーセント、売上総利益はYoYプラス26パーセント、セグメント利益はリブランディングへの投資を行ったため、YoYプラス6パーセントとなっています。

SaaSでありながらトップラインが3割から4割伸びる中で事業利益を出すことができている点も、当社の特徴だと考えています。

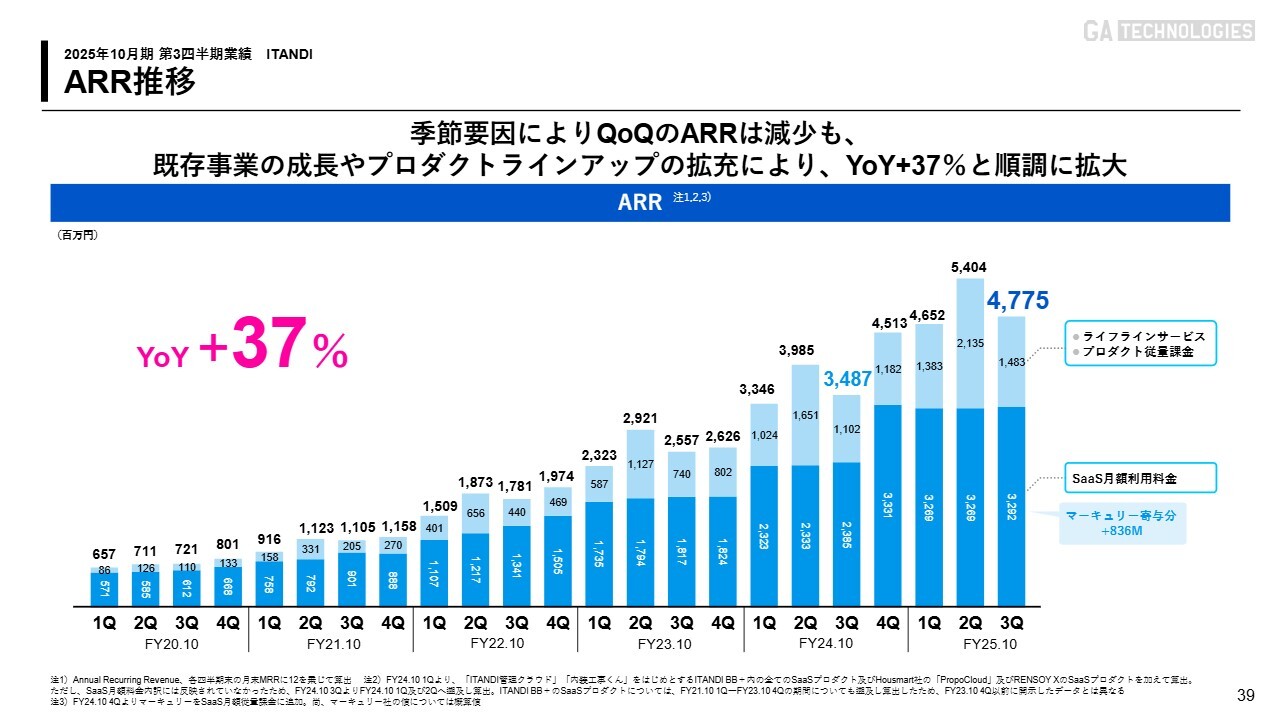

ARR推移

ARRもYoYプラス37パーセントと順調に推移しています。

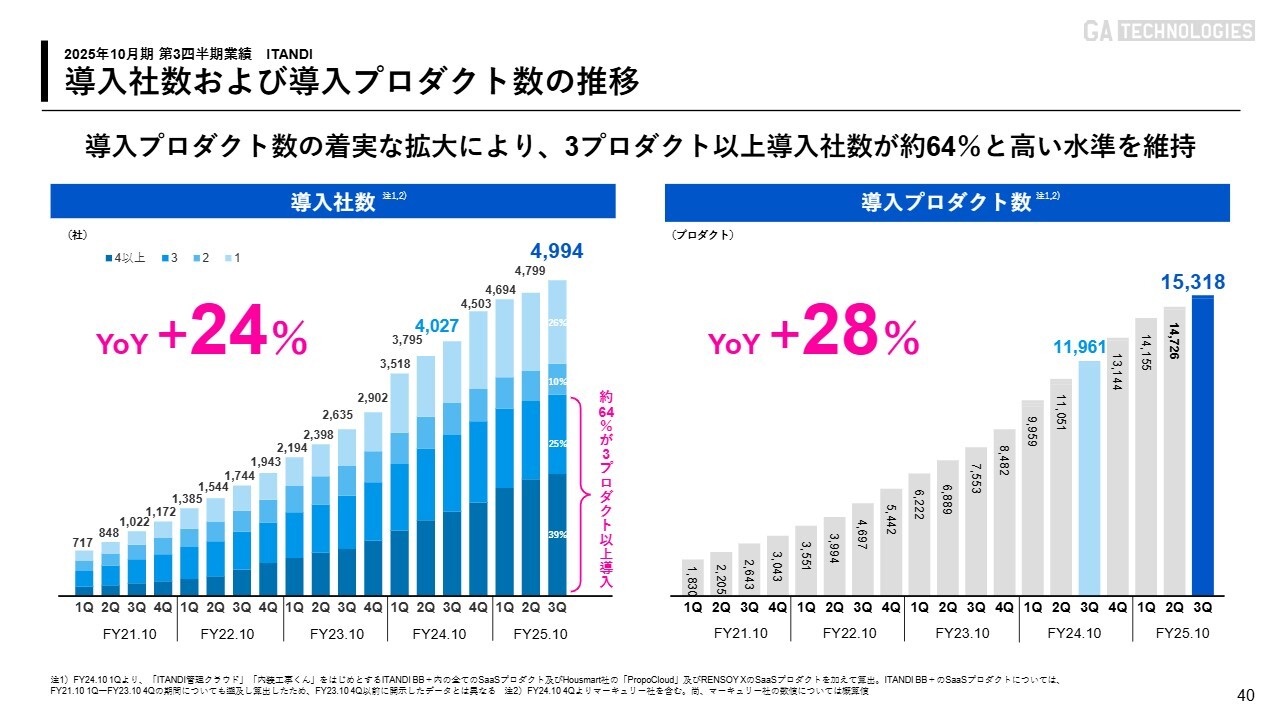

導入社数および導入プロダクト数の推移

導入社数は現在約5,000社で、YoYプラス24パーセントとなっています。導入プロダクト数についても、YoYプラス28パーセントの1万5,000プロダクトを導入することができました。

バーティカルSaaSがトップラインで3割から4割成長している中で、利益を出せている理由についてはスライドに記載のとおり、1社で複数プロダクトを導入していただき、業務に深く浸透していることによるものです。

大きなマーケティング投資は必要ないことが、バーティカルSaaSの強みとなっています。

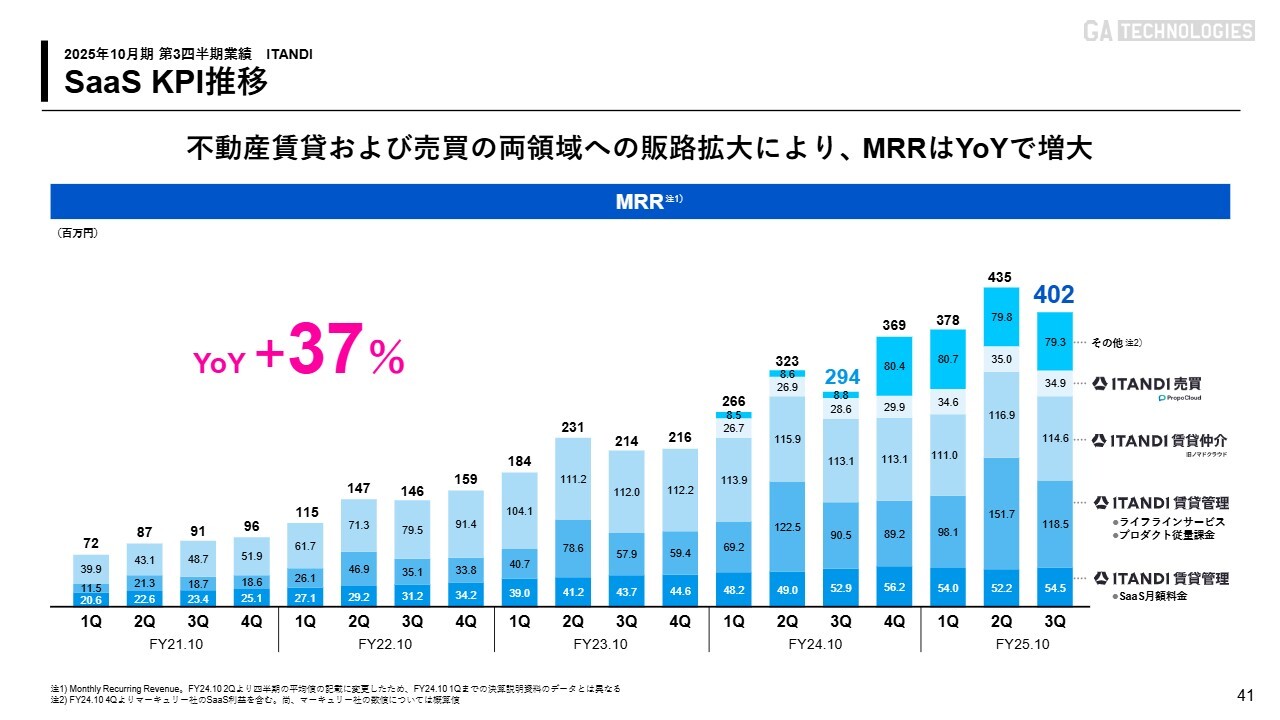

SaaS KPI推移

MRRについてもYoYプラス37パーセントと、着実に成長しています。

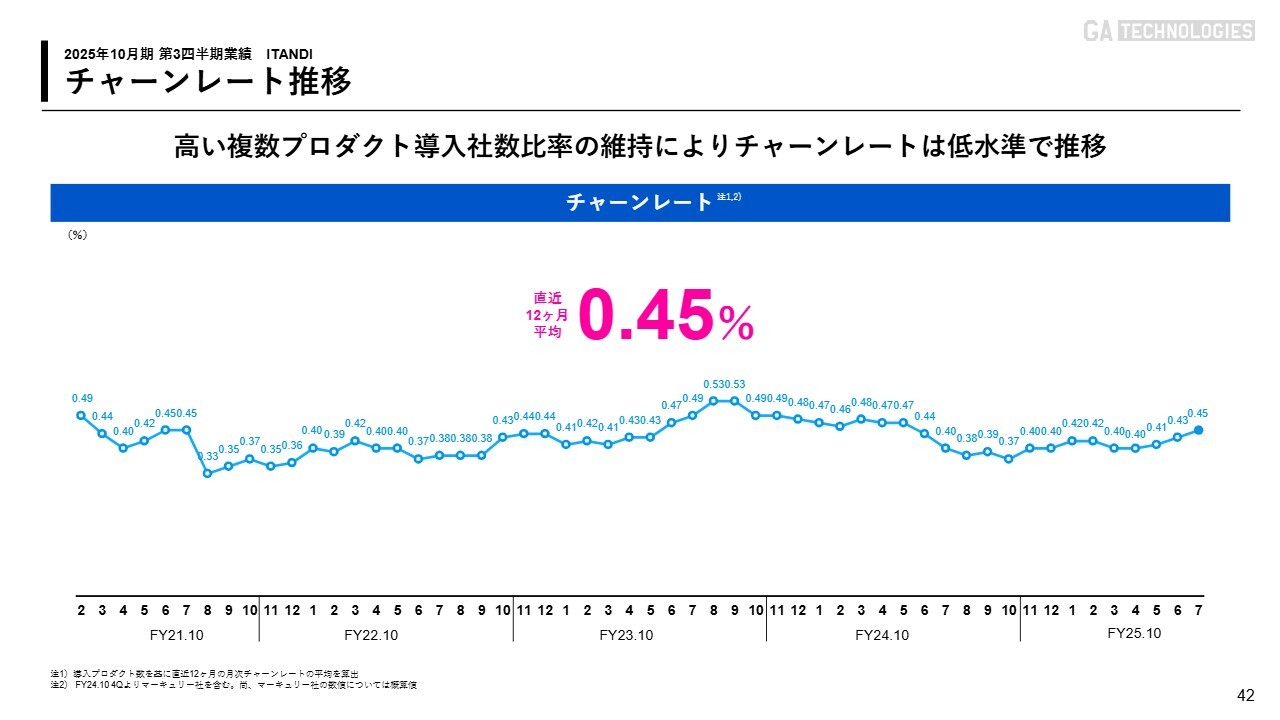

チャーンレート推移

チャーンレートは、直近12ヶ月平均で0.45パーセントと低い水準で推移しています。

樋口氏からのご挨拶

当社は今期末に、上場して初めての配当を実施します。トップラインの成長を引き続き目指し、今後も配当、自社株買い、そしてトップライン成長のためのM&Aや新規事業に積極的に取り組んでいきます。

ただし、キャピタル・アロケーションにおいては、M&Aや新規事業に加え、配当や自社株買いを含めた幅広い観点から検討を進めていきます。

また、世界的なサービスや会社を作るという目標は変わりません。グループ一同、「世界を前進させる」というパーパスの実現に向けて取り組んでいきます。

私からのご説明は以上です。ありがとうございました。

新着ログ

「不動産業」のログ