【QAあり】ダイレクトマーケティングミックス、アウトバウンドの強みを原点に高付加価値BPOで飛躍的な成長を加速

本日のテーマ

土井元良氏(以下、土井):株式会社ダイレクトマーケティングミックス取締役兼執行役CFOの土井です。本日はお忙しい中、ご参加いただき誠にありがとうございます。それでは、プレゼンテーションを始めます。

本日のテーマをいくつか先にご説明します。まず1つ目ですが、当社は企業の営業活動をBPOというアウトソースのかたちで請け負っており、労働力不足を背景とする日本企業の抱えるマクロの大きな課題解決を図ることで成長している企業です。

2つ目は、アウトバウンドで培った高い付加価値です。当社の営業チャネルは、創業から足元にかけては電話が中心でした。

外形的には、いわゆるコールセンターやコンタクトセンターと呼ばれるかたちになっていますが、実はみなさまがイメージされるコールセンターとはまったく異なります。

アウトバウンドの対比として、通常のコールセンターをインバウンドといいます。みなさまがなにかお困りごとのあった際に、企業のコールセンターにお電話するかと思います。そちらの受付業務がインバウンドですが、我々は逆です。

企業側からユーザーであるみなさまにご連絡を差し上げて、最新の情報提供やニーズヒアリングなどを通じて営業活動を行っており、このアウトバウンドが基準になってきます。

最後に3点目です。原点は今お話ししたアウトバウンドコンタクトセンターですが、足元で世の中は著しく変化しています。そのような中で、クライアント企業のニーズも非常に変化しているため、そこに合わせたかたちで進化しています。

DmMiXグループとは

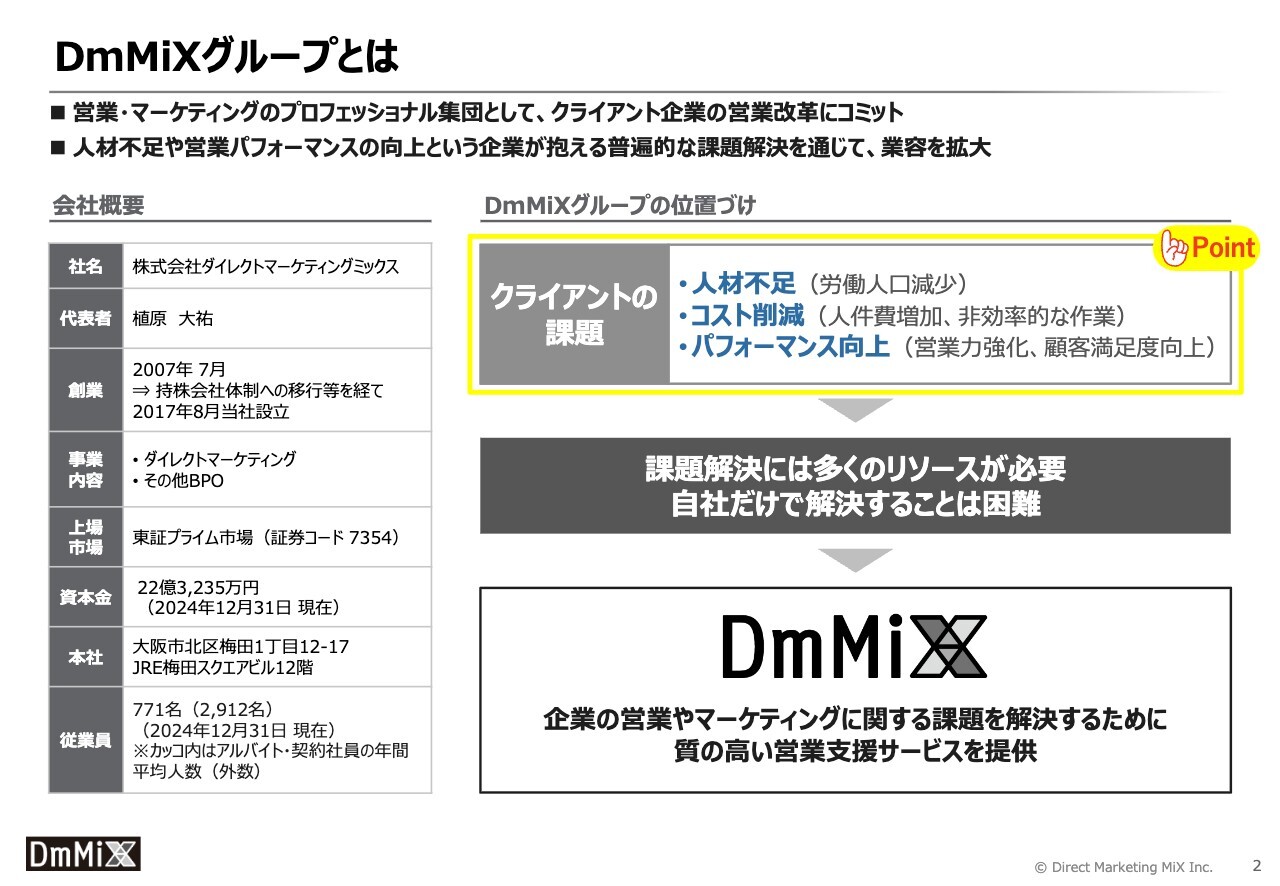

土井:今申し上げたテーマに沿って、順にご説明します。我々ダイレクトマーケティングミックスは、先ほどご説明したアウトバウンドコンタクトセンターを祖業として、クライアント企業の営業マーケティング活動を支援するサービスを展開しています。

現在、多くの企業が深刻な人材不足にあり、その中でも営業職は、最もなり手のいない業種です。当社はこうしたマクロ環境の中で、質の高い営業リソースを提供し、クライアント企業の売上向上に貢献しています。

営業チャネルとしては、電話やWebなど、直接クライアント企業のユーザーと対峙できるものが主体となっていますが、これは結果であり、決してそのチャネルにこだわりがあるわけではありません。

具体的なクライアント企業は、大手通信キャリアのほか、電力・ガスなどのインフラ会社、大手金融機関など、高い営業成果と営業品質の両立が求められる、日本を代表する企業を顧客群として抱えています。

事業拠点

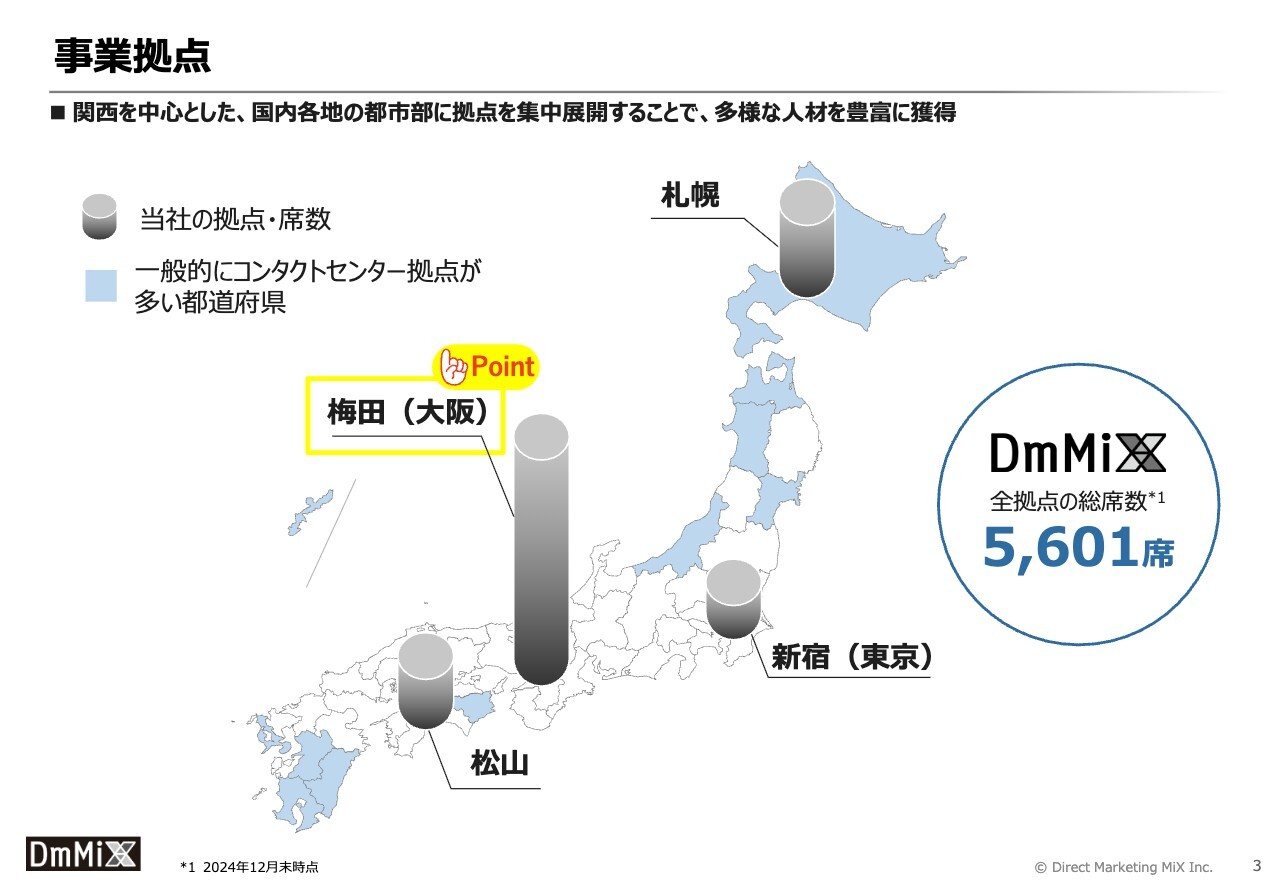

土井:当社の事業拠点についてです。当社は、関西を中心とした人口の集中する都市部に拠点を展開しており、全国で5,601席の運用体制を構築しています。

一般的なコンタクトセンター、いわゆるインバウンドコンタクトセンターでは、人件費や賃料の観点から、地方に拠点を置くケースが多いです。

スライドにある日本地図でいうと、ブルーの部分に多いのですが、我々はあえて都市部に拠点を集中させることで、多様で質の高い人材を効率的に確保できる環境を整えています。

私も大阪出身ですが、特に大阪エリアは、地域特性として人の懐に入るのが上手な人が多く、その特徴が、当社のサービス品質を下支えする重要な要素の1つとなっています。

時には、あまりに大阪弁が強いと若干、胡散臭い印象を与えてしまうこともありますが、基本的にはポジティブに働いている印象です。

また、我々は、先ほど申し上げたナショナルクライアントを顧客群としていますが、我々の社名は一切表に出てきません。

クライアント企業の営業リストそのものに成りかわって営業するため、ユーザーリストをお預かりして、そのユーザーに個々にアプローチしていきます。

そのような中で、先ほどの特性や特徴を活かし、家族構成など、クライアント企業がそのまま営業を継続していると知れないような情報や、ご家族の中で、契約している携帯電話のキャリアが揃っているかといったデータを収集・蓄積することで、営業精度を上げています。

いわばクライアント企業以上にユーザーのことを知っているというところが、我々の競争力の1つの源泉になっています。

アウトバウンドの競争優位性

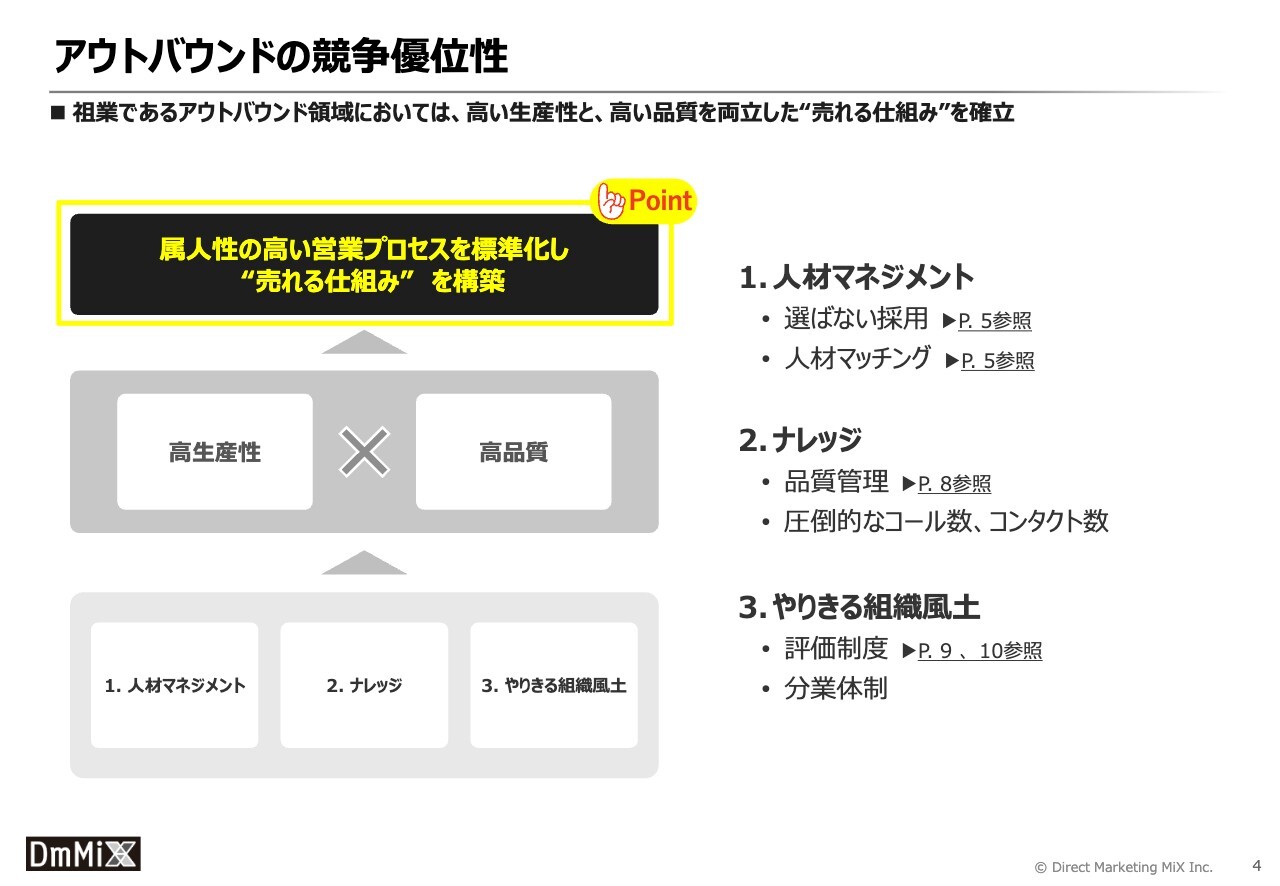

土井:アウトバウンドの競争優位性です。これまでアウトバウンド領域では、営業力に長けた豊富な人材を活かしながら、当社の成長を牽引してきました。

アウトバウンドについては先ほどご説明しましたが、我々からユーザーのみなさまにご連絡して、サービスのご案内、セールスを行うのが特徴です。

アウトバウンドにおける当社の強みを申し上げます。

アウトバウンドによるコンタクトセンターは、端的に申し上げると営業です。みなさまは、営業というのは極めて属人性の高いプロセスだとお考えになると思いますが、我々はこのプロセスを標準化して、誰でも高い成果と品質を維持できる仕組みの構築に非常に力を入れてきました。

これが今、ダイレクトマーケティングミックスの売れる仕組みというところで構築できたと考えています。

この仕組みを支えているのが、スライドに示した3つのコア・コンピタンスであり、源泉的な強みです。順にご説明します。

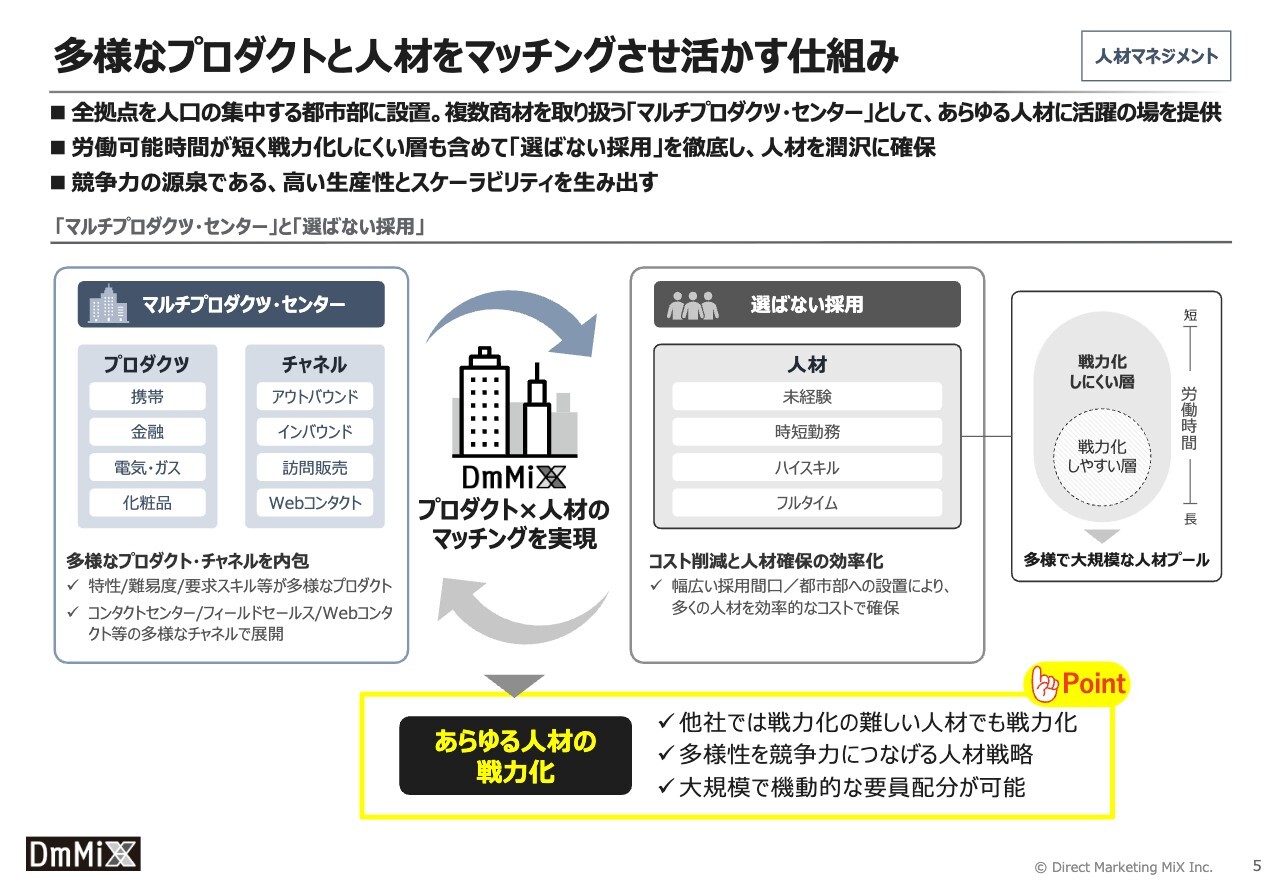

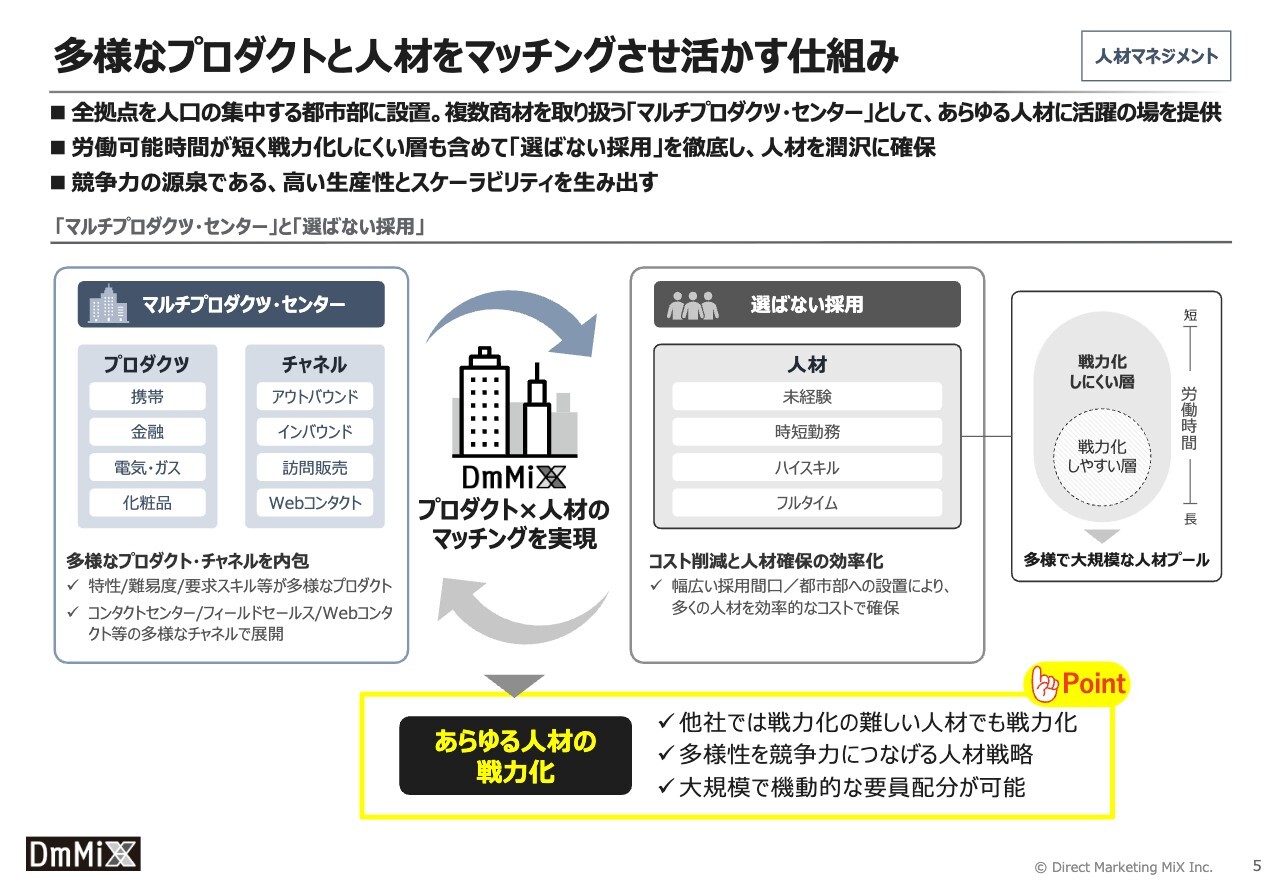

多様なプロダクトと人材をマッチングさせ活かす仕組み

土井:1点目は、人材マネジメントの観点です。当社は、拠点を人口の集中する都市部に設置して、人材確保の効率化を図っています。

また、インバウンドコールセンターとは異なり、マルチプロダクツ・センターというかたちをとっています。

携帯電話、金融商品、電力、ガスのほか、通販の化粧品や健康食品など、さまざまな業種のクライアント企業の多様なプロダクトを1つの拠点で取り扱っているのが特徴です。

さらに、幅広い販売チャネルを展開し、スキルや適性に応じて人材が活躍できる仕組みとなっています。

また当社では、短時間しか働けない主婦の方や、学業と両立したい学生の方、まだまだ働きたいシニアの方など、これまで活躍の機会が限られていた方々にも働く場を提供できています。

その結果、働ける時間、経験、スキルなどに関係なく、幅広く人材を受け入れる「選ばない採用」が可能となります。当社は創業以来、これを徹底することで、常に多様で潤沢な人材を確保できています。

このように多様なプロダクトと人材をマッチングさせ続けることで、他社では活躍が難しい人材も戦力化してきました。クライアントの要望に応じて、柔軟な増員や配置変更を行えるようになり、こうした仕組みによって、生産性とスケーラビリティを生み出しています。

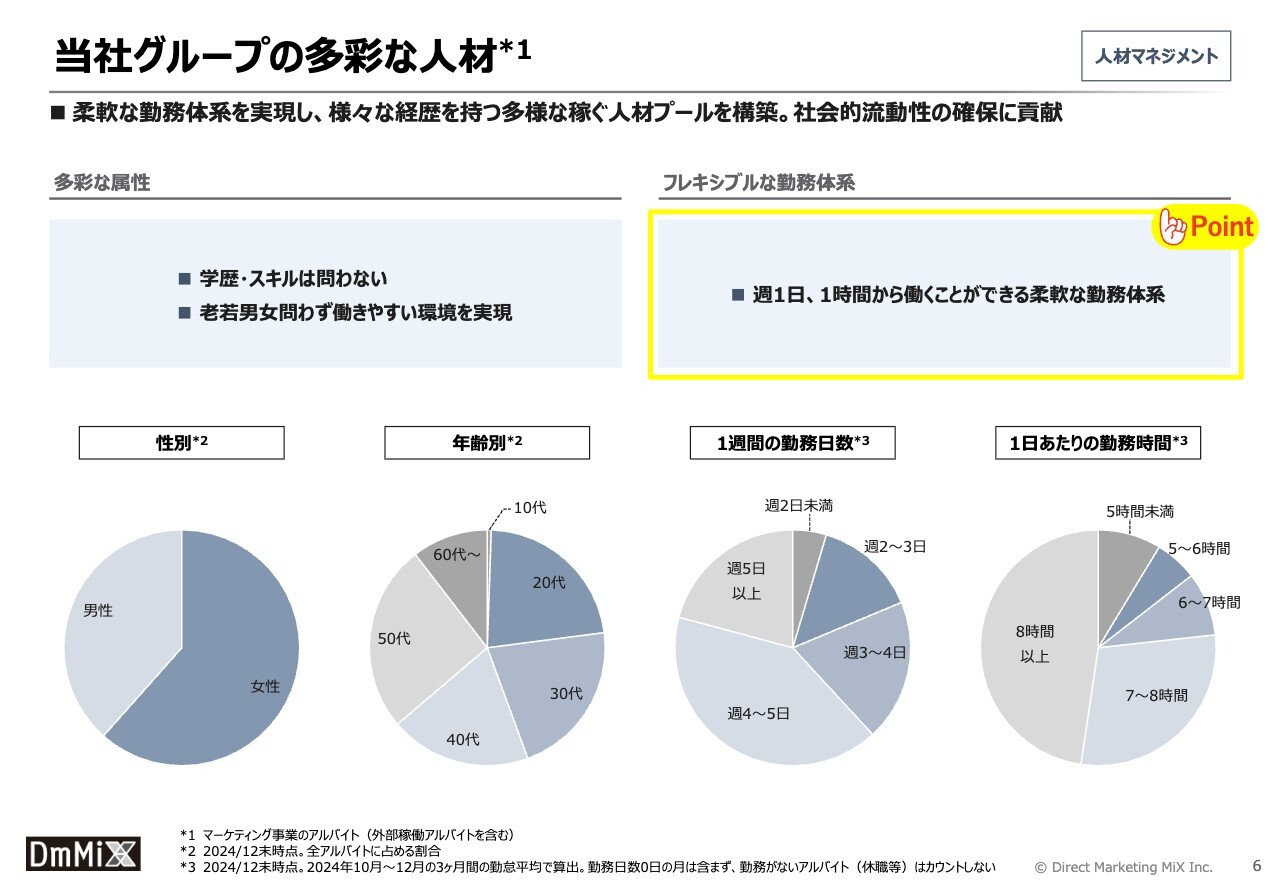

当社グループの多彩な人材

土井:多様な人材と申し上げましたが、具体的に説明すると、男女比は女性が過半数を占めます。年齢でいうと、20代と30代の構成比が非常に高いです。中でも、フルタイムで働けない方々が多数在籍していることがおわかりいただけると思います。

大阪らしさというところでは、よしもとの芸人さんのような夢追い人であったり、あるいは、お昼は本職として看護師などをされているけれど、まだまだ働きたいダブルワーカーなど、本当に多様な方々が生き生きと働いているのが、我々の実際の現場の特徴です。

今、スキマバイトのような仕組みが非常に注目を浴びていますが、我々は創業期より、そのような働き方を自社の中に取り入れて活動してきました。

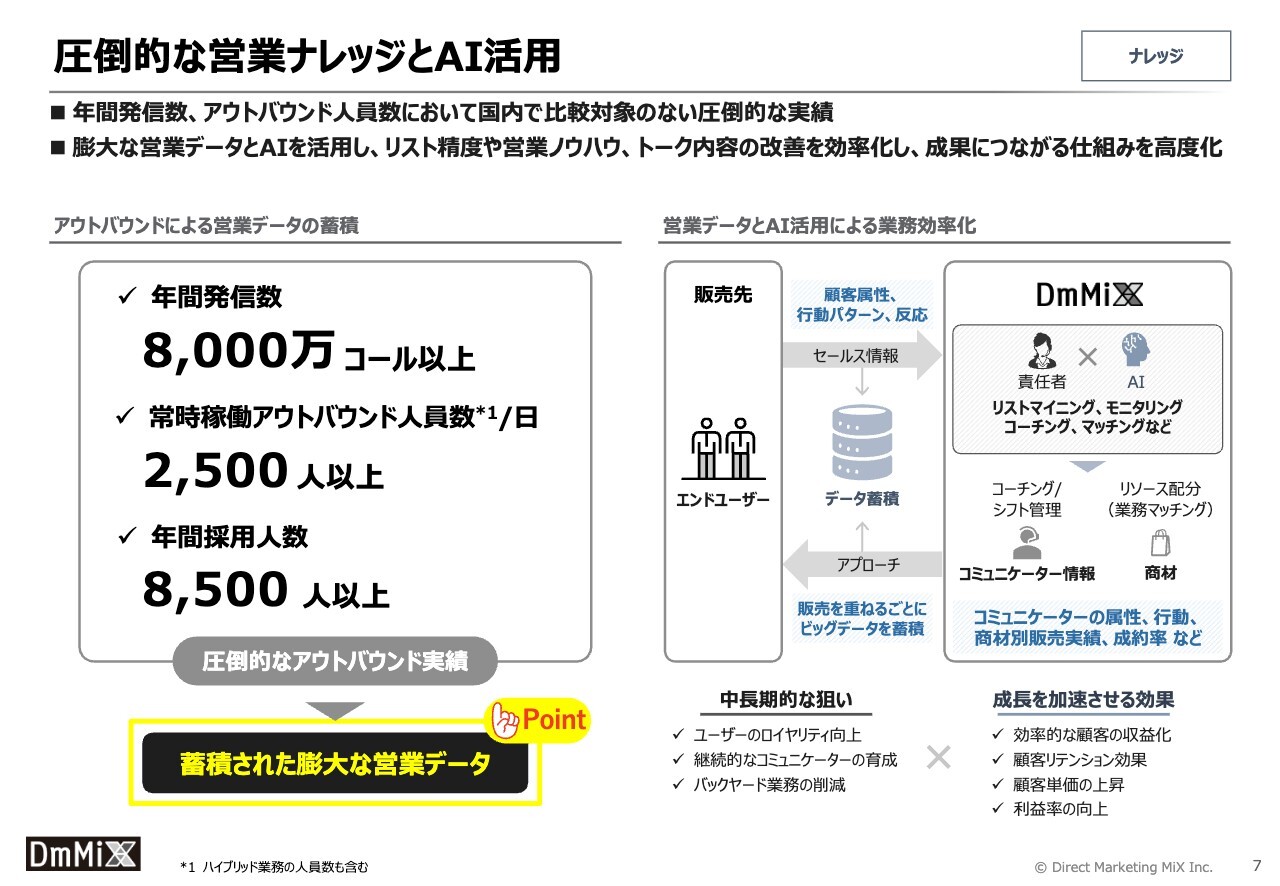

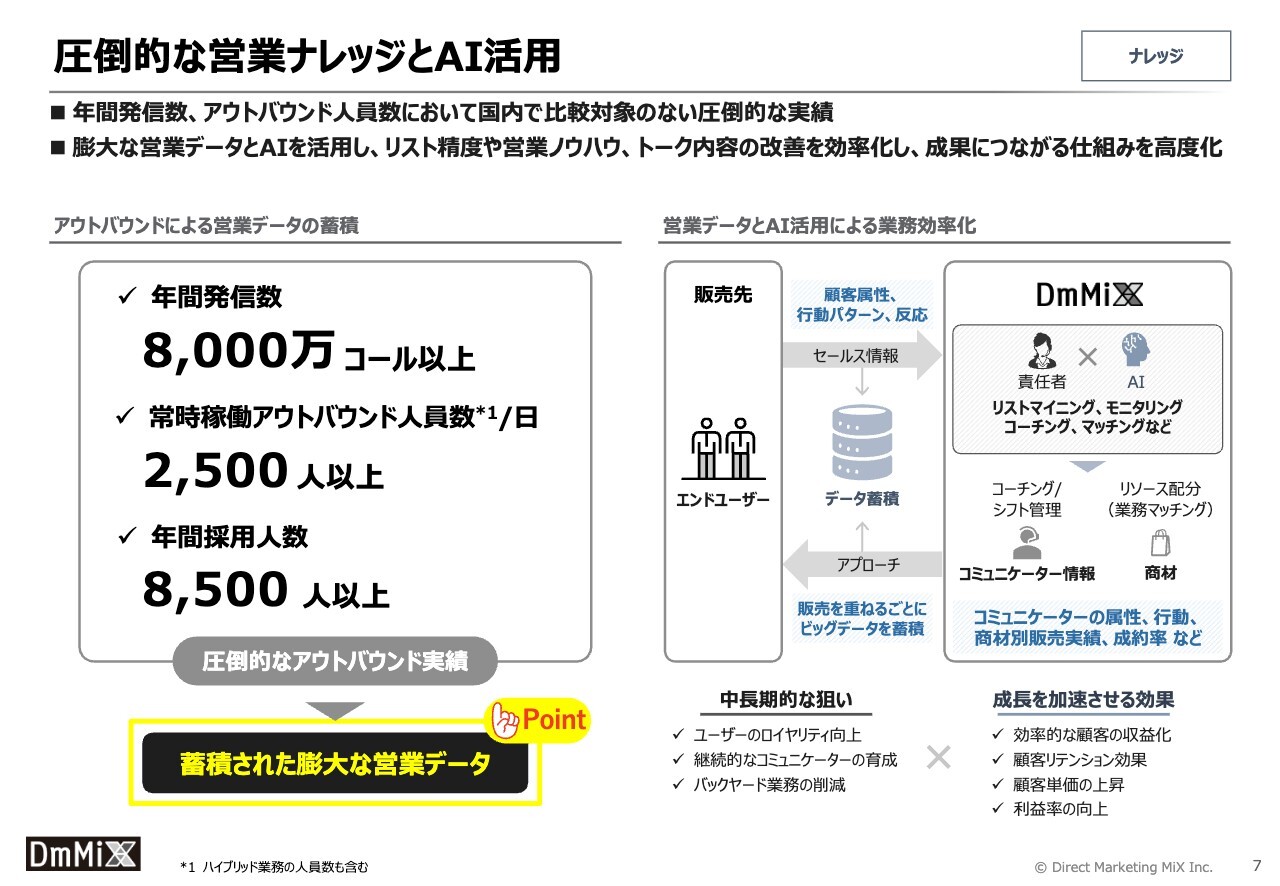

圧倒的な営業ナレッジとAI活用

土井:2つ目の強みは、営業ナレッジです。当社では、常時2,500名以上のアウトバウンド専任スタッフ、つまりコールなどを通じた営業マンが稼働しており、日々、アウトバウンドに特化したノウハウを蓄積しています。この数字は、日本国内においても圧倒的な実績だと自負しています。

この莫大な営業に係る当社ならではのビッグデータに基づき、日々、PDCAサイクルを速く回すことで、営業活動の質を高めています。

膨大な営業データの分析において、今までは比較的、スーパーバイザー層といった人的なリソースのノウハウに頼っていましたが、足元ではAI活用なども取り入れることで、さらなる生産性の向上に取り組んでいます。

これも、営業ビッグデータという当社ならではの資産を活用することによる、ユニークな取り組みであると自負しています。

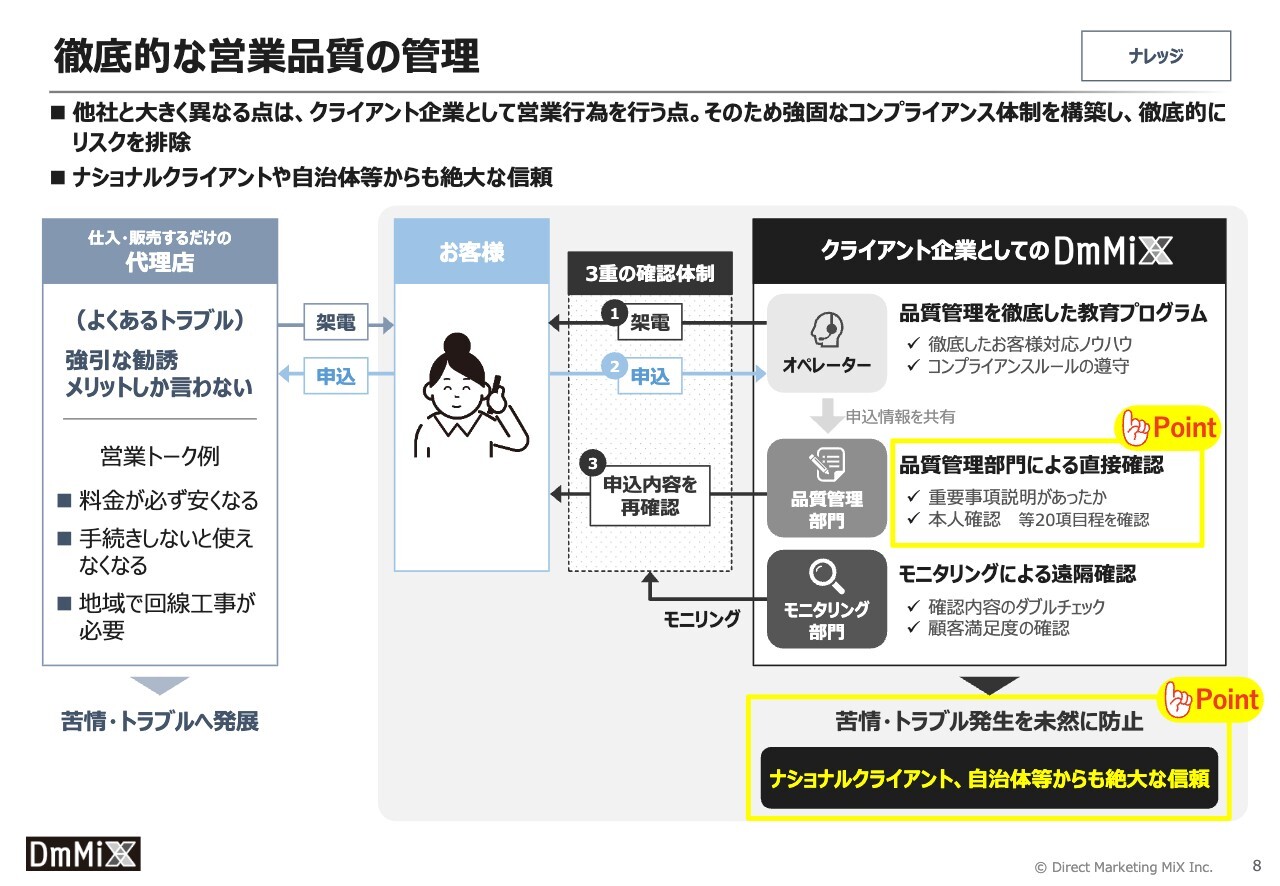

徹底的な営業品質の管理

土井:生産性の追求と同時に、重要なのは品質です。あまり触れてこなかったのですが、先ほど簡単に申し上げたとおり、我々はダイレクトマーケティングミックスという社名を一切出しません。みなさまがご存知の、契約されている企業の営業マンとしてお電話をします。

なので、万が一クレームが発生してしまった際には、我々ではなくお客さま、あるいはその業種を監督する省庁に直接行ってしまいます。それは、我々にとっては極めて致命的な問題のため、お客さまの観点に立った品質管理に非常に力を入れています。

物を仕入れて売る代理店という営業会社はこの世に数多くありますが、求められる営業品質のレベルはまったく異なると考えています。

このような立場だからこそ、クライアントと同様、またはそれ以上に厳格なコンプライアンス体制を構築し、徹底的にリスクを排除しています。

当然のことですが、オペレーターに対しては徹底的な教育プログラムを実施しています。

さらに、お客さまからご契約などの申し込みをいただいた際には、契約を獲得したスタッフとは別の専任スタッフからあらためてお電話を差し上げて、契約のご意思の再確認のほか、不適切な対応がなかったかを確認して、クロージングに至っています。

さらに、お客さまとスタッフ双方の音声データをモニタリングする部署がやり取りを確認し、ダブルチェック、トリプルチェックを行うことで品質を担保しています。

こうした二重三重のチェック体制によって、苦情やトラブルを未然に防止します。

当社のコンプライアンス体制は、日本を代表するようなナショナルクライアントや自治体など、公共セクターのクライアント企業からも絶大な信頼を得ていると自負しており、品質管理そのもののサービスを独立して受託するケースもあります。

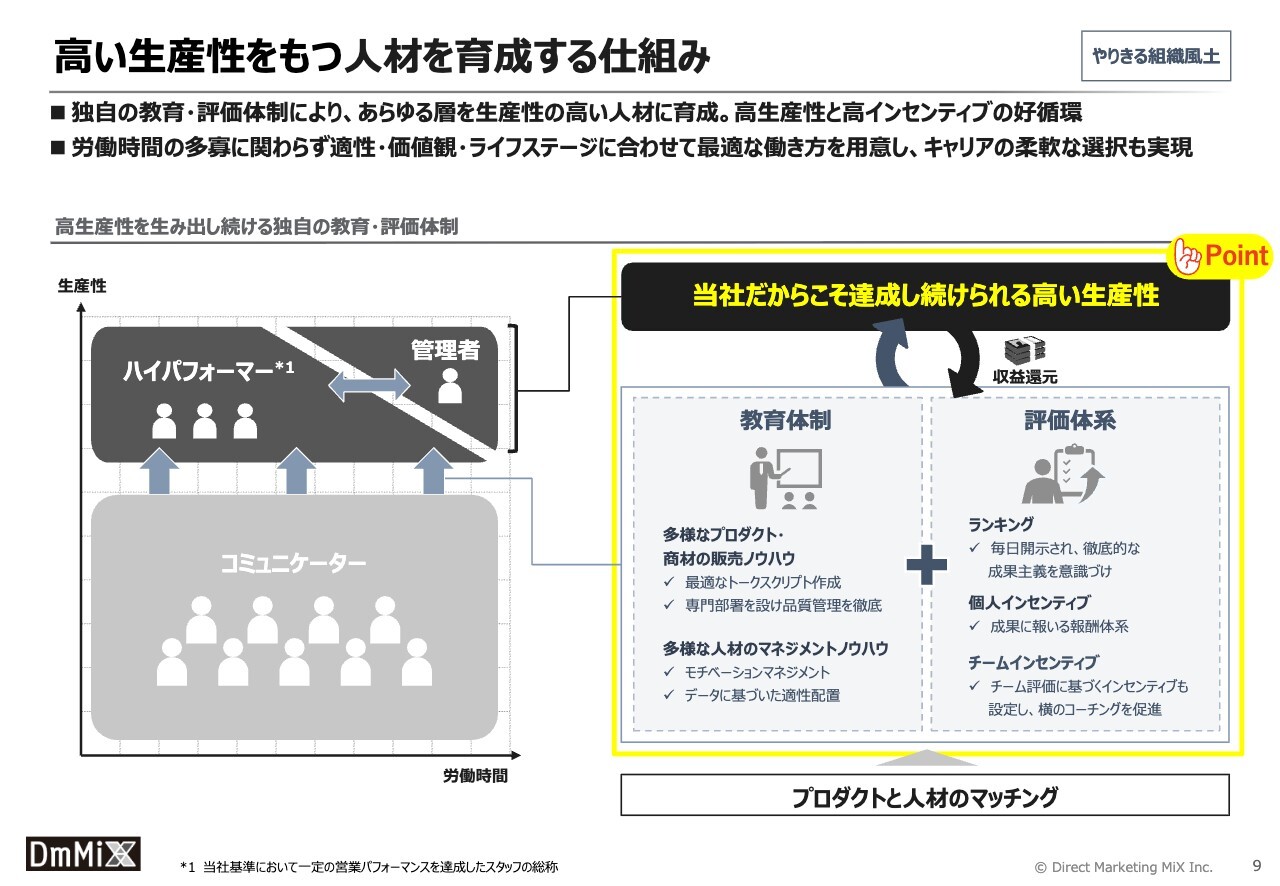

高い生産性をもつ人材を育成する仕組み

土井:3つ目の強みは、やりきる組織風土です。営業の会社のため、コンセプトとして非常にわかりやすいと考えています。

当社では、独自の教育・評価体制により、あらゆる層を生産性の高い人材に育成します。プロダクトごとに最適なトークスクリプトを作成して、日々更新し、些細な部分であってもより良い文言が見つかれば、数時間おきに更新します。

このように徹底した業務改善を行うなど、盤石な教育体制でスタッフ一人ひとりの生産性向上に取り組んでいます。さらに、日々の成果を可視化するため、ランキングなども毎日開示し、競争意識を高めるよう環境作りを工夫しています。

成果に報いるインセンティブ設計で徹底的な成果主義をとりつつ、縦横のコーチングが促進される評価体系を採用しています。これは、高収益を生み出せる組織だからこそ実現可能な仕組みで、高い生産性とインセンティブが好循環を作り出しているといえます。

地味ですが、このような仕組みを徹底することで、労働時間にかかわらず、個々人に合わせた働き方が可能となり、スタッフの目線でいうと、キャリアパスの柔軟な選択が実現可能となっています。

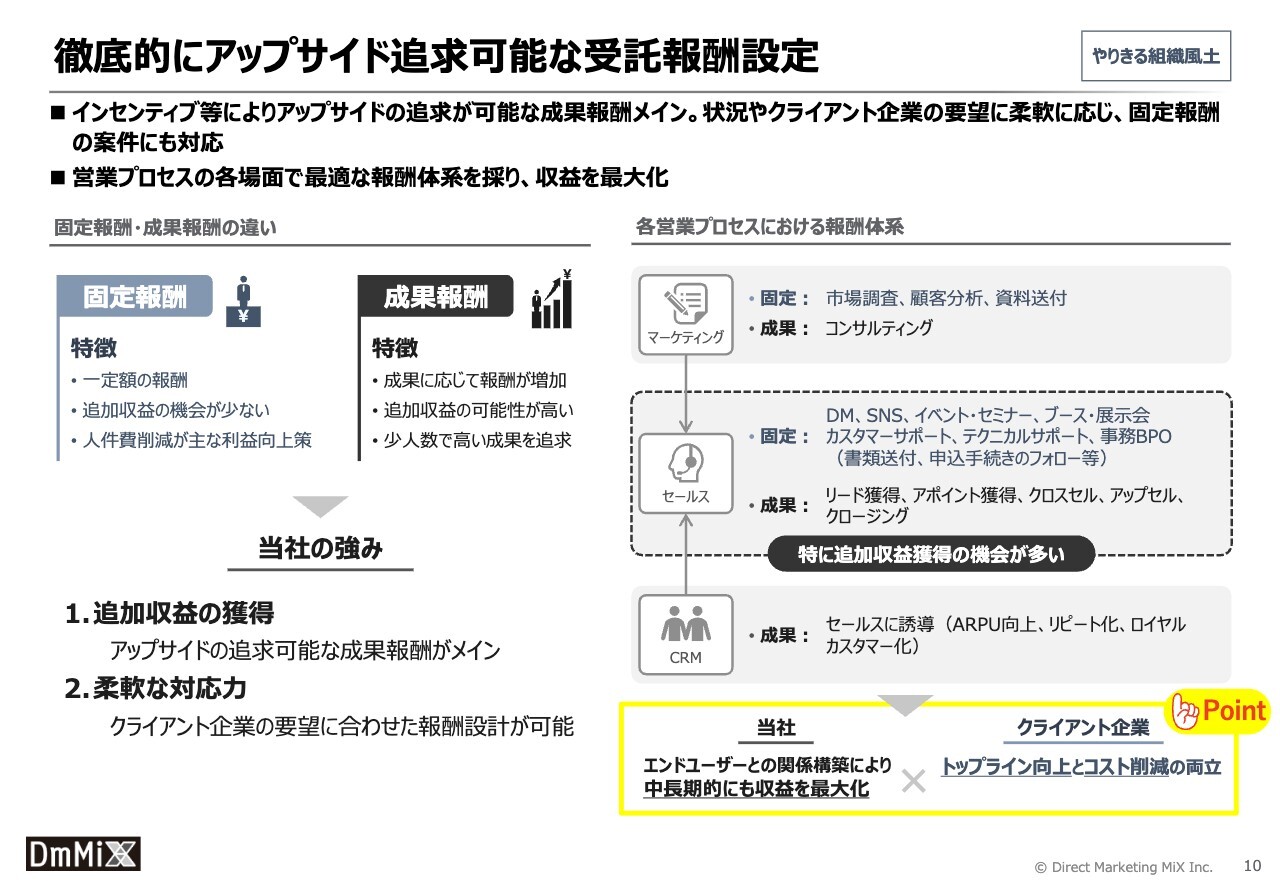

徹底的にアップサイド追求可能な受託報酬設定

土井:やりきる組織風土を支えるもう1つの仕組みが、徹底的にアップサイドを追求可能にする受託報酬設定です。つまり、我々の売上サイドの話で、当社がクライアント企業からいただく報酬の多くは、成果型の報酬体系が組み込まれたものになっています。

これは、契約の獲得件数や成約数といった営業成果に応じて報酬や売上が上昇する、インセンティブ型の契約です。現場のオペレーターやスーパーバイザーが結果を出せば出すほど評価され、売上が伸びる設計になっています。

この設計を現場の報酬設計にも反映することで、現場では常に目標を上回る成果を目指すといった、営業会社としては当然ながらも、なかなか維持の難しい文化が根づいています。結果として、当社全体としても収益の最大化を図ることが可能になります。

一方で、すべてを成果報酬にすると、事業の収益性の不安定さが気になるかと思います。一部を固定報酬にすることで、安定した運営基盤を確保しており、クライアント企業にとっても当社にとってもWin-Winな報酬体系となっています。

また、クライアント企業のニーズや案件の性質に応じて、固定型と成果型を柔軟に組み合わせた設計も可能です。営業プロセスの各フェーズに最適な報酬設計を提案、実行できることも当社の強みです。

1UP投資部屋Ken氏(以下、Ken):今、強みをお話しいただきましたが、採用の部分で1つ質問があります。

「選ばない採用」という言葉を私はあまり聞いたことがなく、それこそタイミーさんなどで聞くだけですが、コストが高くなってしまうのではないかと思われる投資家の方もいらっしゃるかと思います。そのあたりのご説明をお願いできますか?

多様なプロダクトと人材をマッチングさせ活かす仕組み

土井:少し説明が足りなかった部分ですが、まず大前提として、我々の会社における現場の営業部隊は、基本的に非正規のスタッフです。つまり、学生だと夏休みだけとか、主婦の方だと「この数ヶ月だけ働ける」といった短期労働者の雇用の受け皿になっているという性格もあります。

基本的には回転率が非常に高いため、そのような流動的な人材をベースに採用して、トレーニングをすることが前提となります。正規社員のようなかたちで長期間働き続けられる環境作りが大切ですが、ある程度、辞めていくことを前提としています。

その上で、いかに効率的に人材を戦力化できるか。例えば我々のセンターでは、アウトバウンドに関しては、1週間もあれば、十分着座できるクオリティまで仕上げられると考えています。

最低限の教育をまずは座学で行い、その後はOJTというかたちで行います。商材によって顧客獲得の難易度が異なりますが、まずは簡単なものから始め、徐々に難易度を上げていくというかたちで習熟度を高めていくという思想です。

Ken:ありがとうございます。オペレーターの方は、1人当たり、どの程度の企業数を担当するのが一般的なのでしょうか?

土井:我々がコアとするアウトバウンドという営業の分野では、基本的には1人1社を担当します。

あるいは、1社の中でも特定の1つの商材を担当することが多くなっています。やはり、契約内容やプロダクトの特徴といった専門性が一定程度、必要な分野のため、そのようなかたちをとっています。

一方で、我々はアウトバウンドが主体ですが、1、2割のポーションでインバウンド領域も担当しています。

その分野では、基本的には業界の慣行なのですが、電話の鳴らない時間がお客さまごとに発生するため、いろいろなお客さまと一部でリソースをシェアしながら受付を行います。

そのようなケースだと、最初は1人1社からのスタートですが、最終的には5、6社を担当することもあります。

Ken:ありがとうございます。また、御社のAIの活用を、もう少し具体的に「こういうところを効率化できています」など、差し支えない範囲でお聞きできますか?

圧倒的な営業ナレッジとAI活用

土井:コールセンターにおけるAIというと、完全な応答の自動化を想像されるかと思います。

しかし、我々はアウトバウンド領域ということで、現段階では、営業で言語化されていないお客さまのニーズや困りごとを解決していくといったことが主眼となるため、オペレーションそのものをAI代替するという発想にはいたっていません。

その中で、今、我々が何を行っているかをお話しします。

スライド8ページに掲載したとおり、莫大なコールデータやお客さまのデータの中には、いろいろな特徴があります。例えば、この時間帯はこの地域のこのようなセグメントの方のお電話、あるいはアクセスがしやすいということであれば、そこをターゲティングして、実際に営業部隊が動きます。

今までは、スーパーバイザーと呼ばれる管理者層の知見に頼っていたところがあります。

それをAIに処理させることで、速やかに「今日のこのタイミングでは、このリストにかけるべき」など、アタックするべきリストをアウトプットするところで活用しています。一定の成果は出ている段階のため、ますます広げていければと考えています。

Ken:アウトバウンドの場合、AIの代替が少し難しいというお話がありました。最近は、こちらからかける場合、「番号を押してください」とか「要件を言ってください」といったことを要求されるケースも多いと思いますが、アウトバウンドの場合は少ないので、今のところはAIに奪われることがないということですか?

土井:そうですね。正直なところ、営業の電話なので、「待っていました」という感覚で電話を受ける方は少ないと思います。基本的には「何の用だろう?」というところから始まるため、やはりそこが機械だと、最初のお話のきっかけ作りがなかなか難しいです。

あるいは、契約を獲得していくフェーズでいろいろなご提案を申し上げるわけですが、ユーザーのみなさまに共感して、「であれば、こういうご提案がありますよ」といった人の心に触れるような働きというのは、まだまだ人間にしかできません。

我々としては、当然、アウトバウンドの部分でのAI代替に向けた取り組みは進めるものの、現段階ではまだそのようなフェーズにはないと考えています。

仮に、AIにすべて置き換えられる時代が来たとして、我々からすると、人件費が非常に軽減され、拡張性も高まるため、それはそれでポジティブに捉えています。

Ken:ありがとうございます。続きをお願いします。

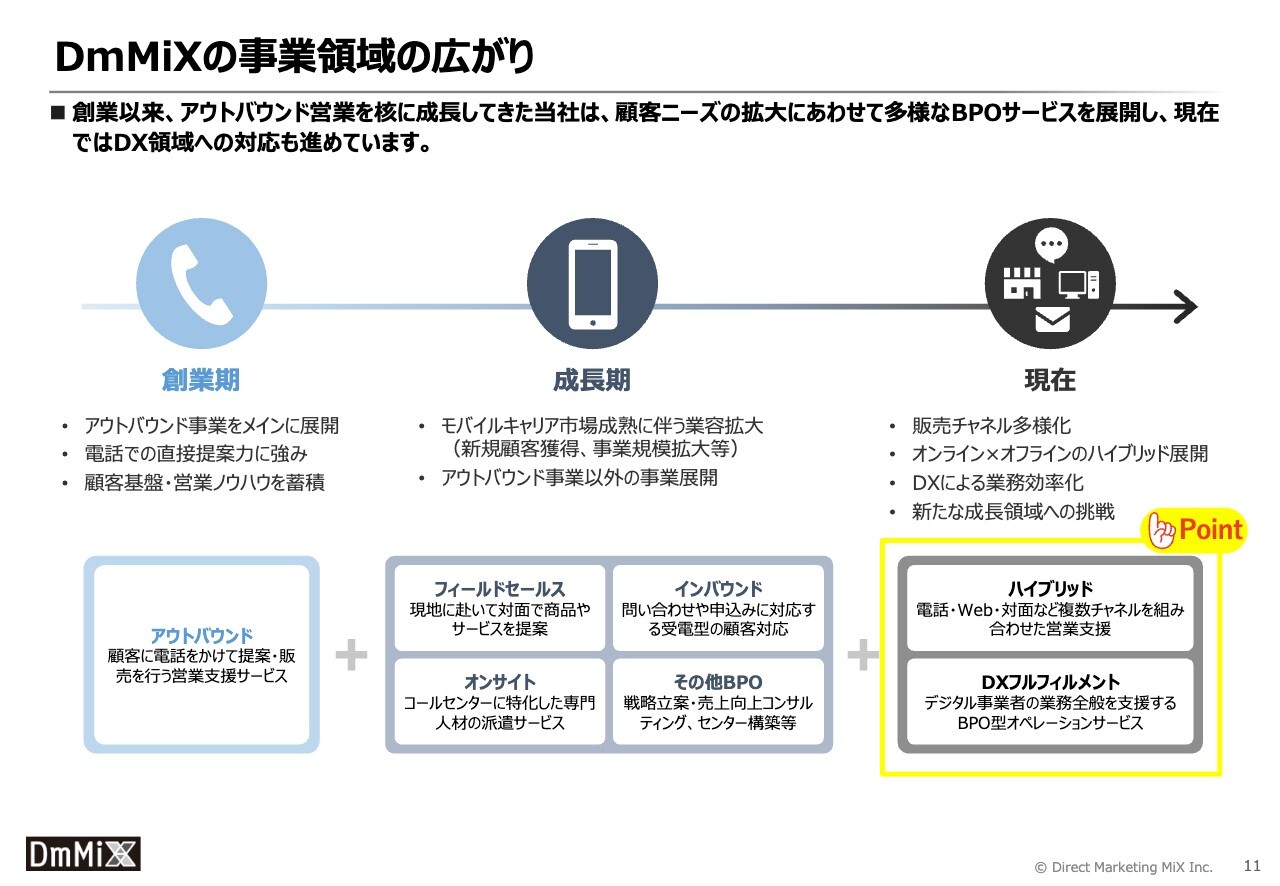

DmMiXの事業領域の広がり

土井:では、最後のテーマである事業モデルの進化について触れます。

当社は創業以来、アウトバウンド営業を強みとして成長してきました。現時点ではローテクにも聞こえるところがあるため、そうではないというところをご説明します。

電話を通じた営業力を武器に顧客基盤を築き、営業ノウハウを着実に蓄積したところが、我々の成長の原点です。

その後、特に成長を牽引してきたモバイルキャリア市場の拡大を背景に、事業規模が拡大し、新規顧客の獲得や業容の拡大を通じて、アウトバウンド以外のBPOサービス領域へも事業を広げてきました。

現在は、販売チャネルの多様化に対応するかたちで、オンラインとオフラインを融合させたハイブリッド型の営業展開や、DX事業者のサービス展開を総合的に支援するBPOサービスを行っています。

後ほど出てきますが、これをDXフルフィルメントと呼んでおり、付加価値の高いサービスを提供する領域を広げています。

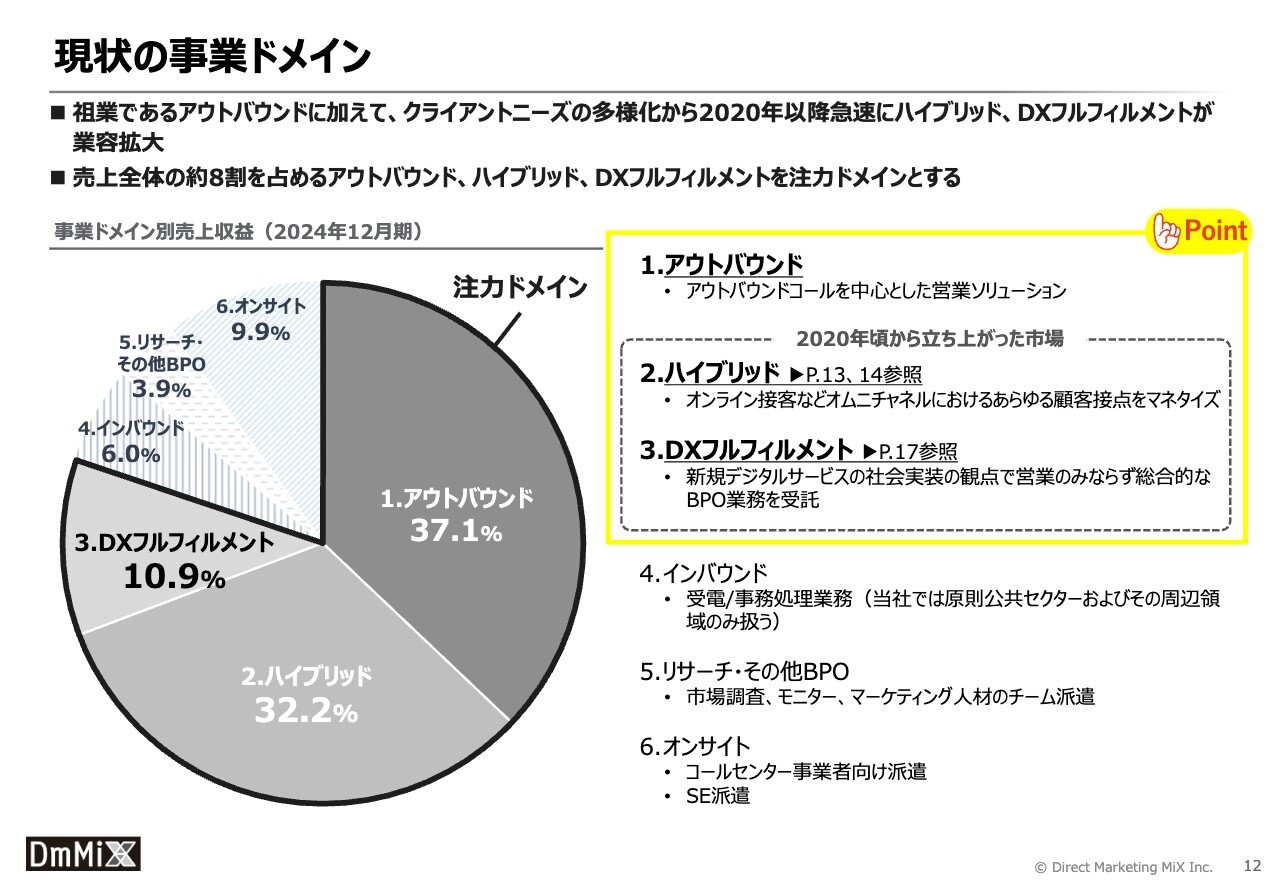

現状の事業ドメイン

土井:具体例をご説明します。まず、事業ドメインが進化しているというところで申し上げましたが、今の事業の構成は、注力ドメインは8割強のエリアを占めています。そのうち、アウトバウンドは全体の37.1パーセントです。

一方で、ハイブリッドやDXフルフィルメントが事業拡大し、どんどん広がっています。この領域は、我々がアウトバウンドで培った高い付加価値といったサービスの品質を維持しながら、さらなる業容の拡大が期待できる今後有望な分野と捉えて、開拓に注力しています。

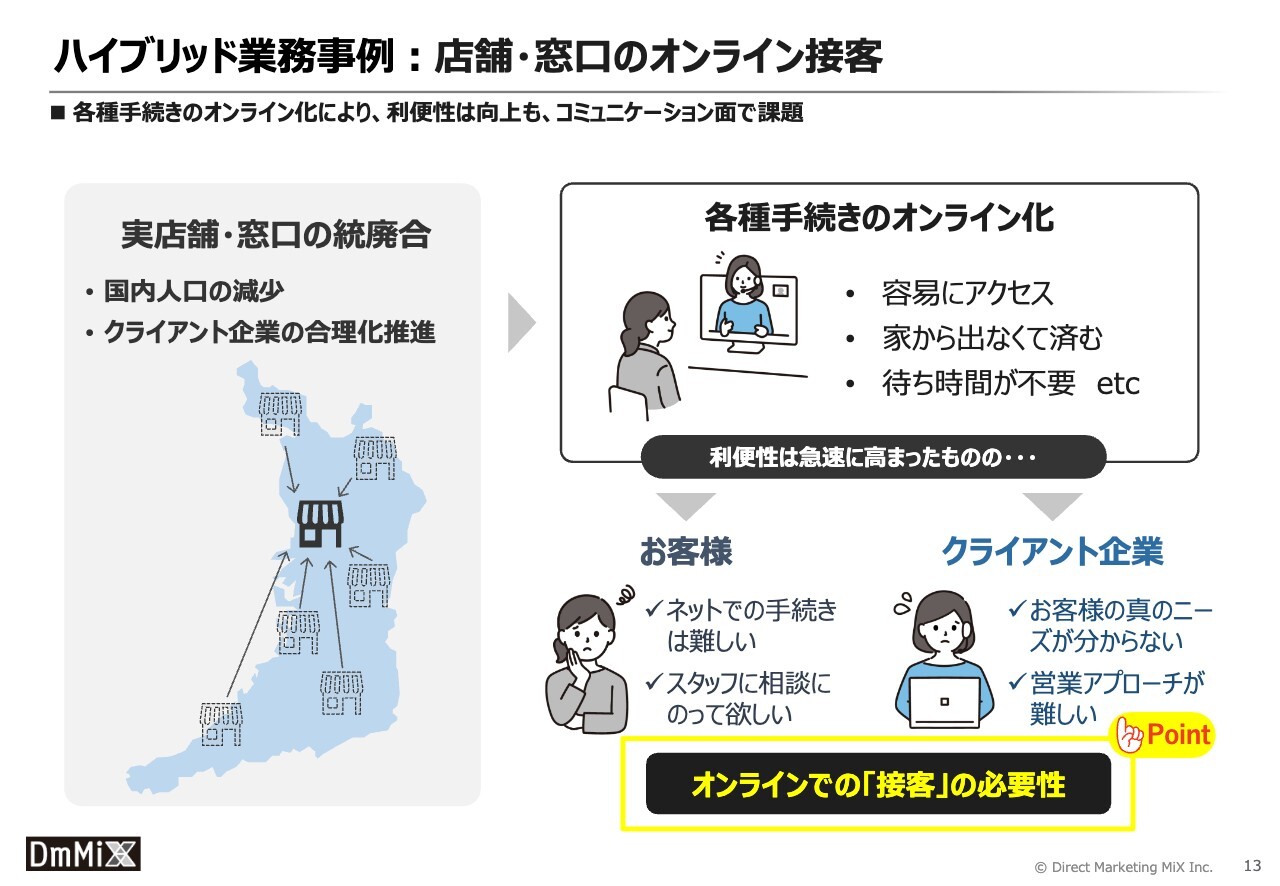

ハイブリッド業務事例:店舗・窓口のオンライン接客

土井:続いて、ハイブリッド業務の具体的な事例として、店舗・窓口のオンライン接客についてご紹介します。ユーザー目線でいうと、みなさまの中にも、最近、いろいろな業種で実店舗が減ってきていると感じたり、「窓口で手続きしたいが、できなくなった」というご経験をされた方も多いと思います。

国内人口の減少やクライアント企業の合理化推進もあり、携帯電話のショップや銀行など、リアルの店舗の統廃合が進み、これに代わるかたちで各種手続きのオンライン化が拡大している背景があります。

一方で、みなさまにおいて「ネットでの手続きは難しい」「スタッフに相談に乗ってもらいながら進めたい」と思われたこともあるのではないかと思います。

この風潮に対して、クライアント企業もいろいろな課題を抱えています。オンライン手続きは非常に効率的な仕組みですが、企業からお客さまに向けた一方的な情報伝達となるケースが多く、コミュニケーション面での課題が生じています。このような課題解決に、オンラインでの接客の必要性が高まっています。

ダイレクトマーケティングミックスは、オンライン上でお客さまと直接かつ双方向のコミュニケーションをとることで、リアルの店舗と同等の接客を提供しています。

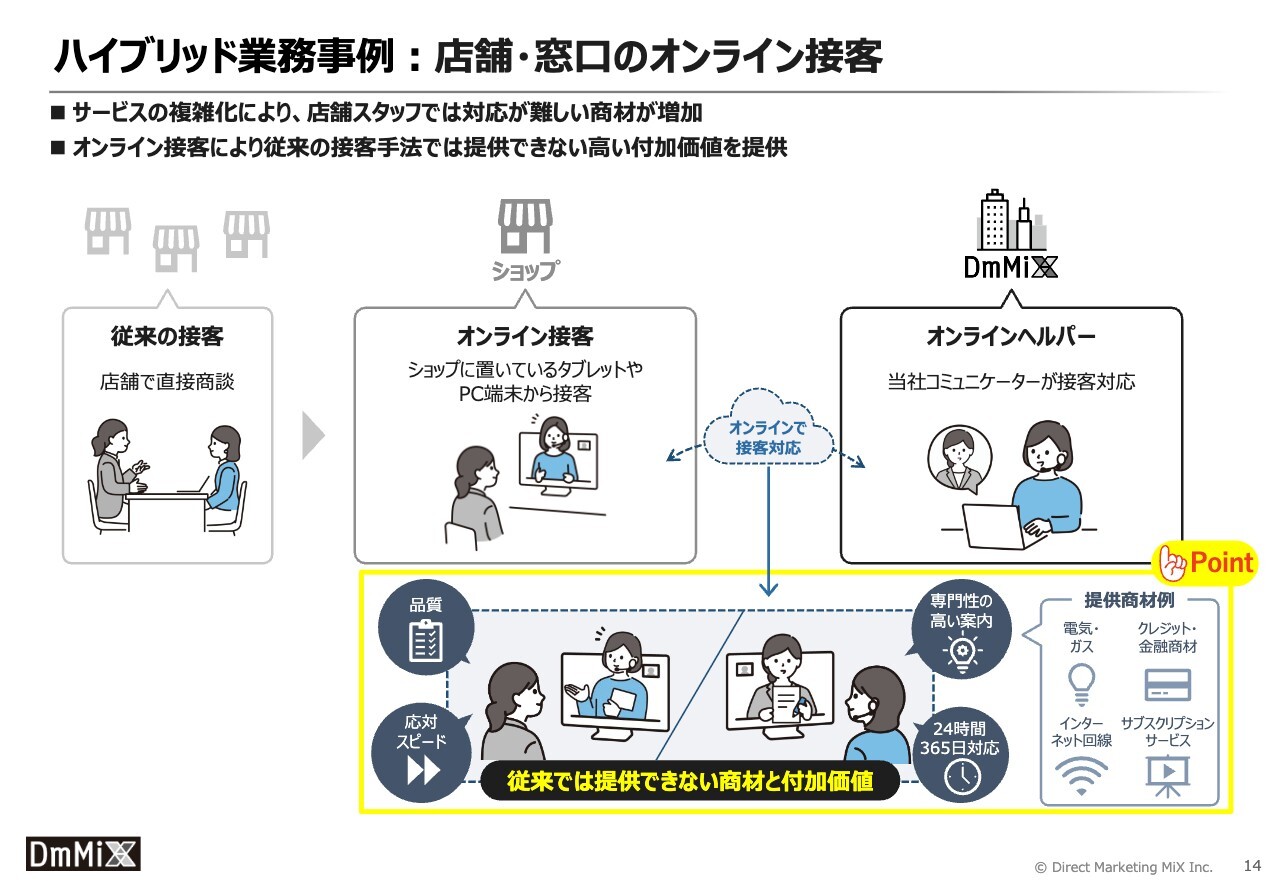

ハイブリッド業務事例:店舗・窓口のオンライン接客

土井:具体的な例ですが、スライドの図は実店舗、ショップでの省人化を背景としたオンライン接客のイメージを示しています。ECサイトでも同様なケースがご案内可能です。

実際に訪れたお客さまの中には「ネットでの手続きが難しいので店舗に来た」「相談に乗ってもらいたい」という方がたくさんいらっしゃいます。

しかしながら、店舗では省人化が進んでおり、人を割いての十分なご案内はできないという背景もあります。

そこで当社のコミュニケーターがオンライン上でお客さまと直接コミュニケーションをとることで、従来の接客手法ではなかなか提供できない付加価値の高い接客を提供しているという状況です。

最近では、ECサイトなどで「ビデオ通話での相談」といった選択肢をご覧になったこともあると思いますが、それを選ぶことでオペレーターと直接会話することができるというのも同様の世界観です。

当社では、このようなショップやWeb上でのオンライン接客を「ハイブリッド業務」と呼んでおり、お客さまの業務の一端を担っています。当社のオペレーターは、幅広い商品知識と専門性、高いコミュニケーションスキルを兼ね備えています。オンライン接客のメリットも活かしながら、応対スピードや品質向上など、従来の店舗接客では十分に提供できなくなっている付加価値を提供しています。

今後も人材不足とオンライン化はますます進展しますので、この領域は非常に成長余力があると考えています。

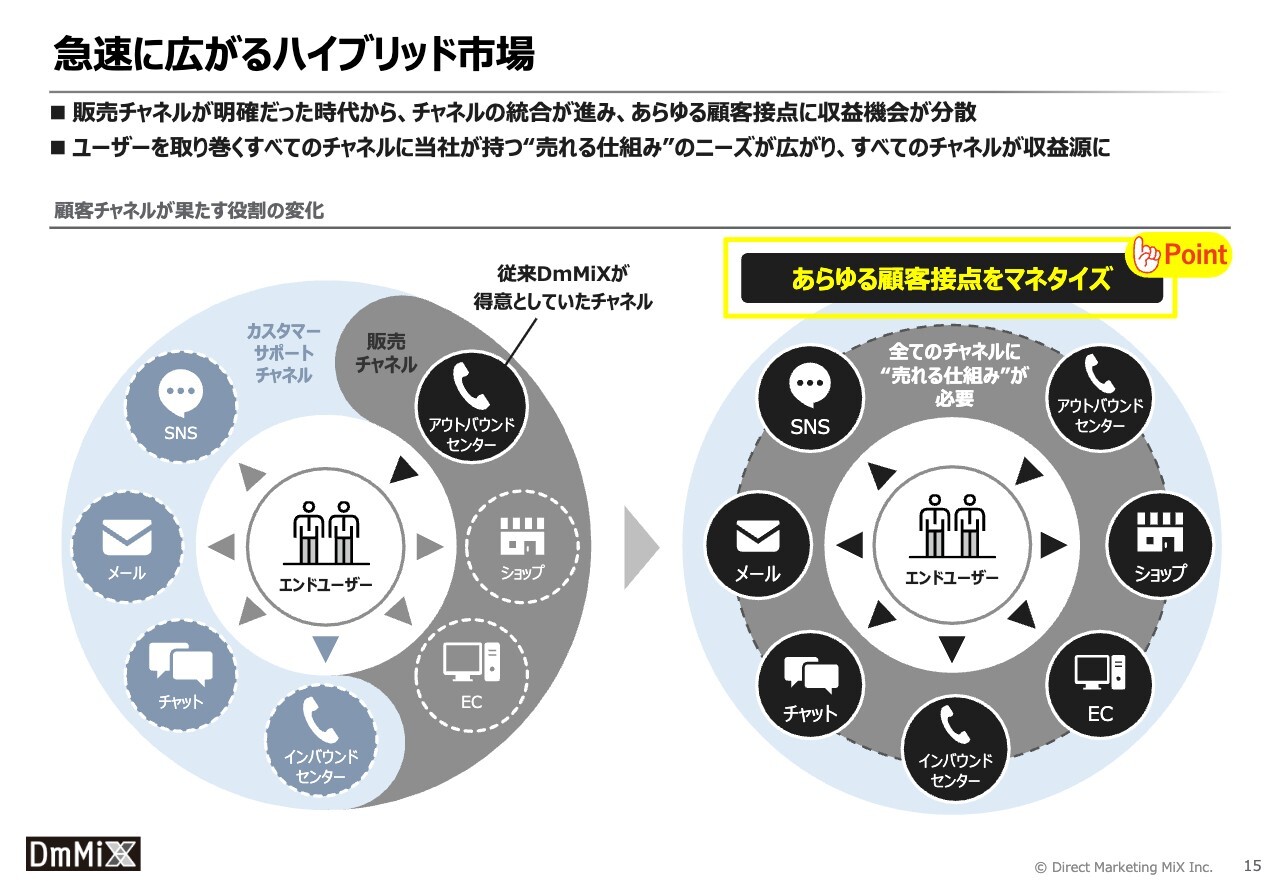

急速に広がるハイブリッド市場

土井:ハイブリッド市場の具体的な成長ポテンシャルについてご説明します。これまで営業やカスタマーサポートの現場は、左の図のように「商品を販売するチャネル」「お客さまからの問い合わせに対応するチャネル」に明確に区分されており、その中で、我々は電話を活用したアウトバウンドを中心にクライアント企業の営業支援を行ってきました。

このため、アウトバウンドコール市場が主戦場でしたが、近年では消費者が商品を認知してから購入に至るまでの流れは大きく変化しています。ネット検索やSNS、チャット、ECサイト、実店舗と、情報に触れる接点や購買経路が多様化・複雑化しており、企業はあらゆるチャネルを統合的に運用する必要が生じ、分散する収益機会を取りこぼさずに捉えることが求められています。

このような中で、従来のショップやECサイトといった販売に特化したチャネルだけではなく、インバウンドセンターやチャット、SNSなど、これまで販売機能を持ってこなかったすべてのチャネルにも我々が持つ「売れる仕組み」が求められるようになっています。

その結果、ハイブリッド市場は今まで我々のターゲットとしていたアウトバウンド市場にとどまらず、ターゲットとしてこなかった既存のチャネルを取り込むかたちで急速な成長を見せています。

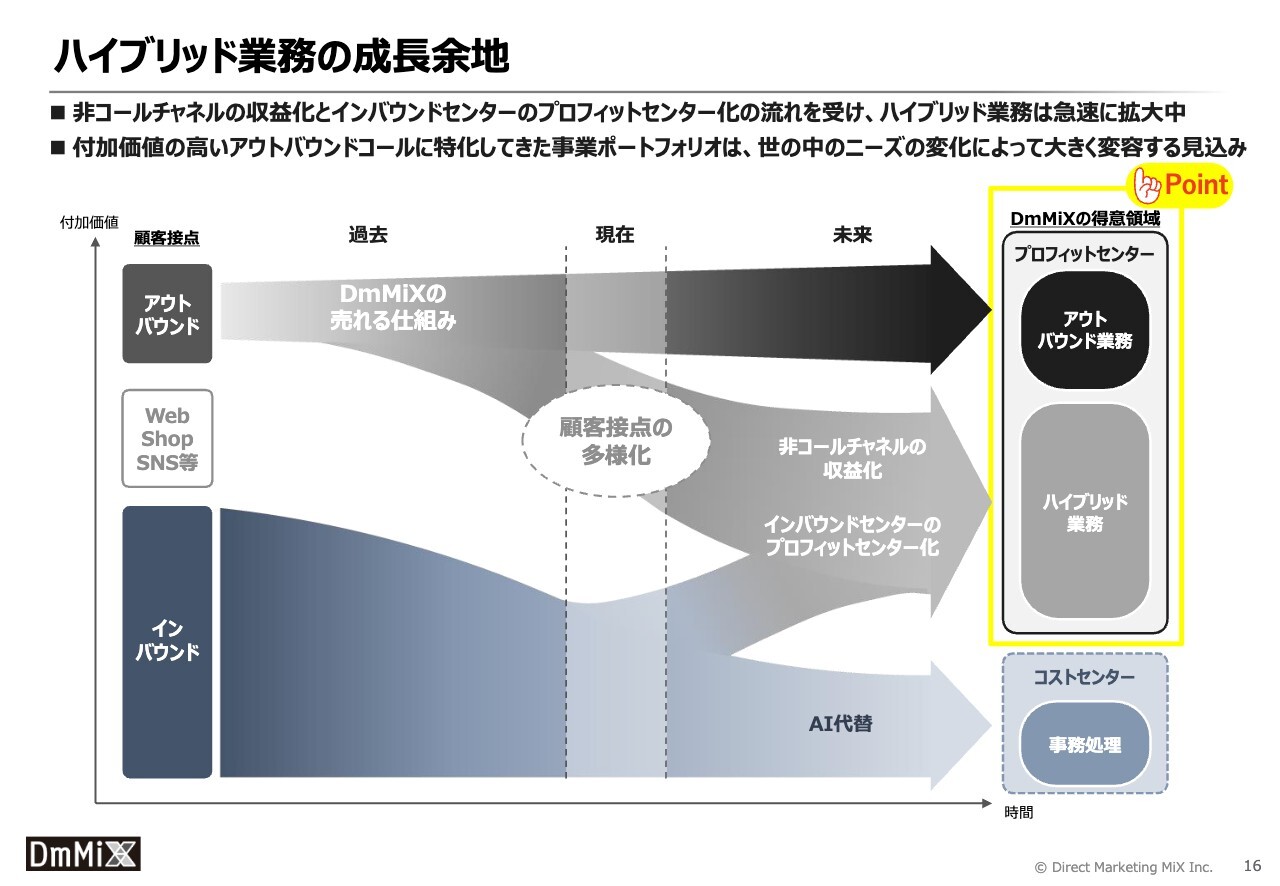

ハイブリッド業務の成長余地

土井:ハイブリッド業務の成長余地についてご説明します。成長ドライバーは2つあります。

1つ目は顧客接点の多様化に伴う収益化への広がりです。これは今ご説明したとおりで、WebやSNSなど非コールチャネルの収益化、省人化が進む店舗におけるオンライン接客など、新たな手法で収益を生み出す動きが広がっています。

2つ目はインバウンドコールセンターのプロフィットセンター化です。これまで単純な受付業務しか担ってこなかったインバウンドコールセンターは我々のターゲット市場ではなかったのですが、お客さま対応の中で、販売や提案を担う収益を生み出す部門へ進化させる動きが広がっています。

このような動きが加速していくことで、我々のノウハウが必要な領域が広がると考えています。

本日は当社の強みである付加価値の高いアウトバウンド領域を中心にご説明しているため詳細は割愛しますが、当社でもすでにバックヤード業務やVoC(顧客の声の分析)などでAI活用を進めており、業務効率化と競争力強化の手段として積極的に取り入れています。

インバウンドコールで接点を持ったユーザーにおいても、先ほどご説明したとおり、収益機会として捉えることができる顧客動線の設計が進んでいます。それらの収益機会を捕捉するためには人と人とのコミュニケーションが不可欠となるため、当社のハイブリッドセンターのターゲット市場となっています。

当社は従来アウトバウンドに特化していましたが、このような背景で市場がどんどん変化している状況です。

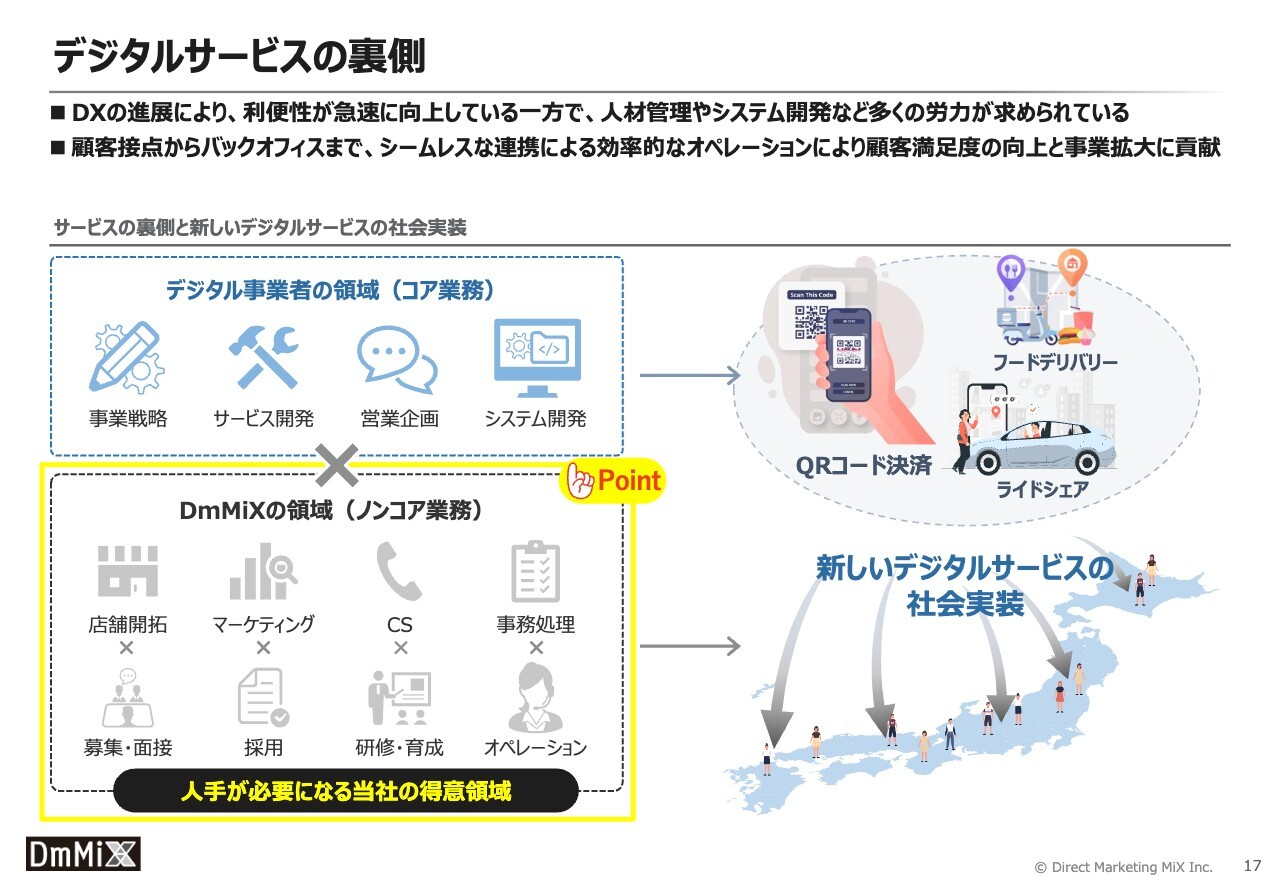

デジタルサービスの裏側

土井:DXフルフィルメントについてご説明します。デジタルサービスの裏側を端的に言うと、足回り、人手が必要なところをすべて担うという表現になりますが、そのようなことをイメージして図に表現しています。

具体的な例としては、QRコード決済、ライドシェア、フードデリバリーなど、デジタルサービス事業者が提供する表側の部分はみなさまもよく目にされると思いますが、その裏側でオペレーションを担っているのが我々です。

特に店舗獲得やユーザー獲得などを行う営業分野が代表的ですが、ここは企業にとっても非常に難しい分野ですので、この分野において強みを持つ当社だからこそできる事業であると考えています。

また、その周辺分野についてはBPOというかたちで担っています。具体的にはカスタマーサポート等です。

当社は、このような顧客接点から事務処理までを一貫して担うことで業務全体を効率化し、顧客満足度の向上とクライアント企業の事業成長に貢献しています。

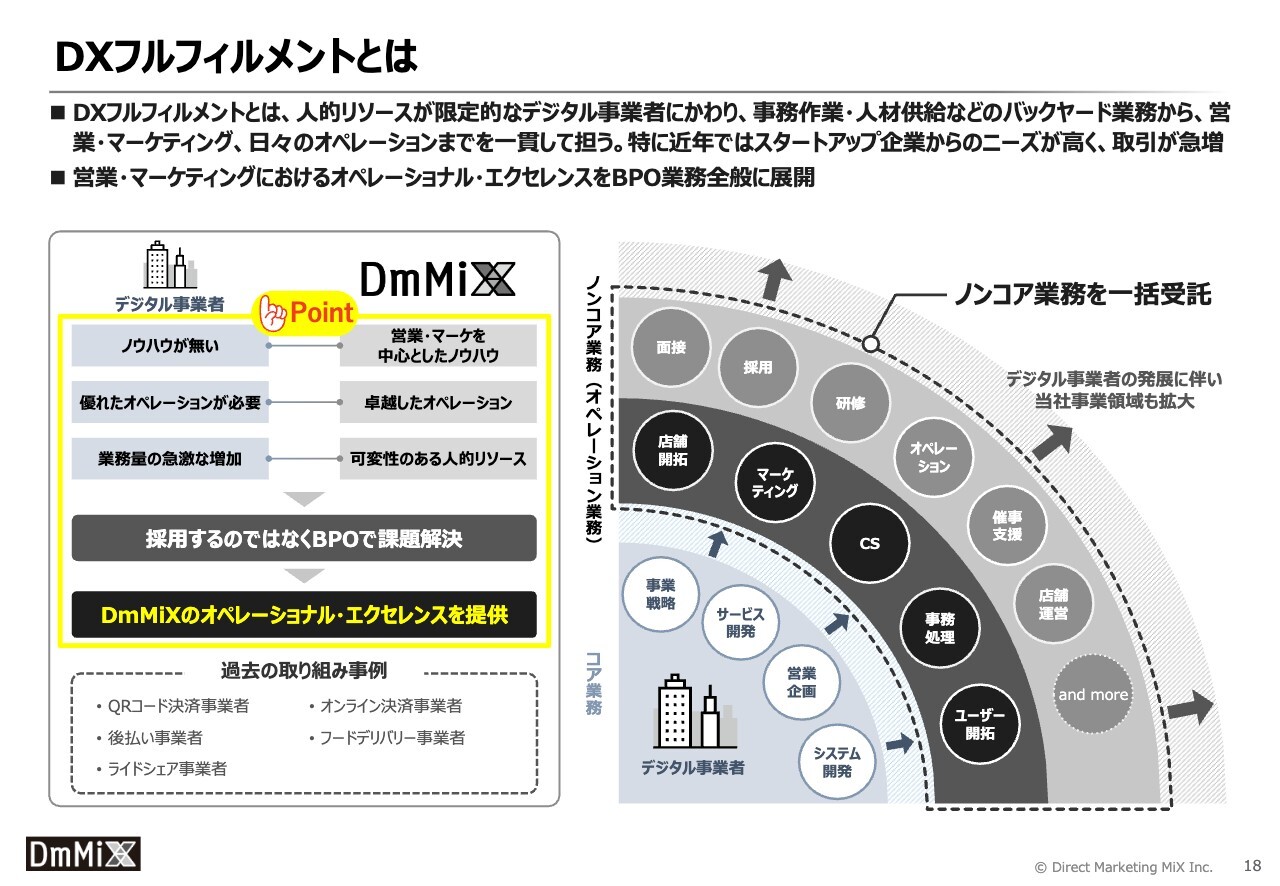

DXフルフィルメントとは

土井:DXフルフィルメントについてのまとめです。人的リソースが限定的なデジタル事業者にかわり、事務作業・人材供給などのバックヤード業務から、我々の本業である営業・マーケティングなど、日々のオペレーションまでを一貫して担っています。

特に近年では、リソースの少ないスタートアップ企業からのニーズが高く、取引が急増しています。新規デジタルサービスの事業者においては、「営業マーケティングのノウハウがない」「この数ヶ月間、営業マンが大規模で必要」「業務量の増減に対応できない」などいろいろな課題を抱えています。

そのため、サービスの立ち上げ当初から業務の一部を外部に委託することを前提に事業を進めるケースがありますので、そのような中で我々が伴走することでDXフルフィルメントの世界観が徐々に広がっている状況です。

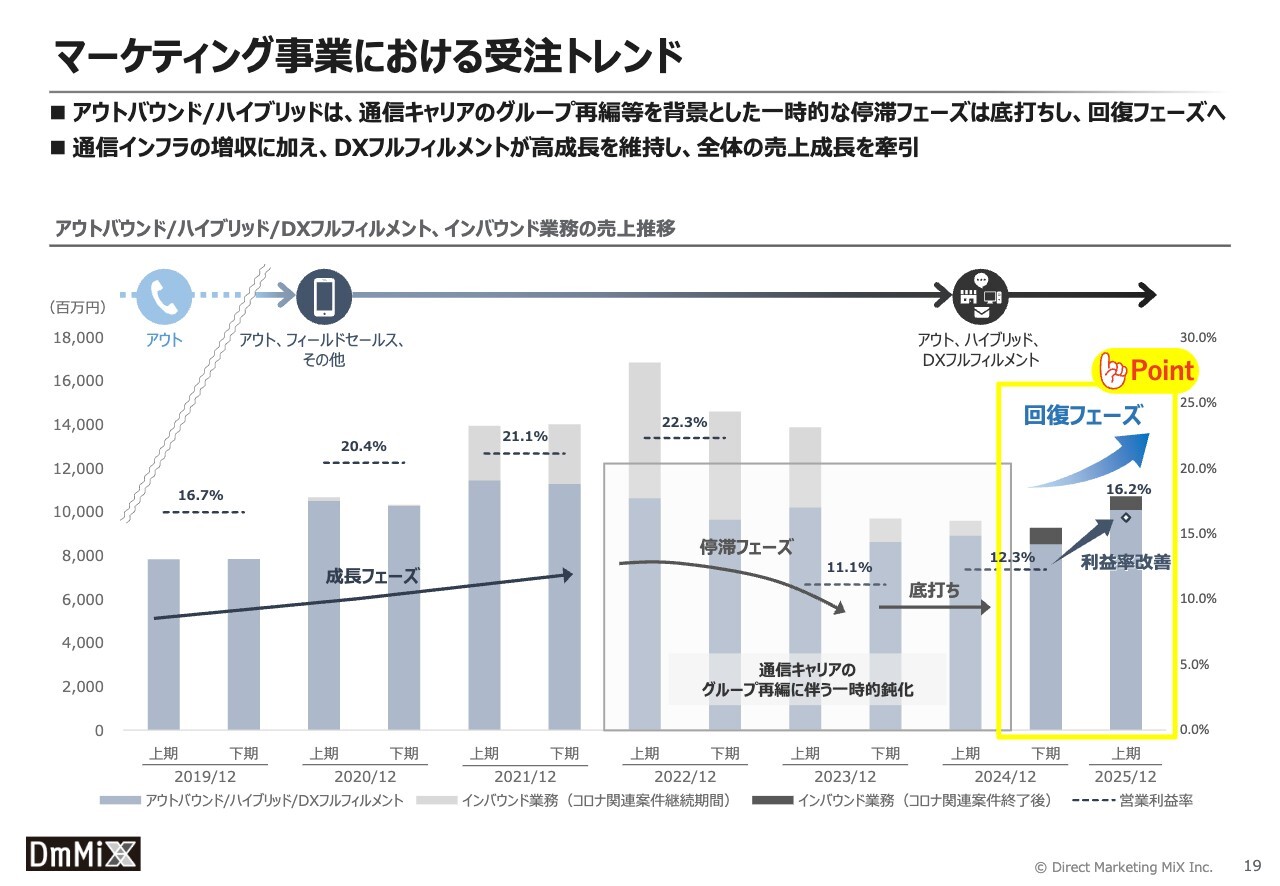

マーケティング事業における受注トレンド

土井:マーケティング事業における受注トレンド」についてご説明します。当社は創業以来、アウトバウンドを主軸に右肩上がりで成長を続けてきましたが、2022年以降は主要クライアント企業のグループ再編の影響等でアウトバウンド領域がシュリンクし、停滞フェーズへと移行しました。

一方で、同時期はコロナ禍における自治体からのワクチン接種関連業務(インバウンドの受付業務)を多数受託し、見かけ上は非常に業績が良かったのですが、実は本業で若干苦労していました。

苦戦を強いられていた中で、なんとか横ばいで持ちこたえていた分野がハイブリッド業務、DXフルフィルメント業務でした。

アウトバウンドがへこんだとお伝えしましたが、現在は主要クライアントのグループ再編の特殊要因等も一巡して回復傾向にあり、事業全体として本格的な回復フェーズに入ったと捉えています。

2025年12月期 第2四半期決算ハイライト

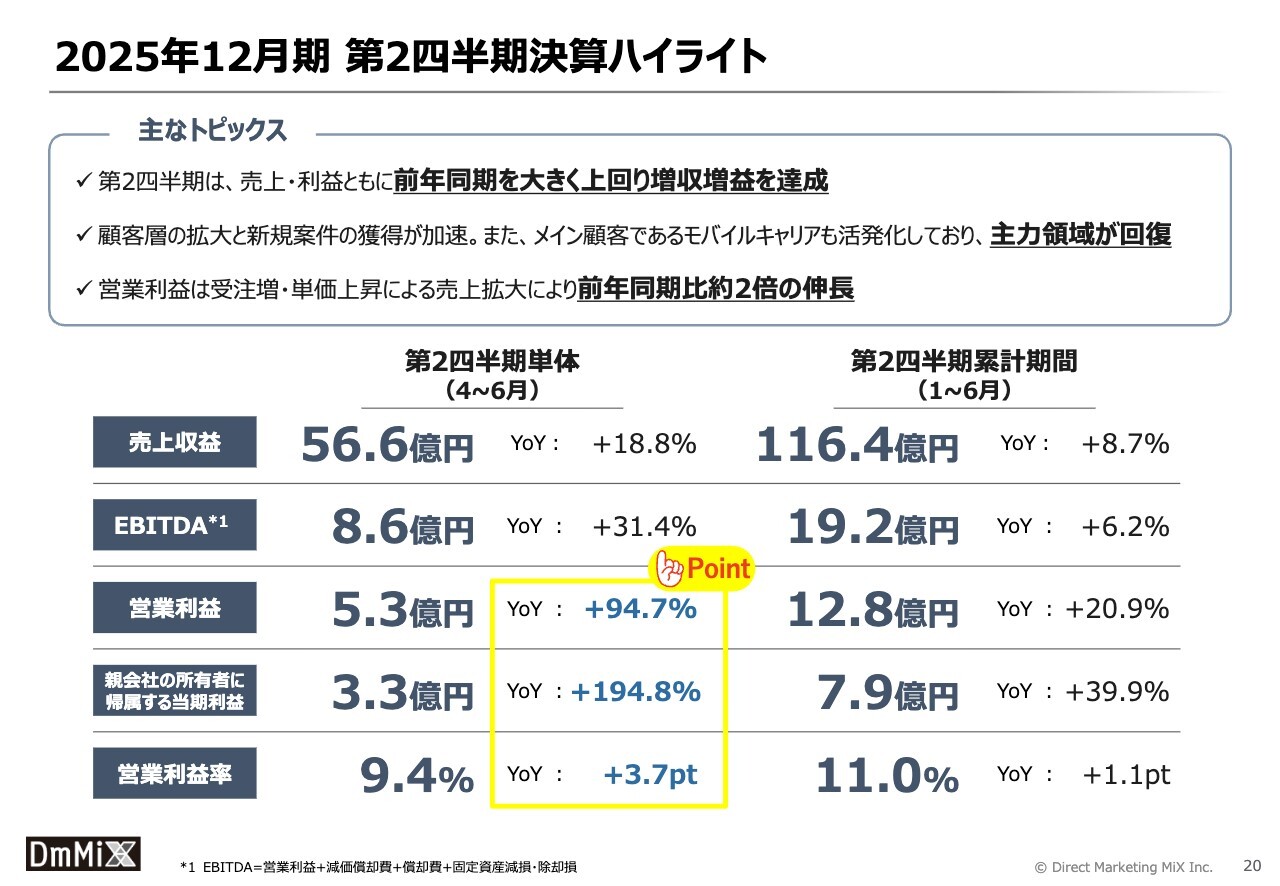

土井:足元の業績においても、回復の兆しが数字として明確に表れています。スライドのハイライトをご覧いただければと思います。

Ken:売上・利益ともにかなり改善されているとのことですが、この部分の継続性や今後の見通しについてあらためて教えてください。

土井:売上面については、アウトバウンドの停滞の中で成長を牽引したハイブリッド、DXフルフィルメントがオフセットするかたちでなんとか横ばいを維持していました。それに対して、アウトバウンドが少し戻ってきたというところが我々の成長の本質的な部分だと思っています。

利益面に関しては、事業が苦しい中で人件費が高騰していき、価格転嫁が若干足踏み状態にあったのですが、クライアント企業のみなさまにお願いすることで価格転嫁が進んできたことが収益性回復の1つのドライバーだと思っています。我々は営業を担っており、基本的には価格転嫁しやすい業態ですので、今後の継続性という観点では特段問題ないと考えています。

Ken:ありがとうございます。続きをお願いします。

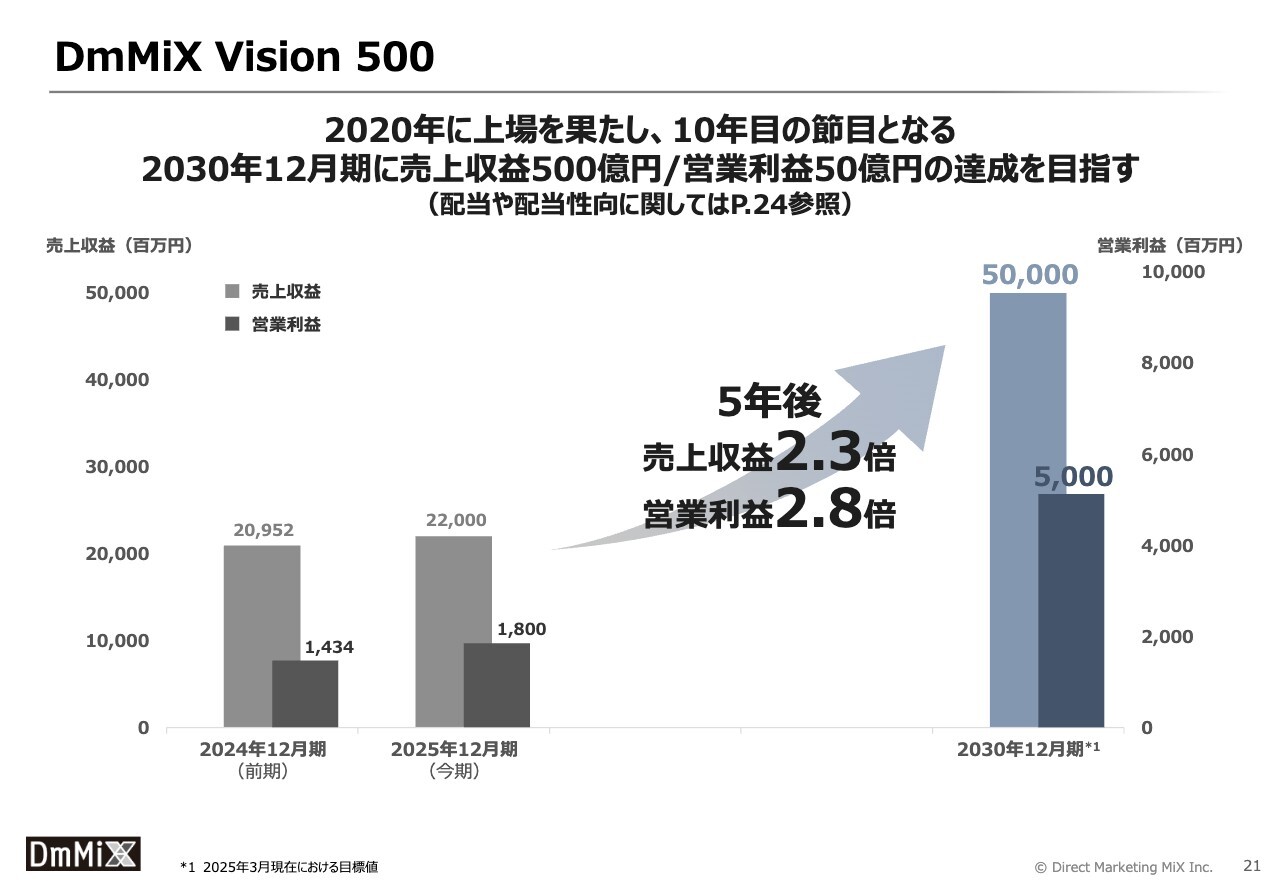

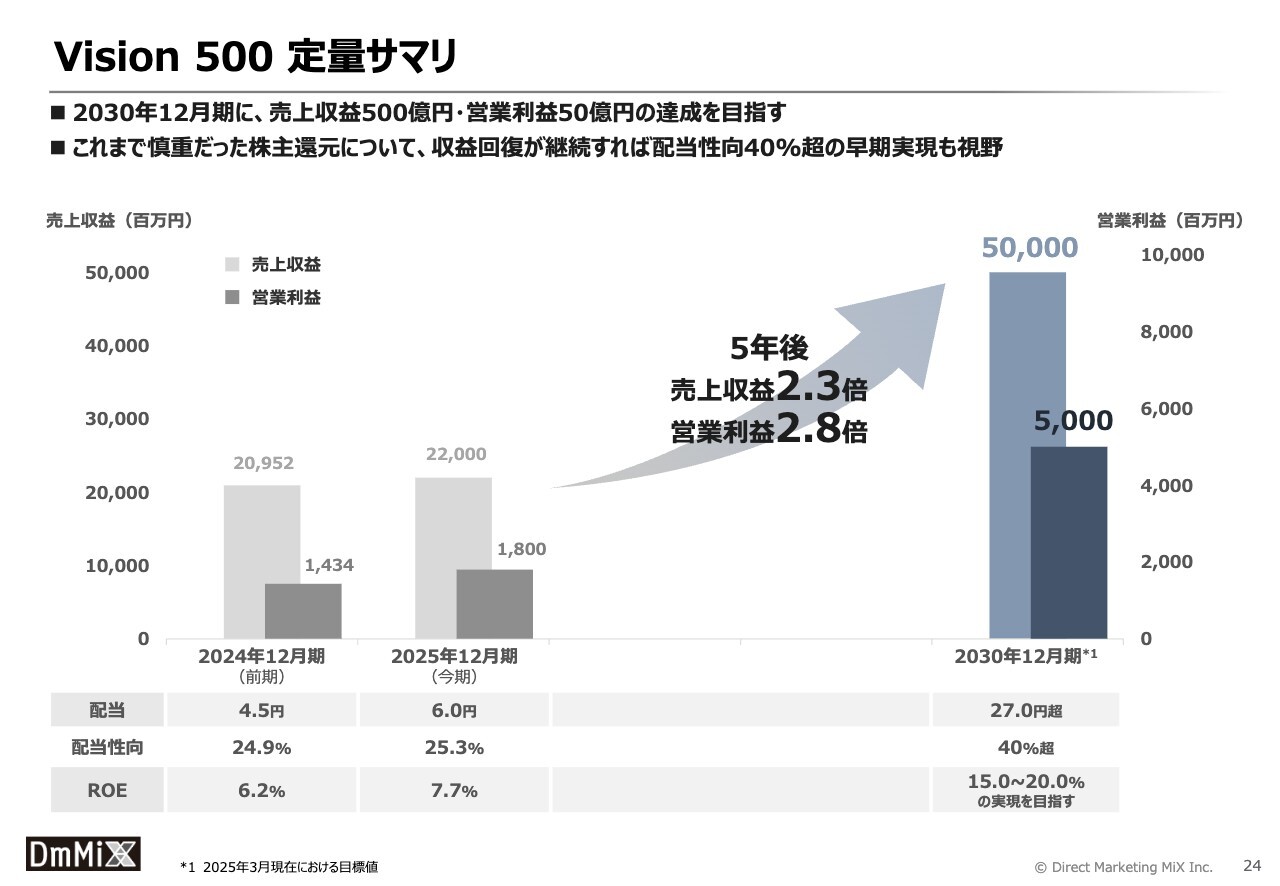

DmMiX Vision 500

土井:今年の3月に「DmMiX Vision 500」を発表しましたが、これは2030年に売上500億円、営業利益50億円の達成を目指すというものです。

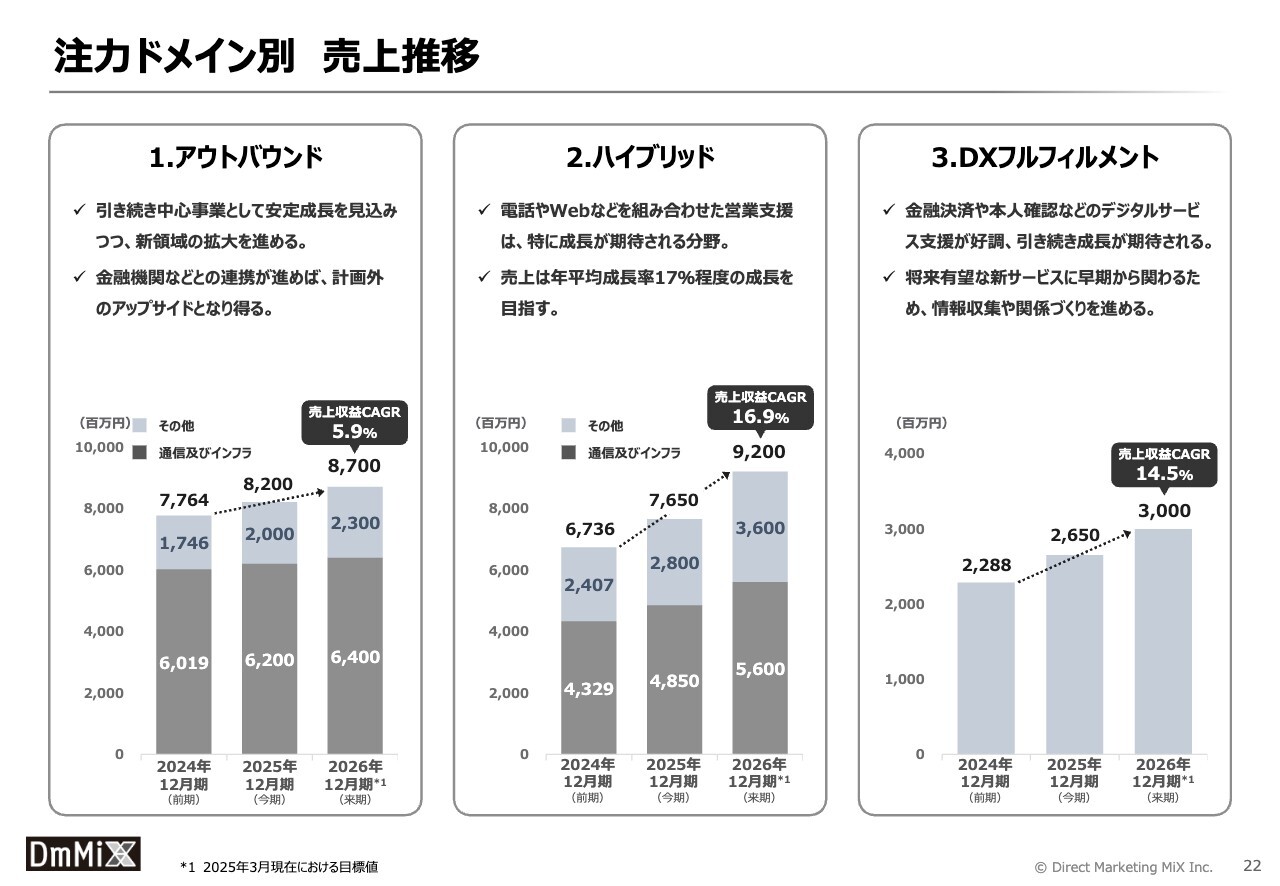

注力ドメイン別 売上推移

土井:その上での注力ドメイン別の売上推移です。アウトバウンド領域は引き続き主軸として期待されるものの、ハイブリッド化やDXフルフィルメント事業の領域拡大が背景としてあるため、CAGR5.9パーセントと緩やかな成長を目指しています。

ただ、足元では通信キャリア等で、金融セクターとの連携等の動き、電力・ガスを販売していく動きなど、戦略商材の広がりが期待されています。仮にそのようなことが具体化した際は、ここに書かれていないアップサイドとして高成長が期待されます。

ハイブリッド領域については、顧客接点の統合的運用、従来コストセンターとして捉えられてきたインバウンドセンターのプロフィット化と、最も成長を期待するドメインです。

今後の商材拡大やソリューションラインナップの拡充によって成長を加速し、10パーセント台後半の成長を目指します。

DXフルフィルメント領域についても同様の成長率です。金融決済、本人確認、モビリティ等、既存DXサービスの順調な拡張によって、引き続き高い成長を見込んでいます。

Ken:アウトバウンドについての質問です。金融機関との提携とは、具体的にどのようなものを狙っているのでしょうか?

土井:これは「例えば」という前提で聞いていただければと思いますが、携帯キャリア各社、銀行、証券の領域に事業展開を進めています。

例えば「A銀行の口座を持っているが、提携しているBモバイルキャリアの携帯の契約は持っていない」、その逆もしかりで、そのような方々にご案内していきます。おそらく一番多いケースとしては、あるキャリアの携帯をお持ちの方に「この銀行の口座を持っていますか? 証券口座を持っていますか? 持っていないなら、このようなキャンペーンがあるので開設しませんか?」というようなご案内が主になると考えています。

Ken:なるほど。そのような連携が進むとそこに予算がつきやすく、御社に追い風になるという認識でしょうか?

土井:そうですね。既存のユーザーに対してクロスセルしていくには、電話が日本で最もたけた手段であり、アクティブではない受身なユーザー、情報収集を特に積極的にされない方というのが、キャリアからすると大層のユーザーの景色です。そこにどのようにアクセスするかというと、我々を使って営業していくことがメインの手段になってくると考えています。

Ken:なるほど。

最近は電力会社がネット回線を提供することも増えていると思いますが、それも御社にとって追い風なのでしょうか?

土井:そうですね。我々は、各社の公式の営業リソースとして動いていますので、業界の競争環境が激化すればするほど盛り上がると思います。

Ken:ありがとうございます。続きをお願いします。

セグメント別の業績動向と戦略

土井:このスライドは、先ほどご説明した主力3つのドメインと、その他ドメインの見通しと戦略をまとめています。

当社は祖業であるアウトバウンドに加えて、クライアントニーズの多様化を背景に、ハイブリッド、DXフルフィルメントの領域で業容を拡大しています。

Vision 500 定量サマリ

土井:「Vision 500」における資本政策の考え方についてご説明します。まずは現状、ROEの水準は非常に不本意な水準となっていますが、早期に2桁の回復を目指しています。

それに伴って、株主還元についてはこれまで慎重なスタンスを取らざるを得なかった局面でしたが、先ほど決算の数字もご覧いただきましたが、足元では業績回復基調となっており、今後は配当性向40パーセント超の早期実現も視野に入れ、資本政策の検討を進めていきたいと考えています。

プレゼンテーションは以上です。

質疑応答:AIエージェントを活用した次世代コールセンターサービスについて

荒井沙織氏(以下、荒井):「AIエージェントを活用した次世代コールセンターサービス提供開始とのことで、か

新着ログ

「サービス業」のログ