【QAあり】プラネット、既存事業の強化・維持と新サービス導入を推進 2026年7月期は増収増益、22期連続の増配を計画

目次

坂田政一氏(以下、坂田):本日はご多用の中、当社の決算説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。代表取締役社長の坂田政一です。

本日は、最初に当社の会社概要をご説明します。続いて、2025年7月期の決算概要、2026年7月期の業績予想の3点についてご説明します。

会社概要

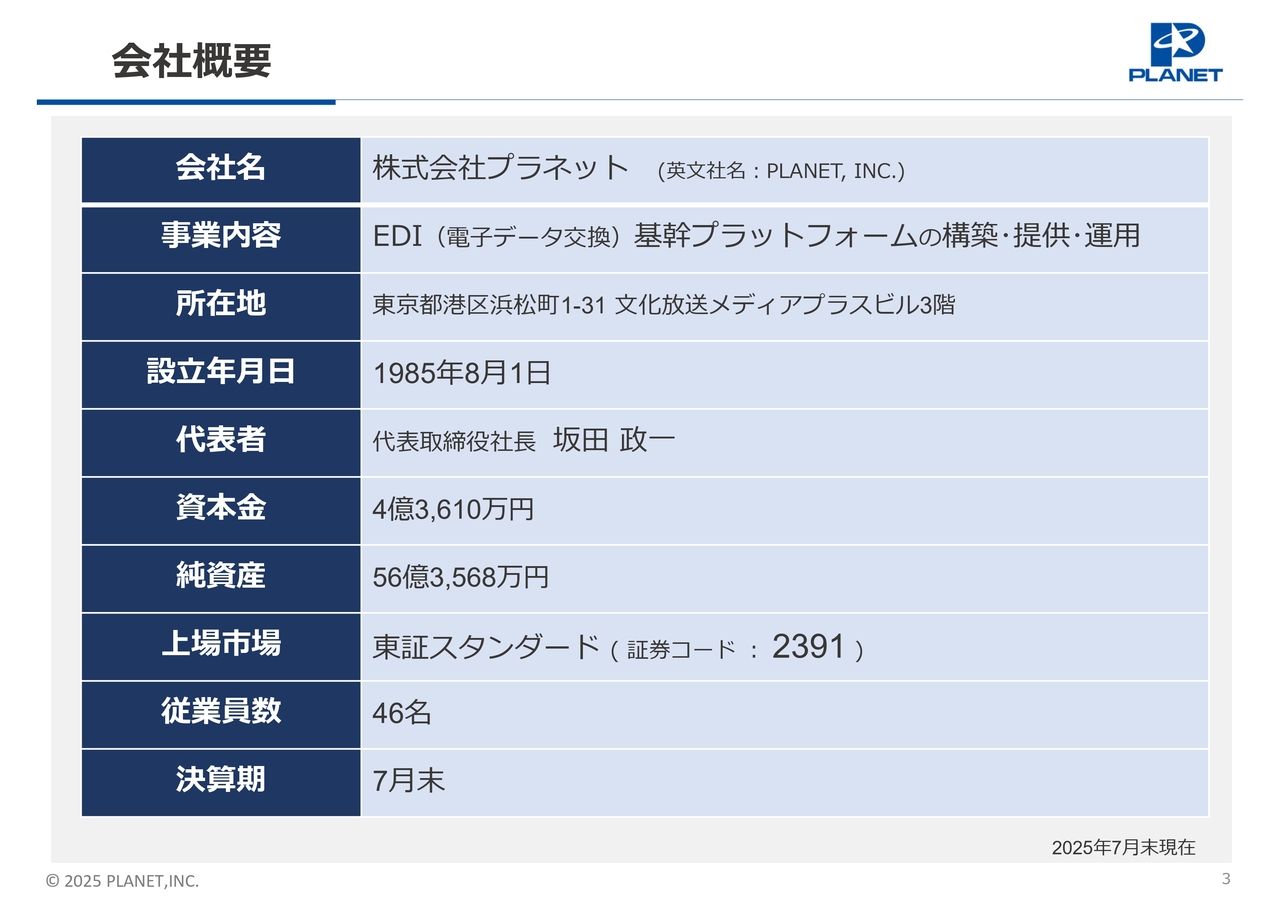

最初に、会社概要についてお話しします。スライドに表示されていますが、当社は企業間の受発注などに必要なデータ交換を仲介するEDIの基幹プラットフォームの構築・提供・運用を行っています。

設立は1985年、資本金は4億3,610万円、純資産は56億3,568万円で、東証スタンダード市場に上場しています。決算期は7月となっています。

先月8月に、私どもは設立40周年を迎えることができました。これもみなさまのおかげだと思っています。この場を借りてお礼申し上げます。ありがとうございます。

プラネットの存在意義

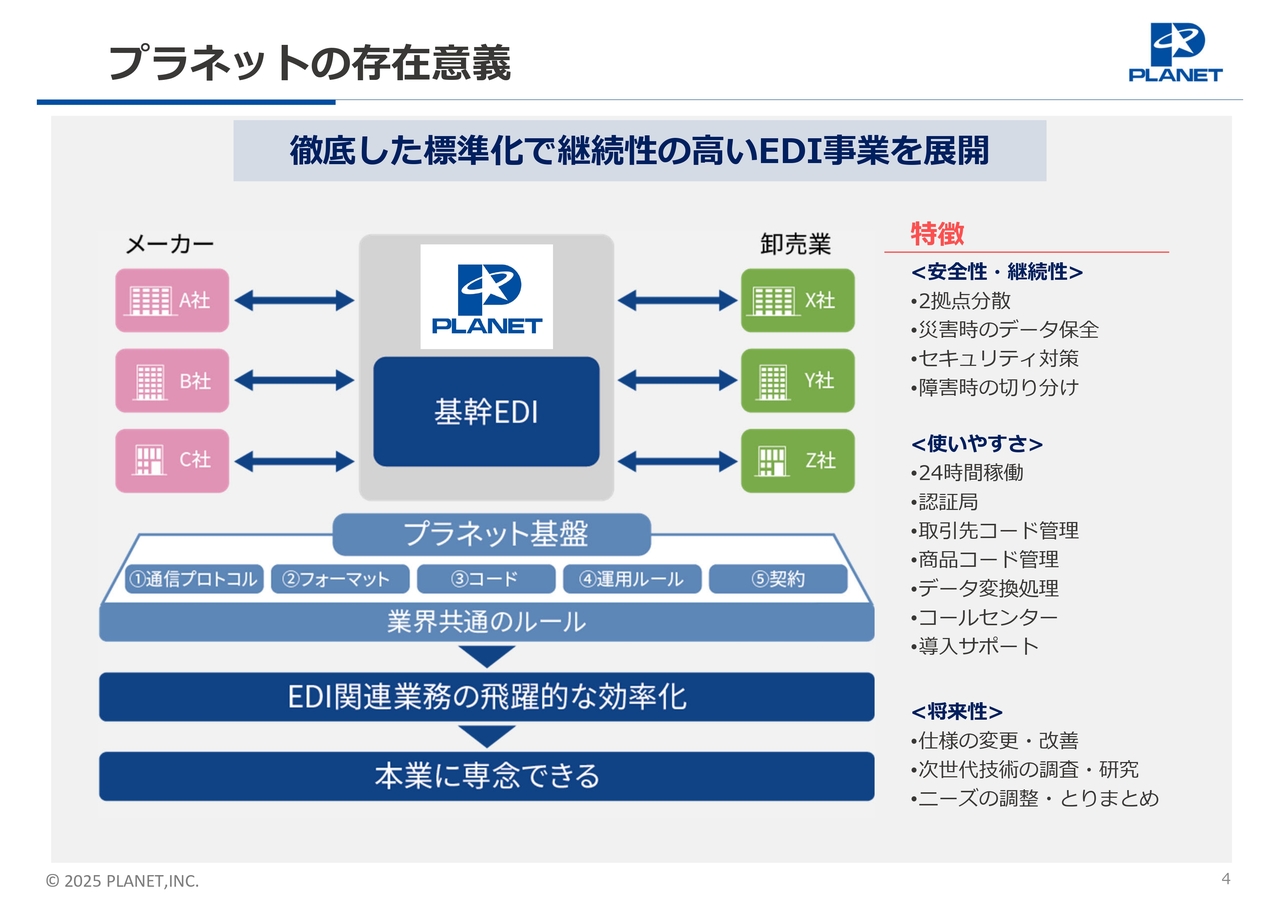

当社の「基幹EDI」についてご説明します。スライドの図にあるとおり、当社はメーカーと卸売業の間に入り、取引に必要なデータをやり取りできるようにしています。

例えば、卸売業が複数のメーカー宛ての発注データを当社に送ります。当社は、それを宛先ごとに振り分けてメーカーに送付します。反対に、メーカーから卸売業へ送る場合も同様です。

多数の企業間でEDIを利用していただくためには、データフォーマット、届け先、商品コードなどを標準化し、業界共通のルールを定め、そのルールに従って利用していただく必要があります。

みなさまがこの業界共通のルールに準じてEDIを利用することで、各社の業務を飛躍的に効率化することが可能となります。

プラネットのビジネス

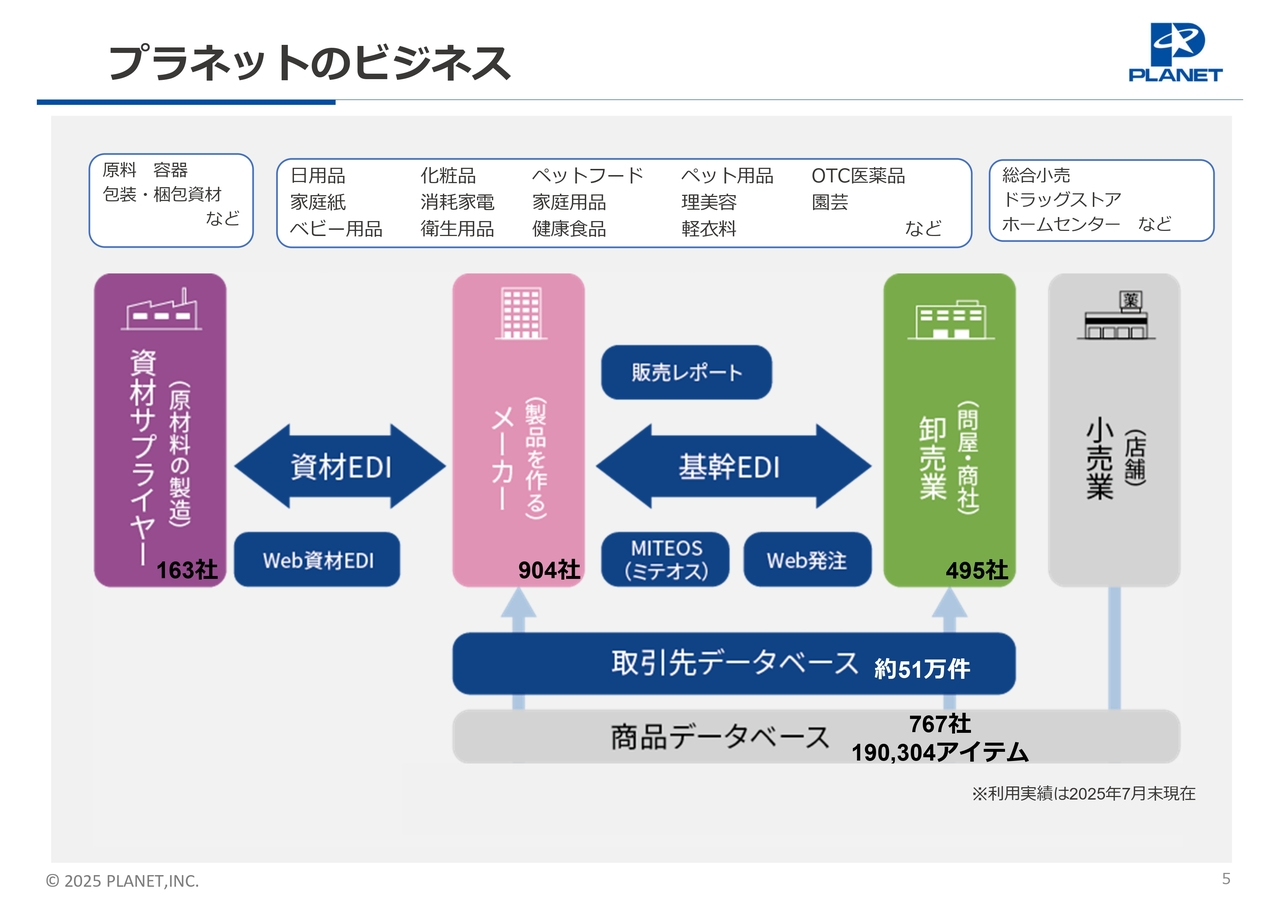

今ご説明したのが、メーカーと卸売業のシステムをつなぐ「基幹EDI」という当社の主力サービスです。

この他に、資材サプライヤーとメーカーをつなぐ「資材EDI」や、メーカーと卸売業を簡易につなぐサービスも提供しています。また、取引先や商品のデータベース事業も展開しています。

これらのサービスを利用している企業数は、2025年7月末時点で、メーカーが904社、卸売業が495社、資材サプライヤーが163社の合計1,562社となっています。

当社のお客さまが取り扱う商品の主なカテゴリは、スライド上部に記載されているとおり、生活に密着した日用品・化粧品となっています。

プラネットのビジネス

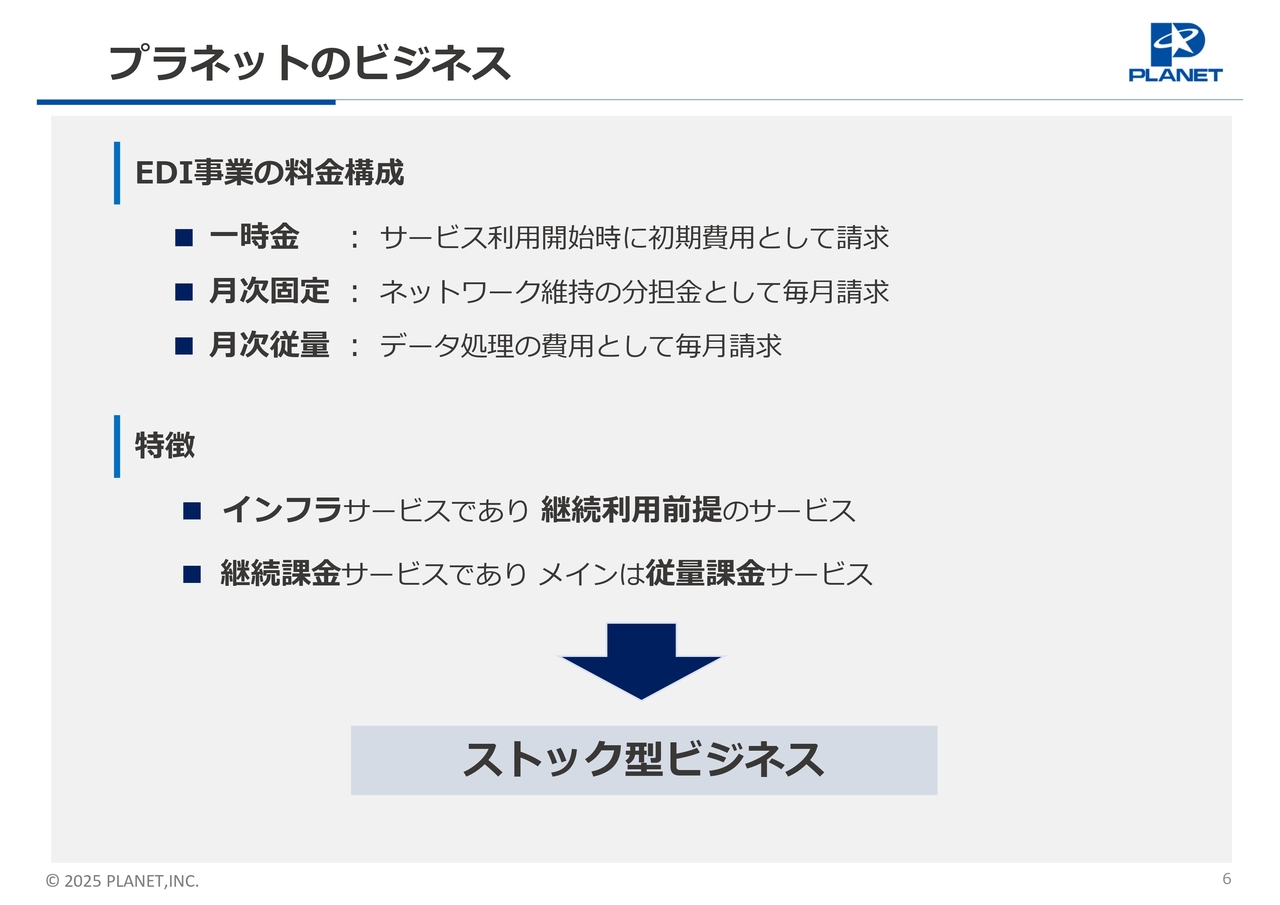

ビジネスモデルについてご説明します。当社の売上の約9割をEDI事業が占めており、その料金構成は一時金、月次固定料金、月次従量料金の3つで成り立っています。

そのうち8割強を占めるのは月次従量料金で、データの種類ごとに単価が決められています。通信されたデータ件数に応じて料金が発生する仕組みです。

1件のデータは取引伝票の約1行に相当するとお考えください。その1データあたり約1円をいただいており、一度ご利用を始めたお客さまは、ほぼ継続的にご利用いただいています。

そして、さらなる業務効率化を目指して接続先を増やすことで、結果的にデータ件数が増加します。このような特性を持つストック型ビジネスを展開しています。

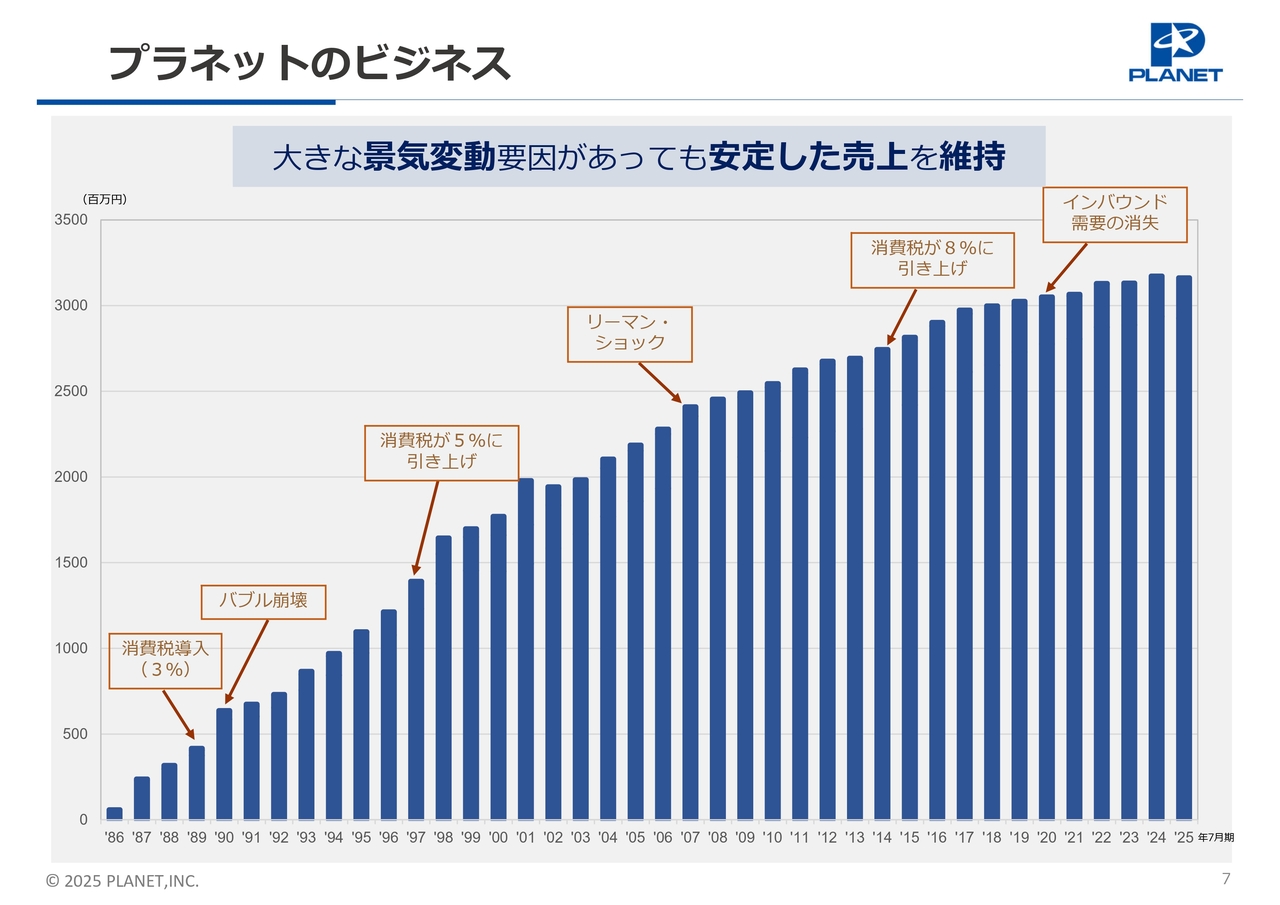

プラネットのビジネス

今ご説明したとおり、インフラとしてご利用いただいているため、解約率は約1パーセントと非常に低い水準です。また、生活必需品を取り扱っているお客さまが多いことから、大きな景気変動があっても安定した売上を維持し続けています。

以上が当社の概要です。

2025年7月期決算概要

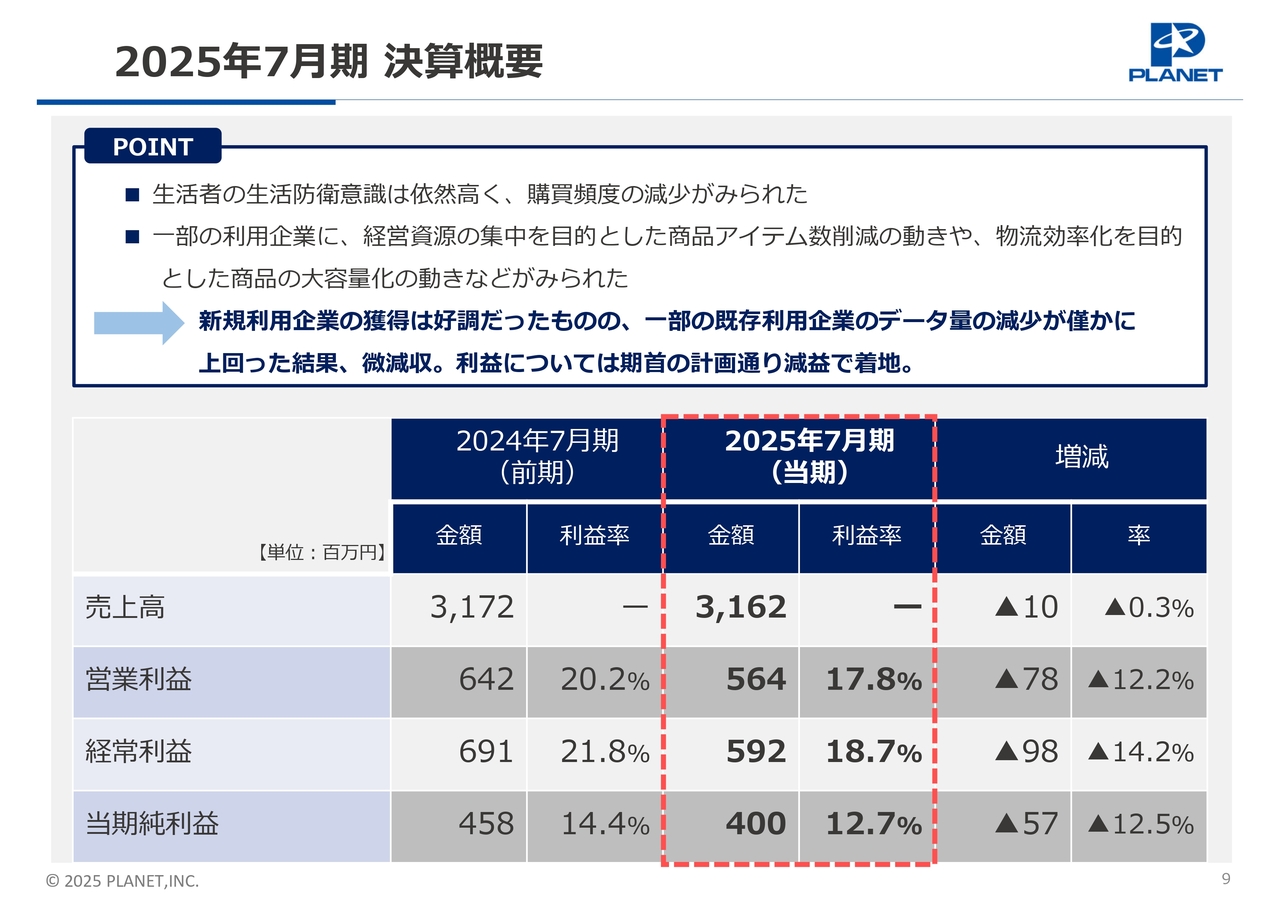

決算概要についてご説明します。2025年7月期の決算概要ですが、売上高は31億6,200万円、営業利益は5億6,400万円、経常利益は5億9,200万円となり、前期比で減収減益の結果となりました。

物価の高騰などにより、生活者の防衛意識が依然として高い状況です。これに伴い購買頻度が減少しており、今期も当社にとって厳しい事業環境が続きました。

そのような厳しい状況下でも、ターゲットを絞り営業リソースを集中させた結果、新規利用企業数は目標を上回ることができました。

一方で、一部の企業では収益改善を目的に、商品アイテム数の削減や物流効率化のための商品大容量化といった取り組みが行われ、データ量が微減しました。その結果、減収となりました。

利益については、期首で計画していたとおり、将来に向けて必要な投資を行った結果、減益で着地しました。

2025年7月期決算概要

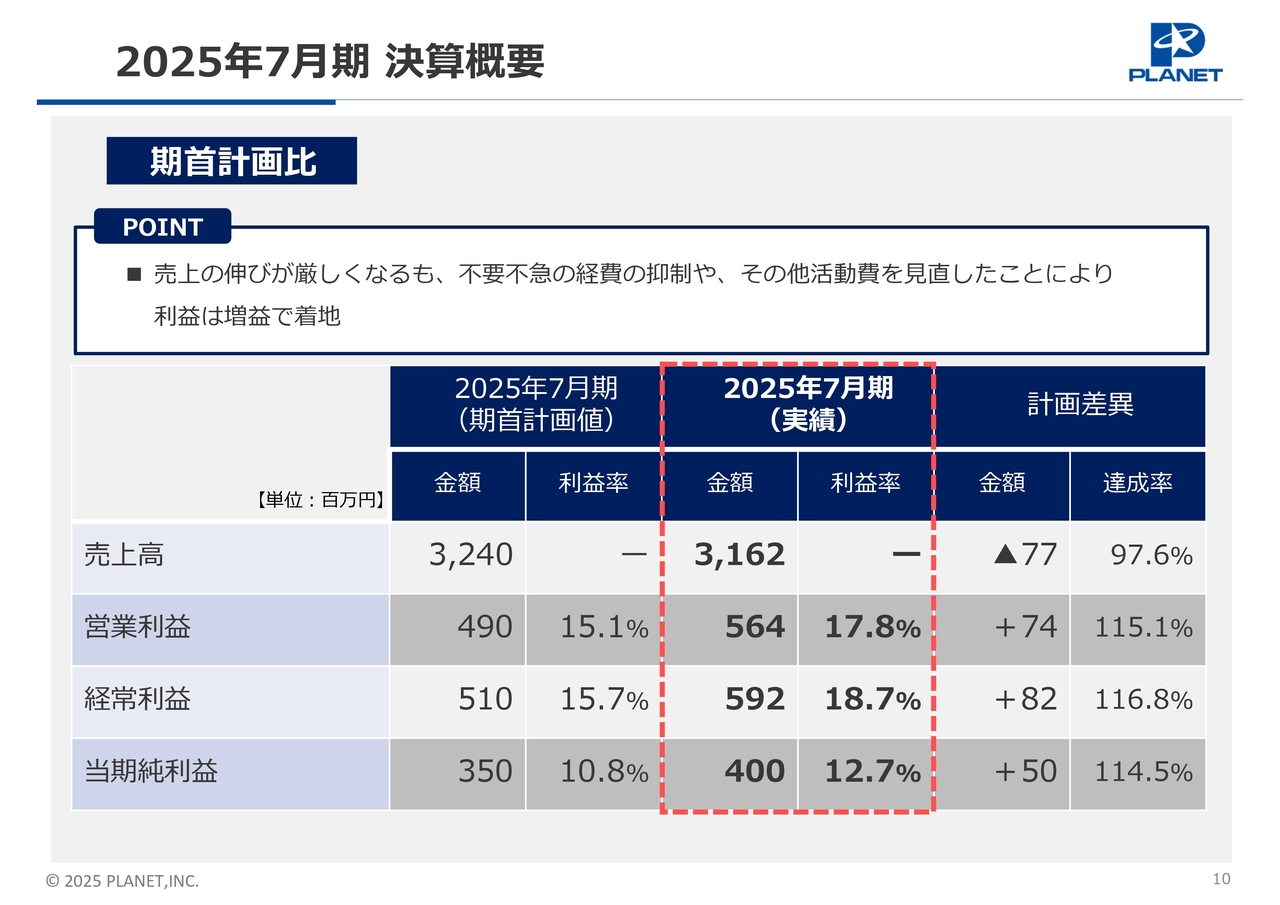

期首計画に対する結果のご報告です。先ほどご説明したとおり、売上の伸びが厳しく、達成率は97.6パーセントとなりました。

利益については、不要不急の経費抑制やその他の活動費を見直した結果、増益で着地しました。

活動状況について

「基幹EDIサービス」「ロジスティクスEDI」「POSデータクレンジングサービス」、そして新規サービスである「返品ワークフローシステム・サービス」の4つのサービスの活動状況についてご報告します。

基幹EDIサービス

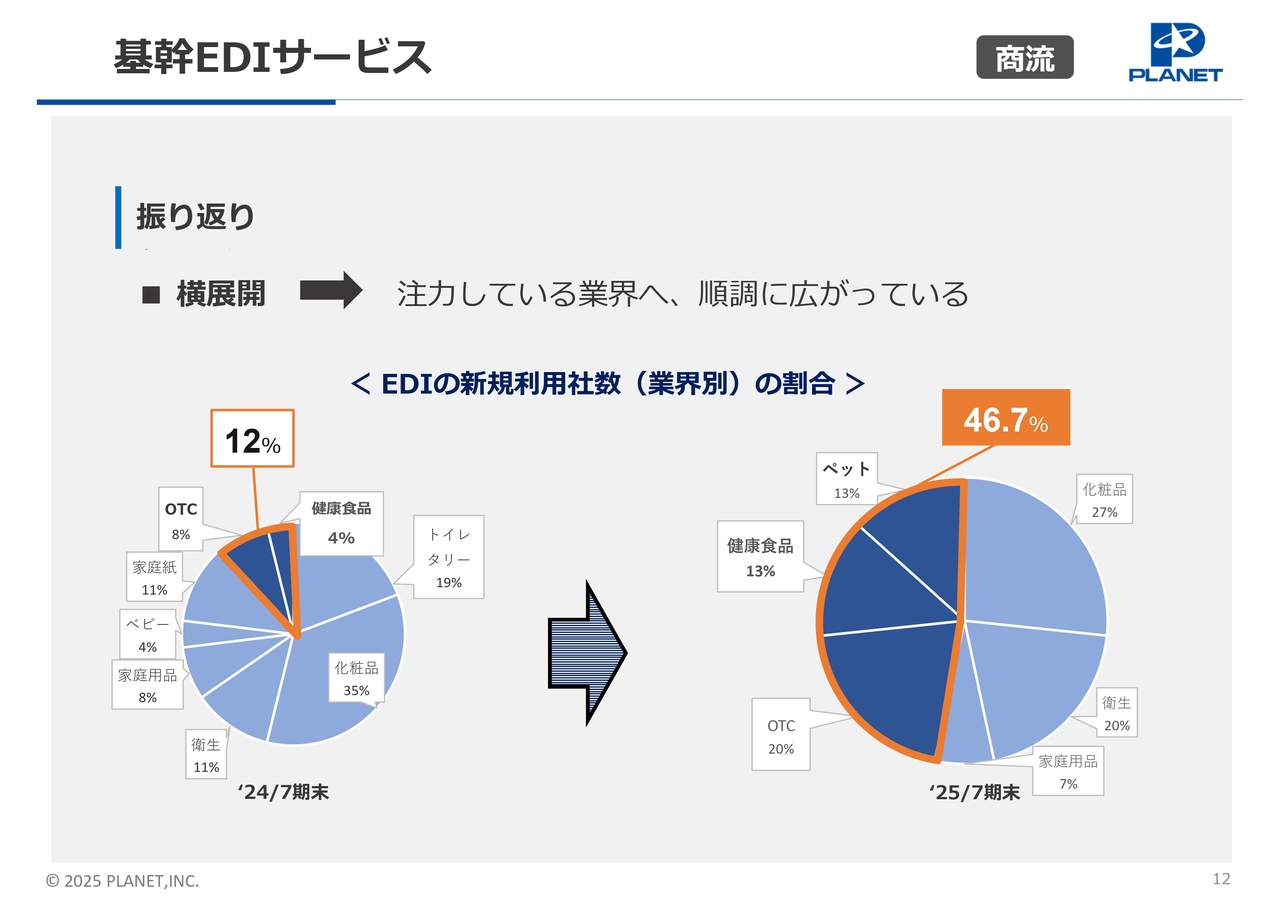

「基幹EDIサービス」の活動状況です。注力中の「横展開」については、ペット業界、OTC医薬品業界、健康食品業界に対して積極的に営業展開を行い、「基幹EDIサービス」の新規利用社数の約半分をこれら3業界の企業が占める結果となり、順調に広げることができました。

基幹EDIサービス

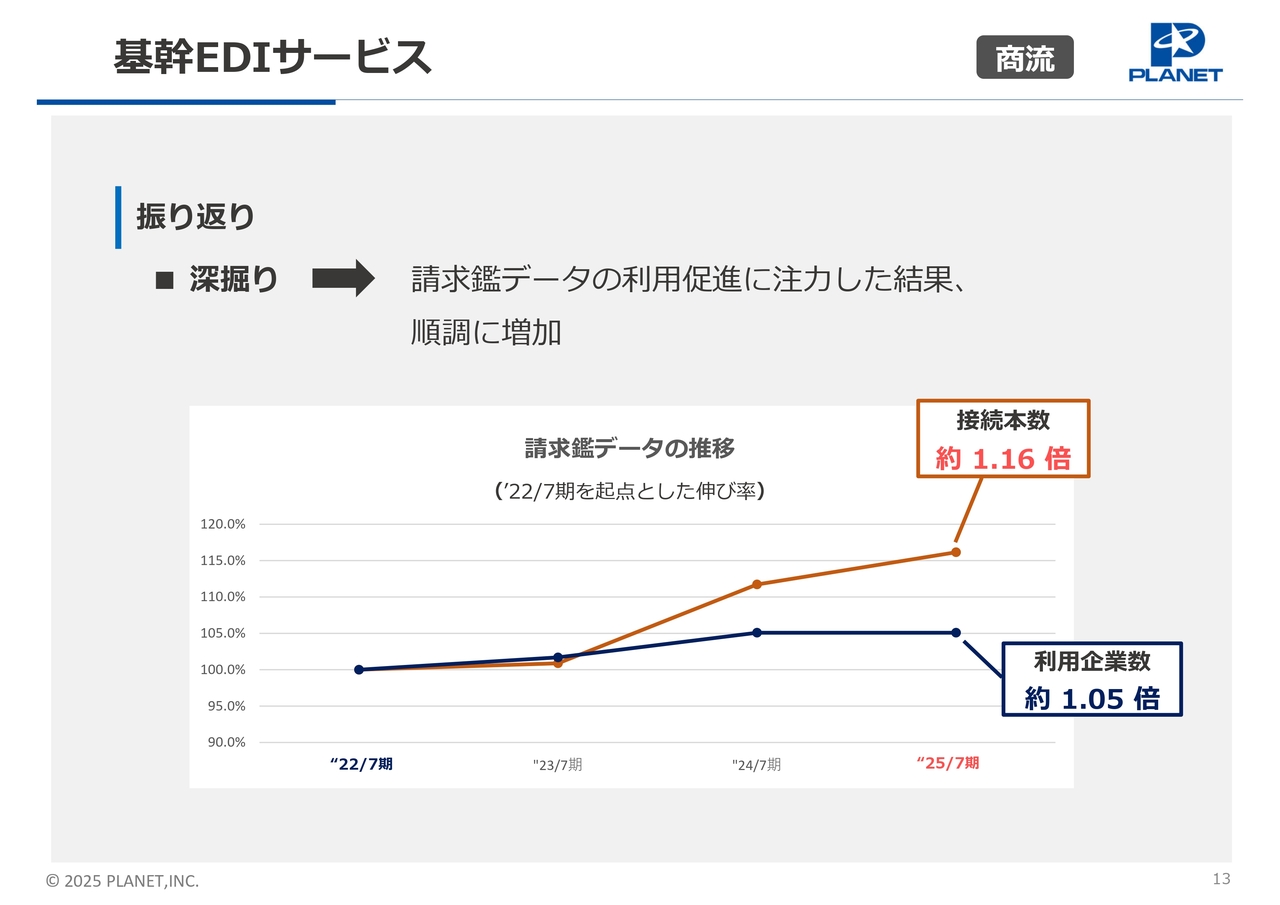

データの「深掘り」についてです。当社では、取引に関連して20種類のデータを用意しており、受発注や販売データは多くの企業にご利用いただいています。

しかし一方で、業務の効率化につながる可能性があるにもかかわらず、まだ利用が少ないデータも存在します。その中でも特に、「請求鑑データ」については利用促進に向けて活動を行いました。

「請求鑑データ」についてですが、このデータは、メーカーが卸売業に代金を請求する際に、請求期間や金額の合計、消費税率や額といった情報を通知するものです。

2023年にインボイス制度が導入されたことをきっかけに、請求管理に関する業務効率化への意識が企業の中で高まっています。こうした追い風を受けて、2022年度末に比べて接続本数は約1.16倍、利用企業数も約1.05倍と、ともに増加しました。

基幹EDIサービス

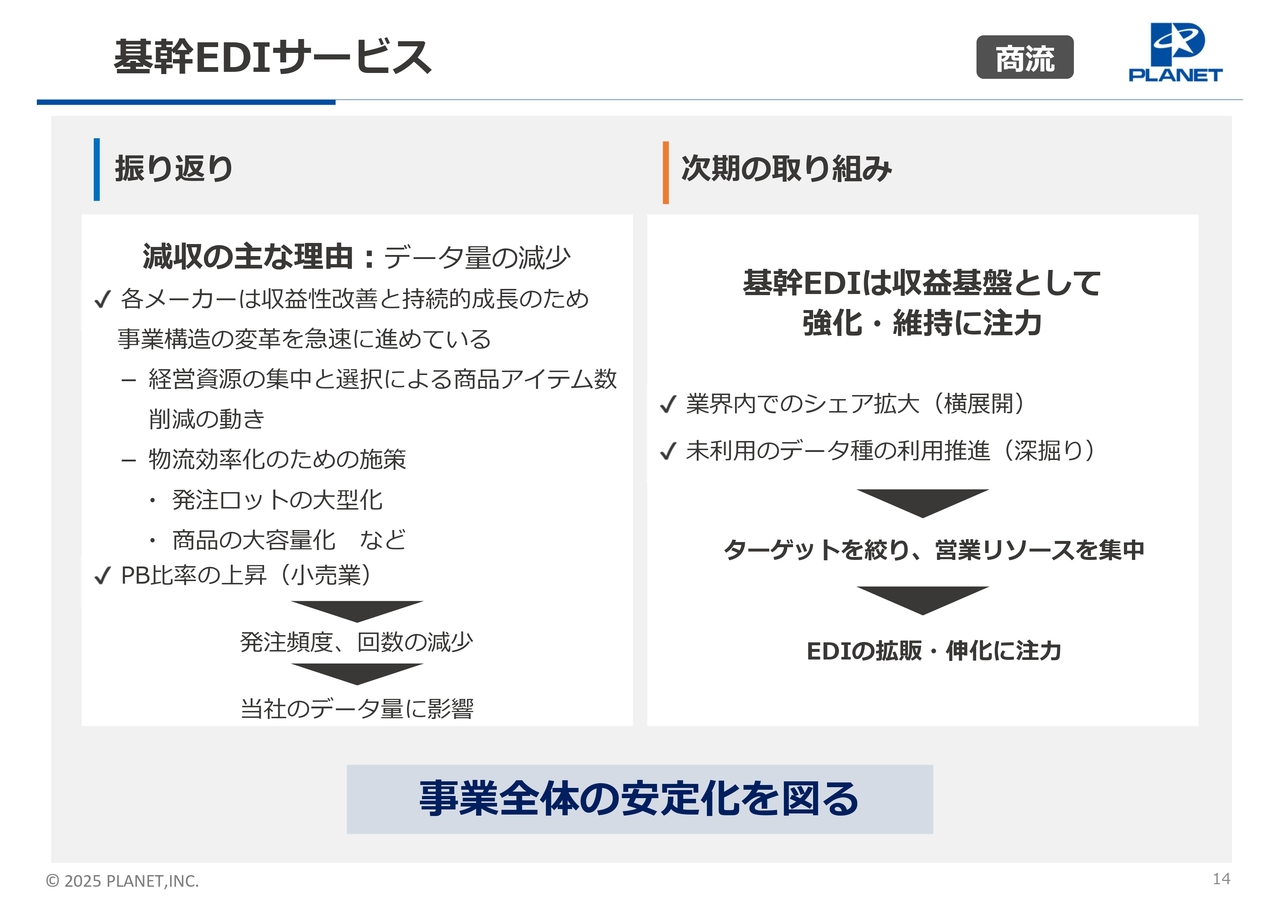

一方、データ量は減少しました。その主な要因として、一部のメーカーが収益性改善や持続的成長に向けて、事業構造の変革を急速に進めていることが挙げられます。

経営資源の集中と選択の一環として、商品アイテム数を削減したり、物流効率化のために発注ロットの大型化や商品の大容量化を進めたりしています。また、小売業のPB(プライベートブランド)比率も上昇しています。

これらの結果、発注頻度や回数が減少し、当社のデータ量の減少につながったと考えています。

こうした厳しい事業環境を踏まえて、当社の収益基盤である「基幹EDI」のさらなる強化と維持に引き続き取り組んでいきます。

具体的には、業界における横展開をさらに推進することによって隣接業界でのシェア拡大を目指すこと、未利用データ種の利用促進を図ることの2軸で活動していきます。

ロジスティクスEDI

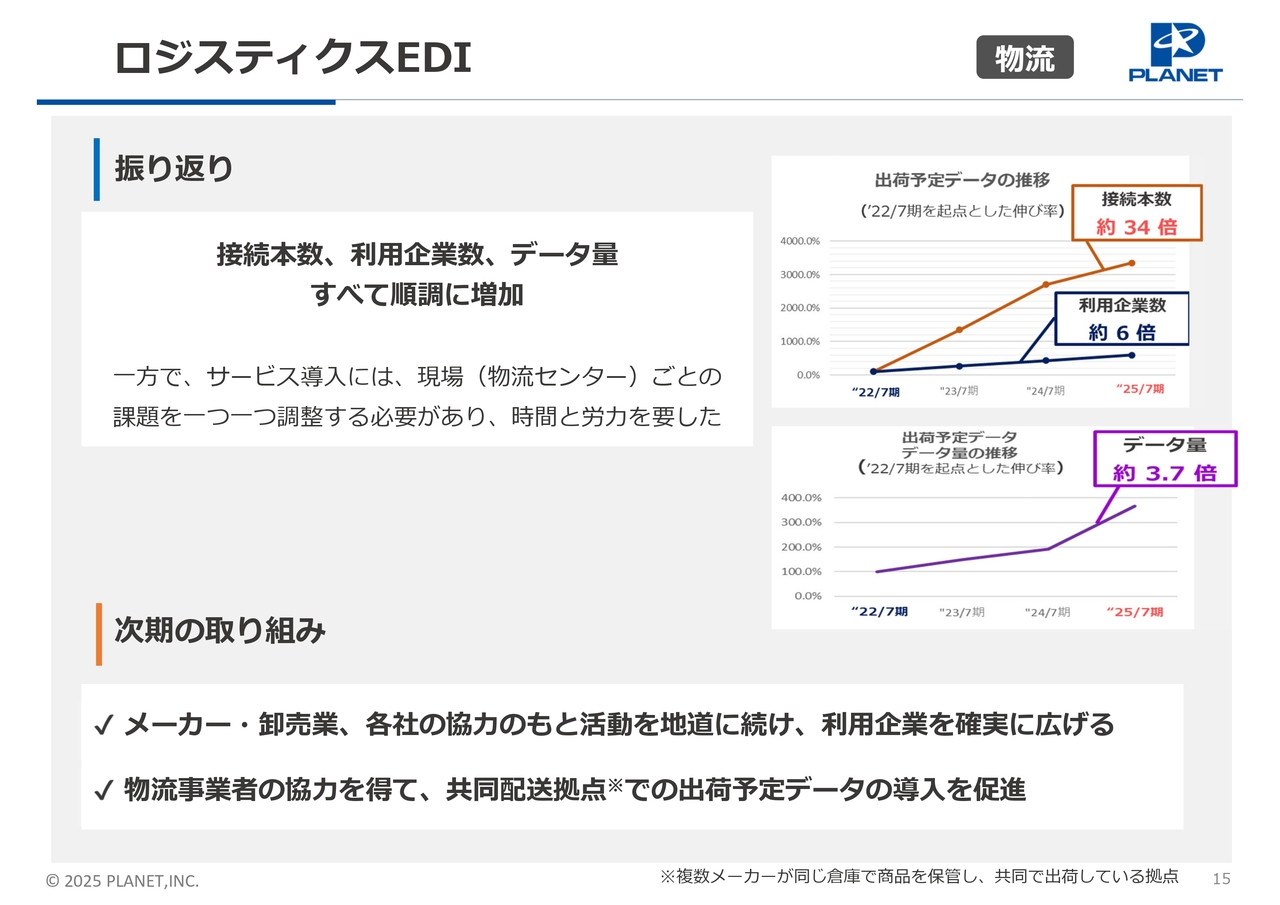

物流の「ロジスティクスEDI」についてです。2025年7月期(第40期)は、グラフのとおり、2022年度末に比べて接続本数が約34倍、利用企業数が約6倍、データ量が約3.7倍と順調に増加しました。

一方、このサービスを導入する際には、現場(物流センター)ごとの課題があり、それを一つひとつ調整する必要があります。そのため、時間と労力がかかります。

2026年7月期(第41期)の取り組みとしては、メーカーと卸売業、各社のご協力のもと、地道に活動を続けて利用企業を着実に拡大していきたいと考えています。

さらに今後は、物流事業者の協力を得て、複数メーカーの商品を同じ倉庫に保管し、共同配送を行う共同配送拠点での「出荷予定データ」の導入促進も図っていきます。

POSデータクレンジングサービス

「POSデータクレンジングサービス」についてです。これまで注力してきた「POSデータクレンジングサービス」は、当社の関係会社であるTrue Dataに見込みのお客さまを引き継ぐことにしました。

当社はこれまでパッケージでのサービス提供を進めてきました。説明会などではお客さまの反応も良好でしたが、商談を進める中で「パッケージではなく、その中の機能ごとでの提供をしてもらえないか」などの声が多く寄せられるようになりました。

さらに、問い合わせのあった機能ごとの提供については、各社ごとに求めるものが少しずつ異なるため、それぞれの要望に応じてカスタマイズして提供したほうが、サービスの質が向上すると判断しました。また、そのほうがご利用いただくユーザーや企業にとっても有益であると考えています。

データのカスタマイズは当社の関係会社であるTrue Dataの得意分野であるため、見込みのお客さまを引き継ぎ、対応していただくこととしました。

今後新たなサービスを次々と創出する際には、今回の経験を活かしていきたいと考えています。

新規サービス

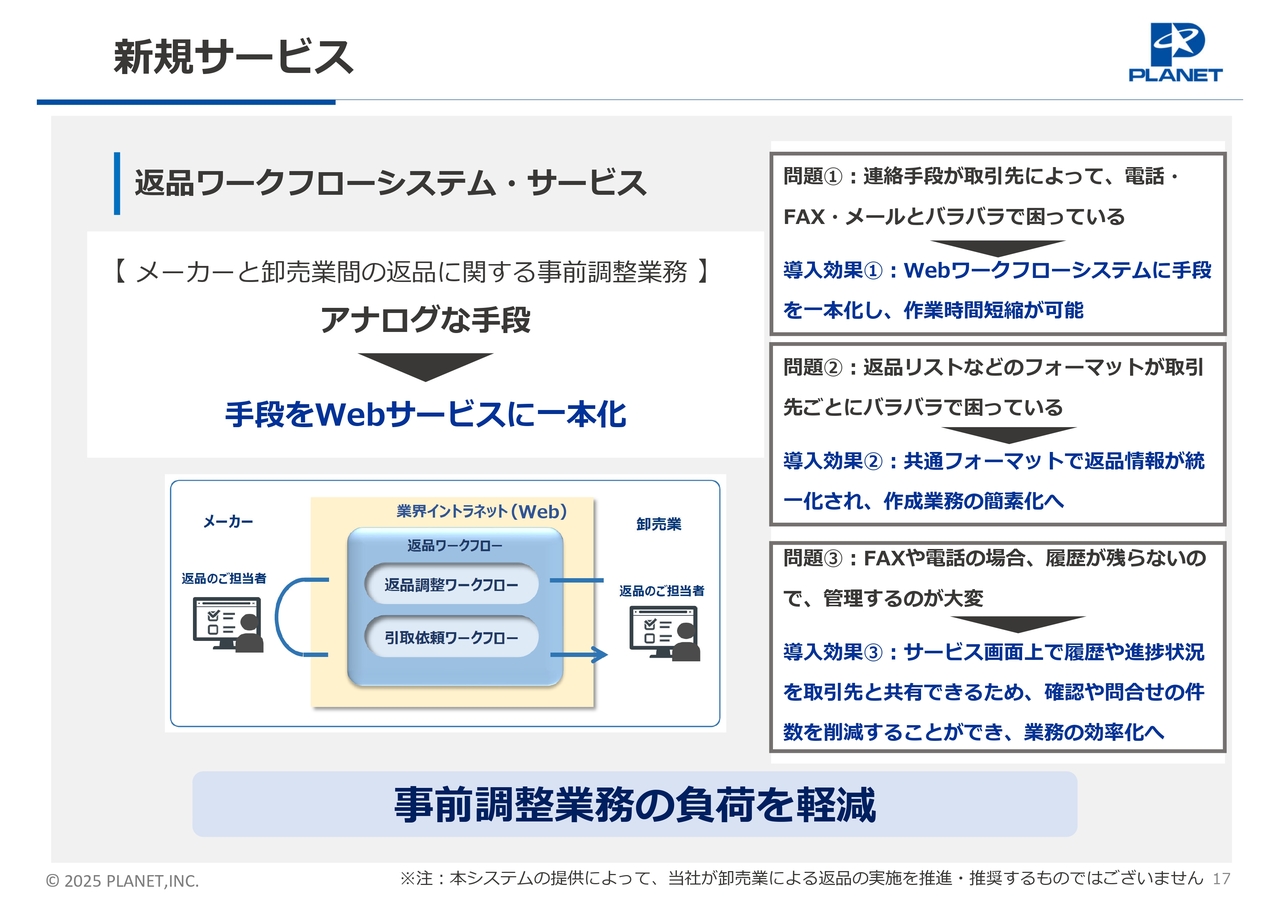

新規サービス「返品ワークフローシステム・サービス」についてです。メーカーと卸売業間に存在する返品について、両社間の事前調整が煩雑で担当者の業務負荷が高いという現状があります。

具体的には、スライド右側にあるように、連絡手段が取引先によって電話、FAX、メールなどとバラバラであることが挙げられます。また、これらの手段は紛失や間違いにつながる可能性があります。

さらに、FAXや電話の場合には履歴が残らないため、その管理が非常に困難です。

返品リストのフォーマットがメーカーや卸売業各社で統一されておらず、その影響でシステム化がなかなか進まないという現状があります。

このような問題に対して、「返品ワークフローシステム・サービス」をご利用いただくことで、担当者間での事前調整業務の負担を大幅に軽減することができます。

新規サービス

「返品ワークフローシステム・サービス」は、今月(9月)にサービス提供を開始しました。まだ始まったばかりの状況です。

まずは、大手ユーザーを中心に導入を推進していきます。将来的にはEDIとの連携により機能を拡張し、その先へとつながるサービスへ進化させていきたいと考えています。

事業ドメイン

当社は、今後も主力である「基幹EDIサービス」による収益基盤の強化・維持と、新サービスによる成長、の2軸で事業を展開します。

事業ドメイン

その展開の考え方について、少しご説明します。

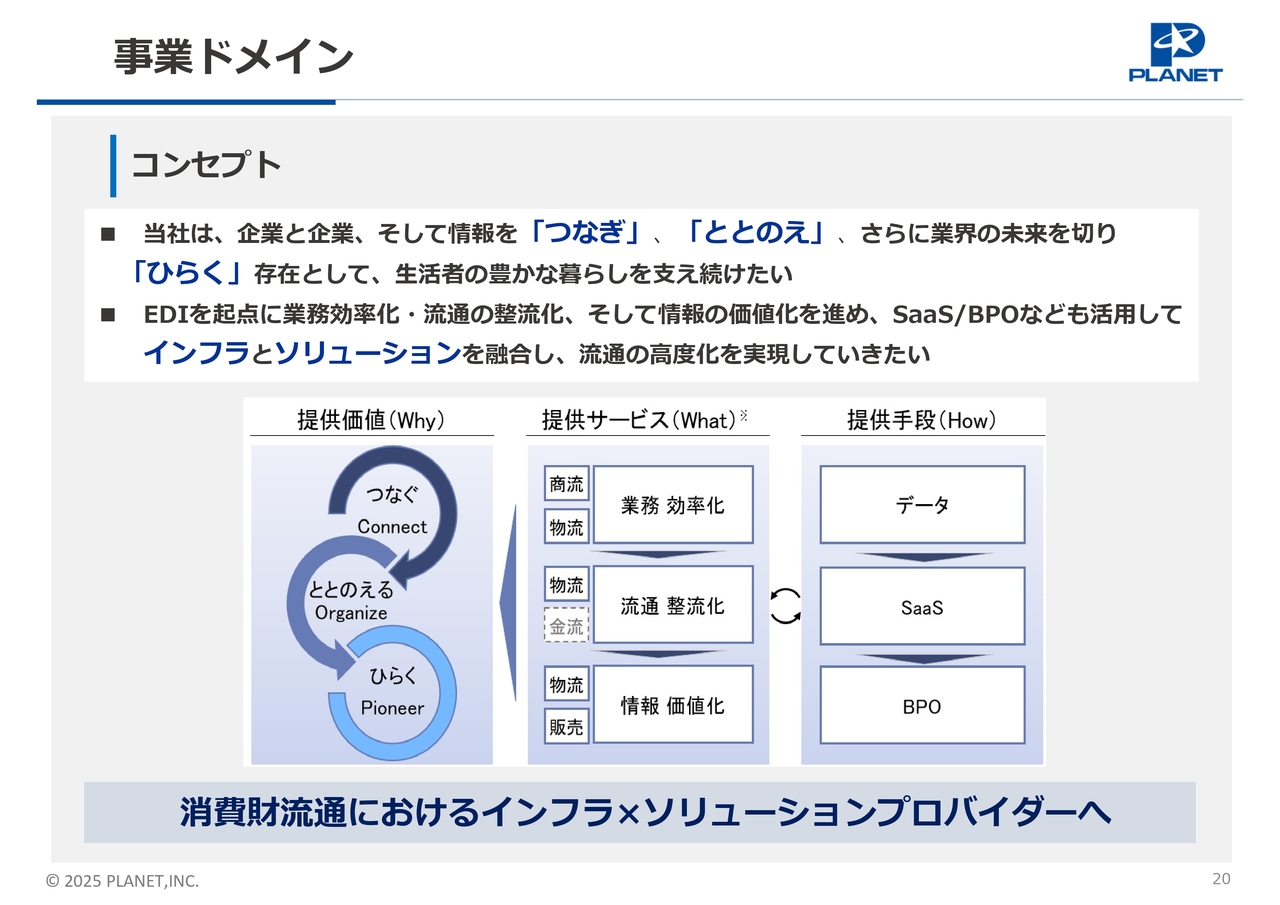

まずは、事業ドメインの考え方についてです。企業間およびそれに関係する情報を「つなぎ」、業務や流通の非効率を「ととのえ」、さらに業界の未来を切り「ひらく」、そのような存在を目指します。

また、EDIを起点とした「業務効率化」は従来から取り組んでいますが、これに加えてSaaSやBPOなどの手段やツールを活用することで、「流通の整流化」や「情報の価値化」を進めます。

それにより、流通の高度化を実現したいと考えています。具体的には、企業間をまたがるワークフローやサプライチェーンのあるべき姿に向けてリエンジニアリングを行い、「流通の整流化」を実現したいと考えています。

さらに、その過程で蓄積された情報を構造的に整理し、目的に応じて再編集・体系化することで、メーカーや卸売業の意思決定を支える「情報の価値化」へと昇華させていきます。

従来、当社が得意としてきた「業務効率化」に加え、「流通の整流化」「情報の価値化」を通じて、生活者の豊かな暮らしを支え続ける「インフラ×ソリューションプロバイダー」を目指していきます。

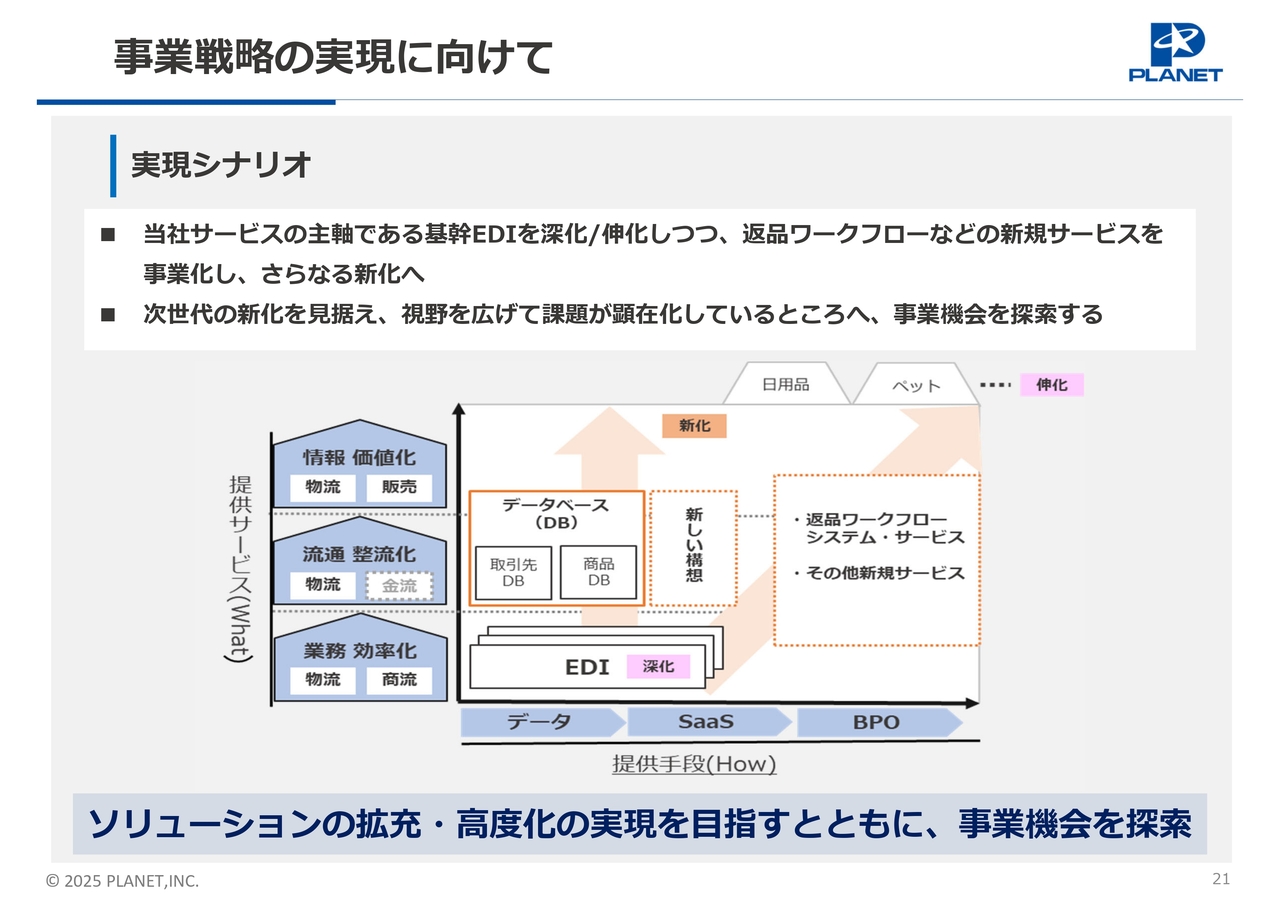

事業戦略の実現に向けて

スライドは、その実現に向けた具体的なイメージを示しています。当社のサービスの主軸である「基幹EDI」の深掘りによる「深化」と横展開による「伸化」により効率化を進めていきます。さらに、返品ワークフローなどの新しいサービスを提供することで、整流化・価値化を追求し、「新化」を目指します。

また、従来のインフラに加え、ソリューションを拡充することで、次世代の「新化」を見据えた新たな事業機会を探索していきます。

2026年7月期 通期業績予想

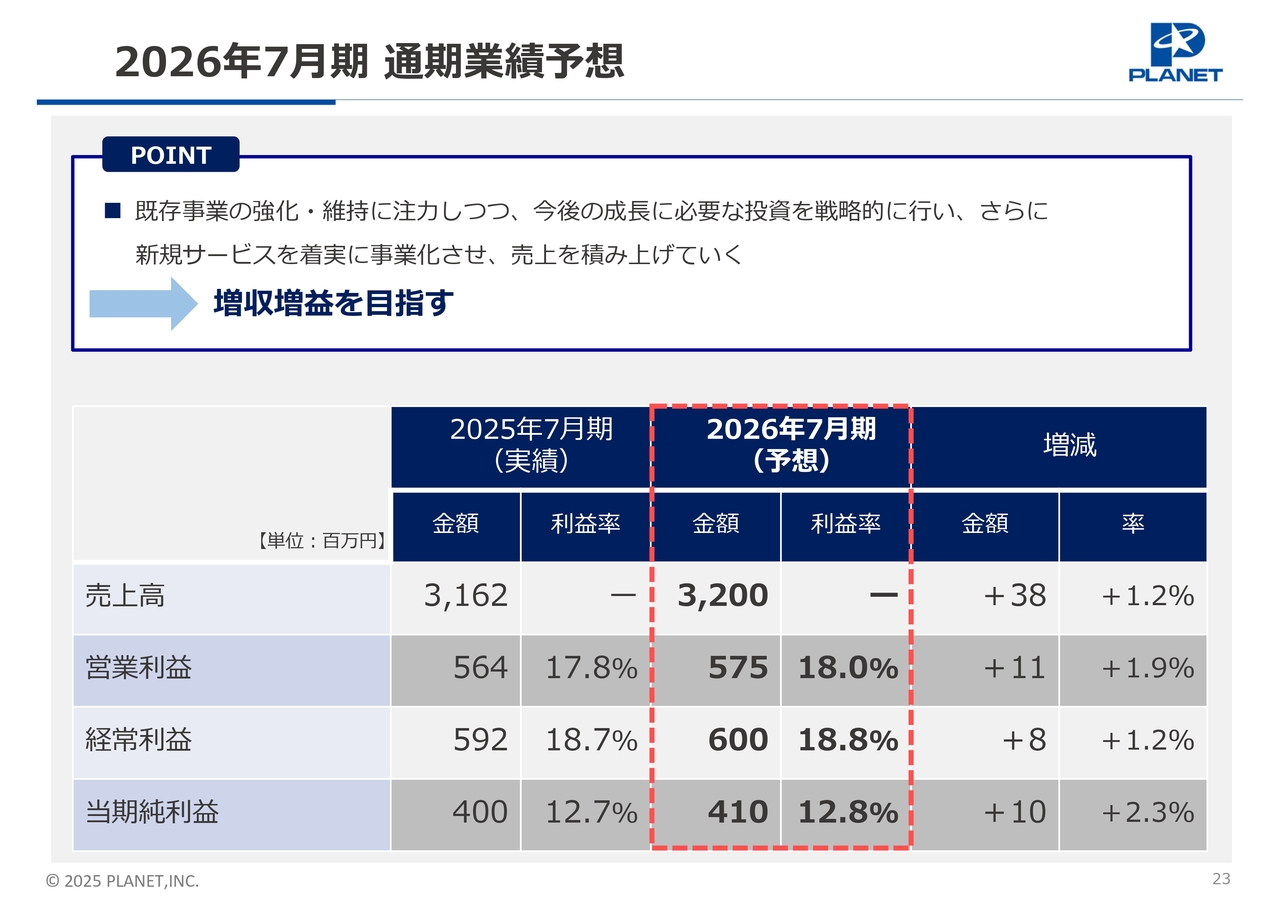

2026年7月期(第41期)の通期業績予想についてご説明します。

2026年7月期の通期業績予想については、売上高は32億円、営業利益は5億7,500万円、経常利益は6億円を計画しています。既存事業の強化・維持に注力するとともに、将来の成長に向けた投資を戦略的に行い、新規サービスを着実に事業化させます。そして、増収増益を目指します。

株主還元方針の変更

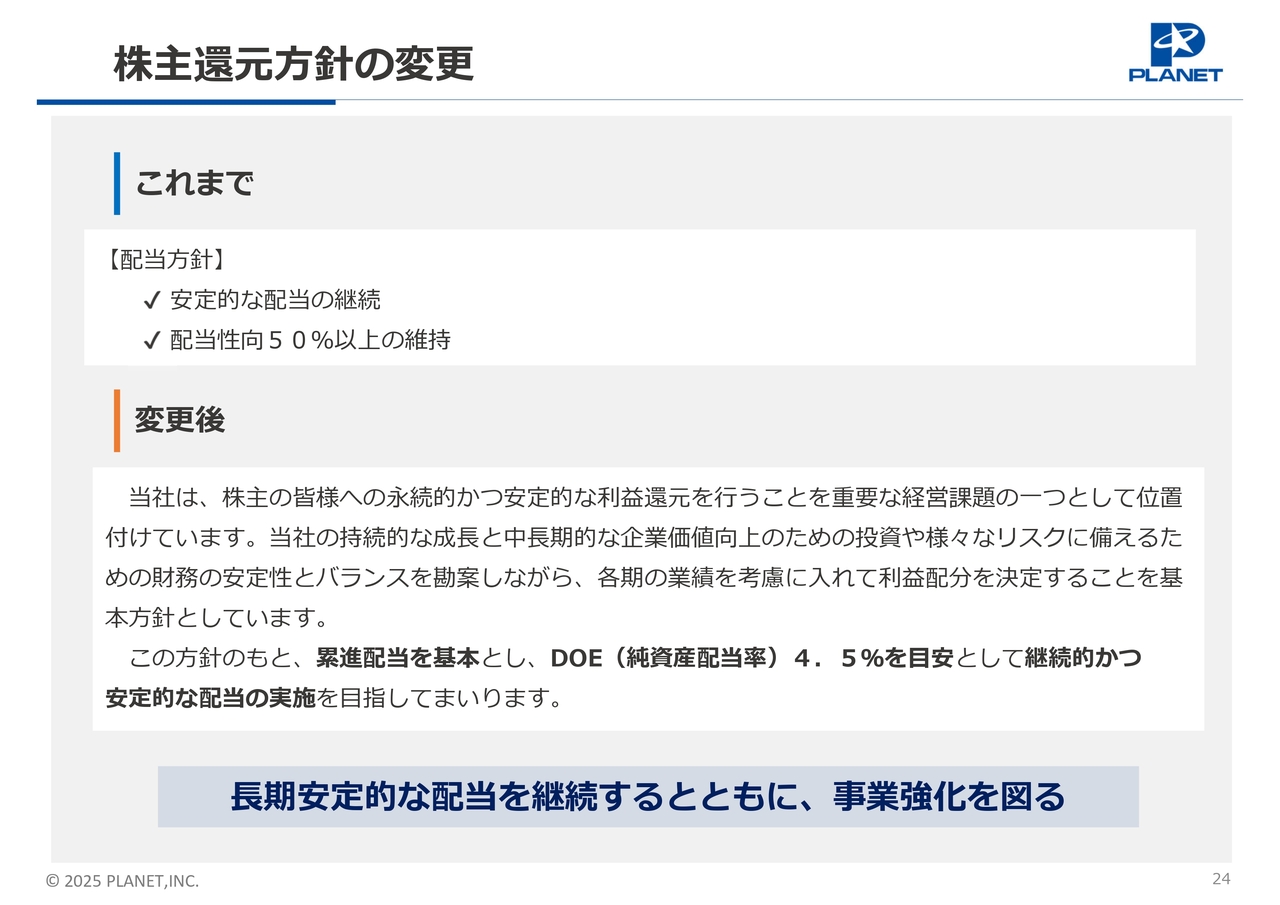

株主還元方針の変更についてご説明します。当社はこれまで、安定的な配当の継続と配当性向50パーセント以上の維持を掲げていました。

今後は、株主のみなさまへ安定的な利益還元を継続して行う姿勢を明確にするため、「累進配当」を採用し、さらに株主資本に対してどの程度の割合を配当として還元するかを表す「DOE4.5パーセントを目安」とする方針に変更します。

株主還元

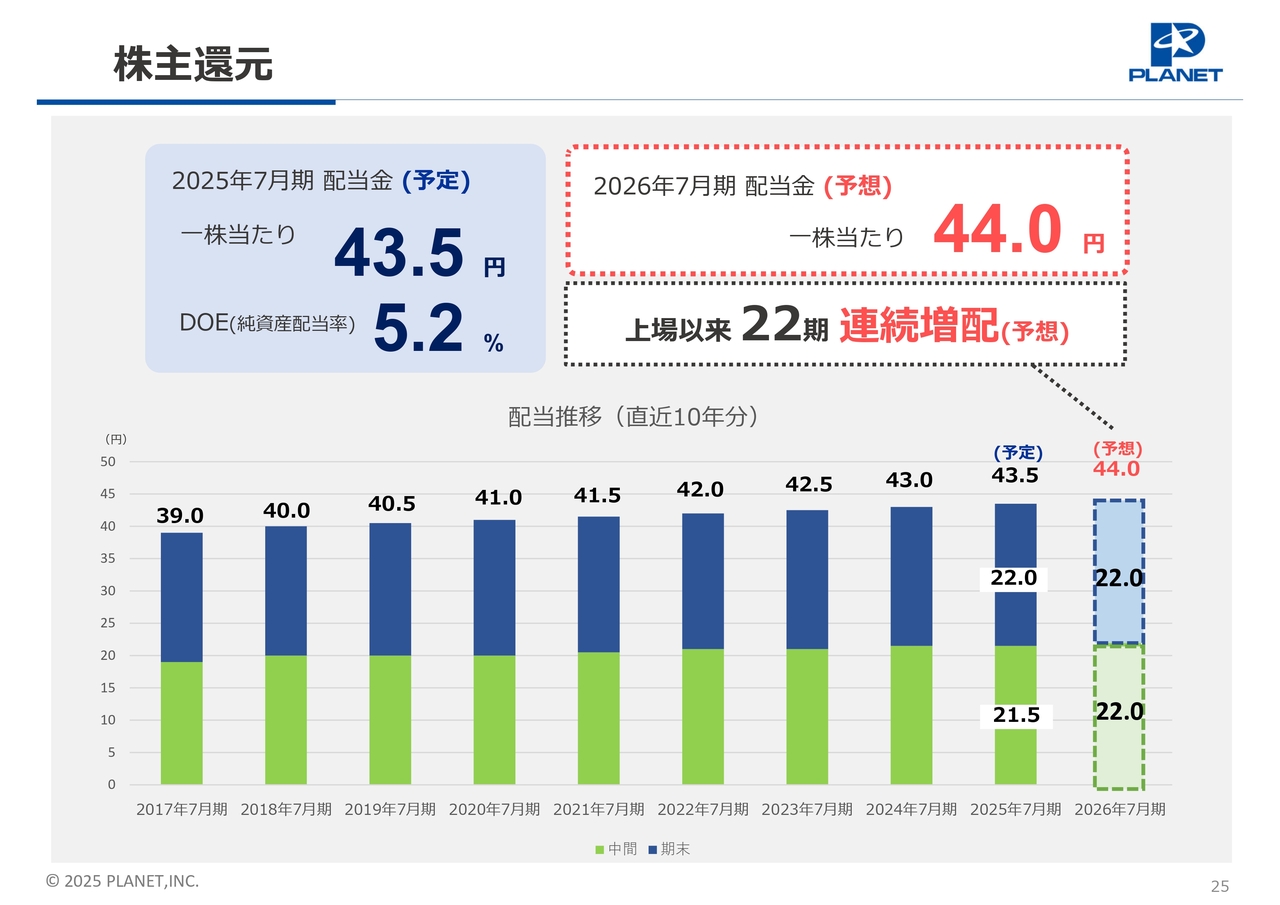

2025年7月期の中間配当は1株当たり21.5円、期末配当は1株当たり22円、合計43.5円を予定しています。先ほどお話ししたDOEでは、5.2パーセントを見込んでいます。

また、2026年7月期の中間配当は1株当たり22円、期末配当は同じく1株当たり22円で、合計44円を予定しています。これにより、上場以来22期連続の増配を計画しています。

現在ご説明した、いろいろな意味で「シンカ」していくよう当社は邁進していきます。ぜひ中長期的な視点で見守っていただければと思います。

以上をもちまして、私からの説明を終わります。最後までご清聴いただき、誠にありがとうございました。

質疑応答:物流効率化のプラス要因とマイナス要因について

質問者:世の中の物流効率化が進行している中で、御社のビジネスも影響を受けているとのことですが、「基幹EDI」の発注ロットの大型化や商品の大容量化などの影響におけるデータ量減のマイナス面と、新ビジネスである「ロジスティクスEDI」や「返品ワークフ

新着ログ

「サービス業」のログ