株価チャートを分析しよう トレンド系・オシレーター系の具体的な指標を紹介

株式投資におけるテクニカル分析とは

株式の値動きを分析する方法には、大きく「ファンダメンタル分析」と「テクニカル分析」があります。ファンダメンタル分析は企業の業績や財務状況など“中身”を見て判断する方法ですが、テクニカル分析は「株価そのものの動き」に注目します。つまり、「チャートから投資家の心理を読み解く」アプローチです。

テクニカル分析は万能ではありませんが、相場のリズムをつかむための“道具箱”のような存在。うまく使うことで、売買のタイミングを考えるヒントになります。

テクニカル分析は大きく2種類に分けられます。

代表的なテクニカル分析

トレンド系

トレンド系指標は、株価が「上昇トレンドにあるのか」「下降トレンドにあるのか」という株価の流れをつかむのに使います。代表的なのは、移動平均線、ボリンジャーバンド、一目均衡表、MACDです。トレンド系は大きな流れを見極めるために使うため、中期・長期の判断に使います。

トレンド系が有効な場面は、株価がはっきりとした上昇・下降局面にある時です。移動平均線や一目均衡表は、株価が安定したトレンドを描いている時に特に力を発揮します。また、長期的な株価の方向性を見極めたい時にも役立つため、トレンドフォロー型の戦略に適しています。

オシレーター系

オシレーター系指標は、株価が行きすぎていないか(買われすぎ・売られすぎ)を測る指標です。「買われすぎ」や「売られすぎ」を数値化して、反転の可能性を探り、短期売買のタイミングを考える時に活用されます。

トレンド系指標が「大きな方向性」を見るのに対して、オシレーター系は「過熱感」を見る点に違いがあります。

オシレーター系指標には、RSI、ストキャスティクスがあります。

トレンド系・オシレーター系の具体的な指標

移動平均線

移動平均線についての概要は前々回の記事で紹介したので、今回はもう少し詳しく見てみましょう。

移動平均線の向きに注目します。移動平均線が上向きであれば、株価は上昇トレンドが続いている。移動平均線が下向きであれば、株価は下落トレンドが続いている。移動平均線が横ばいであれば、株価にトレンドがなくレンジ相場にある。このように見ます。

次に、株価と移動平均線の位置関係に注目します。株価が移動平均線の上にあれば、買いが優勢であることを示します。上昇トレンド中であれば、そのトレンドが継続していることを示します。下降トレンド中であれば、そのトレンドが転換する可能性を示唆します。

株価が移動平均線の下にあれば、売りが優勢であることを示します。下降トレンド中であればそのトレンドが継続していることを示し、上昇トレンド中であればそのトレンドが転換する可能性を示唆します。

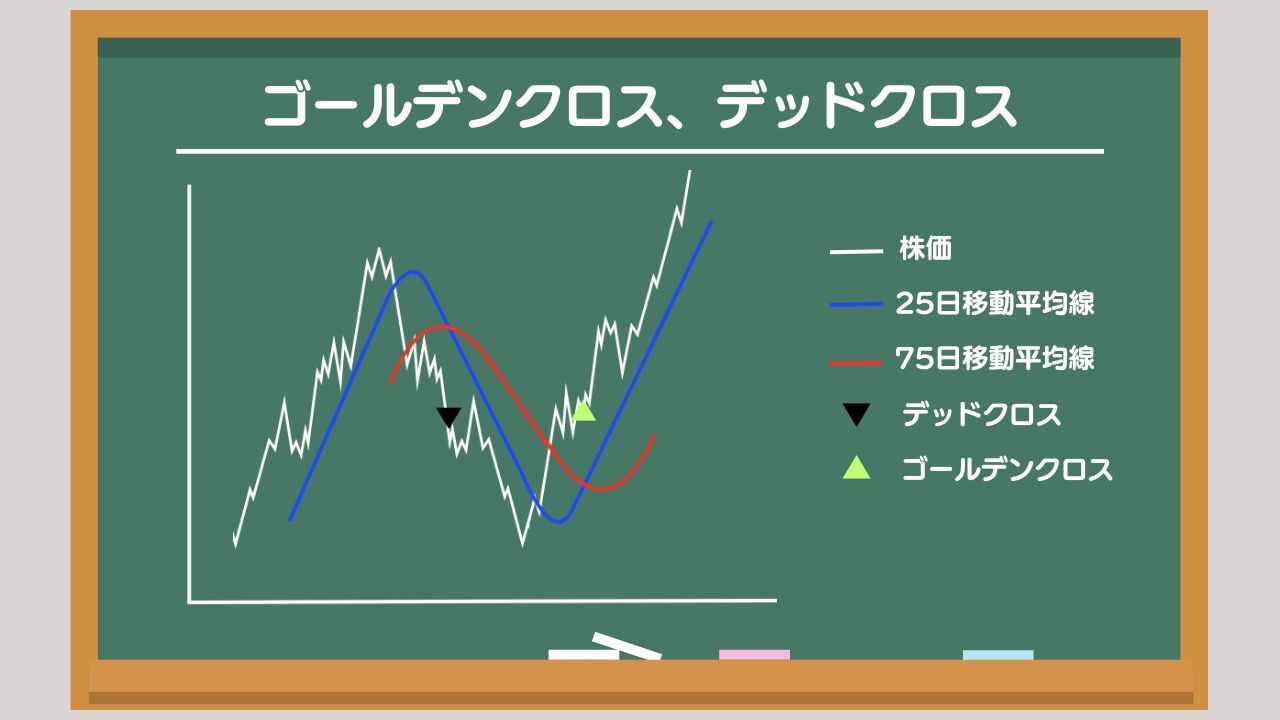

さらに、移動平均線は複数のものを組み合わせて見ることがあります。株価の流れをつかむためによく使われるのが、25日移動平均線と75日移動平均線の組み合わせです。この2本の線がクロスするポイントに注目すると、相場の転換点を見つけるヒントになります。

例えば25日移動平均線が75日移動平均線を下から上に突き抜ける時、これをゴールデンクロスと呼びます。短期的な株価の勢いが強まって、長期の流れを押し上げている状態であり、多くの投資家は上昇トレンドの始まりかもしれないと判断して「買いのサイン」とみなします。

逆に、25日移動平均線が75日移動平均線を上から下に抜ける時はデッドクロスと呼ばれます。短期的な株価の勢いが弱まり、長期の流れを押し下げていると考えられ、下落トレンドの始まりを示す「売りのサイン」として意識されます。

ただし、ゴールデンクロスやデッドクロスは確実なシグナルではありません。相場が横ばいの時には「ダマシ」と呼ばれる誤ったサインが出やすくなりますから、過信してはいけません。ほかのテクニカル指標や出来高などと組み合わせて総合的に判断することで、信頼性が高まります。

ボンリジャーバンド

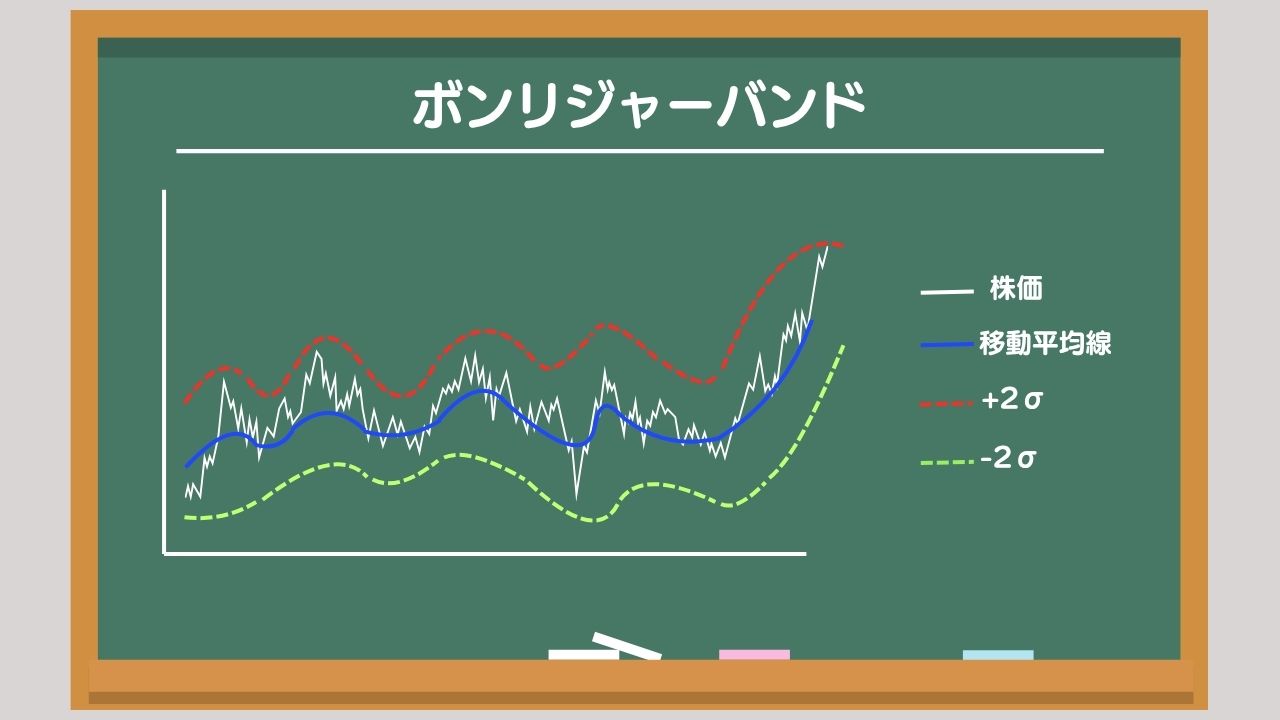

ボリンジャーバンドは、株価がどこまで上がりすぎているのか、あるいは下がりすぎているのかを見極めるために使われます。移動平均線を真ん中に置き、その上下に「標準偏差」という統計的な考え方を使ってバンド(帯)を描いたものです。

バンドの幅は「株価のボラティリティ(値動きの大きさ)」によって変わります。値動きが大きい時はバンドが広がり、値動きが小さい時はバンドが狭くなります。

株価がバンドの上限に近づいた時は「買われすぎ」、下限に近づいた時は「売られすぎ」と捉え、相場の行きすぎを測ります。しかし見方を変えれば、株価がバンドの上に張り付くように動き続ければ「強い上昇トレンド」、逆に下に張り付けば「強い下降トレンド」と考えられるため、相場の勢いの強さを確認する指標ともいえます。

なお、ボリンジャーバンドの上限や下限は、「標準偏差(σ、シグマ)」という統計の考え方を使って決められています。例えば、真ん中の移動平均線から上下に「±2σ(プラスマイナス2シグマ)」の範囲をとると、その中に理論上95パーセント前後の株価が収まるとされています。

株価がこの範囲の外に飛び出すのは「めったに起こらないこと」なので、相場の行きすぎを判断する目安になります。上に飛び出した時は「買われすぎ」、下に飛び出した時は「売られすぎ」と考えられるわけです。

ただし、強いトレンドが出ている時には、そのままバンドの外側に沿って動き続けることもあるので、「逆張りのチャンス」なのか「トレンドの継続」なのかを見極めることが大切です。

移動平均線が25日移動平均線なら、標準偏差も同じ期間(25日間の株価の標準偏差)をとります。上限下限は±2σで描かれることが多いですが、±1σや±3σで描くこともあります。±1σは、株価のおよそ68パーセントがその範囲に収まり、±2σは、株価のおよそ95パーセントがその範囲に収まります(一般的によく使われる)。±3σは、株価のほぼ99パーセントがその範囲に収まります。

一目均衡表

一目均衡表は、日本で生まれたユニークな分析手法で、「相場の均衡がどちらに傾いているかを一目で見抜く」ことを目的にしていて、特に中長期のトレンドを読む時に用いられます。移動平均線のように過去の株価の平均だけを示すのではなく、価格の位置や時間の流れを総合的に捉えるのが特徴です。

「雲」と呼ばれる帯は、多くの投資家が意識する部分で、相場におけるサポート(下値の目安)やレジスタンス(上値の壁)をわかりやすく示してくれます。株価が雲の上にある時は上昇傾向が強く、下にある時は下落傾向が強いと考えられ、雲の中にある時は方向感を失って「もみ合い」と判断されることが多いです。

また、一目均衡表のおもしろいところは、この雲が未来に向かって描かれる点です。つまり、これから先の相場で抵抗が出やすいゾーンを先取りして確認できるため、他のテクニカル指標よりも「未来を意識した判断」がしやすくなります。

初心者の方は、複雑な線をすべて理解しようとする必要はなく、まずは「株価が雲の上にあるか、下にあるか、それとも雲の中にあるか」を確認するだけで十分です。雲が厚ければそれだけ強い壁として働きやすく、相場の転換点を考える上で有効な目安となります。

RSI(Relative Strength Index)

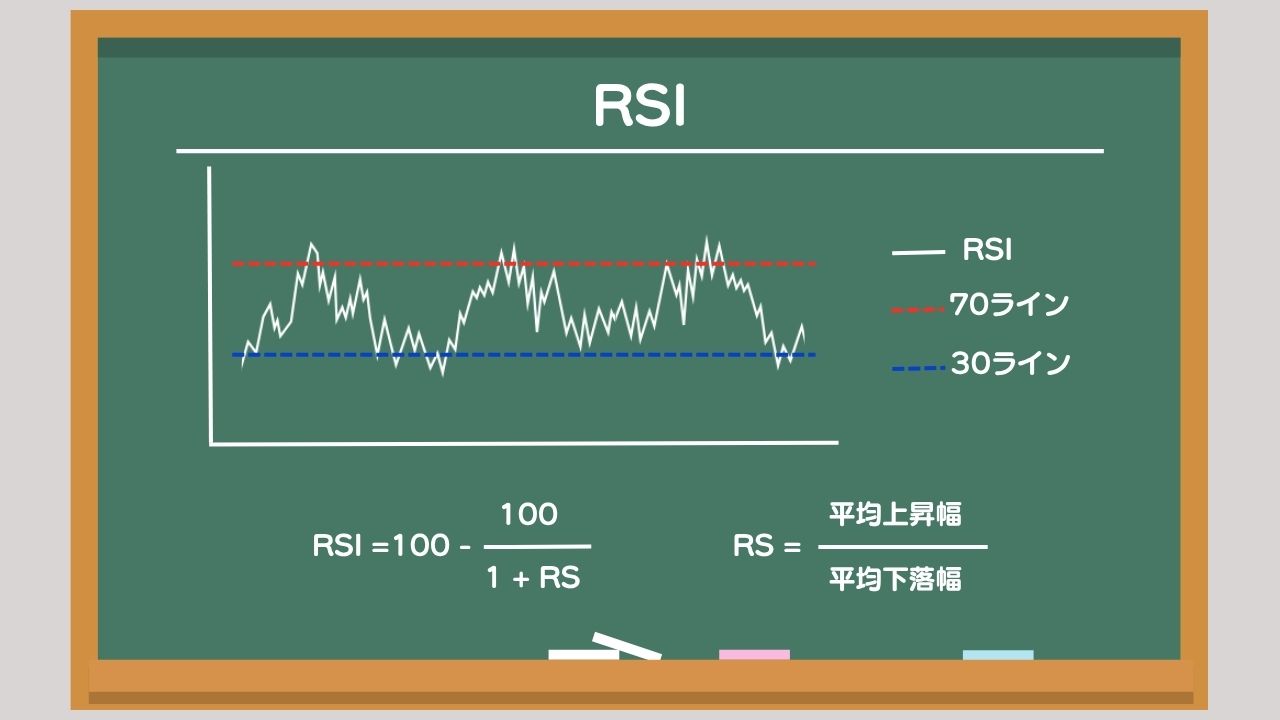

RSI(Relative Strength Index)は、株価が「買われすぎているのか、売られすぎているのか」を数値で表す指標です。直近の一定期間における株価の上昇幅と下落幅を比べ、その割合を0から100の範囲で示します。上昇幅が大きくなるとRSIも大きくなり、下落幅が大きくなるとRSIも小さくなります。

一般的には70を超えると買われすぎ、30を下回ると売られすぎと判断され、相場の行きすぎを測る目安になります。

例えば株価が急に上がり続けてRSIが70近くまで上昇していれば、多くの投資家が買いに傾きすぎており、反落する可能性が高まっていると考えられます。逆に大きく売られてRSIが30付近まで下がれば、今度は売られすぎと判断され、反発の可能性に注目が集まります。

もちろんRSIの数値だけで売買を決めるのは危険です。強い上昇トレンドでは70を超えた状態が続いたり、下落相場では30を下回ったまま推移することもあります。

したがって、RSIは「そろそろ相場が行きすぎていないか」を確認する補助的な指標として使い、移動平均線など他のテクニカル指標とあわせて判断すると精度が高まります。

ストキャスティクス

ストキャスティクスは、株価が一定期間の値動きの中で「今どの位置にあるか」を示す指標です。具体的には、直近の安値と高値の幅の中で、現在の株価が上から何パーセントの位置にあるかを数値化します。

例えば直近14日間で一番安い株価が100円、一番高い株価が120円だとすると、その間の幅は20円です。この時、株価が115円なら、安値から15円上にあるので全体の75パーセントに位置していることになります。これを計算して折れ線グラフにしたものがストキャスティクスです。

一般的には0から100までの数値で表され、80を超えると「買われすぎ」、20を下回ると「売られすぎ」と判断されることが多いです。また、ストキャスティクスには「%K(パーセントK)」と「%D(パーセントD)」という2本の線があり、%Kは短期的な動きを反映し、%Dは%Kを平均してなめらかにして長期的な動きを表現したものです。

売買の判断では、この2本の線がクロスする場面が重視されます。例えば%Kが%Dを下から上に抜けると買いサイン、上から下に抜けると売りサインと見られることが多いです。

ストキャスティクスは、レンジ相場の上下で反発・反落を狙う時に役立ちやすく、相場が横ばいの時には有効に働きやすい一方で、強い上昇トレンドや下降トレンドが続いている時には「買われすぎ」「売られすぎ」の状態が長く続いてしまい、サインが役立ちにくいこともあります。そのため、この指標だけに頼るのではなく、移動平均線やRSIなどほかのテクニカル指標と組み合わせて、補助的に使うのが実践的です。

MACD(Moving Average Convergence Divergence)

MACD(Moving Average Convergence Divergence、マックディー)は、移動平均線を応用してトレンドの強さや転換点を判断するための指標です。株価の短期移動平均線と長期移動平均線の差を計算し、その動きを線として表したもので、トレンド系の分析に分類されます。

具体的には、12日移動平均と26日移動平均を使うのが一般的で、この差を「MACDライン」と呼びます。さらに、そのMACDラインを9日間で平均した「シグナルライン」と重ねて表示し、この2本の線の関係を元に売買のタイミングを考えるのが基本的な使い方です。

一般的には、MACDラインがシグナルラインを下から上に抜けると買いサイン、逆に上から下に抜けると売りサインとされます。また株価の方向感を測るだけでなく、MACDの値がゼロを基準にプラス圏にあるのかマイナス圏にあるのかによって、相場が上昇基調か下降基調かを見極めることもできます。例えば、MACDラインがシグナルラインを上抜けした上でゼロよりも高い位置にあれば、強い上昇トレンドに乗っている可能性が高いと判断されます。

ただし、MACDは移動平均を元にしているため反応がやや遅く、急激な相場変化には対応しにくい面があります。その一方で、ダマシが少なく、トレンドが続くかどうかを確認するのに強みを発揮します。したがって、短期的な逆張りというよりは、中期的なトレンドフォローに向いた指標といえます。

YouTube「公認会計士ひねけんの株式投資チャンネル」

著書「世界一やさしいファンダメンタル株投資バイブル」

公認会計士の個人投資家。京都大学を卒業後、2003年、監査法人トーマツに入所、世界的な上場企業を担当する。2007年、独立。公認会計士事務所を開業。一方でアクションラーニング社を立ち上げる。同社では初心者投資家向けに、決算書をいかに株式投資に活用するかを中心に講義を行い、多くの個人投資家に実践的な知識を提供。「どんなに難しいことも、わかりやすく」の授業コンセプトは絶大な支持を得る。投資スタイルは、「決算書・IRなどから良い企業を見抜き、安く買って、持ち続ける」というファンダメンタルズ分析に基づく長期投資。