【QAあり】ライズ・コンサルティング・グループ、4月にSHIFT社との資本業務提携契約を締結 着実な企業価値向上を狙う

個人投資家向けIRセミナー

北村俊樹氏(以下、北村):株式会社ライズ・コンサルティング・グループの北村です。本日は当社の個人投資家説明会にお集まりいただき、誠にありがとうございます。

当社は2023年9月12日に東証グロース市場に上場した総合コンサルティング会社です。ふだんは機関投資家のみなさまに四半期ごとに決算説明会を開催していますが、個人投資家のみなさまにも当社の実情をご理解いただきたいと思い、このような機会を設けさせていただきました。

本日のAGENDA

本日のアジェンダです。会社概要や当社の特徴、第1四半期の決算概要および2025年4月に発表した中期経営計画等をご説明します。

会社概要

会社概要です。当社は2012年2月に創業しました。現在、六本木一丁目駅直結の泉ガーデンタワーにオフィスを構えています。社員数は、第1四半期が終了した5月末時点で369名となっており、総合コンサルティング事業を営んでいます。

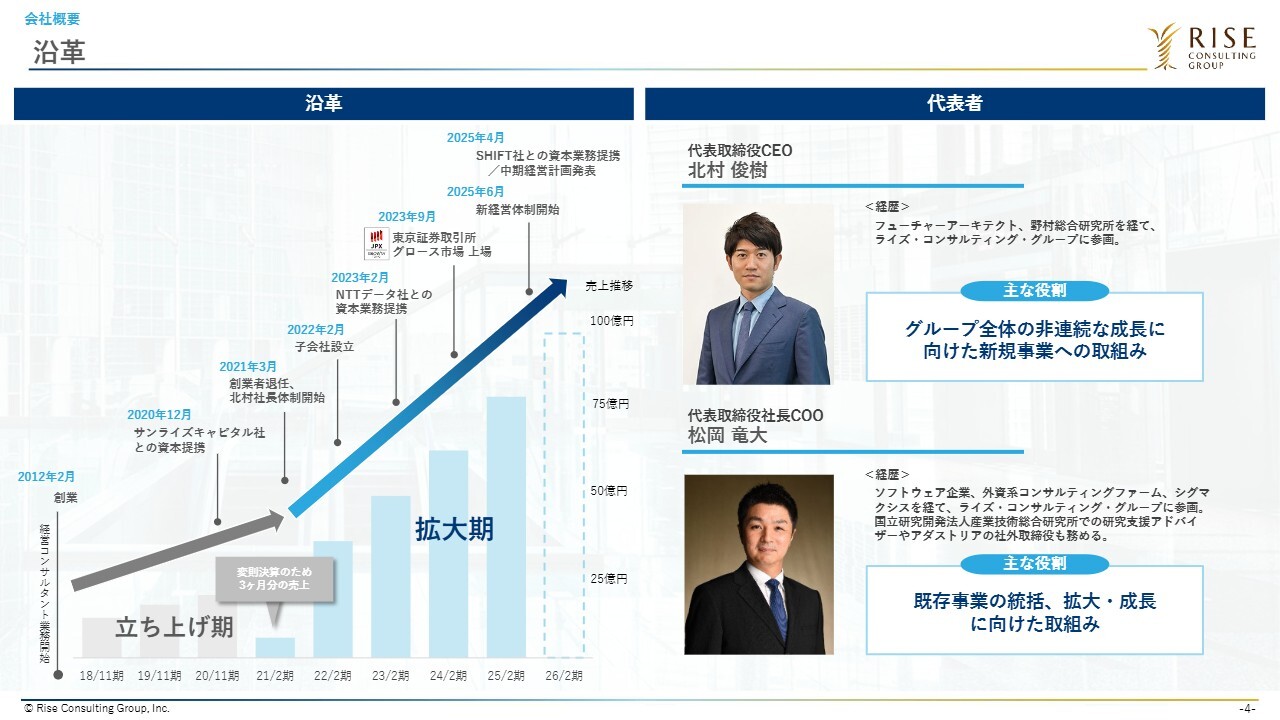

沿革

当社の沿革です。2012年の創業以来、会社は順調に成長し、2019年頃からは次のステージを目指していくため、IPOを目標に定めました。

その過程で創業者からプライベート・エクイティ(PE)ファンドに大株主を交代し、2021年3月から私が代表を担っています。そこから2年半ほどかけて上場を実現しました。その中で、子会社を設立したり、NTTデータ社との資本業務提携を行ったりしながら、順調に成長をとげてきました。

今年春には、新経営体制としてCEO・COO体制をスタートしています。

松岡は社長COOとして、事業全体を統括し、当社の主要事業であるコンサルティング事業の中長期的な拡大・成長を担います。

私は、新規事業の探索を行い、グループ全体の非連続な成長に向けた取り組みを行うことで、さらなる成長をリードしていきます。

そして、この春にSHIFT社との資本業務提携を行っています。その内容と、同時期に発表した中期経営計画については、後ほどご紹介します。

支援領域・組織の特徴

当社の支援領域・組織の特徴です。当社は総合コンサルティング事業を営んでいます。総合コンサルティング会社として、戦略、業務、ITの3つの大きな領域をカバーしています。

スライド上段の図をご覧ください。まず、上流と言われる戦略の領域で、顧客企業に対して事業戦略や新規事業の立案を行います。そこからつながってくるオペレーションの部分において、業務改革やサービス設計、IT企画、組織・制度作りを行っていきます。そしてシステム開発につなげていきます。

システム開発については、当社としてはエンジニアリング、テスト、運用保守、BPO等は担っていませんが、プロジェクトを推進・実行するプロジェクトマネジメント(PMO)という領域を担っており、上流から下流まで一気通貫で対応します。ITの領域については、NTTデータ社やSHIFT社と組みながらサービスを展開している状況です。

スライド下段の組織の特徴をご説明します。当社のファームの特徴としてOne Pool制があります。当社のOne Pool制は、当社のコンサルタント全員がコンサルティング本部という1つの箱に所属するものです。

他の大手コンサルティングファームでは、金融や製造などの業界軸で縦割りに組織が分かれている上に、横軸としてストラテジー部門、IT部門などがあり、碁盤の目のように縦横に区切られた組織構造となっています。そのような体制では、組織間の縄張り意識が生まれやすく、経営効率が低下しやすいという特徴があります。

当社はあくまでもコンサルタントとしてのジェネラルなスキルを高めることを重視し、経営において当社の競争優位性である高稼働率を実現していくために、創業期から丁寧にOne Pool制の組織を作ってきました。

一方で、対顧客企業やコンサルタントの志向、やりがい、成長実感といった観点からは、やはり専門性が重要になります。そのため、シニアクラスを中心にバーチャルな組織であるプラクティス制を設けることで専門性を担保し、サービス開発やサービス提供を行っています。

One Pool制の中で、組織の垣根なくさまざまな意思決定や情報交換を円滑に行える体制を整えていることが、当社の高稼働率を支える要因の1つです。

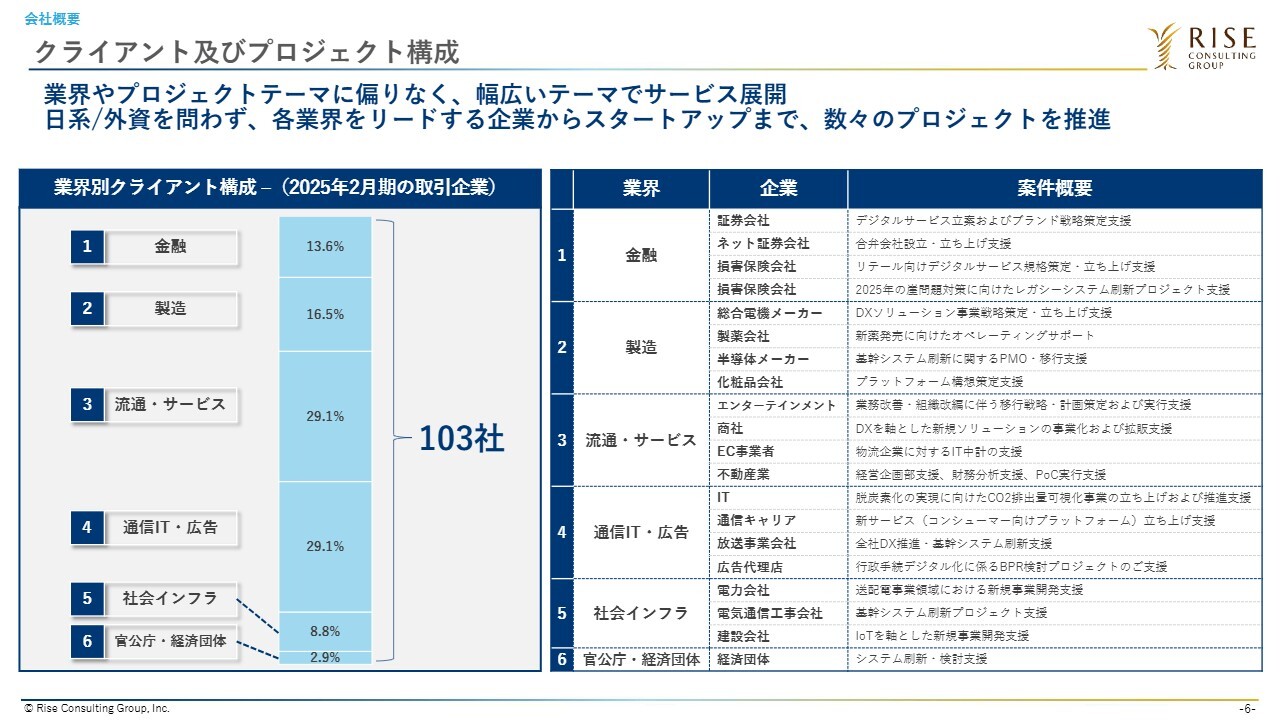

クライアント及びプロジェクト構成

当社のクライアントおよびプロジェクト構成です。スライド左側は業界別のクライアント構成となっており、「流通・サービス」や「通信IT・広告」の比率が高くなっています。

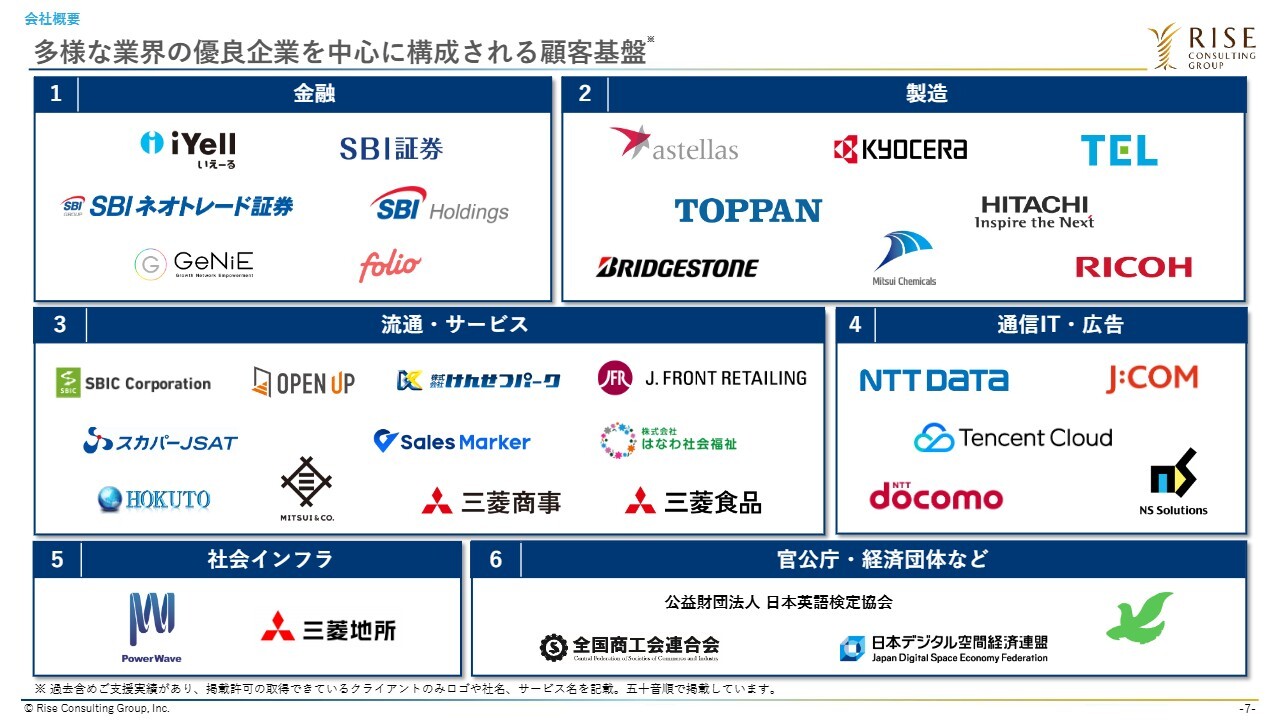

多様な業界の優良企業を中心に構成される顧客基盤

顧客基盤です。スライドにはIR上のロゴ掲載の許可をいただいたお客さまのみ掲載しています。当社は、主に各業界を代表する日本の大企業に対して、サービスを提供しています。

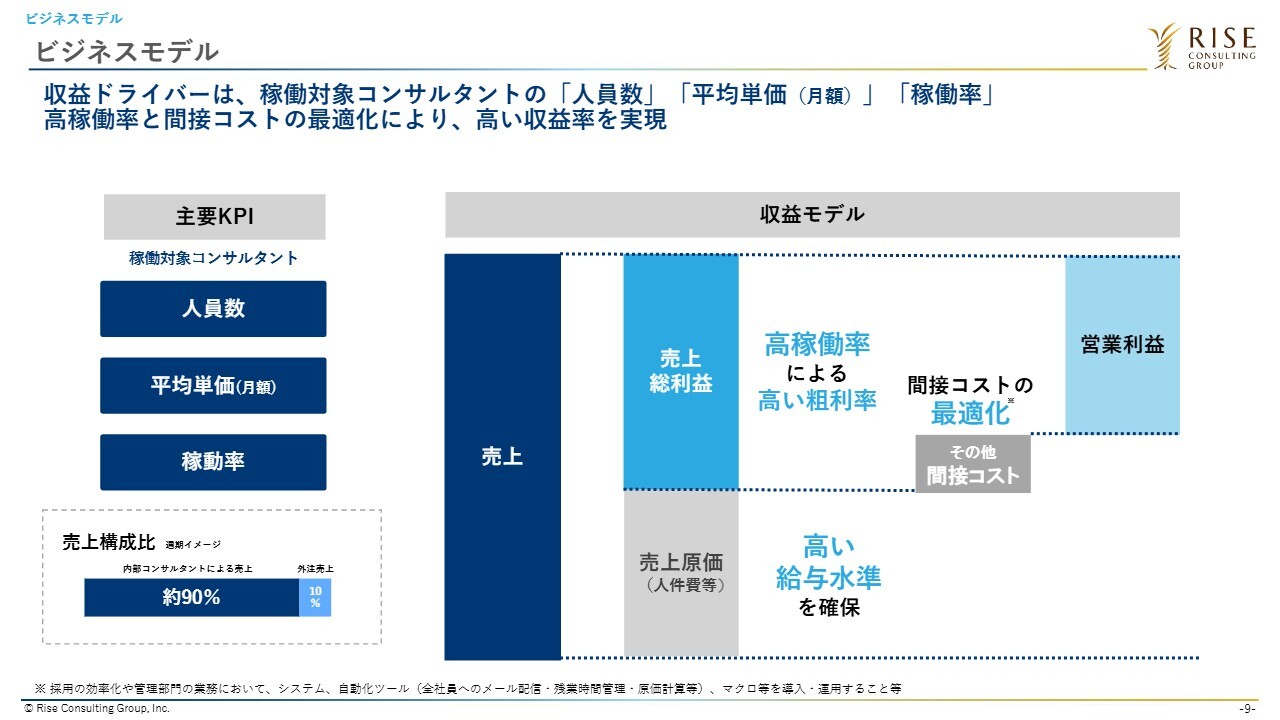

ビジネスモデル

当社のビジネスモデルは非常にシンプルで、売上は、主要KPIである稼働対象コンサルタントの「人員数」「稼働率」「平均単価」の掛け合わせによって成り立っています。そのため、いかに人員数を増やせるか、高稼働率を実現できるか、平均単価を上げていけるかということに徹底的にこだわっています。

また、当社は社内人材で売上の約9割を構成しながら、残りの約1割については外部活用として協力会社の方々にもご参画いただいており、主に2つの領域で支援していただいています。

1つ目は、例えばPMOと言われるシステム導入・開発における工程管理の領域です。プロジェクトの立ち上げは当社のコンサルタントが担いますが、進行中にはさまざまな定型業務が発生します。そのような定型業務に関しては、お客さまからのニーズが高い状況でも、コンサルタントの成長機会ややりがい、経験等を重視し、協力会社の方々に対応をお願いするケースがあります。

2つ目は、ニッチな専門性が必要となる領域です。例えば、ファイナンスや法律関連の知見が求められる部分については、外部の方々にピンポイントで入っていただくケースがあります。そのような部分で、外注売上も一定の構成比率を持っています。

当社では、主要KPIを高めながら売上を伸ばしつつ、さらに高い粗利率、営業利益率を実現するための仕組みも作っています。

まず、粗利率に対しては売上原価が影響を与えますが、当社は高稼働率を実現していることから、社員に高い給与を還元しながらも、高い粗利率を実現することができています。

また、高い営業利益率を確保するためには、その他の間接コストをいかに極小化できるかがポイントになります。例えば、大手のファームでは、パートナーと言われるような上位職にそれぞれ秘書がついていたり、専用の個室があったり、またグローバル規模のリサーチ専門部隊がいたりと、さまざまな間接機能が充実しています。ただ、それらはやはりコストとなるため、お客さまへの単価に転嫁されるほか、利益率を圧迫する要素になり得ます。

一方で、目の前のお客さまにとっては、それら間接コストの多くはプロジェクト推進に必要のないコストです。そのため、当社は、一つひとつのコストに対して、かなり厳しい目でチェックをしながら、いかに高い営業利益率を実現できるかにこだわってきました。

2年ほど前までは30パーセント前後の高い営業利益率を実現していましたが、昨年から、営業や採用に注力しています。現在設定している中期経営計画の期間の中で、少しずつ当時の水準に戻していきたいと考えています。

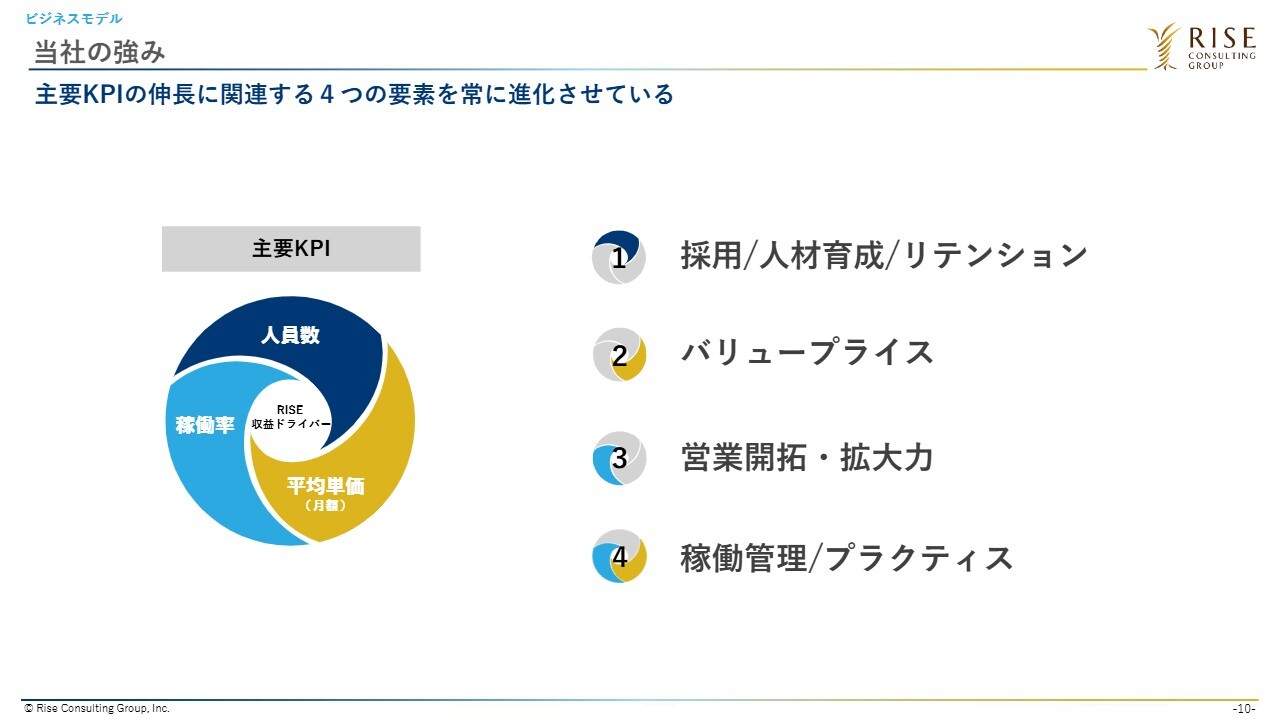

当社の強み

当社の強みをご紹介します。コンサルティングサービスの強みについてはいくつかの側面で語ることができますが、当社のサービスはお客さまの機密情報を扱っていたり、無形サービスを提供していたりするがゆえに、投資家のみなさまにご説明するのがなかなか難しい部分があります。

コンサルティングサービスの価値は、まずは、コンサルタントのスキルセットや対人能力などの人材の質です。また、コンサルティングファームとして持っているナレッジやベストプラクティス等の組織的な形式知化、そして、グローバルファーム等に見られる強いブランディング力の部分です。主にこの3つの要素でコンサルティングサービスの価値は決まっていくと考えていますが、その中でも当社は「人材の質」に徹底的にこだわっています。

本日は、主要KPIの伸長に関連する強みをご紹介します。

人員数については、採用によってコンサルタント人員数をいかに伸ばせるか、そしてコンサルタントを育成してリテンション、すなわちどのように定着させていくかの2つによって伸びていきますので、その部分に関する当社の強みをお伝えします。

平均単価については、競合ファームに対して当社がどの程度の優位性を持っているのか、またどれくらいのアップサイドがあるのかをご説明します。

稼働率については、営業力や稼働管理の部分の強みをお伝えします。プラクティスは、付加価値というかたちで平均単価を押し上げる要因になりますので、その点についてもご説明します。

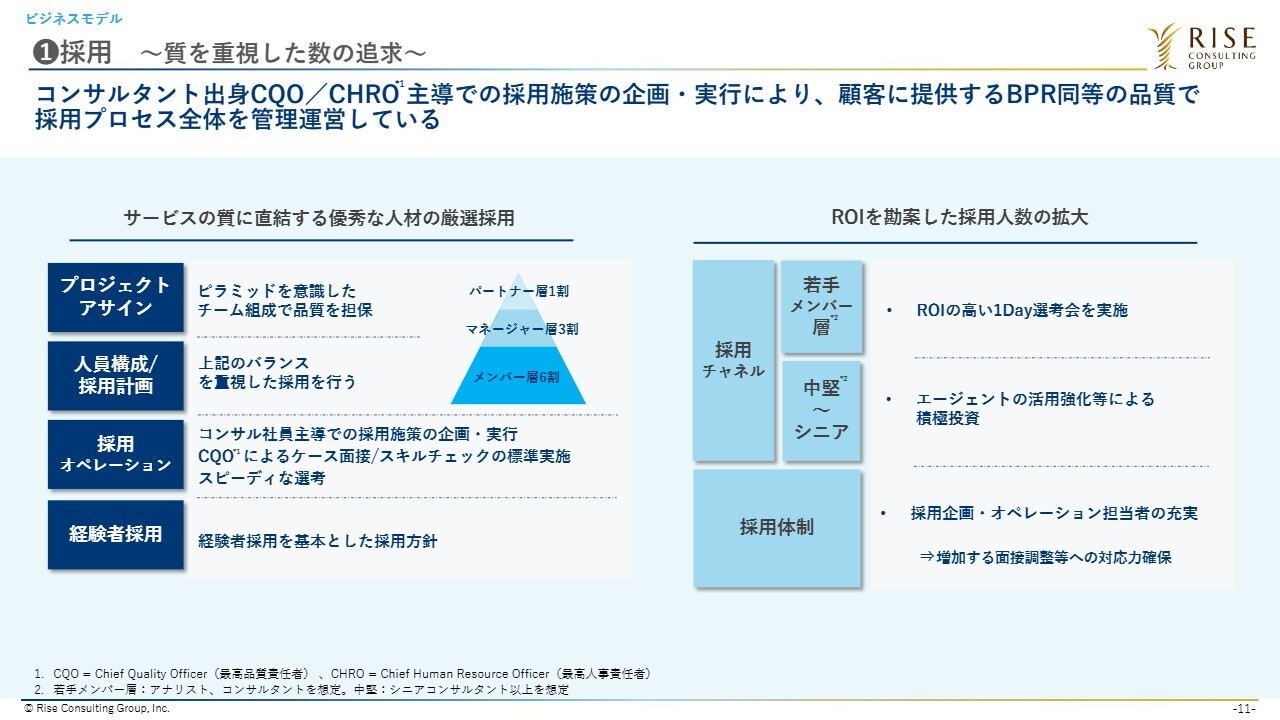

①採用 ~質を重視した数の追求~

まず採用面です。スライド左側のピラミッド図のとおり、当社はパートナー層、マネージャー層、メンバー層について、1:3:6というポートフォリオを意識して、ふだんのプロジェクトチームの組成や採用活動を行っています。

当社がお客さまにサービスを提供する時は、例えばパートナー層が20パーセント程度チームに入って、マネージャー層がプロジェクトに100パーセントコミットして、メンバー層が2人から3人つくような、4人から5人の体制で1チームを構成することが多いです。そのチームの積み上げがファーム全体の構成比になるため、お客さまに対しての質を担保する上でも、このポートフォリオを重視した運営を行っています。

また、採用オペレーションについては、2020年頃に私が中途採用のオペレーションの改革を行い、今のCHROに引き継いでいます。

最初の書類選考では、厳しい選考を行い、入口の段階でWebテストを実施します。そこで一定の基準を超えた方々がその後の面接に進めるというプロセスをとっています。

面接の中では、特定の経営課題を与え、それを短時間で構造化して提案するというコンサルティング業界の中では一般的なケース面接を行っており、質疑応答も含めて複数の役員で厳しいスキルチェックを行っています。さらに、資料作成スキルについても目の前でチェックしています。

他のコンサルティングファームでも同じような選考プロセスは採用されているかと思いますが、大手のファームのように年間の採用数が数千人に上るような中では、書類選考の基準が学歴や職歴重視で緩くなってしまう等、採用数を稼ぐために評価が甘くなってしまう傾向があるのではないかと思います。

当社は質を伴う成長を強く掲げているため、非常に厳しい面接を行っており、通過率も高くありません。質を伴った採用数の拡大に向けて、スライド右側に記載しているとおりさまざまな施策を実行しています。

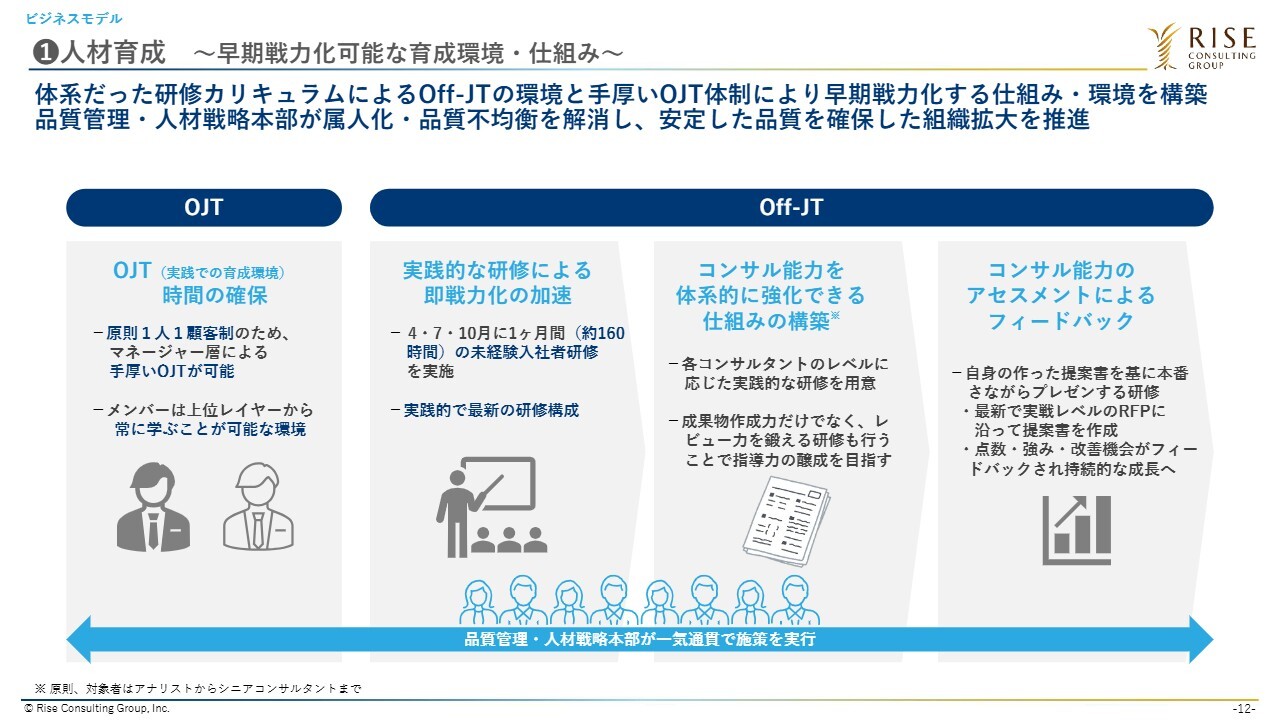

①人材育成 ~早期戦力化可能な育成環境・仕組み~

人材育成についてです。当社では、OJTとOff-JTそれぞれを効果的に組み合わせていますが、中でも現場主導で行うOJTを非常に重視しています。実務を通じた成長がコンサルタントのスキル向上に大きく寄与すると考えています。

OJTにおいては、主に2つのポイントを重視しています。1つ目は、OJTの実施時間をいかに確保できるか、2つ目はOJTの仕組みが属人化していないかということです。

1つ目のOJTの時間確保について、OJTでの指導を担うマネージャー層に関しては、原則として現場に100パーセント、コミットメントさせています。これにより、OJTを受ける若手層からすると、日常的にマネージャー層が現場にいることで、たとえリモートワークであってもすぐに相談できるような状況が実現できています。他のコンサルティングファームにおいては、マネージャー層は複数のクライアントを持っていることが多く、OJTの時間量が当社と比べて2分の1や3分の1になり、差が出てしまうと考えています。

2つ目のOJTの属人化を防ぐ仕組みについてです。マネージャー個人の力量や経験に依存してしまうと、メンバー層のスキル育成にバラつきが出てしまいます。これを防ぐために、当社では品質管理・人材戦略本部を設置しています。

品質管理・人材戦略本部のメンバーが、まずプロジェクトの立ち上げ時に、プロジェクトの目的や解くべき課題などを明確に言語化し、チーム全体の目線合わせを行います。また、コンサルティング業務の推進においても、第三者的な立場からモニタリングを行い、ライズ・コンサルティング・グループとして適切な価値を提供できているかの品質チェックを行っています。プロジェクト終了後には、お客さまにCSサーベイへの回答や面談での評価を行っていただき、担当したプロジェクトメンバーへ顧客企業の声をフィードバックするような取り組みも行っています。

このようなOJTに加えて、スライド右側のOff-JTという研修制度も効果的に組み合わせています。特に若手のコンサルティング未経験者や新卒社員については、ゼロベースからの研修が必要であるため、入社時期を4月、7月、10月に合わせていただき、1ヶ月間の集合研修をしっかり行っています。そこでコンサルタントとして必要なロジカルシンキングや仮説思考、論点思考、チャートライティング、プレゼンテーションなどのスキルを体系的に、実践形式で学びます。この研修は、当社のお客さま自身がお金を払って受けているような内容の研修であり、当社のメンバーの隣で、クライアントの方々が同席しているような状況もあります。このような厳しい環境で1ヶ月間の研修を行い、2ヶ月目からは現場にアサインしていく取り組みを行っています。

また、若手層のコンサルタントについては、年に2回、定期テストのようなかたちで、実際に経営課題等のお題を与えてゼロベースで提案書を作り、実際にプレゼンしてもらうような研修も行っています。その研修でのプレゼンの様子をすべて録画し、全社的に公開することで、本人の課題がどこにあり、現場でどのように改善していくべきかを考える取り組みも行っています。

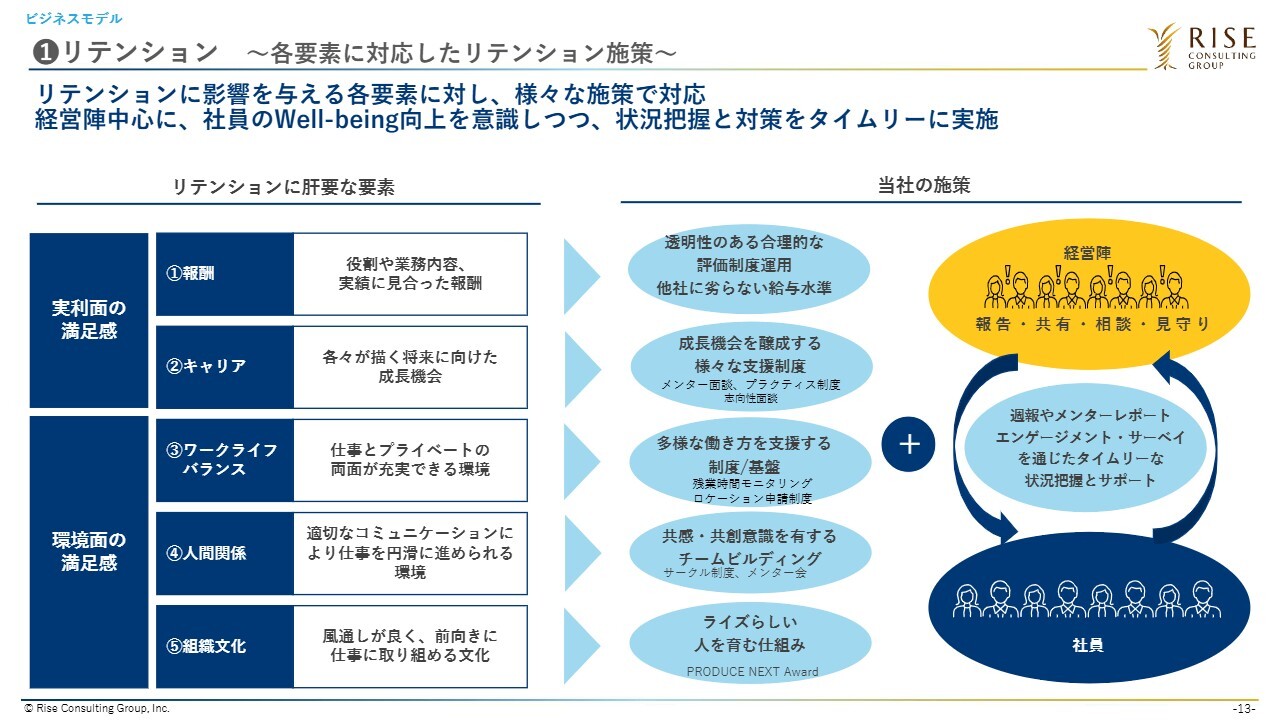

①リテンション ~各要素に対応したリテンション施策~

リテンションの施策です。社員の退職要因や不満につながる要素は、統計的に分析ができており、それに基づいてさまざまな対策を行っています。一番わかりやすいのはやはり報酬面ですが、そのほかにも社員が描いている自身のキャリアや将来像がいかに会社で実現できるかが重要だと考えています。

直近では退職率が少し高い状況となっていたため、この春には例年の昇給率より一段引き上げた昇給を行い、社員の満足度を高めました。また、日常的に経営陣と社員が接点を持ってさまざまな情報交換ができる場を設けるほか、業務上の上長とは別に、シニアクラスがキャリアアドバイザーとなって若手コンサルタントとの時間を持つ取り組み等も行っています。ほかにも、いろいろな社内イベントを企画する等、多面的に丁寧な取り組みを行っています。

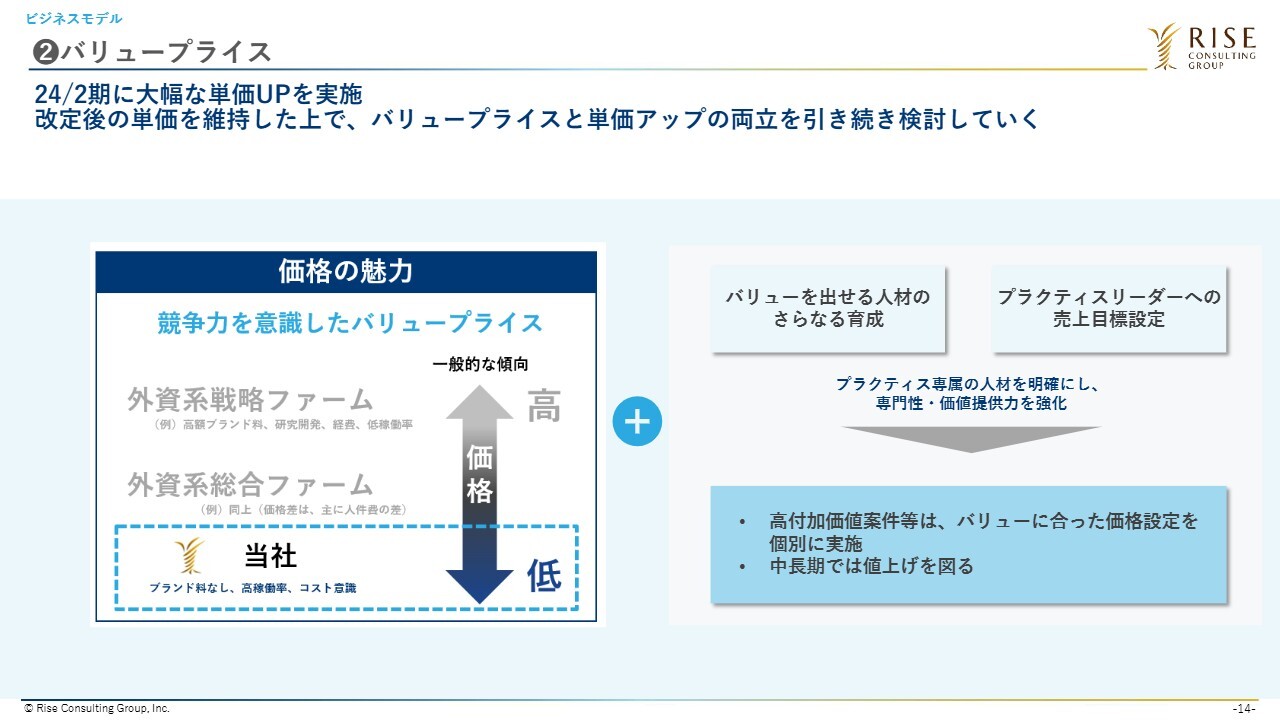

②バリュープライス

単価の部分です。当社は外資系や大手コンサルティング会社に対し、価格優位性を持っています。例えば、ある外資系の総合ファームと比較すると、彼らは当社の1.3倍ほどの価格帯でサービス提供をしています。また、外資系の戦略ファームの場合は、当社の7倍から10倍ほどの価格帯で提供していることもあります。

そのような状況に対して、当社はプラクティスというかたちで、よりコンサルティングに付加価値を持たせるようなチームを組んだり、シニアクラスに対して高単価のアサインを実現した時にインセンティブを付与する制度設計を施したりと、一つひとつ丁寧に施策を実行しながら、さらなる単価のアップサイドを狙っているところです。

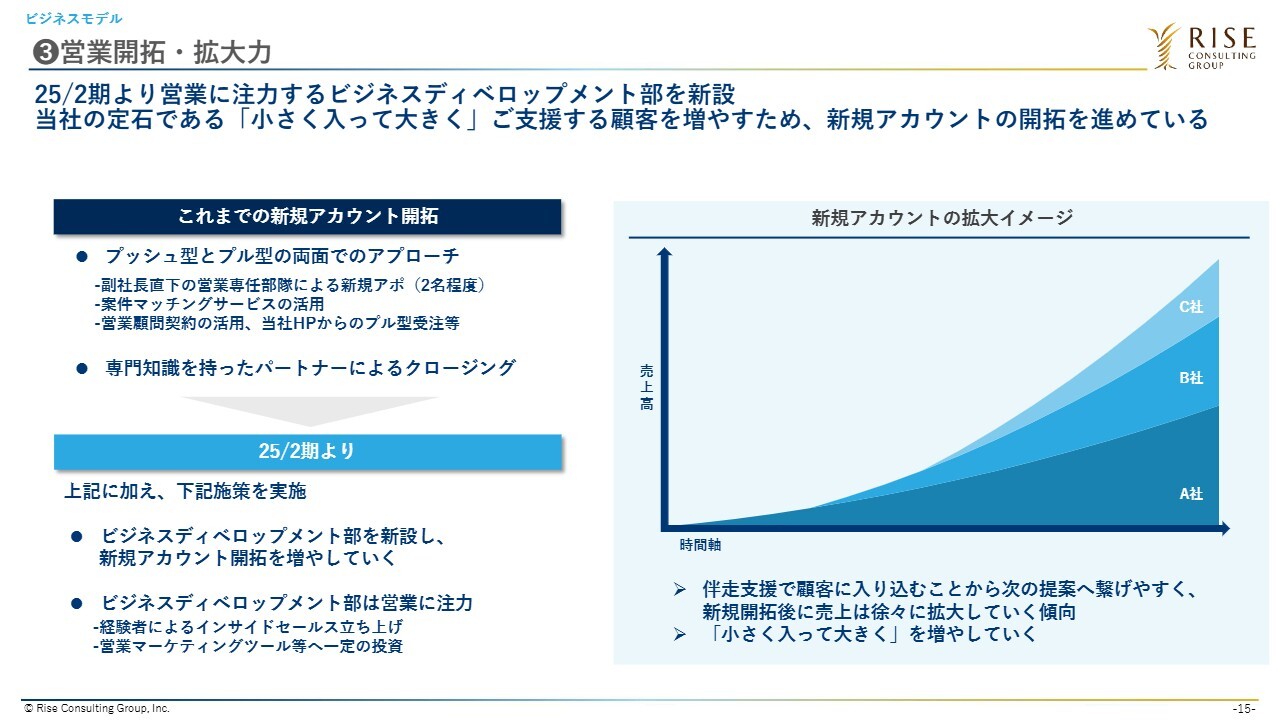

③営業開拓・拡大力

稼働率を高める営業面についてです。

当社は既存のお客さまに非常に丁寧に接しています。当社の売上の約7割は、売上上位10社のお客さまで構成されています。お客さまは日本の各業界を代表する大企業が多く、当社が入り込めていない部署や部門がまだ多くあるため、その領域の開拓を現場へミッションとして与えています。

当社では、マネージャー層が現場に100パーセントアサインされることで、品質の高いサービスを提供して既存顧客との関係性を維持・拡大しながら、他の部門への紹介につなげることで安定基盤を作っていきます。

一方で、さらなるアップサイドの創出や既存顧客依存に対するリスクヘッジといった観点から、新規顧客開拓にも注力しています。まず、後ほどご紹介するNTTデータ社やSHIFT社のようなアライアンス型で新規開拓をする仕組みがあります。また、ビジネスディベロップメント部という新規顧客開拓をミッションとする部門の中に、インサイドセールス部隊を立ち上げており、リード獲得のためのドアノックを行っていく体制を作っています。それにより接点を持った部署や決裁者の方々に、その業界・テーマに対して知見を持つパートナー層が出向いて提案活動を行い、プロジェクトの受注につなげていくというように、担当を分けた分業制で、経営効率を高めながらここまで大きくしてきました。

他の大手ファームでは、例えばパートナー層が既存顧客対応と新規開拓を1人で担っていることもあります。また、営業部隊が存在するファームにおいては、営業部隊がリード獲得から提案受注まですべて見ていることにより、実際に現場に入ったコンサルタントとの意思疎通がうまくいかず、案件が炎上してしまうなど、さまざまな悪循環が起きていると聞いています。

当社にはさまざまなファーム出身のメンバーが集まっているため、各ファームのケースや過程を学びながら、分業制によって効率の良い営業活動を実現している状況です。

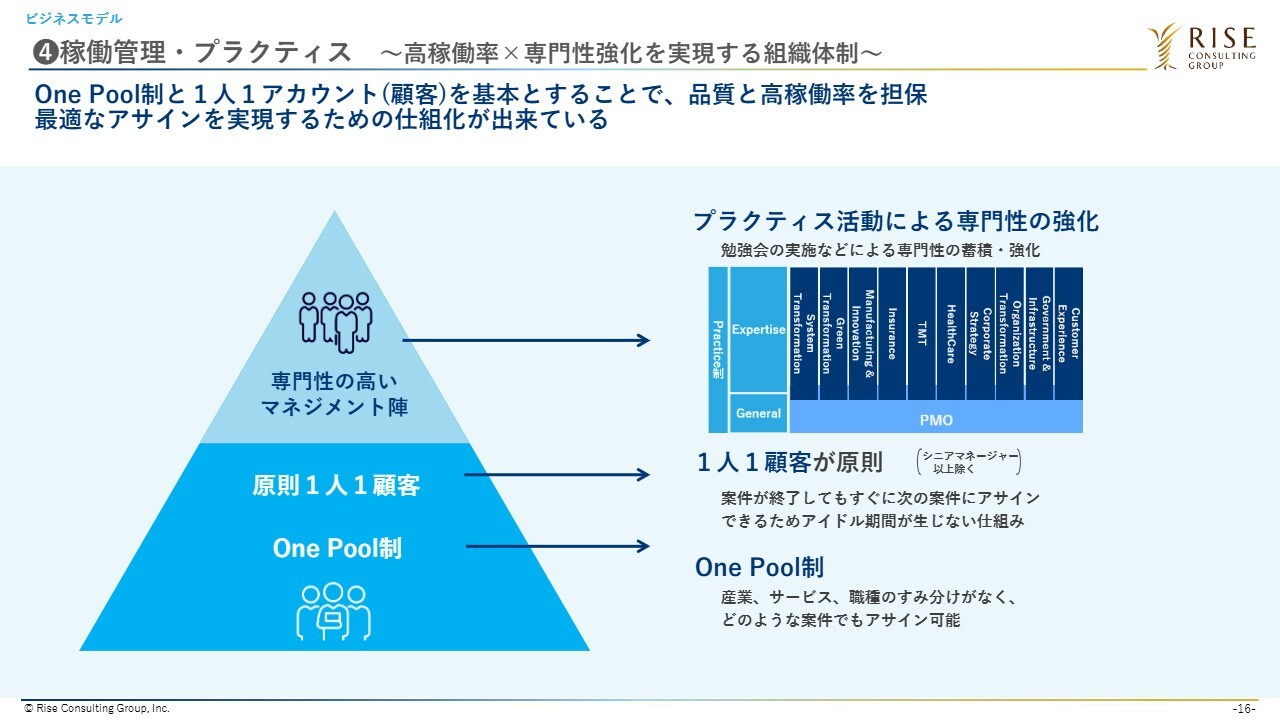

④稼働管理・プラクティス ~高稼働率×専門性強化を実現する組織体制~

稼働管理・プラクティスのご紹介です。先ほどご紹介したOne Pool制によって稼働率を高めることができています。

当社のメンバーは、基本的に1人1顧客を原則としています。当然、シニアクラスには1顧客の中で複数テーマを担わせることもありますが、1つのお客さまに専念することにより価値が発揮でき、既存のお客さまへの現場での営業活動も進めることができます。

稼働率という観点からも、1人1顧客を原則とすることで個人のプロジェクトの切れ目が明確になり、アサインメントがしやすくなるというメリットがあります。他のファームでは、若手クラスも複数の案件を担っていることがあり、その場合は例えば7月末で30パーセントの案件が終わるとなると、翌月からそのスキルセットが必要な30パーセントの案件を探す必要があります。それを数百人レベルで行うとなると、アサインメントが複雑化し、稼働率が下がります。

当社はOne Pool制と1人1顧客というシンプルなモデルを採用することにより、高稼働率を実現しています。ここにスライド右側に記載のプラクティスというバーチャルな組織を絡めることによって、専門性を担保することもでき、それが平均単価のさらなる押し上げにもつながるという好循環を生み出しています。

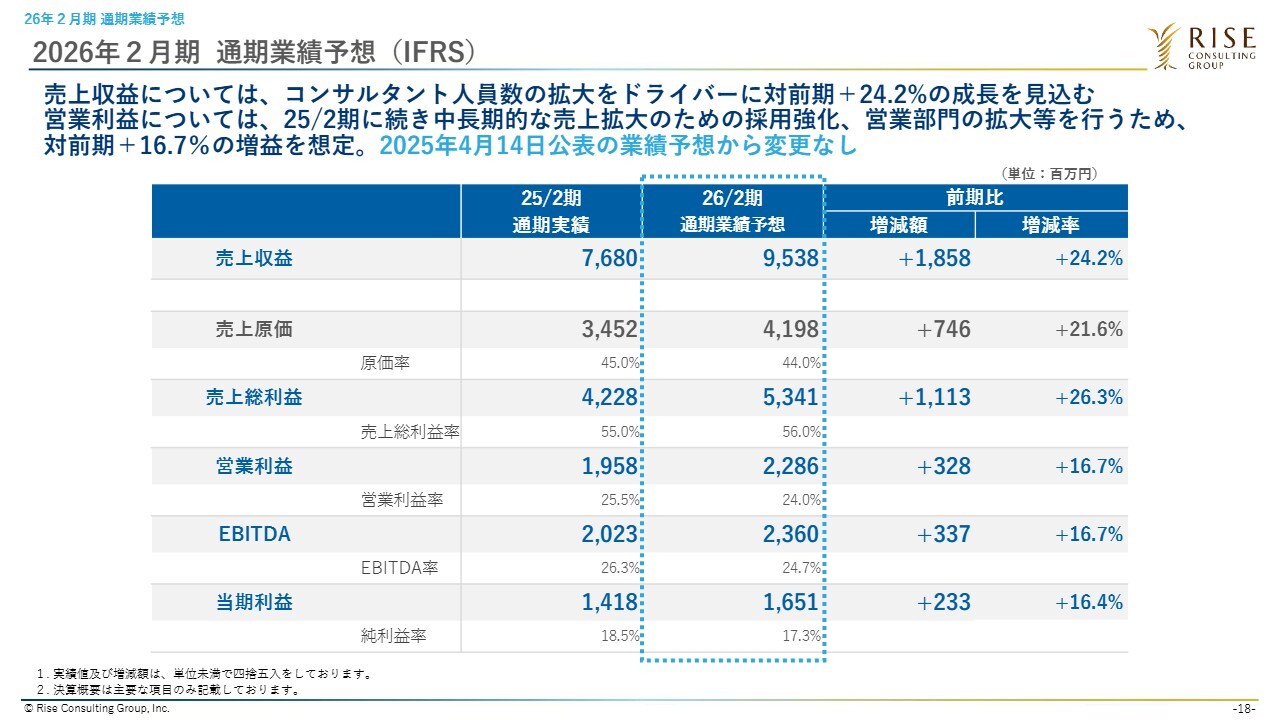

2026年2月期 通期業績予想(IFRS)

2026年2月期の業績予想についてご説明します。2026年2月期は3月からスタートし、通期で95.38億円の売上達成を目指しています。前期比24.2パーセント増の成長です。営業利益は22.86億円を目標としています。

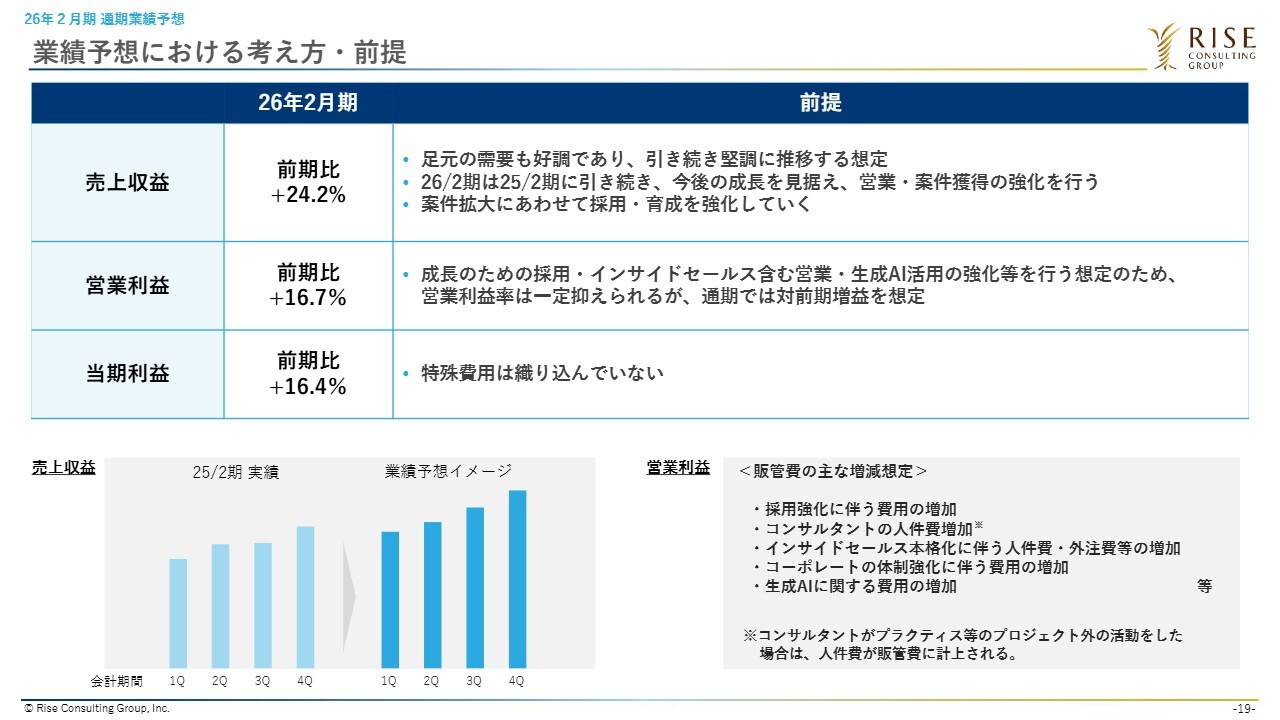

業績予想における考え方・前提

スライドは業績予想の考え方です。

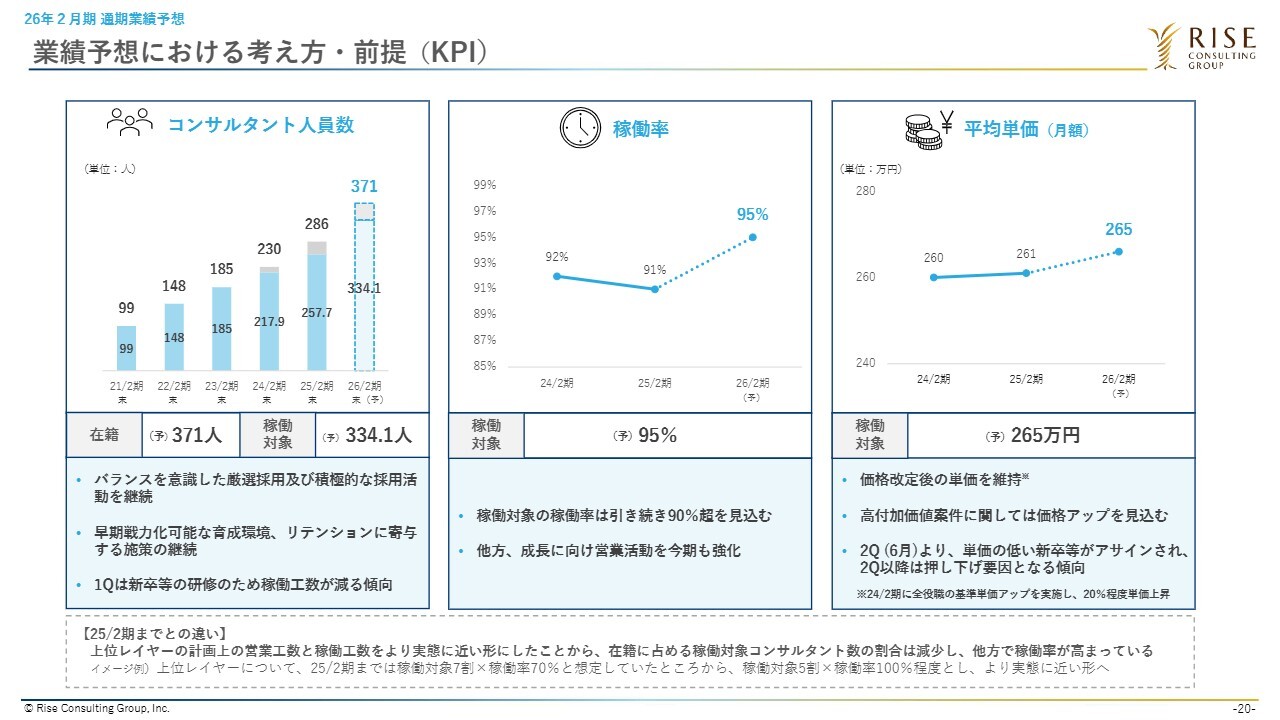

業績予想における考え方・前提(KPI)

スライドは主要KPIの業績予想における考え方です。

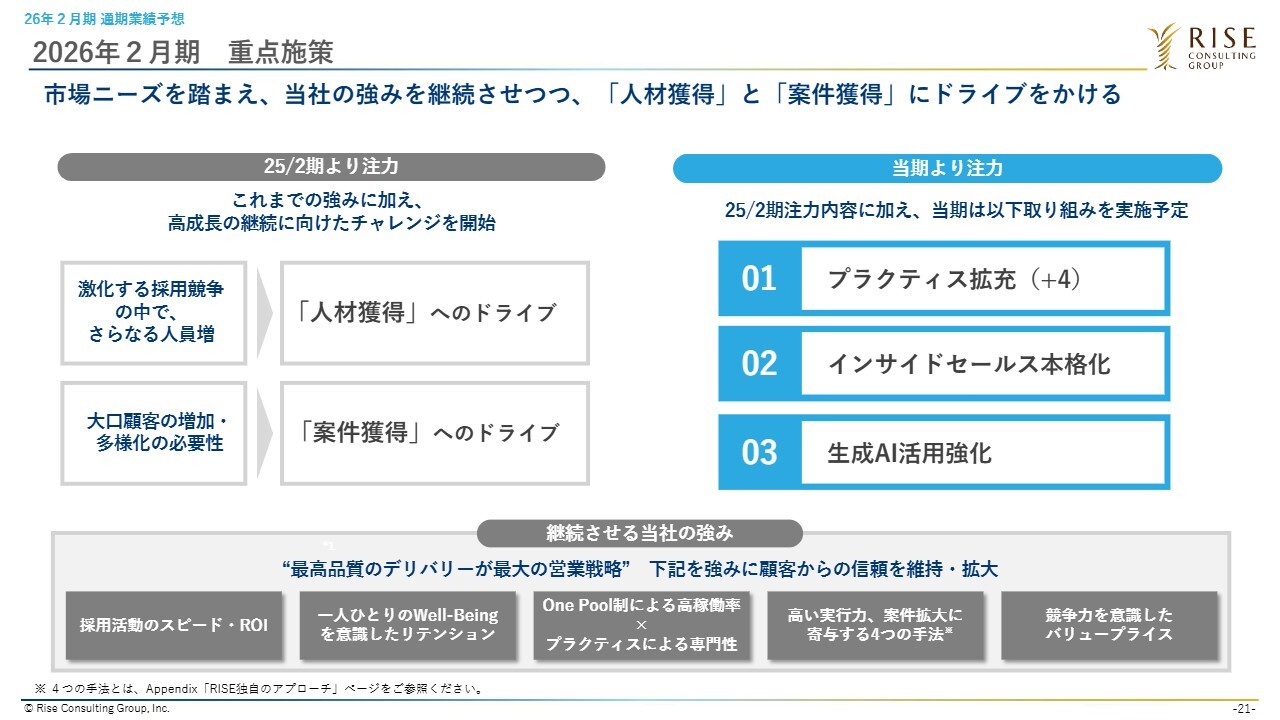

2026年2月期 重点施策

2026年2月期の重点施策です。これまでの強みをしっかりと発揮しながら、投資フェーズとして、主要KPIを高める要素である人材獲得、案件獲得のドライブを継続します。

さらに2026年2月期は、スライド右側に掲げたとおりプラクティス拡充、インサイドセールス本格化、生成AI活用強化によってさらなるアップサイドと利益率の改善に向けた取り組みを進めているところです。

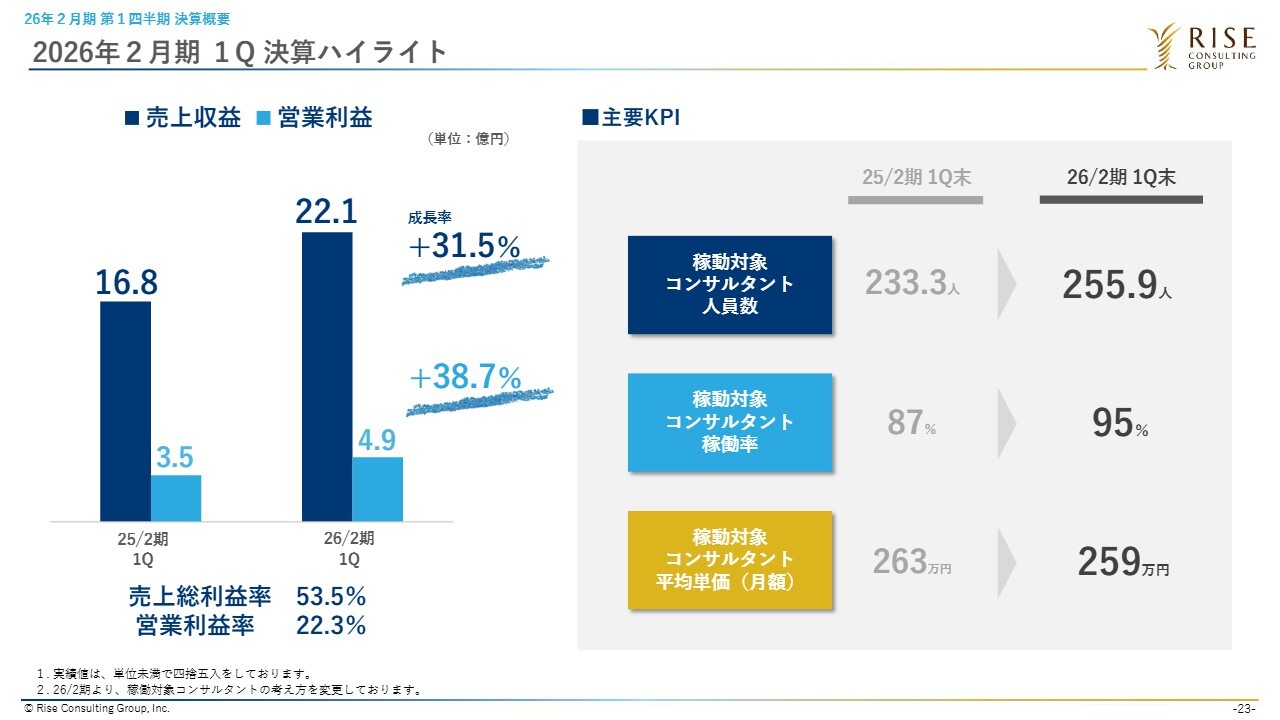

2026年2月期 1Q 決算ハイライト

第1四半期の決算概要をご説明します。第1四半期を終えたばかりですが、売上高は前年同期比31.5パーセント増の22.1億円、営業利益は前年同期比38.7パーセント増という非常に良いスタートを切れたと思っています。

コンサルティング業界においては、4月、5月は日本企業の年度初めにあたり、お客さまも年間の予算を見ながらコンサルティングの発注を行うため、年度末偏重になるという特徴があります。

そのような特徴がある中で、今期の第1四半期に関しては、年度をまたいで4月以降も継続するような案件を獲得できたことや、ふだんから顧客に深く入り込み、決裁者の方を含めて関係性を構築できていたことが功を奏し、非常に良いスタートが切れたのではないかと思っています。

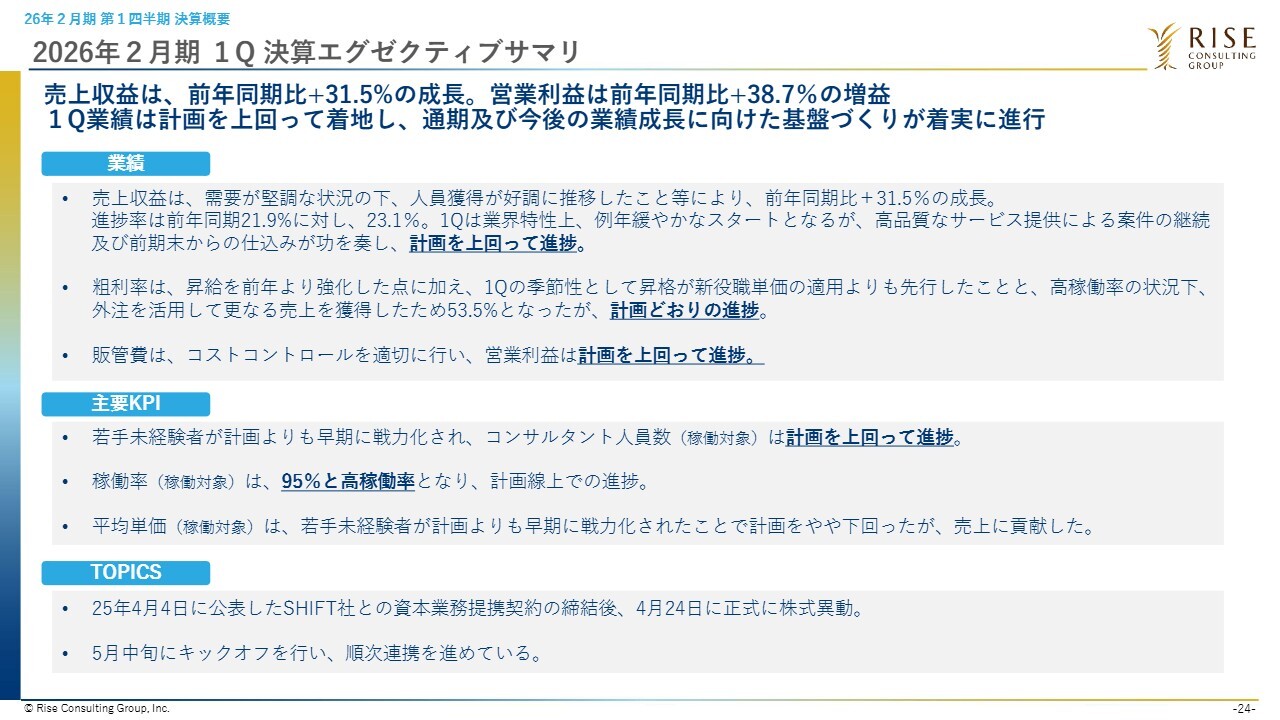

2026年2月期 1Q 決算エグゼクティブサマリ

第1四半期のエグゼクティブサマリになります。業績については、計画を上回って進捗できている状況です。

粗利率も計画どおりに進捗しています。一方で、前年の2025年2月期第1四半期は56パーセント台であり、今期の通期業績予想も56パーセントと設定している中、今期の第1四半期の実績はそこから3ポイントほど低い状況です。主な要因が2つありますので、丁寧にご説明します。

1つ目の要因は、前年に比べて昇給を強化したことです。2025年2月期末にかけて退職率がやや上がったことに対し、例年より一段高い昇給を4月に行いました。それが売上原価に影響を与え、粗利率を押し下げています。

ただし、こちらは計画として織り込んでいた内容であり、第2四半期以降は徐々に単価を上げることも考慮しているため、通期の中できちんと回収するように想定しています。

2つ目は、外注活用の増加です。外注活用の増加は利益率を押し下げる要因になりますが、第1四半期は需要が好調だったこともあり、まずは社員の高稼働率を実現した上で、外注も積極的に活用しました。

ただし、期初の計画段階で織り込み済みのため、まずは計画どおりにスタートしているとご理解いただければと思います。

それ以外の販管費等についても、おおよそ計画どおりに進んでいる状況です。主要KPIおよびTOPICSに記載しているSHIFT社との資本業務提携の状況については、後ほど別のスライドでご説明します。

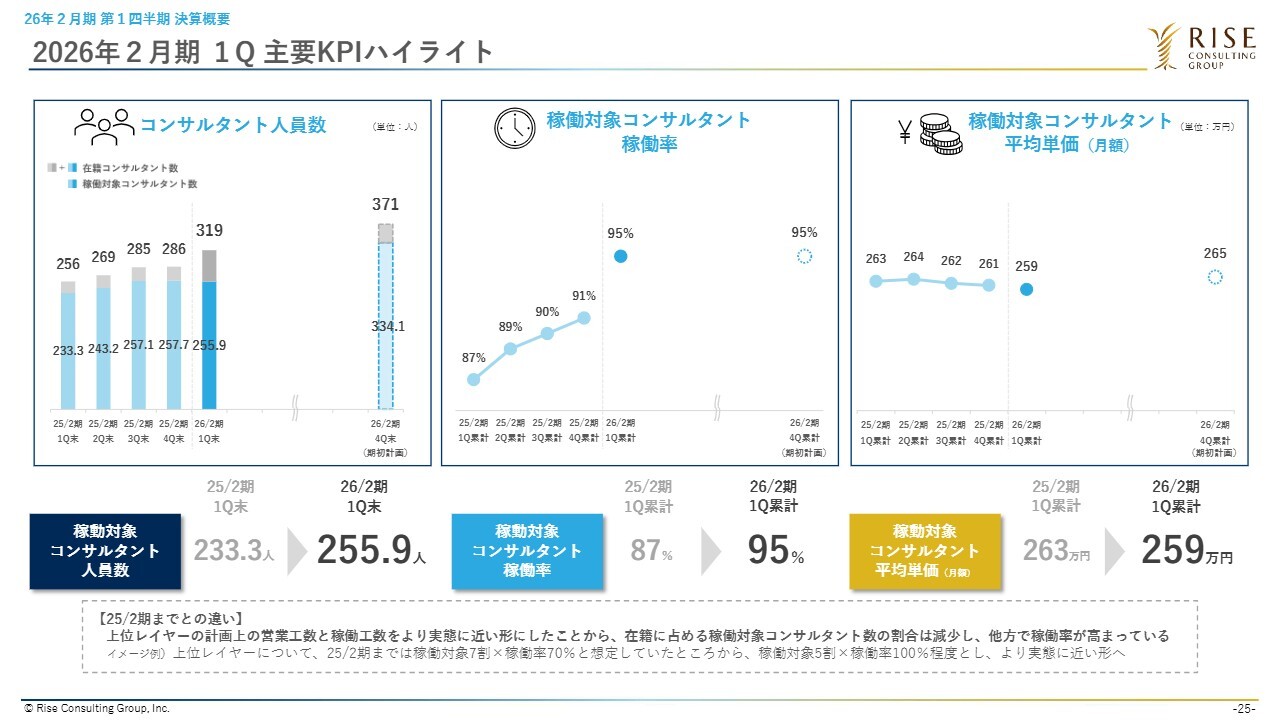

2026年2月期 1Q 主要KPIハイライト

主要KPIです。在籍コンサルタント人員数は、堅調に伸びています。通期で計画している371名を達成できるように取り組んでいきます。

スライド左下をご覧ください。稼働対象コンサルタント人員数は、2025年2月期第1四半期末の233.3人から、この第1四半期は255.9人と、20名程度しか増えていない見え方となっています。こちらは以前もご説明しましたが、2026年2月期に稼働対象コンサルタントの考え方の調整を行った結果、前年比較で影響を受けているとご理解いただければと思います。

その説明を下部の「25/2期までとの違い」に記載しています。例えば上位レイヤーのコンサルタントについては、2025年2月期までは稼動対象7割の中で70パーセント程度稼働するように管理していました。つまり、全体で約50パーセントの稼働を想定していたということです。しかし、実態としては、稼働対象5割の中で稼働率100パーセントを目指すかたちで動いていたため、IR上も2026年2月期から稼働対象の考え方をチューニングしています。

そうすることで、稼動対象が7割から5割に減るため、稼働対象コンサルタント人員数が前年比ベースではあまり伸びていないように見えるということです。ただし、在籍コンサルタント人員数はきちんと伸びていることがおわかりいただけると思いますので、あくまでも考え方を変更した影響とご理解いただければと思います。

したがって、中央に示している稼働率についても、前年と比較すると大幅に上昇しているように見えています。今期の第1四半期については、需要が高く高稼働が実現できたことも影響していますが、今期からの稼働対象コンサルタントの考え方の変更によって、例年の稼働率の水準からはやや上振れているとご理解いただければと思います。

右側に示している平均単価については、前年対比でやや下がっています。この要因としては、4月に入社してきた新卒や中途の若手未経験メンバーのアサインメントについて、通常では第2四半期頃から戦力化が進みアサインメントが本格化するところ、今期は需要が活況だったこともあり、第1四半期から先行して有償でのアサインメントが実現できました。

ただし、彼らは全社で見た時には単価が低いメンバー層になるため、早期のアサインメントが進んだことが、全社の平均単価を押し下げる要因となっています。その結果、前年同期および前期末と比較すると平均単価がやや下がっています。

こちらについては第2四半期以降、昇格メンバーの単価アップに加え、顧客企業とも単価交渉を徐々に進めているため、通期で掲げている平均単価を達成できるよう進めていきます。

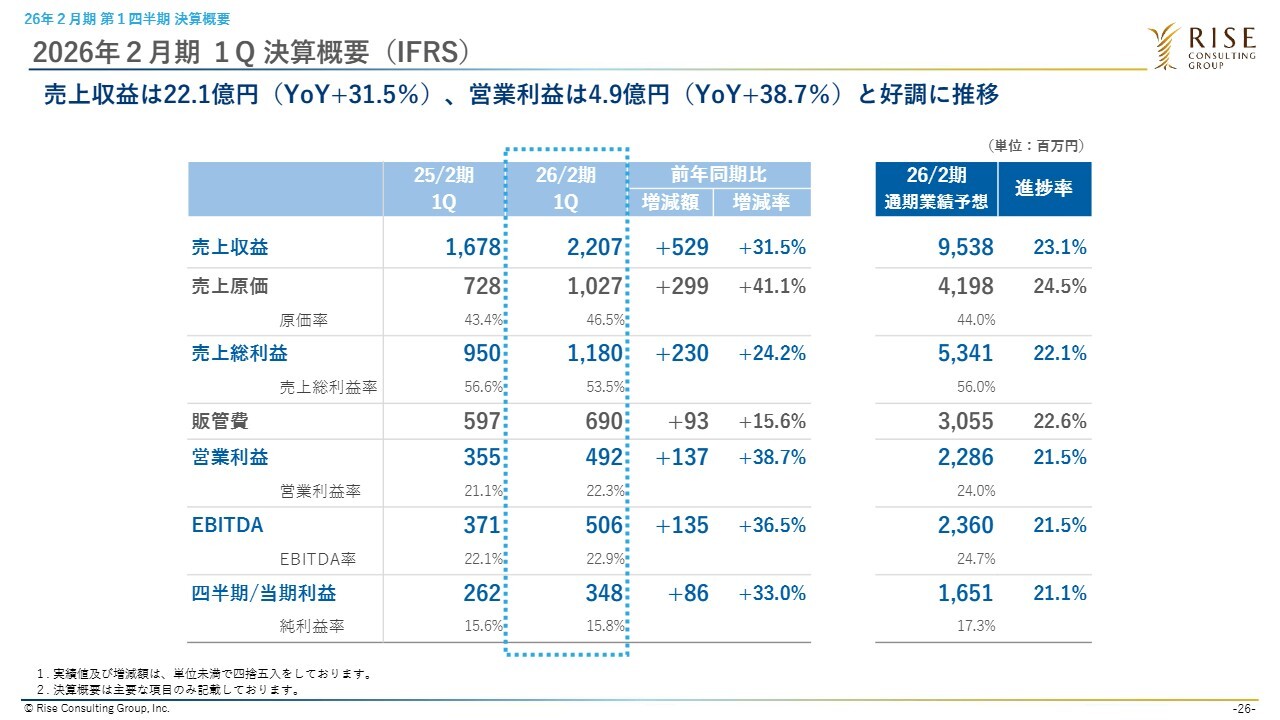

2026年2月期 1Q 決算概要(IFRS)

決算概要です。第1四半期は好調なスタートを切ることができました。

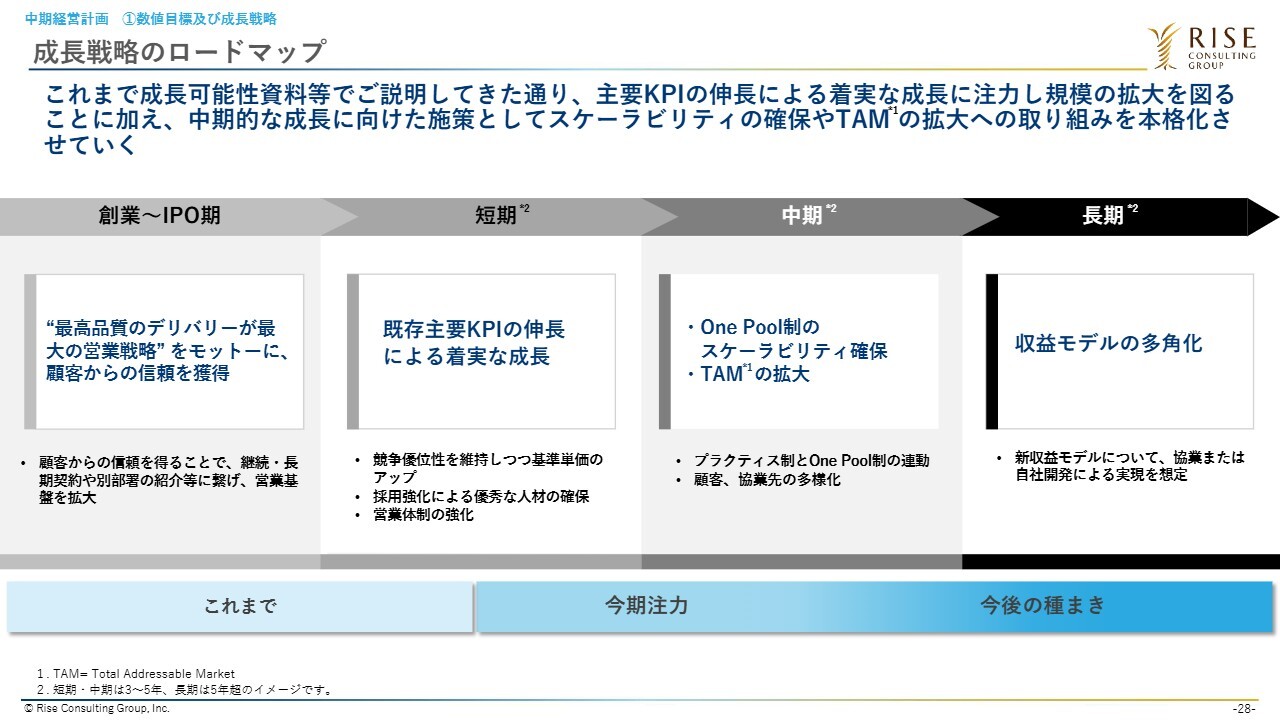

成長戦略のロードマップ

中期経営計画についてご説明します。まず成長戦略のロードマップです。上場時からご説明している内容になりますが、現在、当社は短期から中期のフェーズを進んでいます。

当社の主要事業である総合コンサルティングの主要KPIである人員数・稼働率・平均単価をいかに高められるかに徹底的にこだわりつつ、組織自体が大きくスケールしていく中で、スケール化に向けた取り組みに加え、面を取りにいくようないろいろな取り組みも現在進めているところです。

長期的には、コンサルティング事業以外の新たな収益モデルを確立し、事業の多角化も進めたいと思っています。そちらについては、2026年2月期から私がCEOのミッションとして一部取り組みを開始しています。

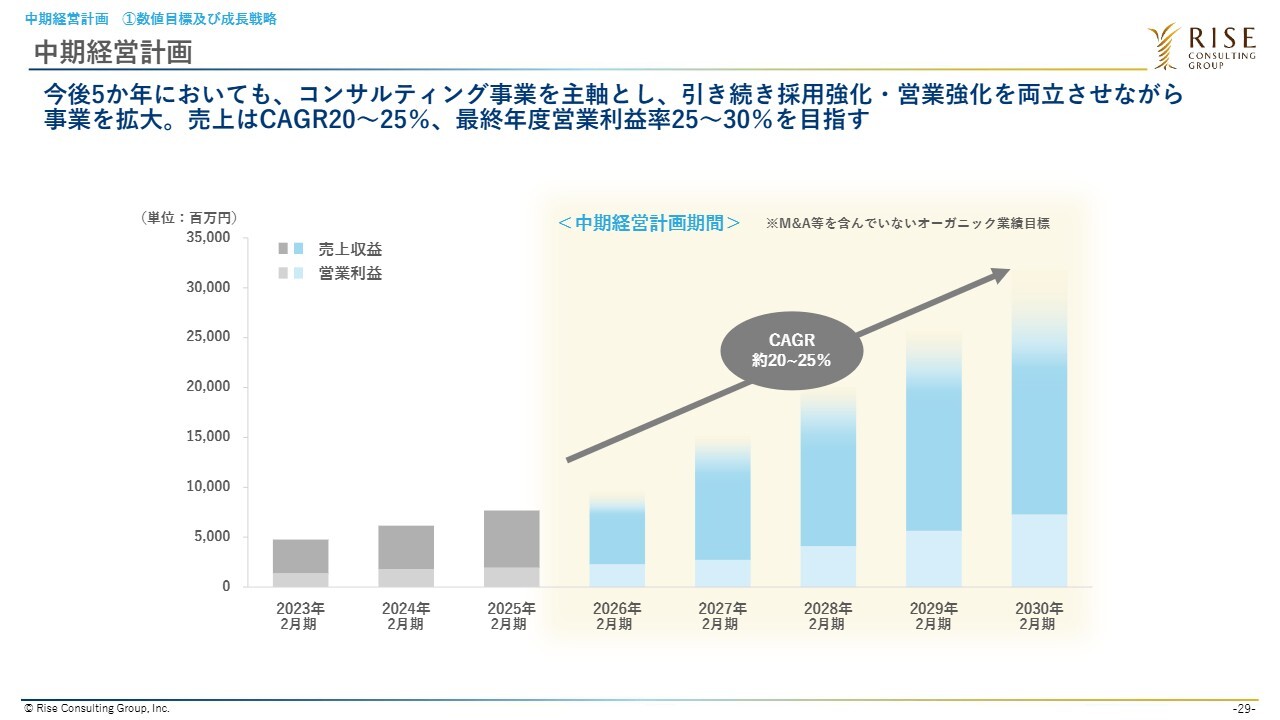

中期経営計画

当社の中期経営計画です。この中期経営計画期間の5年間で、売上は年平均成長率20パーセントから25パーセント、営業利益率については、最終年度で25パーセントから30パーセントを目指していきます。

コンサルティング業界の市場規模は、各種レポートにおいても、今後も堅調に伸びていくと言われています。生成AI等に一部代替されていく業務もありますが、生成AIを活用した新規事業やさまざまな取り組みも含め、むしろアップサイドがあると思っているため、引き続きコンサルティング需要は高いと見ています。

また、現状のコンサルティング業界の市場規模は、主要なコンサルティング会社の売上を推計して積み上げていくと、1.5兆円程度あるのではないかと考えています。

そのような中で、当社は2026年2月期に100億円程度の売上目標を掲げています。継続的に25パーセント程度の成長を実現すると、2030年には売上規模250億円程度が見えてきます。なすべきことをきちんと実行していけば、当社が獲得できる市場シェアはまだまだたくさんあると思っています。

そのため、コンサルティング事業の部分については、目標として掲げている売上CAGR20パーセントから25パーセントをしっかり達成していきたいと思っています。同時に、それ以外のアップサイドもあると思っているため、この中期経営計画期間の中で新たな挑戦にも取り組んでいきたいと考えています。

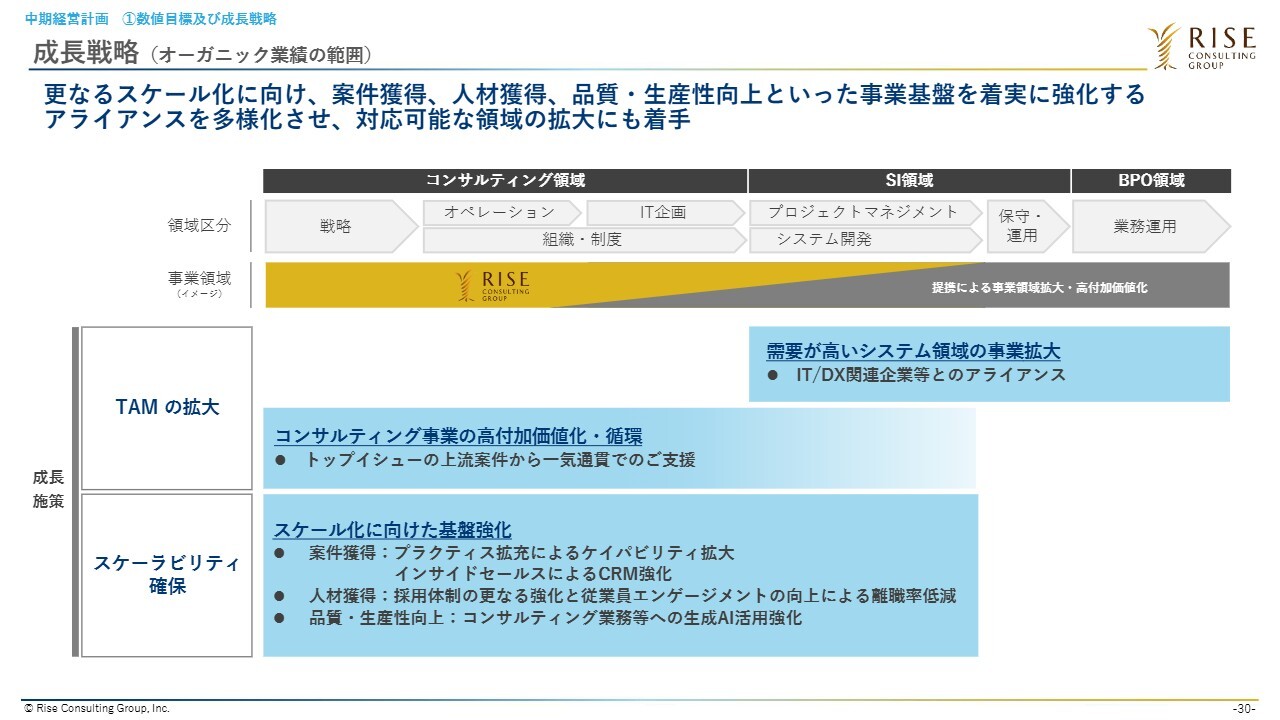

成長戦略(オーガニック業績の範囲)

総合コンサルティング領域における成長戦略について、オーガニック業績の範囲をご説明します。

当社は先ほどお示ししたロードマップのとおり、「スケーラビリティ確保」「TAMの拡大」を行うフェーズにあり、その中で大きく3点の取り組みを考えています。

まずは、スライド下段に記載した「スケール化に向けた基盤強化」です。当社にとって、案件獲得、人材獲得、その前提となる品質・生産性向上は非常に重要な要素になります。常日頃から当社が徹底していることではありますが、この本質を忘れずに、今後も丁寧に取り組んでいきたいと考えています。

その上で、中段の「TAMの拡大」において、2つのことに取り組みます。

コンサルティング業界において、日本国内ではIT/DXの需要が非常に高い状況です。日本の体質として、ITベンダーを含めた外部への依存度がもともと高かったこともあり、今後も需要は継続すると見ています。

そのため当社では、NTTデータ社やSHIFT社との提携を通じ、IT/DXのボリュームゾーンをしっかり獲得していくことを考えており、取り組みも強化している状況です。

一方で、コンサルタントの価値や成長、やりがい、ファームへの定着率向上のためにも、より上流と言われる案件も着実に確保していく必要があると考えています。当社は、上流案件と業務・IT案件のポートフォリオは3対7程度の比率が適正と考えています。上流案件については、中段に記載している「コンサルティング事業の高付加価値化・循環」として、「トップイシューの上流案件から一気通貫でのご支援」を進めるため、鋭意取り組んでいるところです。

当社が現状得意とするのは、事業部門のトップや事業部長といった方々に対し、さまざまな事業戦略や企画実行をご支援するケースです。ただし、もう一段上のトップの経営層と直接接点を持ち、例えば中期経営計画やビジョン策定といった最上流のテーマを取ることで、そこから連なってくる新規事業創出やシステム刷新、組織改革などのご支援につなげることができると考えています。

現在、いくつかの顧客企業においてそのような成功事例を積み上げている最中です。今後もこのような取り組みを進め、外資系の戦略ファームなどがご支援しているような最上流の案件比率をより高めていきたいと思っています。

TOPICS ~SHIFT社との資本業務提携について

TOPICSとして、SHIFT社との資本業務提携についてあらためてご紹介します。元々は当社の大株主であったPEファンドがイグジットを検討していたという経緯もありましたが、そのような中でも事業上のシナジーを最大化するため、複数の企業との会話や検討を経て、SHIFT社との資本業務提携が最適であるとの結論に至りました。

ご存じのとおり、SHIFT社は、テスト領域を中心にITやM&Aを組み合わせながら大きく成長している企業です。現在、SHIFT社は国内を中心に2,000社のアカウントを有しており、IT領域の例えばCIOと言われる情報システムのトップの方とも、強固な関係性を築かれていると聞いています。

IT領域においては、新しいシステム構想やIT刷新を実現していくために、その前段階として全体の戦略策定や業務整理が必要になりますが、そのような領域について、知見を持った当社と組むことにより、SHIFT社としてもシナジー創出が見込めます。

当社としても、今後の成長に向け、中期経営計画で掲げた戦略の実現につなげることができると考え、今回の資本業務提携に至りました。

4月末頃にSHIFT社への株式譲渡が行われ、5月中旬にキックオフを行い、そこからコミュニケーションを開始している状況です。今期の下期以降に1件から2件の成果を出せるよう鋭意連携を進め、丁寧に育てながら、来期以降に大きく花開かせていきたいと考えています。

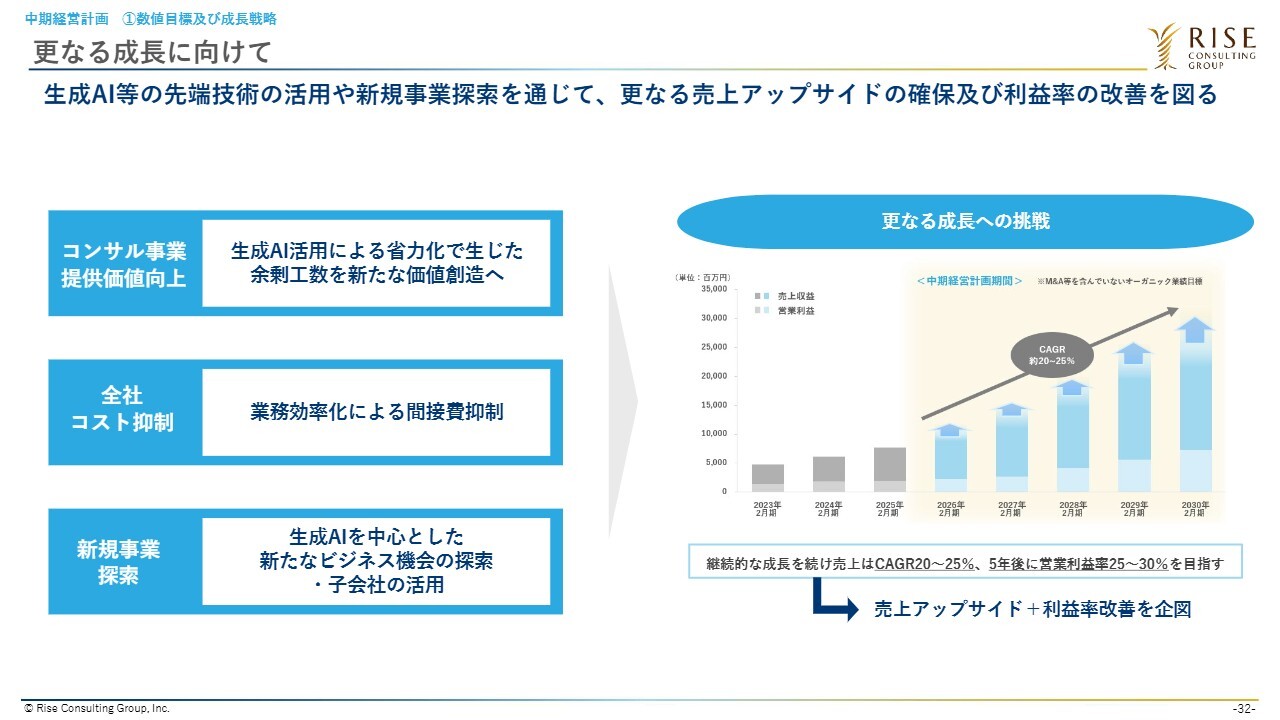

更なる成長に向けて

「更なる成長に向けて」と打ち出していますが、こちらは私主導で行っている生成AI等を活用した新規事業探索の取り組みについてです。

中期経営計画で掲げている売上高年平均成長率20パーセントから25パーセント、最終年度営業利益率25パーセントから30パーセントという目標については、オーガニックな成長で達成できると思っています。

したがって、この取り組みは、中期経営計画達成の蓋然性を高めるというよりも、その先のさらなるアップサイドを狙いつつ、営業利益率の改善を図るために、覚悟を持って開始した取り組みです。

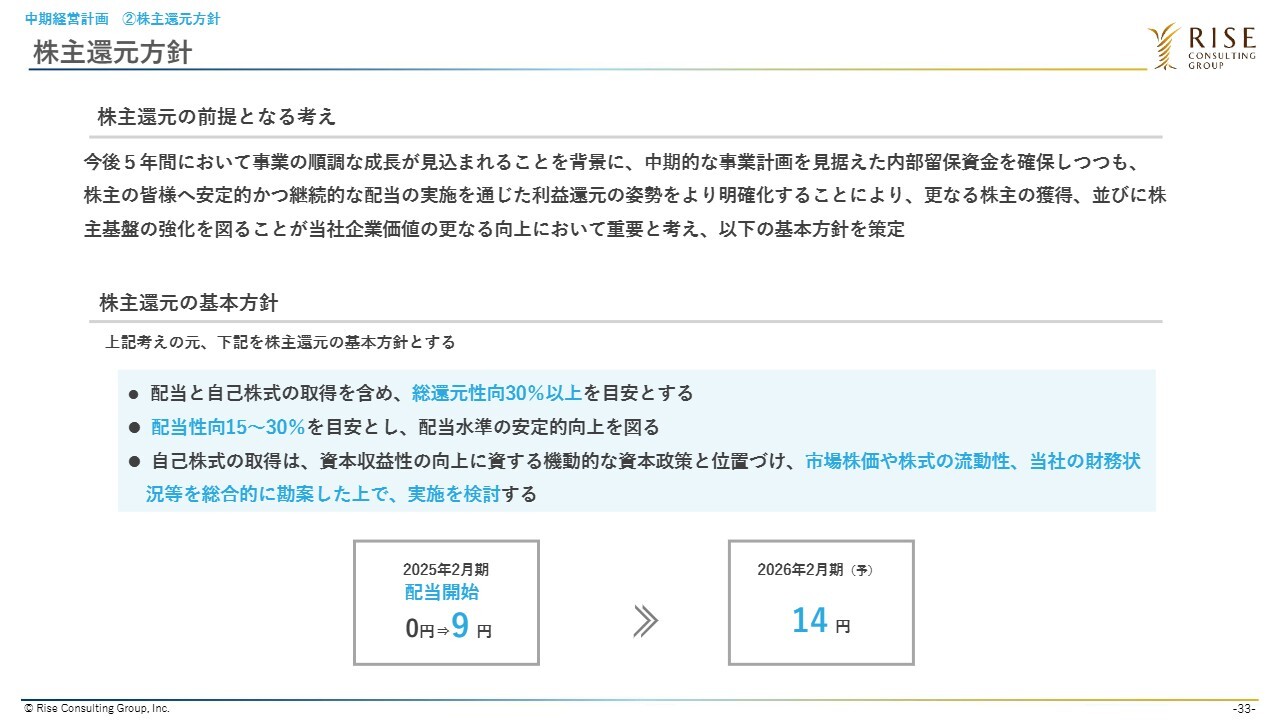

株主還元方針

最後に、株主還元方針についてご説明します。当社は上場時から、株主のみなさまへの還元を実現したいと常々考えてきました。

中期経営計画を発表するにあたり、内部留保や新規事業を含めた投資計画、そして今後の売上成長見込みをあらためて検討した結果、株主のみなさまに還元できる見通しが立ちましたので、2025年2月期末から配当を開始しています。

方針としては、総還元性向30パーセント以上を目安としながら、まずは配当性向15パーセントからスタートし、配当水準の安定的向上を図りたいと考えています。

以上でプレゼンテーションを終了します。ご清聴ありがとうございました。

質疑応答:競合他社について

新着ログ

「サービス業」のログ