扶桑薬品工業、2030年度の売上高700億円超・ROE8%超を目指す 透析剤シェア拡大、基礎的医薬品の販売拡大等により成長加速

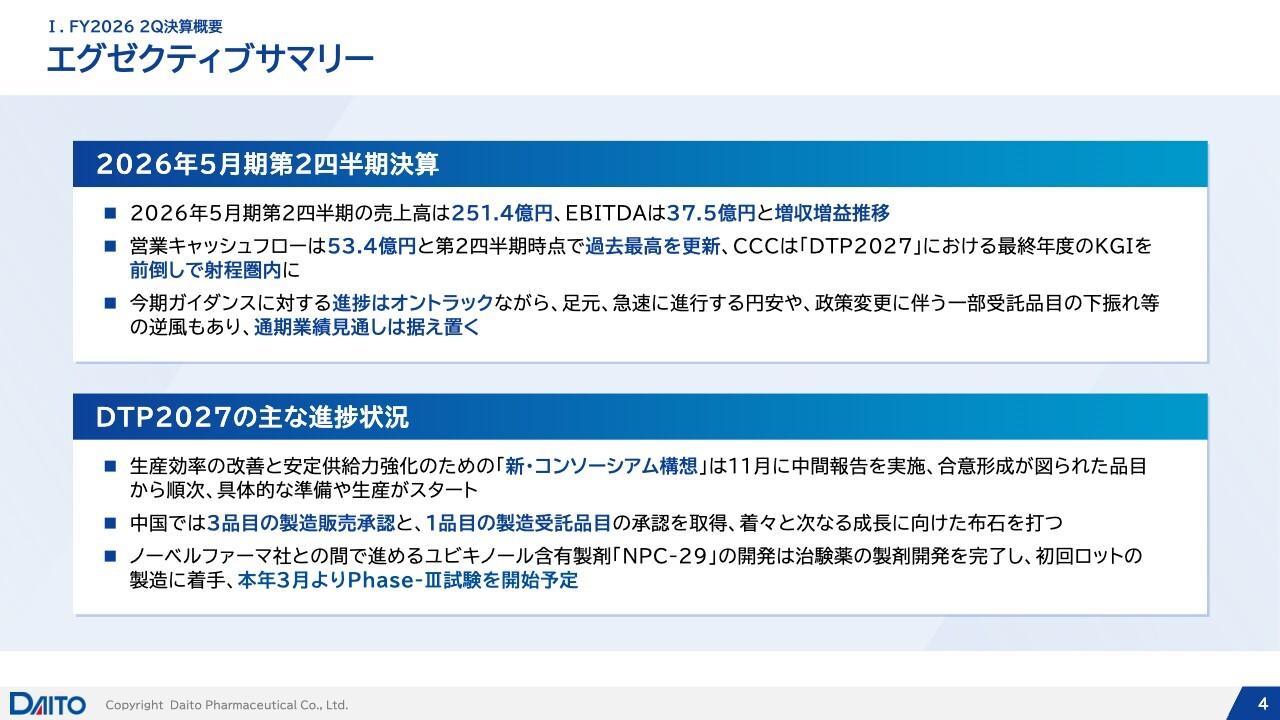

目次

戸田幹雄氏:代表取締役社長の戸田幹雄です。当社はこのたび、中期経営方針「FUSOビジョン2030 Next Stage」を策定しました。

本方針は2025年度から2030年度までの6ヶ年を対象期間とし、当社が今後進んでいく方向性を示したものです。

本日は、初めに当社の概要や事業環境を、そしてそれを踏まえ、中期経営方針の全体像と成長戦略についてご説明します。

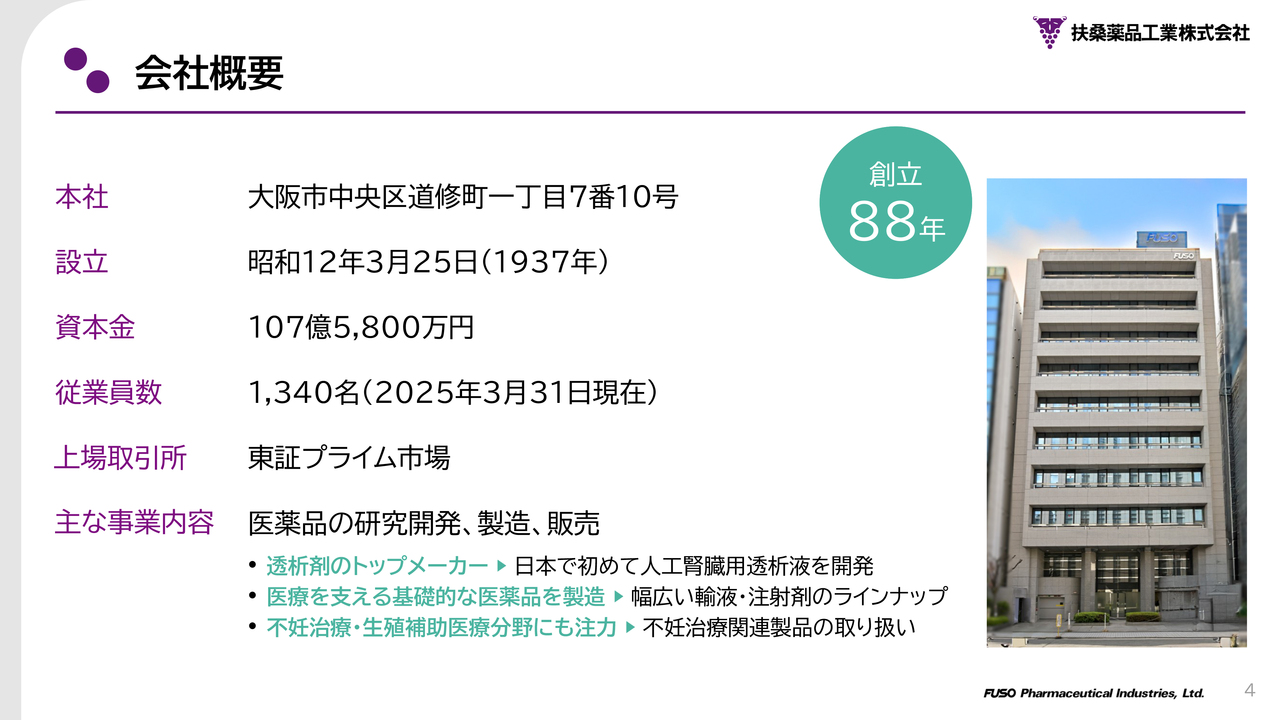

会社概要

まず、当社の概要と事業環境についてです。

当社の設立は昭和12年、今年で88年目を迎えました。

透析剤のトップメーカーであること、透析関連医薬品をはじめ、輸液・注射剤など、医療に不可欠とされる基礎的医薬品を多く製造販売する、日本有数の基礎的医薬品メーカーであること、そして、不妊治療・生殖補助医療分野にも注力していること、これらが、当社の大きな特徴です。

当社のパーパス(存在意義)

当社のパーパスは、「生命(いのち)支えて、生命(いのち)育む」です。

このたび当社は、当社の想いとして多くの場面で使用していたこのフレーズをパーパスに昇華させました。

透析液や輸液といった、いのちを支える、なくてはならない医薬品をつくり続けることを、改めて当社のあるべき姿として再確認しました。

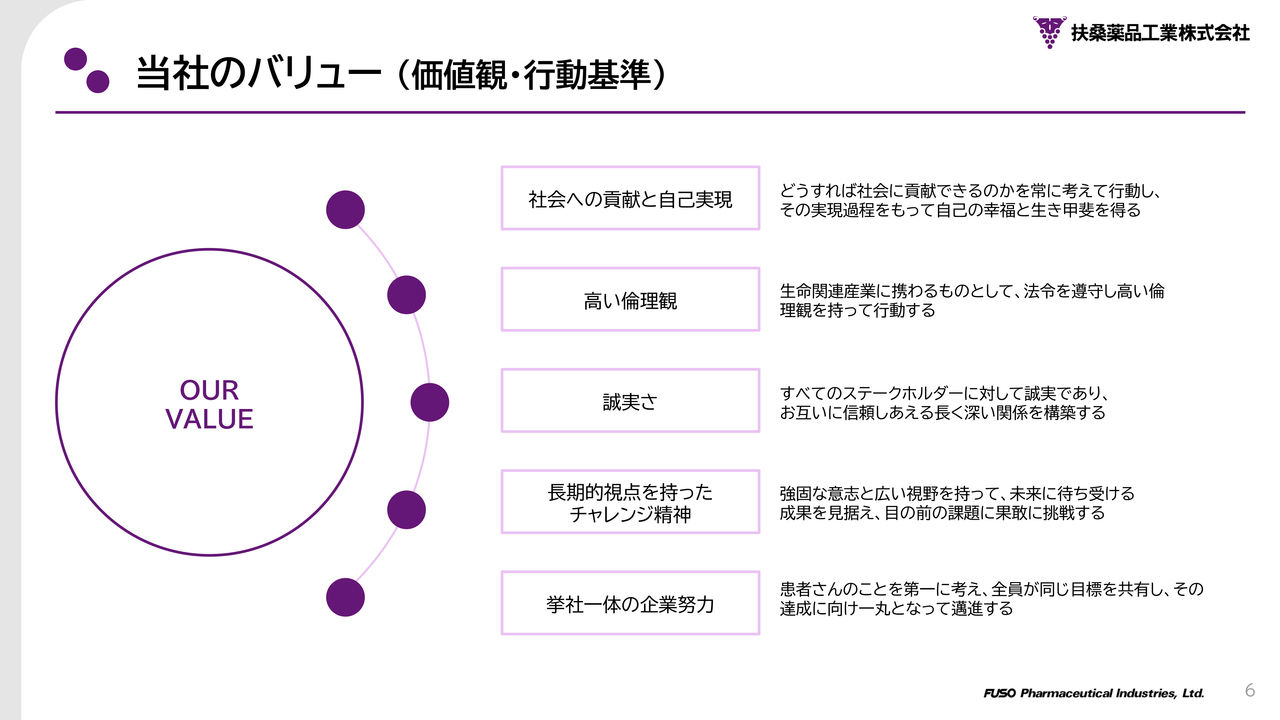

当社のバリュー(価値観・行動基準)

当社のバリューです。

創業以来88年間紡いできた歴史の中で大事にしてきた社是・経営理念を進化・深化させ、このたび新たな価値観・行動基準として、5項目のバリューを設けました。

基礎的医薬品という、医薬におけるインフラともいうべき機能を担う企業として、高い倫理観と誠実さを大事にし、長期的視点を持ったチャレンジ精神で課題に立ち向かい、挙社一体の企業努力を以って社会への貢献と自己実現を目指します。

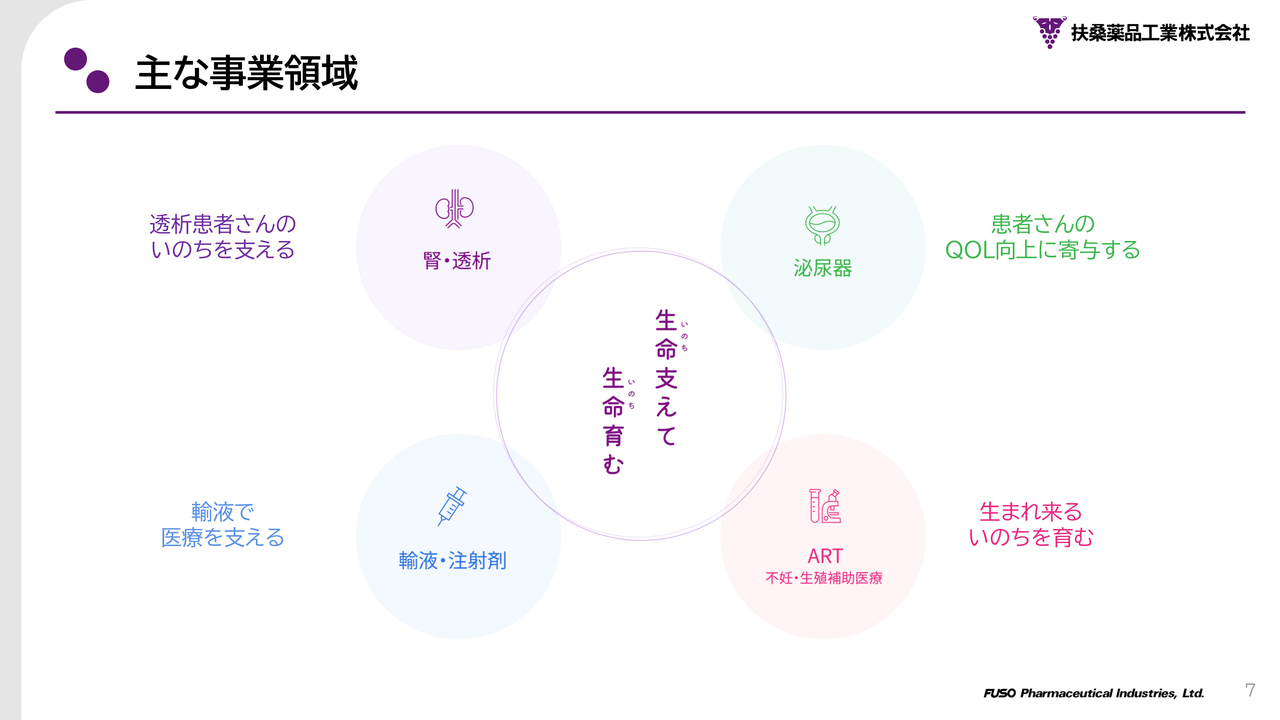

主な事業領域

当社の主な事業領域です。

透析患者さんのいのちを支える「腎・透析」、輸液で医療を支える「輸液・注射剤」、患者さんのQOL向上に寄与する「泌尿器」、不妊・生殖補助医療である「ART」、以上の4領域にわたっています。

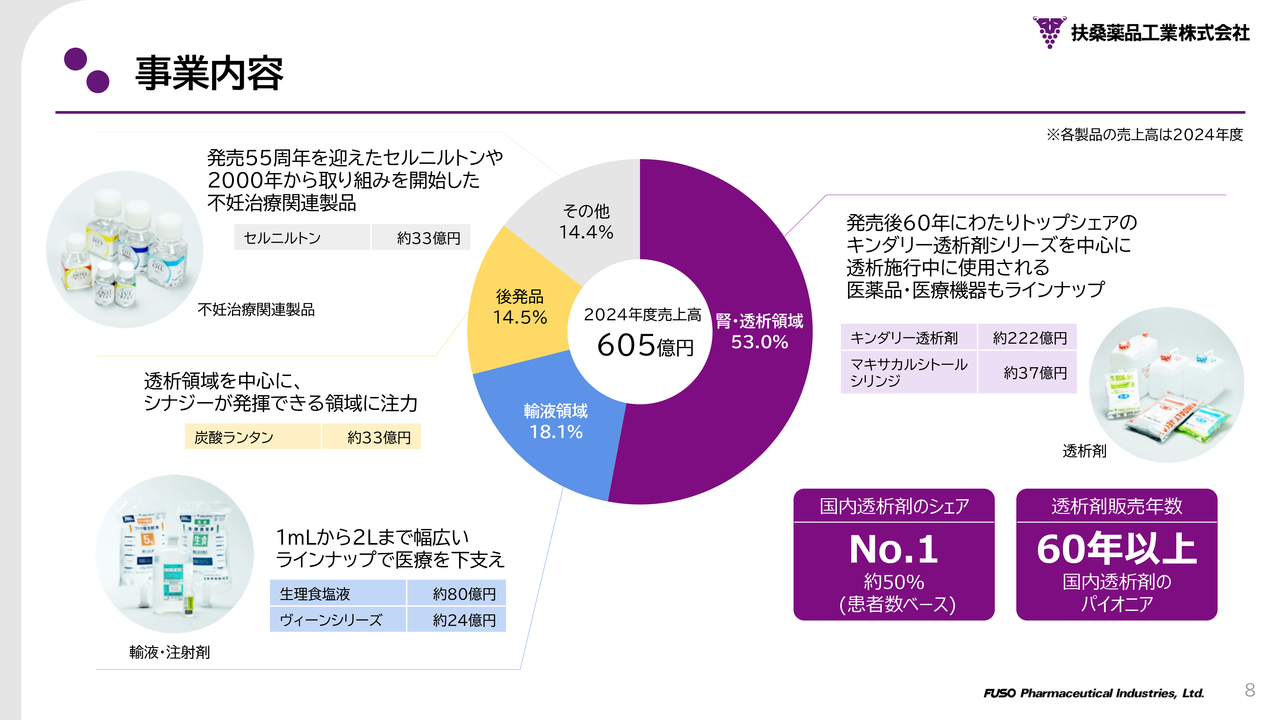

事業内容

2024年度の各領域別売上高構成比です。

5割強を占めるのが、「腎・透析領域」です。

透析剤の販売年数は60年にわたり、国内透析剤のシェアNo.1を誇ります。

その他、幅広いラインナップの輸液・注射剤、透析領域を中心とした後発品、泌尿器領域で長く使用されている「セルニルトン」など、医療を下支えする製品を多く取り扱っています。

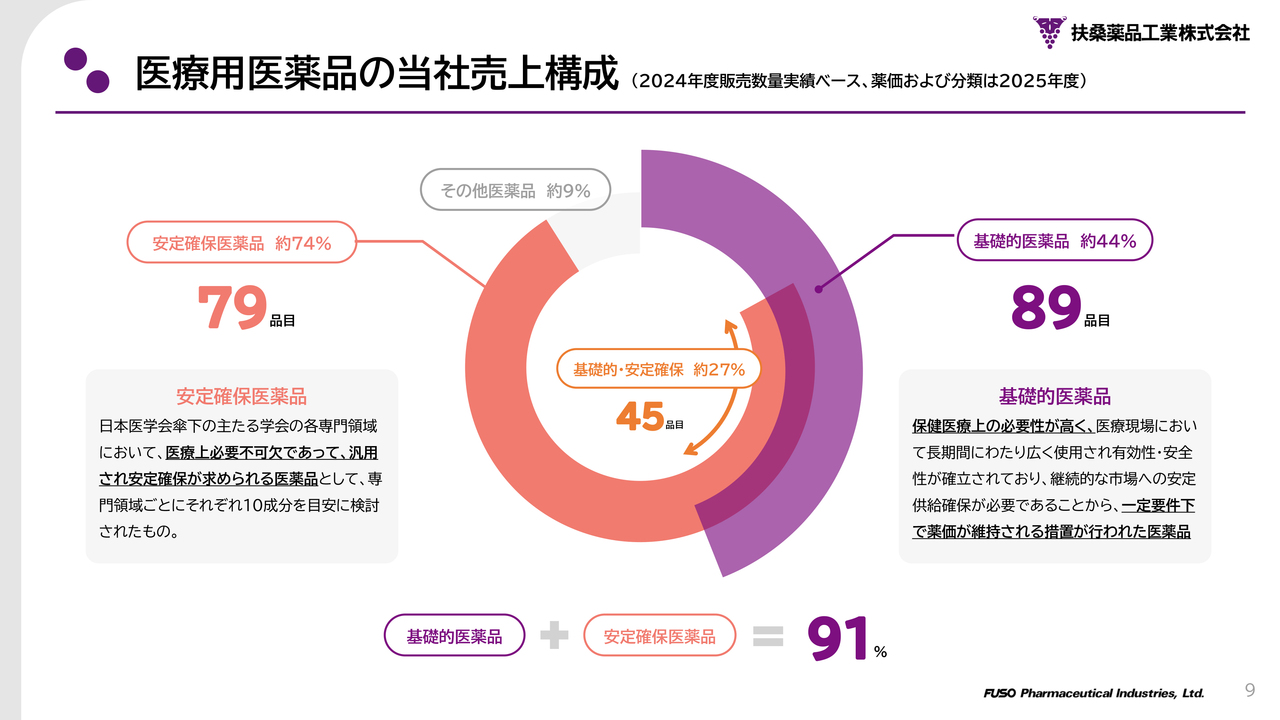

医療用医薬品の当社売上構成

当社の特徴は、医療用医薬品の売上のうち「基礎的医薬品」「安定確保医薬品」が大半を占めていることにあります。

スライドの図は医療用医薬品の位置づけ別にカテゴリー分けしたものです。

保険医療上の必要性が高く、一定要件下で薬価が維持される措置が行われた医薬品である「基礎的医薬品」が約44パーセント、89品目であり、各専門領域において、学会から、医療上不可欠であり、安定確保が求められるとされる「安定確保医薬品」が約74パーセント、79品目です。

これらを合わせると、実に9割以上を占めています。

医療において、特に不可欠とされる医薬品の安定供給を担っている、これが扶桑薬品工業の大きな特徴です。

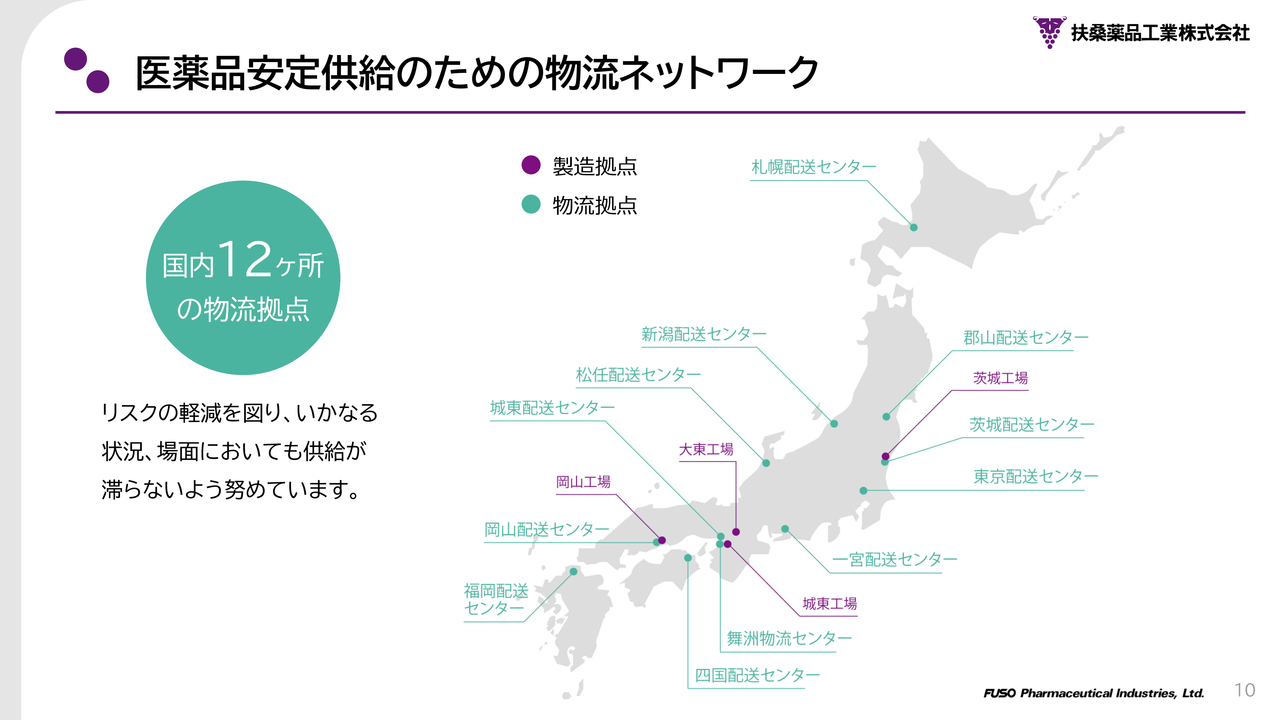

医薬品安定供給のための物流ネットワーク

このため、当社の優先事項は安定供給であり、国内4工場、とりわけ岡山県、茨城県に大規模な製造拠点を東西分散配置することで、リスクの低減を図っています。

また、在庫確保・安定的な配送を実現するため、物流拠点を全国12ヶ所に構えており、いかなる状況・場面においても供給が滞らず行われるよう、鋭意努力しています。

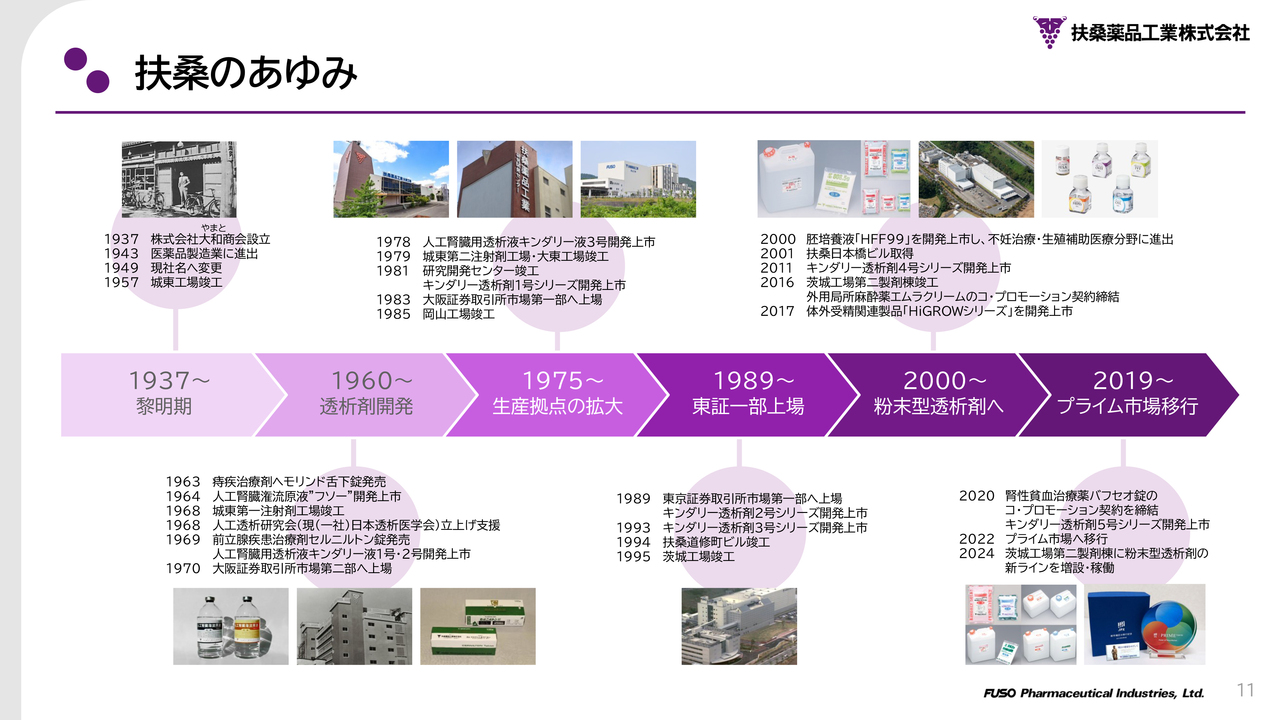

扶桑のあゆみ

当社の創業からの歩みはスライドのとおりです。

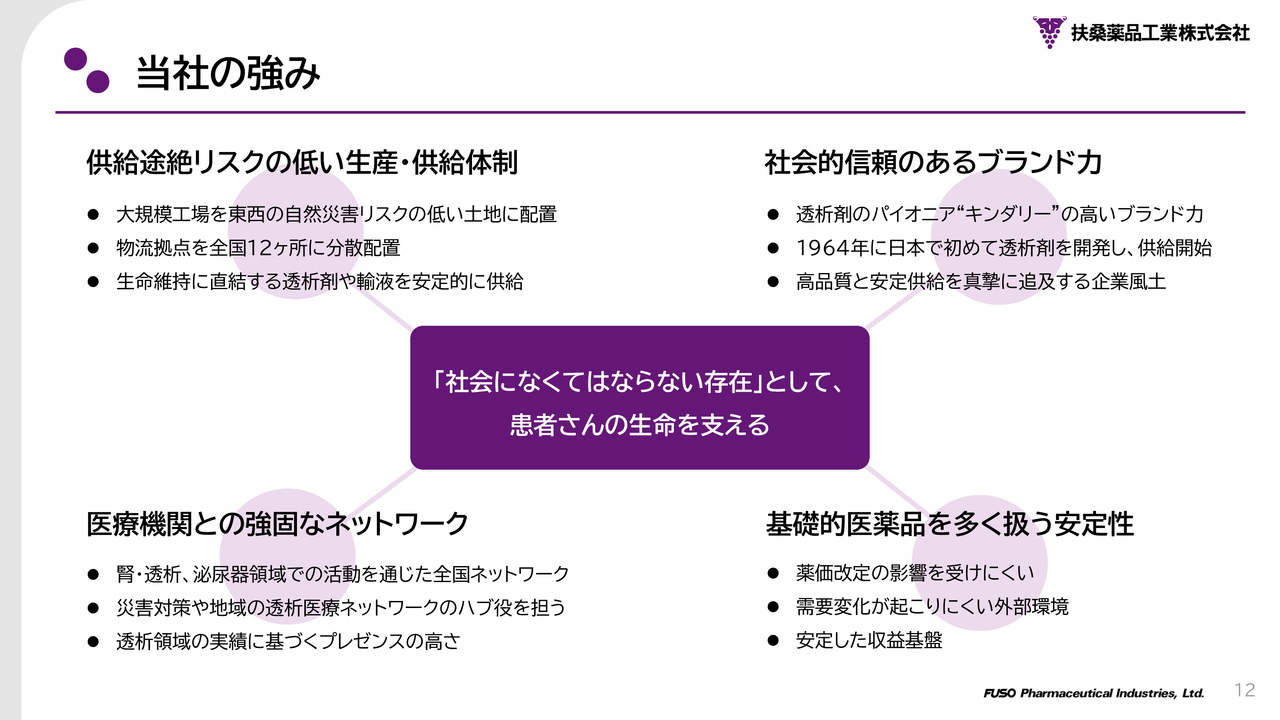

当社の強み

会社設立以来、88年の歴史で培ってきた当社の強みは、「『社会になくてはならない存在』として、患者さんの命を支えることを第一に、高品質な製品の安定供給という使命を長年にわたって真摯に追求し続ける経営姿勢および企業風土と、それによって築かれた社会からの信頼」です。

この強みは、当社の際立った特徴である、「供給途絶リスクの低い生産・供給体制」「長年にわたる医療機関との強固なネットワーク」「社会的信頼のあるブランド力」「基礎的医薬品を多く扱う安定性」という4つの要素により構成されています。

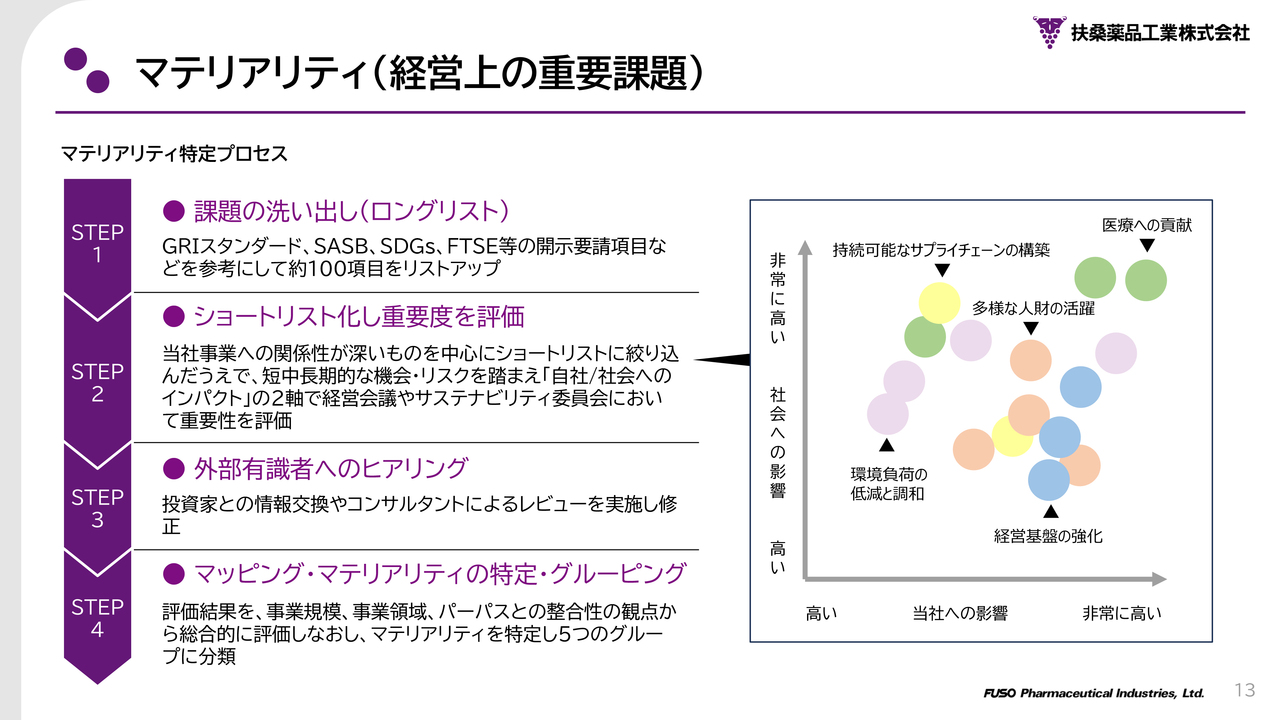

マテリアリティ(経営上の重要課題)

戸田幹洋氏(以下、戸田幹洋):スライドはマテリアリティの特定プロセスです。

当社は、本方針策定にあたり、当社事業への関係性が深い社会課題を抽出し、短中長期的な機会・リスクを整理しました。

経営会議やサステナビリティ委員会において、自社へのインパクトと社会へのインパクトの2軸で重要性を評価し、外部有識者へのヒアリングを経て特定しました。

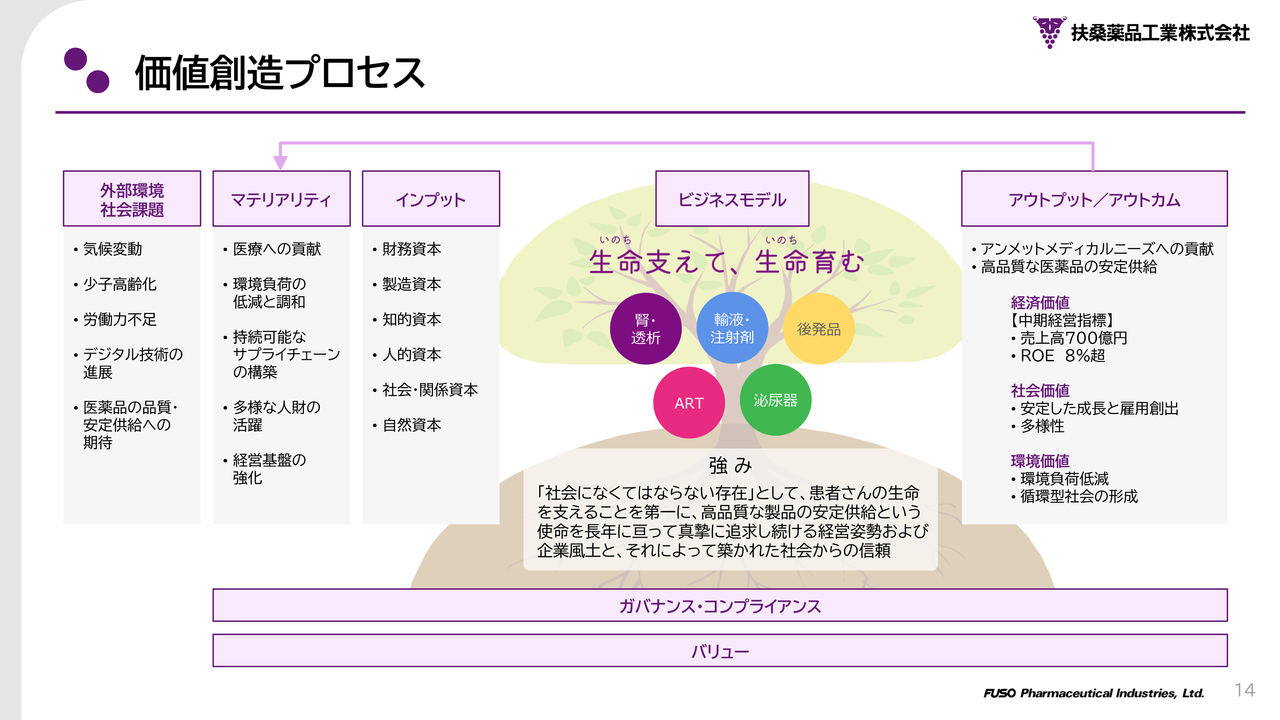

価値創造プロセス

マテリアリティを含む、当社の価値創造プロセスです。

基礎的な医薬品を多く製造販売していることから、医薬品の安定供給をはじめとするさまざまな要請を社会から受けています。

当社の強みを活かし人的資本や知的資本などのさまざまな資本を投入し、特定した5つのマテリアリティの解決に向けて取り組み、「生命支えて、生命育む」ことで、患者さんをはじめとする多くのステークホルダーや社会に貢献していきます。

また、ステークホルダーと価値を共創し、価値創造プロセスのサイクルを循環させていくことで、当社の持続的な企業価値向上と、社会の持続的な発展につなげていきます。

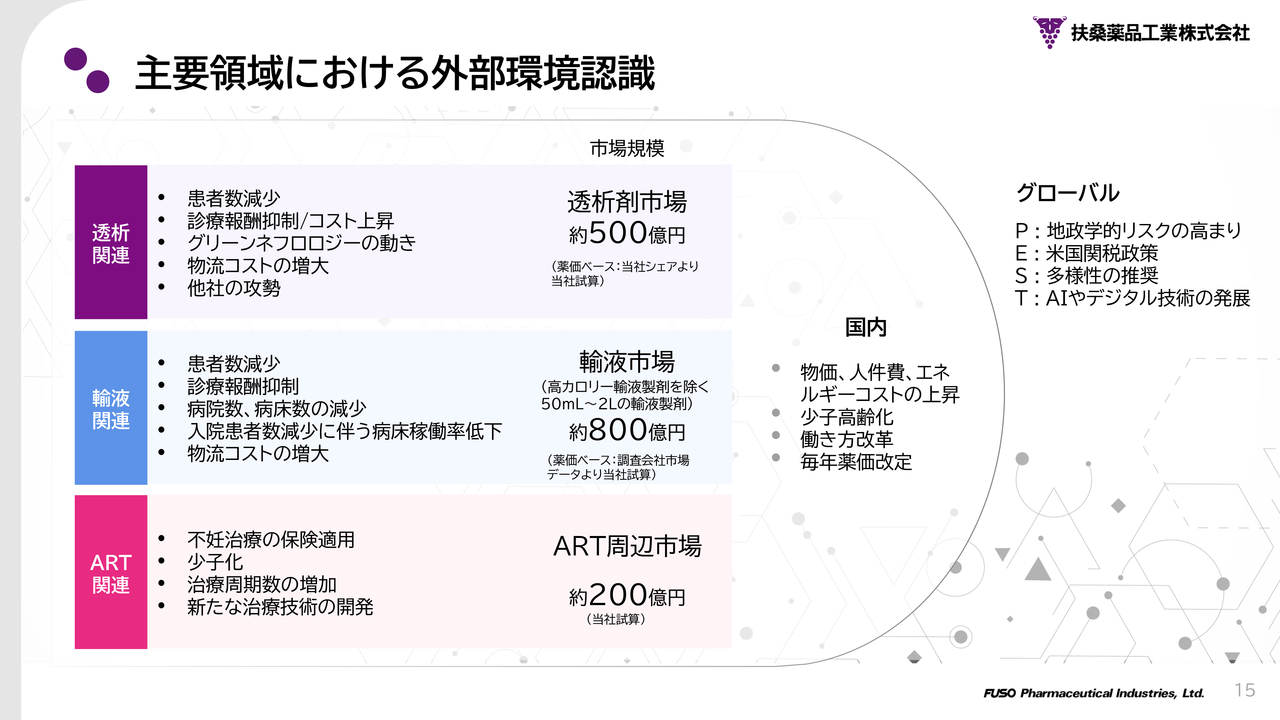

主要領域における外部環境認識

ここからは、当社を取り巻く事業環境についてご説明します。

当社の主要領域である透析医療市場では、CKD(慢性腎臓病)対策やCKM(保存的腎臓療法)導入により、透析導入患者数が減少傾向にあります。加えて、透析患者の高齢化が進み、死亡率も上昇していることから、透析患者数は、緩やかな減少傾向に転じています。

他方、医療機関は診療報酬抑制や人件費、材料費の高騰により、厳しい経営状況にあります。さらに、透析治療はその性質上、環境への影響が大きい医療分野の1つと認識されており、「グリーンネフロロジー」という環境負荷を低減し、持続可能性を高めることを目指す新しいアプローチがスタートしています。このような厳しい環境下で、競合他社も新製品の開発に注力する動きがあります。

輸液市場は医療の進歩と社会構造の変化に伴い、今後も持続的な成長が見込まれる一方で、医療機関の経営環境の厳しさから、病院数や病床数の減少が危惧されています。

また、安定供給確保のための継続的な設備投資も必須であり、装置産業としてのコスト増大が大きな課題となっています。

ART(生殖補助医療)市場においては、少子化対策として2022年4月から不妊治療が保険適用されたことにより、治療へのアクセスは大幅に改善し、治療を受けやすい環境が整備されつつあります。これにより、市場規模の拡大が期待され、技術革新による治療成績の向上により、今後も堅調に拡大していくと予測されています。

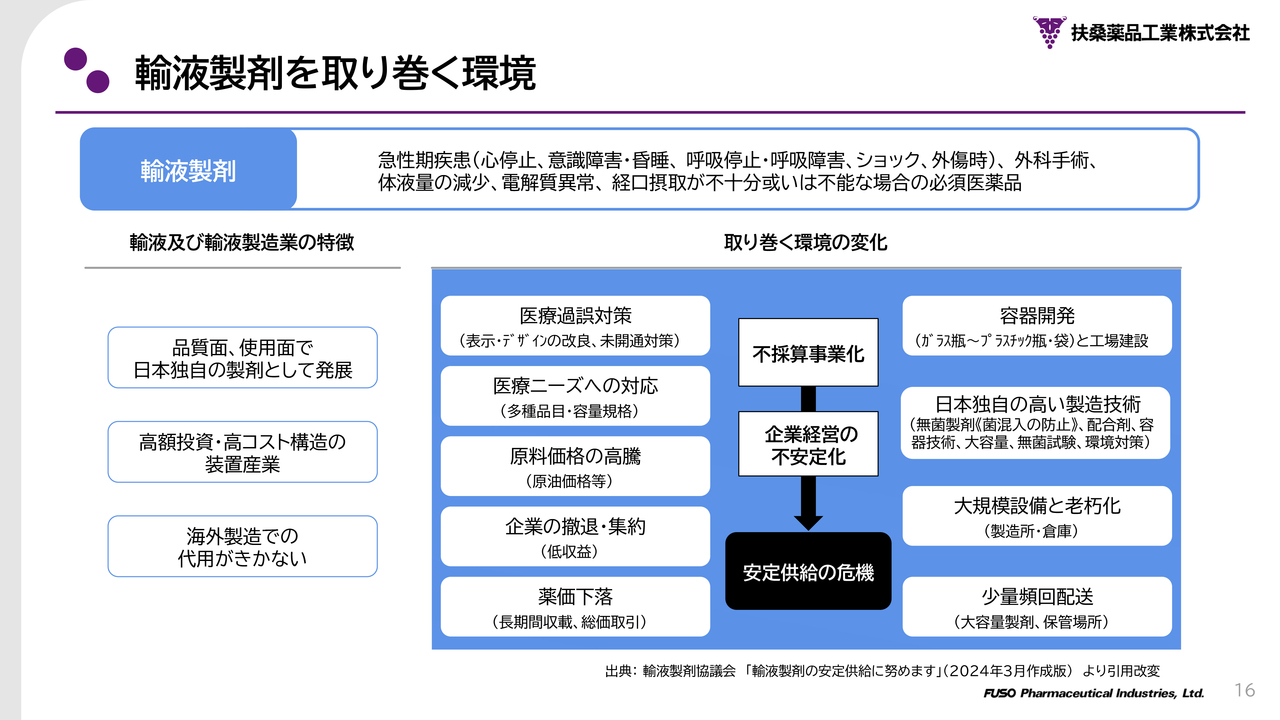

輸液製剤を取り巻く環境

輸液製剤を取り巻く環境について、当社が加盟する輸液製剤協議会の資料を参考に説明します。

輸液の製造にあたっては、厳重な無菌管理が必要であり、製造設備の維持・更新には大きなコストを要します。

品質の確保や収益性の面でも、多くの課題が存在します。特に、原油取引価格の上昇は、容器の製造コストや流通にも、大きな影響を与えています。

このように、輸液製剤は高額な投資が必要な高コスト構造である一方、品質面や使用面で日本独自の製剤として発展してきたという背景から、国内メーカーが安定供給を続ける必要があります。

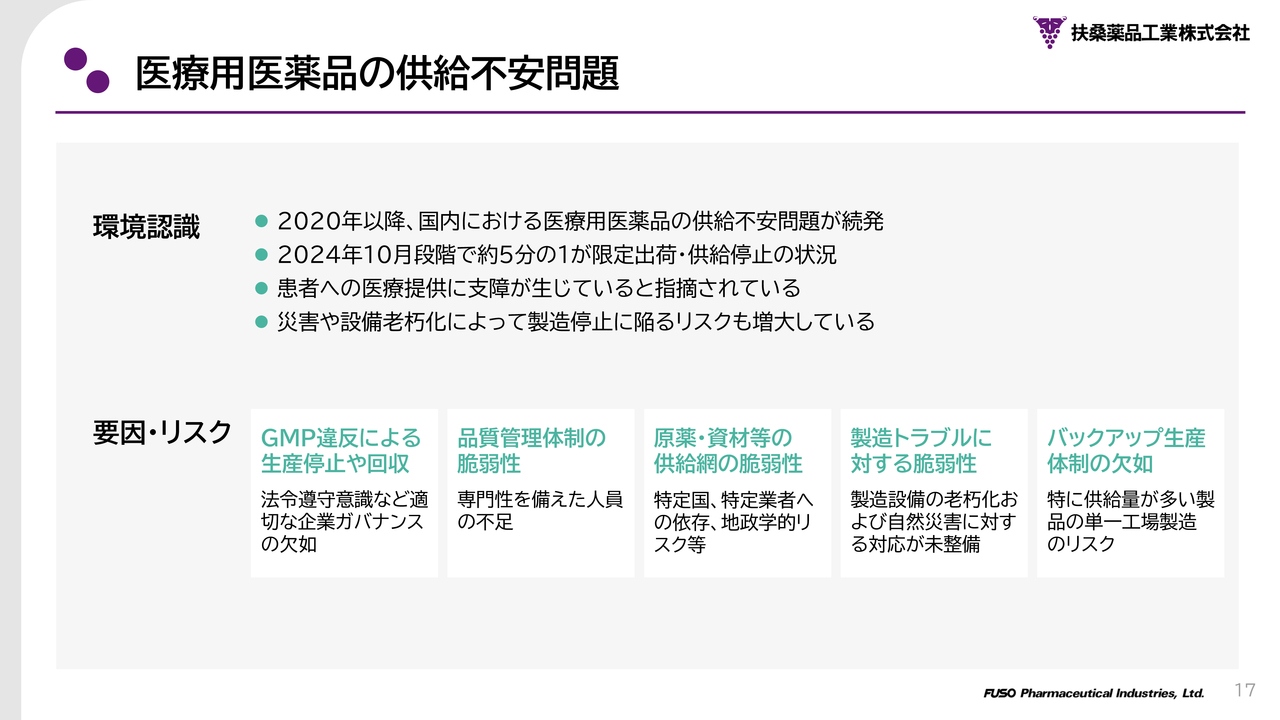

医療用医薬品の供給不安問題

また、医療用医薬品においても、供給不安が重要な問題となっています。

2020年以降、国内では医療用医薬品の供給不安問題が継続しています。直近のデータでは、2024年10月時点で約5分の1の医薬品が、限定出荷または供給停止の状況にある、と指摘されており、患者さんへの医療提供に支障が生じています。

この供給不安を引き起こしている主要な要因とリスクは、スライドのとおり大きく5つに分けられます。

災害や設備の老朽化によって、製造停止に陥るリスクも増大しており、早急な対策が求められています。

ここまで当社の概要や事業環境についてご説明しました。

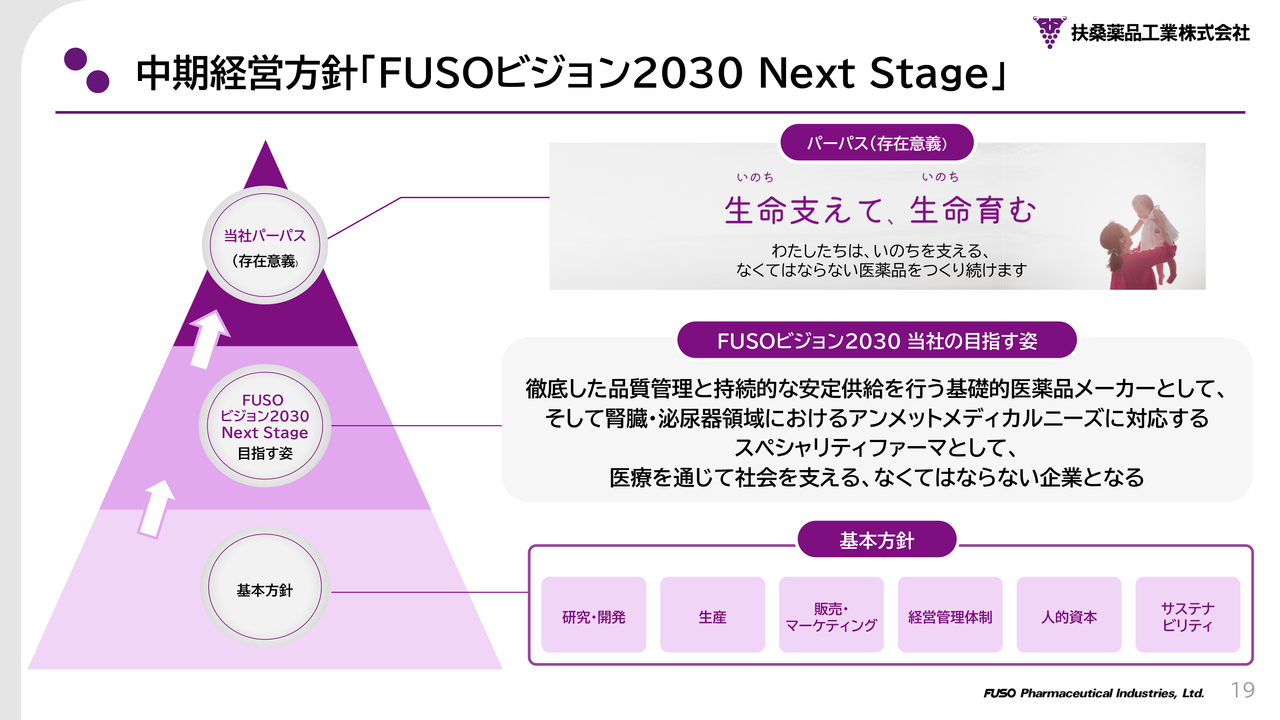

中期経営方針「FUSOビジョン2030 Next Stage」

ここからは、中期経営方針「FUSOビジョン2030 Next Stage」について、ご説明致します。

「FUSOビジョン2030」で目指す姿は、「徹底した品質管理と持続的な安定供給を行う基礎的医薬品メーカーとして、そして腎臓・泌尿器領域におけるアンメットメディカルニーズに対応するスペシャリティファーマとして、医療を通じて社会を支える、なくてはならない企業となる」ことです。

6つの基本方針の着実な推進を通じて、目指す姿とパーパスを実現していきます。

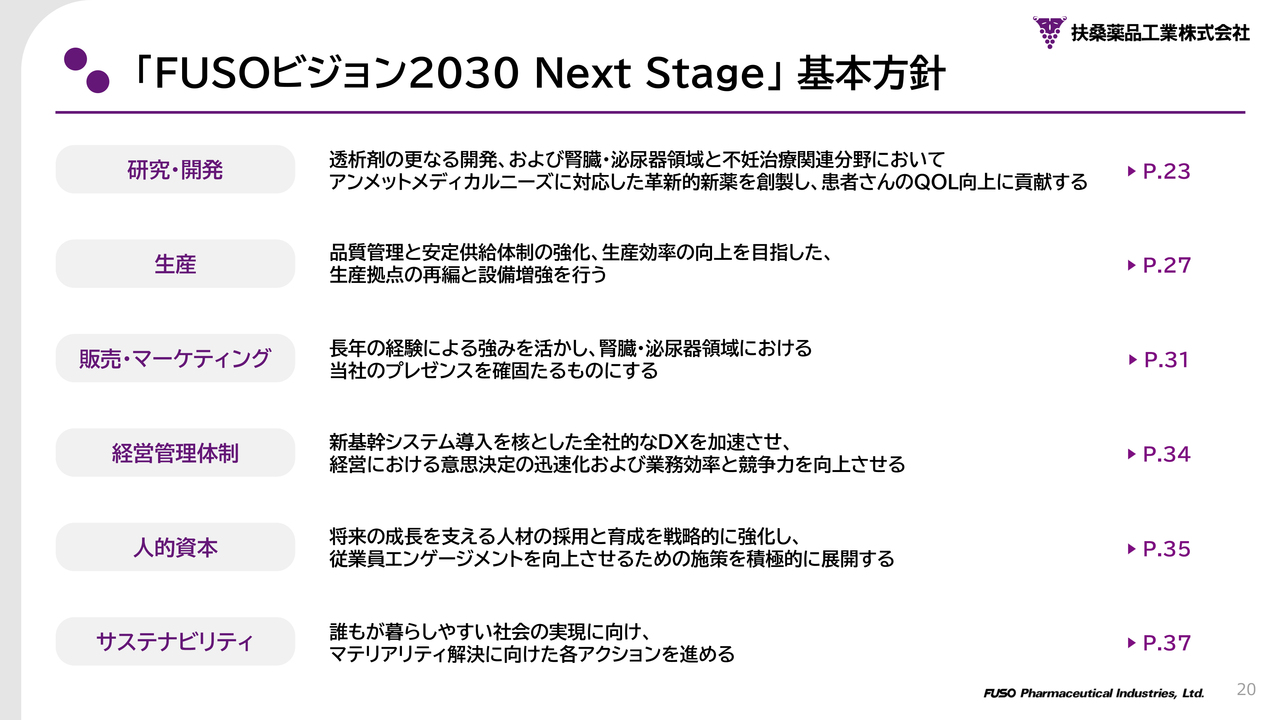

「FUSOビジョン2030 Next Stage」基本方針

基本方針のサマリーはスライドのとおりです。

各方針については該当する箇所で詳しくご説明します。

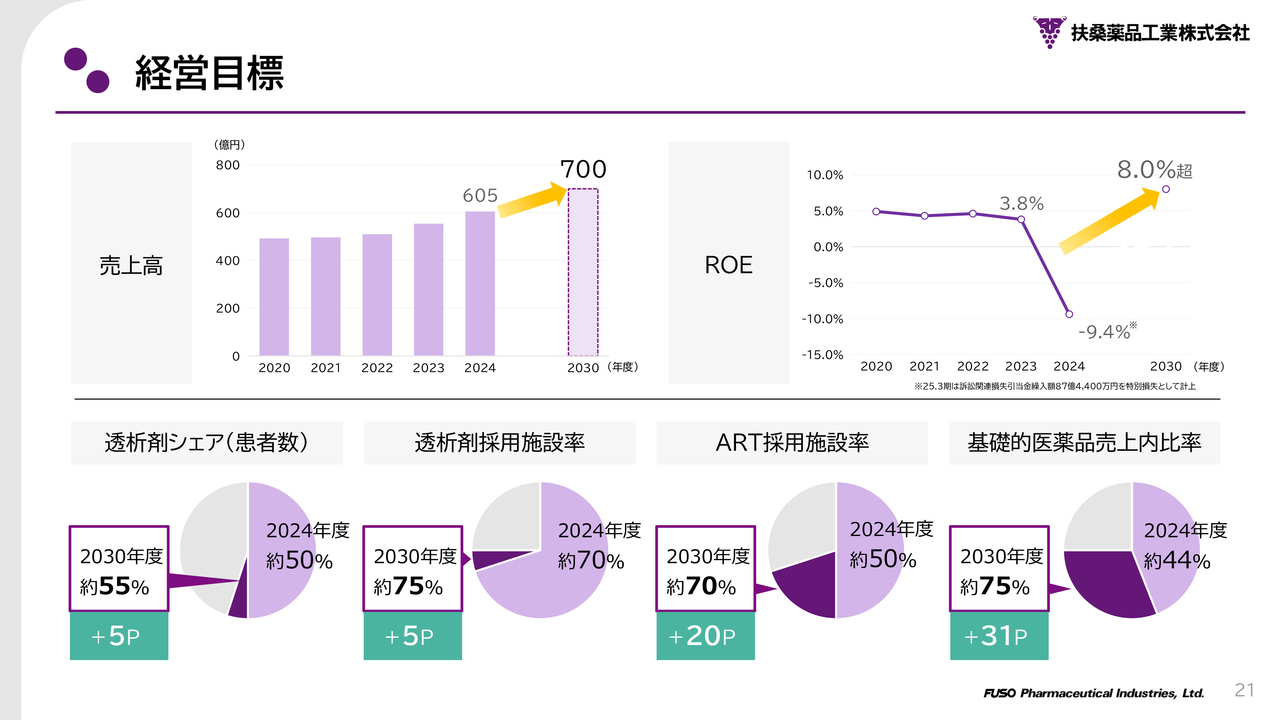

経営目標

経営目標です。

2030年度の売上高700億円超、ROE8パーセント超を目標としています。2018年度から6期連続増収中であり、基本方針の取り組みを通じて、成長を加速させていきます。その前提として、特に販売・マーケティングにおける4つのKPIを設定しています。

まずは、透析剤のシェアです。透析治療における当社の製品が、より多くの患者さんや医療機関に選択いただけるよう、市場での存在感を高めていくことにより、患者数ベースでの透析剤シェア5ポイント増の55パーセントを目指します。

次に、透析剤採用施設率です。より広範な地域、より多くの施設で当社の透析剤が活用されることを目指し、全透析施設における当社透析剤採用施設の割合を、5ポイント増の75パーセントまで高めます。

3つ目は、ART採用施設率です。ART(生殖補助医療)の分野においては、不妊治療の保険適用拡大など、市場が大きく変化しているさなかです。この好機を捉え、より多くの治療施設や患者さんに当社の製品・サービスをご利用いただけるよう、全ART施設における当社製品採用施設の割合を、20ポイント伸ばし70パーセントまで高めます。

そして、基礎的医薬品売上内比率です。当社の重要基盤である「基礎的医薬品」の目標です。医療の下支えとなる基礎的医薬品の安定供給を使命とし、引き続き医療貢献していくという当社の強い意志を表すもので、医療用医薬品の売上高における基礎的医薬品が占める割合を、現在より31ポイント伸ばし、75パーセントまで高めることを目指します。当社の大きな特徴であり、強みでもあるこの分野で、しっかりとプレゼンスを維持・強化していきます。

これらの目標は、単なる数値目標に留まらず、当社の持続的な成長、そして医療への貢献を両立させるための重要な羅針盤です。後程お示しする販売・マーケティングにおける基本方針を着実に遂行し、目標達成に向けて、全社一丸となって取り組んでいきます。

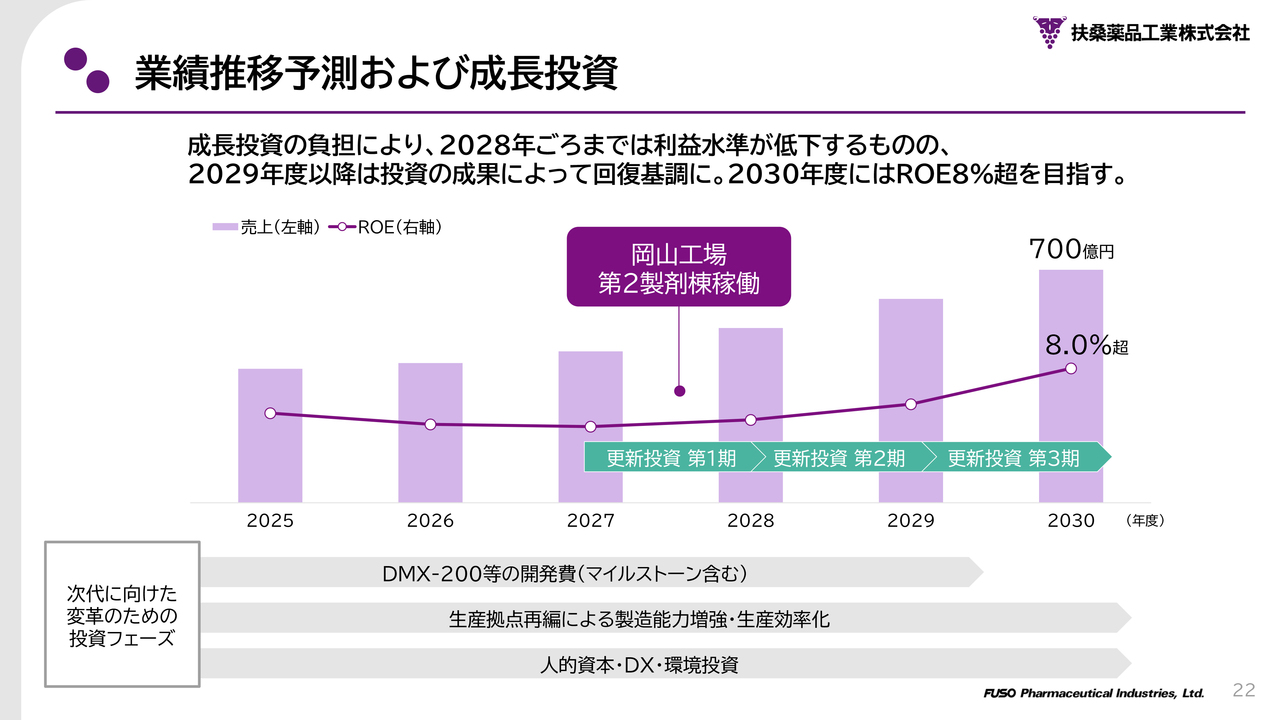

業績推移予測および成長投資

2030年度までの業績推移予測と成長投資の方針をお示しします。

当社は本方針期間を「次代に向けた変革のための投資フェーズ」と位置付けています。

既に取り組みを進めている巣状分節性糸球体硬化症(以下、FSGS)の治療薬候補化合物(以下、DMX-200)の開発、生産拠点の再編、人的資本・DX・環境投資の投資負担によって、2028年ごろまでは利益水準の低下を想定しています。

しかしながら、2029年度以降は投資の成果によって回復基調となり、2030年度にはROE8パーセントを超える水準に達する見込みです。

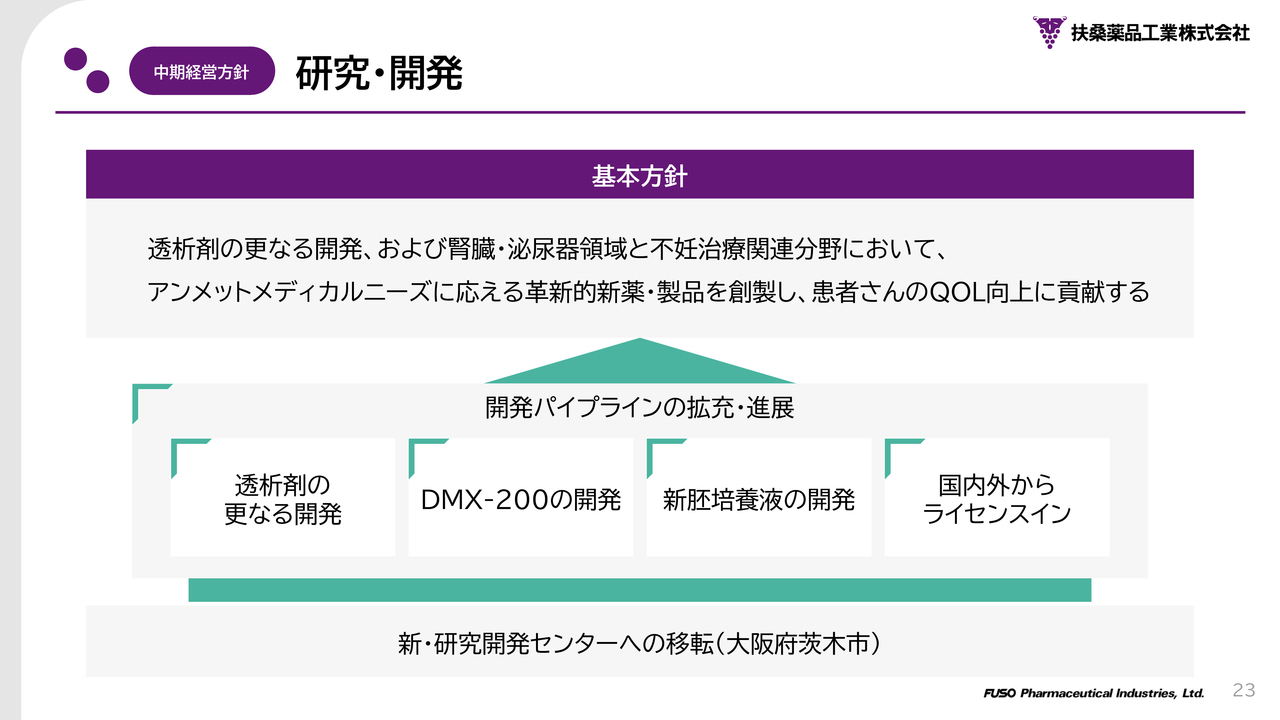

研究・開発

研究・開発における具体的な施策についてご説明します。

透析剤のさらなる開発、および腎臓・泌尿器領域と不妊治療関連分野において、アンメットメディカルニーズに応える革新的新薬・製品を創製し、患者さんのQOL向上に貢献することを基本方針としています。

現在、大阪府城東区森之宮にある研究開発センターを、2027年中に、大学や公的な研究機関が複数存在する大阪府茨木市へ移転・稼働を予定しており、オープンイノベーションの活性化に加え、新たな環境下で研究の質と効率の向上を図ります。

本方針期間においては、透析剤のさらなる開発、DMX-200の開発、新胚培養液の開発や国内外からのライセンスインを重点項目とし、開発パイプラインの拡充・進展に取り組んでいきます。

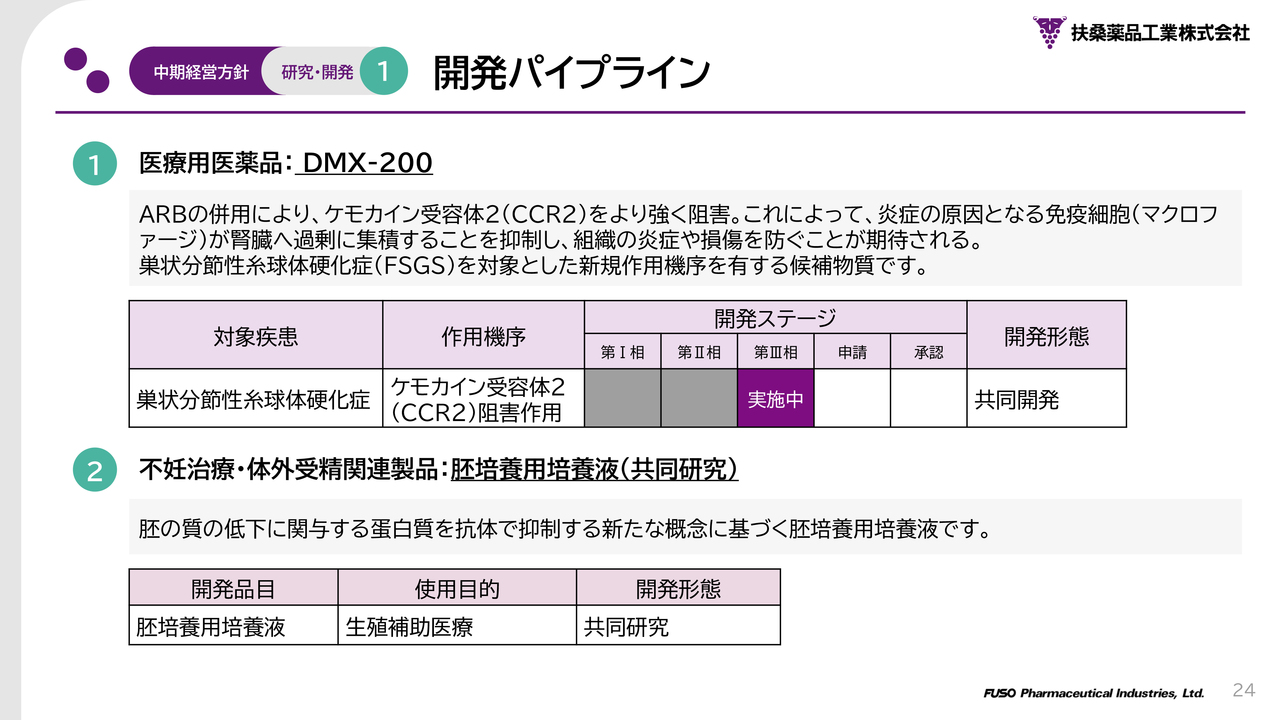

研究・開発① 開発パイプライン

研究開発の進捗です。

医療用医薬品については、2025年1月に発表のとおり、オーストラリアに本社があるDimerix社が創製したFSGSのDMX-200について、ライセンス契約を締結しました。

DMX-200は、ARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)の併用により、ケモカイン受容体2(CCR2)をより強く阻害することにより、炎症の原因となる免疫細胞(マクロファージ)が腎臓へ過剰に集積することを抑制し、組織の炎症や損傷を防ぐことが期待されている、FSGSを対象とした新規作用機序を有する候補物質です。

DMX-200の開発進捗状況については次のスライドで説明します。

その他にも海外から含め、新規導入品を複数検討しており、ライセンス契約締結等の進展があり次第あらためて公表します。

また、不妊に悩むカップル、ひいては⽇本が直⾯している重要課題、「少⼦化対策」への有効な対策の1つとして注力している、ART(⽣殖補助医療)分野における体外受精関連製品である、新たな胚培養液の開発を、共同研究により進めています。

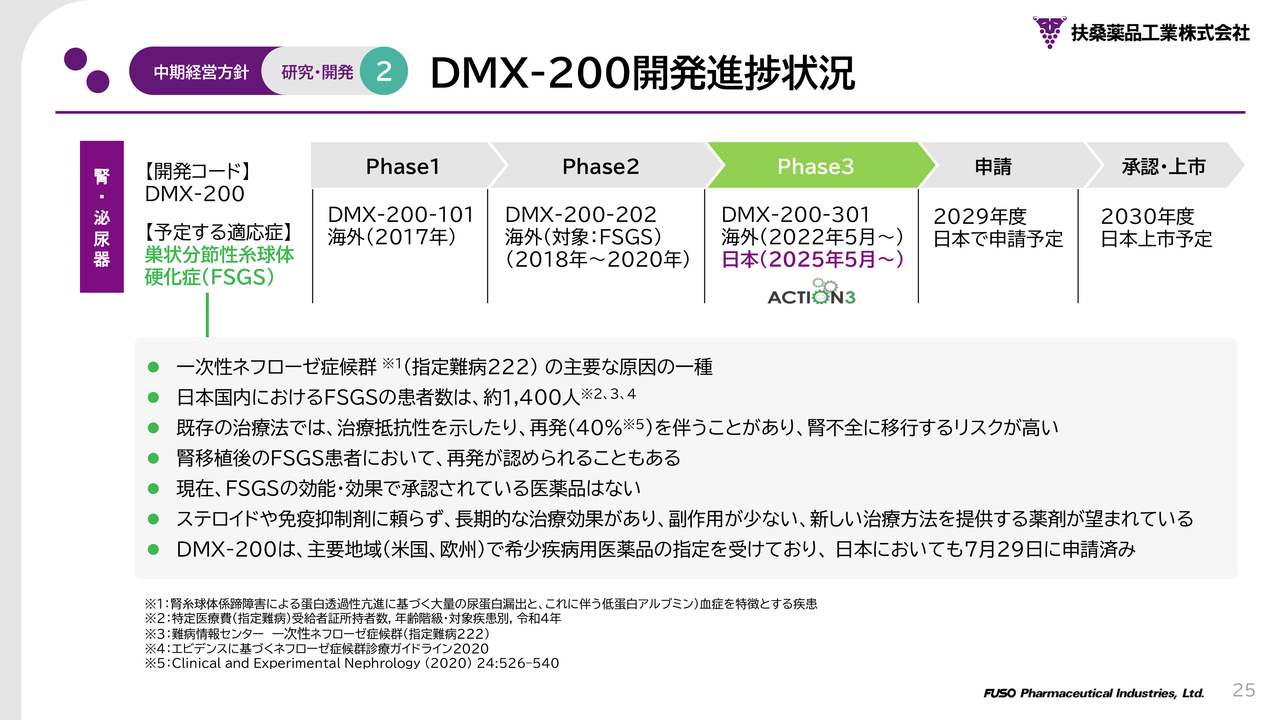

研究・開発② DMX-200開発進捗状況

DMX-200の開発進捗状況です。

DMX-200は、一次性ネフローゼ症候群の主要な原因の一種であり、腎臓の糸球体の一部が硬化する疾患、FSGSを予定適応症として開発中です。日本におけるFSGSの患者数は1,400名ほどとされています。

FSGSに対する効能・効果を持つ薬剤はいまだ承認されていません。治療の選択肢が限られているため、ステロイドや免疫抑制剤に頼らず、長期的な治療効果があり、副作用が少ない、新しい治療方法を提供する薬剤が望まれています。

現在、国際共同治験「ACTION3」において、2024年12月の段階で、144名の患者さんが治験に参加しており、日本では20名の参加を予定しています。

順調にいけば、2025年度中に、286名のリクルートを終了させる予定であり、うち144名の患者さんについて投与開始から35週で中間解析を実施し、104週経過後、すべての患者さんについての最終解析を実施することになります。

なお、国際共同治験は、日本を含む20の国・地域で実施されています。

承認申請の時期は2029年度を予定。上市時期としては平均的な審査期間で進んだ場合、申請から1年後の2030年度を想定しています。

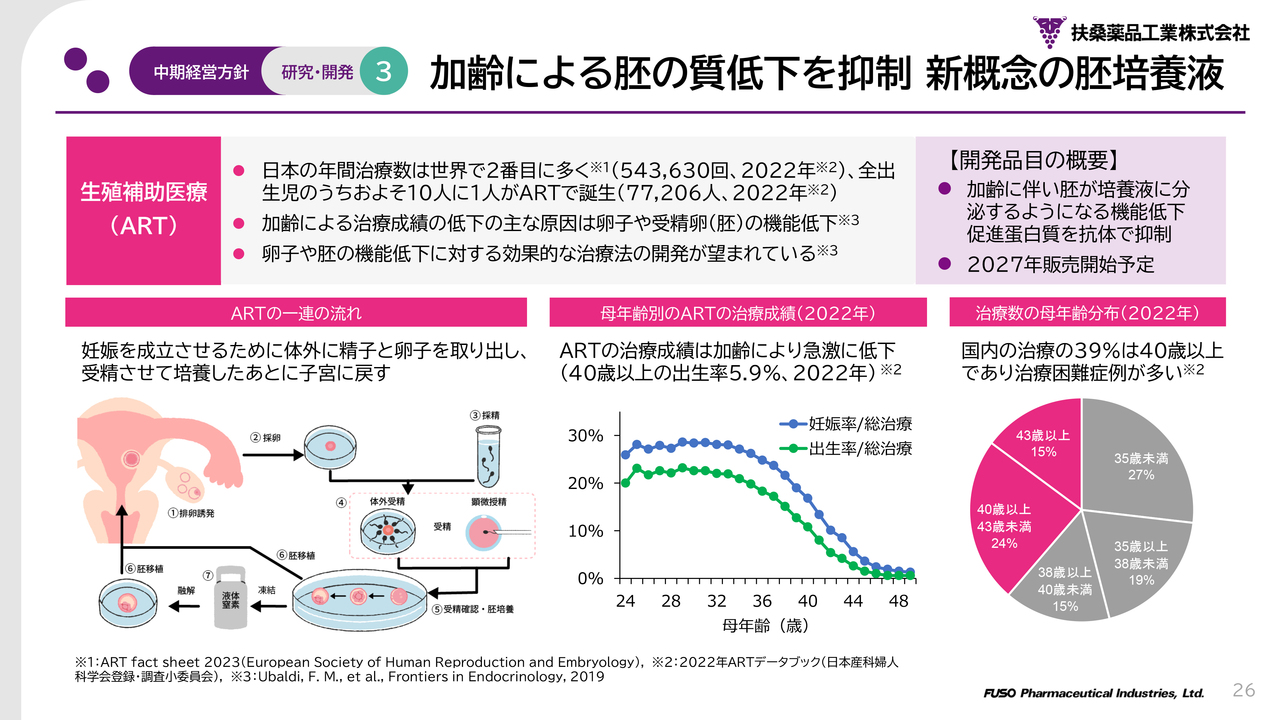

研究・開発③ 加齢による胚の質低下を抑制 新概念の胚培養液

ART分野における取り組みとして、加齢に伴う胚の質低下を抑制するという、全く新しい概念の胚培養液を開発しています。

長年の研究から、加齢が生殖補助医療の成績に与える影響の一因として、胚が分泌する特定のタンパク質が深く関与していることを発見しました。

この画期的な培養液は、特定の抗体を用いてそのタンパク質の働きを抑制することで、胚の機能低下を防ぎ、質の高い胚の育成を可能にします。

この革新的なアプローチを通じて、不妊に悩む多くのカップルに新たな希望をもたらし、さらには日本が直面する喫緊の課題である少子化問題の解決に貢献することを目指します。

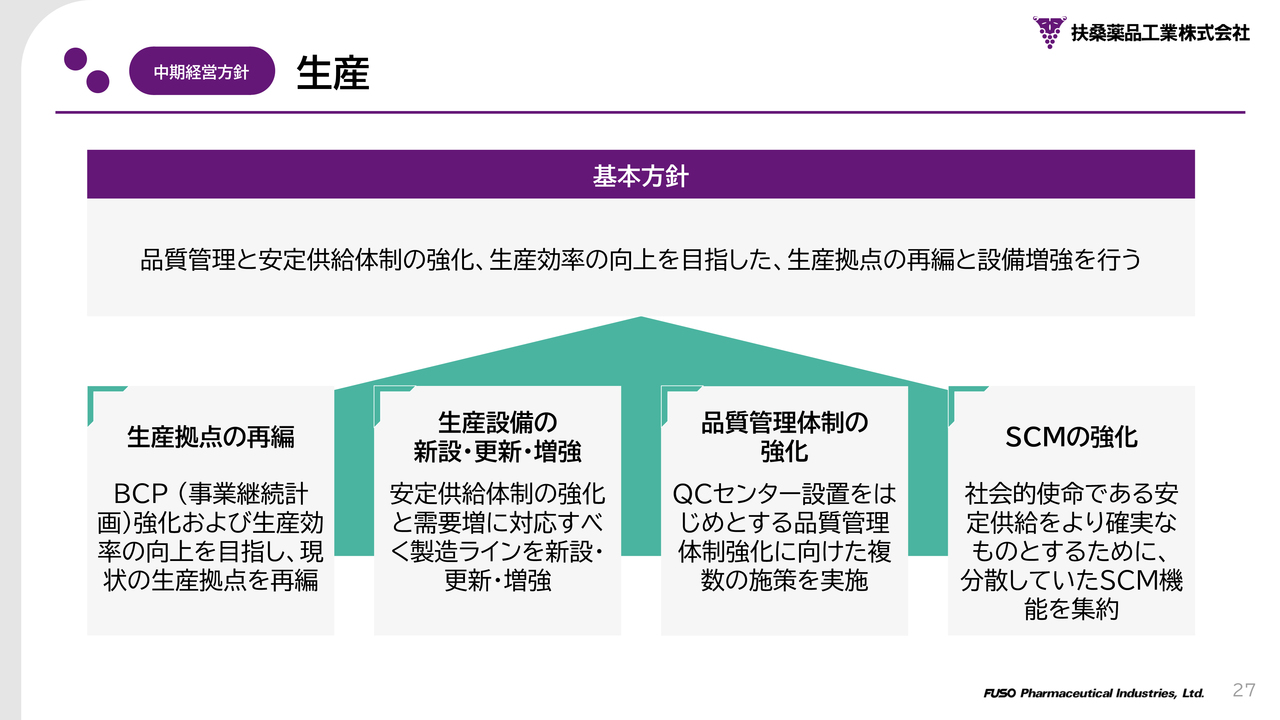

生産

生産における基本方針です。

「品質管理と安定供給体制の強化、生産効率の向上を目指した、生産拠点の再編と設備増強を行う」ことを基本方針としています。

本方針期間においては、生産拠点の再編、生産設備の新設・更新・増強、品質管理体制の強化、サプライチェーンマネジメント(以下、SCM)の強化を重点項目としています。

生産① 生産拠点の再編 / 生産設備の新設・更新・増強

BCP(事業継続計画)強化および生産効率の向上を目的として、現在4拠点ある生産拠点の再編を計画しています。

岡山工場敷地内に「第2製剤棟(仮称)」を建設し、粉末型透析剤の新規製造ラインの設置と、大東工場の機能を移転集約します。

また、安定供給体制の強化と需要増に対応すべく、老朽化した複数の輸液・注射剤ラインの更新を計画しています。この更新によって、製造数量および製造効率の向上を図ります。

それぞれ120億円を超える規模の投資となる見込みです。

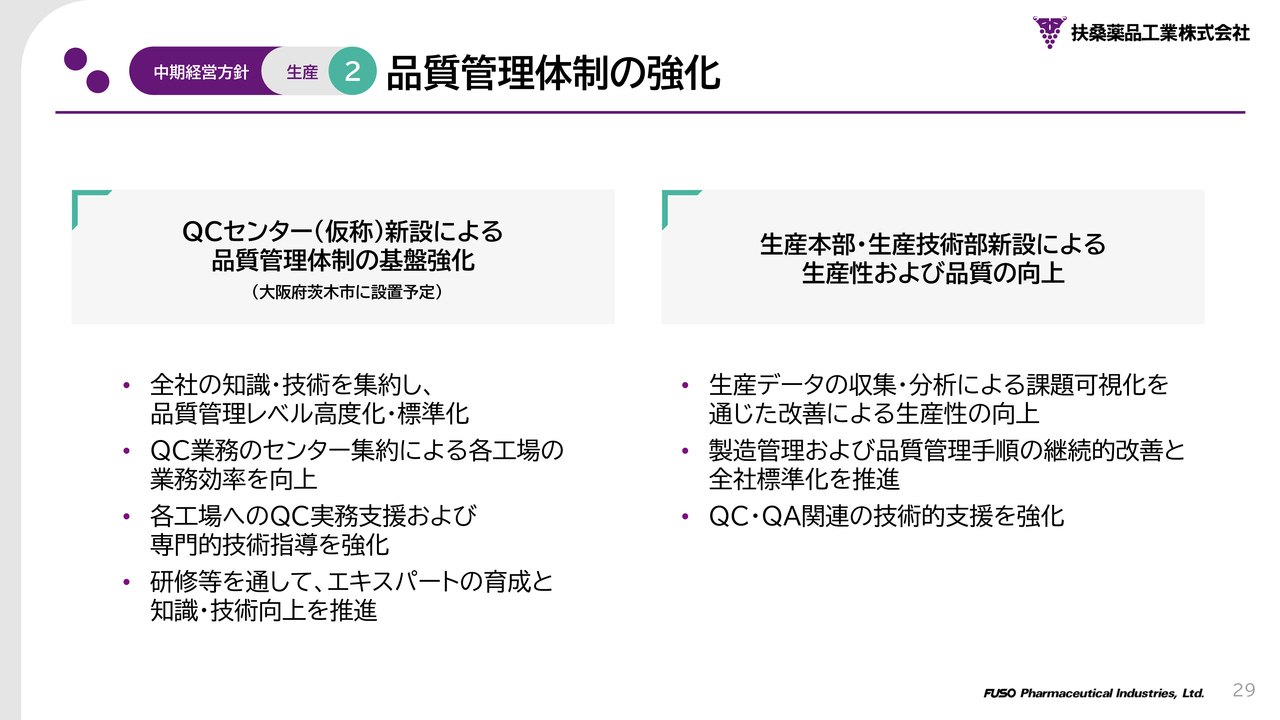

生産② 品質管理体制の強化

また、大阪府茨木市に移転予定の新研究開発センターの同一棟内に、QCセンター(仮称)を新設し、全社の知識・技術を集約し、品質管理レベル高度化・標準化を図ります。

QC業務のセンター集約による効率化や、各工場への実務支援・技術指導の強化、エキスパートの育成と知識・技術向上により、品質管理体制の基盤を強化していきます。

加えて、生産本部内に、生産技術部を新設します。生産データの収集・分析を通じた課題の可視化・改善によって、生産性の向上、製造管理および品質管理手順の継続的改善と全社標準化を推進し、QC・QA関連の技術的支援の強化を目指します。

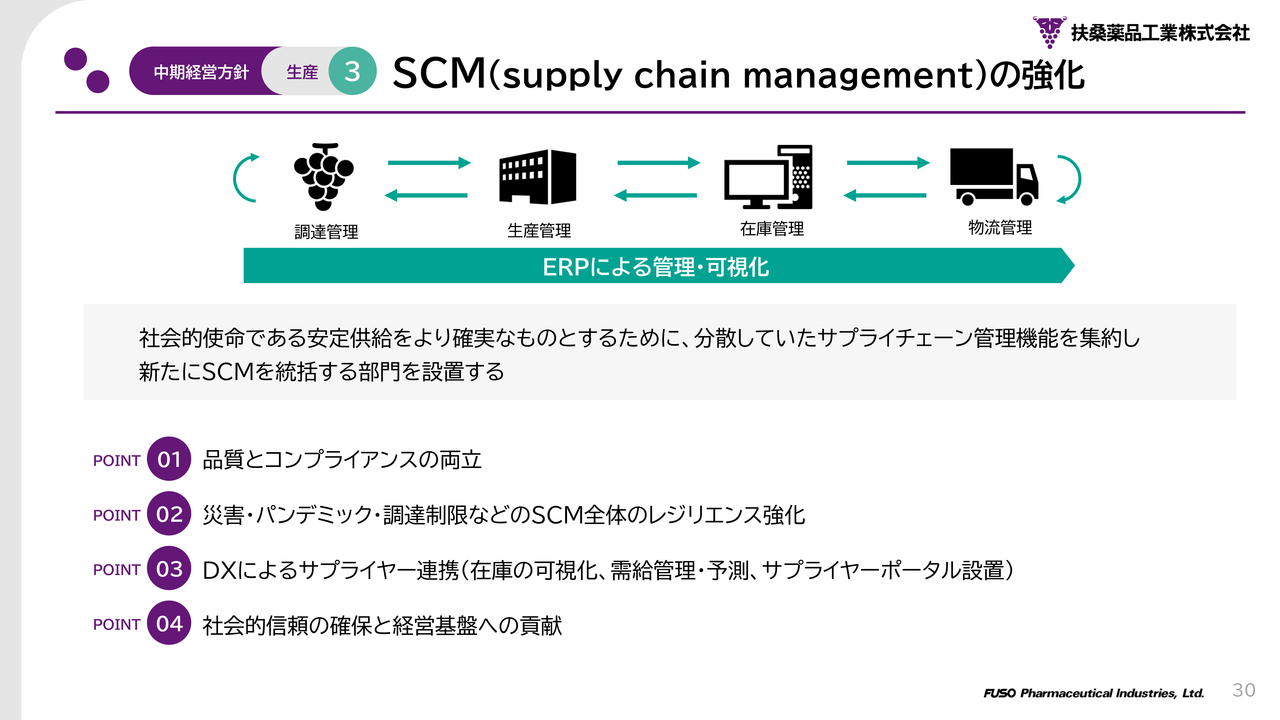

生産③ SCM(supply chain management)の強化

SCMの強化です。

当社では、輸液や透析剤といった基礎的医薬品を数多く扱っており、従来は、生産本部や購買部門を中心に複数の部署がサプライチェーンを管理していました。

本方針では、より一層の機能強化を図り、社会的使命である安定供給をより確実なものとすることを目指し、分散していた各機能を集約し、新たにSCMを統括する部門を設置して、「品質とコンプライアンスの両立」「災害、パンデミック、調達制限など、SCM全体のレジリエンス強化」「DXによるサプライヤー連携の推進(在庫の可視化、需給管理・予測、サプライヤーポータルの設置など)」「社会的信頼の確保と経営基盤への貢献」の4点を重点施策として取り組んでいきます。

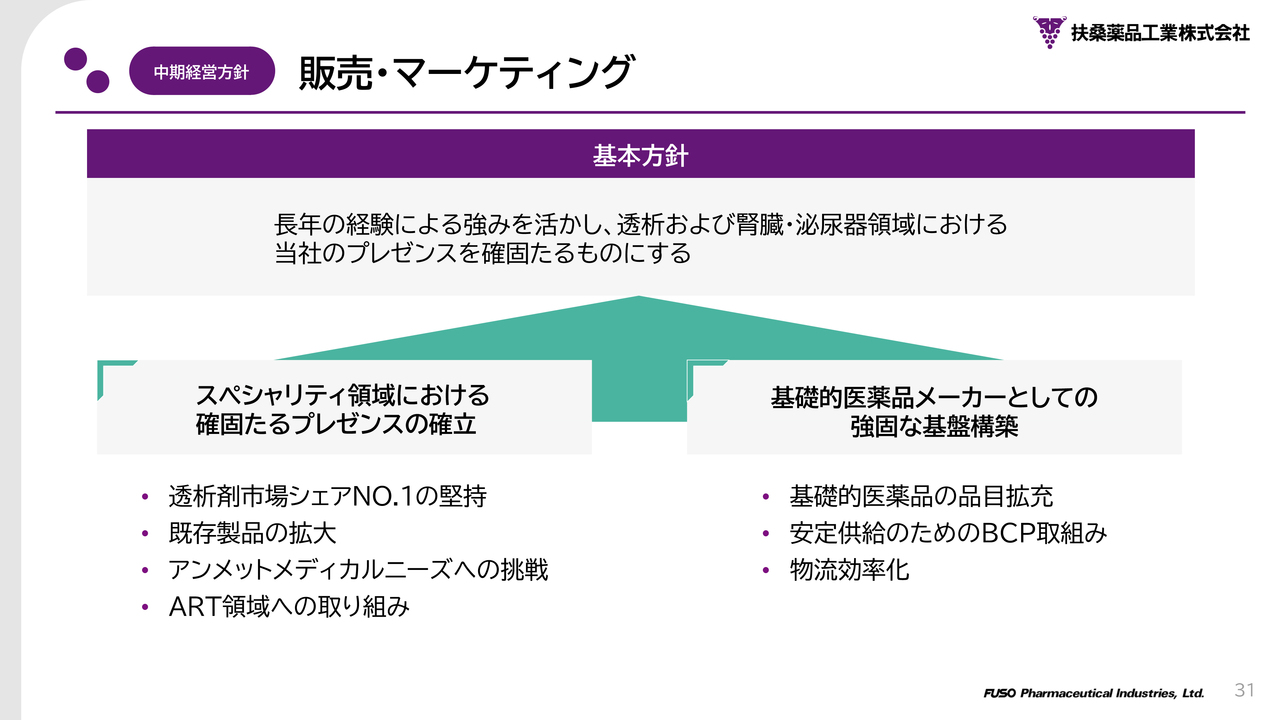

販売・マーケティング

大谷英樹氏:販売・マーケティングの施策です。

「長年の経験による強みを活かし、透析および腎臓・泌尿器領域における当社のプレゼンスを確固たるものにする」を基本方針としています。

本方針期間においては、スペシャリティ領域における確固たるプレゼンスの確立、基礎的医薬品メーカーとしての強固な基盤構築を重点項目としています。

透析領域や基礎的医薬品に関しては、市場の成長は限定的であるものの、当社がこれまで築いてきた信頼や製品価値を訴求していくことで、着実な成長につなげていきます。

また、それらの領域のアンメットメディカルニーズへの挑戦、ART領域への取り組み強化など、患者さんのQOLに大きく貢献するような製品価値の高い製品にも取り組んでいきます。

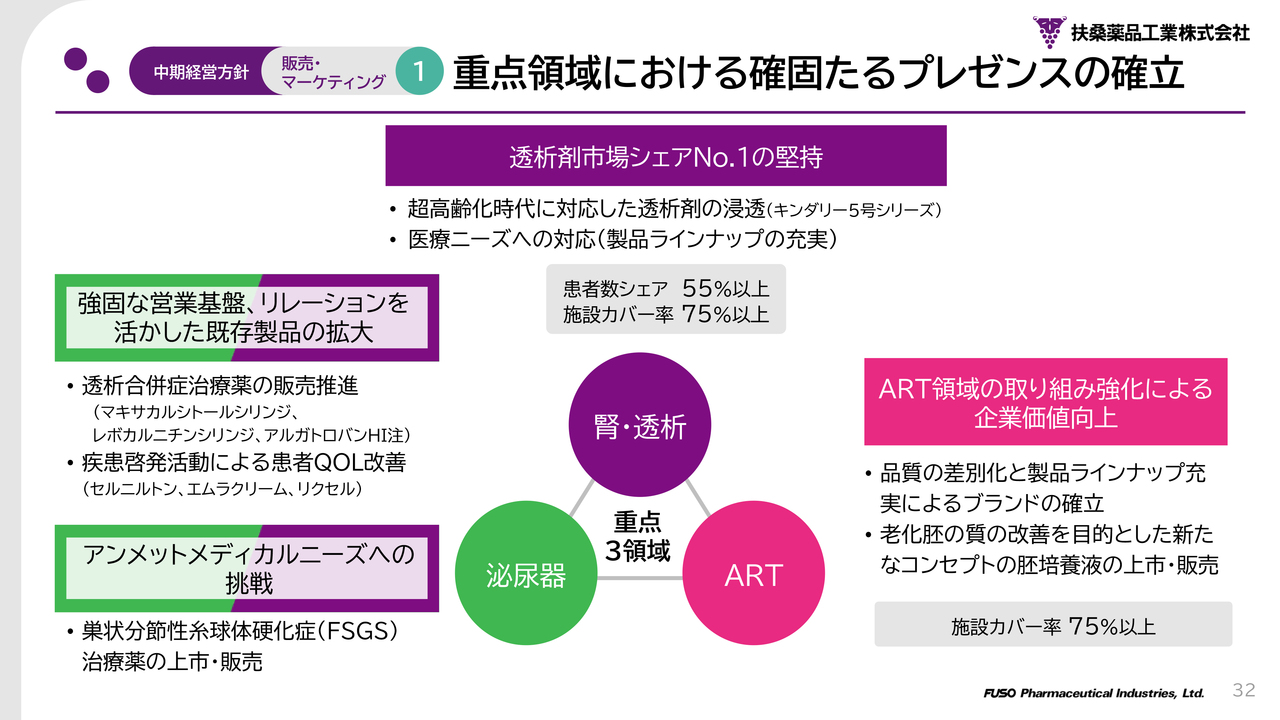

販売・マーケティング① 重点領域における確固たるプレゼンスの確立

「スペシャリティ領域における確固たるプレゼンスの確立」です。

「腎・透析」「泌尿器」そして「ART(生殖補助医療)」の3つの重点領域を、さらに強化していきます。

透析剤市場においては、引き続き国内No.1シェアの堅持を目指します。具体的には、超高齢化時代に対応した透析剤、特に「キンダリー5号シリーズ」の市場浸透をさらに進めます。また、医療ニーズにきめ細かく対応できるよう、製品ラインナップの充実を図り、患者数シェア55パーセント以上、施設カバー率75パーセント以上を目指します。

当社の強固な営業基盤と、これまで培ってきた医療機関とのリレーションシップを最大限に活かし、既存製品のさらなる拡大を図ります。特に、透析合併症治療薬「マキサカルシトールシリンジ」「レボカルニチンシリンジ」「アルガトロバンHI注」等の販売を推進します。また、疾患啓発活動を通じて、患者さんのQOL(生活の質)改善にも貢献していきます。これには「セルニルトン」「エムラクリーム」「リクセル」といった製品が関連します。

いまだ治療法が確立されていないアンメットメディカルニーズに対しても積極的に挑戦します。特にFSGSの治療薬については、承認後の情報提供を確実かつ適切に行うことで、患者さんへ新たな選択肢を提供していきます。

ART領域においては、現在の取り組みをさらに強化し、企業価値の向上を目指します。

具体的には、品質の差別化と製品ラインナップの充実を通じて、「HiGROW」ブランドの確立を図ります。また、老化胚の質の改善を目的とした新たなコンセプトの胚培養液の上市・販売にも注力し、施設カバー率70パーセント以上を目指します。

以上の戦略により、各スペシャリティ領域での確固たる地位を築き、持続的な成長を実現していきます。

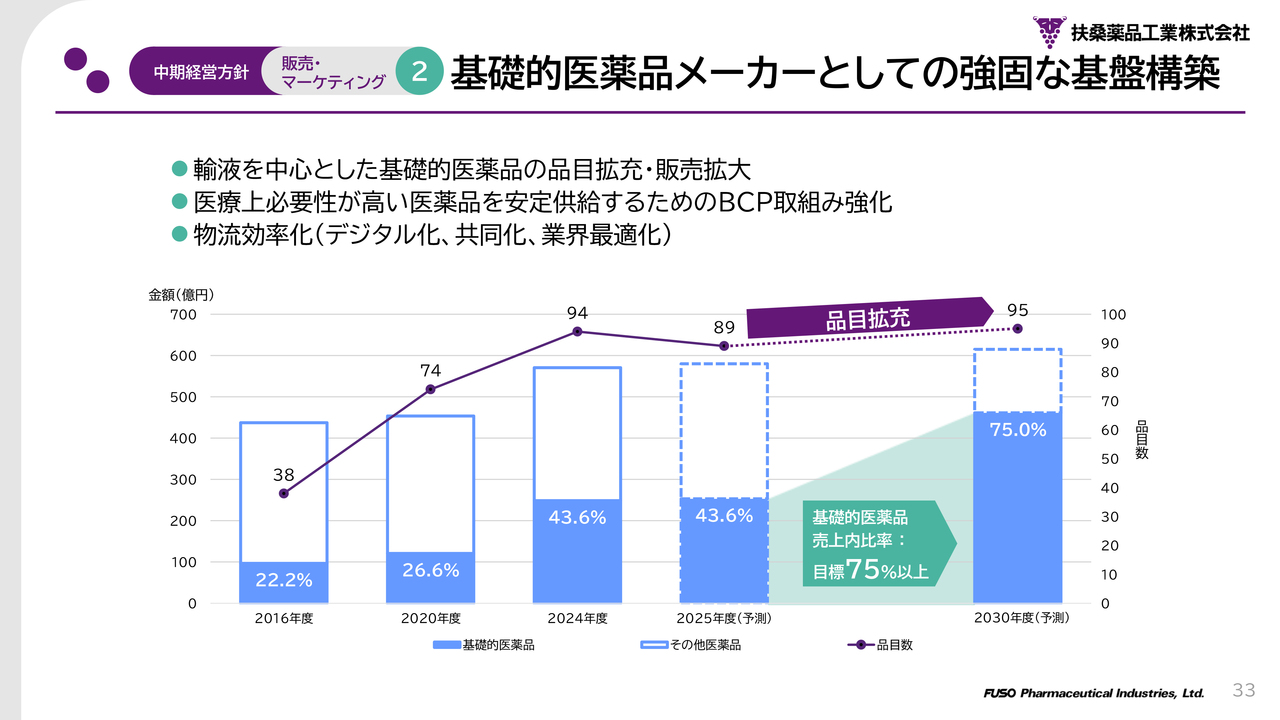

販売・マーケティング② 基礎的医薬品メーカーとしての強固な基盤構築

当社は、医療を支える基礎的医薬品メーカーとして、より強固な基盤を構築することを目指しています。

まず、輸液を中心とした基礎的医薬品の品目拡充と販売拡大です。医療用医薬品の売上における基礎的医薬品の比率を重要指標としており、2030年度にはその比率を「75パーセント以上」とすることを目指します。

これまでの推移をご覧いただくと、2016年度の22.2パーセントから着実に増加しており、2025年度には43.6パーセントに達する見込みです。この比率をさらに引き上げ、安定した収益基盤を確立していきます。また、ご覧のように、品目数も増加傾向にあり、ラインナップの充実を進めています。

医療上必要性の高い医薬品を安定的に供給するためには、BCPの一層の強化も重要です。災害時や予期せぬ事態においても、全国の医療機関へ医薬品を滞りなくお届けできるよう、製造拠点および物流拠点を分散し供給体制のレジリエンス(回復力)を高めていきます。

この安定供給を支えるのが、徹底した物流効率化です。当社は全国に製造拠点と配送センターのネットワークを有しています。当社はこのネットワークを最大限に活かし、物流の「デジタル化」による管理精度の向上、他社との「共同化」による効率化、そして業界全体の最適化を見据えた取り組みを進めます。

これにより、リードタイムの短縮やコスト削減だけでなく、災害時における迂回ルートの確保など、より強固で柔軟な供給網が構築できます。これらの取り組みを通じて、当社は医療インフラを支える基礎的医薬品の安定供給を確保し、社会貢献を果たすとともに、持続的な企業成長を実現していきます。

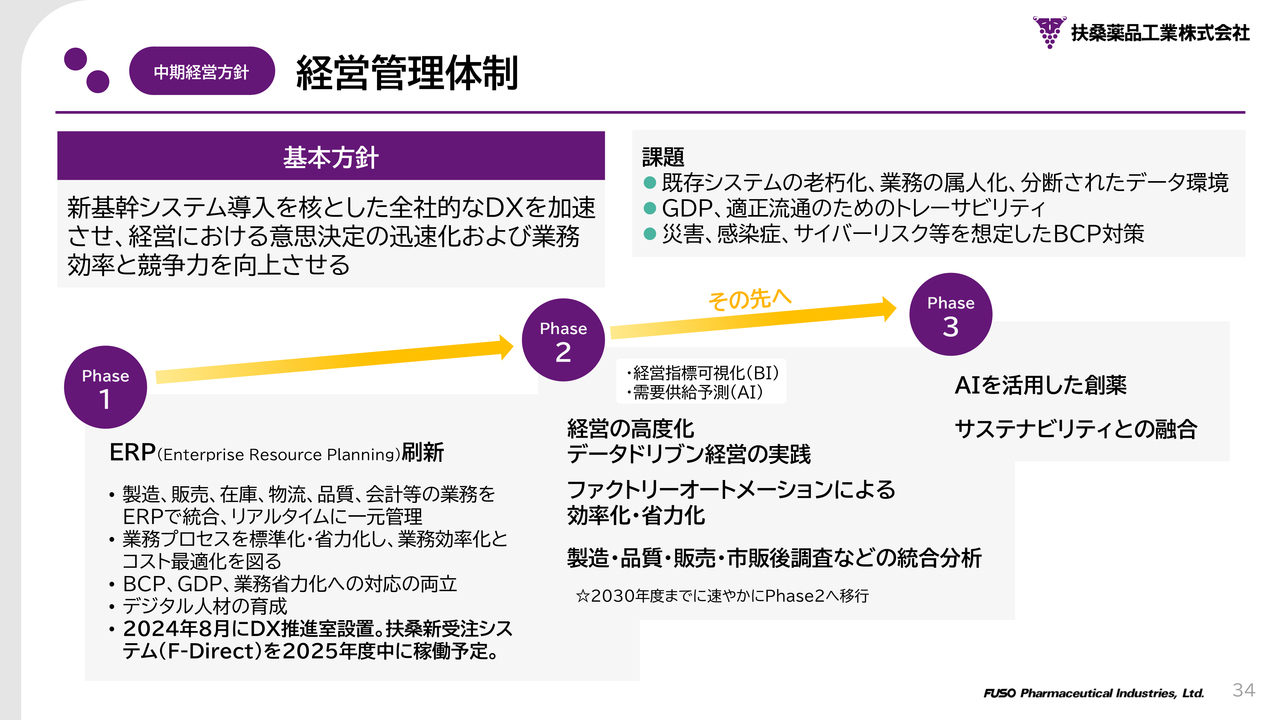

経営管理体制

戸田幹洋:経営管理体制の強化に向けた取り組みとして、当社のDX戦略をご説明します。

当社は、既存システムの老朽化、業務の属人化、分断されたデータ環境、GDPトレーサビリティ、災害対策など、現在の課題に対応するため、2024年に社長直轄のDX推進室を立ち上げました。

今後は、2025年4月より稼働した新基幹システムを核に全社的なDXを加速し、3段階のフェーズを設けて経営の意思決定迅速化、業務効率・競争力向上を目指します。

DX戦略のフェーズ1は、ERP(Enterprise Resource Planning)の刷新です。製造、販売、在庫、物流、品質、会計業務をERPで統合し、リアルタイムで一元管理することにより、BCPとGDPの高度化と、業務プロセスの標準化・省力化による効率化とコスト最適化を図り、また、これらの取り組みを支えるデジタル人材の育成も推進します。

なお、卸業者も含めた受発注業務の負担軽減と業務効率化を企図し、透析剤等の直送業務に係る扶桑新受注システム(F-Direct)を2025年度中に稼働する予定で進めています。

その後、中計期間中にフェーズ2へ速やかに移行し、経営指標の可視化(BI)や需要供給予測(AI)を進め、製造・品質・販売・市販後調査の統合分析による経営の高度化とデータドリブン経営を実践します。

最終的なフェーズ3では、ファクトリーオートメーションによる効率化・省力化、そしてAIを活用した創薬へと展開していきます。

DXを通じて、会社の成長はもちろん、医療に貢献する新しい価値を創造できるよう、これからもチャレンジを続けていきます。

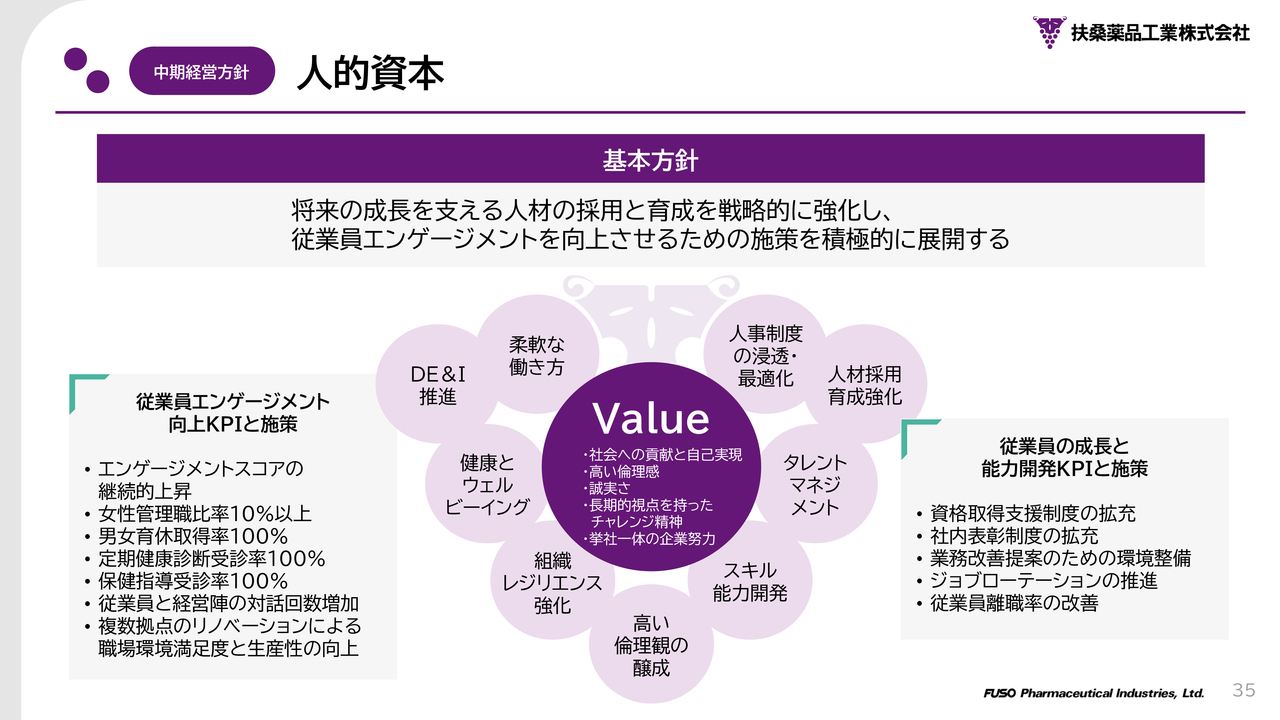

人的資本

また、これらのバリューチェーン上の施策を下支えするのは、人のチカラです。

私たちのパーパス「生命支えて、生命育む」の実現に向け、当社は揺るぎない決意をもって、未来を担う人材への投資を強化します。

「社会への貢献と自己実現」「高い倫理感」「誠実さ」「長期的視点を持ったチャレンジ精神」「挙社一体の企業努力」、これら5つのValueを体現する人材こそが、私たちの成長の原動力です。

私たちは、戦略的な採用と育成を通じて、個々の社員の能力を最大限に引き出し、持続的な成長を支援します。

そして、そのすべては、従業員エンゲージメントの向上という共通の目標へとつながっています。

私たちは、社員一人ひとりが活き活きと働き、その才能を存分に発揮できる環境を整備することで、企業全体の生産性と創造性を高め、社会への貢献を果たしていきます。

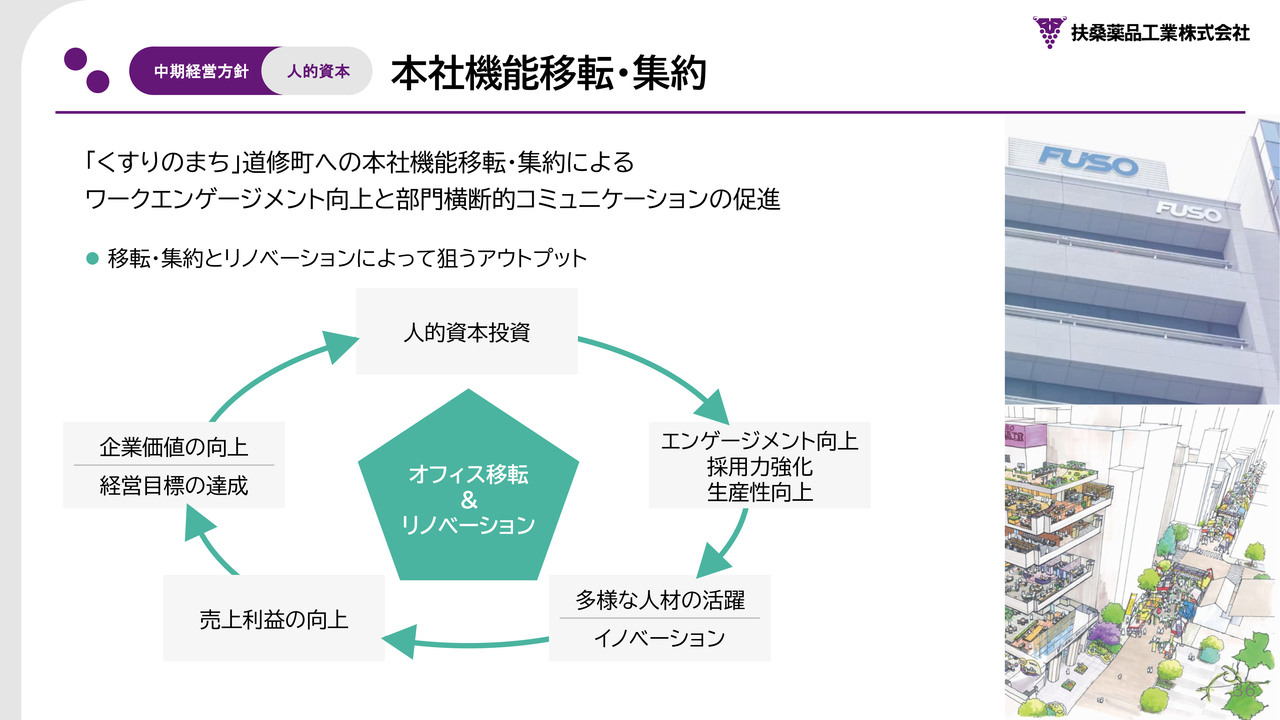

人的資本 本社機能移転・集約

また、当社は、重要な経営テーマである人的資本投資を加速させるべく、歴史と伝統が息づく「くすりのまち」大阪・道修町へ本社機能を移転・集約します。

この移転は、ワークエンゲージメントの飛躍的な向上と部門横断的なコミュニケーションの促進を核とした、戦略的なプロジェクトです。

当社が所有する扶桑道修町ビルをリノベーションし、そこに本社機能を移すことで、私たち社員一人ひとりのエンゲージメントを引き上げ、生産性を最大化し、そして採用市場における競争優位性を確保します。

多様な才能が輝き、革新的なアイデアが生まれる場を創出することで、売上と利益を力強く押し上げ、ひいては企業価値の最大化を目指します。

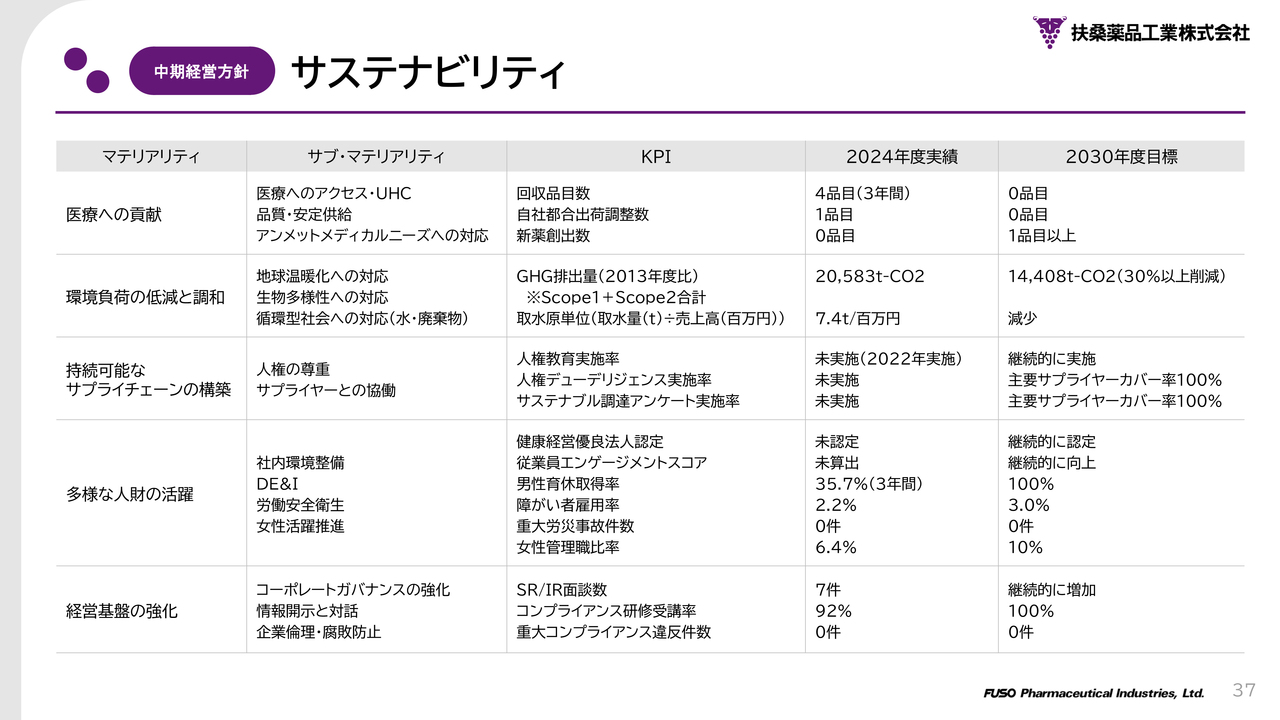

サステナビリティ

当社は、特定したマテリアリティの解決に向け設定した2030年目標を達成すべく、サステナビリティ委員会を中心に各施策を推進します。

詳細については、当社ウェブサイトもご参照ください。

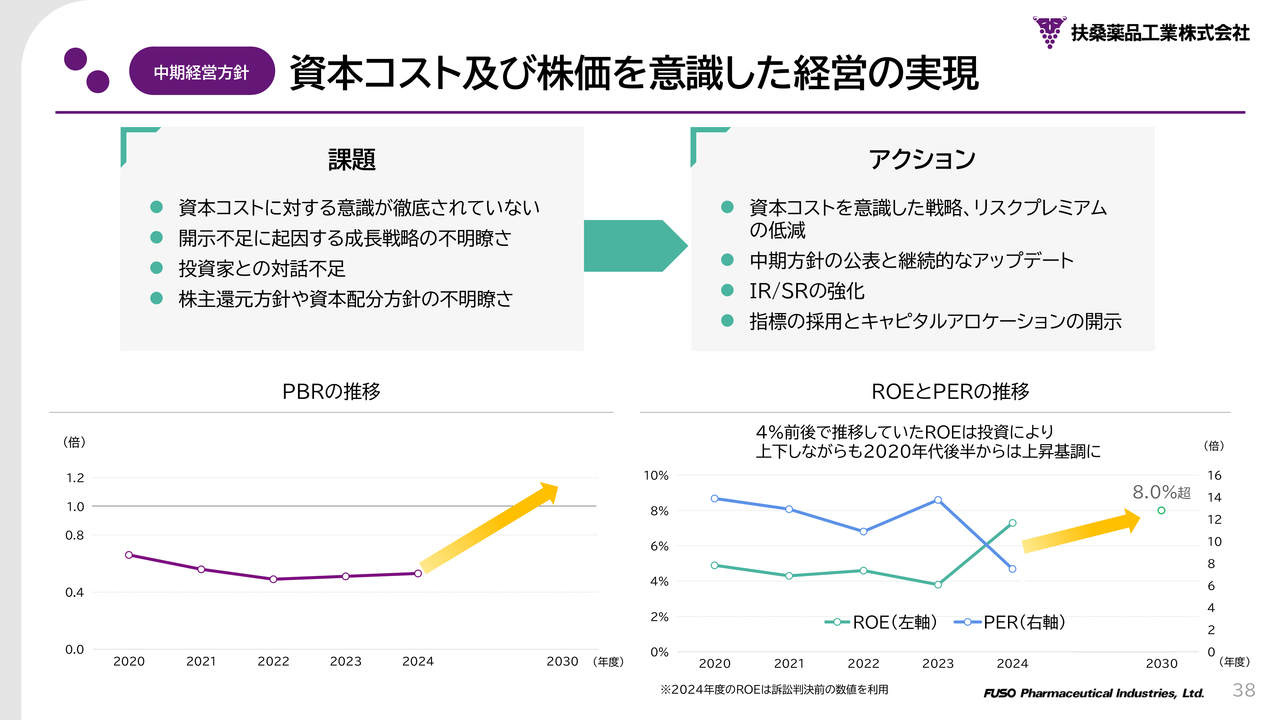

資本コスト及び株価を意識した経営の実現

最後に「資本コストおよび株価を意識した経営の実現」に関する課題と、今後の取り組み方針についてご説明します。

PBRが1倍以下の水準で推移している主な原因として、資本コストに対する意識が徹底されていなかったこと、投資家に対する成長戦略やキャピタルアロケーションの説明が不足していたこと、などが主要な課題だったと捉えています。

今回の中期経営方針の策定とあわせて、こうした課題に対する改善策に取り組むことで、中長期的に1倍超を目指していきます。

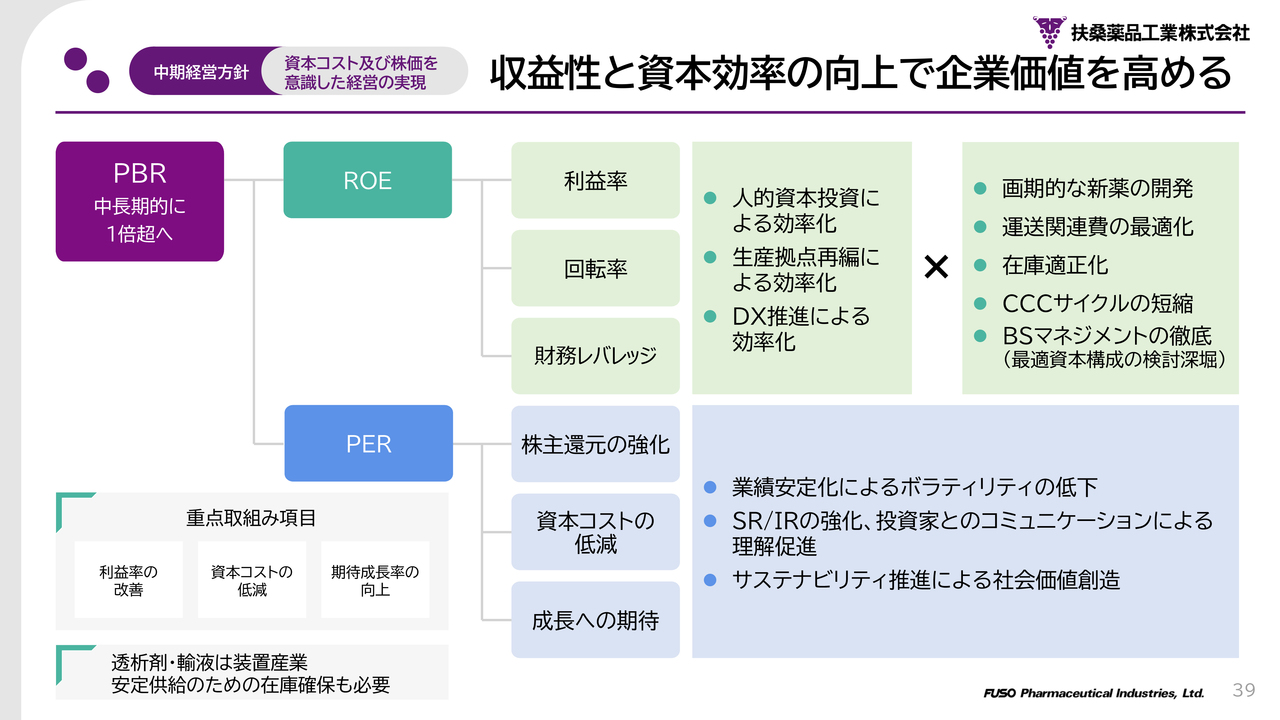

収益性と資本効率の向上で企業価値を高める

PBRの改善策をROE、PERそれぞれ分解して施策をまとめたものがこちらです。

ROEは本中期経営方針で掲げるこれらの戦略の実行により利益率の改善、資本効率の向上を目指していきます。

PERはSRやIRの強化により投資家とのコミュニケーション、対話を増やして成長期待の醸成と資本コストの低減を図っていきます。

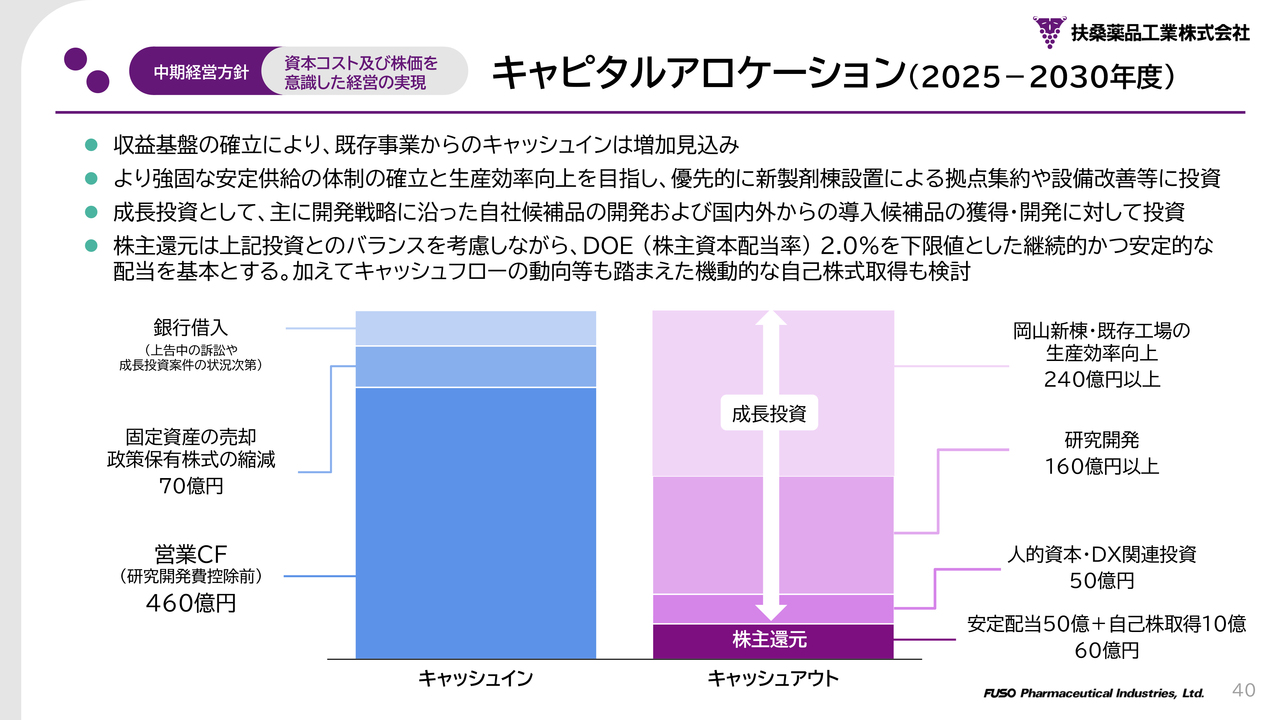

キャピタルアロケーション(2025-2030年度)

本方針の対象期間である、2025年度から2030年度までの6ヶ年累計のキャピタルアロケーションがこちらです。

キャッシュインは研究開発費控除前の営業キャッシュフローで460億円、固定資産と政策保有株式の売却資金で70億円のトータル530億円以上を見込んでおり、成長投資の状況等によっては必要に応じて銀行借入も行います。

キャッシュアウトは成長投資に450億円以上、株主還元に60億円を充当する予定です。成長投資は安定供給体制の強化と生産効率向上を目的に、28ページでお示しした岡山工場敷地内での第2製剤棟建設を起点とした拠点集約・効率化に投資します。

開発面では自社候補品や導入候補品の開発に資する投資を行っていきます。

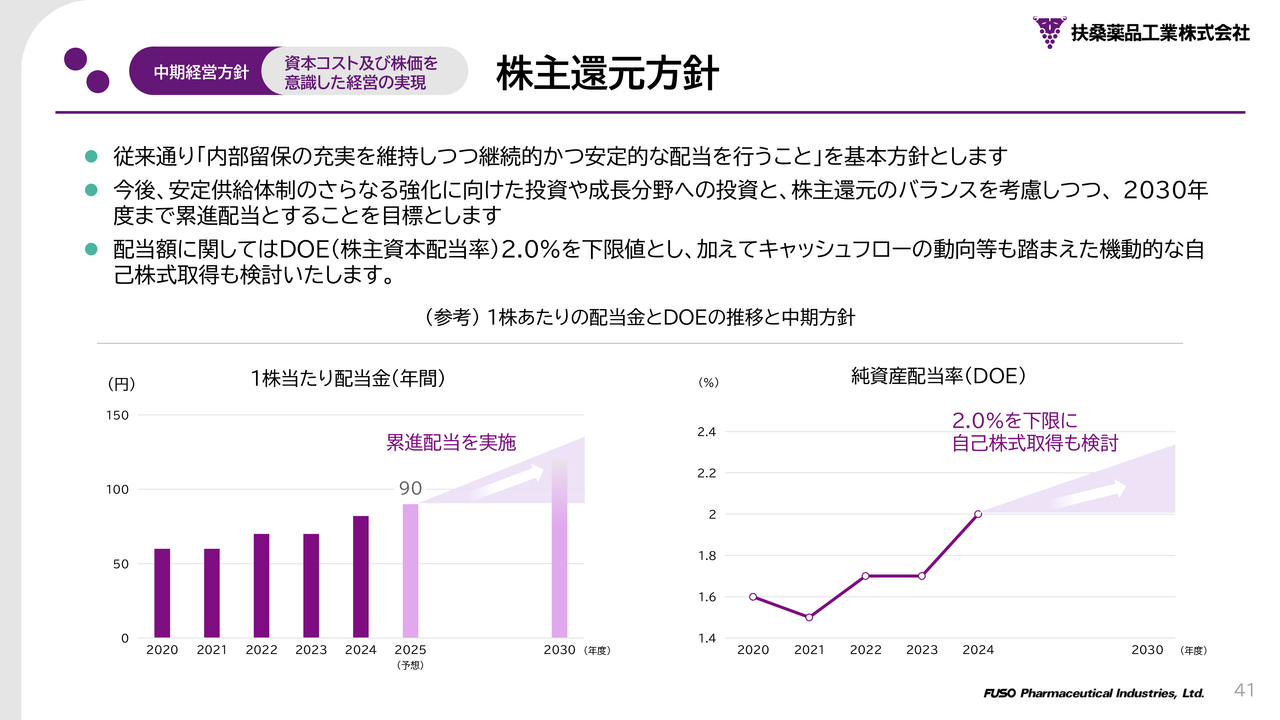

株主還元方針

株主還元は成長投資とのバランスを考慮しながら、継続的かつ安定的な配当の実施を基本方針とします。

2030年度まで累進配当を継続、DOE(株主資本配当率)2.0パーセントを下限値とし、キャッシュフローの動向等も踏まえて機動的な自己株式取得も検討します。

新着ログ

「医薬品」のログ