【QAリンクあり】Kaizen Platform、営業利益黒字基調で順調な推移 生成AI活用で顧客接点DX推進、成果報酬や従量課金の導入で収益強化

会社概要

須藤憲司氏(以下、須藤):ご参加いただきましてありがとうございます。代表取締役CEOの須藤です。私から、先ほど開示された決算資料に基づいてご説明します。

最初に、会社の概要についてご説明します。Kaizen Platformは2013年にアメリカで起業し、2017年に日本企業へインバージョンして事業を継続しています。従業員は133名です。

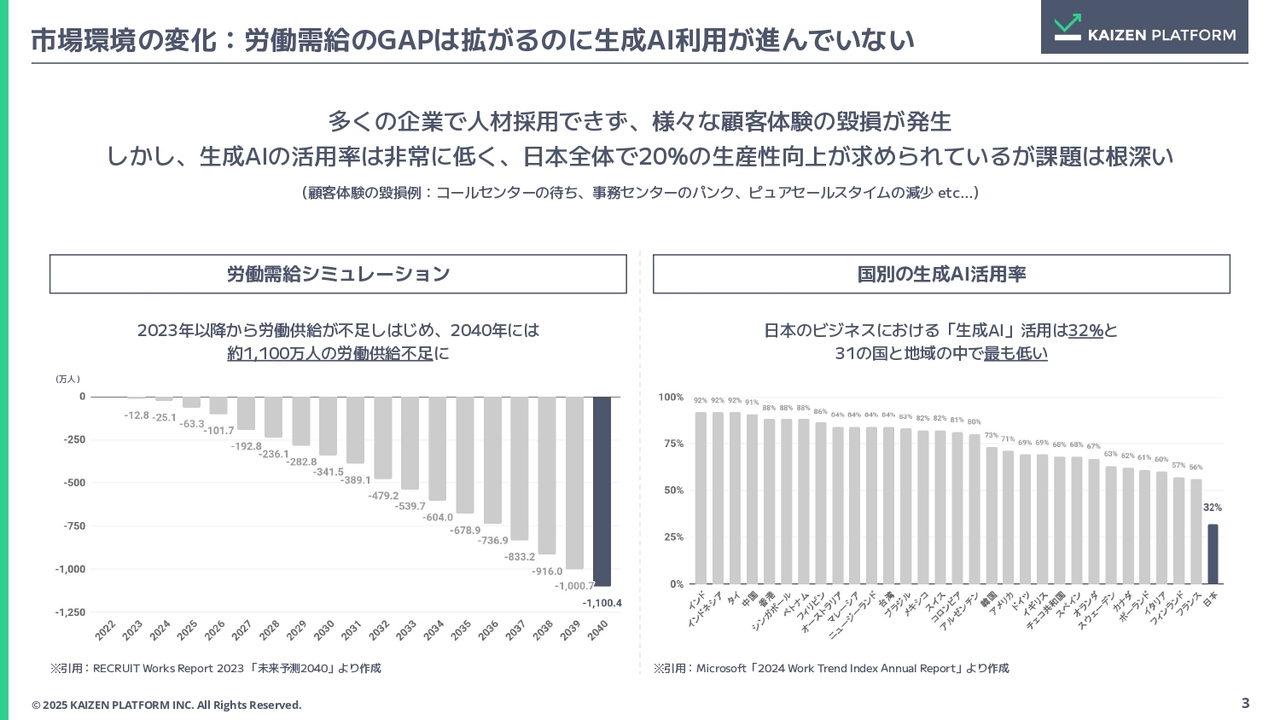

市場環境の変化:労働需給のGAPは拡がるのに生成AI利用が進んでいない

私どものマーケットについてです。当社はDXを推進する会社ですが、市場環境としては、労働需給の問題により人手が非常に不足しており、多くの企業が課題を抱えています。

一方で、生成AIの活用率は依然として最も低い状況です。日本全体で約20パーセントの生産性向上が求められる中、課題は非常に根深いと考えています。

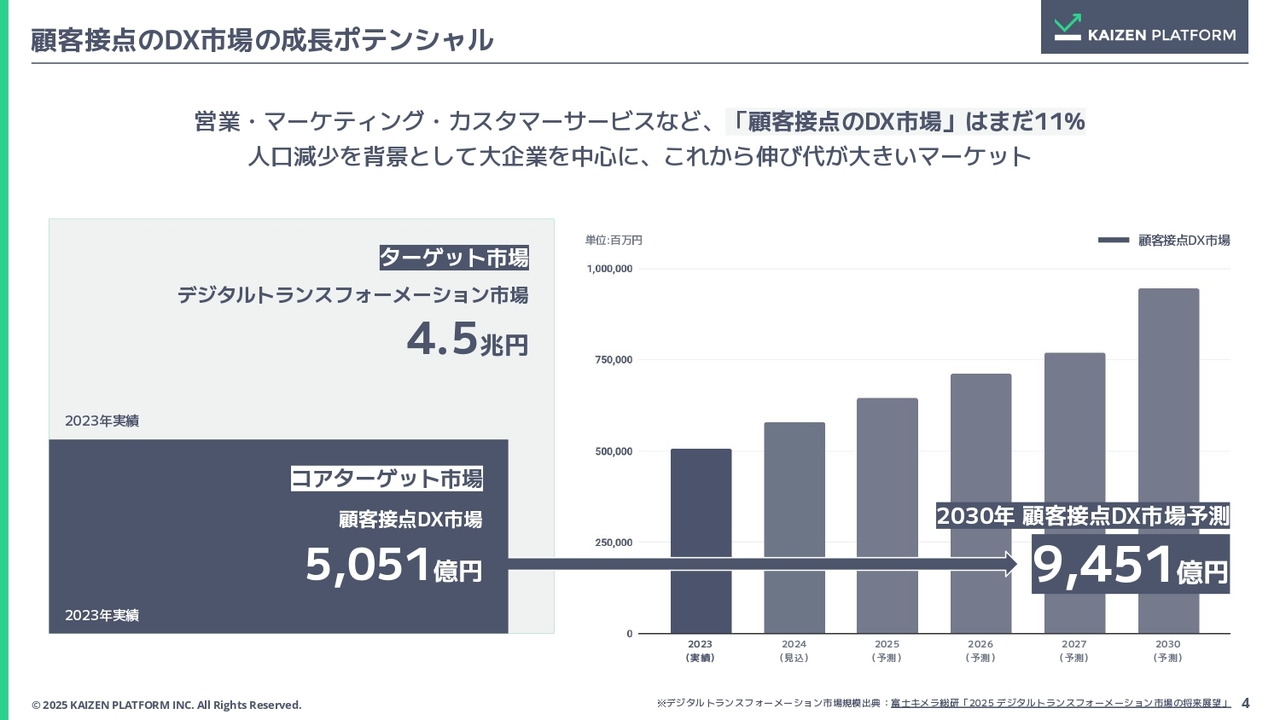

顧客接点のDX市場の成長ポテンシャル

私どもが立っているマーケットは、営業、マーケティング、カスタマーサービスなど、お客さまとの接点におけるDX市場です。この市場は、DX市場全体から見てもまだ11パーセントと非常に低い水準にあります。

そのため、これからますますお客さまとの接点をDX化する余地が大きく、伸びしろの大きいマーケットだと考えています。

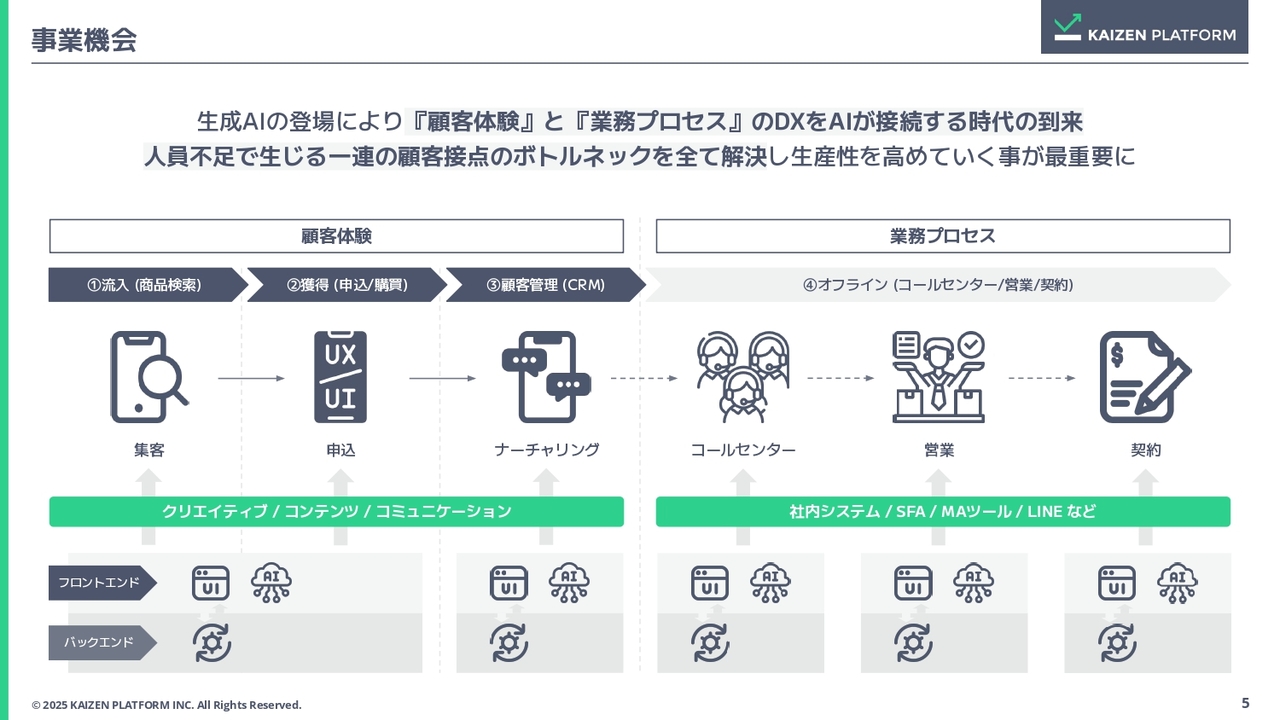

事業機会

生成AIの登場により、顧客体験が大きく変化しています。BtoCのお客さまやBtoBのお客さまは、主にインターネットで情報を調べ、購入や申し込み、口座開設などを行うようになっています。それに伴い、お客さまとの接点や顧客管理もデジタルで行われています。

一方で、業務プロセスにおいても、例えばコールセンターの対応や営業担当者による契約行為などが一定のシステムと連携して進められています。

これらの「顧客体験」と「業務プロセス」がいかにスムーズに流れているかが、生産性向上において非常に重要なポイントとなっています。その中で、AIがサポートできる領域は拡大しており、当社が顧客体験を改善する領域も大きく広がっています。

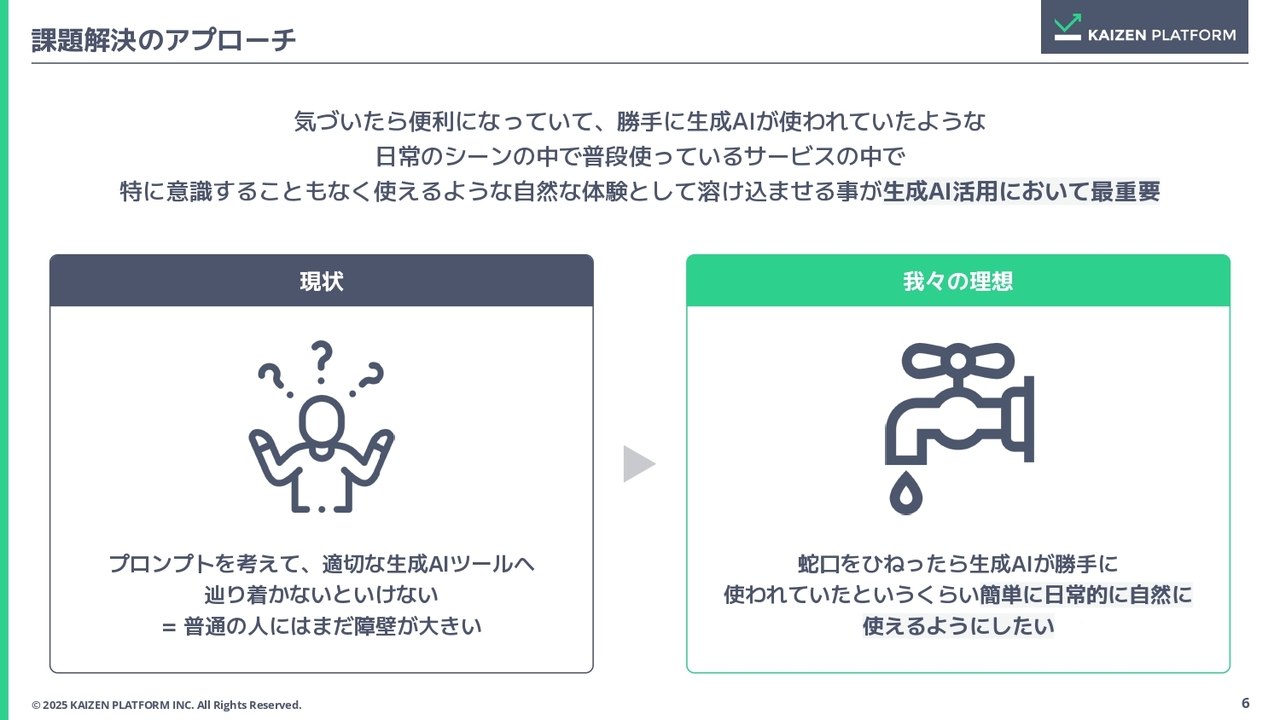

課題解決のアプローチ

私どもの課題解決のアプローチについてです。現在、多くの方が生成AIを利用されているかと思います。しかし、その課題に合ったプロンプトを考えた上で適切なツールを選択する必要があり、一般の人が普通の業務やサービスの中で利用するには、まだ障壁が大きい部分があるのが現状です。

私たちの理想は、水道の蛇口をひねるような感覚で自然に生成AIが活用され、非常に便利な体験が提供されることです。このように、生成AI活用を自然に溶け込ませながら課題を解決していくアプローチを持っています。

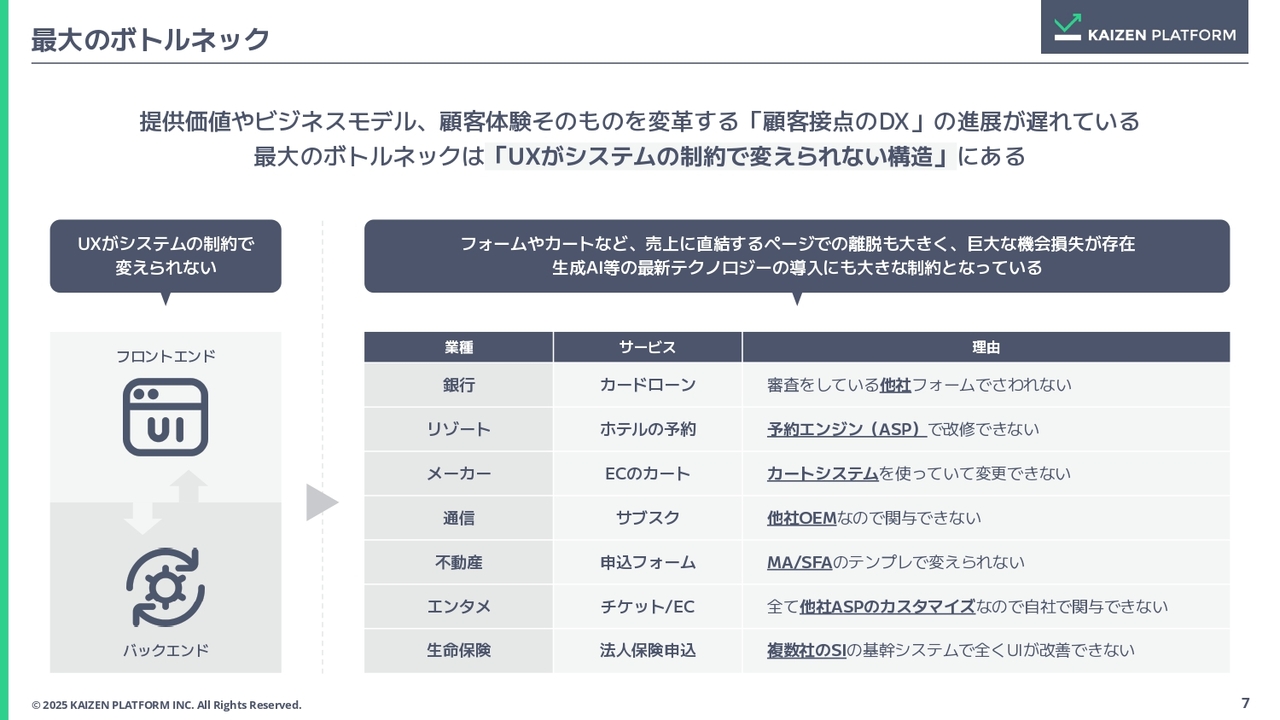

最大のボトルネック

最大のボトルネックは、顧客体験におけるシステムの制約が非常に大きいことです。

例えば、銀行のカードローンでは「審査を提供されている会社のフォームは他社のものなので触れない」「ホテルの予約では予約エンジンを使っているので改修できない」「カートシステムの都合で」「SFAやマーケティングオートメーションのツールで変えられない」「基幹システムが古くてUIの改善ができない」といった制約が存在します。

このようなシステムの制約により、顧客接点をスムーズに構築できなかったり、使いづらい画面を我慢して利用したりしている企業が非常に多くあります。生成AIのテクノロジーを導入する際にも、これが最大のボトルネックとなっています。

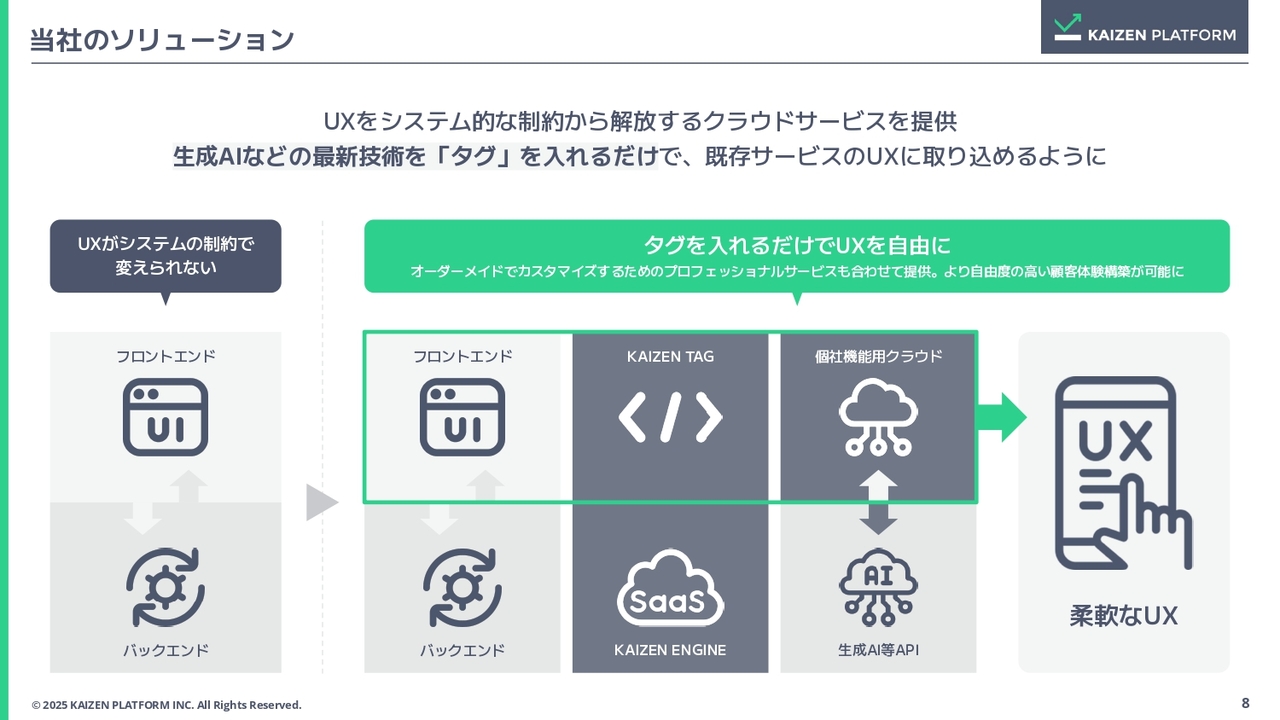

当社のソリューション

私どもはもともとWebサイトのA/BテストというUI/UXを改善するためのツールを作っていました。お客さまのサイトにタグを入れるだけでA/Bテストが可能なところからスタートしましたが、最近では生成AIのアプリケーションを提供することで、例えばエージェントを導入することも簡単にできるようになりました。

既存のサービスやみなさまが社内で利用されているサービスなどの体系に、生成AIのエージェントや便利な機能を取り込むことが可能になっています。

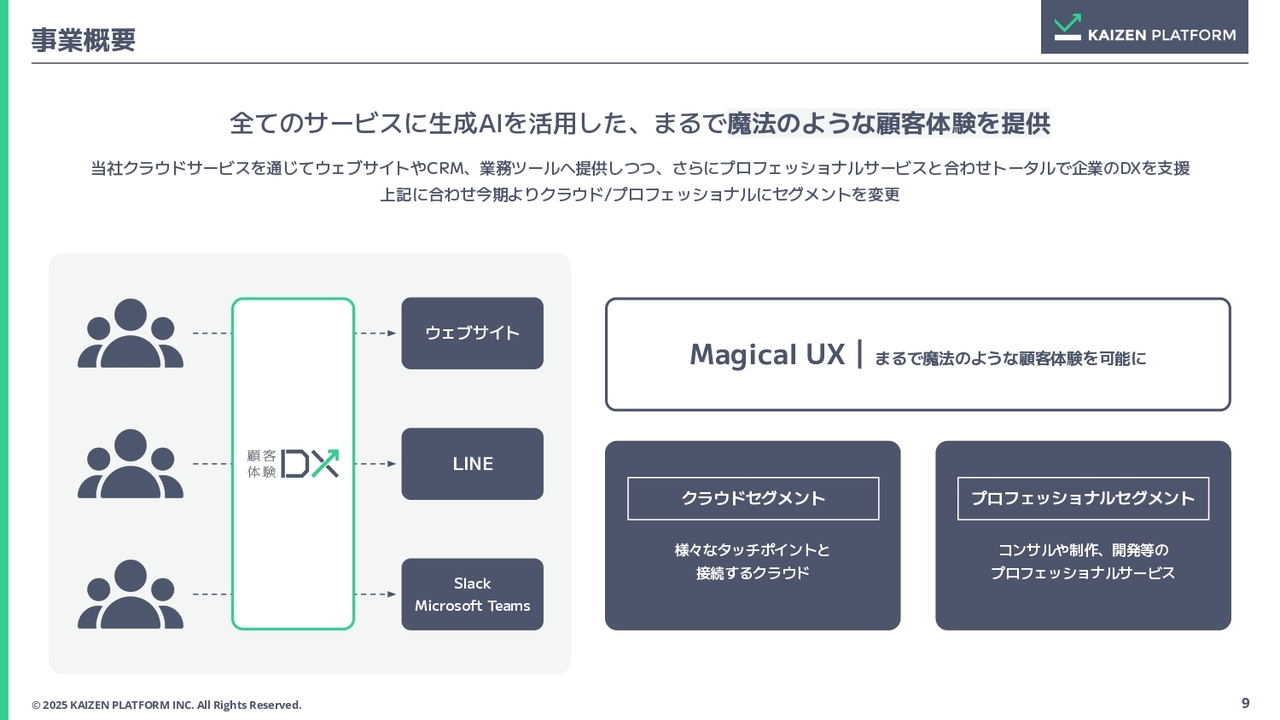

事業概要

私たちの事業概要としては、「Magical UX」のコンセプトである「まるで魔法のような顧客体験を可能に」を推進していくということです。

お客さまとの接点となるクラウドの提供を行い、そのクラウド基盤の上にさまざまなアプリケーションを展開するため、プロフェッショナルセグメントを活用してコンサルティング、制作、開発などのプロフェッショナルサービスを提供しています。

Magical UX

顧客体験の分野では現在、「Kaizen Personalize Agent」と「Kaizen Conversion Agent」の2つのAIエージェントをリリースしています。「Kaizen Personalize Agent」は、お客さまのプロファイルを継続的に記憶し、適切なタイミングでアプローチを行う、いわゆるナーチャリングやCRMを効率化するAIエージェントです。

「Kaizen Conversion Agent」は、申込フォームや契約フォームなどに個人情報を入力する際の負担を軽減するAIエージェントです。例えばBtoBの場合では、名刺をスマホで撮影するだけで、名刺情報から会社の住所や役職名などを生成AIが自動的に記入します。

また、免許証や車検証、登記簿謄本、マイナンバーなどの各種書類を撮影することで、それらの情報を生成AIが自動的に記入する機能を提供するAIエージェントとなっています。

業務プロセスの分野では、「AI-Coworker」として、お客さま先のシステムやサービス、例えば「Microsoft Teams」や「Slack」などに搭載するAIエージェントを開発しています。

プロフェッショナルセグメント

プロフェッショナルセグメントは、「コンサルティング/ワークショップ」「マーケティング」「クリエイティブ制作」「開発/SES/採用支援」という4つの主要な柱があり、現在、1万5,000名を超える人材ネットワークから、お客さまの課題に応じてチームを組成し、プロフェッショナルサービスを提供しています。

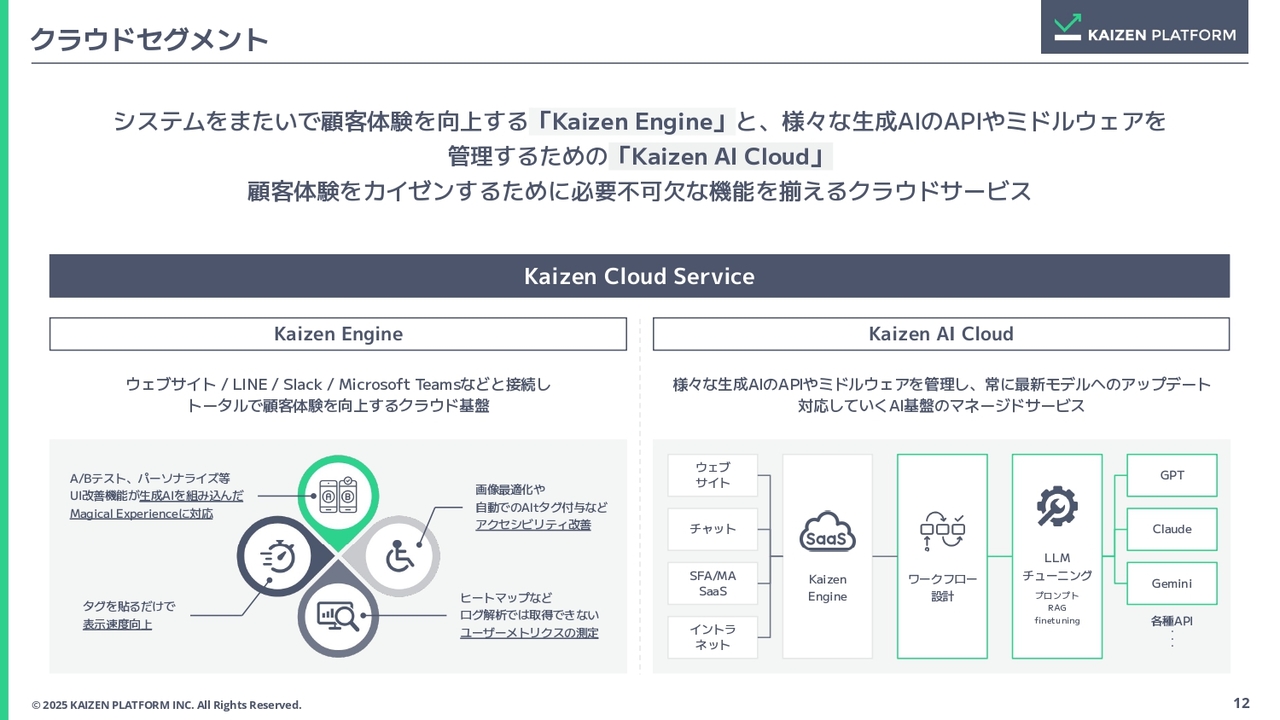

クラウドセグメント

クラウドセグメントについては、先ほどご説明したとおり、システムを横断して顧客体験を向上させるための機能を有しています。

具体的には、AIエージェントを導入したり、アプリケーションのスタディのようなことを実現する「Kaizen Engine」と、それらの生成AIのAPIやミドルウェアを管理するための「Kaizen AI Cloud」を組み合わせて、顧客体験を改善するための機能を提供したりするクラウドサービスです。

これらを組み合わせることで、お客さまに魔法のようなUXを提供することを目指しています。

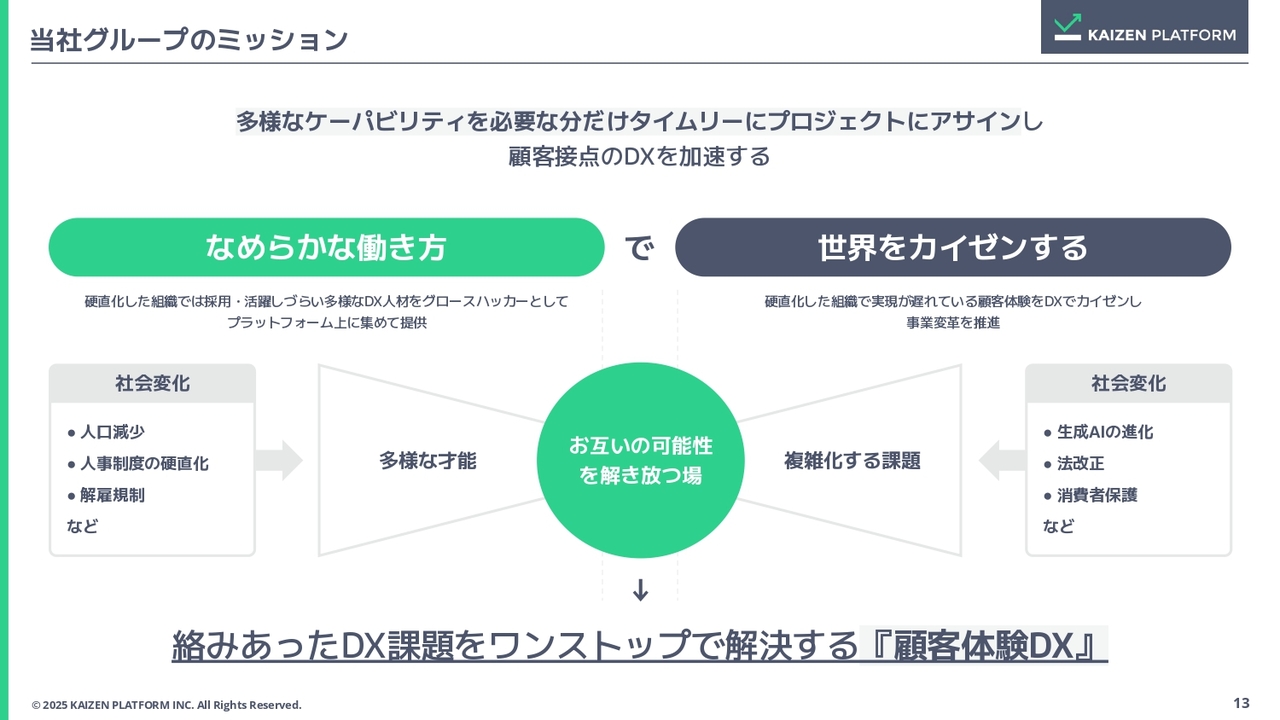

当社グループのミッション

当グループのミッションは、「なめらかな働き方」で「世界をカイゼンする」です。

現在、生成AIのプランニングや技術に関するスキルを持つ方たちが非常に求められていますが、各種の多様なケイパビリティを必要なタイミングでプロジェクトにアサインすることが可能です。

絡み合ったDXの課題をワンストップで解決できるようなサービスを提供することを目指しています。

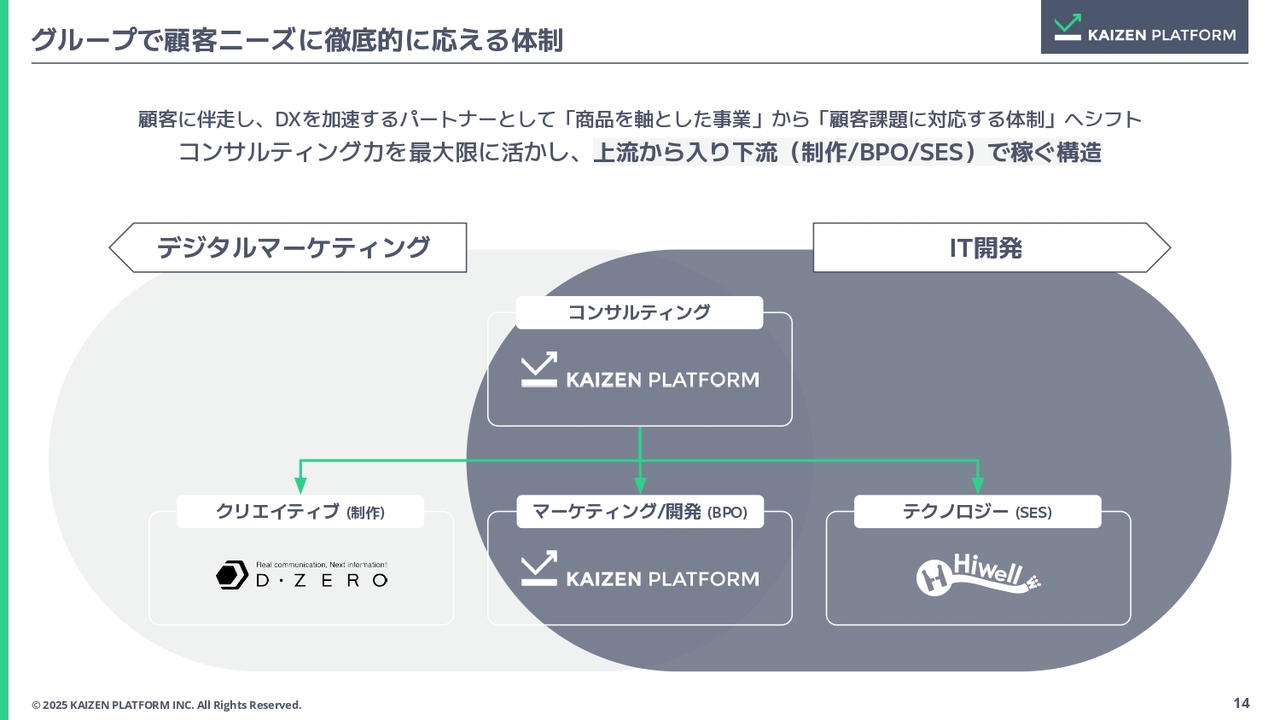

グループで顧客ニーズに徹底的に応える体制

当社はグループ企業を有しており、Kaizen Platformではコンサルティングやマーケティング、開発のBPOを行っています。クリエイティブについてはディーゼロ、SES事業はハイウェルという会社が担っています。

デジタルマーケティングとIT開発を行き来しながら、コンサルティング力を最大限に活かし、上流から下流までワンストップでお客さまにサービスを提供し、収益を上げる構造を構築しています。

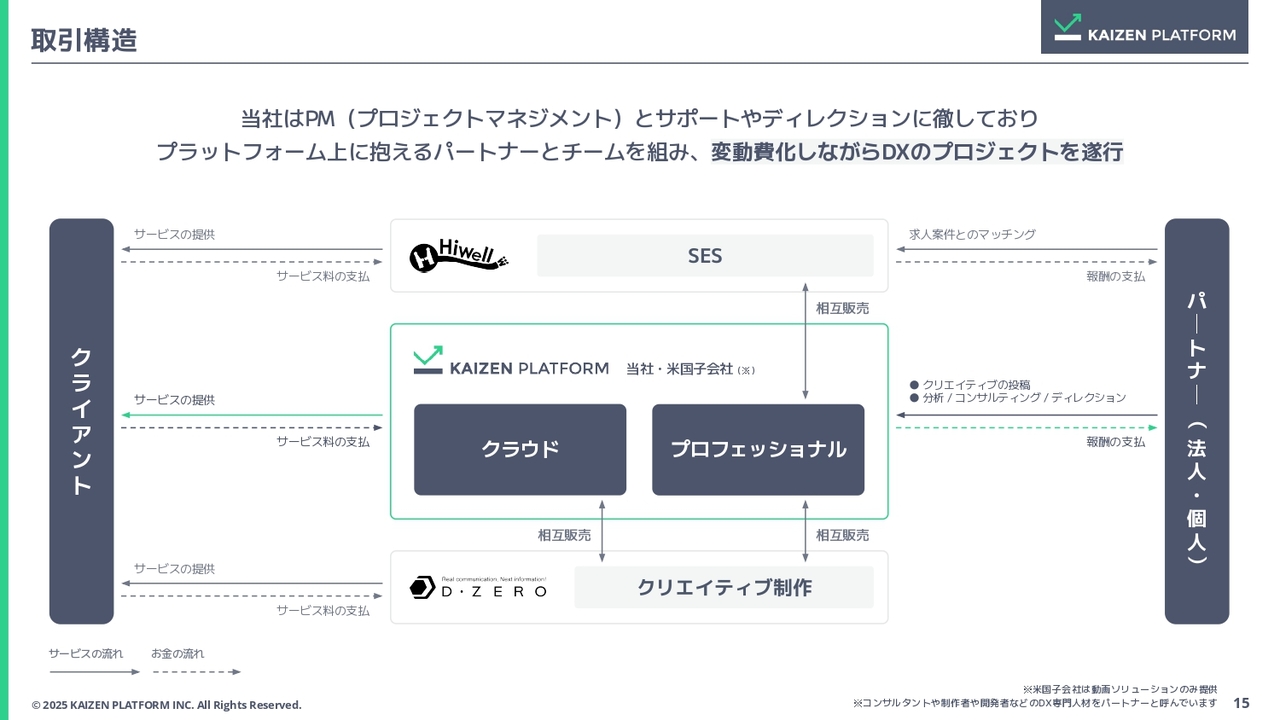

取引構造

取引構造はスライドの図のようになっています。当社グループはプロジェクトマネジメント、サポート、ディレクションに徹し、基本的にはプラットフォーム上で法人・個人を合わせたパートナーのみなさまとチームを組み、変動費化しながらお客さまのDXプロジェクトを遂行しています。

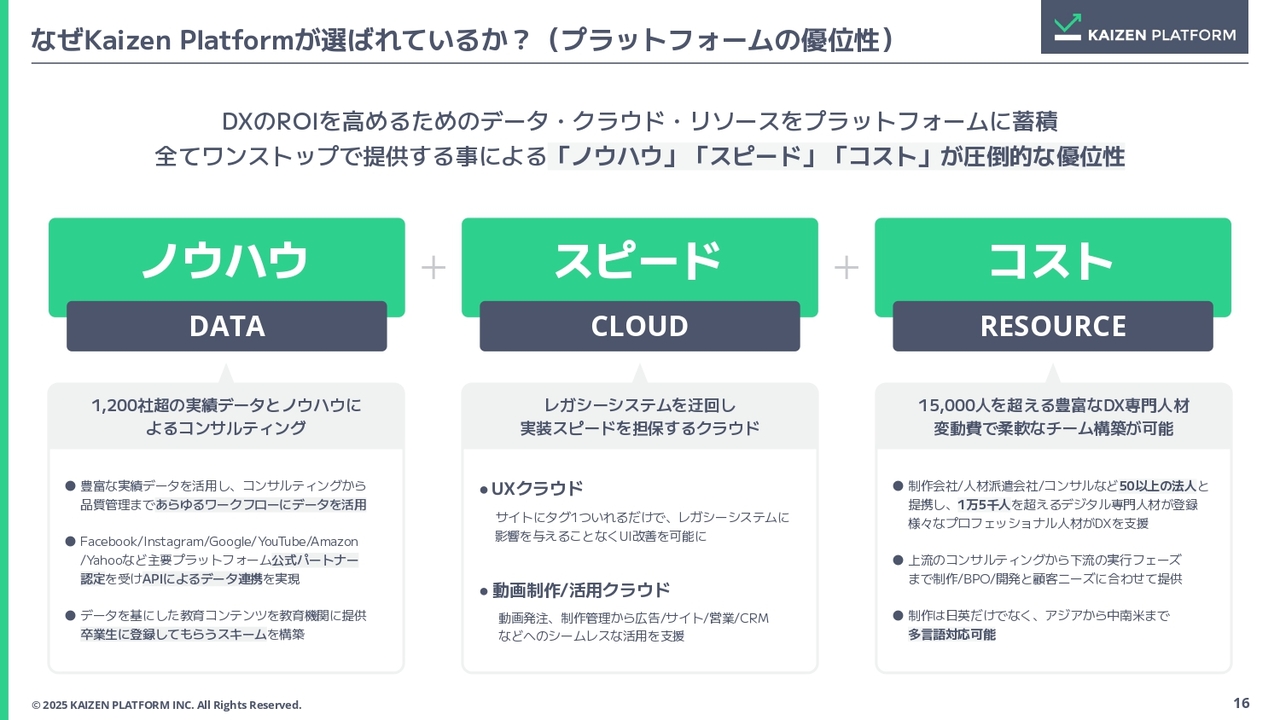

なぜKaizen Platformが選ばれているか?(プラットフォームの優位性)

なぜ当社が選ばれているのか、その理由は大きく3つあります。1つ目は「ノウハウ」です。これまでの実績データが蓄積されており、それに基づくノウハウが豊富である点です。

2つ目は「スピード」です。レガシーシステムがネックになる場面でも、基幹システムに直接触れずに運用を進めることで、時間やコストを抑えつつ、実装スピードを担保するためのクラウドサービスを提供している点です。

3つ目は「コスト」です。豊富な人材をタイムリーにアサインすることで、効率的なプロジェクト遂行を実現しています。これらが当社の優位性となっています。

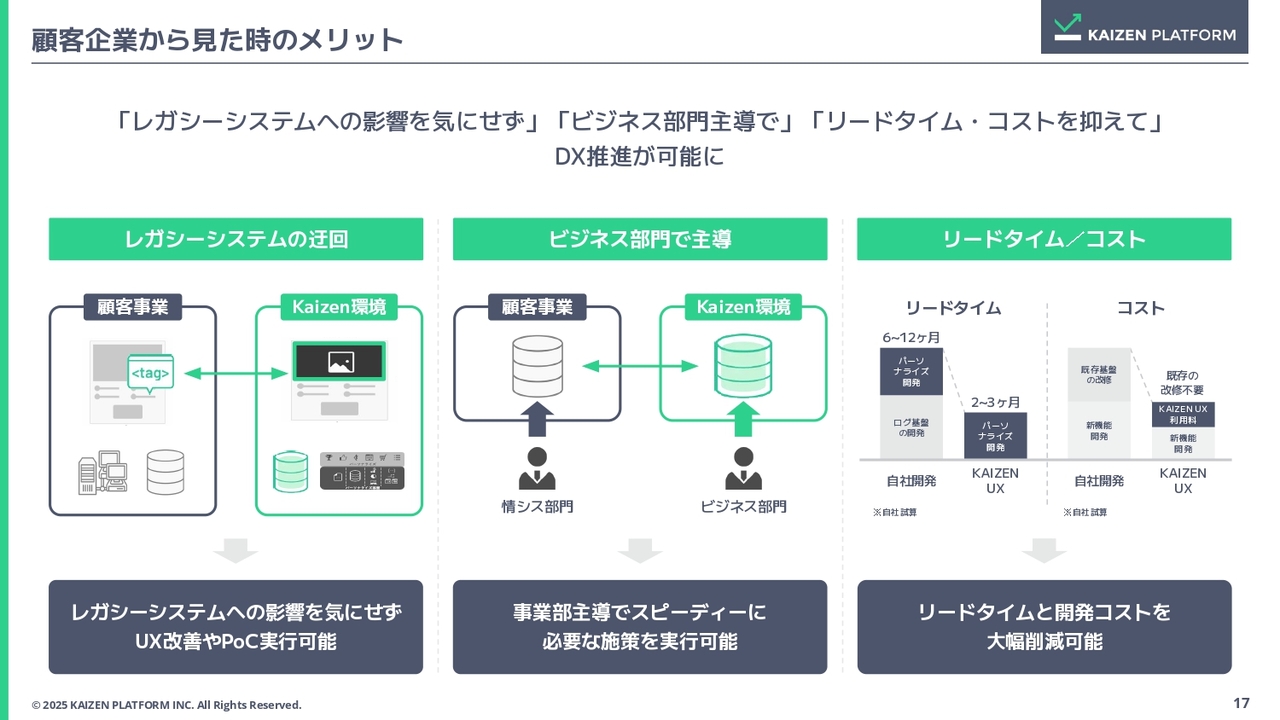

顧客企業から見た時のメリット

お客さまから見たメリットについてです。1つは、レガシーシステムのバックエンド部分が非常に重いため、これを改修しようとすると何億円も費用がかかってしまう状態です。しかし、これを回避しながらUXの改善が可能になる点です。

また、当社のお客さまの中心はビジネス部門であり、事業部主導でスピーディにDXを進められる点も挙げられます。

さらに、リードタイムとコストの大幅な削減が可能です。これらが、お客さまにとっての大きなメリットとなっています。

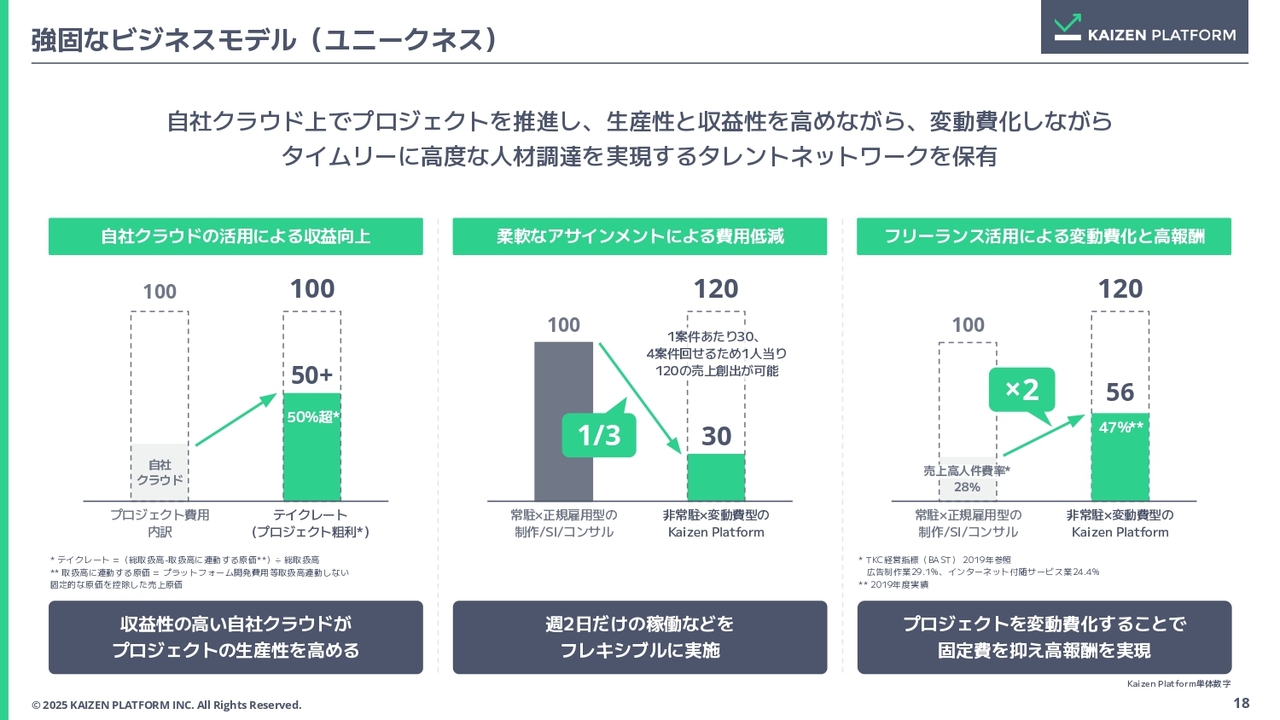

強固なビジネスモデル(ユニークネス)

当社の強固なビジネスモデルについてです。1つ目は、自社のクラウドを活用している点です。クラウドは収益性が非常に高く、プロジェクトのテイクレートが高いことが特徴です。

2つ目は、柔軟なアサインメントによる費用低減です。特定の人を固定せず、「非常駐×変動費型」で運用しているため、非常にリーズナブルにスタートできる点が挙げられます。

3つ目は、フリーランスの活用により変動費化を実現している点です。その結果、高い報酬をお支払いできる体制を整えています。

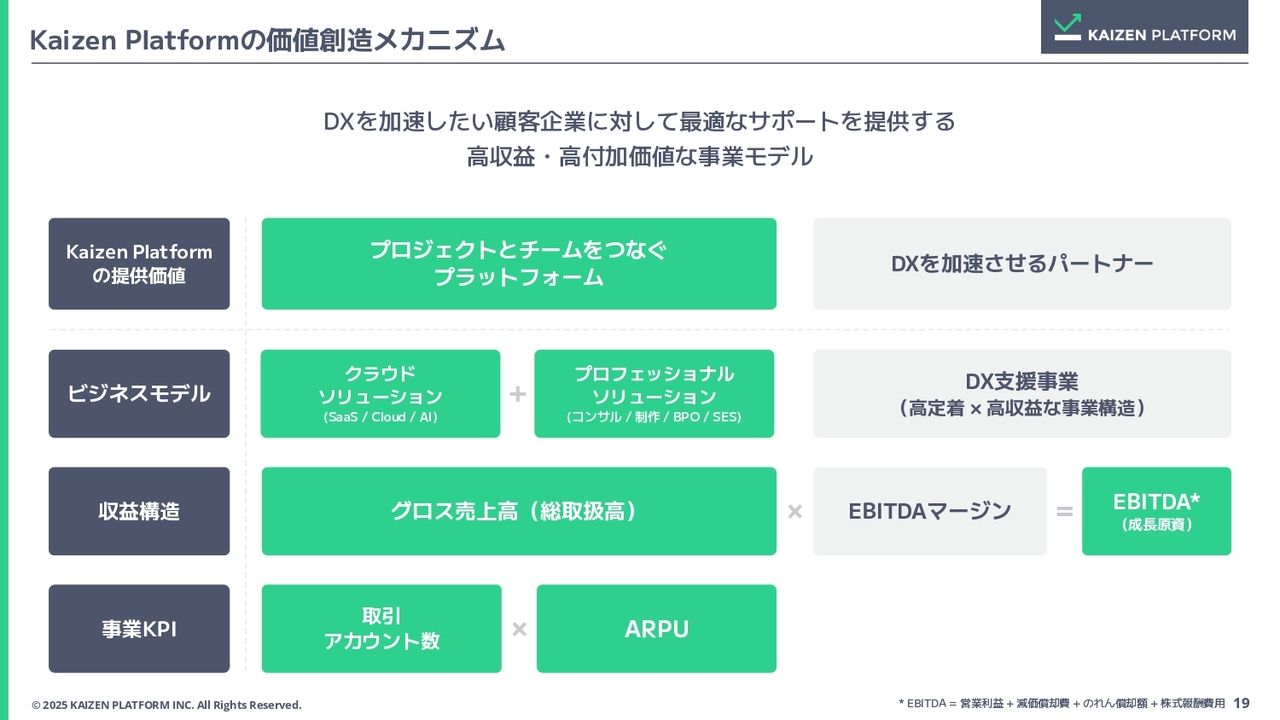

Kaizen Platformの価値創造メカニズム

当社の価値創造メカニズムについてです。プロジェクトとチームをつなぐプラットフォームとして、お客さまには「DXを加速させるパートナー」というかたちでご支援しています。ビジネスモデルとしては、クラウドとプロフェッショナルサービスを組み合わせてDXのご支援を行っています。

収益構造としては、グロースの売上高に対して、EBITDAマージンがあり、EBITDAになるかたちとなっています。このグロースの売上高は、取引アカウント数と各取引の単価によって構成されています。

取引実績

取引実績はスライドのとおりです。もともとはリクルート、楽天、LINEヤフーといったネット企業のUX改善を手掛けるところからスタートしましたが、現在ではインフラ企業、金融機関、メーカーなど、さらにはこれからDXを推進しようとする企業が当社のお客さまとなっています。

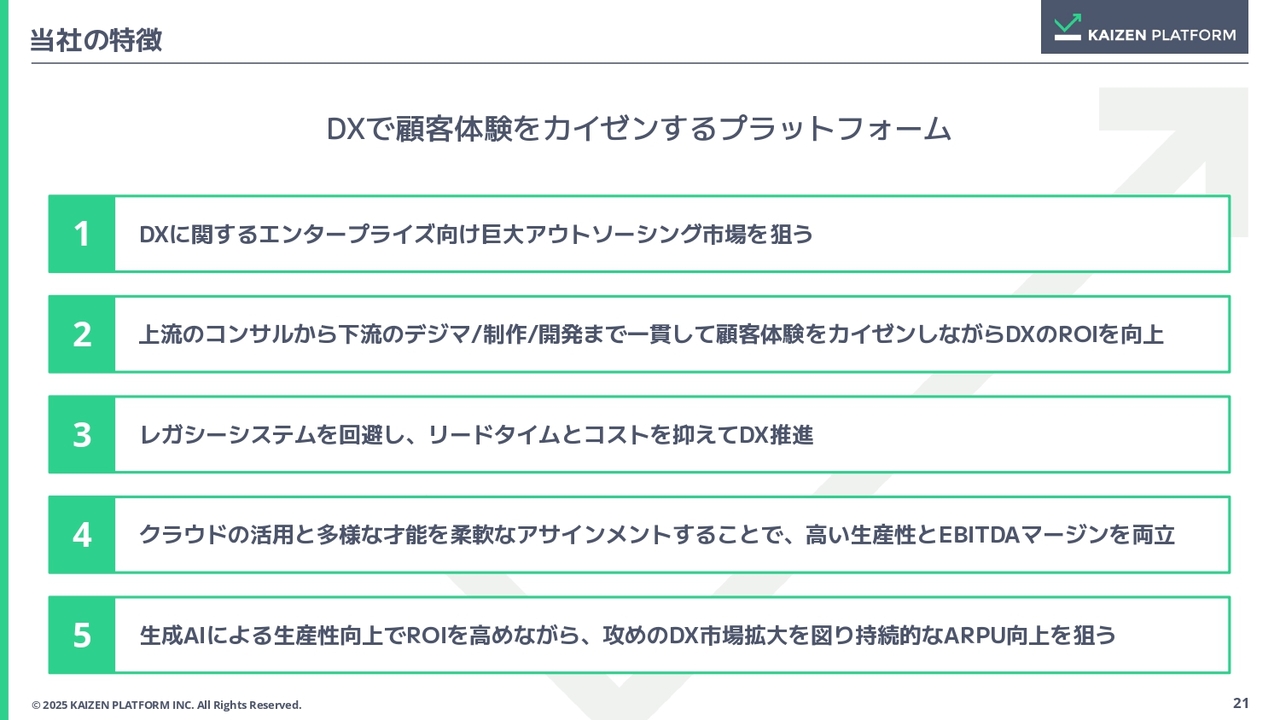

当社の特徴

当社の特徴を5つのハイライトで示しています。

1つ目は、DXで顧客体験を改善するプラットフォームを提供しています。当社はDXに関するエンタープライズ向けのアウトソーシング市場を狙っています。DX市場において大企業のマーケットが約8割を占めており、ここを大きく狙っているプレイヤーです。

2つ目は、上流のコンサルティングから下流のデジタルマーケティング・制作・開発までを一貫して手掛けながら、顧客体験を改善し、DXのROIを向上させることを提供価値としています。

3つ目は、レガシーシステムを回避し、リードタイムとコストを抑えてDX推進を可能にするという特徴を持っています。

4つ目は、自社のクラウドを活用し、多様な才能を柔軟にアサインすることで、高い生産性とEBITDAマージンを両立しています。

5つ目は、現在、生成AIのサービスをリリースしており、これによって生産性を向上させながらROIを高め、攻めのDXマーケットを拡大しつつ、お客さまのARPUを持続的に向上させることを目的としています。

経営メンバー

経営メンバーについてです。本日参加しているCFOの高崎と、CEOである私を含めて、リクルート出身です。

経営メンバー

経営メンバーも、大企業のペインが理解できているメンバーで構成されています。

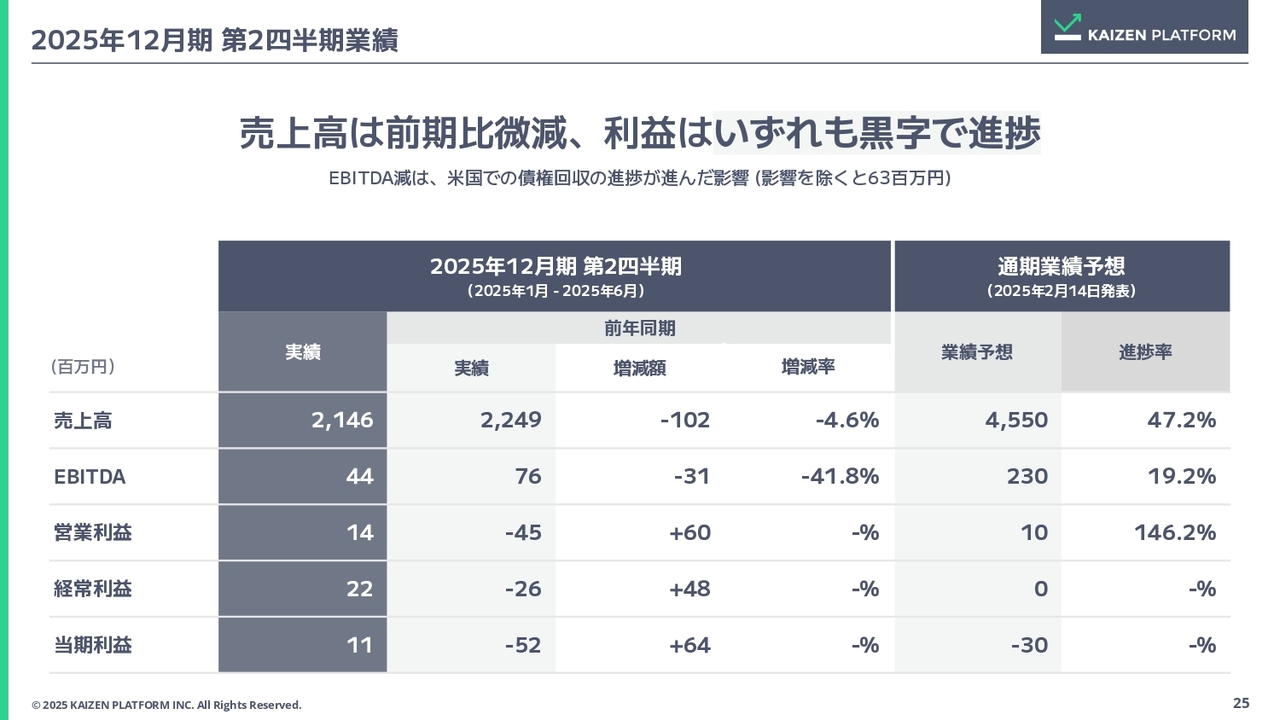

2025年12月期 第2四半期業績

2025年12月期第2四半期の業績についてご報告します。まず実績としては、第2四半期までの累計で売上高は21億4,600万円となり、昨年の22億4,900万円に対して微減となっています。

EBITDAは4,400万円、営業利益は1,400万円、経常利益は2,200万円、当期利益は1,100万円で、黒字基調で推移しています。

通期業績予想はスライドの右側に記載されていますが、順調に進捗しています。

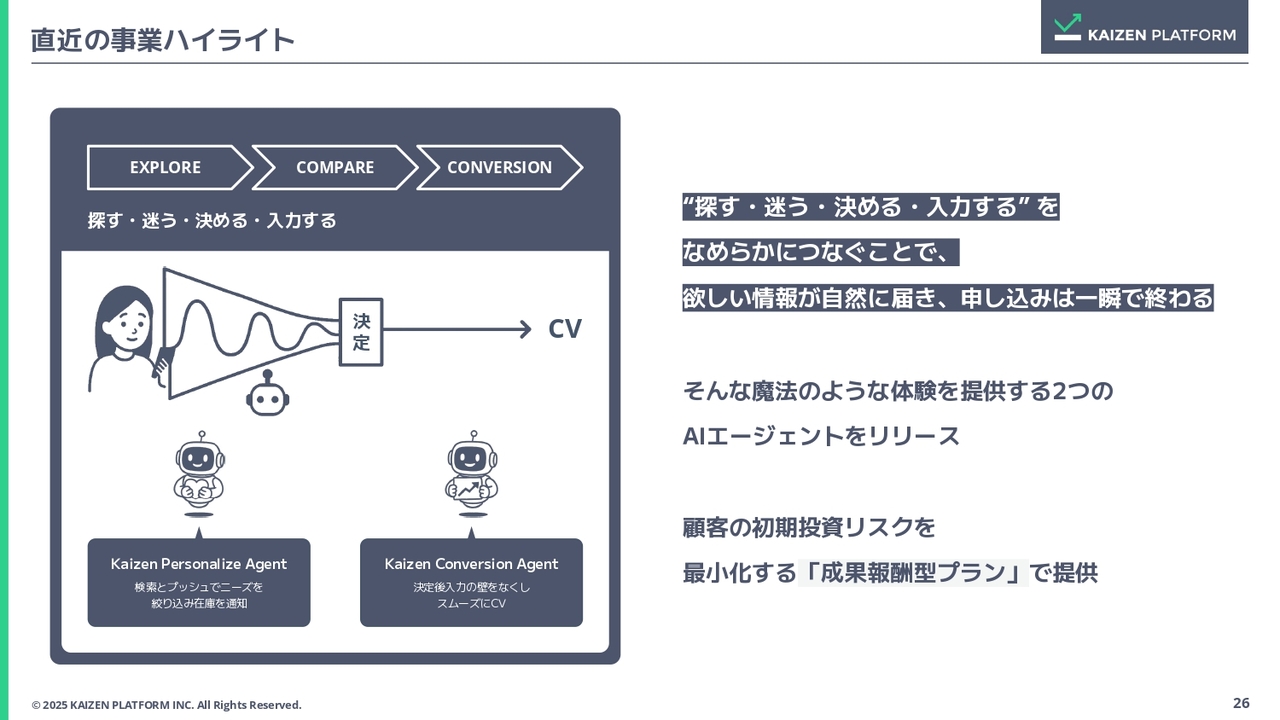

直近の事業ハイライト

直近の事業ハイライトについてスライドに記載していますが、2つのAIエージェントをリリースしました。1つは「Kaizen Personalize Agent」、もう1つは「Kaizen Conversion Agent」です。

このAIエージェントは、成果に連動する従量課金型の成果報酬プランの提供を開始しています。

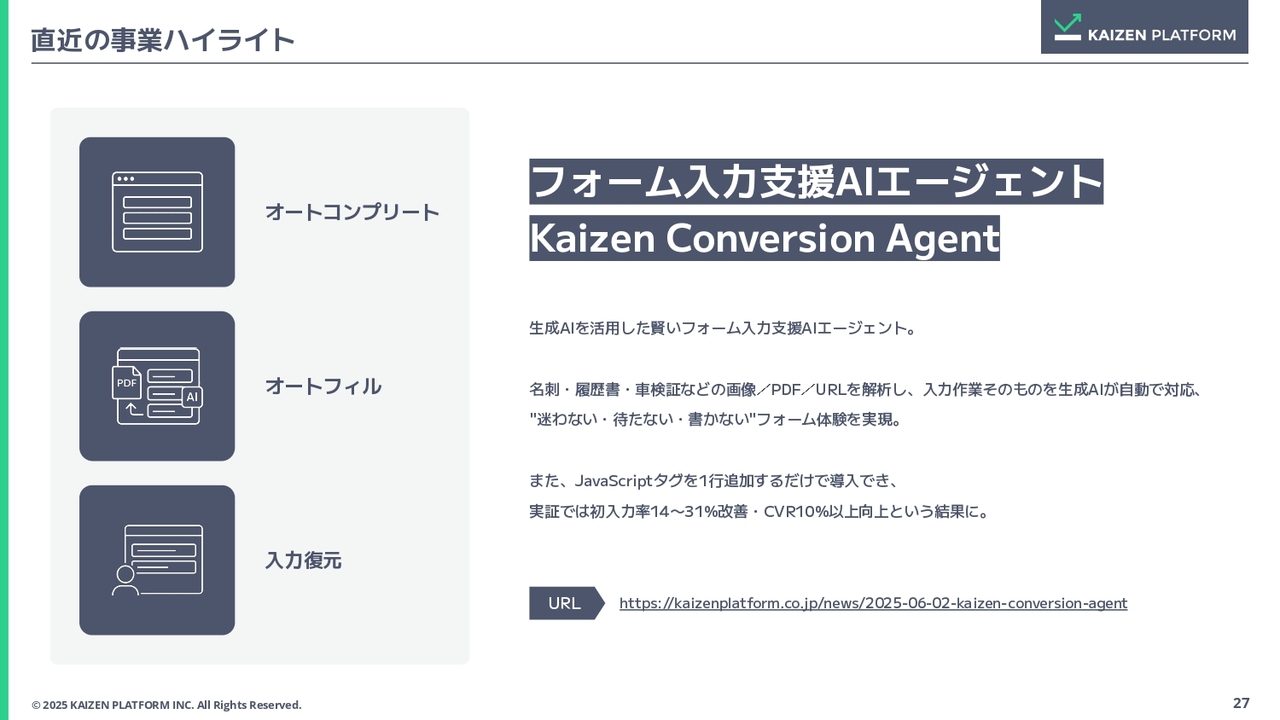

直近の事業ハイライト

1つ目がフォーム入力支援AIエージェントです。いわゆる個人情報を入力する際の負担を軽減する仕組みで、「Kaizen Conversion Agent」を開発しています。通販などでみなさまがフォームに情報を入力する際、それをいかに楽にするかを目的としています。

現在、人材系の企業や自動車保険を扱う損害保険会社での導入が決まりつつあります。具体的には、自動車保険の見積もりを非常に便利に作成したり、人材会社への登録をスムーズに行えたりするなどの利点があり、導入に向けた営業を進めています。

直近の事業ハイライト

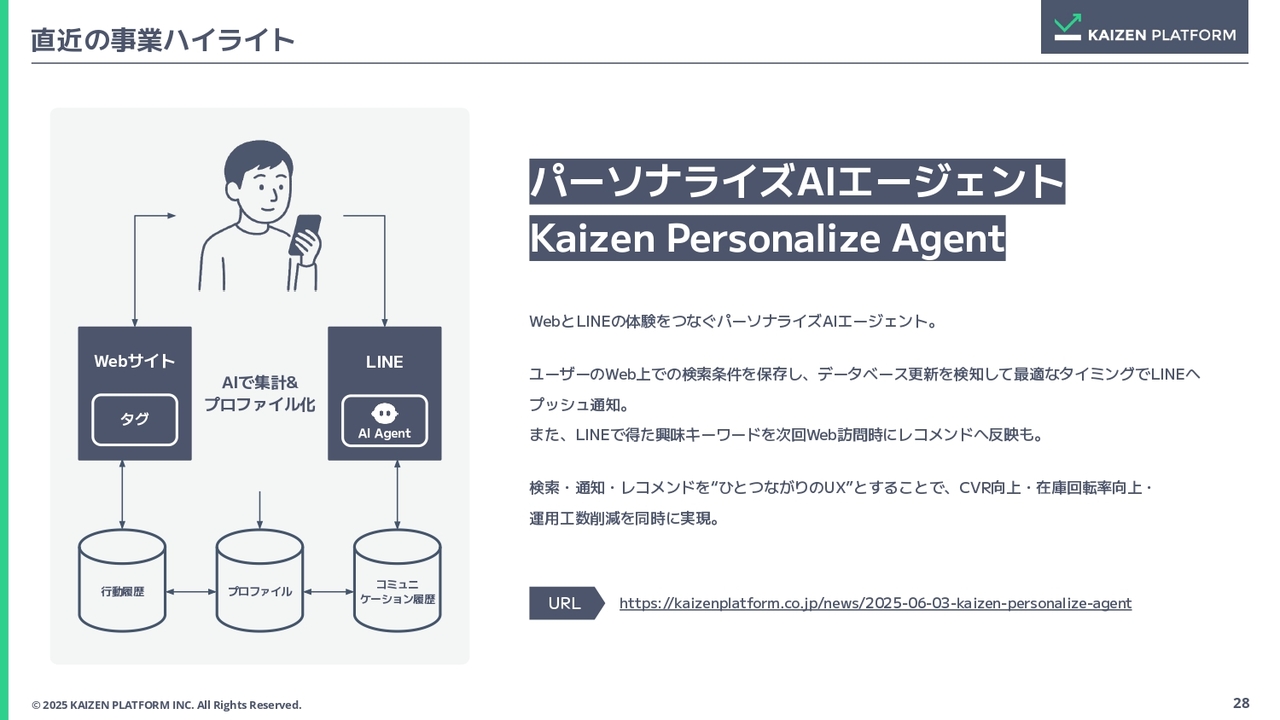

もう1つが「Kaizen Personalize Agent」というものです。

現在、Webサイトと「LINE」の両方をお客さまが利用しているケースが非常に多いのが実態です。例えば、不動産の場合、Webサイトで検索をしてみたものの、自分が探している物件が見つからず離脱したとしても、その時の検索条件で更新があった場合、「LINE」を通じて情報をお届けします。

また、中古車を探している方の場合、希望する車種がその時点では見つからなかった場合でも、「在庫が入りましたよ」と告知を行ったり、「LINE」を活用し、「こういうクルマない?」と探していた車種が見つかると、Webサイト上で「前回の検索条件で更新情報16件ありますよ」として表示されたりする仕組みになっています。

このように、ユーザーのプロファイルがWebサイトや「LINE」を行き来しながら記憶され、適切なタイミングでプッシュ通知を継続的に行うAIエージェントです。

これまでは、いわゆるマーケティングオートメーションやCRMツールを利用し、人間がすべて手動で対応していましたが、このツールではAIがお客さま一人ひとりに対し、適切なタイミングでコミュニケーションを図ることができます。

業績推移(セグメント別)

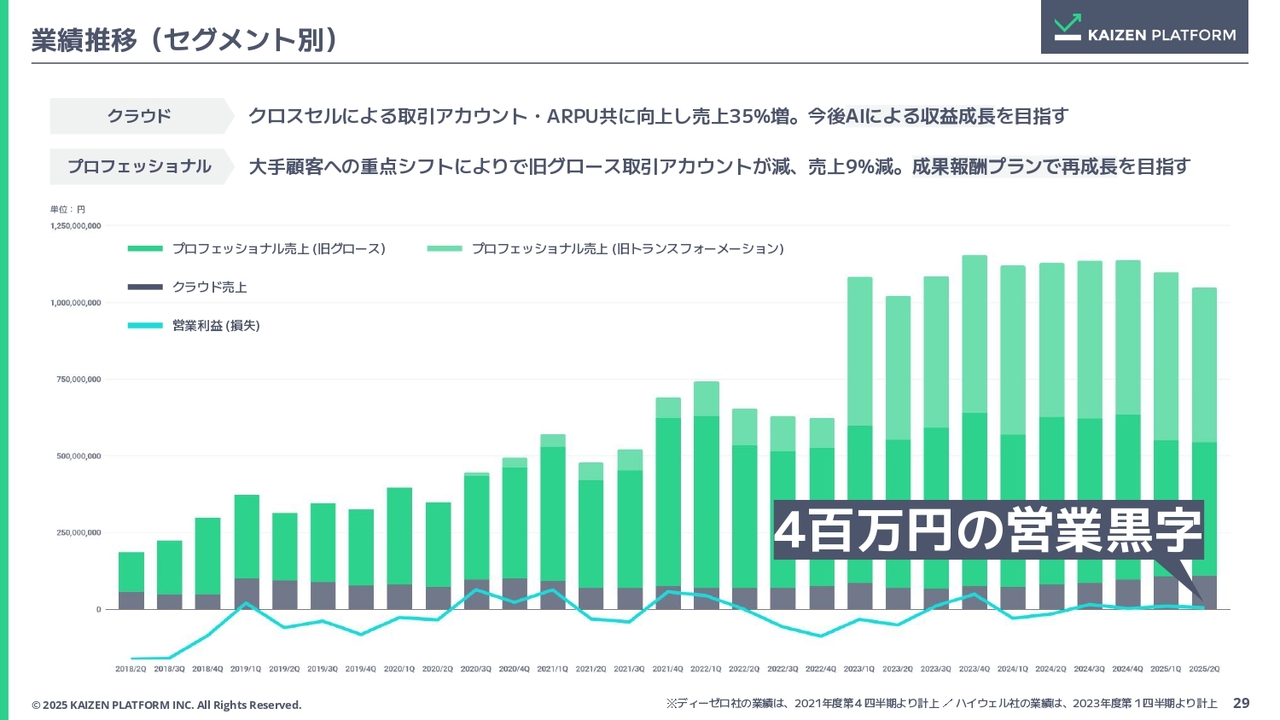

業績の推移はグラフのとおりで、第2四半期は400万円の営業黒字で着地しています。クラウドセグメントについては後ほど触れますが、売上が前年同期比35パーセント増となり、AIによる収益成長を目指しています。

もう1つはプロフェッショナルサービスのセグメントです。大手顧客への重点シフトにより、グロース取引アカウントが減少し、売上が前年同期比9パーセント減となりましたが、こちらについても成果報酬プランを活用して再成長を狙っていく予定です。

国内事業ALL:取引アカウント数とARPU

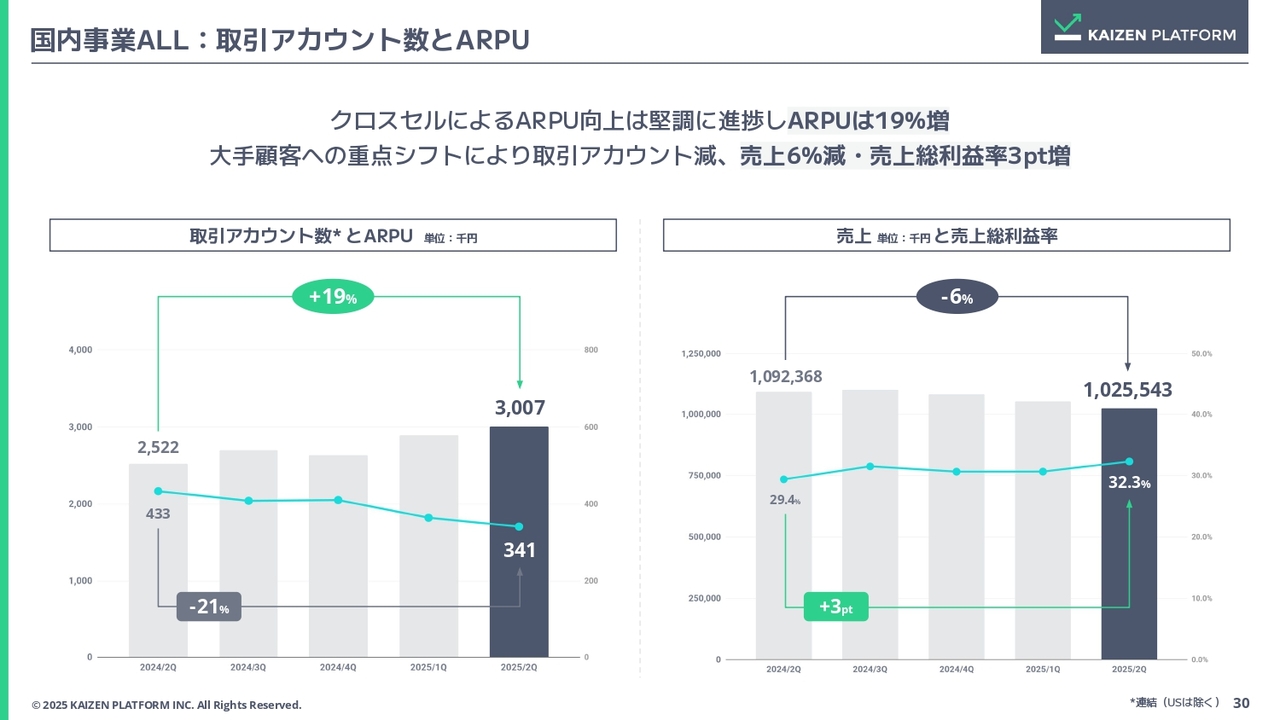

スライド左側は国内事業全体の取引アカウント数とARPUを示しており、ARPUは前年同期比19パーセント増と堅調に推移しています。

一方、取引アカウント数は前年同期比マイナス21パーセントとなっていますが、これについては下げ止まりを目指し、アッパー基調への転換を図っているところです。

スライド右側に示された売上高は、前年同期比マイナス6パーセントとなっています。ただし、売上総利益率は前年同期比で3ポイント向上し、32パーセントとなりました。

クラウド:取引アカウント数とARPU

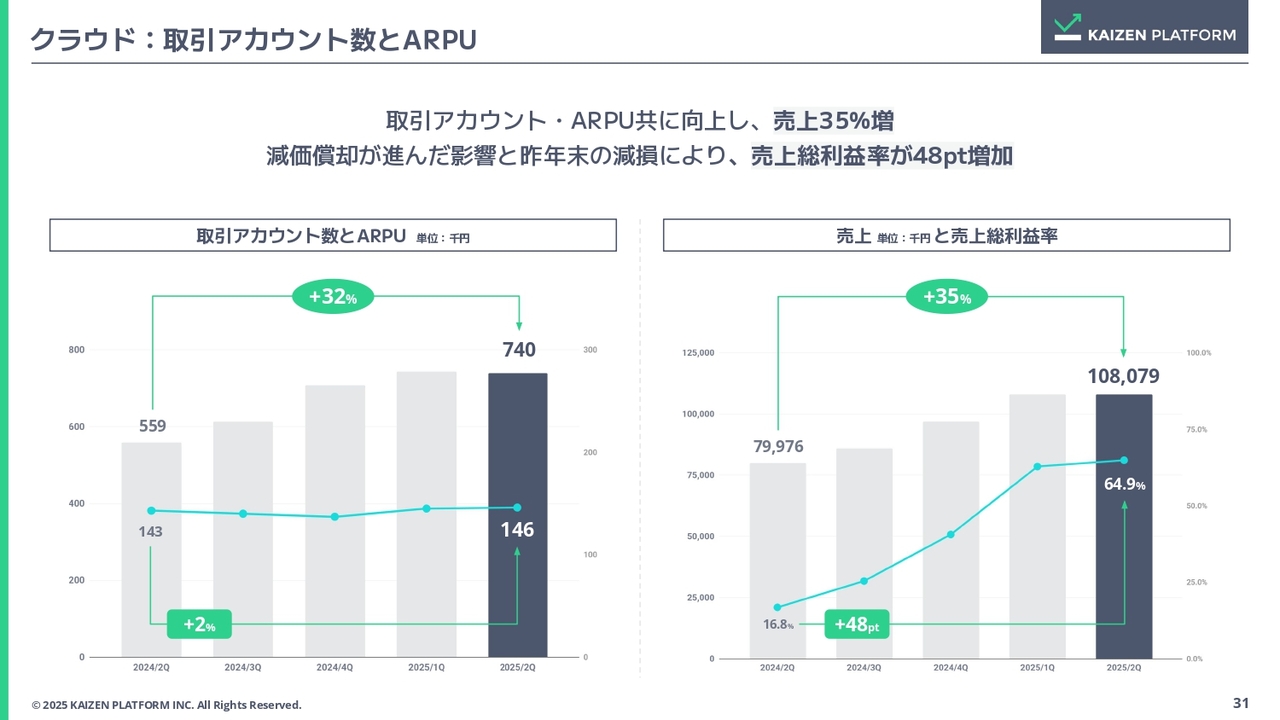

クラウドセグメントの向上が見られ、非常に堅調に推移しています。ARPUは前年同期比32パーセント増加し、取引アカウント数も前年同期比2パーセント増加しました。

売上高は前年同期比35パーセント増で推移しています。減価償却が非常に進んだことや、昨年減損を計上していたことから、売上総利益が前年同期比48ポイント増加して65パーセントとなり、非常に高収益なセグメントとなっています。

これが全体の粗利率の向上、粗利益の大幅な増加に大きく寄与しています。

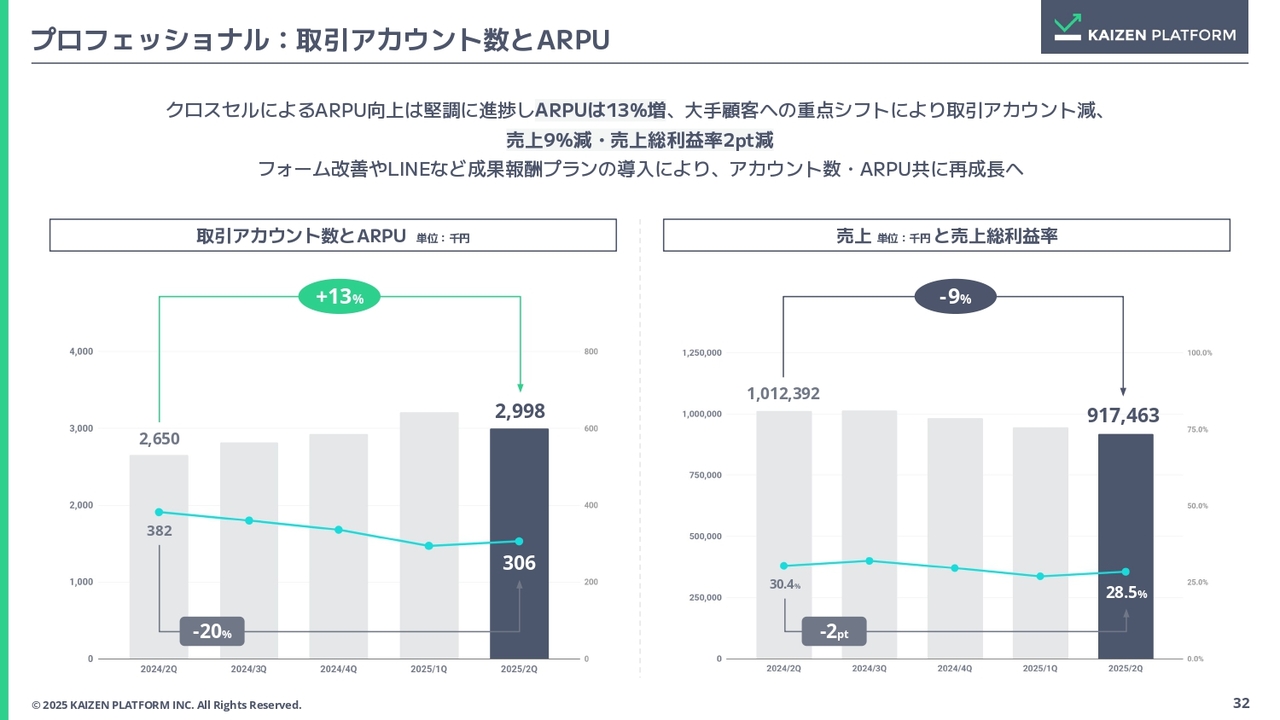

プロフェッショナル:取引アカウント数とARPU

プロフェッショナルセグメントについては、ARPUは前年同期比13パーセント増で推移しています。一方、取引アカウント数は前年同期比で20パーセント減少しましたが、第1四半期から第2四半期にかけて下げ止まり、ここから再び増加させる計画です。

売上高は前年同期比で9パーセント減少し、売上総利益率は前年同期比で2ポイント減少しました。先述したAIエージェントなどの成果報酬プランを導入することで、アカウント数とARPUの再成長を目指しています。

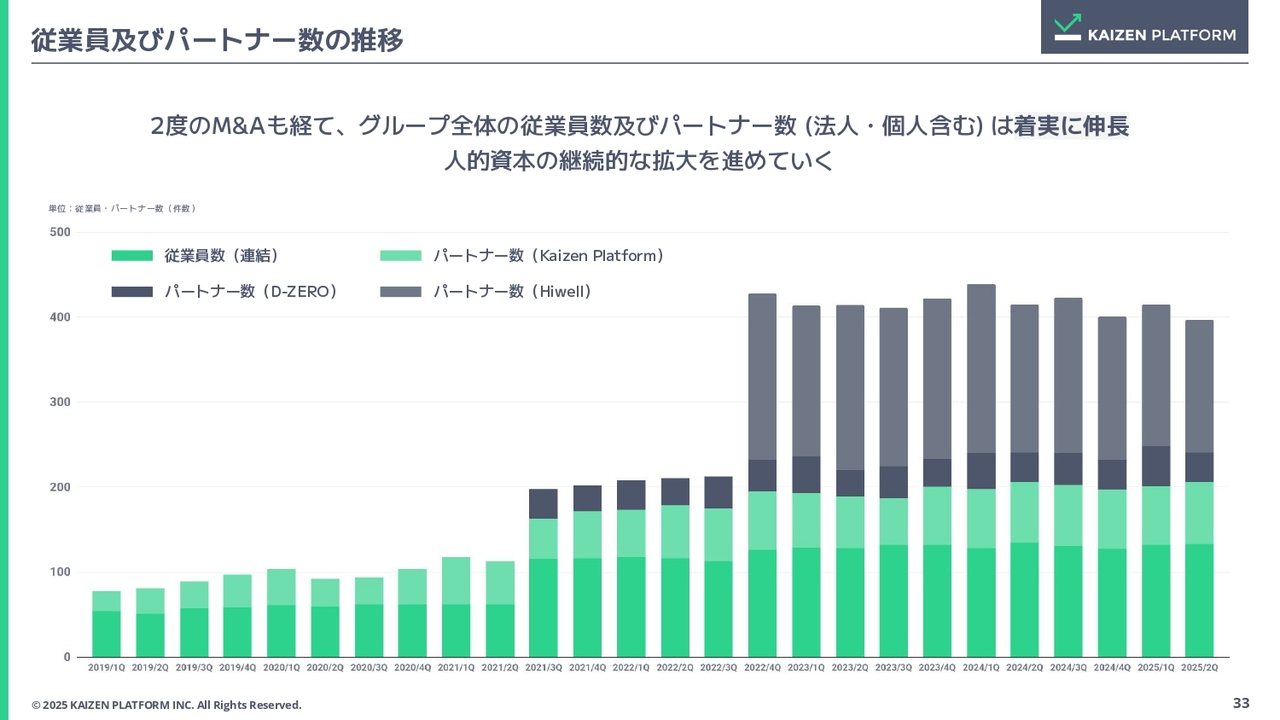

従業員及びパートナー数の推移

従業員及びパートナー数の推移についてです。Kaizen Platformは堅調に推移していますが、ハイウェルのパートナー数が少し減少しており、これが影響している状況です。供給側の継続的な拡大については、引き続きしっかりと進めていきます。

財務と株式の状況

財務と株式の状況について、高崎からお伝えします。

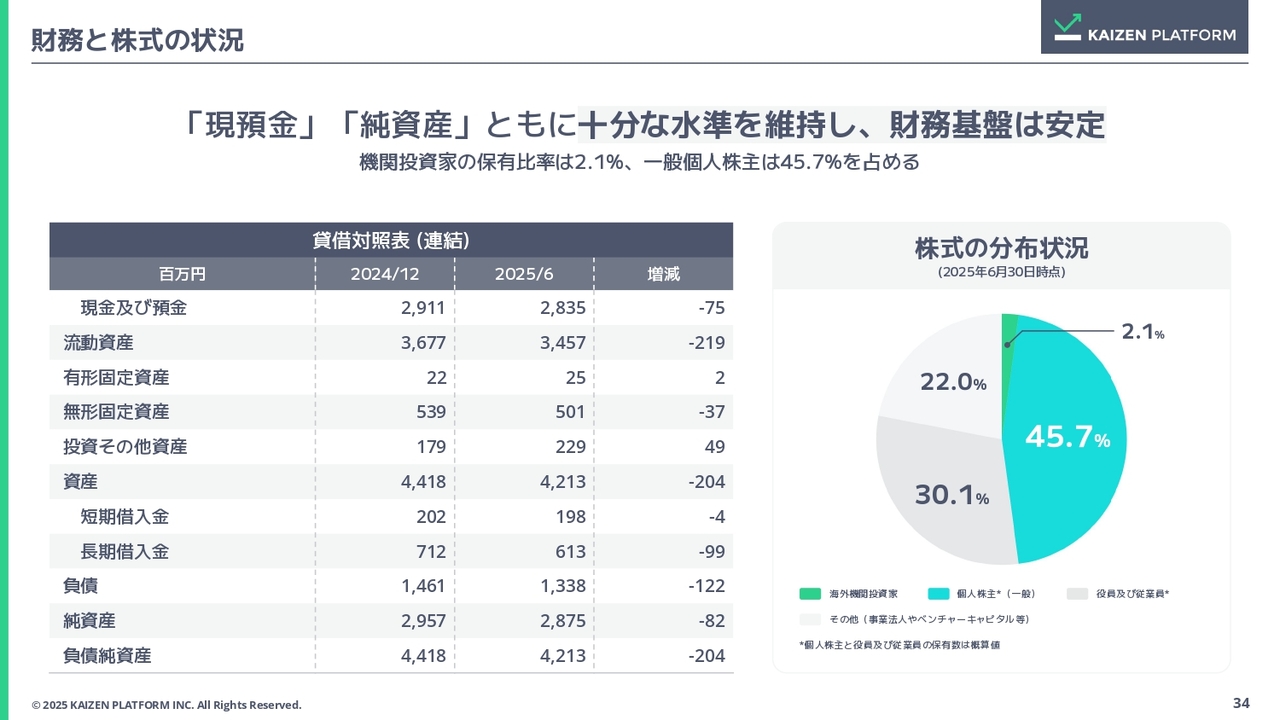

高崎一氏:取締役CFOの高崎です。よろしくお願いします。まず、スライド左側の貸借対照表ですが、流動資産がマイナス2億円と減少しています。これは主に現預金と営業債権の減少が要因です。負債については、長期借入金の返済が進んだことで減少しています。

スライド右側は株式の分布状況です。前回の期末である12月末から大きな変更はありません。一般個人株主のみなさまが45.7パーセントを占める状況です。私からは以上です。

生成AIを活用したソリューション群

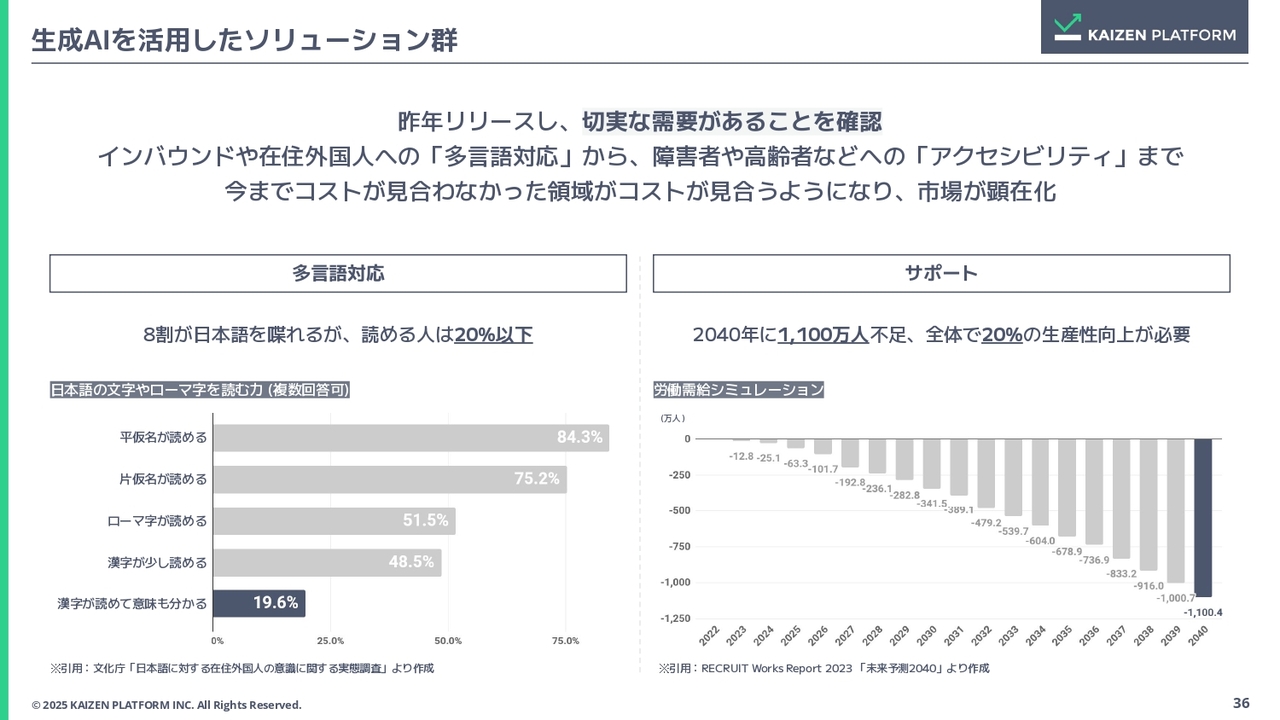

須藤:今後の成長戦略についてご説明します。先ほどお話しした生成AIを活用したソリューション群として、2つのAIエージェントをリリースしました。

AIの仕事自体は、すでに2年前から非常に切実な需要があると感じています。例えば「多言語に対応できますか?」「サポートも24時間カバーできますか?」といったお問い合わせをよくいただいていますが、これも生成AIのおかげで非常に柔軟に対応できるようになってきました。

「Kaizen Personalize Agent」や「Kaizen Conversion Agent」は多言語対応しています。例えばDXを進める上で、さまざまな言語への対応が求められます。インバウンド需要の増加に伴い、お客さまをさまざまな言語でお迎えできるかどうか、さらには障がいをお持ちの方や高齢者のみなさまをDXの枠組みでどのようにカバーしていくか、これらが重要な課題となっています。

アクセシビリティをしっかり担保する必要があります。これまで対応コストが非常に厳しい領域がありましたが、現在では生成AIの活用によってコストが見合うようになり、マーケットが顕在化してきていると考えています。

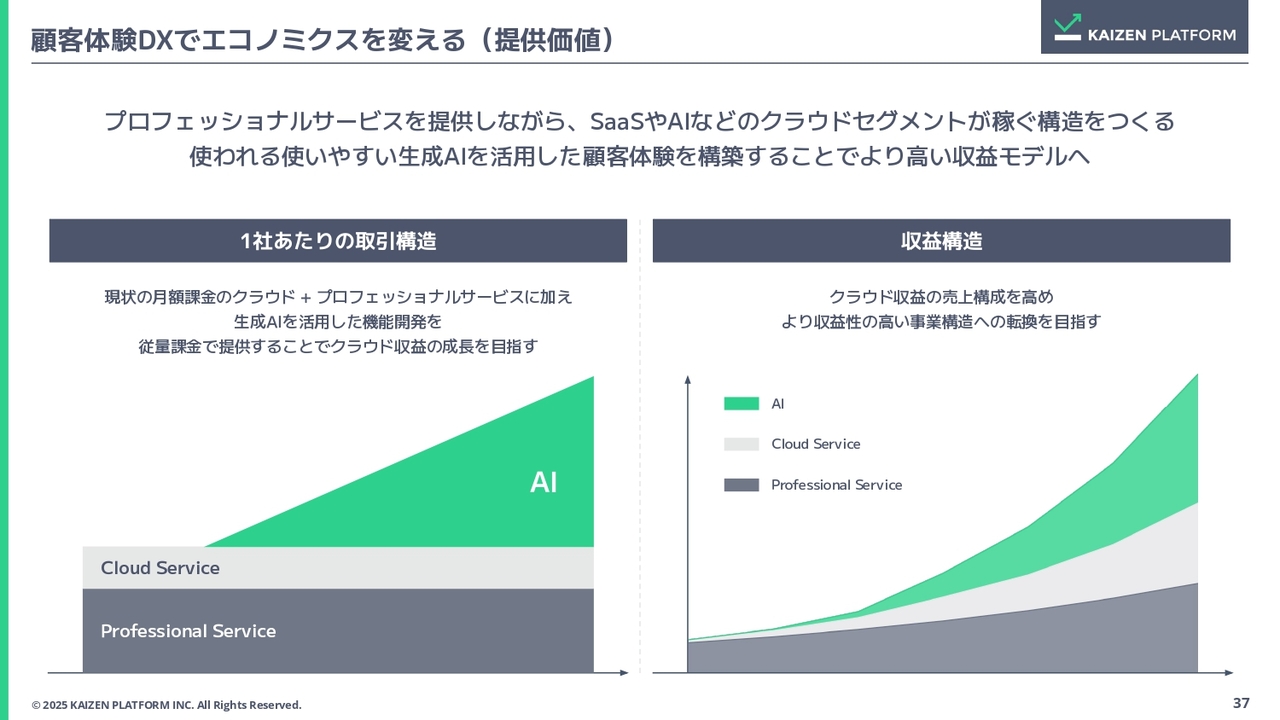

顧客体験DXでエコノミクスを変える(提供価値)

私どもは、1社あたりの取引構造として、プロフェッショナルサービスとクラウドサービスの上にAIが機能する仕組みを採用しています。その中で、成果報酬や従量課金といった形態を通じて、AIが収益を生み出す仕組みとなっています。

収益構造としては、クラウドサービスのセグメントにAIが組み込まれており、収益性の高いクラウドセグメントのシェアを拡大することで、全体の収益性をさらに高めていこうと考えています。これが、私どもの戦略です。

Q&A

質疑応答に関しましてはこちらに掲載されております。

新着ログ

「情報・通信業」のログ