【QAあり】井関農機、通期業績予想を上方修正 米価上昇と農機製品の価格改定前の駆け込み需要により、2Qも国内大幅増収を達成

目次

冨安司郎氏(以下、冨安):みなさま、こんにちは。代表取締役社長の冨安です。本日は当説明会にご出席いただき誠にありがとうございます。また、平素より当社のIR活動にさまざまなご指導とご鞭撻を賜り、厚く御礼申し上げます。本日は目次の内容に沿って進めます。

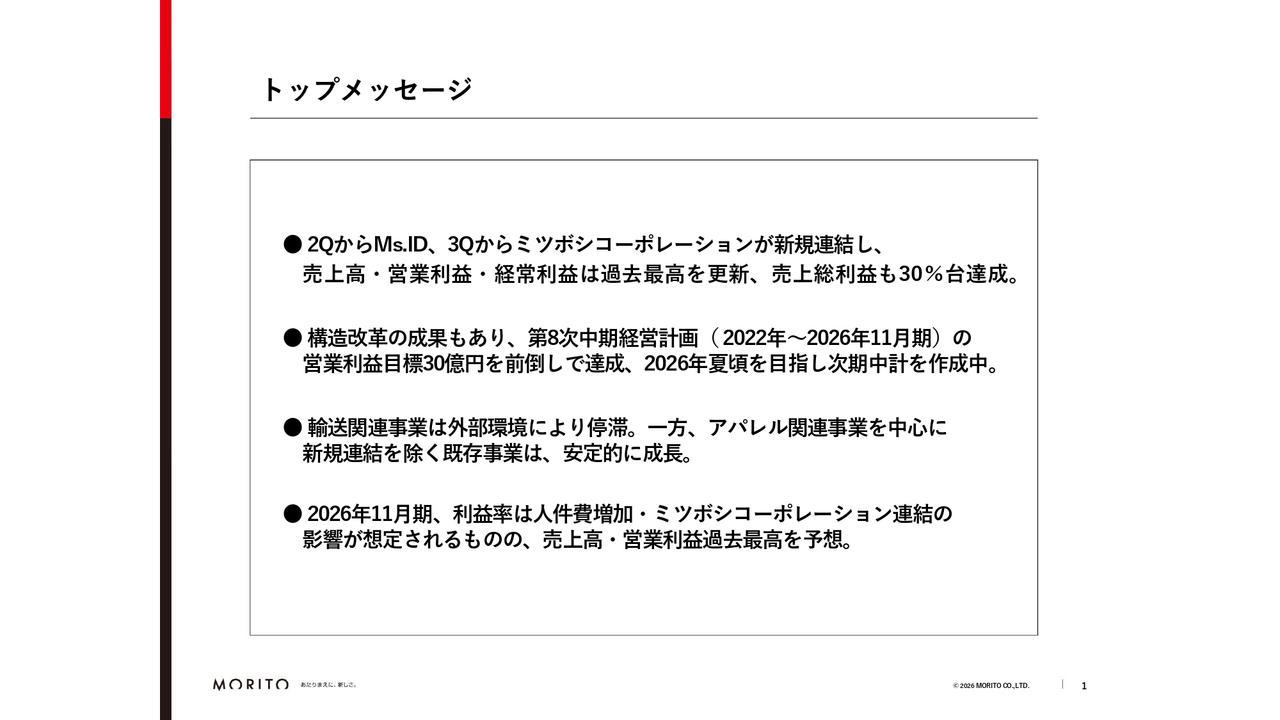

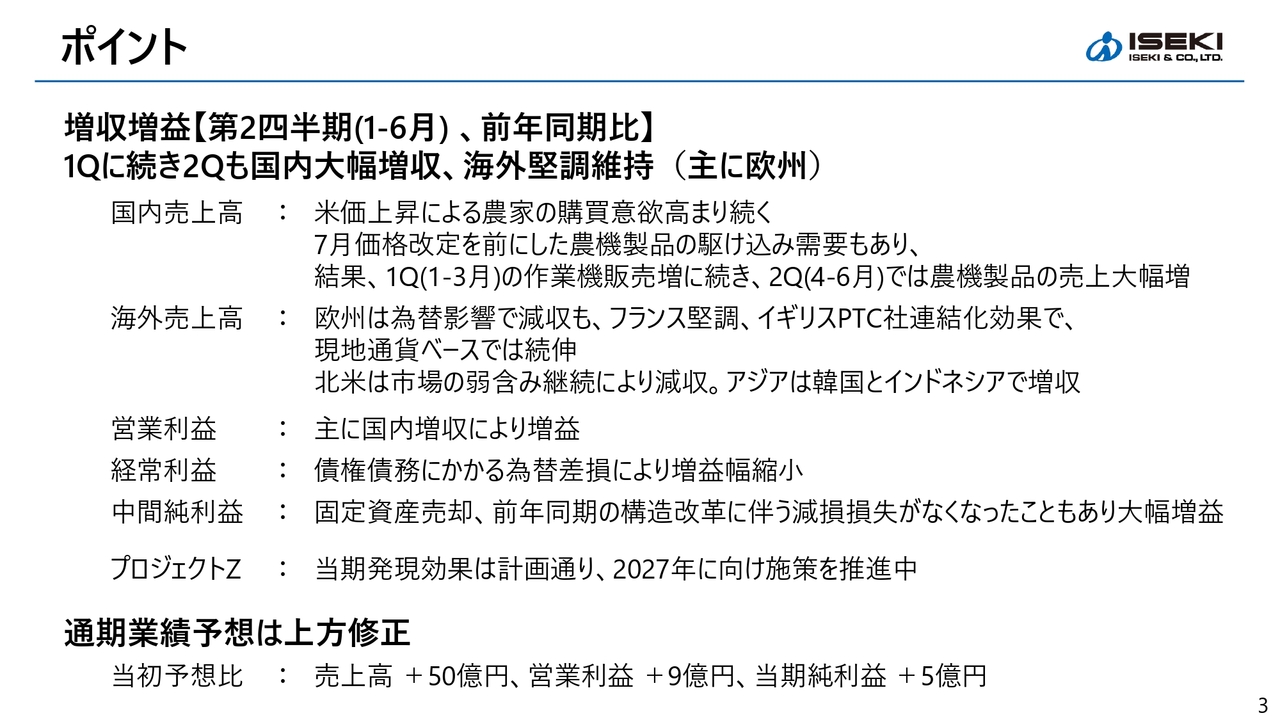

ポイント

はじめに本決算のポイントを整理します。第2四半期(4月から6月)の業績は前年同期比で増収増益となり、第1四半期に続き国内で大幅な増収を達成し、海外では主に欧州で堅調な成長を維持しました。国内および海外売上の主な内容はスライドに記載のとおりです。詳細については後ほどご説明します。

利益面について、営業利益は主に国内の増収によって増益となりました。経常利益は、営業外の為替差損益の悪化により、従来円安でプラスだったものがマイナスに転じました。これにより、増益幅は営業増益幅から縮小しましたが、中間純利益は、固定資産売却益と、前年同期に発生した構造改革に伴う減損損失が当期はなくなったため、増益幅が拡大したという結果になりました。

また、現在鋭意進めている「プロジェクトZ」について、当期の利益に対する発現効果は計画どおり進捗しており、2027年に向けて各施策を推進しています。

通期業績予想は、第2四半期の大幅増収により、売上高・利益ともに当初予想を上回る見込みとなったことから、今回上方修正しました。

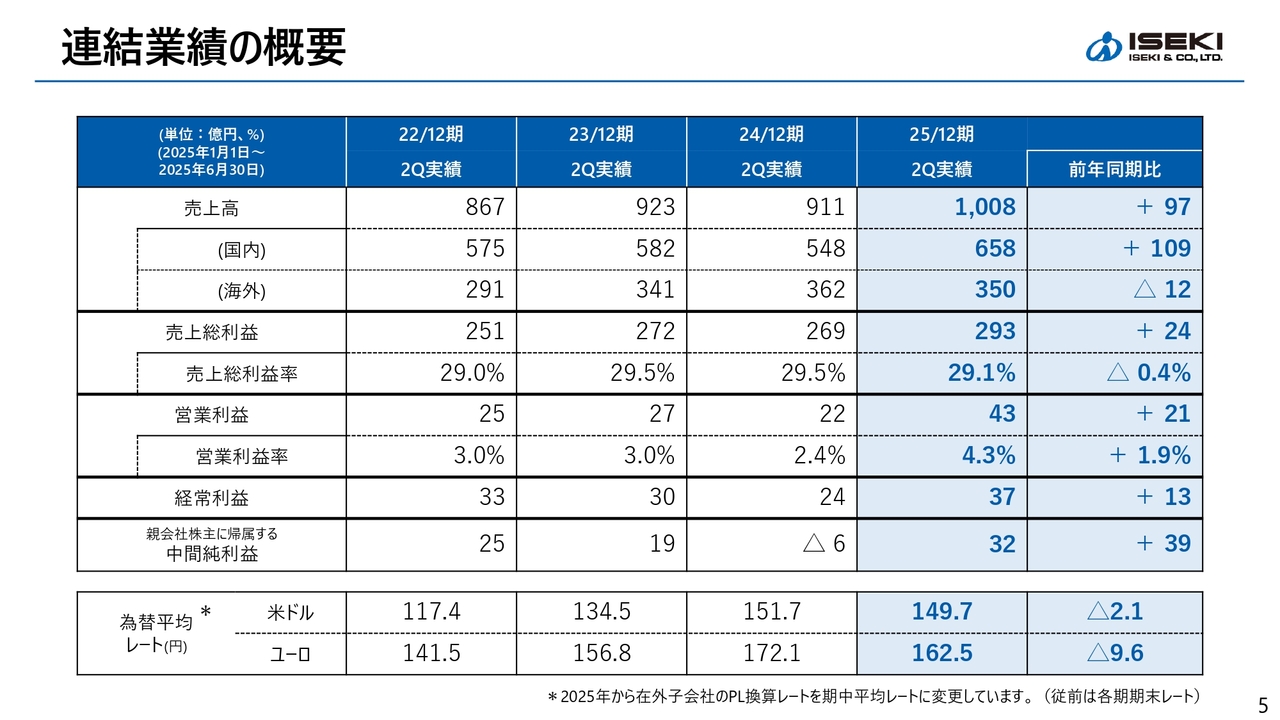

連結業績の概要

連結業績の概要をご説明します。売上高は前年同期比97億円増の1,008億円で、内訳は国内が109億円増、海外が12億円減となっています。利益面では、営業利益が前年同期比21億円増の43億円、経常利益と中間純利益はともに増益となりました。

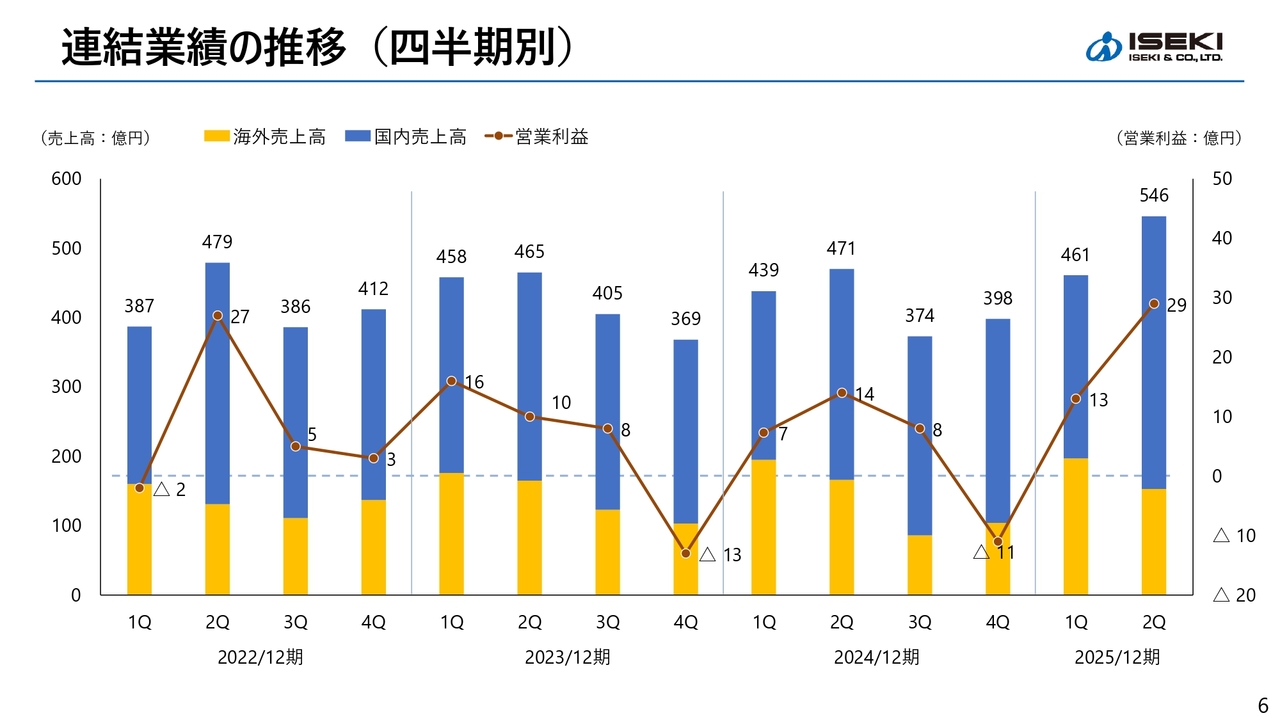

連結業績の推移(四半期別)

四半期別の売上高と営業利益の推移です。スライドの棒グラフは売上高を示し、青が国内、黄色が海外を表しています。折れ線グラフは営業利益です。ご覧のとおり、当社業績には季節性があり、第2四半期(4月から6月)がピークとなっています。

以前は、第1四半期は国内市場が不需要期、すなわち田植機が売れ始める前の時期ということもあり、営業赤字でスタートすることがほとんどでした。しかし、昨今では海外売上高の占める割合が大きくなっていることから、2023年12月期より、第1四半期から黒字スタートが切れるようになっています。

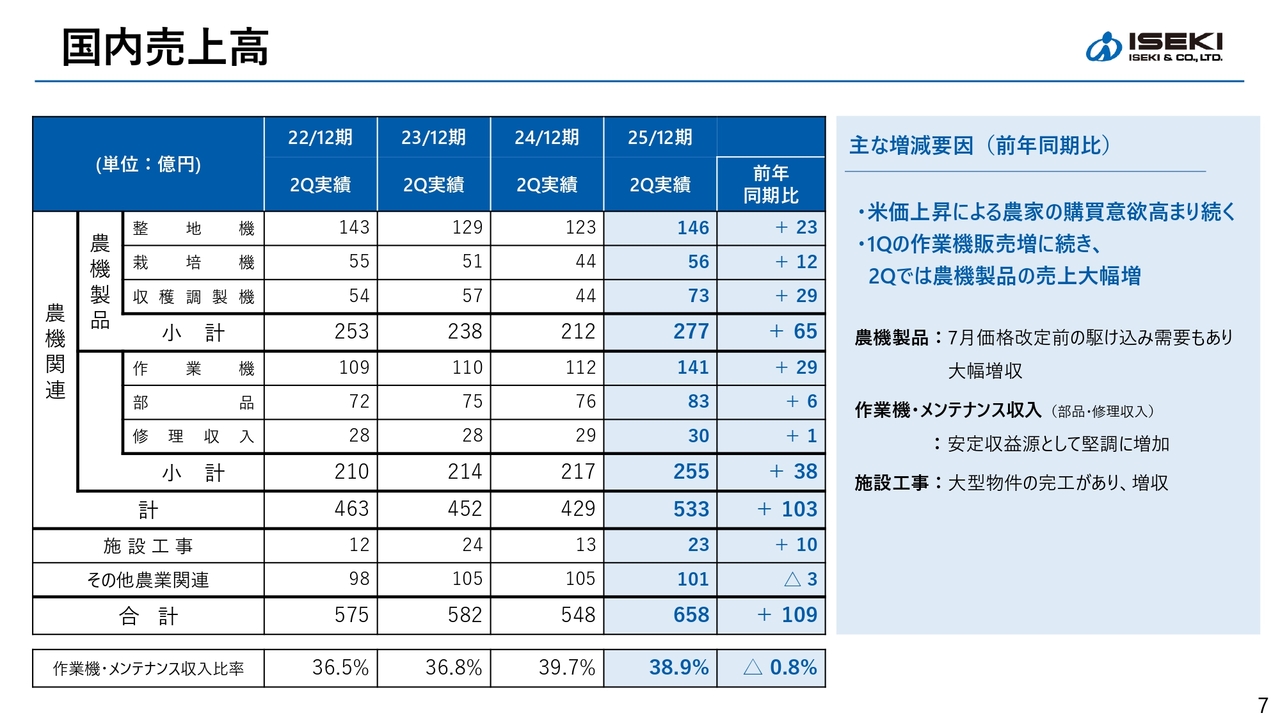

国内売上高

国内売上高の状況です。スライド表の合計欄に記載のとおり、前年同期比で109億円の増収となりました。農機製品、いわゆる井関農機で製造・販売する製品については、米価上昇に伴う農家の購買意欲の高まりが続き、さらに今年7月に行った価格改定を前にした駆け込み需要があり、65億円の大幅増収となりました。

作業機・部品・修理収入については、前年同期比で38億円の増収です。メンテナンスに係る売上など、表の中段に記載しているものは、この10年来、販売会社の収支構造改革の柱となっている項目です。これらが安定収益源として堅調に成長しています。施設工事は、当期に大型物件の完工があり、10億円の増収となりました。

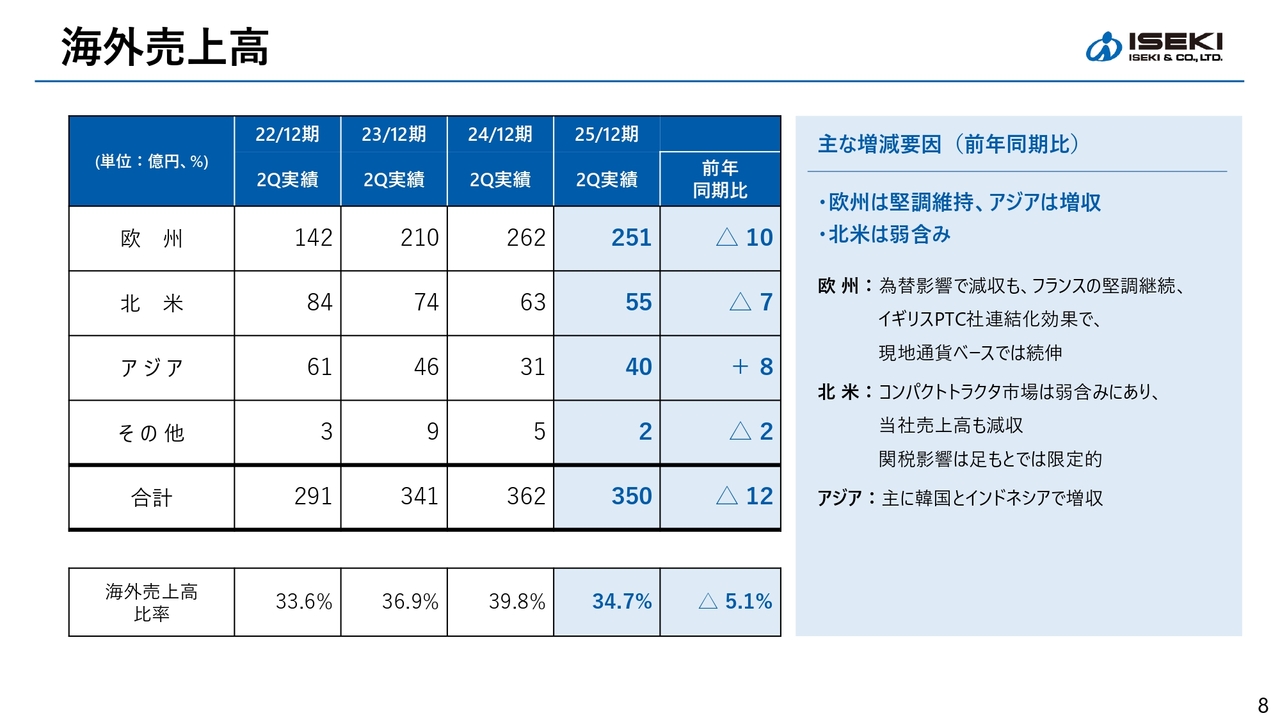

海外売上高

続いて海外です。スライドの合計欄のとおり、前年同期比で12億円の減収となっています。一方で、現地通貨では増収となっています。欧州は為替影響で減収となりましたが、フランスの堅調さが続き、加えてこの1月からイギリスのPREMIUM TURF-CARE社(PTC社)の連結化効果もあり、現地通貨ベースでは続伸しました。

北米ではコンパクトトラクタ、いわゆる小型クラスのトラクタ市場の弱含みが続き、7億円の減収となりました。アジアでは韓国やインドネシアで増収となっています。海外売上高比率は34.7パーセントです。

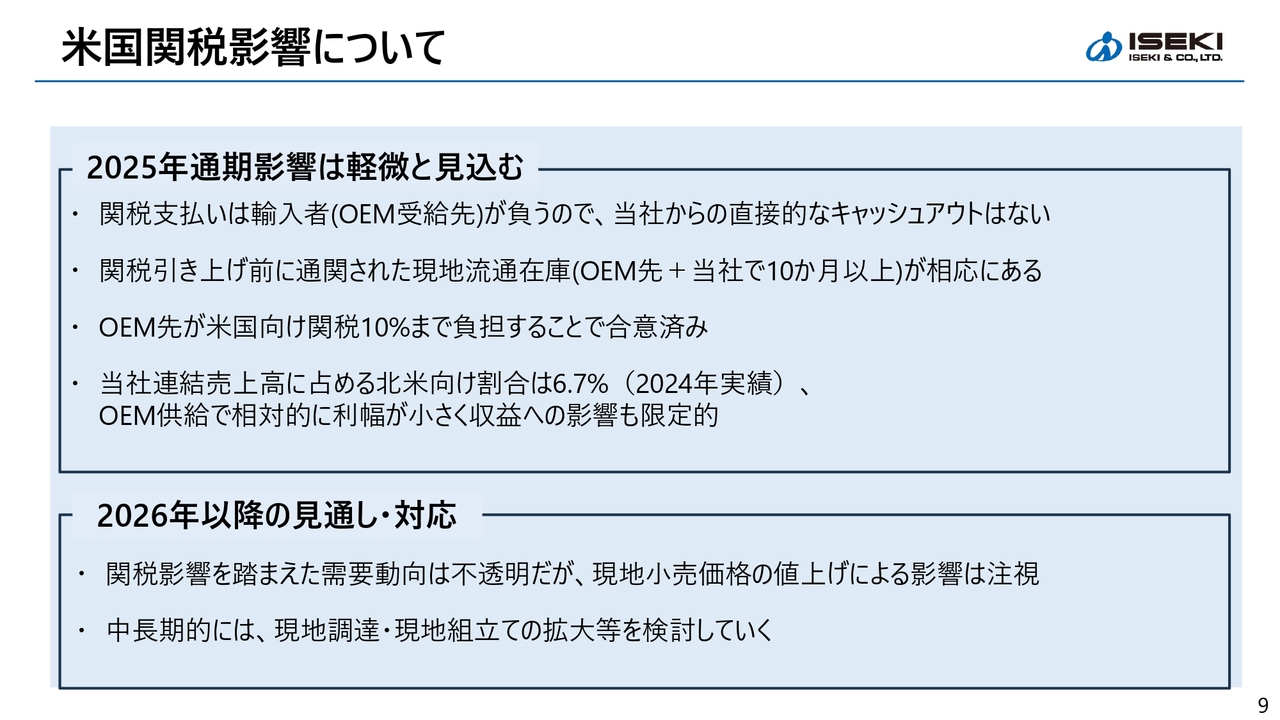

米国関税影響について

次に、米国の関税影響についてご説明します。今期、2025年の通期影響は、依然として軽微であると見ています。当社の関税負担はありません。また、関税引き上げ前に通関済みの現地流通在庫が一定量確保されているため、現地での販売への影響は少ないと考えています。

当社の売上高全体に占める北米向けの割合は、昨年度実績で6.7パーセントにとどまっており、OEMビジネスであることから、もともと利幅が小さいという点も影響が限定的であると判断する理由の1つです。

2026年以降については、関税影響による需要動向は現時点では不透明で、販売量が減少する可能性もあります。中長期的にはこれを打開すべく、現地での調達および組み立ての検討を始めています。

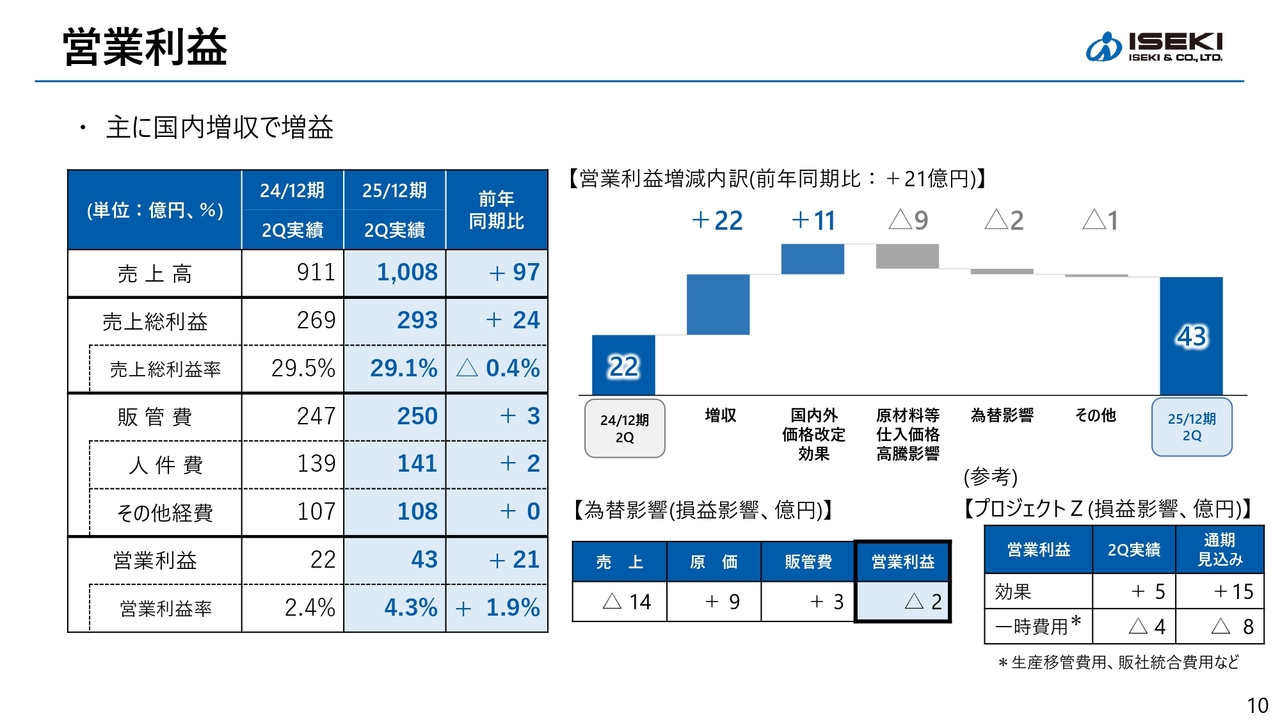

営業利益

営業利益は、スライド右側のグラフのとおり、国内の増収による売上総利益の増加で22億円、販売価格の改定効果で11億円の増益効果がありました。価格改定は、2022年、2023年、2024年を合わせて約11パーセントとなっており、その影響が徐々に表れている状況です。

一方で、当該期の原材料価格高騰などの影響9億円や為替影響2億円のマイナス等により営業利益は21億円増益の、43億円となっています。現状では、期間を区切って考えると、原材料価格の高騰影響を価格改定の効果が上回っています。

右下の表に記載していますが、為替による影響は売上高でマイナス14億円、営業利益でマイナス2億円となっています。なお、その右に記載の「プロジェクトZ」の施策効果は、中間期までにプラス5億円、一時費用のマイナス4億円で、差し引きプラス1億円となります。

当該期では、「プロジェクトZ」の施策効果の発現は依然として少額にとどまっています。一方で、この期には販売会社ISEKI Japanの合併費用や、熊本から松山への生産移管に係る各種一時費用を織り込んでいます。

年間ではプラス15億円、マイナス8億円、中間期においてはプラス5億円、マイナス4億円という状況です。現状ではこれらも想定範囲内です。

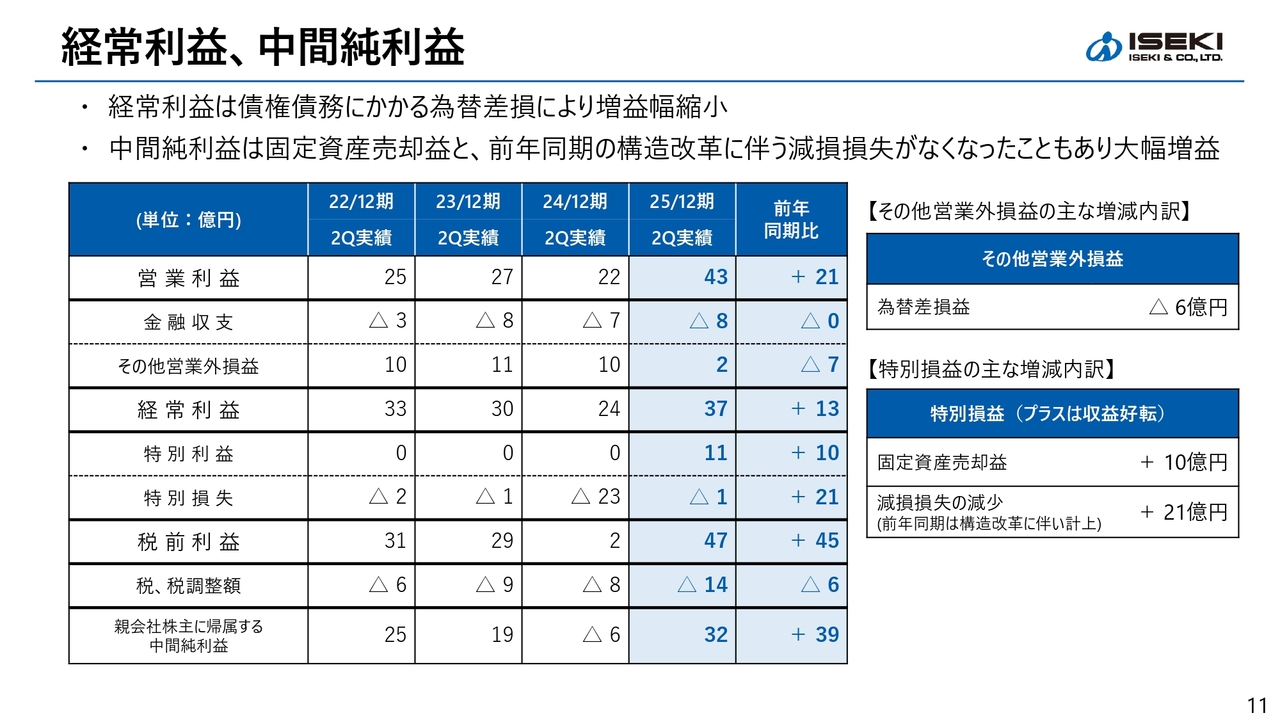

経常利益、中間純利益

経常利益以下についてお話しします。スライドの右側に記載のとおり、為替差損益の悪化があり、円安下でのプラスから、円安修正に伴い当該期でマイナスが発生し、ネットで6億円の減益要因となっています。その結果、営業利益の増益幅から経常利益段階で増益幅は縮小しています。

親会社株主に帰属する中間純利益は、当期に固定資産売却益を計上したことと、前年同期においてすでに熊本製造所の生産停止に係る減損損失を計上しており、今期は当該減損損失がなくなったことにより、増益幅が経常利益から拡大しました。その結果、39億円の増益で中間純利益は32億円となっています。

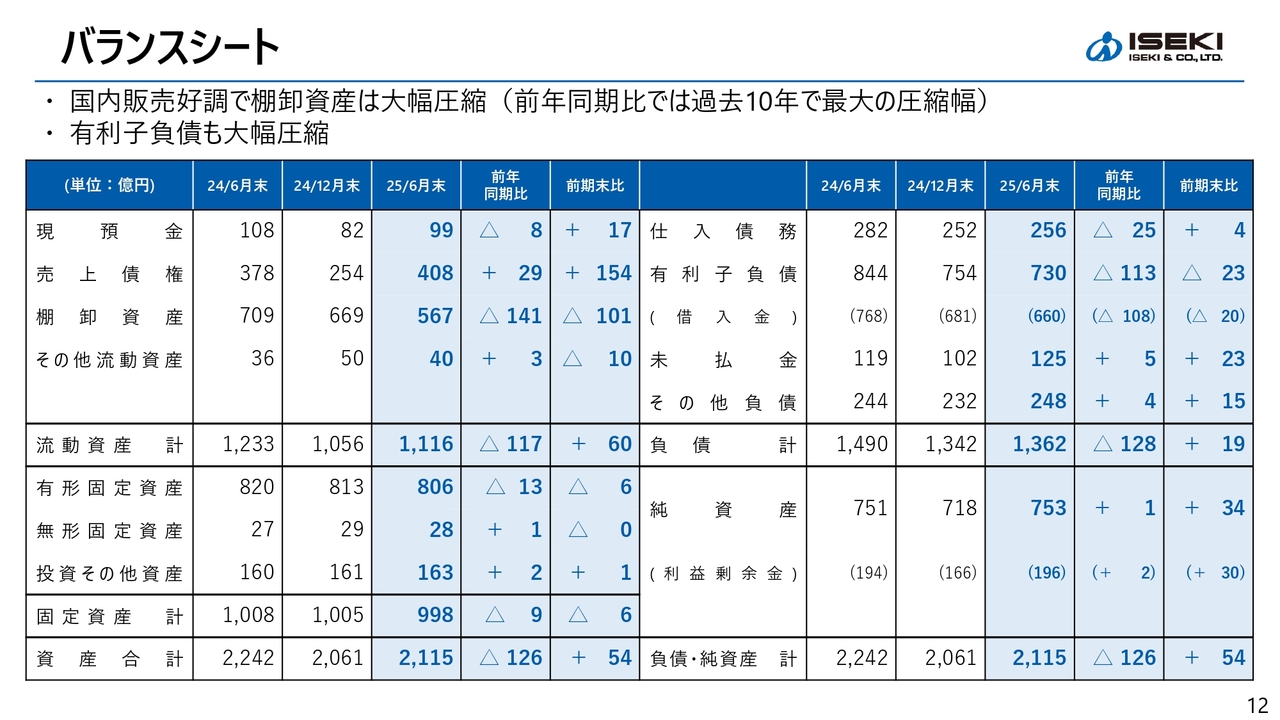

バランスシート

バランスシートについてご説明します。総資産は前年同期比126億円減少の2,115億円です。喫緊の課題である棚卸資産は、国内販売の好調を受けて141億円の大幅圧縮となりました。加えて、有利子負債は113億円の減少となっています。

現在進めている「プロジェクトZ」においては、収益性の改善と資産効率の向上を掲げています。資産効率の向上に向けて大きなテーマの1つは有形固定資産ですが、松山を中心に製造所の設備投資を進めていきますので、これはすぐに改善できるものではありません。一方で、棚卸資産については、前期1年間で約70億円弱を削減しました。下期もさらに確実に削減を図れると考えています。

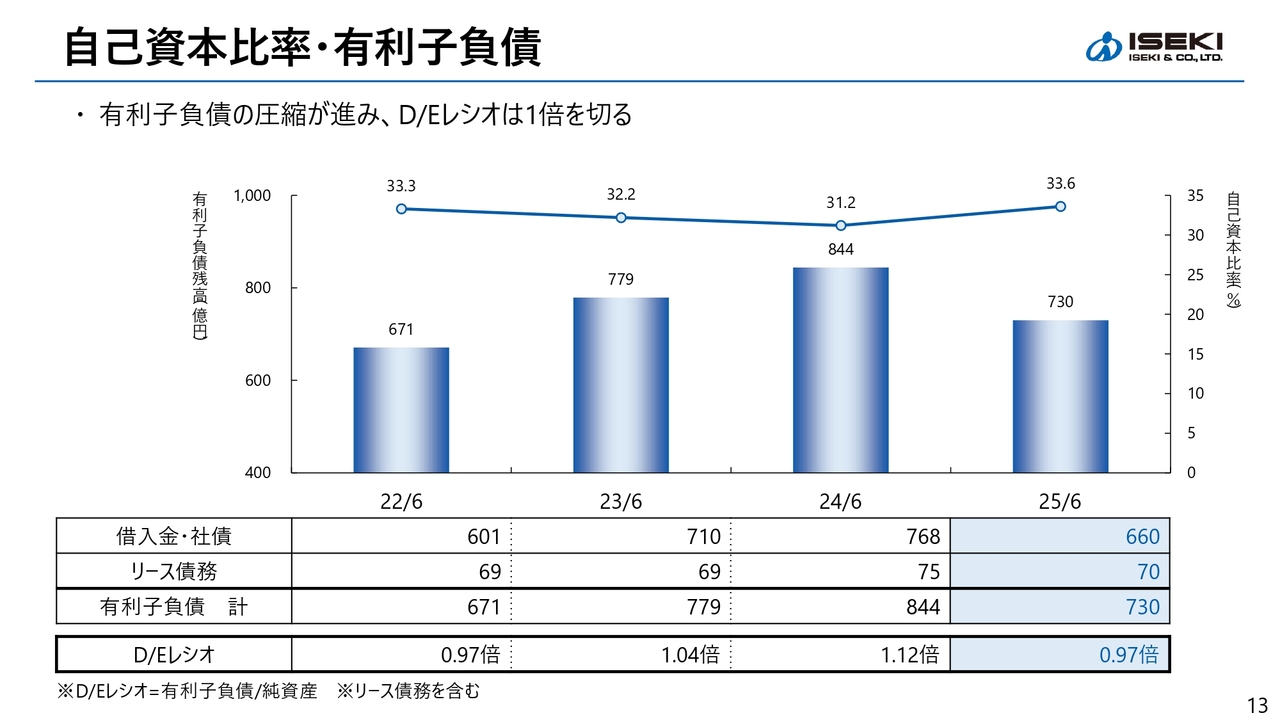

自己資本比率・有利子負債

中間期における自己資本比率および有利子負債残高の推移を示しています。中間期末は国内で田植機等春商品の販売の回収が十分に進んでいない時期です。したがって、有利子負債が高止まりします。

当期においては、棚卸資産の削減に伴い有利子負債の圧縮が進んでいます。その結果、D/Eレシオは0.97と1倍を切ることができています。自己資本比率はまだ十分ではありませんが、33.6パーセントまで回復しました。今後は売上債権の回収が進むことで、期末にはさらに有利子負債を削減できると考えています。

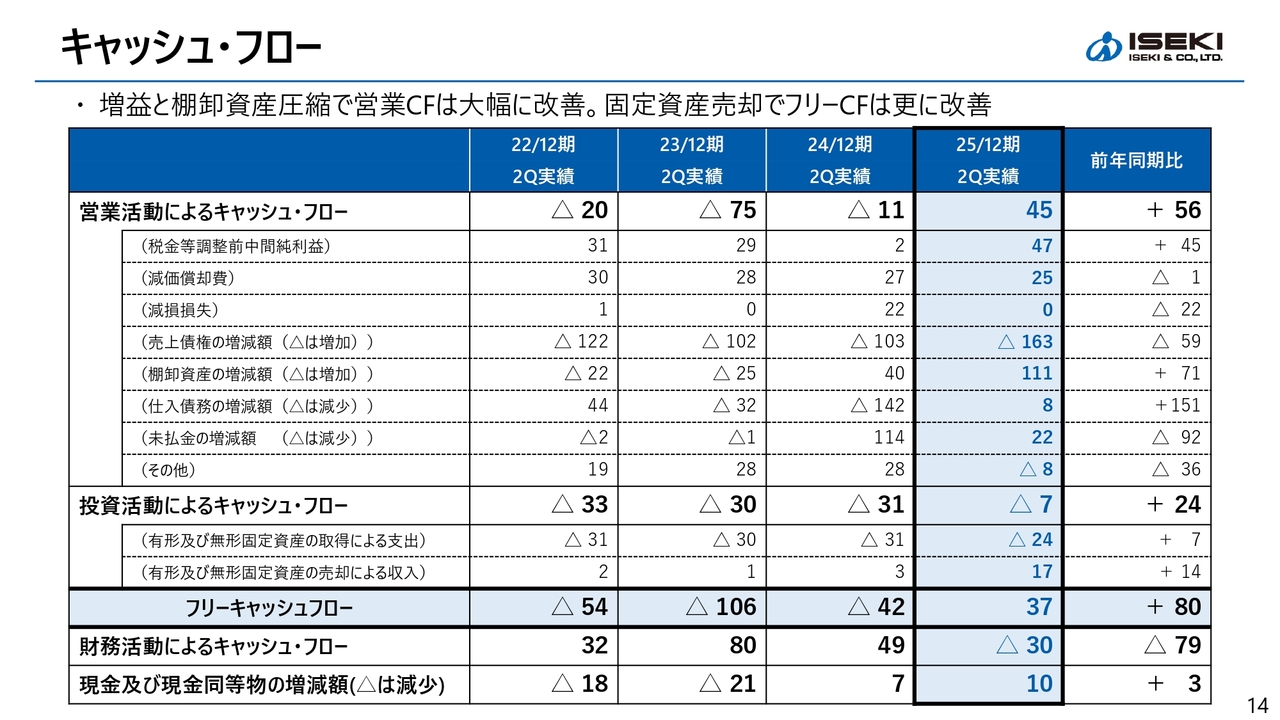

キャッシュ・フロー

キャッシュ・フローについてです。スライド上段にあるように、中間利益の計上および棚卸資産の圧縮により、営業キャッシュ・フローは黒字化しています。先ほどご説明したとおり、7月以降さらに売上債権の回収が進み、通期で営業キャッシュフローの黒字は拡大すると考えています。

投資キャッシュ・フローについては、設備投資を進めつつ投資内容を厳選し、不動産売却などにより支払いを抑制した結果、中間期ではフリーキャッシュフローの黒字化を果たしました。

国内市場の動向

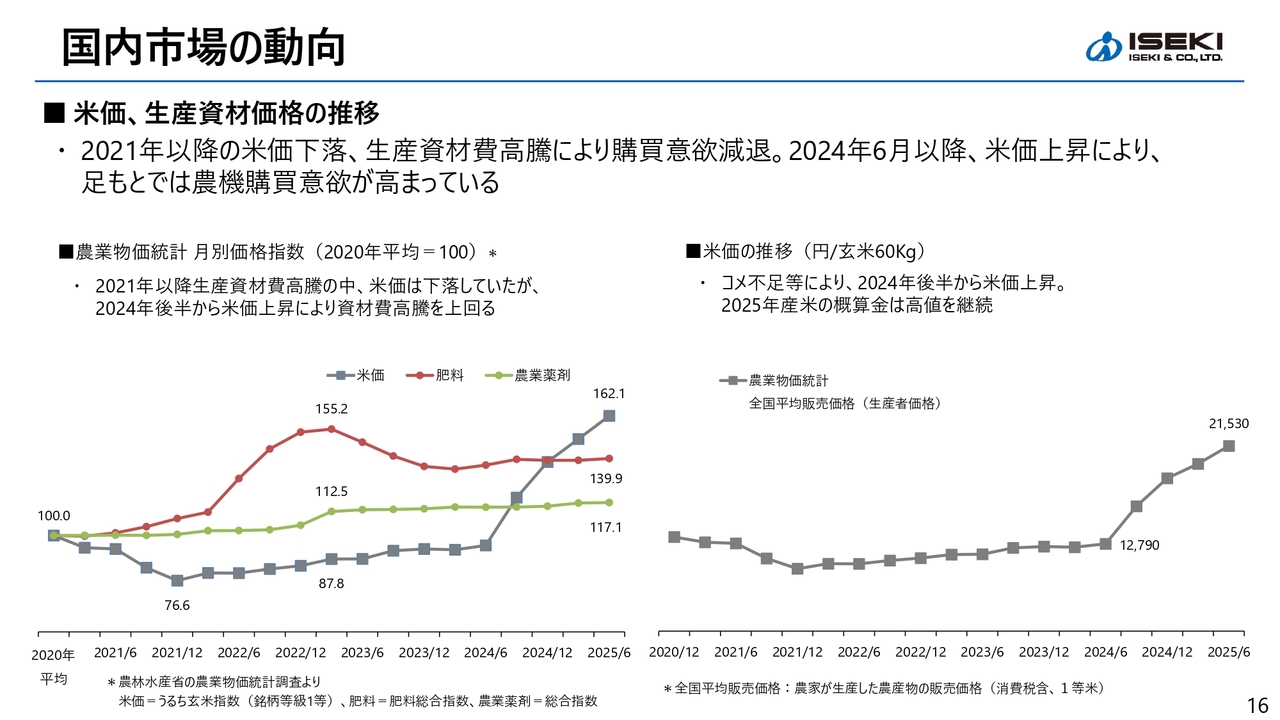

国内市場の動向です。スライド左側の折れ線グラフは、2020年を基準値100として示された米・肥料・農薬の価格指数の推移を示しています。

コロナ禍が2020年に始まり、インバウンドの減少や外食産業の不振などの影響により米の需要が低下し、米価が下落しました。一方で、この間、肥料・農薬、飼料、さらにはビニールハウスに使用するビニールに至るまで、農業生産資材が軒並み高騰しました。その結果、特に米農家にとっては、作れば作るほど赤字となる状況が続き、当社の機械に対する農家の購買意欲の減退につながりました。

2024年の夏以降、米価が回復しています。グラフに示しているように、米作りの採算も改善し、農機の購買意欲も回復してきています。

右側のグラフは米価の推移を示しています。生産者価格と呼ばれる、いわば農家の収益に直結する価格です。生産者価格については、2025年産の新米における農協との取引に係る概算金が各地で高値を継続しており、一部地域では複数年契約も行われています。

加えて、集荷業者との間でも同様の傾向が見られています。米価は一定の水準を維持できると見込んでおり、少なくとも2年から3年は農機への購買マインドが継続するのではないかと考えています。

国内市場の動向

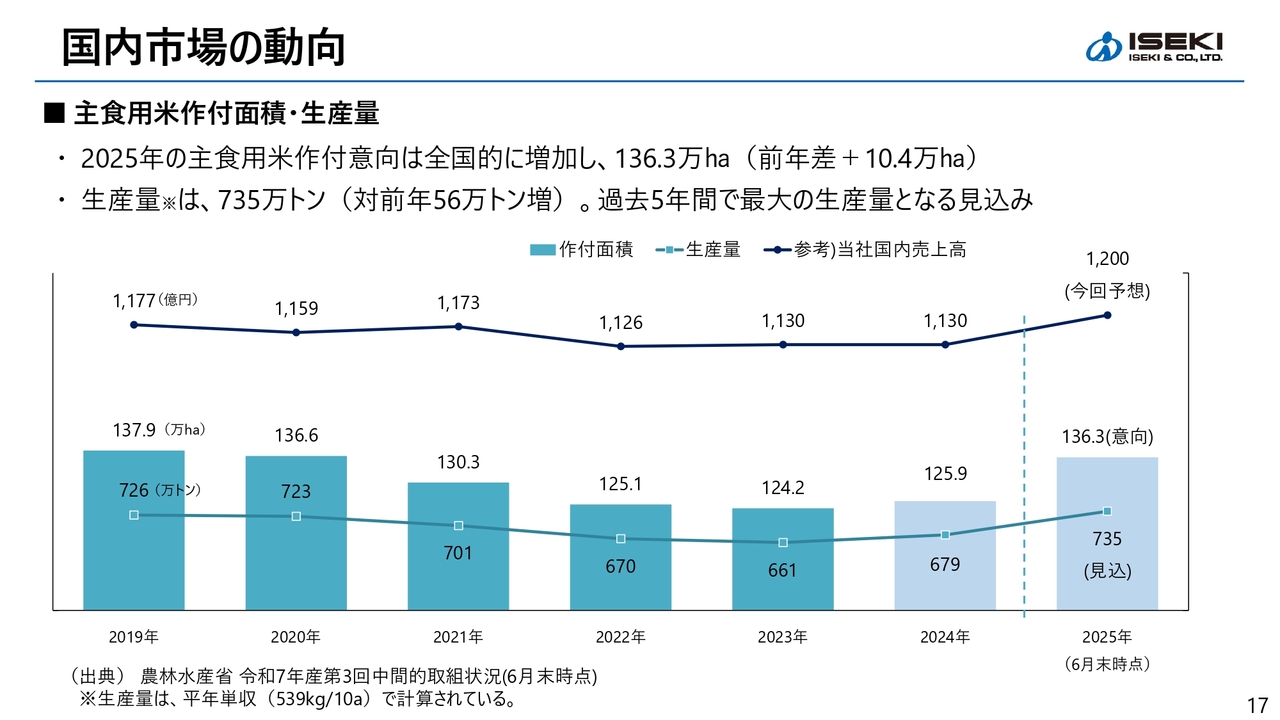

スライドのグラフは、棒グラフが主食用米の作付面積、折れ線グラフがその生産量を示しています。参考として当社の売上も示していますが、両者が関連していることがおわかりいただけるかと思います。

2025年の主食用米の作付面積は全国的に増加し、136万ヘクタール強と前年対比で約10万ヘクタールの増加が見込まれています。また、生産量は735万トンと前年対比で56万トンの増加となり、過去5年間で最大の生産量になる見込みです。

国内における当社の売上高は、米価の上昇による購買マインドの向上と市場環境の好転を捉え、2025年通期で増加を見込んでいます。

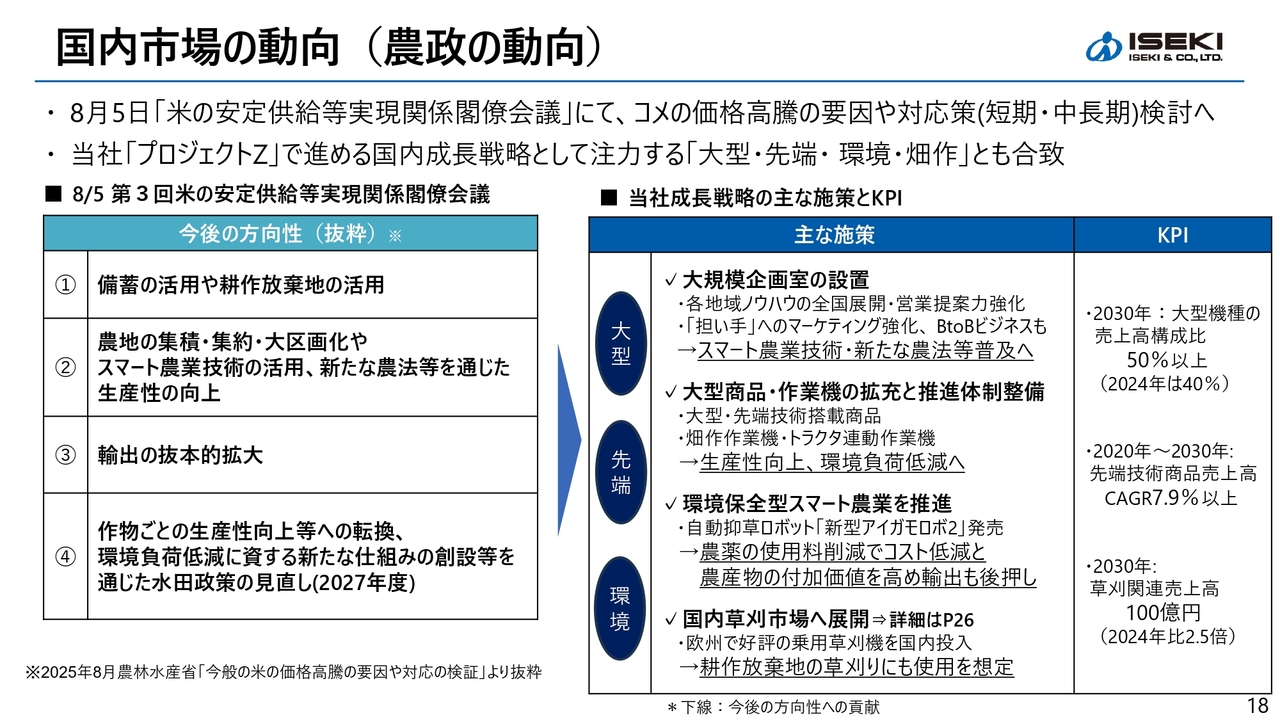

国内市場の動向(農政の動向)

農政の動向について少し触れます。コメ不足に対応するため、政府の関係閣僚会議が開催され、石破首相は価格高騰の要因を検証し、対応策を講じるとともに、中長期的な米政策の検討を指示しました。

スライド左側に今後の方向性の抜粋を示しています。農政の方向性としては、需要に応じた生産が重視されており、大規模化と効率化が重要なポイントであると理解しています。この部分はまさに「プロジェクトZ」の国内成長戦略である「大型・先端・環境・畑作」と合致しています。

スマート農業や新たな農業方法の普及拡大、生産性向上に貢献するとともに、環境保全型の農業では、環境負荷の低減に加えて、有機米など付加価値の向上により輸出拡大につながると考えています。

このような変化を確実に捉えながら、各施策を引き続き推進し、右側に示したKPIを着実に達成して「プロジェクトZ」施策の完遂を通じて成長につなげていきたいと考えています。

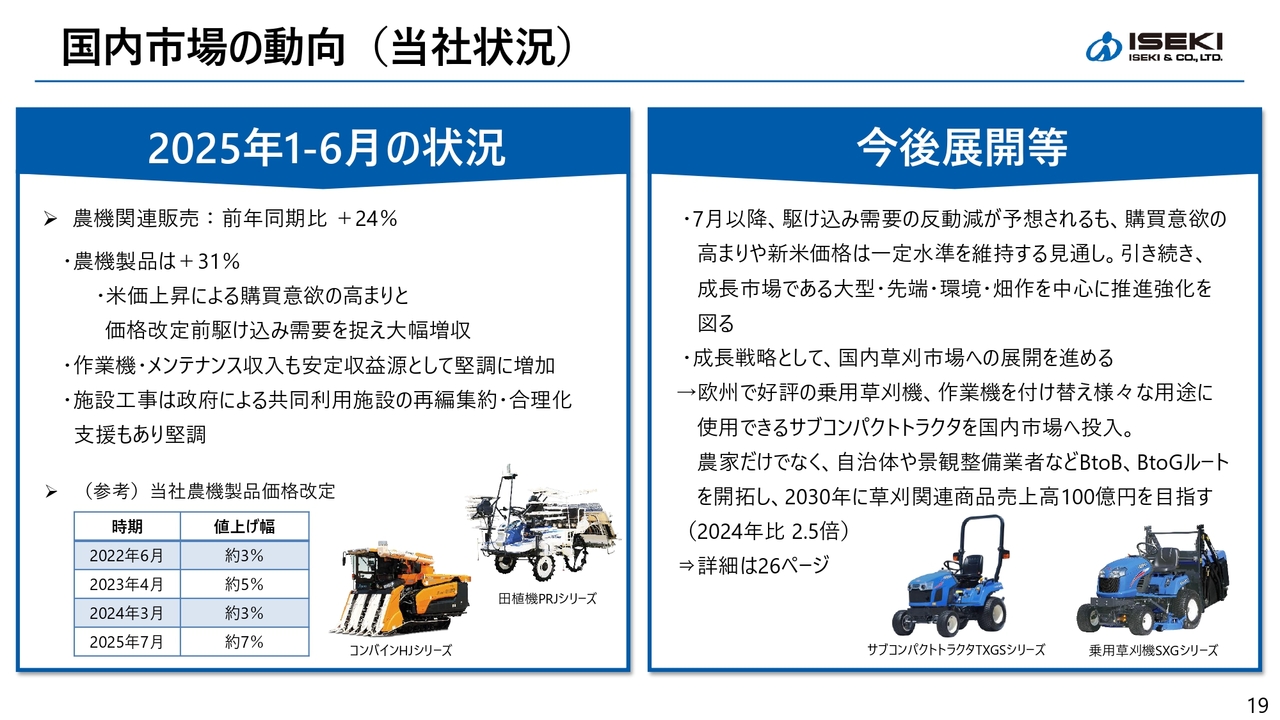

国内市場の動向(当社状況)

国内市場の動向です。スライド左側、農機関連の1月から6月の販売は、前年同期比でプラス24パーセント、そのうち農機製品は31パーセントと大幅な増収となっています。

右側は今後の展開についてです。7月以降は駆け込み需要の反動減が予想されますが、米価の上昇による購買意欲の高まりや、今後も新米価格が一定水準を維持する見通しであることから、「大型・先端・環境・畑作」の成長市場を中心に推進強化し、拡販を進めていきたいと考えています。また、成長戦略として草刈市場への展開も進めていきます。

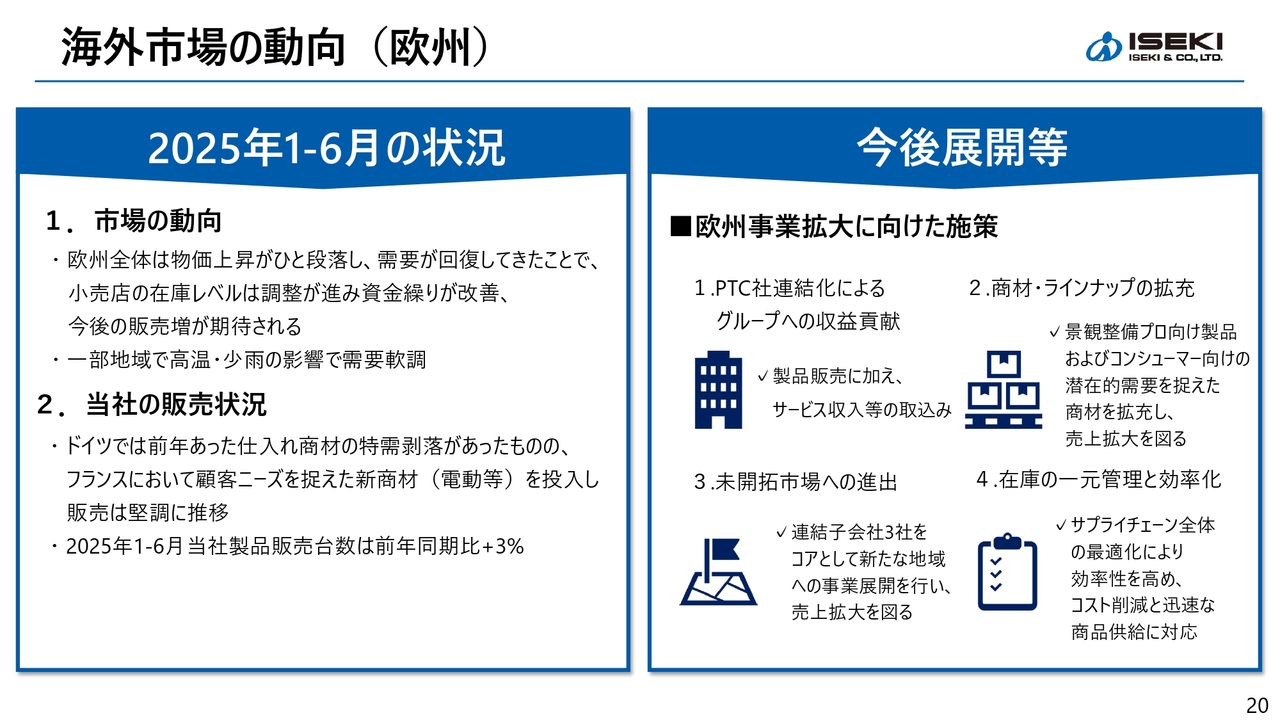

海外市場の動向(欧州)

次に、海外市場の動向です。成長戦略の柱である欧州市場についてお話しします。当社の1月から6月までの販売実績です。前年同期には仕入れ商品・商材の中の一部電動商品に特需があり、当期はこれが剥落していますが、期初より想定していたものです。一方で、顧客ニーズをしっかり捉えた新規仕入れ商材の販売がフランスを中心に堅調に推移しました。

加えて、当社製品の販売についても、主戦場であるプロ市場で乗用の草刈機が安定的に推移し、販売台数は前年同期比でプラス3パーセントとなっています。

スライド右側には今後の展開を記載しています。欧州市場の拡大に向けて、4つのテーマを軸に施策を展開しています。イギリスのPTC社の連結化によるグループ収益への貢献、商材の拡充、欧州子会社3社による在庫一元管理と効率化に取り組み、さらなる事業拡大を目指していきます。

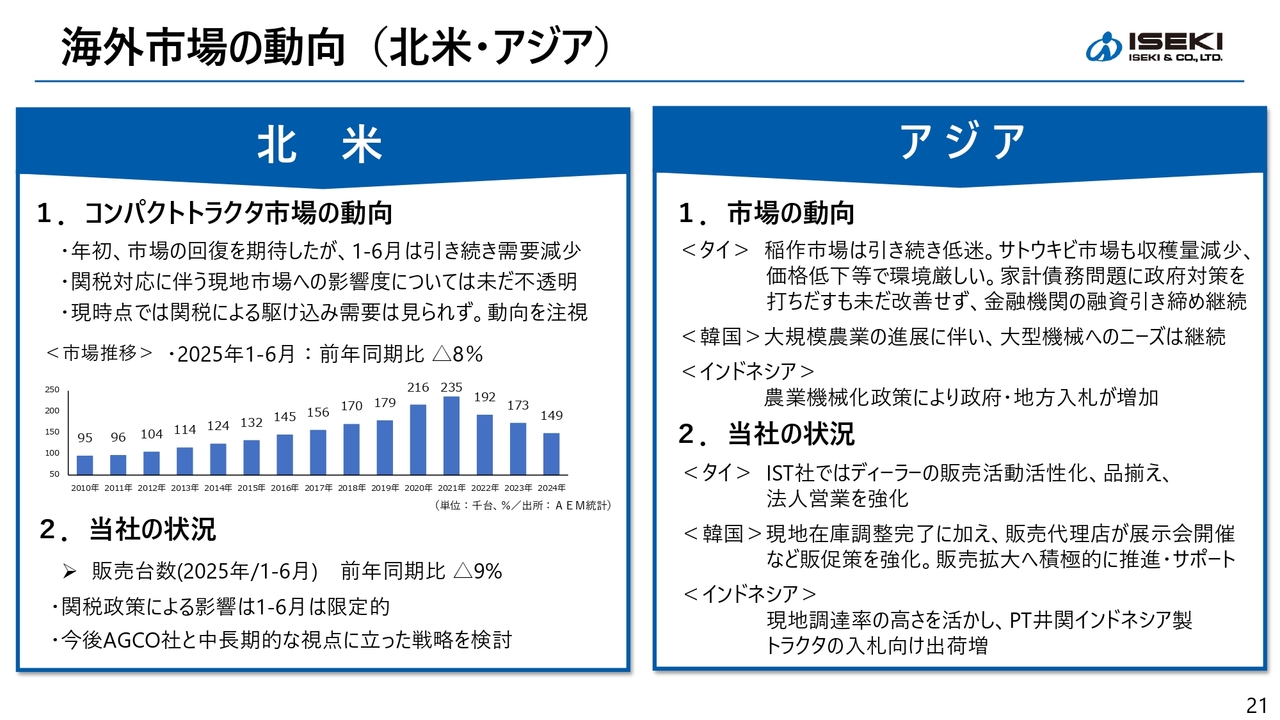

海外市場の動向(北米・アジア)

次に北米とアジアについてです。北米は、当社が主に供給している40馬力以下のコンパクトトラクタ市場において、足元の1月から6月の状況は前年同期比で8パーセント減少、当社の出荷状況は9パーセント減少と市場並みの減少となりました。

引き続き、OEM供給先であるAGCO社と連携し、新商品の投入など、各施策の実行力を強化するとともに、中長期的な視点に立った戦略の検討にも取り組み始めています。

アジアについては、タイ市場は厳しい状況が続いていますが、現地販売子会社であるIST社において、井関製NTトラクタの販売キャンペーンを展開しています。また、新商材の投入や品揃え強化、法人営業の強化策を実施しています。

韓国市場では、国内と同様に大型の高付加価値製品、いわゆるジャパンクラスの製品を中心に輸出しています。現地の在庫調整が完了したことに加え、現地販売代理店が自社展示会を開催するなど販促活動を強化しており、当社も販売拡大を積極的にサポートしています。こうした取り組みの成果が表れてきています。

インドネシア市場では、農業の機械化政策により政府および地方の入札が増加しています。また、大統領交代に伴い政策が見直され、食料安全保障や自給率の改善を目指す動きに回帰しています。人口増加も背景にあり、引き続き受注獲得や拡販に向けた推進を強化しています。

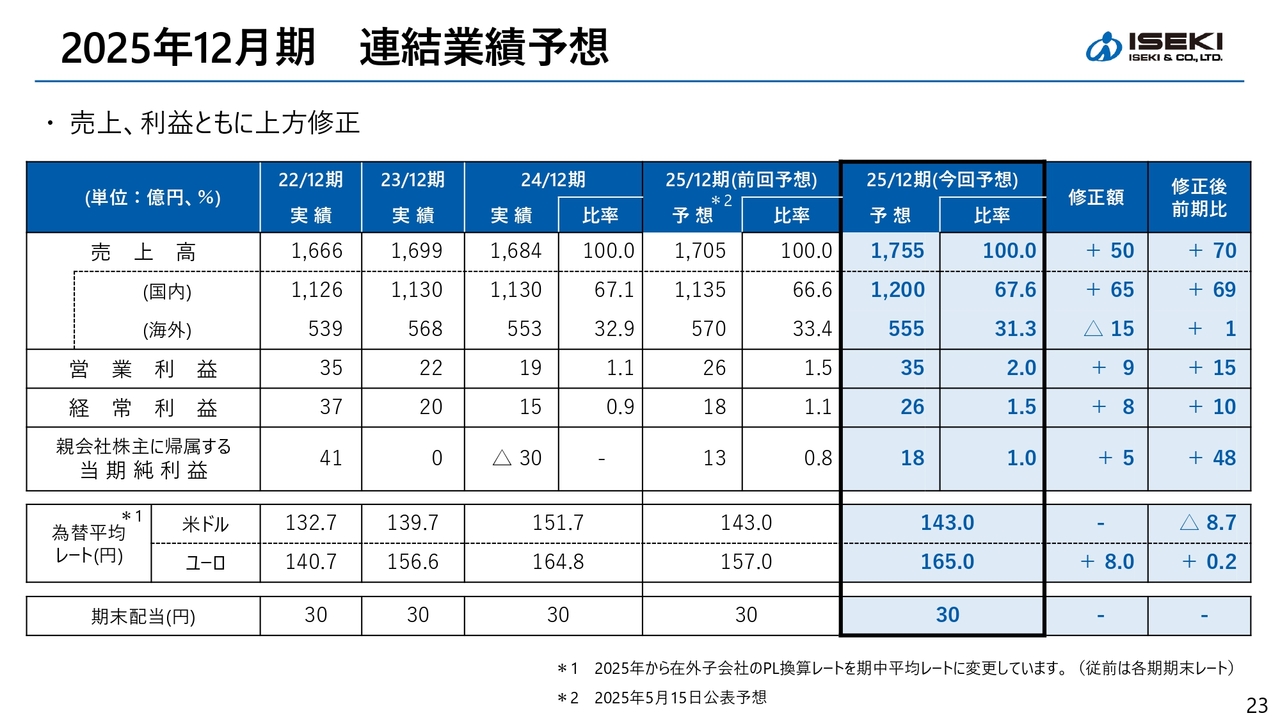

2025年12月期 連結業績予想

次に、業績予想についてです。国内の米価上昇による顧客の購買意欲の高まりを背景に、第2四半期累計では大幅な増収となり、売上高・利益ともに当初予想を上回る見通しとなったことから、今回の上方修正を行いました。内容についてはスライドのとおりです。

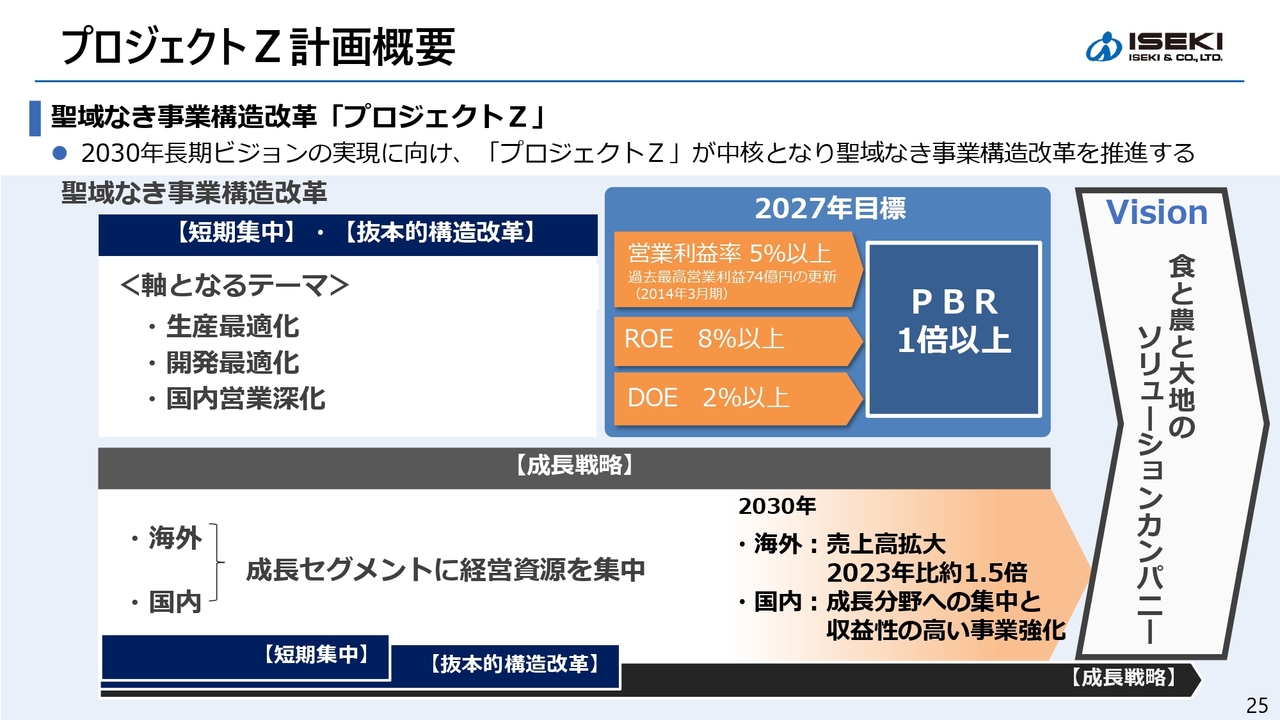

プロジェクトZ計画概要

次に、「プロジェクトZ」の進捗についてお話しします。はじめに「プロジェクトZ」の概要を簡単にご説明します。当社では、抜本的構造改革を軸としながら、同時並行で成長戦略を進めています。抜本的構造改革では、製造所再編を中心とした生産をゼロから見直す「生産最適化」、設計をゼロから見直す「開発最適化」、売り方やサービスの提供方法をゼロから見直す「国内営業深化」の取り組みを行います。

これらについては、2024年から2025年にかけて短期集中的に実施し、しっかりと成果を出していく方針です。この抜本的構造改革と成長戦略を通じて、2027年には連結営業利益率を5パーセント以上に、ROEを8パーセント以上に達成することを目指します。そして、DOEを2パーセント以上に引き上げ、PBRを1倍以上につなげていく計画です。

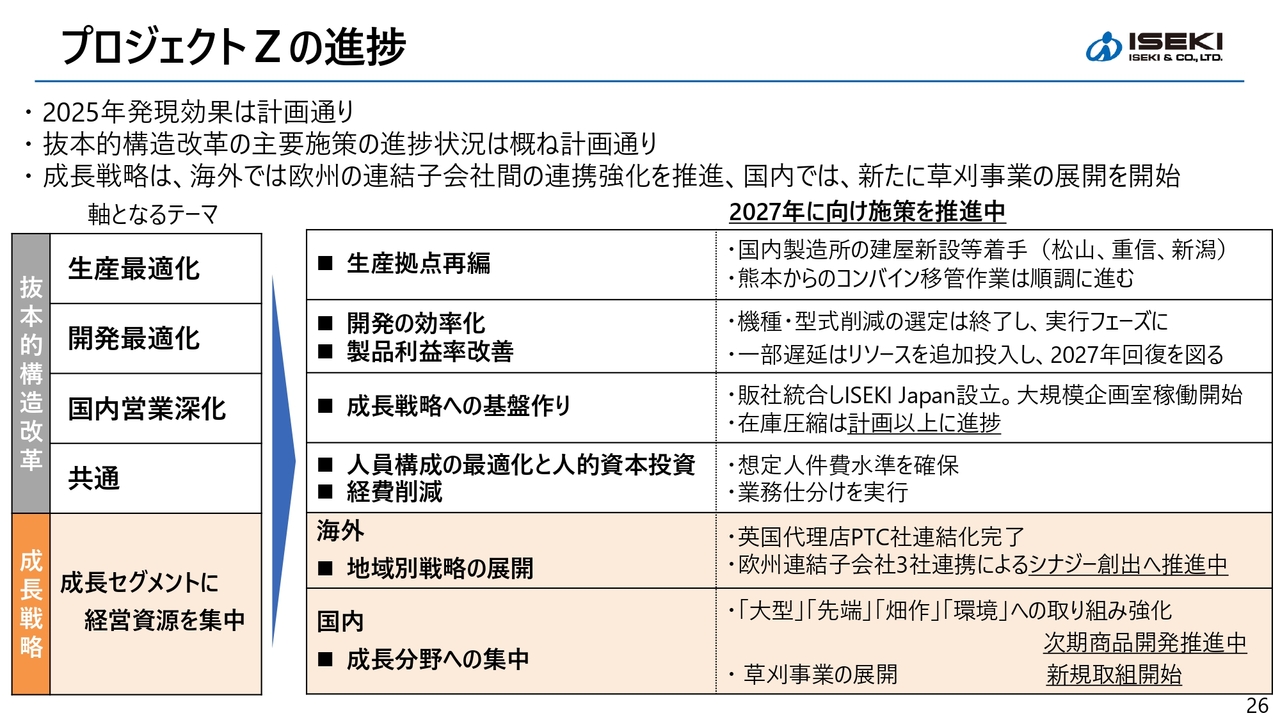

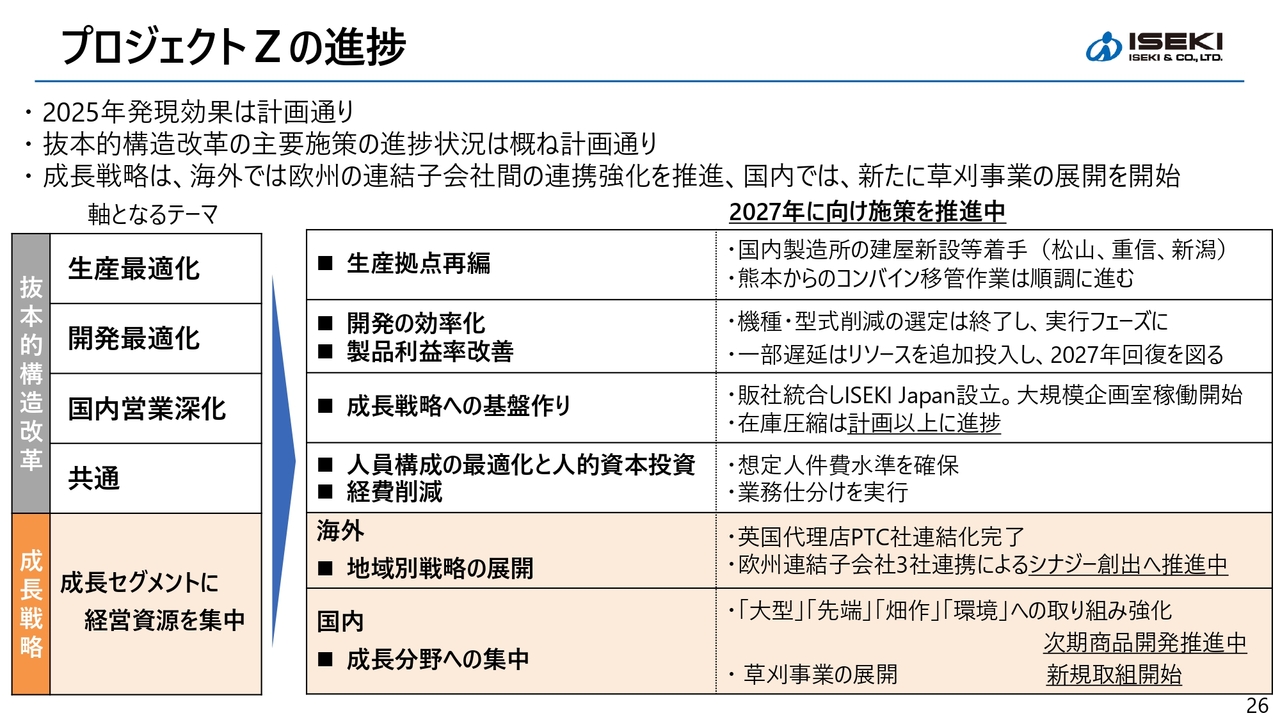

プロジェクトZの進捗

この進捗状況については、生産拠点の再編や販売会社の統合など、主要な施策は概ね計画どおりに進行しています。在庫の圧縮など資産の効率化についても、先ほどお話ししたとおり計画を上回る成果を上げています。

一方、開発の最適化や設計方法の見直しによる製品利益率の改善、および経費削減については遅れが見られます。ただし、2025年に関しては計画どおりの数字が見込まれます。2027年については未達部分が残っている進捗状況であるため、必要な部分にはしっかりとリソースを投入し、軌道修正を図っています。

成長戦略について、海外では欧州の連結子会社間の連携をさらに強化し、シナジーの創出を図り始めています。一方で、欧州の周辺地域にはまだ十分に進出できていない部分もありますが、そこに対応する力をつけてきています。国内では、成長分野への取り組みを着実に進めており、新たに草刈り事業の展開も開始しています。

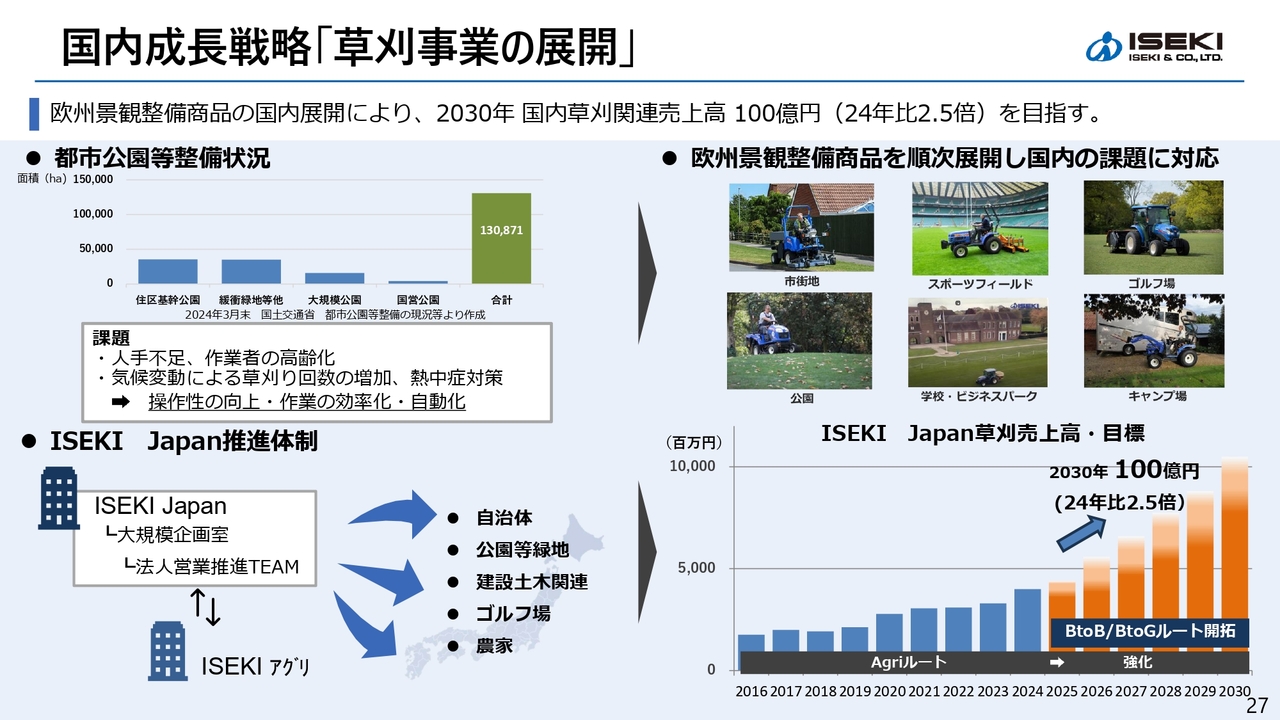

国内成長戦略「草刈事業の展開」

ここで草刈り事業の展開についてご説明します。国内成長戦略の一環として、草刈り事業の展開を強化していきます。当社は従来より、国内の農業分野で草刈り商品を展開してきました。今後は、欧州で定評のある乗用草刈機を中心とした、いわゆる景観整備用の分野に国内でも本格的に参入していきます。そして、2030年には、国内の草刈関連売上高を2024年比で2.5倍の100億円にすることを目指します。

左上のグラフは公園の整備状況を示しています。当社が欧州で展開しているのは、この市場です。国内の公園など景観整備分野においても、農業分野と同様に課題があり、ある意味ではビジネスチャンスが存在します。

当社は、草刈市場を新たな成長分野として位置づけ、欧州で展開している機械を導入することで、作業者の高齢化や気候変動による作業負担の増加といった課題に対応していきます。

また、自治体や公園、建設分野など多様な顧客層に向けて専任体制を整備するとともに、販売チャネルを拡大し、2030年までに売上高100億円を目指し取り組んでいます。

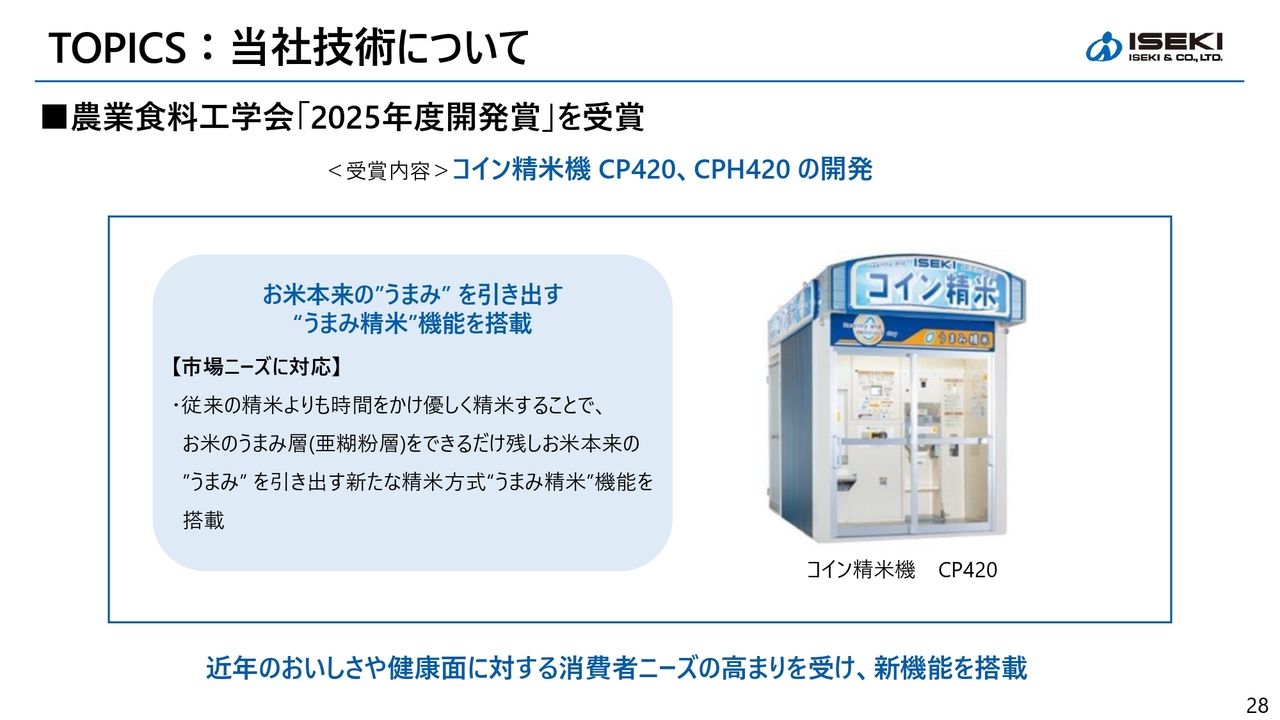

TOPICS:当社技術について

トピックスとして2点お話しします。1つ目は、当社のコイン精米機についてです。新たにモデルチェンジを行い、新商品として発売した製品が、農業食科工学会の「2025年度開発賞」を受賞しています。近年のおいしさや健康面への消費者ニーズの高まりを受け、お米本来の「うまみ」を引き出す「うまみ精米」機能を搭載しました。

当社の販売子会社が展開する精米ビジネスの精米収入は、井関農機が開発・生産し、販売会社が各地に設置した精米機によるものですが、この精米収入が昨年後半からのコメ不足の中で、いわゆる縁故米、親戚や友人の農家から直接受け取ったお米を精米する需要により、前年同期比で10パーセント増加しました。

今後も消費者のニーズを取り入れた商品やサービスの提供を推進していきます。

TOPICS:ISEKIレポートの発行について

2つ目に、統合報告書「ISEKIレポート 2025年版」を発行しました。こちらには「プロジェクトZ」の成長ストーリーや各種施策について、私のメッセージや、「プロジェクトZ」のリーダーである小田切、さらに各本部長による説明を掲載しています。

また、本年は創業100周年を迎えました。記念特集として「プロジェクトZ」の成長戦略および女性活躍について、取締役と現場キーパーソンによる座談会を実施し、各取り組みを掘り下げて紹介しています。

「ISEKIレポート」は、まさにみなさまとのコミュニケーションツールの1つとして位置づけています。ぜひ一読いただき、アンケートにてご感想やご意見をお寄せいただければ幸いです。

以上で私からの説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。

質疑応答:生産最適化および設備投資の計画について

質問者:今後は松山を中心に設備投資を行っていくとのことですが、コンバインの生産が熊本から松山に移管され、生産台数も増えるでしょうし、効果をこれから発揮していくためには、例えばロボットやAGV(無人搬送車)、あるいはIoT関連の人工知能や生成AIの活用などがあると思います。生産量をさらに増やしていくための設備投資について、2025年度から20

新着ログ

「機械」のログ