【QAあり】室町ケミカル、資本効率向上のため健康食品事業から撤退へ 新中計は飛躍的成長に向けた基礎固めの3年間に

2025年5月期決算説明

青木淳一氏(以下、青木):みなさま、本日はお忙しい中ご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。室町ケミカル株式会社代表取締役社長の青木です。ただいまより、2025年5月期の室町ケミカル株式会社決算説明会を開催します。

内容

説明の流れはスライドのとおりです。最初に、2025年5月期の決算説明を行い、その後に新たに策定した「中期経営計画2028」についてご説明します。

損益計算書

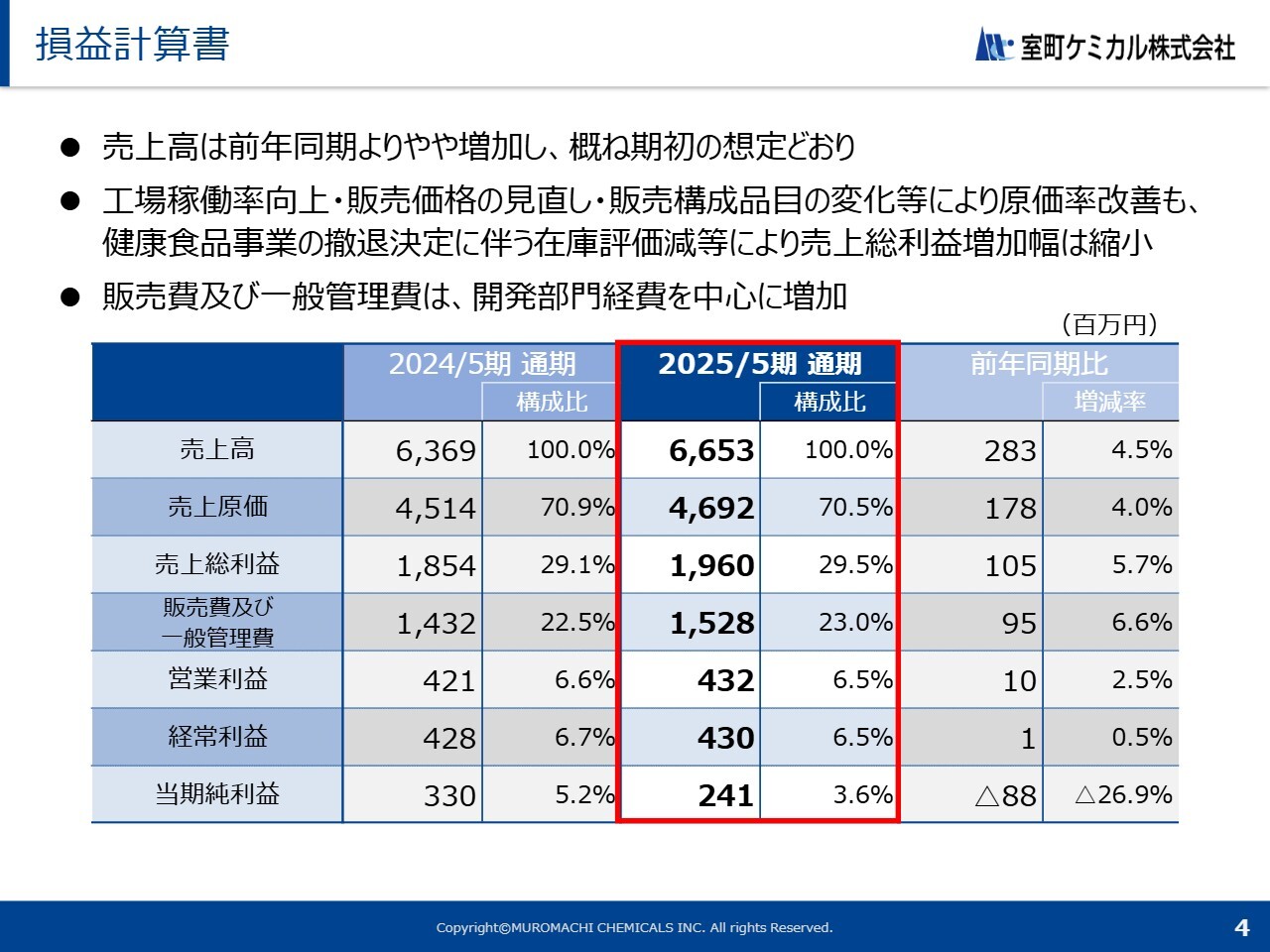

2025年5月期の当社決算概要についてご説明します。当期の実績は、前年と比較して営業利益では増益となりましたが、当期純利益は減益となっています。

売上高は66億5,300万円で、前年比4.5パーセントの増加となりました。健康食品事業からの撤退決定に伴い実施した在庫の評価減などが原価率に影響しましたが、化学品の工場稼働率向上や販売価格の見直し、販売構成品目の変化などにより、トータルでは原価率がやや改善し、売上総利益が増加しました。

販売費および一般管理費は前年比で6.6パーセント増加しました。これにより、営業利益は4億3,200万円となり、前年比で2.5パーセント増加しました。当期純利益は、先ほど触れた健康食品事業撤退に伴う特別損失の計上もあり、2億4,100万円となり、前年比で26.9パーセント減少しました。

セグメント別損益

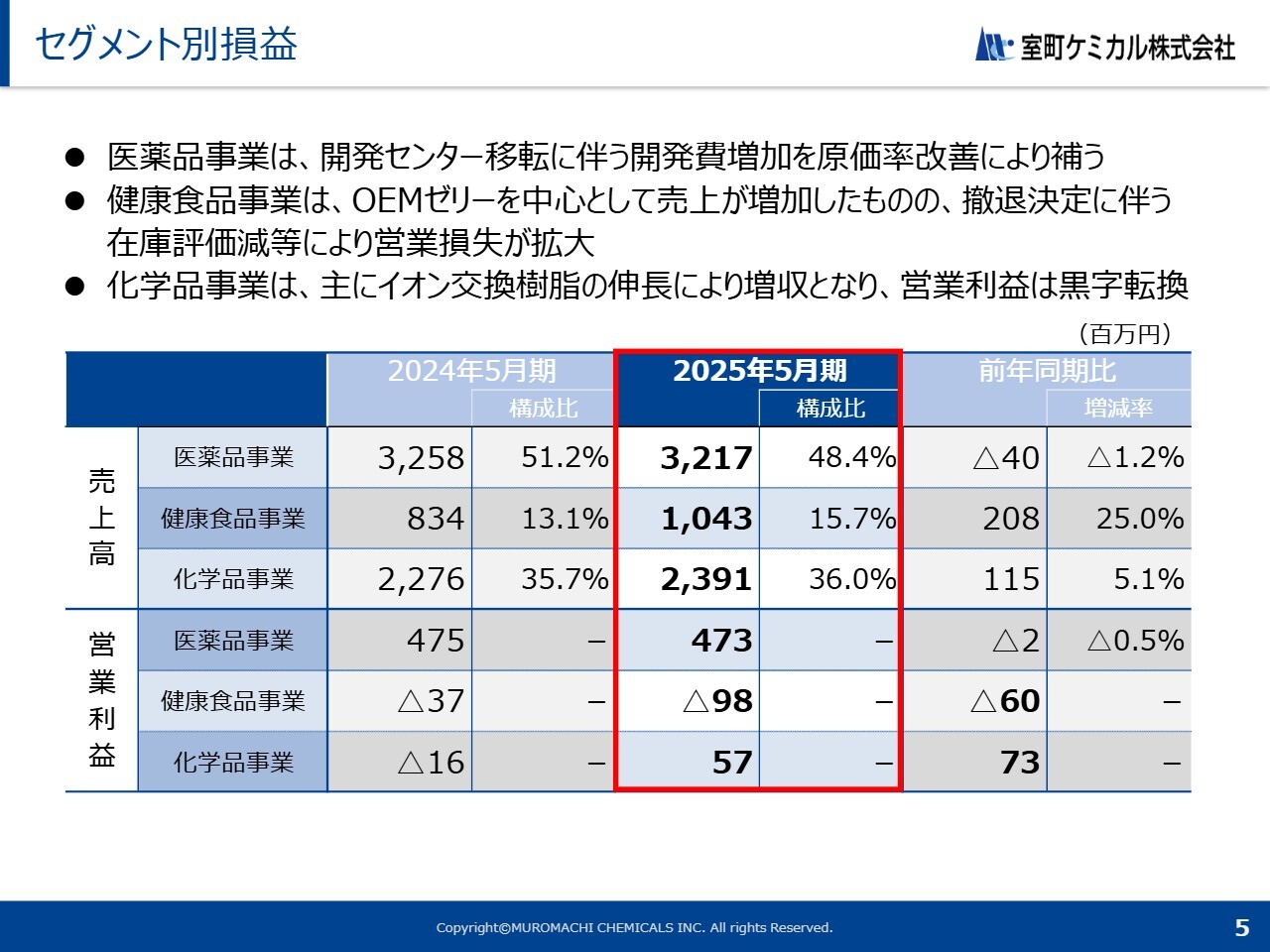

セグメント別の損益についてです。主なポイントとして、健康食品事業は売上が伸びたものの、撤退決定により営業損失が拡大しました。

また、化学品事業は売上が順調に伸び、黒字転換を達成しました。

営業利益 増減要因(前年同期比)

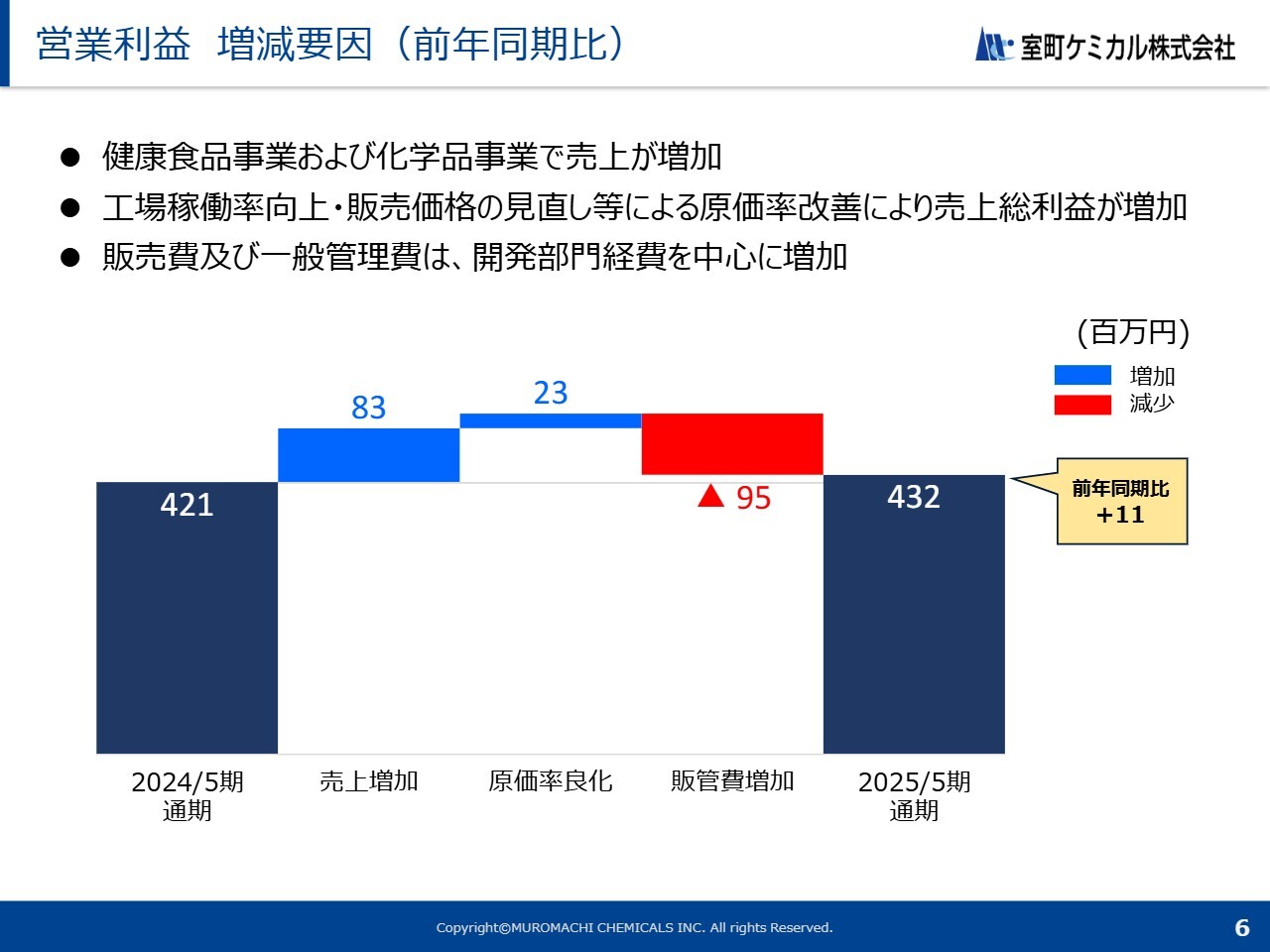

営業利益は前年比で1,100万円増加しました。内訳ですが、売上の伸びと原価率がやや改善したことにより売上総利益が増加しました。

販管費は開発部門経費を中心に増加しています。開発部門経費の増加は、各事業における開発の依頼件数が堅調に増加している状況や、医薬品事業の開発センター移転費用といった先行投資を反映したものです。

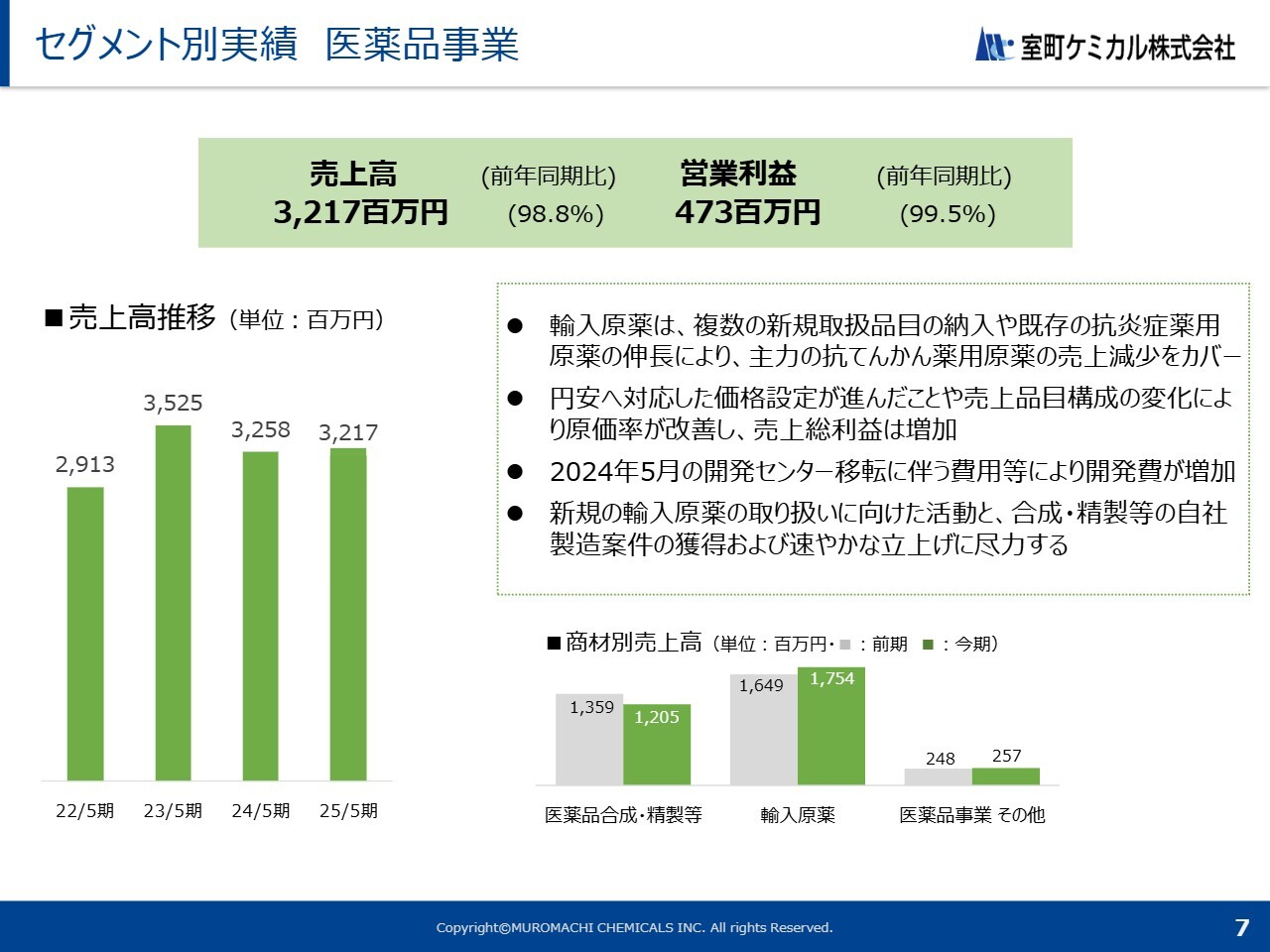

セグメント別実績 医薬品事業

各セグメントの状況について詳しくご説明します。医薬品事業については、売上高が32億1,700万円、営業利益が4億7,300万円となり、わずかに減収減益となりました。

輸入原薬については、主力品のマイナスを新規取扱品目の納入や他の品目の伸びで補いましたが、自社合成品の売上が前年を下回りました。

また、販管費については、開発センターの移転に伴う費用などの投資により、開発費用が増加しました。今後の事業方針については、この後の中期経営計画の発表の中で詳しくご説明します。

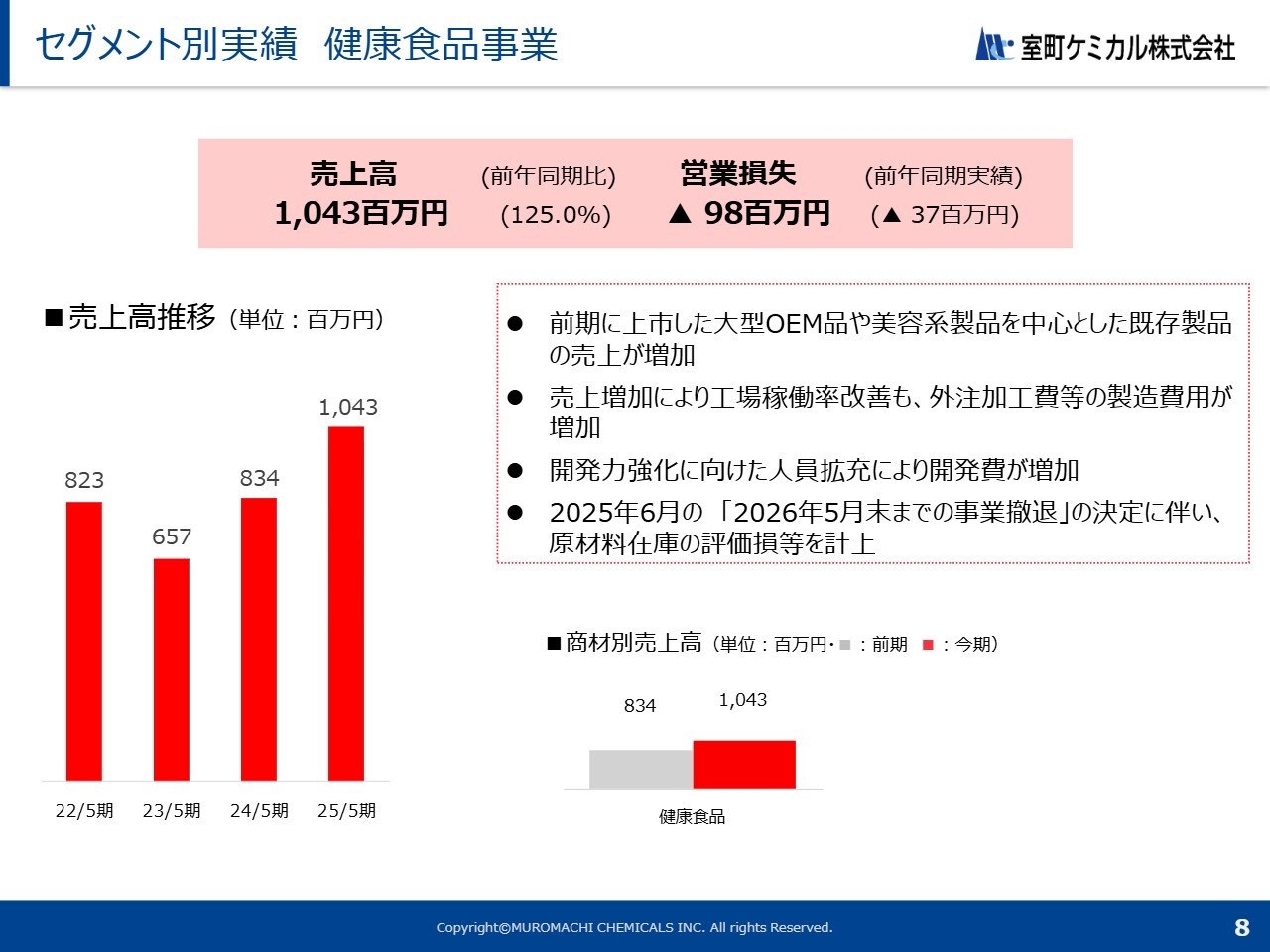

セグメント別実績 健康食品事業

健康食品事業の売上高は10億4,300万円、営業損失は9,800万円という結果になりました。売上については、前期に上市したOEM製品を中心に増加しています。しかしながら、製造量増加に対応するため外注加工費などの負担が増したことにより製造費用が増加し、また開発費も増加しました。

こうした状況を踏まえ、健康食品事業の将来性、他の2事業における製造スペースや人員増の需要を鑑みて、本年6月に当該事業からの撤退を決定しました。

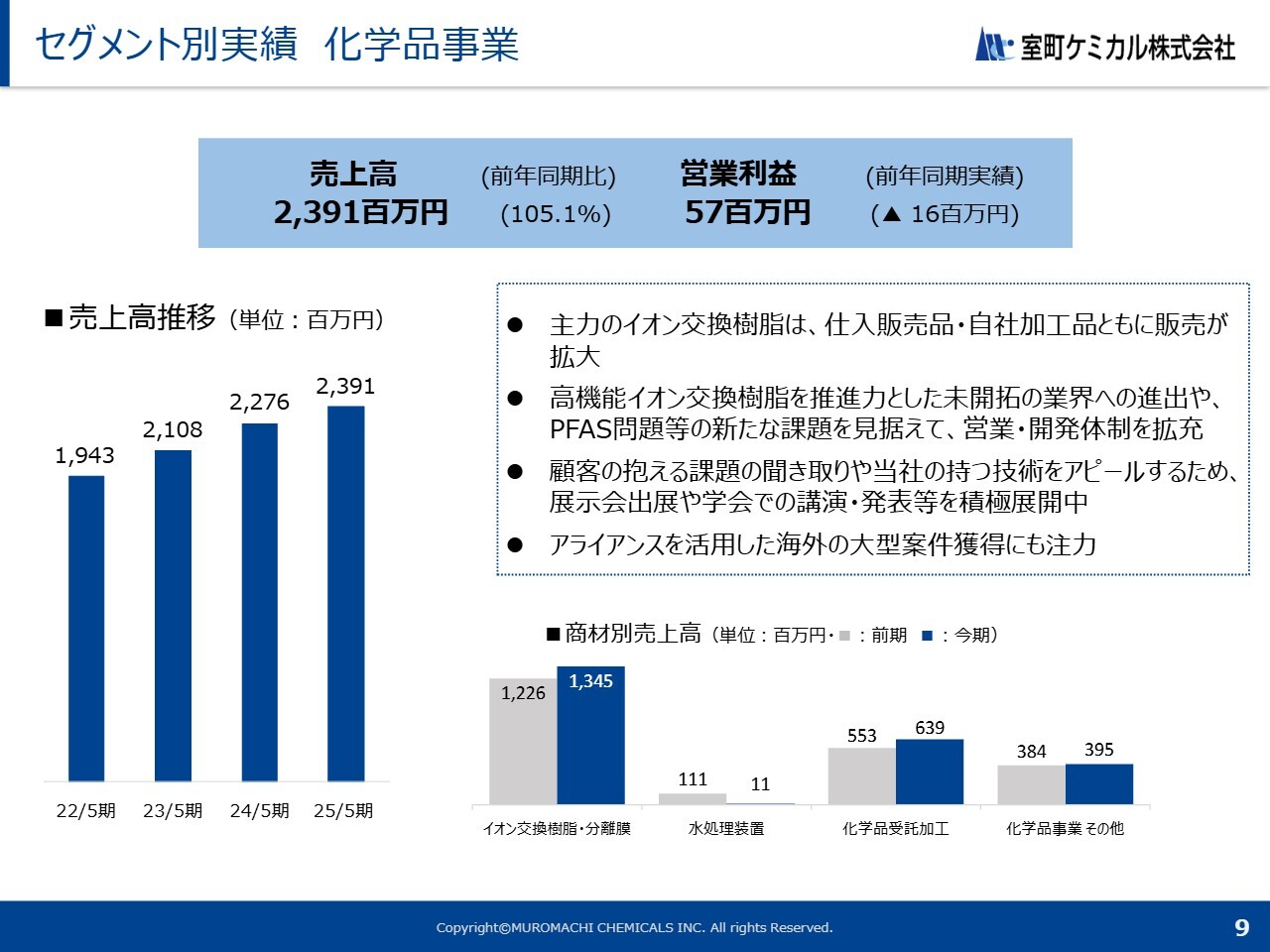

セグメント別実績 化学品事業

化学品事業の売上高は23億9,100万円、営業利益は5,700万円とプラスに転じました。主力のイオン交換樹脂においては、仕入販売品・自社加工品のいずれも販売が順調に増加しました。

近年上市した高付加価値かつ高機能なイオン交換樹脂を推進力に、電力業界などの開拓を進めるとともに、PFAS問題などの新たな課題解決を見据え、営業開発体制を拡充しています。今後もさらに成長の加速が期待される事業です。

今後の事業戦略については、この後の中期経営計画の説明で詳しくお話しします。

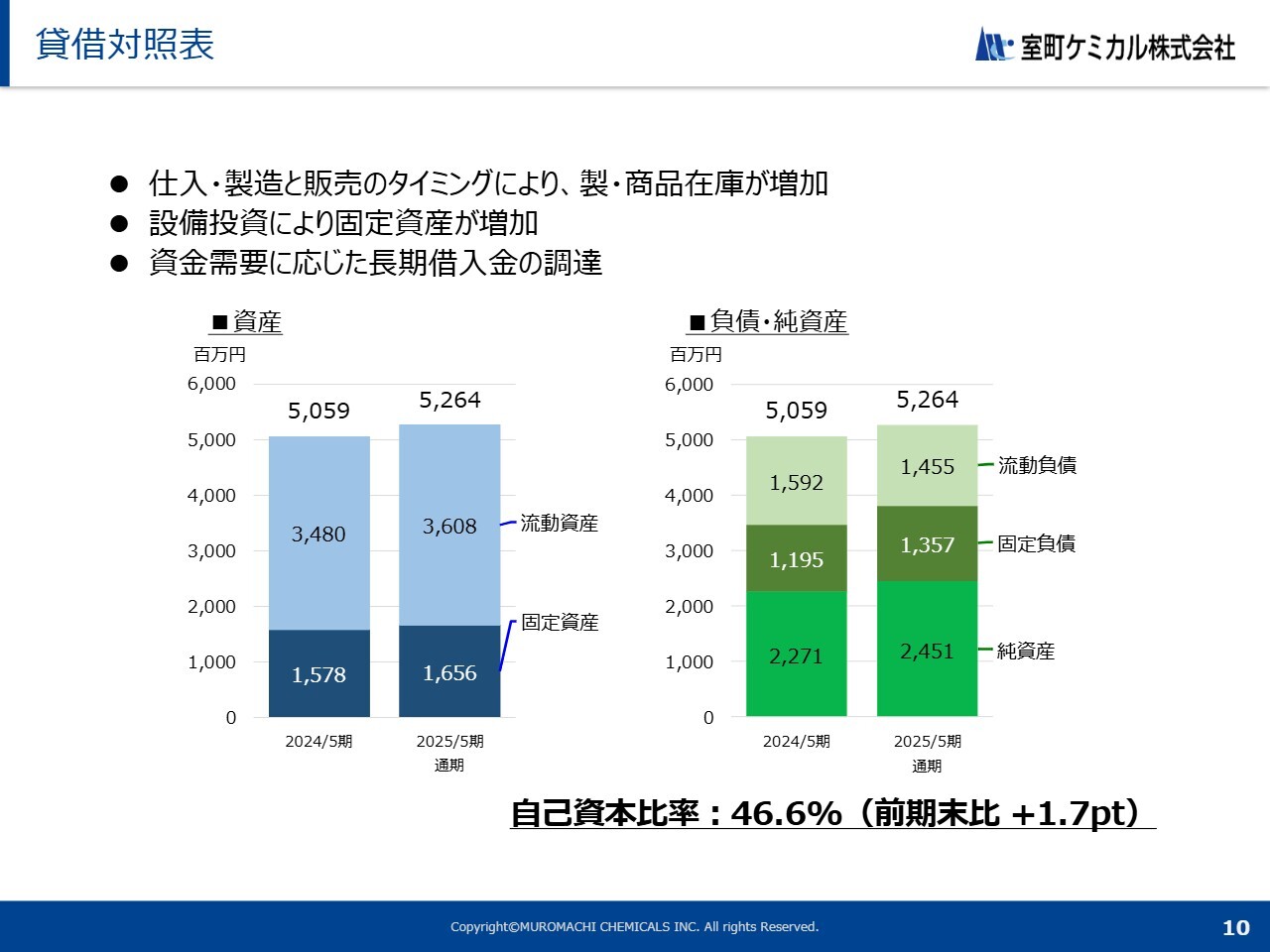

貸借対照表

B/Sの動きについてご説明します。仕入・製造と販売のタイミングの関係で製品および商品在庫が増加したため、流動資産が増加しました。また、設備投資により固定資産も増加しています。さらに、資金需要に応じて長期借入金の調達を行いました。

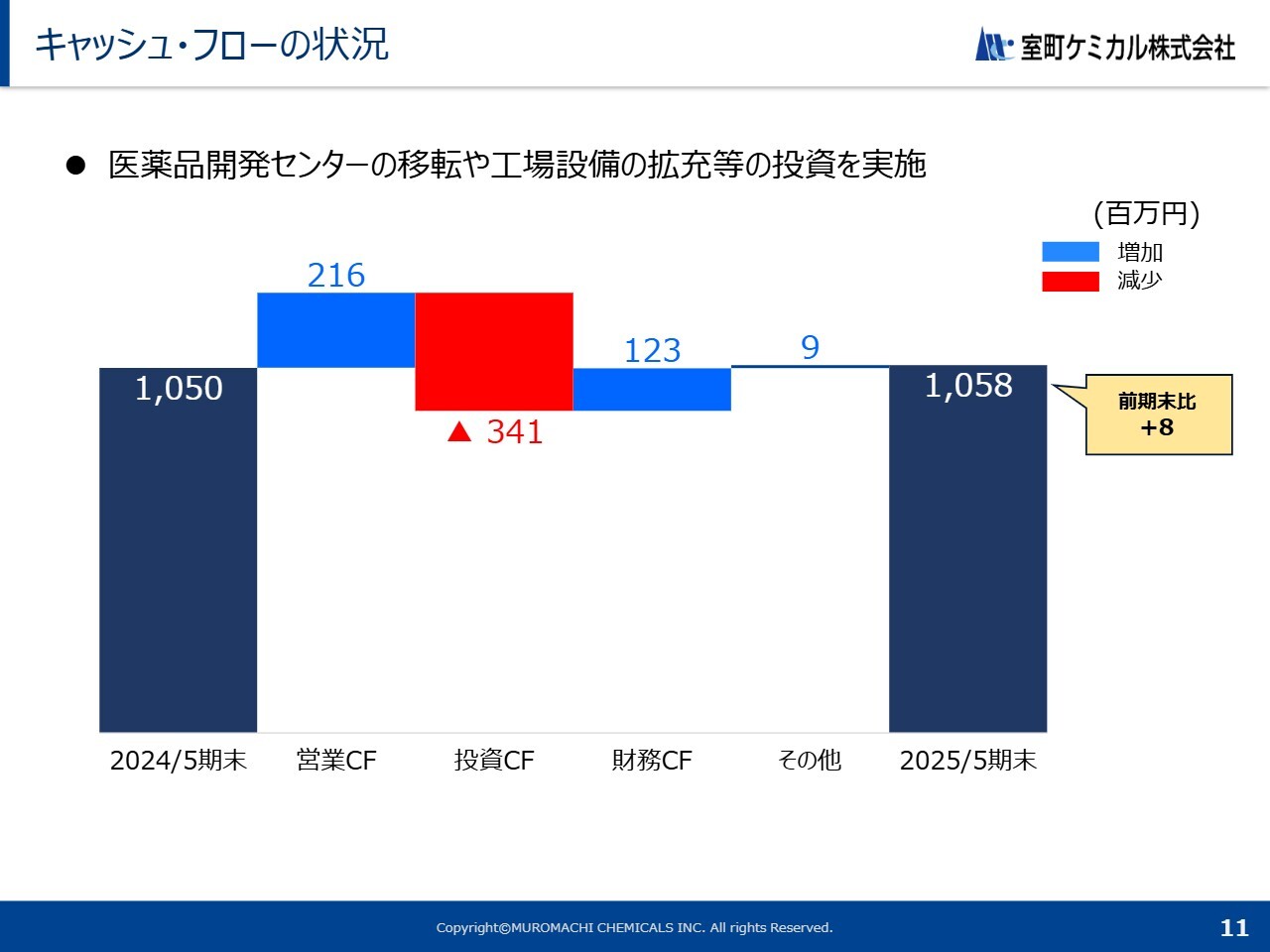

キャッシュ・フローの状況

キャッシュ・フローの状況についてです。現金および現金同等物の期末残高は、前期末比で800万円増加しました。引き続き、事業拡大のために必要な設備投資などを進めていきます。

健康食品事業からの撤退について

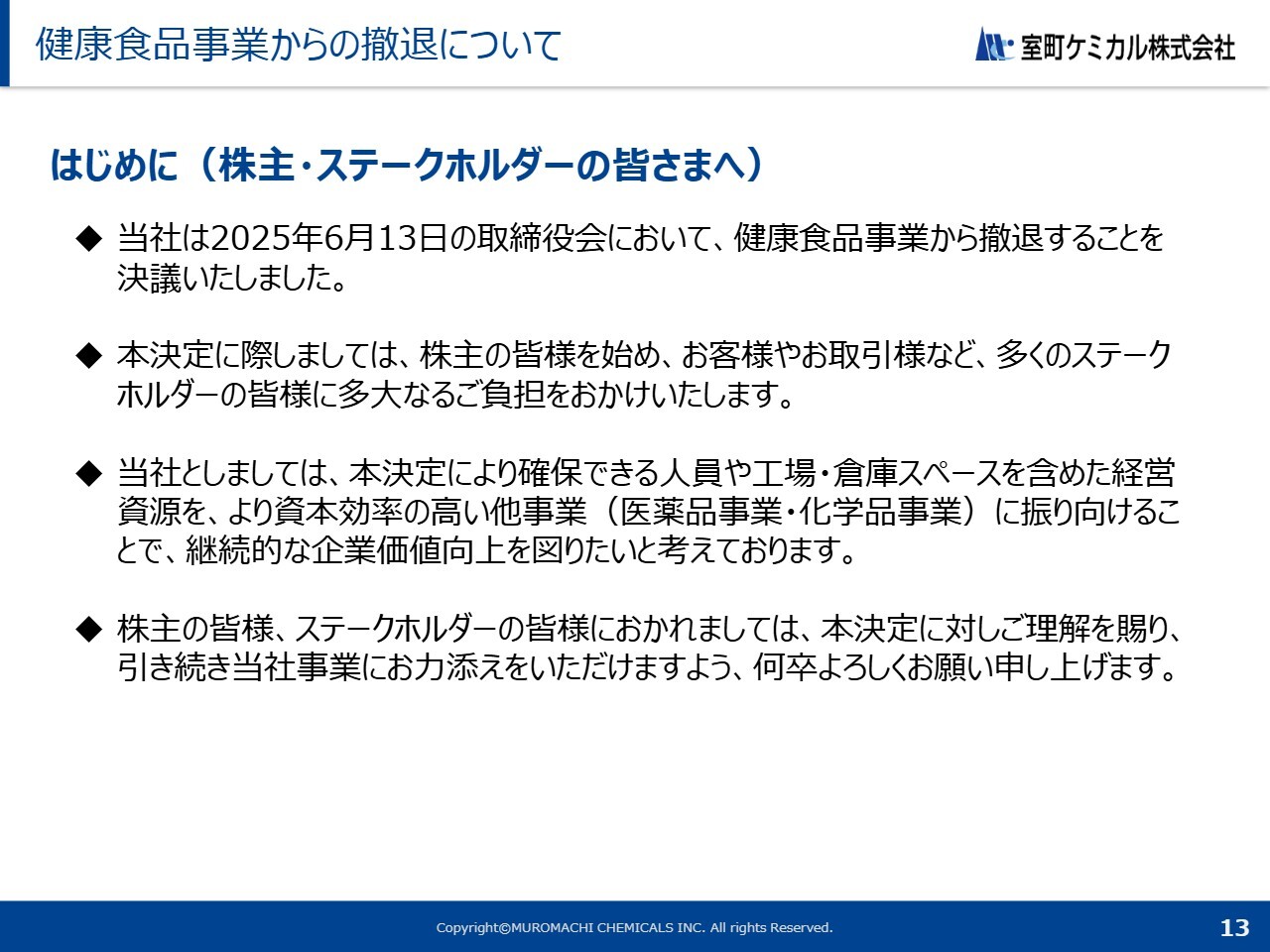

健康食品事業からの撤退についてご説明します。まず、本決定に際し、多くのステークホルダーのみなさまに多大なるご心配やご負担をおかけすることを、深くお詫び申し上げます。

当社は、本決定によって確保できる経営資源を、より資本効率の高い残る2事業に振り向けることで成長を加速し、継続的な企業価値向上につなげたいと考えています。

各ステークホルダーのみなさまには、本決定についてご理解を賜り、引き続き当社事業にお力添えをいただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

健康食品事業からの撤退について

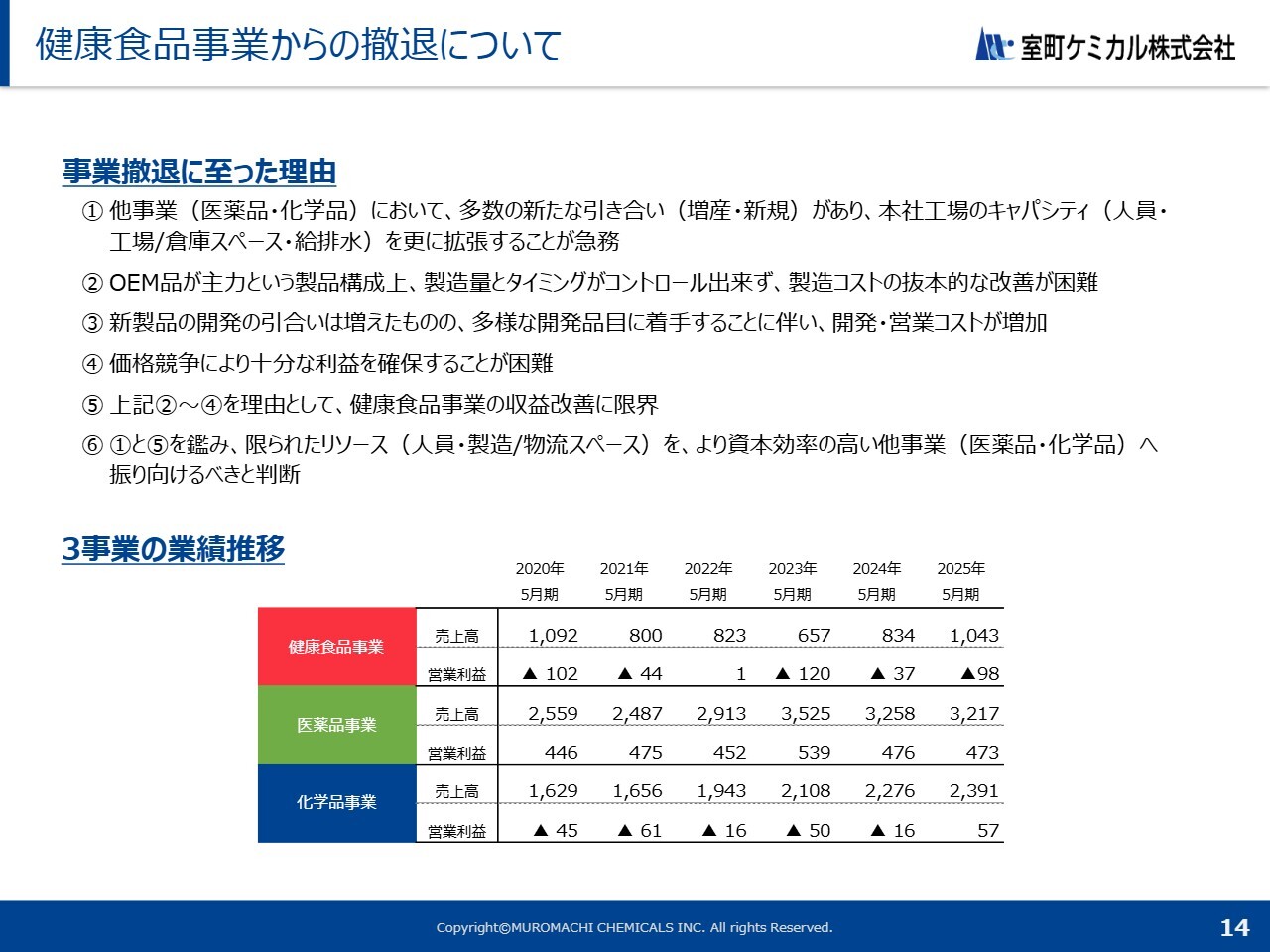

撤退理由について詳しくご説明します。ここ数年、売上回復と利益創出を目指して、新規OEM品の獲得を中心に積極的に活動してきました。その結果、売上は増加し、工場稼働率は上昇し、製造効率も改善してきましたが、スライド②③④に記載の理由のとおり、今後安定して利益を伸ばしていく見込みが立ちにくい状況でした。

そのような状況の中において、①に記載されているように、他の2事業(医薬品・化学品)でキャパシティの拡張が求められる状況も考慮し、今回の決断に至ったという背景です。

健康食品事業からの撤退について

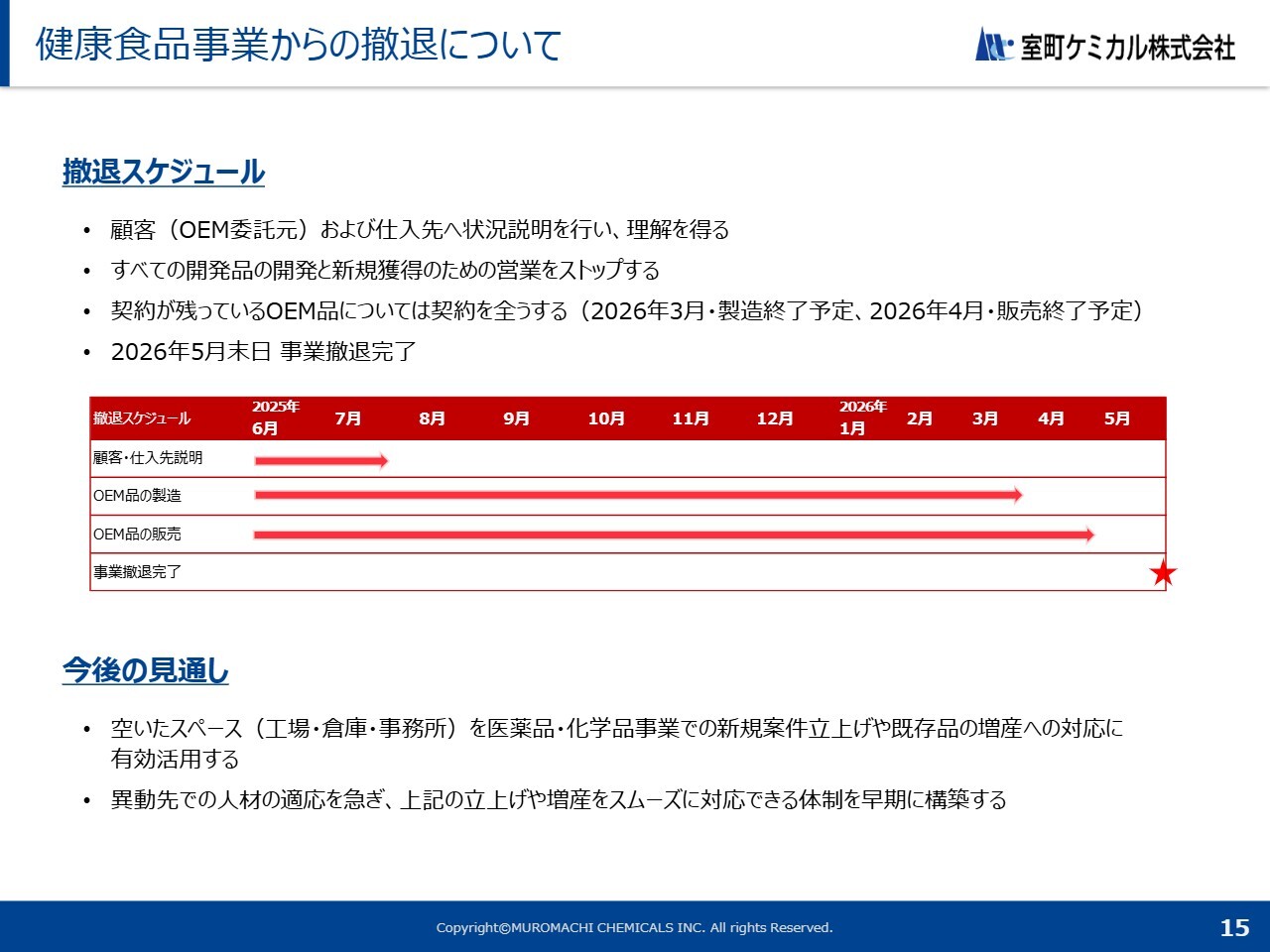

具体的な撤退スケジュールです。現在、本決定に対するご理解をいただくために、お客さまへの説明を行っています。

また、今期中に契約が残る部分については、しっかりと調整を行いながら製造し、可能な限りお客さまの希望数量を納入できるよう努めた上で、今期末に事業撤退を完了する予定です。

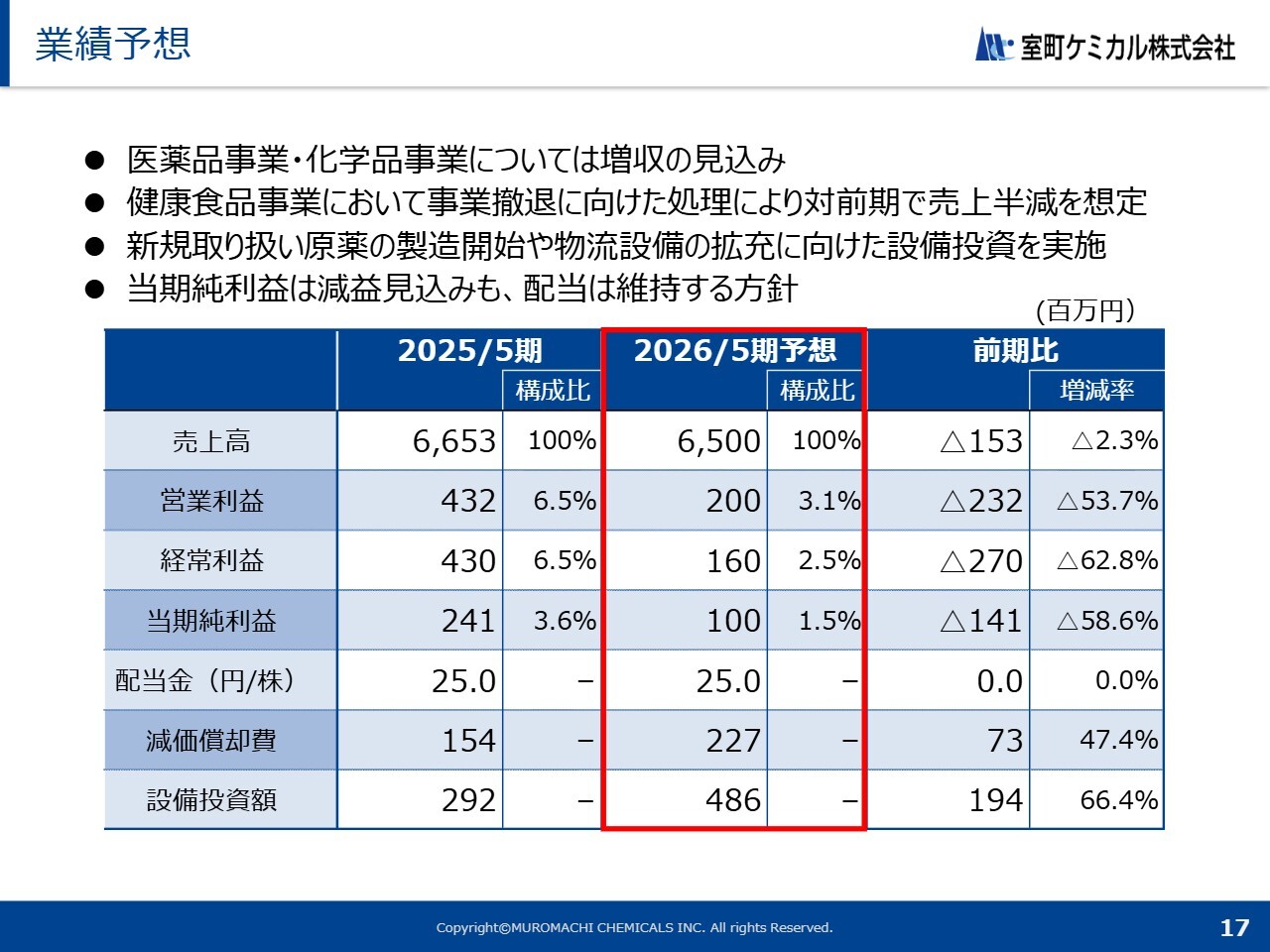

業績予想

2026年5月期の業績予想についてご説明します。健康食品事業撤退に伴う不確定要素が大きい状況ではありますが、保守的に見て、売上高は前期比2.3パーセント減の65億円、営業利益は前期比53.7パーセント減の2億円と見込んでいます。

また、当期純利益についても減少を見込んでいますが、株主還元強化の方針により、配当金額は維持します。

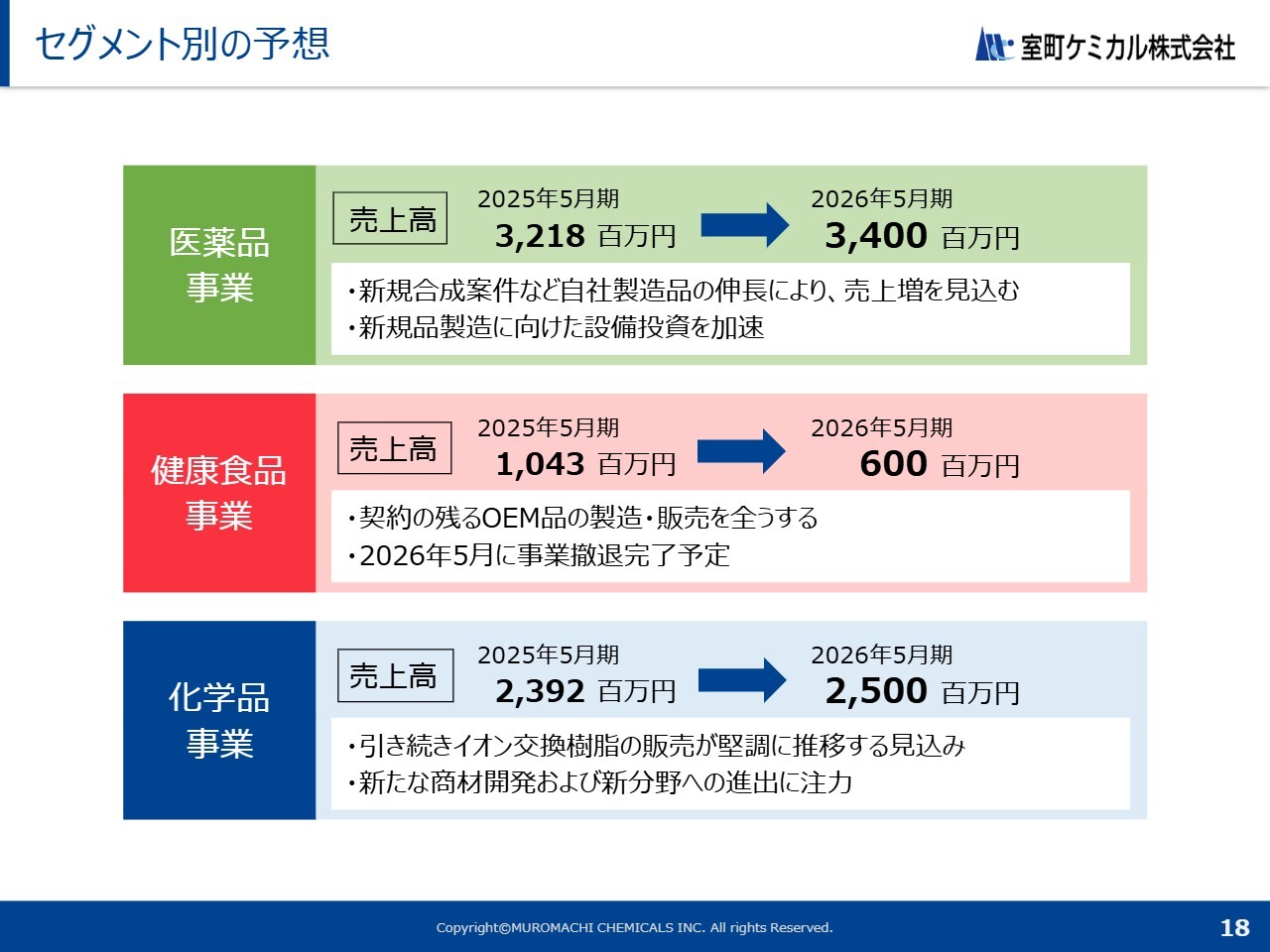

セグメント別の予想

セグメント別予想はスライドのとおりです。健康食品事業の売上はおよそ半減すると見込んでいますが、医薬品事業と化学品事業については堅調に売上を伸ばす見込みです。

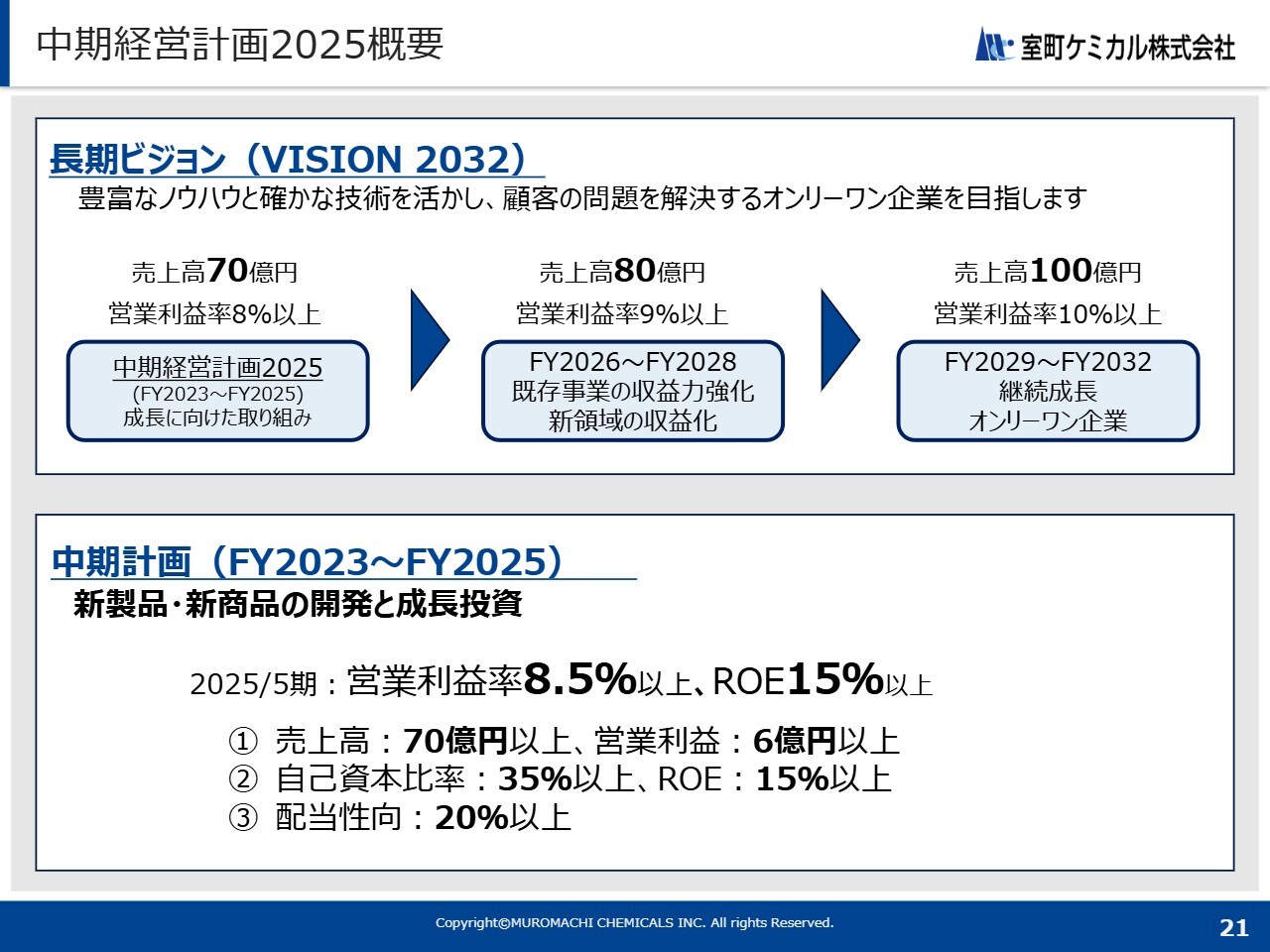

中期経営計画2025概要

中期経営計画についてご説明します。まずは、2025年5月期を最終年とした前回の中期経営計画について振り返ります。

前回の中期経営計画は、スライド上段に掲げられた長期ビジョン「VISION 2032」の最初のステップとして位置づけられ、下段に記載されている数値計画が設定されていました。

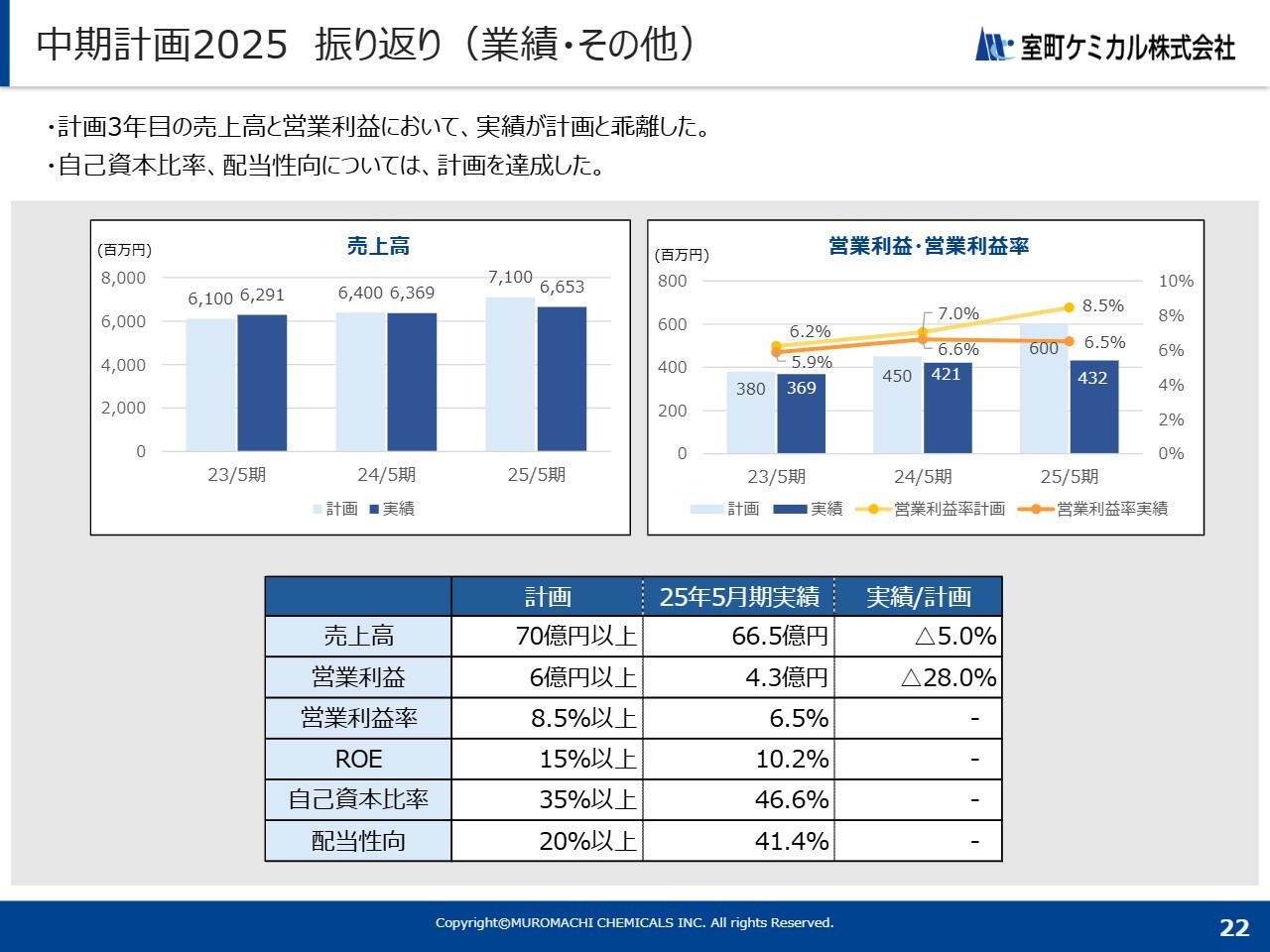

中期計画2025 振り返り(業績・その他)

業績についてですが、売上高と営業利益において、計画3年目に目標との乖離が生じる結果となりました。売上高の成長の遅れは、各事業における新製品の収益化の遅れが主な要因と考えています。

また、営業利益については、原材料費や人件費の高騰といった環境変化に加え、健康食品事業からの撤退による負担も影響し、未達となりました。一方で、自己資本比率や配当性向については、計画を達成することができました。

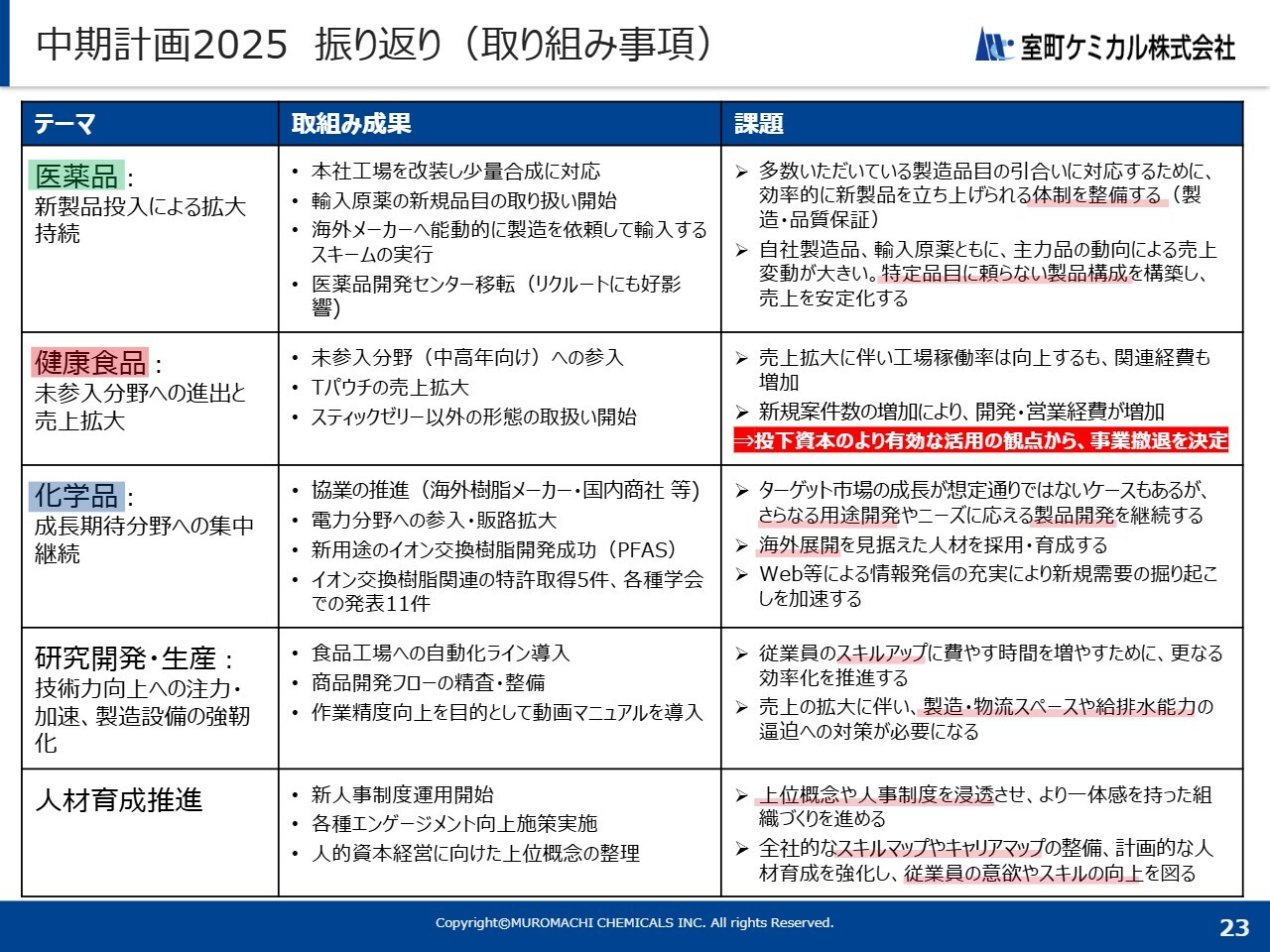

中期計画2025 振り返り(取り組み事項)

スライドは、取り組みの成果と課題をまとめたものです。時間の関係上、一つひとつ取り上げてご説明することはできませんが、それぞれの取り組みの過程で課題が浮き彫りになってきました。

新たな中期経営計画では、これらの課題に対応するための施策を示し、全力で実行していきたいと考えています。

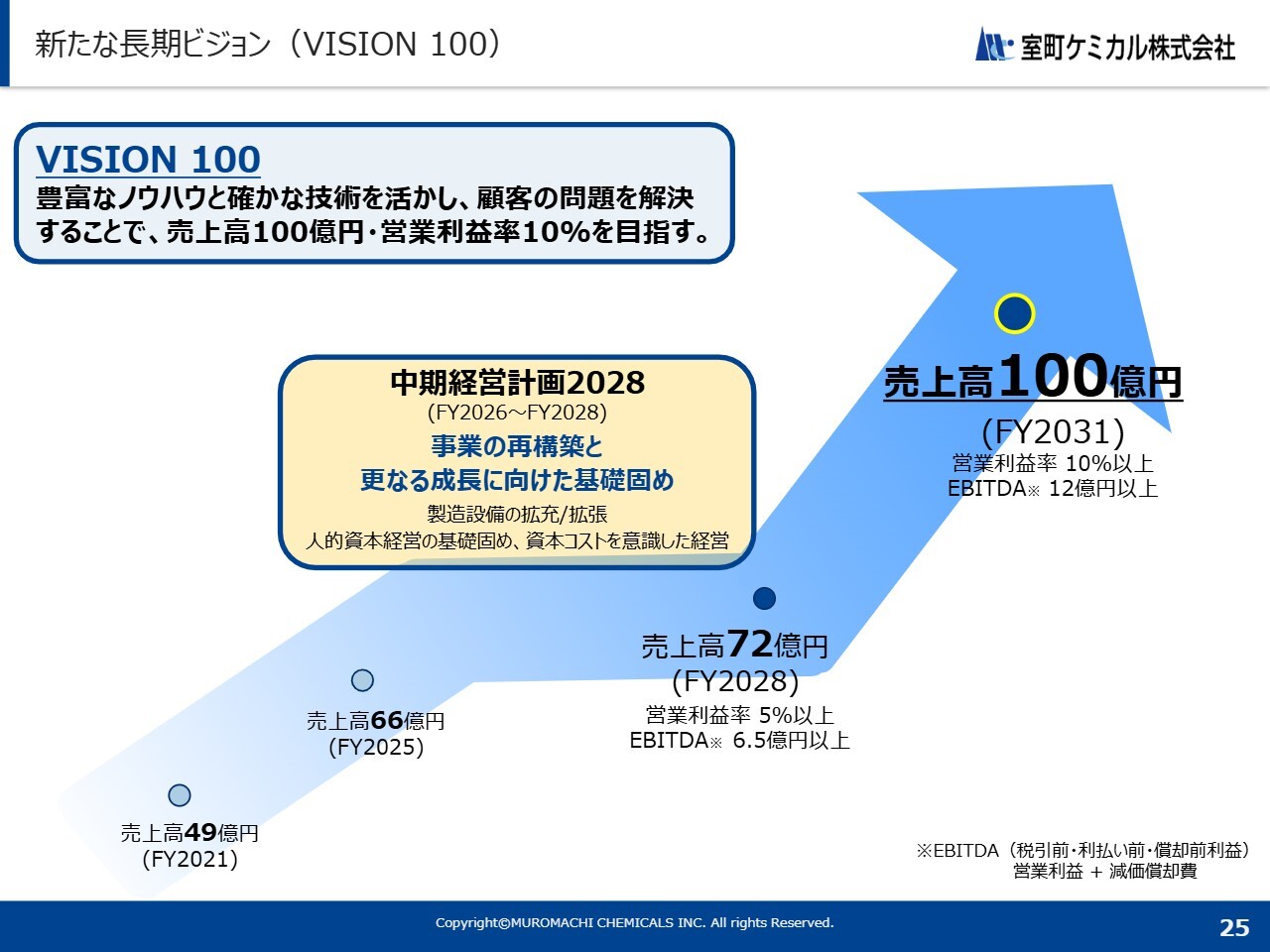

新たな長期ビジョン(VISION 100)

新たな中期経営計画「中期経営計画2028」についてご説明します。今回の中期経営計画を策定するにあたり、まず長期ビジョンを見直しました。

以前の長期ビジョンでは、2032年に売上高100億円、営業利益率10パーセントを目指す計画でしたが、新たに策定した長期ビジョン「VISION 100」では、それを1年前倒しし、2031年の達成を目指します。

その上で、今回定めた「中期経営計画2028」は、健康食品事業からの撤退を経て事業を再構築し、その後の飛躍的成長に向けた基礎固めの3年間と位置づけています。

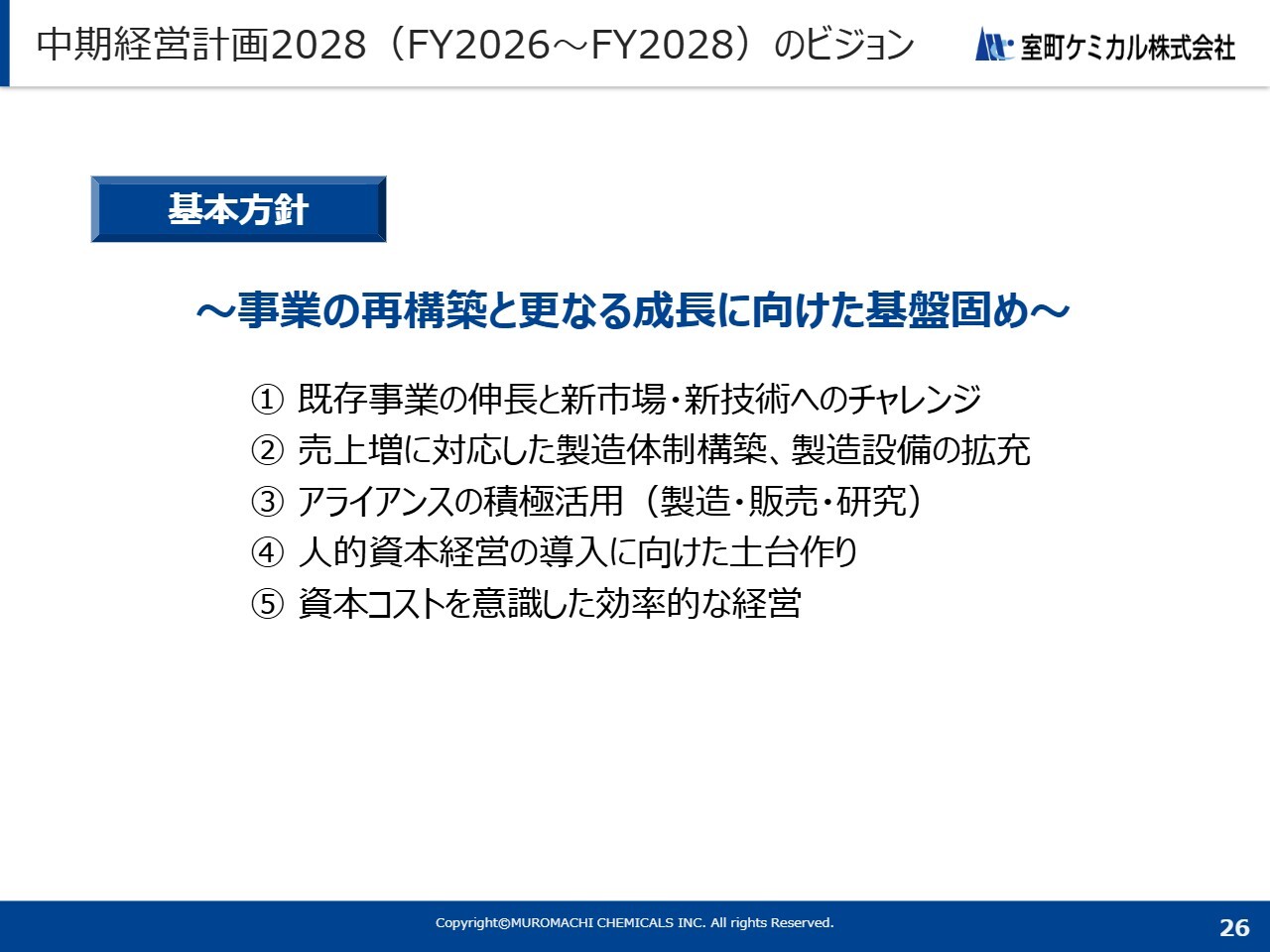

中期経営計画2028(FY2026~FY2028)のビジョン

「中期経営計画2028」の基本方針は、スライドに記載の5項目です。事業の再構築とさらなる成長に向けた基盤固めとして、この5項目を意識した事業運営を進めていきます。

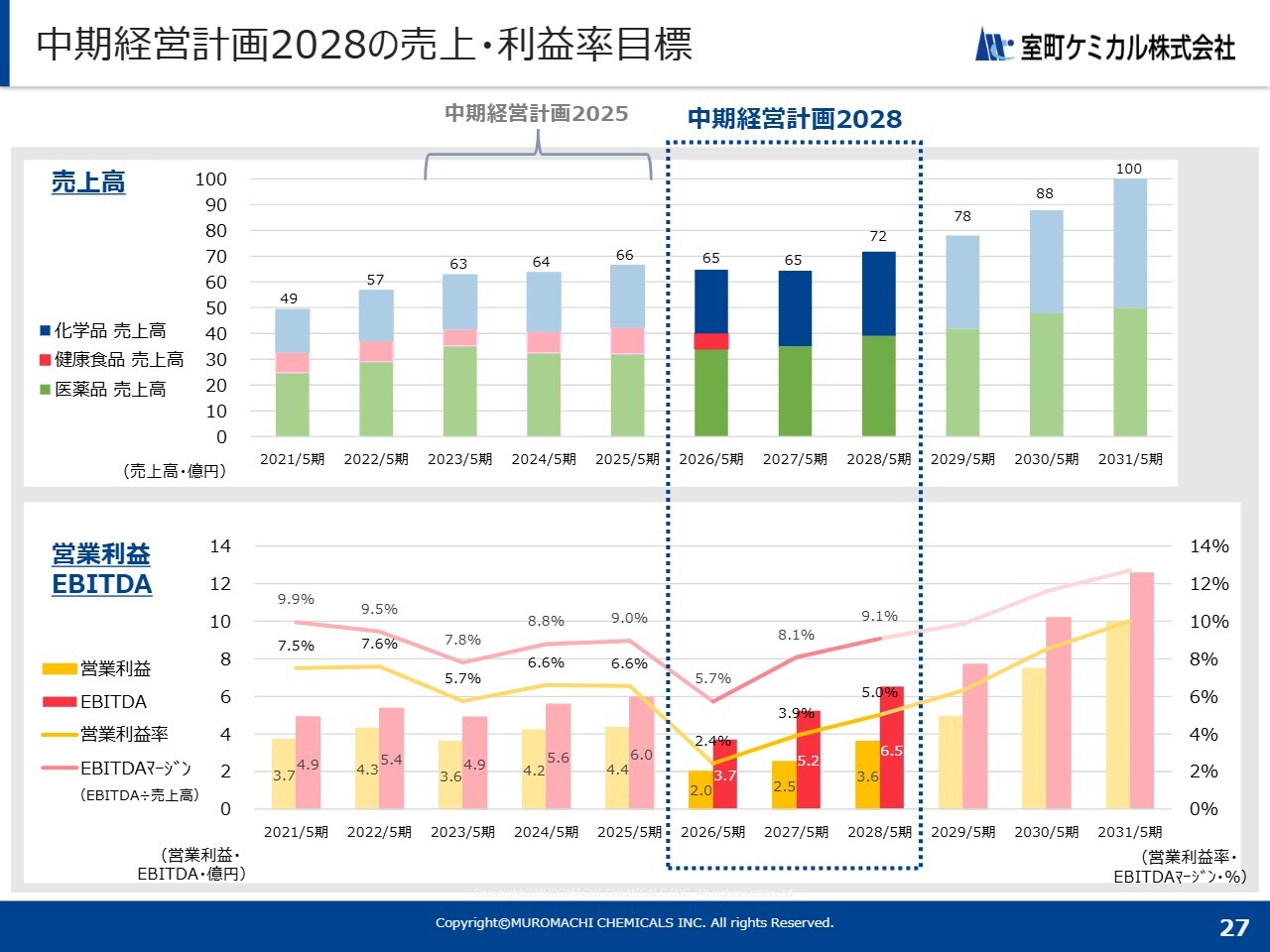

中期経営計画2028の売上・利益率目標

スライドには、本中期経営計画期間内における売上高、営業利益、EBITDAの推移を示しています。

まず、上段の売上については、健康食品事業からの撤退の影響により、やや足踏みするかたちとなります。

また、下段の営業利益についても、この3年間はこれまでの水準を下回る見込みです。その理由は、EBITDAと営業利益の差からもおわかりのように、医薬品事業を中心に機器の導入や工場のユーティリティ拡充など、積極的な設備投資を行う関係で減価償却費が増大する点にあります。

さらに、今回の健康食品事業の撤退に際しては、事業売却を行わず、人員を可能な限り他の成長事業へ再配置するという決断をしました。そのため、その分の人件費負担が一時的に増えるのも事実です。しかし、この設備と人材への投資は、今後の当社の飛躍にとって必要不可欠であると考えています。

これまでの3年間で蓄えた力を、その後の売上・利益の上昇につなげ、2031年の「VISION 100」を必ず達成するという決意を、みなさまにお伝えします。

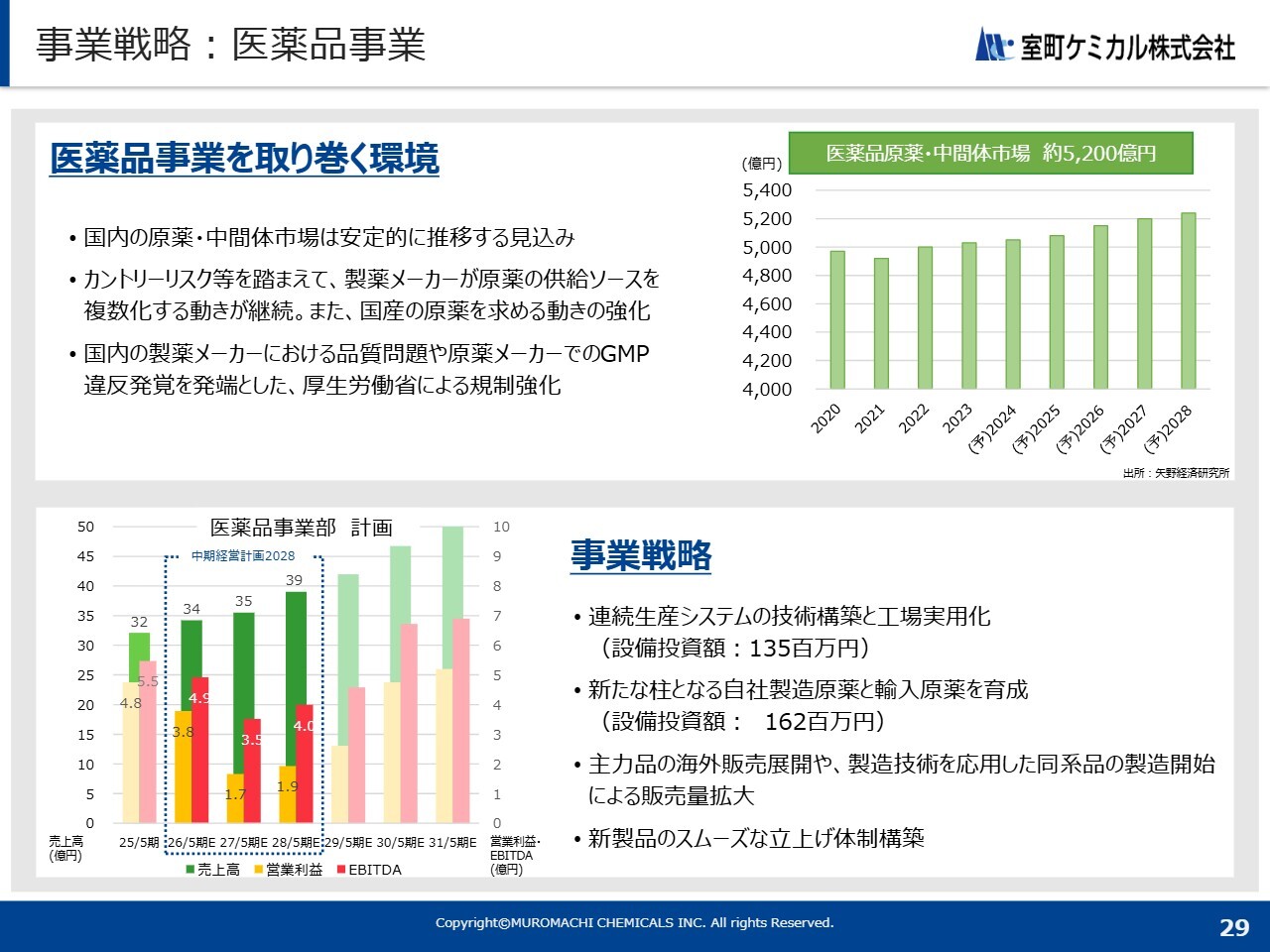

事業戦略:医薬品事業

事業戦略についてお話しします。当社の医薬品事業部で主に扱っているのは、医薬品の有効成分である原薬です。製薬メーカーは、原薬が調達できなければ薬を供給することができないため、調達には非常に気を遣っています。カントリーリスクに備え、異なる国に原薬のソースを持つ動きが活発化しており、国内で製造された原薬を自社のソースに加えたいという動きも見られます。

そのような中で、当社の事業戦略はスライド下段に記載のとおりです。新たに連続生産システムの技術を構築することで、医薬品製造業界のトレンドに対応し、これまでいただいている案件をスムーズに立ち上げ、新たな柱を作りながら、従来の主力品を有効活用して売上の拡大を図る戦略を進めています。

事業戦略:医薬品事業

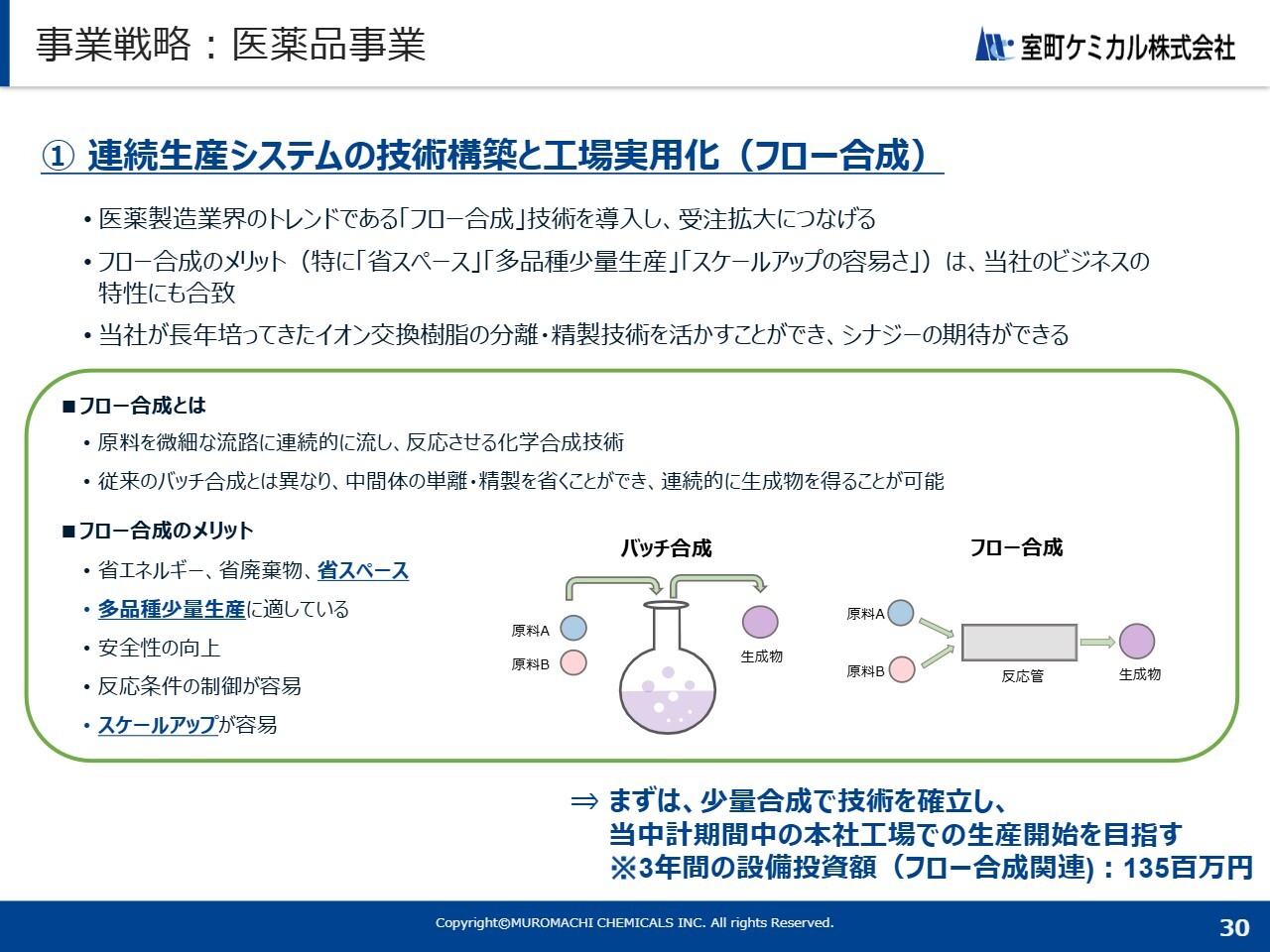

1つ目の戦略として挙げた連続生産システムは「フロー合成」です。従来のバッチ合成では、釜に原料を投入して合成後に生成物を取り出し、その後また次の原料を投入するという手間がかかり、さまざまなロスが発生していました。

しかし、フロー合成では原料を連続的に投入し、生成物を得ることが可能です。そのメリットは記載のとおりですが、特に青字で示した省スペース、多品種少量生産、スケールアップの容易さといった点は、当社のビジネススタイルに非常に合致しています。

開発センターへの小規模機器と本社工場への実生産用機器の導入により、合計1億3,000万円ほどの設備投資を見込んでいます。この技術は、今後の当社の原薬合成事業における核となるものです。しっかりと技術を確立し、本中期経営計画期間内に実生産までこぎつけたいと考えています。

事業戦略:医薬品事業

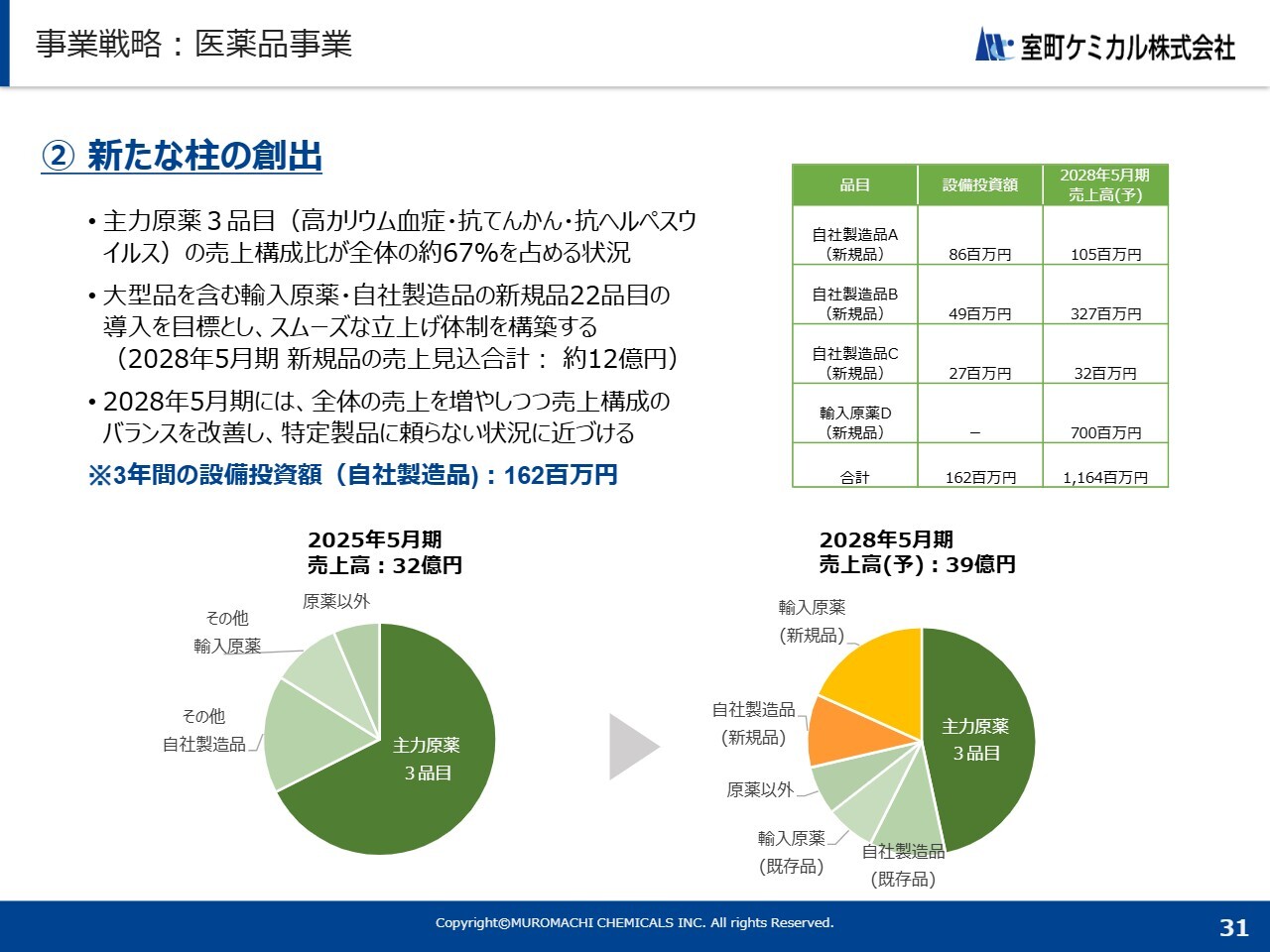

主力の3つの原薬が医薬品事業部の売上高の67パーセントを占めているのが現状です。この3年間で、新たな柱となる製品・商品の取り扱いを開始し、特定製品の売上増減に左右されず、安定的に売上を上げる体制の構築を目指しています。

スライド右側の表に示しているのは、現在、一定の確度を持ってお客さまと商談を進めている製品・商品です。これらを上市することで、従来の主力品への依存度をある程度下げられることがおわかりいただけるかと思います。なお、本件への設備投資額は、合計で1億6,000万円ほどを予定しています。

事業戦略:化学品事業

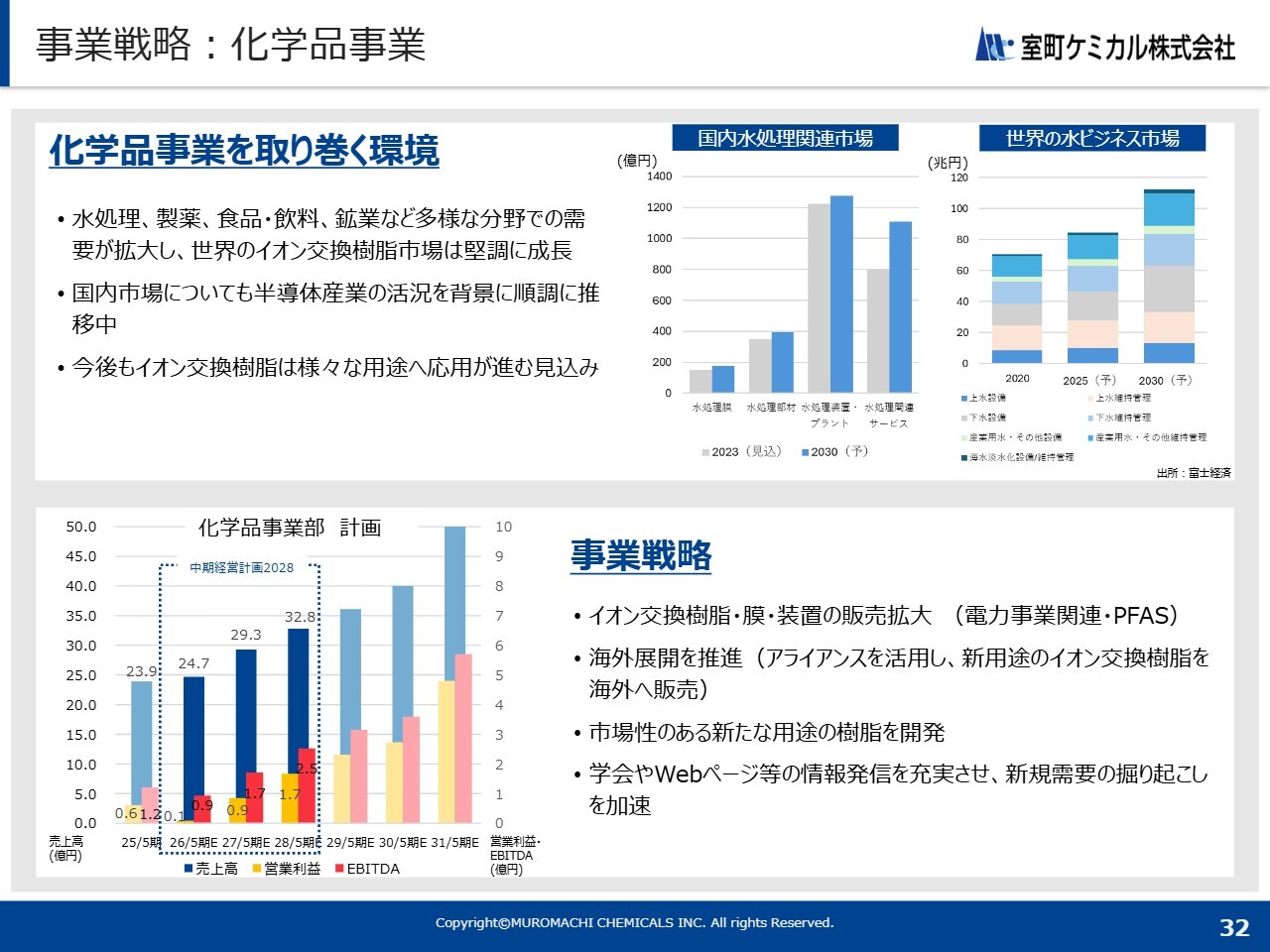

化学品事業部では、イオン交換樹脂を主な商材として取り扱っています。イオン交換樹脂は、一般的に純水の製造や排水の浄化といった用途が想定されますが、薬品の精製や金属の回収など多様な分野でも利用されており、その用途はますます拡大しています。

事業戦略としては4点を掲げています。1点目として、電力事業関連やPFASなど、国内市場で成長が見込まれる分野に重点的に進出を図っていきます。2点目として、アライアンスを活用しながら、自社で開発した高機能樹脂の海外販売に挑戦します。

3点目として、次なる成長の種となる分野を特定し、市場性のある新たな樹脂の用途開発を進めていきます。4点目として、現在積極的に行っている学会などでの情報発信を充実させ、新規需要の掘り起こしやアライアンスの形成に努めていきます。

事業戦略:化学品事業

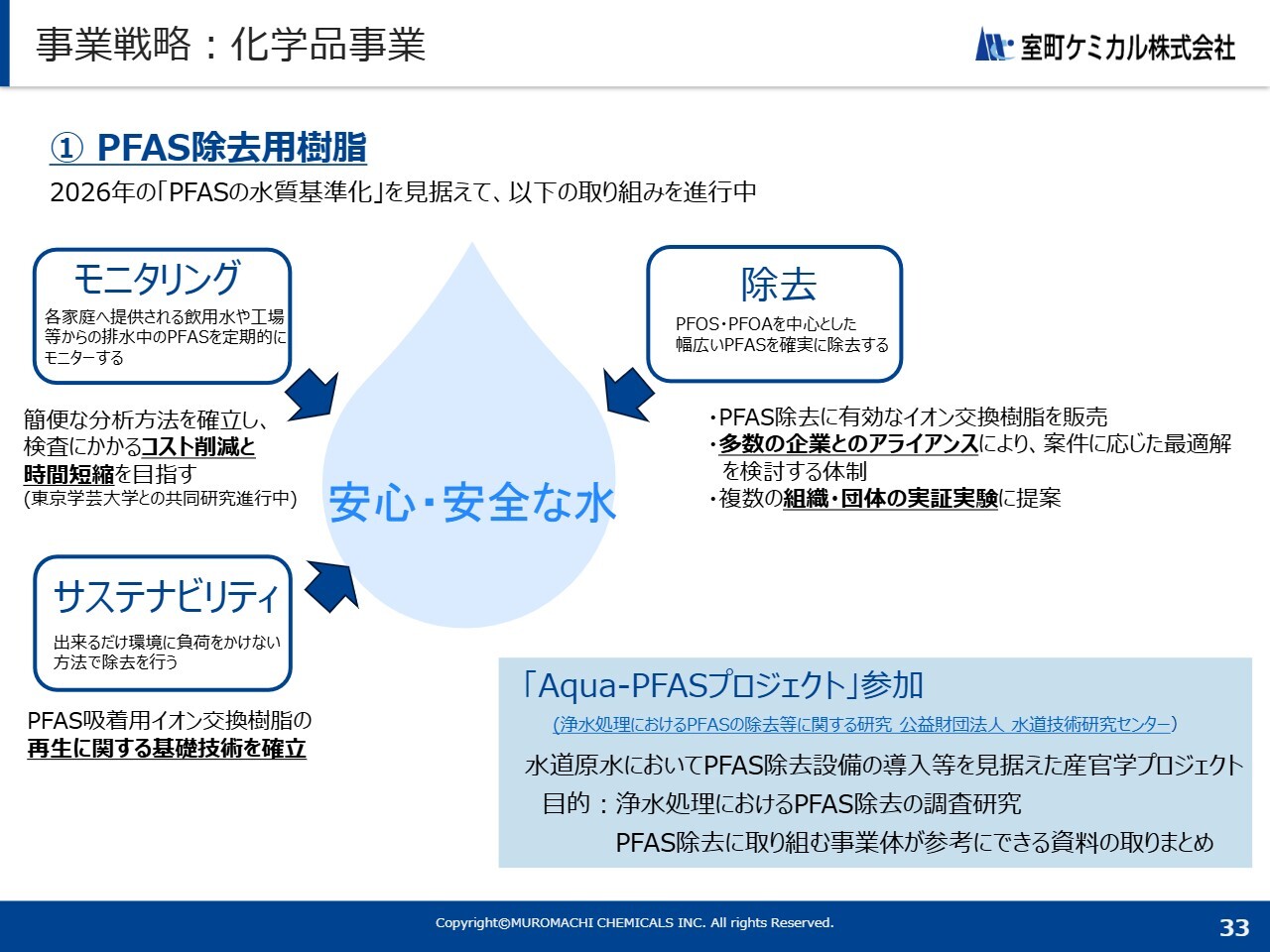

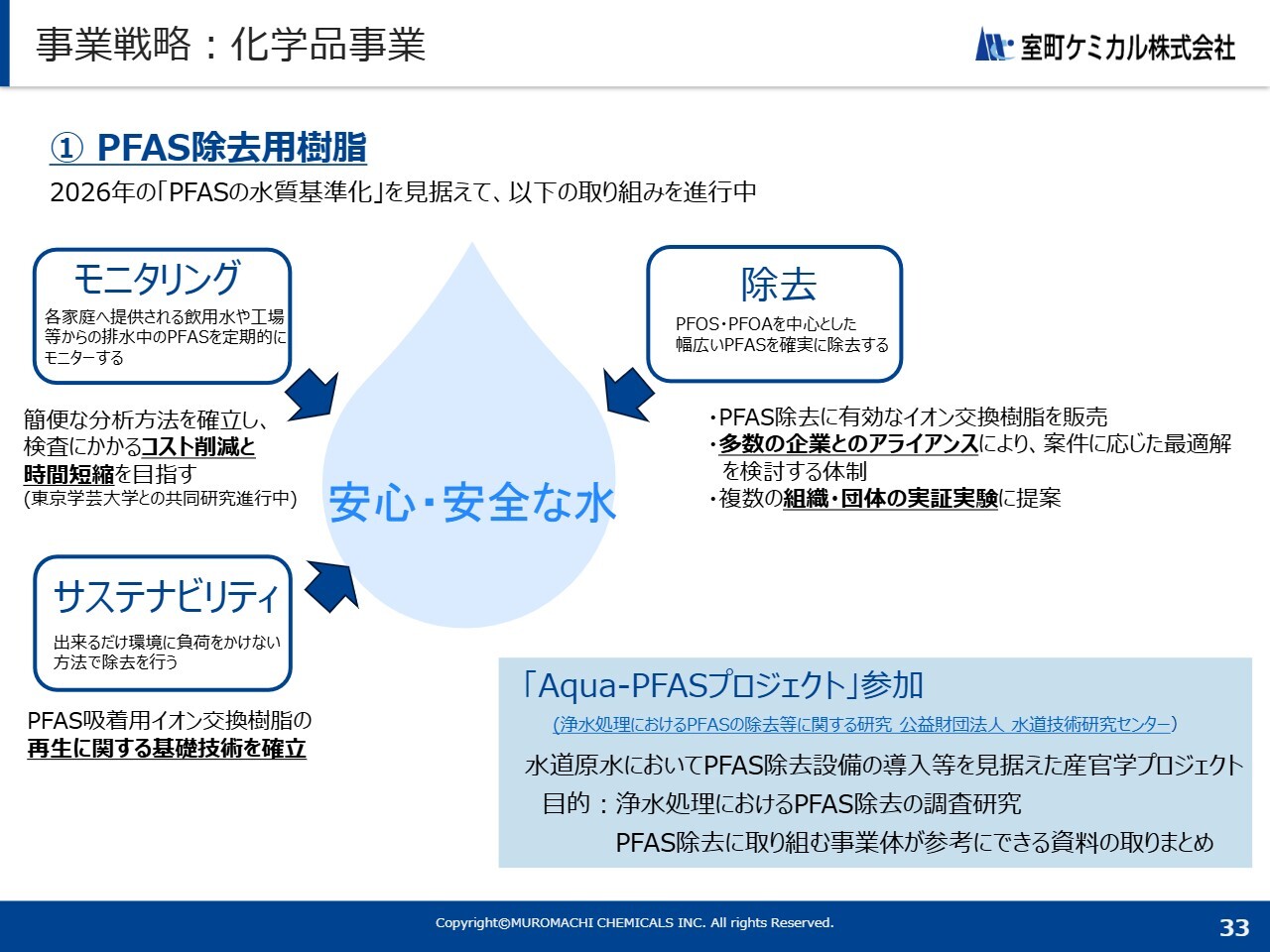

目下の開発における最重要課題は、PFASに関する取り組みです。上水(水道水)については、PFASの基準値が2026年4月を目途に、暫定目標から水質基準に格上げされる予定です。

また、環境水(河川・地下水)についても、指定値の暫定が解除され、正式な指定値となりました。近い将来、正式な環境基準になる可能性も高まっています。

当社では、安心・安全な水の提供に必要な3つの要件に対応を進めています。まず、「除去」に関しては、すでにPFAS除去用のイオン交換樹脂を複数保有しており、販売も開始しています。アライアンスを形成しつつ、現在進行中の複数の実証実験において、ソリューションを提案しています。

次に、「モニタリング」に関してですが、東京学芸大学との共同研究において、簡便な分析方法の確立を進めています。

また、「サステナビリティ(再生)」については、PFAS除去用イオン交換樹脂の再生に関する基礎技術を確立しており、現在は実用化に向けて着実にステップを進めている段階です。

なお、スライド右下に示しているとおり、「Aqua-PFASプロジェクト」に当社は参加しています。このプロジェクトは、23の企業と10の自治体から構成され、PFAS除去に取り組む事業体の参考となる資料を取りまとめる目的で活動しています。今後の当社の事業展開において、非常に意義の高い活動であると認識しています。

事業戦略:化学品事業

化学品事業部においては、海外展開の推進も重要な事業戦略の1つと考えています。マップに示しているのは現在の案件ですが、それぞれの規模感は、従来当社が取引している国内案件とは比較にならないほど大きなものも複数含まれています。

これらについても、アライアンスを活用しながら引き続き獲得に挑みたいと考えています。

全社的な課題と取り組み

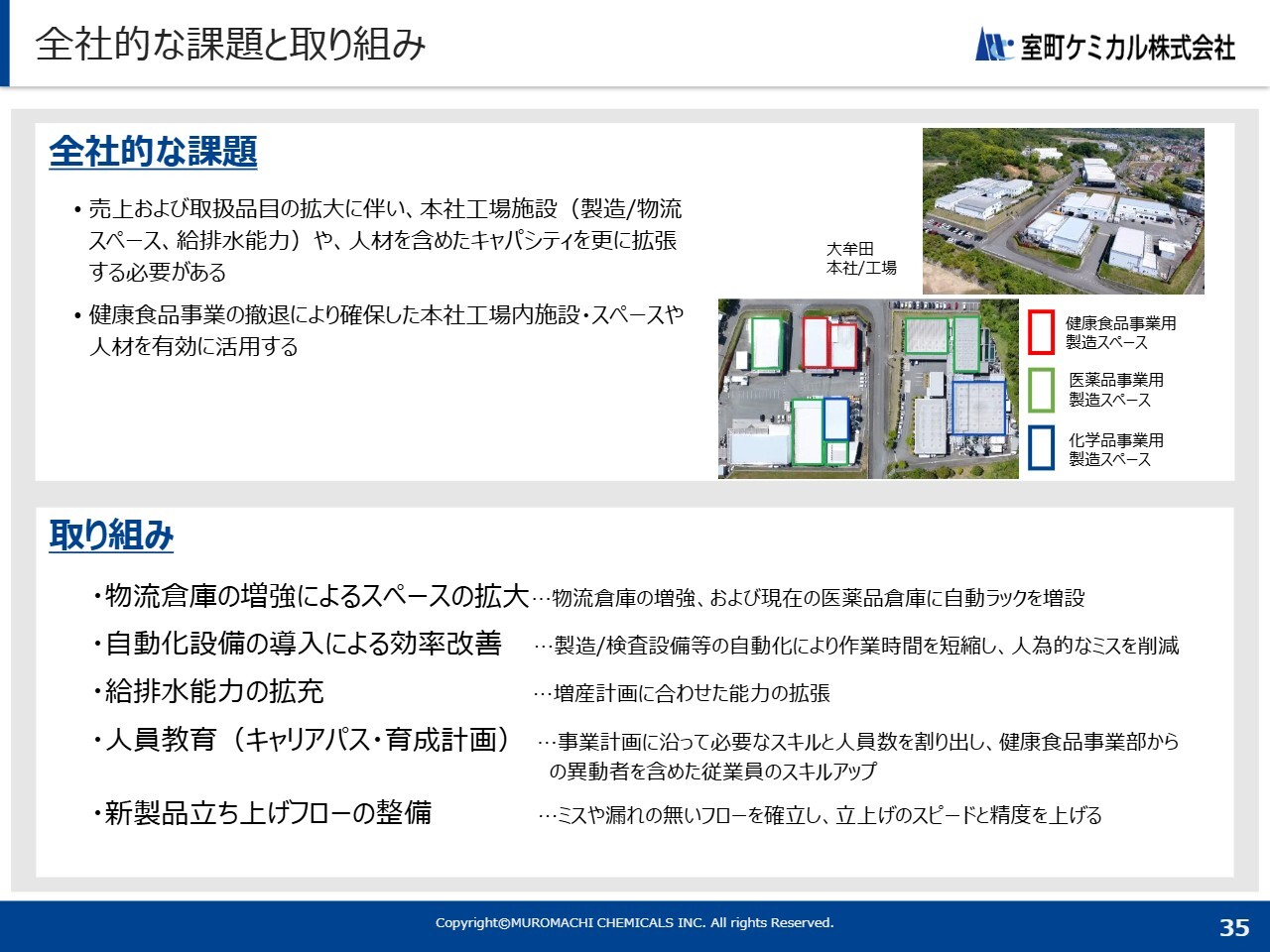

スライドに示したものは特定の部門ではなく、全社的な課題および取り組みになります。現在、売上増加につながる案件のご相談を多数いただいていますが、工場施設や人員の問題を含め、対応するキャパシティが現状では十分ではありません。

そのため、今後は拡張が必要になると考えています。健康食品事業からの撤退で確保した人材やスペースを有効活用し、最小限の投資で最大限の効果を得ることを目指し、今後の活用方法を検討していきます。

現在検討中の解決策をスライドの下部に示しました。物流倉庫や給排水能力を拡充して基礎体力を向上させ、一部自動化設備を導入することでマンパワーへの依存度を削減します。また、立ち上げフローの整備や人員教育を通じて、ミスを防ぎながらスピード向上を目指していきます。

「人的資本経営」の土台作り

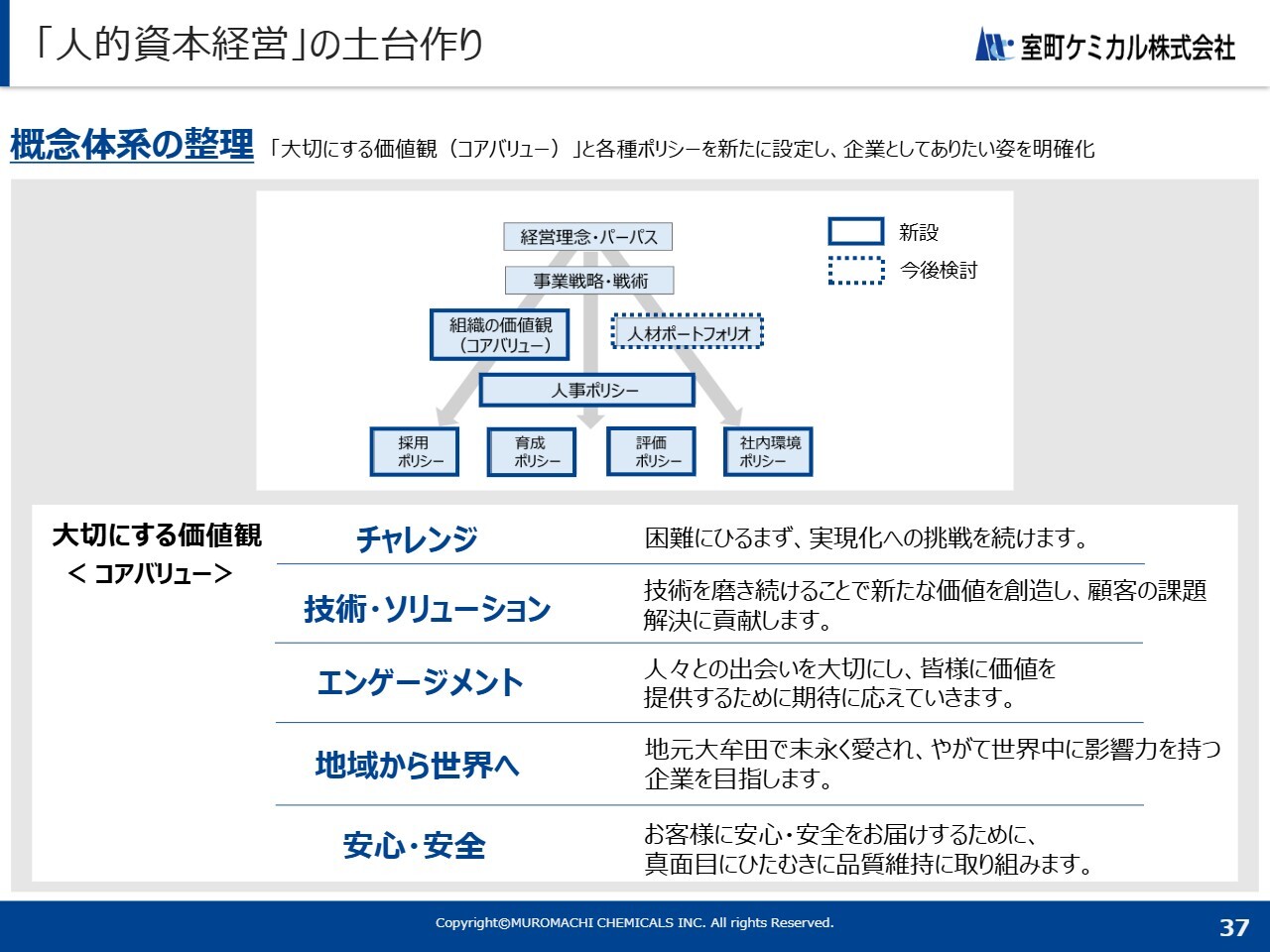

当社の「人的資本経営」導入に向けた取り組みについてご説明します。当社では、人材を資本と捉える「人的資本経営」という考えに賛同し、事業運営に取り入れたいと考えています。

従来、当社では経営の目標について定めた理念やパーパスは存在していましたが、その下流にあたる部分は設定されていませんでした。そのため、まずはその部分を整理し、会社内外に当社の価値観を示すことから始めました。

具体的には、青の四角で囲った部分を新設しました。「組織として大切にする価値観」をコアバリューとして定め、人材関連の各種ポリシーを策定したところまでが現在の状況です。

今後は、この価値観に基づいた企業運営を行うとともに、各ポリシーに基づき人材関連の制度をブラッシュアップし、当社の人的資本経営における適切なKPIを設定します。そして、従業員のエンゲージメントを高め、能力を引き出すことで、人的資本経営の実践を目指していきます。

「人的資本経営」の土台作り

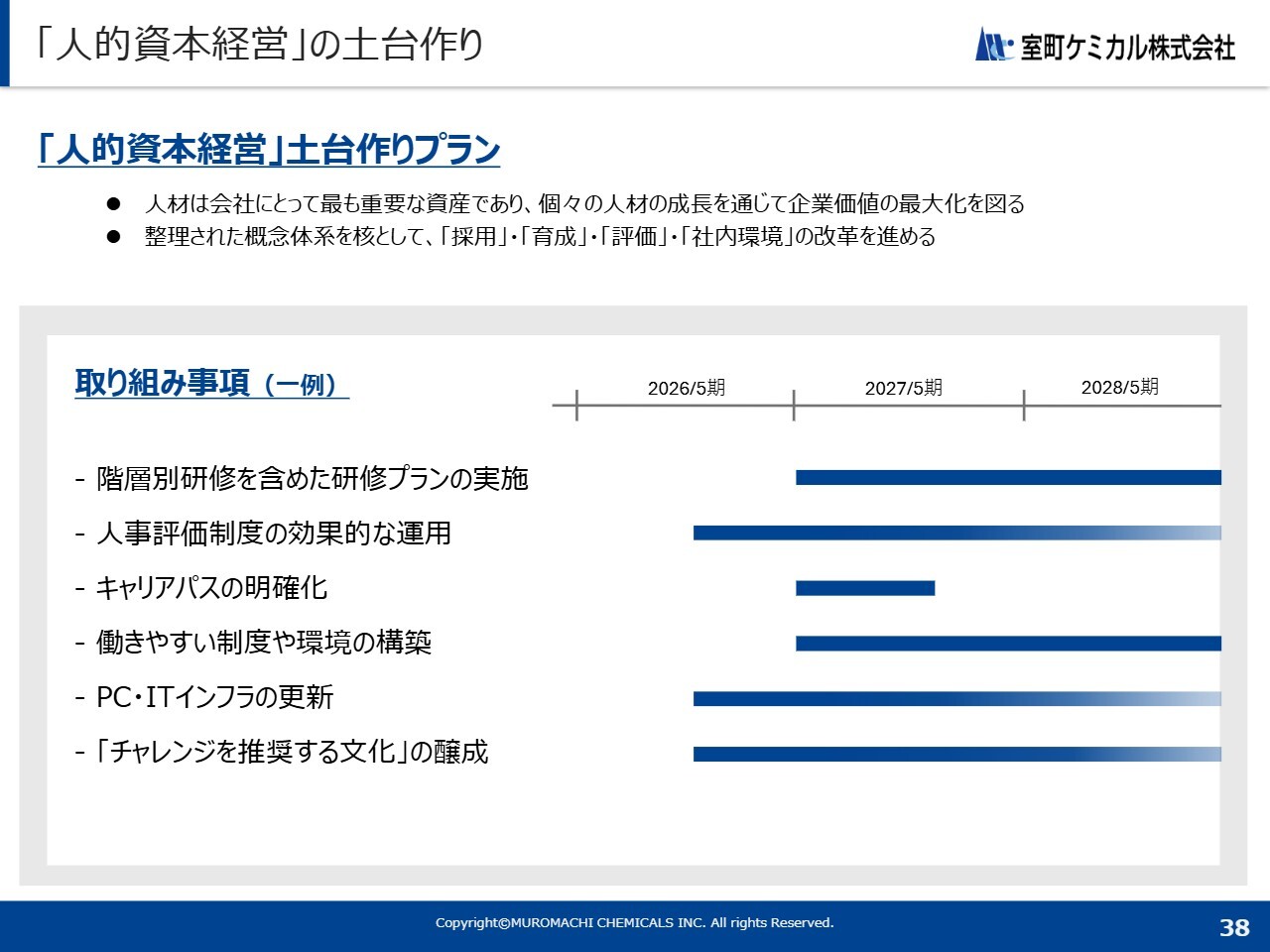

具体的な取り組みの一例をスライドに示しています。これは、社内アンケートで浮かび上がった問題点に対処するための施策の一部です。

当社では、施策の立案や実行のために、4つのポリシーに基づく4つの委員会を立ち上げます。それぞれの委員会が責任を持ってPDCAサイクルを回し、短期間で対応可能なものから時間を要するものまで、各課題の改善に取り組んでいき、人的資本経営を実現するための土台を固めたいと考えています。

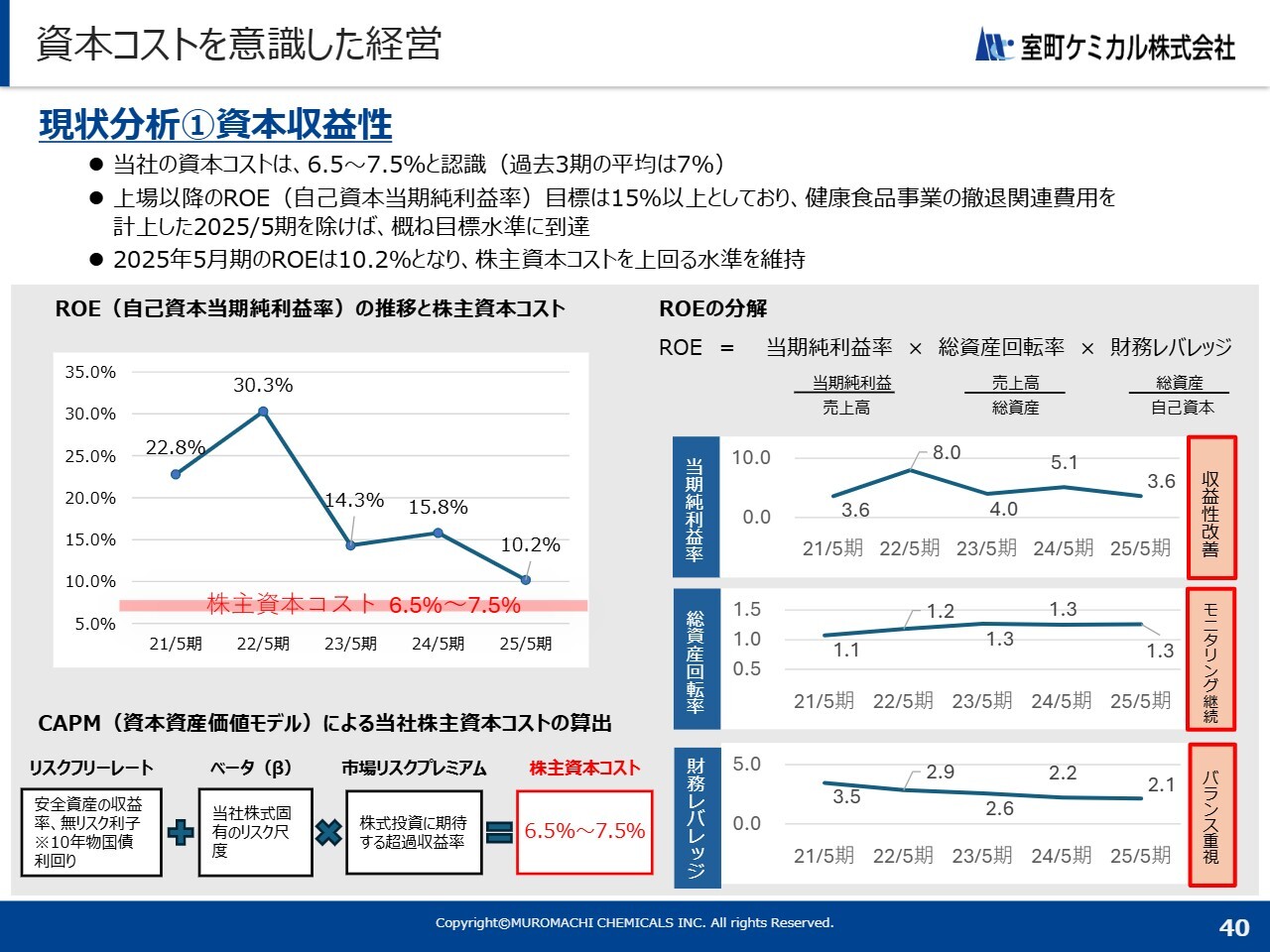

資本コストを意識した経営

「資本コストを意識した経営の実現に向けた対応」についてご説明します。まず、資本収益性に関する現状の分析についてお話しします。

CAPM(キャップエム、資本資産価値モデル)から導かれる当社の資本コストは6.5パーセントから7.5パーセントと推定しています。現在のROEは概ねその水準を上回っており、このことから株主のみなさまの期待にはある程度応えられているものと考えています。

さらにROEを高め、効率的な経営を行うための方策については、右側に示しています。高付加価値商品の販売や製造効率の向上により収益性を改善し、在庫などの資産指標にも注意を払いつつ、必要に応じて借入を行い設備投資を進めることが必要だと認識しています。

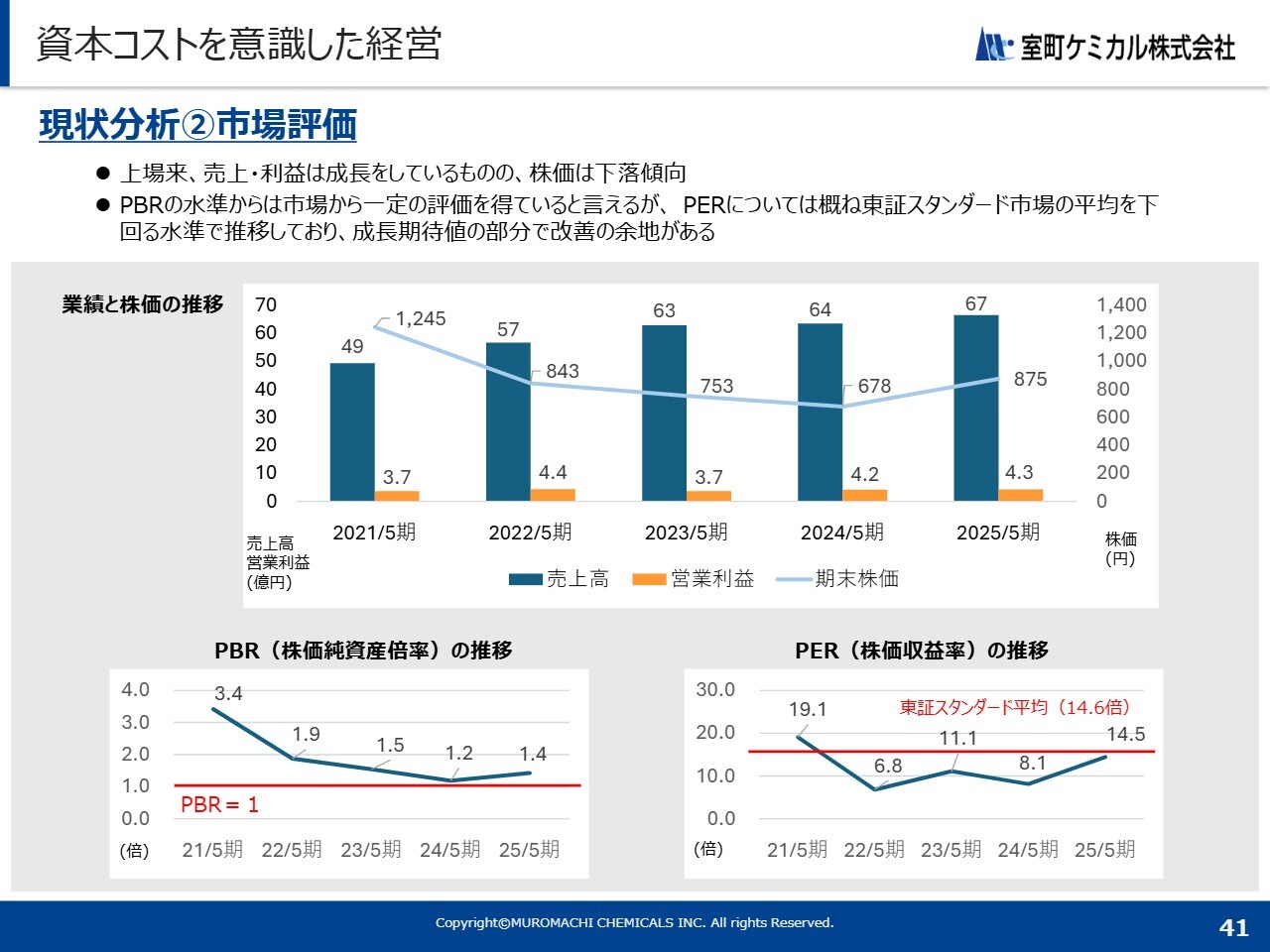

資本コストを意識した経営

市場評価に関する現状分析です。当社は2021年に上場しましたが、それ以降、売上高や利益の伸びに反して株価は下落基調にあります。

PBRについては1倍を超えており、市場から一定の評価は得ているものの、一方でPERはスタンダード市場の平均には届いておらず、今後の成長を期待させる意味で改善が必要な状況と認識しています。

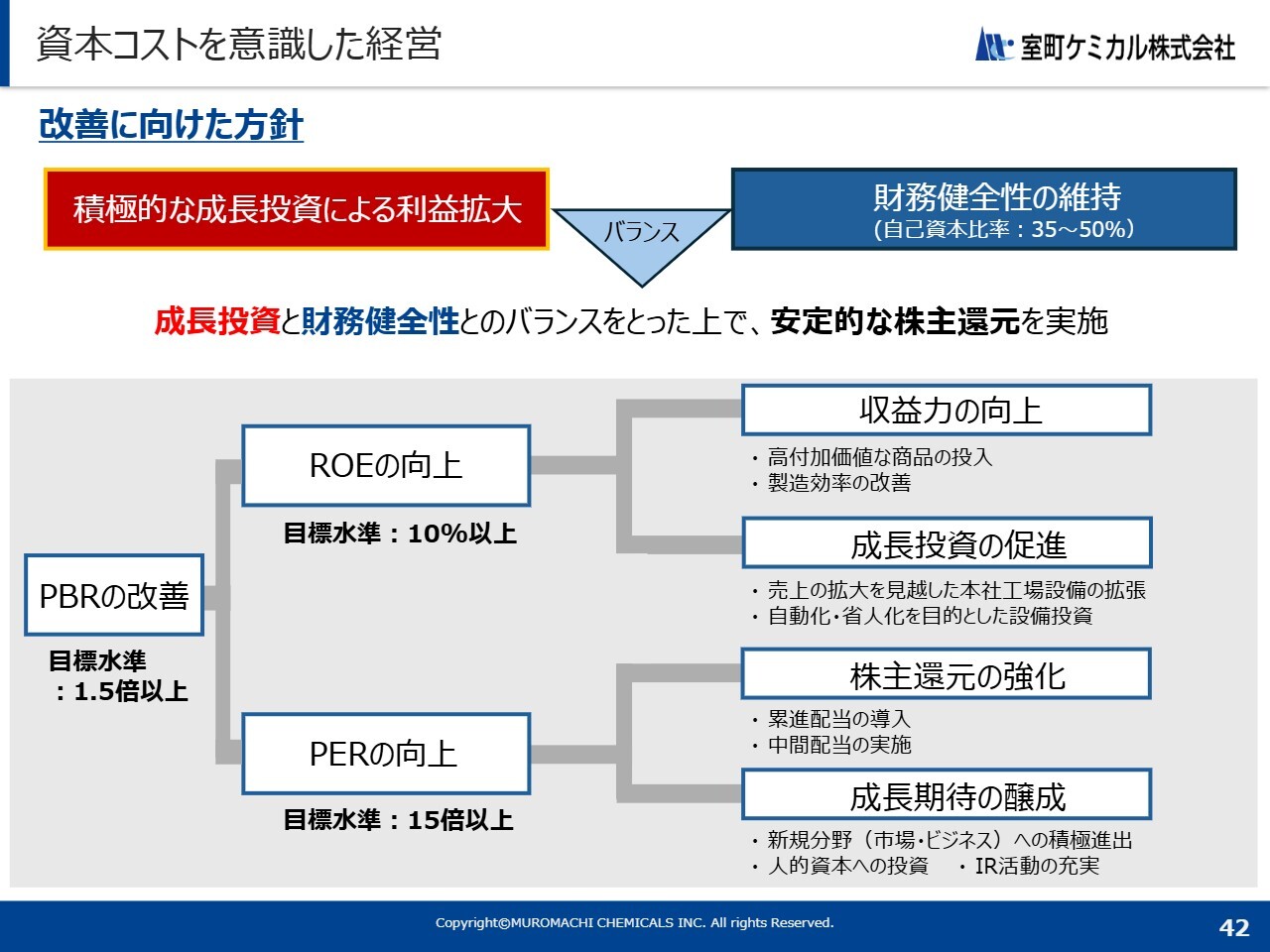

資本コストを意識した経営

以上の分析を踏まえ、当社は「積極的な成長投資」と「財務健全性」のバランスを考慮しつつ、安定的な株主還元を実施することで、株主のみなさまの期待に応えたいと考えています。

数値目標については、長期的な目標水準としてPBRを1.5倍以上に設定しました。その達成のため、ROE10パーセント以上、PER15倍以上を目指して取り組んでいきます。

ROEとPERの向上に向けた具体的な施策は、スライドに記載のとおりです。これらは、これまでご説明してきた中期経営計画の施策内容と合致しています。この中の株主還元の強化に関しては、後ほど詳しくご説明します。

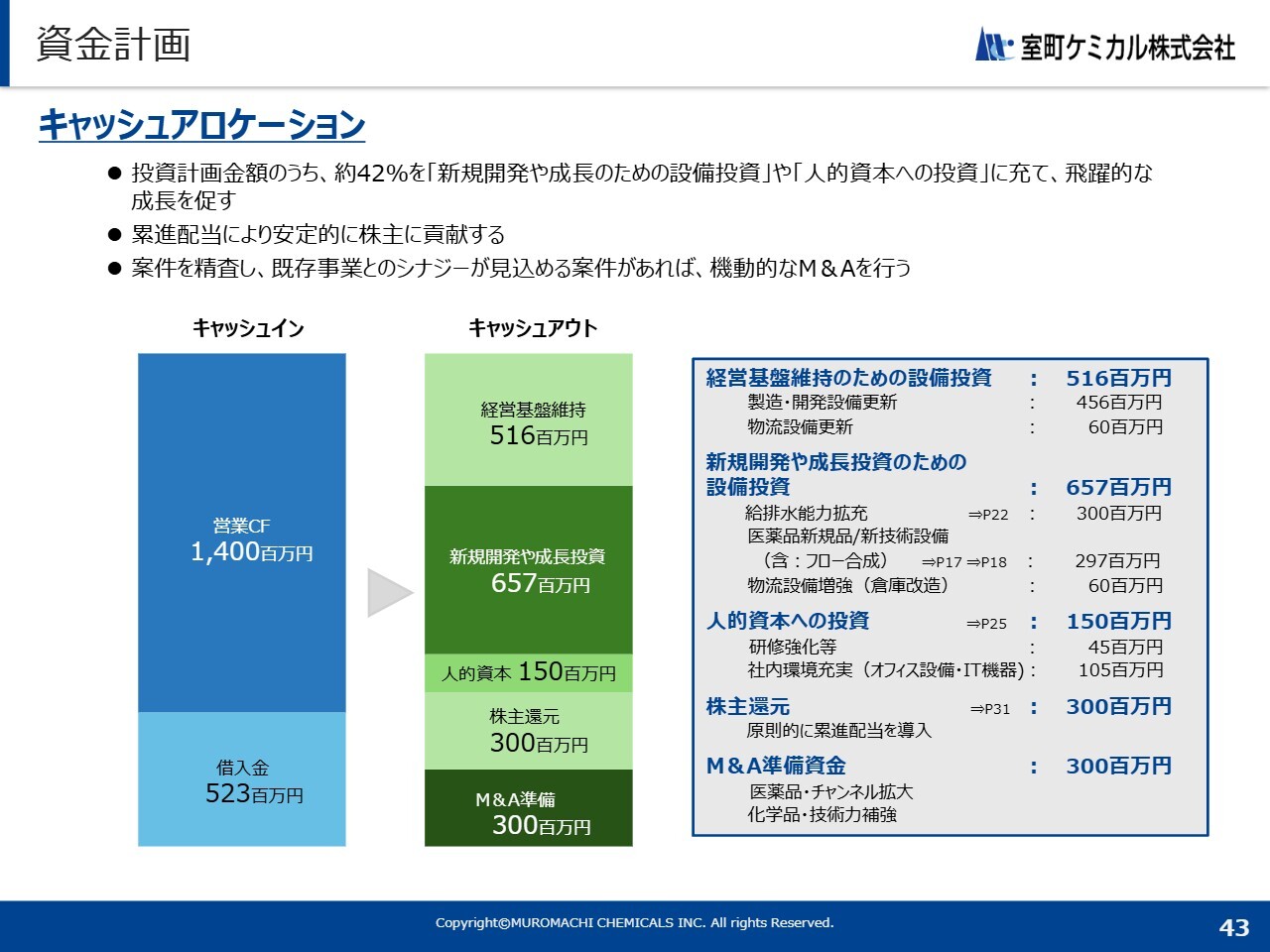

資金計画

スライドは、中期経営計画の3年間におけるキャッシュアロケーションを示したものです。

まず、当社はメーカーであるため、既存設備の更新を含めた設備投資をしっかりと行っていきます。その上で、この3年間を土台作りの期間と位置付けています。

全体の投資金額19億2,300万円のうち、約42パーセントを新規品の開発や人的資本への投資といった成長を目指した投資に充て、しっかりと土台を作り上げる計画です。この3年間の投資によりその後の飛躍的な成長を導き、「VISION 100」の達成を目指していきます。

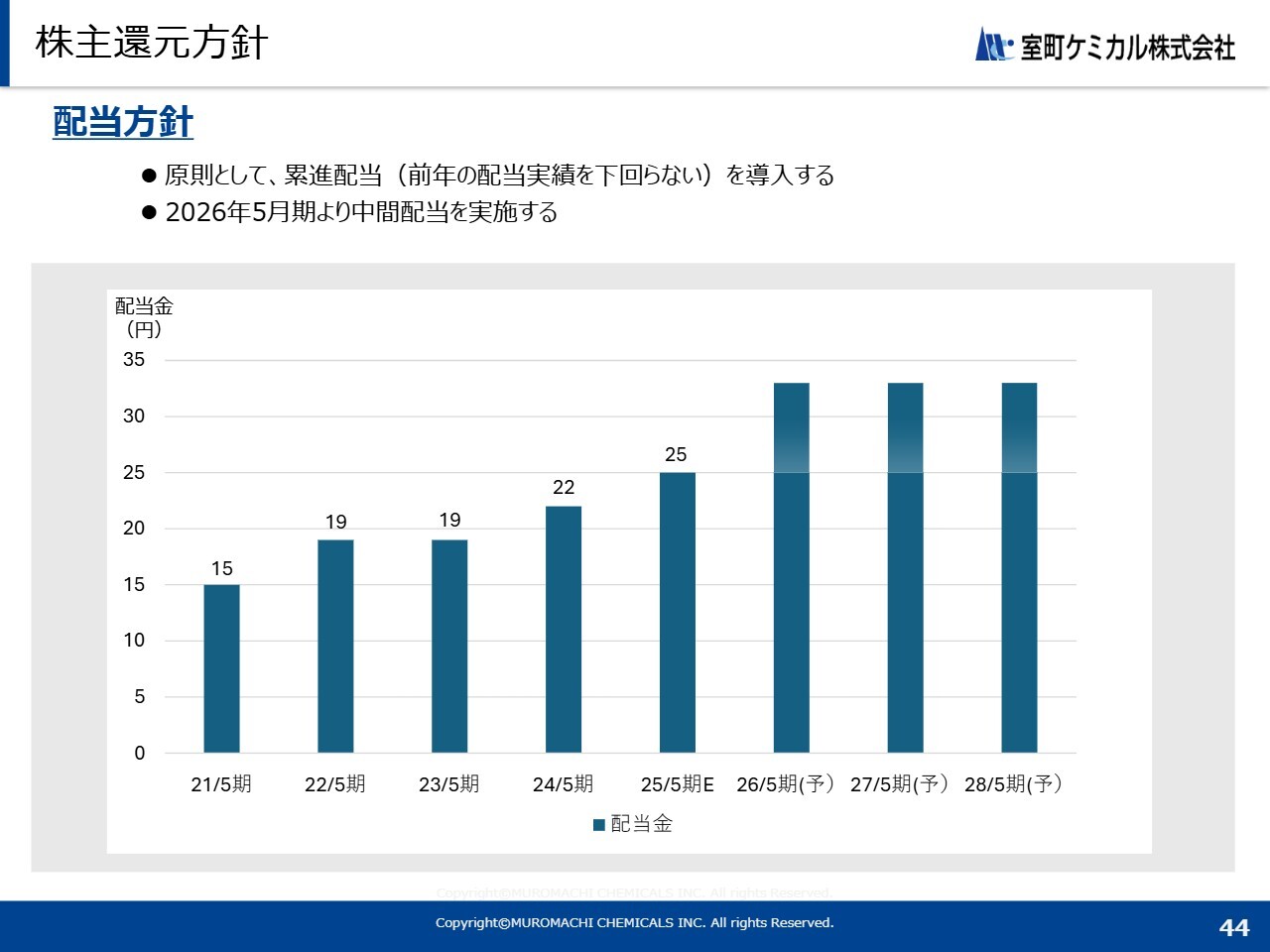

株主還元方針

株主還元方針についてご説明します。当社では従来、安定的な配当を掲げてきましたが、株主のみなさまにより安心して当社の株を保有いただくため、原則として累進配当を導入します。

これにより、当社としては株価を安定的に維持し、短期的な利益にとらわれず、思い切った投資を行っていきたいと考えています。また、今期より中間配当も実施します。

以上で本日の説明は終了となります。ご清聴ありがとうございました。

質疑応答:PFASの進展と計画について

司会者:「PFASの進捗について収益化も含めて教

新着ログ

「医薬品」のログ