アクシスコンサルティング、ハイエンド人材登録者数は業界トップクラス 中長期的な成長に向け広告等の追加投資を実行

IRTV Industry Insights

矢野愛実氏(以下、矢野):この番組は、今注目されている業界にフォーカスを当て、業界の理解を深めていく番組です。それでは、今回のゲストをご紹介します。東証グロース市場上場、証券コード9344、アクシスコンサルティング株式会社より、代表取締役社長COOの伊藤さんにお越しいただきました。伊藤さん、よろしくお願いします。

伊藤文隆氏(以下、伊藤):よろしくお願いします。

矢野:コンサルティングファーム向けのハイエンド人材の紹介やスキルシェア事業を展開するアクシスコンサルティングの市場動向、採用動向などを深掘りしてお聞きしていきたいと思います。

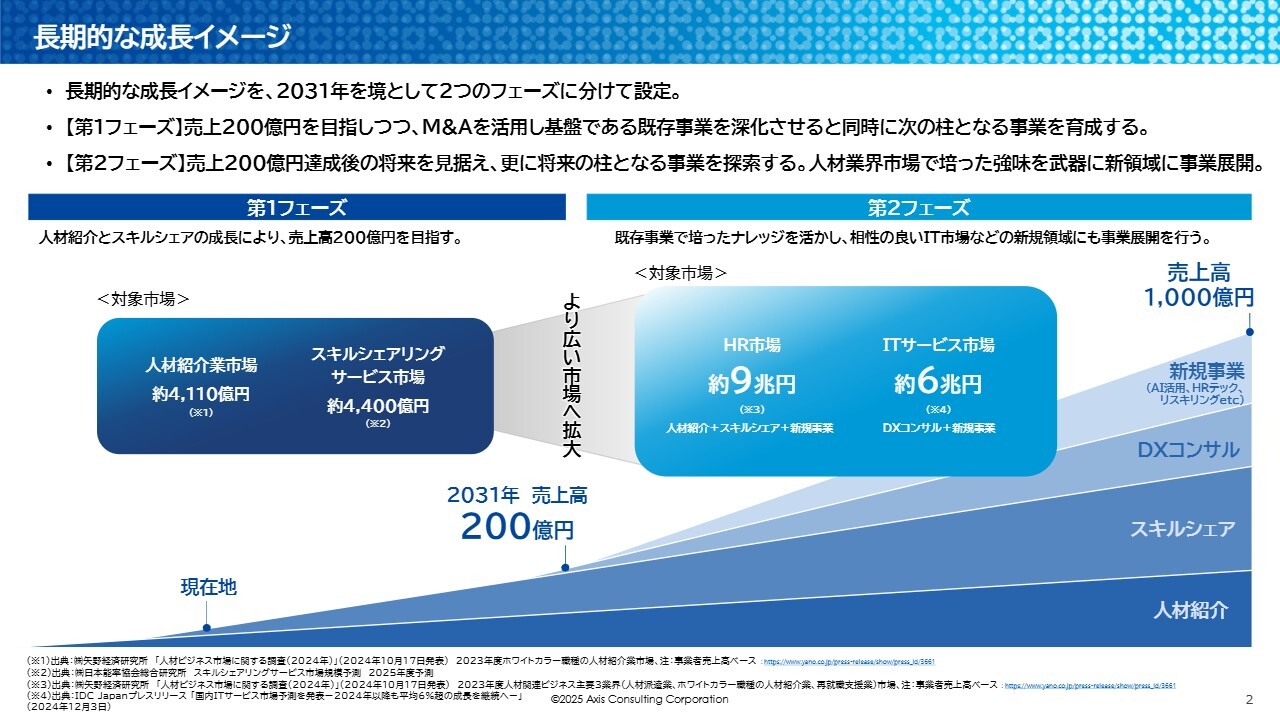

長期的な成長イメージ

矢野:さっそくですが、現在の人材紹介業全体と、最近よく聞くハイエンド人材がどのようなものなのか、人材紹介の市況について教えてください。

伊藤:まず、人材紹介の市況といいますか、HR業界全体の今の状況をお話しします。労働マーケットがこれからどのように変化していくかにかなり合わせています。

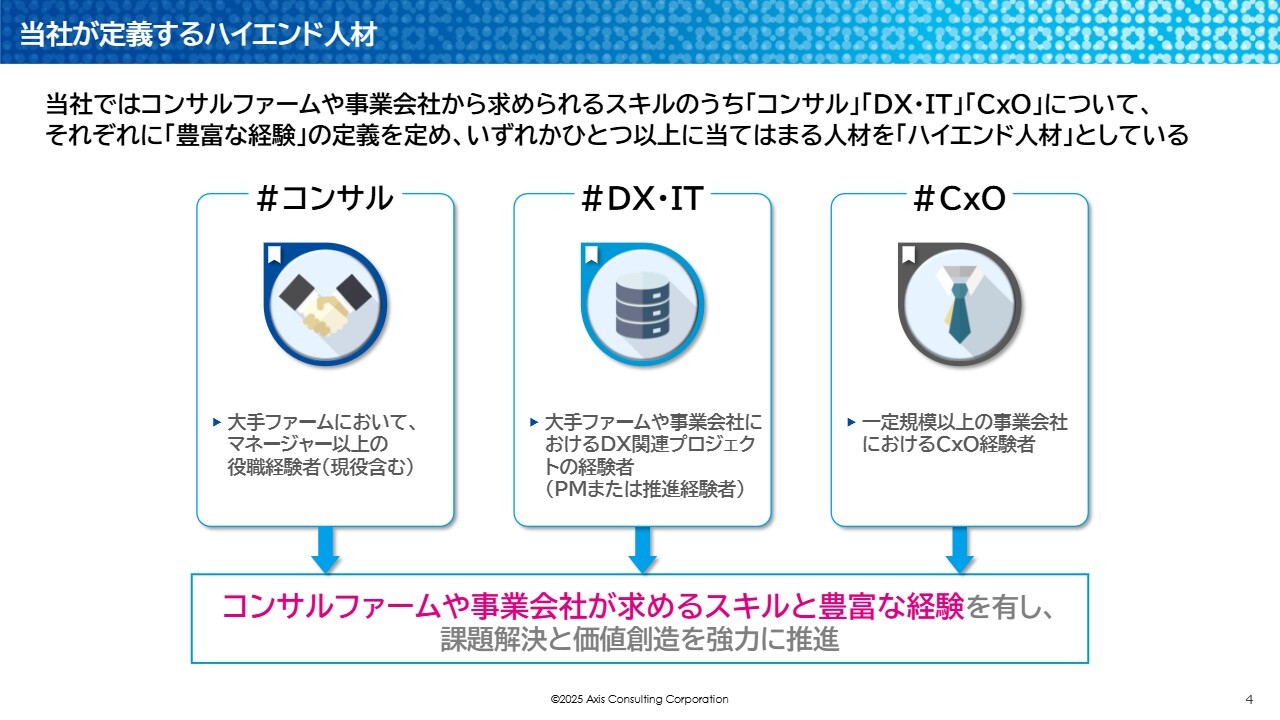

当社が定義するハイエンド人材

伊藤:ご存じのとおり、今労働人口がどんどん減っている中で、業務のIT化やAIへの代替などの大きな流れがあります。一方で、我々がハイエンド人材と呼んでいるのは、いわゆるビジネスを作る側、回す側の方です。

矢野:なるほど。優秀な方々ですね。

伊藤:優秀といいますか、ビジネスを作ったり回したりする方々をハイエンド人材と呼んでいます。

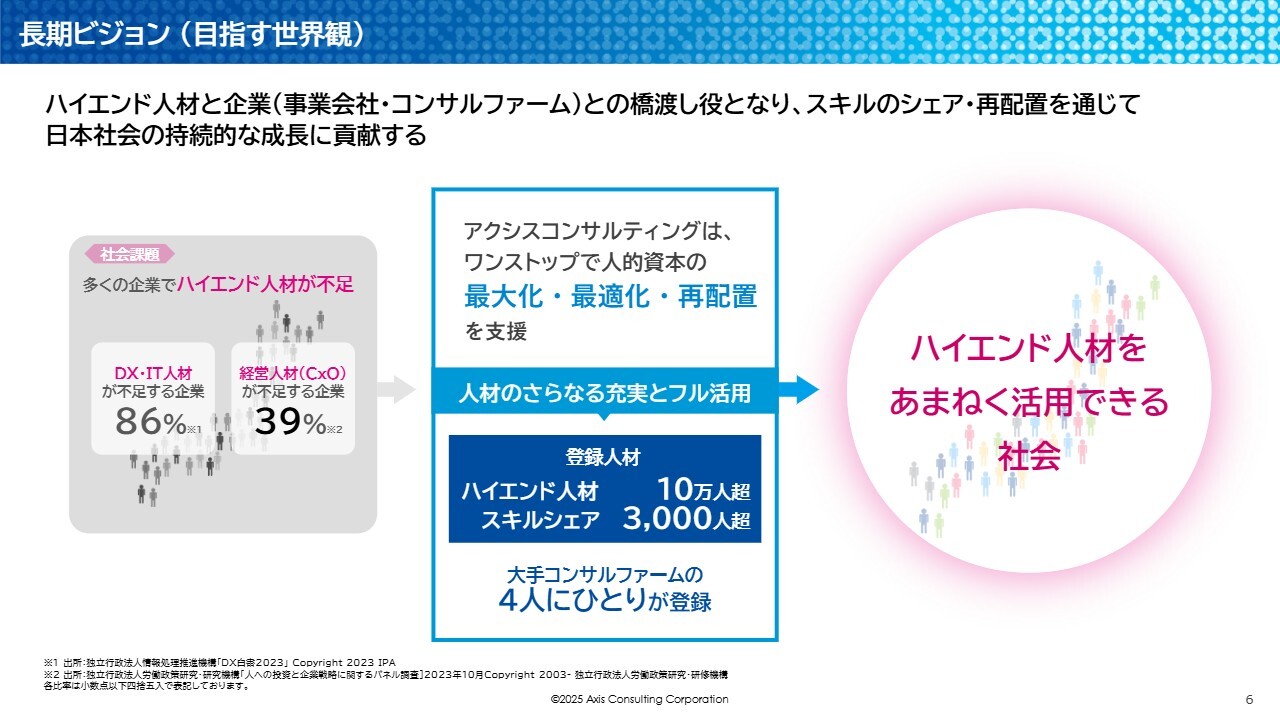

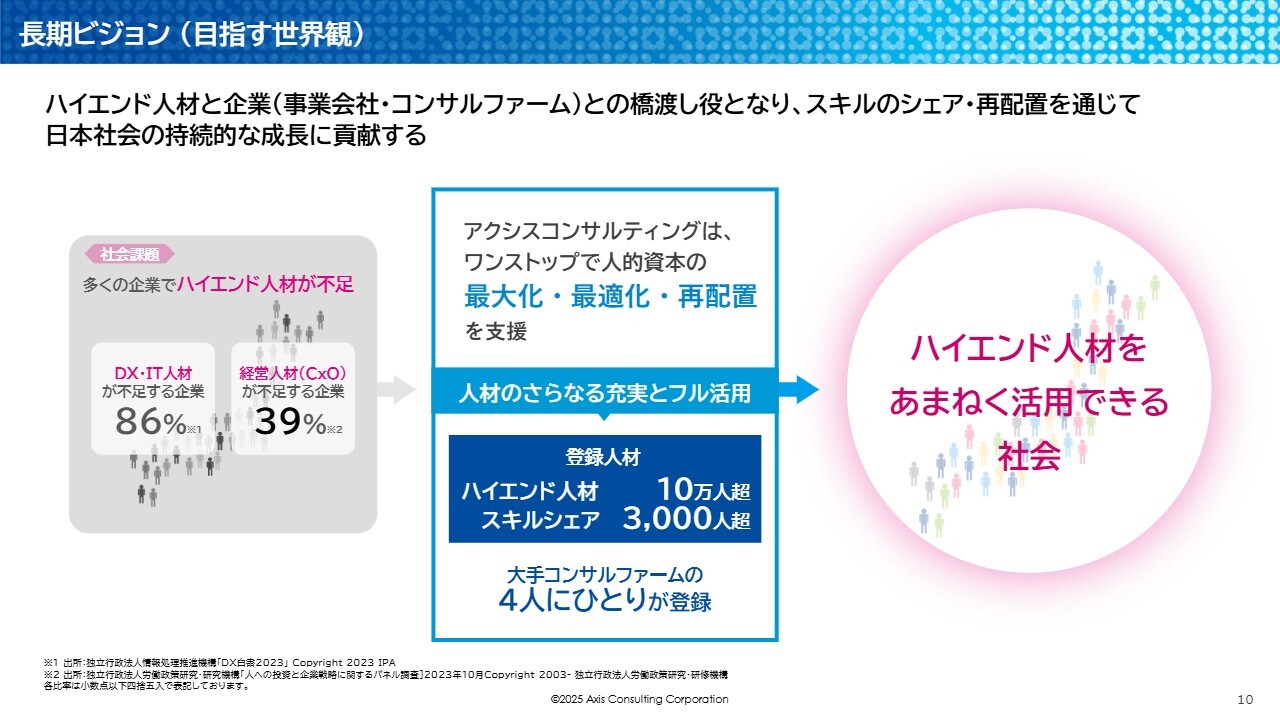

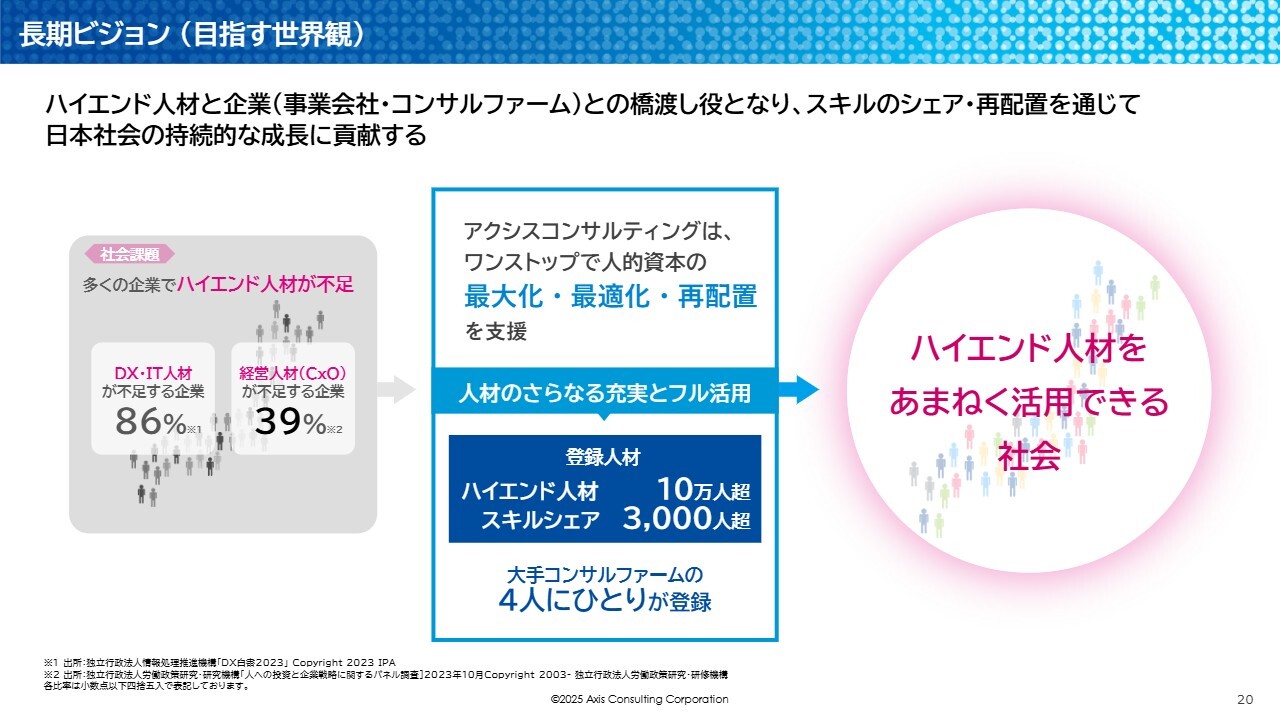

長期ビジョン(目指す世界観)

伊藤:なぜ人材紹介に注力しているかというと、労働人口はこれから減り続けます。その中で、当然ながらハイエンド人材の数も減っていきます。

矢野:母数が減ると、そうですよね。

伊藤:例えば私は1972年生まれで、いわゆる第2次ベビーブームの世代です。1学年に約200万人いる世代で、一番大変だった時代です。

矢野:大変でしたか?

伊藤:そのような時代です。そこから我々は今52歳、53歳になってきていますが、次のネクストリーダー、ビジネスリーダーは、10歳ほど下の40歳前半くらいです。

我々もよく「経営幹部人材を探してください」といったオーダーを受けますが、40代程度の方をターゲットにしている企業が多いです。しかし、我々の世代と比較すると、10歳下の労働人口は、実は70パーセントしかいません。

矢野:少なくなるということですか?

伊藤:そのとおりです。70パーセントしかいないため、10年間で3割減っています。

矢野:そんなに変わるのですか?

伊藤:これから急激に減っていきます。加えて、20歳下の今30代前半の方になると、我々の60パーセント程度しかいないのです。さらに今の大学生は、我々の半分程度しかいません。

矢野:少ないですよね。

伊藤:労働人口がどんどん減ってn数が減ると、「労働人口が半分になったからビジネスリーダーの数は倍になりますか?」というと、そうではないですよね?

矢野:そうですよね。

伊藤:理論上は半分になります。したがって、ハイエンド人材や優秀な人が足りないことが、この国の今の大きなテーマです。そのため人材紹介業では、今まではジュニア層を扱っていたエージェントが、比較的ハイエンドのほうに寄ってきているという構造になってきています。

矢野:ハイエンド人材の不足が、社会的な課題として1つあるということですね?

伊藤:そのとおりです。これからかなり急激に進んでいきます。

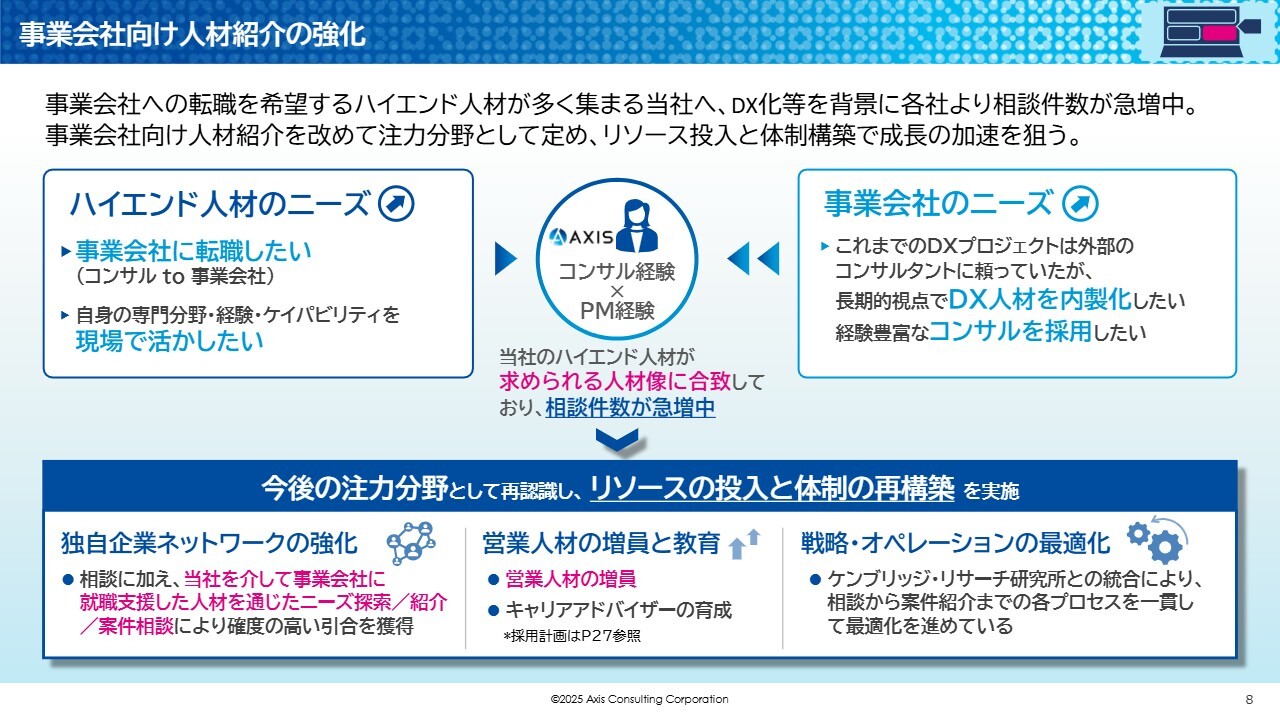

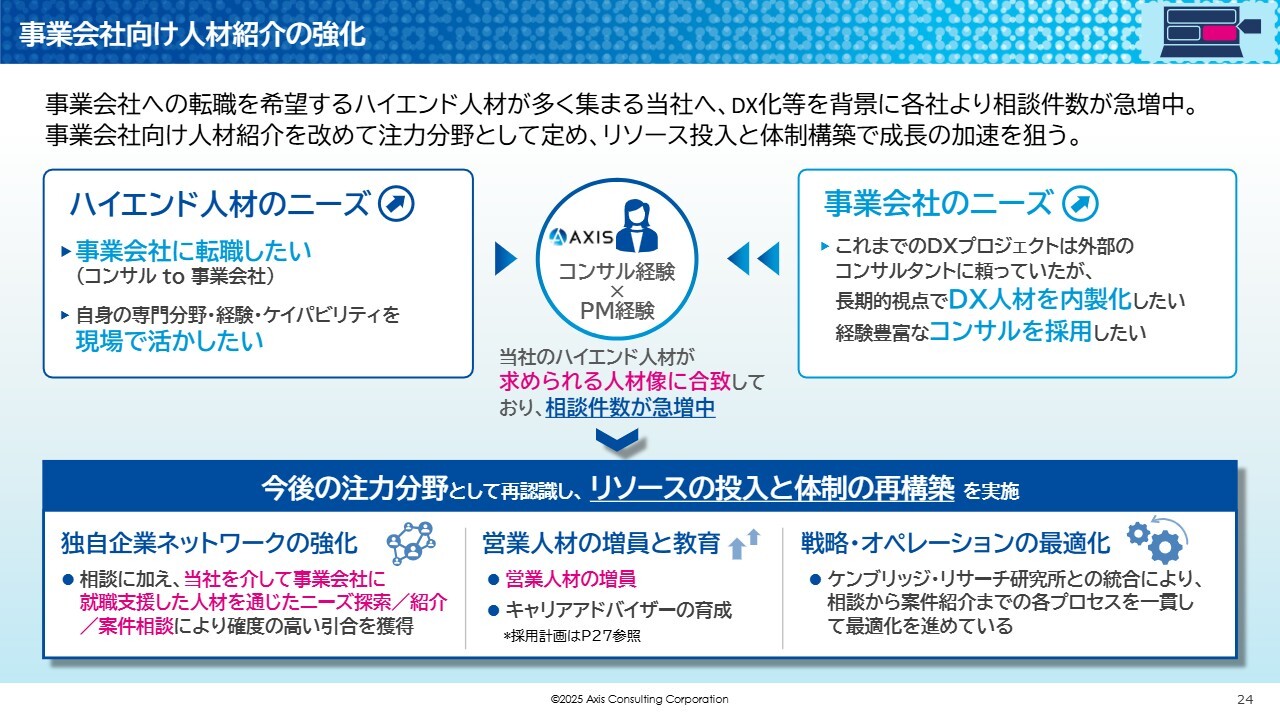

事業会社向け人材紹介の強化

伊藤:その中で我々は特に、コンサルティング会社に勤めているハイエンド人材を中心に事業展開しています。

矢野:ビジネスを回していく方々を中心に行っているのですね?

伊藤:そのとおりです。結局、オペレーティブな仕事は、ITやデジタルに代替していけばなんとかなります。しかし、どのようにビジネスを設計していくのか、そもそもビジネスをどのように成長させていくのかを考える人の数が減ることが一番の問題です。

矢野:そこは人間の頭を使わないといけませんね。

伊藤:おっしゃるとおりです。

長期ビジョン(目指す世界観)

矢野:ハイエンド人材が多く集まる代表的な業界であるコンサルティング業界ですが、その市況と採用動向についても教えてください。

伊藤:おかげさまで、当社は人材紹介業の中でコンサルティング業界の成約決定数がもっとも多いエージェントで、No.1のシェアを獲得しています。

各コンサルティング会社に、四半期に「ビジネスの状況はどうですか?」「プロジェクトの受注状況はどうですか?」といったヒアリングを行っていますが、今はどこも悪くないと思います。プロジェクトは十分に取れているだろうという印象を持っています。

一方で、採用活動に関しては、新型コロナウイルス感染症が流行した時にちょうどDXバブルがあり、けっこう人を採用してしまいました。その方たちは非稼働(available)な状態がずっと続いており、採用自体はこの1年はかなり抑制していたというのが実態です。

矢野:コロナ禍にそのような人材を採りすぎてしまったということですね?

伊藤:コロナ禍にDXが一気に進みました。家電量販店もそうですし、小売業が店で売らずにECにシフトし、いわゆるオンラインでいろいろなことを行うことが進んでいきました。

その中でDXの大きな需要があり、それに対応するためにけっこう人を採用しました。人がかなり増えたため、DXバブルが終わって通常モードに入った時に、非稼働の方がけっこう増えたということです。

このため、プロジェクトは順調に取れていますが、非稼働の状態を解消するまで、ここ1年から2年は、中途採用はいったん抑制することが続いていました。それが概ね解消されてきています。5月、6月頃から採用をあらためて始めるコンサルティング会社が増えてきたため、これから少し復調してくるのかと思っています。

矢野:採用を増やしていく会社が多くなりそうだということですね?

伊藤:そのとおりです。

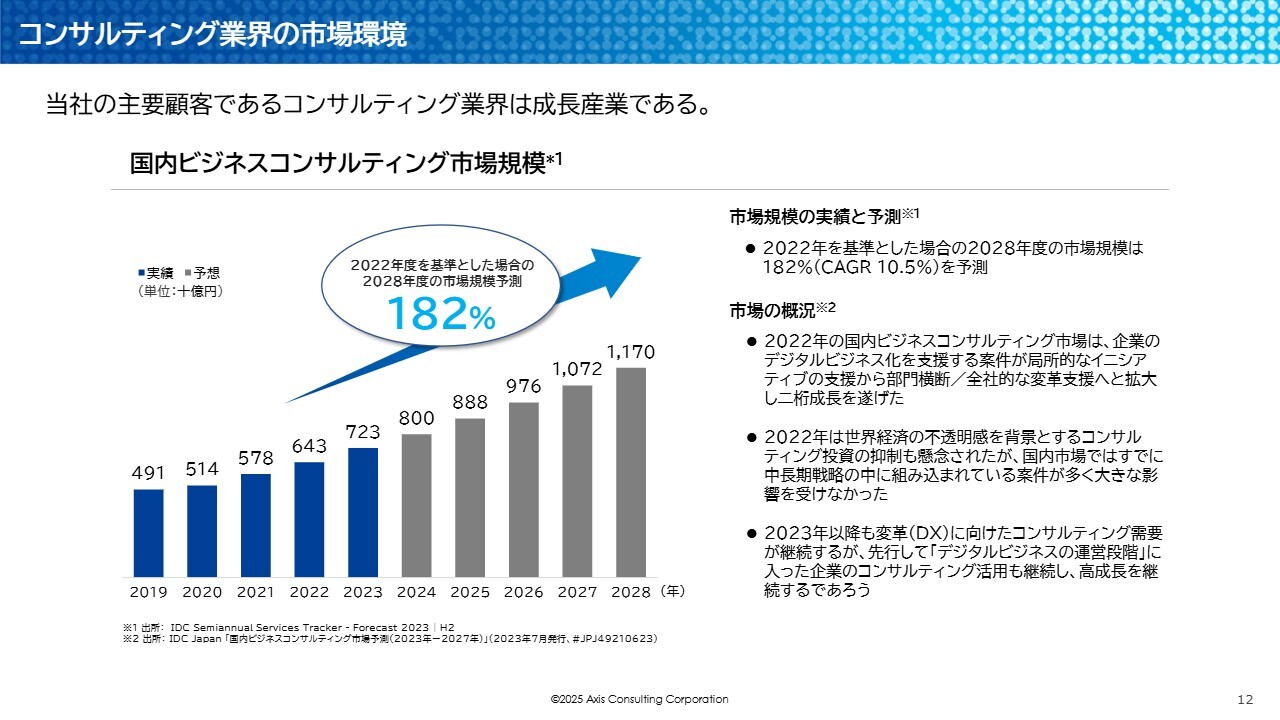

コンサルティング業界の市場環境

伊藤:IDCという調査会社が出しているレポートによると、コンサルティング業界は年平均成長率が10パーセント程度で、「これからも成長していきますよ」と言われています。我々がヒアリングした内容もだいたい同じです。

矢野:では、どの会社も10パーセント程度は成長するのですね?

伊藤:会社のステージや規模にもよりますが、10パーセント前後の事業成長の目標を立てている企業が多いのではないかと思います。

矢野:そうなのですね。それは市場の成長率としては高いほうですか?

伊藤:高いと思います。

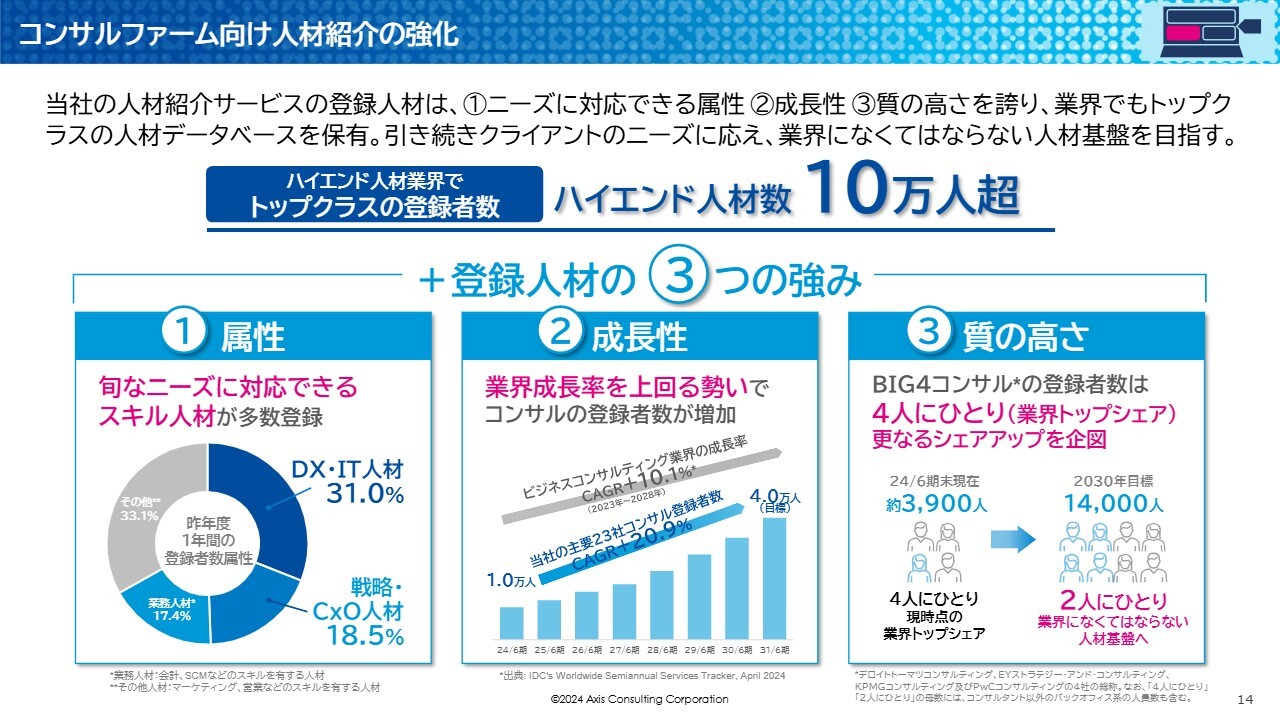

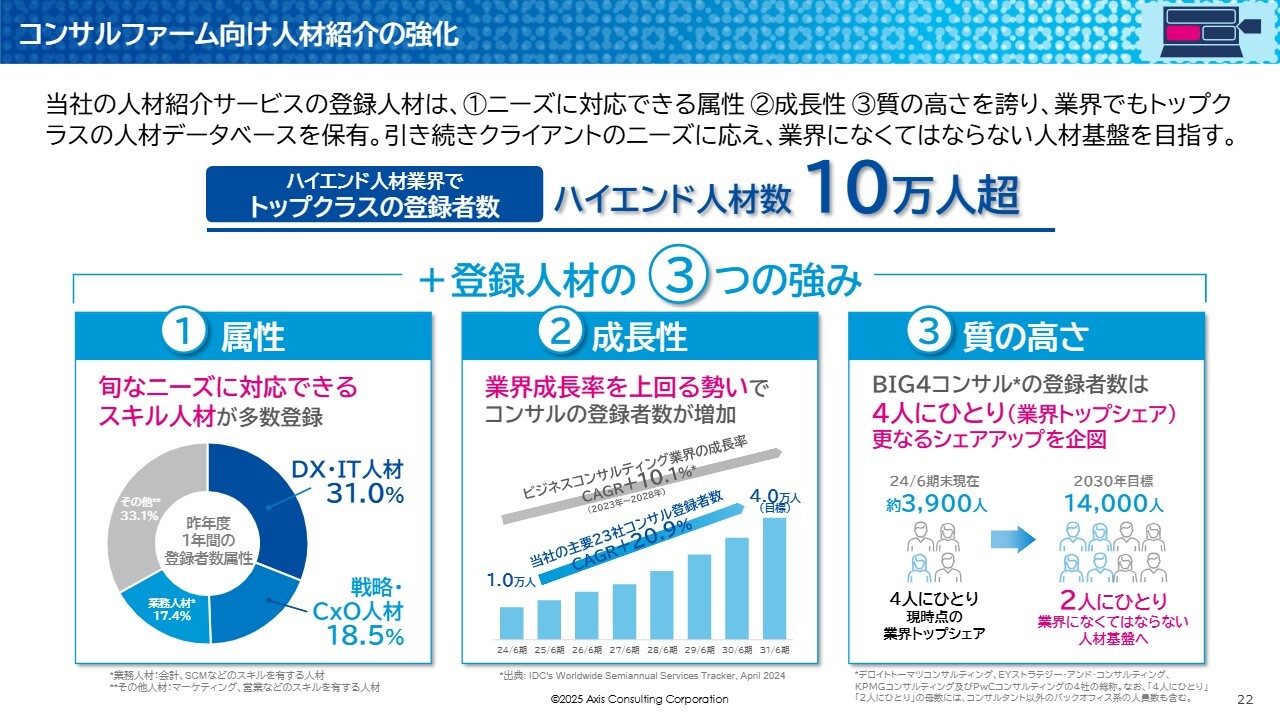

コンサルファーム向け人材紹介の強化

矢野:その中で、アクシスコンサルティングはコンサルティング人材のどの程度のシェアを占めているのでしょうか?

伊藤:我々がコンサルティング会社と定義している会社は23社ありますが、そこで働いているコンサルタントの4人に1人が当社に登録していますので、比較的大きなデータベースを持っていると思います。

矢野:割合が大きいですよね。今後についてはどのように考えていますか?

伊藤:今いろいろな施策を打っており、将来的には現役コンサルタントの2人に1人が登録しているようなサービスに昇華していきたいと考えています。

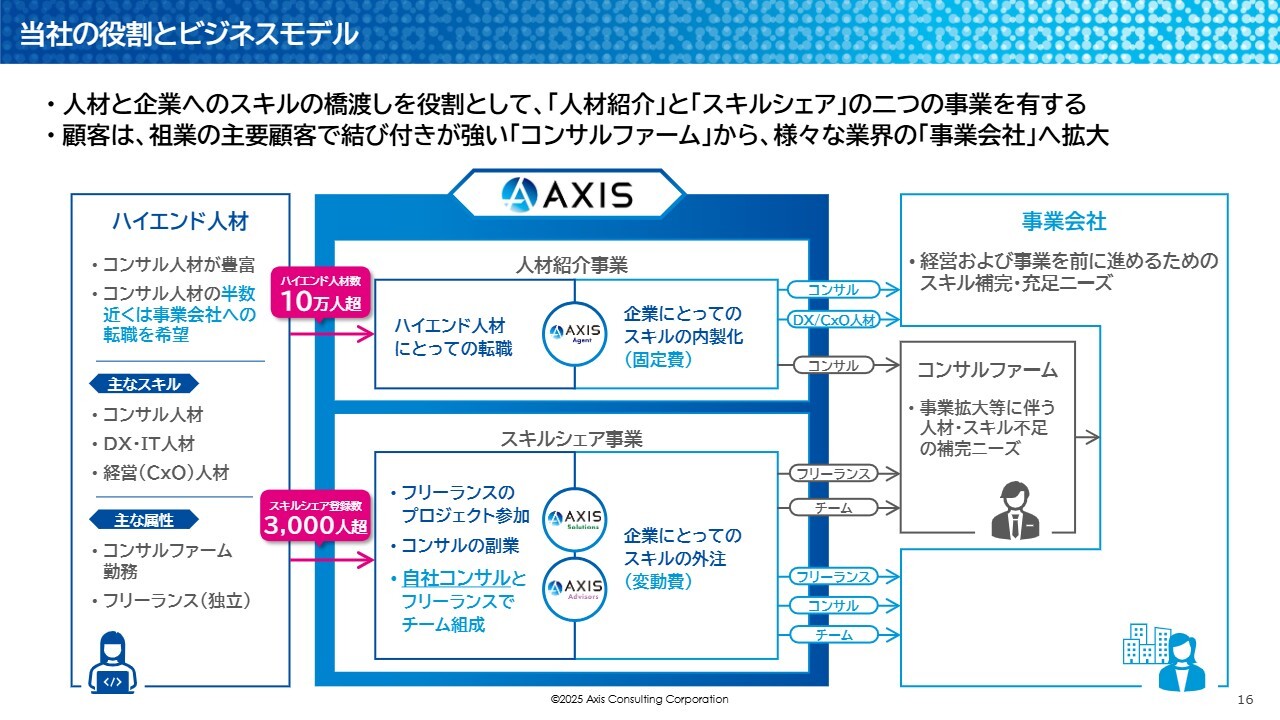

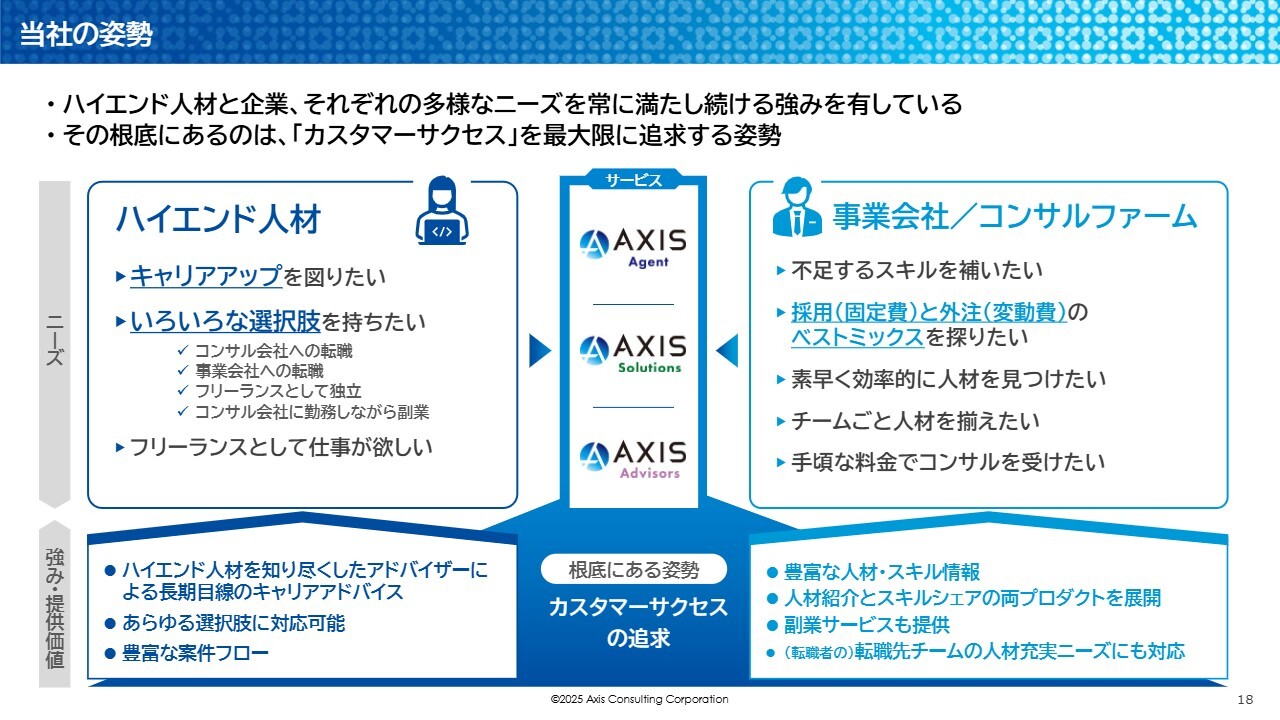

当社の役割とビジネスモデル

矢野:昨今は企業の課題を解決する時に、人を採用する以外にフリーランスの方やスキルシェアを採用することが増えていると聞いています。スキルシェアというのがあまりよくわからないのですが、どのようなものなのでしょうか?

伊藤:副業や兼業の方、フリーランスの方などが、1社に対して雇用関係を結ぶというよりも、複数社と雇用関係を結び、スキルや経験を活用することです。

なぜこれが伸びているかというと、先ほどお話ししたとおり、労働人口が減少すると、特にハイエンド人材が足りなくなります。その時に企業側は、正社員で取り組む部分と、プロ人材を活用して課題を解決していく部分の両方に取り組まないと、正社員採用だけではどうしても間に合いません。

矢野:人材が足りないのですね?

伊藤:そのとおりです。DX領域は特に人が足りておらず、有効求人倍率は約7倍と言われています。つまり、7社に1社しか採用できないわけです。

矢野:そうすると大変ですね。今、DX化の波が来ていますので、足りませんね。

伊藤:特に、労働人口におけるIT人材の比率は、アメリカを含めた先進国の中で日本が非常に低いです。アメリカやインドは労働人口が増えており、労働者におけるIT人材比率は日本の倍まではいかないというあたりですが、日本はアメリカの60パーセントほどしかありません。また、アメリカは労働人口が増えていますが、日本は減っていきます。「これ、どうするの?」という話です。

矢野:置いていかれてしまいますね。

伊藤:ですので、優秀な人をシェアリングしていく必要があります。

矢野:いろいろな企業で優秀な方々をシェアしていくのですね?

伊藤:そのとおりです。したがって、正社員で取り組まなければならない部分、反対にプロに任せたほうが早く課題解決できる部分を組み合わせていかなければいけません。例えば、特にエグゼクティブやハイエンド人材の採用には、半年から1年ほどかかります。

矢野:確かに、時間もかかりますよね。

伊藤:そうすると「1年間、その課題やアジェンダを止めていいのですか?」という話になります。そこはプロ人材を活用して課題を解決しつつ正社員を登用していったり、採用できる正社員の層はそこまで高くないものの、いくつかのスキルに片目をつむって外部人材を使ってうまく埋めていったりするなどの組み合わせで進めていかないと、理論上は回りません。なぜなら、有効求人倍率が7倍、8倍と言われているためです。

矢野:正社員と、プラスで補っていくイメージですか?

伊藤:そのとおりです。

当社の姿勢

伊藤:特にハイエンドと言われているビジネスを作る側・回す側のリソースが足りなくなることが、産業を維持する上で一番致命的になります。そこをなんとか解決するため、我々はそのような組み合わせでビジネスを行っています。コンサルタントやDX系の方は、これからおそらく優秀な人からフリーランスに独立していく時代になると思います。

矢野:そうなのですか?

伊藤:そうなのです。

矢野:確かに副業など、いろいろな仕事をする方が増えていますよね?

伊藤:1社に縛られずに、そのような働き方をする方はおそらくこれから増えていきます。逆にそうしていかないと、ヒューマンリソースは産業全体で見た時に足りません。優秀な人が1社に縛られるのではなく、2社、3社と担当するシェアリングを進めていかないと、産業を維持していくのはなかなか難しいのではないかと思います。

矢野:スポット的な働き方が増えているということですね?

伊藤:そうですね。それをハイエンドが行わないと駄目です。上のほうの方が取り組んでいかないと、なかなか進んでいきません。一方で、実はけっこうチャンスではないかと思っています。最近はソフトハウスや小さいシステムインテグレーターが倒産していると聞いたことはありませんか?

矢野:そうなのですか?

伊藤:けっこう倒産しています。理由は2つあります。1つは人が採れないため、もう1つは生成AIが出てきたためです。

矢野:ダブルパンチなのですね。

伊藤:しかし、逆に捉えると、先ほど日本はIT人材が少ないと言いましたが、下がいなくても、上がしっかりしていればグローバルで勝てるのではないかと思っています。ITにおける労働マーケットは、下のほうはプログラミングであり、そこからさらに基本設計などの業務へと進んでいきます。しかし、今はローコードやノーコードといって、実はコードが書けなくてもシステムが作れる時代になってきました。

IT領域においては、日本とグローバルは少しずつ差が開いています。日本はIT人材の比率が少なく、労働人口も減っていく中で、グローバルでは増えています。しかし、もしかしたらそれがうまく解消できるのではないかと思っています。そのためには、DX人材の流動化やシェアリングが非常に重要です。

矢野:それは、日本の競争率を高めるためにも必要な分野ということですね?

伊藤:そうだと思います。これから本当に進んでいくと思います。

長期ビジョン(目指す世界観)

矢野:正社員やスキルシェアなど、いろいろな働き方があるとおっしゃっていましたが、これらの領域が今後どのように連動していき、影響を及ぼしながら進化していくとお考えでしょうか?

伊藤:先ほどもお伝えしましたが、正社員でやるべき領域と、外部人材に任せるべき領域を、企業側も十分に設計する必要があると思っています。

矢野:適材適所ということですね?

伊藤:そのとおりです。それができる企業がうまく、最短でもっとも効率よく成長できると思います。正社員にこだわりすぎていると時間がかかりすぎるのです。

例えば「CIOを採用したいです」といっても、それはCIOを採用したいわけではないですよね? ITやデジタルのなにかしらの課題を解決するために、その責任者を採用したいわけです。アジェンダ・課題が先にあって、それを取りまとめる責任者が欲しいということです。

我々のサービスは、課題を採用で解決するのか、正社員採用で解決できればそうしますし、そうではなく、例えば採用が間に合わなくても、プロジェクト化して進めていくといった経営や事業の課題ドリブンでサービスを展開しています。徐々に日本もそうなっていくと思います。

矢野:正社員に限らず、柔軟なプロジェクトややり方で進めていくということですね?

伊藤:そうですね。そうしないと、おそらく前に進まないと思います。我々の世代は、あと10年も経つと60代に入っていきます。その10歳下の世代は、我々の70パーセントしかいません。

矢野:そうですよね。大きく減りますね。

伊藤:10年後は、今の30代前半の方が40代前半になります。そうすると、いわゆるビジネスリーダーになるわけです。我々の60パーセントしかいませんが、そこがうまく機能すると、この国はまだ戦えるのではないかと思います。

矢野:いろいろな働き方ができるということですね?

伊藤:そうですね。したがって、本当に優秀なハイエンドの方が、1社ではなく、自分がもっともパフォームできるいろいろなところで価値を提供していくというシェアリングが進むと、もっと成長するのではないかと思っています。そのような期待も込めて、このようなサービスを展開しています。

矢野:もっと効率よく進めていけば、さらに経済成長していきそうな気がします。

伊藤:実は、まだ勝てるのではないかと思っています。

コンサルファーム向け人材紹介の強化

矢野:アクシスコンサルティングは2つの領域である正社員とスキルシェアにおいて、シェアを拡大するためにどのような取り組みをされているのでしょうか?

伊藤:第1に、ハイエンドにフォーカスしているため、ハイエンド領域をしっかり進めていくことです。また、先日発表した3ヶ年計画では、コンサルティング会社向けの人材紹介を基軸としながらも、それ以外のスキルシェアと、一般事業会社向けの人材紹介の強化を掲げています。

事業会社向け人材紹介の強化

伊藤:コンサルタントの方の次の転職先は、半分はコンサルティング会社、もう半分は一般事業会社です。

矢野:今は、事業会社に転職する方も増えていますよね?

伊藤:増えています。そのような変革や開拓する企業が、それだけ増えてきています。また、結局プロジェクトの多くはDX周りが多いため、ある意味もっともDX人材を抱えている、つまり人材をプールしているのがコンサルティング業界とも言えるのです。

戦略なのかシステム開発なのかにもよりますが、だいたいプロジェクトのうち7割、8割は、DXやIT周りに関わっている方がほとんどです。例えば、今はM&Aなどをしますよね?

矢野:そうですね。

伊藤:M&Aも、ITがわかっていないとできないのです。

矢野:そうなのですか?

伊藤:その会社のシステムの価値やデータベースの価値など、デジタル的なデューデリジェンス、つまり事業価値をきちんと算定できないと、M&Aは怖くてなかなかできません。M&AもDXが関連してきます。

矢野:ITやDXの必要性も高まってきているということですね?

伊藤:そうですね。例えば、今はデジタルやAIというワードを抜いて新規事業を行うことはほとんどありません。

矢野:確かに、あまり聞かないですよね。

伊藤:そのため、事業の統合や経営統合もそうですが、ありとあらゆるところでDX、AI、ITというワードが出てきます。そのような意味で、コンサルティング会社に勤めている方の多くはDXやITにタッチしています。

矢野:各所でそのようなDXやITの需要が高まっているのですね?

伊藤:そうですね。そのような方にも、我々の人材プールに多く登録していただいています。そのような方が最適に再配置され、価値を発揮していきます。それが正社員である場合もあれば、フリーランスである場合もあります。そのような価値の提供を推進することによって、結果的にこの国の産業の成長に貢献できると思っています。

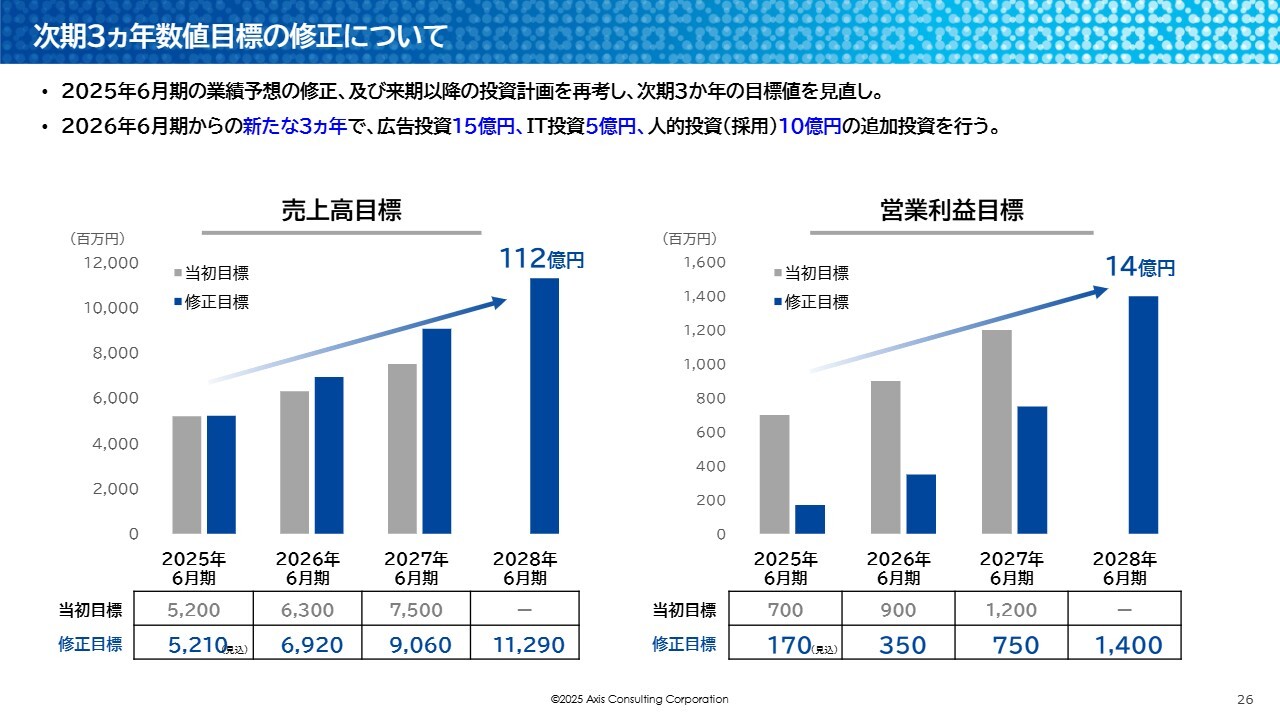

次期3ヵ年数値目標の修正について

矢野:先ほどおっしゃっていた3ヶ年計画ですが、今回修正したということで、ご説明いただければと思います。

伊藤:まず、もともとの計画より売上高を伸ばしていく計画です。一方で、かなりの投資を行い、プロモーション、人材採用、コンサルティングファーム向けの人材紹介以外の領域を伸ばしていきます。

矢野:事業会社やスキルシェアもそうでしょうか?

伊藤:そこを伸ばしていきます。そのマーケットをしっかり取りにいくことによって、3年後に売上高112億円、営業利益14億円を目指す計画です。

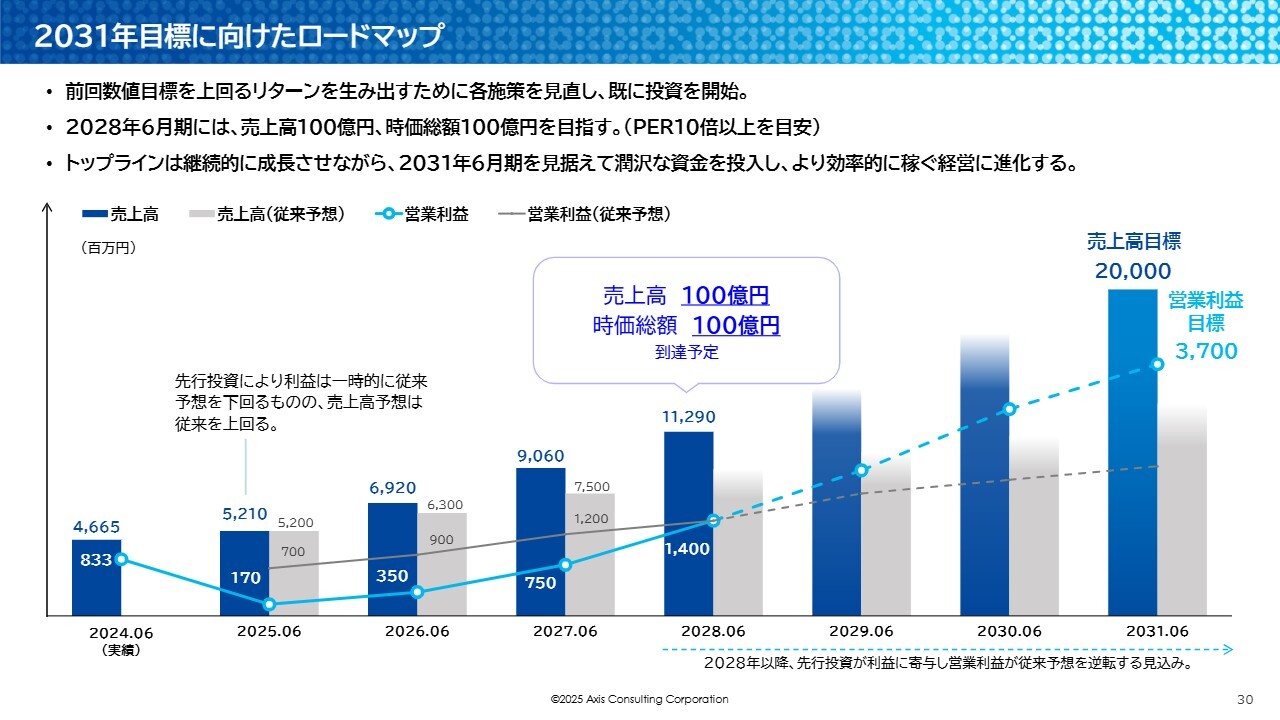

新たに設定した2031年目標

伊藤:あわせて、2031年までの目標も掲げています。目標は、売上高200億円、営業利益37億円です。3ヶ年計画がクリアできれば、その先も理論上は達成できると思っています。

2031年目標に向けたロードマップ

矢野:トップラインを伸ばしていきつつ、成長投資もしつつということですね?

伊藤:そうですね。そのための投資です。すでにコンサルティング業界の中でのシェアをある程度取っているため、そのポジションを維持していきます。コンサルティング業界のCAGRは現在10パーセントで推移しているため、そこにまずアラインしていきます。

コンサルティング会社に勤めている方のネクストキャリアは、半分は事業会社に転職するため、基本的にはコンサルティング会社の決定人数と事業会社の決定人数はイコールになるはずです。その事業会社にぐっと踏み込んでいくと、ちょうど同じくらいの比率になります。

一方、スキルシェアは今のマーケットの成長率に合わせて設計しているため、3ヶ年計画がしっかりできれば2031年の目標達成は可能かと思います。

矢野:事業会社向け・コンサルティングファーム向けとスキルシェアの全部を伸ばしていくということですね?

伊藤:そうですね。コンサルタントの人材プールができれば可能だと考えています。

矢野:お話をお聞きして、ハイエンド人材を代表とするコンサルティング業界の動向や日本の課題解決などの理解が非常に深まりました。

最後に、ご視聴いただいている個人投資家のみなさまにメッセージをお願いします。

伊藤氏からのご挨拶

伊藤:このたびはご視聴いただき、ありがとうございました。我々のサービスは、この国の労働マーケットがどう変わっていき、そこに対して産業はどう変化していくのかをベースにしており、今は事業の組み立てを行っています。

我々のサービスが十分に浸透していくと、この国も少しは良くなっていくのではないかという思いで進めています。ぜひよろしくお願いします。

新着ログ

「サービス業」のログ