【QAあり】Laboro.AI、新規製品・サービス創出やビジネスモデル変革「バリューアップ型AIテーマ」に注力 3月に初のM&A実施

会社情報

椎橋徹夫氏(以下、椎橋):株式会社Laboro.AI代表取締役CEOの椎橋徹夫です。2025年9月期第2四半期の決算説明会を始めます。よろしくお願いします。

今回新たに当社へ興味・関心を持っていただいた個人投資家のみなさまもいるかと思いますので、まずは簡単に当社の企業概要とビジネスモデルについてご紹介します。その後、決算説明に移ります。

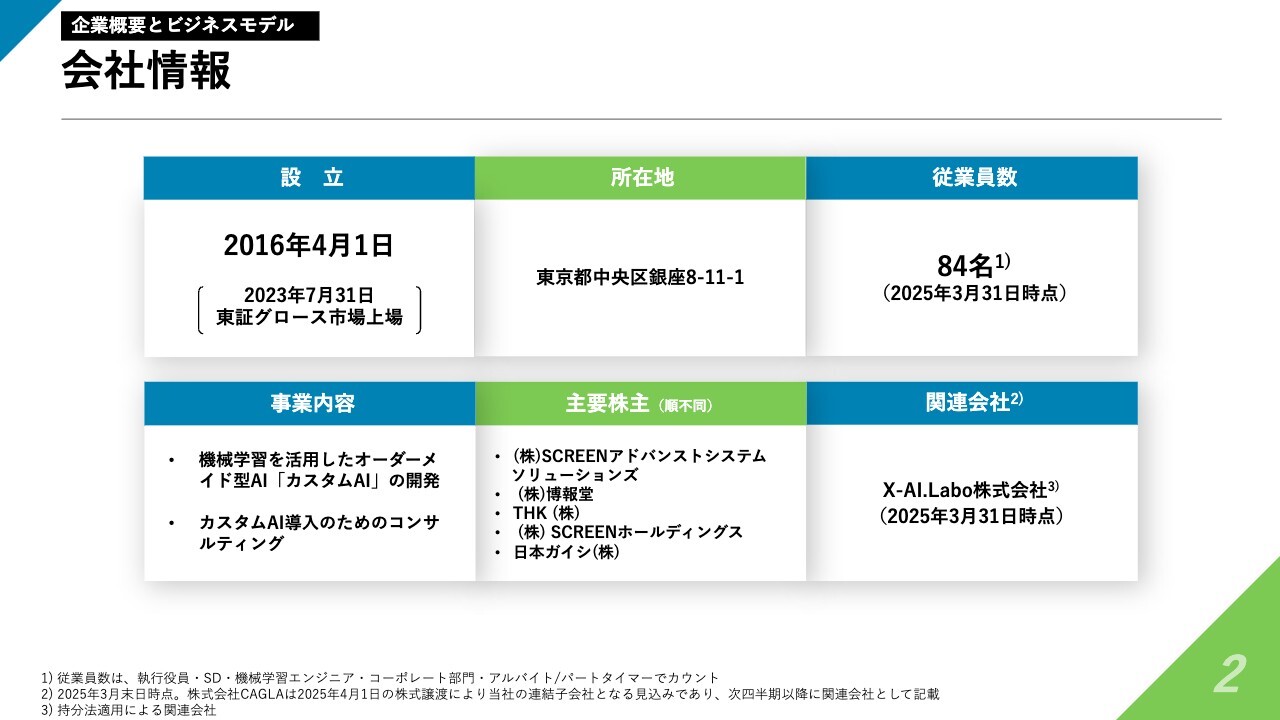

当社は2016年4月に設立し、2023年7月末に東証グロース市場に上場しました。現在は84名の従業員で活動しています。事業内容は、スライド左下に記載のとおりです。「カスタムAI」というオーダーメイドのAIソリューション開発と、導入のためのコンサルティングを行っています。

スライド中央下部には、主要株主を記載しています。彼らは上場前から株主ですが、主要な顧客企業でもあります。このような顧客企業とは深い関係性を持って長期的な取り組みを行っていこうと考え、一部の顧客企業には資本も入れていただいています。

経営陣紹介

椎橋:経営体制についてご紹介します。当社は、CEOの椎橋とCOO兼CTOの藤原という2人の代表取締役に加えて、社外取締役2名、監査役3名、執行役員4名というかたちで経営しています。

Laboro.AIのミッション

椎橋:当社のミッションは「すべての産業の新たな姿をつくる。」「テクノロジーとビジネスを、つなぐ。」です。

当社はAIのソリューションを提供する会社です。しかし、AIのプロダクトを売って儲けることにとどまらず、AIという最先端のテクノロジーを使っていろいろな産業を変革していきたいと考えています。それにより、各業界企業のパートナーになることを目指しています。

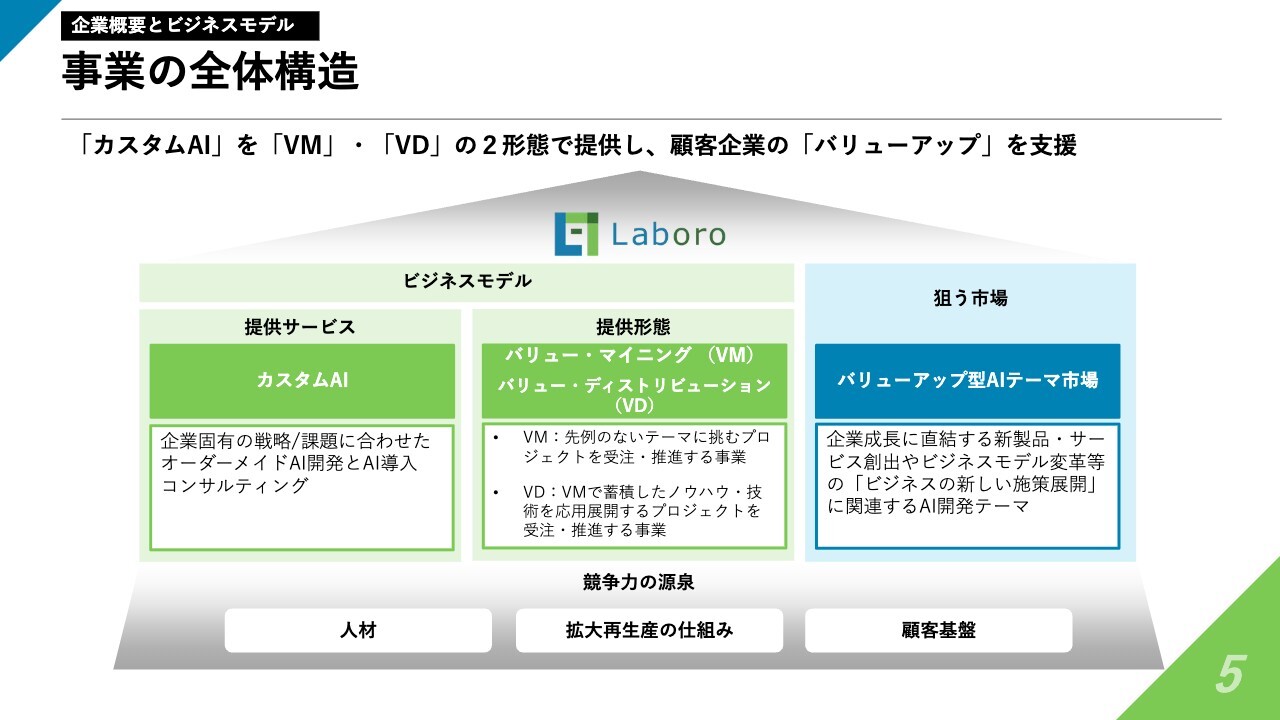

事業の全体構造

椎橋:事業構造として、スライド左側にはビジネスモデルを記載しています。

提供サービスは「カスタムAI」で、こちらの提供形態にはバリュー・マイニング(VM)とバリュー・ディストリビューション(VD)の2つがあります。この形態を通して狙う市場が、バリューアップ型のAIテーマ市場となっています。

この3つはどれも非常にわかりにくく、聞き慣れない言葉だと思いますので、初めて関心を持っていただいた投資家のみなさまは「ちょっとわかりにくいな」とお感じになっているかもしれません。ここからは、それぞれについてご説明します。

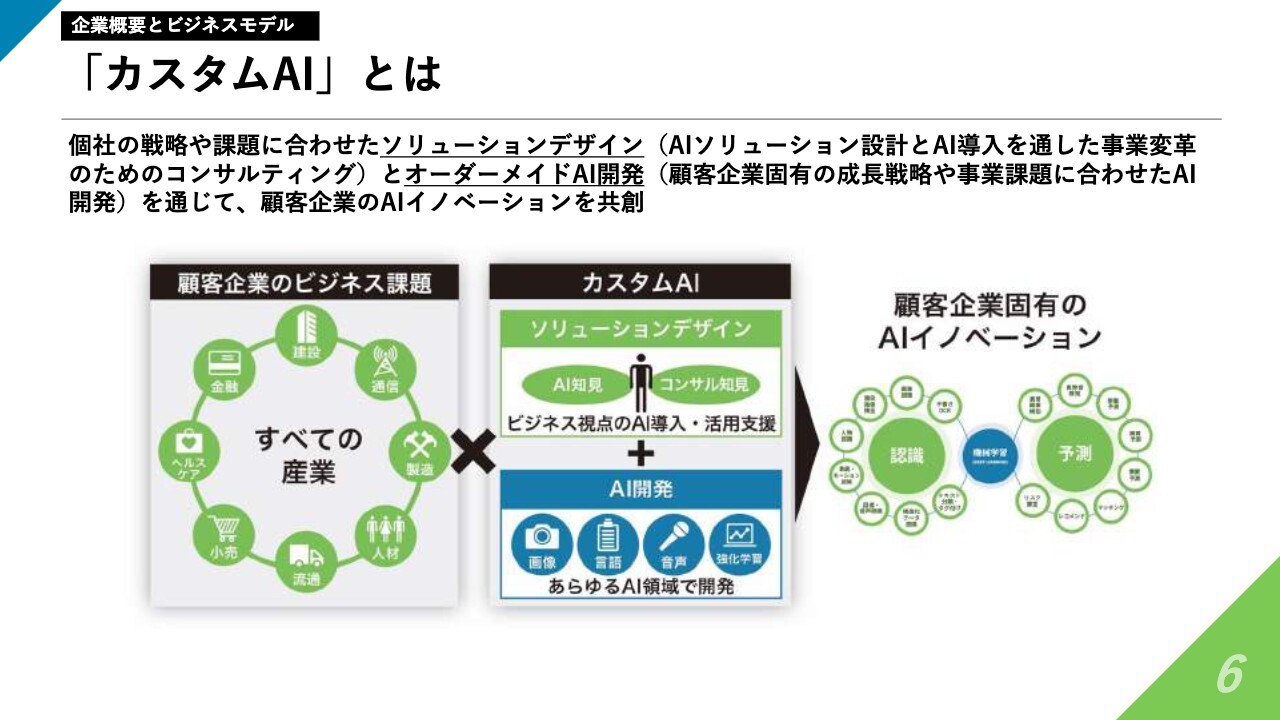

「カスタムAI」とは

椎橋:「カスタムAI」についてご説明します。「カスタムAI」とは、パッケージ化されたソリューションではなく、その企業のテーマに合わせてオーダーメイドでAIソリューションを開発するというものです。

AIソリューションは、ソリューションだけを納品してもらっても、それをどのようにビジネスや事業に組み込むかを考えたり、使いこなしたりするのが難しいという側面があります。そこで当社は、AIソリューションを使いこなしてビジネスや企業を変えていくところに対してもご支援を提供しています。

「カスタムAI」を重要だと思っている背景についてご説明します。ある業界に対して提供されるパッケージソリューションは、競合企業もみんな同じものを使っているため、自社の競争力を高めるような目的としてはなかなか使えないところがあります。

一方で、AIは企業の競争力や成長につながる強力なテクノロジーです。そのような企業の競争力や他社との差別化につながるような部分をAIで支援するのが、当社が提供している「カスタムAI」というものです。

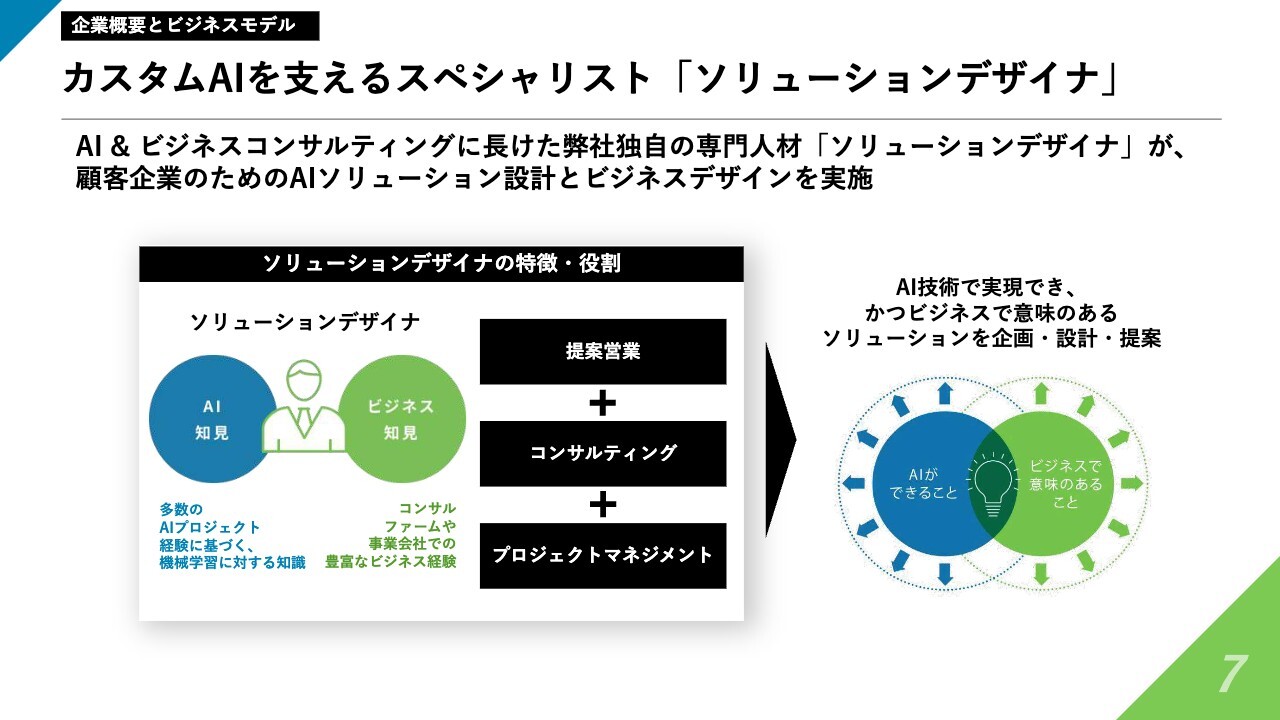

カスタムAIを支えるスペシャリスト「ソリューションデザイナ」

椎橋:当社には「カスタムAI」を支えるスペシャリストとして「ソリューションデザイナ(SD)」という人材がおり、ユニークなチームを形成しています。

ソリューションデザイナは、AIにも深い知見があることに加え、それをビジネスにどう応用するかというビジネス側の知見やコンサルティングの能力も深く有しています。まさに、テクノロジーとビジネスの両方を理解してつなげるプロフェッショナルのチームです。

これが当社のユニークな側面の1つであり、難しい最先端AIをどのように使いこなし、どのようにビジネスを強くするかについて支援ができる会社となっています。

カスタムAIの2つの提供形態

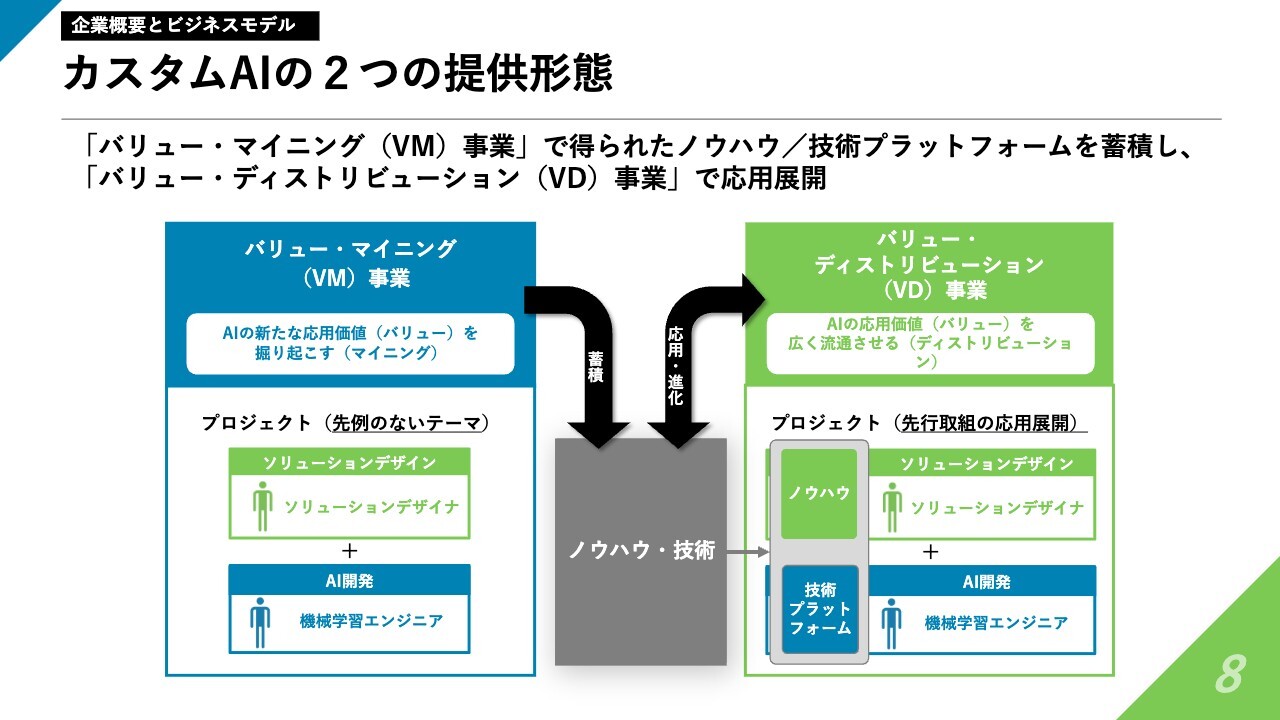

椎橋:「バリュー・マイニング(VM)」と「バリュー・ディストリビューション(VD)」という2つの提供形態についてご説明します。

オーダーメイドの開発においては、一つひとつのプロジェクトでソリューションを毎回イチから作るため、お客さまからすると自社にジャストフィットした使いやすいものを特注で作ることができます。

一方で、投資家のみなさまからは「これだと企業として拡大するのが大変ではないか?」というご質問をよくいただきます。

そこに対して、当社はまず「価値を掘り起こす」という意味のバリュー・マイニングを行い、世の中でまだ誰も取り組んでいないような新しいテーマでイチからソリューションを作ります。このようなタイプの取り組みもイノベーションを起こす上では非常に重要ですので、大事に取り組んでいます。

この取り組みを進める中で、すべての取り組みやソリューション開発を本当にイチからやらないといけないかというと、そのようなことはありません。

いろいろなプロジェクトを通して技術やノウハウが貯まっていきますので、それらを応用するかたちで、イチから作るよりも効率よく素早くソリューションを作ることができます。それをバリュー・ディストリビューションと呼んでいます。

このような2つの形態をうまく循環させ、新しい取り組みにも向き合いながら、ビジネスを速いスピードで拡張・拡大しています。

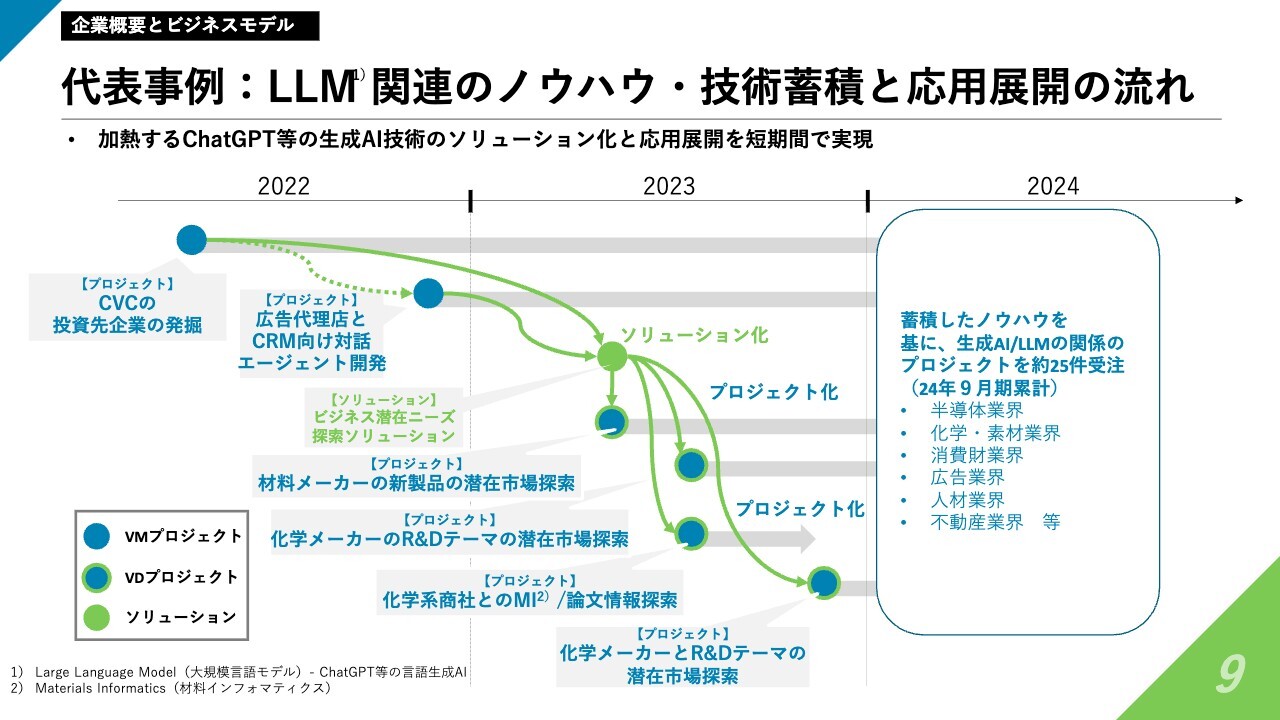

代表事例:LLM 関連のノウハウ・技術蓄積と応用展開の流れ

椎橋:みなさまもご存知のとおり、最近では「ChatGPT」という非常にホットな生成AIツールがあります。

しかし当社は、実は「ChatGPT」等が話題になる少し前の2022年頃から生成AIの技術を手がけていました。まだ誰も正式にビジネスで使っていなかった時に、生成AIの技術を使ったソリューション開発分野で第1号となっていたのです。

その後、これらの取り組みで得たノウハウを蓄積し、2023年の段階では他に応用できるようなソリューションの型に落とし込みました。このノウハウを使い、毎回イチからではなく、複数の生成AI系のプロジェクトを同時に立ち上げる取り組みを、かなり早い段階から実施できています。

こうしたことも、先ほどの2つの提供形態という部分の一例になっています。

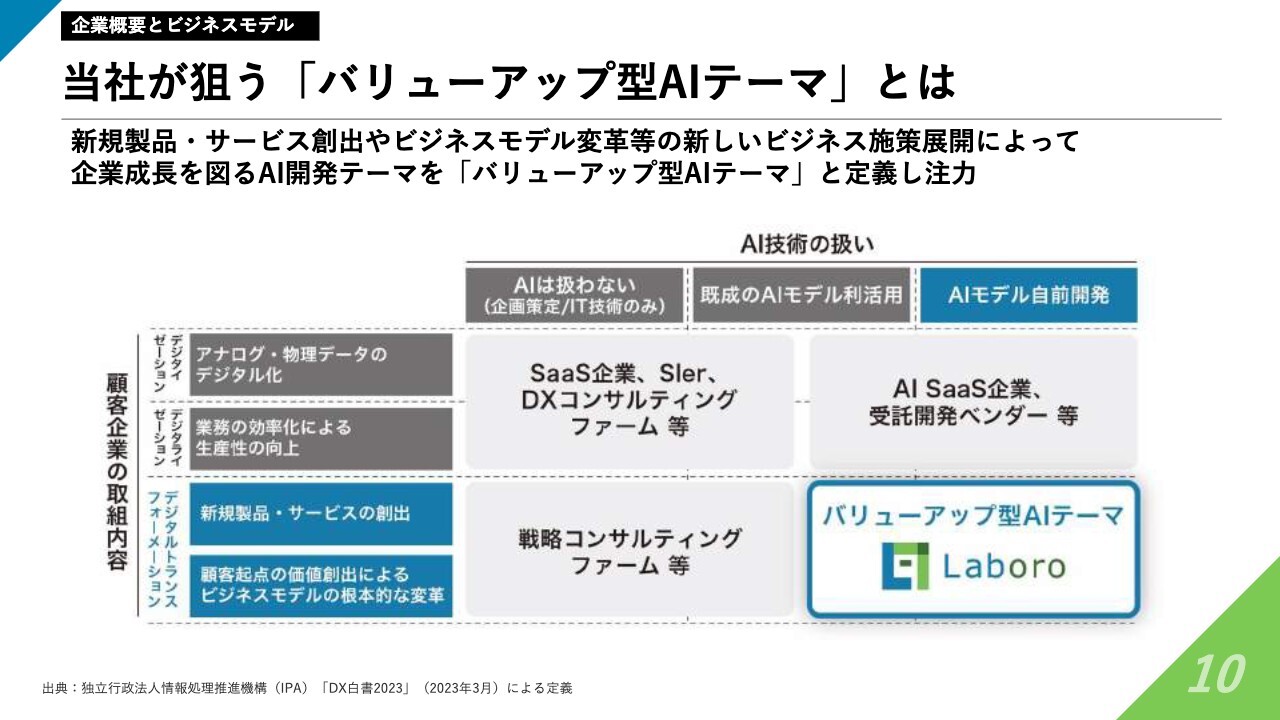

当社が狙う「バリューアップ型AIテーマ」とは

椎橋:当社が狙う市場についてご説明します。日本国内でもAIの取り組みは非常に進んできており、おそらく大手企業の中でAIに取り組んでいない企業はもうないのではないかと思います。

ただし、その中身をよく見ると、今までの業務の一部をAIに代えてコストカットや業務を効率化する取り組みにとどまっているところが多いのではないかとも思います。

しかし、AIが一番大きく価値を出す場面とは、AIを使って新サービスや新製品を作ったり新事業を立ち上げたりすることでビジネスモデルが変わり、それによって企業価値が大きく向上し、企業が成長していくところにあります。

当社では、そのようなテーマを「バリューアップ型のAIテーマ」と呼んでいます。コストカットや効率化だけではない、新しい価値を出すようなテーマに取り組んでいくことに注力しています。

関本圭吾氏(以下、関本):「バリューアップ型AIテーマ」は、なかなか難しいところかと思います。

例えば、最近では「最適な運行ルートを探しましょう」というかたちで効率化・最適化する場面をよく見かけますが、果たしてそれが売上に寄与するのか、新規開拓につながるのかというと、具体的なイメージが湧かないことも多いです。どのようなイメージをすればよいのでしょうか?

椎橋:これは本当に一例ですが、みなさまにもなじみがある食品メーカーの例を出したいと思います。当社は食品メーカーとの取り組みを長い間行っていますが、食品メーカーは、加工食品の製品を作ってスーパーマーケットなどに売ることで収益を上げています。

一方で、そのような加工食品の製品を開発する過程で、実は例えばレシピや献立において、栄養素にひもづいた食に関するデータなどをたくさん蓄積してきています。ただし、今の「ものを売る」だけのビジネスモデルでは、その蓄積したデータを、収益を生み出すところには使えていません。

ここで、当社が現在長らく取り組んでいる事例を1つご紹介します。一人ひとりの消費者は、食品を買うだけではなく、「今日の献立は何を作ろうか」「今後1週間の献立はどうしようか」を考えており、これを考えるのはけっこう大変です。しかし、代わりに考えてくれるサービスはなかなか出てきませんでした。

そのような状況の中、食品メーカーがこれまで貯めてきたデータとAIと組み合わせることで、各家庭の好みや今冷蔵庫に何が入っているか、健康状態など踏まえて「あなたのご家庭では、今後1週間はこのような献立を作るとよいのではないですか?」というかたちで、AIの最適化エンジンが最適な献立を考えて提案します。

このようなことが進んでいけば、食品メーカーの新しいデジタルサービスかつ新規事業になるわけです。食品を売ることと並んでこのようなデジタルサービスを提供し、そこに課金していただくことでサブスクリプション系のサービスを作るというかたちで、新規事業につなげられます。

このように、メーカーのビジネスモデルを変えていくようなものが「バリューアップ型AIテーマ」になると思っています。

関本:確かに、業務効率化とはまた違う分野になりますね。仮にお客さまのほうはそれで新サービス化したとして、御社への収益計上はレベニューシェアのようなかたちになるのでしょうか?

椎橋:現状ではそのようなかたちの取り組みにはまだ至っておらず、あくまでプロジェクトとしてご支援して、フィーをいただくかたちとなっています。

ただ、事業とは常に拡大していくものですので、このように事業を作っていくと、常に長期的にプロジェクトとして当社チームが一緒になって支援していくことになります。そのため、今のかたちによって本当に長い取引になり、当社としても非常に長期的な収益になっていきます。

さらに今後の発展としては、そのようなかたちで事業ができてレベニューが新しく生まれたとすると、それをシェアするような関係性や取り組みという部分にも広げていくことを模索していきたいと考えています。

関本:今となってはAI開発系の上場企業も増えてきた中で、他社はデジタルトランスフォーメーション領域に取り組んでいないという理解でよいのでしょうか? また、彼らができないとしたらなぜなのか、差別化という側面でも深くうかがえますか?

椎橋:スライドにはわかりやすく書いていますが、バリューアップ型と業務効率化型は、実際にはそこまではっきりと違うものというわけではなく、ミックスされていますので、企業の中には一部でバリューアップ型を行っている場合もあるかと思います。

ただし、当社ほど「バリューアップ」という部分に明確にスポットライトを当てているAI企業は、当社が認識する限り今はいないと思っています。

その背景として、単純にこのような取り組みが難しいということが挙げられます。先ほどソリューションデザイナという職種をご紹介しましたが、バリューアップ型だと、AI技術も最先端のものを使いながら、それを使って新しいビジネスや新製品・新サービスを作ります。製品やサービスを作る部分も新規事業開発ですので、非常に難易度が高いと言えます。

この難易度が高い技術の先端と、難易度が高い新しいサービス企画の両方を同時に進めないといけないため、それができる人材という存在が非常に肝になってきます。

当社としては大変ですが、AI技術も事業・ビジネスの企画も両方できるようなプロフェッショナルチームを作っているからこそ、そのようなところに注力して取り組めるかと思っています。

関本:ソリューションデザイナという職種がかなりの肝であるということですね。

椎橋:おっしゃるとおりです。

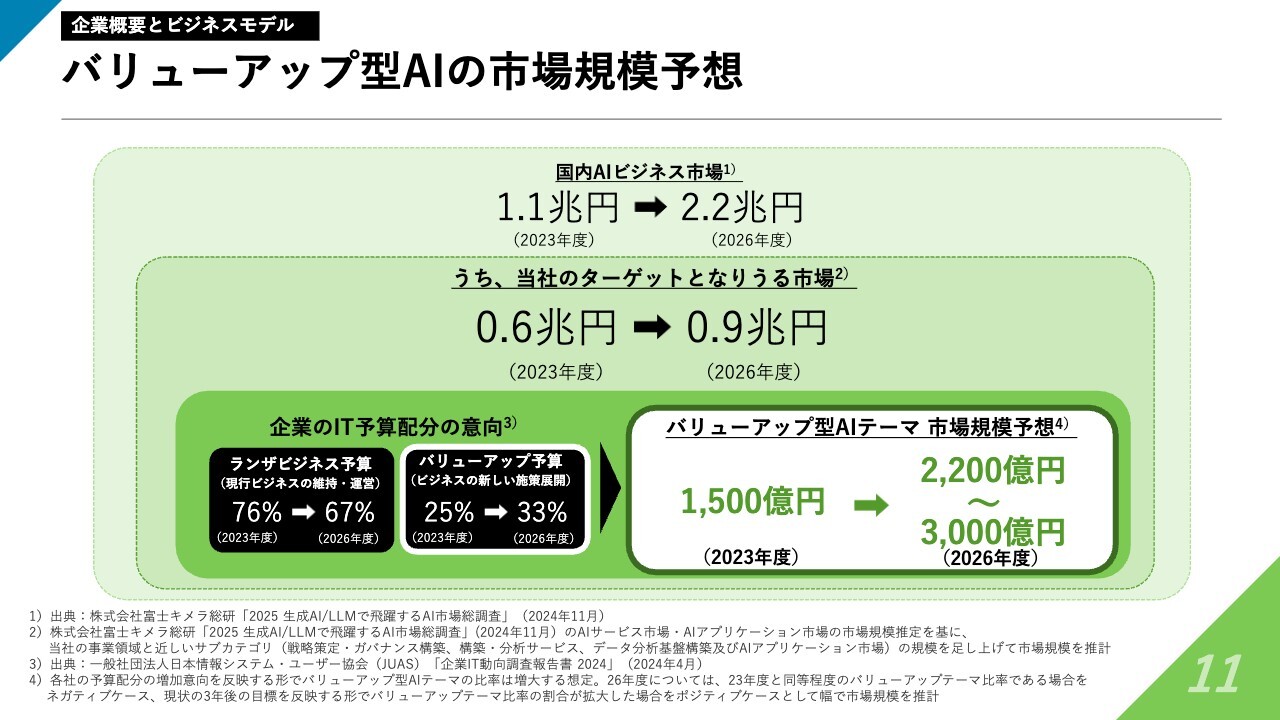

バリューアップ型AIの市場規模予想

椎橋:バリューアップ型AIの市場は速いスピードで伸びており、国内でも数千億円ぐらいの市場になっていくと予想されていますので、大きな市場に取り組んでいると言えると思います。

(参考)取引先企業様(一部例示)

椎橋:スライドには、現在の取引先企業の一部を掲載しています。いろいろな業界において、基本的には大手企業と、その企業の経営的に重要なAIのテーマに取り組んでいます。

関本:見てのとおり日本を代表する企業ばかりですが、どのようにお客さまを獲得しているのでしょうか? 紹介なのか、向こうから来るのか、このあたりはどのようなアプローチをされていますか?

椎橋:大きく2つあります。1つはマーケティングです。今はAIの取り組みを支援してほしいというニーズが非常に多くあります。そのようなニーズを持つ方々から、当社のWebサイト経由でお問い合わせいただくほか、展示会等へ出展した際にご相談いただき、ご提案を進めています。

もう1つが比較的ユニークで、いろいろな業界の経営層とつながりを持っている方々と連携しながら、経営層に直接ご提案をしています。「御社がAIを使って経営や事業を変革するなら、このようなテーマに取り組むと価値が出るのではないか」「このようなAI戦略を考えていくべきではないか」などのディスカッションを経営レベルで行います。

そこから「経営としてAIのこのテーマに取り組んでいこう」というところを一緒に見いだし、テーマ化していきます。「バリューアップ」という分野で行っているからこそ、このようなディスカッションができるのではないかと思っています。

関本:ハイレイヤーのマネジメントレベルとのディスカッションから案件につながることもあるということですね。

椎橋:そのとおりです。

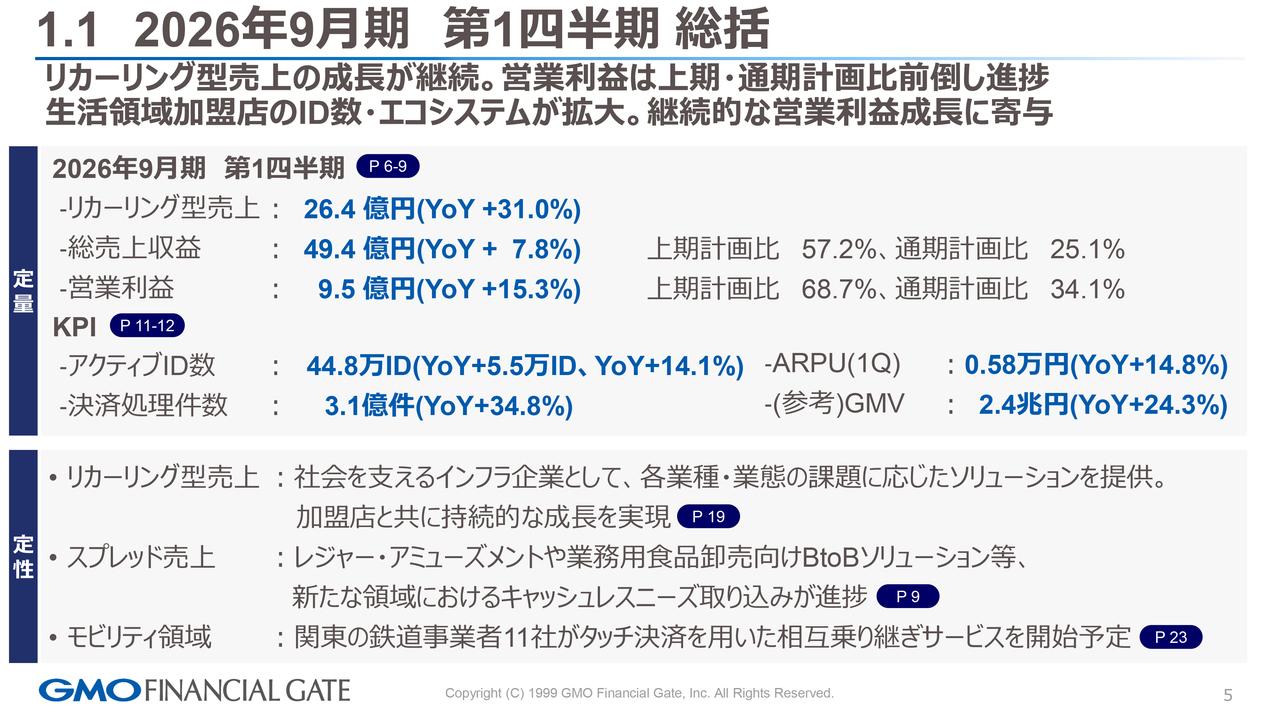

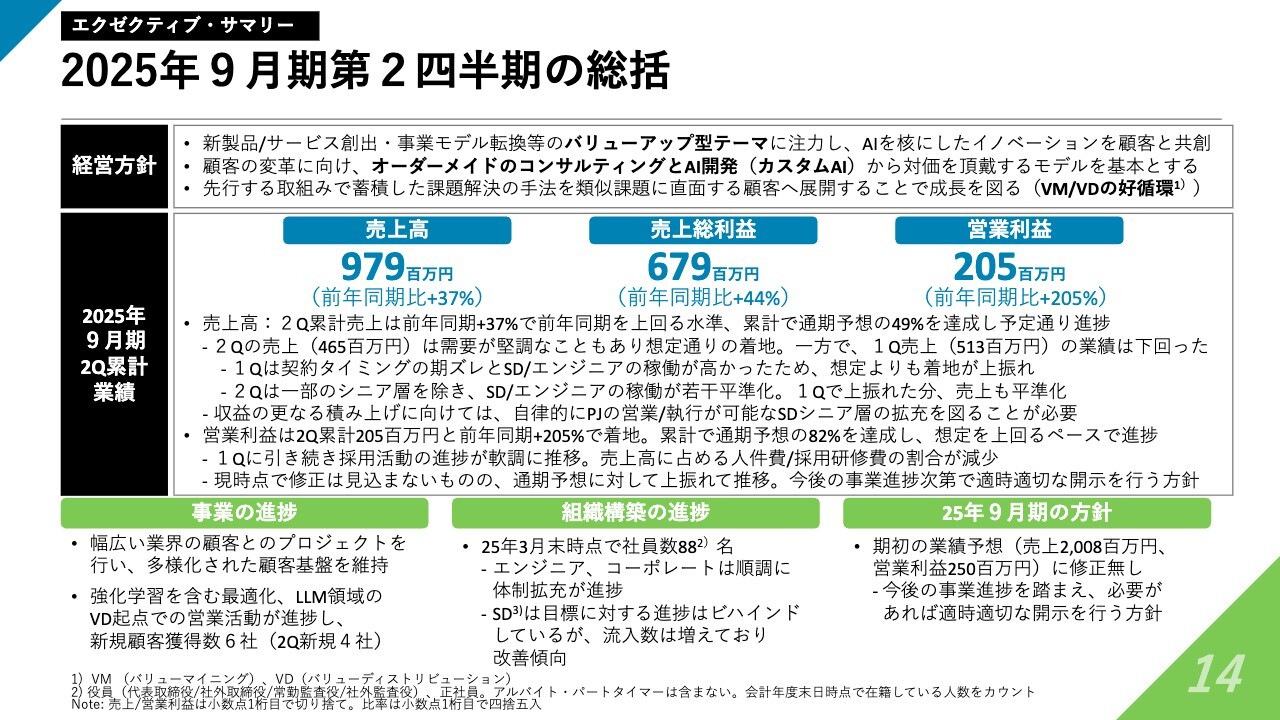

2025年9月期第2四半期の総括

椎橋:2025年9月期第2四半期の業績についてご報告します。まずは総括です。第2四半期累計の売上高は9億7,900万円と、前年同期比で37パーセントのプラスです。したがって、前年から4割ほど伸びたかたちになっています。

売上総利益は6億7,900万円です。こちらも同様に前年同期から4割を少し超えるほど伸びています。営業利益は2億500万円です。前年同期に比べてプラス205パーセントですので、3倍ぐらいのところに到達しています。

振り返りとして、売上高は前年同期をかなり良いかたちで上回りました。また、通期予想に対する進捗率も約49パーセントと半分程度ですので、おおむね予定どおり、さらに予定を少しだけ上回るぐらいのスピードで着地しました。営業利益は通期予想に対して82パーセントほどの進捗率となり、想定を上回るペースで進捗しています。

事業の進捗についてです。顧客基盤に対しては、引き続き幅広い業界のお客さまと、バランスの取れた顧客基盤を維持しながら拡大できたと思います。新規の顧客獲得数が上期全体で6社、第2四半期で4社あり、想定どおりのよいペースで新規取引の獲得が進んでいます。

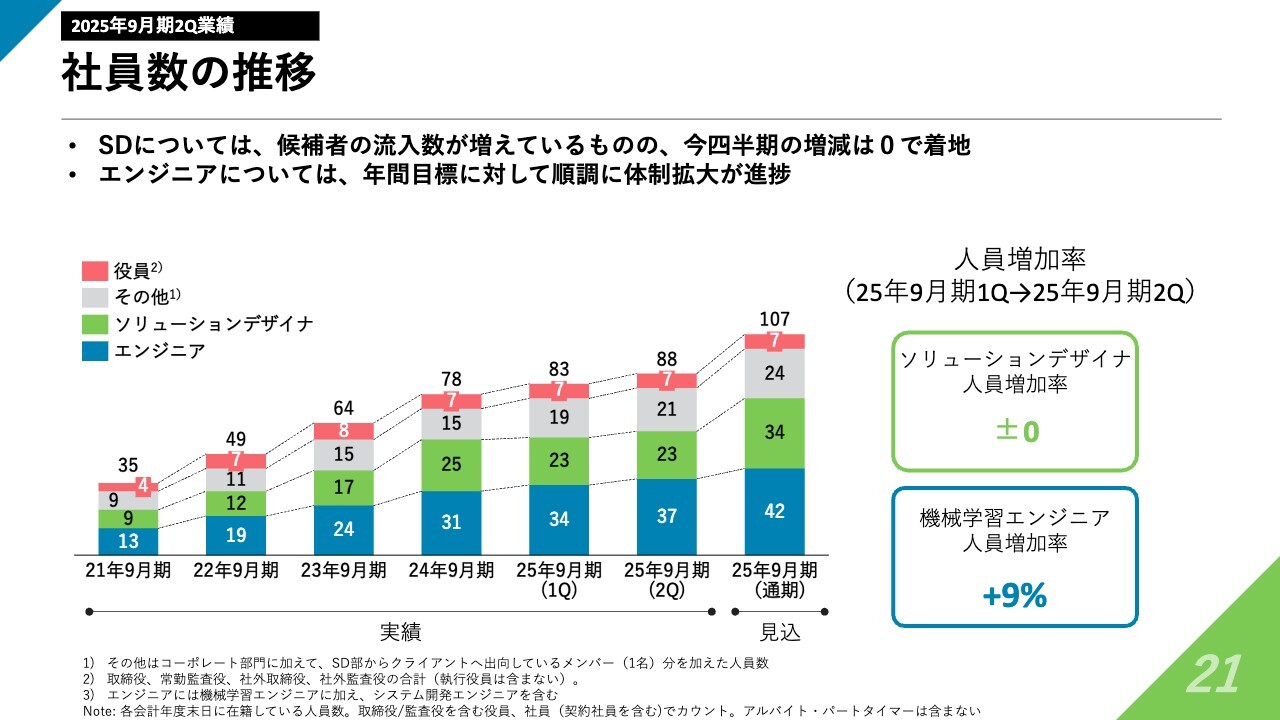

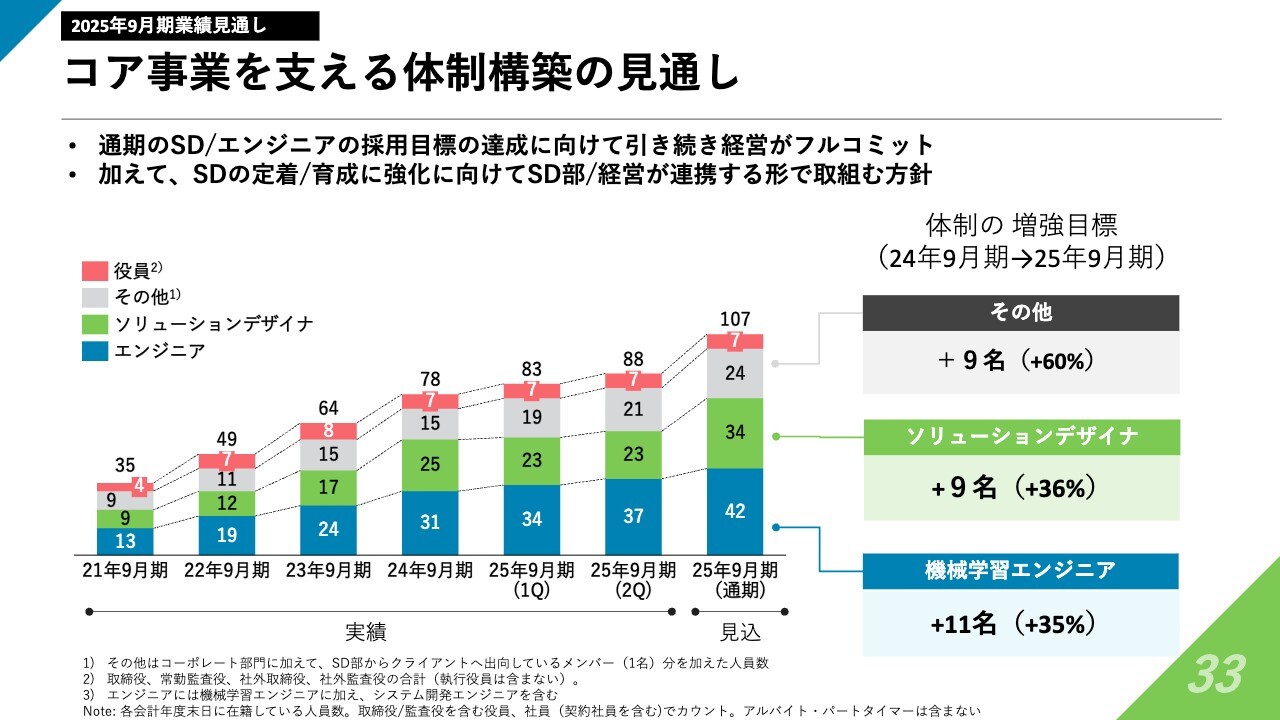

組織構築の進捗についてです。3月末時点の社員数は88名となっています。当社最大の組織であるエンジニアと、コーポレートサイドは非常に順調に体制拡充が進んでいます。

一方で、先ほど「肝」とお伝えしたソリューションデザイナは、肝であることの裏返しで、採用の難易度も非常に高い状況となっています。したがって、こちらについては計画よりも若干後ろ倒しになる見込みです。

これらを踏まえた、2025年9月期通期の方針についてです。現段階では期初の業績予想から修正なしとして、引き続き期初予想をターゲットに進めていきたいと考えています。

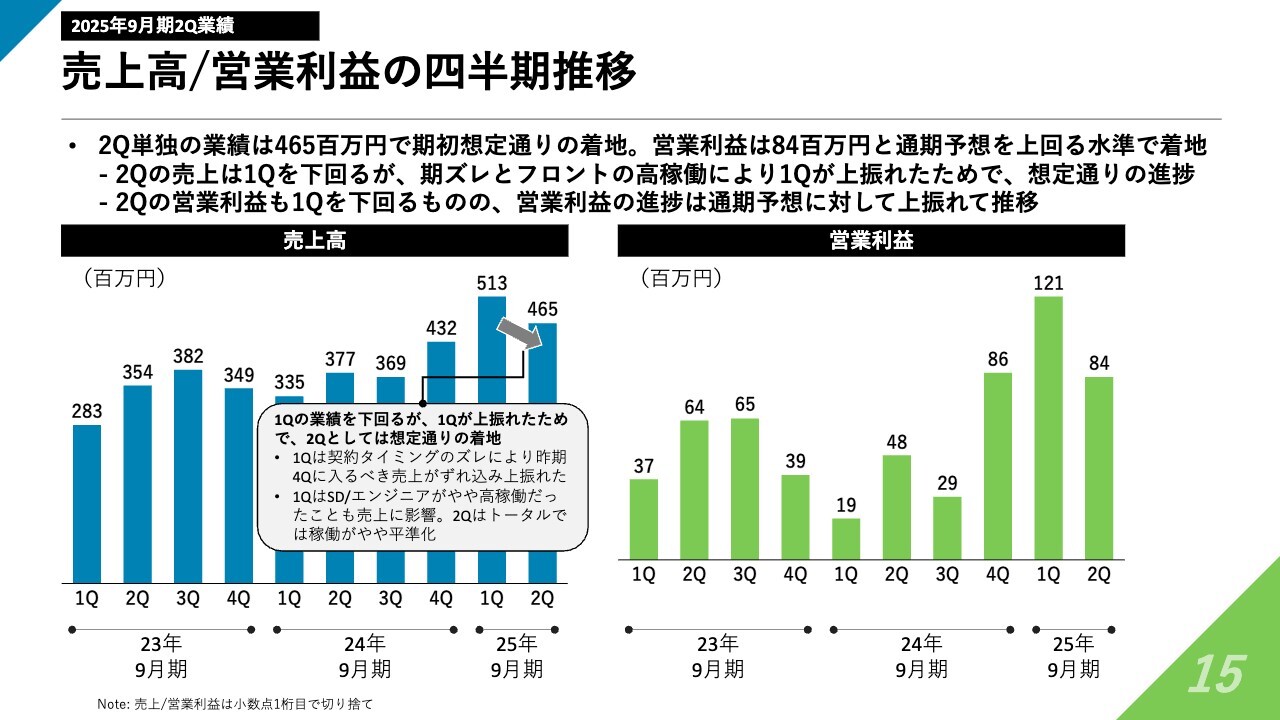

売上高/営業利益の四半期推移

椎橋:売上高と営業利益の四半期推移です。先ほどもお話ししたとおり、第2四半期累計ではかなり良いかたちで進展しました。ただし、第1四半期から第2四半期にかけては売上高と営業利益がともに若干下回るように見えており、疑問に感じる方もいるかと思います。

要因としては、前期第4四半期に入るべき売上の一部が期ずれし、第1四半期に計上されたことが影響しています。また稼働が逼迫していたということもあり、第1四半期は少し背伸びをするかたちで売上と利益を作っていました。

そちらに対して、長期的かつサステナブルで無理のないかたちで、実力どおりの数字が作れるように落とし込めたのが当第2四半期だと考えています。したがって、売上高も営業利益も、今の体制で想定どおりに良いかたちの着地ができたと見ています。

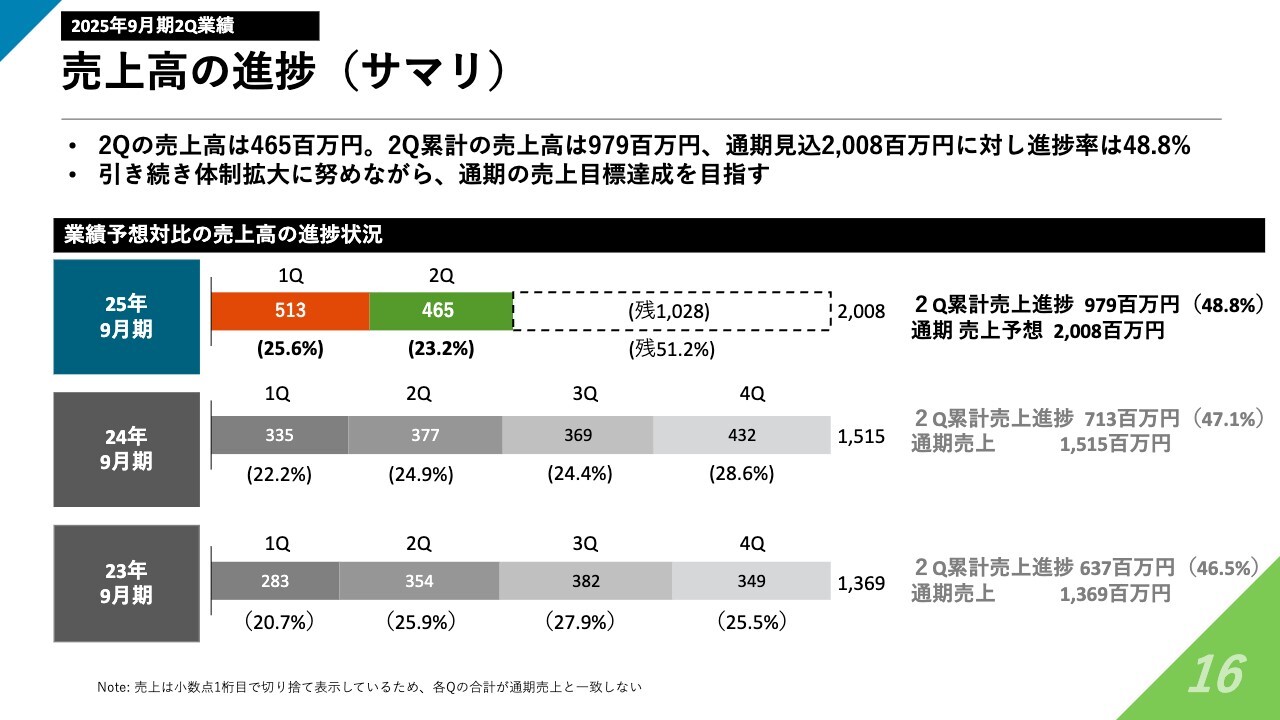

売上高の進捗(サマリ)

椎橋:売上の進捗率です。通期の売上予想に対する上期の進捗率は約49パーセントですので、ちょうど半分ぐらいとなっています。これは前期や前々期と比べても高い進捗率になっており、良いかたちで進められたと見ています。

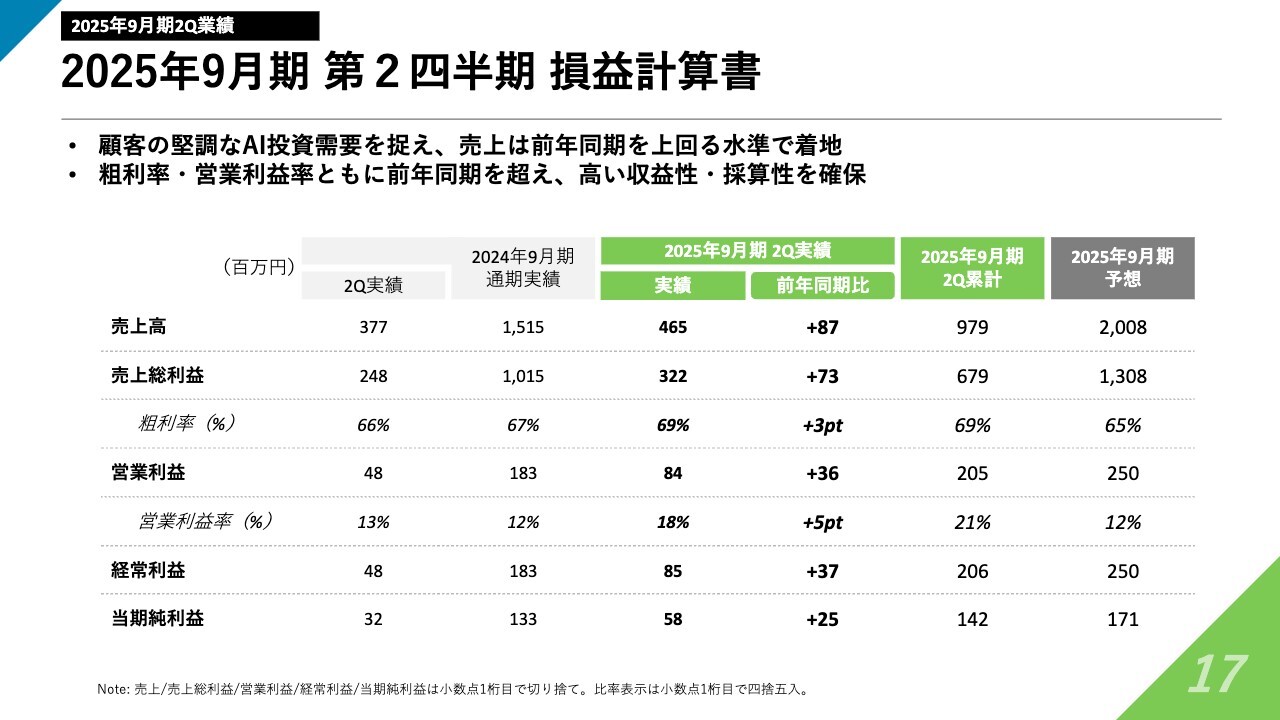

2025年9月期 第2四半期損益計算書

椎橋:損益計算書です。営業利益率は第2四半期累計で21パーセント、第2四半期単体で18パーセントとなり、いずれも前期および通期予想に対して高い水準となっています。

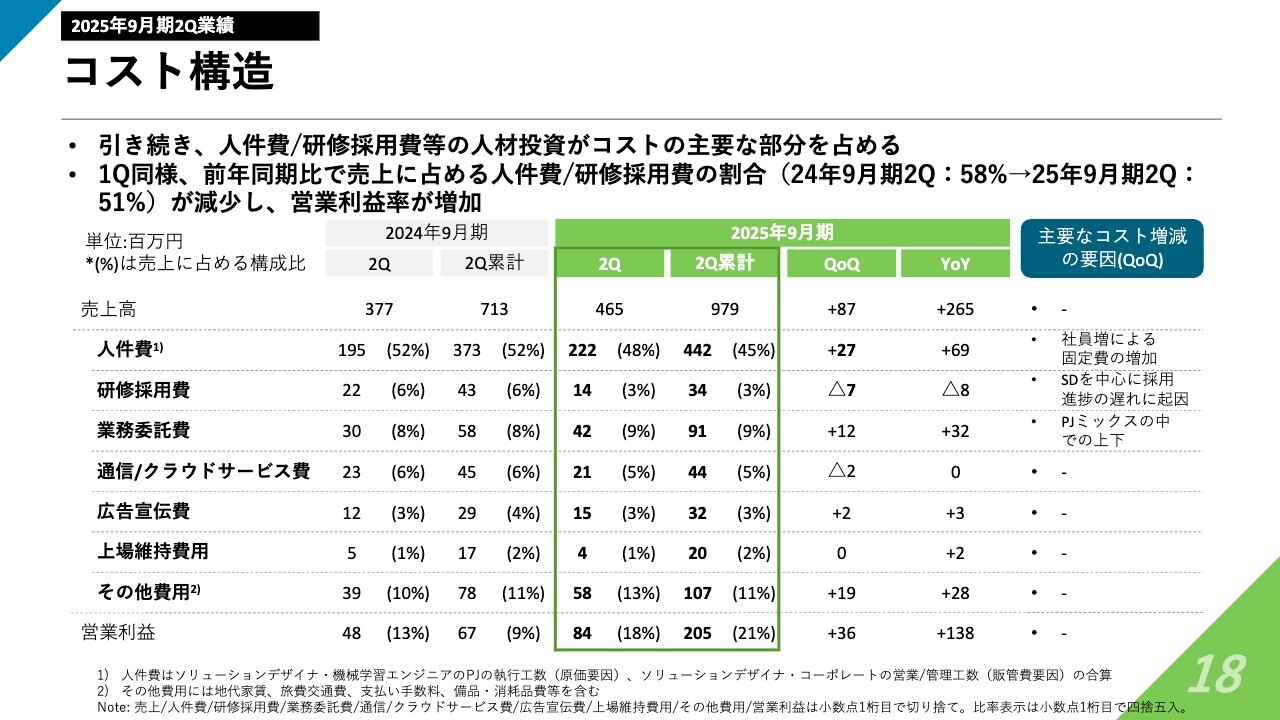

コスト構造

椎橋:コスト構造についてです。営業利益率が前期や通期予想に比べて5ポイント以上上回った背景を端的に言うと、人件費や研修採用費などの人材投資が売上に占める割合が、かなり効率化されたことが挙げられます。そして、その部分が営業利益に加味されています。

この要因の1つは、生産性の向上です。今はそれ以外の要因も含めて精査中ですが、良いかたちで生産性が上がっていることは背景の1つになっています。

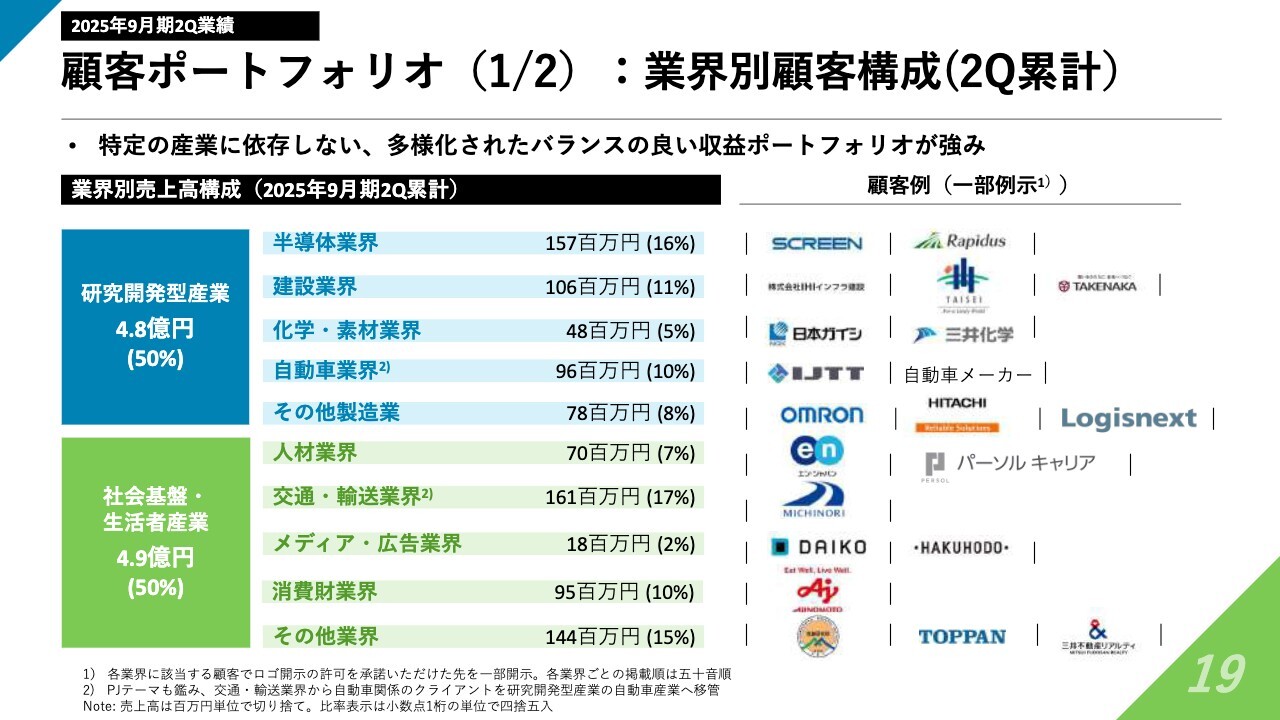

顧客ポートフォリオ(1/2):業界別顧客構成(2Q累計)

椎橋:顧客ポートフォリオの構成についてです。当社は、顧客の業界を大きく研究開発型産業と社会基盤・生活者産業に分けています。

研究開発型産業は、いわゆる「もの作り産業」で、バリューチェーンの川上つまり産業の出発点になるような領域を位置付けています。研究開発が重要で、付加価値の高いものを作っていく領域と考えています。

社会基盤・生活者産業は、先ほど例に挙げた食品メーカーのように、消費者や生活者にとても近い領域となります。

この両端の業界を大切にし、そこから広げていこうと考えています。おおむね半分ずつぐらいの構成となっており、引き続きこのかたちを維持しながら成長できると見ています。

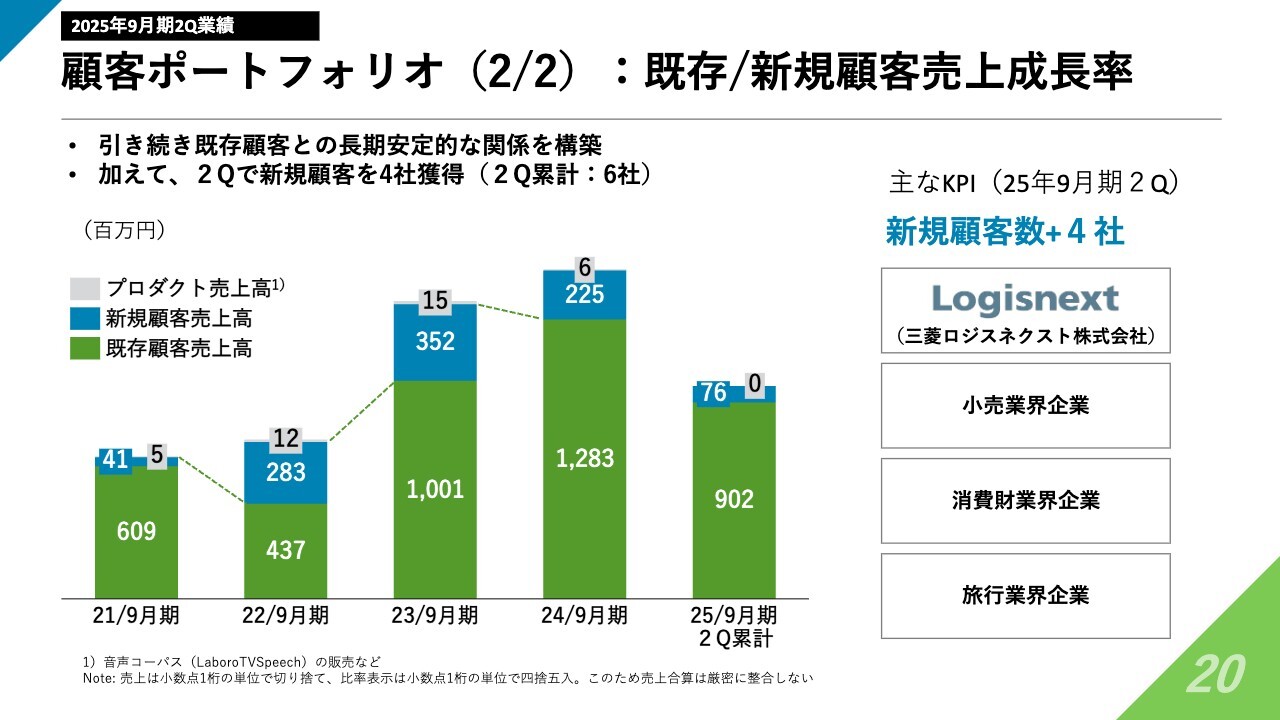

顧客ポートフォリオ(2/2):既存/新規顧客売上成長率

椎橋:既存顧客と新規顧客の売上成長率です。第2四半期だけで4社、上期全体で見ると6社と、順調に新規顧客が獲得できています。

一方で、スライドのグラフに緑色で示した既存顧客企業からの売上も、非常に良いかたちで進捗しています。継続して取り組みは成長しているため、こちらについても想定どおり進んでいます。

社員数の推移

椎橋:社員数の推移です。第2四半期末段階の社員数は88名です。エンジニアやコーポレートの人員は順調に増加しました。一方で、ソリューションデザイナは横ばいとなっています。足元は良いかたちで採用が進んでいますが、引き続き加速していく必要があると考えています。

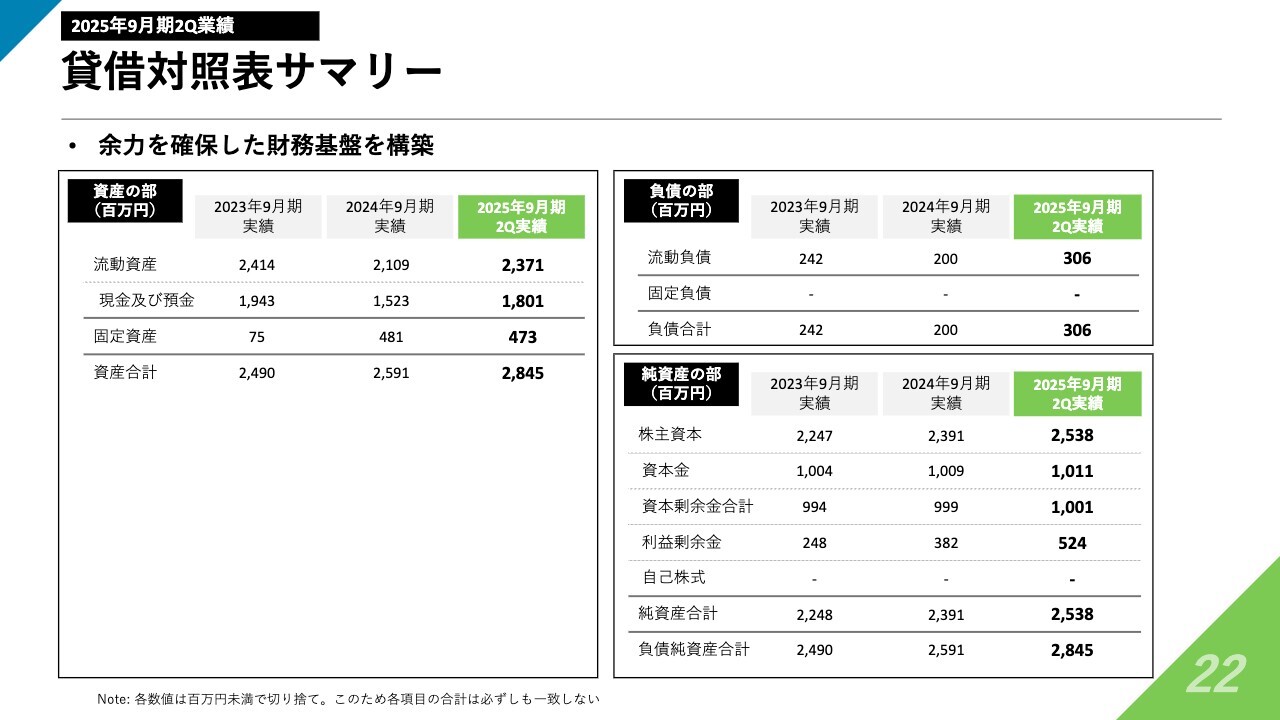

貸借対照表サマリー

椎橋:貸借対照表です。特に大きな変化はなく、引き続き一定の余力を確保した強固な財務基盤を持っています。

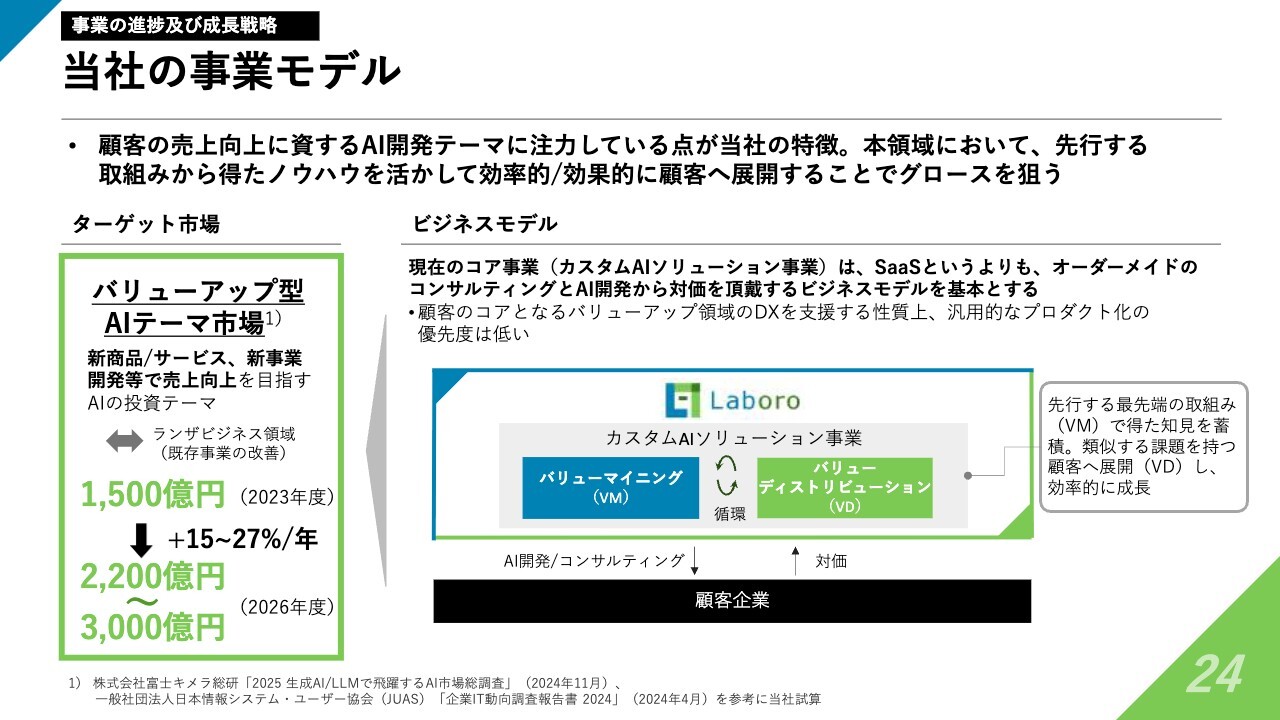

当社の事業モデル

椎橋:事業の進捗および今後の成長戦略についてご説明します。まずは事業モデルです。

冒頭でご紹介したとおり、バリューアップ型AIテーマ市場にスポットライトを当てて取り組んでいます。カスタムAIソリューション事業のバリュー・マイニングとバリュー・ディストリビューションをうまく循環させながら取り組んでいきます。

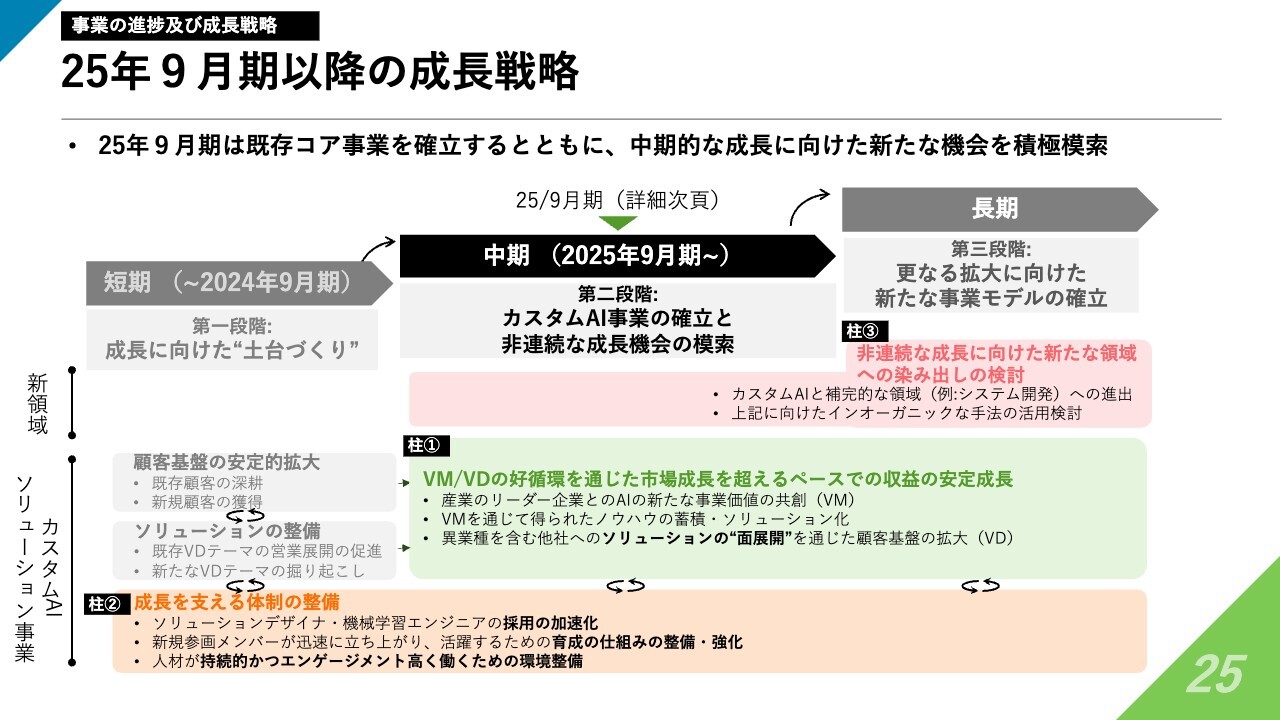

25年9月期以降の成長戦略

椎橋:中期の成長戦略についてです。2024年9月期は、上場後の第一段階として成長に向けた土台を作りました。2025年9月期からは、この土台をもとに順当な成長軌道を作っていきます。そして、さらなる非連続な成長の機会を探索していきます。

関本:AIのマーケットは3ヶ月や1ヶ月で次々に新しいものが登場するなど、非常に変化が早いと感じています。AI自体も昔は画像認識などでしたが、最近はLLMが多く生成AIも出てきています。

このようにさまざまな変化が起きていく中で、事業の付加価値や取り組み自体は変わっていないのでしょうか? あるいは、強みを大きく変えなければいけなくなることはありますか?

椎橋:本当におっしゃるとおりです。現在の技術の中身として、「ChatGPT」等が出てくる前は画像処理や音声、ディープラーニングがブームでしたが、そこが生成AIやLLMに変わってきています。その意味で、最先端の技術は次々に変化していきます。

一方で、大きな事業としての付加価値や市場で求められる価値という観点では、バリューアップ領域のニーズがさらに増す方向に進んでいくのではないかと仮説づけています。

なぜなら、生成AI等によりAIでできることが大きく広がる中で、業務効率化やコストカットだけではなく、AIをどのように使って企業や事業を成長させるかが重要視されてきているからです。加えて、「やらないといけない」という危機感やニーズも広がっています。

そのような意味で、技術の中身は本当に速いスピードで変わっていきますが、当社の中長期の成長戦略の骨格である幹の部分については、大きく影響を受けません。ここが注力していく方向であるという確信を強め続けているという状況です。

関本:ソリューションデザイナによるアウトプットでビジネスにつなげるところは変わらないだろうということですね。

椎橋:おっしゃるとおりです。変わりませんし、よりニーズが増えていくと思っています。

関本:スライド右上の「第三段階:更なる拡大に向けた新たな事業モデルの確立」については、現状とはまた違う方向性を考えているのでしょうか? どのようなイメージで「新たな事業モデル」とお話されているのかを教えてください。

椎橋:後ほどあらためてご説明しますが、CAGLA社をはじめとしたM&Aや事業提携なども含めて、現在当社が行っているカスタムAI事業の周辺領域をカバーしてどんどん広げていくことや、ご提供できるサービス・価値のラインナップを増やしていくことを考えています。

したがって現時点では、完全に非連続というよりは、今やっているAIの範囲にとどまらず、カスタムAIを通じて提供できる価値をより広く提供できればよいと思います。

例えば、AIを取り入れようとすると、それを支えるデータが非常に重要になります。その時にデータの部分で深い専門性が出せれば、AIとデータを組み合わせた、より広くて深いソリューションが提供できます。

自社のオーガニックな採用でチームを作る以外のM&Aや事業提携の視点も含めて、そのようなことを広げていこうと考えています。

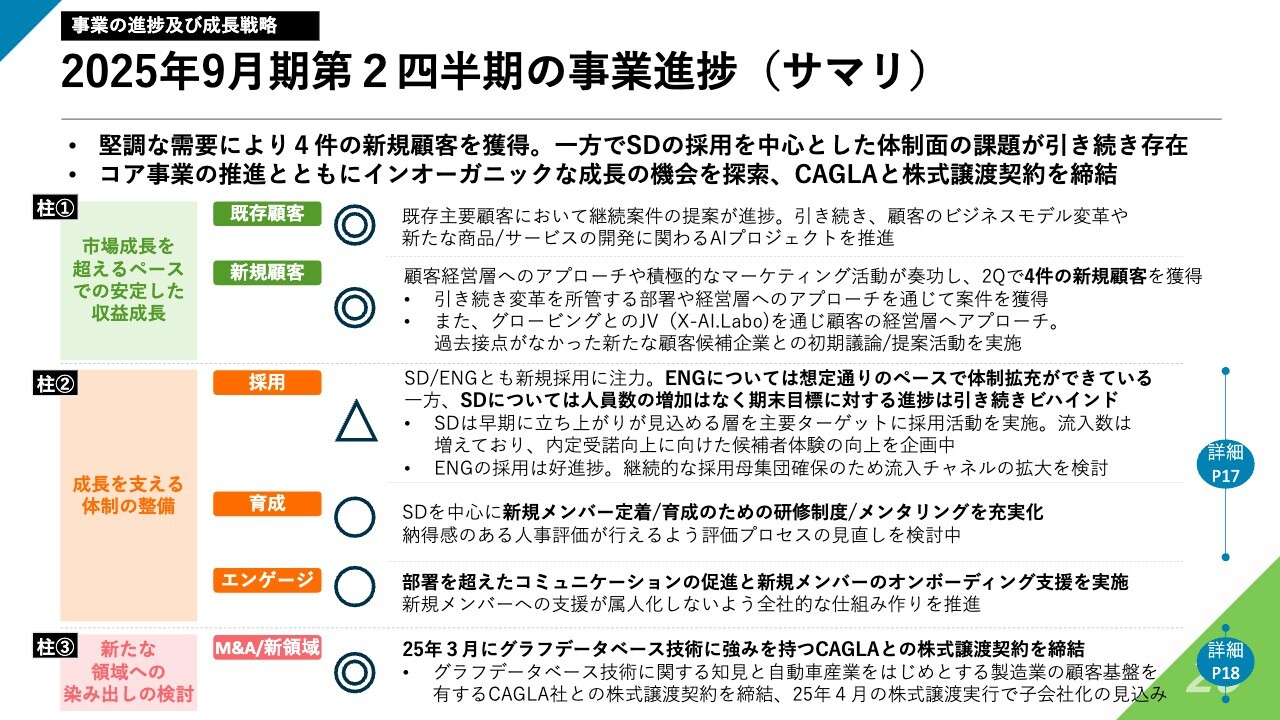

2025年9月期第2四半期の事業進捗(サマリ)

椎橋:スライドには、事業を進めるにあたって重視している3つの柱を記載しています。

柱①では、顧客基盤をしっかりと構築していきます。柱②では、すべてを支える体制として組織を作っていきます。柱③では、顧客企業と現在の組織で今の事業を行うことを重要としながらも、それ以外の第2第3の事業や非連続な事業領域の拡張を模索していきます。

それぞれの柱ごとに、第2四半期の振り返りをご報告します。

柱①の顧客基盤については、新規顧客・既存顧客ともに非常に良いかたちで進展できたと考えています。新規顧客の獲得については、以前に新興系コンサルティングファームのグロービング社とジョイントベンチャーのX-AI.Laboを立ち上げました。まさに非連続な成長につながるところですが、X-AI.Laboを通じた新規顧客を獲得する取り組みも進展しています。

柱②の組織体制の構築については、前期から振り返りの中で「課題感や取り組むべき優先度の高い領域である」とお伝えしました。育成とエンゲージメントの領域では、全員が組織の一体感を持って、組織に強い愛着を持ちながら活躍できるよう取り組んでいます。

人事総務部門で全社的に交流を増やす取り組みを行ったり、各部門でトレーニングメニューを拡充させたりして、全員がより密にコミュニケーションしながら一緒にチームワークを強められる施策を複数実施しました。この半期で、育成とエンゲージメント領域はかなり良いかたちで進んだと思います。

その上で、最後に残っている現在の課題は採用です。特にソリューションデザイナの採用は本当に難易度が高いため、すでにいろいろな手を打っていますが、引き続き取り組んでいきます。

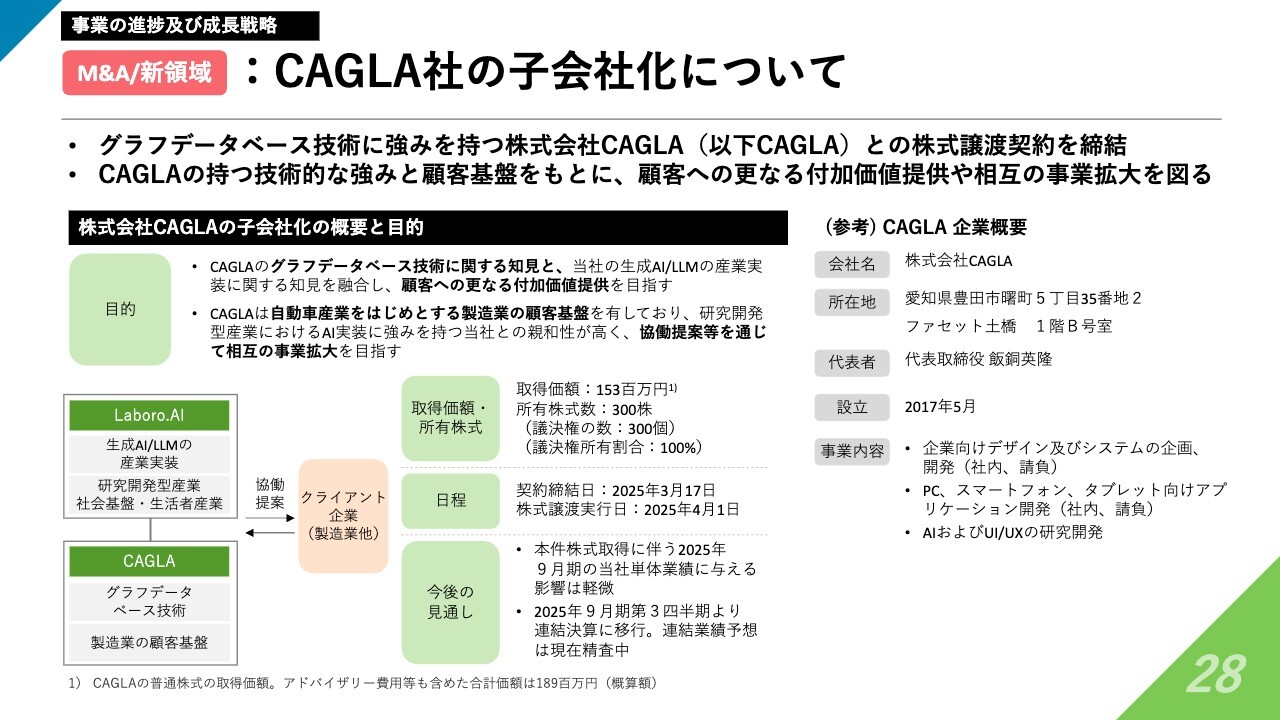

柱③については、3月末にCAGLA社と株式譲渡契約を締結し、M&Aで当社のグループに入っていただくこととなりました。この会社は、データベースに非常にユニークな技術を持っています。

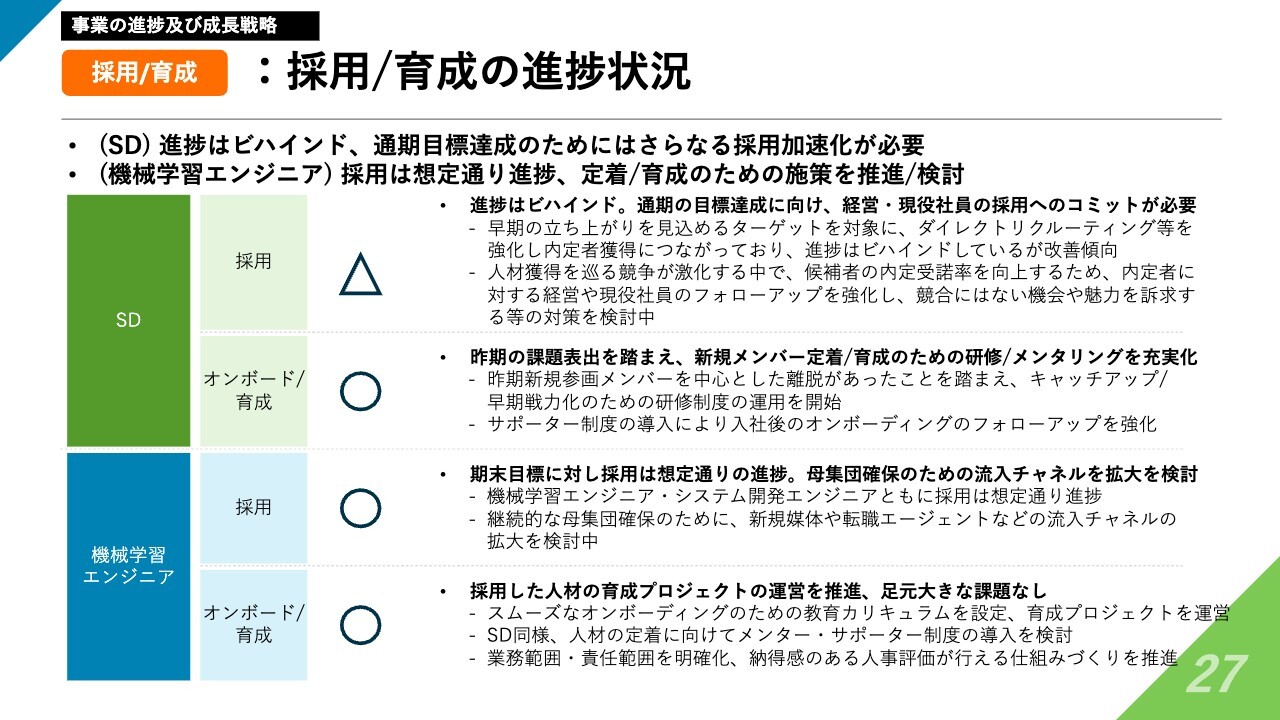

採用/育成:採用/育成の進捗状況

椎橋:採用状況についてご説明します。ソリューションデザイナの採用において、まだ苦戦を続けています。ただし、いろいろな手を打ちながら足元では順調に採用が進んでいますので、下期や来期に向けての流れは悪くないと思います。

それ以外のところは非常に良いかたちで進んでおり、組織体制作りをもう一歩強化していきたいと考えています。

関本:採用については良い流れができてきているものの、ソリューションデザイナの採用がビハインドとのことでした。採用の進捗がビハインドしている要因を分解すると、さまざまなことが考えられると思います。

例えば、マーケティングや認知の問題により応募が足りない、もしくは人事のキャパシティが足りない、思っているよりも退職が多いなども考えられます。どのようなところがネックになっていて、それらを解消できるイメージはあるのでしょうか?

椎橋:今期を四半期や半期でみると、前期に比べて流入数はかなり増やせました。したがって、以前に「採用が難しい」と言っていた時には応募をもう一段増やしたいと考えていましたが、そちらに対してはかなり良いかたちで進んでいます。

一方で、ボトルネックなのは、そもそもが非常に難しい職種で狭き門だということです。多くの方にオファーを広げて来ていただいても、実務の中で活躍するのが難しければ離脱してしまう可能性もあります。この半期は、流入を増やすことができたと同時に、採用プロセスの見極めを行って精度をもう一度高めていこうと整備しています。

その結果、ソリューションデザイナとして本当に当社に参画いただきたいと心から思える方は、どうしても絞られます。オファーを出せる数がまだ少なく、見極めを精緻化しているため、以前よりも狭き門になってきているということがボトルネックの1つです。

もう1つが、オファーを出した方全員に来ていただけるわけではないということです。こちらは本当にいろいろな要因がありますが、当社の組織や人としての魅力のほか、ソリューションデザイナという役割のユニークさや、今後の人材市場で非常に価値が上がる人材になるための成長機会があることを、さらにしっかりと伝えていく必要があると考えています。

これらを含めて最終的に受諾していただく率を上げるべく、目下いろいろと取り組んでいます。

関本:いわゆる「決定率」と「内定承諾率」に関するところですね。

椎橋:おっしゃるとおりです。

関本:昨期は、オンボード/育成の領域に課題がありましたが、現在は丸と評価されています。これは具体的にはどのようなことを行って、現在の状況になったのでしょうか?

椎橋:オンボーディングについては、ベンチャーにはいろいろ情報が揃っていない中でも自力で情報を揃えてサバイブをする方々が多いです。当社にも、その風潮が一定程度残っていました。

そこを変えるべく、オンボード時に必要な情報を文章にまとめたり、適切なレクチャーを行ったりしています。この半期は、段階を踏んで無理なく組織に入ることができるような仕組み作りに注力しました。

加えて、繰り返しになりますが大変な職種のため、辛いことや入社してわかる大変なこと、うまくいかないと感じることもあります。その時のセーフティーネットとしてみんなで支え合えるように、メンター制度も1つだけではなく、いろいろなかたちで複数のメンターとのつながりができる組織体制を整備したいと考えて進めています。

M&A/新領域:CAGLA社の子会社化について

椎橋:CAGLA社の子会社についてです。CAGLA社は、AIを支えるグラフデータベースという最先端のデータベース技術に強みを持っています。また、CAGLA社の本拠地は愛知県豊田市にあり、トヨタ自動車さまを含めた製造領域を非常に強く取り込んでいます。そのような顧客基盤を当社と一緒に拡大していきます。

この2つのポイントでシナジーが非常に高く補完関係になると考え、グループ入りを決めていただきました。

(参考)CAGLA社の子会社化に係るリリース

椎橋:今回の子会社に際して、スライドに記載のようなリリースを行っています。

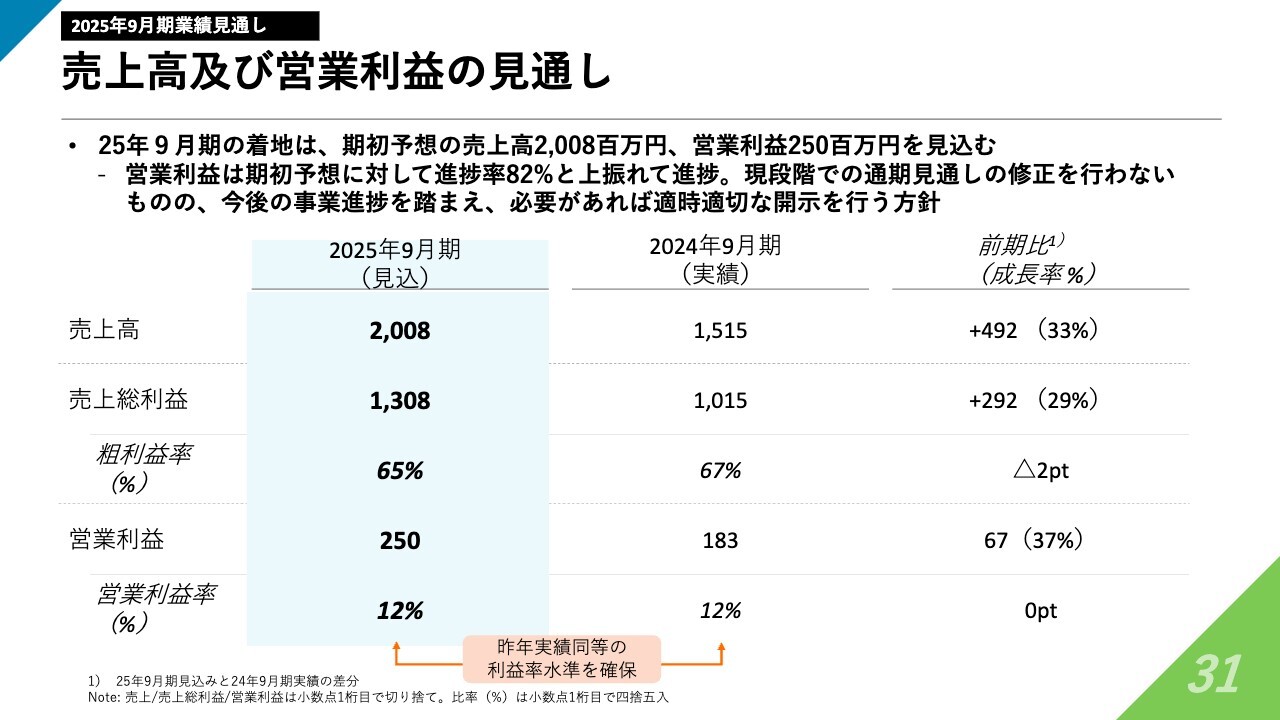

売上高及び営業利益の見通し

椎橋:2025年9月期の通期業績見通しについてご説明します。営業利益は非常に良い進捗を見せていますが、現時点での通期業績予想の修正は行わないこととしています。

第3四半期の4月にCAGLA社がグループ入りしました。以降の決算は連結になるため、通期予想についてもグループとしての予想をあらためて検討・精査した上で、今後みなさまに開示・共有していきます。

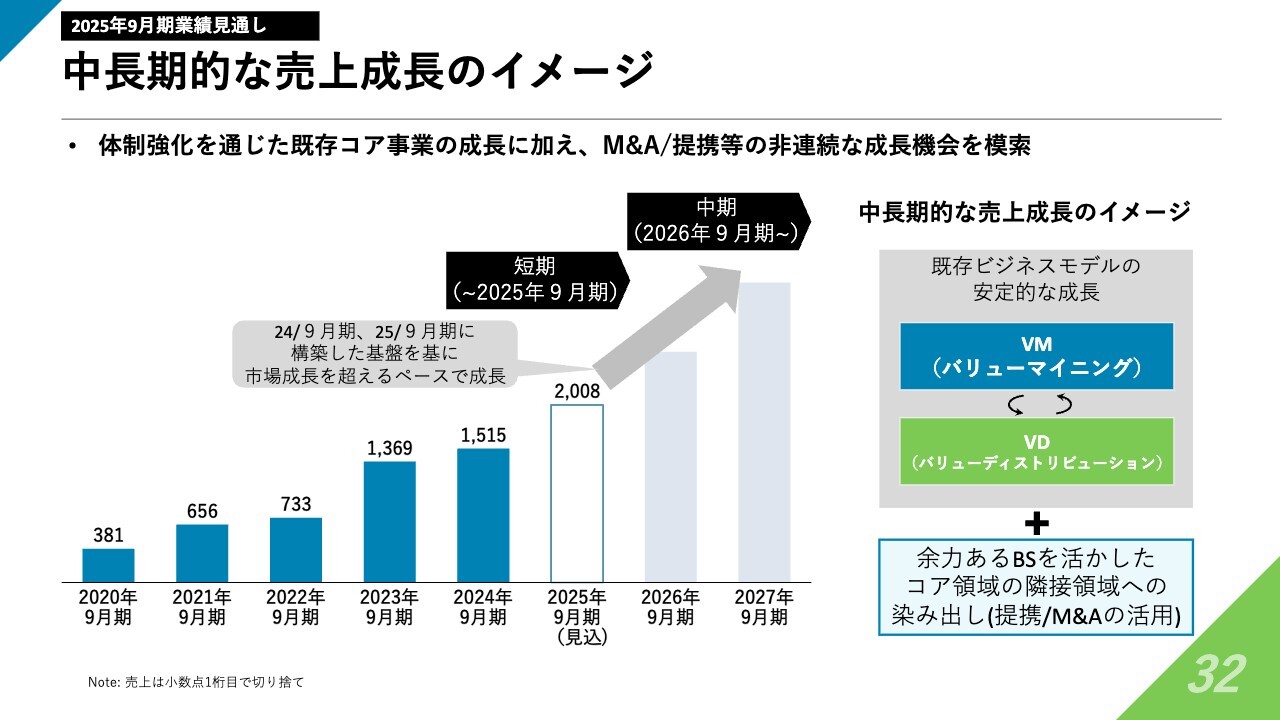

中長期的な売上成長のイメージ

椎橋:短期・中期の成長イメージについてです。連結により一段加速するところもありますが、大きな成長のイメージはスライドのとおりです。中期的には、市場成長を少し上回るところを目指しながら進めていきます。

コア事業を支える体制構築の見通し

椎橋:体制構築についてです。ソリューションデザイナの人員確保の難易度が高いとお伝えしましたが、引き続き通期予想を目指しながら進めていきます。

以上で、全体のご説明は終了となります。ご清聴いただき、ありがとうございました。

ここから先は会員登録(無料)で

お読みいただけます

会員登録がお済みの方はログインしてください

お読みいただけます

新着ログ

「情報・通信業」のログ