【QAあり】ジグザグ、米国関税の逆風を受けつつも売上高は成長を継続 成長投資を実施しながら高収益体質を実現

目次

北村康晃氏(以下、北村):株式会社ジグザグIR&グローバルパートナーシップ室長の北村です。本日は、当社の事業概要と今後の成長可能性についてご説明します。

本日のアジェンダはスライドのとおりです。事業概要、市場環境、財務ハイライト、成長戦略の順番でご説明します。

zig-zagは何をやっているか?

北村:はじめに事業概要です。我々が取り組んでいるのは、eコマースの中でも「越境EC」と呼ばれる領域です。タグ1行で世界中のカスタマーとECサイトを「気持ちよく繋ぎ」、越境ECをシンプルに実現しています。

越境ECというと中国の「Tmall」への出品や、アメリカの「Amazon」「eBay」に出品するイメージを持たれる方が多いと思いますが、我々はそれとは異なり、ECサイトと海外カスタマーを直接つなぐためのサービスを提供しています。

WHAT’S zig-zag?

北村:我々は、「世界中のワクワクをあたりまえに」をミッションとして掲げています。

私たちが解決しようとしていること

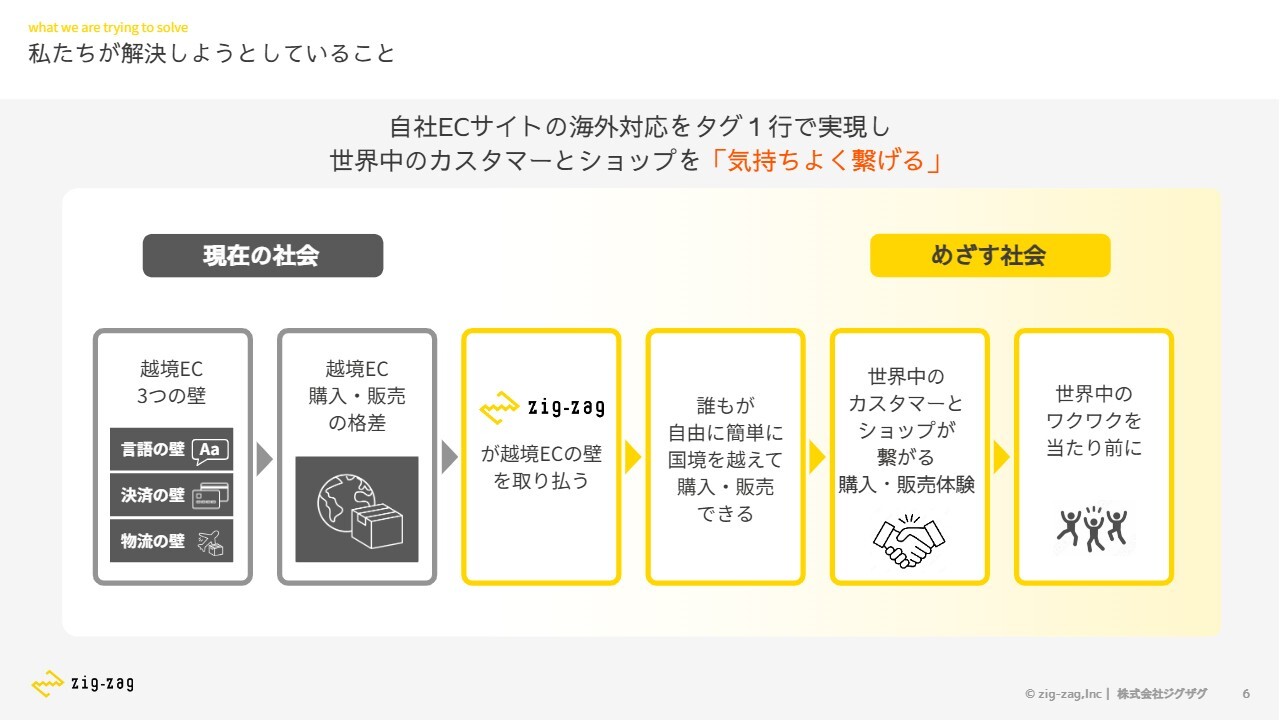

北村:「ワクワク」の中でも、「ショッピングのワクワク」をあたりまえにしようとしています。このミッションにたどり着いた背景には、当社の創業者である仲里が、実際に海外から商品を購入しようとしたができなかったという原体験があります。

買えなかった背景には、越境ECの3つの壁があります。私たちはその壁を取り払うことで、世界中のカスタマーとショップが直接つながって買い物ができる世界を作っていきたいと思っています。

会社概要

北村:会社概要です。2015年に設立し、今期が第11期になります。社員数は65名で、そのうち3割弱を外国籍メンバーが占めているグローバルなチームになっています。日本国内にも物流拠点を3つ持って運営を行っています。

沿革

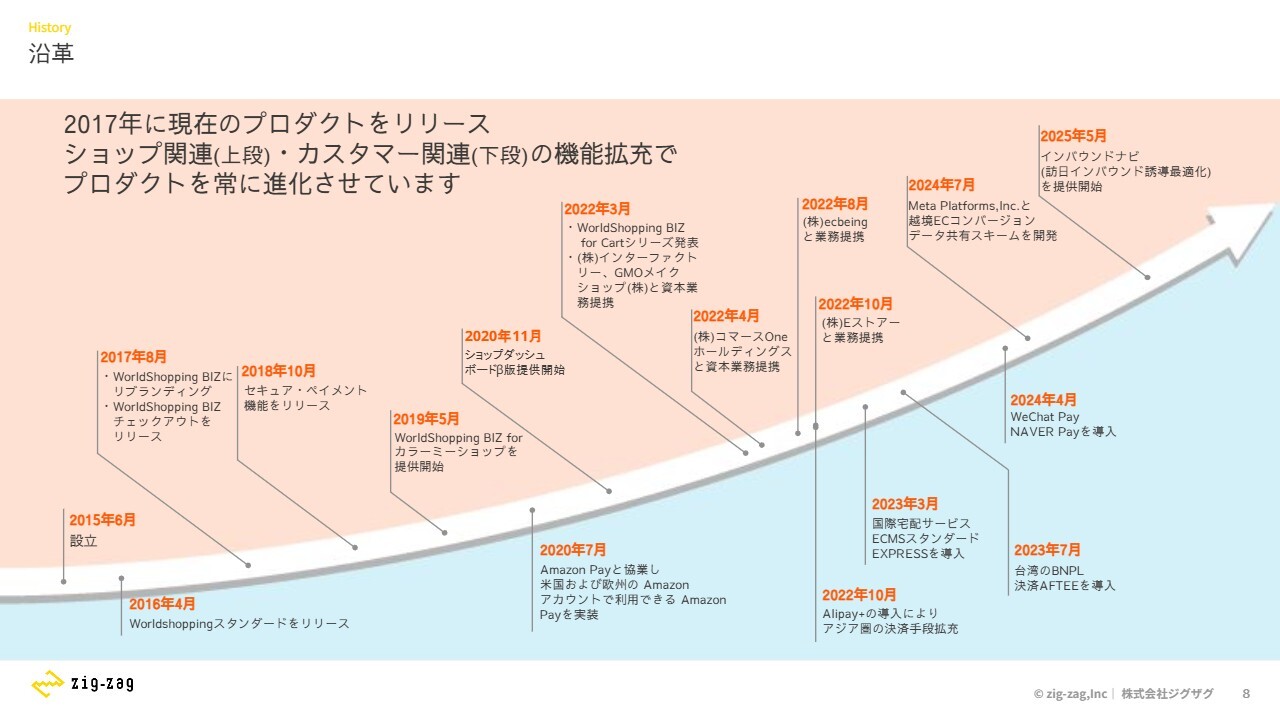

北村:沿革です。現在提供しているプロダクトは2017年にリリースしたもので、以降プロダクトサービスの改善を常に続けてきています。

ここで特徴的なのは、スライドを見ていただくとわかるとおり、「業務提携」という言葉が多く使われていることです。

我々は、タグ1行で作り出した越境ECのマーケットをオープンに運用することで、多くの事業者と連続して提携し、一緒にサービスを作っています。直近では、「Facebook」「Instagram」を提供しているMeta Platformsとデータ共有のスキームを作ることに成功しています。

今後も、このようなかたちで多くのパートナーの方と共に事業を広げていきたいと考えています。

数字で見るzig-zag(2025年5月期)

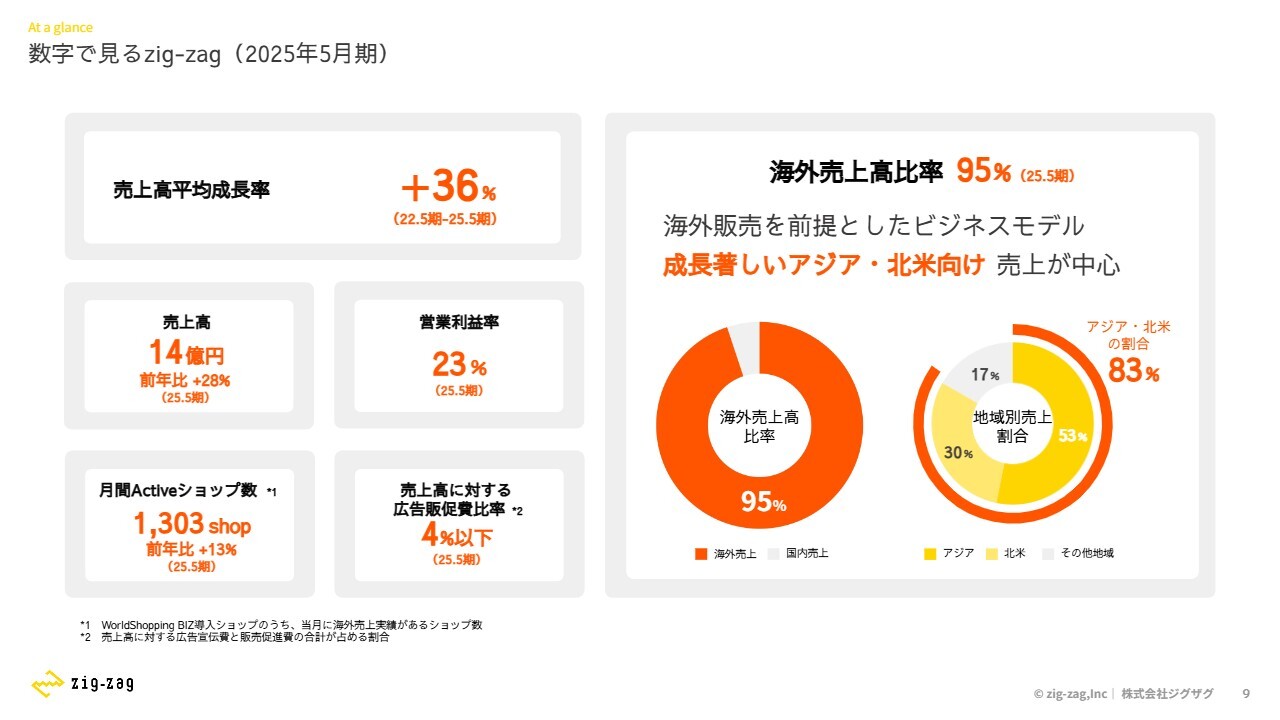

北村:続いて、当社を数字でご説明します。こちらのスライドは前期までの実績です。足元の状況については後ほどご説明します。

前期まで過去3年間の売上高平均成長率はプラス36パーセント、前期の売上高は14億円、営業利益率は23パーセントです。当社を利用して海外売上の実績を上げている月間Activeショップ数は1,300ショップ以上となっています。

高い営業利益率を作っている1つの要因として、売上高に対する広告販促費比率が4パーセント以下で運用できているという仕組みがあります。

もう1つ特徴的なのは、スライド右側に示すとおり、海外売上高が売上全体の95パーセント以上を占めている点です。アジア・北米向けを中心に、世界中のカスタマーの「欲しい」に応えるサービスを提供しています。

越境ECの現状と課題

北村:越境ECの現状と課題についてご説明します。スライド右側が、我々やみなさまが普段見ているような日本語のECサイトです。あまり知られていないのですが、実はここにも海外からのアクセスがあります。

海外の方がせっかく日本語のサイトまで訪れているにもかかわらず、うまく購入できない壁がスライド中央にあります。1つは「言語の壁」です。購入しようと思っても、かな入力のフォームになっていたり、住所で国が選択できないようになっているケースがあります。

さらに「決済の壁」では、海外発行のクレジットカードは日本で使えないこともあります。3つ目の「物流の壁」では、日本のECサイトは海外配送に対応していないことが多くあります。

この3つの壁があるため、日本のECサイトのほとんどは、海外からの「欲しい」があってもお届けできていないという状況です。

ソリューション

北村:それらの問題に対し、我々はソリューションとして、タグ1行を入れるだけで3つの壁をすべて解決するプロダクトを提供しています。海外のお客さまが普段と同じように日本のサイトで買い物ができて、商品が届くような仕組みを作っています。

サービス説明

北村:当社のサービスについてご説明します。スライドの2つのサービスを同時に運用することで、先ほどの世界観を実現しています。

1つは海外カスタマー向けの購入代行ソリューション「WorldShopping」です。買い物代行というかたちで注文を受け付け、お客さまの代わりに買い物をして商品を届ける仕組みを、クオリティを高めながら提供しているサービスです。

もう1つブレークスルーとなったのは、購入代行という仕組みを日本の個別のECサイトに内蔵することに成功したことです。これまではシステム上、非常に難しかったのですが、タグ1行を挿入するだけで早変わりさせることに成功しました。この仕組みがECショップ向けの海外販売ソリューション「WorldShopping BIZ」です。

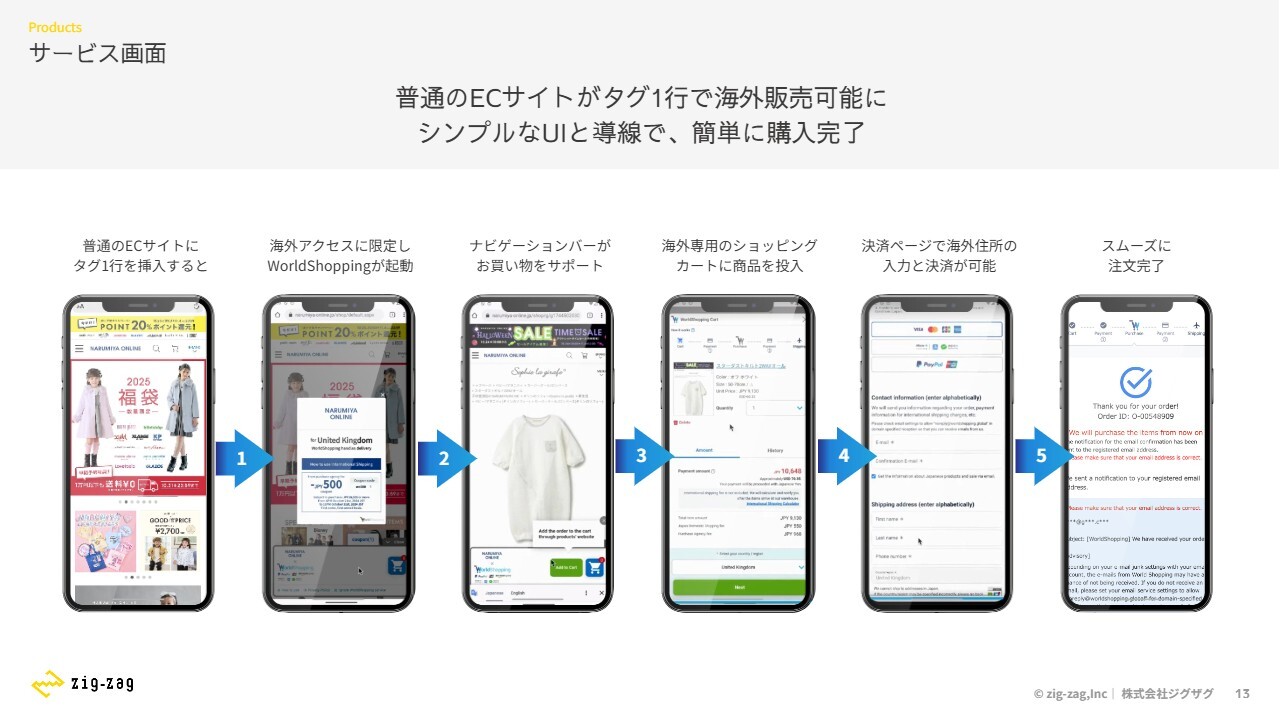

サービス画面

北村:スライドは実際のサービス画面です。左から順番に見ていただくと、日本語の普通のECサイトにタグ1行を挿入するだけで、海外からのアクセスが来た時に限定して、ショッピングサポートのウィンドウが開くようになります。これは海外のIPアドレスを使って、海外カスタマーかどうかを判定して起動させています。

その後は通常の買い物と同じようにショッピングウィンドウが表示され、カートに投入して買い物が完了する仕組みです。これを多言語でサポートしています。

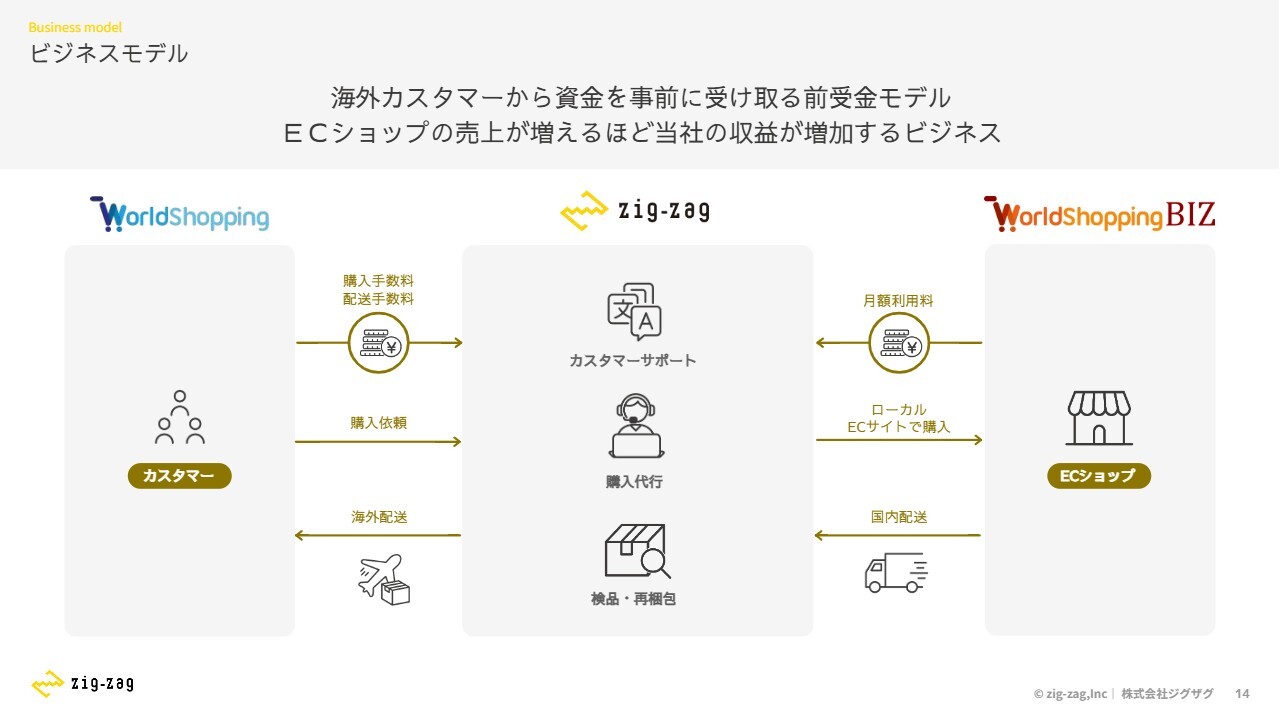

ビジネスモデル

北村:当社のビジネスモデルのポイントとなるのは、注文が入った後です。スライド左側の「WorldShopping」でカスタマーから受けた注文は、この時点ではまだECショップには届いていません。ジグザグで注文を受け付け、代わりに購入しています。

この購入代行の仕組みは、一般の消費者と同じように、我々が一消費者としてアナログに購入しています。普通に注文する場合と同じで、ECショップには国内販売の扱いでジグザグの倉庫に商品を送っていただきます。

一般消費者と同じルートで購入するため、ECショップ側がシステムを変更する必要がありません。オペレーションもそのままで、特にデータ連携も必要ありません。通常の国内販売の対応で海外販売が実現できる仕組みを作っています。

我々は倉庫で荷物を受け取った後、検品や必要な再梱包をした上で、海外のお客さまにそれぞれお届けします。

課金モデルについては、スライド右側のECショップからは月額利用料として毎月5,000円、初期利用として3万円の固定課金のみをいただいています。従量課金は一切なく、販売手数料も海外送料も不要です。

このように、とてもシンプルな仕組みを安く導入できるため、ショップ数がどんどん広がっています。

一方で、我々は海外のお客さまから購入手数料10パーセントと配送手数料をいただくことで、この仕組みが成り立っています。

導入実績

北村:導入実績です。先ほどお伝えしたとおり、タグ1行で導入できるため、あらゆるショップに対応可能です。大手企業から中小企業まで、カテゴリも問わず幅広いショップでご利用いただいています。

関本圭吾氏(以下、関本):かなり幅広くショップ対応されていますが、サービスとして見た時に、大規模と小規模のどちらにメリットがあるのでしょうか? 特にファッション関連が多いですが、やはりアパレルが興味を持たれているのでしょうか?

あるいは、規模が大きくなったら内製化したほうがよいなど、業種や規模で見た時のメリットについて教えてください。

北村:業種や規模に関しては、タグ1行で導入できて、あらゆるショップでご利用いただけるため、特に制限はありません。さまざまなショップで使っていただいている実績があります。ファッション関連が多いのは、そもそも日本のECサイトの中でファッションの割合が多いことから、そのパイを反映しているかたちです。

また、規模が大きくなった場合にどのようなことが考えられるかというと、もちろん自社で対応することも不可能ではありませんが、非常に限られた件数になっています。

規模が大きくなり、より海外販売に力を入れると、ぶつかる壁があります。越境ECの裏側のオペレーションは思った以上に複雑で大変です。それに対して、ECサイトへの海外アクセスは数パーセントにしかすぎず、投資対効果が低いケースが多く見られます。

さらに、あまり知られていないのですが、コンプライアンスコスト(法令対応コスト)も意外と高くなっています。海外からご注文いただくため、ヨーロッパのGDPRという個人情報保護に関する法令への対応などが必要になります。

関本:確かに、GDPRなどは昔話題になったことがあるかもしれません。あまりアクセスが多くない部分にコストを割くよりは、御社のサービスを導入したほうがいいという考えが働くのでしょうか?

北村:そのようなケースが多くなっています。

ショップへの貢献

北村:導入いただいたショップからのお声を紹介したいと思います。スライド左側のお客さまからは、「なによりもUXが非常にシンプルで良い」「外国語のカスタマーサポートから配送まですべてやってくれる」「タグ1行で導入できてしまうのは画期的だ」というお言葉をいつもいただいています。

さらに導入だけではなく、導入後の効果に関しても「これまで自社で対応してきたが、『WorldShopping BIZ』を導入して1ヶ月あたりの注文が6倍から10倍に増えた」「海外マーケティング支援を活用したことでSNS経由のアクセスが5倍以上に増えた」「国内販売と比べて購入単価が1.5倍高くなった」などのお声もいただいています。

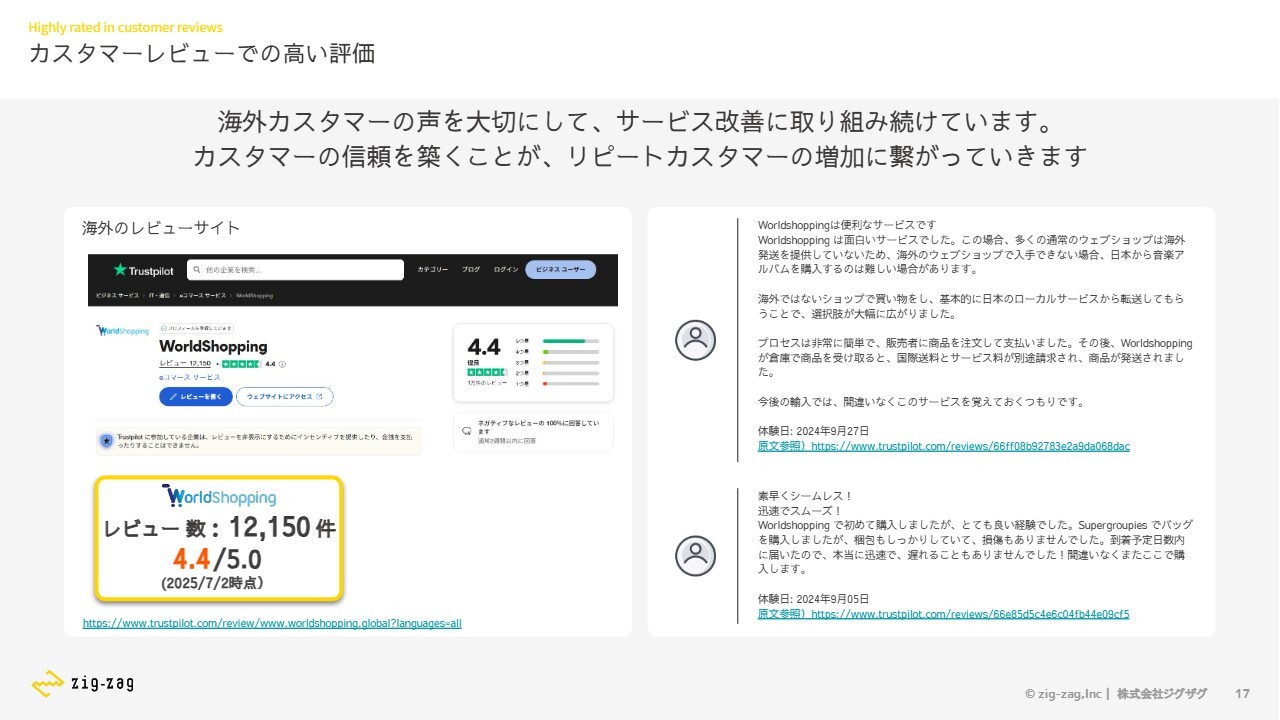

カスタマーレビューでの高い評価

北村:同時に、我々はECショップだけではなく、海外カスタマーからのお声も重視しています。スライドの画像は「Trustpilot」という海外でのレビューサイトです。これまで累計で1万2,000件以上のレビュー評価とともに、5点満点中4.4点というハイスコアをいただいています。

これも簡単に達成できるものではなく、いただいたお声を一つひとつ確認しながらサービス改善に取り組んできた結果によるものです。

市場規模

北村:市場関係についてご説明します。今我々が取り組んでいるのは、日本から世界に商品を出していく越境ECです。「日本ファンの外国人が日本のECで『買いたいけど買えない』という市場規模が約8,800億円といわれ、継続して成長してきています。

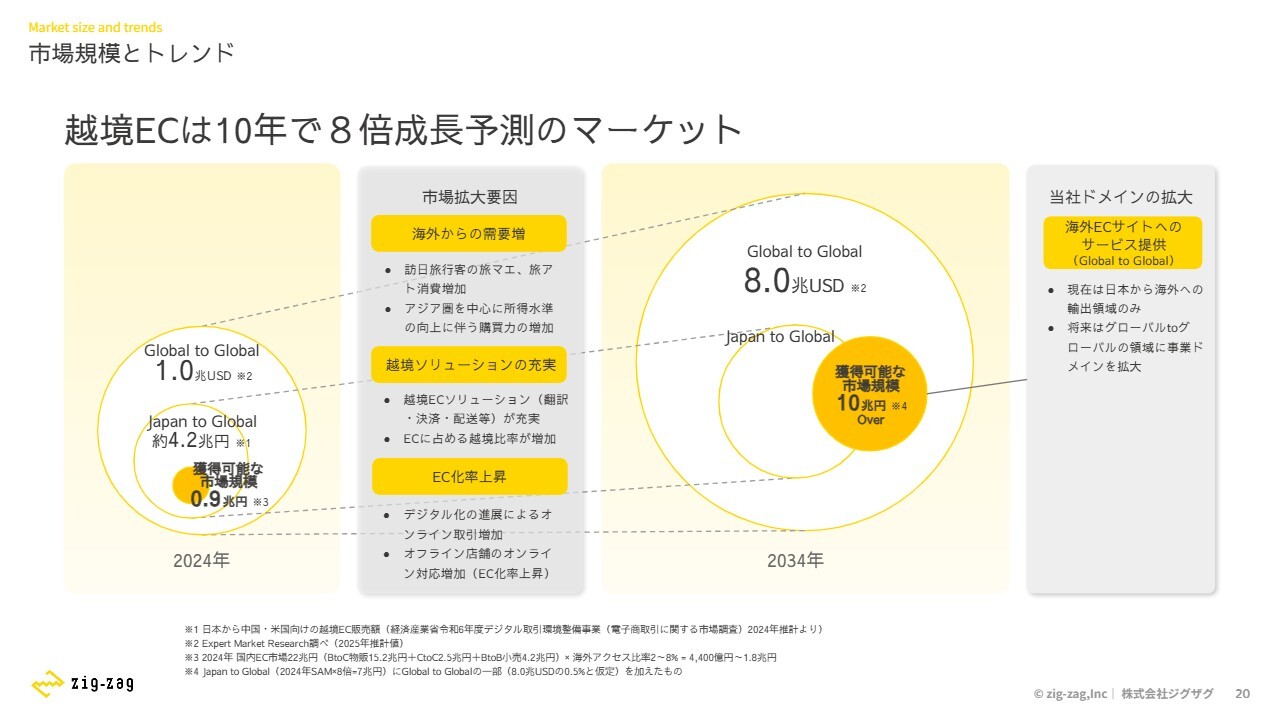

市場規模とトレンド

北村:このマーケットのトレンドについて、経済産業省の資料によると、「越境ECは今後10年で8倍成長するマーケット」という予測が出ています。スライド左下の黄色い丸が、2024年時点での我々の獲得可能な日本から世界へ向けたマーケットの0.9兆円です。

これが広がっていく背景には、1つは海外からの需要増があります。今年も訪日インバウンドの方が年間約4,000万人来ていますが、その「旅マエ」「旅ナカ」「旅アト」を含めて、訪日によって日本のファンになり、買い物を続けていただける効果が今後も広がっていきます。

もう1つは、アジア圏を中心に日本よりも海外のほうが、所得水準も購買力も上がっている現状があります。私も10年以上前に東南アジアの複数の国で暮らしていたことがありますが、当時の知り合いも昔に比べて、より日本の商品を買い、日本旅行に来ることが増えています。

このように周辺国の購買力が上がることで、結果として日本への興味関心が湧いて買い物が増えていく傾向は、これからも続いていくと思っています。

さらに、このように広がるマーケットに対して、越境ECのさまざまなソリューションや、日本が国を挙げて取り組んでいるデジタル化・DX化を一層進めていくことによって、オンライン上で取り扱う商品が増えていきます。このような点も、越境ECが広がる中での追い風になってくると考えています。

もう1つは、スライド右側の図のように、我々自身がドメインを変更することによって、獲得可能な市場規模を拡大していくということです。先ほどのご説明はすべて日本から世界に販売する「Japan to Global」の話でしたが、同じような課題は世界にもあります。

そこで「Global to Global」というかたちで、それぞれの国のeコマースサイトの商品を他の国に出していくところに我々は挑戦し、それによって市場規模をさらに広げていきたいと考えています。

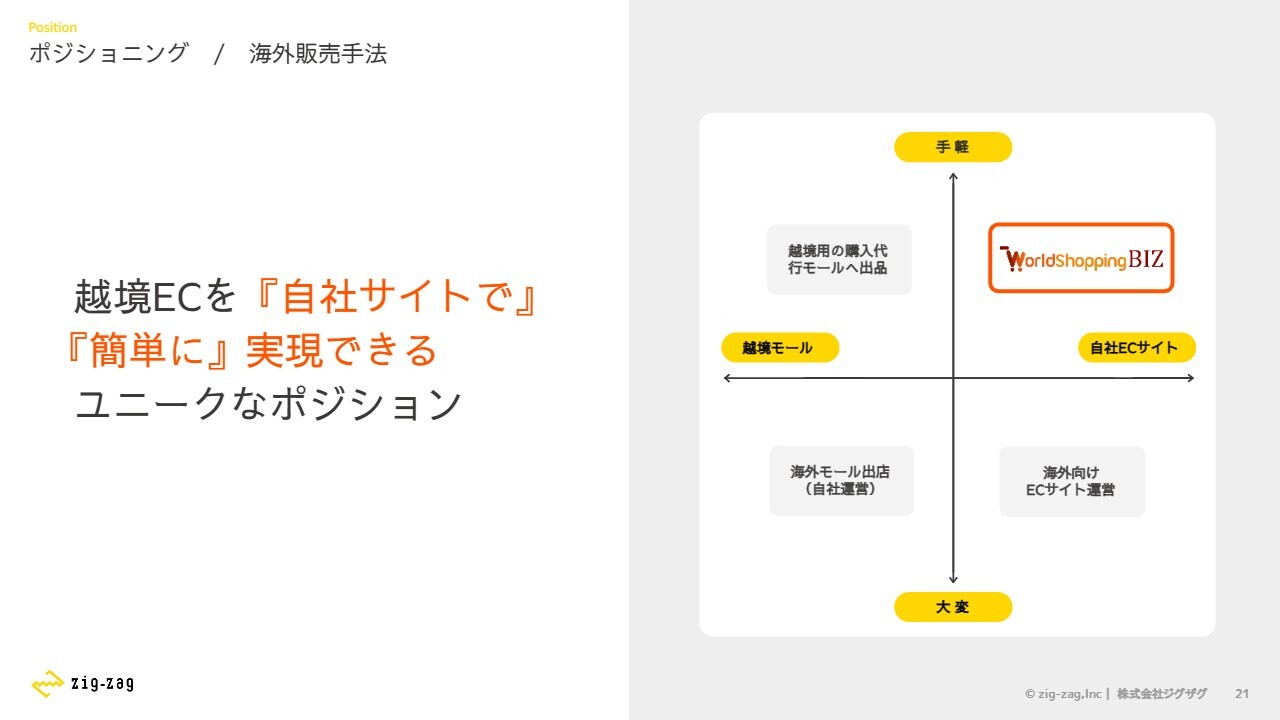

ポジショニング / 海外販売手法

北村:当社のポジショニングについてです。スライドはECサイトの事業者から見た時の、越境ECのポジショニングと海外販売手法になります。我々は越境ECを「自社サイトで」「簡単に」実現できるユニークなポジションを持っています。

スライド右側の図を見ていただくと、横軸で示した越境モールというのが、これまで越境販売の一番典型的な方法でした。ただし、越境モールで販売しているケースであっても、実は日本語の国内ECサイトにもアクセスがあります。この部分の「欲しい」に応えられていなかったというのが、これまでの課題でした。

ECサイトを海外対応向けにゼロから作ることもできますが、非常に手間がかかります。しかも、アクセスが数パーセントしかないのであれば、なかなか投資対効果が生まれず、うまく進まない状況でした。

我々は、タグ1行だけで自社ECサイトを海外販売対応可能にするという新しいマーケットを作りながら、ECショップの海外販売を支援しています。

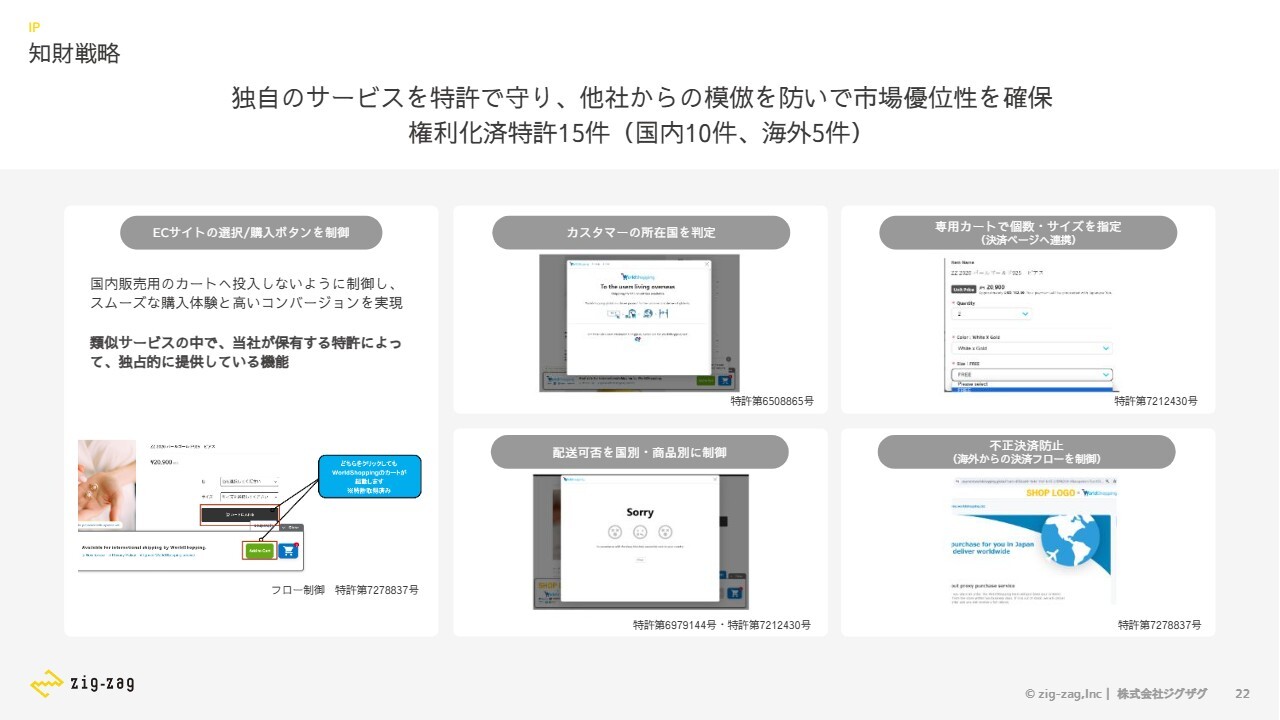

知財戦略

北村:また、この新しいマーケットをより強くしていくために、創業期から知財戦略に丁寧に取り組んでいます。これまで国内で10件、海外で5件、合計15件の特許をすでに権利化しています。単に権利を取るだけではなく、実際のオペレーションや戦略においても活用しています。

例えば、スライド左側のような、ECサイトの購入ボタンを制御するという特許があります。冒頭でお話ししたように、日本語のECサイトにアクセスした時にぶつかってしまう壁として、かな入力フォームや、郵便番号を入れないと買えないといった課題があります。

スライドの図で例えると、「カートに入れる」の黒いボタンです。ECサイトの中にある購入ボタンを押した時に、国内販売用のカートに投入されてしまうのが問題なのですが、我々はこのECサイトのボタンを押した時でも、海外カスタマー専用の画面に遷移するという裏側の制御を行っています。

こちらの機能も、我々が特許を取って権利化しています。類似サービスも出てきていますが、このような機能が提供されないためにスムーズな購入ができず、カスタマーが課題を抱えています。このような差別化を、我々は特許によって実現できています。

zig-zagの強み / テクノロジー‧プロダクト

北村:我々の強みに関して、あらためて整理します。1つ目は、テクノロジーとプロダクトに関する強みです。タグ1行で普通のECサイトを海外対応に変える技術、そしてタグ1行でつないだ海外カスタマーとECショップの双方へ我々はアプローチし、プロダクトサービスを提供できる強みがあります。

さらに、そのプロダクトを支える特許だけではなく、多国籍なエンジニアチームを構成していることが、我々のテクノロジー・プロダクトの強みになっています。

zig-zagの強み / サービス‧オペレーション

北村:我々は単なるテックカンパニーではなく、サービス・オペレーションのエクセレンスも追求しています。例えば、タグ1行で導入しただけでは終わりではなく、導入後にショップに寄り添って海外販売を支援していく「ショップサクセス」というチームがあります。

さらに、タグ1行で導入したショップはさまざまな商品を取り扱っていますが、そのような多種多様なショップの商品を、これまで170ヶ国以上に届けた実績があります。このような単なる小売サービスの会社ではできない価値を、当社の経験を活かして提供しています。

また商品を届けて終わりではなく、届けた後のカスタマーからのお声も丁寧に確認しながら、常にプロダクトのブラッシュアップに取り組んでいます。このようなサービス・オペレーションの強みと、テックの強みが掛け合わさって我々の強みとなっています。

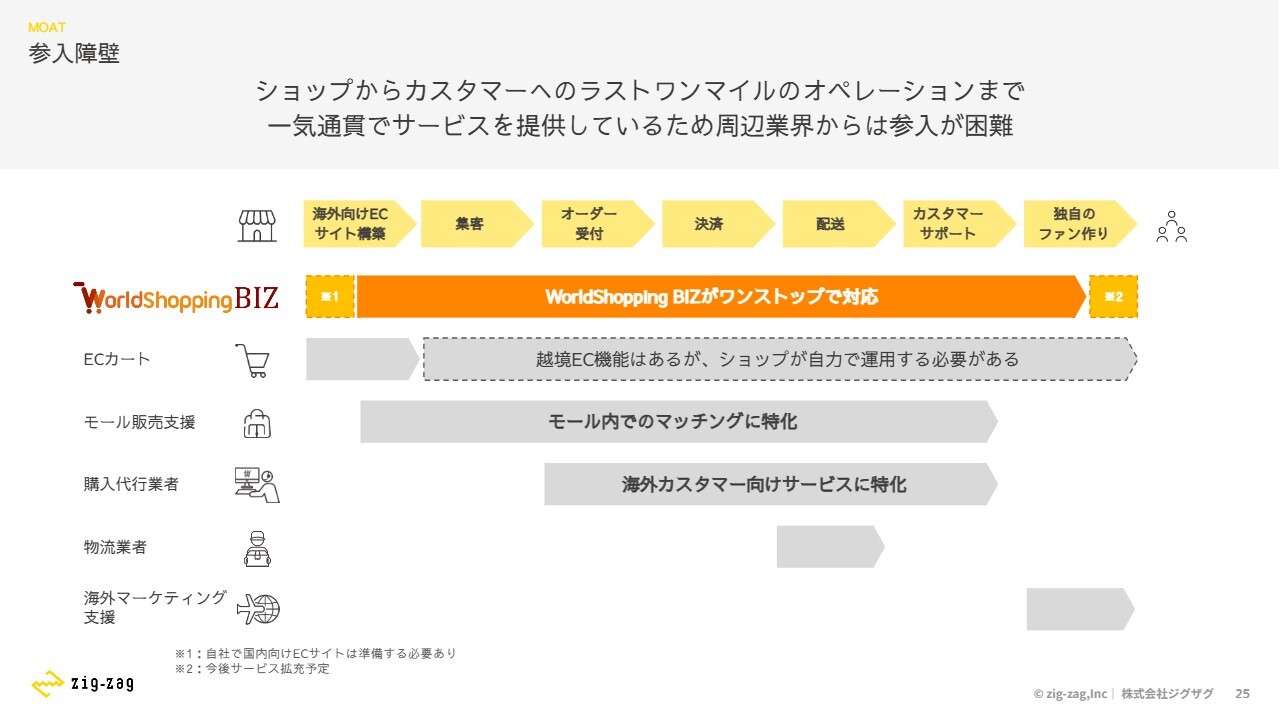

参入障壁

北村:参入障壁についてです。我々はECサイトからカスタマーのラストワンマイルまで、ワンストップで提供できる強みがあります。

越境ECの業界ではさまざまなプレイヤーの方がサービス提供されていますが、我々は最初から最後までワンストップで提供できる点が強みとなり、参入障壁になっています。

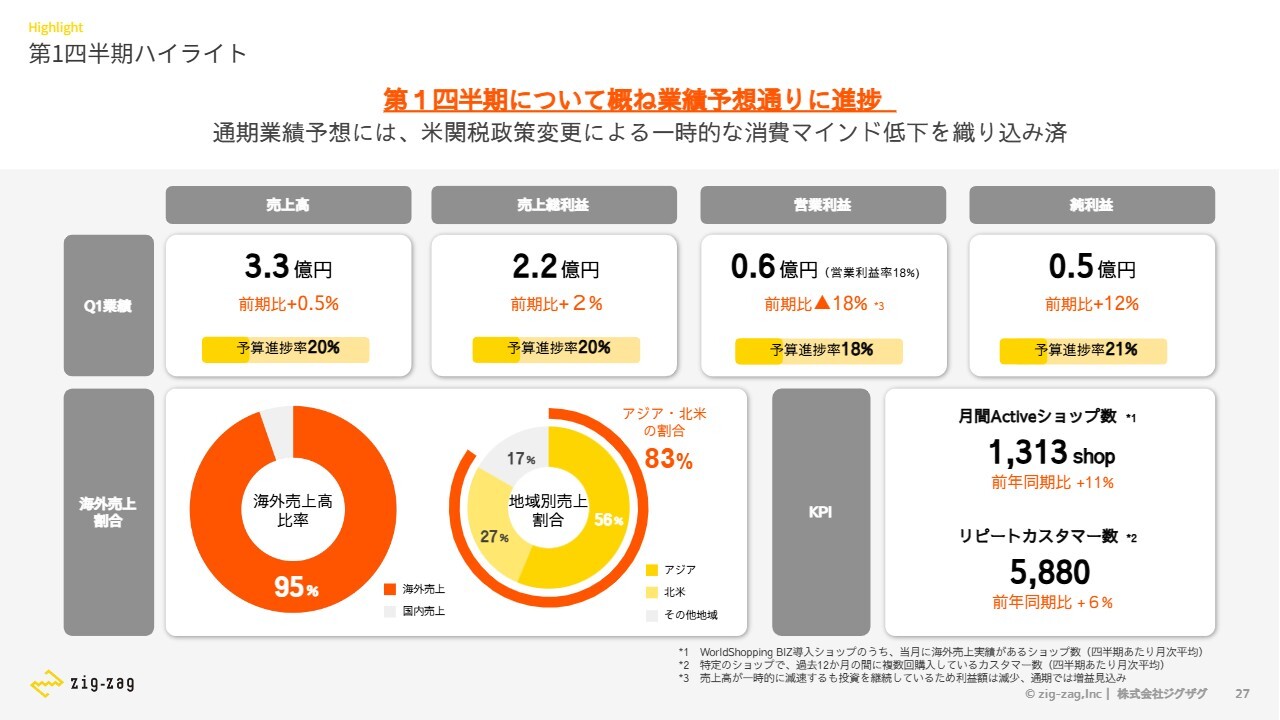

第1四半期ハイライト

北村:スライドは当社の2026年5月期第1四半期のハイライトです。第1四半期は概ね業績予想どおり推移しています。

冒頭で、過去3年間で30パーセント以上の高成長を実現してきたとご説明しましたが、今期は一時的に減速しています。大きな理由は、今年4月に発表されたアメリカの相互関税です。それにより一時的に需要が落ち込み、業績予想を下げています。

継続して成長してきてはいるものの、当期に関しては業績予想の段階から関税の影響を織り込んで運営しており、第1四半期は予想どおりの推移となっています。

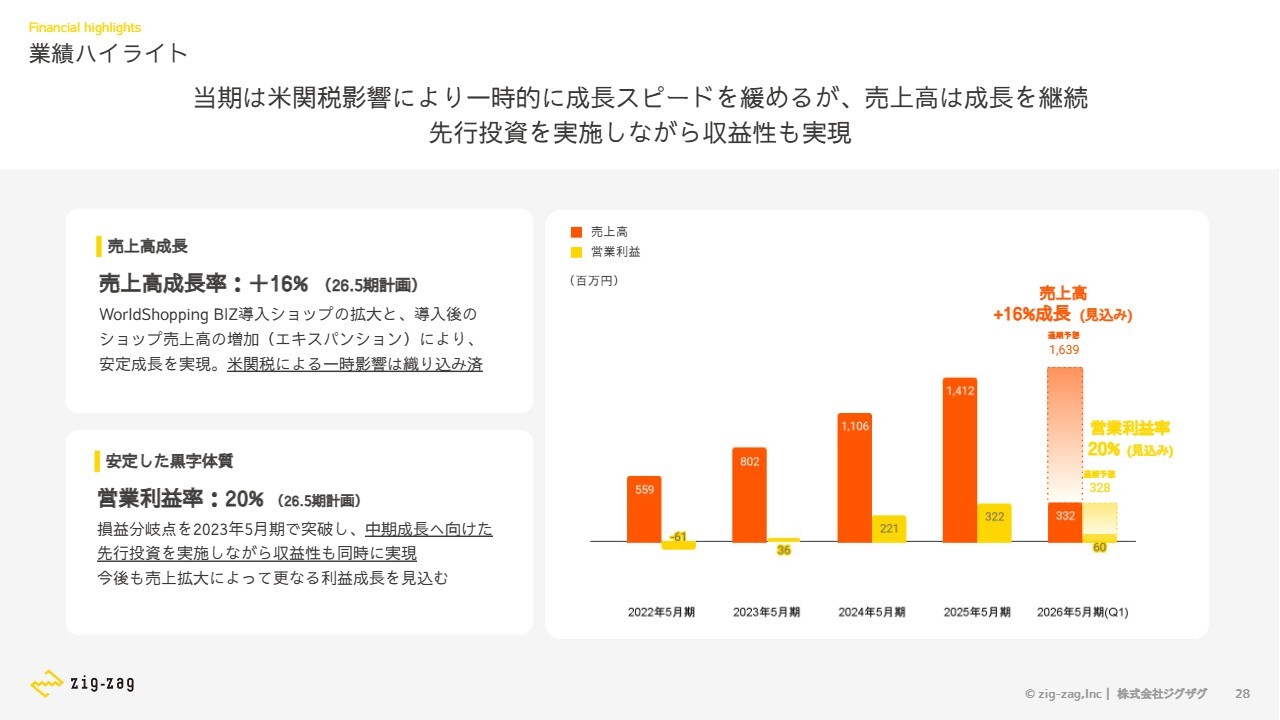

業績ハイライト

北村:次に、過去5ヶ年分の業績についてご説明します。売上高は継続して高い成長を維持してきました。一方で、今期に関しては一時的に減速を受け入れた上で、前期比プラス16パーセントの成長を見込んでいます。

さらに、営業利益に関しても2年前から黒字化を達成し、安定して高収益が出せる体制が作られています。中期成長に向けた先行投資を今期も継続しながら、営業利益率20パーセントを見込んでいます。

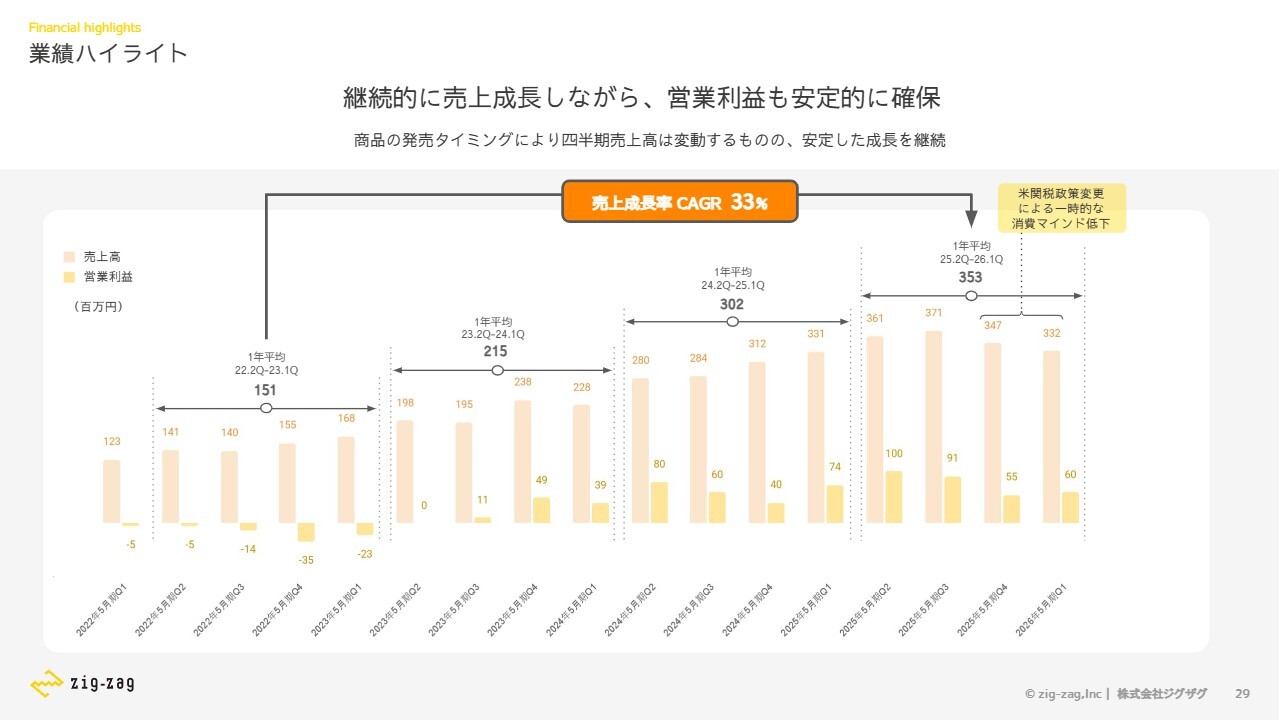

業績ハイライト

北村:四半期ごとの業績ハイライトです。オレンジ色の棒グラフが四半期ごとの売上高を示しています。ご覧のとおり、右肩上がりにきれいに伸びるというよりは、ジグザグしながら伸びていくという特徴があります。

この特徴の背景として、「WorldShopping BIZ」を導入いただいたショップで発売する商品のうち、人気商品が発売されるタイミングによって売上が上下する現象があります。ただし、黒色で記した数字をご覧いただくと、直近の4四半期ごとに平均した売上高では、継続して成長していることがおわかりいただけると思います。

ちょうど四半期ごとの業績が出ていますので、スライド一番右の米国関税の影響を少し補足させていただきます。米国関税の相互関税が今年4月に発表されました。我々の第4四半期が3月、4月、5月となるため、ちょうど同じタイミングにあたります。

発表されたタイミングから需要が一時的に落ち込んで売上が下がってきていますが、ポイントとして、この時点では発表しただけで、まだ関税は上がっていません。実際に関税が上がったのは今年8月からです。

つまり、関税が高くなったから買わなくなったのではなく、関税が上がるかもしれない危機感からだと捉えています。しかも、その税率が中国や日本などさまざまな国と交渉する中で非常に高くなるのではないかと混乱が起き、海外から購入するのが怖いという不安が広がった結果、消費マインドが一時的に落ちていると考えています。

一方で、我々の特徴として、日本語のECサイトでしか買えない商品を取り扱っています。つまり、アメリカ国内の店舗や、「eBay」「Amazon」などでは買えない、ここにしかない商品です。今回の関税率は15パーセントで確定しましたが、ここにしかない、どうしても欲しい商品に15パーセントの税金がかかったからといって絶対に買わないかというと、そのようなことはないと思っています。

したがって今回の需要の落ち込みは一時的な現象で、徐々に回復してくると我々は考えています。

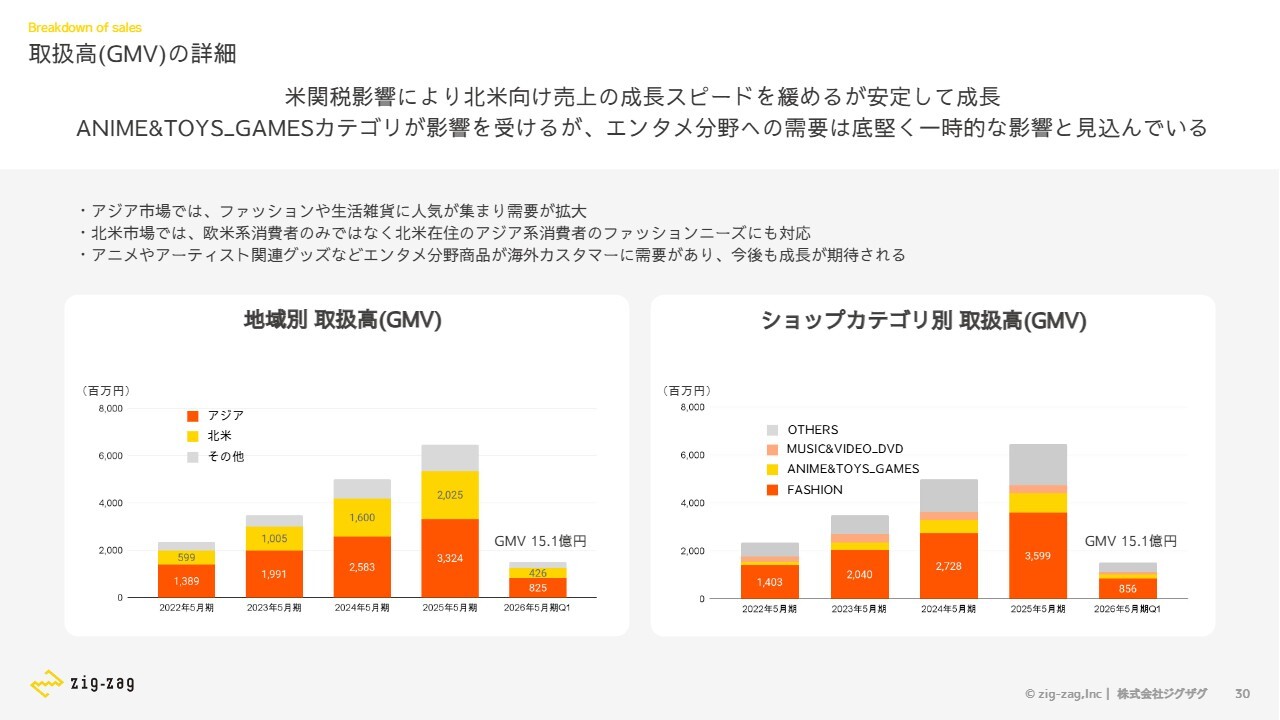

取扱高(GMV)の詳細

北村:続いて、取扱高(GMV)の詳細をご説明します。スライド左側が地域別のGMVで、アジア、北米を中心に継続して成長してきています。スライド右側のショップカテゴリ別では、FASHION、ANIME&TOYS_GAMESを中心に成長してきています。

先ほどご説明したように、エンタメ商材は非常に人気があります。またFASHIONの中にもアニメやエンタメとのコラボ商品などエンタメの要素が入っており、成長してきています。

関本:例えば、地域やショップカテゴリで見た時に、収益性や伸びのポテンシャルは異なるのでしょうか?

北村:収益性に関しては、どの国、どのカテゴリであっても同じ収益モデルですので、違いはありません。

今後のポテンシャルという意味では、先ほどご説明したとおり、やはりエンタメ商材に対する人気が継続して強いことがわかっていますので、そこが1つの伸びしろです。

地域に関しては、アメリカは一時減速し、今後回復してくると思います。一方でアジア地域に関しては、日本との距離が近くインバウンドの方も多いことから、より今後のポテンシャルは大きいと思っています。

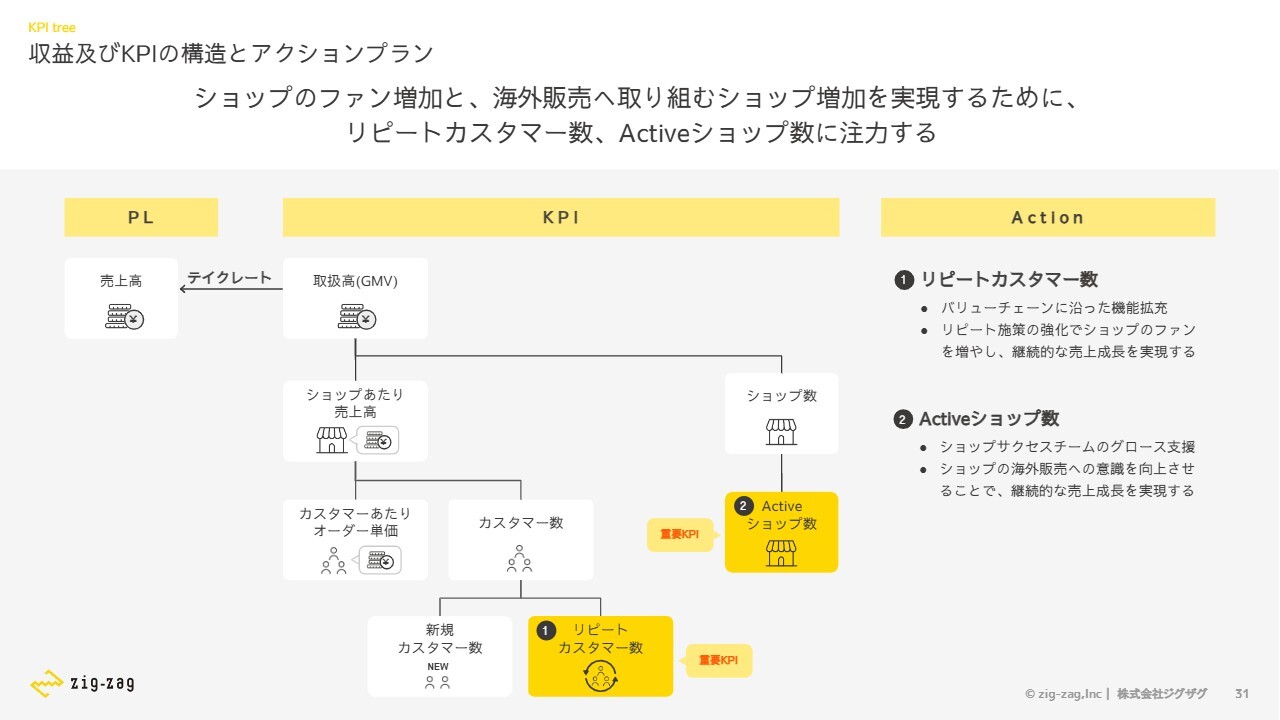

収益及びKPIの構造とアクションプラン

北村:続いて、当社の収益とKPIの構造をご説明します。スライド左上がPLの売上高で、GMVに対する手数料部分となります。したがってGMVを成長させることが我々にとってのキーワードになってきます。

そのためのKPIを2つセットしています。1つ目はリピートカスタマー数です。これは直近12ヶ月の間に複数回購入いただいたカスタマーの数を指しています。

初回購入の際に良い体験をしていただき、リピートしていただくためのキャンペーンやクーポンなどに対応していきます。そのようなプロダクトの改善によって、リピートカスタマー数を増やしています。

もう1つのKPIはActiveショップ数です。これは、その月に海外売上の実績を上げたショップの数を示しています。我々は単にタグ1行で導入していただくだけではなく、その後ショップに伴走することによって売上を増やしていく支援にも同時に取り組んでいます。

関本:このようなプラットフォームに近いビジネスでは、プレイヤーによって供給側と需要側で重きを置くバランスが違うと思います。御社としては、どちらのほうがより重要であると考えていますか?

北村:どちらも重要であることは変わらないのですが、直近の傾向でいえば、やはりカスタマーにより重心を置くべきだと考えています。我々のビジネスの特徴として、タグ1行で簡単にショップにご導入いただくと、そこにはすでにカスタマーがいらっしゃいます。

買っていただいたカスタマーに2回目の買い物をしていただく、また初回の購入をさらに買いやすくすることで、カスタマーを増やしていくことがポイントになっていきます。

同時に、例えば「ブラックフライデー」や「ダブルイレブン」などのグローバルイベントに合わせてSNS上でキャンペーンを実施し、導入いただいたActiveショップの売上をさらに上げていく、つまりショップあたりの売上を上げていくことにも取り組んでいます。

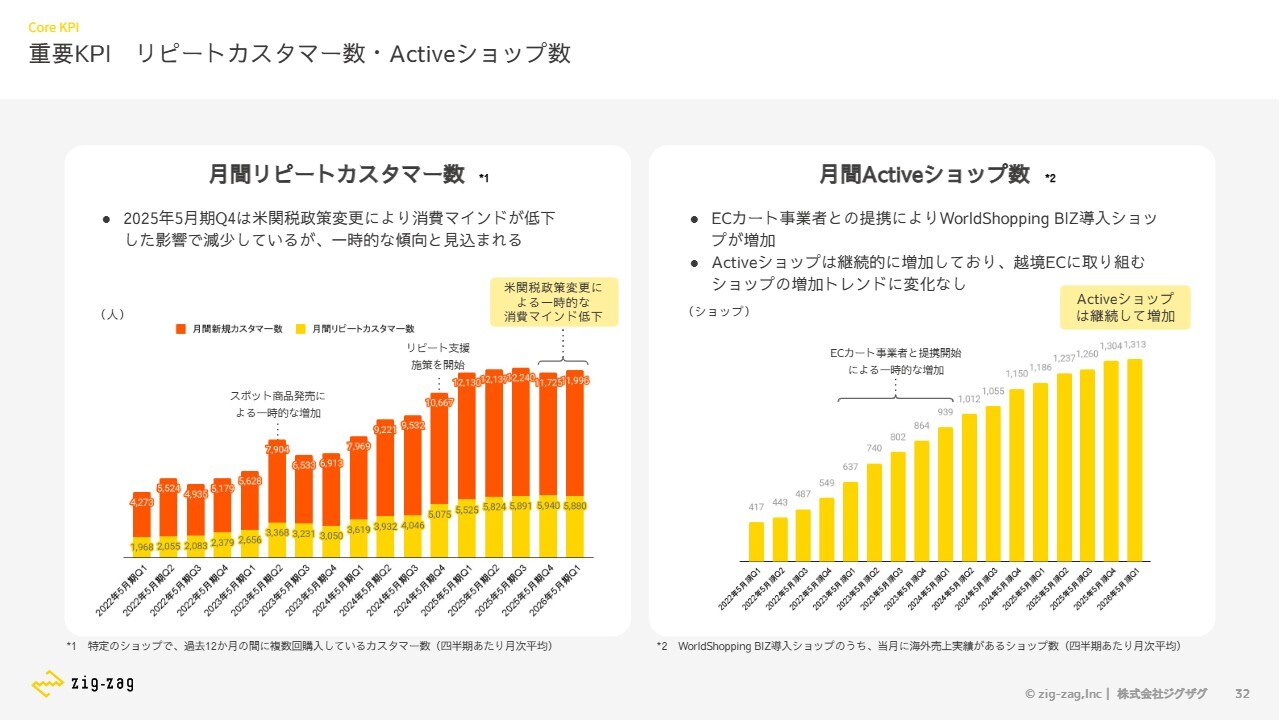

重要KPI リピートカスタマー数・Activeショップ数

北村:先ほどご説明したKPIの実績をご報告します。月間リピートカスタマー数に関しては継続して成長していますが、足元では米国関税の影響によって一時的に下がっています。ただし、こちらは今後戻ってくると考えています。

月間Activeショップ数に関しても成長を継続しており、今回の米国関税の影響がある中でも、安定的に増加しています。

関本:スライド左側のグラフについて、直近で「米関税政策変更により消費マインドが低下」とありますが、過去1年で見てもお客さまの数があまり伸びていない印象です。こちらについてどのように捉えているのでしょうか?

北村:これは時々聞かれるところですが、昨年の第1四半期と第2四半期は、人気商品の発売で売上が高くなっていた時期でした。先ほどのご説明のとおり、発売商品によって上下するうちの、高いところにいたというかたちです。

それを除けば、第1四半期から第3四半期に向けて順調に成長してきていましたが、そこに米国関税政策の変更があり、いったん今かがんでいる状況になっています。

関本:その米国関税政策の影響を除けば、比較的順調に伸びているということですね。

北村:おっしゃるとおりです。

関本:月間Activeショップ数については安定して増えつつある一方で、一時期かなりハイペースになった後、直近では落ち着いてきているようです。さらにこの第1四半期に関しては、過去と比べるとあまり伸びなかったように見えます。こちらの状況についてうかがってもよろしいでしょうか?

北村:まず、グラフの中央で大きく伸びたところは、冒頭でお話しした、ECカート事業者との提携を一気に進めていたタイミングになります。ECサイトを作る時には、カートプラットフォーマーという、ECサイトを作るベンダーの仕組みを提供されている会社と提携します。こちらの複数社と連続して提携しながら、導入ショップを一気に増やしていたタイミングでした。

特徴的なのは、導入ショップの中には大型のショップも中小規模のショップもあり、1円でも売上が上がればActiveショップ数にカウントされるということです。グラフではショップ数が一気に伸びているように見えますが、実はこの中には多くの中小のショップがあるため、ここだけがピークタイムだったというわけではありません。この時期に大幅にショップ数が増えたものの、それ以降は安定的に増えているという状況です。

また直近の第1四半期についても、実は裏側にはActiveショップの定義が影響しています。1円でも売上が上がればActiveショップに入るため、例えば、前回の第4四半期に商品が1つ売れていたショップが、今回の四半期でたまたま商品が売れなかった場合、Activeショップからはずれてしまいます。約1,300ショップもあると、一定の比率でそのようなショップが出てきます。

その影響で、Activeショップ数の伸びが少し悪いように見えていますが、新規の導入ショップ自体のペースは変わらず推移していますので、今後も継続して成長できると考えています。

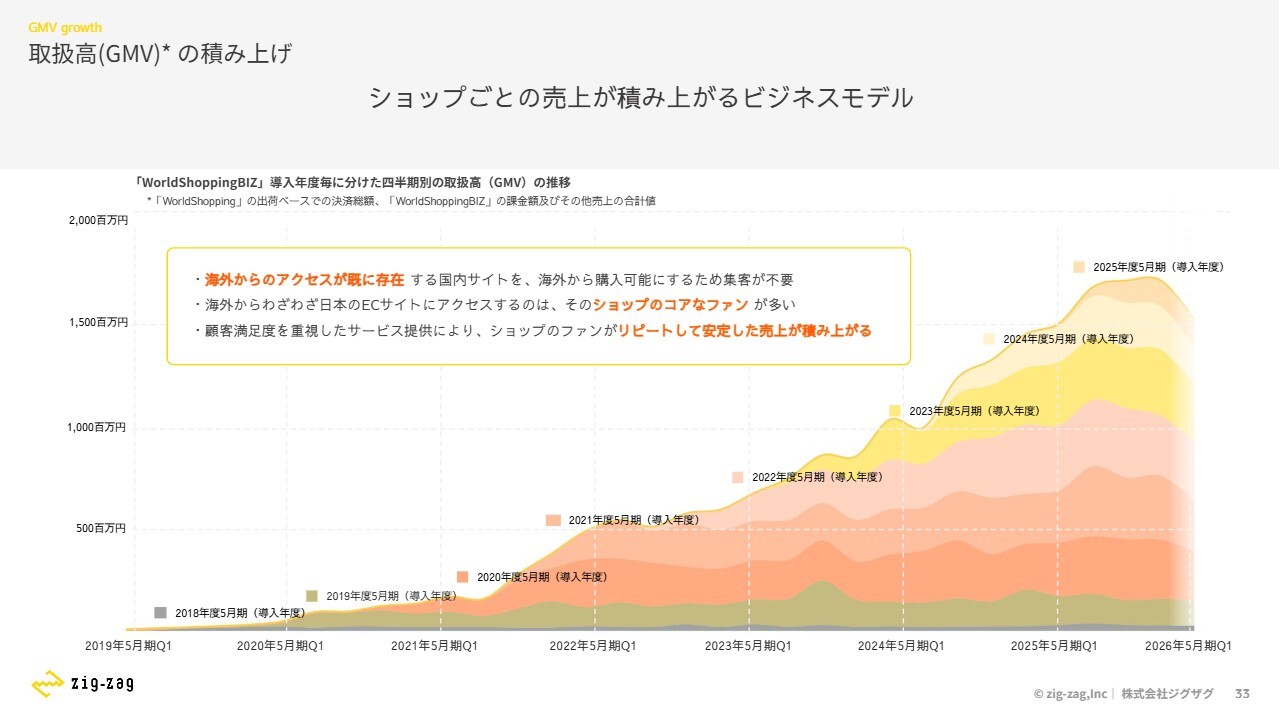

取扱高(GMV)の積み上げ

北村:GMVが積み上がっていく構造についてご説明したいと思います。スライドのグラフは、「WorldShopping BIZ」を導入いただいたショップを年度単位で束にして、導入年度以降のGMVをグラフにしているものです。

なぜGMVがきれいに積み上がっていくかというと、ショップに「WorldShopping BIZ」を導入いただいた時に、すでに海外の方がアクセスしているからです。つまり、すでにカスタマーのいるサイトが海外販売できるようになるため、その需要が安定して続いていくのが1つの特徴です。

さらに、購入するカスタマーは、そのショップのファンであることが多いです。わざわざ日本語のサイトに見に来られる方ですので、その方のリピートによってもこの層が徐々に広がっていくという特徴があります。

そのような構造によって、eコマースという領域であるにもかかわらず、不思議なことに導入いただいたショップのGMVが安定して積み上がっています。

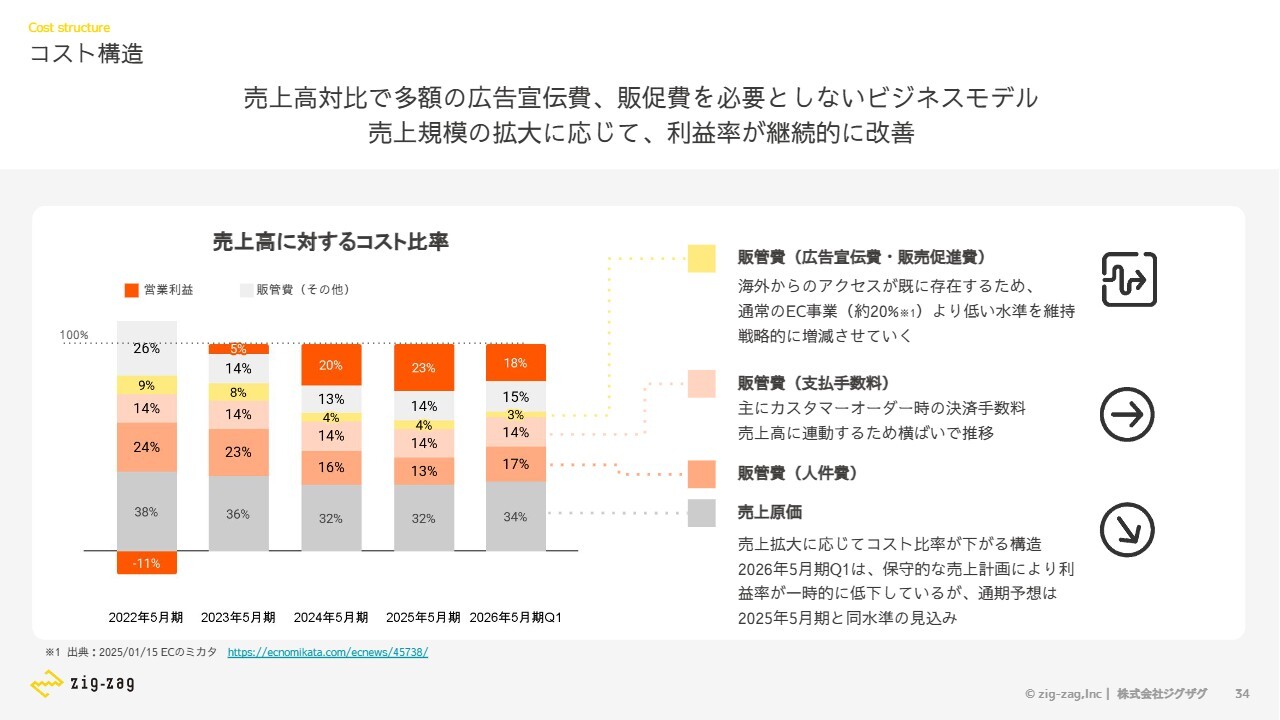

コスト構造

北村:コスト構造についてご説明します。特徴的なのは、多額の広告宣伝費や販促費を必要としないビジネスモデルであるというところと、売上規模の拡大に応じて、利益率が継続的に改善するというところです。

まず1つ目の広告宣伝費・販促費についてです。先ほどのご説明のとおり、我々のサービスは、海外アクセスがすでにあるeコマースサイトのドアをオープンにするものです。そのアクセスを活用することによって、大きな広告宣伝投資をすることなく売上を作ることができています。

通常のEC業界では広告宣伝によって集客することが必要であり、平均的な販促費の比率は20パーセント程度です。それに対して我々はより低いレベルで実現できています。

支払手数料は、海外のカスタマーからの決済時に決済代行業者にお支払いしている手数料です。こちらは売上連動になりますので、横ばいで推移しています。

販管費の中の人件費と、売上原価に関しては、人件費等の多くの固定費部分が含まれています。したがって、売上の拡大によってこれらの効率化をすることが可能になってきています。

なお、直近の2026年5月期第1四半期では、売上高の実績が一時的に低く出ているためコスト比率が上がっているように見えますが、通期の業績予測では昨年と同水準と見込んでいます。

関本:こちらの収益性やビジネスコスト構造についてうかがいます。まず、すでにお客さまがついているため広告費を抑えられるというのは非常におもしろい仕組みであり、利益率が高いことはすばらしいと思っています。

一方で、この先を見た時に、今くらいの水準の収益性になるのか、それともさらに収益性の改善を目指せるものなのか、このあたりについてはどのようにお考えでしょうか?

北村:先ほどご説明したとおり、規模に応じて利益率を改善していけるモデルになっています。その中でも販促広告投資に関しては、20パーセントまで増加することはまずありませんが、戦略的に増減させていきます。また、新しいプロダクトを作るなど新規の投資をすることで、高い売上成長も実現していきます。このバランスが重要だと考えています。

したがって売上成長への投資とバランスを取りながらも、利益率も継続して改善していくというのが、現在考えている戦略です。

関本:今後も規模とともに改善させていきたいということですね?

北村:おっしゃるとおりです。

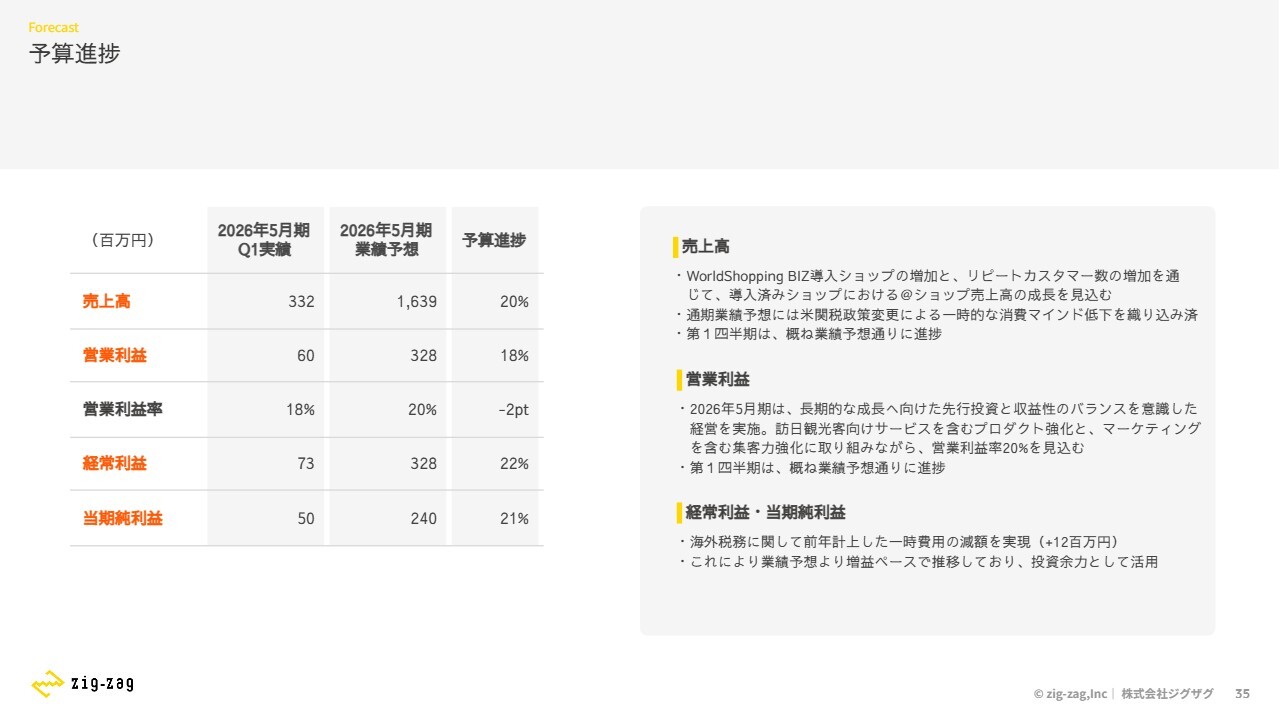

予算進捗

北村:当期の業績予想に対する進捗です。まず、売上高の業績予想に対する進捗は20パーセント、営業利益は18パーセントの進捗になっています。いずれも業績予想に対して順調に推移しています。

経常利益の業績予想に対する進捗は22パーセント、当期純利益の進捗は21パーセントとなっています。こちらは業績予想より上振れしています。この中身に関しては、海外で発生する一時費用を見込んで昨年計上していた費用があり、そちらの減額に成功したため、投資余力として今期活用していきたいと考えています。

質問回答(業績予想の前提)

関本:業績予想の前提について、2点うかがいます。売上高と営業利益について、ショップ売上高の成長を見込んでいるというご説明がありましたが、それぞれの背景について、業績予想の前提という観点からご説明いただければと思います。

北村:こちらは先ほどご説明した内容と重なりますが、アメリカの関税の影響も含めて、当期第1四半期だけではなく、第2四半期の途中まで売上予測を保守的に見込んでいます。米国関税の一時的な影響が一定程度続くことを前提にした業績予想を出した上で、第1四半期は予想どおりに推移しているというのが足元の状況です。

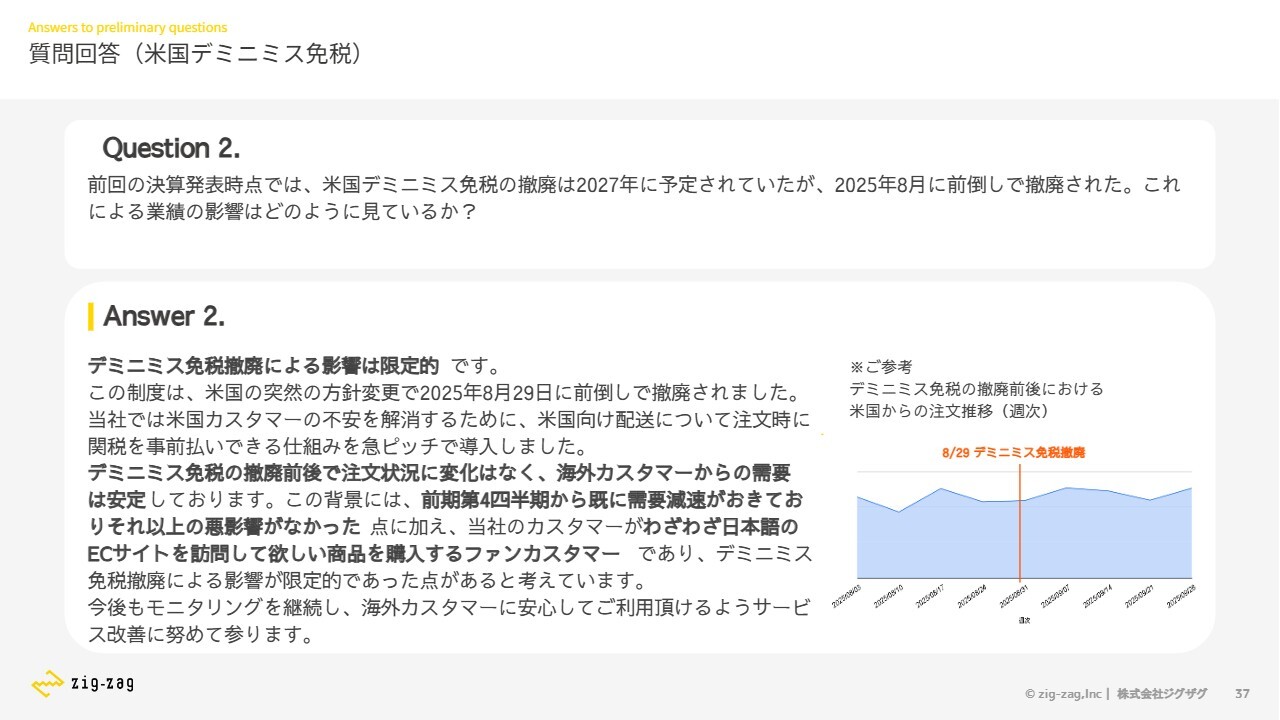

質問回答(米国デミニミス免税)

関本:こちらに関連して、米国デミニミス免税が廃止されたことの影響については、どのようにお考えでしょうか?

北村:それも新しいところでして、前回の決算発表時点では予想できていませんでした。これまでアメリカの商品をお届けする時に、免税という枠がありました。「800ドル以下の商品であれば、関税がかからない」という枠があったのですが、それが2027年に撤廃される予定であると発表されました。これはまだ先だと思っていたのですが、前倒しでこの8月に撤廃されました。

確かに予想していなかったことなので、我々もここは慎重に見ていました。しかしスライド右下のグラフのとおり、8月29日に廃止された前後でもアメリカからのオーダーは落ち込まずに、そのまま継続して堅調に推移できています。

我々もホッとしたところでしたが、背景として考えられる要因は2つあります。1つは、すでに今年4月から需要が大きく落ちていました。そこへとどめのようにデミニミス免税の廃止があったのですが、その影響がなかったという意味で、今回の影響の底打ちを確認できたのではないかということです。

もう1つは、何度もご説明しているとおり、カスタマーは日本語のサイトにまでわざわざ訪れて買い物をされる方々です。したがって、この免税措置がないことによって関税が15パーセントかかったとしても、それでも欲しい商品があったからお買い物をしていただいているということです。この2つが、今我々が感じているところです。

関本:想定しなかったことではあるものの、現状はあまり影響が見えていないので大丈夫だというところでしょうか?

北村:おっしゃるとおりです。

成長戦略ロードマップ

北村:成長戦略についてご説明します。スライドは成長戦略ロードマップです。大きく、日本から世界に出す「Japan to Global」と、世界から世界に出す「Global to Global」との2つに分けています。

まず、プロダクトブラッシュアップというかたちで、まだ改善できるところがたくさんありますので、そちらに取り組んでいきます。その中で我々が得たデータを使って、AI・テクノロジーで掛け算することによって、販売最適化とオペレーションの効率化を進めていきます。

それによって日本から世界に出すモデルを確立した上で、そのモデルを世界にストレッチさせていく「Global to Global」モデルを進めたいと考えています。

成長戦略 / バリューチェーンに沿った機能拡充

北村:まず1つ目のブラッシュアップについてです。越境ECの幅広いバリューチェーンの中で、まだできることがたくさんあります。スライド下半分の中段にある「マイページ」というのは、実はこれまではありませんでした。これまではすべてゲスト購入から成り立っていたのですが、「マイページ」を作って、今改善を続けています。

このハブができることで、例えば集客に関しても、海外マーケティング支援やレコメンドといった、ECでは当たり前の機能でありながら従来なかったものを、現在提供しています。

クーポン機能の活用事例

北村:スライドは実際の事例です。これまでクーポンを提供する機能がありませんでしたが、国内セールに合わせて海外向けのクーポンを提供することで、海外販売における効果が出ているという事例も出てきています。

多言語翻訳機能の活用事例

北村:また多言語翻訳機能もデフォルトで提供していなかったため、翻訳されていない状態でこれまでの実績が出ていました。翻訳ツールを使うことでショップや商品の理解がより進み、購入が増えたという事例も出てきています。

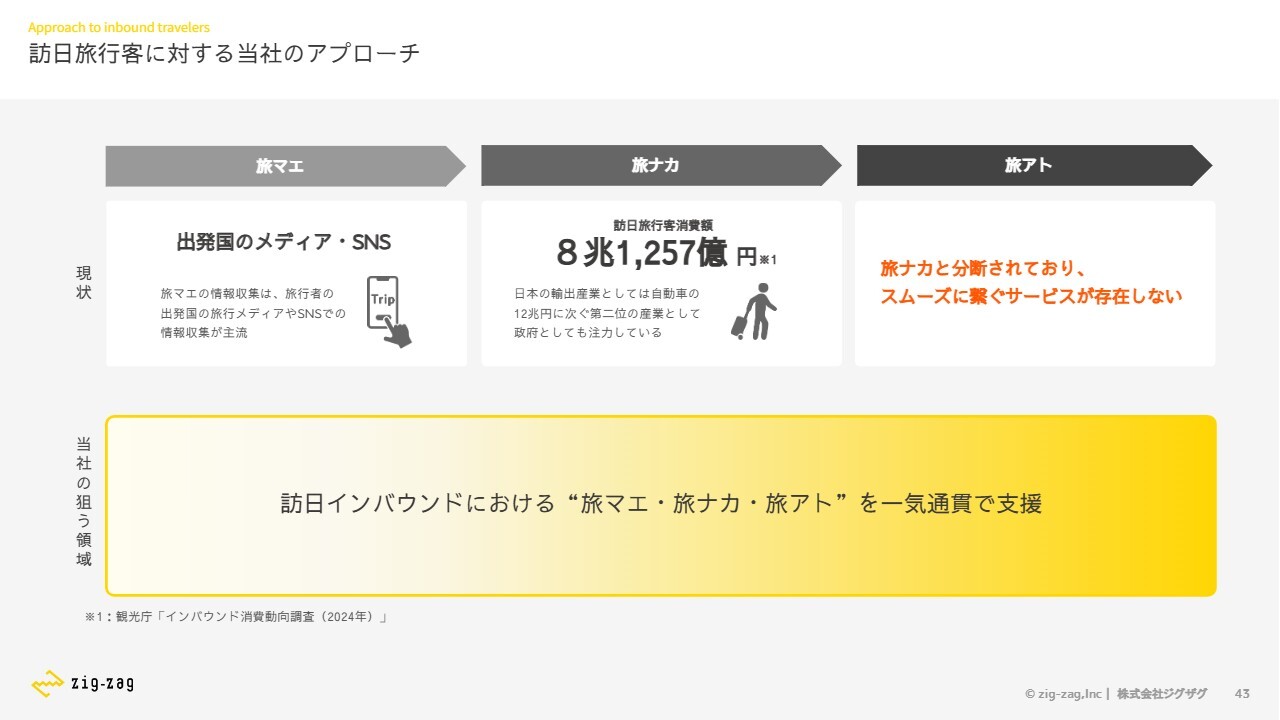

訪日旅行客に対する当社のアプローチ

北村:そしてもう1つ、大事な新しい取り組みとして、インバウンド旅行客に対するアプローチも重要視しています。「旅マエ」「旅ナカ」「旅アト」というフェーズに分けた時に、「旅ナカ」と「旅アト」がうまくつながっていないところに課題を感じていました。ここをスムーズにつなぐサービスを、新しく今期から始めています。

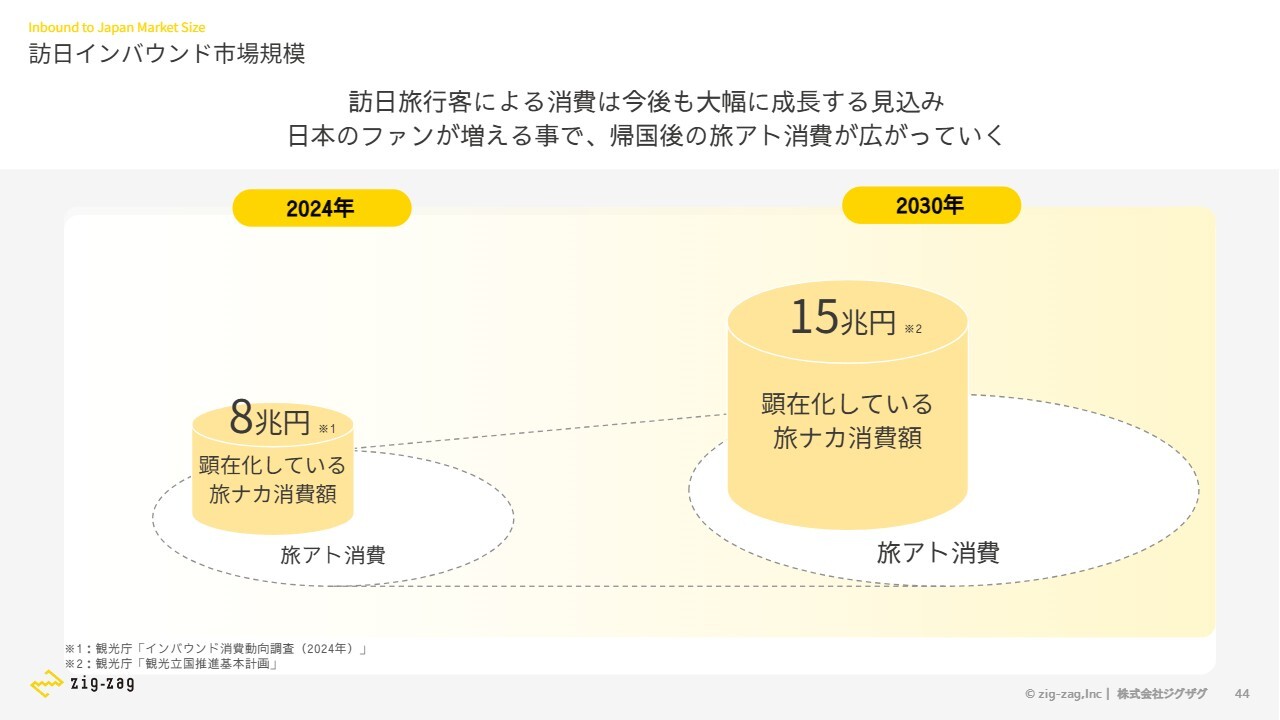

訪日インバウンド市場規模

北村:我々が見ている市場規模は、現在「旅ナカ」の消費額として8兆円あり、2030年には2倍の15兆円に広がっていきます。この周りに「旅アト」のマーケットが存在しています。日本旅行をして日本のファンになった方が、その後に作っていくマーケットです。ここをより強めていきたいと考えています。

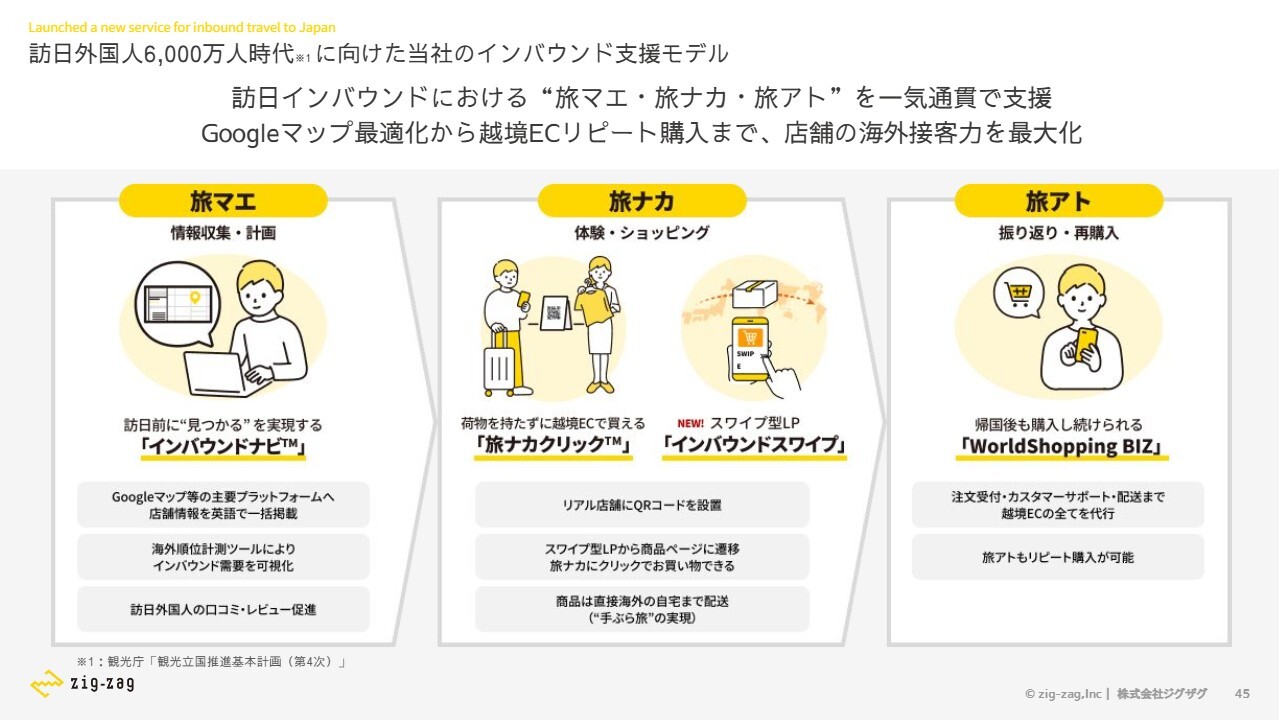

訪日外国人6,000万人時代に向けた当社のインバウンド支援モデル

北村:具体的なサービスとしては、3つの領域に同時に取り組んでいます。まず「旅マエ」です。日本旅行をする前に、Googleマップを見て旅の予定を決める方が多いということがわかっています。そこで、日本のショップを「旅マエ」から探してもらいやすくするための「インバウンドナビ(TM)」というサービスの提供を開始しました。

日本を訪れてショップに来た時にも、実は課題があります。「欲しい商品が意外と多くなって買えないので諦めてしまう」「在庫切れで、今日帰らないといけないので買えない」という課題です。

これに対して、QRコードをクリックするだけでオンラインで買うことができて、その商品を海外まで直接配送する「旅ナカクリック(TM)」というサービスを今期から始めています。それをさらに加速させる「インバウンドスワイプ」という仕組みも提供を始めました。

このようなかたちで「旅ナカ」の体験を強めることで、「旅アト」として現在提供している「WorldShopping BIZ」につながっていくと考えています。

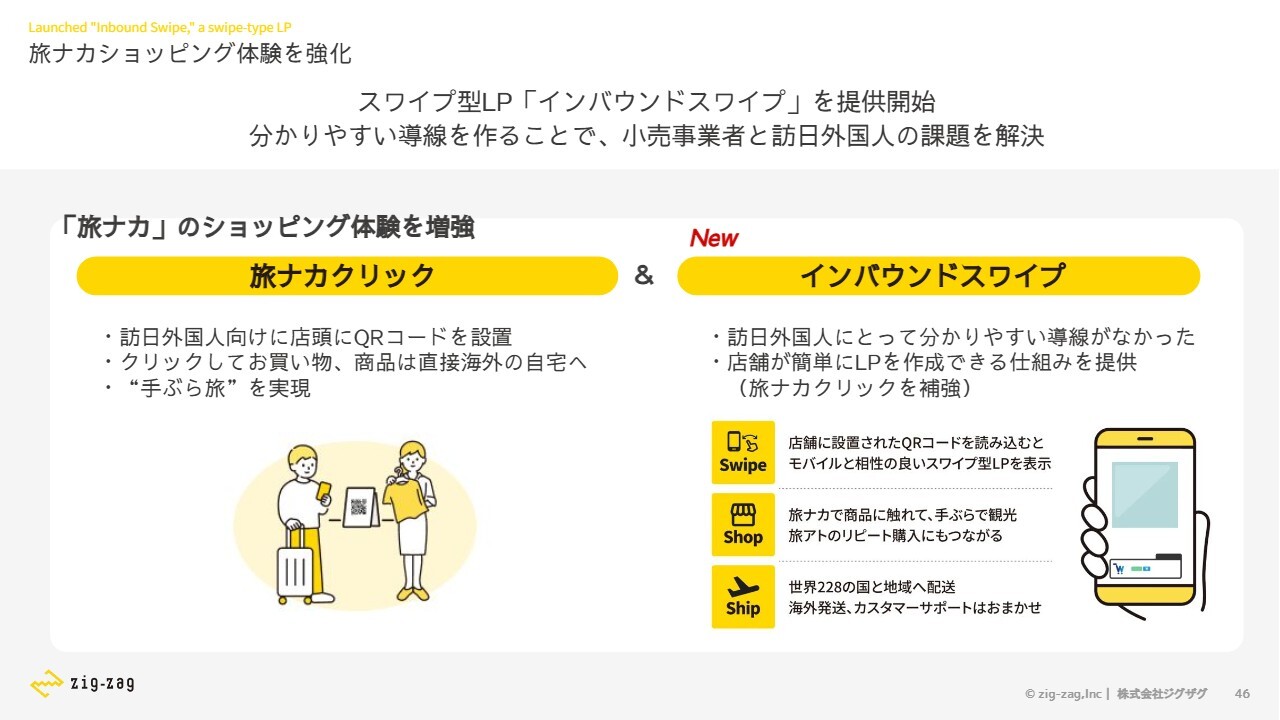

旅ナカショッピング体験を強化

北村:新しく取り組んでいるサービスについてご説明します。まず「旅ナカクリック(TM)」というQRコードをクリックするだけで商品を買えるサービスがあるのですが、リンク先がECサイトのトップページになっていました。

そこから海外の方がお買い物するのは難しいという課題があったため、「インバウンドスワイプ」という、ランディングページを簡単に作成できるサービスを提供し、人気商品にアクセスしやすいような仕組みを作りました。

こちらは、店舗の方が写真を撮るだけで簡単に作れる仕組みです。これによって、海外の旅行客の方と日本の小売店の方が抱える課題を、同時に解決することに成功しています。

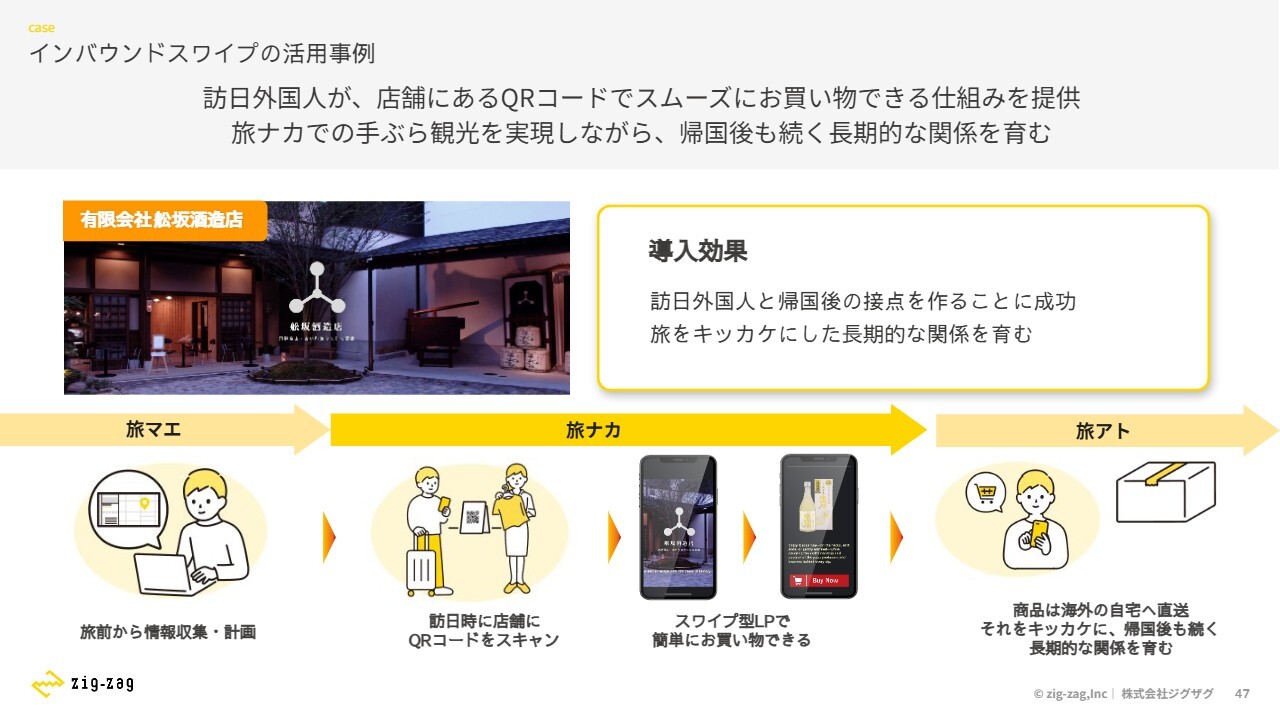

インバウンドスワイプの活用事例

北村:スライドは岐阜県飛騨高山にある舩坂酒造店というお店の事例です。こちらでは、訪日外国人の方がいらした時に、その場で日本酒のテイスティングができるサービスを提供されていて、そこで併せてQRコードもクリックしていただいています。しかし、ECサイトのトップページでは、そこからうまく動線が進まないという課題がありました。

そこで、ランディングページを使うことでうまくご購入につながって、「旅ナカ」でのきっかけをスタート地点にして「旅アト」も含めた長期的な関係が広がっていくという事例が出てきました。

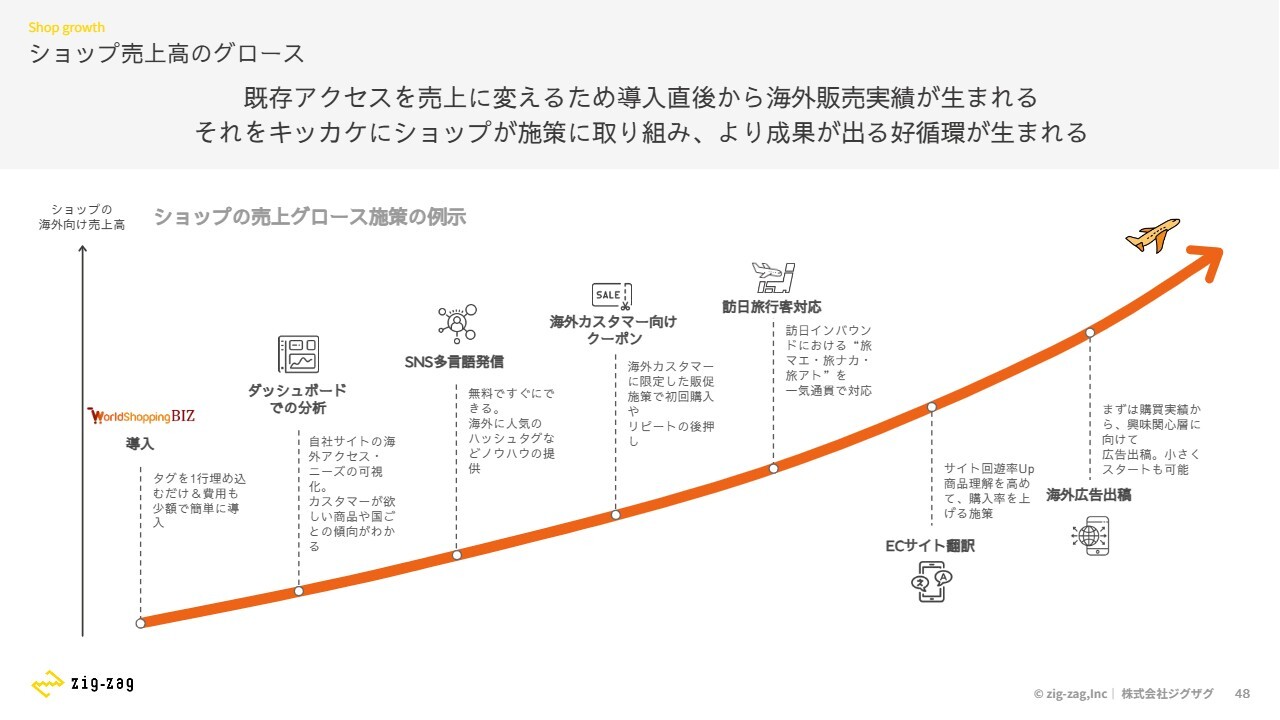

ショップ売上高のグロース

北村:今までご説明したような取り組みは、導入後にショップの売上を増やしていく支援になります。我々の特徴は、タグ1行で導入していただくだけではありません。導入の時点では、このような取り組みをなにもしていないショップが大半です。したがって、導入後にさまざまなサービスをご提案して一緒に取り組んでいくことが、我々のグロース施策の仕組みになっています。

成長戦略 / ショップのグロース支援

北村:いろいろな仕組みを提案する中で、効率化にも取り組んでいます。まず「Shop Dashboard」というツールを無償で提供しています。ショップの方が海外アクセスを見て、施策の効果を確認することができるプラットフォームです。

加えて「グロースナビ」という、海外販売のノウハウや、先ほどご紹介した施策を進めるステップのナビを提供しています。ショップの方がご自身で学んで、実行していくことができる仕組みです。その上で、必要に応じて我々の「Shop Success部隊」が支援に伴走するという効率化の仕組みも作れています。

ターゲット市場の拡大戦略(中長期)

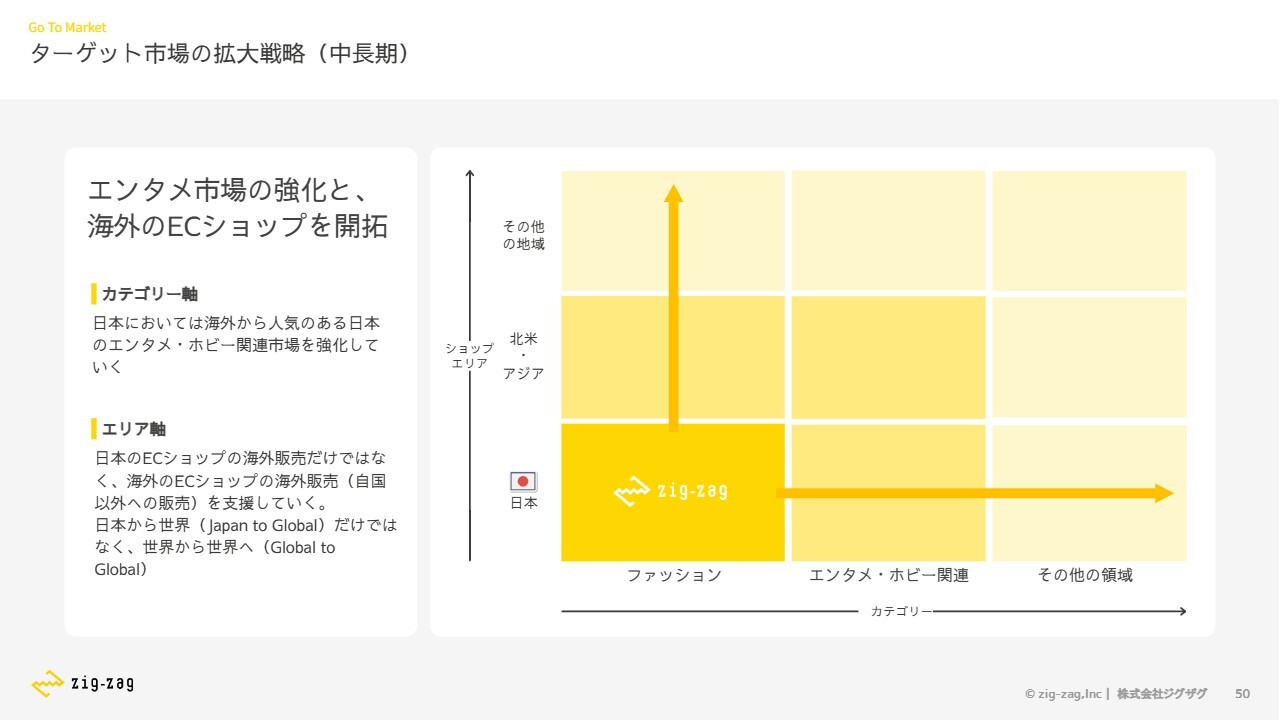

北村:インバウンドを含めた取り組みには、重要なことがまだたくさんありますが、その上での中長期戦略になります。まずカテゴリに関しては、今までご説明してきたエンターテインメント・ホビー関連の分野を、より強化していきたいと考えています。

またショップのエリアに関しては、今は日本から世界(Japan to Global)ですが、世界から世界へ(Global to Global)出していくことにも中長期で取り組んでいきたいと考えています。

具体的なエリアやタイミングについては、現状まだ決まっているものはありません。現在のインバウンドも含めた国内の取り組みでできることはまだたくさんありますので、それを行いながら、具体的なエリアやタイミングが固まれば、適時開示したいと思っています。

質疑応答:今後の株主還元の方針に

新着ログ

「情報・通信業」のログ