ミライロ、売上・営業利益で過去最高 ミライロIDソリューション事業がYoY40.5%増収

2025年9月期 第2四半期決算説明会

垣内俊哉氏(以下、垣内):株式会社ミライロ代表取締役社長の垣内です。2025年9月期第2四半期の決算説明会を始めます。本説明会では、手話通訳および文字通訳での同時配信を行っています。今回初めての決算説明会になります。至らない点もあるかと思いますが、お時間の許す限り、どうぞお付き合いください。

ミライロについて①

弊社は3月24日に上場したばかりです。弊社のことをまだ詳しく知らない投資家の方も数多くいると思いますので、今回は最初に弊社の概要をお伝えし、次に決算ハイライト、最後に今後の戦略説明という流れで進めていきます。

弊社は、副社長の民野と私が大学生の時に設立しました。気づけば15年もの歳月が過ぎようとしています。少し私の自己紹介をさせてください。私は骨の病気で、幼少期から車いすに乗っています。遺伝性のため、父も弟も同じです。明治の先祖から代々脈々と受け継がれてきました。当時は外出することも困難だったと聞きます。

しかし、日本はこの30年で急速にバリアフリー化が進み、私は学校で学ぶことができました。そして今、働くこともできています。「歩けなくてもできる」ことだけではなく、「歩けないからできる」ことがあると信じ、「バリアバリュー」という理念のもと、事業を進めてきました。

ミライロについて②

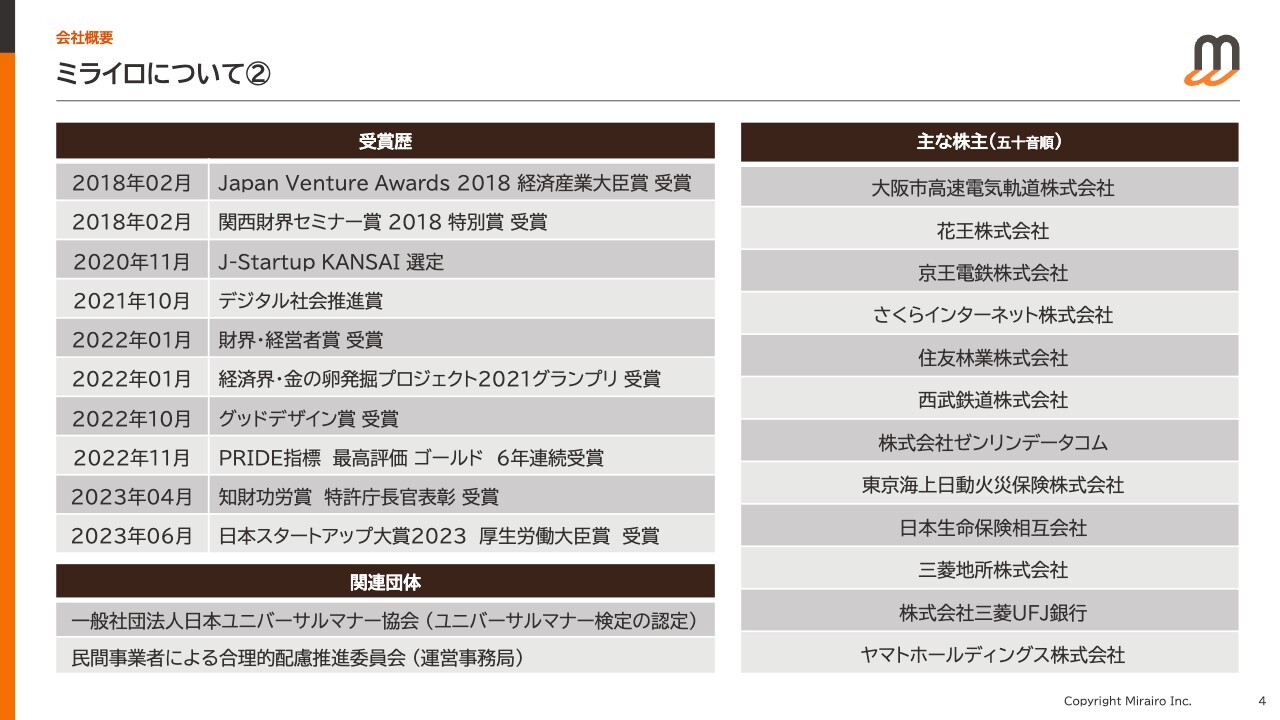

上場前のことになりますが、2021年、2023年は、スライドに記載がある、さまざまな業種の事業会社から出資を受けました。これはVCではなく、あくまで事業連携を目的としたもので、交通や物流、金融に至るまで多くのシナジーにつながっています。

ミライロについて③

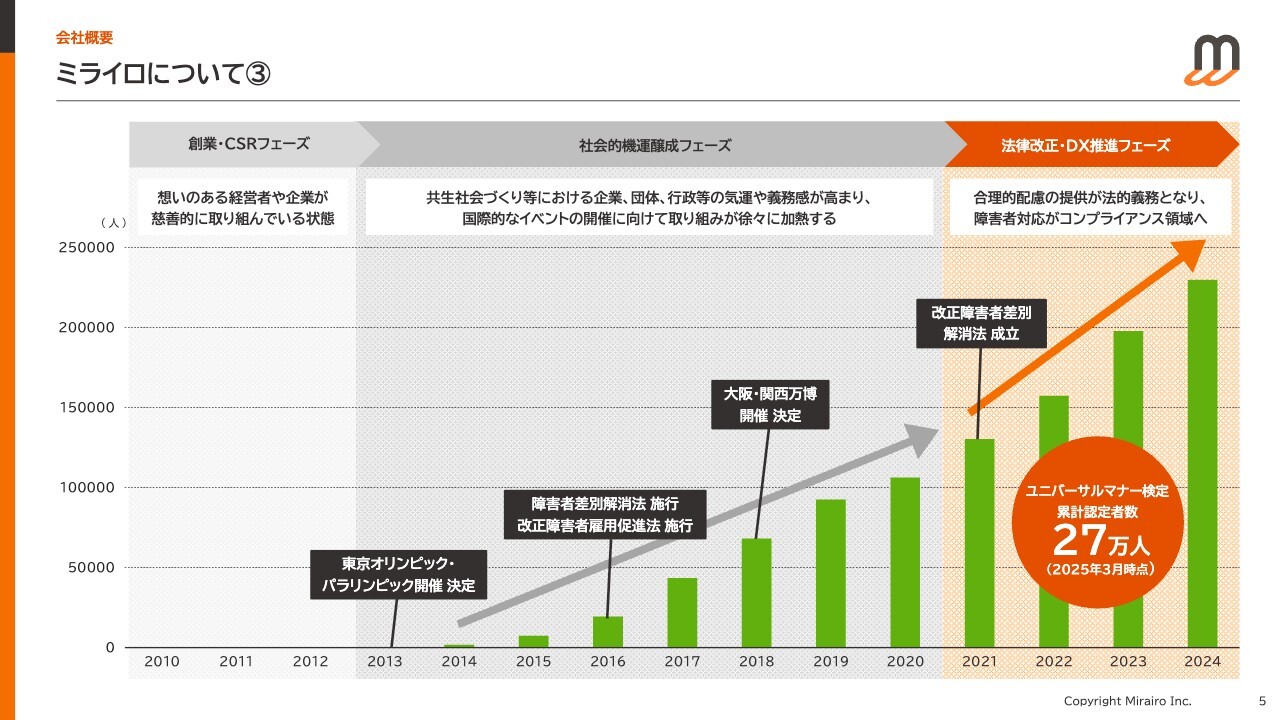

スライドのグラフは、社会的な動きと後ほどお伝えするユニバーサルマナー検定の認定者数です。創業期にあたる2010年から2012年まで私は大学生でした。当時、企業や自治体への啓蒙活動に注力していました。

東京オリンピック・パラリンピックの開催が決まった2013年9月以降、これまでの種まきが花開き、業績が着実に伸びました。2016年に書籍を出版して、2018年にはテレビ東京の『ガイアの夜明け』で取り上げていただくなど、弊社の認知がぐっと広がりました。2021年に改正障害者差別解消法が成立したことや、法定雇用率が年々引き上げられていることを背景とし、企業の意識や意欲が高まり、さらなる成長に向けた土壌が整ってきています。

ミライロが取り組む社会課題

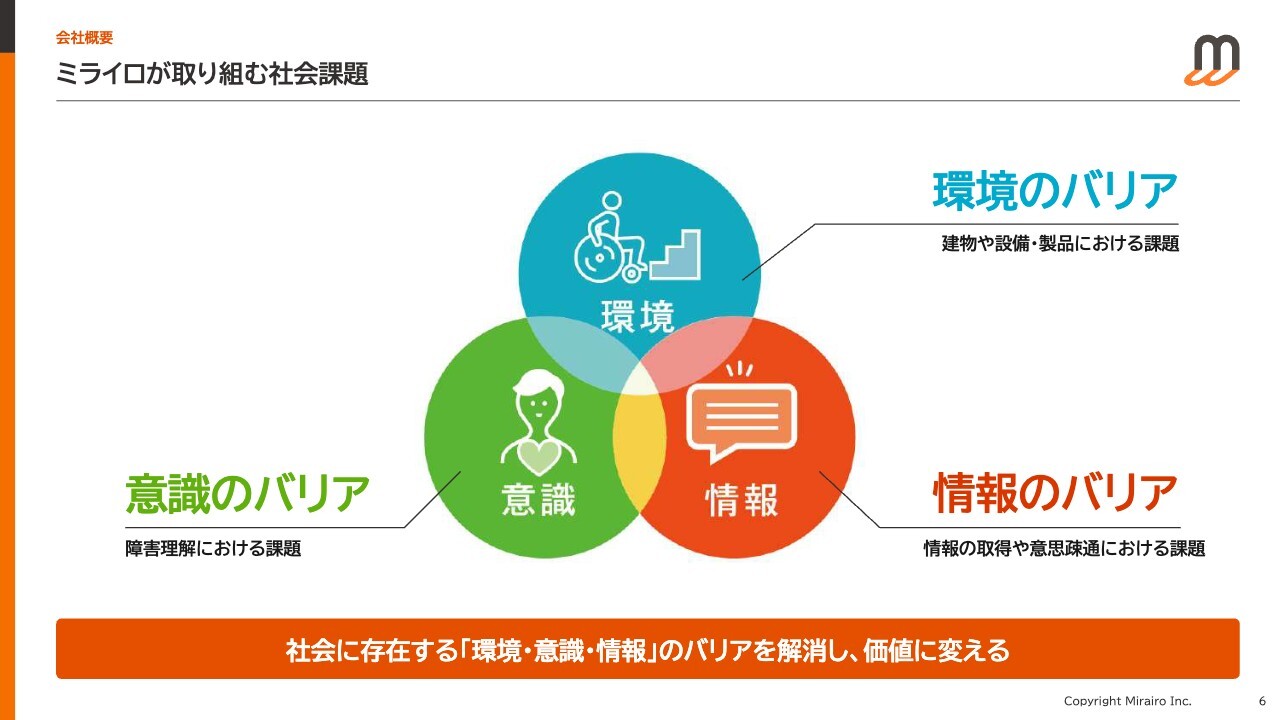

弊社は3つの課題解決に取り組んでいます。障害者の就学や就労、消費を阻むバリアは、環境・意識・情報の3つに大別されます。これらのバリアを解消し、新たな価値を生み出して、持続的なビジネスにつなげています。

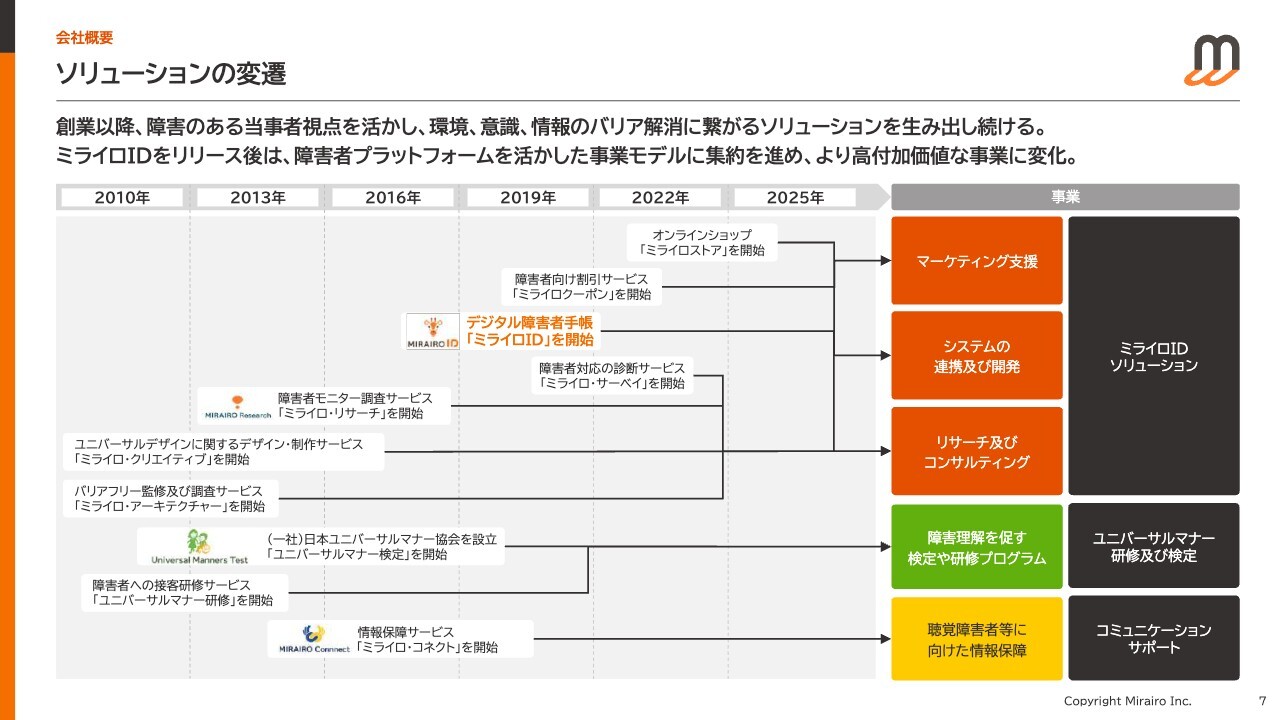

ソリューションの変遷

これまでさまざまなソリューションを展開してきました。後ほどご説明するデジタル障害者手帳「ミライロID」の普及により、さらにそれぞれのソリューションが高付加価値の事業に変わっています。

ソリューションの特徴と価値

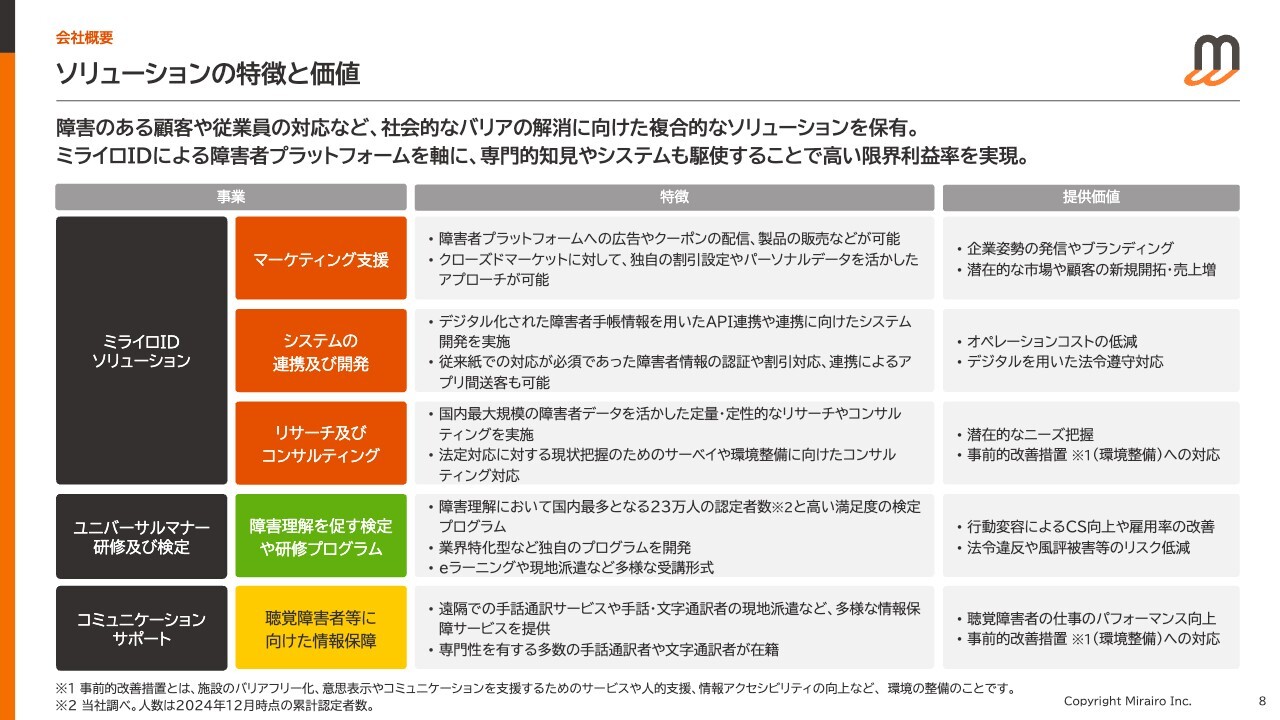

「ミライロID」のポテンシャルを最大限に活かすべく、ミライロIDソリューション、ユニバーサルマナー研修及び検定、コミュニケーションサポートの3つの事業に集約しています。

3つの事業についてあらためてご説明します。ミライロIDソリューションは、プラットフォーマーとしての利点を活かしたマーケティング、システム連携、リサーチおよびコンサルティングを行います。

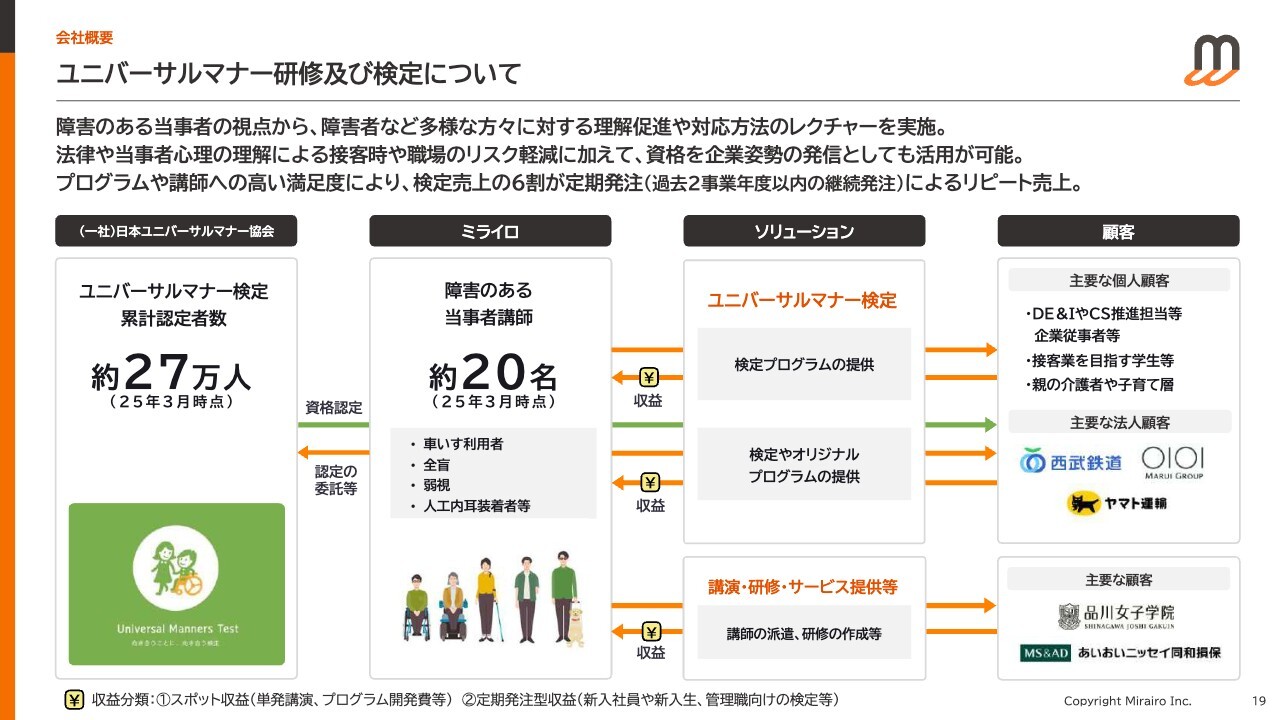

ユニバーサルマナー研修及び検定は、障害者に関する知識や技術を伝え、企業や自治体のサービス向上や、障害者雇用の促進に寄与しています。

コミュニケーションサポートは、聴覚障害者に対する情報保障です。今日も手話通訳、文字通訳を行っていますが、このようなことをさまざまな企業、自治体のみなさまに提供しています。いずれの事業もシステム化、高付加価値化により、限界利益率は高くなっています。

売上が20億円になった時の営業利益率は35パーセント程度、売上が50億円になれば50パーセントの営業利益率を目指せる事業モデルとなっています。

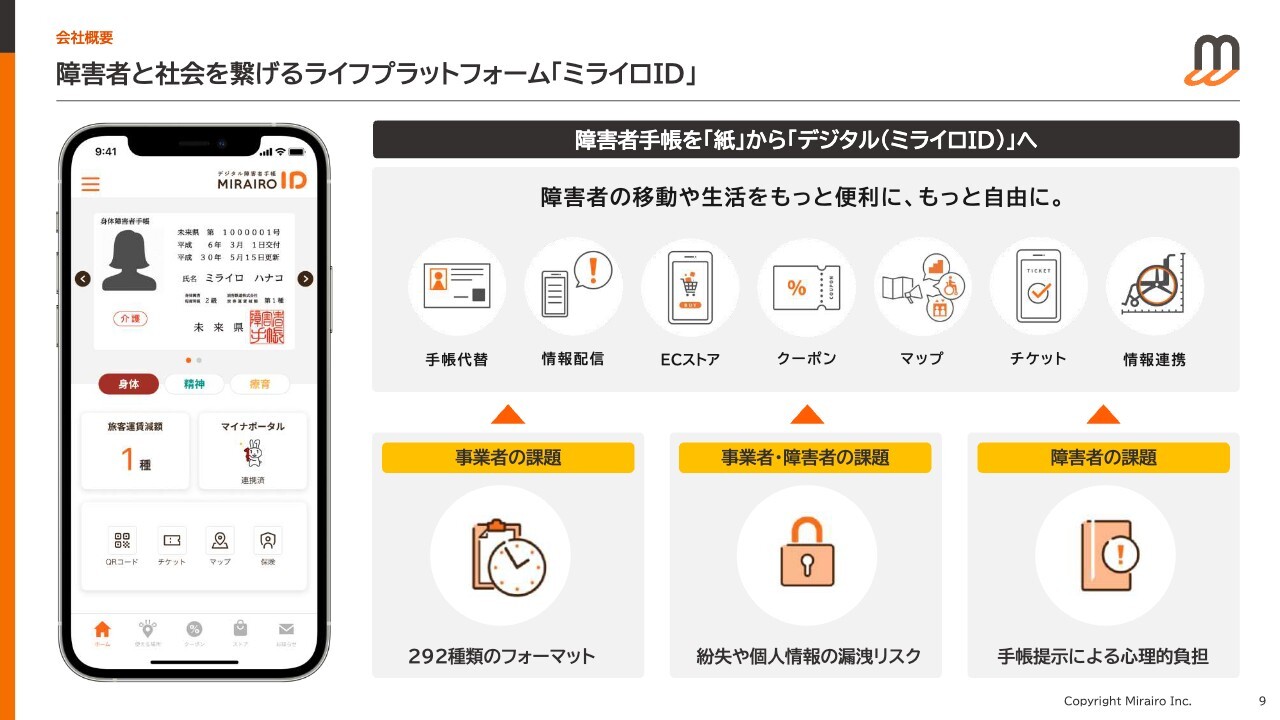

障害者と社会を繋げるライフプラットフォーム「ミライロID」

弊社の基幹事業である「ミライロID」について詳しくご説明します。私が今、手元に持っているこちらは障害者手帳と言って、障害のある方に交付されている身分証です。1952年から国鉄では障害者を対象に割引が実施されました。障害者の社会参加を促すすばらしい制度ですが、課題があります。実は障害者手帳は国内で292種類も存在しています。

例えば、東京都と、私が育った岐阜県の障害者手帳は、縦と横の長さも違えば、色も違います。自治体ごとに様式が異なるため、フォーマットは多岐にわたり、残念ながら不正利用も横行していました。そこで、292種類を1種類にすべく、電子化を実現しました。「ミライロID」によって、障害者が毎日持ち歩く負担、事業者が毎回確認する負担を減らすことができます。

社会との連携により広がる共感の輪

2018年から、国土交通省、厚生労働省、総務省そして現在のデジタル庁と調整を進め、2019年7月に「ミライロID」をリリースしました。

2020年6月には、政府からの要請を受け、マイナンバーカードの「マイナポータル」との連携も実現しています。信頼性が高まったことから、2021年3月にはJR6社でも採用され、比較的横並び意識の強い鉄道業界では急速に波及し、国内158社の鉄道事業者で導入されました。

飛行機、バス、フェリーなどの交通機関に加え、映画館、美術館、レジャー施設でも利用可能となっており、現在では導入事業者が4,100社を超えています。

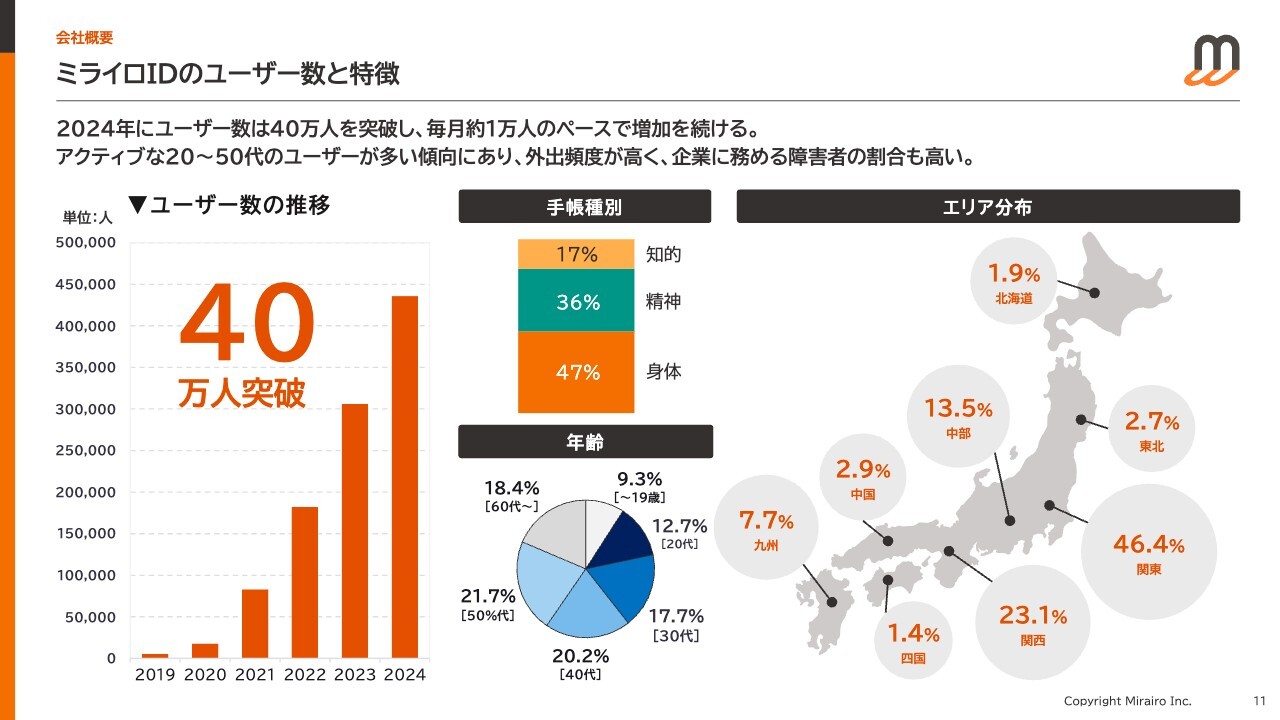

ミライロIDのユーザー数と特徴

導入事業者の増加に伴って、ユーザー数は40万人を突破しました。現在はプロモーションコストをかけることなく、毎月1万人程度が自然に増えている状況です。浸透具合としては、まだ地域差があるものの、323の自治体で県民・市民の方に向けた発信や周知が進み始めています。

4月には、厚生労働省から各自治体に対して、「ミライロID」について再度アナウンスをしていただいたので、今後、より広範囲の地域で認知の拡大が期待できます。

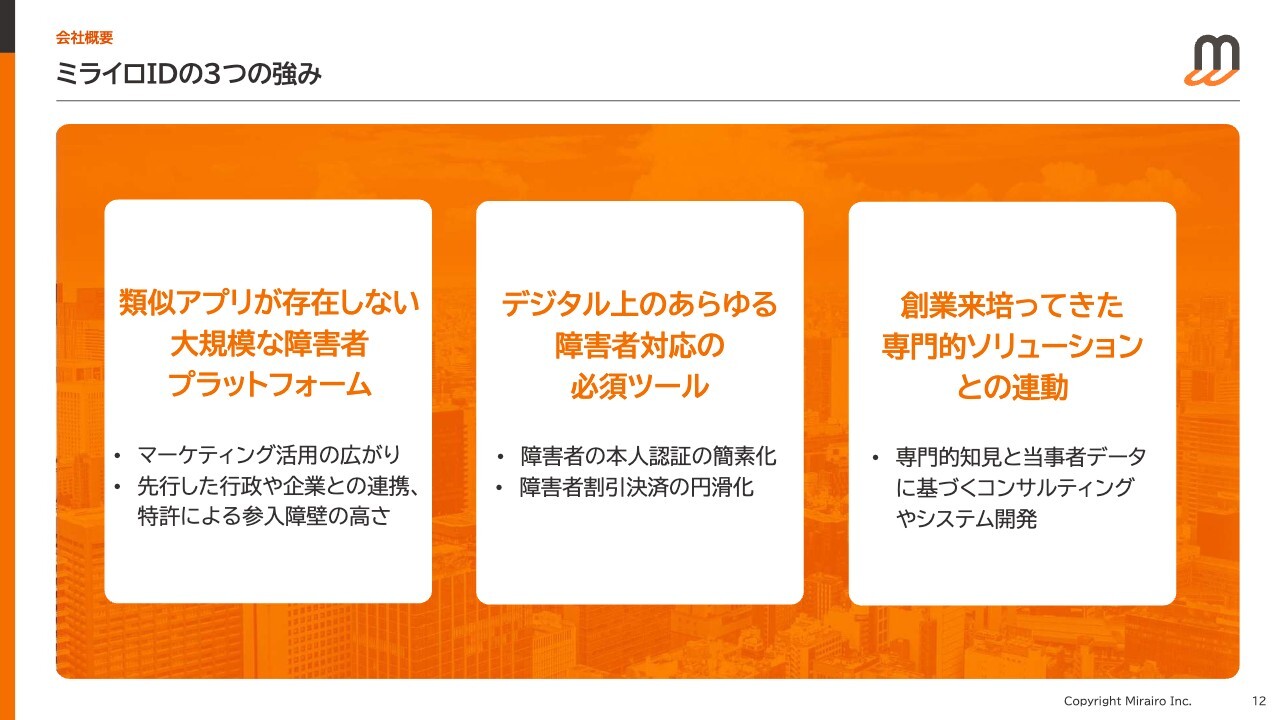

ミライロIDの3つの強み

「ミライロID」の強みを3点お話しします。1点目は、これだけ多くの障害者が集い、大規模なアプローチが可能なプラットフォームは「ミライロID」だけということです。特許はもちろんのこと、「マイナポータル」との連携も相まって、参入障壁も高くなっています。

2点目は、デジタル上で障害者の認証や決済を行う際の必須ツールとなっていることです。3点目は、創業から培ってきたコンサルティング、リサーチなどのソリューションと組み合わせることで、高付加価値で新たなシステムやサービスを提供できる点です。

ミライロIDソリューションについて

すでに実現している取り組み例をご紹介します。これまでさまざまな企業と「ミライロID」を活かした連携を行ってきました。小売や外食業からは販売促進のクーポン、障害者雇用を進める企業からは求人情報などの掲載に伴う広告収入を得ています。

システム連携は障害者手帳だけでなく、本人が使っている福祉機器の情報などを各社と連携しています。例えば、私は車いすに乗っており、この情報を配車アプリと連携することでスムーズにタクシーの手配ができるようになります。

このようなAPIの仕様に基づくシステム利用料がストックの収益につながっています。加えて、「ミライロID」に登録している障害者を対象に調査を行い、製品、サービス開発などのリサーチ、コンサルティングも収益源となっています。

マーケティング支援の取り組み事例

マーケティング支援の事例です。ナイキジャパンや日本HPなどのグローバル企業をはじめ、コンビニエンスストア業界ではファミリーマートやローソン、眼鏡業界のジンズ、外食業界ではロイヤルホストなどが障害者を対象としたプロモーションに活用しています。

あるアパレルメーカーでは、障害者を対象とした商品が月30万円程度しか販売できていなかったところ、「ミライロID」を用いたプロモーションで毎月700万円の販売にまで増加しました。着実に各社の売上に貢献できるようになっています。

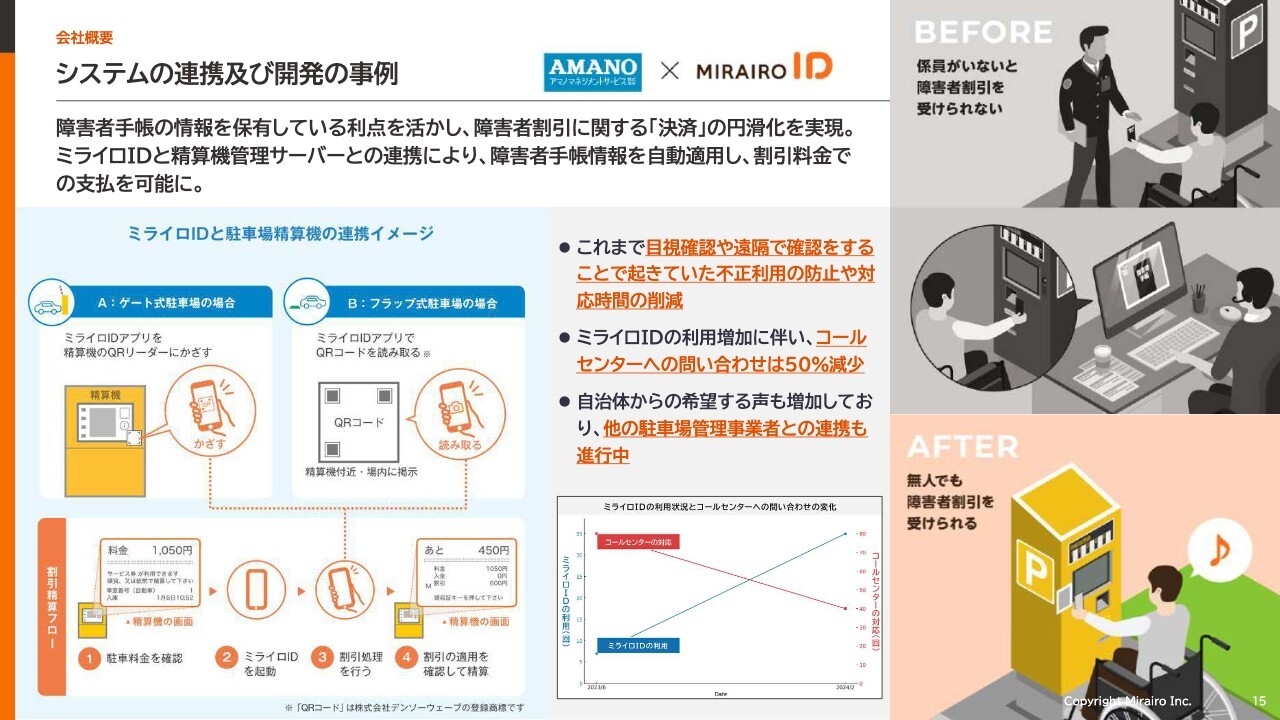

システムの連携及び開発の事例

システム連携については、駐車場精算機のアマノと自動精算に関する連携を行っています。従来の駐車場では、障害者の割引適用をするために係員を待機させる必要がありました。また、聴覚障害者のドライバーはインターホン越しで会話ができないため、割引を受けられないという課題もありました。

この連携により、係員やコールセンターの負担とコストの軽減に加え、利用者の増加につなげています。こちらの収益は駐車場1ヶ所ごとの月額費用に加えて、利用回数分の手数料をいただいています。

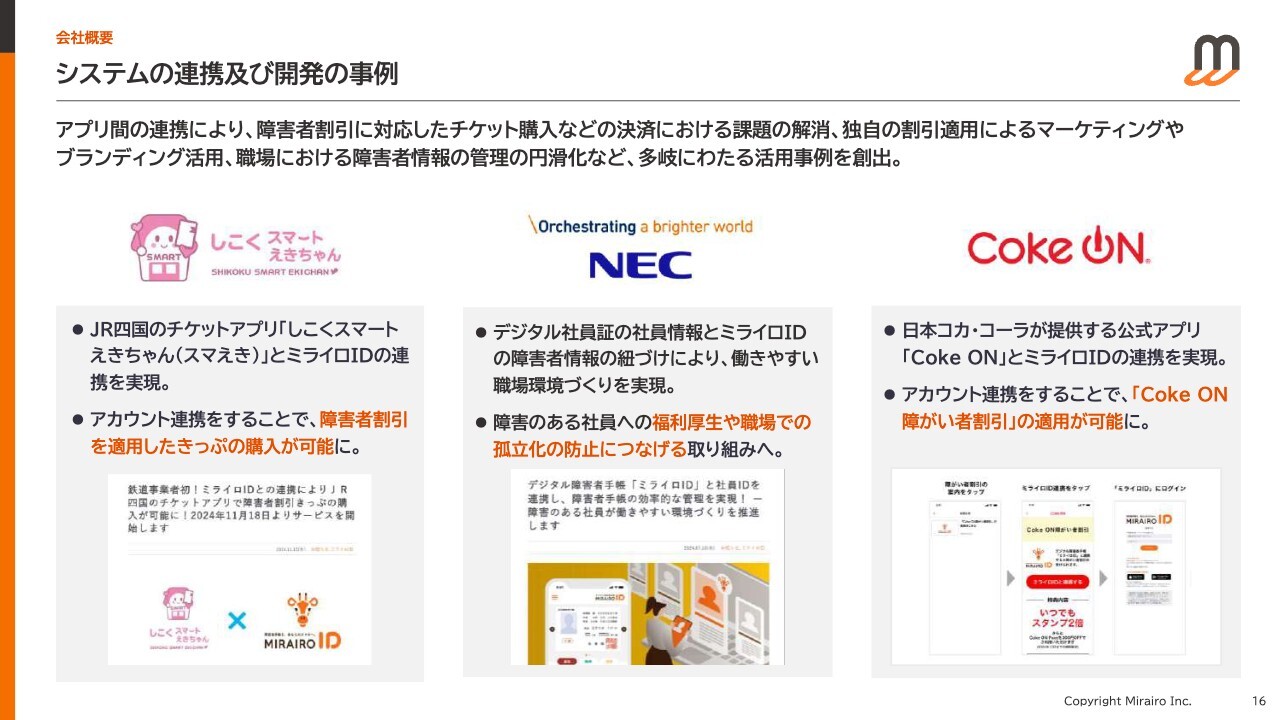

システムの連携及び開発の事例

ほかにもさまざまな連携が広がっています。電車に乗る際、障害者はみどりの窓口や有人改札へ行かなければいけません。ご存じのとおり、有人窓口は減ってきています。地方では無人駅も増えています。そこで、JR四国では「ミライロID」と連携すれば、窓口に行かずにアプリ上で切符を購入できるようになりました。今後、JR各社や全国各地の施設など、人手不足に起因する課題解決に対応していきます。

法定雇用率の引き上げに伴うサービスも構築しました。障害者雇用のカウントをするには、毎年、障害者手帳を確認する必要があります。管理が煩雑で企業にとっては大きな負担となっていました。NEC社では、社員IDと「ミライロID」を連携することで、情報管理の負担を軽減しています。

また、日本コカ・コーラが提供するアプリ「Coke ON」との連携では、独自の優待を提供しており、毎月多数の障害のある方の新規登録につながっています。

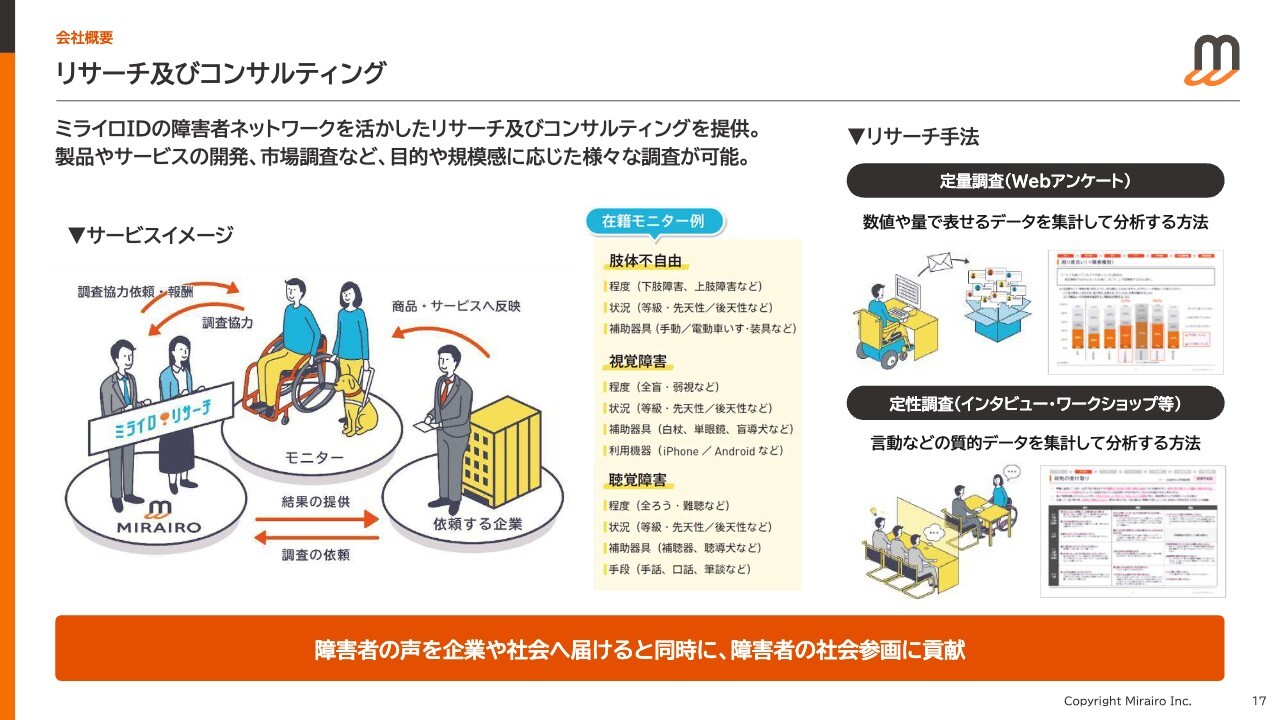

リサーチ及びコンサルティング

ミライロIDソリューションの3つ目のサービスは、リサーチ及びコンサルティングです。ユーザーを対象にアンケートを送ったり、実際に施設や店舗に来てもらったりして、障害者のニーズを企業へ届けています。

企業が障害者市場へ取り組もうにも、これまでは地域の障害のある方の5人、10人に聞くといった小規模な調査しかできませんでしたが、「ミライロID」を活用することで、100人、1,000人の声を収集し、定量的に実態把握が可能となっています。

リサーチ及びコンサルティングの取り組み事例

身近な例では、2025年から徐々に置き換わっているローソン銀行のATMが、障害者の声をもとにあらゆる人が使いやすいデザインになりました。ロート製薬や塩野義製薬では、パッケージの開けやすさや説明書の見やすさに配慮した開発を一緒に行っています。

ユニバーサルマナー研修及び検定について

ミライロIDソリューションと同じく、積極的に投資していくべき事業のユニバーサルマナー研修及び検定についてご説明します。私のような障害のある当事者が講師を務め、企業や自治体、教育機関で導入が広がり、ユニバーサルマナー検定は国内で27万人が習得いただいています。

ユニバーサルマナー検定について

企業の場合は、新入社員研修や管理職研修として採用されることも多く、安定的な継続収入となっています。障害者や高齢者と向き合う上で、多くの方や企業の対応は、無関心と過剰のどちらかに偏っています。それは、わからない、知らない、経験がないといったことが要因です。これまで福祉や介護で語られていた領域を、一般的にわかりやすいかたちでカリキュラムを構成しています。

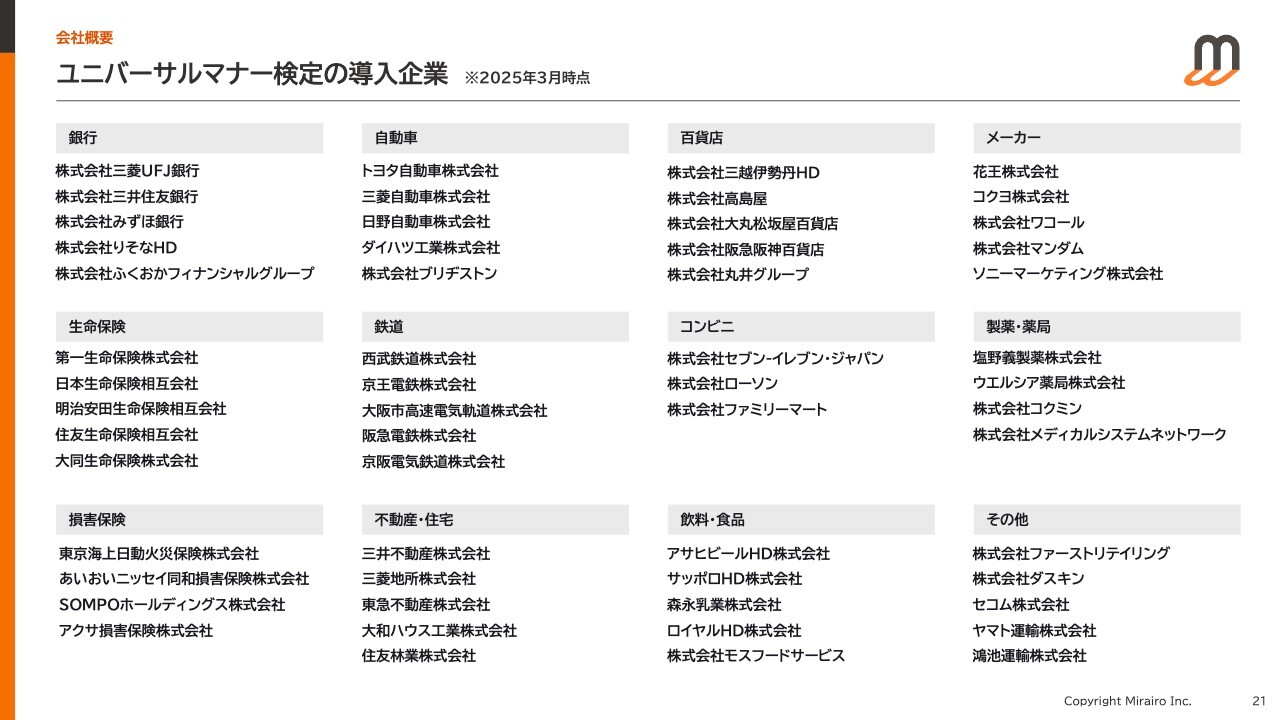

ユニバーサルマナー検定の導入企業 ※2025年3月時点

顧客対応の向上や障害者雇用の促進などを目的にさまざまな業界で導入が進んでいます。特に金融機関は、財務省や金融庁が職員研修として採用したことから、銀行、生命保険、最近では損害保険の会社にまで広がってきました。ほかにも、自動車メーカーや不動産など業種は多岐にわたります。教育機関では、上智大学で1年生の必修科目になっています。

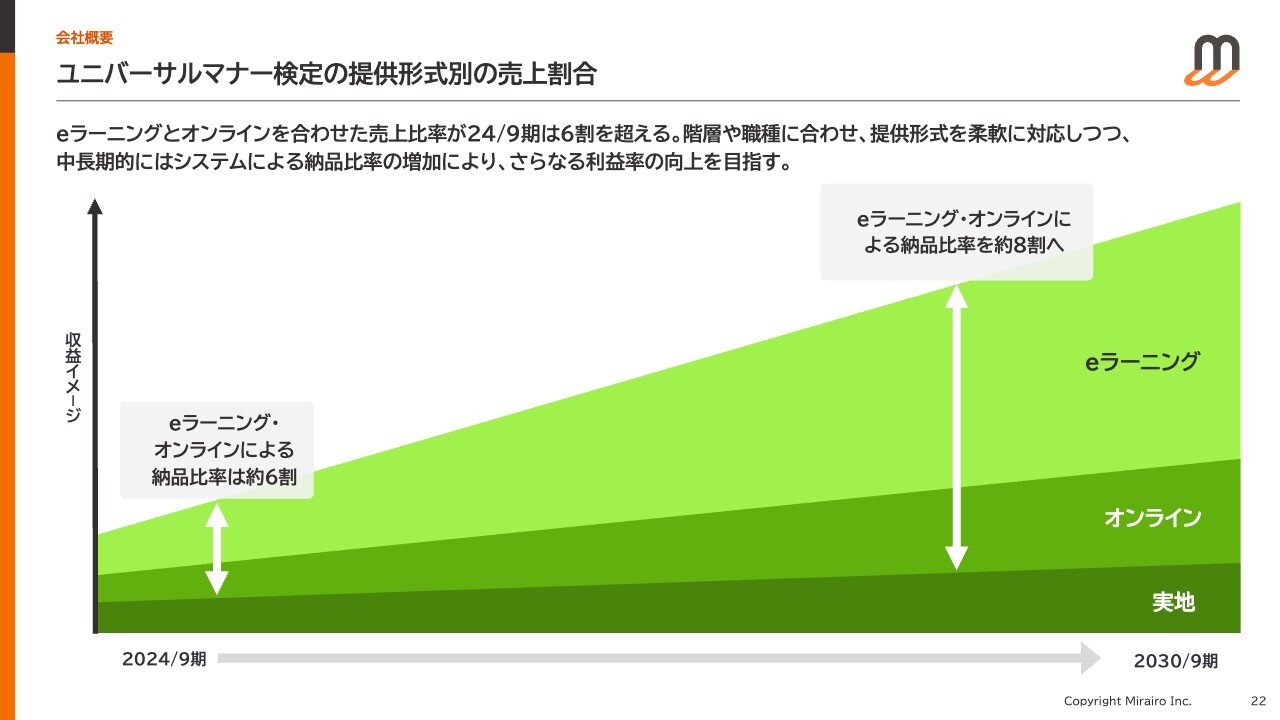

ユニバーサルマナー検定の提供形式別の売上割合

コロナ禍の前は講師がオフィスや会場に出向き、9割以上はリアルで研修を行っていました。現在はeラーニングやオンラインなど非対面の提供にシフトしています。結果的に会場の手配の負担なども減って、数千人、数万人規模で受講いただくケースが増えています。

実際にヤマト運輸では、2025年だけで約6万人のセールスドライバーが受講予定です。人手がかからないビジネスになっているため、今後さらに利益率が向上します。

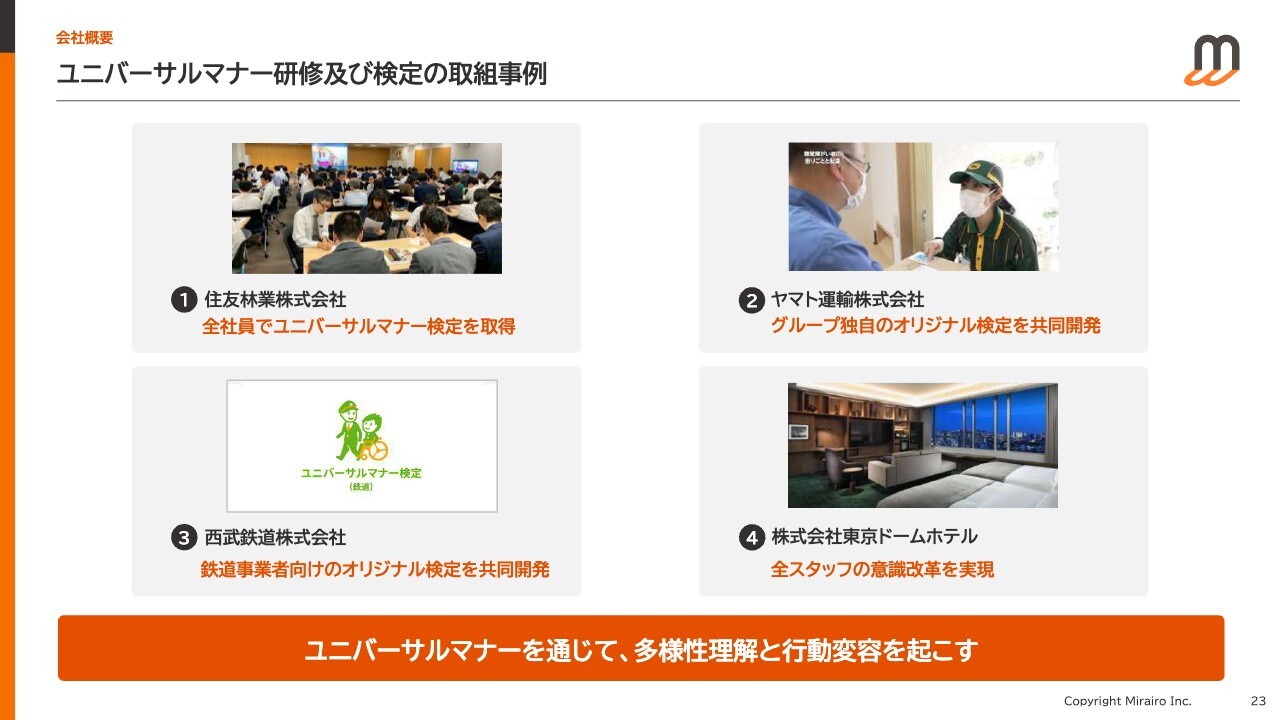

ユニバーサルマナー研修及び検定の取組事例

例えば、住友林業は特例子会社に依存しない障害者雇用を進めるべく、まず会長、社長、役員のみなさまが受講して、次に管理職、そして今では5,000名を超える全社員が取得しました。ほかにも、西武鉄道や京王電鉄、大阪メトロなどの鉄道事業者や、セブンイレブン、三越、伊勢丹、丸井などの小売業での導入が進んでいます。

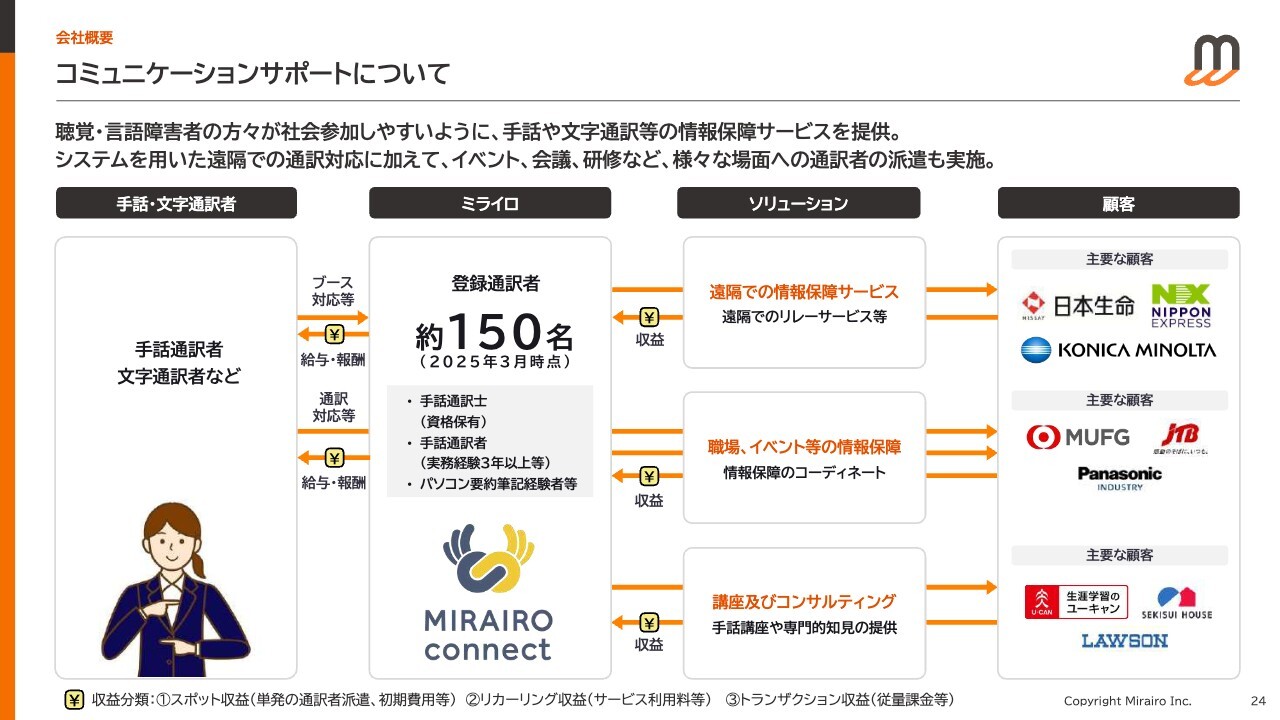

コミュニケーションサポートについて

3つ目の事業のコミュニケーションサポートについてです。2020年12月に、電話リレーサービス法が施行されました。さらに、ご存じの方も多いかもしれませんが、2025年11月にはデフリンピックという4年に1度の聴覚障害者スポーツ大会が東京で開催されます。

これを契機に、聴覚障害や言語障害のある方への取り組みに投資をする企業が増えています。手話通訳士の資格を有する方は国内で4,000名足らずです。なんらかの対応を行おうとも各社で採用するのは難しく、毎日稼働するかどうかもわかりません。必要な時にだけ手話対応ができればよいという、各社のニーズに応えています。

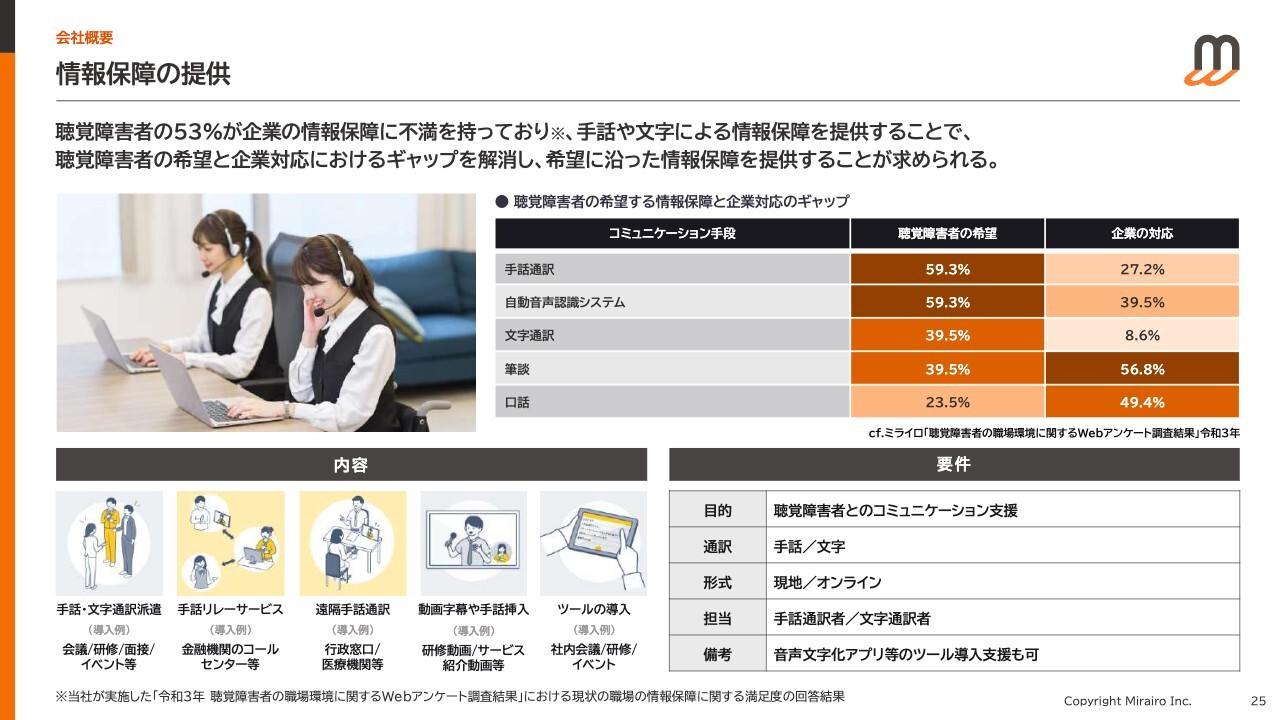

情報保障の提供

現状、聴覚障害のある方が求めている対応と、企業が提供している対応にはギャップがあります。これまでは筆談でなんとか対応していたケースもありますが、どうしても時間がかかります。

生まれつき耳が聞こえない方は第一言語が手話であり、筆談や文字起こしだけでなくやはり手話が必要です。そこで、手話通訳士の派遣のほかに、最近需要が多い遠隔からの手話通訳など、事業者が負担なく取り組めるサービスを提供しています。

2025年9月期 第2四半期 業績ハイライト

2025年9月期第2四半期決算ハイライトをお伝えします。2024年10月から2025年3月における実績の要点です。第2四半期における売上高、売上総利益、営業利益はいずれも過去最高を更新しました。一方で、四半期純利益は、上場関連費用や税効果会計の影響により、減益となりました。

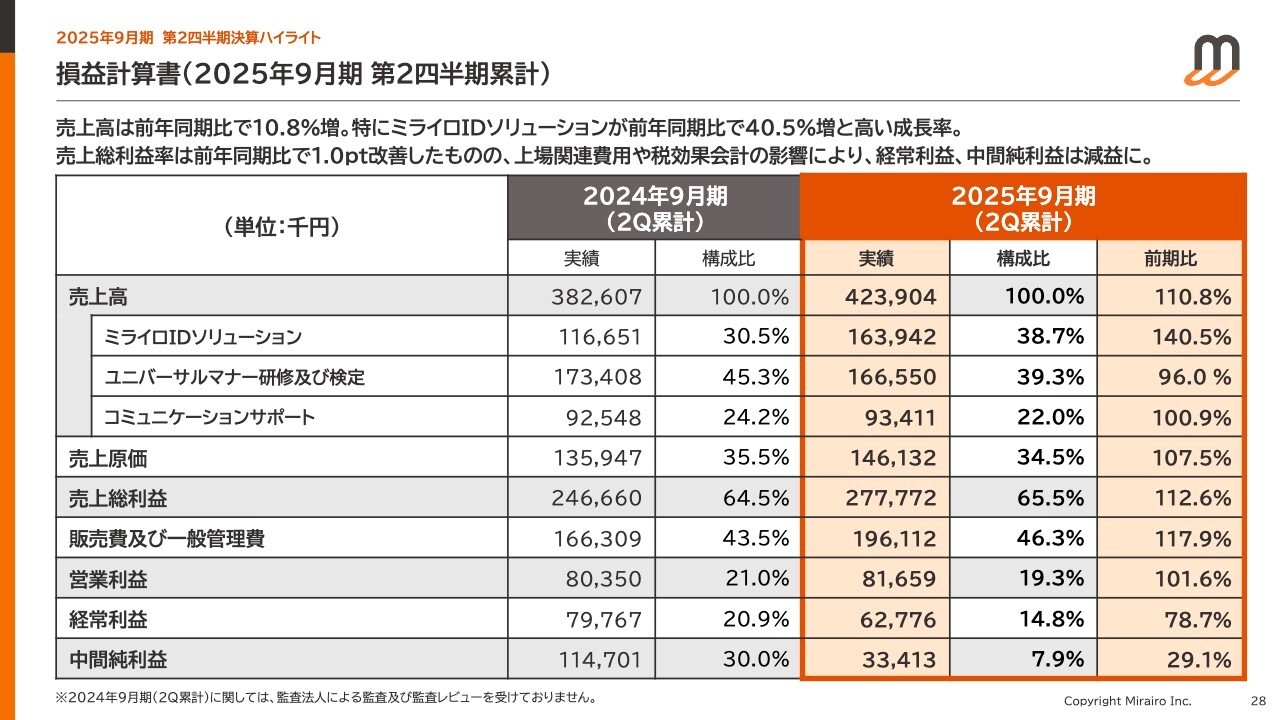

損益計算書(2025年9月期第2四半期累計)

損益計算書についてです。売上高は、前年同期比10.8パーセントの増加です。特にミライロIDソリューションが前年同期比40.5パーセント増と高い成長率となりました。

ユニバーサルマナー研修及び検定は、前年同期比では微減となっています。減少の背景としては、2024年4月、障害者差別解消法が改正される直前に、駆け込み需要によって大幅に売上が増加したことです。現在は法整備に伴って受注は増えているものの、2024年ほどではないため、このような結果となりました。なお、通期を通して前期を上回る成長を見込んでいます。

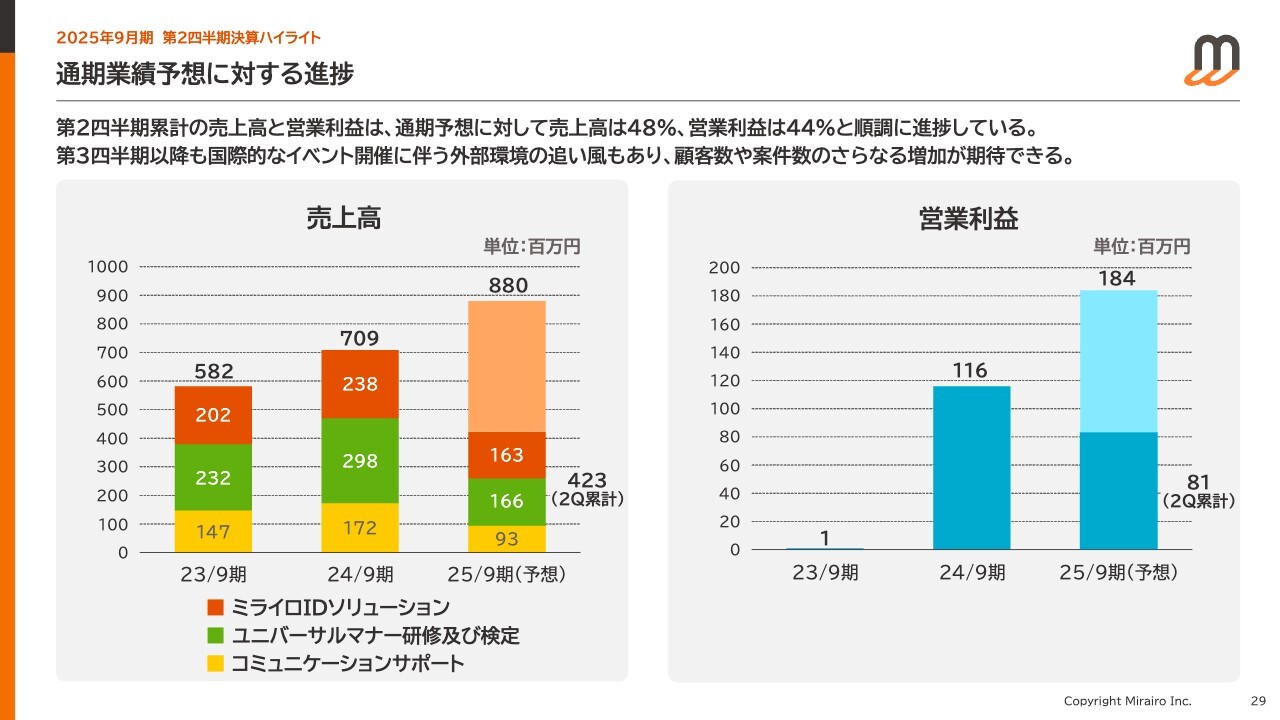

通期業績予想に対する進捗

通期業績予想と進捗についてです。売上高8億8,000万円に対して48パーセントの進捗、営業利益1億8,400万円に対しては44パーセントの進捗です。いずれも順調に進んでいます。みなさまもご存じのとおり、4月13日からは大阪・関西万博が始まりました。そして、先に触れたとおり、2025年は東京デフリンピックも開催されます。このような国際的なイベント開催は弊社にとって追い風です。

「ミライロID」の利用シーンが広がり、それに伴い利用者数が増えて、ユニバーサルマナー検定を取得する企業や自治体も増えていきます。第3四半期以降も、それぞれの事業において、さらなる成長を果たしていきます。

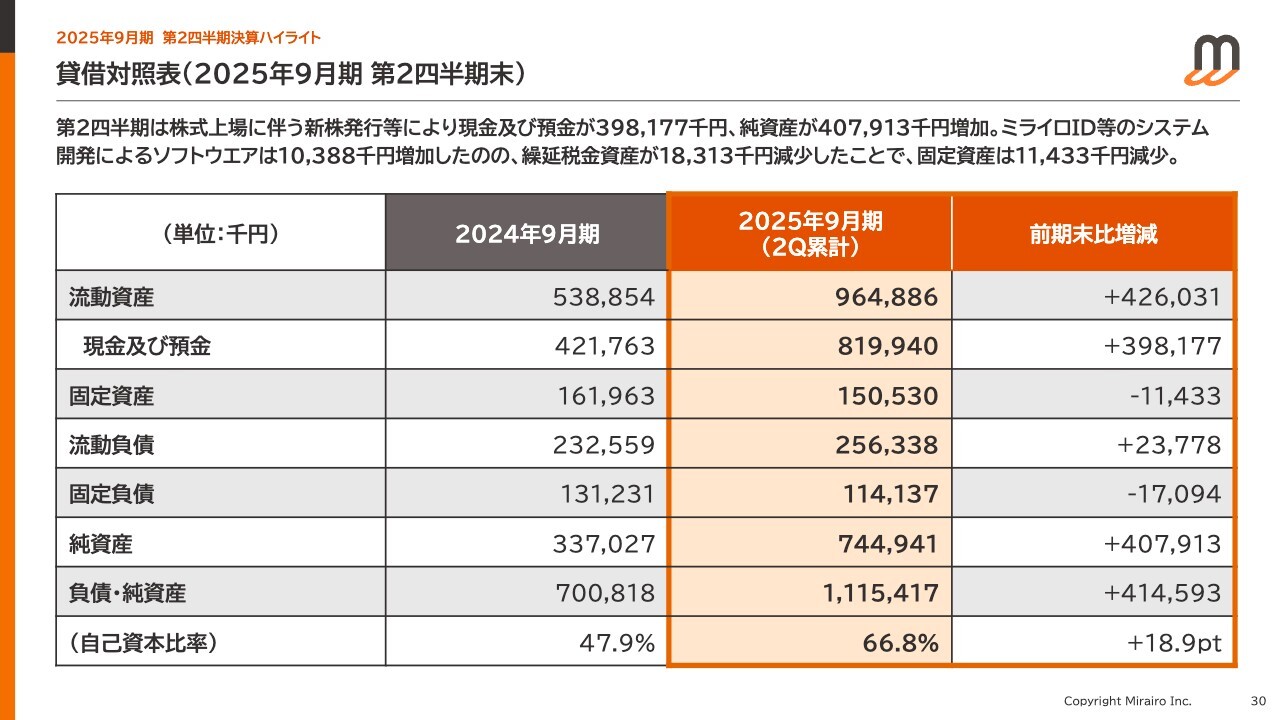

貸借対照表(2025年9月期第2四半期末)

貸借対照表についてです。第2四半期は上場に伴う新株発行によって、現金及び預金が3億9,817万7,000円増加、純資産が4億791万3,000円増加しています。

弊社では「ミライロID」をはじめ、システムへの投資を継続的に行っています。それに伴いソフトウェアは1,038万8,000円増加しています。一方、繰延税金資産が1,831万3,000円減少した影響もあり、固定資産は1億5,053万円となっています。

トピックス①「ミライロID」において補装具管理機能の提供を開始

第2四半期にあった主たるトピックスとして、事業に関する動きについてお話しします。1つ目に、厚生労働省や総務省と協力し、「ミライロID」に補装具の管理機能を実装しました。義手、義足、歩行器、補聴器、ほかにも私が使っているような車いすは、いずれも定期的なチェックや点検が必要です。

しかし補装具を作った後、病院に行く機会がないと、どうしてもメンテナンス不足になりがちです。そこで、ユーザーと制作事業者を結びつけることで、補装具の故障やそれに伴う怪我のリスクを軽減し、結果的に社会保障費の抑制にも寄与しています。

トピックス②「ミライロID」対応の駐車場が100箇所を突破

2つ目に、先ほど少し触れた駐車場精算機の連携がかなり広がってきました。アマノに加え、パーク24、名鉄協商との連携が実現しました。こちらは国土交通省の協力により、駐車場の運営規則に「ミライロID」の対応を必須とする自治体が増加しています。

2025年3月時点で、「ミライロID」を利用した精算ができる駐車場が100ヶ所を突破しました。5月12日には成田空港で専用駐車スペースに関するサービスもリリースしました。今後も「ミライロID」を活かした各インフラとの接続を増やしていきます。

2025年9月期下半期の重点施策

最後に、下半期の重点施策についてです。まず「ミライロID」については、引き続きユーザー数の拡大を目指します。目先の目標は100万人です。

ユーザー数を増やす上で重要となるのが自治体への導入です。残念ながら、まだ地域差があります。関東や関西だけでなく、全国各地で広げるべく、自治体へのコミュニケーションを図っていきます。法改正などの追い風を受けて、業界ごとのユニバーサルマナー検定の構築・普及も期待できます。ヤマト運輸の取り組みをベースに、他の物流事業者への普及はもちろんのこと、今後、金融や不動産など、さまざまな業界での横展開も進めていきます。

加えて、具体的な事例構築が必要です。先日、テレビ東京の『Newsモーニングサテライト』で取り上げていただいた際、日本通運とのプロジェクトが紹介されました。「ミライロID」のユーザーを対象にリサーチを行って、誰もが働きやすい倉庫、新たな障害者雇用のかたちを実現しています。

他にもさまざまな施策を実行していきますので、適時開示などでお伝えしていきます。ぜひ弊社のIR情報を今後もチェックしてもらえたらうれしいです。

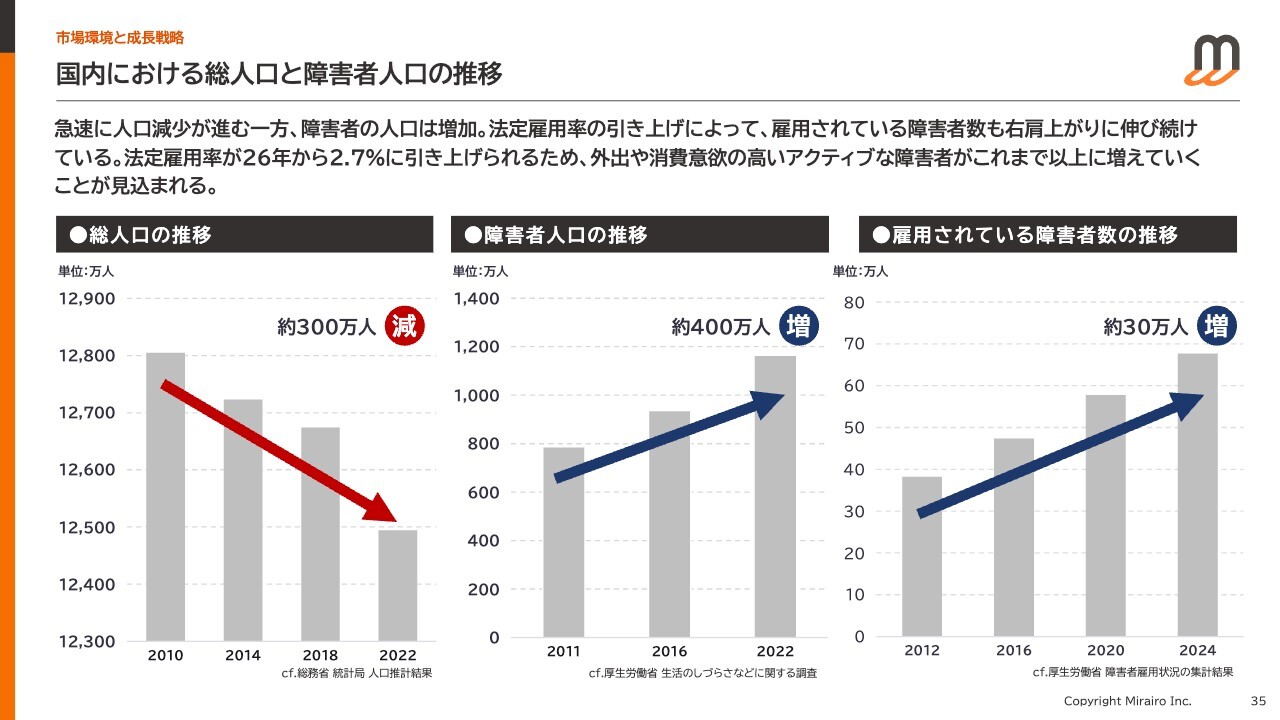

国内における総人口と障害者人口の推移

ここからは、中長期を見据えた市場環境と成長戦略についてです。高齢化も相まって障害者の数は増え続けています。高齢者は加齢に伴い、見えづらくも、聴こえづらくも、歩きづらくもなります。つまり、高齢者のニーズは障害者のニーズを統合した状態にあります。障害者が使いやすいものは高齢者にも等しく支持されるものであり、超高齢社会において重要な市場であると、多くの企業が認識するようになってきました。

また、障害者の就労者数は昨年末に67万7,000人となりました。私が生まれた平成元年には19万5,000人でしたので、35年で3.5倍も増えたことになります。障害者が学び、働き、お金を持つ時代になってきました。これからは守るべき対象ではなく、人口減少が不可避な日本において障害者は新たな顧客でもあるといえます。社会貢献だけでなく、ビジネスチャンスとして捉えることができます。

企業を取り巻く状況

企業を取り巻く状況として、SDGsへの関心の高まりに加え、障害者に関する法律の改正が今、大きな追い風となっています。

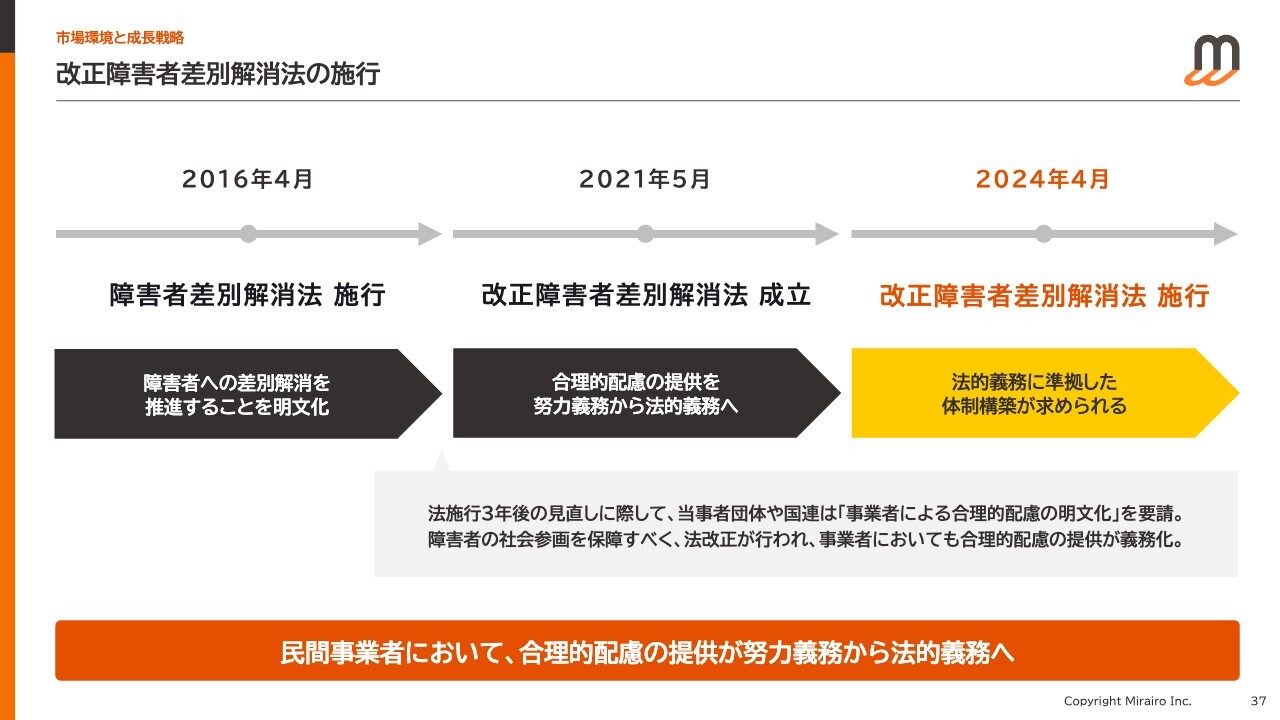

改正障害者差別解消法の施行

ここでは、障害者差別解消法について少しだけ詳しくお伝えします。2006年、国連において障害者権利条約が採択され、アメリカとイギリスが法整備で先行しました。日本では2013年に国会成立、2016年に法施行という運びとなりました。この法律では2つのことが定められています。差別的扱いの禁止と合理的配慮の提供です。

差別的扱いの禁止については、タクシー・バスの乗車拒否、飲食店・小売店の入店拒否が残念ながらゼロではありません。私も日常的に経験していますが、少しずつ減ってきていると感じており、こちらについては楽観しています。

一方、合理的配慮の提供には課題があります。例えば、段差があればスロープ、階段しかなければエレベーター、聴こえない従業員・お客さまには手話での会話など、求めがある場合には、いずれも対応しなければいけないことになっています。

2016年の施行時点では努力義務扱いでしたが、2021年に改正法が成立し、昨年4月からは法的義務へと変わりました。この法律の合理的配慮の条文では「過重な負担とならない範囲」という文言が添えられています。つまり、過重・過度な負担でないことには対応しなければいけません。

過重な負担を軽減するミライロIDソリューションの可能性

「ミライロID」を活用した取り組みは低コストであり、過重な負担には当たりません。その結果、対象範囲が拡大し、事業者が合理的配慮の提供を行いやすくなっています。換言すれば、取り組まなければいけなくなったことで、これまでお伝えしてきた企業との事例は、いずれもそれぞれの業界での広がりが期待できます。

障害者対応に関する新たな市場形成

障害者差別解消法の改正以前は、社会貢献という側面から取り組む企業が大半でした。また、改正法について十分に認識していない企業が多いのも事実です。認知が進むにつれ、ターゲットはこれからさらに開かれ、おおよそ3,000億円の市場があると試算しています。加えて、障害者の法定雇用率は現在2.5パーセントですが、来年2.7パーセントへ引き上げられることから、対応が求められる事業者の数がさらに増加します。

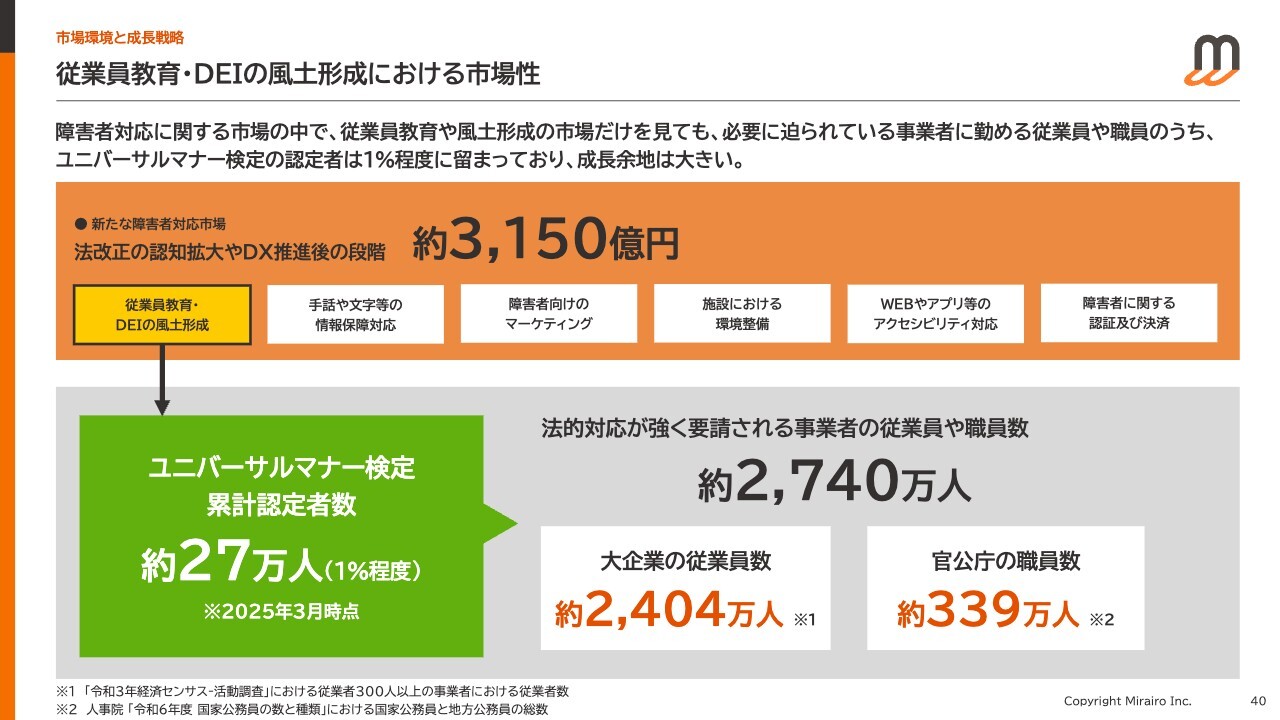

従業員教育・DEIの風土形成における市場性

例えば、ユニバーサルマナー検定だけにフォーカスを絞っても、大きな伸びしろがあります。受講いただく可能性がある企業の従業員、官公庁の職員の数は2,700万人を超えます。現状の認定者数は27万人で、まだ全体の1パーセントです。上場後は新たなコンテンツを開発したり、プロモーションを積極的に展開したりすることで、さらに事業を成長させていきます。

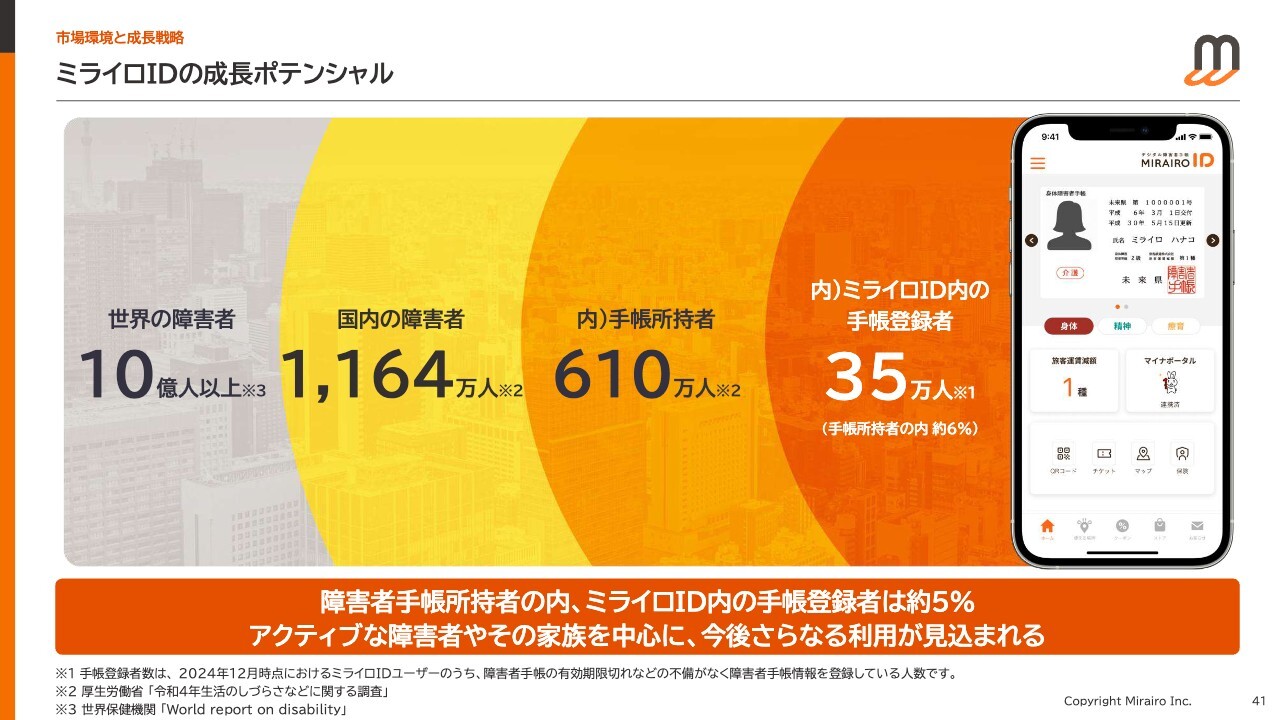

ミライロIDの成長ポテンシャル

国内で暮らす障害者は1,000万人を超えました。そのうち610万人に障害者手帳が交付されています。手帳を所持している方が1,000万人のうち半数程度にとどまっている理由はいくつかあります。それは障害者手帳自体の使い勝手の悪さ、そしてなにより提示する際の心理的抵抗感です。

私もそうでしたが「持ち歩きたくない」「周囲に見られたくない」という方が大勢います。障害者手帳を提示する際、確認に時間もかかるため「申し訳ない」という気持ちが先に立ってしまいがちです。それを「PayPay」「楽天ペイ」「d払い」「au PAY」と同じように、「ミライロID」を提示することで、障害者の負担感は減っています。今後、手帳を取得する方は増加するものと思われます。

少し細かい話ですが、610万人いる手帳所持者のうち、「ミライロID」ユーザーは40万人です。そのうち、障害者手帳を登録いただいている方は35万人です。ユーザー数と手帳の登録者数に乖離があるのは、ご家族がユーザー登録しているケースや、手帳の有効期限切れなどが影響します。

私のように生まれつき障害がある場合は手帳に有効期限はありません。ただし、障害が一時的なものであったり、精神障害がある方の場合は、2年に1回更新があります。更新が必要な方には、有効期限前に「ミライロID」で通知が行くようになっているため、手帳の失効を防ぐと同時に、自治体の業務負担軽減にもつながっています。

現状の数値を踏まえると、「ミライロID」がカバーできているのは障害者手帳を持っている方の6パーセントであり、こちらもまだまだ伸びしろがあります。先に触れたとおり、「ミライロID」の参入障壁は高く、代替サービスも存在しないため、今後、自治体との連携やプロモーションを行っていくことで、100万人、200万人と裾野を広げていきます。

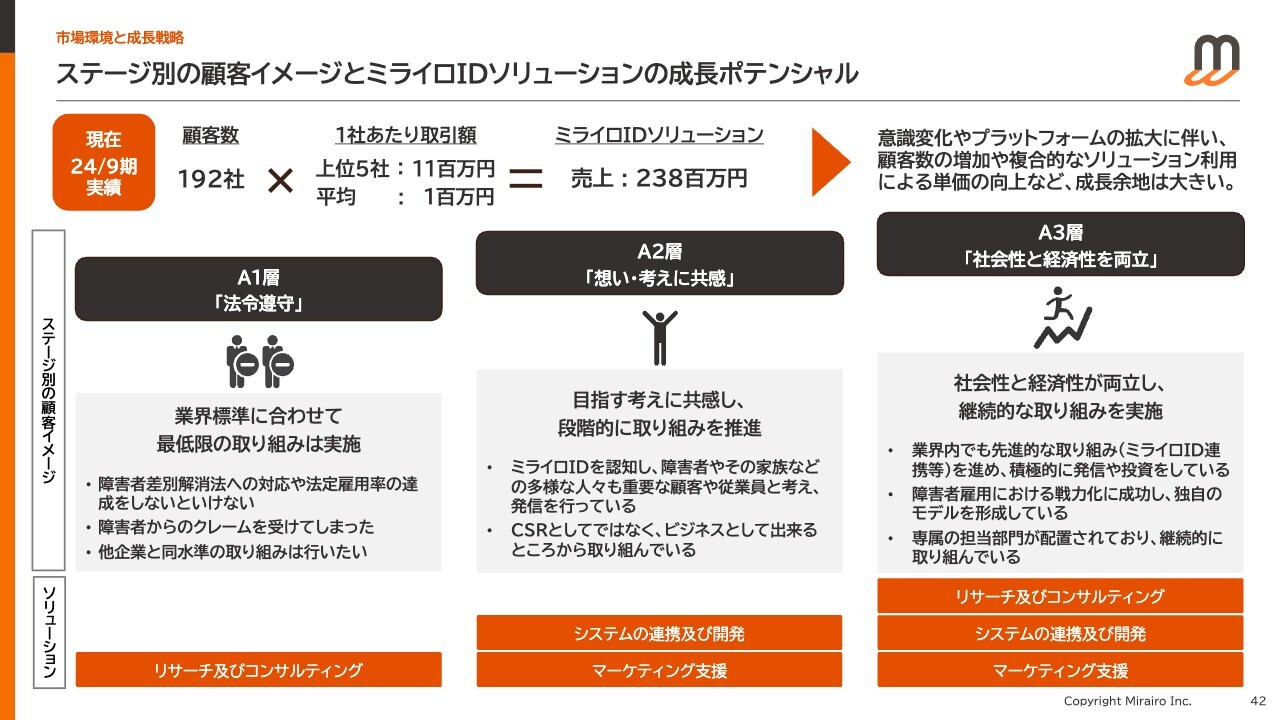

ステージ別の顧客イメージとミライロIDソリューションの成長ポテンシャル

法改正に伴って、多くの企業から「まずは何か取り組みたい、そのためにも手軽な『ミライロID』を活用したい」といったニーズが寄せられました。法令遵守に向けた最低限の取り組みを行い、守りを固めた企業は転じて攻めのアクション、マーケティングやシステム連携に至るなど、クロスセルにつながるケースが増えています。

ユニバーサルマナーによる共感の輪、「ミライロID」によるプラットフォーム、それぞれを広げていくことで、社会課題の解決と新たなビジネスにつなげられると確信しています。

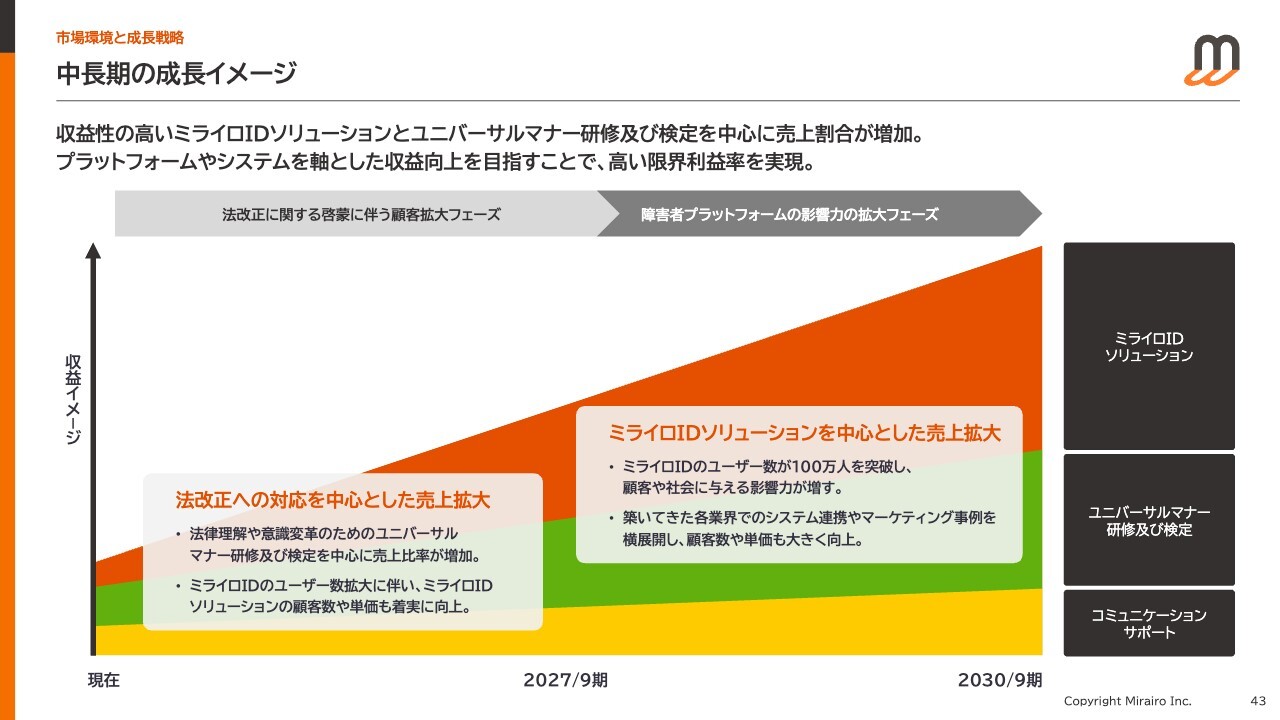

中長期の成長イメージ

中長期の展望です。現在、実は日本のバリアフリーはかなり進んでいる状況であることをご存じでしょうか? 東京の地下鉄には全体の97パーセントの駅にエレベーターがあります。他の地域を見ても、札幌で93パーセント、名古屋で95パーセント、仙台・横浜・京都・大阪・福岡にいたっては100パーセントです。

昨年夏、私はパラリンピックの仕事でパリに赴いたのですが、地下鉄に乗って驚きました。ほとんどの駅にエレベーターがないのです。パリのエレベーター設置率は9パーセント、ロンドンは33パーセント、ニューヨークは30パーセントです。日本はよく「バリアフリーが遅れている」と言われてきましたが、そのようなことは一切ありません。

日本は今や世界一、外出しやすい国です。しかし、外出したくなるかどうかは別の話です。なぜなら環境や意識、情報のバリアが残っているためです。それぞれの事業を伸ばしていくことを通じて、障害者やその家族が買い物や食事や旅行へ行きやすい社会を実現していきます。

「お金を使いたい」と思えるようになってはじめて、学ぶ障害者、働く障害者も増えていきます。スライドにあるとおり、ユニバーサルマナー研修及び検定と「ミライロID」の2つの事業をより成長させていきます。

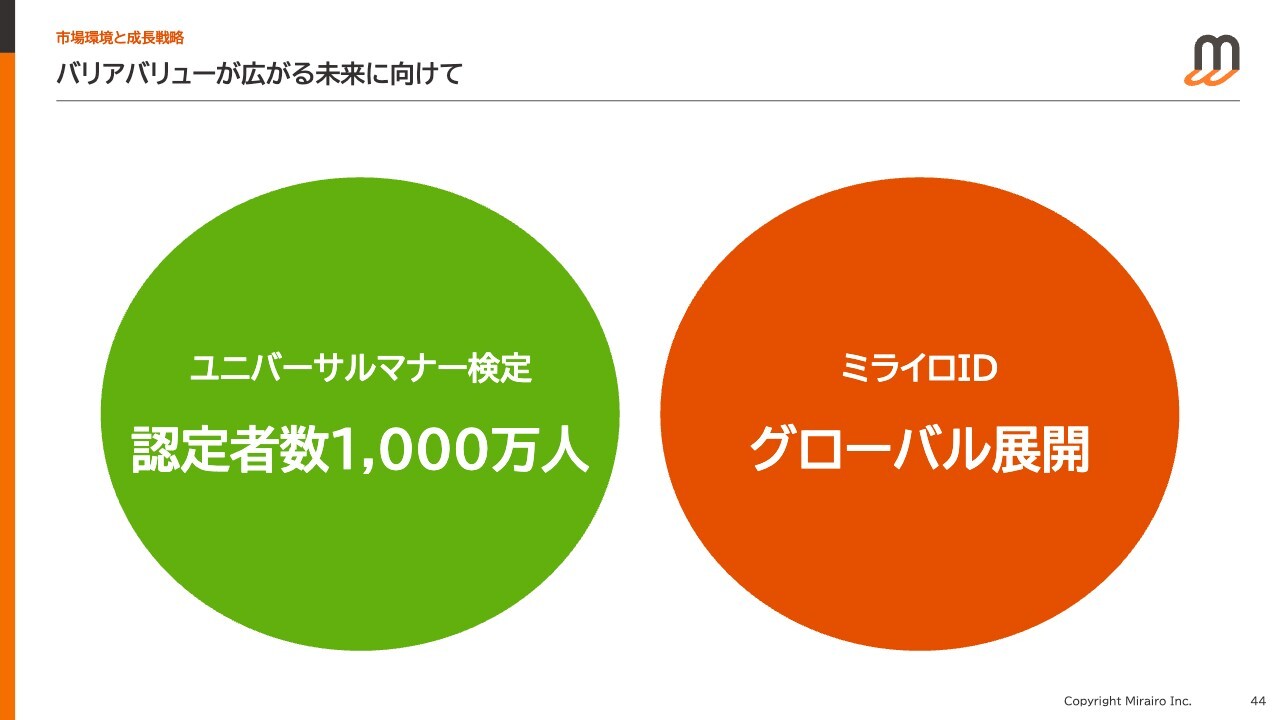

バリアバリューが広がる未来に向けて

本日は長期的な視点についてもお伝えできればと思います。上場という節目に立ち、障害者やそのご家族の声を踏まえ、大きな目標を設定しました。

ミライロがこれから長期で達成すべき目標は2つです。ユニバーサルマナー検定は認定者数1,000万人を目指します。障害者の数が1,000万人を超えたところですので、同数程度の方が障害者へ寄り添う知識や技術を身に付けている状態が実現できれば、さらに多くの障害者の就学や就労が進むものと捉えています。

私が幼い頃、外に出ればジロジロ見られることがありました。今は違います。温かい視線を送ってくれる方、手を差し伸べてくれる方のほうが圧倒的に多い日本です。そうは言っても、「自信がないから声をかけられない」「一歩踏み出せない」という方が大半です。ユニバーサルマナー検定の普及を通し、互いに歩み寄れる社会を目指します。

「ミライロID」はまず日本での普及が大前提ですが、グローバル展開を目指していきます。パリに足を運んだと先ほどお話ししましたが、その時、印象的なことがありました。ルーブル美術館にて、ダメ元で「ミライロID」を提示したところ、窓口の方が「ミライロID」を本人確認書類として認めてくれました。偶然だったかもしれませんが、非常に感動したことを昨日のように思い出します。

日本の障害者が海外に行った時、海外の障害者が日本に来た時、いずれの場合も「ミライロID」を用いて外出ができるような未来を実現していきます。もちろん一朝一夕には叶いません。時間はかかるかと思いますが、必ずそれを果たしていきますので、みなさまにはぜひ見守っていただけたら心強いです。

ハードもハートもデジタルも、あらゆる課題を解決し、誰もがバリアをバリューにできる社会、それが世界中に広がる未来に向けて、投資家のみなさまにも引き続きお力添えをいただけたらと思います。

質疑応答:経常利益の通期計画進捗について

司会者:「今回の決算発表で通期計画の経常利益1億6,300万円に対する進捗率は38パーセントとなり、未達になる可能性が高く感じましたが、下期で計画どおり、または上振れすることはできそうでしょうか?」というご質問です。

垣内:第2四半期に関しては、上場関連費用の1,300万円が営業外費用に計上されていることから、経常利益の進捗率に影響しています。営業利益としては、通期予算に対して進捗率44.3パーセントとなっており、おおむね計画どおりに進捗しています。下期に関しても、引き続き計画どおりに推移していくものと見込んでいます。

質疑応答:海外展開について

司会者:「海外への展開については計画していますか?」というご質問です。

垣内:まずは「ミライロID」のグローバル展開を視野に準備を進めたいと考えています。各事業のグローバル化など、具体的な進め方については今後検討し、重要な情報は適時開示などでしっかりとお伝えしていきますので、みなさまには見守っていただけたらと思います。

質疑応答:「ミライロID」のシステム連携について

司会者:「JRの『スマートEX』と連携する予定はありますか?」というご質問です。

垣内:先ほど「ミライロID」のシステム連携事例として、JR四国との取り組みをお伝えしました。連携先をもっと広げていきたいところですが、各事業者の計画や都合もあるため、今後も各社と協議を進めていき、具体的な進展があれば、みなさまには随時お伝えします。

質疑応答:株主還元について

司会者:「今後、株主還元対応はいつ頃しようと考えていますか?」というご質問です。

垣内:株主のみなさまへの還元については、還元方法などを含めて検討しています。準備が固まり次第、発表しますが、今しばらくお時間をいただきます。

質疑応答:「ミライロID」のユーザー数について

司会者:「御社にとって『ミライロID』のユーザー数および会員登録の多様性はバリアバリューと信頼性の源泉であると考えますが、これまでに発表した『ミライロID』ユーザー数が同時期の情報でも35万人から43.5万人と大きな幅がある理由は何でしょうか?

また、『ミライロID』ユーザー総数、障害者手帳登録者数、月間アクティブユーザー数について、現時点の定義と人数について正確にご説明いただけますか?」というご質問です。

垣内:2025年3月時点における「ミライロID」のユーザー数は47万人、障害者手帳の登録者数は35万人、月間のアクティブユーザー数は18万人を超えたところです。ご質問の内容としては、ユーザー数と障害者手帳登録者数の差異についてご指摘いただいているものとお見受けします。

ユーザー数は障害者手帳が失効している方や、ご家族が試しに登録してみたという数も含まれていますので、これにより差異が出ます。「ミライロID」はセキュリティの観点から、1つの手帳につき、1人あたり端末は1台までという制限をかけています。お父さま、お母さまのいずれも使えるようにしてほしいという要望も多数いただいているため、今後それに対応していくことで利便性を向上させていきます。

質疑応答:万博での取り組みの影響について

司会者:「万博でのリリースを見ましたが、その影響について教えてください」というご質問です。

垣内:大阪・関西万博では、入場に際して「ミライロID」での本人確認が可能となっています。また、遠隔での手話通訳サービスも提供しています。また、今秋に予定されている東京2025デフリンピックなどでも障害者の対応に一定の注目が集まっているため、当社の事業に対しても非常にポジティブな影響があります。

なお、堅実に見れば開示している予想数値の範囲を超える影響はないものと見込んでいますので、そちらもご承知おきいただけたらと思います。

質疑応答:自治体に対するアプローチについて

司会者:「障害者手帳を都道府県や市町村の各窓口に提示し、わざわざ証明を受けることで、高速道路の割引や自動車税の減税が受けられると認識しています。御社がこのような部分に食い込むことができると、一気に「ミライロID」が普及すると考えています。最終的には紙の手帳廃止にもつながるのではないかと思いますが、都道府県や市町村に対する具体的なアプローチについて教えてください」というご質問です。

垣内:わざわざ窓口に赴かないといけないのは、まさに面倒な手続きですよね。私自身もそうですが、「ETCカード」とのひも付けを定期的に行わなければいけないなど、いろいろな申請が必要です。現在、高速道路に関して、またNHKの受信料の減免に関しては、すでにオンライン申請が実現しています。実はこの2つは弊社が開発に関するコンサルティングを行いました。

自治体の手続きについても、自治体に対して提案やヒアリングを少しずつ進めているところです。現在は、本人確認や国が定める運営要領がハードルとなって、オンライン申請が難しい状況です。一方で、一部申請については実現の可能性があると、いろいろと調べてわかってきました。引き続きアプローチを継続していき、いずれは紙の障害者手帳さえもなくせるような未来を実現していけたらと思っています。

質疑応答:障害者手帳の種類について

司会者:「障害者手帳は292種類あるとのご説明でしたが、以前は283種類とご説明していたと思います。200以上とおっしゃっていたこともあると思います。どうしてこのような数字のぶれが発生するのでしょうか?」というご質問です。

垣内:細かく数字を把握いただきありがとうございます。今回の決算説明会に際し、実際の数が今どれだけあるのかをあらためて各自治体に調査したところ、以前より9種類増えていました。もともと283種類だったのが、自治体によってはフォーマットを変えたり、条例によっては中核市も障害者手帳を発行できるようになったことで、人口の変化によって中核市になったところが発行するようになったりしたことが、283種類だったのが292種類に増加した理由です。

質疑応答:「ミライロID」普及の好影響について

司会者:「『ミライロID』が普及したことによって良かったことはありますか?」というご質問です。

垣内:障害者のユーザーのみなさま、とりわけそのご家族から喜んでいただけていることはありがたいと思っています。加えて、事業者にとっても、292種類ある障害者手帳をすぐに判別できるようになったことで好評を得ています。また、弊社のビジネスの観点では、さまざまなインフラと連携できるようになったことも良かったと考えています。成田空港の事例もお伝えしましたが、直近では自動ドアとの連携などもスタートしています。

ほかにも、祖業であるコンサルティングの付加価値を高められたことがあります。例えば、車いすに乗っている私が「バリアフリーは大切ですよ」とお伝えすれば、それなりに説得力はあるかもしれません。ただし、それは1人の30代の車いすユーザーの意見にすぎないわけです。今では1万人の声を企業や自治体に届けられるようになりました。障害者と企業、障害者と自治体の架け橋になれていることが「ミライロID」によって実現できたことは、大きな価値であると捉えています。

垣内氏からのご挨拶

みなさま、本日は長時間にわたり、弊社の決算説明会にご参加くださり、本当にありがとうございました。冒頭、私のマイクが入っていないなど至らない点があり、ご迷惑をおかけしましたが、これからしっかりとアップデートを進めていきます。

また、金曜日の夜にもかかわらず、多数の方にご参加いただきました。お時間を割いてくださり、本当にありがとうございます。投資家のみなさま、そして「ミライロID」ユーザーのみなさまの期待にしっかり応えていけるように着実に事業を進めていきますので、今後もぜひ弊社の動向を見守っていただけたらと思います。本日の説明会は以上となります。よい週末をお過ごしください。ありがとうございました。

新着ログ

「情報・通信業」のログ