中部飼料、期末配当金を27円に増配し、年間配当金は52円を見込む 26年3月期は115万株、15億円の自己株式取得を予定

目次

藤田京一氏:みなさま、こんにちは。中部飼料株式会社社長の藤田です。本日は当社の会社説明をご覧いただきありがとうございます。

それでは、2025年3月期の決算説明を行います。最初に、2025年3月期の決算レビューについてご説明します。

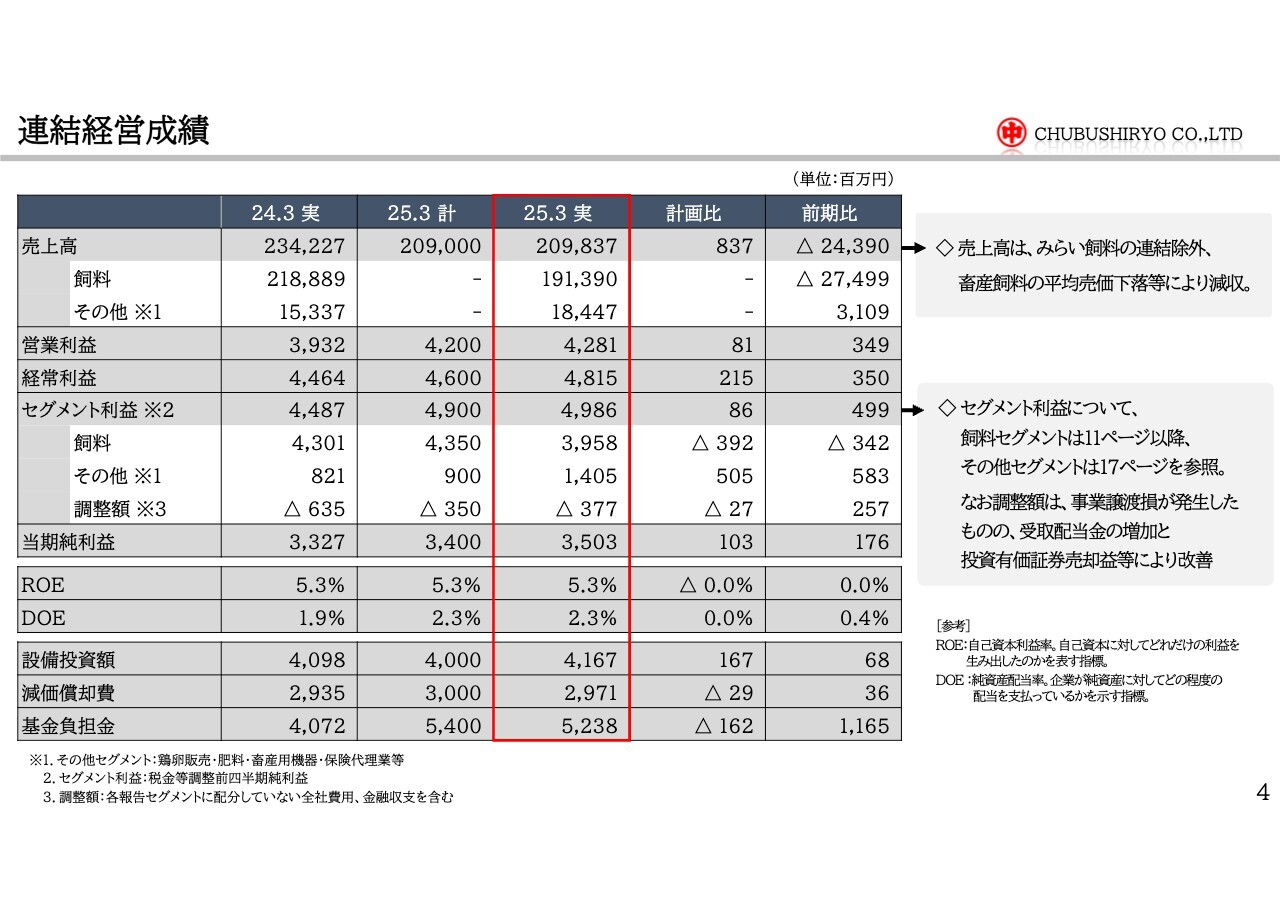

連結経営成績

表をご覧ください。売上高は前期比243億9,000万円減少の2,098億3,700万円となりました。営業利益は3億4,900万円増加の42億8,100万円、経常利益は3億5,000万円増加の48億1,500万円、当期純利益は1億7,600万円増加の35億300万円となりました。

売上高は連結子会社であった「みらい飼料」が連結から外れたことと、畜産飼料の平均販売価格が下落したことなどにより減収となりました。セグメント利益は飼料セグメントが減益となった一方、その他セグメントは大幅な増益となりました。それぞれ、後ほど詳しくご説明します。

また、事業譲渡損が発生したものの、受取配当金の増加や投資有価証券売却益の計上などにより、調整額が前期と比較して改善しました。

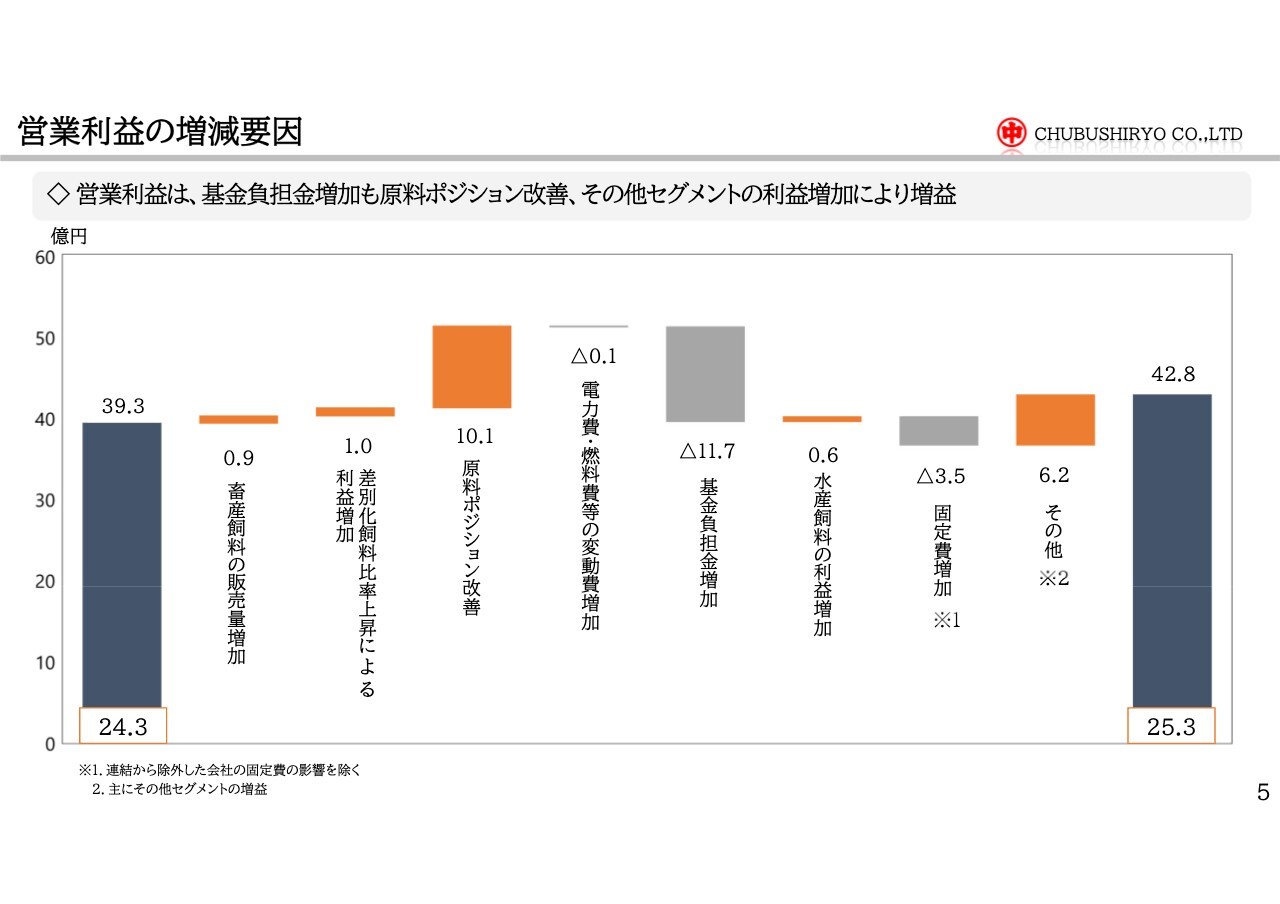

営業利益の増減要因

続いて、営業利益の増減要因についてです。両端にあります紺色の棒グラフのとおり、営業利益は2024年3月期の39億3,000万円から、2025年3月期は42億8,000万円となりました。

主な増加要因は、原料ポジション改善のプラス10億1,000万円、その他のプラス6億2,000万円です。「その他」の主なものは、その他セグメントの増益です。

一方、主な減少要因は、基金負担金増加のマイナス11億7,000万円、固定費増加のマイナス3億5,000万円です。それぞれの要因について、後ほど詳しくご説明します。

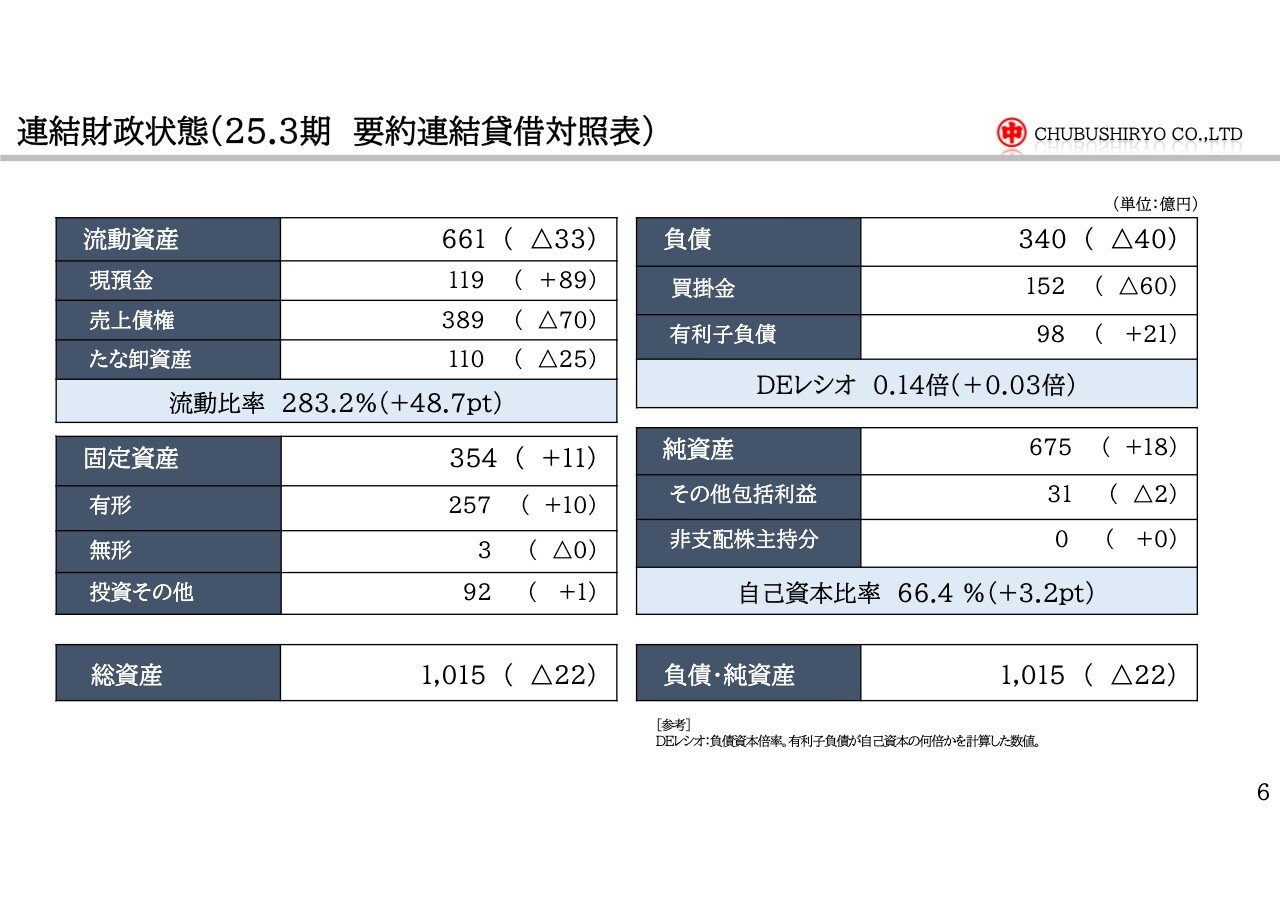

連結財政状態(25.3期 要約連結貸借対照表)

次に、連結貸借対照表についてです。資産合計は前期末に比べ22億円減少し、1,015億円となりました。流動比率は200パーセントを超えています。

一方、有利子負債は前期末に比べ21億円増加の98億円、純資産は18億円増加の675億円となりました。この結果、DEレシオは0.14倍、自己資本比率は、3.2ポイント増加の66.4パーセントとなりました。

事業環境①

続いて、当社を取り巻く事業環境についてご説明します。

左のグラフは、とうもろこしのシカゴ相場とドル円の為替相場の推移、右側のグラフは、とうもろこしの通関価格の推移を表しています。為替相場は円安が進み、一時的に1ドル160円を上回りました。その後、乱高下が続いたものの前期比で円安が進展しました。

一方、とうもろこし相場は2023年6月以降下落し、2024年夏には400セントを下回りました。このように円安が進んだものの、相場が下がったことで、とうもろこしの通関価格は前期より下落しました。

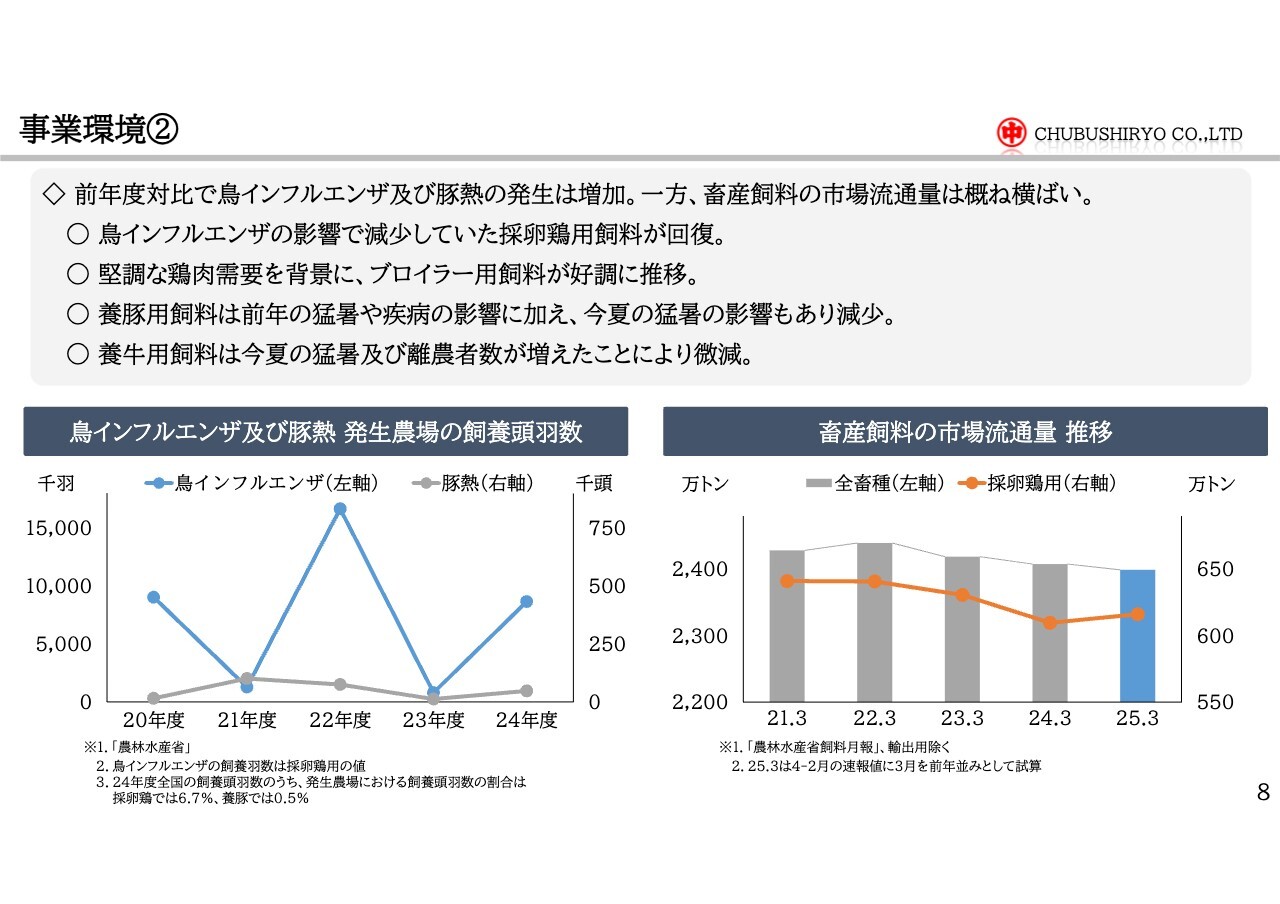

事業環境②

続いて、畜産飼料の市場流通量についてです。

左のグラフが示すとおり、2024年度は前年度対比で鳥インフルエンザや豚熱の発生が増加しました。その一方で、右のグラフの棒グラフが示すとおり、市場流通量は概ね横ばいとなりました。

畜種別にみると、採卵鶏用飼料は2年前に大流行した鳥インフルエンザの影響で減少していましたが、回復してきています。また、ブロイラー用飼料は堅調な鶏肉需要を背景に好調に推移しました。

一方で、養豚用飼料は前年の猛暑や疾病の影響に加え、夏の猛暑の影響もあり減少しました。養牛用飼料は夏の猛暑や離農者が増えたことにより、微減となりました。

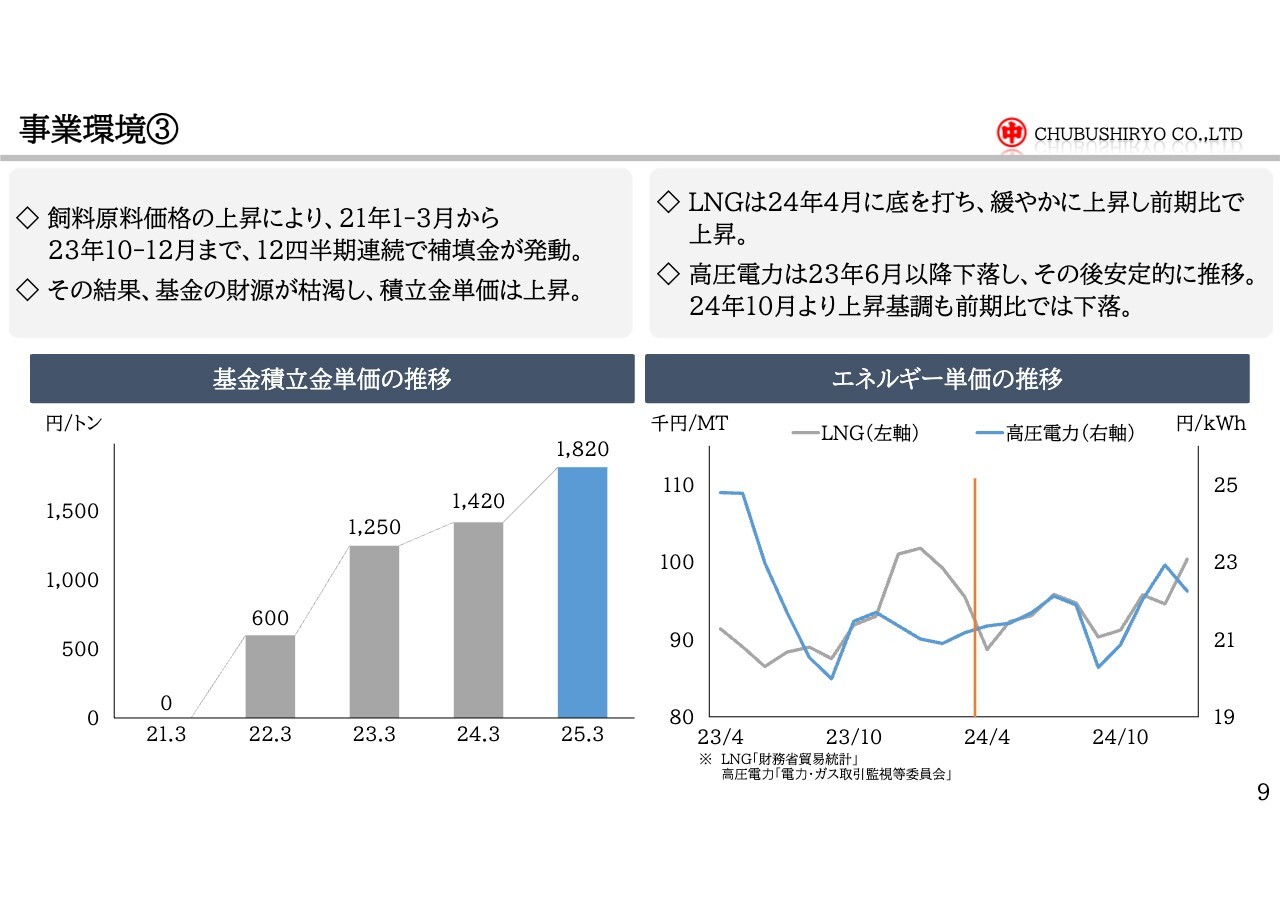

事業環境③

事業環境の最後は、飼料価格安定基金とエネルギー単価についてです。

左のグラフは、基金積立金単価の推移を表しています。原料価格が上昇したことにより、2020年度第4四半期(2021年1月から3月)から2023年度第3四半期(2023年10月から12月)まで、12四半期連続で補てん金が発動した結果、基金の財源が枯渇し、積立金単価がトン当たり約400円上昇の1,820円となりました。

右のグラフは、エネルギーのうち、LNGと高圧電力の単価の推移を表しています。LNGは2024年4月を底に緩やかに上昇したため、前期との比較では上昇しました。一方、高圧電力は2023年6月以降下落し、その後安定的に推移しています。2024年10月から上昇基調に転じていますが、前期との比較では下落しました。

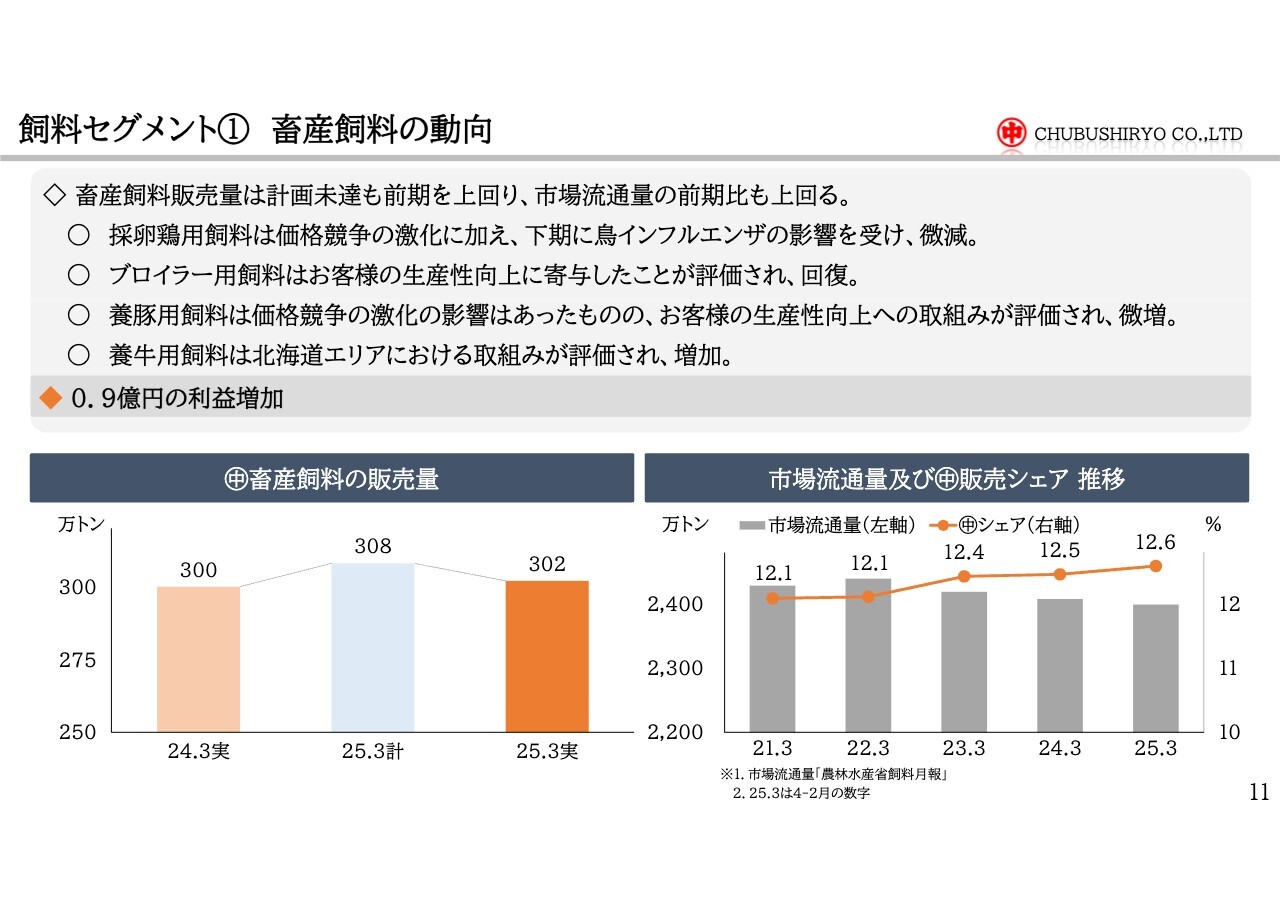

飼料セグメント① 畜産飼料の動向

続いて、飼料セグメントの状況についてご説明します。まず、畜産飼料の動向についてです。

左のグラフのとおり、販売量は302万トンとなり、計画には届かなかったものの前期の販売量も、市場の伸びも上回りました。この結果、右のグラフのとおり、当社のシェアは前期から0.1ポイント増加し、12.6パーセントとなりました。

畜種別にみると、採卵鶏用飼料は価格競争が激化したことに加え、下期に鳥インフルエンザの影響を受けたため、微減となりました。ブロイラー用飼料はお客さまの生産性向上に寄与したことが評価され、回復しました。

養豚用飼料も価格競争激化の影響がありましたが、お客さまの生産性向上への取組みが評価され、微増となりました。養牛用飼料は、北海道エリアにおける取組みが評価され、増加しました。

このように畜産飼料の販売量が増加した結果、利益が前期と比べて9,000万円増加しました。

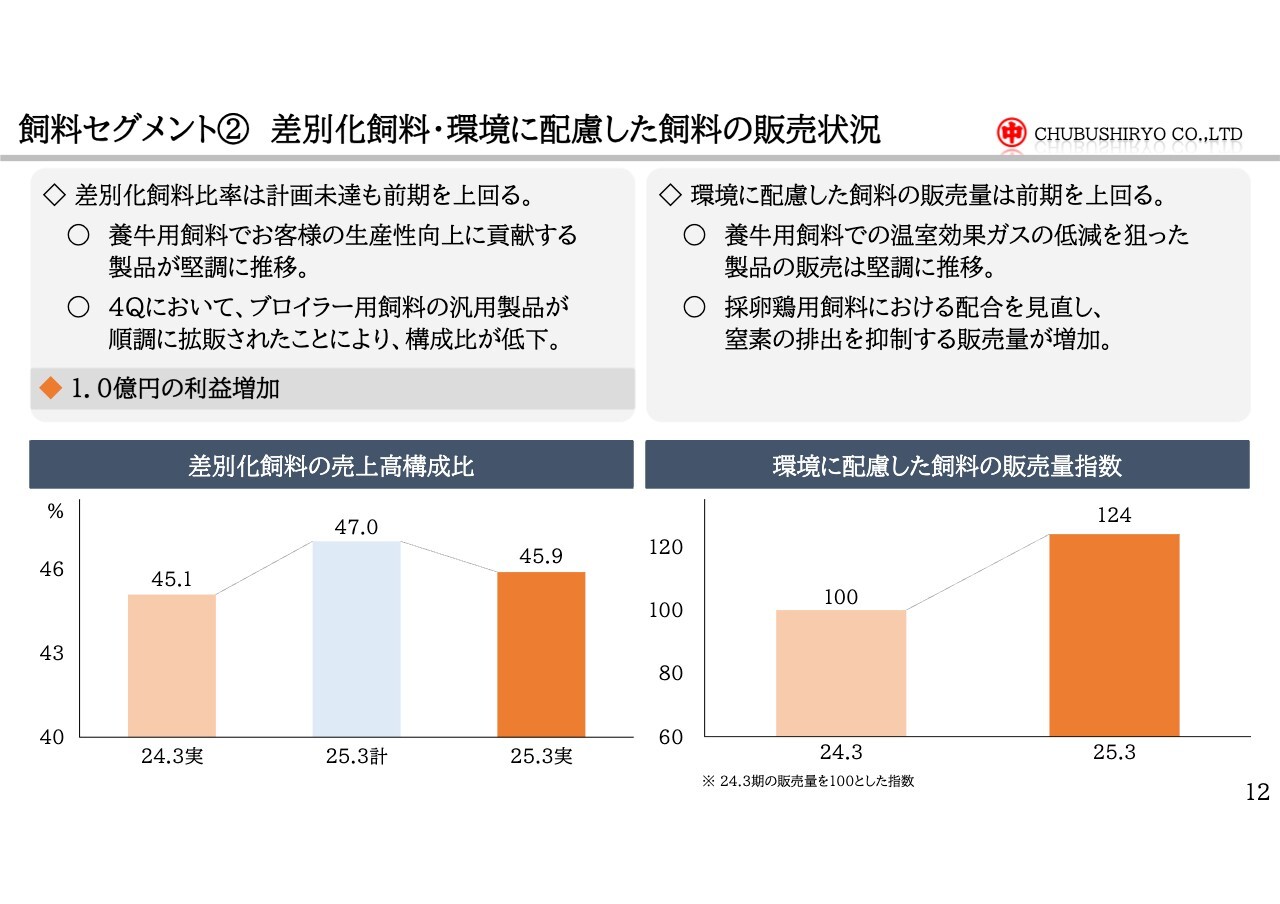

飼料セグメント② 差別化飼料・環境に配慮した飼料の販売状況

続いて、差別化飼料と環境に配慮した飼料の販売状況についてです。

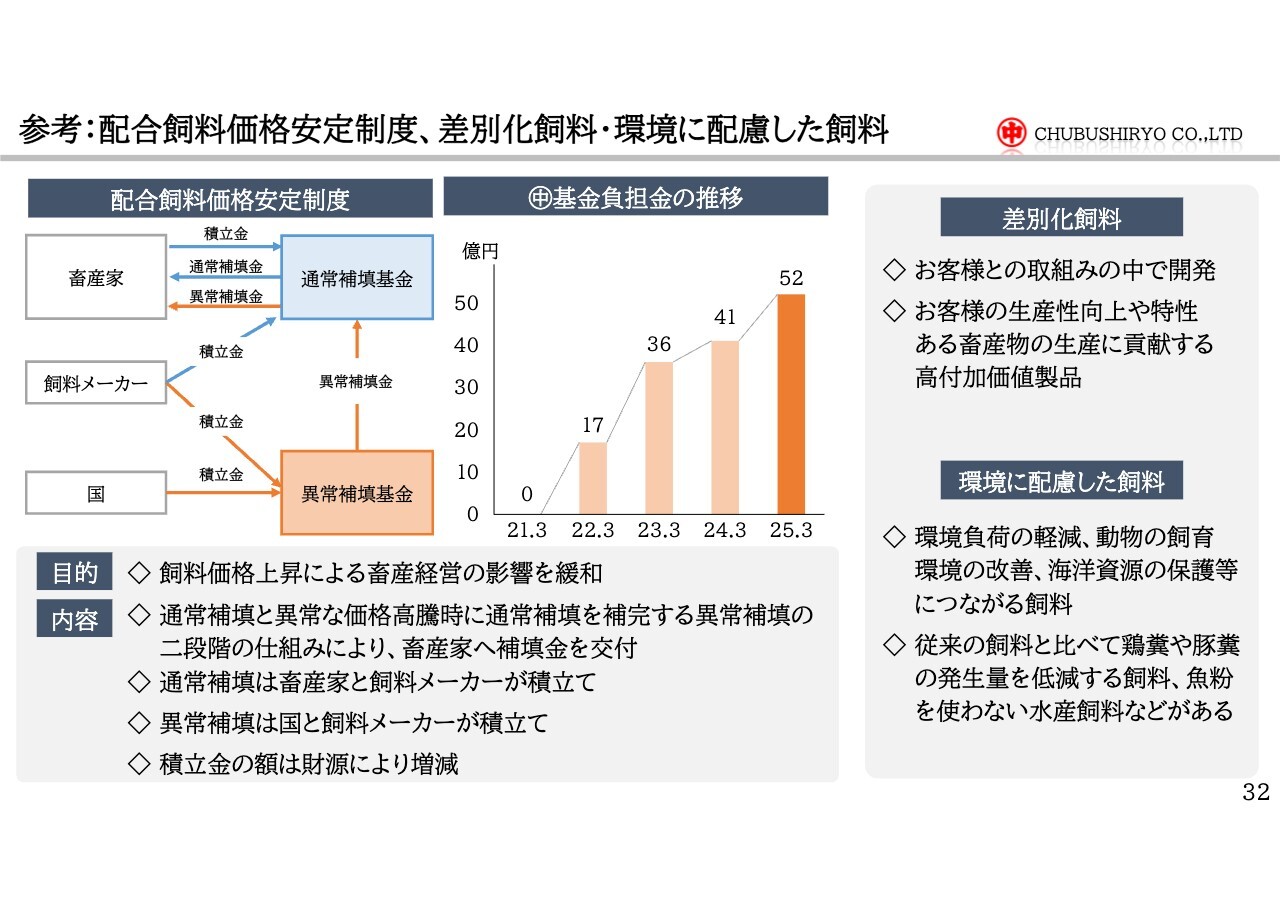

差別化飼料とは、畜産家の生産性向上や特性ある畜産物の生産のために、当社がお客さまと共同開発した高付加価値製品のことです。詳細は32ページの参考資料をご覧ください。

左のグラフのとおり、差別化飼料比率は計画には届かなかったものの前期を上回り、45.9パーセントとなりました。具体的には、ブロイラー用飼料の汎用製品が順調に拡販されたことが構成比の低下要因となりましたが、お客さまの生産性向上に貢献する養牛用飼料が堅調に推移し、比率が上昇しました。この結果、利益が前期と比べて1億円増加しました。

また、右のグラフのとおり、環境に配慮した飼料の販売量も前期を24パーセント上回りました。その主な要因は、温室効果ガスの低減を狙った養牛用飼料が堅調だったことや、窒素の排出を抑制する採卵鶏用飼料の販売量が増加したことです。

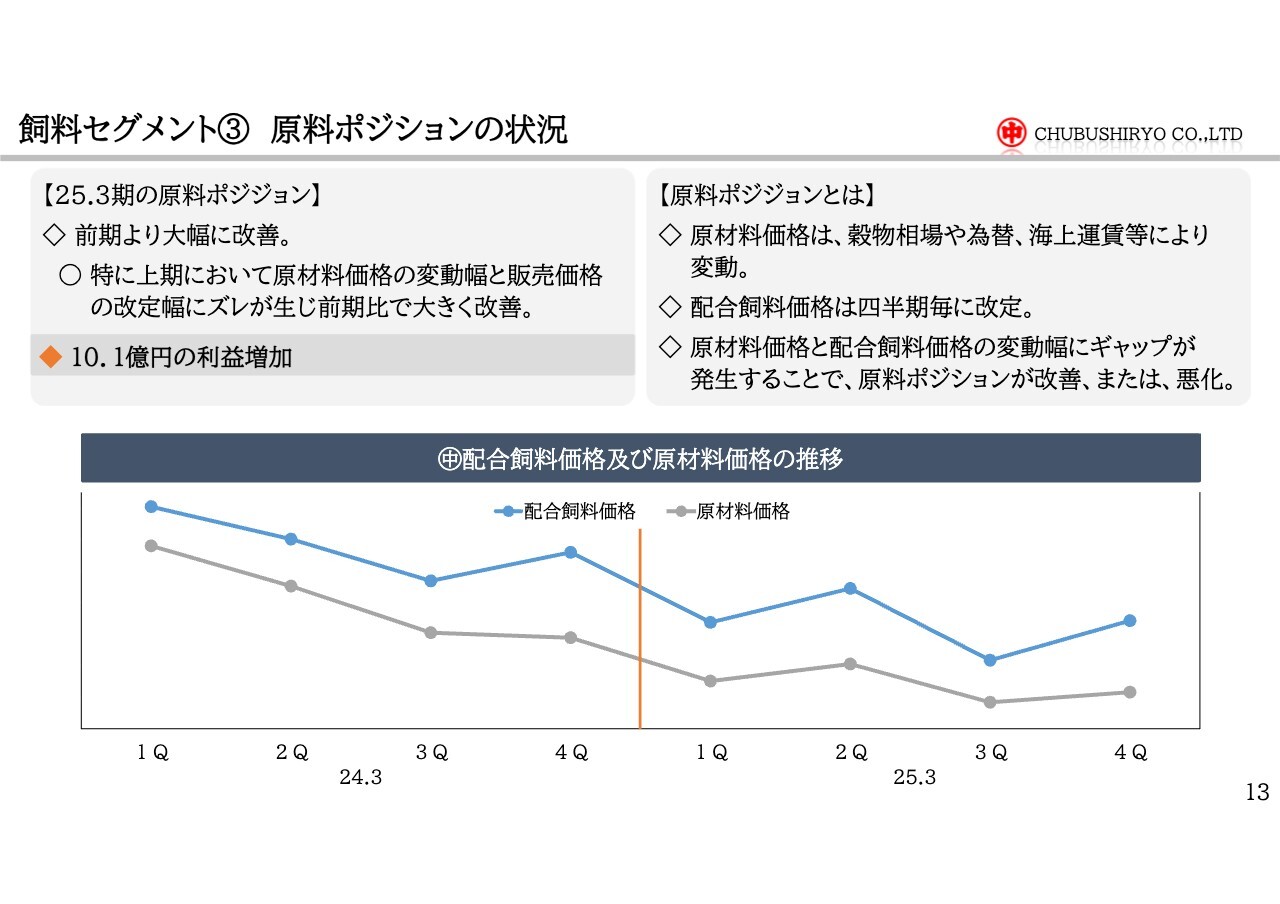

飼料セグメント③ 原料ポジションの状況

次に、原料ポジションの状況についてご説明します。

飼料の原材料価格は穀物相場や為替相場、海上運賃等により変動します。これを受け、配合飼料価格は四半期ごとに改定されます。

しかしながら、原材料価格と配合飼料価格の変動幅が完全に一致するわけではなく、ギャップが生じることで、利幅が改善したり悪化したりします。当社では、この利幅のことを原料ポジションと呼んでいます。

下のグラフは、当社の配合飼料価格と原材料価格の四半期ごとの推移を示したものです。2025年3月期の原料ポジションは、特に上期において原材料価格の変動幅と販売価格の改定幅にズレが生じ、前期と比べ大幅に改善しました。この結果、利益が前期と比べて10億1,000万円増加しました。

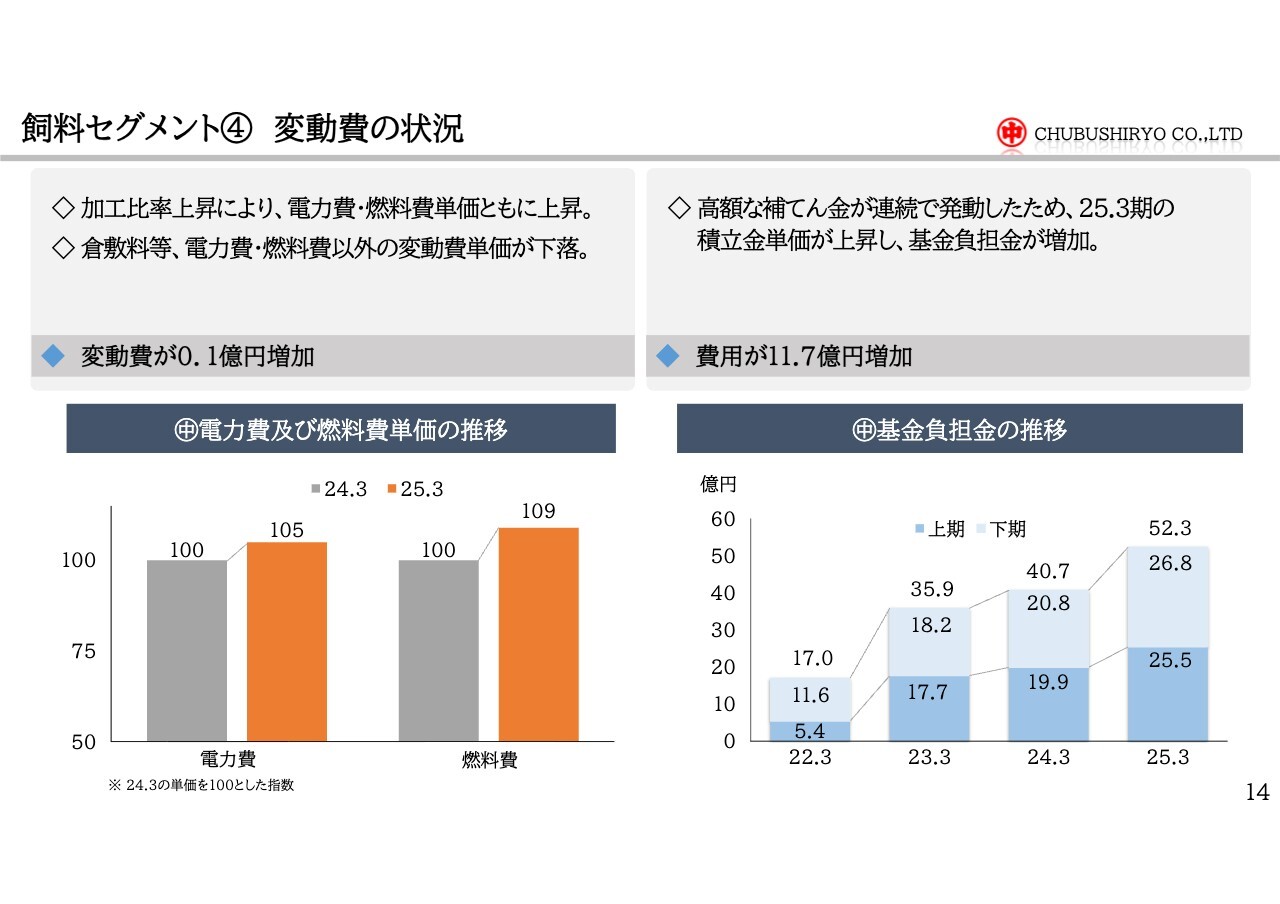

飼料セグメント④ 変動費の状況

続いて、変動費についてです。

左のグラフは当社の電力費と燃料費の単価について、2024年3月期を100とした指数を表したものです。飼料製造における加工比率が上昇したため、電力費・燃料費の単価はともに前期より上昇しました。

一方で、倉敷料など、それ以外の変動費単価が下落したため、変動費はほぼ前期並みの1,000万円の増加となりました。

右のグラフは、当社の基金負担金の推移を表しています。高額な補てん金が連続で発動したため、積立金単価が上昇し、基金負担金が増加しました。その結果、費用が前期と比べて11億7,000万円増加しました。

なお、基金負担金の仕組みについては32ページをご覧ください。

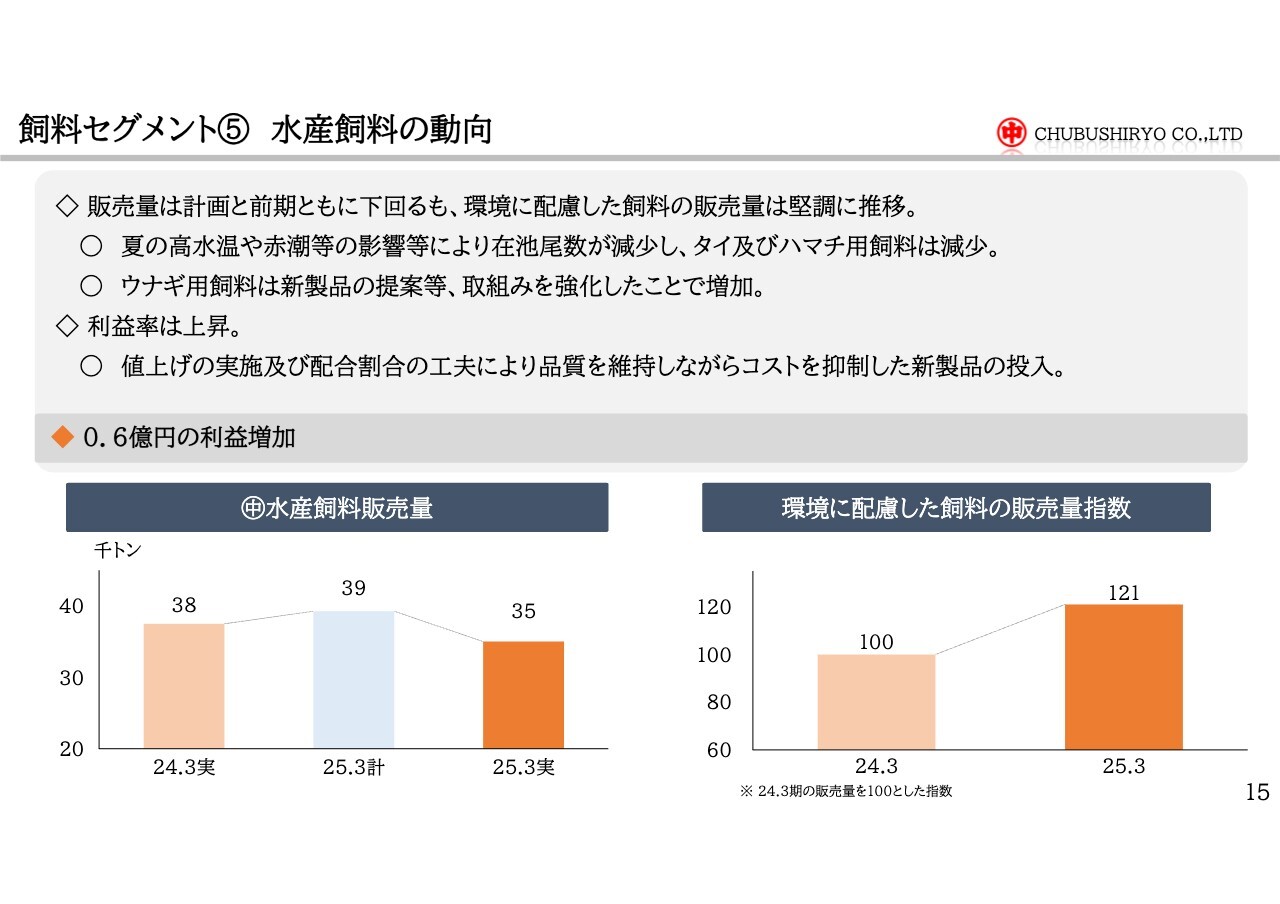

飼料セグメント⑤ 水産飼料の動向

飼料セグメントの最後は、水産飼料の動向についてです。

左のグラフのとおり、販売量は計画・前期ともに下回り、3万5,000トンとなりました。新製品の提案等、取組みを強化したことでウナギ用飼料は増加しましたが、夏の高水温や赤潮の影響などにより在池尾数が減少し、ボリュームの大きいタイ用とハマチ用の飼料が減少したことが主な要因です。

一方で、右のグラフが示すとおり、環境に配慮した飼料の販売量は順調に伸びており、前期と比べ21パーセント増加しました。

また、値上げを実施したことや配合割合の工夫により、品質維持とコスト抑制を両立した新製品を投入したことで、利益率が上昇しました。その結果、利益が前期と比べて6,000万円増加しました。

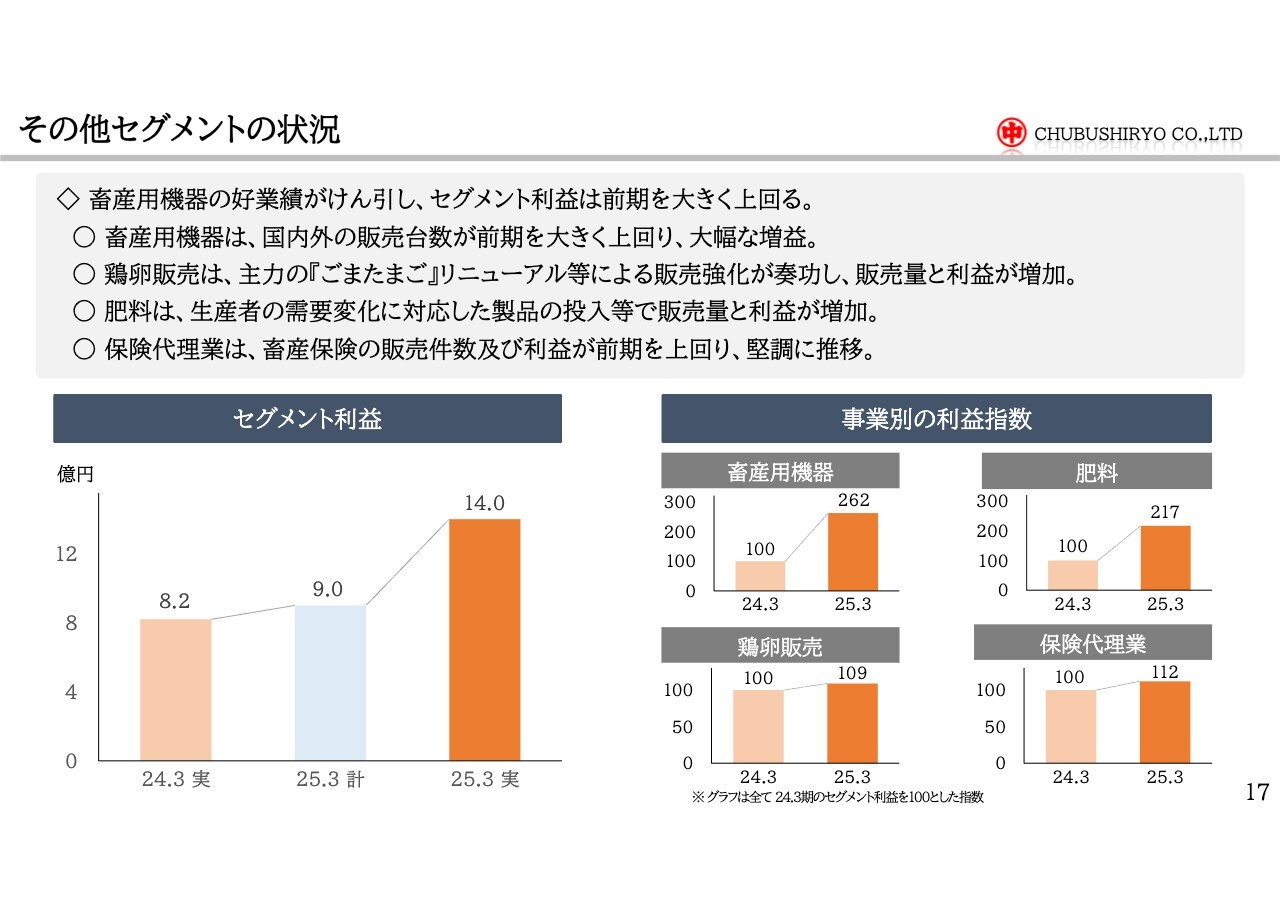

その他セグメントの状況

次に、その他セグメントの状況についてご説明します。

その他セグメントは、主に鶏卵販売・肥料・畜産用機器・保険代理業の4つの事業で構成されています。左のグラフのとおり、セグメント利益は前期・計画とも大きく上回り14億円となりました。この増益をけん引したのは畜産用機器です。

右の4つのグラフは、各事業の2024年3月期の利益を100とした指数を示しています。畜産用機器は国内外の販売台数が前期を大きく上回り、大幅な増益となりました。鶏卵販売は主力の「ごまたまご」のリニューアルなどによる販売強化が功を奏し、販売量・利益ともに増加しました。

肥料も生産者の需要変化に対応した製品を投入したことなどにより、販売量・利益ともに増加しました。保険代理業は主力である畜産保険の販売件数と利益が前期を上回り、堅調に推移しました。

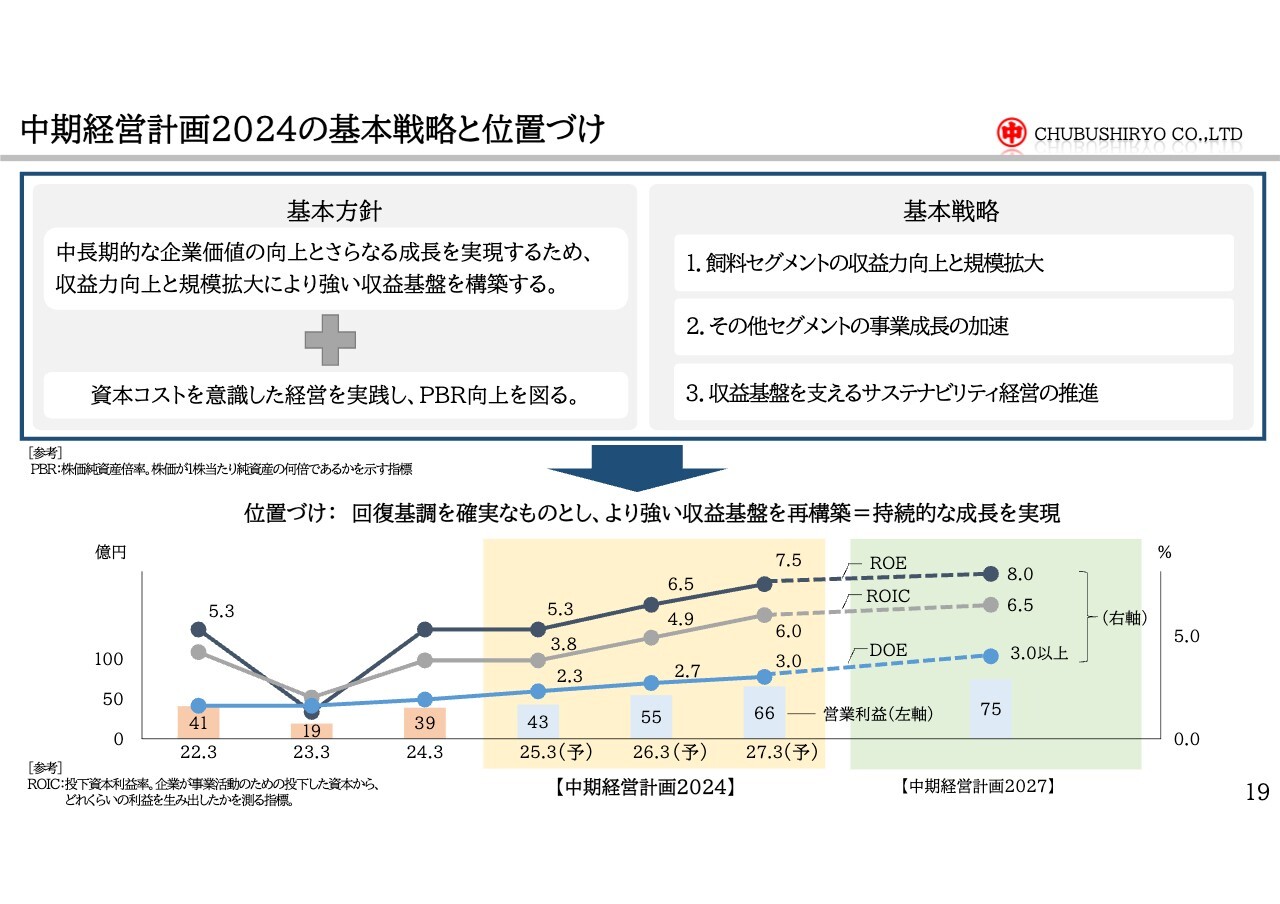

中期経営計画2024の基本戦略と位置づけ

ここからは、昨年5月に発表した中期経営計画2024の進捗状況についてご説明します。まず、中期経営計画2024の基本戦略と位置づけについてご説明します。

当社グループは、中長期的な企業価値の向上とさらなる成長を実現するため、収益力向上と規模拡大により強い収益基盤を構築する資本コストを意識した経営を実践し、PBR向上を図るという基本方針のもと、3つの基本戦略を立てています。

1つ目は飼料セグメントの収益力向上と規模拡大、2つ目はその他セグメントの事業成長の加速、3つ目は成長する収益基盤を支えるサステナビリティ経営の推進です。

2025年3月期からの3ヶ年計画である中期経営計画2024は、収益力の回復基調を確実なものとし、より強い収益基盤を再構築することで持続的な成長を実現するという位置づけで策定しています。

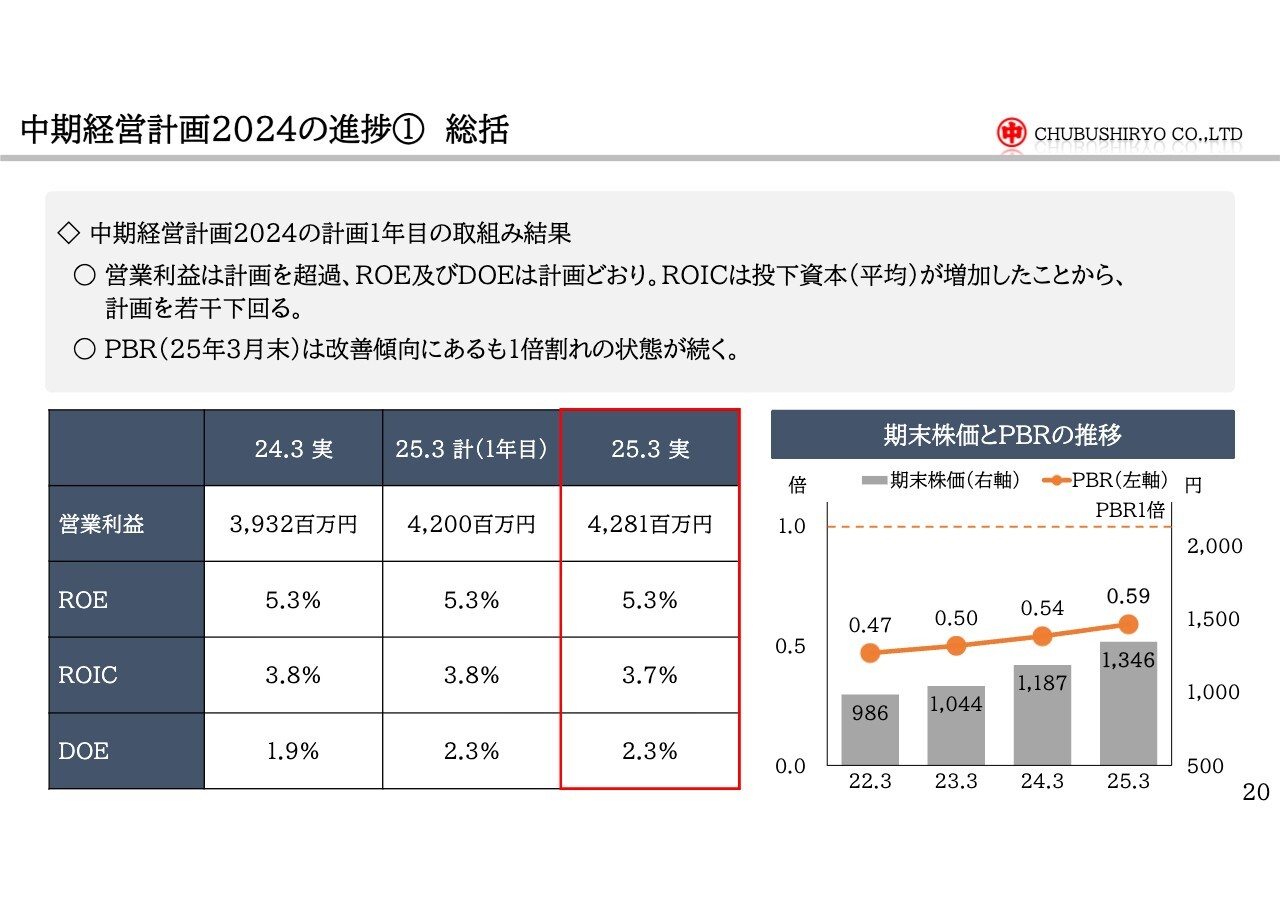

中期経営計画2024の進捗① 総括

ここからは、中期経営計画1年目の進捗についてご説明します。

総括としては表にありますとおり、営業利益は計画を超過し、ROEとDOEはほぼ計画どおりとなりましたが、ROICは平均の投下資本が増加したことから、計画を若干下回りました。

また、右のグラフのとおり、PBRは2025年3月末で0.59倍と改善傾向にありますが、まだ1倍割れの状態が続いています。

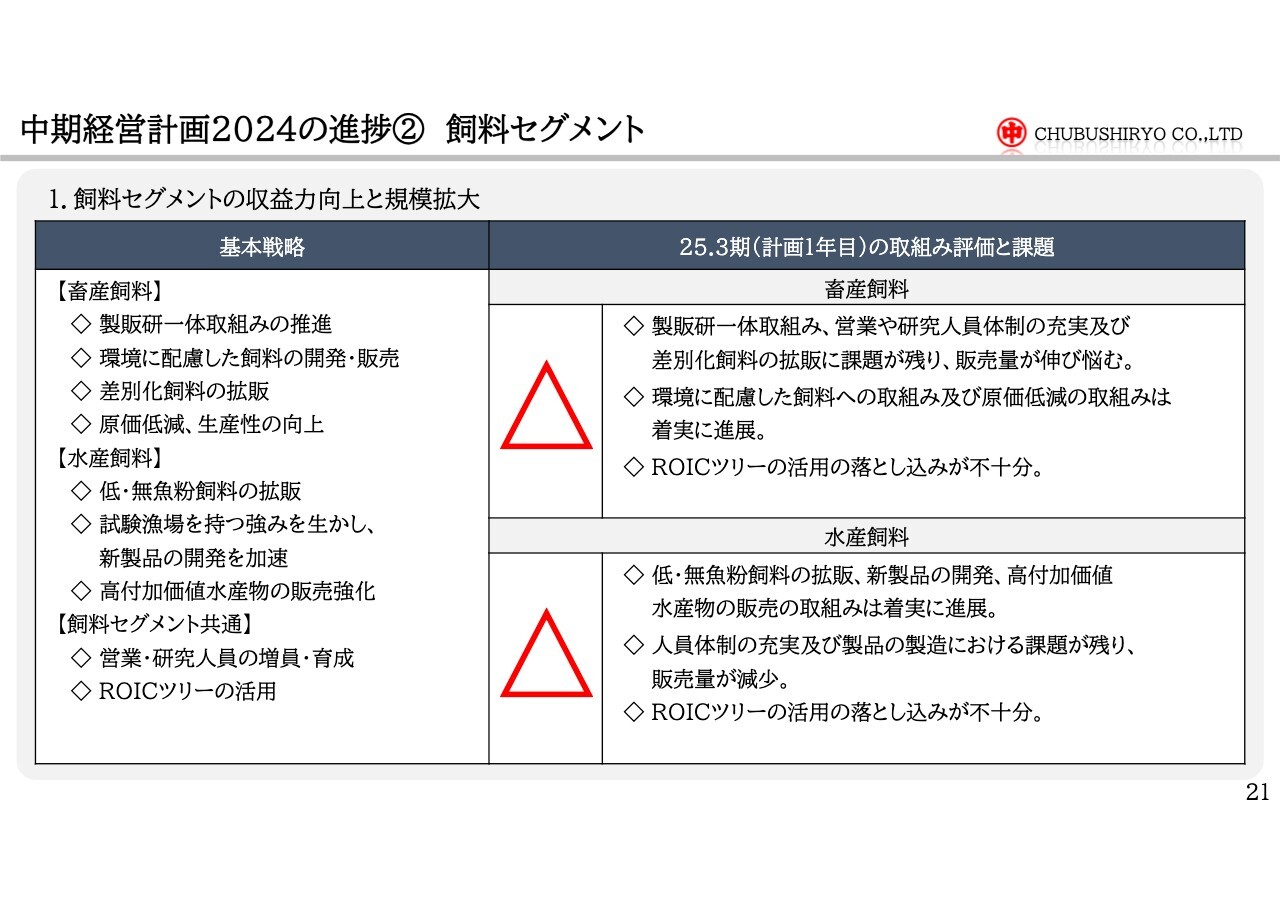

中期経営計画2024の進捗② 飼料セグメント

続いて、飼料セグメントの進捗状況についてです。1年目の取組みの評価と課題についてご説明します。

畜産飼料においては、製造、販売、研究が一体となった取組みを推進しましたが、営業や研究人員体制の充実及び差別化飼料の拡販に課題が残り、販売量が伸び悩みました。一方、良かった点は、環境に配慮した飼料への取組みや原価低減の取組みが着実に進展したことです。

水産飼料においては、低魚粉・無魚粉飼料の拡販、新製品の開発、高付加価値水産物の販売の取組みが着実に進展しました。一方で、人員体制の充実や製品の製造における課題が残り、販売量は減少しました。

また、畜産飼料も水産飼料もROICツリーの活用の落とし込みが不十分であり、さらなる改善が必要です。

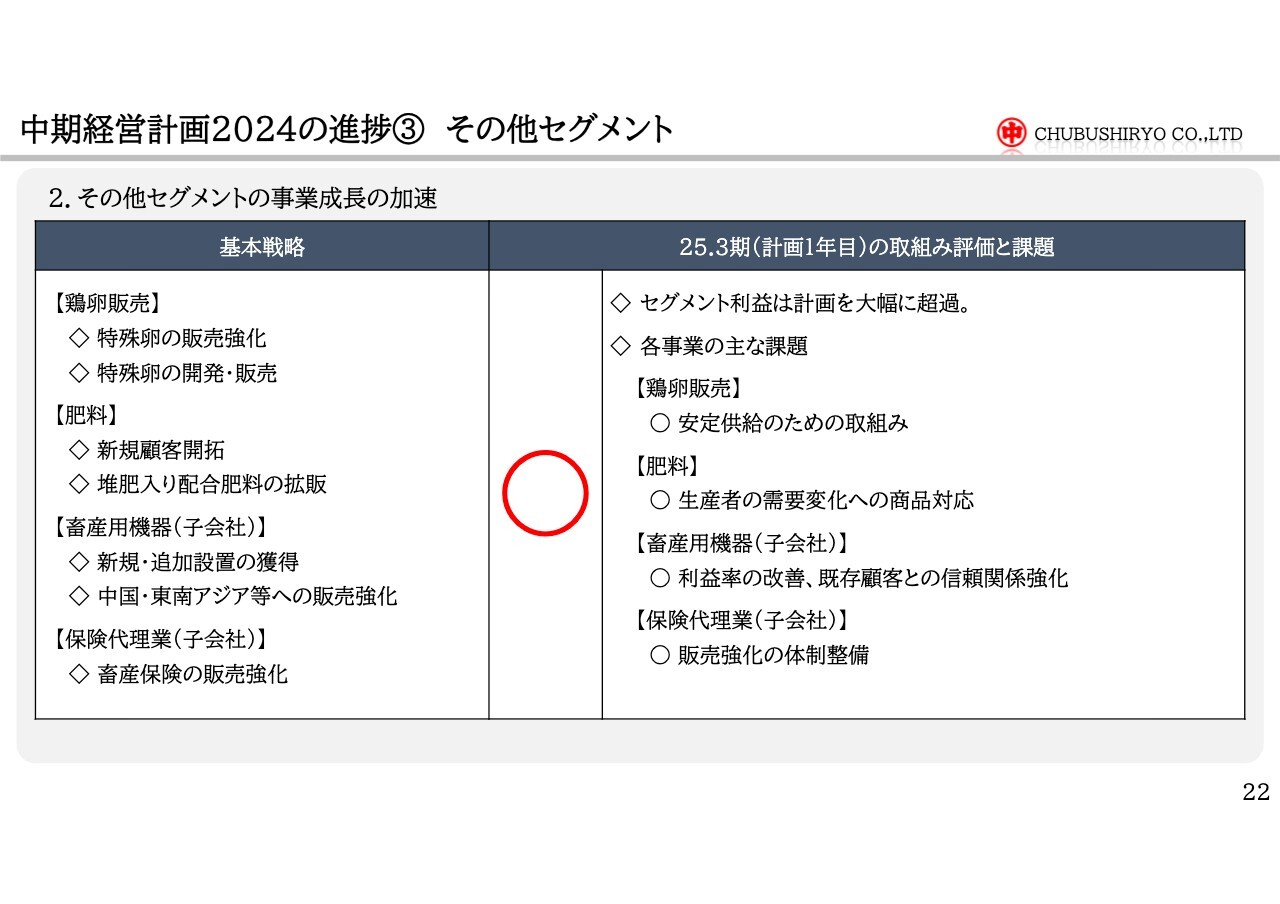

中期経営計画2024の進捗③ その他セグメント

続いて、その他セグメントの進捗状況についてです。

セグメント利益は計画を大幅に超過することができました。各事業において、鶏卵販売では安定供給のための取組み、肥料では生産者の需要変化に対する商品対応、畜産用機器では利益率の改善や既存顧客との信頼関係強化、保険代理業では販売強化の体制整備などに課題があるため、さらなる改善が必要です。

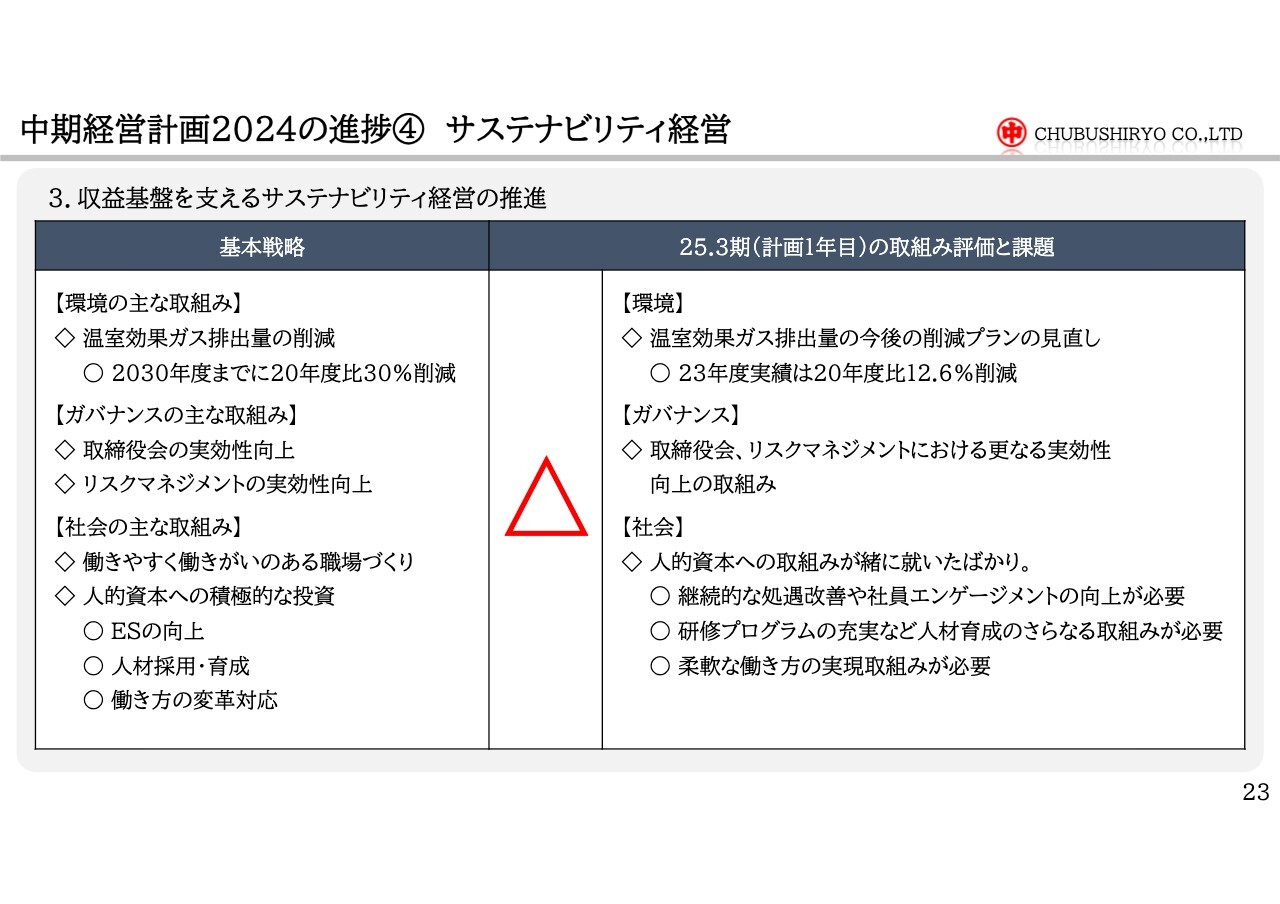

中期経営計画2024の進捗④ サステナビリティ経営

最後に、サステナビリティ経営の進捗状況についてです。

環境においては温室効果ガス排出量の削減の取組みの結果、2023年度実績は2020年度と比べて12.6パーセントの削減となりました。進展はしていますが、2030年度までに30パーセント削減するという目標達成のためには、今後の削減プランを見直す必要があります。

ガバナンスにおいては、取締役会やリスクマネジメントの実効性をさらに高める取組みが必要です。社会においては、人的資本への取組みが緒に就いたばかりであり、継続的な処遇改善や社員エンゲージメントの向上、研修プログラムなどの人材育成のさらなる取組み、柔軟な働き方を実現するための取組みが必要です。

26.3期 業績予想

続いて、2026年3月期の業績予想についてご説明します。

2026年3月期は、売上高2,120億円、営業利益52億円、経常利益56億円、当期純利益41億円を計画しています。売上高は、飼料販売量増加による増収とその他セグメントの畜産用機器の減収を予想しています。

一方、利益面では、前期比では増益を計画していますが、昨年5月に発表した中計2年目の数値をわずかに下回っています。その主な理由は、飼料セグメントの販売量が2025年3月期の計画を下回った影響と物価上昇によりコストが上昇することです。

これに伴い、ROEとROICも着実に向上はするものの、中計2年目の数値を下回る見込みです。一方、DOEは中計どおりの還元を計画しています。また、設備投資額は前期を下回る見込みです。基金負担金は単価が若干上昇しますが、中計どおりとなる見込みです。

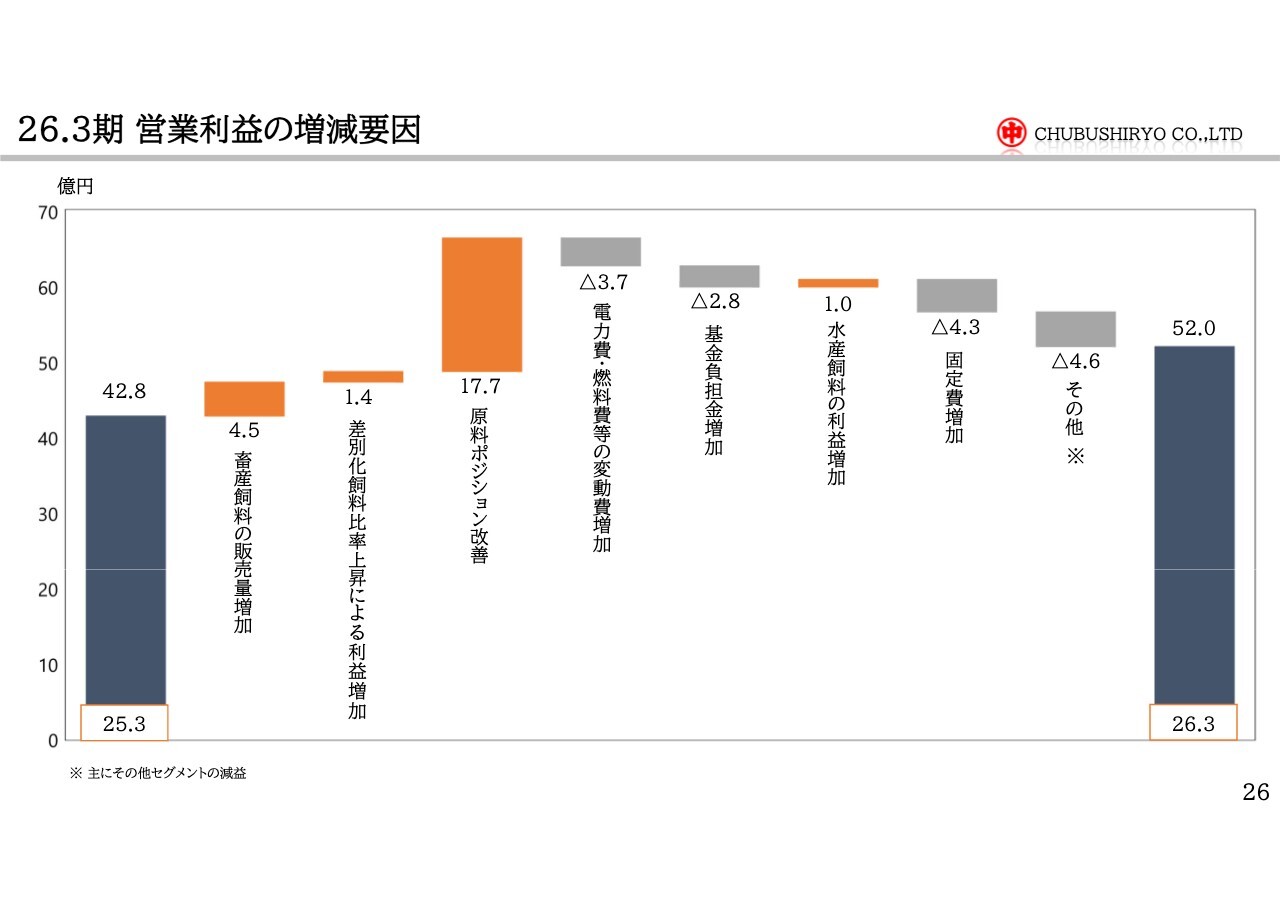

26.3期 営業利益の増減要因

続いて、2026年3月期の営業利益の増減要因についてです。

両端にあります紺色の棒グラフのとおり、2025年3月期の42億8,000万円に対し、2026年3月期は52億円を計画しています。

主なプラス要因として、原料ポジション改善、畜産飼料の販売量増加、差別化飼料による利益増加を見込んでいます。一方、主なマイナス要因として、固定費増加、その他セグメントの減益、電力費・燃料費等の変動費増加が見込まれています。

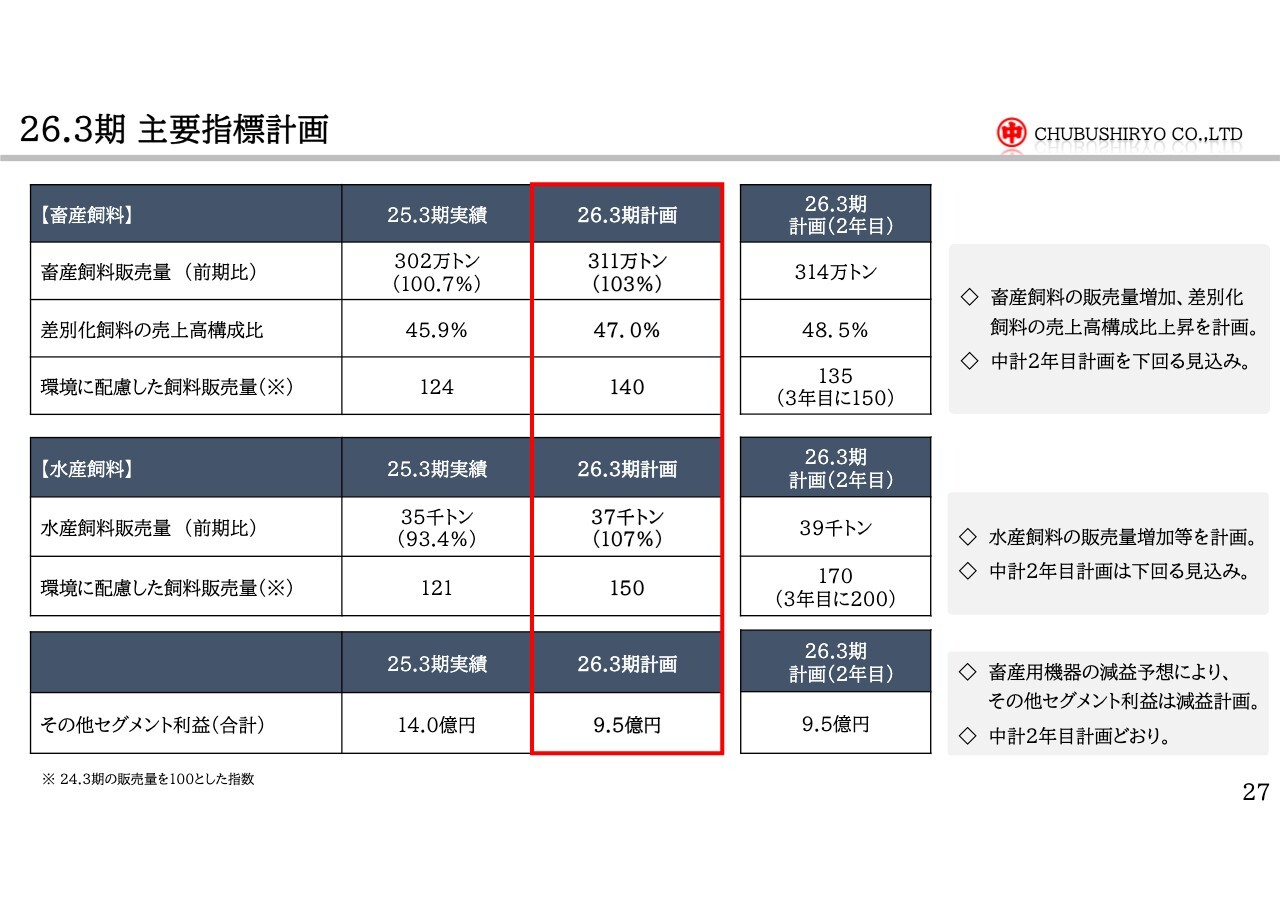

26.3期 主要指標計画

続いて、2026年3月期の主な指標の計画についてです。

畜産飼料においては、販売量増加、差別化飼料の売上高構成比上昇を計画していますが、中計2年目の数値を下回る見込みです。水産飼料においても、販売量の増加を計画していますが、中計2年目の数値を下回る見込みです。

その他セグメントのセグメント利益は、畜産用機器の減益予想により減益を計画しているものの、概ね中計2年目の数値どおりとなる見込みです。

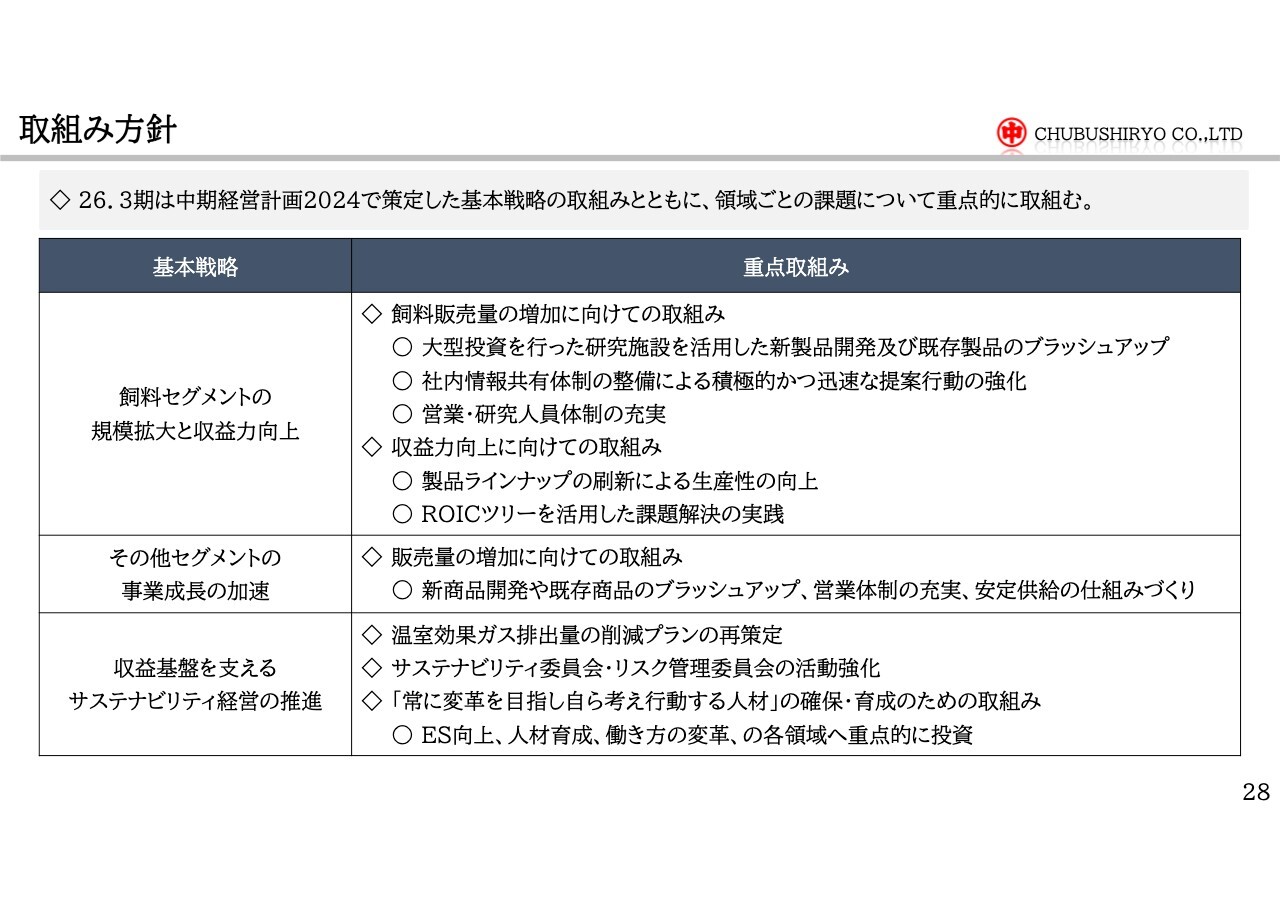

取組み方針

次に、取組み方針についてご説明します。

2026年3月期は中期経営計画2024で策定した基本戦略の取組みとともに、領域ごとの課題について重点的に取組みます。

まず、飼料セグメントにおいては販売量の増加が最優先課題です。具体的には大型投資を行った研究施設を活用し、新製品の開発や既存製品のブラッシュアップを図り、社内の情報共有体制を整備し、積極的かつ迅速な提案行動を強化します。

また、営業や研究人員体制の充実も図ります。さらに、収益力を向上させるために、製品ラインナップの刷新による生産性の向上やROICツリーを活用した課題解決の実践を図ります。

その他セグメントにおいては、販売量増加のために、新商品の開発や既存商品のブラッシュアップ、営業体制の充実、安定供給の仕組みづくりなどに引き続き取組みます。

サステナビリティ経営においては、温室効果ガス排出量の削減プランの再策定やサステナビリティ委員会及びリスク管理委員会の活動強化を図ります。また、ES向上、人材育成、働き方の変革の各領域に重点的に投資することで「常に変革を目指し自ら考え行動する人材」の確保・育成に取組みます。

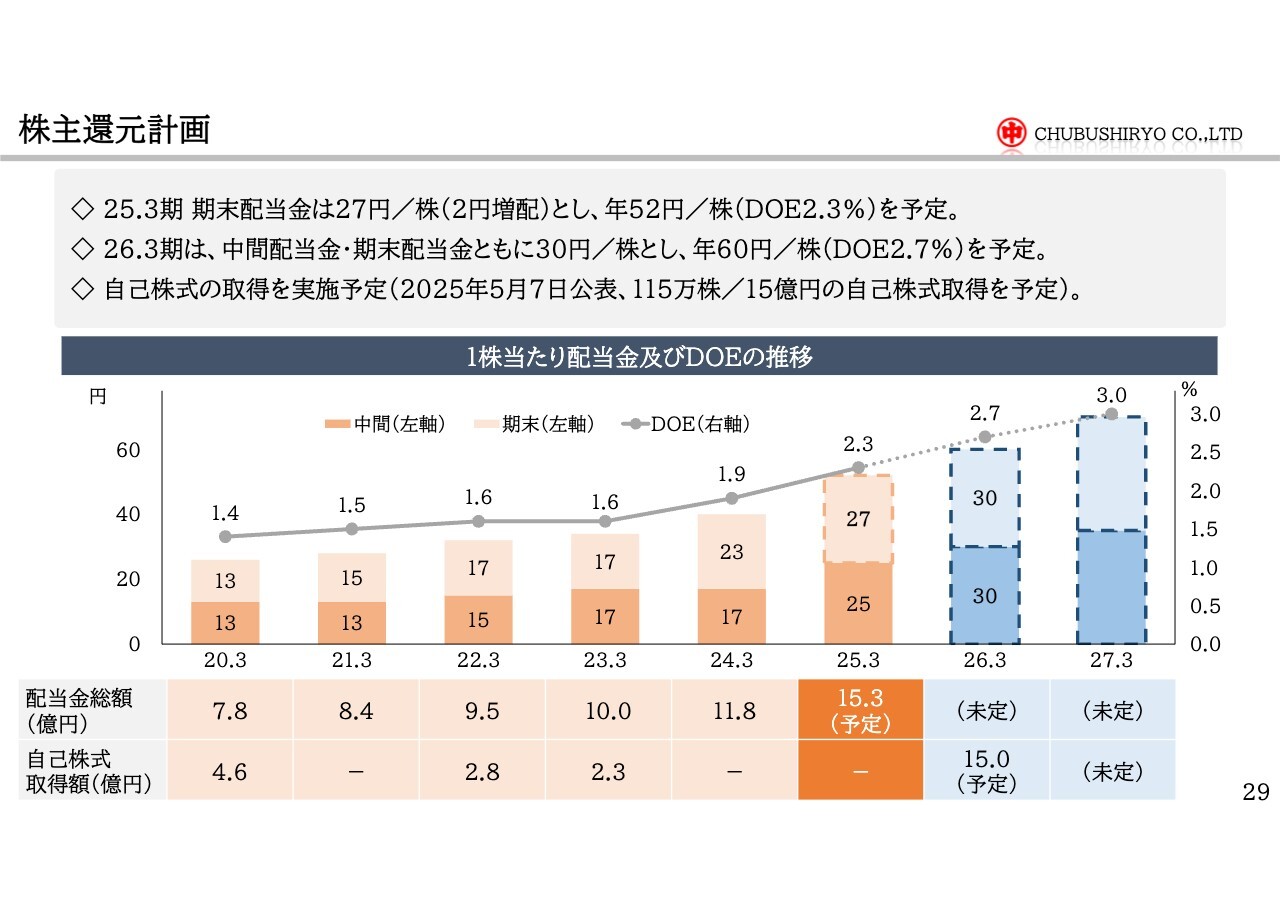

株主還元計画

最後に、株主還元計画についてです。

2025年3月期は期末配当金を1株あたり2円増配の27円とし、年52円を予定しています。これにより、DOEは計画どおりの2.3パーセントとなります。

また、2026年3月期は、DOE2.7パーセントを目安とし、中間・期末ともに30円、年60円を予定しています。さらに、2026年3月期中に、115万株、15億円の自己株式の取得を予定しています。

以上で、決算説明の本編を終了します。

トピックス:研究施設への大型投資を実施

最後にトピックスをご紹介します。

当社は近年、研究施設への大型投資を実施しています。ご覧のとおり、養豚・養牛・水産の新しい施設が相次いで稼働しています。これらの研究施設を積極的に活用し、製品力と提案力の向上を図っていきます。

参考:配合飼料価格安定制度、差別化飼料・環境に配慮した飼料

配合飼料安定制度の仕組みや当社の差別化飼料・環境に配慮した飼料について、参考資料として掲載しています。

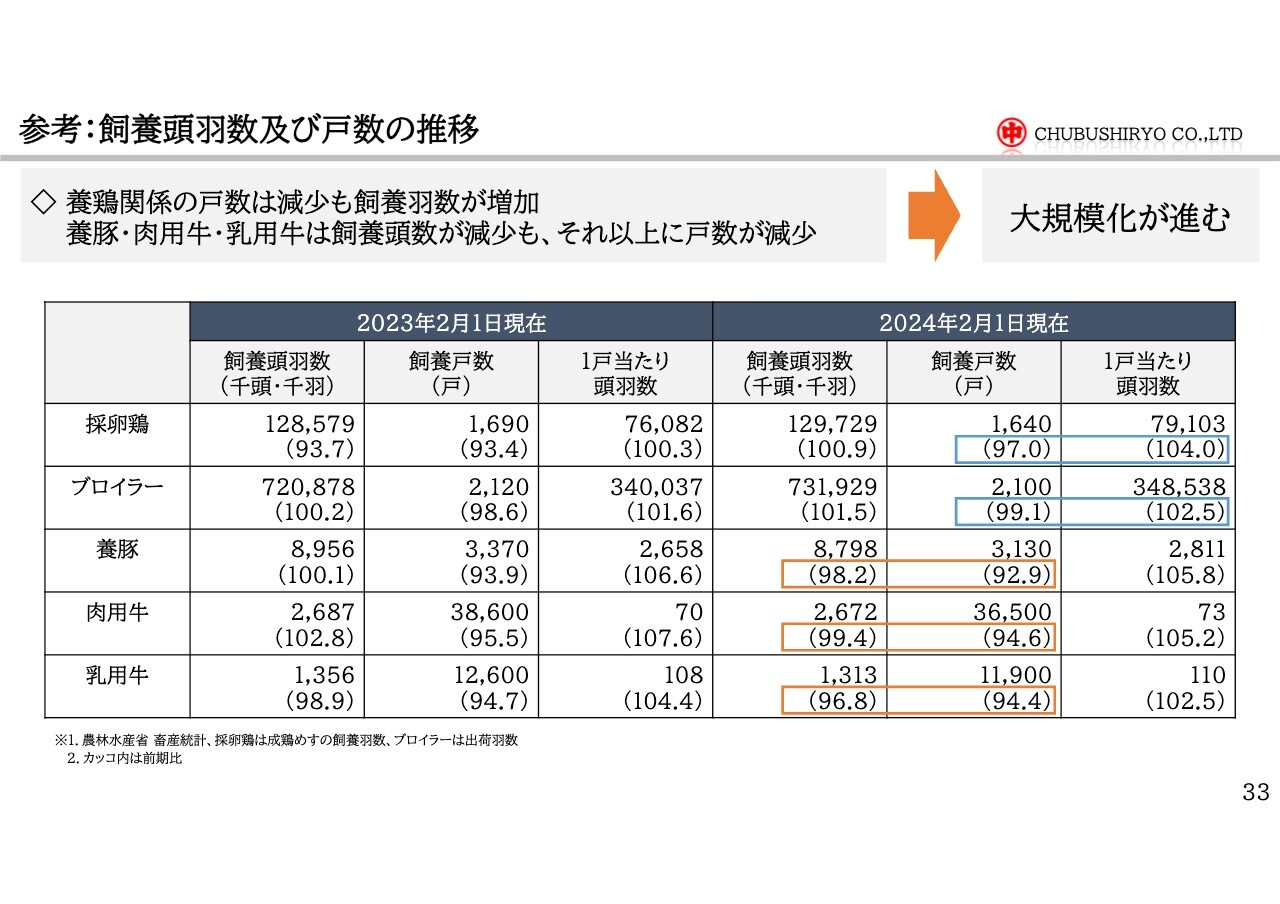

参考:飼養頭羽数及び戸数の推移

畜種ごとの市場の状況を参考資料として掲載しています。

以上で、当社の2025年3月期の決算説明を終了します。最後までご覧いただき、ありがとうございました。

新着ログ

「食料品」のログ