【QAあり】オープンアップグループ、未経験者のエンジニア育成により社会課題解決に貢献 配当性向50%以上を掲げ13期連続増配

目次 本日お話ししたいこと

佐藤博氏:みなさま、本日はご参加いただき、ありがとうございます。これよりオープンアップグループの会社説明を始めます。

本日は、当社の概要や事業の特徴、成長戦略、業績の推移、株主還元方針などについてご説明します。当社の現状と今後の見通しについて、少しでもご理解を深めていただける機会となれば幸いです。

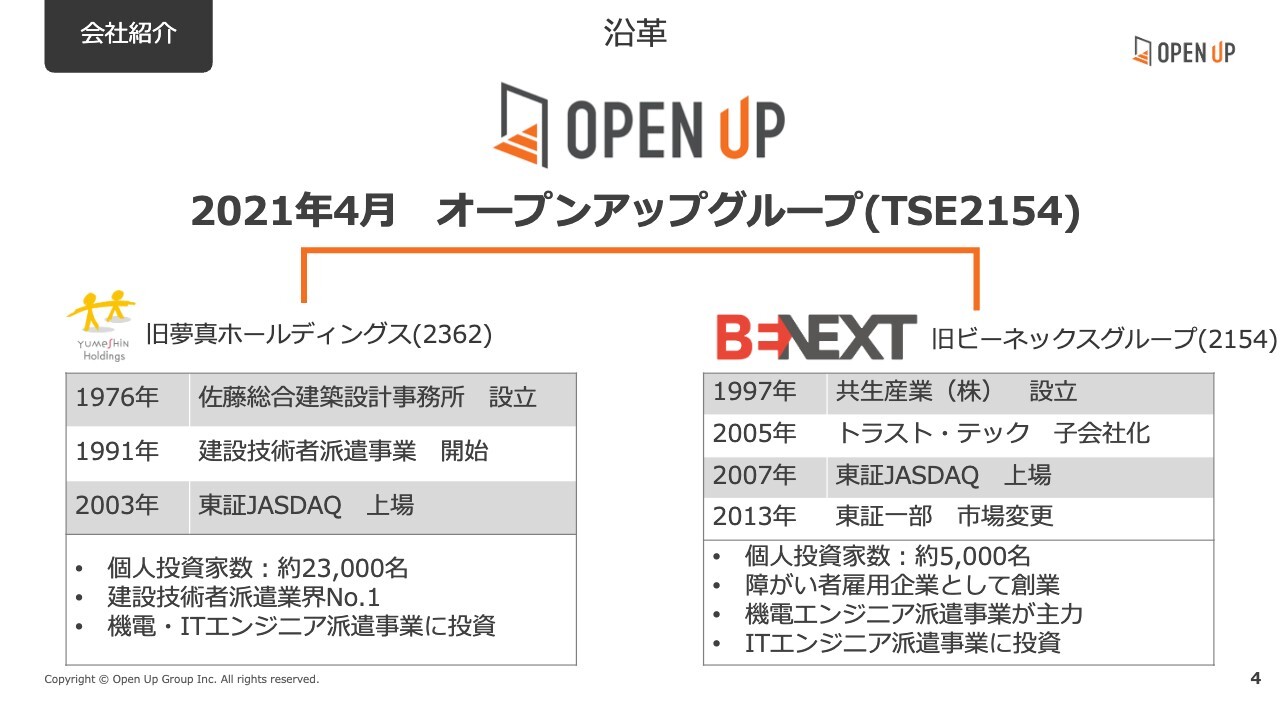

会社紹介 沿革

当社は、2021年に「夢真ホールディングス」と「ビーネックスグループ」が経営統合して誕生した企業です。

夢真ホールディングス(証券コードは2362)は、当時ジャスダック市場に上場していた企業で、一方のビーネックスグループ(証券コードは2154)は、東証一部に上場していました。統合後は、ビーネックスグループを存続会社とし、2021年4月より新たな体制で事業をスタートしています。

その後、2023年4月に社名を「オープンアップグループ」へと変更しました。社名変更からまだ日が浅いため、初めてお聞きになる方もいらっしゃるかもしれませんが、現在も証券コードは2154のままとなっています。

会社紹介 パーパス

当社のパーパスは、「幸せな仕事を通じてひとりひとりの可能性をひらく社会に」することです。英語では「Open up individual potential through rewarding work」と表現しており、パーパスの英訳である「オープンアップ」を社名にしました。

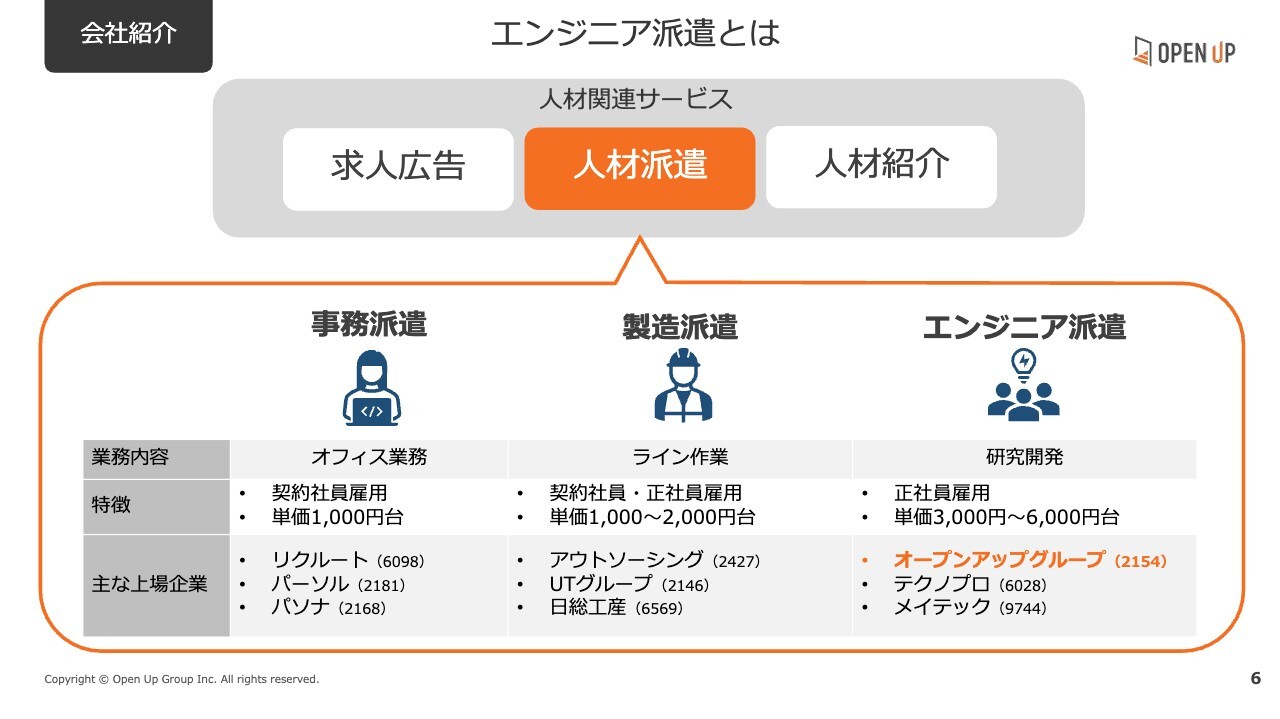

会社紹介 エンジニア派遣とは

このような背景のもと、当社は現在、建設および機電・IT分野におけるエンジニア派遣を主力事業としています。

人材関連サービスと一口に言っても、その形態はさまざまで、派遣業の中でも業務内容によって単価には大きな差があります。

たとえば、事務職の派遣では、平均的な単価はおよそ1,000円程度。製造工場などで働く作業員の派遣では、約2,000円が一般的です。

それに対して、当社が行っているエンジニア派遣では、正社員として雇用した上で各現場へ派遣しており、単価はおよそ3,000円から6,000円と、非常に高単価な領域です。

この高単価なエンジニア派遣こそが、当社オープンアップグループの中核事業となっています。

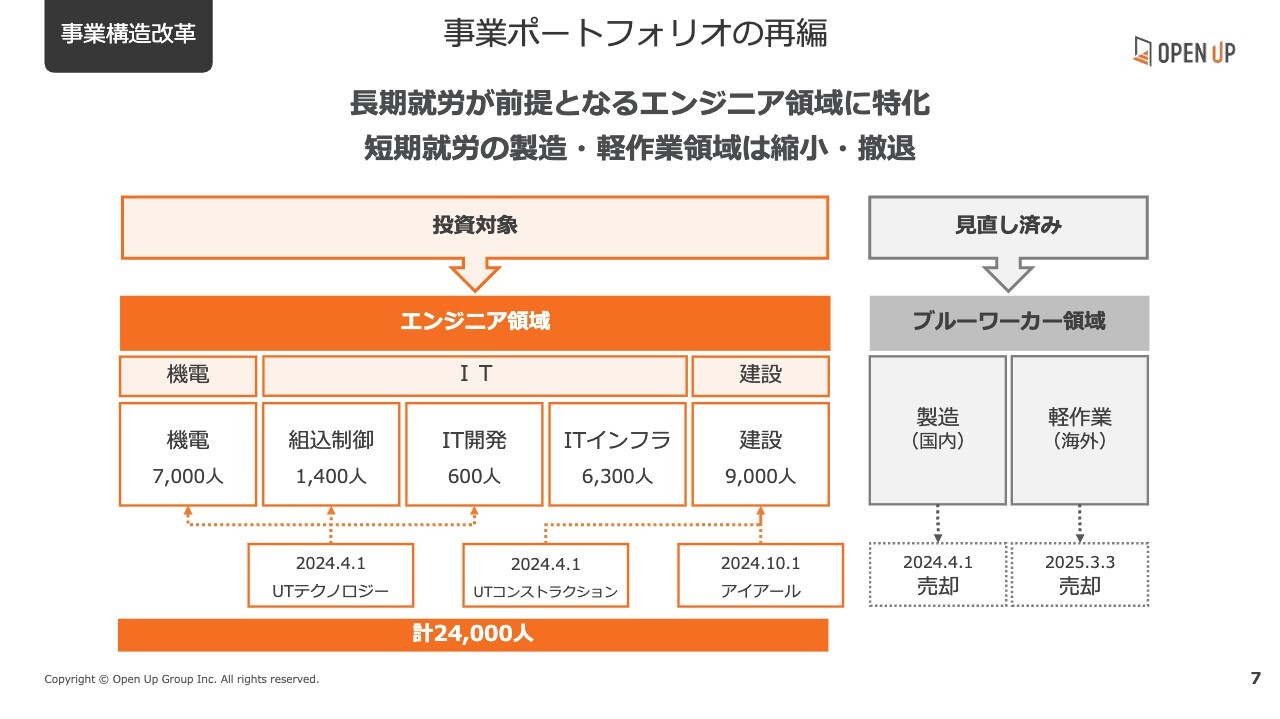

事業構造改革 事業ポートフォリオの再編

当社には現在、約2万4,000名のエンジニアが在籍しています。

建設分野では、いわゆる作業員ではなく、現場監督のもとで作業員を指導し、品質管理や工程管理を担う技術者が活躍しており、約9,000名のエンジニアが従事しています。

また、機械・電気・電子・ITといった分野にも1万5,000名を超えるエンジニアが在籍しており、建設分野と並ぶ当社の主要な事業領域となっています。

かつては製造分野の派遣事業や、海外におけるブルーカラーワーカー領域の派遣事業も展開していましたが、いずれも利益率が比較的低かったことから、事業ポートフォリオの見直しを進めてきました。

2023年には製造部門をUTグループ株式会社へ売却し、同時にUTグループが保有していた建設および機電・IT分野の非中核事業を取得する、スワップ型のM&Aを実施しました。

さらに、2025年3月には英国におけるブルーカラーワーカー領域の派遣事業を売却し、海外事業の整理も完了しています。

これにより、当社は専門性と収益性の高いエンジニア領域に経営資源を集中させる体制を確立しました。現在は、建設および機電・ITのエンジニア領域を中核事業として位置づけ、国内を中心に成長戦略を推進しています。

会社紹介 会社概要

当社の取締役は、社内が3名、社外が7名という構成になっています。

代表取締役会長兼CEOの西田は、もともとビーネックスグループの社長を務めていた人物で、リクルートの出身です。人材業界にはおよそ35年にわたり携わってきた経験があります。

代表取締役社長兼COOの佐藤大央は、旧夢真ホールディングスの創業者の長男で、いわば二代目にあたります。現在はCOOとして、グループ事業を管掌しています。

そして私は取締役CFOの佐藤で、財務・予算・IRを担当しています。

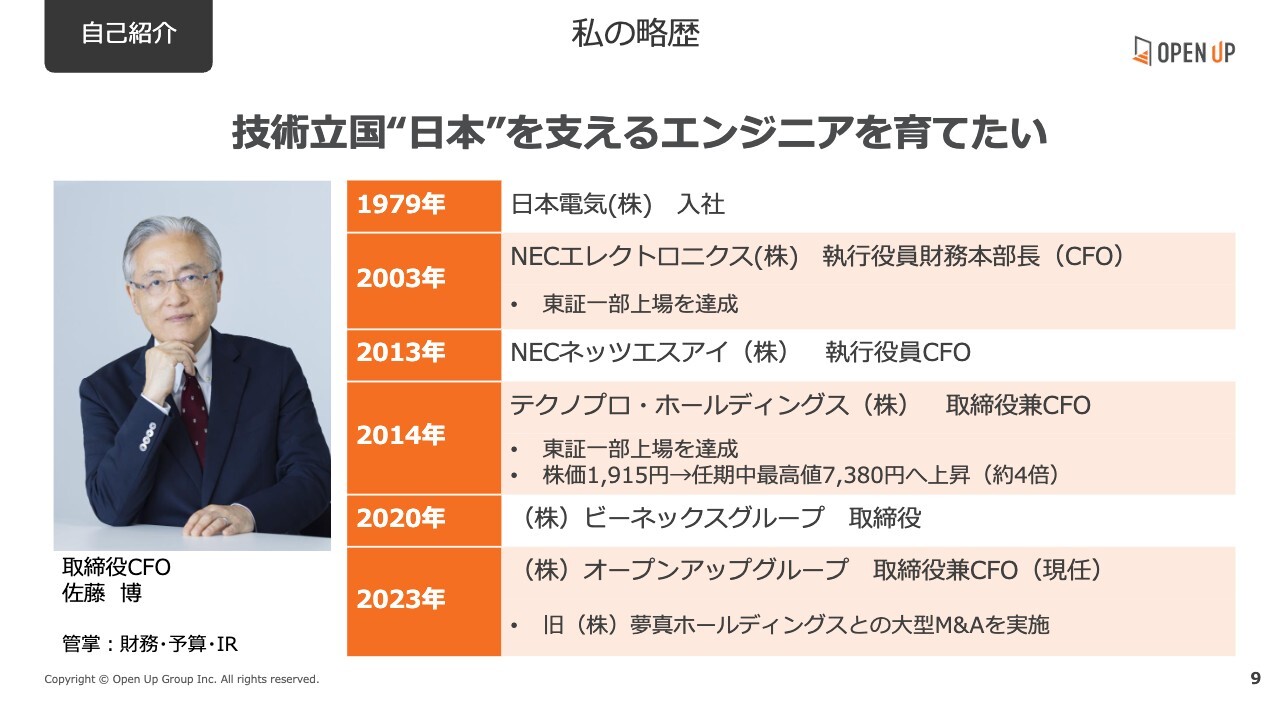

自己紹介 私の略歴

私自身の経歴を簡単にご紹介します。私はもともと日本電気(NEC)に入社し、同社の半導体事業が分社化された際に、その新会社のCFOを務めました。

その後、人材業界に移り、技術者派遣の最大手であるテクノプロ・ホールディングス(以下、テクノプロ)にてIPOに携わり、取締役兼CFOとして約5年半勤務しました。私が 在任中、株価はおおよそ4倍にまで上昇しました。

その後ご縁があって、2020年に現在の当社グループに参画しました。当時の株価はおよそ750円でしたが、現在では2,000円前後となっており、おおよそ3倍弱になっています。私に対しては、「ぜひ株価を4倍、5倍に」と、さらなる成長を期待する声もいただいています。

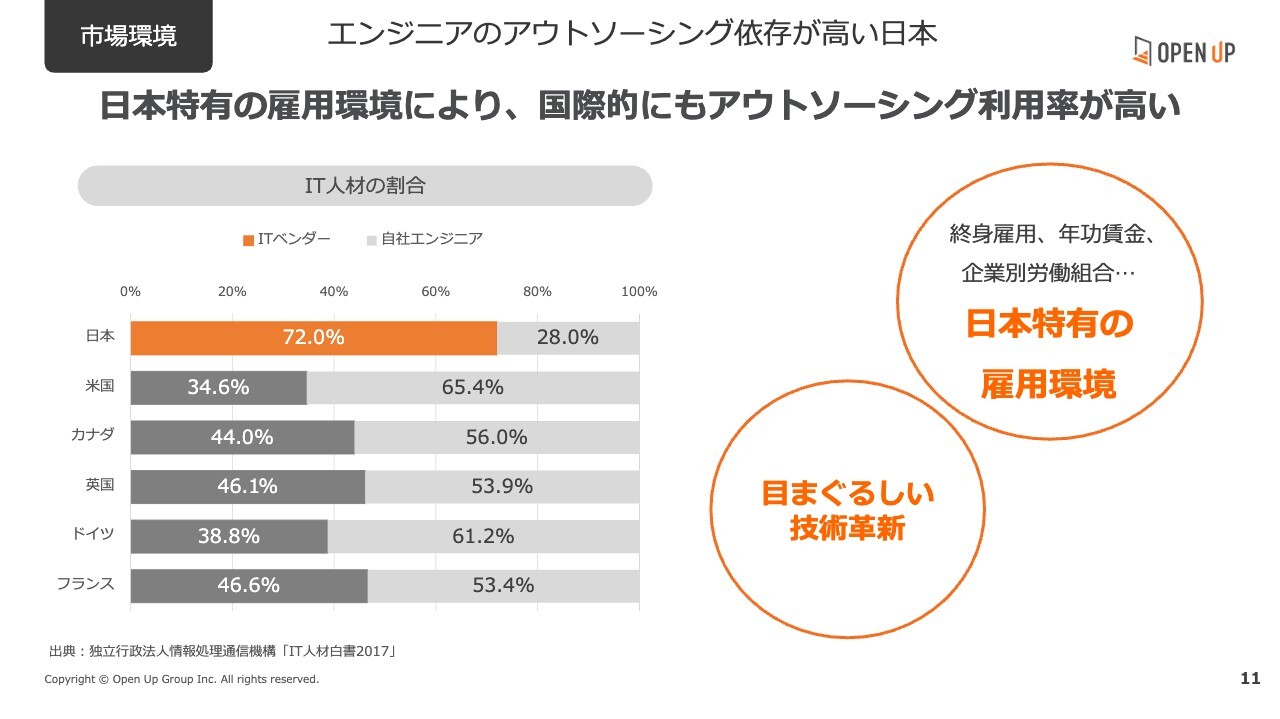

市場環境 エンジニアのアウトソーシング依存が高い日本

こちらのスライドでは、市場環境についてご説明します。日本でエンジニアのアウトソーシング比率が高い背景には、日本特有の雇用環境があります。現在も終身雇用が根強く、不況時でも社員を簡単に解雇できないという労働慣行があり、大手企業では自社で多くのエンジニアを抱えるのではなく、外部人材の活用が進んでいます。

スライド左側の図は、IT人材における各国のアウトソーシング比率を示しています。日本ではIT人材の約72パーセントが外部のITベンダーにより担われており、他国と比べても非常に高い水準です。製造業の領域でも、55パーセント以上がアウトソーシングに依存していると言われています。

加えて、技術革新のスピードが速いこともアウトソーシング比率が高い要因の1つです。例えば自動車業界では、かつて機械系エンジニアの活躍が主流でしたが、現在はITソフトの集合体とも言える構造に変化しています。こうした急速な技術進化に対応するには、外部の専門人材を柔軟に活用するほうが、経済合理性の観点からも理にかなっています。

このように、日本の雇用制度と技術革新の加速という2つの要因が重なり、エンジニアのアウトソーシング比率が高まっているのが日本市場の特徴です。

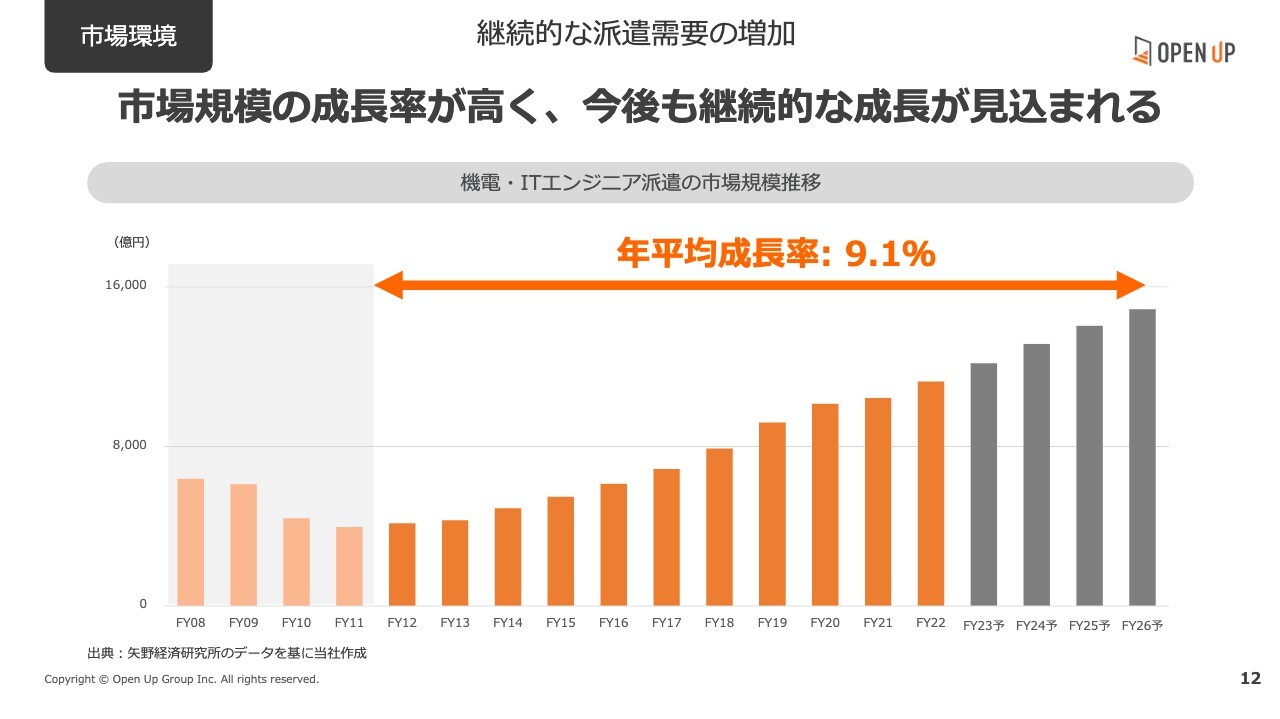

市場環境 継続的な派遣需要の増加

こちらのスライドは、技術者派遣市場の成長推移を示したものです。市場規模は、2000年代以降おおむね年率9パーセント前後で安定的に成長を続けています。

グラフの左側に目を向けると、2008年前後に一時的な落ち込みが見られますが、これはリーマンショックの影響によるものです。当時、私はNECエレクトロニクスという半導体の上場企業でCFOを務めており、外注費削減のため「すべての外注を停止せよ」という指示を出しました。その結果、多くの派遣会社では一気にオーダーが減少しました。

しかしその後、メーカー側の現場で何が起きたかというと、技術開発が滞り、生産現場では機械のメンテナンスが停止するという深刻な影響が出始めました。すでに当時から、こうした領域の多くはアウトソーシングによって支えられていたためです。そのため、私自身すぐに「外注を戻せ」という判断を下すことになりました。この経験は、日本の製造業の生産工程にアウトソーシングが深く関わっていることを痛感する出来事でした。

こうした教訓を経て以降は、景気後退があったとしても、技術者派遣の需要は底堅く推移しており、現在に至るまで堅実な成長が続いています。

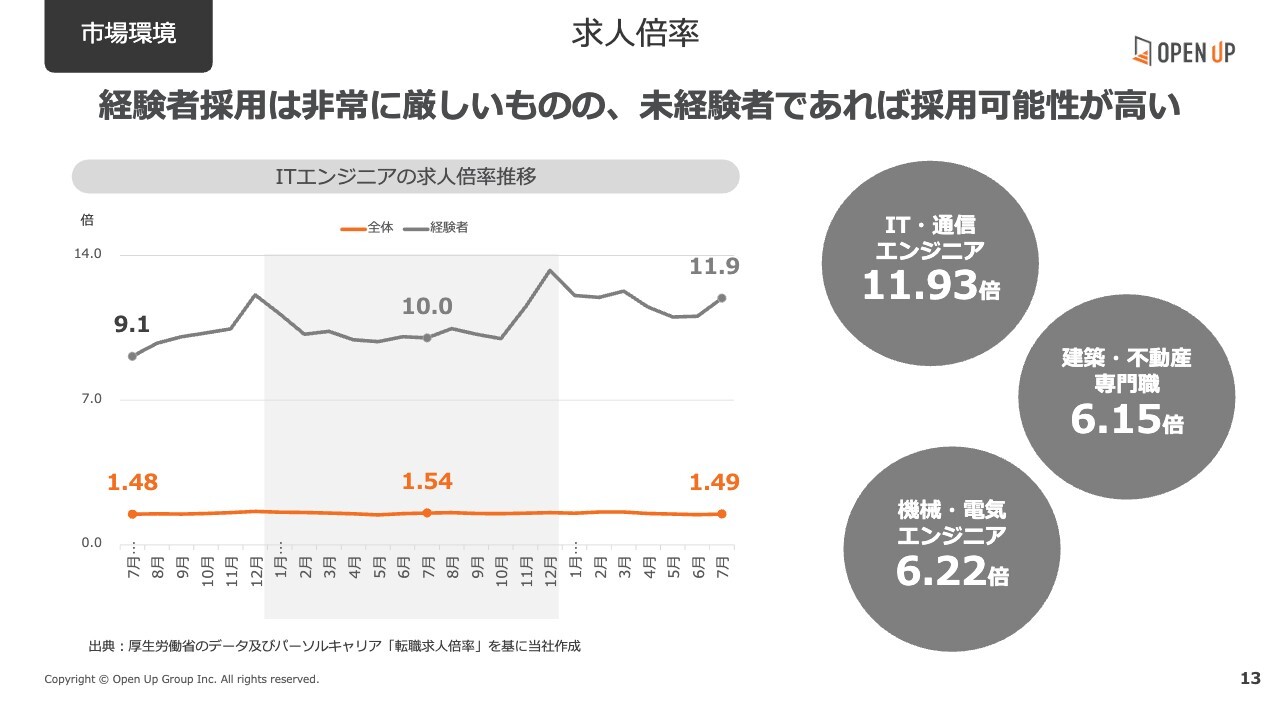

市場環境 求人倍率

当社が属するこの業界では、エンジニアに対する需要が非常に強く、いかに人を採用できるかが、今後の成長を左右する大きなポイントになっています。特に、経験者の採用は年々難しくなってきているのが実情です。

スライドにあるグラフは、ITエンジニアの求人倍率の推移を示したものですが、ご覧のとおり、直近では経験者の求人倍率が11.93倍と非常に高くなっています。建設分野や機械・電気分野でも、いずれも6倍を超えており、全体として経験者の採用が非常に困難な状況にあります。

実際、業界内では経験者に特化した採用を続けている企業も多くありますが、そうした企業においては、採用難によって成長に陰りが見え始めているケースも見受けられます。

一方、当社は未経験者にフォーカスした採用を行い、入社後にしっかりと育て上げた上で、エンジニアとして派遣するというビジネスモデルをとっています。このモデルこそが、当社の強みであり、持続的な成長を支える大きな基盤になっていると考えています。

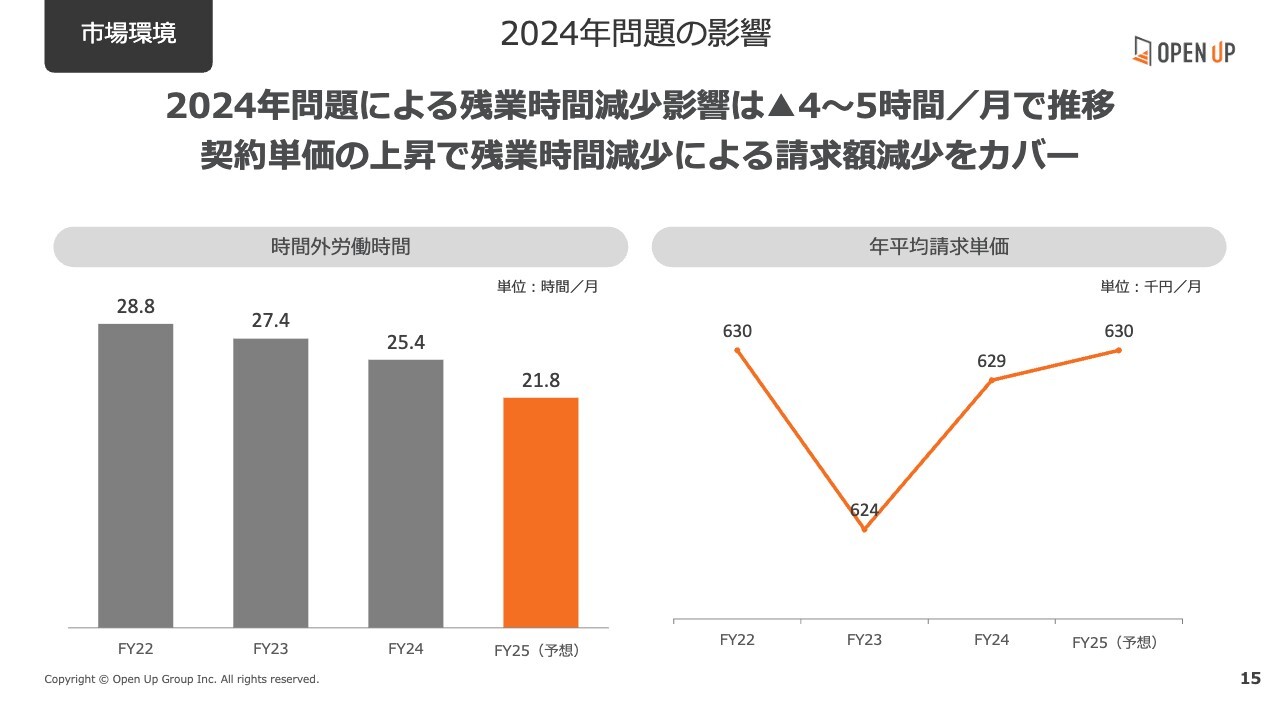

市場環境 2024年問題の影響

続いて、いわゆる「2024年問題」の影響についてご説明します。2024年4月から、建設業においても時間外労働の上限規制が適用されることとなり、当社が手がける建設エンジニアの派遣事業にも一定のインパクトが生じています。これまで建設現場では、たとえば土曜日も工事が行われるなど、比較的長時間労働が常態化していましたが、法改正により残業時間の上限が設けられたことで、時間外労働時間が月あたり5時間から6時間減少しました。

当社にとっては、請求時間の減少による売上への影響が懸念される状況でしたが、当社はこの領域における業界のトップリーダーとしてのポジションを活かし、2023年10月に建設領域での値上げを実施しました。これは、日頃からお客さまのニーズに応え、信頼関係を築いてきた結果として受け入れていただいたものであり、現在ではほぼ全体に値上げが浸透しています。

その結果、残業時間の減少による請求額の減少については、単価の上昇によってほぼカバーできている状況です。

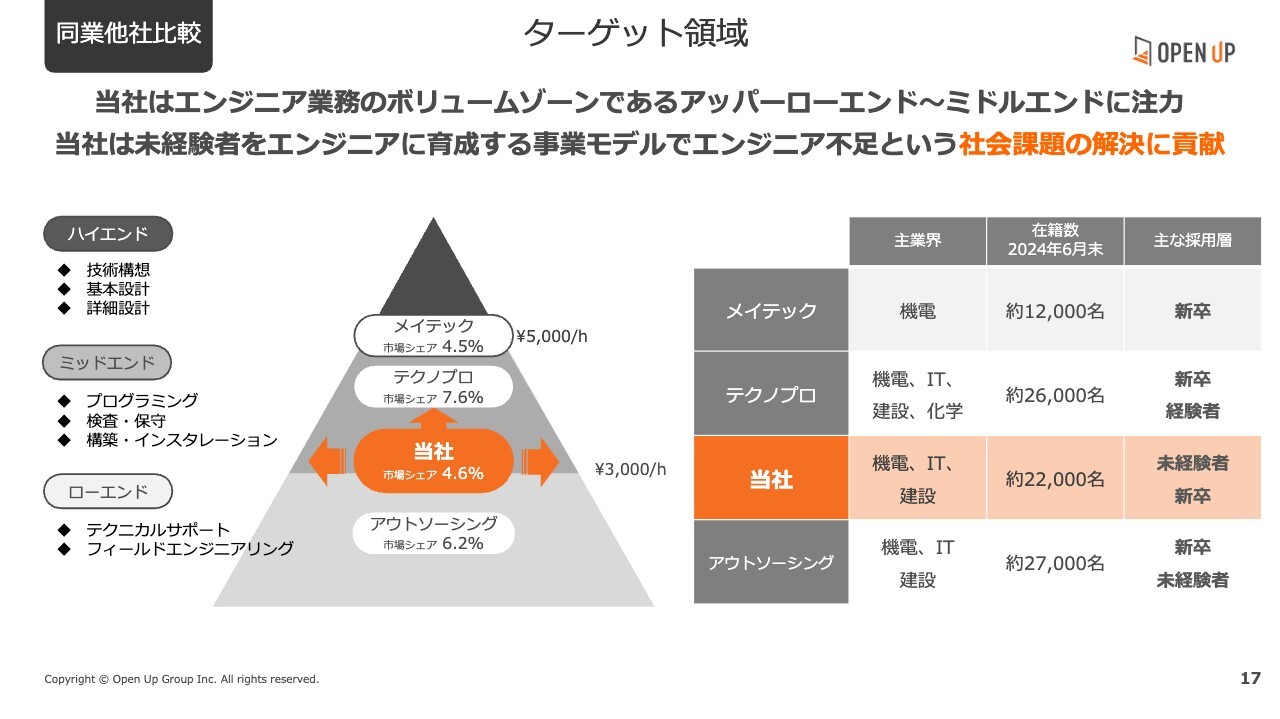

同業他社比較 ターゲット領域

当社と同業他社の比較についてご説明します。私は以前、業界最大手であるテクノプロでCFOを5年半務めていました。彼らは現在も業界のトップ企業であり、新卒と経験者の採用を主軸とした事業モデルを展開しています。

また、業界の老舗であるメイテックは、機械・電気・電子の分野に特化していますが、直近では年4パーセントから5パーセントの成長率にとどまっており、伸びが鈍化しています。テクノプロも同様に、経験者採用に苦戦しており、在籍人数の成長率は10パーセントを下回る水準まで落ちてきているのが現状です。

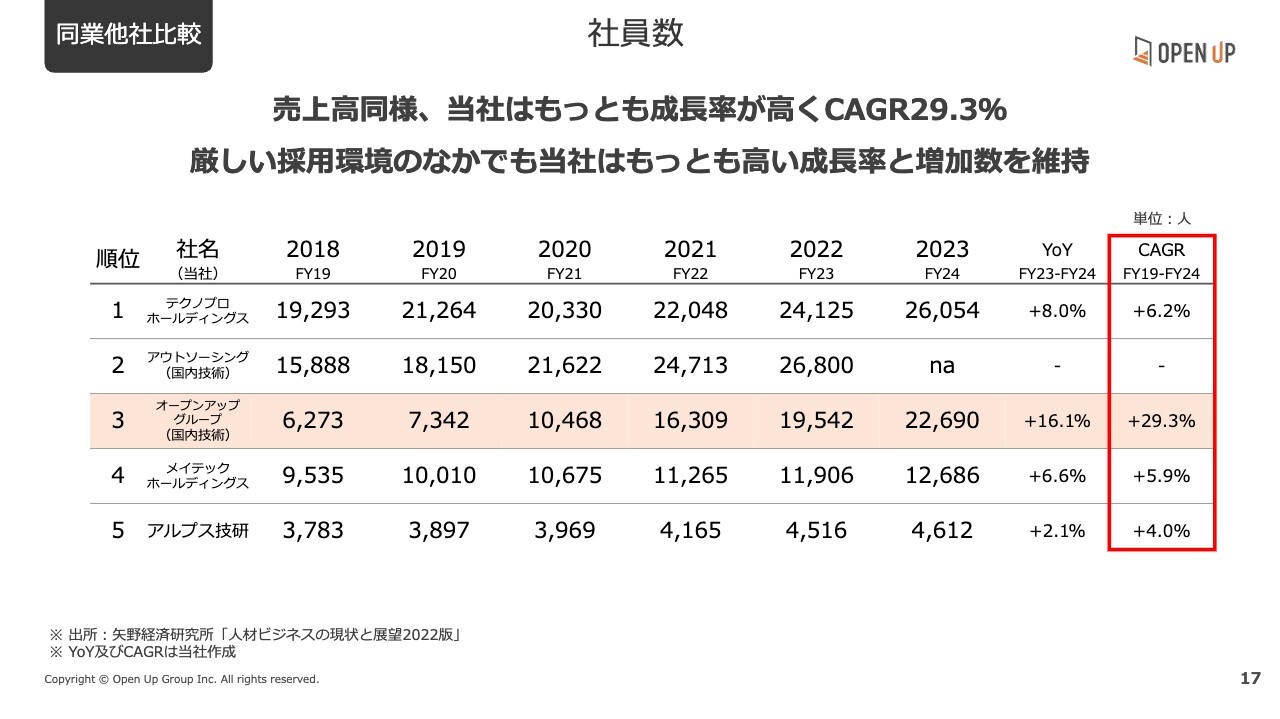

同業他社比較 社員数

こちらは過去6年から7年のデータになりますが、CAGR、すなわち年平均成長率を示したものです。ここで言うCAGRは、エンジニアの数の成長を指しています。ご存じのとおり、エンジニアの数というのは、そのまま売上高に直結する指標になります。

ご覧いただくとおわかりのように、オープンアップグループのCAGRは他社と比較して最も高く、当社の成長力が際立っていることをご確認いただけるかと思います。

当社の特徴 事業の考え方

ここからは、当社の特徴についてご説明します。私たちは、自分たちのことを単なる派遣業、あるいは技術者派遣業だとは考えていません。私たちがフォーカスしているのは「人」であり、そこにすべての事業の原点があります。

当社では、未経験の若者を積極的に採用し、彼らをエンジニアとして育て上げることを事業の根幹としています。いわば、リスキリング、つまり新しいスキルの習得を支援し、人材の可能性を引き出していくということをモットーにしています。

私たちは、エンジニアの「満足度」にこだわりながら、彼らの成長とともに事業を展開している会社です。

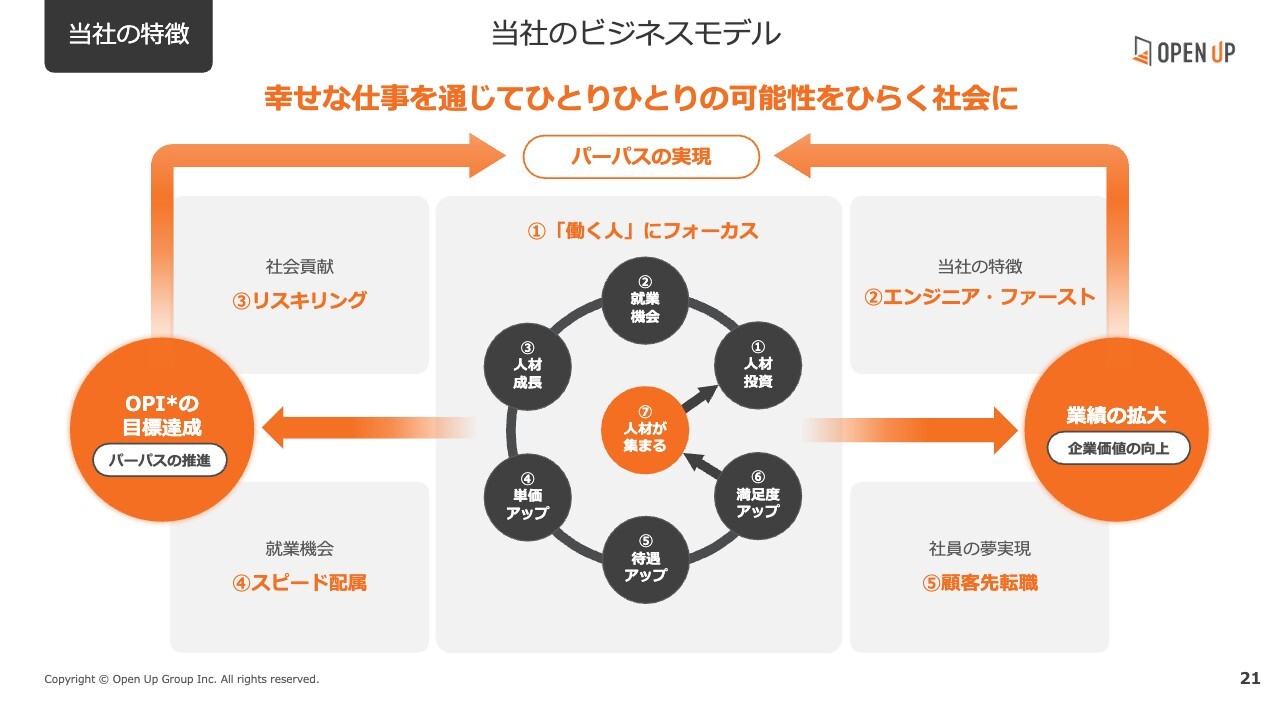

当社の特徴 当社のビジネスモデル

こちらの図が、当社のビジネスモデルを示したものです。私たちはまず、人材への投資を行い、就業機会を提供します。そこから人材は成長し、スキルが高まることで単価も上がり、それに伴って待遇も向上します。待遇が良くなることで、エンジニアの満足度も上がり、結果としてさらに人材が集まるという、好循環を形成していくのが、当社のビジネスモデルとなっています。

当社の特徴 エンジニアファーストの事業モデル

一般的な派遣会社は、「顧客ファースト」の事業モデルです。お客さまから要望(リクエスト)を受け、それに合致するエンジニアを探して派遣する、いわば「プル型」のビジネスです。たとえば、テクノプロやメイテック、アルプス技研など一般的な技術者派遣会社はこのモデルを採用しています。

一方、当社は「エンジニアファースト」の事業モデルです。エンジニアの希望に合う仕事を探し顧客に紹介します。当社は未経験の若者の採用がメインですので、顧客の要求レベルにまで高める研修や育成が重要です。その人材に合う仕事を見つけて割り当てていく「プッシュ型」のビジネスモデルです。

このように、営業のアプローチ自体が根本的に異なるため、経験者採用が難しくなっている今、他社が未経験者採用へシフトしようとしても、なかなか対応しきれないというのが実情ではないかと考えています。

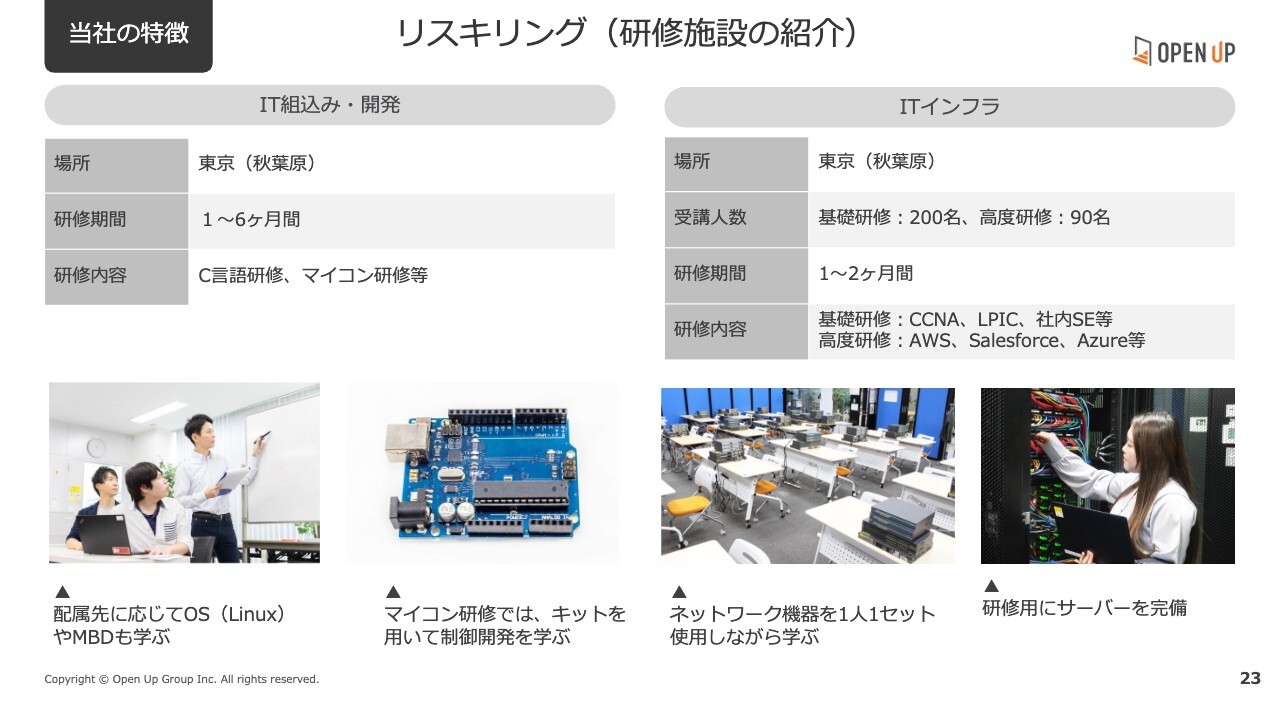

当社の特徴 リスキリング(研修施設の紹介)

こちらは当社の研修の一例です。ITの組込みや開発に関しては、東京・秋葉原に拠点があり、言語やマイコンに関する研修を行っています。また、ITインフラについても同じく秋葉原に研修施設を設けており、実機のサーバーを用いた実践的な研修を実施しています。

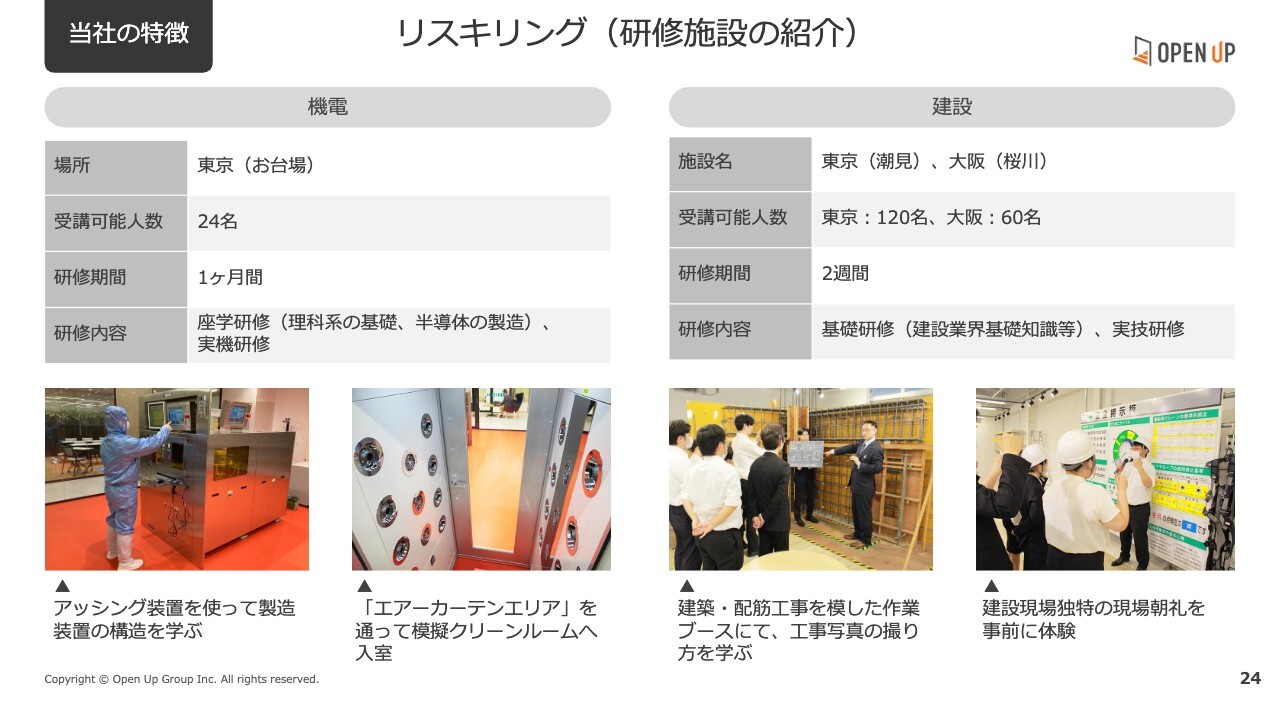

当社の特徴 リスキリング(研修施設の紹介)

機電分野では、写真にあるように、半導体製造に不可欠なクリーンルームを模擬的に再現した環境で実機を用いた研修を行っています。

建設分野については、実際の現場を模したブースで、作業員との関わり方や、品質・工程管理の実務を体験的に学ぶ研修を実施しています。

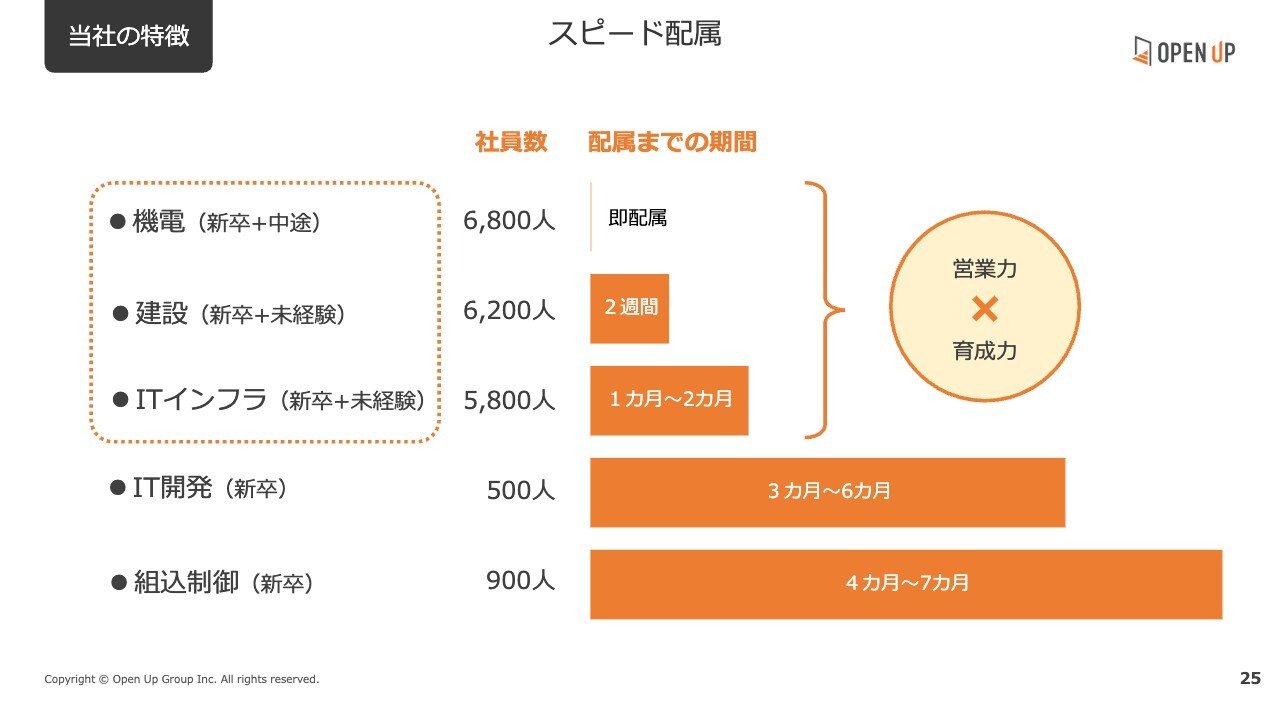

当社の特徴 スピード配属

私どもは基本的には正社員でエンジニアを雇用していますので、その人たちが実際にお客さま先で働いて、売上を生んでいる状態を「稼働」と呼んでいます。未稼働社員にも給与が発生するため、「稼働率」は利益を測る重要指標となっています。

たとえば、機電の領域ではお客さまから「即配属してほしい」と言われるケースが多く、OJTによる現場育成をするという前提なので、当社が採用したらすぐに配属できる体制です。そのため、稼働率は97パーセントから98パーセントと非常に高くなっています。

建設については、2週間の研修を経て配属となります。具体的には、座学が1週間、模擬現場での実地研修が1週間です。これでだいたい稼働率は94パーセントから95パーセントくらいです。

一方、ITインフラについては、業界全体でスキルの標準化が進んでいる分、即戦力として働くには一定の準備が必要です。そのため、短くても1ヶ月から2ヶ月の研修を受けてもらってからの配属になります。

さらに、IT開発や組み込み制御の領域では、自動車などのハードウェアと連携して動作するソフトウェアを扱うため、長いと7ヶ月から8ヶ月ほどの研修期間を要します。ですので、IT領域全体では稼働率はだいたい92パーセントから93パーセントくらいになっています。

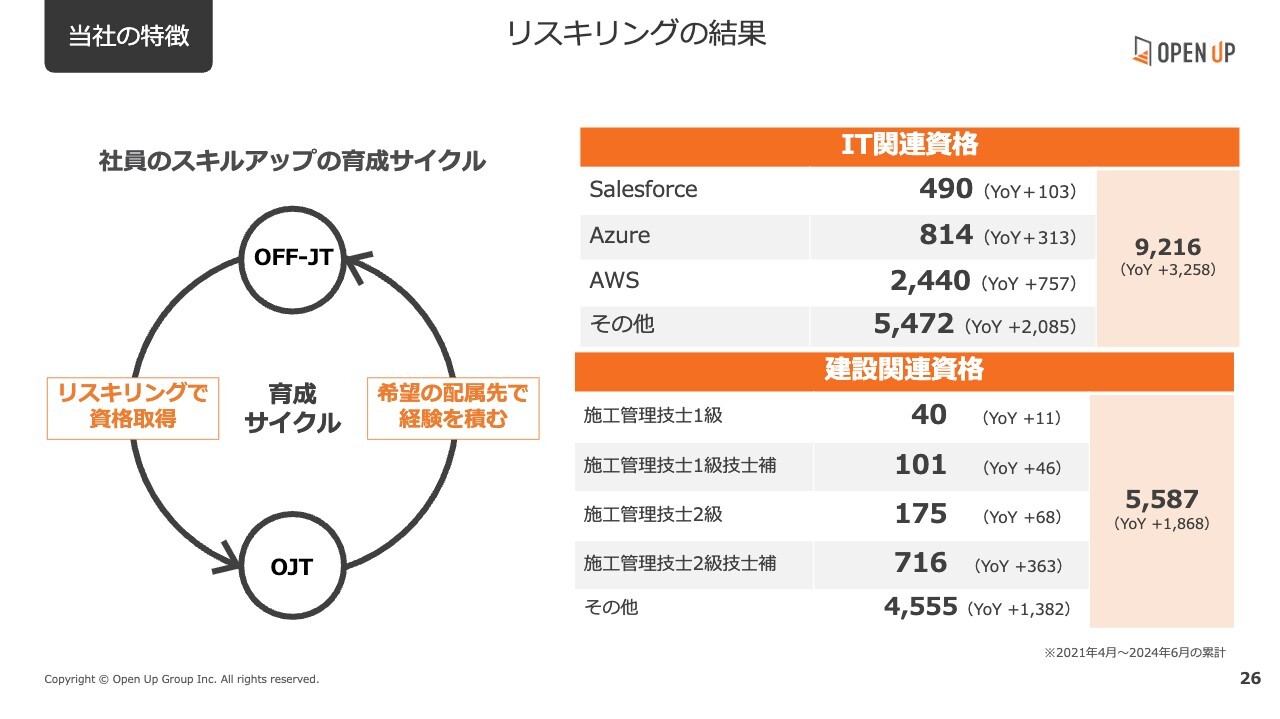

当社の特徴 リスキリングの結果

リスキリングの成果として、IT分野および建設分野における資格取得状況を示しています。 IT関連では、直近1年間で新たに取得した資格数は約3,200件、累計で約9,200件に達しました。建設関連でも直近1年間の資格取得数は約1,800件で、累計でおよそ5,600件となっています。

なお、当社のエンジニアは入社時点ではほぼ全員が無資格からのスタートでした。こうした実績は、当社のリスキリング施策がしっかりと機能していることを示していると考えています。

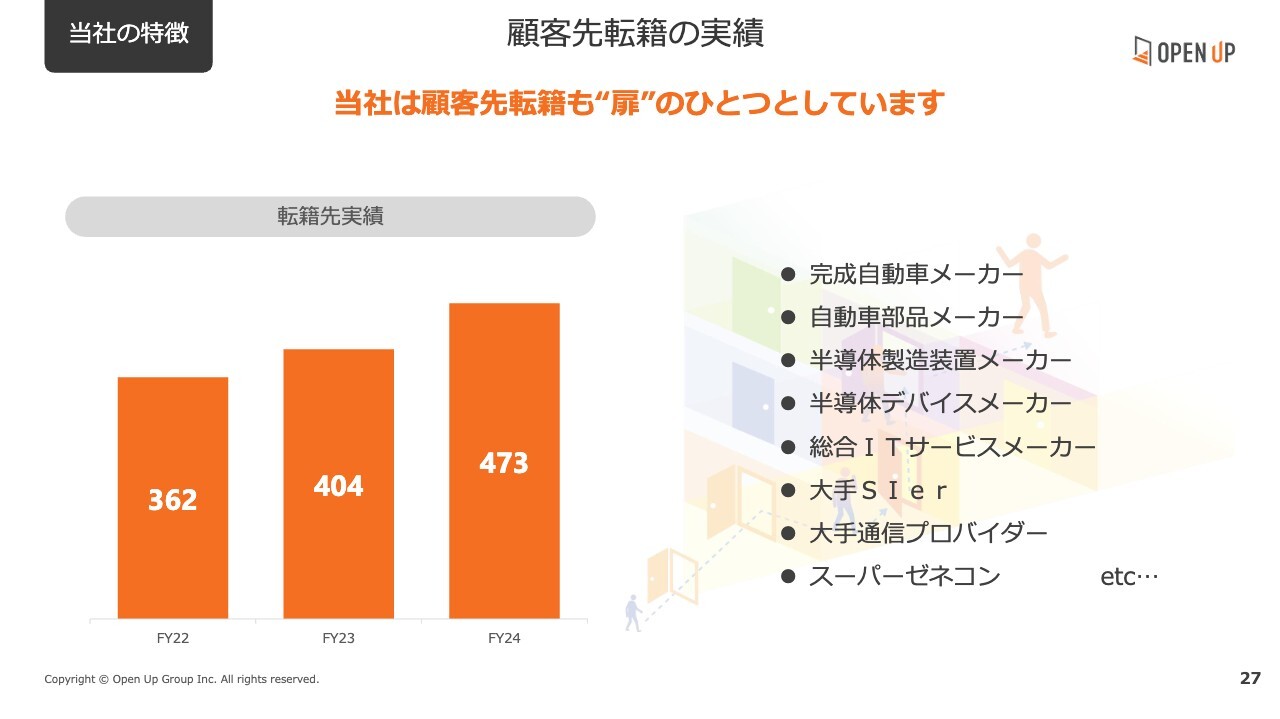

当社の特徴 顧客先転籍の実績

当社の大きな特徴のひとつに、「顧客先への転籍を奨励している」という点があります。私たちは、未経験の若者を採用して育成し、お客さま先で実務経験を積んでもらった上で、お客さまから要望があり、エンジニアも顧客先で社員として働きたいということであれば、当社はエンジニアの転籍を了承するという方針をとっています。

実際、昨年度は473名、一昨年度は404名と、年々その人数が増えています。こうした転籍実績を明示することで、「未経験からでも成長してキャリアを築ける」という期待を持っていただき、採用市場における当社の信頼につながっています。

転籍先としては、具体名は出せませんが、完成車メーカーや大手部品メーカー、半導体製造装置メーカー、デバイスメーカー、SIer、大手通信プロバイダー、スーパーゼネコンなど、みなさまもご存じのような大手企業への実績があります。

こうした実績が、次の若手未経験人材の採用にもつながるという、良い循環が生まれているのが当社の特徴です。

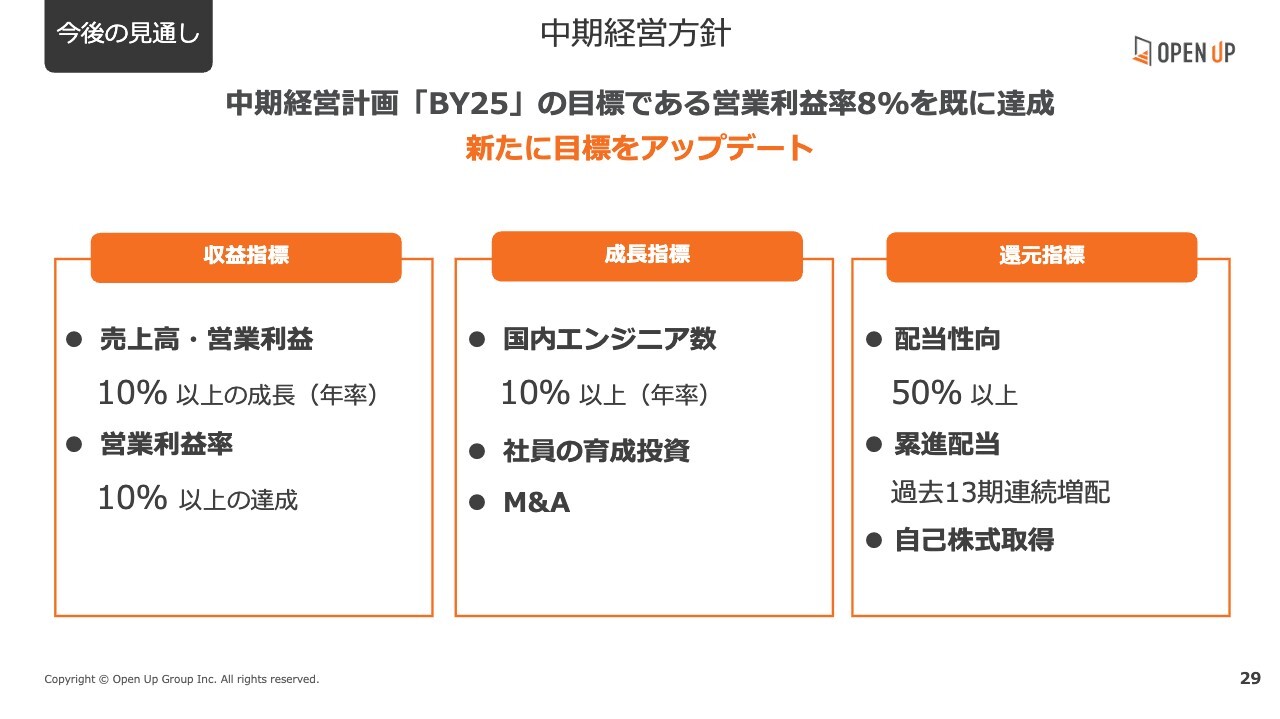

今後の見通し 中期経営方針

現在、事業ポートフォリオの見直しを進めており、2026年6月期には営業利益率10パーセント以上の達成を目指しています。

方針の柱は、大きく3つの指標に分かれています。まず「収益指標」です。売上高・営業利益ともに年率10パーセント以上の成長を目標としており、あわせて営業利益率10パーセント以上の水準の確保も目指していきます。

次に「成長指標」です。国内エンジニア数の年率10パーセント以上の増加に加え、育成投資やM&Aを通じて、事業基盤の強化を図ります。

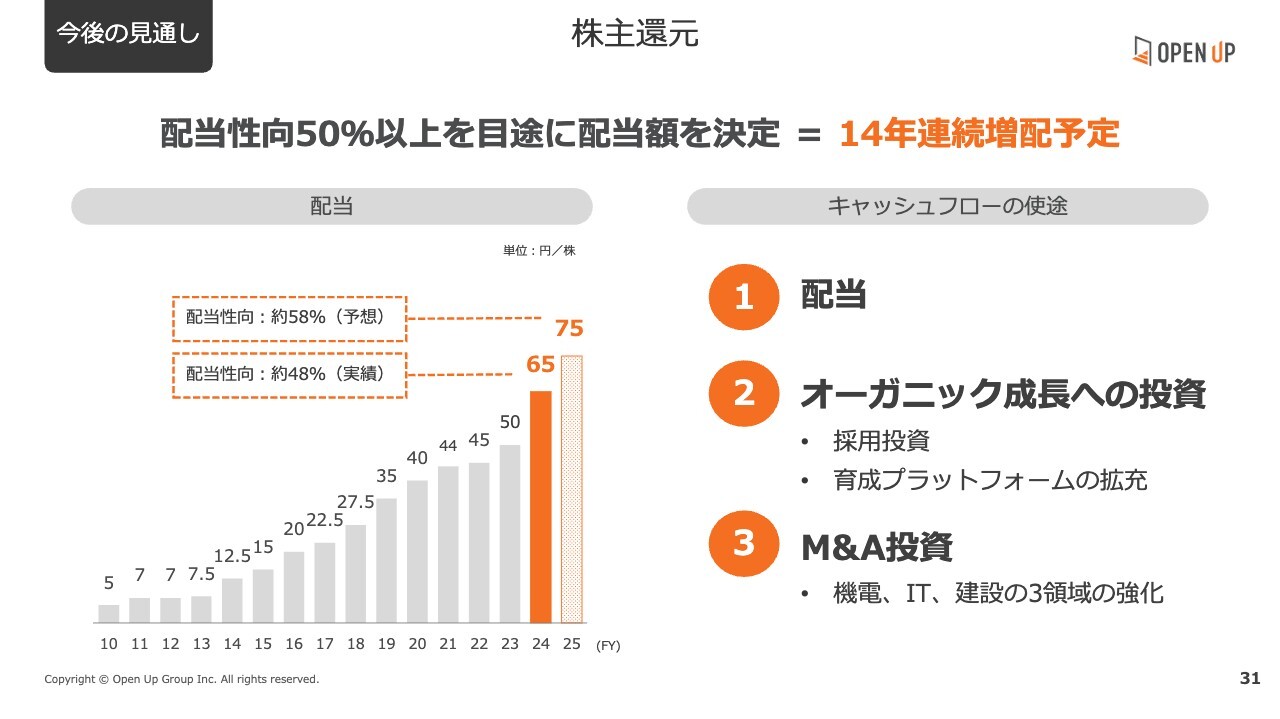

最後に「還元指標」です。当社は配当性向50パーセント以上を基本方針とし、13期連続の増配実績があります。今後も安定した株主還元を重視しつつ、資本効率の最適化を見据えて柔軟に対応していく考えです。

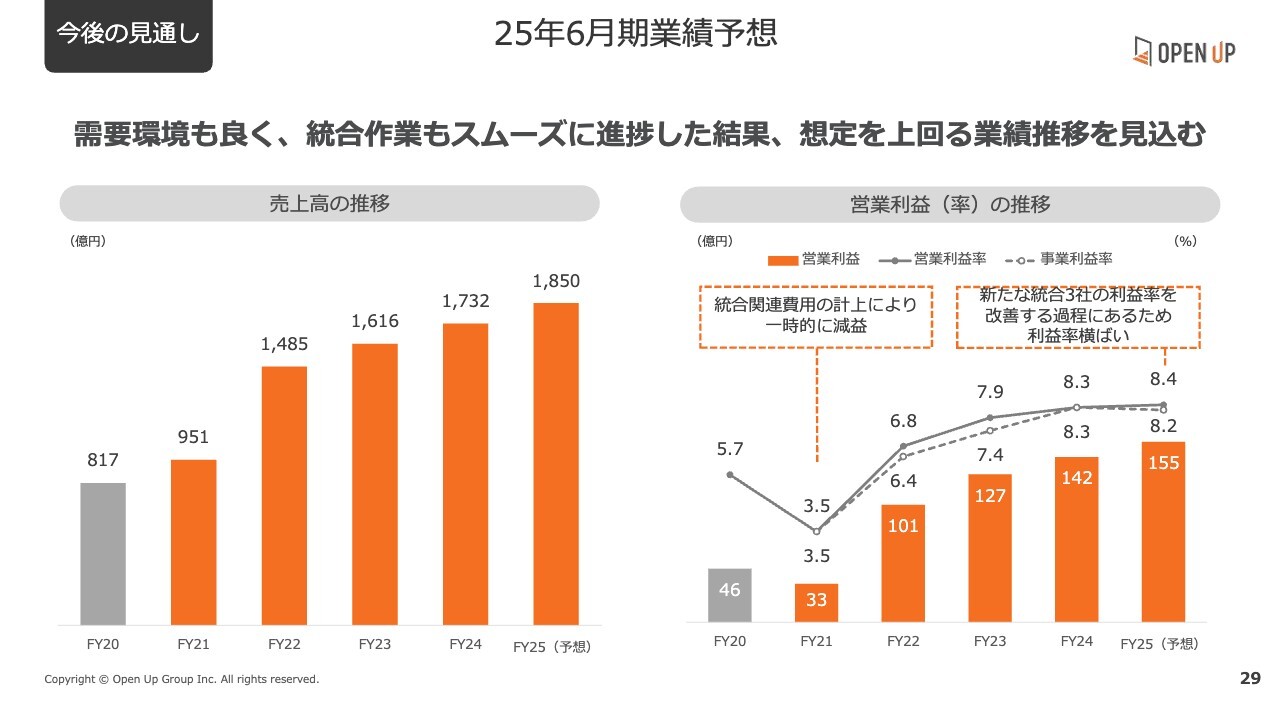

今後の見通し 25年6月期業績予想

2月27日に発表のとおり、当社は英国を中心とした海外事業を売却しました。これにより、今期の売上高は当初想定より約80億円の下方修正となっていますが、収益性の低かった事業を切り離すことで、グループ全体の利益体質はむしろ改善が進んでいます。

売却前の海外事業は年間売上高が約350億円あり、営業利益率は1.5パーセント程度と全社平均を大きく下回っていました。そのため、これまで当社の全体の利益率を押し下げる要因となっていました。今回の売却は、事業ポートフォリオを再構築し、エンジニア領域への集中をさらに加速させる方針の一環です。

こうした背景もあり、2025年6月期の営業利益は、当初の160億円から155億円に小幅修正しています。ただし、営業利益率は10パーセントに近い水準での着地を見込んでおり、来期以降はさらなる改善を目指します。

また、昨年4月にはUTグループから2社を、10月には建設系のアイアール社を取得し、合計3社の統合を進めています。これら新規グループ会社はいずれも現時点では当社水準の利益率には達していませんが、統合効果の発現により、来期以降の利益成長のドライバーになると考えています。

今後の見通し 株主還元

配当については当社は一貫して「累進配当」と「配当性向50パーセント以上」を掲げており、13期連続の増配を継続中です。業績予想は修正したものの、年間配当は75円(中間30円・期末45円)と、期初予想どおり据え置いています。配当性向は59.3パーセントとなる見込みで、引き続き高水準の株主還元を継続していきます。

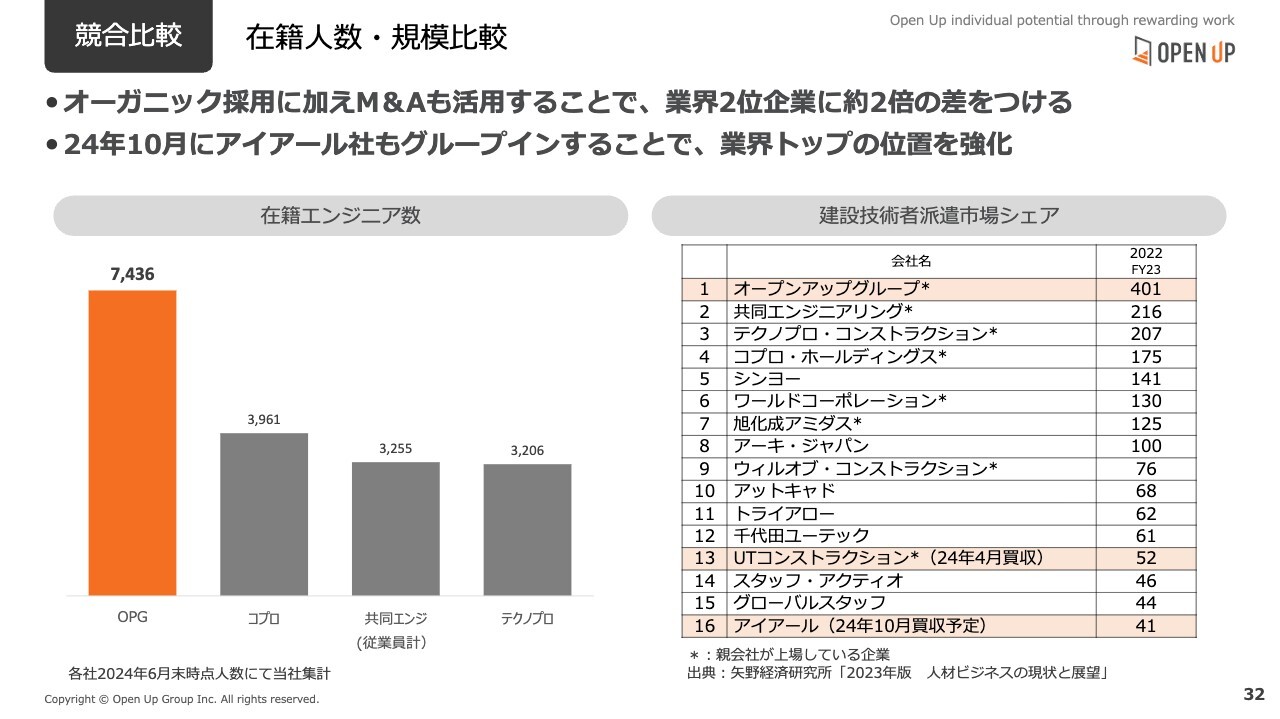

競合比較 在籍人数・規模比較

最後に、建設分野における在籍人数および市場シェアの比較についてご説明します。当社オープンアップグループは、すでに業界内で圧倒的な規模を有しており、2位企業と比較しても在籍エンジニア数でおよそ2倍の差をつけています。2023年には13位のUTコンストラクションを買収し、さらに2024年10月には16位のアイアールもグループインしました。これにより、追加で約100億円規模の売上が上乗せされています。

こうした取り組みにより、建設分野における業界トップのポジションをさらに強固なものとしていきます。

建設業界では、2024年4月の働き方改革により残業時間が制限されました。その影響でゼネコン各社は工期の延長を求める動きが見られ、結果としてエンジニアの追加需要が高まっています。当社では、こうした旺盛な需要に応えるべく、M&Aを含む体制強化を進めています。

ここから先は会員登録(無料)で

お読みいただけます

会員登録がお済みの方はログインしてください

お読みいただけます

新着ログ

「サービス業」のログ