株価チャートを見るための基礎知識 ローソク足・移動平均線・出来高を紹介

はじめに

株式投資には大きく分けて2つのアプローチがあります。1つは企業の業績や財務内容を分析して投資するファンダメンタル投資、もう1つは株価の動きそのものを分析して売買するテクニカル投資です。

ファンダメンタル投資を重視する人にとっても、株価チャートは「補助ツール」として役立ちます。なぜなら、株価の動き方を知っておくことで、株価の変動に振り回されなくなるからです。

株価チャートとは

株価チャートとは、株価の動きをグラフにしたものです。投資家はこの株価チャートを見ながら、株価が上がっているのか、下がっているのか、またその勢いは強いのか弱いのかを判断します。

株価チャートを見ると、日々の株価の動きだけでなく、過去から現在にかけての流れを視覚的にとらえられます。株価チャートを見ることで、株式市場がその企業をどう評価してきたのかがわかります。

株価が上昇トレンドにあれば、株式市場はその企業の評価を高めてきたといえます。逆に株価が下落トレンドにあれば、評価を切り下げてきたといえます。

株価チャートにはいくつかの種類がありますが、代表的なものは「ローソク足」「移動平均線」です。これらを見る際には、出来高も合わせてチェックすることが重要です。

株価チャートの見方

ローソク足

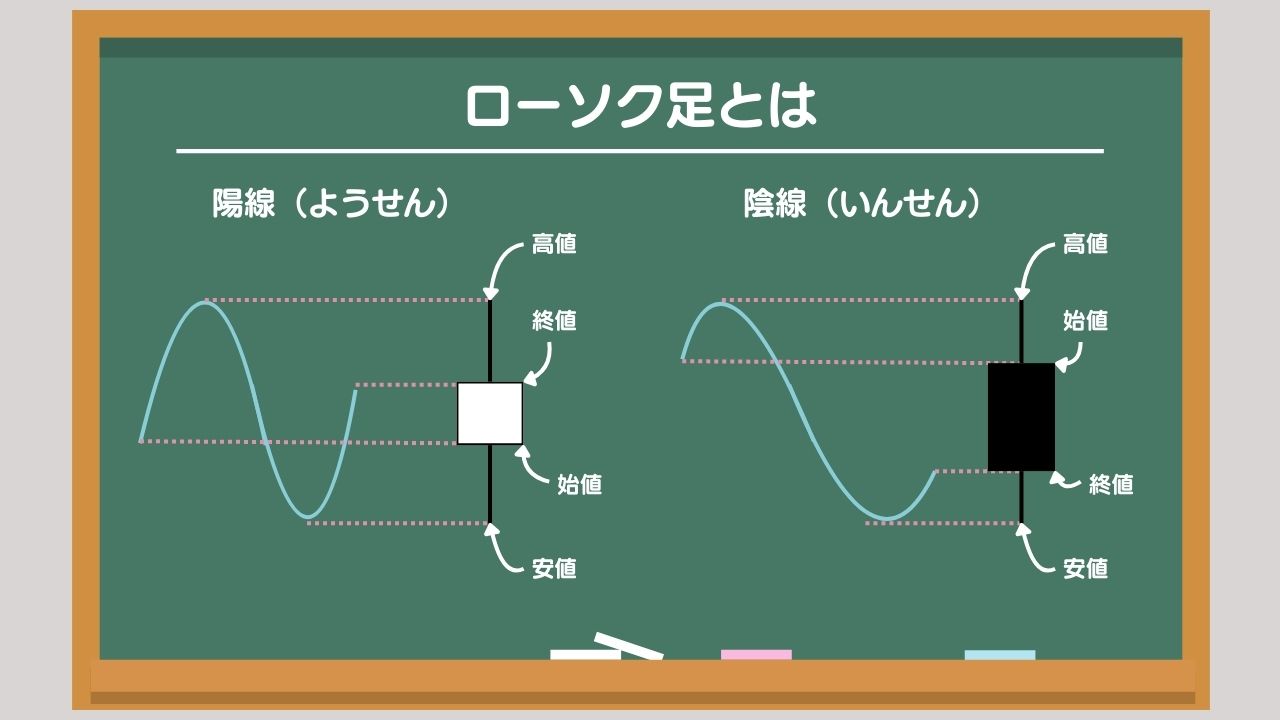

ローソク足(あし)は、日本で考案され、今では世界でも使われている株価チャートです。1本のローソク足には、一定期間の「始値」「終値」「高値」「安値」がまとめられています。四角い部分(実体)と、その上下に伸びる線(ヒゲ)で構成され、株価が上昇したのか下降したのかが直感的にわかるのが特徴です。見た目がローソクのようであることから、ローソク足と呼ばれます。

ローソク足1本の期間には、「1日」「1週間」「1か月」などがあります。日足(ひあし)チャートは、1本が「1日の値動き」を表します。週足(しゅうあし)チャートは、1本が「1週間の値動き」を表します。月足(つきあし)チャートは、1本が「1か月の値動き」を表します。

例えば、日足チャートなら1本のローソク足で「その日の始値・高値・安値・終値」がすべてわかります。週足なら、その週の月曜日の始値から金曜日の終値までが1本のローソク足で表現されます。

日足チャートは短期的な売買や値動きの確認に使い、週足チャートや月足チャートは中長期的なトレンドの確認に使います。

具体的な見方や活用方法については、次回の記事で詳しく解説します。

移動平均線

移動平均線とは、株価(終値)の平均値を一定期間ごとに計算し、それを線でつないだものです。ローソク足が短期的な値動きを示すのに対し、移動平均線は中長期的な株価のトレンドを把握するのに役立ちます。現在の株価が移動平均線より上にあるのか下にあるのかによって、市場の強弱感をつかむことができます。

例えば「5日移動平均線」であれば、直近5日間の株価の平均値を毎日計算し、グラフに表示していきます。当日の終値100円、前日の終値120円、2日前の終値130円、3日前の終値90円、4日前の終値80円であれば、(100円+120円+130円+90円+80円)÷5=104円になります。

同じように「25日移動平均線」「75日移動平均線」などもあり、短期・中期・長期の株価の流れをつかむために使い分けられます。 5日移動平均線は、短期売買の目安とされます。5日といえば月曜から金曜日までの1週間(5営業日)です。1週間という短期的な期間において株価が上昇トレンドにあるか下降トレンドにあるかがわかります。

25日移動平均線は、中期的な株価のトレンドを示します。25日とは営業日でおおむね1か月ですから、1か月の株価の平均値といえます。同様に、75日移動平均線は、四半期単位での株価のトレンドを示します。75日とは営業日でおおむね3か月、すなわち1四半期ですから、1四半期の株価の平均値といえます。25日移動平均線よりも長期的な株価のトレンドを示します。

平均する期間が短いほど、移動平均線の上下動は大きくなり、平均する期間が長いほど、移動平均線は緩やかなものになります。

活用法については第2章第3回で掘り下げていきます。

出来高

出来高とは、ある期間内にどれだけの株が売買されたかを示す指標です。株価チャートの下部に棒グラフで表示されることが多いです。出来高は、投資家の関心の強さや株価の勢いを示します。

株価が上昇する時、下落する時に多くの売買(出来高)を伴って上昇・下落する時と、多くの売買(出来高)を伴わずに上昇・下落する時とがあります。

例えば、株価が上昇していても出来高が少ない場合は「一部の投資家が売却し、一部の投資家しか買っていない」と考えられます。つまり一見、株価が上昇しているようであっても、一部の投資家だけのやりとりであって、その他大勢の投資家はその株価上昇に賛成とも反対ともよくわからない状態であるといえます。そして少数の投資家だけが買っても、株価は一時的に動くにすぎず、すぐに元に戻ってしまいます。

逆に、出来高を伴った株価上昇は「多くの投資家が売却しているが、それを購入して余りあるほど多くの投資家が関心を持っている」といえます。多くの投資家が参加して出来高が増えると、「この会社に注目が集まっている」「価格の上昇に正当性がある」と市場全体に意識され、上昇が持続することが期待できます。出来高を伴った株価の変動ほど、一過性のものではなく、多くの投資家の合意に基づく株価変動であるといえます。

株価が下落する時にも出来高が急増する場面があります。これは「持っている投資家が一斉に売る」ことで、需給が一気に崩れ、下落が加速するケースです。いわゆる「投げ売り」が出来高の急増として現れるのです。

このように出来高は、単なる「売買の量」ではなく、株価変動の信頼度や持続性を判断するヒントになるのです。株価が上下に変動した時には、出来高を伴っているかを確認するようにしましょう。

また、株価の大きな変動の前には、出来高が増加することがあります。それまで注目を集めていなかった企業に投資家が注目し始め、株価が急騰しないように注意しながら投資家が少しずつ株を買い集めることがあります。このような場合は、株価が大きく上昇する前触れとして出来高が増加します。売りたい投資家が徐々に去っていき、大口の投資家が買い集めた後は、株価が急上昇しやすくなるのです。

出来高には、株価上昇の前兆を示唆することがある、という特徴もあります。

YouTube「公認会計士ひねけんの株式投資チャンネル」

著書「世界一やさしいファンダメンタル株投資バイブル」

公認会計士の個人投資家。京都大学を卒業後、2003年、監査法人トーマツに入所、世界的な上場企業を担当する。2007年、独立。公認会計士事務所を開業。一方でアクションラーニング社を立ち上げる。同社では初心者投資家向けに、決算書をいかに株式投資に活用するかを中心に講義を行い、多くの個人投資家に実践的な知識を提供。「どんなに難しいことも、わかりやすく」の授業コンセプトは絶大な支持を得る。投資スタイルは、「決算書・IRなどから良い企業を見抜き、安く買って、持ち続ける」というファンダメンタルズ分析に基づく長期投資。