エヌ・シー・エヌ、SE構法を約10年ぶりに刷新 2026年建築基準法厳格化を反映、大規模木造建築への対応強化

会社の目標

田鎖郁夫氏:代表取締役社長執行役員の田鎖です。私から当社の概要と今期の事業計画についてご説明します。

会社概要です。当社は、「日本に安心・安全な木構造を普及させる」「日本に資産価値のある住宅を提供する仕組みをつくる」という2つの目標のために、事業活動をしています。

日本の木造住宅の課題①

安全・安心な家ということは、一般的にハウスメーカーもよくおっしゃっていることですが、当社の場合、少し違います。

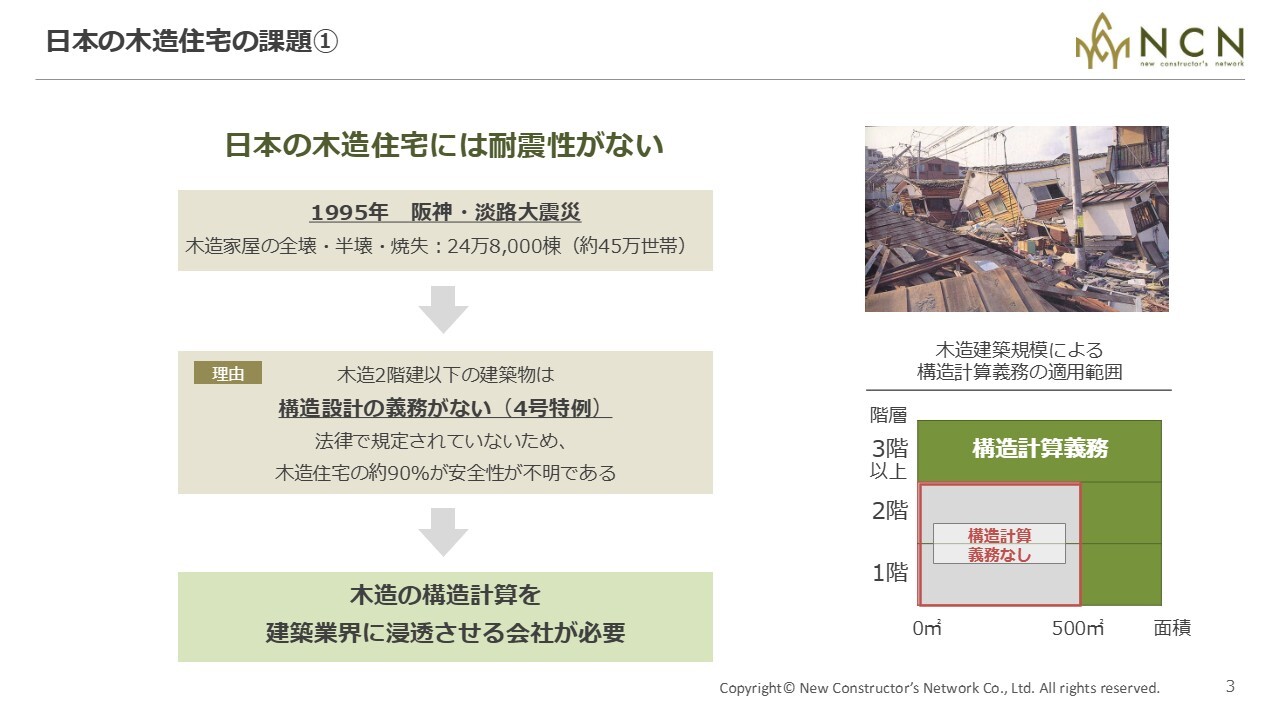

1995年の阪神・淡路大震災の被害を目の当たりにして、会長の杉山、そして私、技術・開発をご担当いただいた播繁先生によって、この会社が設立されました。日本には木造建築物について、構造計算して安全を確認する義務がないことが背景にあります。

これを建築基準法の4号特例といいます。木造2階建以下かつ、延べ面積500平方メートルを超えない建物は、確認申請時に構造を確認しなくてもよいという恐ろしい法律です。これにより、この国では、震災被害に遭った方々を救済したり、確実に安全な建物を作ったりすることが実現できないという現状がありました。

SE構法で課題を解決

この問題を解決するために、当社独自の木造建築用の建築システム「SE構法」を開発しました。

「SE構法」では、構造計算を必ず行います。そして、強度の確かな集成材という木材を利用します。そして、金属によって着実に接合します。当社では、この構法の普及に取り組んでいます。

日本の木造住宅の課題②

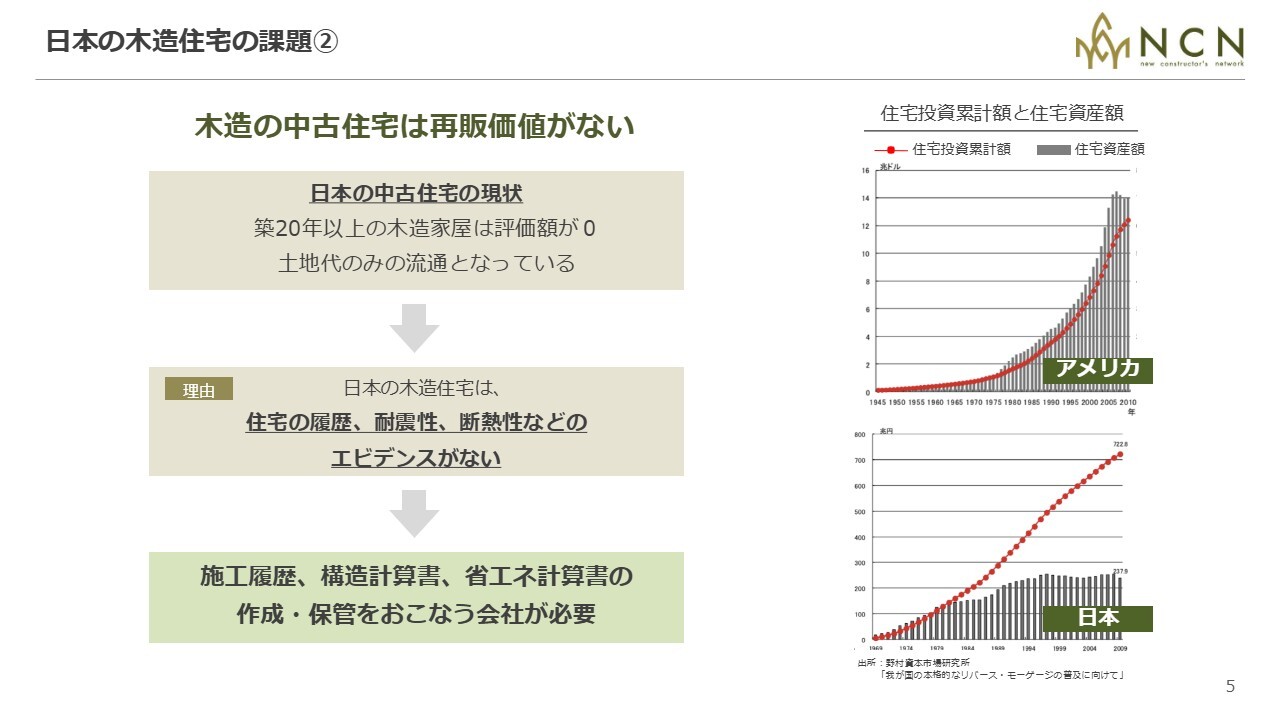

資産価値の観点では、中古になったほうが、価値が上がっているマンションもすでにいくつも出てきています。また、アメリカなどの海外では、中古住宅であっても新築と同等か、それ以上の価値で売買されていることが一般的です。

しかし、日本の場合、木造住宅になると10年、20年経つと再販価値がなくなるという問題があります。それにより、住宅ローンのデフォルトが発生した時に、自殺してしまう方がいるなど、多くの不幸をもたらしています。

資産価値維持のための課題解決

この現状を解決するために、まずは物理的に構造計算を行って安全な構造にしています。そしてその性能を保証し、さらに、構造が覆い隠されて見えなくなってからも、中の状況を確実に記録します。

また、現在では、BIMという方法により、劣化しないデジタルデータとして永久に保存しています。

エヌ・シー・エヌは木造の課題を仕組みで解決する会社

耐震性がない、具体的に証明できない、そして資産価値が減ってしまうという木造建築の大きな問題を解決するために、当社では4つのセグメントで事業を展開しています。

時代のニーズとともに成長する4つのセグメント

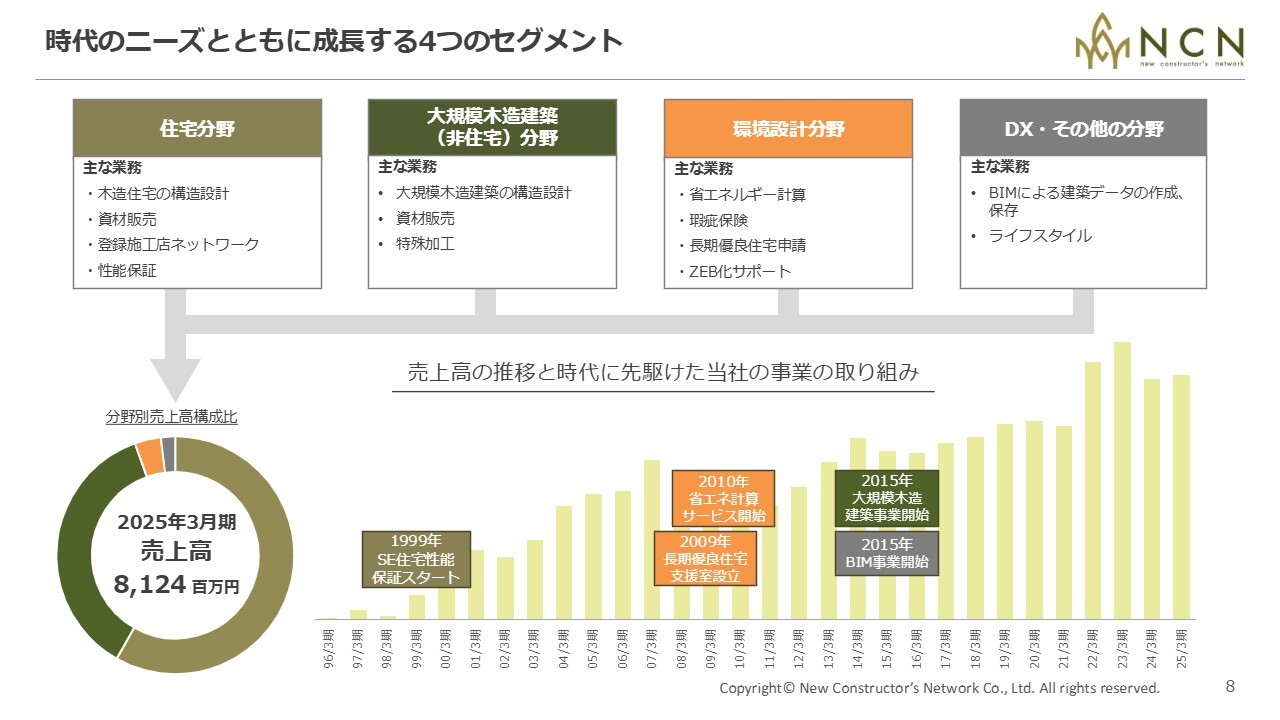

エヌ・シー・エヌでは、28年前の住宅分野における「SE構法」の販売を皮切りに、時代のニーズとともに、住宅以外の少し大きめの建物の構造設計も行い、供給するようになりました。

省エネルギー性能については断熱材、または窓の性能などについても計算し、エンジニアリングする環境設計を事業化しました。

そして、デジタルデータ化、すなわちDX分野の事業も始めました。このような4つのセグメントを、当社の基軸として活動しています。

住宅分野

住宅分野では、「SE構法」を広めていくため、登録施工店制度によって普及を図っています。また、高級住宅を主とする「重量木骨の家」というブランド事業も展開しています。

大規模木造建築(非住宅)分野

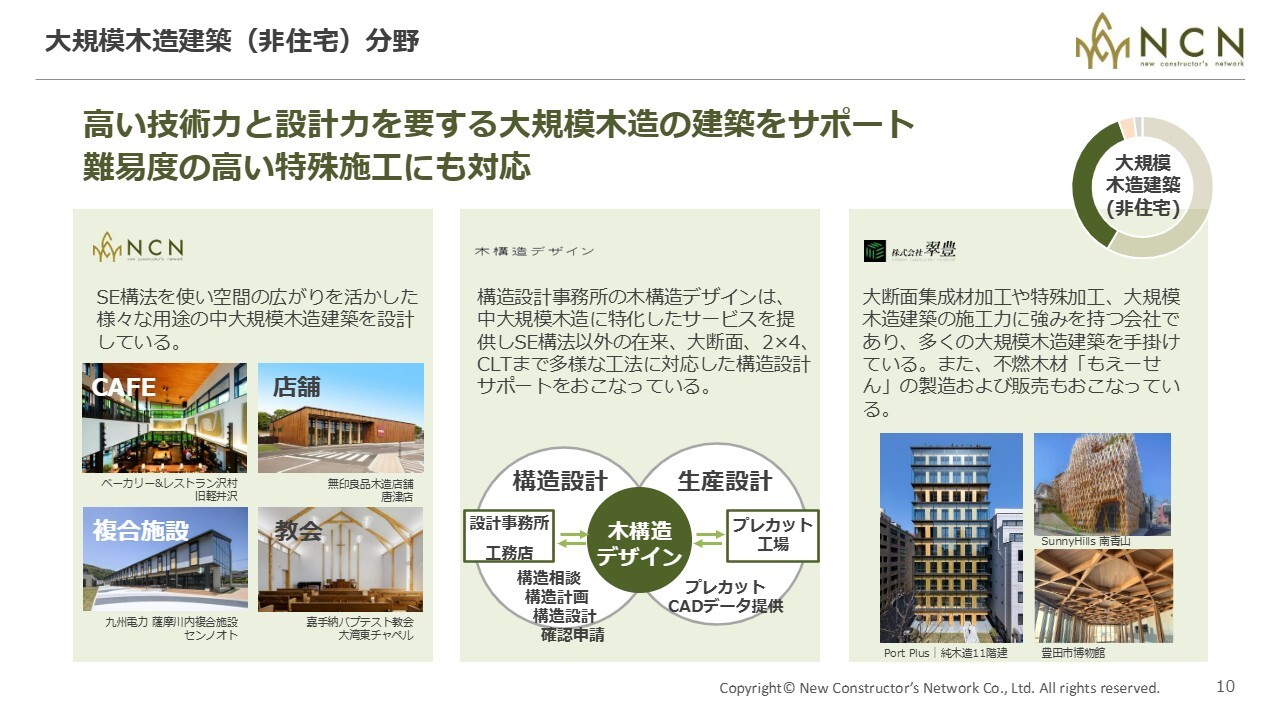

大規模木造建築(非住宅)分野では、「SE構法」を利用して、カフェや店舗などの建築を行います。

また、法改正によって、「在来工法」といわれる今までの金具を使わない方法でどうしても非住宅を作りたいというニーズがありました。そこで、当社の技術を使って、「在来工法」においても構造計算を行うために、木構造デザインという会社を設立して対応しています。

加えて、スライドの右端に作品の写真がありますが、鉄骨ではなかなかできない、ドームなどの木造では難しい施工技術、オンリーワンの技術を有している、翠豊に出資を行いました。翠豊に仲間に入っていただくことで、この分野を成長させようと思っています。

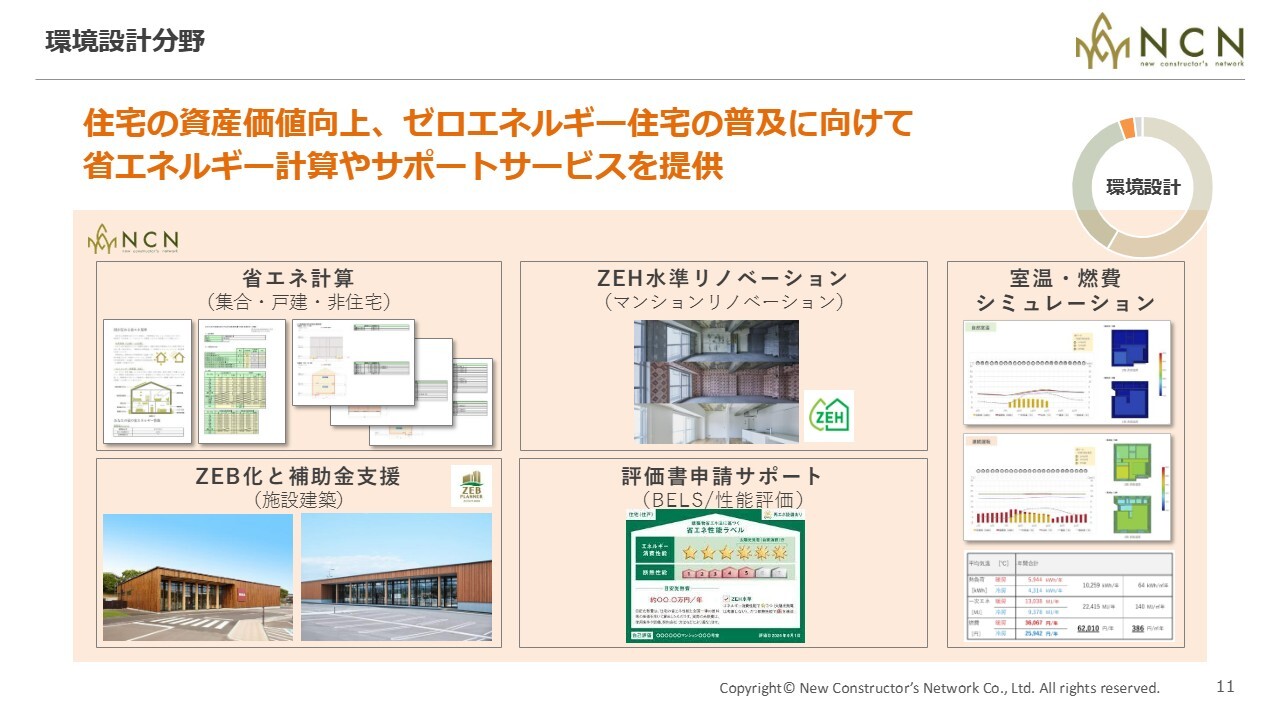

環境設計分野

環境設計分野では、すでに十数年実施している省エネルギー計算をスタートとして、今では店舗・カフェ等のゼロエネルギーの施策を行っています。

そのほか、マンション等でも、省エネルギー、ゼロエネルギー化の動きがありますので、そちらについてもさらに普及させているところです。

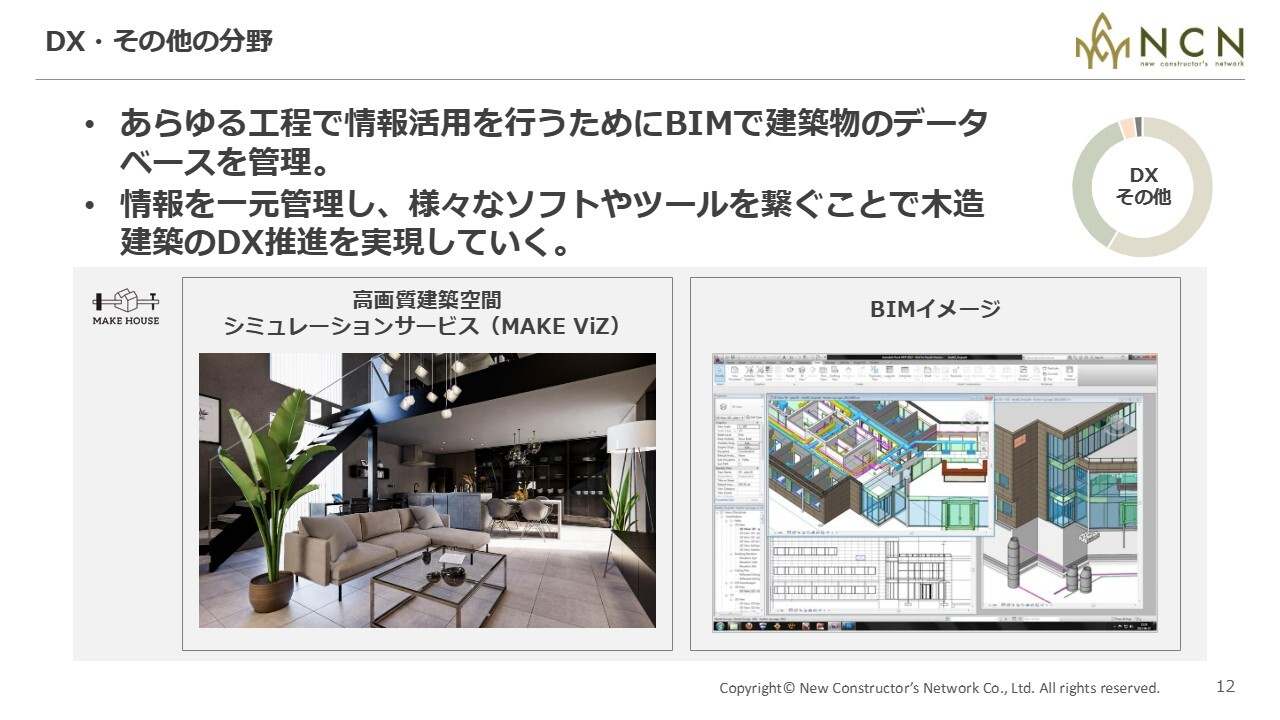

DX・その他の分野

DX・その他の分野についてです。3次元データの確保を確実に実施することで、プレゼンテーションにもなることがわかってきました。

住宅メーカー、そして非住宅建築物においても、BIMで作ったデータを、スライドに記載しているようにレンダリングして、プレゼンソフトとして利用するといったサービスが、現在非常に伸びてきています。

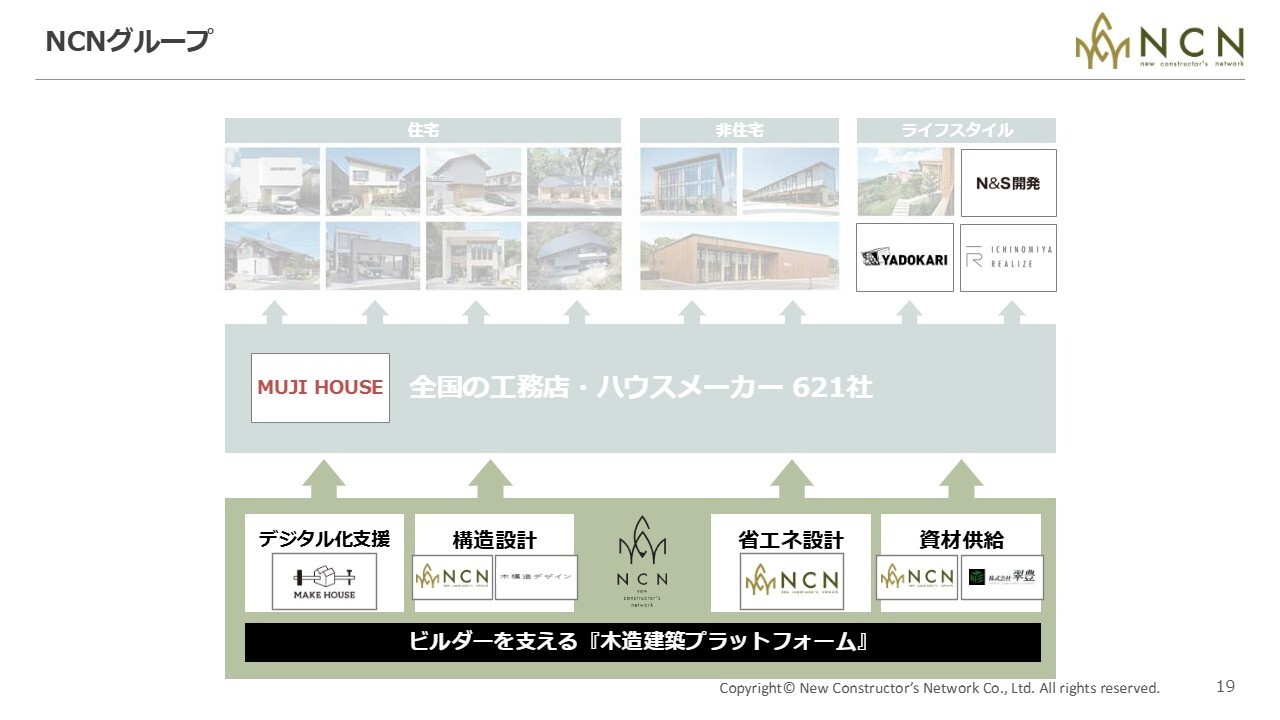

他に類を見ない木造建築プラットフォーム

エヌ・シー・エヌは、この業界ではほぼ同様のサービスはないと自負しています。全国の工務店・ハウスメーカーに対して、スライドに記載にした4つのノウハウ、エンジニアリングを提供するプラットフォーム企業として、今後も進んでいきたいと考えています。

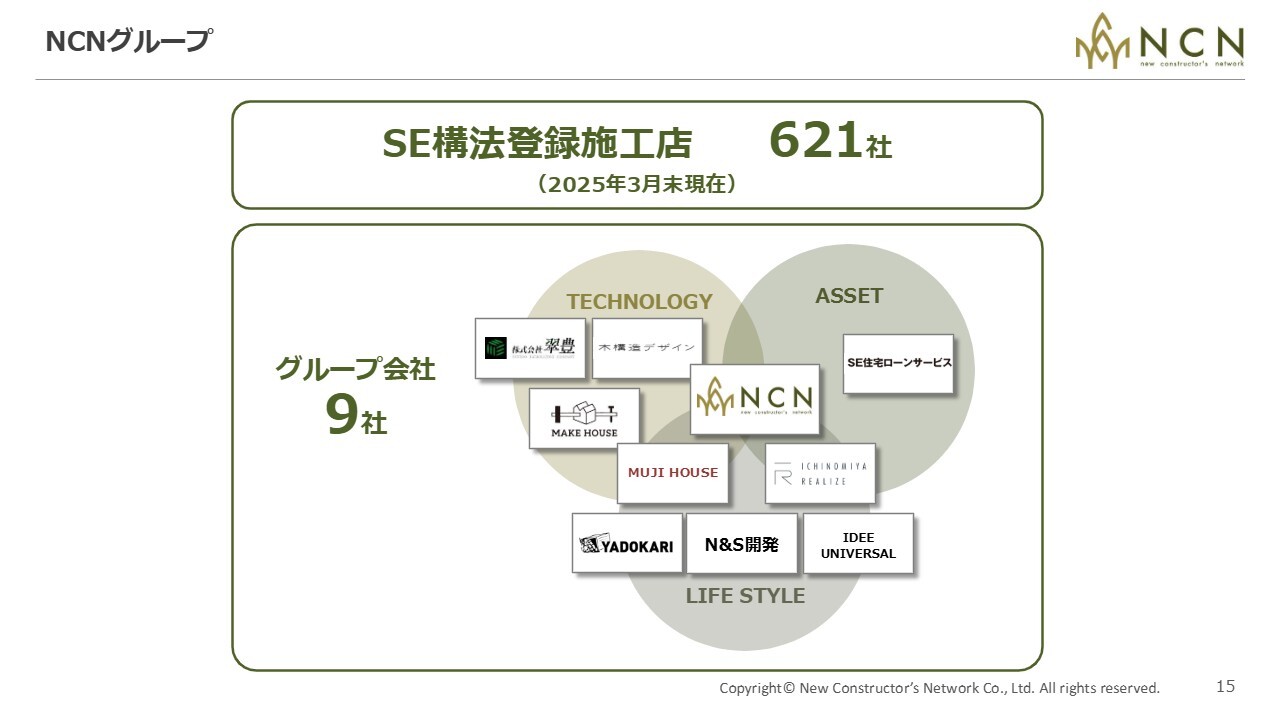

NCNグループ

これらの事業のほかに、関係会社、子会社などがあり、全9社のグループ会社で問題解決に当たっています。

MUJI HOUSE

1つは、良品計画との合弁事業である、MUJI HOUSEという会社です。「無印良品の家」という住宅販売を行っています。

一方で、中古の建物をリノベーションして再販し、再び価値を上げるサービスも行っています。ご存知の方も多いと思いますが、URと提携して、多くの建物の資産価値向上を図っています。

また、良品計画は多店舗展開として、数多くの新店舗を作っています。その中で毎年、木造の店舗を増やしていく施策があります。そちらについても「SE構法」によって、MUJI HOUSEで着実に店舗を作らせていただく事業を実施しています。

翠豊

翠豊では、スライドの写真のとおり、木造の少し難しい加工、施工を行っています。

N&S開発

N&S開発は、Sanuとの合弁会社です。Sanuは、若者のセカンドハウスニーズに応えるために、サブスクで別荘を提供する事業が最近、話題を集めています。

N&S開発では、別荘地の土地、建物を共同所有し、新たな別荘のかたちを作っています。

NCNグループ

スライドに記載のとおり、「木造建築プラットフォーム」は、エヌ・シー・エヌ単体だけではなく、登録施工店と呼ばれる工務店、そして子会社、関係会社のネットワークによって構築されています。このグループの形成により、目標の実現に向けて事業を推進しています。

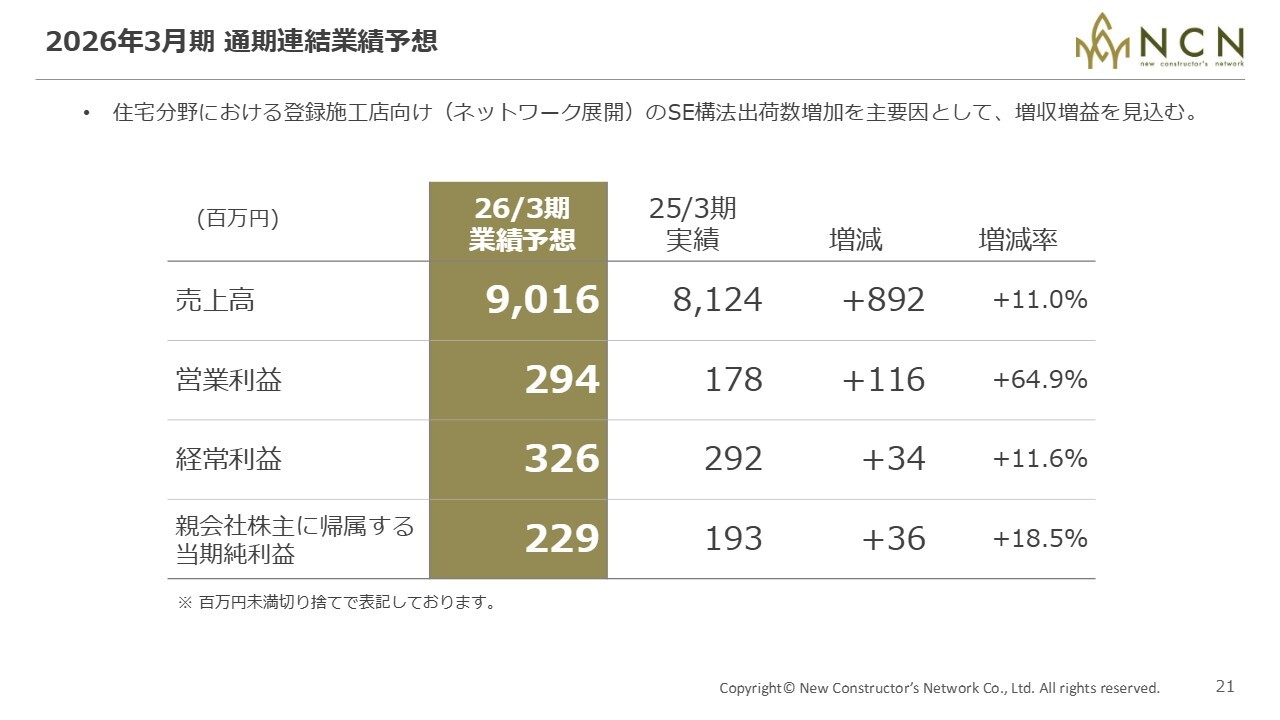

2026年3月期 通期連結業績予想

今期の連結業績予想は、スライドに記載したとおりです。売上高は90億1,600万円で前期比11.0パーセント増と予想しています。

営業利益は2億9,400万円で前期比64.9パーセント増、経常利益は3億2,600万円で前期比11.6パーセント増を見込んでいます。

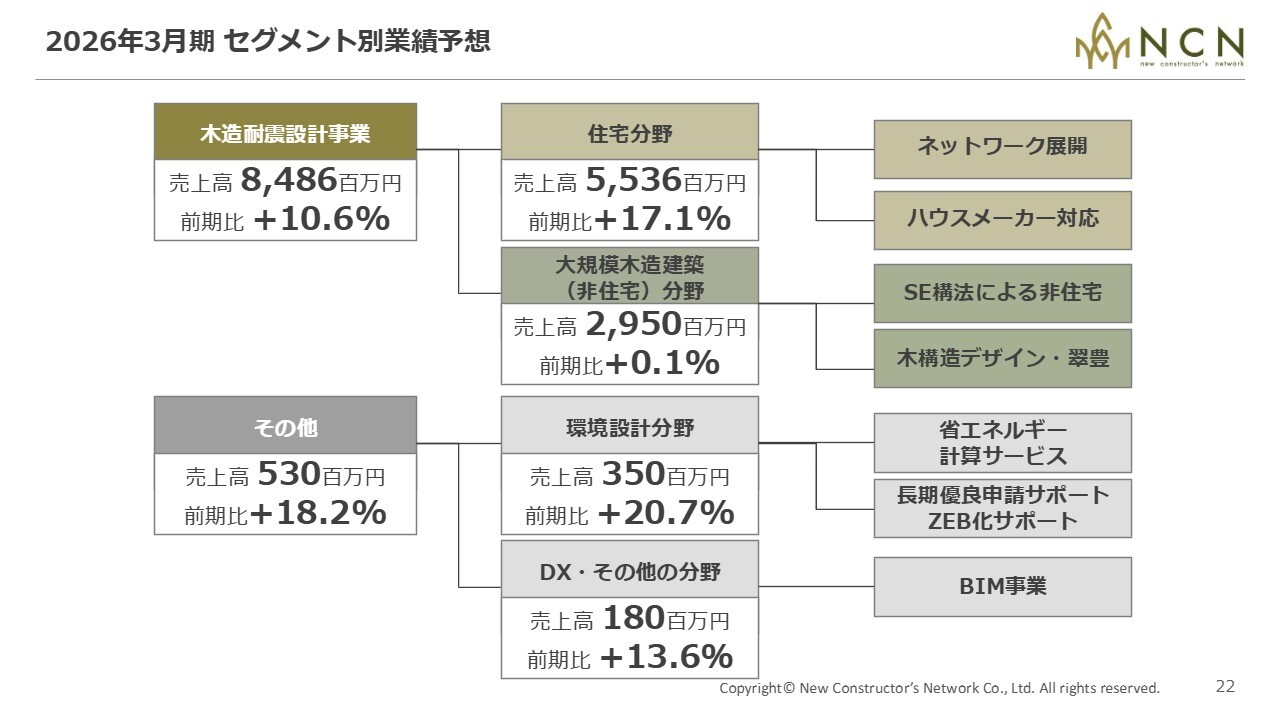

2026年3月期 セグメント別業績予想

今期においては、これまでのセグメント別の増加、減少の大きさをやや考慮することもあり、住宅分野を大きく伸ばす予定です。

大規模木造建築(非住宅)分野については、去年は万博会場建設という大きなイベントがありました。今期はその万博の分が減ってしまうため、現状維持の前期比0.1パーセントとなります。

そのほか、環境設計分野、DX分野については、それぞれ2桁増を図っていきます。

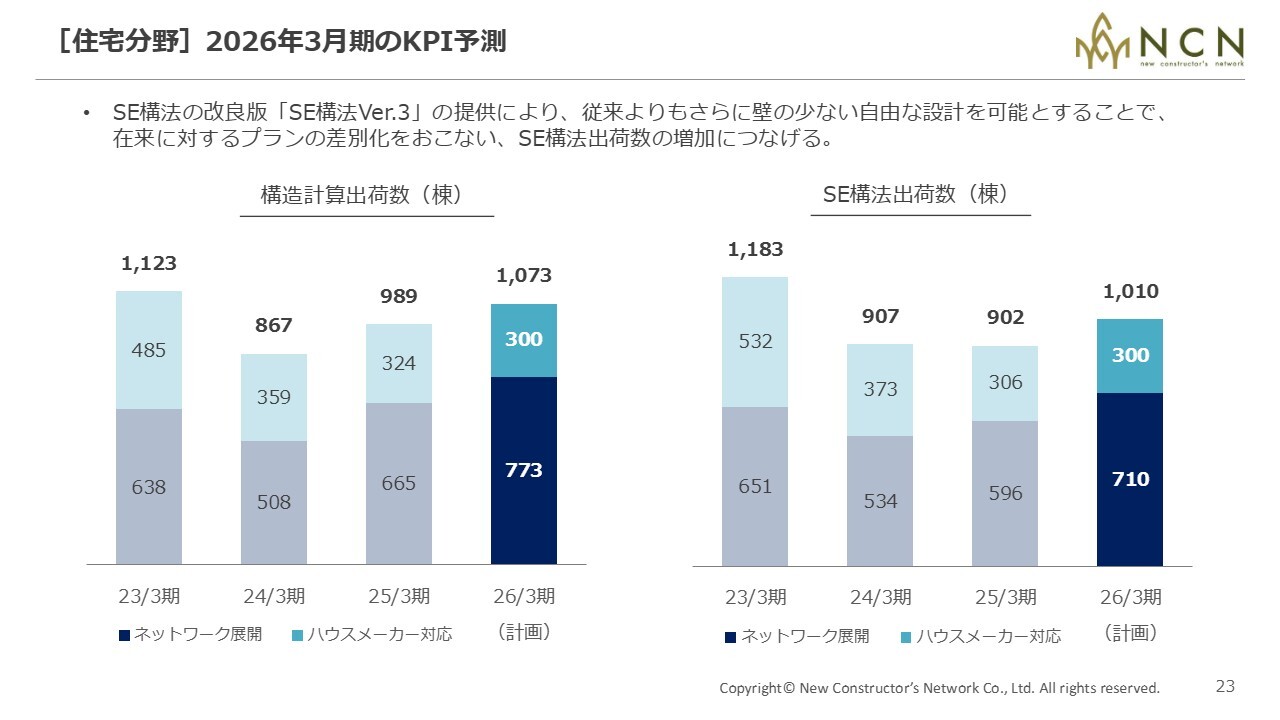

[住宅分野]2026年3月期のKPI予測

住宅分野における一般工務店向けネットワーク事業については、2023年3月期を上回る出荷数となる見通しです。

OEMの会社は依然として苦戦しており、ハウスメーカー対応は減少すると見込んでいますが、一般工務店は現在上昇基調にあることを受け、スライドのグラフに記載の数字を予測しています。

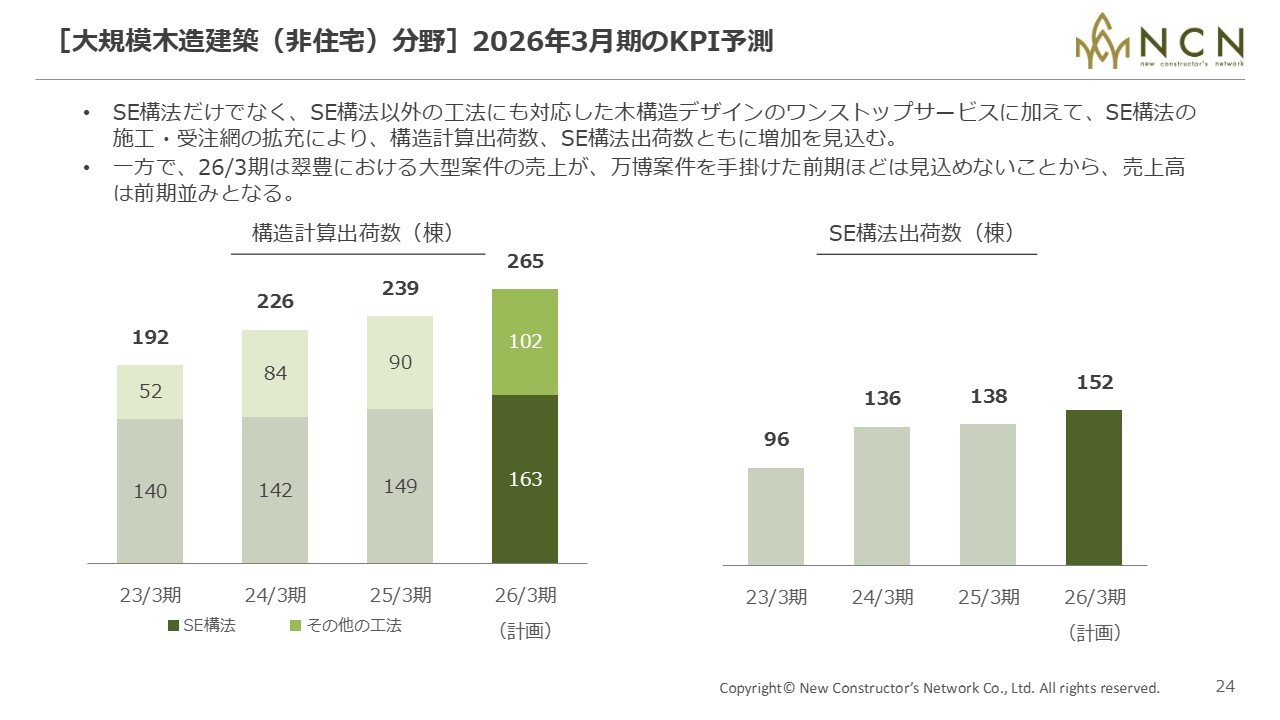

[大規模木造建築(非住宅)分野]2026年3月期のKPI予測

大規模木造建築(非住宅)分野については、今期も大幅に伸長する予定です。

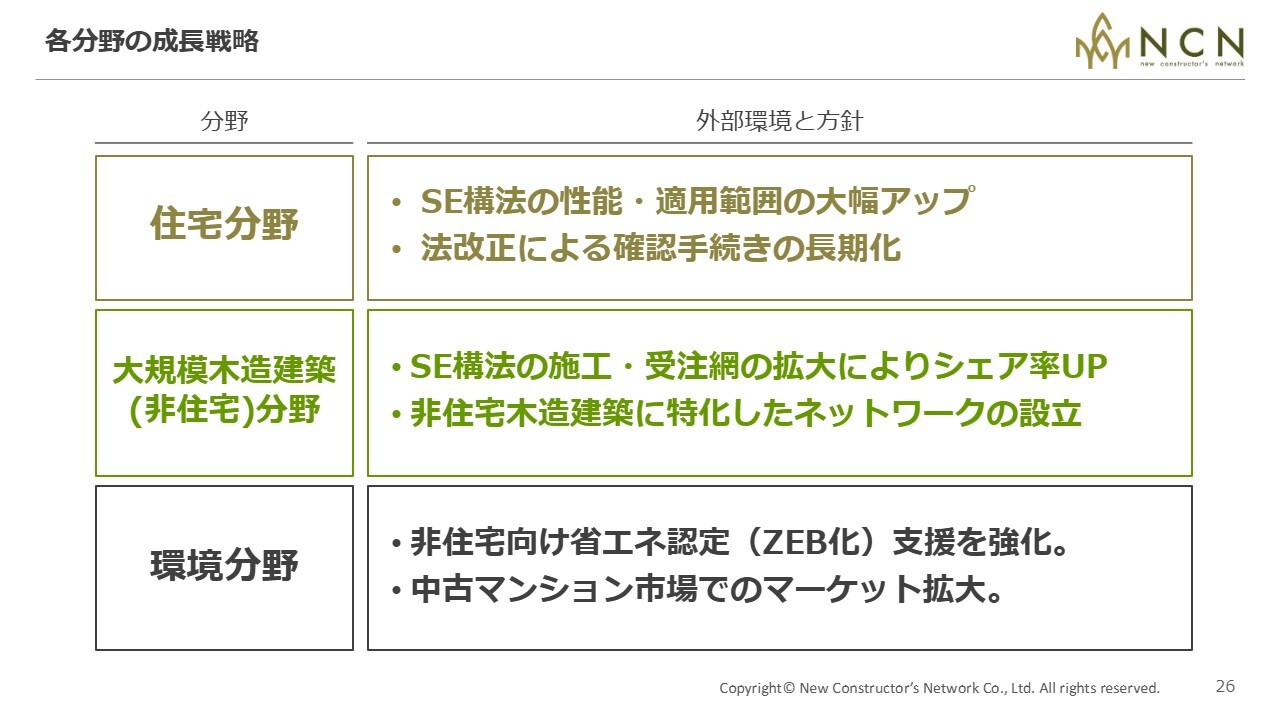

各分野の成長戦略

今期の課題と成長戦略についてです。良い点が大きく2つ、悪い点が1つあります。

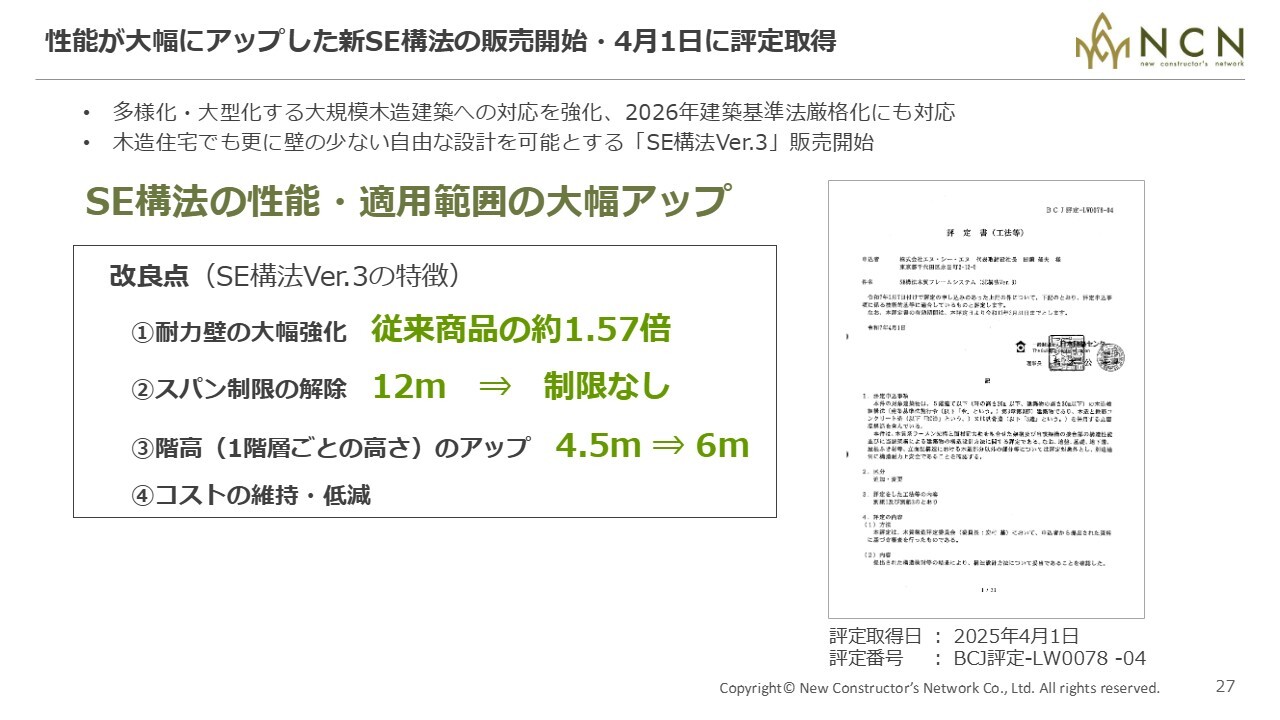

性能が大幅にアップした新SE構法の販売開始・4月1日に評定取得

良い点の1つ目として、すでにプレスリリースで発表したとおり、約10年ぶりに「SE構法」の大きなバージョンアップを図りました。

一般的に、木造建築における工法では、国の認可がないと構造計算することができません。

当社の木構造技術センター(Timber Structure Lab.)を含め、10年にわたる実験の結果、G-BOARDの開発や金具を改良し、耐力壁の強度を従来商品の約1.5倍に高めました。また、スパン制限を解除し、1階層ごとの高さである階高のアップについても、国から認定を受けました。

耐力壁の大幅強化

こちらは業界誌でも大きく報道されました。在来工法と比較して壁倍率2.5倍、一般的な合板の壁と比較して約4倍強いと、国から認可を受けました。

2025年6月1日から実際の設計に取り入れており、今後、より差別化された住宅づくりが可能となります。

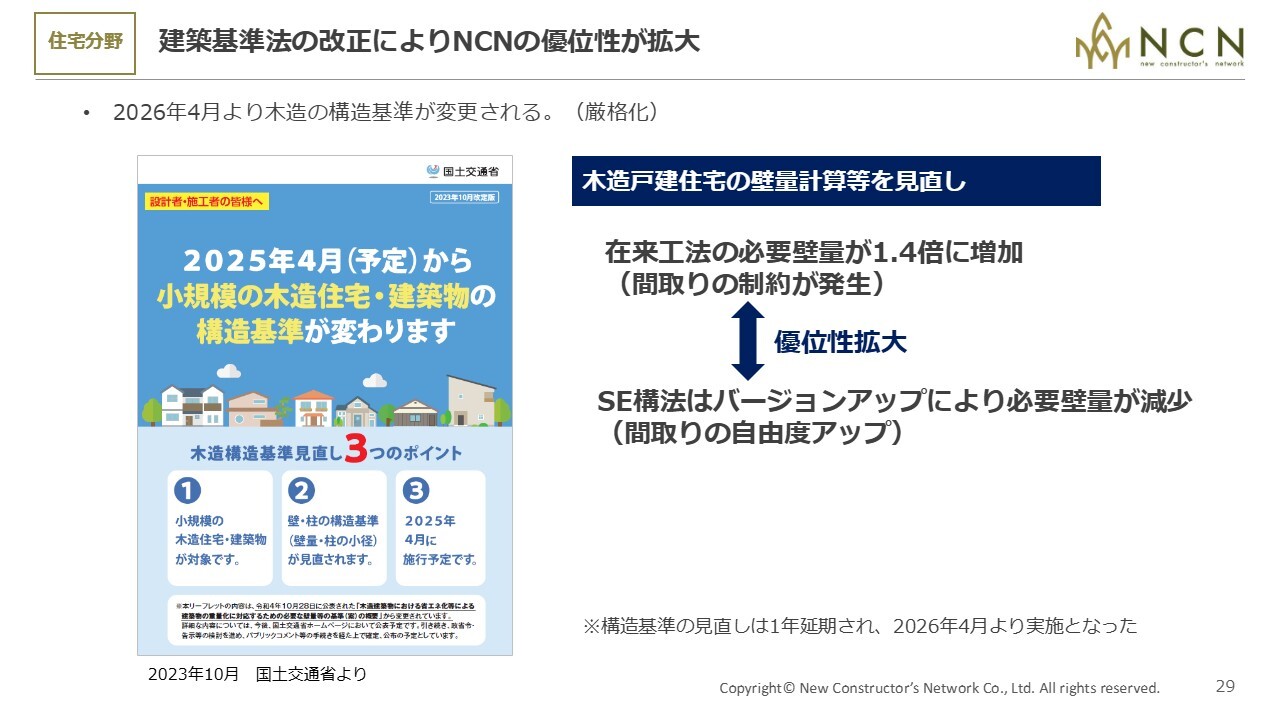

住宅分野 建築基準法の改正によりNCNの優位性が拡大

建築基準法の厳格化により、在来工法の採用はますます難しくなる見通しです。

具体的には、来年4月から規定される必要壁量が従来の1.4倍に引き上げられます。一方、当社は60パーセント程度の壁量で設計することができます。

住宅分野 構造基準変更により在来工法との差別化拡大

在来工法では、スライド左側にあるように、壁を増やし耐震性を確保する必要があります。一方、「SE構法」では壁を取り払うことができるため、スライド右側のような、明るく、採光に優れた、吹き抜けの大きい住宅設計が可能になります。

在来工法では、構造が弱いため、どうしても火打ち梁や柱が多くなります。一方、「SE構法」では、吹き抜けにおける火打ち梁をなくすことができます。また、今回スパン制限が解除されたことによって、柱をなくすことも可能となりました。

さらに、階高をアップしたことで、天井を登り梁(勾配天井)に設計し、上に広げることができます。

また、リビングなどの空間は一般的に幅3.6メートル、大きくても幅4.5メートルの設計が主流ですが、今回の認定により、当社では5.4メートル幅の広いリビングを標準的に設計することが可能となりました。この点が大きな差別化要素になっています。

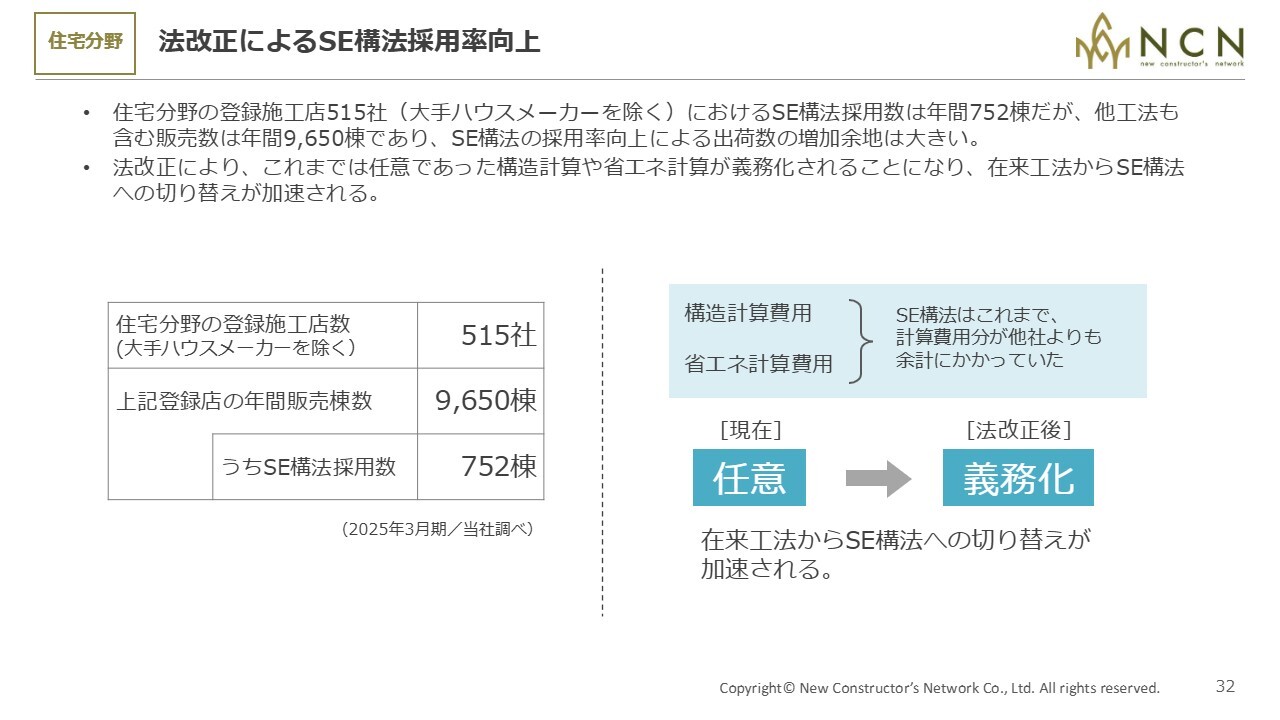

住宅分野 法改正によるSE構法採用率向上

法改正により、在来工法では住宅の壁量が増えるため採用が難しくなります。一方で、「SE構法」は、より高い強度を確保しつつ住宅の使いやすさを維持できる国の認定を取得し、実際の運用を開始します。

今後は、「SE構法」の利用比率を高めるため、さまざまな施策を展開していきたいと考えています。

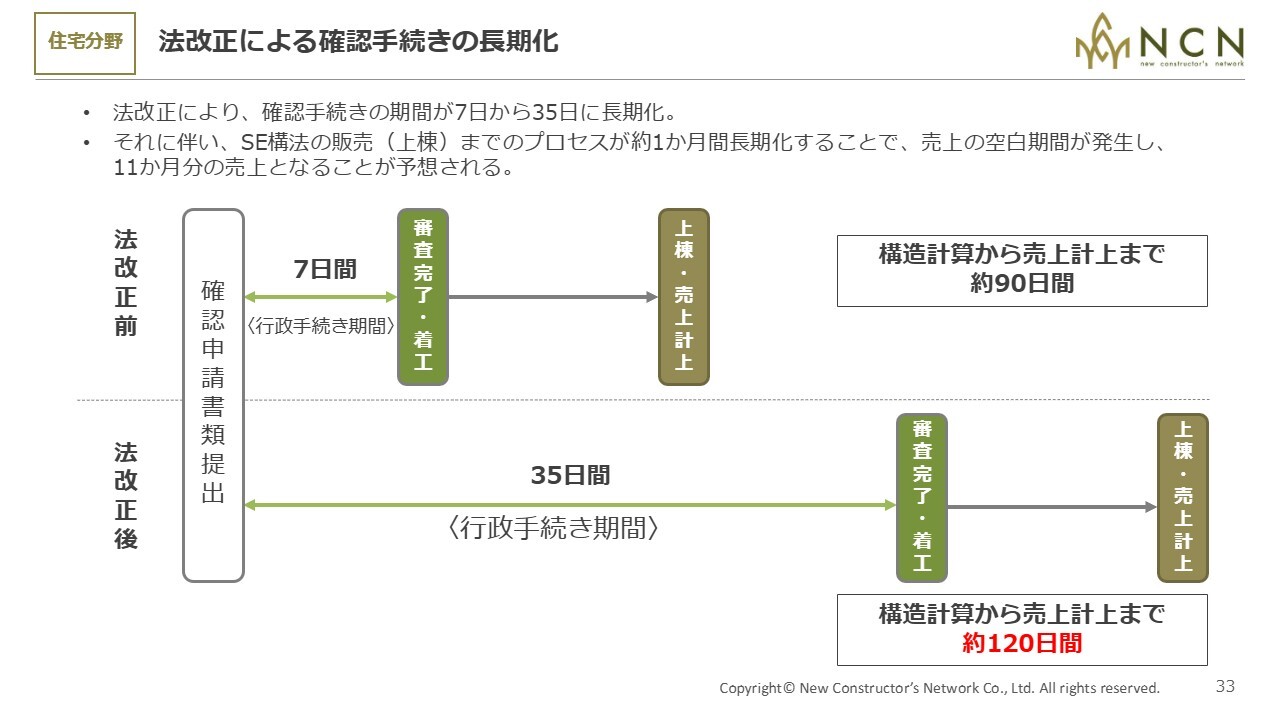

住宅分野 法改正による確認手続きの長期化

一方で、マイナス面もあります。法改正前は、構造に関する審査がなかったため、確認申請は7日間で完了していました。しかし、法改正後は省エネルギー性能や構造の中身についても審査するため、役所での手続き期間が35日間に延長されました。

つまり、書類提出から建築開始までの期間が約1ヶ月延びることとなり、今期は実質的に11ヶ月間で構造計算や出荷を行うことになります。この点がネガティブな要素です。

今年6月から「SE構法」による差別化が急速に広がり、現在も登録施工店やハウスメーカーは新しい認定工法である「SE構法」の展示場の整備を進めています。このような追い風がある一方で、スケジュール圧縮の影響もあり、今期の成長率は前年比17パーセント程度にとどまると見込んでいます。

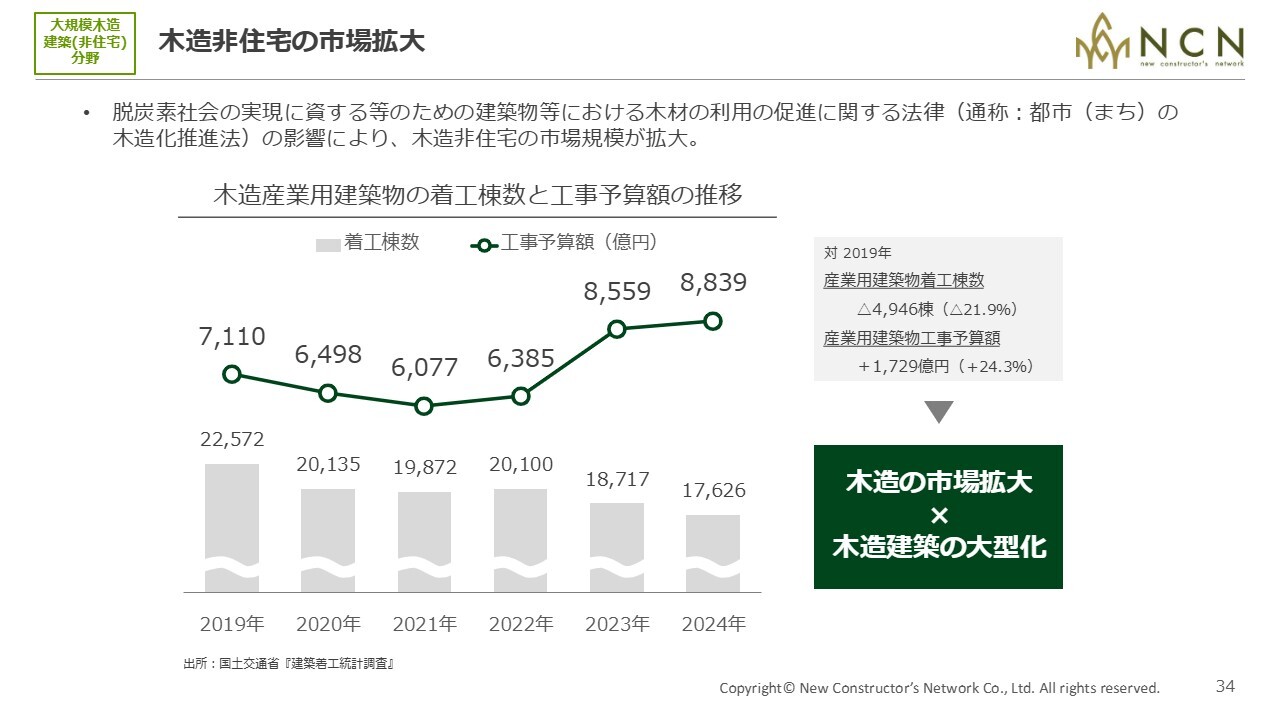

大規模木造建築(非住宅)分野 木造非住宅の市場拡大

2つ目のプラス面は、木造非住宅です。こちらは住宅分野と反して、マーケットは着実に拡大しています。

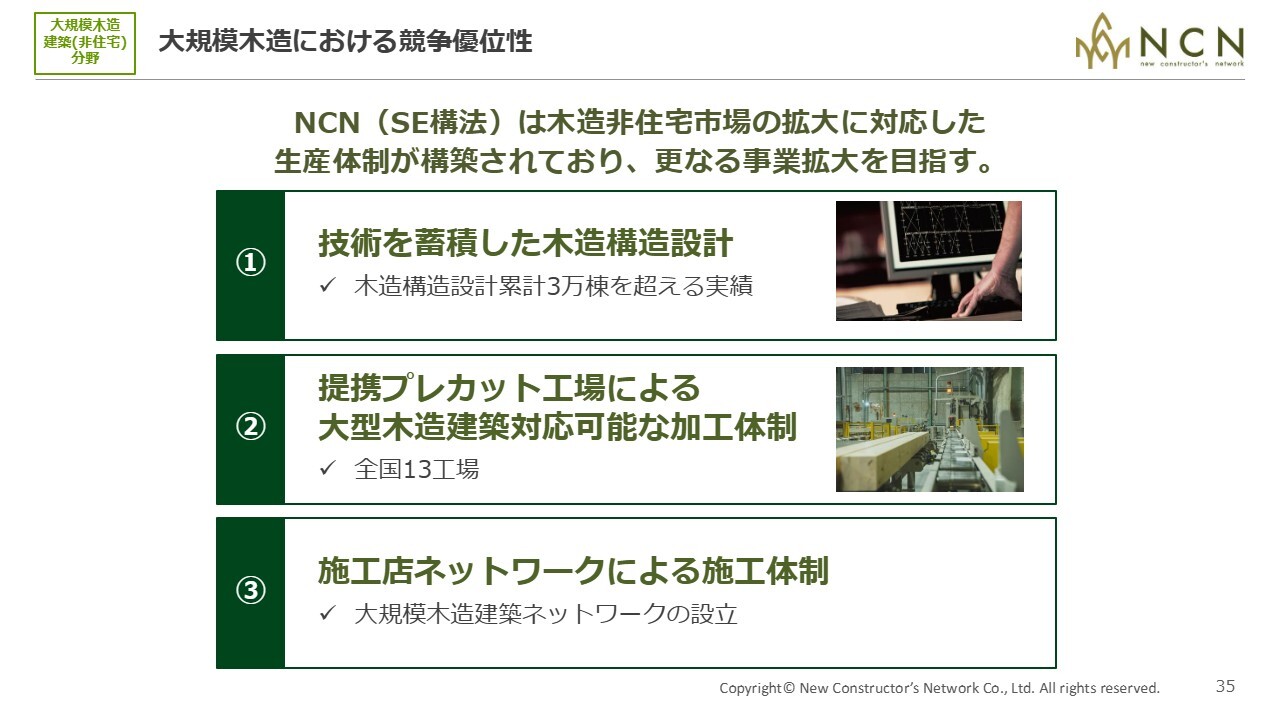

大規模木造建築(非住宅)分野 大規模木造における競争優位性

拡大しつつあるマーケットに対して、当社は木造構造設計ができることと、大型の建物を作ることができる加工工場をネットワーク化していることで他社と差別化を図ってきました。

そして、今年新たな差別化要素が1つ加わりました。

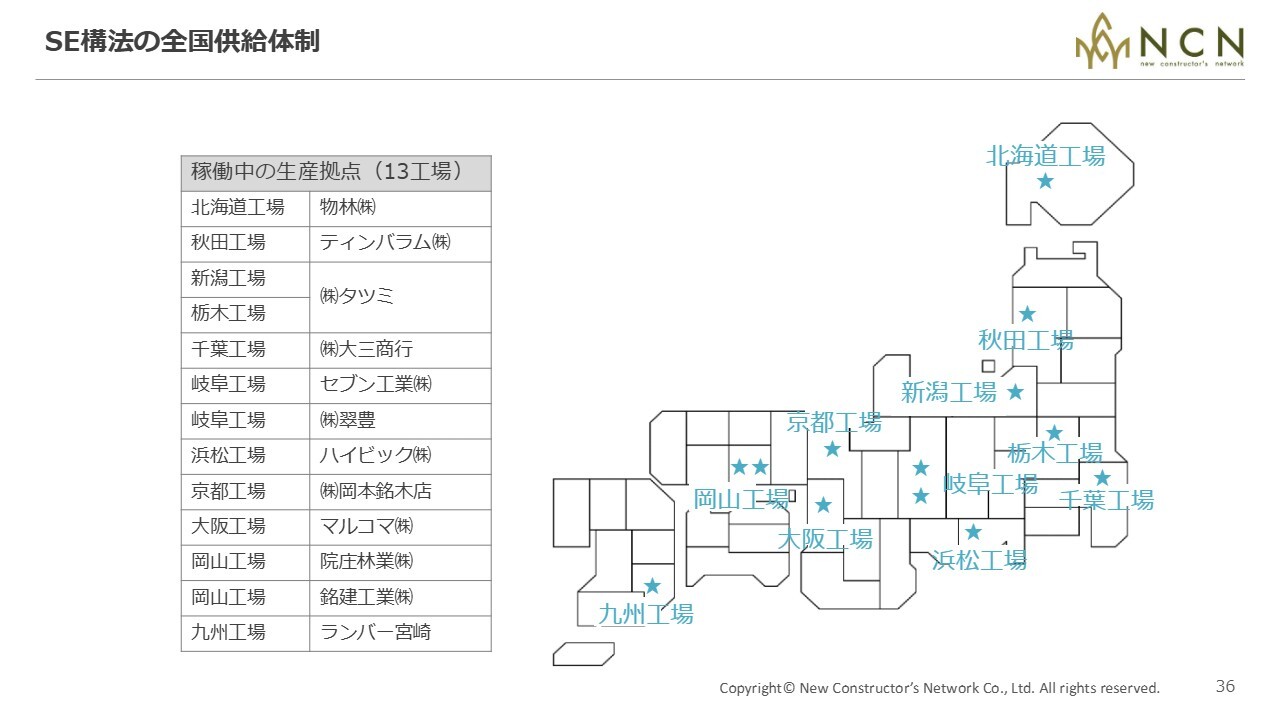

SE構法の全国供給体制

北海道から九州まで、全国のプレカットを行うことができる加工工場と提携しました。

SE構法Ver.3で鉄骨マーケットを獲得

また、高さやスパンの制限解除が実現し、店舗等で利用できる大きいスパンでの建築が可能となる認定を取得しました。

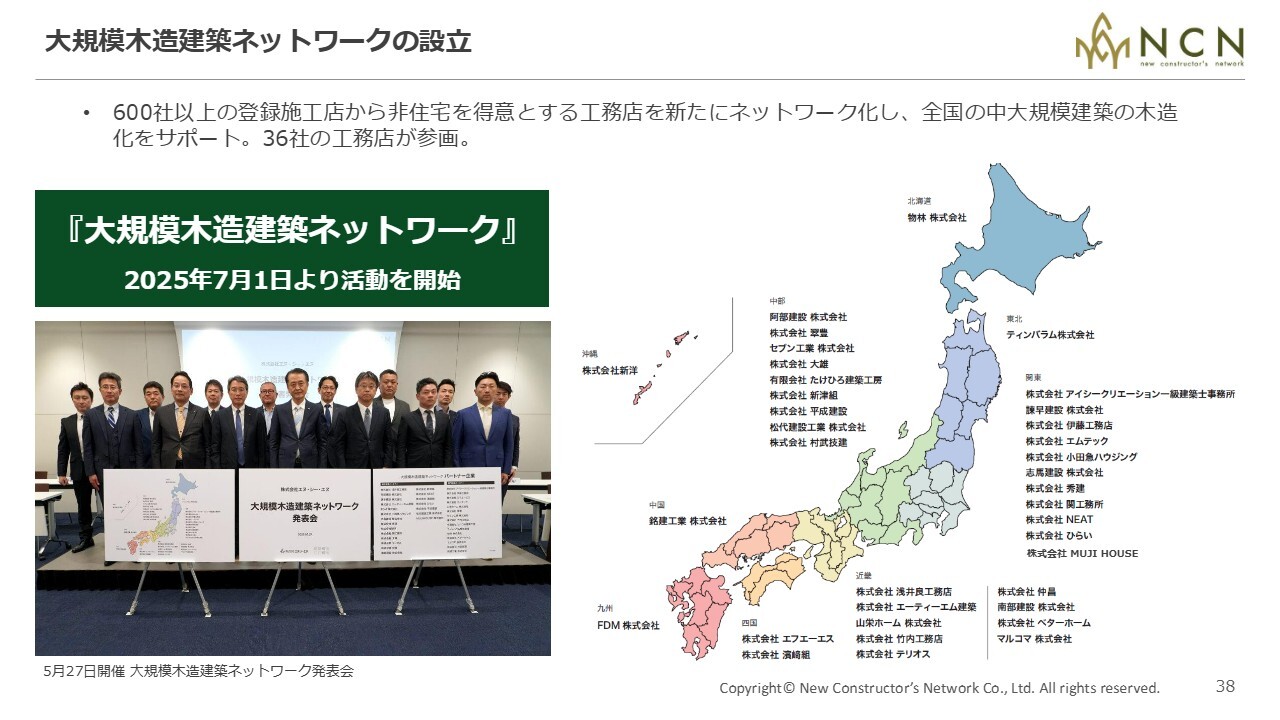

大規模木造建築ネットワークの設立

先般プレスリリースしましたが、今期はこれらに加えて、大規模な木造建築のネットワークを設立しました。

実はスーパーゼネコンであっても、大きな木造建築の施工は容易ではないと言われています。職人の確保や搬入、建て方などが従来のRC造や鉄骨造とは大きく異なるため、難しいとされています。

そこで、現在、全国に600社以上ある登録施工店の中で、特定建設業を持ち、自社で職人を抱えている工務店や地場ゼネコン36社と提携し、今後発生するであろう木造の建物に関連するニーズに対応していきます。

この施工グループで、1年後までに総額300億円相当の受注を目指し、活動に取り組んでいます。実際には設計が始まってから施工まで約2年を要するため、この取り組みの成果が出るのは来年以降の決算となる見通しです。

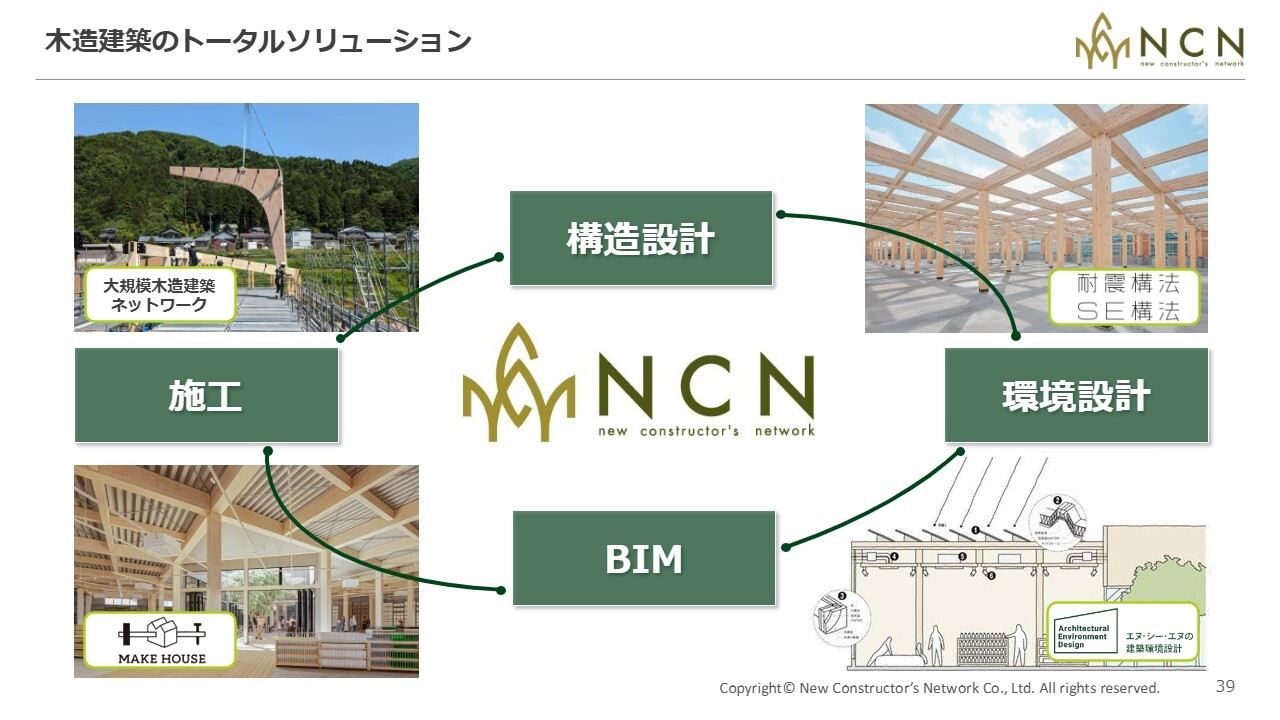

木造建築のトータルソリューション

これにより、当社は、構造設計や省エネルギー設計、BIMによる3次元での可視化に加え、他社任せになっていた施工の部分についても、自社で責任を持ってご提案や見積もりを行える体制を整えることができました。

今後もより一層、非住宅分野に対する差別化を図っていきます。

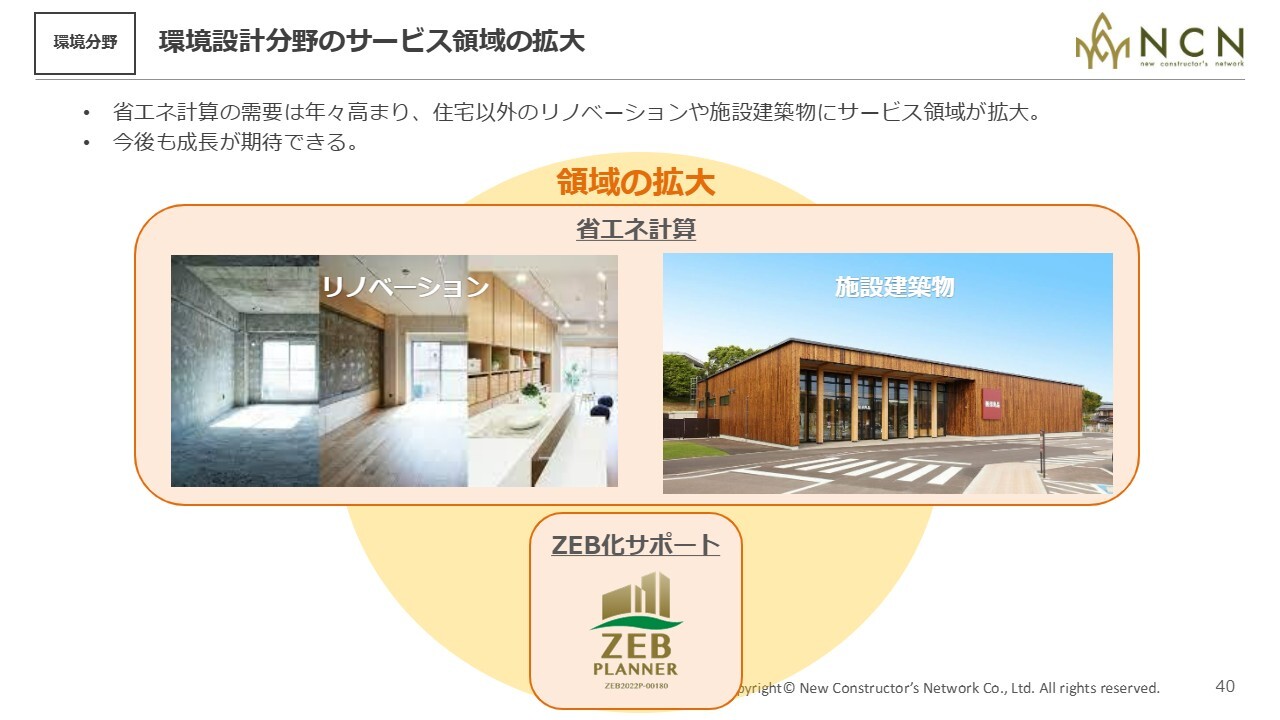

環境分野 環境設計分野のサービス領域の拡大

環境設計分野です。昨年からリノベーション物件に対する省エネルギー設計計算を開始しました。また、店舗ではゼロエネルギービルディングの認定も取得しました。そのため、この分野では、今年も前年比2割相当の売上増を目指します。

以上が今期の事業予測となります。

環境の変化にいち早く対応し、成長を継続

最後に、建築業界を取り巻く環境についてお話しします。今後、建築基準法の厳格化の流れは止まりません。

今後、住宅着工数が減少していく中で、これまで対応が遅れていた木造住宅に関する法整備について、国土交通省をはじめとして、一気に巻き返しを図っているため、法制度の厳格化は確実に進んでいく見通しです。

脱炭素化やパリ協定における2030年までのCO2削減目標といった国際的な目標が目前に迫っています。このような状況の中で木造建築は不可欠となっていきます。

建築分野でも進むデジタル化やAI化についても、全国のネットワーク下にある工務店やハウスメーカーに向けてプラットフォームで対応していきます。

木造の課題を解決する建築プラットフォーム

このビジネスモデルを通じて、1棟でも多く構造計算を施し、資産価値のある、またそのエビデンスがある建物を増やしていきます。日本の家を100パーセント耐震化するため、事業を拡大することで社会に貢献します。

これを当社の目標として今期も邁進していきます。株主のみなさまには、今後より一層のご支援、ご鞭撻をお願いします。

以上で私からのご説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。

新着ログ

「サービス業」のログ