外国人投資家に「伝わる」英文開示資料作成プロセスのすべて 日英同時開示に向けたAI翻訳ツール活用のヒント

英文開示スペシャリストが英文開示資料を一刀両断!〜2025年4月の義務化に向け実務レベルまで落とし込みます〜

富山蔵人(以下、富山):ログミーFinance事業部の責任者の富山です。本日は「英文開示資料を一刀両断!」ということで、弊社の英文開示スペシャリストの寺崎のセミナーになります。本日はよろしくお願いします。

寺崎徹哉(以下、寺崎):ただいまご紹介にあずかりました、ログミーの寺崎です。

「一刀両断」と記載しているため、問題のある英文開示資料をめった斬りにするようなイメージを持たれた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、あまりそれをすると、聞いている方々もいい気分はしないと思いますので、それは控えつつ、より体系的にお伝えしたいと思います。

外国人投資家に「伝わる」英文開示資料作成プロセスのすべて

寺崎:「外国人投資家に『伝わる』英文開示資料作成プロセスのすべて」というタイトルでお話ししたいと思います。

目次

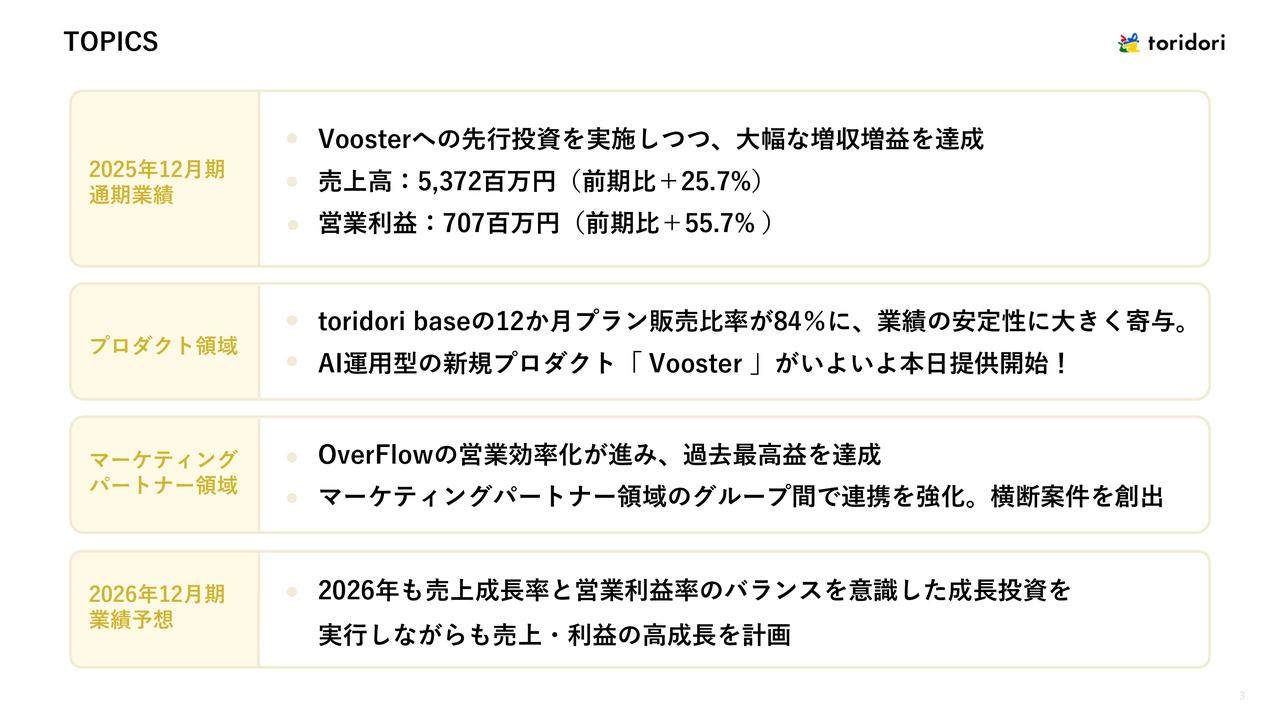

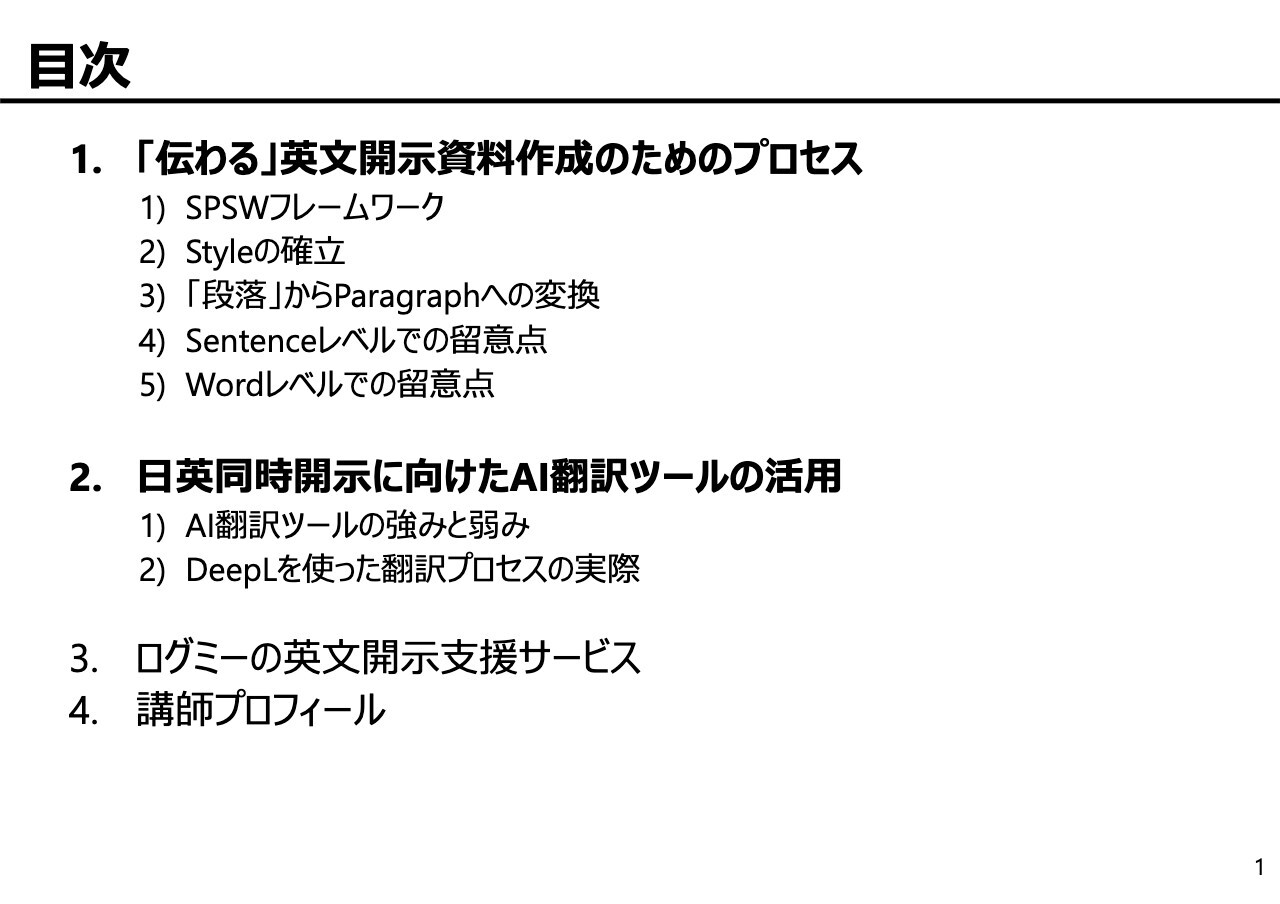

寺崎:1つ目のテーマとしては、英文開示資料作成のための全プロセスを体系化したものです。「SPSWフレームワーク」と名付けましたが、Style、Paragraph、Sentence、Wordの各要素について、知っておくべきセオリーやスキルを網羅的にまとめた資料です。

この内容は、弊社の登録翻訳者全員が身につけているものであり、こちらを理解した上で、お客さまの開示資料の英文化に取り組んでいることを知っていただけると幸いです。

みなさまの中には英文開示資料を内製化している企業も多くいらっしゃるかと思いますが、内製化に携わる方々にとっても有用な内容だと思います。また、内製化していないとしても、外注先から納品された英文をチェックする立場の方にとっても、本日お話しする内容は一種のチェックリストになるのではないかと思います。

2つ目のテーマとして「日英同時開示に向けたAI翻訳ツールの活用」と題し、具体的には「DeepL」について取り上げます。私も日常的にDeepLを使用していますが、機械翻訳を行う際のヒントについて簡単にお話ししたいと思います。

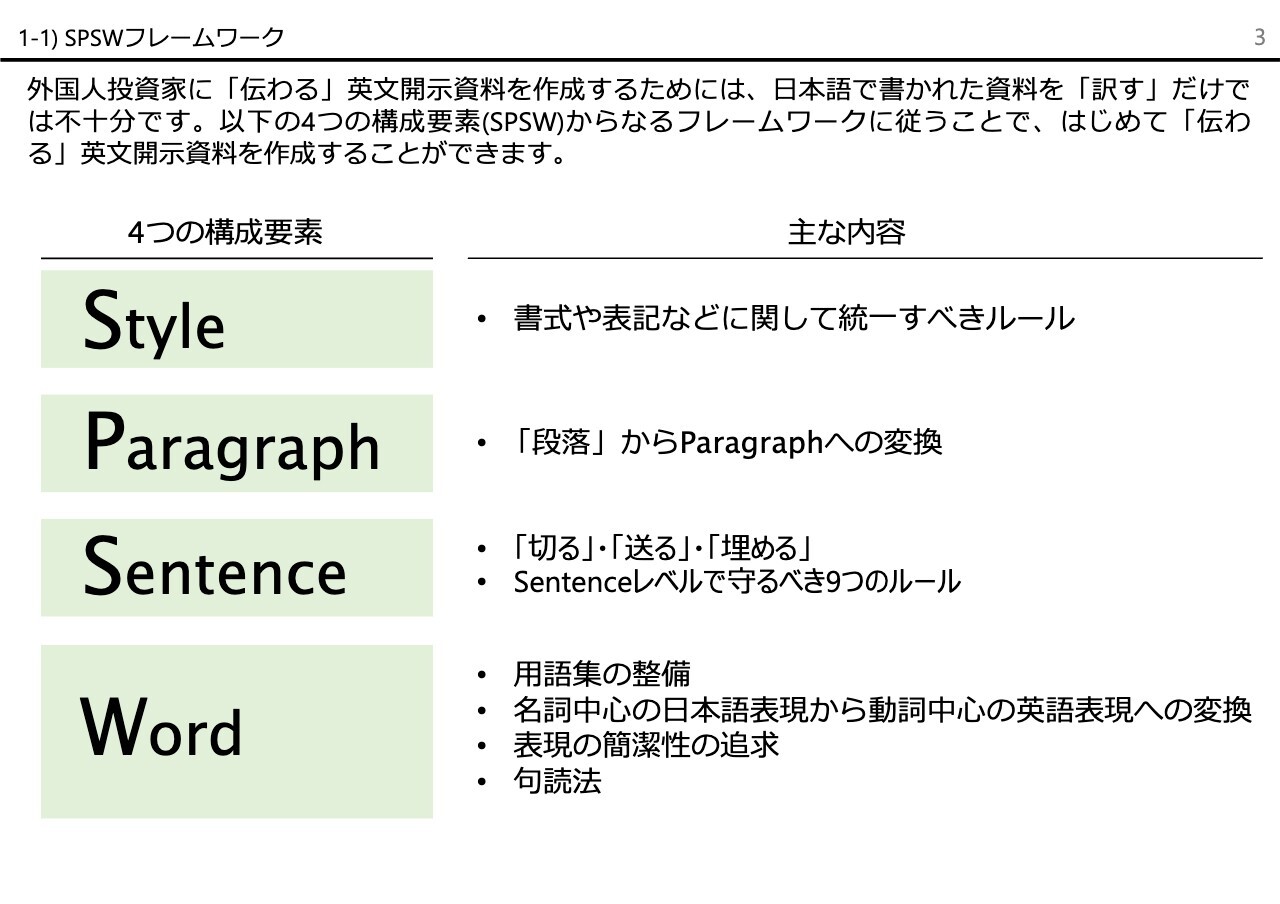

1-1) SPSWフレームワーク

寺崎:内容にボリュームがあるため、すべてを細かく説明する時間はおそらくないと思います。後日書き起こし記事を公開しますので、細かい部分についてはそちらをご覧ください。本日は、英文開示資料がどのような流れで作成されるのかをご理解いただければと思います。

まず、Style、Paragraph、Sentence、Wordという4つの要素をしっかりと理解することが重要です。

Styleについては、みなさまも「スタイルガイド」という言葉をよく耳にされるかと思います。スタイルガイドをしっかりと作成することが、何をおいても英文資料作成の出発点になります。この後のスライドでは、グローバルで一般的な英文資料のスタイルについてお話ししたいと思います。

次に、Paragraphレベルで留意すべき点についてお話しします。特に、日本語の原稿における「段落」と英文における「パラグラフ」は全くの別物であり、本来であれば段落からパラグラフに変換しなければいけません。

ただし、この作業について「後からチェックする時に困るからやめてくれ」というお客さまも多いのですが、本来あるべき作業とプロセスという点でお話ししたいと思います。

Sentenceレベルは、伝わる英文を作るための中核となる部分です。こちらについても非常に多くのルールやセオリーがあります。本日は、その中から私どもが実際に適用しているルールやセオリーについてお話しできればと思います。

Wordレベルは、単語や句、句読法などSentenceレベル以下のすべての要素が含まれる領域です。Style、Paragraph、Sentenceで骨格ができたとしても、Wordレベルが疎かだと「画竜点睛を欠く」状態になりかねません。本日は、Wordレベルにおいて注意すべき点についてお話ししたいと思います。

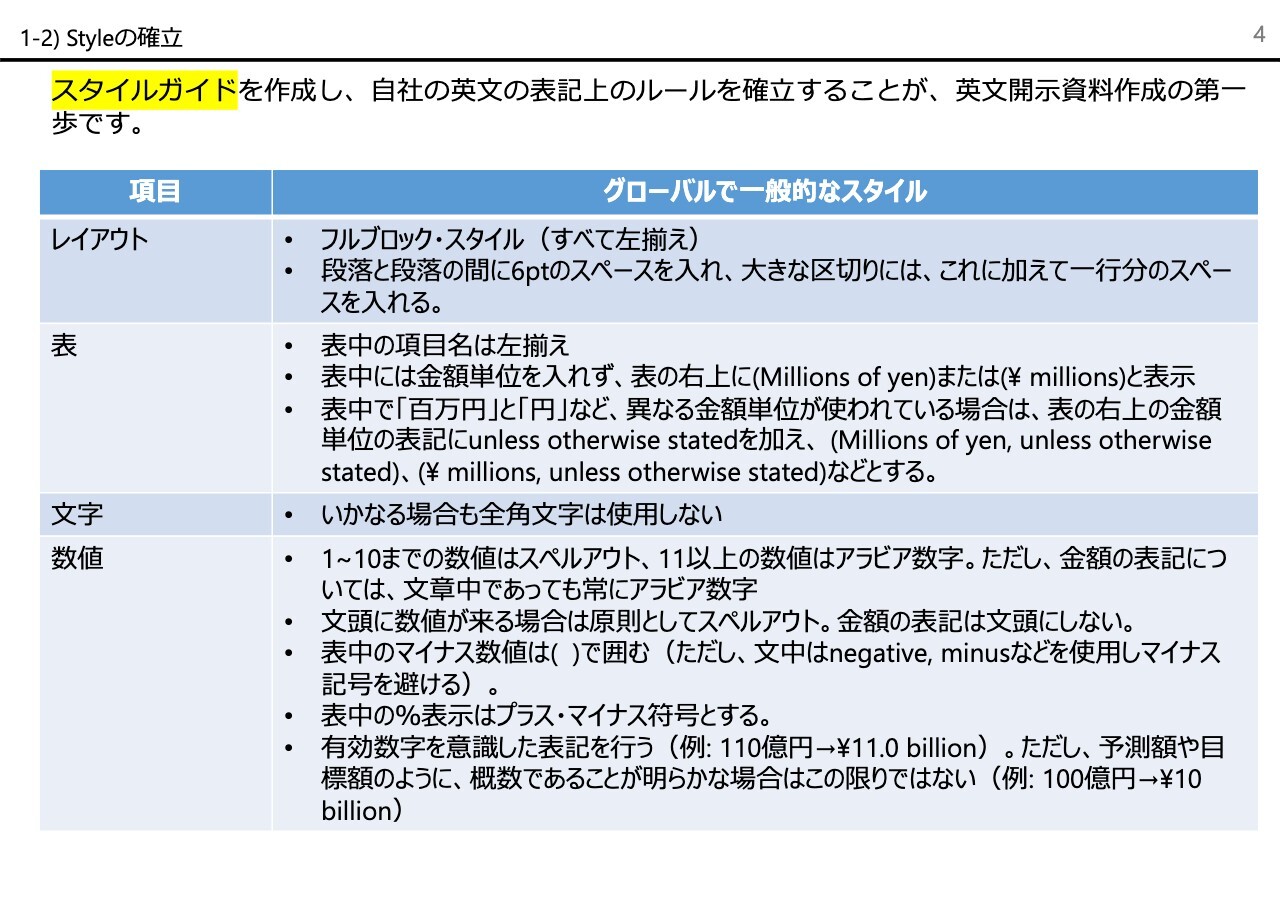

1-2) Styleの確立

寺崎:すでにスタイルガイドをお持ちの会社も多いかと思います。私どもが、いわゆるラージ・キャップ、大型株クラスの企業とお仕事をする際は、まず間違いなく非常に詳細なスタイルガイドを提示され、「これに従って英文を作ってくれ」と依頼されます。

一方で、英文開示を始めたばかりの企業は、ここまで細かく作成していない、あるいはそこまで考えが至ってないという場合も少なくありません。基本的にスタイルガイドなしで英文を作成することは、私どもからすると恐ろしくて仕方がないことという認識です。

私などは、英文を見てスタイルが統一されていないと、こればかりが気になって、内容が頭に入ってきません。よって、まずスタイルの確立を何としても行っていただきたいと思います。

スタイルガイドは、最初にしっかりと作成しておけば、あとはそれを踏襲するだけです。社内の英文化担当者に対して、あるいは外注翻訳者や翻訳会社に対して踏襲させるだけですので、最初にしっかりと作成することが非常に重要です。弊社はその作成のお手伝いもしていますが、このプロセスが極めて重要だと考えています。

スライドに記載している内容は、日本企業で一般的なスタイルではなく、あえてグローバルで一般的なスタイルにしています。グローバルとは、特にアメリカを指しており、アメリカ、イギリス、そして私が日本企業のお手本として一番重視しているドイツです。

ドイツ企業の英文開示資料は非常に教科書的な英語で、日本企業のお手本になると思っています。アメリカ、イギリス、ドイツの時価総額トップクラスのグローバル企業の開示資料を定期的に調査しており、そこから得られた一般的なスタイルをまとめています。そのため、もしかしたら日本企業で一般的なスタイルとは異なるものも入っているかもしれません。

こちらは大事なポイントのため、細かく見ていきたいと思います。まず、レイアウトですが、フルブロック・スタイルにしてください。すべて左揃えにするということです。

日本語の原稿のように、英語でも段落の最初を1文字分を下げる、あるいは約1インチ程度右にずらすスタイルの開示資料をよく見かけますが、アメリカ、イギリス、ドイツの資料を見る限り、そのようなスタイルを採用している企業は1つもありません。基本的に、すべて左揃えで作成するのが、きれいな英文資料のレイアウトだと思います。

段落と段落の間をどのようにはっきりと識別させるかという点ですが、一般的な実務では段落と段落の間に6ポイント程度のスペースを入れることが多いです。さらに大きな区切りは、1行分スペースを空けることもあります。少なくとも、日本語の原稿のように先頭を1文字分下げるスタイルは避けたほうがいいと思います。

表についても、項目名を中央揃えにしている場合がありますが、これは好ましくなく、すべて左揃えにするべきです。表の右上に記載する金額単位についても「Millions of yen」とするか、通貨記号(円マーク)を頭につけて「¥ millions」と表示するのがグローバルでは一般的です。

また日本語資料では表中で、金額の横に「百万円」と記載されている場合がありますが、グローバルではそのような表記をすることはなく、金額のみにするのが一般的なスタイルです。なお、表中に「百万円」と「円」など異なる金額単位が混ざっている場合は、金額単位の表現を「Millions of yen, unless otherwise stated」などとします。

このような細かい作業は、日本語の原文にはなくても英文では必須となることが多いため、忘れずに記載することが大切です。

加えて、全角文字を英文資料で使うのはご法度です。特に日本語資料で多用されるのが丸数字ですが、これを英文資料でもそのまま使うのではなく、小文字のローマ数字に置き換えることが多いです。

数値に関しても、おおよそ常識的なことが記載されています。マイナス数値はだいたい括弧で囲むことが多いのですが、グローバルでは、パーセンテージ表示のマイナスを表す際は、プラス・マイナス符号を使用する企業が多いです。

有効数字についても同様です。「億円」は英文資料では「10億円」単位にしなければならないため、その際に桁が1つずれます。その時に有効数字を意識して桁を調整することが重要です。110億円は「¥11 billion」ではなく「¥11.0 billion」と表記するなどの細かさが大事になります。

1-2) Styleの確立

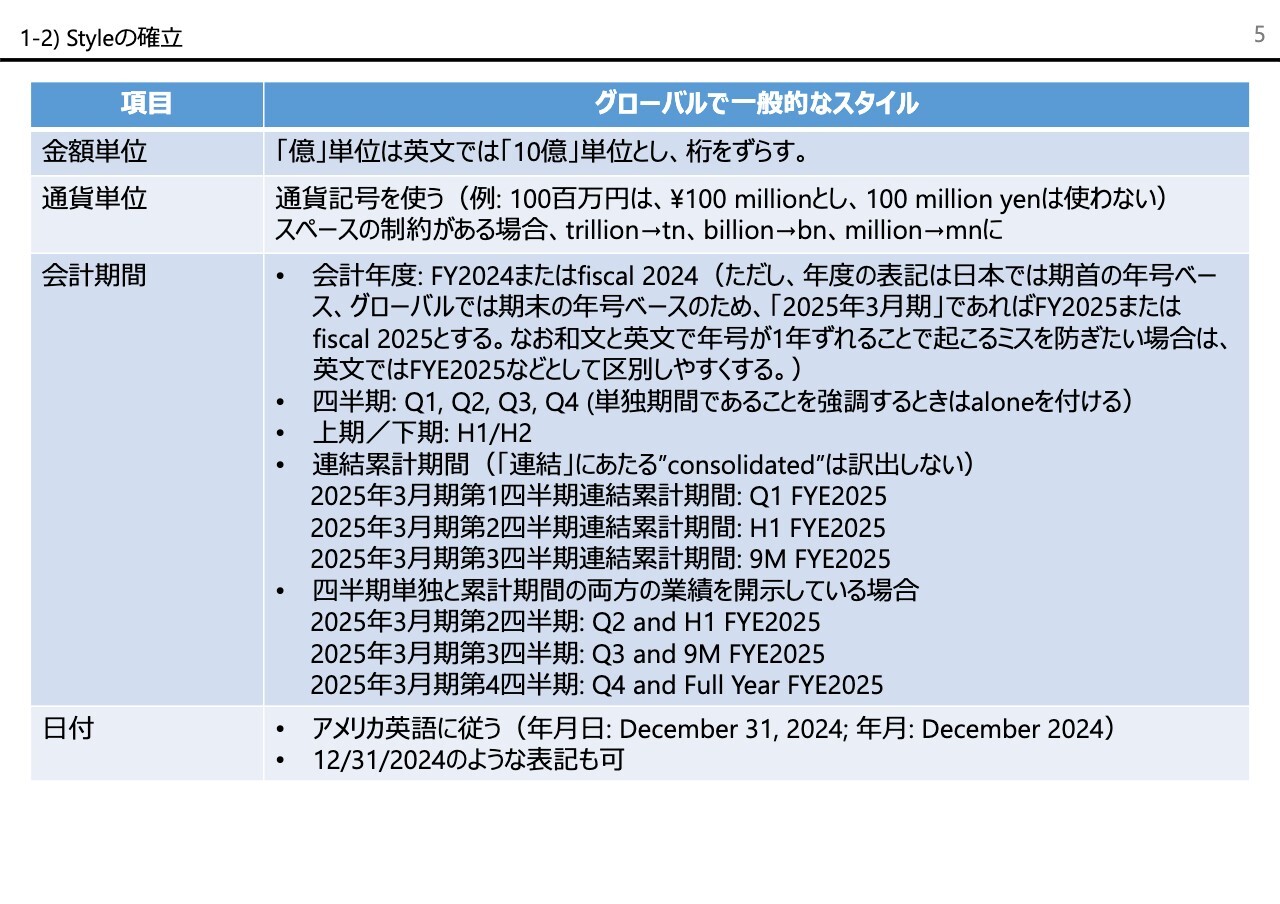

寺崎:なお金額単位について、「億」単位の日本語をそのまま英文で「hundred million」としている企業がよくありますが、これは絶対に避けるべきです。通常「billion」にして桁をずらすのが一般的なスタイルです。

また文中での金額の表記ですが、例えば1億円を「100 million yen」と表記する日本企業は多いと思います。しかし、グローバルでは「100 million dollars」「100 million euros」というような表記をしている企業はほとんどなく、「¥100 million」のように通貨記号を金額の前につけるスタイルが一般的です。

また、trillion、billion、millionのようにどうしても長くなってしまう単位は、それぞれtn、bn、mnのように短くします。特に決算説明資料のPowerPointスライドのようにスペースに制約がある場合、この点は重要です。

会計期間についても、いろいろと触れておくべきことがあります。例えば、通期決算説明資料の表紙のタイトルで「2025年3月期」を英語で表記する際に「the fiscal year ended March 31, 2025」としている例をよく見ます。

しかし、欧米企業のスタイルを見る限りでは、ほとんどの企業がそのように訳すことはなく、タイトルであっても基本的には簡潔な表記を使う企業が多いです。

もう1つ問題なのは、日本企業の多くが3月決算であるのに対し、欧米企業の多くは12月決算であることです。すなわち、欧米企業の場合、fiscal yearとcalendar yearが一致しているため特に問題にはなりませんが、日本企業においては年度表記をどうするかがちょっとした問題となります。

というのも日本では、年度は期首の年号ベースで表記します。例えば2025年3月期であれば「FY2024」とするのが日本式ですが、欧米では期末の年号をベースにするため、2025年3月期は「FY2025」と表記します。

日本語資料で「2024年度」と表記しているものを、英文資料ではわざわざ「FY2025」にするとミスの原因にもなりますので、どのように対応するか迷っている会社も多いのですが、やはり欧米式に合わせる方がいいと思います。

このため、FYの後にendedまたはendingの頭文字「E」をつけて、「FYE2025」としている開示例もよく見かけます。実際に欧米企業の中でも、fiscal yearがcalendar yearと一致しない企業はこのような表記を行っています。

もう1つ重要なのは期中の報告期間です。ご承知のとおり、日本での業績報告期間は累計期間ベースです。第1四半期の決算報告期間は期首から3ヶ月、第2四半期は期首から6ヶ月、第3四半期は期首から9ヶ月の業績だけを開示すればOKというのが日本のルールです。

これに対して欧米企業では各四半期ごとの業績と、期首からの累計期間の業績の両方を開示するのが通例のため、日本企業の英文開示資料でもどちらの期間の報告なのかを明示する必要があります。

タイトル上は「第2四半期の決算報告」としながら、内容を見ると、期首からの6ヶ月間の業績しか開示していないことはよくありますが、その場合「Q2」としてしまうと誤解を招くことになります。そのため、スライドに記載のとおり、連結累計期間において第1四半期は「Q1」、第2四半期は「H1」、第3四半期は「9M」として年度を書くことが一般的なスタイルです。「9M」はnine monthの略です。

また、日本企業の中にも四半期単独と累計期間の両方の業績を開示する企業が増えてきましたが、そのような場合は、スライドに記載のとおり、四半期と累計期間の組み合わせを明確にし、通期であれば「Q4 and Full Year」という表記をタイトルにきちんと入れることが重要です。

以上、日本と海外の慣行の違いから起こる問題ですが、これは大事なポイントだと思います。

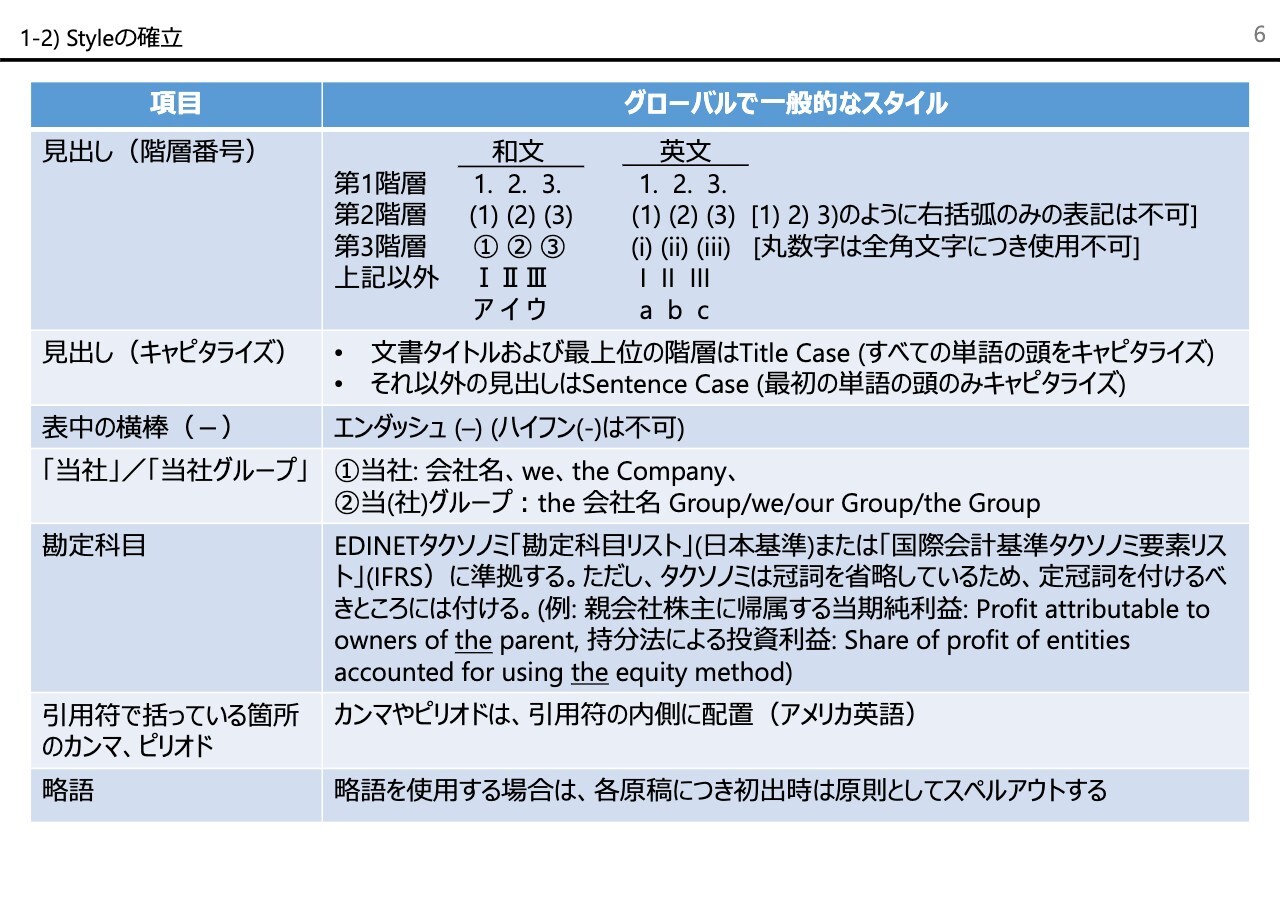

1-2) Styleの確立

寺崎:スタイルばかりをご説明すると時間がなくなってしまうため、後ほどスライドをご確認いただきたいのですが、キャピタライズや表中の横棒について、ハイフンではなくエンダッシュを使うことなどは、英文開示最大手の日本財務翻訳さんのスタイルガイドにも載っています。

このような細かい点を一つひとつきちんと明文化し、社内外に周知徹底させることは、いい英文を作成する以前の話で基本的に重要だと思います。

勘定科目についてはすでにEDINETタクソノミがあるため、大部分は解決できるのですが、タクソノミに準拠した英文勘定科目を見ていて違和感があるのは、冠詞が省略されていることです。これはタクソノミ作成ガイドラインで、冠詞は省略することが推奨されているためなのですが、英文資料としては不自然に感じる場合があります。

例えば、「親会社株主に帰属する当期純利益」のparentにtheがついていない、あるいは「持分法による投資利益」のequity methodにtheがついていないといった点です。このような表記はネイティブ目線では目につくため、弊社ではなるべく入れるようご提案しています。

細かい点はまだたくさんあります。ここで紹介したのは主なものですが、スタイルガイドにはさらに多くの項目があります。スタイルガイドは本当に最初に作成すべきだと思います。もし作成が大変であれば、弊社がお手伝いしますので、ぜひお声がけください。

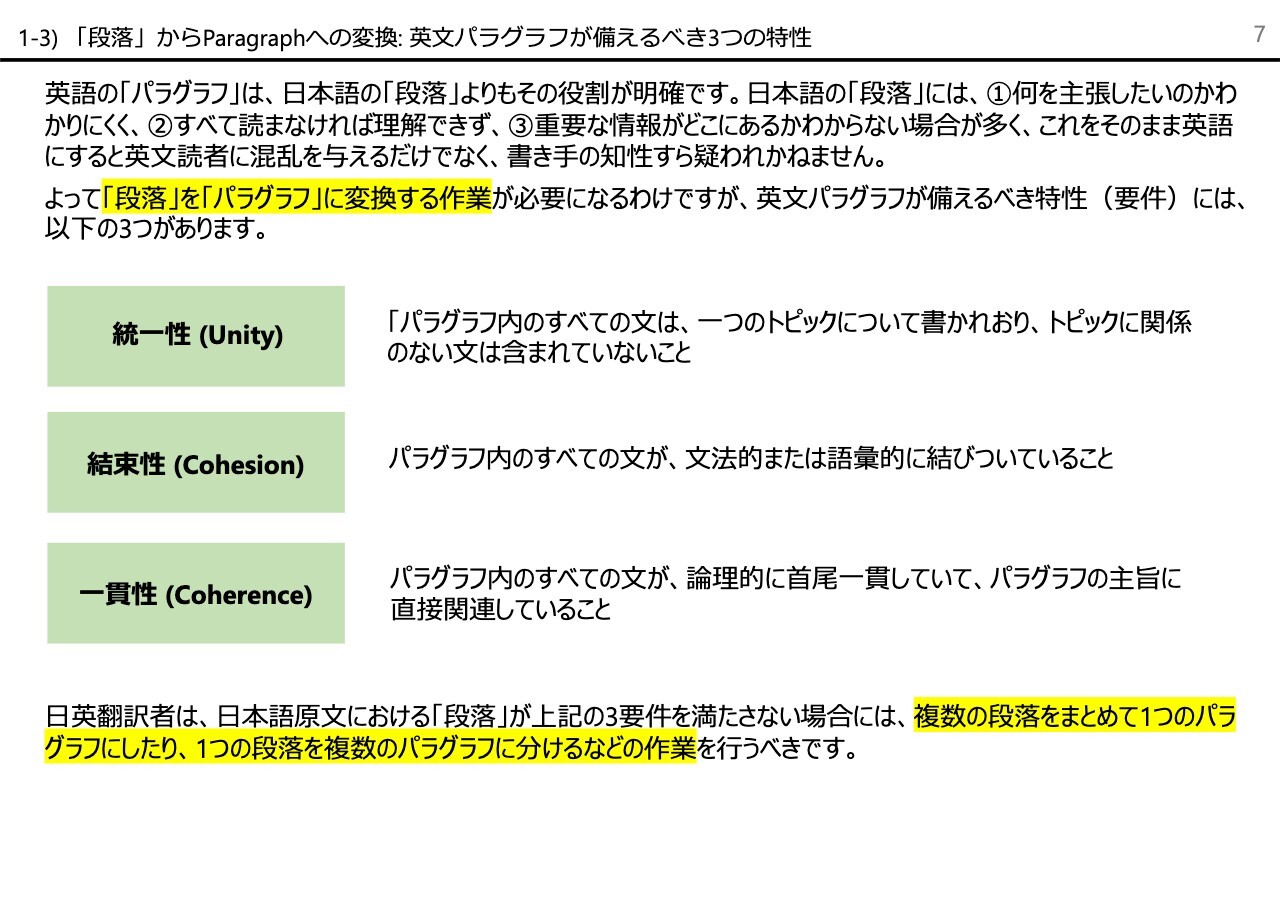

1-3)「段落」からParagraphへの変換:英文パラグラフが備えるべき3つの特性

寺崎:Paragraphレベルです。Paragraphレベルで知っておくべきことは、日本語の段落と英語のパラグラフはまったく異なるものであるという点です。英語のパラグラフに必要なものは、統一性、結束性、一貫性の3つです。これがないとパラグラフとは呼べません。

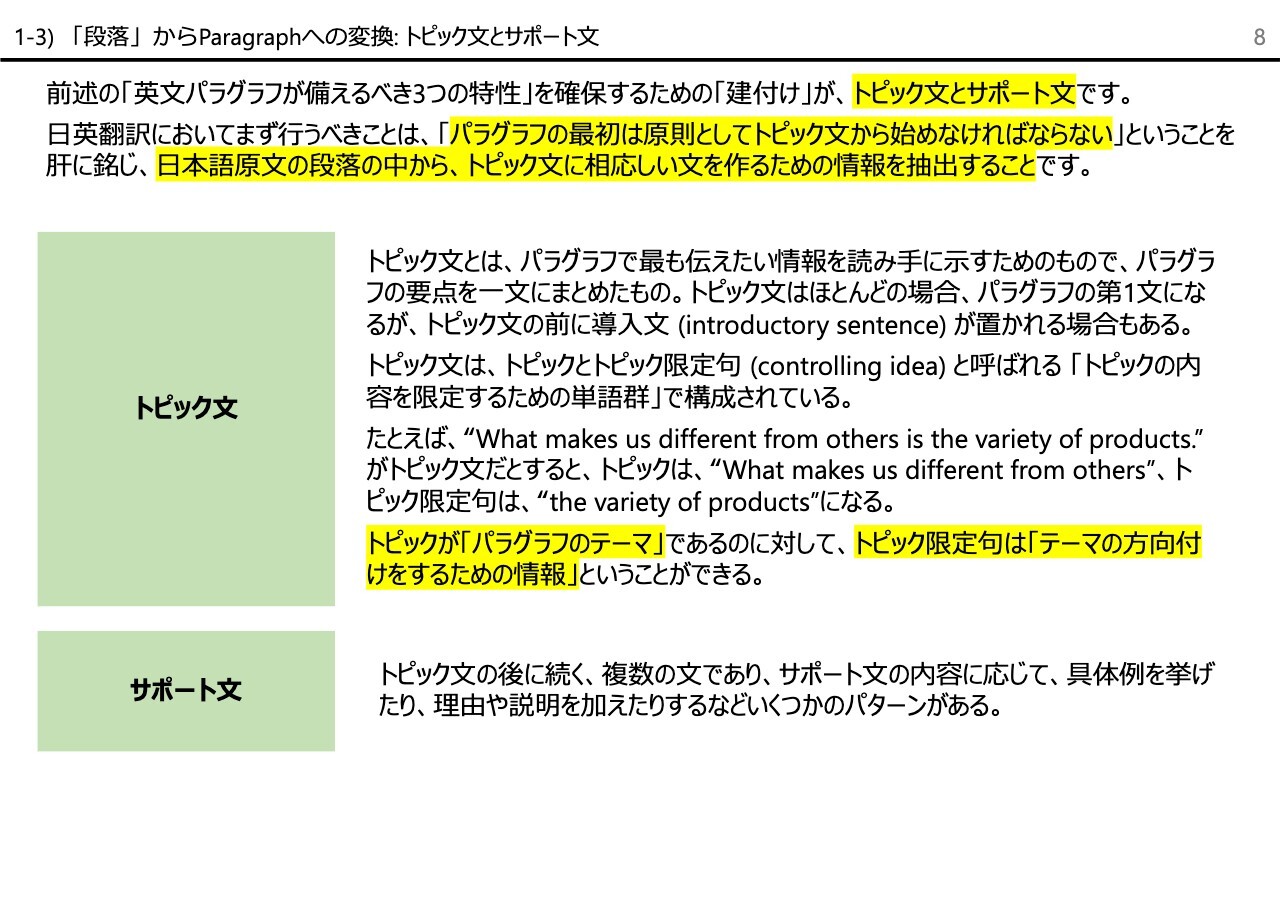

1-3)「段落」からParagraphへの変換:トピック文とサポート文

寺崎:こちらを確保するために必要な建付けが、トピック文とサポート文です。前のスライドの3要素など難しい話は置いておくとしても、パラグラフの最初はトピック文から始めなければいけないことは、肝に銘じる必要があります。

日本語の段落の場合はトピック文から始まっていないことが多いため、まず最初に日本語原文の段落の中からトピック文とすべき情報を抽出して英語にします。日本語原稿にそのような情報が明記されていない場合は、原稿全体の内容からトピック文を作ります。これができていないと英文投資家にとっては読みづらく、苦痛に感じることになるため非常に重要です。

サポート文については、あまり気にする必要はありません。トピック文をしっかりと作成しておけば、そのあとは原文に従いトピック文をサポートする内容にしていけばいいということです。通常、理由・根拠や手段に関連することが多く、原文に応じて調整すれば問題ありません。

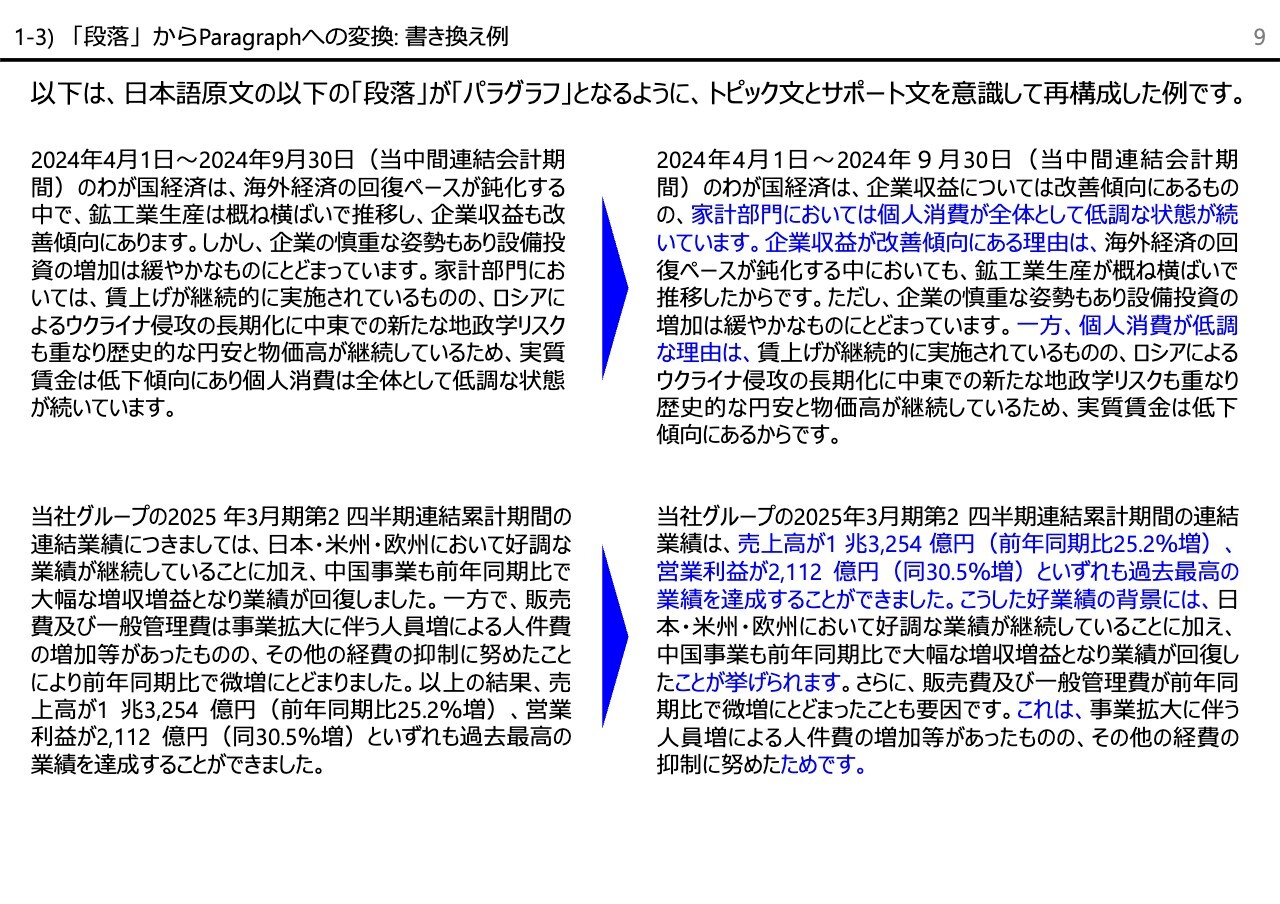

1-3)「段落」からParagraphへの変換:書き換え例

寺崎:具体例として、実際の開示例をスライドに示しました。左側が日本語原文の原稿で、右側が英文のパラグラフにするための直しです。

プロの翻訳者は、このような再構成を頭の中で行っています。いったい何をしているのかというと、左側の上部を見ていただきたいのですが、最初の文がトピック文になっていないのです。

こちらはマクロ経済の話ですが、日本語原文では、最初に企業収益が改善傾向にあることを述べ、その後に家計部門の話をしています。英文にするためには、段落の最後まで読み、企業収益と家計部門の両方の話をしていることを確認し、それを最初に述べるかたちに直します。これがトピック文です。

まず、後のほうにある家計部門を前に持ってくることで、トピックセンテンスを1つ完成させます。次に、これに合わせて企業収益の話をし、家計部門の話をするというような流れを、必要に応じて一部単語やフレーズを補足しながら再構成します。

こちらは翻訳者が頭の中で行っている作業とお伝えしましたが、DeepLのような機械翻訳を使っている場合は、スライド左側の日本語をそのまま英語にするのではなく、右側のような日本語を自分で作り、それを機械翻訳で英訳すると、英文らしい、英文ロジックに沿った英語が仕上がります。これは非常に大事なポイントです。

次の財務業績部分については、最初のメッセージとして「売上がいくら」「営業利益がいくら」という内容を出すということが、欧米企業の業績報告の定石です。どのような会社も必ずこのような文から始まるため、まずこれを真っ先に述べた上で、「このような業績を上げられた背景は以下の通りです」という流れで説明します。

「こうした好業績の背景には」というフレーズは、日本語原文の段落にはないことにご注意ください。このように次の文の流れをよくするための「つなぎ言葉」を補足することが重要だと考えます。

勝手にこのような表現を入れるのはいかがなものかと思われる方がいらっしゃるかもしれませんが、「大事なのは『訳す』ことではなく『伝える』こと」という基本方針の下、内容に大きな影響を与えないかたちで、読みやすさを改善させる目的で加えています。

そのため、このような改変はお許しいただくと言いますか、プロとして当然対応しなければならないことだと思っています。これが段落からパラグラフへ変換する時の1つのテクニック、プロセスです。

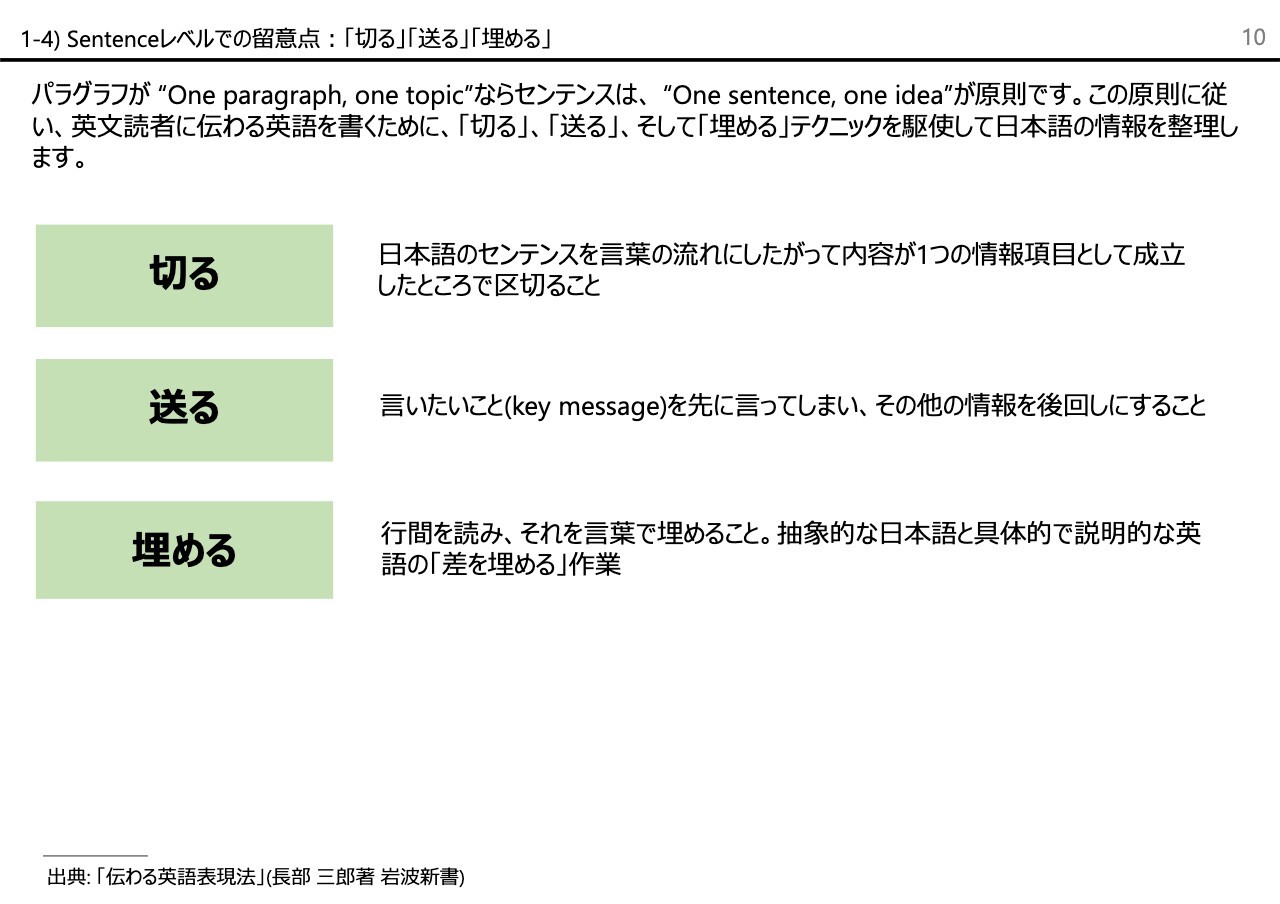

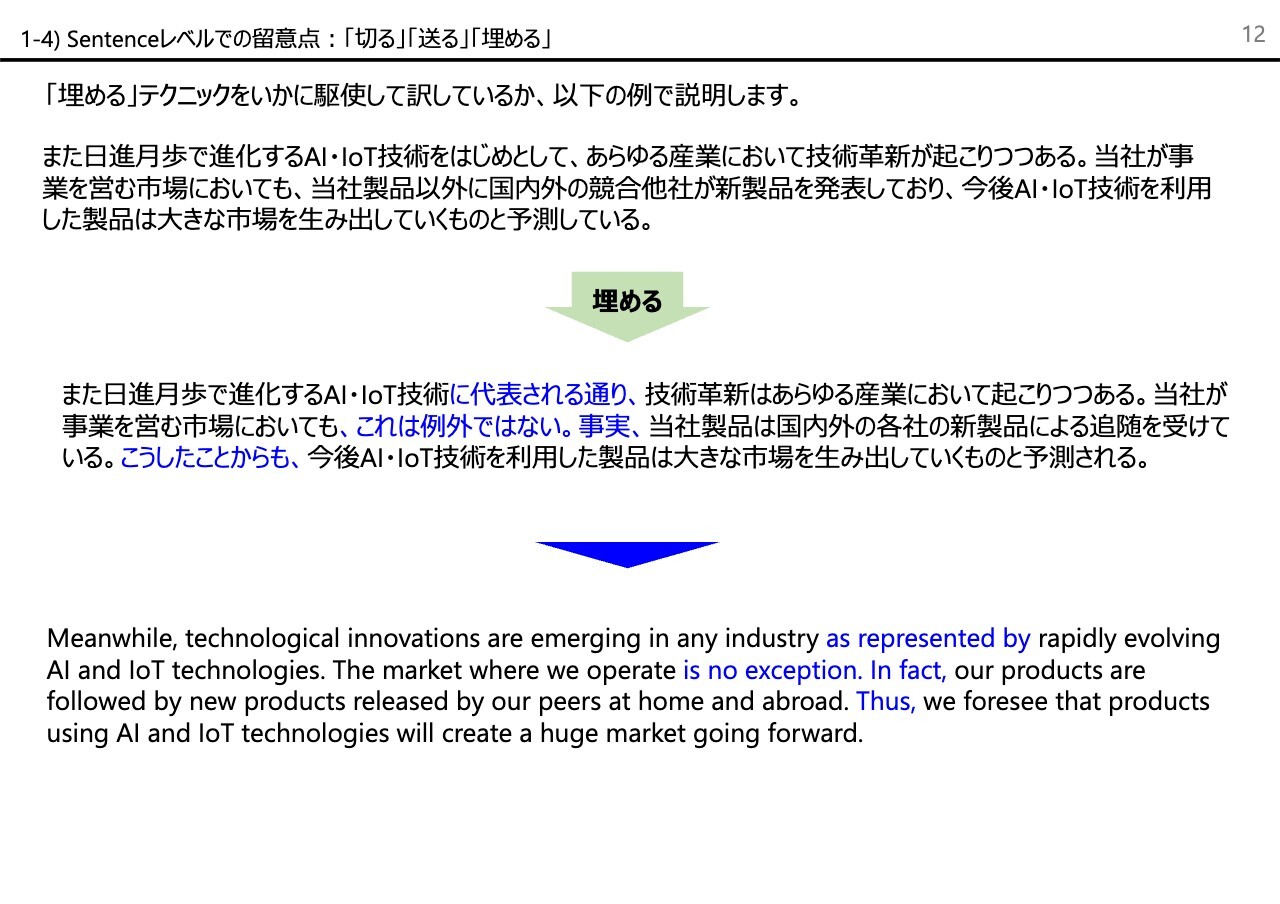

1-4) Sentenceレベルでの留意点:「切る」「送る」「埋める」

寺崎:Sentenceレベルの留意点をお話しします。まず1つ、基本的に大事なのは、日本語の開示文書は一文が非常に長いということです。そのような日本語をそのまま英語にすると、それだけで読みにくくなるため、日本語の文を「切る」ことが欠かせません。そのうえで、さらに「送る」、「埋める」という作業を行います。

「切る」というのは、文字どおり長い一文を意味のまとまり、アイデアのまとまりで切っていくということです。

「送る」とは、1つの長い日本語の文の中からキーメッセージを探して、それを先に持ってくるということです。

「埋める」というのは、流れをよくするため、あるいは論理的な飛躍をなくすために、行間を読んで言葉を補足して埋めるということです。テクニック的には一番高度かもしれません。

私どもは、この「切る」「送る」「埋める」という作業を常に行っています。これは翻訳者だけでなく通訳者にとっても必須のスキルだと認識しています。

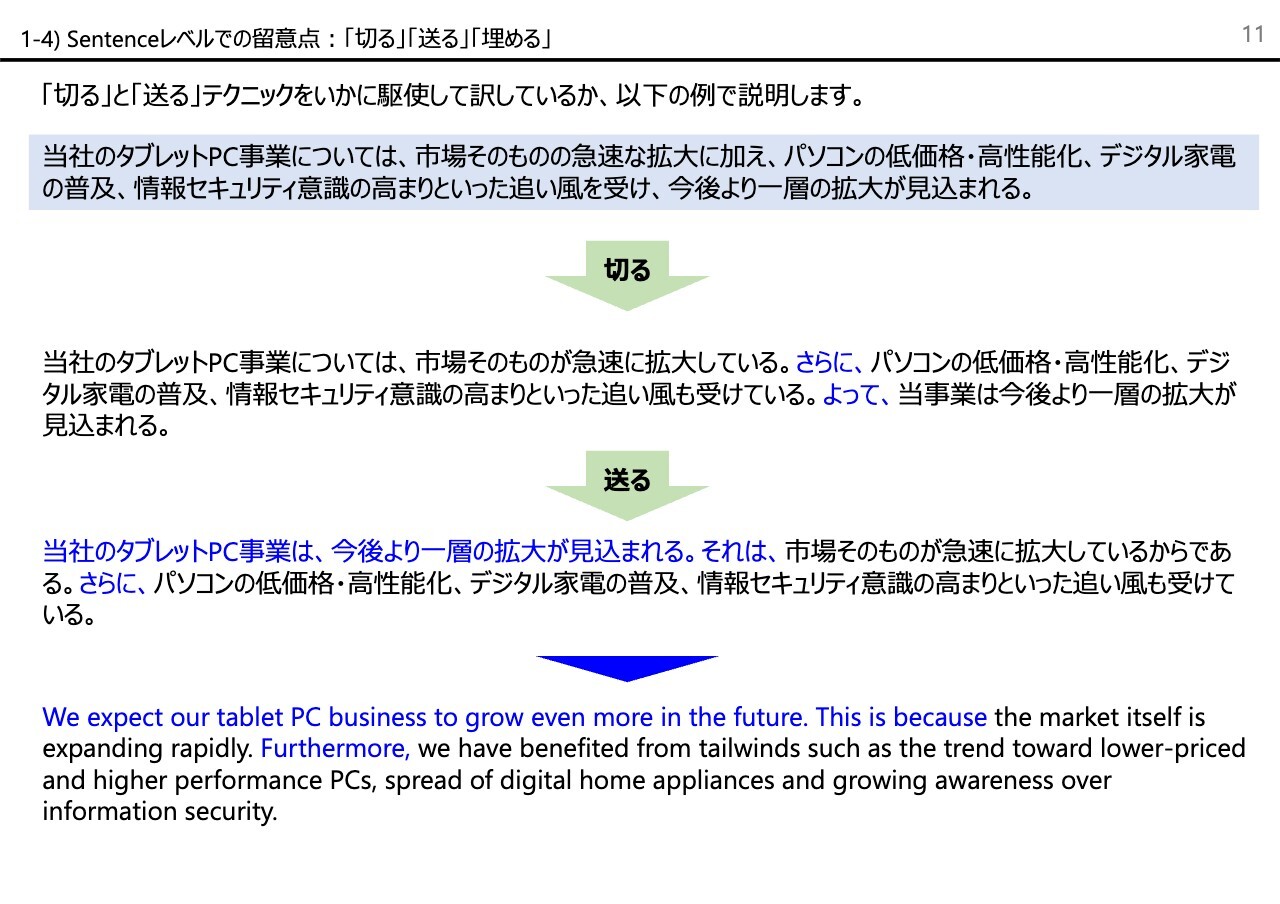

1-4) Sentenceレベルでの留意点:「切る」「送る」「埋める」

寺崎:例えばスライドのような例があります。これは長い一文です。これを長いと思うか思わないかという観点もありますが、これはやはり長いです。したがって、これをまず切ります。一文を、3つの文に切っています。このくらい短くしてしかるべきところです。

さらに「この中でキーメッセージはどれか?」と考えると、「当社のタブレットPC事業は今後より一層の拡大が見込まれる」という部分でしょう。そこで、これを先に述べてから、その理由を後に続けるというように、「送る」という処理を行います。

これを行って初めて、スライドの下部のような英文が作られるという流れになります。このような作業も、伝わる英語を書く上で非常に大事なことだと思います。

1-4) Sentenceレベルでの留意点:「切る」「送る」「埋める」

寺崎:さらに「埋める」という作業についてですが、日本語ではどうしても論理の飛躍がありがちです。そこで、日本語を読んでいて「ここが飛躍している」と感じる部分があったら、少し行間を「埋める」ような日本語を付け加え、それから英語にします。

このような作業もけっこう大事かもしれません。これらは、私どもが基本的にすべての文に対して行っている内容です。

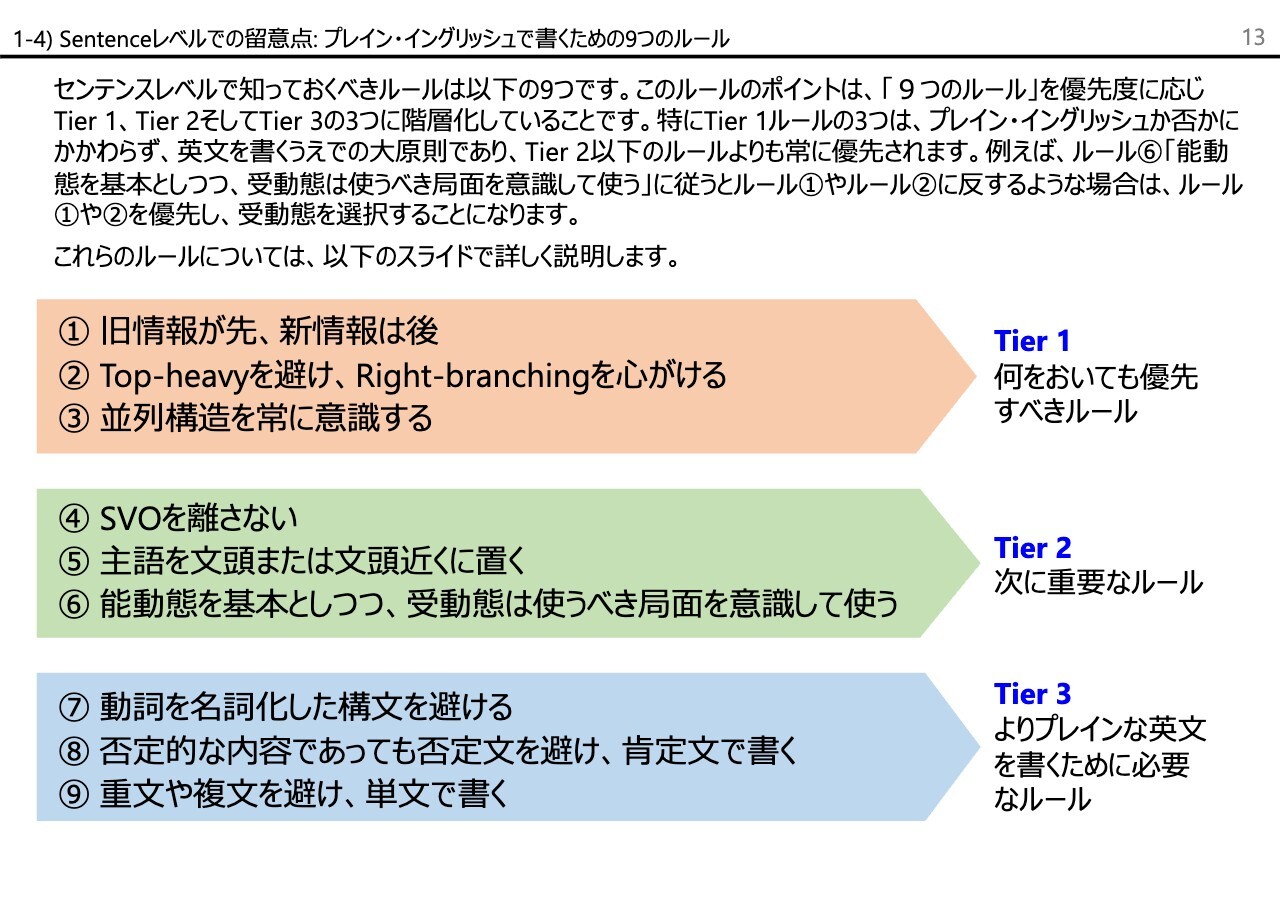

1-4) Sentenceレベルでの留意点: プレイン・イングリッシュで書くための9つのルール

寺崎:ここからはまさにセオリーです。私はネイティブ向けのライティングのテキストを読み漁ってきたのですが、その中で、日本人にとって大事だと思うルールを9つに絞ってまとめたものをスライドに載せています。

これだけのルールをきちんと守って英語にすると、相当なレベルでネイティブが書く英文と同じ英文を作ることができます。一つひとつのルールについて、この後のスライドを作っていますが、とても時間内でご説明できないため、簡単に触れていきます。

①は「旧情報が先、新情報は後」という、いわゆる情報構造についてです。英語の情報構造に基づいた文の作り方をしなければいけないということです。「前の文の内容を受けて次の文を作るのが英文の基本ルール」と言い換えることもできます。

みなさまご承知のとおり、いわゆるTop-heavy sentenceというのは読みにくい英語の典型です。②はこれをやめてRight-branching sentence、枝葉が右側に伸びるかのごとく広がっていくような英文を作るということです。

③の並列構造は、特に重要なので後からご説明します。

④のSVOを離さないことと、⑤の主語を文頭に置くことも非常に大事です。⑤については、後ほど例文をお見せします。

⑥は常に能動態で書けというわけではなくて、受動態を使わなければいけない時にはきちんと使いますが、それ以外はデフォルトで能動態を使うというルールです。

⑦の動詞を名詞化した構文を避けることも、プレイン・イングリッシュで書くためのスキル、セオリーです。

⑧も同様で、否定的な内容であっても否定文を避けます。これは英文の特徴で、あまり否定文を使いたがらないのが英文であるため、なるべく肯定文で書いてあげます。

さらに⑨に挙げたように、重文、複文という文の構造にすると、それだけで読みにくくなるため、なるべく単文化します。これもプロが行っているテクニックの1つです。

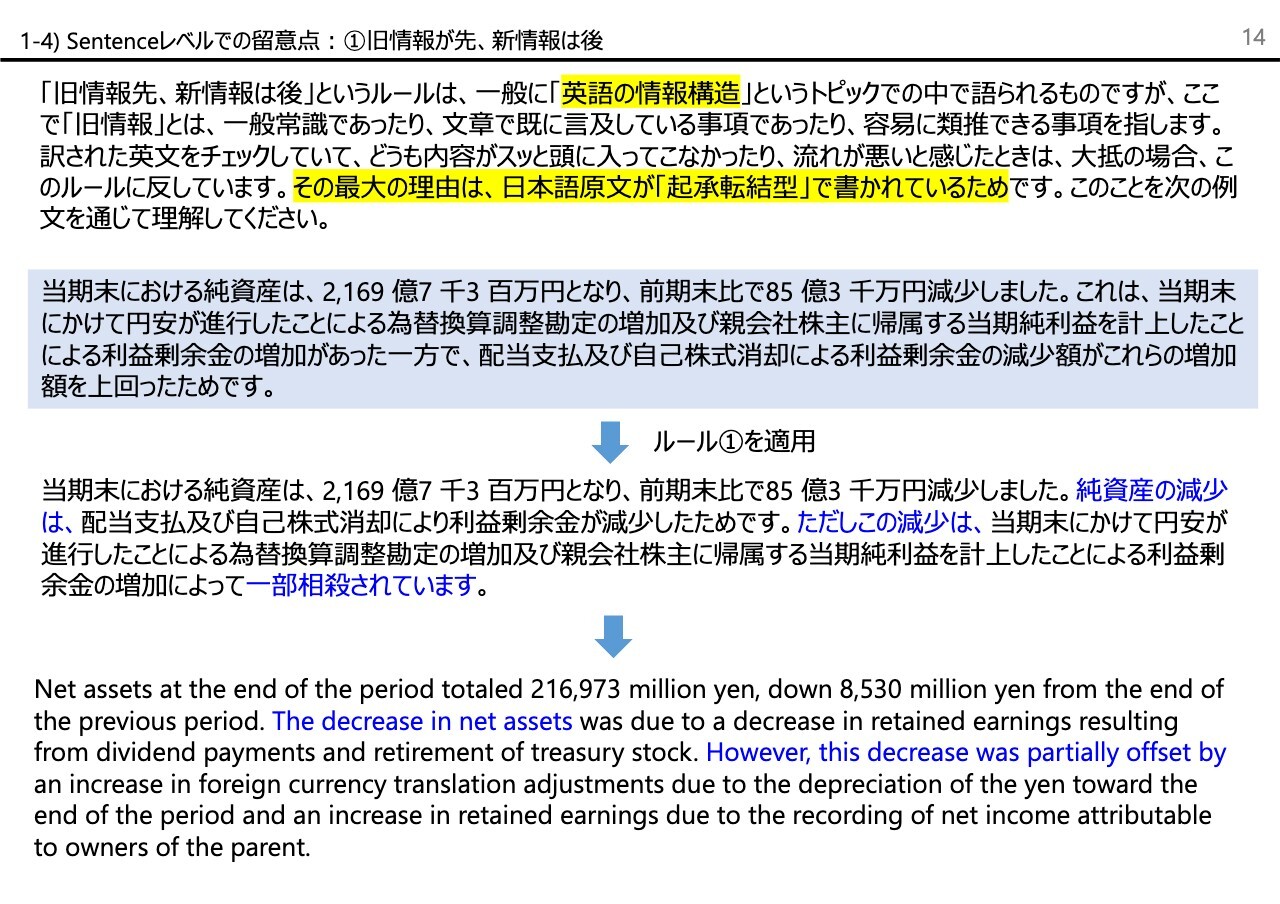

1-4) Sentenceレベルでの留意点:①旧情報が先、新情報は後

寺崎:①を詳しくご説明していると時間がなくなるため、飛ばして見ていきます。今までお伝えしてきたような日本語文のキーメッセージを先に持ってきて、書き換えを行っている例です。

スライドの例文は、まず減少していることを記載しています。純資産が前期末比で減少しているのであれば、次の文は減少した理由から始めなければいけないというのが、英文のルールであるため、そのような順序の入れ替えを行っています。

日本語はどうしても起承転結的な書きぶりになってしまうため、これをそのまま英語にするとわかりにくくなるという例です。

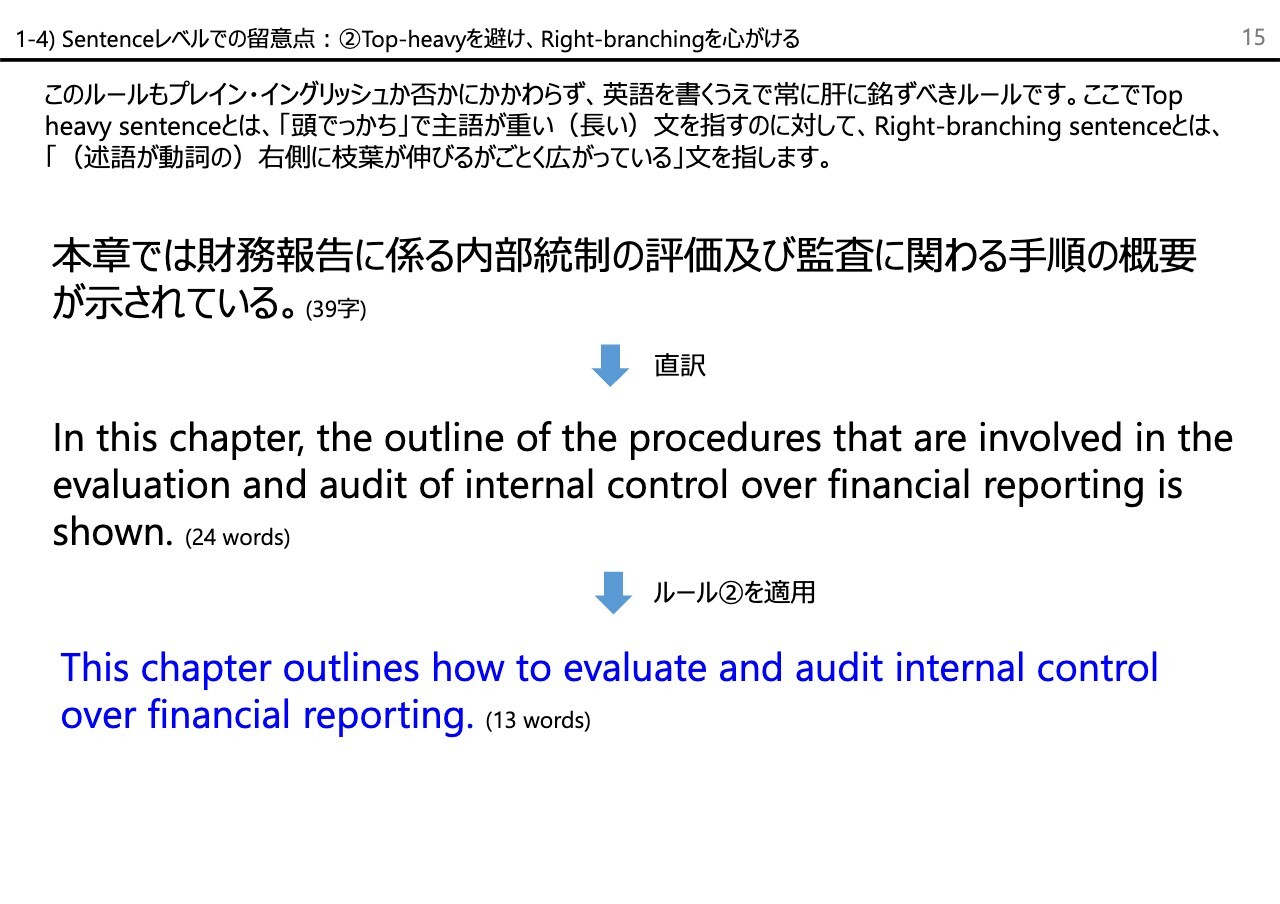

1-4) Sentenceレベルでの留意点:②Top-heavyを避け、Right-branchingを心がける

寺崎:Top-heavyはご説明するまでもないと思います。スライドのような直訳の英文を書いてしまうと、おそらくネイティブからはawfulやdreadfulといった形容詞で酷評されます。それをプレイン・イングリッシュ的に書き換えたのが一番下の文です。

1-4) Sentenceレベルでの留意点:③並列構造を常に意識する

寺崎:並列構造についてご説明します。並列構造とは、parallel structureという英語の訳です。英文では基本的に、文体をきちんとそろえることを非常に重視します。日本語ではそのようなことにはあまり拘りませんので、特に注意する必要があります。

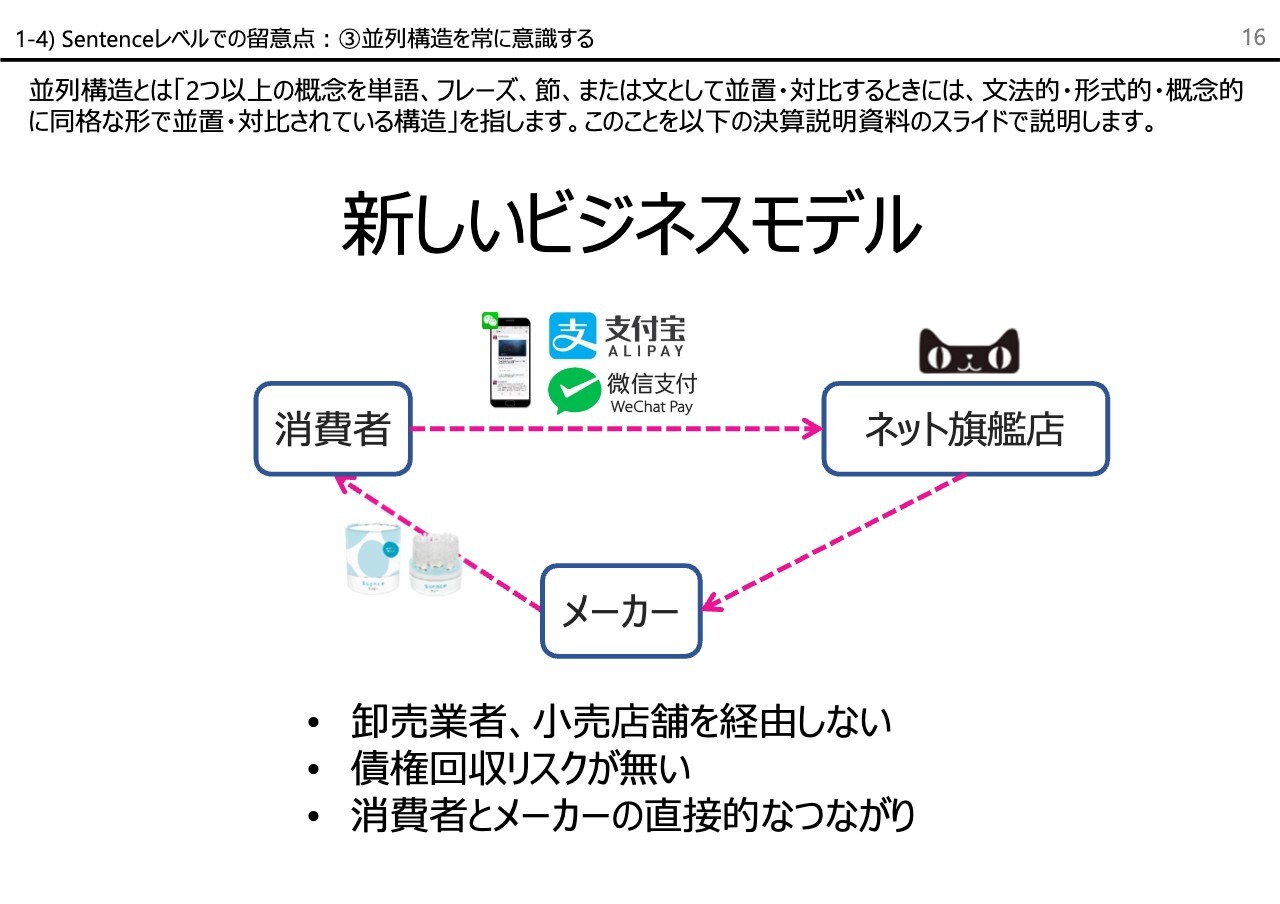

スライドの決算説明資料の例をご覧ください。「中国ビジネスは、一昔前までは代金の回収などで苦労していたのが、今やネットビジネスが中心になっているため、良いこと尽くし」といった内容です。

この新しいビジネスモデルでは、「卸売業者、小売店舗を経由しない」「債権回収リスクが無い」「消費者とメーカーの直接的なつながり」があるという3つのメリットがあります。この日本語を覚えていただいた上で英語をお見せすると、次のスライドのようになります。

1-4) Sentenceレベルでの留意点:③並列構造を常に意識する

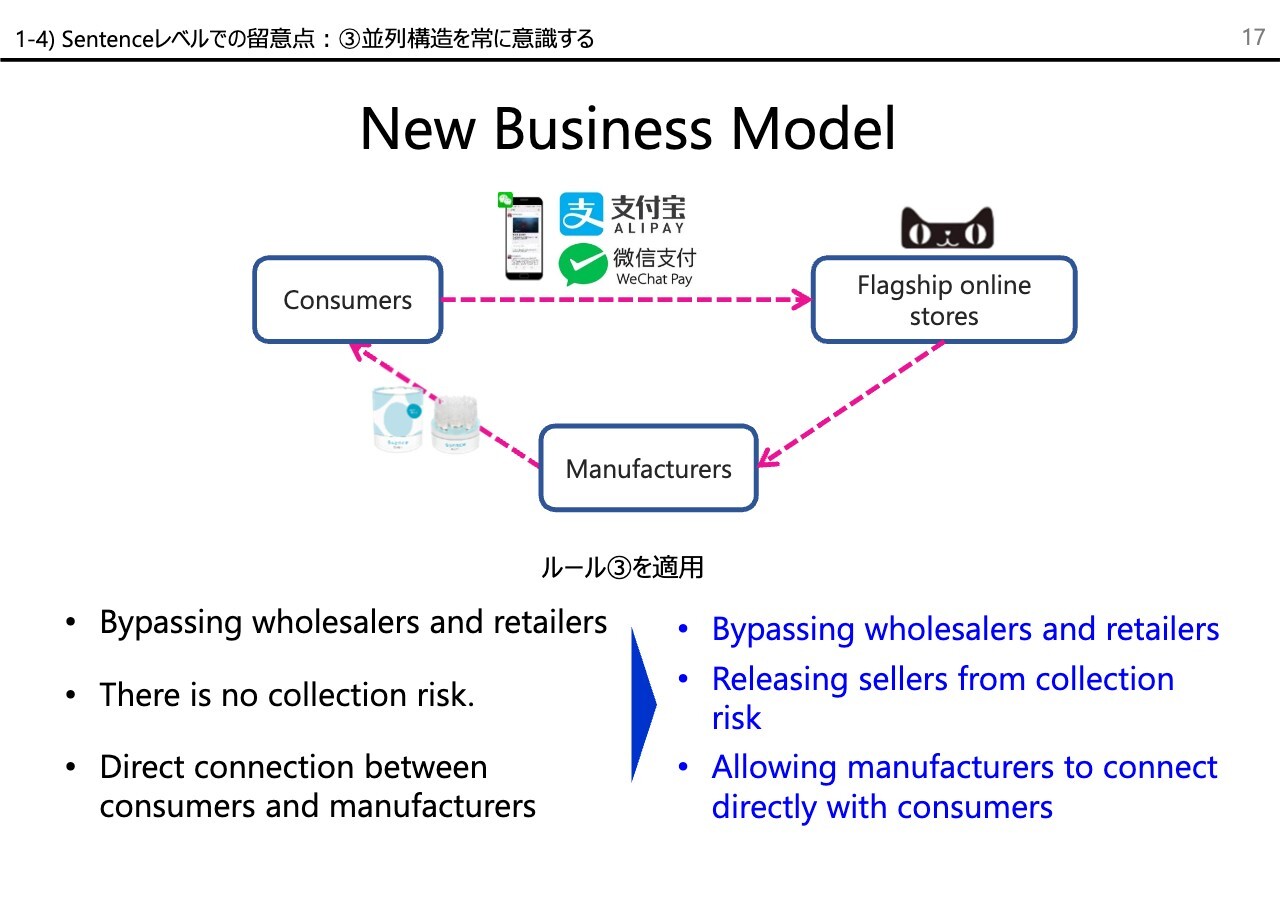

寺崎:左側の英語が先ほどの日本語を直訳した例です。このような英語を作って開示している会社は非常に多いです。要は「日本語がそう書かれているのだから仕方がないでしょう」というような英語なのですが、並列構造が全部崩れているため、私ども英語のプロが書く英文としては許されません。

並列構造をきちんと整えるとは、どういうことかと言いますと、この例では、1番目の「卸売業者、小売店舗を経由しない」という日本語に対し、bypassingという動名詞を使っています。この動名詞を使ったスタイルを、2番目、3番目の日本語でも使うというのが、並列構造を維持するという意味です。

2番目の「債権回収リスクが無い」は、「売り手を回収リスクから解放する」という英語にしています。3番目の「消費者とメーカーの直接的なつながり」は体言止めになっていますが、これも「メーカーが消費者と直接的につながることができるようにする」という英語にしています。

これはすごく大事な変換です。日本語を少し補わなければこのような英語にならないのですが、「このようにしなければいけないんだ」と頭が働くと、自然とこのような補い方ができるようになってくるという意識づけの問題でもあります。これは、みなさまが考えている以上に重要なルールだと思っています。

1-4) Sentenceレベルでの留意点:③並列構造を常に意識する

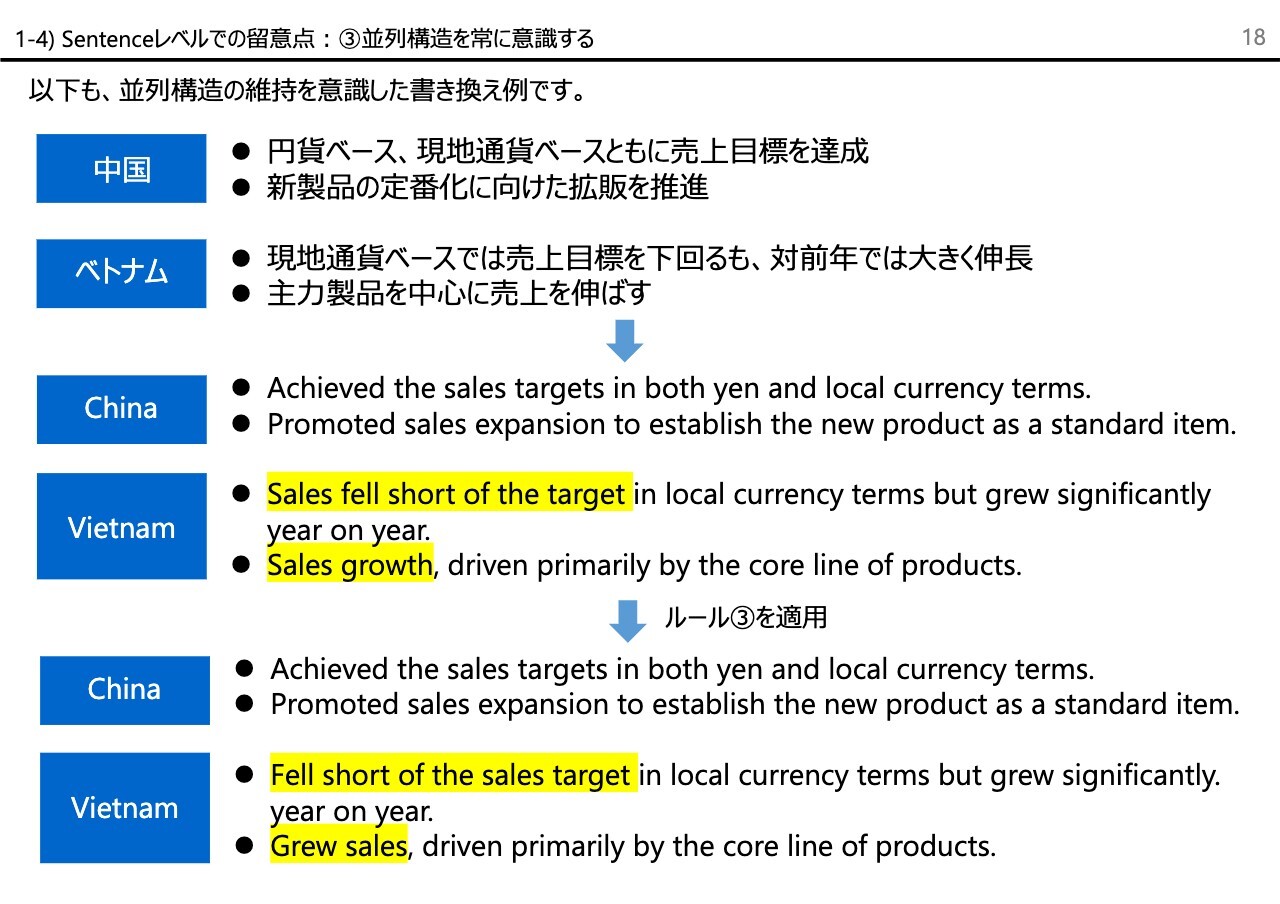

寺崎:こちらも、実際の開示例を少し直したもので、各地域の海外事業の実績の話です。日本語は体言止めであったり、体言止めでなかったりしています。これをどのように訳すかですが、文体としては主語を省略するスタイルにしています。

これは非常によい方法です。「中国」の場合、主語はChinaあるいはthe China businessで、それを省略したかたちということです。

スライドの中段に記載した英語を見ていただくと、中国事業は主語が省略されて動詞から始まるというスタイルで、きちんとした英語になっていますが、ベトナム事業はそのようになっていません。

これが並列構造が崩れているという例です。ベトナムも中国と同様に、まず主語を捉え、それを省略して動詞から始める文にするということが非常に大事になります。

これを踏まえて、みなさまが開示されている英文資料もよく見ていただきたいと思います。特に箇条書きのところは非常に目立つため、正確にこのような文体になっているか、統一されているかというところを確認してください。

日本語の原文が統一を妨げることがありますが、要は「きちんと統一するんだ」という意識を持って英語を作ることが大事です。

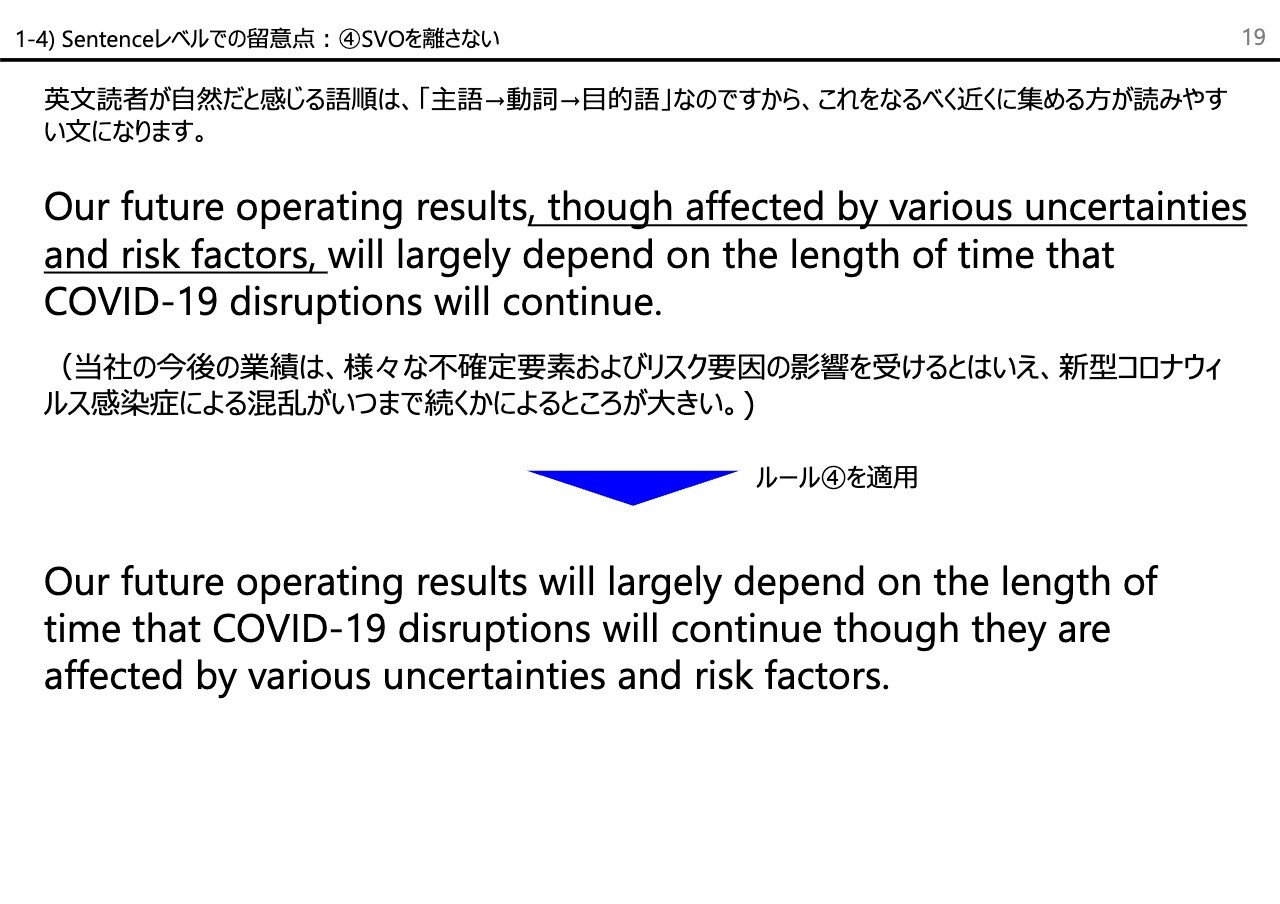

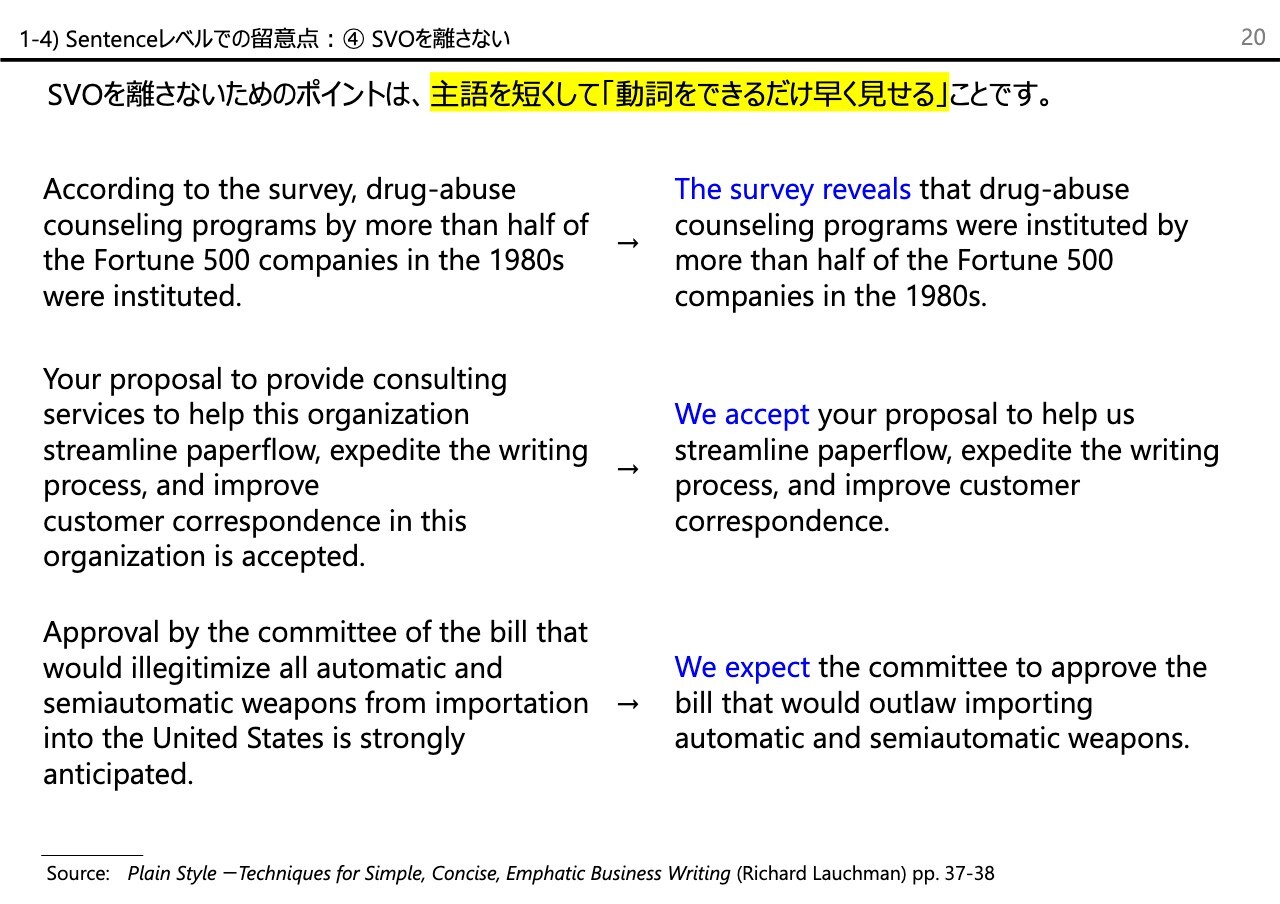

1-4) Sentenceレベルでの留意点:④SVOを離さない

寺崎:こちらのスライドは割愛します。

1-4) Sentenceレベルでの留意点:④SVOを離さない

寺崎:こちらも後で資料を見ていただきたいと思います。

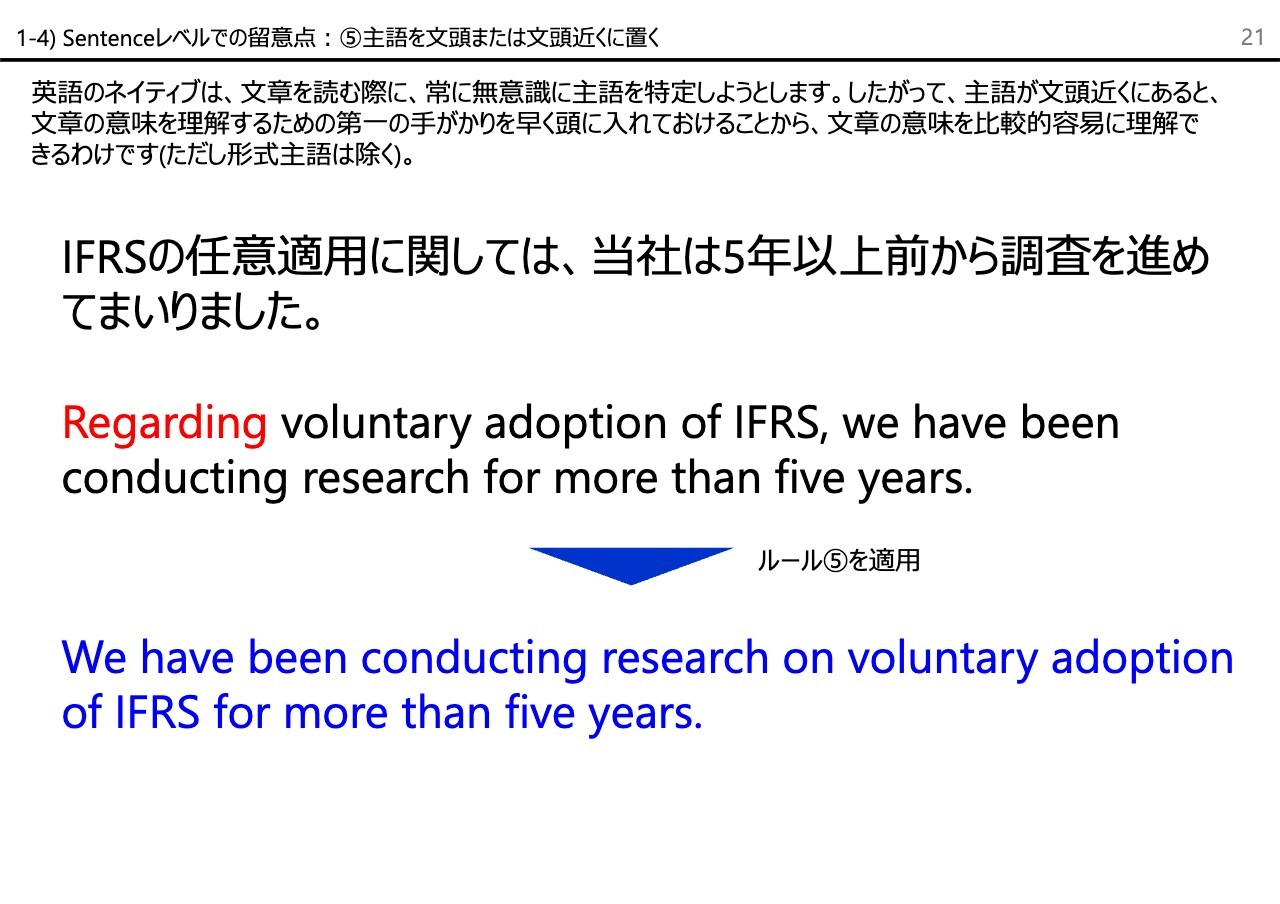

1-4) Sentenceレベルでの留意点:⑤主語を文頭または文頭近くに置く

寺崎:主語を文頭または文頭近くに置くことも、非常に重要なルールです。なぜかと言いますと、日本語の言語的特徴がそのようにさせてくれない場合が多いからです。「何々については」「何々に関しては」というように、「お題目」を先に述べておいて、文法上の主語が後から出てくるというスタイルが日本語のビジネス文書における典型的な書きぶりになっています。

これをそのまま英語にすると、スライド中段のようにRegarding、あるいはConcerning、As forのような語句から始める英語になりますが、これは一番作ってはいけない英語です。ネイティブから「日本人くさい英語」と揶揄されている文体で、これを極力避けることが重要です。

私どもはregardingやconcerningから始める英語は極力避けるように、翻訳者にもうるさく言っており、その書き換え例をスライド下部に青字で挙げました。うっかりすると、すべてregardingやconcerningから始まる英語になってしまうため、これは本当によく注意しなければいけません。

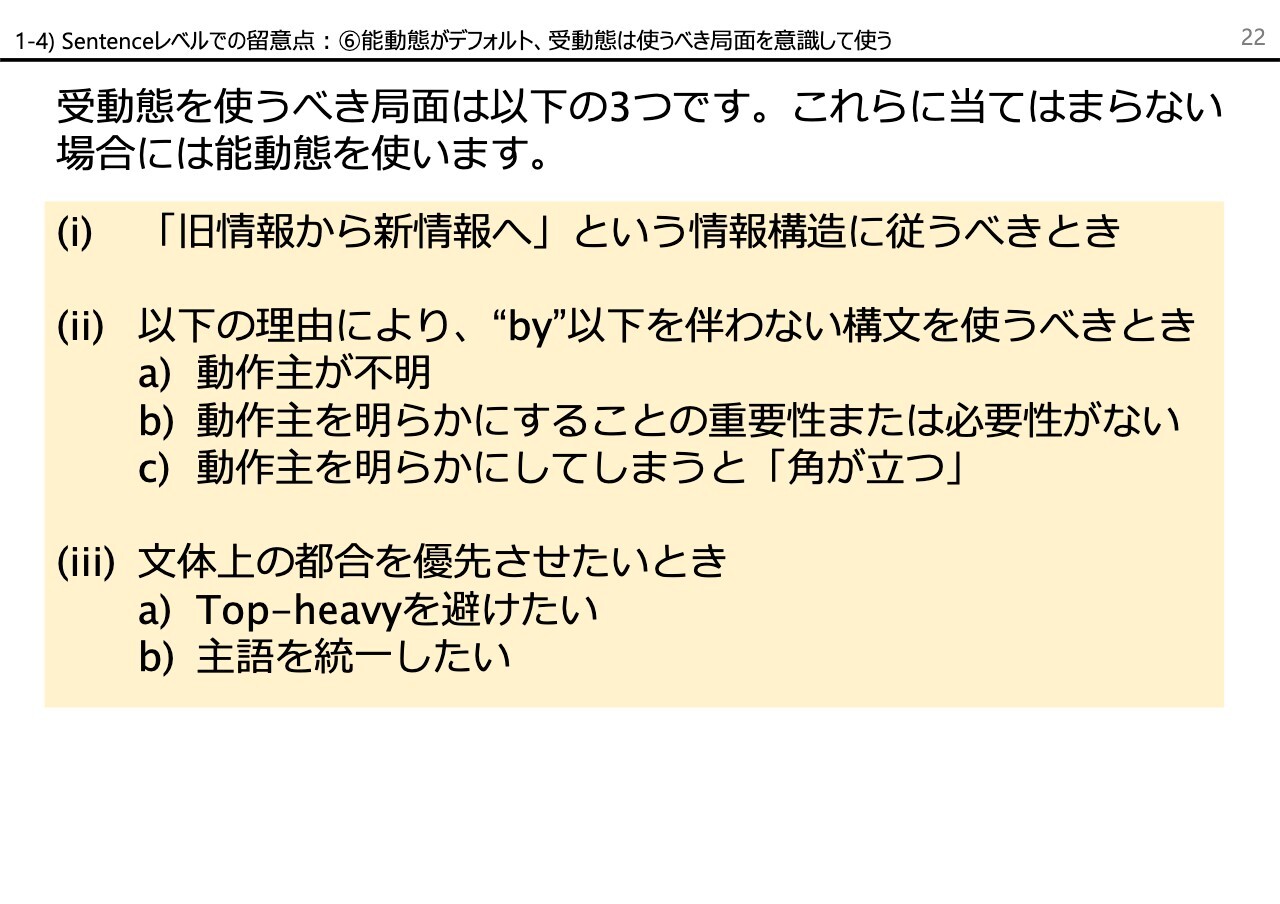

1-4) Sentenceレベルでの留意点:⑥能動態がデフォルト、受動態は使うべき局面を意識して使う

寺崎:能動態については、プレイン・イングリッシュに関するいろいろな資料で語られているので、詳細な説明は不要だと思いますが、大事なことは、なんでもかんでも能動態にするわけではないということです。受動態を使うべき局面を正確に知った上で、それ以外のケースは能動態にしてくださいという話をスライドに記載しています。

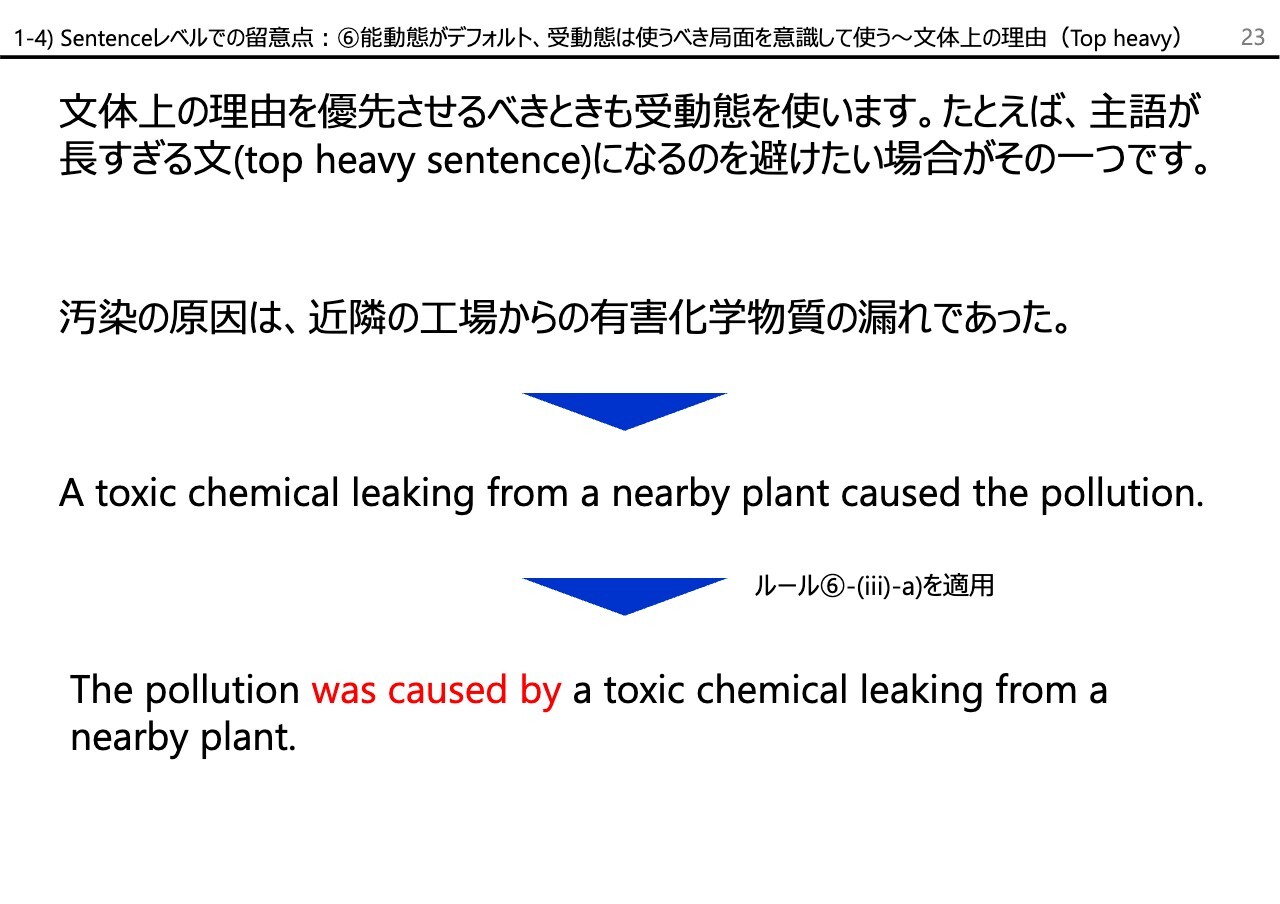

1-4) Sentenceレベルでの留意点:⑥能動態がデフォルト、受動態は使うべき局面を意識して使う〜文体上の理由(Top heavy)

寺崎:こちらのご説明は省きます。

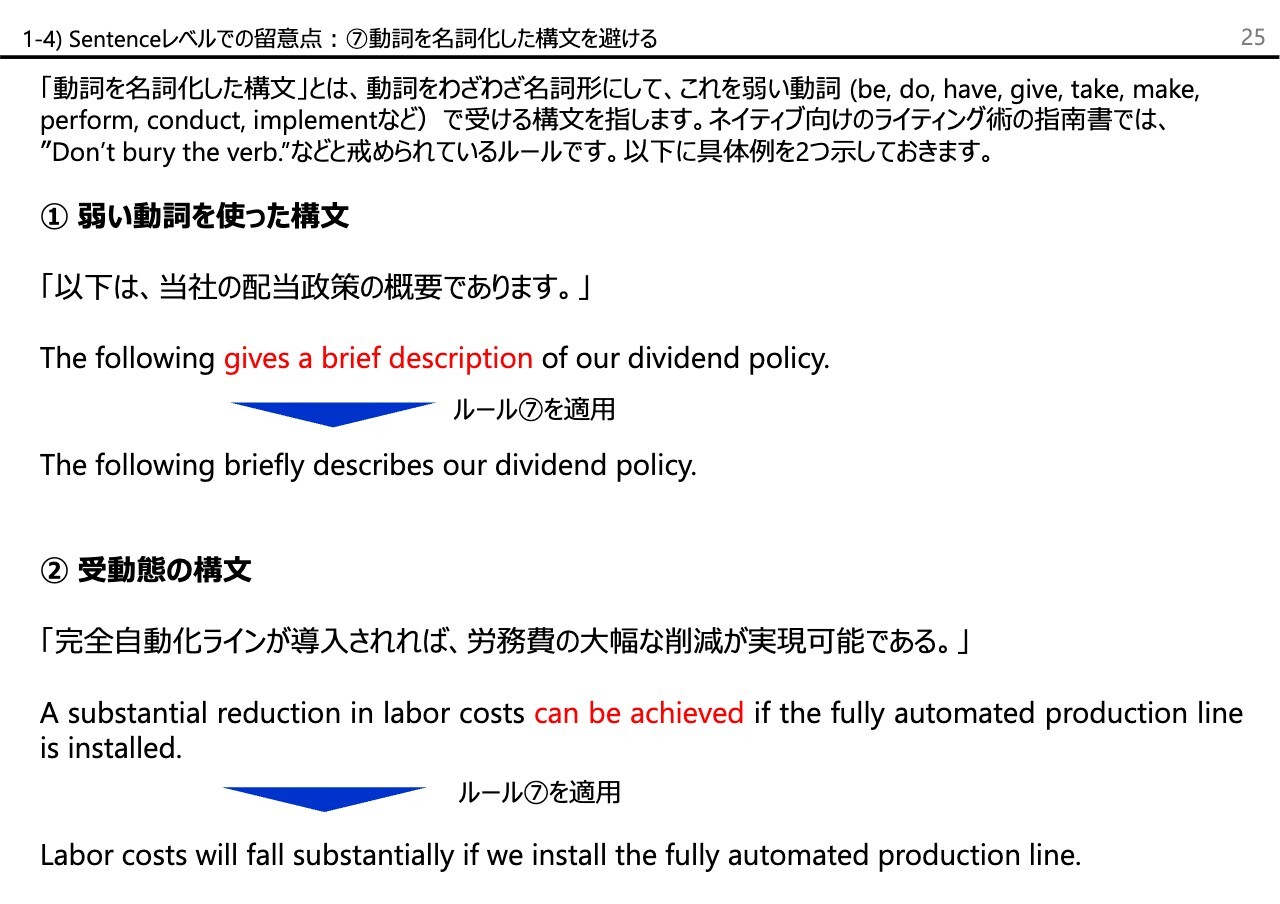

1-4) Sentenceレベルでの留意点:⑦動詞を名詞化した構文を避ける

寺崎:「動詞を名詞化した構文」というのは「The following gives a brief description of our dividend policy.」のような文です。

英語として問題はないのですが、プレイン・イングリッシュの観点からすると、なぜわざわざdescribeという動詞をdescriptionという名詞にして、giveという弱い動詞で受けるのかと指摘されるもので、このような文体はよくないとされています。言い換えると、ダイレクトにbrieflyという副詞を使って、動詞のdescribeを使えばよいというルールです。

日本語は案外「動詞を名詞化した構文」になっているため、日本語に合わせると、どうしてもこのような現象が起こり、よくない英語ができてしまいます。これもなるべく意識して、プレイン・イングリッシュにしたほうがよいです。

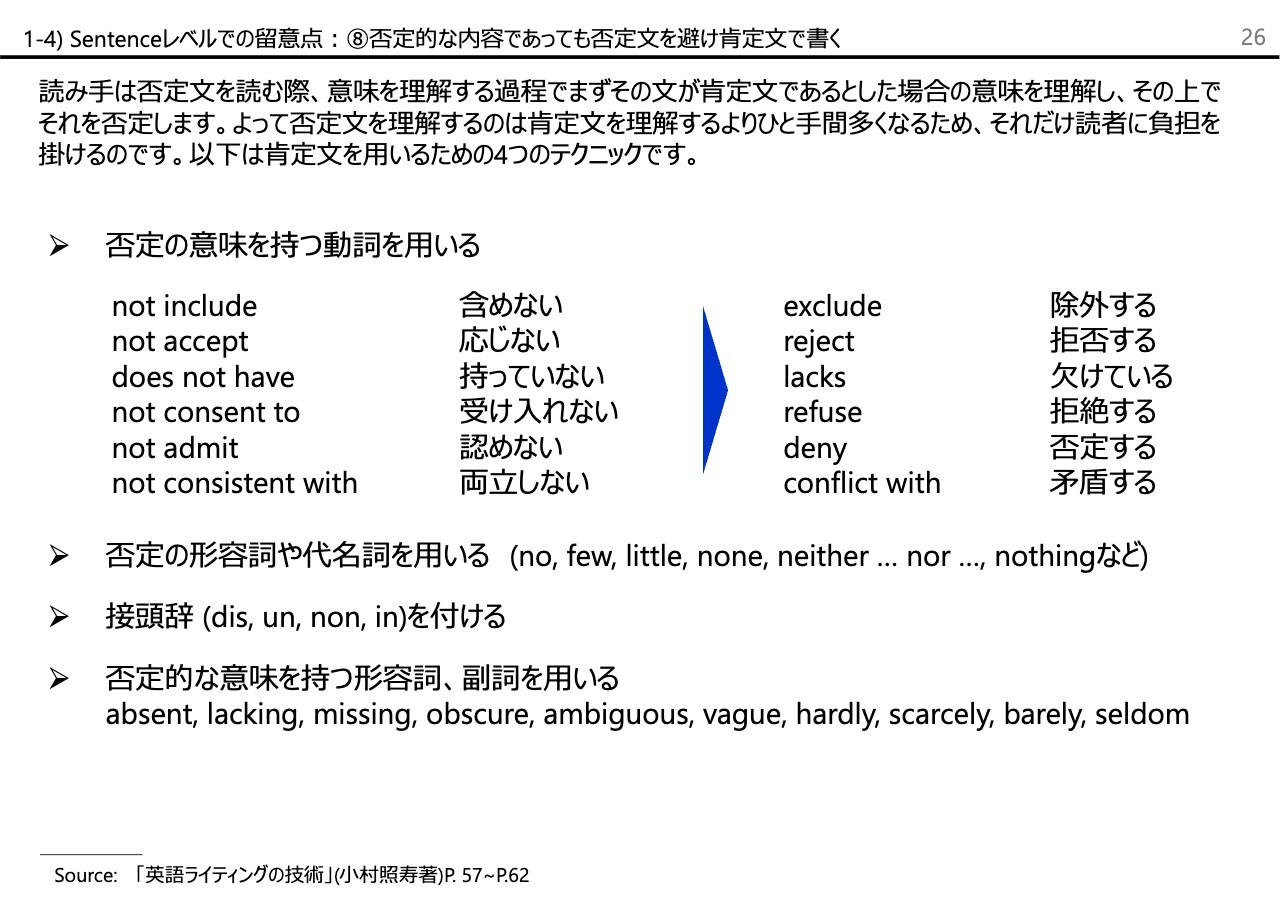

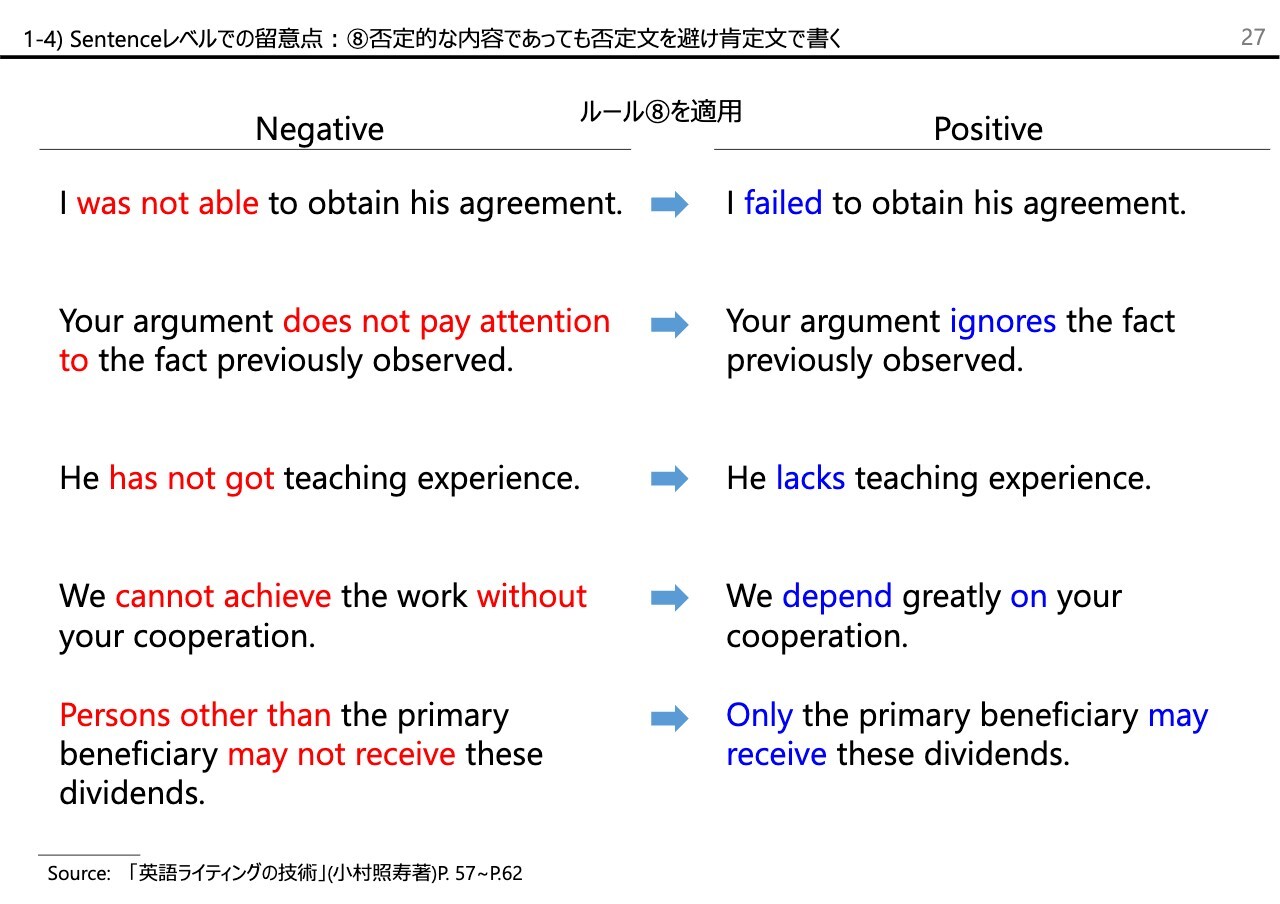

1-4) Sentenceレベルでの留意点:⑧否定的な内容であっても否定文を避け肯定文で書く

寺崎:これは一見わかりにくいと思います。スライド左側の英語を使った否定文をやめて、肯定文を使います。すなわち、反対の意味を持つ動詞を使って、かたちとして肯定文を使うほうが英語らしいという意味です。

1-4) Sentenceレベルでの留意点:⑧否定的な内容であっても否定文を避け肯定文で書く

寺崎:ネイティブに伝わりやすい英文と言われているため、これも覚えておいたほうがよいかもしれません。

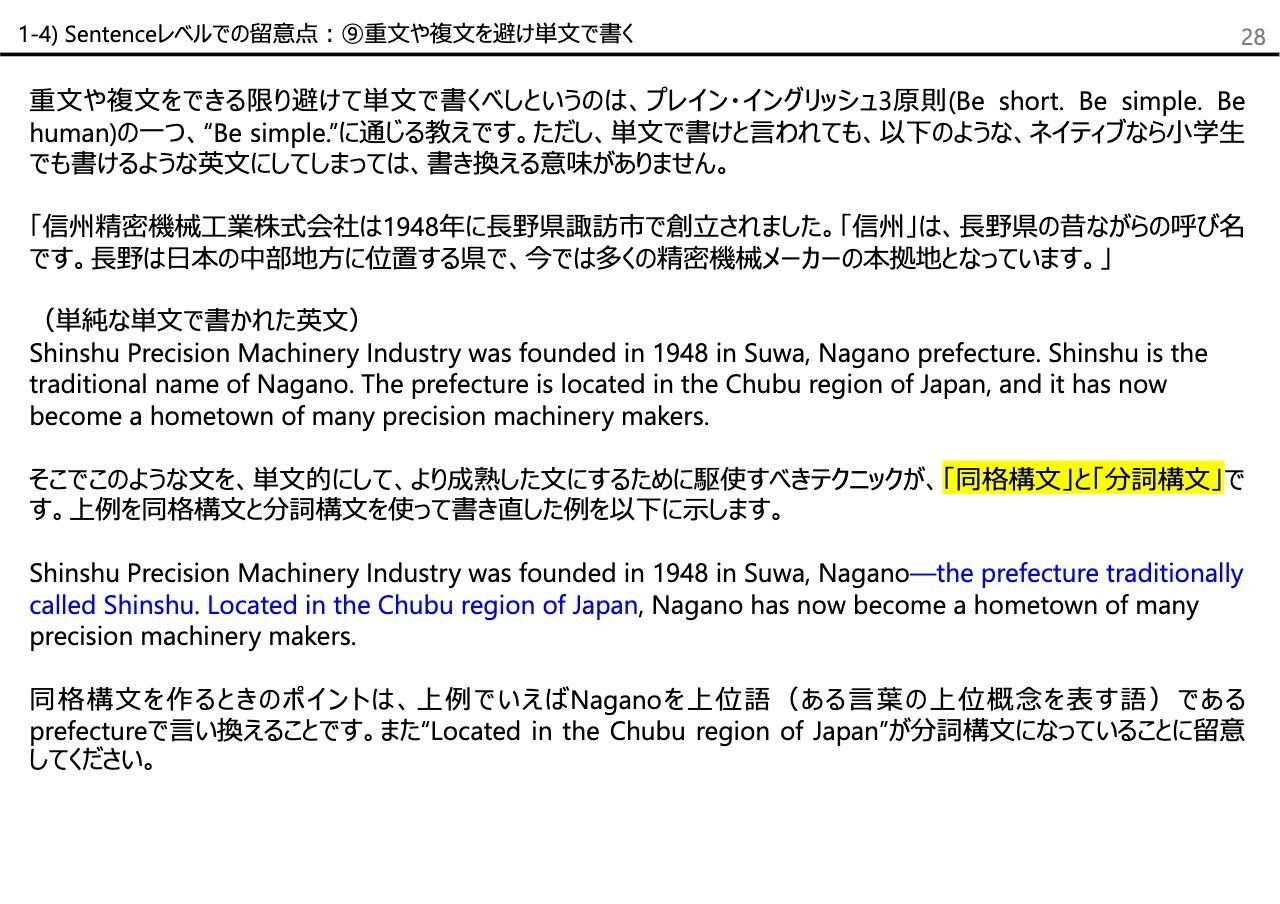

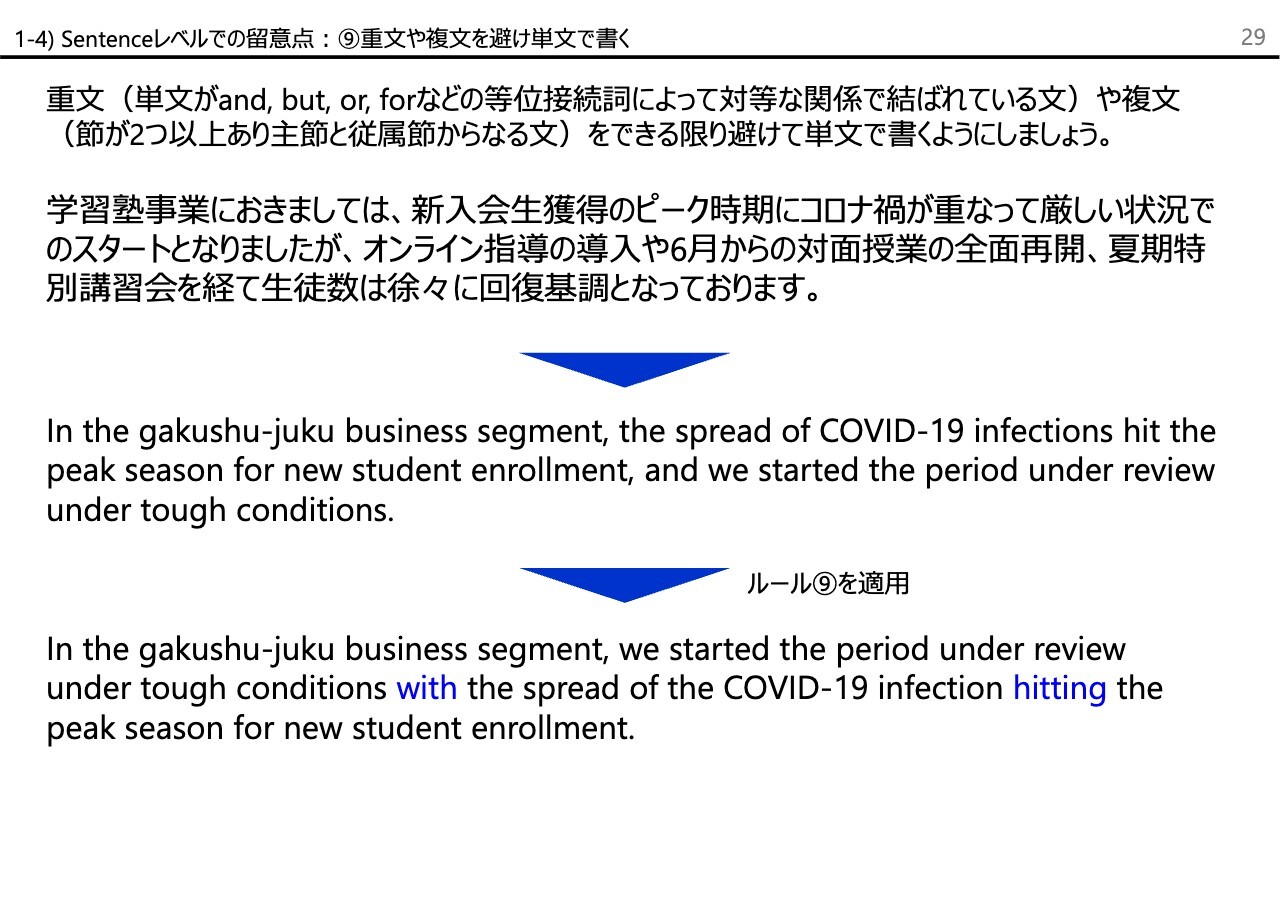

1-4) Sentenceレベルでの留意点:⑨重文や複文を避け単文で書く

寺崎:最後は「重文や複文を避け単文で書く」です。これは、いわゆる同格構文や分詞構文を駆使することがポイントということですが、やや難易度の高いテクニックかもしれません。このようなスタイルは成熟した大人が書く英語と言われています。

後ほどスライドをご覧いただきたいのですが、ここに挙げた、日本語を単純な英語の短文にした英文は、まさにネイティブの小学生が書くようなものになっています。この英語をどうしたらプロっぽく直せるかという方法が、この下に書かれていますが、つまり、同格構文や分詞構文が大事だという話です。

1-4) Sentenceレベルでの留意点:⑨重文や複文を避け単文で書く

寺崎:こちらも同様です。スライド下部の英文では、独立分詞構文が使われています。

言い換えると、スライド中段にあるようなandやbutを使って文をつなぐスタイルは、なるべく避けたいわけです。そのような意識が働く中で非常に重宝するのが、withという付帯状況を表す前置詞です。

各センテンスを駆け足でお話ししましたが、後ほど書き起こし記事を公開しますので、もう一度ご覧いただければ幸いです。

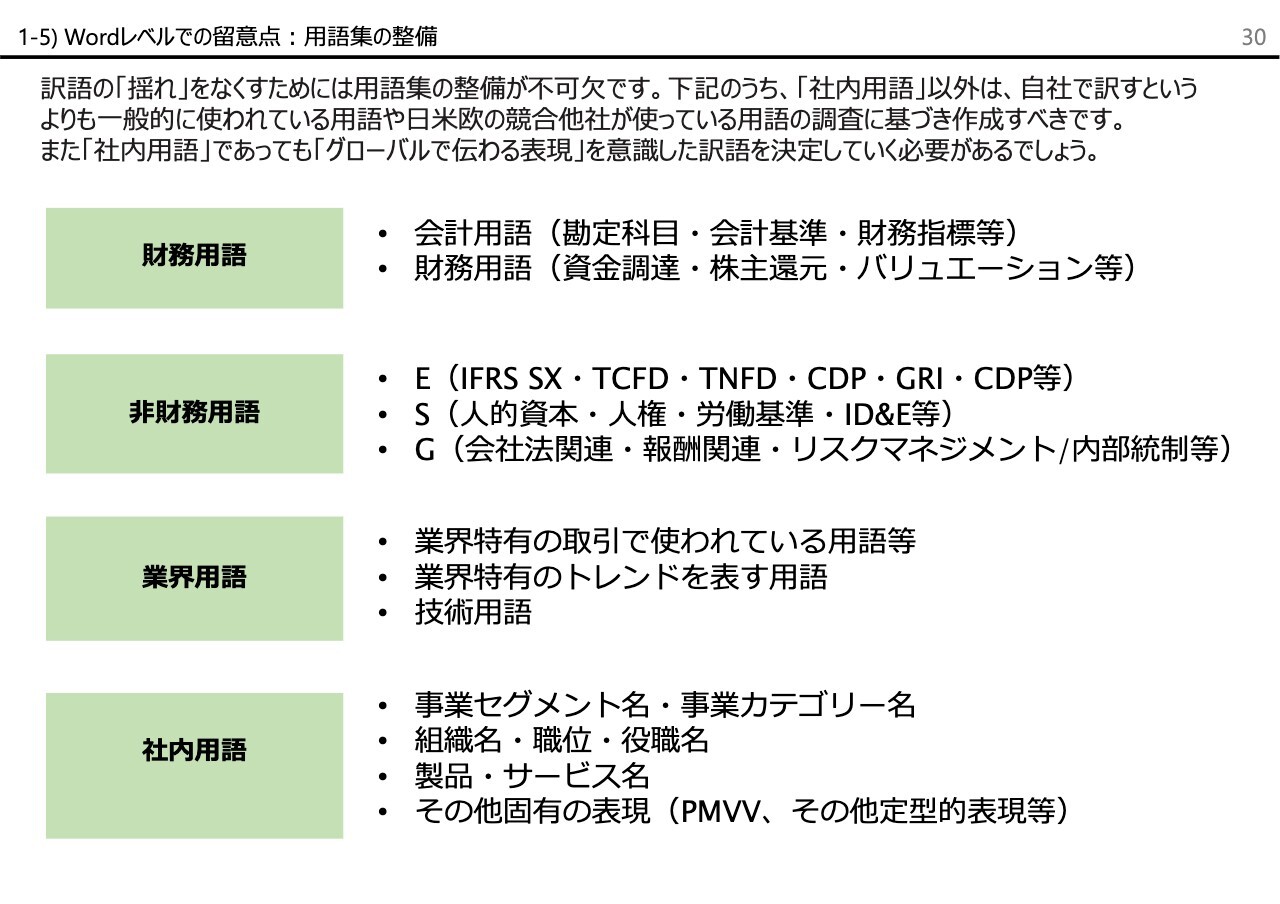

1-5) Wordレベルでの留意点:用語集の整備

寺崎:用語集の整備についてです。ここからWordレベルの話になりますが、いくつか論点があります。スタイルガイドと同じように、用語集を整備することも非常に大事です。

大型株クラスの大企業になると、膨大な用語集を渡されます。「とりあえずこの用語集を踏襲してくれ」ということで、excelで数十シートに及ぶ用語集をカテゴリ別に作っている会社が多いです。

用語集は1回作ったら終わりではなく、常にメンテナンスしなければいけないため、非常に手間がかかるのですが、これがあることによって、品質のぶれ、あるいは訳語の揺れを防げます。

用語集といっても、財務用語であったり、非財務用語であったり、業界用語、社内用語など、さまざまなものがあります。中でも社内用語以外の財務用語、非財務用語、業界用語については、社内で独自に作るよりも、「グローバルで使われている英語表現はどれか?」ということを念頭に調べて、それを使うようにしたほうがよいです。

私どもも用語集の整備にはけっこう力を入れています。私どもが作っている用語集を踏襲すればよいという場合は、お客さまにお渡しし、これに沿って英文化するという手続きを踏み、使用することもあります。

肝心なのは社内用語です。企業内で使用する固有名詞に当たる用語は、細かく見ていくと非常に数が増えていきます。もちろん事業セグメント名や事業カテゴリ名などは当然ですが、組織名、職位、役職名なども、大企業になると膨大な数になります。

その他に大切なのは、製品サービス名です。一番悩ましいのは、日本国内でしか生まれていないような商標あるいはサービス名を英語にする時です。実際にその商品を海外に展開する時は、ぜんぜん違う商品名をつけなければ、その国の実情に合う、買いたくなるような名前にならないわけです。

ただし、そのようなことまで翻訳者に要求するのは無理な話ですので、私どもとしては、ある程度直訳しながら、恥ずかしくないような英語にするといったことを日常的に行っています。

その他固有表現の「PMVV」とは、purpose、mission、vision、valueです。このような、日本語で一言一句きちんと間違わずに使わなければいけないものは、英語でも1回作ったら、一言一句間違えないで使い続けなければいけない定型表現となります。

PMVVに代表されるような定型表現は、正確に用語集に入れておく必要があります。このようなのも大変手間がかかるのですが、やはり大事なことかと思います。資料によって微妙な揺れがあったりすると、もうそれだけで英文全体の品質が疑われてしまう世界なので、これはこれで大事だと思います。

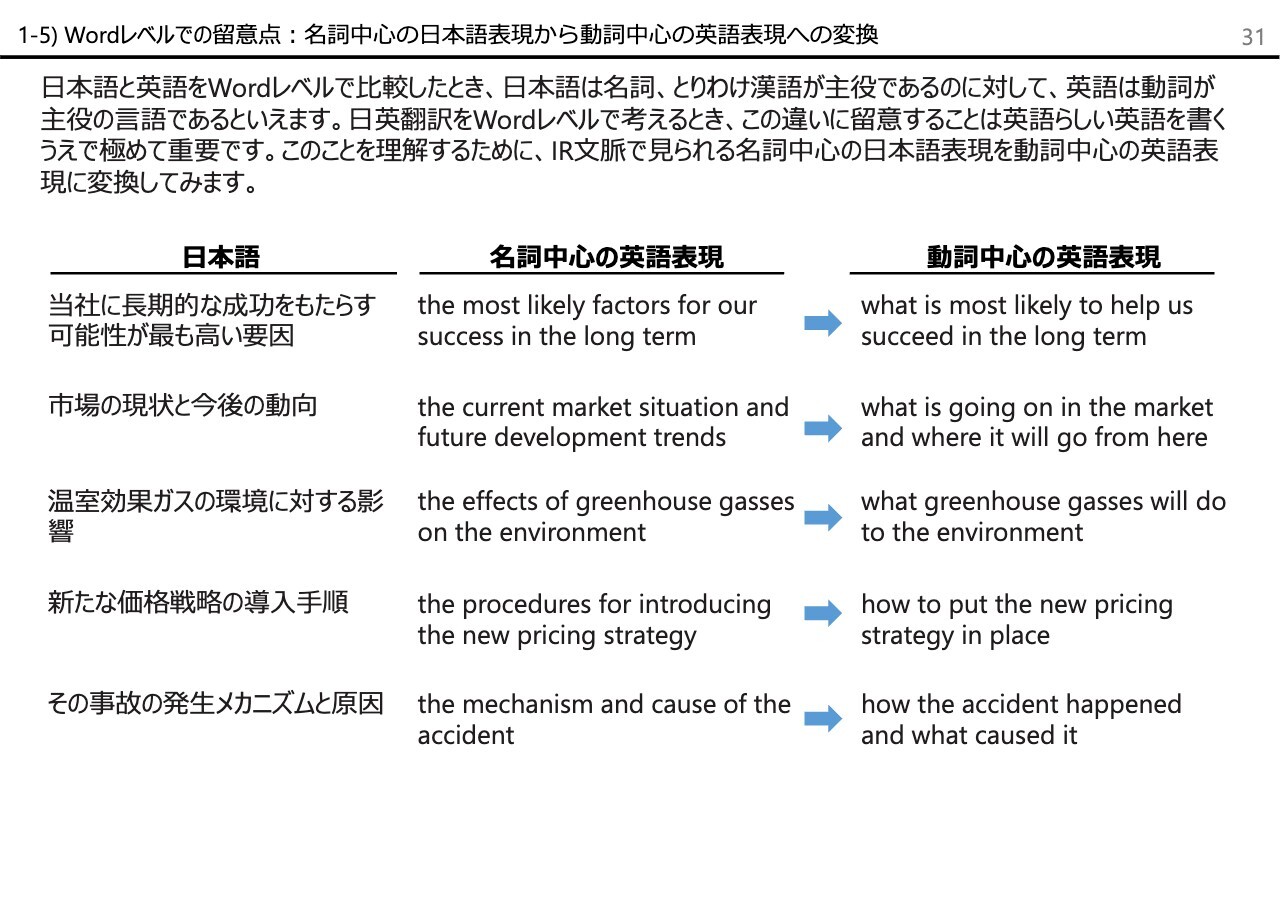

1-5) Wordレベルでの留意点:名詞中心の日本語表現から動詞中心の英語表現への変換

寺崎:このスライドは話として聞いておいていただければよいと思います。

いわゆる日本語というものは、名詞中心の言語であるのに対して、英語は動詞中心の言語です。そのため私どもは、動詞表現でどう書くかということに常に気を配っています。その例の1つです。

スライドに挙げた、名詞中心の英語表現を使わないと言っているわけではなく、使うべき局面もあります。例えばタイトルや見出しなどにおいては、名詞表現のほうがふさわしいと思います。

それ以外の文中では、むしろ動詞中心の表現を意識してください。そのほうが、英語であってもいわゆる大和言葉として、読者の琴線に触れるような表現になるという認識、あるいは感覚を持っていただけるとよいのではないかと思っています。

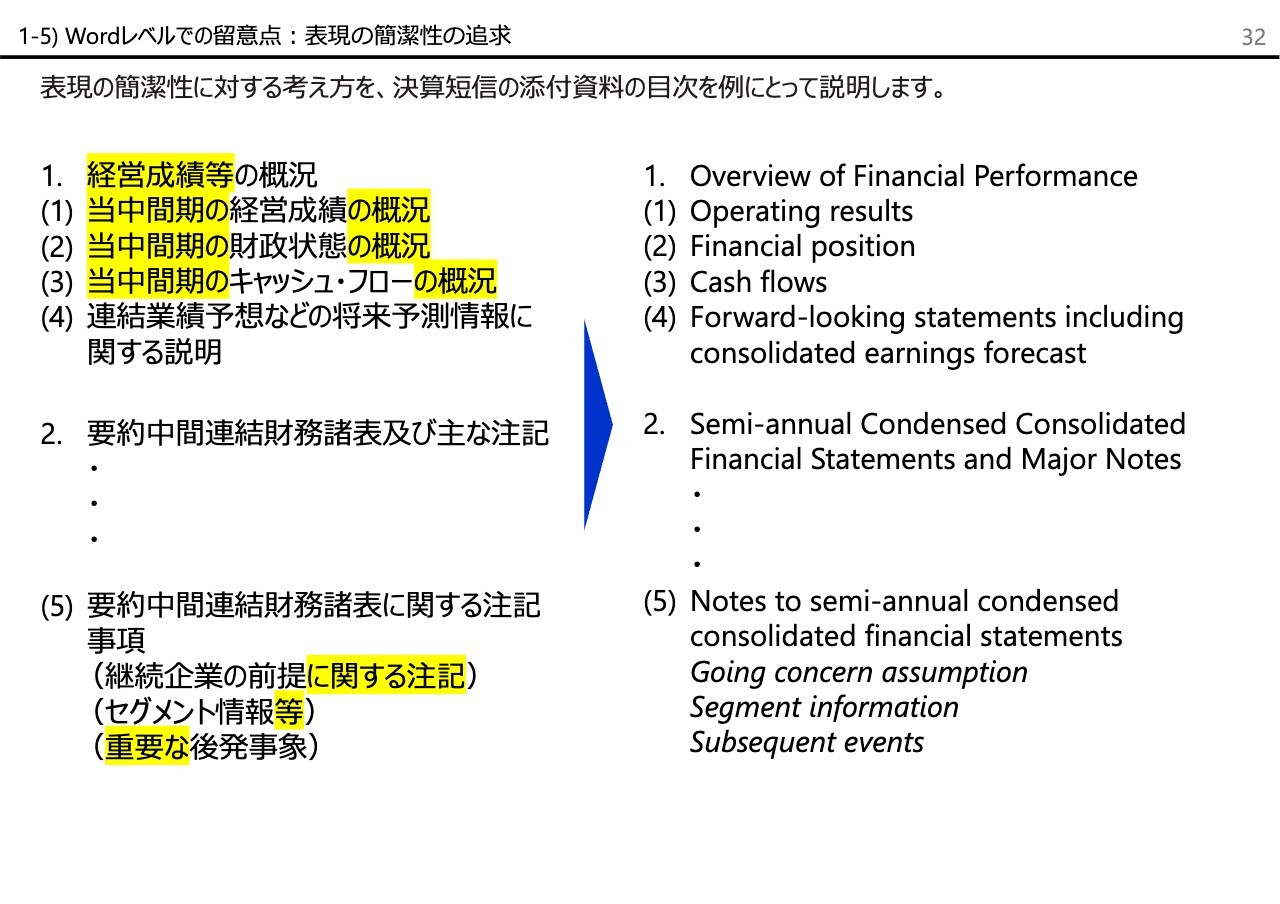

1-5) Wordレベルでの留意点:表現の簡潔性の追求

寺崎:簡潔性の追求について少しご説明します。

日本企業の英文開示資料を見て一番気になるのは、wordinessやredundancyと呼ばれる、悪い言葉で表すと「単語の無駄遣い」と言われる現象です。

その一例を決算短信の項目名、いわゆる目次からご説明したいと思います。例えばこちらの「経営成績等の概況」の「等」は、日本語の資料ではやたらと使われるのですが、非常にいい加減な使い方がされています。

便利な使い方と言ってしまえばそれまでなのですが、この「経営成績等」において、何のために「等」が付いているかというと、(1)で経営成績の話をしますが、(2)以降はそれ以外の話もするため、経営成績以外もあるという意味で「等」が付いています。

このようなタイトルを「Operating results, etc.」と訳すのは、何としても避けたいところです。欧米企業が作る英文資料の項目名で「etc.」が付いている例はまず見かけません。そこで、「(1)、(2)、(3)、(4)をすべて包含するようなタイトルを新たに考えよう」という発想になります。

スライドは1つの例ですが、「Overview of Financial Performance」と表記すれば、(1)から(4)をすべて包含するということになります。

さらに、「当中間期の」と「概況」が(1)、(2)、(3)すべてに付いていますが、これもredundancyとされます。すべてを英語に訳すとwordyとなるため割愛しています。

この決算短信が「当中間期」のものだということはタイトルからも明らかなので、いちいちここで訳す必要はないということです。「概況」も一番上に「Overview」と入っていますから、すべて省いてしまうという考え方です。

このような考え方にご賛同いただくお客さまはたくさんいらっしゃいます。英文資料を日常的に読まれているような方は、そうしてほしいとご要望をいただきますし、私どもとしても同様のご提案をしています。

(5)についても、わざわざ「~に関する注記」と入っていますが、一番最初にこれが注記であることが含まれているので、すべて割愛しています。「セグメント情報等」の「等」も、内容を見て、セグメント情報以外の情報は入っていない場合はこれも取ってしまいます。

「重要な後発事象」というのもよく出てきます。多くの会社は「重要な」を「material」や「significant」と訳していますが、これも不要です。

そもそも「注記」というのは、重要なものだけを開示し、重要でないものは開示対象にならないわけですから、「重要な」を入れると、英文としてはredundantとみなされます。欧米企業の開示資料で「material」や「significant」が頭に付いている例は見たことがありません。

要は、英文資料を日常的に見ている立場からすると、日本語で書かれているとおりの英語になっていないとお叱りを受けることを承知で、訳す必要のないところはどんどんカットしていくということです。これは品質にとっても、読みやすい英文資料という観点からも、非常に大事だということを知っていただきたいと思います。

1-5) Wordレベルでの留意点:注意すべき句読法 (6)引用符

寺崎:句読法についても、多くの誤用があります。すべてを網羅する時間はないので、一番大きな、目に付く誤用だけを見ておきたいと思います。それはquotation markです。

日本語の資料では、かぎ括弧を使っていることがやたらと多いですが、ほとんどの場合、「引用」目的ではなく「強調」目的で使われています。この強調目的で使われているかぎ括弧を、英語でquotation markとして使用するのは、基本的に間違いです。

英語では太字か斜体にするのが正しい用法ですので、私はquotation markは極力取るようにしています。quotation markがたくさんある英文はやめたほうがいい、それだけはお伝えしておきます。

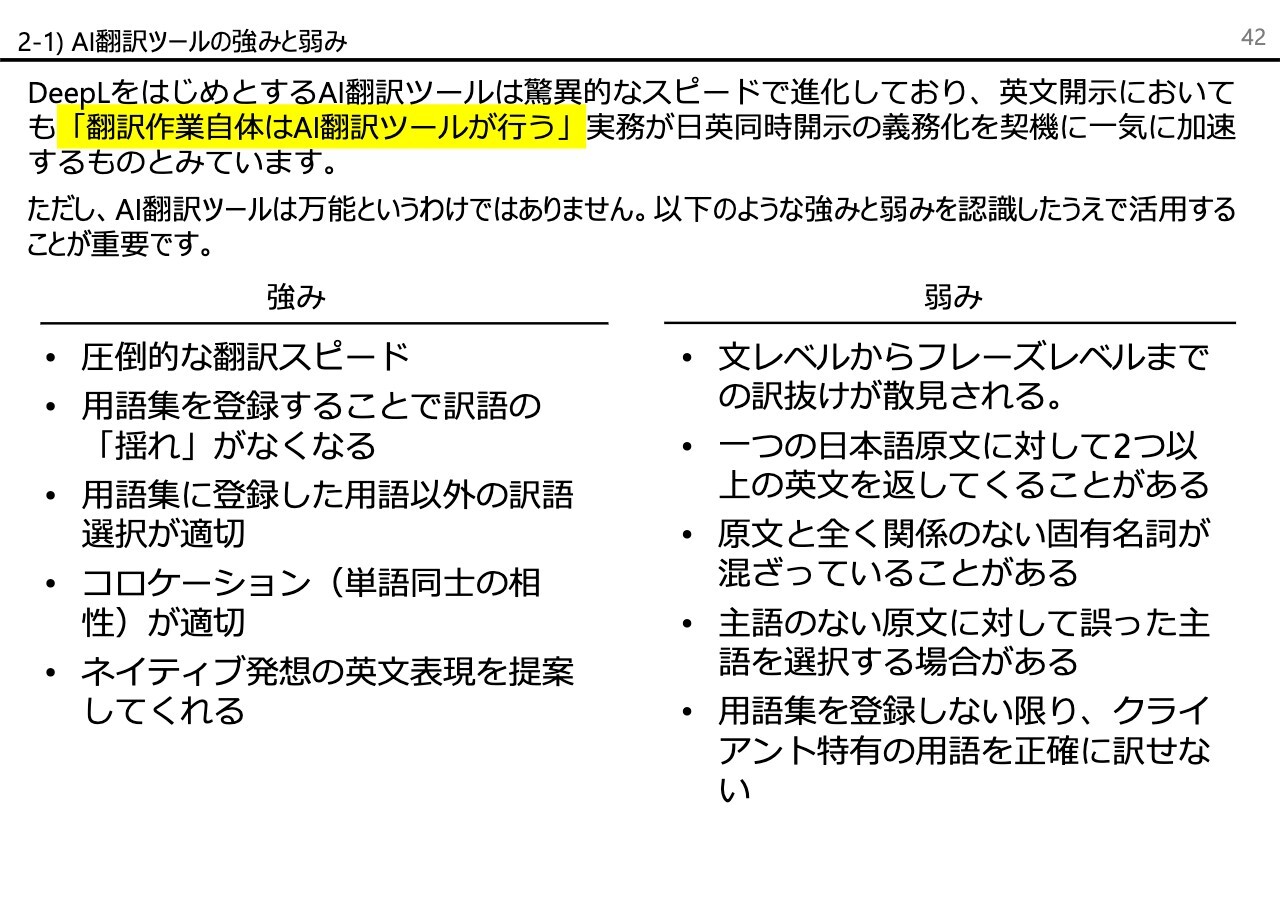

2-1) AI翻訳ツールの強みと弱み

寺崎:AI翻訳ツールについてお話しします。来年4月からの義務化に向けて、東京証券取引所が一番強く要請しているのは、日英同時開示です。「全文でなくても、要約や一部だけでもよいので、英文開示する限りは日英同時で」というメッセージが打ち出されています。

日英同時開示するために何をしなければいけないかというと、やはりDeepLに代表されるようなAI翻訳ツールを使わざるを得ないと思っています。私どもはこのようなツールを使用し、いかにプロレベルの英文に仕上げるかということを真剣に考えて取り組んでいます。

スライドに記載しているように、AI翻訳ツールには強みと弱みがあります。強みの1つは、言うまでもなく圧倒的に翻訳スピードが速いことです。

DeepLを使い慣れてくると、1人の翻訳者が1日で翻訳できる文字数が、1万字から2万字ほどになります。これは決算短信を1日で作成できてしまうということです。30ページほどの通期決算短信を1日で英文化することが可能となるため、DeepLを使いこなすことが今後は間違いなく必須になってくると思います。

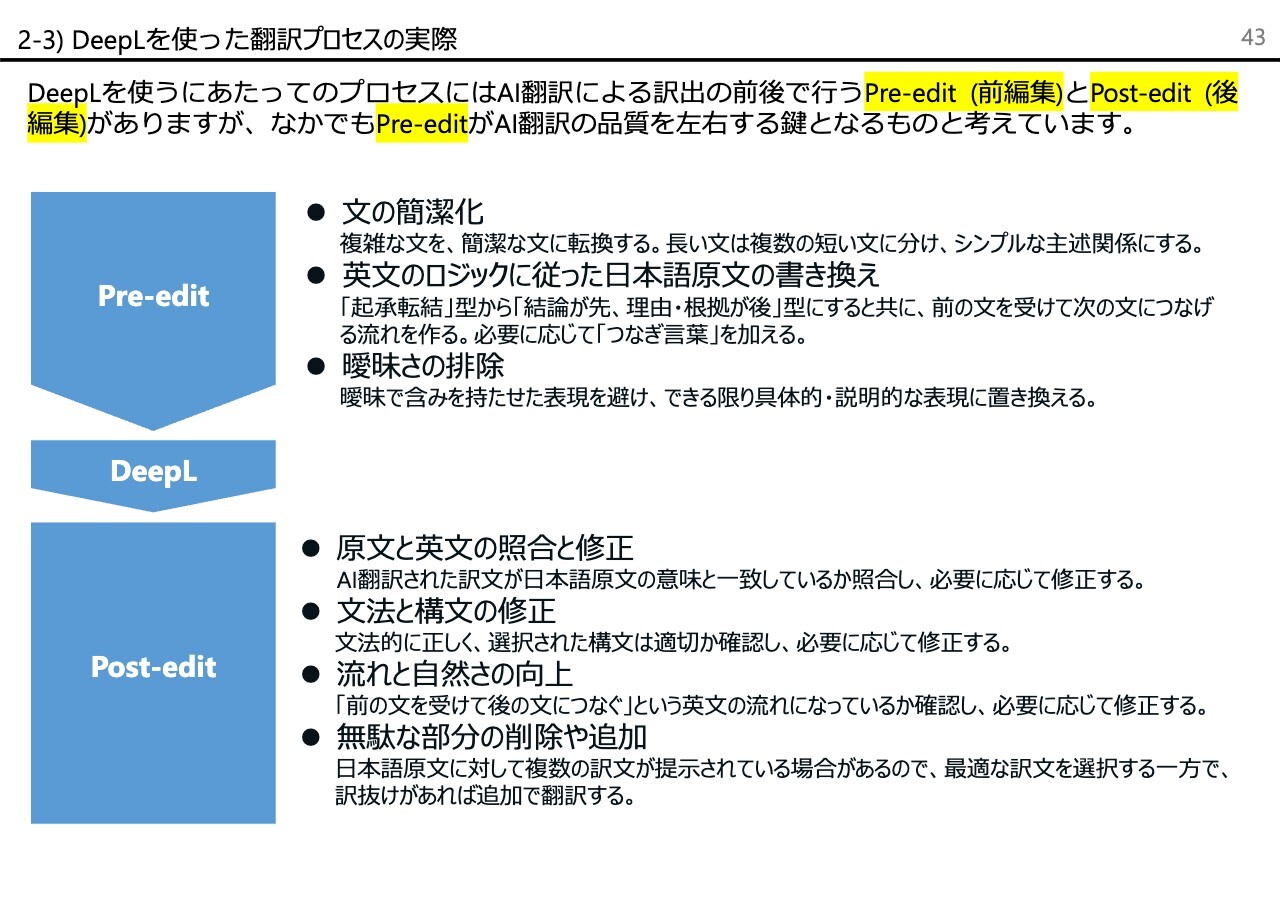

2-3) DeepLを使った翻訳プロセスの実際

寺崎:DeepLを使いこなす上で重要なのは、Pre-editという工程です。今までのお話で、日本語の原稿からの再構成や書き換えをかなり行っていることをおわかりいただけたと思いますが、それがAI翻訳プロセスでいうところのPre-editにあたります。

このPre-editさえしっかり行えば、DeepLがネイティブと遜色ないレベルの英語にしてくれますので、Pre-editが英文品質を左右する鍵となります。

Pre-editにはある程度のノウハウが必要ですが、これまでお話ししてきたような細かい点を含め、総合的なセオリーがあります。私どもは単なる翻訳会社ではなく、そのようなセオリーをご指導する、英文開示のコンサルティングサービスも提供しています。

今後、英文資料の作成を内製化していく上で、Pre-editの作業は必須になってくると思います。ある程度Pre-editした英文を、最終的に流れや全体感を見て遂行していくプロセスがPost-editになります。

ただし、私どもの行っているPost-editは、いわゆるMTPEといわれる工程のPEとは本質的に異なります。通常のMTPEでは、Pre-editはほとんど行わず、日本語原稿をそのまま機械翻訳(MT)したものを修正する工程をPEといっていますが、私どもの行っているPost-editは、入念にPre-editした原稿をDeepLで翻訳し、作成された英文にさらに磨きをかける工程を指します。

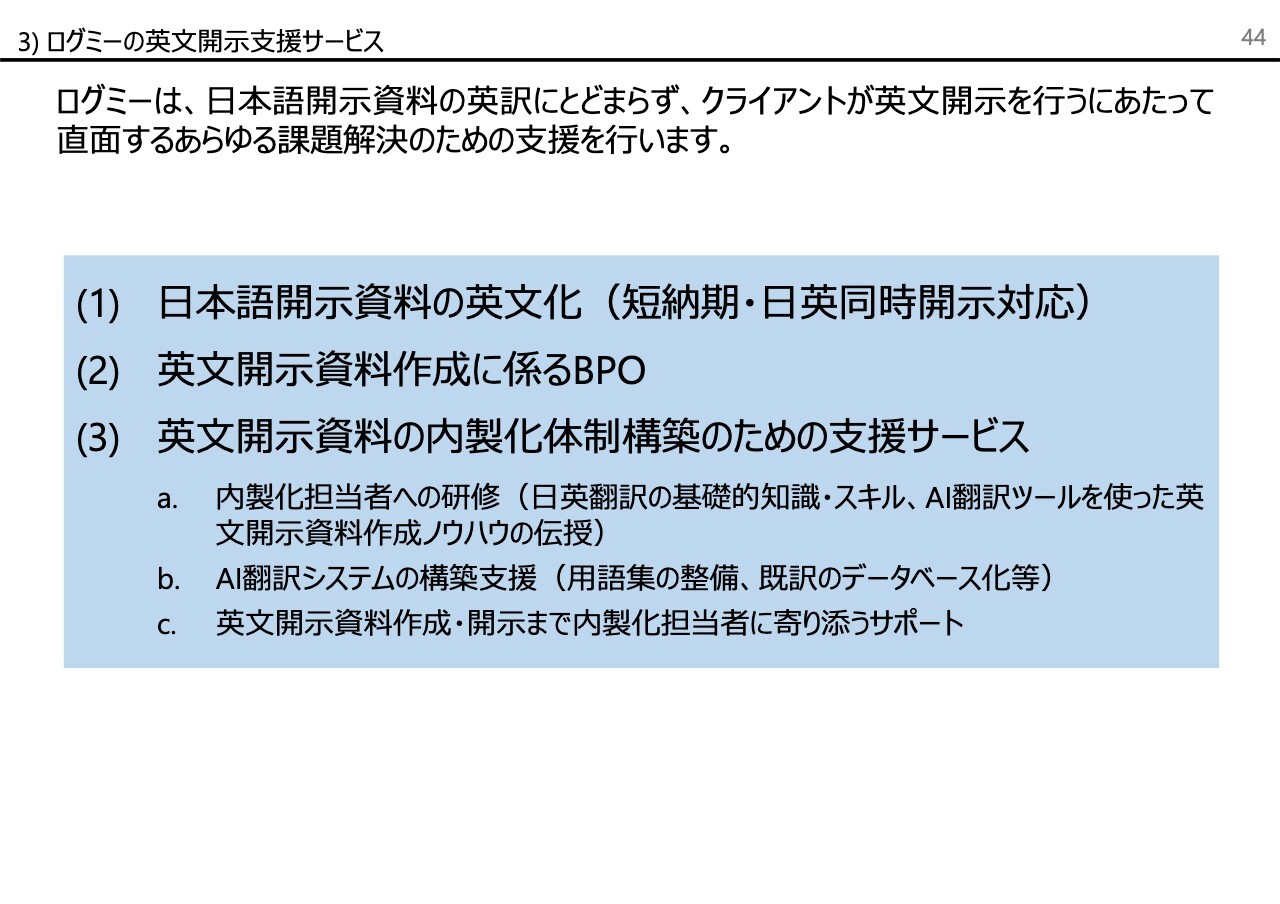

3) ログミーの英文開示支援サービス

寺崎:ログミーでは、翻訳以外にもさまざまなご支援を行う態勢を取っています。英文開示資料の作成を内製化されているお客さま向けに、担当者への研修やAI翻訳システムの構築支援などを行っています。

英文開示を行う上で、さまざまなインフラを整えることも非常に得意としていますので、ぜひお声がけいただければと思います。

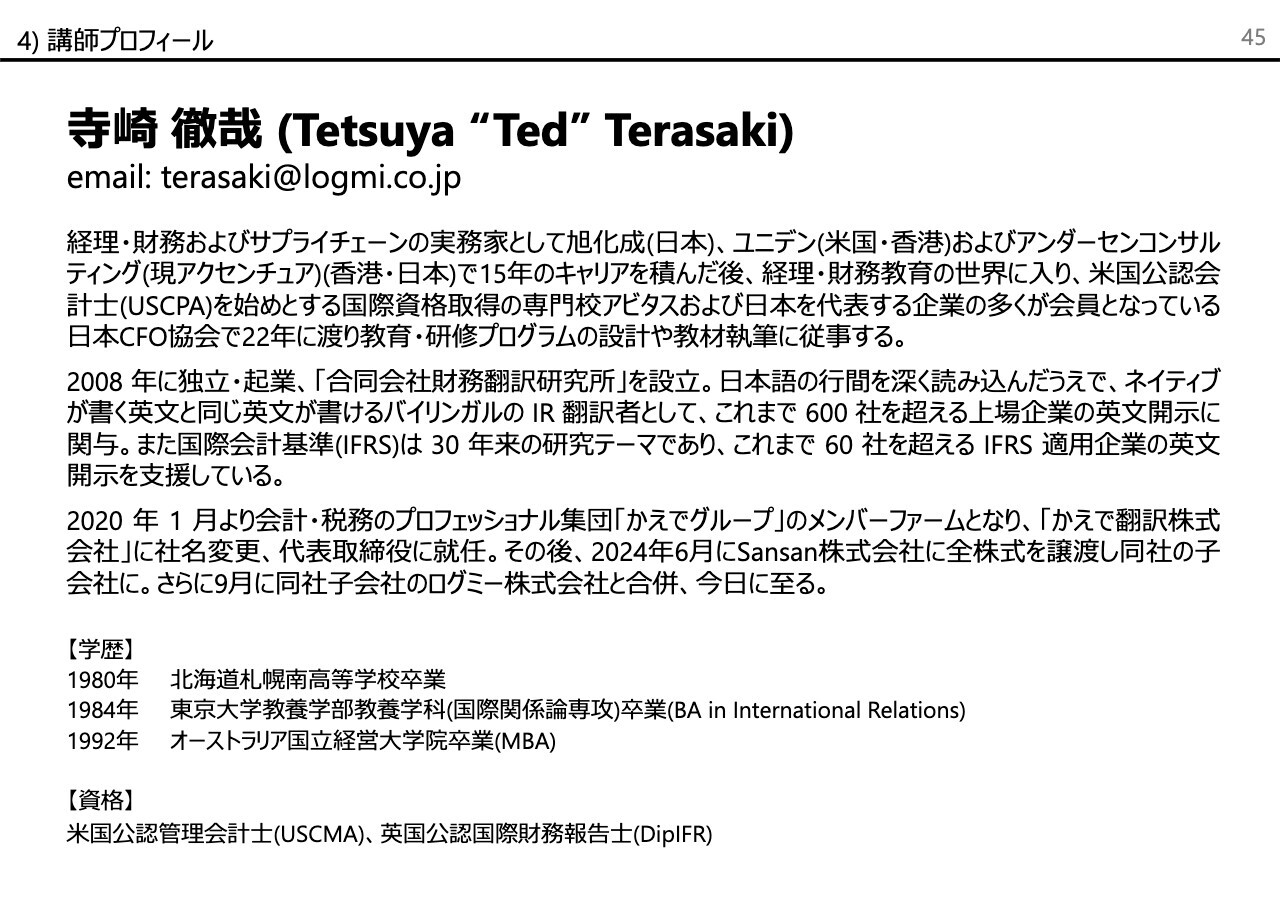

4) 講師プロフィール

寺崎:最後に、私のプロフィールのご紹介をします。これまで50年ほど英語に携わり、ずっと英文の読み書きをしているため、基本的にネイティブと同じ感覚で仕事をしています。

私と同じような感覚で仕事ができる翻訳者をたくさん育てることが、今の私のミッションです。プロフェッショナルな翻訳者集団として、ログミーはこれからもみなさまにご奉仕していきたいと思っています。

富山:ありがとうございました。前半のパートをもう1回やりたいですね。

寺崎:1時間じゃぜんぜん足りないですね。通常このようなお話は4時間くらいかけて行います。お客さまの所に訪問することもありますし、オンラインでも行いますが、このようなお話を聞いて実際に実践すると、みなさまの英文開示資料が見違えるようになると思います。

質疑応答:IR資料英訳における自己啓発の方法について

富山:「IR資料英訳にあたり、日頃どのように自己啓発に取り組めばよいでしょうか?」というご質問です。

寺崎:これはすでに内製化されている方のご質問とお見受けします。私がこれまでお話しした中にだいぶ答えが含まれていると思いますが、プロの日英翻訳者として、年季を積めば積むほど重視しているのが、やはり原文です。

日本語の原文をいかに深く理解するかに尽きます。ある程度、伝えたい内容がわかれば、英文を書くのは朝飯前というのが、プロフェッショナルになります。

今は英文を書く仕事をDeepLのような翻訳ツールに任せてよい時代になったため、みなさまは、DeepLによい英語を書かせるために、原稿の日本語はどうあるべきかを考えて、DeepLで翻訳された英語で勉強することが一番効率的かと思います。

富山:IR担当者も翻訳の経験者はそこまでいないと思うのですが、決算短信をPre-editする作業は、訓練すればすぐにできるようになるものなのでしょうか?

寺崎:できると思います。少なくとも日本語ネイティブであればできると思います。

質疑応答:英文開示資料の読みやすい表現について

富山:「英文開示資料はどのような表現を利用すると読み手が読みやすいのでしょうか?」というご質問です。

寺崎:これも先ほど細かくお伝えしたつもりですが、基本的には日本語の原稿で書かれたとおりに英文にしても、伝わらないことが多いという認識を持つことです。

英語のロジックを理解した上で、そのロジックに合わせて、日本語における情報の提供の順番や構造を考える必要があります。まずは細かい表現の前に、構造的なところをきちんと英語的にしなければいけないということです。

質疑応答:少人数のIR担当者で行う英文開示資料の作成について

富山:「IR担当が2、3名しかいない企業における、英文開示資料の効率的な作成方法やその心得についてご教示ください」というご質問です。

寺崎:この2、3名というのが、実際に翻訳される方なのか、それとも外注管理される方という意味なのかはわかりませんが、まずはスタイルガイドが必要です。スタイルガイドがないと品質が安定しないため、どれほど手間がかかったとしても、完全でなくてもいいので、スタイルガイドを作ることがまず土台となります。

効率的な作成方法としては、日英同時開示対応をされるという視点では、日本語資料を最終稿の7割から8割の完成度で一度初稿として提出し、そこから翻訳を開始することです。外注する場合は、その後、改訂が2回から3回入るのが当たり前ですので、その状態で開示日を迎えるといった作業の仕方が、日英同時開示では避けられないのではないかと思います。

さらに、これを言ってしまうと問題があるかもしれませんが、英文開示しやすい日本語資料を作ることです。日本語資料を作成する段階から見直すことが、けっこう大事かと思います。

質疑応答:日英同時開示のために注力・省力化するポイントについて

富山:「日英同時開示に向けて、どこに力を入れて、どこを省力化すればよいでしょうか?」というご質問です。

寺崎:どこに力を入れて、どこを省力化するのかについては難しいです。例を1つ挙げると、まず日本企業の決算説明資料は文字が多すぎます。ぜんぜんプレゼン資料になっていません。

いわゆる手元資料になっており、後で読んでほしい程度の細かさのスライドを、CEOやCFOのプレゼン資料として使用していますが、あれはやめるべきです。要はプレゼン資料なのですから、細かく文字に書くのではなく、CEOやCFOが口頭で説明する台本に入れればよいということです。

スティーブ・ジョブズ氏のプレゼンのように、あそこまでシンプルにしようというわけではありませんが、なるべく文字を減らし、大きなフォントを使用し、キーメッセージがどれなのかがはっきりわかるようなスライドを作成していただきたいと思います。欧米企業の資料を見るとよくわかるので、調査することもお勧めします。

どこを省力化するのか、これは難しいです。英文開示担当者のほうから、日本語レベルで修正してほしいというのは言いにくいと思います。かといって、英文だけ簡易なスライドを作成するというのも、やってはいけないことですので、まずは日本語を見直すことが一番です。なるべく短く、文字を少なくするということです。

加えて、インフォグラフィックを導入し、できるだけ図解を使用して言葉を少なくすることも重要です。完全な答えになっていないかもしれませんが、ヒントにしていただければと思います。

質疑応答:意訳の程度について

富山:「日本語を直訳することで意味が伝わりにくくなるケースなどもあるかと思いますが、どの程度まで意訳すべきなのでしょうか? もしくは意訳はすべきではないのでしょうか?」というご質問です。

寺崎:意訳という言葉は、あまりよい意味では使われません。本日ご説明したような、日本語の原稿の直しというのは、決して意訳するためのものではなく、英語として伝わりやすくするためのものです。例でお示ししたような書き換え作業をすると、意味が伝わりやすくなると思います。

一番注意したいのは、内製化を行う場合、プロレベルのスキルを持っていない方が行う「意訳」です。そのような「意訳」では、日本語原文で書かれている内容が、英文資料にすべて含まれていないことがあります。「要はこういうことなんだろう」という程度で英語にしてしまいがちですが、それは翻訳の質を下げることになり、訳漏れにつながりますので、そこだけは注意したほうよいです。

質疑応答:CEOやCFOの意図を汲み取った英訳について

富山:「IR担当者になって2年ほどになりますが、外側だけでなく、内側としては、CEOやCFOの意図を汲み取った英訳についても課題を感じています。もし可能でしたら、そのような点についてもご教示いただけますと幸いです」というご質問です。

寺崎:これはご自分で英訳されるのか、それとも外注翻訳会社から納品された英語が物足りないのか、どちらもあり得ると思います。

IR担当者は社内の情報を持っているので、原稿以外の情報もたくさん持った上で原稿を読むことができます。そのため、原稿に入っていない情報をいかに英文でうまく伝えるか、いわゆる行間を読んで英語にするということだと思います。

日本語原稿は社内の方が作成するため、往々にして社内では当たり前のことが、日本語として表現されていないこともあり、外部の方や投資家の方が資料を読んだ時に、流れが悪いとか、言葉足らずに感じることがあります。

そのような場合に私どもがどうしているかというと、関連したさまざまなリリースを読み込みます。手元の原稿だけでなく、関連する開示資料を片っ端から読み、背景情報をしっかりと頭にたたき込んだ上で原稿と向き合って初めて、言っている意味がわかることがあります。

IR担当者としても、同様のプロセスが必要になるのではないかと思います。

質疑応答:海外投資家が重視する情報について

富山:「決算短信の安定的な情報の英文開示と決算説明資料の英文開示のうち、どちらがより海外投資家に重視されるか、感覚を知りたいです」というご質問です。

寺崎:優先順位としては、間違いなく決算説明資料です。実は、決算短信はサマリー情報だけ開示して、定性的な情報は英文開示しない会社もたくさんあります。その代わり、決算説明資料の英文開示は入念に行っている会社が多く、これは限られたリソースを考えた時に合理的な判断といえます。

決算短信の定性情報は、それほど訳すのは難しくないため、可能なら英文開示してもよいと思いますが、どちらかというと、説明資料をしっかりと作り込むほうがはるかに重要で、海外投資家も重視している資料だと思います。

質疑応答:作成した英文資料のクオリティの確認について

富山:「英文資料はAI翻訳と開示担当者で作成しているが、いわゆるおかしな英語になっていないかをチェックできない」というご質問です。

寺崎:センテンスの9つのルールを頭に入れていただいて、それをベースに見ていくとかなりわかるのではないかと思います。チェックをする上で大事なのは、何が駄目で何がよい英語かというのを言語化できるかどうかです。そして、言語化するためのヒントが、9つのルールです。

「ルールの何番目に沿っていない」と言えるようになれば、かなり実質的なチェックができると思います。

質疑応答:体言止めが多用されている文章の翻訳について

富山:「決算短信等の主語述語のはっきりした文章は、比較的英訳しやすいですが、スライド資料など、体言止めの多用される文章になった途端に手が止まってしまいます」というご質問です。

寺崎:体言止めについても、まずは日本語に書かれたとおりに英語にしなければいけないという固定観念を捨てることです。そして、英語にしやすい日本語に書き直します。したがって、体言止めの表現は、主語や目的語、動詞を補い、きちんとした日本語を作成してから英語に翻訳します。

私どもは頭の中でそのような作業をしているのですが、慣れないうちは、まずは手で動かして日本語を書くことが1つの訓練になると思います。

質疑応答:生成AIを使用する際の注意点について

富山:「先ほどDeepLの仕様のご説明がありましたが、ChatGPTなど生成AIの使用法や注意点などがあれば教えてください」というご質問です。

寺崎:私は、ChatGPTは対話型なので煩わしく、あまり使用していないため、知見があまりなくてすみません。ただ、ChatGPTのよいところは、いったん指示を出して書かれた英文が自分の意図した英文ではない場合、「ここをこう直してほしい」と言えば直してくれることです。

そのような繰り返しにより、どんどん自分の求める英文を作ってくれるという点ではおもしろいですが、効率という意味ではなかなか大変だと思います。DeepLは入れるだけで終わりますし、直したい時は自分で日本語に直せばよいので、私はDeepLのほうがよいかと思います。

富山:ありがとうございます。少し時間がオーバーしてしまいましたが、そろそろ終了となります。みなさま本日はご参加いただき、ありがとうございました。

寺崎:みなさま、もし個別のご相談があれば、ぜひお声がけいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。