【QAあり】コマースOneHD、新規事業を含む業容拡大に伴う人材・開発投資により費用増加も、経常利益は前年比+34.5%と伸長

目次

清水究氏(以下、清水):株式会社コマースOneホールディングス取締役管理本部長の清水です。本日は、当社の決算説明会にご参加いただき誠にありがとうございます。それでは、2026年3月期第2四半期(中間期)の決算説明を始めます。よろしくお願いします。

本日のアジェンダはスライドに記載のとおりです。当社グループの概要および今期の数値面は私からご説明し、事業内容や今後の成長性については代表取締役の岡本からご説明します。

コマースOneホールディングスの現在地

清水:まずは、当社グループについて簡単にご説明します。当社グループは現在成長している国内EC市場においてeコマース支援事業に注力し、EC事業者をトータルで支援しています。インターネット上において安心・安全に取引を行える社会インフラとして、国内中堅・中小企業のEC運営における課題を解決するソリューションの提供を行っています。

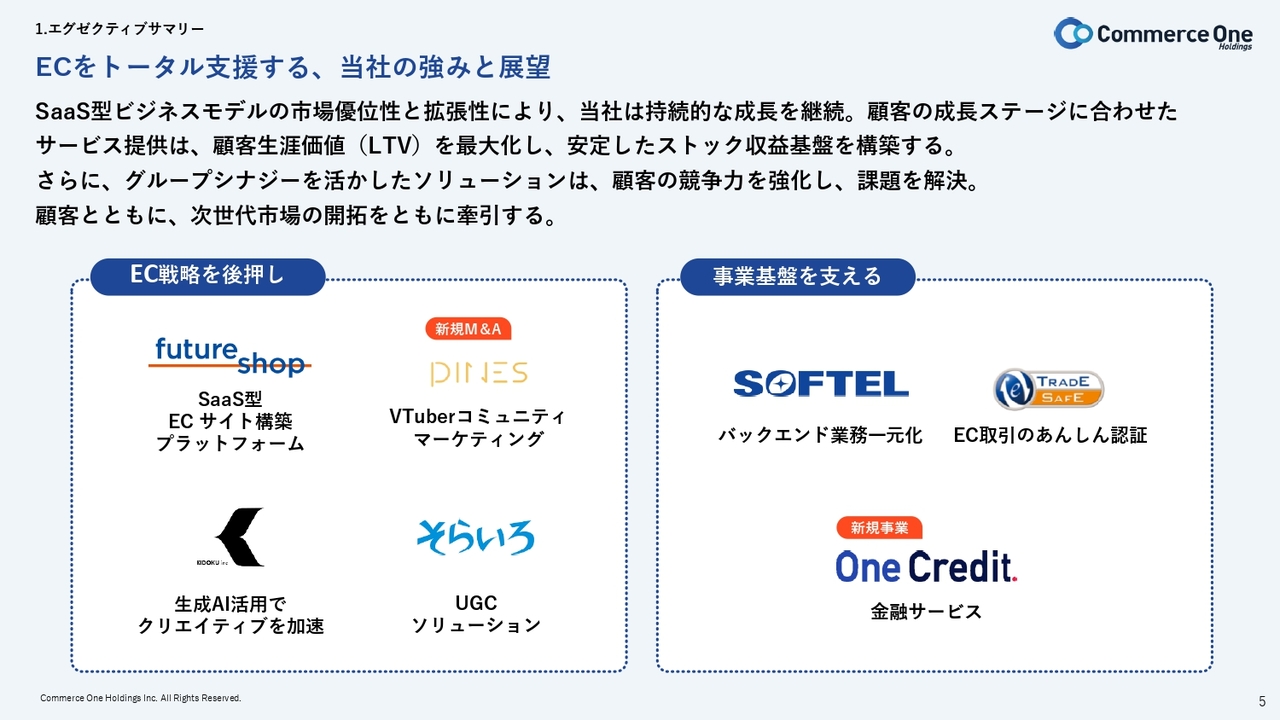

ECをトータル支援する、当社の強みと展望

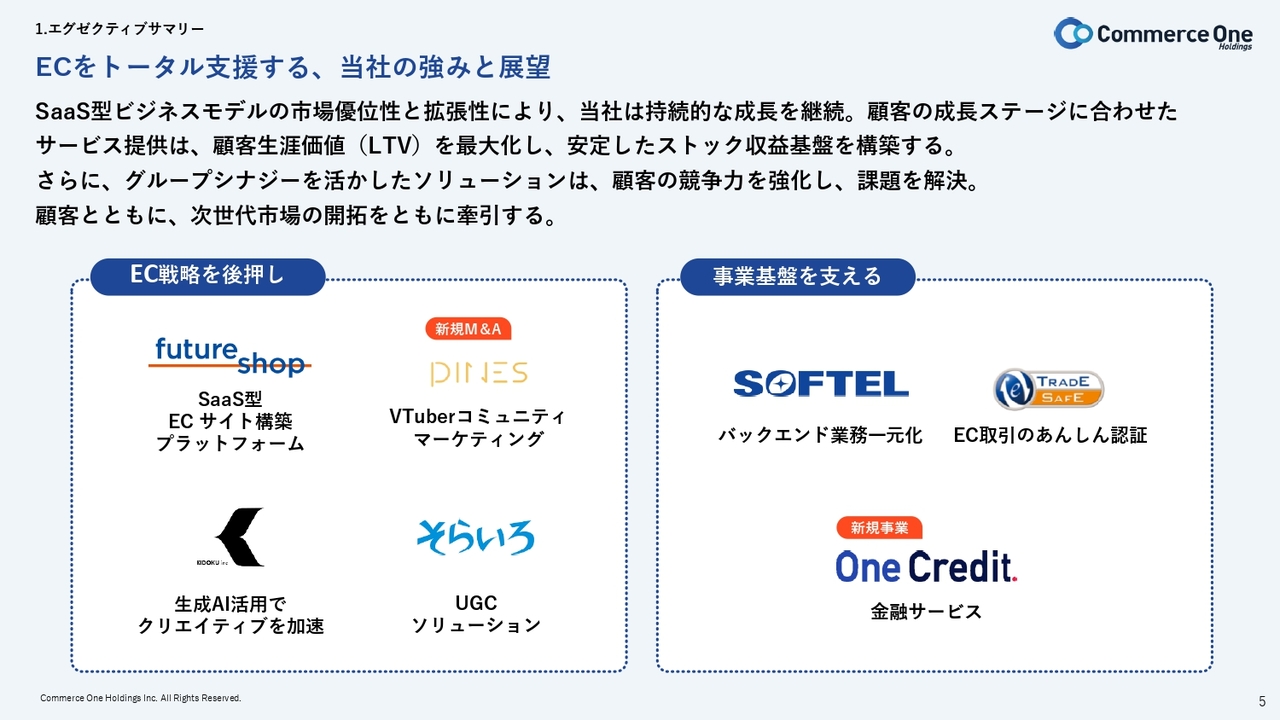

清水:当社グループが提供するソリューションの概要をご紹介します。大きく2領域に分けており、売上を伸ばすことに寄与するEC戦略支援のソリューション群と、事業運営基盤を強化するためのソリューション群を展開しています。

現状では、このうちECサイト構築プラットフォームのソリューションである「futureshop(フューチャーショップ)」が当社グループの収益の大きな部分を占めています。一方で、第1四半期においては、VTuber等を起用してSNSを活用したソーシャルコマースを行う「PINES(パインズ)」が新規グループインし、事業の拡大も行っています。

また、事業基盤を支えるソリューションとして、中堅・中小企業の資金繰り課題を解決する金融サービス「One Credit(ワンクレジット)」を新規にリリースしています。

坂本慎太郎氏(以下、坂本):質問を交えながら進めていきます。御社の事業について、EC戦略を後押しする部分と事業基盤を支える部分の大きく分けて2つの領域があり、その中でも「futureshop」が収益の多くを占めているというお話がありました。この2つの領域について、売上と利益の比率を教えてください。

清水:スライド左側に示しているEC戦略を後押しする領域に「futureshop」というサービスがあります。こちらが売上も含めた収益の7割強を占めています。

また、事業基盤を支える領域において四角の枠の左上にソフテルと記載していますが、そこで販売している「通販する蔵」というバックエンドの業務一元管理システムが残りの2割程度を占めています。そして、その他の諸々で1割という配分のイメージです。

2026年3月期第2四半期(中間期) サマリー

清水:ここからは、数値のサマリーをご説明します。スライドに、2026年3月期第2四半期累計期間の数値を記載しています。

今期業績は、連結売上高は19億1,000万円、連結営業利益は2億円、連結営業利益率は10.8パーセント、親会社株主に帰属する中間純利益は1億5,000万円となりました。

前年同期比で、連結売上高はプラス9,000万円、連結営業利益はマイナス1億1,000万円、連結営業利益率はマイナス6.9ポイント、親会社株主に帰属する中間純利益はプラス7,000万円です。

決算の概要として、当中間期間においては、コア事業であるEC事業者支援サービスを提供しているフューチャーショップにおいて、サービス拡張や昨年度6月に行った価格改定の影響を受けて増収となっています。

一方で、新規事業を含めた業容拡大に伴う開発投資および人材関連費の増加に加え、顧客獲得のための各種マーケティング投資により減益となりました。

ソフテルにおいては、昨年度に組織再編を行い、グループ会社と合併したことで受注開発等の売上が伸び、収益性が改善されたため、今期は増収増益となっています。

その他、新規の取り組みとして、空色において新プロダクト「future Review(フューチャーレビュー)」を先日リリースしています。これらの開発に一定の投資を行ったことに加え、当期にグループインした、主にソーシャルコマースを行っているPINESという会社の新規連結に伴い、管理コスト等が一時的に増大しました。これらの要因により、連結営業利益は前年同期比で1億1,000万円の減益で着地しています。

中間純利益については、昨年度に発生した一過性の持分法投資損失の発生が当期ではなく、営業外においては為替利益や投資先の分配金等、順当に利益を積んだ結果、前年同期比で7,000万円増の1億5,000万円となっています。

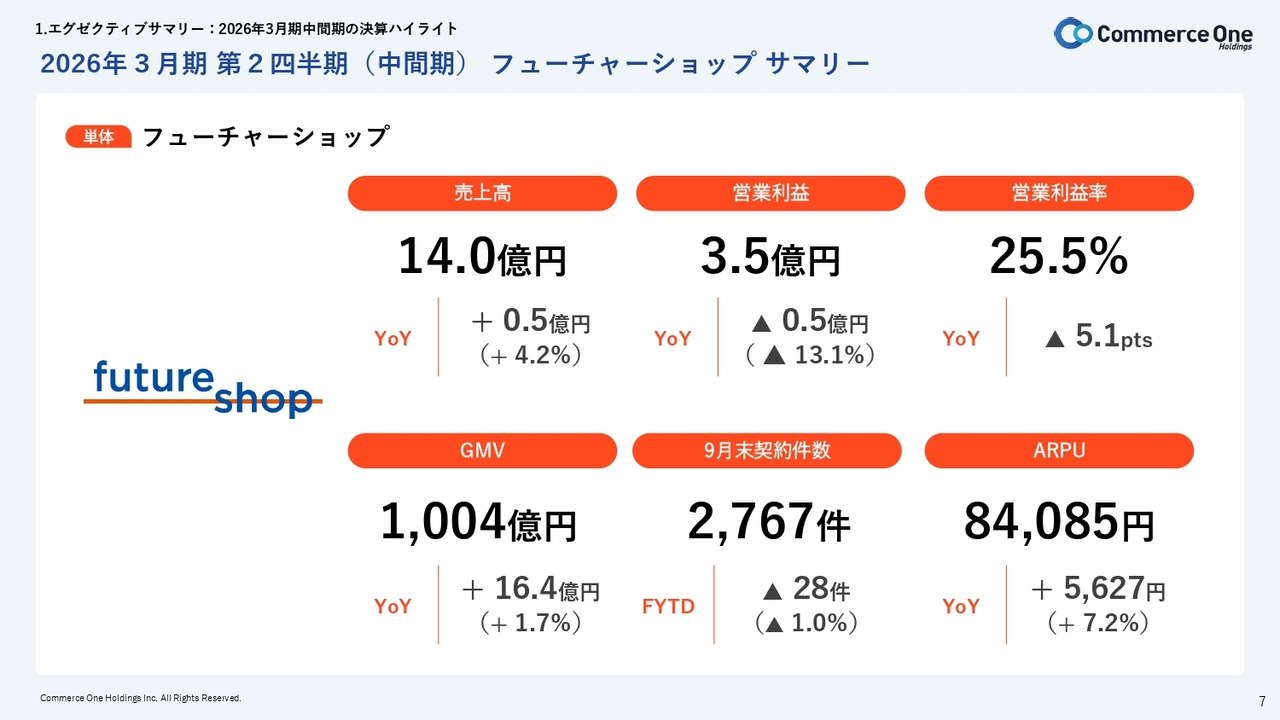

2026年3月期第2四半期(中間期) フューチャーショップ サマリー

清水:フューチャーショップ単体の当期実績についてご説明します。売上高は前年同期比5,000万円増の14億円、営業利益は前年同期比5,000万円減の3億5,000万円、営業利益率は前年同期比5.1ポイント減の25.5パーセントとなりました。

GMVは前年同期比16億4,000万円増の1,004億円、契約件数は前期末比28件減の2,767件、ARPUは前年同期比5,627円増の8万4,085円となっています。

売上高およびARPUの増加要因としては、導入企業の成長に伴い、オプション機能やアライアンスサービスの利用が引き続き拡大したこと、並びに価格改定の影響が挙げられます。

一方で、先ほどお伝えしたとおり、今期は業容拡大に伴い人員を積極的に採用しているため、第1四半期と第2四半期において採用費が発生しています。新規事業に向けた開発投資や人件費が増加したことで、営業利益率は前年同期比で5.1ポイント減少しました。

2026年3月期第2四半期(中間期)ソフテル サマリー

清水:ソフテルの当期実績についてご説明します。売上高は前年同期比2,630万円増の4億5,500万円、営業利益は前年同期比1,290万円増の5,100万円、営業利益率は前年同期比2.3ポイント増の11.2パーセントとなっています。

開発売上高は前年同期比1,960万円増の2億400万円、開発したシステムの保守に係るストック売上は前年同期比900万円増の2億3,800万円となりました。

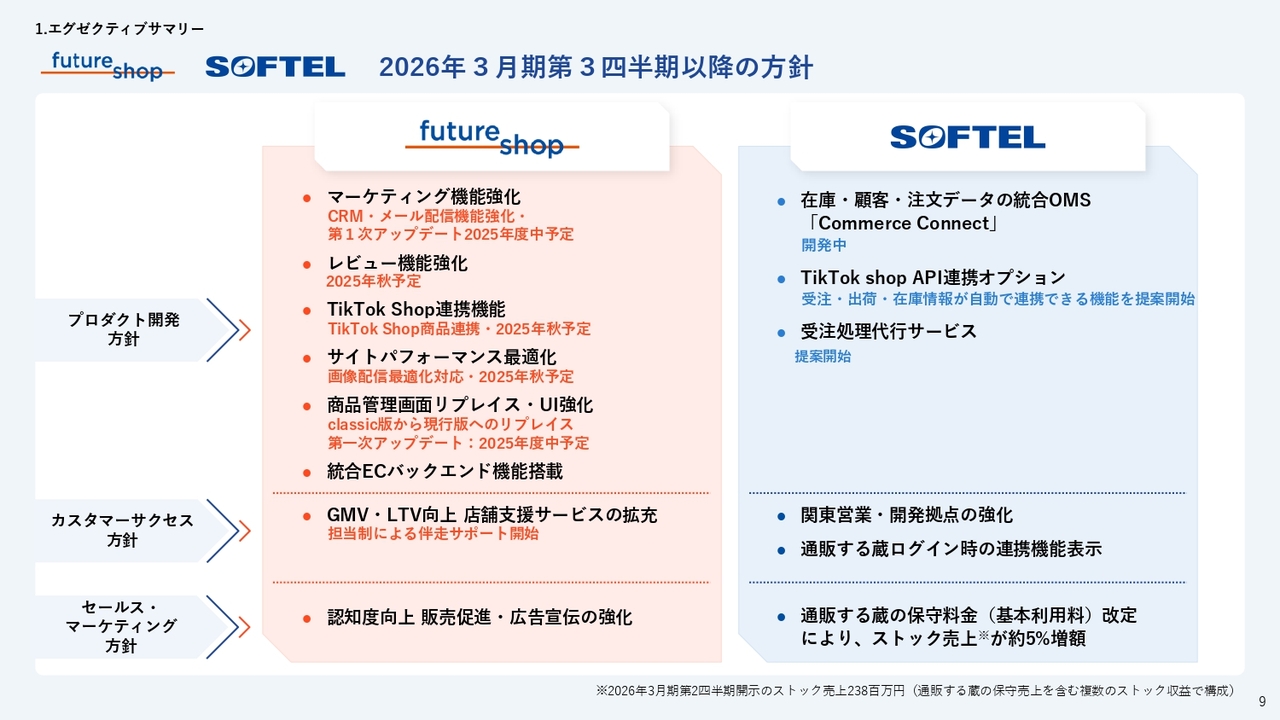

2026年3月期第3四半期以降の方針

清水:スライドに、第3四半期以降の取り組みの方針を記載しています。フューチャーショップにおいては、当社グループの空色が開発した消費者のレビューを効率的に収集するためのUGCソリューションとして、「future Review(フューチャーレビュー)」を提供し始めています。

また、昨今話題になっている「TikTok Shop」への対応も始めました。さらに、AIに関しても具体的な取り組みを行っていく予定です。

ソフテルにおいては、主力プロダクトの「通販する蔵」に係る保守料金の値上げを第3四半期以降に実行していく予定です。ソフテルにおけるストック売上を全体の5パーセント程度押し上げる計画となっています。

2026年3月期第2四半期(中間期)決算概要

清水:今期決算概要の詳細と予算の進捗についてご説明します。まず、2026年3月期第2四半期の決算概要です。

前年同期比の数値は、スライドに記載のとおりです。連結売上高および連結営業利益は、先ほどサマリーでご説明したとおりです。

前年同期比で、連結売上高は5.2パーセント増加しました。連結営業利益は、新規事業への投資や人件費をはじめとした開発投資が先行したため、35.9パーセント減少しています。

一方、連結経常利益は34.5パーセント増加、親会社株主に帰属する四半期純利益は103パーセント増と大幅に増加しています。

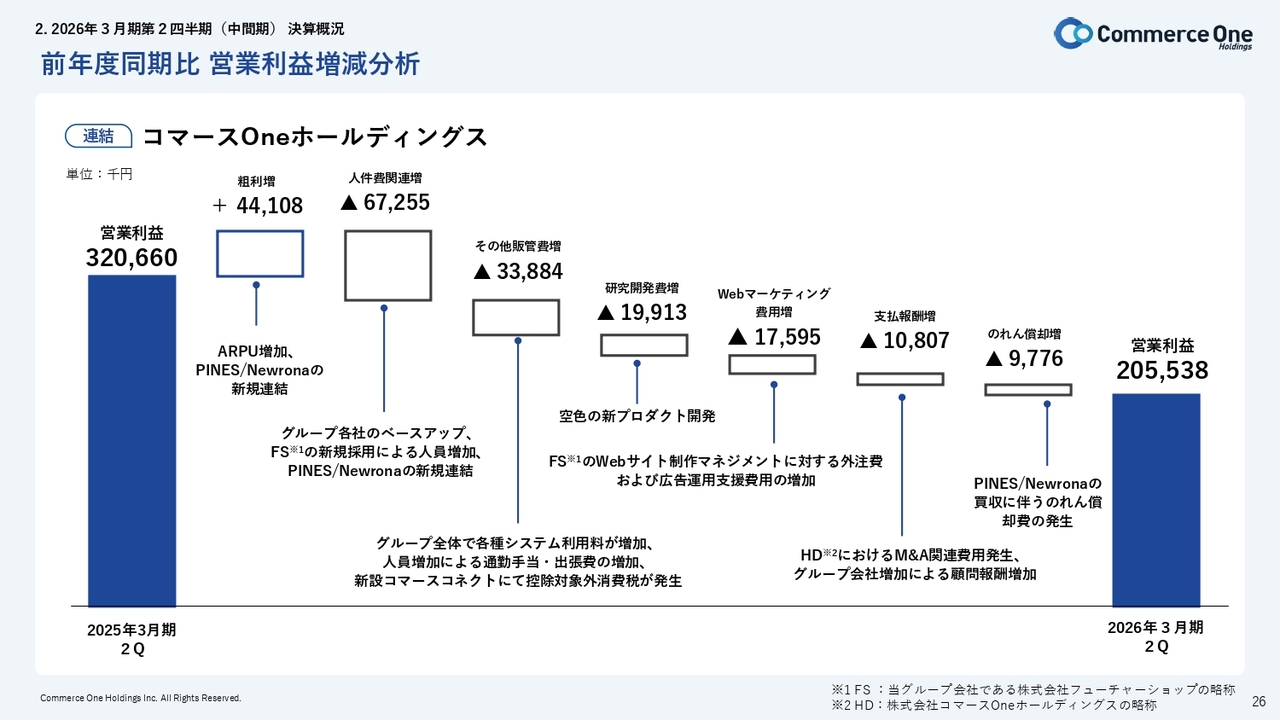

前年度同期比 営業利益増減分析

清水:連結営業利益の増減分析です。今期の連結営業利益は2億553万8,000円と、前年同期の3億2,066万円に対して1億1,512万2,000円の減益となっています。

利益の増加要因としては、フューチャーショップの取引拡大による粗利の増加で4,410万円となりました。一方で、利益の減少要因としては、グループの事業拡大に伴う人材の採用費として、人材関連費が6,725万5,000円増加しています。

また、生成AIを始めとした業務効率化に係る新規のツール導入などで、コストが3,388万4,000円増えました。さらに、新規プロダクトの研究開発で1,991万3,000円発生するなど、業容拡大を目的とした投資費用が増加しています。その結果、今期の連結営業利益は2億553万8,000円となりました。

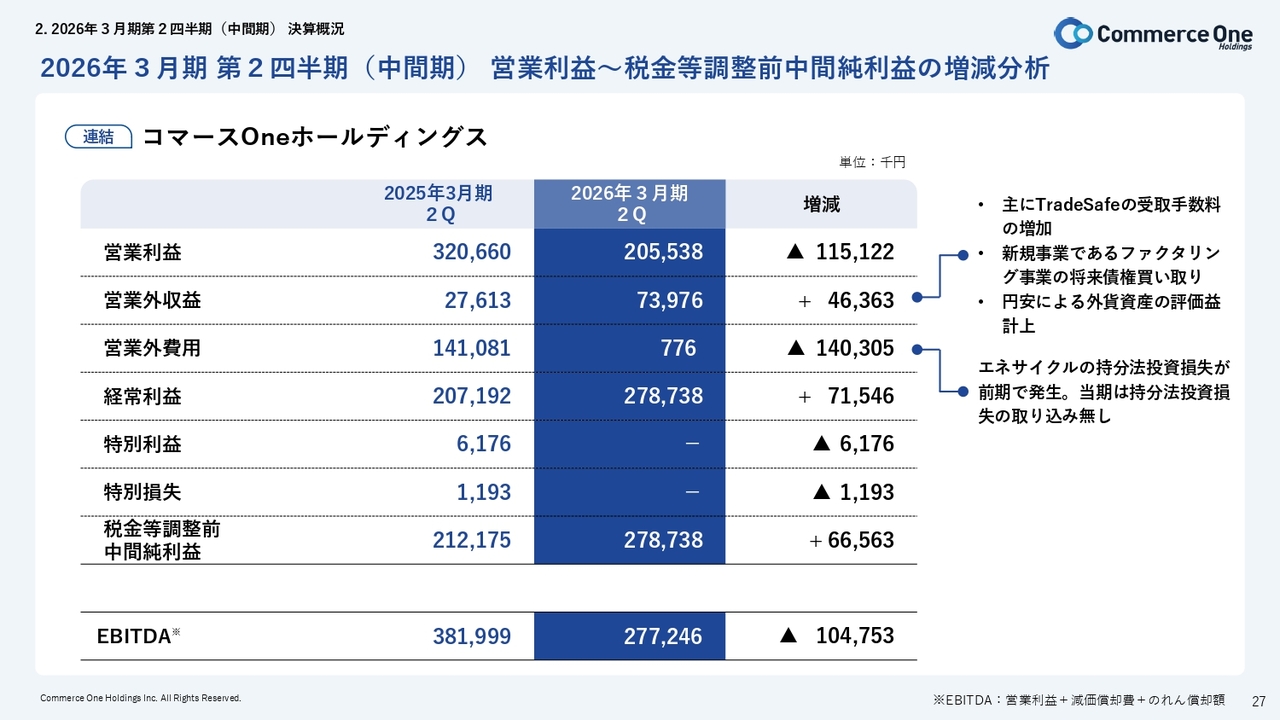

2026年3月期第2四半期(中間期)営業利益〜税金等調整前中間純利益の増減分析

清水:連結営業利益以下の前年同期比をスライドに示しています。TradeSafe(トレードセーフ)で「One Credit」というサービスを始めており、PoCを行った関係で、現状では収益が営業外の受取手数料に入っています。

また、前年に持分法適用関連会社エネサイクルにおいて先行投資を行って取り込んだ持分法投資損益が当期は発生していませんので、経常利益が前年同期比で7,154万6,000円増加している状況です。

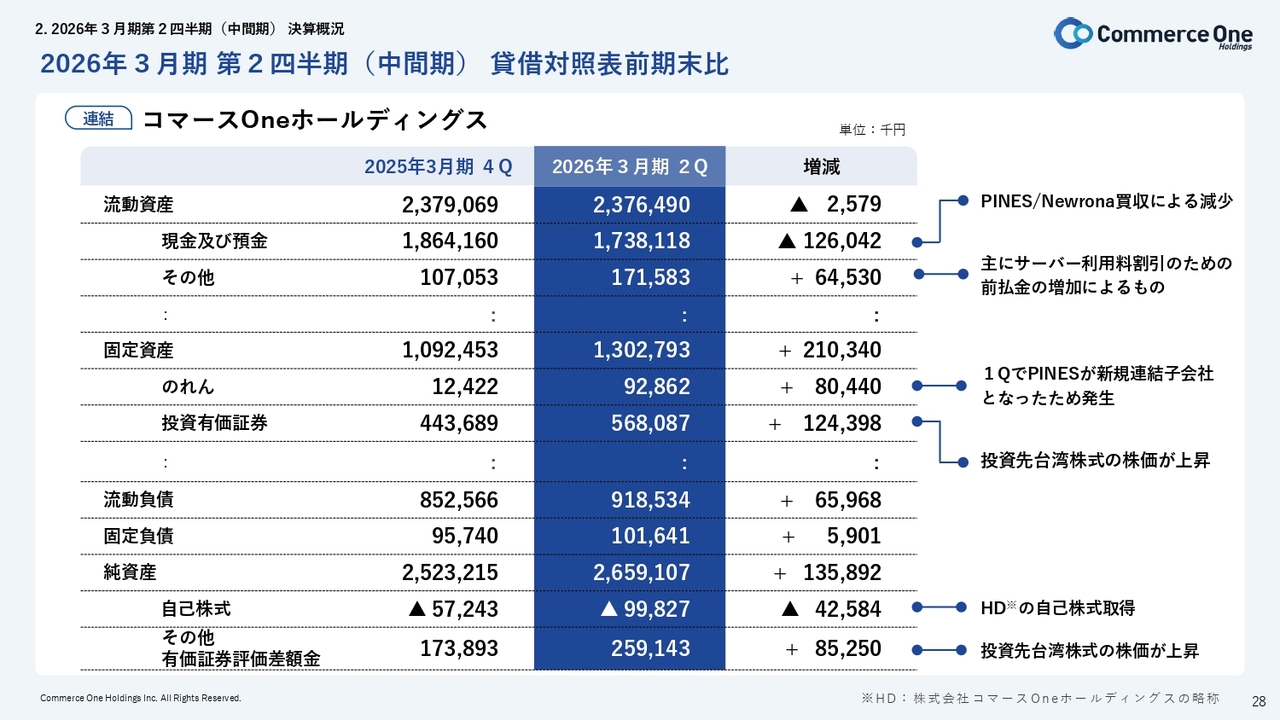

2026年3月期第2四半期(中間期)貸借対照表前期末比

清水:貸借対照表の前期末比較です。流動資産において、現金及び預金が約1億2,600万円減少しています。こちらは新規グループインしたPINESの買収を行ったことによる減少が大きく、約9,000万円発生しています。

固定資産では、投資有価証券が約1億2,400万円増加しています。こちらは、投資先の台湾の上場株式の株価が上昇したことによるものです。

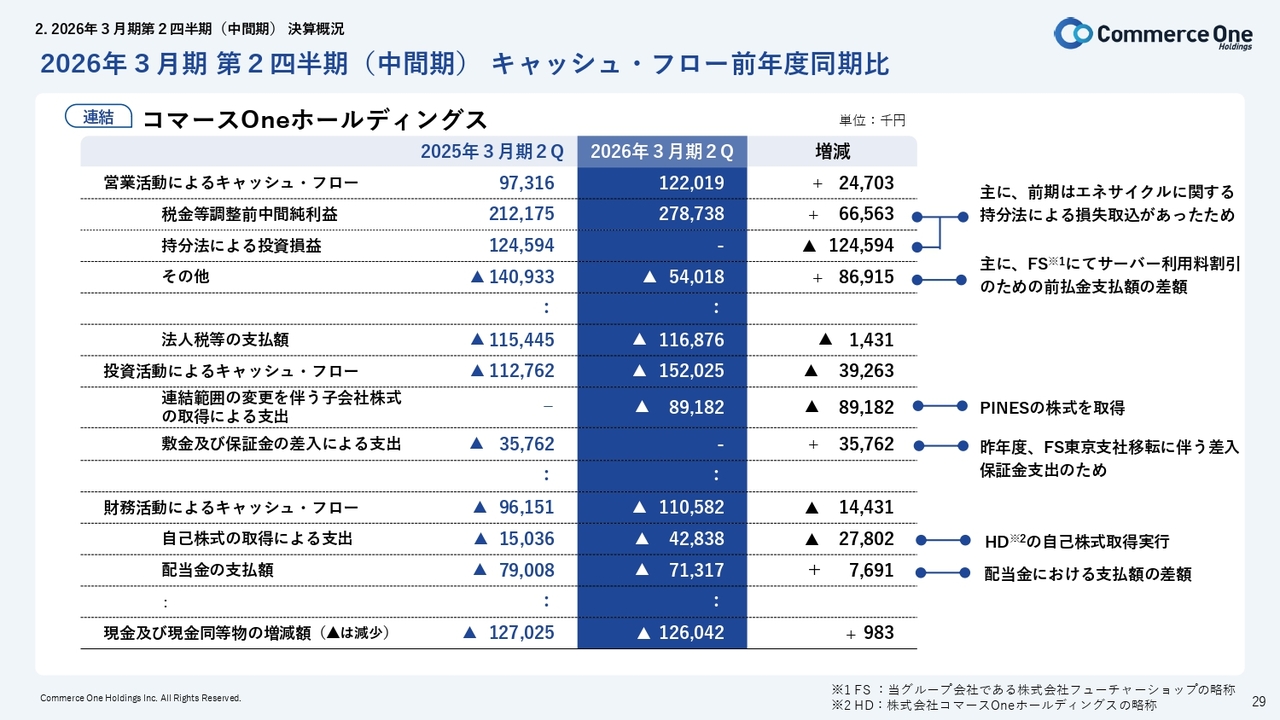

2026年3月期第2四半期(中間期)キャッシュ・フロー前年度同期比

清水:連結キャッシュ・フローの分析です。営業活動によるキャッシュ・フローは1億2,201万9,000円となり、前年同期の9,731万6,000円に対して2,470万3,000円増加しています。税金等調整前中間純利益が前年同期よりも6,656万3,000円増加したことが大きな要因となっています。

投資活動によるキャッシュ・フローは、当第2四半期累計期間においては、1億5,202万5,000円の投資を行っています。主な投資内容としては、新規連結した子会社の取得による支出が9,000万円ほどありました。その他の部分については、ほぼソフトウェアの開発などに回っています。

財務活動によるキャッシュ・フローは、当期は1億1,058万2,000円の支出を行っています。主な支出としては、期末の配当と、引き続き行っている自己株式の取得です。

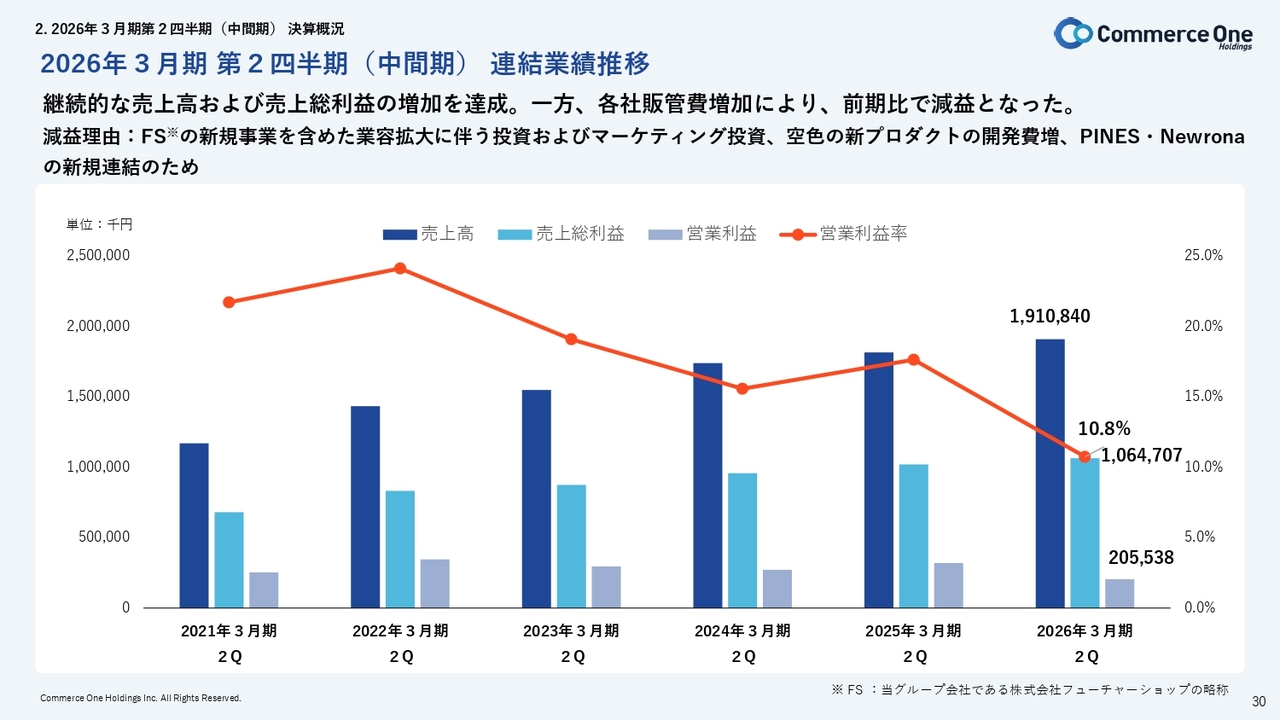

2026年3月期第2四半期(中間期)連結業績推移

清水:連結業績推移です。スライドの濃い青の棒グラフが売上高を示しています。売上高については、継続的に増加しています。要因としては、フューチャーショップ並びにソフテルの業績が好調に推移している点が挙げられます。

利益面においては、フューチャーショップのARPU増加による増益があった一方で、新規事業を含めた業容拡大に伴う開発投資や人材関連費用の増加があり、一定減益となりました。結果として、連結営業利益率は前年同期比で6.9ポイント減少の10.8パーセントとなっています。

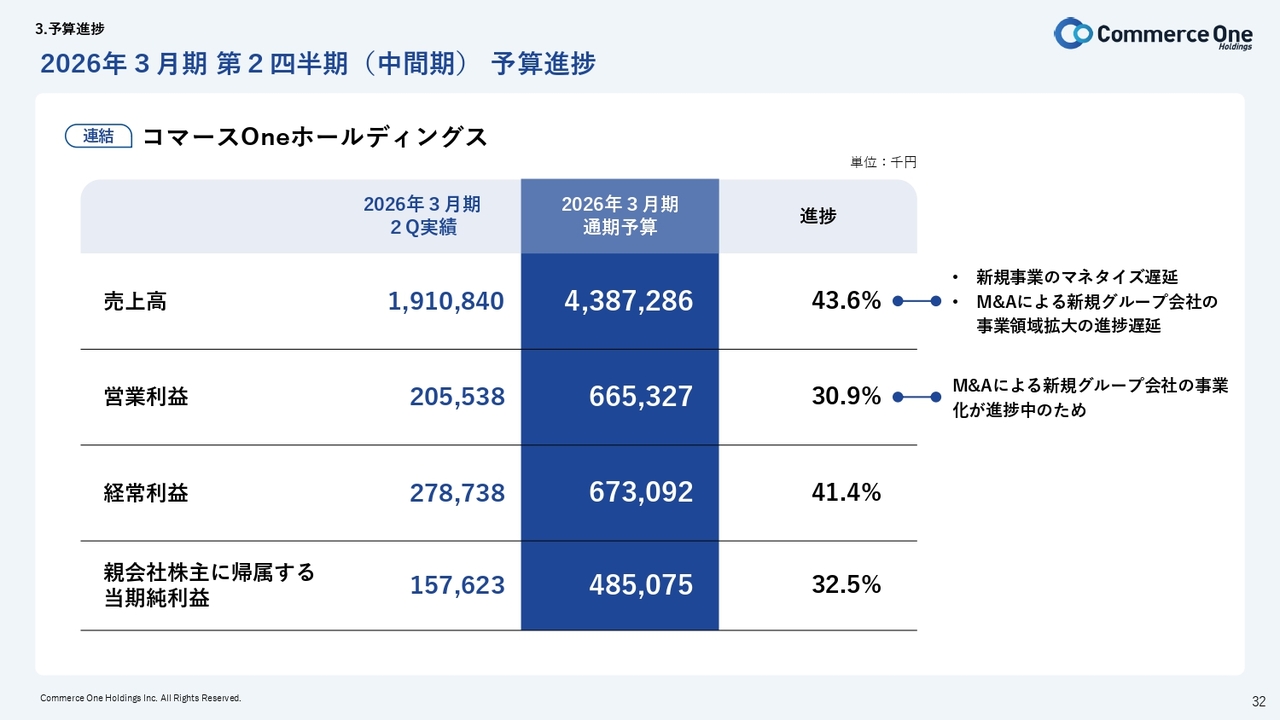

2026年3月期第2四半期(中間期) 予算進捗

清水:第2四半期累計期間の予算進捗について少しお話しします。連結売上高は、通期予算の43億8,728万6,000円に対し、進捗率43.6パーセントの19億1,084万円となっています。連結営業利益は、通期予算の6億6,532万7,000円に対し、進捗率30.9パーセントの2億553万8,000円となっています。

売上高、営業利益ともに50パーセントには達しておらず、M&Aを含め、新規事業の業容拡大に伴う開発投資および人材関連費の増加が想定以上に大きくなってしまったため、ややビハインドしています。

売上面においては、新規事業のマネタイズやM&Aによるグループ会社の取り込みによって新たな事業拡大も予定していましたが、想定よりも少し遅れている状況です。

一方で、わたしたちの事業では、積み上げ型のストック売上が期末にかけて寄与してくることになります。また、新規事業の取り組みの収益化、既存事業の値上げ等もありますので、下期以降予算達成に向けた事業経営を進めていきたいと考えています。

連結経常利益は、通期予算の6億7,309万2,000円に対し、進捗率41.4パーセントの2億7,873万8,000円となっています。当第2四半期まで先行投資が続いていますが、第3四半期以降、複数のプロジェクト案件の進展が見込まれますので、現時点では通期予算は開示しているものに近い収益を見込んでいます。

自己株式取得

清水:株主還元の部分で、自己株式の取得についてご説明します。今までスライドに記載のとおりに行ってきましたが、先週末に発表したとおり、引き続き自己株式の取得を行っていきたいと考えています。今回取得できなかった分を、11月25日から2026年5月14日の6ヶ月間にわたって取得していく方針です。

財務状況や株価の水準を総合的に勘案し、当社グループ目線で株価が割安だと考えられる間は、積極的に自己株式を取得していきたいと考えています。

私からの決算説明は以上です。この後、代表取締役の岡本から事業内容や今後の成長戦略についてご説明します。

ECをトータル支援する、当社の強みと展望

岡本高彰氏(以下、岡本):私、代表取締役の岡本からご説明します。先ほどお話ししたとおり、わたしたちはECを展開するにあたってのソリューションを提供するグループ会社です。お客さまの事業成長にわたしたちが伴走支援することで、ともに成長してきました。

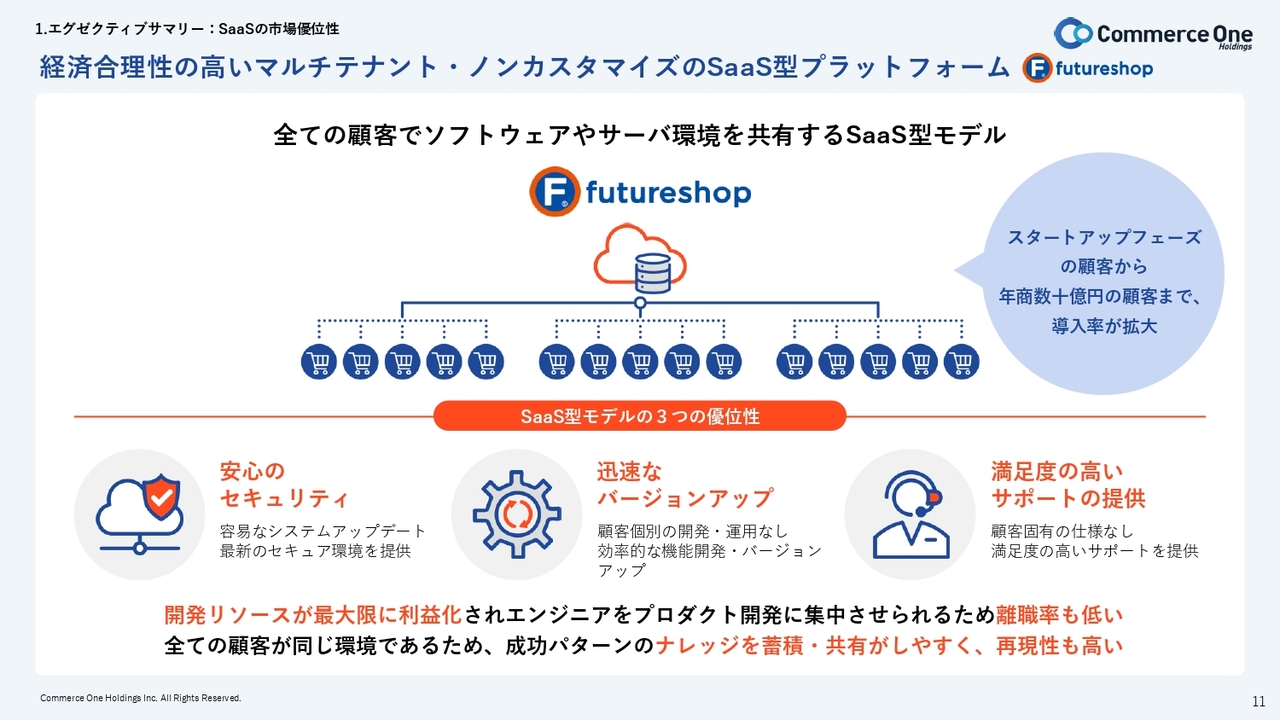

経済合理性の高いマルチテナント・ノンカスタマイズのSaaS型プラットフォーム「futureshop」

岡本:当社グループの事業の中心である「futureshop」は、経済合理性の高いマルチテナント・ノンカスタマイズのSaaS型ECプラットフォームです。個別のカスタマイズを行わず標準機能をバージョンアップさせ、成長を支援しています。

そして、将来的には、SaaS型の中でも、わたしたちはこれをマスターインテグレーター型として進化させていきます。マスターインテグレーター型は、コア機能以外はサードパーティ製のアプリを追加して拡張していくアプリ拡張型に対し、お客さまがEC戦略を打っていく上で重要になる機能を厳選し、それをネイティブ実装することに特徴があります。

統合された環境で安定的に機能を提供し、成功パターンの再現性を重視した伴走型支援を行うため、このモデルを採用していきます。

一方、ニッチなニーズやトレンドには、アライアンスサービスをAPI連携することで対応します。優れた機能やサービスを持つアライアンスパートナーを戦略的に締結することで品質を担保し、お客さまに提供しています。

そして、問題や課題があった場合には、当社グループが手厚いサポートで成果まで導きます。したがって、お客さまは安心しながら機能の拡張を図っていくことができます。

昨今の中堅・中小企業が抱える課題は、販売チャネルの主導権をなかなか持てないという点にあります。国内EC市場では、モールを中心とした運営が避けられないのが現状です。当然ながら、自社サイト・モールで併せて成長していくことが望ましいのですが、極端にモールへ依存してしまった結果、主体的に戦略をとることが難しいことが課題として顕在化しています。EC事業者さまは、この国内EC市場における構造的な制約から脱却するために、自社ECの強化が必要です。ところが、その先にはもう1つの課題が存在します。

それは、意図せずに複雑化してしまうツール環境です。高度な機能を実装しようと、複数の提供元の違う外部アプリを組み合わせていった結果、運用が複雑になり、さらにアプリ同士の不整合やそれによる機能低下のリスクを招く場合があります。当然、アプリを取り入れたぶん、コストも増加していきます。主体性をもった戦略的ECサイトの構築や運用が難しいことの原因の1つとなっています。

これらの問題や人手不足などが原因となり、国内中堅・中小のEC事業においてはノウハウの蓄積ができず自走するのに苦戦されているのではないかと思われます。

そのような現状の中、EC戦略において重要な機能がネイティブ実装されたわたしたちのマスターインテグレーター型プラットフォームは、上記のようなリスクを回避することができるだけでなく、EC運営の自走化を目指すECショップの大きな武器となると考えています。

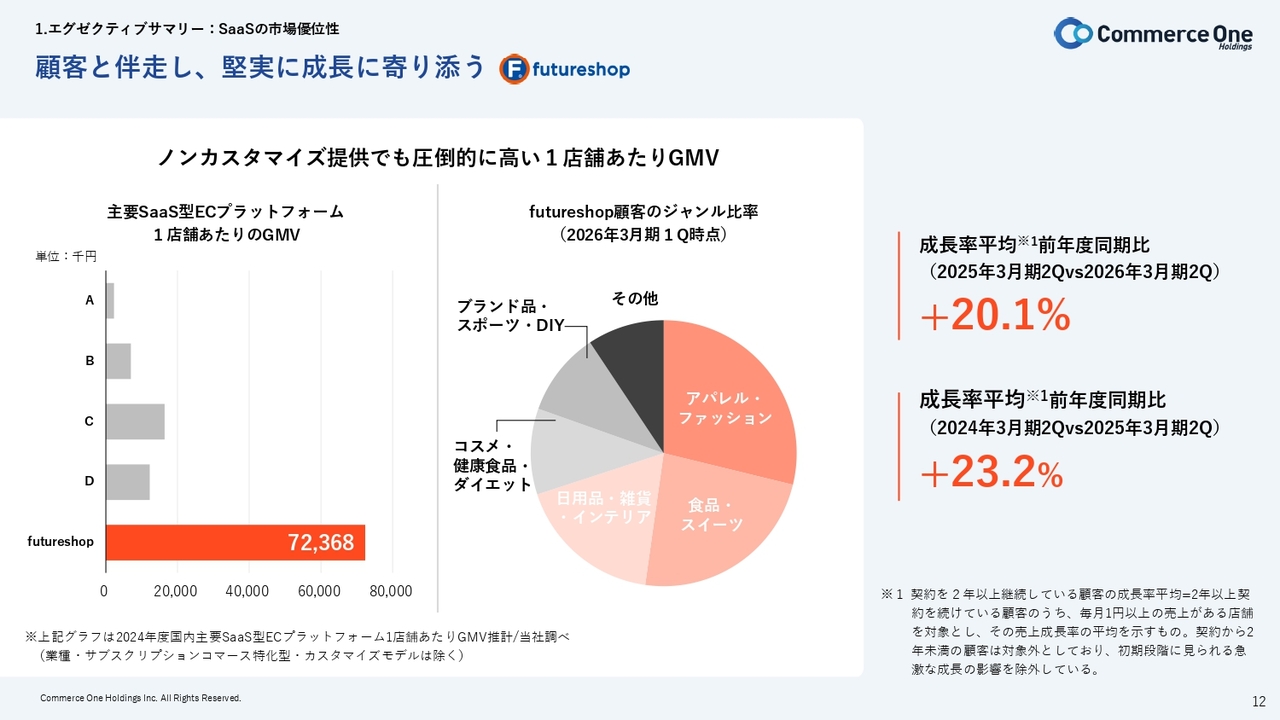

顧客と伴走し、堅実に成長に寄り添う「futureshop」

岡本:この進化の過程で、継続的に複数年利用していただいているお客さまの成長率の平均は、前年同期比でプラス20.1パーセントとなっています。お客さまの持続的な成長の支援を手厚くサポートしてきた結果がこのように出ています。

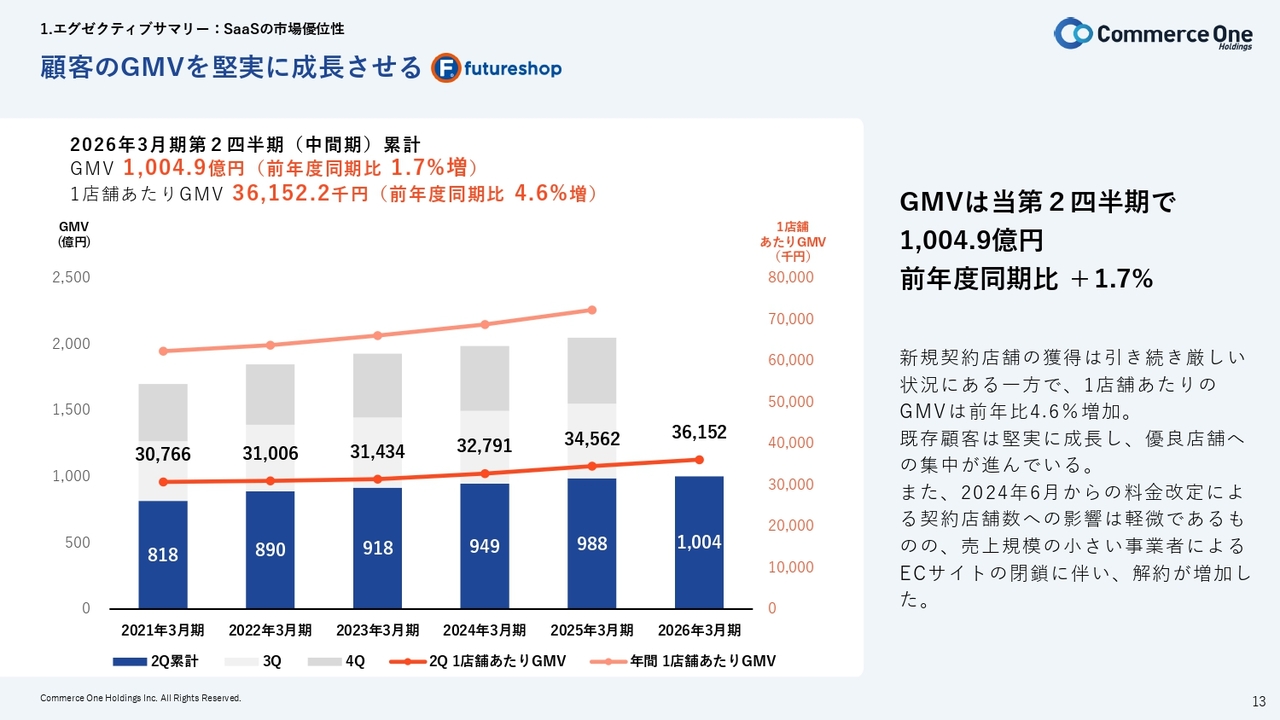

顧客のGMVを堅実に成長させる「futureshop」

岡本:GMVの推移です。スライドのグラフに示すとおり、急激に増えるものではありませんが、コロナ禍以降もお客さまは順調に売上を伸ばされています。

EC運営に熱量を持って戦略をたて、経営しているお客さまが多く、その努力に伴走することで、当社グループのGMVも一緒に成長しています。

一方、お客さまの今後のさらなる成長を目指していく上で、私たちのサポート内容やその戦略も変化が必要になると考えています。

1つには、今までのような宣伝用にきれいに誂えた広告戦略や価格競争ではなく、ブランドを育てていく本質的な戦略が挙げられます。

情報が錯綜する時代、消費者が本当に信頼するのは、企業からの広告ではありません。利害関係のない第三者の本音や、共感できる作り手の想い、ブランドの価値観と背景です。主体的なEC戦略において、共感と信頼で選ばれるブランドを育て上げることが必要です。

昨今は、生成AIによる最適化の時代になってきていますが、購入者のリアルな体験がつむぎ出すストーリーこそが、AIに発見されて推薦されるための重要な経営資産になっていくと見ています。そのため当社グループは、UGC(User Generated Contents:ユーザーによって制作・生成されたコンテンツ)やインフルエンサー連携を通じて、ユーザーとの共感や信頼を育むマーケティングを支援していきます。ここでは、便宜上、ソーシャル戦略と呼びます。

そして、もう1つは、既存のチャネルに加えて、いま述べたようなソーシャルチャネルや越境ECといった多チャネルへの対応です。多くのチャネルで顧客と接点を持つことで、EC事業者はいつどこでも一貫したブランド体験を潜在顧客へ届けることができます。

商品や機能といったスペック先行でただ選ばれるのではなく、多様な価値観を持つ潜在顧客の日常生活の中で自然に接点を持てるマーケティングへの進化をサポートします。

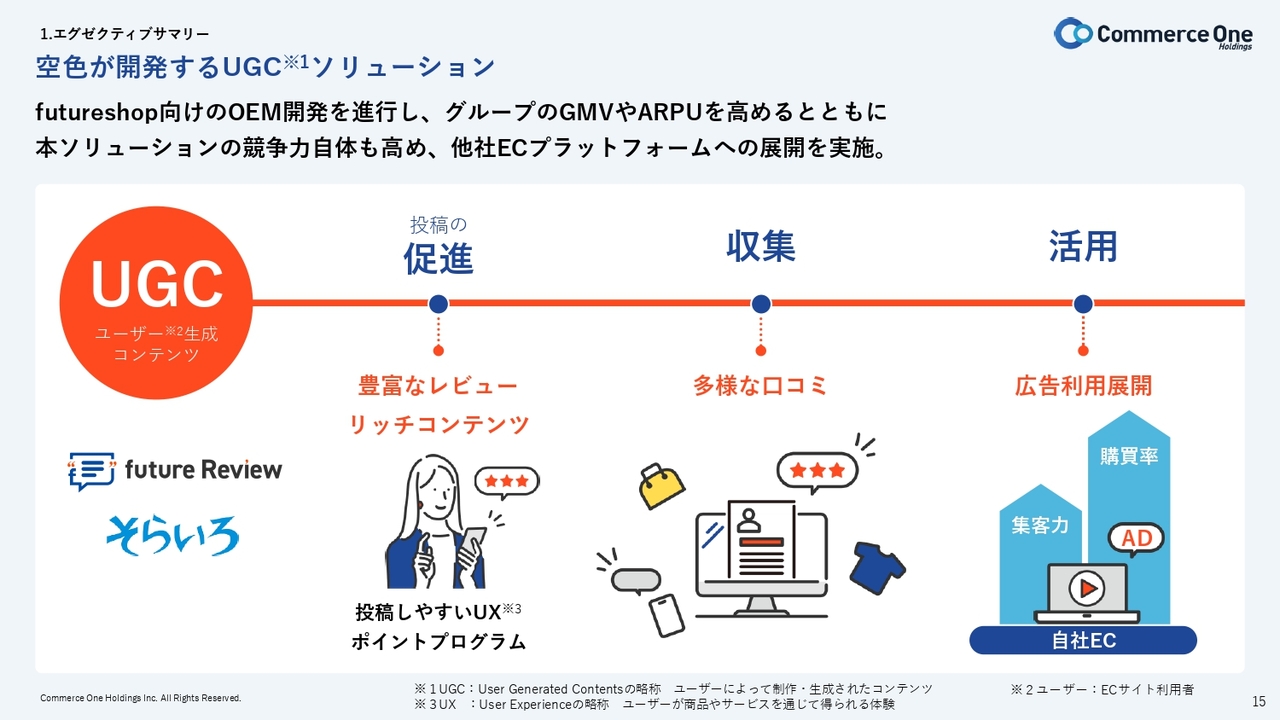

空色が開発するUGCソリューション

岡本:ソーシャル戦略について、2つご説明します。

まず1つに、UGC(User Generated Contents:ユーザーによって制作・生成されたコンテンツ)についてです。当社のグループ会社に、空色というUGCを提供している会社があります。この空色から、11月12日に「future Review」というサービスをリリースしました。

「future Review」とは、その名のとおり、口コミを効率的・自動的に集めるソリューションです。UGCデータを収集し、購買意欲を高める効果が期待できます。

商品ページにレビューがまったくない場合と、1件でも口コミがある場合とでは、売上に数倍もの差があり、また、10件以上のレビューがある商品は、売上が45パーセント程度伸びるという結果が出ています。実際、私もそうなのですが、購入者からのレビューを見て購買を判断するケースが一般化しつつあります。

つまり、利害関係のない第三者からのレビューは、購入者の信頼度を高め、ショップとユーザーとの間に共感や信頼関係を育むための貴重な資産といえます。

私たちはこのようなUGC資産を収集する機能をお客さまの自社サイトに標準実装することで、本質的なブランド育成をサポートしていきます。これを実現する「future Review」は、ソーシャル戦略の中で大きな強みを発揮していく見込みです。

もう1つが、ライブコマースです。2年以上前にフューチャーショップにおいて「Live cottage(ライブコテージ)」をリリースしており、現在もPoCを行いながら時代のニーズに合った新機能の開発を進めています。ブランドの想いやフィロソフィーを伝えることができるソリューションです。

ライブコマースの市場は、2023年には3,000億円程度でしたが、2025年から2030年に向け、年平均で33パーセントほど伸び、9,500億円に成長していく見込みです。したがって、ポテンシャルという意味では、非常に成長が期待できる領域ではないかと思っています。

今年6月に、「TikTok Shop」がリリースされて大きな話題になりました。このようなライブコマースの活況にのりながら、配信動画や視聴者コメント・評価などといった経営資産や、先ほど述べたUGC資産を蓄積し、成長への戦略につなげていくことを私たちのソーシャル戦略として考えています。

ライブコマースコンテンツは、「GAIO(GenAI Optimization)」対策において非常に重要な価値を持つと考えています。

「AIが何を発見して推薦するのか?」その判断材料として、レビューやコメントなど口語でやり取りされる信頼性の高いコンテンツが重要な資産となります。

VTuberマーケティング事業PINESを新規M&A

岡本:先ほどご紹介したとおり、多数のVTuberと提携しているPINESをグループインしました。VTuberとそのファン、またファン同士でのコミュニケーションが自然発生することで信頼性が生まれ、高いエンゲージメントが期待できる発信を見込んでいます。

規模的にはまだそれほど大きいわけではありませんが、当社グループのソーシャル戦略の1つです。

越境EC・デジタル領域での事業拡大に向けた取り組み

岡本:EC事業戦略として、もう1つ注力する分野が越境ECです。わたしたちは現在、越境ECのソリューションを開発・準備しているところです。国内中堅・中小企業が海外市場に販路を拡大するためのサポート体制を準備しています。海外での販売データを分析し、マーケティング施策に活かせるようなソリューションの展開を目指しています。

先ほど述べた多チャネル戦略の一部である越境ECについては、わたしたちは国内中堅・中小企業の海外進出をサポートするのにふさわしいかたちを追求し、独自のスタイルを考えています。

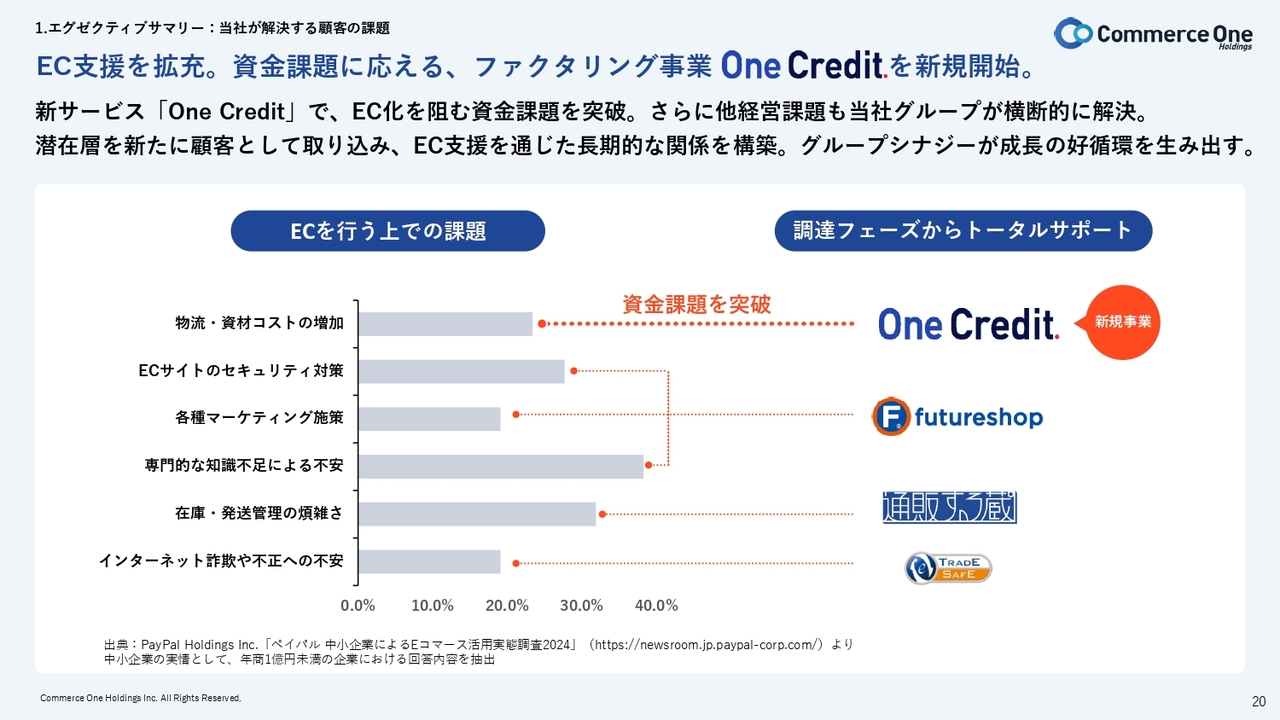

EC支援を拡充。資金課題に応える、ファクタリング事業One Creditを新規開始。

岡本: 先ほども触れたとおり、事業者さまがさらなる成長を目指すには、先行した投資資金や運転資金が必要です。そこで、当社が将来の売掛債権を買い取ることで、その資金ニーズに応えていく「One Credit」というサービスを開始しました。

すでに実績も出てきています。お客さまの状況を審査し、スピーディに資金提供できる体制を整えていますので、資金面からも成長を支援していくことができます。

当サービスはTradeSafeという会社が提供しています。TradeSafeは、ECサイトの健全な運営体制や事業継続性を審査し、一定の基準を満たした店舗に「TradeSafeトラストマーク」という第三者認証を付与するサービスを20年にわたって運営してきました。この審査ノウハウと経験を活かし、One Creditでは与信判断から資金提供まで対応しています。

坂本:ファクタリング事業「One Credit」は、確かに成長するための資金ニーズにマッチするため、需要があるかと思います。現状、利用しているお客さまの規模感や業種について、教えていただけますか?

岡本:スタートしてからそれほど経っていないため、規模感はまちまちです。年商1億円・2億円のお客さまから、数十億円のお客さままでいらっしゃいます。

業種も多岐にわたります。ECを手掛けているお客さまが基本にはなりますが、その他のお客さまからもご利用いただいています。

「元銀行員が何を言っているのだ」と思われるかもしれませんが、相談いただくお客さまの中には銀行から融資を受けることが難しい場合もあるようで、柔軟な資金化ニーズが膨らんできているのが実状です。

坂本:他社でも「One Credit」と同様のサービスを提供しており、かなり引き合いがあると聞きました。市場成長が非常に著しいこともあり、御社も参入されたと思います。そのサービスの特徴について、お聞きしてもいいですか?

ECという基盤があるため、使ってもらいやすい部分もあると思いますが、「ワンストップでいける」など、何かあれば教えてください。

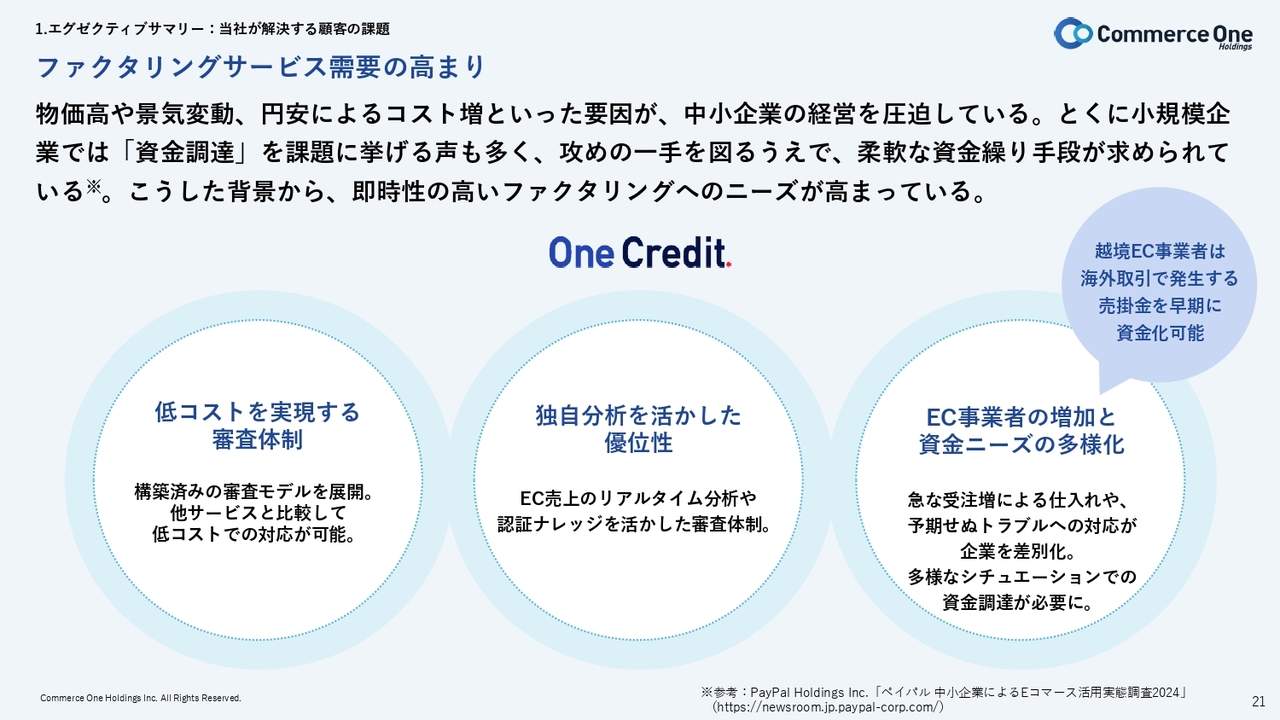

ファクタリングサービス需要の高まり

岡本:「One Credit」は、上限3,000万円までスピーディに資金提供できることが特徴です。ファクタリングを利用されるお客さまは至急の資金ニーズをお持ちの方が多く、例えば銀行融資では1ヶ月から2ヶ月かかるところ、当社では過去の売上実績があるお客さまであれば、売掛金を買い取るかたちで迅速に対応できます。売り先の与信も含めて審査している点も強みです。

また、当社グループのEC支援サービスをご利用いただいているお客さまであれば、その機能によって日々の売上データをリアルタイムで把握できますので、デフォルトリスクを抑えた審査が可能です。後から試算表で確認する方法ではなく、日々のデータで評価できる点で、スピーディな審査を実現しています。

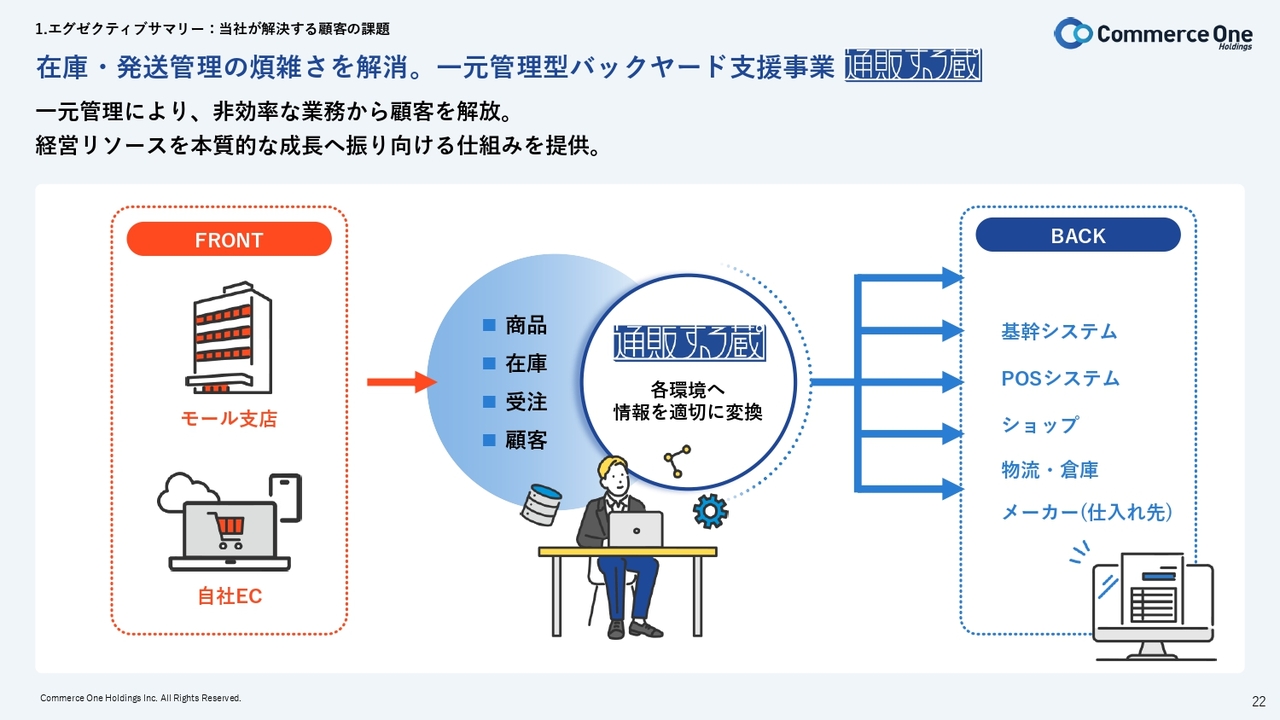

在庫・発送管理の煩雑さを解消。一元管理型バックヤード支援事業 通販する蔵

岡本:当社グループには、バックヤード支援サービスを提供している、ソフテルという成長企業があります。ソフテルは、20年にわたって「通販する蔵」というサービスで培ってきた、複雑なECバックヤード業務を効率化するソリューションを提供しています。 EC事業のバックヤード業務は、受注管理などのデータ処理から実際の商品発送・倉庫管理まで多岐にわたります。当社はデータとリアルを結ぶIOT領域で、フィジカルAI(倉庫ロボットAI)による業務効率化を展開し、実績を積み上げており、今後事業拡大を進めます。

現在、マルチチャネルOMS「Commerce Connect(コマースコネクト)」を開発している最中です。これは先ほど述べた越境ECやソーシャル戦略など、多様なチャネル・複数システム間のデータを統合することを目的としています。例えば、複数チャネル展開でも在庫をリアルタイムで把握できるため、経営リスクを抑えつつ顧客接点を拡大できます。また、業務の一元管理による効率化も実現します。将来的にはAIによる需要予測機能を活用し、成長機会を逃さない戦略基盤としていく考えです。

このように、マルチチャネルOMSでデータドリブンな経営を推進することに、当社グループの強みである、カスタマーサクセスなどの手厚い人的サポートを加えることで、EC事業者さまの自走する成長を時流に合わせたかたちで強力に支えていきます。

このマルチチャネルOMSと越境EC支援、ソーシャル戦略がの3つが、当社グループのECプラットフォームとしての戦略の柱です。この成長ドライバーにアクセスするための土台つくりとして、「One Credit」を位置付けています。

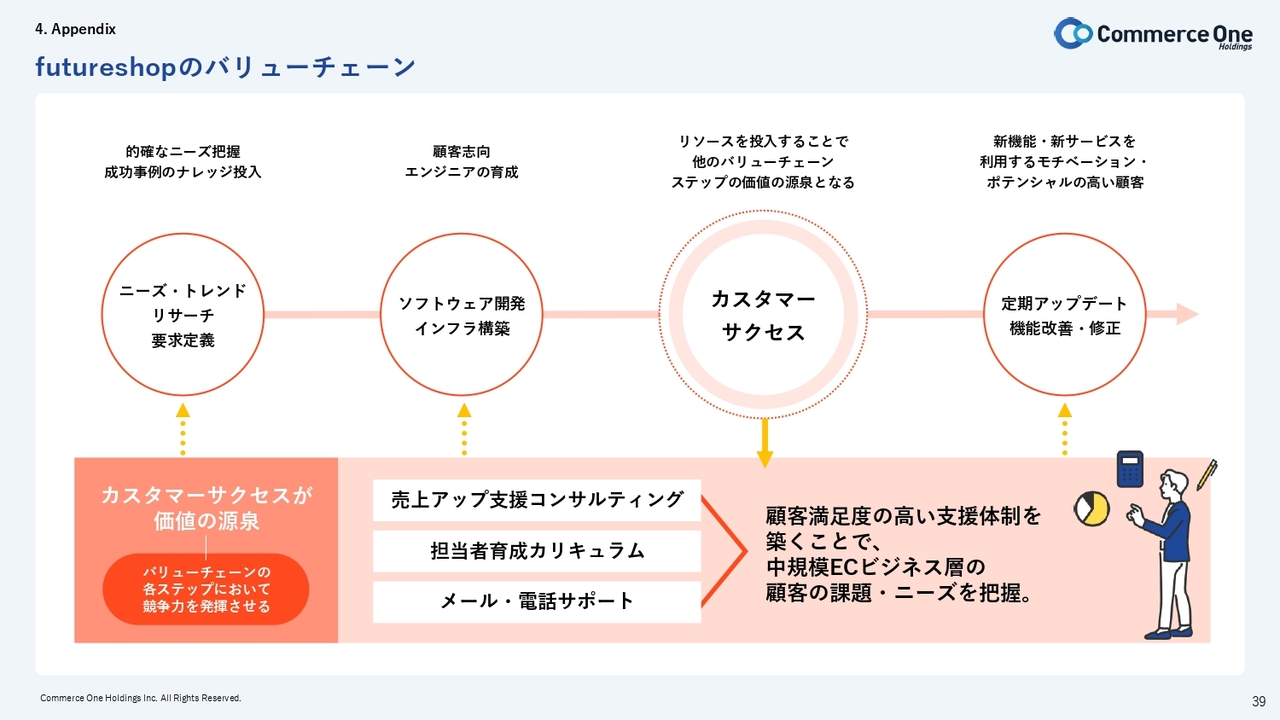

futureshopのバリューチェーン

岡本:当社は、ECフロントのフューチャーショップとバックヤード効率化のソフテルにより、EC事業の一気通貫データを保持しています。両社で蓄積された成長店舗データを統合し、AI時代対応の構造化データモデルとして提供することで差別化を図ります。

しかし、システムによる効率化やAIだけでは顧客の成長を実現できません。カスタマーサクセスによる支援やコンサルティング、担当者育成、きめ細やかなサポートを通じて顧客に伴走することで、真の課題とニーズを把握し、システム改善につなげることこそが、さらなる価値提供を可能にする循環を生み出しています。

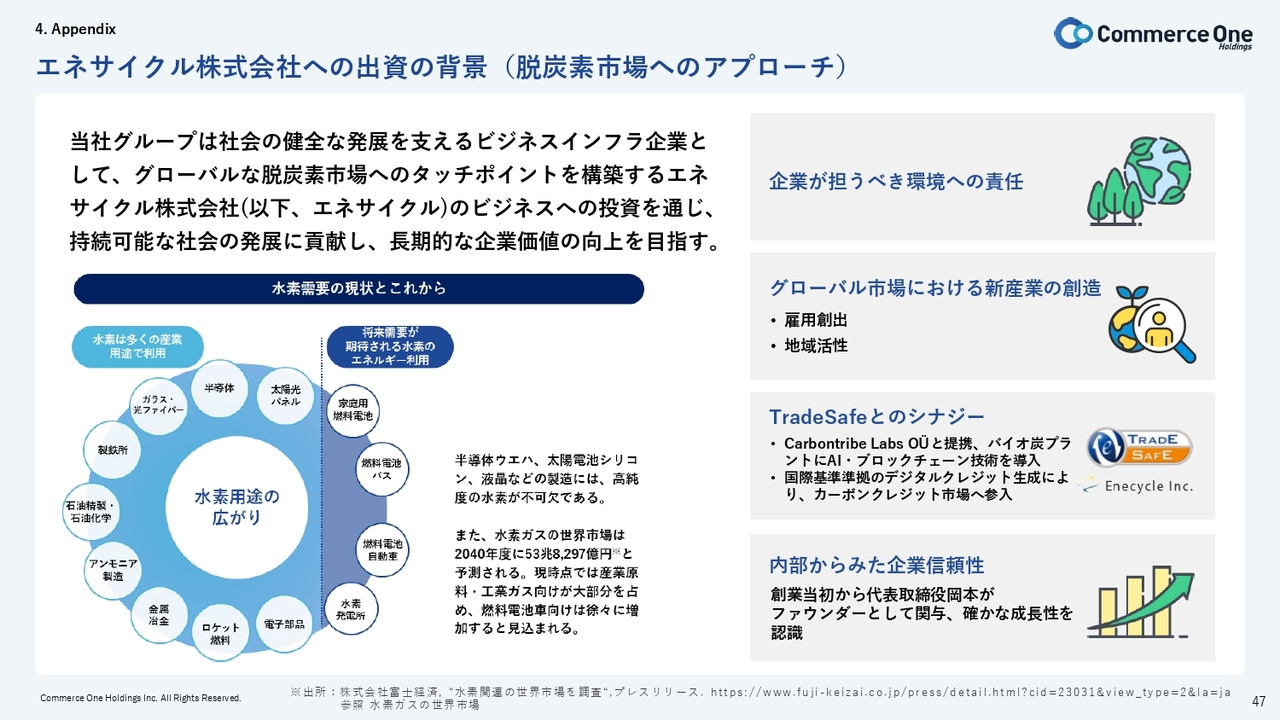

エネサイクル株式会社への出資の背景(脱炭素市場へのアプローチ)

岡本:当社グループが出資しているエネサイクルについてご説明します。エネサイクルは、私が以前からファウンダーとして関わっていた会社です。当社グループは、関係会社であるエネサイクルとの連携を通じて、脱炭素という社会課題の解決に貢献するソリューションを提供していきたいと考えています。

つい先日、グループ会社である、第三者認証事業を手掛けるTradeSafeは、Carbontribe Labs Oüとの業務提携を発表しました。Carbontribe Labsは、エストニア発の気候変動問題の解決に特化した企業で、AI・ブロックチェーン技術を保有しています。

この提携により、当社は、TradeSafeの認証ノウハウとCarbontribe LabsのAI・ブロックチェーン技術を組み合わせ、エネサイクルが製造する高炭素バイオ炭の環境価値を正確に測定・証明できるようになります。

具体的には、化石燃料である石炭の代替として食品残渣やヤシ殻といったバイオマス原料を活用することで得られるCO2削減量を、トランジションクレジットとして認証し、環境価値と経済価値、両者の創出を目指しています。

質疑応答:グループシナジーの今後の方針について

坂本:「グループシナジーの具体的な成果について、かなりシナジーが発

新着ログ

「情報・通信業」のログ