エフピコ、11期連続増収、エコ・軽量化製品の販売拡大、各部門の生産性向上により、通期連結業績予想を上方修正

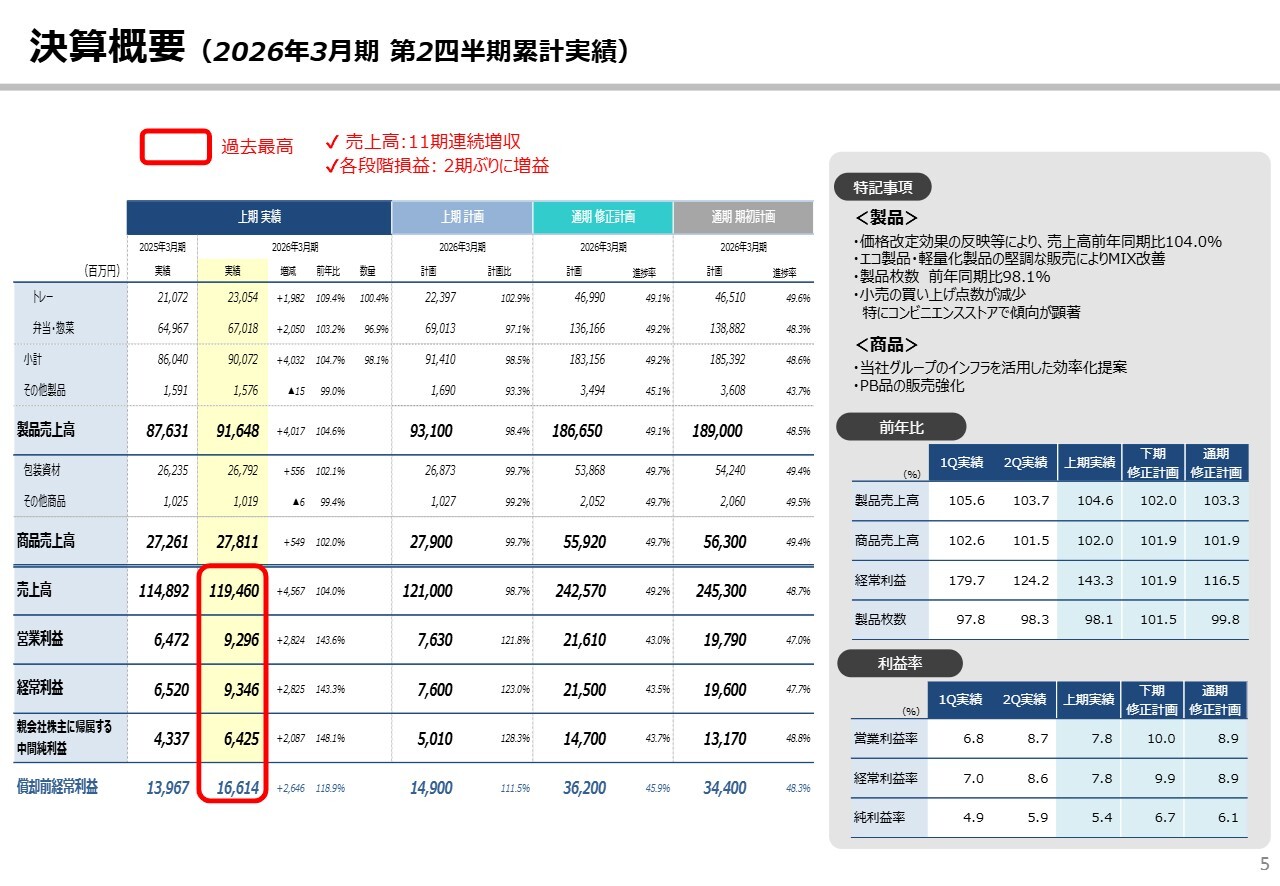

決算概要(2026年3月期 第2四半期累計実績)

池上功氏:エフピコ専務取締役経理財務本部本部長の池上です。本日はお忙しい中、お時間をいただきありがとうございます。2026年3月期上半期の実績についてご説明します。

売上高は11期連続の増収となる1,194億6,000万円で、前期比104パーセントとなりました。営業利益は92億9,600万円で、前期比143.6パーセント、計画比121.8パーセントとなりました。

経常利益は93億4,600万円で、前期比143.3パーセント、計画比123パーセントとなりました。当期純利益は64億2,500万円で、前期比148.1パーセント、計画比128.3パーセントとなりました。段階損益はいずれも2期ぶりに増益となり、過去最高を記録しました。

当社製造製品の売上高は、製品価格改定の実施により916億4,800万円、前期比104.6パーセントとなりました。業界全体で値上げが浸透しました。

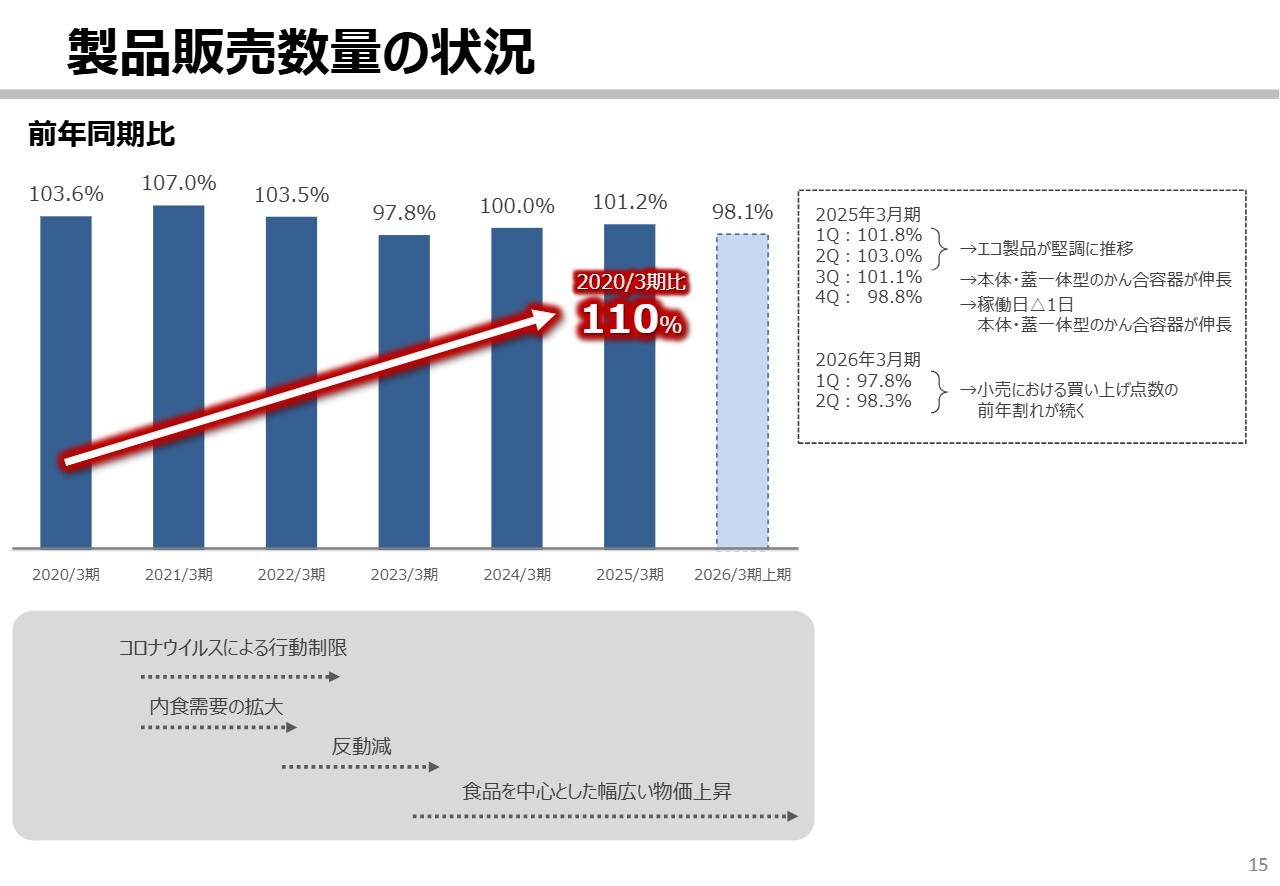

製品売上数量は、物価高を背景に小売における買い上げ点数が前年を下回った影響を受け、前期比98.1パーセントとなりました。

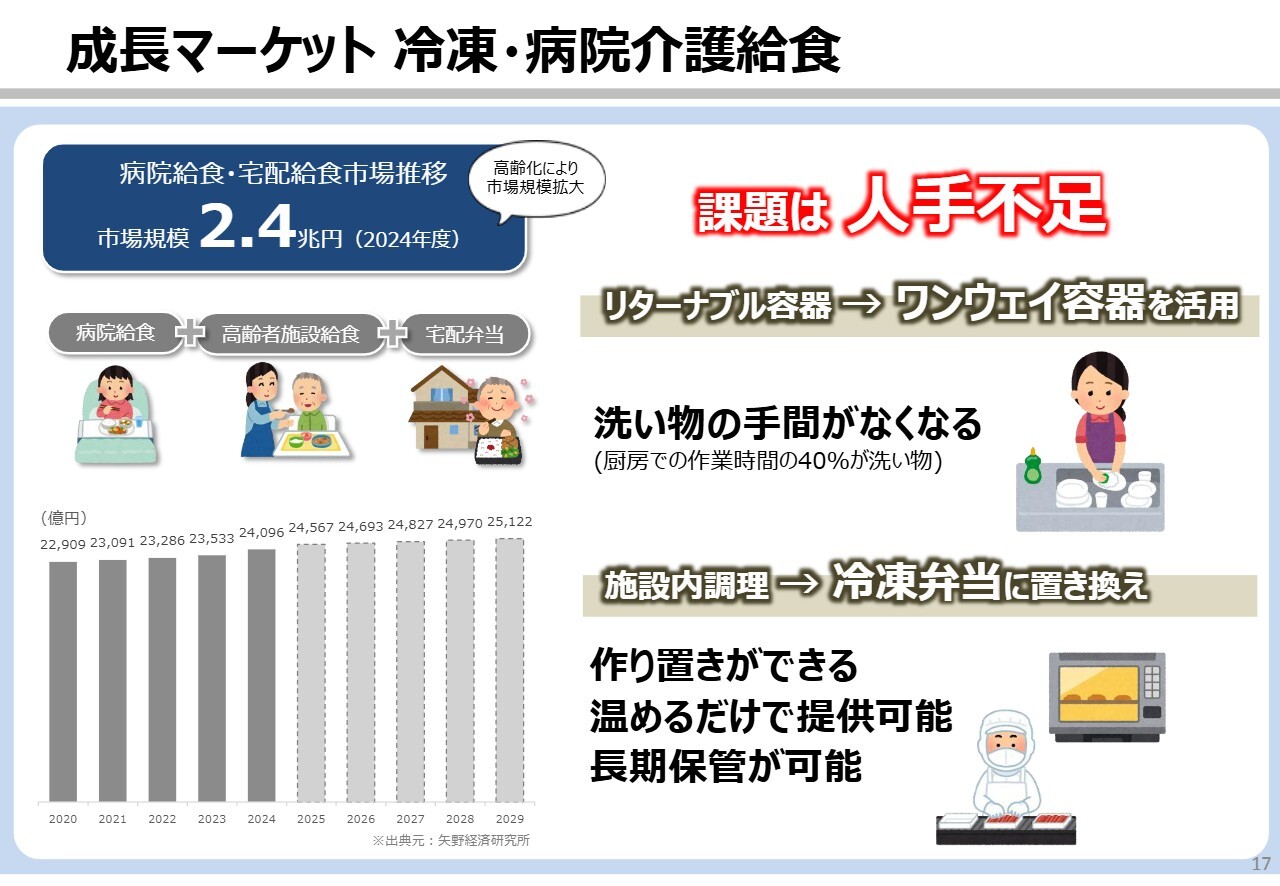

足元では、スーパーマーケットを中心に惣菜の需要回復の兆しが見られます。また、お年寄り世帯の増加により、冷凍・病院介護給食などの新しいマーケットで採用事例が出現しています。

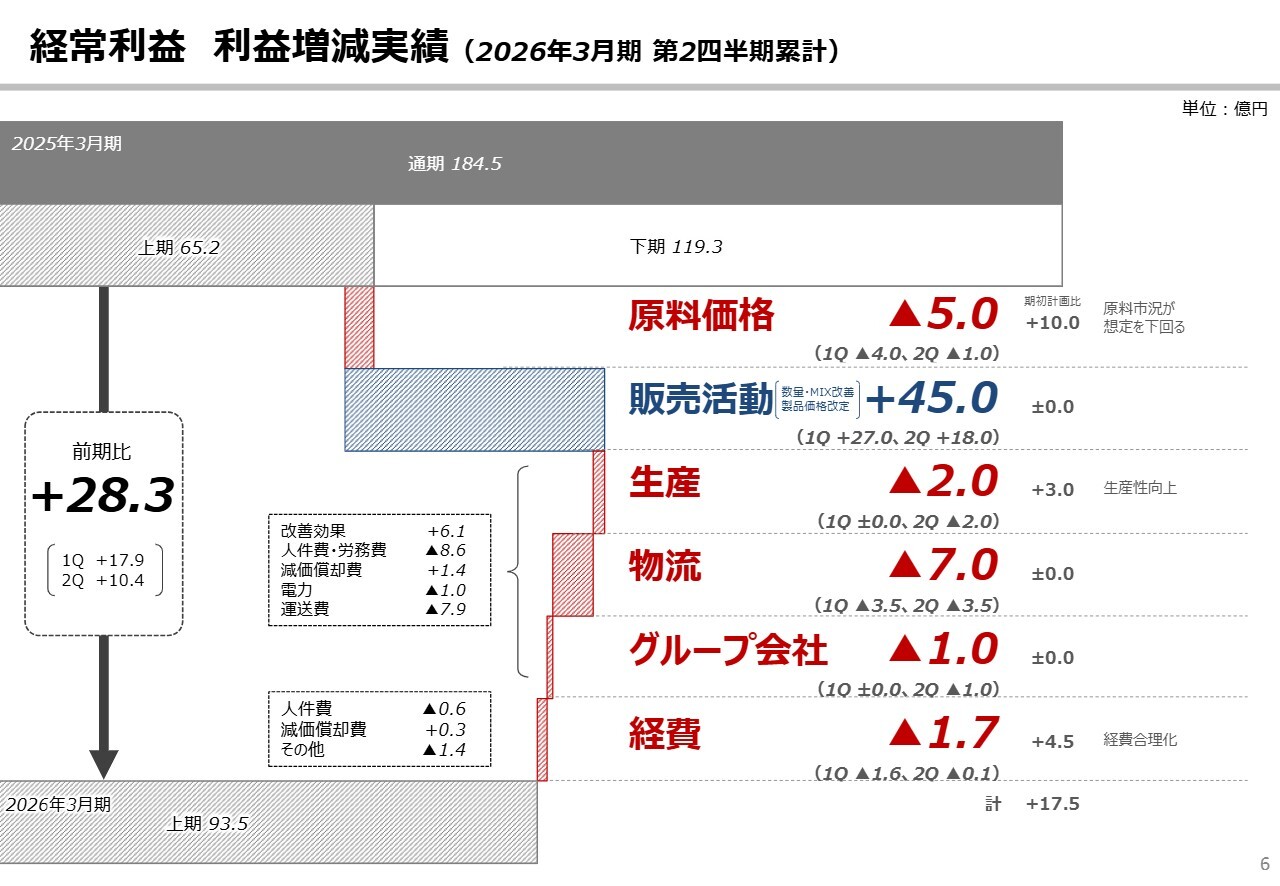

経常利益 利益増減実績(2026年3月期 第2四半期累計)

上半期の経常利益は93億5,000万円で、前年比28億3,000万円の増益となりました。その内訳です。

原料価格の上昇や人件費の増加などによる影響がマイナス16億7,000万円となった一方で、価格改定の実施により販売活動がプラス45億円となりました。コスト増加分を、価格転嫁と生産性向上で吸収しています。

上半期計画比では、17億5,000万円上回りました。その主な要因は、原料価格の高値が続く中でも期初想定を下回って推移したことにより10億円、生産性の向上が3億円、合理化による経費上昇の抑制が4億5,000万円となっています。

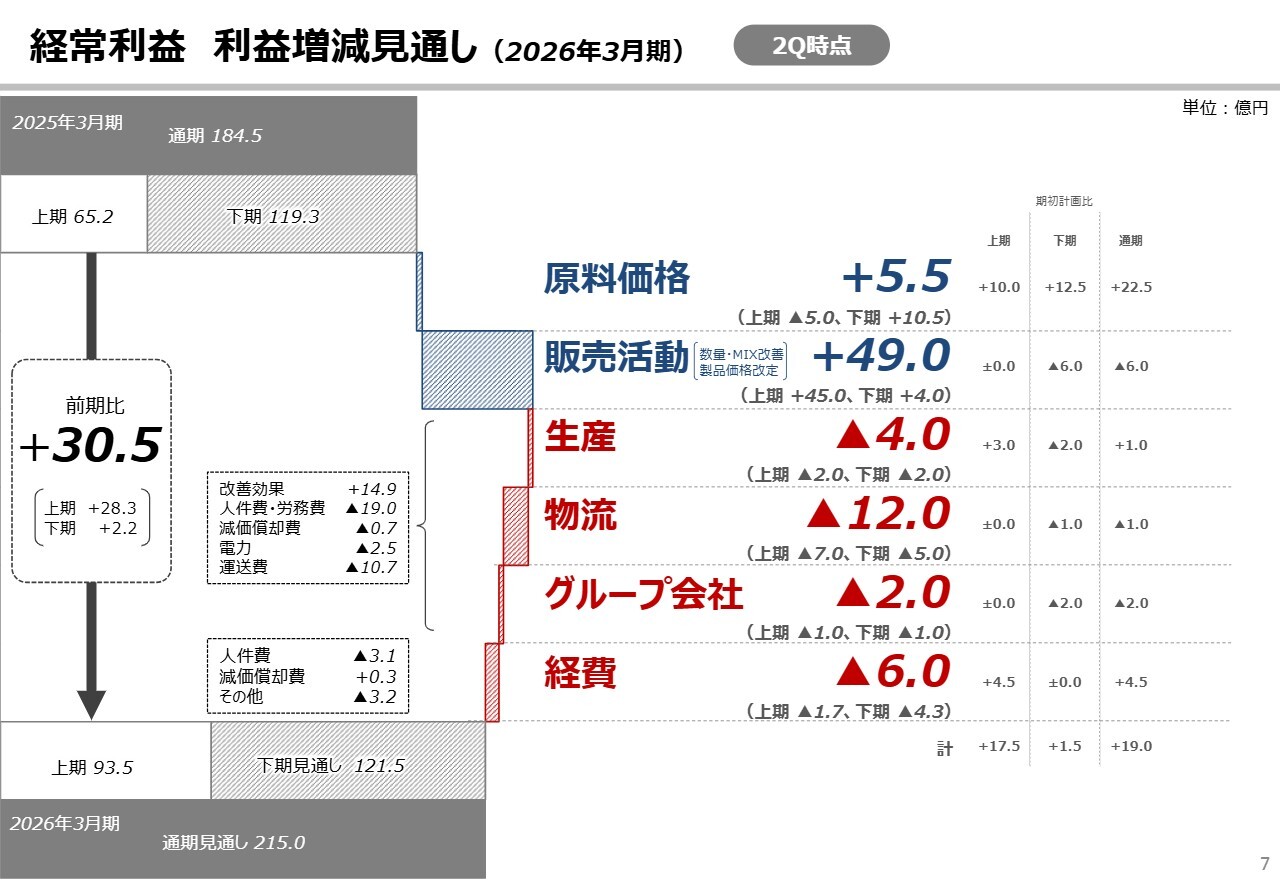

経常利益 利益増減見通し(2026年3月期)

通期については、上半期の実績および足元の状況を踏まえ、期初計画の196億円に対して19億円上回る215億円へと修正しました。

期初計画に比べて上半期は、17億5,000万円上回りました。下半期は1億5,000万円上回る見通しです。

この要因としては、価格改定効果が上半期で一巡したこと、原料価格が高値圏で続く中でも期初想定より低い水準での推移を見込んでいること、コンビニエンスストア等の小売の販売が回復途上にあることなどが挙げられます。

なお、資本効率については、今回の修正計画の達成により、ROEが9パーセントを超える見込みです。

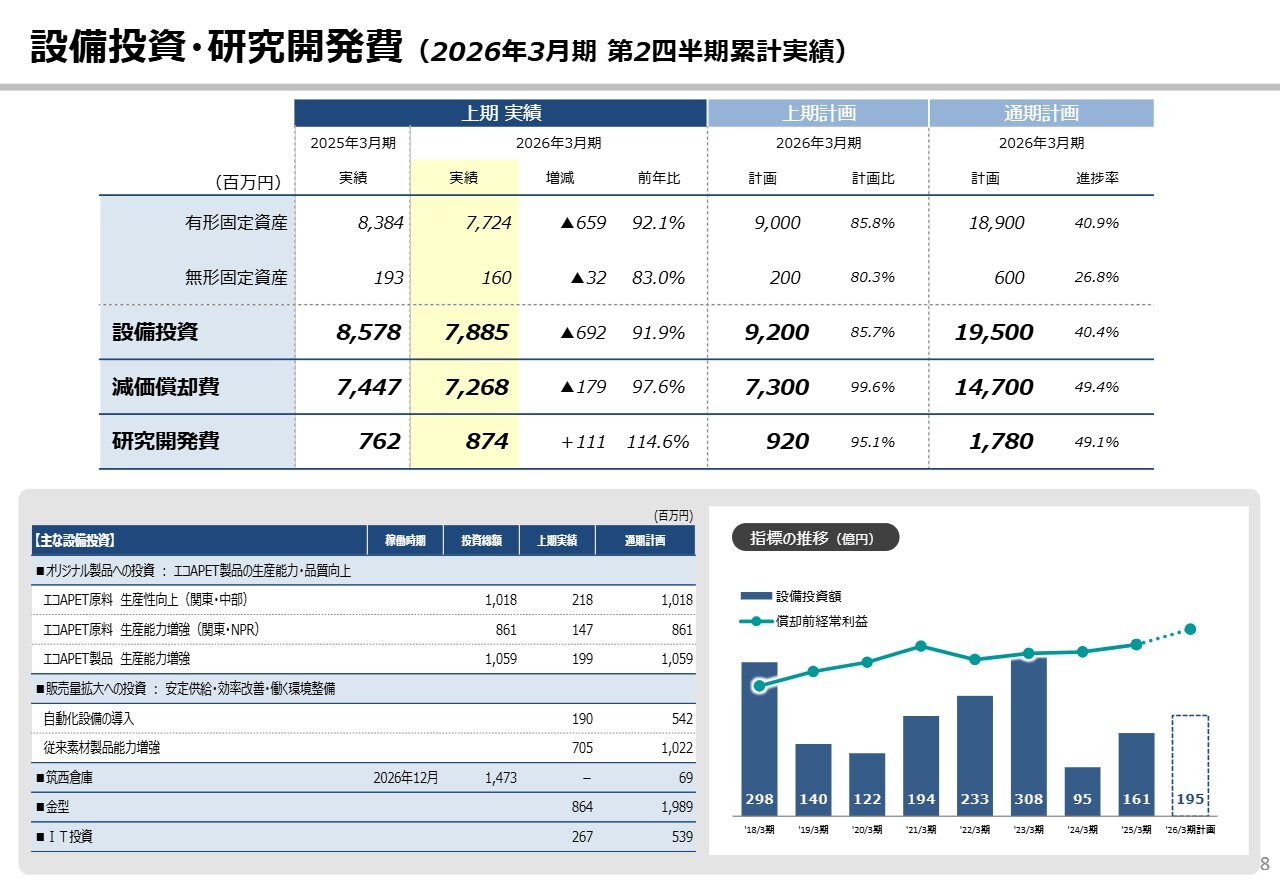

設備投資・研究開発費(2026年3月期 第2四半期累計実績)

設備投資は、エコ製品の生産性向上や能力の増強、自動化投資を中心に、計画92億円に対して78億8,500万円、減価償却費は計画73億円に対して72億6,800万円となりました。設備投資の通期計画に変更はありません。

当社は、積極的な成長投資と研究開発を通じて高付加価値素材による利益の最大化に努めるとともに、企業価値の向上を図っていきます。

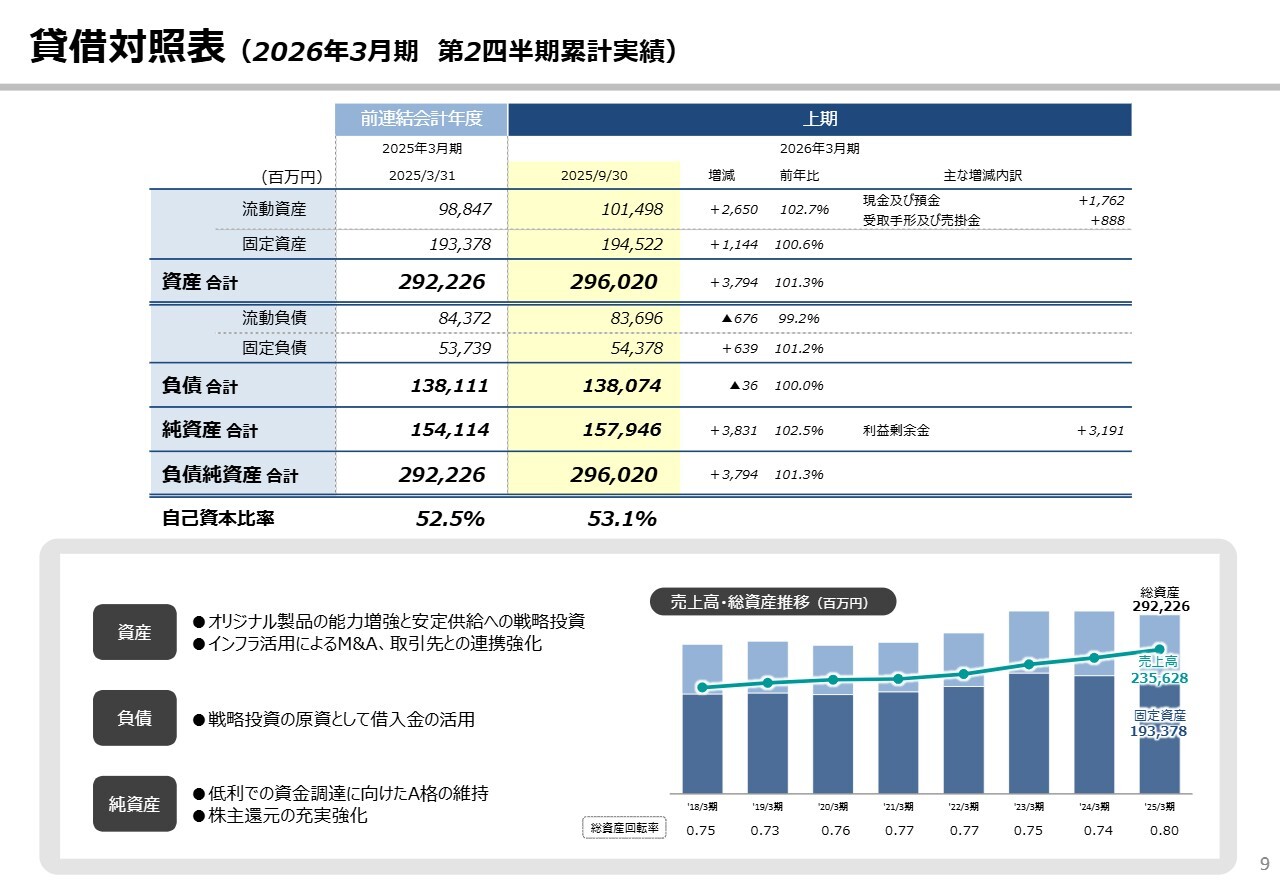

貸借対照表(2026年3月期 第2四半期累計実績)

貸借対照表については、積極的な投資によりインフラ整備が一巡しました。引き続き当社インフラを活用することで、効率を向上していきます。

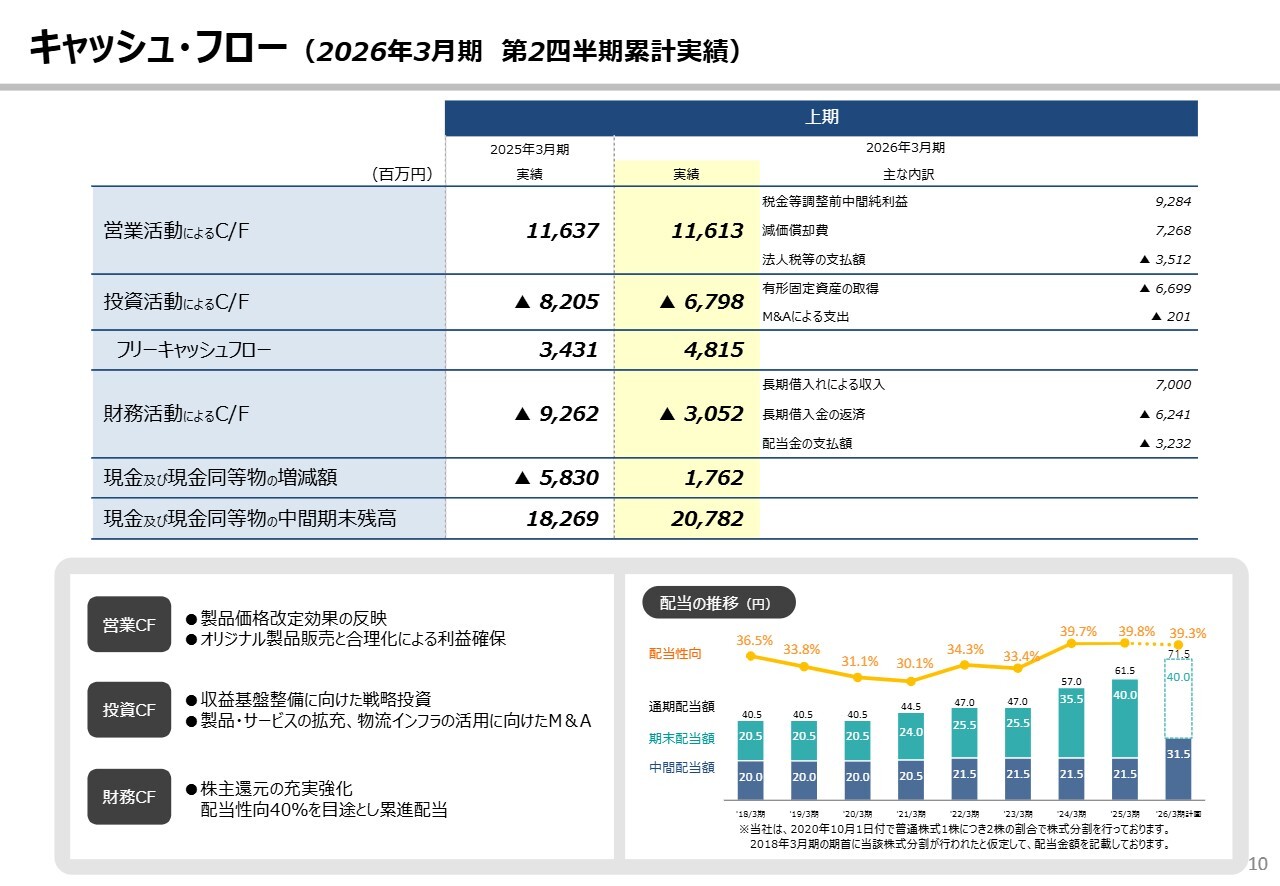

キャッシュ・フロー(2026年3月期 第2四半期累計実績)

営業キャッシュ・フローは、価格改定の効果もあり、安定して推移しています。獲得したキャッシュを原資に、将来に向けた成長投資を実行し、海外戦略や新OPPの用途開発など、多様化を図っていきます。

株主還元は成長投資とのバランスを取りながら、充実を図っていきます。中間配当は期初の計画より10円増配し、31円50銭に修正しました。期末配当は40円、年間配当は71円50銭を予定しています。

引き続き、連結配当性向40パーセントを目途とし、原則として減配しない累進配当を基本方針としていきます。

以上で、2026年3月期上半期実績および通期見通しの報告を終わります。ありがとうございました。

目次

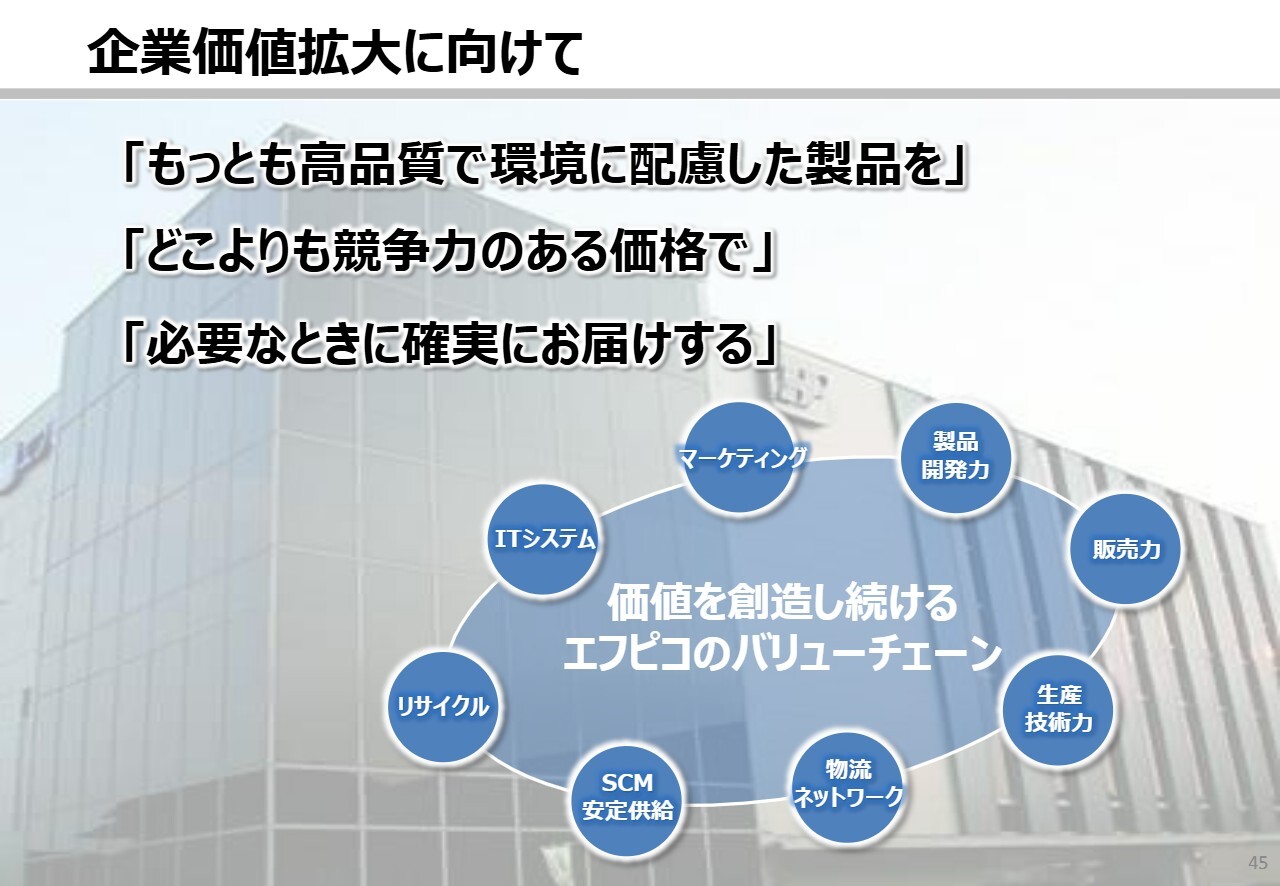

佐藤守正氏:代表取締役会長兼エフピコグループ代表の佐藤です。お忙しいところお集まりいただき、誠にありがとうございます。「企業価値拡大に向けて」というテーマで、目次の順にお話しします。

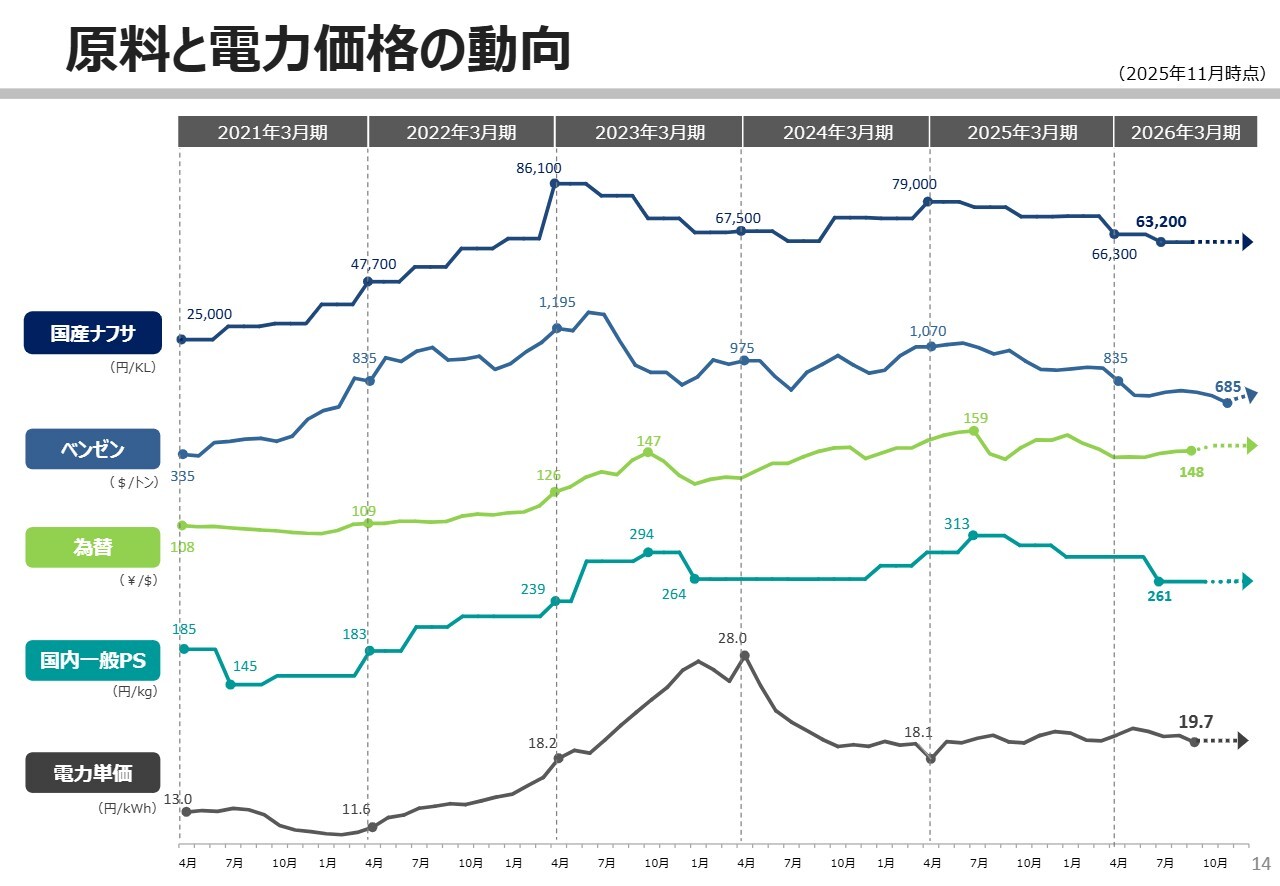

原料と電力価格の動向

マーケットの状況です。原料価格は、みなさまもご存知のとおり少し下がっているものの、以前と比べると高値で安定していると言える状況です。

ただし、期初の想定よりは若干安い状況が続いており、おそらく下期もこの状況が続くと考えています。

製品販売数量の状況

一方、製品販売数量については、枚数ベースでこの上半期は前年同期比98.1パーセントと、100パーセントを下回りました。

最大の要因として、今年に入り食料品の値上げが進んだことにより、販売点数が前年を下回るスーパーマーケットが続出したことが挙げられます。

数量獲得状況

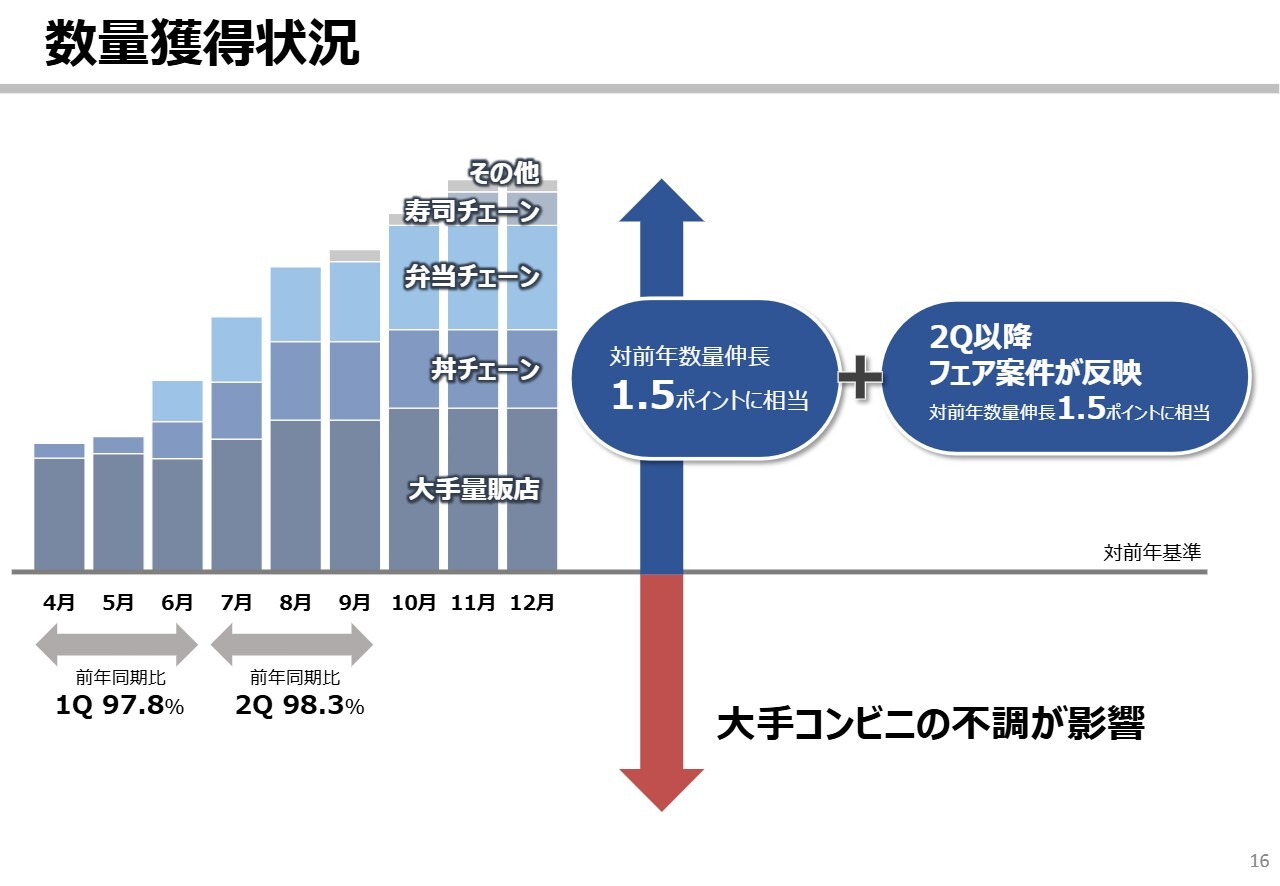

特に直近で悪化しているのは、コンビニエンスストアです。大手コンビニエンスストアの販売数量は前年同期比90パーセント台前半となっており、これが大きく影響しています。

一方で、スライドに記載のとおり、私どもは今年4月に「エフピコフェア」を開催しており、その後多くの新規案件が決まっていることから、下期には100パーセントを超えると予想しています。

なお、10月は前年同期比103.2パーセントでした。このままのペースで推移するのではないかと考えています。

成長マーケット 冷凍・病院介護給食

一方で、新しいマーケットが生まれつつあります。病院食を365日3食、チルドの状態で提供するのは、非常に困難になってきています。

すでに3ヶ所か4ヶ所で始まっていますが、冷凍にして、月曜日には1日分、火曜日から金曜日までは1.5日分を作って冷凍しておくことで、作る側が週休2日を取ることできます。

冷凍食品の供給プロセス

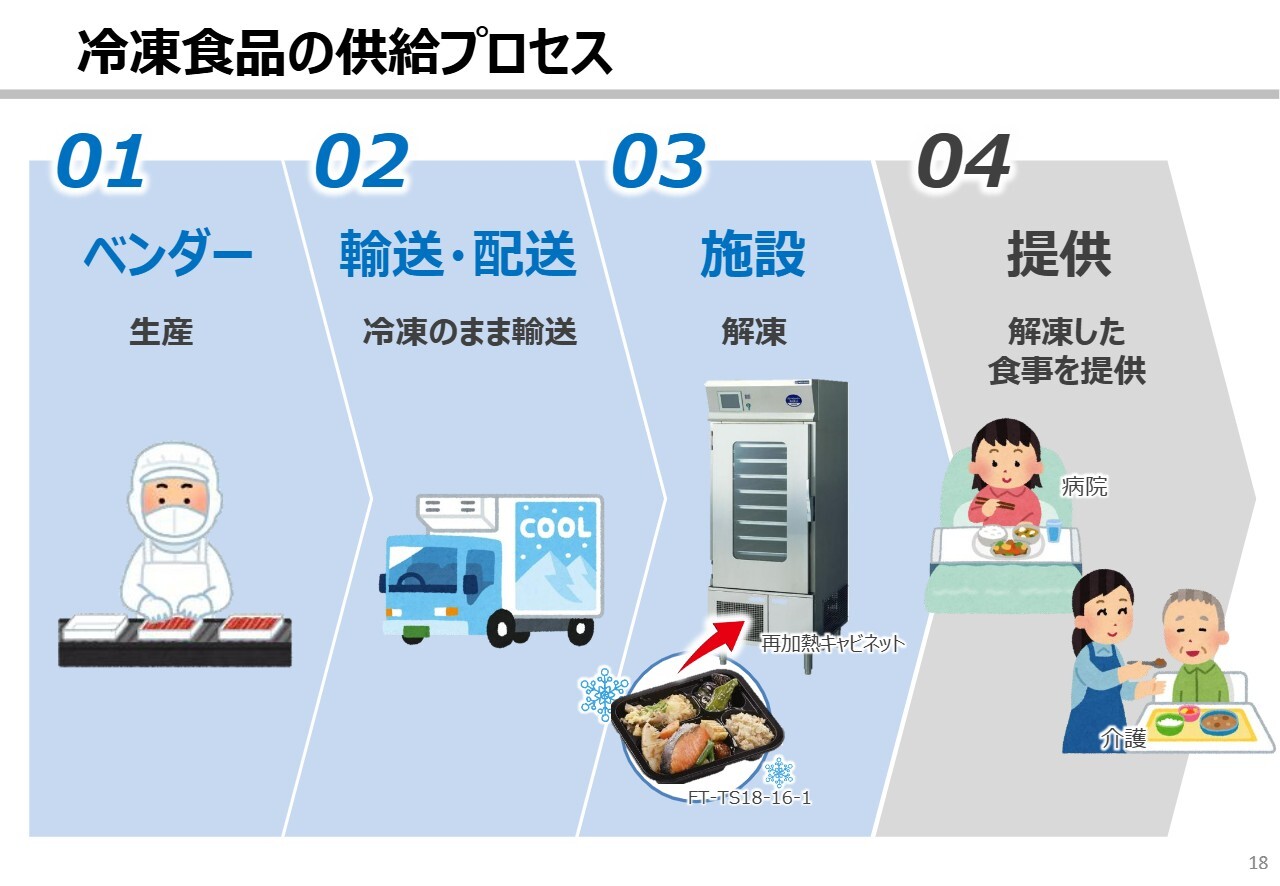

それを解凍して提供するという製造および提供の方法が始まっています。

キーワードは「冷凍」です。そして、冷凍機や解凍機の技術が進歩していることに伴い、このマーケットが拡大しつつあります。

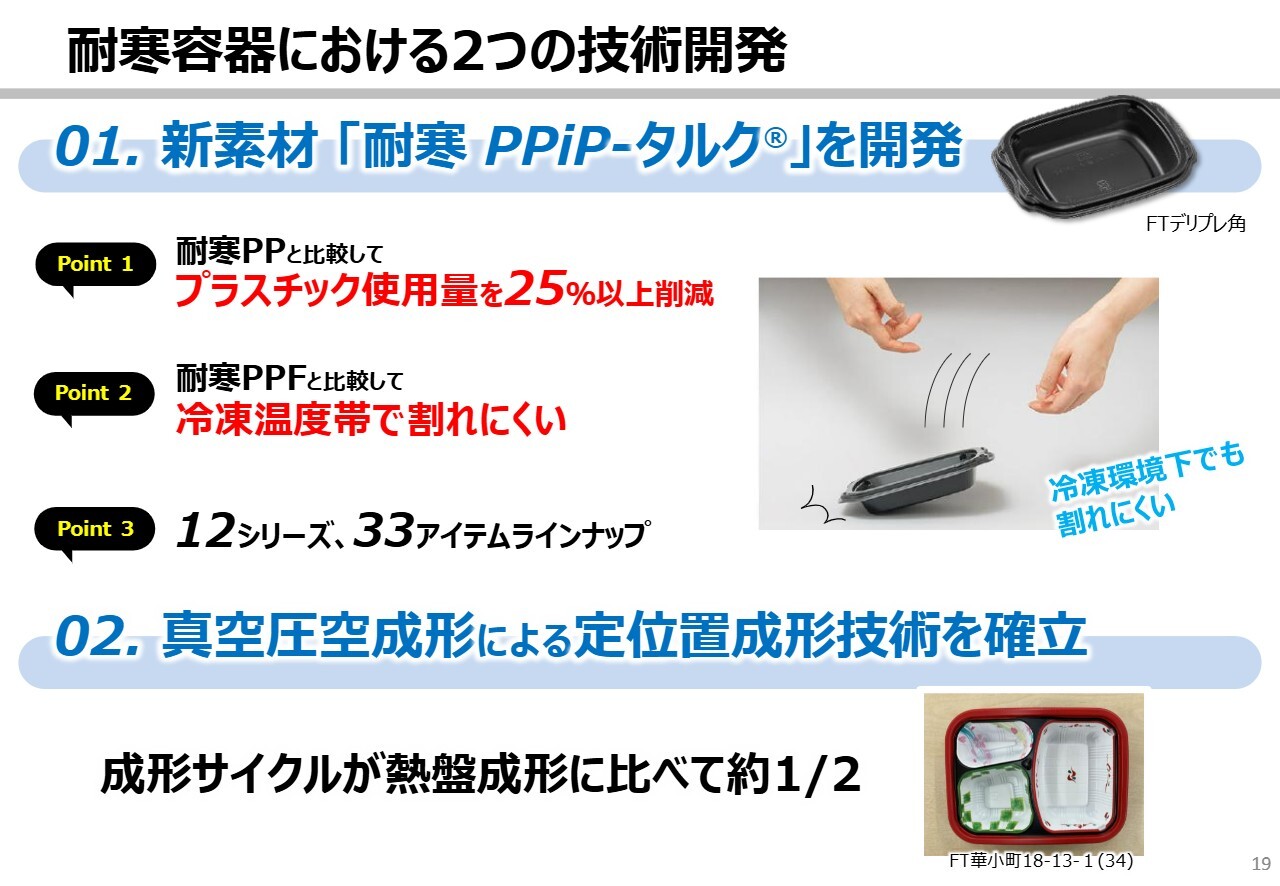

耐寒容器における2つの技術開発

そのような中で「PPiP-タルク」という新しい技術が確立できました。これは、非常に鋭い形状の無機物と丸い形状の無機物の2種類を均等に混合することで、鋭い無機物で強度を高め、丸い無機物でしなやかさを持たせるものです。

冷凍製品において一番の問題は、落下時に容器が割れることです。この技術では、割れにくさが特徴であるとともに、プラスチックの使用量を削減する効果もあります。

この技術は容易に実現できるものではないと考えています。なぜなら、2種類の無機物を混ぜ合わせる「マスターバッチ」と呼ばれる大元を作る工場まで新設して、この技術を確立したからです。

加えて、スライド右下に写真がありますが、病院食では食器に似せた定位置の印刷が必要となります。これまでは、同業他社を含めて熱盤成形機を使用して対応していました。

しかしながら当社では、真空圧空成形機による定位置成形技術を確立しました。この方法では、従来と比べて倍のスピードで製品を生産できます。この技術を保有したうえで冷凍市場に参入することができたため、非常に良いタイミングで新しい技術が誕生したと考えています。

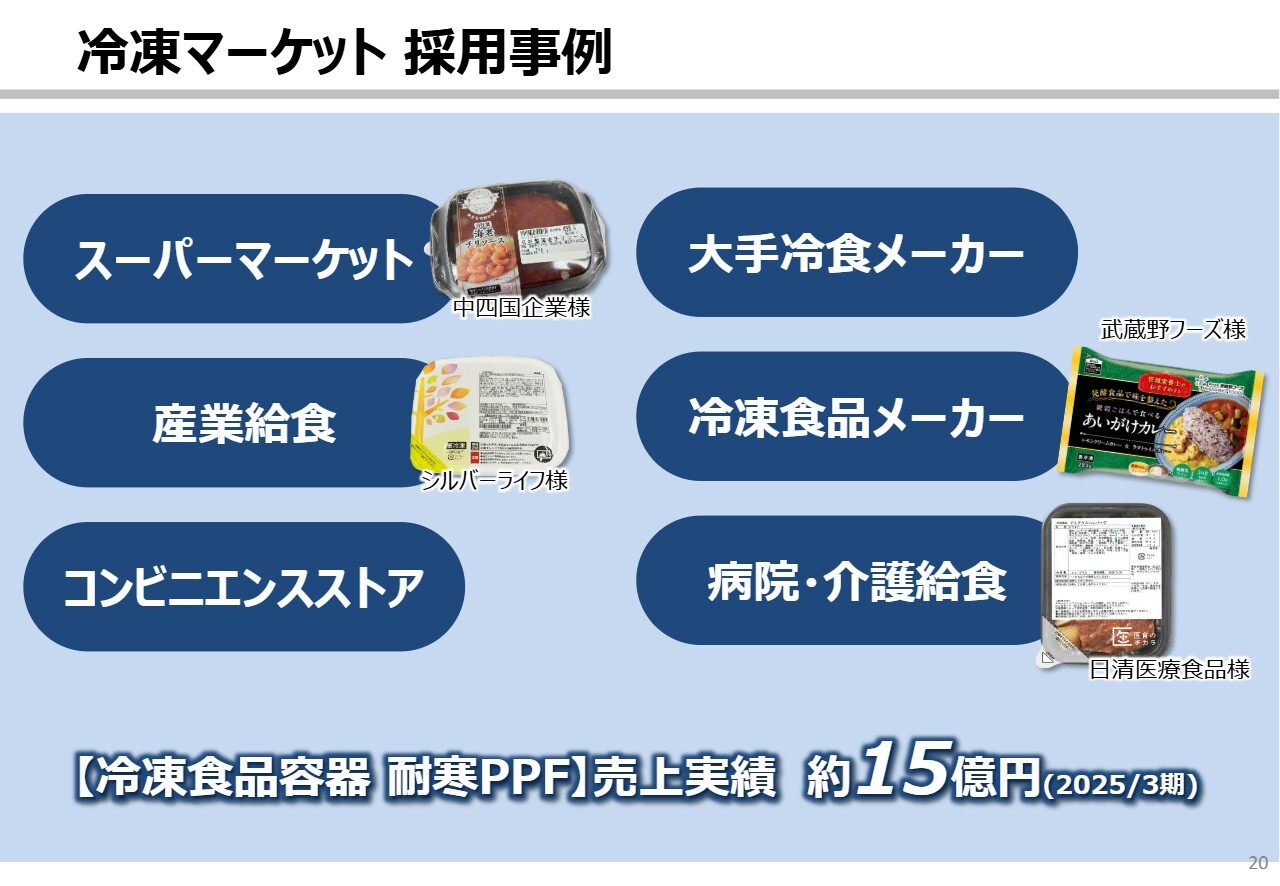

冷凍マーケット 採用事例

スーパーマーケットでは、冷凍食品コーナーだけでなく、鮮魚や精肉売り場にも冷凍コーナーが設けられつつあります。また、惣菜コーナーにも冷凍コーナーができつつあります。

さらに、大手冷凍食品メーカーが製造する商品だけでなく、スーパーマーケット自体が惣菜を冷凍して提供する取り組みも始まっています。

このマーケットは、現在はまだそれほど大きくありませんが、これから急速に広がっていくと考えています。

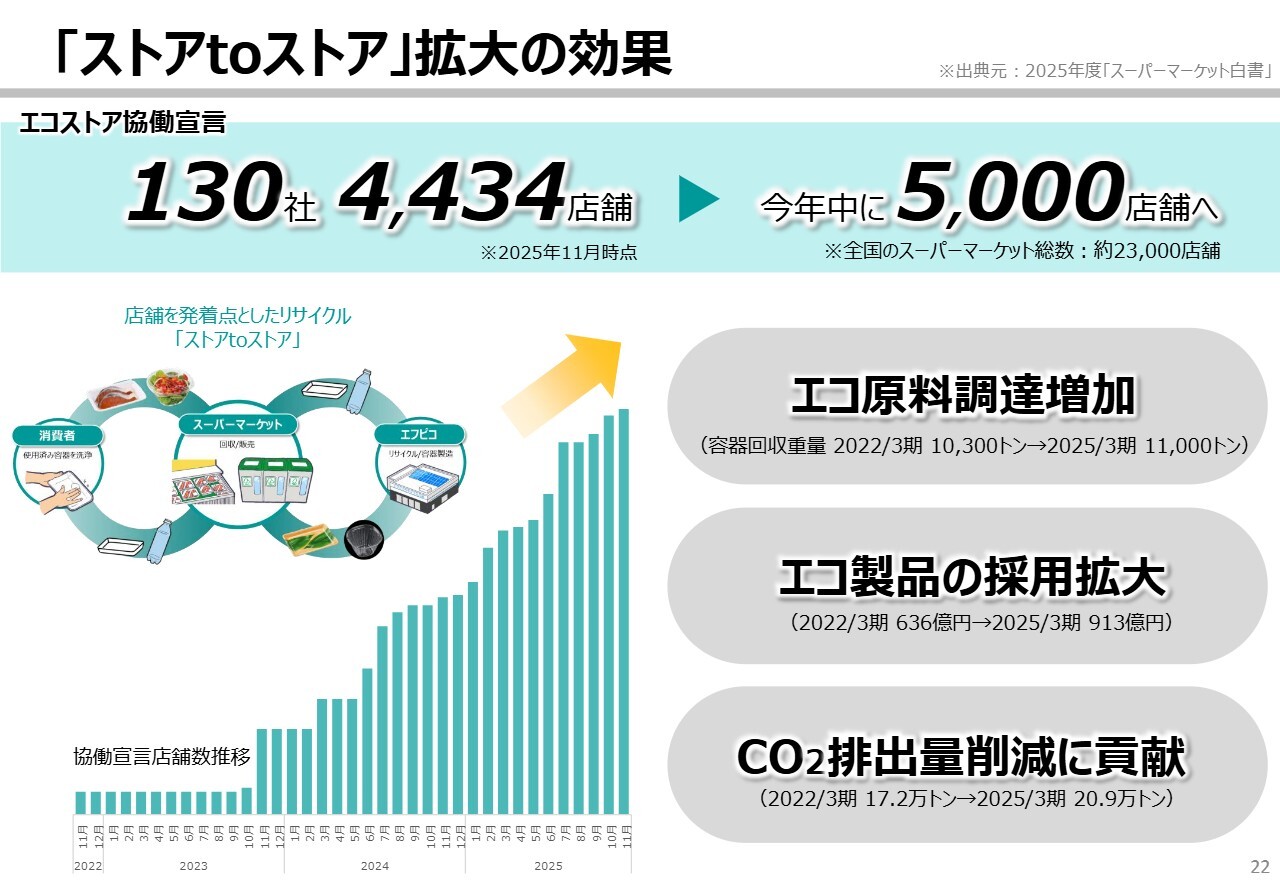

「ストアtoストア」拡大の効果

エコ戦略についてご説明します。「ストアtoストア」は、お店で使用・販売した食品トレーやペットボトルをお店で回収して当社に引き渡していただくことで、それらを再生し、再びそのお店で使用していただく仕組みです。

つまり、お店を発着点としたリサイクルの輪を広げていこうという取り組みです。この取り組みについてスーパーマーケット各社にご提案したところ、現時点で130社とエコストア協働宣言をすることができました。

店舗数では4,434店舗となり、今年中には5,000店舗を超える見通しです。多くのスーパーマーケットの協力を得ながら、このリサイクルの輪が広がりつつあります。

スーパーマーケットの立場としては、これまでは回収ボックスを設置しただけでは、その活動の意義を消費者に十分に伝えられなかった部分もありました。それが明確に伝わるようになったことで、この取り組みが広がってきています。

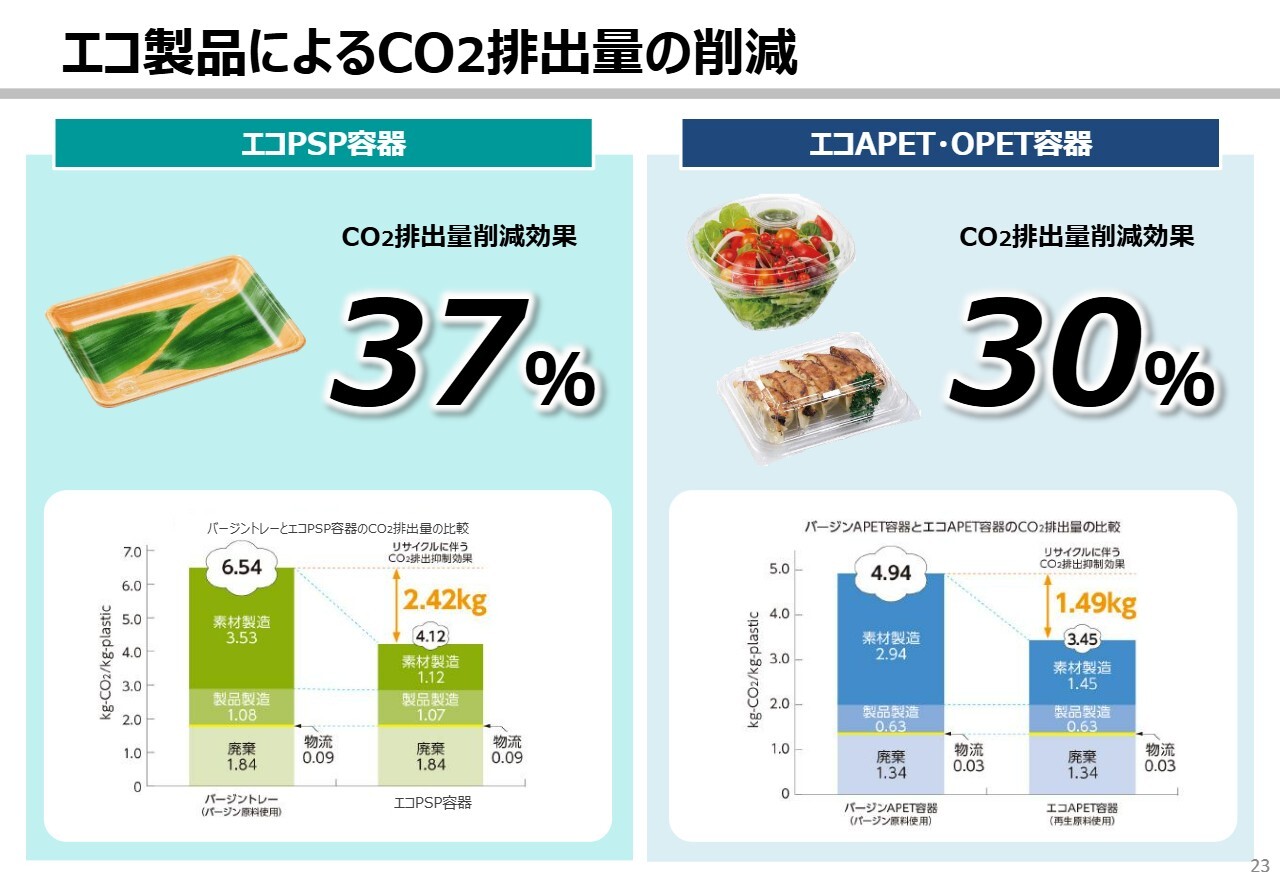

エコ製品によるCO2排出量の削減

エコ製品によるCO2排出量の削減についてです。エコ製品は、バージンの原料を使用して製造する場合と比較して、CO2がPSP容器で37パーセント、APET・OPETで30パーセント削減されます。

スーパーマーケットの使用実績に基づき、どの程度そのスーパーマーケットがCO2削減に貢献したかを算出しています。目標値を掲げ、「CO2削減をさらに広げ、大きくしよう」という趣旨で、各社と協働宣言を行っています。

これはすなわち、当社のエコ製品を積極的に採用していただく宣言に近いものです。

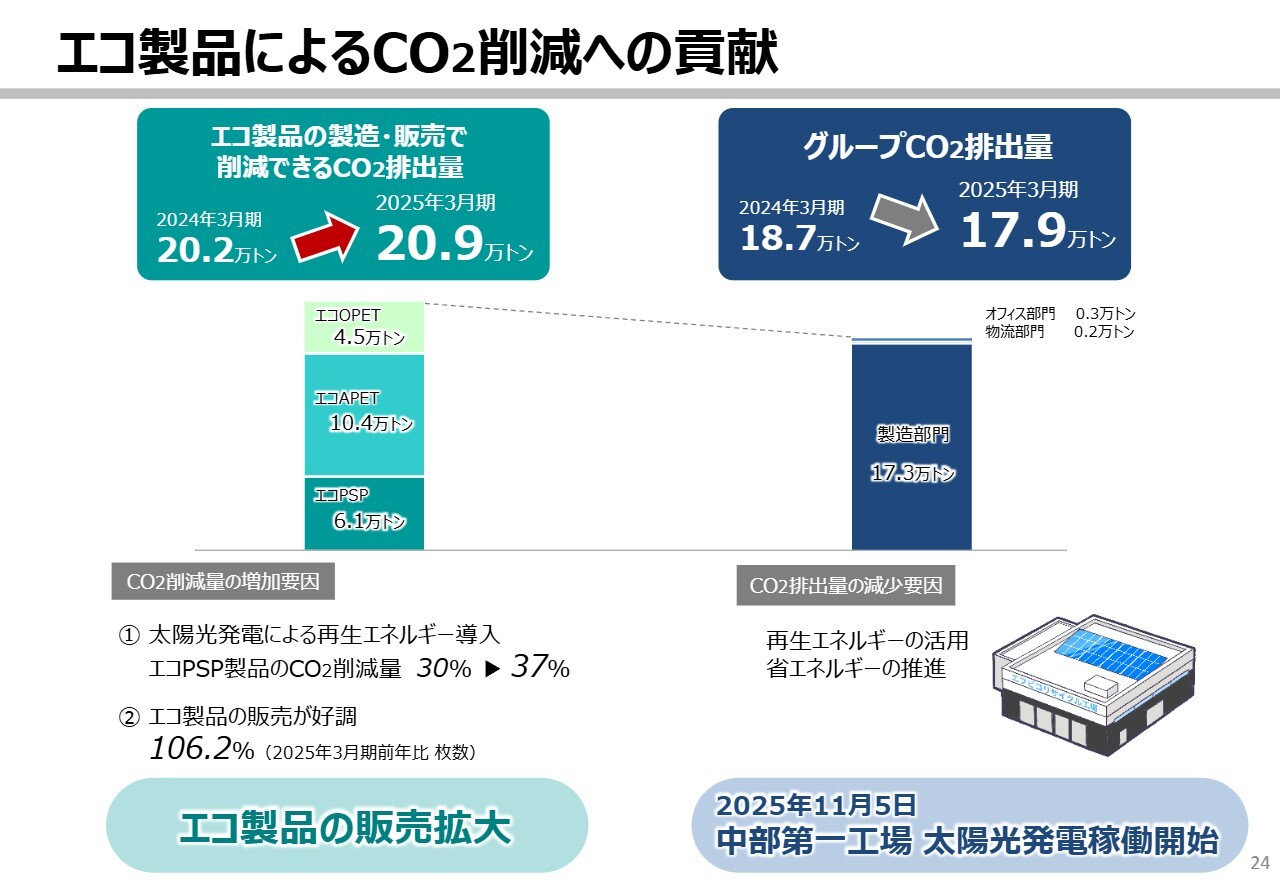

エコ製品によるCO2削減への貢献

エコ製品による年間CO2削減量についてです。エコ製品では、バージンの原料と比較して、CO2がPSP容器で37パーセント、APET・OPETで30パーセント削減されます。当社がエコ製品を製造・販売することにより、Co2排出量の削減が年間で20万トンを超えました。

私どもの事業におけるScope1およびScope2のCO2排出量は17万9,000トンです。つまり、エコ製品の製造・販売によるCO2削減量が、事業で排出するCO2を上回るかたちで削減できています。

このような企業は世界的にも稀ではないかと思います。

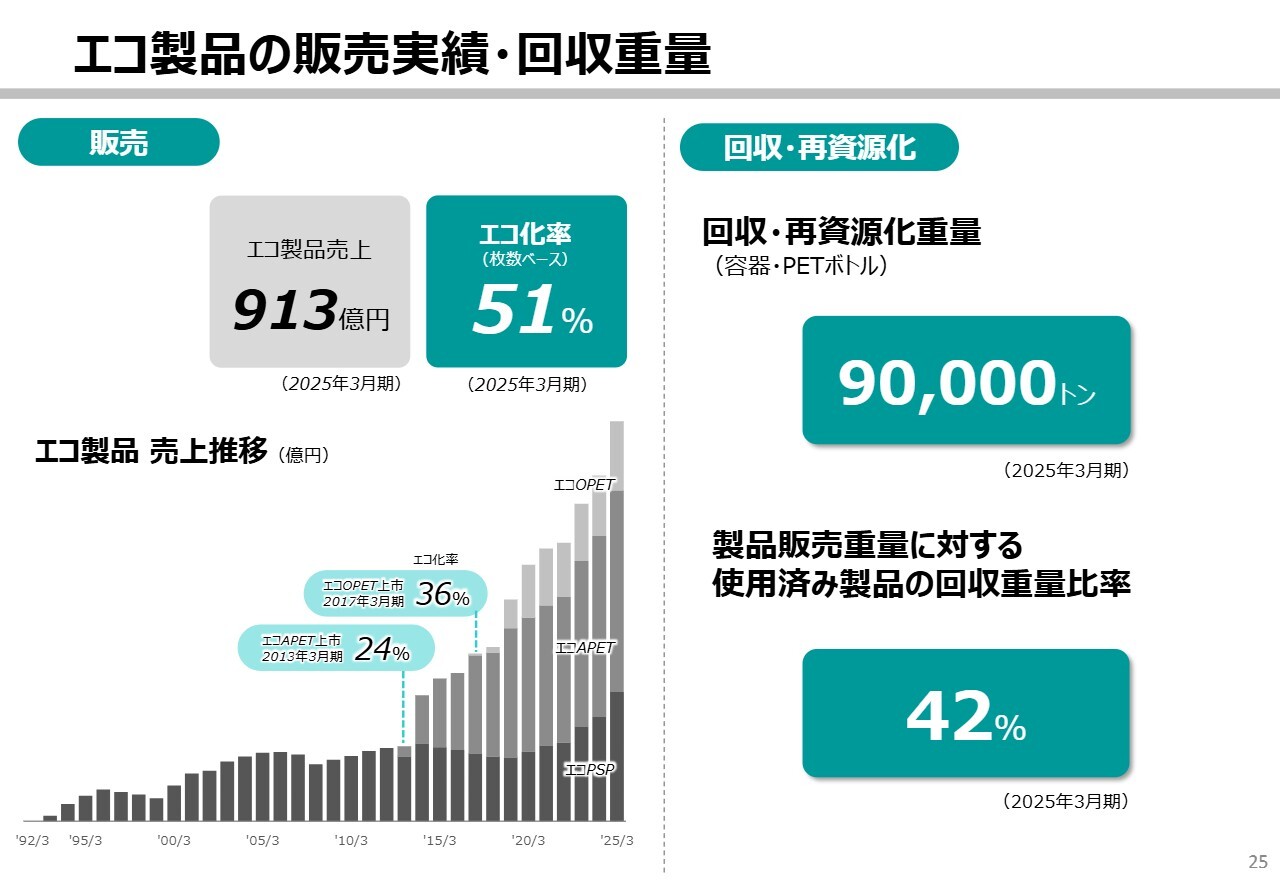

エコ製品の販売実績・回収重量

当社は、使用済みのプラスチックを回収しています。

トレーについては私どもの納品トラックの帰り便を活用し、1万ヶ所のスーパーマーケットから集めています。それ以外にも、市町村ルートなどさまざまなルートがあります。

それらの「ポストコンシューマー」と呼ばれる、使用済みのプラスチックを当社は、9万トン処理し、エコ製品の原料にしています。

この9万トンは、当社が販売している総プラスチック重量の42パーセントに相当します。当社は、販売したプラスチックを回収し、重量ベースで42パーセントを再生している企業でもあります。

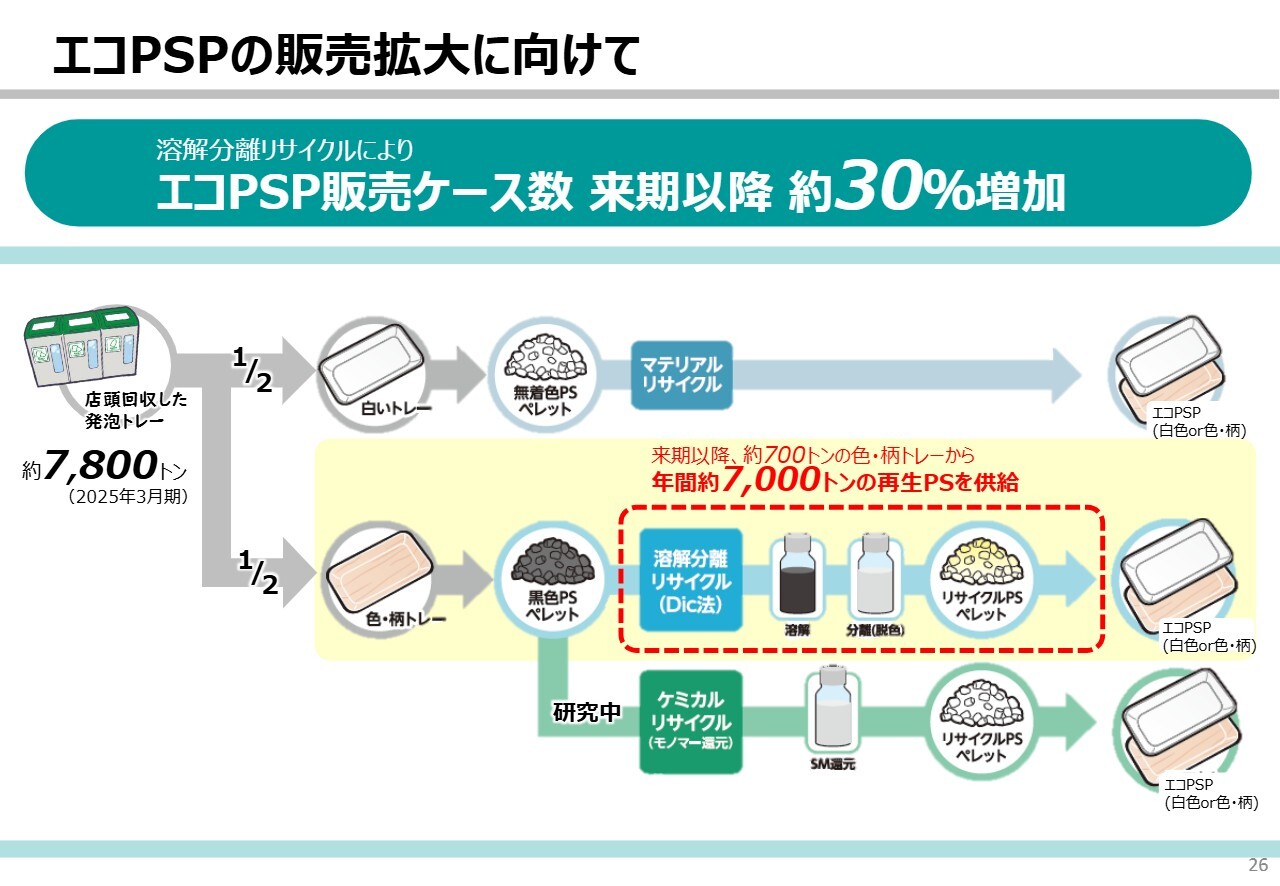

エコPSPの販売拡大に向けて

回収したトレーのうち、約半分が白で約半分がカラーとなっています。カラーのトレーは、これまではトレーとしてではなく、異なるかたちで再生利用していました。

そのうち3分の1をDIC社の「脱墨」というインキを取り除く技術で再生利用すべく、プラントをこの4月から稼働予定でしたが、やや遅延が生じ、9月から実際に稼働を開始しました。

回収したカラートレーのインキをDIC社の技術で脱墨することにより、来年には約7,000トンのエコ原料が供給される予定です。

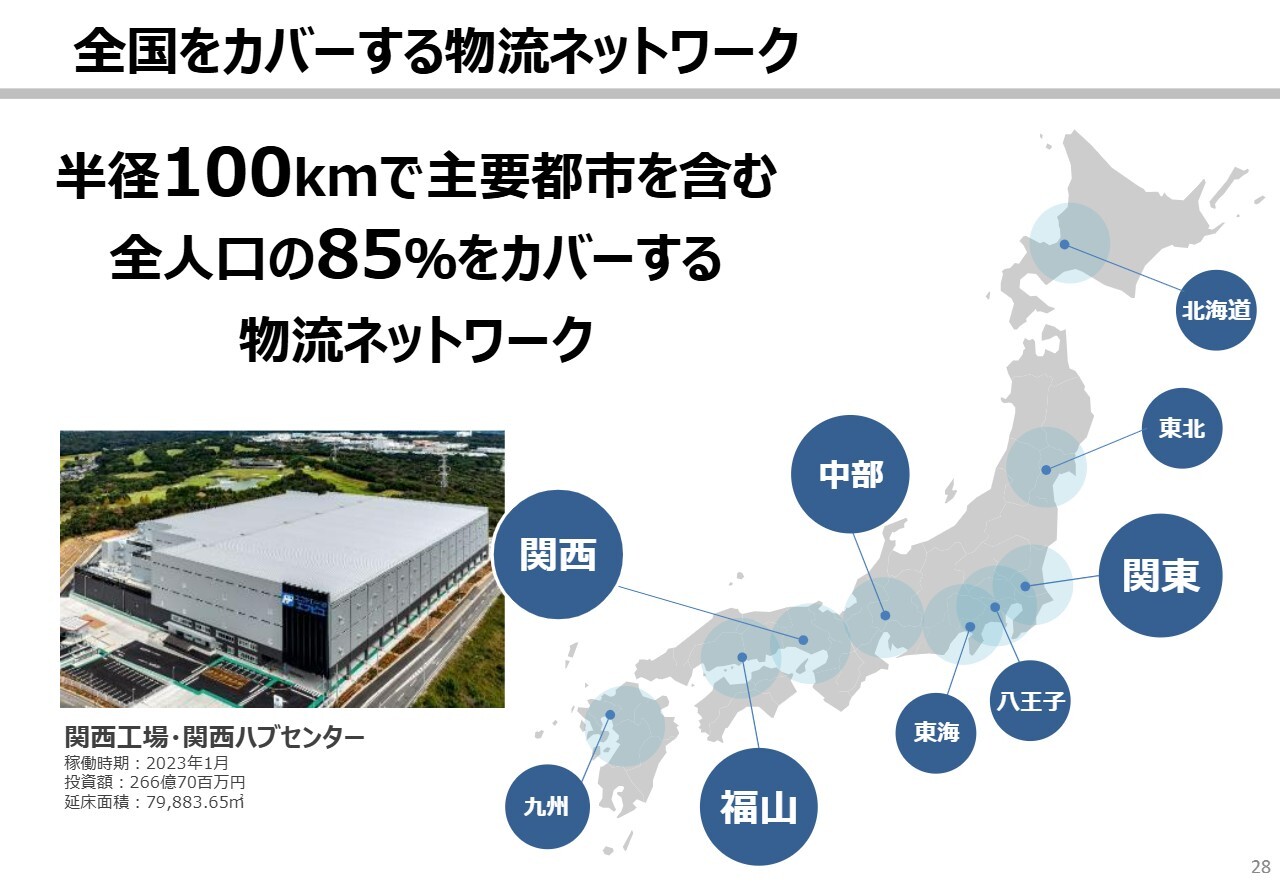

全国をカバーする物流ネットワーク

エフピコグループのインフラ活用についてです。関西に配送センターを設置したことで、全国の拠点配送センターから半径100キロの円を描くと人口の85パーセントをカバーする物流ネットワークが完成しました。

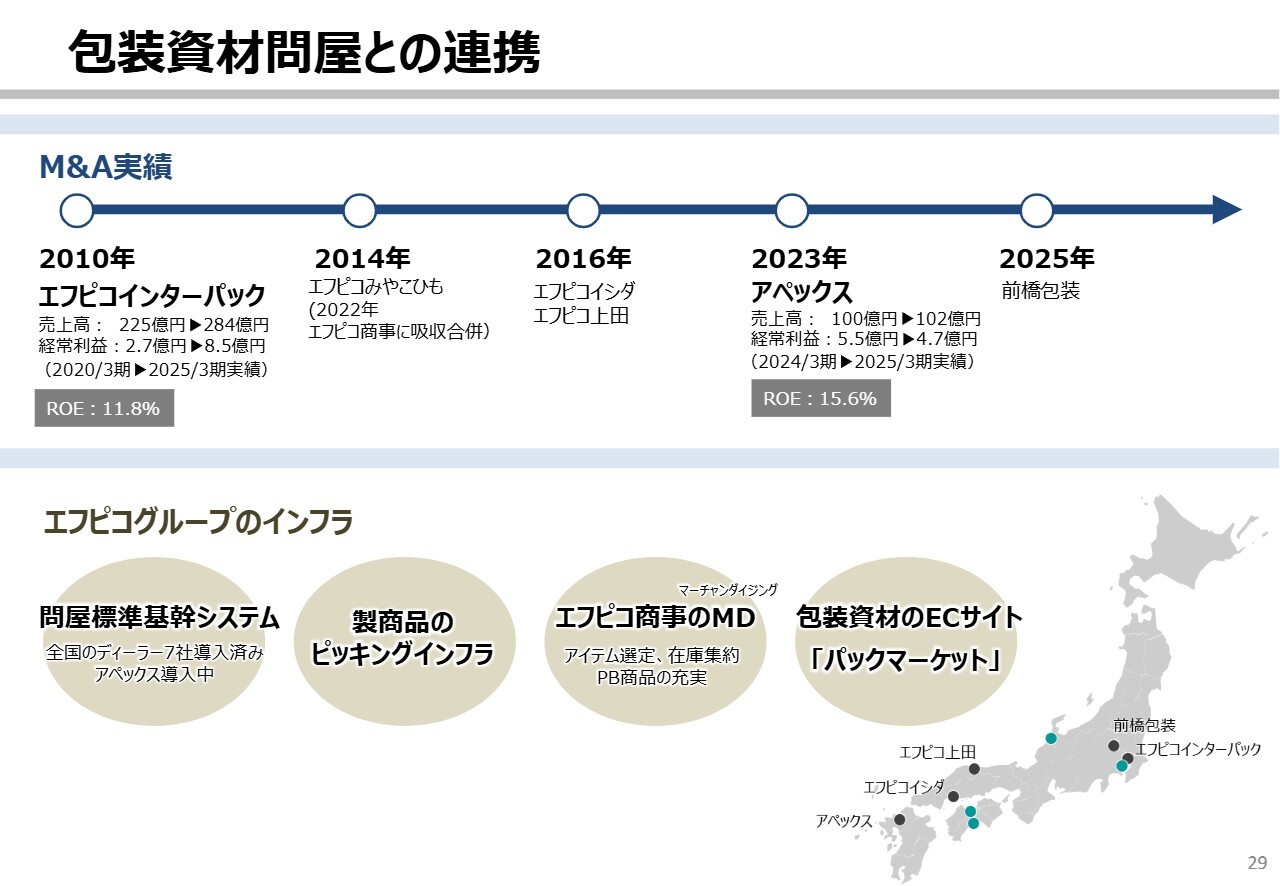

包装資材問屋との連携

ディーラーの方々に、このネットワークを活用した合理的な運用を提案しているところです。

私どもは現在、包装ディーラーを5社グループに加えています。エフピコインターパックから始まり、エフピコイシダ、エフピコ上田、アペックスとグループ化を進めました。

さらに2025年には、後継者がいないという理由から前橋包装をM&Aし、インターパックの群馬営業所として譲り受けました。

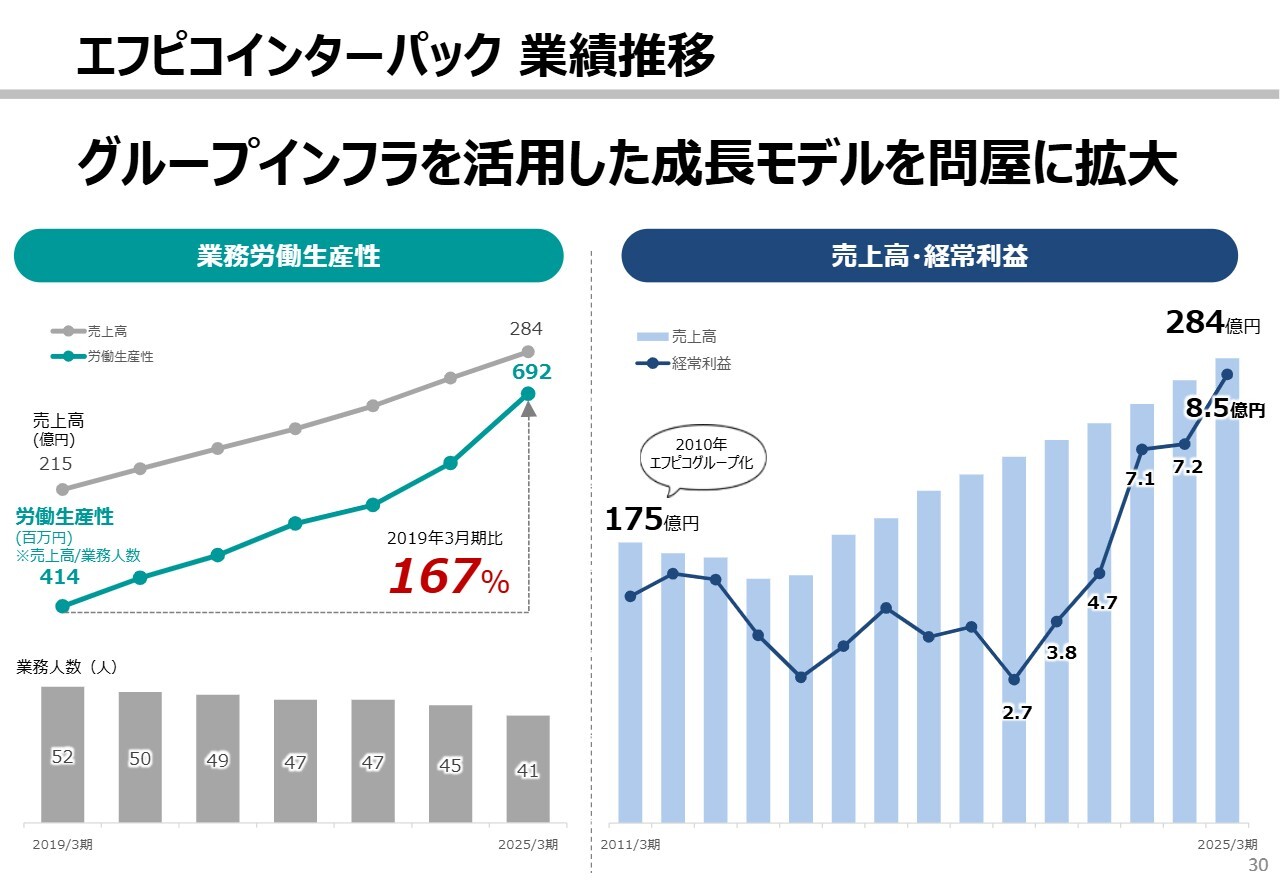

エフピコインターパック 業績推移

後継者がいないディーラーが私どもに商売を譲り渡すという判断をしたことは、非常に大きなことだと思います。そのきっかけとなったのは、エフピコインターパックがスライドのグラフのような再生を遂げたことが挙げられます。

売上高が175億円の時点でM&Aを行いましたが、直近の今期では300億円を超える見込みです。なおかつ、私どもの仕組みを活用することで、労働生産性は167パーセントに向上しました。つまり、業務人数を減らしつつ売上高を上げるサイクルができています。

このようなことから、後継者がいないディーラーの方々がエフピコグループに加入することを前向きに検討し始めている状況です。

海外M&A LSSPI社

海外では、マレーシアのLSSPI社を三井物産と共同でM&Aしました。持ち分比率は、三井物産が60パーセント、当社が40パーセントです。

3ヶ年計画で「2倍の生産性へ」と掲げており、成形機の入れ替えや設備の増強等を行い、順調に生産性が向上しています。

ただし、生産性が2倍になるということは、2倍売らなければなりませんが、そう簡単にはできません。現在、販売量は約15パーセントの伸びとなっています。逆に言えば、人員を削減しても対応できるような状況になりつつあります。

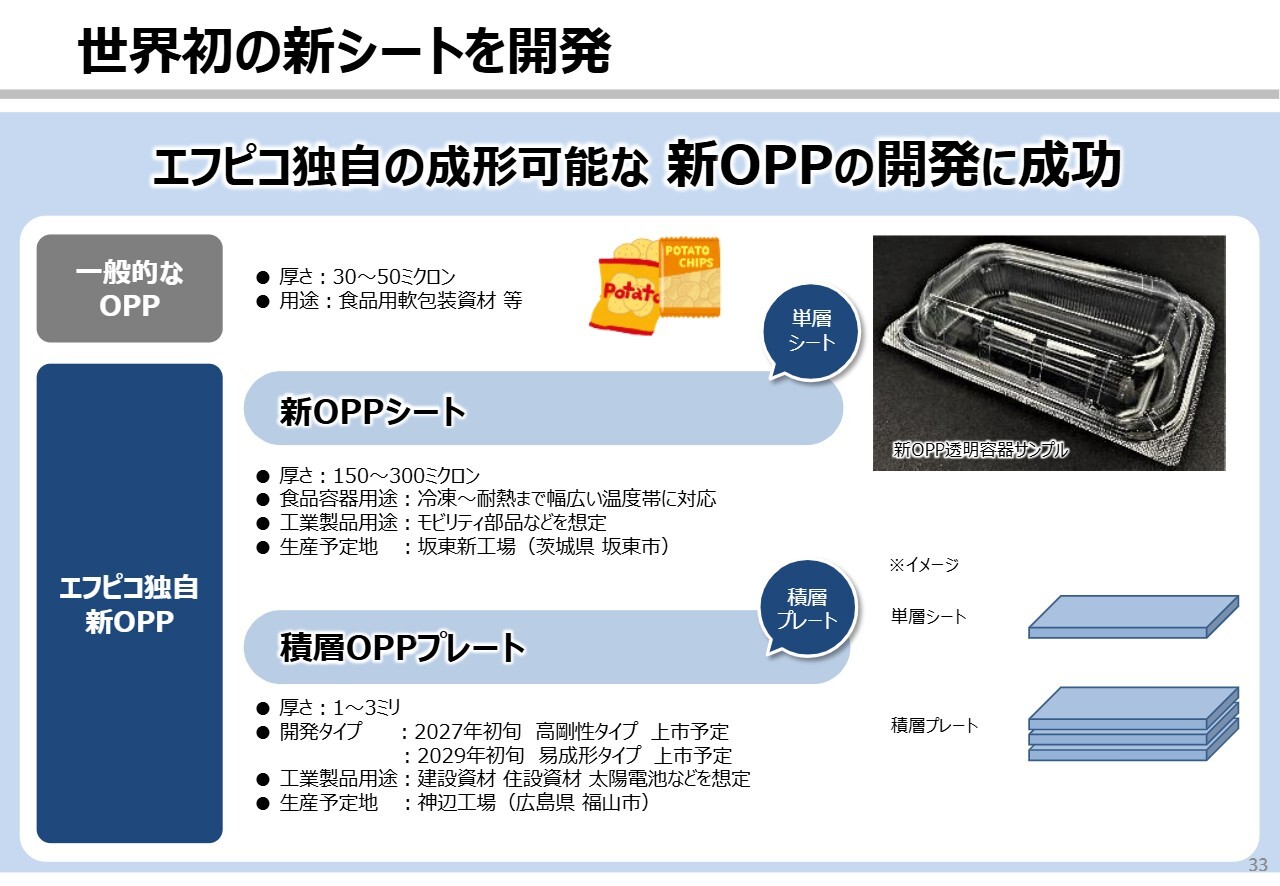

世界初の新シートを開発

新OPPシートによる用途開発についてです。

当社は従来より、PETシートを縦横に延伸したOPETを製造・販売しています。このシートを製造・販売しているのは、世界でもエフピコだけです。

この延伸技術によるOPETの目標は、普通のPETが耐熱温度60度であったのをOPSと同じ80度まで引き上げることでした。その結果として、耐熱温度が80度に達しただけでなく、耐寒温度をマイナス40度まで低くすることができました。

現在、冷凍食品の需要増加も背景に、OPETの生産能力の99.9パーセントが製品になって売れています。

この技術をさらに拡大すべく、ポリプロピレンを延伸する研究を総合研究所設立時の10年前から開始しました。その結果、非常に興味深い特性を持つ新シートができることがわかり、現在、その準備を進めています。

一般的なOPPフィルムは主にお菓子の包装袋などに使用されています。フィルムとシートの呼び方の違いについては一般的に、厚さが100ミクロン(0.1ミリ)以下のものをフィルム、100ミクロン(0.1ミリ)以上のものをシートと言います。

当社では、150ミクロンから300ミクロンの2軸延伸ポリプロピレン(OPP)シートの製造技術を確立しました。また、このシートを積層することで、さらにおもしろい特性を持った非常に強靭なプレート(板)を成形することが可能となりました。この2つの製品について現在マーケティングを行っています。

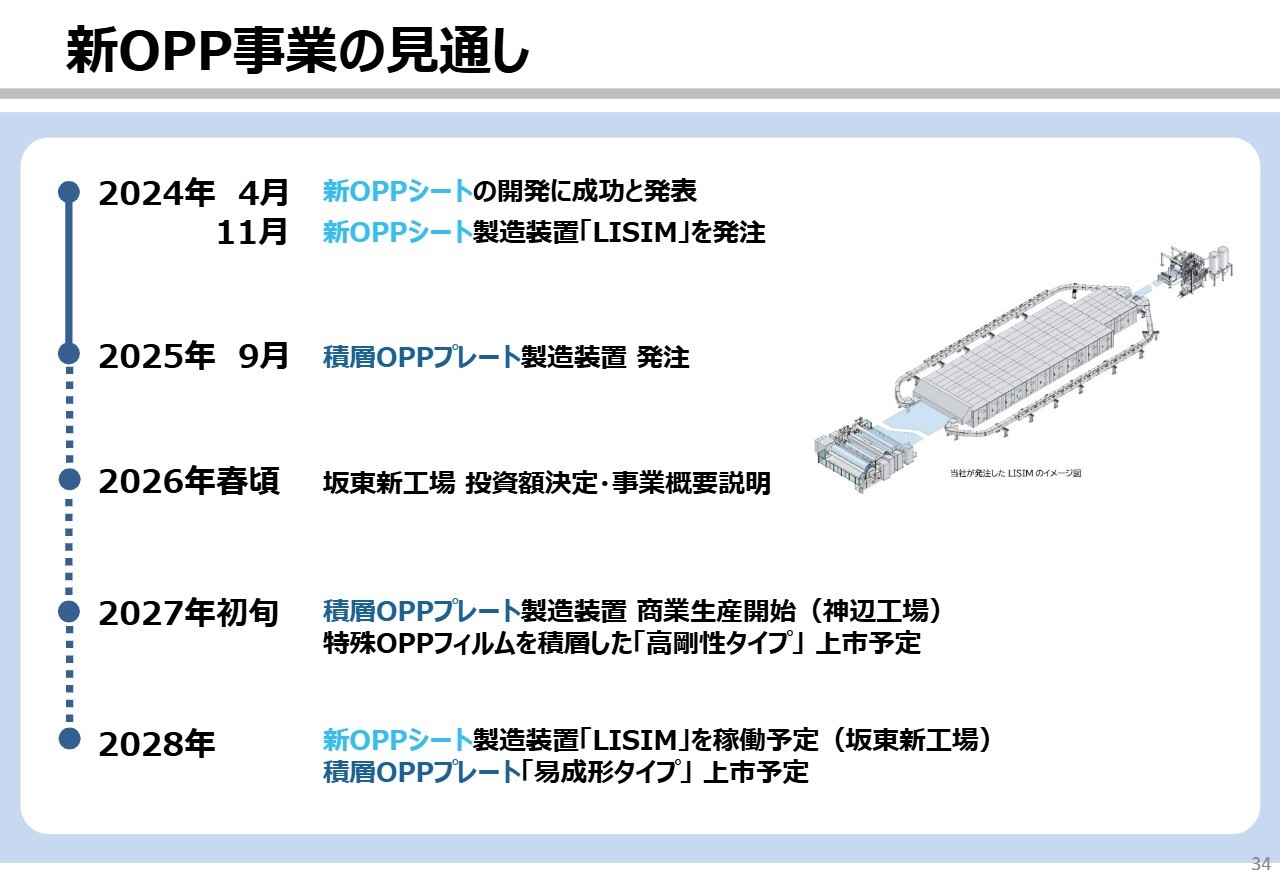

新OPP事業の見通し

スライド右の図にある、2軸延伸シートを製造する延伸機の長さは160メートル以上あります。前後の設備を含めると200メートルの無柱空間を作る必要があります。このラインを2ライン設置できる新工場を現在設計中で、茨城県坂東市に建設する予定です。

来年の1月か2月には最終的な投資額が決まる見込みです。約450億円を見込んでいたものの、工事費用が非常に高騰していることや難工事であることを考慮すると、もう少し増える可能性があります。

シートの製造装置、さらにそれを積層する装置も発注しました。この積層装置が先に導入されます。例えば、50ミクロンの2軸延伸フィルムを50枚重ねると、2.5ミリ厚のプレートになります。これを先行して上市する予定です。

その後、新工場ができた後には、例えば、300ミクロンのシートを10枚重ねて3ミリ厚にし、世に出す計画です。

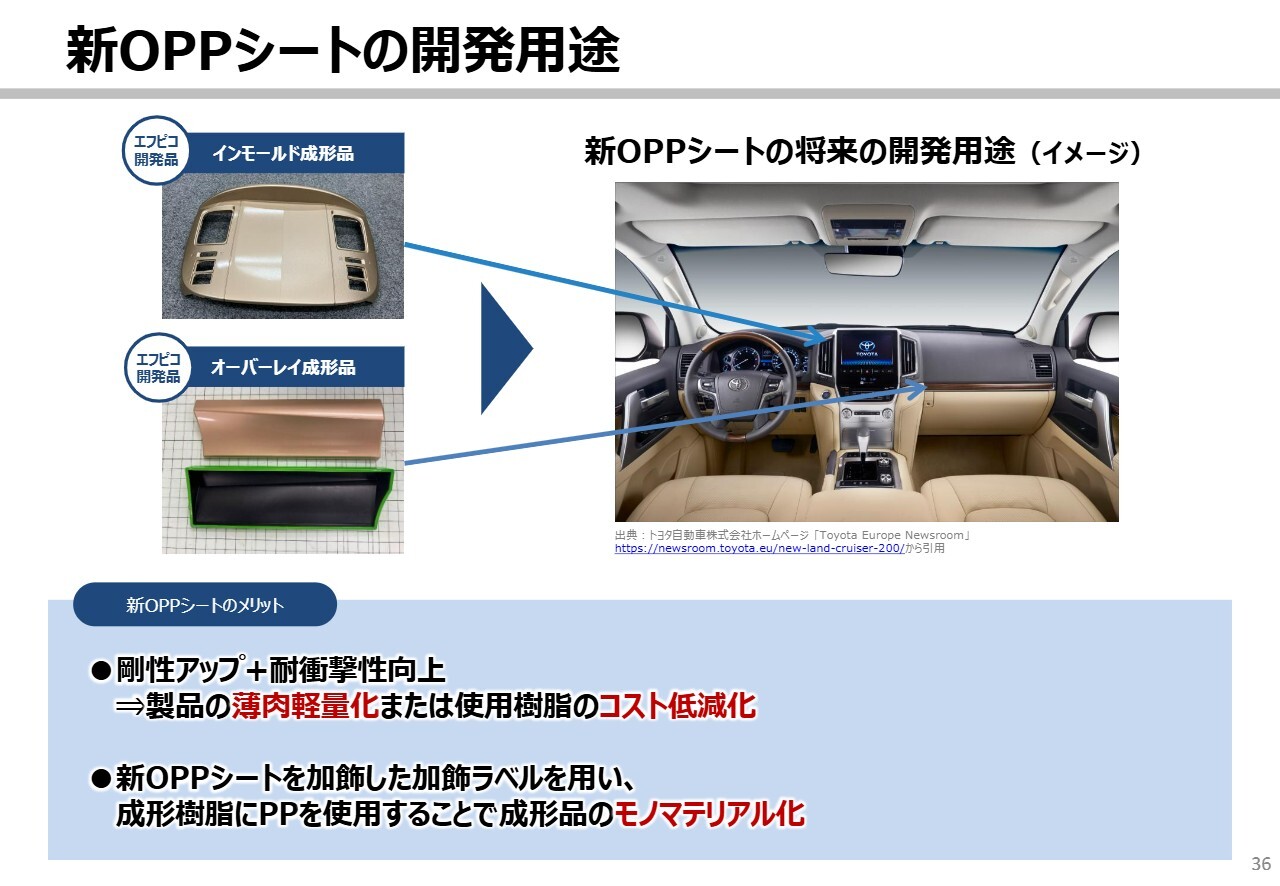

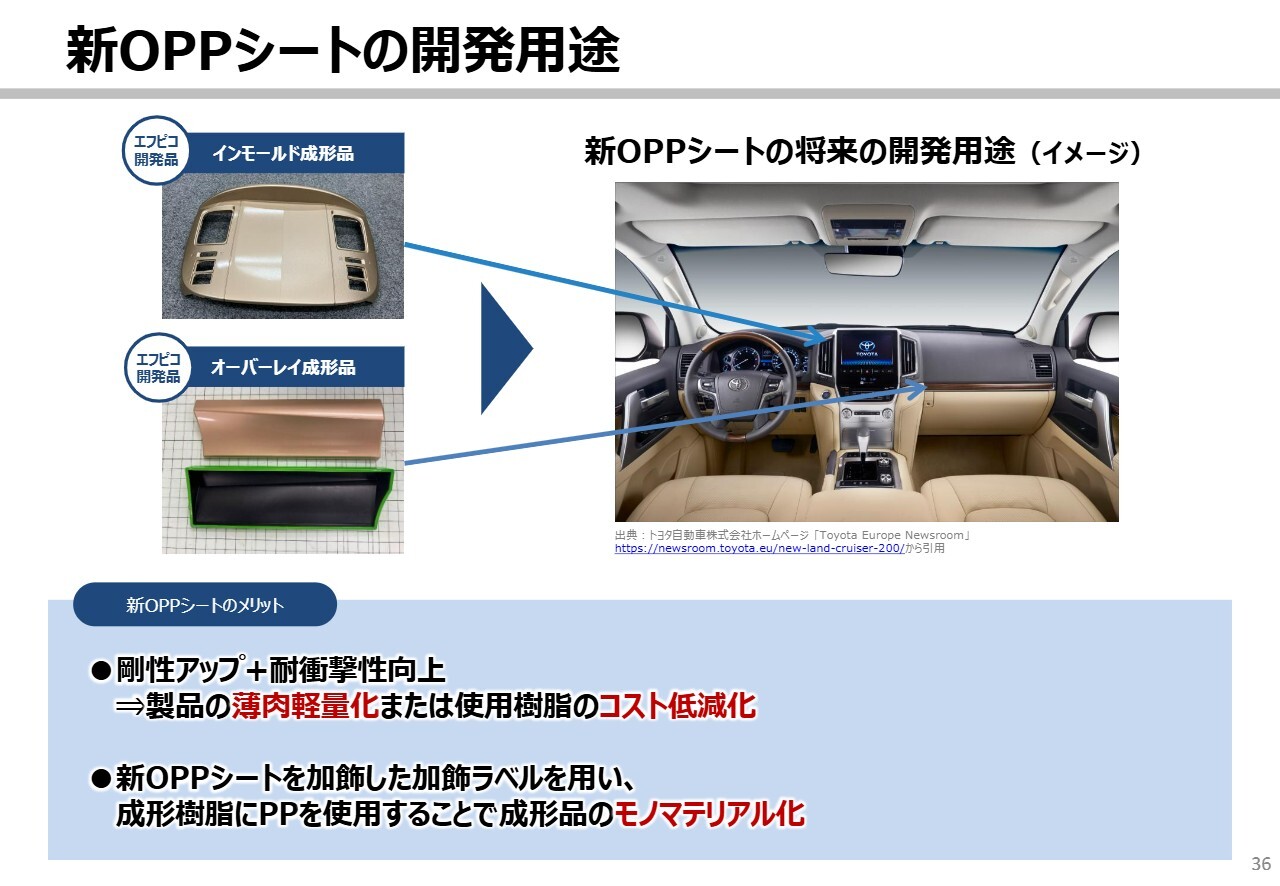

新OPPシートの開発用途

新OPPシートの開発用途です。食品容器としてはもちろん、それ以外にも非常に興味深い用途が考えられます。

例えば、自動車の部品に使われる可能性があります。「光透過印刷」と呼ばれる新しい試作品では、スライドのように、その一番外側に私どものシートが使用されています。

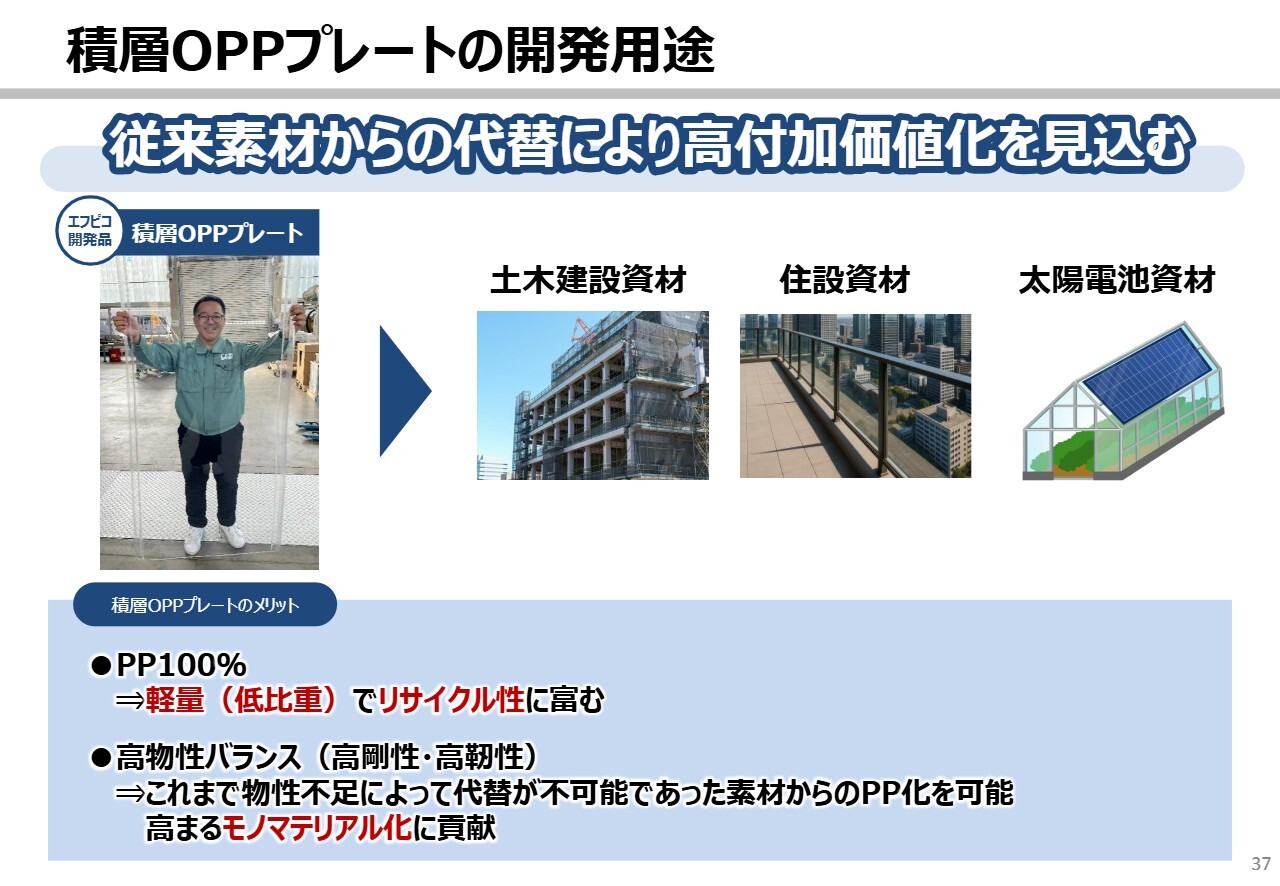

積層OPPプレートの開発用途

さらに、建築の工法が変わるという話もあります。おそらく1ライン目の用途はこちらが先行するだろうと思っています。自動車関連は3年から4年先のモデルに使うことを前提に検討が進んでいます。

そのため、1ライン目を導入してできたシートで検討が始まり、最初の用途は産業用になり、オートモービルには2ライン目を導入してから使用されるようになるのではないかと考えています。

このようにさまざまな用途があり、予想以上に付加価値がついていることも含めて、もっとも利益が出る用途に使用していきたいと考えています。例えば、食品容器の製造では利益につながらない場合、食品容器への利用は限定的になる可能性があります。

このように現在、非常に検討が進んでいる状況です。

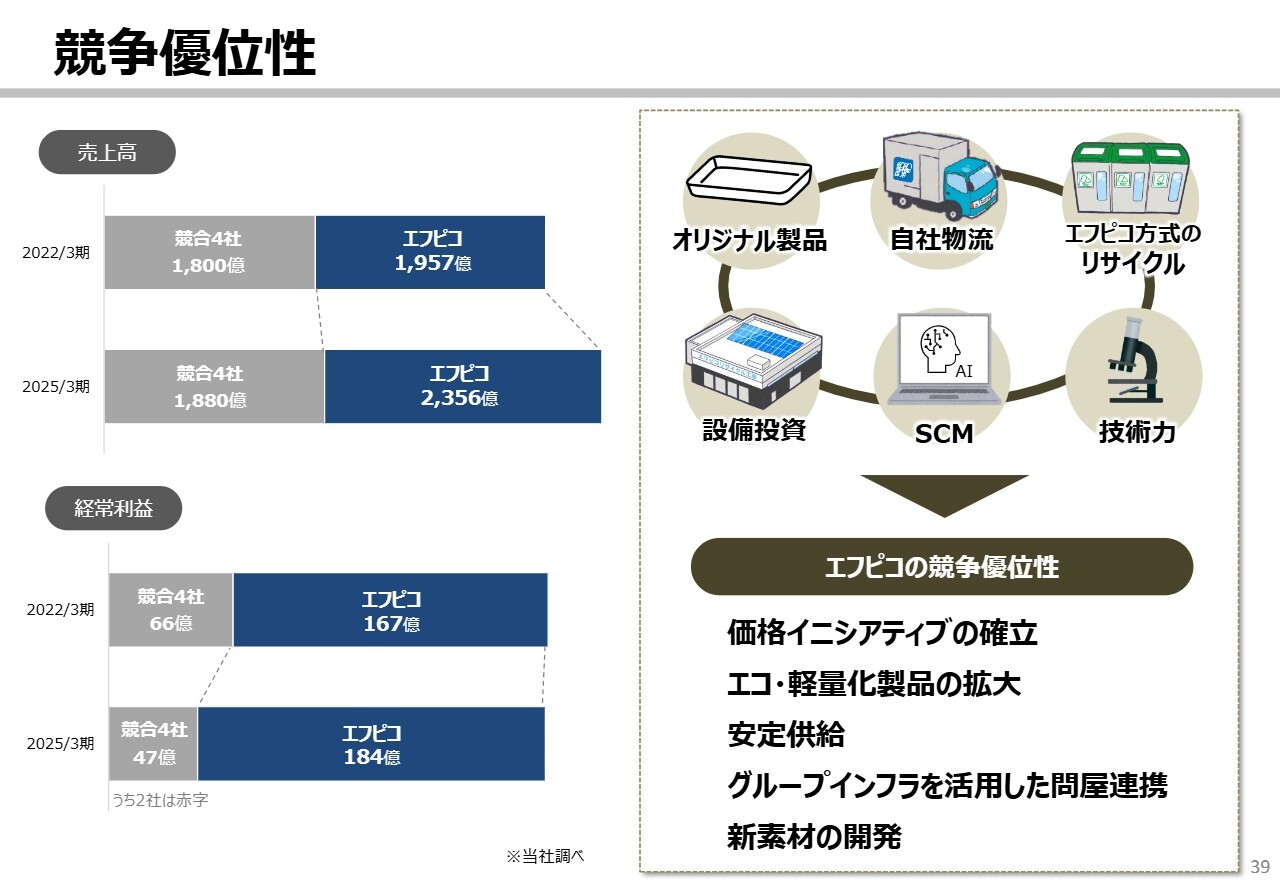

競争優位性

競争優位性についてです。スライドのグラフは、大手5社と呼ばれる、当社と他の4社の2022年3月期と2025年3月期の、売上・利益の変化を比較しています。わずか3年間でこれほどの差が生じています。

特に、原料や電気料金の上昇といった業界全体に影響を及ぼす変化に対し、当社がリードして価格是正を実現できる点は、今回の3回の値上げで実証できたと考えています。外部環境としての原料価格や電気料金の上昇などの要因は、業界内の競争力には影響を与えません。単に期間損益がどうなるかという問題です。

一方で、市場環境が急激に大きくなることはもうないと考えています。その中で、このように差が広がっています。例えば今回、お米の価格が上昇したことにより、容器のサイズの見直しを求められました。

これに伴い、お寿司のシャリの重量が18グラムから16グラムに変更され、お寿司の容器も小型化してほしいという要望を受けました。私どもはこれに対応するために、80型以上の金型投資を行いました。

それだけの対応ができるメーカーは、業界内では他にはありません。さらに、新しい技術を開発できたことも含めて、ますます差が広がっていくだろうと考えています。

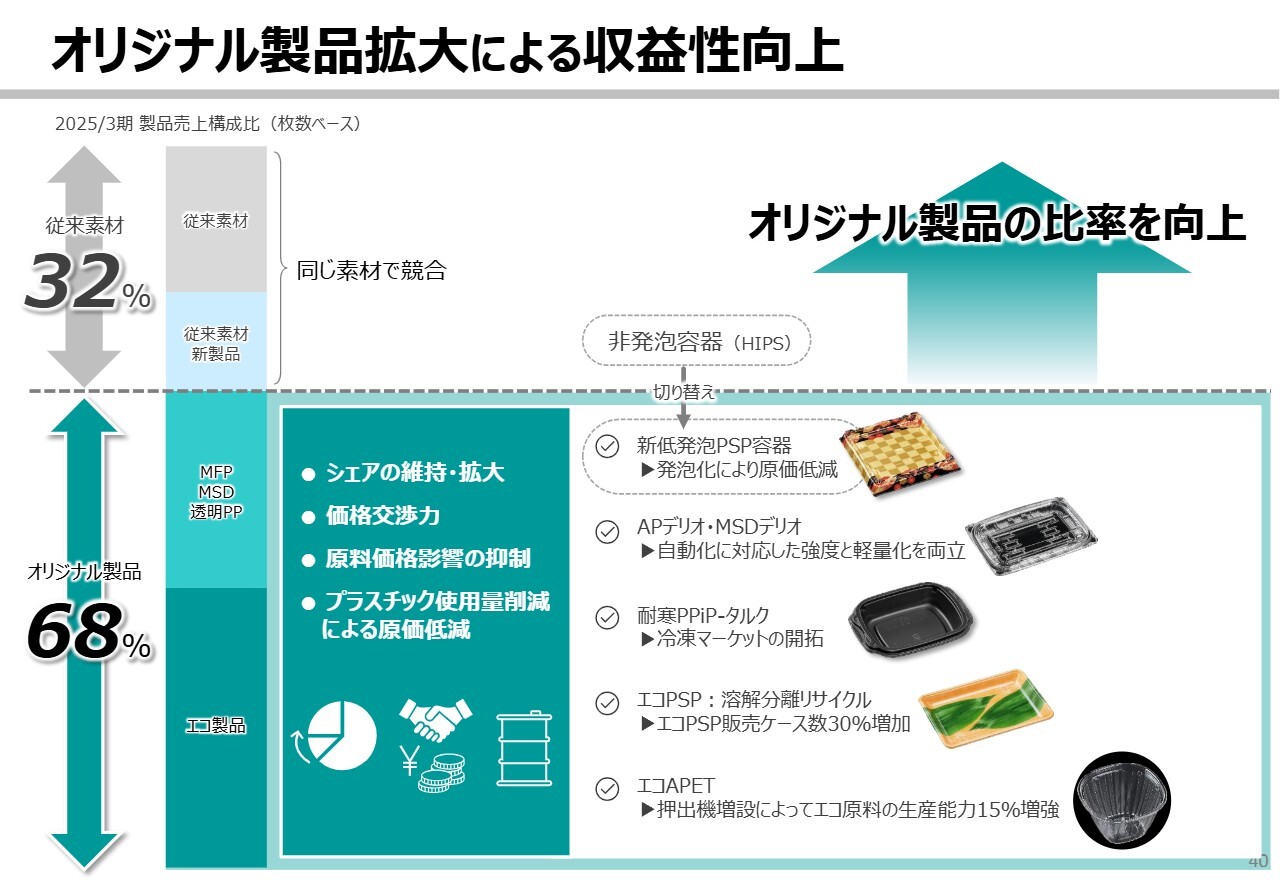

オリジナル製品拡大による収益性向上

私どもが販売している製品のうち、エコ製品を含めて、他社では製造できない製品の比率は現在68パーセントです。同業他社が同じ素材で作ることができる製品の比率は32パーセントにとどまっています。

今後、OPP製品の完成により、この68パーセントが例えば72パーセントや75パーセントへと上昇すると見込んでいます。また、「ストアtoストア」のエコストア協働宣言に伴い、エコ製品の需要がさらに増加しており、この比率は一層上昇していくだろうと考えています。

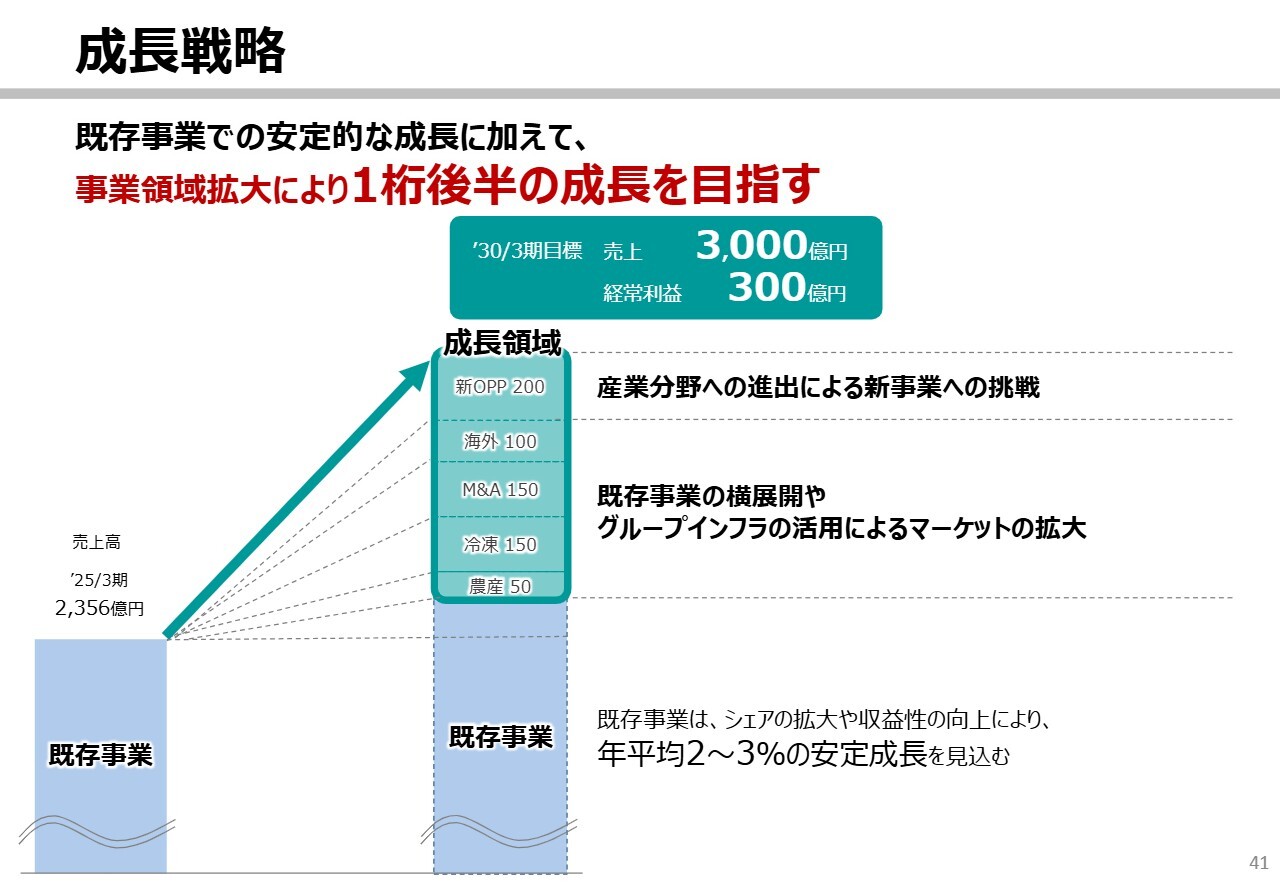

成長戦略

数値そのものは別として、技術や投資の差、新しいマーケットへの投資を含めて成長していきたいと思います。

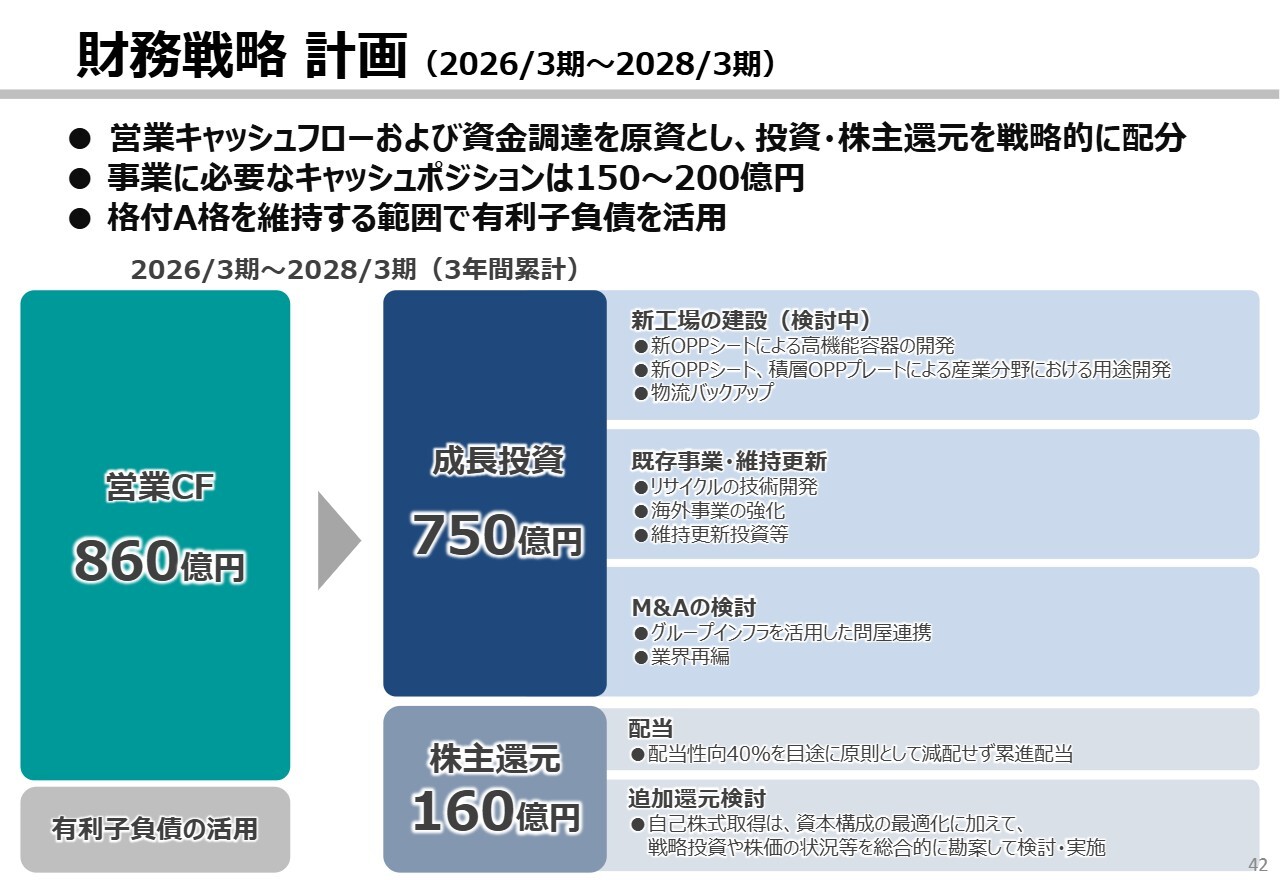

財務戦略 計画(2026/3期~2028/3期)

スライドに記載のとおり、200億円前後の投資を継続して行っています。

先ほどご説明した450億円から500億円の投資についても、3年間ほどに分けて考えれば、この範囲内で十分に対応可能です。それを含めて、新しいマーケットへのアクセスを進めていこうと考えています。

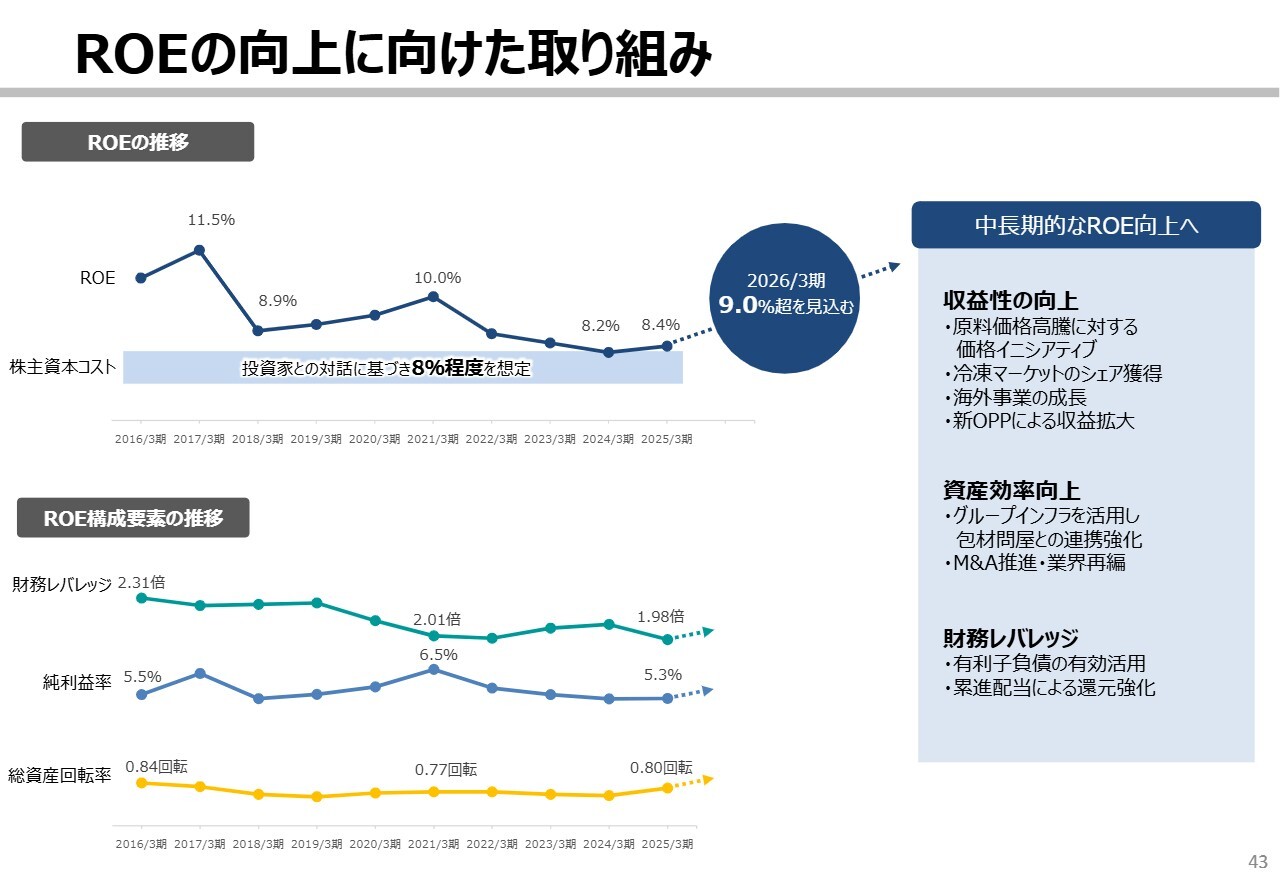

ROEの向上に向けた取り組み

ROEは若干下がっていましたが、今期はおそらく9パーセント台に戻ると考えています。

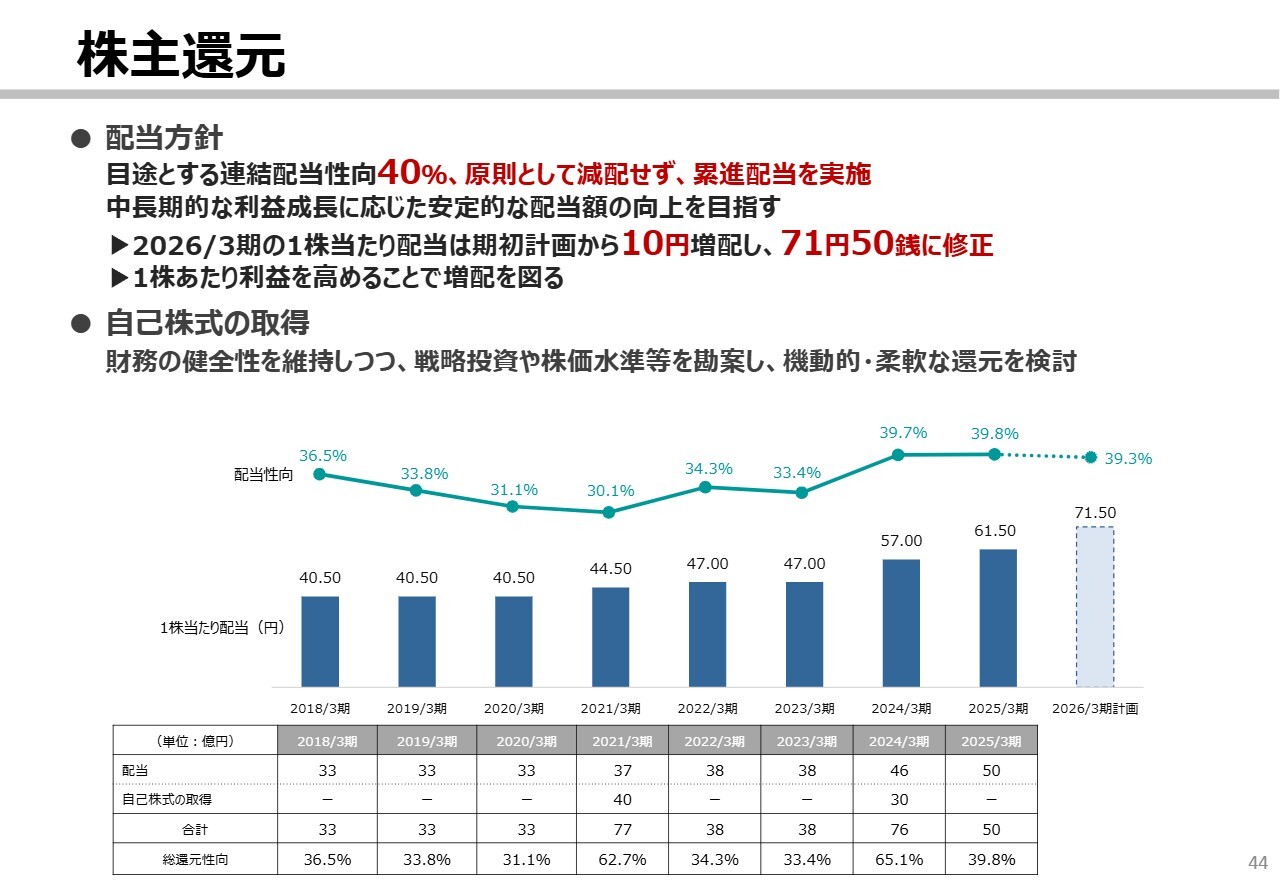

株主還元

配当については、今回10円増配し、配当性向40パーセントとし、累進配当を進めていく方針です。

企業価値拡大に向けて

「もっとも高品質で環境に配慮した製品を」「どこよりも競争力のある価格で」「必要なときに確実にお届けする」ことを突き詰めていけば、間違いなく成長できると思っています。

今後ともよろしくお願いします。私からのご説明は以上です。ありがとうございました。

新OPPシートの開発状況についての補足

小川浩嗣氏:専務取締役商事本部本部長の小川です。新OPPシートの開発状況について補足します。この会場にはサンプルを並べていますが、シートに関してはモビリティを中心とした加飾フィルムを現在研究開発中です。

日本のモビリティメーカーのほとんどにご紹介しており、共同開発契約に至っているケースもあれば、共同開発契約には至らないものの、さまざまなフィルムメーカーに多くのサンプルを提供して検討いただいている状況です。

どのようなものかと言うと、今お見せしている部品は、自動車のセンタークラスターと呼ばれるもので、部品の中央部分にナビゲーターが配置されるイメージです。このように複雑な形状のものが作れるというサンプルをお見せするために、弊社で金型を製作し、モビリティメーカーのみなさまに向けてサンプルを作成・提供しています。

今お見せしているのは、黒の無垢のインジェクションの成形品です。これに加飾を加える場合、例えば塗装を行うとコストが莫大にかかるだけでなく、環境面への悪影響も大きいという理由から、モビリティメーカー各社では可能な限り塗装を避ける傾向があります。

そこで、当社が開発したシートの裏側に印刷を施し、それを用いて成形します。または、金型の中にシートをそのまま投入し、一体化する形で成形を行うことで、このような成形品が出来上がります。

メリットは、塗装が不要になるだけではありません。150ミクロン以上のシートを用いることで、衝撃と剛性のバランスが非常に優れています。これまでの世界に存在するシートと比較して、飛躍的に高い物性のバランスを実現しています。

したがって、成形品に用いると、インジェクション基材そのものを薄肉化できます。また、ポストコンシューマーリサイクルで集めたポリプロピレンをこの基材に使用することで、自動車メーカーが目指している欧州規制に適合するリサイクル材として活用できる可能性があります。そのため、モビリティメーカー各社から興味を示していただいています。

そして、光透過印刷については、サンプルでは現在、電気がついているため、若干文字が見えるかと思います。しかし、電気を消すと文字が消える仕組みになっています。そして、電気をつけると文字が見える仕組みになっています。

例えば、自動車のバンパーに光を通すことで、そこに文字が表示されます。つまり、未来の車のデザインを目指して、自動車メーカー各社はこのようなデザインを追求しています。

自動車メーカー各社は例えば、バンパーに自分の名前を出したり、「お先にどうぞお渡りください」といった文字を表示させたりといった加飾を目指しています。弊社のOPPシートの透明性と加飾性、さらに成形性を活かすことで、未来の車のデザインが実現できると評価をいただいています。

成形方法にはさまざまな種類があります。今お見せしているサンプルは、つい最近完成したものです。後ろまできれいに加飾が施されている点が技術的なポイントです。このような加飾技術と成形技術、新しく開発したシートの物性が評価されています。

現在も着実に研究開発を進めており、建材用途についてはできるだけ早く商品化を目指しています。どのお客さまとどのような開発を進めているのかはこの場ではまだお話しできませんが、商品化が間近に迫っていますので、もうしばらくお待ちいただければと思います。

新着ログ

「化学」のログ