【QAあり】システムリサーチ、中間期は増収増益、各段階利益は前年比+20%超の伸長 SIサービス事業の請負案件受注が増加

目次

平山宏氏(以下、平山):代表取締役社長の平山です。本日はお集まりいただき、ありがとうございます。

本日のご説明内容は、会社概要、2026年3月期 第2四半期(中間期)業績、中期経営計画、サステナビリティ、ソリューション紹介、株主還元です。最後に参考資料を添付していますのでご参照ください。

会社概要

会社概要をご説明します。設立は1981年3月で、東証プライム市場に上場し、名証プレミア市場にも重複上場しています。代表取締役社長は私、平山です。

資本金は5億5,015万円、連結従業員数は2025年9月末時点で1,615名、平均年齢は33.2歳です。連結子会社として株式会社ソエルが1社あります。詳しくは後ほどご説明します。

主な株主構成は、創業者の山田敏行が9.55パーセント、日本マスタートラスト信託銀行が7.03パーセントとなっています。

事業所・営業拠点

事業所および営業拠点についてです。SI事業の主要拠点として名古屋本社および東京と大阪に支社を置いています。また、プロダクトソリューションの営業拠点として札幌、仙台、福岡にオフィスを構えています。

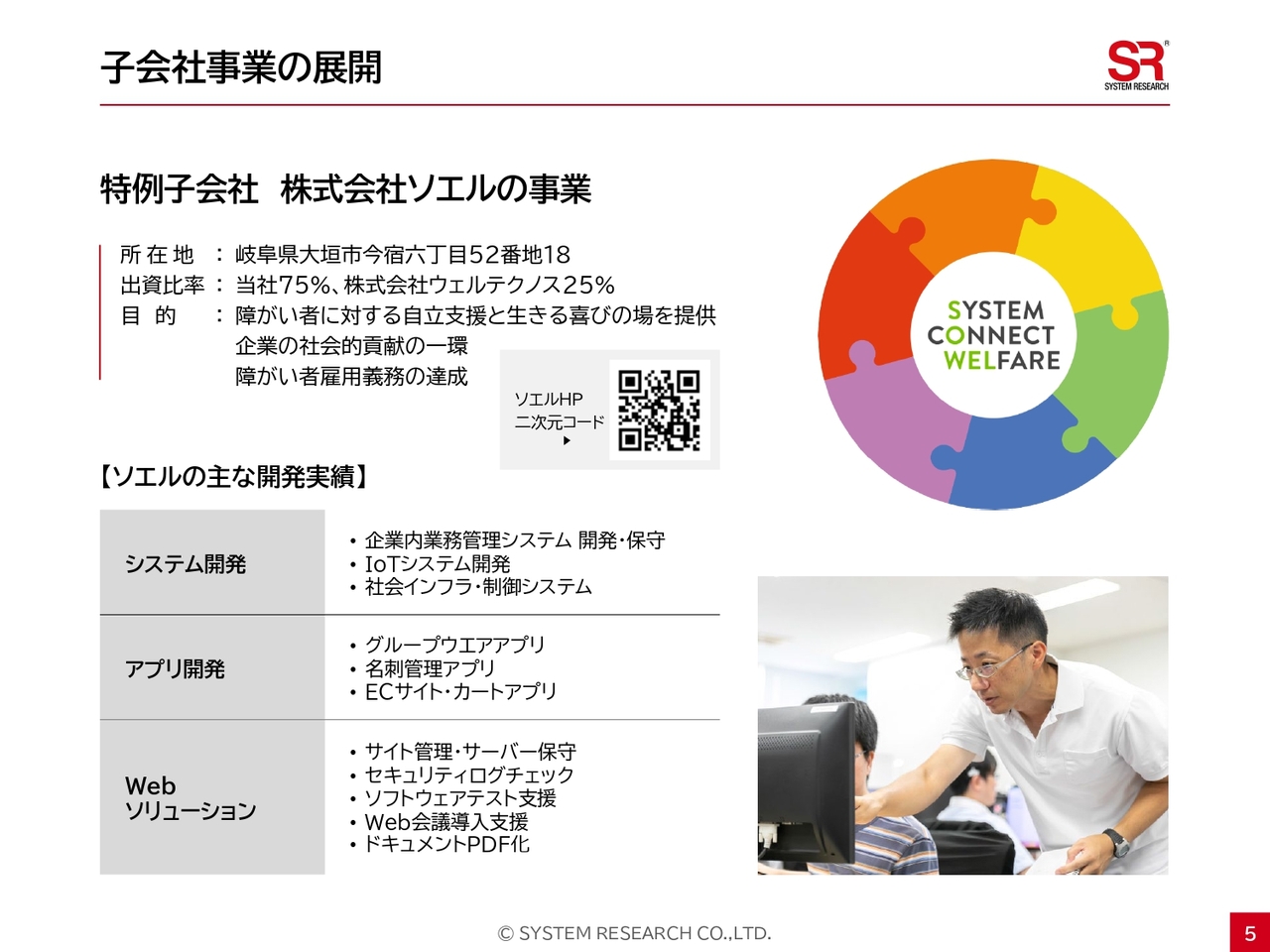

子会社事業の展開

子会社事業についてご紹介します。株式会社ソエルは、障がい者支援を目的とした特例子会社です。2012年に障がい者就労移行支援事業を行う株式会社ウェルテクノスと設立しました。

経営ビジョン

当社の経営ビジョンです。『ビジネスに寄り添うITパートナー』「プロフェッショナルとして顧客に頼られる存在になる」「誇れる技術で得意分野を磨き、新たな価値を創造する」「仕事を通じて成長し、社会への貢献と活躍を実感する」を掲げ、お客さまの良き理解者として信頼に応えるITパートナーを目指し、共に歩んでいきます。

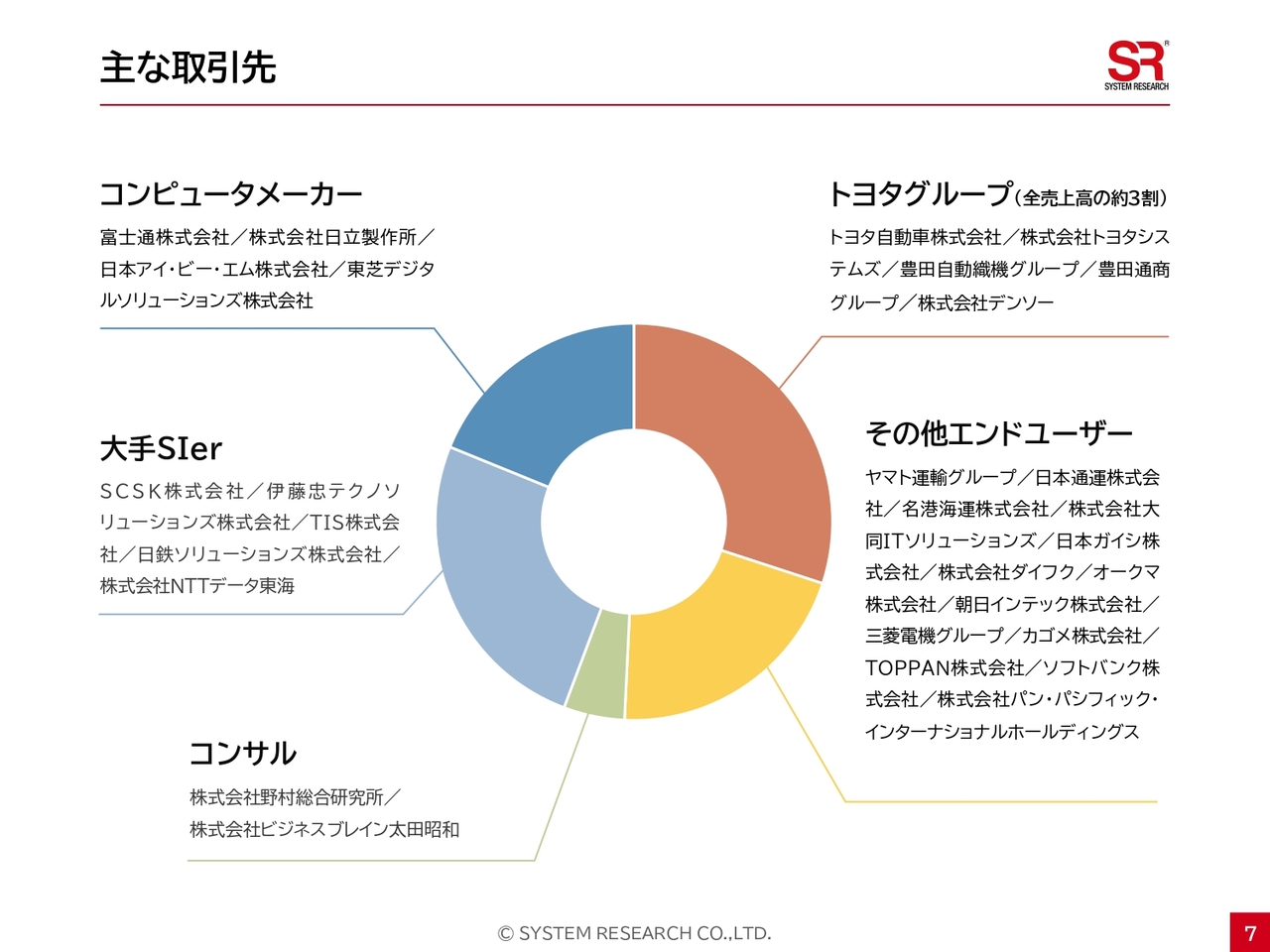

主な取引先

主な取引先はスライドに記載のとおりです。トヨタグループでは、トヨタ自動車、トヨタシステムズ、豊田自動織機グループ、豊田通商グループ、デンソーなどがあります。全売上の約3割がトヨタグループです。

その他エンドユーザーとしては、ヤマト運輸グループからパン・パシフィック・インターナショナルホールディングスまで、ご覧のとおりとなっています。

コンピューターメーカーでは、富士通、日立製作所、日本アイ・ビー・エム、東芝デジタルソリューションズなどが挙げられ、大手SIerでは、SCSKからNTTデータ東海まで、ご覧のとおりとなっています。

コンサル系では野村総合研究所、ビジネスブレイン太田昭和などがあります。

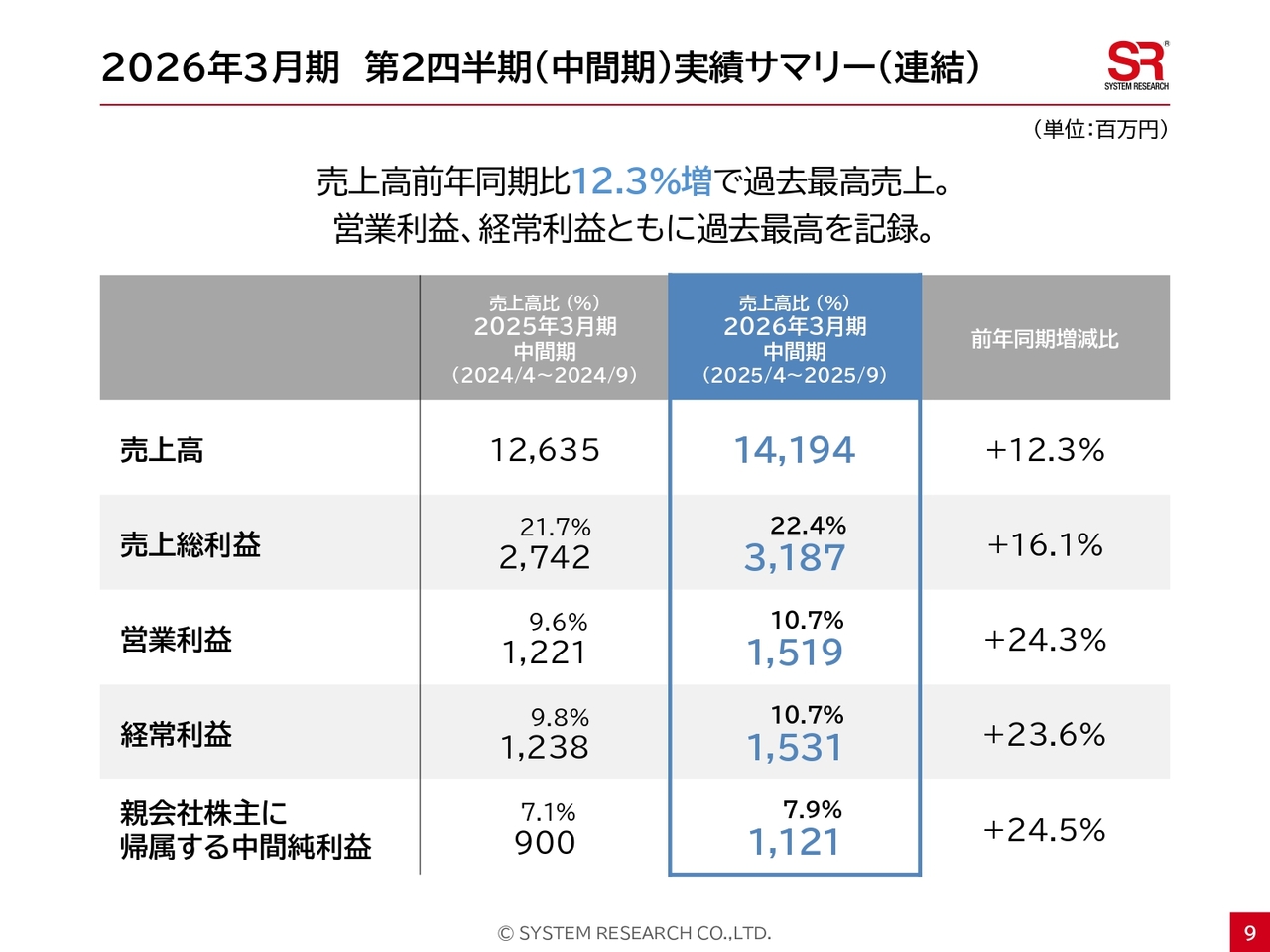

2026年3月期 第2四半期(中間期)実績サマリー(連結)

2026年3月期 第2四半期(中間期)の実績サマリーです。売上高は前年同期比12.3パーセント増の141億9,400万円、売上総利益は前年同期比16.1パーセント増の31億8,700万円、営業利益は前年同期比24.3パーセント増の15億1,900万円、経常利益は前年同期比23.6パーセント増の15億3,100万円、親会社株主に帰属する中間純利益は前年同期比24.5パーセント増の11億2,100万円となりました。

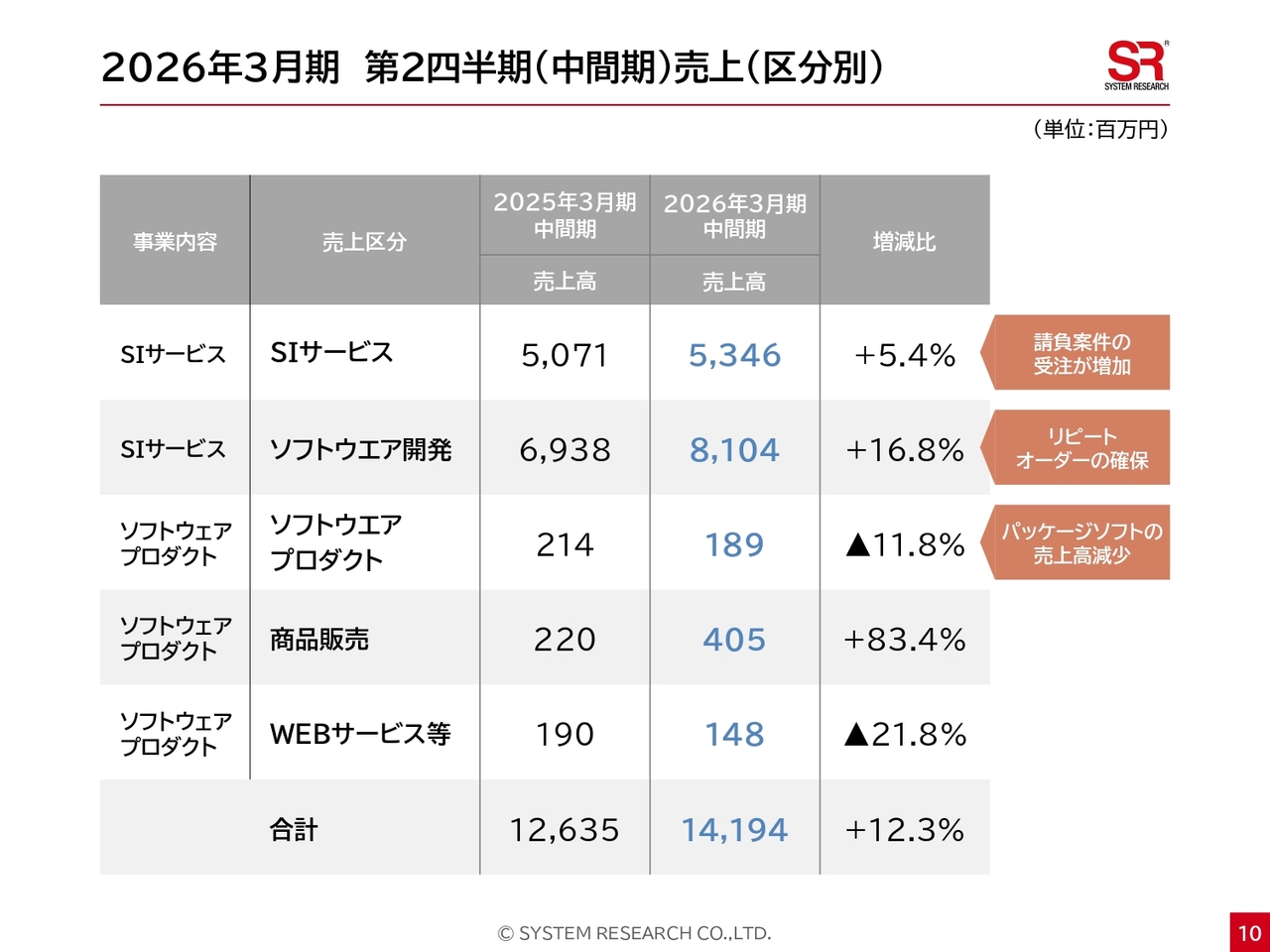

2026年3月期 第2四半期(中間期)売上(区分別)

売上高の内訳です。SIサービス業務では、請負案件を中心に受注が増加し、売上高は前年同期比5.4パーセント増の53億4,600万円となりました。ソフトウエア開発業務では、多くのリピートオーダーを確保したことにより、売上高は前年同期比16.8パーセント増の81億400万円となりました。

一方で、ソフトウエアプロダクトではパッケージソフトの売上高が伸び悩み、前年同期比11.8パーセント減の1億8,900万円となりました。商品販売は前年同期比83.4パーセント増の4億500万円、Webサービス等は前年同期比21.8パーセント減の1億4,800万円でした。

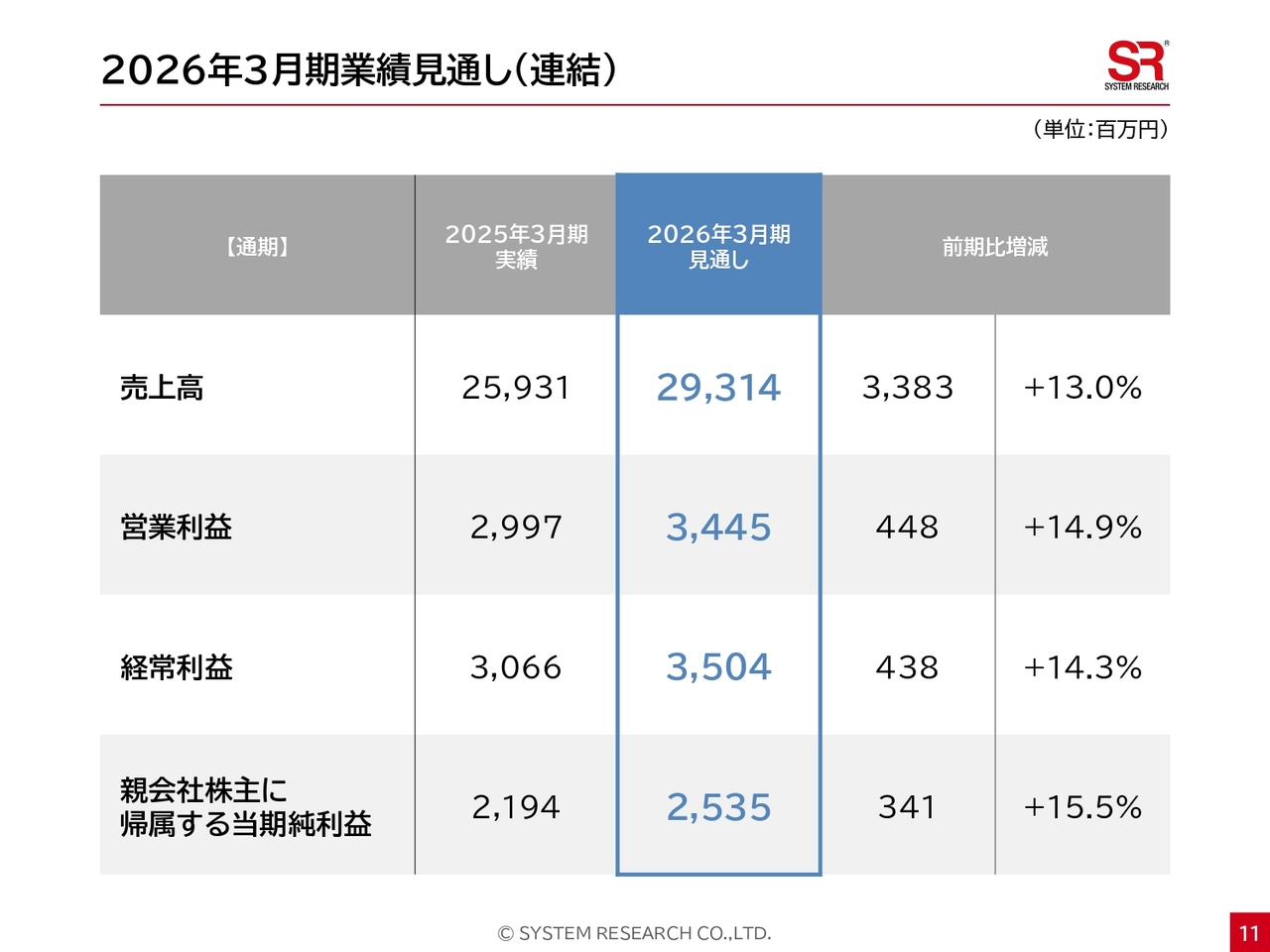

2026年3月期業績見通し(連結)

2026年3月期の見通しについてです。売上高は前期比13.0パーセント増の293億1,400万円、営業利益は前期比14.9パーセント増、経常利益は前期比14.3パーセント増を予想しています。また、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比15.5パーセント増の25億3,500万円を予想しています。

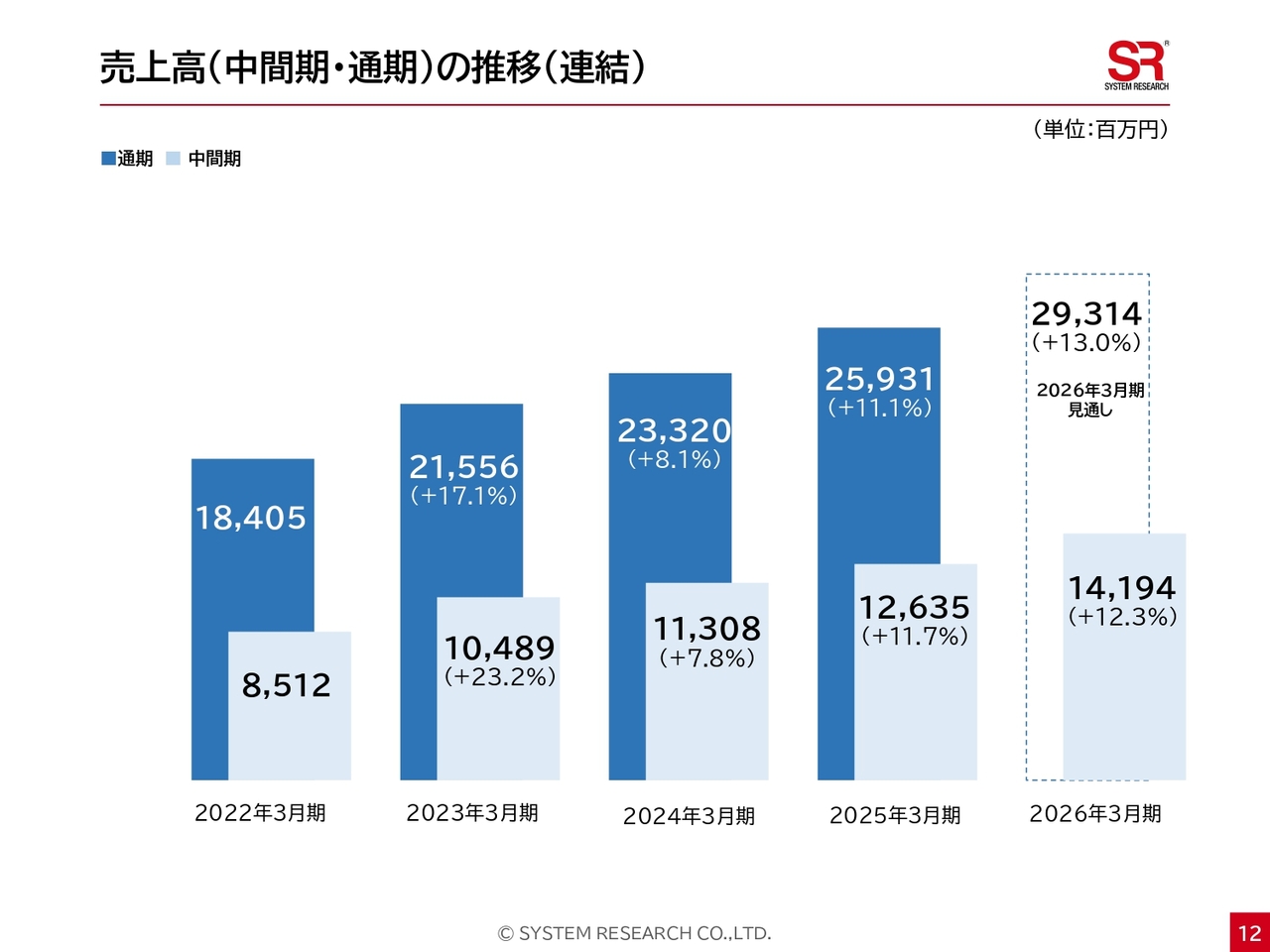

売上高(中間期・通期)の推移(連結)

過去5年間の売上高の推移はスライドに記載とおりです。2022年3月期以降、4期連続で増収し、過去最高の売上高を更新しています。

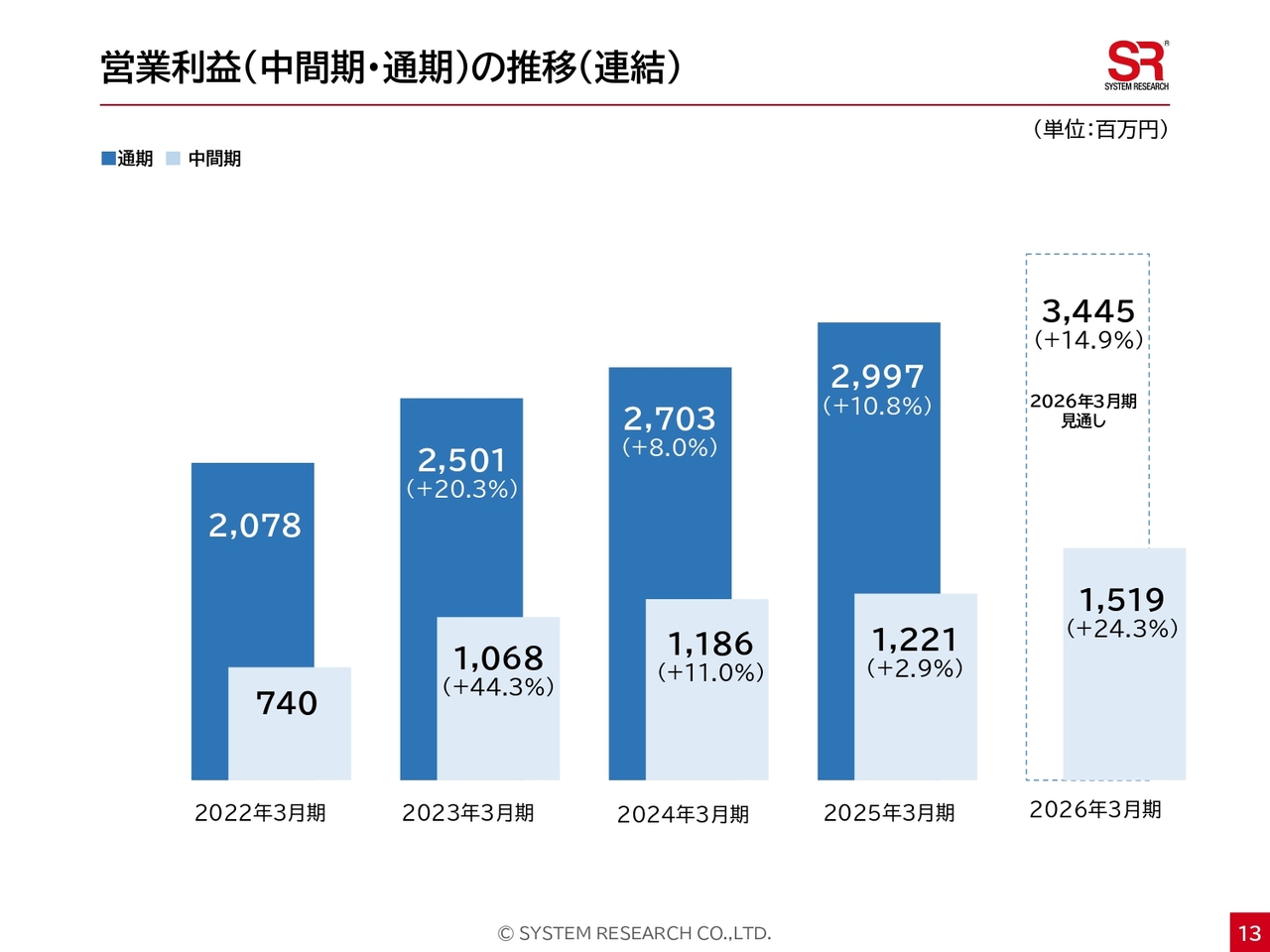

営業利益(中間期・通期)の推移(連結)

営業利益の5年間の推移はスライドに記載のとおりです。営業利益も4期連続で増益・過去最高額を更新しています。

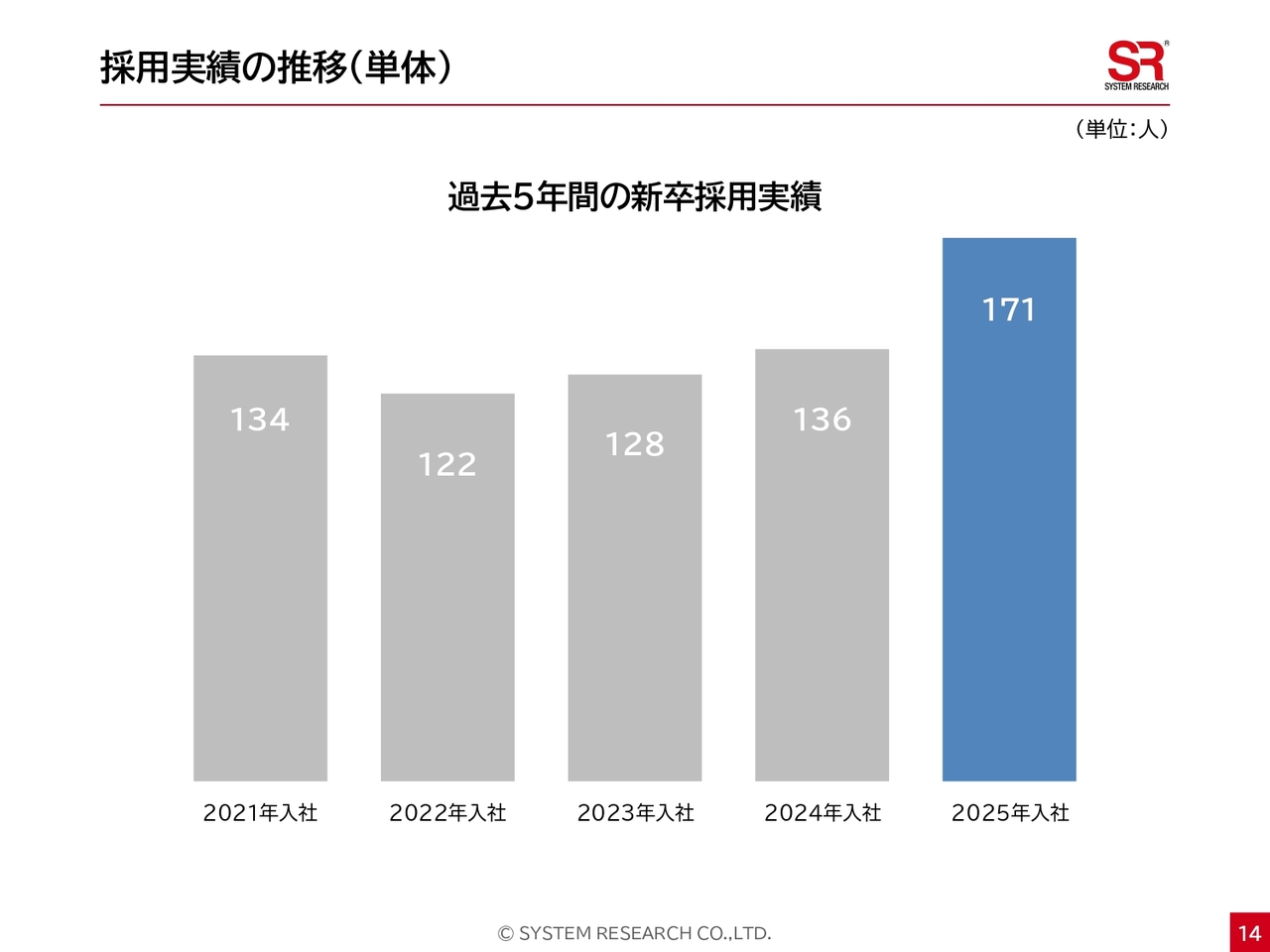

採用実績の推移(単体)

採用実績の推移です。2025年4月は171名が入社しました。

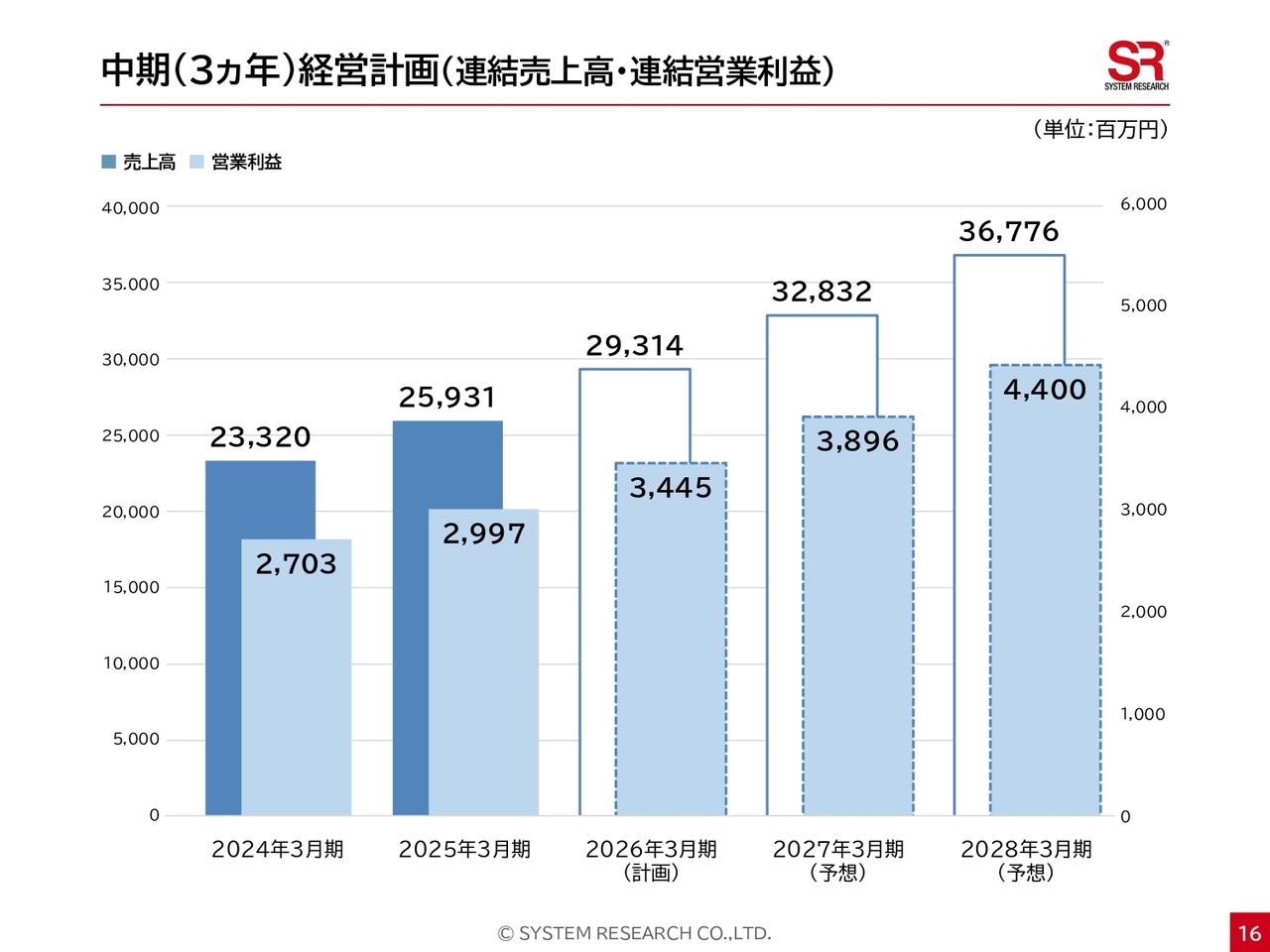

中期(3ヵ年)経営計画 (連結売上高・連結営業利益)

中期経営計画をご説明します。連結売上高と連結営業利益の中期計画です。毎年10パーセント以上の成長を目指し、2028年3月期には連結売上高367億7,600万円、連結営業利益44億円を計画しています。

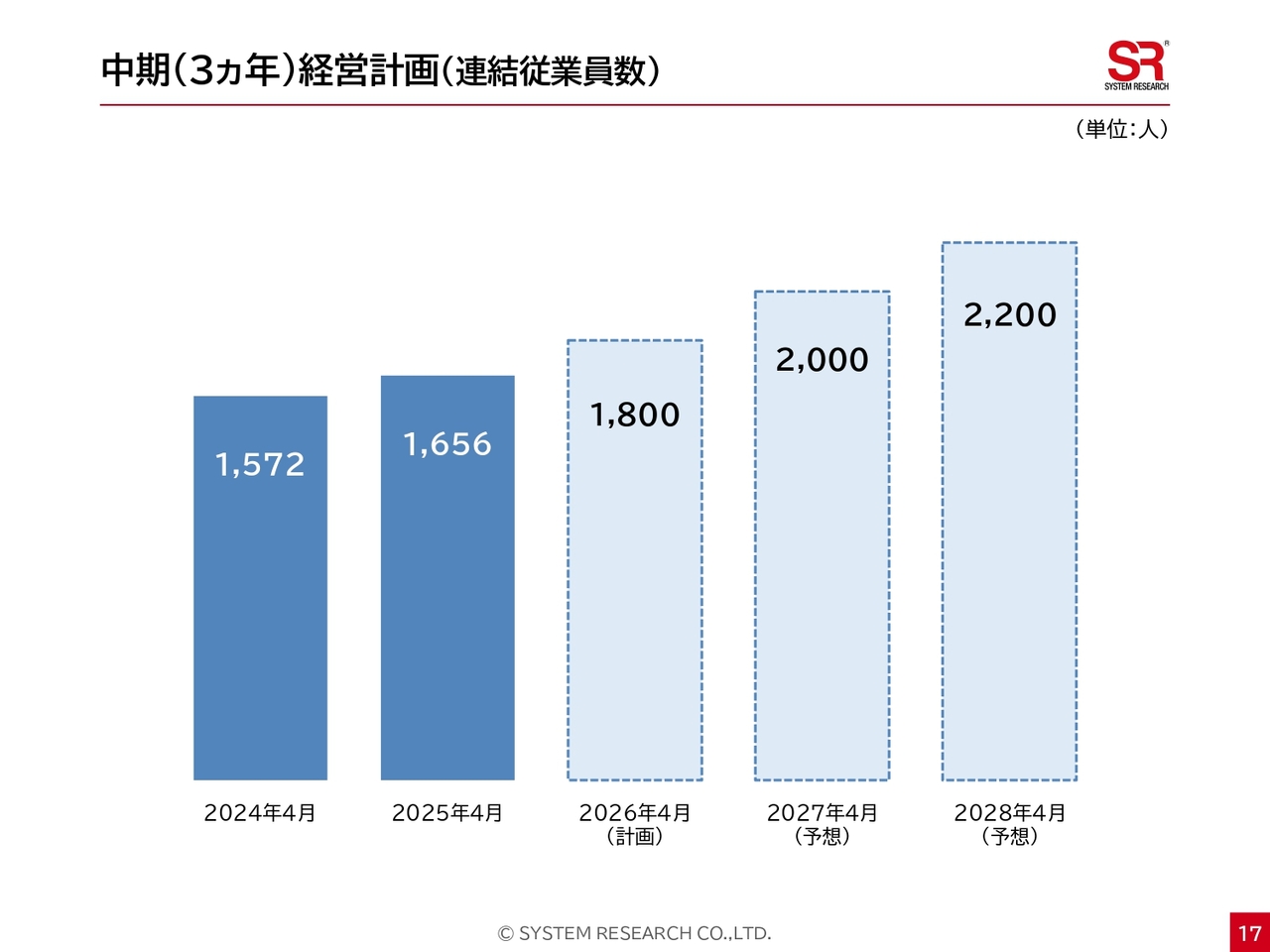

中期(3ヵ年)経営計画 (連結従業員数)

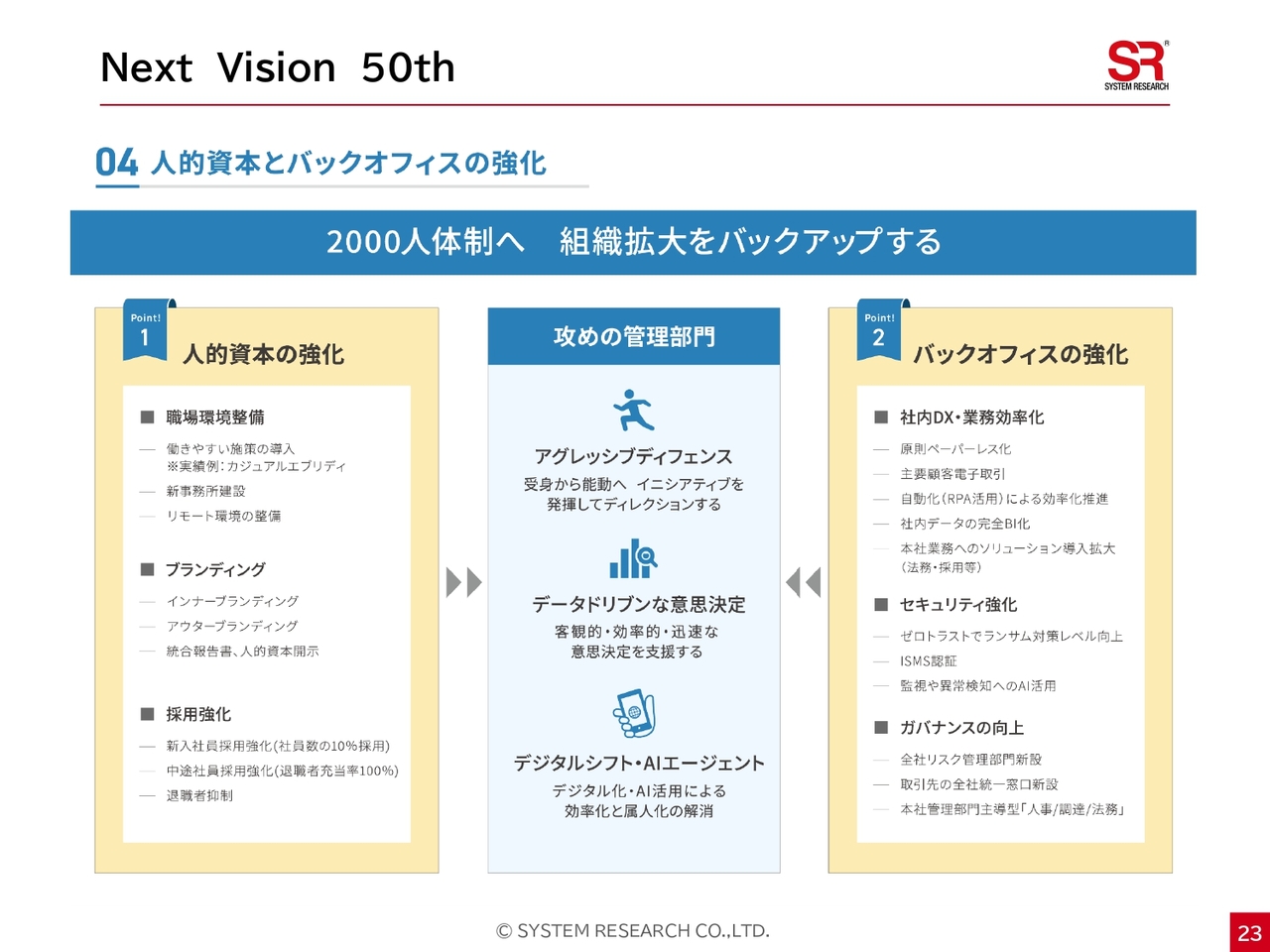

連結従業員数の中期経営計画です。スライドは2024年と2025年4月1日時点の従業員数と、来期以降の計画を示しています。従業員2,000人体制を目指していきます。

中長期目標

中長期目標についてです。売上高の中期目標として500億円、長期目標として1,000億円を目指します。

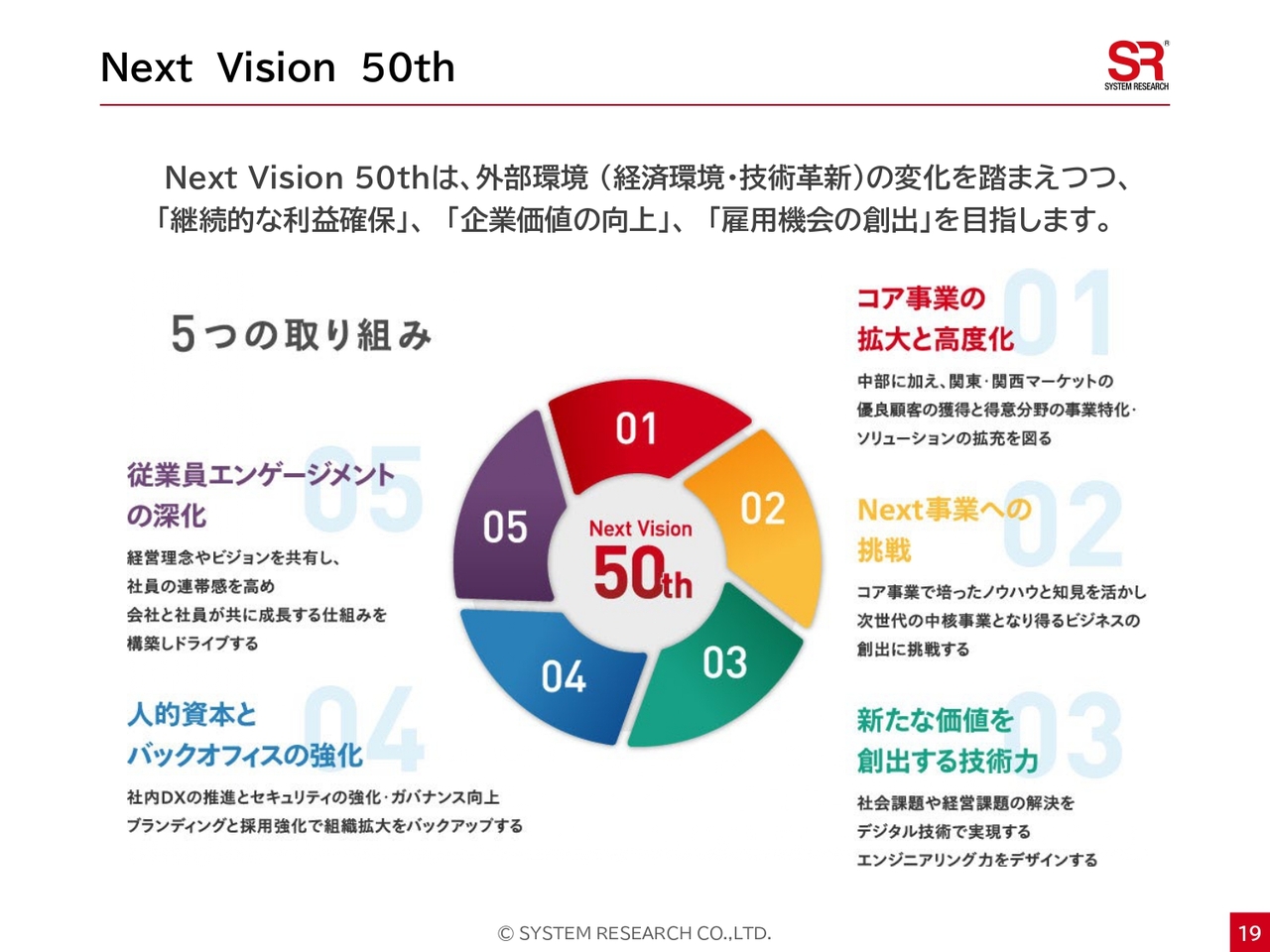

Next Vision 50th

「Nex Vision 50th」は、外部環境(経済環境・技術革新)の変化を踏まえつつ、「継続的な利益確保」「企業価値の向上」「雇用機会の創出」を目指し、5つの取り組みを進めています。

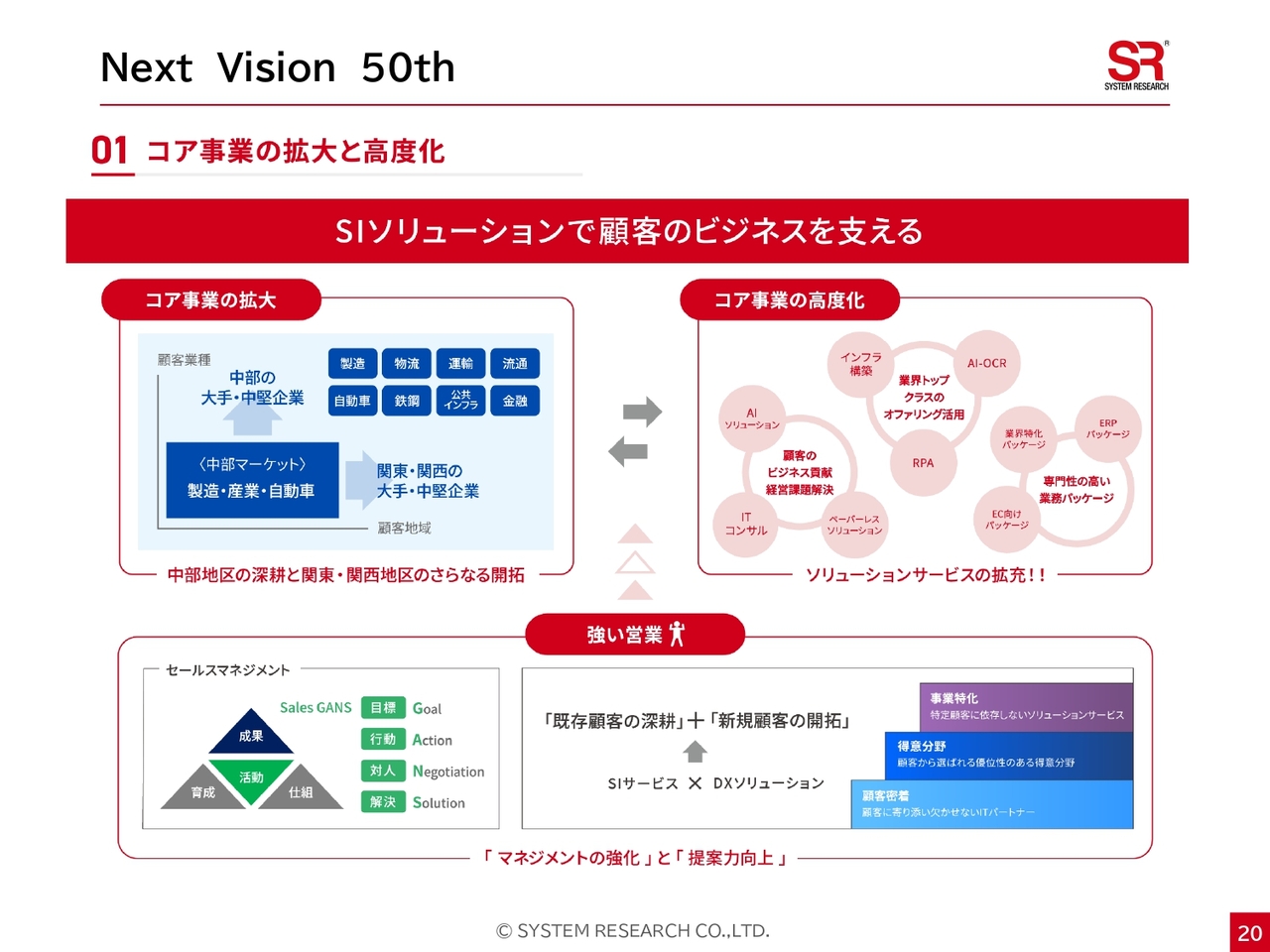

Next Vision 50th

1つ目のテーマは「コア事業の拡大と高度化」です。当社のコア事業であるSIサービスにおいて、中部に加えて関東・関西マーケットの優良顧客を獲得し、得意分野の事業特化とソリューションの拡充を図ります。

Next Vision 50th

2つ目のテーマは「Next事業への挑戦」です。コア事業で培ったノウハウと知見を活かし、SIサービスに加えて次世代の中核事業となり得るビジネスの創出に挑戦しています。

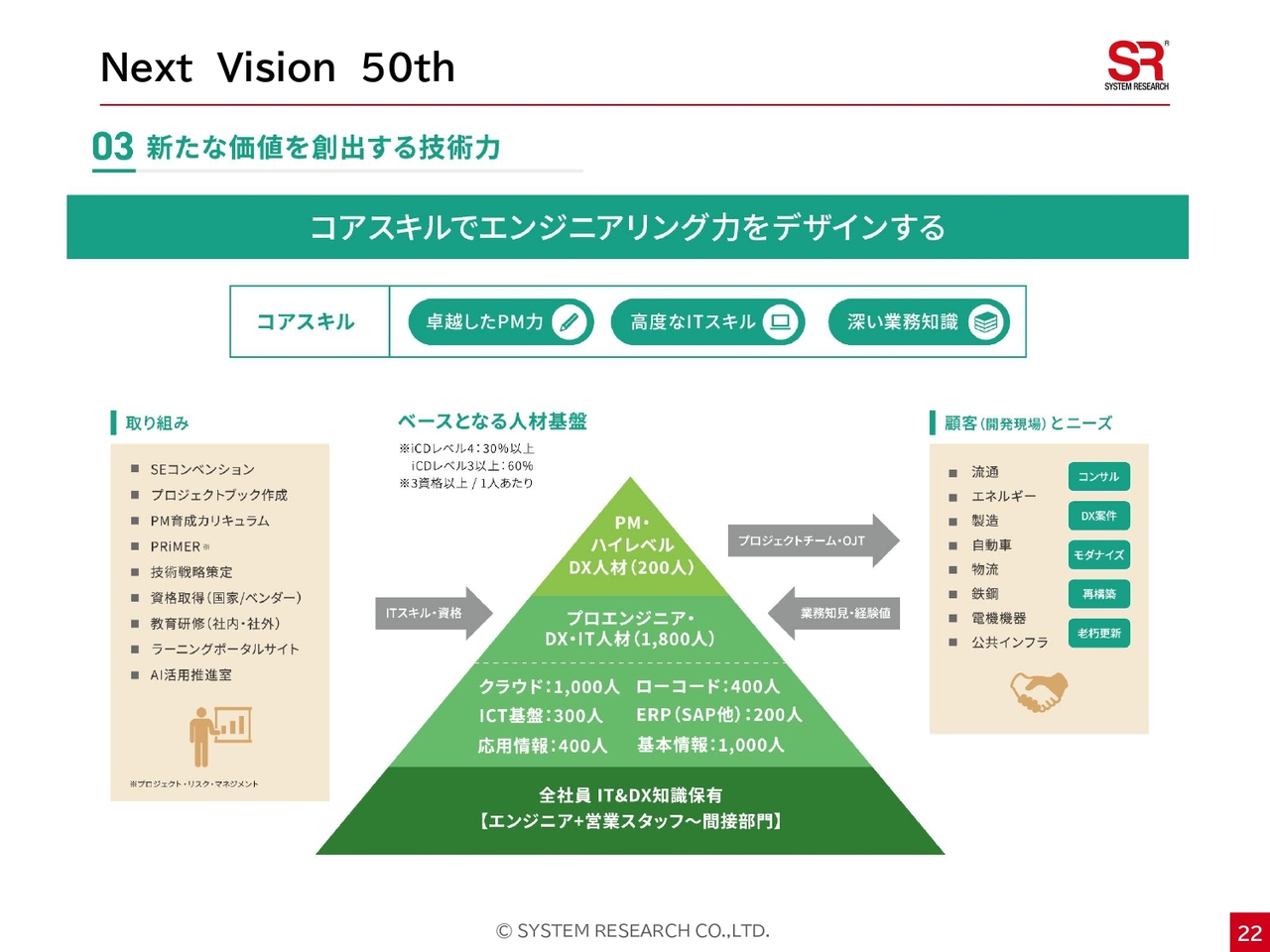

Next Vision 50th

3つ目のテーマは「新たな価値を創出する技術力」です。社会課題や経営課題の解決を、コアスキルとデジタル技術で実現するエンジニアリング力をデザインします。

Next Vision 50th

4つ目のテーマは「人的資本とバックオフィスの強化」です。職場環境の整備、ブランディング、採用強化による人的資本の強化、および社内DXの推進、セキュリティ強化、ガバナンス向上によるバックオフィスの強化を通じて、組織拡大をバックアップしていきます。

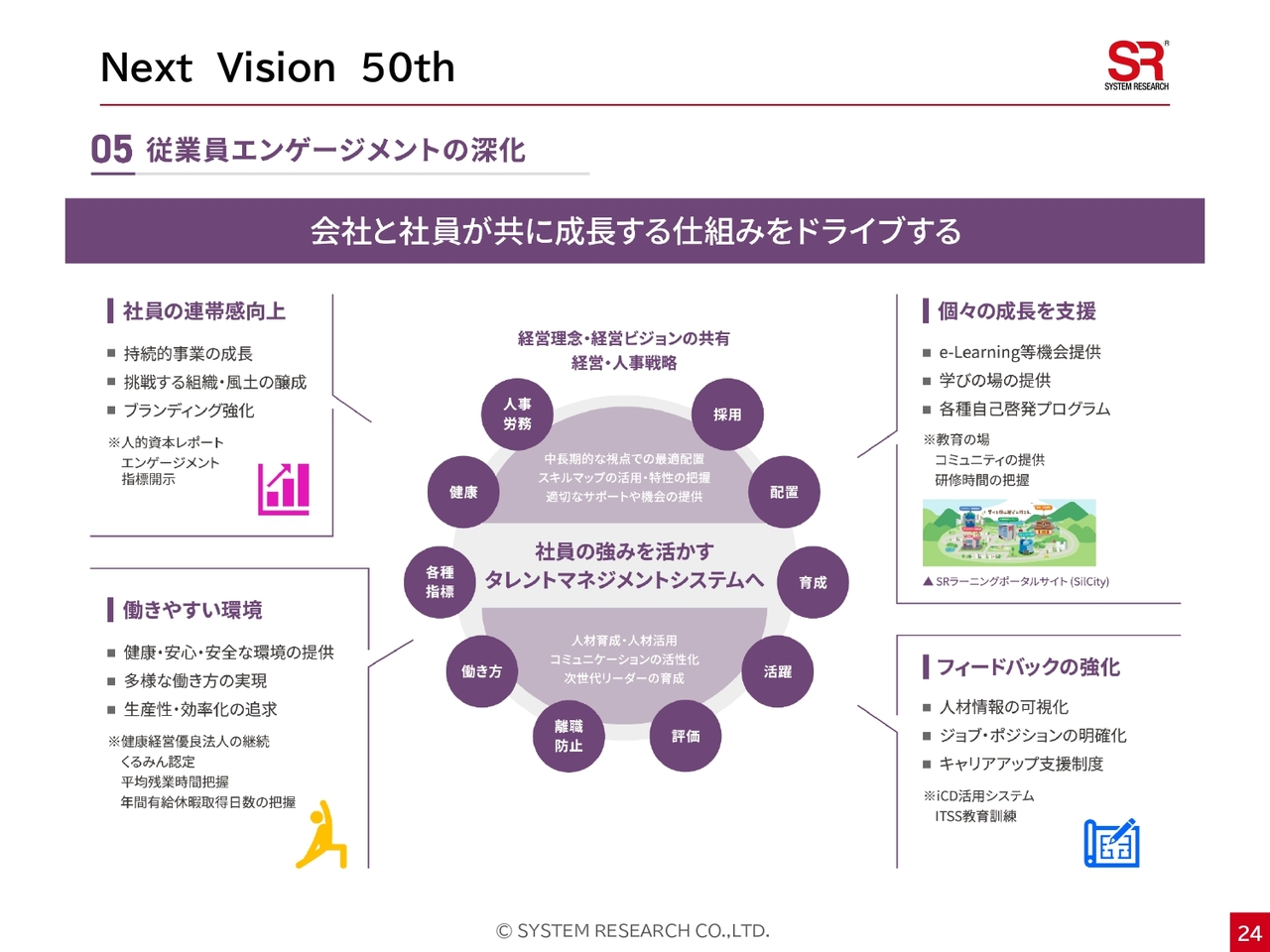

Next Vision 50th

5つ目のテーマは「従業員エンゲージメントの深化」です。経営理念やビジョンを共有し、社員の連帯感を高めることで、会社と社員がともに成長できる仕組みを構築しドライブします。

業界をめぐる今後の展望と課題

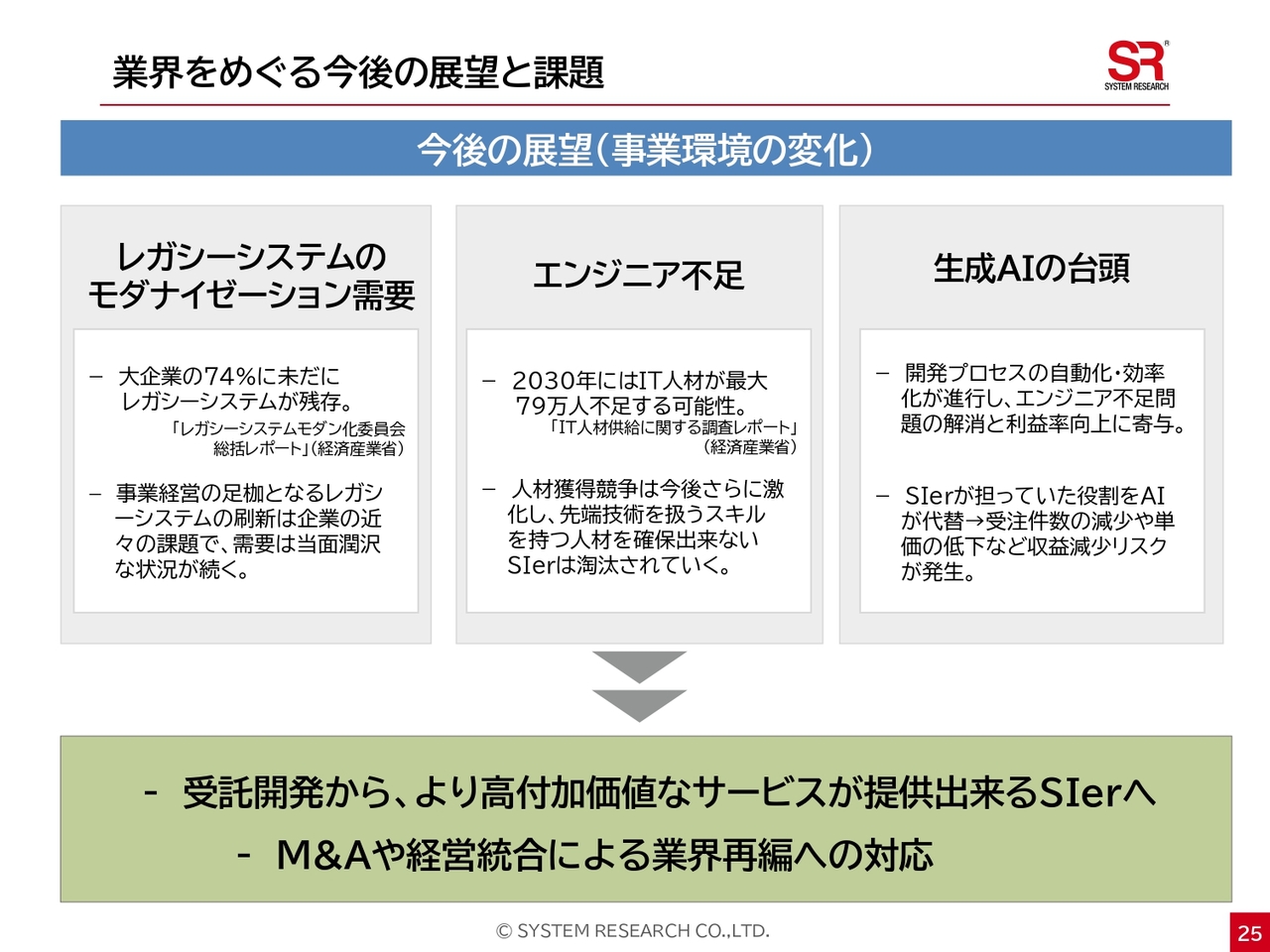

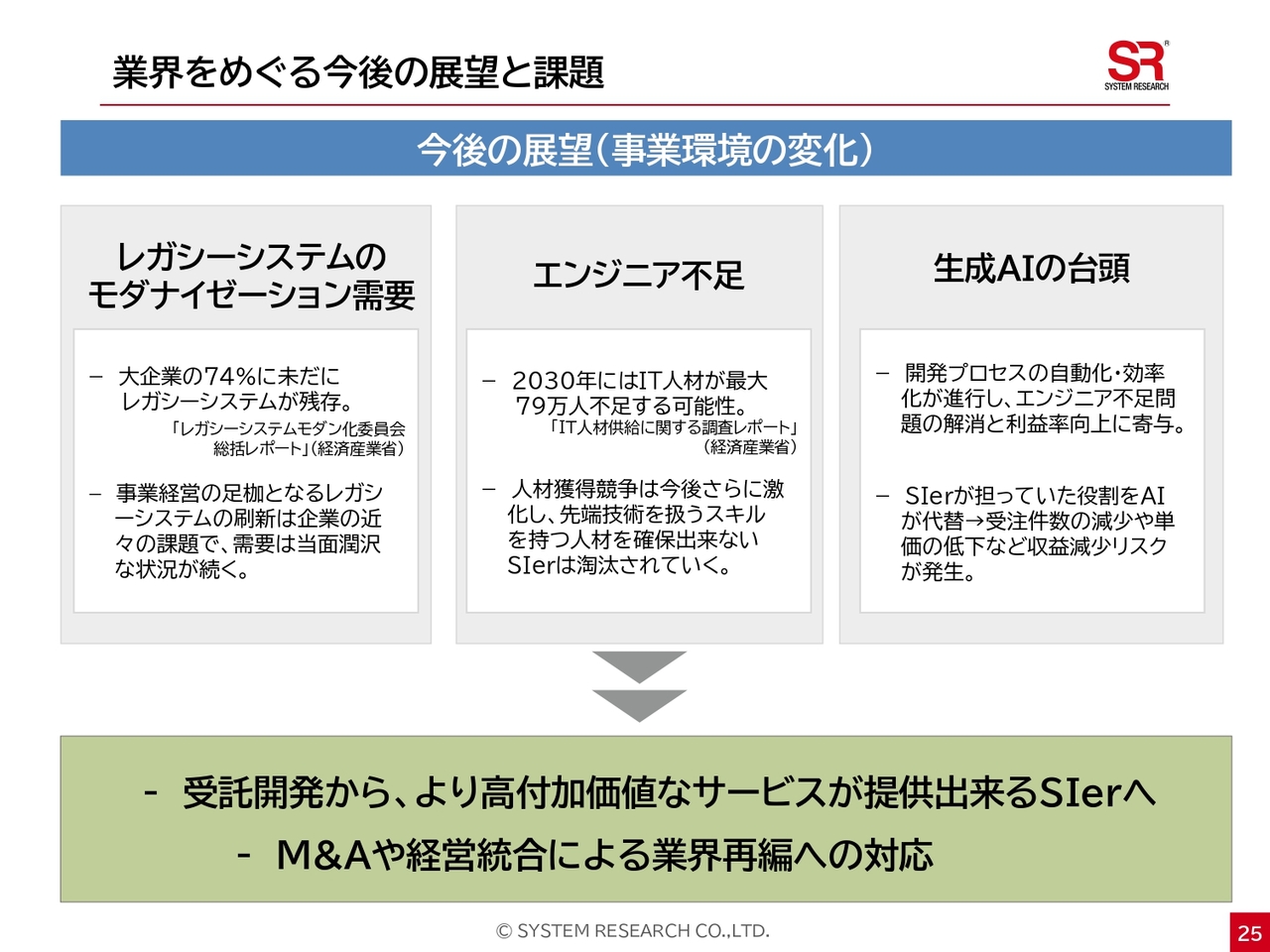

今後のIT業界の展望についてです。現在、大手企業の多くはレガシーシステムを抱えており、その刷新が急務となっています。レガシーシステムの刷新とDX(デジタルトランスフォーメーション)への投資需要により、当面は案件が潤沢な状況が続くと考えられます。

一方で、エンジニア不足が深刻化し、2030年にはIT人材が最大79万人不足する可能性があると言われています。

進歩が著しい生成AIについては、システム開発のプログラミングに活用することで、人手不足の解消や利益率の向上が期待されています。その反面、これまでSIerが担ってきた役割をAIが代替することで、受注の減少や単価の低下など、収益減少のリスクが懸念されています。

当社の課題としては、受託開発からより付加価値の高いサービスを提供するSIerへの転換や、M&Aや企業統合による業界再編への対応が挙げられます。

サステナビリティにおける取り組み

太田吉信氏(以下、太田):取締役管理本部長の太田です。サステナビリティについてご説明します。当社では、「ダイバーシティ エクイティ&インクルージョンの推進」「健康経営への取り組み」「DX時代の技術対応」「安心・安全・豊かな暮らしへの取り組み」の4つをカテゴリに分類し取り組んでいます。

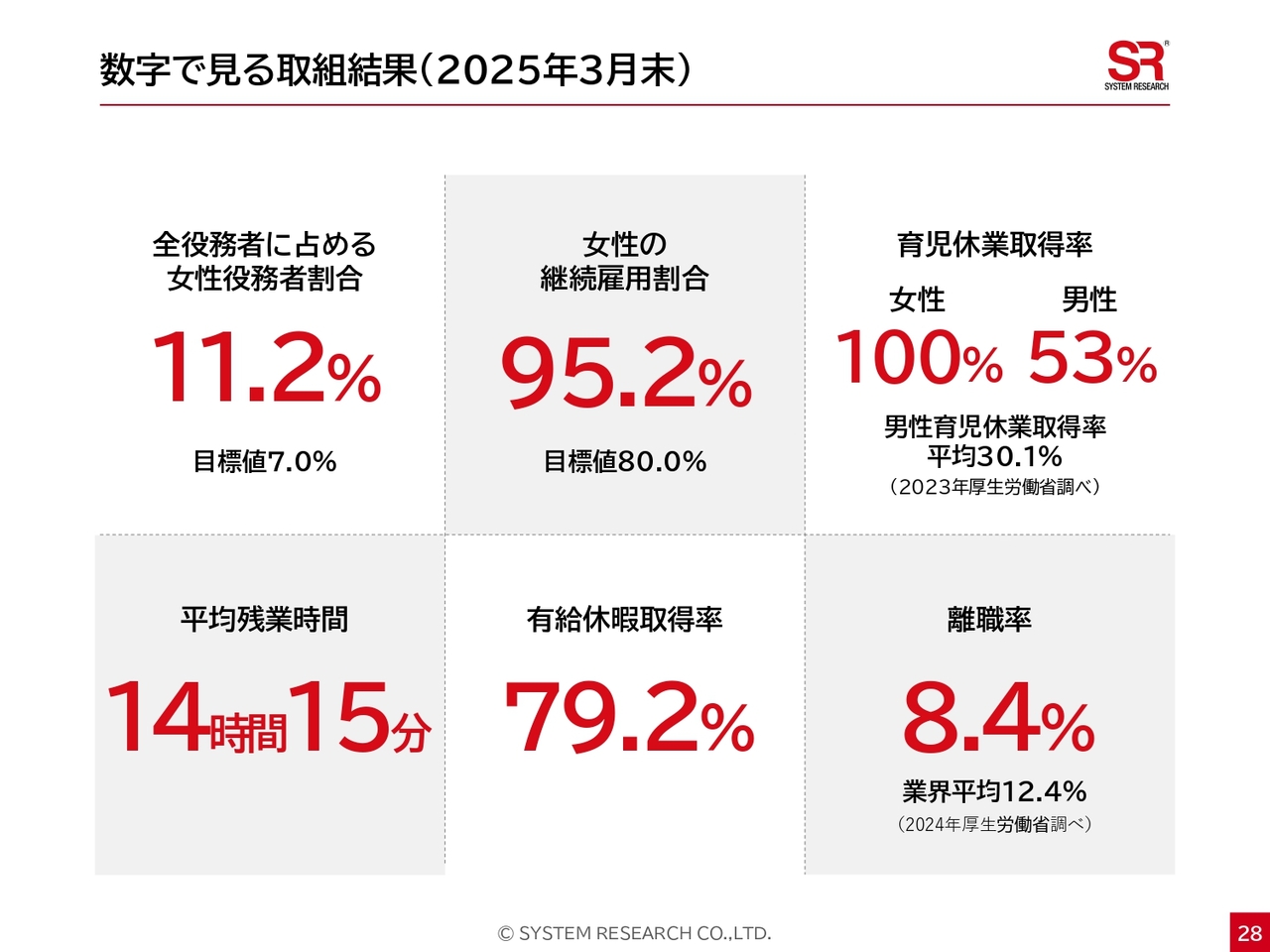

数字で見る取組結果(2025年3月末)

サステナビリティの主な取り組みの結果は、スライドに記載のとおりです。全役務者に占める 女性役務者割合は11.2パーセント、女性の継続雇用割合は95.2パーセントです。育児休業取得率は女性が100パーセント、男性が53パーセントで、全国平均を上回っています。

平均残業時間は14時間15分、有給休暇取得率は79.2パーセントです。離職率は8.4パーセントで、業界平均が12.4パーセントであることを考えると、定着率は良いほうだと思います。

各種認定・認証(社外からの評価)

各種認定・認証はスライドに記載のとおりです。「DX認定事業者」認定取得をはじめ、IT技術者のスキル標準の活用、情報セキュリティに関する各種認定のほか、健康経営や働きやすい職場環境作りにも積極的に取り組んでいます。

SIサービスとソフトウエア開発

当社のソリューションについてご紹介します。まず、主力事業であるSIサービスとソフトウエア開発についてご説明します。

お客さまの経営課題に向き合い、顧客密着型で培った業務ノウハウと高い技術力を活かし、満足いただけるサービスを提供します。

カバーしている産業分野は、自動車関連、物流、流通、通信・制御、プラント・ライン制御などです。また、ICT基盤などのインフラ構築、コンサルティング、ERP、ローコード開発といった分野のノウハウも豊富に持ち合わせています。

SIサービスは、システムのコンサルティング、設計・開発からテスト・導入までを一括で提供しています。

ソフトウエア開発は、その後の運用・保守や維持・メンテナンスを通じて、システムのバージョンアップやリプレイスのリピートオーダーにつなげることで、安定した収益を実現しています。

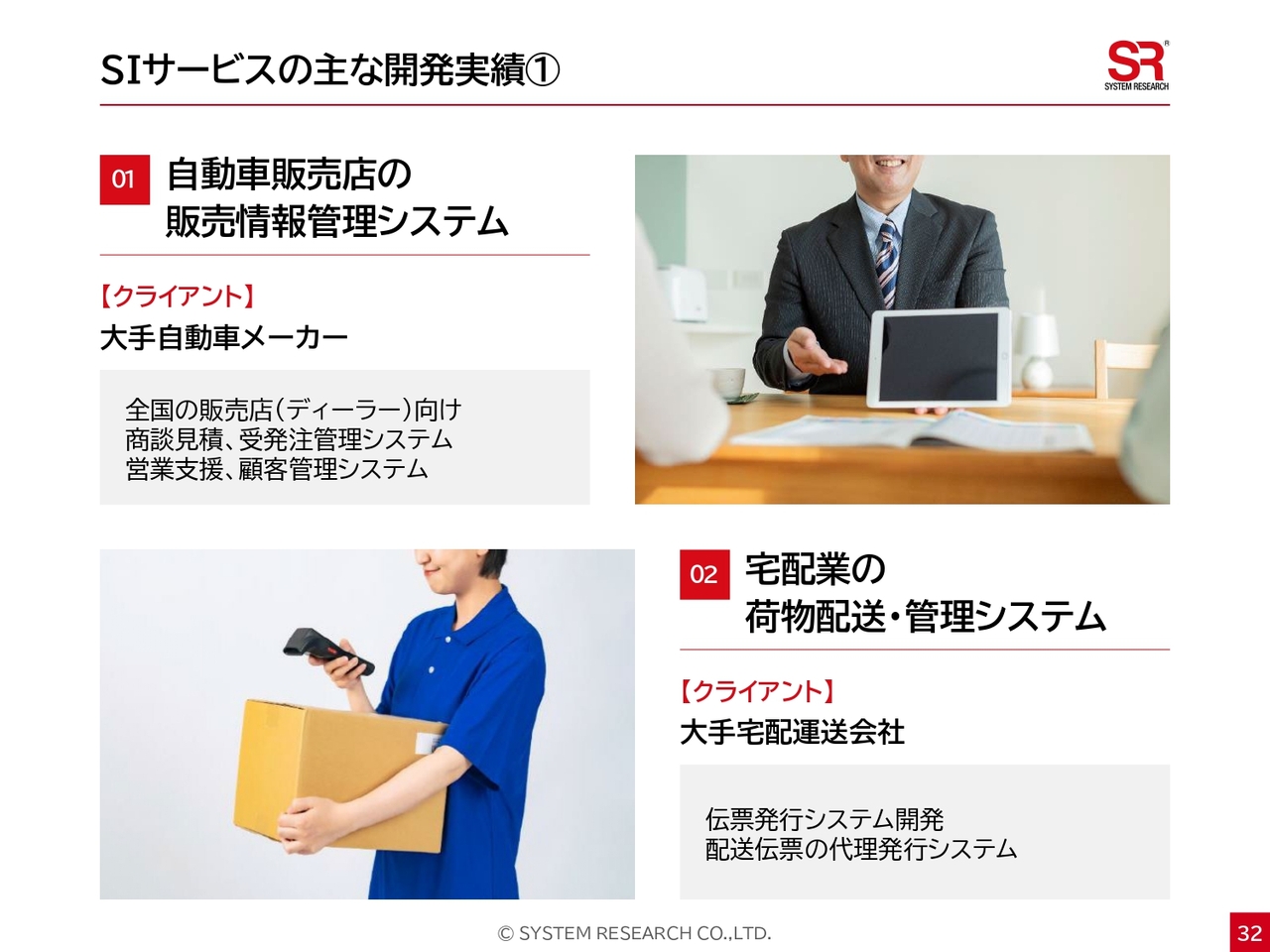

SIサービスの主な開発実績①

SIサービスの開発実績について、一部をご紹介します。まず、大手自動車メーカーの全国販売店(カーディーラー)向け、商談見積、受発注管理システムおよび営業支援、顧客管理システムと、大手宅配運送会社向け、伝票発行システムや配送伝票の代理発行システムの開発を行っています。

SIサービスの主な開発実績②

大手物流メーカー向け、物流センターにおける入荷から出庫までの管理を自動化するシステムに加え、大手製鉄メーカー向け、製鉄所での原材料受入から出荷までの生産工程における設備・製造ラインの操業管理および品質管理システムを開発しています。

SIサービスの主な開発実績③

大手医療商材サプライヤー向け、IT業務分析とコンサルティングを実施し、その結果に基づくCTIの導入やアプリケーションの構築と、大手サービス業向け、基幹システムの再構築に伴うAWS環境でのインフラ基盤の構築を行っています。

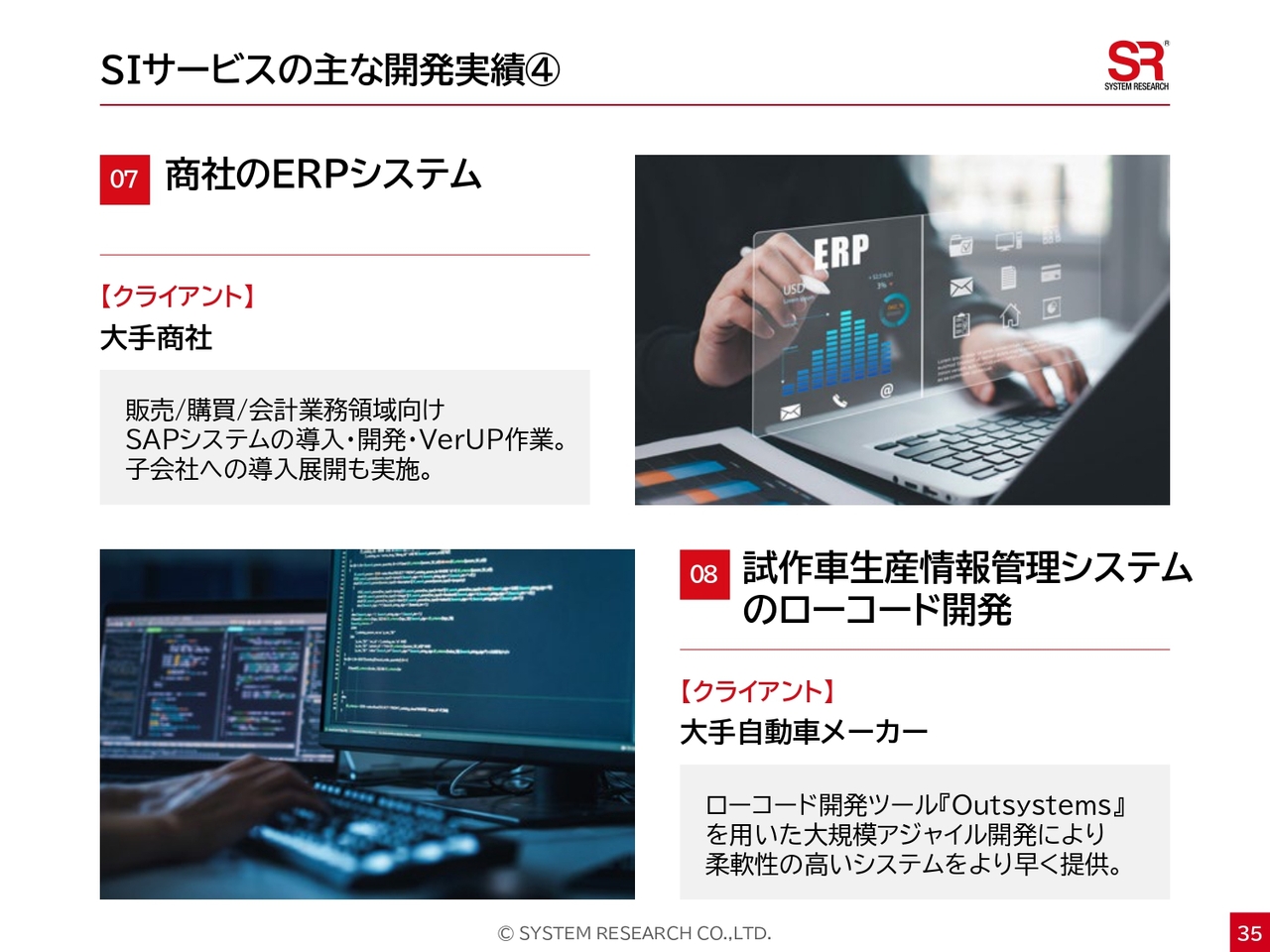

SIサービスの主な開発実績④

大手商社、販売・購買・会計業務領域向けのSAPシステムの導入・開発およびそれに伴うバージョンアップ作業と、大手自動車メーカー向け、ローコード開発ツール「Outsystems」を用いた大規模アジャイル開発を行っています。その他、大手企業の基幹システムにも数多く携わっています。

EC支援サービス

EC支援サービスについてです。東海地区で放映したTVCMをご覧ください。

(動画流れる)

ご覧いただきありがとうございます。

EC支援事業として、本格的なネットショップをWeb上で簡単に構築できる「イージーマイショップ」をサブスクリプションサービスとして展開しています。

2025年3月時点で「イージーマイショップ」の契約総数は約1万7,000件、流通総額は約110億円です。また、当社では創作品モール「あるる」を運営しています。こちらも、ぜひ一度ご覧ください。

イリイプロダクト(中小企業向け業務パッケージ)

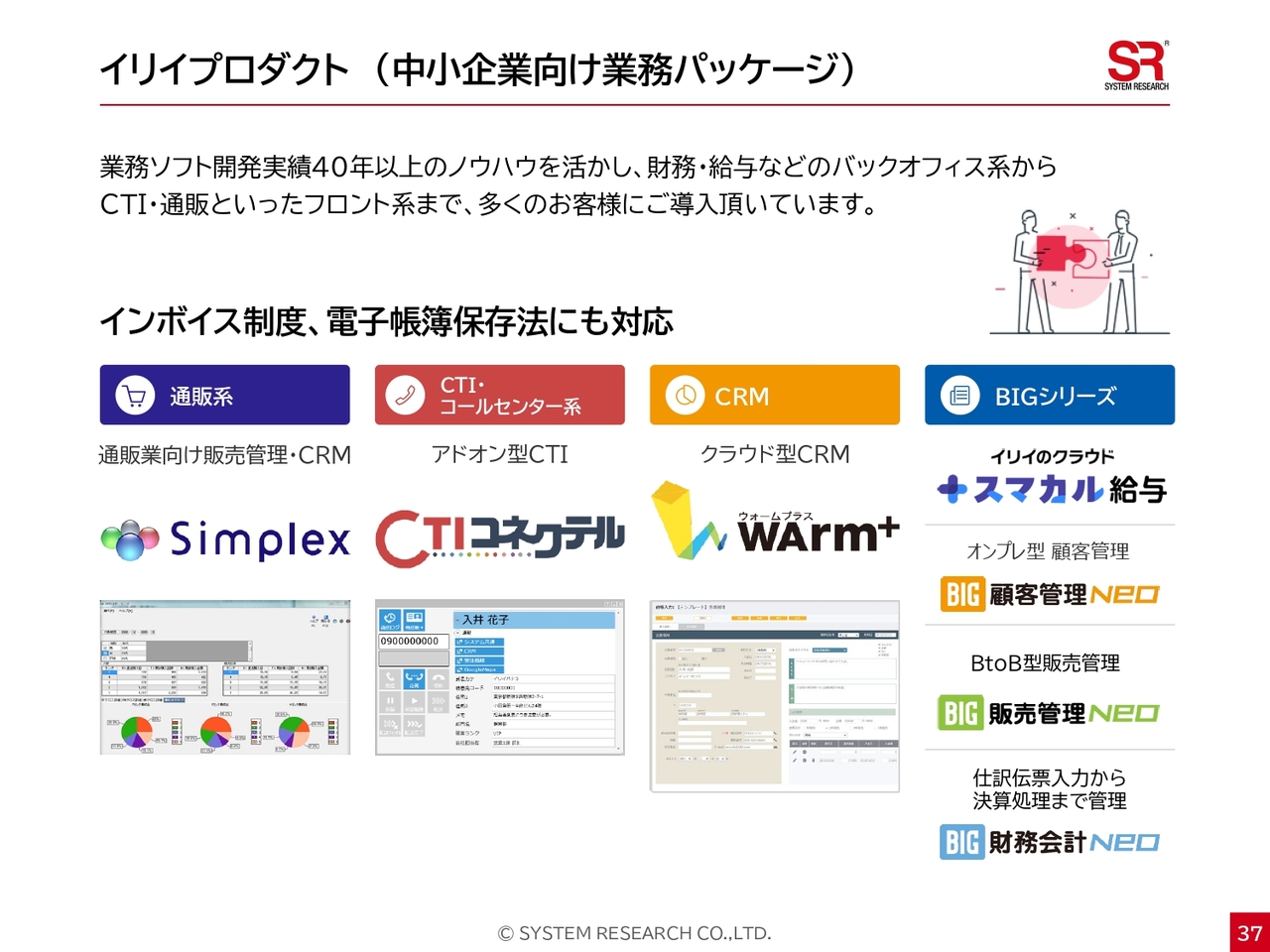

「イリイプロダクト」についてです。こちらは中小企業向けのパッケージソフトとなっています。

「Simplex」は、通販業に特化したパッケージソフトです。導入実績は約750社です。「CTIコネクテル」は電話対応を効率化するCTI・コールセンター系システムで、導入実績は約1,700社あります。

「WArm+(ウォームプラス)」は、顧客管理や履歴管理を自由に設計できるCRMシステムで、こちらの導入実績は約5,000社です。「BIGシリーズ」のラインナップについてはスライドに記載のとおりで、現在約3,000社のお客さまにご愛用いただいています。

AIソリューション①

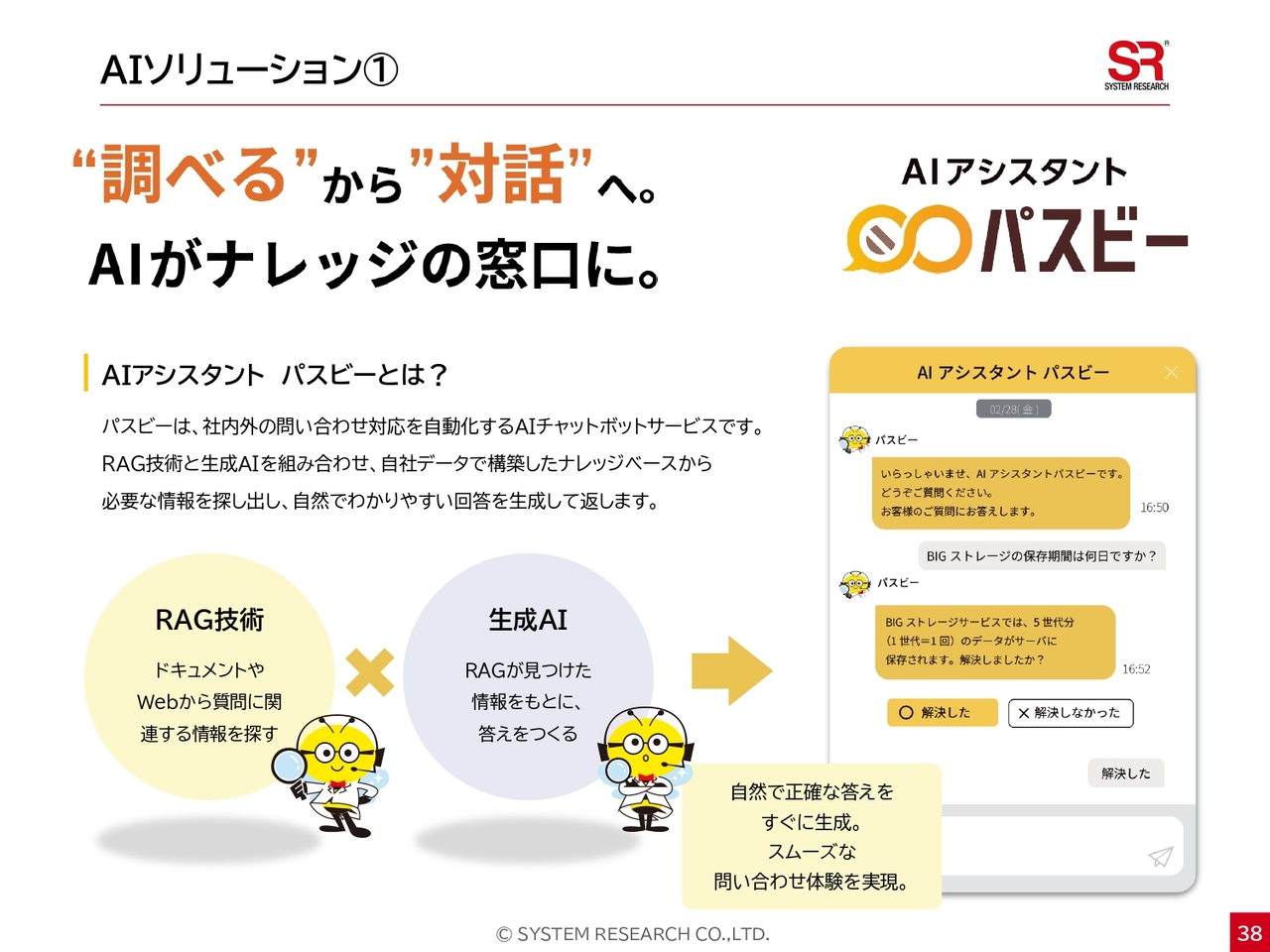

AIソリューションについて3つご紹介します。まず1つ目は、今月から提供を開始したAIアシスタント「パスビー」です。RAG技術を活用したAIチャットボットサービスで、自社データで構築したナレッジベースから必要な情報を探し出し、自然でわかりやすい回答を生成します。

このサービスは、カスタマーサポート、社内ヘルプ、営業サポート、ECサイトなどでの利用が見込まれます。

AIソリューション②

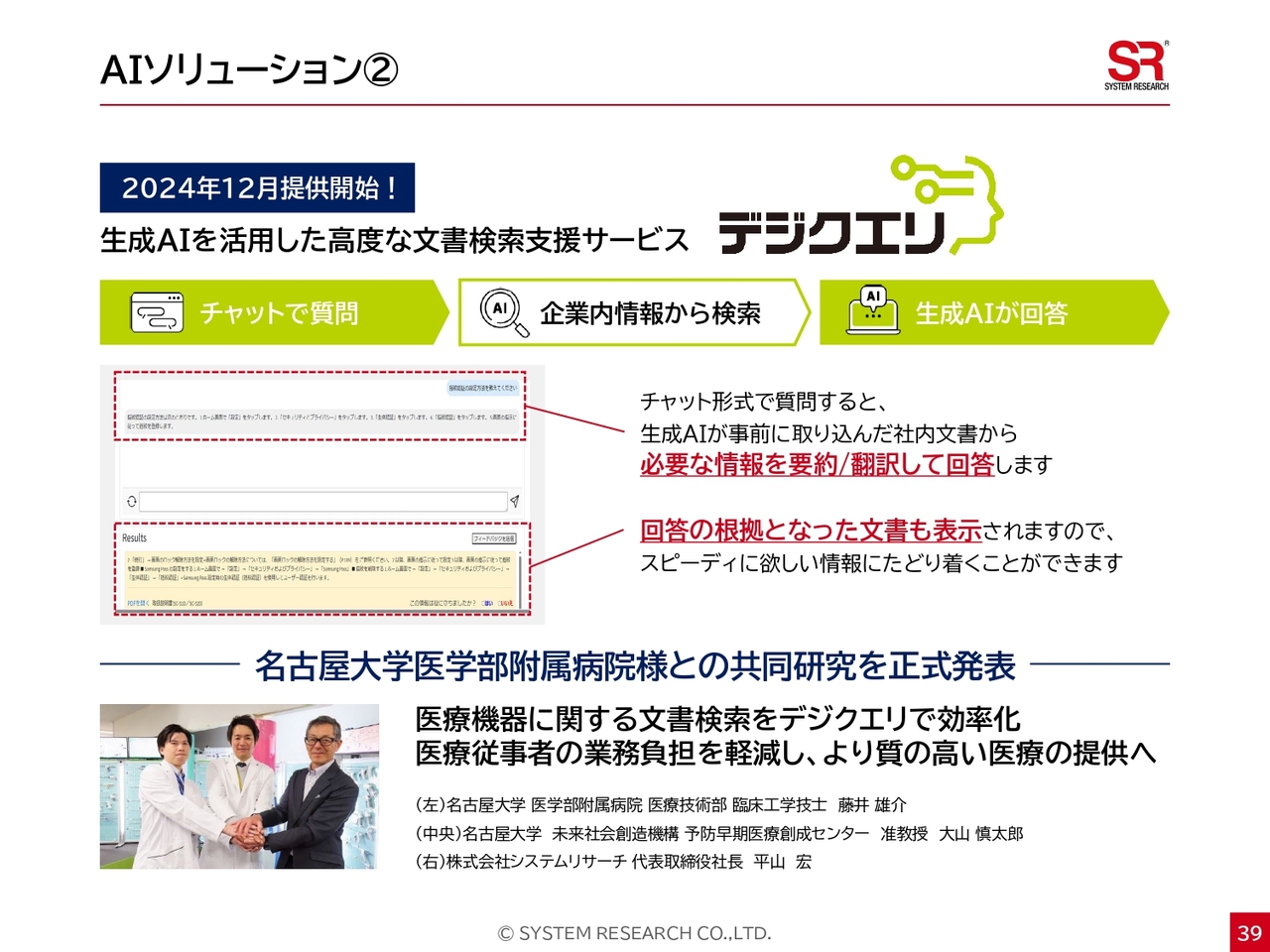

2つ目の「デジクエリ」は、生成AIを活用した文書検索支援サービスです。当社は、「デジクエリ」を活用し、名古屋大学医学部附属病院さまとの産学連携による共同研究を開始し、現在も継続的に実施しています。今回の研究結果をもとに、医療版「デジクエリ」の精度向上を図るとともに、医療分野以外の業界への展開も目指します。

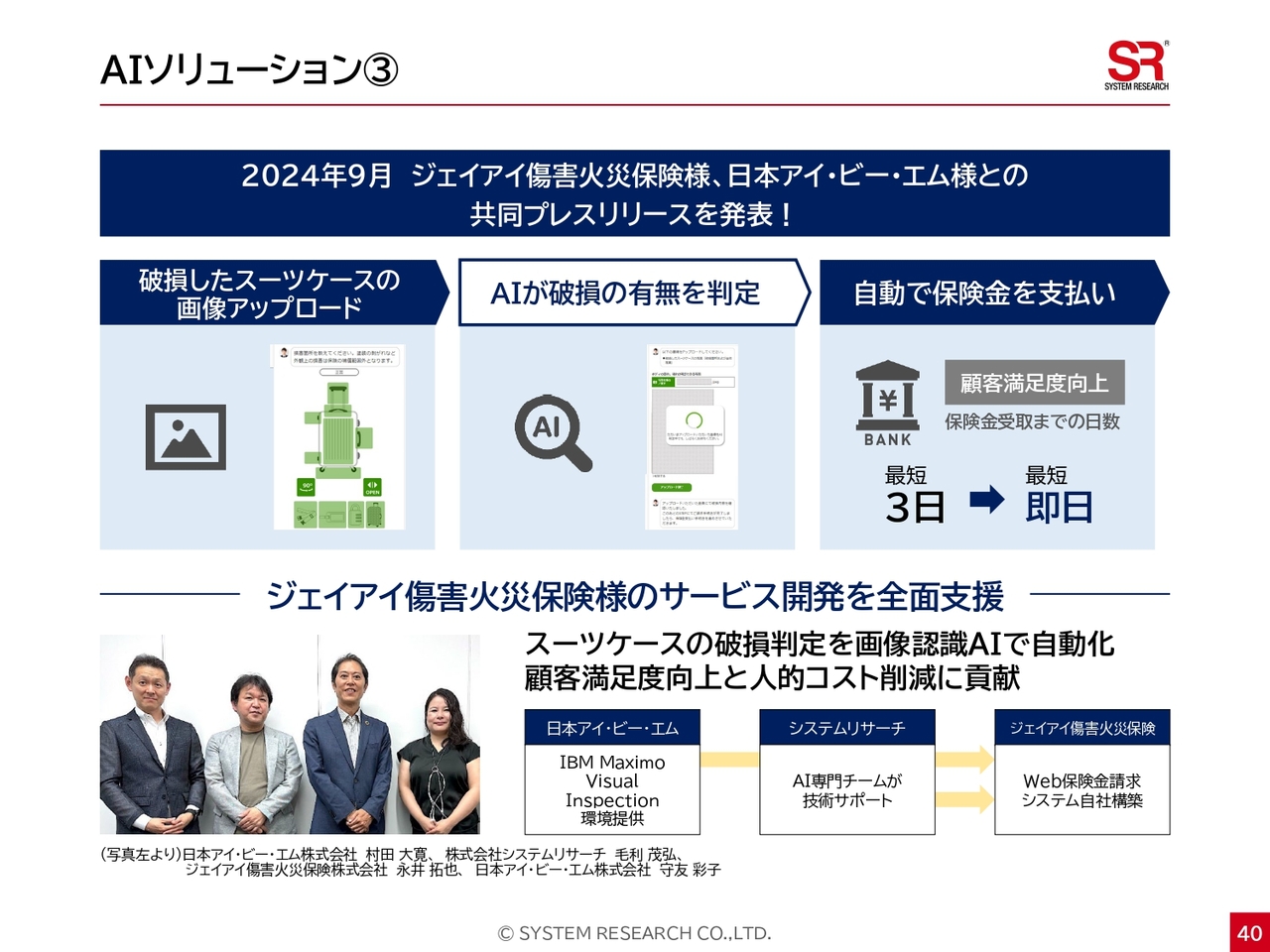

AIソリューション③

3つ目は、AIを活用した、「スーツケース破損保険金自動支払サービス」の開発支援事業の例です。このサービスは、AIがスーツケースの損傷画像を解析し、破損を検知して保険金を自動的に送金するシステムです。これにより、人による確認が不要となり、保険金支払いが最短即日で可能となります。

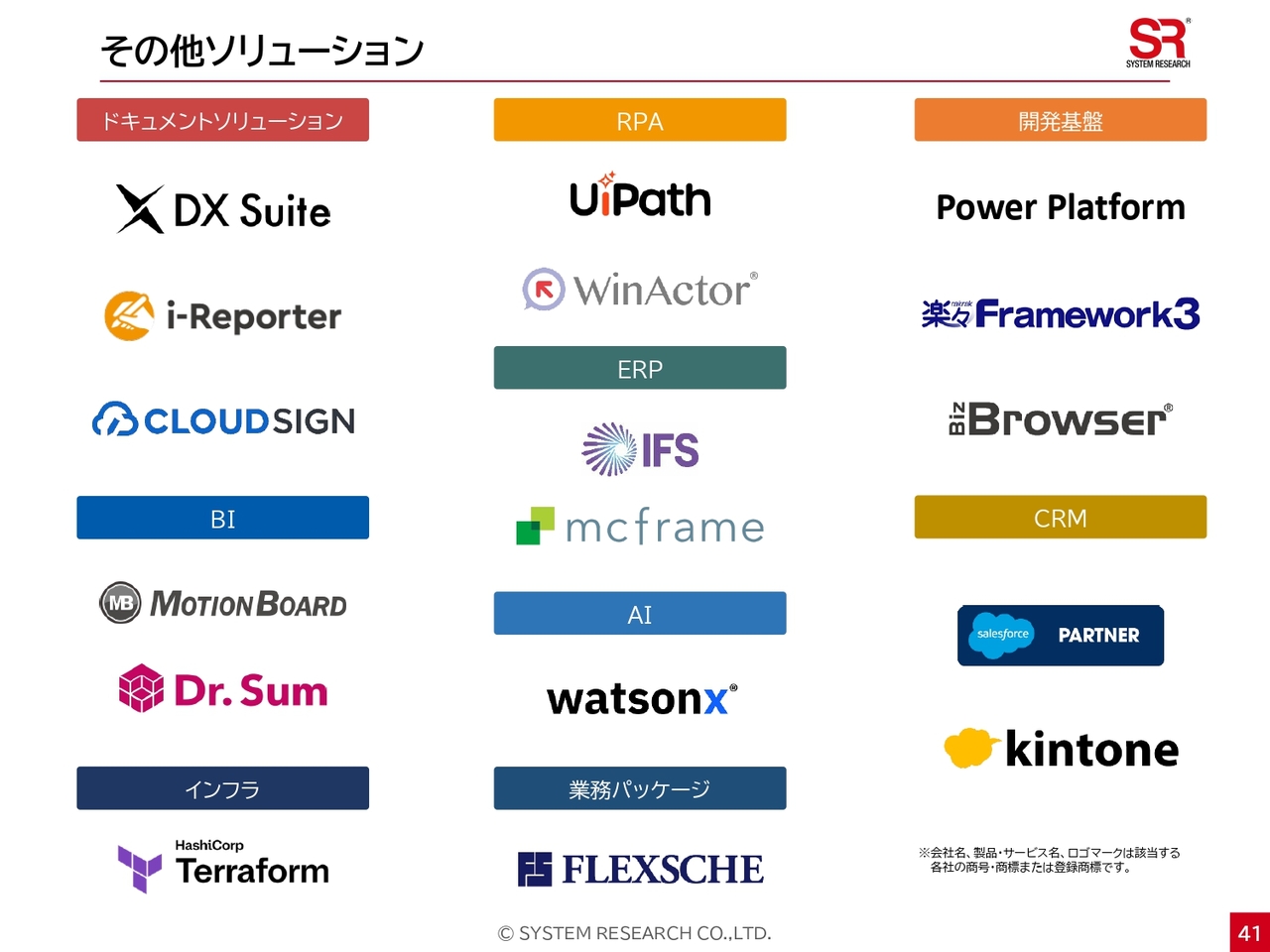

その他ソリューション

その他にも、各社との協業スキームでさまざまなソリューションをご用意しています。

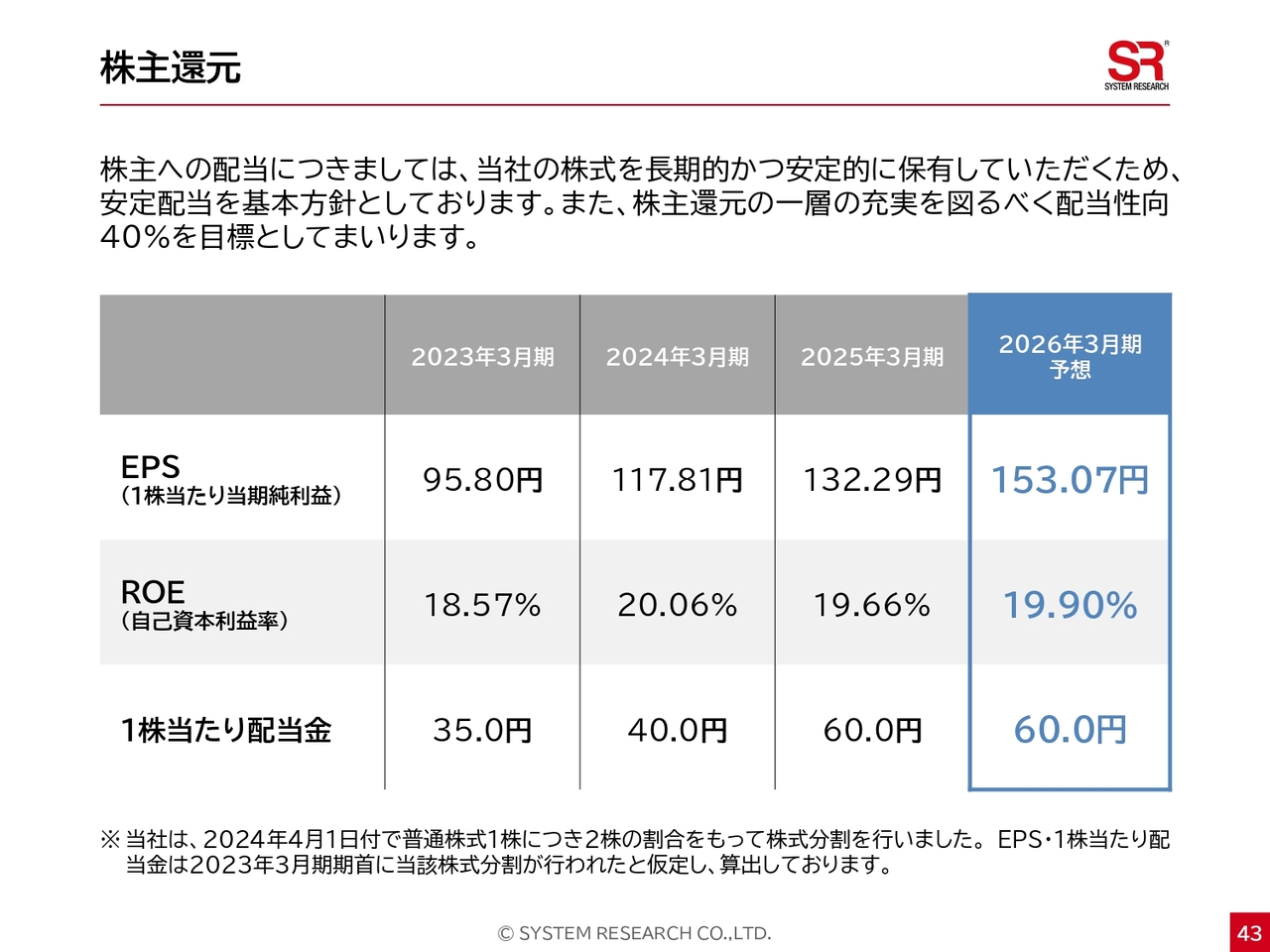

株主還元

平山:株主還元についてご説明します。株主への配当については、当社の株式を長期的かつ安定的に保有いただくため、安定配当を基本方針としています。また、株主還元の一層の拡充を図るべく、配当性向40パーセントを目標としています。

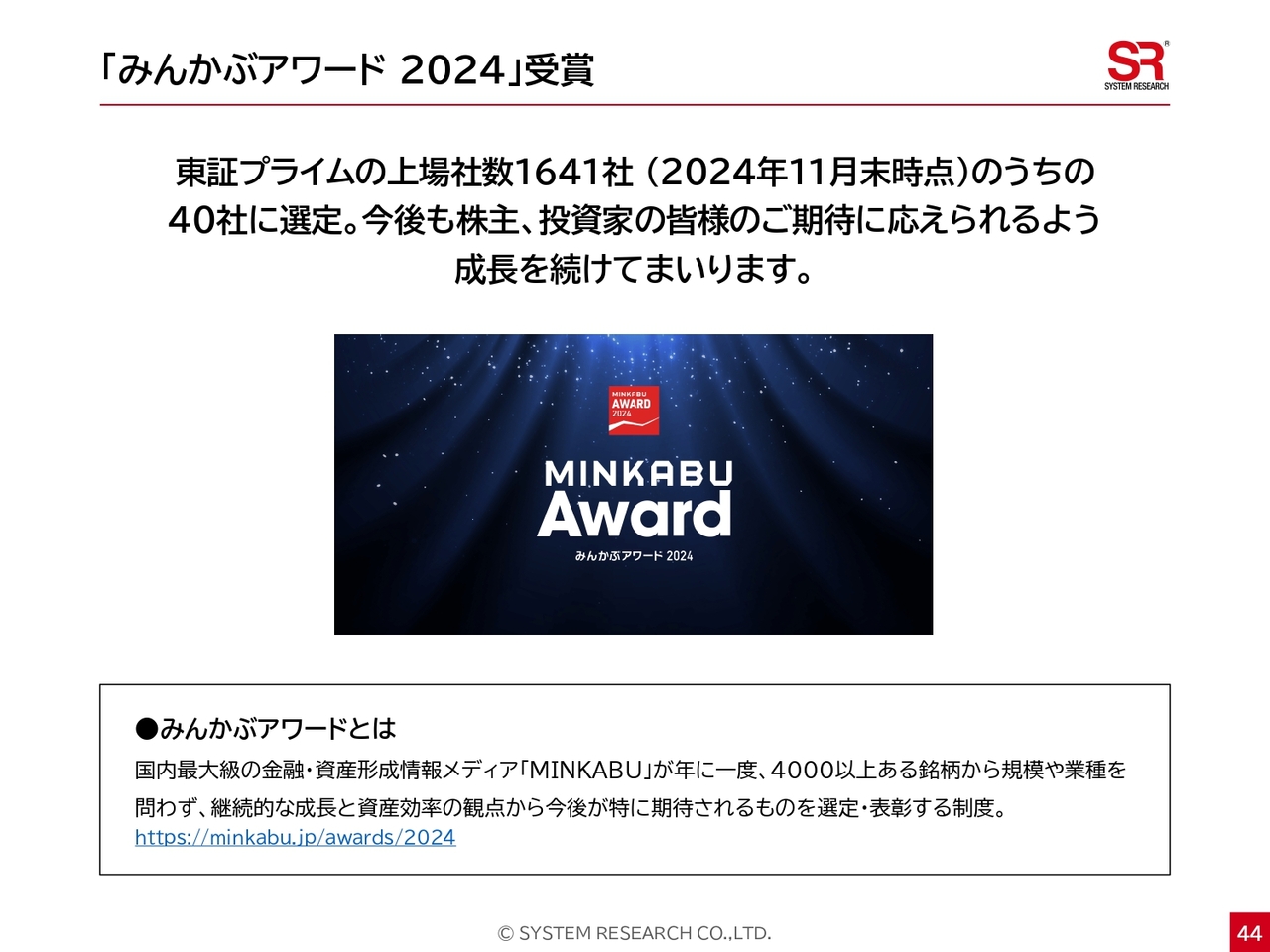

「みんかぶアワード2024」受賞

当社は「みんかぶアワード 2024」を受賞し、東証プライム市場に上場する約1,600社のうち、今後特に期待される株式銘柄40社に選定されました。

今後も株主・投資家のみなさまの期待に応えられるよう、成長を続けていきます。

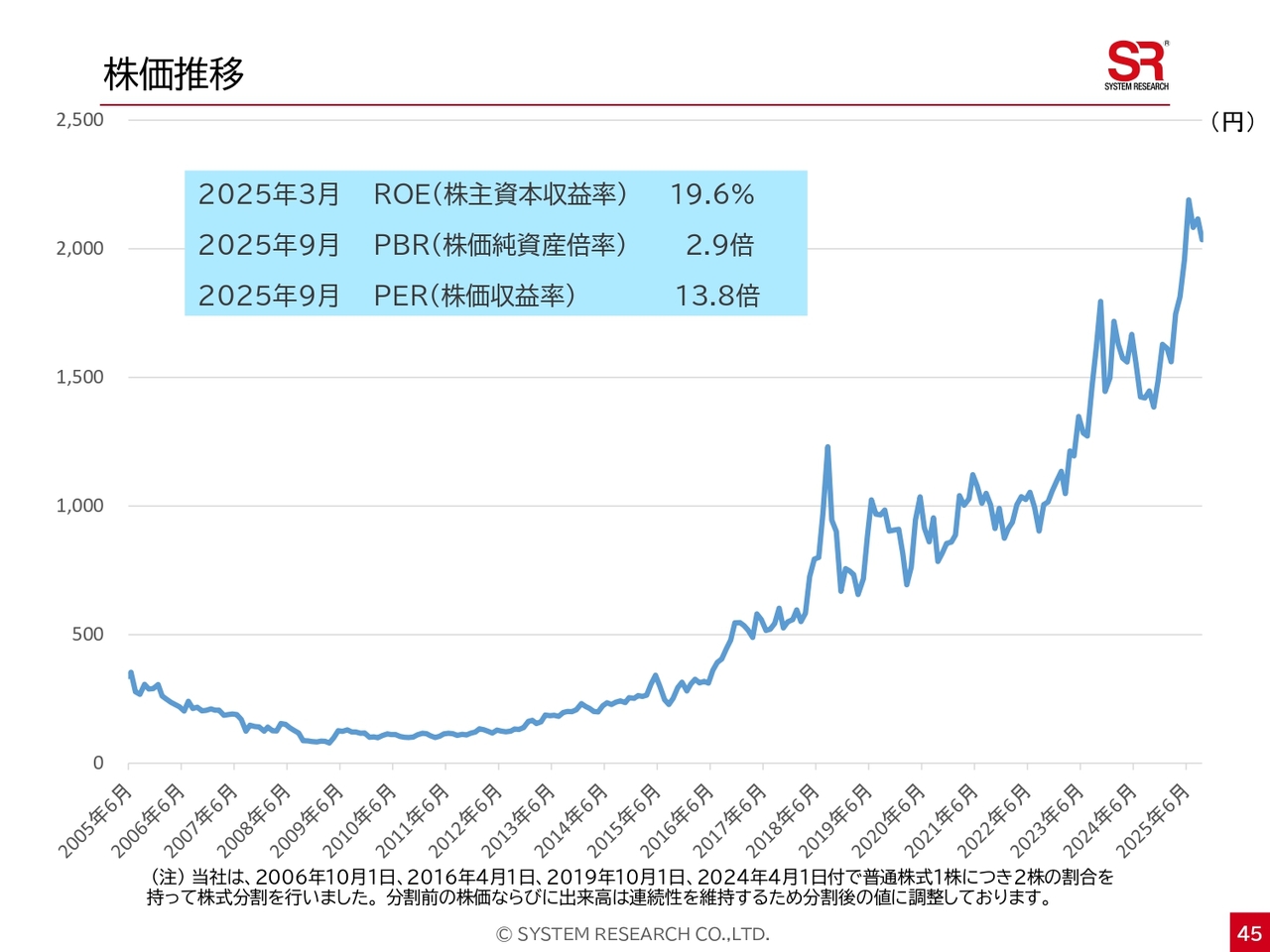

株価推移

上場以降の株価の推移はスライドに記載のとおりです。ROEは19.6パーセント、PBRは2.9倍、PERは13.8倍となっています。また、本日午前の終値は1,941円で、配当利回りは3.09パーセントとなっています。

参考資料として、当社の沿革、連結損益計算書、連結貸借対照表、連結キャッシュ・フロー、最後に中期(3ヶ年)経営計画を添付しています。

以上で、株式会社システムリサーチの2026年3月期 第2四半期(中間期)決算説明会を終了します。ご清聴ありがとうございました。

質疑応答:モダナイゼーション需要について

質問者:スライド25ページのレガシーシステムのモダナイゼーション需要についてです。こちらは、御社が直接取り組んでいるのか、もしくは大手企業と組んで取り組み活動を行っているのかについて教えてください。また、モダナイゼーション需要はあと何年くらい継続するか、社長のイメージをお聞かせください。

平山:当社のSI事業は主に大手企業の基幹システムを中心としたコア事業であり、多くのプログラムが稼働する非常に大規模なシステムが対象となっています。具体的には、何100万本ものプログラムが稼働し、システムの数も膨大です。

現在、DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展により、従来メインフレームやホストコンピューター上でCOBOLやPL/Iを用いて構築されていた非常に膨大なシステムを、新しいクラウドやIoTに適合する環境へと移行しています。この移行プロセスは依然として進行中であり、私の感覚では、この需要は2030年頃までは続くと見込んでいます。

一方、大手企業にとっては、これらの基盤を新しいクラウドやDXに対応できるものに刷新しなければ、他社との競争で優位性を維持することが難しくなるという事情があります。

従来のホストコンピューターには、安定した環境や強固なセキュリティ、外部からの侵入やシステムダウンのリスクが低いといったメリットがありますが、その反面で、市場のデータとのやり取りができないという閉鎖的であるといったデメリットもあります。そのため、クラウドへの完全移行を進め、システムの刷新が行われています。

モダナイゼーションをどこの会社と組んで取り組んでいるのかというご質問に関しては、自社で直接受注する場合と、メーカーの一次下請けとして特定の領域のみを担当する場合とがあります。

例えばトヨタさまとは、直接契約を結び、その業務を請け負います。また、当社はソフトウエア開発をメインとする企業であるため、ネットワーク構築が非常に重要なシステムについては、ネットワーク分野に強みを持つメーカーの基盤を使用することになります。その際、メーカーのアンダーでアプリケーション部分の開発を担当する場合もあります。

質疑応答:生成AIの影響について

質問者:スライド25ページの生成AIの台頭についてですが、これは御社にとって将来的にプラスに働くとお考えでしょうか? もしくは生成AIの時代を迎えるにあたり、それがリスクとして立ちはだかるのか、またそれに対する対応策についてどのようにお考えかをお聞かせください。

平山:現在、経理業務や総務業務など、さまざまな分野でAIエージェントが活用され、業務が効率化されています。

AIについては、さまざまな情報を収集・確認していますが、SI分野においても、AIを活用したプログラムのコード化は可能な状態になっています。しかし、そのコード化を実現するには、しっかりとした仕様をAIに提供する事前準備が必要です。

また、いくつかのプログラムを組み合わせて最終的なシステムを構築しますが、現時点ではAIがその段階まで対応できたという報告は、あまり耳にしていません。

現在のSI分野におけるAIの活用事例は、プログラムの作成と一部テストの効率化です。ただし、全体的なシステム構築をAIがすべて担う段階にはまだ至っていません。

AIによるシステム構築がいつ実現し、当社のSI事業にどのように影響を与えるのかは、正直なところ、現時点では私にはわかりません。それが5年後か10年後かはわかりませんが、特定の領域ではAIが代わりに対応してくれると思います。ただし、すべてをAIが担うことは難しいでしょう。前工程や後工程の検証部分は必ず人間が対応する必要があります。

また、対応策としては、今後AIを活用するためのエンジニアも新たに必要になるでしょう。現在、クラウド移行に伴いクラウド人材が必要とされているのと同様に、AIやクラウド、さらにはDX技術に対応できるエンジニアの需要が一層高まると考えられます。そのため、こうした技術に対応可能なIT人材の育成が、対応策になると考えています。

質疑応答:キャッシュ・フロー計算書の修正背景について

質問者:キャッシュ・フロー計算書の修正に関する背景を教えてください。

太田:このたび当社では、役員報酬制度の一環として RS制度(譲渡制限付株式報酬)を導入しました。本制度に関する会計処理は、当社にとって初めての取り組みであったことから、キャッシュ・フロー計算書において財務キャッシュ・フローの金額を仮想的に計上し、営業キャッシュ・フローで相殺する方法を採用していました。しかし、監査法人より事後的にそのような相殺処理は不要であるとの指摘を受けたため、今回、適切な会計処理へと訂正するに至った次第です。

新着ログ

「情報・通信業」のログ