「働く時間を、楽しく創造的にしたい」BPaaSによって働き方を変えていく、kubell山本社長の描く日本社会の未来地図

~新morichの部屋 vol.24 株式会社kubell 代表取締役CEO 山本正喜様~

森本千賀子氏(以下、morich):株式会社morich代表取締役社長の森本です。本日も始まりました。よろしくお願いします。

福谷学氏(以下、福谷):株式会社START UP STUDIO代表取締役の福谷です。よろしくお願いします。「新morichの部屋」、なんと24回目です。ありがとうございます。2周年を迎えましたよ、morichさん。どうしましょう?

morich:ありがとうございます。2周年を迎えましたね。本当のところ、3回ほどで終わると思っていました。続きましたね。

福谷:続いてきましたね。

morich:目標に『徹子の部屋』がありますから。背中を追いかけていきます。

福谷:『徹子の部屋』は50周年ですよ。50周年まであと48年あります。

morich:私は100歳になってしまいます。

福谷:100歳ですか? できますよ、楽勝でできます。

morich:最後はアバターになって登壇します。

福谷:ということで、今回で第24回目です。2周年なのに24回目ですが、これは5月に2回開催したためです。

morich:最近、上場会社の経営者の方から逆オファーが来ました。

福谷:「『新morichの部屋』に出させてくれ」とお話があったということですか?

morich:「株価が上がる」という噂があるようです。

福谷:確かにそうなのです。

morich:もう来年くらいまで、予定が詰まっていますよね。

福谷:そうですね。来年もいろいろとスケジュールが入ってきています。8月27日には「morichの部屋」2周年パーティとして、このようなトークライブもさせていただくのですが、たくさんの方をお招きしています。

morich:そうなのです。虎ノ門にある、とても素敵な会場で開催します。

福谷:みなさまもお越しいただければと思います。

morich:はい。ただ、残席がもう少なくなっています。

福谷:そろそろ締め切りです。

morich:興味がある方は本当に急いでエントリーをお願いします。

福谷:確かに、ありがとうございます。というところで、今日も素敵な社長に来ていただいています。

morich:そうなんです。実は私、いろいろな意味で本当に接点というか、シンクロしていまして、けっこう知ったつもりでいたのですが、今回もゲストの方のシャワーを浴びました。

福谷:たくさん浴びたのですね。

morich:そうしたら、知らなかったこともたくさんありました。今日はそのあたりを突っ込んでいきたいと思っています。

福谷:なるほど。深掘りしていって、みなさまにも知っていただくということですね。楽しみにしています。

山本社長の自己紹介

福谷:さっそく、morichさんから本日のゲストをご紹介します。

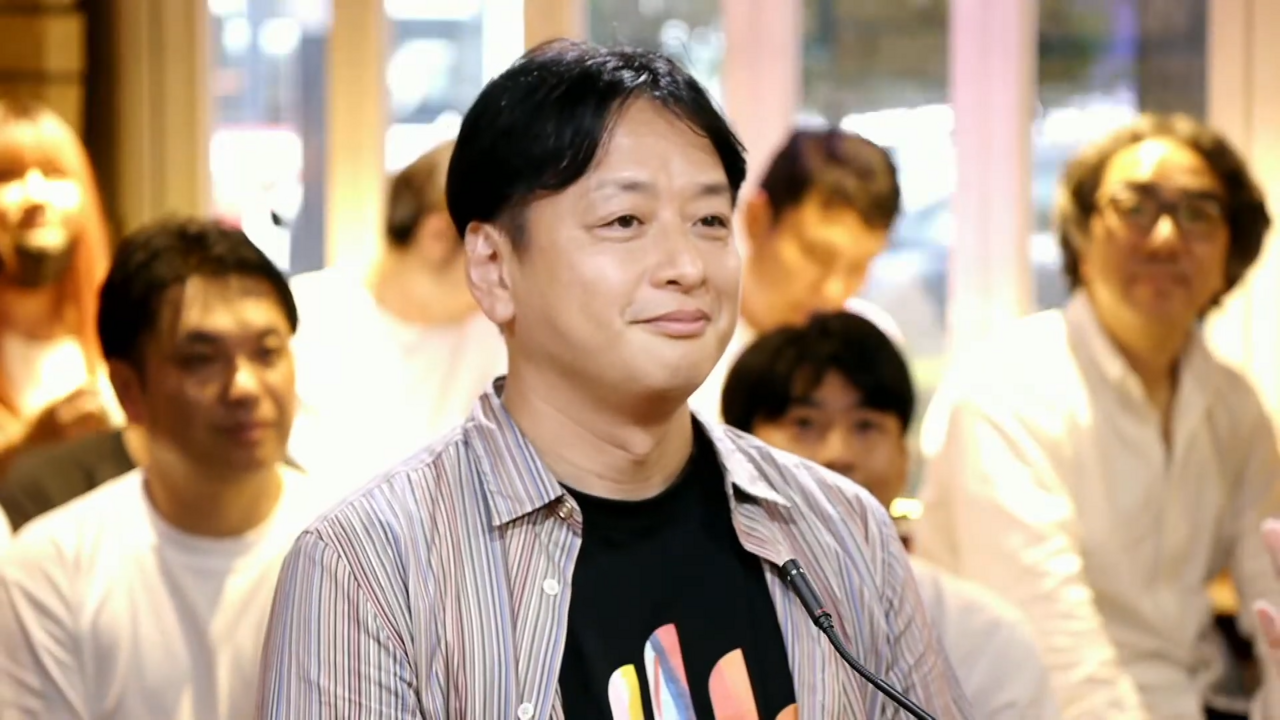

morich:株式会社kubell 代表取締役CEOの山本正喜さんです。

山本正喜氏(以下、山本):よろしくお願いします。

morich:よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。

福谷:よろしくお願いします。すでにご存知の方もいらっしゃるかと思います。

morich:非常に有名な企業ですので、おそらく知らない人はいないのではないかと思います。

福谷:確かに、みなさま絶対になにかしらのサービスを使っています。

morich:そうなんです。

福谷:元の社名がChatworkなんですね。

morich:Chatworkからkubellという社名に変わりました。「薪をくべるような存在」という意味ですね。

山本:私が言うところを取らないでください。

morich:すみません。社名については後ほど詳しくうかがいますので、簡単に自己紹介をお願いします。

山本:あらためまして、みなさまこんばんは。株式会社kubell 代表取締役CEOの山本正喜と申します。先ほど少しお話しいただきましたが、ビジネスチャットの「Chatwork」という製品を主力にしている会社です。

簡単に自己紹介すると、もともと当社の創業は2000年で、実はもう25年くらい経っています。

morich:すごい、25周年ですね。

山本:2000年というのは、日本にインターネットがやってきたようなタイミングです。その時は大学生で、いても立ってもいられず、そのようなビジネスに飛び込みました。

インターネットで起業したクチで、もともとは兄弟で学生時代に起業をしました。当時は私が社長ではなく、兄が社長かつ代表をしており、弟の私はエンジニアでCTOという技術のトップ、つまりチーフテクノロジーオフィサーでした。兄がビジネスを運営し、私がプログラム、テックを担うといったコンビで事業を立ち上げ、インターネット黎明期のいろいろなビジネスを経て、2011年3月に「Chatwork」という製品を私が企画し、コードもゼロから書きました。

morich:そうですよね。すごいことです。

山本:新規事業でしたので、私も事業責任者を兼ねていました。それがどんどん大きくなっていき、社名もChatwork株式会社に変わり、資金調達して、スタートアップになってというタイミングで、どんどん大きくなっていきました。

そのため、兄から「もうお前がやったほうがいいんじゃないの?」ということで、私にバトンタッチしました。それが2018年6月です。社長になって1年後の2019年9月に、現在の東証グロース市場に上場しました。

ビジネスチャットとしてどんどん大きくなっていきましたので、ビジネスチャットだけではなくプラットフォームとして、いろいろなビジネスを展開していこうということで、昨年7月に株式会社kubellという名前へ社名変更しました。

morich:社名変更は思い切ったチャレンジですよね。

福谷:そうですね。「なんで?」とびっくりしましたよね。

morich:kubellという社名を覚えるまでに、とても時間がかかりました。

山本:そうですよね。新しい名前ですので、「なんだそれ?」と思いますよね。

福谷:今ではけっこう浸透していると思いますが、まだChatworkという名前のイメージが強いなと思います。

morich:しかし、25周年だったのですね。

山本:そうです。創業から25周年です。本日はどうぞよろしくお願いします。

morich:よろしくお願いします。

福谷:よろしくお願いします。

ゲームクリエイターを目指しコンピューターにのめり込む幼少期

morich:まずはやはり、幼少期について聞いておかないとですね。

福谷:まずは聞かないとですよね。

morich:今はしっかり標準語ですが、実は関西生まれなのですよね?

山本:ネイティブの関西人です。ちゃんと関西弁も話せます。

morich:そうですよね。

福谷:morichさんも関西ですよね?

morich:いいえ、滋賀県です。実は、本日はノンアルコールですが、アルコールが入った瞬間と関ヶ原を超えた瞬間に関西弁になります。

福谷:「なにゆうてんねん」となる訳ですね、なるほど。

morich:山本社長は関西でお生まれになったということですね。

山本:大阪の寝屋川というところです。

morich:寝屋川ですからもうバリバリですよね。幼少期はどのような少年でしたか?

山本:当時は『ファミコン』が出た頃で、ゲームが大好きでした。

morich:家でやる『ファミコン』ですよね? 『マリオ』とか。

山本:『ファミコン』や『スーパーファミコン』ですね。ゲーム少年となってから、ずっとゲームが大好きだったのですが、ゲーム好きが高じて「ゲームを作りたいな」と思うようになりました。

morich:ゲームクリエイターを目指していらっしゃったのですよね?

山本:そうなのです。プログラミングは当時できませんでしたが、ゲームを作るゲームや、パソコンでゲームを作るソフトウェアのようなものを使って、簡単なゲームを作って友だちを呼んでいました。

morich:ゲームを作っていたのですか?

山本:作っていました。

morich:すごいですね。

山本:自分のオリジナルゲームを作りました。

morich:ゲームが好きな人はごまんといますが、作れる人はそれほどいません。

福谷:確かにそうですね。

山本:ゲームを作って友だちを家に呼んで、対戦ゲームなので友だちを対戦させながら、後ろで見て、「あっ、これこうしたほうがよいかな」とゲームバランスを調整したり、新しいコンテンツを足したりするといった、そのような遊びをしていました。

morich:それは中学生の頃ですか?

山本:小学校の高学年から中学校くらいのタイミングで、中学生くらいがメインですね。小学校からずっと続けていましたが、それが大変面白かったのです。自分でゲームをするより、ゲームを作って友だちを遊ばせるほうが楽しいということがわかって、「ゲームクリエイターになりたい」という思いがどんどん強くなっていきました。

morich:そのスイッチというか、きっかけはお父さんのパソコンだったのですよね?

山本:そうですね。もともとは小学校3年生くらいの時に、父親が仕事で使わなくなったパソコンがあったため、おもちゃ代わりにくれたのです。

当時はWindowsが入っていなかったのです。MS-DOSも入っていなくて、5インチフロッピーを入れるとBASICが起動するという、すごい昔のものです。

morich:かなりマニアックですね。

山本:かなり古いパソコンでしたが、BASICというプログラミング言語を書いて絵を描いたり、本に載っているプログラミングを打ち込んで動かしてみたりすることが非常におもしろくて、夢中になって触っていました。

morich:「スティーブ・ジョブズか山本正喜か」というようなものですね。

山本:いやいや、そのようなことではありません。黒い画面ばかり見ていました。パソコンのゲームもありましたが、普通の人が遊んでいないゲームや、普通の人が触れないパソコンの裏側の世界のようなものを垣間見ることが、個人的にすごくおもしろかったのです。

どんどんのめり込んでいった時に、父親が「そんなにパソコンが好きなら買ってあげるわ」という話で、当時発売していたWindows3.1を買ってもらって、さらにパソコンにのめり込んでいきました。

morich:買ってもらったのは小学生ですか?

山本:小学5年生くらいだったと思います。

morich:私の近所のスタートアップ界隈のITテック企業の社長も、やはりみなさん「お子さんにパソコンを早く与えろ」ということで、私の息子たちにも小学生の時に与えたのですが、まったくその道に進みませんでした。

山本:今だとiPadやiPhoneで「YouTube」を見てしまうと思います。

morich:その頃は「YouTube」はなかったですからね。

山本:今時の子はけっこう『マインクラフト』で遊んでいますね。

morich:そうですね。

山本:『マインクラフト』はおもしろいのですが、その中でも、プログラムを組めるようなレッドストーン回路というのがあります。それにハマって、プログラムがおもしろくなってエンジニアになるようです。

新卒の子を面接したときに「どうやってプログラムに触れたの?」と聞くと、最近は『マインクラフト』を挙げる人が非常に多いです。

morich:やはり『マインクラフト』ですか。

山本:『マインクラフト』ですね。

福谷:なるほど。

morich:スポーツはまったくしていなかったのですか?

山本:そうですね。部活を少ししたくらいで、小学校・中学校・高校時代はまったくしませんでした。スポーツは続かなかったですね。

morich:では、本当に暇さえあればパソコンを触っていたような学生時代でしたか?

山本:そうです。本当にインドア派で、漫画や小説など本を読むのが大好きで、特にゲームが大好きという、非常に内向的な子でした。

morich:高校は大阪桐蔭高校ですよね?

山本:そうですね。高校は大阪桐蔭です。

morich:高校受験をされたのですか?

山本:もちろん、受験でした。

morich:そうそう入れないですよ。

福谷:そうですよね。

山本:今はすごくレベルが高いのですが、当時はそこまでではなかったのです。

morich:進学校に行った先の道が、その時にはあったのですか?

山本:そうですね。すごい進学校で、めちゃくちゃ勉強させられるといったような学校なのですが、私としては、本当は専門学校に行きたかったのです。

プログラミングを学ぶために、専門学校に行きたかったのですが、親に「駄目だ」と言われました。「大学に行け」と言うので、仕方がないから受験したという流れです。

morich:「仕方がないから」で入れませんよ。

福谷:確かに入れませんよね。

morich:高校3年間はずっと勉強に集中していたのですか?

山本:もう勉強漬けでしたよ。帰る間際にテストがあり、それで80点を取らないとずっと再テストが繰り返されて帰れないというのが、本当に毎日あります。

morich:帰れないのですか?

山本:帰れないです。80点取るまでずっと再テストが繰り返されるという、そのような学校でした。高校1年生の頃から、「今から受験勉強はもう始まっている」と大学を意識した指導があるため「うわっ」と思いました。

morich:それでは、周りは本当に東大、京大、一橋志望という学生ばかりなのですか?

山本:上位の子たちはそうですね。順位によってクラスが1組、2組、3組に替わります。

morich:成績で決まっていくのですか?

山本:はい、入れ替わっていきます。1組に頭の良い子が集まって、私は2組でした。1組には行けませんでした。

morich:何クラスありましたか?

山本:3クラスありました。

morich:なるほど。理系ですよね?

山本:そうですね。私は理系に進み、調布にある電気通信大学の、コンピューターサイエンスの分野ということで情報工学科に入ることができました。

morich:そこへ入学することは最初から決めていたのですか?

山本:そうですね。コンピューターを学びたいというのは決めていたので、その学科がある大学しか受けていません。

morich:そうですか。では、将来の道のようなものも見えていましたか?

山本:そうですね。エンジニアになりたいというか、やはり「ゲームを作れるようになりたい」ということしか、当時は頭になかったです。

morich:本当にゲームクリエイターという道への憧れといいますか、夢があったのですね?

山本:そうです。そのためにゲームの企画書などをひたすらノートに自分で書くような、そのような子どもでした。

福谷:すごい。

morich:どこかの資料に書いてあったのですが、企画だけではなく、音楽なども含めてトータルで考えていたのですよね。

山本:そうですね。ゲームであれば、プログラミングもそうですが、やはりグラフィックもあるため絵がわからなければいけませんし、ゲームミュージックは音楽ができなければいけないということで、そのようなことにトータルで興味を持つように意識はしていました。

morich:ご両親も、そこに対しては歓迎というか、応援してくれていたわけですか?

山本:そうですね。ちょっと諦めていたのではないでしょうか。ずっと家にいましたので、心配はされていたと思います。

morich:そうですよね、心配しますよ。ゲームしかしていない時期ってあるじゃないですか。

山本:親としては心配しますよね。

morich:そうなのです。「ゲームで食っていけるのか」と思いますからね。

山本:「こんなに好きやったらしゃあないわ」と、諦められていたとは思います。

morich:それで、自分でもゲームを作っていらしたんですね。

山本:自分でゲームを作って、それが雑誌に載ったりもしていましたね。

morich:そうなんですか。

競技ダンスに没頭した大学時代

morich:大学時代もそのようなゲームの道を極めたのですか?

山本:大学に行ってからはガラッと変わって、部活ばかりの生活を過ごしていましたね。

morich:そうなのですね。何の部活ですか?

山本:競技ダンス部です。社交ダンスって、2人で踊るカップルダンスのようなものがありますよね。その競技版といいますか、よくテレビで見るまさにあれです。

パーティで踊るのが社交ダンスで、競技会で戦うのが競技ダンスなのですが、競技ダンス部に所属していて、大学生活はほぼ部活でしたね。

morich:そうなのですか? それはどこにも書いていなかったです。封印していたわけではないですよね?

山本:そういうわけではありません。電気通信大学は比較的理系で、コンピューターが大好きな人たちが集まる大学なのですが、競技ダンス部の強豪校なのです。全国大会で10何連覇した歴史がある、トップクラスで強い部活でした。競技ダンスは99パーセントの人が大学から始めるため、大学から始めて日本一を目指せるという珍しいスポーツなのです。

おもしろいことに、大学から「ヨーイドン」でスタートして、ひたすら勝ち続けるためには、単純に言うとめちゃくちゃ練習するのです。ダンスって「なんかきれいやな」と優雅に見えますが、まったくそのようなことはなく、体育会系の部活をしていた子が「こんなきつい部活は初めて」と言うくらいです。強烈に声出しもするし、足などもボロボロです。革靴を履くのですが、1年生の頃は靴擦れがすごいですし、爪もすべて剥がれて血だらけになります。

morich:本当ですか? どんな部活ですか。

山本:それをテーピングして練習するのです。

morich:きれいなダンスの裏ではそのようなことを行っているのですね。

山本:そうです。声出ししながら、ひたすらぐるぐる回るような、本当にハードです。

morich:そうなのですか。

山本:そのような超体育会系ですが、私はそんなにガッツリとして体育会系の部活に入ったことがなかったのです。高校までは完全に「パソコン大好き」という生活でした。

morich:内向的なキャラからの転身ですね。

山本:何を間違ったか競技ダンス部に入りました。

morich:そうなのですか。その時はシュッとしていたのですね。

山本:今は、あれですよね。

morich:いや、すみません。競技ダンスの人ってシュッとしているではないですか。

山本:めちゃくちゃ痩せていました。当時の写真とかすごいですよ。ムキムキで、シュッとしていましたね。

morich:それでは、大学時代はひたすら部活だったのですか?

山本:そうですね。ほぼ部活で、大学3年生くらいから兄に誘われて起業の準備をしていったという感じでした。本当はコンピューター系のサークルを掛け持ちしようかと思っていたのです。

morich:そのようなことができる余裕もなかったですか?

山本:はい。ダンス部の先輩の勧誘がすごくて、飲み会などがあって、先輩がとてもおもしろかったのです。

morich:大学デビューですね。

山本:そう、デビューしたのですよ。

morich:青春という感じですよね。

山本:それまで、そのような青春をしていないわけですよ。初めて東京に行って、「じゃあ飲み会あるからおいでよ」と言われて行くと、すごく楽しくて話が上手な先輩たちがたくさんいたのです。自分とのあまりのギャップに、「わっ、すごい」「ここにいれば自分もそうなれるのかな」と思いました。私は人と話すのが苦手というコンプレックスがあったのですが、これほどおもしろく上手にしゃべるかっこいい先輩のように、この部活にいればなれるかもしれないと思ったのです。

morich:今のこの人柄は、そこで高めたのかもしれませんね。

山本:そこに入っていなかったら今の自分はないですね。

morich:本当ですか?

山本:超コンピューターオタクです。

morich:目も合わせられないというような感じでしたか?

山本:人と目を合わせられないというような、まさにそのような感じだったと思います。

在学中に兄弟で起業し芽生えた、社会の一員としての喜び

morich:それほど楽しかった部活ですが、起業もしたのですよね?

山本:当時は部活に一生懸命でしたので、実はゲーム熱も冷めていたところはあったのですが、その時に兄から声をかけられ、インターネットでこのようなビジネスをしており、「お前、プログラムを書けるんだったらこういうところを自動化してくれへんか」と言われたのです。

morich:そこからのスタートですか?

山本:兄自身が先にビジネスを始めていたのです。それが一定うまくいっていたところがあって、それを自動化したいということでした。彼は本当に体育会系で、「コンピューターはぜんぜんわからへん」という感じだったのです。コンピューターを扱える知り合いといったら弟しかいなかったです。

率直に言って当時はそんなに仲良くありませんでした。兄貴は外交的でモテて友だちも沢山いました。私はもう真逆で女の子としゃべったことないような感じなわけです。兄には「暗い弟やな」と思われていて、私のほうは「うざい兄貴やな」と思っていました。兄にいろいろと連れ出されていやいやだったのですが、初めて兄貴が私のことを尊重したのです。

福谷:嬉しいですよね。

morich:嬉しいです。

山本:兄から「自分ができないことがあるから、こういうのってできひんかな」と話がありました。

morich:リスペクトが入っている感じですね。

山本:そうです、入っていました。私は「あっ、できるよ」と、兄は「おっ、すごいね」というような感じで、要は初めて対等に近いような関係性になりました。実は一緒にビジネスしてからのほうが仲良くなったのです。

morich:お互いの得意なところと苦手なところを、補完し合えたのですね。

山本:そうですね。その中で私もプログラムを書いて、作ったものをお客さまに届けると喜んでもらえて、お金までもらえるということがかなりおもしろかったのです。それまでは実際のところ、「学校の勉強が何の役に立つのかな」という思いがあったため、「ゲームが作りたい」という気持ちと、それに関係あることしか興味がなかったのです。

morich:情報工学はそのような分野ですからね。

山本:それが、自分自身がプログラムを書いて、世の中に価値を提供する側になると、「あっ、こういうことが社会で生きるということなのかな」と、社会に支えてもらう側から社会を支える側というか、社会人の一員にようやくなれたのです。

また、勉強の意味もよくわかったのです。良いシステムを作るためには、やはりいろいろな勉強をしなければいけません。自分に足りないものが見えて、ひたすら本を買って読むようなことが、本当に楽しくて仕方がなかったです。

morich:やはり「社会」と「学ぶ」ことをもう少し近づけたほうがよいですよね。

山本:本当に、もっと早く働きたかったなと思いました。そこから私の中の人生が色づいたような印象です。それまで白黒の人生だったのが、急にカラーになったような、そのような体験を与えてくれたのが、私には起業だったと思っています。

morich:普通に就職するというような道は、当時はなかったのですか?

山本:普通に就職しようと思っていました。兄と起業したといっても、別に法人化しているわけではなく、大学生のお小遣い稼ぎのような世界です。

morich:アルバイトの延長のようなものですね。

山本:兄も個人事業主で、私はそのお手伝いをしているというだけでした。兄は兄で、父親の会社を継ぐ予定がありました。父親が大阪で音楽スタジオを経営していますが、そこを継ぐために社員として入社していたのです。

私は大学生でお手伝いをしていたというかたちで、私自身もソフトウェアの勉強をしたいので開発会社の就職活動をしていました。

しかし、一定のタイミングで副業でしていたお小遣い稼ぎのビジネスが大きくなっていきました。そこで、一緒に働いていたパートナーのフリーランスの子がいたのですが、その子が自分の事業を畳んで「入社させてくれ」と言ってきたのです。しかし、会社になっていないのですよ。

morich:そうですよね。

山本:会社になっていないのに「入社させてくれ」と来ました。奥さまも九州から連れてきたというのです。

morich:ええっ。

山本:正直、人を雇うのって怖いじゃないですか。その人の人生を支える必要があるので、雇いたくなかったのですが、「事業を畳んで来ました」「嫁さんを連れて来ました」と来たので、もう「腹をくくって法人にするか」という話になりました。また、兄も音楽スタジオを継ぐ予定でしたが、音楽があまり好きではなかったので、継ぐのがやはり苦しいという思いがあったようです。

morich:仕方がないですからね、継ぐ運命としましては。

山本:その時に私は就職活動していたのですが、「それでは法人化しようか」と法人化しました。

morich:大学4年生ですよね?

山本:そうです。プログラムを書けるのが私だけでしたので、ITの会社でソフトウェアを作れる人がいなければ仕事にならないため、「お前来てくれ」と熱心に誘われ、ジョインすることになって、一緒に立ち上げたという流れです。

morich:その時は、ご両親は特に反対もなかったのですか?

山本:そうですね。父はけっこう厳しかったのですが、OKしてくれましたね。

morich:そうですか。兄弟で会社を立ち上げると言ったら少し心配ですね。うちも子どもが男の子ですが、「2人で会社をやる」と言われたら、半分うれしいのですが、半分は「大丈夫か?」という気持ちですね。

福谷:そうですよね。

山本:そうですよね。当時はスタートアップという言葉もありませんでしたし、ベンチャー企業と言えば不安定の塊のようなものでした。親戚に起業したと言ったら「就職できんかったの?」と言われるのです。

morich:今でこそ、学生起業は当たり前にありますが。

山本:親も心配だったと思いますが、そのような意味でいうと親自身も起業しているわけですよ。音楽スタジオをやっていますので、それで応援してくれたんだろうなとは思います。

事業の方向転換を機にビジネスチャットツール「Chatwork」をリリース

morich:そこからスタートされてたのですね。私もいろいろと調べていく中でシャワーを浴びたのですが、実は「Chatwork」のサービス開始は「LINE」よりも早かったのですよね?

山本:そうですね。リリースしたのは2011年3月です。ちょうど東日本大震災があった月ですが、その3ヶ月後に「LINE」がリリースされています。「LINE」の3ヶ月前には、実はリリースされています。

morich:「Chatwork」ができる前に、実はもっと大きなビジネスになる予定のプロダクトというか、サービス開発をされていたのですよね?

山本:そうですね。創業期からインターネットの波に乗っていろいろなビジネスをしていたのですが、それが苦しくなり、「Chatwork」の1個前に社運をかけたサービスを作っていたのです。

morich:そうですよね。

山本:アクセス解析のサービスを作っていたのですが、それが大失敗してしまいました。

morich:社運をかけたサービスだったのですよね。

山本:社運をかけていました。2年くらいかけて、めちゃくちゃお金もかけてマーケティングもしたのですが、結局は鳴かず飛ばずで、「無理だ」と思って撤退しました。当時はもう「どうしようか」という状態でした。

morich:その時は、山本さんはエンジニアという立場ではなかったのですよね?

山本:CTOでした。当時は社員が20名から30名くらいいて、エンジニアも10名弱くらいいたのです。

インターネットの黎明期は、いろいろなネットサービスをリリースしても新しいのでけっこう勝てたのですが、そこから10年近く経ってくるとインターネットも成熟してきます。GoogleやMicrosoftが海を越えてやってくるわけで、大阪のベンチャーがネットサービスで勝てる時代ではなくなってきます。

どんどん苦しくなっていくのですが、ネットサービスしか展開したことがなく、学生起業なので営業もしたことがなかったのです。すべてネットサービスですので、「どうしようか」ということで社運をかけたのに失敗してしまったのです。

それで会社としては意気消沈してしまって、「どうしよっか」というと、ベタに「オフライン事業へ行くのがよいのではないか?」というので、今で言うDXコンサルのような、いろいろな中小企業の方々にIT活用のアドバイスをするほうへ会社を方向転換していったのですよ。

morich:日銭を稼ぐというやつですね。

山本:そうです。そうなってくると、私はCTOでエンジニアですので、プログラムを書くのが仕事なのですが、仕事がなくなってきます。

morich:確かにそうですね。コンサルですからね。

山本:はい、プロダクトで勝負する会社ではなくなってきていました。私だけならまだよいのですが、エンジニアをすでに10人くらい抱えていましたので、その人たちのお給料も稼がなければいけません。

「これはまずい」ということで、中小企業のDX化という事業領域に役に立つというか、ちゃんと売上に貢献できるようなプロダクトを作るのが私の仕事だと思い、考えて作ったのが「Chatwork」という製品です。

morich:何から発想されたのですか?

山本:もともと、当社はチャットで仕事をする会社でした。

morich:社内がですか?

山本:はい、そうです。

山本:学生起業をした時から、私が東京で兄が大阪にいたため、ずっとリモートでした。その時にメールや電話ではもう仕事ができないので、チャットツールを使っていたのです。

福谷:なるほど。

morich:それは自社で開発したものですか?

山本:そうではなく、「Skype」のチャットを使ったりしていました。その前は「Windows Messenger」をご存知ですか?

morich:わからないです。そのようなものがあったのですか?

山本:「Windows Messenger」や、そのさらに前は「ICQ」という古のチャットツールがありました。ご存知ですか?

morich:知らないです。

山本:「ICQ」を知っている方は、かなりのインターネット老人会です。

morich:当時はチャットで仕事する感覚はおそらくないですね。

福谷:ないですよね。

山本:当時のチャットツールはパソコンにインストールするタイプの、ウインドウがポコッと出てくるようなチャットツールでした。それを使って今のビジネスチャットのようなかたちで、東京と大阪で激しくやり取りをしていたのですよね。

したがって、実は「Chatwork」を作った時には、「チャットで仕事をすると便利だ」という経験が10年近くあったのです。

morich:すでに経験していたのですね。

山本:しかし、パソコンにインストールするタイプの場合、違うパソコンでログインすると、ログがまったく見られないわけです。

morich:そうですよね。見られないですよね。

山本:当時はスマートフォンが登場し始めたころですが、スマートフォンでもパソコンでも同期されないため、非常に不便でした。それがクラウドにすべてデータがあれば、どの環境でログインしても同じ状態になります。

また、それまでのチャットツールはビジネス向けになっていないため、管理者という概念がありませんでした。したがって、もし社員が辞めてしまっても、アカウントを止められないのですよね。すべてフラットなのです。

morich:情報を持っていかれてしまいますよね。

山本:そのようなことがあるため、組織管理の機能や、会話がどんどん流れていってしまうためタスク管理する仕組みなど、ビジネス向けのチャットツールをクラウドで提供すると便利なのではないか、というのが発想の原点でした。

当時、ブラウザを使ったリアルタイムのアプリケーションは、「Gmail」と「Google マップ」くらいしかなく、非常に目新しかったのですが、技術的にもそのようなものができそうと言われてきた時代でした。

ブラウザでチャットツールを作れるという技術トレンドと、自分たちが10年くらい蓄積してきた、「このようにチャットを使うと仕事で便利だ」といったチャットのノウハウを、しっかり仕様に落とし込めば良いものが作れるのではというのが発想の原点です。

morich:なるほど。

福谷:いやあ、かなりおもしろいですね。

morich:おもしろいですよね。今でこそ、チャットがないと本当に仕事になりませんが、当時はそこまでの発想はなかなかないですよ。

山本:そうですね。「LINE」の前ですので、携帯メールの時代です。チャットに触れている人は、おそらくパソコンに詳しい人しかいなかったと思います。その時代に「クラウドでビジネスチャット」と掲げたので、もうみんなポカンとしていました。

morich:そうですよね。言われてもわからない、イメージもつかないことですよね。

山本:「チャットで仕事?」「チャットって何?」といった時代にリリースしたため、正直早すぎたところはありました。「ビジネスチャット」で検索しても何も出てこないし、検索する人も誰もいません。

morich:では、最初は苦戦されたのですか?

山本:そうですね。私は「Skype」のチャット機能をよく使っていましたが、この機能を使って仕事をしている人が一部いました。フリーランスの方が多かったのですが、その方たちには刺さりました。ニッチな人たちの領域へ非常に刺さりはしたのですが、最初の頃は法人に入ることは非常に少なかったです。

morich:それで「LINE」の登場ですね。

山本:そうですね。「LINE」が出てきて、それが一気に広がっていく中で、スタンプブームのようなものが起きて、チャットにみなさま慣れてきました。

そこから「LINE」で仕事をする人がかなり増えてきました。しかし、「LINE」って端末にすべてログが残るので、辞めた社員がすべてのログを持ち出せるという問題があります。また、「グループLINE」という、社員が入ったグループを作った場合、もし誰かが退職したらそのグループから抜かなければならないのに、表示名がみんなニックネームなので、もう誰が誰かわからないのです。

morich:そうなんです、わからないのですよ。あれは困ります。

山本:自分で抜けてくれたらよいのですが。

morich:アイコンも猫の画像などになっていて、判別できないのですよね。

山本:そうなのです。「よくわからへん、誰やねんこれ」となりますよね。辞めた社員がそのままグループに残っていて、リアルタイムでずっと情報を見られるというのは大きなインシデントではないですか。

そのようなことが世の中に続出して、「もう仕事で『LINE』を使うのは禁止」という、「LINE」禁止令がいろいろな会社で出たのです。しかし、今さらメールには戻れないではないですか。

morich:そうなのです。「お世話になっています」と書くのが面倒くさいです。

山本:そう、面倒くさいので、情報システム部に駄目と言われているがこっそり使うというのがまず流行ります。情報システム側も「そんなに使いたいのなら、セキュリティのしっかりしているチャットを使ってくれ」ということで、探してみると「『Chatwork』があった」というように光が当たったのです。

私たちは2011年にリリースしましたが、ビジネスチャットブームが来たのは2014年くらいなのです。

福谷:3年後ですね。

morich:3年後です。

山本:リリースから3年後に「ビジネスチャットが必要だ」となりましたが、私たちは3年先行していたため、界隈では有名だったのです。「ビジネスチャットと言えば『Chatwork』」ということで、ビジネスチャットブームが来た時に「Chatwork」がNo.1というかたちで紹介していただき、一気に風に乗りました。

morich:先行したメリットといいますか。

福谷:ありますよね。

morich:これはやはり大きいですよ。

福谷:リスクも伴うかと思いますが、大きいですね。

山本:そうなのですよね。

morich:今ではユーザー数が720万人くらいですか?

山本:今は750万人くらいです。

福谷:いや、すごいです。だいたいの人が使っていますよ。

morich:そうですね。ARRは75億円ですか?

山本:直近の決算では85億円くらいです。

morich:ちょっと情報が古いですね、すみません。

山本:いや、大丈夫です。

morich:750万人が「Chatwork」を使っています。

福谷:本当に、もうビジネスシーンではだいたい使っています。

山本:そうですね。いろいろな競合もいらっしゃいますが、「Chatwork」は中小企業の方々がメインですので、300人以下の中小企業ではNo.1だと思います。

福谷:そうですよね。使っていない企業さんにはもうあまり出会わないです。

morich:そうですね。だいたい「Chatwork」か「Slack」かといった印象ですね。

山本:中小企業は「Chatwork」、スタートアップやエンジニアが多い会社は「Slack」、エンタープライズは「Teams」を使うところが多いという棲み分けになっていると思います。

会社というプロダクトを作るCEOへ

morich:その頃は、まだCTOだったのですか?

山本:2018年にCEOになりましたので、2011年に「Chatwork」をリリースして、7年ぐらいはCTOでした。「Chatwork」の事業責任者も兼任していましたので、営業も行きましたし、クレーム対応もネクタイを締めて行きましたし、すべてやりました。

morich:マーケティングも、すべてですね。

山本:かなり泥臭くやりました。

morich:転換点はどこだったのでしょうか?

山本:もともと兄はアメリカのロサンゼルスで起業したのです。留学中にインターネットに出会って、それで「おもしろい」と思って事業を始めたのですが、「アメリカで勝負したい」「グローバルで勝負したい」というのが彼の夢でした。

そこから「Chatwork」という製品ができました。私たちは2011年に「Chatwork」を出したのですが、おそらく世界初ぐらいでしたので、「これは世界を取れる」ということで、2012年にシリコンバレーに子会社を作り、当時の社長である兄が家族ごと移住して、向こうでチャレンジを始めました。

「Chatwork」が1年目で、まだぜんぜん赤字を出している中、「日本は任せた」「おれは行く」と言って、彼は5年ぐらいグローバルでチャレンジして、私は日本で専務取締役CTOを担当していました。

morich:営業もやりつつですよね。

山本:事業責任者を兼任していて、社長は日本にいないため、実質的に日本支社長のような立場として、組織全般のことを見ていました。

そこから5年ぐらい経って、18億円ぐらいの資金調達をしたのですが、組織が大きくなることが上場も視野に入ってきたタイミングで、アメリカのほうはあまりうまくいっていなかったのです。やはり「Slack」をはじめ、その他にもたくさんの競合がいますから。

morich:レッドオーシャンですよね。

山本:私たちは18億円の資金調達ですが、彼らは何千億円という額を調達しているため、桁が違います。ソフトバンク・ビジョン・ファンドなども入っていますが、「孫さん、こっちに出してよ」という感じです。

このような状況でしたので、英語圏だと資本力が違いすぎるため「先行するのは無理だね」という話になりました。上場の際に、赤字の海外子会社があると見え方が悪いため、いったん閉じて、「日本で力をつけてから、もう一度グローバルに進出しよう」という話になったのです。

兄がアメリカにいた5年間に、社員が30人から80人ぐらいになっていて、上場準備が始まっていて監査法人に入って、コーポレートガバナンスが機能するようになっていました。兄は「帰ってきたら、正直知らない会社になっていた」というかたちでした。

morich:「浦島太郎」状態ですね。

山本:そうです。その影響が大きかったです。

兄自身はゼロイチの企業家なのです。「おれに着いて来い」というタイプですので、帰ってきてもそのように振る舞うわけです。しかし、会社としては事業計画があって、予算があって、レポートラインがあって、それを経営会議で合議するような仕組みになっているところに、「おれはこれがやりたい」と言われても、「予算がないです」となります。監査役は激昂しますし、兄自身もフラストレーションがたまっていて、よく衝突していました。

morich:5年前のイメージがあったのでしょうね。

山本:思いつきで、すぐに「これがおもしろい」「これがやりたい」となるのですよ。その気持ちもわかるのですが、上場が近づくと、計画の蓋然性を指摘されるようなフェーズになってきます。

morich:ガバナンスなどですね。

山本:そうなった時にフィットしなかったこともあり、兄自身もフラストレーションを抱えていろいろやっていく中で、体調を崩したのです。それで「もうお前がやったほうがいいんじゃないか」と言って、私がバトンタッチすることになりました。私は日本支社長のようなかたちで、当時のメイン事業である「Chatwork」の事業責任者をやっていたので、バトンタッチしたということです。

morich:自然な流れですね。

山本:ですが、わたしはもともと、社長になる気はなかったのです。

福谷:待ってもらってもいいですか。これ、生配信ですからね。すごい話です。

morich:2018年当時ですよね。もともとCTOですからね。

山本:外部向けには、きれいにバトンタッチしたという感じでプレスリリースも出しています。

morich:悩まれましたか?

山本:もう青天の霹靂でした。実は、何の事前相談もなく急に呼び出されて、「俺は辞める」「お前が社長をやれ」と言って、驚きであごが落ちるかと思いました。

morich:まだ覚悟はなかったのですか?

山本:私は「社長なんか絶対に嫌だ」と思っていました。コンピューターオタクですから。

morich:マネジメントをやらないといけないですものね。

山本:マネジメントはしていたのですが、社長ってお喋り上手でテンションが高いみたいなイメージですよね。私はそのようなタイプではないと思っていましたので、絶対やりたくないですし、やれないとも思っていました。しかし、兄は言ったら聞かないのを知っていますので、拒否することもできず、「どうしよう」と思いました。そこからは毎日がドタバタで、本当に地獄でした。

morich:それなりのことはやっていたものの、やはり社長と言われてしまうとプレッシャーに感じるのですか?

山本:何をすればいいかわからなかったです。今までは兄の無茶ぶりを、私が物作りで叶えて、実装するという役割でしたが、社長になると無茶ぶりをする側になるではないですか。「無茶ぶりってどうやればいいんだ」と思いました。

morich:「無茶ぶりをしろ」と言われても、意外と難しいですよね。

山本:私はエンジニアとして実装する、一番泥臭いところをやってきました。無茶ぶりを一番嫌がるところで、最前線に立ってきた自分が無茶ぶりをする側になってしまったため、「どうしよう」と思いました。

しかし、私自身が視座を高くしないと、成長していかないわけです。例えば「ハイボールを投げて、現場を奮起させるのが社長だ」ということも聞きますし、時にはバカなフリをして引っ張っていかなきゃいけないのだと思いますが、自分のキャラクターではないのです。

morich:なにかの記事によると、本もたくさん読んだそうですね。マネジメントに対して真摯に向き合ったということですよね。

山本:エンジニアは技術の勉強をしますので、本を読んで学ぶ力はけっこう強いのです。そのような意味で、「社長とは何か」というようなものとか、マネジメントなどに関連する本をたくさん読んで、学びました。

しかし、典型的なビジネスサイド出身の社長のようなことは私にはできないと感じて、諦めました。エンジニアとして良い仕組みやプロダクトを作るほうが得意でしたので、前に立ってリーダーシップを発揮してトップ営業するよりは、会社というプロダクトを作るエンジニアのような社長がいてもいいのではないかと思い至りました。それが自分の中で腹落ちしてからは、社長業がしっくりくるようになってきました。

morich:スティーブ・ジョブズもそのようなタイプですよね。

山本:そうなのですか? 知らなかったです。

morich:CEOでもあり、CTOでもあります。

山本:スティーブ・ジョブズはエンジニアというより、デザイナーに近いですよね。

morich:そうですね。

morich:翌年に上場したのでしょうか?

山本:いろいろありまして、1年3ヶ月後ぐらいです。

morich:気づいた時には準備が進められていたようなかたちですか?

山本:いろいろなトラブルはあったものの、SaaSはストックビジネスですので、先を読みやすいのです。上場審査で一番難しいのは事業の蓋然性で、立てた事業計画から予実を上下10パーセント以内に収めるのが非常に難しいです。

morich:20パーセントを超えたら、いろいろ言われますからね。

山本:ここが制御できないと「業績予想が信用できない」ということで審査から弾かれてしまうため、けっこう難しいのですが、SaaSビジネスは売上の8割、9割がストック収益ですので、あとは新規をどれだけ積めるかを調整すればいいのです。そのため、事業の蓋然性は比較的クリアしやすく、上場自体はきれいに進んだかと思います。

morich:順調に計画どおりだったのですか?

山本:そうですね。条件やバリュエーションなどはいろいろありましたが、幸いなことに、市況もSaaSバブルが終わりかけるギリギリぐらいの時に、駆け込みで上場できました。

morich:SaaSおよびBPaaSの代表格ではないですか?

山本:私たちが上場した時は時価総額580億円ぐらいでしたが、今だと考えられない水準です。現在はPSR33倍、PER1,000倍といった水準になってきています。最近はPERよりもPSRが重視されていますが、かなりのハイバリュエーションで上場させてもらいました。

morich:お手本のような上場ですね。

山本:しかし、そこからが大変だったのです。SaaSバブルの終わりかけぐらいに駆け込みで上場して、ハイバリュエーションで行けたのですが、初日から公募割れして、そこからずっと株価が右肩下がりの中で第1回目の株主総会を迎えました。もう大荒れです。

福谷:もう一度言いますが、生配信ですからね。

山本:株主のみなさまも見ていますので、あまり言えないですね。本当に大変だったのですが、その後は公募価格を超えられているため大丈夫です。

BPaaSの拡大と社名変更

morich:「Chatwork」が広く使われている中での急な社名変更には驚きましたね。

山本:社名変更の経緯としては、ビジネスチャットを約90万社に使っていただき、プラットフォームの規模も大きくなってきた中で、リーチのコストが低く済むため、「Chatwork」のお客さまを対象にいろいろな事業を展開するというアイデアがもともとありました。そろそろタイミングだと思い、いろいろな事業を行っていたのですが、その中で1つ、光が見えたものがありました。

初めはビジネスチャットを軸に、決済や電子契約、プロジェクト管理といったSaaSプロダクトを乗せていくという構想で、かなりテックなアプローチを考えていました。私たちは中小企業がターゲットですので、そのような方々にどのようなものが刺さるのかを、他社のSaaSの代理店になり、DX課題を聞きながら進めていきました。

ソリューションビジネスという課題を聞けば、「AとBとCのSaaSを組み合わせると解決できますよ」といった提案をするSIerのようなことをしながら、「この領域はいけるな」という部分を見つけて、自分たちで作っていくことを考えていました。

実際のところ、SaaSは売れたには売れたのですが、一方ですごく大きな壁があることに気づきました。中小企業には「紙とFAXが現役」のような会社も多いですが、それに比べてSaaSは安いわけです。「安くて良いものがあるのに使わないのは、知らないだけだろう」と思っていたため、それを伝えれば、どんどんDXを推進できるかと考えていたのですが、そのようなことではなかったのです。実際はコストの問題よりも「SaaSが難しくて使えない」という問題のほうが大きかったのです。

結局、ITが使える人材がいないと導入できません。飲食店や工場、介護業界などの現場仕事の方々はパソコンのことがあまりわからないのですよね。一方で、SaaSをバリバリ使っている会社だと、「Salesforce」をはじめ、5個も10個も20個も使い分けるではないですか。しかし、現場仕事の方が複数のSaaSを使い分けるのはそもそも無理だということに気づき、「中小企業にはSaaSが導入できないな」というところに行き着いて、正直「終わったな」と思いました。

そこで、「SaaSを使いこなせないのなら私たちが運用代行をすればいいのではないか」という発想に行き着いて、「Chatwork」のチャット経由でSaaSの運用代行を企画しました。

BPOで受けて、SaaSの選定から導入、設定、運用まですべて代行してあげれば、お客さまとしてはチャットをしているだけでSaaSの運用ができる状態になり、実態としてもDXができている状態になります。「これならいける」と思い、何社か試しでやったら、どハマりしたのです。「やはり中小企業はこれだ」と思いました。

ただし、BPOは労働集約ビジネスですので、利益率がとても悪く、泥臭いビジネスです。そのため、投資家受けが悪く、株価が落ちることが予想されました。そこで、BPOだけではなく、BPO with DXやSaaS is Operationのような概念を表す新しい言葉がないかと模索していました。

いろいろ探していた中で、当時の5年ほど前から「BPaaS」という言葉をIBMやアクセンチュアが使い始めているのを見つけました。クラウドはIaaS、PaaS、SaaSなどがありますが、その1つ上のレイヤーにBPaaSがあります。「これいいじゃん」と思い、2023年2月の本決算のタイミングで「我々Chatworkは、これからBPaaSをやります」と宣言しました。

morich:他社もそんなに言っていないですよね。

山本: 当時、BPaaSという概念はほぼ知られていなかったです。大々的に打ち出しても、初めは「何か言い出したぞ」「何それ?」という反応でした。

morich:今でこそ当たり前になっていますよね。

山本:現在だとかなり普及していますが、当時はほとんど誰も知らなかったのです。私たちも普及に時間はかかるだろうと思っていたのですが、反響が良く、いろいろなスタートアップの経営者から「BPaaSってなんですか? 教えてください」と言われました。

当時はSaaSが行き詰まっていたのです。SaaSは良いモデルですので、スタートアップの8割がSaaSという時代があったのですが、増えすぎました。「それは果たしてTAMを獲得できるのか?」という非常にニッチなSaaSまで大量に出てきました。サービスの特徴がかぶってしまうため、行き詰まっていたのです。

そのような時に、「BPaaSがある」というのを私たちが言い出したことで、SaaS企業が食いついてきました。「BPaaSっておもしろいね」と非常に反応が良く、私たちも決算のたびに「BPaaSとは何か」という丁寧な説明資料を示しています。ほかにも「note」で「BPaaSとは何か」という記事をたくさん書いたらけっこうバズりました。それが『日本経済新聞』にも取り上げられ、どんどん広まっていきました。

morich:御社が使い始めたということですね。

山本:間違いなく、私たちが広めました。私たちがBPaaSと言っていなかったら、今だにほとんど誰も知らなかったと思います。

morich:これはかなりの貢献ですよ。

山本:「Google トレンド」で検索すると、私たちが開示した瞬間にポンと跳ねて、そこからは無風で、今また上がってきているというかたちです。私たちが言及するまでは検索数はゼロに近かったです。

morich:SaaSビジネスを行う事業者だけではなくて、中小企業もそうですが、DXがものすごく進みましたよね。

山本:そうなのです。SaaSを使いこなせるのは、世の中の16パーセントと言われているアーリーアダプター層です。使いこなせる人はSaaSをバリバリ使えばいいのですが、残り8割のマジョリティー層はSaaSを使い分けることができません。

morich:導入はしてもなかなか使いこなせません。

山本:しかし、チャットが使えない人はいないのです。高齢者の方がスマートフォンで何を使っているかというと、電話と「LINE」です。「孫と会話したい」と言って、電話とチャットを使えない人はいません。一方で、「App Store」でアプリを入れてバリバリ使いこなせている人はリテラシーが高く、そのような人はアーリーアダプター層なのです。

「Chatwork」はチャットツールですし、チャットを使えない人はいないため、チャットを広めていきます。チャットさえ使えれば、あとはSaaSを運用代行するからDXができてしまうという世界観があれば、残り8割のマジョリティーマーケットに対してもDXを届けられるのではないかと考えています。

しかし、このマーケットは非常に大きいです。生産性などのギャップも、大企業と中小企業では倍以上違います。そこがぜんぜんリンクされていないため、DXとのボトルネックが難しいです。

IT人材がいないという課題に対して、BPaaSでIT人材ごとチャット経由で提供するというソリューションは、オンラインで完結できるため、こちらとしてもコスト効率が良いのではないかと思っています。

morich:特に地方では人材が採れないですからね。

山本:BPaaSのTAMは非常に大きく、ビジネスチャットよりもはるかに大きいです。日本の中小企業だけでも42兆円ぐらいTAMがあるのですが、その巨大なマーケットにおいて、私たちはすでにビジネスチャットでリーチできています。

中小企業を相手に1社1社売っていくのは大変ですが、チャットがすでに入っている中で運用代行をするという話ですので、導入率も高いのが特徴です。私たちにしかできないビジネスであることに加えて、社会的意義も高く、生産性を上げられることは、少子高齢化の日本にとって大事なことではないかと思います。こちらについては本気でチャレンジして間違いありません。

morich:あらためてBPaaSの意義を実感しました。

山本:社会的に絶対必要なビジネスだから、「私たちにしかできないことをやろう」という時に、逆に「Chatwork」という名前が足枷になっていました。

例えば、経理や給与計算の代行をする時に、「ビジネスチャットの会社がどうしてそのようなことをするのですか?」と思われてしまいます。「Chatwork」がビジネスチャットとして有名すぎるため、かえって説明コストが高くなってしまうのです。

また、採用の観点でも「Chatworkはチャットしかできない会社」だと捉えられてしまいます。いくら「新規事業をやります」と言っても、「どこまで本気なのですか?」という反応になり、いろいろなビジネスをやっていく中で「Chatwork=チャット」というイメージがついて回ります。

そのため、もう少し抽象度を上げた社名にして、多角化していきたいという議論が、BPaaSを打ち出した頃から出てきました。そのタイミングを図っていたのですが、思っていた以上にBPaaSがうまくいっているため、昨年3月の株主総会で議案を出し、7月に社名を変更しました。

FacebookがMetaになった時や、ビズリーチがビジョナルになった時と近いです。「プロダクト名=社名」というのもよかったのですが、多角化していく中で足枷になってしまうために社名を変えました。

私たちは今までに2度、社名を変えています。EC studioからChatworkに変えて、プロダクト名と社名を一緒にして、そこから多角化する時にkubellという社名に変えました。

morich:最初は「薪をくべる」の「くべる」と、kubellという社名がつながらなかったのです。

山本:しゃれた名前のように聞こえますよね。

morich:フランス語みたいですよね。

山本:「クーベル」というブランドもありますよね。

morich:「薪をくべるように」という意味合いで名付けられたのですよね?

山本:そうです。当社のコーポレートミッションは「働くをもっと楽しく、創造的に」です。お金のためだけに働くのではなくて、人生の大半を費やす働く時間を、楽しく創造的にしたいと考えており、それを象徴するような社名にするべく、「働く人の心に宿る火に薪をくべる存在に」という意味を込めてkubellという名前にしています。

福谷:これはまた株価が上がりますよ。

山本:上がりますかね。

morich:間違いないです。今、買っておいたほうがいいですよ。おそらく言えないこともたくさんあると思いますが。

山本:マーケットは間違いなくあり、社会的意義も高いです。

「働く人の心に宿る火に薪をくべる存在に」kubellが描く世界観

morich:今後、kubellでどのような世界観を描いていきますか?

山本:働き方をどんどん変えたいと思っています。中小企業は日本の労働人口の70パーセントを占めていますが、大企業の生産性の半分以下になっており、ここが日本が世界的に労働生産性が低いと言われている最大のボトルネックなのです。これを解決するのは私たちにしかできないのではないかと思っています。

中小企業は小さいため、1社1社に営業していると割に合わないのですよ。

morich:他のSaaSってどうしてもエンタープライズ向けですよね。

山本:BtoBのSaaSも最初は中小企業に行くのですが、そこからどんどんエンタープライズに向かっていかないと成長できないのですよね。私たちのように、これだけ中小企業にフォーカスしている上場SaaSは他にありません。

みんながエンタープライズ向けにやっている中、当社は中小企業にフォーカスしています。私たちにそれが可能なのは、ビジネスチャットが口コミで広がるためです。

中小企業は1社1社に営業したり、テレビCMを打ったりしても、ニーズが顕在化していないために刺さりません。したがって、リーチが大変なのです。マーケティング効率が悪い中で、「Chatwork」は口コミで広がり続けてきています。

morich:1社導入すると相手方も導入しますよね。

福谷:「移行できますか?」という話はよくありますよね。

山本: 「Chatwork」は口コミで広がったプロダクトで、私たちは2011年にサービスインしていますが、2015年に資金調達するまで営業ゼロです。全部オンライングロースなのです。

morich:本当ですか?

山本:本当です。全部オンライングロースで進んできまして、 「Chatwork」はセールスとマーケティングをゼロにしても伸びるプロダクトなのです。

福谷:すごいですね。

morich:うらやましいですよね。

山本:つまり、効率の悪い中小企業マーケットを効率よく広げていくようなプロダクトレッドグロースができるからこそ、すでにユーザーになっていただいている中小企業に対してリーチできています。

「Chatwork」はチャットツールですので、究極はチャットでお客さまとコミュニケーションができるのですよ。

morich:確かにそうですね。

山本:そのようなポジションを確立しているため、プラットフォーム性が非常に高く、タッチポイントがすでにあるという状態です。

そこへBPaaSという製品を届ければ、ITに詳しくなくてもDXができますので、中小企業のDXをどんどん推進することができます。そうすると、日本社会の生産性における最大のボトルネックだった中小企業の生産性がぐっと上がります。

それにより、国際的にすごいわけでなくても、大企業に近づくだけで社会が変わるぐらいのインパクトが出せるかと思っています。そのような世界をなるべく早く実現したいと思っています。

私たちは「働くをもっと楽しく、創造的に」というミッションを掲げていますが、中小企業のノンコアビジネスをチャット経由で巻き取るということを行っていきます。

経理や労務は正直あまりやりたくない業務ですよね。そのような業務を私たちが巻き取って、飲食店であればおいしいものを作る、製造業であれば腕を磨くといったコアビジネスに注力してもらうことで、商品力が上がり、売上が上がり、利益が上がるではないですか。

morich:ノンコアビジネスはすべてですか?

山本:ノンコアビジネスはすべて出してもらって、コアビジネスになるべく時間とお金を使ってもらいたいです。そうすれば、ビジネスとして生産性が上がり、給料も上がりますし、なによりも自分がやりたいことをできるから、働くことが楽しくなるではないですか。それが私たちのミッションの実現になります。

まさに「働くをもっと楽しく、創造的に」ということを、ど真ん中でやるということです。日本では、「仕事がつまらない」「月曜日が憂鬱だ」という人が多いと思いますが、私は学生起業して、「仕事って最高におもしろい」と思って社会に入ってきました。そう思えていないと、人生の大半の時間をつまらなく過ごすことになってしまうため、その状況を変えたいと思っています。

つまらないことをすべて巻き取って、おもしろいことだけを残します。そうすると楽しく働く人が増えてきて、生産性も上がるのではないかと考えています。そのような社会を作りたいというのが私たちが目指す世界観ですね。すごく良いことをしていると思いませんか?

morich:非常に良いことです。

福谷:震えています。

社会の負を解決するために光を当て、投資する

morich:実は、私が理事として関わっている放課後NPOアフタースクールの代表理事も本日参加しているのですが、山本さんから応援をいただけることになったそうです。そのようなソーシャルな領域にも関心があるのですよね。

山本:そうですね。今回はkubellではなく私個人で応援しています。自分で「山本正喜ポリシー基金」という基金を立ち上げており、NPOや一般社団法人に寄付を通じて支援しています。

ただの寄付ではなく、そのお金を使って実証実験をしていただいています。そこでアンケートを取ったり、定量的なデータを取ったりと、エビデンスをそろえて自治体や政府に対して提言しています。

morich:ルールを変えてしまうのですね。

山本:ルールメイキングという支援をしており、社会に対して必要なのに光が当たっていない領域を変えていくという活動です。

morich:寄付をするだけなら、ある程度の資産を得ていればできると思いますが、その後がすばらしいじゃないですか?

福谷:そうですよね、すごいです。

山本:私はエンジェル投資もたくさん行っていて、morichさんともよくご一緒していますが、エンジェル投資をしていく中で、「この会社は社会に対して非常に良いことをしているけれど、上場は難しい」という会社があるではないですか。そのような会社に出資するべきなのだろうかと思った時に、私は「出すべきだ」と思ったのです。

スタートアップは社会を変えるすばらしい企業体だと思っていますし、とても応援していますが、資本主義の論理が回らないところで社会価値が高い事業をやっている会社もたくさんいて、そのようなところにもきちんとお金を回すべきなのではないかということに気づいたのです。

その最たるものとしてNPOに興味を持つようになりました。実証実験を通じて政府への提言を一緒に行うPoliPoliというスタートアップがありますが、こちらにもエンジェル投資をしています。そこと一緒にポリシーファンドという仕組みを作り、私自身も出資して支援することにしたため、先ほど放課後NPOアフタースクールの学校見学をしてきました。

morich:きちんと現場まで足を運んでくださいました。山本さんがキラキラした王子様に見えてきました。

morich:本日聞いていただいている方の中には「将来的に起業したい」「その後に上場したい」「お金持ちになりたい」という人もいると思いますが、やはり何のためにお金を使うのかが重要ですよね。

山本:正直に言えば、上場すると資産規模が株価になるため、バーチャルなところはありますが、資産がぐっと増えた時に個人的にはすごく違和感があったのです。「これは何のためのお金なのか?」と、自分のお金とは思えませんでした。

「これが自分のお金だと思ったら狂うだろう」と思った時に、私の中で一生懸命考えた結論は、「これは社会から預かっているお金なのだ」ということです。「これは予算で、お前は税金よりも良い使い方をしてみせろ」というお題なのだと思ったのです。予算と考えれば、会社の中で何億円の決済などには慣れていますからね。

morich:社会貢献度がエグジットだということですか。

山本:そうですね。「社会の負を解決するために使え」と、社会から預かっていると思って活動しています。

福谷:おそらく、新しい国ができると思います。

morich:kubellという国ですね。

福谷:日本という国と、kubellという国ができたら、また新しい何かが生まれますよね。

morich:国民になりたいです。

福谷:私もなります。国ですが、そこの株も買います。

morich:もし上場企業の経営者の方が聞いていたら、この発想もぜひ取り入れてみてください。

山本:本当に必要な考え方だと思いますので、ぜひ仲間になってほしいです。

福谷:すごいお話を聞きました。あっという間でしたね。もう1時間このままいきたいぐらいのお話を聞かせていただき、感動しました。本当に持っていかれました。

最後に証券番号を確認してもいいですか?

山本:証券コード4448です。

morich:結果として、みなさまの応援が社会を変えることに使われるかもしれません。やはり中小企業をターゲットにしているのは、実は私もそれが目的でリクルートに入社したため、共感します。

福谷:今後も追いかけたいと思います。

morich:ぜひ応援したいと思います。

福谷:本日はお忙しい中お越しいただき、すばらしいお話をいただきましてありがとうございました。

morich:ありがとうございました。

山本:ありがとうございました。

新着ログ

「情報・通信業」のログ