【QAあり】ニチモウ、ポートフォリオの再構築を推進 養殖等を中心とする海洋事業、海外展開を積極化する機械事業の拡大を目指す

目次

青木信也氏(以下、青木):本日はご多用中のところ、ご視聴いただき、誠にありがとうございます。私はニチモウ株式会社、代表取締役社長の青木信也です。何卒よろしくお願いします。

本日の説明会はご覧の目次に沿ってご説明します。

事業領域の紹介 みなさまの身近な生活シーンで当社の商材が使われています

「ニチモウ」が何をしている会社なのかを主要4事業を中心に、みなさまの身近な生活シーンからご紹介します。

まず、食品事業では、回転寿司の定番「サーモン」などの寿司ネタをはじめ、お弁当の具材や料亭での一品など、幅広くお客さまのニーズに沿った製品を開発し、グループ内の一貫体制でトレーサビリティの確保された高品質な製品を手掛けています。

次に、海洋事業では、漁業用の網である「漁網」はもちろんのこと、ニチモウ独自の技術を活かして陸上用に応用し、耐久性に優れ、かつ結び目がなく、よく見えるネットを野球場やゴルフ練習場、遊具などさまざまな施設に提供しています。

次に、機械事業では、今や日本の食卓に欠かせない、中華総菜のギョウザ・シュウマイ・春巻きなどを製造する各種機械や製造ラインを提供し、資材事業では、住宅用のフィルムから食品トレー、包装資材など幅広い商材を一括提供しています。また、現場のニーズに合わせて省人省力化にも貢献しています。

これらはほんの一部で、まだまだ多くの商材がみなさまの生活に関わっています。それでは、いかにしてこのような幅広い事業を展開する会社になったのかについてご説明します。

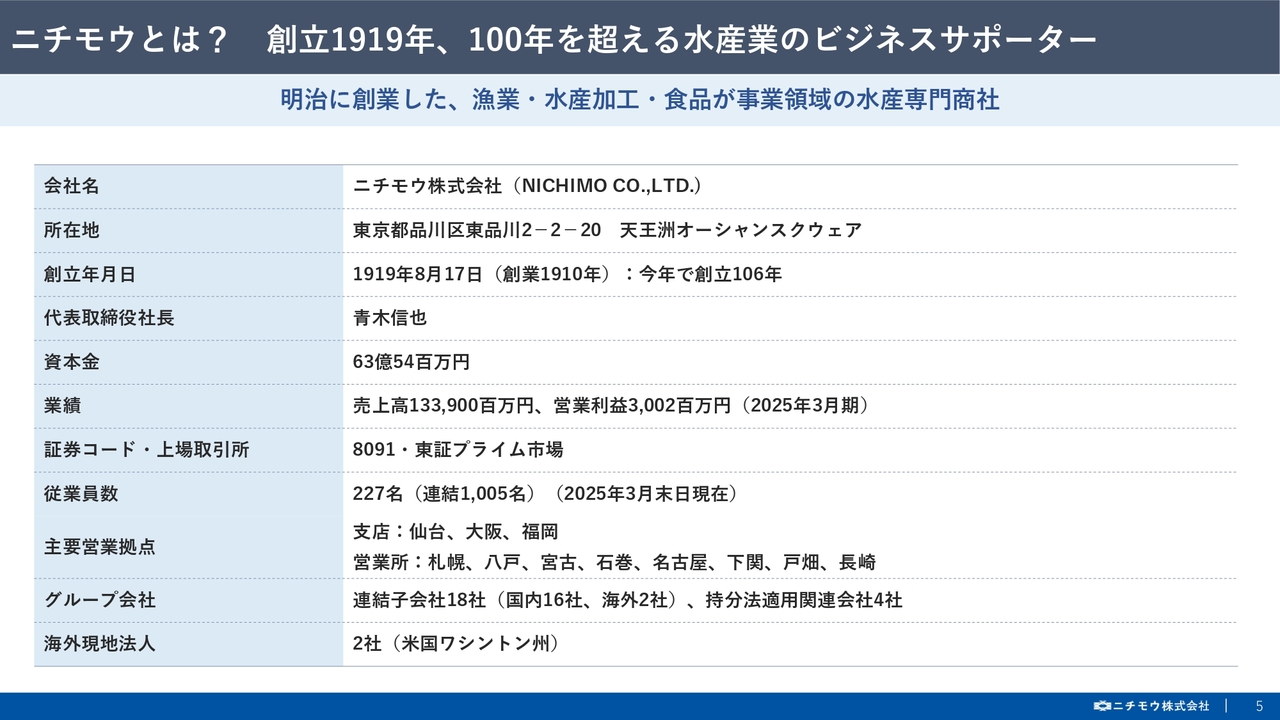

ニチモウとは? 創立1919年、100年を超える水産業のビジネスサポーター

はじめに、会社概要です。ニチモウはご覧のとおり、創業は1910年で、創立は1919年と、100有余年の歴史を持つ、漁業・水産業を事業基盤とした水産専門商社です。

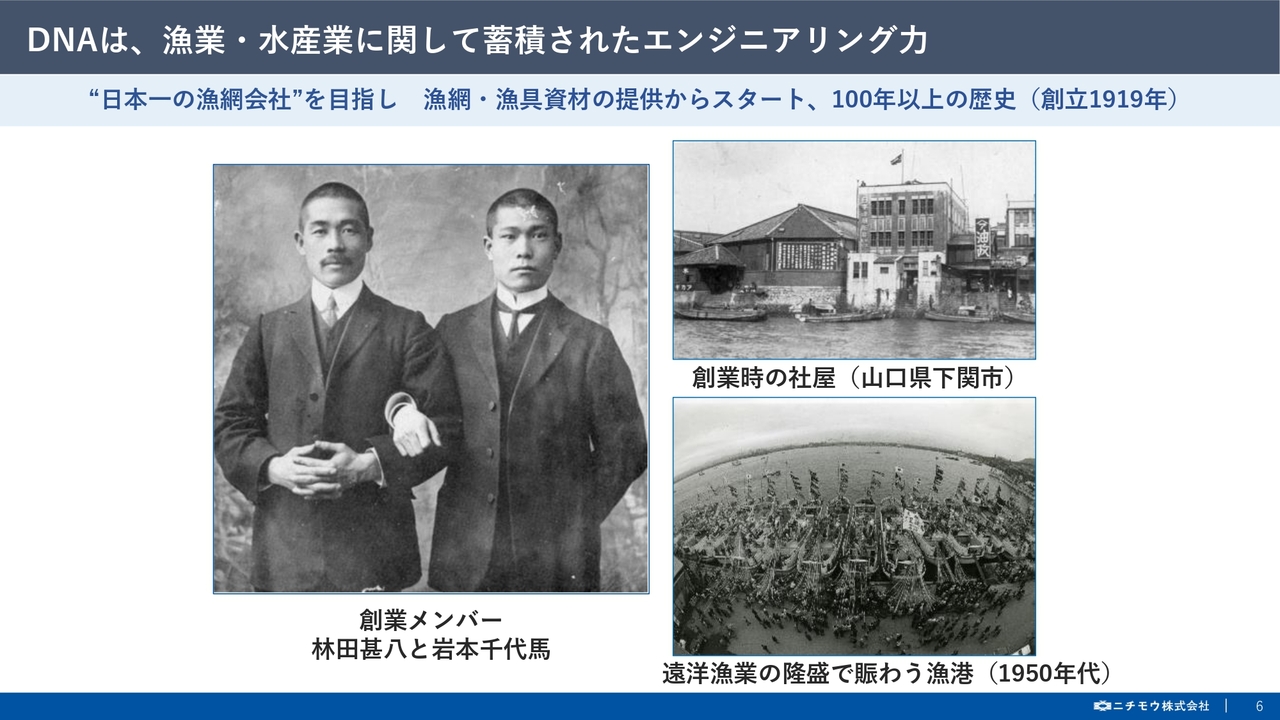

DNAは、漁業・水産業に関して蓄積されたエンジニアリング力

100年以上続く歴史の始まりは、1919年に「日本一の漁網会社を目指す」という目標のもと、山口県下関市に「日本漁網船具株式会社」を発足したことです。

ビジネスモデル:水産業をサプライチェーンでサポートするプラットフォーマー

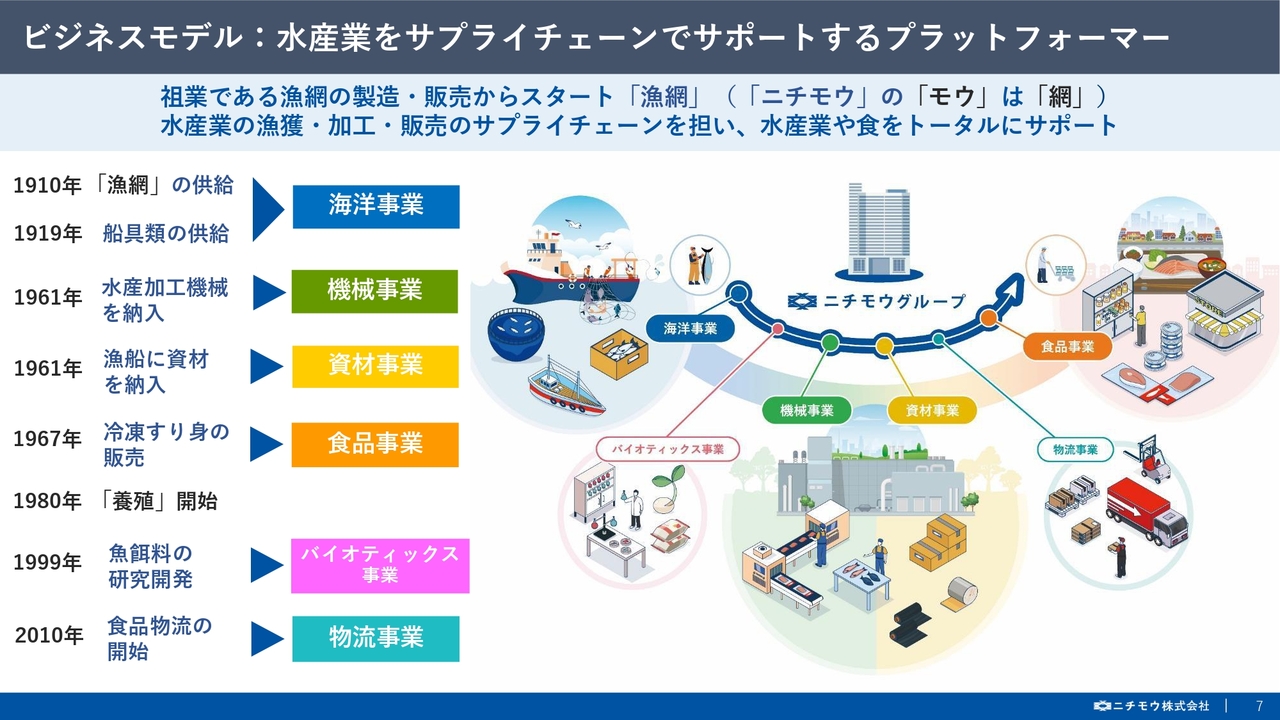

スライド左側は、事業の多角化の変遷を年表にしたものになります。祖業である海洋事業が1910年にスタートした後、1961年に、食品加工工場に水産加工機械を、漁船に対して資材を納入したことを契機として、現在の機械事業、資材事業が立ち上がりました。また1967年には、冷凍すり身の販売から食品事業が派生しました。

現在、世界的に大きな注目を集めている養殖については、1980年から取り組みを開始していますので、実に40年以上の歴史を積み重ねてきています。

社名のニチモウの「モウ」も「網」の字からきているように、当社の歴史は漁網の製造と販売からスタートしていますが、それが1970年代の200カイリ規制をはじめとした環境変化や時代の流れに応じて、提供する技術とサービスを変化させながら現在のビジネスモデルへとつながっています。

当社のビジネスモデルは、「水産業をサプライチェーンでサポートするプラットフォーマー」です。スライド右側のように、浜から食卓までを網羅する主要の海洋、機械、資材、食品の4事業に、バイオ、物流を加えた全6事業が関わることで、水産物の漁獲・加工・流通・販売のサプライチェーンをトータルにサポートするエンジニアリング会社として、唯一無二のビジネスモデルとなっています。

各事業がニーズに合わせて進化・領域拡大:販売からサプライチェーンに展開

続いて、ニチモウの発展の変遷についてご紹介します。こちらのスライドは、各事業が時代のニーズに合わせて事業領域を拡大した変遷です。

海洋事業では、いわゆる獲る漁業から育てる漁業への転換が進む中で、養殖機資材や種苗・餌料の供給から生産魚の加工、そして販売までサービスの幅を広げてきています。

すり身の輸入販売からスタートした食品事業では、仕入販売のみならず、自ら加工機能を有することで、高付加価値のある製品の供給に取り組んでいます。

機械事業では、さまざまな工場に対して機械販売を行ってきた経験を活かして、生産効率の高いライン設計の提案や新工場の建設まで一括して請け負うなど、総合エンジニアリングサービスを展開しています。

最後に、食品の流通資材からスタートした資材事業では、包装資材のほか、住宅向けの建装材フィルムなど、取り扱いの幅を広げることで、食卓シーンを支えています。

当社の発展プロセス:水産業・漁業のサプライチェーンをサポート

これまでご説明した水産業に関するサプライチェーンのトータルサポートは、ニチモウ最大の特徴であり、強みですが、ご覧のスライドのとおり漁業や水産業以外の分野にも進出しています。

海洋事業では、環境配慮資材の取り扱いを強化しています。廃棄漁網を漁業以外のさまざまなものへリサイクルする取り組みや、生分解性資材を用いたブルーカーボンの創出に関する取り組み等が代表例です。

機械事業では、水産加工機械の枠に留まらず、中華総菜や豆腐製造など、あらゆる食品製造の現場にサービスを展開し、国内だけではなく、北米などを中心に全世界へと進出しています。

資材事業においても、食品関連資材のほか、住宅向け、自動車向け等、多種多様なフィルムの取り扱いに加え、生分解性のフィルム等、環境配慮型資材への取り組みも行っています。

このように、水産業のビジネスサポートを主軸に据え、業界のパラダイムシフトに対応しつつ、より強固で盤石なサポート体制を整えながらも、水産業で培った当社独自のノウハウを異業種分野へも展開し、新しい収益の柱を構築することを、両立させて取り組んでいます。

独自のプラットフォームを活用したビジネス例 〜養殖〜

次に、実際にプラットフォーマーとして、どのようなビジネスを行っているのか、ニチモウグループが注力している養殖事業をモデルにご説明します。

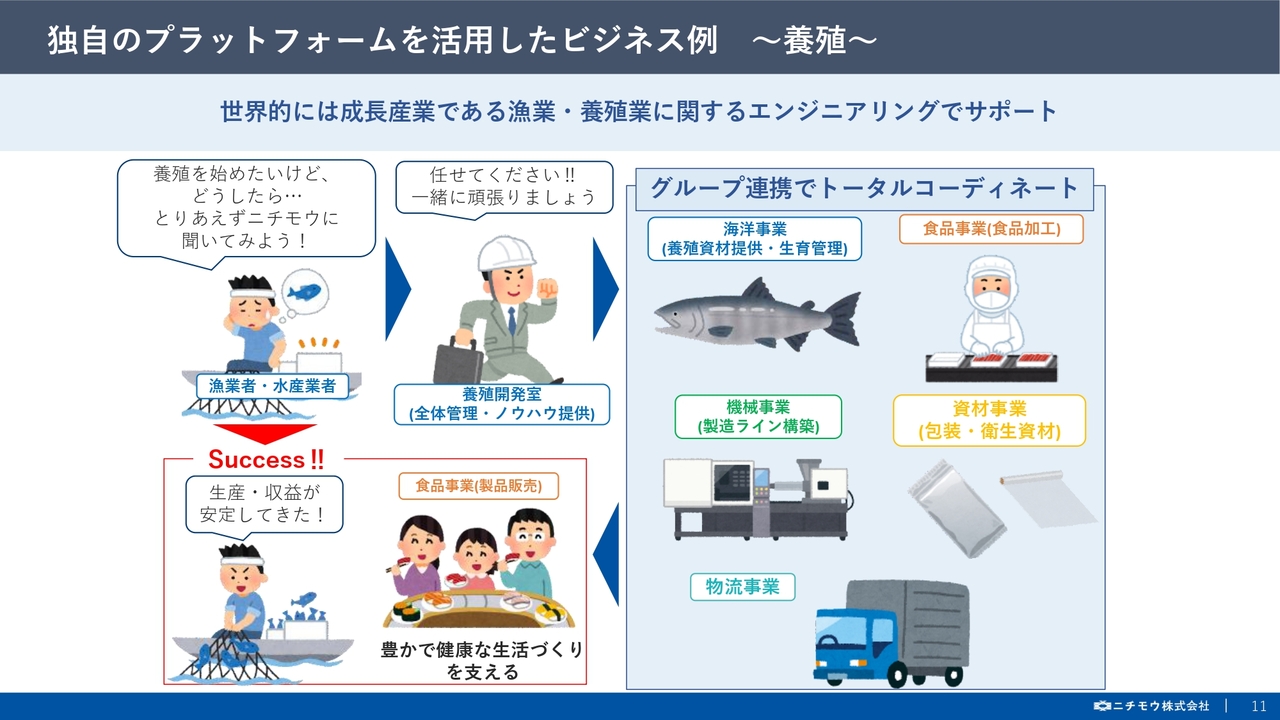

昨今の自然環境の変化や水産資源の減少などにより、安定生産が見込める養殖事業が注目を集めています。しかしながら、新規参入のハードルは決して低くはありません。何をすべきか、何が必要でどこから調達すべきかなど、何から手を付けていいかわからないといった悩みを持たれる漁業関係者からまずお声がけをいただくのがニチモウです。

ニチモウは養殖事業に携わって40年以上の経験から得た技術とノウハウをもとに、全国の漁業関係者から「とりあえずニチモウに聞いてみよう、ニチモウならなんとかしてくれるだろう」と寄せられる悩みにお応えしています。

また、漁業・水産業を支援する企業は多数ありますが、プライム市場に上場している水産系の企業は数える程度しかなく、この点も安心してお任せいただけるポイントであると考えています。

スライドに沿ってご説明しますと、まず、ご依頼をいただいたら、すぐに担当者が現場に足を運び、お困りな点をうかがい、事業の確立から製造・販売までお手伝いします。

具体的には、事前調査・計画立案から資材調達・試験操業、生育・出荷管理、そして製品の生産・販売まで、ニチモウグループの一貫した体制でトータルコーディネートします。

あくまでニチモウはエンジニアリング会社であるため、主体はお客さまであることも、競合他社と異なるポイントです。

また、このような事業を通じて、漁業関係者の雇用の創出など、地域産業の活性化に貢献するサポーターとしての役割も担っています。

業績動向(過去20年):2011年3月期を境にサステナブルに成長

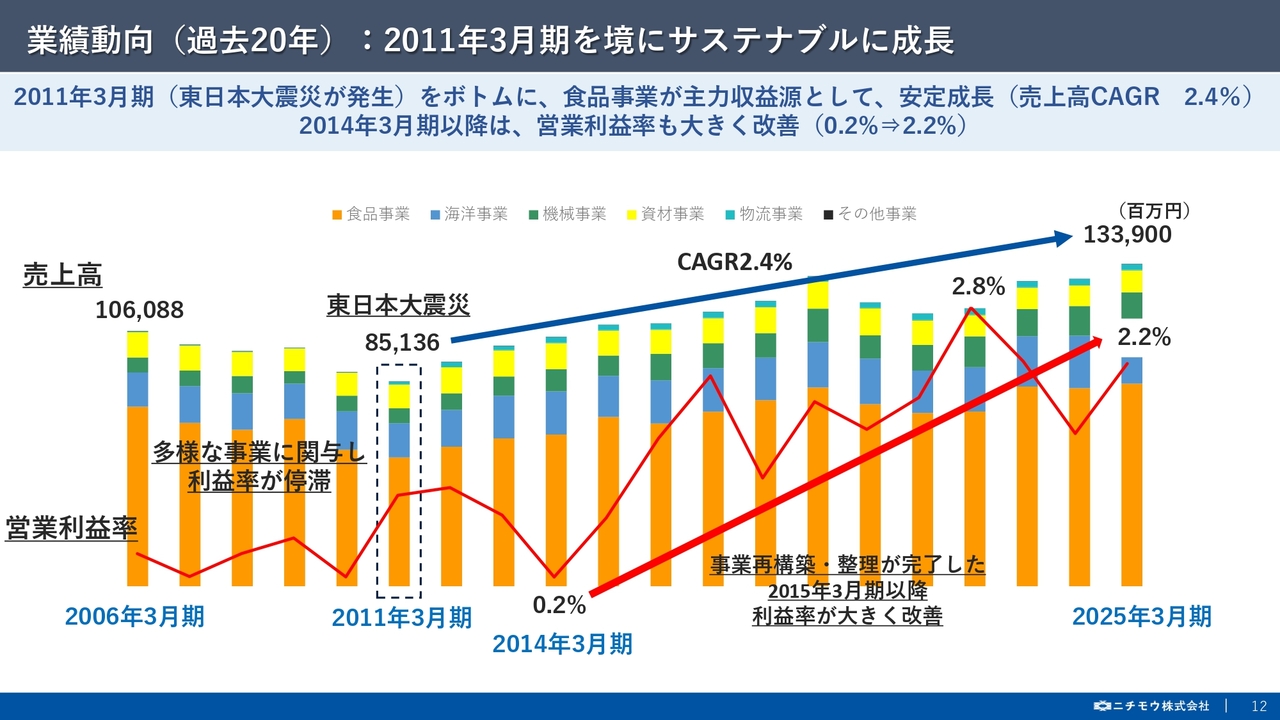

そのようなビジネスモデルを確立していく中で、過去20年における業績の動向となりますが、売上高においては、2011年の東日本大震災以降、食品事業を主力の収入源としながら、年平均2.4パーセントと安定した成長を遂げ、営業利益率においても、事業の再構築・整理が完了した2014年3月期以降を皮切りに大きく改善してきました。

営業キャッシュ・フロー動向(過去20年):最近は増加傾向

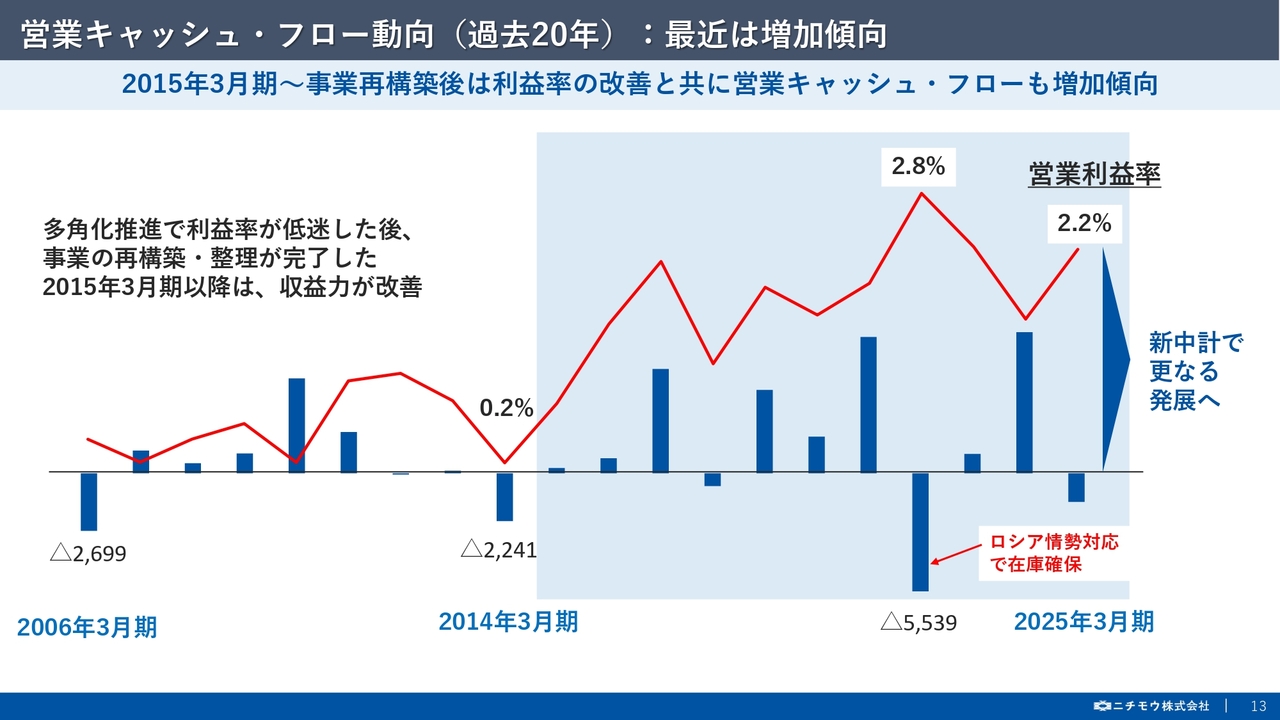

過去20年の営業キャッシュ・フローにおいても、増減はありますが、事業の再構築・整理が完了してから約10年間は利益率の改善とともに増加傾向となっています。

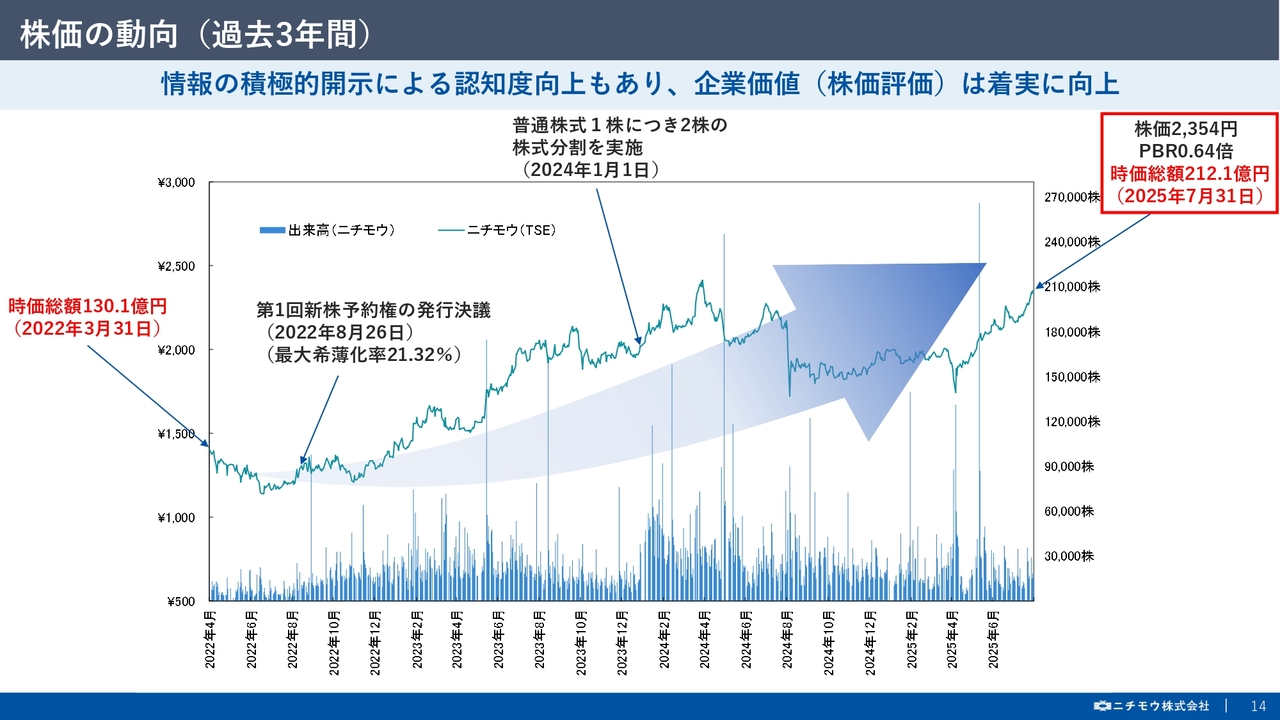

株価の動向(過去3年間)

また、株価においても、東京証券取引所(東証)の市場区分見直しを機に、積極的なIR活動に努めてきた結果、当社に対する認知度は着実に高まり、現在では、時価総額は200億円を超える水準まで企業価値が向上してきました。

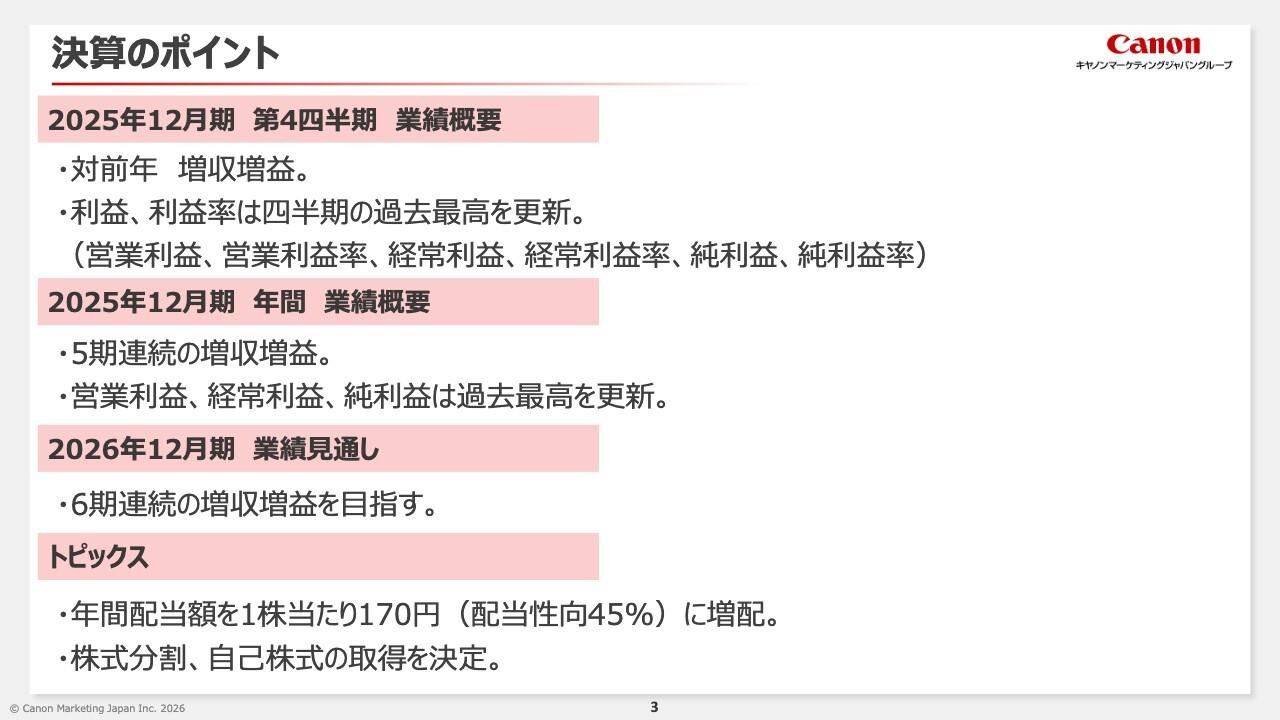

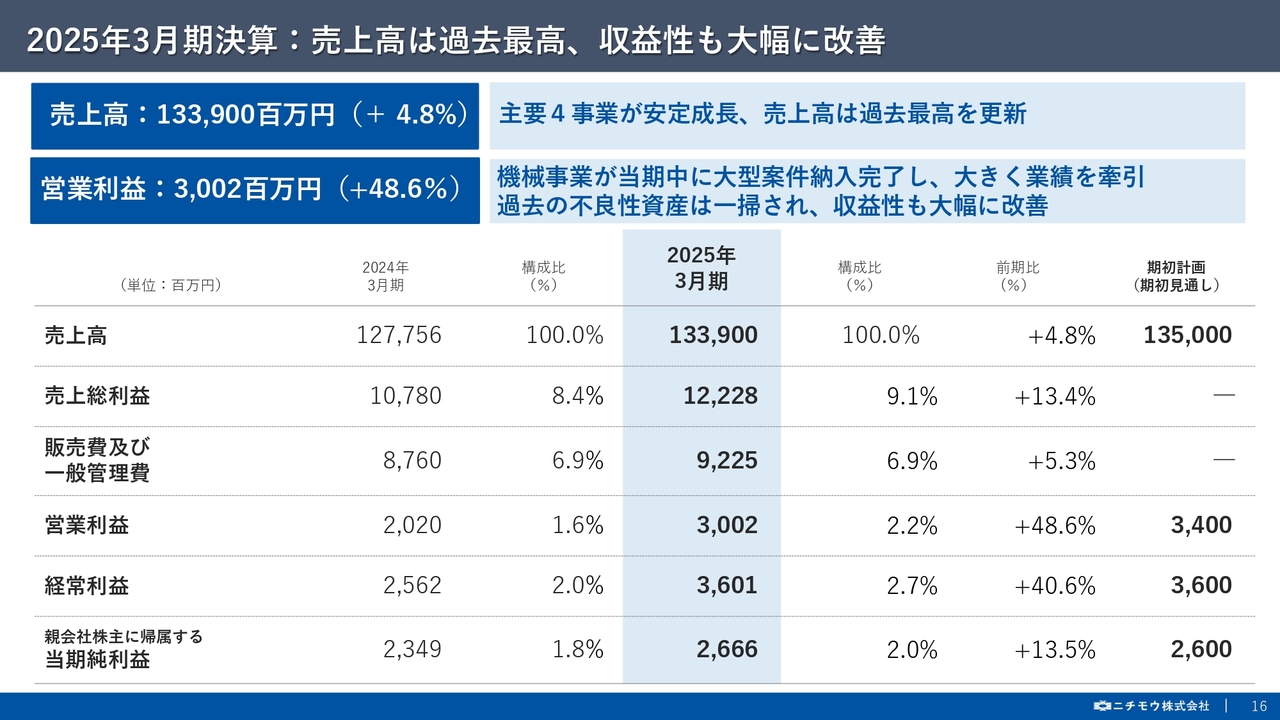

2025年3月期決算:売上高は過去最高、収益性も大幅に改善

続いて、決算の状況と直近の見通しについてご説明します。

まず、前期となる2025年3月期決算ですが、売上高は、主要4事業が安定的に成長し、1,339億円と過去最高を更新しました。

また、機械事業における大型案件の納入が完了したことにより、大きく業績を牽引、過去の不良性資産も一掃されたことで、営業利益は30億200万円と前期比48.6パーセント増、経常利益は36億100万円と前期比40.6パーセント増、最終の当期純利益は26億6,600万円と前期比13.5パーセント増で大幅な増益となりました。

2025年3月期事業別動向(前期比)

次に、事業別の動向となりますが、主要の4事業すべてにおいて増収増益となりました。

簡単ですが要因として、食品事業は、助子で苦戦を強いられるも、カニ・ホタテ・北方凍魚を中心とした鮮凍水産物の販売が好調に推移しました。

海洋事業は、国内近海の不漁により漁網漁具の販売が低調でしたが、養殖関連資材や、餌料の販売が堅調に推移しました。

機械事業は、大型案件を含め幅広く受注を重ね、大きく業績に貢献しました。資材事業では、原材料価格高騰の影響を受けるも、採算重視の営業活動に尽力した結果、順調に推移しました。

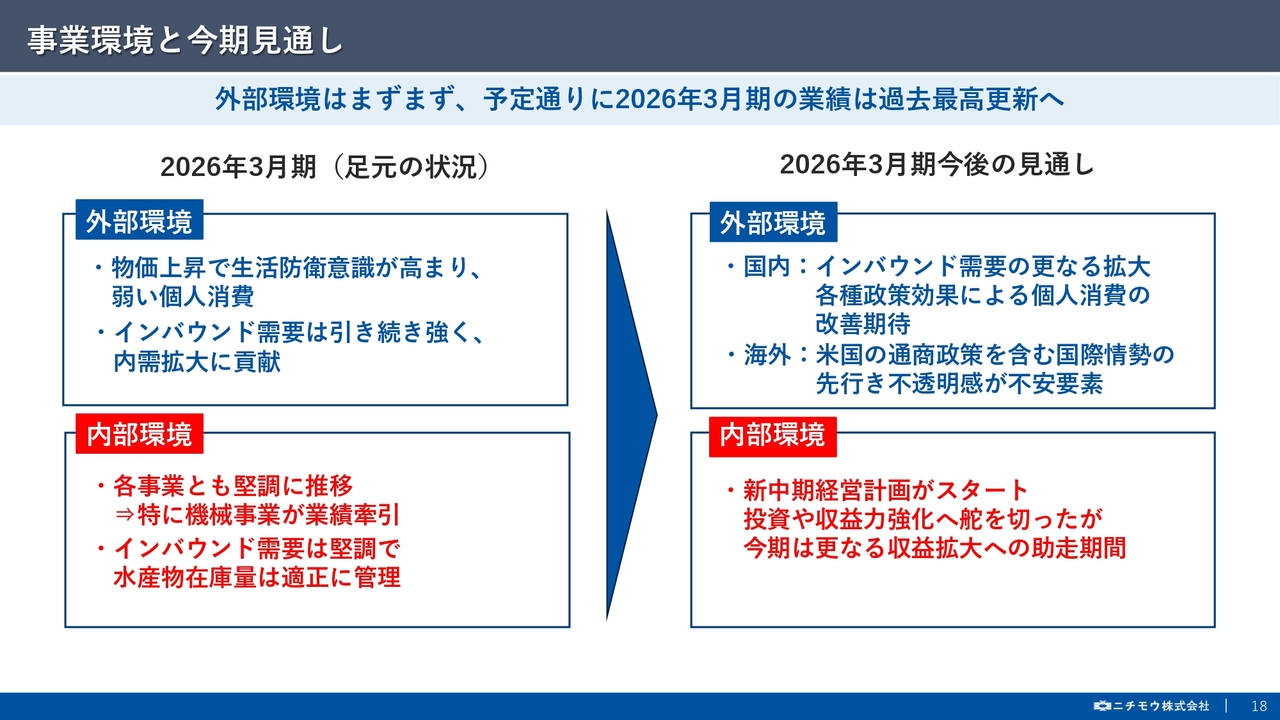

事業環境と今期見通し

次に、今期の事業環境の見通しです。まず、外部環境について、前期は物価上昇に伴い国内の個人消費が弱含む中、インバウンド需要が引き続き伸長し、内需拡大に貢献しました。

今期もインバウンド需要のさらなる拡大に加え、政府主導の各種政策効果による個人消費の改善を期待しています。一方、海外は米国の通商政策を含む経済情勢の先行き不透明感が不安要素です。

対して内部環境は、前期までに不良性資産が整理され、主要4事業が堅調に推移するなど、収益性は大幅に改善されました。今期は、新たにスタートした中期経営計画において、収益基盤をより強固なものへと固めつつ、成長領域への投資を加速させながら、事業ポートフォリオの再構築に取り組んでいきます。

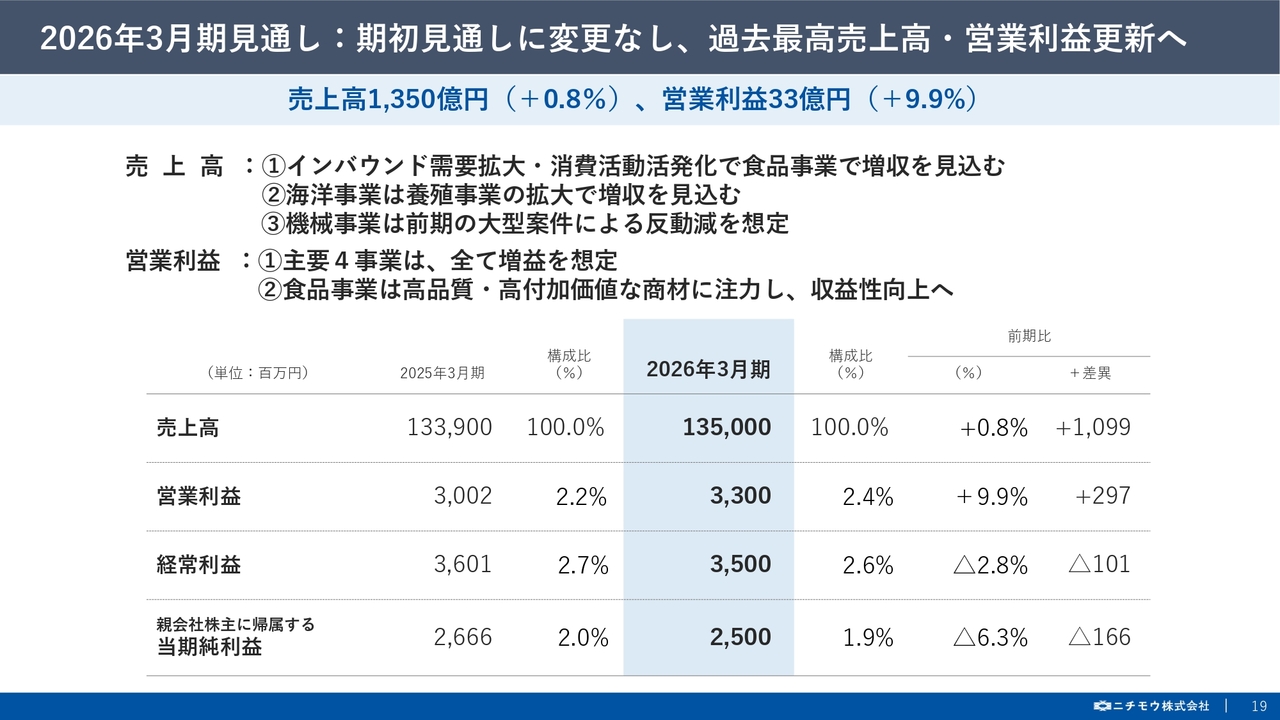

2026年3月期見通し:期初見通しに変更なし、過去最高売上高・営業利益更新へ

このような事業環境において、今期の業績見通しは、売上高1,350億円、営業利益は33億円と、売上・利益ともに、過去最高の更新を視野に入れた見込みです。

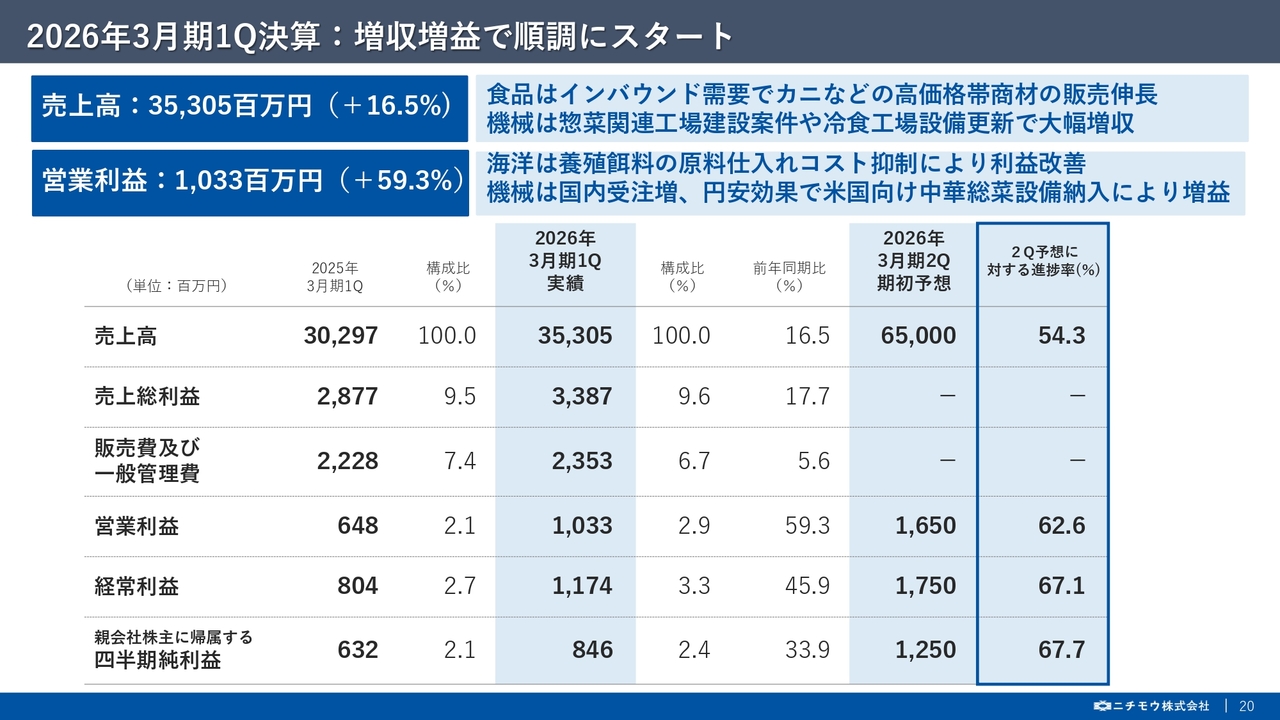

2026年3月期1Q決算:増収増益で順調にスタート

次に、足元の2026年3月期第1四半期の決算についてです。主要の4事業が引き続き安定成長していることに加え、中でも国内外で幅広く受注した機械事業が業績を牽引し、売上高は353億500万円と前年同期比16.5パーセント増、営業利益は10億3,300万円と前年同期比59.3パーセント増加と順調な滑り出しとなりました。

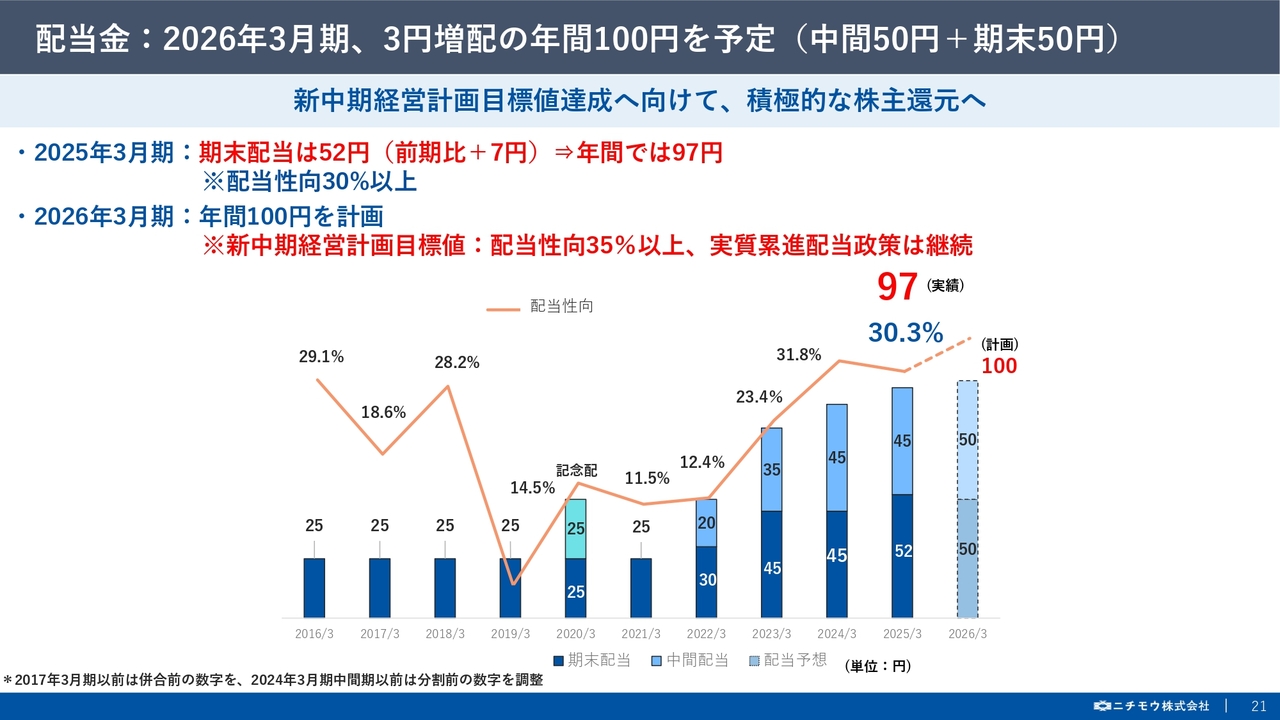

配当金:2026年3月期、3円増配の年間100円を予定(中間50円+期末50円)

次に、配当金に関するご説明です。前期に当たる2025年3月期の期末配当金は、前中期経営計画でコミットしていた配当性向30パーセント以上を達成すべく、当初予想の45円から7円増配となる52円とし、年間配当金は97円、配当性向は30.3パーセントとなりました。

2026年3月期の配当予想は、3円増配の年間100円の計画としています。

今後中長期の配当方針については、後ほど新中期経営計画の中で、詳しくご説明します。

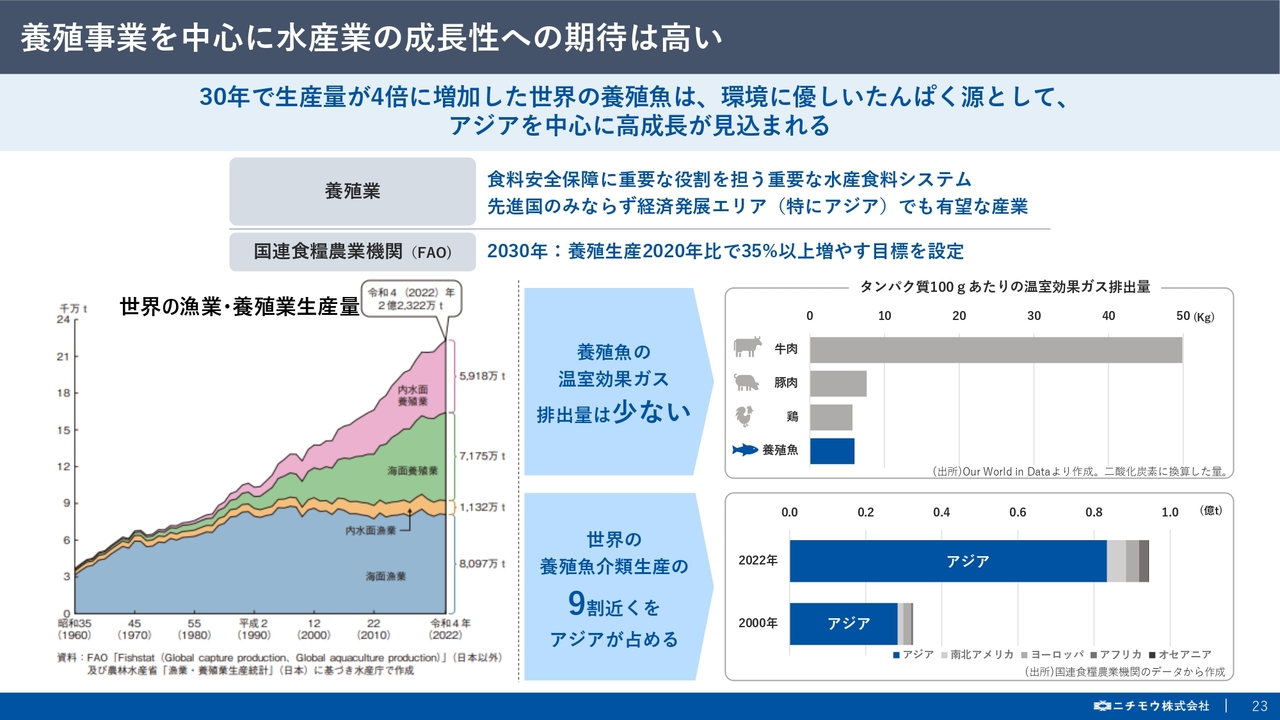

養殖事業を中心に水産業の成長性への期待は高い

続いて、当社を取り巻く事業環境と、その中におけるビジネスチャンスについてご説明します。

まず、事業環境について、国内では生産量が落ち込んでいる水産業ですが、こちらのスライドのとおり、世界的に見ると、生産量は大きく拡大基調にあります。中でも養殖魚は、牛・豚・鶏と比べて温室効果ガスの排出量が少なく、環境に優しいたんぱく源として有望な産業です。

直近30年で生産量は約4倍と大きく増加しており、また全体生産量のうち、9割近くをアジアが占めるなど、水産業の成長性は高く、当社にとって追い風となっています。

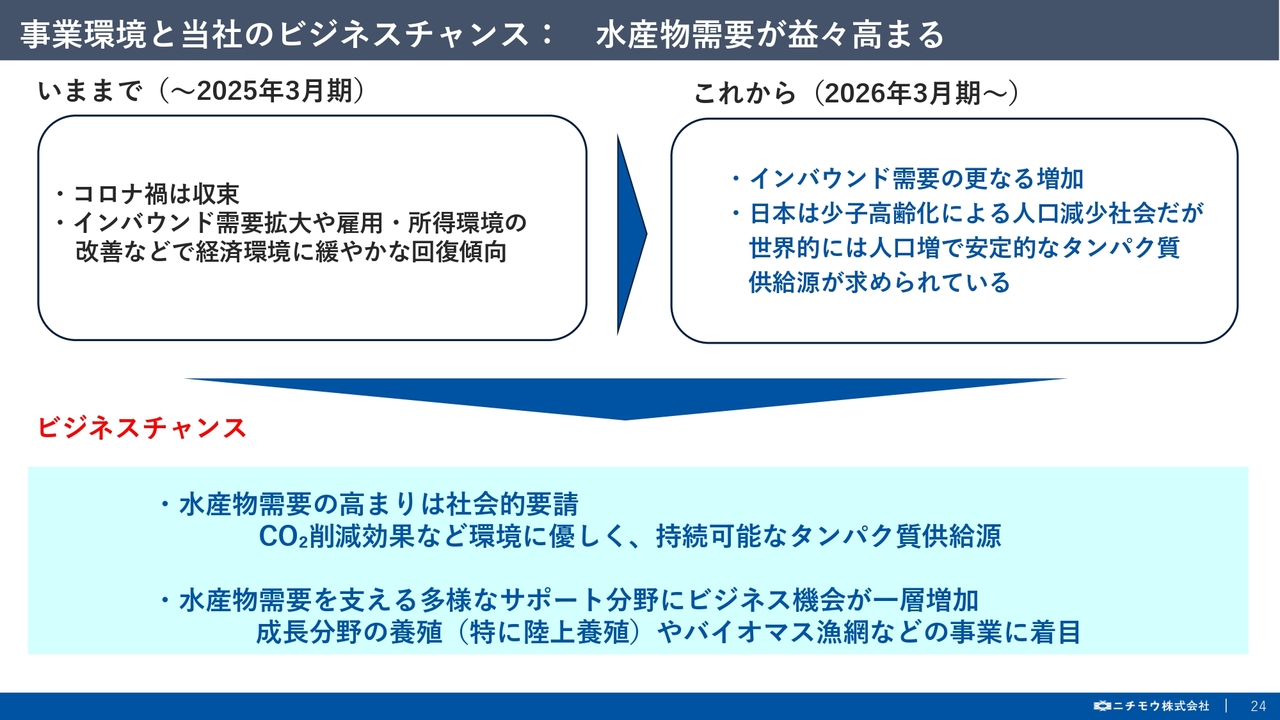

事業環境と当社のビジネスチャンス:水産物需要が益々高まる

また、これからの事業環境について、国内では、インバウンド需要がより一層増加する可能性があり、世界的には、人口増により安定的なたんぱく質の供給源が求められています。

環境に優しく、持続可能なたんぱく質の供給源として、水産物需要の高まりは社会的要請となっており、この需要を支える多様なサポート分野でビジネスチャンスが一層拡大していくものと考えています。

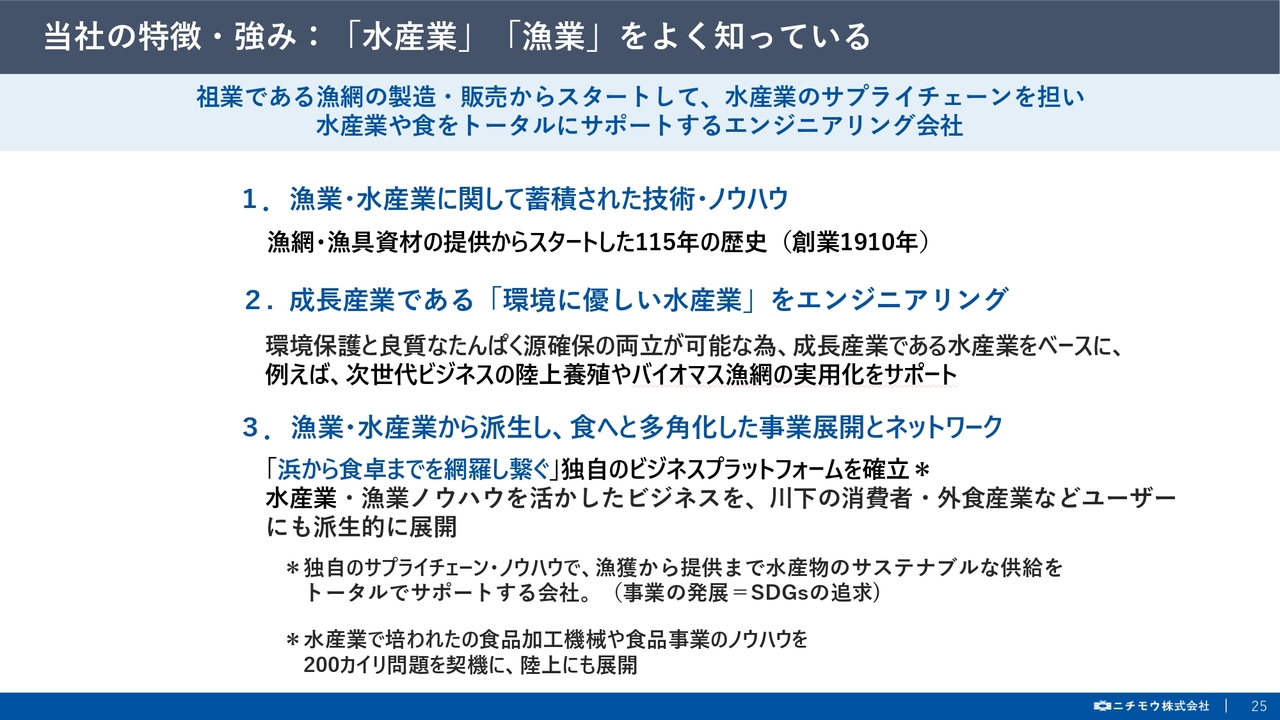

当社の特徴・強み:「水産業」「漁業」をよく知っている

あらためて、ニチモウの特徴と強みは、創業から100有余年にわたり漁業・水産業を支え続けてきた中で培った技術とノウハウです。水産業が環境に優しい成長産業としてより一層拡大していくために、ニチモウは大きく寄与できるものと考えています。

特に、環境保護とたんぱく源確保の両立において、次世代型ビジネスである陸上養殖やバイオマス漁網の実用化は、当社の使命であると考えています。

また、漁業や養殖の生産現場において知見を発揮しつつ、そこで生み出した付加価値を消費者へとつなぐサプライチェーン全体を網羅する多角化した事業展開により、水産業の価値そのものをより一層高めていきたいと考えています。

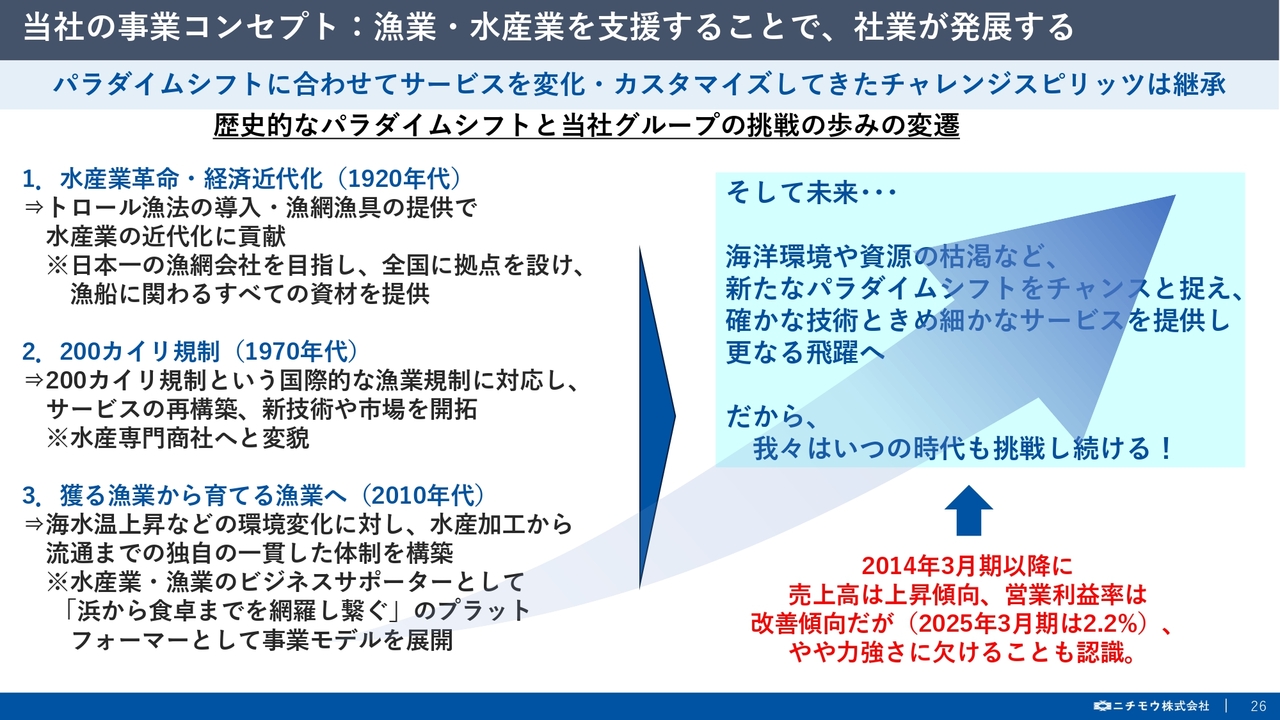

当社の事業コンセプト:漁業・水産業を支援することで、社業が発展する

次に、当社の事業コンセプトは、漁業や水産業を支援することで、社業が発展していくことだと考えています。

これまで、1920年代の水産業界での革命から始まり、1970年代の200カイリ規制による遠洋漁業への制限、そして、2010年代の海水温上昇による環境変化など、水産業界に巻き起こるパラダイムシフトに対し、常に果敢に挑戦してきた歴史があります。

そして、この先の未来については、水産業界に起きているパラダイムシフトがますます加速していくものと考えています。海洋環境の変化、資源の枯渇が進む状況下において、長年の経験で得た技術とサービスを当社オリジナルのビジネスプラットフォームに乗せて提供し、いつの時代も、歩みを止めることなく、常に挑戦し続けていく所存です。これを当社の使命として、水産業界の発展に微力ながら貢献していきたいと考えています。

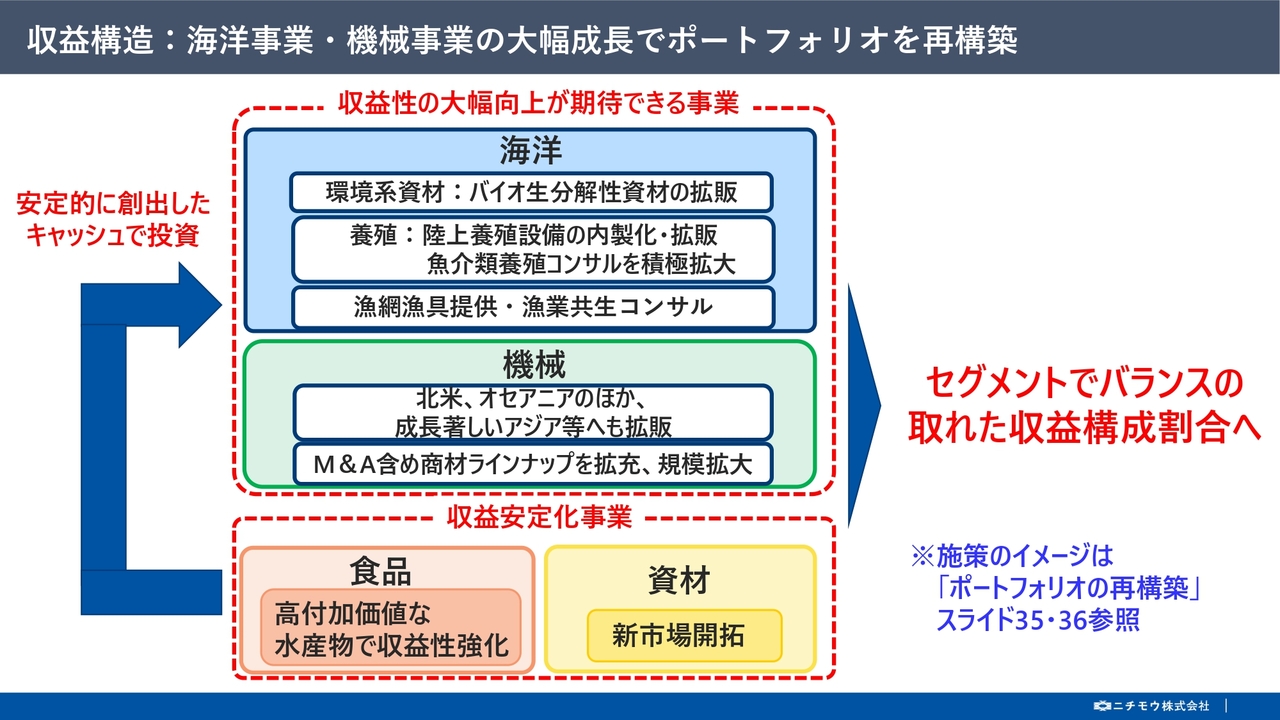

収益構造:海洋事業・機械事業の大幅成長でポートフォリオを再構築

最後に、ご覧のスライドは主要4事業の今後の収益構造をイメージした図になります。現在は、主要4事業の安定成長を第一義に事業展開を行ってきましたが、今後はより大幅な向上が期待できる事業へ積極的な投資を行うとともに、バランスの取れた収益構成割合に向けて事業ポートフォリオの再構築を行っていきます。その必要性については、後ほど詳しくご説明します。

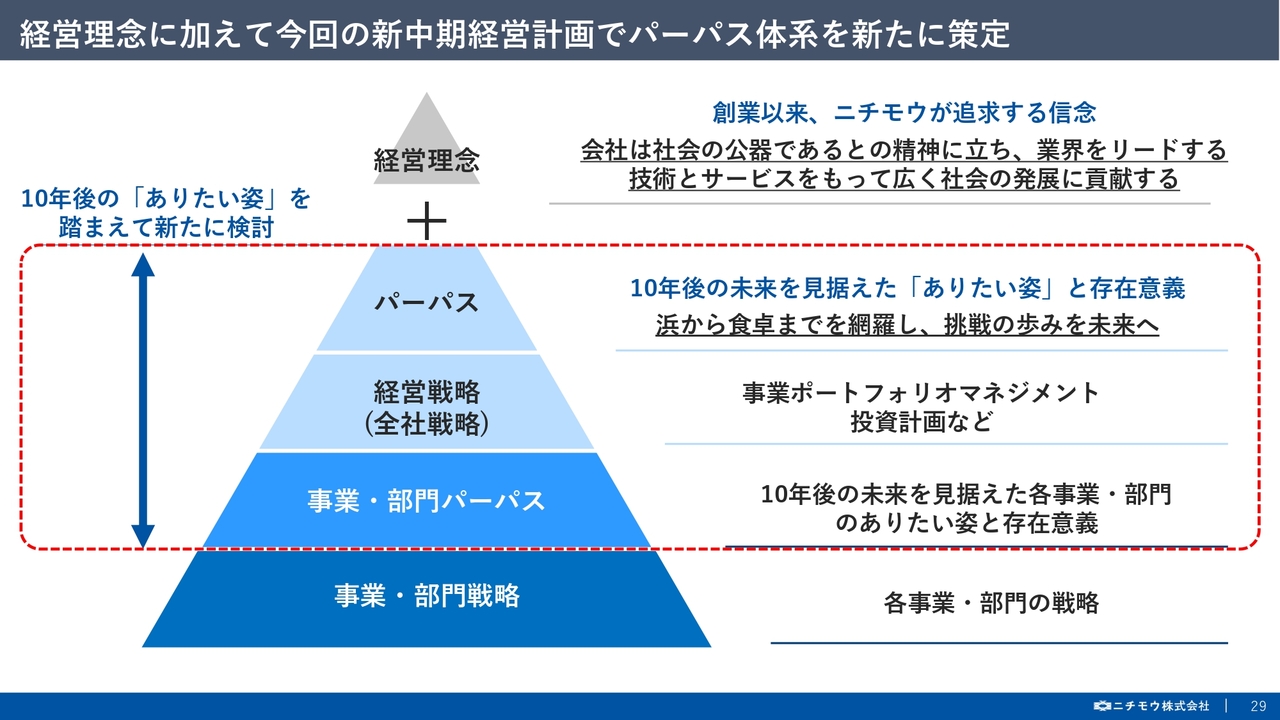

経営理念に加えて今回の新中期経営計画でパーパス体系を新たに策定

続いて、新中期経営計画の概要についてご説明します。

今回の新中期経営計画は、従前の積み上げ型の業績管理から、10年後のありたい姿を踏まえて新しくパーパス体系を策定しました。

先般ご説明した水産業界に巻き起こるパラダイムシフトに対応すべく、過去延長線上の検討ではなく、未来逆算型の検討へ切り替えることを狙いとしています。

具体的には、不変である当社の経営理念を追求していく中で、10年後の未来において実現したい世の中や、ありたい姿をパーパスとして、「浜から食卓までを網羅し繋ぎ、挑戦の歩みを未来へ」と設定し、そこから逆算して詳細な計画・戦略へと落とし込みを行ってきました。

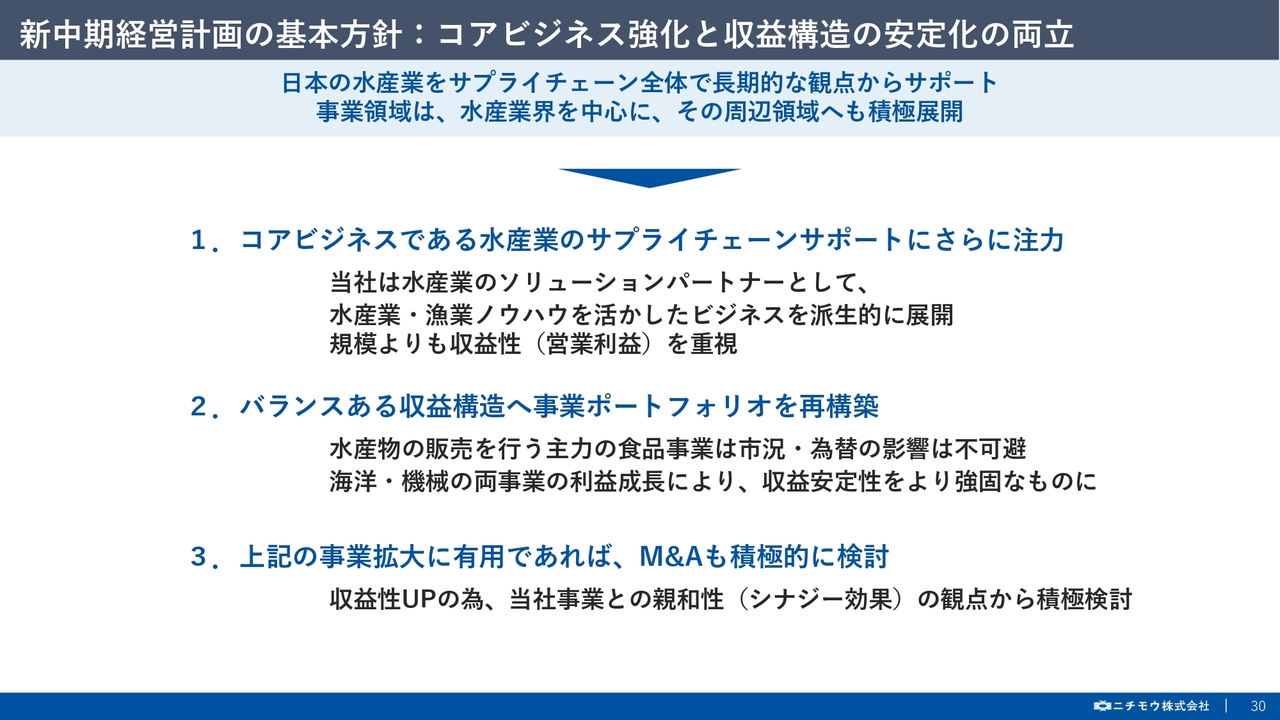

新中期経営計画の基本方針:コアビジネス強化と収益構造の安定化の両立

続いて、新中期経営計画の基本方針です。まずは、コアビジネスである水産業のサプライチェーンに対して、ソリューションパートナーとしてサポートに注力していきます。漁業や水産業のノウハウを活かして、顧客と丁寧に向き合い、シェアや売上規模よりも、収益性を重視した取り組みを展開します。

次に、水産業界から周辺領域への進出も積極的に行っていきます。特に海洋事業における環境保護分野、機械事業における海外での食品加工分野に、大きな商機があると考えており、積極的に挑戦していきます。

最後にM&Aについても、これらの方針において有用であれば、当社事業との親和性を確かめながら、積極的に検討していきます。

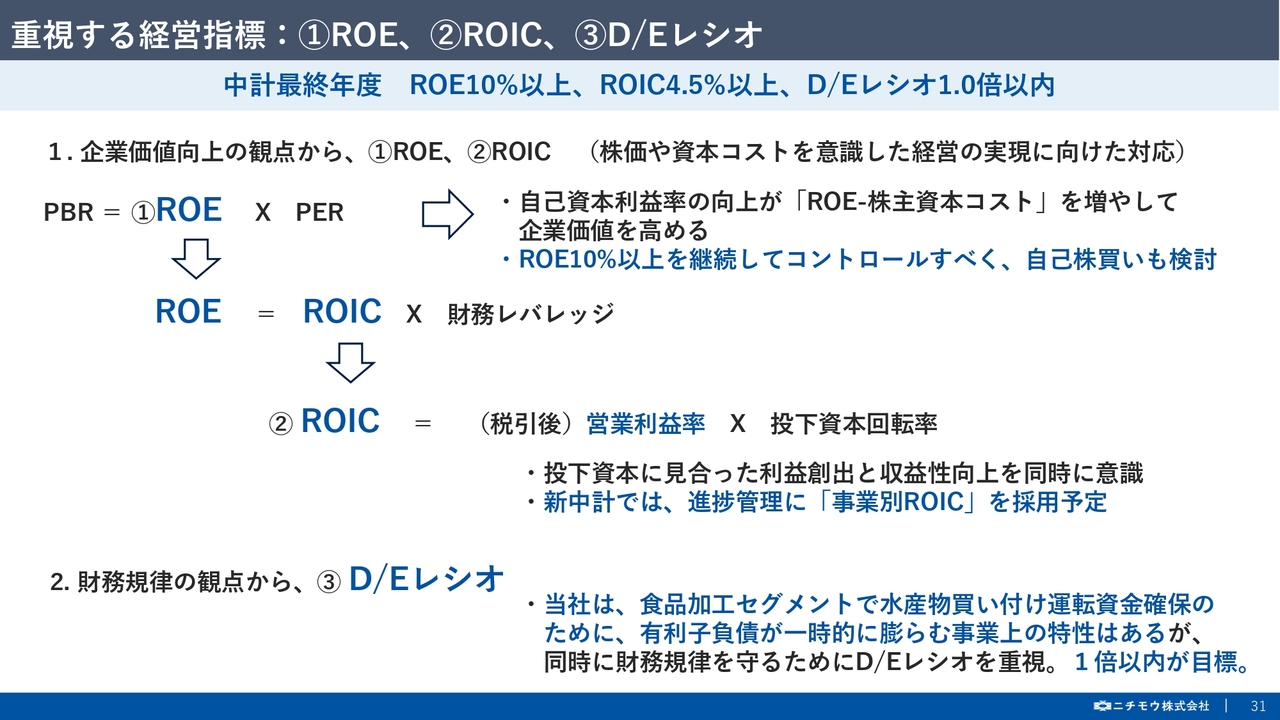

重視する経営指標:①ROE、②ROIC、③D/Eレシオ

このような基本方針のもと、新中期経営計画で重視する経営指標として、従来のROEに加えて、ROIC、D/Eレシオも活用していきます。

はじめに、ROEは前中期経営計画期間に増資を行ったことにより、低下傾向にありますが、あらためて10パーセント以上を継続していくことを意識していきます。

ただ、財務レバレッジを利かせるだけではなく、あくまで、資本効率の改善により向上させていくことを前提にしていることをご理解いただければと存じます。

次に、資本効率の観点を重視するためにROIC4.5パーセント以上を目標として設定しました。また、事業別にROICを構築することで、事業の進捗管理を行っていきます。

最後にD/Eレシオです。当社は水産物の買い付けを行う食品事業でどうしても有利子負債が膨らんでしまう特性がありますが、適正な財務規律に則り、まずは1倍以内に管理していきます。

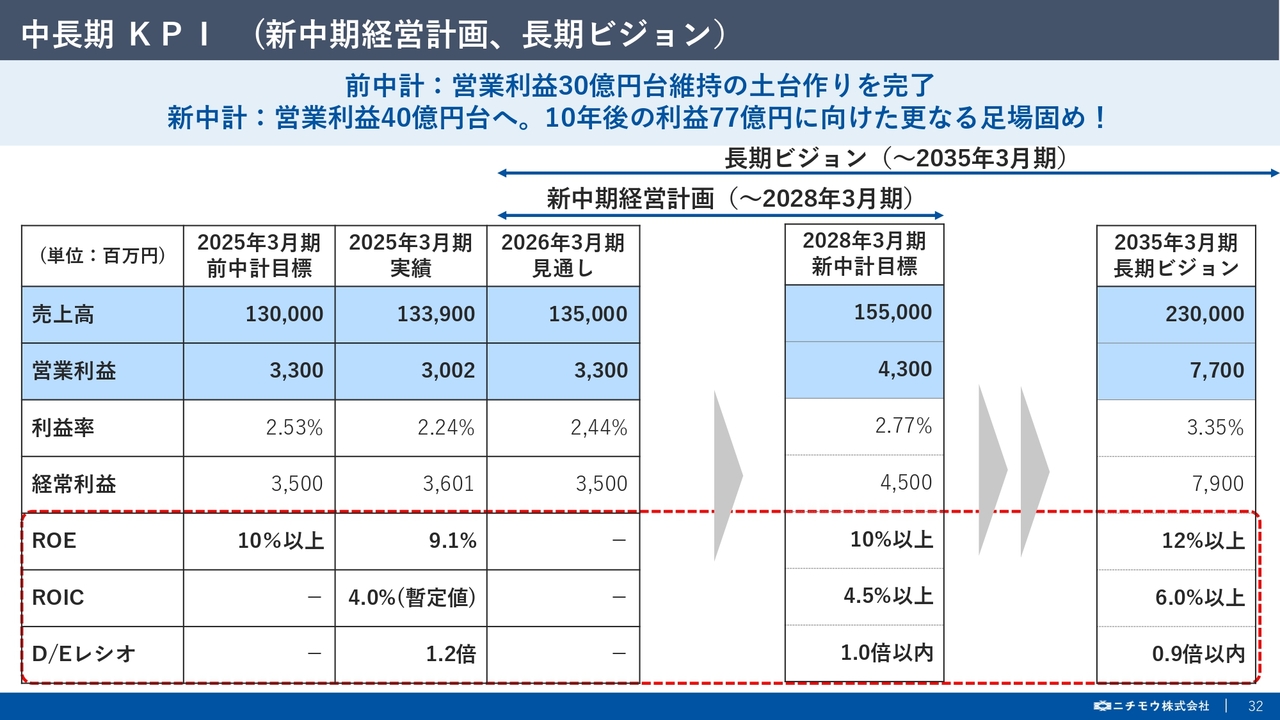

中長期 KPI(新中期経営計画、長期ビジョン)

次のスライドは、10年後と3年後の数値目標となります。10年後の目標は、売上高で2,300億円、営業利益で77億円、利益ベースで前期実績の2.5倍以上となります。

この大きな目標の達成に向けて、前中期経営計画において営業利益30億円台の土台作りが整備できましたので、新中期経営計画の3年間では営業利益を40億円台へと一段引き上げ、その後の大きな飛躍へ向けたさらなる足場固めを行っていきます。

新中期経営計画最終年度の具体的な数値目標は、売上高1,550億円、営業利益43億円となります。

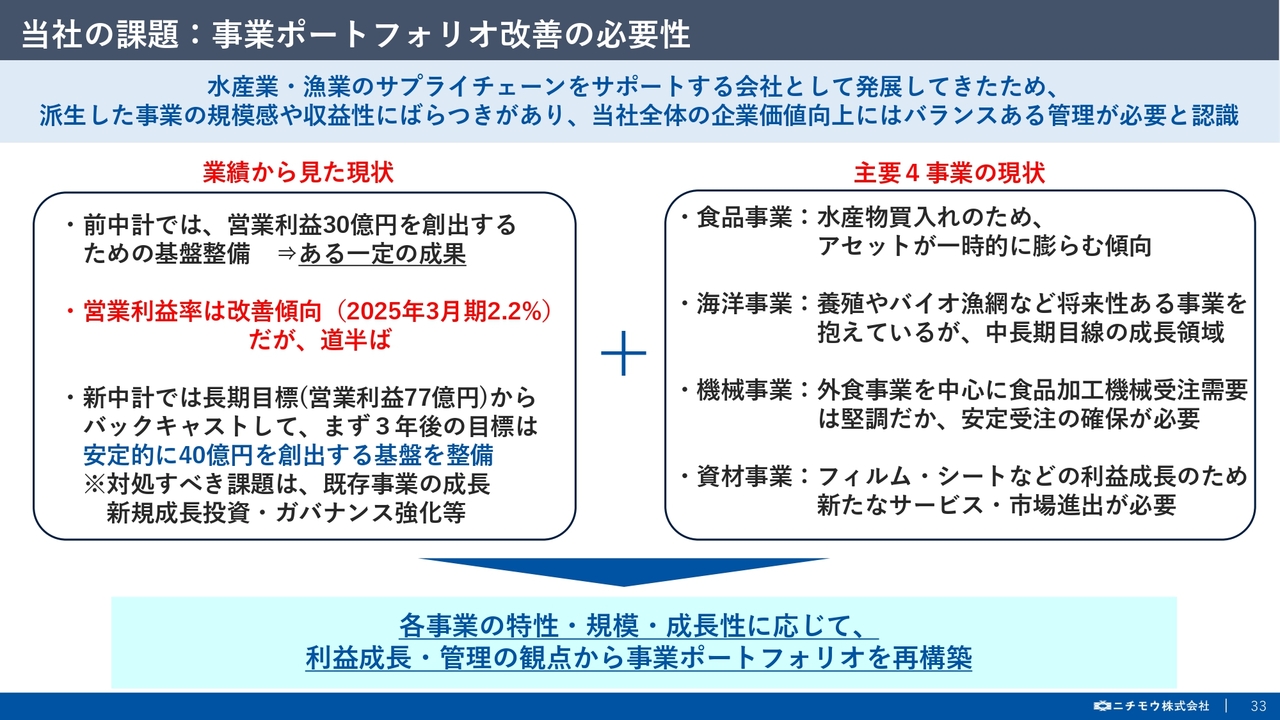

当社の課題:事業ポートフォリオ改善の必要性

続いて、ここからは中長期の成長戦略のカギである事業ポートフォリオ再構築の必要性について、ご説明します。事業ポートフォリオの再構築を行っていく理由は、業績からの側面と、主要4事業の状況に関する側面の、主に2つの観点があります。

まず業績からの側面について、全事業それぞれが成長・拡大を推し進め、前中期経営計画にて、一定の基盤整備が完了しました。この基盤を新中期経営計画にてもう一段引き上げた後に、10年後の目標である営業利益77億円に向けて大きく飛躍させていく計画であり、必然的に利益成長のスピードを加速度的に上げていく必要があります。

限りある経営資源を活用し、ガバナンスをしっかりと効かせながら、既存事業の成長と新規事業への投資を両立させていくことが、業績面において非常に重要だと考えています。

次に主要4事業の状況からの側面として、まず、営業利益ベースで約半分を稼ぎ出す収益の柱である食品事業においての現状は、季節性のある水産物の買い付けを行う事業特性上、有利子負債が一時的に膨らむ傾向にあり、また、水産物の相場変動の影響を受けやすいといったリスクもあり、収益を安定化させるためにはメーカー機能の強化が必要です。

海洋事業は、長年のノウハウや技術力により、養殖やバイオマス漁網など、大きなアドバンテージとなる事業や商材が含まれており、将来性のある事業です。今後の飛躍において非常に大きな可能性を秘めた事業ですが、確立するには時間がかかるため、中長期のスパンで育てていく位置づけの事業となります。

機械事業は、人手不足による機械化に対する設備投資意欲が国内外で高まっており、国産機械の優れた性能と、当社独自のエンジニアリング力の訴求により、商機は大きいものと考えています。一方で、案件受注が顧客企業の設備投資サイクルに依存する側面があり、安定受注の確保がポイントとなります。今後は海外への進出を加速することにより、業績の安定化と拡大を並行して進めていく計画です。

資材事業は、主要4事業の中では、年度における大きな波の少ない安定した業績推移が特徴です。商材のラインナップはフィルム関連を中心に、食品向けから、住宅や自動車向け、環境系資材など、裾野の広い営業展開を行っており、今後も安定した収益を維持し、新たな市場や加工技術の確立に取り組んでいきます。

以上のとおり、グループ全体での収益の成長スピードを上げていく中で、各事業のおかれた状況はさまざまであり、今まで以上に全体バランスを見ながら管理を徹底していくべく、事業ポートフォリオの再構築を推し進めていかなくてはなりません。

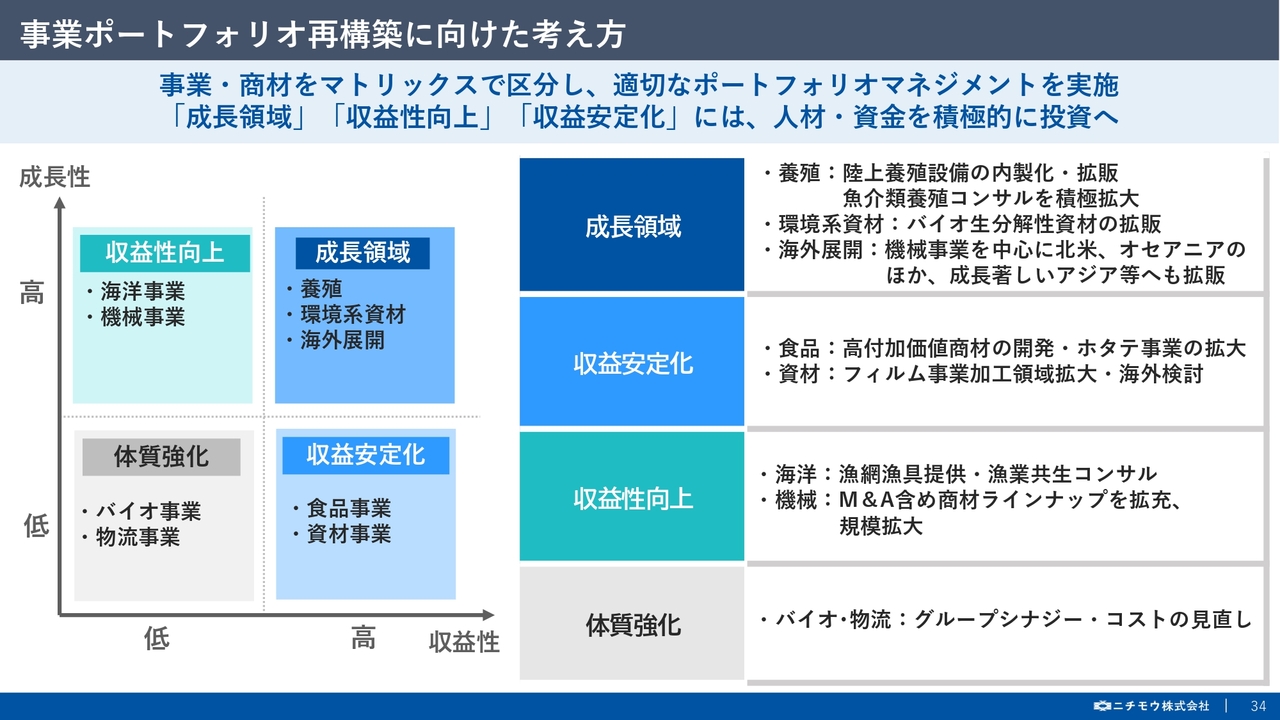

事業ポートフォリオ再構築に向けた考え方

こちらのスライドは、各事業および成長領域にある事業や商材を、マトリックスで分類したものになります。まず右下の、食品・資材の両事業が区分される収益安定化の領域は、成熟した事業で、収益貢献度が高く、それを引き続き安定化させていくことが、対応方針となります。

対して左上の、海洋・機械が区分される収益性向上の領域は、今後の成長性が高く、さらに収益性を向上させていけるポテンシャルが大きい領域です。積極的な投資の検討対象として、成長速度を加速化させていく方針です。

一方、左下のバイオティックス・物流の両事業は、体質強化領域となります。まずはコストの見直しを進めながら、ほかの事業とのシナジー効果の創出により、収益性の向上を検討する方針です。

全事業の中でも、特に注力する事業および商材が、成長領域に区分した「養殖」「環境系資材」「機械事業を主軸とする海外展開」の3つとなります。10年後の目標達成において、非常に大きなカギを握る領域であり、資金や人材投資の最優先対象となります。

以上の考え方に基づいて、適切なポートフォリオマネジメントを推し進めていきます。

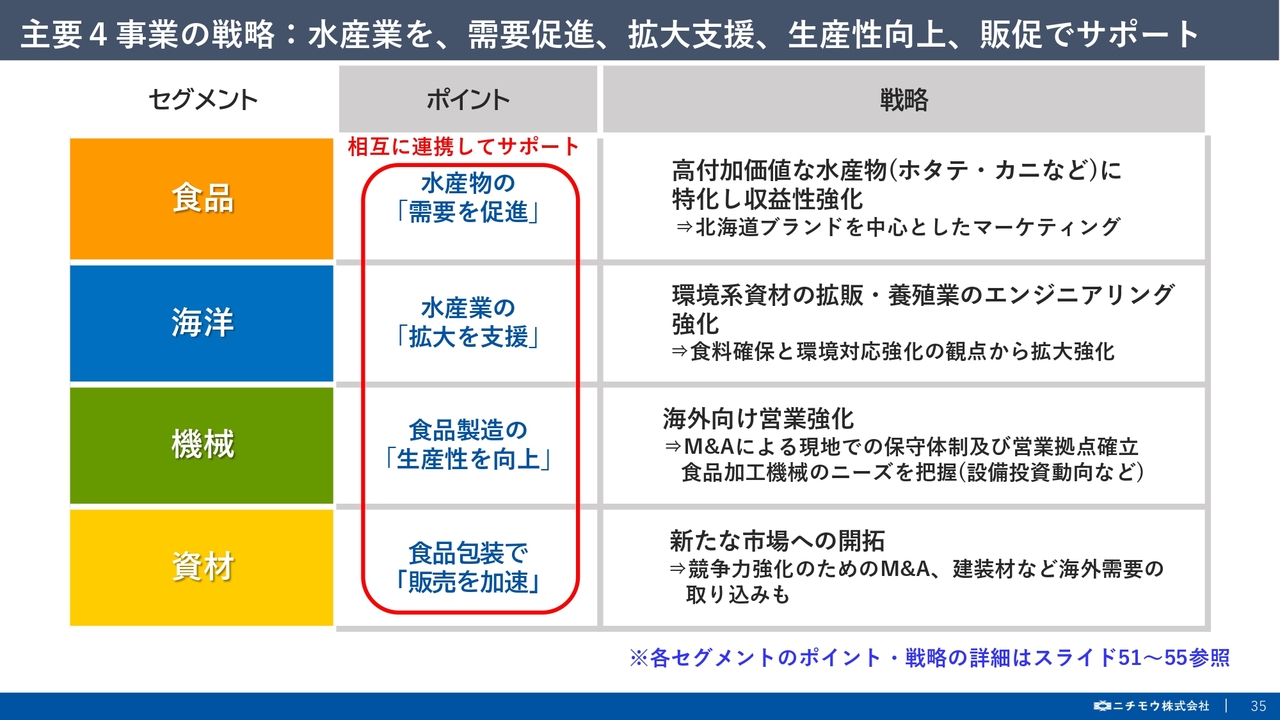

主要4事業の戦略:水産業を、需要促進、拡大支援、生産性向上、販促でサポート

このような事業ポートフォリオの再構築を図る上で、主要4事業の戦略のポイントとしては、食品事業は水産物の需要を促進、海洋事業は水産業の拡大を支援、機械事業は食品製造の生産性を向上させ、資材事業は食品包装を通じて販売を加速させることとなります。

4つの事業が相互に連携し、水産物のサプライチェーンをサポートすることが、当社最大の特徴であり、他社に真似のできない強みとして、磨きをかけていきます。

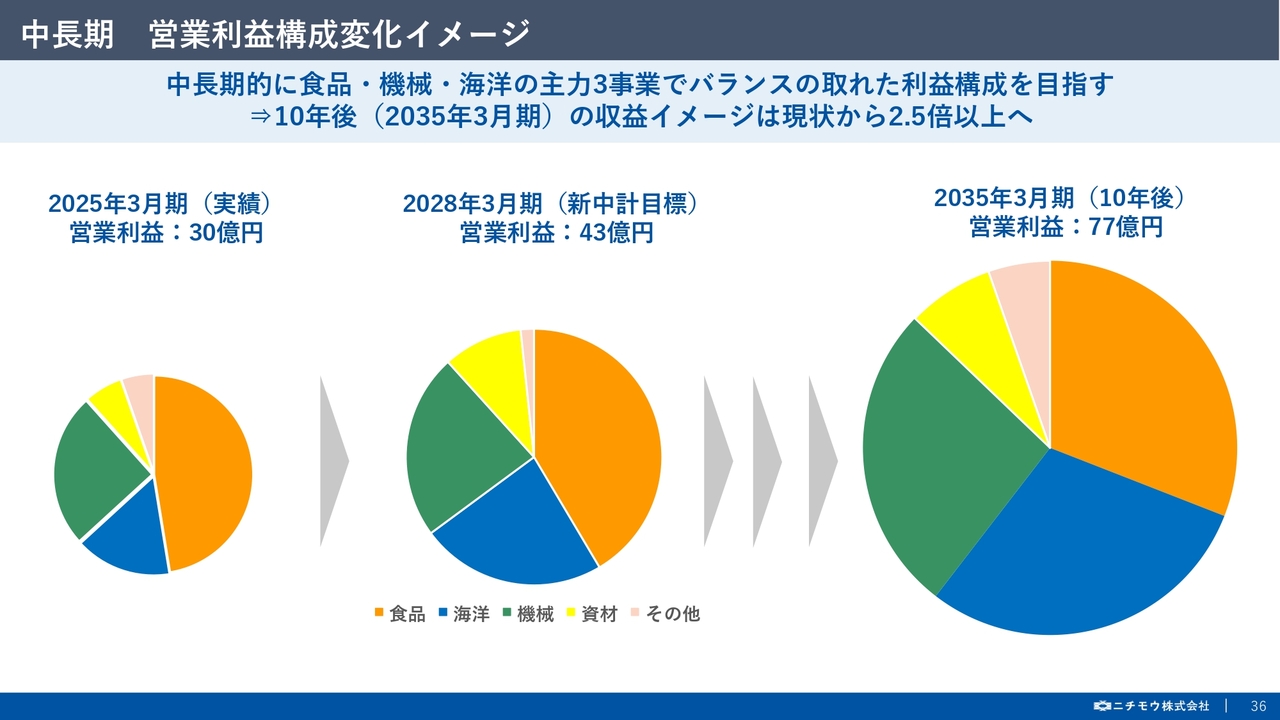

中長期 営業利益構成変化イメージ

こちらは、事業ポートフォリオの再構築により、営業利益構成が変化していくイメージを表しています。新中期経営計画最終年度である3年後は、ご覧のような構成イメージとなっていますが、10年後の目標は営業利益を現状から2.5倍以上に引き上げることを目標にしています。

現在、利益構成の約半分が食品事業に依存している状況から、養殖や環境系資材を中心とした海洋事業、海外展開を積極化する機械事業のそれぞれの拡大により、食品・海洋・機械のバランスの取れた3本の柱で構成するかたちへと、変革を進めていきます。

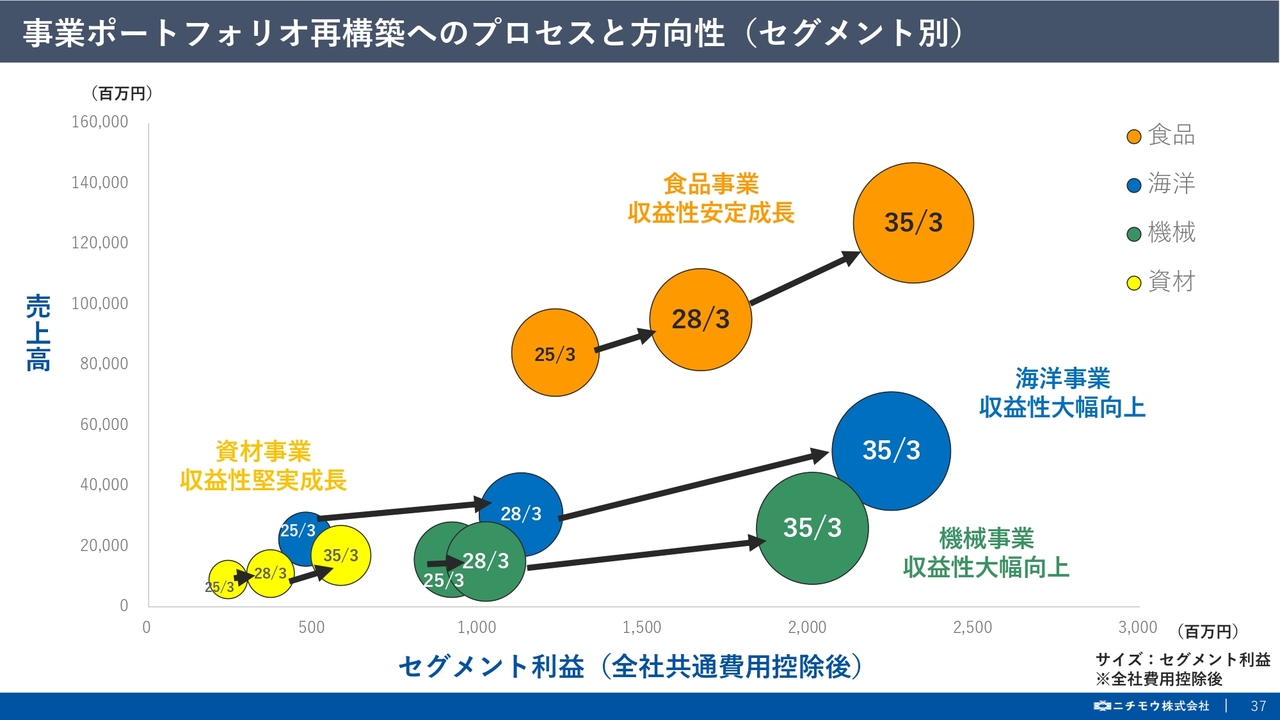

事業ポートフォリオ再構築へのプロセスと方向性(セグメント別)

最後に、事業ポートフォリオ再構築のプロセスと方向性を示したものが、こちらのスライドです。バルーンの大きさはセグメントごとの営業利益額をイメージしたものになりますが、3年後、10年後と、ステップを踏みながら、特に海洋と機械の各事業が次期中期経営計画以降に大きく収益を拡大し、10年後には、食品と並び3本の柱として、同規模の利益水準となる計画です。

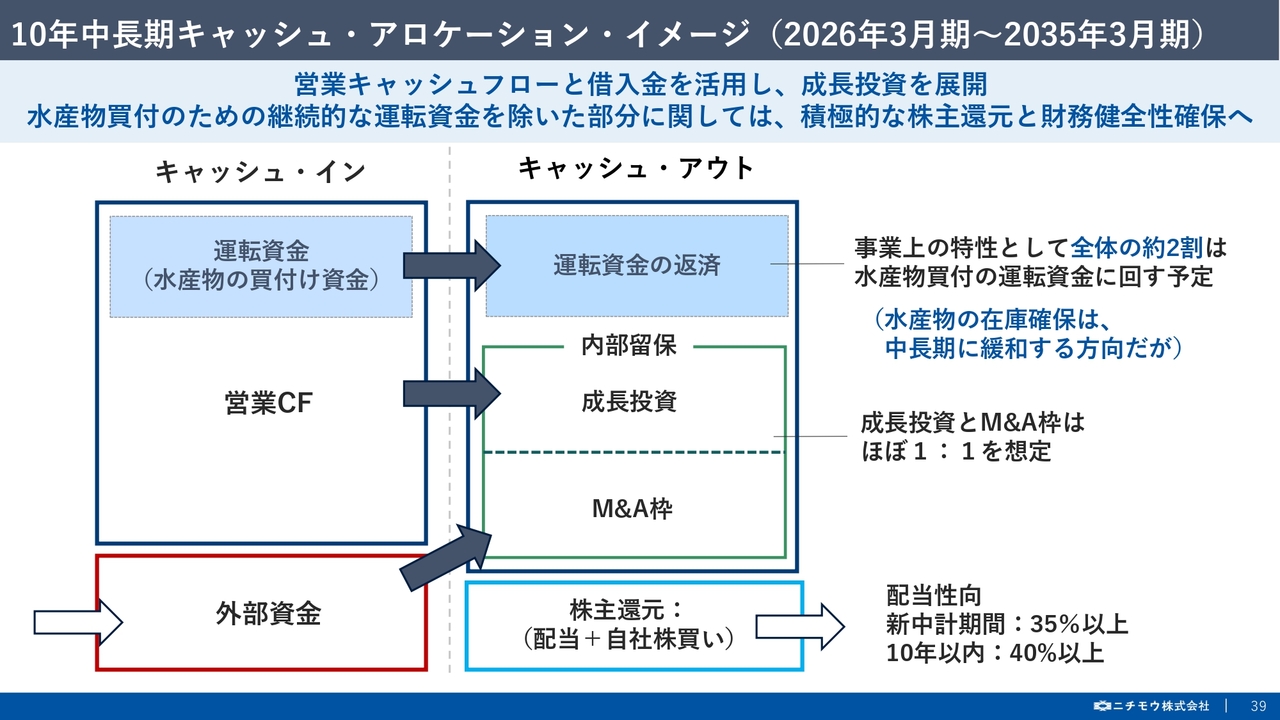

10年中長期キャッシュ・アロケーション・イメージ(2026年3月期~2035年3月期)

続いて、投資計画、アセット・アロケーションおよび配当政策について、ご説明します。こちらは、10年間の中長期のキャッシュ・アロケーションのイメージです。全体の構成は、営業キャッシュ・フローと借入金を活用しながら、積極的な成長投資や株主還元を行っていくことを描いています。

事業特性上、季節性のある水産物の買い付け資金として、全体のキャッシュ・インのうち、2割程度を運転資金として活用することを見込んでいますが、D/Eレシオを1倍以内にコントロールするよう財務の健全性にも努めていきます。

新中期経営計画でのポイントは、10年後の飛躍に向けた事業投資を加速していく方針で、追加で借入による外部資金の調達を予定していることです。事業投資は、主に設備投資等への成長投資と、M&A資金で、比率はほぼ「1:1」を想定しています。

これらに加えて、新中期経営計画でも積極的な株主還元策を実施し、ROEの向上施策として自社株買いの是非を検討します。

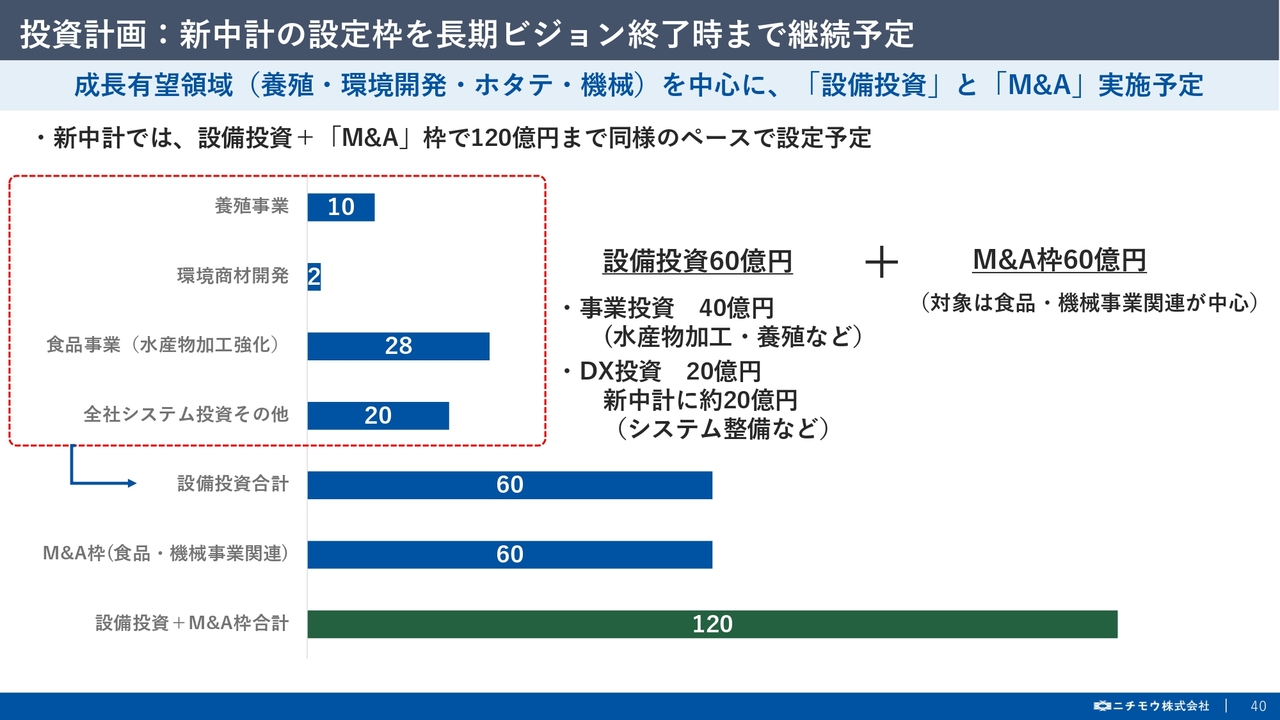

投資計画:新中計の設定枠を長期ビジョン終了時まで継続予定

続いて、こちらのスライドは新中期経営計画での投資計画の明細です。成長領域の事業と商材を中心に、積極的な設備投資とM&Aを実施予定であり、各項目はご覧のとおりです。

新中期経営計画期間においては、総額120億円の投資枠を設定し、設備投資・M&Aをそれぞれ60億円の配分としています。M&Aの対象は、食品・機械事業の関連企業を中心に想定していますが、その他事業においても有望な対象があれば、積極的に検討していく予定です。

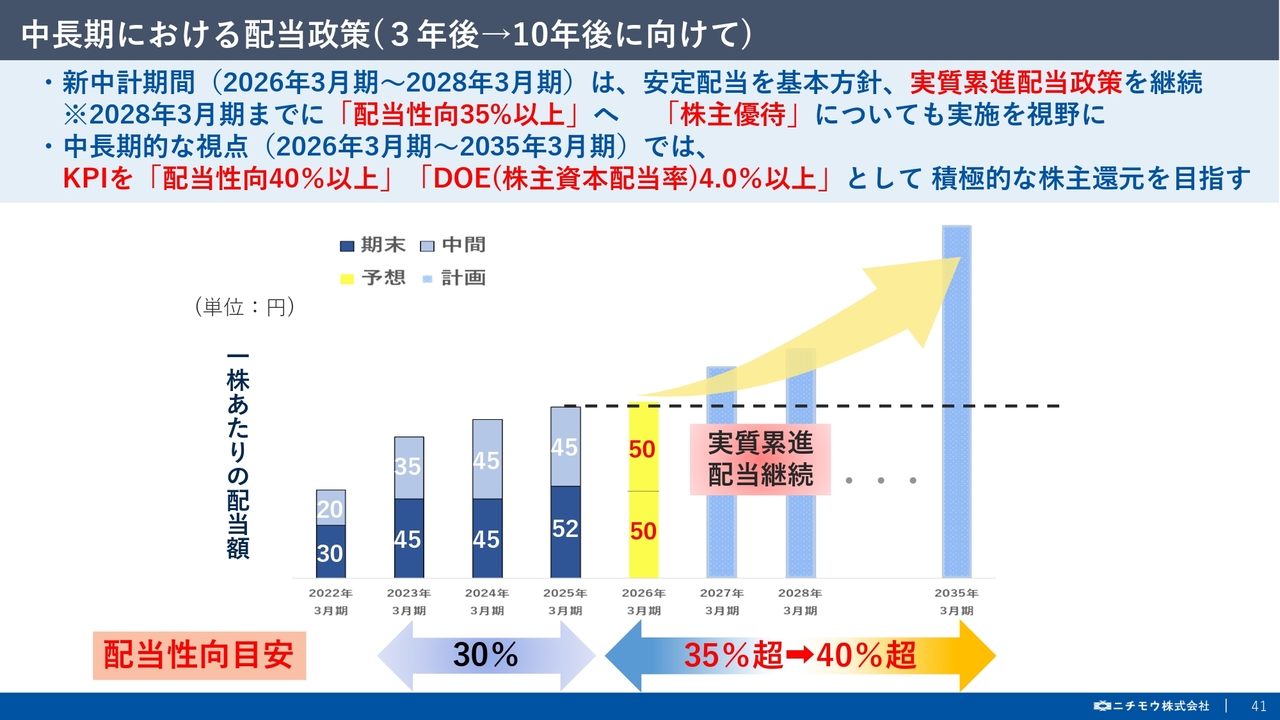

中長期における配当政策(3年後→10年後に向けて)

続いて、3年後、10年後に向けた、中長期の配当政策についてご説明します。まず、新中期経営計画期間は、従来どおり安定配当を基本方針としつつ、新中期経営計画でも実質累進配当政策は継続し、3年後の2028年3月期までに、配当性向35パーセント以上へ引き上げるとともに、株主優待についても実施を検討していきます。

中長期的な視点に立った株主還元策については、業績の動向にもよりますが、できる限り早いタイミングでの配当性向40パーセント以上、DOE4パーセント以上を目指して、積極的な株主還元を行っていきます。

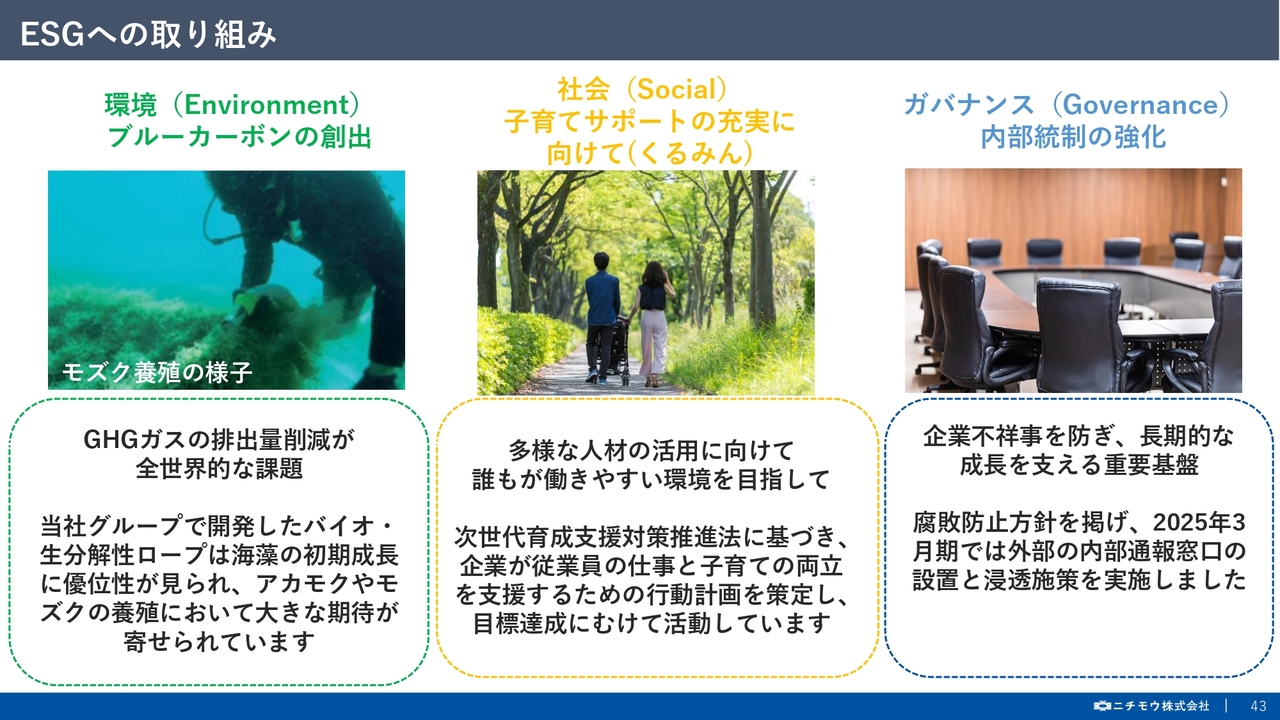

ESGへの取り組み

続いて、非財務価値への取り組みについてご説明します。まず、環境については、GHGガスの排出に関する世界的な課題に対して、海洋事業におけるバイオ・生分解性素材を用いた海藻養殖などの取り組みに優位性が見られており、ブルーカーボンの創出により環境保護に貢献していきます。

次に、社会については、多様な人材の活用に向けて、誰もが働きやすい環境を目指しています。具体的には、子育てサポートの充実に向けて「くるみん」の資格取得を視野に入れながら、仕事と子育ての両立支援のための行動計画を策定し、目標達成に向けて日々取り組んでいきます。

最後に、ガバナンスについては、当たり前のことですが、企業不祥事を防ぎ、長期的な成長を支える重要基盤として内部統制の強化を推し進めていきます。

まとめ

ここまで、当社の変遷ならびに業績の状況、新中期経営計画の内容についてご説明してきましたが、最後にまとめとして重要なポイントをお伝えします。

お伝えしたかったことは、「100有余年の歴史の中で築き上げてきた技術とノウハウを武器に、絶えずパラダイムシフトが巻き起こる水産業において、いつの時代も、歩みを止めることなく、常に挑戦し続けること」「今後の事業戦略は、利益成長のスピードを加速度的に上げるべく、主要4事業のポートフォリオを再構築し、バランスのとれた収益構成割合を目指すこと」「株主還元策は、課題のPBR1倍達成に向けて中長期目標である配当性向40パーセント以上、DOE4パーセント以上の早期達成を目指すこと」です。

個人投資家のみなさまから、当社に対する期待が年を重ねるごとに大きくなっていることを実感しています。業績はもとより、今後の成長ステージをより一層引き上げ、さらなる企業価値の向上に努めていく所存です。

IRに関するお問い合わせ

本件に関するお問い合わせは、スライドに記載のIR担当までご連絡いただければと存じます。

以上で、ご説明を終了します。本説明会で当社の取り組みをご理解いただき、少しでも魅力を感じていただけたら幸いです。ご清聴いただき、誠にありがとうございました。

ここから先は会員登録(無料)で

お読みいただけます

お読みいただけます

会員登録がお済みの方はログインしてください

新着ログ

「卸売業」のログ