【QAあり】オプロ、ARRは前期比+25.0%で着地 継続的な成長によりFY30までにARR100億円達成を目標を目指す

INDEX

里見一典氏:ただ今より、株式会社オプロの2025年11月期第2四半期決算説明会を開始します。代表取締役社長の里見一典です。よろしくお願いします。

本日は、以下の順番でご説明を進めたいと思います。まず初めに、当社の会社概要及び事業内容についてご説明します。本日初めて当社を知る投資家のみなさまもいらっしゃると思いますので、この点をしっかりとお伝えしたいと考えています。

次に、競合との優位性、中期経営目標及び成長戦略、2025年11月期第2四半期の実績、2025年11月期通期業績の見通しについてご説明します。その後、みなさまからのご質問にお答えしていきます。

会社概要

会社概要と事業内容についてご説明します。株式会社オプロの設立は1997年4月で、代表は私、里見が務めています。従業員数は2025年5月時点で118名、資本金は4億8,376万4,000円です。本社は東京都中央区にあり、営業所として大阪オフィスを構えています。事業内容は法人向けクラウドサービス事業です。

マネジメント体制

マネジメント体制についてです。常勤の取締役は3名で、私、里見、安川、吉田です。非常勤の取締役は3名で、宮澤、内田、長井です。常勤の監査役は澤野、非常勤の監査役は大塚と澤田の2名で、合計9名のマネジメント体制となっています。

経営方針

経営理念は「謙虚・誠実・進取」を掲げています。私たちのMissionは「make IT simple」です。ITをシンプルにまとめ上げ、さまざまな変化に迅速に対応するサービスを提供することです。

当社はソフトウェアのサービスを提供していますので、製品に対するPolicyを持っています。それが「Less is More」です。「無駄を省くことで、さらにより良いものになる」を基に、お客さまへのサービスをしっかりと提供していきたいと考えています。

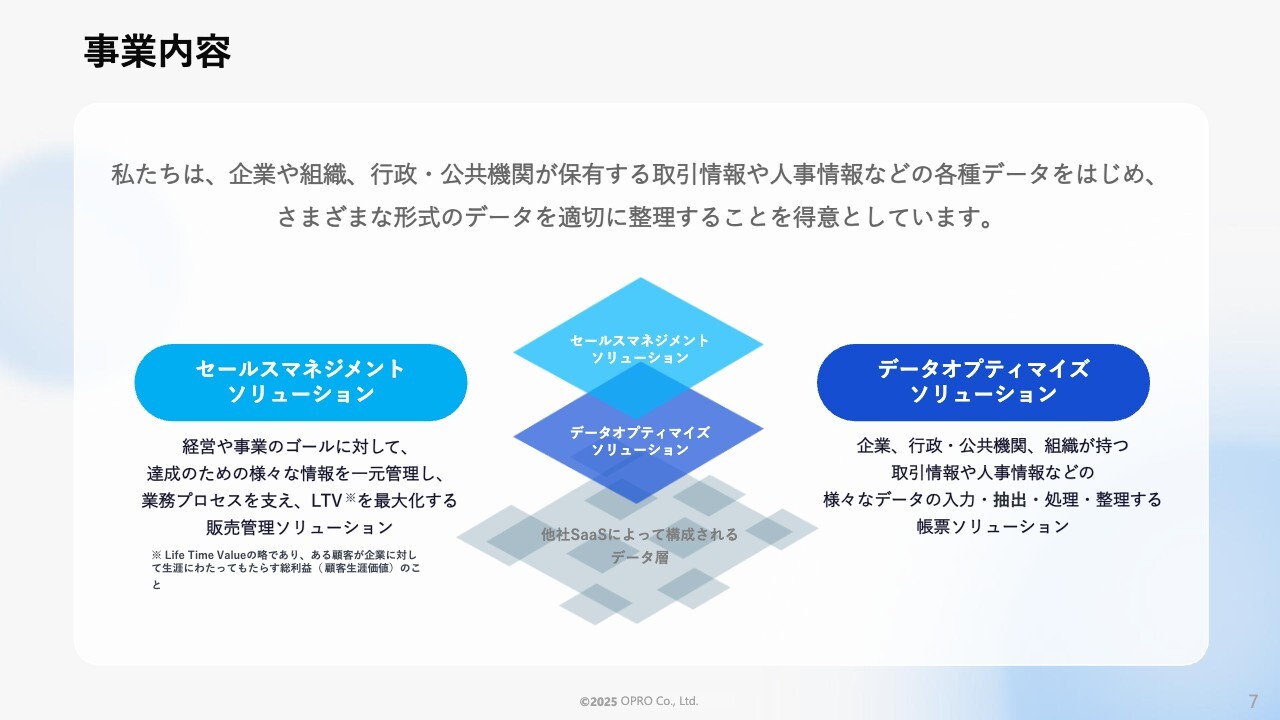

事業内容

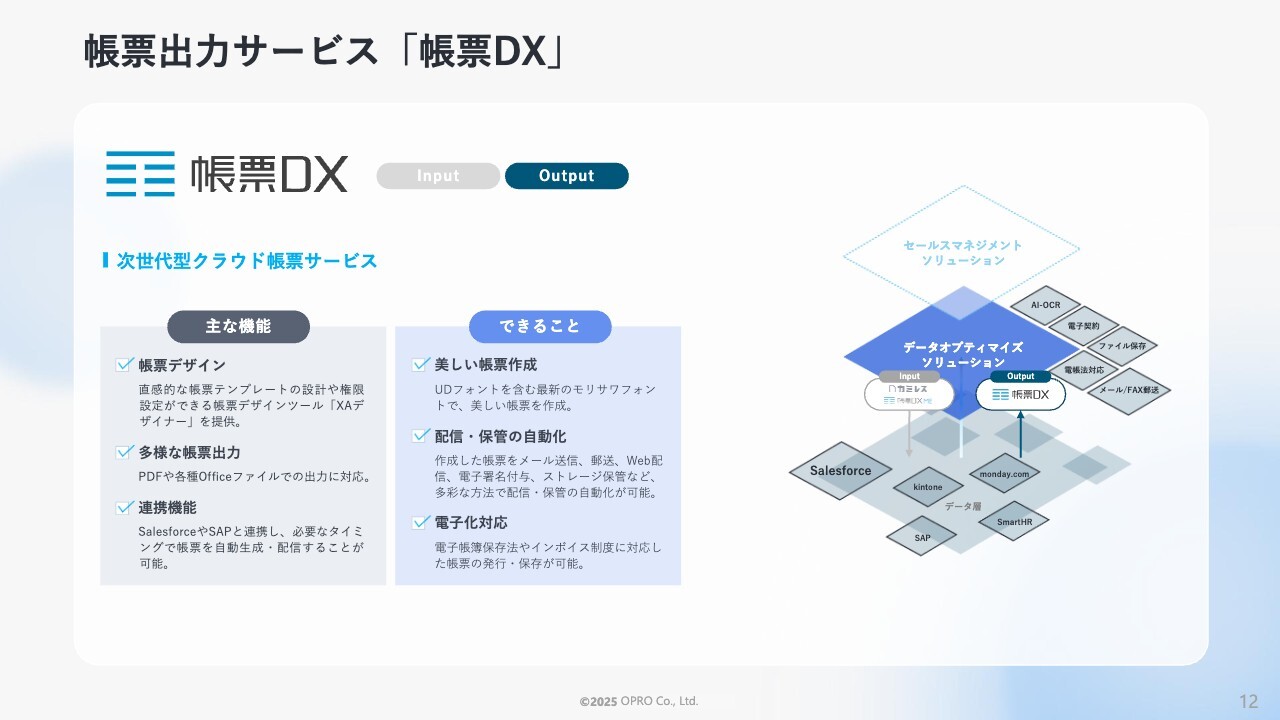

事業内容についてご説明します。データオプティマイズソリューションは、帳票の形式でのアウトプット及びインプットを提供するソリューションです。セールスマネジメントソリューションは、いわゆる販売管理を指し、特にサブスクリプションビジネスに強い販売管理ソリューションとなります。

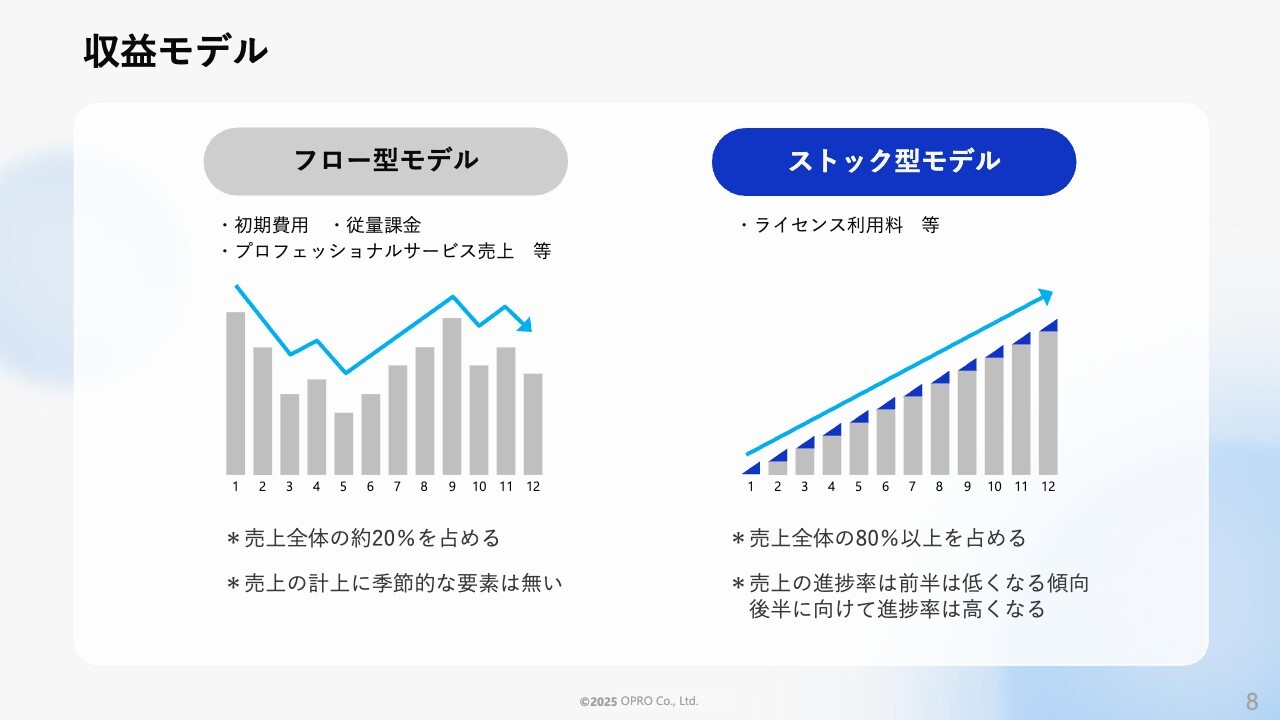

収益モデル

収益モデルについてです。フロー型モデルには、初期費用や従量課金、プロフェッショナルサービスが含まれます。プロフェッショナルサービスとは、お客さまにサービスを提供し、確実にオンボーディングを進めるコンサルティング業務を中心としています。

ストック型モデルは、当社のサービスの利用料となります。売上全体の約2割弱がフロー型モデル、プロフェッショナルサービスの売上で、残りの80パーセント以上がライセンス利用料です。これらは月次で積み上がる売上となるため、前半の進捗率は後半に比べて低くなる傾向があります。

主要顧客

私どものお客さまの一例です。スライドには、事例公開が許可されているお客さまを中心に挙げており、現在約1,400社を超えるお客さまにご利用いただいています。

データオプティマイズソリューション

それでは、まず事業内容として、データオプティマイズソリューションについてご説明します。インプットのソリューションとしては、「カミレス」「帳票DXモバイルエントリー」があります。アウトプットのソリューションとしては、「帳票DX」「oproarts」があります。

「oproarts」は、2007年から当社が提供しているクラウドサービスです。現在、「帳票DX」が当社の主力商材となっています。本日は、「帳票DX」と「カミレス」についてご説明します。

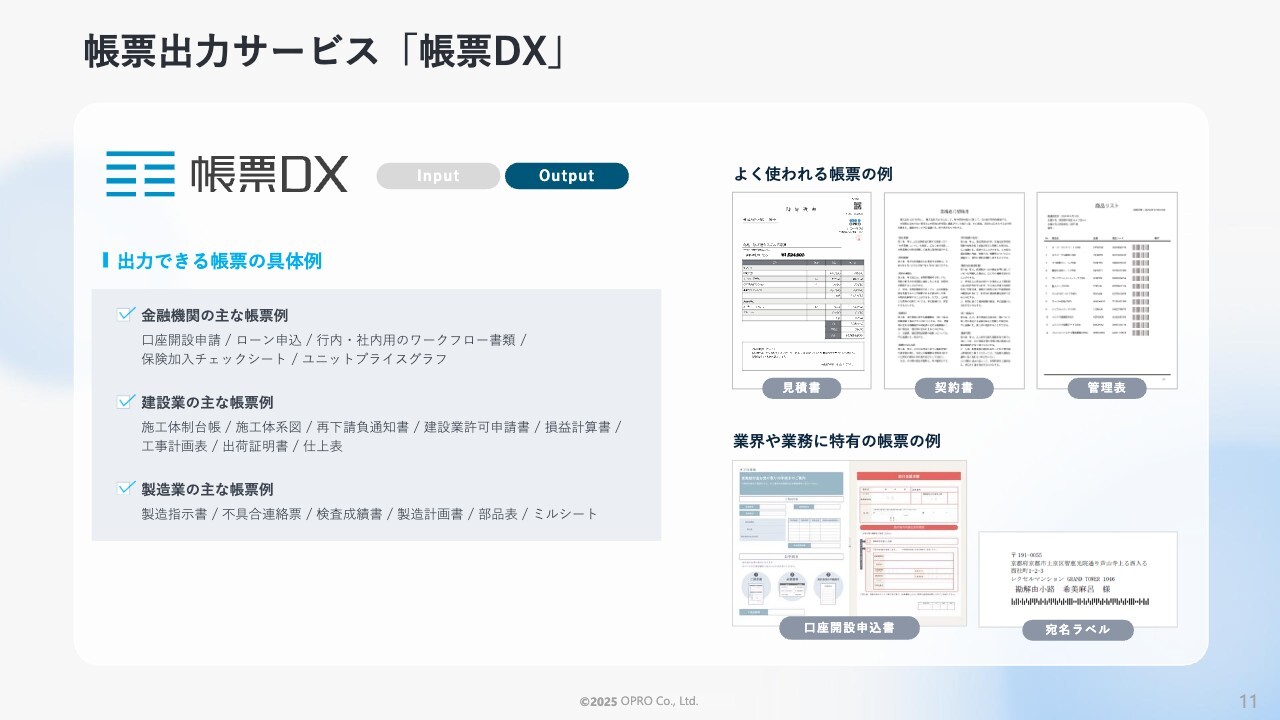

帳票出力サービス「帳票DX」

「帳票DX」についてです。スライドには、帳票の一例を示しています。つまり、仕事で使用する文書全般が帳票と呼ばれます。見積書や請求書、管理帳票、さらには個社特有の帳票など、これらすべてを「帳票DX」でアウトプットしたり、インプットしたりすることが可能です。

帳票出力サービス「帳票DX」

多様な帳票の出力が可能で、PDFやMicrosoft Officeの「Word」「Excel」「PowerPoint」といったフォーマットでの出力ができます。こうした帳票をデザインする際には、「Word」や「Excel」などを活用できますが、PDF専用のデザインソフトも備えています。

美しい帳票作成にこだわり、UDフォントを実装しています。モリサワというフォントブランドのフォントを採用し、美しい漢字や文字の表現を可能にしています。また、帳票のアウトプットにとどまらず、さまざまなサービスと連携できるようになっています。

帳票出力サービス「帳票DX」

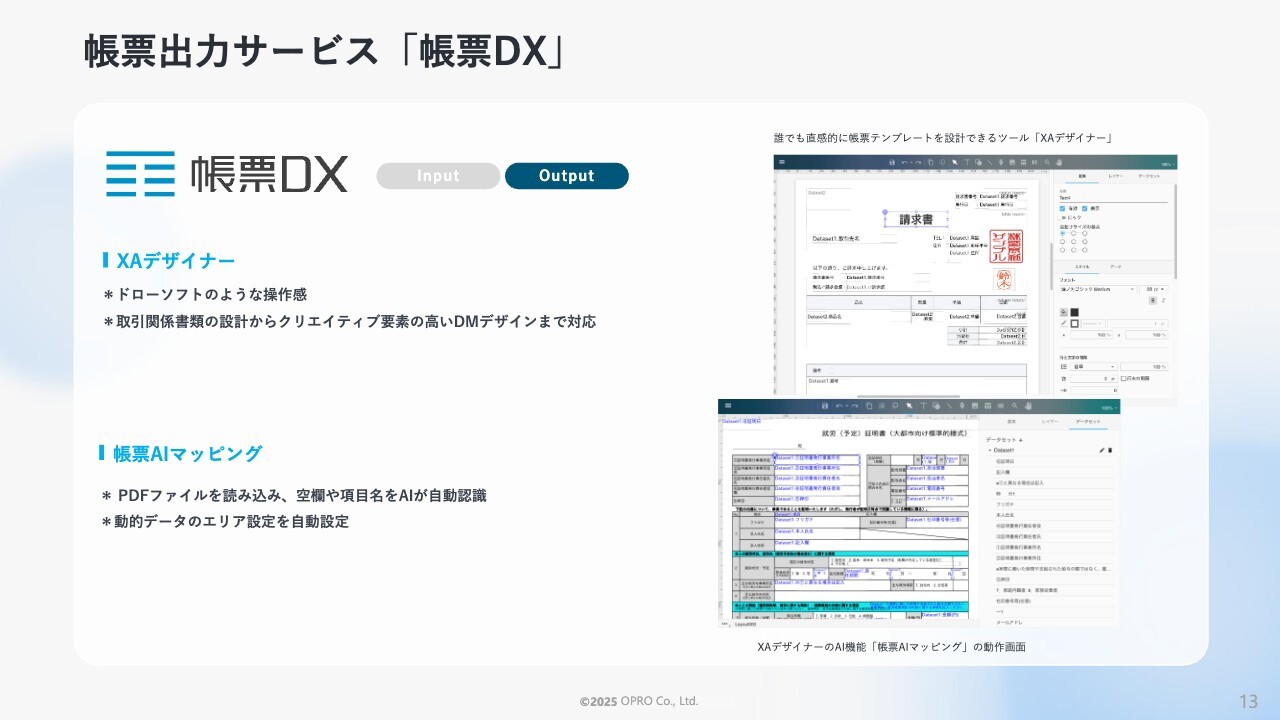

特徴の1つである専用デザインソフト「XAデザイナー」は、Adobeの「Photoshop」や「Illustrator」と操作感が非常に似ているため、実際にお客さまが利用する際にも技術的なハードルは低いと考えられます。

帳票を出力する際には、レイアウト上にどのデータを配置するかを決めるマッピング作業があり、この機能にAIを実装しています。例えば、PDFを読み込むと自動的にマッピングが行われる機能を備えています。

帳票出力サービス「帳票DX」

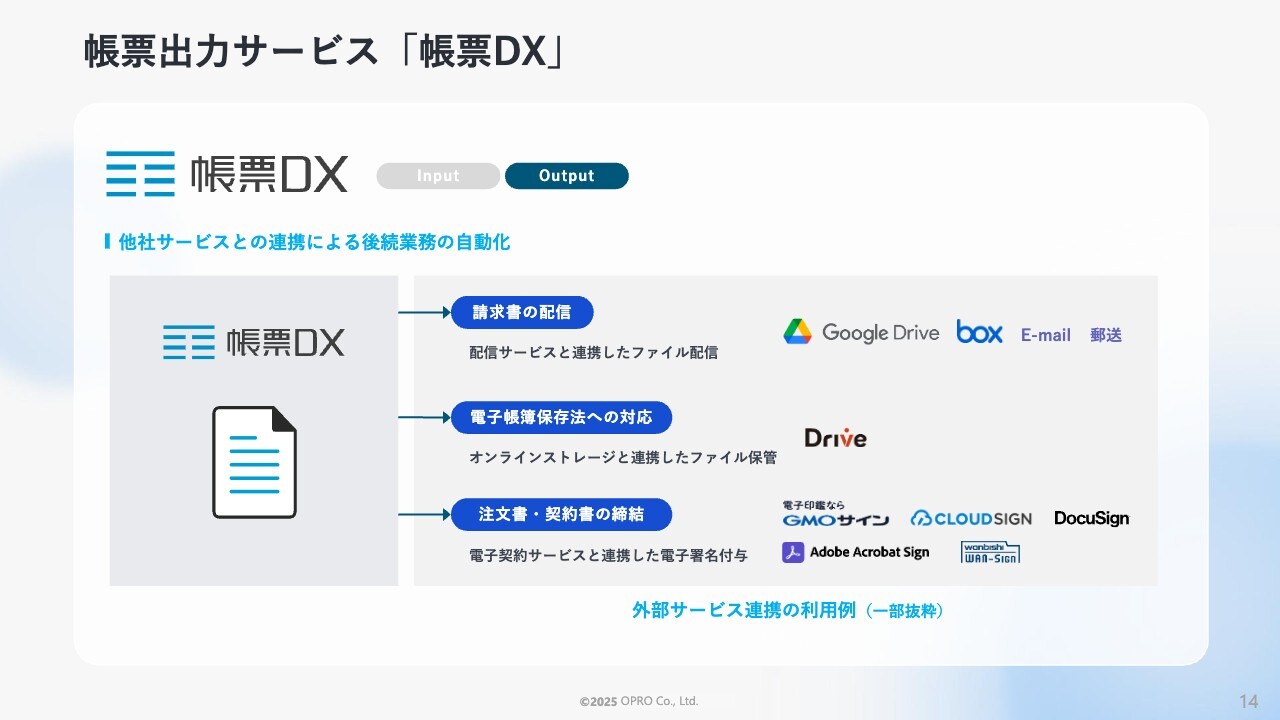

さまざまなサービスと連携できる機能を備えています。スライドの図のように、例えば「Google ドライブ」や「Box」といったファイル保存が可能なサービスや、さまざまな電子署名サービスに対応しています。日本で提供されているほぼ全ての電子署名をカバーしており、電子帳簿保存法にも対応しています。

導入事例

事例として、先日発表しました日本郵政コーポレートサービス社についてご紹介します。日本郵政コーポレートサービス社は、日本郵政グループのすべての会社の社員の方々にサービスを提供することを主な業務としています。

この中で、社員の方々に必要な帳票を出力する業務があり、特に給与明細については非常にアクセスが多いため、システムが停止してはならないという要件があります。そのため、確実に出力できること、システムが落ちないこと、最適な速度で提供できることが評価され、2年前に当社のシステムをご導入いただきました。

現在も非常に安定して稼働しており、今回この事例を発表することができました。

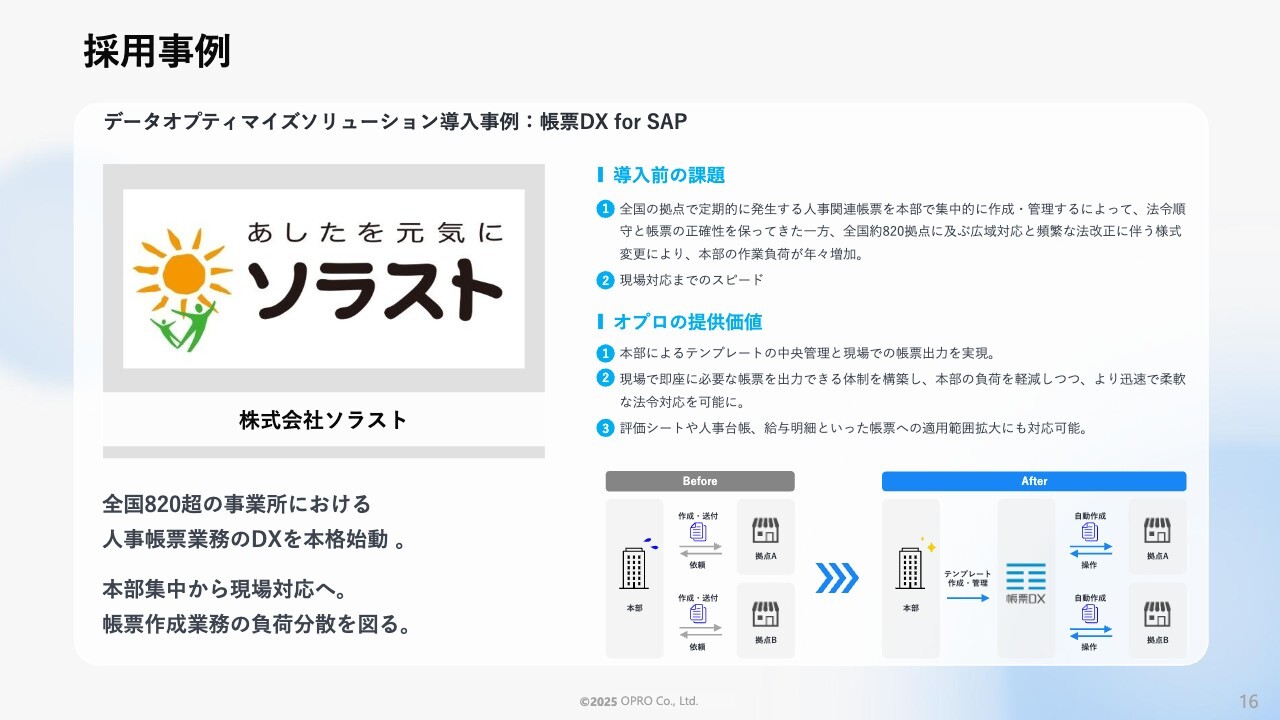

採用事例

最近の採用事例についてご説明します。これから稼働を開始するお客さまですが、「帳票DX for SAP」を採用いただきました。こちらは、我々が新しい連携先として、「SAP」に対して提供を始める初めての採用事例となります。この事例では、SAP社が販売している「SAP SuccessFactors」という人事系ソリューションから、人事に関する帳票をアウトプットする仕組みを提供しています。

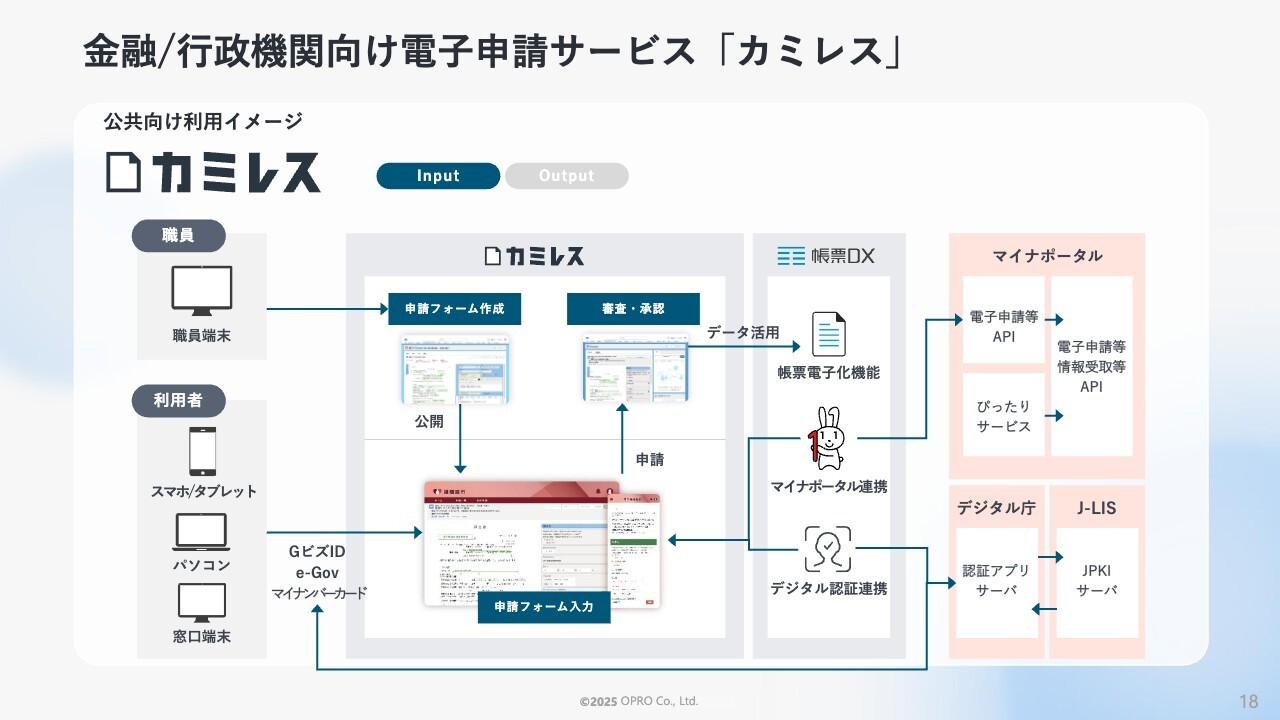

金融/行政機関向け電子申請サービス「カミレス」

「カミレス」についてです。「カミレス」はインプット用のソリューションで、基本的に帳票形式でのインプットが可能です。サービスの特徴は、非常に簡単に作成できる点にあります。すでに紙の帳票をお持ちの場合、それを読み込んで、マウス操作だけで入力フォームを作成することが可能です。

「Salesforce」のプラットフォーム上で開発されており、審査・承認ワークフローが標準で備わっています。そのため、単に入力するだけでなく、審査請求や承認ワークフローもしっかりと実行できます。非常に簡単にフォームを作成できるため、職員の方でも対応可能である点が特徴の1つです。

金融/行政機関向け電子申請サービス「カミレス」

スライドは、使い方の一例です。職員の方が自身で申請フォームを作成し、利用者の方はスマートフォンやタブレット、パソコン、窓口の端末など、マルチなデバイスをサポートしています。この仕組みはマイナポータルとも連携可能であり、その情報を活用することで入力の手間を大幅に削減することができます。

さらに、単に入力が完了するだけでなく、そのまま審査、請求、承認というワークフローを回せる点が「カミレス」の特徴です。

導入事例

埼玉県庁の事例です。法人向けのサービスが始まり、そろそろ個人の方にもサービスが提供される予定となっています。

採用事例

採用事例として、大田区で採用いただきました。後ほどご説明しますが、特徴的なのは、当社が直接入札に参加して受注した案件であることです。また、当社自らがお客さまに対してコンサルティングや導入支援を行い、サービスを提供する最初の事例となります。

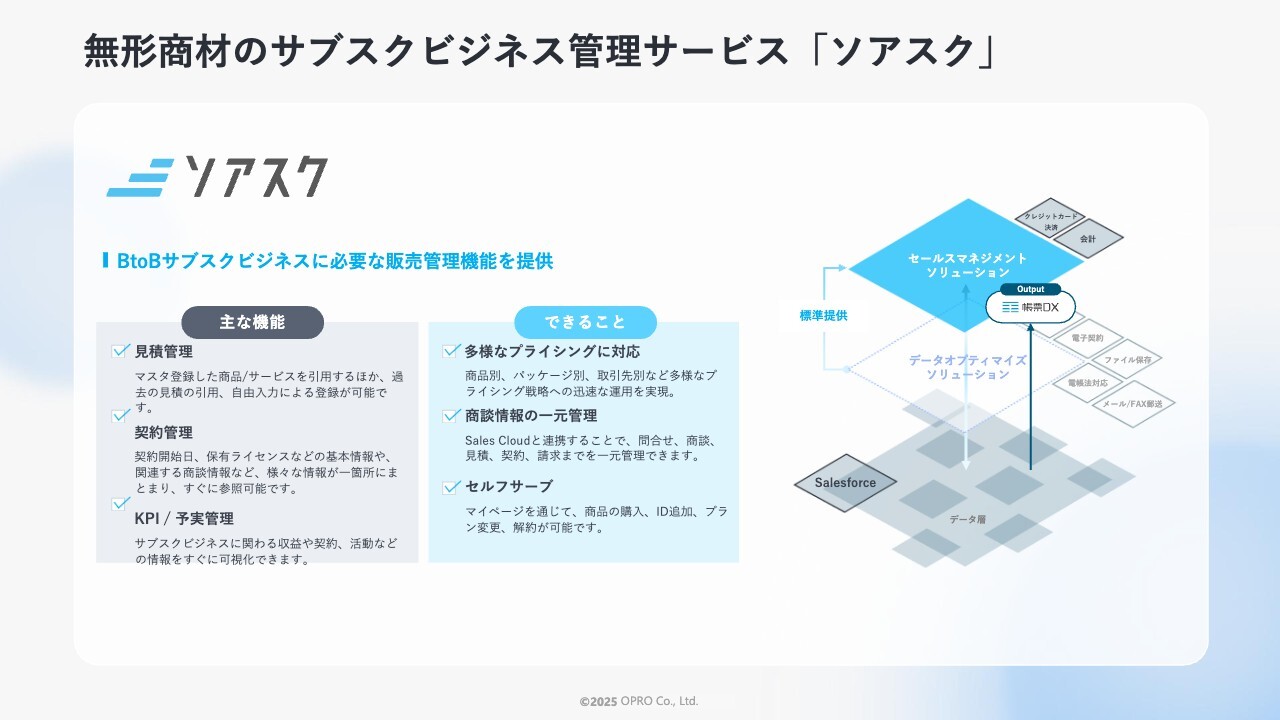

セールスマネジメントソリューション

セールスマネジメントソリューションについてです。こちらは販売管理で、いわゆるサブスクリプションビジネスに強い販売管理となります。「ソアスク」と「モノスク」の2種類があり、「ソアスク」は無形商材、「モノスク」は有形商材です。

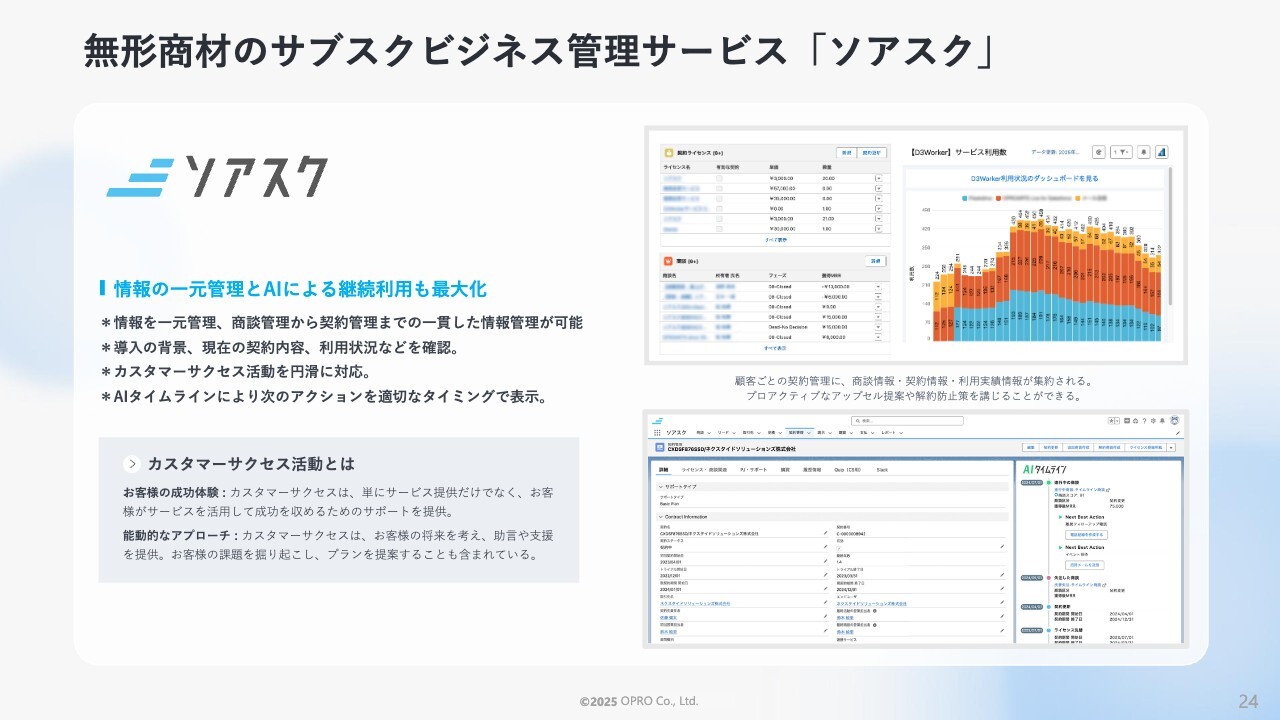

無形商材のサブスクビジネス管理サービス「ソアスク」

「ソアスク」についてです。基本的に、サブスクリプションビジネスを管理する機能を提供するサービスです。サブスクリプションの見積もりは、月額課金や従量課金、ネットワーク課金など非常に多岐にわたり、非常に難しいものです。このサービスは、そうしたプライシングを含めて適切に管理することができます。

その後の契約管理についても対応しています。単に見積もりや請求を出すだけでなく、契約をしっかりと管理し、お客さまに長くご利用いただけるようなアフターフォローを提供できる仕組みを備えています。さらに、セルフサーブ機能としてマイページ機能を搭載しており、お客さまと直接やり取りを可能にするセルフサーブの仕組みも実装されています。

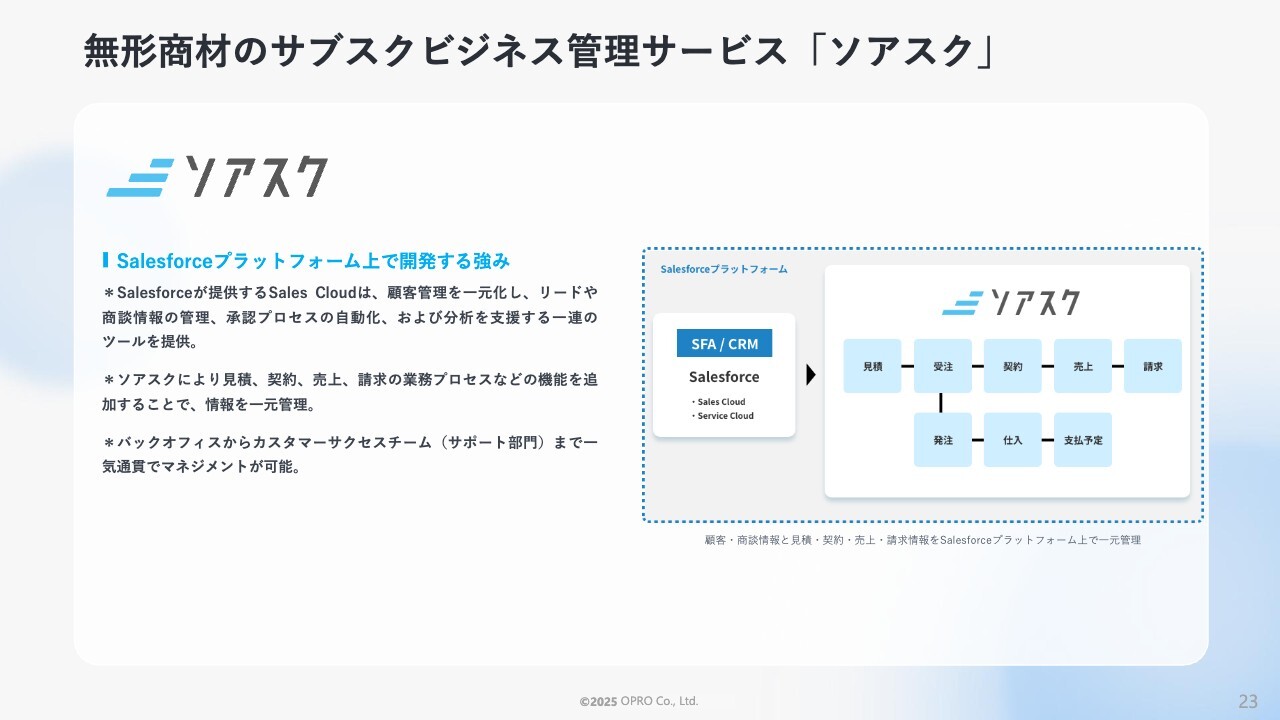

無形商材のサブスクビジネス管理サービス「ソアスク」

いわゆる単なる見積、受注、契約、売上、請求といった機能だけでなく、CRMと連携することでお客さまとつながり続けることが可能です。そのため、「Salesforce」と連携して使用することが非常に有効です。それにより、営業からバックオフィスまで一気通貫で管理できることが強みとなります。

無形商材のサブスクビジネス管理サービス「ソアスク」

このような情報を一元管理することにより、お客さまの稼働状況や導入の背景を基に、的確なカスタマーサクセス活動を行えることが、この「ソアスク」の特徴です。

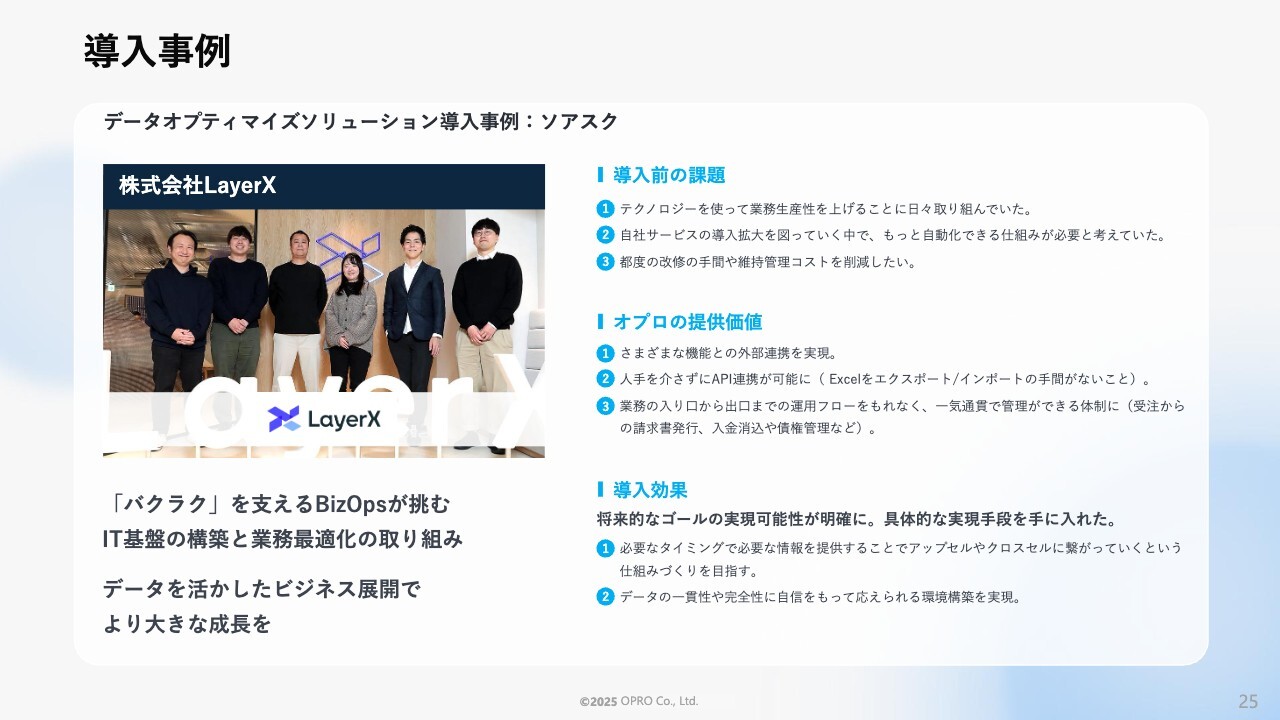

導入事例

最近、事例を発表した、有名なベンチャー企業であるLayerX社です。「バクラク」というサービスを展開している企業です。この非常に若く力強い企業さまも、「ソアスク」を活用してビジネスを成長させている事例となります。

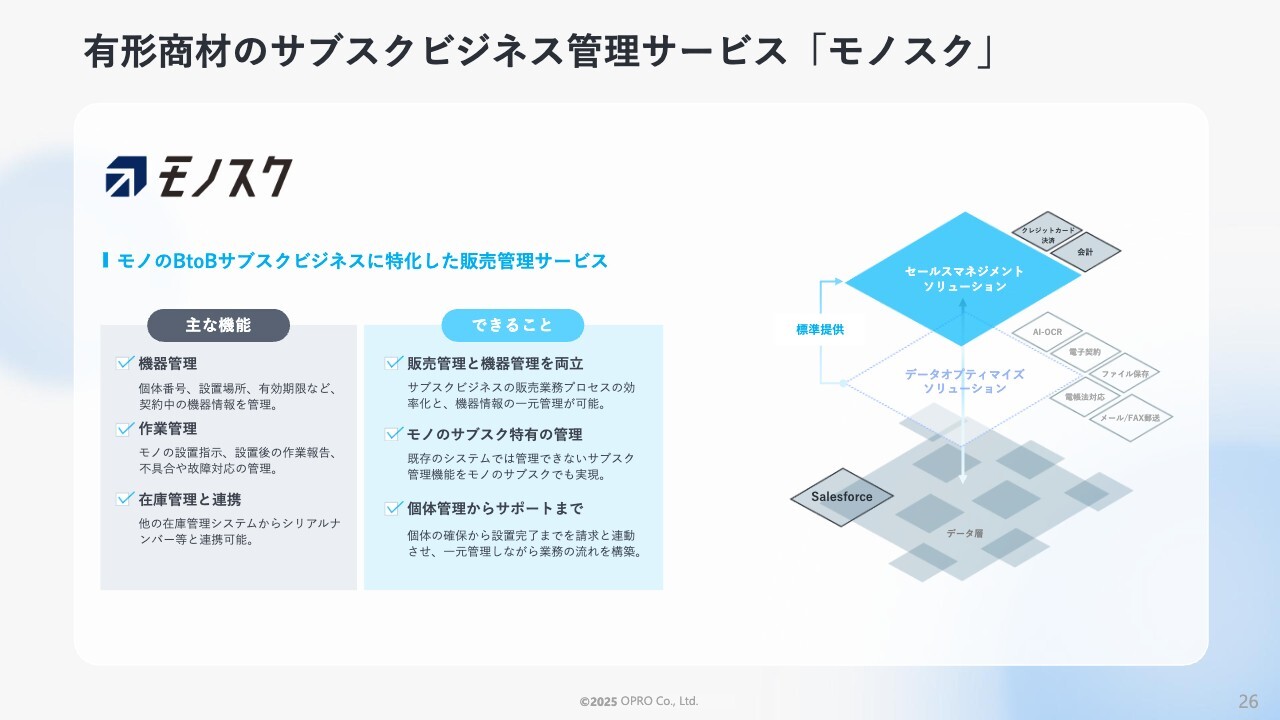

有形商材のサブスクビジネス管理サービス「モノスク」

「モノスク」についてです。基本的には「ソアスク」に対し、モノの管理機能を拡張したものが「モノスク」となります。

有形商材のサブスクビジネス管理サービス「モノスク」

モノの管理について、特に従量課金の分野で力を発揮します。例えば、さまざまなハードウェアにIoTのチップを取り付け、それを通じて、利用状況や消耗品の状況などの情報をネットワーク経由で「モノスク」が受信します。

その利用実績に基づいて従量課金を計算し、自動的に請求を行ったり、消耗品を提供したりするなど、一連のプロセスを一気通貫で管理できるのが「モノスク」です。

導入事例

MTG社に導入いただき、非常に積極的に活用いただいています。ご存知かもしれませんが、MTG社には「ReFa」というブランドがあります。シャワーヘッドをコンシューマー向けに販売している製品ですが、法人向けサービスも展開しています。

法人向けサービスにおいて、「モノスク」を導入いただいています。機械を販売するのではなく、お店に設置いただき、利用した分だけ課金する仕組みで、「モノスク」をご利用いただいています。

3つの強み

競合優位性についてです。我々の強みとして、「パートナーとの協業体制」「顧客ニーズ把握力と製品アップデート力」「柔軟な価格戦略」の3つが挙げられます。

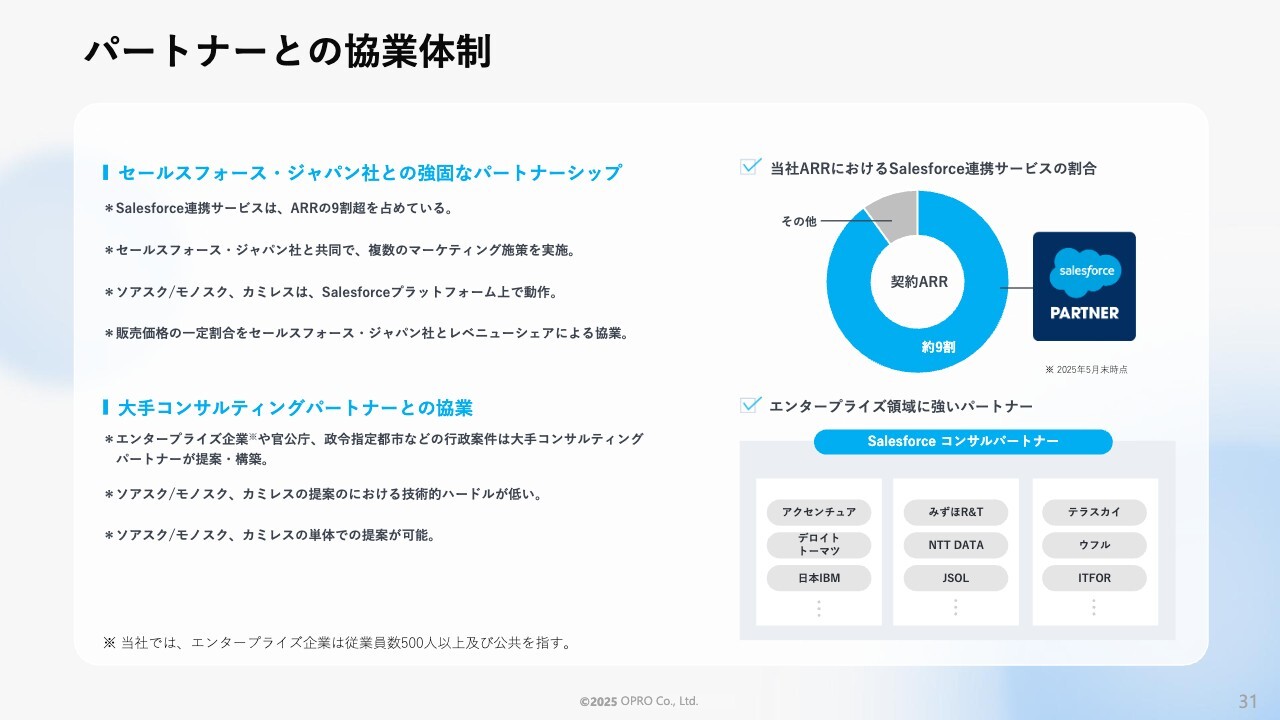

パートナーとの協業体制

「パートナーとの協業体制」について説明します。現在、当社の売上の約9割が「Salesforce」に関連しています。そのため、セールスフォース・ジャパン社との強固なパートナーシップは非常に重要です。この関係は2005年から続いており、非常に長い歴史があります。

当社は、「Salesforce」のプラットフォームをOEM契約で行っているため、レベニューシェア方式で展開しています。そのため、当社のサービスが売れれば売れるほど、「Salesforce」の売上にも貢献できるという、双方向で利益を享受できるWin-Winの関係を構築しています。非常によい関係が築けていると思います。

もう1つ大きなポイントとして、セールスフォース・ジャパン社のパートナーに大手コンサルティングパートナーが多いことです。具体的には、アクセンチュア社、デロイト トーマツ コンサルティング社、日本IBM社といった錚々たる企業がセールスフォース・ジャパン社のパートナーとなっています。

そのため、こうしたパートナーのみなさまに当社のソリューションを取り扱っていただけることは、非常に重要なポイントといえます。

パートナーとの協業体制

もう1つの「パートナーとの協業体制」についてです。これは「帳票DX」がさまざまなサービスとつながっています。そのため、お互いに共同でマーケティングを行ったり、案件を紹介し合ったりする関係が構築されており、それによって売上がさらに伸びる状況を生み出しています。

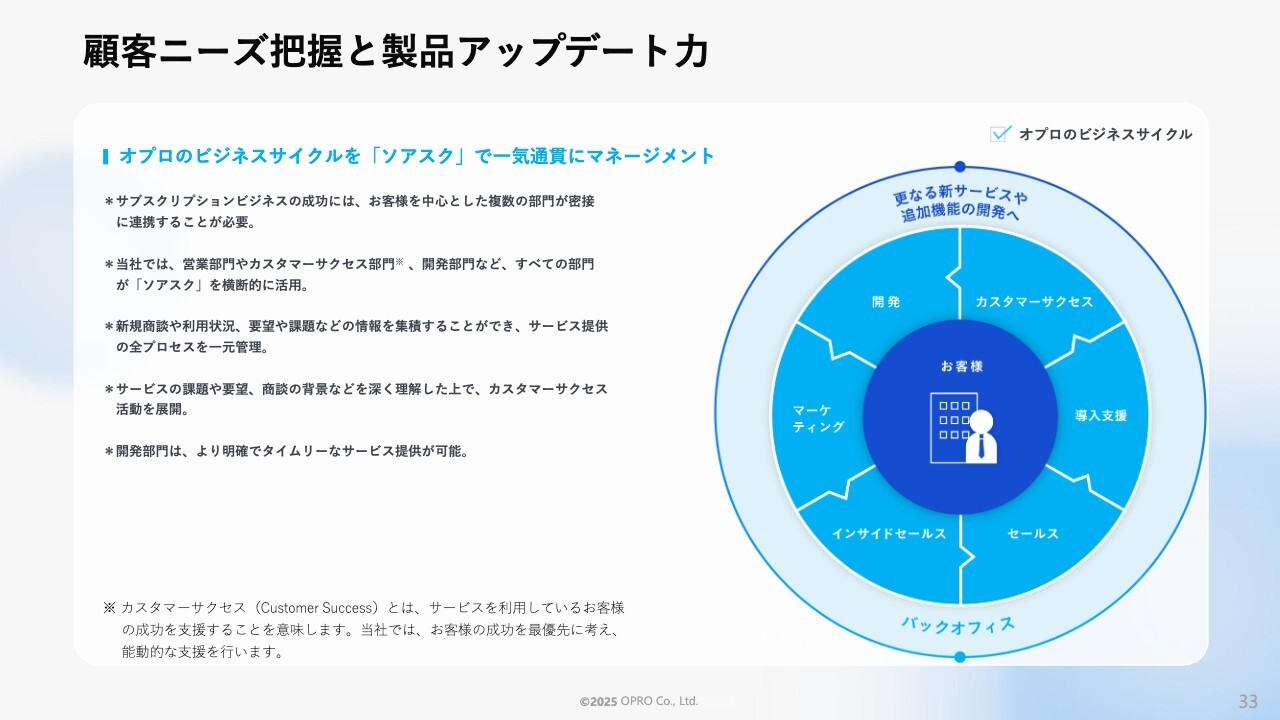

顧客ニーズ把握と製品アップデート力

「顧客ニーズ把握と製品アップデート力」についてです。まず、私たち自身が「ソアスク」のユーザーであり、「ソアスク」をフル活用しています。そのため、商談の開始やリードのスタートから、受注、その後の契約管理や稼働の状況まで、一気通貫で管理できる点が非常に強いです。

このように、一気通貫で情報を管理できることで、データの解像度が非常に高くなり、それに基づいた製品のエンハンスを行えることが、当社の強みとなっています。

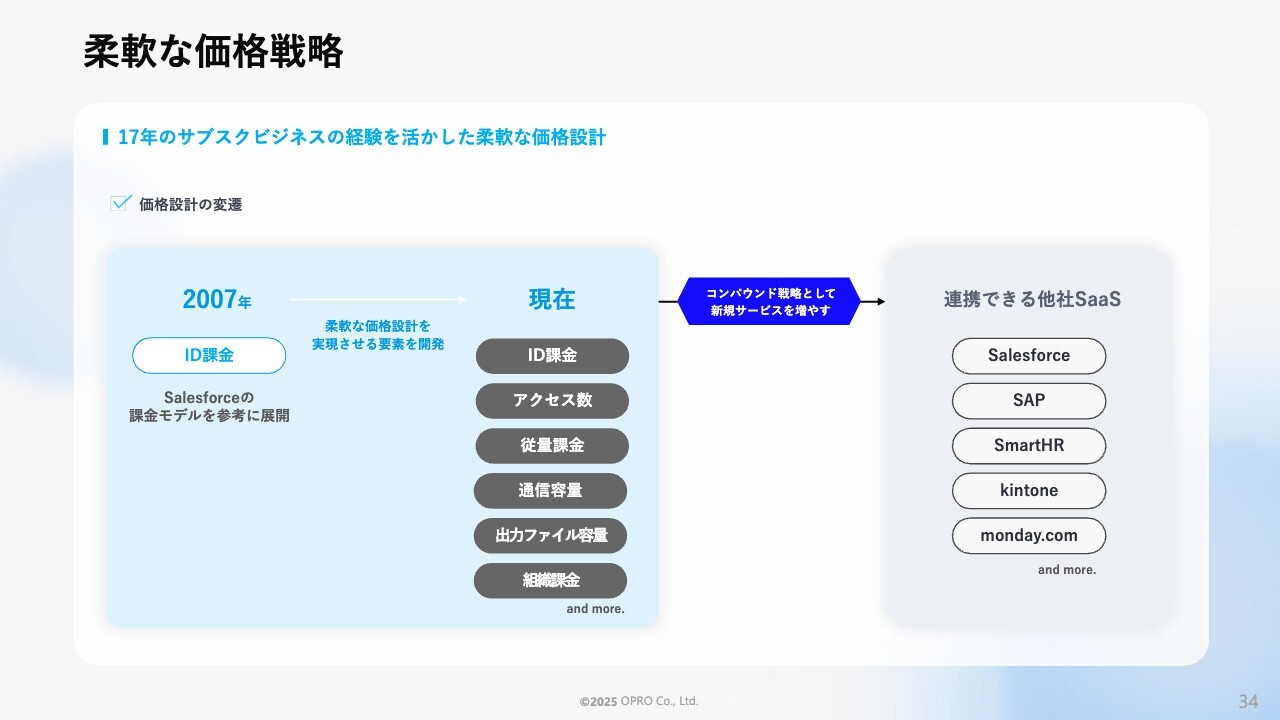

柔軟な価格戦略

「柔軟な価格戦略」についてです。当社は、2007年からこのビジネスを展開しており、さまざまな課金手段を有しています。ID課金、アクセス数課金、従量課金、通信容量課金、出力ファイル容量課金、組織課金など、さまざまなパラメーターに基づく課金が可能な仕組みを備えています。

これらをいろいろと組み合わせることにより、「Salesforce」向けのプライシング、「SAP」向けのプライシング、「SmartHR」向けのプライシング等を実現できることが、当社の強みです。1つの製品で複数のプラットフォームに対応する、いわゆるコンバウンド戦略としても、非常に強力なノウハウであると理解しています。

中期経営目標

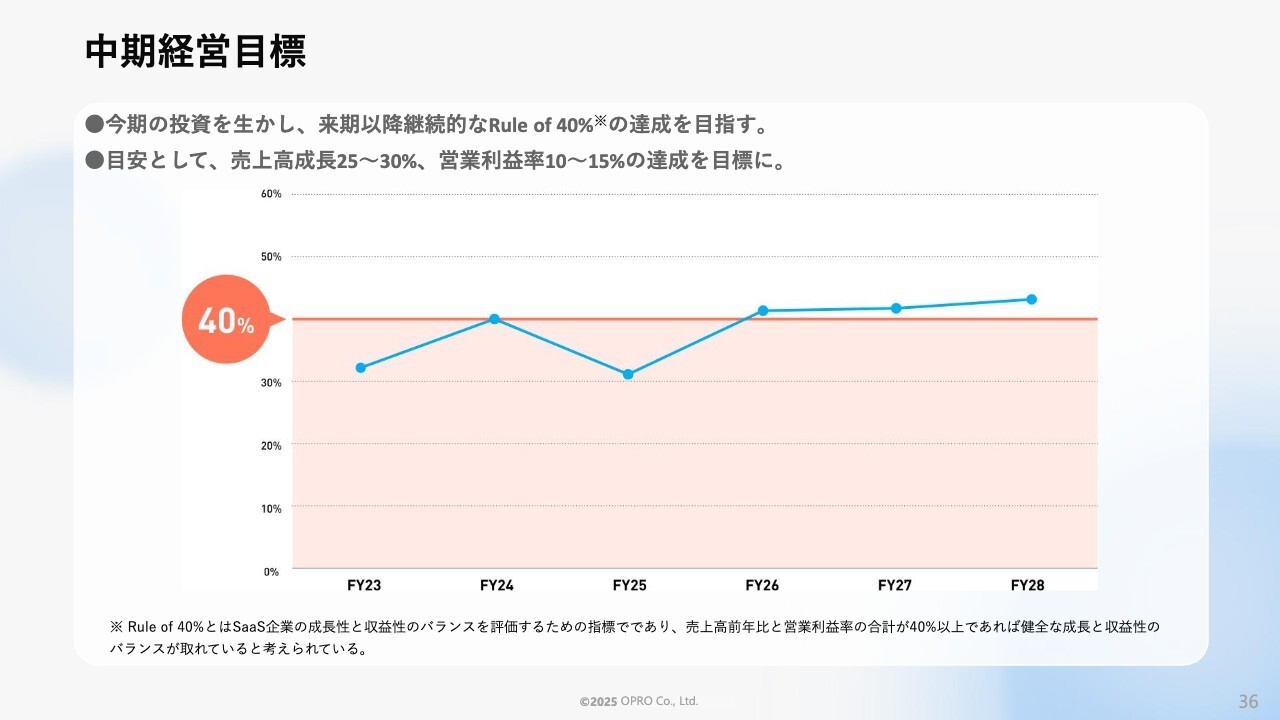

中期経営目標及び成長戦略についてご説明します。中期経営目標として「Rule of 40%」を強く意識しています。目標として、売上高成長率を25パーセントから30パーセント、営業利益率を10パーセントから15パーセントと定めています。この2つを合計した40パーセントをターゲットとしています。

本年は、それを持続的に達成するための「投資の年」と位置付け、さまざまな投資を行っています。

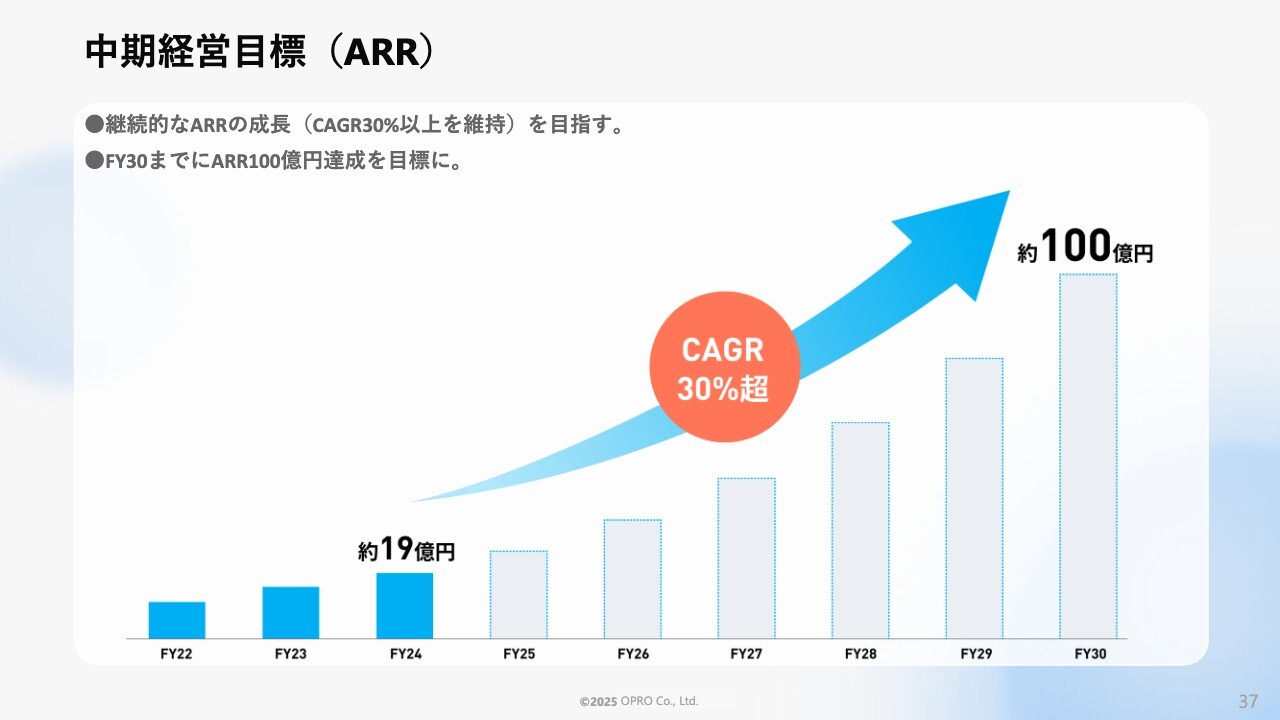

中期経営目標(ARR)

中期目標として、FY30にはARRを100億円にすることを掲げています。これを達成するためには、年平均成長率(CAGR)を30パーセント以上維持する必要があります。そのため、平均成長率を30パーセント維持することが、現時点での我々の目標です。

3つの成長戦略

これを実現するための3つの成長戦略についてご説明します。まずは「エンタープライズ市場の開拓」です。そのために「人材の領域」があります。また、エンタープライズ以外も含めた「収益基盤の多様化」についてもご説明します。

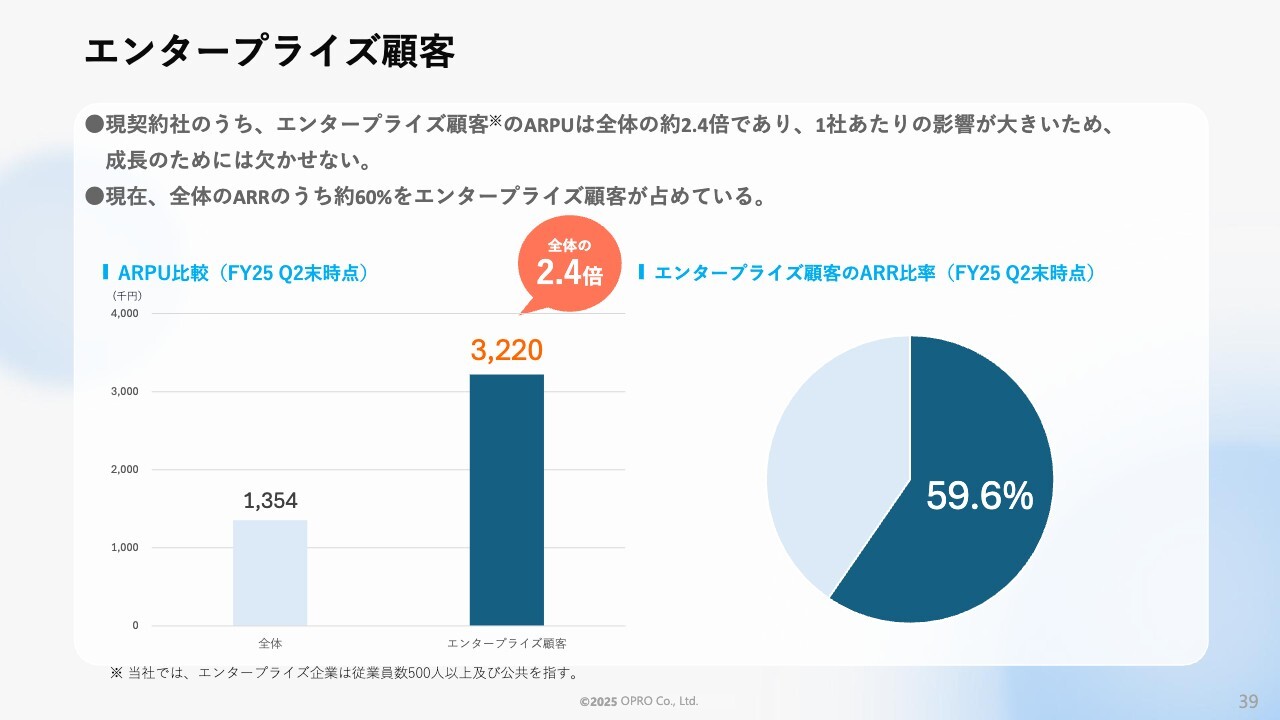

エンタープライズ顧客

エンタープライズのお客さまについてです。ARPU(1社あたりの平均のARR)は135万4,000円となっています。しかし、エンタープライズのお客さま、つまり従業員数が500人以上の企業におけるARPUは322万円で、この差は約2.4倍あります。そのため、当社はエンタープライズのお客さまを積極的に開拓することで、成長の速度をさらに速めていきます。

FY25の第2四半期が終了した段階で、エンタープライズのお客さまのARR比率は約60パーセントとなります。

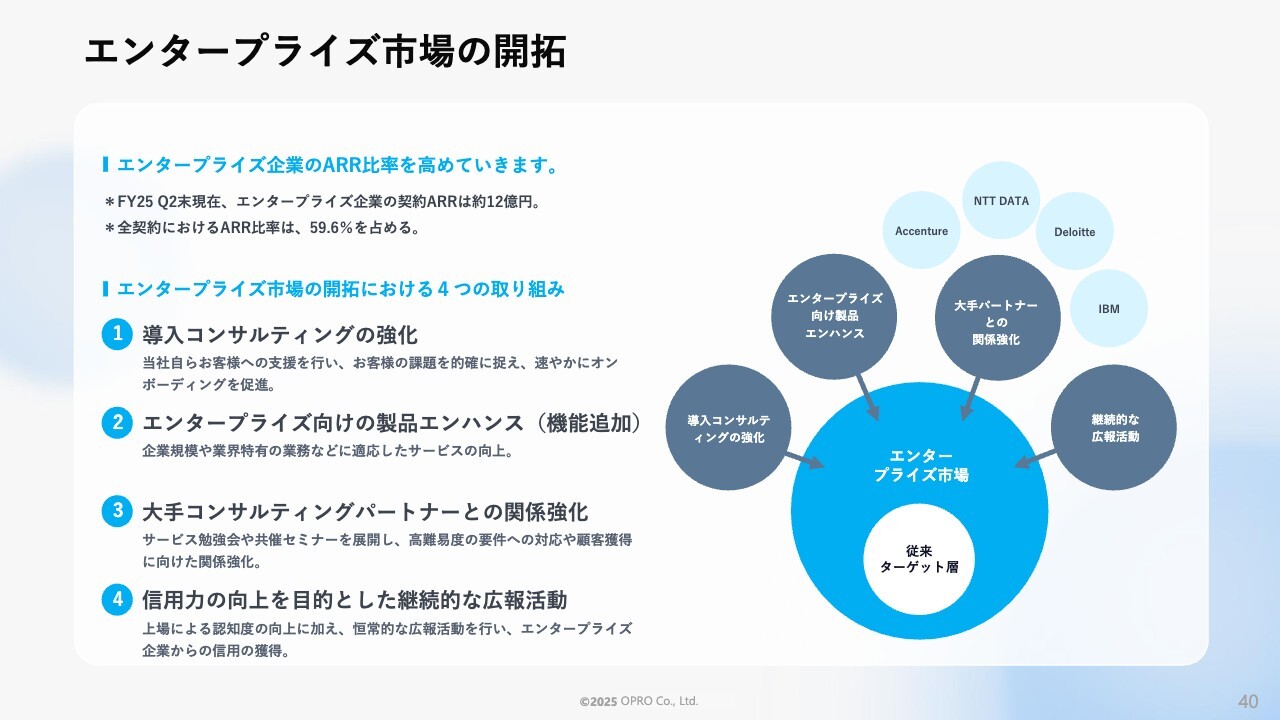

エンタープライズ市場の開拓

エンタープライズ市場を開拓するためには、当社が乗り越えなければならない壁があります。これまで、いわゆるSI会社に当社製品のインプリメンテーションを依頼してきましたが、いくつかの不都合が生じてきました。

SI会社は実務作業が主な業務となるため、足りない機能などがあると、その場でSIを行うことがあります。一方で、当社としてはすでにその機能の開発が進んでいる場合や、ご依頼をいただければエンハンスで対応できる場合もありました。しかし、これらがうまく調整できないことが課題となっていました。

そのため、エンタープライズのお客さまと直接コミュニケーションを図れる環境を整備し、導入コンサルティングを強化していきたいと考えています。今年度は、その実行に着手しており、非常に良いかたちでお客さまとの関係を築けていると考えています。

お客さまからのさまざまな要求が出てくることに伴い、製品をさらに強化したり、新製品を開発したりする必要が出てくるため、それに対応した開発人員が必要になります。

大手コンサルタント企業とのレベルの違いにも留意が必要です。特に、大手のコンサルティングファーム、例えばアクセンチュア社、デロイト トーマツ コンサルティング社、日本IBM社といった企業と良好な関係を構築し、超大手企業や中央省庁への対応をしっかりと進めていきたいと考えています。

そのようなお客さまに信用していただくためには、当社としてもしっかりとしたIR活動を行う必要があります。今回の株式上場もその一環ですが、信用やブランドを確立するための活動を積極的に行っています。今後も、引き続きIR活動に注力し、ブランド力を高め、お客さまから信頼していただけるよう努めていきます。

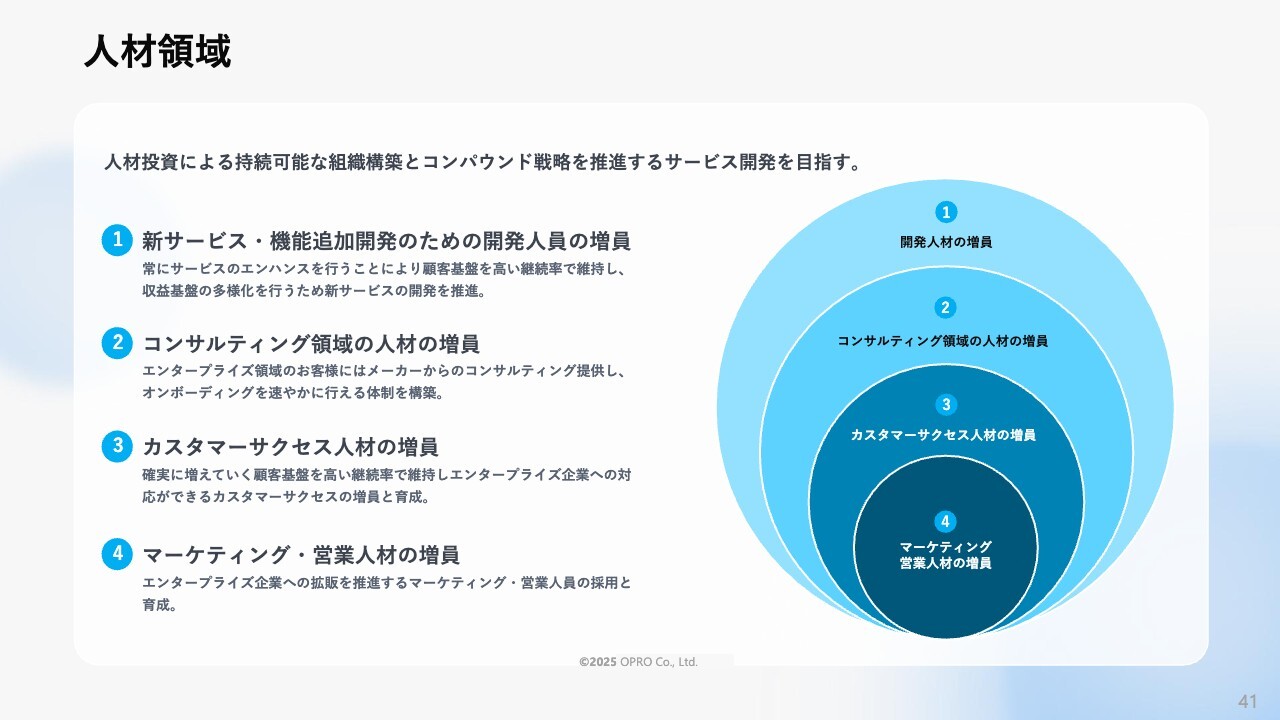

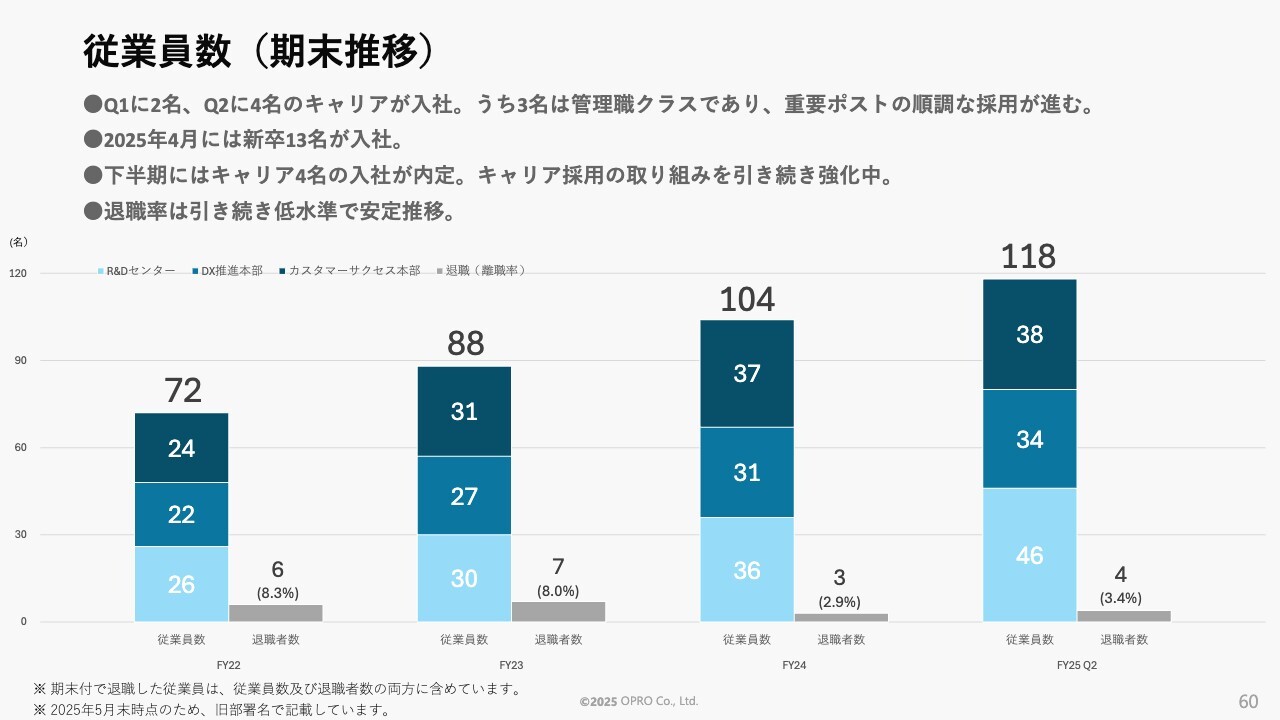

人材領域

そのため、人材をしっかり採用していくことが喫緊の課題です。特に、開発エンジニア、コンサルティング領域のエンジニア、カスタマーサクセスができるエンジニアの確保が重要です。エンタープライズ向けのお客さまに対しては、それ相応のレベルの人材が必要となるため、現在も積極的に採用活動を行っています。

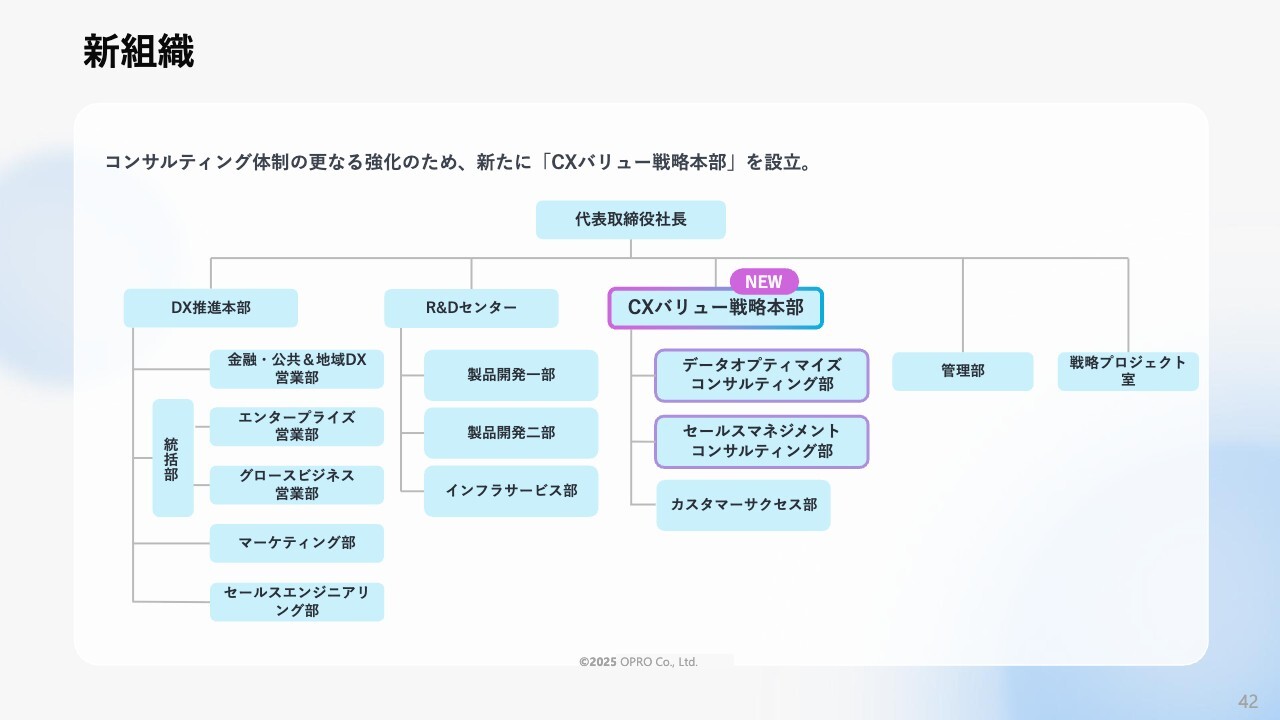

新組織

今年の7月から新しい組織「カスタマーエクスペリエンスアンドバリューストラテジー本部(日本名:CXバリュー戦略本部)」を立ち上げました。この組織は、コンサルティングを提供する部門とカスタマーサクセスを提供する部門で構成されています。

コンサルティング部門は製品単位で分けられており、データオプティマイズソリューションの部門及びセールスマネジメントソリューションの部門に分かれ、それぞれ現在お客さまへの提供を開始しています。この部門は大田区さまの案件を対応するとともに、すでに他の案件にも積極的に対応しています。

非常に良い立ち上げができたのではないかと考えています。

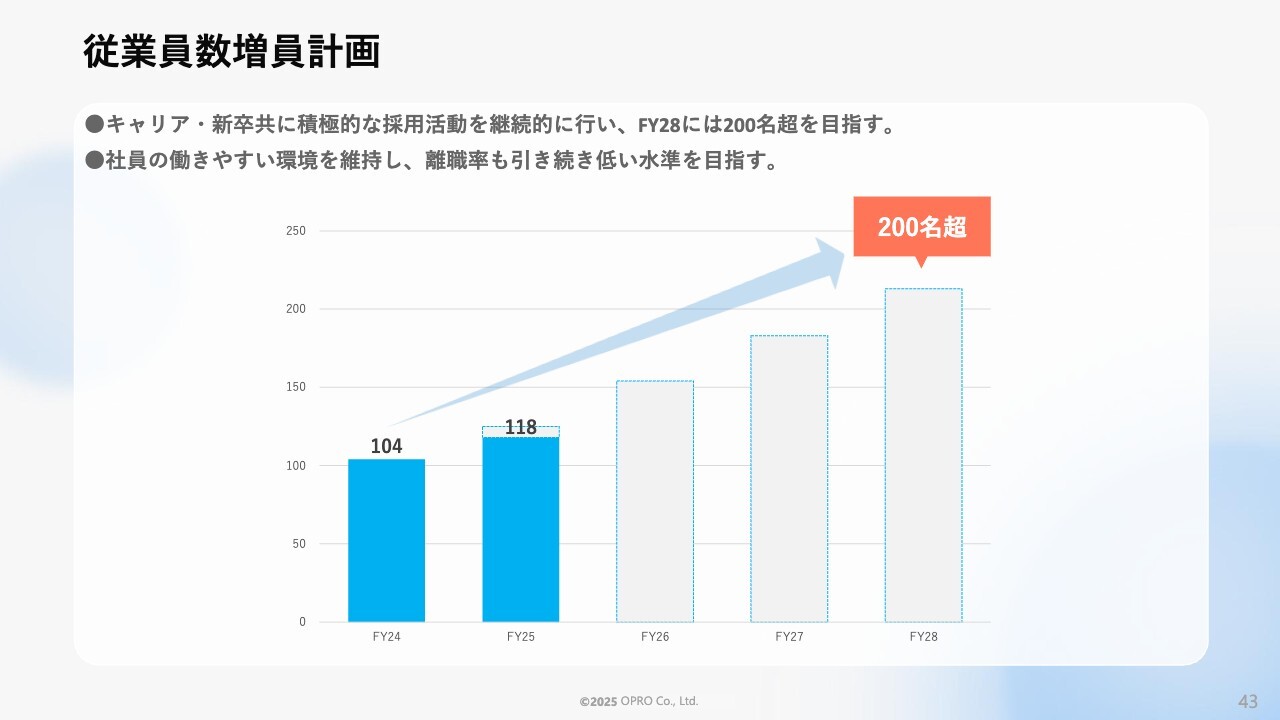

従業員数増員計画

従業員の増員計画についてです。FY28までに200名を超える人材を採用し、エンタープライズのお客さまに対してしっかりと提供できる会社にしていきたいと考えています。

収益基盤の多様化

収益基盤の多様化についてです。「帳票DX for SmartHR」ではお客さまが順調に増加しています。先ほど採用事例でご紹介したソラスト社の「帳票DX for SAP」も、良い立ち上げができたのではないかと考えています。

特に2027年に向けて、「SAP ECC(SAP ERP Central Component)」という古いERPバージョンを「S/4HANA Cloud」に切り替えていきます。その際、「BTP」というプラットフォームを経由して「クリーンコア」「Fit to Standard」に対応しています。この取り組みを通じて、当社のサービスが積極的に採用されるものと自負しています。

主要KPI

2025年11月期第2四半期の実績についてご説明します。重要なKPIとして、現時点のARRは20億2,000万円となり、その成長率は前年同期比でプラス25パーセントです。契約社数は1,496社です。ARPUは135万円、月次解約率は0.27パーセントと非常に低い数値を示しています。従業員数は118名です。

トピックス

トピックスをいくつかご紹介します。「Salesforce Japan Partner Award 2025」を受賞しました。「Industry of the Year - Government & Public Sector」部門を受賞しており、この分野では2年連続の受賞です。

製品とコンサルのサービスでそれぞれ1社ずつ選ばれますが、Government & Public Sector部門において、製品は私どもが、コンサルはデロイト トーマツ コンサルティング社が受賞しました。

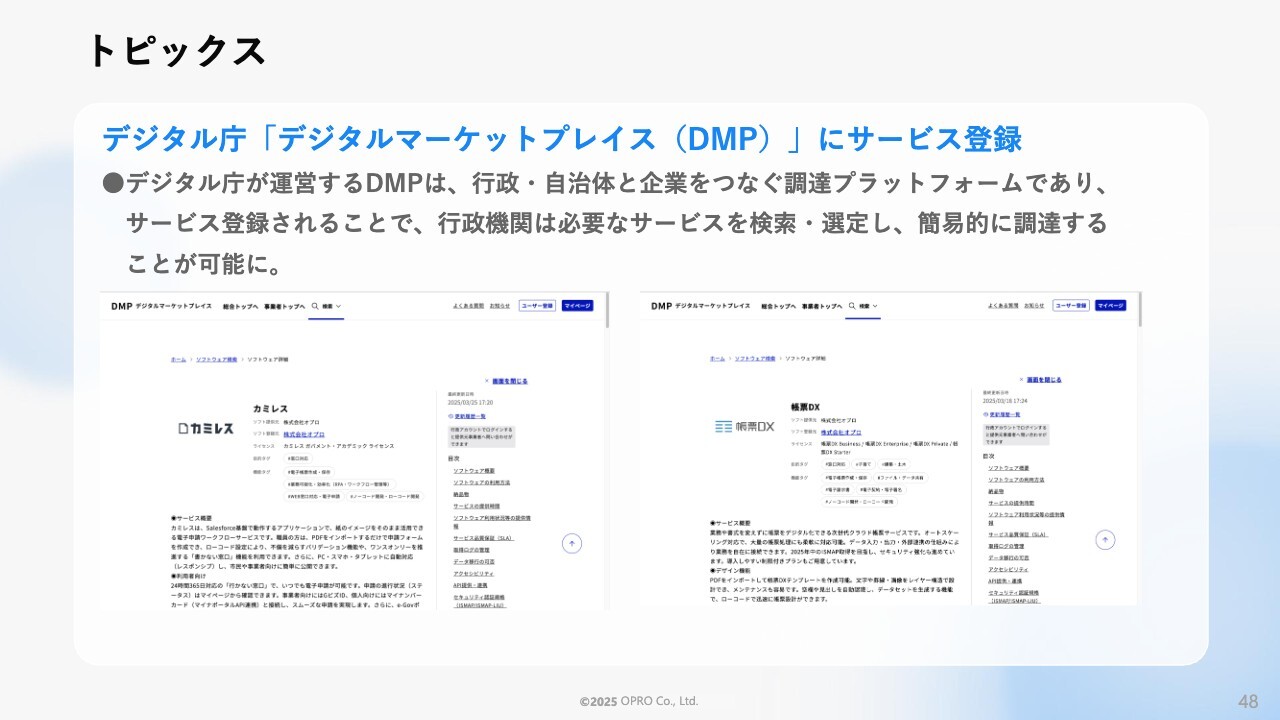

トピックス

デジタル庁の「デジタルマーケットプレイス(DMP)」にサービス登録が完了しています。まだISMAPの取得はできていませんが、このような取り組みをしっかり行うことで、これから自治体に対して確実に展開していきたいと考えています。

トピックス

毎回お伝えしているISMAPの状況について、監査が終了しました。5月末には認証機関IPAへの申請を完了しており、年内のサービス登録を目指して取り組んでいます。順調に進捗していると理解しています。

コンサルティング部門の強化及び人材の強化は、基本的に順調に進んでいると考えています。特に、CXバリュー戦略本部の設置とそれに伴う採用は、順調に進捗しています。上半期ではキャリア採用が6名、新卒採用が13名となり、下半期も引き続き積極的に取り組んでいます。すでに4名の内定が決定しており、残り5名の採用に向けて努力を続けていきたいと考えています。

トピックス

IR活動の一環として、旧「Twitter」である「X」の公式アカウント運用を開始しています。ぜひ、投資家のみなさまにご覧いただきたいと考えています。スライドにバーコードをご用意していますので、お手元にスマートフォンなどがありましたら、ご登録いただけると幸いです。積極的に発信していきますので、どうぞよろしくお願いします。

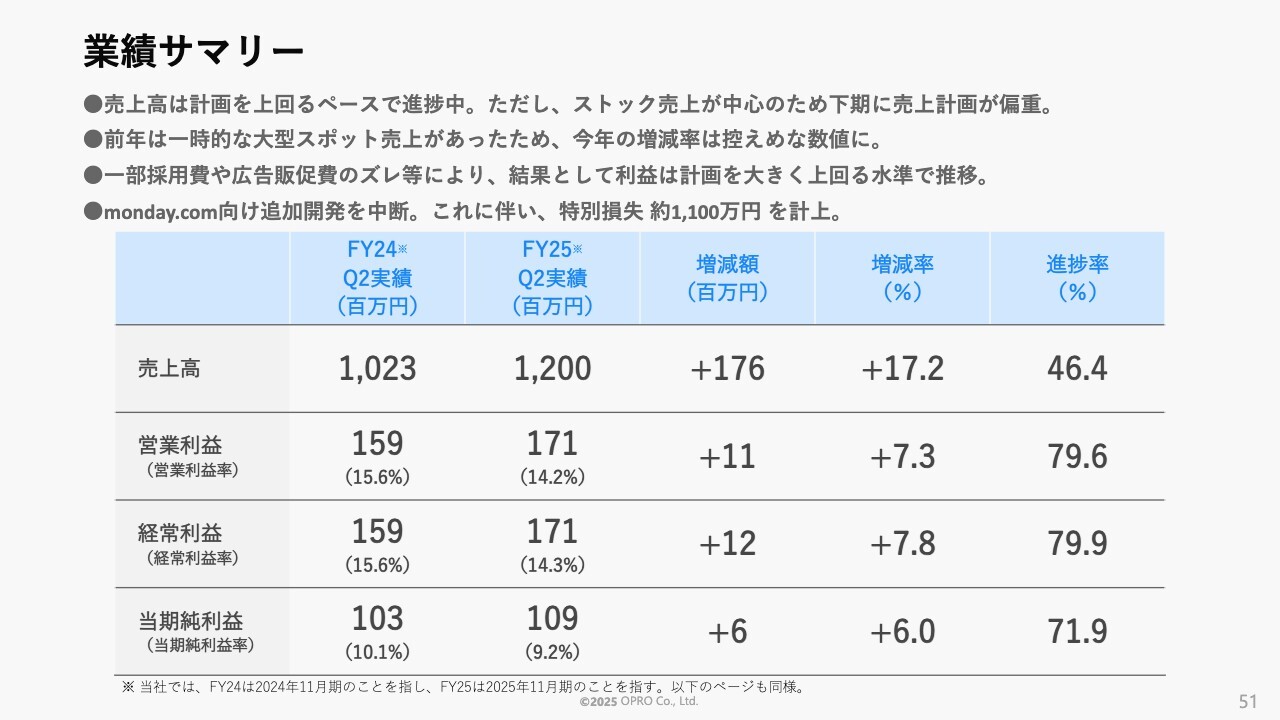

業績サマリー

業績のサマリーです。前年同期との比較となります。FY24第2四半期の実績とFY25第2四半期の実績を比較すると、増減幅は1億7,600万円、増減率は17.2パーセントとなっています。現在の計画に対する進捗率は46.4パーセントです。

営業利益については、前年同期比で1,100万円の増加となり、増加率は7.3パーセントです。現在の進捗率は79.6パーセントとなっています。経常利益も基本的には同様の水準で推移しています。

当期純利益についても、おおむね同様の推移となっています。ここでお伝えしなければならないのは、当社がイスラエルに本社を置く「monday.com」というソリューションと連携した製品展開を行っています。こちらについて、さらに追加の開発を進めていましたが、これを一時中断しました。

その理由の1つは、「SAP」連携のサービスや新しい開発を進めており、そちらを急ぐ必要があったためです。また、ビジネス的に日本市場で直近に大きな可能性が見込めないと判断し、中断を決断しました。この中断により、特別損失として1,100万円を計上しました。本来は研究開発として計上する予定でしたが、一度資産化されていたため、監査法人の指導に基づき、特別損失として計上しました。

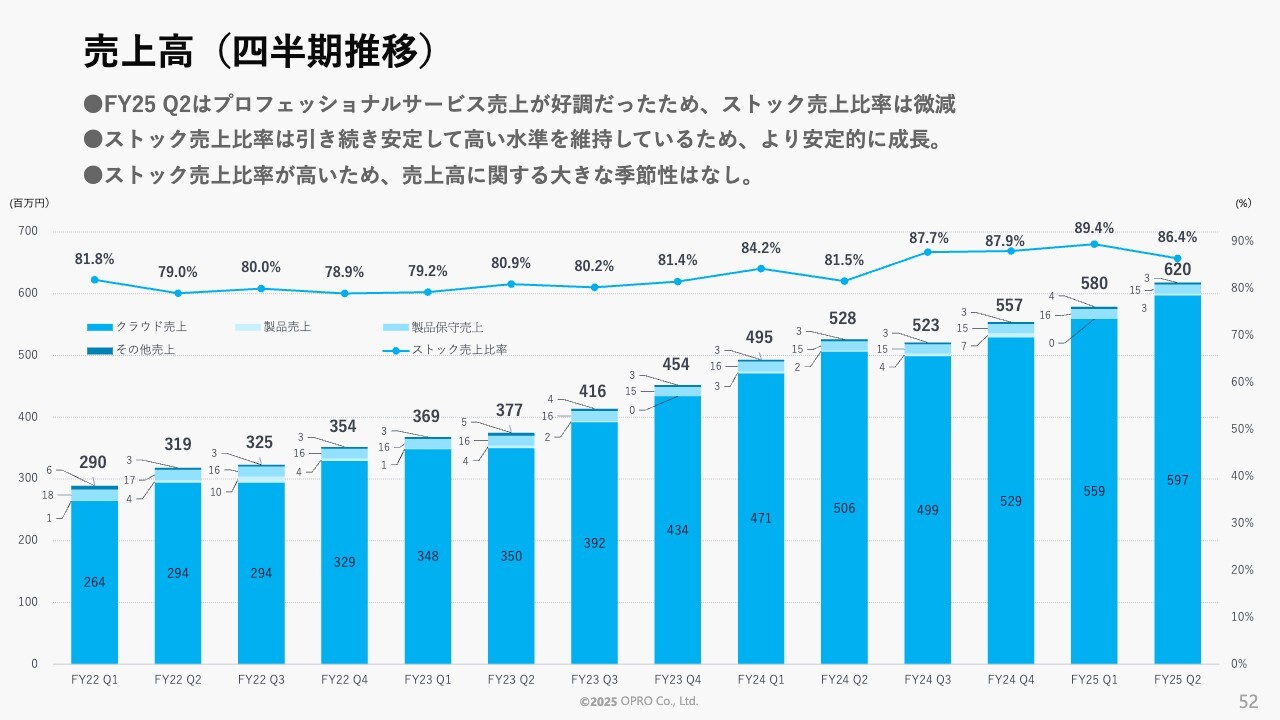

売上高(四半期推移)

売上高の推移についてですが、基本的には順調に推移していると考えています。ただし、今期はややストック比率が下がりました。この要因として、コンサルティングサービスの売上が増加していることが挙げられます。帳票開発については、前回ご説明したとおり、当社の帳票機能のレベルが向上したことで、お客さまご自身で容易に体制を構築できるようになり、当社へ委託する必要がなくなったため売上が減少しており、今年の計画においては、この帳票開発に関連するサービスを大幅に見直し、縮小していました。一方で、当社が直接お客さまのインプリメンテーションを行う「カミレス」や「ソアスク」の導入支援が順調に進展し、これが売上に反映されています。その結果、今期はストック比率が若干下がりました。

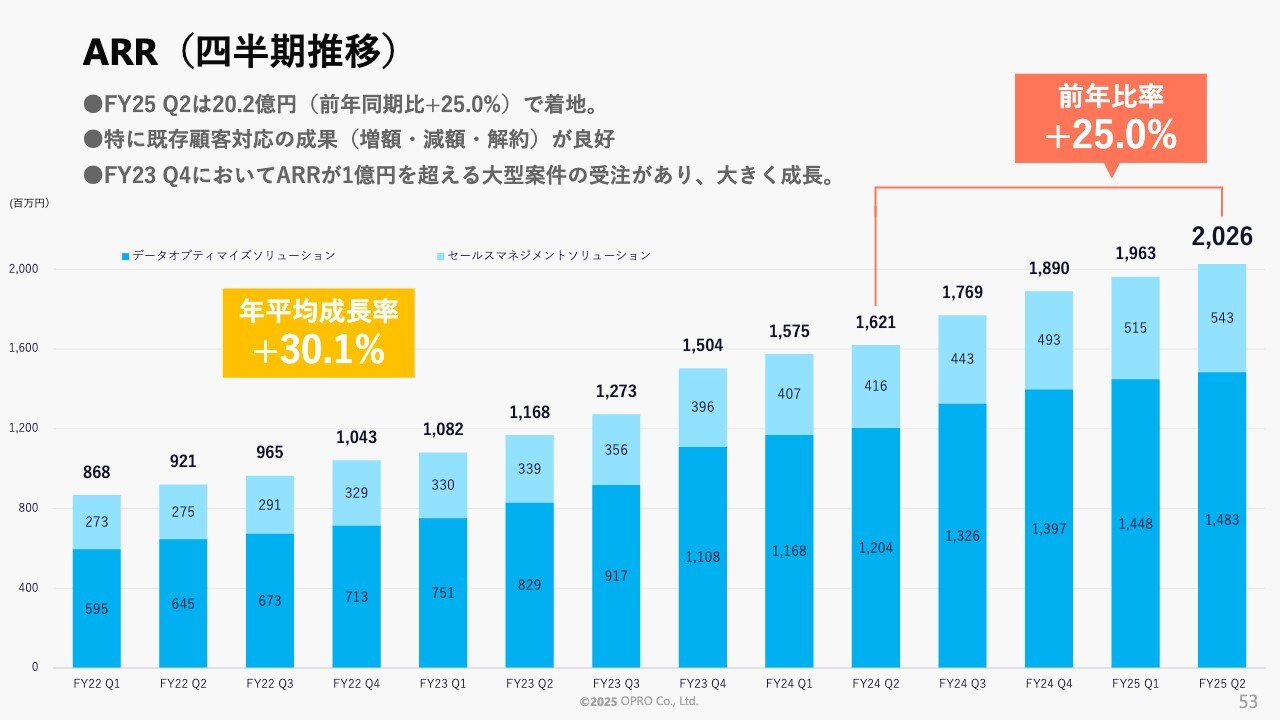

ARR (四半期推移)

ARRの成長率は前年同期比で25パーセントの増加となりました。現在、年平均成長率は30.1パーセントで、30パーセントを超える水準を維持しています。

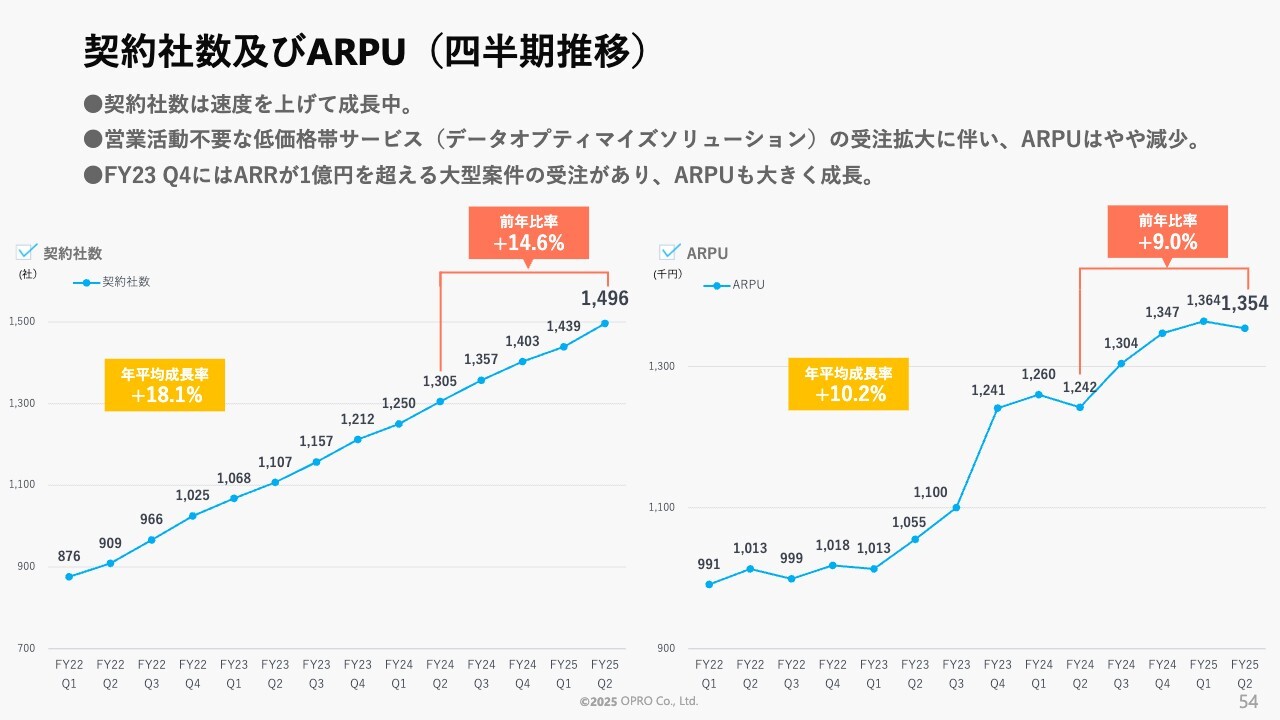

契約社数及びARPU(四半期推移)

契約社数とARPUについてです。会社全体では前年同期比約14.6パーセント増加し、現在は1,496社となっています。ARPUについては、前年同期比では確実に9パーセント伸ばせていますが、前期比では若干の減少となっています。

これには、2つの背景があります。1つ目は、新規で獲得したARRのうち、営業が動いて大型案件を獲得する機会が少なく、取り切れなかったという点です。2つ目は、コストの低いサービスが順調に獲得できたことです。具体的には、例えば「kintone」と連携しているソリューションなど、営業の介在がない形でのサービスが伸びたことが影響しています。このため、ARPUが若干下がる結果となりました。

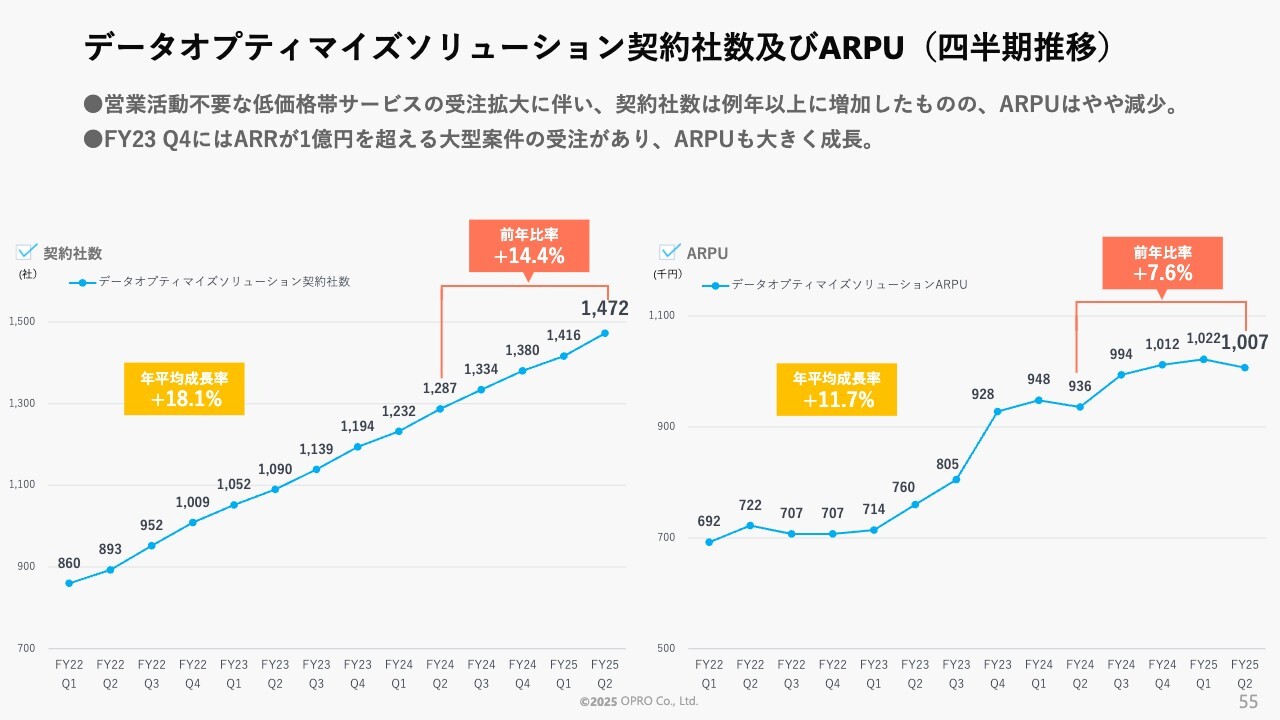

データオプティマイズソリューション契約社数及びARPU(四半期推移)

データオプティマイズソリューションだけを見た場合、社数は前年同期比で14.4パーセントとなっています。その伸び率は前年同期比で7.6パーセントですが、前期と比べると減少しており、これが主な要因です。

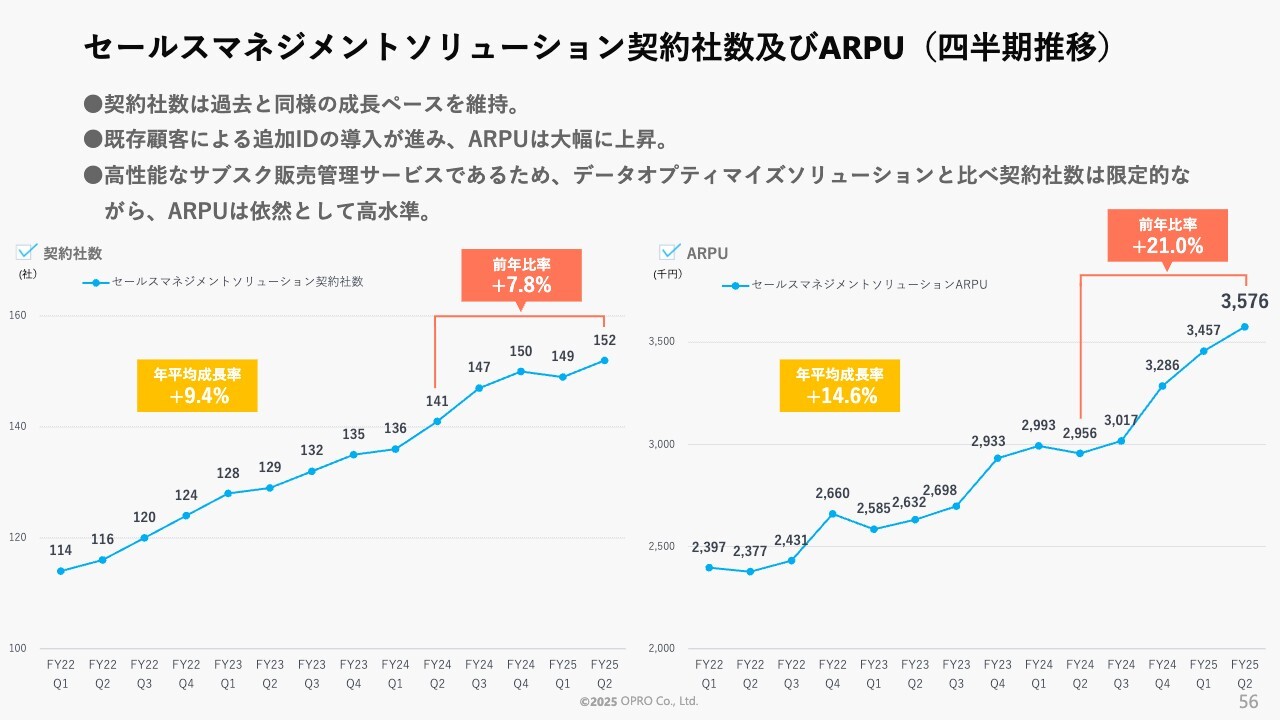

セールスマネジメントソリューション契約社数及びARPU(四半期推移)

セールスマネジメントソリューションは、着実に伸びています。販売管理にはどうしても時間がかかるため、社数が急激に増加するのは難しい状況ですが、我々の体制の中でも着実な成長を遂げています。

前年同期比では7.8パーセント、ARPUは前年同期比で21パーセントの大幅な伸びを見せています。これは、PoC(プルーフ・オブ・コンセプト)の段階から小規模に開始し、その後本番稼動へ移行しながら本格導入が進んでいることを意味しています。本年度は本格導入が増加し、それに伴いID数が増えている状況です。

月次解約率(四半期推移)

月次解約率について、特に3月、4月、5月は最も解約が多い時期となります。我々は特に4月と5月に、既存のお客さまの契約更改があり、この時期に解約されるお客さまが多い傾向があります。しかし、今年は非常に低い水準に収まりました。

結果として、解約率は0.27パーセントとなり、非常に良い結果だと思っています。引き続き、この水準を維持できるよう努めていきたいと考えています。

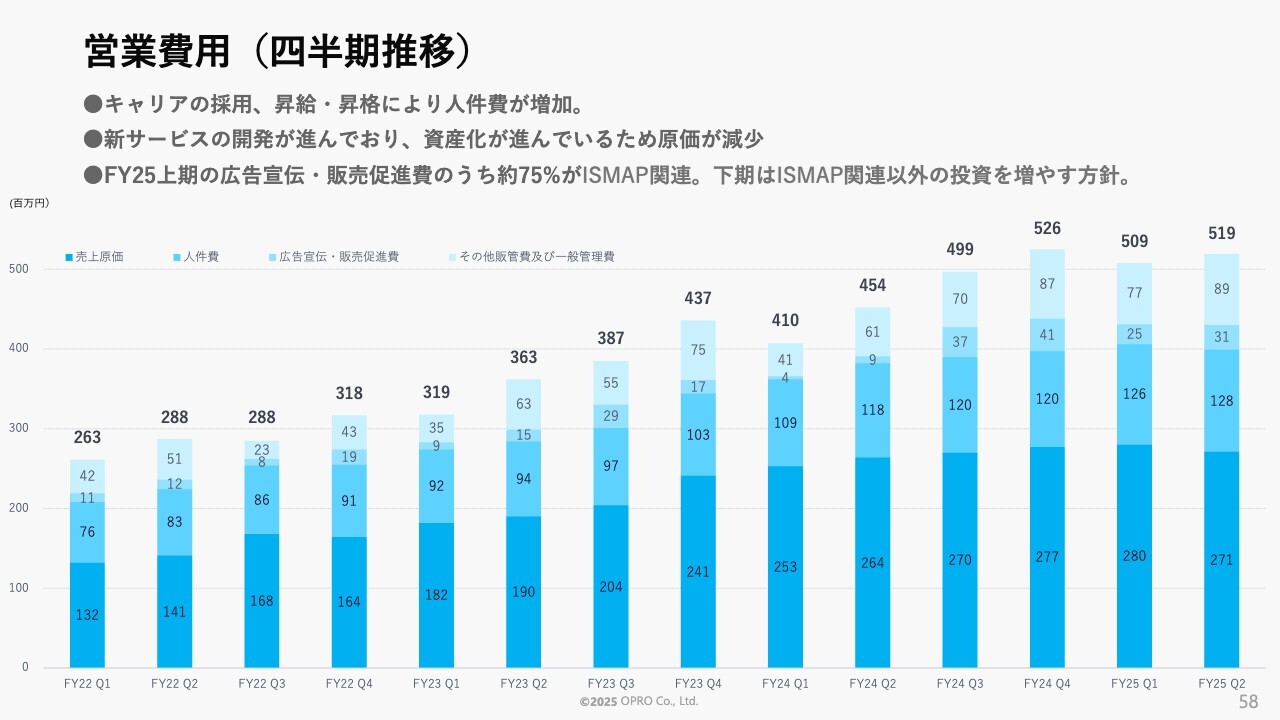

営業費用(四半期推移)

営業費用についてお伝えします。キャリアの採用や昇給・昇格により人件費が増加しています。新サービスの開発を進めており、開発の原価ではなく資産化が進んでいるため、原価が若干減少しています。

FY24の上期における広告宣伝・販促費の約75パーセントがISMAP関連であるため、前年同期と比べて大きく増加しています。ただし、下期にはこの関連費用がかなり減少する見込みです。一方で、FY26に向けたマーケティングを強化していく方針であり、その分については積極的に投資していく予定です。

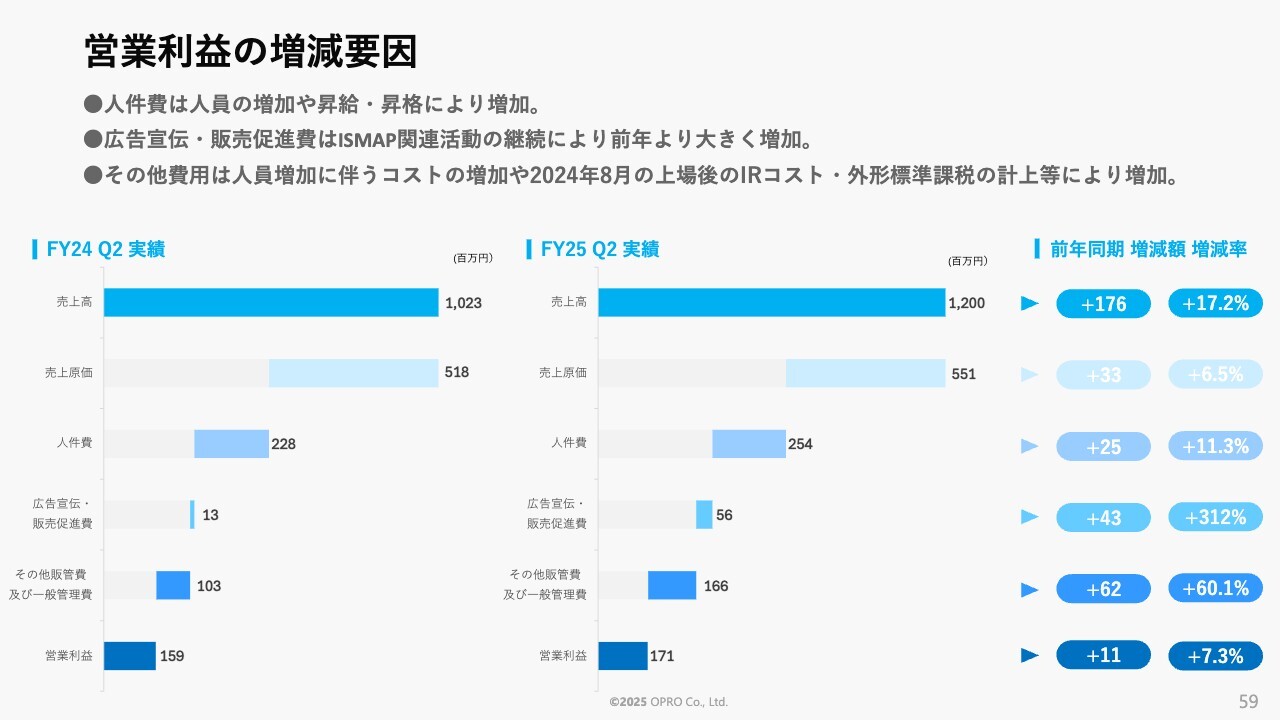

営業利益の増減要因

営業利益の増減要因についてです。人件費は、人員増加や昇給・昇格により増加しています。広告宣伝費・販促費については、ISMAP関連で大きく膨らみましたが、こちらについて、下期には大きなインパクトはもうありません。

一方で、積極的なマーケティングを行い、FY26には大きくジャンプアップしていきたいと考えています。その他の費用は約60パーセント大きく増加しましたが、上場に伴うIRコストや外形標準課税などの費用が含まれているため、このように大きく上がった結果です。

従業員数(期末推移)

5月末時点で従業員数は118名で、退職者は4名でした。定着率は非常に良好で、安定した推移を維持していると考えています。

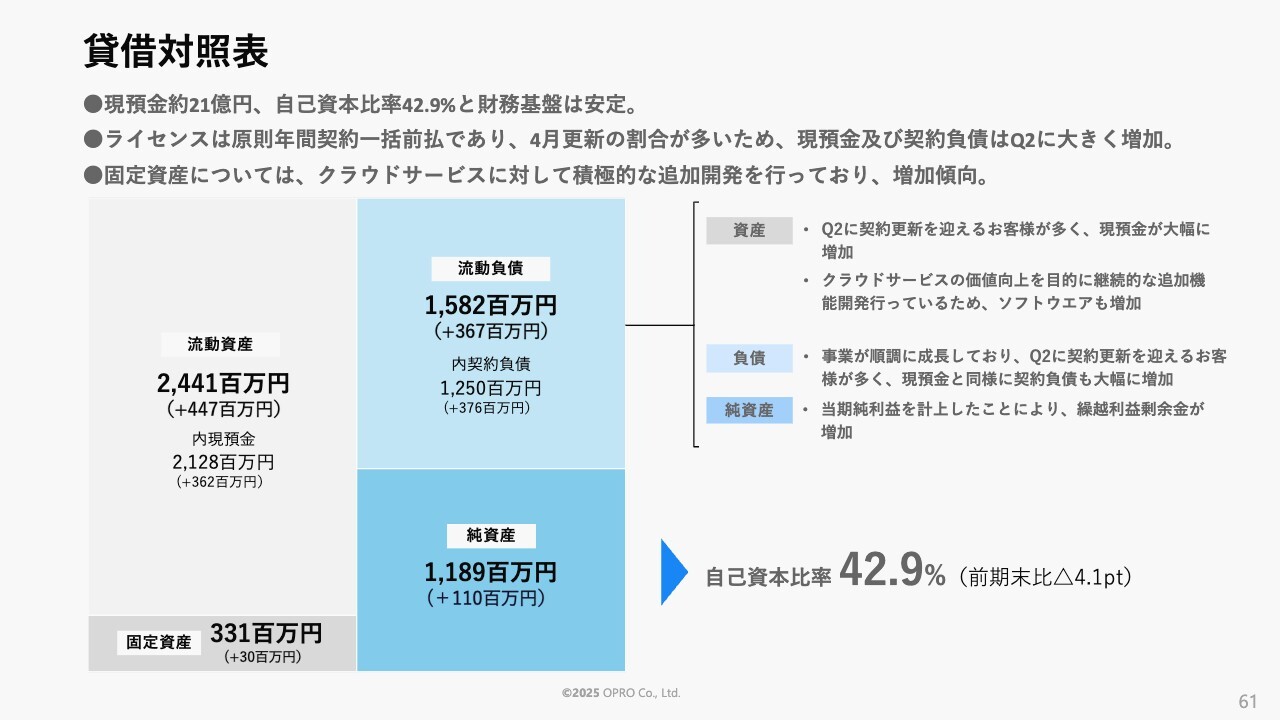

貸借対照表

貸借対照表についてです。当社では契約更改が4月と5月に集中するため、この時期は現金が最も増える時期です。現在、現金は21億円となっています。それに伴い、流動負債に計上されている契約負債も大きく増加しています。

これは非常に正しい動きですので、今後もしっかりと伸ばせるよう努めたいと考えています。ただ、契約負債が増加すると自己資本比率が若干低下することになりますが、それでも42.9パーセントを維持しており、財務基盤は非常に安定していると考えます。固定資産がやや増加しているのは、新製品の開発を積極的に進めているためです。

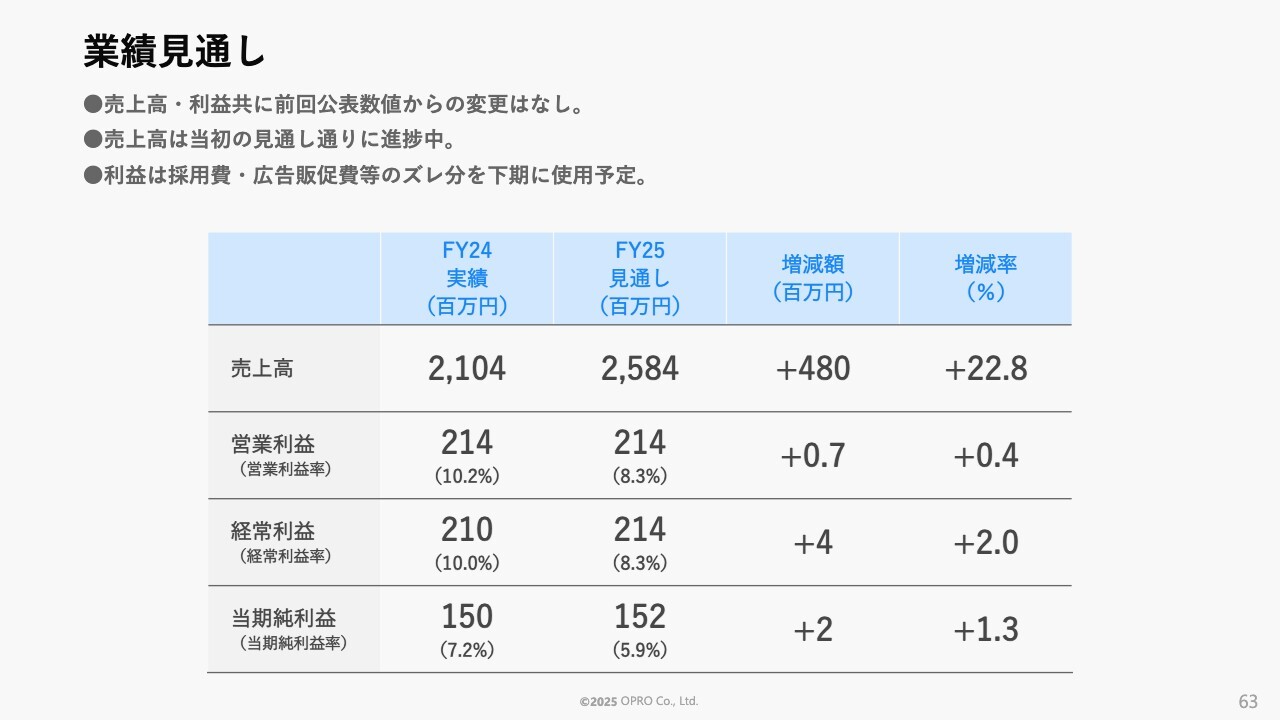

業績見通し

通期の業績見通しについてです。基本的に計画の変更は行っていません。利益については進捗率が非常に高いですが、後半に向けてFY26に備えた積極的なイベントへの参加やマーケティング活動、Google広告など、さまざまな施策を考えています。

FY26以降に向けて、しっかりとした数字を作るために、これらの分野に積極的に投資していきたいと考えていますので、ぜひご理解いただければと思います。なにか変更がある場合には、積極的にIR活動を通じてお伝えしていきたいと考えています。

質疑応答:解約率

新着ログ

「情報・通信業」のログ