バイタルケーエスケーHD、全項目で増収増益を達成 医薬品卸売事業の好調に加え、その他事業の採算改善が進捗

2025年3月期 本決算説明

村井泰介氏(以下、村井):みなさま、こんにちは。ただ今ご紹介いただきました、株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長の村井泰介です。

お忙しい中、弊社2025年3月期本決算および「中期経営計画2027」の説明会にお集まりいただきありがとうございます。

本日は、私に加えて、喜多と鈴木の3名が当説明会を担当します。どうぞよろしくお願いします。

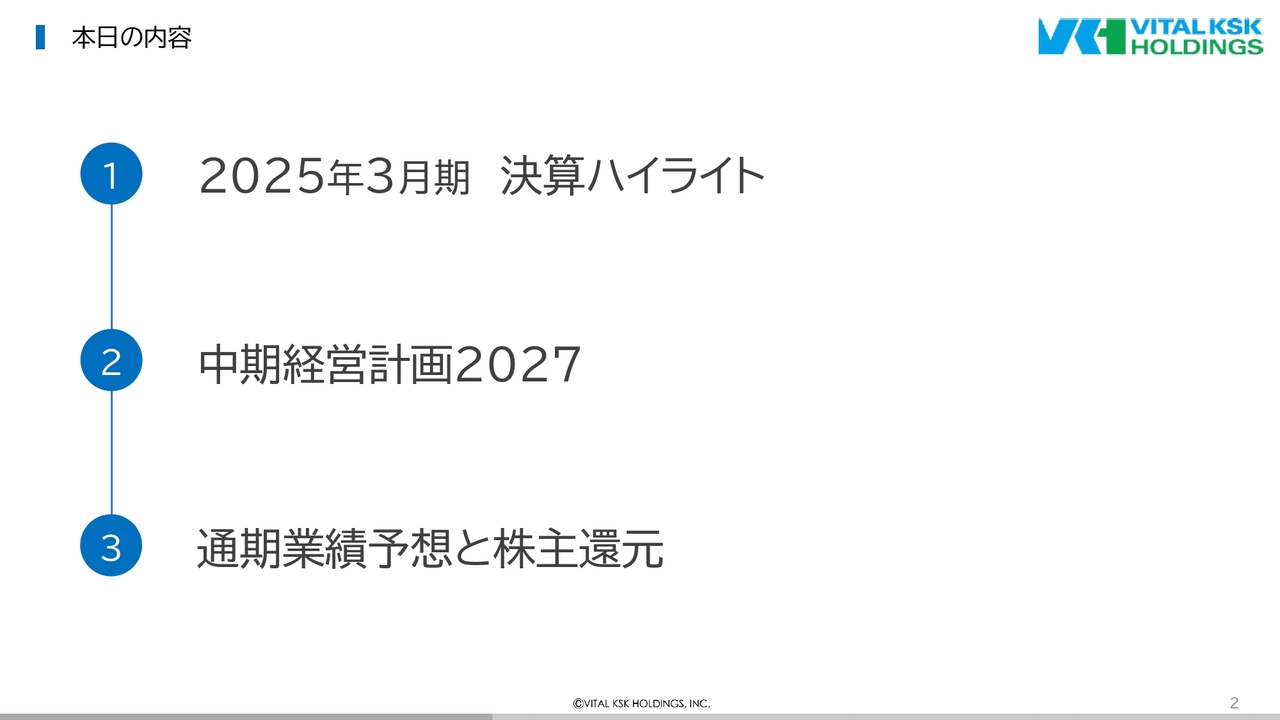

本日の内容

こちらが、本日お話しする内容です。はじめに、2025年3月期の決算ハイライトについてご説明します。続いて、4月17日にリリースしました当社の「中期経営計画2027」についてご説明します。

最後に、通期業績予想と株主還元について説明し、その後、時間の許す限り、みなさまからのご質問にお答えしたいと考えています。どうぞよろしくお願いします。

損益概況

ではまず、2025年3月期決算ハイライトです。こちらは、経理財務担当の喜多よりご説明します。

喜多勇夫氏(以下、喜多):当期の決算は、売上および利益とも、全項目で増収増益を達成しました。また、業績予想に対する進捗率も、すべて100パーセントを超えることができました。

今期は、薬価改定に加え、前期計上したコロナワクチンの配送受託収益が無くなるなど、厳しい条件下でのスタートとなりましたが、順調な決算となりました。

まず売上高は、コア事業である医薬品卸売事業の増収分が寄与し、前同比102.2パーセントの6,003億7,000万円となりました。

営業利益は前同比102.7パーセントの57億600万円です。こちらは、医薬品卸売事業の増益分に加え、その他事業の採算改善が進んだことが主な要因です。

経常利益は前同比106.3パーセントの69億7,000万円となりましたが、これは営業増益に加えて、投資有価証券の為替差益を計上したことが主な要因です。

また、政策保有株式の売却を進めた結果、特別利益に42億3,800万円計上したことで、親会社株主に帰属する当期純利益は、前同比125.1パーセントの73億800万円となりました。

ROEも2016年度以降で最も高い6.9パーセントとなりました。

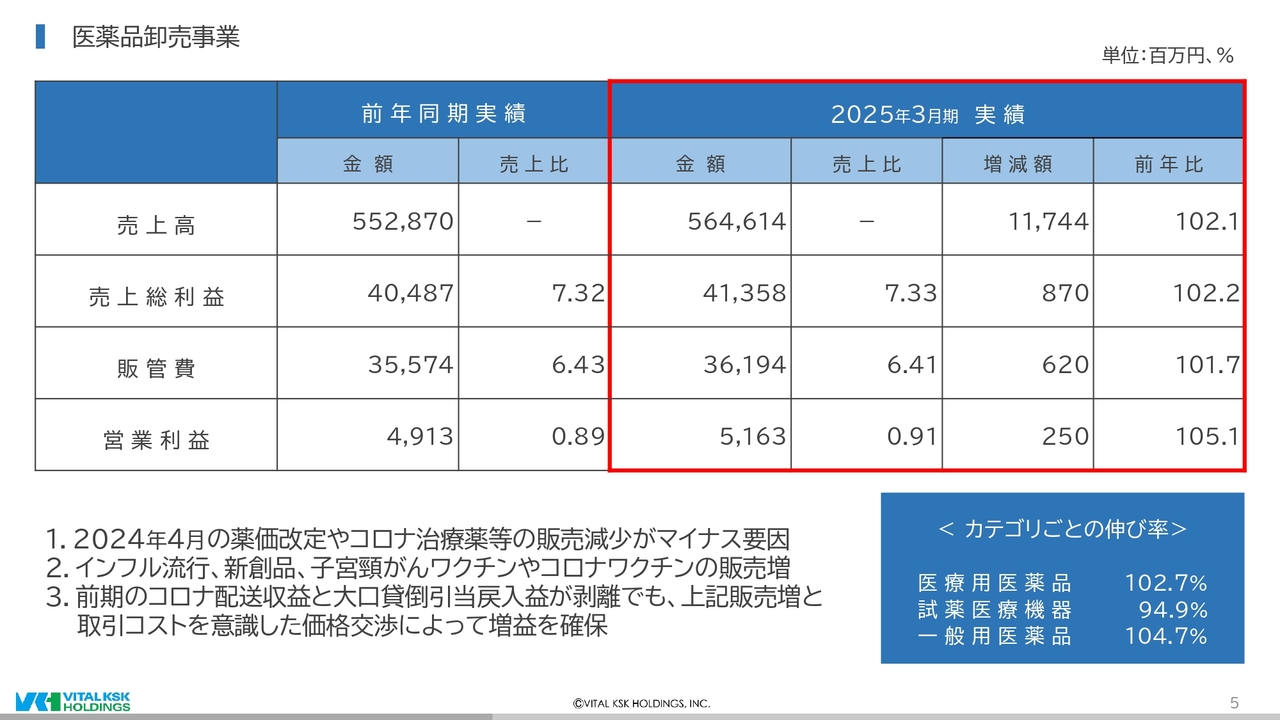

医薬品卸売事業

では、ここからはセグメント別の状況についてご説明します。はじめに、増収増益となった医薬品卸売事業です。

売上高は、抗がん剤を中心とした新薬創出加算品や先発品、インフルエンザの流行による検査キットや治療薬の販売に加え、コロナワクチンや子宮頸がんワクチンの販売による増収分が、薬価改定やコロナ治療薬等の販売減による減収分を上回り、前同比102.1パーセントの5,646億1,400万円となりました。

また、適切な価格交渉に努めた結果、前期を上回る売上総利益を計上した一方で、一部得意先の倒産による貸倒引当金を計上したことや事業投資費の計上により販管費も若干増加しました。

以上より、最終的な営業利益は前同比105.1パーセントの51億6,300万円となりました。

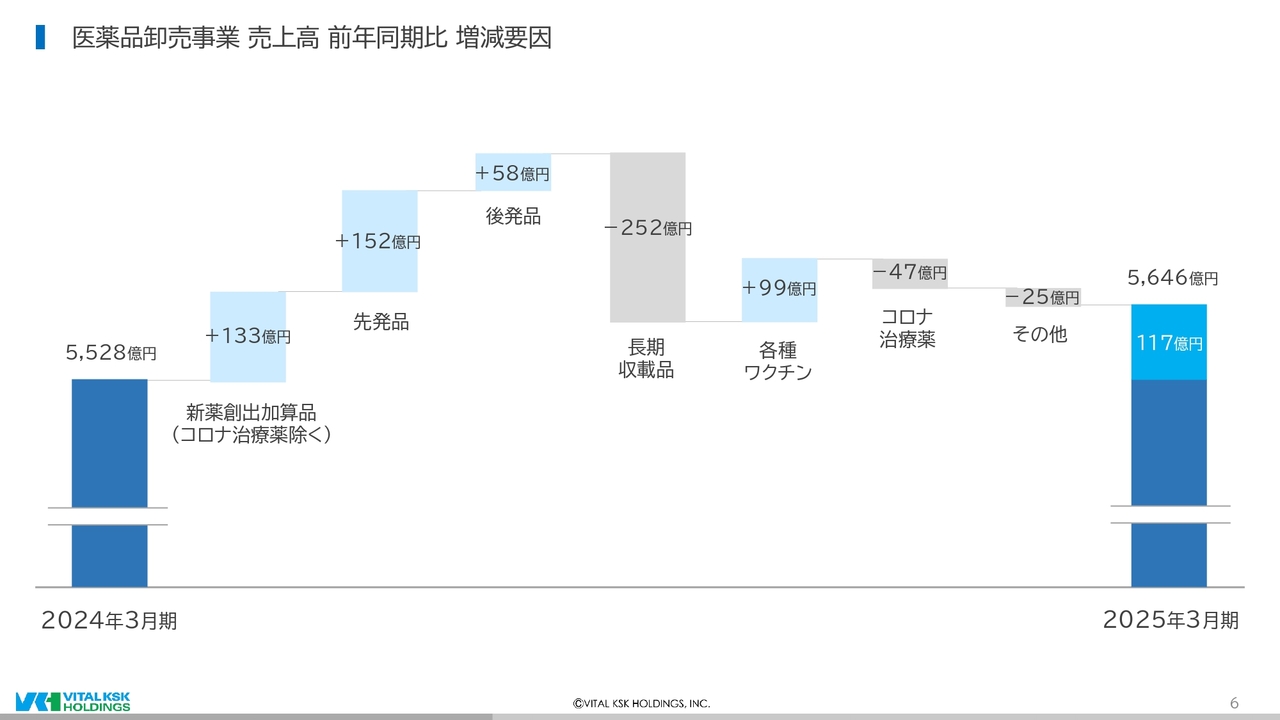

医薬品卸売事業 売上高 前年同期比 増減要因

次に、医薬品卸売事業の売上高の主な増減要因について詳しくご説明します。

当社は、一定期間薬価が維持される新薬創出加算品の販売にかねてより注力してきました。その取り組みが功を奏し、同カテゴリの販売高は133億円増加しました。また先発品が152億円、後発品も58億円増加しています。一方、長期収載品は薬価改定や昨年10月から導入された選定療養の影響もあり、252億円減少しました。

また、かねてより推進してきたワクチンも、コロナワクチンや子宮頸がんワクチン販売が好調に推移し99億円増加する一方で、コロナ治療薬は47億円減少しました。

その結果、売上高は前同比117億円増の5,646億円となりました。

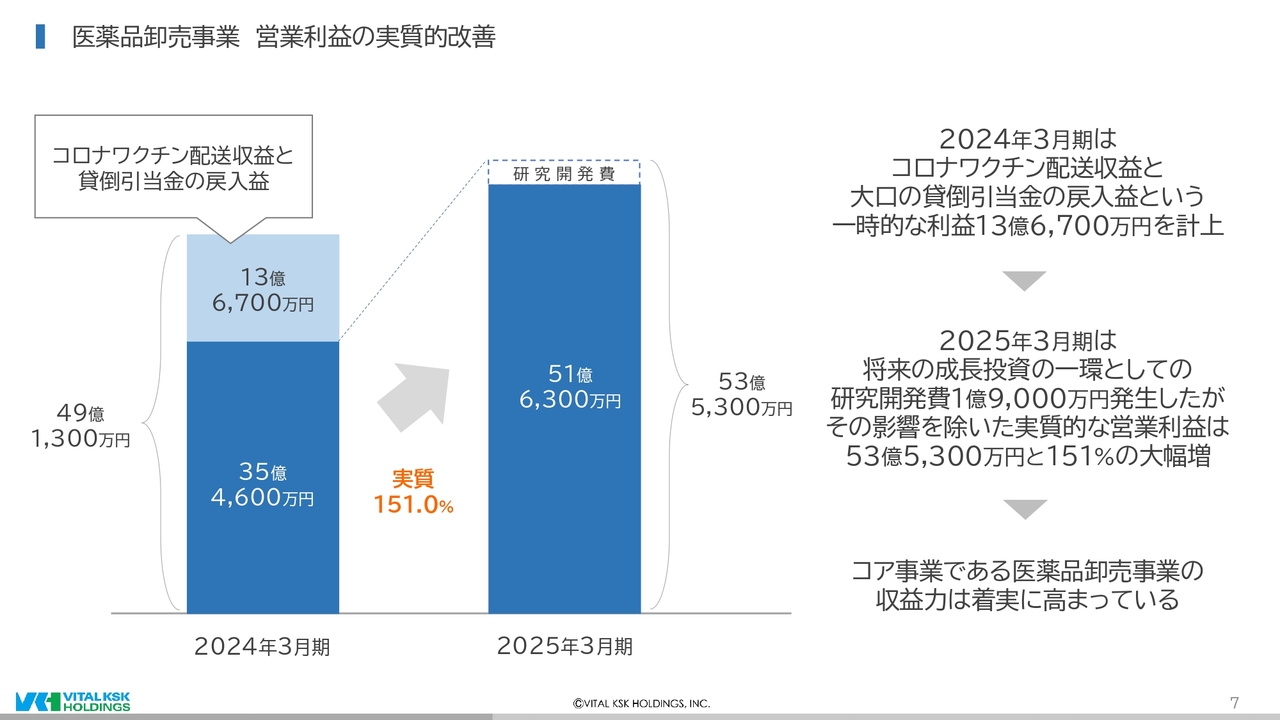

医薬品卸売事業 営業利益の実質的改善

続いて、同事業の営業利益について分析した結果をご説明します。

前期は、同事業で49億1,300万円の営業利益を計上しましたが、その中には、自治体からのコロナワクチン配送受託収益や貸倒引当金の戻入が13億6,700万円含まれていました。

今期はその分の収益が消失したのですが、以前から取り組んできた個々の医薬品の価値や流通コストを踏まえた丁寧な価格交渉を実践したことが功を奏し、営業利益は実質的に前同比151パーセントとなる53億5,300万円となりました。

このように、コア事業である医薬品卸売事業の収益力は着実に高まっています。

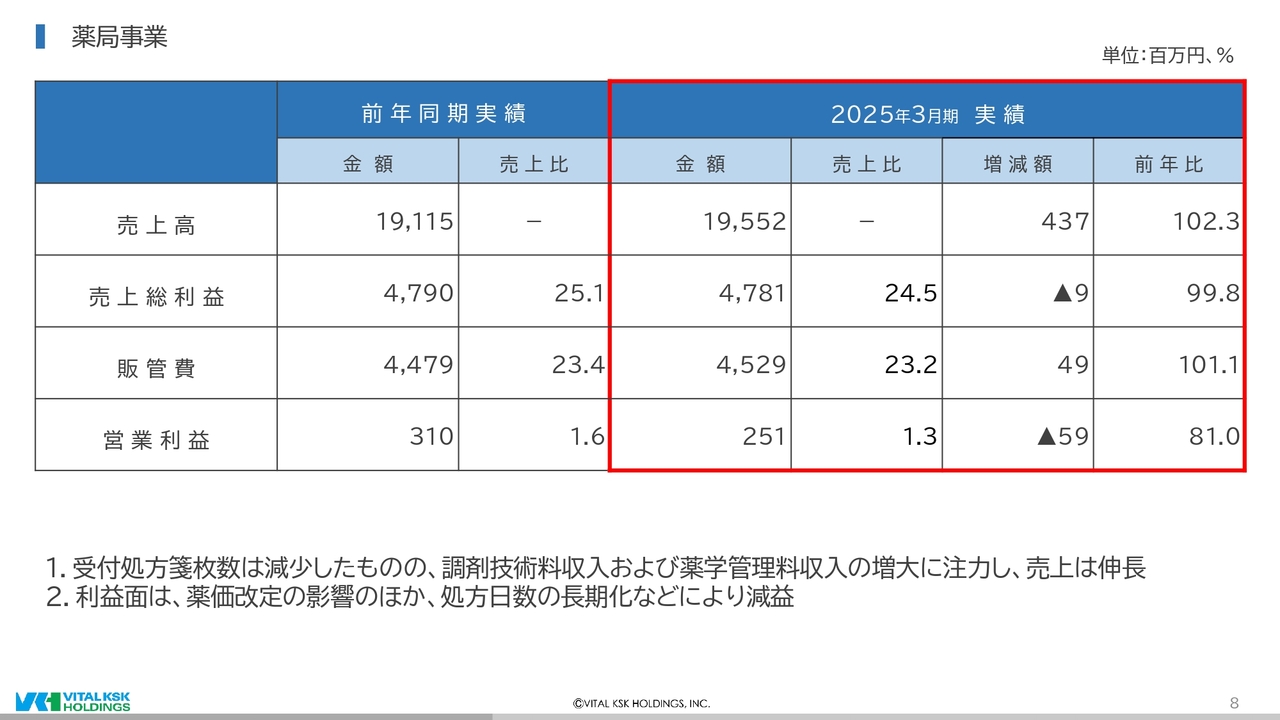

薬局事業

続いて、薬局事業です。売上高は、2024年3月に1店舗開局したことや処方箋単価の上昇により前同比102.3パーセントの195億5,200万円と伸長しました。

一方、営業利益は、薬価改定の影響等により売上総利益が十分に伸びなかった結果、前同比81.0パーセントの2億5,100万円と、増収減益となりました。

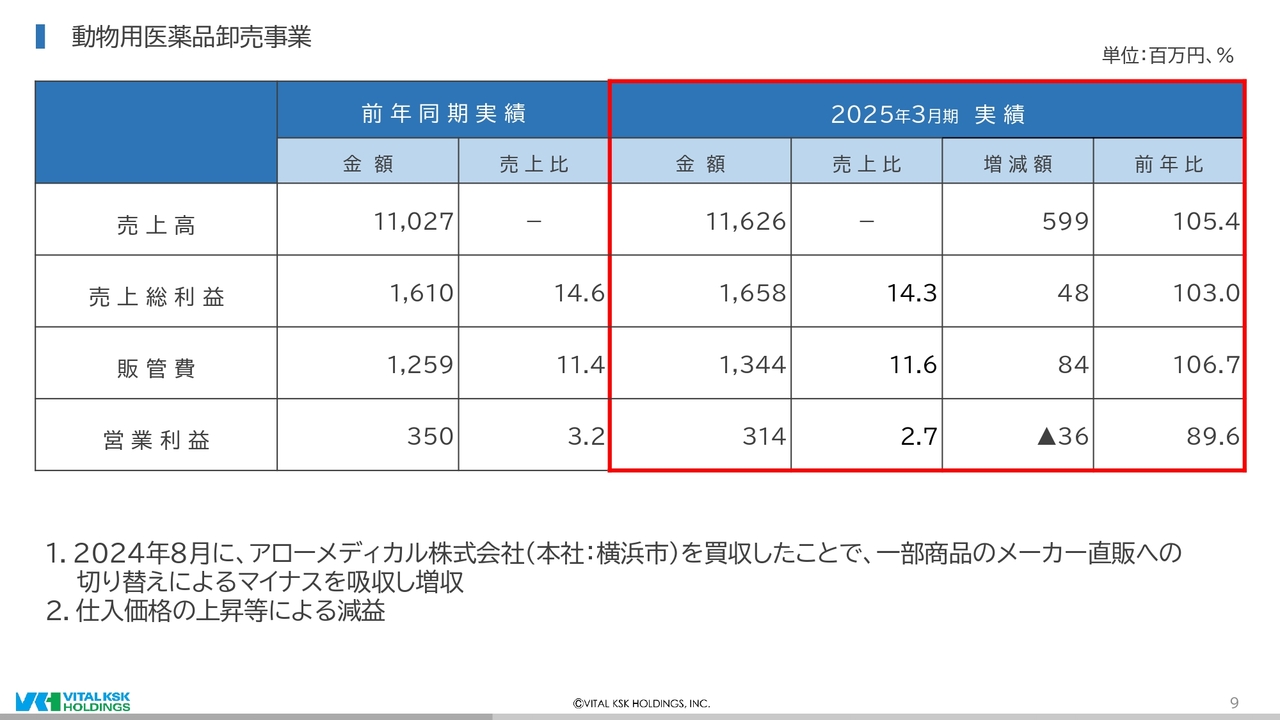

動物用医薬品卸売事業

続いて、動物用医薬品卸売事業です。売上高は、一部商品がメーカー直販になることによる切り替え等のマイナスの影響はありましたが、2024年8月にアローメディカル株式会社を連結子会社にしたことで、前同比105.4パーセントの116億2,600万円となりました。

一方、営業利益は仕入価格の上昇等が影響し、前同比89.6パーセントの3億1,400万円と、増収減益となりました。

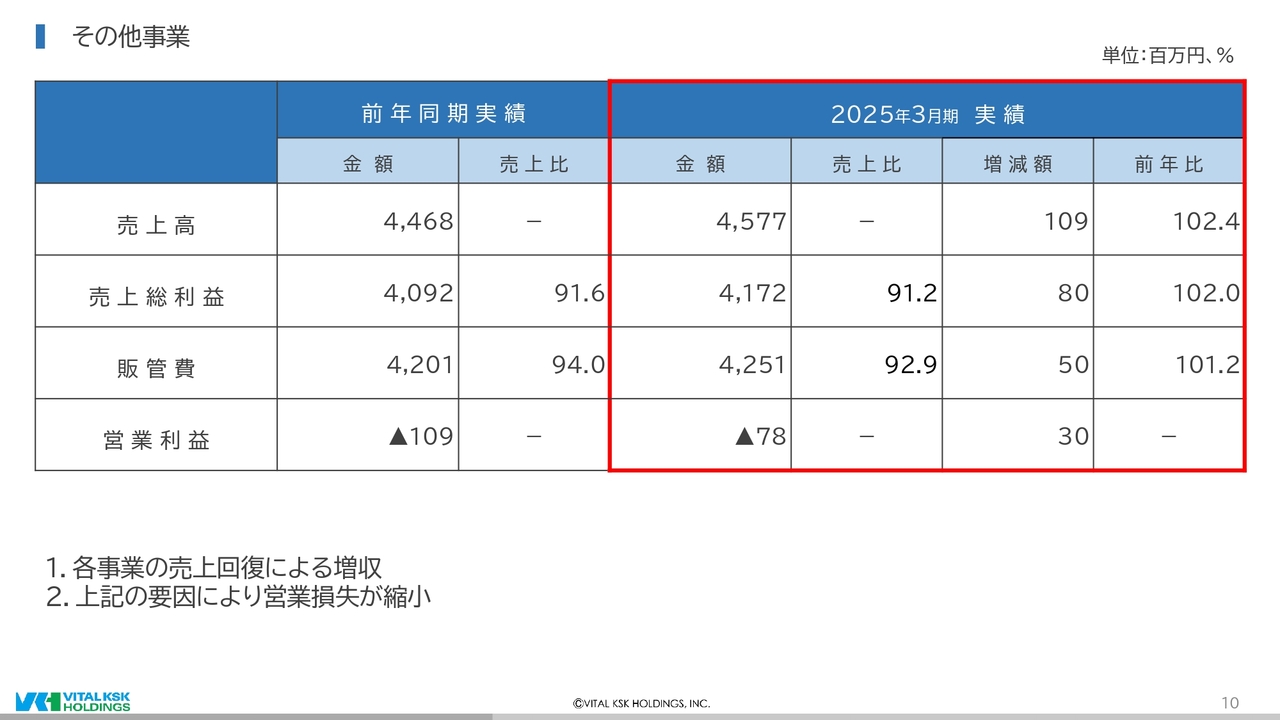

その他事業

次に、その他事業です。各事業において売上が回復したことにより、損失額が3,000万円縮小しました。

この結果、売上高は前同比102.4パーセントの45億7,700万円、営業損失は7,800万円となりました。

貸借対照表

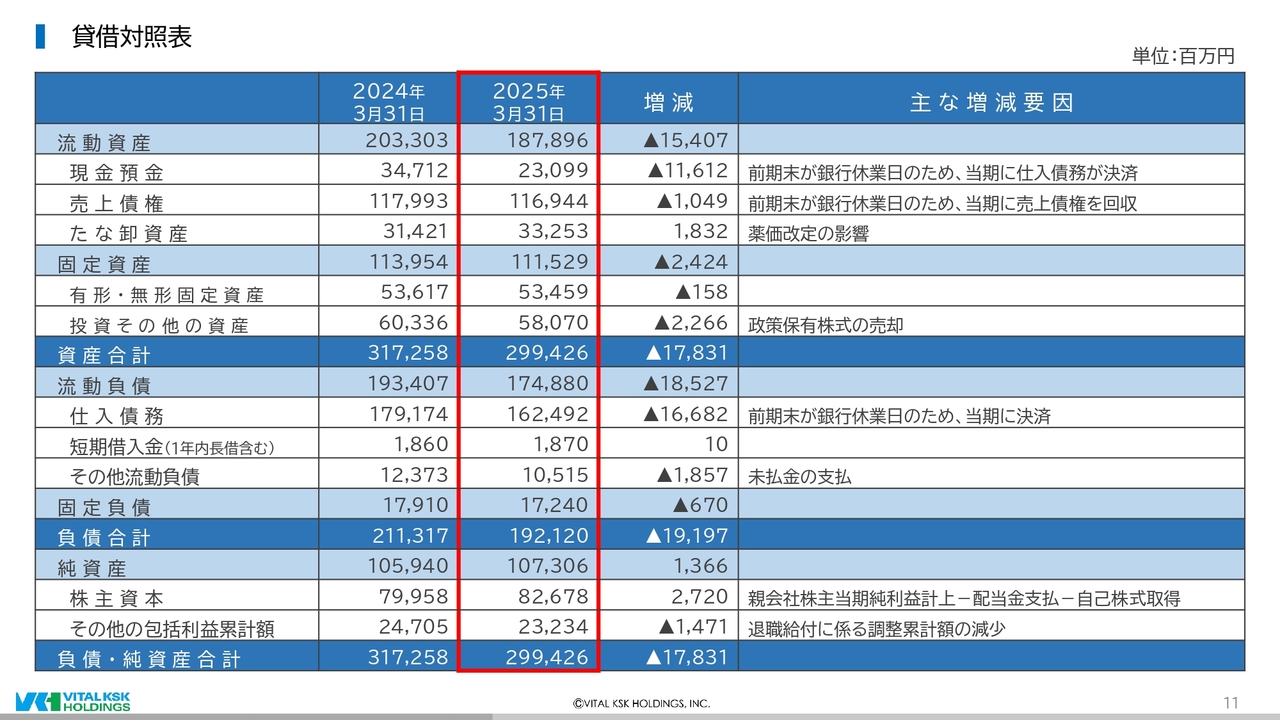

最後に、貸借対照表についてご説明します。

まず、2025年3月末時点の資産合計は、前期末から178億3,100万円減少し、2,994億2,600万円となりました。

流動資産は154億700万円減少しました。主な要因は、前期末が銀行休業日のために当期に仕入債務が決済されたことで、現預金が116億1,200万円減少したためです。また固定資産は、政策保有株式の売却を進めたことで、24億2,400万円減少しました。

続いて負債合計は、前期末から191億9,700万円減少し、1,921億2,000万円となりました。その主な要因は、前述した仕入債務の当期決済により、仕入債務が166億8,200万円減少したことや、未払金の支払いによるものです。

純資産は、13億6,600万円増の1,073億600万円となりました。その主な要因は、配当金の支払いや自己株式取得による減少分を、当期純利益の計上による増加分が上回ったためです。

以上が、2025年3月期の決算ハイライトになります。

中期経営計画2027

村井:ここからは、私村井が、今期よりスタートした「中期経営計画2027」について、詳しくお話しします。前期の決算が確定しましたので、4月時点の開示資料と一部数値が変更になっていますが、あらかじめご了承ください。

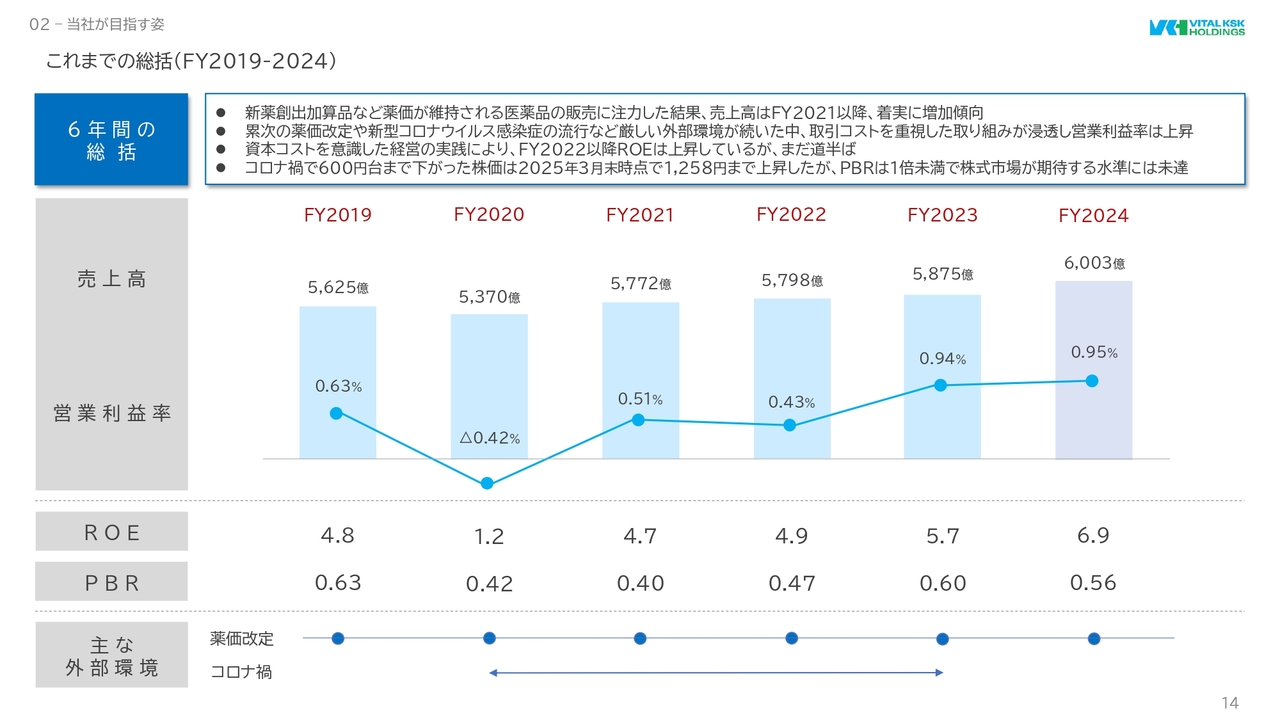

これまでの総括(FY2019-2024)

はじめに、「中期経営計画2027」で、当社が目指す姿をお話しします。

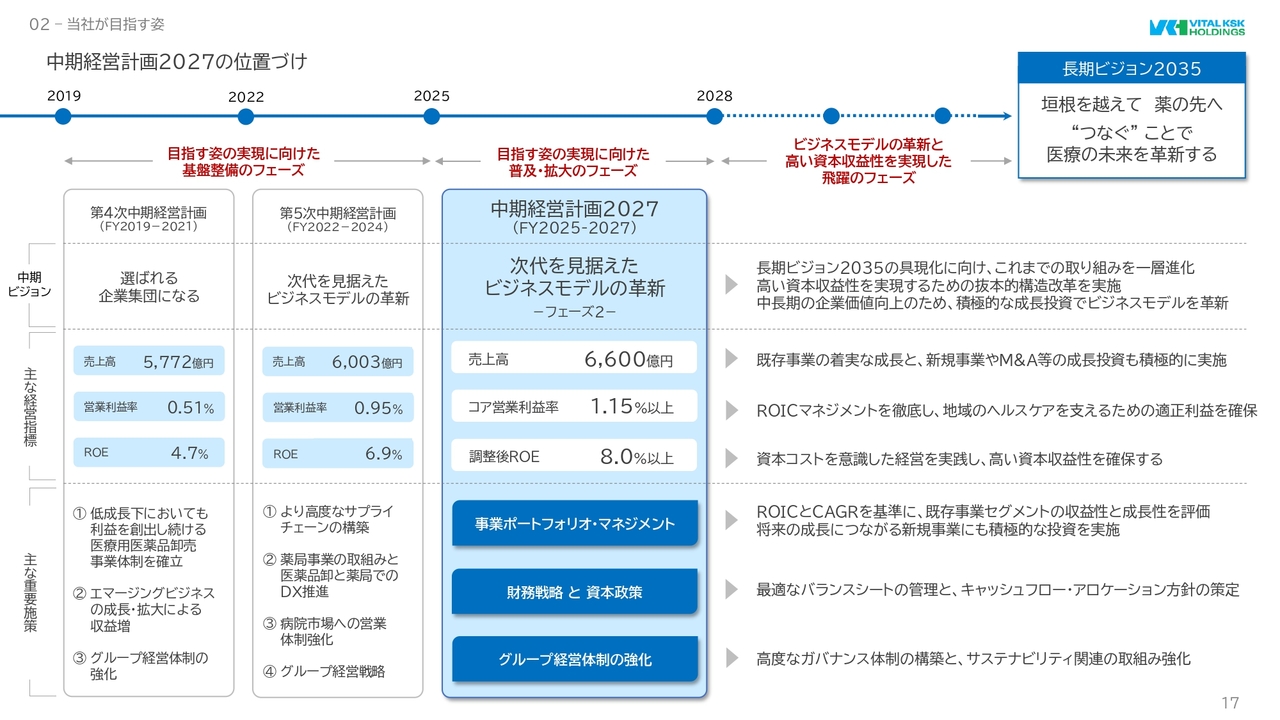

こちらは、2019年度からの6年間の総括です。これまで取り組んできた営業戦略が奏功し、売上高はここ数年着実に増加してきました。累次の薬価改定やコロナ禍など厳しい環境は続いていますが、取引コストを重視した取り組みが浸透した結果、営業利益率も0.95パーセントに上昇しました。

一方、資本収益性の観点ではROEが6.9パーセントと毎期改善はしていますが、上場企業としてまだ道半ばの状況です。PBRについても同様で、さらなる取り組みが求められていると認識しています。

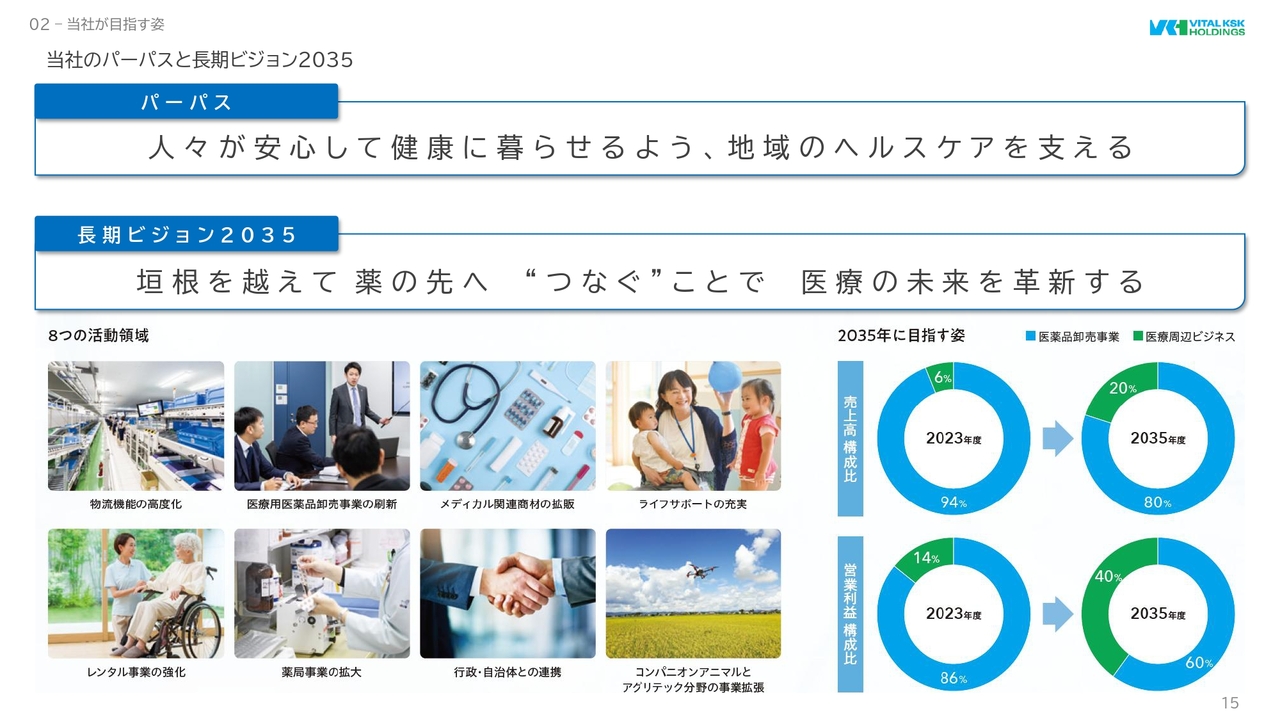

当社のパーパスと長期ビジョン2035

こちらは、当社のパーパスと長期ビジョン2035です。

当社は、地域ヘルスケアになくてはならない存在として安定的かつ収益性の高い経営の実践を目指しています。

今回の「中期経営計画2027」は、2035年に向け非常に重要な3年間になると認識しています。

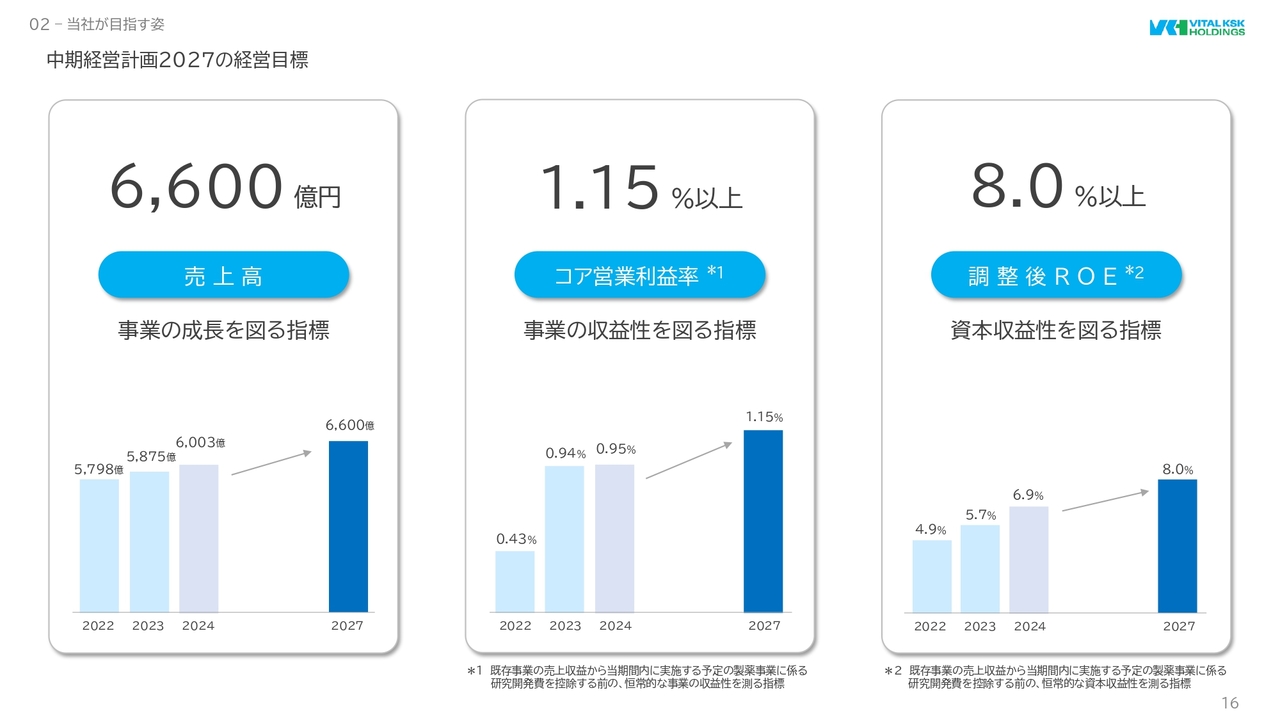

中期経営計画2027の経営目標

こちらが、「中期経営計画2027」の3つの経営目標です。2028年3月末までの3か年で、我々はこの達成にコミットします。

まず、売上高は6,600億円の計画です。これは、2024年度比で110パーセントの増加となります。毎年の薬価改定が続いている中でかなりチャレンジングな数字ですが、全社一丸となって達成を目指します。

次に、コア営業利益率です。当社は、今期より今まで以上に積極的な成長投資を行います。その代表的なものが、後ほど詳しくご説明する製薬事業です。それに係る費用は研究開発費として今後数年間は販管費に計上され、営業利益にマイナスに作用します。

そこで、将来の企業価値向上のための投資は行いつつ、既存事業の収益性もしっかり高めていくという観点から、製薬事業に係る研究開発費を控除する前の営業利益を「コア営業利益」と定義し、この数値に我々はコミットします。こちらは1.15パーセント以上を目指します。

最後に、資本収益性に関するKPIです。こちらも前述した製薬事業に係る研究開発費を控除する前の数値を「調整後ROE」と定義し、8.0パーセント以上を目指します。

中期経営計画2027の位置づけ

このスライドは、「中期経営計画2027」の位置づけになります。これまでの取組みを一層進化させていくことで、2035年に目指す姿の実現に向けて、新たなステージへと歩みを進めていきます。

03 – 中期経営計画2027 3つの重点施策

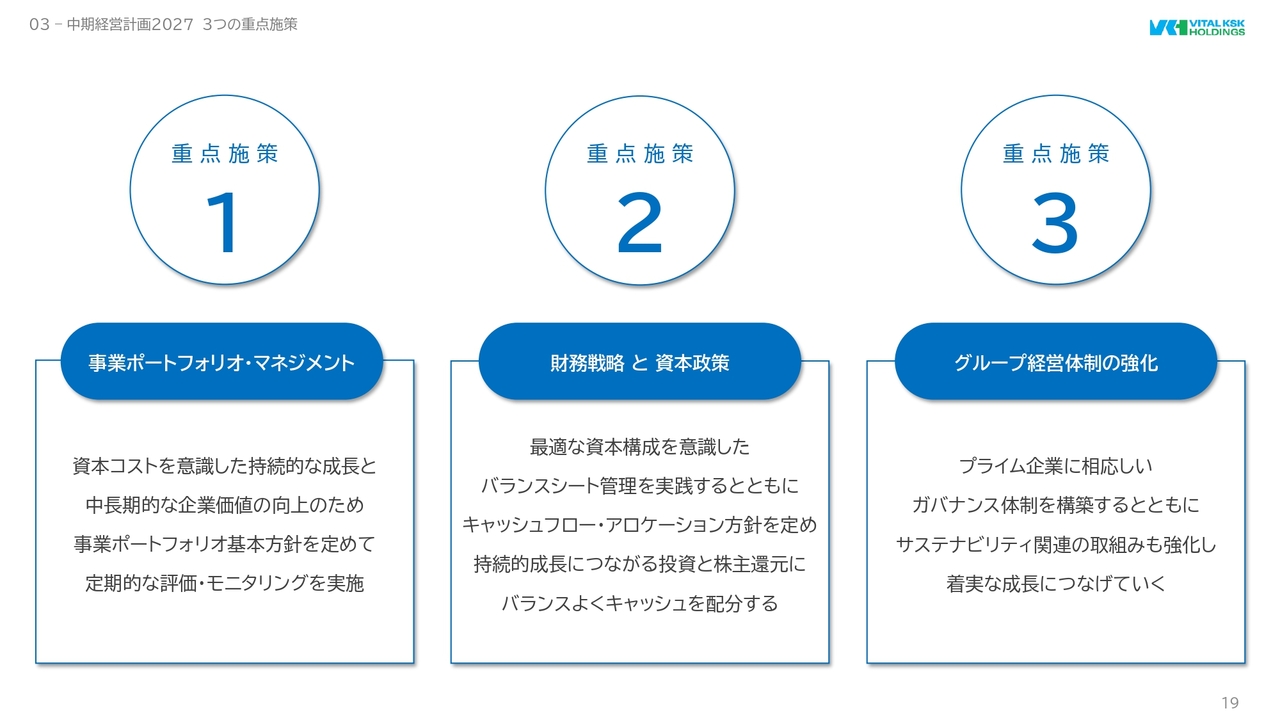

では、次に3つの重点施策をご説明します。

まず1つ目は、事業ポートフォリオ・マネジメントです。事業ポートフォリオ基本方針に則り、各事業を毎期評価・モニタリングし、資本コストを意識した持続的な成長と、中長期の企業価値向上を実現します。

2つ目に、財務戦略と資本政策です。機関投資家のみなさまからご指摘をいただくことが多かったバランスシートの改善に取り組みます。またキャッシュ・フロー・アロケーション方針を定め、将来の成長と株主還元の充実にバランスよくキャッシュを配分します。

3つ目は、グループ経営体制の強化です。取締役会の多様性や独立性の強化を一層押し進めます。

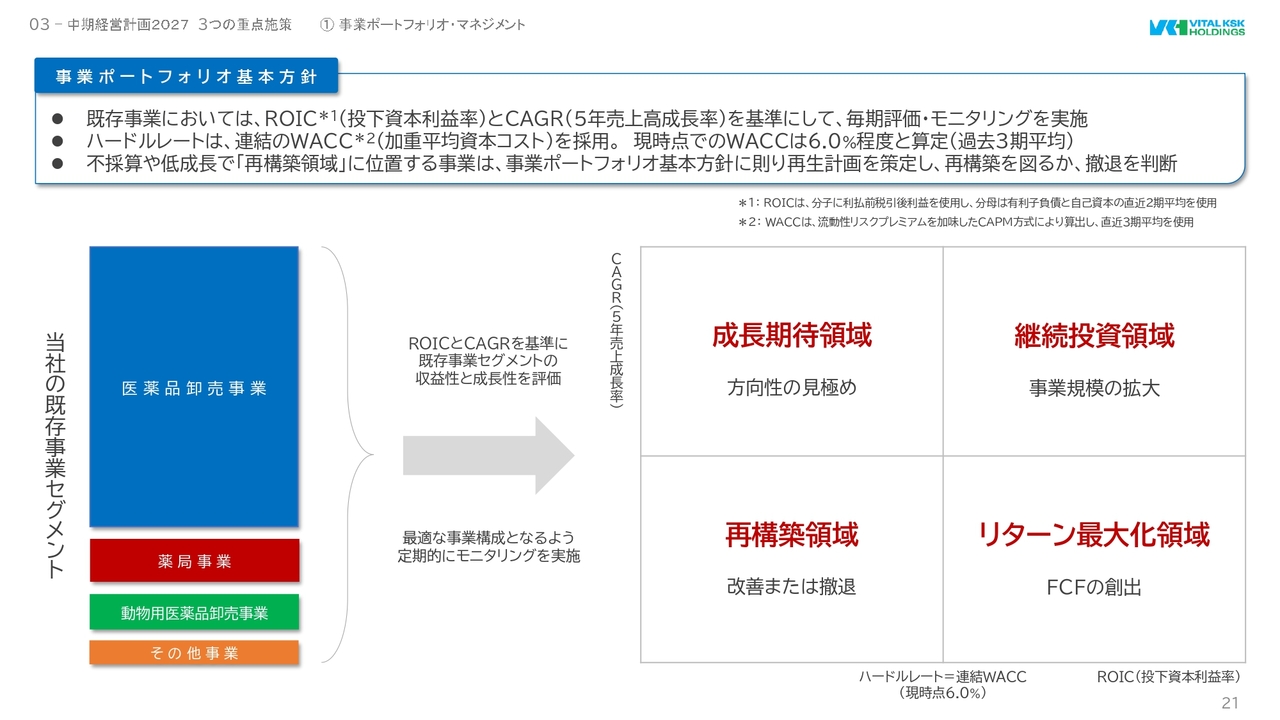

事業ポートフォリオ基本方針

ではまず、事業ポートフォリオ・マネジメントについて詳しくご説明します。

こちらが、事業ポートフォリオ基本方針です。医薬品卸売事業、薬局事業、動物用医薬品卸売事業、その他事業の4つの既存事業セグメントは、ROICとCAGRを基準にして、毎期評価・モニタリングを実施します。資本収益性を図るハードルレートは連結のWACCを採用しますが、過去3期平均で6.0パーセント程度と認識しています。

また、不採算や低成長の結果、左下の再構築領域に位置する事業は、速やかに再生計画を策定した上で再構築を図るか、撤退を判断します。

当社は、限りある経営資源を適切に配分していくことで、持続的な企業価値向上を目指します。

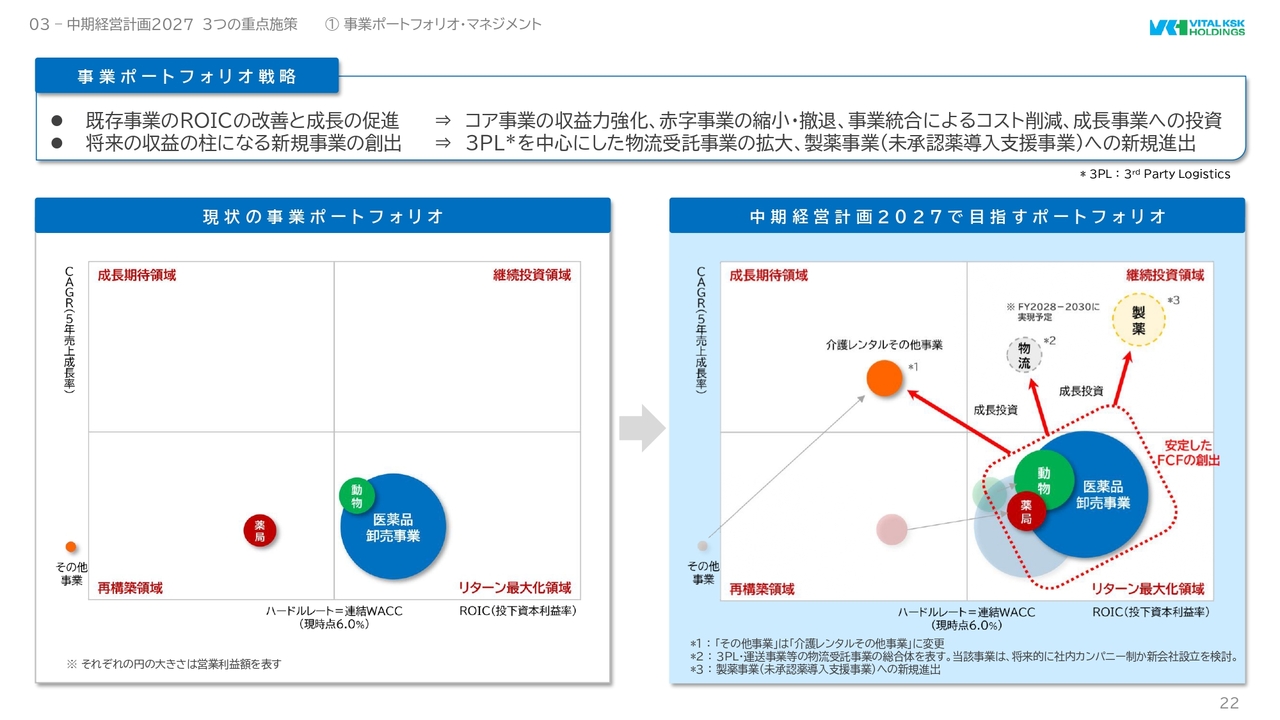

事業ポートフォリオ戦略

次に、「中期経営計画2027」で目指す事業ポートフォリオをご説明します。

既存事業はROICの改善と成長を促進するため、医薬品卸売事業のさらなる収益力の強化に加え、赤字事業の縮小や撤退、事業統合によるコスト削減、資本収益性が高い介護レンタル事業への投資を行います。

また将来の収益の柱となる新規事業の創出にも注力し、3PLを中心にした物流受託事業の拡大に加え、製薬事業に進出します。これらは、今後3か年というよりは、2028年度以降を見据えた中長期的な取り組みとなります。

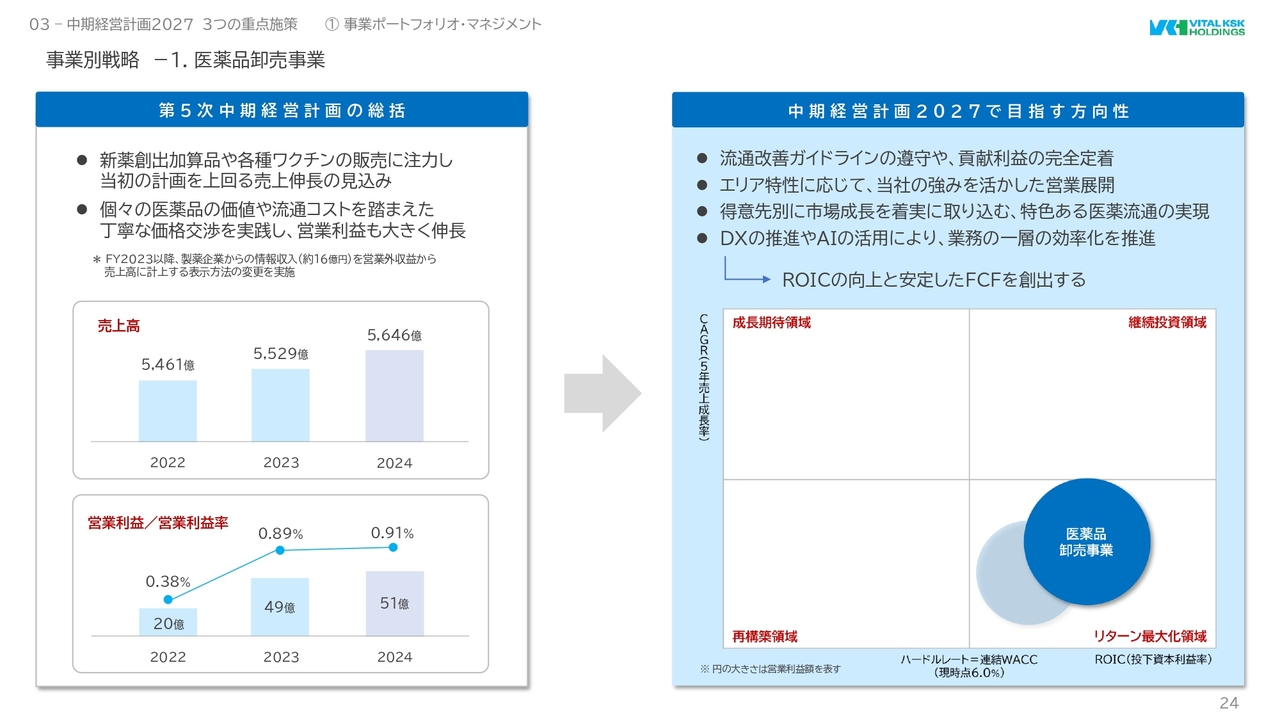

事業別戦略 -1. 医薬品卸売事業

次に、コア事業である医薬品卸売事業についてご説明します。

まず、前中計の振り返りです。新薬創出加算品や各種ワクチンの販売に注力した結果、売上は順調に伸長しました。また、個々の医薬品の価値や流通コストを踏まえた丁寧な価格交渉の実践により、営業利益も金額、率とも大きく改善しました。

今期から始まった新中計でも、この取り組みを継続することで一層の収益力強化を目指します。具体的には、流通改善ガイドラインの遵守や貢献利益の完全定着に引き続き注力します。また、都市部と郊外といったエリア特性や、病院や診療所、薬局といった得意先別に最適な医薬流通を実現します。さらに、生産年齢人口の減少を見据え、DX推進やAI活用による業務の効率化にも取り組みます。

これらの施策を通じて、ROICの向上と安定したフリーキャッシュフローを創出していきます。

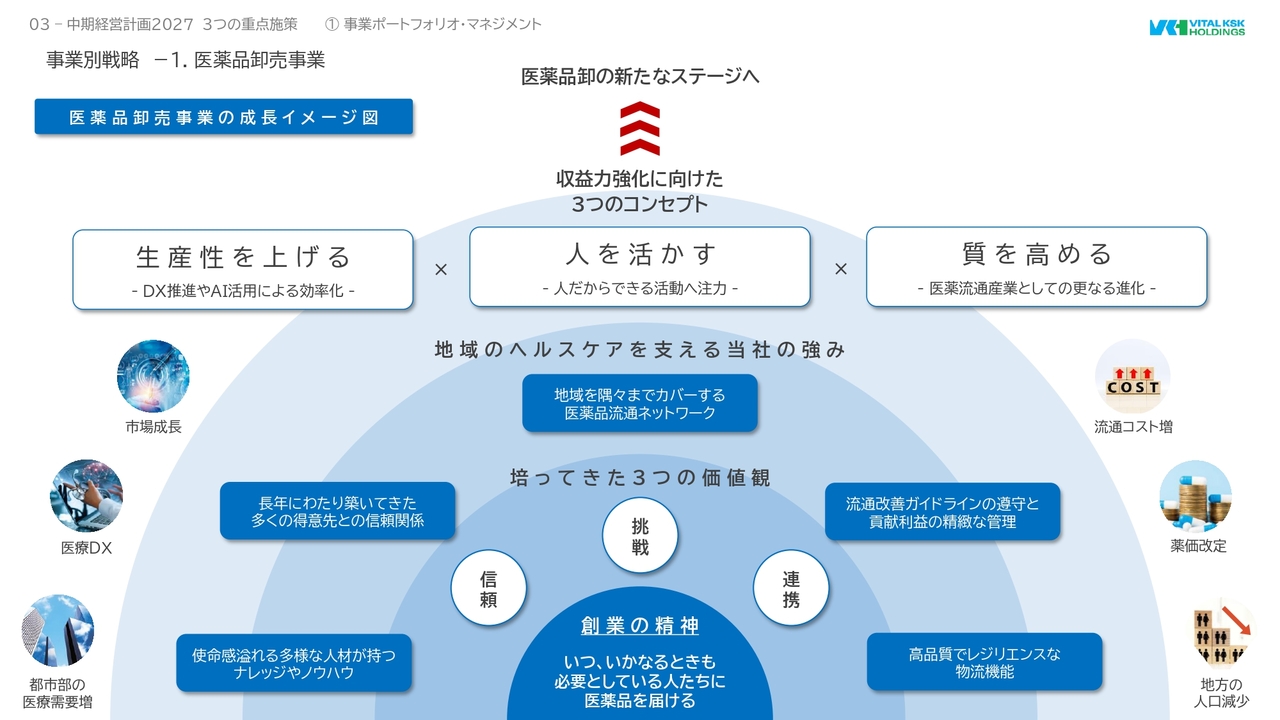

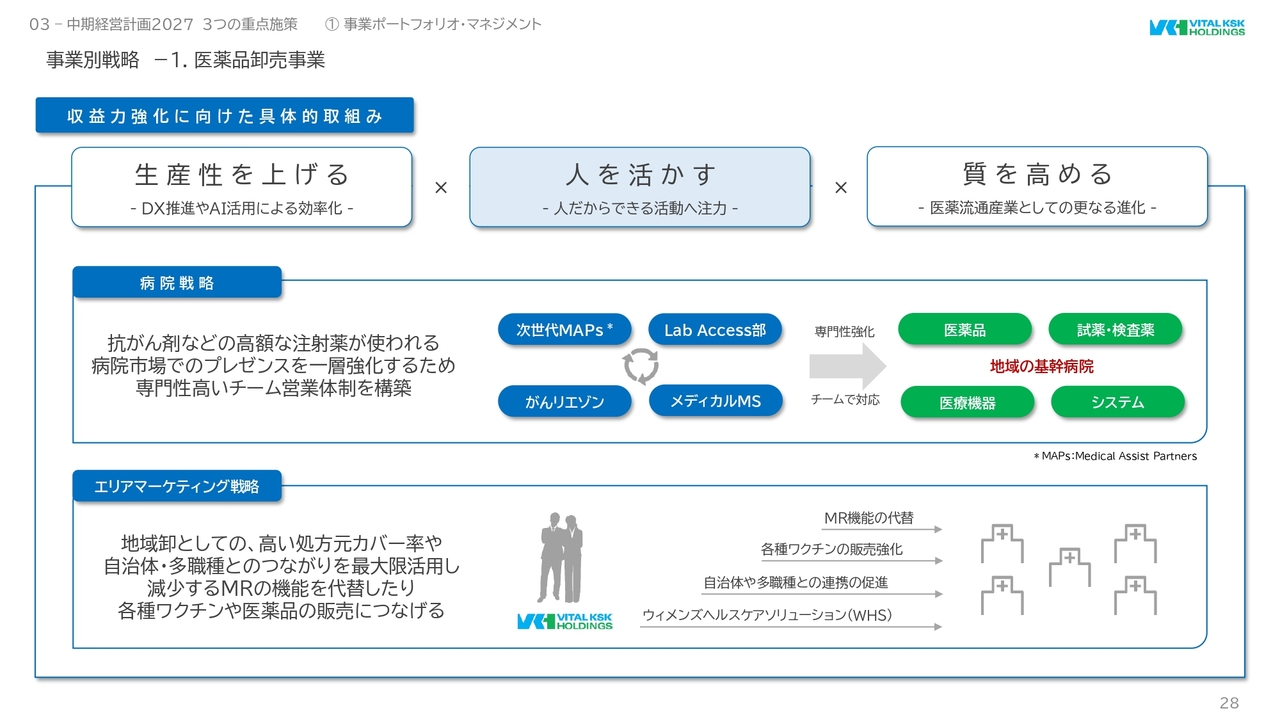

事業別戦略 -1. 医薬品卸売事業

こちらは、医薬品卸売事業の成長イメージ図です。

「いつ、いかなるときも、必要としている人たちに医薬品を届ける」という当社の創業の精神のもと、当社がこれまで培ってきた価値観や強みを活かして、新たなステージへと成長していきます。

当社は、同事業の一層の収益力強化に向けて、この度3つのコンセプトを設定しました。それは「生産性を上げる」「人を活かす」「質を高める」です。1つずつ詳しくご説明します。

事業別戦略 -1. 医薬品卸売事業

まず「生産性を上げる」です。

我が国では、生産年齢人口の減少に伴い、労働力の確保が難しくなっています。一方で、医薬品の出荷調整問題やMR数の減少に伴い、医薬品卸のMSや物流スタッフの業務量は年々増えています。

これらの困難な状況に対処するために、DXを推進したり、AIの活用を進めることで効率化を図るとともに、業務品質の向上や労働環境の改善にも取り組みます。

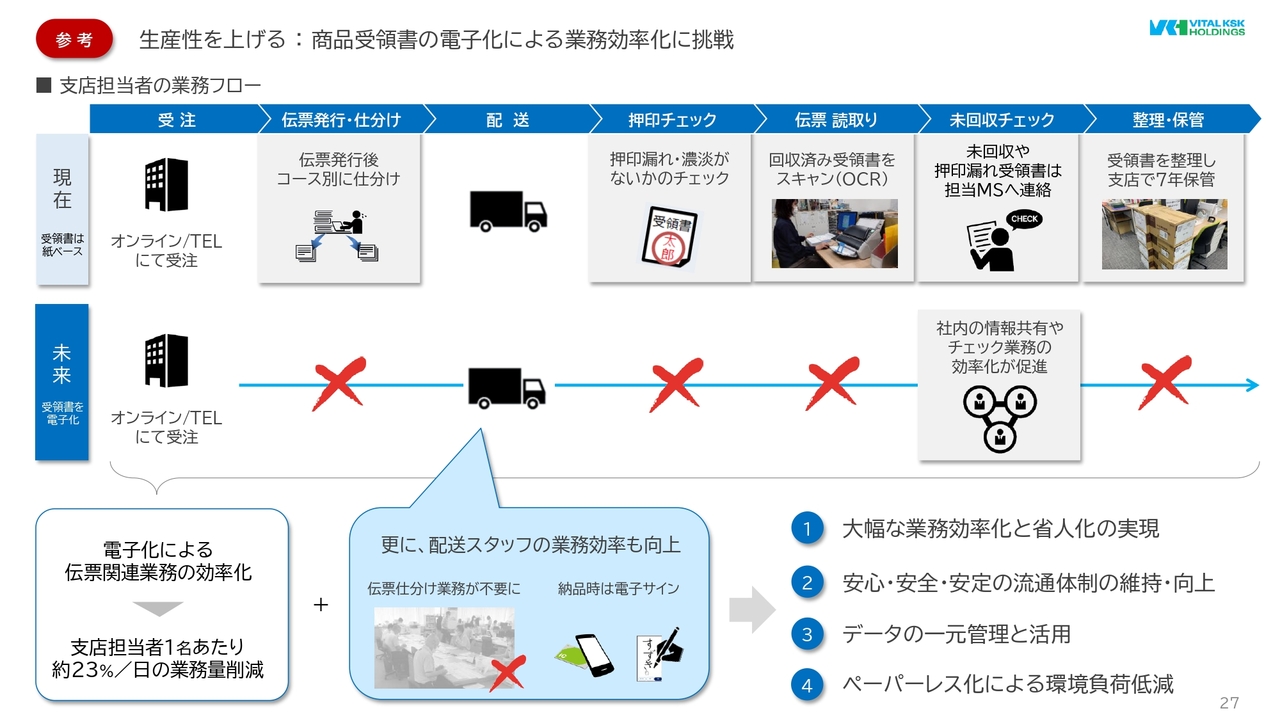

【参考】生産性を上げる : 商品受領書の電子化による業務効率化に挑戦

具体的取組みの1つとして、商品受領書の電子化をご紹介します。

これまでの紙ベースの商品受領書の運用では、配送コースの仕分けや回収済み受領書のスキャン、受領書の保管など、アナログ的に対応しなくてはならない作業が数多く、配送スタッフや支店担当者の業務負荷をなかなか減らすことができませんでした。

これを電子化することで、伝票関連業務の効率化が可能になります。前述したコースの仕分けや受領書のスキャン、保管といった業務が大幅に削減でき、支店担当者1名あたり約23パーセントの業務量削減につながると見込んでいます。

また電子化により、環境負荷も低減でき、さらに労働力不足という状況においても安定した医薬品流通体制の維持が可能になります。業界初となる試みですが、当社は果敢にチャレンジします。

事業別戦略 -1. 医薬品卸売事業

次に「人を活かす」です。

当社の一番の強みは人材です。地域のヘルスケアを支えるという使命感にあふれ、高い専門性も兼ね備えたスタッフが、各地の病院や診療所、薬局を広く、深くカバーしています。

前中計から取り組んでいる病院市場の営業力強化では、次世代MAPsやがんリエゾン、メディカルMSといった専門人材の育成強化に加え、新たにLab Access部を創設し、病理検査室へのかかわりを強めることで、抗がん剤などの高額な医薬品のシェア拡大を目指します。

また、診療所や薬局には、地域卸の強みである高い処方元カバー率や自治体・多職種とのつながりを最大限活かし、MR機能の代替や各種ワクチンの販売等につなげていきます。

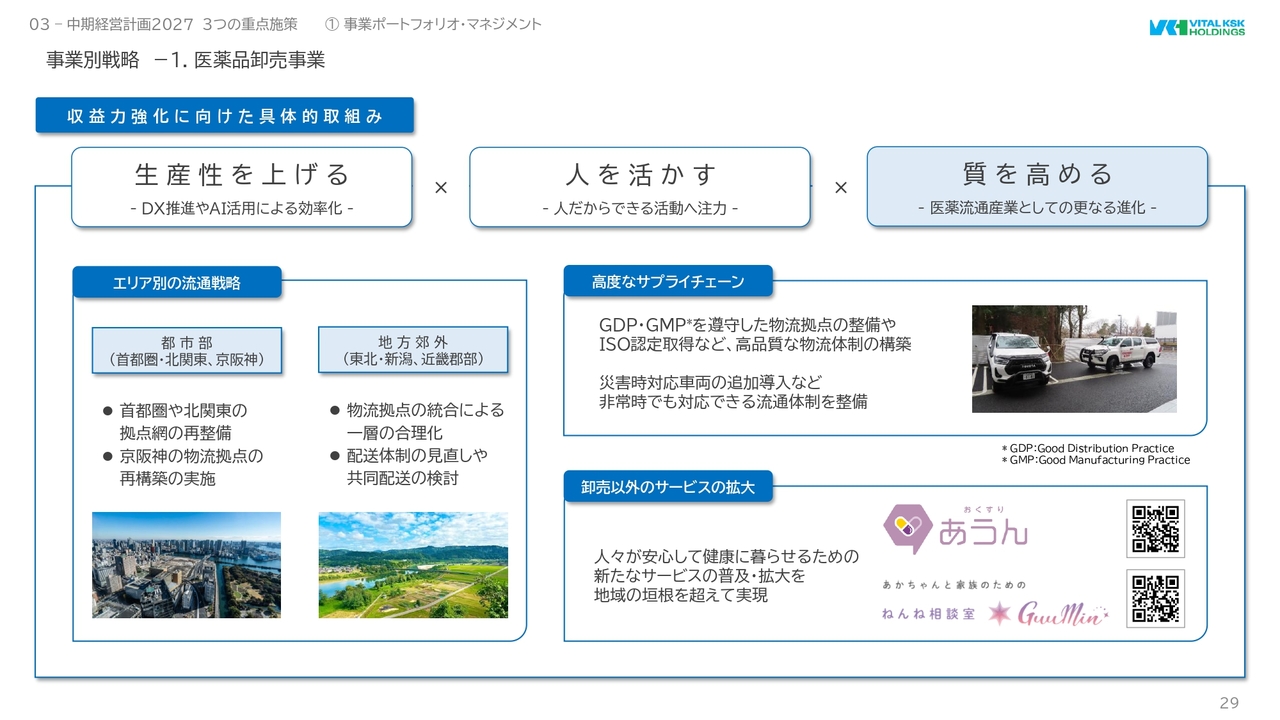

事業別戦略 -1. 医薬品卸売事業

3つ目は「質を高める」です。

当社は、都市部と地方郊外という、特徴が大きく異なる商圏を持っています。これらの商圏別に最適な流通戦略を展開し、シェア拡大に努めます。

また、GDPやGMPを遵守した物流拠点の整備やISO認定取得を進めるとともに、地震や豪雨などの災害時にも医薬品へのアクセスを切らすことのないような安定した流通体制を整備していきます。

さらに、より効率的で効果的な患者ケアを実現する「おくすりあうん」や、乳幼児の睡眠トラブル改善支援サービスである「GuuMin」など、卸売以外のサービス拡大にも努めることで、新たな価値創造を目指します。

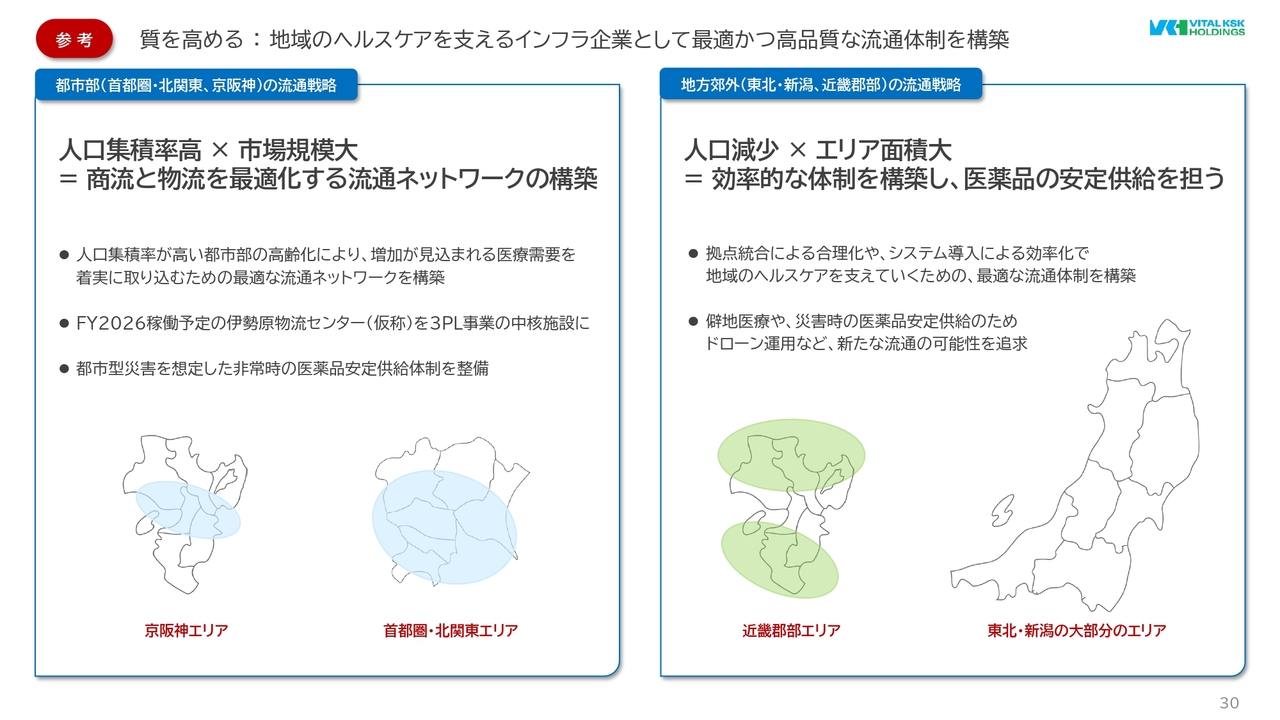

【参考】質を高める : 地域のヘルスケアを支えるインフラ企業として最適かつ高品質な流通体制を構築

では、具体的なエリア戦略をご説明します。

まず、人口集積率が高く、市場規模も大きい京阪神エリアや首都圏・北関東エリアでは、高齢化により医療需要の増加が見込まれます。これを着実に取り込むための流通ネットワークを構築するとともに、2026年度に稼働予定の伊勢原物流センターを起点とした3PL事業の拡大も図ります。

一方、人口減少率が高く、エリア面積が広い近畿郡部や東北・新潟では、拠点統合やシステム導入による合理化・効率化により、医薬品の安定供給を支えていきます。また、ドローンや共同配送など新たな流通の可能性も検討していきます。

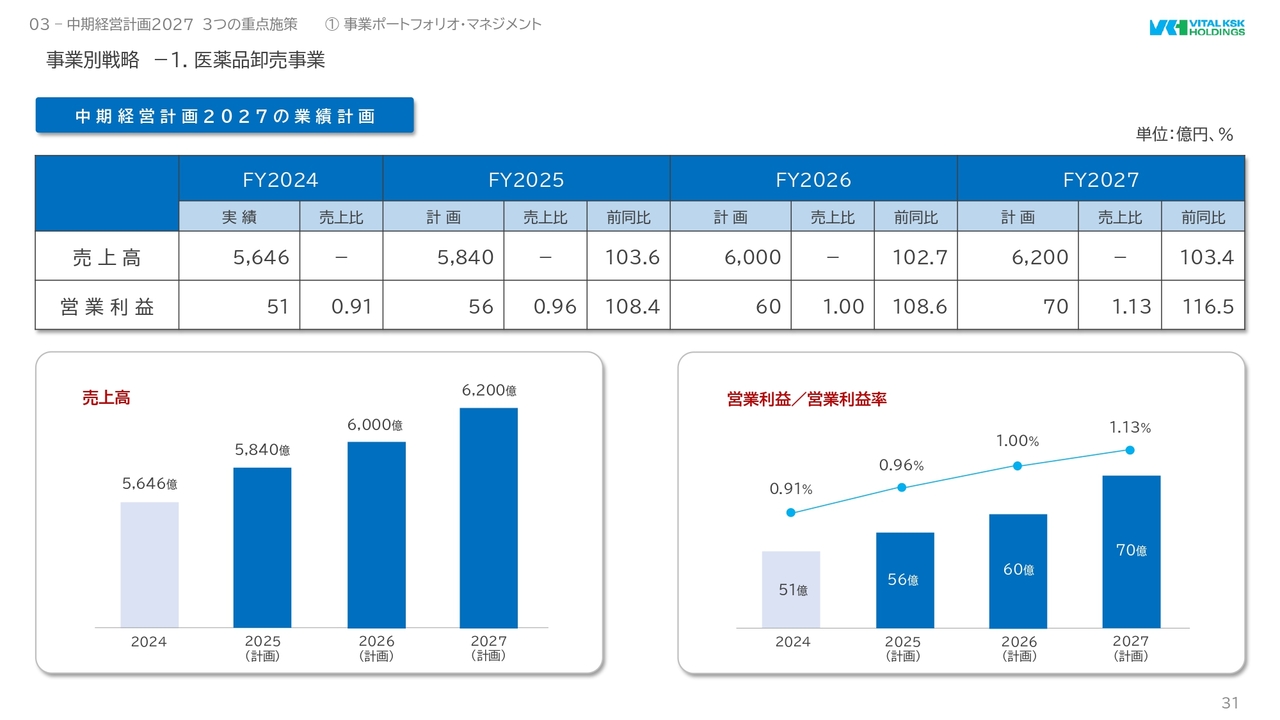

事業別戦略 -1. 医薬品卸売事業

以上の取組みを進めることで、2027年度の医薬品卸売事業の売上高は、2024年度比110パーセント増の6,200億円、営業利益は同140パーセント増の70億円、営業利益率1.13パーセントを目指します。

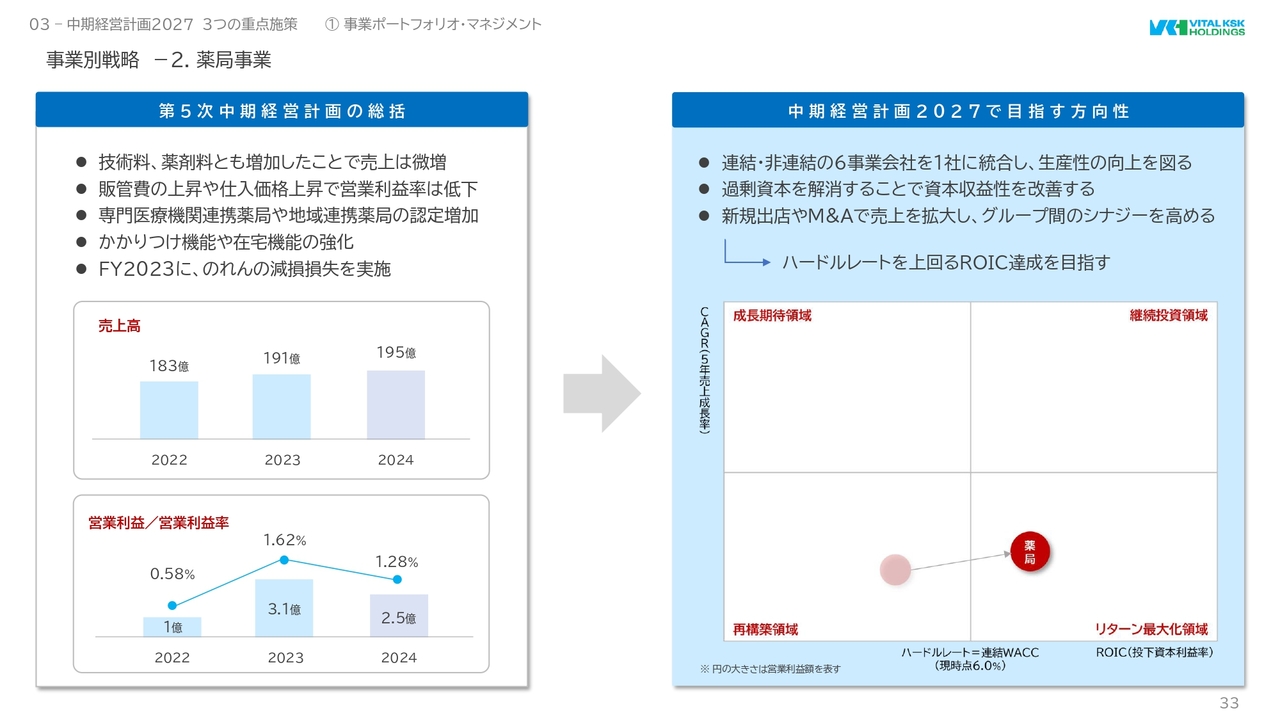

事業別戦略 -2. 薬局事業

次に、薬局事業、動物用医薬品卸売事業、その他事業についてご説明します。

まず薬局事業は、累次の薬価改定や販管費の上昇により、厳しい経営環境が続いています。

そこで、当計画期間内に連結・非連結合わせて6つの事業会社を1社に統合し、生産性の向上を図ります。さらに、過剰資本を解消することにより資本収益性も高めます。また、新規出店や、卸売事業とのシナジーが見込めるエリアでのM&Aにも取り組みます。

これらを通じ、3年後にはハードルレートを上回るROIC達成を目指します。

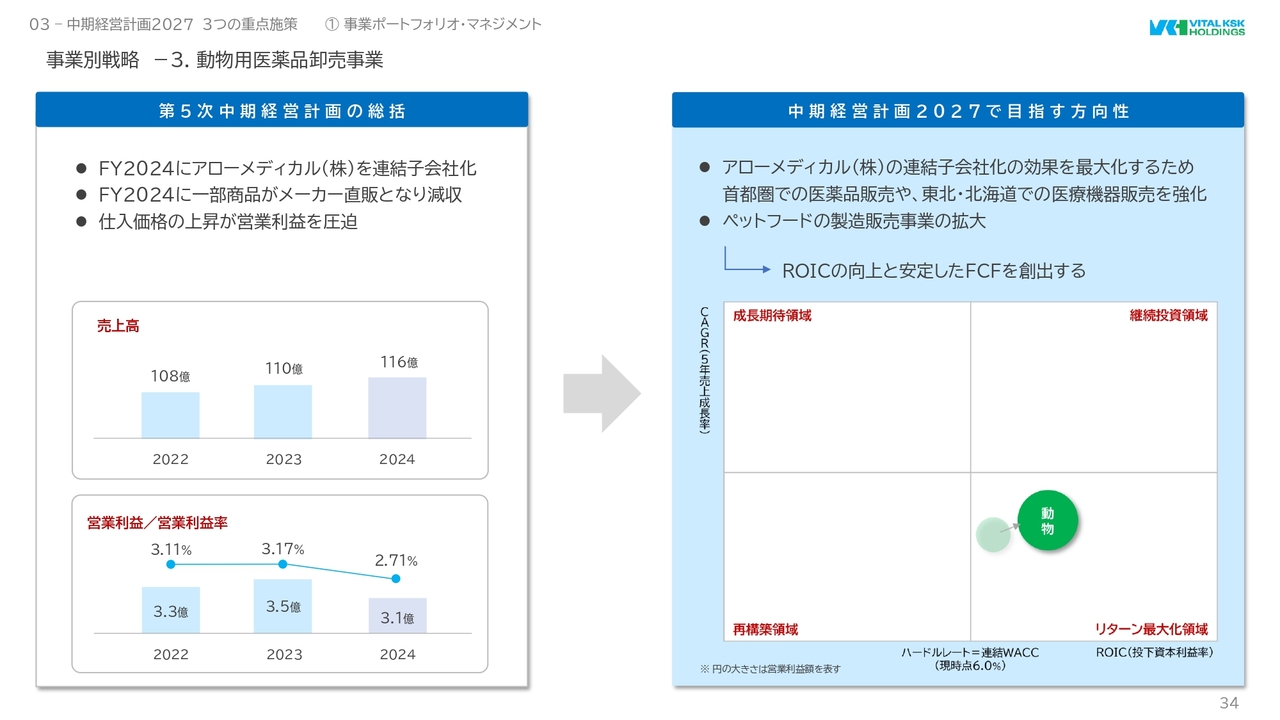

事業別戦略 -3. 動物用医薬品卸売事業

次に動物用医薬品卸売事業です。

昨年8月に首都圏を商圏とするアローメディカルを子会社化しました。今後3年間は、首都圏での医薬品販売や、東北・北海道での医療機器販売を強化するなど、両社のシナジー創出に努めます。また、ペットフード製造販売事業の拡大にも取り組むことで、ROICの向上と安定したフリーキャッシュフローの創出を目指します。

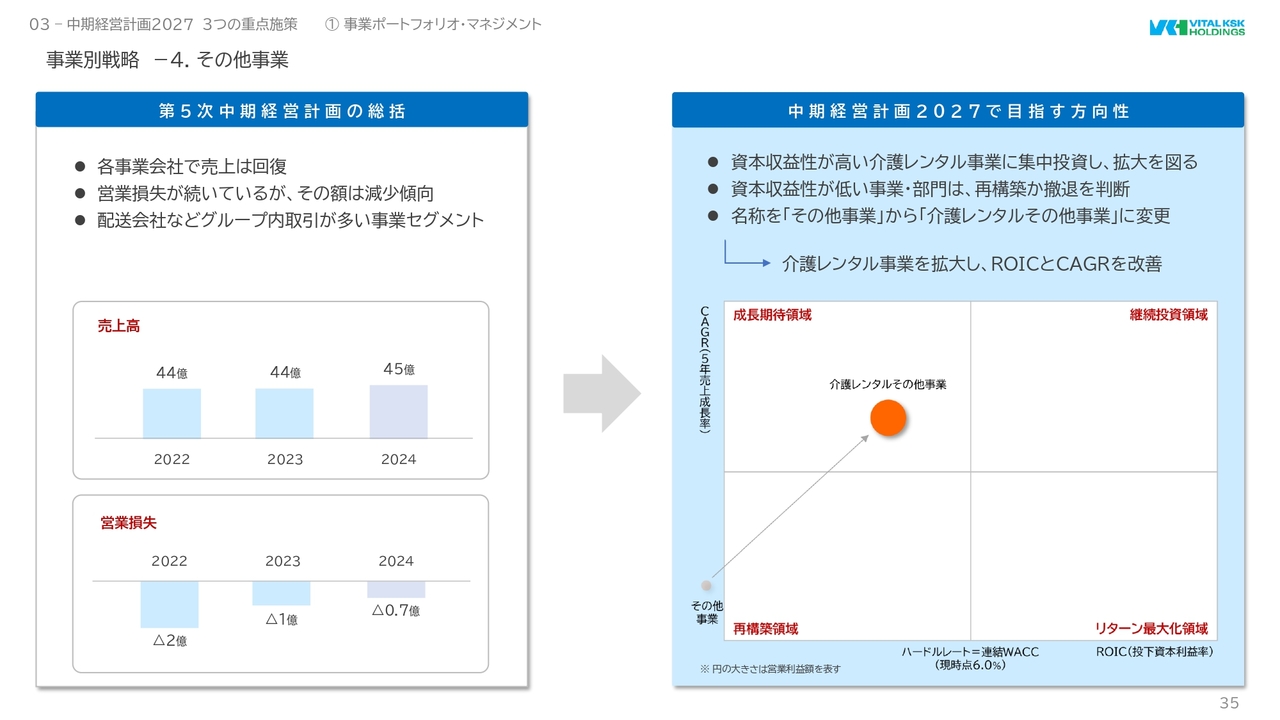

事業別戦略 -4. その他事業

次に、その他事業です。

ここは、配送会社などグループ内取引が多い事業セグメントですが、資本収益性が高い介護レンタル事業に集中投資することで、収益の改善を図ります。それに伴い、セグメント名称を今期より「介護レンタルその他事業」に変更します。

また、資本収益性が低い事業や部門は、事業ポートフォリオ基本方針に則り毎年モニタリングし、再構築か撤退を判断します。

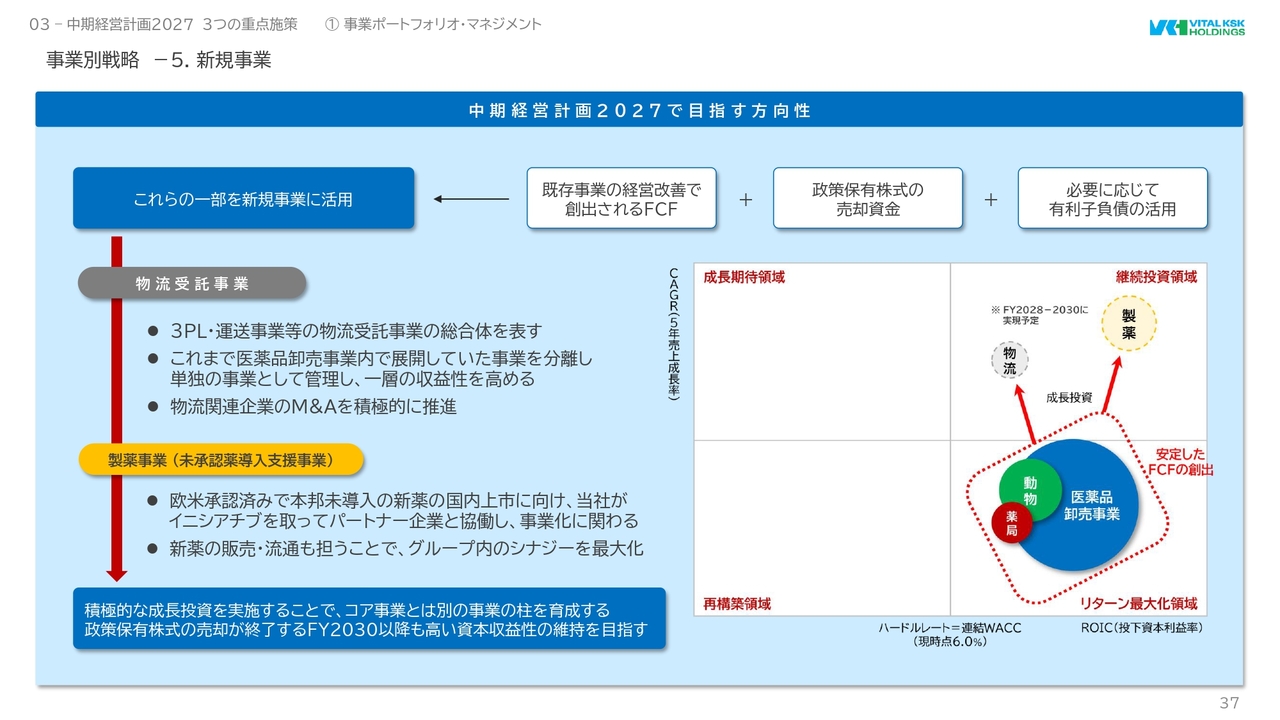

事業別戦略 -5. 新規事業

ここからは、新規事業になります。このパートは鈴木よりご説明します。

鈴木三尚氏:「中期経営計画2027」の3年間では、既存事業の経営改善により創出されるフリーキャッシュフローや、政策保有株式の売却資金、そして必要に応じて有利子負債も活用し、新規事業の創出に今まで以上に積極的に取り組んでいきます。具体的には、物流受託事業と製薬事業です。

まず、物流受託事業とは、3PLや運送事業等の総合体を表します。これまで医薬品卸売事業内で展開していた事業を分離することで、一層の収益性向上を図ります。また、物流関連企業のM&Aにも取り組みます。

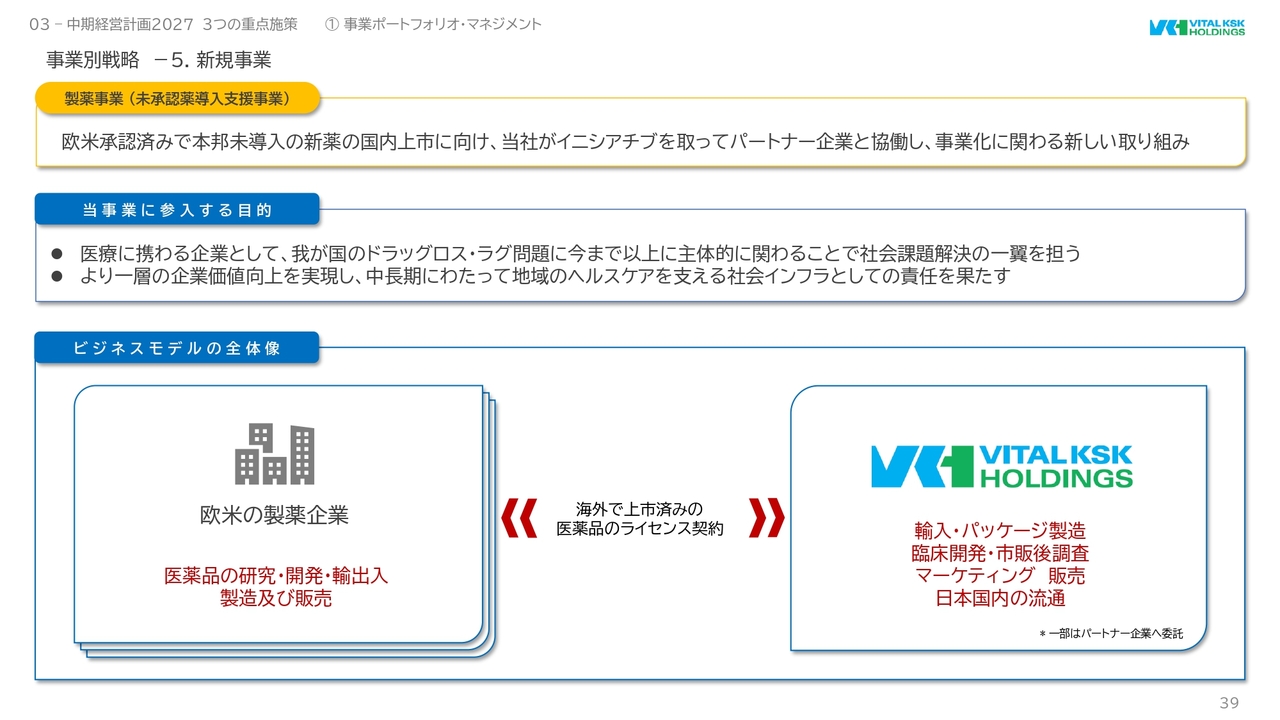

次に、製薬事業です。これは、欧米承認済みで本邦未導入の新薬の国内上市に向け、当社がイニシアチブを取ってパートナー企業と協働し事業化に関わるもので、すでに国内承認済みの医薬品の製造を行うといったものではありません。よって、正式なセグメント名も「製薬事業(未承認薬導入支援事業)」としています。

これらの新規事業に積極的に投資を行い、コア事業である医薬品卸売事業とは別の事業の柱を育成していきます。そして、政策保有株式の売却が終了する2030年度以降も高い資本収益性の実現を目指します。

事業別戦略 -5. 新規事業

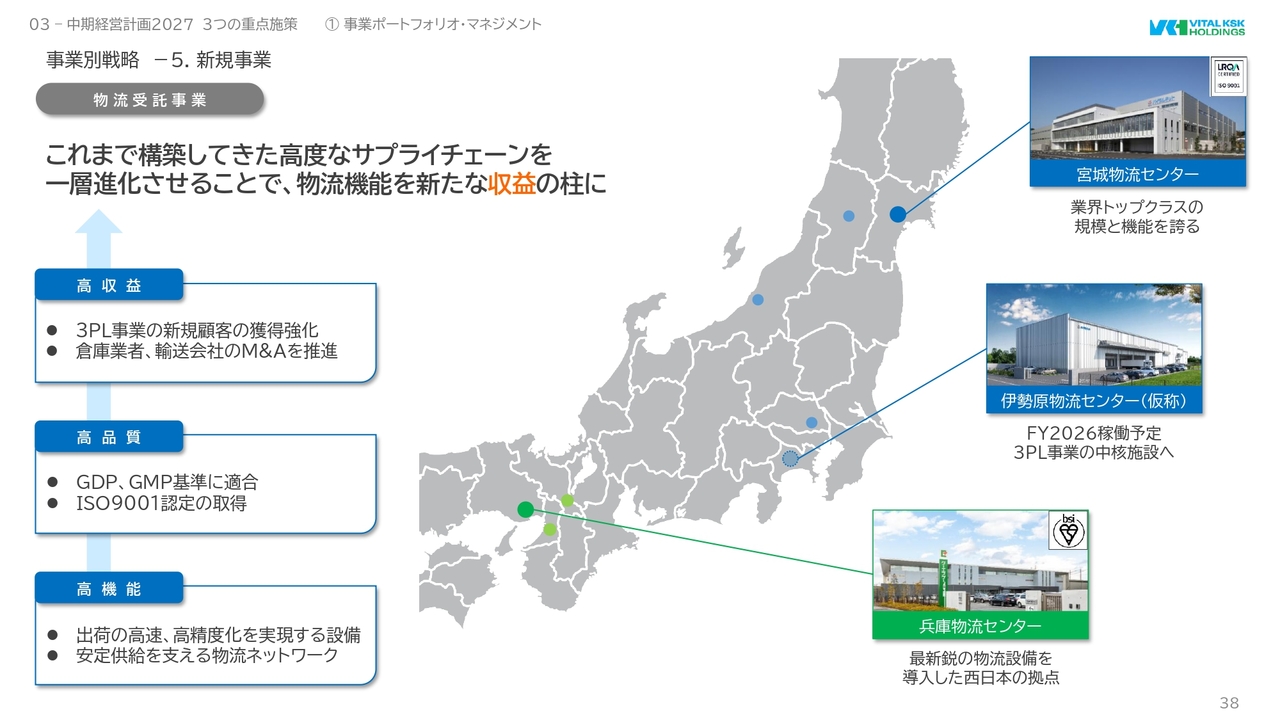

では、物流受託事業の詳細をお話しします。

当社は、バイタルネット営業エリアに4つ、ケーエスケー営業エリアに3つの物流センターを擁していますが、2026年度に神奈川県伊勢原市に3PL事業の拠点となる新物流センターを竣工します。これらの高機能かつ高品質なサプライチェーンを一層進化させることで、当社の物流機能を、医薬品を運ぶだけでなく、新たな収益の柱として育成していきます。

具体的には、3PL事業の新規顧客の獲得強化や、倉庫業者や輸送会社のM&Aの推進です。

事業別戦略 -5. 新規事業

次に、製薬事業です。この事業は、欧米承認済みで本邦未導入の新薬の国内上市に向けて、イニシアチブを取ってパートナー企業と協働し、事業化に関わるという、当社にとってまったく新しい取り組みとなります。

なぜこの事業に参入することになったのか、それは以下の2つの理由があります。

まず1つは、医療に携わる企業として、我が国が現在直面しているドラッグロス・ラグ問題の解決に主体的に取り組むためです。もう1つは、この事業を軌道に乗せることで、当社の企業価値を一層高め、中長期にわたり地域のヘルスケアを支える社会インフラとしての責任を果たすためです。

具体的にどんなビジネスモデルかというと、欧米ですでに上市済みの医薬品をもつ製薬企業とライセンス契約を締結し、当社およびパートナー企業が、我が国における開発や製造、販売、流通といったサプライチェーン全体に直接関わって事業展開するというものです。

事業別戦略 -5. 新規事業

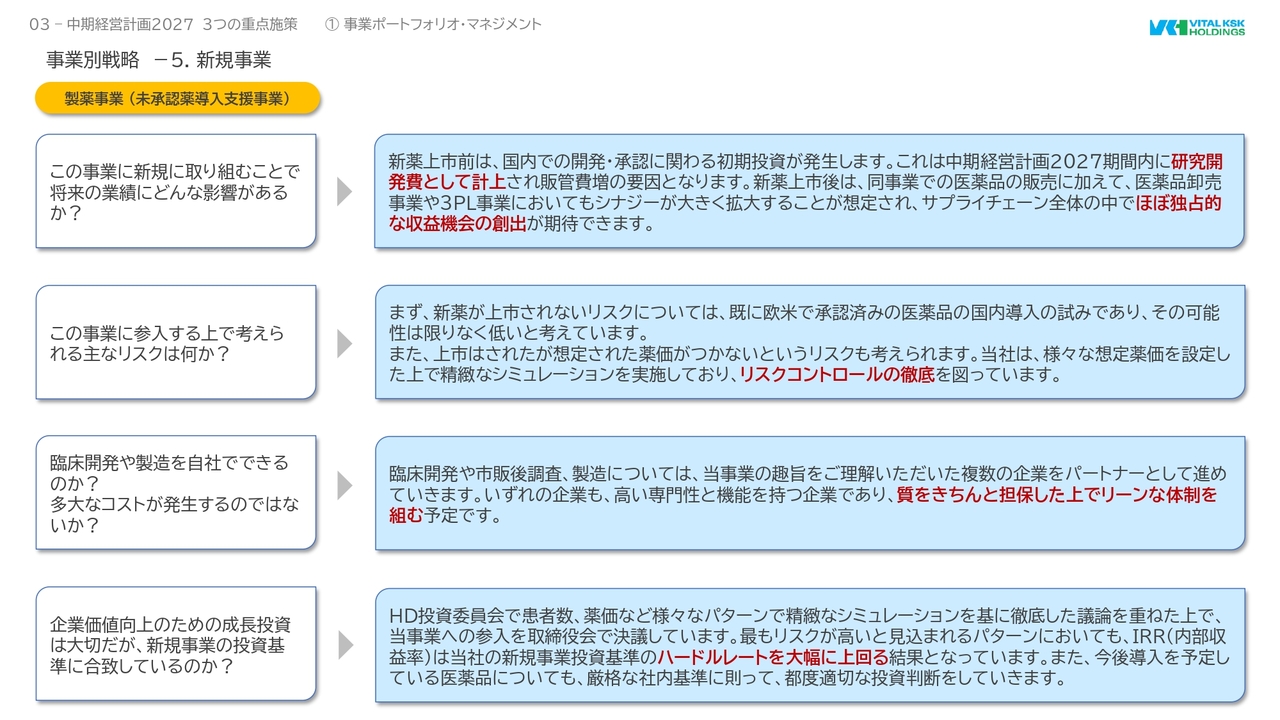

では、当事業に寄せられている主な質問に対してお答えします。

まず、業績への影響ですが、当中計3か年は研究開発期間となりますので、販管費増の要因となります。将来的に新薬が上市された後は、当事業での販売収益に加えて、医薬品卸売事業や3PL事業でのシナジーが拡大することで、当社グループの収益に大きなプラスになると見込んでいます。

次に、当事業参入におけるリスクです。まず、我が国で新薬が上市されないといったリスクは、すでに欧米で承認済みの医薬品の国内導入という試みであり、限りなく低いと考えています。また、上市はされたが想定された薬価がつかないというリスクも存在します。こちらも、さまざまなシミュレーションを実施することで、リスクコントロールの徹底を図っています。

また、医薬品卸売事業を主体とする当社が、製薬事業に係る一連のプロセスに対応できるのか、また対応できたとしても多大なコストがかかるのではないかという点についてです。

同事業は、当社がイニシアチブを取って進めていきますが、導入から事業化にかかるすべてを当社単独で担うわけではありません。当事業の趣旨をご理解いただいた複数のパートナー企業と協力して進めていく予定で、すでに臨床開発や製造を担ってくださるパートナーも目途が立っています。

最後に、多くの資金を投入する新しい事業ですので、その経営判断が適切になされているのかという点についても、ステークホルダーのみなさまが懸念を抱かれるかと推察します。

同事業参入の可否を判断するにあたっては、まず当社の投資委員会にて、患者数、薬価などさまざまなパターンで精緻なシミュレーションを行っています。その上で、最もリスクが高いと見込まれるパターンにおいても、IRRは当社の新規事業投資基準のハードルレートを大幅に上回る結果であったことから、当事業への参入を取締役会にて決議しました。

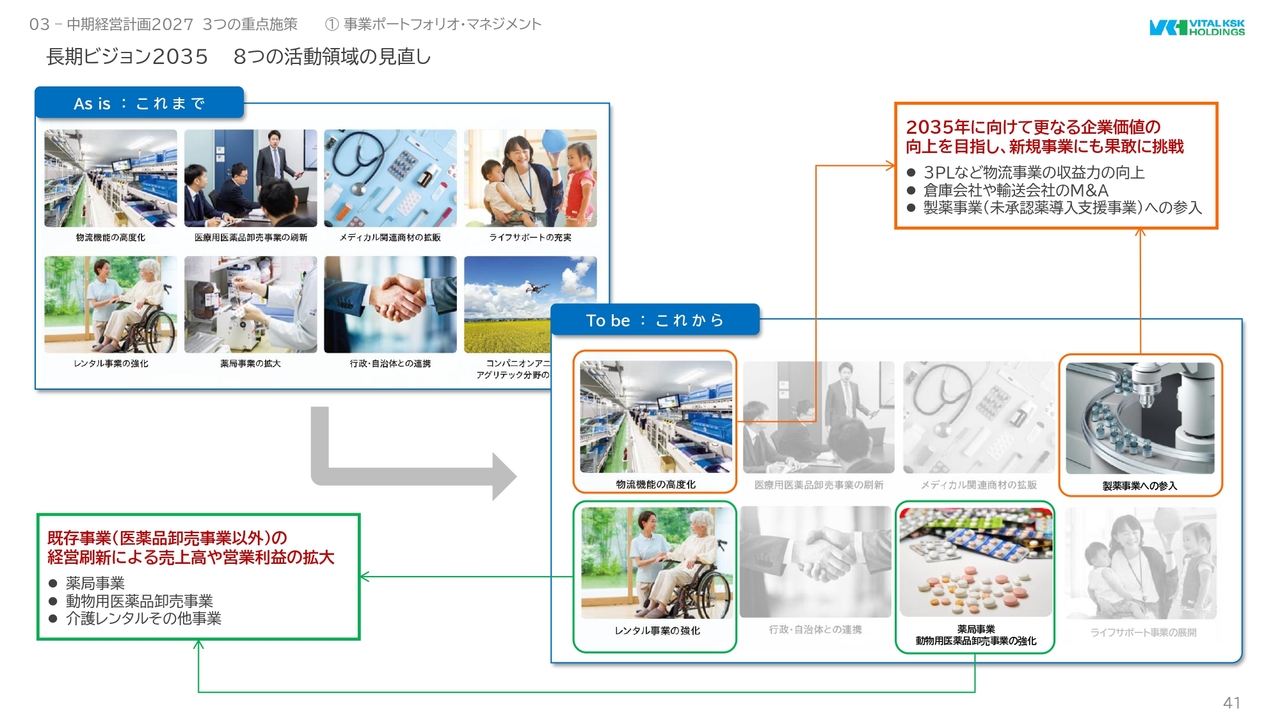

長期ビジョン2035 8つの活動領域の見直し

今回の事業ポートフォリオ・マネジメントへの取り組みに関連して、長期ビジョン2035の8つの活動領域も見直しをしました。

具体的には、「製薬事業への参入」を8つの活動領域の1つに明確に位置づけるとともに、既存事業の経営改善にも引き続き注力していくことで、中長期にわたって高い資本収益性の実現を目指します。

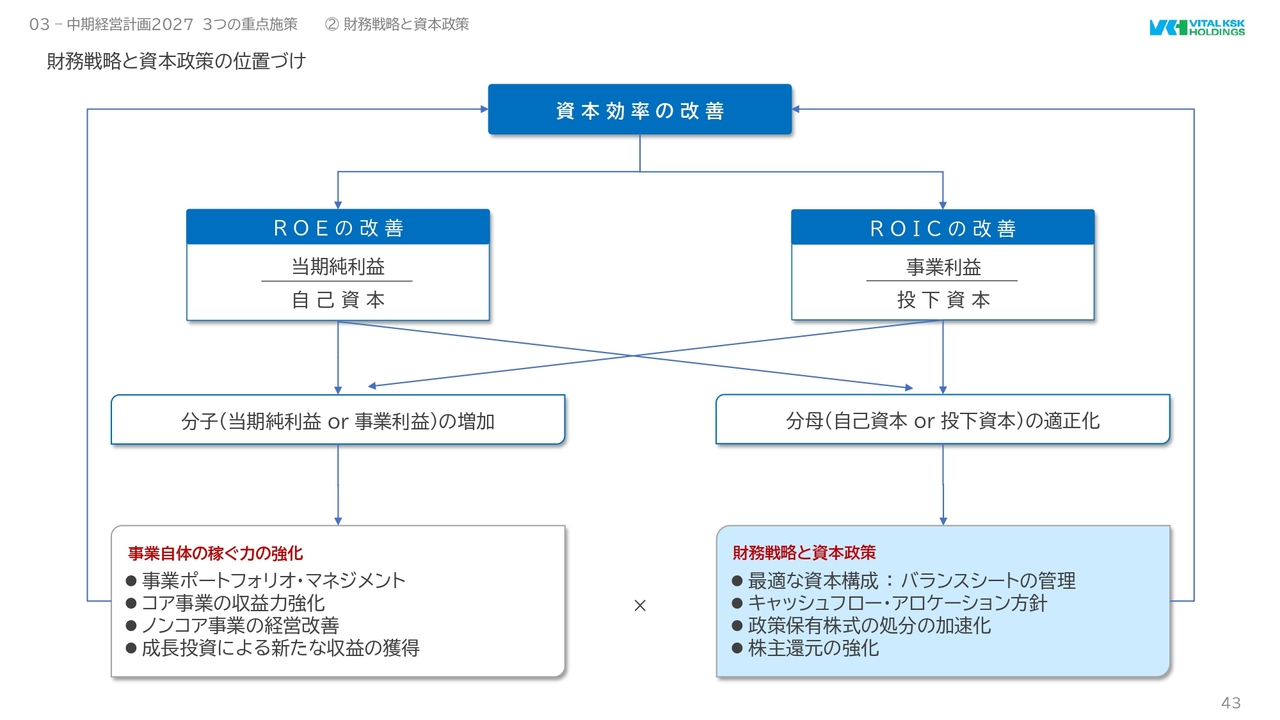

財務戦略と資本政策の位置づけ

喜多:ではここからは、重点施策の2つ目、財務戦略と資本政策について、私、喜多よりお話しします。

まずこちらが、資本効率改善の全体像になります。資本効率を表す指標として、当社はROEとROICを採用しています。いずれも分子に利益、分母に資本が置かれます。

まず分子の利益は、先ほどご説明してきた事業ポートフォリオ・マネジメントを徹底し、既存事業の収益力を一層高めていくことと、成長投資による新たな収益の獲得により、中長期にわたって増加させていきます。

一方、分母の資本は、これからご説明する財務戦略と資本政策を通じ適正化を図ります。これにより、高い資本収益性の実現を目指します。

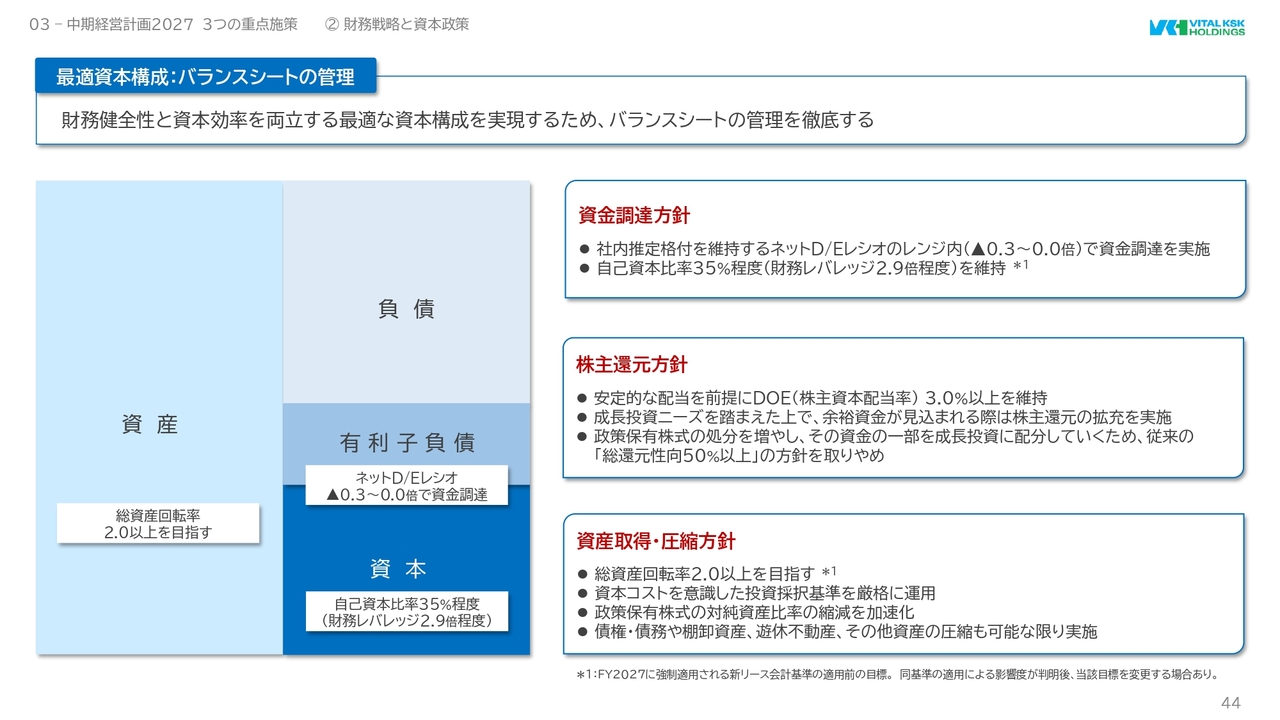

最適資本構成:バランスシートの管理

では、最適資本構成として、バランスシートの管理をご説明します。

まず、資金調達方針は、社内推定格付けを維持するネットD/Eレシオのレンジ内で、必要に応じて資金調達を実施します。自己資本比率は、財務レバレッジ2.9倍程度を維持する35パーセント程度を目安にしています。

次に、株主還元方針は、安定的な配当を前提にDOEを従来の2.0パーセント以上から3.0パーセント以上に変更します。また、当中計期間は積極的な成長投資を行っていくため、従来の総還元性向50パーセント以上の方針は取りやめます。成長投資に充当する予定の資金に余剰が生まれた際は、追加で株主還元の拡充を実施します。

最後に、資産取得・圧縮方針です。総資産回転率は2.0以上とし、より効率的に売上を生み出していきます。また、資本コストを意識した投資採択基準を厳格に運用するとともに、政策保有株式の売却を加速します。さらに、サイト短縮や遊休不動産の処分など、その他の資産も可能な限り圧縮します。

これらの取り組みを通じて、バランスシートの改善を図ります。

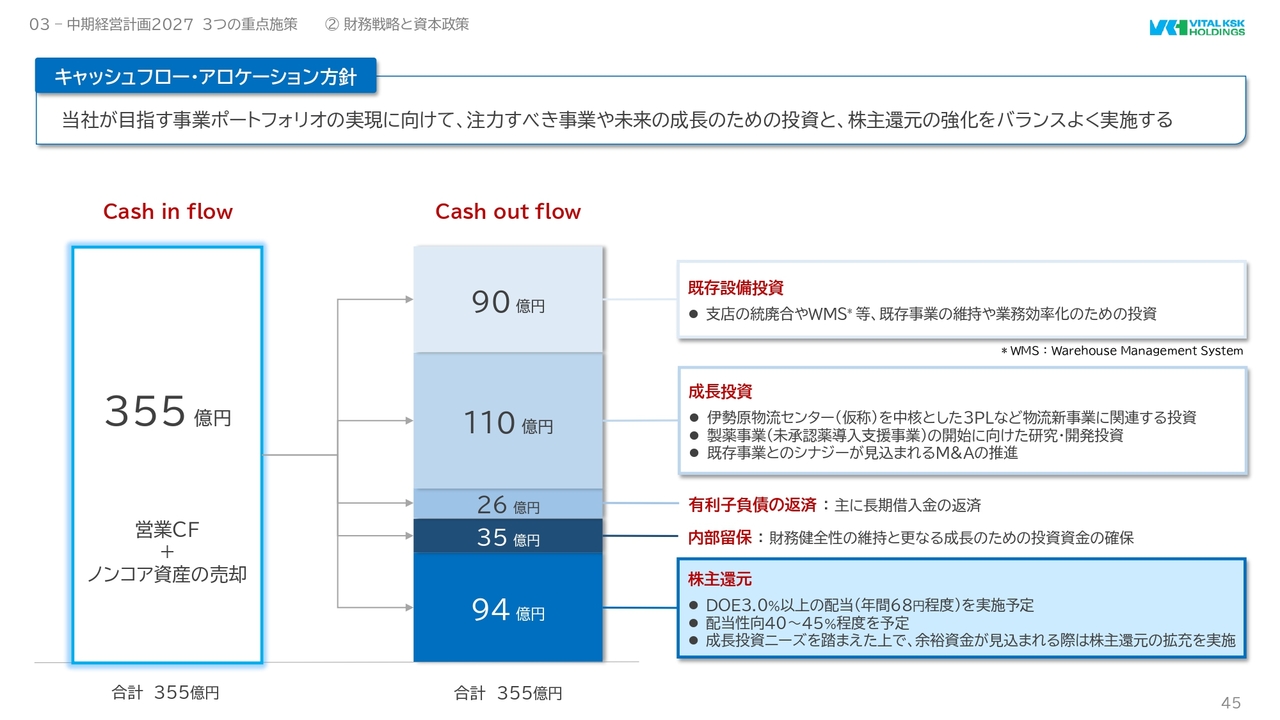

キャッシュフロー・アロケーション方針

続いて、キャッシュ・フロー・アロケーション方針です。

今期から3か年で営業キャッシュフローと政策保有株式の売却等で、合わせて355億円のキャッシュインを予定しています。それらのキャッシュを次のように配分していきます。

まず、支店の統廃合やWMSなどの既存設備投資に90億円、事業ポートフォリオ・マネジメントでご説明した物流新事業や製薬事業、M&Aなどの成長投資に110億円、有利子負債の返済に26億円を配分します。

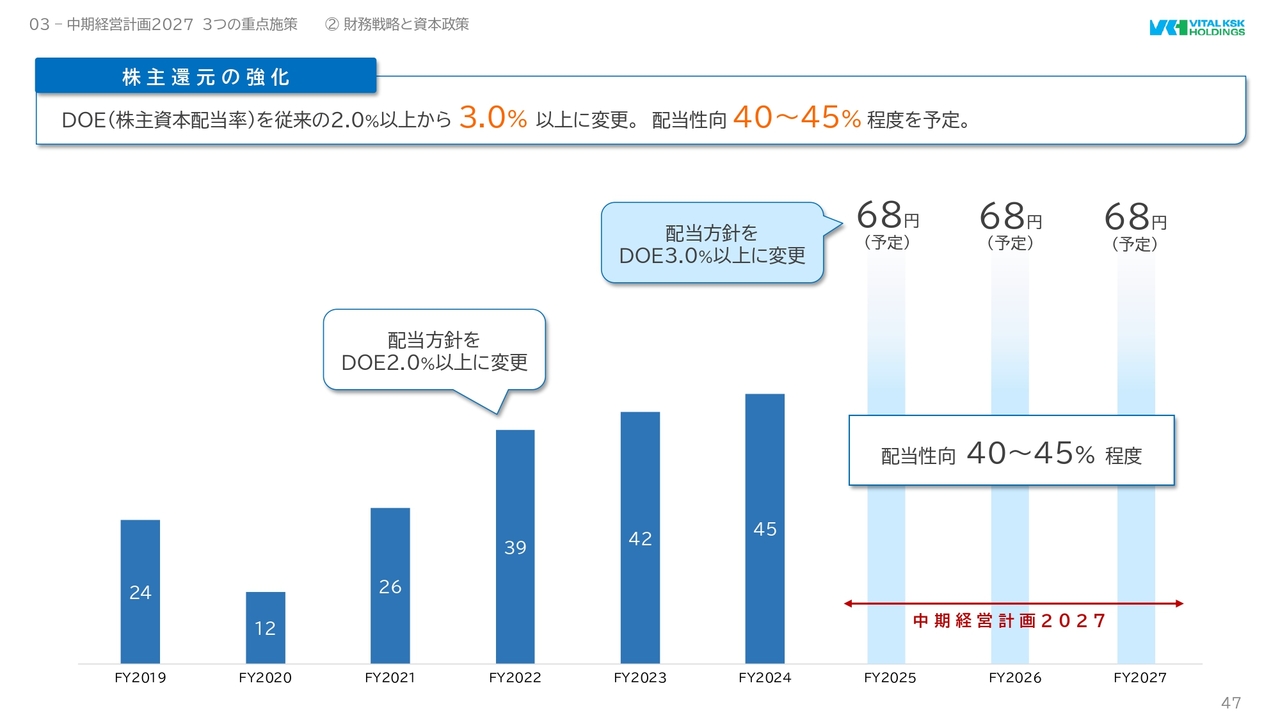

また、経営の最重要課題である株主のみなさまへの還元は、DOE3.0パーセント以上、年間68円程度の配当に計94億円を充当します。これにより、配当性向は40パーセントから45パーセントの水準となります。

残りの35億円は、財務健全性の維持とさらなる成長投資のための内部留保を予定しています。余裕資金が生じた際は株主還元のさらなる拡充を実施します。

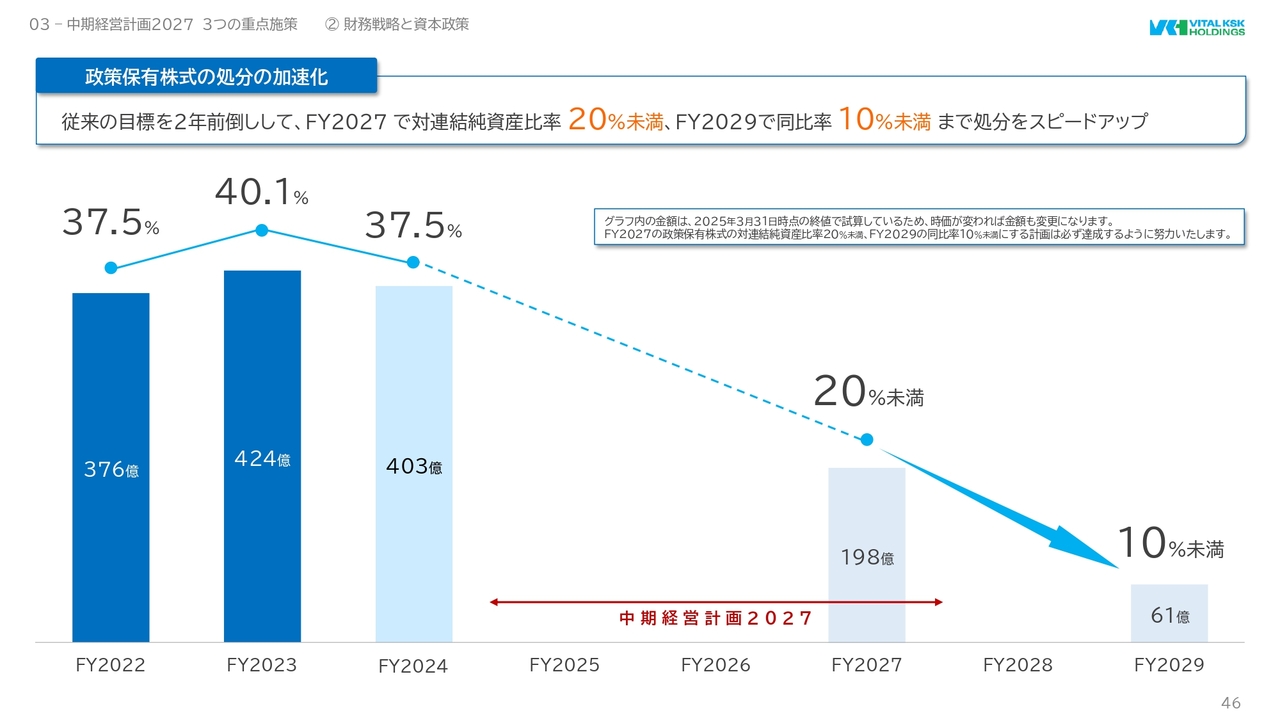

政策保有株式の処分の加速化

続いて、政策保有株式の処分です。

これまで多くの機関投資家のみなさまとの対話の中で、政策保有株式処分のスピード感についてご指摘をいただくことがありました。当初は、2031年度までに純資産比率10パーセント未満に縮小という計画でしたが、それを見直し、2027年度末時点で純資産比率20パーセント未満、2029年度末時点で同10パーセント未満と、2年前倒しして処分をスピードアップしていきます。

今回のスケジュールは、先ほどご説明した成長投資が実を結び、実際に収益に貢献し始めるであろう2029年度までの5年間、株主資本コストを概ね上回るROEを達成するために検討した結果となります。

地域のヘルスケアを支える当社は、中長期にわたり安定的かつ資本収益性の高い経営を実現すべく、最適な対応をしていきます。

株主還元の強化

最後に、株主還元の強化です。

先ほどご説明したとおり、株主のみなさまへの還元を重視し、DOE3.0パーセント以上へと配当方針を変更します。これにより、年間の配当金額は68円程度、配当性向は40パーセントから45パーセント程度となります。

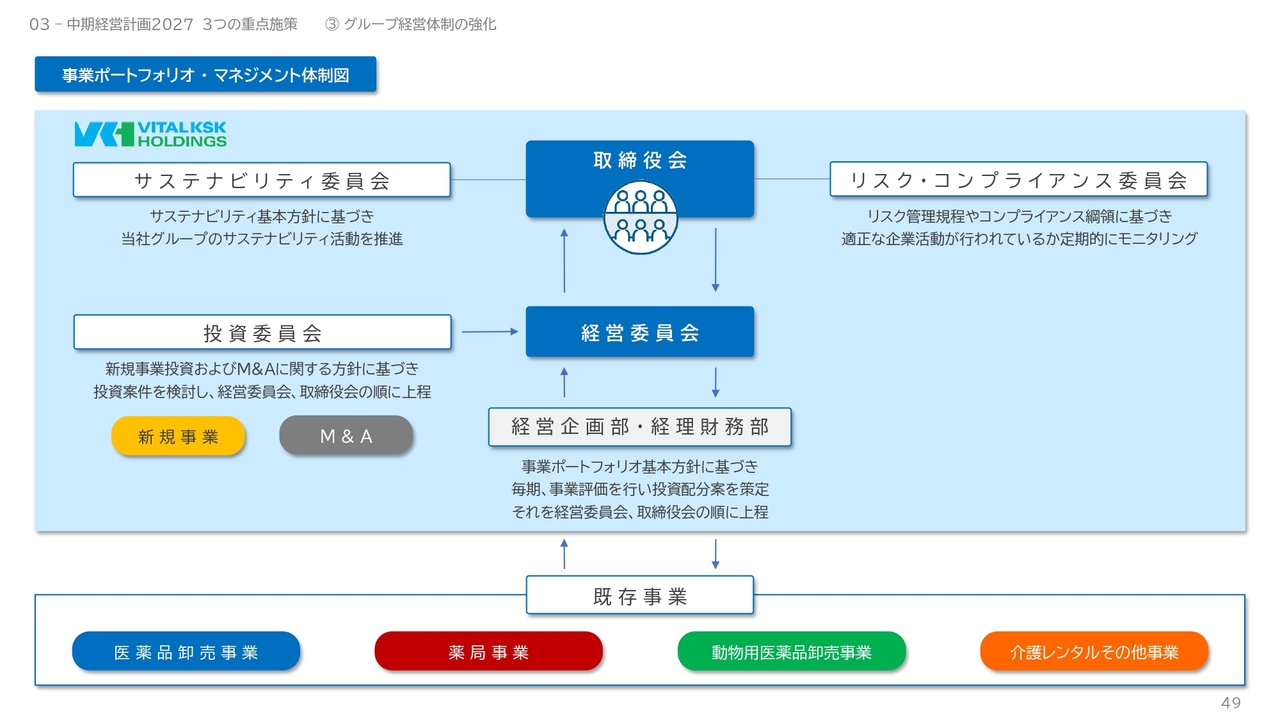

事業ポートフォリオ ・ マネジメント体制図

村井:では、重点施策の3つ目、グループ経営体制の強化について、私村井よりお話しします。

まず、今回の中期経営計画で掲げた事業ポートフォリオ・マネジメントを着実に行っていくためのガバナンス体制についてご説明します。

事業ポートフォリオ基本方針に基づき、毎期決算が確定した段階で経営企画部と経理財務部が各事業会社の評価を行います。それを経営委員会、取締役会の順に上程し、適切な投資配分を決定していきます。

また、新規事業投資やM&Aは、投資委員会が将来の収益性を厳格に算定した上で検討し、経営委員会、取締役会の順に上程し、意思決定をしていきます。

その他、サステナビリティやリスク・コンプライアンスは、プライム企業に相応しい取り組みを引き続き推進します。

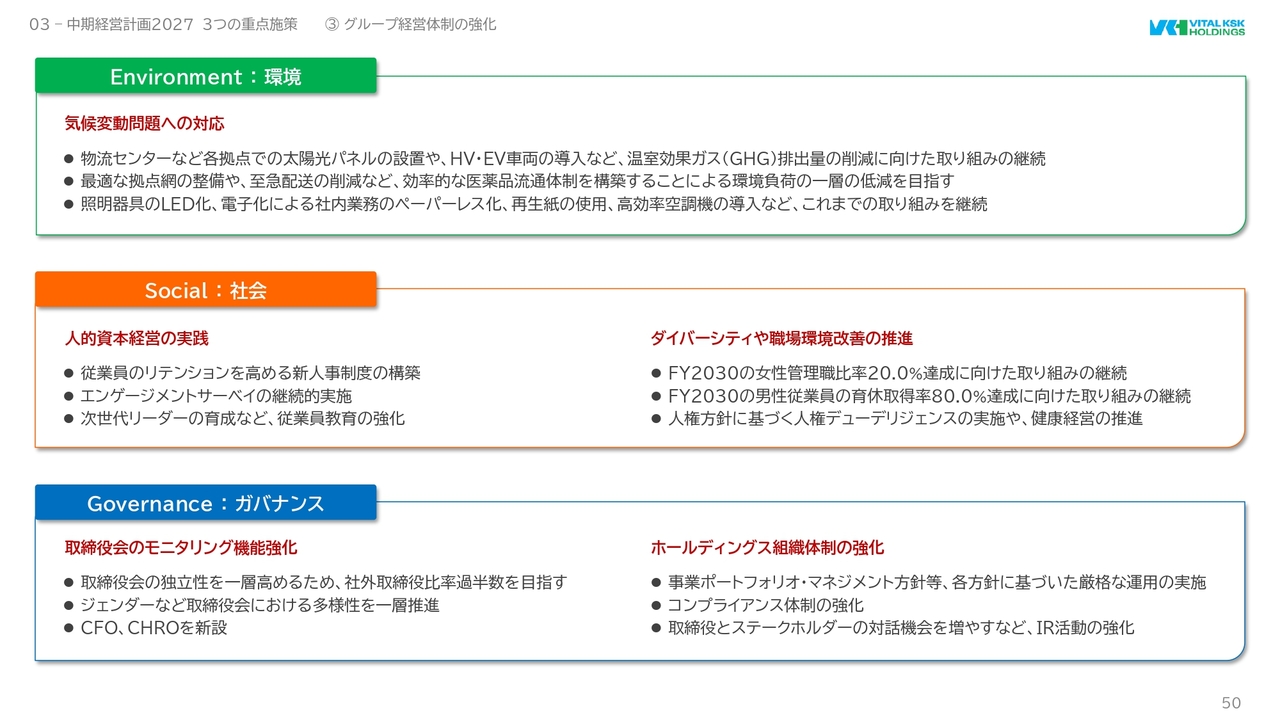

Environment:環境/Social:社会/Governance:ガバナンス

こちらは、この3年間で主に取り組むESG活動の一覧です。

まず環境面は、2030年度に2020年度対比GHG排出量30パーセント削減という目標達成に向けて、取組みを継続します。

社会面は、人的資本経営の実践として、新人事制度の構築やエンゲージメントサーベイの継続実施に加え、次世代リーダーの育成など従業員教育を強化します。また、ダイバーシティや職場環境改善にも引き続き取り組みます。

最後にガバナンスです。取締役会の機能強化を目的とし、社外取締役比率の上昇や多様性を推進するとともに、CEOに加えてCFO、CHROを設置し、その責任の所在を明確にします。また、先ほどご説明した事業ポートフォリオ基本方針に代表される社内基準の厳格な運用やIR活動の強化にも取り組んでいきます。

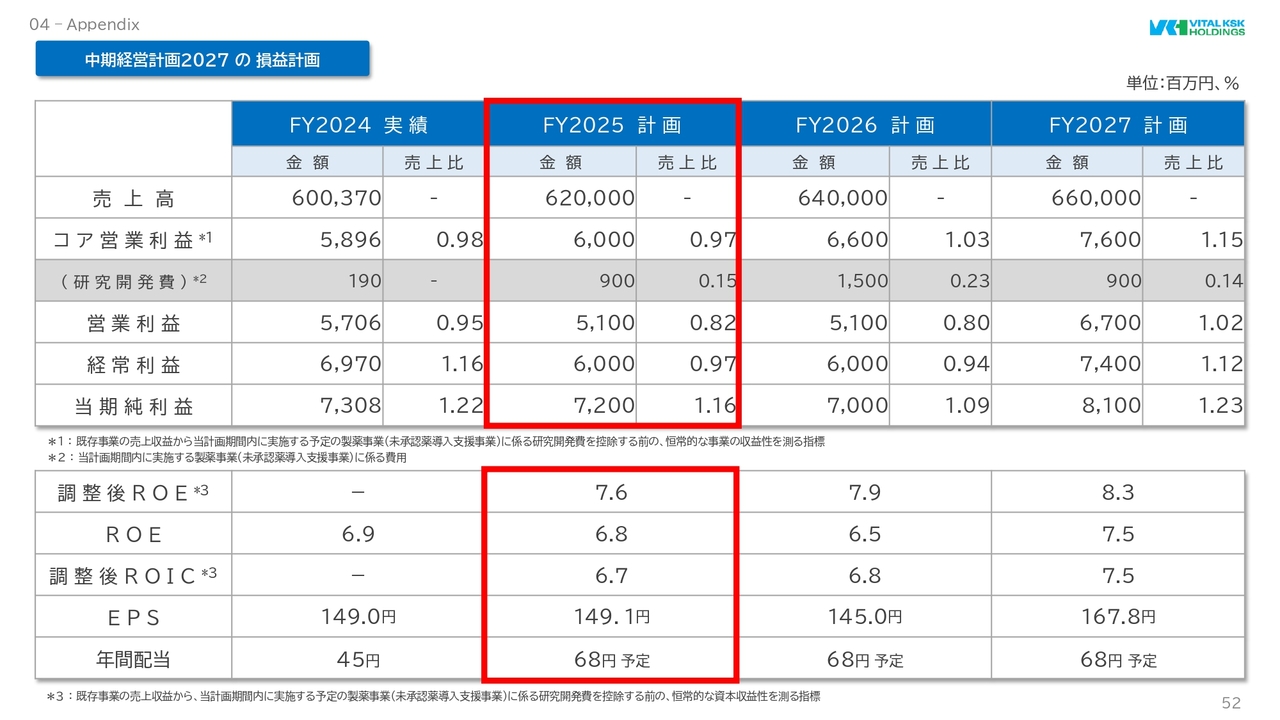

中期経営計画2027の損益計画

最後に、通期業績予想と株主還元についてご説明します。

まず、2025年度ですが、売上高6,200億円、製薬事業に係る研究開発費を控除したコア営業利益60億円、同じく研究開発費の影響を控除した調整後ROEで7.6パーセントを目指します。

また、年間配当は前年より年間で23円増加し、過去最高の68円を予定しています。

なお、従来公表していた中間期の業績予想は、製薬事業に係る研究開発費の計上タイミングが現時点で不確定なため今期より取りやめ、通期業績予想のみの開示とします。ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

将来見通しに係る記述事項

以上になります。将来見通しに係る記述事項については、ここに記載のとおりです。

本日お話しした内容に関するお問い合わせは、当社コーポレートコミュニケーション部までお寄せいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

これで、当社からの説明を終わります。ご清聴ありがとうございました。

新着ログ

「卸売業」のログ