フジッコ、売上高増で堅調な着地 新中計は「昆布と豆」の拡大・深耕に加え、ヨーグルト事業を第3の柱に成長加速

2025年3月期 決算説明

福井正一氏:代表取締役社長執行役員の福井です。よろしくお願いします。

本日は、まず私から「2025-2027中期経営計画」についてご説明します。その後は上席執行役員経営企画本部長の小段より、2025年3月期の決算概要と2026年3月期通期業績見通しについてご説明します。

前・中期経営計画のふり返り

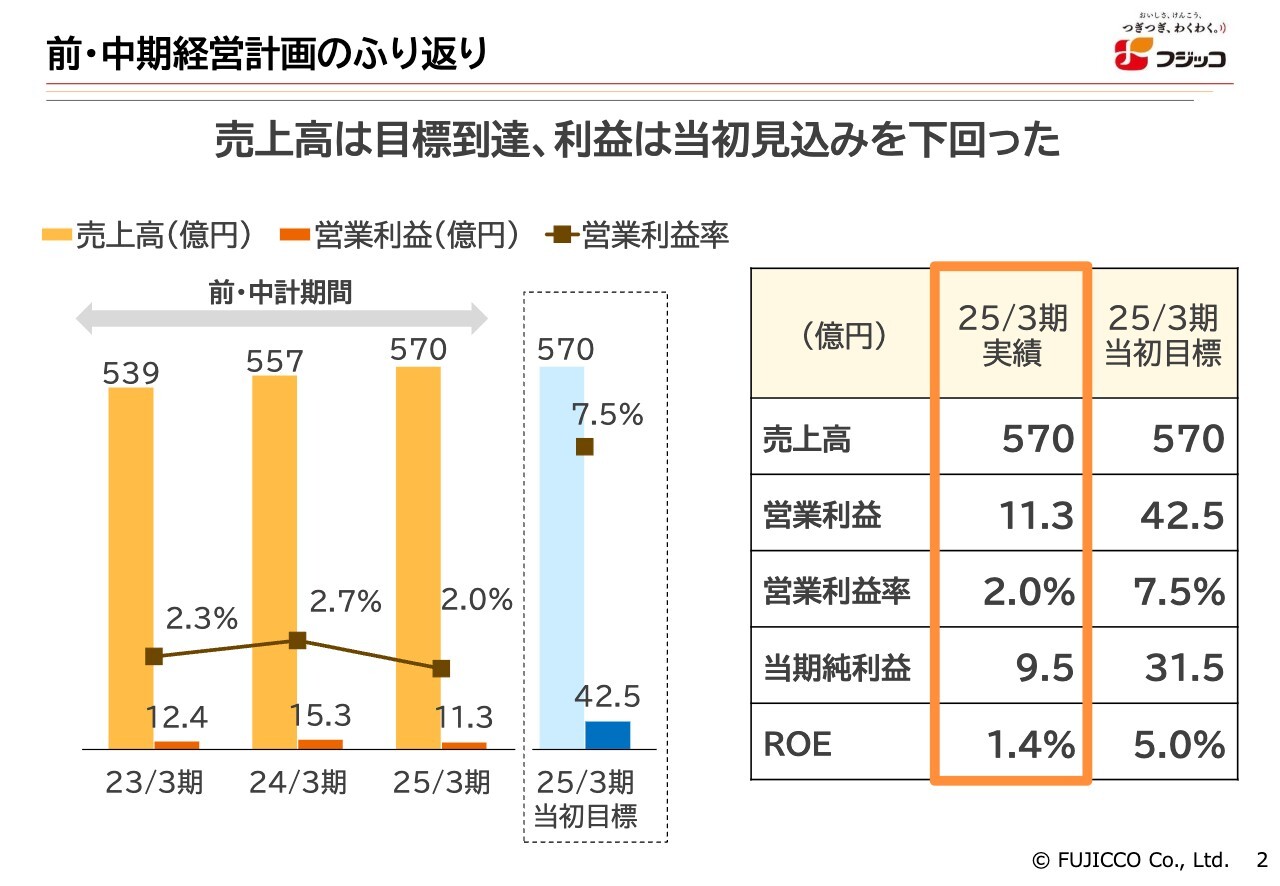

「2025-2027中期経営計画」についてご説明する前に、前・中期経営計画を振り返りたいと思います。スライドのグラフと表に示したとおり、売上高は目標に到達しましたが、利益は当初見込みを大きく下回りました。

2025年3月期の売上高は、当初目標の570億円に対して実績は570億円となり、目標に到達しました。営業利益は、当初目標の42億5,000万円に対して実績は11億3,000万円、営業利益率は、当初目標の7.5パーセントに対して実績は2.0パーセントとなりました。

当期純利益は、当初目標の31億5,000万円に対して実績は9億5,000万円です。ROEは5.0パーセントを目指しましたが1.4パーセントで着地し、実績としては非常にふがいない結果となりました。

前・中期経営計画のふり返り

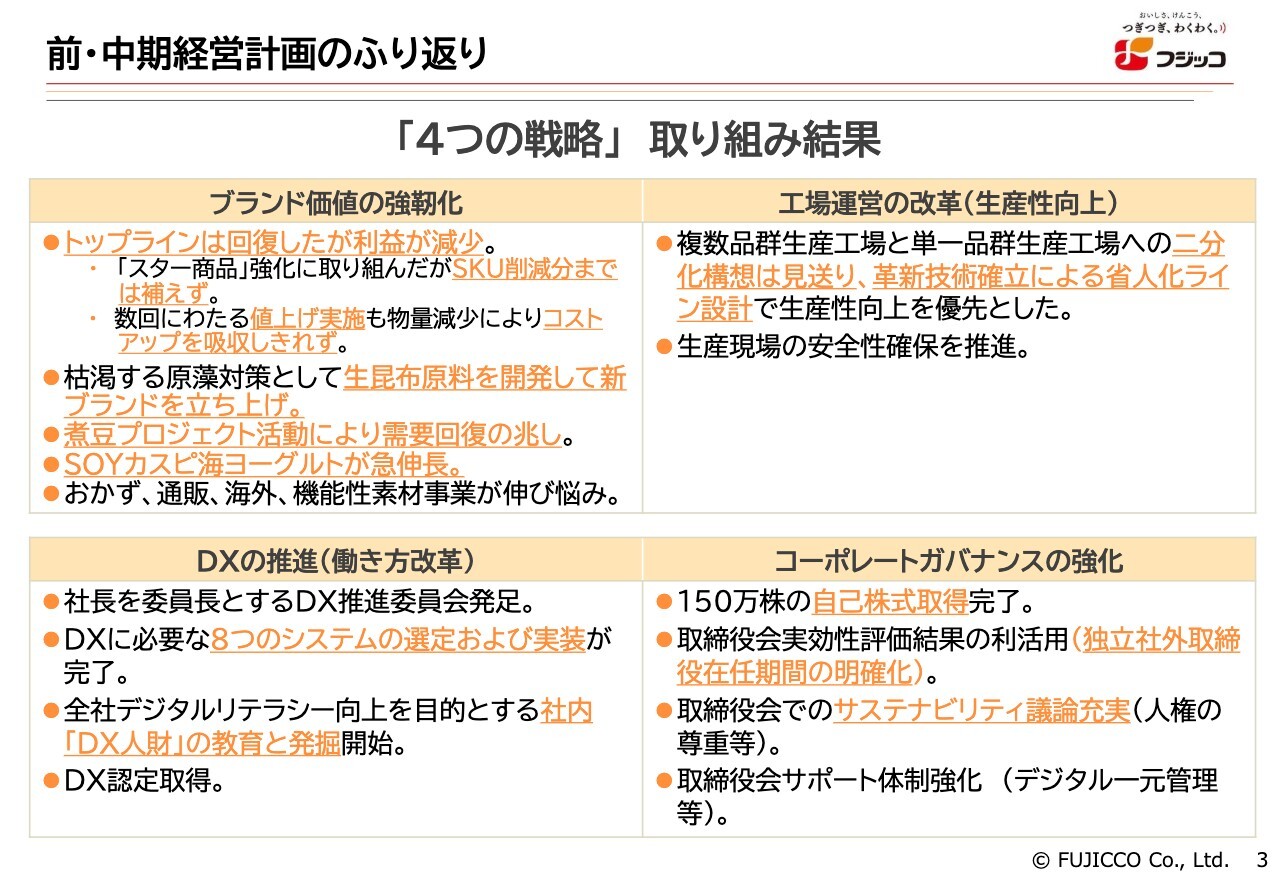

前・中期経営計画の4つの戦略について振り返りたいと思います。「ブランド価値の強靭化」「工場運営の改革」「DXの推進」「コーポレートガバナンスの強化」の4つの戦略に取り組みました。

1つ目のブランド価値の強靭化についてです。トップラインは回復しましたが、利益が減少しました。SKUをおよそ40パーセントも削減し、数回にわたる値上げも実施したものの、物量減少によってコストアップを吸収しきれませんでした。

昆布の原料がかなり枯渇している対策として生昆布原料を開発し、「ふじっ子煮MIRAI」「MUGEN-KOMBU」という2つの新ブランドを立ち上げました。

また、Everyday Beans活動「毎日豆活」という煮豆プロジェクトを繰り返し行うことで、需要が回復してきました。さらに、「まるごとSOYカスピ海ヨーグルト」が急伸長しています。このような中で、ブランド価値の強靭化は少しずつ進んできました。

2つ目の工場運営の改革についてです。複数品群生産工場と単一品群生産工場の2つを分離することで工場を集約化する「二分化構想」は、大幅なコストがかかるために見送りました。

その代わりというわけではありませんが、革新技術による省人化ライン設計で生産性向上に取り組みました。

3つ目のDXの推進についてです。DXに必要な8つの新システムの選定および実装が完了しました。現在の課題は「DX人財」であり、全社デジタルリテラシーの向上を目的とする社内「DX人財」を積極的に発掘し、教育しています。

4つ目のコーポレートガバナンスの強化についてです。前・中期経営計画期間中に、150万株の自己株式を取得しました。また、取締役会実効性評価結果を利活用し、独立社外取締役の在任期間を明確化しました。さらに、取締役会でのサステナビリティ議論を充実させています。

事業環境の整理

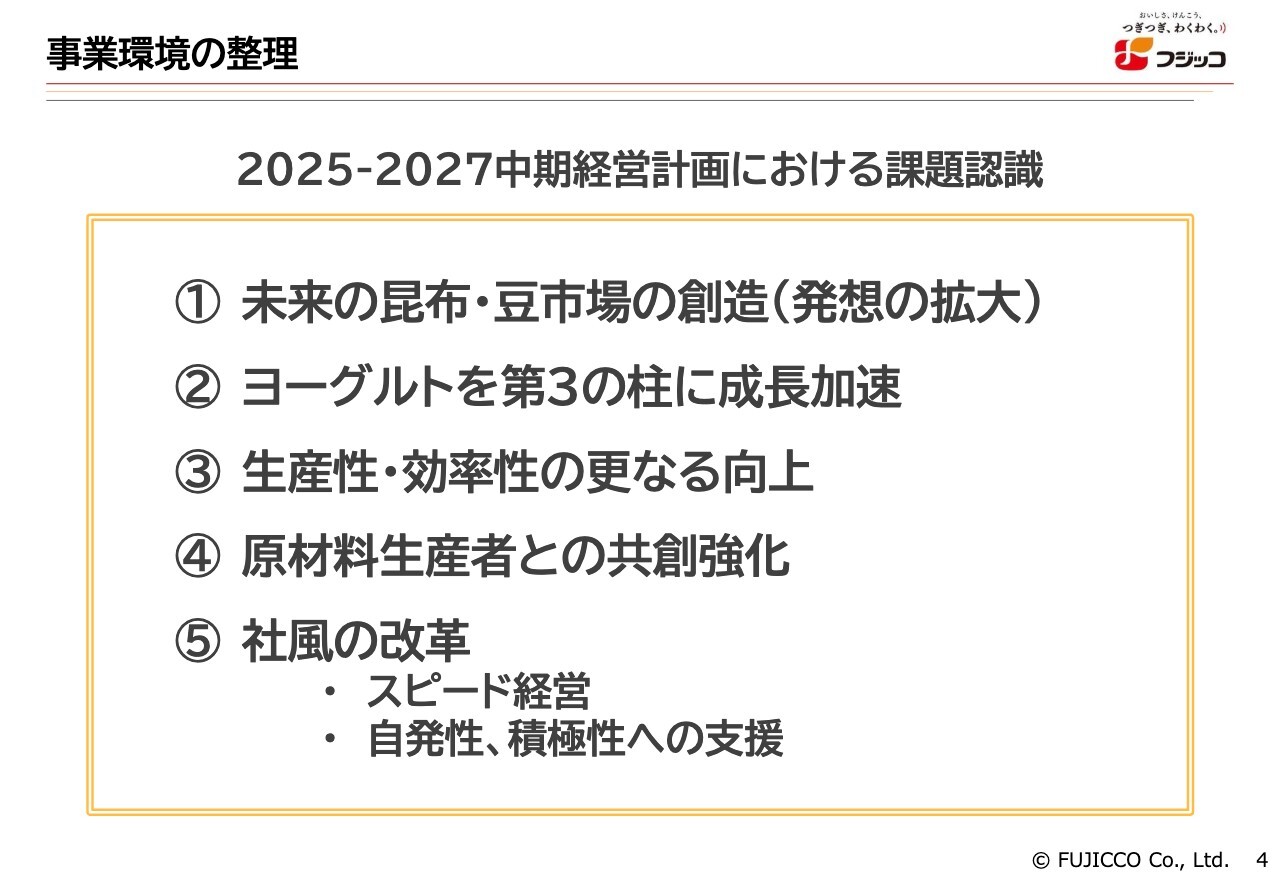

2025年から2027年の3年間の中期経営計画についてお話しします。

まずは、事業環境を整理します。2025-2027中期経営計画では、スライドに記載した5つの課題を認識しており、それらに対する我々の方針を明確化しようと取り組んでいます。

1つ目の未来の昆布・豆市場の創造(発想の拡大)では、新たな商品群を創発していきます。2つ目は、ヨーグルトを第3の柱に成長加速していきます。3つ目は、生産性・効率性のさらなる向上を目指します。4つ目の原材料生産者との共創強化では、特に昆布製品についての取り組みを進めていきます。

5つ目の社風の改革では、特にスピード経営を重視し、意思決定をもっと速くしたいと考えています。また、自発性、積極性を歓迎し、社員がもっと経営に目を向け、業務への取り組み姿勢や意識を向上できるよう支援していきます。

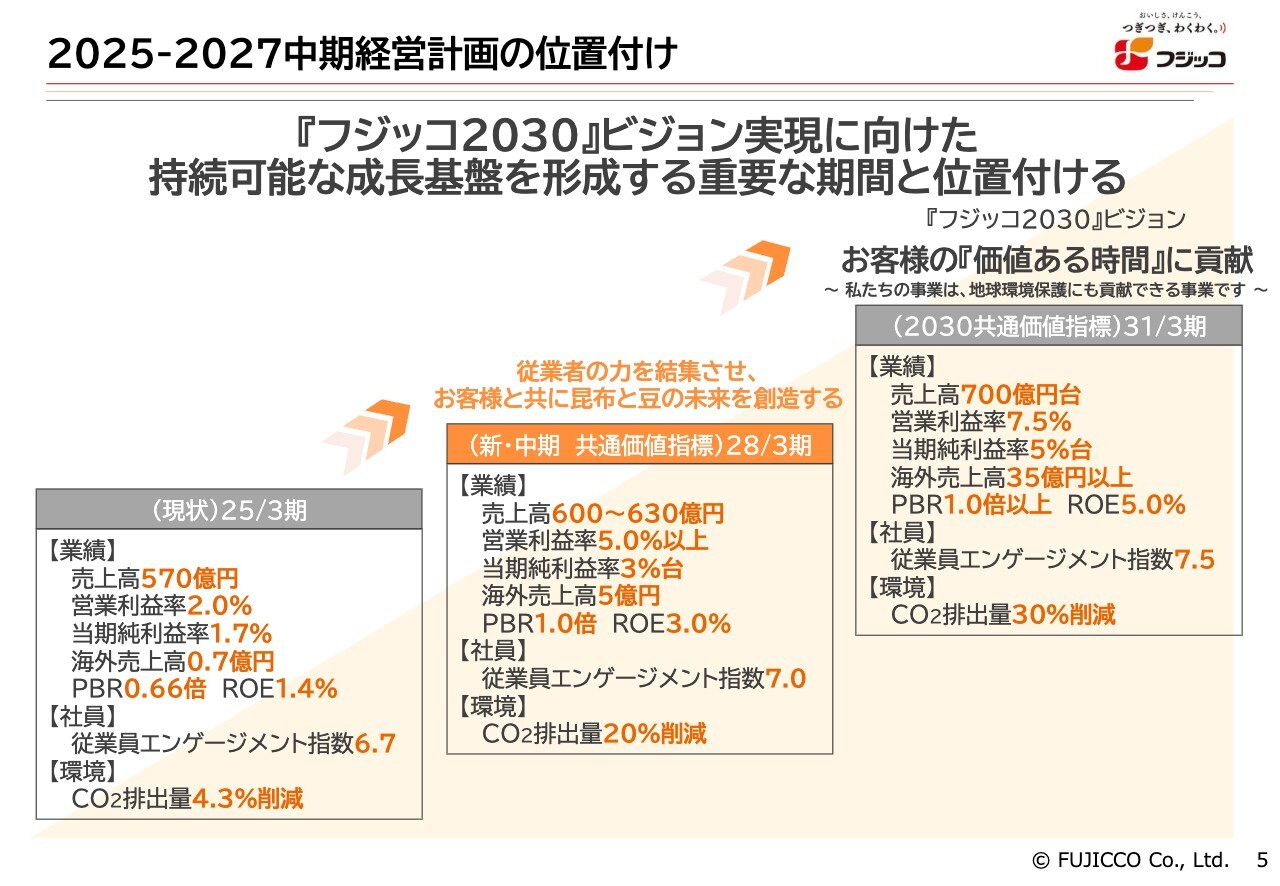

2025-2027中期経営計画の位置付け

2025-2027中期経営計画の位置付けについてご説明します。

これからの3年間は、『フジッコ2030』ビジョン実現に向けて、持続可能な成長基盤を形成する重要な期間であると位置付けます。『フジッコ2030』ビジョンでは定性的な目標として、「お客さまの『価値ある時間』に貢献」することを目指していきます。

スライド右側の枠内に記載のとおり、2030共通価値指標として、業績については売上高700億円台、営業利益率7.5パーセント、当期純利益率5パーセント台、海外売上高35億円以上、PBR1倍以上、ROE5.0パーセントを目指します。

社員については、従業員エンゲージメント指数7.5を目指します。現在は6.7のため、0.8ポイント向上させます。環境については、CO2の排出量を30パーセント削減することを目標とします。

中期経営計画の目標については、2028年3月期において、売上高は600億円から630億円、営業利益率は5パーセント台を目指していきます。現状の売上高は570億円のため、2030年には130億円増加させることを目標にして進めていきます。

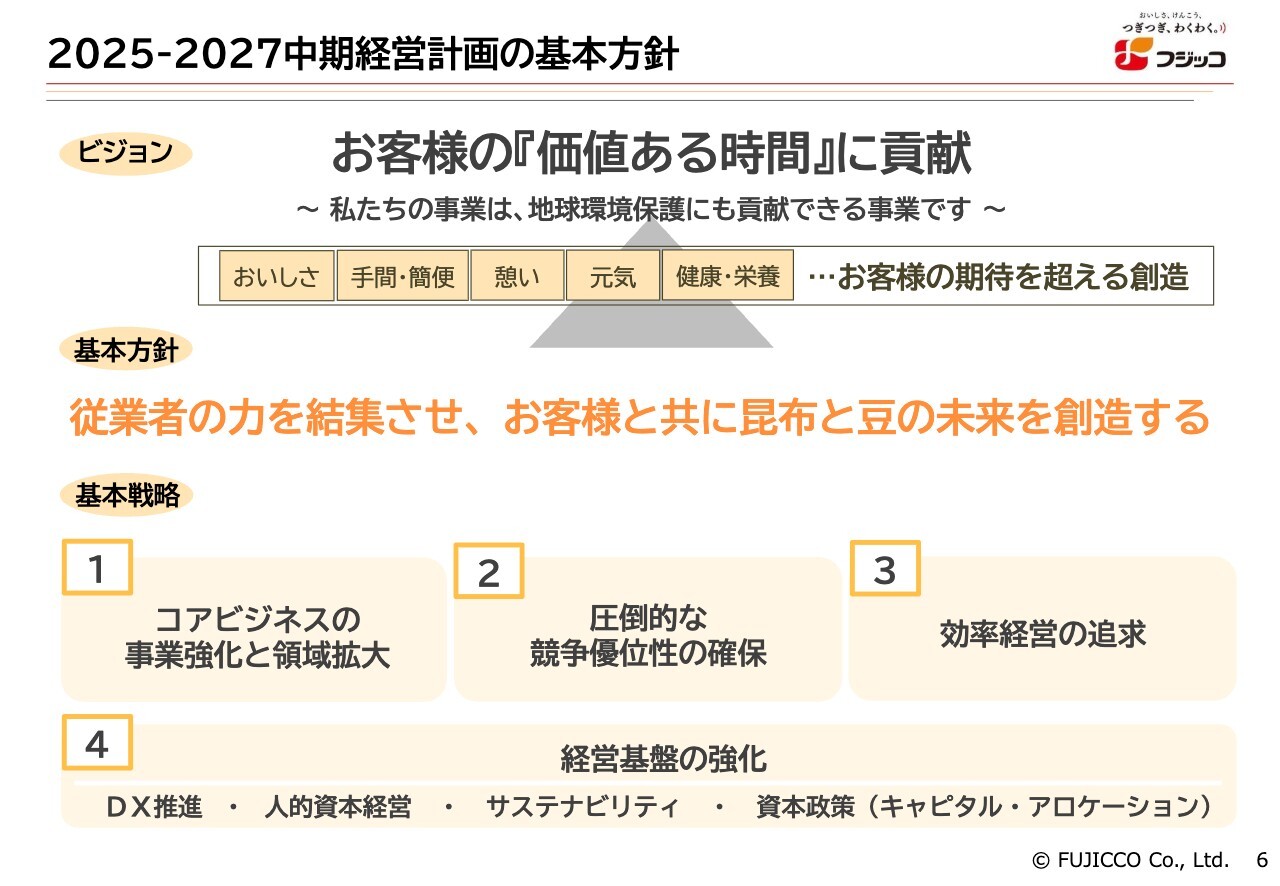

2025-2027中期経営計画の基本方針

2025-2027中期経営計画の基本方針をご説明します。ビジョンは、「お客さまの『価値ある時間』に貢献」することです。

「価値ある時間」とは何かについて、いろいろと議論しました。1つ目は「おいしさ」、つまり味わえる時間です。2つ目は「手間・簡便」、つまり時間の短縮化が図れることです。3つ目は「憩い」、つまり家族団欒の憩いの場などを提供できることです。

4つ目は「元気」です。当社は健康創造企業を目指しており、健康を何よりも重要視しています。家族団欒で、みんなが食べるもので元気になることを目指していきます。5つ目の「健康・栄養」も、同じような意味です。

お客さまの期待を超える創造を心がけ、お客さまの「価値ある時間」に貢献していくことがビジョンです。

基本方針は、「従業者の力を結集させ、お客さまと共に昆布と豆の未来を創造する」です。「もっと集中できるように」という意味合いから「昆布と豆」とあえて限定していますが、他の品群や事業をないがしろにするわけではありません。このことは社員にも何度も説明し、徹底しています。

基本戦略は4つあります。1つ目は、コアビジネスの事業強化と領域拡大です。2つ目は、圧倒的な競争優位性の確保です。3つ目は、効率経営の追求です。

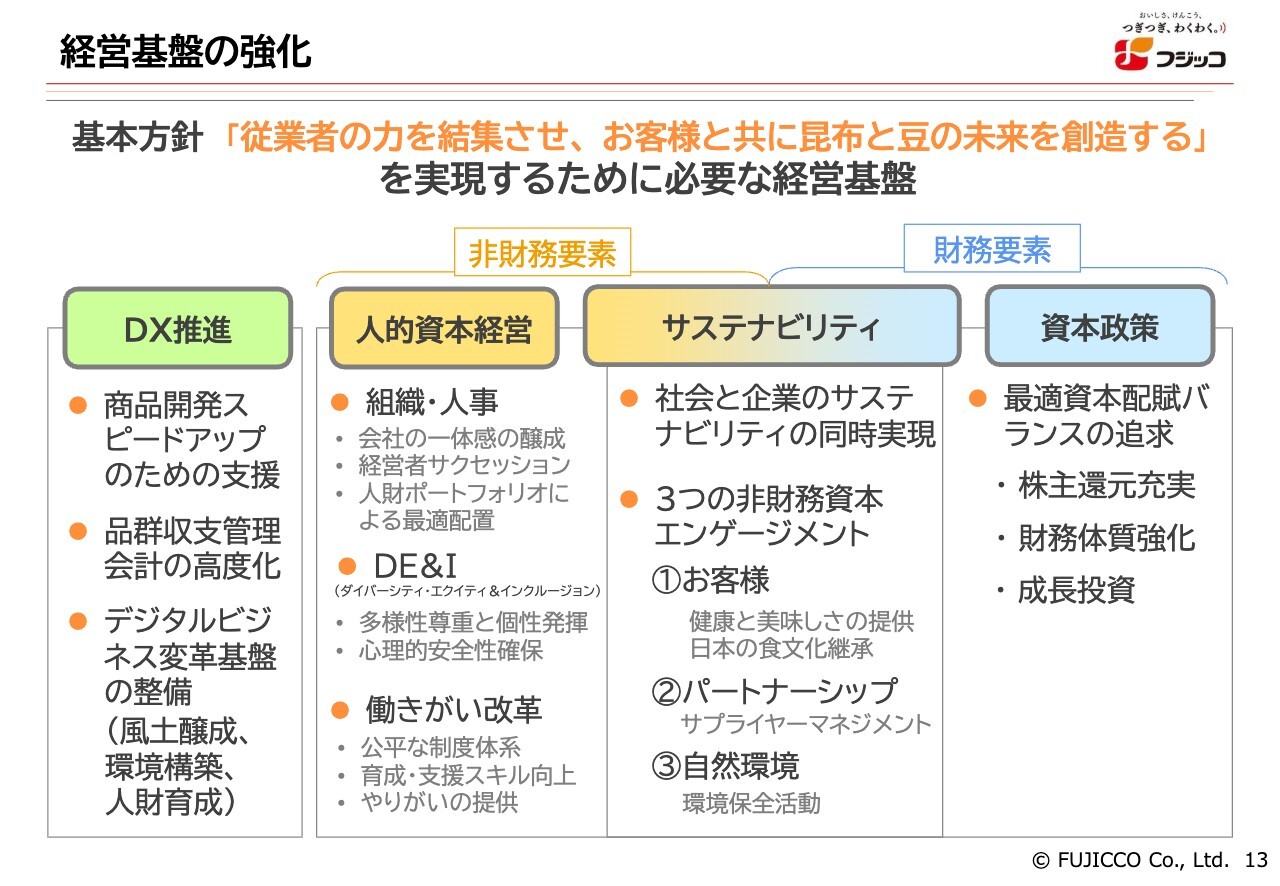

4つ目は、経営基盤の強化です。経営基盤の強化については、DX推進、人的資本経営、サステナビリティ、資本政策などをしっかり進めていきたいと考えています。

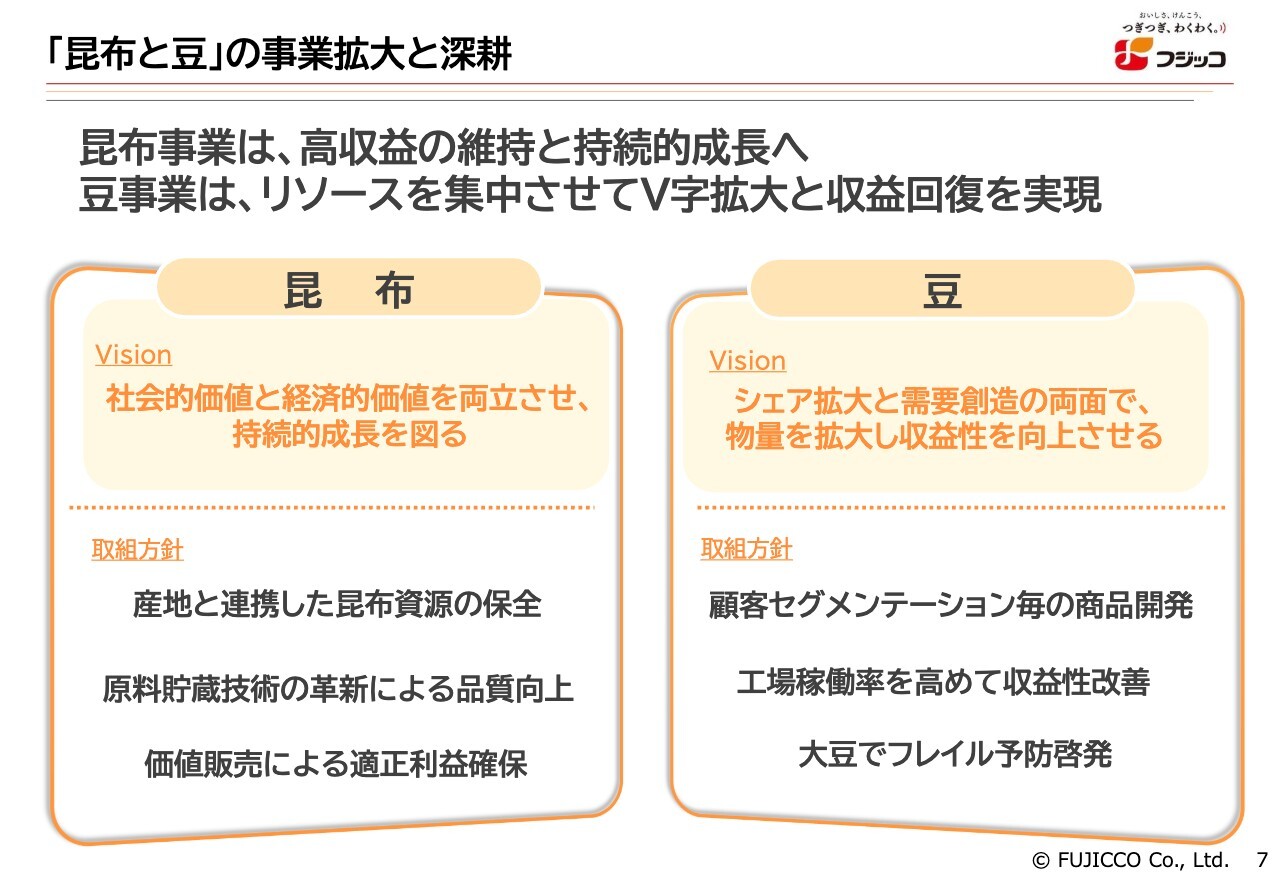

「昆布と豆」の事業拡大と深耕

「昆布と豆」の事業を拡大・深耕させていきます。昆布事業では、高収益の維持と持続的成長を目指します。豆事業では、リソースを集中させてV字拡大と収益回復を実現させます。

豆事業の2025年3月期の売上高は、前期比105パーセントほど増加しています。スライドに記載した取り組みを通して、収益力を回復させていこうと考えています。

昆布事業では、社会的価値と経済的価値を両立させ、持続的成長を図ります。現在は昆布資源が非常に枯渇してきているため、産地としっかり連携し、昆布の資源を保全していく活動にも取り組んでいきます。

また、原料貯蔵技術をもっと革新させることで品質向上を図っていきます。価値販売によって適正利益を確保していくことも、重要な課題です。

豆事業では、今後もさまざまなジャンルにおいて商品を開発していきます。また、顧客をセグメンテーションし、顧客セグメンテーションごとに商品開発していきたいと考えています。さらに、工場稼働率をより高め、収益性の改善を図ります。そして、大豆たんぱくでフレイル予防ができるよう、啓発していきたいと思っています。

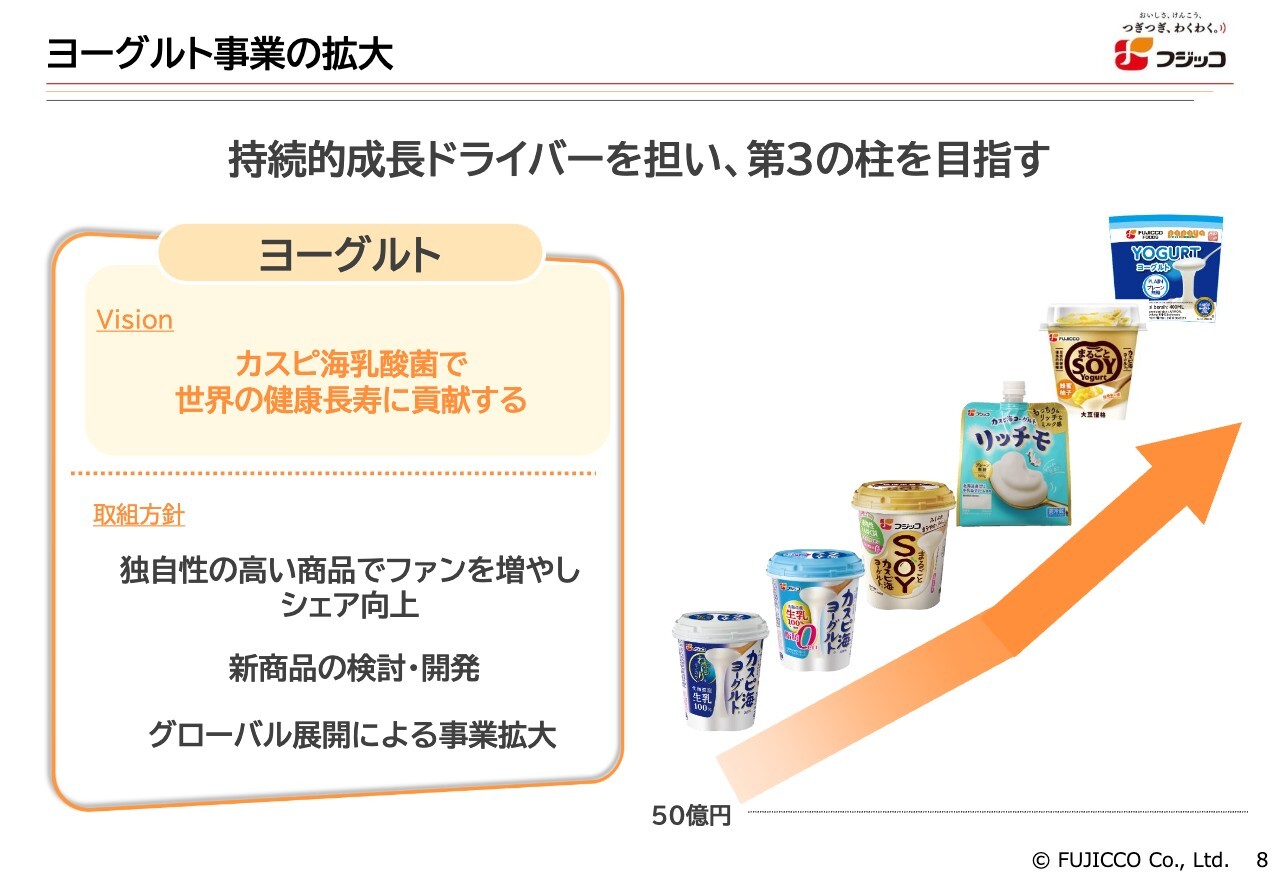

ヨーグルト事業の拡大

もう1つ重要な事業として、ヨーグルト事業があります。ヨーグルト事業は過去から非常に伸長率高く伸びてきていることから、持続的成長ドライバーを担い、第3の柱を目指します。

「カスピ海乳酸菌で世界の健康長寿に貢献する」という大それたビジョンですが、世界に進出していくための商品としても、このような商品政策・商品戦略をしっかりしていこうと考えています。

「カスピ海ヨーグルト」をはじめ、現在は大豆をまるごと使ったヨーグルトを生産しています。最近、「まるごとSOYカスピ海ヨーグルト」の人気が非常に高くなってきました。

今秋には、「カスピ海ヨーグルト リッチモ」という新商品を投入していく計画です。この商品は大容量タイプで、カスピ海乳酸菌を使いますが、味が非常にクリーミーで、生クリームも入れながらおいしさを追求した商品です。また、注ぎ口をスクリューキャップにしており、取り出しやすくなっていることも特徴です。

現在は台湾で個食のSOYヨーグルトを発売しており、今年4月からは台湾のセブンイレブン全店で取り扱いが始まりました。工場としては提携している現地企業があり、ライセンス契約の上、生産いただき、発売しています。

まだ4月に始まったばかりのため、実績については正確に言えませんが、「よく売れている」という話は聞いています。

また、インドネシアでは提携している工場があり、練り製品などの惣菜類を製造・販売しています。将来的には、インドネシアでもヨーグルトを拡大していこうと考えており、現状は提携先が展開している小売店で、スライド一番上に掲載したPB商品を販売しています。このようにグローバル展開により、ヨーグルト事業をどんどん拡大していきたいと考えています。

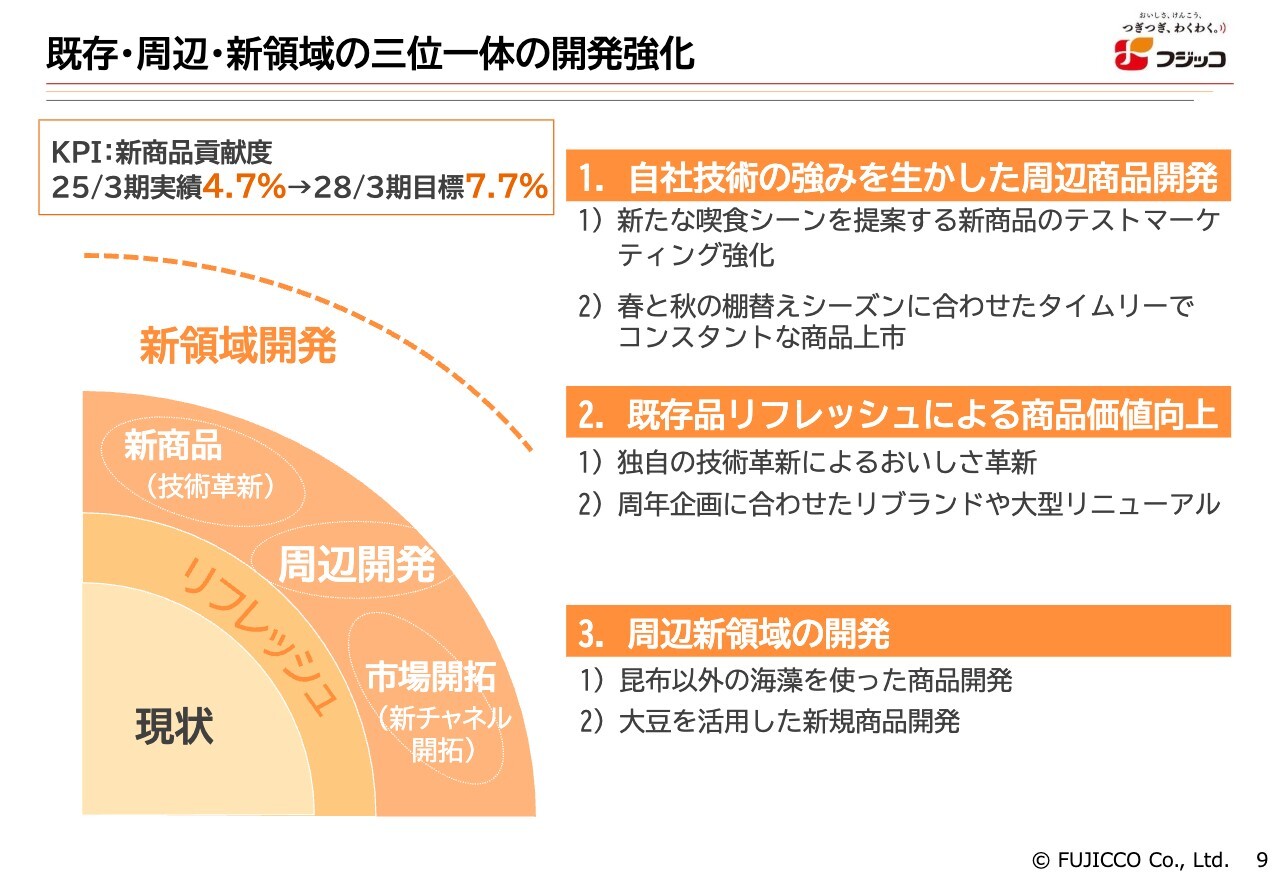

既存・周辺・新領域の三位一体の開発強化

既存・周辺・新領域において、三位一体の開発強化を進めていきます。

新商品の貢献度をKPIとして採用しています。2025年3月期実績は4.7パーセントの構成比でしたが、2028年3月期には7.7パーセントまで向上させたいと考えています。

そのための施策として、1つ目に、自社技術の強みを生かして周辺商品を開発していきます。2つ目に、大事な主力商品である既存商品リフレッシュ(リニューアル)により、商品価値を向上させます。

3つ目に、周辺領域ではありますが、少し外へ出た新領域の開発を進めます。これら3つの施策に取り組むことにより、まだまだ事業を拡大させていきます。

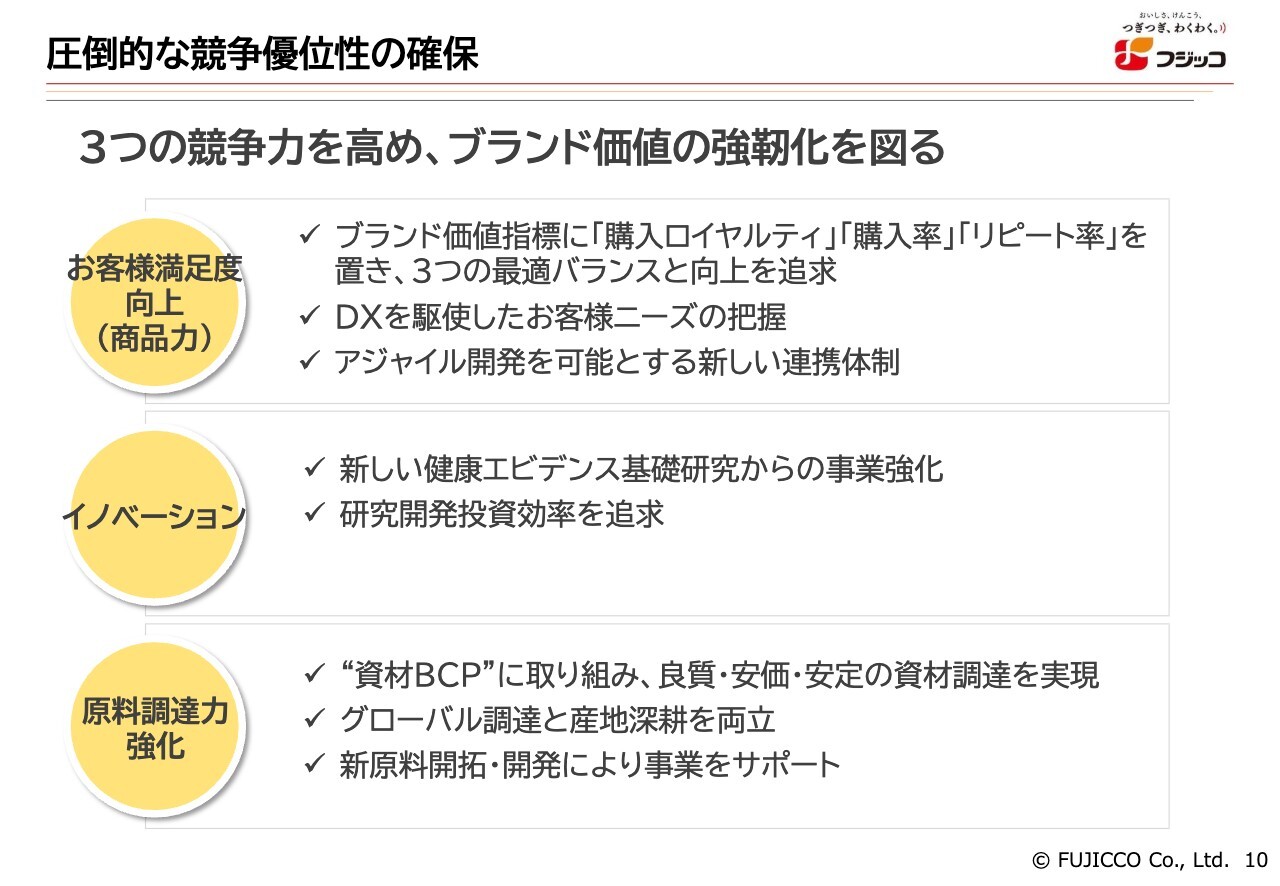

圧倒的な競争優位性の確保

圧倒的な競争力はどこから生まれるのか考えると、第一に商品の差別化が挙げられます。お客さまの満足度の向上により、圧倒的な差別化を図れます。満足度の高い商品づくりを通じて、お客さまの購入ロイヤルティを高く維持します。

また、お客さまの潜在ニーズを察知するために、DXをさらに活用する必要があります。DXを駆使してお客さまニーズの把握に取り組みます。そして、アジャイル開発を可能とする新しい連携体制も築いていきます。

2つ目はイノベーション、つまり研究開発です。新しい健康エビデンス基礎研究からの事業強化を行っていきます。

エビデンス基礎研究が商品とまったくつながらないわけではなく、事業連携できるような基礎研究が新たな商品を生み出すと考え、研究開発を進めていきます。そして研究開発投資を効率的にするため、我々にふさわしいテーマに絞り、それらをどんどん進めていきます。

3つ目に、差別化では原料調達力強化が重要なポイントになります。調達力もさることながら、今後は我々の生産力について考えていかなければならない時代ではないかと考えています。BCP、グローバル調達、新原料の開拓・開発という3つのポイントについて、他社と差別化を図っていきます。

資源BCPに取り組み、枯渇したとしても自分たちでなんとか継続して調達できる仕組みを作り、良質・安価・安定の高い資材調達を実現していきます。また、グローバル調達と産地深耕を両立させるべく、一層、世界に視野を広げることが重要だと考えています。

さらに、新原料開拓・開発により事業をサポートしていきます。温暖化が進んでも育つ豆類、根菜、昆布が豊富に採れるような品種改良を進めていきたいと考えています。

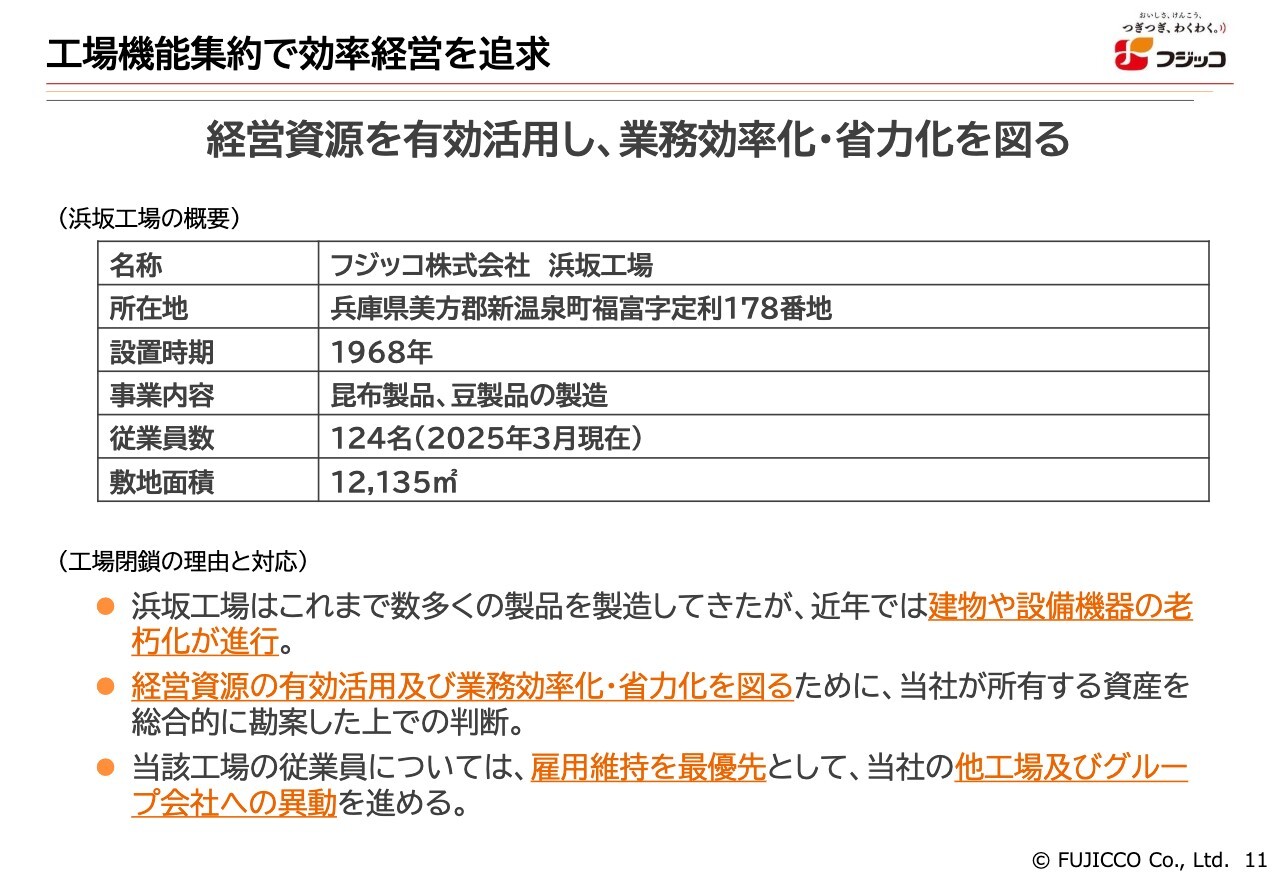

工場機能集約で効率経営を追求

工場機能集約で効率経営を追求します。5月2日に、浜坂工場の閉鎖に関するリリースを発表しました。

浜坂工場は1968年に創業し、57年間操業してきたことになります。残念ながら効率が上がらず、現在は赤字に落ち込み、昆布製品・豆製品を作ってもなかなか利益が出ませんでした。老朽化も激しく、再投資して再建設したとしても回収見込みがないため、やむなく閉鎖という結論に至りました。

124名の従業員については、他の工場や本社、営業所などで雇用を継続したいと考えています。一人ひとりと面談し、希望を聞きながら、引き続き活躍してもらえるよう動いていきます。

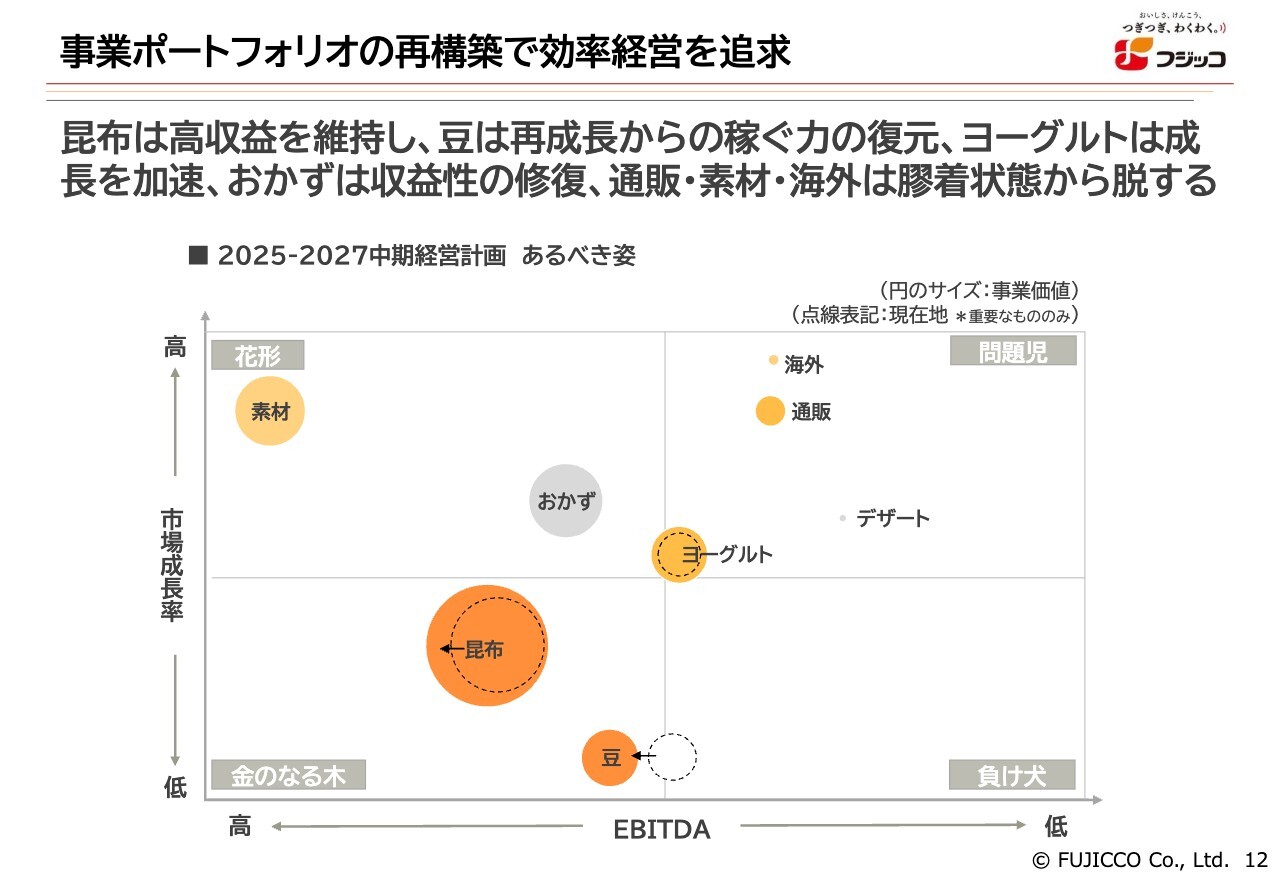

事業ポートフォリオの再構築で効率経営を追求

事業ポートフォリオをしっかり再構築し、効率経営を進めていきたいと考えています。

まず、昆布事業では引き続き収益力を上げ、規模も維持していくよう取り組みます。そのためには原料政策が非常に重要であり、すでにいくつかアイデアを持っています。

豆事業では「再成長からの稼ぐ力を復元」を目指しています。現在はスライド右側の負け犬に位置していますが、もう一度金のなる木へ復活させるべく取り組んでいきます。

ヨーグルト事業は、成長を加速していきます。他の事業は収益性をさらに回復させ、おかず事業もしっかりと膨らましていかなければいけないと考えています。通信販売事業と素材事業と海外事業については、より早く成長ができるよう、これからしっかりと力を入れていきます。

経営基盤の強化

経営基盤の強化です。何よりも重要なのがやはり人的資本経営であり、人財です。基本方針である「従業員の力を結集させ、お客様と共に昆布と豆の未来を創造する」を実現すべく、必要な経営基盤として重要なものを4つに分けて考えています。

1つ目はDX推進です。今後はDXなくしてサステナビリティのある経営はできないと考えており、社員一人ひとりがしっかりとDXの知識をつけていくことが重要です。また、商品開発のスピードアップや品群収支管理にもDXをしっかり取り入れられるよう、システム開発も進めていきたいと思います。

2つ目は人的資本経営です。組織・人事領域に関わるものであり、特に人事はすべてに関わっています。人財育成と外部人財の採用を進めながら、「DE&I(ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン)」を目指していきます。多様化をさらに進めて個性を発揮すること、心理的安全性を高めることに取り組んでいきたいと考えています。

また、これまでは「働き方改革」と言っていましたが、「働きがい改革」に変更しました。エンゲージメントがさらに上がるよう、公平な評価やスキル向上のための育成支援のプランニングなどに取り組んでいきたいと考えています。

3つ目はサステナビリティです。社会と企業のサステナビリティの同時実現ができるよう、プラスチックの削減やLNGを用い、これ以上CO2を排出しない取り組みなどをしっかり行うと同時に営業利益を確保し、業績をしっかりと上げていくことが必要です。お客さま、パートナー、自然環境を両立できる経営に取り組みます。

最後の資本政策については、バランスを考え、最適な資本配賦を考えていきます。株主さま、財務、成長投資など、どこにどのように配分していくのか、今後しっかりとKPIを決めて取り組んでいきます。

資本政策の考え方(キャピタル・アロケーション)

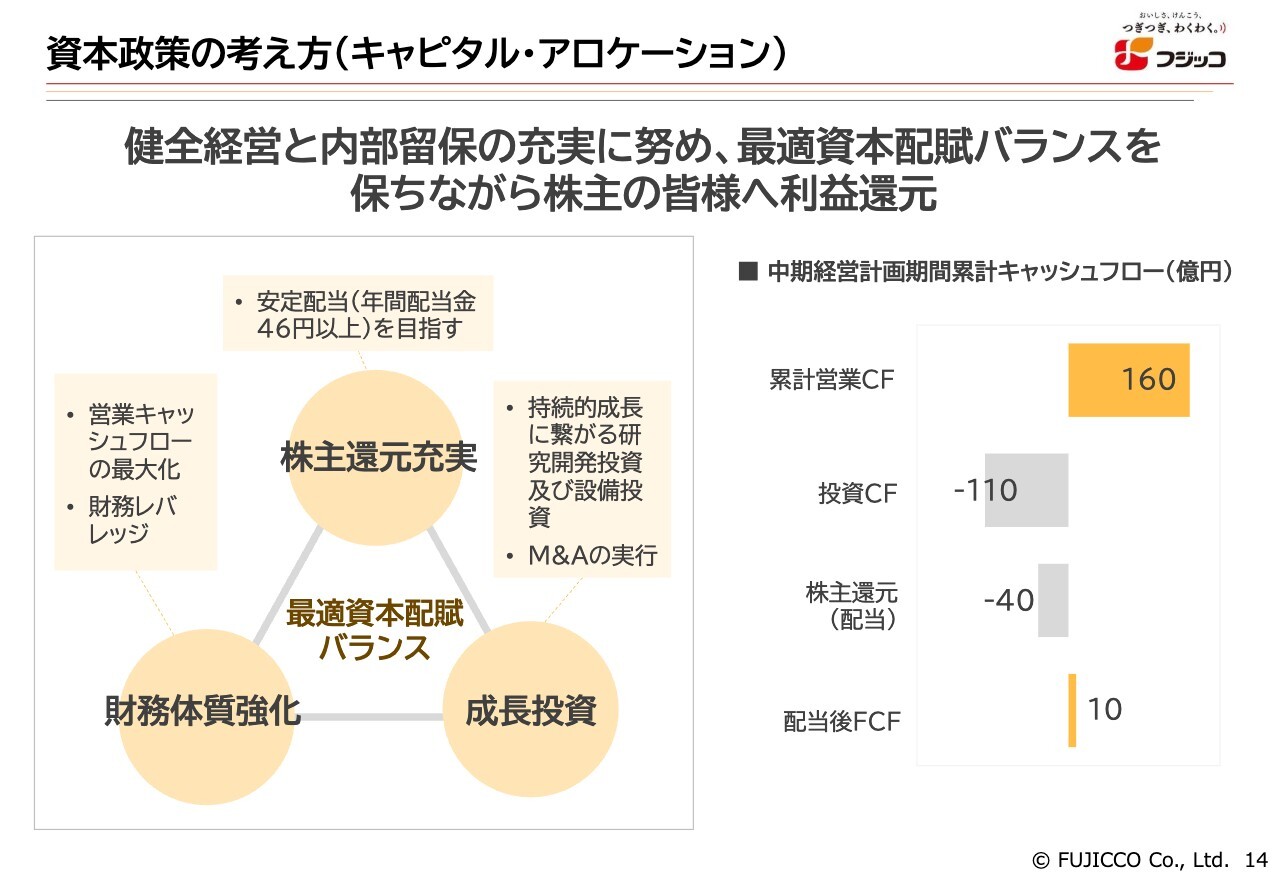

資本政策の考え方として、「株主還元充実」「財務体質強化」「成長投資」の3つのバランスをしっかりとって進めていきたいと考えています。

スライド右側には、中期経営計画期間累計キャッシュフローを示しています。3年間の累計では、営業キャッシュフローが160億円、投資キャッシュフローがマイナス110億円、株主還元が40億円、配当後FCF(フリーキャッシュフロー)は10億円です。FCFがしっかりと残るように進めていきたいと思います。

中期経営計画期間の売上高・営業利益目標

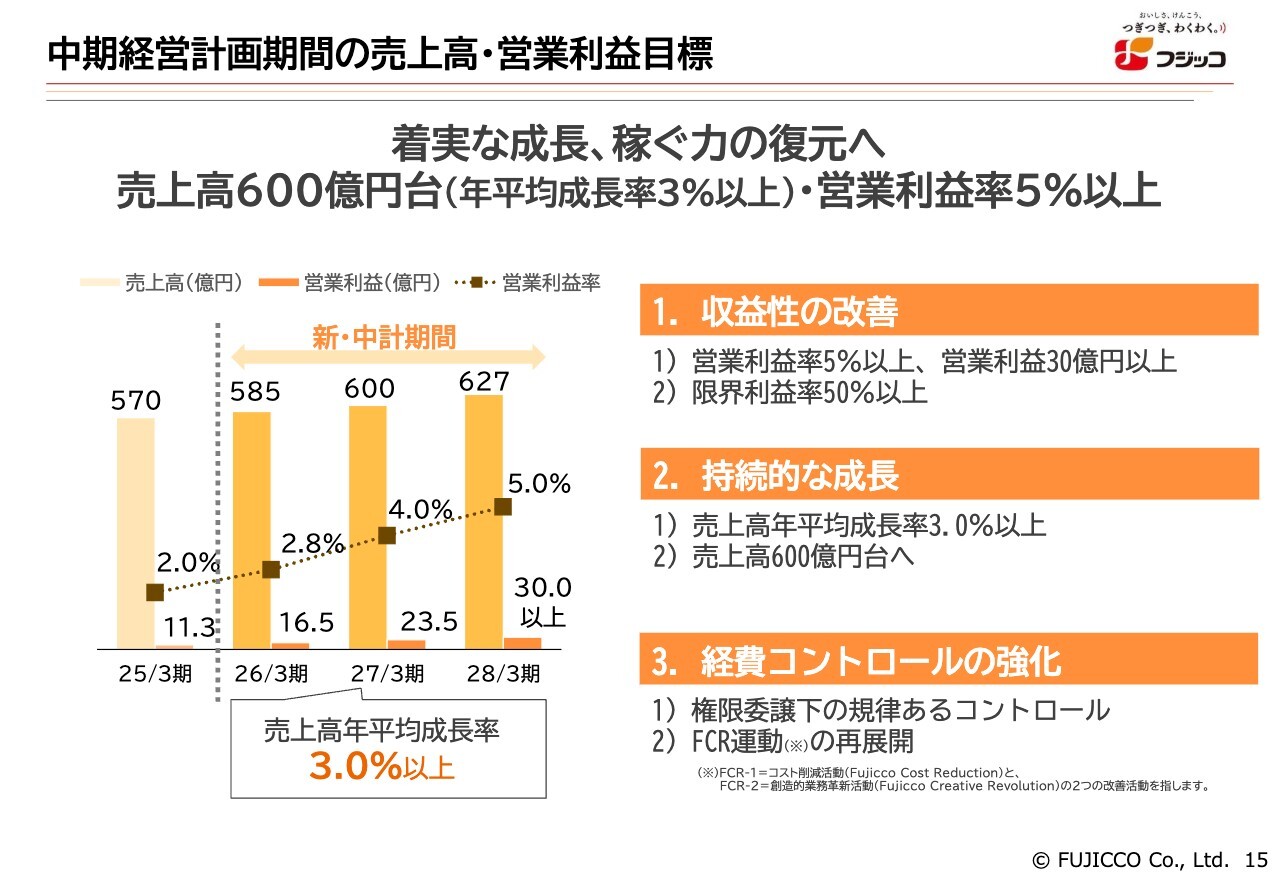

売上高および営業利益の目標です。「収益性の改善」「持続的な成長」「経費コントロールの強化」を掲げ、2028年3月期においては売上高627億円、営業利益率5.0パーセント、営業利益額30億円以上を目指していきたいと思います。

中期経営計画期間の財務指標目標

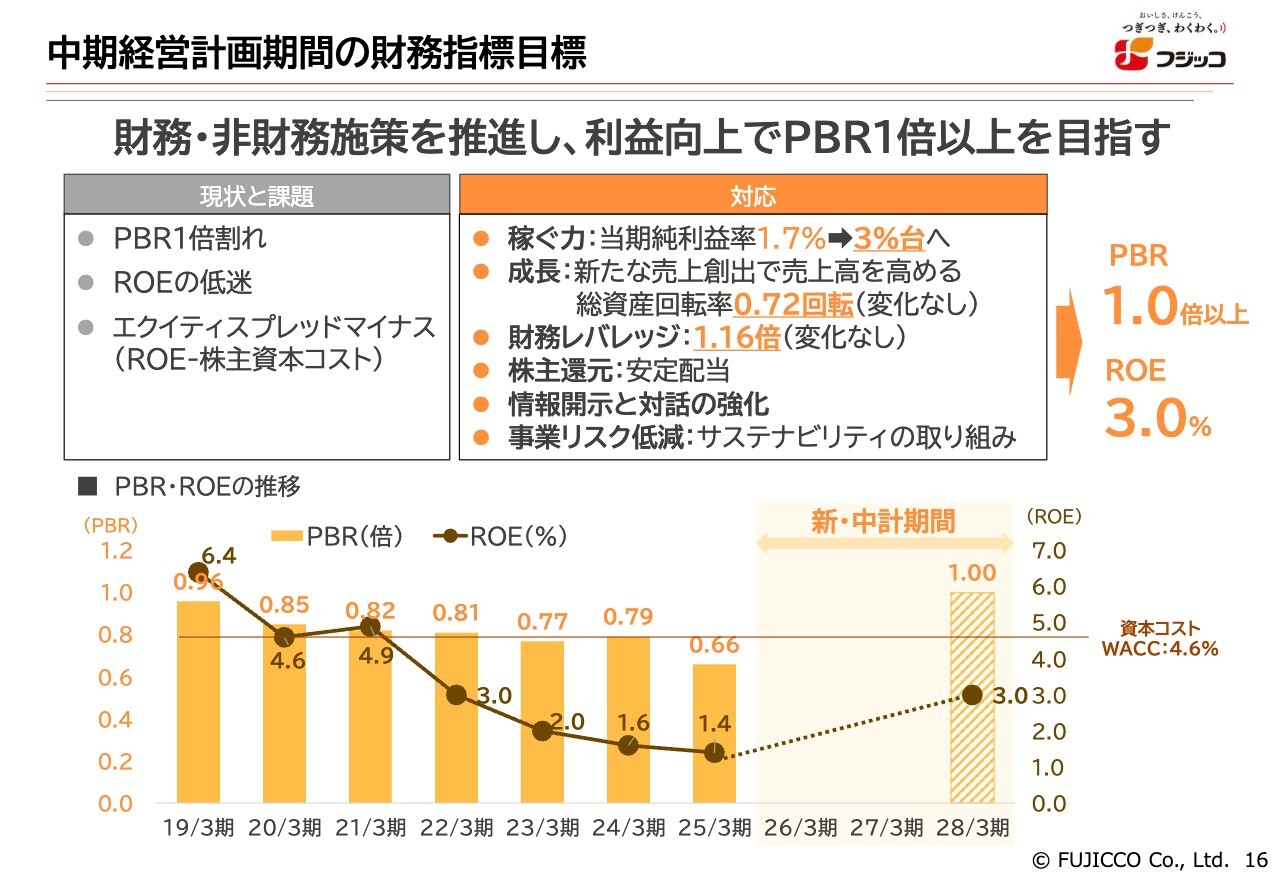

財務目標についてです。現状と課題については、PBR1倍割れ、ROEの低迷、エクイティスプレッドがマイナスである点となります。スライド右側には、対応策を挙げています。

PBR1.0倍以上、およびROE3.0パーセントに持っていくための今後の推移の見込みについては、スライド下部のグラフに示しています。

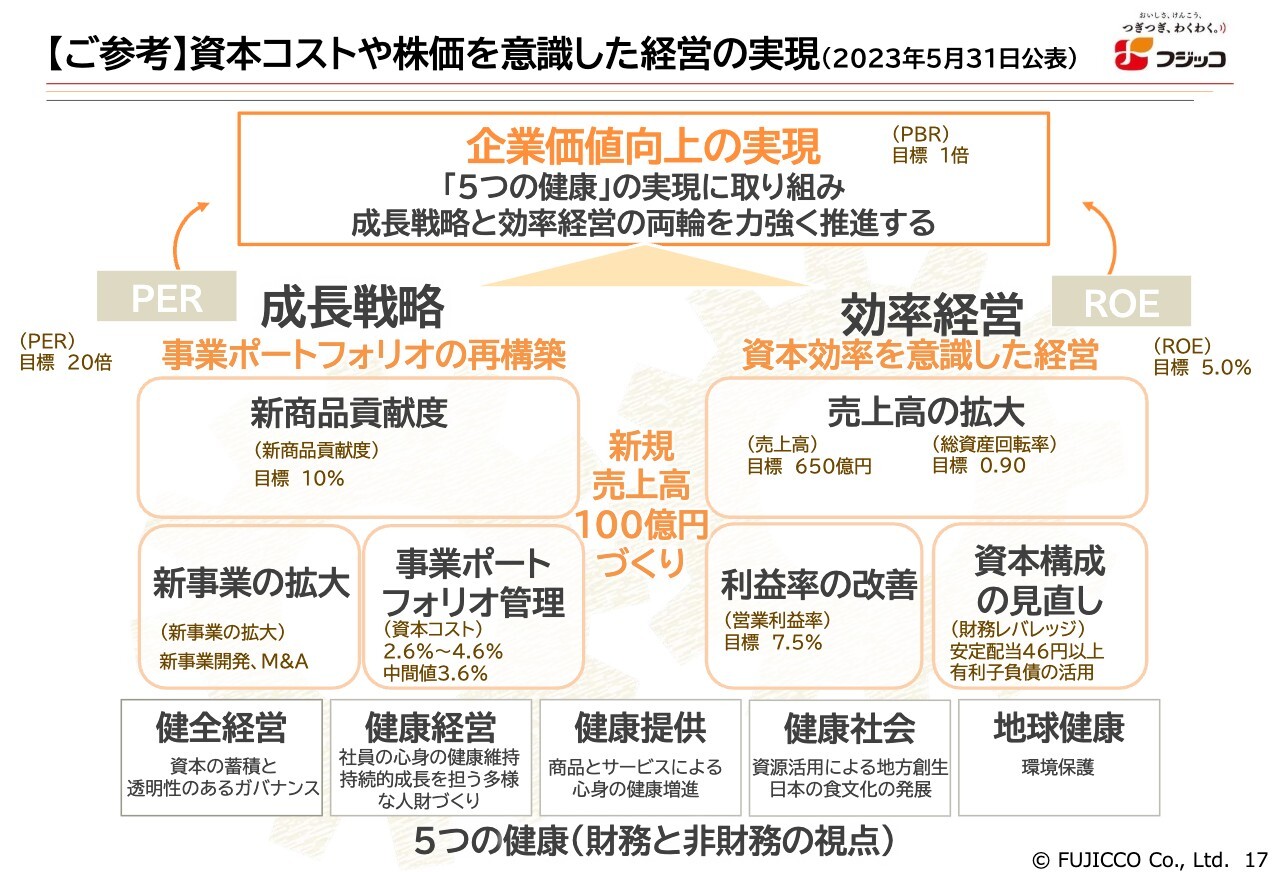

【ご参考】資本コストや株価を意識した経営の実現(2023年5月31日公表)

資本コストや株価を意識した経営の実現です。

スライド左側には成長戦略、右側には効率経営を記載しています。この両輪を回して新規売上高100億円を達成し、PER20倍、ROE5.0パーセントというそれぞれの目標達成に取り組みます。そして、これらを掛け合わせたPBR1倍という目標達成を目指し、取り組んでいきます。

私からのご説明は以上です。ありがとうございました。

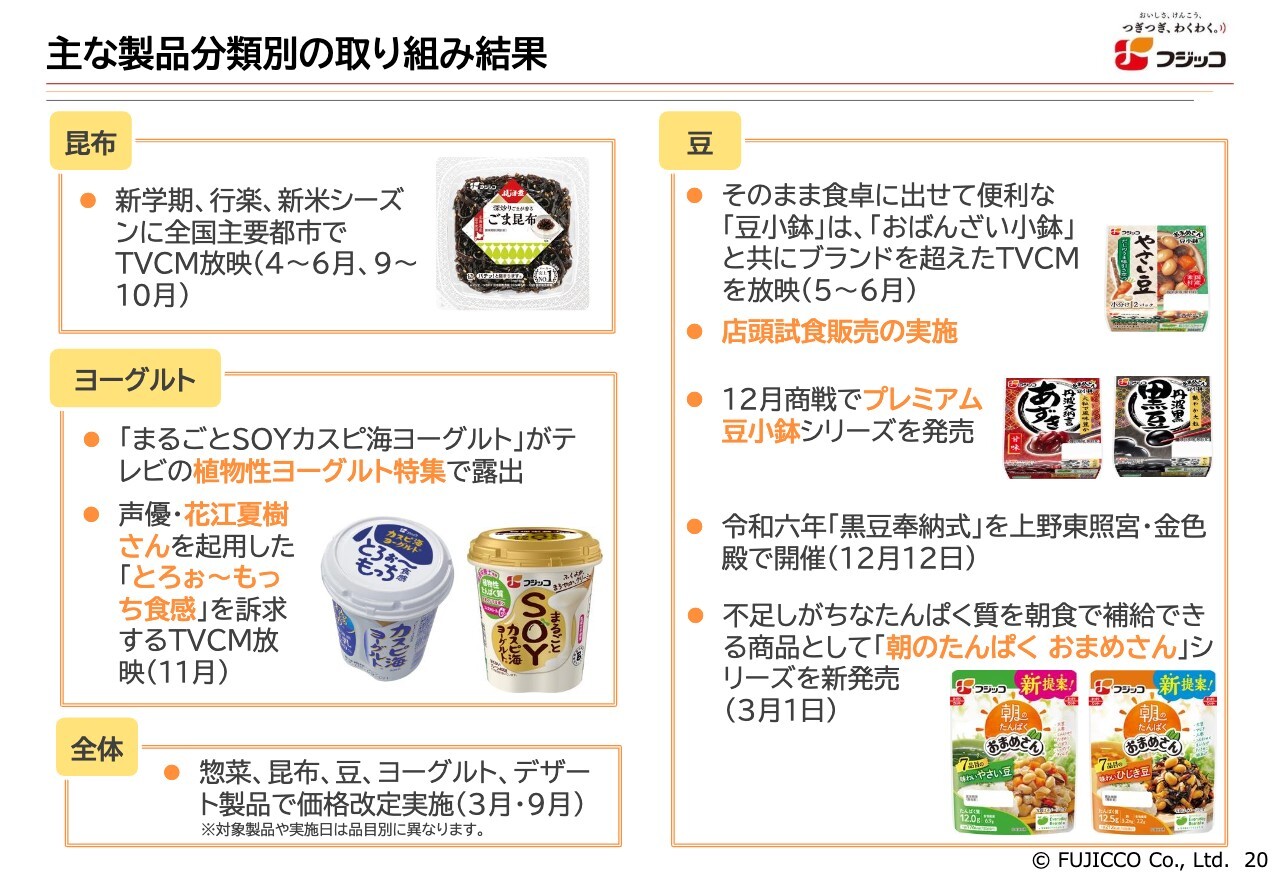

主な製品分類別の取り組み結果

小段健男氏:上席執行役員経営企画本部長の小段です。私より、2025年度3月期の決算発表および2026年度3月期の見込みについてご報告します。

業績についてご報告する前に、まずは我々が2025年度に特に取り組みを強化したポイントについてご報告します。

はじめに、スライド右側の豆品群です。残念ながら、豆事業ではここ数年、右肩下がりの状況が続いていました。当期はなんとかV字回復を図ろうと全社でプロジェクトを開催し、開発、販売、プロモーションのすべてを強化してきました。

その結果、豆品群はプラスに転じ、V字回復を果たしました。スライド右上の「豆小鉢」というカップに入った個食の食べ切りタイプの煮豆製品は、売上高120パーセントの伸長を達成しています。

スライド右側の2段目にある「あずき」「黒豆」は、昨年新たに発売したプレミアムタイプの商品です。販売強化を行っただけでなく、新商品が売上を大きく牽引したことも、V字回復の要因となっています。

さらに、先ほど福井からもご報告した、大豆のタンパク質でフレイル予防に貢献するというミッションに関しては、スライド右下の「朝のたんぱく おまめさん」という新商品を今年3月に発売しています。

スライド左側の中段にあるヨーグルトは、新中期経営計画で第3の柱に掲げており、当期は大幅に伸長しました。

その中でも「まるごとSOYカスピ海ヨーグルト」は、一昨年にクレモリス菌を使った大幅リニューアルを行い、おいしくなりました。「普通のヨーグルトのように食べられる」とご評価いただき、さまざまなメディアでも取り上げられています。その結果、当期は売上高150パーセント伸長しました。

従来の「カスピ海ヨーグルト」は、パッケージ上部にも書いてある、商品の最大の特徴である「とろぉ~もっち食感」を前面に打ち出したプロモーションを実施し、若いお客さまにご購入いただきました。以上の取り組みによって、従来製品も2桁伸長の結果になっています。

また、スライド左上の昆布製品も堅調な売れ行きを維持しています。特に佃煮は、若いお客さまにご購入いただくために、お子さま向けのテレビCMを毎年実施しています。今期も2回実施したことで、伸長を達成しています。

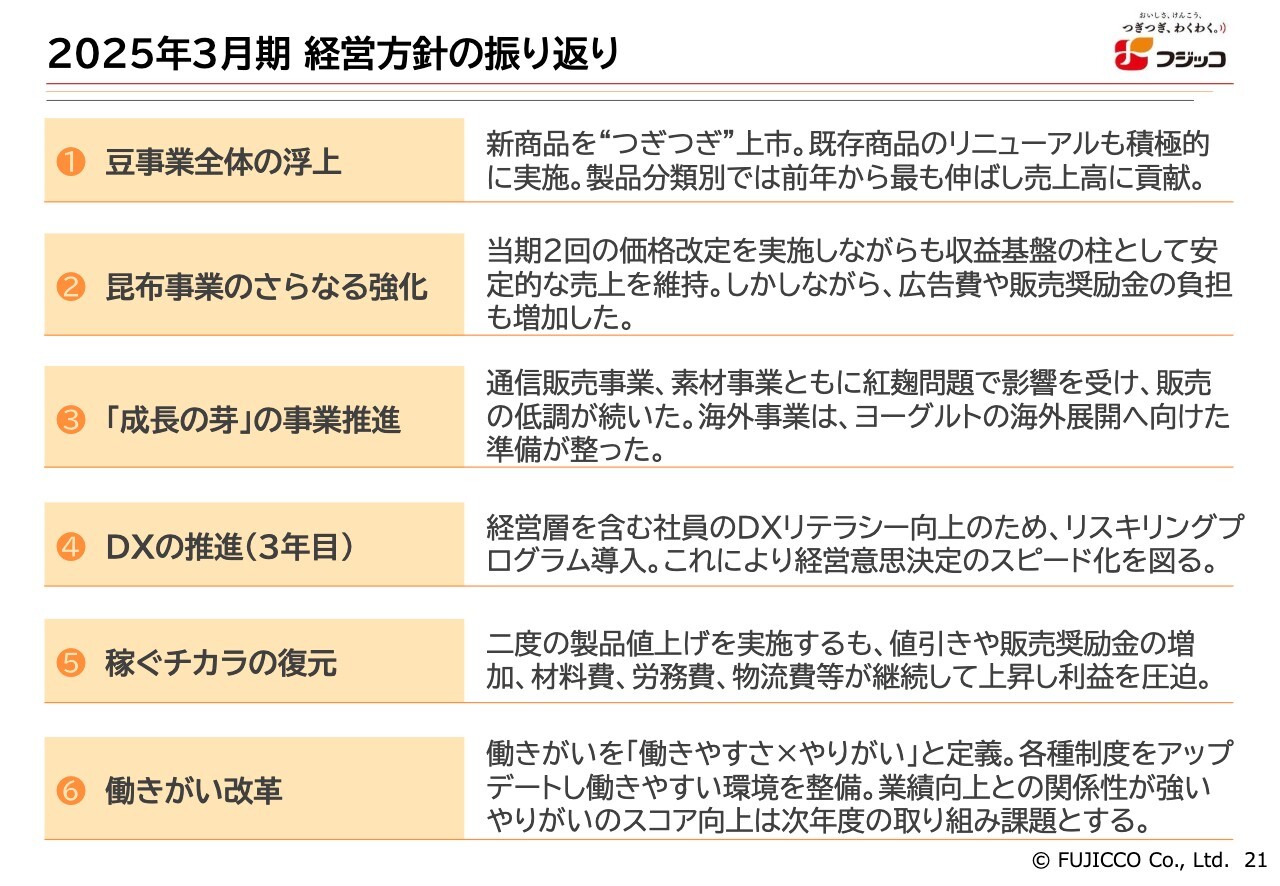

2025年3月期経営方針の振り返り

1番目、2番目の豆製品、昆布製品については先ほどお話ししたため、3番目について少し補足します。当初計画では「成長の芽」として高く設定していた通信販売事業、素材事業ですが、当期は大きなマイナスとなりました。

こちらは、期初から発生していた紅麹問題の影響を強く受け、通信販売のサプリメントや健康素材の業務用販売が大きく減少したことが要因です。

また、5番目の「稼ぐチカラの復元」については、昨年9月と今年3月に2回の製品値上げを実施しました。値上げにより大幅な収益改善を見込んでいましたが、残念ながら販売費用や値引き条件等が増加したため、当初期待していた収益回収には至りませんでした。

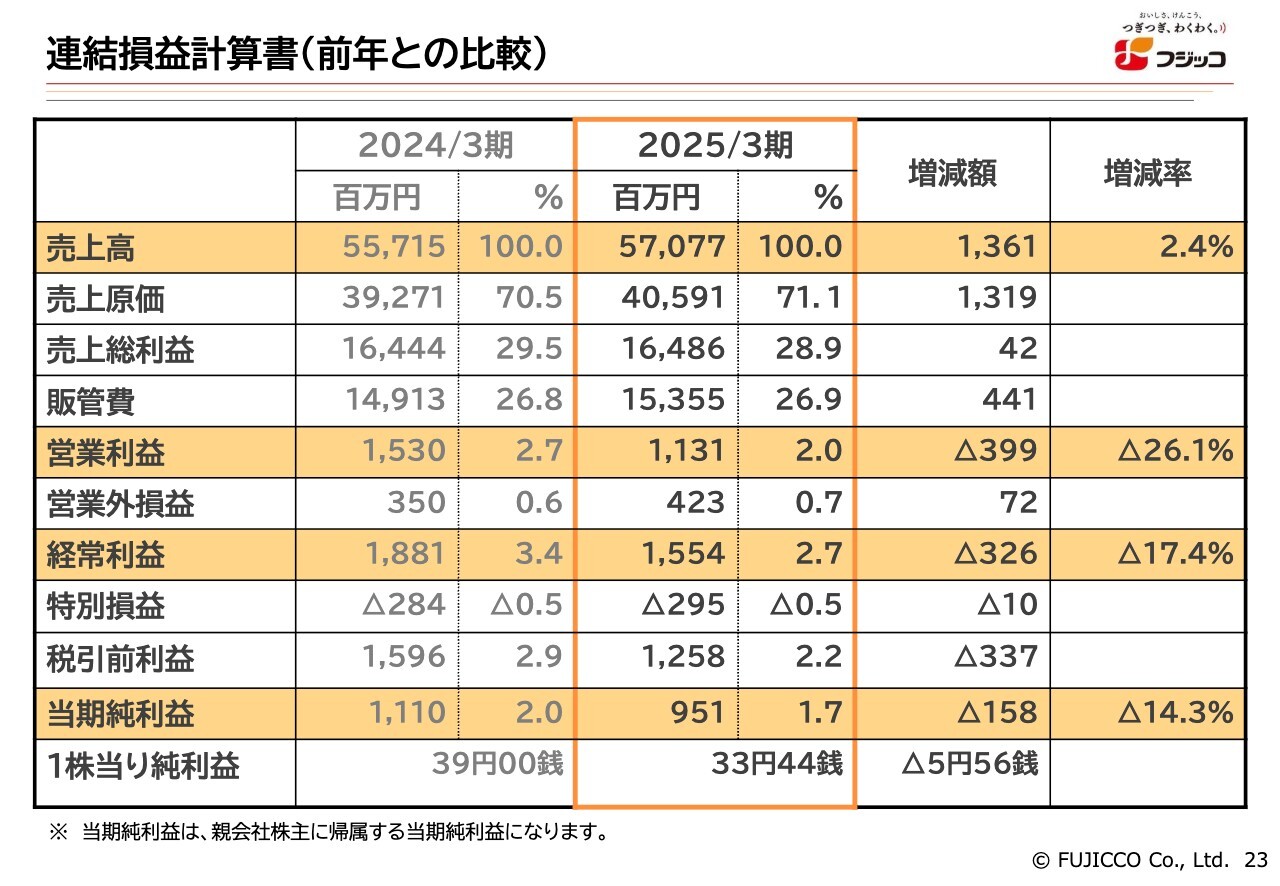

連結損益計算書(前年との比較)

このような状況を踏まえ、2025年3月期決算の数字についてご報告します。

売上高は570億7,700万円、前年比13億6,100万円のプラス、増減率は2.4パーセントのプラスです。営業利益は11億3,100万円、前年比3億9,900万円のマイナス、増減率は26.1パーセントのマイナスです。

製品の値上げによって売上高の増減率が5パーセント程度まで押し上げることを期待していました。しかし、販売経費の増大によってすべてのコストアップを吸収することができなかった結果となりました。

そのため、当期純利益は9億5,100万円、前年比1億5,800万円のマイナス、増減率は14.3パーセントのマイナスとなりました。

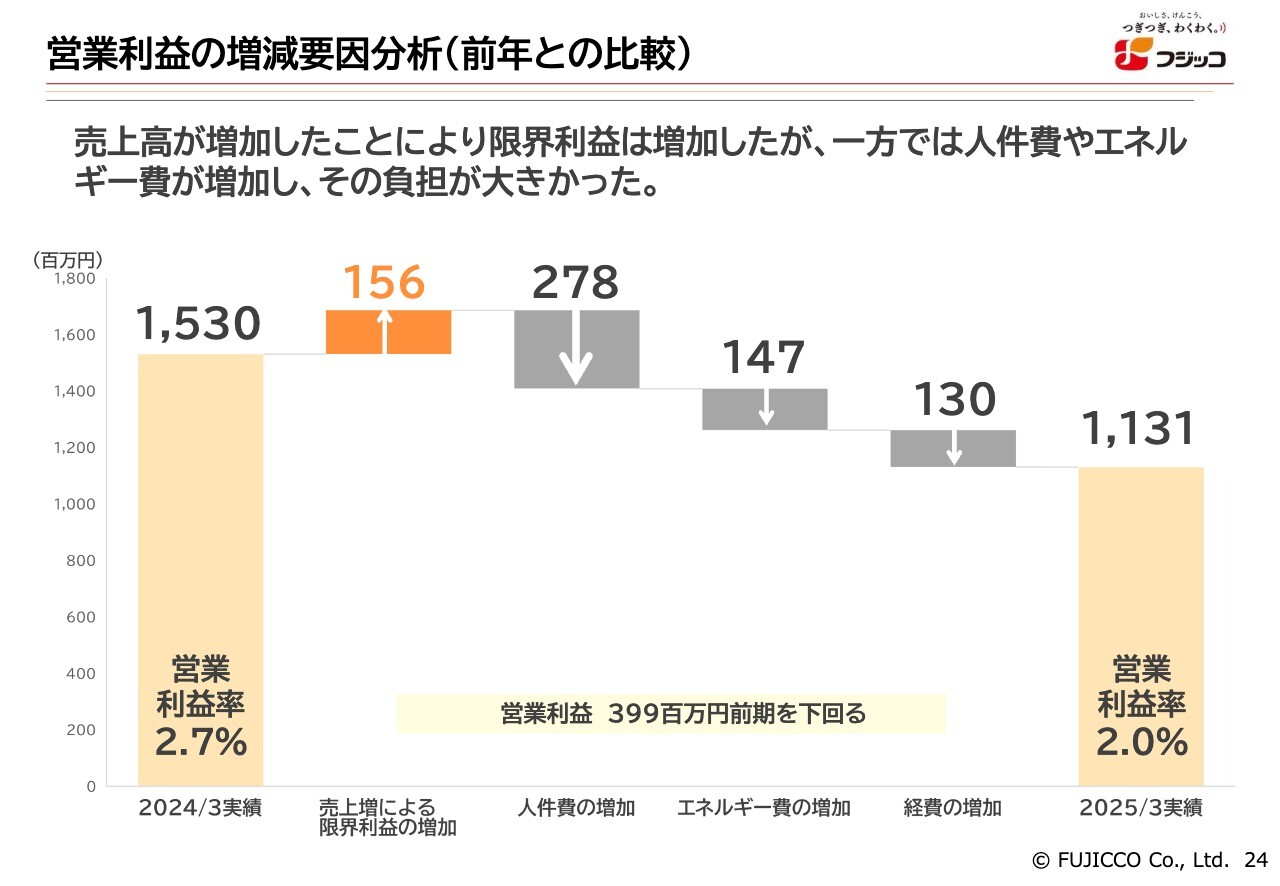

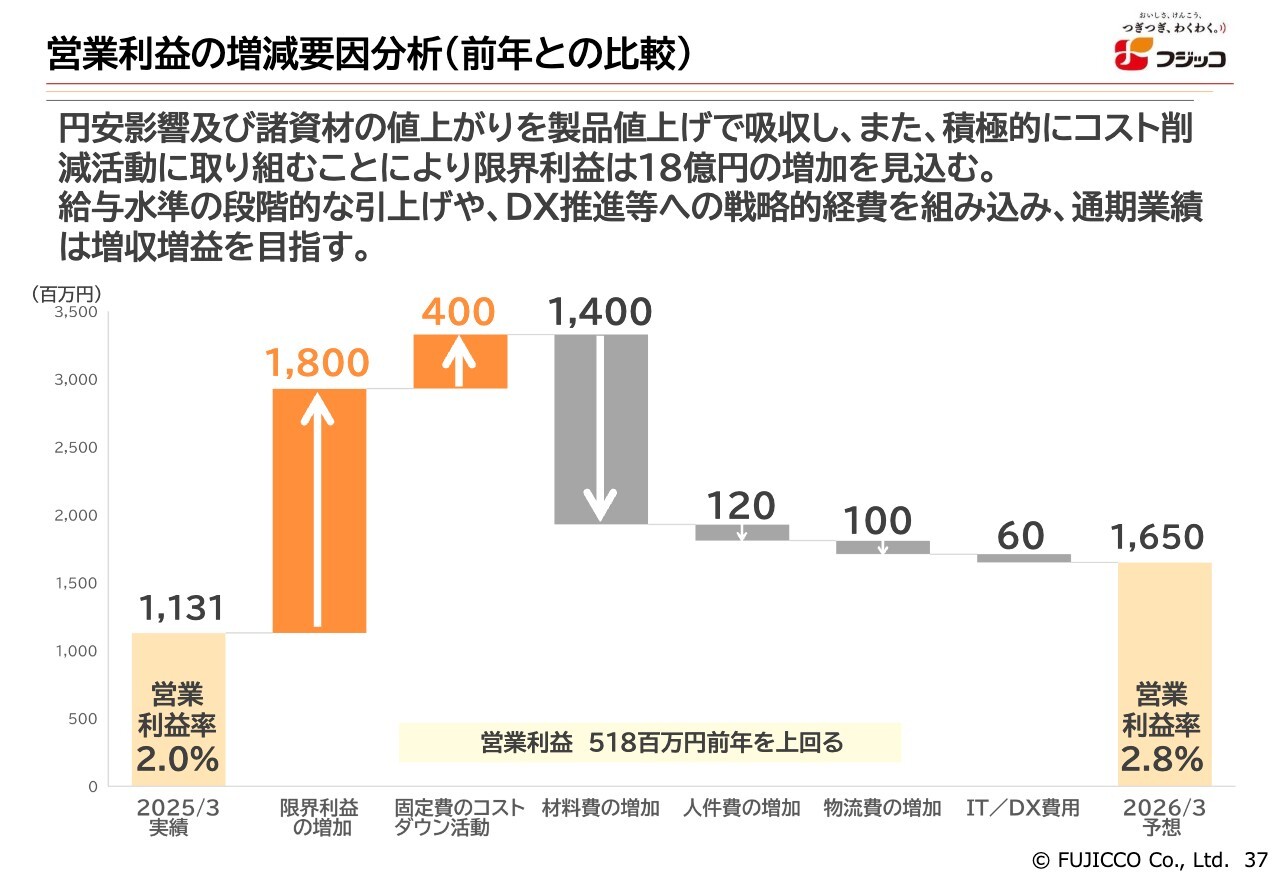

営業利益の増減要因分析(前年との比較)

前年と比較した営業利益の増減を、スライドに滝グラフで示しています。最大の要因は、売上増による限界利益の増加が当初の見込みほど得られなかった点にあります。

本来であれば、値上げによってさらに利益が積み上がる予定でしたが、そこが十分に達成できなかったことにより、人件費、エネルギー費、経費等の増加を吸収しきれませんでした。

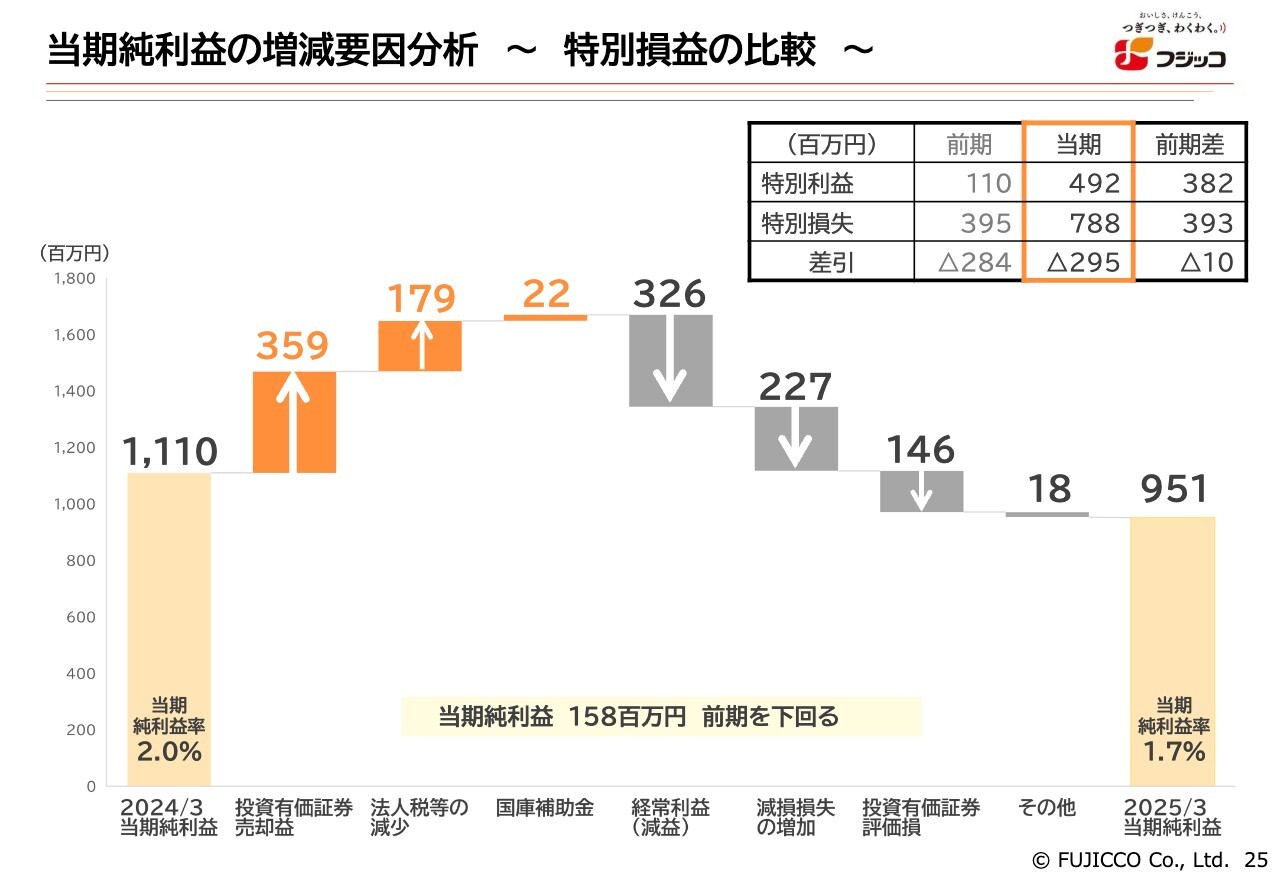

当期純利益の増減要因分析 ~特別損益の比較~

当期純利益の増減要因です。当期は特別利益および特別損失が発生したため、その差異になります。特別利益としては、投資有価証券の売却益が3億5,900万円プラスとなっています。

特別損失として、1つは減損損失によるマイナスが2億2,700万円です。こちらは、先ほど福井から申し上げた、浜坂工場の減損損失の一部です。もう1つは、投資有価証券評価損のマイナスが1億4,600万円です。

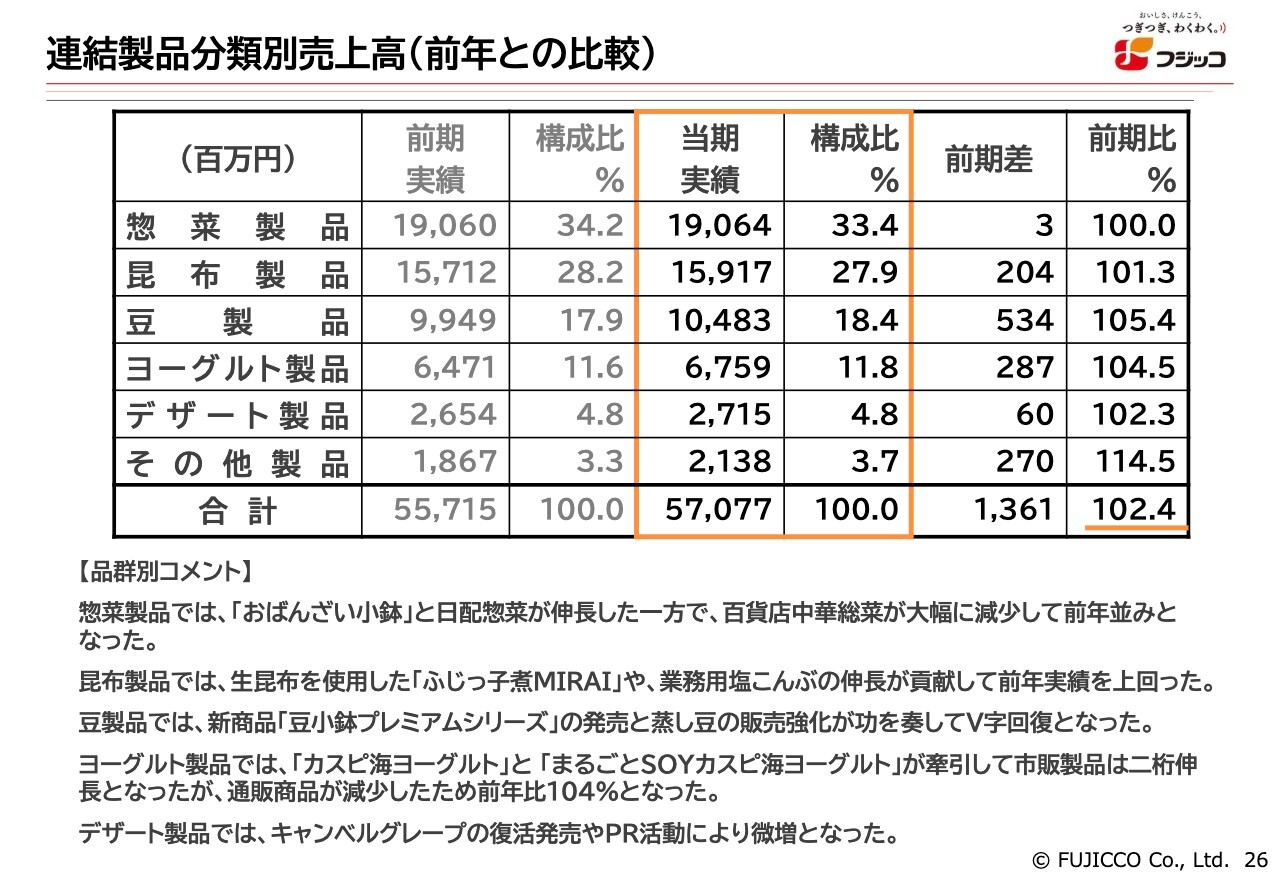

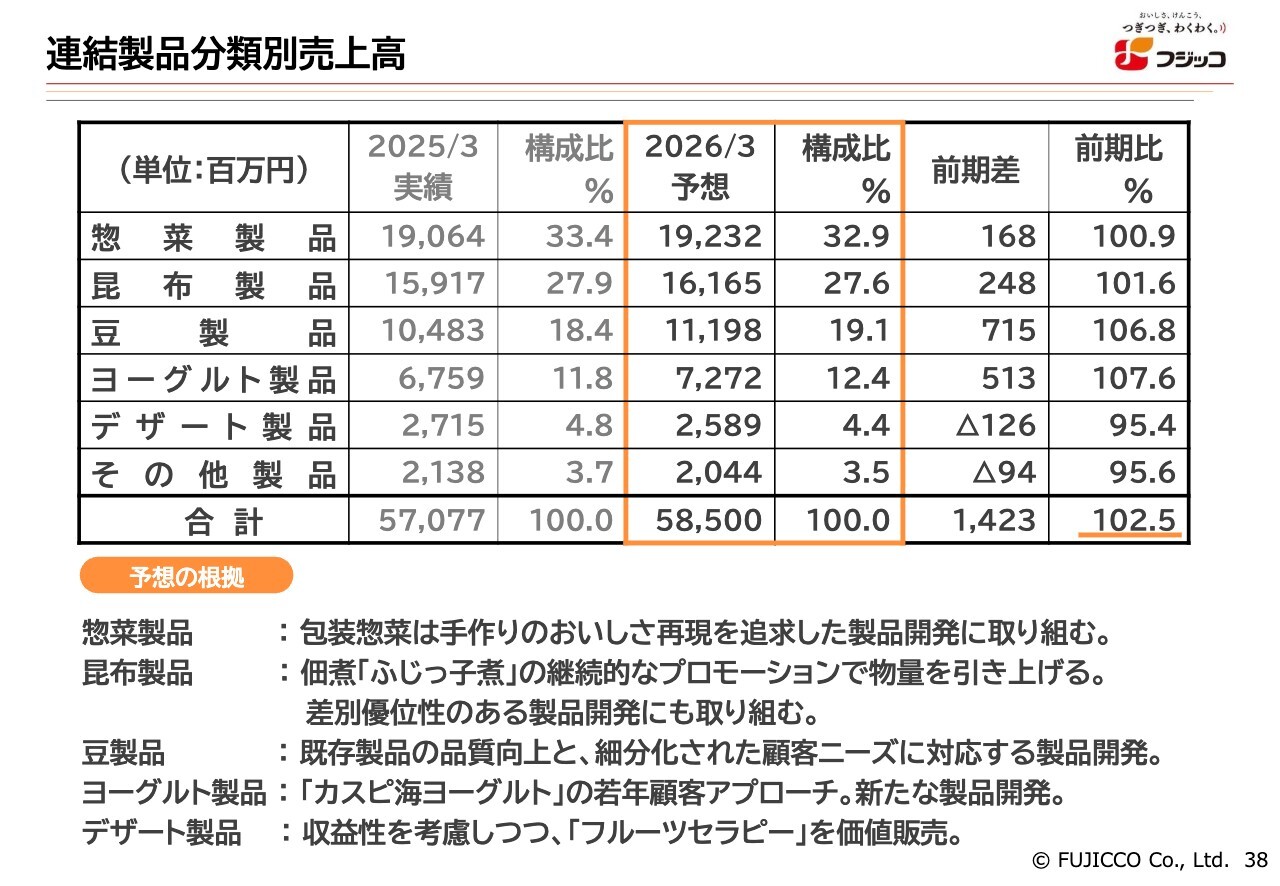

連結製品分類別売上高(前年との比較)

製品分類ごとの前年比売上高です。スライドの表の右端を見るとおわかりのとおり、すべての製品分類で前年の売上高を上回ることができました。

その中でも、冒頭に申し上げたとおり、豆品群が前期比5億3,400万円プラスとなる105.4パーセントの伸長、ヨーグルト製品が前期比2億8,700万円プラスとなる104.5パーセントの伸長と、大きく貢献しています。

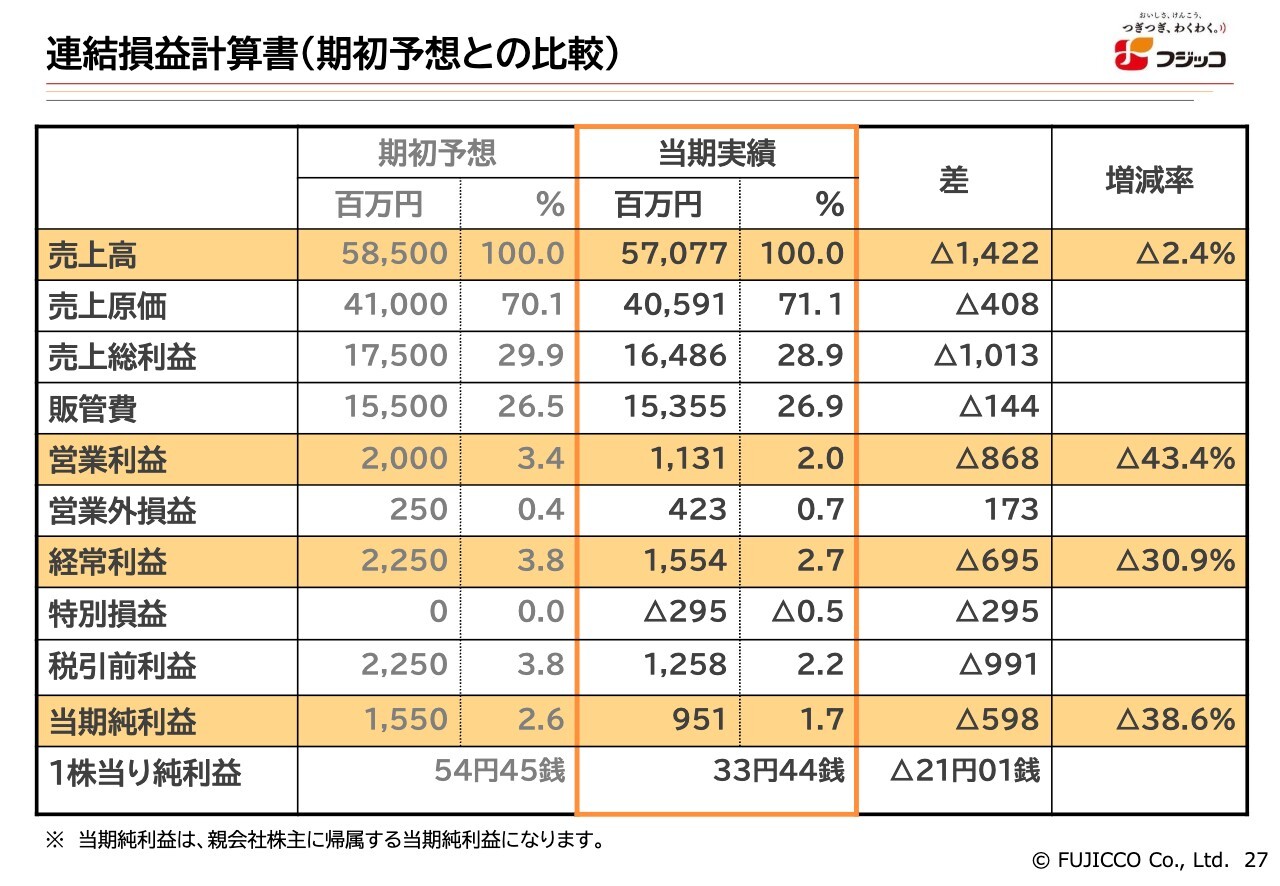

連結損益計算書(期初予想との比較)

期初予想との比較です。期初予想の売上高と比べると、14億2,200万円マイナスとなります。期初では惣菜製品を大きく伸ばす計画でしたが、値上げによってなかなか伸びず、差が大きくなりました。

もう1つの要因は、先ほどご説明した紅麹問題の影響により、通信販売事業と素材事業の売上が大きくマイナスになったためです。

営業利益は11億3,100万円、期初予想比8億6,800万円マイナスとなり、当期の純利益は期初予想比5億9,800万円マイナスという結果になりました。

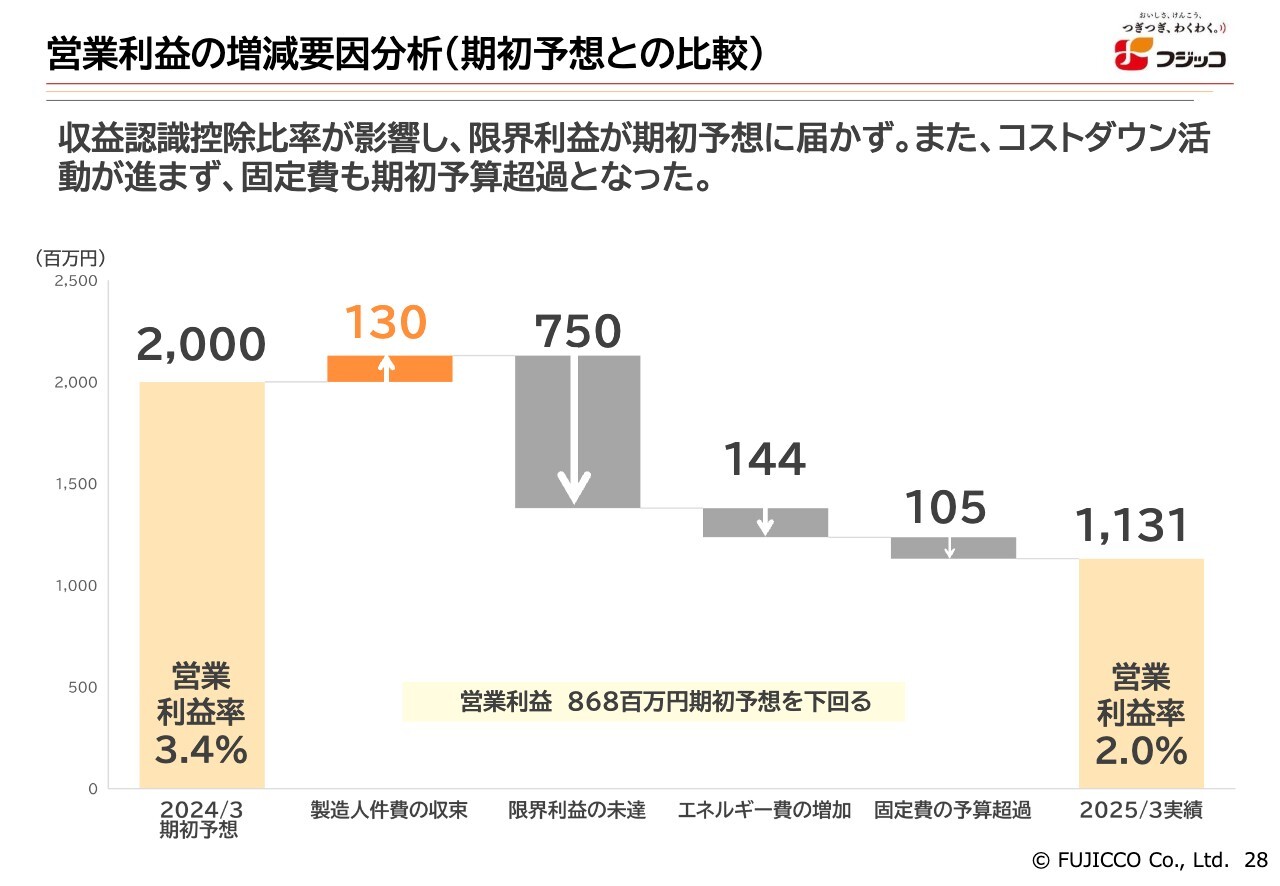

営業利益の増減要因分析(期初予想との比較)

滝グラフも、先ほどの前年比のグラフとほぼ同じ見え方になります。限界利益の積み上げが不足したことで、経費を回収できなかったという状況です。

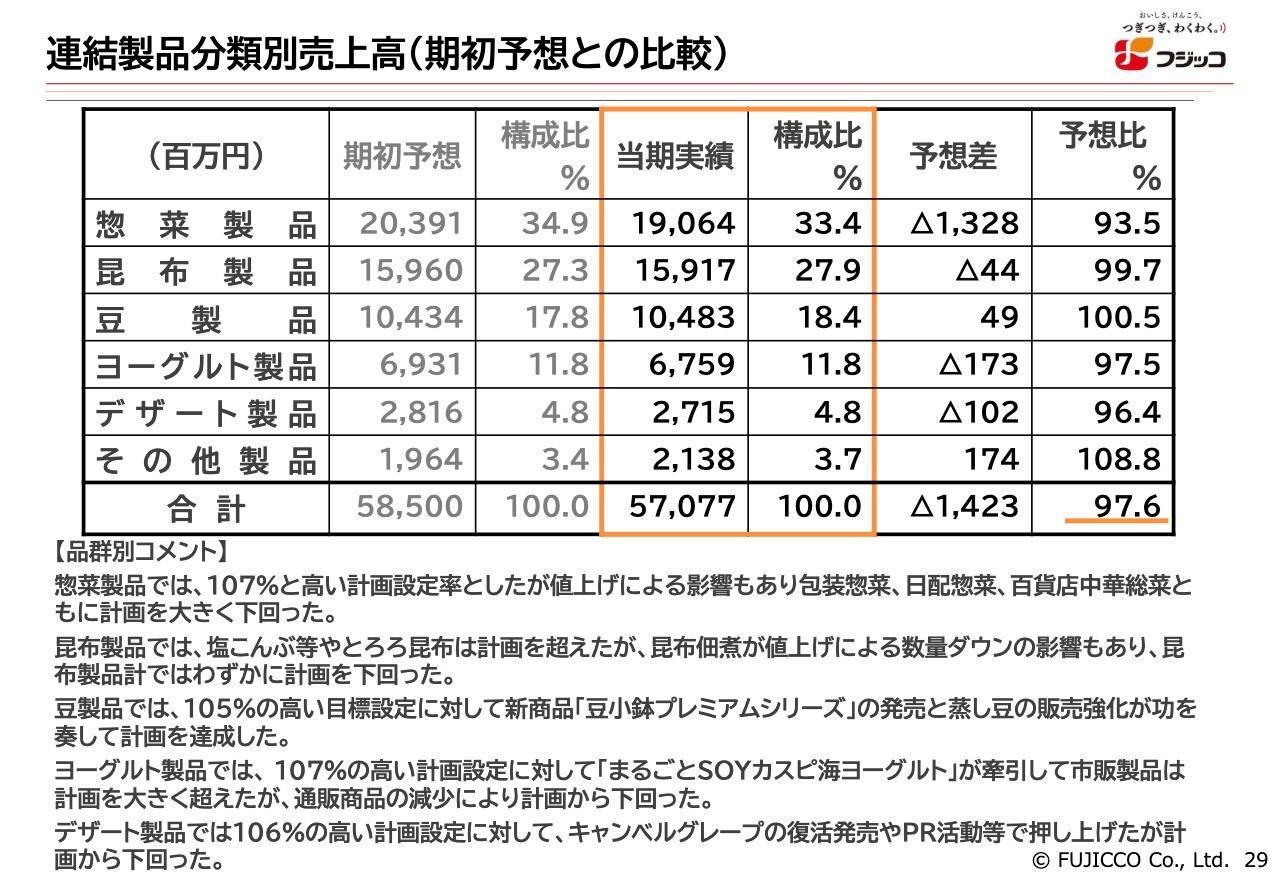

連結製品分類別売上高(期初予想との比較)

製品分類別の期初計画との比較です。サプリメントはヨーグルト製品に含まれるため、ヨーグルト製品にサプリメントでのマイナスが発生しています。また、先ほどご説明したとおり、惣菜製品にもマイナスが生じています。

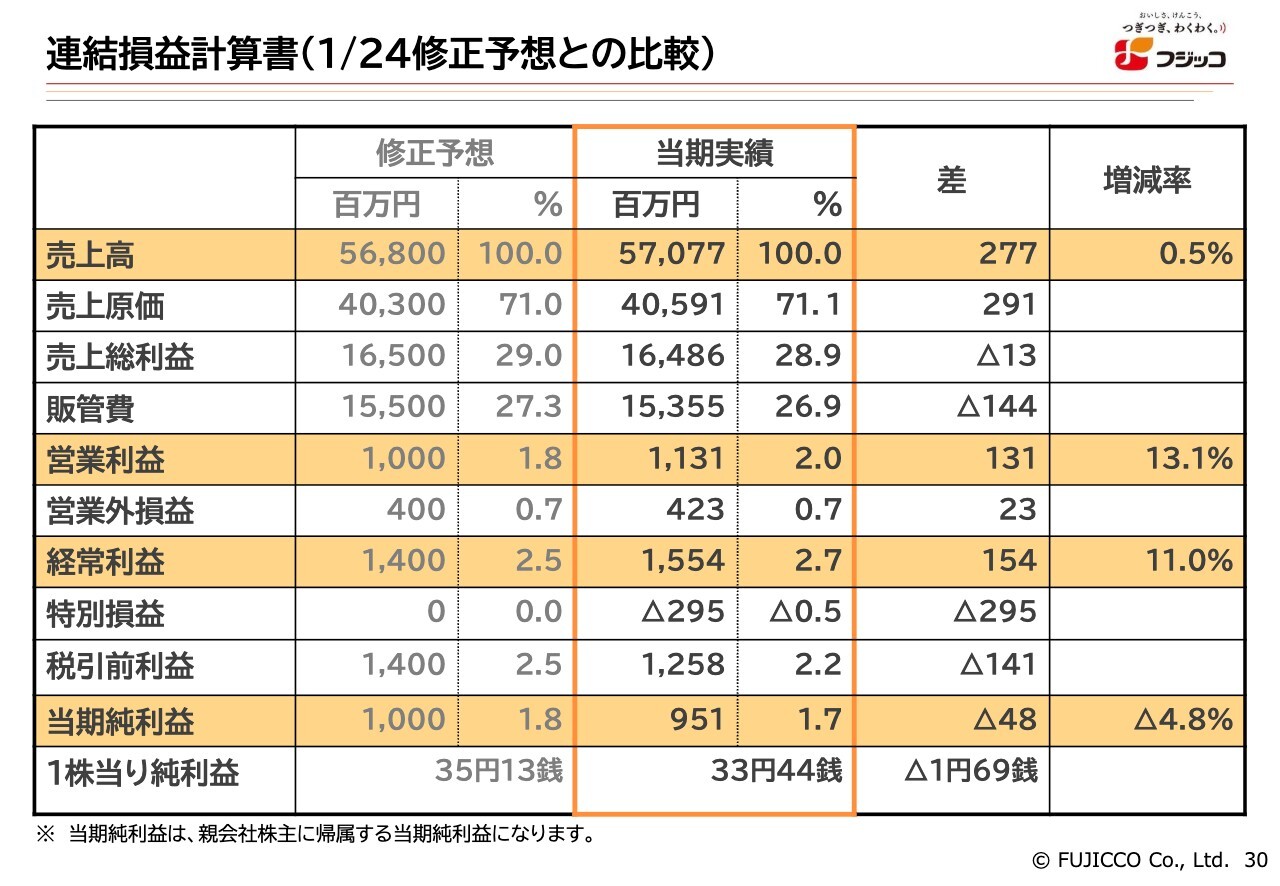

連結損益計算書(1/24修正予想との比較)

1月24日に発表した修正予想との比較です。売上高、営業利益ともにほぼ修正予想どおりの着地となっています。

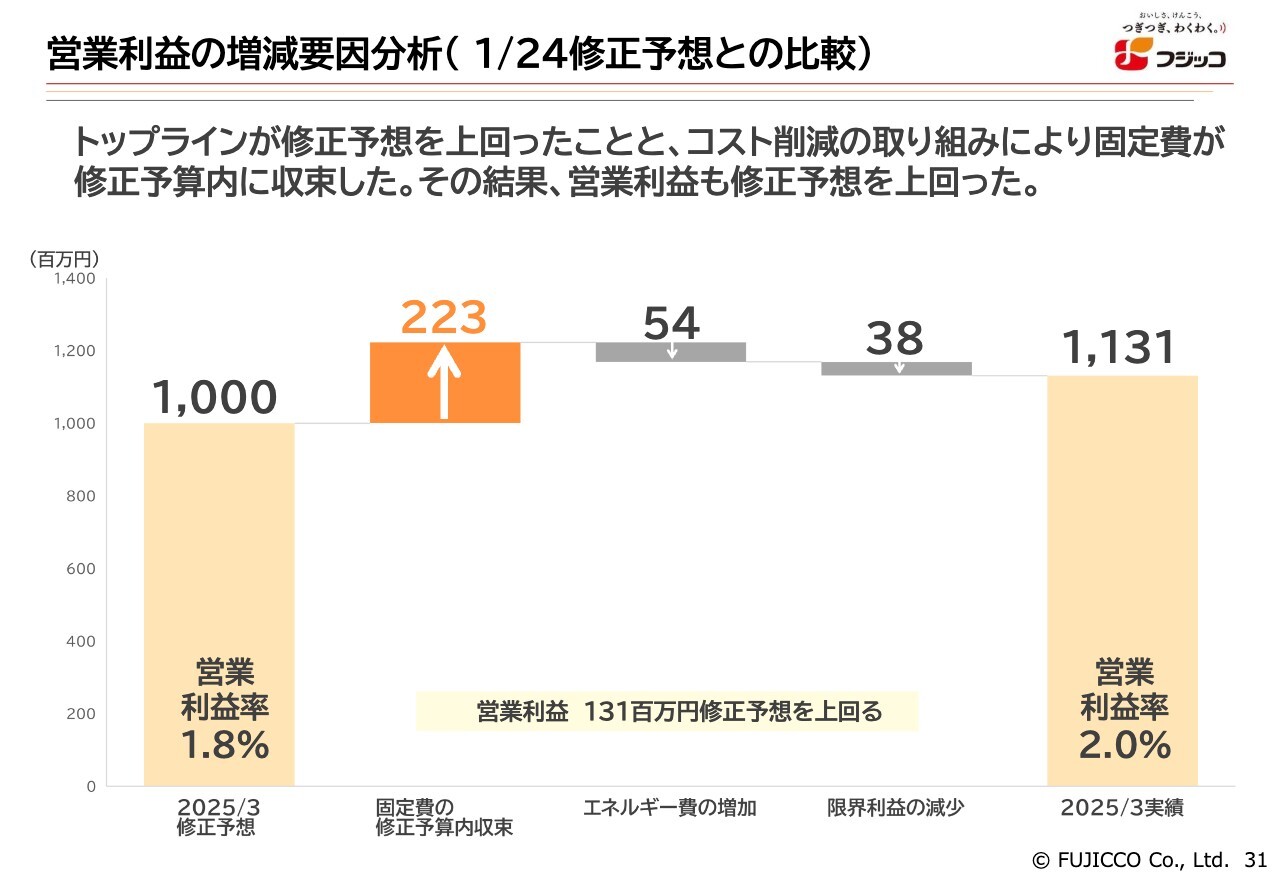

営業利益の増減要因分析(1/24修正予想との比較)

スライドをご覧いただくとおわかりのとおり、修正予想とほぼ同じ結果となっています。

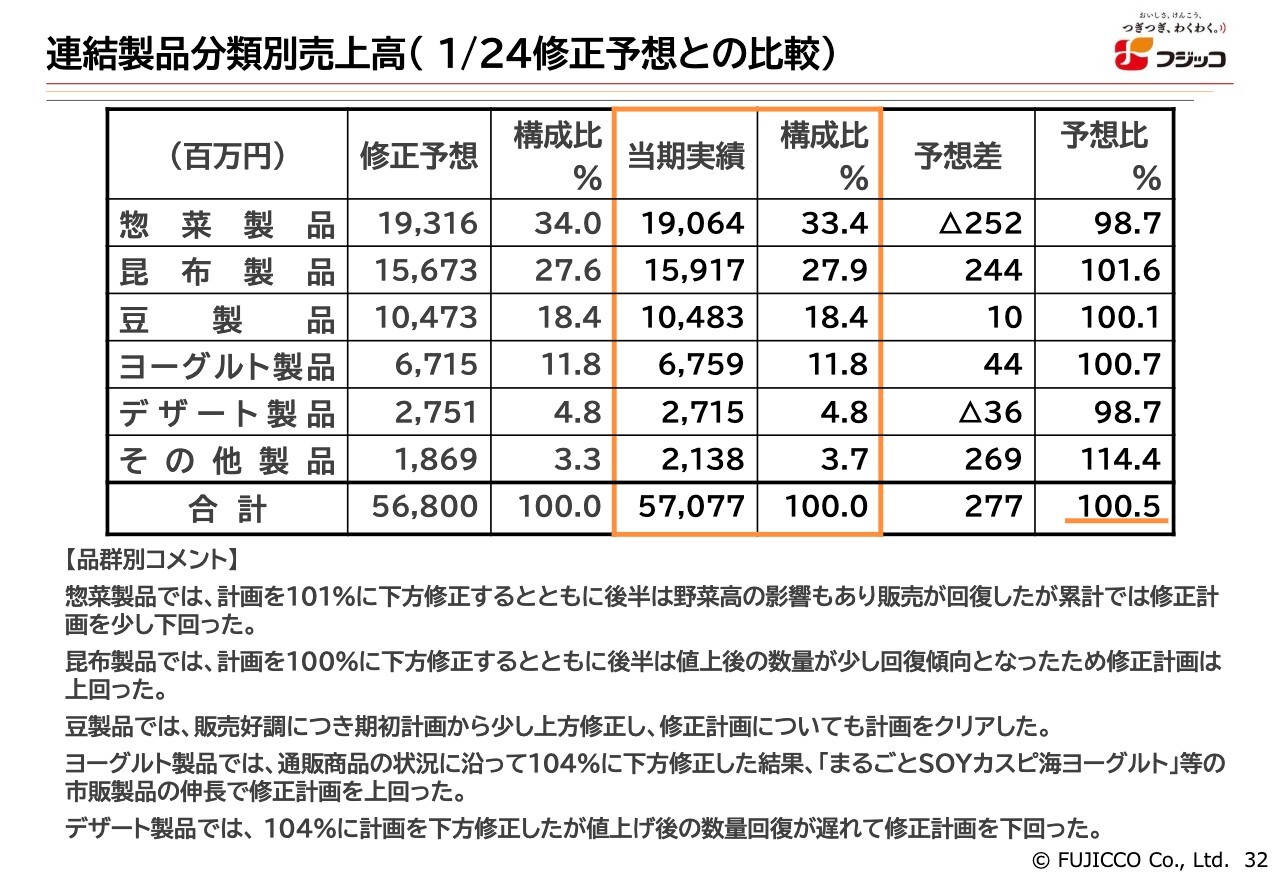

連結製品分類別売上高(1/24修正予想との比較)

製品分類ごとの内訳についても、修正予想にほぼ近いかたちで着地しています。

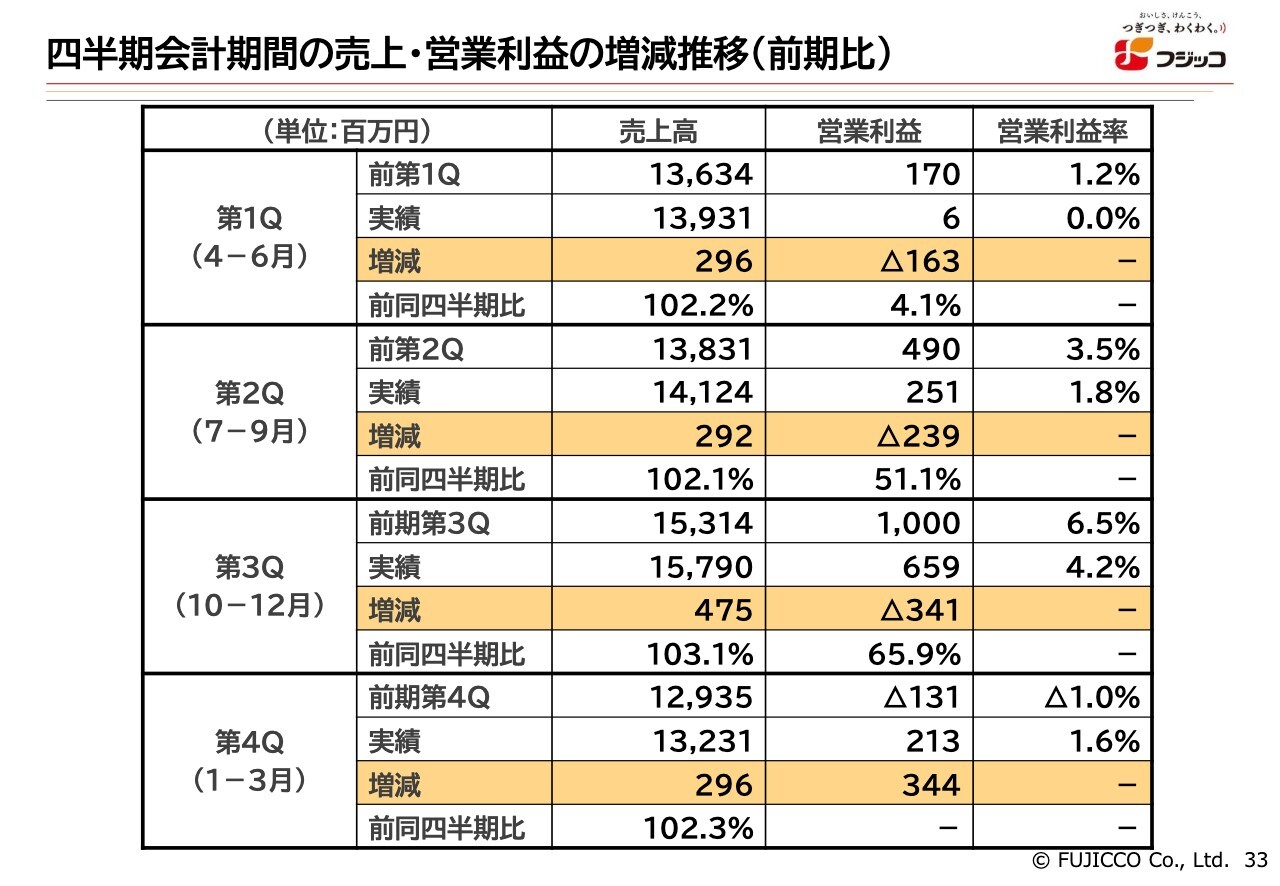

四半期会計期間の売上・営業利益の増減推移(前期比)

四半期ごとの増減推移です。スライド中央の売上高は、第1四半期から第4四半期まで、すべてプラスで進捗しました。

ただし、売上高の右側に記載している営業利益について、第1四半期は1億6,300万円マイナスと、期初からマイナスとなりました。後半からのコストアップを予想していましたが、見込みよりも早い段階からコストアップが増加してしまったため、見込みとの差が発生しました。

第2四半期は、2億3,900万円のマイナスです。第2四半期の最後となる9月に製品の値上げを実施しましたが、第3四半期は値上げによる物量減が大きく発生したため、3億4,100万円マイナスとなってしまいました。

直近の第4四半期の営業利益は、前年同期比3億4,400万円プラスとなりました。ようやく値上げ後の数量も落ち着き、収益も回復傾向にあります。先ほど中期経営計画でも申し上げたように、ここからの成長を描いている状況です。

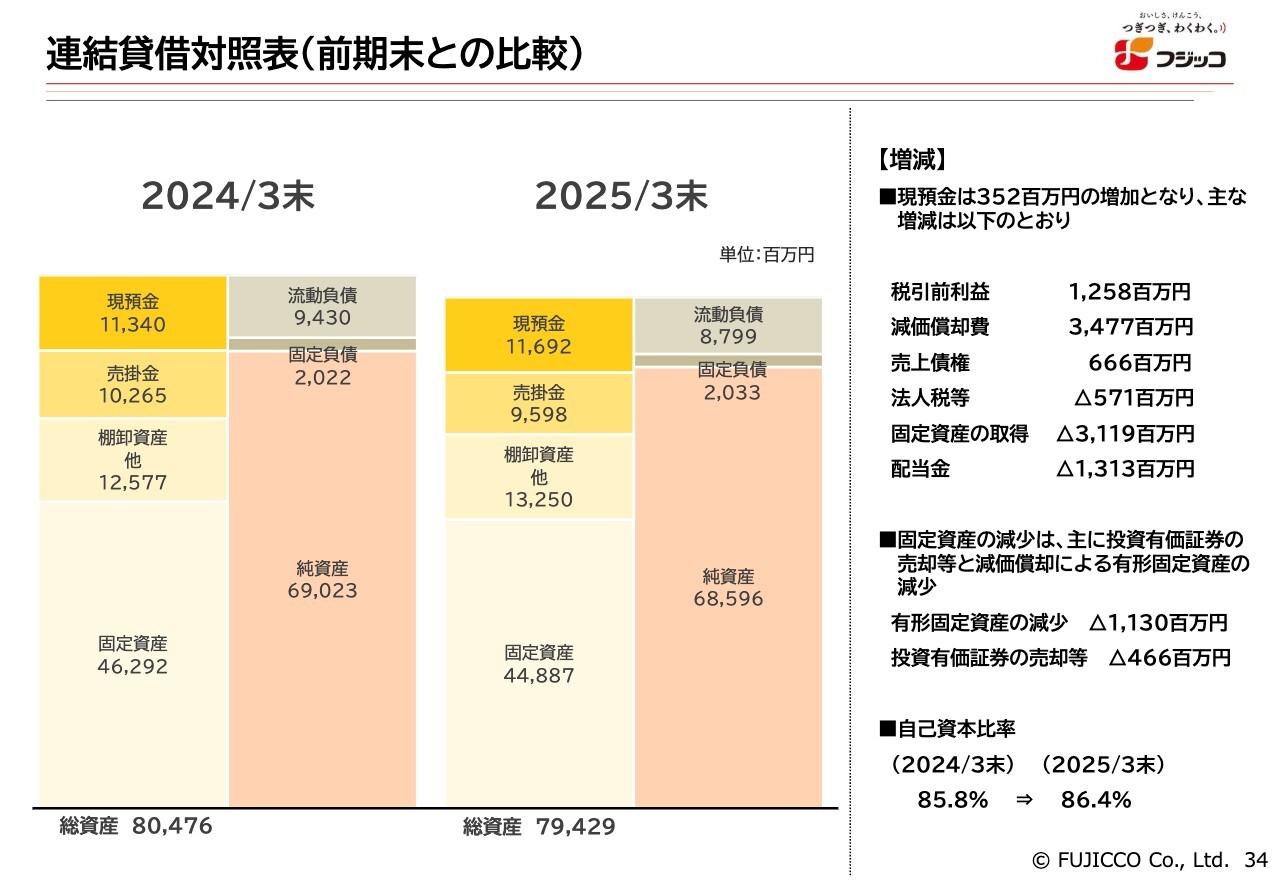

連結貸借対照表(前期末との比較)

B/Sのご報告です。2024年度は、フリーキャッシュフローが3億5,200万円プラスで着地した結果、現預金は3億5,200万円増えた状態となっています。

固定資産は、浜坂工場の減損損失に伴って減少しています。全体で見ると、B/Sが少しスモール化し、改善されたかたちになっています。

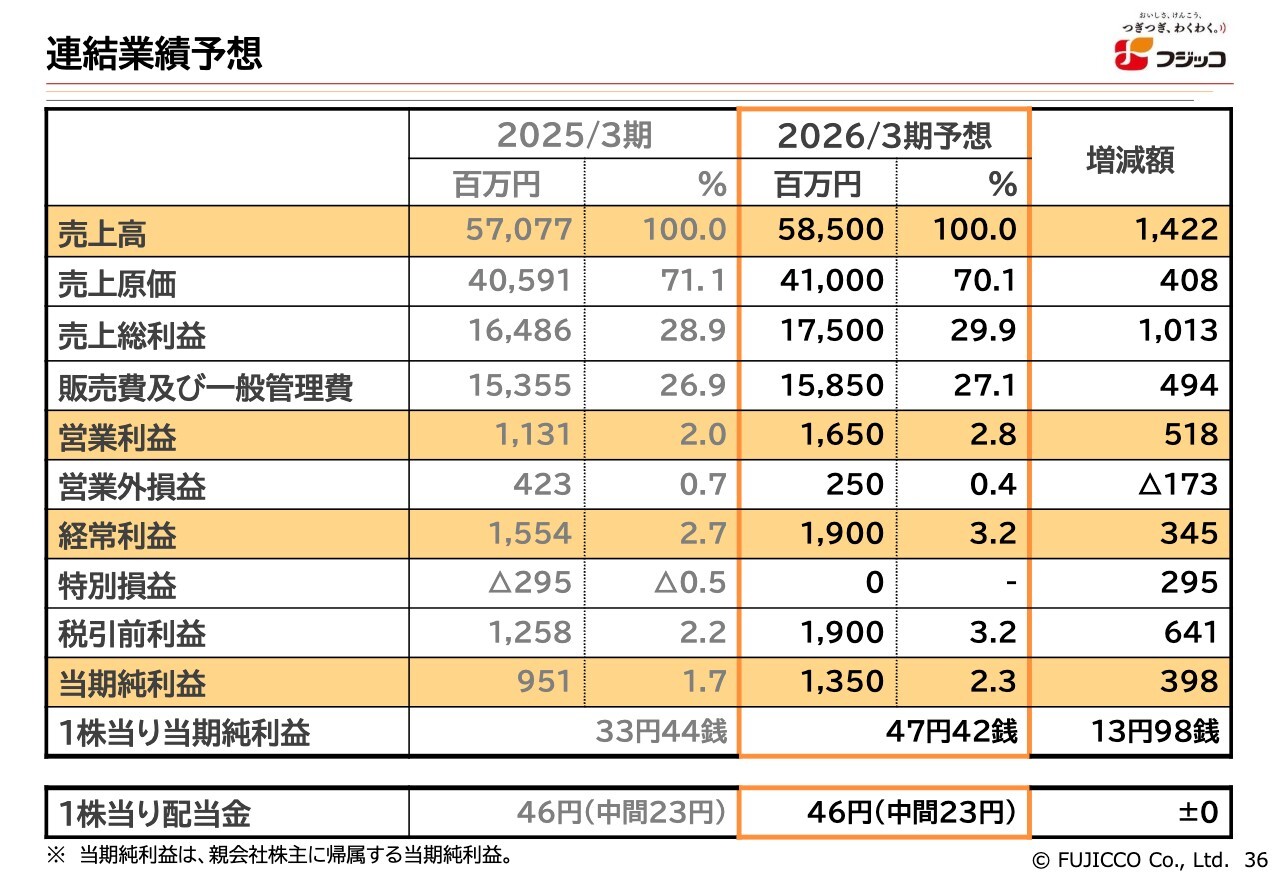

連結業績予想

2026年3月期の業績の見通しについてご報告します。

売上高は585億円、前年比14億2,200万円プラス、2.5パーセントの増加です。営業利益は16億5,000万円、前年比5億1,800万円プラス、当期純利益は13億5,000万円、前年比3億9,800万円の増加です。1株当たりの配当は、今期から据え置きで46円を予定しています。

営業利益の増減要因分析(前年との比較)

営業利益増減のグラフです。今年の春および6月に予定している値上げにより、大きくプラスに働くことを見込んでいます。値上げを実施するだけでなく、商品の改善および当期の新商品販売等をトータルし、限界利益を18億円積む計画です。

さらに、社内では期初からコストダウン活動をスタートしており、4億円プラスを見込んでいます。今期にコストアップが予定されている材料費、人件費、物流費等を差し引き、最終営業利益は16億5,000万円となる計画です。

連結製品分類別売上高

製品群については、豆製品、ヨーグルト製品の構成比を高く計画しています。豆製品は106.8パーセント、ヨーグルト製品は107.6パーセントです。我々が現在強化している品群で新商品も増やしつつ、目標達成を目指します。

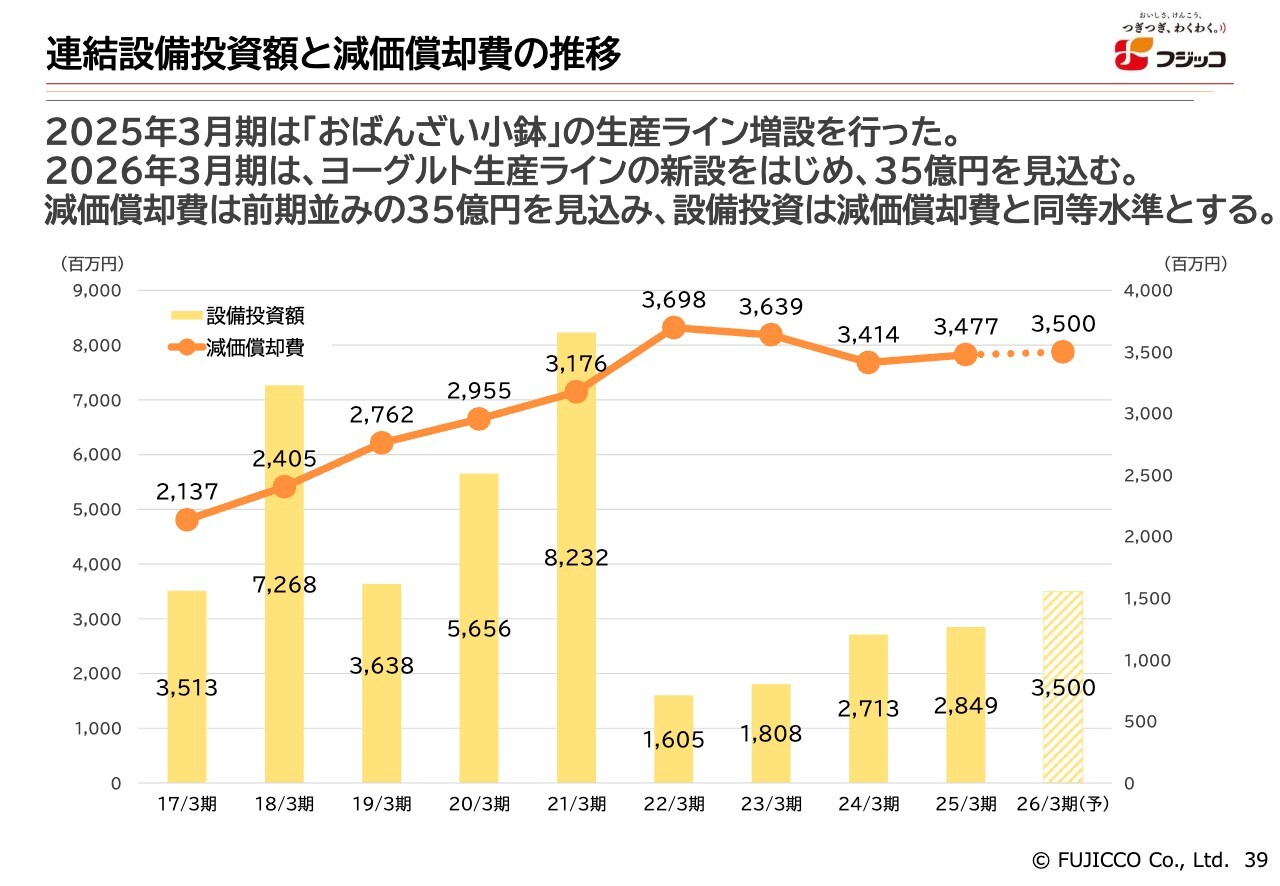

連結設備投資額と減価償却費の推移

最後に、投資額と償却費の推移です。減価償却費について、2025年3月期は34億7,700万円、2026年3月期は35億円を予定しており、設備投資も同等水準を見込んでいます。先ほど福井が申し上げた今期に発売を予定している大容量タイプのヨーグルトの新商品も、今期の投資に含まれています。

私からのご報告は以上です。ありがとうございました。

新着ログ

「食料品」のログ