【QAあり】日東富士製粉、「中期経営計画2026」を発表 小麦の持つ無限の可能性で、世界の多様なニーズに挑戦し続ける

社長メッセージ 代表取締役社長 宮原朋宏

宮原朋宏氏(以下、宮原):全社員一人ひとりがチャレンジ精神をもち、能動的に動きながら挑戦し続けることで新たな当社の文化を築き上げ、食の安全・安心と美味しさをこれからもお届けしていきます。

創業110周年を迎えたのを機に、私たち日東富士製粉は社会における当社の存在意義・在り姿としてパーパスを策定するとともに、さらなる高みを目指した中期経営計画をスタートするなど、新たな経営ステージへと突入しました。従来の考え方にとらわれることなく、社会課題の解決に繋がるあらゆる取り組みに挑戦し続け、一層の企業価値向上を目指していきます。

創業111年目に突入した日東富士製粉

おかげさまをもちまして当社は2024年3月に創立110周年を迎えることができました。現経営トップとして当社創業110年を迎えられたことについて、大変身の引き締まる思いです。

当社は幾多の経済恐慌を乗り越え、日本経済の発展とともに統廃合などを重ね、成長を果たしてきました。そして今日、人口減少や高齢化に伴って食品業界自体も縮小均衡という波にさらわれ、年々業界環境は厳しさを増しています。

このような中、目の前にある課題から目をそらすことなく、偉大なる先人たちが成し遂げてきたような創意工夫をこれからも重ね、当社の成長及び歴史と伝統を次の世代に繋げていきたいと考えています。

前中期経営計画を1年前倒し終了 そしてパーパス及び新中期経営計画の策定へ

これまで当社では、2024年度を最終年度とする「2024中期経営計画“New Foundation for the Future”」を2021年度から展開していたのですが、掲げていた各KPIは順調に推移し、全定量目標を2023年度に1年前倒しで達成することができました。

しかし一方、少子高齢化の中で1人当たりの小麦粉消費量は横ばいで推移し、国内の小麦粉の需要というものは、今後もやはり大きく増加することはないだろうと見ています。また、縮小傾向の国内製粉市場を中心に事業を展開している当社としては、そのような環境に対して非常に強い危機感を持っています。

このような考えの下、私は、先行き不透明な状況下であるからこそ将来を想定し、そこから現在の課題と打ち手を全社員で共有すべきと判断し、当中計前倒し終了と、新中計及びその計画の柱とするパーパスの策定・公表へと動きました。その結果として、全社一丸となり課題に向けた取り組みというものが、ようやくスタートできたのではないかと考えています。

なお、もしかすると「目標達成できたから次の中計に移行した」と捉える向きがあるかもしれませんが、決してそのような短絡的な判断からではなく、ここに述べたような強い決意をもって今般の判断に至ったということを、ぜひステークホルダーのみなさまにはご理解いただけましたらと存じます。

パーパスと新中期経営計画の展開 ━パーパス「小麦の持つ無限の可能性で、世界の多様なニーズに挑戦し続ける」━

パーパス「小麦の持つ無限の可能性で、世界の多様なニーズに挑戦し続ける」には、先行きが不透明な環境が今後も予測される中、従来の考え方にとらわれることなく、社会課題の解決に繋がるあらゆる取り組みに挑戦し続けることが重要である、という想いを込めています。

私の率直な感想ですが、当社は何事に対しても非常に真面目である一方、新たなことへの挑戦心という部分で物足りなさを感じていました。これからのサステナブルに向けては、どのような社会環境にも対応できる組織、またそれを形成する社員のマインドセットが不可欠であり、当パーパスを策定した次第でもあります。

当社のパーパス経営は緒に就いたばかりですが、当パーパスと同時に策定したビジョン「事業基盤の強化により持続的に成長する企業となる」「能動的に細かなニーズを捉え、新規領域での成長に挑戦し続ける」、そして3つの行動指針に基づき、明確に挑戦し続ける企業文化というものを作り上げていきたいと考えています。

━新「中期経営計画2026」(2024~2026年度)━

「『原料調達・製造・販売・開発・物流』全部門の連携を強化し、全社一丸となって、食の安心・安全・美味しさをお届けする」という基本方針を前中計から継承しながら、今回の新中計では最終年度の業績目標として連結純利益45億円、ROE8パーセント以上、基礎収益30億円以上、基礎収益ROA4.1パーセント以上を計画しています。

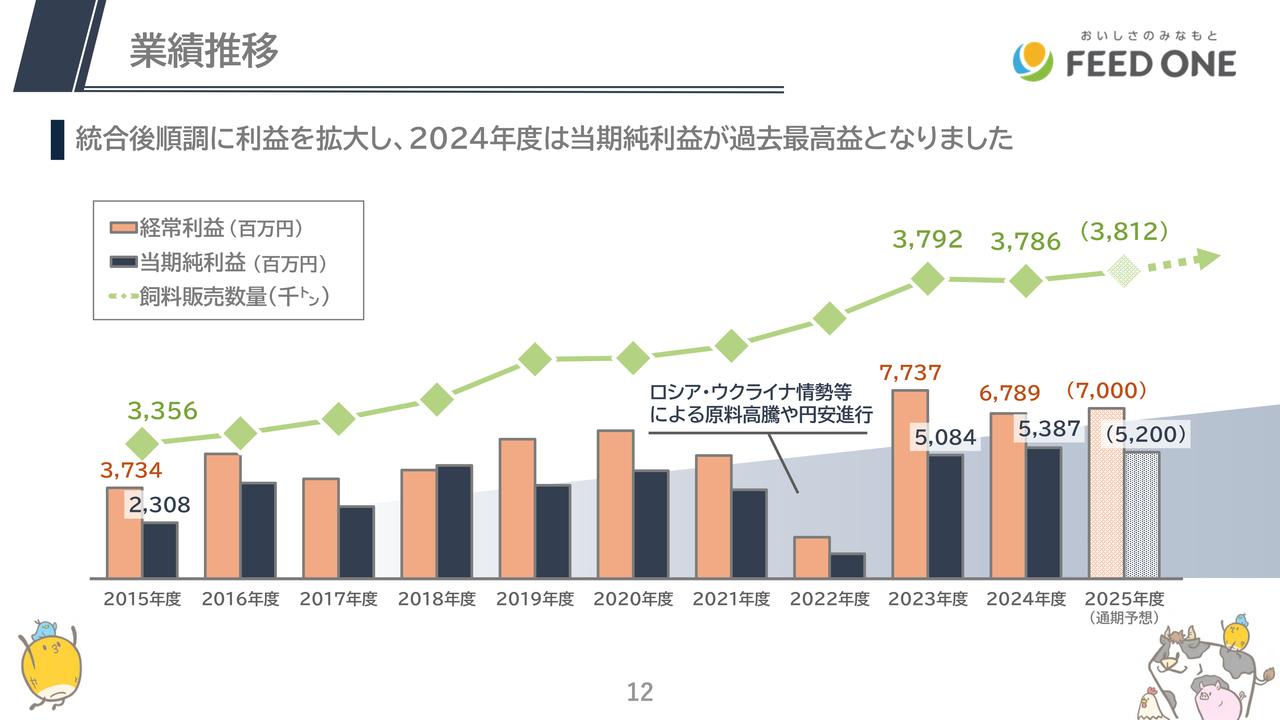

ここ数年の当社の利益は、配合飼料用の相場の好調さにある程度支えられてきたのが実情でした。しかしその間、我々の本業である小麦粉とミックス粉の利益は逆に右肩下がりであったのも事実でした。この点に関し、社員のみなさんに健全な危機感を持ってもらうべく、新中計のKPIの中に基礎収益([営業利益−配合飼料用副産物損益]×(1−実効税率)+事業投資損益(持分利益))を盛り込んだ次第です。

これら最終年度の業績目標の達成に向け、今回の新中計では、「既存事業の収益力強化」「新規事業領域の強化」「事業基盤の強化」という3つの重点領域を掲げています。

「既存事業の収益力強化」では、シェアの維持あるいは拡大といったものを1つの大きな目標として据えています。挽砕量を増やすためには販売を拡大せねばならず、そのためには消費者ニーズの把握が重要となります。そこでマーケティング力を強化すべく、専門チームを設けました。当専門チームの下で企画と開発がより一体となり、もち小麦といった特徴ある商品あるいは高品質な小麦粉といったもののブランド力を高め、さらなる拡大を目指していく方針です。

「新規事業領域の強化」では、まずポイントの1つとして海外事業への取り組みが挙げられます。現在当社ではタイとベトナムでミックス粉事業を展開しているのですが、海外市場は非常に伸び代が大きく、量的拡大あるいは質的向上に資する政策をしっかり推進していきたいと考えています。もう1つのポイントがDX戦略の推進です。“稼ぐDX化”として、DX戦略全体のグランドデザインを施した上、業務の電子化・効率化やECプラットフォームの構築を目指します。

「事業基盤の強化」では、先述したような企業文化の構築というものが大きなポイントになろうかと考えます。そこに向けて、これまで縦割り感があった組織に風穴をあけるようなかたちで、大規模な組織改革を行いました。この新たな組織編成をベースに、今後は社員のみなさんに働きやすさや働きがい、さまざまなキャリアプランを提供できるよう、人事制度の改革にも着手していきたいと考えています。

また「事業基盤の強化」の一環として、資本効率向上と財務安定性を踏まえた資本政策を推進していく方針ともしています。今後は、安定的な自己資本を維持しながら財務レバレッジを効かせ、成長投資と株主還元をしっかり行っていきます。

なお、株主還元に関しては、特に長期保有の株主さまにしっかりと報いるという意味合いを込め、新たに累進配当を導入しました。これにより向こう3ヶ年は1株当たり280円を下限として、堅実な利益成長に応じた安定的な増配を維持していく方針です。

食の安全安心の確保のために

まずは当社が製造・販売したプレミックス粉の一部への異物混入(樹脂片)により自主回収となりましたこと、関係者のみなさまには大変なご迷惑とご心配をおかけし心より深くお詫び申し上げます。対象のミックス粉につきましては、賞味期限内のものについて全量回収させていただいています。

当社では食品安全の国際規格ISO22000の認証を取得し、タイ、ベトナムの海外を含む全工場においても、食品安全の国際規格FSSC22000の認証を取得しています。これらをベースにした独自の総合生産管理システム「NTOP(NittoFuji Total Operation Program)」を構築・運用しています。NTOPは年1回実施される内部監査によって運用状況が確認され、適宜システムの変更を行っています。

また、全工場の実務担当者が一堂に会した毎月の定例会議では、細かなところに至るまでさまざまな報告がなされ、いろいろな注意喚起等の水平展開を図ります。

これらをはじめとした食品安全に関わる継続的な一連の取り組みを通じ、お客さまに安全安心な商品をお届けするとともに、安定した製品の製造・供給に努めてまいります。今回の自主回収処置につきましても、メーカーとして製品の安全安心の取り組みを全社を挙げて進め、今一度、食品安全への意識を再構築するとともに、お客さまの信頼回復に努めてまいります。

ステークホルダーのみなさまへのメッセージ

このたび発表させていただいたパーパスと新中期経営計画の実現に向け、私たち日東富士製粉グループは、これから社員一人ひとりが日々さまざまな課題にしっかりと「挑戦」し続けていきます。ステークホルダーのみなさま方におかれましては、ぜひ末永く、私どもの挑戦を見届けていただけましたらと存じます。どうぞこれからの当社グループの展開にご期待ください。また今後とも変わらぬご支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

管理本部長メッセージ 取締役常務執行役員 太田大志

太田大志氏(以下、太田):当社では新たにパーパス経営がスタートしました。そこで求められるのは「挑戦し続ける」人財と、それを醸成する風土や制度づくりです。今後、ヒト・モノ両面に向けた成長投資を積極的に行い、パーパスの実現、また持続的な成長を目指していきます。

人的資本・人財の強化に向けて

既承のとおり、今般当社では新たに制定したパーパス「小麦の持つ無限の可能性で、世界の多様なニーズに挑戦し続ける」に基づくパーパス経営がスタートしました。パーパス実現にあたっては言うまでもなくヒトが要であり、今後、パーパスに表現されるが如く「挑戦できるヒト」の育成に努めていきたいと考えています。

元来、当社社員は協調性や粘り強さを強みとする一方、殻を破って何かに挑戦する気質が欠けている感もありました。業界環境が厳しさを増す中、単に協調性や粘り強さだけで今後の成長を果たすことは困難であり、さらにもう一歩踏み出し挑戦する風土や人財づくりを目指していきます。

その具体策として、「中期経営計画2026」内で掲げているのが「人的資本の最適化」です。また「人的資本の最適化」に際しては、次の3点を軸に展開していく方針です。

1点目は「ニーズ」です。前述のような昨今の環境下では、人員増による事業拡張よりも、少数体制の中で必要なところへのヒトの再配置が重要となります。つまりは会社としてのニーズを考え、そこにしっかりと必要な人財を投入していきます。

2点目は「適正」です。社員個々人のスキルや知見を、しっかり会社として捉えた上で再配置を実施します。また、再配置に伴って必要なリスキリングも図りながら、個々の適正と業務を合わせていきます。

3点目は「モチベーション」です。社員のみなさんにおいてはキャリアプランに対する関心が高く、個々のキャリアプランやライフステージあるいは価値観に沿った適切な場を提供することで、モチベーションの向上を目指します。

そしてこれらの土台となるのが、今後予定する人事制度改革です。まだ詳細をお伝えすることはできませんが、新人事制度では従来の硬直的な縦割り感を排除して、会社全体を俯瞰で捉え、これら3軸のバランスを取るような全社横断型の人事ローテーションを計画しています。

また年齢・性別・国籍など関係なく、すべての社員にとってフェアであり、かつ実力があってやる気のある方が活躍できるような制度にしていきたいと考えています。

財務視点で捉えた「中期経営計画2026」

確かに当社はそれまで展開していた中計の目標を前倒し達成できたものの、キーワードとして目指していた「持続的成長の実現」という観点では、もの足りなさが残るのも事実でした。それを補うべく、1年前倒しで「中期経営計画2026」に移行した次第です。

当中計では「持続的成長」というキーワードの下、積極的な成長投資によって収益基盤を確固たるものとし、基礎収益のもう一段高い伸長を目指します。幸いにして今日の当社では潤沢なノンコア資産があり、この辺りを成長投資に問題なく回せる状況にあります。

かつ自己資本比率も70パーセント超と非常に高く、借り入れ余力もあります。これらを土台として向こう3ヶ年ではM&Aも視野に入れながら、持続的成長に繋がる収益基盤の強化に取り組んでいきます。

このようなこれからのアセットの変化の中で、もう1つ重要視するのが「株主還元の強化」です。当社が属する食品業界は、短期間で収益が急激に成長するようなセクターではありません。あくまでも緩やかな成長を基本とする業界です。つまりは堅実な利益成長に応じて一定の余力が見込まれ、それを「株主還元の強化」に充てていきたいと考えています。

その一環として当社では、この2024年度より280円を下限とする累進配当を導入しました。安定的な高配当を維持することによって、株価の向上や長期的な株主ファンづくりを促していきたいと考えています。

ステークホルダーのみなさまへのメッセージ

繰り返しになりますがこれから当社が果たすべきは、持続的な成長とその過程において魅力ある製品を社会に提供し続ける、という点にあろうかと考えています。そこに向けて従業員一丸となって挑戦し続けていく所存です。また併せて、これからの新しい資本政策の中では株主さまとの長期的な関係構築に努め、我々が持続的に成長し続けていく姿を見守っていただけたらと存じます。

質疑応答:パーパス策定

新着ログ

「食料品」のログ