【QAあり】ミアヘルサHD、子育て支援と高齢者支援を地域に展開し地域包括ケアを推進 今期の営業利益は前期比24%増を見込む

会社概要

青木文恵氏(以下、青木):ミアヘルサホールディングス株式会社代表取締役社長の青木です。どうぞよろしくお願いいたします。

まずは会社概要です。2021年10月1日に、ミアヘルサ株式会社の親会社としてミアヘルサホールディングス株式会社が設立されました。取締役会長は創業者の青木勇、私は2代目代表取締役社長の青木文恵です。

主な事業内容として、医薬事業では、調剤薬局や在宅服薬指導を行っています。保育事業は、4月1日に子会社と合併したため子育て支援事業と名称変更しました。現在は保育園、学童クラブ、子育て支援施設などを運営しています。介護事業では、在宅サービスや居住系サービスを行っています。そのほか、食品事業があります。

グループ会社はミアヘルサ株式会社です。2023年4月時点の従業員数は、パート社員を含め2,695名となっています。

増井麻里子氏(以下、増井):スライドのその他に「食品事業」とありますが、こちらは主に給食でしょうか?

青木:よく勘違いされるのですが、小中学校の給食で使用する食材料の卸業です。給食を作って配っているわけではありません。

増井:食材費や人件費がけっこう上昇していますが、価格転嫁はされていますか?

青木:給食の無償化が去年ぐらいから始まっていますが、実際は自治体によってずいぶんと違いがあります。したがって、価格転嫁できているところと十分にできていないところがあり、苦しい状況です。

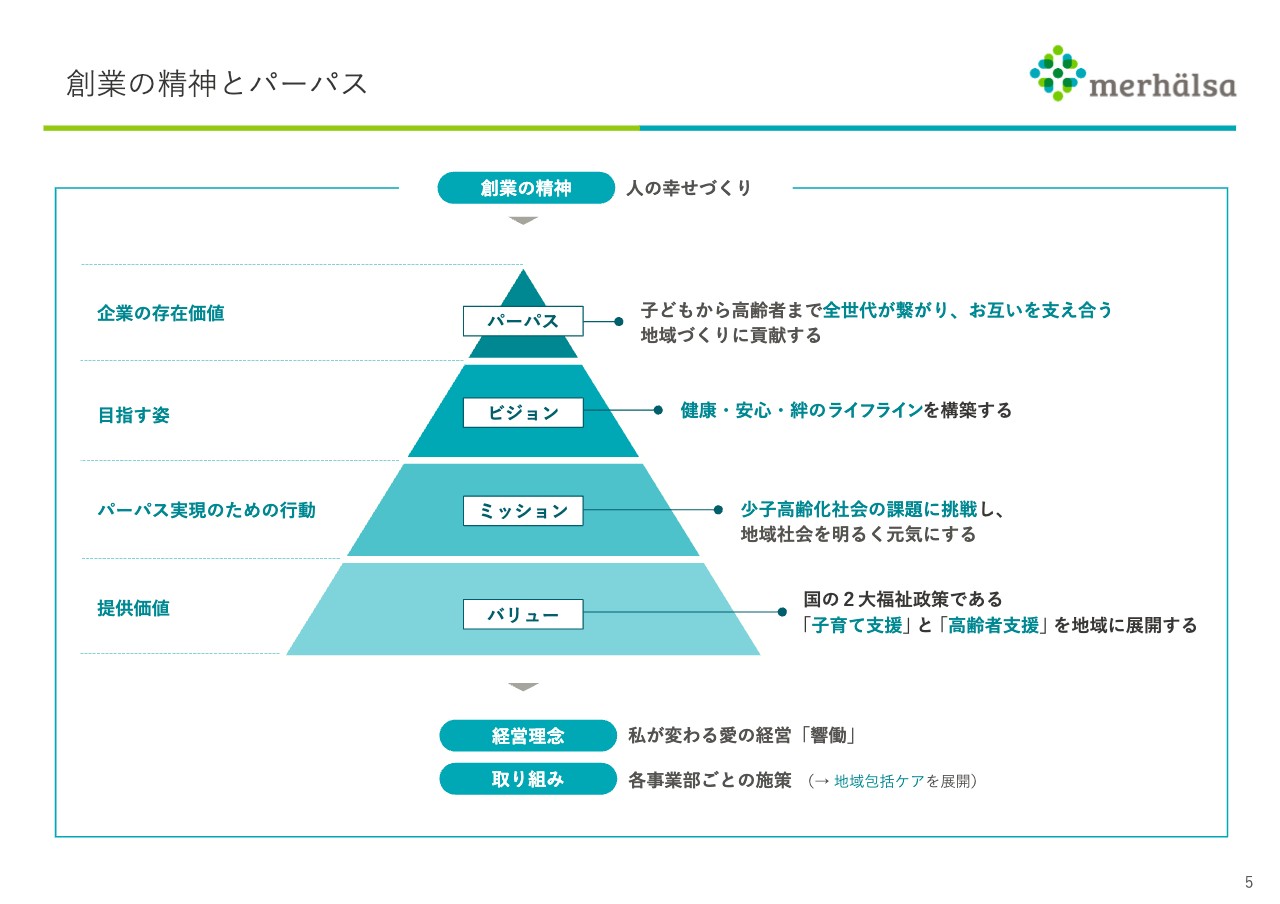

創業の精神とパーパス

青木:当社の創業の精神とパーパスです。創業の精神は「人の幸せづくり」で、「人」にスポットを当てています。実は、会長が大学2年生の時に、学校給食を立ち上げようとしていたお父さまが、食材料を探しに出掛けていた先で交通事故に遭って他界してしまいました。そのお父さまの遺志を継いで始めたという経緯があります。

最初の頃は、少しずつ従業員が増えるものの、朝早くから夜遅くまで働く状況ゆえに辞めていく人も多く、当時まだ若かった会長は「なんで自分より楽なのに辞めてしまうのか」という思いや傲慢な態度があったと言います。

しかしある時、参加した研修で経営者として一番大事なことに気づかされたそうです。それが「人によって成り立っている」「みなさまのおかげで成り立っている」ということでした。そこで生まれたのが、この創業の精神です。

経営理念も「人」にスポットを当てています。こちらは、現場で問題があった時に「相手が悪いからこういう事態になってしまう」「自分がこんなに一生懸命やっているのに」と思いがちですが、そうではなく、自分にも原因があることに気づかされた経験から生まれています。

会長はよく「『あなたが悪い』と人を指してごらんなさい。あなたには指1本ですが、自分のほうには3本向いています。自分も必ず悪い部分があるから、自分が3倍悪いと考えたほうが物事がうまくいきますよ」と話しています。そのような思いで経営理念ができたと聞いています。

パーパスは「子どもから高齢者まで全世代がつながり、お互いを支え合う地域づくりに貢献する」です。以前から地域包括ケアとして行っていたものを、より明確にわかりやすくするため、時流に沿ったものをパーパス経営として整理しました。

ビジョンは「健康・安心・絆のライフラインを構築する」、ミッションは「少子高齢化社会の課題に挑戦し、地域社会を明るく元気にする」で、これらは変わっていません。バリューは「国の2大福祉政策である『子育て支援』と『高齢者支援』を地域に展開する」としています。

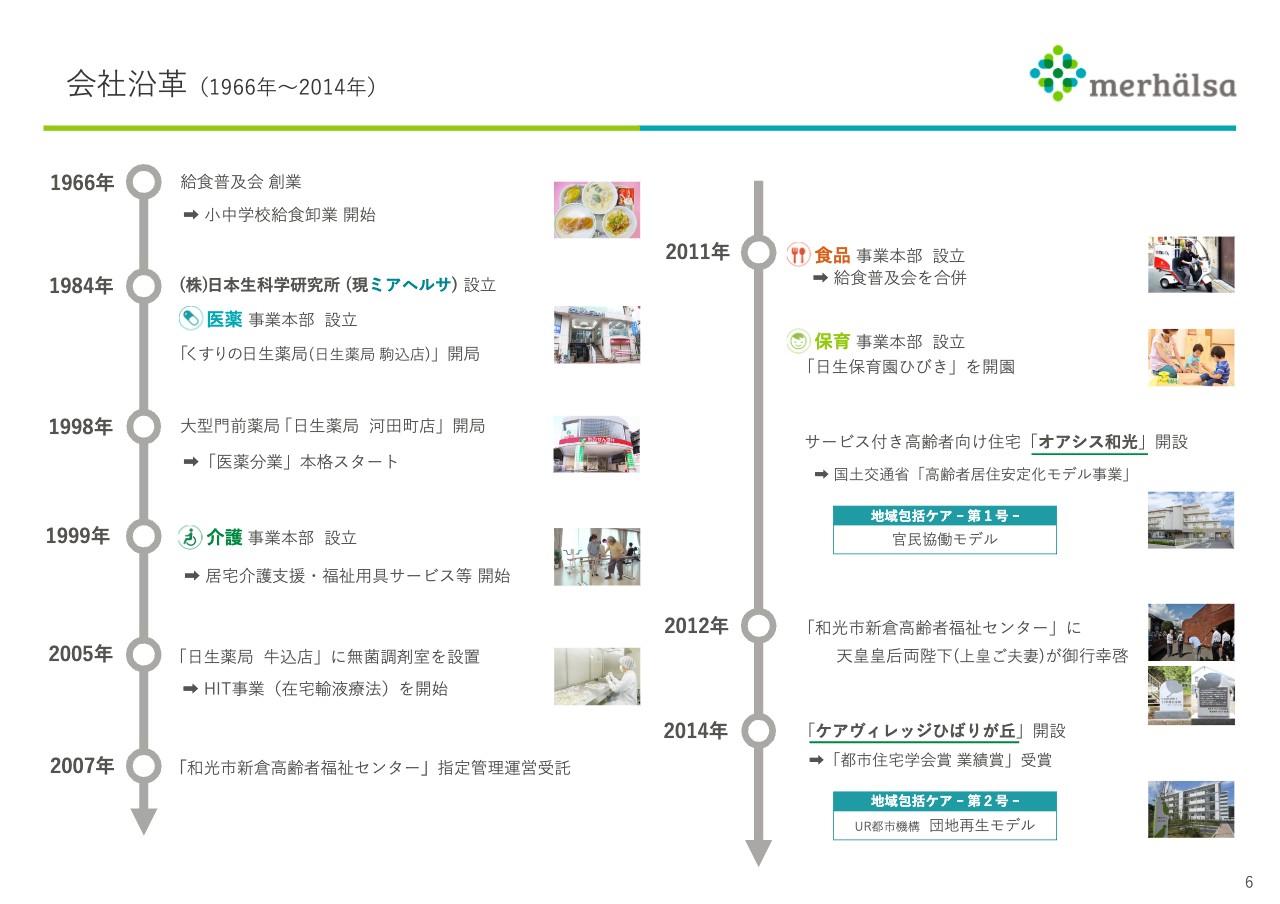

会社沿⾰(1966年〜2014年)

青木:会社沿革です。創業は1966年で、小中学校の食材料の卸業をスタートしています。1984年頃には少子高齢化が言われ始め「高齢者になったら何をやったらいいのか。医療だろうか、介護だろうか」と考えるようになりました。

ちょうどその頃、時代の流れで「医薬分業」が言われ始めました。お年寄りは元気そうに見えてもお薬を飲んでいる方が多いため、まずはそこからスタートしようということで、日本生科学研究所を立ち上げて医薬事業本部を設立しています。

1998年には医薬分業が本格的にスタートし、大型門前薬局を開局しました。2000年には介護保険がスタートすることになりました。1999年に、薬局で介護の仕事ができないかと考えた結果、ケアプランの作成や相談業務、福祉用具サービスだったらできるのではないかということで、介護事業本部が設立されました。

その頃から在宅を視野に入れていたため、2005年にはHIT事業(在宅輸液療法)を開始しています。よく病院などで点滴などがぶら下がっている管を見ますが、在宅の場合、がん末期の方の緩和ケアに用いる痛み止めなどに使用されます。こうしたものを管理するため、無菌調剤室も設置しました。

2011年には給食普及会を合併し、食品事業本部を設立しています。同年、待機児童が問題となってきたため、保育事業本部を設立しました。

介護事業では、現在は「サービス付き高齢者向け住宅」ですが、当時は「高専賃」と言われていた高齢者住宅「オアシス和光」を、国土交通省のモデル事業として開設しています。これが地域包括ケアの第1号です。

この経験をもとに、2014年には地域包括ケア第2号として、UR都市機構の団地再生モデルである「ケアヴィレッジひばりが丘」を開設しています。

会社沿革(2015年〜2024年)

青木:2017年には地域包括ケアの第3号、地域交流モデルの「オアシス柏豊四季」を開設しています。「包括ケア」と言っても地域によって必要とされている項目が違うため、内容はそれぞれ異なります。

2019年には、社名をミアヘルサ株式会社に変更しました。ミアヘルサとは、福祉先進国であるスウェーデン語で「もっと健康に」という意味です。

2020年には、東証JASDAQスタンダード市場に上場し、保育事業所を6園運営する東昇商事を完全子会社化しています。同年には「オアシス東新小岩」の2階に在宅ホスピスフロアを開設しました。

2021年には、ホスピス対応型ホーム「メディケアオアシス新百合ヶ丘」を開設、さらにこの年には、ライフサポート株式会社を完全子会社化しています。ライフサポートは保育園を54園運営し、介護事業も展開している会社でした。

同年、ミアヘルサホールディングス株式会社に移行し、2022年には東証スタンダード市場に区分変更しています。2022年には東昇商事を吸収合併し、JR東日本と自治体の協働モデルとして地域包括ケア第4号「びゅうリエット新小岩」を開設しました。

2024年4月には、ライフサポートを吸収合併し児童育成事業部を設立しています。

経営環境の変化と当社グループの変遷

青木:スライドには、先ほどご説明した経営環境の変化とグループ変遷をまとめています。

学校給食を始めたきっかけはお話ししたとおりですが、医薬分業の始まりに合わせて調剤薬局を、介護保険制度に合わせて介護事業をスタートし、女性の就労支援のために保育事業を立ち上げています。

このように、世の中の変化に沿ってさまざまな事業を立ち上げていったことがおわかりいただけると思います。

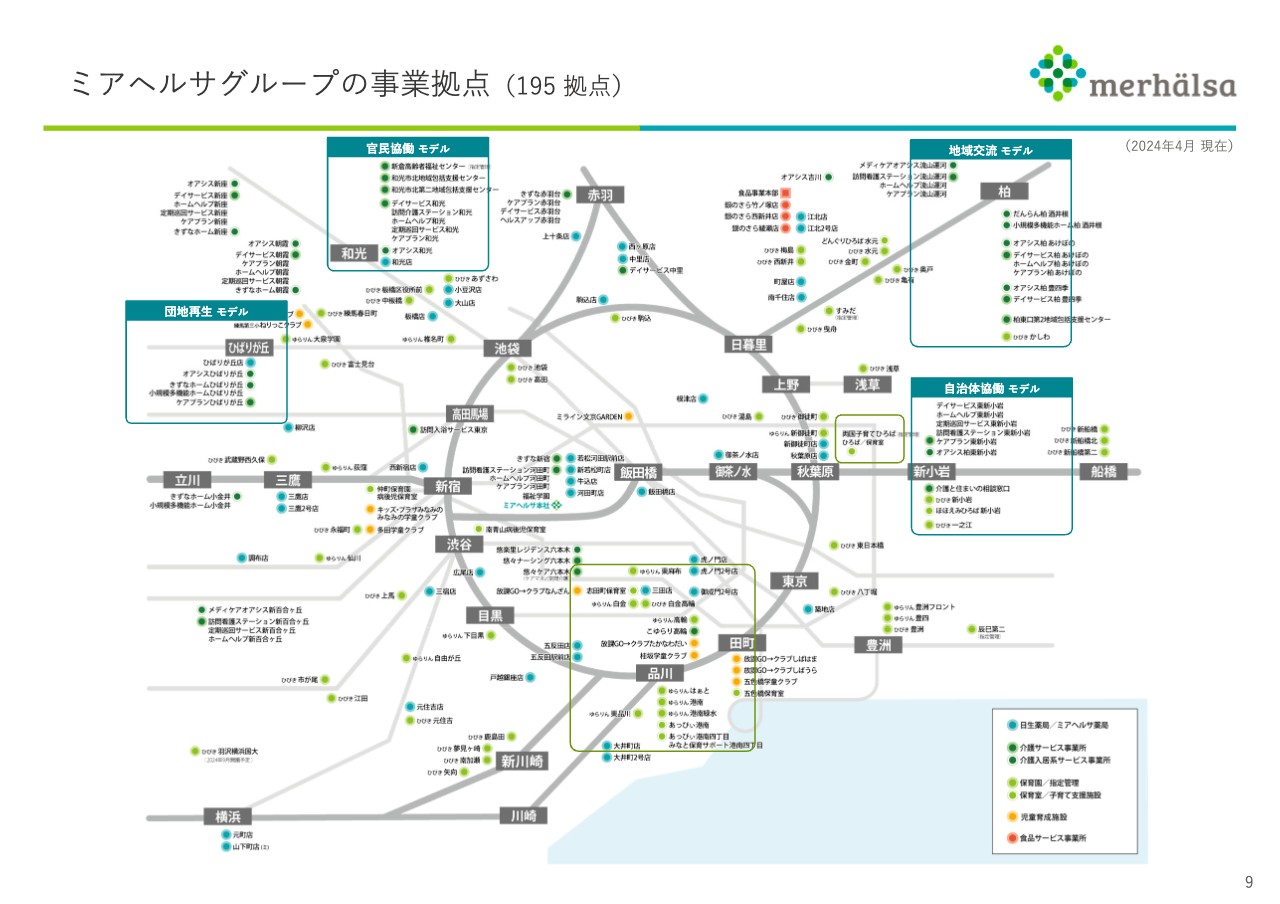

ミアヘルサグループの事業拠点(195 拠点)

青木:現在、ミアヘルサグループの事業拠点は195ヶ所あります。スライドの地図のうち、青色で囲んでいる部分が介護関係の拠点です。

新小岩には、介護と保育の両方を行う拠点が初めてできあがりました。スライド下部にグリーンの四角で囲んでいる部分は、子育て支援事業としてライフサポートがすでに実施していたものです。

ミアヘルサグループの事業拠点(195 拠点)

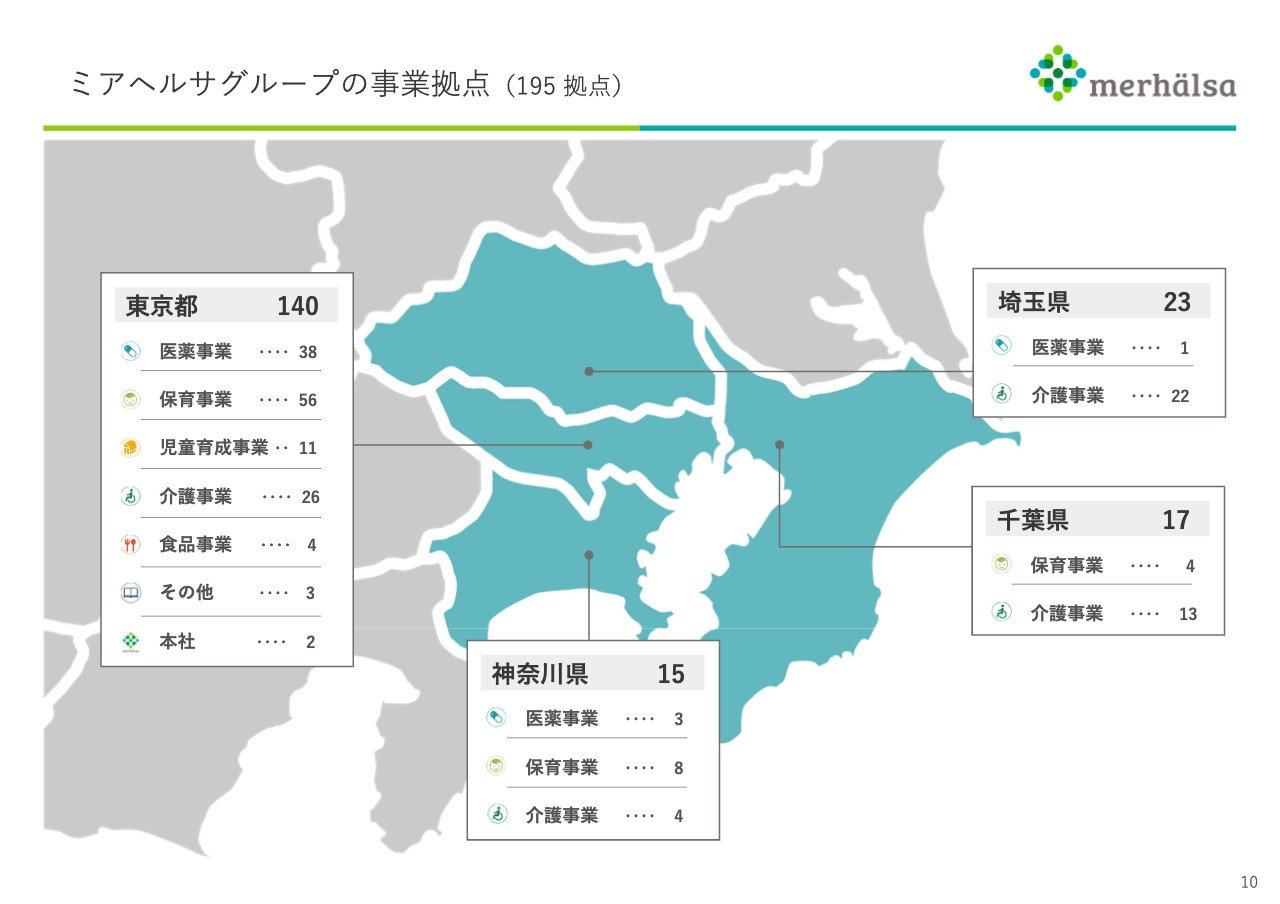

青木:ミアヘルサグループは現在、東京都で140事業所、埼玉県で23事業所、千葉県で17事業所、神奈川県で15事業所を開設しています。

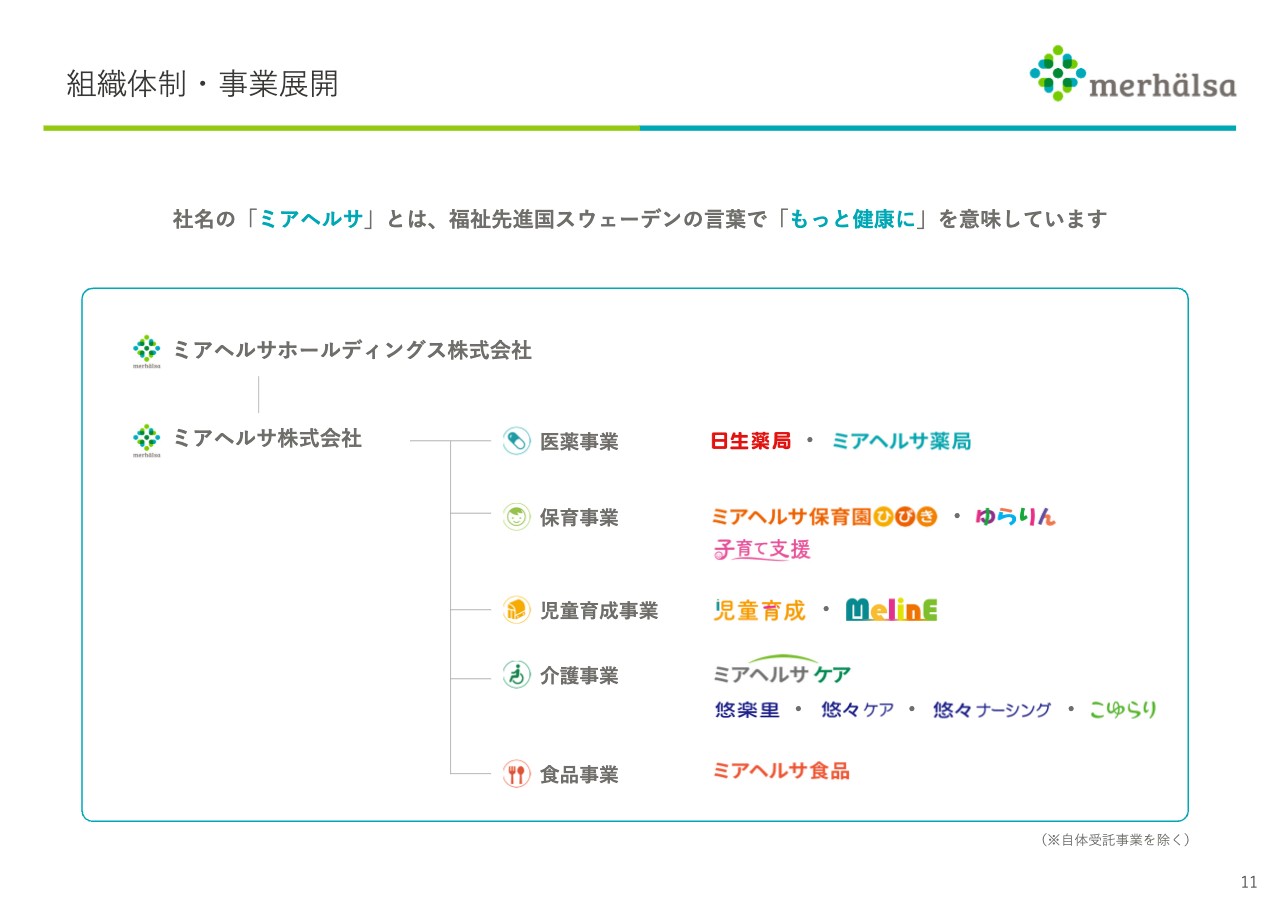

組織体制・事業展開

青木:当社の組織体制はスライドに記載のとおりです。

4月にライフサポートと合併したため、保育事業においては「ひびき」という名前が多いものの、地方で知名度のある「ゆらりん」という名前も重視して「ミアヘルサ保育園ひびき」「ミアヘルサ保育園ゆらりん」の名称で事業を展開しています。

薬局についても「ミアヘルサ薬局」という名称を作りましたが、やはり知名度の高い「日生薬局」を残し、ミアヘルサはおとなしくしている状況です。

増井:児童育成事業を2024年に作られたとのことですが、こちらはどのような内容でしょうか?

青木:保育園は7時から8時頃まで時間を延長できますが、小学校に上がると午後1時半頃には帰宅するため、お母さまが働いていると非常に困ります。そのため学童では、小学校の教室を借りて、放課後から7時頃まで見るところもあります。

今は民間事業の学童も始まってきているのですが、もともとは保護者がボランティアで学童を行っていたという歴史があり、まだ足りない状態です。ご両親にとっては、できれば保育園から学童まで同じ地域でお子さまを支援するほうが安心だと思い、このような事業を行っています。

増井:御社が行っているのは指定管理ではなく、民間としてですか?

青木:民間も受託もありますが、受託のほうが圧倒的に多いです。

飯村美樹氏(以下、飯村):学童に関しては、首都圏以外にも幅広く必要とされている印象があります。御社の事業拠点は、今後も拡大していく予定なのでしょうか?

青木:当社は、地域包括ケアを展開していますが、まだ十分ではありません。そのため、首都圏を中心に事業を行い、その中に子育て支援と高齢者支援を合わせたものを作っていきたいと考えています。

なぜ地域包括ケアを行うかというと、災害があった時などにすぐに動ける体制を作っていきたいからです。地域包括ケアの仕組みを作ることは意外と大変で、0歳から高齢者までが住んでいる地域の中で、それぞれに必要とされているサービスを提供していくことが大切です。これができなければ他の地域へ拡大していくことは難しいと考えています。

しかし、地域包括ケアの仕組み作りへの引き合いは全国からいただいており、研修や勉強会に出向いています。

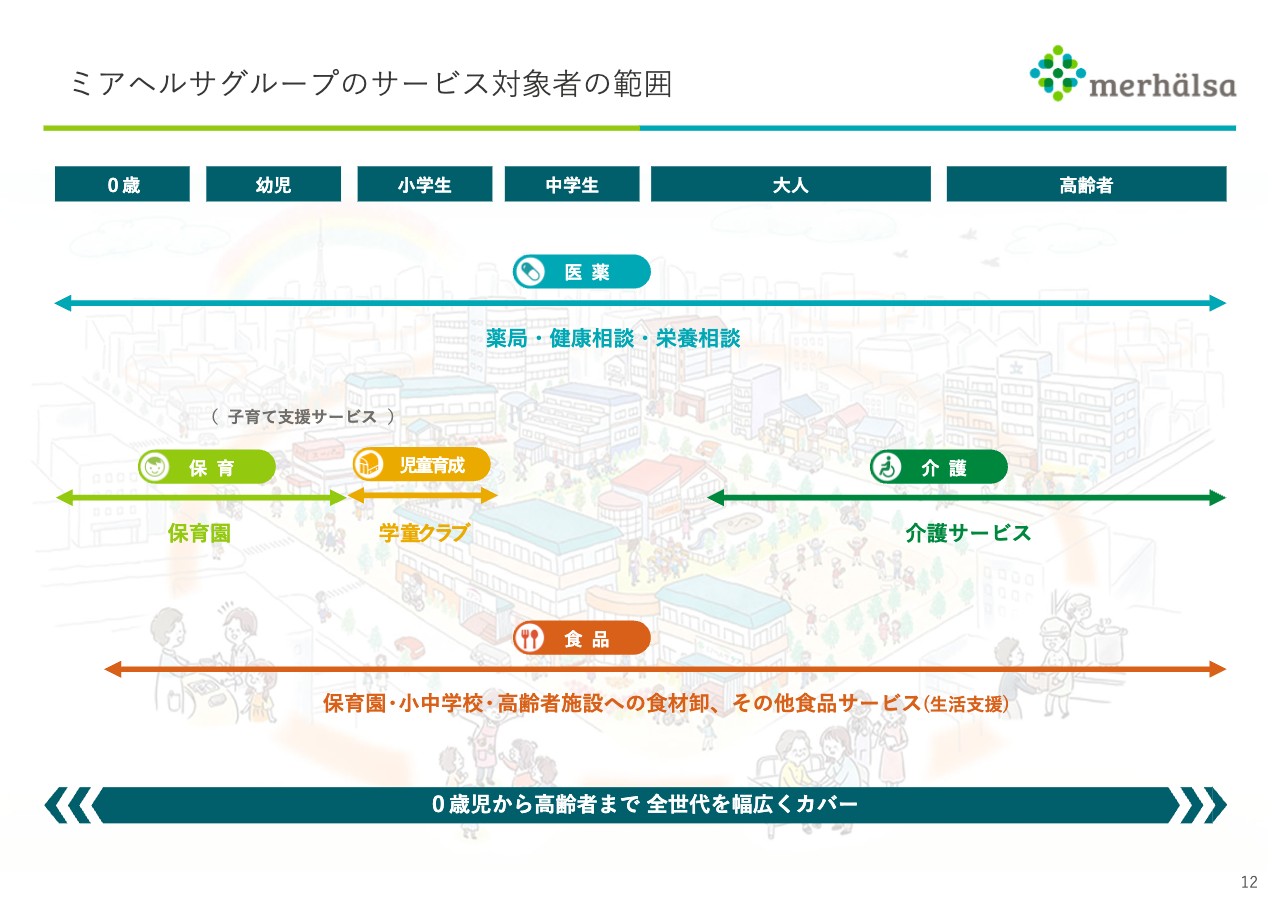

ミアヘルサグループのサービス対象者の範囲

青木:こちらのスライドは、当社の4事業が0歳から高齢者までの全世代をカバーしていることを示しています。

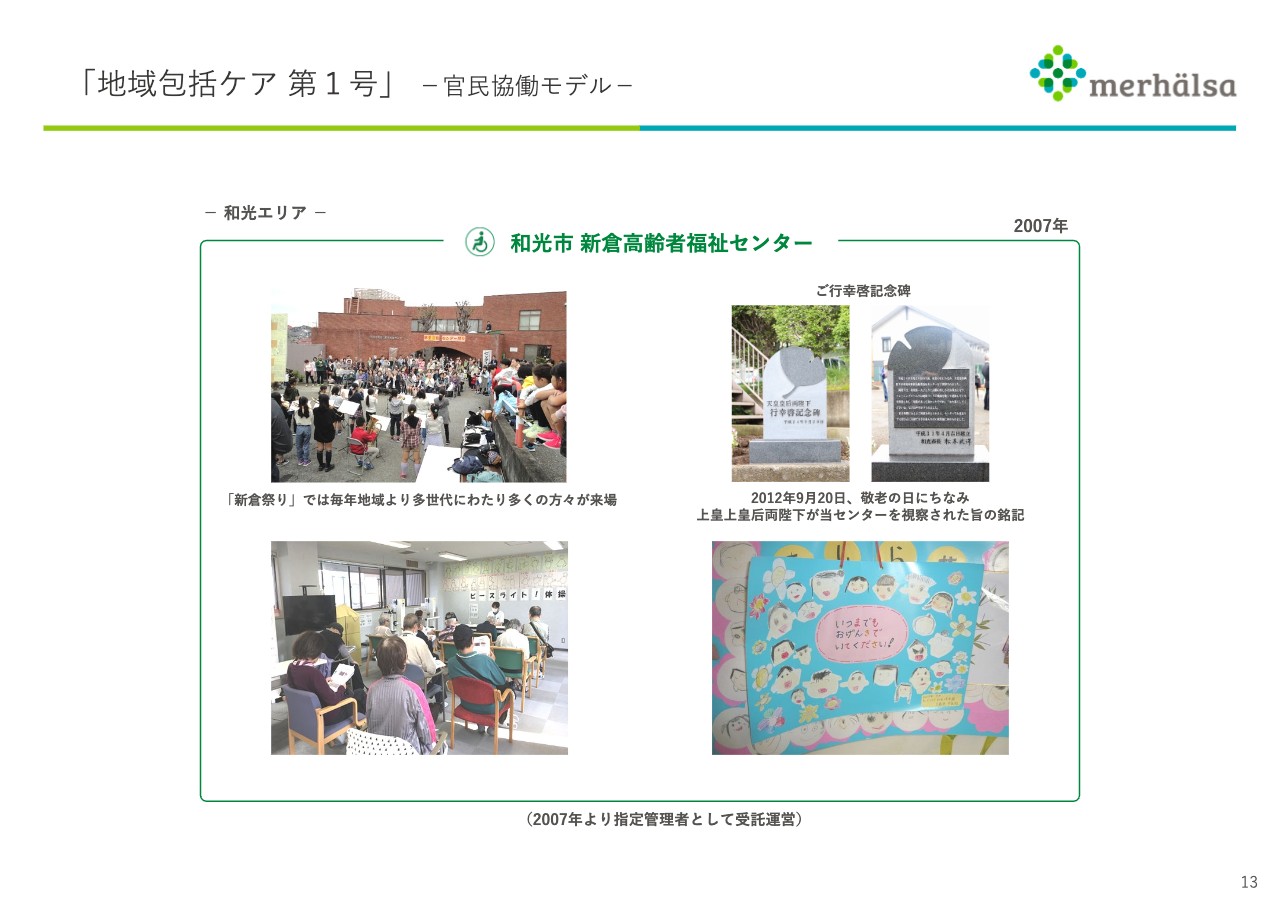

「地域包括ケア 第1号」 −官⺠協働モデル−

青木:地域包括ケアについて詳しくご説明します。地域包括ケアの第1号は和光エリアです。

新型コロナウイルスの影響であまり活動できなかったのですが、やっと去年から活動できるようになりました。スライド下部の写真は、薬剤師を招いてお薬セミナーを開催した時のものです。

「地域包括ケア 第1号」 −官⺠協働モデル−

青木:特徴的なこととして、当エリアには急な坂があります。そのため、65歳までは外出頻度が多いものの、75歳の後期高齢者になった途端に家に引きこもる傾向があるというデータが出ています。そこで、早めに介護予防をしなければいけないと考え、改善型介護に力を入れていました。

また、こちらは国土交通省の「高齢者等居住安定化推進モデル事業」に選定されています。建物の中にはデイサービスなどのいろいろなサービスが入っており、地域の方もデイサービスを利用していただくなど、行ったり来たりできる状態で展開しています。

「地域包括ケア 第2号」 −団地再生モデル−

青木:地域包括ケアの第2号についてです。スライド左上の写真は、UR都市機構の団地再生モデルとして建てたビルです。UR都市機構は全国にエレベーターのない建物があり、老朽化すると高齢者が住めない状態になるため、なんとかしなければと考えていたようです。

反対側の入口にエレベーターをつけ、高齢者でも戻ってこられる建物に作り替えました。この中には介護施設のほか、生活支援としてコンビニや薬局、クリニックにも入っていただき包括ケアを行っています。

当社は開設前から、顔の見える関係を先に作っておくために地域会議に出席しました。そのため地域の行事にも参加し、早稲田大学所沢グランドでは年に1回、地域の方と一緒に「ミアヘルサ青木杯」というスポーツ大会を行っています。

昨年は6年ぶりの開催で計24チームが参加し、高齢者、障害者、子どもが全員で一緒にできる競技を通して触れ合いました。

「地域包括ケア 第3号」 −地域交流モデル−

青木:地域包括ケアの第3号は柏で行っています。この建物の1階には地域交流室があり、高校生にクラブ活動の練習場所として使ってもらったり、地域の方に運動をしに来ていただいたりしています。

そのため、イベントがある時には、彼らをはじめ、ボランティアが150組も参加してくださいます。イベントは新型コロナウイルスの影響でできていませんでしたが、今年あたりから再開したいと思っています。

「地域包括ケア 第4号」 −JR東日本・自治体協働モデル−

青木:地域包括ケアの第4号についてです。こちらは初めて、子育て支援と介護サービスが併設された施設です。自治体とJR東日本の協働モデルで、当社で選定・実施しています。

⼦育て⽀援重点エリア(⼀例)

青木:子育て支援は、すでにライフサポートが港区で展開しています。昨年は1,000名ほど集まるイベントに参加し、地域の方との交流を行いました。通常は年に1回開催しているそうですが、新型コロナウイルスの影響で久しぶりに再開したということでした。

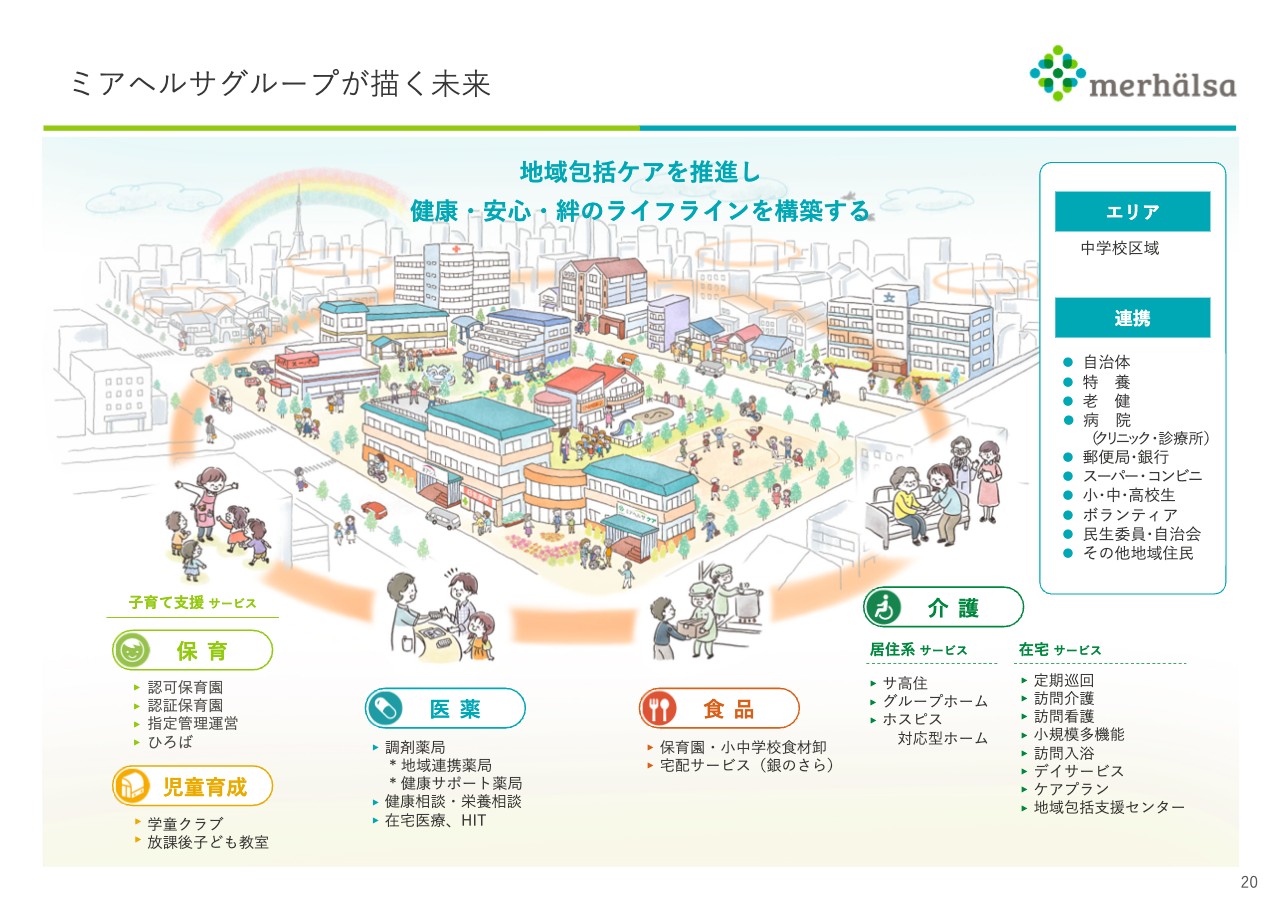

ミアヘルサグループが描く未来

青木:スライドは当社の地域包括ケアの完成イメージです。こちらで連携しているところは「自助」「互助」「共助」「公助」と言われますが、自治体やボランティア、病院、小学生、中学生、高校生などを含めて、日頃から地域で顔の見える関係を作っていこうと考えています。

2024年 新規開設事業所

青木:2024年に新規開設した事業所は「日生薬局 新御徒町店」と「ねりっこクラブ」という学童クラブです。また9月には、羽沢横浜国大駅の近くに出来上がる施設に認可保育園を開設する予定です。

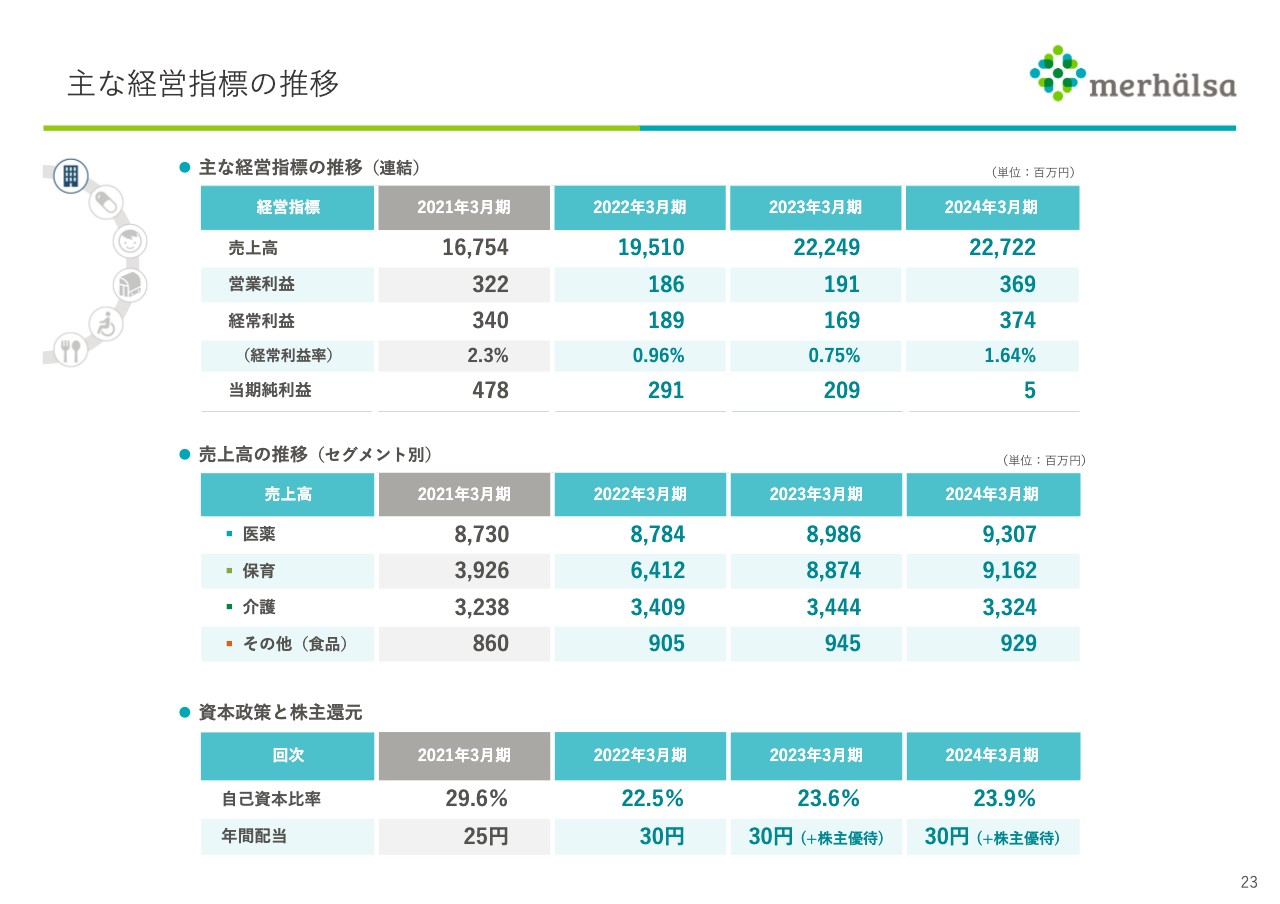

主な経営指標の推移

青木:過去3年間の経営実績についてです。スライドのとおり、売上高は2021年3月期から2024年3月期にかけて少しずつ伸びてきています。経常利益は、やはり新型コロナウイルスの打撃が非常に大きく、2年間で下がってしまいました。

増井:医薬事業は、コロナ禍前と比べてどのような感じですか?

青木:お店や病院に来られるようになったため、だいぶ回復しています。

増井:通所介護利用者も、コロナ禍でかなり減ったということで介護報酬特例などを設けていましたが、それも3月末で廃止になりました。現在の利用者数は回復していますか?

青木:こちらもだいぶ回復しています。不採算のデイサービスを廃止しましたので、その分はどうしても少ないのですが、既存事業所の利用者が増えてきているところです。

M&Aの推進

青木:東昇商事の吸収合併とライフサポートの完全子会社化したことで、保育事業は売上高・利益ともに伸びています。

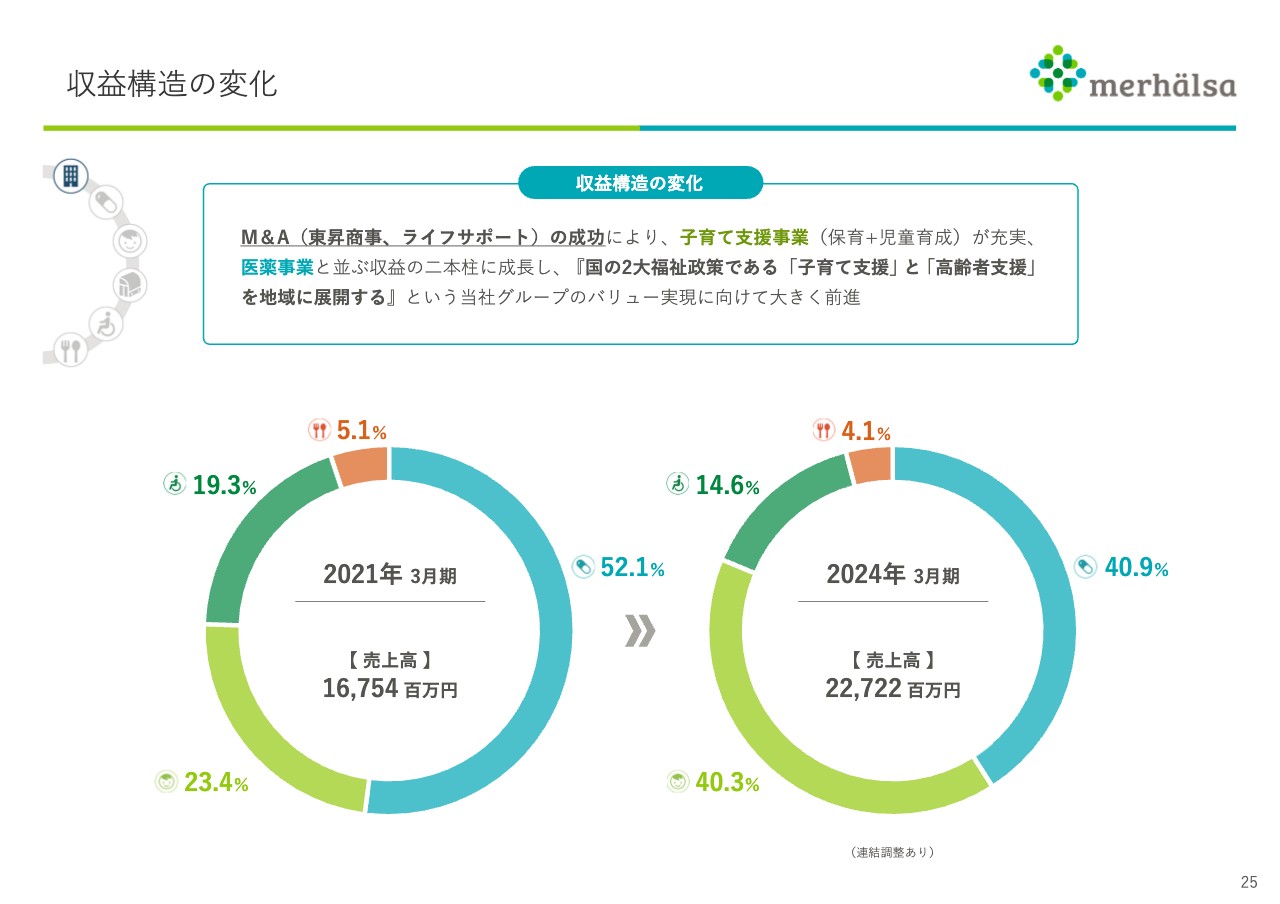

収益構造の変化

青木:今までは医薬事業の1本柱でしたが、M&Aによって医薬事業と子育て支援事業の2本柱になっています。

事業領域の拡大

青木:医薬事業では、大型病院前や駅前医療モールへ調剤薬局を開局しています。また、感染症罹患者の方が薬局に来る際に利用する専用窓口を設置しました。

介護事業では、昨年8月に千葉県流山市にホスピス対応型ホームを開設しました。さらに、先ほどご説明したとおり、新小岩駅前に子育て支援と介護サービスの併設型施設を開設しています。

地域活動の事例(1)

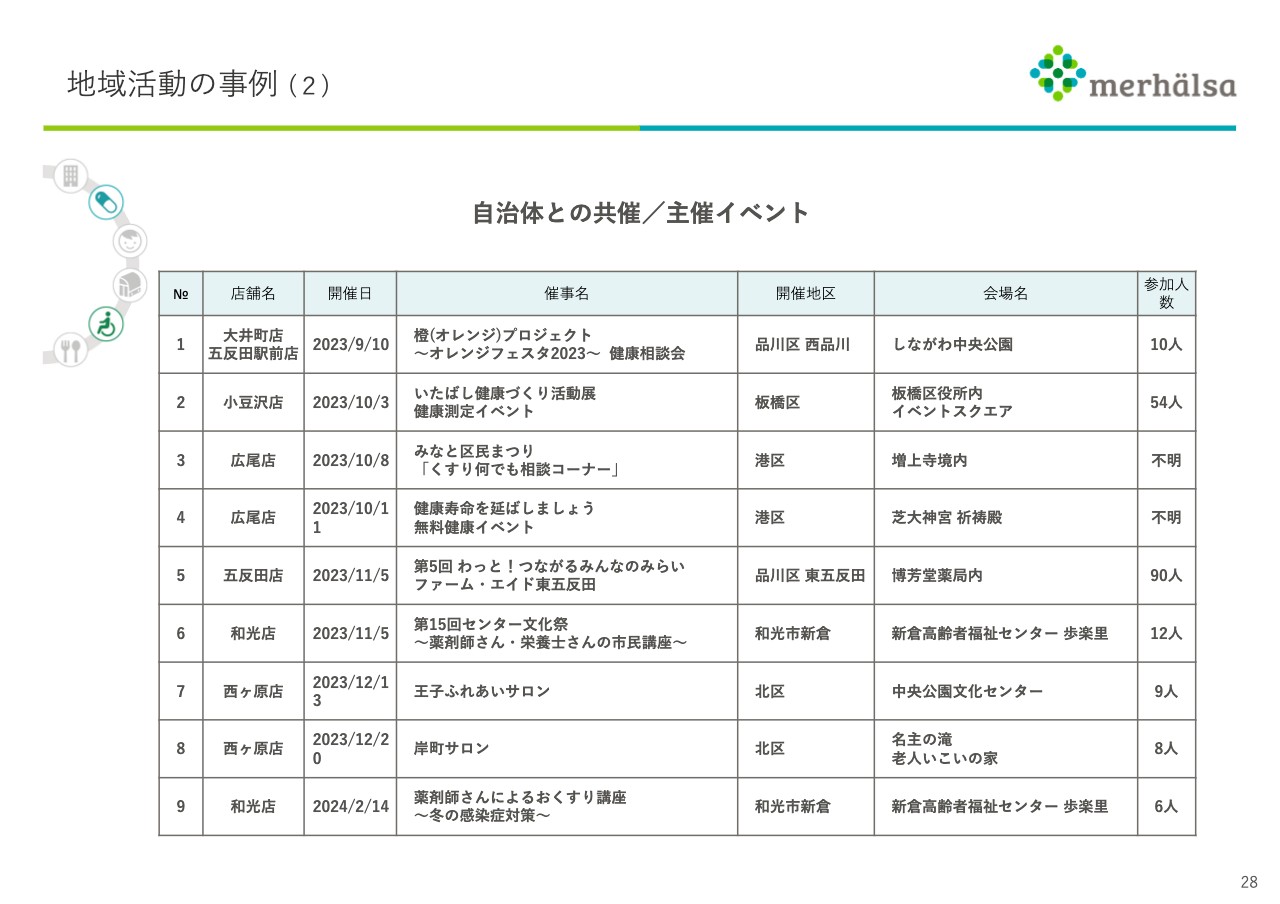

青木:地域活動の事例です。医薬事業部では昨年、自治体との共催や主催により9ヶ所でイベントを行いました。

地域活動の事例(2)

青木:このような地道な活動が、地域の方の顔が見える関係作りに非常に有効に作用していると思います。

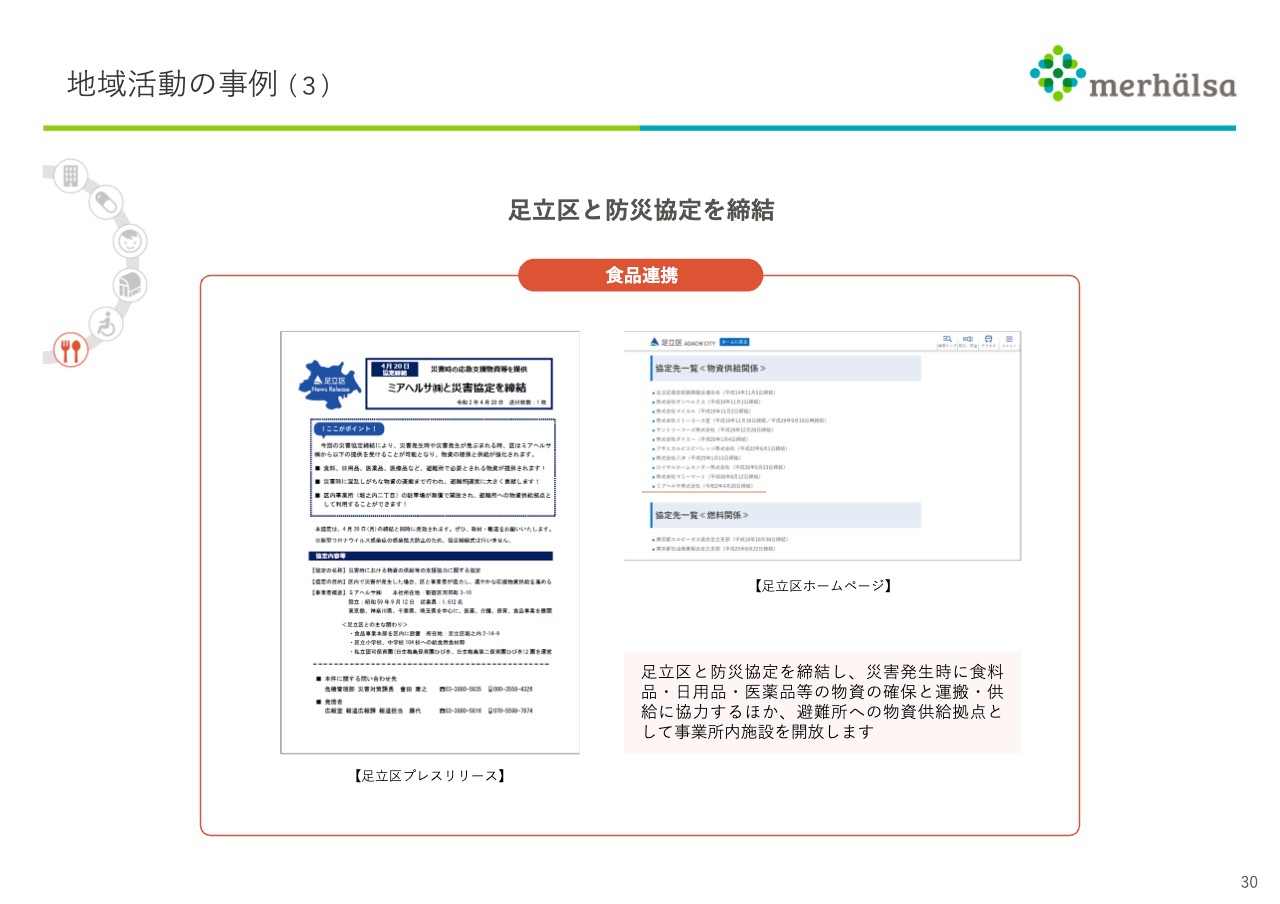

地域活動の事例(3)

青木:食品事業部では、農家と連携してお米などを納品しています。そのため、農家の方の協力により稲刈り体験や芋掘り体験を実施しています。

地域活動の事例(3)

青木:足立区とは、防災協定を締結しています。また、全国で実施しているホタテの無料配布を足立区でもやってもらえないかということで、足立区の小中学校全校で実施し、先日は感謝状をいただきました。

地域活動の事例(4)

青木:採用の問題には、どこも苦労されていると思います。今までは高校生を対象に、学校を訪問した事業部が自身の事業部のみをプレゼンしていましたが、今回は初めて「当社には介護、保育、食品もありますよ」という事業部を超えた全体的なお話を伝えました。

このように、より学生に考える幅を持っていただける講座を実施しています。

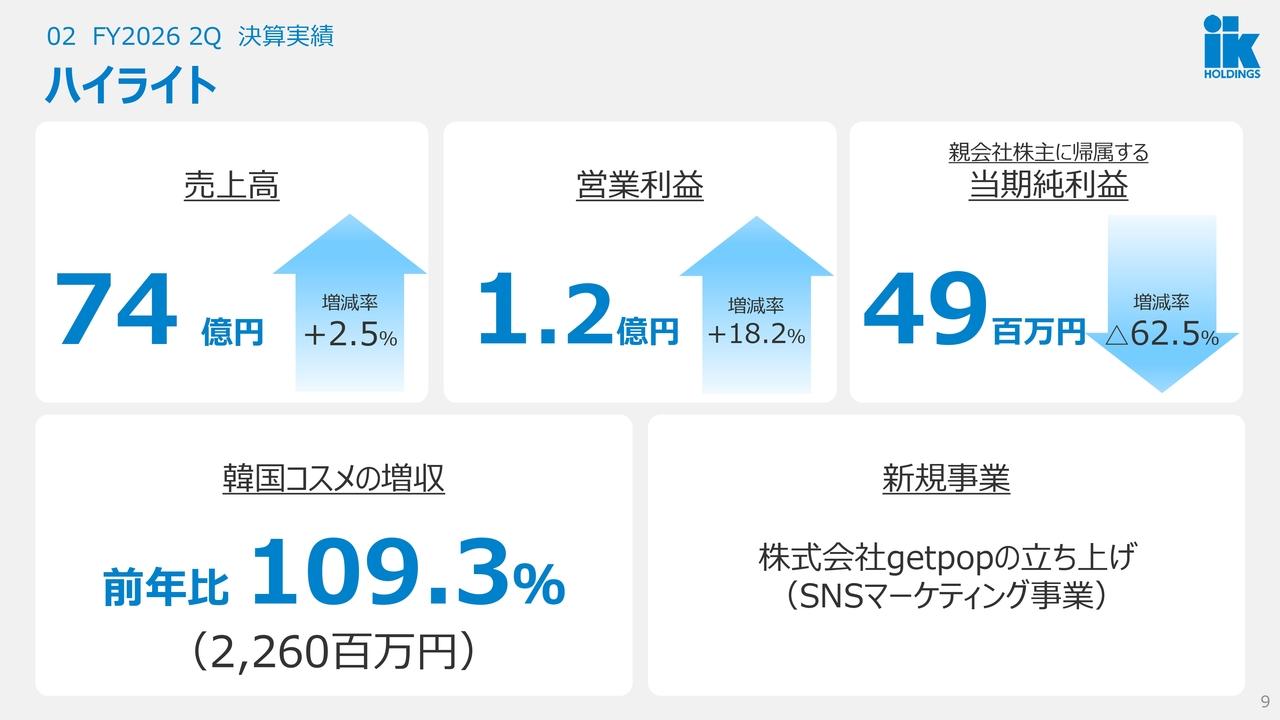

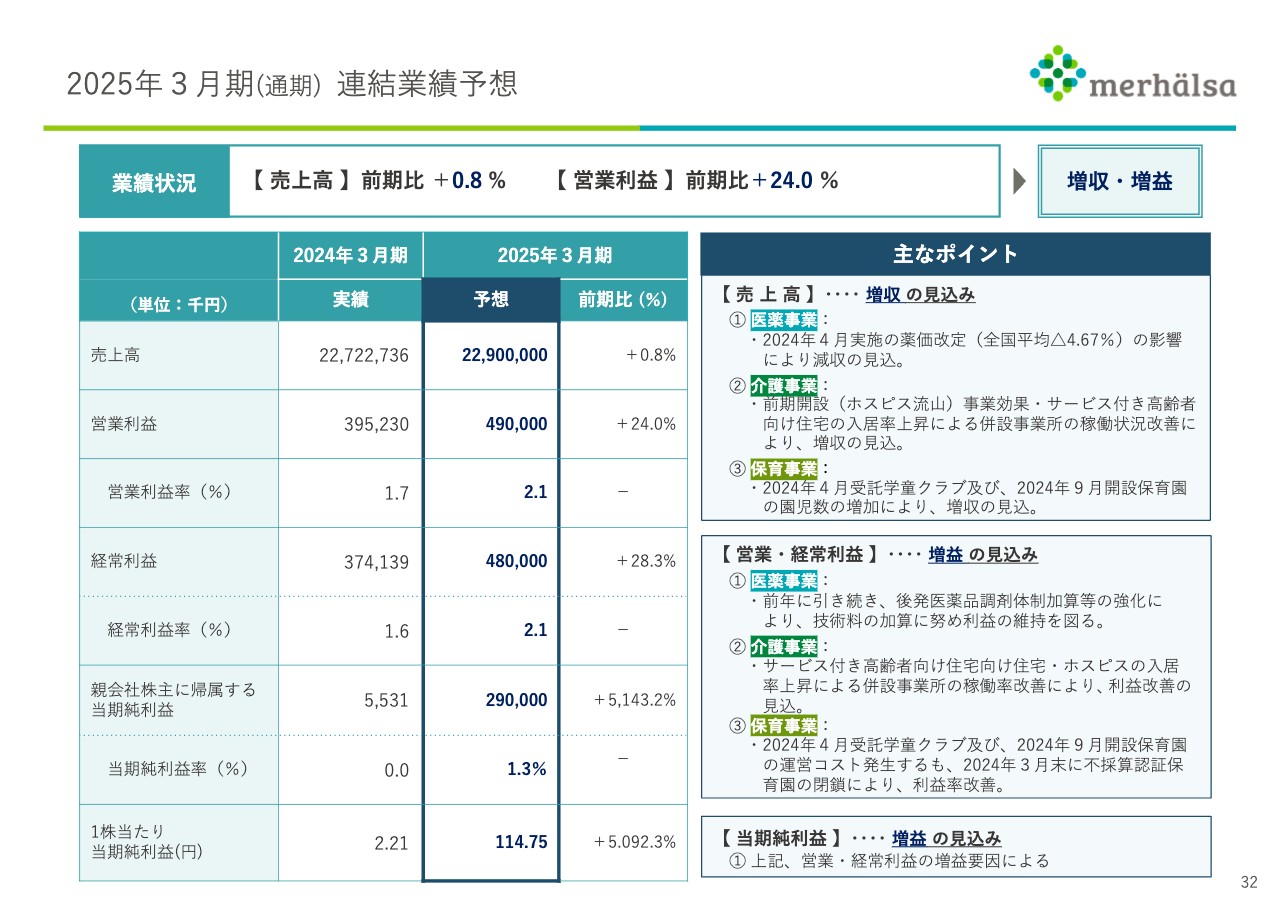

2025年3⽉期(通期) 連結業績予想

青木:2025年3月期の業績予想です。売上高の伸び率は若干ですが、今年は営業利益を上げていこうとしています。

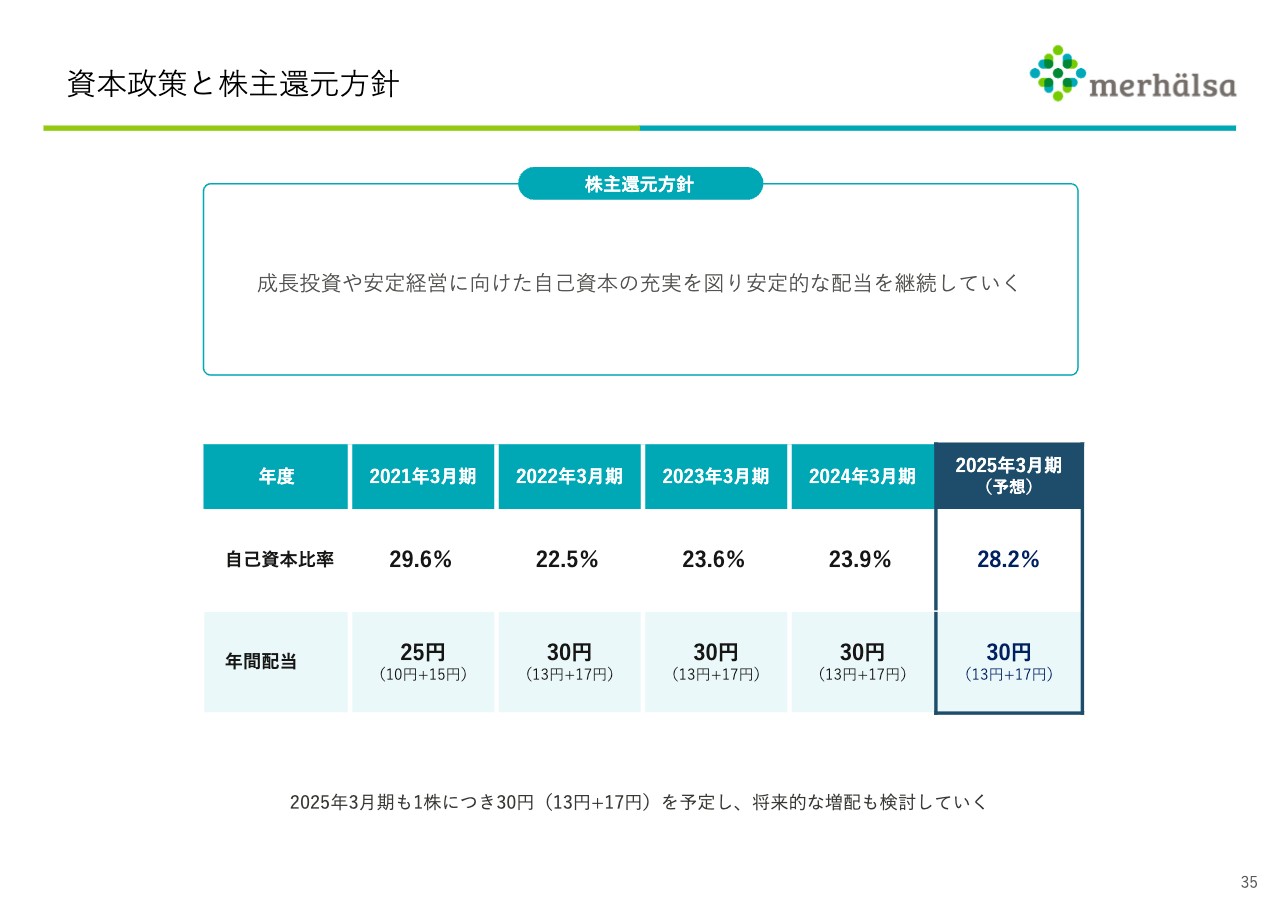

資本政策と株主還元⽅針

青木:資本政策についてです。株主還元方針としては、増減が少なく安定的な配当を行い、安定株として保持していただきたいと思っています。

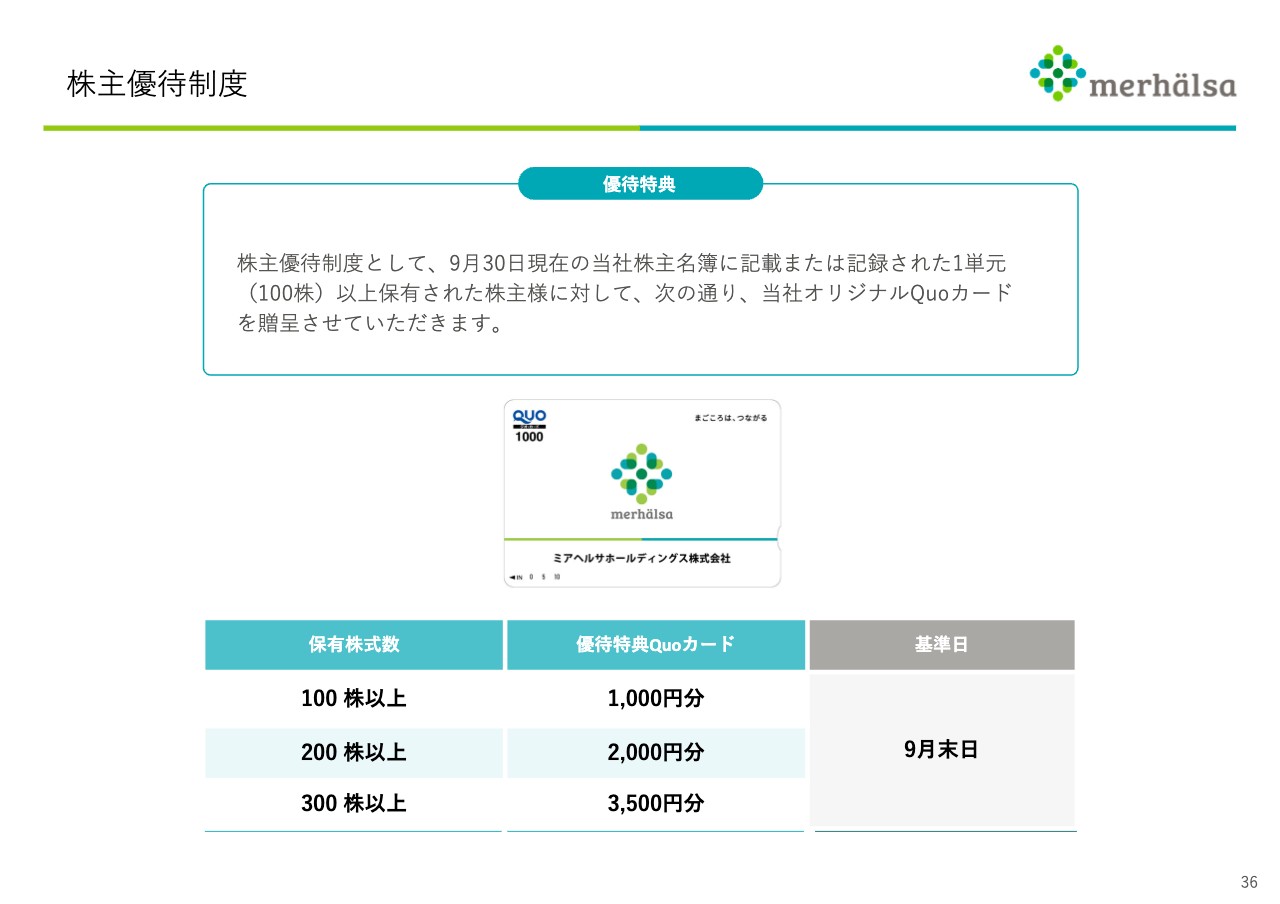

株主優待制度

青木:株主還元は地道に行っていく政策になりますので、プラスアルファとして株主優待を実施しています。そのため株主さまからすると、最近は「優待を合わせれば、まあ良いのではないか」と思っていただけています。

増井:昨年6月に登壇された際、優待制度によって株主数が増えたというお話をいただきました。今後さらに拡充される予定はありますか?

青木:配当金額は今までどおりを維持したいと思っていますが、優待については現在いろいろと考えているところです。

増井:会場からのご質問にもありますが、長期ホルダーの方に向けた優待を新設することも検討されていますか?

青木:検討はしています。いずれはあるかと思いますが、まだ具体的には打ち出していません。

SDGsに関する取り組み

青木:当社のSDGsに関する取り組みについてです。当社の事業自体がSDGsに入っていますが、強いて言うならば、11番の「住み続けられるまちづくり」は今後の事業展開でも必要だと考えているため、こちらに力を入れていきます。

質疑応答:「日生薬局 江北2号店」の状況や

新着ログ

「小売業」のログ