【QAあり】Faber Company、「AIシフト」方針 新規事業「DXミエルカ」と生成AIを活用した機能・サービス開発に注力

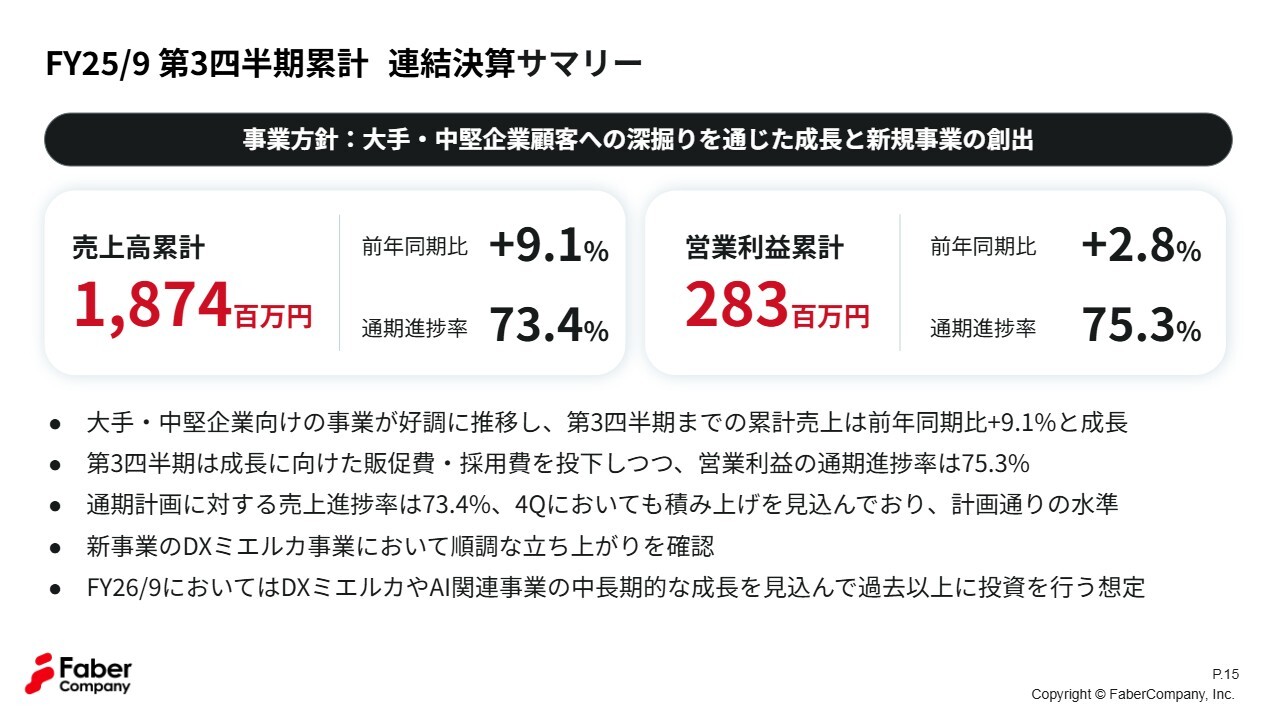

FY25/9 第3四半期累計 連結決算サマリー

江連裕子氏(以下、江連):株式会社Faber Companyの2025年9月期第3四半期業績について、代表取締役執行役員Founderの古澤暢央氏にお話をうかがいます。よろしくお願いします。

古澤暢央氏(以下、古澤):よろしくお願いします。

江連:まずは、第3四半期の決算内容を教えていただけますか?

古澤:今期第3四半期の売上高は18億7,400万円、営業利益は2億8,300万円となりました。通期の進捗率はおよそ75パーセントで、順調に推移しているといえます。

この要因として、大手中堅企業向けの開拓が好調に推移しました。また、第3四半期には成長に向けた投資として、販促費や採用費、新規事業への投資を積極的に行いました。

通期計画は、予定どおりに推移する見込みです。

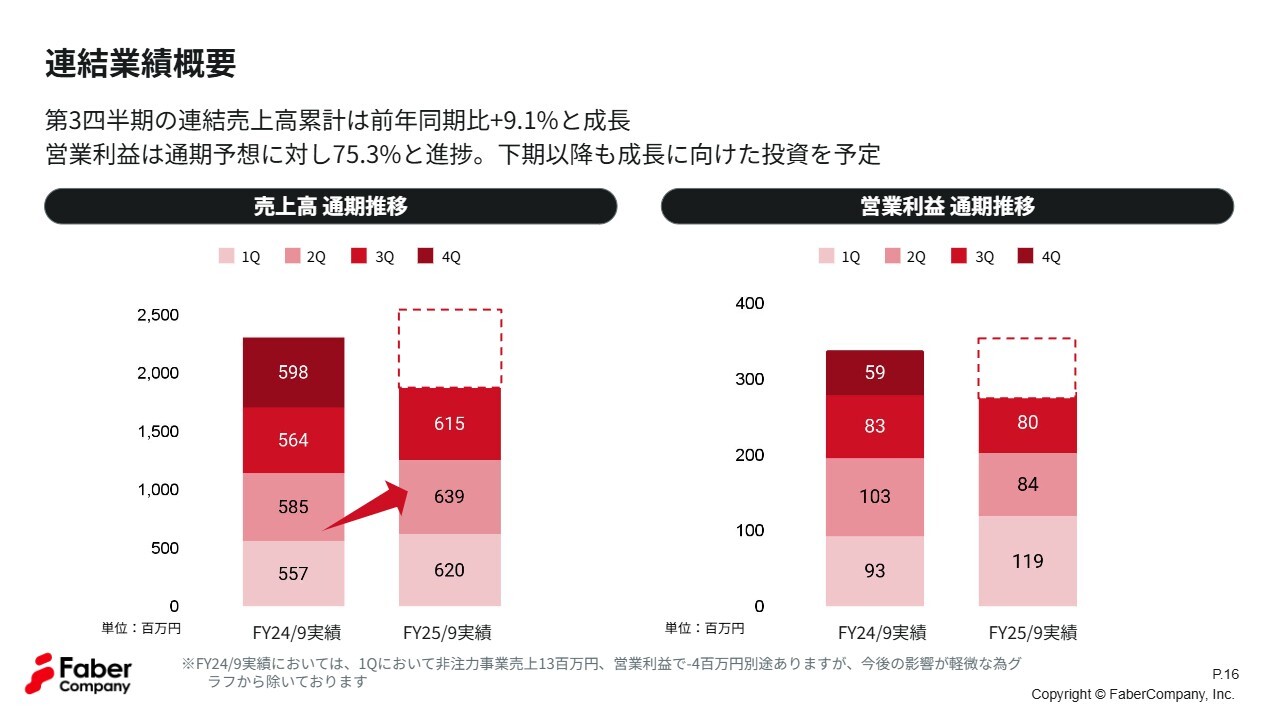

連結業績概要

江連:連結業績の概要を詳しく教えていただけますか?

古澤:スライド右側のグラフをご覧ください。営業利益は、期を重ねるごと着実に数字を積み重ねており、非常に順調に推移しています。

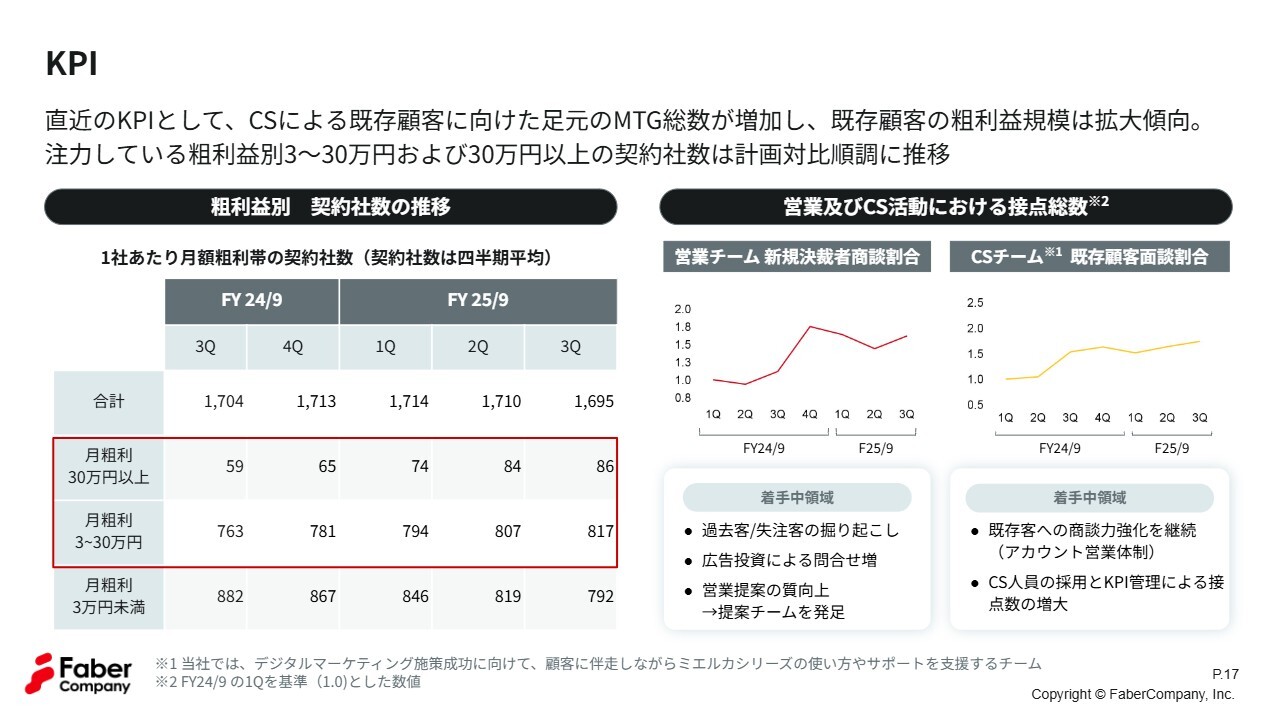

KPI

江連:KPIはいかがでしょうか?

古澤:毎回同じ形式で掲載していますが、スライド左側の表の赤枠内をご確認ください。当社では、月にお客さまからいただく代金が30万円以上のお客さまと、3万円から30万円のお客さまを主なターゲットとして開拓を進めています。

合計社数は減少しているように見えますが、これは低価格帯のお客さまの剥落が少し続いているためです。その分のリソースを大手企業に集中させることで、高単価帯のお客さまの数が着実に増加しています。

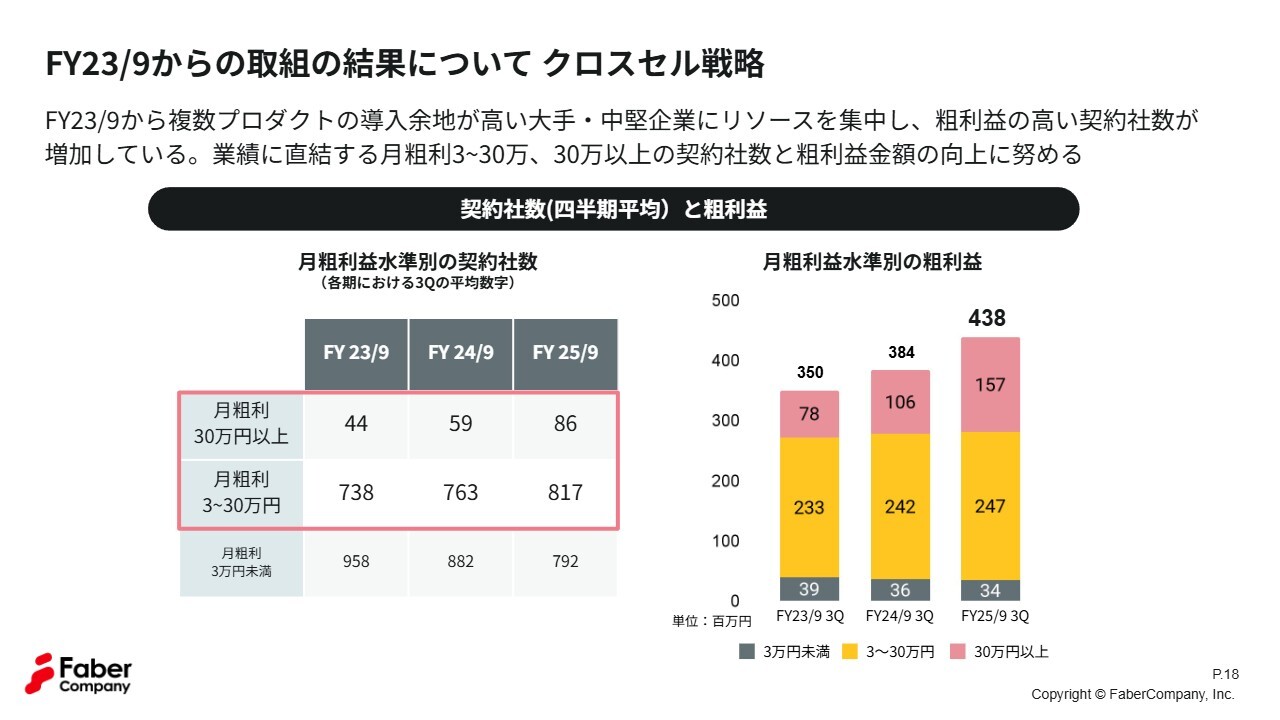

FY23/9からの取組の結果について クロスセル戦略

江連:クロスセル戦略について詳しく教えていただけますか?

古澤:先ほどの表は毎四半期ごとの数字で、「あまり大きな変化は感じ取れない」という声を投資家のみなさまからいただくことがあり、今回新たにこの資料を追加しました。

こちらの表では、2023年9月期、2024年9月期、そして2025年9月期第3四半期における各レンジのお客さまの数を示しています。このように、1年ごとで比較すると大きな変化があることが見てとれます。

また、右側の3色の棒グラフは粗利益の総額を示しています。赤色部分は30万円以上のお客さまの粗利益の総額を表しており、極めて大きく増加していることがわかります。これは、クロスセル戦略、つまりお客さまに2つ目、3つ目の商材を購入していただく取り組みが順調に進んでいる証拠です。

江連:グラフを見ると、着実に右肩上がりに拡大しているように感じます。

古澤:おっしゃるとおりです。1番下の灰色部分をご覧ください。低価格帯のお客さまの粗利益の総額は3,900万円、3,600万円、3,400万円と推移していますが、大きな減少は見られません。

契約社数の減少については緊張感を持って取り組む必要がありますが、月額9,800円のお客さまを含め、このレンジに属するお客さまの総粗利益額は、比較的安定していることがわかります。

江連:30万円以上のお客さまをターゲットとして、さらに力を入れているということですね。

古澤:おっしゃるとおりです。

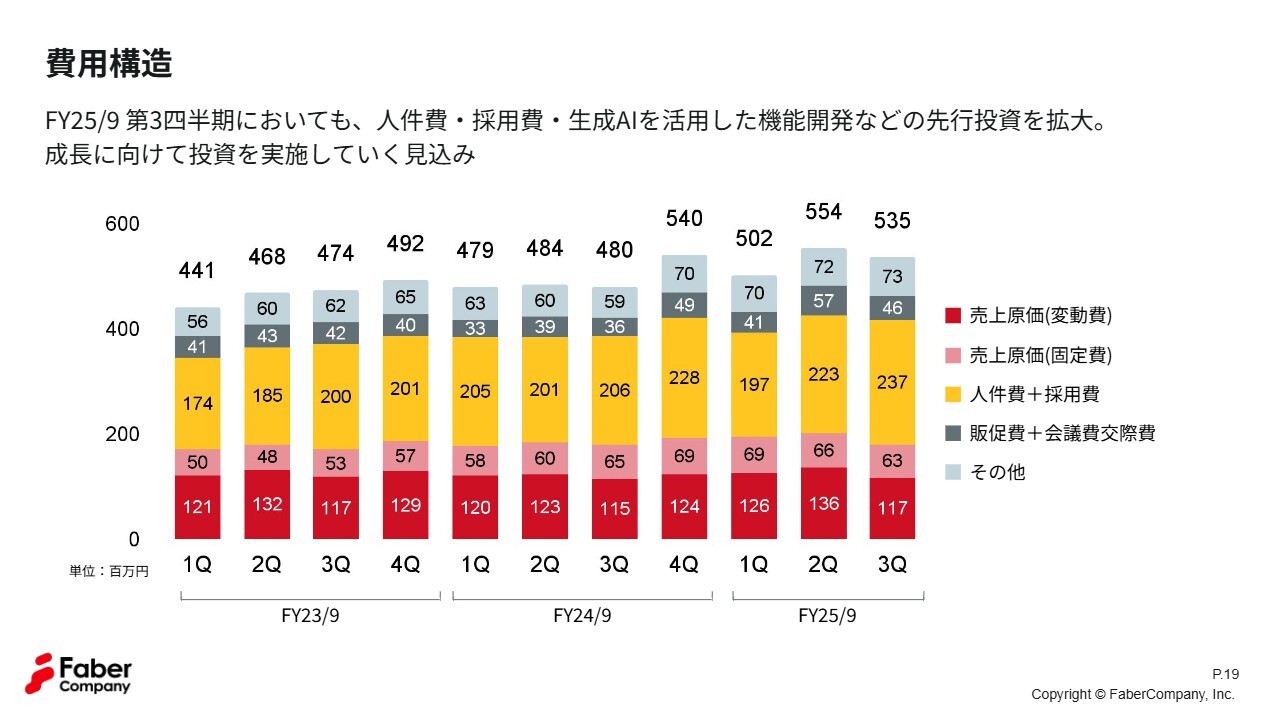

費用構造

江連:費用構造はどのようになっているのでしょうか?

古澤:今回特筆すべき点としては、売上原価、棒グラフの赤色部分が1億3,600万円から1億1,700万円に減少しています。「これはいったい何なのか?」をご説明します。

当社は「ミエルカコネクト」というサービスを運営しています。これは、主にフリーランスや副業者の方々を当社が集め、能力をアセスメントした上で、企業にマッチングするというビジネスです。

また、そのような方々を活用しながら、さまざまなプロジェクトを組み、当社が受託するケースもあります。これを「ミエルカコネクト」の人材ではなく、当社の社員で対応するケースが増えつつあります。

そのため「『ミエルカコネクト』の売上が下がっているのではないか?」という見方もありますが、一方で、当社の正社員がしっかりと業務を遂行することで、原価を抑制しているという側面もあります。

人件費にもご注目ください。現在、当社は採用に非常に力を入れているため、エージェントフィー等に積極的に費用を割り当てています。「人こそが大きな力となる」という観点で、人件費と採用費、すなわち棒グラフの黄色部分が増加している状況です。

江連:エージェントフィーは、人材紹介会社を通じて採用した場合に支払う手数料ですが、その比率が増えています。それによって、必要な人材を確保できているのですね。

古澤:おっしゃるとおりです。

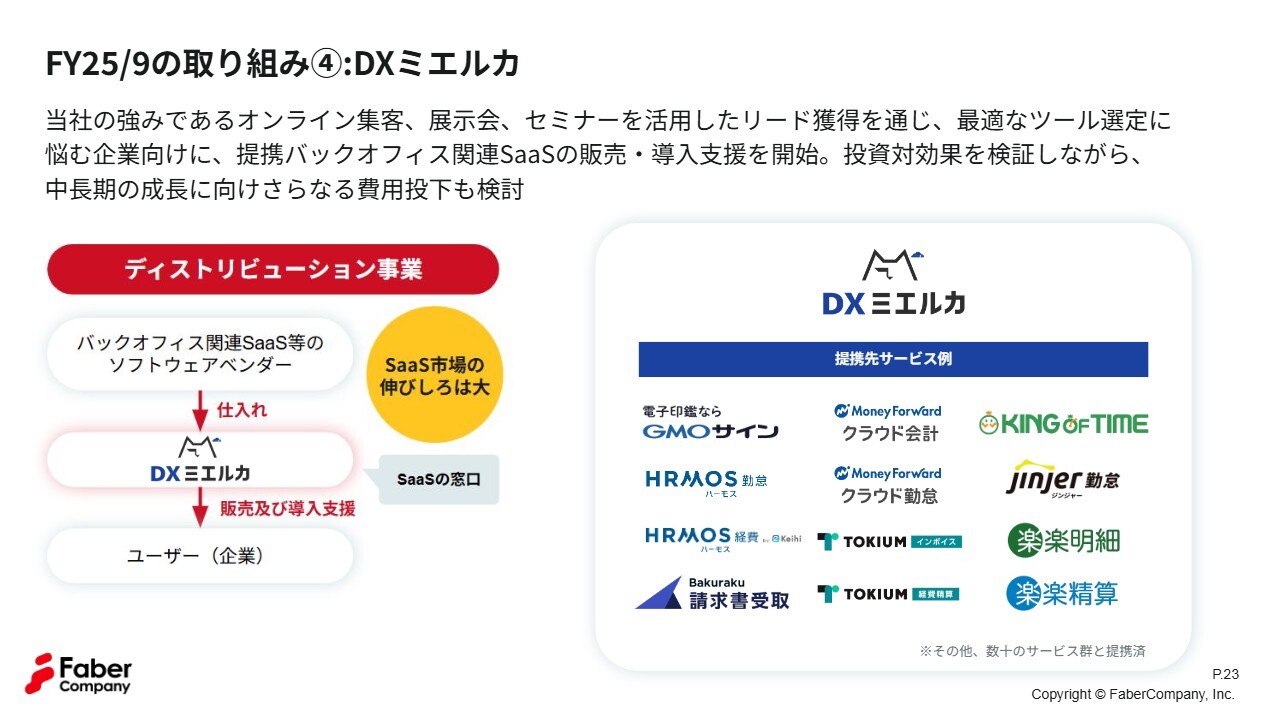

FY25/9の取り組み④:DXミエルカ

江連:「DXミエルカ」はどのような内容になっているのでしょうか?

古澤:こちらは今期から資料に掲載している新規事業で、当社が現在特に力を入れている分野です。

改めてご説明すると、これはバックオフィス系のSaaS、つまりソフトウェアに関する事業です。テレビCMでもよく目にする製品を右側に挙げていますが、これら製品の中から、お客さまがどの製品を導入すべきかをコンサルティングしています。

この事業は、企業のIT化やデジタルトランスフォーメーション(DX)を支援するものといえます。お客さまからコンサルティングフィーをいただくのではなく、導入に至ったソフトウェアのベンダーから、契約が継続する限り収益を得るという、ストック型の非常に魅力的なビジネスモデルとなっています。

つまり、私どものようなリセラーと呼ばれる立場の企業と、ベンダー、メーカー、そしてお客さまのすべての利害関係が一致します。良い製品を紹介し、長く使っていただくことで、メーカーと非常にWin-Winの関係を構築できるビジネスです。そのため、現在はこの事業の拡大に注力しています。

江連:こちらに提携先のサービス例がありますね。これがベンダーということですね。

古澤:おっしゃるとおりです。ここに載せているサービスは許可をいただいたもののみですが、実際にはさらに多くの提携先があり、多数のソフトウェアを取り扱っています。

江連:例えば名刺管理や経費精算などのアプリを導入したい企業が、どれが最適か判断できない場合に、SaaSの窓口に相談して契約に進むということですね。

古澤:そのとおりです。

江連:会社の規模や業務内容によって、適切なアプリを選ぶことは意外と難しいものなのでしょうか?

古澤:やはり難しいですね。特に、当社のようなIT企業はソフトウェアに非常に慣れているため、適切なアプリの選択はそれほど困難ではありません。しかし、非IT企業の方々は、これまでソフトウェアを選ぶ機会が少なく、不慣れです。

例えば、経費精算という1つのカテゴリのみでも、有名なものだけで約5社、まだ広くは知られていないものも含めると20社から30社もの選択肢があります。各社に個別に連絡を取り、5社や10社からプレゼンを受けるとなると、非常に手間がかかります。さらに、各メーカーの営業担当者は「当社の製品が一番良いですよ」と主張するため、企業側のソフトウェア選定はより困難になります。

そこで私どもが間に入り、お客さまの要望、企業規模、達成したい目標、あるいはソフトウェア間の連携ニーズなどを考慮したコンサルティングを提供します。このサービスはお客さまに大変喜んでもらえるビジネスとなっています。

江連:一度導入して社内に普及させてから「やっぱり使い勝手が悪い」と気づいても、簡単に変えることはなかなかできませんよね。

古澤:おっしゃるとおり、後からの変更は困難です。

江連:導入前にそのようなアドバイスがあると大変助かりますね。

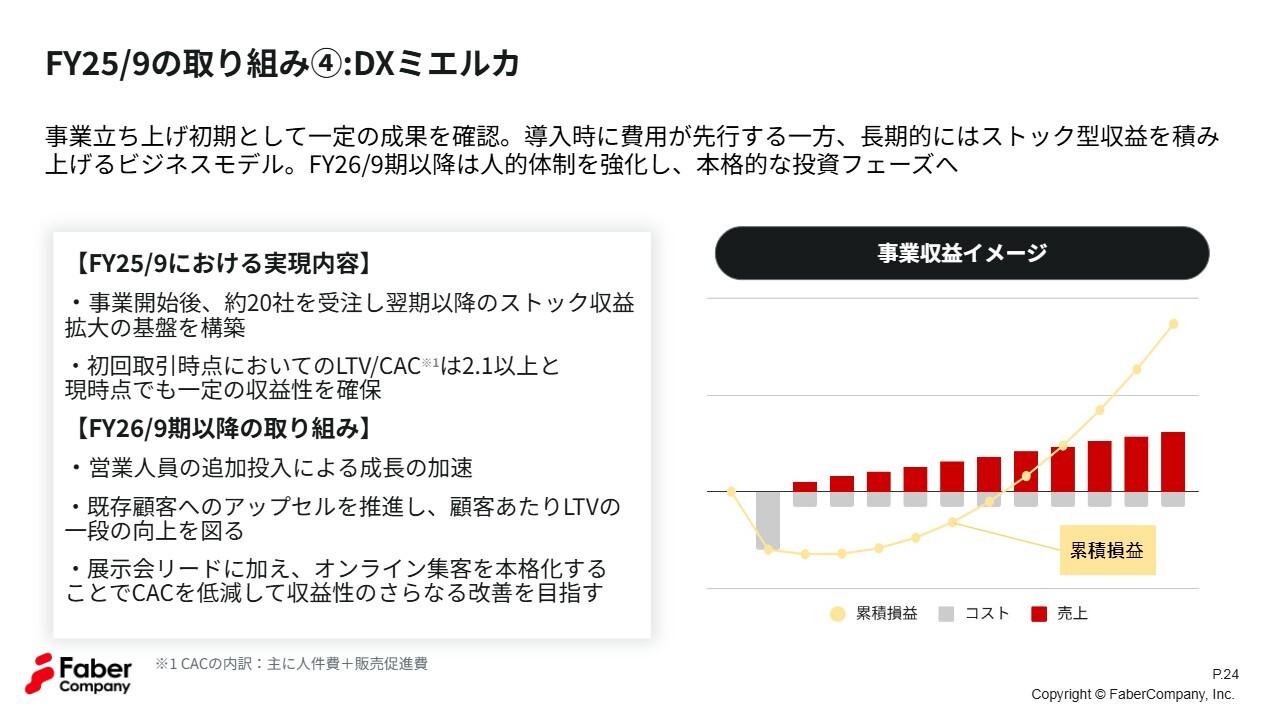

FY25/9の取り組み④:DXミエルカ

江連:他に「DXミエルカ」に関するお話はありますか?

古澤:これは今回初めて開示する内容ですが、この2025年9月期第3四半期に何を実現してきたかをお伝えします。まず、テストマーケティングを行いました。当初の仮説どおり、本当にお客さまが存在するのか、またお客さまのニーズが実際に収益につながるものなのかをテストしてきたという経緯です。

現在、約20社のお客さまから受注をいただき、そのストック収益を着実に拡大するための基盤を構築しました。つまり、ニーズの存在を証明できたと考えています。

もう1点、重要な観点としてLTV/CACという指標があります。これは専門用語で、LTVとはお客さまが生涯にわたってもたらしてくれる粗利益の総額を指します。そして、CACはお客さまを獲得するためにかかるコストを指します。主に人件費、営業人員の人件費や販売促進費、広告宣伝費などが含まれます。

このCACとLTVを割り算した結果が3以上であれば、そのビジネスは成り立つという業界のコンセンサスがあります。

私どもはこの事業を始めたばかりで、関わっている営業人員もまだ未成熟な段階です。そのような状況下で試算した結果の2.1という数字は、非常に堅実な見込みで計算されたものです。現時点では3に届いていませんが、3が見えてくる段階まで進んでいます。

第4四半期でも引き続き実験を行い、LTV/CACが3に届くことが確実に見えた段階で大きく投資していく方針で、すでにそのラインまでかなり近づいている状況です。

江連:準備が整って、これから収穫に入るイメージですね。

古澤:おっしゃるとおりです。来期に関してはまだ確定していませんが、第4四半期の調子を見て「やはり行けるぞ」となった場合には、この事業における営業人員の拡張、展示会の開催を予定しています。

現在、展示会でリードを獲得していますが、当社が得意とするオンライン集客網については、まだまったく活用していない状況です。そのため、最も得意な分野に特化することでCACを低減できると考えています。つまり、顧客獲得コストを下げることで収益性をさらに改善する見込みがあるということです。

古澤:右の図にあるように、お客さまを獲得する際にかかるコストは非常に大きいものの、その後、お客さまを維持するためのコストはそれほどかかりません。

一方で、お客さまに対して2つ目、3つ目の商材を提供したり、お客さまが規模を拡大してアカウント数などが増加すると、得られる収益は大きくなります。このように、いずれ損益分岐点を迎えるという点が、このビジネスの特徴です。そのため、第4四半期も現在、一生懸命にこの数式、LTV/CACの確認を行っています。

江連:今後の展開が期待されますね。

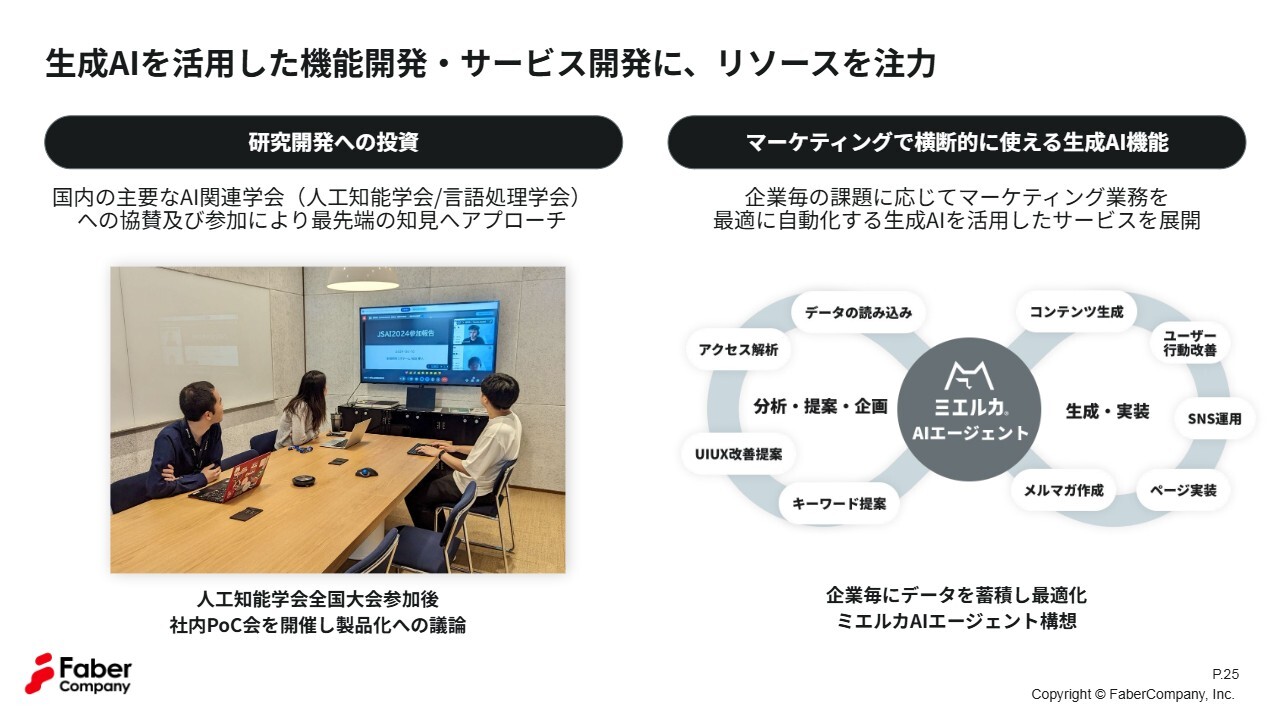

生成AIを活用した機能開発‧サービス開発に、リソースを注力

江連:生成AIについては、どのような考えをお持ちですか?

古澤:今回は、生成AIについて投資家のみなさまに一段と深く理解していただくために、少し多めにページを割いています。

生成AIは、当社にとって非常に重要なテーマです。検索エンジンがどのように進化していくか、むしろ「なくなってしまうのではないか」といった懸念も一部でささやかれるなど、非常に注目すべき分野となっています。そして、このような変化に当社がどのように対応し、進化や変化を進めていくかが、中心的課題となっています。

研究開発への投資については、当社は昔から取り組んできました。具体的には、人工知能学会などの学会へのアプローチです。そのため、私どもが論文を上梓したこともあり、そのような人材との交流を非常に大切にしています。

そして、現在「AIエージェント」という言葉が広がっています。これは、AIそのものが自律的に物事を進行し、ワークフローを進めていくことを指します。現時点では、私自身もそうですが、「ChatGPT」などにチャット形式で質問し、それに対して回答を得ることがAIの主な活用例となっています。

しかし、将来的にはAIが自ら考え、例えば「SEO対策をしてください」といった際に「これをこうして、このようにしてください」というように、実装までAIが自律的に行い、まるでロボットのように動く世界が到来するといわれています。私どもはこのような可能性に非常に興味を持っており、「ミエルカAIエージェント」という概念を実現すべく、研究開発に資金を投入している状況です。

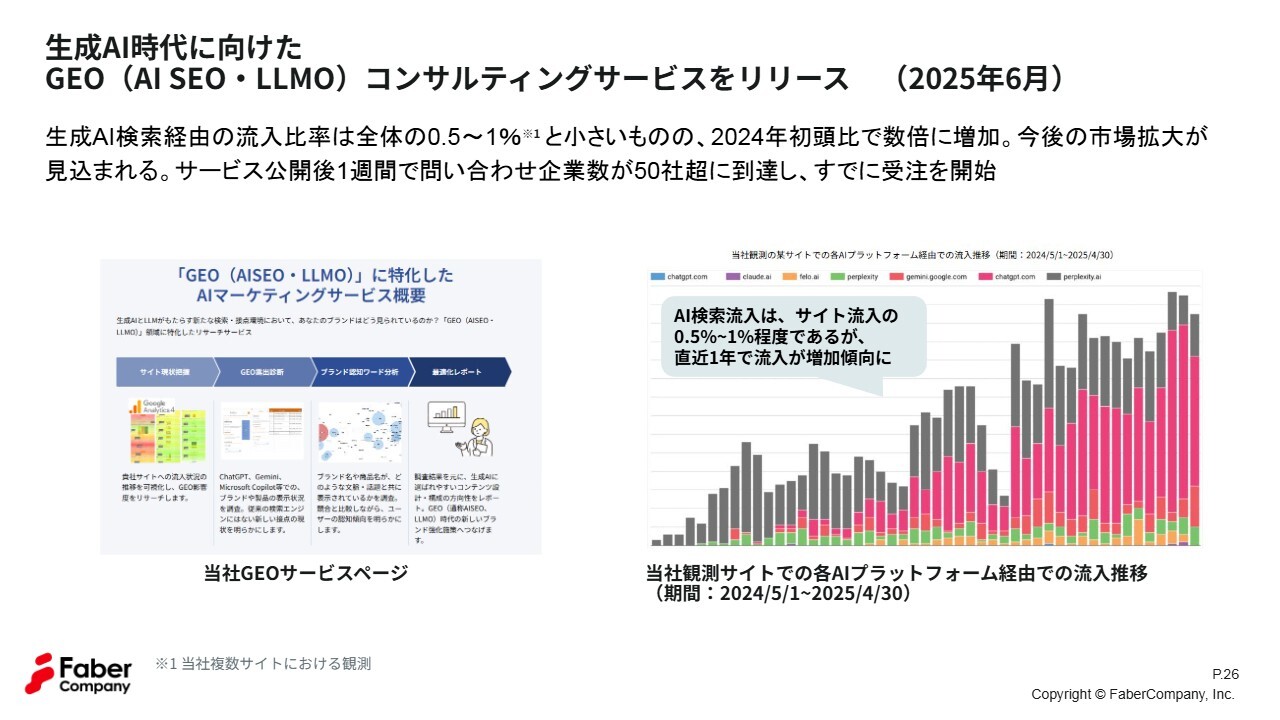

生成AI時代に向けたGEO(AI SEO‧LLMO)コンサルティングサービスをリリース(2025年6月)

江連:生成AI時代に向けて、どのようなサービスを今後提供していくのでしょうか?

古澤:まず、「GEO」が挙げられます。これはあまり聞き慣れない言葉だと思います。

江連:それはどのようなものなのでしょうか?

古澤:簡単に言うと、検索エンジンの対比となるような概念で、生成AIエンジンとして捉えている人が多いですね。例えば、「ChatGPT」「Gemini」「Perplexity」といったものをAIサーチ、AI検索と呼んでいます。

これらのAI検索における最適化の総称が「GEO」や「LLMO」といった名称です。現在は用語が少し定まっていませんが、そのようなAI検索に対応するコンサルティングサービスを2025年6月にリリースしました。

現在、企業のWebサイトへの流入経路において、検索エンジン以外、特にAI検索からの流入は全体の1パーセント未満です。右側のグラフは「ChatGPT」など、当社のAI検索からの流入元を時系列で表したものです。一見すると非常に大きく伸びているように見えますが、実際には全体の0.5パーセント程度に過ぎません。

江連:多くの人はまだ「Google」など、従来の方法でアクセスしているということですね。

古澤:おっしゃるとおりです。私どものようなAI好きやITオタクのような人々は、日常的に「ChatGPT」などを利用していますが、例えば私の母親や一般の方々はまだAI検索に慣れていません。

江連:習慣にはまだなっていませんね。

古澤:ただし、先進的な研究を目指す企業も存在します。そのため、現時点では規模が小さくても、将来的に大きく成長する可能性があるという観点から、その示唆を得たいというご相談が急増しています。

そこで当社では、限られた条件の中でも、現時点でのお客さまのWebサイトの状態をしっかりと監視し、それを解き明かしています。そして、「こういう方向性があるんじゃないか」というかたちで情報を提供するサービスを展開しました。このサービスに関心を寄せるお客さまは多く、現在50社程度から問い合わせをいただいています。

江連:それはすごいですね。

古澤:「今すぐ対応が必要というわけではない」という前提のもと、「こういった情報が知りたいのであれば、私どもが協力できます」というスタンスでお話ししています。

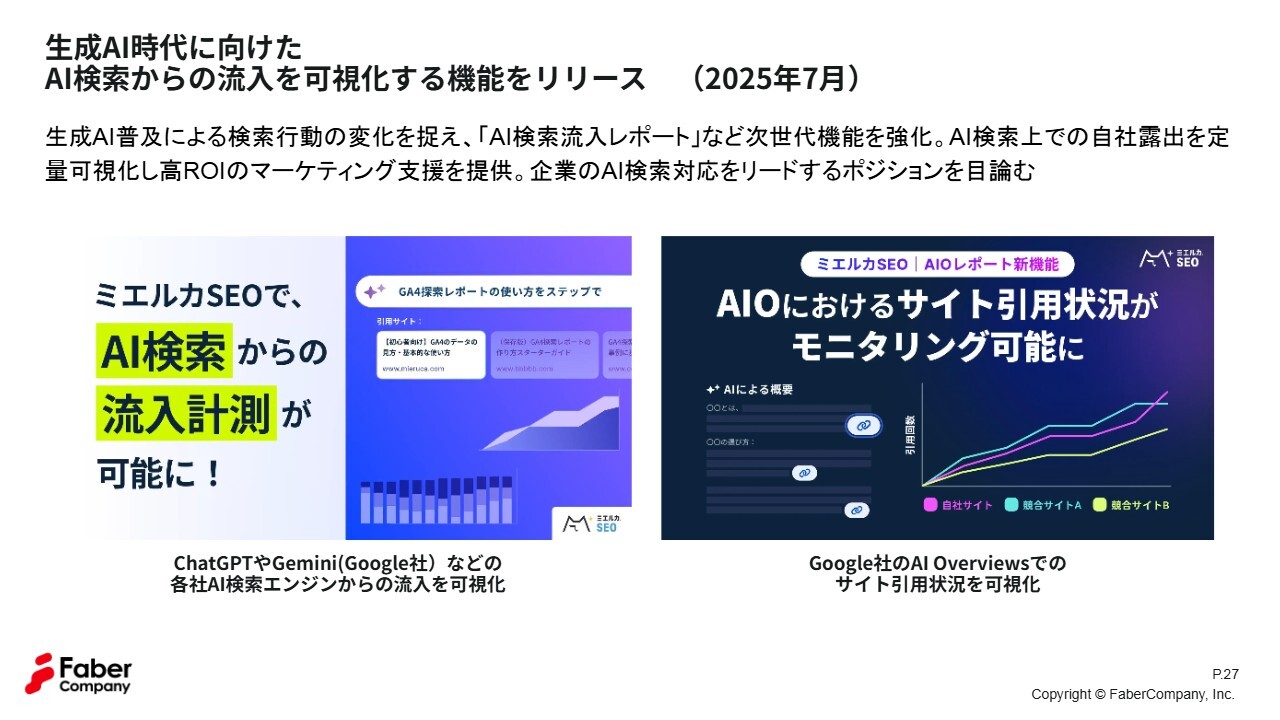

生成AI時代に向けたAI検索からの流入を可視化する機能をリリース(2025年7月)

江連:他に、新規のリリースはありますか?

古澤:2025年7月には「AI検索流入レポート」という機能を開発し、ローンチしました。これは、いわゆる「AI Overviews」というものに対応する機能です。「AI Overviews」とは、例えばスマートフォンで検索すると、「Google」自体が答えを出し、概要のようなものが1番上に表示される仕組みになっています。

江連:以前はSEO対策や広告費を支払ったものが上に表示されていましたが、最近は要約が上に表示されますね。読むとけっこう便利です。

古澤:「Google」も非常に力を入れており、現在は要約が表示される頻度が非常に高まっています。その部分を「AI Overviews」と呼びます。つまり、AIによる概要です。

まず、そこに企業のWebサイトがしっかりと引用されるかどうかに注目しています。例えば、なにかの情報が表示される際には、その引用元が「AI Overviews」に記されます。そこに自社のWebサイトが引用元として表示されているかどうかで、その後のお客さま、エンドユーザーの行動が変わります。さらに深く知りたい場合は、そのリンクをクリックしてWebサイトに飛ぶこともあります。

ですので、そこに採用してもらうということが、この「AI Overviews」に対する1つの施策として挙げられます。この部分に対する関心が非常に高いため、まずは「AI Overviews」でその企業の引用状況がどのようになっているのかを幅広くモニタリングできる、そのような機能をリリースしました。

現在も「AI Overviews」については「Google」でさまざまな研究が進められており、どのようなWebサイトを引用するのか、どのような情報を載せるのかといった点は、まだ研究・実験が続いている段階にあると考えています。

そのため、現状と今後どのように変わっていくのかについて、多くの方が非常に関心を寄せている状況です。この大きな関心に応えるかたちで、当社はそれを監視・モニタリングできるツールを提供しました。

江連:例えば「Faber Company」と検索した際に、御社の公式ホームページが要約されて表示されるということでしょうか?

古澤:そのような例も該当しますが、例えば「おすすめのSEOコンサルティング会社を教えて」という検索を行った際に、きちんと引用されるかどうかという点が重要です。

江連:検索結果に自社の情報が表示されるかどうかは、大切なポイントですよね。

古澤:非常に重要な点であり、多くの企業が関心を持っています。まずはしっかりと監視することが出発点となると考え、当社はこのようなツールをローンチしました。

江連:このあたりは非常に興味深いですね。

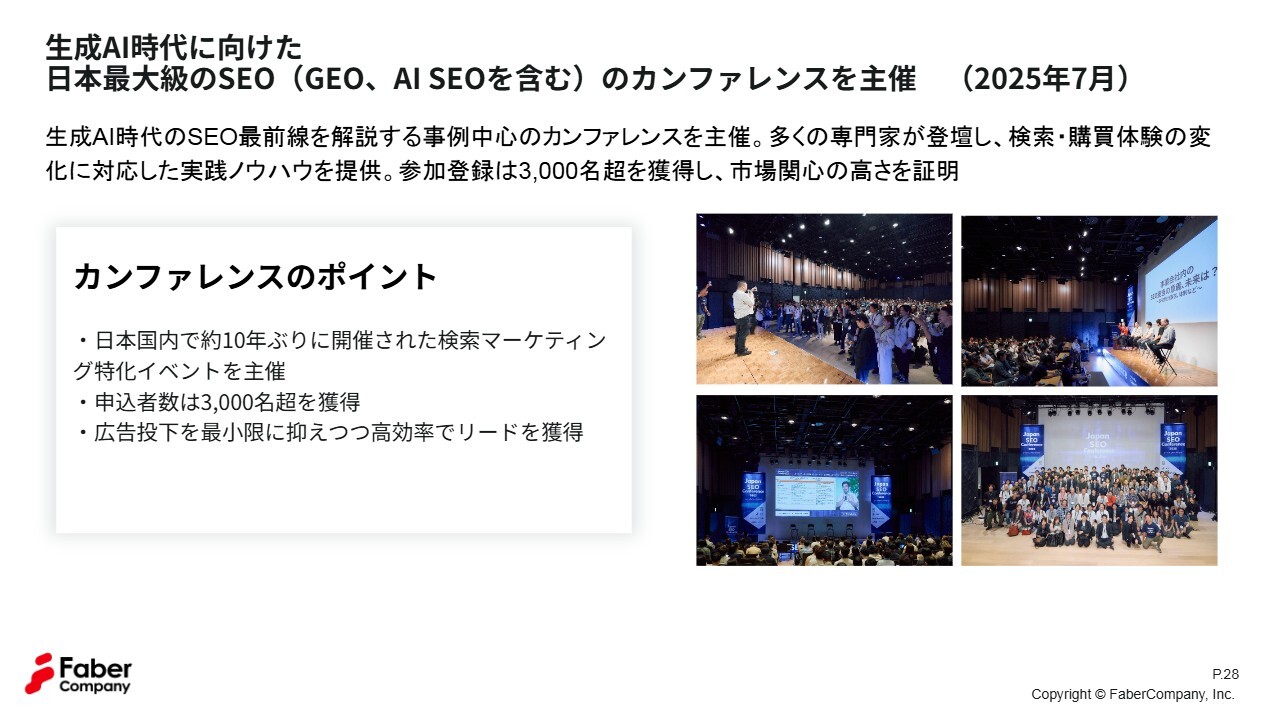

生成AI時代に向けた日本最大級のSEO(GEO、AI SEOを含む)のカンファレンスを主催(2025年7月)

江連:カンファレンスなども行われたようですが、具体的にはどのような内容だったのでしょうか?

古澤:カンファレンスは2025年7月に当社が主催し、いわゆるSEOや特にAIの検索に関心が高い業界向けに、関連分野の権威の方々を多数招き、丸一日かけて実施しました。この規模のカンファレンスは日本ではおそらく初めての開催で、3,000人以上の申込みをいただきました。

江連:すごいですね。

古澤:3,000人もの参加希望があったため、会場内に収容しきれず、会場とオンラインのハイブリッド形式で実施しました。実際には立ち見が出るほどの盛況で、多くの方々がAIの今後の検索に与える影響や検索エンジンの変化などに関心を持っていることを、あらためて実感できる結果となりました。

また、当社ではこのカンファレンスの開催に際して、ほとんど費用をかけていません。これは、日々実践している「YouTube」での情報発信やプレゼンスの高さが大きく寄与したおかげです。

一般的にこのような大規模なカンファレンスを開催する場合、非常に大きな費用がかかるものですが、今回は会場費程度で実現できました。このことからも、当社が業界に対して一定のリーチを持っていることも、あらためて感じることができました。

江連:集客は、ふだんみなさまが「YouTube」などを見て、自然と興味を持たれたということでしょうか?

古澤:「YouTube」と「X」です。

江連:そうですか。当日は、社員の方が登壇されたのですか?

古澤:このカンファレンスに関しては、当社の社員や役員のみでなく、競合他社の方も参加されました。情報の透明性が重要だという観点で、みなさまと協力して実施しました。

生成AI時代に向けたGoogle主催カンファレンスに当社社員が2名登壇(2025年7月)

古澤:もう1つ、別のカンファレンスのお話をします。先々週、バンコクでGoogleが主催のカンファレンスが開催されました。このカンファレンスには、アジア太平洋地域のSEO技術者が集まり、Googleが現在考えていることや、AI検索に向けてどのような準備を進めているのか、技術的な要件にはどのようなものがあるのかなどを、Googleが私どもと交流を持ちながら説明してくださる場でした。

これは誰でも参加できるイベントではなく、限られた人のみが出席可能でしたが、当社からは役員および社員2名が参加しました。また、参加するのみならず、登壇してプレゼンを行う機会もいただいたため、プレゼンスを強化する上で非常に重要なイベントだったと考えています。

江連:Google主催のカンファレンスでの登壇は、非常に箔が付くことだと思います。

古澤:そうですね。私どもは常に実践研究を進めているため、そのような研究の結果が多くの方に役立つことを証明できたのではないかと思います。当社の社員と役員が行ったピッチやプレゼンは非常に高評価を得られたようで、大変良かったと思っています。

生成AI時代に向けたGEO(通称AI SEO、LLMO)の自社/競合ブランド露出調査機能をリリース(2025年8月)

江連:他にもリリースがあるとうかがいました。

古澤:2025年8月に、先ほどの「AI Overviews」のモニタリングとは少し異なる機能をリリースしました。今回のツールは、「ChatGPT」や「Gemini」「Perplexity」などのAI検索 およびAIプラットフォーム上で、お客さまの会社のブランド名やサイト名が言及されているかどうかを監視するものです。

先ほどご説明したGoogleによる「AI Overviews」のモニタリングとは異なり、こちらはAI検索の各プラットフォームにおけるモニタリングツールとなります。そのため、例えば「あなたの会社は『ChatGPT』ではまったく取り上げられていないよ」という事例が確認できます。

また、競合が取り上げられているにも関わらず、自社が取り上げられていない場合なども、すぐに比較して確認できるツールとなっています。これは、AI検索に関心を持つ企業にとって、非常に魅力的な機能です。そのような背景もあり、このツールをリリースしました。

江連:自社が取り上げられていないことがわかった場合、どのようなアクションをとればよいのでしょうか?

古澤:現在、各AIプラットフォームのアルゴリズムはそれぞれ異なります。ただ、共通して言えることは、広報活動をしっかりと行っている会社が有利であるという点です。

例えば、日経新聞に取り上げられる会社や、さまざまなプレスリリースを定期的に発信している会社、あるいは先ほど述べたようなカンファレンスに登壇している会社など、プレゼンスの高い会社がAIに選ばれやすい傾向があります。そのため、技術面のみでなく、会社としての広報活動を強化する必要があります。つまり、非常にリアルな世界とAI検索が関わってきたということです。

Webサイト内のテキストを変えることはすでに当たり前に行われていますが、それだけではなく、世の中で広く知られたブランドになっているかどうか、それを目指すための活動が重要になってきています。

江連:日頃から適切に情報を開示していく必要があるのですね。

古澤:おっしゃるとおりです。

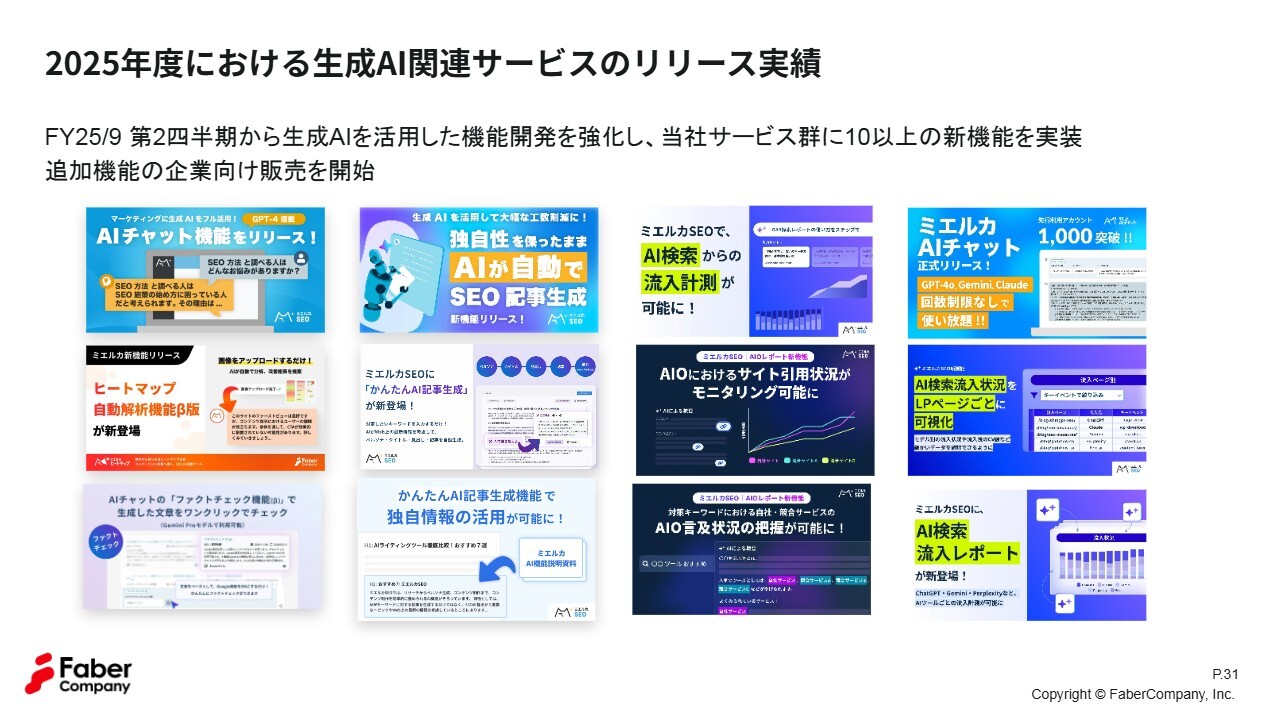

2025年度における生成AI関連サービスのリリース実績

江連:2025年度における生成AI関連サービスのリリース実績を見ると、すごい数ですね。

古澤:当社では現在、AIシフトの方針を掲げ、社内で活動を進めています。その結果、開発スピードが非常に速くなり、10以上の新機能を実装してお客さまに提供している状況です。

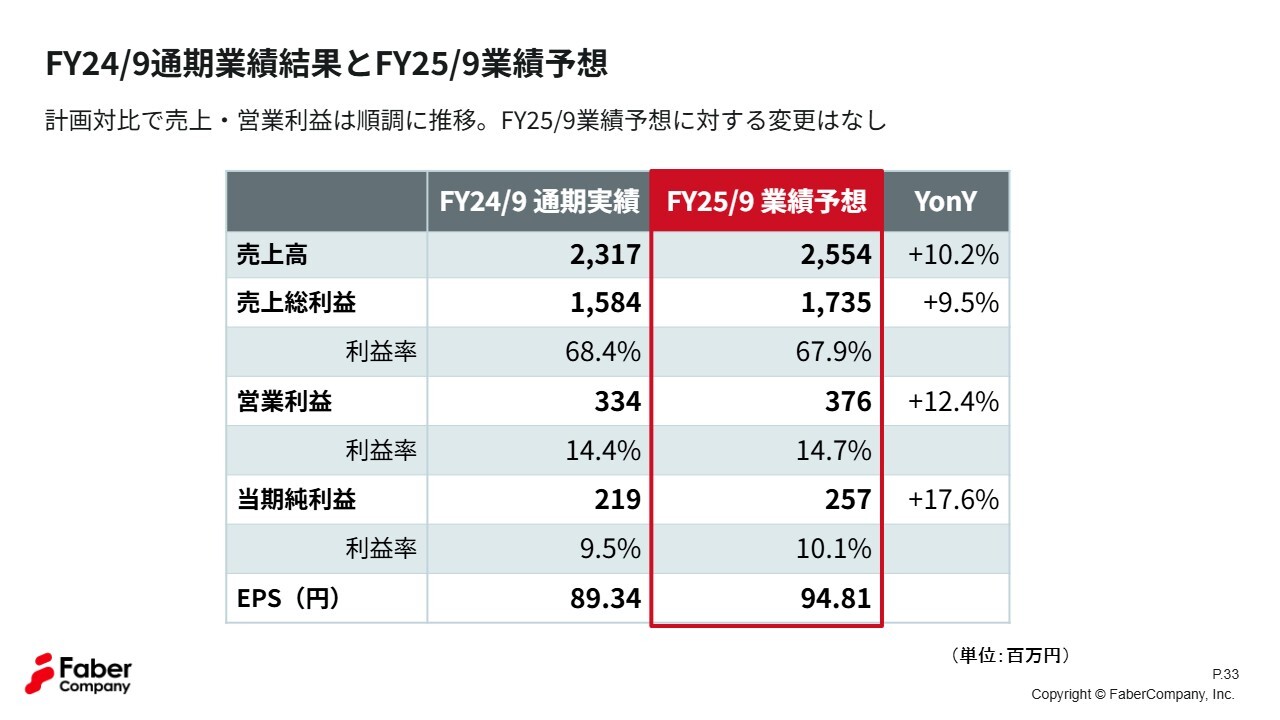

FY24/9通期業績結果とFY25/9業績予想

江連:ここまでAIについてお話をうかがってきました。ここからは、2025年9月期の見通しと財務戦略についてうかがいたいと思います。進捗はいかがでしょうか?

古澤:予定どおりです。通期売上高の予想は25億5,400万円、売上総利益は17億3,500万円、営業利益は3億7,600万円で、前回予想と変わらない内容です。この着地に向けて努めていきます。

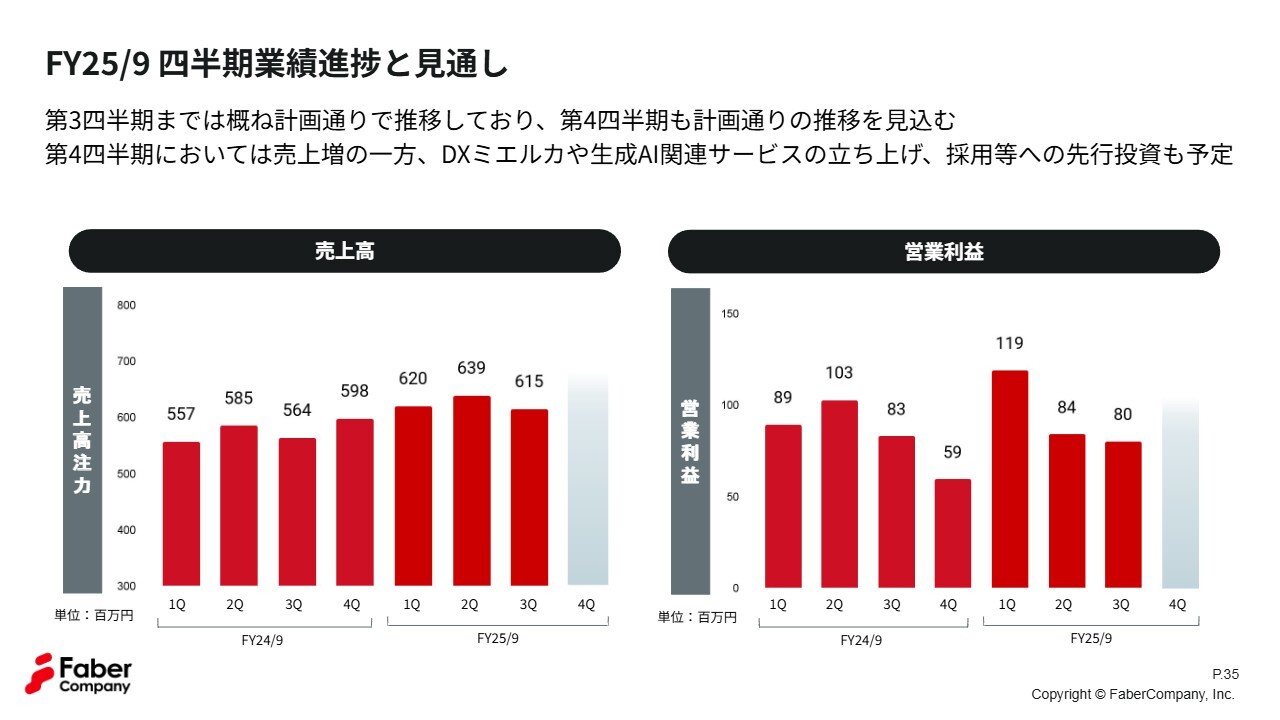

FY25/9 四半期業績進捗と見通し

江連:四半期業績の進捗と見通しはいかがでしょうか?

古澤:計画どおりではあるものの、営業利益が少しでこぼこに見えるという点については、投資家のみなさまからご指摘をいただくことがあります。

江連:第1四半期の数値が高いのでしょうか?

古澤:おっしゃるとおりです。これにはいくつか要因があり、特に不測の事態が起きているわけではありません。例えば、当社の場合、第3四半期などに展示会の出展が多くなる傾向があります。そのため、四半期の後半になるにつれて費用が増えるという季節要因があります。

加えて、多少上振れすることがあっても、先ほどのAI開発や新規事業の「DXミエルカ」に対し、余力分をすべて投資している状況です。したがって、営業利益についてはどちらかというと「コントロールしている」というニュアンスが正しいと考えています。

そのため、多少でこぼこして見える部分はありますが、私どもとしては非常にコントローラブルなかたちで進めています。予想どおりの着地を目指し、しっかりと動いている状況です。

江連:先行投資や仕込みの時期でもあるということですね。

古澤:おっしゃるとおりです。

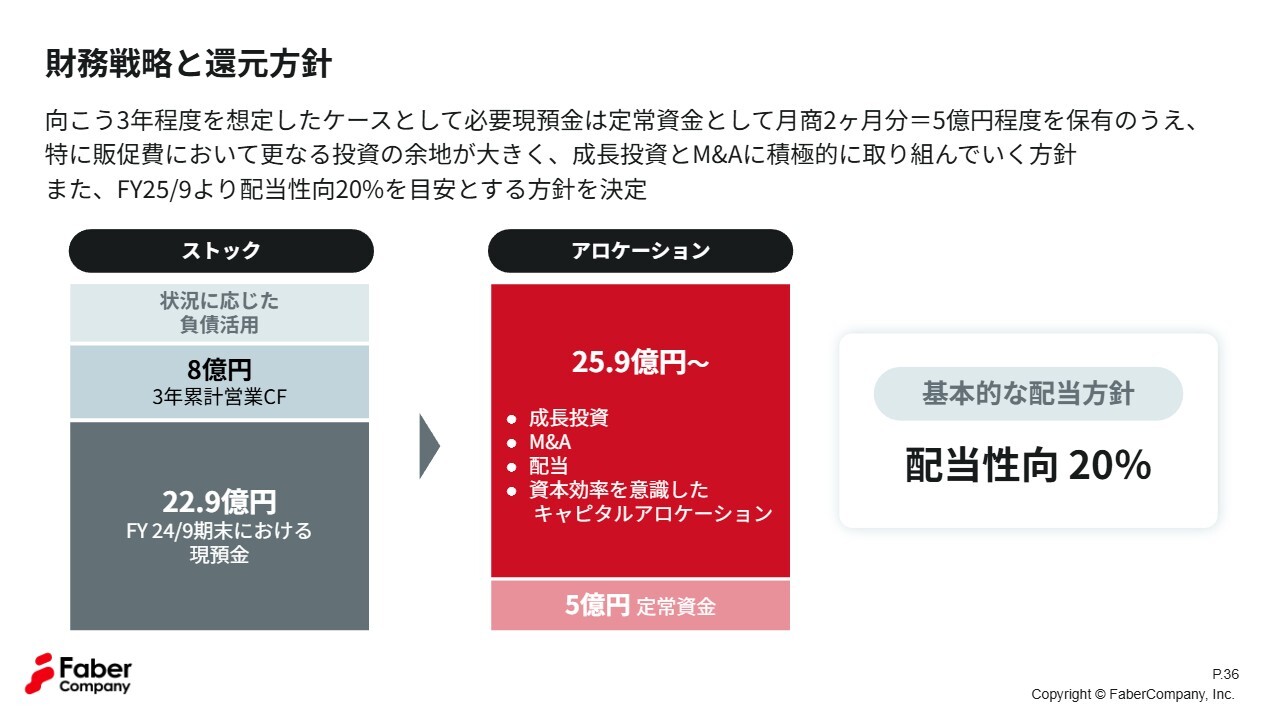

財務戦略と還元方針

江連:気になる財務戦略と還元方針はいかがでしょうか?

古澤:これについては方針を変更していません。配当性向は20パーセントという基本方針に基づいて対応しています。

当社の特徴の1つとして、少し専門的な話になりますが、「キャッシュ・コンバージョン・サイクル」という指標があります。これは運転資本がどの程度必要かを示す指標ですが、当社の場合、昔からお客さまから前受金をいただく機会が多いため、基本的には運転資本がかからない構造となっています。

お客さまから先にお金をいただくということは、ある種、お客さまからお金を借りている状態ともいえますが、これにより大胆に現預金を投資に回すことができるという安定基盤があります。

さらに、当社の売上の約8割が継続型であり、毎年安定したキャッシュ・フローが発生します。この安定したキャッシュ・フローを成長投資の原資として活用し、主にM&Aに振り向けることで、ROICという指標を大きく向上させる可能性を秘めています。

ですので、投資家のみなさまにはここにぜひ着目していただきたいと思います。M&Aに関してはタイミングやさまざまな要因があるため、無理に高値での買収を行うことは私どもの方針として避けています。

「この1年、現預金をまったく使えていないじゃないか」とお叱りをいただくこともあります。ご指摘のとおりですが、それでも私どもは常に価値ある成果につながるものを探すという姿勢で臨んでいます。そのため、ポテンシャルがあるという点に注目していただきたいと考えています。

江連:タイミングを見計らってM&Aを進めていくということですね。

古澤:おっしゃるとおりです。

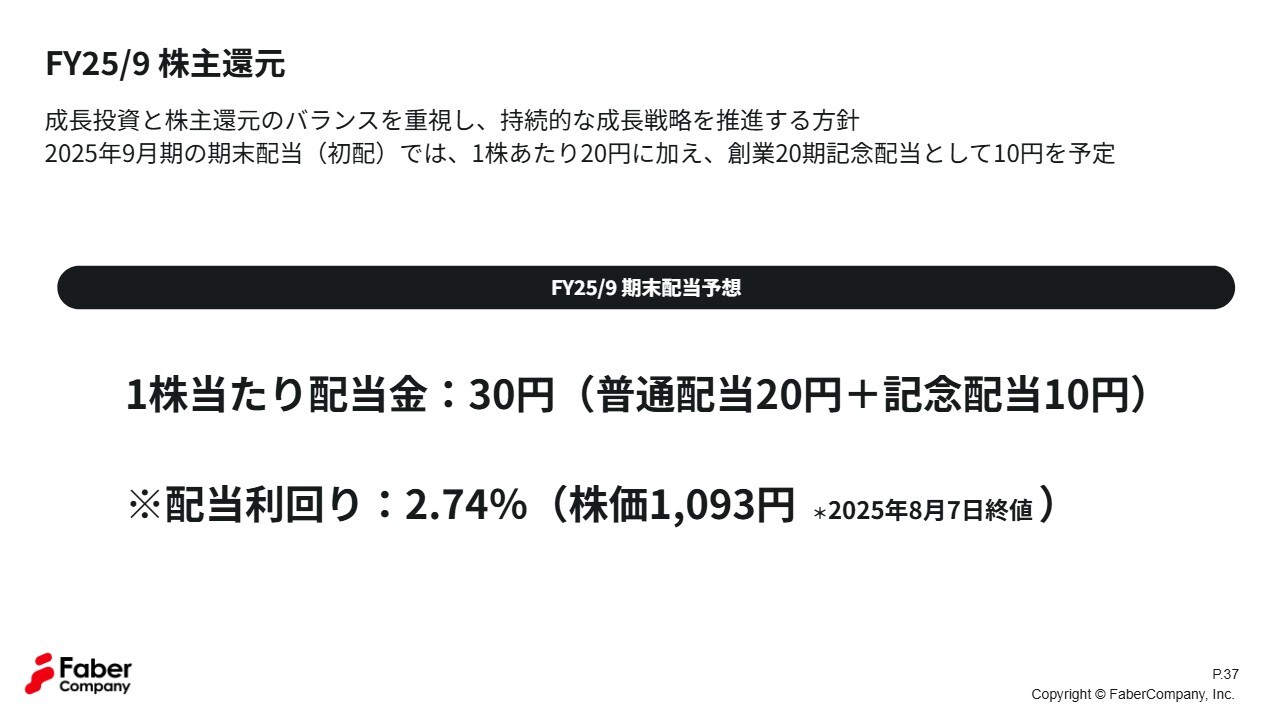

FY25/9 株主還元

江連:配当性向が20パーセントとお話しされていましたが、還元について詳しく教えていただけますか?

古澤:2025年9月期の1株当たりの配当金予想は30円です。この内訳ですが、普通配当20円に記念配当10円を加えています。配当利回りは、2025年8月7日時点で2.74パーセントとなっています。

投資家のみなさまが特に関心を持つ点としては、「これが確実に実現するのか」ということと、「翌期の計画はどうなるのか」という点です。また、「この記念配当はなくなるのではないか?」というご質問もよくいただいています。

第3四半期の終わり時点で予定どおり進んでいるため、この予想の実現可能性は高いと考えています。翌期に関しては、記念配当がなくなることによる実質的な減配も十分に考慮しており、実質的な減配とならないよう努力していくことが、現時点での私の方針です。

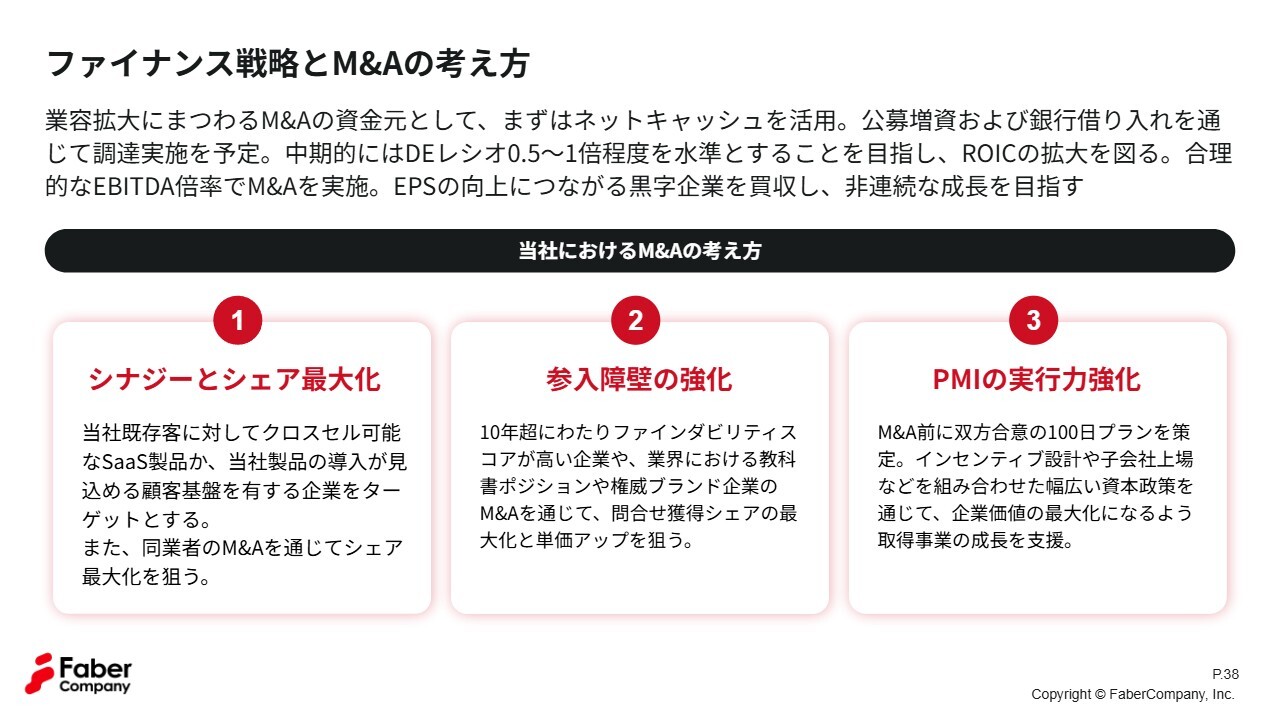

ファイナンス戦略とM&Aの考え方

江連:先ほどM&Aのお話がありましたが、ファイナンス戦略とM&Aについてはいかがでしょうか?

古澤:M&Aの方針としては、シナジーとシェアの最大化、そして参入障壁の強化を挙げています。今年、so.la社をグループに迎え入れましたが、これは参入障壁の強化につながるものです。

具体的には、この業界で10年から20年続いている企業はなんらかの競争優位を持っています。例えば、業界内で教科書的なポジションにあることや、確立されたブランドを持ち、指名で購入されること、あるいは非常に高い技術力を有していることなどです。so.la社が当グループに加わったことで、当社の競争優位性、つまり参入障壁が強化されました。

また、シナジーの最大化に関しては、当社の顧客基盤に対してクロスセルが可能な商材を持つ企業や、当社の商品をすぐに販売できる顧客基盤を持つ企業を模索しています。

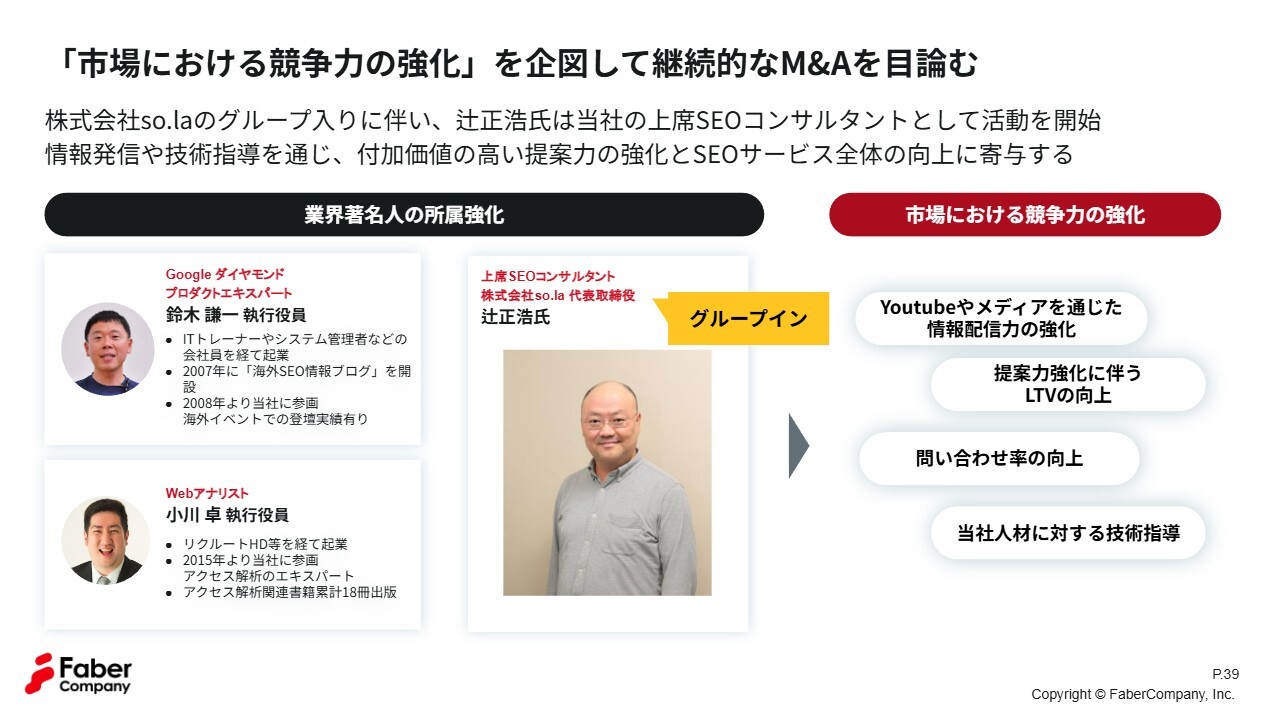

江連:so.la社のM&Aを実行してから、現時点で100日以上が経過しているかと思います。PMIの成果はいかがですか?

古澤:非常に良い傾向が見られます。代表の辻氏は非常に高い技術力を持ちながらも、品質を重視しており、急に多くのお客さまを獲得するよりも、品質の向上に焦点を当てています。彼の当社の品質向上への貢献は非常に大きいと感じています。また、業界に対する情報発信力にも優れており、そのような点でも非常に良い相乗効果が生まれています。

「市場における競争力の強化」を企図して継続的なM&Aを目論む

江連:市場における競争力の強化については、具体的にどのような点に力を注いでいますか?

古澤:当社では、もともと役員であり株主でもある方が、非常にアクティブに活動しています。例えば、世界中を巡り、デジタルマーケティングに関する権威の方々やプラットフォーム、Googleの主要な人物とコミュニケーションを取っています。そして、そこで得た情報を日本に持ち帰り、発信する活動を行っています。

また、業界において教科書のような位置づけで活用されている書籍を多数発行しています。新人社員が入社した際に配布されるほどの存在感があり、それが教科書という表現につながっています。このような活動に従事する人々が増えることで、当社のプレゼンスはさらに向上していきます。

そして、そのような方々にしっかりと株式を保有してもらうことが重要です。つまり、有名人を招いてパフォーマンスしてもらうのではなく、当社そのものを強化することにコミットしてもらうべく、その証として株式を保有し、関与していただくことを大事にしています。

そのように資本とのつながりを持ちながら、当社の進化に向けて全員で力を合わせていくことが重要だと考えています。また、権威者や達人のような方々が常に情報を発信することで、プレゼンスが着実に高まっていくことも非常に重要だと考えています。

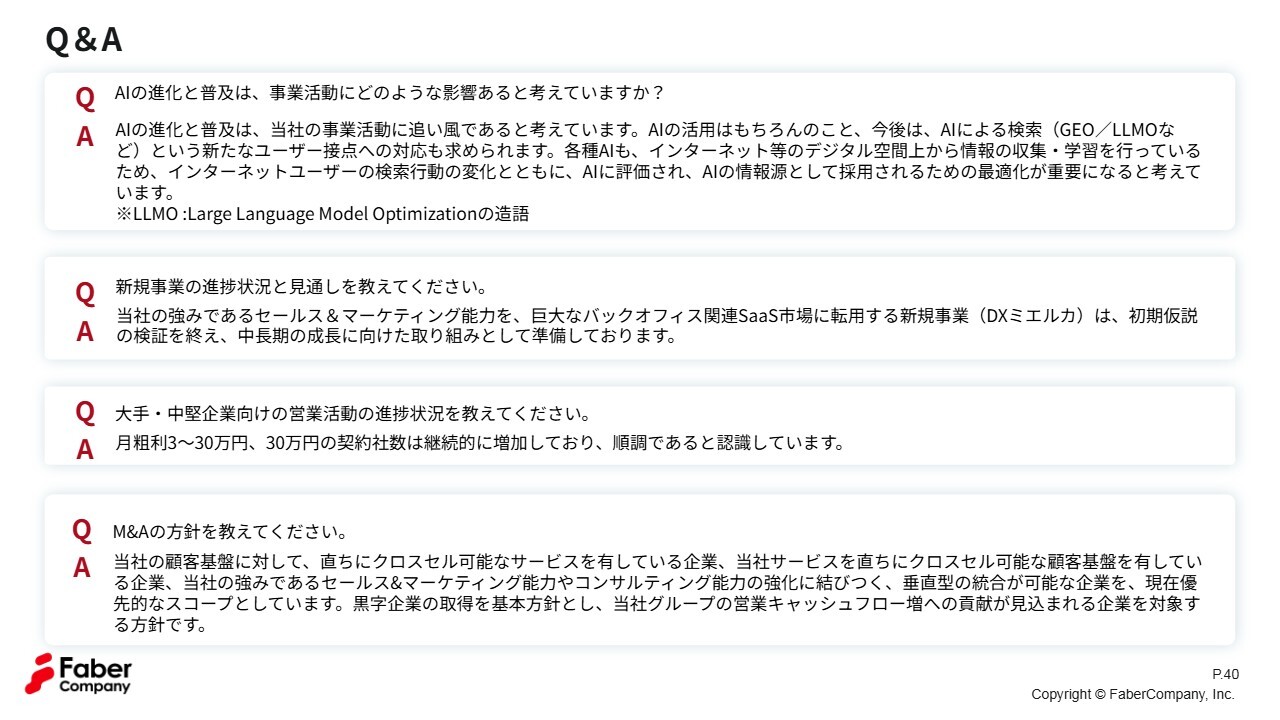

質疑応答:AIシフトが検索と企業の広報活動に与える影響について

江連:「AIの進化と普及は、事業活動にどのような影響があると考え

新着ログ

「情報・通信業」のログ