【QAあり】大成温調、前年比で大幅な増収増益 建設需要活性化による受注増、複数の大型物件竣工、利益率・生産性改善等が奏効

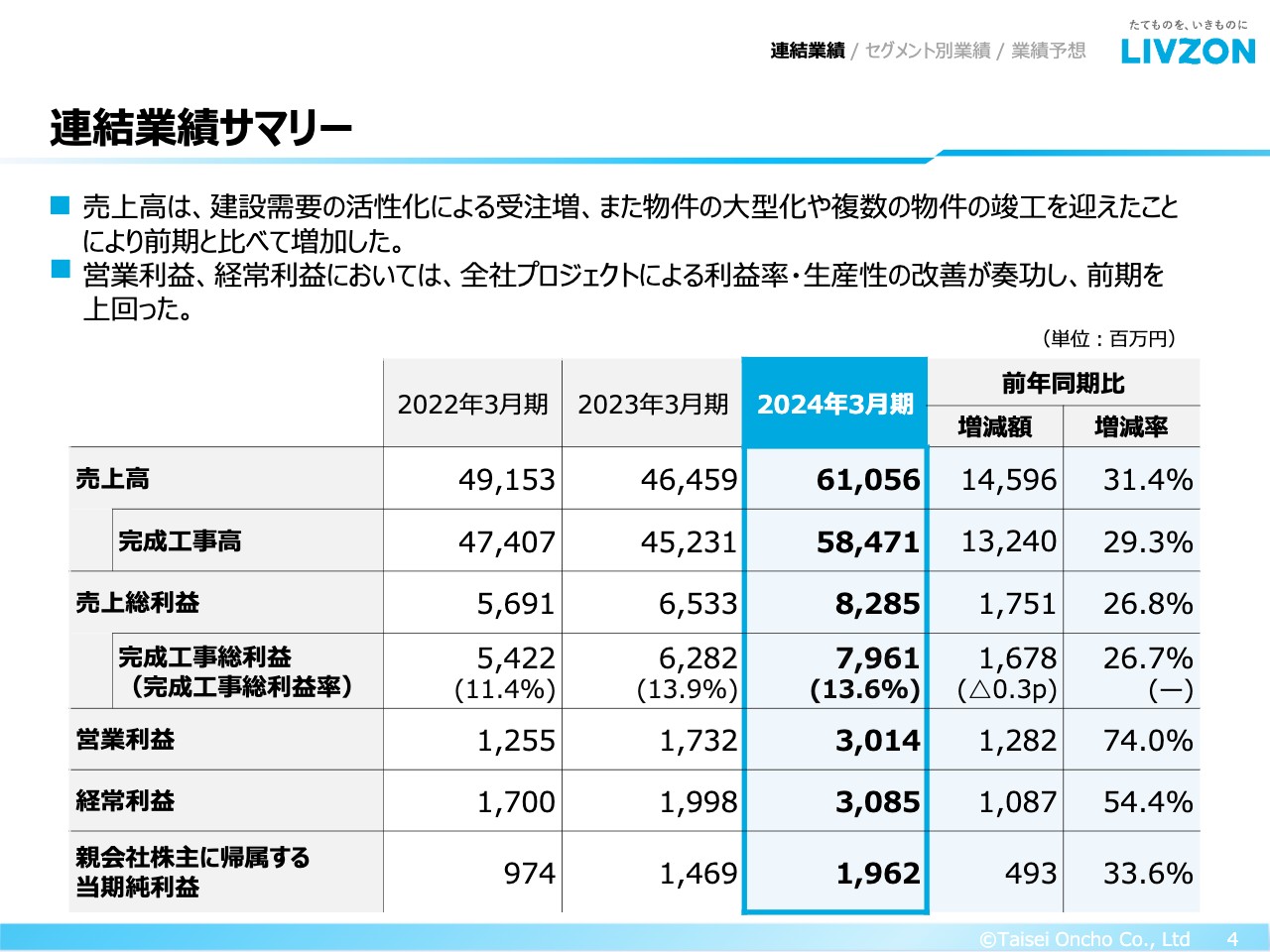

連結業績サマリー

岡田浩二氏:みなさま、こんにちは。本日は、大成温調株式会社の決算説明会にご参加いただき、誠にありがとうございます。取締役常務執行役員の岡田です。2024年3月期の財務報告を私から、中期経営計画の進捗を代表取締役社長執行役員の水谷からご説明します。

今期の連結業績サマリーは、スライドのとおりです。売上高は、建設需要の活性化による受注の増加、また物件の大型化や複数の物件の竣工を迎えたことにより、前年同期比31.4パーセント増、145億9,600万円の増加となりました。

売上総利益は、前年同期比17億5,100万円の増加となりました。営業利益、経常利益は、全社プロジェクトによる利益率・生産性の改善が奏功し、前年同期を大きく上回りました。

営業利益は、前年同期比74.0パーセント増、12億8,200万円の増加です。経常利益は、前年同期比54.4パーセント増の10億8,700万円の増加となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、前年同期比33.6パーセント増、4億9,300万円の増加となりました。

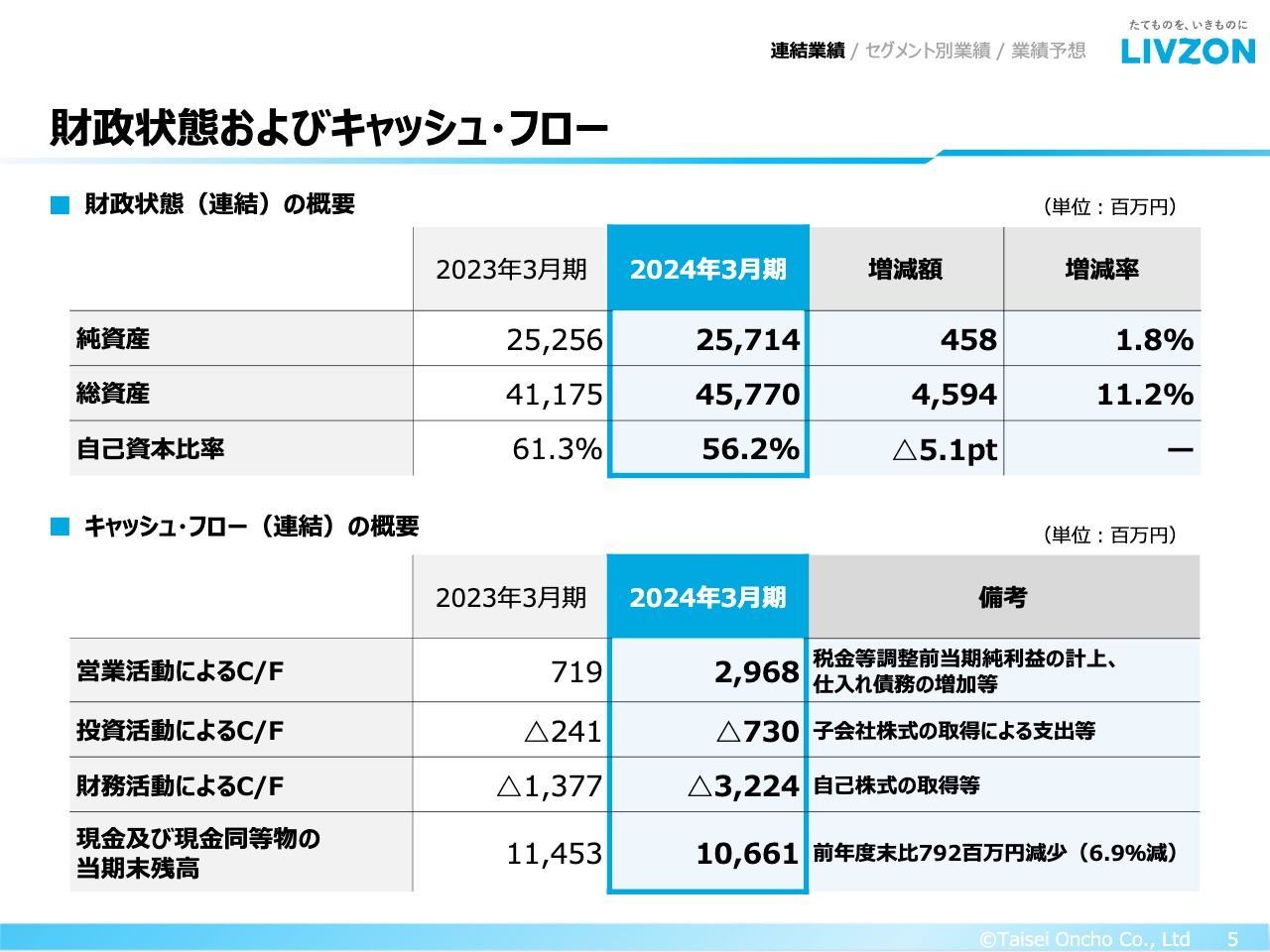

財政状態およびキャッシュ・フロー

財政状態およびキャッシュ・フローについてご説明します。前期末に比べ、純資産は4億5,800万円の増加、総資産は45億9,400万円の増加となりました。自己資本比率は56.2パーセントとなりました。

キャッシュ・フローです。営業活動により獲得した資金は、29億6,800万円となりました。主に税金等調整前当期純利益の計上、仕入れ債務の増加等によるものです。投資活動により使用した資金は、7億3,000万円となりました。主に子会社株式の取得の支出等によるものです。

財務活動により使用した資金は、32億2,400万円となりました。主に自己株式の取得等によるものです。現金および現金同等物の当期末残高は、前期末に比べ7億9,200万円減少し、106億6,100万円となりました。

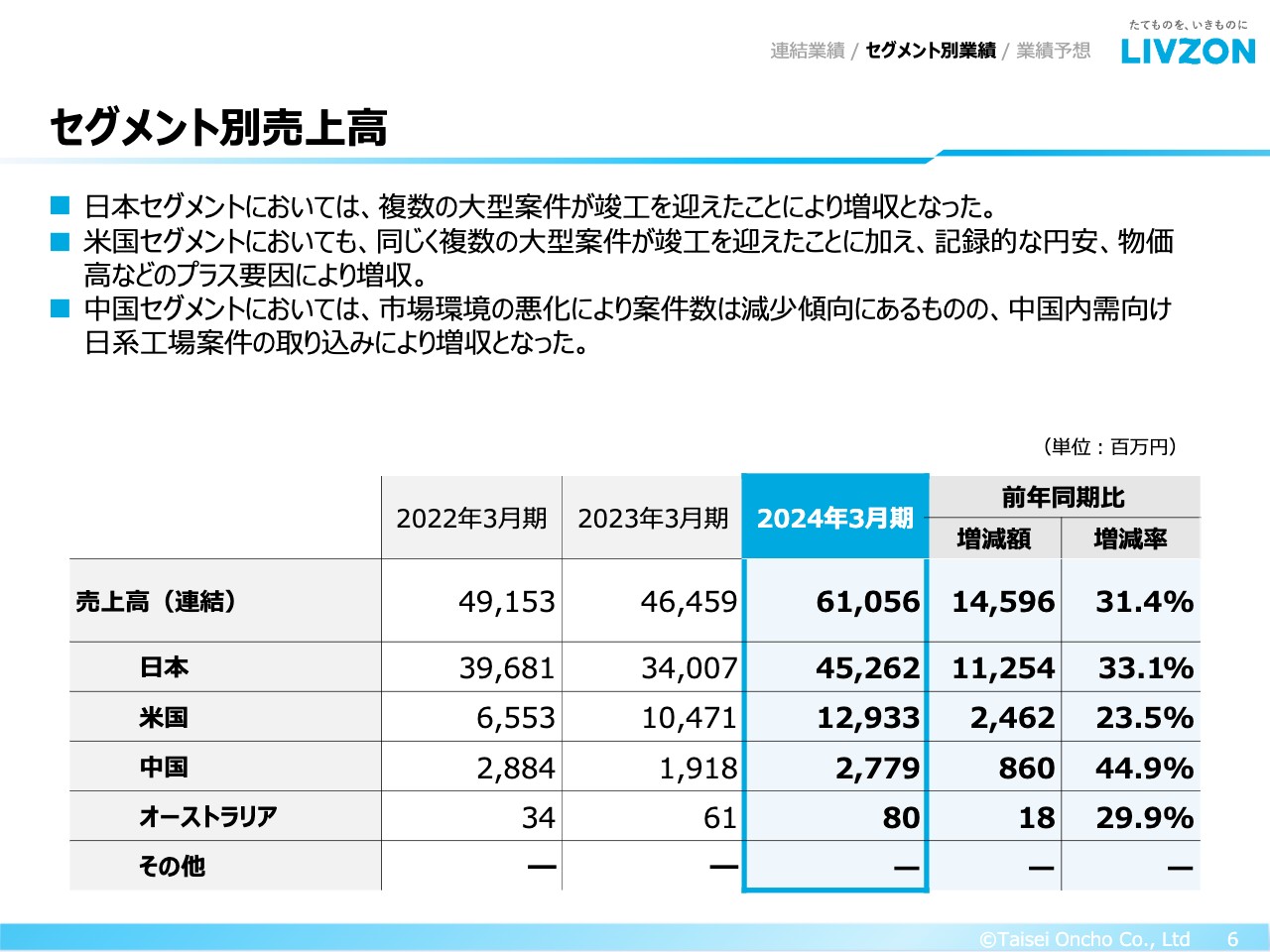

セグメント別売上高

セグメント別売上高です。連結売上高は、前年同期比31.4パーセントの増加となりました。

日本セグメントでは、複数の大型案件が竣工を迎えたことで、前年同期比33.1パーセントの増収となりました。米国セグメントも同様に、複数の大型案件が竣工を迎えたことに加え、記録的な円安、物価高などのプラス要因があり、前年同期比23.5パーセントの増収となりました。

中国セグメントにおいては、市場環境の悪化により案件数は減少傾向にあるものの、中国内需向け日系工場案件の取り込みにより前年同期比44.9パーセントの増収となりました。

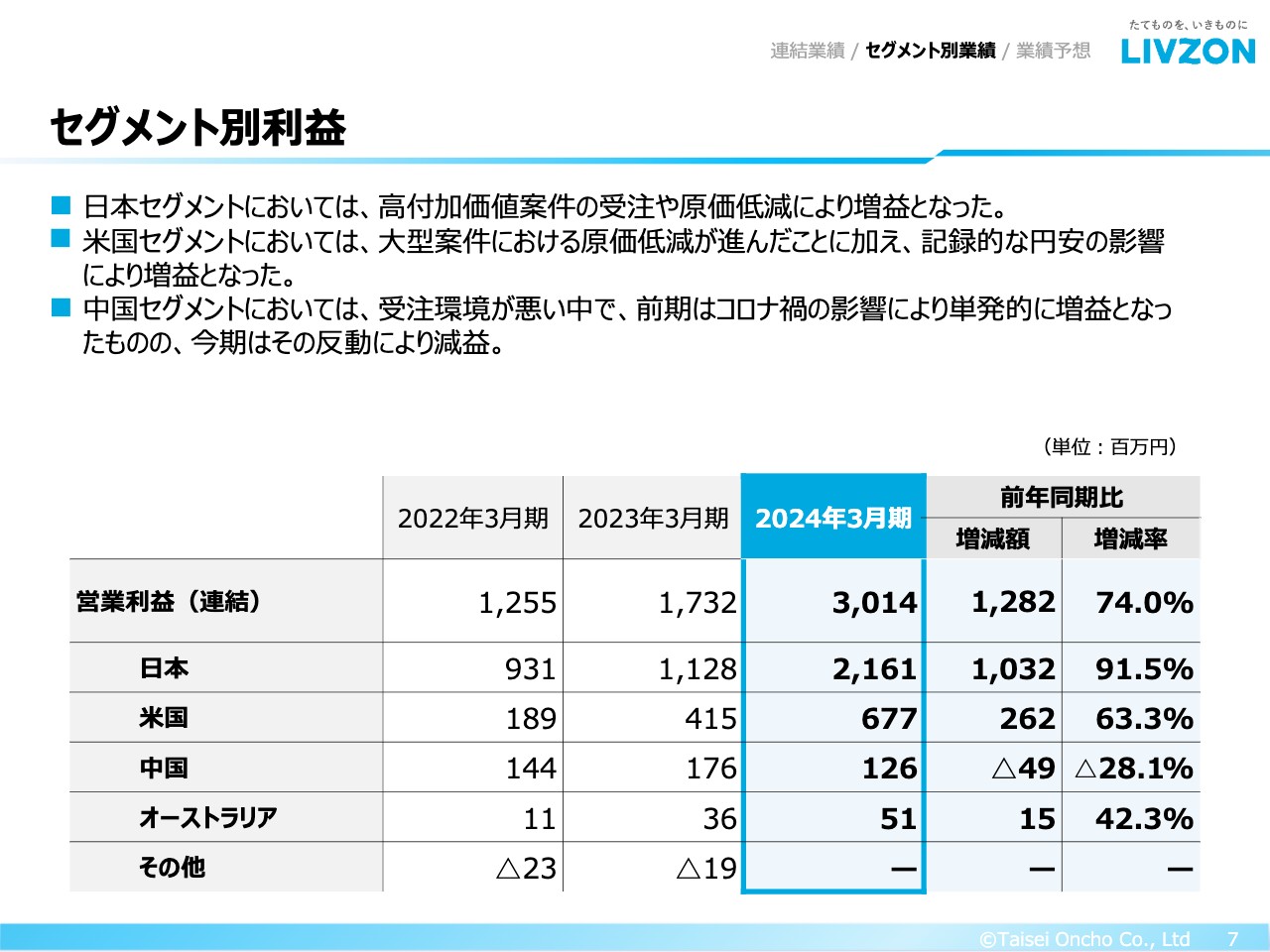

セグメント別利益

セグメント別利益です。連結営業利益は、日本セグメントと米国セグメントが大きく貢献し、前年同期比74.0パーセントの増加となりました。日本セグメントでは、高付加価値案件の受注や原価低減により前年同期比91.5パーセントの増益となりました。

米国セグメントでは、大型案件の原価低減が進んだことに加え、記録的な円安の影響により前年同期比63.3パーセントの増益となりました。

中国セグメントは、前期はコロナ禍の影響により単発的に増益となったものの、今期はその反動により前年同期比28.1パーセントの減益となりました。

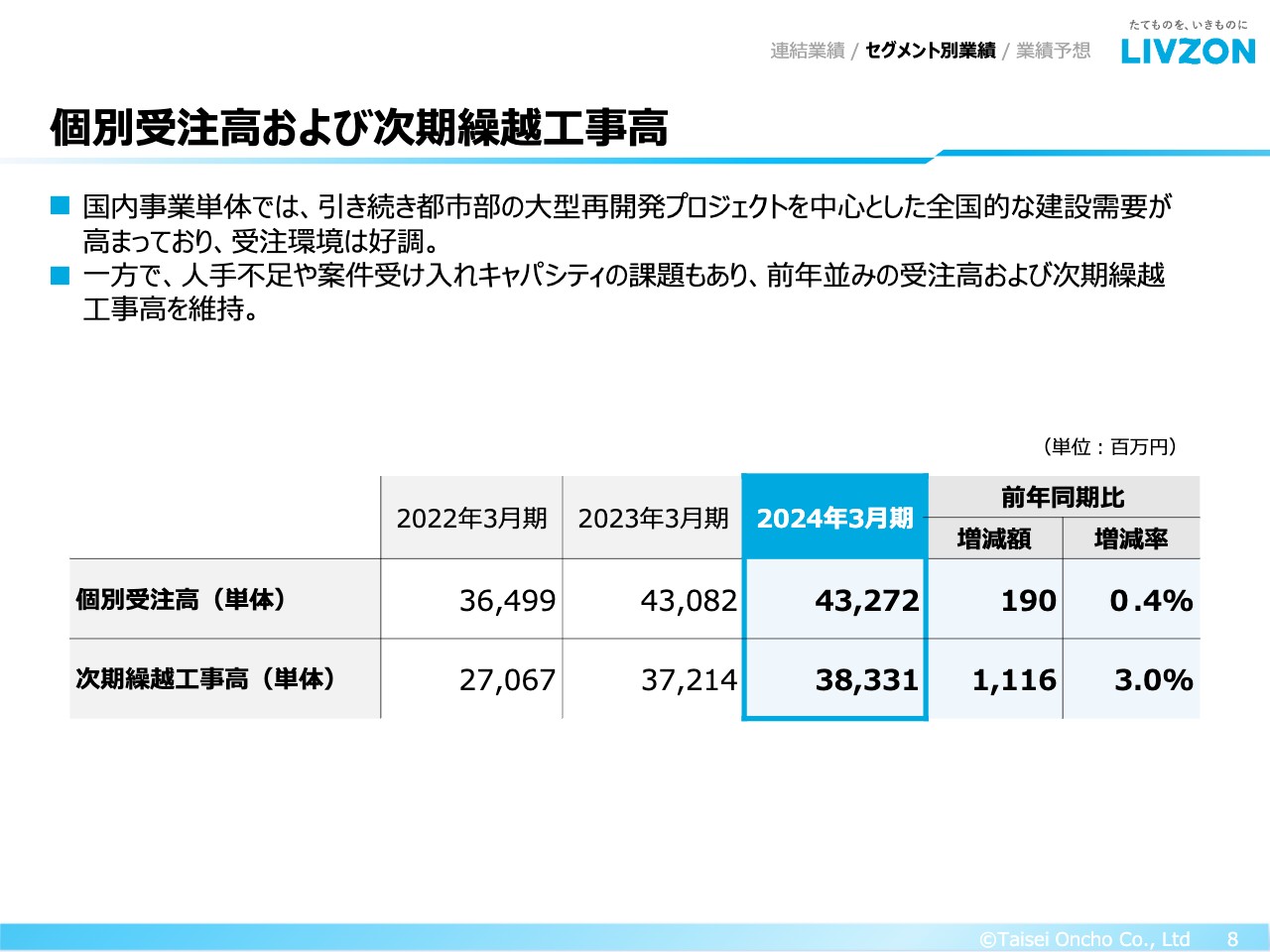

個別受注高および次期繰越工事高

個別受注高および次期繰越工事高です。国内事業単体では、引き続き都市部の大型再開発プロジェクトを中心とした全国的な建設需要が高まって、受注環境は好調です。一方で、人手不足や案件受け入れキャパシティの課題もあり、前年並みの受注高および次期繰越工事高を維持しています。

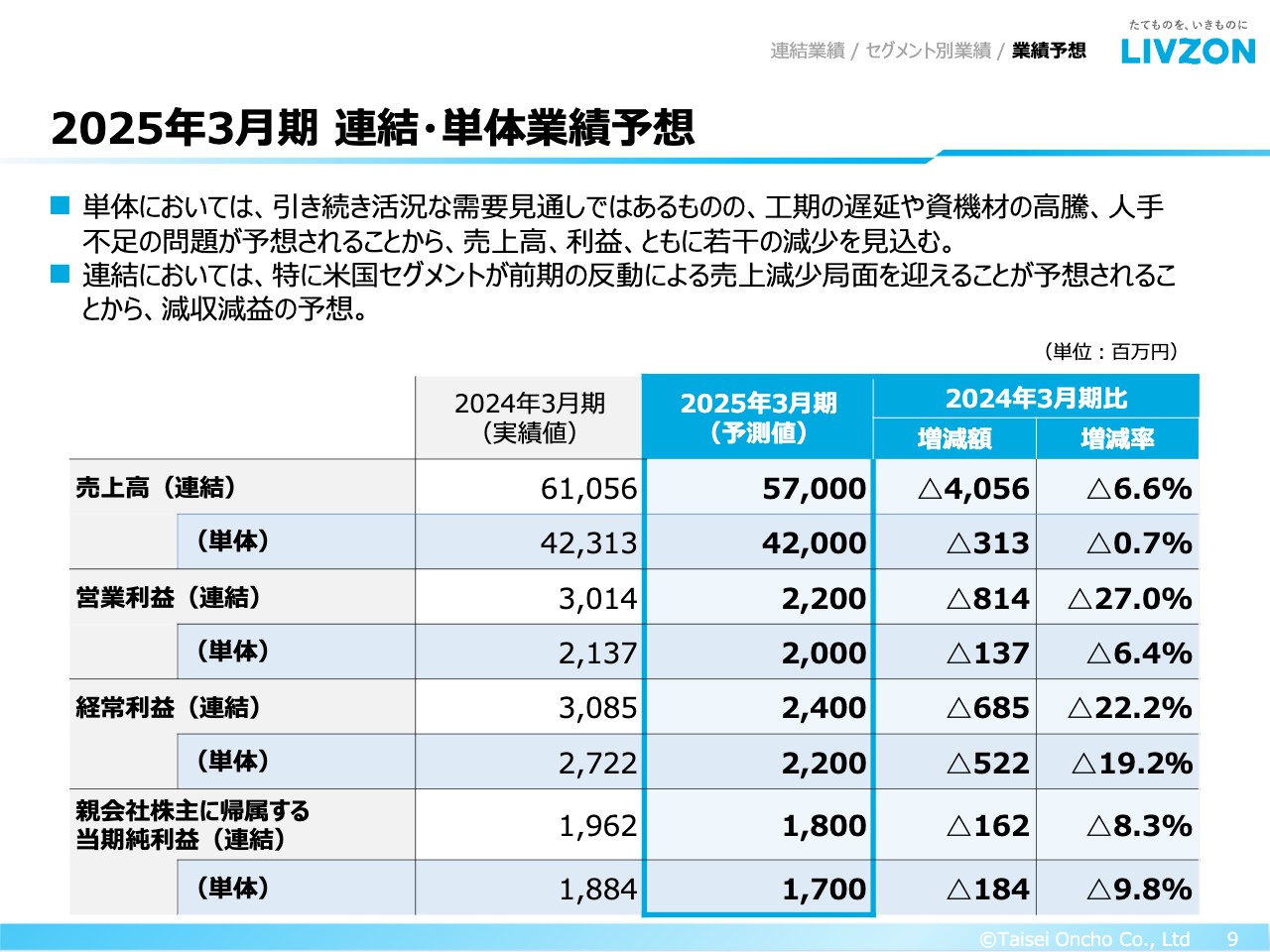

2025年3月期 連結・単体業績予想

2025年3月期の業績予想です。単体業績では、引き続き活況な受注見通しではあるものの、工期の遅延や資機材の高騰、人手不足の問題が予想され、売上高、利益ともに若干の減少を見込んでいます。

連結業績は、特に米国セグメントが前期の反動による売上減少局面を迎えることが予想されることから、今期の業績は、減収減益を見込んでいます。以上、2024年3月期の財務報告をご説明しました。

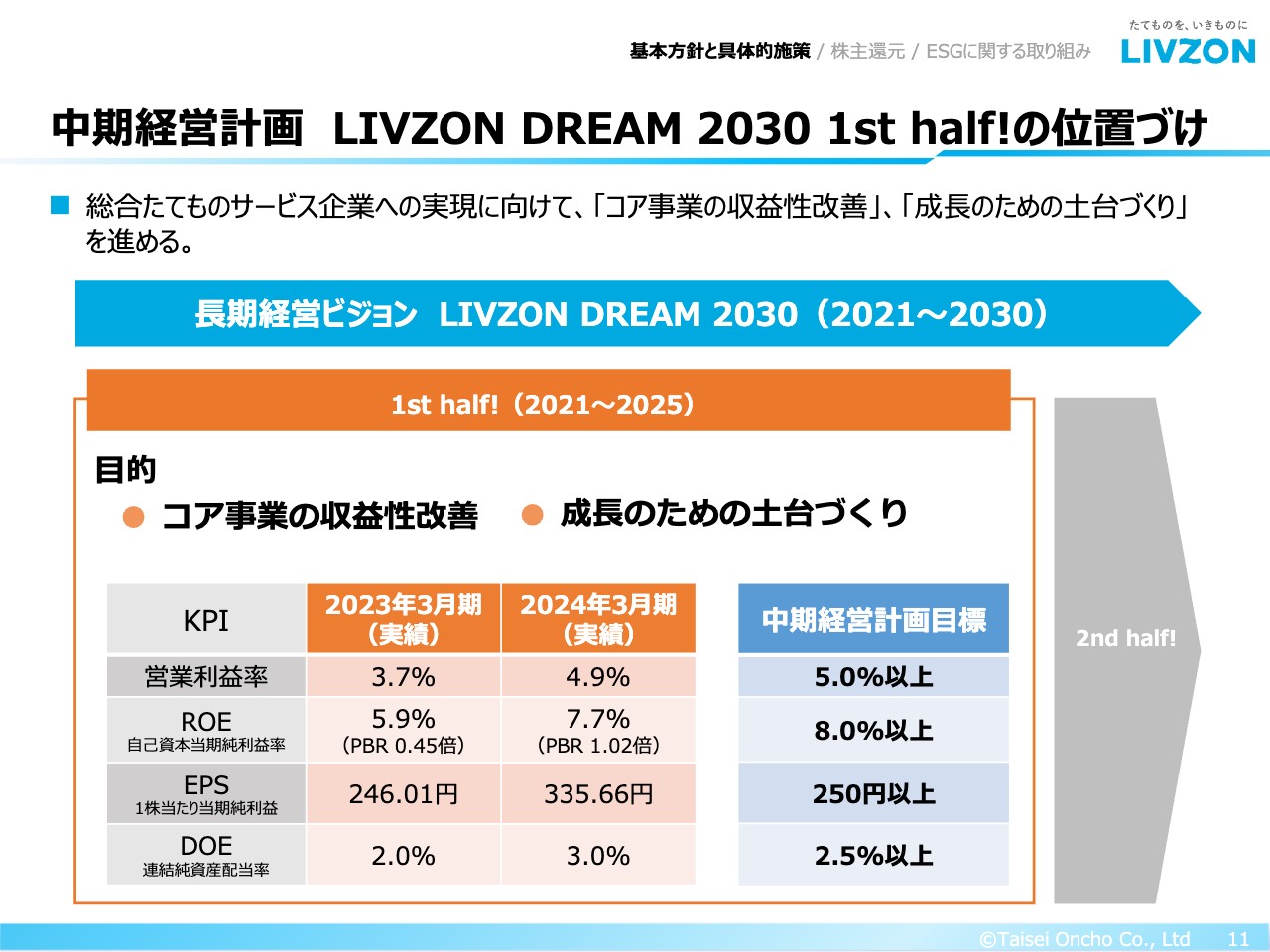

中期経営計画 LIVZON DREAM 2030 1st half!の位置づけ

水谷憲一氏(以下、水谷):中期経営計画の進捗についてご説明します。中期経営計画の位置づけです。2030年へ向けた長期経営ビジョンとして、「LIVZON DREAM 2030」を策定しています。今後、ますます多様化する社会的ニーズに幅広い付加価値を提供する総合たてものサービス企業へ進化するというビジョンです。

前半5年間と後半5年間に分けて、2030年ビジョンの実現に向けた取り組みを策定しています。前半5年間の目的と戦略をまとめたものが本中期経営計画の「LIVZON DREAM 2030 1st half!」(2021~2025)で、それが終わると「LIVZON DREAM 2030 2nd half!」に続いていく構造となっています。

前半の目的は、コア事業の収益性改善と、「LIVZON DREAM 2030 2nd half!」以降につながる成長のための土台作りです。その目的に向けて、中期経営計画の目標として4つのKPIを掲げています。

「営業利益率」「ROE」「EPS」「DOE」の各指標について、中期経営計画目標はスライド右側の青い欄に、2024年3月期実績はスライド中央の欄に記載しています。

2024年3月期は、営業利益率4.9パーセント、ROE7.7パーセント、EPS335.66円、DOE3.0パーセントとほぼ達成していますが、営業利益率、ROEがほんのコンマ数パーセント足りない状況です。

中期経営計画は残り2年あるため、早期に目標を達成するべく努力していきたいと考えています。

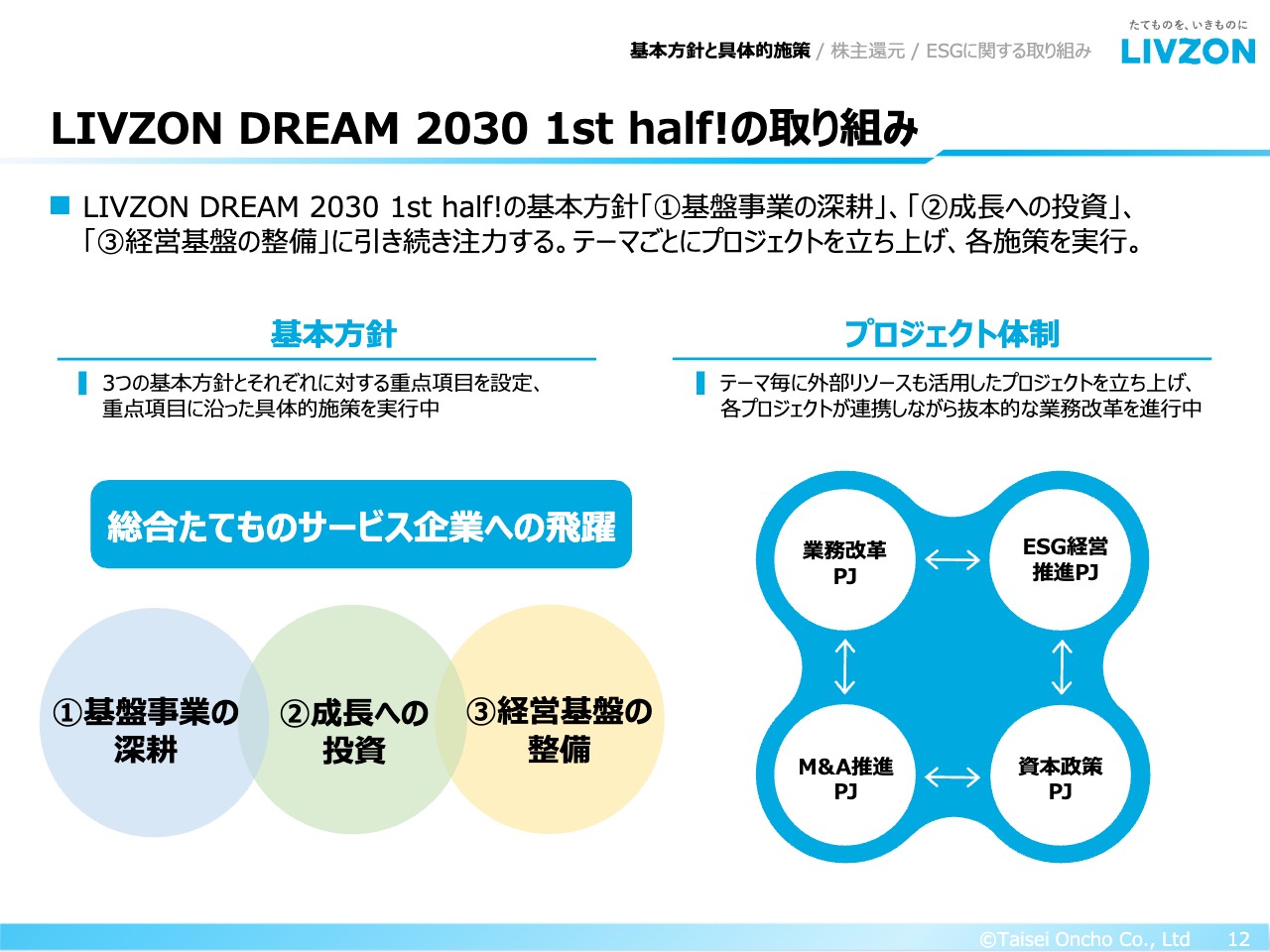

LIVZON DREAM 2030 1st half!の取り組み

中期経営計画の全体像についてご説明します。スライド左側に中期経営計画の基本方針、スライド右側にプロジェクト体制を記載しています。

基本方針として、総合たてものサービス企業への飛躍に向け、3つの大きなテーマを掲げています。1つ目は「基盤事業の深耕」、2つ目は「成長への投資」、3つ目は「経営基盤の整備」です。こちらについては、後ほど詳細をご説明します。

施策を実行するにあたり、「業務改革PJ」「ESG経営推進PJ」「M&A推進PJ」「資本政策PJ」の4つのプロジェクトを立ち上げました。部門横断的にメンバーを選定し、各プロジェクトを個別に進めるのではなく、しっかりと連携を取りながら、最終的な目標達成に向けた取り組みを進めている最中です。

施策の進捗状況 ①基盤事業の深耕

3つの基本方針と進捗についてご説明します。

「基盤事業の深耕」です。採算重視の資源配分や、業務プロセス・生産プロセスの見直しなどにより、本業部分の利益率・生産性を向上させる取り組みです。スライド左側に、3つのサブテーマとこれまでの取り組みを記載しています。

1つ目は「高付加価値セグメントへの資源配分」です。受注判断を社内ルールで非常に厳格化し、より付加価値の高い受注セグメントに注力しながら、人的資源を計画的に配分するような取り組みを進めています。

2つ目は「競争力の強化」です。これまで国内分散型として各地域で行っていた原価管理、資機材調達等のプロセスの一元化およびデータベース化を行っています。また、データを細かに分析・解析することで、当社の競争力を高める取り組みを進めています。

3つ目は「生産性の向上」です。外部企業と連携しながら、アウトソーシングの比率を高めます。また、現場で組み立てていたものを工場生産に変更し、現場の工数を減らすオフサイト施工に取り組んでいます。

直近期のトピックスについては、「2024年問題」と言われる、時間外労働の上限規制に対する対応を引き続き行っています。

現場支援部門の新設として、2024年4月に工務統括部を新たに立ち上げました。現場の書類関係や図面作成など、主に現場従事者の業務負荷低減に向け、一括のサポート体制の構築を今期より始めています。

システム的なソリューションとして、労働時間が一定のレベルを超えそうな場合に、自動でアラームがくる仕組みを構築しています。また、残業が減ることで残業代が減少するネガティブな影響を社員が受けないように、一定の時間外労働削減を達成した社員に手当を出す「時間外労働管理手当」という制度面の工夫なども取り入れています。

労務管理としては、まだまだ課題は多いです。しかし、基盤事業の深耕については、当初の目的である粗利や営業利益が顕著に改善傾向にあり、一定の成果が出始めていると考えています。

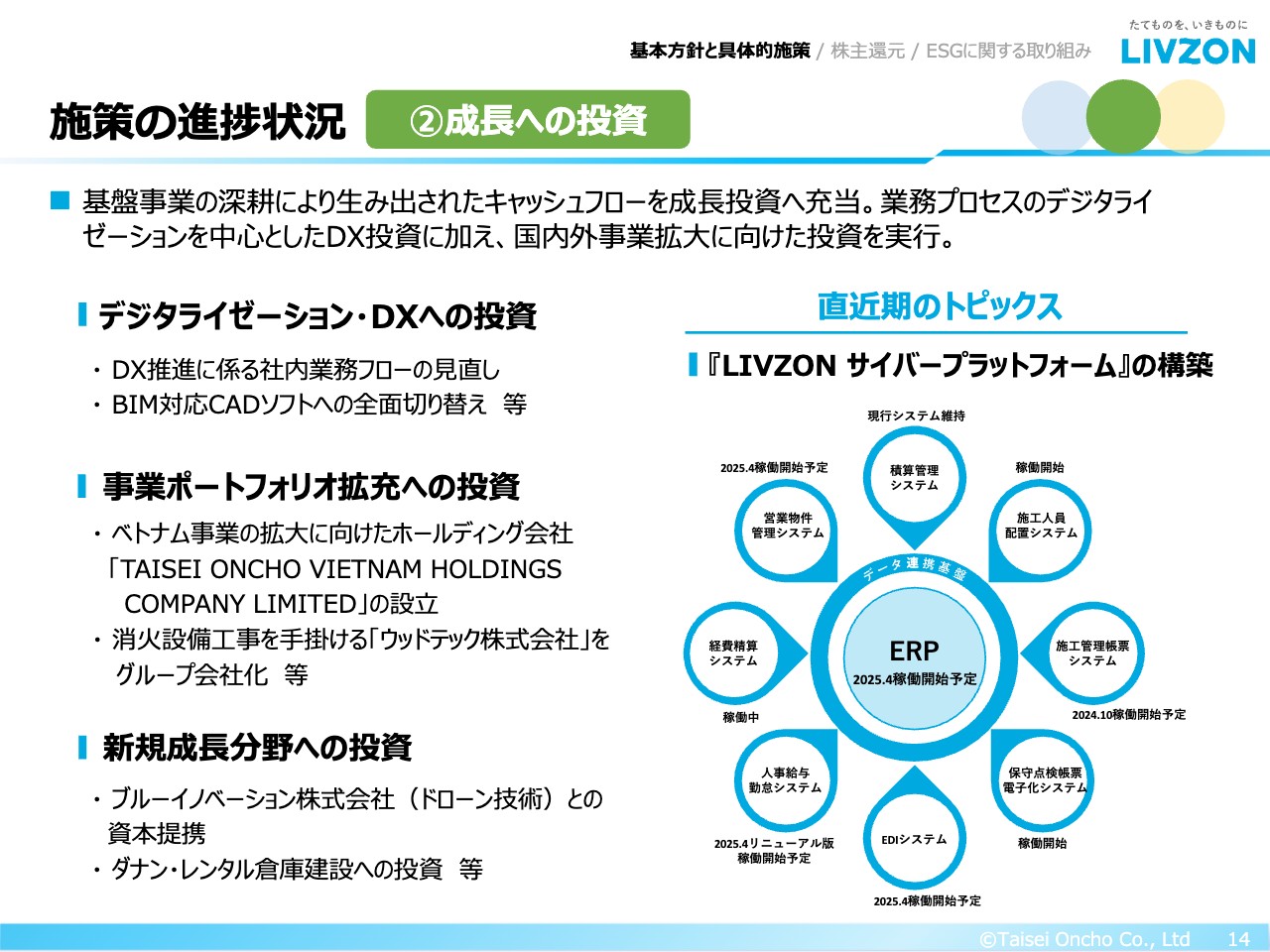

施策の進捗状況 ②成長への投資

「成長への投資」です。先ほどお話しした「基盤事業の深耕」によって生み出されたキャッシュ・フローを、将来につながる成長投資へ充当します。業務プロセスのデジタライゼーションを中心としたDX投資に加え、国内外のサービスポートフォリオの拡充に向けた投資を実行しています。

スライド左側に、3つのサブテーマを記載しています。1つ目は「デジタライゼーション・DXへの投資」です。関連した直近期のトピックスをご説明します。現在、スライド右側に記載している「LIVZON サイバープラットフォーム」を構築しています。

「LIVZON サイバープラットフォーム」では、2025年4月に新たなERPパッケージに入れ替えることが決定しています。営業、設計、積算、工事、サービス、バックオフィスなどの各部門において、いろいろなソフトウェアやアプリケーションを使っています。

新ERPパッケージとそれらの業務アプリケーションを疎結合というかたちで設計したデータ連携基盤を通じて、システム同士を連携させ、データ活用を可能にする新しいデータ連携システムです。

当社でもシステムは存在していたのですが、非常に複雑で非効率な部分があり、システム同士のデータ連携がほぼできないという問題点がありました。データや情報の蓄積はできていましたが、データの活用に限界がありました。

今回、業務ソフトウェア、業務アプリケーション、ERPがデータ連携することにより、リアルタイムでの経営状況の把握や、将来予測の精度が向上します。経営面においても、素早く的確なアクションプランを作りやすくなることを期待しています。

新ERPは、2025年4月に稼働予定となっており、データ連携基盤を介した各種業務アプリケーションも前後で順次稼働していく予定です。「LIVZON サイバープラットフォーム」の構築において重要となる社内フローのデジタライゼーションを全面的に見直し、DX投資を進めています。

2つ目は「事業ポートフォリオ拡充への投資」です。ベトナムで新たにホールディング会社を設立、消火設備工事を手掛けるウッドテック株式会社の株式を取得など、地域や機能を軸とした事業ポートフォリオ、サービスポートフォリオの各種検討を進めています。

3つ目は「新規成長分野への投資」です。試行錯誤している部分もありますが、国内外において新たなビジネスを開発していく分野です。主に、ベンチャー企業との資本提携や、海外においてレンタル倉庫に投資するなど、今までの枠組みにとらわれないような取り組みを試験的に始めています。

新規成長分野への投資について、すでに投資しているものと、今後投資を決定している未拠出のものを含めると、30億円から40億円の投資になるのではないかと思っています。

施策の進捗状況 ③経営基盤の整備

「経営基盤の整備」です。今後の成長を支える環境と経営リソース確保のため、多様な人財の活躍を目指した働き方改革を積極的に実行するとともに、ESG関連の取り組みを加速させることで、企業価値の向上につなげていきます。

サブテーマは3つです。1つ目は「人財の確保・育成」です。2年連続のベースアップや定年延長など、社員のエンゲージメントを高める施策に優先順位を高く置いて取り組んでいます。

2点目は「ガバナンスの強化」です。基本的には取締役会のあり方だと考えていますが、より客観性、透明性の高い取締役会の構成および運営に向けた施策を推進中です。

3つ目は「資本効率の向上」です。直近期のトピックスとも重複しますが、株主還元の強化に取り組んでおり、一環として自己株式の取得を機動的に行っています。

2023年5月、2024年3月、5月のタイミングで、合計40億円強の規模で自社株買いを実施しています。2023年11月にその他の株主還元施策を発表しましたが、そちらについては後ほどご説明します。

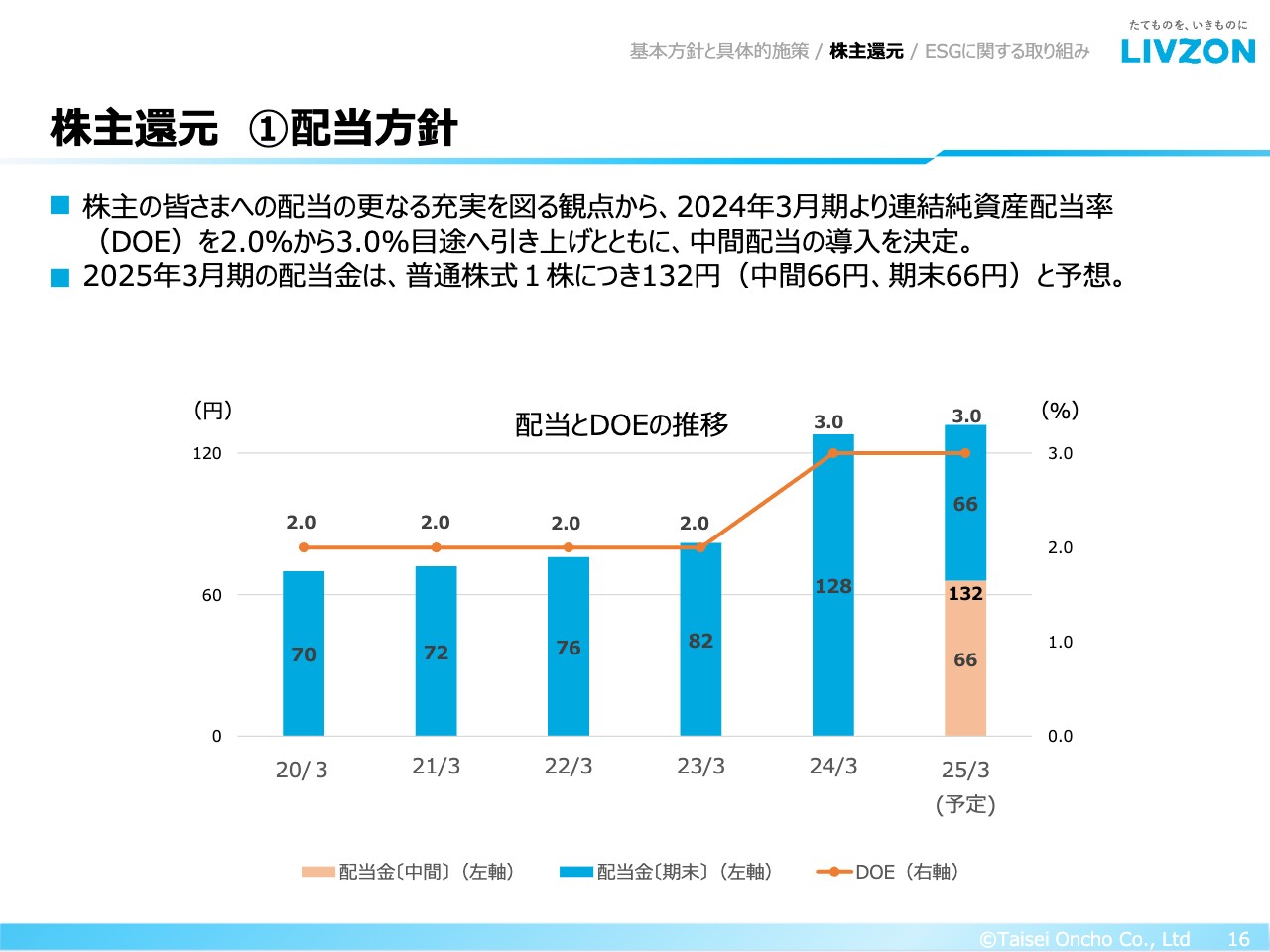

株主還元 ①配当方針

株主還元についてです。従前はDOE2.0パーセントという方針でしたが、2024年3月期よりDOE3.0パーセントに変更し、新たに中間配当を設ける方針としました。2024年3月期の配当金は1株当たり128円、2025年3月期からは中間配当・期末配当を各66円、合計132円と予想しています。

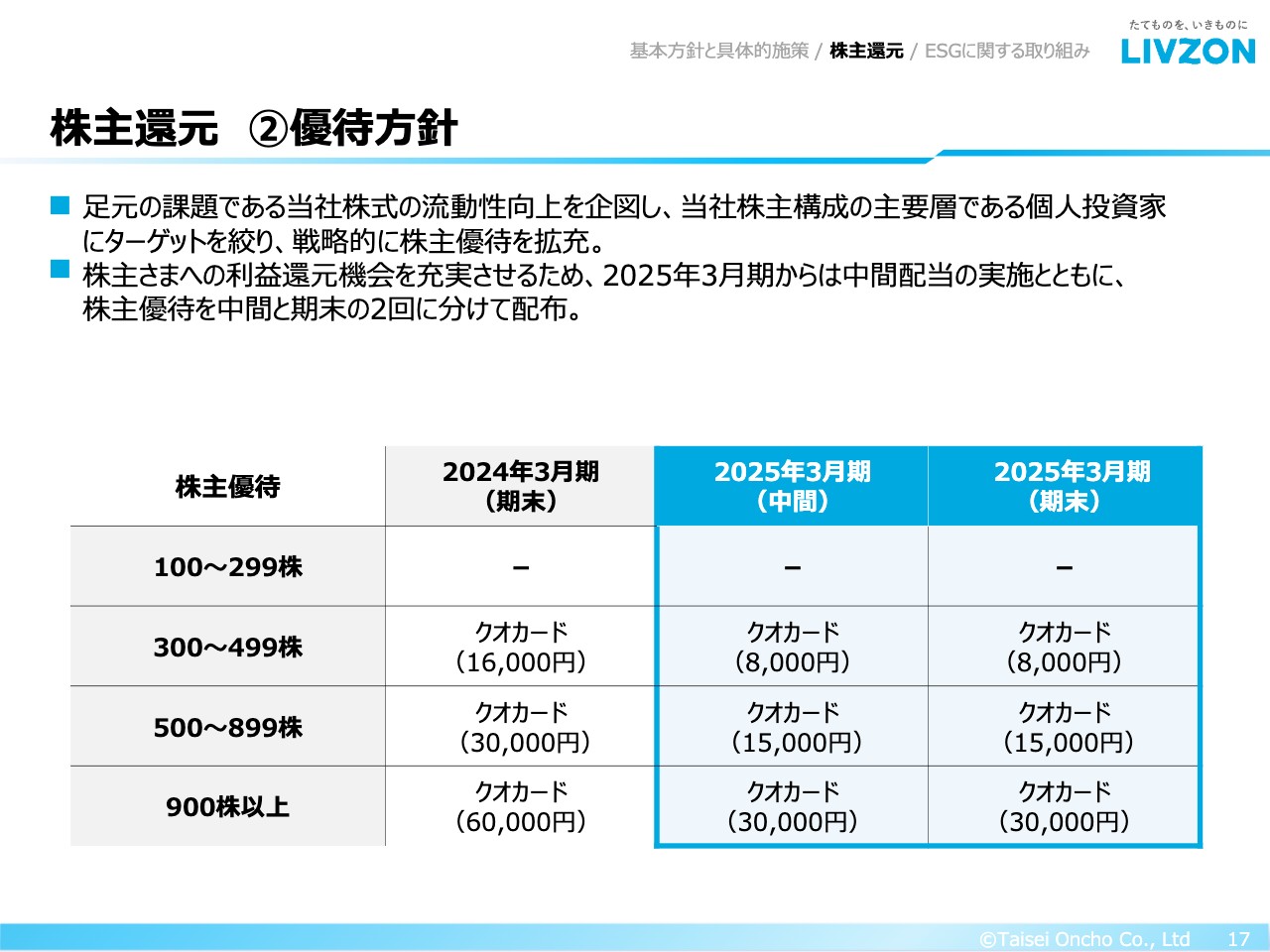

株主還元 ②優待方針

優待方針です。2024年3月期は、当社の株式の非常に大きな課題であった流動性に着目し、まず流動性の向上を目指し、当社株式の主要な層である個人投資家にターゲットを絞り、戦略的に株主優待を拡充しました。

持株数に応じて、クオカード1万6,000円、3万円、6万円と設定しています。2025年3月期からは、中間配当とのバランスを合わせる意味で、2回に分けてクオカードを配布することにしています。

2023年11月に還元方針を発表して以来、さまざまなデータを分析していますが、出来高、売買代金ともに1日当たりの数字が改善してきている状況です。今後も、株式の流動性向上に寄与するものがあれば、積極的に検討を進めていきたいと考えています。

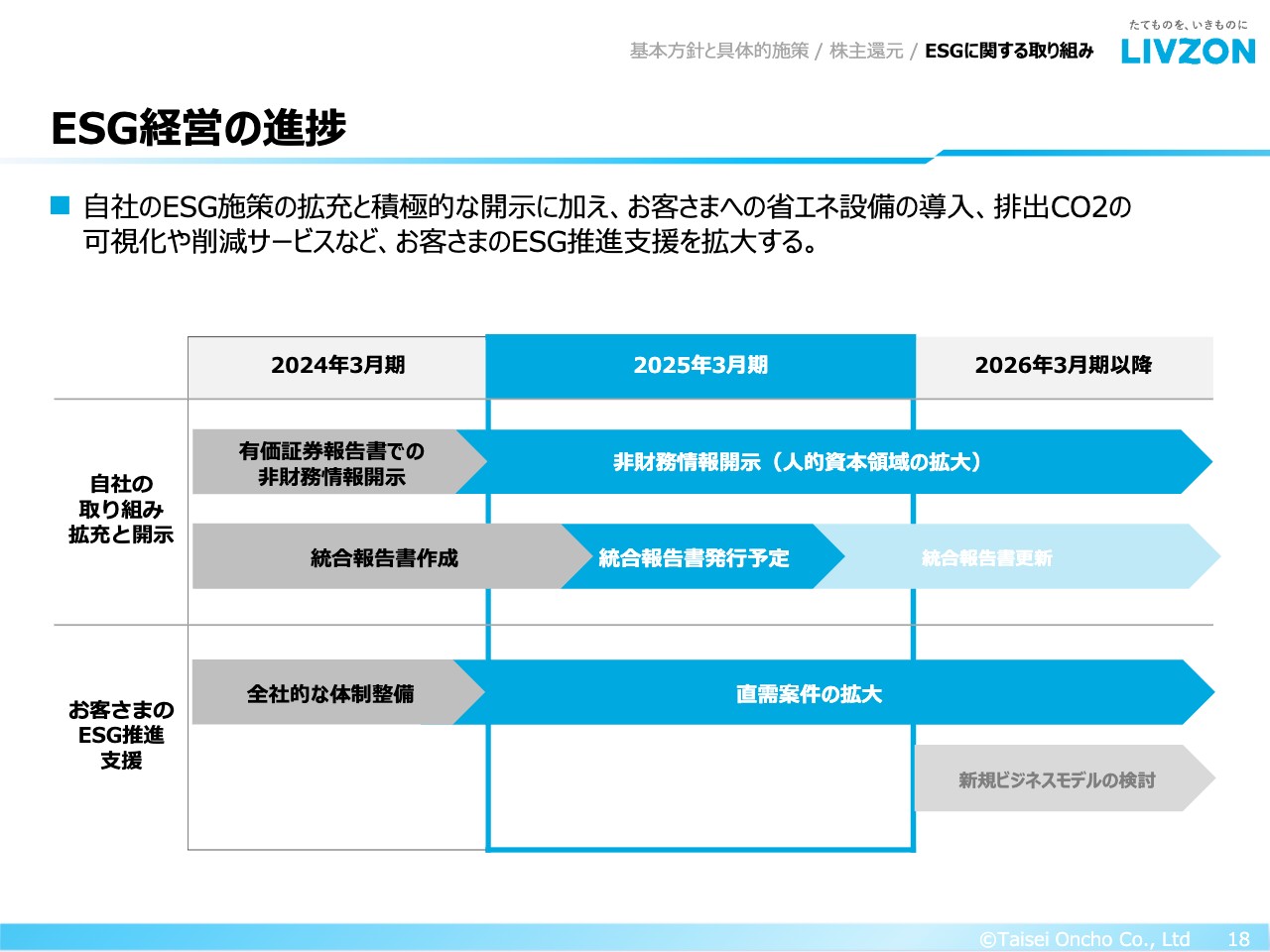

ESG経営の進捗

ESG経営の進捗についてです。ESG経営について、2つの方向性の活動をしています。

1つ目は、自社のESG施策の拡充と積極的な開示です。今後、我々の財産で一番重要な人的資本をどのように考えていくか、女性の活躍推進を含めたダイバーシティ推進をどのように拡充していくのかなど、非財務情報を有価証券報告書や統合報告書にまとめて、投資家のみなさまに開示していきます。

今期をスタートとして、来年度以降も継続的に推進していきたいと考えています。

2つ目は、本業サービスそのものが、お客さまのESG推進の一助になるという取り組みです。我々の得意分野である省エネ設備、システム導入のご提案などを通じて、エネルギーコストを下げ、排出CO2の可視化・削減サービスを進め、顧客を開拓していきます。ファシリティ部門を中心に推進しているところです。

中期経営計画の進捗とともに活動を充実させ、その都度、みなさまに開示したいと考えています。

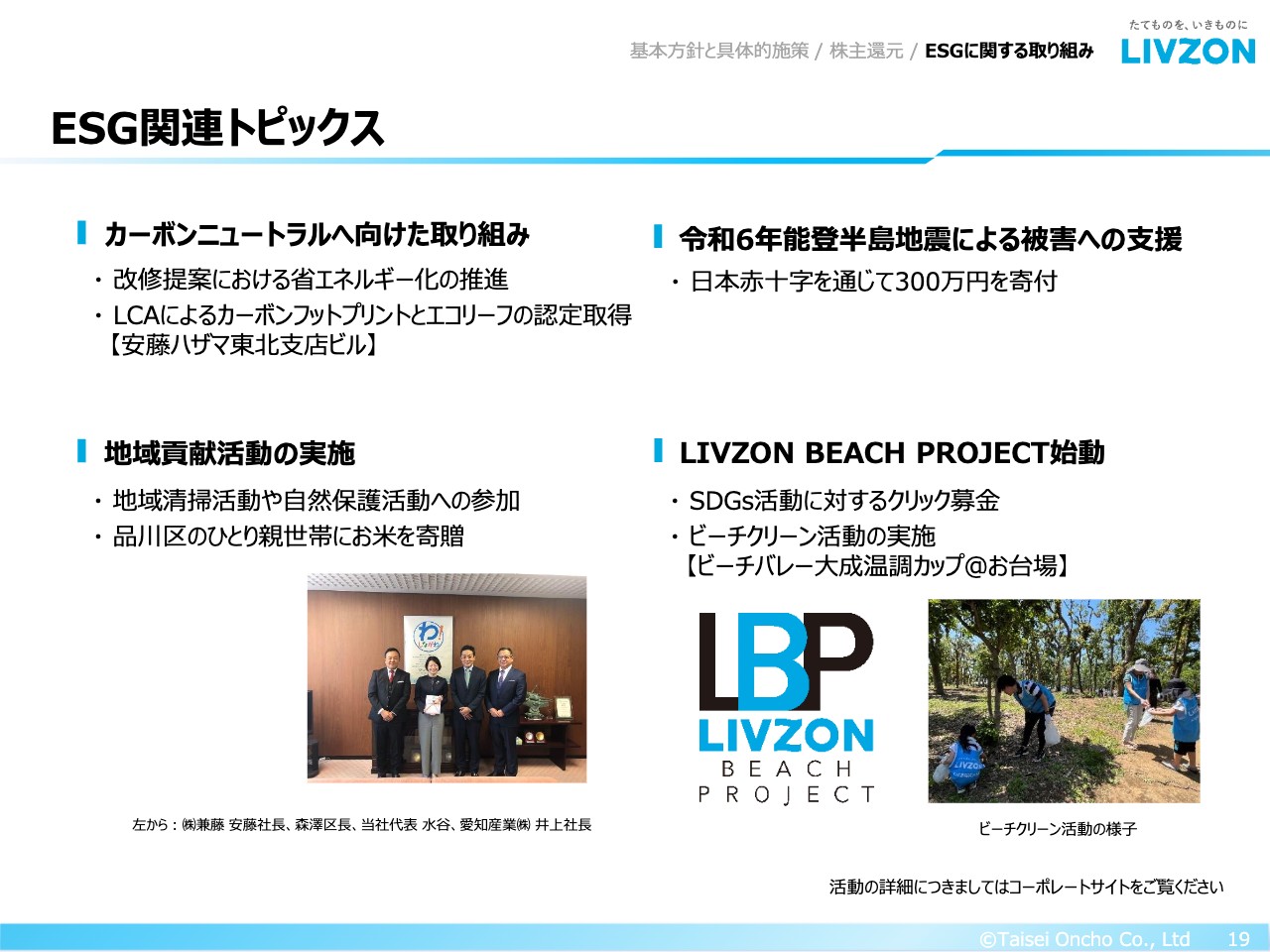

ESG関連トピックス

ESG関連のトピックスです。カーボンニュートラルへ向けた取り組みについては、今後しっかりと注力していきたいと考えています。

お客さまへの省エネルギー・CO2削減のご提案にとどまらず、この先必要となるライフサイクルアセスメントや、Zero Emission Buildingの分野の対応にもしっかりと力を入れていきたいと考えています。

その他にも、ESG関連のトピックスをスライドにまとめていますので、ご覧いただければと思います。

以上で、中期経営計画の進捗状況についてのご説明を終わります。ありがとうございました。

質疑応答:具体的な市場環境につい

新着ログ

「建設業」のログ