アバント、グループ経営により順調に拡大 「BE GLOBAL」を掲げ、世界に通用するソフトウエア企業をつくる

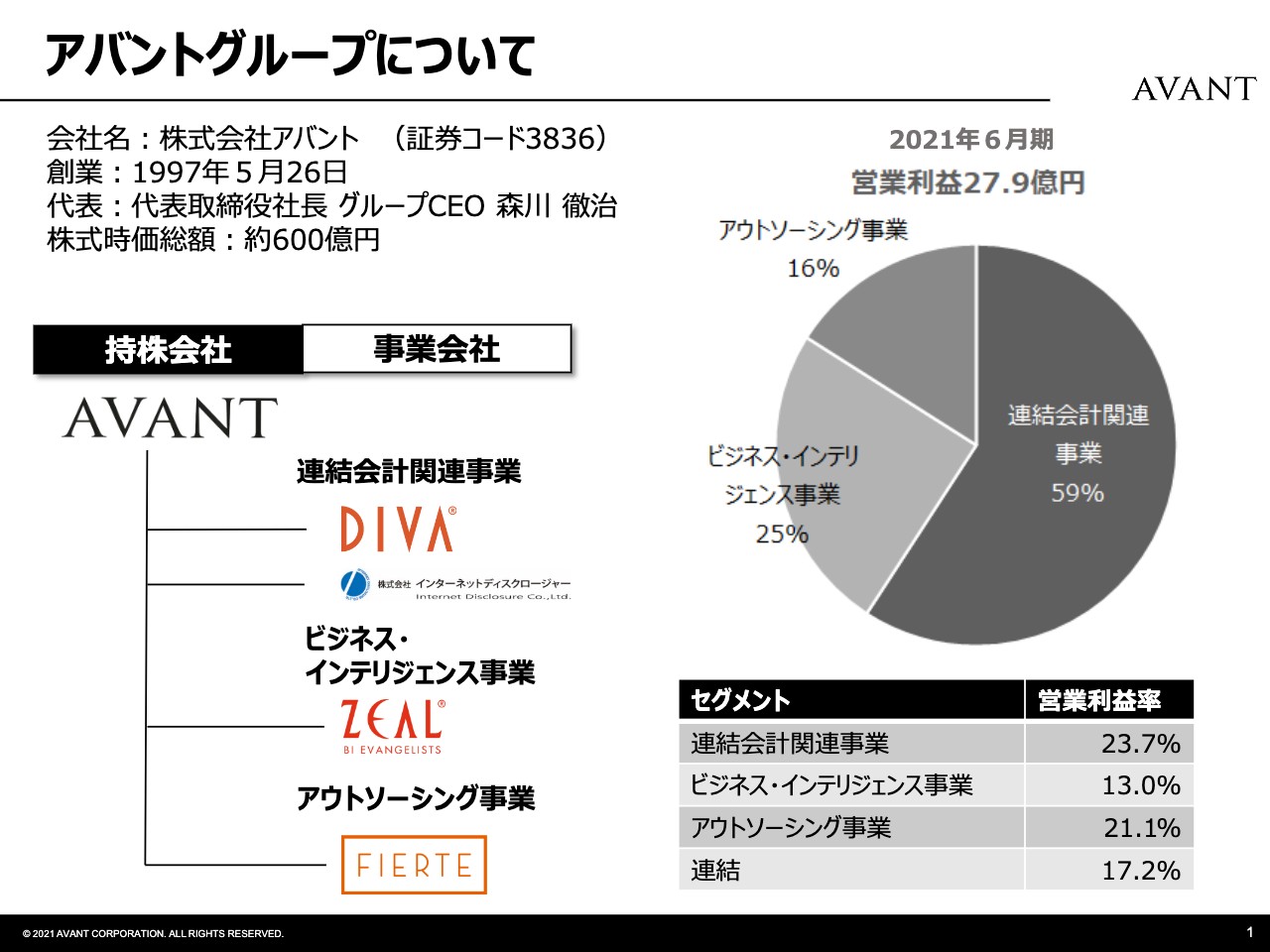

アバントグループについて

森川徹治氏(以下、森川):株式会社アバントの概要をご説明させていただきます。私どもは株式会社アバントと言いまして、基本的なモデルとしてグループ経営を行っています。持株会社としてのアバントがあり、その下に主要会社をいくつかぶら下げている状況です。

事業内容は、連結会計関連事業となります。現在は「連結会計」という言葉を使っていますが、最近ではさまざまな事業改革や事業再編などを行う流れの中で、連結会計だけではなくグループガバナンスといったテーマまでカバーしています。これには主にディーバという事業会社と、インターネットディスクロージャーという事業会社の2つが関わっています。

次に、ビジネス・インテリジェンス事業は、主に企業の意思決定などでさまざまな事業の経営情報が必要になりますが、それを多くのツールを使って使えるようにしています。SIerなビジネスを行っており、こちらはジールという会社が対応しています。

そもそもアバントとは、グループとして何をしているのかというところ触れずに話しているのですが、主に上場企業のお客さまに対して意思決定に役立つ情報環境を提供しています。最近の注目されている言葉で言いますと、企業価値の向上に資する、役立つ情報環境を提供していくことを主軸に行っています。この情報の中核部分というのは当然会計で、会計部分では、連結会計を中心に行っています。

しかし会計だけでは意思決定は行えません。最近では非財務などがあります。さまざまなルートが広がっているため、そこのカバーをビジネス・インテリジェンス事業で行っていきます。

一方で、企業サイドでは情報をきちんと加工できる人間が不足しています。そのような観点からアウトソーシングというかたちで、サービス部分や人材不足をカバーしていきます。

このように、ソフトウエア、システムインテグレーション、そしてアウトソーシングを三位一体で提供することにより、初めてお客さまの意思決定に役立つ情報環境、さらには企業価値の向上に資する情報になるということです。グループ概要としては、それが可能になるビジネス構成を構築しています。

坂本慎太郎氏(以下、坂本):意思決定のシステムを作っているということですが、意思決定というのは、当然のことながら経営層が意思決定するものもあるかと思います。例えば、部長・課長クラスの方々まで一緒に見られるようになっているのですか? それとも限定のシステムなのでしょうか?

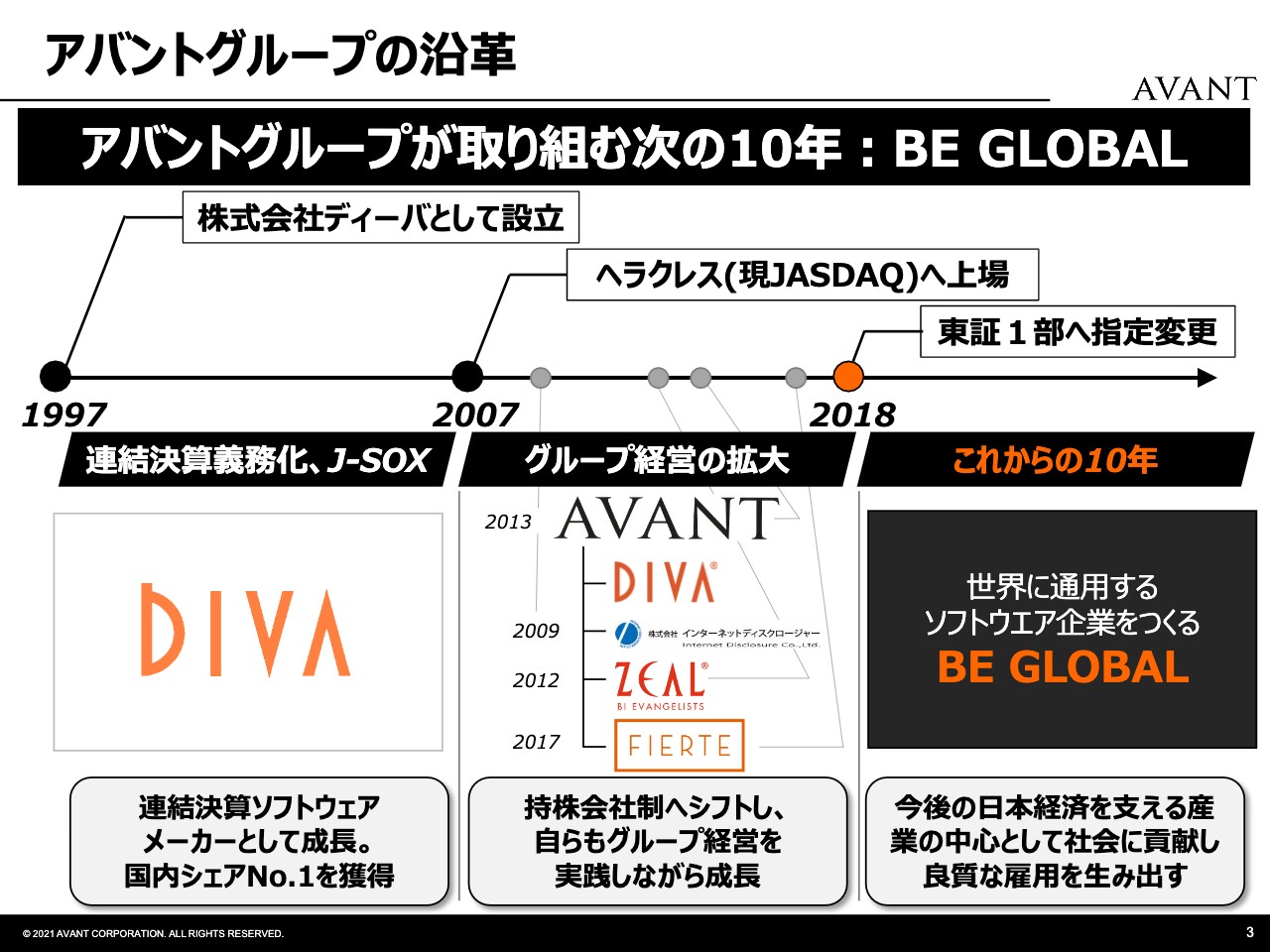

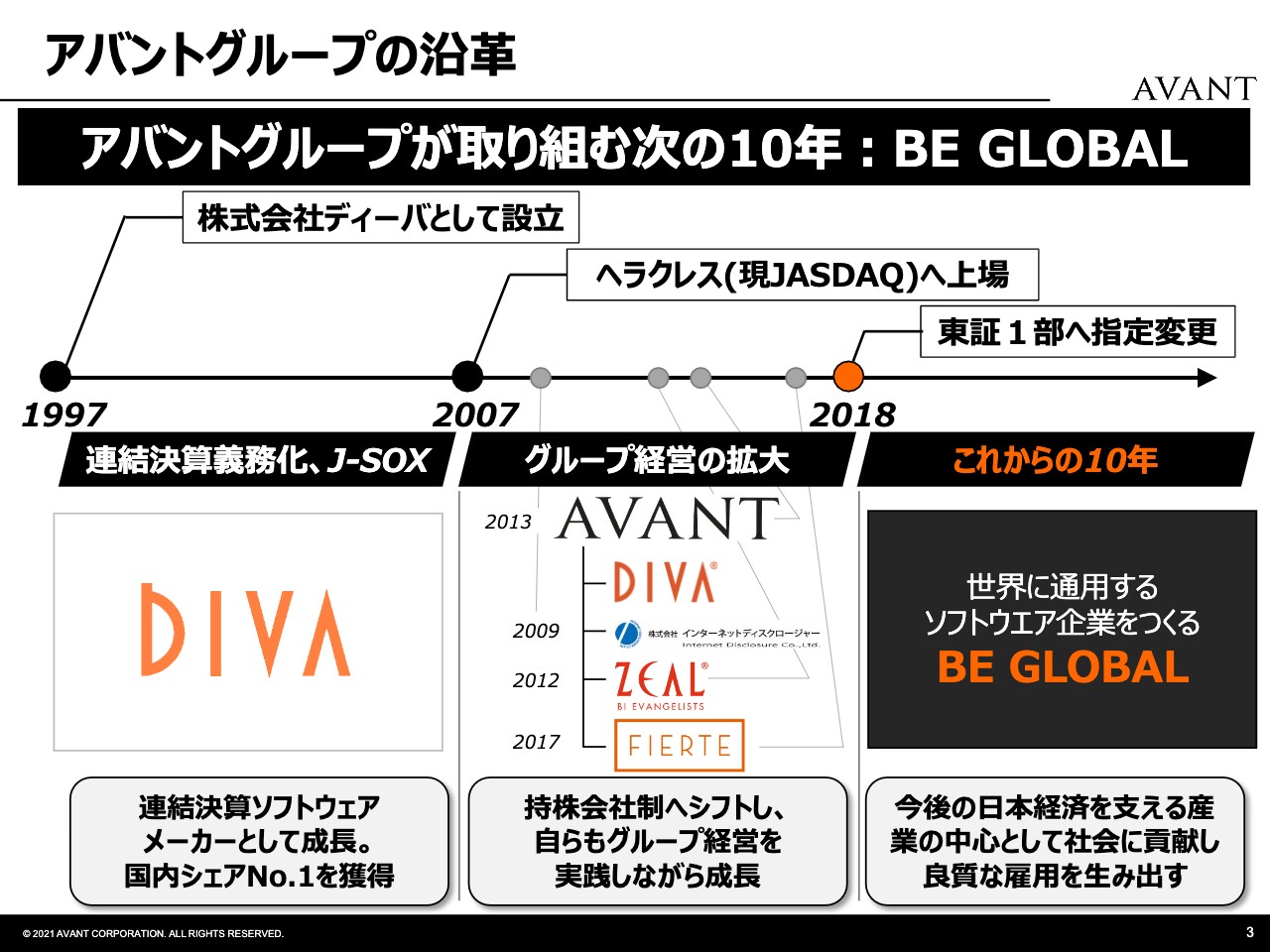

アバントグループの沿革

森川:かなりよいご質問です。スライドはグループの沿革ということで25年前から事業を行っています。最初の頃は意思決定と言いましても、実際に、本当の意味で情報環境を作って意思決定を必要としている経営者の方々はほぼ皆無という状態でした。

それに対して情報を作る側である現場の経理部門の方にはいろいろなニーズがあるため、情報開示は非常に時間がかかってしまいます。その業務改善をしなければならないというニーズを主軸として、当初から意思決定、さらには今で言うところの企業価値の向上に役立ちたいというテーマで事業を始めました。しかし、実需がなかったのです。

そのため、その実需がいずれ上がってくる時にしっかりとカバーできるように、志は変えずに、まずは目先のお客さまのニーズとして、そのような情報作成業務の改善部分にフォーカスしてきました。

その流れの中で、あくまでも業務改善の延長線上ですが、連結決算の義務化、J-SOXなどの制度的な変化がありました。そして、その先の変化が難しかったのですが、現在では2014年から始まったコーポレートガバナンス改革があり、コーポレートガバナンスのインパクトは大きいものとなりました。

経営者たちは、企業価値という観点で自社を見なければならなくなったわけですが、そもそも企業価値が何かわからないのです。全体はわかっているのですが、企業価値を構成している中身が、それぞれどのように評価をされているのかがわからない状態です。

このような部分をきちんと可視化しないと意思決定できないということで、かなり圧力がかかりました。伊藤レポートにROE8パーセントなどと出てくる中で、初めてROEといった話を本気で意識し始めます。

「ROEとはいったい何か?」から始まるのですが、そこを支えられる情報環境が本気で欲しいということを、経営者が少し感じ始めたことがきっかけになっています。

さらに、ガバナンスコードの延長線上で社外役員をかなり増やしたのですが、社外役員は「中の人」とは言い切れません。ある意味では「外の人」が経営に関与し始めたということです。

坂本:「中の人」であれば、平社員として入社してから会社の歴史も理解していますし、どのような財務になっているかという状況を把握して役員になるというのが普通です。当然、社外から来る方に一時的な情報は渡すことはできると思いますが、それを多角的に見ることはかなり大変です。

僕の友だちは監査役になったり、また社外取締役になって仕事をしている方もいますが、最初の分析が非常に大変で、「最初の2年はそれだけに労力が割かれて終わってしまった」というような話を多くうかがいました。そのあたりを見られるようなかたちでしょうか?

森川:そのとおりです。そこに対しての実需が高まってきたことが非常に大きかったところです。私自身も他の会社で社外役員を経験しているのですが、そのような経験を踏まえても、「外部からどのように企業価値の向上に貢献するか」は非常に難しい問題です。「なんとか役に立ちたい」という思いがあり、役立ちたいからこそ、結局細かいことを言い始めるのです。

しかし、「事業でどのように利益を出していくか」というような話は、やはりその事業を運営する方々のほうがよくわかっています。そこに口を出しても、「うるさい」と言われてしまいます。

実際に、社外役員として以前関わった取締役会で、事業内容について意見を言おうとしたところ「はい、わかりました。会議の進行をお願いします」といなされた経験があります。

坂本:会社によっては、「何も言わない社外取締役のほうがよい」という会社もあるかもしれませんし、「レベルの低い指摘であれば言わないでください」という会社もかなりありそうです。ある程度の素質がある方でも、深掘りができるような情報は不足していると思います。

森川:ですので、「どのような情報があれば『外の人』と『中の人』がコミュニケーションできるようになるか」というのは大きなテーマです。「外」あるいは「中」の立場で模索し続けてきました。

我々は2018年に東証一部に上場しましたが、その最大の目的は我々自身のR&Dです。「いかにお客さまの役に立つか」を自分たちの環境で愚直に実践し、その一環として社外役員の数を増やしています。

外国人のメンバーも入れて、社内に非常に大きな圧力をかけて、その中で「果たしてこれはどうしたら機能させられるのか?」ということを考え続け、「やはり共通言語が必要だ」という答えが出ました。

共通言語たる経営情報としてどのようなものがあるかをあぶり出し、それらをきちんと整備していけば、社外取締役など「外の人」が機能する環境が作れると考えました。ずっと模索してきたことが、ミートしてきているということです。

坂本:もともと作っていたものに時代が追いついたということですね。

森川:かっこよく言うとそうなのですが、我々自身も成長しなければそこにたどり着けませんでした。

坂本:当然、「箱」を作ったあとに、時代に合わせて使えるようにアジャストしていかなければならないのですね。

森川:おっしゃるとおりです。

馬渕磨理子氏(以下、馬渕):そのように自社で実現されたことが、みなさまの模倣になるということでしょうか?

森川:そういうものではなく、1つの参考になればと思います。

馬渕:モデルケースということですね。

森川:おっしゃるとおり、モデルケースになるかもしれません。自社の実践について提示することで、コーポレートガバナンス改革などを推進する一助になればと考えています。それができれば、お客さまの企業価値向上に資することができ、真の意味で役に立つことができます。

私どもは上場企業のお客さまが中心ですので、活性化に少しでも寄与できれば社会インパクトは非常に大きいと思っています。そのような観点で、そのマーケットに絞り込んで徹底的に貢献していきます。

しかし、ソフトウエアだけでできないため、複数の事業の構想でフルセットで提供するということです。

馬渕:3つの事業会社が連携するということですね。特に分厚いところは連結会計で、会計や開示のところに一番注力されているイメージがあります。

森川:現状はそうなのですが、DXの流れがある中で、ビジネス・インテリジェンス事業の領域も非常にニーズが大きいです。こちらも、何も軸を持たずに展開してもどんどん広がるところではあります。しかし、「どのようにお客さまに役立つか」という我々自身の存在意義としては、1つのテーマがあります。

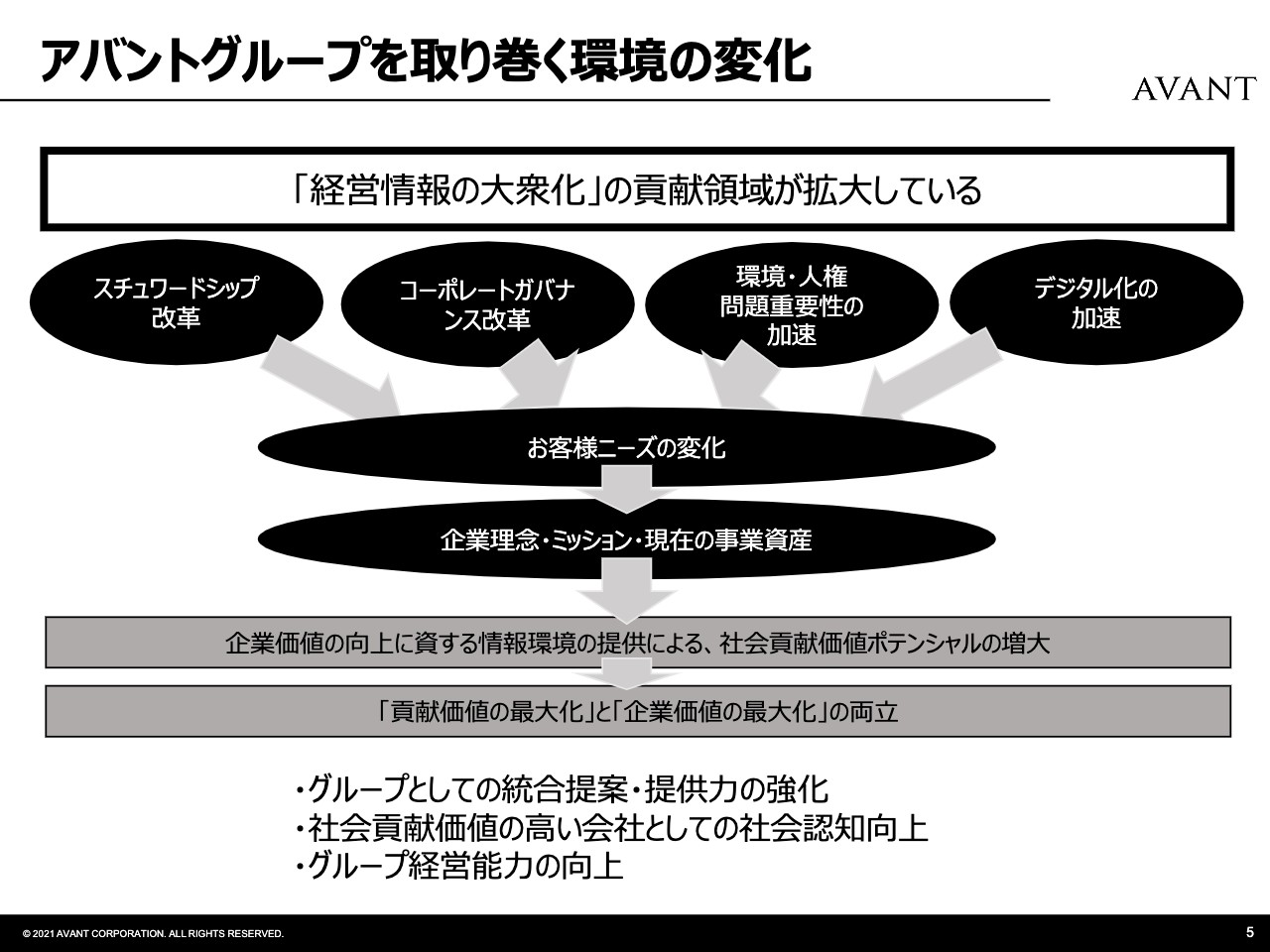

アバントグループを取り巻く環境の変化

森川:繰り返しになりますが、お客さまの企業価値の向上に資するための情報環境というところにフォーカスします。「経営情報の大衆化」と我々は呼んでいるのですが、それをどのあたりに絞り込んで広めていこうかと考えています。

連結会計だけではなく、ビジネス・インテリジェンス事業、アウトソーシング事業も含め、すべてが成長領域であり、ポジショニングはできています。

馬渕:3つとも成長領域なのですね。

森川:しかし、それらのシナジーと言いますか、本当に役に立つかたちを作っていくためには、バラバラに発展するのではなく、きちんと組み合わせていくという必要があります。そのために行わなければならない課題が山積しています。

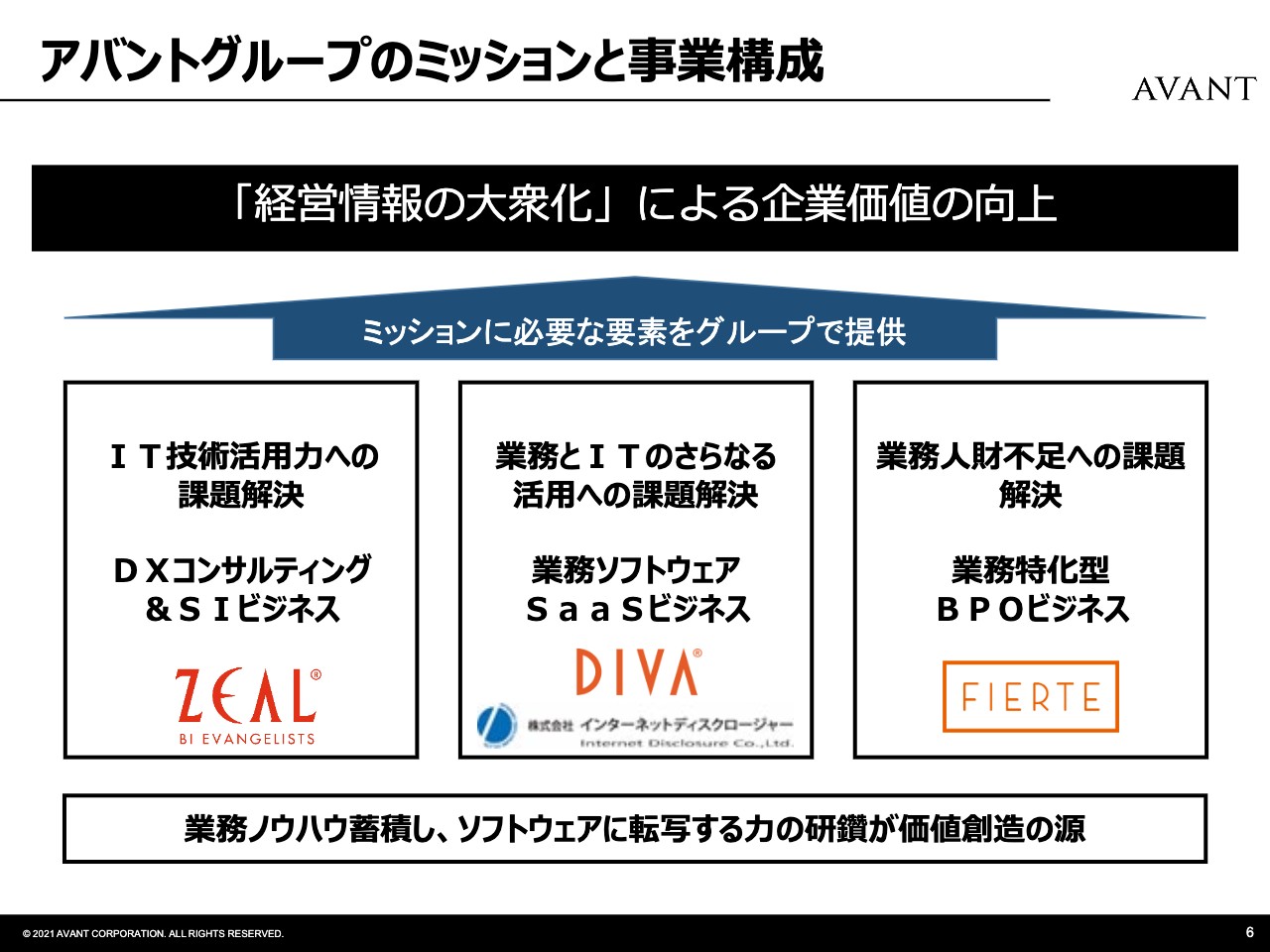

アバントグループのミッションと事業構成

森川:その課題については、スライドの図表にあるとおりです。

坂本:3つの会社が大きな柱ということですが、それぞれがどのような会社なのか、どのような歴史でこの会社が参画したのかをおうかがいできますか?

森川:流れとしては、まずはソフトウエアを通じてできるだけ多くの優良なお客さまとの関係を作り込もうという観点で、スライド中央のディーバから始まりました。

現在ディーバは、上場企業を中心に約1,000社のカスタマーアセットを持っています。しかし、ソフトウエアだけでは成長に限界があり、新しい製品を作るのか、新しいビジネスを始めるのかなどを判断する局面がありました。

自社製品のよいところは、同じものを多くのお客さまに使っていただくことで展開できるのですが、お客さまの視点では「その製品でできることしか役に立たない」と思われてしまいます。

その部分を解消するため、自社製品以外のものを取り扱う必要があるということで、2012年にジールが参画しました。

スライド中央の、ディーバとインターネットディスクロージャーについてご説明します。ディーバは開示する情報を作るところに注力していますが、一方で、さまざまな開示情報の利用に関して注力するのが、ソフトウエア開発会社であるインターネットディスクロージャーです。双方の密結合はまだできていませんが、同じような領域でソフトウエアを扱う企業として中核を担っています。

一方で、先ほどお伝えしたように、そのようなソフトウエア開発やSIerだけでは、お客さまの課題を解決できません。どのような課題があるのかを突きつめると、その1つに人的課題がありました。そのため、ある程度の専門性を持って活躍できる人が不足しているところを、BPOでカバーしていこうと考えました。

それをディーバの中でインキュベーションしながら、スピンアウトするかたちで分社化して独立させたのが、フィエルテの設立経緯です。このような順番で事業を広げてきました。

馬渕:ディーバについては、SaaSを分厚くしていくという方向性でしょうか?

森川:基本的にはSaaSにシフトしていきます。

坂本:これはクラウドのようなかたちで、現状はお客さまが使えるようになっているのですか?

森川:製品としてはすでにできており、実際にお客さまの移行も進んでいます。しかし、今まで既存製品が使われていた環境はさまざまです。そのような観点から、今後お客さまにとってのメリットをどのように作っていくか、さらに、今あるものだけではなく、付帯する新しいソフトウエアをどのように作っていくかということは、大きなテーマです。

スライドの下部に、「業務ノウハウ蓄積し、ソフトウエアに転写する力の研鑽が価値創造の源」とありますが、本当はグループとして一番磨かなければならない力なのです。

創業の原点でもありますが、いろいろな欧米のソフトウエアが日本に入ってきている中で、それらと戦えるようなソフトウエアが日本から出てこなかったことに、大きな問題意識を持っています。やはり、きちんと戦えるようなものが出てくることで、世界に通用する日本企業の新しい産業が出てきます。

それがひいては社会のためになると考え、大きな問題意識を持っていました。その中で、業務ノウハウを蓄積してソフトウエアに転写する力は非常に大事だとも考えました。

しかし、それを世界に通用させることは簡単ではありません。いきなり大きく展開することはできませんし、価値の高さを理解してもらうためにも、かなりニッチな領域で慣れさせていかなければということで、連結会計という領域からずっと模索を続けています。本当はこの領域の力を高めなければならないのですが、お伝えしたいろいろな経緯から、実際にはこの部分は決して強い状況ではありません。

この数年間、「強い状況ではない中で、本当にグローバルソフトウエアを展開するのか」ということを社外役員から問われ続けており、無理ではないもののかなり荒唐無稽だと言われています。「日本でフォーカスしろ」「サービスをしっかり運営しろ」、それはそのとおりですが、未来がないのです。

坂本:ほとんどの日本のソフトウエアの流れはそのようになっていますし、外に出るのはなかなか難しいです。

森川:創業の原点でもありますが、「絶対にそれを行う」から始まっています。

坂本:もともとの創業の経緯をおうかがいしていませんでしたが、今のビジョンをすでに創業の時に持っていたのでしょうか?

森川:そのとおりです。「絶対にやる」というところから始まっていますが、簡単ではありません。

1997年の創業以前、バブル期の前後は日本企業が本当に輝いており、それをリアルで見ていました。その会社の次の世代が、同様に輝いている会社になっていくのは当然だと考えていたのです。そのような会社をソフトウエア産業の中で生み出していきたいと思っていました。

当時は、 MicrosoftやOracleなどの企業がベンチャーとして伸びてきた時代で、そこには「負ける気がしない」と思っていたわけです。そのような時代に生きていたこともあって、最初から世界を狙いたいというのが始まりでした。

しかし、ソフトウエアは他のものと比べるとカルチャーに対する依存度が非常に高く、事業展開が難しいことを認識しました。日本人が日本語で考えたソフトウエアを英語圏の人たちが使うかと言いますと、そうはならないのです。

馬渕:製造業とはまた違うのですね。

坂本:英語圏のソフトウエアのほうがシンプルではありますね。ソフトウエアに関する課題はいろいろありますが、日本人の好みとしては、カスタマイズにカスタマイズを重ねる傾向があります。最初に御社がそれを作って外に持っていくとなると、機能が多すぎるということもおそらくあると思うのですが、そのあたりの考えも教えていただけますか?

森川:まず、日本でそれなりに地歩を固められなければ世界展開はないという観点から、日本の特性に注目しました。日本のレギュレーションにフォーカスすることで技術的に劣後したとしても、お客さまに対して十分なバリューは提供できるというところから始めたということです。

そこで作り上げたものを海外にもぶつけてみましたが、「これではだめだ」ということがわかりました。そのような工程から、次はいきなり海外に向けてものを作るのではなく、海外に通用するものを探索する期間に加えて、幅を広げておく必要もあると考えました。最初の10年はそこまでで、次の10年は探索にかなり時間を割いている背景があります。

また話が戻ってしまうのですが、例のガバナンスコードについて、この改革モデルは日本固有のものではなく、グローバルな視点が多分に入っています。要は、日本企業の経営の仕方をグローバル視点に持っていくというドライブを通じて、結果的に世界に通用する「何か」が見えてくる可能性があるため、探索し続けたという経緯があります。

最初のソフトウエアでビジネスとしての地盤を固めて、次にまた新しいソフトウエアを作るための環境を整えて、今は「本当に世界に通用するソフトウエアを作っていく」というフェーズにチャレンジし始めています。ここまでかなり長い道のりだったため、わかりにくくなっているところはあります。

馬渕:御社の立ち位置としては、既存のSIerや、会計ソフトの分野ではfreeeなど競合に思えるものがありますが、そのあたりの違いが私はよくわかっていません。

森川:業界内の会社経営者の方々とお話をしても、違いがわからないという意見があるくらいです。しかし、一番重要なのはお客さまが違うということです。

馬渕:上場企業、時価総額上位の企業が中心というお話がありました。

森川:そこにフォーカスしきっています。上場企業には株主の方々がおり、そのような観点では「企業価値命」であり、さらに「成長期間は永久」という考えでもあります。そのため、正論で経営しているところであると言えるのです。

さらに、ファイナンス的な発想で企業の価値を考えていく、その一方で事業をきちんと作っていく、そのバランスを非常に高度に問われます。数多くの企業にではなく、そのような人たちだけにフォーカスしていることが大きな特性の1つです。

大きな会社になってくると、いろいろな仕組みが必要になりますが、そのすべてを包括するような仕組みは提供できません。先ほど馬渕さんが挙げられたような競合他社は、さまざまな業務をフルセットで提供するビジネスを運営しているケースが多いですが、我々はそうではなく本当に一部だけ、まさに企業価値の向上に資する部分を担っています。意思決定に必要な情報だけを扱っていることが一番の特性です。

馬渕:以前、セミナーで「機動力のある経営企画室ができて無茶振りできる」という内容のお話をされていましたが、そのような部分的なニーズに応えられるということなのですね。

森川:企業というものは、大きくなればなるほどさまざまな仕事が発生して、そこを支えるためのさまざまな仕組みが必要になります。会社の枠を超えると、サプライチェーンや、システムによる整備などもありますが、大掛かりで非常に大きなコストがかかるところでもあります。

経営者が自社の企業の価値をどのように考え、組織の構成をどのように変えるかという意思決定については、関わっている人の数が少なかったとしても、全体に与えるインパクトは大きいものです。我々はそこに着目しています。

経営者の方々が自らそのような情報を作るわけではないため、周りに情報提供を求めるのですが、それが一般的に「経営企画」と言われている人たちに向けられることが多く、そこに「無茶振り」されるのです。

これはある意味DXですが、ここを本当に支えていくことができればさらに意思決定に役立つということで、主軸になっています。

坂本:アウトソーシングということですが、コンサルティングに近いイメージではないかと思いました。そのあたりはいかがでしょうか?

森川:誤解を恐れずに言いますと、表にはあまり出していない表現で、我々は、ローコストコンサルティング、「LCC」と表現しています。いわゆるリカーリングビジネスです。コンサルティング会社の場合は、リカーリングとまでは言わないと思います。

要は、継続的にお客さまへのサービス提供を続ける中で、お客さまに寄り添い続けることに価値があるという考えです。さらに、そこにシステムを活用することで、業務の効率化につがってくるという発想があります。

システムというのは、単純にソフトウエアという捉え方ではなく、BPOができる領域をソフトウエアにしようとしています。引き受けて、標準化できるとソフトウエアになるのです。しかし、なんでもかんでも引き受けるのではなく、BPOが可能であり、しかも経営の意思決定に近い領域に特化しています。

坂本:使い勝手がよく、かなり必要な人材でもあります。

森川:そのため、大きな実需が生まれています。共創、コーポレーションしていかなければいけないところではありますが、強い関心を持つお客さまは増えています。そのような方々とともに、どのようなかたちを作っていけるかという側面においても、十分にお客さまがいる環境があり、さまざまな提供ソリューションもあるため、下地はできたというのが現状です。

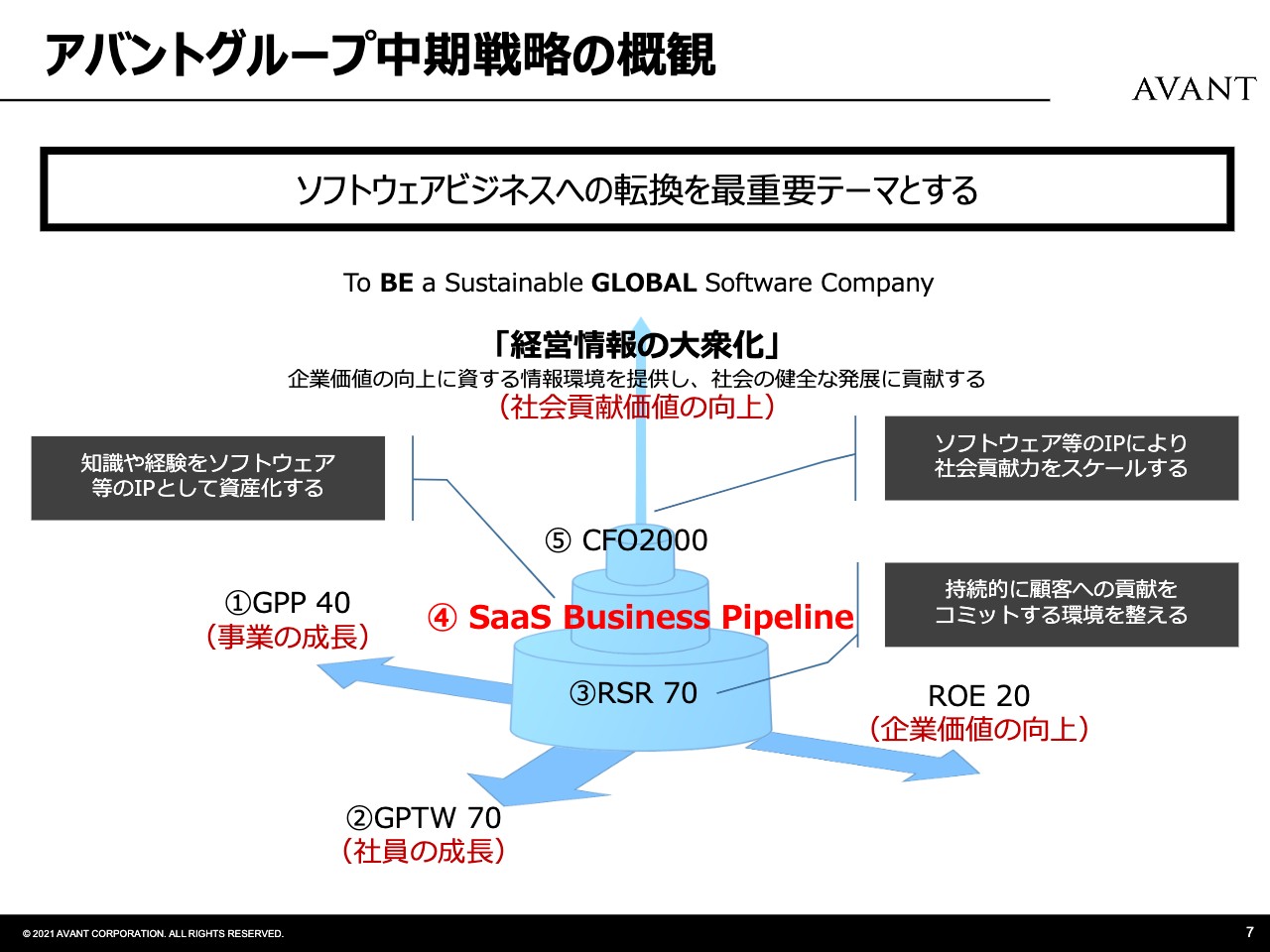

アバントグループ中期戦略の概観

坂本:ここからは、アバントの中期戦略のイメージをお願いします。

森川:スライドの図が中期戦略の概観です。創業期の10年を経て、次の10年でサービスをスケールしつつ探索しました。その次の10年は、社外役員から「無理だろう」といった意見を言われましたが、「創業の原点であるグローバル化を進めます」と腹決めしました。

しかし正直なところ、段取りがつかないのです。サービスに舵を切ったビジネスをソフトウエアに持っていくのは簡単なことではありません。

そのため、やはり10年がかりだと考えました。5年ずつで分けて、最初の5年間で段取りをつけて、残りの5年間で直登し、全力疾走すると決めました。今の立ち位置は、前工程の5年のうち3年が終わるところです。この3年間で、どのようにかたちを作っていくかを示したのが、スライドに記載している中期戦略の概観です。

最近お客さまも使われていると思うのですが、マテリアリティという言葉があります。アバントグループにとってのマテリアリティ、つまり最重要経営課題として、ソフトウエアビジネスへの転換があります。

SaaSへの転換が最重要課題であるとして、そこへ向かっていくために、どのような優先順位で何を作り上げていくかをスライドで示しています。やはり「ビッグシャイン」するためには、基礎体力をつけなければと考えています。基礎体力を犠牲にしてチャレンジすれば確実に失敗してしまいます。

基礎体力のベースの部分の1つは、事業の成長です。スライドに「①GPP 40」と記載がありますが、GPP(Growth and Profit Point)は米国においてSaaSベンダーが「SaaSベンダーである」と見なされるレベルのパフォーマンスを示す値です。具体的には売上の成長率に、営業利益率を足した数値で、ここでは40ポイント以上を閾値としています。

ビジネスモデルにかかわらず、これを達成していくことは、SaaSのビジネスに近づいていくため、きちんとパフォーマンスを上げていこうというものです。

当社の場合、当然ではありますが、会社の存在は社員のためにあるというのが第一義です。働いている人たちがハッピーにならなければ存在意義はありません。今は再配分の話などがいろいろと出ていますが、働く人たちがハッピーになり、豊かになり、初めて社会がよくなっていきます。会社ができるのはそのようなことです。

また、報酬の満足度は非常に重要で、社員の成長という観点から「Great Place to Work?」という外部指標を使い、それを高水準にしていこうという取り組みもしています。これが2つ目のベースです。

3つ目は、当然ながら投資家の方々の支援を受けているため、企業価値をきちんと上げていくということです。これはROEを意識して進めていきます。

以上の3つを、破綻しないようにバランスを取りながら維持した上で、まずはリカーリング性の高いSaaSのようなビジネスモデルの比率を上げていくことを主軸にします。その中でSaaSのビジネス自体を立ち上げるということを、スライド上の「④ SaaS Business Pipeline」として示しています。

そこから非常に魅力的なものが出てくると考えています。例えば、スライドの「⑤ CFO2000」と記載があるところは、まずは日本の上場企業のうち半分以上に使っていただけるように上げていきます。今の方向性として、最初の5年間である程度目処を付けていきたいということです。

馬渕:5年間でこのような世界観ができあがるということでしょうか?

森川:5年間で段取りを決定するということです。「これでいけるのではないか」というところまで作り込んでいきます。アグレッシブな数字にはなっていますが、「そこに向かっていく」ということを意志表示するために入れています。

5年間でそこに対するモメンタムが作れている状況までは作り上げたいということで、進めている最中です。

坂本:しっかりとした土台ができてから、次に進もうということですね。

森川:そのとおりです。このようなチャレンジをしていく時にはいろいろな方法があると思いますが、一番重要なのはとにかく「会社が死なない」ことだと思っています。

坂本:この先の5年、10年でまた経済環境の大きな変化があると思います。「会社が死なない」ことについて、過去にリーマンショックの経験などがあったと思いますが、その頃はどのあたりが苦しかったか、その経験が今どのように活きているかということを教えていただけますか?

森川:リーマンショックの時は、苦しかったか、苦しくなかったかと言いますと、やはり苦しかったです。事業のポートフォリオが組めておらず、単品事業だったため、そのドメインの調子が悪くなってもどこも支えられません。環境変化に弱いという意味で、脆弱性を強く認識しました。

また、スケールの問題もありました。全体として創出できる利益が投資に回るわけですが、規模が小さいと投資に回せる額自体が少なくなるため、あっという間に吹き飛んでしまいます。やはり規模がある程度必要だということで、需要の変化に強い構成でポートフォリオを組むことに加えて、一定以上のスケールを作ることを重視するようにしました。

米国のSaaSベンダーなどで、日本円で100億円くらいの投資ができる余力ができない会社は成長しているところはないということを、スケールの目安としていました。

私なりの見方ですが、そのような観点で、仮にリーマンショックのようなものが起こったとしても、「100億円くらいの投資余力があるから問題ない」と言える環境が作れるまでは、軽々とそのようなチャレンジをしないほうがよいということで進めてきた背景があります。

馬渕:3つの事業の柱が今の強みで、「BE GLOBAL」が中計で目指している世界観になる中で、その幸福を実現していくために、投資やM&Aは必要なのでしょうか?

森川:かなり必要です。今流行っているかもしれませんが、みさき投資の中神さんが書かれた『三位一体の経営』という書籍があって、まさにその本にある内容があてはまります。そこでは「特化型の事業」などと表現されています。

大きなスケールを目指せる優良な事業を作っていくためには、そこに向かう段取りとして、書籍の表現を借りれば「あごが外れるくらいの投資」が求められます。それができるくらいのことを探索、発見してやり切るというフェーズがない限りは、なかなか次には進めないと思います。

それは決して「教科書の話」ではありません。さまざまな企業を実際に見ていても事実だと思います。しかし「あごが外れるくらいの投資」をすることは、勝たなければいけないということでもあり、「博打」になってはいけないのです。

「博打」にならないための段取りが必要ですし、投資家から「これは勝てる」という判断が入るような段取りをつけることも非常に重要です。「やりたいから」と言って投資家たちの賛同を得ずに突っ走ってしまえば、おそらく成功確率は低いと考えています。

そのような観点で、投資家の方からしっかりと支えてもらえるようなストーリーやエビデンスのある環境を作るのが前提となりますが、投資は確実に必要です。必要であるだけに、段取りが重要なのです。

一方で、M&Aについてのお話ですが、当社は現在ソフトウエアビジネスの転換期というフェーズにあります。一番重要なのは自分たちの変革で、ポートフォリオの入れ替えではありません。

坂本:適合させていくというお話ですね。

森川:「自分たちがどのように成長するか」が非常に重要だという観点では、内部投資が最優先で、かつ内部の変革にドライブをかけられるような可能性のある取り組みが必要です。それがM&Aであるかはわかりませんが、資本を使ってそのような環境を作ることはしっかりと進めていこうと思っています。

「ただスケールを大きくする」という話でM&Aを行ったとしても、先ほどお伝えしたマテリアリティやソフトウエアビジネスの転換が推進されないのであれば、やはり意味がありません。あくまでそこから逆算して、意味があるものをチョイスする判断で進めています。

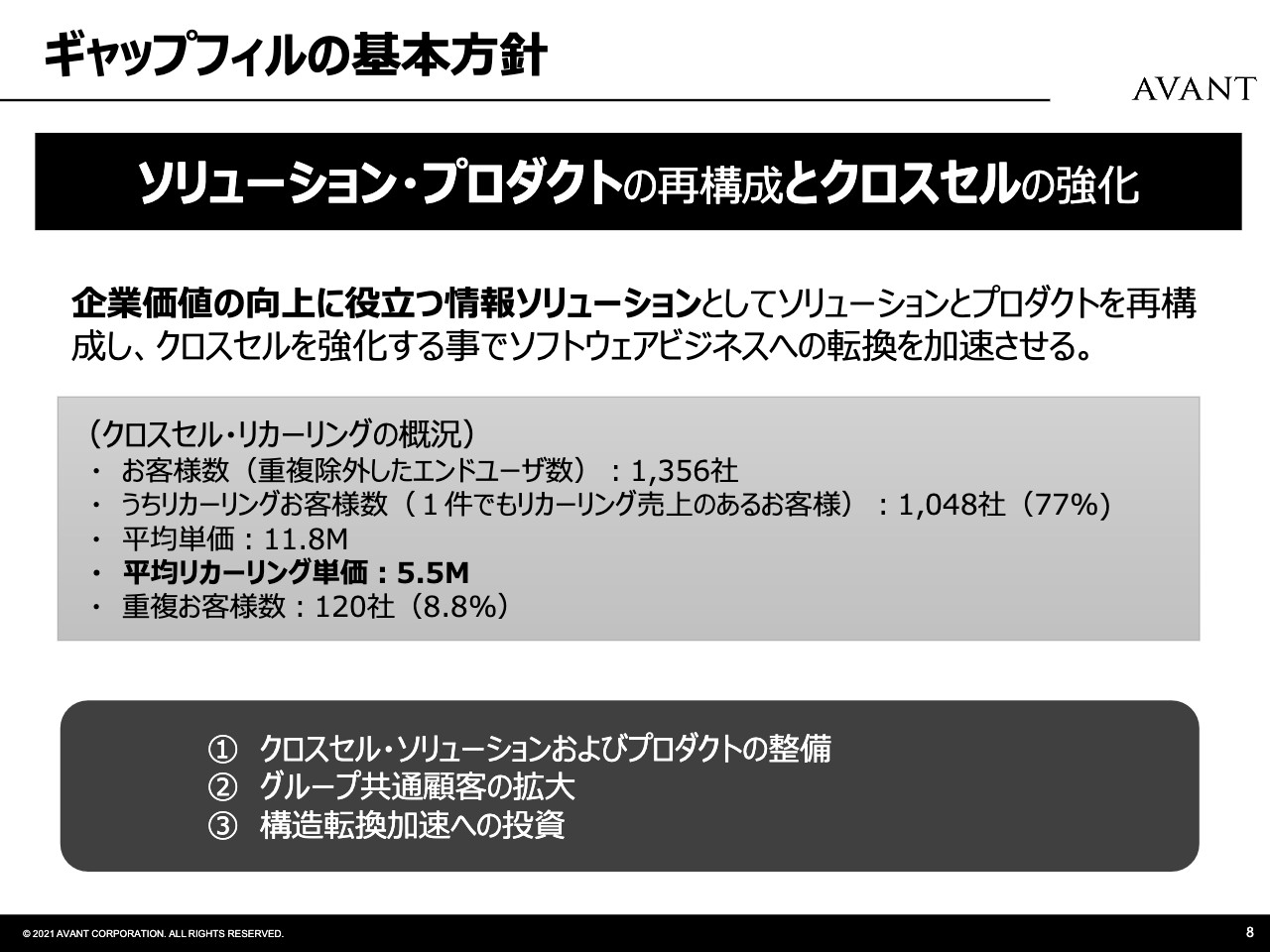

ギャップフィルの基本方針

坂本:中計のお話に次いで、ギャップフィルの基本方針についてです。スライドに「ソリューション・プロダクトの再構築とクロスセルの強化」と記載がありますが、現状のクロスセル・リカーリングの状況について、途中経過を含め、御社の強みや今うまくいっていることなどを教えていただけますか?

森川:弊社は7月始まりの6月決算です。中計の話で挙げた3年間では、段取りをどうするかを検討し、まずはリカーリング型のビジネスとしてサービスの理解を広げていこうということから始めてきました。しかし、ここはドライブをかけようとしてもスピード感が足らないのです。それだけに集中するのではなく、並行して走らせるものがなければいけません。

中期戦略の概観のスライドで、4番の部分をクエスチョンマークにしていましたが、その部分と並行させなければドライブがかからないという気づきを得ました。その観点のもと、今期からプロダクト側も強力に押し出していく取り組みをスタートします。

しかし、いきなり売れるものを新しく作っていくやり方ではなかなか難しいため、まずはグループ全体に散在している既存の商材を活用し、これらをお客さま視点で再構成します。

お客さま自体は、グループ内で重複していません。数にして1,350社前後で、そこに対して重複する、要するに複数の事業会社が同じお客さまに何らかのサービスを提供しているケースはわずか120社で、全体の8.8パーセントしかありません。「超伸びしろ」と言えます。

坂本:意外でした。いろいろなアプローチができますね。お客さまがまだ御社のサービスを知らない可能性もあります。

森川:クロスセルを強化することで、「本当に役立つものは何か」が絞られてきます。顧客資産というもの自体を最大限に活用して、サービス的に広げるのではなく、プロダクト的にチャレンジすることで、「ギャップフィルの基本方針」においてもドライブをかけていけるのではと考えています。

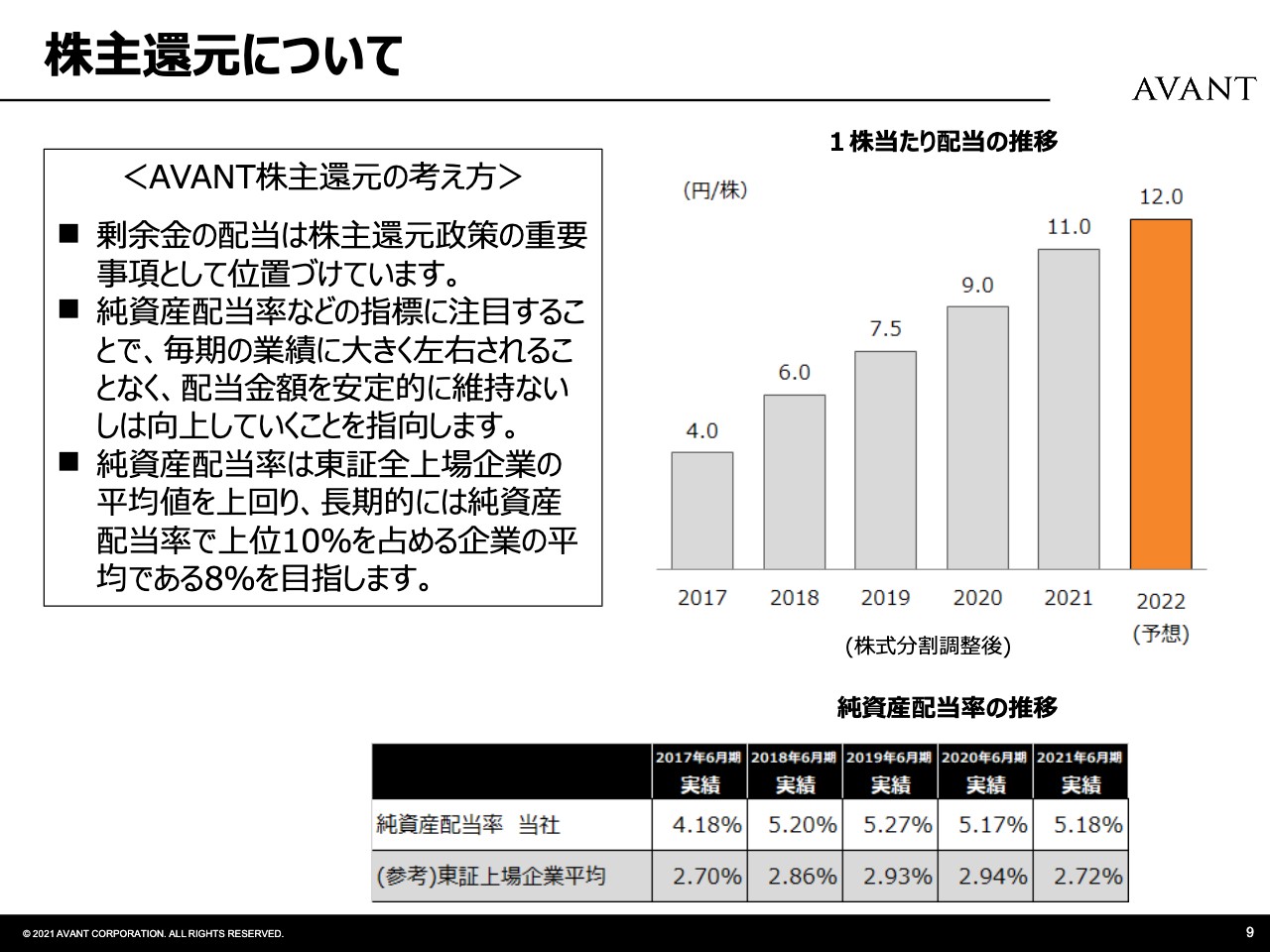

株主還元について

馬渕:株主還元についてもおうかがいしたいです。

坂本:珍しいケースだと思いますが、配当性向を示す会社が多い中、御社は純資産配当率を使って配当を出しています。この背景とお考えを教えていただけますか?

森川:いずれ先々に投資するという前提があるためです。赤字にしてまで、という話ではありませんが、死なないことが重要だという話もありますし、規律と考えてきちんと還元しています。

しかし、それなりに段取りをつけた上で投資をしていく必要があるため、単純に配当性向としてしまうと、利益の増減という観点から正確に示すことができません。

坂本:投資金にはどうしても配当性向が影響します。配当性向80パーセント、90パーセントを出す会社が多いですが、株主としては来年どうなるのかと気になりますね。

森川:長期的な発展ということを理解してもらった上で応援していただくためには、もう少し安定感をベースにしたほうがよいと考えています。そのためには原資が必要ですが、どちらを原資にするかと言いますと純資産になります。

そのため、純資産をベースにした純資産配当率を使うことで、長期発展に関するご理解をいただけるのではということで、この指標を採用しています。

坂本:スライド下部の表を見ると、平均して5パーセント強です。投資家がこの表を見れば、かなり長い間そのくらいは出るということがわかると思います。東証全上場企業の平均値の2倍近くの数字になってくるということですね。

馬渕:坂本さんと一緒に予習させていただいた時に、驚いて表を二度見してしまいました。利益からではなく資産から取るのは、けっこう思いが強いのではと思います。

坂本:投資家としても、この高配当が続くのかどうかも含めて、実際にどのくらい高配当が続くのかというのは当然気になるところです。

儲けに対する配当を払うという考え方も確かにあります。日本はもともと安定配当の会社が非常に多いのですが、御社はきちんと見積もった上で配当方針を出すという「進化版」とも言える方法を取っています。安定配当のためには、僕はこの出し方をするべきと思っています。そのような話を馬渕さんとしていたところです。

森川:我々の時代のソフトウエアビジネスを作っていくという観点で、米国の企業を研究するために、直接現地に行っていろいろな人たちの話を聞いています。当初は、彼らのファイナンス思考がなかなかわかりませんでした。

日本はP/L重視である中で、「赤字は悪」という考え方のもと厳しく判断しています。それに対して米国は、キャッシュ・フローあるいは将来の成長性を見極めて、それを担保に投資を促す感覚を作っていきます。それは結局、アセットベースの発想なのです。

アセットをどのように回していくかという視点を持ち、バランスシートをベースにした還元という発想で考えていくのです。バランスシートを原点としてリターンを考えていく思考がだんだん理解できていったという背景により、アセット重視になっているところがあります。

質疑応答:アウトソーシング事業について

馬渕:決算資料に基づいたご質問です。「2021年6月期の決算短信に記載があるアウトソーシング事業の営業利益に関する創意工夫について、具体的にどのようなものでしょうか?」とのことです。

森川:アウトソーシングのイメージについて、コンサルティングに近いと先ほどお話ししましたが、そのようにご理解いただければと思います。ただサービス提供をするだけではなく、お客さまにどのように役立つかという提案をしているため、営業活動イコールコンサルティングということになります。

坂本:役立てるように中に入る、というところですね。

森川:何かを提案していくということが、まさに創意工夫ということになります。そのような視点でご理解ください。

質疑応答:役員構成について

坂本:役員構成に関するご質問です。海外人材からの圧力と言いますか、いろいろなアドバイスを受けて考え抜いているというお話をうかがいましたが、「海外人材のコネクションについて、どのようなところから来たのでしょうか?」というご質問が来ています。一例を含めてでも構いませんが、いかがでしょうか?

森川:CFOの春日が前職ではニューヨーク証券取引所に勤めており、そこの人脈が一番大きかったです。いろいろな人たちを紹介してもらい人脈を広げていきました。一見ではなかなか難しかったのですが、それなりに人脈をたどって広げていったという経緯があります。

質疑応答:非財務情報の開示について

馬渕:坂本さんもおっしゃっていましたが、岸田首相が四半期開示を言及されていた件について質問させてください。根底にある思いとしては、非財務情報も公表しようという発表の方向性は変わらないと考えていますが、森川さまはどのようにお考えでしょうか?

坂本:発表しないだけで、会社の中では作るものだと僕は考えていますが、いかがですか?

森川:個人的見解ですが、やはり経営はサイクルだと思います。物事を考えるサイクルをきちんと作っていくということが非常に重要だと思っています。例えば、取締役会で議論するということは単年度だけではなく、中長期でも考えなくてはいけません。しかし、中長期的なことは1年に1回考えればよいということはなく、常に考え続けるわけです。

そのようなサイクルの中で、1つの四半期というタイミングはいろいろなことを振り返るという点ではかなり有益だと思っています。各会社の事業内容などを確認していく意味でも、四半期で振り返ってみてどうだったか、補正するかを考えます。その上で、それを社内にとどめるのか、外に開示するのかということについて回答します。

私は出すべきだと思っています。確かに負担にはなりますが、出すことによって情報の品質は上がりますし、そこに対する緊張感が出るためです。開示の判断は、企業のマチュリティ、成熟度によってかなり違うのではないかと思います。今日本は、ガバナンス改革を実施している真っ最中で、経営力は確実に劣後しています。だからこそ我々は今、経営力を鍛えるための環境を徹底的に作らなければいけないのです。

「鍛える」ということは何かと言いますと、やはり外部に出すことです。外部に出してフィードバックを受けて、補正をかけていくということを徹底的に行わなければ磨かれません。そのため、私は「四半期開示をするかどうか」は論点ではないと思っています。

坂本:その先が大事ということですね。

森川:工程的に負担がかかっているというのは、実はそこまで大きな問題ではなく、その経験をどのように活かしていくかが重要です。それこそ、決められているもの以外をきちんと外部に発信しているかのほうがさらに重要です。しかし、強制することはあまりよくないですし、もう少し企業に自由度を持たせてよいのかもしれません。

自分の経験から、自分がどのように経営力を高めていくかということに関しては、絶対的に内外を一致させていくことが重要と考えています。外部に開示していることを中でもきちんと使っていくこと、サイクルを一致させていくことは非常に意味があると思っています。これは単なる開示ではなく、統合報告書を通じて開示するもので、閲覧した相手先もすべて活用できるものです。

ディスクローズして、きちんとアカウンタビリティを果たしていくというサイクルを作っていくことが、実は経営には非常に価値であると、個人的には考えています。

質疑応答:統合報告書のアイデアについて

坂本:投資家としては、統合報告書をかなり作り込んでいる会社については何を行っているのかがよくわかるため、非常に大切だと思います。御社は作り込んでいるどころではなく、「会社の価値観」の項目で漫画が出てくるなどわかりやすさが重視されています。

僕のような普通の投資家が見てもわかりますし、「この会社はどんな会社だろう?」と気軽に見られます。初めて株主になる方も「このような会社だったのか」と意外性を持って知ることもあります。非常に斬新でおもしろいと思います。

あのアイデアはどこから出てきたのでしょうか? みなさまにも見てほしいのですが、まずは森川さまにおうかがいさせてください。

森川:マテリアリティである「ソフトウエアベンダーに転換する」という経営課題や、取締役会をどのように機能させていくかという課題もあり、非常に悩んでいた時に、統合報告書を見て気づいたことがあります。

社内で経営戦略を立てますが、これは外に出しているようで出していないものです。何をもってその経営戦略を評価するかと言いますと、結果指標です。しかし、結果指標しか作れない状況では、どうしても経営力を磨ききれないという中で、統合報告書では先のことを伝えなければいけません。

そのため、特にボードメンバー、経営陣の1つのアウトプットとして、きちんと統合報告書を使っていけば、議論のテーマでより集中するべきポイントが見えてきます。取締役会は、いろいろな法律で決められている「やるべきこと」がたくさんあります。それだけでほとんどの時間を割いてしまうわけですが、それは未来を作っていないということなのです。

そこの比重を一気に変えていくためには、何らかのアウトプットが必要で、使うもの、作るものを決めていくのですが、それによってアジェンダも変わっていきます。それを理解した上で、統合報告書をうまく活用していこうと判断しました。

初回はまず、何をまとめていくのかというところから整理しました。「なぜソフトウエアベンダーなのか」について、外部の方はもちろんですが、社内の人たちもよくわからなくなってくるのです。

坂本:新しいメンバーが長い間入ってきていなくて、途中から参画した会社もある状況で、「カルチャーの共有」までは言い過ぎかもしれませんが、そのあたりをしっかりと統合報告書に盛り込みたかったと言うことですね。

森川:メンバーからは「森川が何か言っているな」程度の反応でした。

坂本:統合報告書には対談の内容も載っていますね。これを見ていただくと、漫画のような構成になっています。この対談に森川さまが何回も出てこられたり、ボードメンバーの方が出てこられたりして、いろいろな角度からお話が出てきます。読むのはけっこう大変でしたが、最終的には「ああ、おもしろかった」と思いましたし、非常に理解が深まりました。

一般的な統合報告書は、「やっつけ仕事」と表現するとよくないのですが、最初は社長の対談などがあるのですが、読み進めていくと有価証券報告書を詳しくしたようなかたちになって終わっている場合が多いです。近年は、ESGの取り組みなどが少し書いてあることもあり、それはよいと思います。

僕も、もっと統合報告書の自由度があれば非常におもしろいと思いますし、今後もこの取り組みを続けて、広げていただきたいと思っているところです。

森川:ありがとうございます。本当に使い方次第だと思いますし、フレームワークだと思っており、自分たちの経営力を高めていくための道具は何でも使いたいと考えています。そのような面で、統合報告書自体は非常に使えるツールの1つだと思います。

あくまで使い方次第ということで、そこを考えればいろいろな発想が出てくると思います。当社では漫画を使いましたが、それ以外の表現方法もたくさんありますし、おもしろい題材がありそうです。

坂本:毎年進化が見られそうだと思い、非常に楽しみにしています。

馬渕:統合報告書を出している企業がまだまだ少ない中で、漫画を取り入れたことが非常に特徴的です。みなさまも、ぜひホームページ(AVANT統合報告書2020)でご覧いただければと思います。

新着ログ

「情報・通信業」のログ