【QAあり】サイバーソリューションズ、日本オンリーワンの総合メール・セキュリティメーカーを目指す

企業理念

林界宏氏(以下、林):サイバーソリューションズ株式会社代表取締役社長の林です。サイバーソリューションズの上場日記者会見を開始します。本日はよろしくお願いします。本日の資料として、記者会見説明資料を使用します。

企業理念は、「日本企業に安全なビジネスコミュニケーションを届け続けます」です。これには、3つのメッセージが含まれています。1つ目は「日本企業」、すなわち当社はBtoBのビジネスのみをやっています。2つ目の「安全」はサイバーセキュリティを意味しています。3つ目はメールやチャットなどを指す「コミュニケーション」です。

経営目標は、「日本オンリーワンの総合メール・セキュリティ メーカーを目指します」です。サービサーとしてだけでなく、メーカーとして目標を掲げています。「オンリーワン」の意味については、後ほどあらためてご説明します。

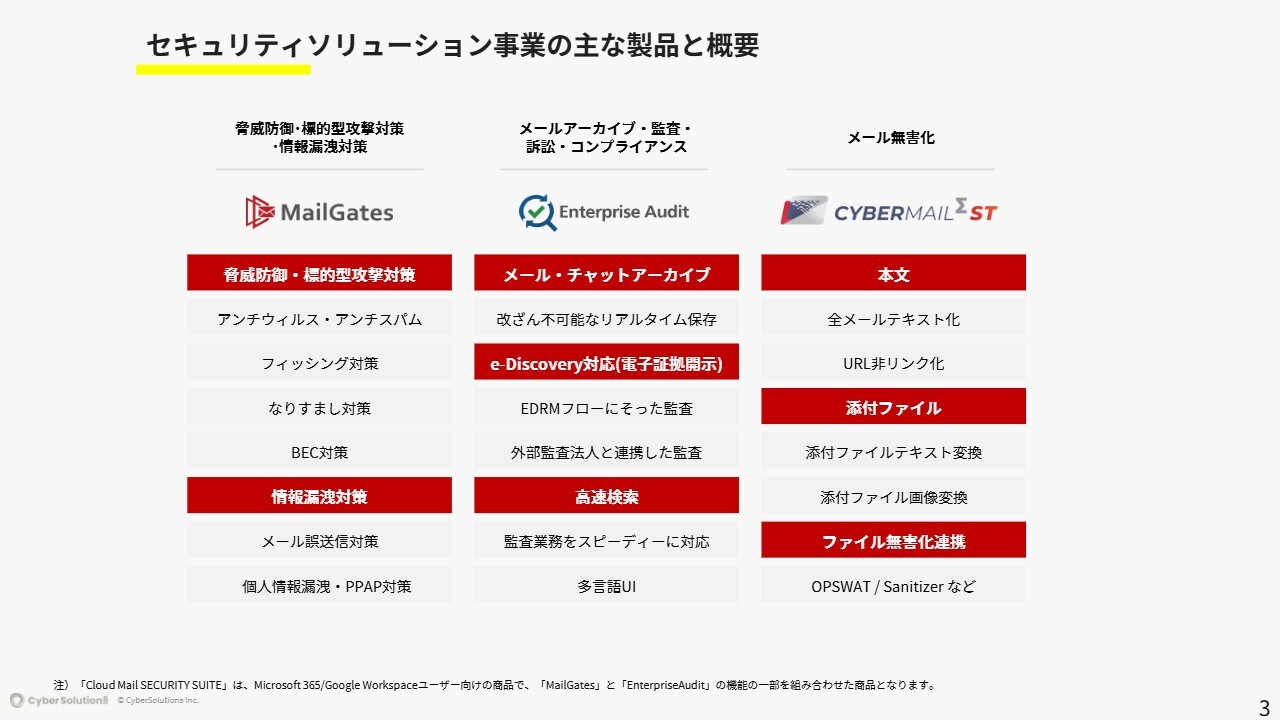

セキュリティソリューション事業の主な製品と概要

当社には、セキュリティソリューション事業とコミュニケーションソリューション事業の2つの事業があります。

セキュリティソリューション事業は、主に3つの商品を展開しています。1つ目は「MailGates」です。「MailGates」は外部から内部に侵入する脅威、例えばウイルス、なりすまし、BEC(ビジネスメール詐欺)対策の機能と、内部から外部への情報漏洩対策、つまり誤送信対策やPPAP(※)対策の機能を有する商品です。

2つ目は「Enterprise Audit」です。昨今では、コンプライアンス、パワーハラスメント、セクシャルハラスメント等の問題があります。こうした問題が発生した後に、メールが削除されてしまうと、情報が残らず困るケースがあります。

「Enterprise Audit」については、管理者でも削除できない仕組みとなっており、アメリカではe-Discovery対応として、法令に準拠した商品として位置づけられています。つまり、法廷に提出すると証拠として認められるという仕組みです。

3つ目は、官公庁向けのメール無害化サービス「CYBERMAIL Σ ST」です。官公庁、つまりLGWANでは、住民票やマイナンバーを発行するシステムがあり、このシステムにはインターネットから情報を取り入れることが禁じられています。

しかし、どうしても情報を取り入れたい場合には、メール無害化のソリューションを利用しなければなりません。例えば、あるURLをクリックすると不適切なサイトに飛んでいく可能性がありますが、このソリューションを通じて、そのようなURLをクリックしても飛ばないようにする作業が必要となります。

また、エクセルファイルにマクロが含まれている場合は、そのマクロをすべて除去してから取り込まなければなりません。ウイルスが潜んでいる可能性があるためです。このような対策を行うサービスです。

(※)PPAPとは、パスワードを設定したzipファイルをメールに添付して送信した後、別のメールにパスワードを記載して送る方法です。「Password付きのzipファイルの送付」「Passwordの送付」「暗号化」「Protocol」のそれぞれの頭文字をとり、PPAPと略されています。

コミュニケーションソリューション事業の主な製品と概要

コミュニケーションソリューション事業には、メール、チャット、クラウドストレージ、グループウェアなどの商品があります。これらはみなさまご存じの内容であり、コミュニケーションのソリューションとして位置付けられています。

当社は主に、セキュリティとコミュニケーションのソリューションを提供しています。

コミュニケーションソリューションとセキュリティソリューションを統合した製品を新たに販売

当社は現在、約127万件のアカウントを有しており、当社のメールサービスをご利用のお客さまは必ず国産のグループウェアを使用しています。

そこで、IP管理やパスワード管理が複雑化していることや、問い合わせが増加して煩雑になることから、グループウェアもパッケージ化した「Secure Communication ONE」というオールインワンのサービスを提供しています。

このパッケージは、セキュリティとコミュニケーションを統合したソリューションであるため「ONE」と称しています。

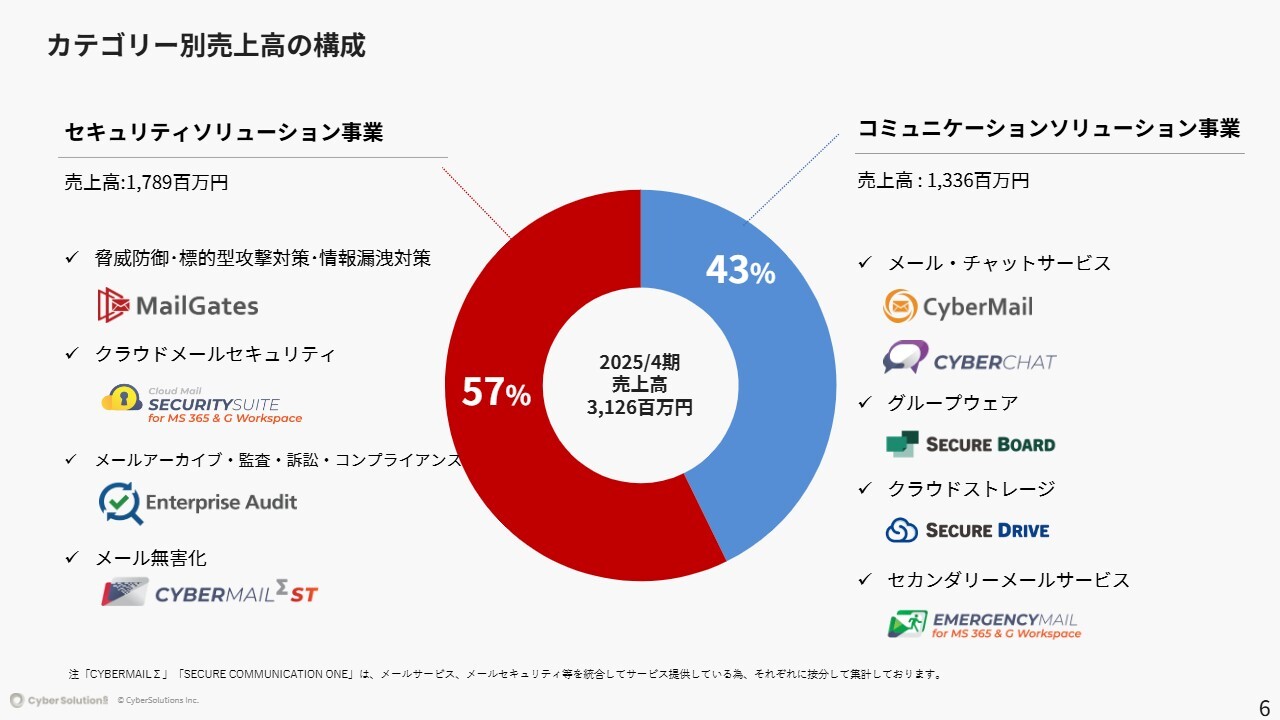

カテゴリー別売上高の構成

カテゴリ別売上高についてご説明します。セキュリティソリューション事業が57パーセント、コミュニケーションソリューション事業が43パーセントとなっています。過去5年間のCAGR(年平均成長率)は、セキュリティソリューション事業が23パーセント、コミュニケーションソリューション事業が14パーセントです。

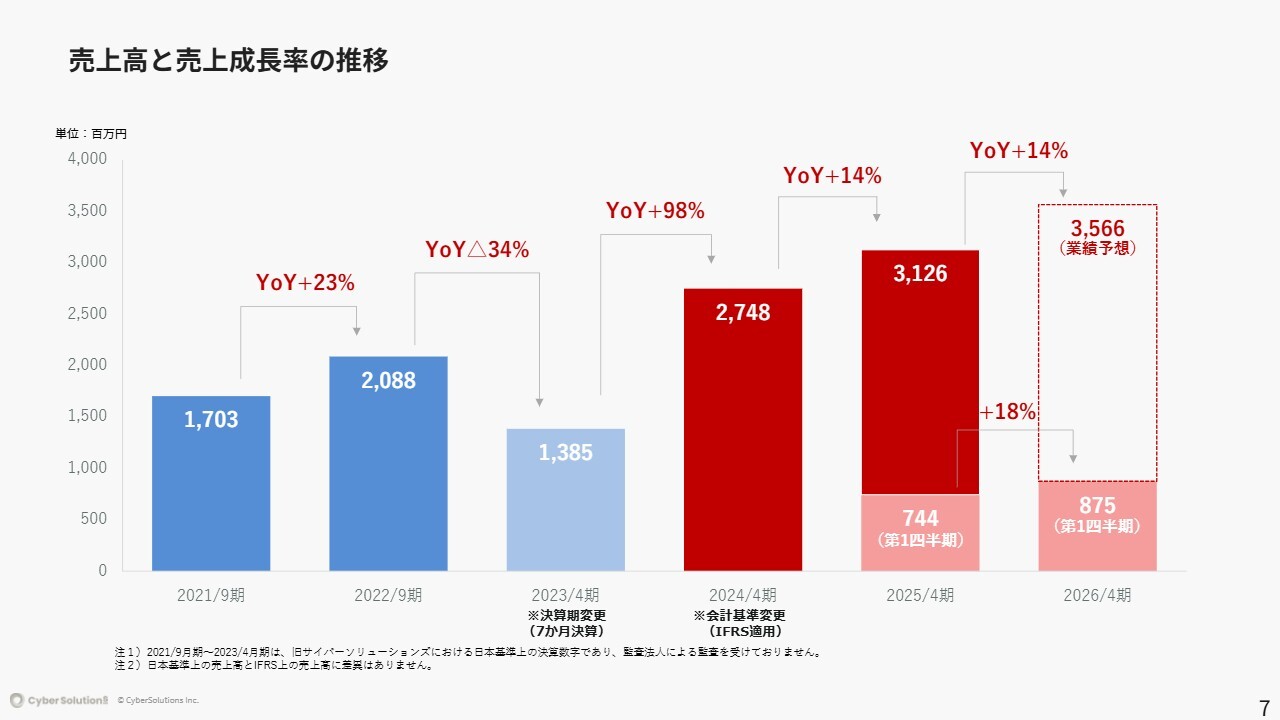

売上高と売上成長率の推移

売上高についてご説明します。過去5年間の平均CAGRは18パーセントで、昨年度の実績は約31億円、今年度の予想は約35億円となっています。

スライド中央のグラフが少しへこんでいるのは、上場に伴い会計期を変更したためです。2023年4月期は7ヶ月決算であったため、売上高が減少しているように見えています。

第1四半期は、スライド右下に記載したとおり、売上高において18パーセントの成長を達成しました。

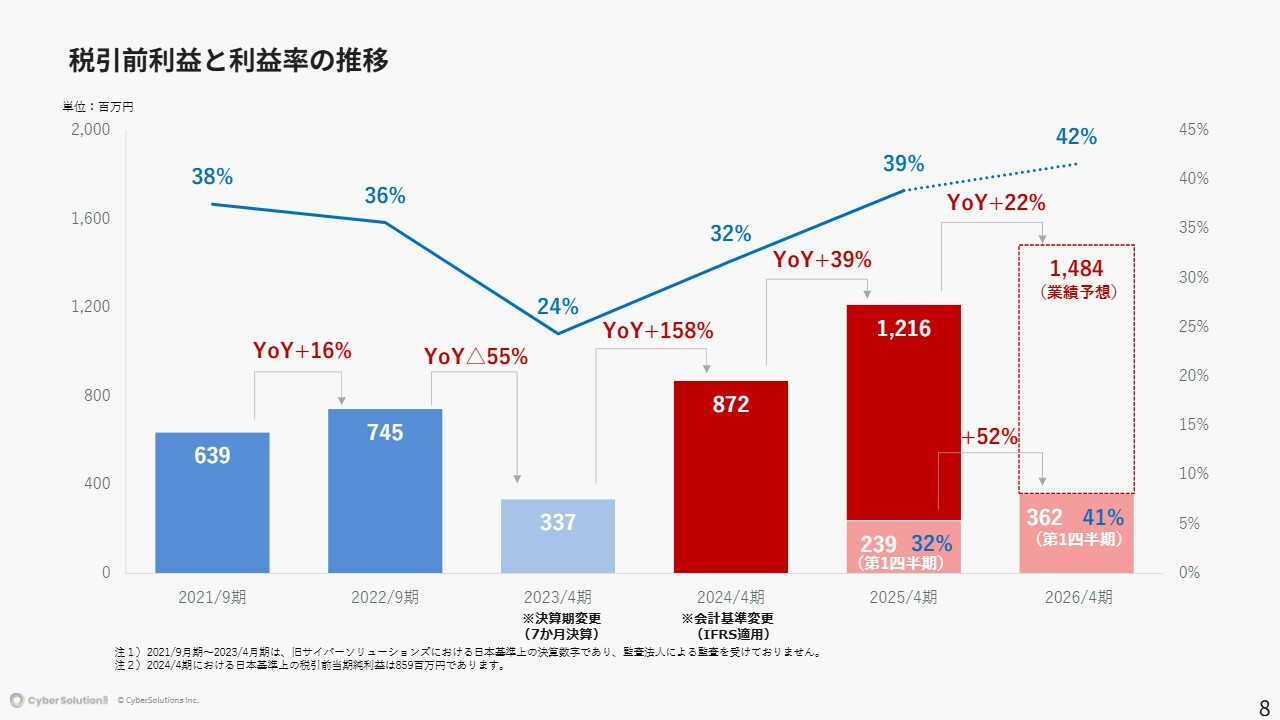

税引前利益と利益率の推移

税引前利益と利益率の推移についてです。昨年度の実績は12.1億円、今年度の予想は14.8億円で、約22パーセントの成長率です。利益率は昨年度が39パーセント、今年度が42パーセントを予定しています。

第1四半期における利益率は41パーセントで、成長率は昨年度と比べて52パーセントです。昨年度は少し低い数値でしたが、今年度はやや高めで推移しています。

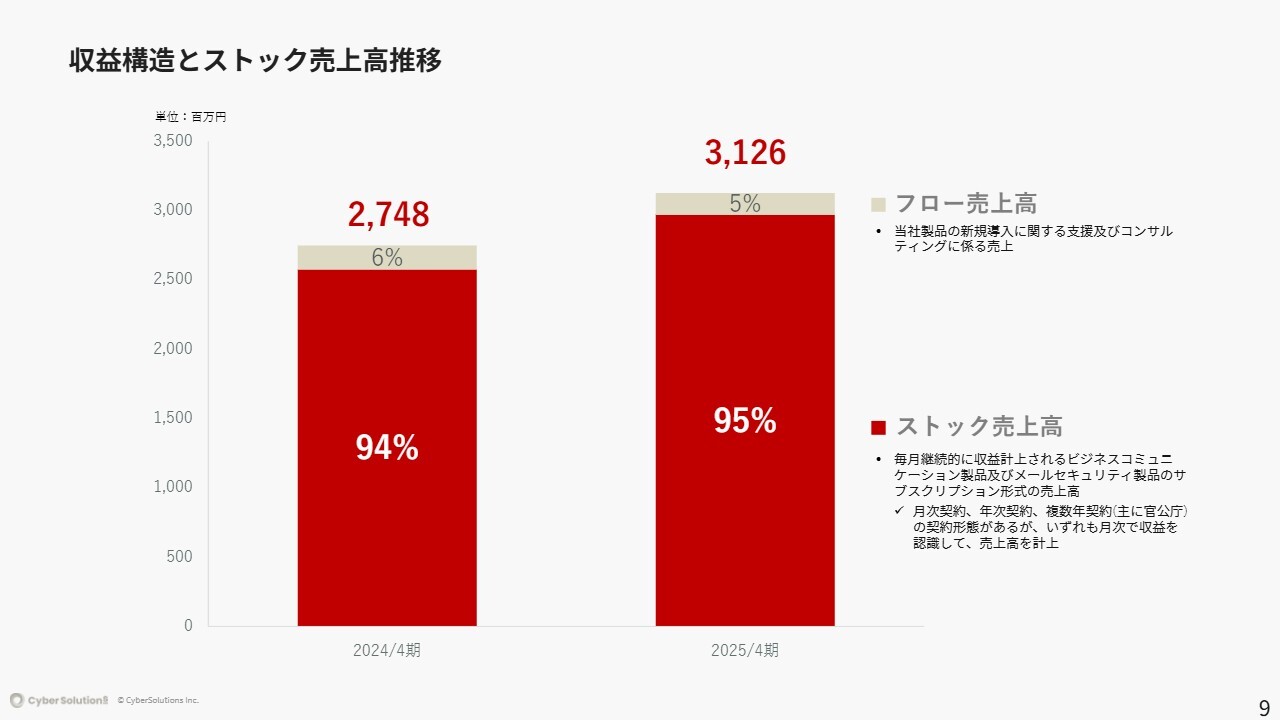

収益構造とストック売上高推移

ストックビジネスとフロービジネスについてご説明します。収益構造について、ストックビジネスは95パーセントで、過去5年間の平均は94パーセントとなっています。残りの6パーセントがフロービジネスです。

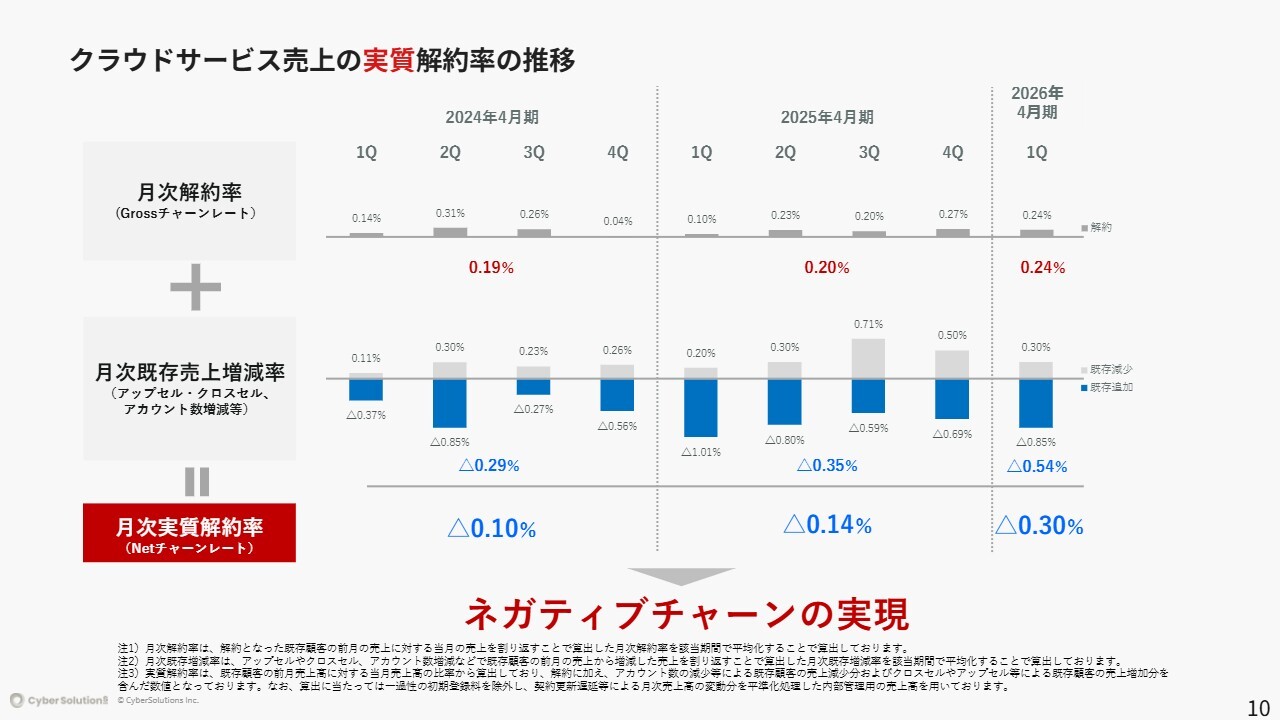

クラウドサービス売上の実質解約率の推移

クラウドサービス売上の実質解約率についてご説明します。スライド上部には、月次解約率が0.19パーセントから0.2パーセントと記載されており、毎月の解約率を示しています。例えば月0.2パーセントとして計算すると、年間解約率は2.4パーセントとなります。

スライド中央には、月次既存売上増減率がマイナス0.29パーセントからマイナス0.35パーセントと記載されています。これには、既存のお客さまによるアカウントの追加や、別の商品を購入する、いわゆるアップセルやクロスセルが含まれます。月マイナス0.35パーセントとして計算すると、年間既存売上増減率マイナス4.2パーセントになります。

年間解約率の差を考えると、約1.8パーセントが残る計算になります。この結果、毎年既存顧客については減少がなく、むしろ増加していることから、ネガティブチャーンレートが実現していると考えられます。

結果として、先ほどお伝えした昨年95パーセントのストックビジネスの101.8パーセントを翌年に持ち越すことができる状況となっています。

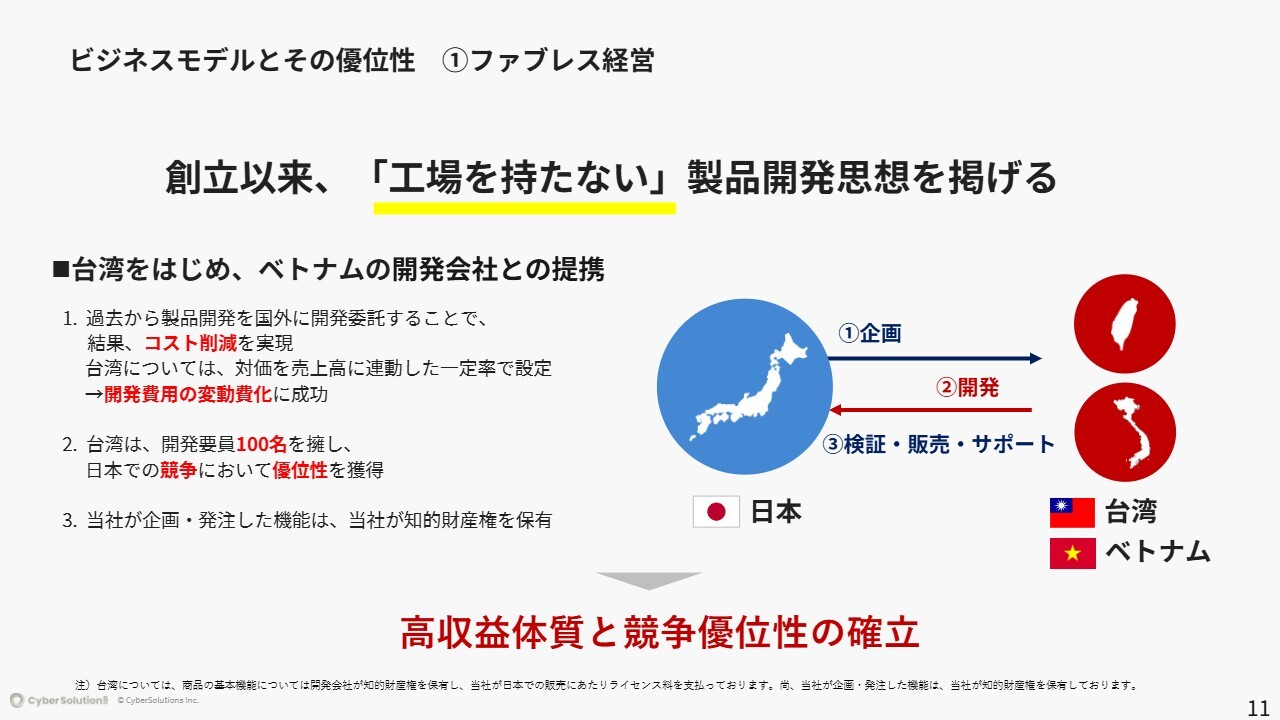

ビジネスモデルとその優位性 ①ファブレス経営

前述した高い経営指標の実現を可能とする、当社のビジネスモデルについてご説明します。1つ目のビジネスモデルは、ファブレス経営です。我々は、自社で工場を持たないという特徴があります。

例えば、日本のキーエンス、アメリカのAppleやNikeといった企業も工場を持たず、その結果、最もコストがかかる部分を節約できています。

現在、当社は台湾に開発を委託しており、最近ではベトナムにも展開を進めています。このような取り組みにより、コスト削減と高い利益率の実現が可能になっていると考えています。

台湾には100名のエンジニアが所属しており、これが非常に競争優位性を持つ要素となっています。その理由は、最近ではメールに関わるエンジニアが不足しているためです。

若い世代はAIやビッグデータの分野へ進む傾向があり、メール関連の業務には従事しない場合が多くなっています。この状況では、お客さまからの非常に細やかな要望に対応できるエンジニアがいなければなりません。

これが、最近の競争優位性につながっているのではないかと思います。

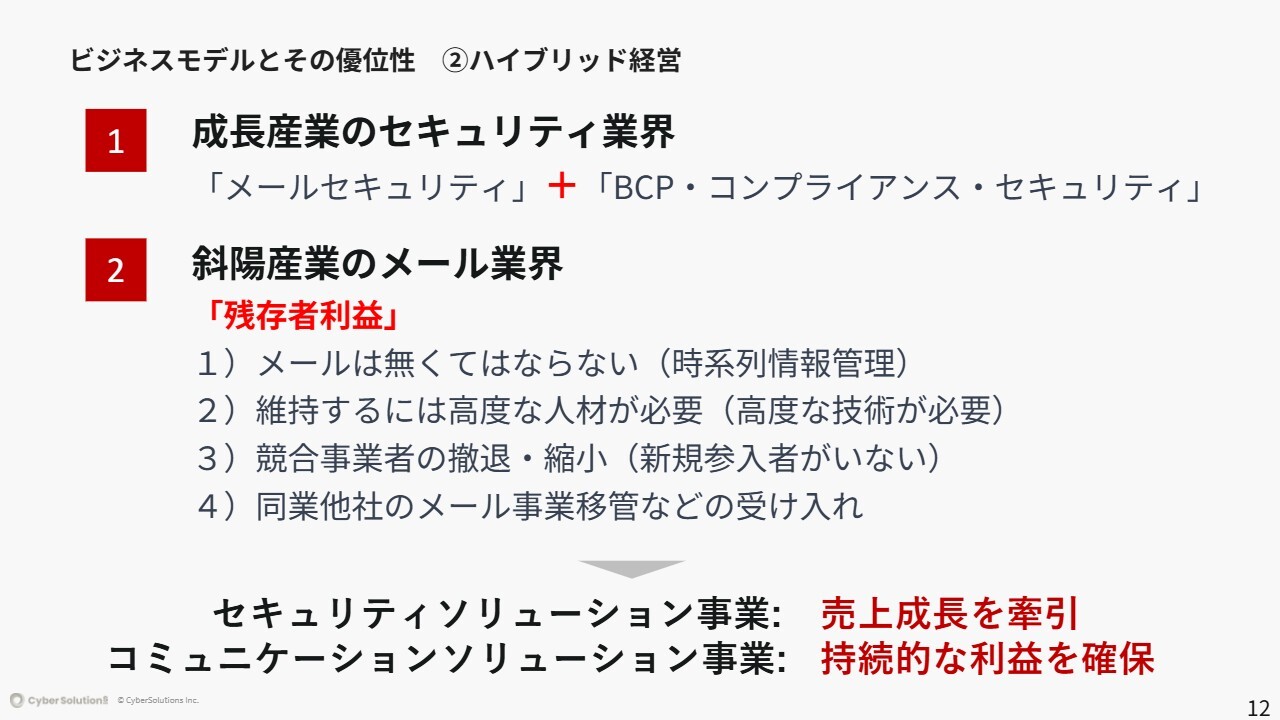

ビジネスモデルとその優位性 ②ハイブリッド経営

2つ目のビジネスモデルは、ハイブリッド経営です。当社は、サイバーセキュリティ分野において成長が期待される領域を持っています。この分野は、20から30パーセント以上の成長が見込まれています。

メールは一部では斜陽産業とされることもありますが、当社において14パーセントの成長を遂げています。それがなぜ可能かといえば、メールというのはなくなることがないからです。

確かに、コミュニケーションの約9割はチャットに移行していますが、チャットはリアルタイム性に優れているものの、時系列管理があまり得意ではないという問題があります。お客さまとの商談内容を振り返る際、チャット内で最初のやり取りを探すのは非常に手間がかかりますが、メールであればすぐに確認できます。

維持するために必要な高度人材が十分に確保されていない課題がありますが、最近では、認証などの用途でメールがよく使われており、その需要はなくならないと考えています。

富士通クラウドテクノロジーズの「ニフクラビジネスメール」や、ビッグローブの「BIGLOBEクラウドメール」については、事業撤退に伴い、ビジネスメールのアカウントが当社に移管されています。

こうした移管を背景に、セキュリティソリューション事業では売上の成長を牽引しています。コミュニケーションソリューション事業では、競合が少ないことから利益率を保ちながら成長を図れると考えています。

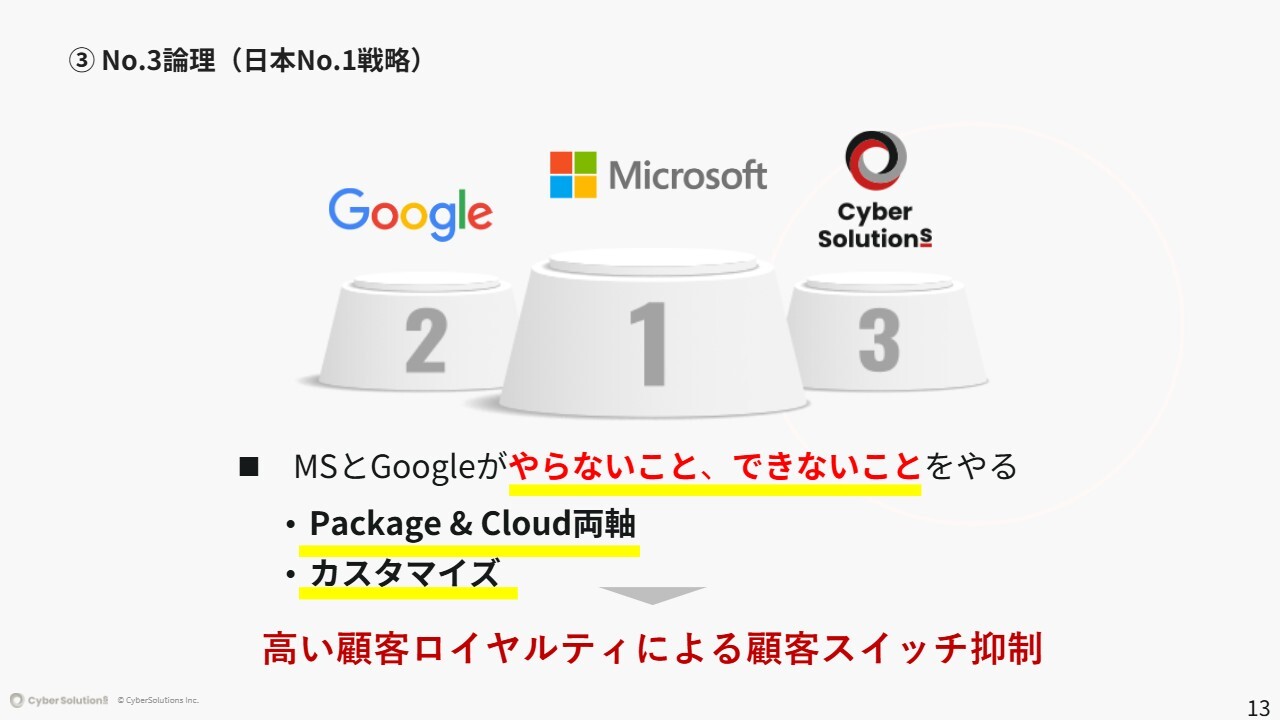

③No.3論理(日本No.1戦略)

3つ目のビジネスモデルは、No.3論理です。少しわかりにくい表現かと思いますが、90年代のデータベースに関する事例を表しています。新しいテクノロジーが登場した際には、すぐに100社、200社が参入します。しかし、早い段階で淘汰され、最終的には約3社だけが残る傾向にあると考えています。

例えば、OSも同様に、最終的にMicrosoft、Apple、Googleなど、おおよそ3社に絞られているのではないかと考えています。この現象はIT業界に限らず、伝統産業やITに依存する業界でも見られます。例えば、宅急便業界でも3社、コンビニ業界では「セブン‐イレブン」「ファミリーマート」「ローソン」が挙げられます。

ここでお伝えしたいポイントは2つです。1つ目は、No.1の企業が市場全体の7割の利益を獲得し、No.2は20パーセント、No.3はだいたい5パーセントであると考えています。No.4になると、No.2やNo.3に買収されるケースが多いのではないかと考えています。

つまり、No.4の立場に甘んじてはいけないということです。我々の業界では、No.1がMicrosoft、No.2がGoogleとなっており、我々はNo.3に入らなければなりません。

現在、メール分野でNo.3の位置を目指しており、MicrosoftやGoogleがやらないこと、できないことをやることが重要です。

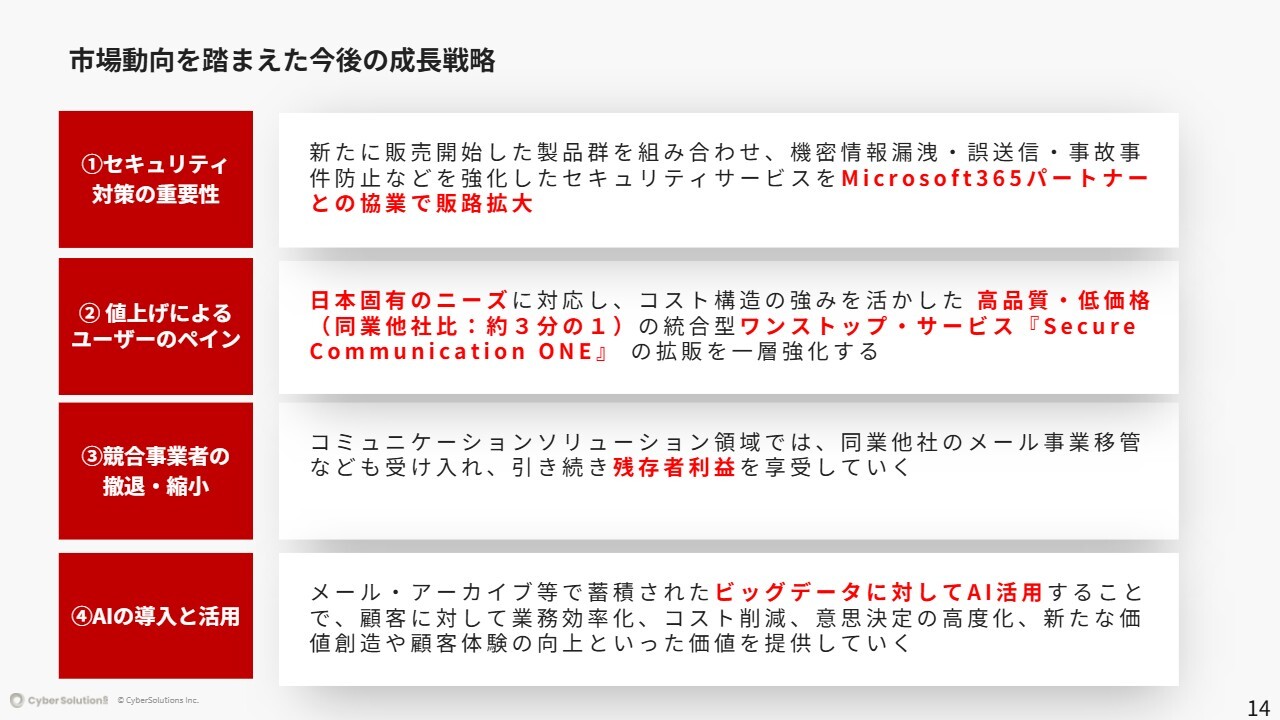

市場動向を踏まえた今後の成長戦略

今後、我々はどのような戦略でどこを攻めていくかについてご説明します。スライド左側はお客さまのニーズを示しており、右側は我々のソリューションを表しています。

1つ目に、お客さまのニーズとして挙げられるのが「セキュリティの強化」です。セキュリティ分野において、当社は先ほど述べたインバウンド(外部から内部への脅威対策)の提供だけではなく、アウトバウンド(内部から外部への情報漏洩対策)の分野でも対応しています。

例えば、情報漏洩などの課題について、MicrosoftやGoogleは対応していません。その理由として、日本の情報事情を彼らが理解していない、あるいは関心がない点が挙げられます。国ごとに違いがあるため、それにすべて対応することは現実的ではないからです。

この部分については、実質的に国産以外の選択肢はありません。当社としては、Microsoftのパートナー企業とともに協業を進め、さらなる拡大を目指していきます。

2つ目は、値上げについてです。最近、多くの企業が値上げをしているため、お客さまは対応に苦労されているはずです。これに対し、我々はこれまで一度も値上げを行ったことがありません。

その理由としては、先ほど触れたファブレス経営が挙げられます。また、日本で運用するインフラについては、競合各社が「AWS(Amazon Web Services)」や「Microsoft Azure」といった外部の仕組みを使用しているのに対し、我々は自前のデータセンターにて運用を行っているからです。

自社で運用を行うメリットは、当社が自身で価格をコントロールできる点です。デメリットとしては、高度なスキルを持つ人材を用意しなければ対応できない点が挙げられます。

MicrosoftやGoogleが値上げを行うと、利用している企業は値上げせざるを得なくなります。しかし、当社の場合は自社でコントロールが可能であり、これが当社の強みではないかと考えています。

3つ目は、競合事業者の撤退・縮小です。具体的には、メール事業の成長が見込めないため、同業他社が撤退した結果、当社が残存者利益をすべて享受することになっています。

4つ目は、AIの活用です。メール・アーカイブなどでは非常に大きなデータ、いわゆるビッグデータを扱います。そのデータに対して、AIを導入して運用するということです。例えば、誤送信の対応については、現在はルールベースで約5割が対応可能ですが、AIを導入すれば約9割まで対応可能範囲を拡大できるのではないかと考えています。

また、現在、「Enterprise Audit」の提供付加価値として重要なのは証拠の確保となっています。「あなた、パワハラしていたのでしょう?」「あなた、インサイダー取引していたのでしょう?」といった証拠を確保することができます。

しかし、これからはそれだけでは不十分です。AIを活用することで、事前に予測と対策の両方が可能となります。今は「証拠がある」「傾向がある」などのデータを活用することができない状況です。しかし、それらを活用できるようにすることで、新しいサービスを提供したいと思います。

株主還元施策

株主還元性向についてです。配当や自社株式の取得を合わせて、総還元性向50パーセント以上を目指しています。

質疑応答:上場初日の株価の受け止めについ

新着ログ

「情報・通信業」のログ