【QAあり】テノ.HD、幅広い事業展開で創業以来25期連続増収 保育事業や新規開設の伸張を踏まえ通期予想を上方修正

わたし、選んで、生きていく。

池内比呂子氏(以下、池内):株式会社テノ.ホールディングス代表取締役社長の池内です。本日はよろしくお願いします。初めに当社のパーパスをご紹介します。

(動画流れる)

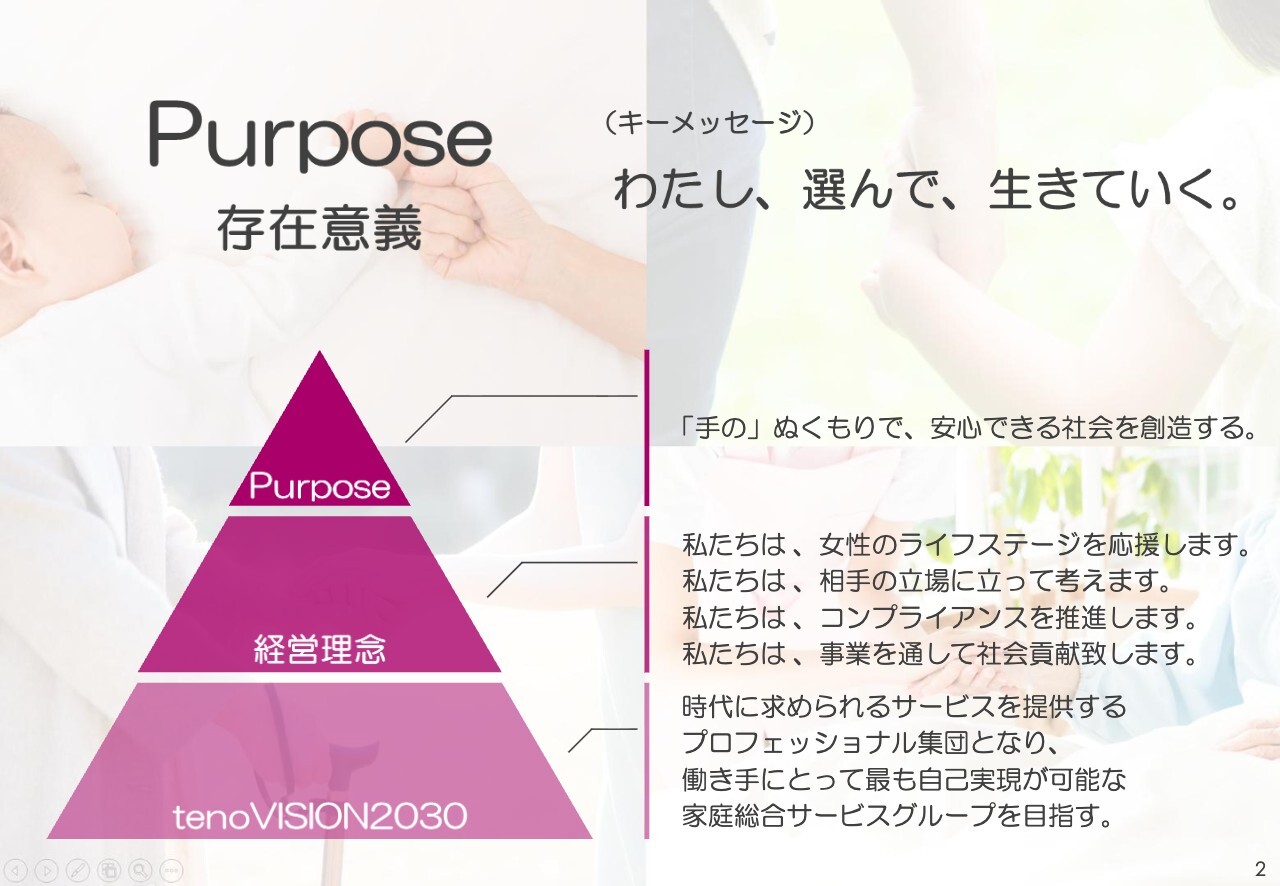

Purpose 存在意義

池内:キーメッセージは「わたし、選んで、生きていく」です。

社名の「テノ.」は、掌の意味であり、「もっと愛情を、もっと安心を、『手の』ぬくもりまでも伝えたい」という想いを込め、社名をテノ.ホールディングスとしました。

また、当社のパーパスは「『手の』ぬくもりで、安心できる社会を創造する」ことです。

経営理念には「女性のライフステージを応援する」を掲げ、そのもとに今掲げている長期ビジョン「teno VISION 2030」をしっかり進めていきます。

目次

池内:本日はスライドの目次に沿ってご説明します。

会社概要

池内:まず会社概要です。当社は福岡に本社がありますが、東京を本部とし、愛知、大阪、福岡、沖縄と、全国で事業を展開しています。1999年に創業し、今年で27年目を迎えました。従業員数は3,400人です。

ガバナンス体制(2025年9月30日時点)

池内:ガバナンス体制についてご説明します。社長である私をはじめ、執行役員にも現場に近いところで事業を担っている女性が多数いるほか、幹部職員の中でも多くの女性が活躍している会社です。

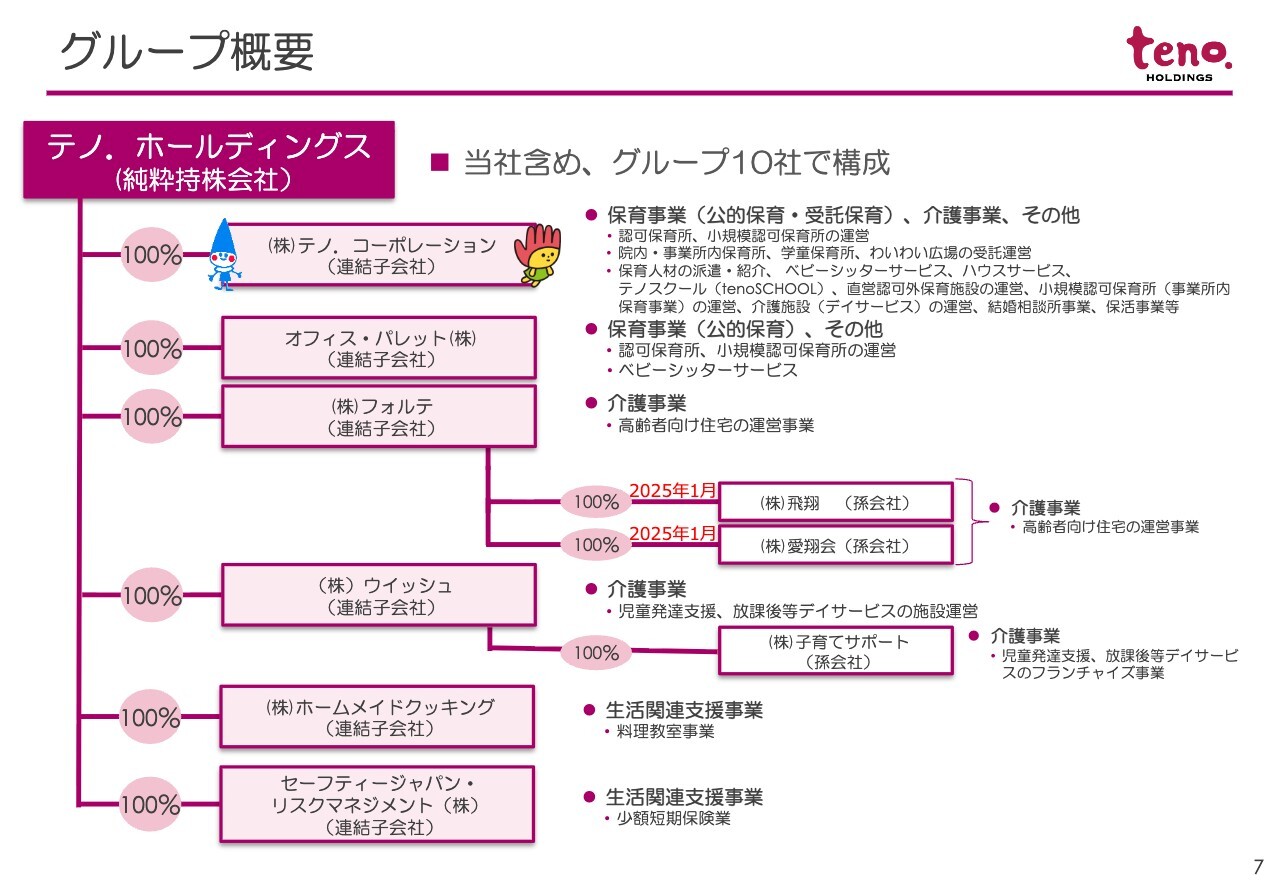

グループ概要

池内:グループ概要です。当社は純粋持株会社を含め、全体で10社の構成となっています。

テノ.コーポレーション、オフィス・パレットは保育事業、フォルテとその子会社は介護事業、ウイッシュとその子会社は障がい児福祉事業を担当しています。また、ホームメイドクッキングとセーフティージャパン・リスクマネジメントは、生活関連支援事業として、料理教室の運営と少額短期保険業を行っています。

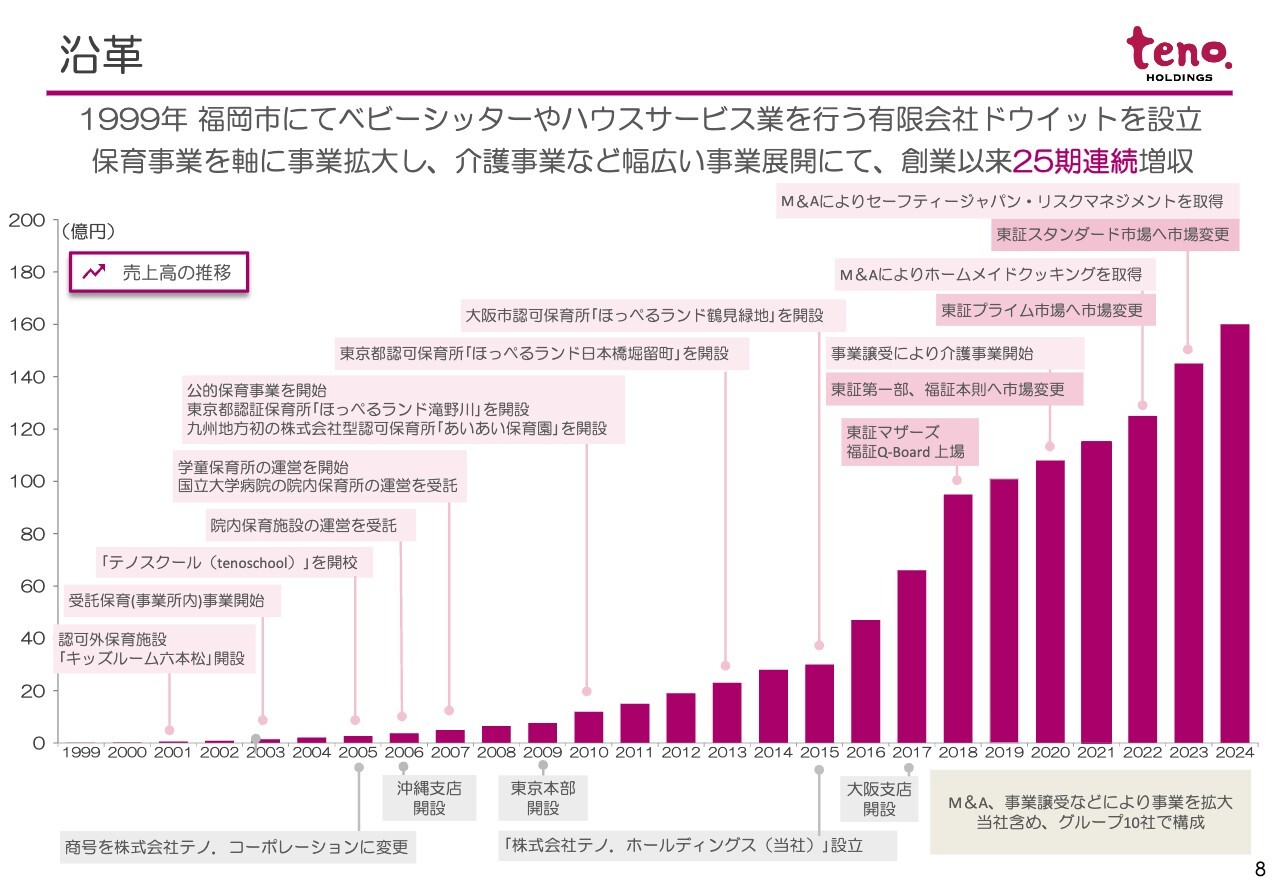

沿革

池内:次に沿革についてです。当社は、ベビーシッターやハウスサービスから1999年に私1人でスタートした会社です。

ベビーシッター事業の開始当初、料金は1,500円という状況でした。ベビーシッターサービスを行う中で、企業や国を巻き込みながら、女性たちが安価な料金でかつ質の良い保育を受けられる仕組みを作りたいとの思いで、保育事業を中心に事業を拡大していきました。

ベビーシッター事業を皮切りに、事業所内保育所を経て2009年には東京進出を果たし、認可保育所の運営を開始しました。東京への進出により事業が大幅に拡大し、2018年には東証マザーズに上場し、上場したことでステージがさらに一段上がり、介護事業や生活関連事業など事業領域を拡大させ、家庭総合サービスを目指す会社へと変革させています。

当社は、創業以来25期連続増収を達成しています。このような成長を遂げられた要因として、社員全員が一丸となって努力してきたことに加え、病院や保育の規制改革、待機児童問題など事業環境の追い風もあり、順調に業績を伸ばすことができました。

主な事業内容

池内:主な事業内容についてです。当社の事業は、保育事業、介護事業、生活関連支援事業と3つのセグメントに分かれています。

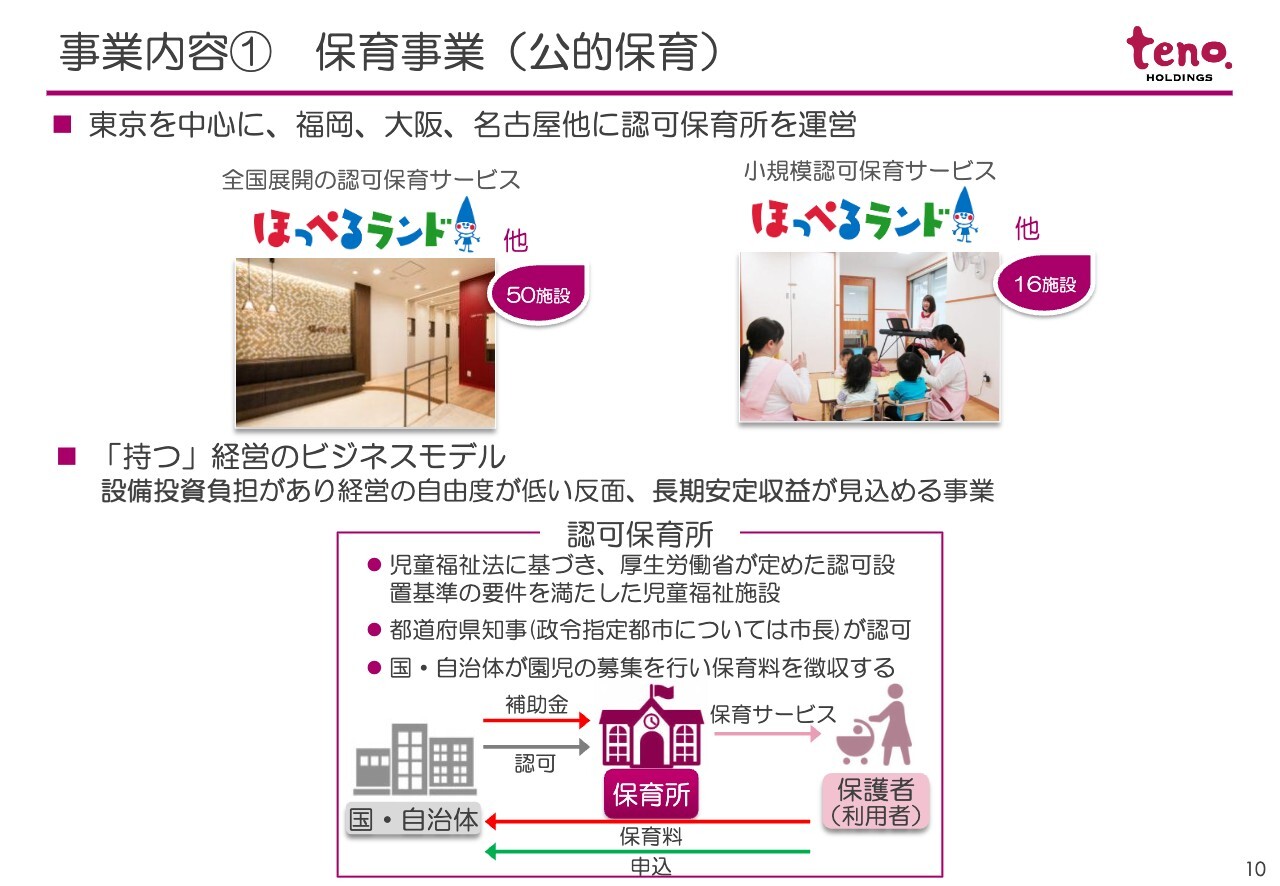

事業内容① 保育事業(公的保育)

池内:当社の主要事業である公的保育事業についてです。福岡、大阪、名古屋を中心に認可保育所を運営しています。

この事業は「持つ」経営のビジネスモデルです。国や自治体から補助金を受けながら、保護者のみなさまに保育サービスを提供しています。設備投資の負担があり、経営の自由度は低い一方で、長期安定収益が見込める事業となっています。

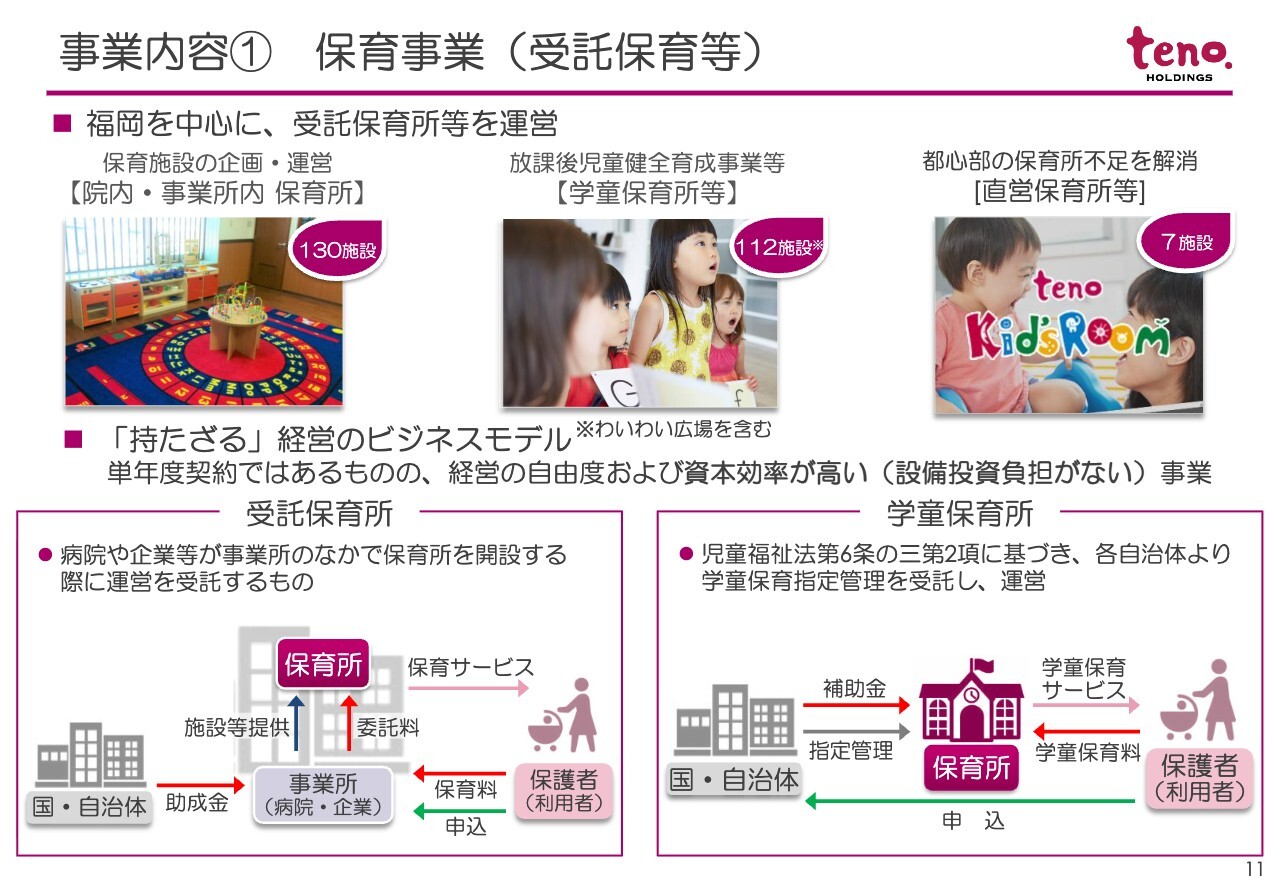

事業内容① 保育事業(受託保育等)

池内:受託保育事業では、企業の福利厚生の一環として事業所内保育所、院内保育所、学童保育所を運営しています。

これは先ほどとは反対に、「持たざる」経営のビジネスモデルとなっています。

事業所内保育所については、国や自治体が企業に補助金を支給し、そこから当社が保育料をいただく仕組みの中で保護者の方々への保育支援を行っています。

また、学童保育所に関しては、自治体から補助金を受けて保育サービスを提供しています。

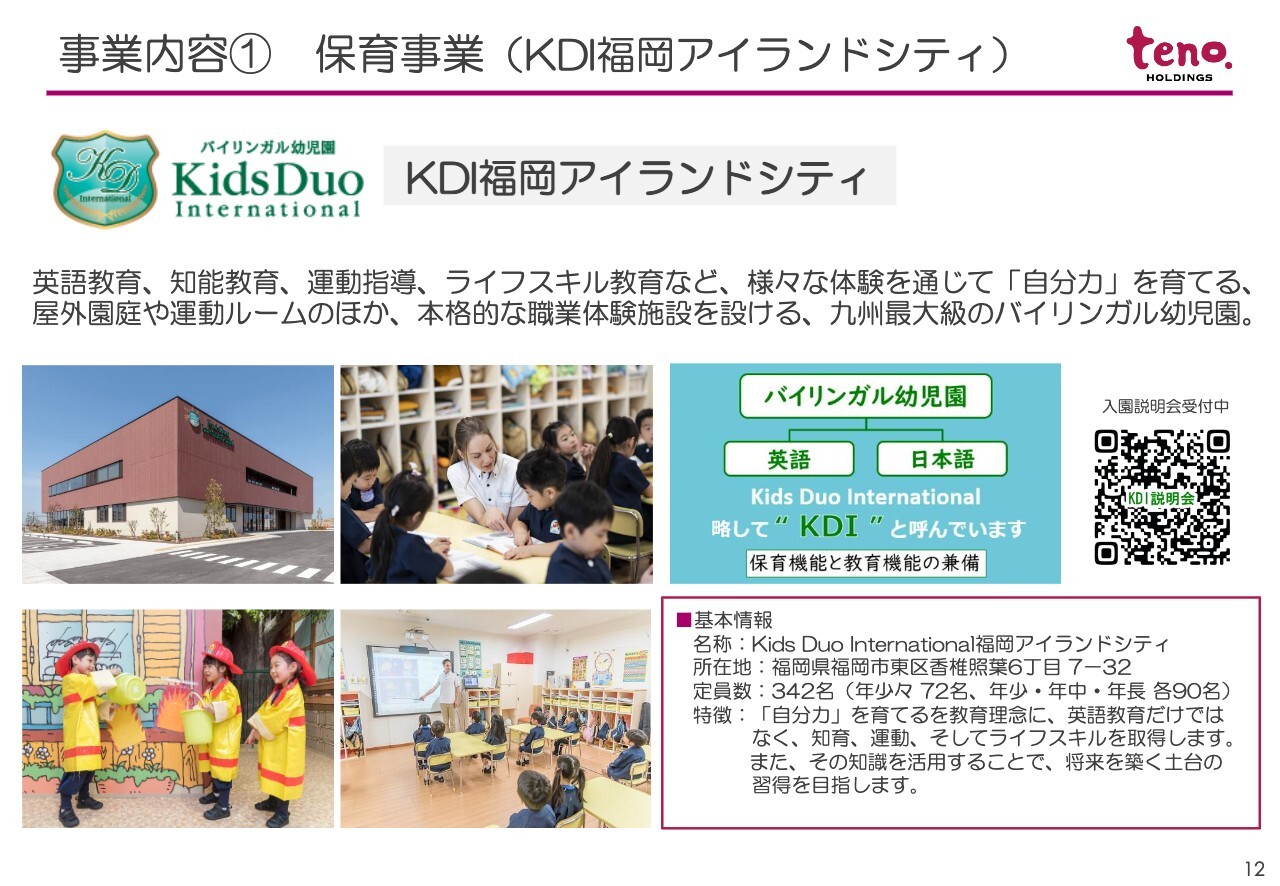

事業内容① 保育事業(KDI福岡アイランドシティ)

池内:もう1つの保育事業が「KDI福岡アイランドシティ」です。

こちらはバイリンガル幼児園であり、九州では最大規模のバイリンガル幼児園です。英語と日本語の両方で指導を行い、クラスにはネイティブの先生とバイリンガルの先生の2人が担任としてつきます。日本語と英語を学ぶことができ、保育機能と教育機能を兼ね備えた園です。

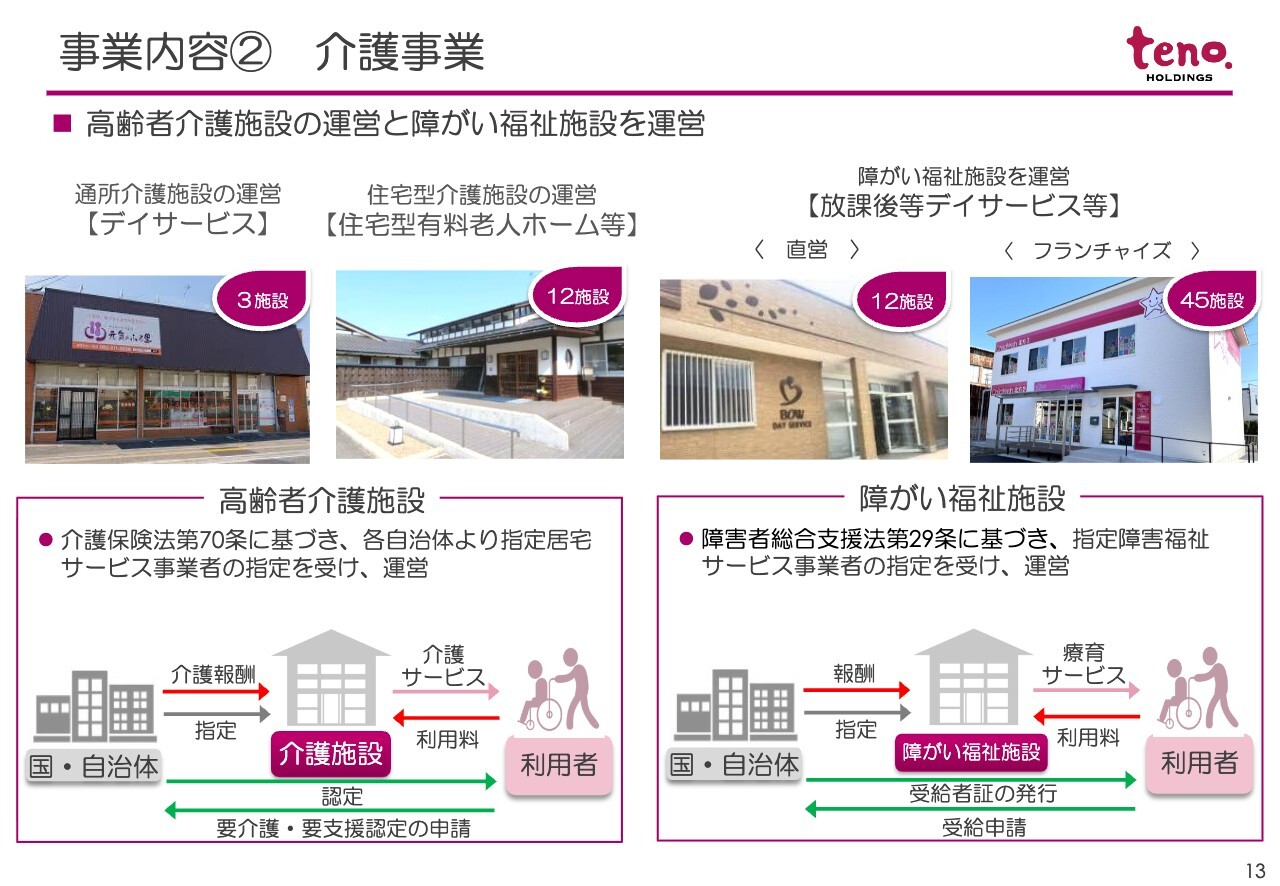

事業内容② 介護事業

池内:介護事業についてです。通所型施設、住宅型介護施設、障がい福祉施設を運営しています。

通所介護施設は現在3施設、住宅型介護施設は12施設、障がい福祉施設である放課後等デイサービス等は直営が12施設、フランチャイズは45施設となっています。

いずれも先ほどの保育事業のビジネスモデルに近く、国や自治体からの補助金を含めて介護サービスおよび療育のサービスを提供しています。

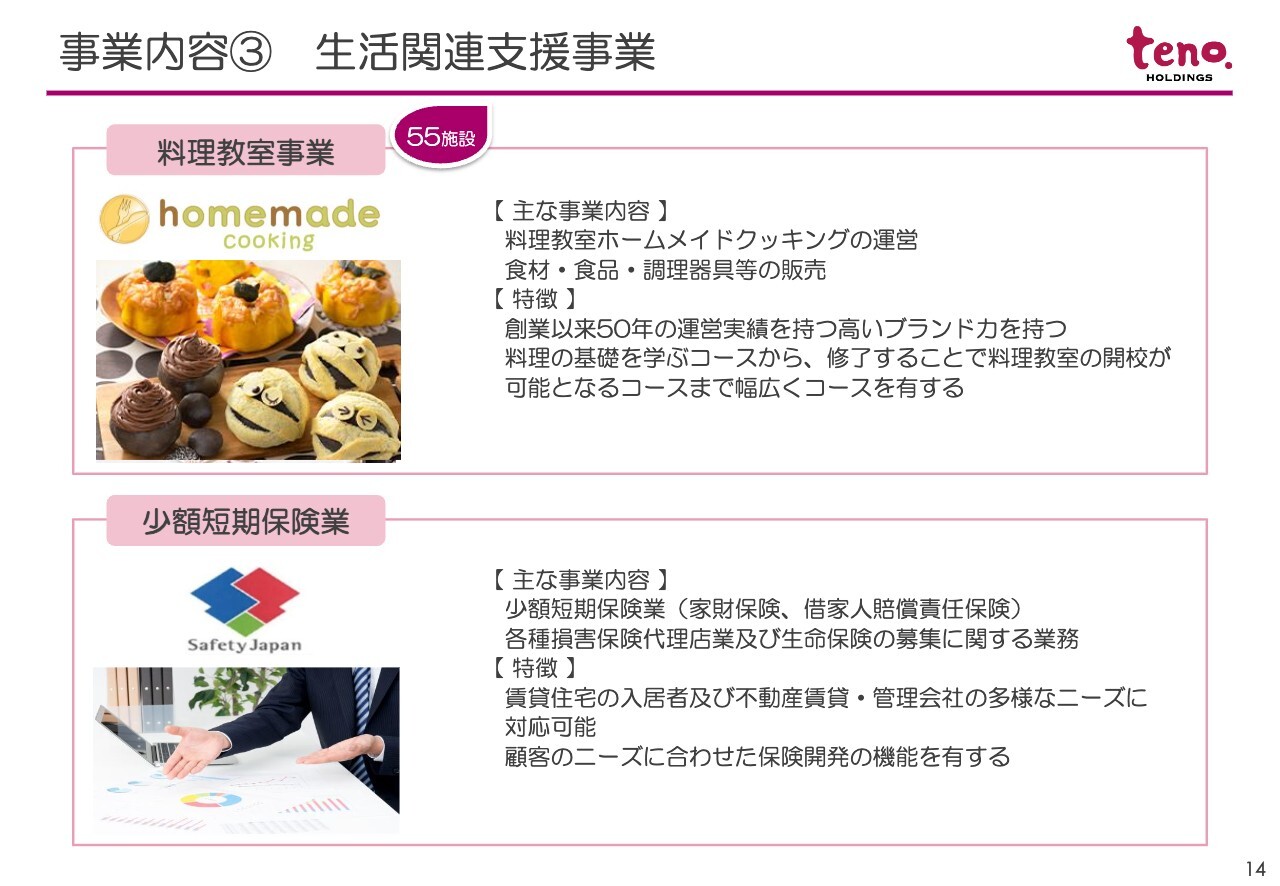

事業内容③ 生活関連支援事業

池内:生活関連支援事業では料理教室の運営と少額短期保険業を展開しています。

事業内容 その他

池内:その他にも、ベビーシッターサービスやハウスサービス、結婚相談所事業「テノマリ」、保育系人材の育成講座「テノスクール(tenoSCHOOL)」、保活事業「保活アシスト」、保育・介護・看護人材の人材派遣サービスなど、多様な事業を展開しています。

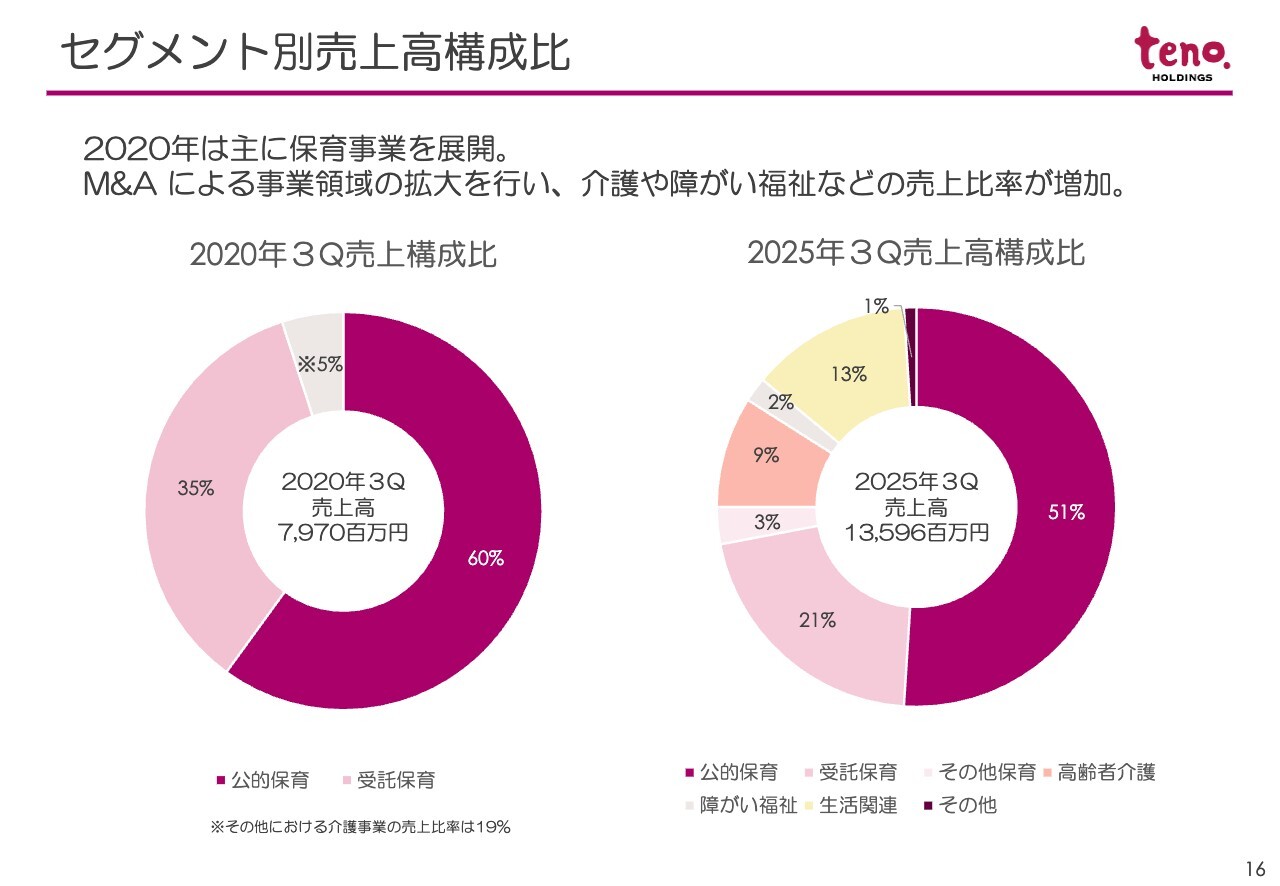

セグメント別売上高構成比

池内:こちらのスライドには第3四半期の売上構成比を記載しています。スライド左側のグラフが2020年、右側のグラフが2025年のものです。

当社はもともと保育事業を中心に展開してきたことから、2020年頃には売上の95パーセントが保育事業によるものでした。しかし、2025年には保育事業は約75パーセント、他の事業による売上が約25パーセントを占める状況となっています。

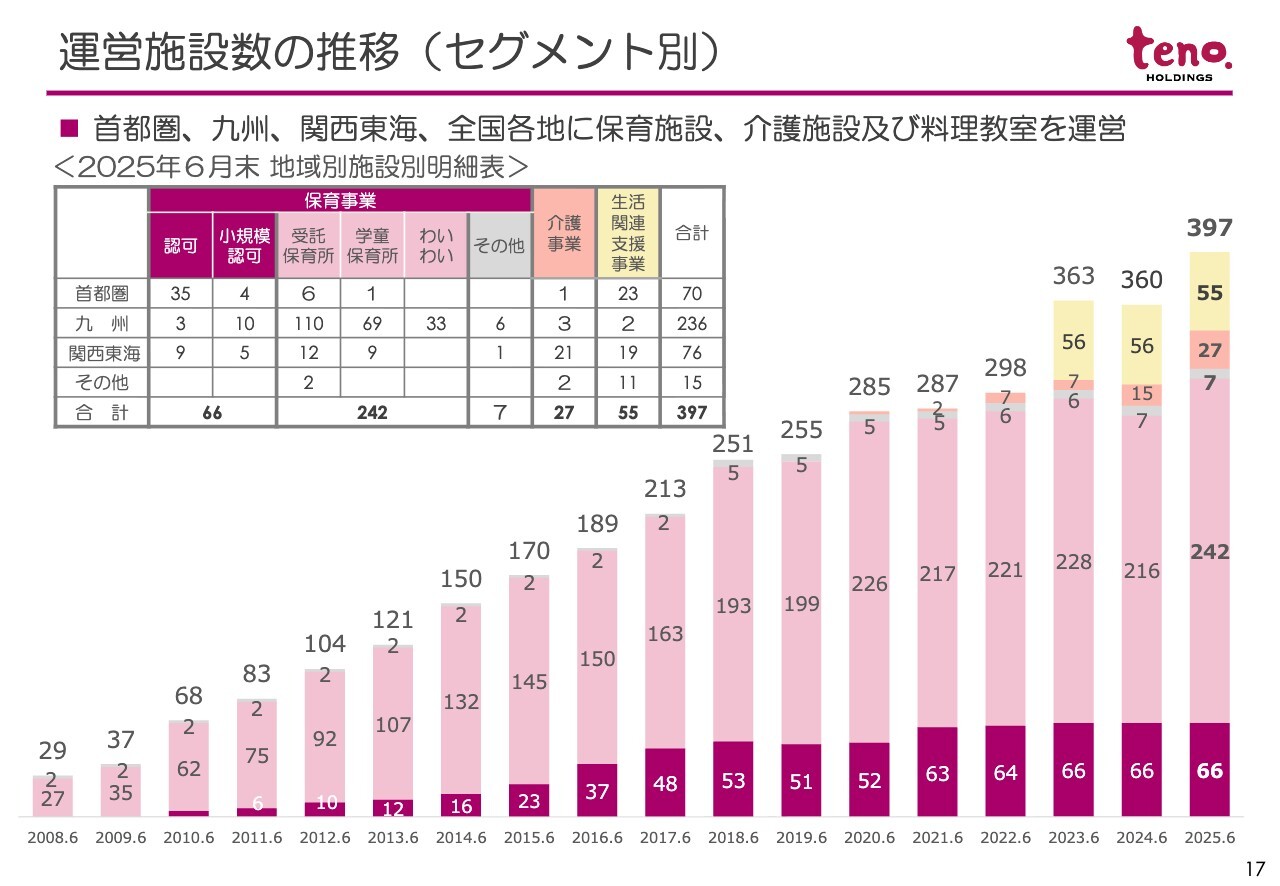

運営施設数の推移(セグメント別)

池内:こちらのグラフは運営施設数の推移です。2025年6月時点で397施設を運営しています。

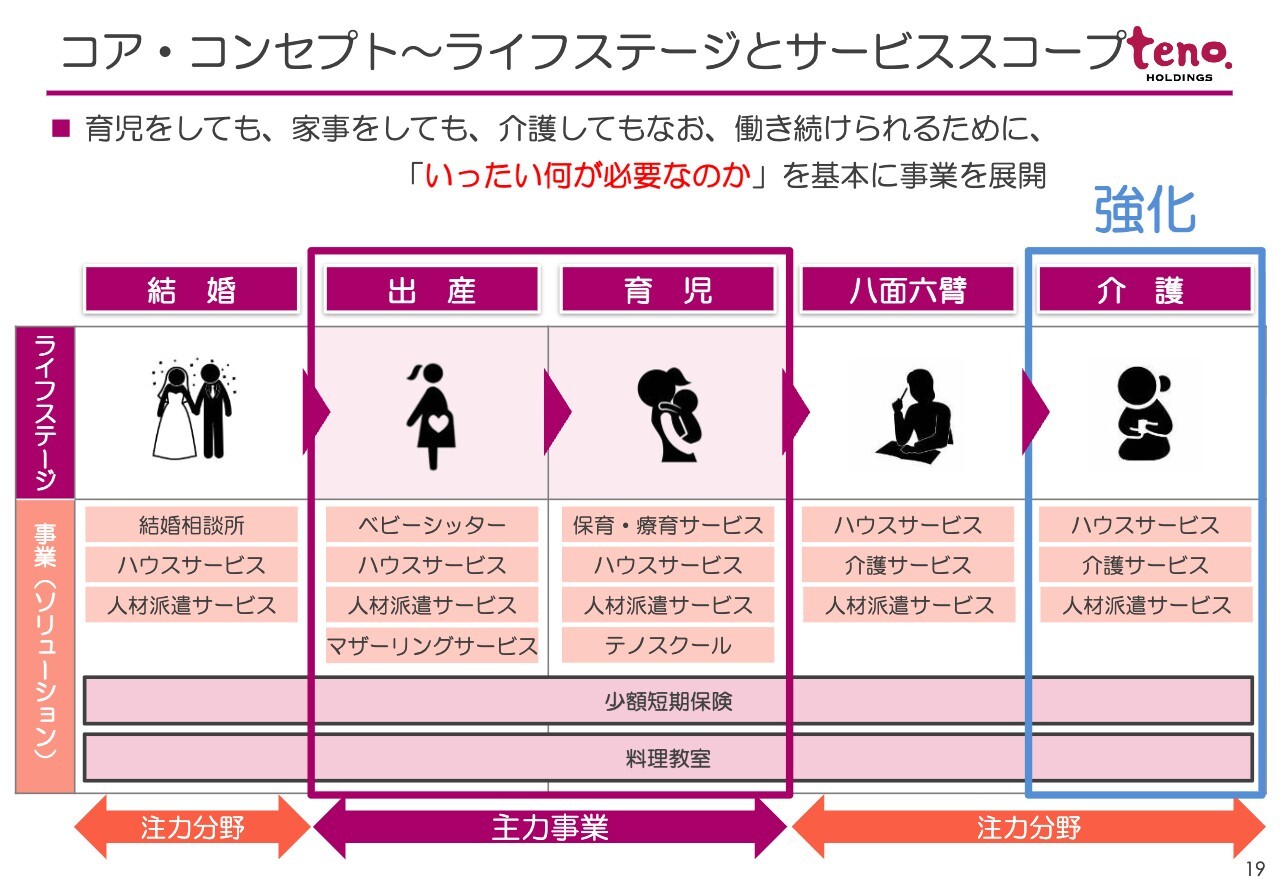

コア・コンセプト~ライフステージとサービススコープ

池内:ここからは当社の特長と強みについてご説明します。このスライドには「コア・コンセプト」としてライフステージとサービススコープについて記載しています。

女性が結婚、出産、育児、八面六臂、介護などのライフステージの中で働き続けることを軸に、さまざまなサービス展開を行っていること、これが当社の最大の強みであります。

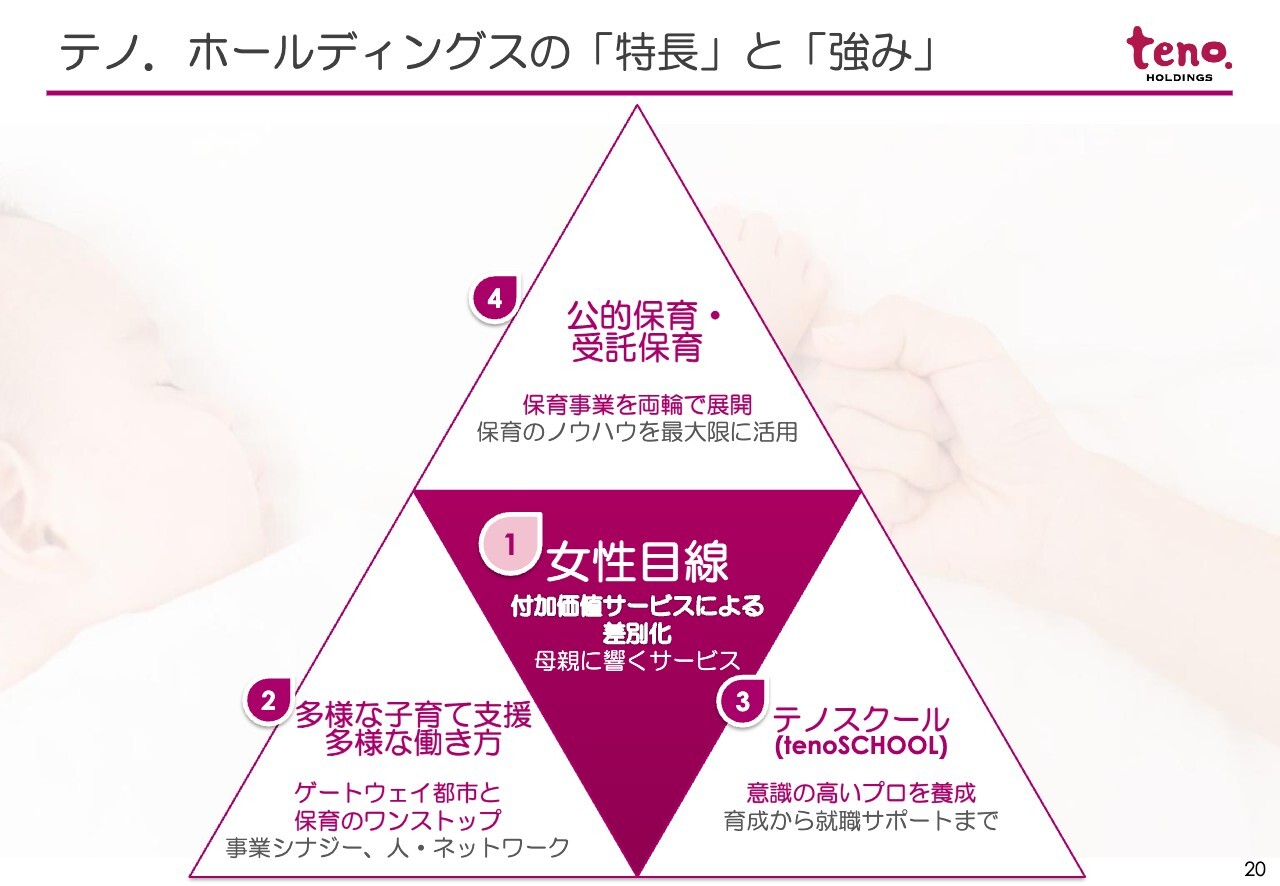

テノ.ホールディングスの「特長」と「強み」

池内:本日は売上構成比でも75パーセントを占める保育事業を中心に、当社の特長と強みをご説明します。

まず最大の特長は女性目線で付加価値サービスを提供する、差別化のポイントがあることです。

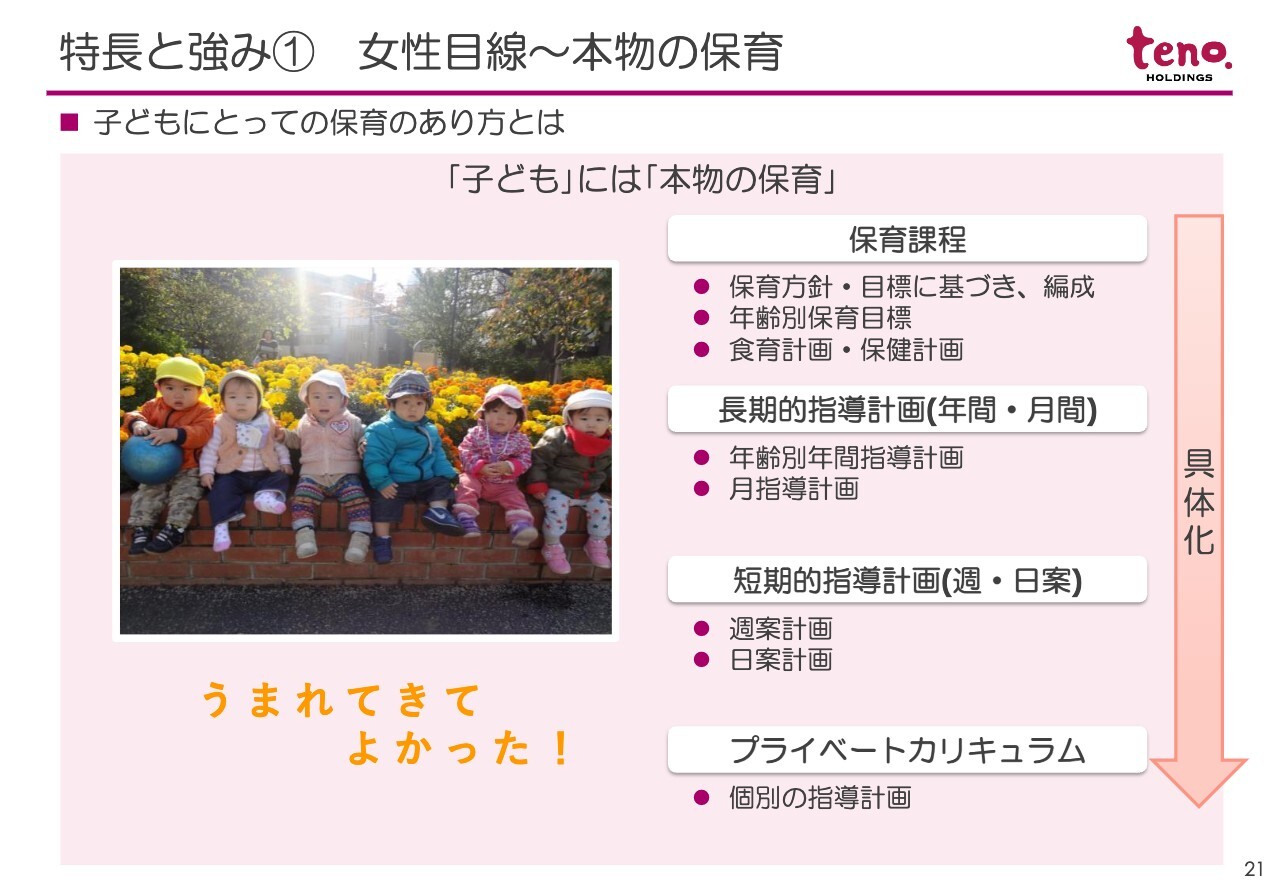

特長と強み① 女性目線~本物の保育

池内:1つ目は女性目線です。当社は女性が多い会社ですので、女性目線で付加価値サービスを提供することにより差別化し、母親に響くサービスを提供しています。

保育所といえば、まず子どもたちへの理念が最も重要であり、どのような子どもたちを育てていくかが基本となります。しかし、当社ではこの子どもたちへの理念に加え、保護者の目線や理念も取り入れながら事業を行っている点が大きな特長です。

スライドに示しているように、保育のあり方を保育課程からプライベートカリキュラムまで具体化しています。子どもたちが将来「うまれてきてよかった!」と思える支援を行うことを大切にしながら事業を展開しています。

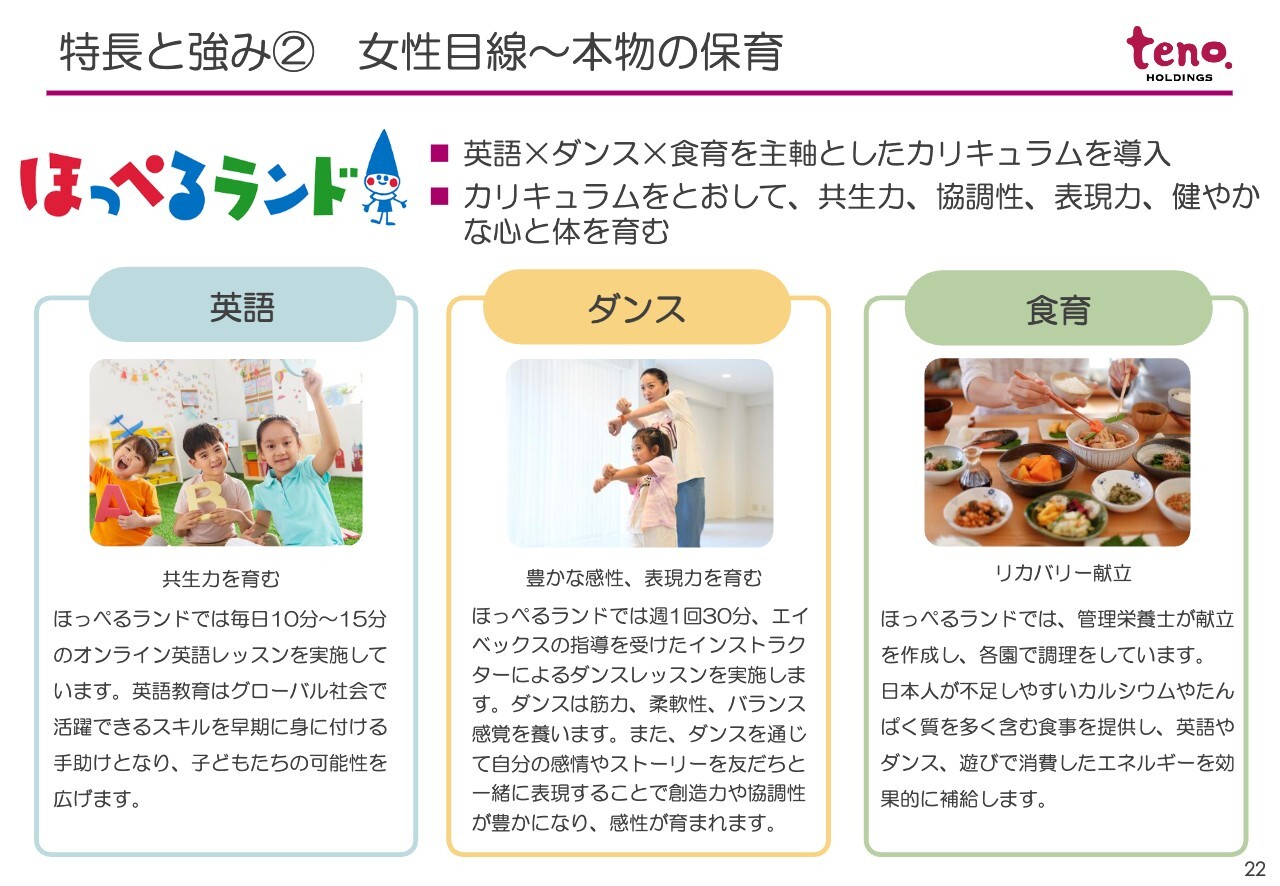

特長と強み② 女性目線~本物の保育

池内:特長の1つに、英語・ダンス・食育を主軸としたカリキュラムの導入があります。これらは共生力、協調性、表現力、穏やかな心と体を育むことを目的としています。

特長と強み③ 女性目線~子育て支援

池内:一方で、当社はおかあさんたちへの支援にも取り組んでいます。

どのような環境が子どもにも保護者にも良いのかを考えると、やはりおかあさんたちが楽しくストレスを抱えず子育てできるか、さらに言えばおかあさんたちが「産んで良かった!!」と感じられるための環境を作ることが必要だと考えています。

それには、本物の保育や安心、安全だけでなく、便利さを含めての支援が必要と考え、取り組みを行っています。

スライドに記載しているとおり、「小さなおにぎり」は、夕方のおかあさんと子どもが帰宅する時間帯に、小さなおにぎりを子どもたちに提供するものです。

この取り組みは、帰宅しておかあさんが食事の準備をしている間、待っている子どもが泣くことなく、安心して過ごしてもらいたいという思いから行っています。

おかあさんがストレスなく心地よく過ごせるようにすることで、子育てを楽しめるようになります。そして、例えば絵本の読み聞かせをするなど、夜は充実した時間を過ごし、翌朝、また元気に保育所に来てもらえるようにという思いが込められています。

このように「24時間に寄り添う子育て支援」を推進しています。

特長と強み④ 女性目線~本物の保育

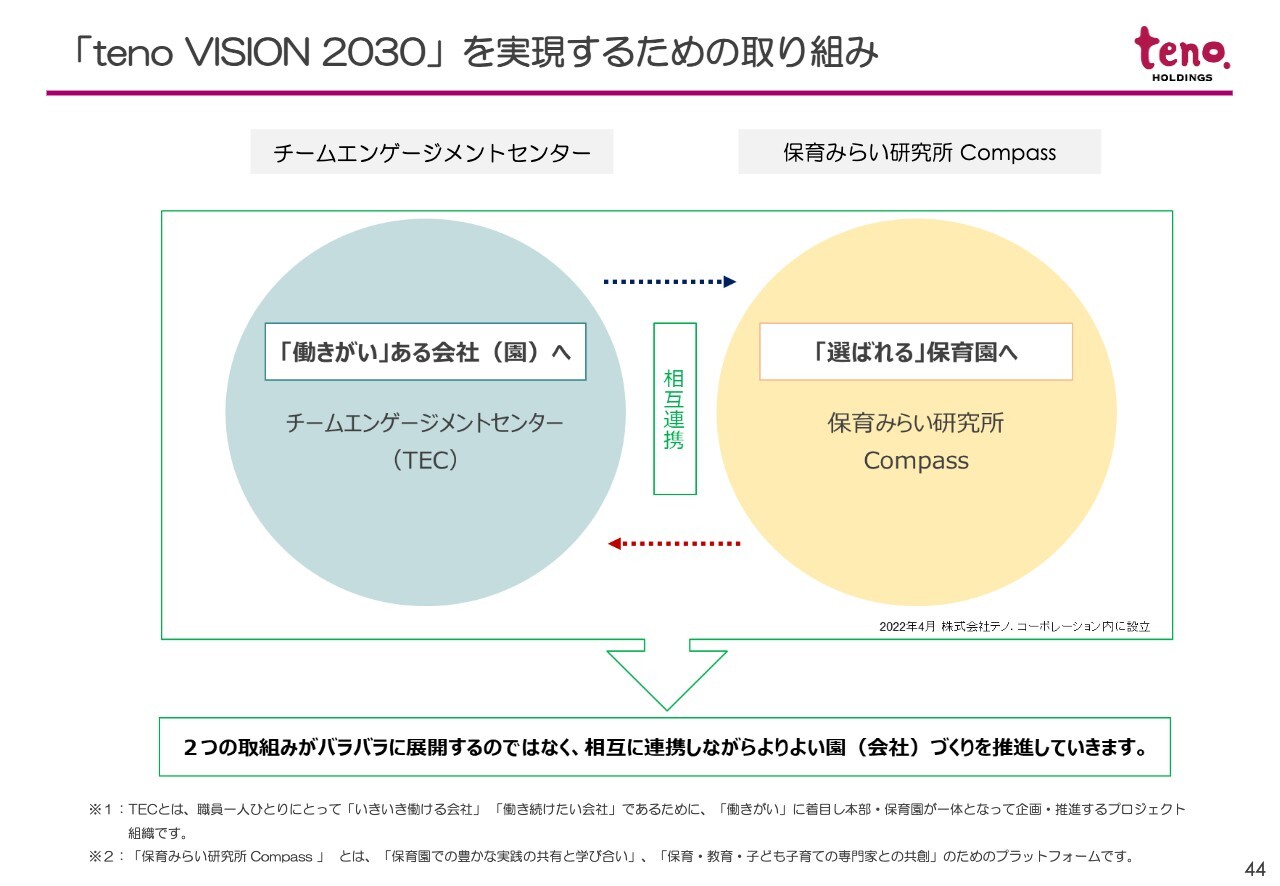

池内:当社では2022年から保育の質を高め、職員に選ばれる保育園、利用者に選ばれる保育園を両輪で進めることを目的に、「チームエンゲージメントセンター(TEC)」と保育みらい研究所「Compass」を設立しました。

「『働きがい』のある会社(園)」と「『選ばれる』保育園」の両輪を推し進めながら、保育の質の向上に取り組んでいます。

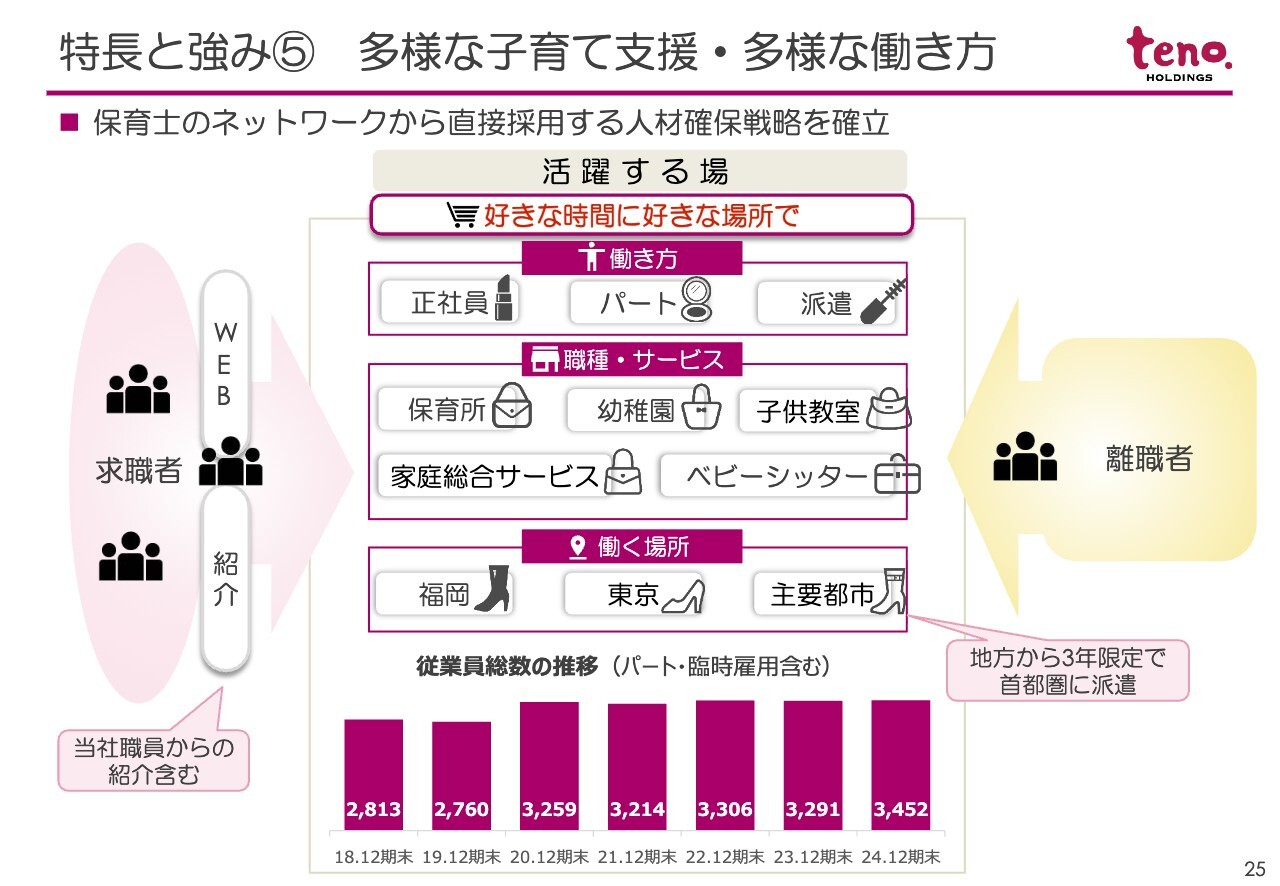

特長と強み⑤ 多様な子育て支援・多様な働き方

池内:次に、多様な子育て支援・多様な働き方についてです。

当社はベビーシッター事業から始まった会社です。そのため、「好きな時間に好きな場所でお仕事をしませんか」というところからスタートしています。女性のライフステージを応援することを目指していますが、それは利用者への支援だけでなく、働き手への支援も含めて積極的に行っています。

例えば、子どもが小さく短時間しか働けない時期から、子どもが高校生や大学生になり教育費が増える時期まで、正社員、パート、派遣など、それぞれに合った働き方や働く場所の選択肢を幅広く用意しています。これは当社の強みです。

当社の事業の中で最も大きな課題は人手不足ですが、他社に比べて採用の間口を広く設けている点も特長です。ライフステージの変化などで一度退職された方が、再び当社で働ける仕組みも整えています。

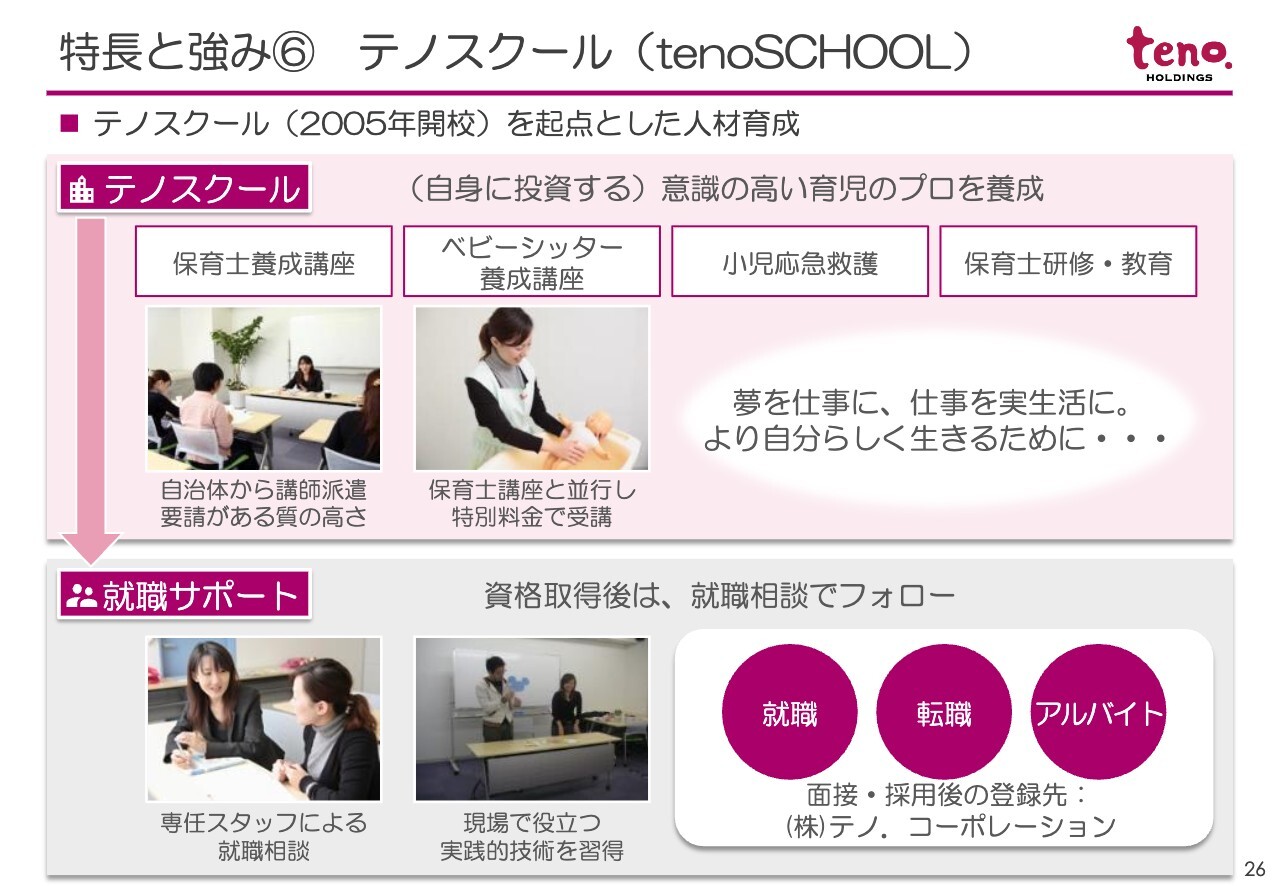

特長と強み⑥ テノスクール(tenoSCHOOL)

池内:2005年からは保育士やベビーシッターを育成する「テノスクール」を運営しています。

ベビーシッター事業を始めた時、ベビーシッターを利用いただく際には「どのような人を派遣していただけるのですか?」「どんな人を紹介してくださるのですか?」という声がありましたが、それに応えるかたちで「テノスクール」の卒業生という点を売りに事業を展開してきました。

現在では、保育士養成講座以外にも自治体への講師派遣のほか、講座のノウハウを教育分野や採用活動にも展開していく仕組みを持っています。

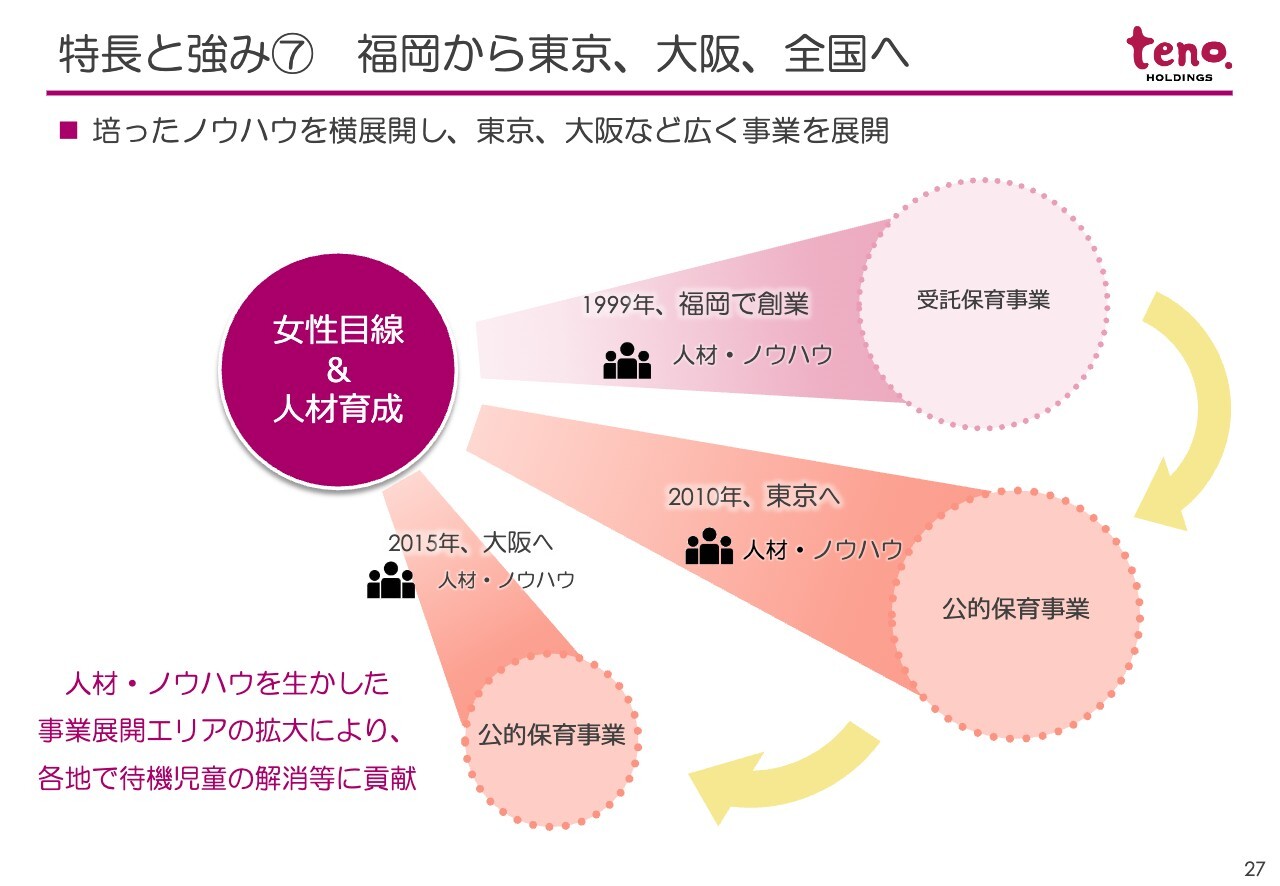

特長と強み⑦ 福岡から東京、大阪、全国へ

池内:そしてこれらの強みにおいては、当社の中でしっかりと蓄積されたことにより、現在は福岡から東京、大阪、沖縄など広く横展開されています。

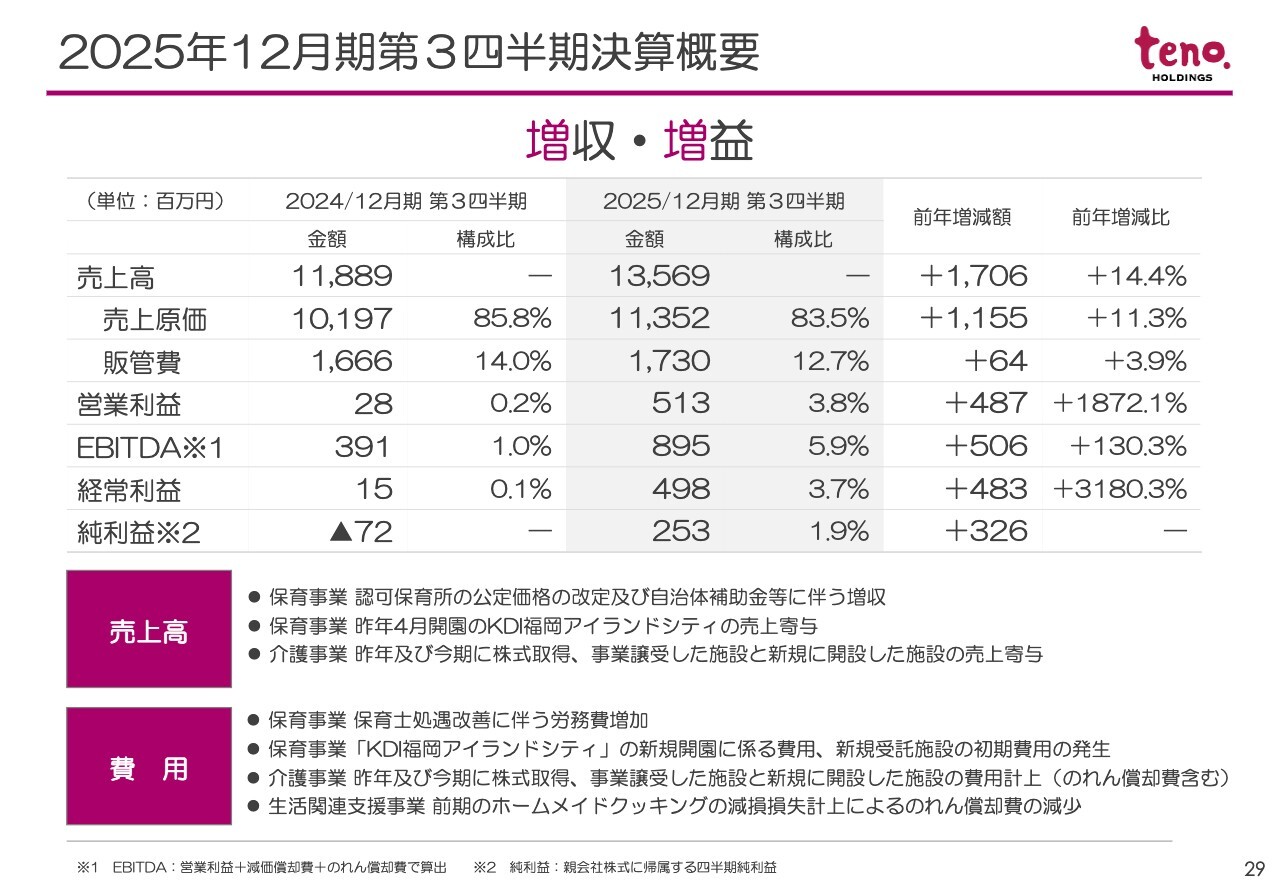

2025年12月期第3四半期決算概要

池内:ここからは2025年12月期第3四半期の決算概要についてご説明します。

今期は増収・増益となりました。売上高は135億6,900万円で、前年同期比14.4パーセント増、営業利益は5億1,300万円で、前年同期比1,872.1パーセント増となりました。

EBITDAは8億9,500万円、経常利益は4億9,800万円で、前年同期比3,180.3パーセント増という大幅な伸びを記録しています。これにより、親会社株式に帰属する四半期純利益は2億5,300万円の増益となっています。

売上高については、保育事業において認可保育所の公定価格改定および自治体補助金に伴う増収が寄与しました。また、保育事業および介護事業において、前期および当期の新規開設分の売上が計上されていることも要因です。

費用については、公定価格の改定に伴い、保育士の処遇改善による労務費や、新規開設に伴う初期費用の発生により増加しましたが、昨年、生活関連事業を担うホームメイドクッキングに関する減損を計上していたことで減価償却費が減少し、結果として、営業利益が伸びています。

2025年12月期 業績予想

池内:2025年12月期の業績予想については、2025年11月13日に上方修正の開示を行っています。

前年比では増収・増益の予想です。売上高は前年比2パーセント増の181億5,000万円、営業利益は前年比30.7パーセント増の5億7,500万円、経常利益は前年比36.3パーセント増の5億4,500万円、親会社株主に帰属する当期純利益は前年比76.7パーセント増の2億6,500万円となっています。

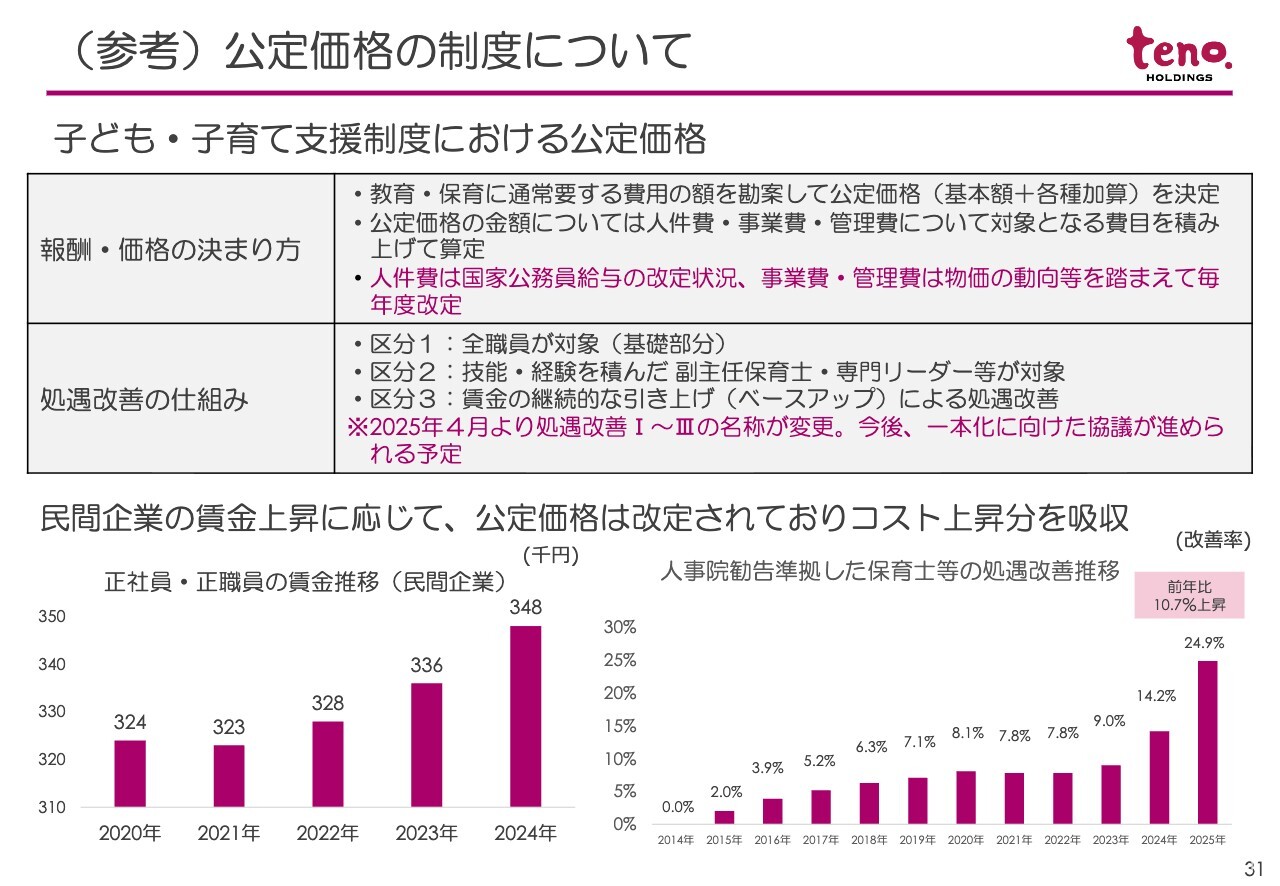

(参考)公定価格の制度について

kenmo氏(以下、kenmo):ご説明ありがとうございます。ここまでお話をうかがい、非常に社会的意義のあるビジネスだと感じました。私も子どもを持つ親として、長く続いてほしいビジネスだと思いました。

そのためには一定の売上と利益が重要だと思います。先ほど、今期の業績について公定価格や行政補助などの上振れ要因があったとお話がありました。今後、物価がさらに上昇する中で、公定価格の上昇や補助金などの支援が見込まれるのか、ご見解をお聞かせいただけますか?

池内:おっしゃるとおり、当社としては公定価格の改定や補助金の増加が業績に大きな影響を与えています。こちらのスライドには公定価格の制度について記載しています。

まず、スライド右下にある保育士等の処遇改善推移のグラフからもおわかりいただけるように、処遇改善は毎年上昇を続けており、特にここ2年ほどで大きく伸びている状況です。これは賃金以外に事業費や管理費の物価動向も踏まえて上昇してきています。

このような中で、国としては賃金の向上、特に保育や福祉分野への手厚い支援、人への投資を非常に重要視しています。

保育士や介護職については、これだけ賃金が上がってもまだ高い水準だとは言い切れないと認識しています。さらなる賃金上昇の傾向は続くと考えられ、それは当社にとって大きな追い風になると考えています。

kenmo:今回は初の女性総理が誕生したこともあり、個人的にもこのような分野への支援が増えるとよいなと思っています。

また、足元の状況で、事業所内保育所などの受託保育で若干利益率の低下が見られたように思います。人件費が上昇している中、このような状況は今後改善する見込みはあるのでしょうか?

池内:当社は受託保育事業として130施設の運営を担当していますが、10年以上継続している施設と直近で受託した新しい施設とでは収益率に差があります。

最近受託した施設については比較的安定的に収益を確保できている一方で、長期間お付き合いしている施設については、単価を容易に上げられない状況にあります。

ただし、昨今の世の中の動きとして給与を引き上げる方向に向かっており、このような状況についてもご理解をいただいていますので、値上げや単価交渉も着実に進めているところです。

受託保育事業については、これまでは主にクライアントからいただいたご要望に応えるかたちで進めていました。しかし、昨年からはエプロンやおむつのサブスク、毎朝10分間フィリピンの人々と英語の勉強をするプログラムなど、さまざまなサブスクリプションサービスの導入を始めています。

これまで保護者に負担いただくことはありませんでしたが、単価交渉とあわせて、保護者の方へ新たな付加価値を提供することで収益につなげていきたいと考えています。

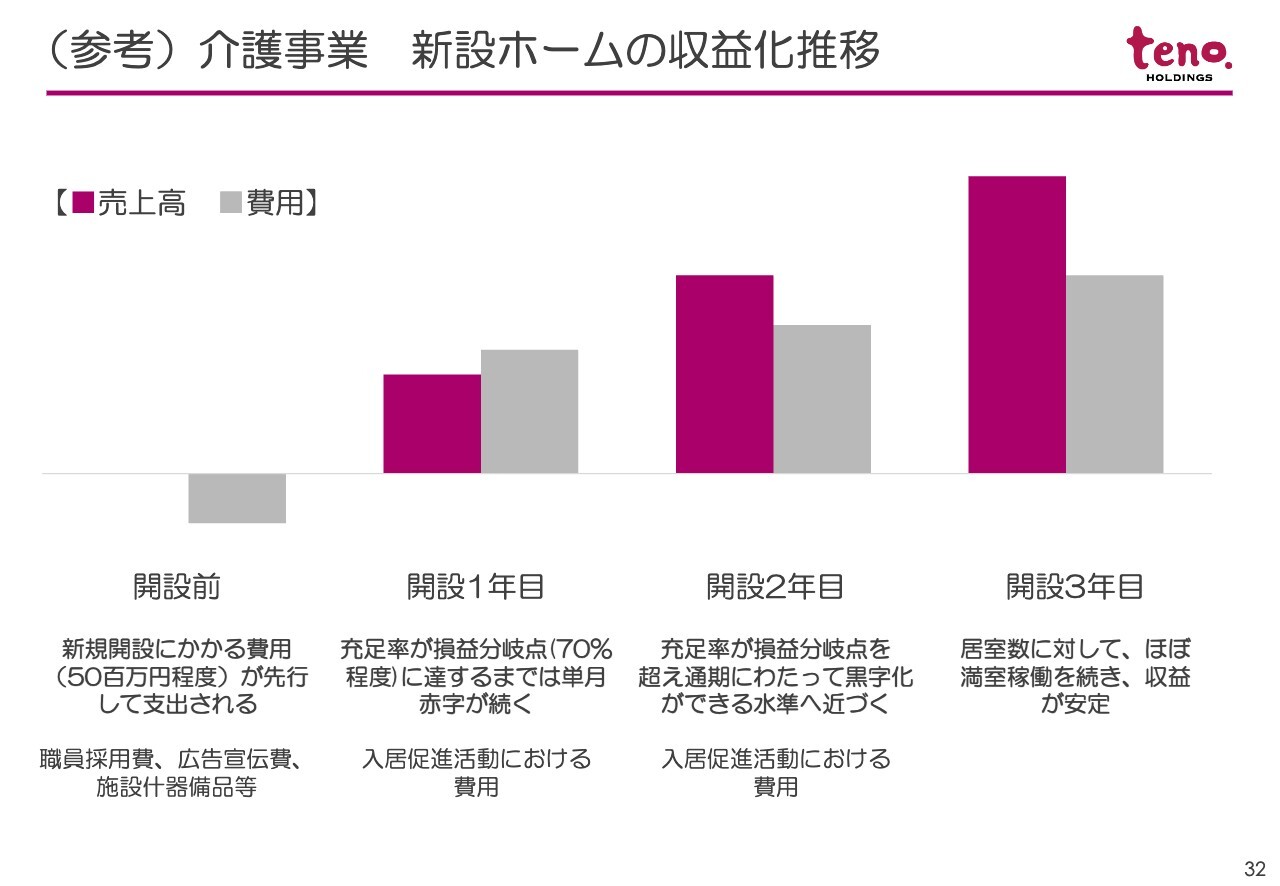

(参考)介護事業 新設ホームの収益化推移

kenmo:介護事業の収益状況はいかがでしょうか?

池内:介護事業は当社の2本目の柱となる重要な事業として位置づけています。現在の介護事業の収益率の低さについては、M&Aや事業の譲受、新規開設を継続していることが要因であり、中長期的な戦略の結果であると認識しています。

スライドには、介護事業の新設ホームの収益化推移を示しています。基本的には開設2年目からの黒字化を目指すビジネスモデルとしています。

しかしながら、正直に申し上げると現状では収益化がなかなか進んでいません。投資負担により収支が悪化している面があり、そのためにも既存ホームの効率化を図り、収益率を実質的に3パーセントを超える水準に引き上げられるよう進めていきたいと考えています。

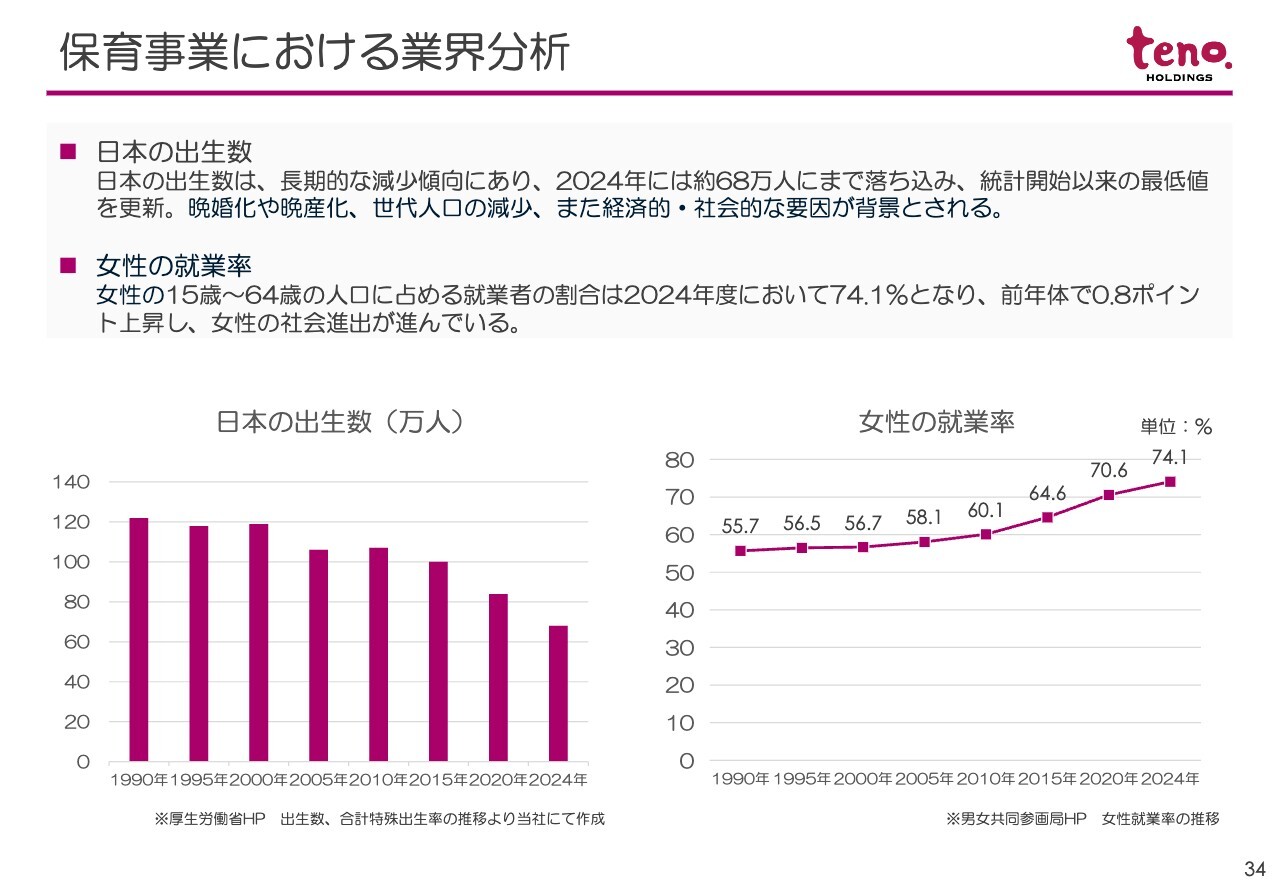

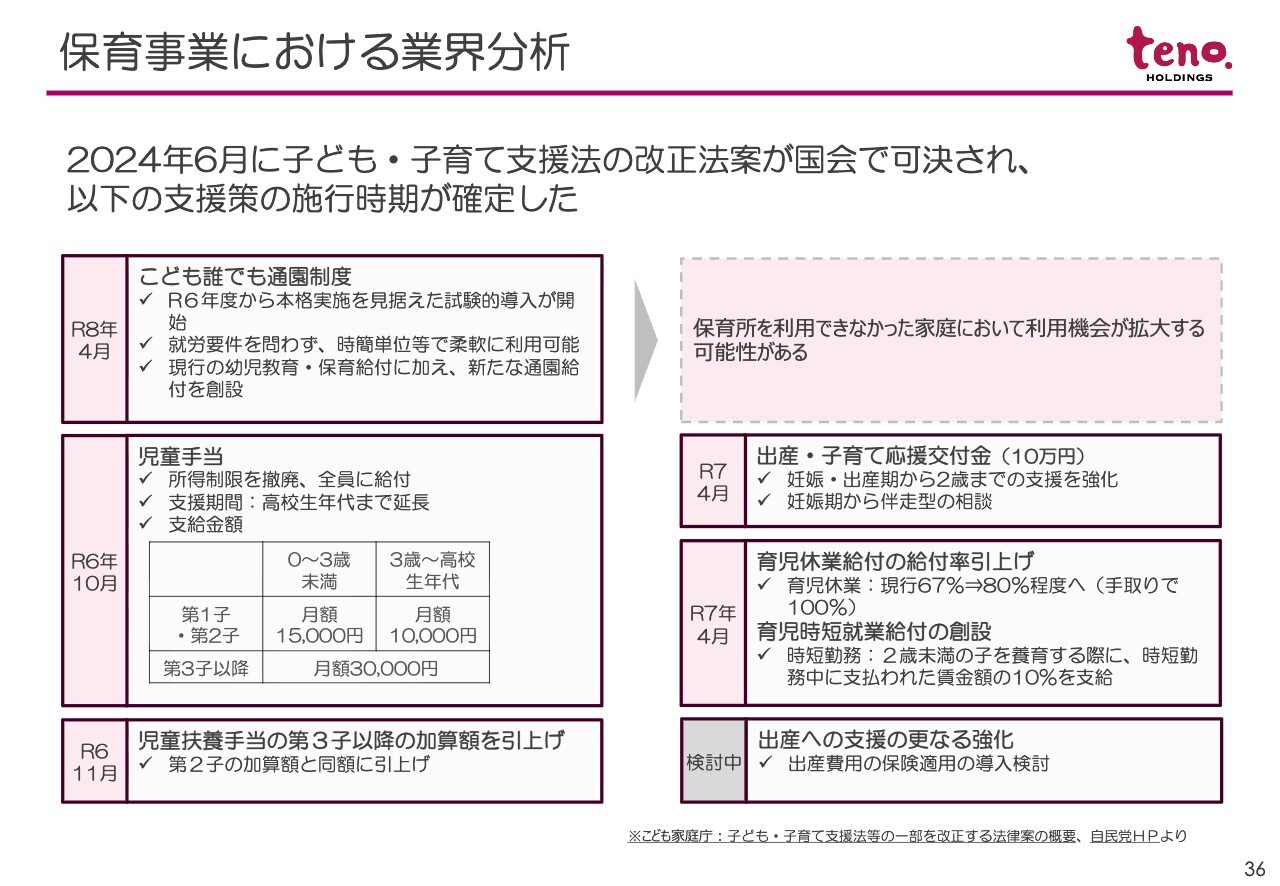

保育事業における業界分析

池内:ここからは中期経営計画と長期ビジョンについてご説明します。

まずは保育事業における業界分析についてです。スライド左側には日本の出生数が記載されています。みなさまもご存知のとおり、2024年では出生数が68万人となり、これまでにない最低値を更新しています。

一方で、スライド右側に示した女性の就業率は依然として伸び続けており、2024年には74.1パーセントに達しています。

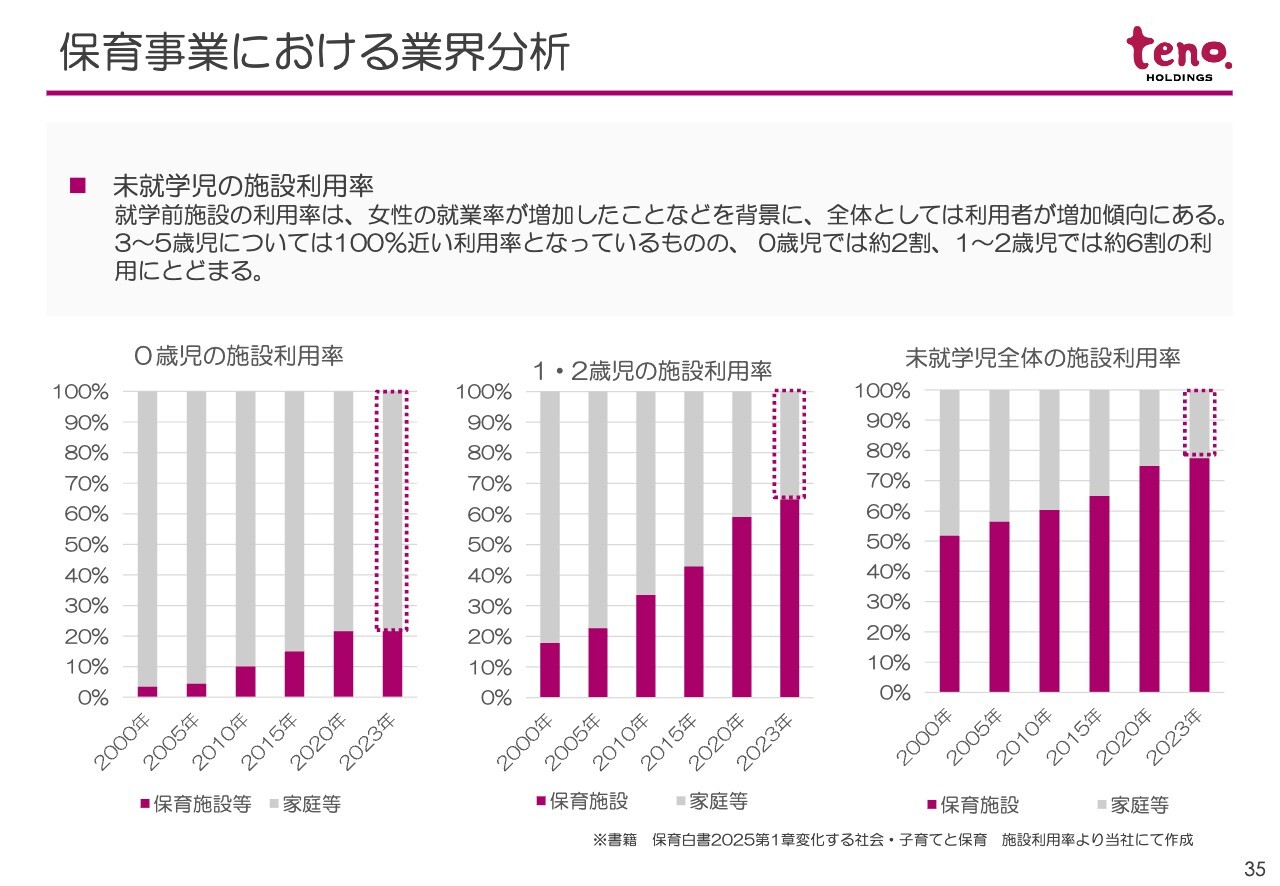

保育事業における業界分析

池内:こちらのスライドには未就学児の施設利用率を示しています。グラフの赤い部分が保育施設に入っている割合を表しています。先ほどお話ししたように、子どもの人数は減少している一方で、未就学児の施設利用率は年々増加しています。

この理由の1つは、女性の就業率が大きく上昇していることです。保育所は少子化の影響を受ける一方で、女性の社会進出の進展に最も大きな影響を受けます。これにより保育所の利用者は増加しており、今後もまだ伸びていくと考えています。

保育事業における業界分析

池内:業界分析においてもう1つ挙げられる点があります。保育所は基本的に保育に欠ける人を対象に運営されていますが、2024年に「こども誰でも通園制度」の制定により、誰でも預けられる制度が整備されます。

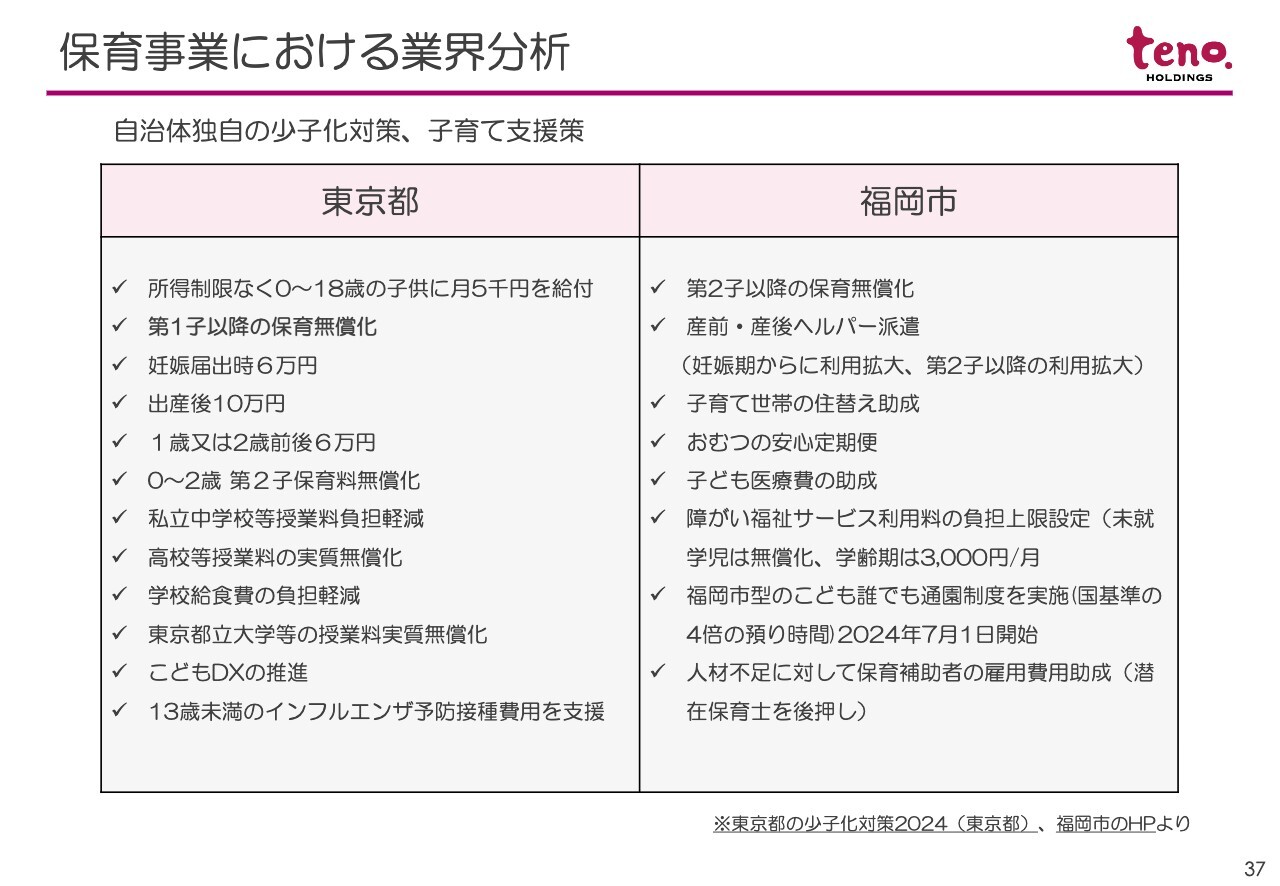

保育事業における業界分析

池内:現在、さまざまな自治体が独自の少子化対策や子育て支援を進めています。東京都の第1子以降の保育無償化はその一例です。第1子から保育所利用が無償化されることは、当社にとって非常に大きな追い風となると考えています。自治体により政策格差が生じている状況にありますが、全国的に少子化、子育てへの支援策は年々強化されている状況です。

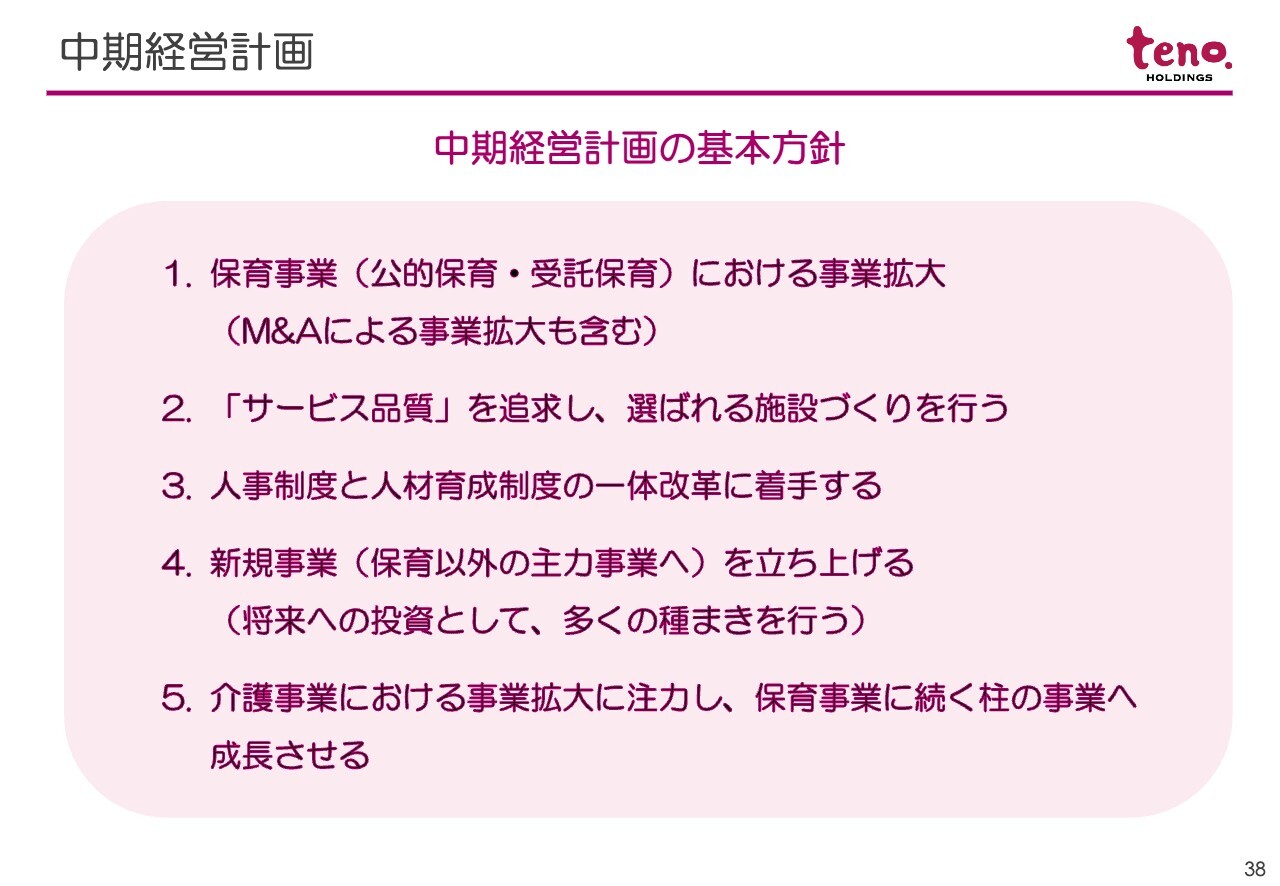

中期経営計画

池内:そのような状況の中で、当社は中期経営計画を策定しています。基本方針として、保育事業における事業拡大、「サービス品質」を追求し、選ばれる施設作りを行うこと、人事制度と人材育成制度の一体改革に着手することを掲げています。

また、新規事業の立ち上げや介護事業における事業拡大に注力することで、保育事業に続く柱となる事業へと成長させていきたいと考えています。

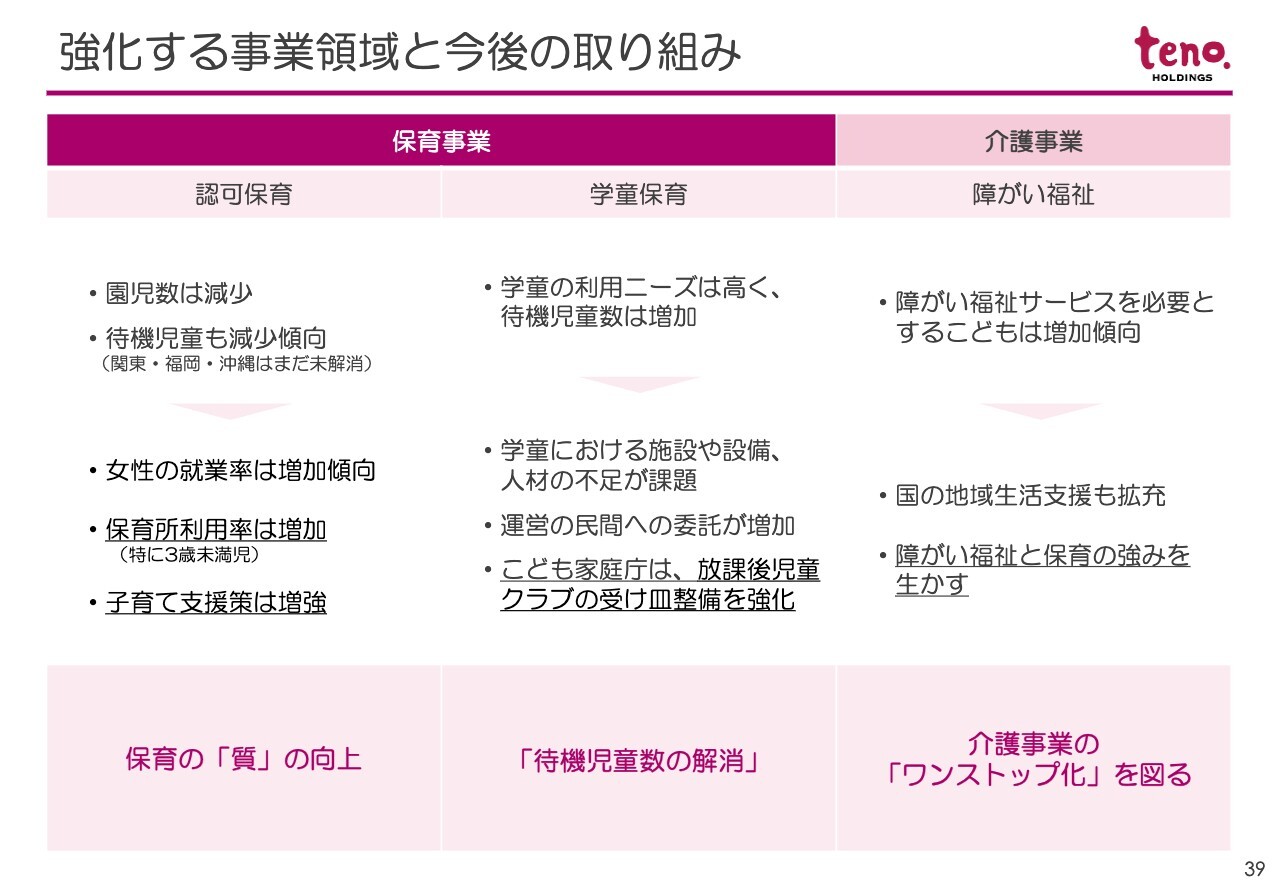

強化する事業領域と今後の取り組み

池内:当社が強化する事業領域は、スライドにも示している認可保育所、学童保育、介護事業です。先ほども認可保育所について少しご説明しましたが、あらためて保育所における取り組みや今後の計画についてご説明したいと思います。

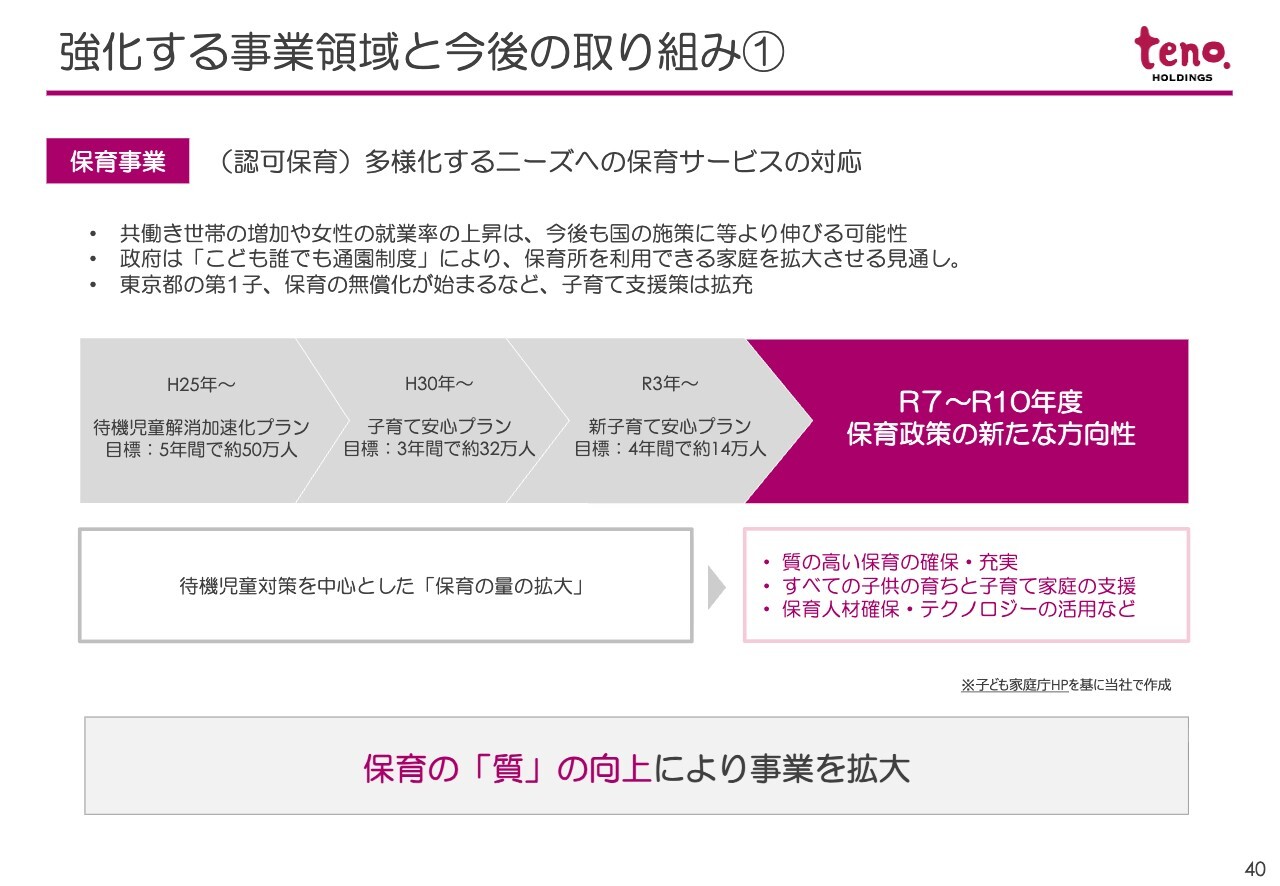

強化する事業領域と今後の取り組み①

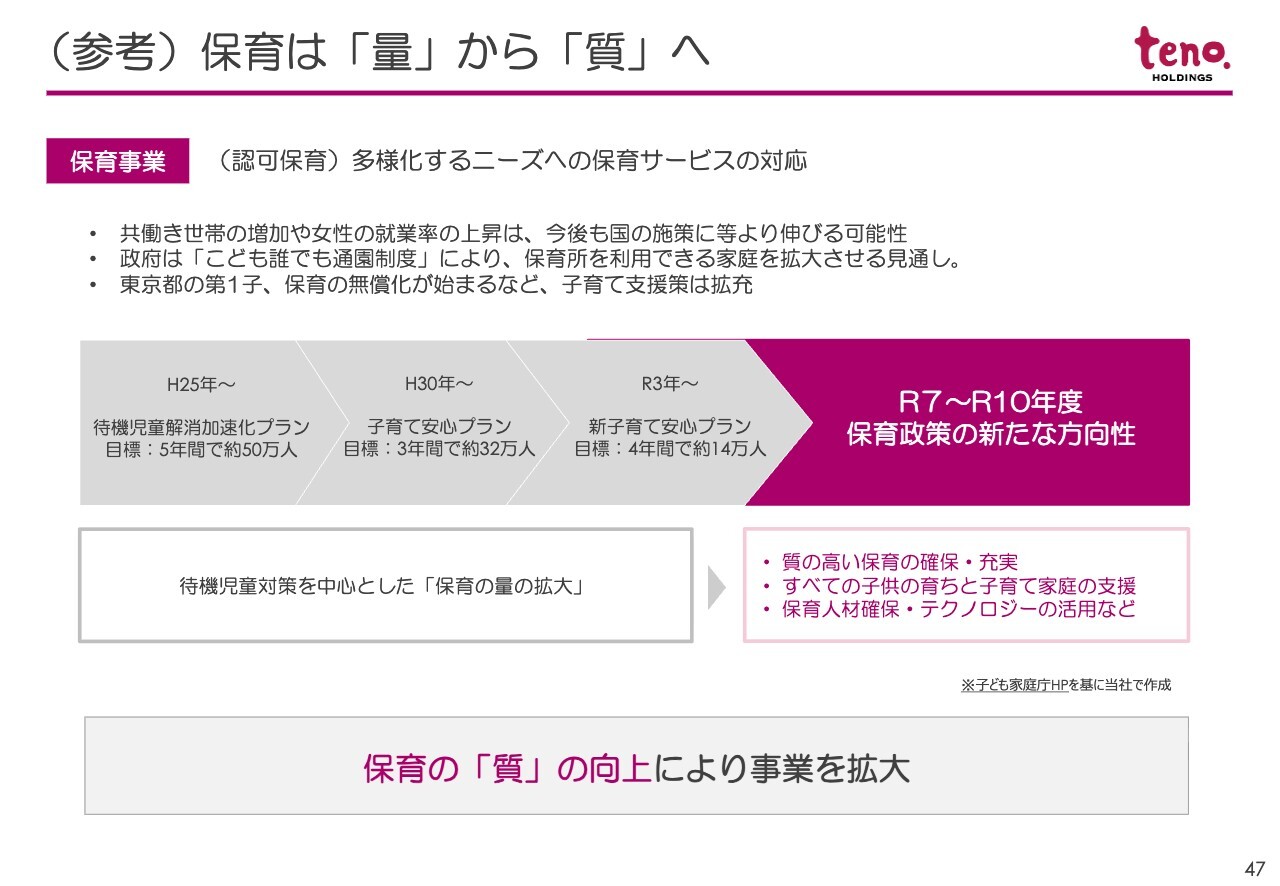

池内:女性の就業率の上昇や保育所利用率の増加、「こども誰でも通園制度」の制定等により、待機児童問題についてはある程度解消されつつあります。そのため、国としても保育の量的な拡大をある程度抑え、2025年からの政策では保育の質を高める方向にシフトしています。

当社としても、その流れに合わせて保育の質を向上させることが最も重要だと考えています。教育の幅を広げ、多様な事業を取り入れることに加え、保護者への支援サービスを含めたサブスクリプションの活用により、1施設あたりの収益率向上も進めていきます。

このような取り組みにより、量よりも質の向上、ならびに各保育所の売上の向上、事業の拡大を図っていきたいと考えています。

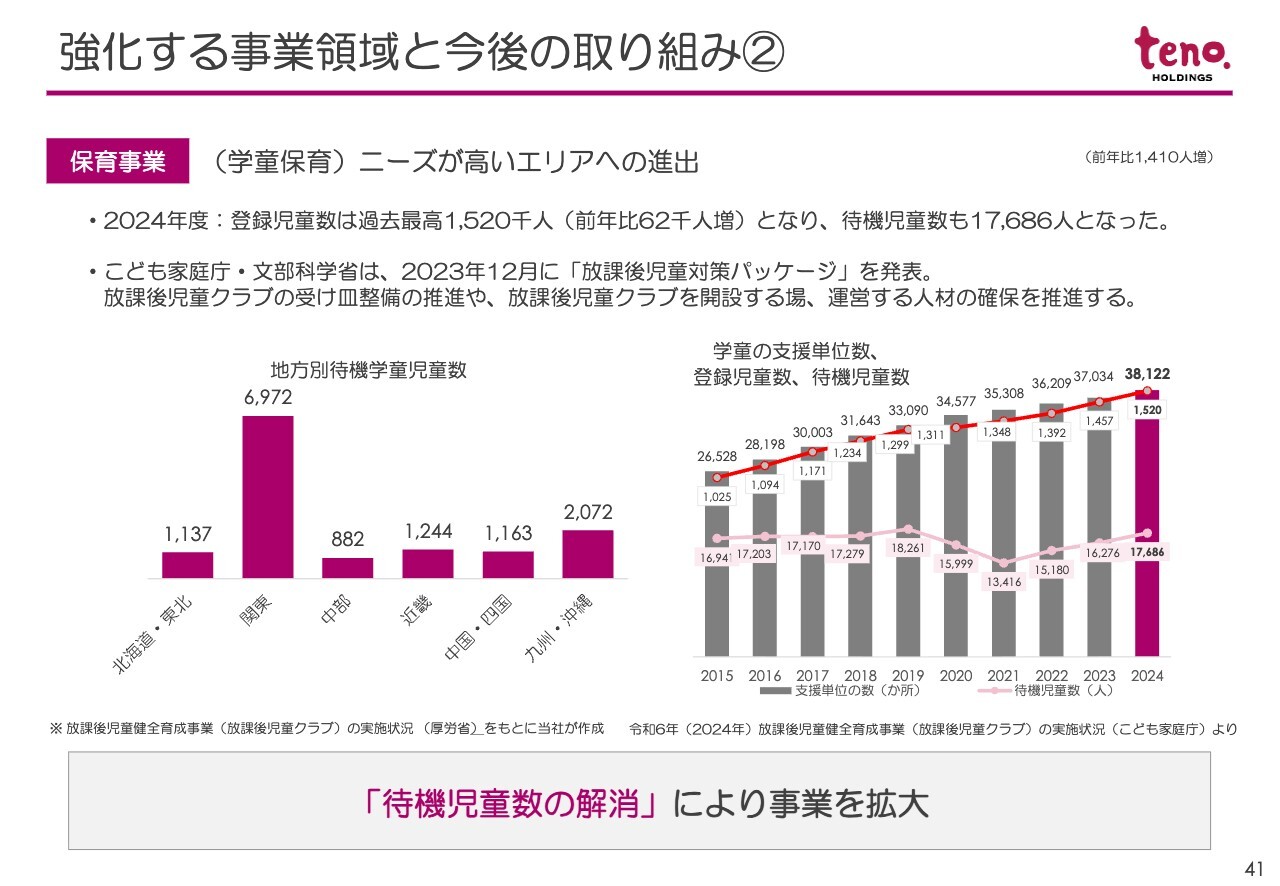

強化する事業領域と今後の取り組み②

池内:一方、学童保育においては依然として待機児童の解消が進んでいません。地方別待機学童児童数でも、関東地域は最も待機児童が多い状況です。当社では、まず待機児童の解消を通じて事業の拡大を進めていきたいと考えています。

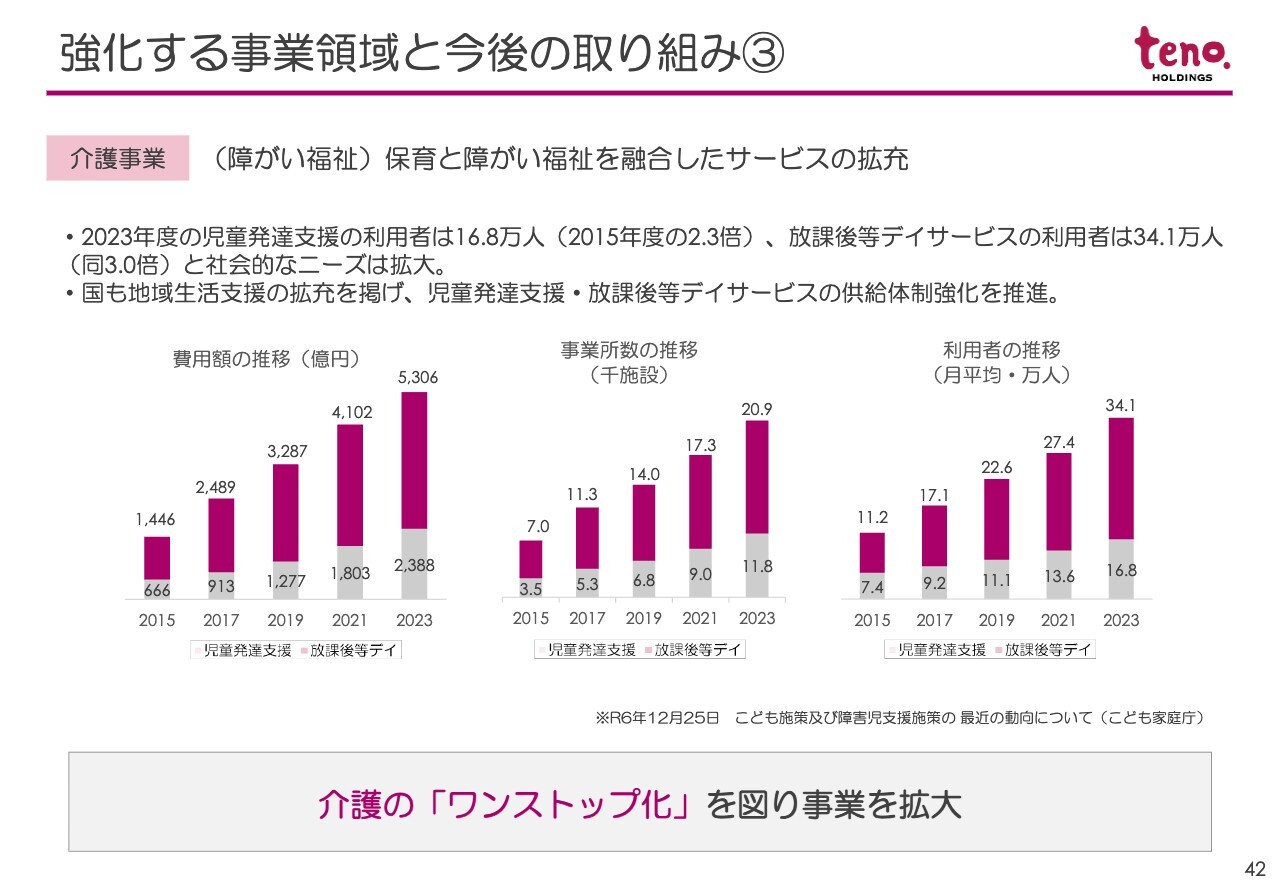

強化する事業領域と今後の取り組み③

池内:障がい福祉についてです。現在、国でもさまざまな施策が進行していますが、児童発達支援、放課後等デイサービスの施設利用者は増加傾向にあります。

保育事業を進める中で、健常者の子どもの集団生活になじめずにいる子どもたちの居場所の重要性を認識しており、この分野のサービス提供の促進は必須です。

当社では高齢者介護事業もあわせて展開していることから、介護のワンストップ化を図りながら推進していきたいと考えています。

「teno VISION 2030」

池内:こちらは当社の「teno VISION 2030」です。当社の理想像を働き手視点および顧客・クライアント視点から示しています。

時代に求められるサービスを提供できるプロフェッショナル集団として、保育所会社という枠を超え、働き手にとって最も自己実現が可能な家庭総合サービスグループを目指していきます。

「teno VISION 2030」を実現するための取り組み

池内:スライドの図はそのビジョンを現場の取り組みに落とし込んだものです。

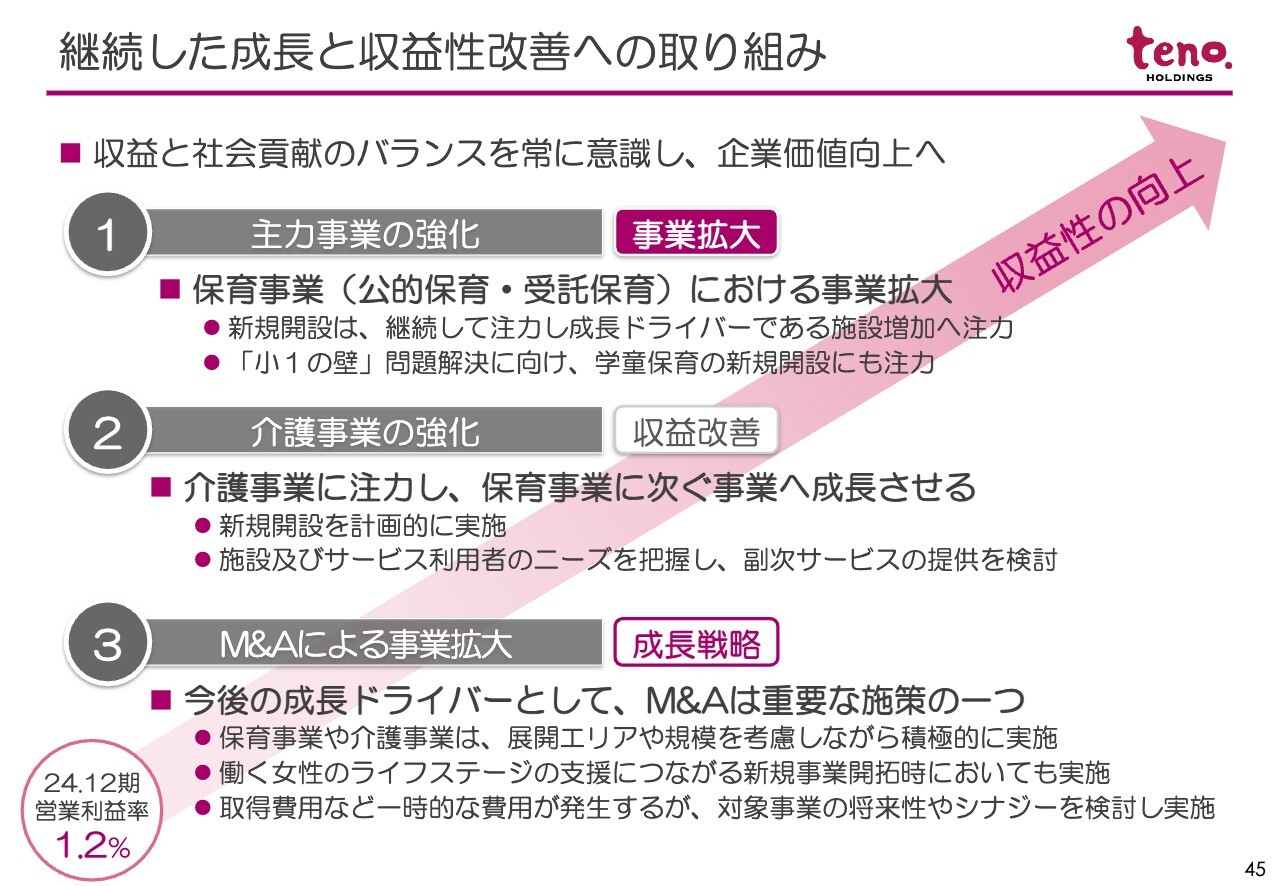

継続した成長と収益性改善への取り組み

池内:ビジョンの実現に向け、まずは主力事業の強化、介護事業の強化、M&Aによる事業拡大を進めていきたいと考えています。

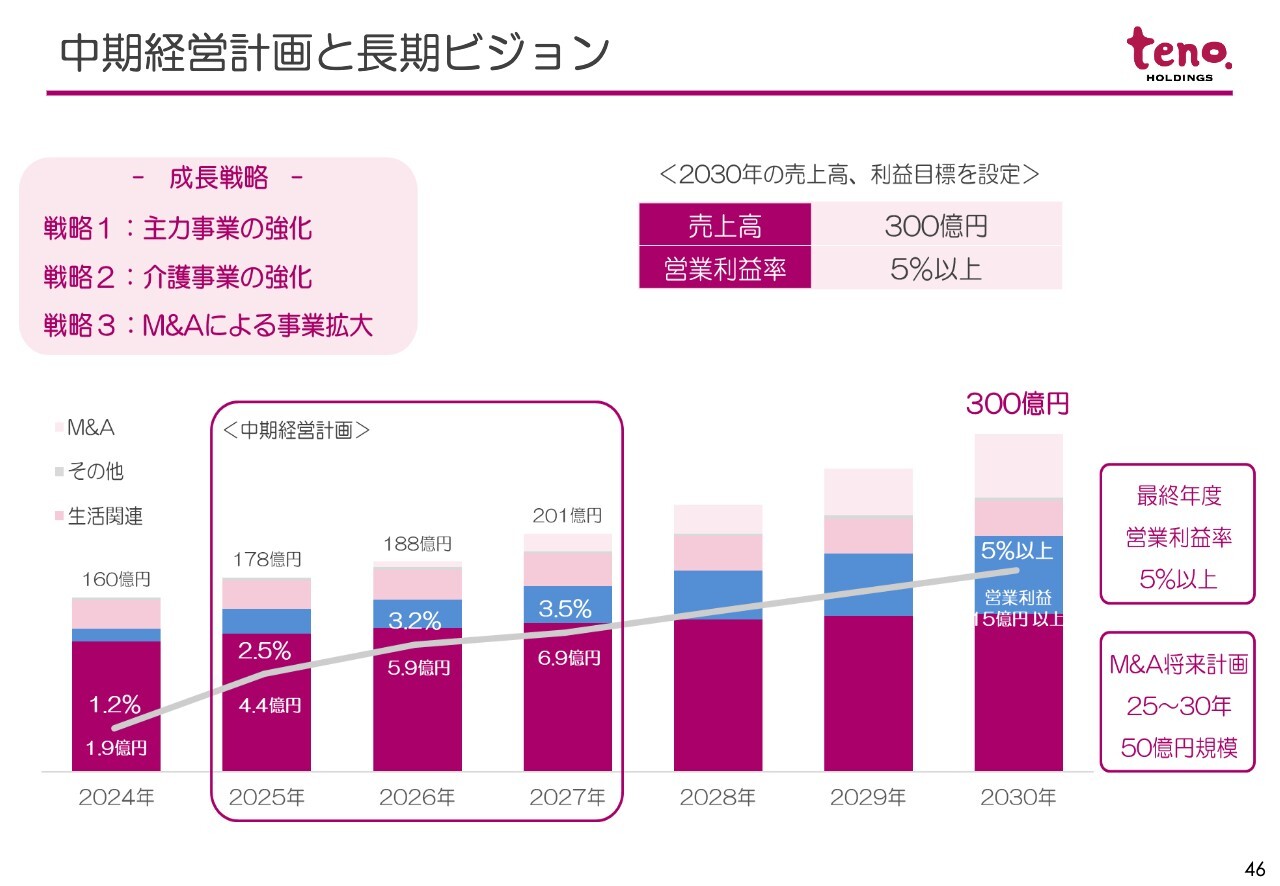

中期経営計画と長期ビジョン

池内:中期経営計画と長期ビジョンについてです。中期経営計画は毎年ローリングを行っています。

先ほどお話しした3つの戦略により、2030年には売上高300億円を目指し、M&A将来計画では50億円規模を実現していきたいと考えています。

(参考)保育は「量」から「質」へ

kenmo:少子化が進む中で質の重視についてお話がありました。保育において特に注力していきたい点があれば教えてください。

池内:当社では保育所の運営においてさまざまなカリキュラムを導入しています。認可保育所として公定価格をベースにさまざまな事業を進める中で、当社が最も大切だと考えているのは「今、おかあさんたちが何を求めているか?」ということです。

1つ例を挙げると、昔は幼稚園が終わったあとに習い事に行くことができました。しかし今は朝から夕方まで保育所に子どもを預ける方が増えていますので、事業所内保育所でICTを活用した教育プログラムや英語教育を取り入れるなど、保育所内での教育内容を充実させることも重要だと考えています。

また、便利さという点もおかあさんたちにとって重要です。例えば、かつては保護者が保育所に布団を持参していたこともありましたが、現在は徐々にスタッキングベッドに変わり、布団を持ってくる必要がなくなりました。そのような負担を減らす工夫も求められています。

最近ではオムツもさまざまな種類のものがありますので、それをおかあさんたちが一生懸命抱えてくる状況です。このような観点からも、おかあさんたちの便利さに対応する取り組みを、収益性を含めたビジネスとして広げていくことが重要だと思います。

kenmo:保育分野では少子化によって出店戦略が徐々にフェードアウトしていくのではないかと感じます。一方で、介護分野ではよりニーズが拡大していますので、出店戦略も積極的に進める必要があると思います。各事業における出店戦略についてお聞かせください。

池内:保育分野については、まず1つには今お話しした質を高める観点があります。当社としてはもう1つの観点として、多様な子育て支援の展開があると考えています。

当社はベビーシッターサービスから始まり、その後、認可保育所や事業所内保育所、学童保育所を運営してきました。それ以外のニーズとして、特に障がいを持つ子どもへの支援やバイリンガル幼児園などへのニーズがあります。

そのような意味でも、多様性による戦略を持ち、さまざまなかたちでおかあさんたちや子どもたちを支援できる仕組みを作っていくことが保育事業の売上を伸ばすことにつながっていくと考えています。

チャンスがあれば認可保育所の出店も進めますが、まずはまだ市場のニーズの高い学童保育や受託保育事業などに比重を置いて拡大していきたいと考えています。

受託保育事業については毎年10ヶ所以上の受託を増やしており、学童保育についても積極的に進めていきたいと思っています。あわせて、バイリンガル幼児園や障がい福祉分野などについても、今後大きく出店を進めていきたいと考えています。

介護分野については、次の大きな柱にしていく方針で成長を進めています。

基本的に介護事業は、関西エリアを中心に展開しています。高稼働で安定した収益を上げるためには、効率よくサービスを提供することが必要です。

自分たちがすでに運営しているエリアをさらに進めていく方が効率的ですので、関西エリアを中心に事業を展開しながら、東京エリアも含めて進めていきたいと考えています。

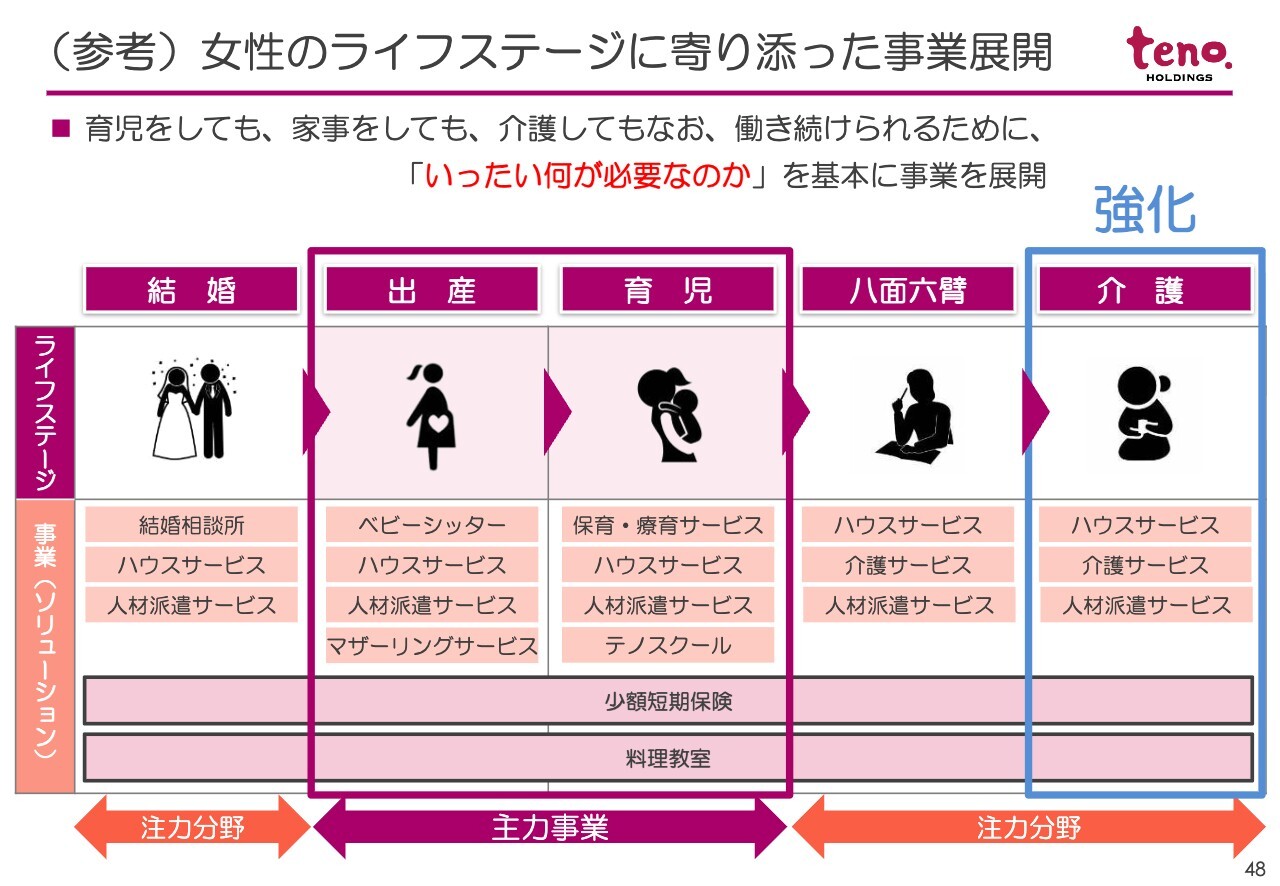

(参考)女性のライフステージに寄り添った事業展開

kenmo:保育や介護といった生活関連のさまざまな事業を行う中で、事業間にシナジーはあるのでしょうか?

池内:当社は「女性のライフステージを応援する」という理念がありますが、当社が行う保育や介護、生活関連事業においては、単に事業を並べているのではなく、『女性のライフステージ全体を支える』という強いシナジーを持っています。

多くのお客さまは『子育て』と『親の介護』が重なる時期を経験されており、保育事業を利用されているお客さまが、同時にご自身の親御さまの介護も担うケースは非常に多いです。このシナジーにより、お客様の囲い込みやクロスセルが非常にやりやすくなります。

また、各事業で培った地域・行政との連携ノウハウや人材育成の仕組みも共有できるため、運営面での効率化にもつながります。結婚、ベビーシッター、保育、療育、家事、介護といった当社の幅広いサービスにより、お客さまのライフサイクル全体を切れ目なくサポートすることが、当社の競争優位性の源泉となっています。

また、当社では女性のライフステージにも重きを置いていますが、事業内容的にも保育や介護は理念として共感いただける点が多いものだと感じています。

当社の事業は労働集約型の事業ですが、労働集約型事業においては、コミュニケーション力や共感力が重要です。苦労が大きい反面、それが当社の強みとなっています。

さらに、グループ内で各事業のノウハウを共有していますので、例えば料理教室で得た知識を保育所の給食にも役立てるなど、事業間のつながりも深めています。このようにさまざまなかたちでシナジーを生み出すことができると考えています。

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について

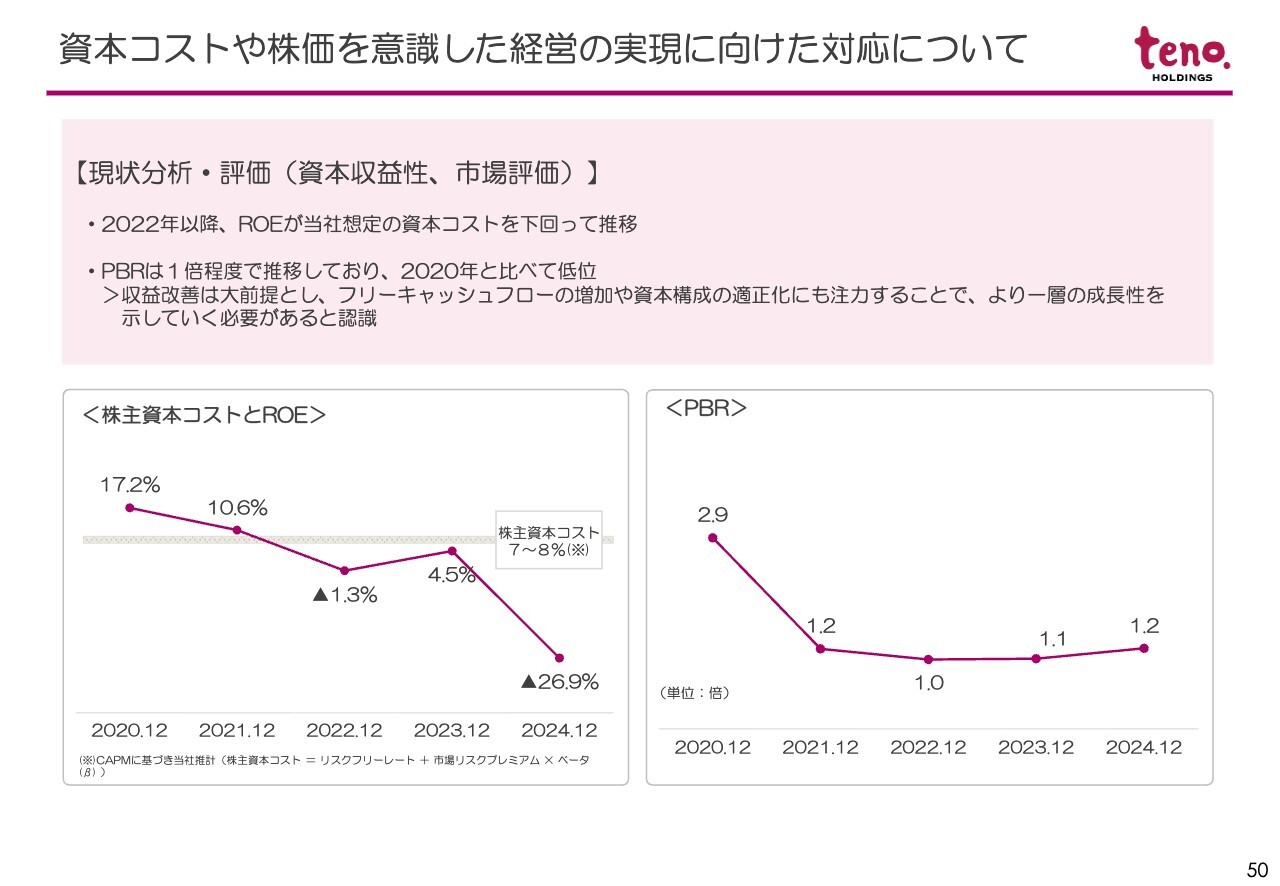

池内:資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応についてご説明します。

2022年以降、ROEは当社が掲げる株主資本コスト7パーセントから8パーセントの目標を下回って推移しています。また、PBRも1倍程度で推移しています。

その上で、フリーキャッシュフローの増加や資本構成の適正化に注力することで、株式市場に対して一層の成長性を示していくことが必要だと強く認識しています。

資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応について

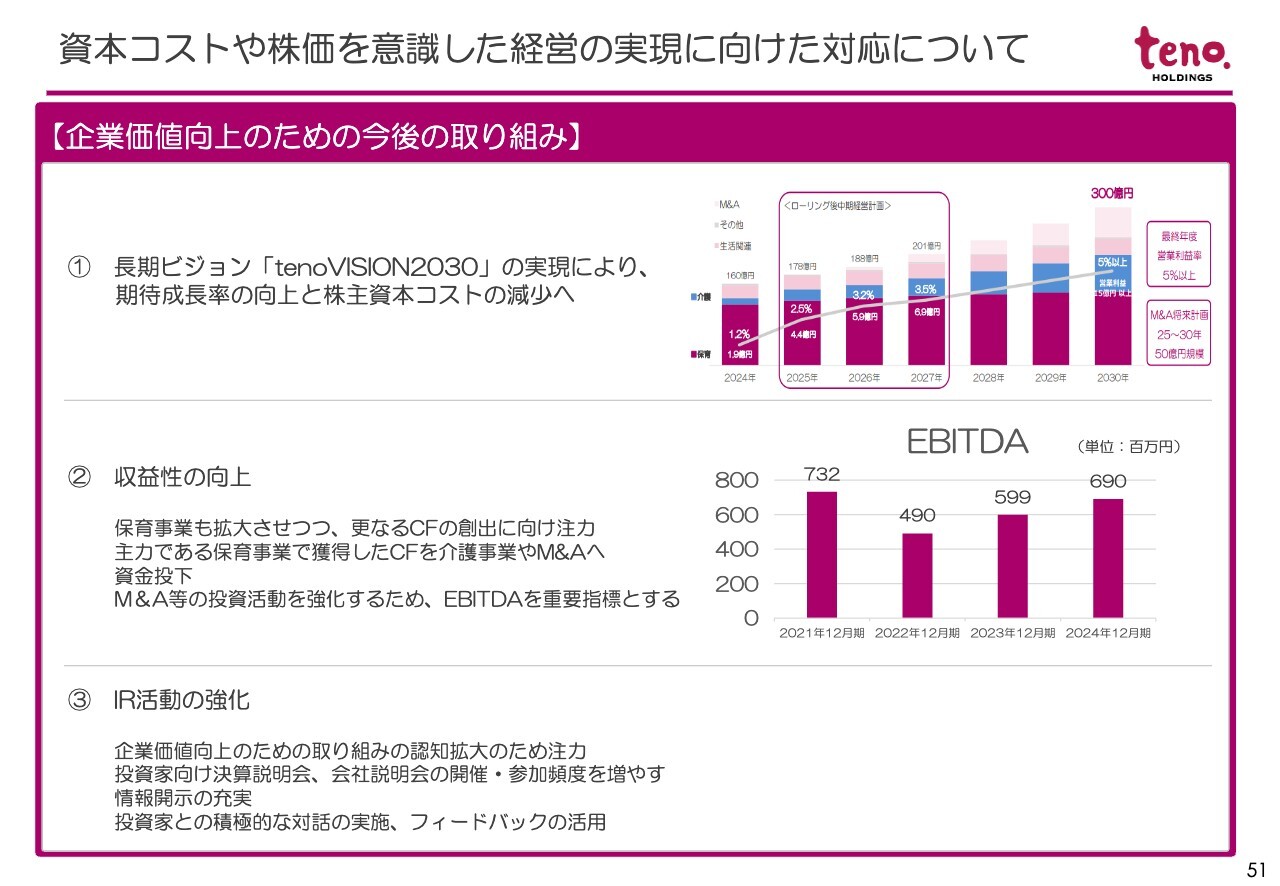

池内:企業価値向上のための取り組みについてご説明します。

1つ目は、長期ビジョン「tenoVISION2030」の実現です。中期経営計画や長期ビジョンの目標売上および利益率をしっかり達成することが重要だと考えています。そのためには、期待成長率の向上や株主資本コストの削減が必要です。

2つ目は収益性の向上、3つ目はIR活動の強化です。IR情報の開示を充実させ、投資家との対話の機会を増やしていくことにより、企業価値の向上を図ります。

これらの取り組みにより、資本コストや株価を意識した経営の実現を進めていきたいと考えています。

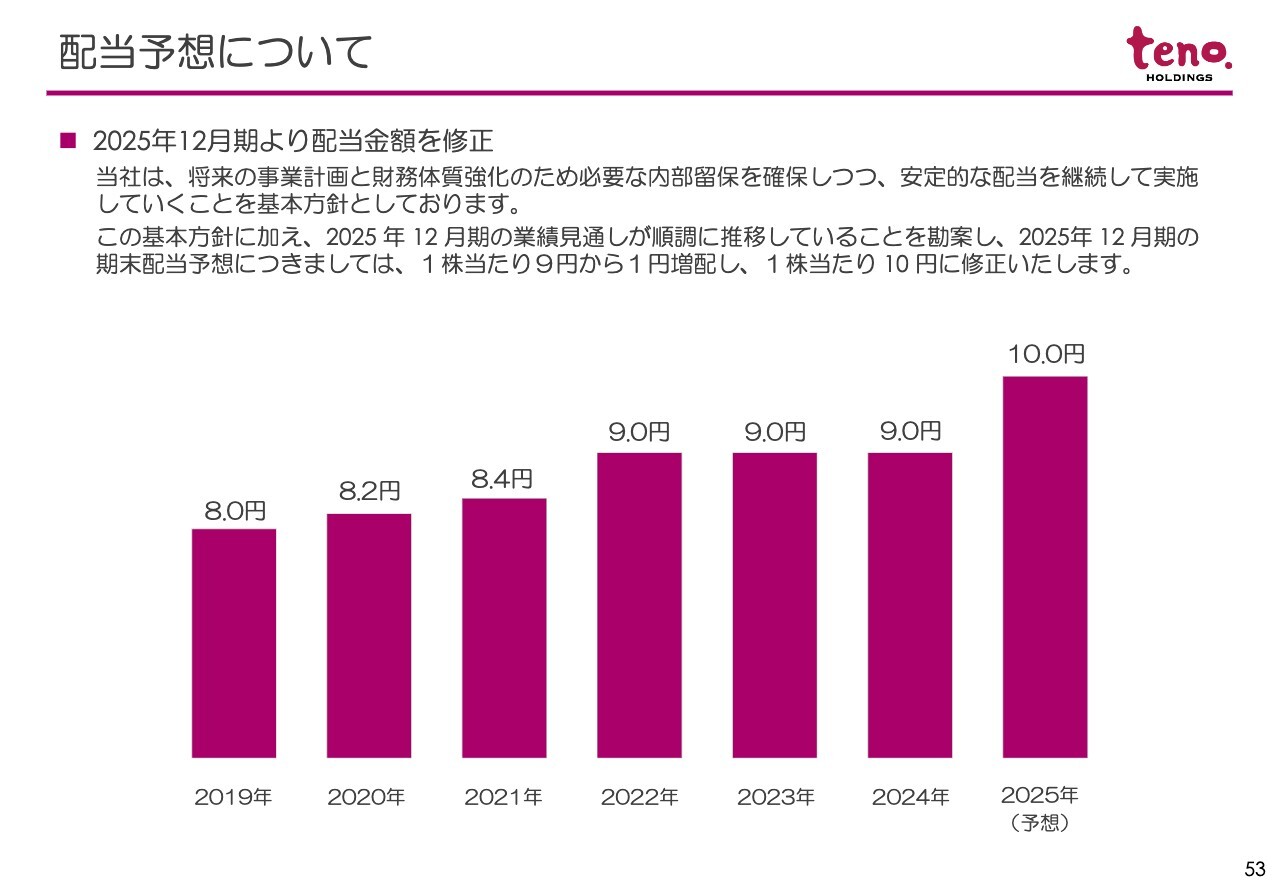

配当予想について

池内:配当予想では、配当金額について1円増配となる1株当たり10円に修正しています。

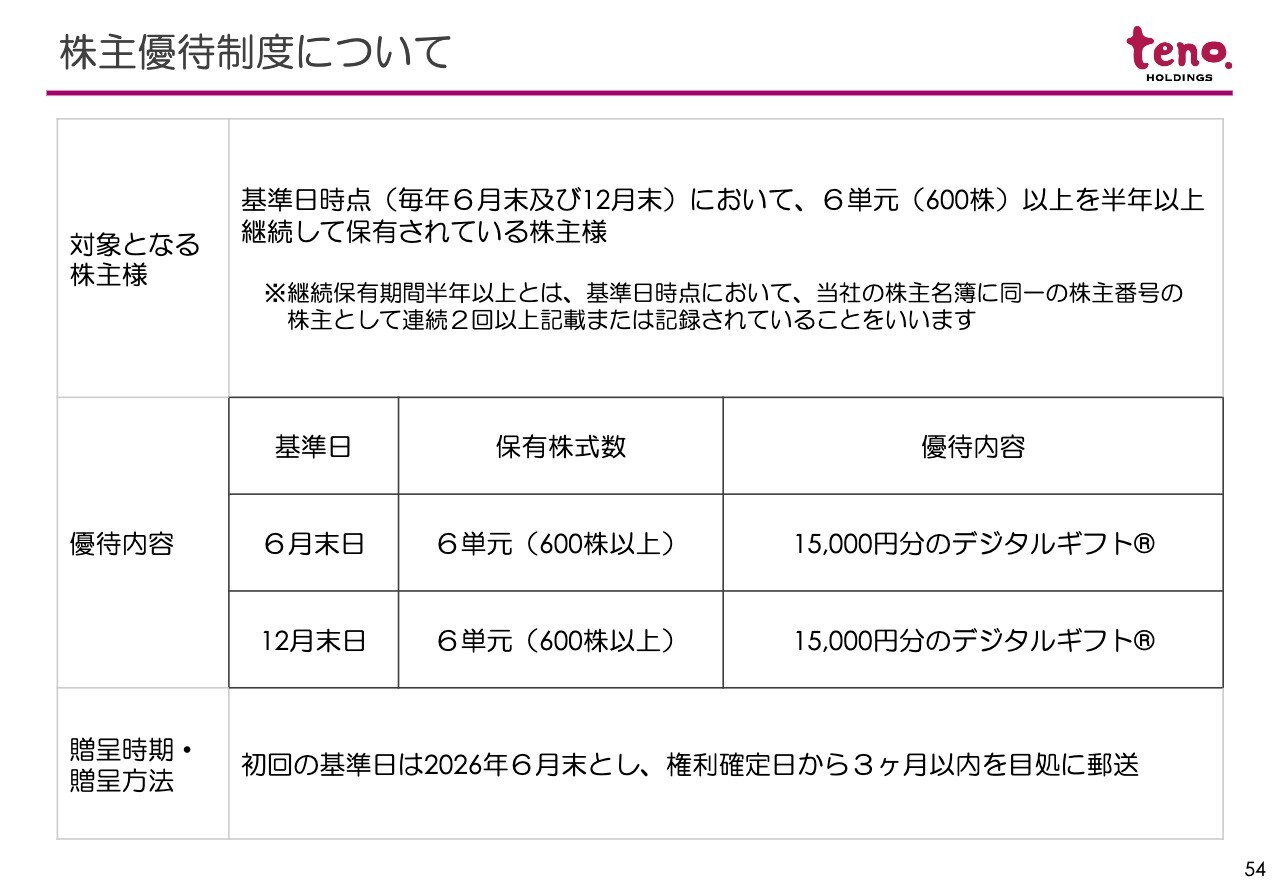

株主優待制度について

池内:株主還元については、2026年の6月末を最初の基準日として株主優待を導入する予定です。

半年間、6単元以上を保有していただいた方に1万5,000円分のデジタルギフトを贈呈するものです。デジタルギフトはキャッシュレス決済や各種ポイント、暗号資産など、さまざまなかたちでご利用いただけます。

株主優待では、配当金による株主さまへの還元を安定的かつ継続的に行うことを目指しています。

質疑応答:M&Aへの考え方について

飯村美樹氏(以下、飯村):「以前のセミナーでM&Aには積極的だとお聞きしました。効果的だったM&Aの事例や今後の計画について、差し支えない範囲でお聞かせください」というご質問です。

個人投資家の方々からの事前の質問

新着ログ

「サービス業」のログ