【QAあり】アクセスグループHD、大学との連携を深化させ人財ソリューションを伸長 トップシェアを基盤に留学生就労支援拡大へ

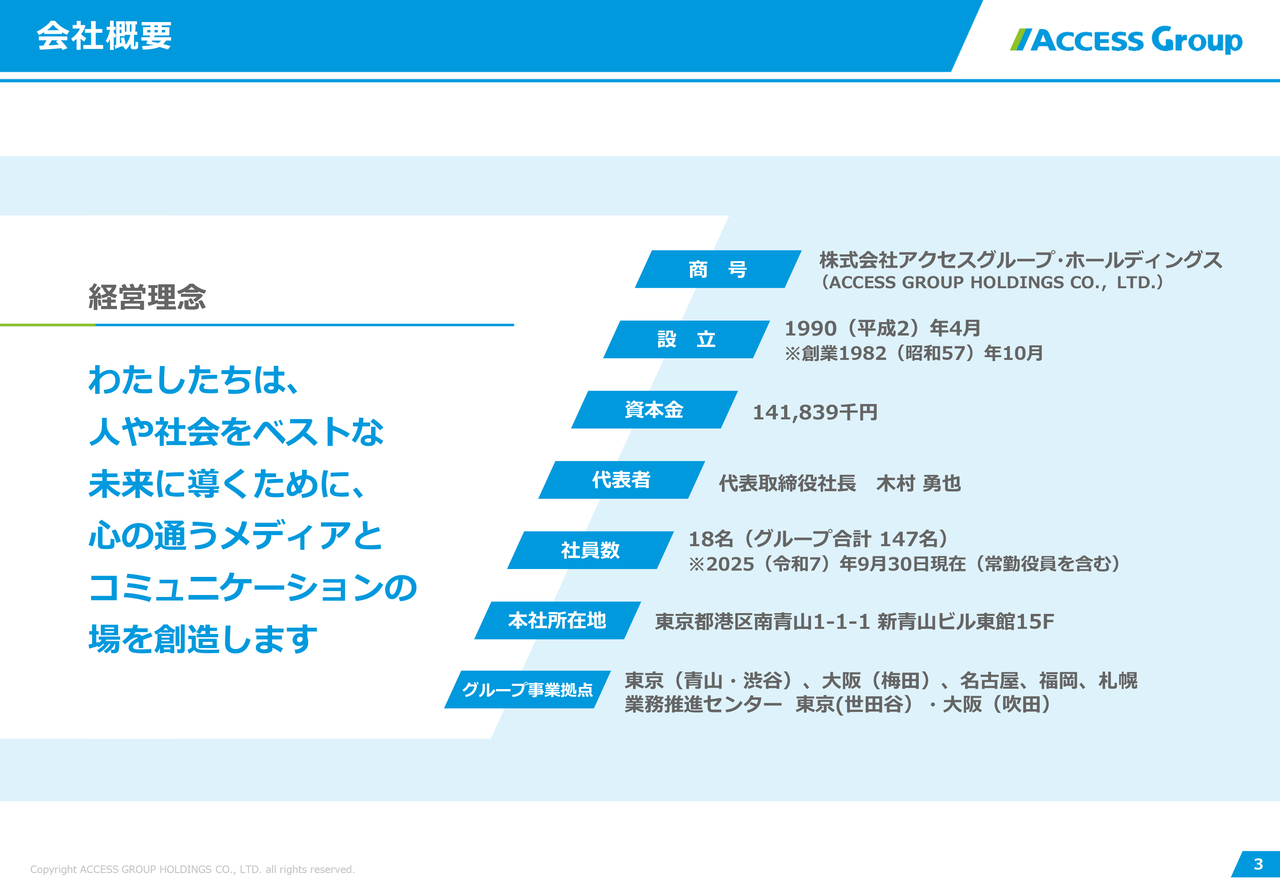

会社概要

木村勇也氏(以下、木村):株式会社アクセスグループ・ホールディングス代表取締役社長の木村です。

当社は大変意義のあるビジネスを展開していると自負しています。「わかりづらい」という個人投資家のみなさまからも多くのご意見をいただいています。今回は、できる限りわかりやすく、限られた時間ではありますが、精一杯お話をしたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

では、私から簡単に会社の概要をご説明します。当社は1982年に創業し、現在44期目を迎えています。

経営理念は「わたしたちは、人や社会をベストな未来に導くために、心の通うメディアとコミュニケーションの場を創造します」としています。進学分野、就職分野、日本に興味を持つ外国人の方への分野を、今後の注力分野として進めていく予定です。

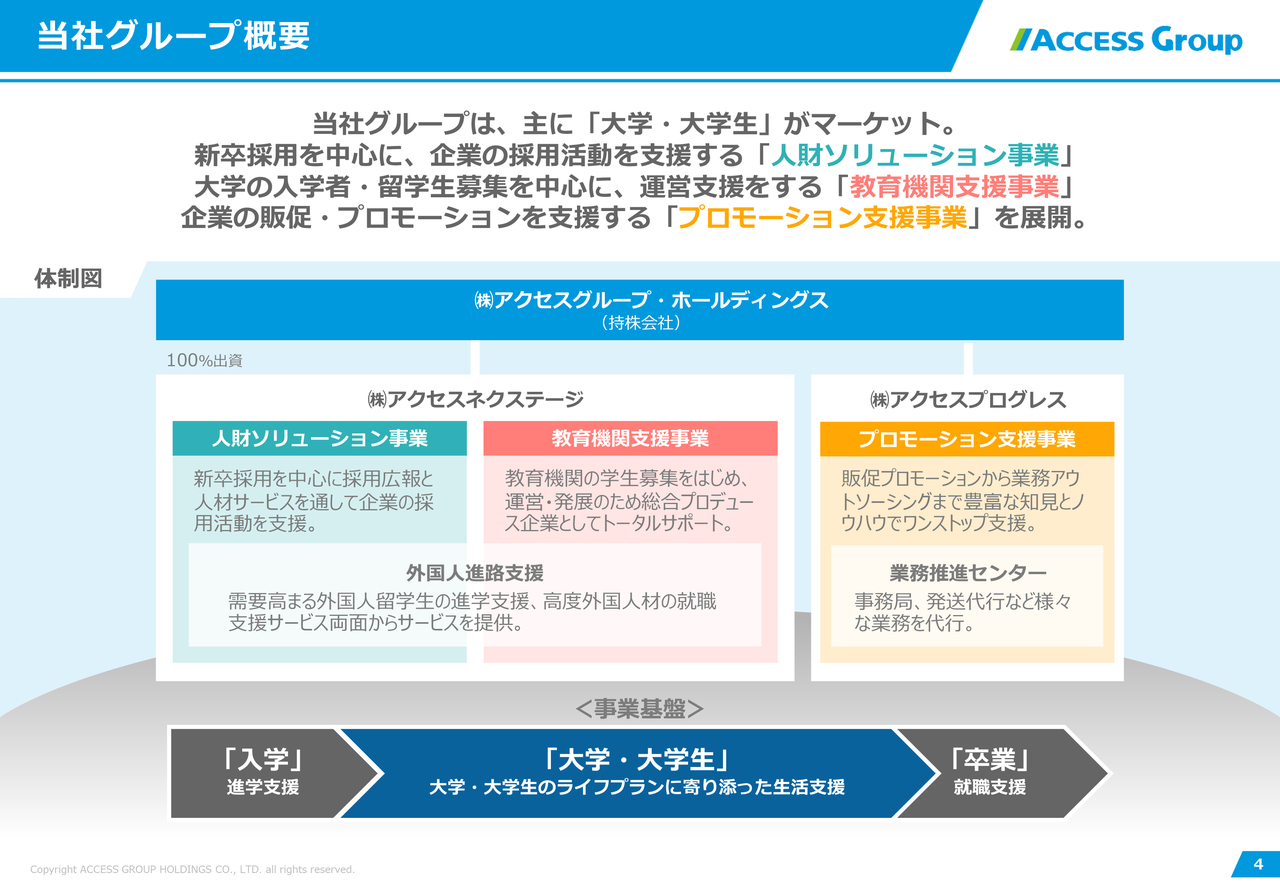

当社グループ概要

木村:私たちが取り組んでいる分野は、主に3つの事業です。この点について、少し時間を割いてご説明したいと思います。

まず、当社グループには3つの事業があります。主に大学や大学生、就職活動をメインのターゲットとしてマーケットを展開しています。

1つ目は、新卒採用事業です。大学生の多くが就職活動を行うのが一般的で、就職活動をする方に対する企業からの「こういう方を採用したい」といったご要望に応えながら、新卒採用を企業からの収益を得るかたちで行っています。人財ソリューション事業にあたる事業です。

2つ目は、大学が顧客となる事業です。大学は高校生や外国人留学生の募集活動を行ったり、さまざまな課題を抱えていたりします。そのため、大学の経営や運営を支援するのが教育機関支援事業です。

3つ目は、企業の販促プロモーションを支援するプロモーション支援事業です。この3つの事業を展開しています。

事業基盤に関しては、私たちは大学を中心に据え、まず入学の支援を大学に提供しています。そして、就活生を適切な企業にマッチングするために、若者や外国人向けのマーケティングを支援するプロモーション支援事業があります。

このように、3つの事業が連携している点をご理解いただければと思います。

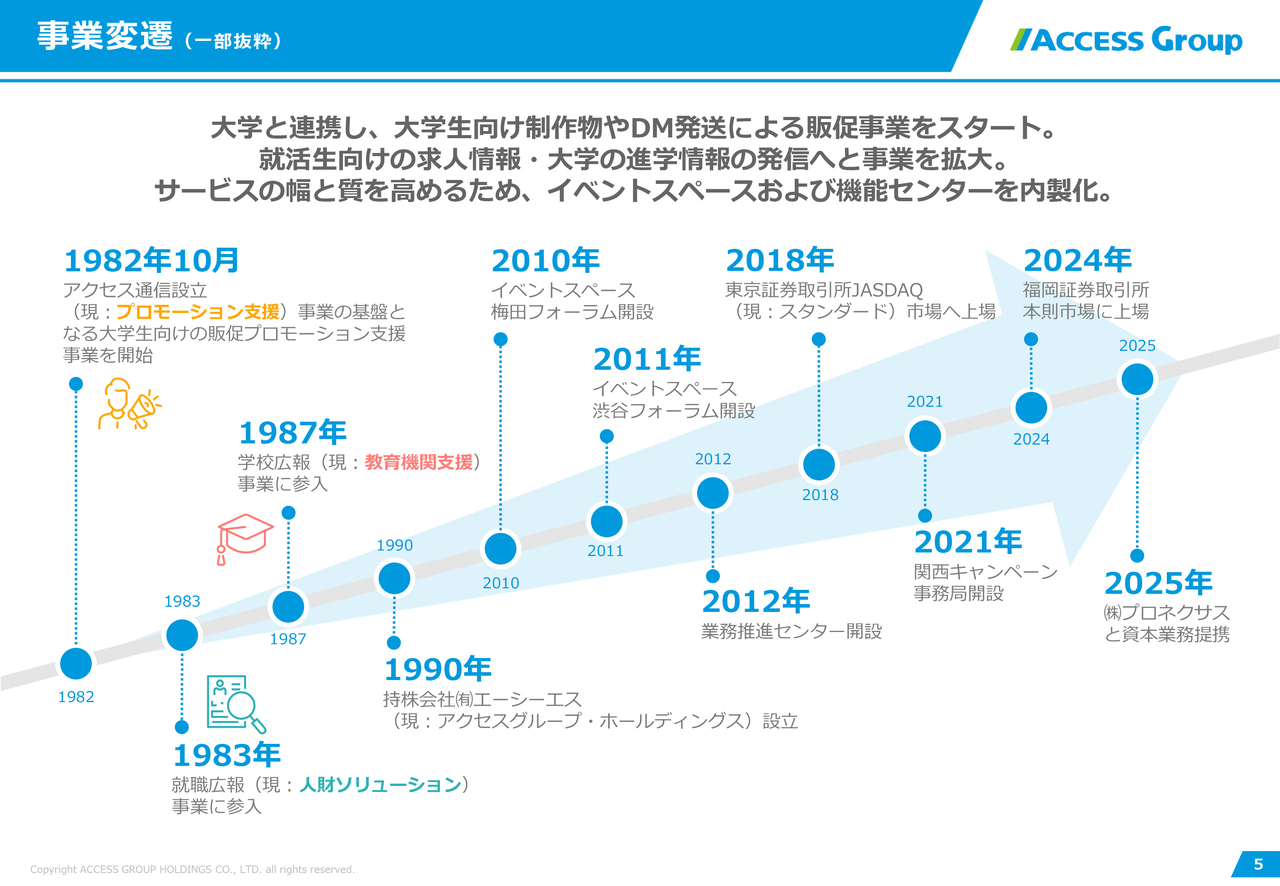

事業変遷(一部抜粋)

木村:事業の変遷についてお話しします。創業当初の話をしたほうがわかりやすいと思いますので、ご説明します。

当社は、インターネットのない時代からのスタートでした。大学との連携で「大学生にプロモーションのダイレクトメールを送れないか」というニーズをいただき、ダイレクトメールや制作物の発送から始めたのが、私たちの祖業です。

当時は、リクルートスーツや晴れ着、袴などの分野で「大学生だけにダイレクトにリーチしたい」というニーズを受け、大学との連携を深めながらダイレクトメールの発送を行っていました。

また、「こういう大学生だったら来てほしい」という企業のニーズに応え、就職情報をダイレクトメールで提供することで、早い段階から人材ソリューション事業に参入しました。

その後、取引が面的に広がり、大学の運営に関するニーズを受けるかたちで、1987年に教育機関支援事業が立ち上がり、これら3つの事業が早くから成り立っていたということです。

その後、収益化を目指し、大学生に寄り添いながら企業の採用活動を支援する取り組みを進めてきました。その一環として、合同企業説明会を中心に実施しました。

また、収益性向上のため、大阪と東京にイベントスペースを設け、さらにダイレクトメールやさまざまな業務代行を受託するための業務推進センターを開設しました。このような取り組みを経て、現在に至っています。

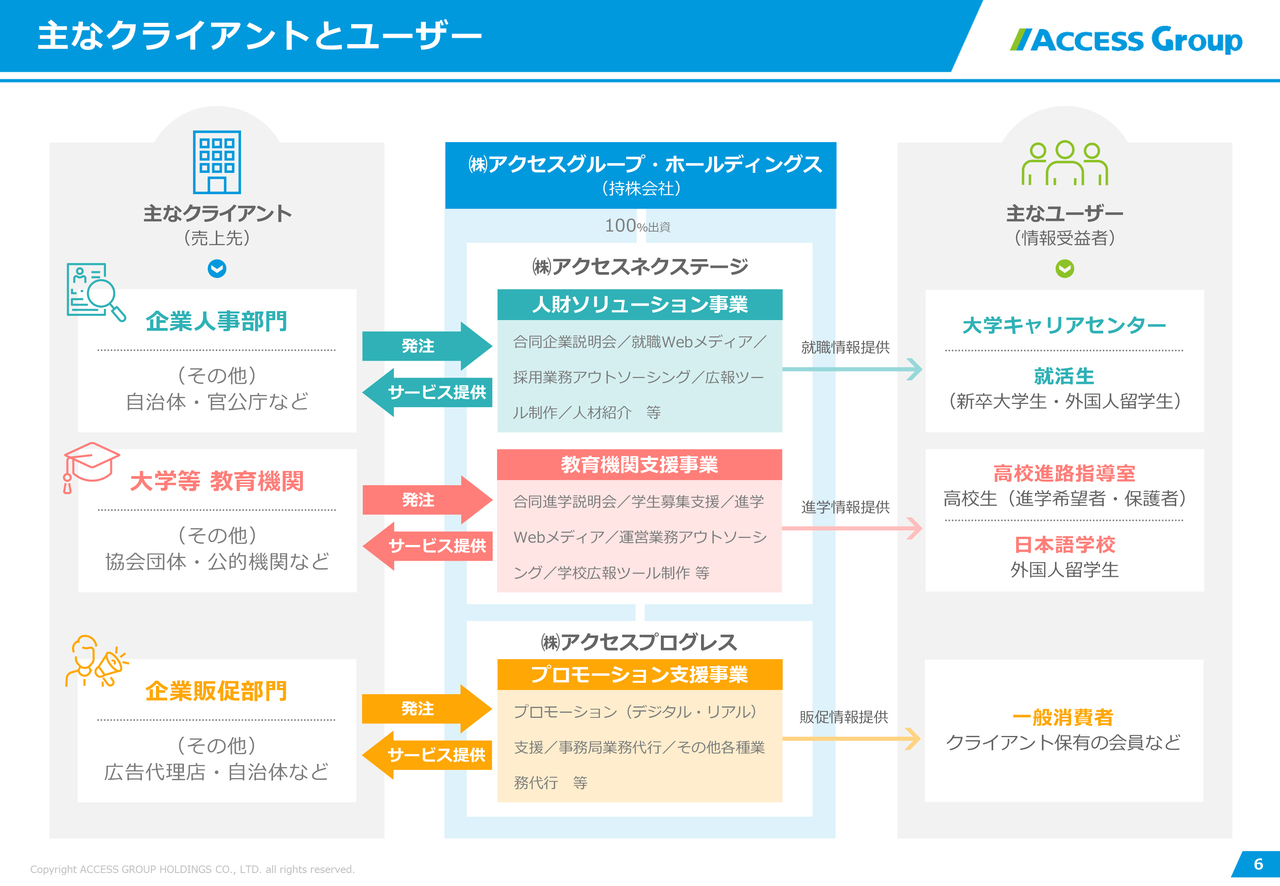

主なクライアントとユーザー

木村:「どこがクライアントなのですか?」とよく質問をいただくため、こちらで簡単にご説明します。まず、主なクライアントとしては、人財ソリューション事業において企業から収益をいただいています。

具体的には、「この学生だったら欲しい」「こういったターゲットを採用していきたい」といった企業に対して、私たちが大学と直接連携し、人材の紹介を行っています。

また、私たちは多数の大学から「合同企業説明会に参加してください」という形式で学生を集めており、収益を得ています。この業務は、企業の人事部門から発注を受けて実施しているものです。

新卒のマーケットには非常に多くの企業がありますが、当社の特色は大学のキャリアセンターとの強い連携を強みとしている点です。

教育機関支援事業は、主に大学を中心とした教育機関から収益を得るビジネスです。収益の入り方が少し異なるという特徴があります。

具体的には、大学における生徒募集や学生募集において、当社がプロモーションを行ったり、進学メディアへの掲載を提供したりしています。また、季節ごとに発生する大変な業務を抱えている大学を、当社のアウトソーシングサービスで支援することで、教育機関支援事業としてのビジネスを展開しています。

プロモーション支援事業については、学生マーケティングや外国人留学生向けのプロモーションも含まれます。また、さらに発展を目指し、比較的独立したかたちでプロモーション支援事業を展開しています。

この事業は、主に企業の販促や広報部門のクライアントさまから収益を得ており、私たちがその業務を遂行することで成り立っています。

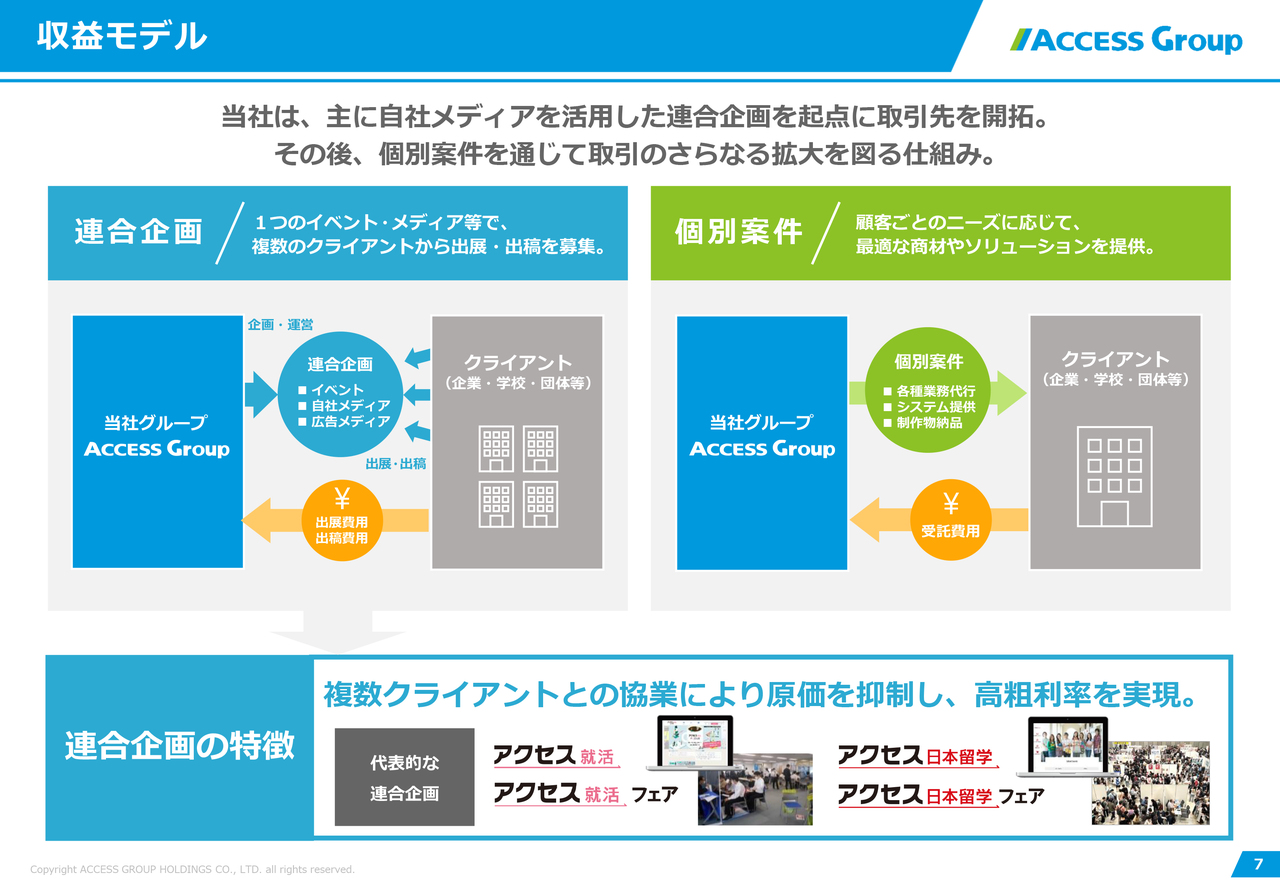

収益モデル

木村:収益モデルは主に2つあります。一番わかりやすいのは、スライド右側です。個別案件として、ニーズにお応えし、当社がアウトソーシングとしてお受けするかたちです。プロモーションの場において、SNSやWebサイトの構築など、広告代理店とは異なる形態ですが、そのモデルをイメージしていただければと思います。

当社の特色としては、スライド左側のほうが強いと考えています。連合企画として情報メディアを運営しており、スライド下段に記載しているとおり、就職に関する領域や、就職イベント、合同企業説明会などを手掛けています。

進学分野のメディア運営について、外国人留学生向けのメディアや合同進学説明会も展開しています。こちらは比較的安価で参加しやすいサービスですが、私たちは原価やある程度の開発費用、会場費・運営費などを除いた売上が徐々に積み重なり、高い利益率を達成しています。

これを軸としてクライアントに提案を行い、本質的な企業ニーズを聞き出すことで、新たな個別案件や通常の個別ビジネスの拡販につなげる仕組みとなっています。こちらについてもご理解いただければ幸いです。

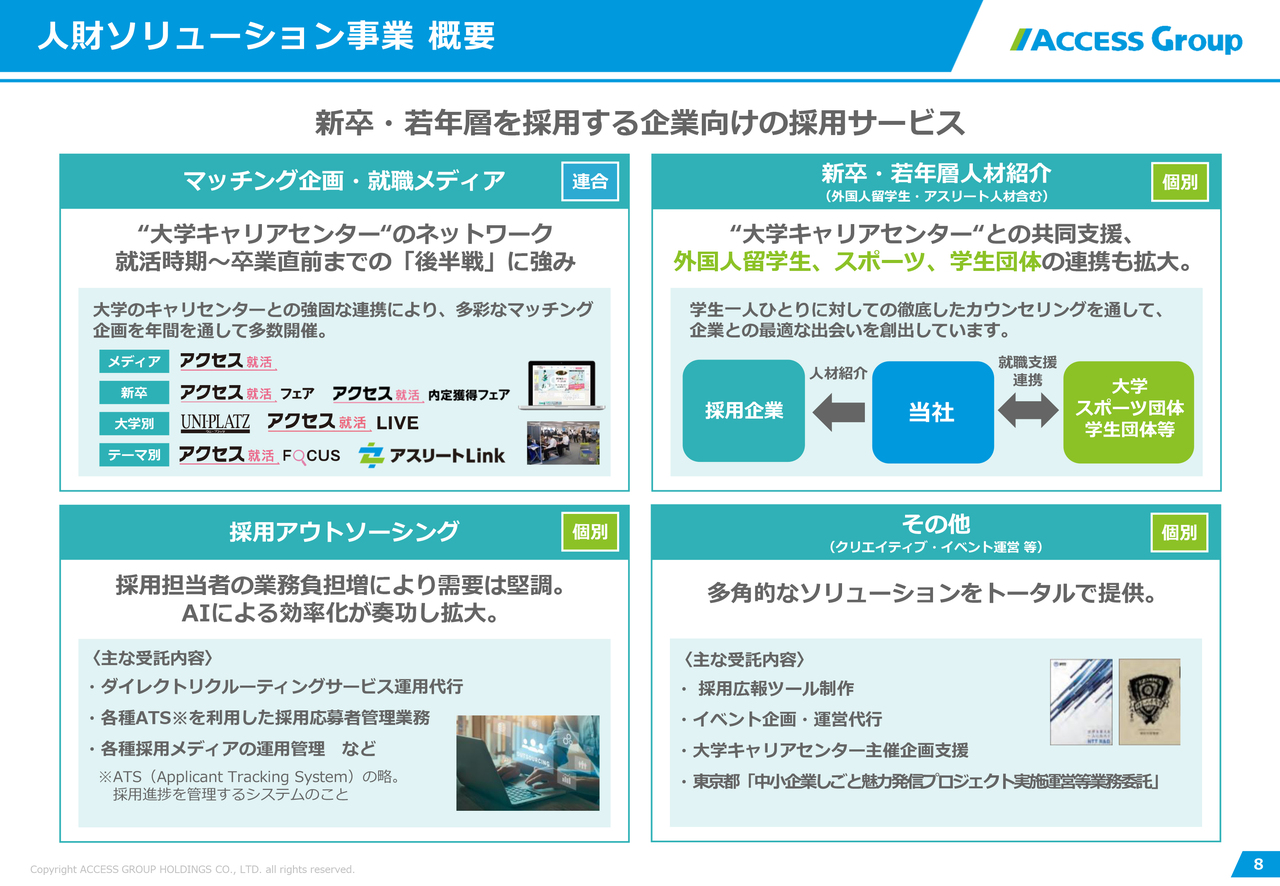

人財ソリューション事業 概要

木村:人財ソリューション事業の概要です。こちらは少し視点を切り替え、就活生を対象とした事業となります。この事業は企業の人事部門から費用をいただくビジネスモデルで、主にマッチング企画や就職メディアを中心に展開しています。

私たちは大学のキャリアセンターを非常に重視しており、40年にわたり連携を構築してきました。今の就職活動の状況は、かなり早期化している現状があり、みなさまもその点をご存じかと思います。

ただし、なかなか内定が決まらない学生は、キャリアセンターに相談に訪れることが多く見受けられます。その理由は多様です。

例えば、「単純にうまくいかない」という日本の学生に加え、「スポーツをものすごくがんばってしまったらすでに終わっていた」「留学していて帰国したら、もう日本の就活って終わっているの?」といった留学生のケースや、公務員を第1志望としていたものの、キャリアチェンジを図って民間企業への就職を考える方など、まだ就職活動が難航している方々が現状として見受けられます。

私たちは、そのような方々を対象に、就活のピーク時期から卒業直前までの期間、独自のキャリアセンターとの連携を活用して支援する仕組みを整えています。このように、私たちは就活の後半戦において強みを持ち、独自のポジショニングを形成している点が大きな特徴です。

また、スライド右上に示しているように、新卒や若年層を対象とした人材紹介を行っています。大学のキャリアセンターに加え、スポーツ部活動分野の団体などとも連携を拡大しています。

事情によっては、学生時代に努力すればするほど就職活動が遅れるというジレンマが生じる場合があります。その課題を解消するために、人材紹介事業を積極的に展開しています。

さらに、スライド左下の採用アウトソーシング事業は、非常に大きな成長を遂げている分野です。今、採用担当者は非常に大きな労力を費やして採用活動を行っています。多くのスカウト活動や業務に相当な工数をかけて取り組まれています。

当社では、業務代行センターを活用し、採用代行や集客のノウハウを駆使して、企業の採用代行業務を一部お引き受けするかたちでビジネスを展開しています。これにより、多くの案件を集めることが可能で、効率化を図ることで収益が拡大している状況です。

それ以外では、採用活動において、学生にもっと響くコンセプトの広報ツール制作やイベント企画を手掛けたり、雇用促進事業を展開したりと、この人財ソリューション事業で実施しています。

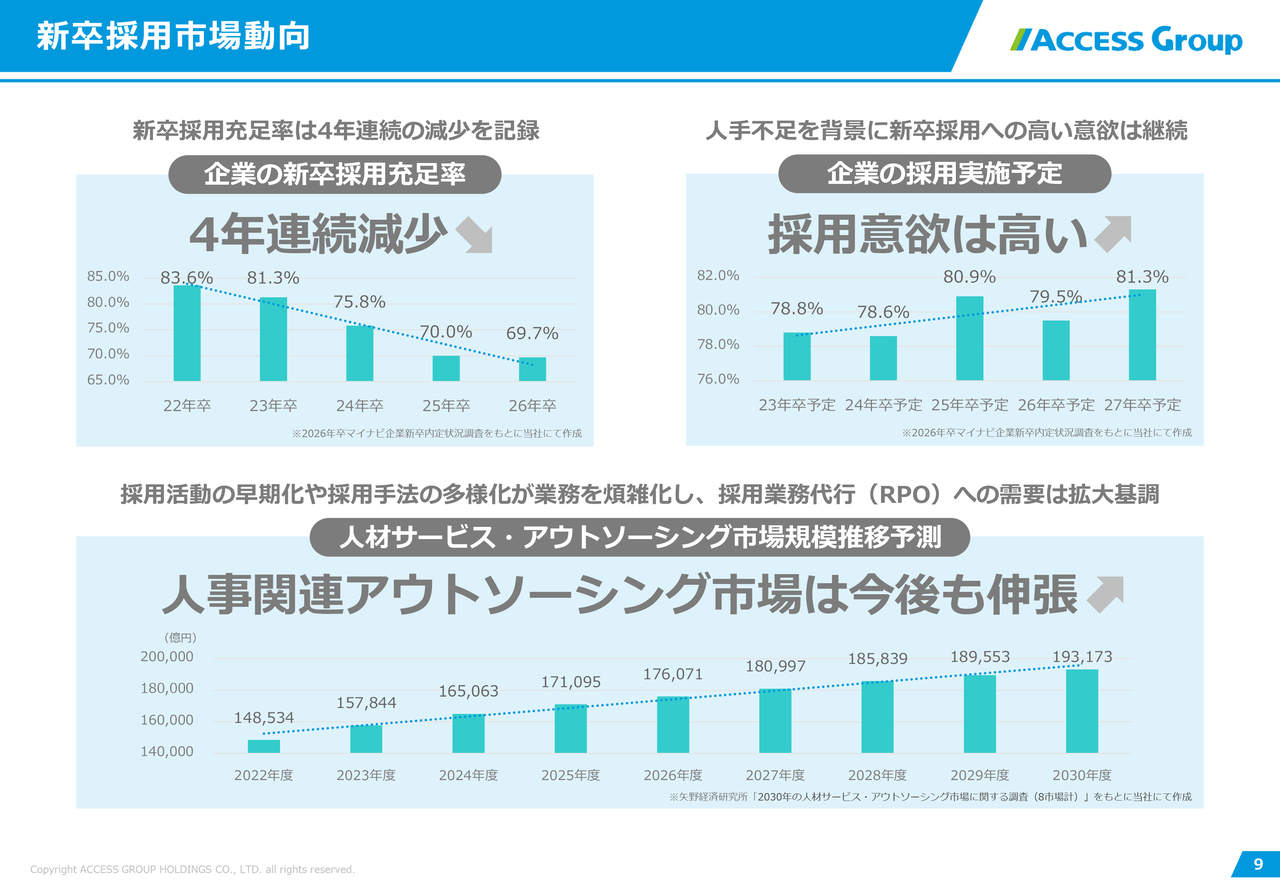

新卒採用市場動向

木村:新卒採用の市場動向についてです。現在、新卒採用における企業の充足率は年々減少しており、不足の状況が続いていることは、みなさまもご存じのとおりかと思います。

現在、AI化やDX化が進む中で、採用における意欲は引き続き高い傾向にあります。このような背景の中で、ミスマッチやギャップをどのように埋めるかが、私たちの課題とする現状のマーケットです。

また、「なかなか人事に人が割けない。そうなったら、何十人、何百人という人事が必要になってしまう」という点についても、人事関連のアウトソーシングが今後も伸長していくという予測が出ています。これらの点に着目し、私たちは注力している状況です。

教育機関支援事業 概要

木村:教育機関支援事業についてお話しします。この事業では、大学から資金をいただき、高校生や進学を希望する方々、外国人留学生に向けた広報を行うビジネスです。主に学生募集の支援を行っており、進学関連のメディアや特設サイト、イベントを通じて、大学と高校生、外国人留学生をマッチングしています。

大学を中心に、約600法人の顧客基盤を有しています。すべてが大学というわけではなく、専門学校やさまざまな自治体、関係機関も含まれての600法人となります。日本国内の大学は約800法人ありますが、そうした中で、当社は比較的大きなシェアを確保していると考えています。

外国人留学生分野においては、本日のご質問でも多くいただいているとおり、国内トップクラスの集客力と認知度を得ています。日本の少子化が進む中で、大学の募集についてはさまざまな工夫がなされています。

「優秀な外国人留学生を受け入れていきたい」という大学のニーズは、かなり前から存在していましたが、当社は2008年頃から対応を開始しています。当社は早い段階からこの分野に着目し、日本国内の日本語学校をほぼすべて網羅するかたちで、進学に関するメディアや日本留学のイベントを展開してきました。

そのため、ここを当社の今後の成長分野として捉えていきたいと考えています。

また、スライド右上に記載のとおり、運営業務アウトソーシング案件も非常に多く受注するようになってきています。例えば、期間限定ではあるものの、非常に多くの工数がかかるオープンキャンパス運営業務などです。

最近は、募金活動を目的とした同窓会のプロモーション支援も積極的に行っています。現在、大学ではスポーツ振興にも力を入れていることから、スポーツ活動支援といったきめ細やかなサポートも提供しています。私たちは募集分野にとどまらず、大学の運営全般にわたり支援しています。

このような確かな基盤をもとに、さまざまな自治体や教育関連機関からご相談をいただき、受託業務が相応の売上比率を占めています。 こちらも重要で、成長が期待できる分野と捉えています。

高等教育機関の市場動向

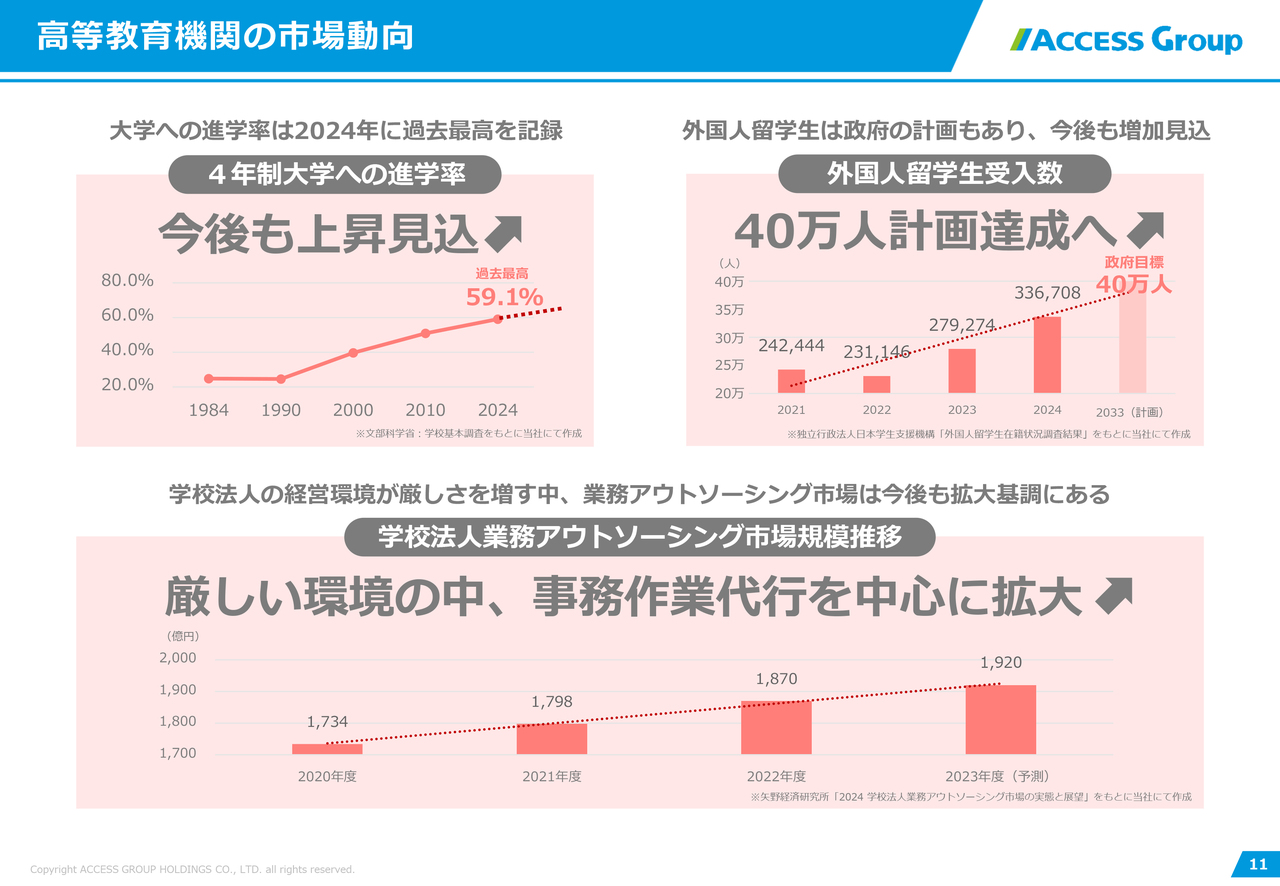

木村:高等教育機関の市場動向です。ご承知のとおり、外国人留学生の受け入れについては引き続き拡大していくという国の方針があります。進学率については、現状ではほぼ6割に近い状態です。今後もこの進学率は上昇していく見込みです。

大学が積極的に特色ある教育作りを行う中で、私たちもその特色を際立たせるような取り組みを加速しています。

学校法人におけるアウトソーシングの市場規模は拡大していると捉えています。職員数が減少している一方で、プロモーションのあり方が多様化・高度化している現状があります。こうした状況を私たちが支えることで、自社の成長につなげていきたいと考えています。

プロモーション支援事業 概要

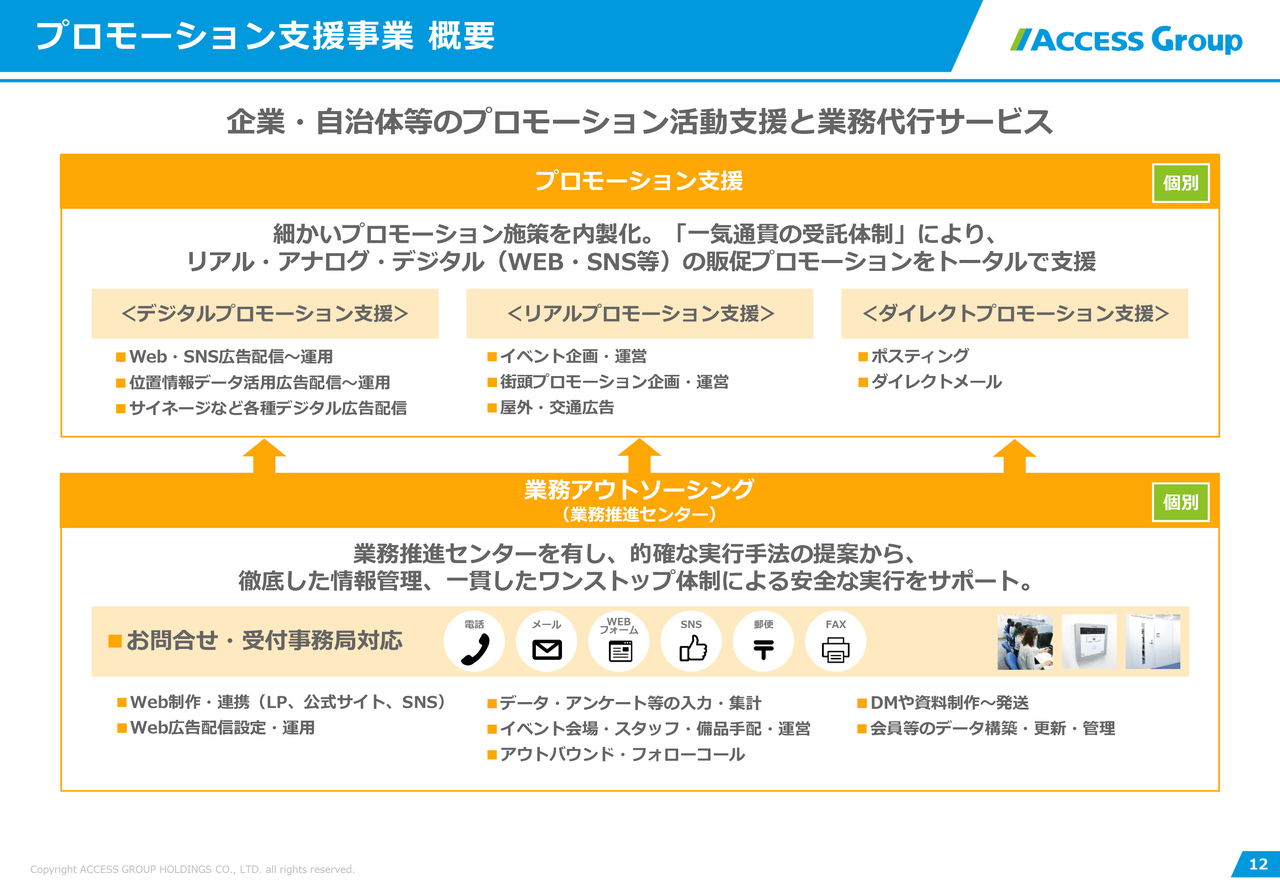

木村:プロモーション支援事業についてです。現在、こちらは少し独立している状況ですが、もともとは学生向けのプロモーションから始まっています。ただし、成長の過程において、学生プロモーションだけに特化するかたちでは、どうしてもマーケットが限られてしまうという課題がありました。

そのため、私たちはプロモーション支援を異なるかたちで取り組むことを進めています。現在、プロモーション施策が非常に細分化・高度化している中で、特に複雑な分野、例えばキャンペーン事務局の運営、手間のかかるイベント、年間計画でのイベントなどを手掛けています。

当社では、複雑な業務をすべて内製化することで、クライアントさまのコスト負担を軽減しています。そして、それをリアルプロモーション支援、アナログプロモーション支援、デジタルプロモーション支援というかたちで、トータルでサポートしています。

こうした取り組みを評価いただき、業務のアウトソーシングに対するシンプルなニーズも増加しています。この収益化をさらに改善しつつ、ニーズに応じた支援を柔軟に提供していくことが、プロモーション支援事業の特徴です。

BPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)市場動向

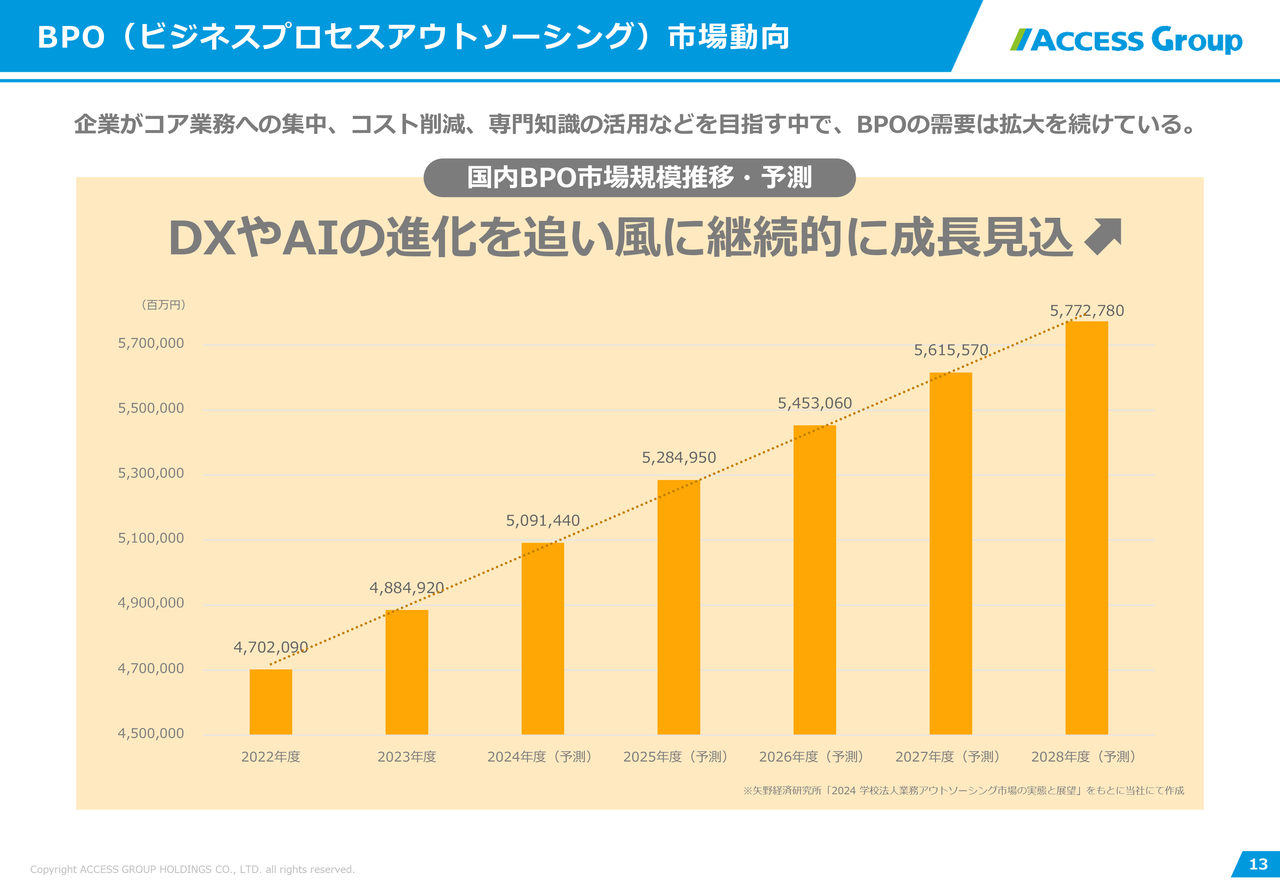

木村:市場動向についてご説明します。対象となるのは、あえて言うならBPO(ビジネスプロセスアウトソーシング)領域ですが、アウトソーシング市場の動向をこちらに掲示しています。市場がどんどん複雑化・多様化する中で、「期間限定の複雑な業務はなかなか自社ではやりづらい」というニーズを私たちがくみ取り、成長を図りたいと考えています。

川合直也氏(以下、川合):ここまで企業向け、教育機関向け、プロモーション支援と、3つの事業について概要をうかがいましたが、今後、最も成長が期待される事業はどれになるでしょうか?

木村:もちろん、3つすべてを成長させたいという思いがありますが、マーケットの視点で客観的に見ると、人財ソリューション事業が最も伸びているように思います。現在も、まだ就職が決まっていない学生の方が多くいらっしゃるということで、見過ごされがちな部分だと感じています。そのため、ここをよりいっそう伸ばしていきたい分野として認識しています。

外国人材における市場動向

木村:外国人材における市場動向についてです。当社は、進学の部分と就職の部分の両方を押さえている点が特色となっています。留学生については、文部科学省の指針により高度な外国人の受け入れを推進する方針が示されており、これが追い風となると見込んでいます。

議論はさまざまありますが、外国人の就労、日本で働く方々については、スライド右側のマーケット動向をご覧いただければおわかりになると思います。

今後、2,000万人以上の労働者人口が減少するとの推計がある中で、現在外国人の就労者数は約230万人にとどまっています。AIやDX、自動化による効率化が進むべきとは思いますが、それだけでは不足を補いきれず、当面の間ニーズは高いと感じています。

さらに、主要企業の9割超の経営層が、持続的成長に不可欠な戦力として高度専門外国人材の戦略的受け入れ拡大に賛同しているという統計もあります。このため、この分野も追い風になると考えています。

外国人の留学・就労受け入れを加速

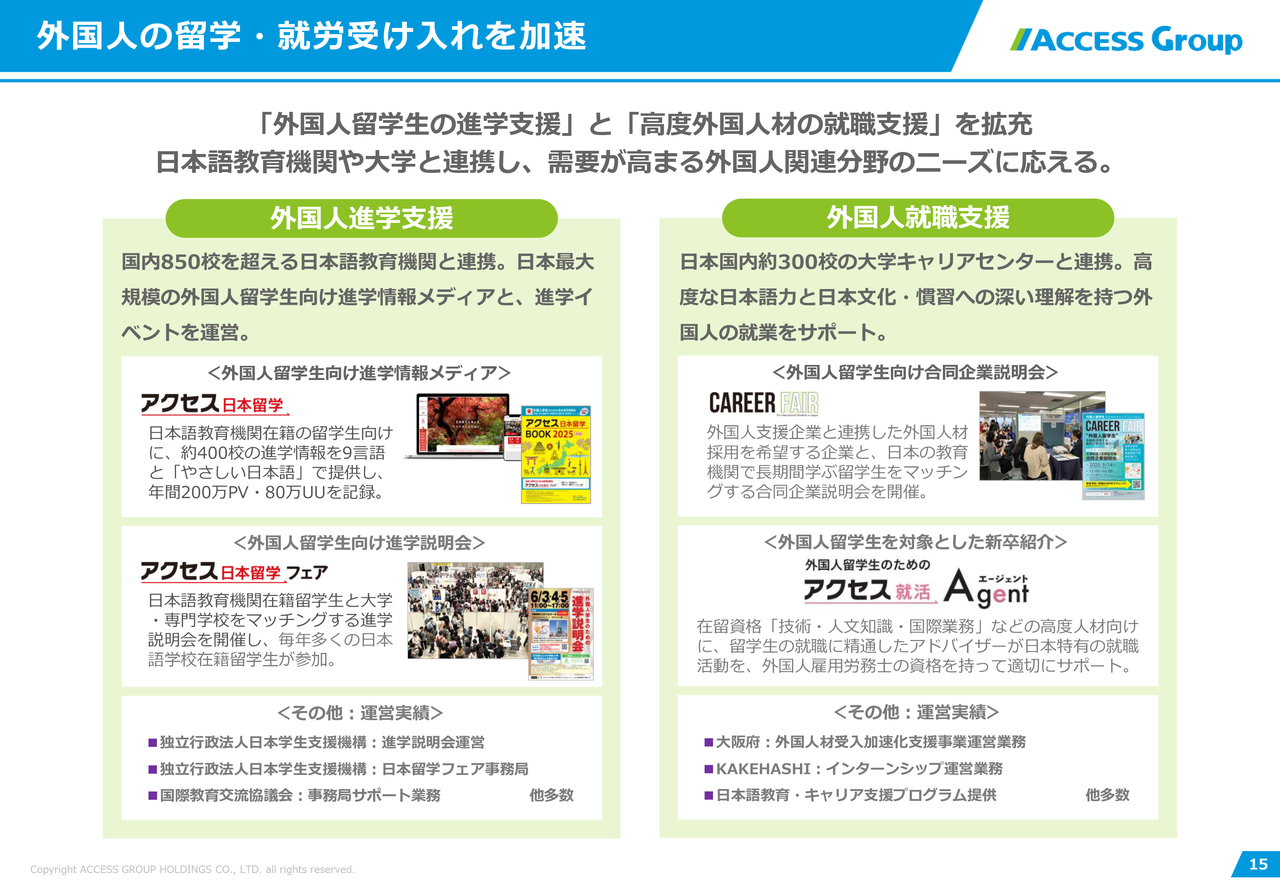

木村:外国人の留学および就労受け入れを加速させています。新型コロナウイルスの影響で一時的に入国が停止され、大変苦労しました。株主のみなさまには多大なご迷惑とご心配をおかけしたと思いますが、現在はこの時流に乗り、再びアクセルを踏んでいます。

スライド左側の外国人進学支援についてです。日本語学校から日本の大学に行く外国人進学支援において、当社はトップシェアを誇っています。今後、さまざまなメディアをさらに増やしていきたいと考えています。

当社が伸長分野として捉えているのが、スライド右側の外国人就労支援です。この分野では、すでに合同企業説明会の開催、独自ブランドの立ち上げ、外国人に特化したエージェントの設立などの取り組みを行っています。今後はこれらをさらに発展させ、人財ソリューション事業とあわせて大きく伸ばしていける分野だと考えています。

川合:日本にいる外国人学生向けのビジネスは、御社が得意とされる分野です。どのような経緯で、このような強みを形成されたのでしょうか?

木村:実は、草の根運動から始まりました。2008年頃、法務省が認める約800校の日本の学校に対し、私たちは「これから先ずっと少子化が起こるから、もっとグローバルになっていくためには必要です」と訴え続ける活動をメンバー全員で行ってきました。

これが最初の基盤となり、いわゆる先行者利益を得ることができたのだと思います。その結果、現在では「外国人の進学支援と言えばアクセスグループ・ホールディングスだよね」という地位にまで上り詰めることができました。

川合:この点が御社の2つの事業において大きな強みとなっていますね。さらに事業の横展開が可能だとも思いますが、その点についてはなにか検討していることはありますか?

木村:おっしゃるとおり、進学支援の部分ではトップシェアを誇り、就労支援についてもこれから伸ばしていく分野です。この分野のニーズは非常に大きく、さらに成長させていけると考えています。

進学と就職に関連する部分では、生活の支援や金融口座の開設、住宅の確保、さらには通信キャリアの選択など、多岐にわたるニーズが存在します。このような課題に対応し、対応分野をさらに広げていきたいと考えています。まだ、そのような分野は加速度的に伸ばせる市場だと考えています。

川合:こちらは、実際にスタートしそうな段階なのでしょうか?

木村:一部では個別に対応している事例もありますが、今後はそれを面的に広げていきたいと思っています。この分野における認知度はかなり高まっています。そのため、外国人の受け入れ・雇用促進に関連する事業には、多くの自治体や関係機関からご相談をいただいています。この波及効果を考えると、さらに一層の成長が見込まれる分野だと思います。

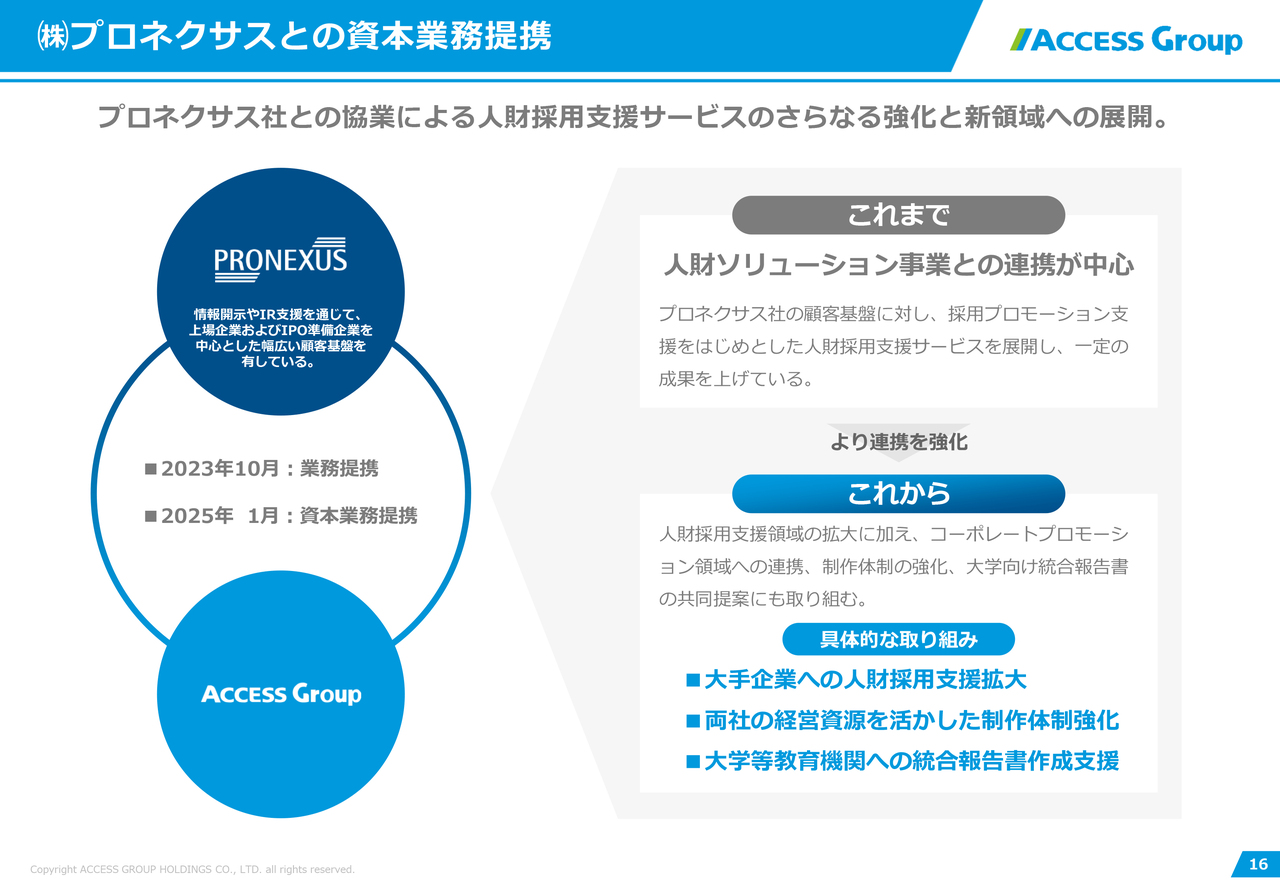

(株)プロネクサスとの資本業務提携

木村:プロネクサス社との資本提携についてご説明します。上場企業の約半数に対してディスクロージャー・IR支援を行っているプロネクサス社と、人材採用支援サービスに関する資本業務提携を締結しました。

私たちは、これまで主に人材不足が課題の企業を対象に取り組んできましたが、プロネクサス社の取引先は上場企業や大企業が中心です。そのため、そのような企業群にも私たちのサービスが導入されることになります。

プロネクサス社は、人材採用において各企業が抱える課題に対応する方針のもと、人材採用領域に注力されています。この点で私たちの考えと一致しており、ここを一層強化していきたいと考えています。

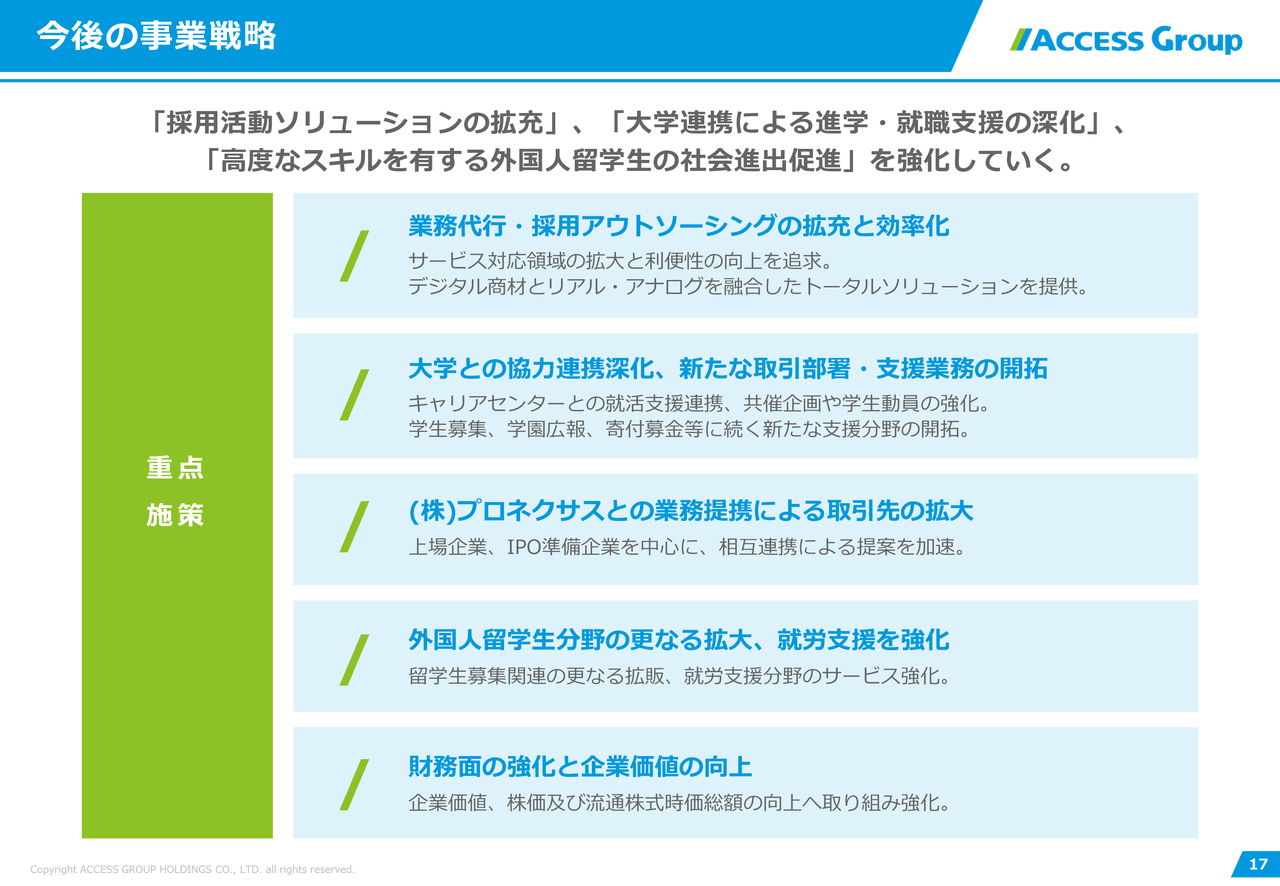

今後の事業戦略

木村:今後の事業戦略については、スライドに記載のとおりです。時間の関係で詳細は割愛しますが、アウトソーシングの拡充と効率化、大学との協力関係はすべてにおいて必須であり、さらに深化させていきたいと考えています。そして、プロネクサス社との業務提携による取引先の拡大や、外国人留学生分野の拡大を同時並行で進めています。

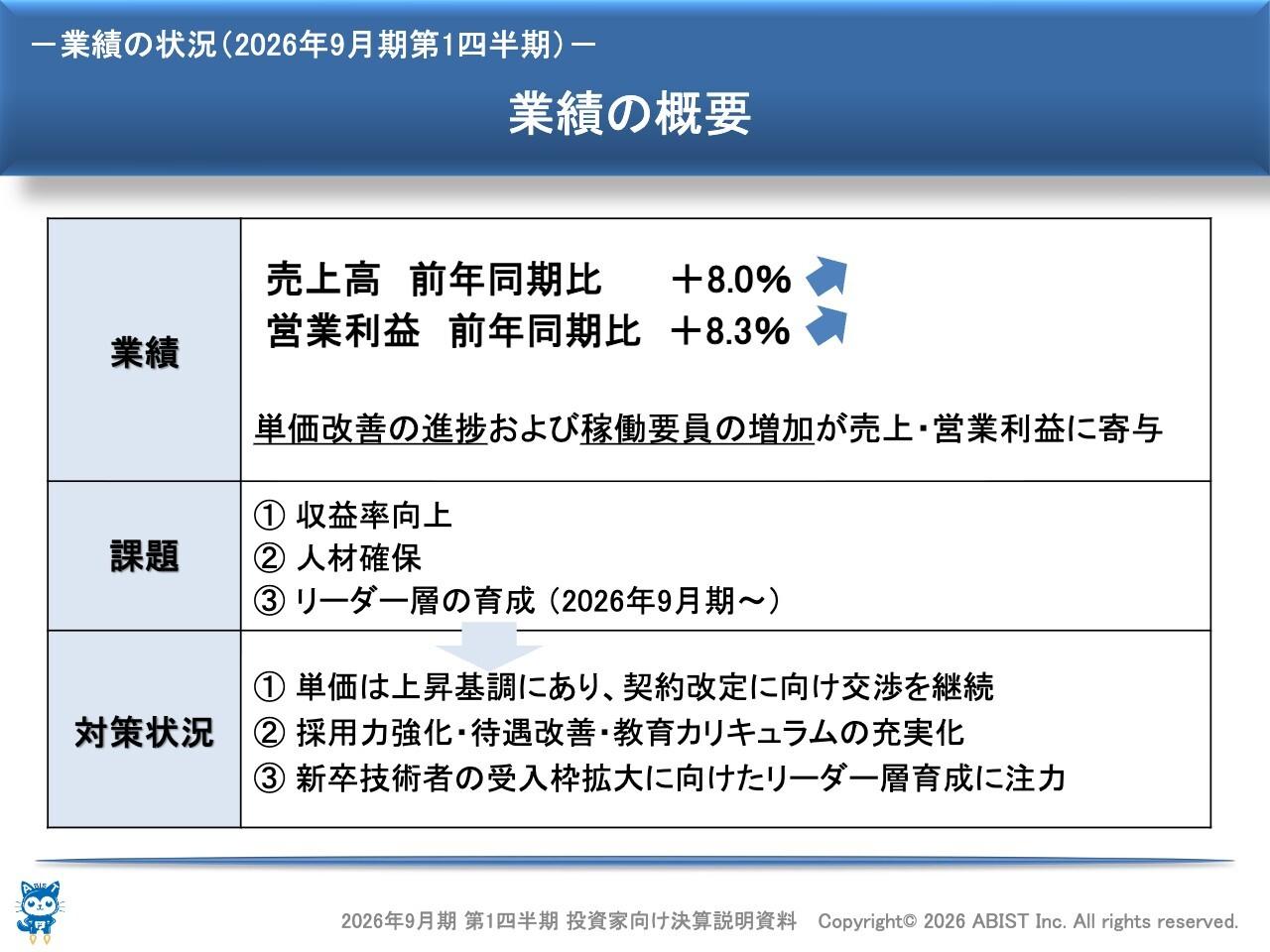

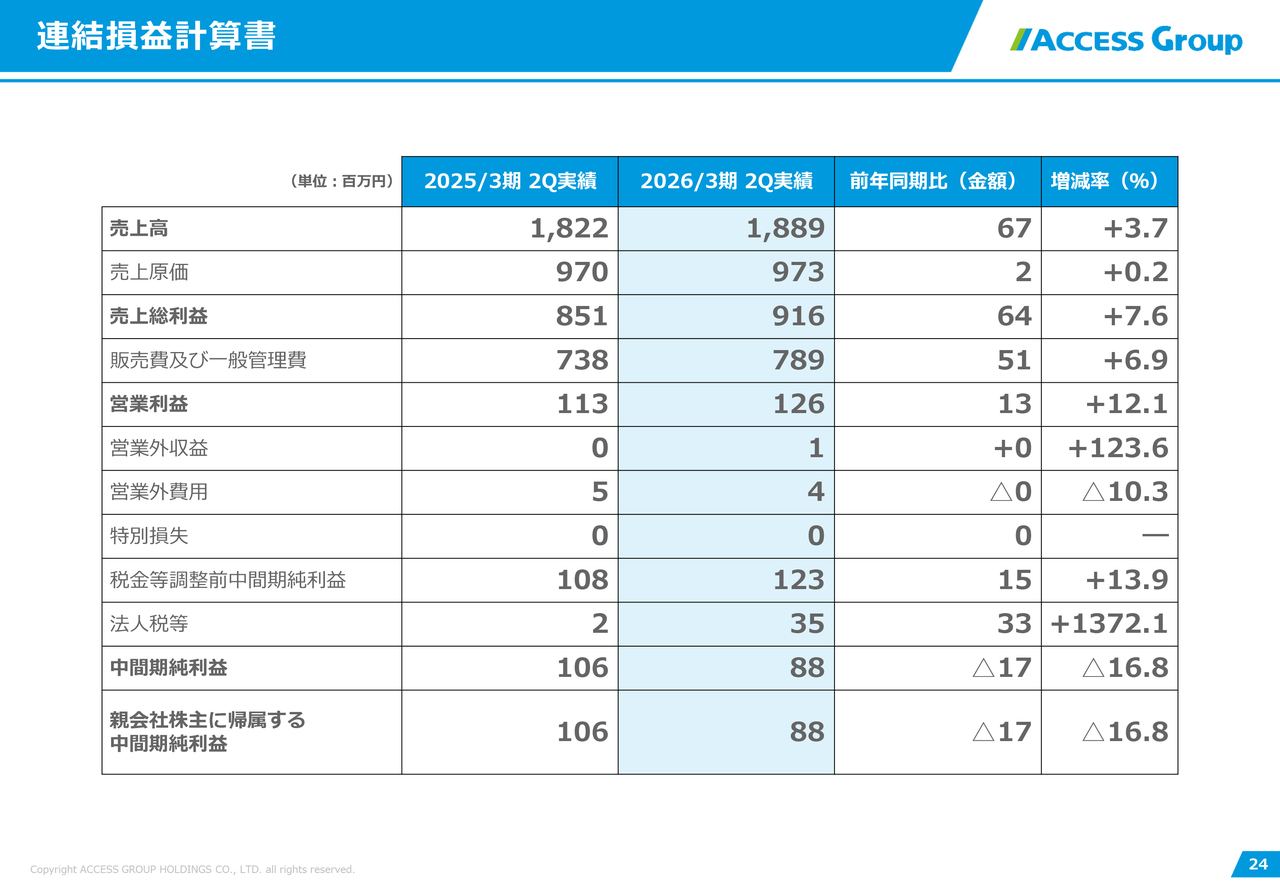

2026年3月期 第2四半期業績サマリー

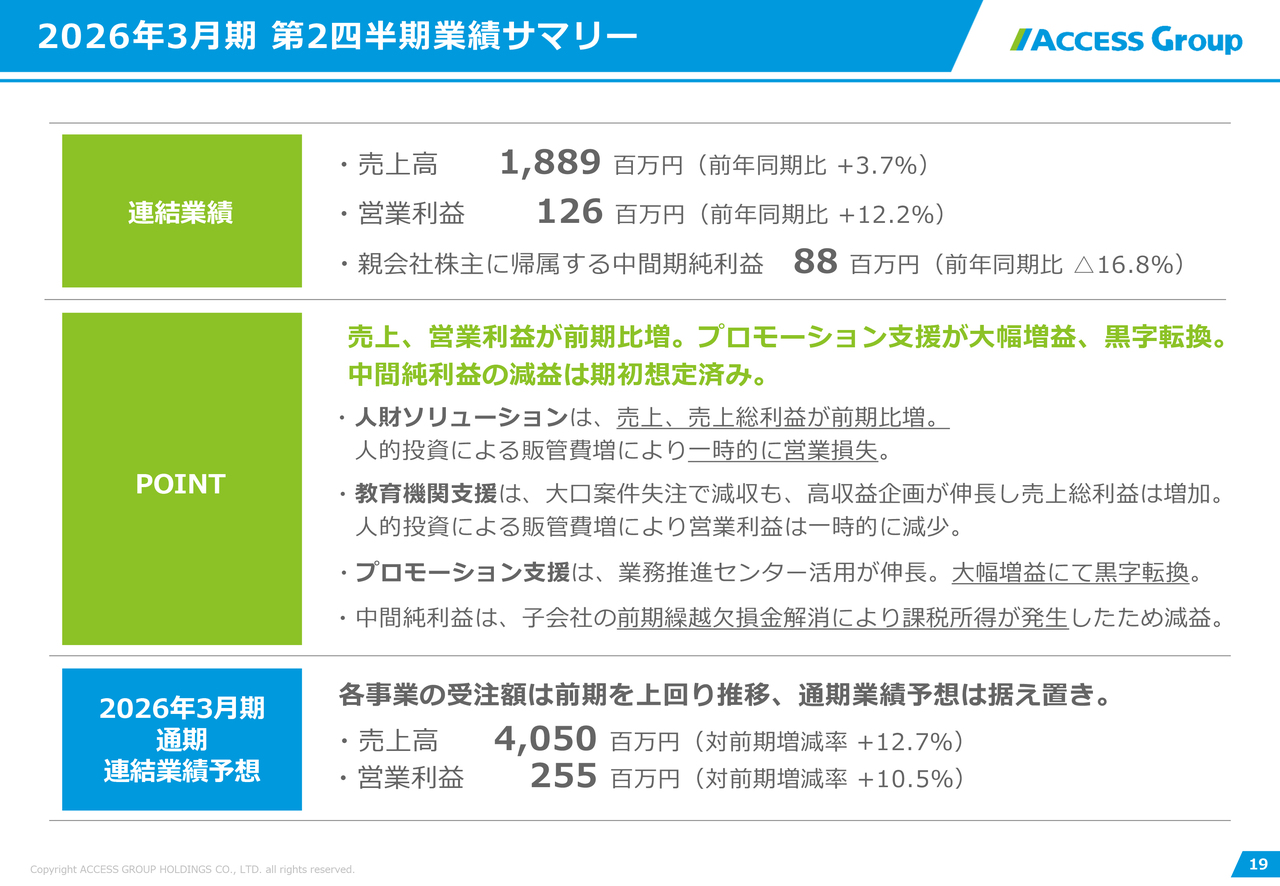

木村:2026年3月期第2四半期の業績についてご報告します。第2四半期が終了し、売上高は18億8,900万円、営業利益は1億2,600万円となりました。決して大きいボリュームではありませんが、先ほどお伝えした加速により、さらに拡大を目指していきたいと考えています。

中間期純利益は、前期の繰越欠損金が解消されたことで課税所得が発生し、想定済みではあるものの8,800万円となりました。

直近では、売上高、営業利益は前期よりも増加しています。プロモーション支援事業が大幅に増益を果たし、事業単体で黒字転換しました。スライド下段に記載されている売上高、営業利益については、想定どおりとなっています。

業績の季節変動要因

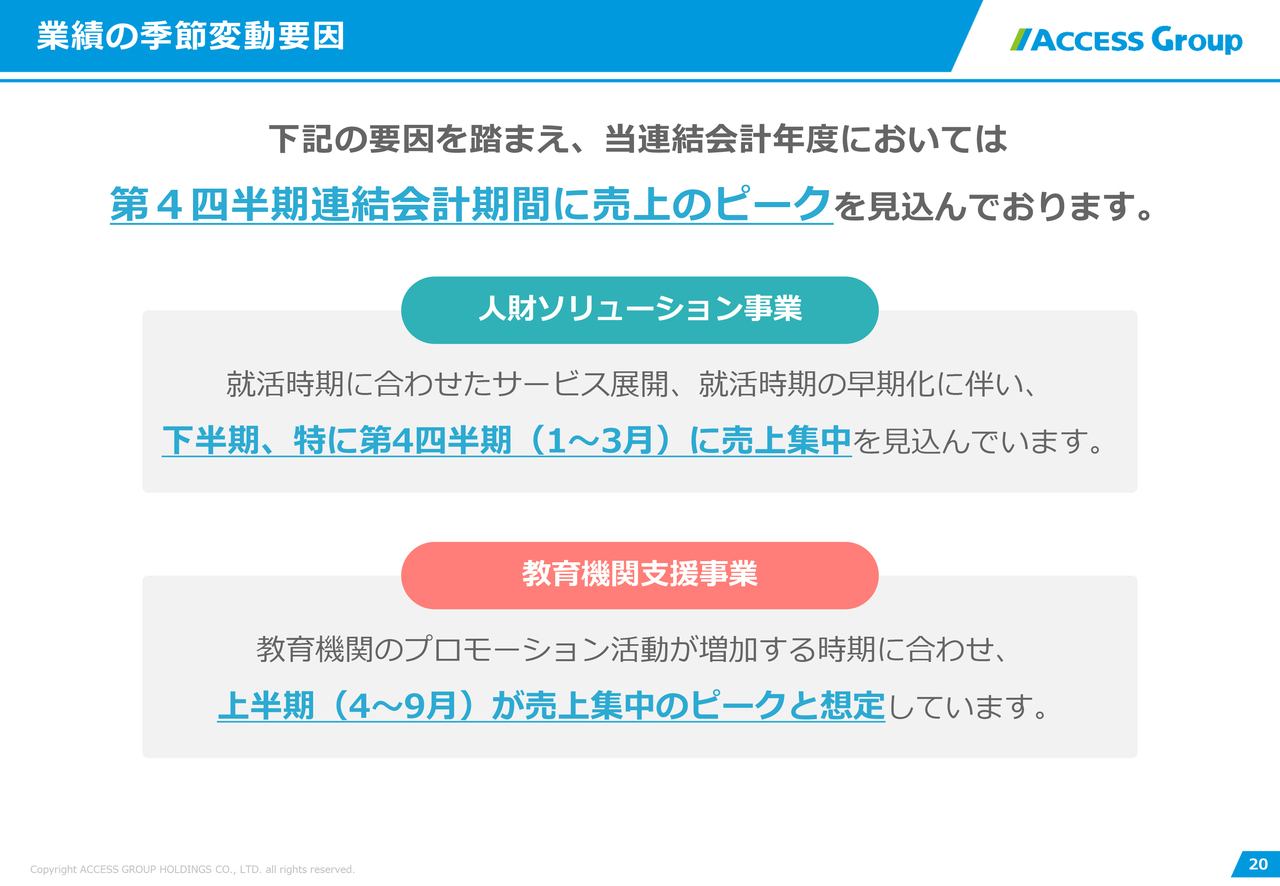

木村:私たちの事業について、マーケットの特性上、季節変動がありますので、その点についてご説明します。連結会計年度の第4四半期は、売上のピークを迎える時期です。就職活動の時期がだいたい集中することや、就活の早期化が進んでいることも影響しています。

当社では特に第4四半期、1月から3月に積極的にさまざまな活動を開始するため、この時期に売上が集中する傾向があります。今期もその見通しであるため、この点をご理解いただきたいと思います。

教育機関支援事業については、売上のピーク時期が主に上半期となっています。一方で、現在利益を伸ばしているのは人材ソリューション事業であり、通期で業績全体をご覧いただかなければ、売上の最終着地がわかりにくいというジレンマがあります。

このように、売上集中の時期や季節変動があることについて、ご理解を賜りたく思います。よろしくお願いします。

川合:プロモーション支援事業に関して、特に大きな変化はないと理解してよろしいでしょうか?

木村:第1四半期ごとで見る限り、大きな変化はないと思います。ただし、自治体などに関連した発生ニーズは変動があるため、不確定な要素がある点はご留意ください。それでも、大きな変動はないと捉えていただいて問題ありません。

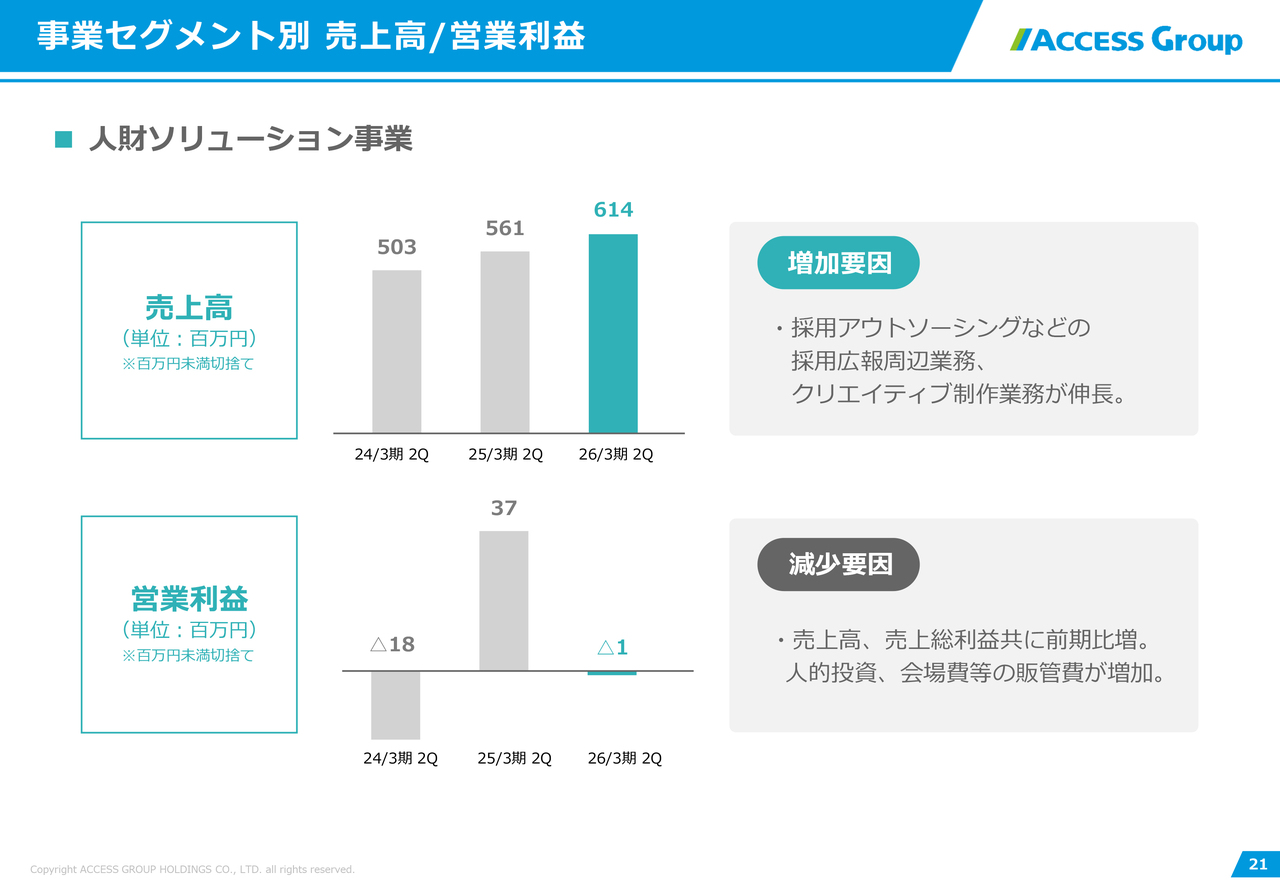

事業セグメント別 売上高/営業利益

木村:人材ソリューション事業について簡潔にご説明します。引き続き、増収を続けています。コロナ禍で合同説明会が行えず、大きく落ち込んだ時期もありましたが、着実に業績を伸ばしています。

営業利益については、現在人員投資を進めているため、一時的にわずかながら営業損失が出ていますが、通期の業績予想は変更せずに展開していきます。

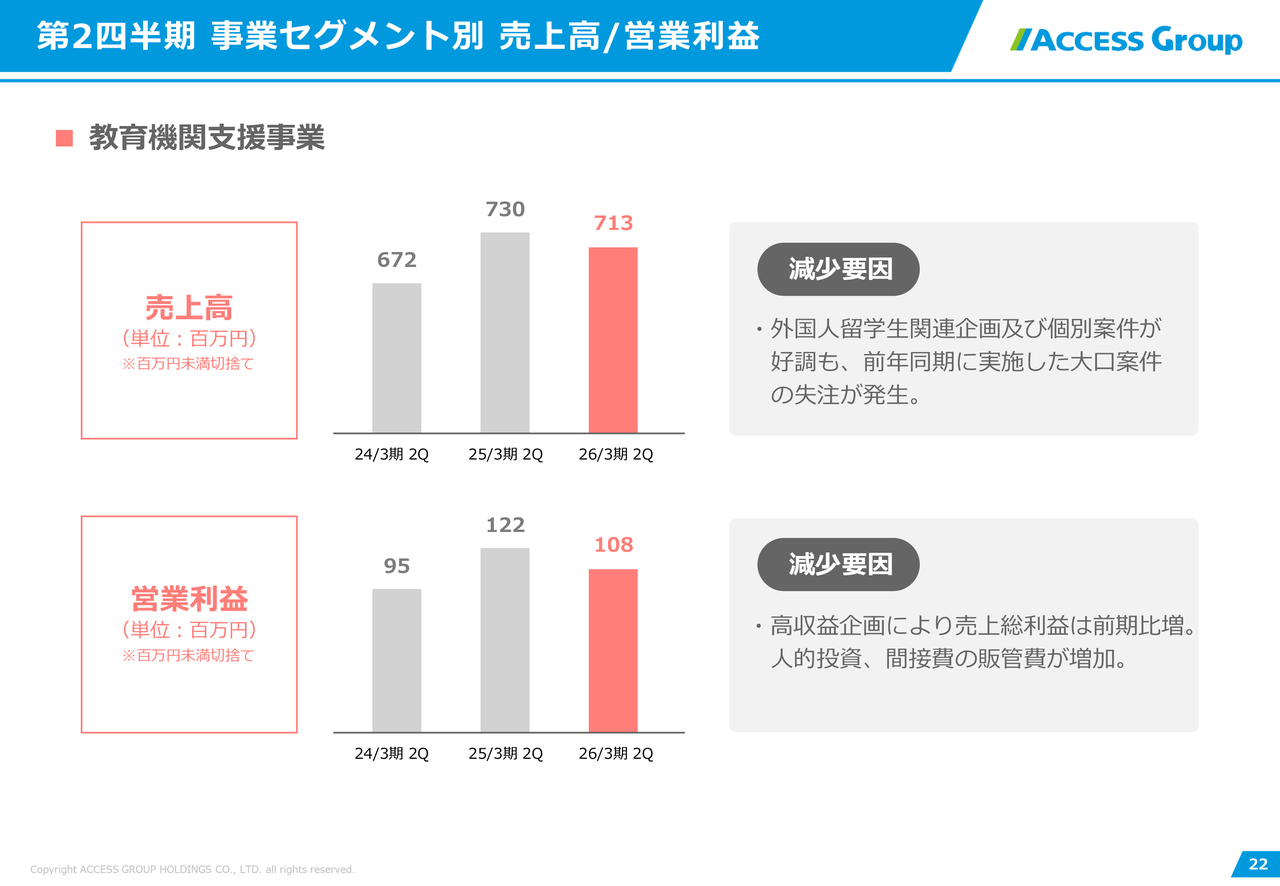

第2四半期 事業セグメント別 売上高/営業利益

木村:教育機関支援事業についてです。大口の売上が一時的に剥落した影響で、売上高は前期よりやや減少しています。しかし、営業利益は前期比並みよりも少し下がっているものの、売上総利益率の向上によって改善が図られている状況です。

マーケットが狭いので「今後はどうするんですか?」とご質問をいただくことがありますが、大学との連携がすべてと考え、しっかりと堅持しながら、引き続き売上高を伸ばしていく方針です。

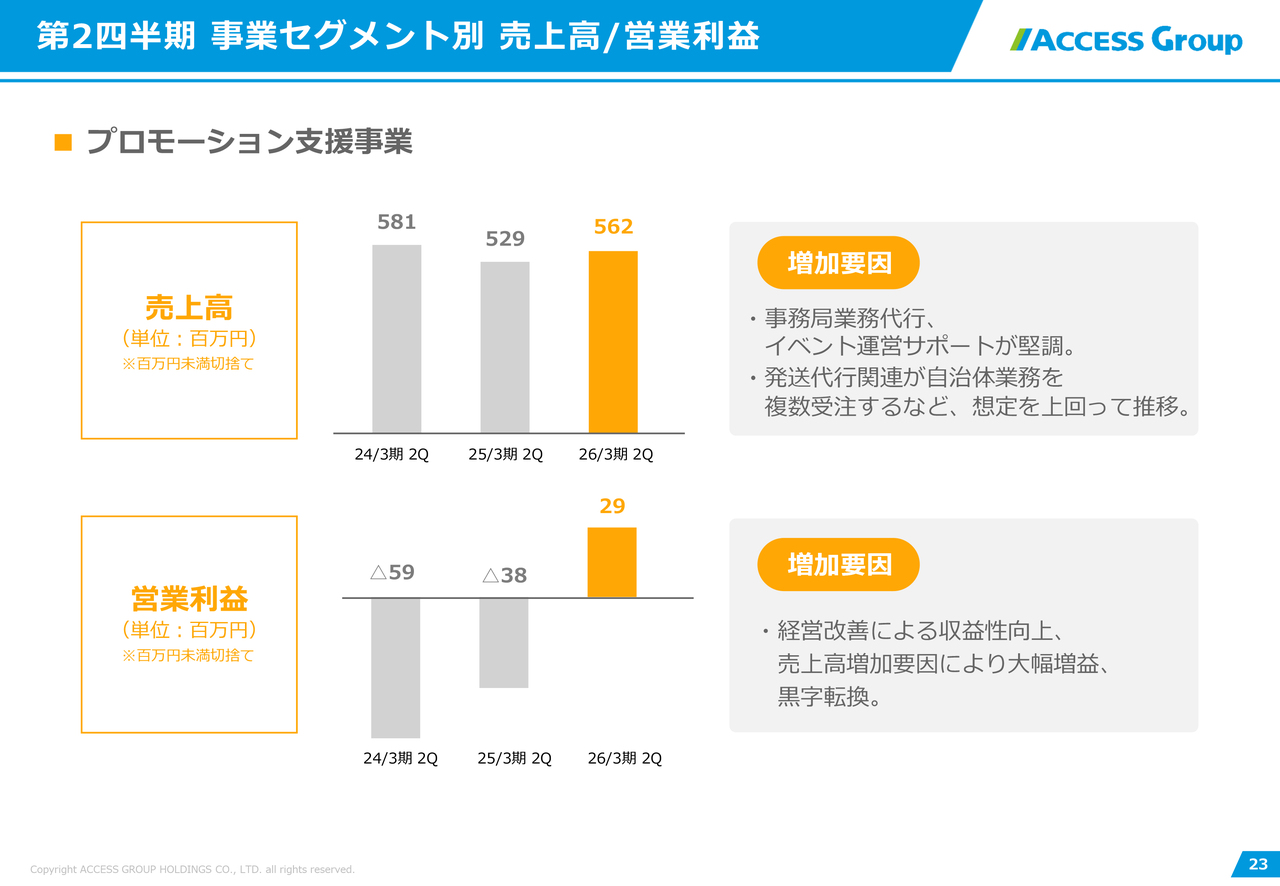

第2四半期 事業セグメント別 売上高/営業利益

木村:プロモーション支援事業については、収益化や経営改善により営業利益が改善し、黒字転換を果たしました。引き続き、BPOのニーズを中心に対応しながら進めていきたいと思います。

連結損益計算書

木村:連結の状況については、スライドをご覧のとおりです。

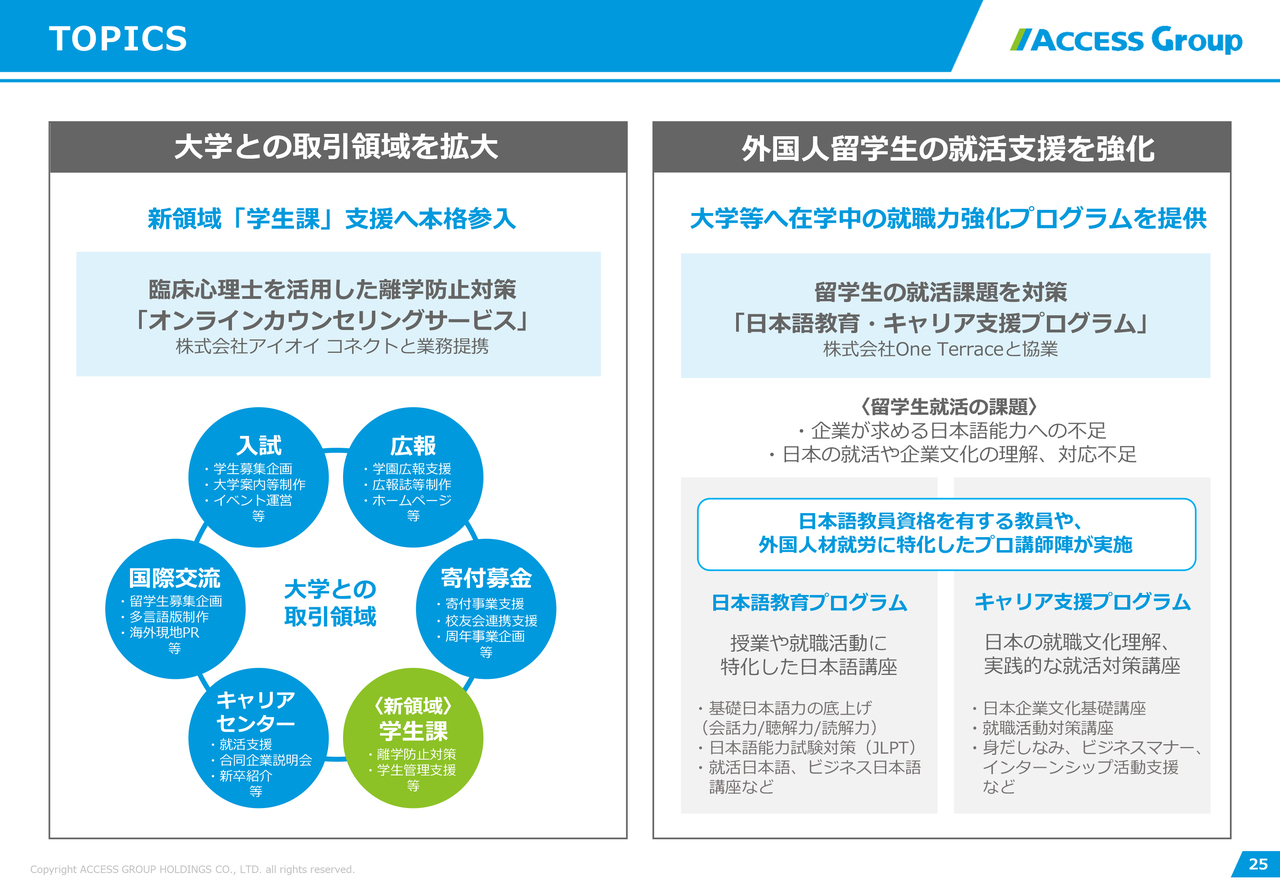

TOPICS

木村:トピックスについてです。大学との取引分野を拡大しており、さまざまな部署との連携が広がっています。先日は、臨床心理士を活用した離学(退学者)防止対策として、オンラインカウンセリングサービスの導入を始めました。

これにより、学生が安心・安定した状態で就職時期を過ごし、心地よく就職できるよう支援することを目指しています。このような多面的な取引を直近で開始しました。

スライド右側は、外国人留学生の就職支援の強化についてです。現在、就職を希望する外国人留学生の就職率は約半分以下という状況で、約6割の方が就職を希望しながらも実現できていない現状があります。

私たちは、この状況を数ではなく率を向上させるべきだと考えています。そのため、大学のキャリアセンターと連携し、外国人留学生向けのキャリア支援プログラムを開始しました。このプログラムによって、外国人を含む限られた母数の未内定者をゼロにする取り組みを開始しており、私個人としても非常に期待を寄せているところです。

川合:学生課でオンラインカウンセリングを行うということですが、各領域でさまざまなニーズがあると思います。例えば、寄付や募金に関して、学校側にはどのようなニーズがあるのでしょうか?

木村:現在、大学が直面している環境は収益モデルの変化です。今までの収益は主に学費や受験料に依存していましたが、現在は推薦入試で合格する割合が半分以上を占めるようになり、受験料の減少や定員割れによる学費収入の減少が生じています。

そのため、産学官連携や同窓会を通じて寄附をいただき、この分野を活性化させる動きが進んでいます。また、スポーツ振興領域においても同様の流れがあります。決して大きな市場ではありませんが、この分野は私たちだけが参入できるブルーオーシャンであるため、さまざまな知見を集めながら提案を行っていきたいと考えています。

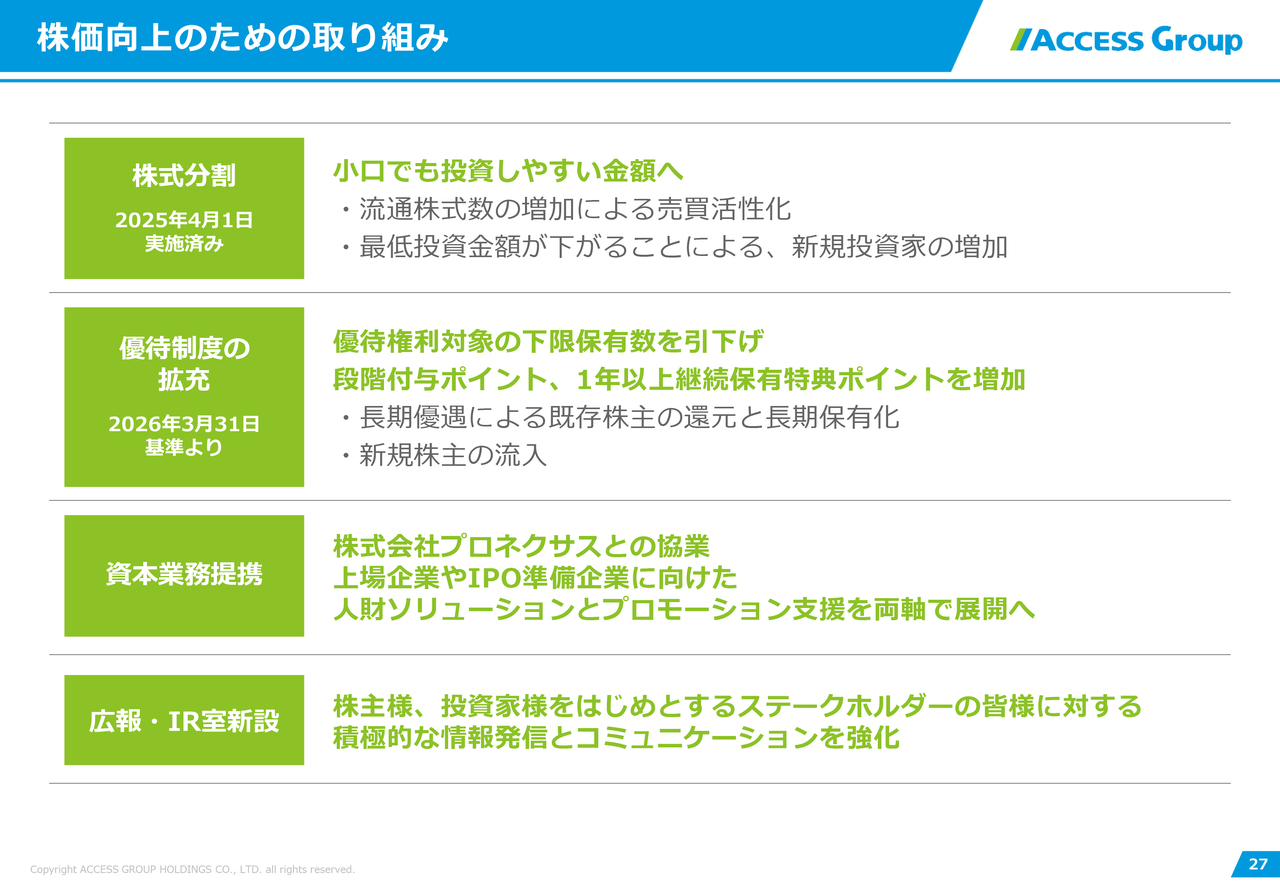

株価向上のための取り組み

木村:株主還元および株価についてご説明します。当社は株価に対する問題意識を強く持っており、ここでは簡潔にお話しします。

小口でも投資しやすい金額を目指して株式分割を行いました。それにより、売買の活性化や新規投資家の誘致を狙っています。

株主優待制度の拡充も進めています。私たちは配当に加えて、株主優待として「プレミアム優待倶楽部」を導入しています。この仕組みを通じて、みなさまへの物品還元を拡充しています。

なお、昨日の終値を基準にすると、保有株数によって異なりますが、おおよそ4.5パーセントから5.4パーセントの還元率となり、個人投資家のみなさまにも十分なメリットを提供できる環境を整備しました。

資本業務提携については、先ほどご説明しましたので割愛します。

広報活動の一環としてIR室を設置しています。本日も収録にご協力いただきましたが、さまざまなご質問をいただく中で、体制を強化し、迅速かつ正確に情報をお届けすることでコミュニケーションをより強化していきたいと考えています。

川合:財務政策という観点では、株主還元だけでなく、M&Aや資本業務提携といった買収の動きも視野に入ると思います。具体的に、どのような企業と組んでいきたいなど、シナジーについてなにかお考えはありますでしょうか?

木村:M&Aや資本業務提携において、私たちに共感していただき、相乗的にシナジーを高められる同業者や、大学との密接な連携にも注力していきたいと考えています。大学に面をお持ちの企業、または外国人の受け入れ方針に非常に共感していただける企業など、幅広くお引き合いやご相談をいただいています。この点については、広範囲に網羅していきたいと思っています。

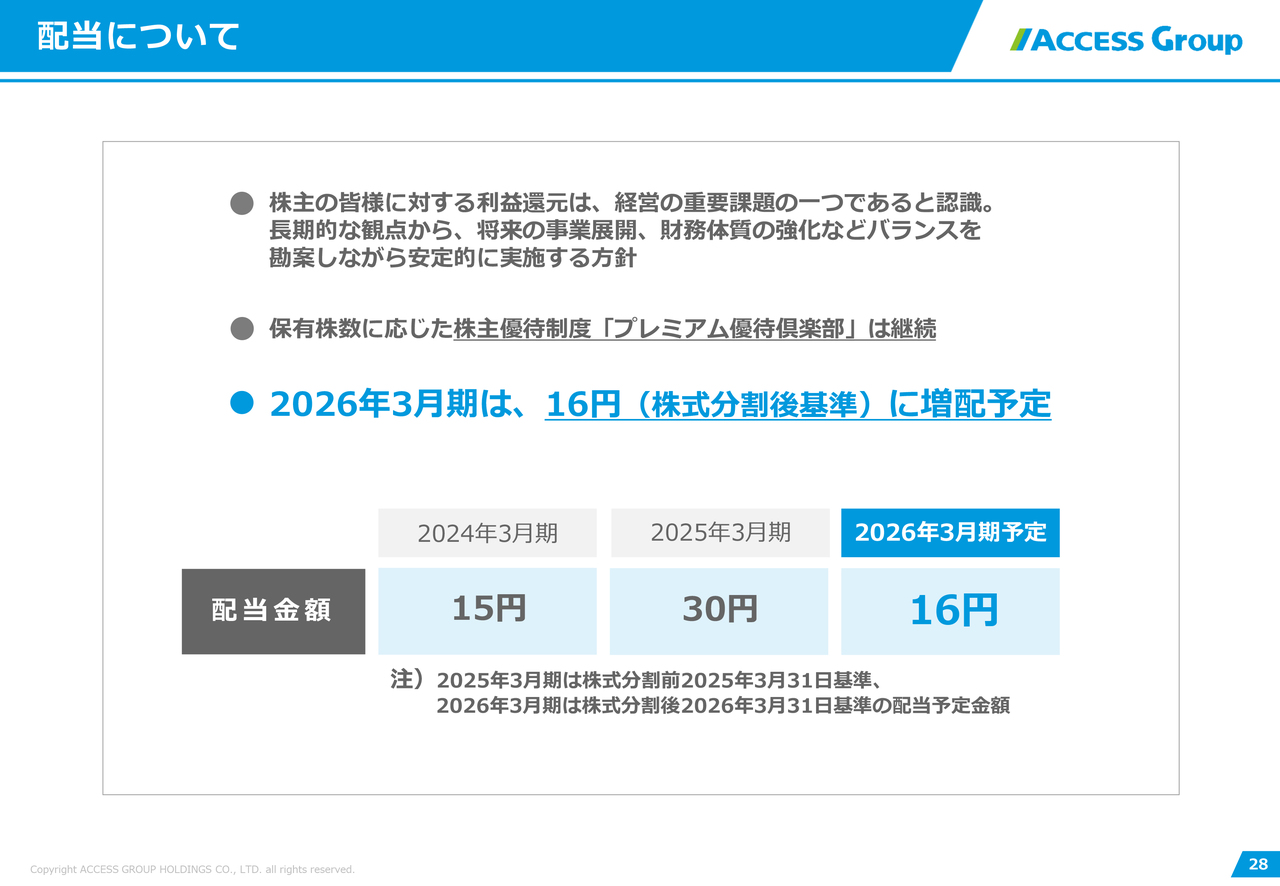

配当について

木村:配当についてです。株式分割を実施しており、実質的に増配となります。配当は16円とし、優待の利回りを含めると、先週末の終値を基準に4.5パーセントから5.4パーセント程度の還元を行うかたちとなります。

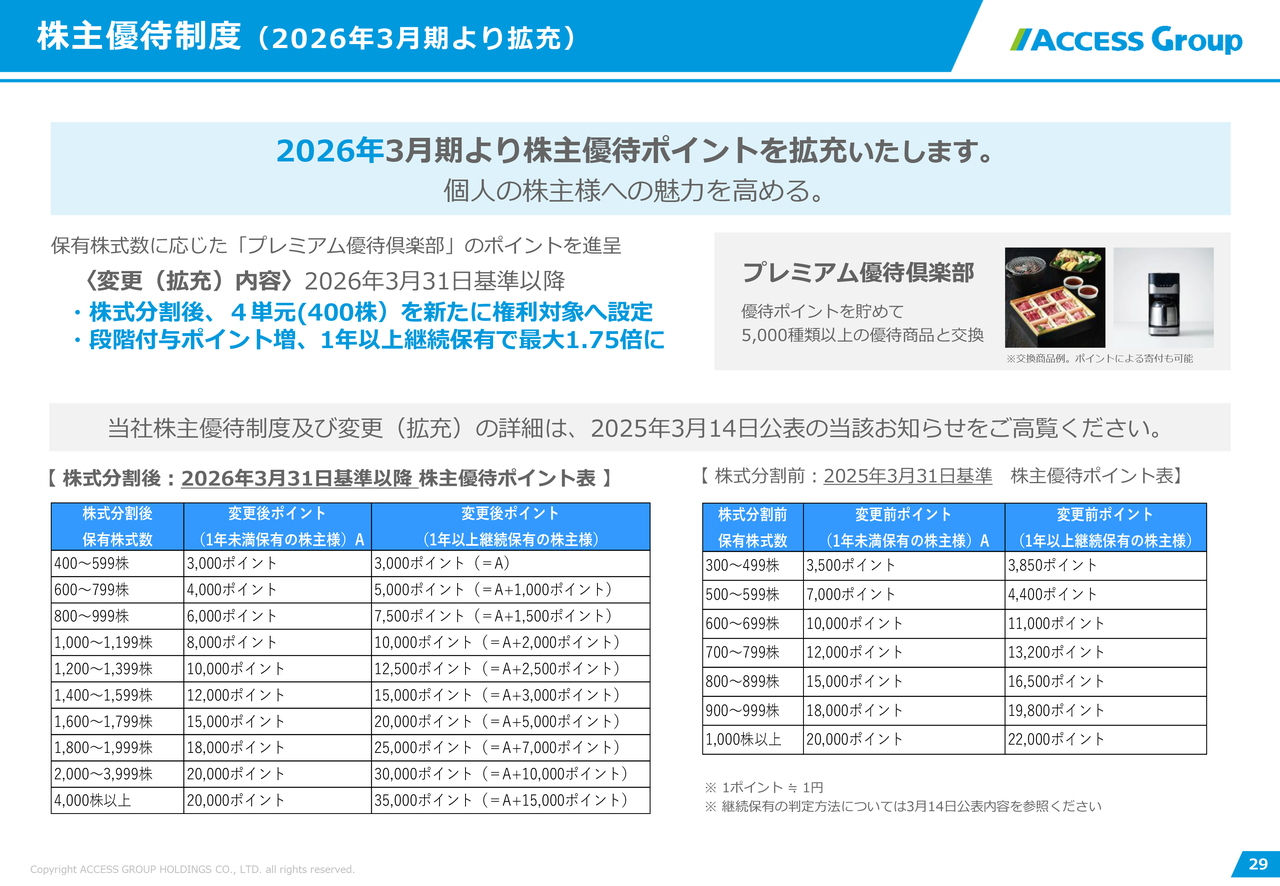

株主優待制度(2026年3月期より拡充)

木村:株主優待制度についてです。優待は保有する株式数によって変動がありますが、最大で2,000株が最も還元率が高くなります。また、こちらにご登録いただくことで、私たちも株主さまへの情報発信が可能となります。コミュニケーションを深めることで、みなさまからご質問やご意見をいただけるようにしたいと考えています。

そのとき、ベストな未来へ。

木村:私からのご説明は以上です。スライドにQRコードがありますが、公式の「X」でどのような取り組みをしているかをご覧いただけますので、ぜひご覧ください。ありがとうございました。

質疑応答:事業のコスト面と品質面での強みについて

飯村美樹氏(以下、飯村):「業務代行機能を内製化されてい

新着ログ

「サービス業」のログ