ワイエイシイHD、中間期は各段階利益で大幅改善、経常利益YoY+110.0% 収益改善・テクノオプティス社M&Aが寄与

2026年3月期第2四半期決算説明

百瀬武文氏(以下、百瀬):みなさま、こんにちは。ワイエイシイホールディングス株式会社、代表取締役社長の百瀬です。大変お忙しい中、ご参加いただき、誠にありがとうございます。

みなさまから、日頃より経営に関して貴重なお話を頂戴しています。この場をお借りして、あらためて感謝申し上げます。今後とも引き続き、ご支持とご提案を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

本日のポイントについてです。現在、当社が最大の挑戦として取り組んでいるのは、来年8月に決定されるTOPIX条件への対応です。みなさまも内容をご存じかと思いますが、これを絶対に成功させたいと考えています。

初めて上場した時からこれまで、東証2部への昇格、東証1部への昇格、さらに東証1部からプライム市場への移行といった条件をすべて予定どおり通過してきました。

今回のTOPIXの条件は、かなり高いレベルであるため、全社の力を結集して必ず結果を出したいと考えています。その勢いをもって、現在掲げている2030年に向けた売上1,000億円規模の達成に向けて展開していきたいと思います。

本日のご説明では、さまざまな話題が出てくると思います。その中で「これはおかしいではないか?」「もっとこうしたらいいのではないか」というテーマが挙がる場合には、ぜひみなさまのご意見を頂戴できればと思いますので、よろしくお願いします。

以上、盛大な成功を期待し、締めくくりとします。よろしくお願いいたします。

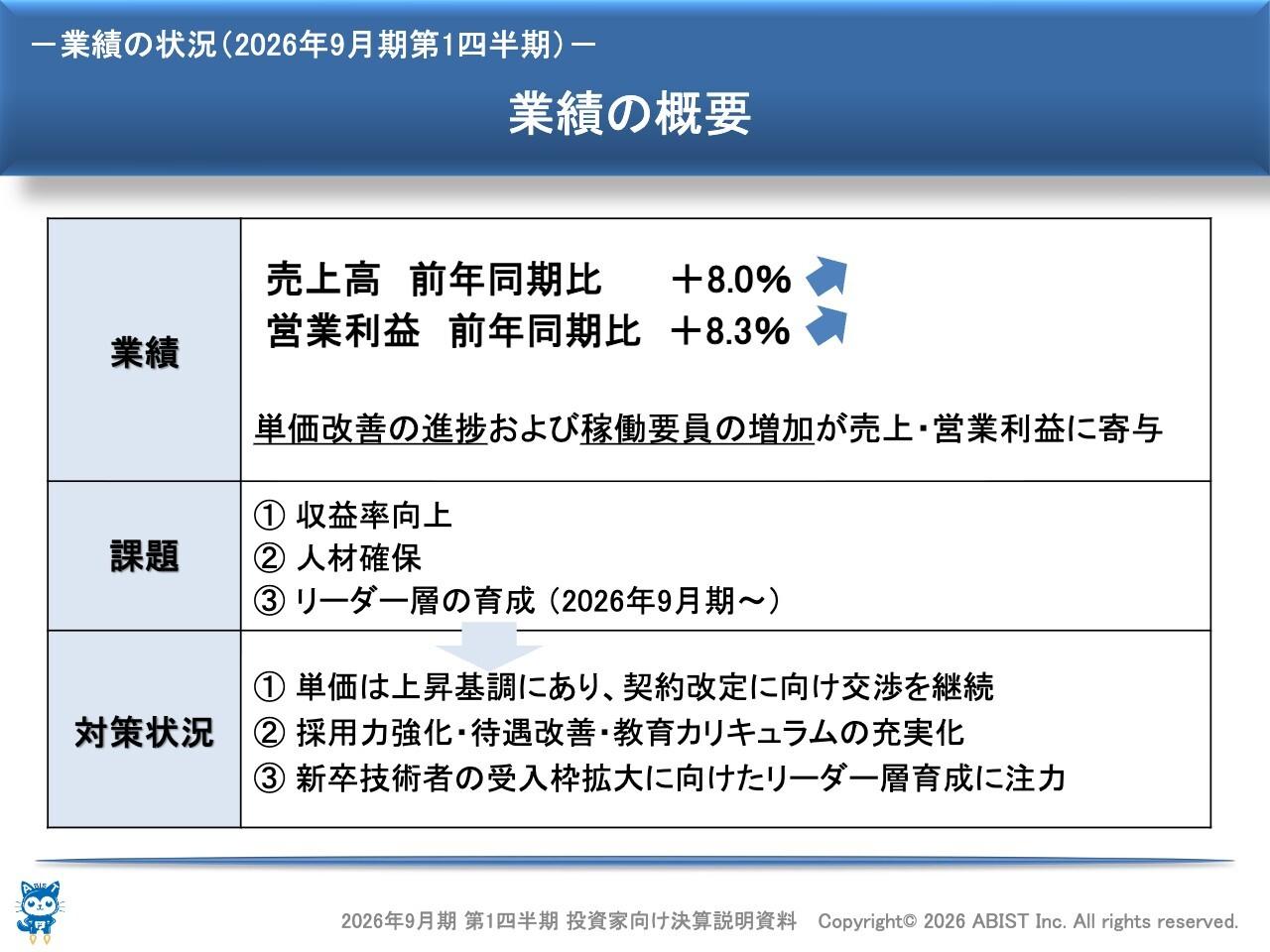

中間期連結決算総括①

畠山督氏:取締役常務及び管理統括本部長の畠山です。本日は質問の時間を多く取りたいと思いますので、ご説明はポイントを絞ってお話しします。

まずは連結決算の総括です。収支面と財政面についてです。収支面においては、この中間決算は非常に順調な仕上がりとなりました。各段階利益はボトムラインに至るにつれて増益率が拡大しており、特に第2四半期(7月から9月)で大幅に改善しました。

各段階利益は10億円強の増益となり、第1四半期の赤字を挽回した結果です。一方で、財政面については大きな動きがなく、若干資産が増えました。資産の増加に伴い、自己資本比率は第1四半期に38.6パーセントと40パーセントを下回りましたが、再び40パーセントに戻りました。

収支状況の各段階利益についてです。後ほど詳しくお伝えしますが、粗利は基本的に増収が要因となり、営業利益は、新たにグループ入りしたテクノオプティス社の経費負担を吸収して、順調に拡大しました。

経常利益は、昨年の負の要因であった特殊要因が改善したことで倍増し、当期利益も著増しています。順調・倍増・著増が今期のキーワードとなっています。

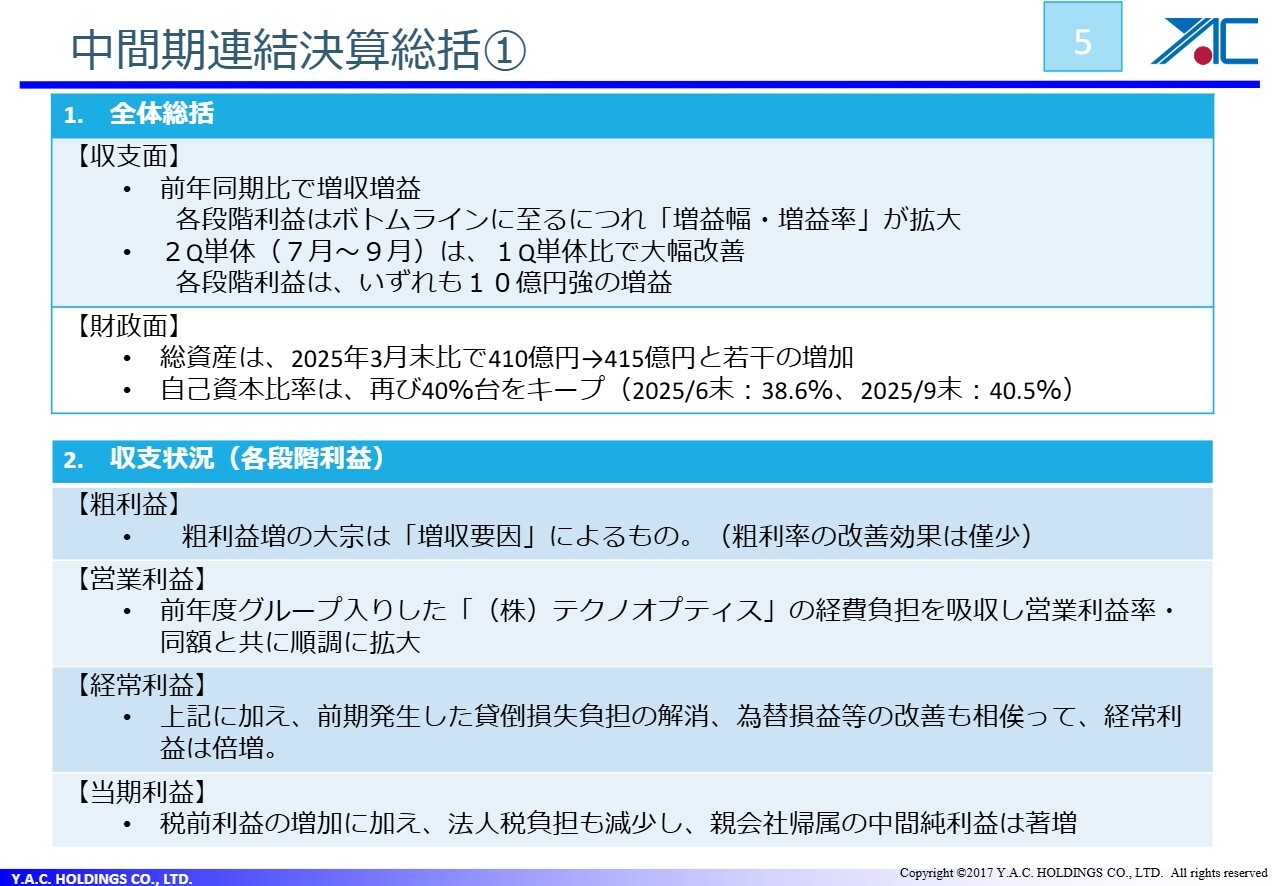

中間期連結決算総括②

財政状態についてです。大きな動きはありませんが、引き続きライナスバイオ社への出資を実施しました。バランスがわかりにくい部分もありますが、売上が増加したことに伴い、バランスシートの中で振替が生じています。

棚卸資産は売上原価に振り替えられ、さらに売上高となり、売上債権へと移行しています。そのため、棚卸資産が減少し、売上債権が増加するというバランス振替が発生したという状況です。

営業キャッシュフローは引き続き黒字(入超)を維持しています。しかし、先ほどお伝えした振替が影響し、運転資金要因による負担が損益要因の効果を若干減少させる結果となりました。

セグメント別情報についてです。全セグメントで営業黒字となっています。特に今回は、環境・社会インフラ関連事業が全体を牽引したかたちとなりました。受注については、全体のフローである受注高、ストックである受注残のいずれも増加しています。

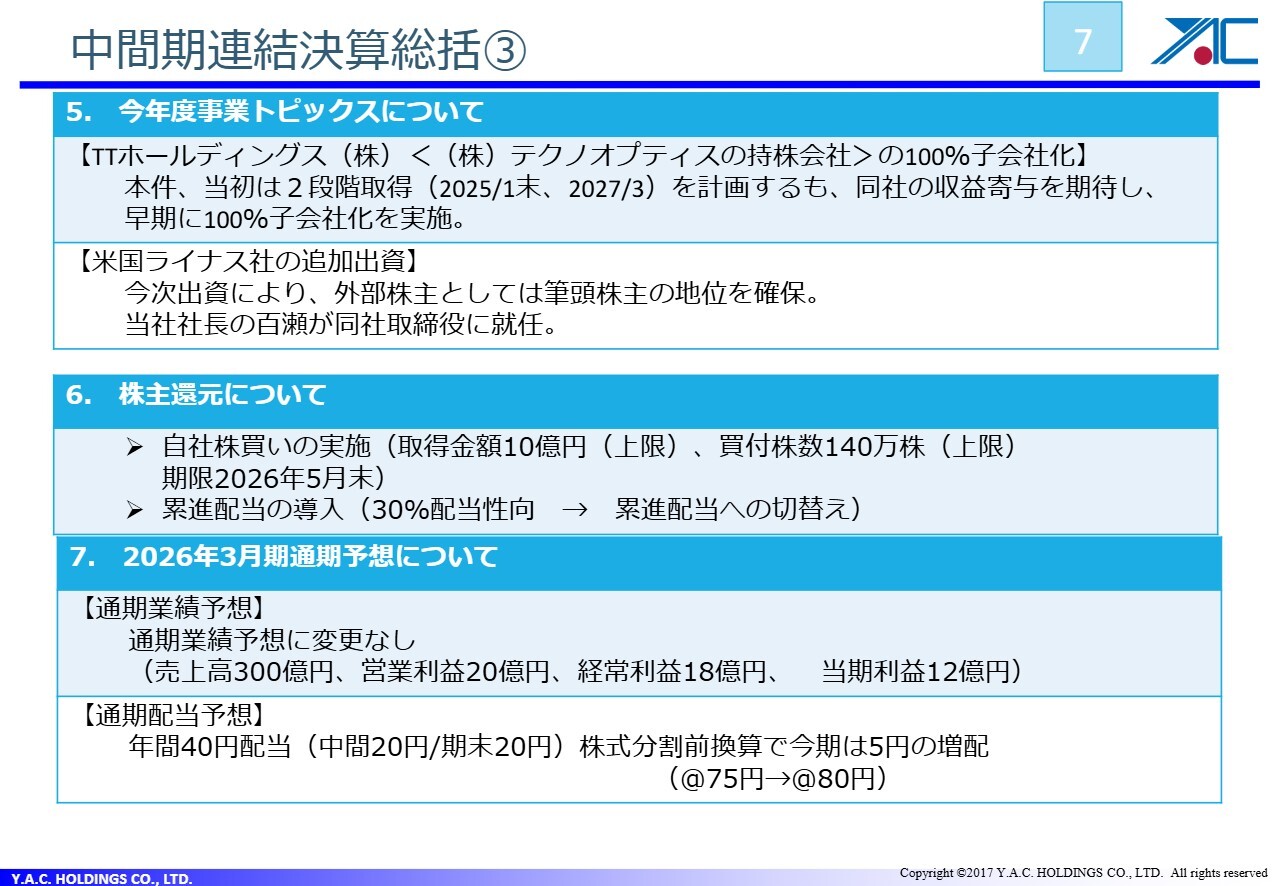

中間期連結決算総括③

トピックスが2点あります。1つ目は、今年度からグループに加わったTTホールディングス社についてです。トプコン社(旧 東京光学機械株式会社)の子会社であったテクノオプティス社が、当社のグループに加わることとなりました。

当初は、2025年1月末及び2027年3月の2段階で取得を計画していましたが、収益への寄与が期待できるという理由から、計画を前倒ししてグループ入りしていただきました。

2つ目は、ライナスバイオ社についてです。当社社長の百瀬が同社取締役に就任し、先週金曜日の朝7時から第1回目の取締役会を実施しました。

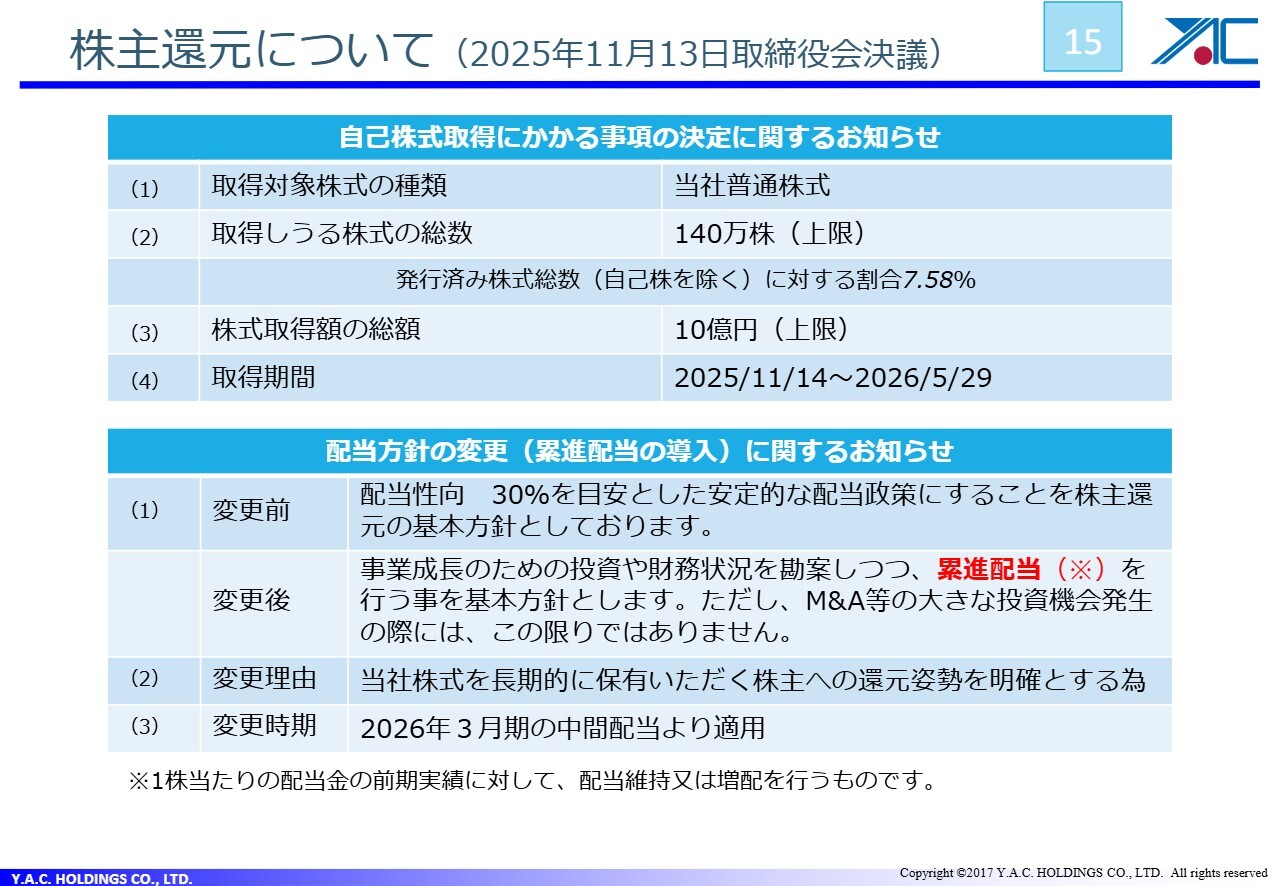

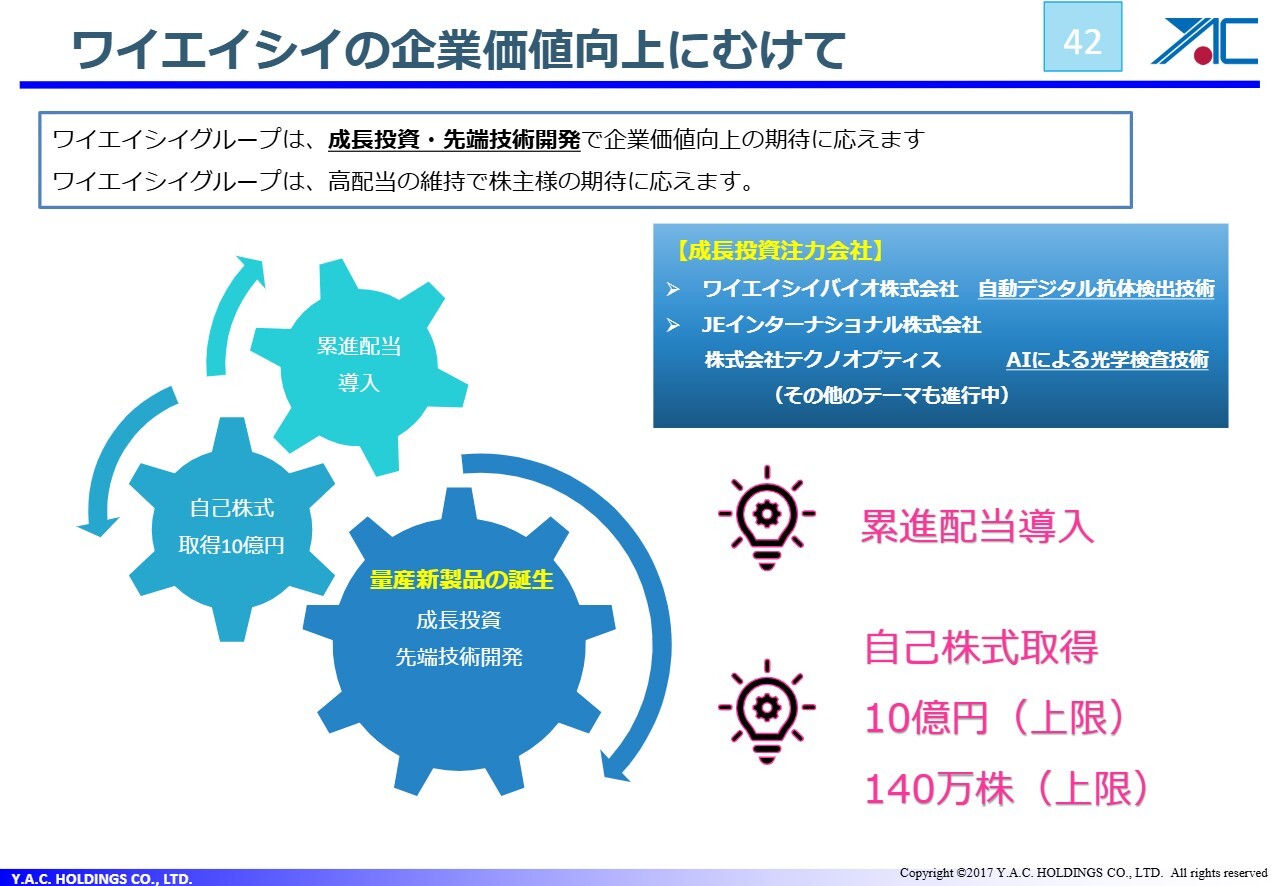

株主還元と業績予想についてです。自社株買いについては、取得金額が10億円、買付株数が140万株、期限は2026年5月末までとなっています。累進配当については、これまでの配当性向30パーセントを累進配当制度へ切り替えたことをお知らせします。

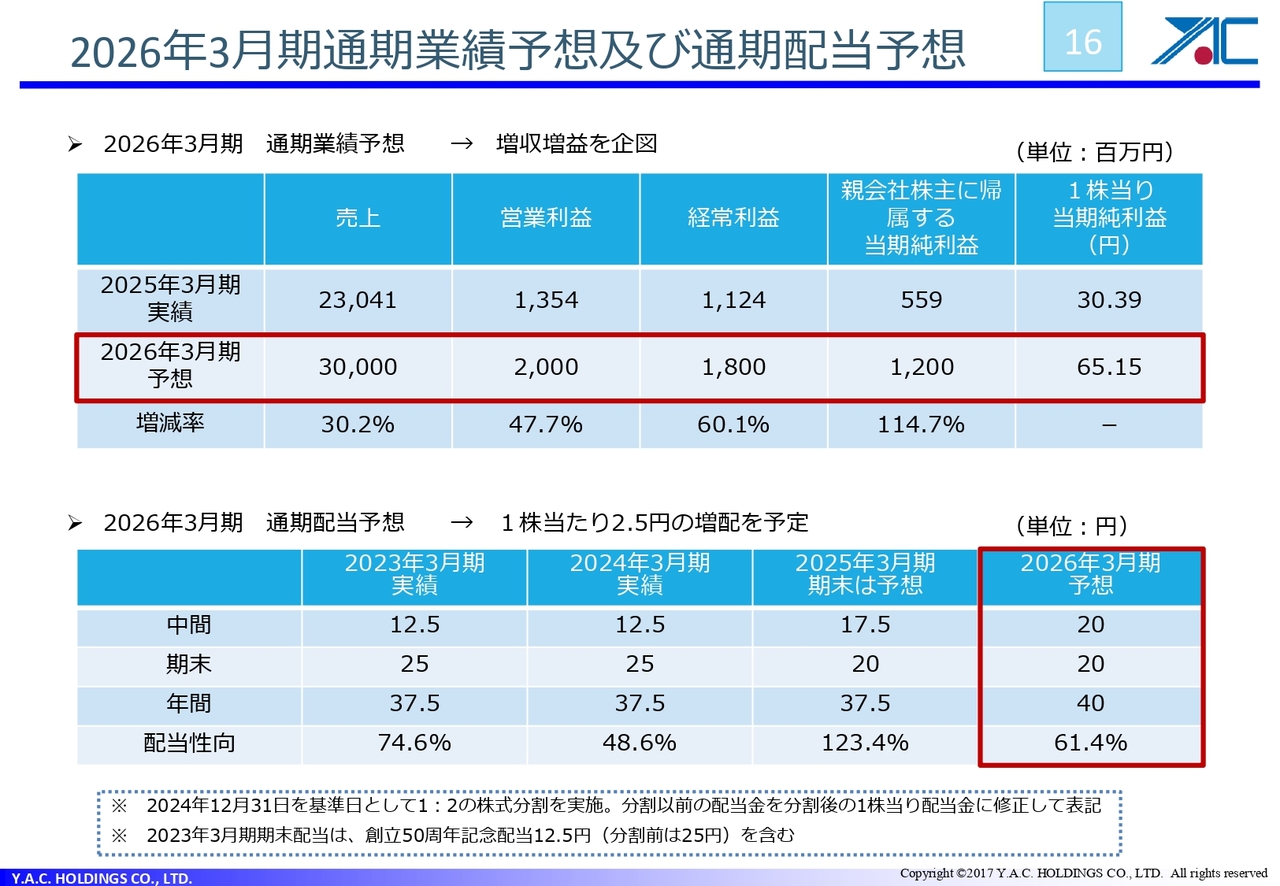

通期業績予想と配当予想については変更ありません。配当は、株式分割前で換算すると5円の増配となります。

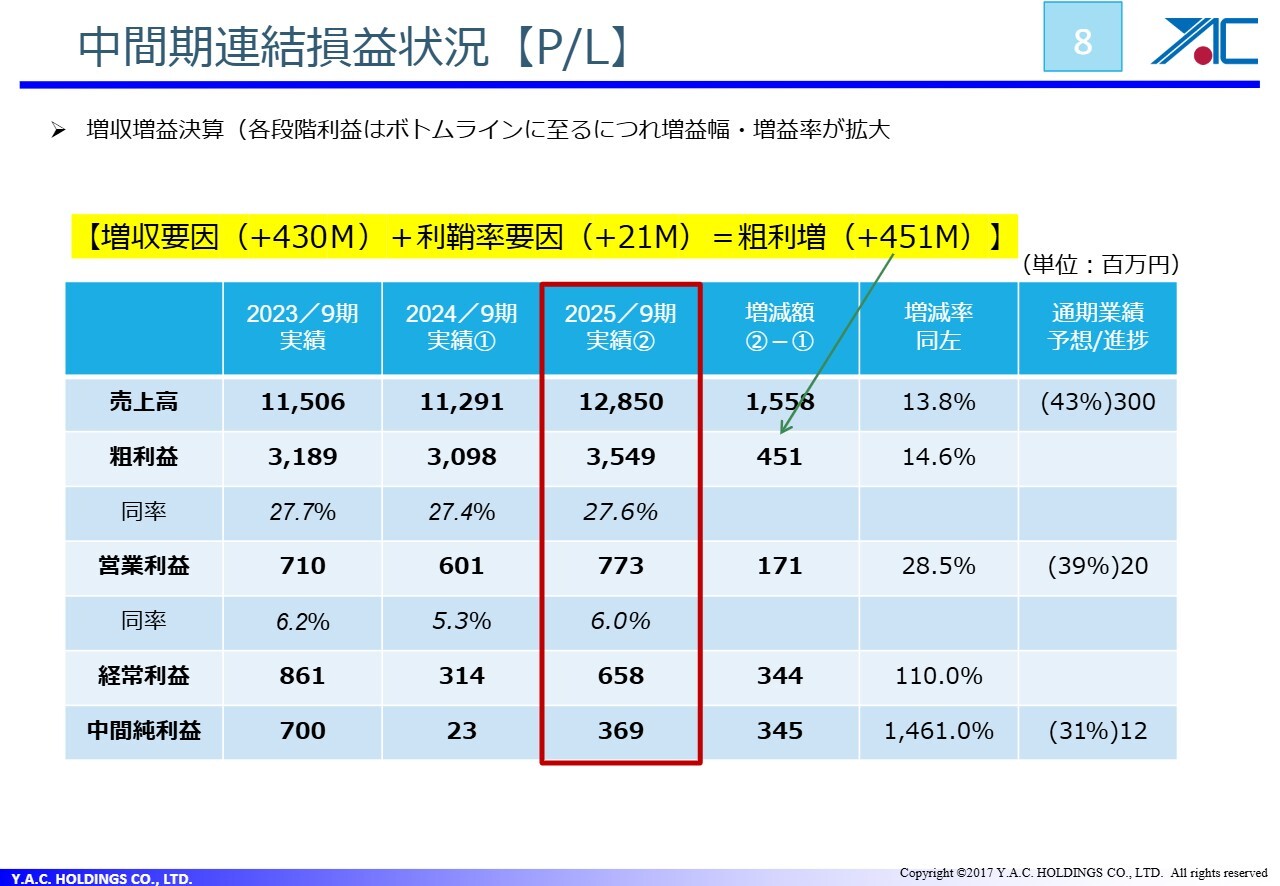

中間期連結損益状況【P/L】

P/Lについてです。スライド右側から2つ目の項目をご確認ください。ボトムラインに至るにつれて増益幅が拡大しており、利益も増加しています。

増減率を見ると、売上高が13.8パーセント、粗利益が14.6パーセント、営業利益が28.5パーセント、経常利益が110.0パーセントで倍増しています。中間純利益は1,461パーセントの大幅増加となり、順調に利益が拡大しています。

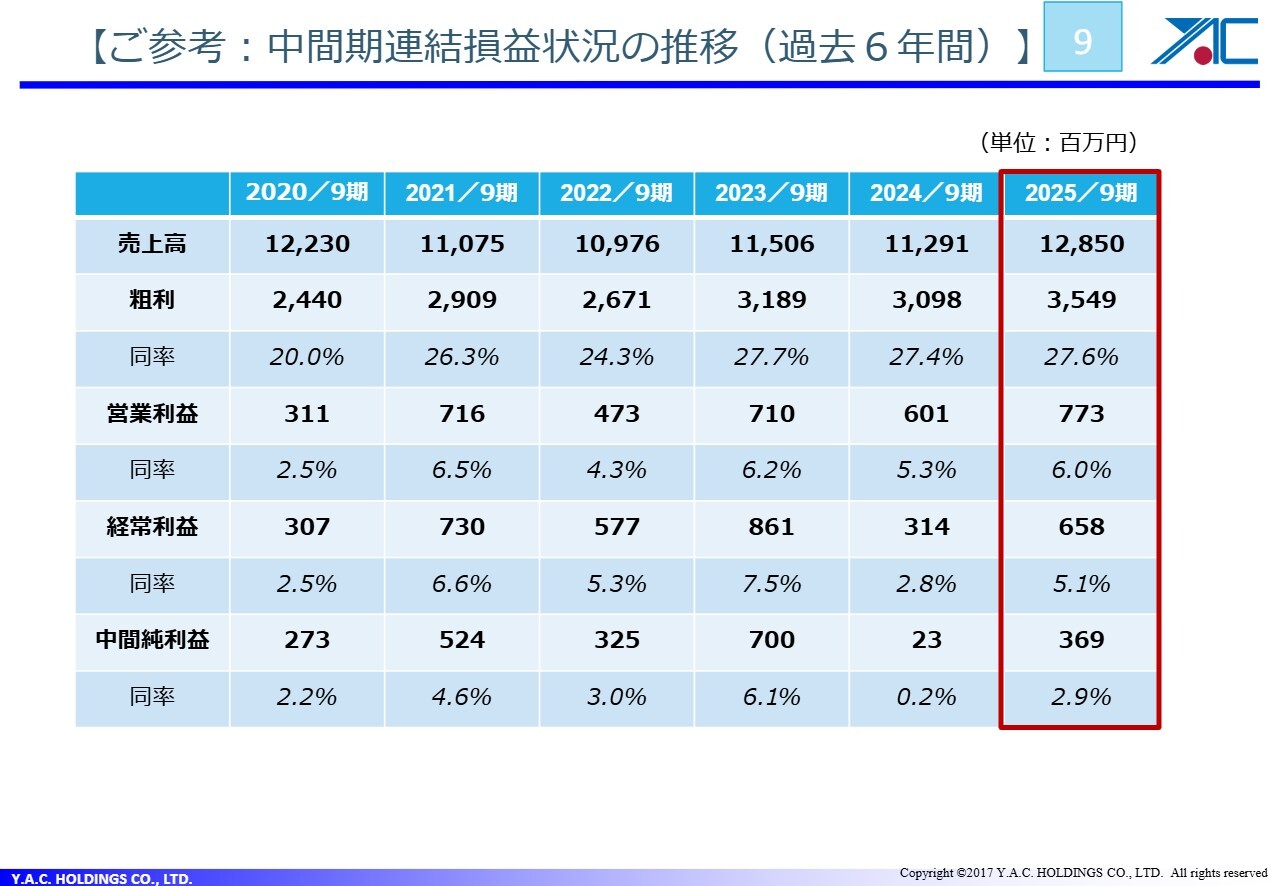

【ご参考:中間期連結損益状況の推移(過去6年間)】

トレンドについてです。今期は約128億円となり、120億円台を記録したのは2020年9月期以来となります。かなり前のことですが、今回もこの9月期での数字となっています。

トップラインの粗利率をご覧いただくと、20パーセントから27.6パーセントへと改善しており、収益力、すなわち収益の質が向上していることがおわかりいただけるかと思います。

お手数をおかけしますが、スライド右端の営業利益773の隣に761、経常利益658の隣に580、中間純利益369の隣に184という数字をご記載いただけますでしょうか。これらの数字は、2024年12月期の9ヶ月間の収益累計額を表しています。本期は、6ヶ月間で前年の9ヶ月間の収益を達成しています。

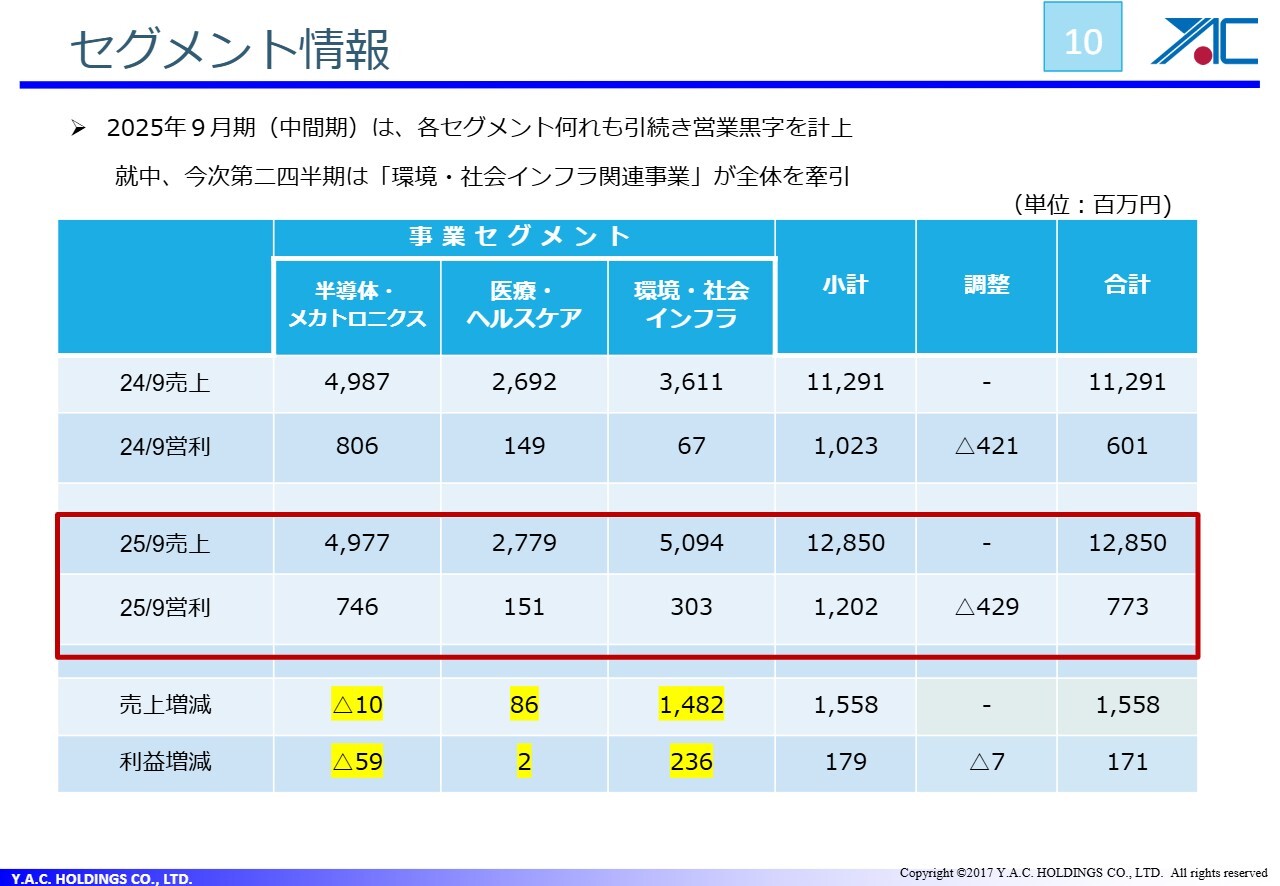

セグメント情報

セグメントの状況をご説明します。今期のセグメントは、半導体・メカトロニクス関連事業、医療・ヘルスケア関連事業、環境・社会インフラ関連事業の3つのセグメントがいずれも、営業利益を引き続き黒字で維持しています。

売上については、環境・社会インフラ関連事業が14億8,200万円の増加を記録しています。今期の増収が総額で15億円ですので、そのうち95パーセントが環境・社会インフラ関連事業によるものであることがわかります。

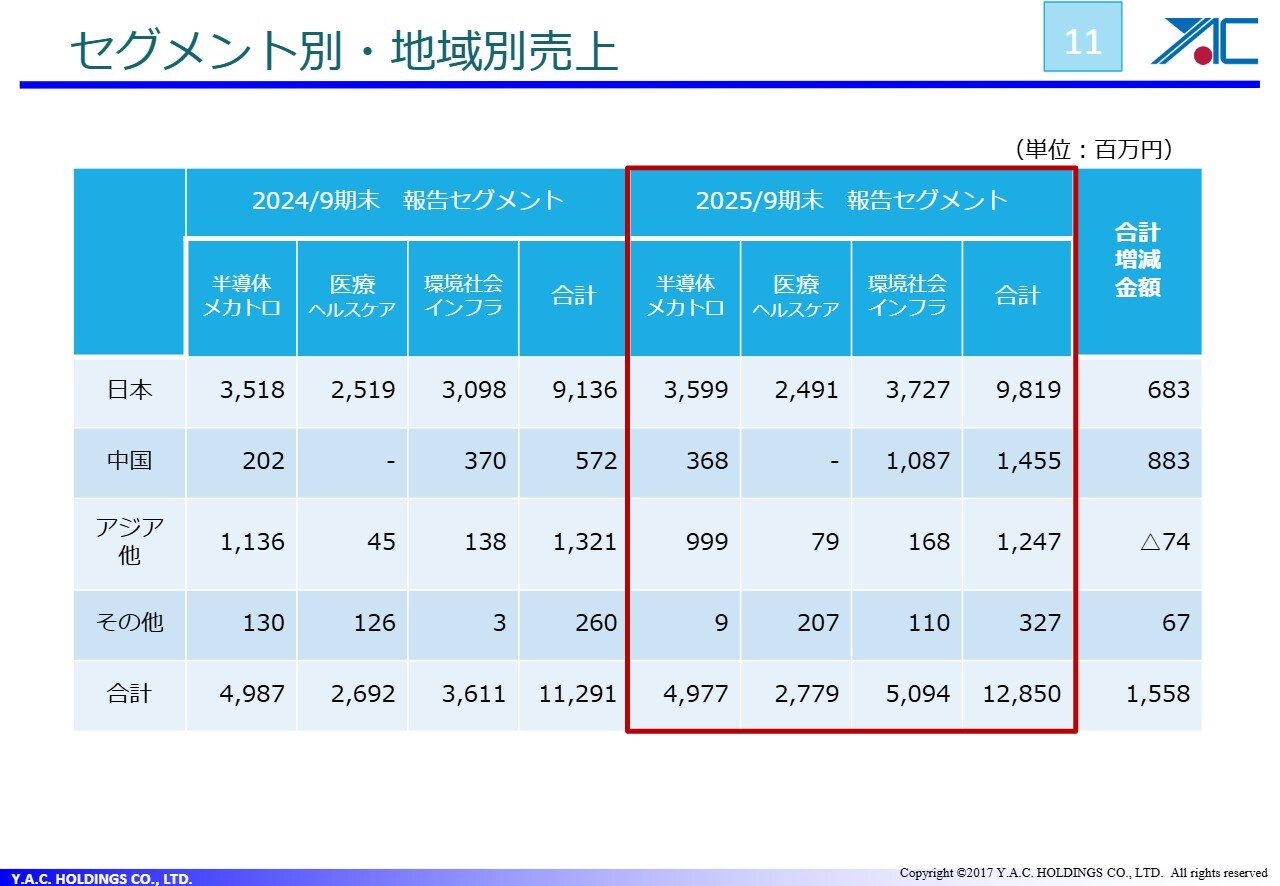

セグメント別・地域別売上

どこが増加しているのかについて、スライドに記載された国別の状況をご覧ください。スライド右端をご覧いただくと、日本が6億8,000万円、中国が8億8,300万円となっています。ディスプレイ関係においては、中国での需要が若干回復してきています。

医療・ヘルスケア関連事業のその他をご覧いただくと、207という数字があります。これは、ライナスバイオ社向けに各種装置を販売したもので、その他アメリカ向けとして記載しています。

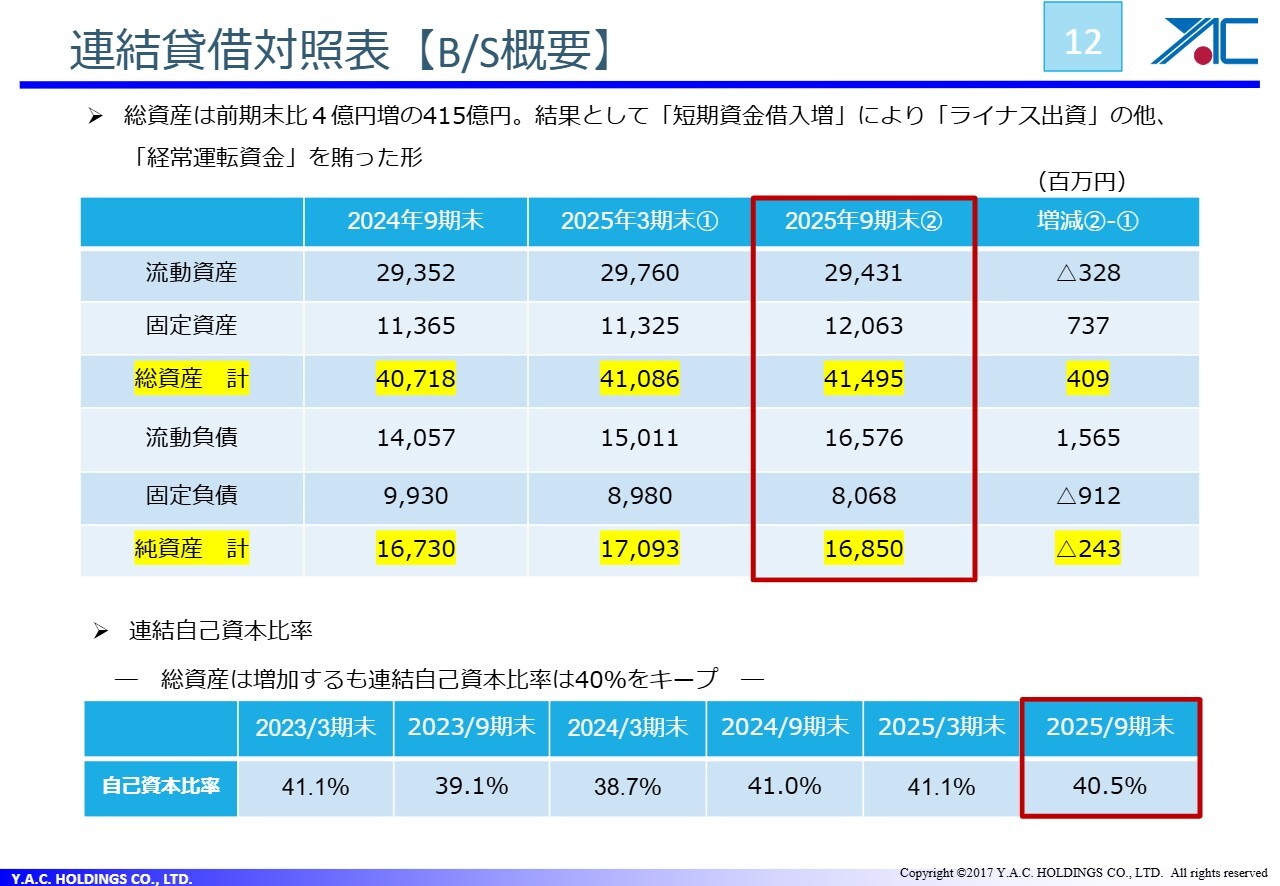

連結貸借対照表【B/S概要】

連結貸借対照表です。スライド右端をご覧いただくとわかるように、まだ中間期のため、短期資金でファイナンスして固定資産を賄ったり、長期の返済を行ったりしているため、若干バランスが歪んでいます。年度末までに長期運転資金を導入し、バランスの比重を解消したいと考えています。

自己資本比率は、先ほどお伝えしたように40.5パーセントまで回復しました。

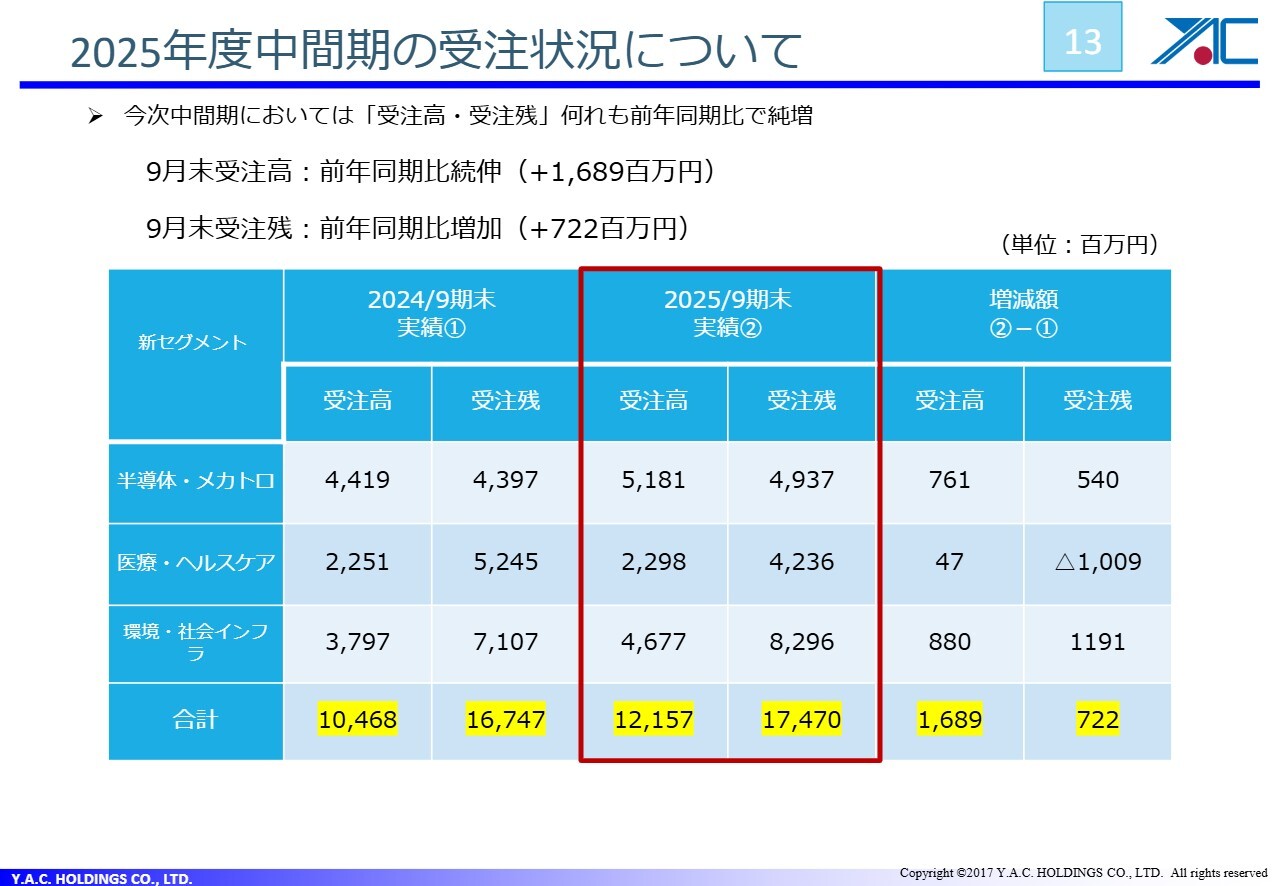

2025年度中間期の受注状況について

受注の状況です。スライド右端をご覧いただくと、受注高、いわゆる半年間でどれだけ稼いだかというフローについては、前年同期と比べると約16億円増えました。また、キャリーするストック、受注残も7億2,200万円増えています。

ここで、みなさまは「医療・ヘルスケア関連事業の受注残の10億円減は何ですか?」と疑問を抱かれるかと思います。これは、当社の関連会社であるワイエイシイエレックス社が透析装置を製造していることに関係します。

現在、ワイエイシイエレックス社では新型透析装置と旧型透析装置を製造しており、その転換期にあたります。この切り替えのタイミングで、既存の透析装置の台数が減少し、新型の受注がようやく始まったため、受注残が減少しました。ただし、この状況は今後、定常状態に戻る予定です。

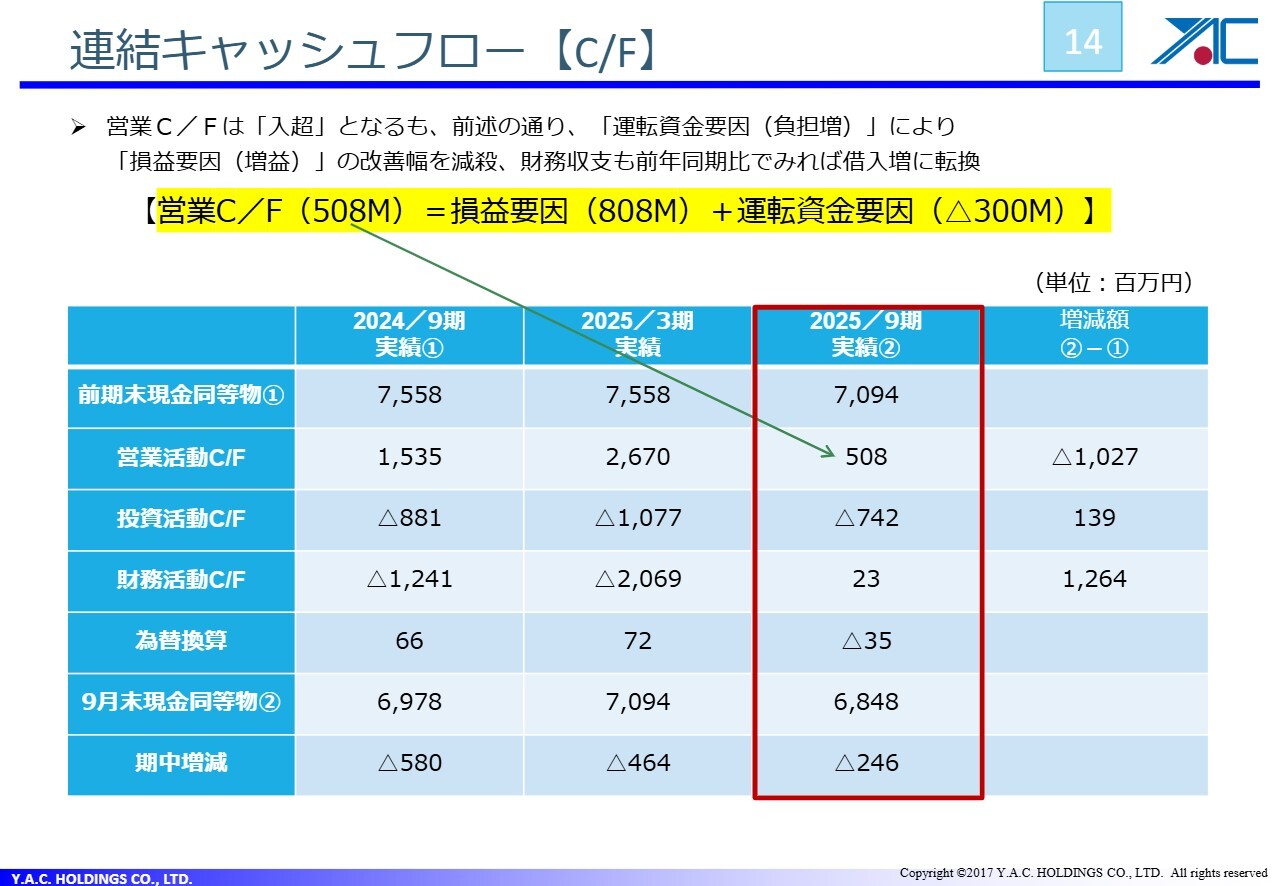

連結キャッシュフロー【C/F】

連結キャッシュフローです。全体的には大きな動きは見られませんが、営業キャッシュフローは5億800万円の黒字となっています。これは、損益要因と運転資金要因によるものです。具体的には、売上債権の増加といった運転資金要因が、損益要因のプラス効果を減殺したかたちになっています。

株主還元について(2025年11月13日取締役会決議)

還元と配当についてご説明します。先ほど百瀬社長からお伝えしたように、トピックスについての話です。さまざまな投資家のみなさま、関係者の方々から「配当が十分高いのだから」など、いろいろなご意見を承っています。

今回、大きく2つの施策を実施しました。1つ目は、自社株買いを行うという決定です。実は以前から計画していたことであり、株式分割をする前は株数が950万株程度しかなく、株数がやや不足している状況でした。

そのため、株式分割を1対2で実施して株数を増やし、7.6パーセント弱を買い戻すという決議を行いました。総額は約10億円で、対象株式は140万株です。買い戻しは来年5月末までに実施する予定です。

2つ目は、累進配当についてです。1回目のトピックスの市場区分変更に関する届出で、30パーセントを目安と記載しましたが、アナリストの方々からは「けっこう配当があるから、ちゃんと累進配当をされたらいかがですか?」という指摘をいただいています。

この点を踏まえ、累進配当を導入し、今年は1株当たり40円となります。これをベースに、維持または増配を進めていきたいと考えています。

2026年3月期通期業績予想及び通期配当予想

通期の業績予想についてお伝えします。この点については、変更はありません。具体的には、売上高300億円、営業利益20億円、経常利益18億円、親会社株主に帰属する当期純利益は12億円、年間配当は40円を予定しています。

以上、今回の決算のポイントについて駆け足でご説明しました。増収増益となり、ボトムラインに至るにつれ利益幅が拡大している点が特徴です。また、全体のバランスには大きな変更はありませんでした。

以上、簡単ですが、9月期決算状況をご報告しました。

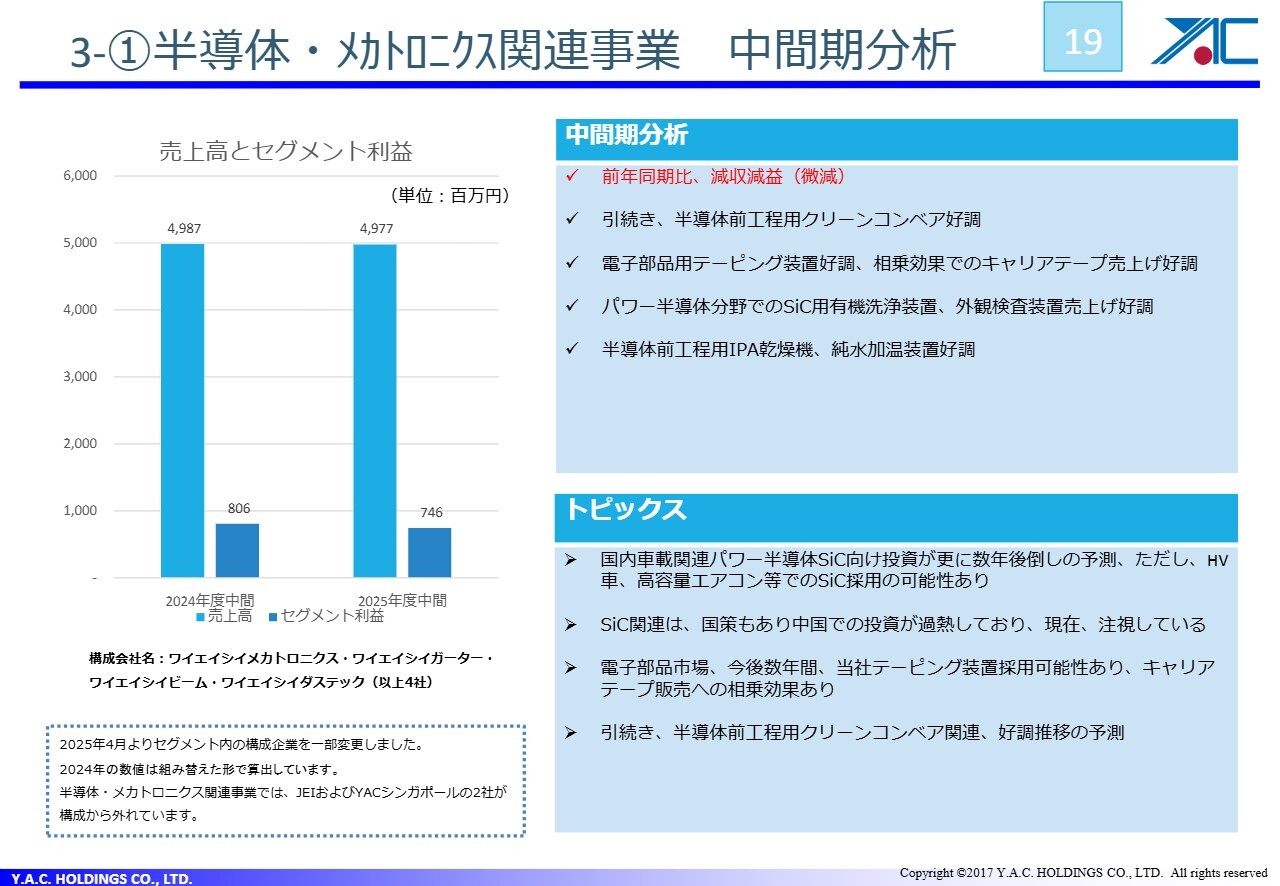

3-①半導体・メカトロニクス関連事業 中間期分析

伊藤利彦氏:取締役副社長の伊藤です。半導体・メカトロニクス関連事業の中間期分析についてお話しします。数字は微減で減収減益となっています。前の中間期では増収増益を続けていたとお伝えしましたが、今回は微減となりました。

ただし、営業利益率は前期の中間期が16パーセントだったのに対し、今回は15パーセントとほぼ横ばいで、営業利益率を確保しています。また前期同様、半導体前工程用クリーンコンベアが好調に推移しています。

今期では、電子部品用テーピング装置が非常に好調であり、その相乗効果としてキャリアテープの売上も大幅に上昇しました。パワー半導体関連では、SiC向けの有機洗浄装置と外観検査装置を半期で販売しています。

また、半導体前工程用IPA乾燥機や純水加温装置が非常に好調に推移した結果となりました。

トピックスとしては、みなさまもご存じのように、EV化がワールドワイドで非常に減速しています。特に、国内の車載関連パワー半導体向けSiCに関する投資が数年後ろ倒しになるという状況です。

ただし、SiC自体はハイブリッド車や高容量エアコン、特にデータセンター向け空調などで採用され始めています。SiC関連は、特にEVが重要なキーとなりますが、設備投資の動向については、2028年から2030年、あるいは2030年から2032年に後倒し等、さまざまな意見が出ています。これらは、お客さまからの情報を集約した結果です。

SiC関連では中国が非常に活性化しており、とりわけSiCのウェハー関連企業が急激に増加している状況です。国策により、中国では補助金を基盤とした商売が展開されており、現在、SiCウエハメーカーがタケノコのように次々と立ち上がる状況です。

しかし、少し時間が経つと過剰生産になる可能性があります。それでも、我々は現在、中国に非常に注目しており、引き続き注視していく構えです。

電子部品の状況については、当社のテーピング装置は数年先まで採用される見通しで、お客さまからの評価もいただいています。このため、今後も市場は活況を呈すると考えています。キャリアテープの需要についても、そのような市場状況の中で増加していくと見込んでいます。

半導体前工程用クリーンコンベアに関しては、引き続き好調に推移していくと予測しています。

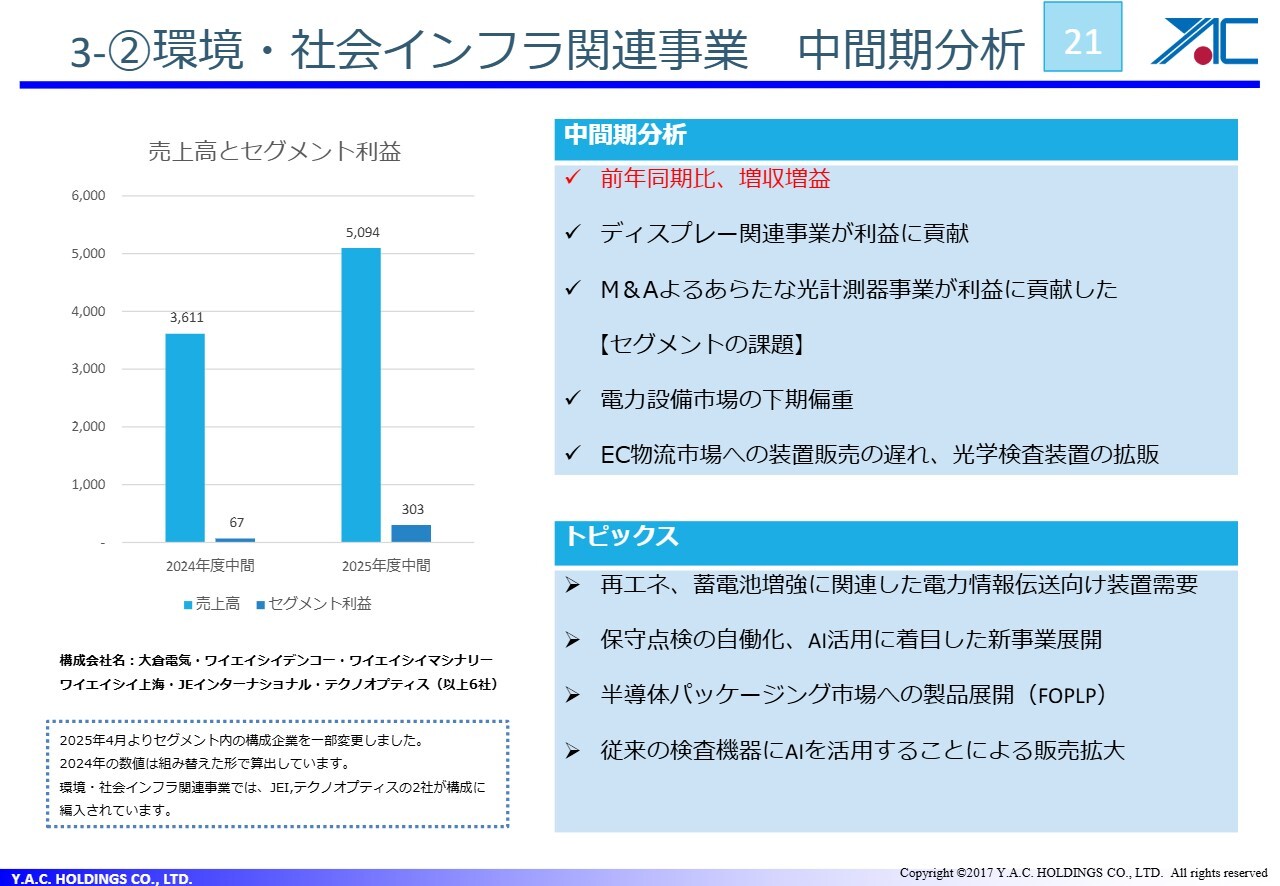

3-②環境・社会インフラ関連事業 中間期分析

大倉章裕氏:みなさま、こんにちは。環境・社会インフラ関連事業を担当している、取締役専務の大倉です。よろしくお願いします。

環境・社会インフラ関連事業の売上高は今期50億9,400万円となり、前年同期比で14億8,300万円の増収です。利益は3億300万円で、こちらも前年同期比2億3,600万円の増益となっています。

増収増益ではありますが、絶対額としてはまだ不足していると感じています。そのため、今後さまざまな施策を講じて、さらに成長を目指していきたいと考えています。

ディスプレイ関連事業で、中国において売上が計上されたことが、売上利益に貢献しました。また、テクノオプティス社をM&Aによって取得したことで、その光計測器事業が利益を上げたことも要因です。

一方で、セグメントの課題として、大倉電気社があります。同社事業の約70パーセントが電力市場に依存していますが、電力市場の売上計上が第4四半期に集中する傾向があり、上半期は売上が立たないことが課題となっています。

また、ワイエイシイマシナリー社が担当するEC物流関連装置の販売に遅れが生じている点や、光学検査装置の拡販が若干遅れている点も、上半期の課題として挙げられます。

トピックスについてです。制御通信に関しては、再生可能エネルギー、特に太陽光エネルギーを蓄電池に貯蔵し、効果的に活用する取り組みが進んでいます。

しかし、蓄電池を電力ネットワークに組み込むとシステムが複雑化するため、電力会社が細やかに情報を管理する必要があります。このような状況下で、情報伝送装置の需要が非常に高まっており、これが受注につながっている要因の1つです。

大倉電気社が手掛けている工業計器に関して、これまで原子力発電所を中心に展開してきた部分があります。しかし、点検人員の不足やノウハウの喪失といった社会的課題が浮き彫りになっています。

このような状況を受けて、保守点検の自動化や、AIを活用した取り組みを進めています。この取り組みにより、電力会社、鉄鋼、鉄道といったインフラ分野への提案を始めています。現在、いくつかのプロジェクトが立ち上がっており、今後これらの展開に大いに期待しています。

以前もお伝えしたように、ワイエイシイデンコー社が中心となって、半導体パッケージング市場に新たな製品を導入する取り組みを着実に進めています。

検査装置については、テクノオプティス社やJEI社といった、以前にM&Aした会社が中心となり、AIを活用した検査装置の拡大に努めています。今後、環境・社会インフラ関連事業の成長を目指していきたいと考えています。

3-③医療・ヘルスケア関連事業 中間期分析

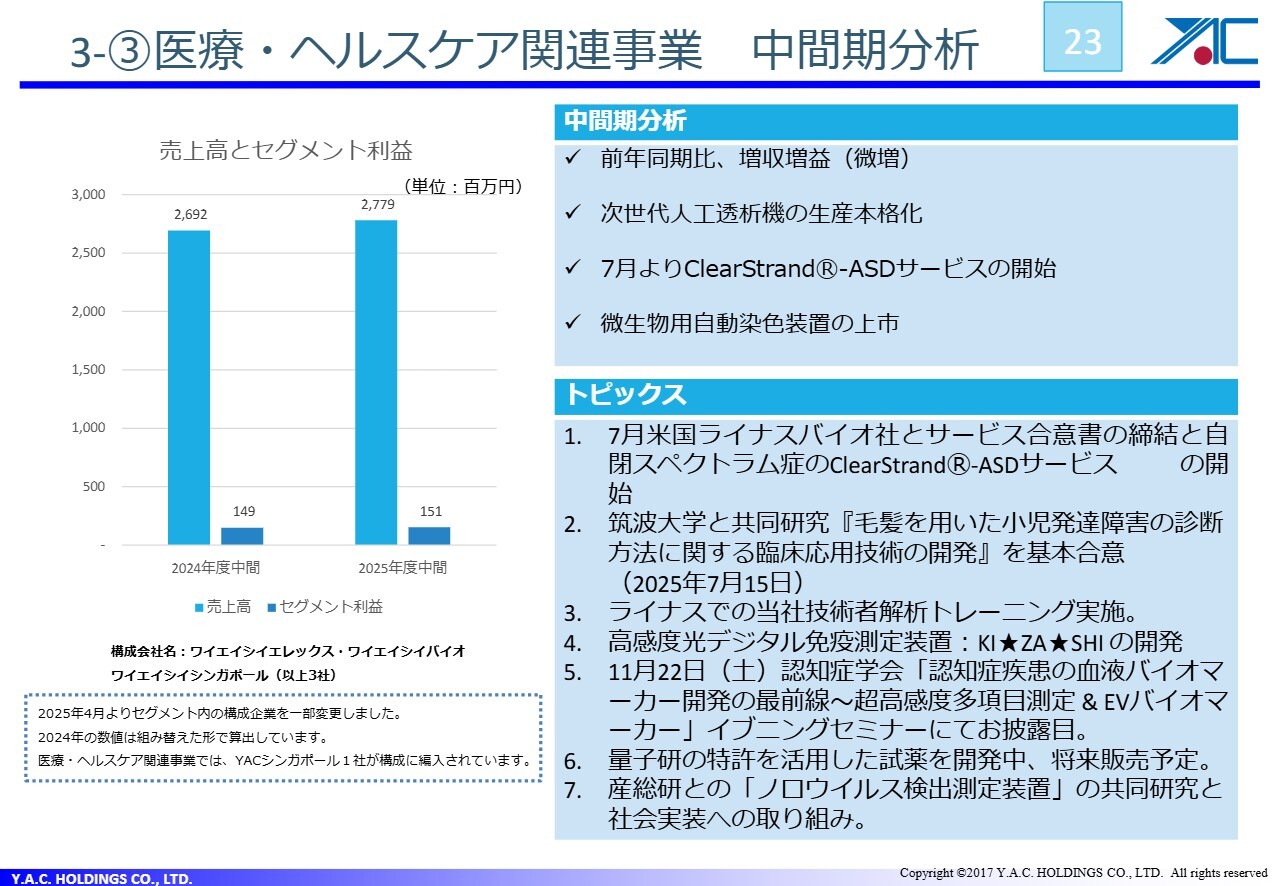

関口孝氏:ワイエイシイバイオ株式会社、代表取締役社長の関口です。医療・ヘルスケア関連事業と、関心を寄せていただいているワイエイシイバイオの状況についてご説明します。

中間期についてです。医療・ヘルスケア関連事業全体の売上は、昨年の26億9,200万円に対して今期は27億7,900万円となり、利益は1億4,900万円から1億5,100万円と、微増ながら増収増益になっています。

上期には、ワイエイシイエレックス社による次世代人工透析器の生産が開始されました。さらに、微生物用自動染色装置が上市され、この製品もワイエイシイエレックス社によるものです。

ワイエイシイバイオについては、7月から毛髪を用いた自閉スペクトラム症(ASD)の解析サービス「ClearStrand-ASD」をローンチしました。ワイエイシイバイオとしてのトピックスは、大きく2つあります。1つは毛髪に関するトピックス、もう1つは血液を中心としたバイオマーカーに関するトピックスです。

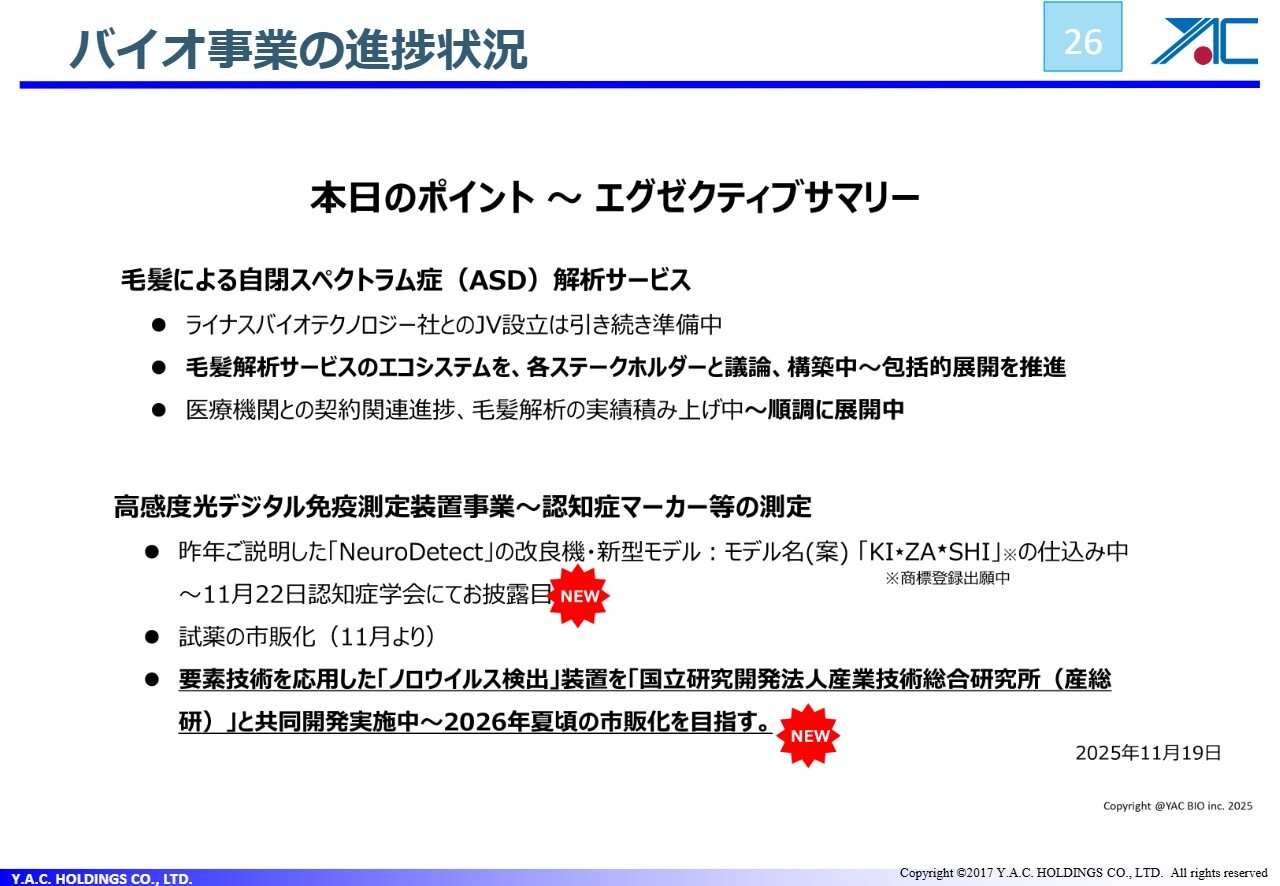

7月にライナスバイオ社とサービス合意書を締結し、日本で自閉スペクトラム症のスクリーニングサービスを開始することができました。同時に、筑波大学と共同研究の基本合意を結ぶことができました。ライナスバイオ社には当社の技術者を派遣し、トレーニングを受けています。

血液を用いた高感度光デジタル免疫測定装置「KI★ZA★SHI」(現在商標登録を申請中)についてです。この装置は、今週新潟で開催される日本認知症学会で紹介する予定です。11月22日にイブニングセミナーを開催し、著名な先生方をお招きして、この装置をお披露目する計画です。

元量子科学技術研究開発機構(量子研)で、現在は大阪公立大学大学院の特任教授を務めている、当社の学術顧問である徳田隆彦先生が、量子研に在籍していた時に発明された新しい認知症のバイオマーカー開発に取り組んでいます。

一昨日、プレスリリースを通じて発表しました産業技術総合研究所(産総研)との共同研究による「ノロウイルス検出測定装置」を社会実装し、上市していく計画が、今後のトピックスとなります。

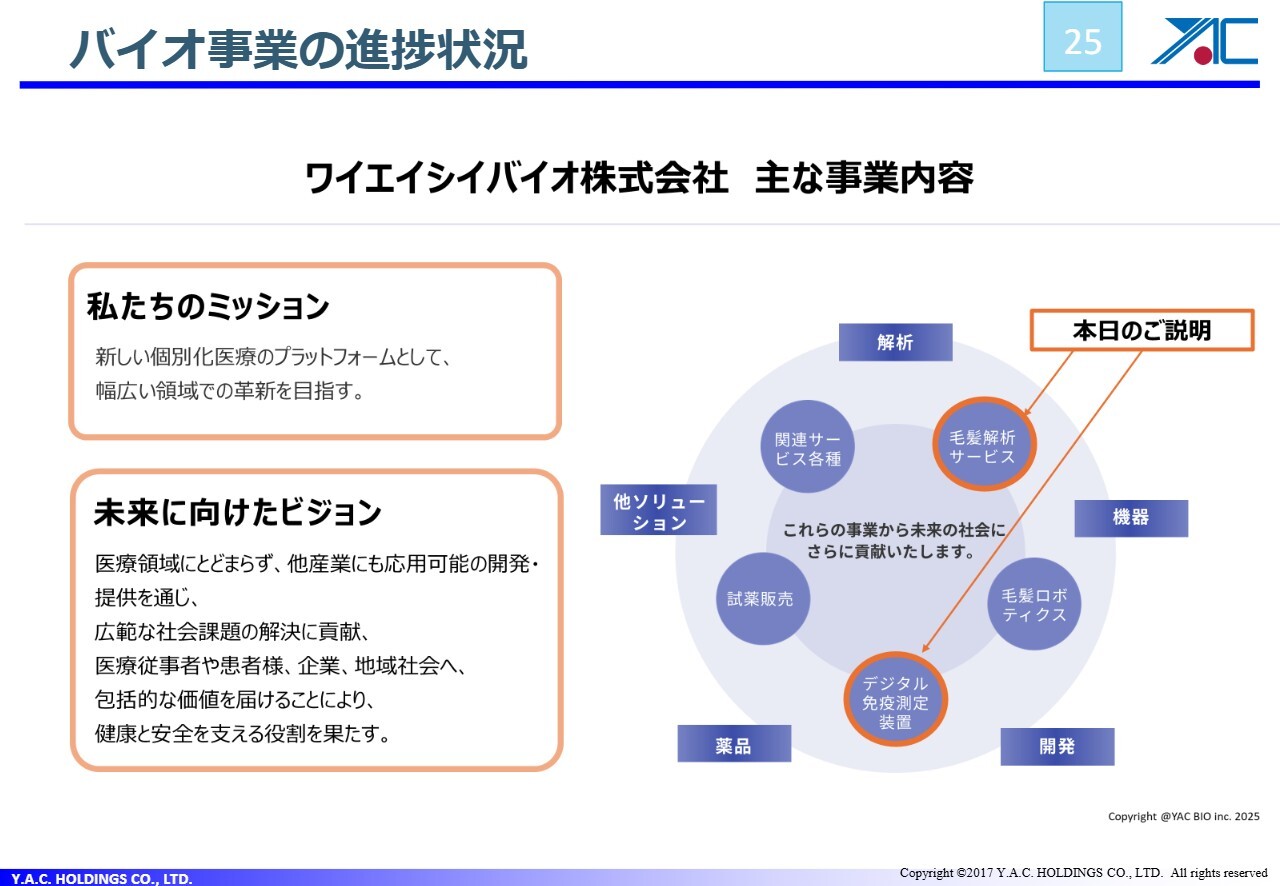

バイオ事業の進捗状況 ワイエイシイバイオ株式会社 主な事業内容

ワイエイシイバイオは、個別化医療のプラットフォームを構築し、革新を目指して社会に貢献することをミッションとしています。今回の取り組みとして、2つをご紹介します。1つ目は先ほどお伝えした毛髪解析のスクリーニングサービス、2つ目はデジタル免疫測定装置です。

バイオ事業の進捗状況 本日のポイント~エグゼクティブサマリー

本日のポイントは、大きく分けて2つあります。1つ目は、毛髪を用いた自閉スペクトラム症の解析サービスが現在どのように進捗しているかをご説明します。2つ目は、高感度光デジタル免疫測定装置や認知症マーカーをはじめとする新しい技術についてご説明します。

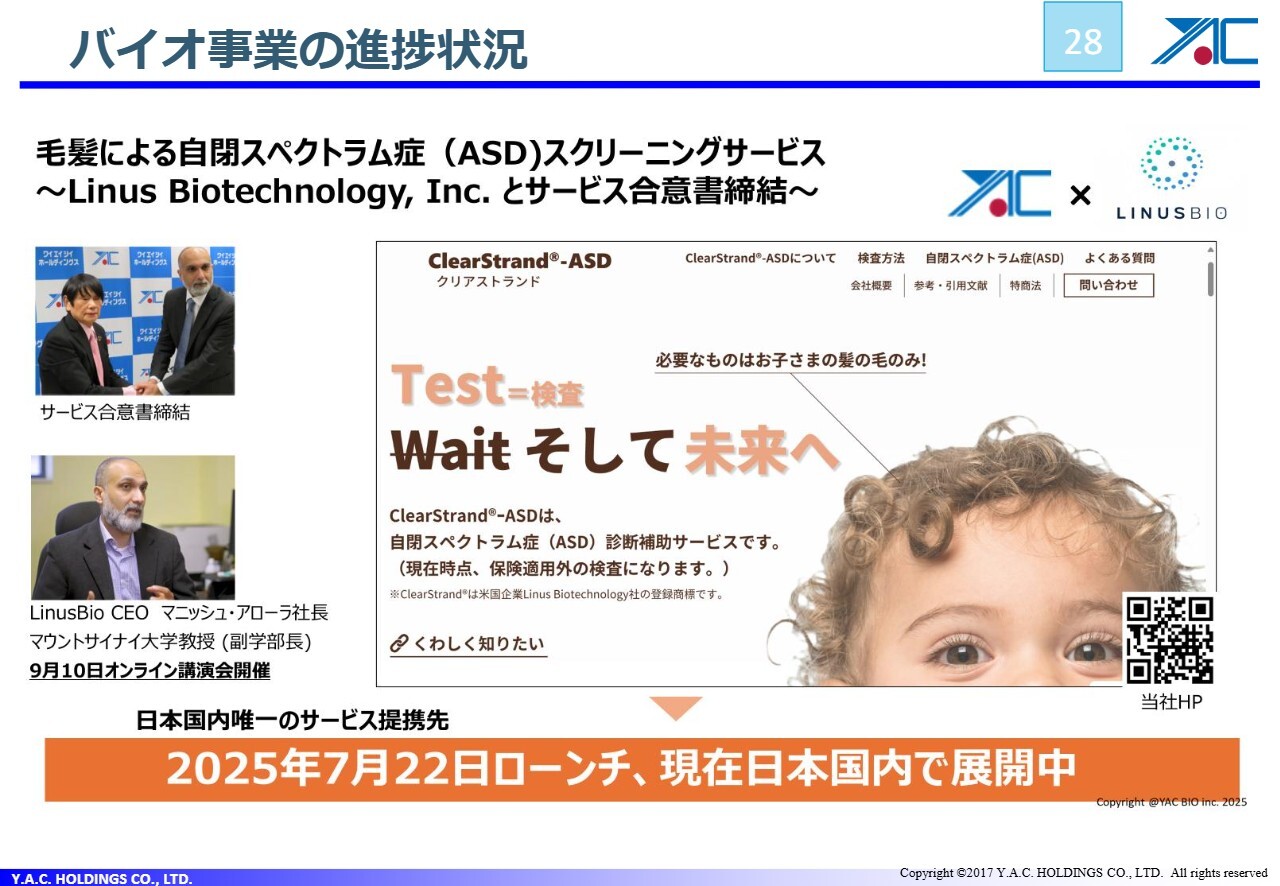

バイオ事業の進捗状況 毛髪による自閉スペクトラム症(ASD)スクリーニングサービス

毛髪による自閉スペクトラム症スクリーニングサービスについては、7月22日にローンチしました。9月には、ライナスバイオ社の社長であるマニッシュ・アローラ氏を筑波にお招きし、講演会を開催しました。

スライドにQRコードを掲載していますので、スマートフォンで読み込んでいただくと、ホームページにアクセスできます。このサービスは、7月から活動を開始しており、日本で唯一の新しいサービスとして着手しています。

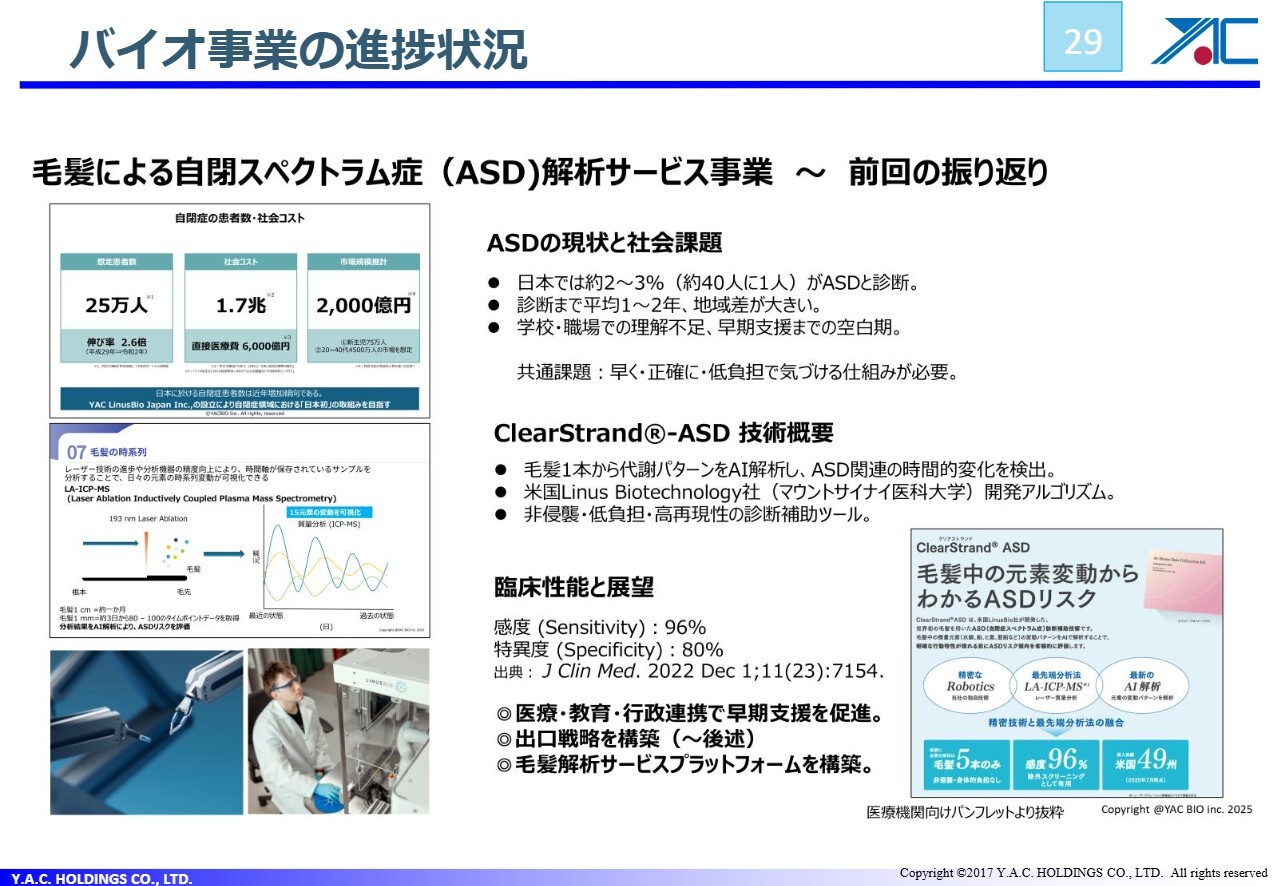

バイオ事業の進捗状況 毛髪による自閉スペクトラム症(ASD)解析サービス事業~前回の振り返り

毛髪による自閉スペクトラム症スクリーニングサービスについて、前回バイオ事業に関するご説明を行った際の振り返りを少しお話しします。

自閉スペクトラム症については、日本で約25万人の患者が存在し、人口の2パーセントから3パーセントにあたる患者がいらっしゃるということです。アメリカについても、ほぼ同様の状況とされています。この病気については、早期発見が最も重要なポイントとなります。

「ClearStrand-ASD」を早期発見のツールとして導入することで、ライナスバイオ社の技術が日々向上し、感度96パーセント、特異度80パーセントという非常に高い精度でスクリーニングが可能となっています。

次のスライドで詳しくご説明しますが、当社はこのシステムの入口から出口までをカバーするエコシステムを構築することを目指し、現在プラットフォームの構築を進めています。

みなさまが関心を寄せているライナスバイオ社との合弁会社については、多くの契約書があり、それらを現在精査している段階です。このため、若干遅れが生じており申し訳ありませんが、進捗は進んでいます。

当社は、これを全体の中の一つの手段と位置づけ、戦略を構築しています。

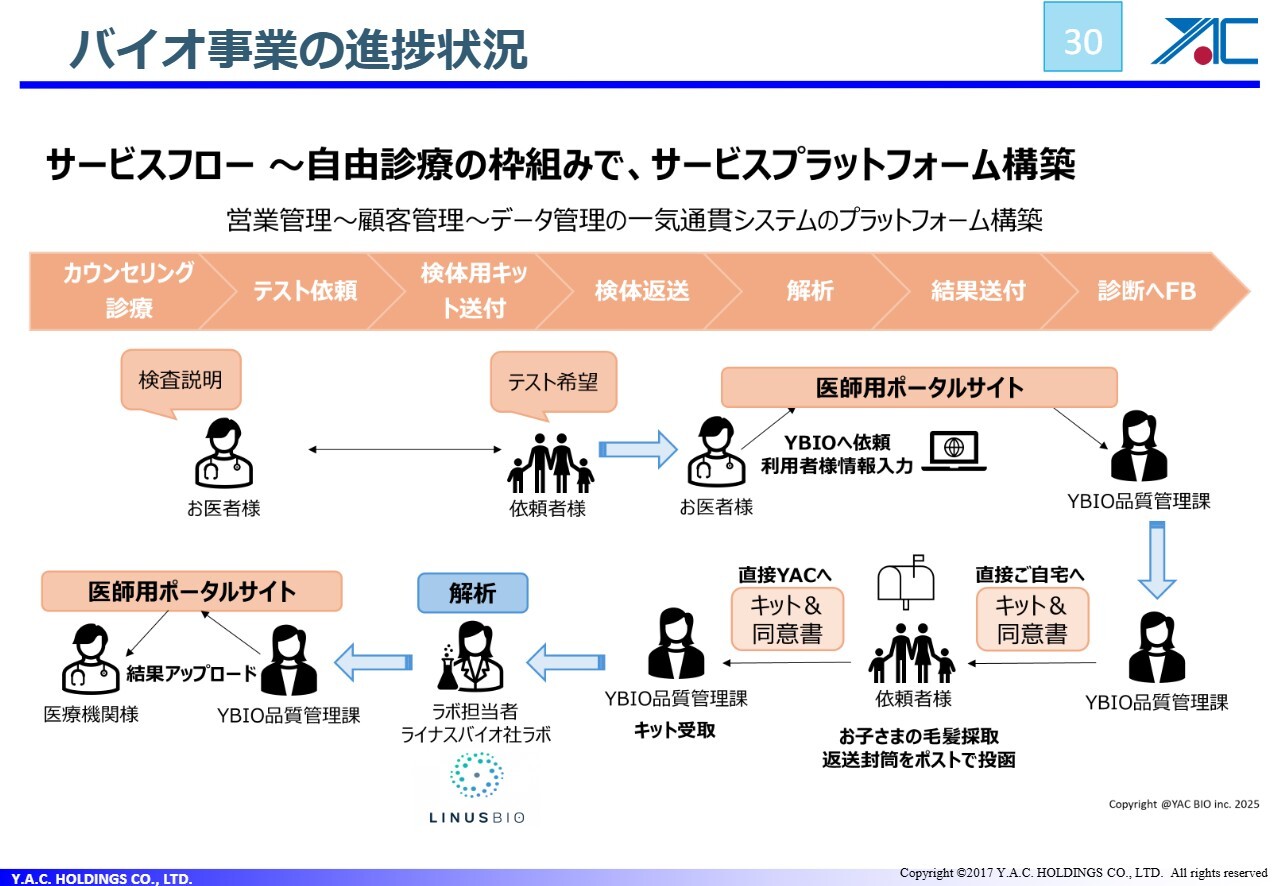

バイオ事業の進捗状況 サービスフロー~自由診療の枠組みで、サービスプラットフォーム構築

患者さま・医療機関・当社・ライナスバイオ社を一気通貫するプラットフォームの開発を進めています。このプラットフォームでは、患者さまが医療機関を受診して紹介を受け、その後キットを患者さまにお送りし、返送していただいたものを現在はアメリカで解析しています。このような流れを構築し、導入を進めています。

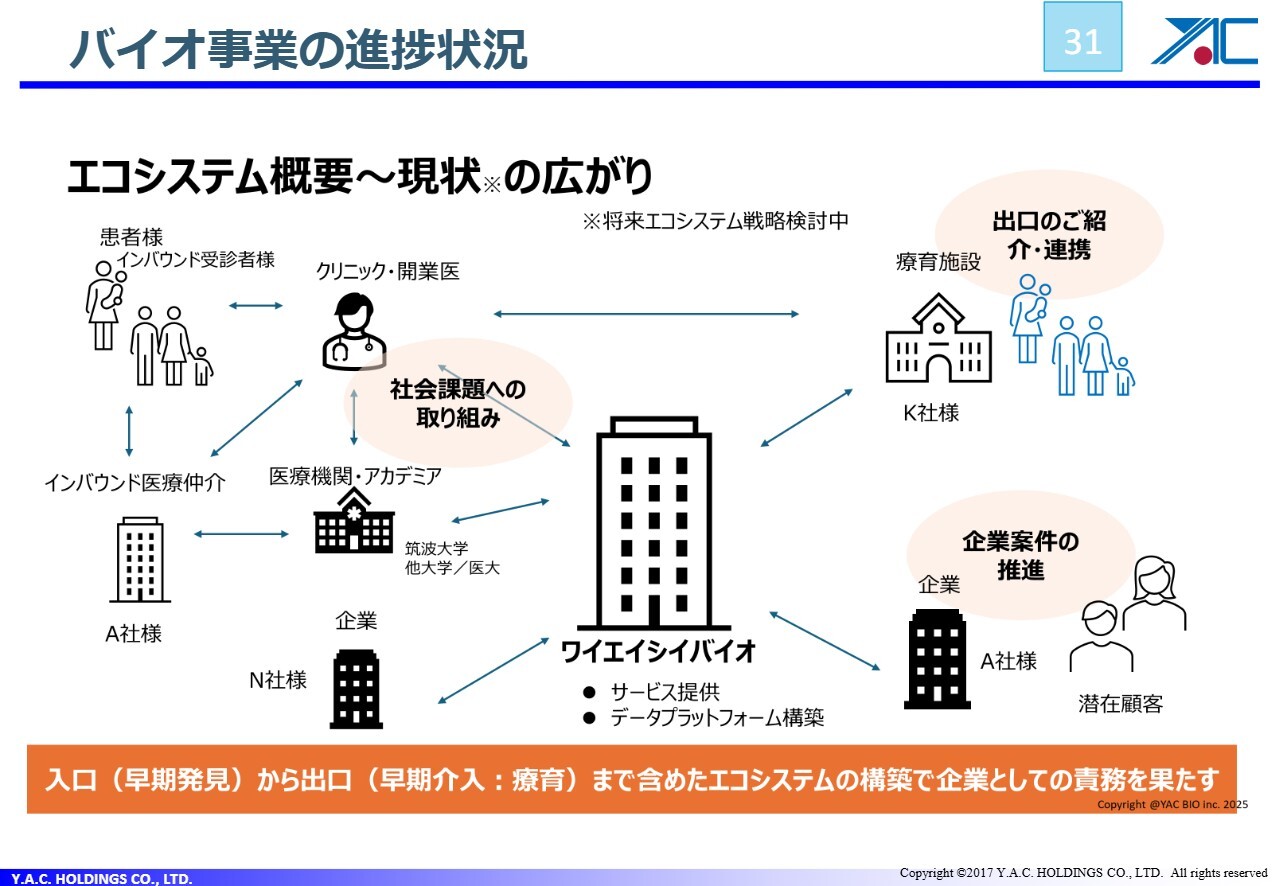

バイオ事業の進捗状況 エコシステム概要~現状の広がり

当社が目指しているのは、全体のエコシステムを構築することです。当社が中心となり、毛髪を軸にした世界観やエコシステムを作り上げていきたいと考えています。7月からの活動は、単に医療機関を訪問して患者さまにアプローチするだけでなく、企業や大学との産学連携を通じて、一般の顧客、企業などへもアプローチしています。

本日ご出席いただいていますが、大阪にあるAJS社と連携し、藤井社長を中心にインバウンド医療への対応を進めています。

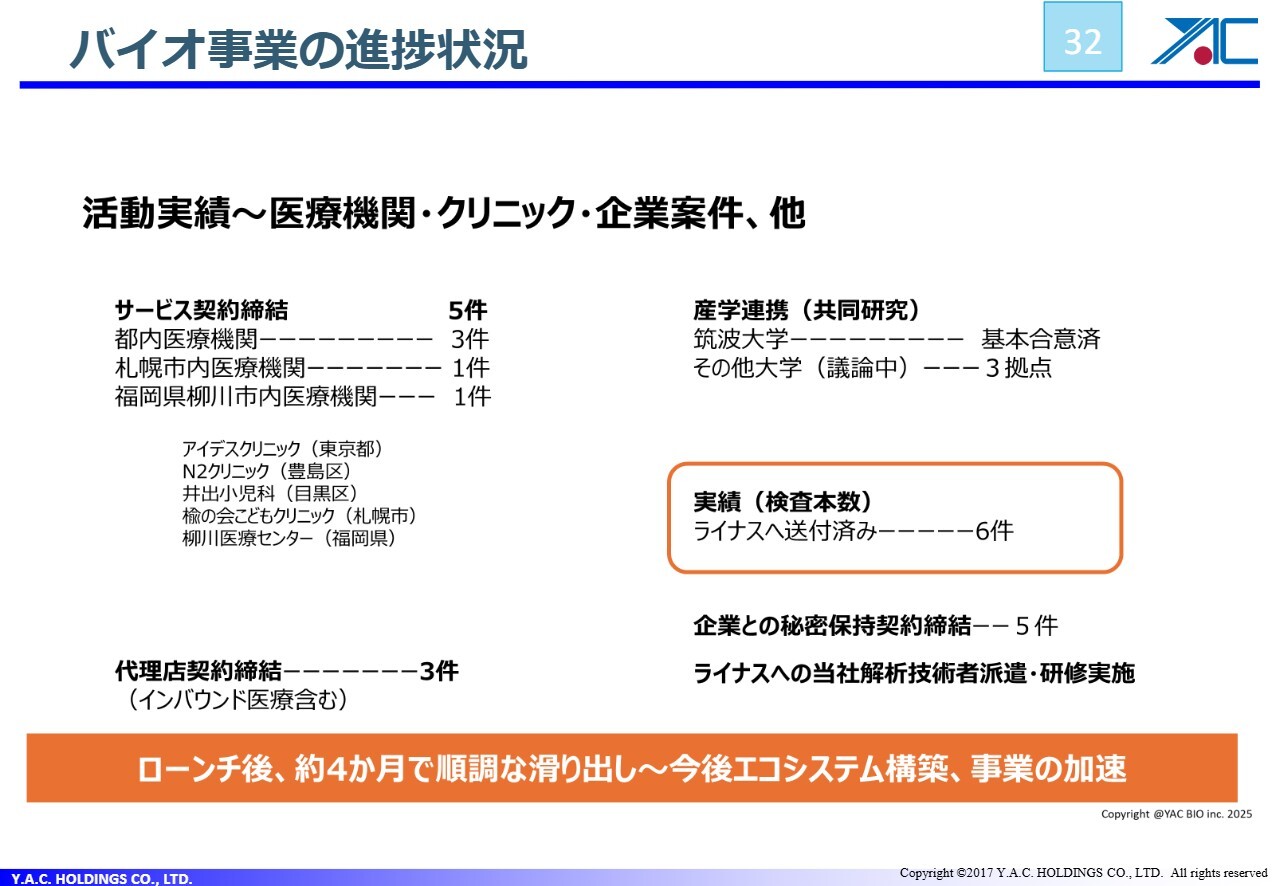

バイオ事業の進捗状況 活動実績~医療機関・クリニック・企業案件、他

実績についてです。具体的な数字はまだ小さいものの、進捗が見られ、結果が出ています。個別のクリニックや大学からも反響があり、いくつかの大学から「一緒にやりたい」というお話もいただいています。現在はお名前を公表できませんが、そのような議論を進めています。

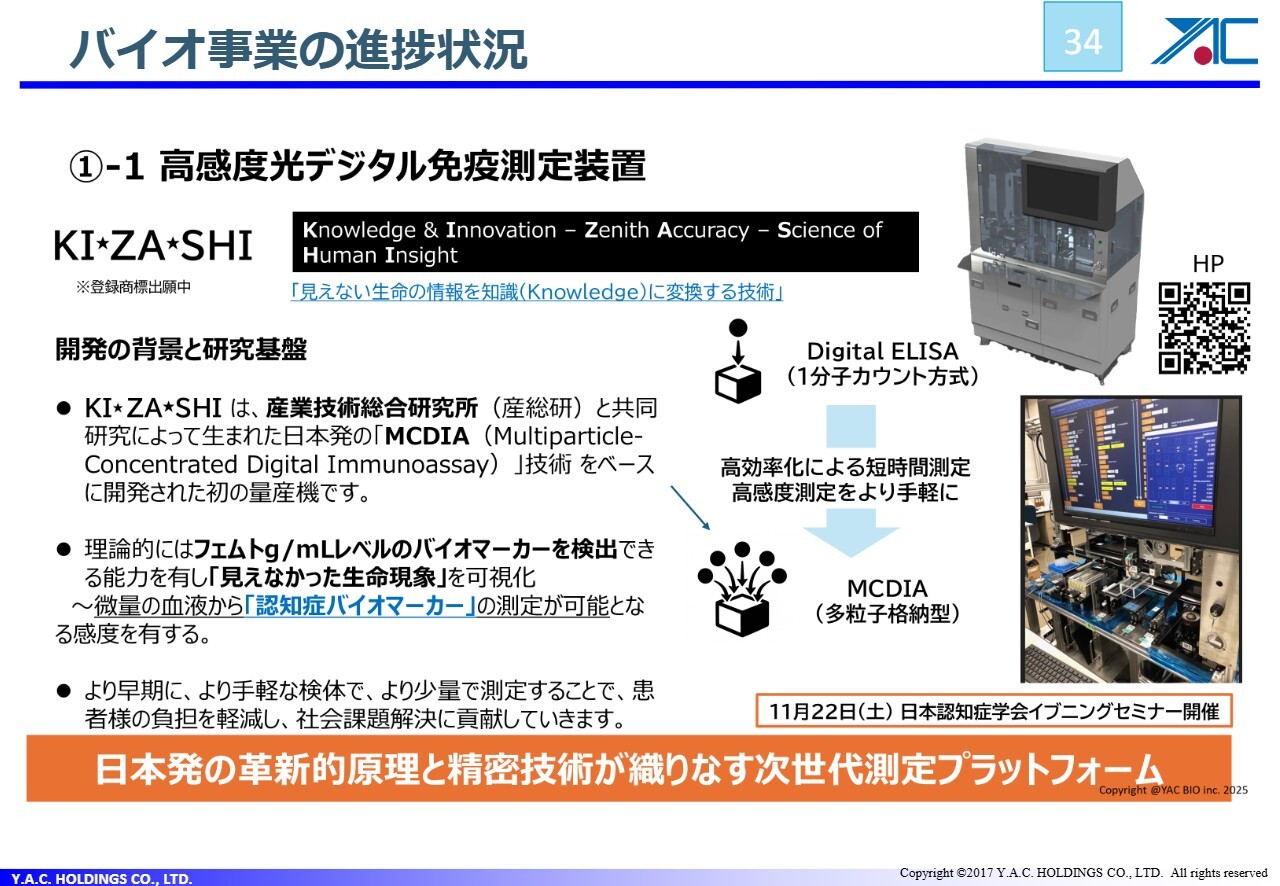

バイオ事業の進捗状況 ①-1 高感度光デジタル免疫測定装置

超高感度測定機器の関連事業についてです。これには2つの製品があり、さらにもう1つを加えると、合計で3つの製品があります。それぞれ簡単にご説明します。

1つ目は、高感度光デジタル免疫測定装置で、仮称「KI★ZA★SHI」としています。

「KI★ZA★SHI」は「Knowledge & Innovation - Zenith Accuracy - Science of Human Insight」という英語の頭文字を用いた名称ですが、見えない生命の情報を知識に変換する技術を意味しています。産総研との共同研究によって生まれた日本初の「MCDIA」技術をベースに開発されました。

多粒子格納型の解析方法について、これまで1個の窓に1個しか物体がなかったのが、より濃縮された状態で測定できるようになりました。理論的には非常に専門的な話になりますが、フェムトグラムレベルのマーカーが測定可能となっています。

1フェムトは、10のマイナス15乗の大きさに相当します。もう少しわかりやすく表現すると、25メートルプールの中で、花粉1粒よりも小さいものを観測できるということになります。この測定技術は非常に高感度で、革新的なものです。

これまで日本ではアミロイドβが認知症のマーカーとして知られていましたが、世界的にはpTau217が注目されています。

この装置はpTau217を測定することができるもので、世界で数社しか対応できない技術に匹敵する高感度を備えています。認知症バイオマーカーをはじめとする測定が可能な、画期的な装置と言えるでしょう。

認知症を科学的に見つける方法として、PET検査をご存じの方もいらっしゃるかと思います。しかし、PET検査では脳内が認知症の病変にまで進行して初めてわかるため、その時点で処置を行っても手遅れとなる場合が多いです。

実際には、PET検査を受ける段階の約10年前から、このような物質が脳に蓄積し始めています。したがって、毛髪検査と同様に、早期発見につながる技術と言えます。

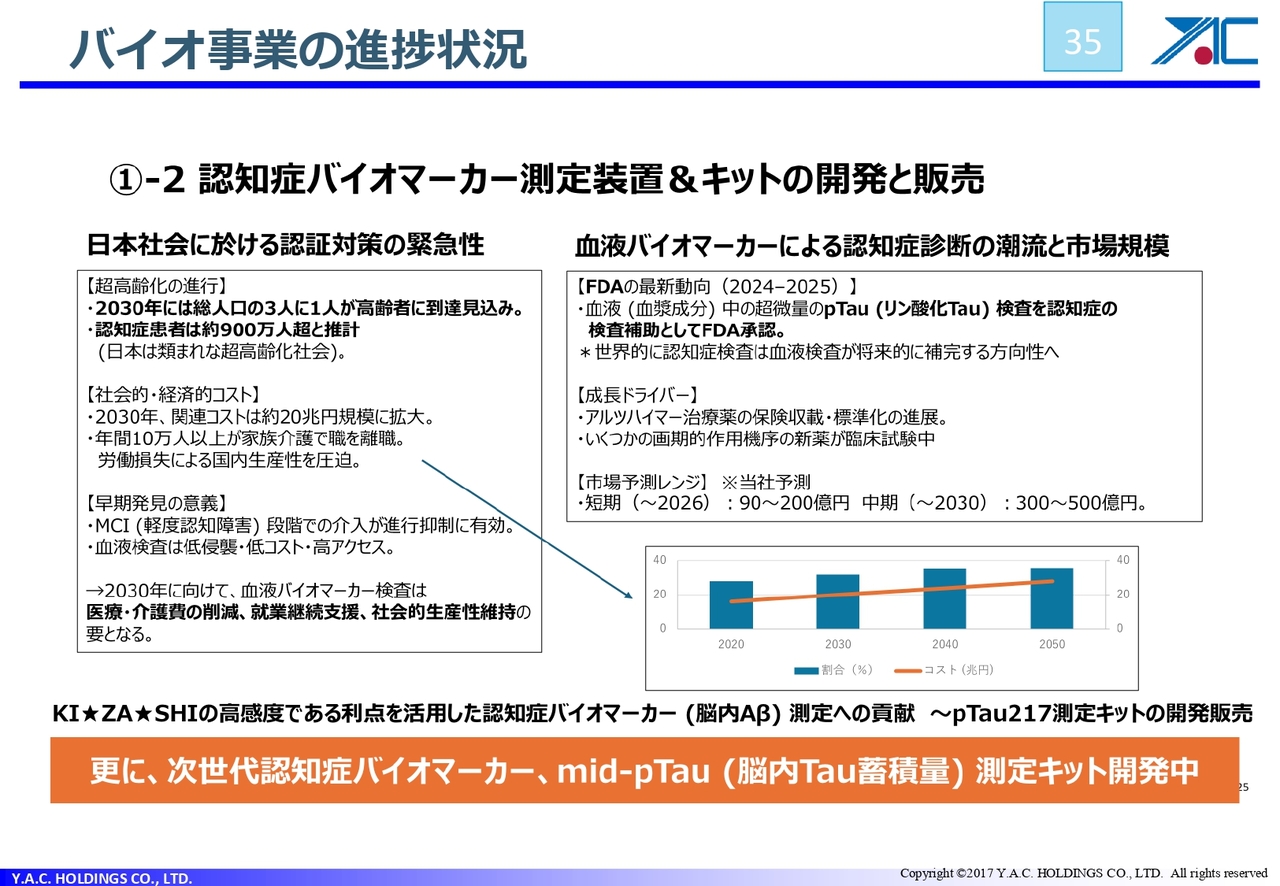

バイオ事業の進捗状況 ①-2 認知症バイオマーカー測定装置&キットの開発と販売

この技術を用いて、高感度な装置機械と同時に測定キットも販売する予定です。

認知症は、ご承知のとおり、超高齢化が加速している日本において喫緊の課題です。現在、認知症の方は日本で推計900万人ほどおり、3人に1人が認知症になるといわれています。これらの商品を提供することで社会に貢献していきたいと考えています。

mid-pTauがもう1つの重要なポイントです。これまで、脳内に蓄積するアミロイドβが認知症に作用していると言われてきましたが、アミロイドβに加えて作用する別のTauタンパク質が存在します。そのTauタンパク質を観察する指標がmid-pTauです。

他社は、これを検知する技術を有していますが、実際には直接認知症を観察するわけではなく、アミロイドβを追跡するためのタンパク質を検知していることになります。一方、当社の技術として、mid-pTauがあります。これは、大阪公立大学大学院の徳田先生が、量子研在籍時に発明されたもので、Tauタンパク質を直接観察することが可能です。

mid-pTauは非常に画期的な技術であり、世界最先端のものです。この技術に関する講演を、徳田先生が新潟で22日に開催される日本認知症学会のイブニングセミナーで行う予定です。ご興味のある方は、新潟での講演に足を運んでいただければ、直接お話を聞くことができる機会になると思います。

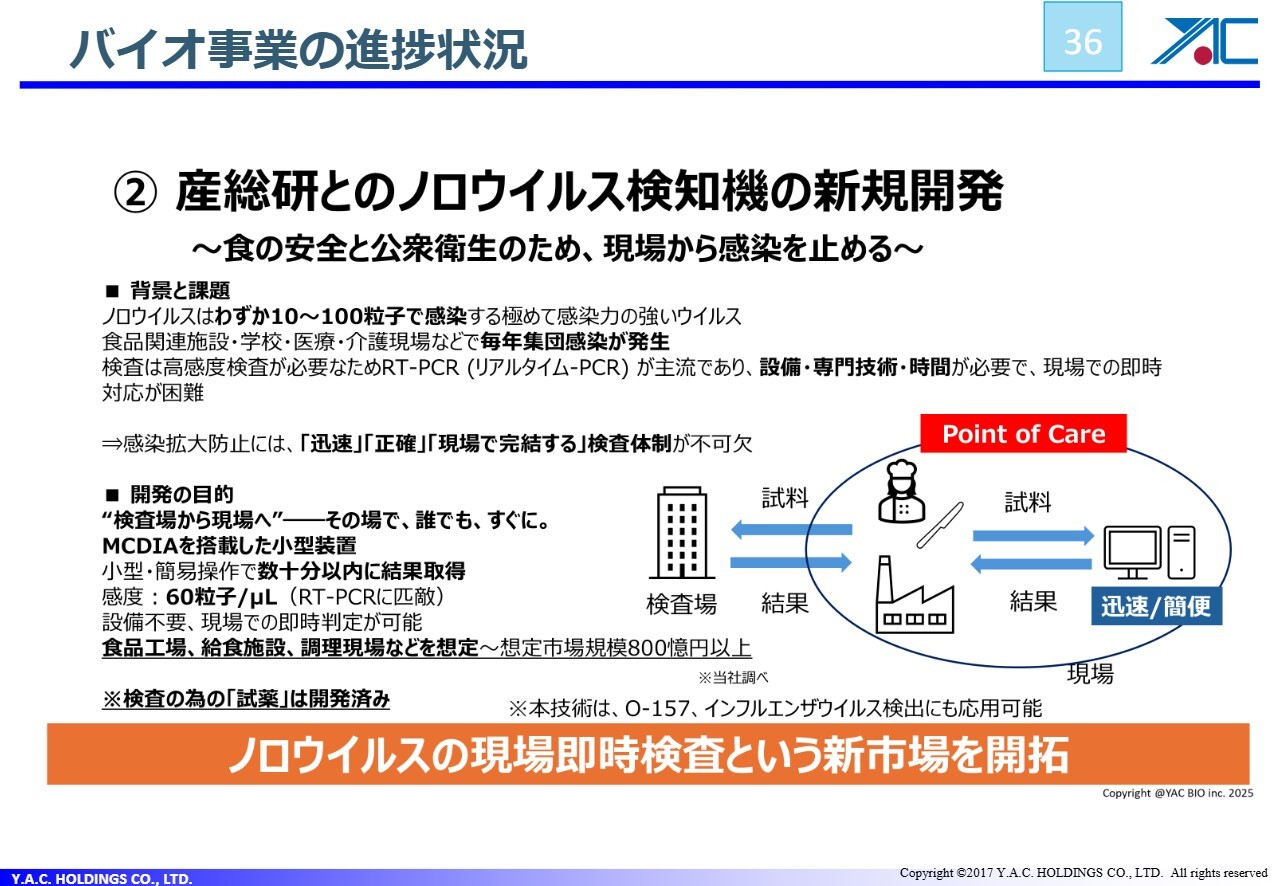

バイオ事業の進捗状況 ② 産総研とのノロウイルス検知器の新規開発

先ほどお伝えした「KI★ZA★SHI」、そしてこれからご説明する技術についても同様に、産総研と共同開発によって生まれたものです。基本的に、要素技術は同じです。現在、産総研とノロウイルス検知器の共同研究開発に取り組んでおり、社会実装を目指しています。

当社は、4年前からNEDOとのプロジェクトを進めており、このプロジェクトは産総研とともに実施しています。その研究成果を実現するかたちで、この要素技術が先ほど述べた「KI★ZA★SHI」、さらにはノロウイルス検知器に活かされています。

ノロウイルスは、非常に小さなウイルスです。この小さなウイルスは、簡単には除去できないとされています。手洗いしてもなかなか落ちず、乾燥にも強いという非常にしつこい性質を持ち、感染力が高いです。

また、大変小さいため、このノロウイルスを検知できる技術があれば、他のウイルス、例えばO-157やインフルエンザなどの検知にも応用できると考えています。現在、このノロウイルス検知器については産業技術総合研究所と共同で研究開発を進めており、来年夏頃を目標に社会実装を予定しています。

このプロジェクトにより、別の製品化も計画しています。専門的な内容ではありますが、本日ご質問があれば、当社取締役の高橋、または薬学博士の岩井が対応します。本日でなくてもけっこうですので、ご不明点があればお問い合わせください。

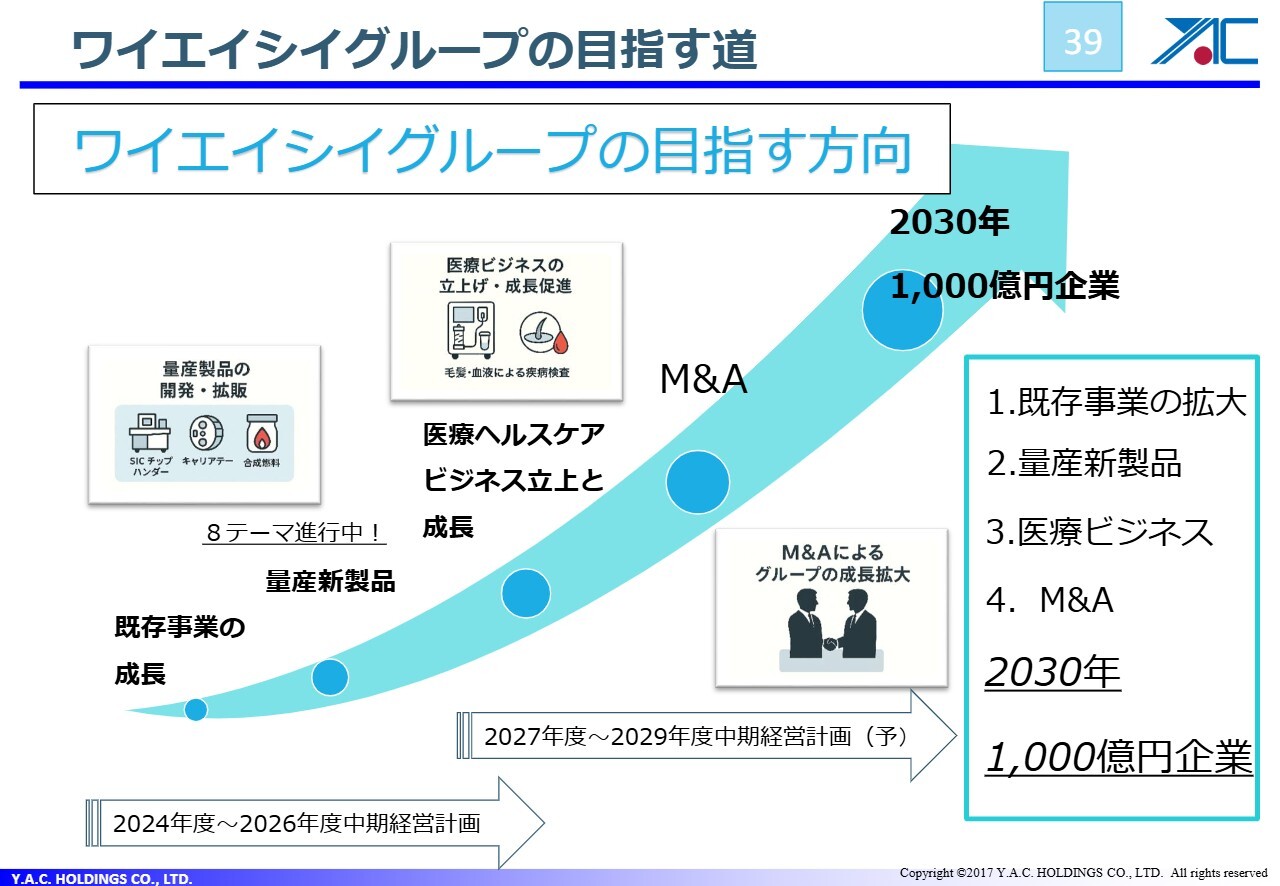

ワイエイシイグループの目指す道

百瀬:売上1,000億円に向けたお話をご説明します。私は、常に上を目指して、成長について考え続けてきました。ただ、ここ3年はコロナ禍の影響で会社の成長が停滞している状況です。この停滞を打破し、本格的に1,000億円を目指してスタートする段階と捉えていただければと思います。

条件として、まず既存事業を年間10パーセントほど伸ばしていくことが1つ目のポイントです。2つ目は、医療ビジネスを中心とした新製品や量産新製品を全体の約6割として位置付けています。3つ目として、M&Aを活用して、全体の約3割を増やしていきたいと考えています。

実際、先月は主力13社に対し、「1,000億円に向けて今後数字を上げていく必要がある」と説明しました。それに基づき、各社がそれぞれの数字をどう達成していくかという戦略を策定し、発表し合いました。

当社の現状についてお話しします。当社は現在、東証市場改革のTOPIX基準を満たしていません。そのため、今期の営業利益として20億円という数字を出していますが、これでは不十分と考えています。

したがって、私の現在の心境としては、必ずこの数字を上回る成果を出すことが条件となっています。この目標に向けて、会社全体で協力し、みんなで結果を出そうという非常に強い意欲を持った雰囲気を醸成しています。これを出発点に、先述した割合を基準として会社を成長させていくという内容が2030年に向けた戦略の大筋です。

当社では、5大改革を非常に強力に推進しています。過去にはさまざまな取り組みを行ってきており、その中で取得したさまざまな技術を保有しています。そのため、営業が注文を取れば必ず利益を生み出せる会社であると私は信じています。

こうした観点から、営業改革が最も重要であるとの認識のもと、現在、営業改革を積極的に進めています。お客さまを増やし、お客さまとの接触率を高めて注文を取ることを徹底するとともに、ある機械を使って管理する仕組みを整備しています。

これを組織的に進めるため、社長が中心となり営業活動を推進する体制を構築しています。当社は、受注があれば必ず利益が出る仕組みになっています。つまり、社長の任務は損益責任を果たすことであり、それを実現するためには営業が注文を取ることが欠かせません。

このため、社長が営業活動に最大限の力を注ぎ、成果を上げることを目的とした営業改革を進め、効率を上げていかなければなりません。1,000億円達成に向けて、人員を増やし続けるだけでは十分ではありません。

そのため、1人あたりの売上を増やしていこうという考えに基づき、営業の効率化と同時に1人あたりの売上の向上を目指しています。基本的には、売上額を増やすということが重要となります。

1つの製品で何百億円、何千億円という売上規模が期待できる製品を創出する必要があります。新しい製品開発に取り組んでいますが、そのネタやニーズを取り込むことは営業の重要な任務であり、それに注力して経営効率の向上を目指して進めています。

さらに、利益を増やすためには粗利率の向上が不可欠です。プライム市場の製造業では、一般的に粗利率30パーセントが普通とされていますが、当社ではさまざまな取り組みや開発を行っているため、粗利率がやや低いという状況にあります。

そうした状況を踏まえ、粗利率の改善を進めることで利益を拡大するという考え方です。

財務の健全化は、売掛金回収の迅速化とともに、無駄な在庫を抱えないことを目的としています。

「みんなで経営をしていく」というのは、創業以来の私の基本的な考え方です。それを具体化する方法として、各社の社長が計画を定め、その計画に基づいて、今年の売上を達成するためにどのような戦略を採用するのかを策定します。全社員に訴え、社員からのレポートや意見を取り込みながら進めています。

四半期単位で、第1四半期で不足した部分は第2四半期に回し、第2四半期で補完しつつ新たな戦略を追加するなど、全員で話し合いながら進めていく考え方を強調しています。このように、全員経営の基本的な考え方を推進し、全社員で取り組む姿勢を会社内で共有しています。

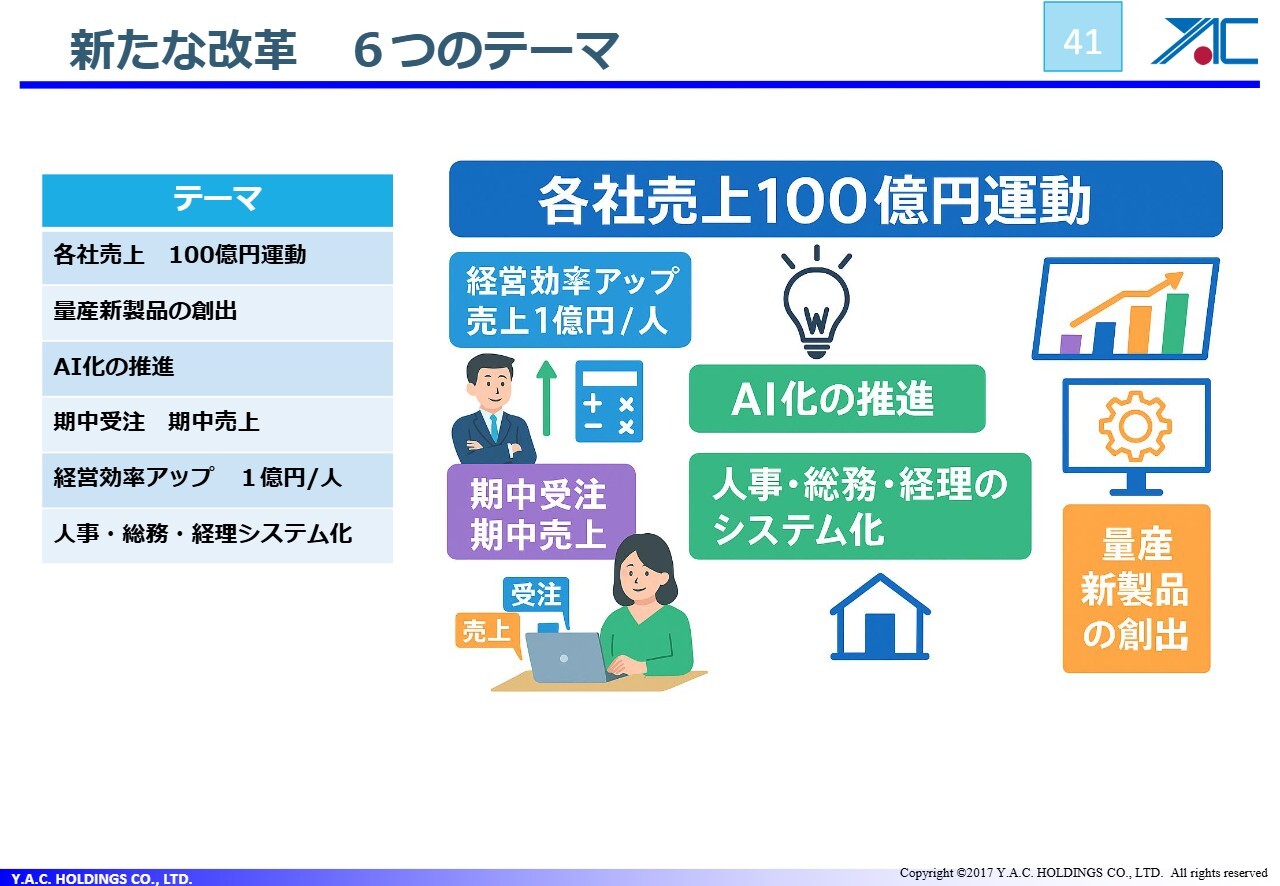

新たな改革 6つのテーマ

スライドは、5大改革に追加したテーマです。当社は、1,000億円を達成するためには量産新製品を作ればよいという方向性で進めてきましたが、各社の具体的な状況を見る必要があります。

100億円を超える戦略を強く打ち出しており、100億円を売り上げるためには、1つのテーマで大きな売上を計上できるものを手掛ける必要があります。そのため、主力13社のうち7社については100億円以上の売上を達成する戦略を策定し、これを進めていこうとしています。

残りの会社については、当面50億円を目指す戦略を立てて進めることとしています。現在は、これらの目標に基づいた戦略を推進しています。

その上で、6つの追加テーマがあります。スライドに記載されている内容がそれに該当します。100億円以上を達成する会社を6社以上輩出すれば、1,000億円を超えると判断しており、そのために6つのテーマを強く打ち出している状況です。

ワイエイシイの企業価値向上にむけて

すでに発表していますが、株価向上のために2つの施策を実施しました。1つ目は自社株の購入、2つ目は累進配当制度の導入による安定的な株の配当の実現です。これにより、株主のみなさまに安定的な運営姿勢をアピールするとともに、TOPIX基準達成のためには株価の向上が絶対条件であるという認識のもと、この対策を進めました。

今後はTOPIX基準達成の条件を満たすべく、目標株価を設定し、その実現のために業績を向上させていく所存です。

また、もう1つの重要な施策として、効率的なIR活動を進めていかなければなりません。現在、研究開発に取り組んでおり、それに伴い新しい製品を適宜発表していきます。これにより、株価を上昇させ、TOPIX基準を達成することが、会社としての最大の方針となっています。

ぜひ、みなさまには「もっと、こうしたらいいのではないか。ああしたらいいのではないか」というお話を出していただきたいと思います。私は、外部からの意見を「わかりました、わかりました」と受け入れ、実行していきます。そのため、みなさまからのご忠告をいただき、それをもとに結果を出していきたいと考えています。

私の現在の心境としては、TOPIX基準を達成することが最優先です。その上で、2030年に向けて1,000億円を目指しながら、会社を推し進めていくという考えを軸に運営を行っていきます。どうぞ、みなさまのご支援をよろしくお願いいたします。ありがとうございました。

新着ログ

「機械」のログ